-

序号: 401

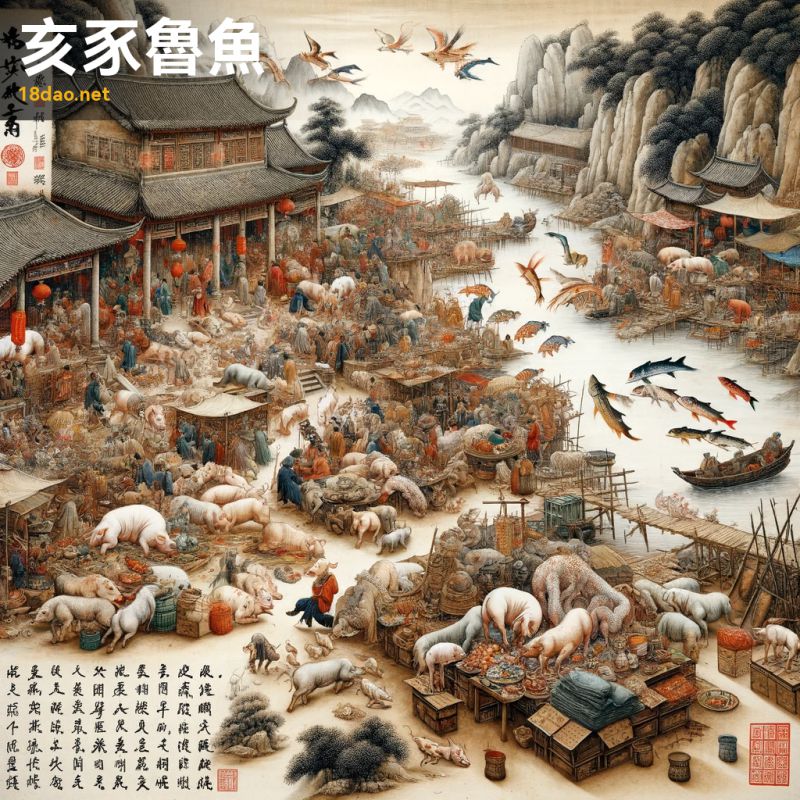

解读: 这幅插图展现了“亥豕鲁鱼”成语的含义。在画面中,我们看到一个混乱、拥挤的市场场景,各种动物如猪和鱼被置于无序的安排中。这种混乱的局面象征着秩序的缺失和混乱的状态,正是“亥豕鲁鱼”这个成语所要表达的核心意义。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,力求在细节处理和画面构成上保持古朴和深邃的感觉。传统中国绘画技法的应用,如水墨渲染和线条勾勒,都在这幅作品中得到了体现。

整个画面虽然表现的是混乱场景,但在艺术表达上却是有序和谐的。画面角落的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,用于表示画家的印记和作品的身份象征。在这幅作品中,它虽然显眼,但并不过于抢眼,以免分散了对主要场景的关注。总的来说,这幅插图不仅准确地传达了“亥豕鲁鱼”成语的含义,也在艺术表现上保持了中国古典绘画的特色和深度。

-

序号: 402

解读: 这幅画描绘了“亦步亦足”这一成语的场景。在画中,我们看到两位身着传统中华服饰的人物,一位引领前行,另一位紧随其后,模仿着前者的每一个动作。背景是典型的中国古典山水画,有山峦和流水,营造出一种宁静的氛围。这两位人物沿着蜿蜒的小路行走,生动地体现了成语中紧跟某人步伐的含义。“亦步亦足”出自《左传·宣公十五年》,原意是形容一个人步子迈得和别人一模一样,后来泛指模仿别人的言行举止。在这幅画中,紧随其后的人物象征着模仿,而引领者代表着被模仿的对象。

通过这种视觉表现,画面传达了成语的深层含义,即不论对方如何行动,都紧密跟随。

整体上,这幅画保持了古典中国画的风格,不仅体现了成语的文化背景,也展现了一种古朴而深邃的美感。画面的角落还有一枚红色印章,增添了作品的艺术氛围和完整性。

-

序号: 403

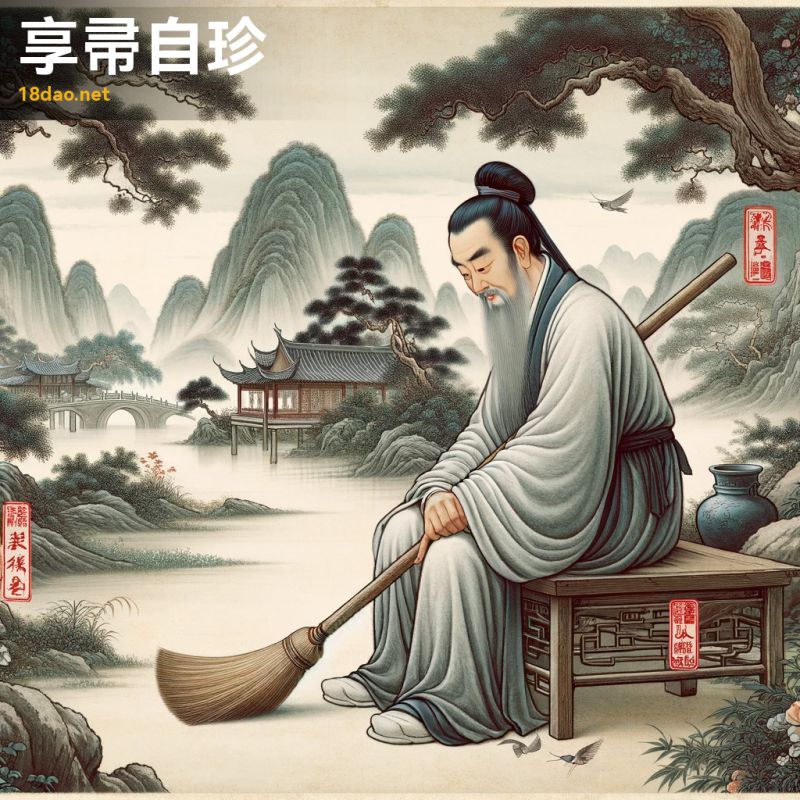

解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者在宁静的花园中,小心翼翼地持着一把扫帚。画面中学者对扫帚的珍视和自豪感触动人心,他的表情和姿态表现了对这件平凡物品的深厚情感。这种情感正是成语“享帚自珍”所要传达的精神。“享帚自珍”这个成语,字面意思是自己使用的扫帚,自己珍惜。比喻珍视和善待自己的工作。在这幅画中,学者对扫帚的态度象征着对自己职责的尊重和珍视,无论这职责看起来多么平凡或微不足道。

画风效仿古代画家或近代画家,传统而深沉。

整体构图和色彩运用都显得古朴、沉稳,透露出一种古典中国画的氛围。画面的每个细节都在讲述这位学者和他的扫帚之间的故事,从而完美诠释了“享帚自珍”的含义。此外,画面角落的红色印章增添了一种传统的艺术感。

-

序号: 404

解读: 这幅插图描绘了清朝时期繁忙的北京城市场景,街道上生机勃勃,学者、商人和市民都在忙碌着各自的活动。画面的焦点在于一群学者,他们兴奋地讨论和阅读卷轴和书籍,凸显出在这个城市中文学和知识的价值。建筑风格反映了传统的清代风格,屋顶和横幅细节丰富。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的风格,传递出一种古朴而深邃的感觉。这幅画与成语“京师纸贵”之间的联系在于它展示了文学和知识在古代北京(即京师)的重要性。成语“京师纸贵”原指北宋时期,政治家王安石的文章一经发表,便使得京师(当时的首都)的纸张价格飞涨,用以形容某个作家或其作品极受欢迎,引起广泛关注。因此,这幅插图通过展现学者对文学的热情和对知识的追求,生动地体现了这个成语的含义。

-

序号: 405

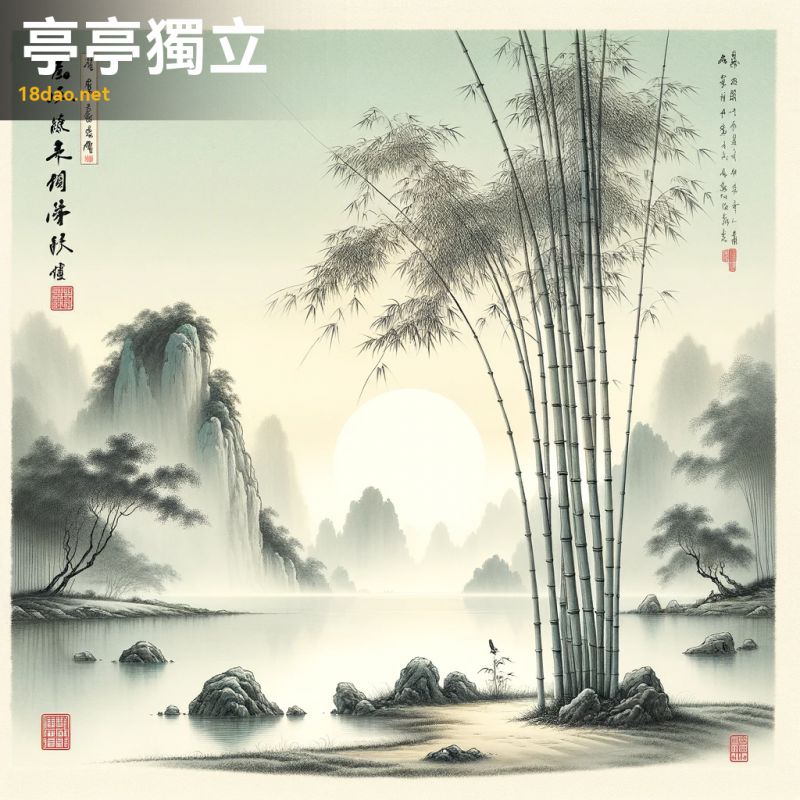

解读: 这幅插图展现了“亭亭独立”的成语含义。画面中的竹子亭亭玉立,显得高雅而坚韧,象征着这个成语中的独立与坚强。竹子四周环绕着几块石头和远处朦胧的山峦,增添了一种宁静而深远的意境。

整个画面采用了柔和协调的色彩和细腻的水墨洗染,以此传达出一种优雅和尊严的感觉。

这种画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,以其深邃和古朴的感觉来呼应这个成语的内涵。画面的某个角落还加上了一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅展现了成语“亭亭独立”的寓意,也体现了中国古典文化的精髓和美学。

-

序号: 406

解读: 这幅画描绘的是一位亭亭玉立的年轻女子,在月光下优雅地站立在一个古亭附近。画中女子身着飘逸的传统汉服,姿态端正而精致,完美体现了“亭亭玉立”这一成语的含义。亭亭玉立原意指像竹子一样挺拔的样子,后来用来形容女子身材修长美丽,态度端庄。在这幅画中,女子的姿态和表情展现了她的高雅和尊严,同时,周围环境的描绘——精致的亭子、郁郁葱葱的园林、平静的池塘以及倒映着月光的水面——共同营造出一种和谐宁静的氛围。

整体上,这幅画传达了一种古典而深邃的感觉,与古代画家或近代画家的画风相呼应。画角的红色印章是对作品真实性的象征。

通过这样的视觉表现,画面生动地展现了“亭亭玉立”这一成语的意境。

-

序号: 407

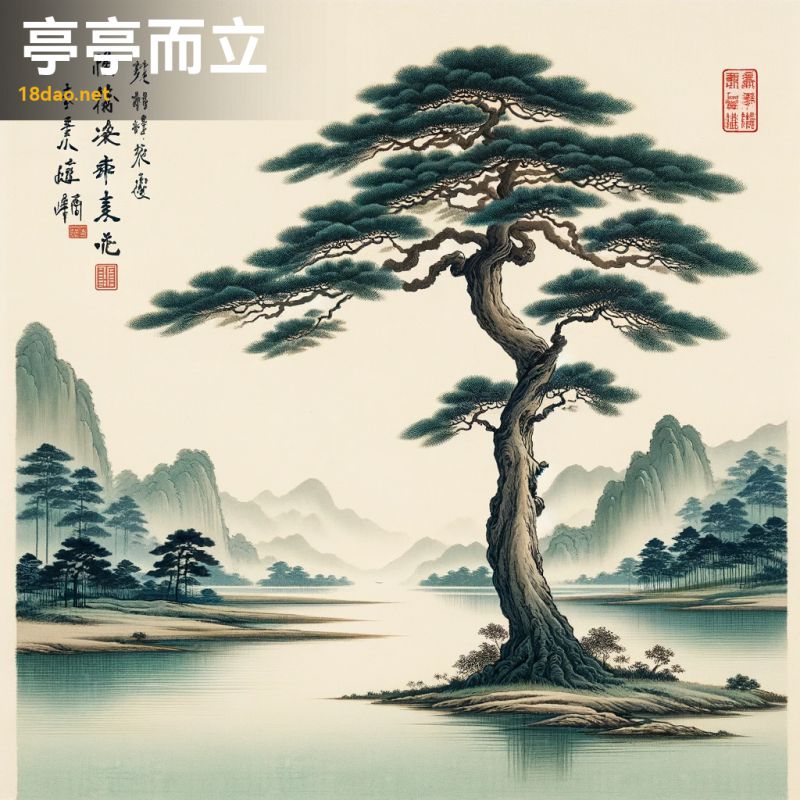

解读: 这幅插图展现了成语“亭亭而立”的意境。画中,一棵高大而优雅的树独自立于宁静的景致中,树枝向上伸展,展现了一种优雅和坚韧的气质。这正是“亭亭而立”所要传达的形象——高雅、挺拔、坚定而不动摇。

画面中还包括了平静的河流、远方的山脉和晴朗的天空,所有这些元素都以古代画家或近代画家的风格呈现,色彩传统且含蓄,以柔和的绿色、蓝色和棕色为主。画角落的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

整体上,这幅作品不仅展示了成语的寓意,也传达了一种古朴而深邃的美感。

-

序号: 408

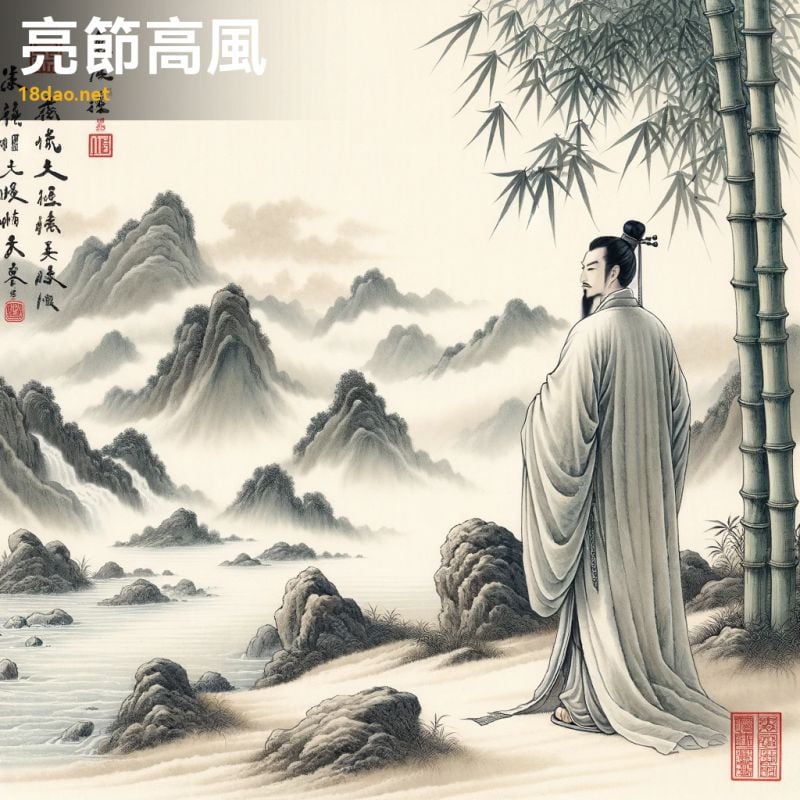

解读: 这幅插图以中国古典绘画的形式,生动地展现了“亮节高风”这一成语的内涵。图中,一位古代学者身穿长袍,静立在高大的竹旁。这位学者仰望着天空,体现了他远大的志向和高尚的道德品质。竹子在中国文化中象征着坚韧和正直,与这位学者的高洁品格相映成趣。背景是宁静的山水风光,流淌的溪水和散落的岩石共同营造出一种平和而坚强的气质。

整个画面的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画风格,细腻的笔触和淡雅的水墨渲染使整幅画显得古朴而深沉。在画面的一个角落,还有一枚红色的印章,这是中国传统绘画中的常见元素,用于表明画作的归属或作者的身份,同时也增添了一抹艺术的庄重感。

通过这幅画,我们可以深刻感受到“亮节高风”这一成语表达的品德高尚、节操光明的意境。

-

序号: 409

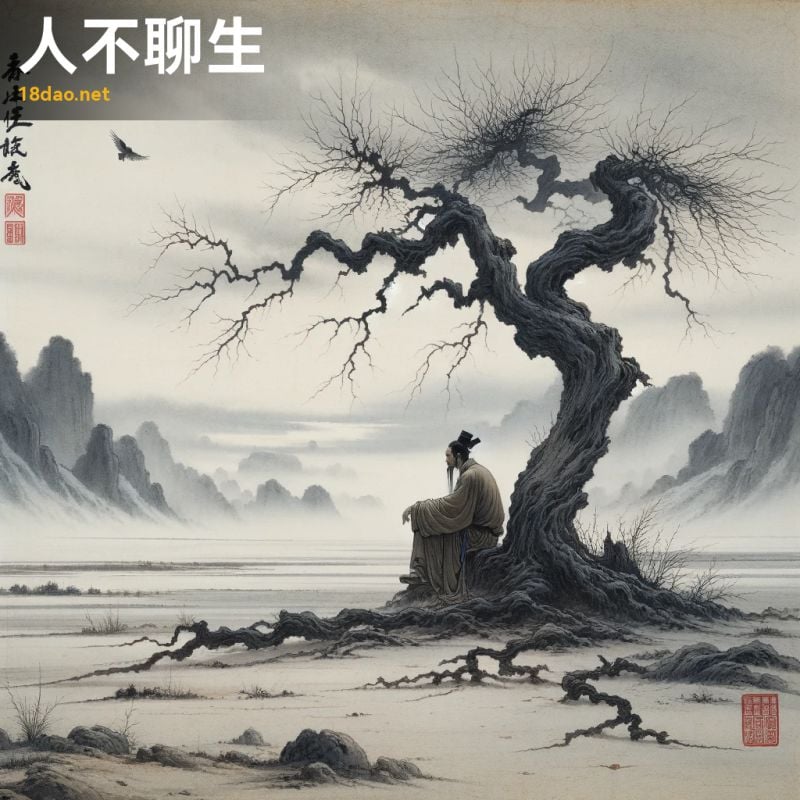

解读: 这幅插图灵感来自成语“人不聊生”。图中描绘了一位身着古代服饰的孤独学者,他坐在一棵枯萎的树下,周围是一片广阔而贫瘠的景观,远处的山脉在朦胧的雾气中若隐若现。

整个场景传达出一种深深的孤独和绝望感。在中国传统文化中,“人不聊生”用来形容生活极其艰难,无法维持正常的生活状态。画面中的孤独学者和荒凉的自然景观恰如其分地表现了这一含义。学者的孤寂姿态和枯树的象征意义共同强化了这种绝望和无助的氛围。远处模糊的山脉增添了一种无尽的空旷感,进一步突出了主题。

这幅作品的画风模仿了古代画家和近代画家,特别注重表现性的笔触和柔和的色彩,以此传达出一种沉重的情绪。画面的色调和构图都旨在强调这种孤独和不易察觉的绝望。画作角落的红色印章是中国画作的传统元素,不仅起到了装饰作用,还体现了作者的个人风格和身份。

-

序号: 410

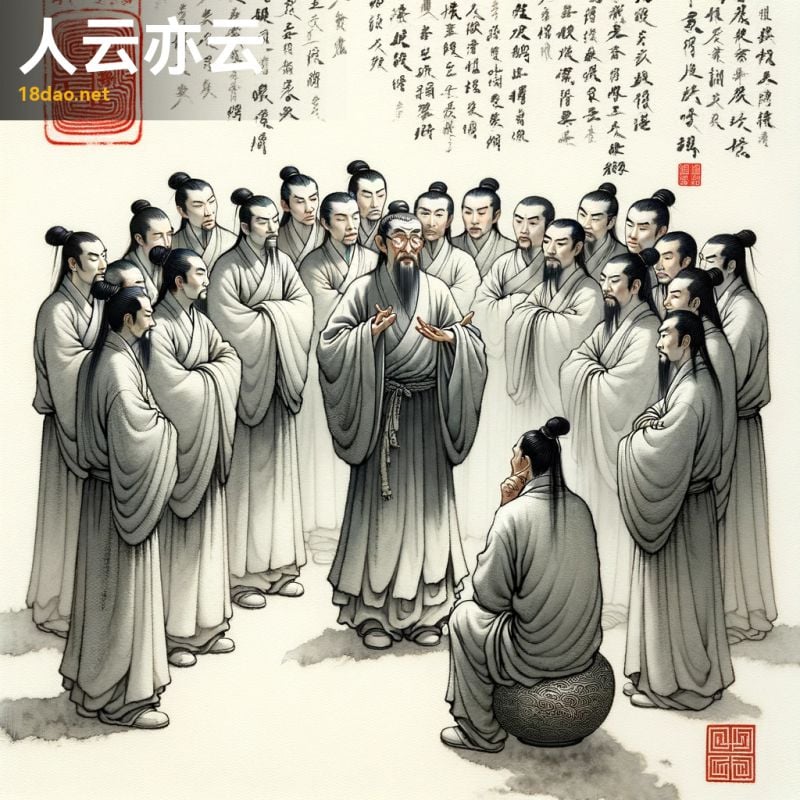

解读: 这幅插图呈现了成语“人云亦云”的寓意。画面中,一群人围绕着一位穿着古代中国服饰的智者,他正指手画脚地解释着某个重要事物。周围的人都在模仿他的手势和表情,形成了一种仿效与赞同的场景。这样的构图生动地表达了“人云亦云”的含义,即人们在没有自己独立见解的情况下,只是盲目地跟随他人的言论。

该插图采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国水墨画风格,展现了细腻的笔触和微妙的阴影处理。

整个画面传达出一种古代智慧的氛围,并且体现了深思熟虑的赞同感。画面角落的小型红色传统中国印章,为作品增添了一抹正统的文化特色。

-

序号: 411

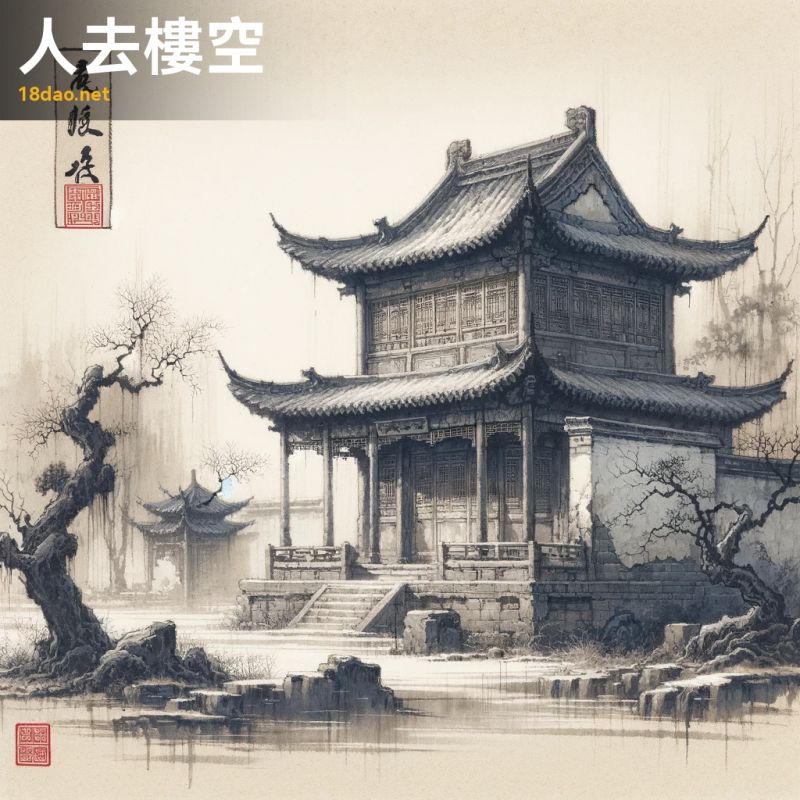

解读: 这幅图描绘了一个古老的、空荡荡的建筑,正如成语“人去楼空”所表达的含义。在中国传统文化中,这个成语用来形容原本热闹或有人居住的地方,因为人们的离去而变得空旷和冷清。在图画中,你可以看到一个风格类似于中国古典塔楼的建筑,周围环境荒凉,只有几棵枯萎的树木和落叶,营造出一种被遗弃和荒废的氛围。色彩的选择也非常重要,主要使用灰色和棕色的阴暗色调,这不仅符合古典中国画的特点,还强化了时间流逝和被忽视的感觉。

画风模仿了古代画家或近代画家的经典笔触,进一步强调了这种深沉而古朴的氛围。图画的一个角落还有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品的常见元素,用来代表艺术家的身份和作品的真实性。在这里,它也起到了增强整体艺术效果和文化氛围的作用。

-

序号: 412

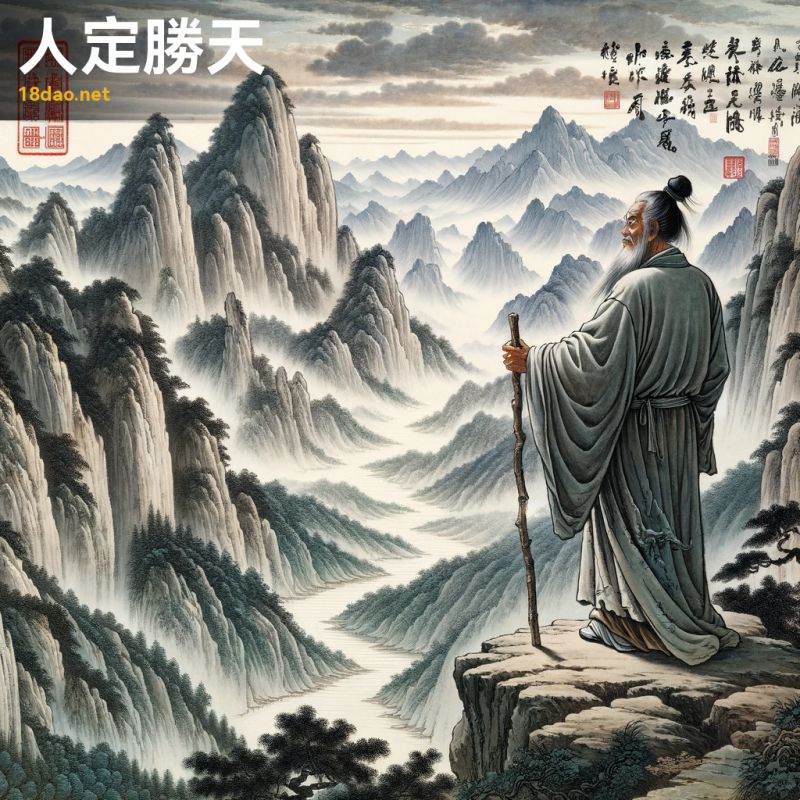

解读: 这幅插图生动地体现了成语“人定胜天”的含义。画面中,我们看到一位古代的中国学者站在山峰之巅,面对浩瀚的自然景观,这象征着人类对自然的决心和坚持。他身着传统的长袍,手持拐杖,眼神坚定地望向远方,表现出对自然力量的挑战和不屈不挠的精神。背景中,耸立的山峦、蜿蜒的河流和茂密的森林代表了自然的强大力量。

这幅画采用了类似古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和微妙的色彩运用。

整体上,画面呈现了一种古朴而深邃的感觉,符合我们对古典中国画的期待。画面的一个角落还有一枚红色印章,增添了作品的古典气息和正式性。

通过这样的艺术表现,插图完美地诠释了“人定胜天”这一成语,展现了人类意志对抗自然力量的主题。

-

序号: 413

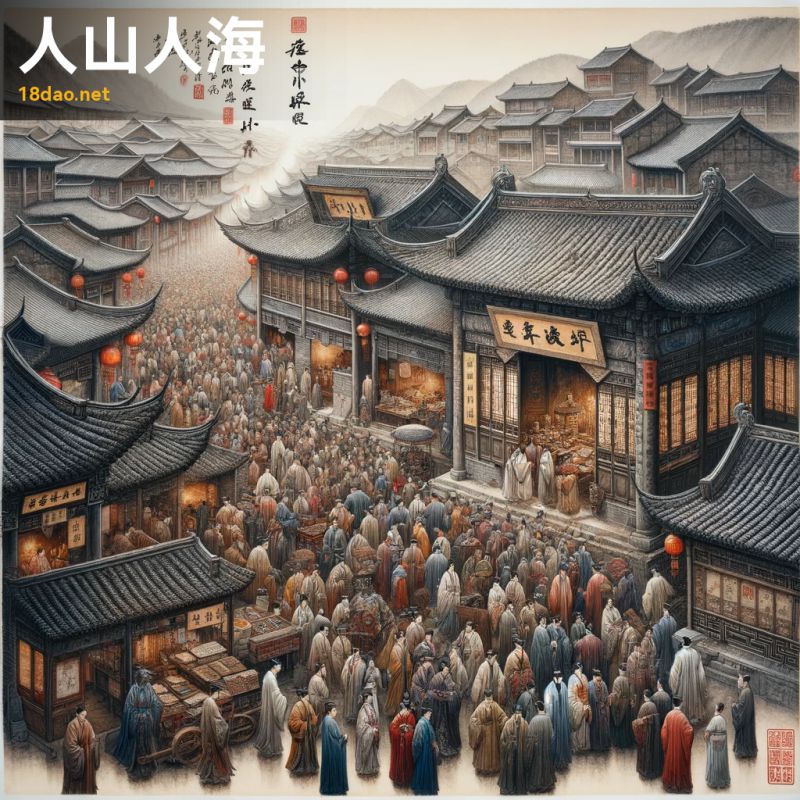

解读: 这幅插图展现了“人山人海”这个成语的形象意义。成语“人山人海”形容人非常多,如同山一样堆积,海一样连绵不断。在这幅图中,我们可以看到一个熙熙攘攘的古代中国市场,市场上人头攒动,各种人物穿着传统的中国服饰,形成了一幅热闹非凡的场景。这些人物的多样性和密集分布恰如其分地体现了“人山人海”的意象。画面的背景是典型的中国古建筑和繁忙的街道市集,增添了历史感和文化氛围。

整幅作品的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,用优雅的笔触和深沉、朴素的感觉展现了这个成语的内涵。画面一角的小红印章,为作品增添了一抹正宗的中国传统色彩。

通过这幅画,我们不仅能感受到古代中国市场的繁忙与活力,也能体会到“人山人海”这个成语所表达的人群密集、热闹非凡的景象。

-

序号: 414

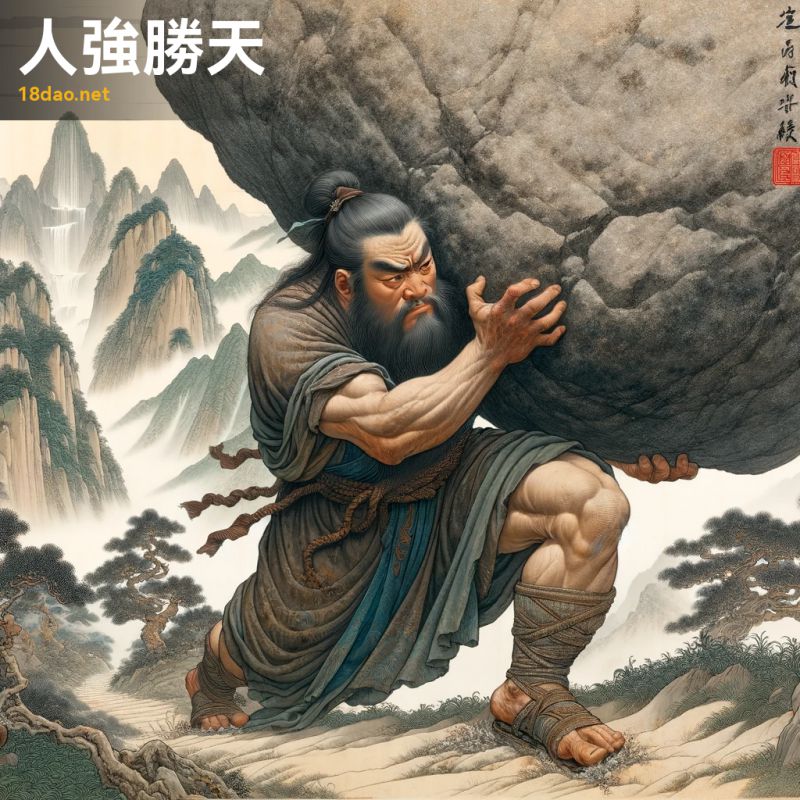

解读: 这幅插图是根据成语“人强胜天”绘制的。图中展示了一个穿着古代中国服饰的健壮人物,正在努力将一块巨石推上陡峭的山坡。他的表情充满了决心和力量,显现出不屈不挠的精神。周围的山景险峻,有扭曲的树木和远处的瀑布,象征着自然界的挑战。该成语的字面意思是“人的力量能够战胜自然”。在中国传统文化中,这个成语用来形容人通过坚强的意志和不懈的努力,可以克服自然界的种种困难和障碍。图中人物面对艰难险阻仍然坚持不懈,正是这一成语精神的生动体现。

这幅画采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过细腻的笔触和淡雅的水墨渲染来展现场景。画角落中的红色印章为作品增添了一抹传统韵味,同时也是对古典中国文化的尊重和致敬。

-

序号: 415

解读: 这幅图描绘了成语“人心不古”的寓意。画面中,传统的中国古村与现代城市景观形成鲜明对比。古村部分展现了宁静的乡村生活,人们身着古代服饰,周围环境平和,体现了古时的生活方式与人心的纯朴。而在画面背景中,现代城市的轮廓逐渐显现,高楼大厦、繁忙的交通和现代服装的人群代表着现代社会的快节奏和复杂性。这种对比反映了“人心不古”的主题,即随着时代的变迁,人们的心态、价值观和生活方式也发生了变化。古时的简朴和纯真逐渐让位于现代社会的复杂和物质化。

画风模仿了古代画家和近代画家的风格,采用传统的笔触和墨技,展现出古典中国画的韵味。在画作的某个角落,还有一个小巧的红色印章,增添了作品的文化特色和审美价值。这幅作品不仅是成语的直观表达,也是对传统与现代之间微妙平衡的深刻反思。

-

序号: 416

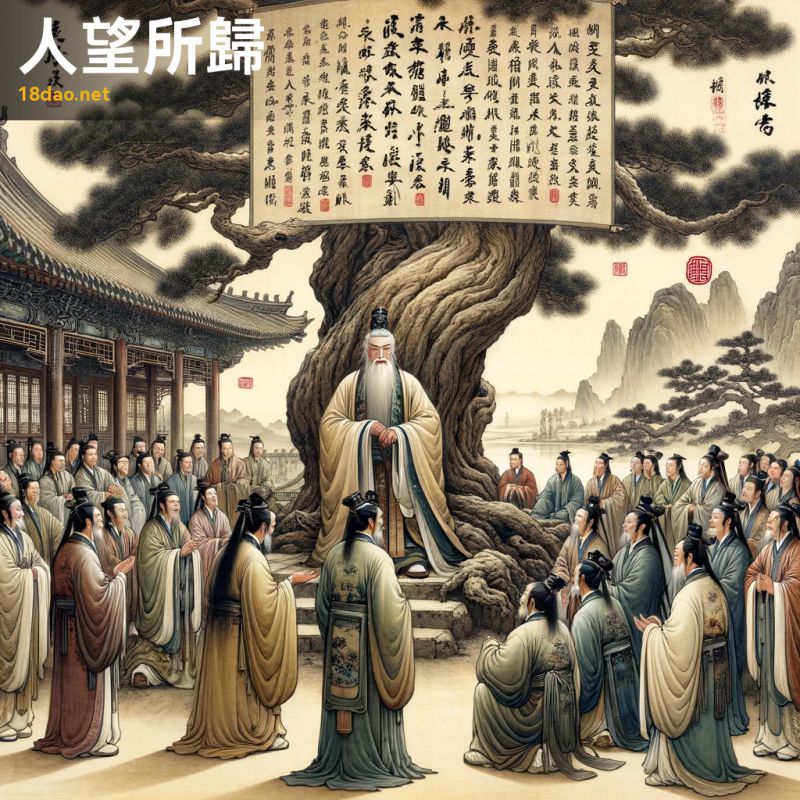

解读: 这幅图描绘了“人望所归”的场景,是一副典型的古典中国画。画中展现了一位着古代服饰的智者,他周围围绕着来自不同身份的人群。这些人群都以敬仰和尊敬的眼神看着智者,表达了对他的信任和支持。智者站在一棵古老的松树下,寓意着智慧和长寿。

整幅画的风格借鉴了古代画家的绘画技巧,细腻的笔触和对细节的关注呈现了传统中国建筑和宁静的景色。画角的红色印章象征着作品的真实性。

通过这幅画,我们可以感受到“人望所归”这一成语所表达的领袖魅力和群众的高度认可。

-

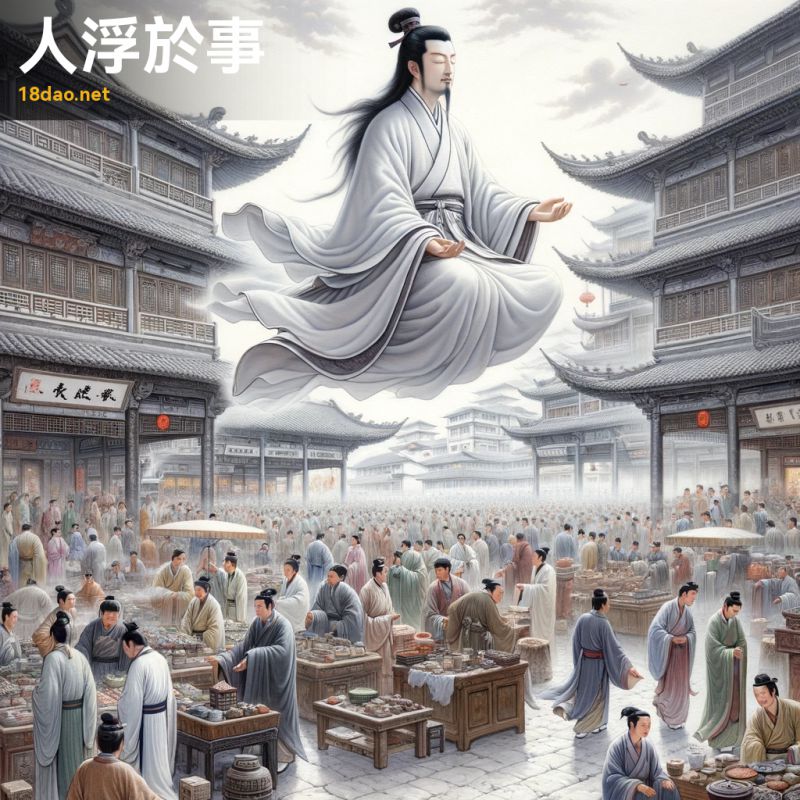

序号: 417

解读: 这幅插图展现了中国成语“人浮於事”的深刻内涵。在画面中,一位穿着传统汉服的学者似乎在熙熙攘攘的市场之上悬浮,象征着成语中“浮于事务之上”的含义。市场上商贩、顾客众多,热闹非凡,展现了古代市井生活的繁忙场景。背景中的传统中国建筑增添了古风气息。

这幅画作的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画风格,通过优雅的笔触和宁静的色彩调配,传递出一种古朴而深邃的感觉。此外,画面角落的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,增添了一抹艺术的韵味。“人浮於事”通常用来形容在某个组织或环境中,人数过多而事情过少,导致人们没有充分发挥作用的情况。在这幅插图中,学者的悬浮形象恰如其分地表达了这一成语的核心思想,即人在纷繁复杂的事务中保持一种超然的态度。

-

序号: 418

解读: 这幅插图基于成语“人浮於食”,在中国古典绘画风格中展现了其深刻含义。画面中,一位身着传统服饰的人物置身于各式各样的中国传统食物之上,如米饭、面条、饺子和蔬菜。此人物呈现出沉思或超脱的姿态,象征着被食物所困扰或沉迷于食物的概念。背景简约而优雅,带有中国传统山水或微妙的装饰元素,符合古典中国画的风格。

画面一角还有一枚红色印章,增添了作品的艺术感和传统氛围,与古代画家或近代画家的画风相呼应。成语“人浮於食”源于古代中国,通常用来形容一个地区或组织中食物过剩,人们过度依赖或沉迷于食物的状况。这幅插图通过将人物置于食物之上的独特表现方式,巧妙地传达了成语的核心意义,即人们在食物的海洋中失去了原本的重心和方向。

通过传统的绘画技巧和象征性的表现,这幅作品不仅展示了成语的字面意义,也反映了其深层的社会和文化寓意。

-

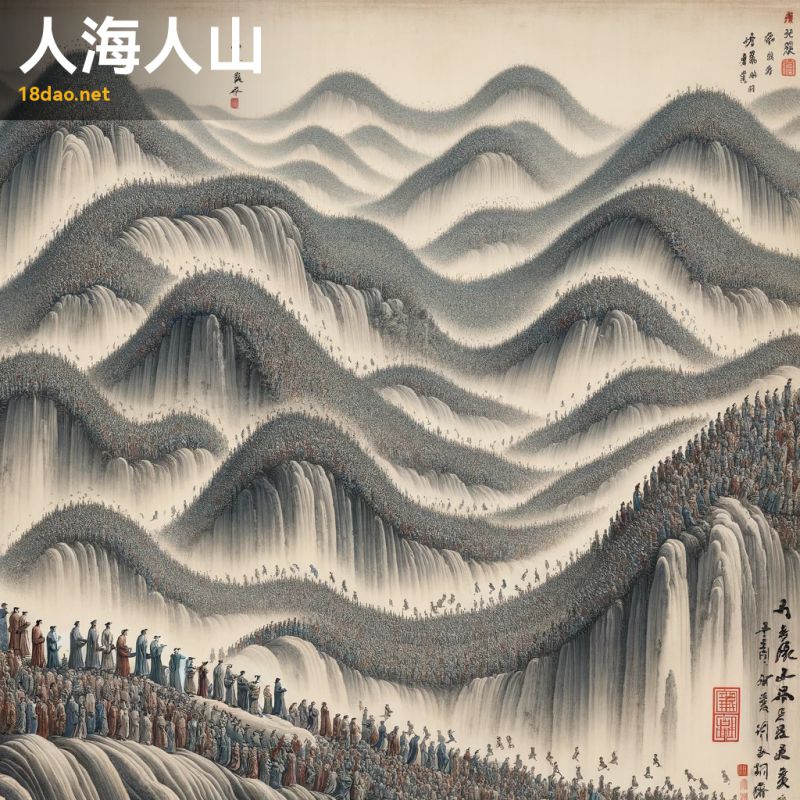

序号: 419

解读: 这幅插图描绘了成语“人海人山”的场景。在这幅作品中,您可以看到一个广阔的景观,布满了密集的人群,他们像起伏的山丘和流动的河流一样排列着。人们身着古代中国的服饰,以无数的小人物形态出现,营造出一种人数众多、喧闹繁

-

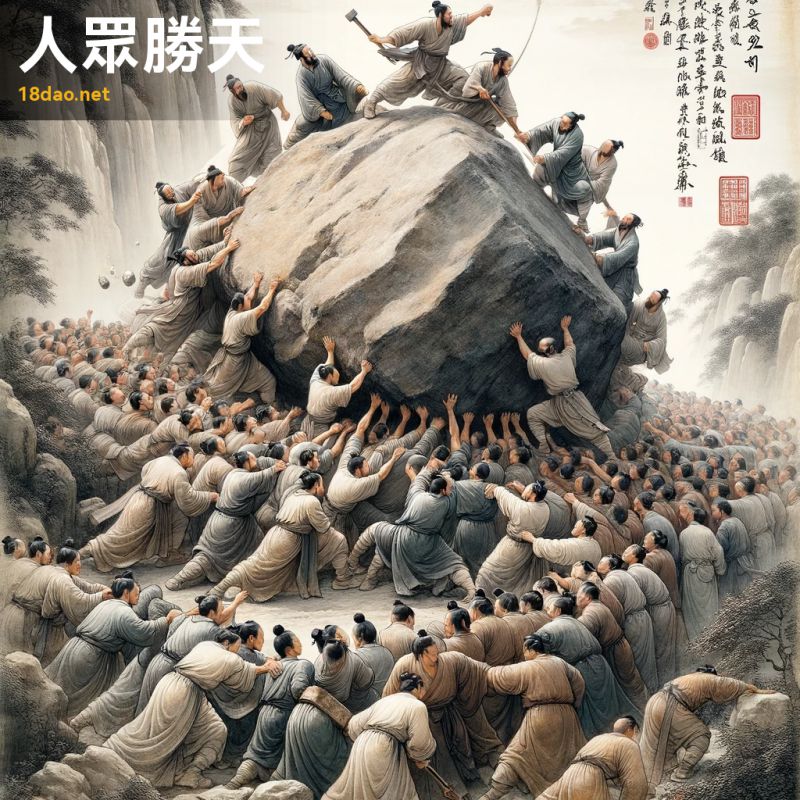

序号: 420

解读: 这幅插图描绘了“人众胜天”这一成语的场景。在图中,我们看到一群穿着古代中国服饰的人们,他们来自不同的背景,正在齐心协力地举起或移动一块巨石。这象征着他们集体的力量和团结,共同对抗自然的强大力量。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过传统的笔触和柔和、朴素的色调来表现。画面中的人物表情坚定,姿态协作,展现了他们合作克服困难的决心。这幅画的主题“人众胜天”,字面意思是“人多的力量能胜过天”,比喻人民群众的力量是无穷的,能够战胜任何艰难险阻。这幅画恰如其分地传达了这一成语的精神,通过一群人共同努力的场景,展现了团结合作的力量。在画面的某个角落,还有一个小巧的红色中国传统印章,增添了作品的艺术感和文化气息。

-

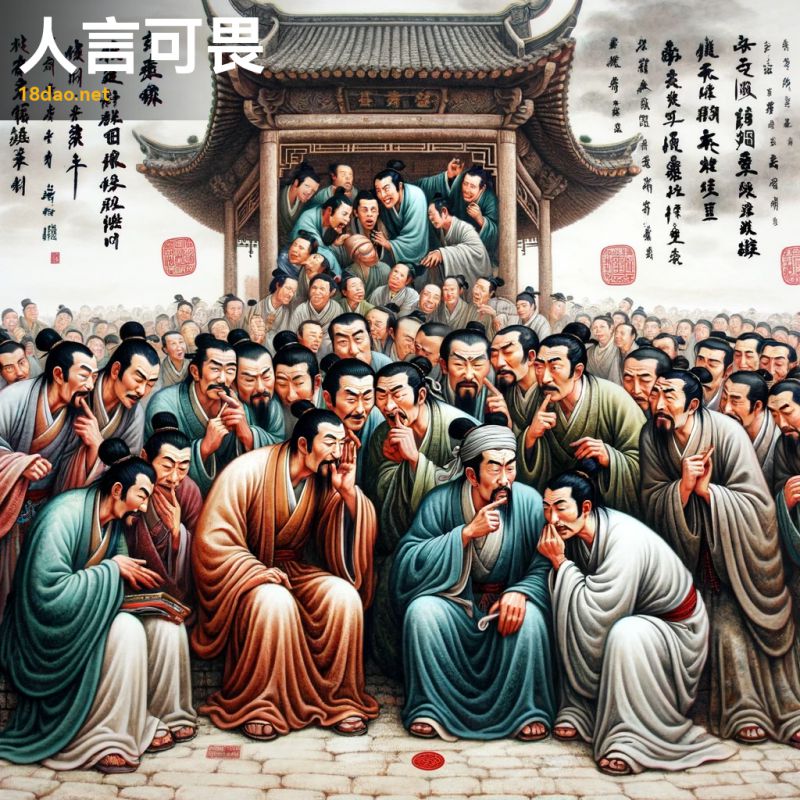

序号: 421

解读: 这幅插图描绘了“人言可畏”这一成语的深刻含义。图中展示了一群穿着传统中国服饰的人聚集在一个公共场所,他们相互窃窃私语,一些人显得忧虑和焦急。这些人物的表情和肢体语言传达了在社群中言语的力量和影响。这个场景恰如其分地体现了言语的重要性和可能带来的负面影响,凸显了成语“人言可畏”的核心思想——即人们的言论具有巨大的影响力,有时甚至可能引发恐惧和忧虑。

画作风格仿照了古代画家或近代画家的古典中国画风,传递出一种古朴而深邃的感觉。图画的一个角落还加上了红色印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以增加作品的正式性和艺术价值。

整体上,这幅插图不仅展示了成语的内涵,也体现了中国古典文化的严肃性和深刻性。

-

序号: 422

解读: 这幅插图展现了中国古代景象,以生动的形式诠释了成语“人谋敓天造”,意为人们虽有计划,但最终结果往往由天意或不可预测的因素决定。图中前景,一位学者专注地在卷轴上绘制计划,周围摆放着书籍和传统的中国测量计算工具,突出了人类的努力和规划。与之形成鲜明对比的背景是一幅宽广、超然的自然景观,由壮丽的山脉和旋转的云层构成,象征着大自然或神意的巨大和不可预测的力量。

这一场景以古代画家或近代画家风格呈现,注重细腻的笔触和微妙的色彩变化。在画面的一个角落,还有一个小小的红色印章,增添了一丝传统的艺术氛围。

整体而言,这幅作品不仅体现了中国古典文化的深刻内涵,也展示了人类计划与自然或天意之间的微妙关系。

-

序号: 423

解读: 这幅图描绘了“人面桃花”这一成语。在画面中,我们看到一位风华绝代的女子静静地凝视着盛开的桃花。她的容貌仿佛与周围的自然景致融为一体,既显得深思,又透露出对自然之美的欣赏。桃花以其娇嫩的粉色花瓣和翠绿的叶片,构成了一幅色彩和谐且生机盎然的画面。“人面桃花”这个成语源自于古代的一段佳话,讲述的是春风拂面、桃花盛开之际,人们赞叹自然之美,同时也比喻女子的容颜美丽,如同春花烂漫。这幅画作通过其唯美的构图和色彩,完美地诠释了这一意境。画中的女子与周围的桃花相映成趣,既展示了自然之美,也体现了人与自然和谐共存的理念。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,传达出一种古典和深远的美感。画面的右下角还有一枚红色的印章,增添了作品的古典韵味和真实感。

整体上,这幅作品不仅是对“人面桃花”成语的直观展现,也是对古典中国美学的一次深刻致敬。

-

序号: 424

解读: 这幅画描绘了成语“人面兽心”的寓意。在画面中,我们看到一位面容平静、祥和的人,但他的影子却显露出一头凶猛的野兽,隐喻着这个人表面文雅而内心残暴的本性。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统手法,采用了单色水墨和传统笔触,表现了一种古朴而深邃的感觉。在画作的一角,还有一个小巧的红色中国印章,增添了作品的真实性和文化感。

整体上,这幅作品不仅表达了成语的深层含义,也尊重并传达了中国古典文化的严肃性。

-

序号: 425

解读: 这幅插图展现了成语“仁智之见”的内涵。画面中,一位着传统中国服饰的长者象征智慧,他正在温和地指导一个代表纯真和仁慈的年幼孩童。他们身处一个宁静的园林中,周围是古老的建筑、茂盛的绿植和流淌的小溪。长者正指向一棵盛开的梅树,梅花在中国文化中象征着坚韧和美德。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画风格,专注于优雅的笔触和微妙的色彩运用。画面不仅传递了这个成语的字面意义,即具备仁慈和智慧的视角,而且还体现了中国古典文化中重视教育和德行的理念。此外,画面角落的小型红色印章,增添了一丝传统的艺术气息。

-

序号: 426

解读: 这幅图描绘了“仁至义尽”这个成语的精神。在画面中,我们看到两位士人,通过他们的行为表现出了这个成语的内涵。第一位士人正在帮助他人,这体现了“仁至”——即仁爱到了极点。他的动作温和而体贴,表现了中国传统文化中仁爱的理念。第二位士人则专注于学习,展现了“义尽”——即尽到了义务。他的姿态沉稳,反映了对知识和道德的尊重。周围的环境融入了鹤、山水等中国古典元素,营造出一种宁静而深远的氛围。这些元素不仅美化了画面,也象征着高洁和宁静的精神境界。

整体画风参考了古代画家或近代画家的风格,传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语的内涵相得益彰。画面的角落有一个红色的印章,作为对传统中国画的致敬。这个印章不仅是艺术作品的标志,也象征着文化的传承和尊重。

通过这幅画,我们可以更深刻地理解“仁至义尽”这个成语所蕴含的丰富内涵和中国古典文化的魅力。

-

序号: 427

解读: 这幅插图是基于成语“他无长物”创作的。在中国传统文化中,此成语用来形容一个人没有值钱的财物或重要的资产。图中展现了一个简朴而几乎空无一物的房间,体现了极其简单的生活方式和缺乏物质财富的状态。

房间里仅有的几件物品——一张简单的木床、一张小桌子上放着砚台,以及一卷竹简,都以古代画家或近代画家的画风细腻呈现。

整幅画作透露出一种宁静和朴素的生活氛围,使用了柔和、低调的色彩。这样的描绘方式恰如其分地传达了成语“他无长物”的含义,即一个人生活简朴,没有多余的财物。画作角落的小红印章增添了作品的传统感和真实性,进一步强调了这幅作品对中国古典文化的尊重和体现。

-

序号: 428

解读: 这幅画描绘了一位古代中国学者,他身着传统服饰,站在柳树下,面带微笑,神态间流露出一种淡淡的嘲讽和自信。背景是一个宁静的园林,远处可见亭台楼阁和山峦。

整幅作品采用了古代画家或近代画家风格的传统中国水墨画技法,展现了中国艺术的精髓。这幅画体现了成语“付之一哂”的含义。成语“付之一哂”源自《后汉书·班超传》,意思是对某事不屑一顾,只是一笑了之。在这幅画中,学者的微笑和他轻蔑的眼神恰到好处地传达了这种态度,表现了对周围事物或言论的不以为意和轻视。画中的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,用于表示画家的身份或表达画作的某种意涵,也增添了作品的文化氛围。

整体而言,这幅画不仅生动表达了“付之一哂”的成语意境,也展现了中国古典艺术的韵味和深度。

-

序号: 429

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“付之一炬”的场景。成语“付之一炬”源于《史记·项羽本纪》,意指把东西完全烧毁,比喻彻底摧毁或废弃。图中展示的是一群古代中国战士在夜间用火把点燃一座堡垒。这一场景富有戏剧性,大火吞噬了堡垒并在战士们坚定的面孔上映出反光。

这幅作品的艺术风格模仿了古代画家和近代画家,运用了传统的中国水墨画技法,特别强调了光与影的交织效果。颜色主要是暗色调,但火焰的橙色和红色突显出强烈的视觉冲击。画面的一个角落还有一个小型的红色中国印章,增添了一丝古典韵味。

整体而言,这幅图像不仅生动地描绘了“付之一炬”的意境,也体现了中国古典绘画的精髓,透过细腻的笔触和深沉的色彩,表现了一种古朴而深邃的感觉。

-

序号: 430

解读: 这幅图描绘了一个身着传统中国服饰、长着白色长须的老学者,在宁静的河边坐在柳树下。老学者正微笑着阅读手中的卷轴。背景是柔和的、带有雾气的山脉,上方有几只鸟儿飞过,河岸旁开着繁花。

整个场景色调柔和、和谐,传达出一种平和而内省的时刻。这幅画体现了“付之一笑”这个成语的内涵。该成语意指面对困难或讽刺时不以为意,轻松地笑了笑就过去了。画中的学者,面对生活的纷扰,选择了一种淡然、从容的态度,这与成语所表达的心态高度契合。他的微笑不仅是对眼前景象的欣赏,也象征着对生活挑战的轻松处置。

此外,画风模仿了古代画家和近代画家的风格,既有古朴之美,又有深邃的艺术内涵,呼应了中国传统文化的严肃性和深度。画中的红色印章,作为画作的验证,也是中国传统艺术中常见的元素,增添了一份正式和庄重的气息。

-

序号: 431

解读: 这幅插图展现了成语“付之丙丁”的寓意。画面中,我们看到一位人物在一个传统的中国庭院里,漫不经心地将物品扔进火中。他的表情透露出对这些物品价值的冷漠,仿佛这些东西对他来讲毫无重要性。这种场景恰如其分地体现了“付之丙丁”这个成语的含义,即对某事不加重视,轻易地处理或放弃。在这幅画中,传统的中国建筑元素和庭院设置为背景,为整个画面增添了一种古朴而深邃的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过精细的笔触和水墨技巧,将中国古典艺术的简约与深度展现得淋漓尽致。颜色以黑色、灰色和褐色为主,进一步强调了画面的古典气息和内涵的深远。图画的一角还特别加上了红色印章,这是中国古典艺术中的一个传统元素,不仅增添了艺术性,也是对作者身份和作品真实性的认证。

通过这幅插图,我们能够直观地感受到“付之丙丁”这个成语的内涵和情感色彩。

-

序号: 432

解读: 这幅插图旨在体现成语“付之度外”的含义。在画面中,我们看到一条小舟在广阔的河流上漂流,这象征着人们将某些事物或想法排除在外,好似将它们置于遥远的河流之上,不再加以考虑。小舟上的孤独人物代表着对这些事物的淡漠和脱离。周围的山峦被迷雾笼罩,增强了距离和隔绝的感觉,正如我们对某些事情选择性忽视或淡忘。

整体画风仿古代画家或近代画家,使用的颜色柔和,以蓝绿色调为主,营造出一种宁静而深沉的氛围,这反映了付之度外这一行为背后的冷静和深思熟虑。画面一角的红色印章是对传统中国画风格的致敬,同时也为整个作品增添了一抹古典之美。

-

序号: 433

解读: 这幅画描绘了一位古代学者,身穿传统服饰,在宁静的书房中专心致志地阅读和写作。书房内摆满了卷轴、书籍,并有一盏昏暗的灯笼,营造出一种深度专注的氛围。学者的表情显示出他完全沉浸在工作中,对周围环境浑然不觉。

画风仿佛古代画家或近代画家,注重细腻的笔触和微妙的色彩运用。画角落处有一枚红色印章,象征着作品的真实性。这幅画与成语“付之一炬”之间有着深刻的联系。该成语字面意思是把东西付给火焰,比喻把事情完全忘掉或置之不理。在这幅画中,学者对他的学问如此专注,以至于他对周围发生的事情完全不加理会,形象地体现了“付之一炬”的含义。

通过展现学者对外界毫无所闻的专注状态,这幅画生动地传达了成语的内涵。

-

序号: 434

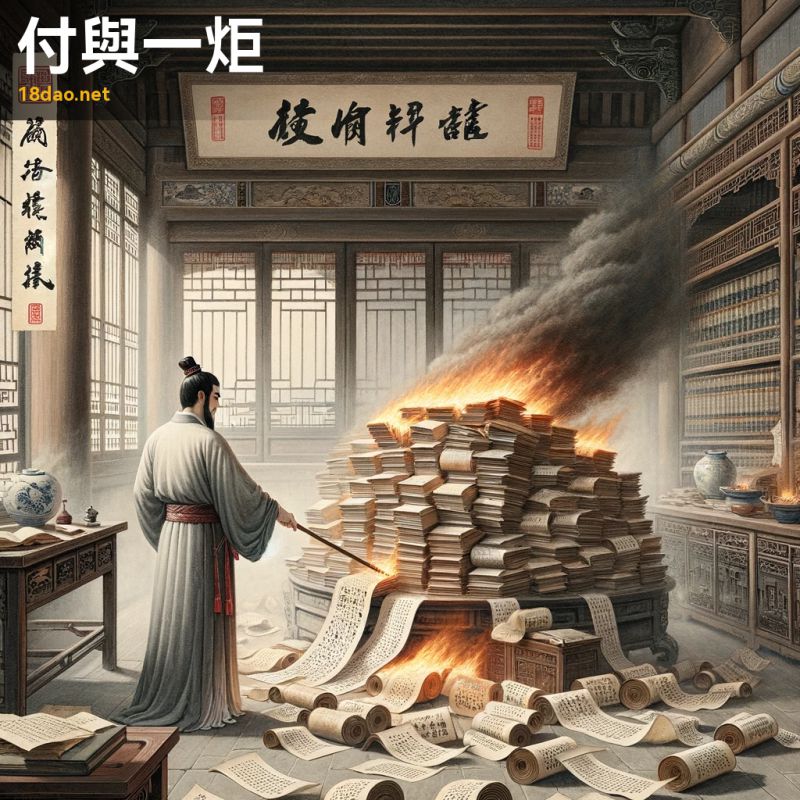

解读: 这幅插图描绘了成语“付与一炬”的意象。图中,一位身着传统中式服饰的人物正在燃烧一大堆卷轴和书籍。这一场景体现了“付与一炬”的字面意思,即将东西完全烧毁。在中国传统文化中,书籍和卷轴代表着知识和文化传承,因此这个成语通常用来形容彻底摧毁文化遗产或知识。在这幅画中,背景设定在一个典雅且书香气浓的环境,类似于书房或图书馆,充满了古代中国建筑和家具的元素。中心的人物表情坚决而庄重,反映了燃烧书籍这一行为的严肃性和决绝。画面背景中还有更多的书架、卷轴和书籍,暗示了被破坏的文化财富之多。

整幅画采用了古代画家或近代画家风格的柔和笔触和淡雅色彩,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面角落的红色印章是中国传统绘画中的常见元素,象征着艺术家的个性和作品的真实性。

通过这幅插图,我们可以深刻感受到“付与一炬”这个成语所蕴含的文化毁灭和知识丧失的悲哀,以及对这种行为的强烈谴责。

-

序号: 435

解读: 这幅插图描绘的是“付与一笑”这个成语的场景。在中国传统文化中,“付与一笑”意指对某件事不以为意,轻松地以笑容回应。画面中,我们看到一位穿着古代服饰的文人或者圣贤,他面带微笑,神态从容,体现出对眼前琐碎或不值得关注的事情的淡然处之。背景是一个宁静的园林环境,有竹子、小池塘和远处的山峦,营造出一种超脱世俗、内心平和的氛围。

这幅作品采用了古代画家或近代画家风格的绘画手法,色彩朴素、笔触细腻。画面的某个角落还有一枚红色的印章,为作品增添了一抹传统的美感。

整体上,这幅插图不仅体现了成语的内涵,也展现了中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 436

解读: 成语“付诸一炬”字面意思是把东西交给火焰去焚烧,通常用来比喻彻底破坏,特别是指烧毁文书、文件等。在这幅插图中,我们看到的是一床古书在暗淡的房间里被火焰包围。这种场景直观地传达了“付诸一炬”的意境,即古书被烈焰吞噬,象征着知识、历史或者文化的丧失。图中的火焰以深红和橙黄色为主,这种色彩的选择不仅增强了火焰的热烈和猛烈,也反映了破坏的力量。而古书上飘散的书香,增添了一种悲哀的美感,暗示着被破坏的不仅仅是物理形态,还有其中承载的智慧和文化价值。背景中的中式木框窗和轻轻的线条被火光映射出暗红色,营造了一种古典而沉重的氛围。这些细节的描绘符合古典中国画的风格,呈现出一种古朴而深邃的感觉。

整体而言,这幅画通过强烈的视觉冲击和丰富的文化内涵,完美地诠释了“付诸一炬”这一成语的深层含义。

-

序号: 437

解读: 这幅图描绘了“代庖越俎”这一成语的场景。成语“代庖越俎”原意指越过厨师,自己去做厨师的工作。比喻越过本职,做不该自己做的事。在这幅画中,我们看到一个不是厨师的人,身着学者的长袍,在古代厨房里笨拙地尝试烹饪,显得格格不入和不自在。这样的场景恰如其分地表现了成语的含义——一个不适合这项工作的人试图去做,不仅显得突兀,还可能影响到原本的工作流程。

画面的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,细腻的笔触和沉稳的土色调展现了传统中国画的韵味。背景中传统的厨房布景和各种烹饪用具增加了画面的历史感和文化氛围。图画一角的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

整体上,这幅图既传达了成语的深层含义,也展示了中国古典艺术的独特美感。

-

序号: 438

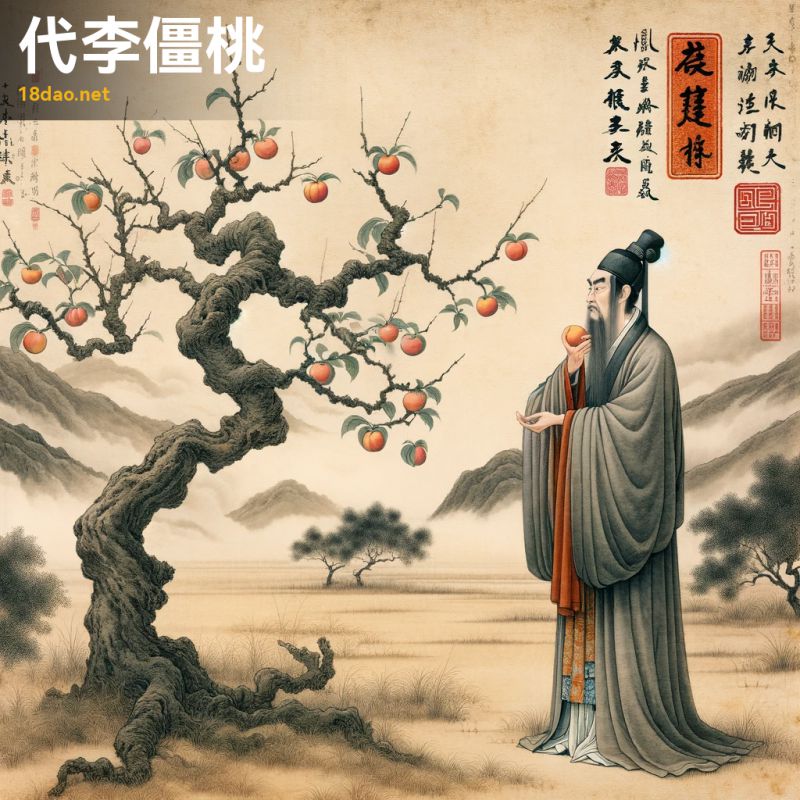

解读: 这幅插图展现了成语“代李僵桃”的含义。画面中,一位古代中国学者身着传统服饰,站在一棵枯萎的桃树旁。这位学者代表了成语中的“代李”——即替代者,而旁边的枯桃树象征着原本的对象——“僵桃”。学者的表情沉思,似乎在深刻思考这种替代关系。背景是典型的中国古典山水画景致,远山含翠,氛围朦胧,营造出一种静谧而深远的感觉。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的技法,传达出古朴而深邃的艺术氛围。画面一角的红色印章增添了传统文化的韵味。“代李僵桃”这个成语本身意味着替代一个已无生机或价值的事物。在这幅画中,枯萎的桃树象征着失去价值的事物,而旁边的学者则象征着被用来替代的新元素。

通过这种视觉表现,插图生动地传达了成语的深层含义。

-

序号: 439

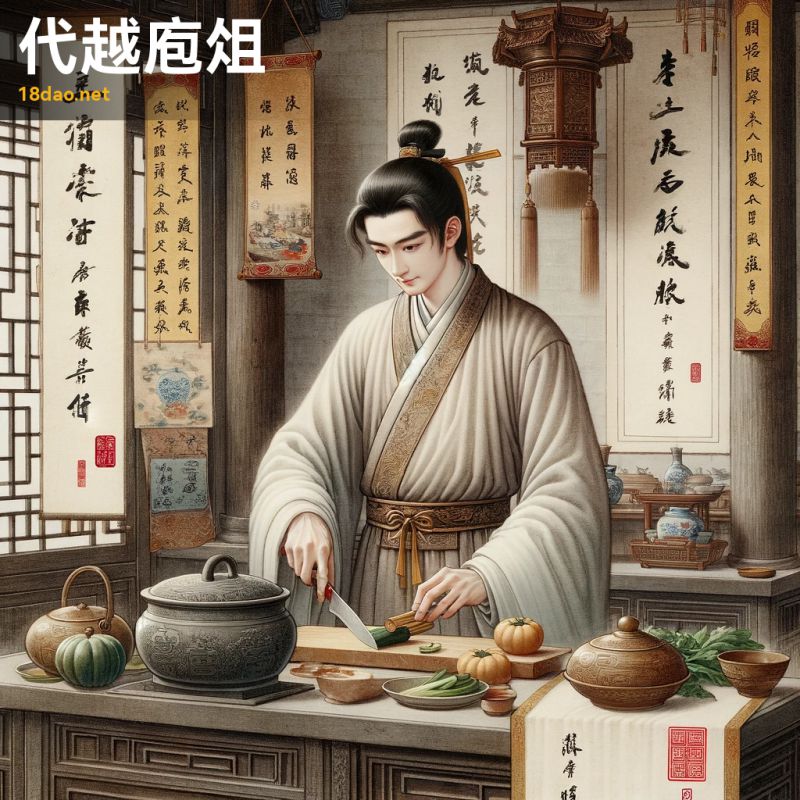

解读: 这幅图描绘了“代越庖俎”成语的场景。在画面中,我们看到一位年轻且雄心勃勃的大臣站在皇家厨房里,接替了厨师的职责。他身穿传统的中式长袍,显示出他的官员地位,正专注于用古老的中式菜刀切菜。

整个厨房布局典型的古代中国风格,装饰有挂卷和陶器。这个成语源于中国古代的一个故事,讲述了一个年轻的大臣愿意代替庖厨(即厨师)去做事,以此表现他愿意做任何事情以获得提升。成语“代越庖俎”现在用来形容替他人做本不属于自己分内的事,或者插手不该插手的事务。

画作风格模仿了古代画家或近代画家的风格,体现在细腻的笔触和对细节的关注上。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,为作品增添了一抹真实感和传统美。

通过这样的细节,画作传达了一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。

-

序号: 440

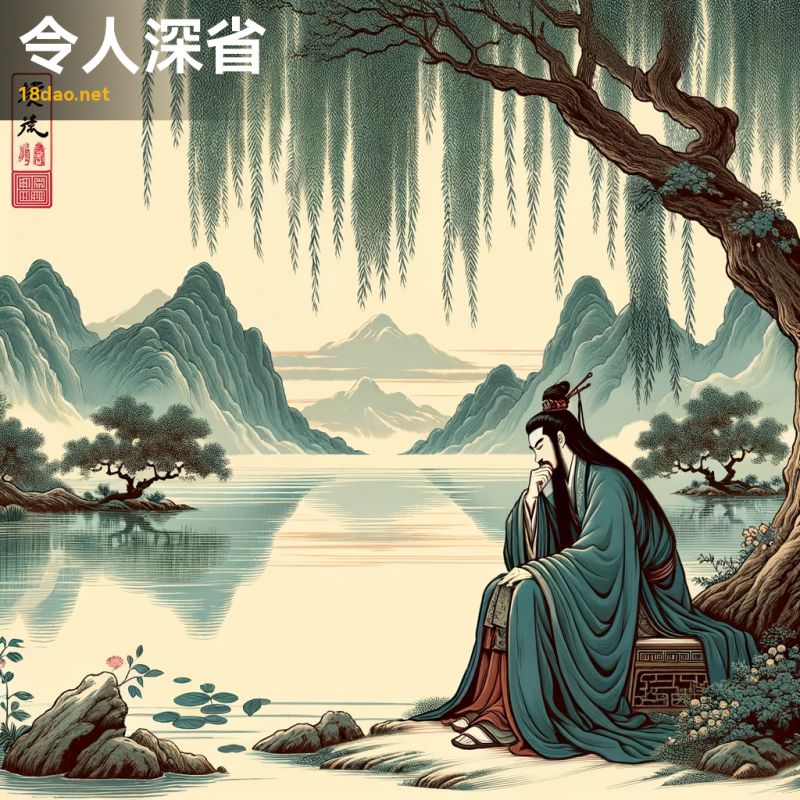

解读: 这幅图描绘了成语“令人深省”的精髓。画中展现了一位古代学者,身着传统的中国长袍,坐在宁静的湖边,背后是垂柳和远山。他的目光深思熟虑地凝视着平静的湖水,整个场景流露出一种沉静和反思的氛围。“令人深省”这个成语通常用来形容某事或某人的言行给人带来深刻的启示或思考。在这幅画中,学者的深思状态和周围的自然景观共同营造出一种引人入胜的思考氛围,恰如其分地传达了这一成语的意境。

画风模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,通过简洁而有力的线条和朴素的色彩,传递出一种古朴而深邃的感觉。图画的一个角落还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用于表达艺术家的身份和作品的真实性。

-

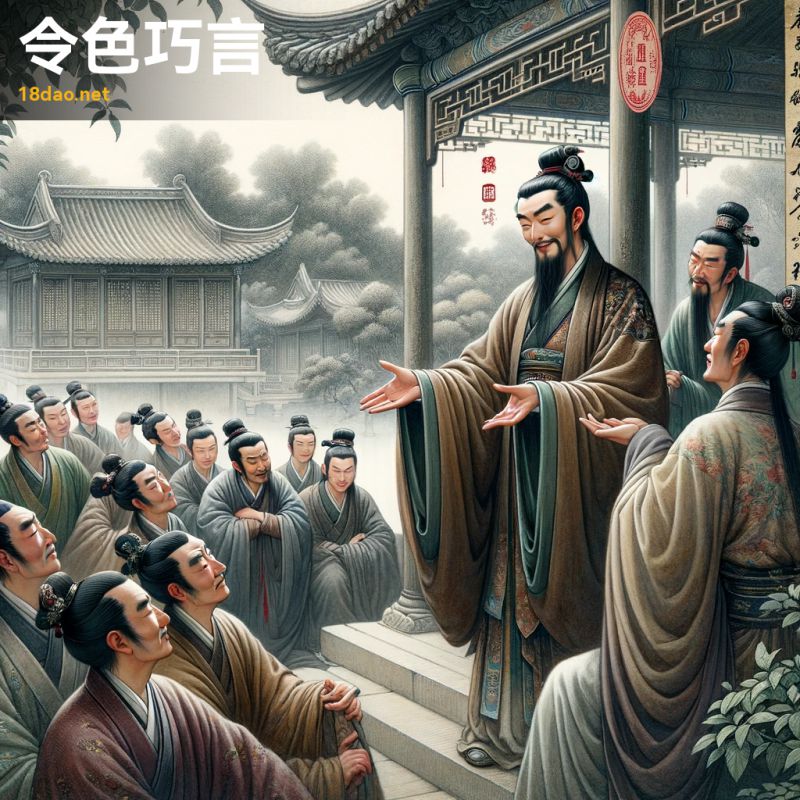

序号: 441

解读: 这幅图描绘了中国成语“令色巧言”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着传统长袍的中国古代学者或官员,他面带狡猾的微笑,正在向一群被他的话语迷住和吸引的人群进行巧妙而有魅力的说话。背景是典型的中国古典园林,有亭台楼阁和繁茂的绿植,营造出一种优雅和宁静的感觉。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,笔触柔和细腻。图像的一个角落放置了一个小巧明显的红色印章。“令色巧言”字面意思是指美貌和巧妙的言辞,通常用来形容那些外表吸引人、说话巧妙而能够左右他人的人。在这幅画中,这位官员的姿态和表情传达了他的魅力和说服力,而他的听众则表现出了被他的言辞所吸引和迷住的状态,完美体现了这个成语的含义。

整个画面既展示了成语的内涵,又保持了中国古典文化的庄重和深邃。

-

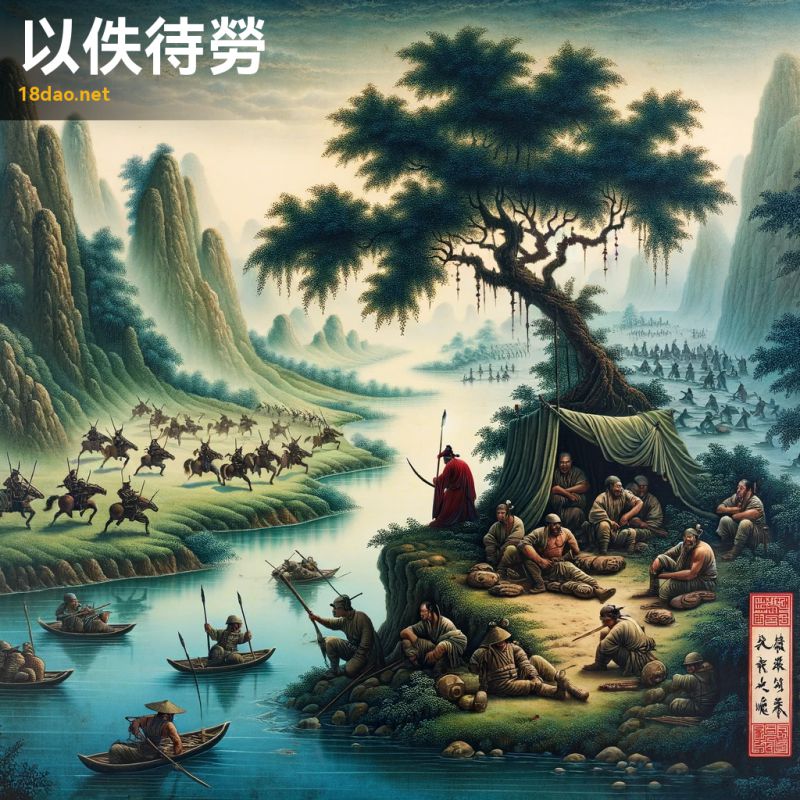

序号: 442

解读: 此图描绘的是成语“以佚待劳”的场景,灵感来源于孙子兵法的策略思想。画面展现了一个宁静的古代中国风景,中间有一条平静的河流和茂密的绿色植被。一边,一群士兵在树下休息,显得放松且正在恢复体力。河对岸,另一组士兵正在辛苦地劳作,看起来疲惫不堪。这两组士兵之间的对比生动地诠释了成语“以佚待劳”的含义:即保存自己的能量,等待敌人力竭时再出击

。

此画风格仿古代画家、近代画家,图角落带有传统红色印章,体现了古典中国画的特色。

-

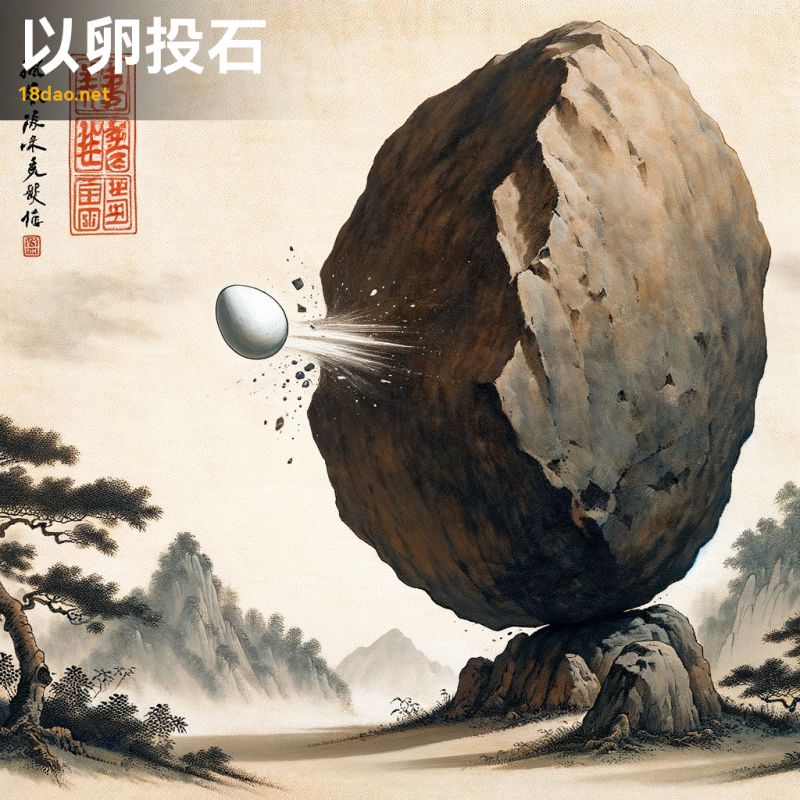

序号: 443

解读: 此图描绘了成语“以卵投石”的形象。画面中,一个小小的脆弱鸡蛋正被投向一块巨大、坚固的石头。这里,石头象征着力量和不可动摇,而鸡蛋则代表了脆弱和无力。

此画风格效仿中国传统绘画,如古代画家或近代画家的笔触,展现出古朴而深邃的美感。背景中的自然风光,如山脉或树木,增强了尺度和对比感,使画面显得更为生动。成语“以卵投石”用于形容自寻死路或不自量力的行为,就像用脆弱的鸡蛋去攻击坚硬的石头一样,不仅无济于事,反而自取灭亡。这幅画生动地描绘了这种势均力敌的场景,通过鸡蛋和石头的鲜明对比,形象地传达了成语的深层含义。

-

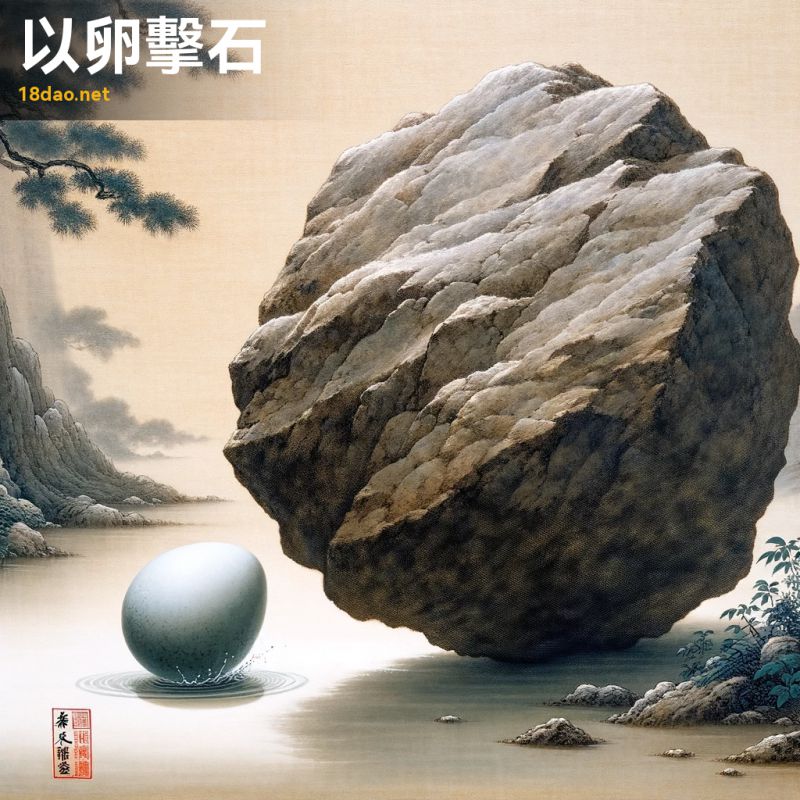

序号: 444

解读: 这幅画描绘了成语“以卵击石”的形象意象。画面中,一枚脆弱的小鸡蛋正面对着一块巨大、不可动摇的石头。这里,鸡蛋的细小和脆弱象征着无力和徒劳,而石头的坚固和庞大则代表着力量和不可动摇。这种对比强烈地表达了成语的含义:即用不切实际的方法或者力量去挑战强大的对手或困难,是没有希望的。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和微妙的色彩运用,展现出了一种古朴而深邃的感觉。

整个画面安静、专注于鸡蛋与石头之间的对比,从而突出成语的寓意。在画面的某个角落,还有一个红色的印章,增添了一种传统的艺术韵味。

通过这样的细节处理,画作不仅表现了成语的内涵,还展示了中国古典绘画的独特美学。

-

序号: 445

解读: 这幅插图为成语“以咽废飧”提供了生动的视觉表现。成语“以咽废飧”源自《左传·庄公十八年》,原文是“吾闻之,饥以咽废飧,病以膏泽膏”,意指因饥饿而吞咽困难,因而放弃食物。这个成语用来形容极度饥饿或因病而无法进食的状况。在这幅插图中,我们看到一位衣着传统的老学者,面容憔悴,坐在简朴的木桌前。他凝视着面前那碗简单、朴素的米饭,表情中透露出一种放弃或无力进食的无奈。背景的简约设计突出了学者及其周围的环境,传达出孤寂和被忽视的氛围。

整幅画作采用了类似古代画家风格的优雅笔触和柔和色彩,符合古典中国画的传统。此画作不仅直观地表达了成语的字面意义,还深刻体现了成语背后所蕴含的情感和场景。画中老学者的形象和环境布局深刻地传达了“以咽废飧”所描述的极端困境和无助感。这样的视觉呈现,使成语的理解更为深入和直观。

-

序号: 446

解读: 这幅图描绘了“以夜继日”的成语。在画面中,我们可以看到一个从白天过渡到夜晚的宁静景色。一侧是太阳在山后落下,投射出温暖的余晖;另一侧则是月亮升起,带来清冷、宁静的光芒。天空中的颜色从日落的橙色和红色渐变到深夜的蓝色和紫色,形成了一个美丽的过渡。传统的中国元素,如松树和穿过风景的小河,都被巧妙地融入其中。

整个画风借鉴了古代画家和近代画家的风格,强调自然之美和静谧。这幅作品通过这种日夜更替的景象,形象地表达了“以夜继日”这一成语的含义。这个成语通常用来形容时间的连续不断,如同夜晚紧随白天一般,寓意着事物的持续发生或工作的连续进行。在这里,画面的构成和色彩的运用恰到好处地展示了时间的流逝和自然的轮回,使得成语的意境得到了完美的体现。

-

序号: 447

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“以容取人”的场景。成语“以容取人”字面意思是根据外表来判断一个人的品质或能力,它传达了对外貌评判的批判和对内在品质重要性的强调。在这幅图中,我们看到一群古代中国学者,身着传统长袍。其中一位看起来既有学问又有威望的学者,正被其他人恭敬地迎接。这个场景突出了成语中“以容取人”的概念——人们通常会根据外表来判断一个人的身份和品质。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,用优雅的笔触和柔和的色彩表现出古朴而深邃的感觉。画面中的每个细节都在强调这种基于外貌的评价方式的场景。图像的一个角落有一个小小的红色印章,增添了一丝传统的真实感。这种细节的加入,不仅赋予了作品一种文化上的真实性,也体现了对中国古典文化的尊重。

-

序号: 448

解读: 这幅插图展现了成语“以德报怨”的内涵。画面中,一位高贵的人物在古代中国的环境里向他的前敌人赠送礼物。这一行为体现了用善意回报恶意的精神。两位主人公都穿着传统的中华服饰,站在宁静的园林中。赠礼者面带微笑,伸手呈现礼物,而对方看上去感激且谦卑。

整个画面的构图和色彩均呼应了古代画家或近代画家的风格,表达了一种淡雅而典雅的美感。这不仅体现了古典中国画的韵味,也强调了成语的文化和哲学内涵。画面中的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,增添了一丝庄重与古朴。

通过这幅画,我们可以深刻地理解“以德报怨”这一成语的含义:即使面对曾经的敌人和伤害,也应以善良和宽容相待,展现出高尚的人格魅力和道德修养。

-

序号: 449

解读: 这幅插图展现了“以日继夜”这一成语的含义。在画面中,我们看到山脉作为背景,一边沐浴在夕阳的余晖中,而另一边则已被夜晚的星空所覆盖。此画面象征着时间的不断流逝,日夜的交替。古风建筑如亭台或在平静湖面上的小船,增添了时光流转的意境。

整个画风仿佛古代画家或近代画家的作品,用柔和的笔触和和谐的色彩组合,展现了中国古典画的风格。画面角落的小型红色印章,是中国古典艺术作品的典型标志,增添了一抹文化底蕴。“以日继夜”字面上指的是日夜不断交替,比喻不停地连续进行。在这幅画中,日夜的转换恰好体现了这一成语的意境。夕阳代表着一天即将结束,而星空则预示着新的一天的到来,象征着时间的持续流动和不断的努力或行动。

-

序号: 450

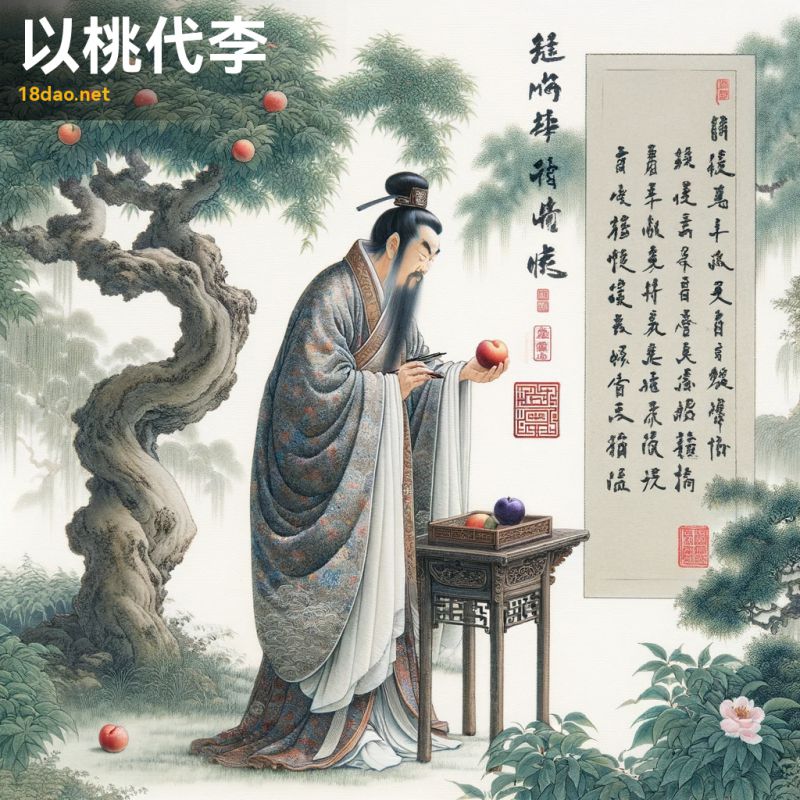

解读: 这幅插图描绘了一个古代学者站在茂盛的花园中,正在用心地将桌子上的桃子替换为李子。这一行为象征着成语“以桃代李”的含义,即用一事物来替代另一事物。

画面风格模仿了古代画家的水墨画技法,细腻地表现了学者的长袍和花园的植被。画作一角的小型红色印章增添了作品的真实性。“以桃代李”这一成语源自《左传·僖公二十三年》,原文为“以李代桃”,后来颠倒过来使用,意为用一种事物替代另一种事物,比喻用假的或次的代替真的或好的。这幅画中,学者正将桃子换为李子,形象地展现了这一行为,使成语的含义生动而直观地呈现出来。

通过这种传统的中国画风格,画面不仅呈现了成语的深层含义,也体现了中国古典文化的优雅和深远。

-

序号: 451

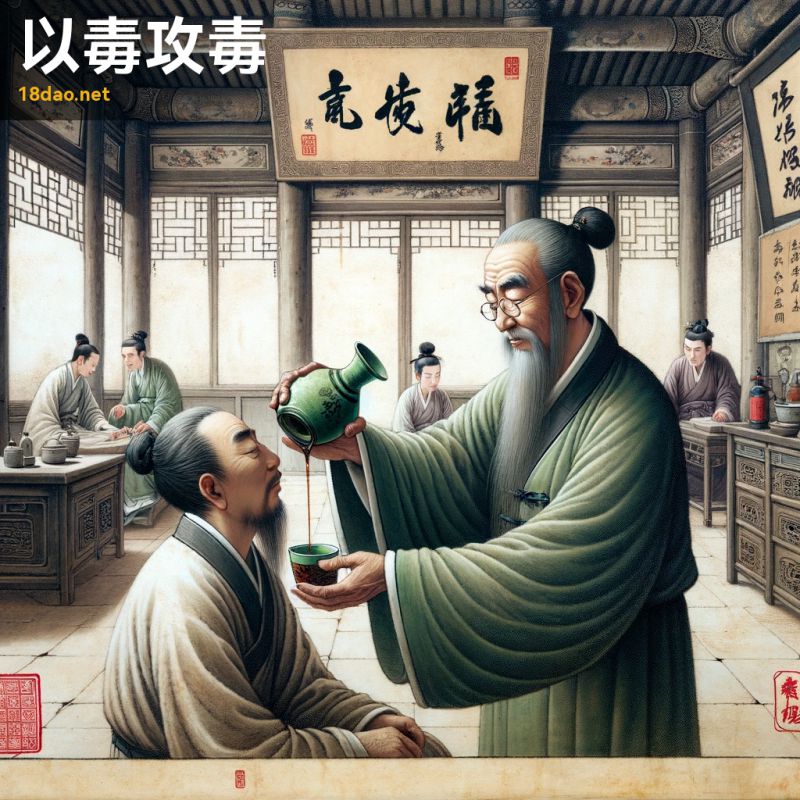

解读: 这幅图描绘了一个传统中医场景,表现了成语“以毒攻毒”的含义。画中,一位经验丰富、表情沉稳的医生正在给病人服用一种药剂。这种药剂以其强烈的效果著称,象征着用有害物质来对抗另一种害,正如成语“以毒攻毒”所述。背景是一个古老的中医诊所,配有传统家具和装饰,营造出古朴而深邃的氛围。

画风仿佛古代画家的作品,特点是细致的笔触和柔和的色彩。在画作的某个角落,还有一个小小的红色传统中国印章,增添了一丝正式和传统的气息。

通过这幅画,我们不仅能看到中国传统医学的智慧,也能体会到成语“以毒攻毒”的深刻含义:在面对困难或危险时,有时需要用同样强烈或相似的方法来对付它。

-

序号: 452

解读: 这幅插图展示了两只老鼠相互帮助,共同攀爬一块湿滑的陡峭岩石。这个场景设定在一个宁静的自然环境中,周围有茂密的绿色植被和一条小溪流淌。老鼠被真实地描绘出来,它们的毛发和表情都表达了一种友谊和相互协助的感觉。这幅画的背景非常简约,主要聚焦于岩石和周围的直接环境,以突出老鼠的动作。画面的某个角落有一个小红印章,这是传统中国艺术作品上常见的签名形式。这幅插图与成语“以沫相濡”之间有着紧密的联系。该成语源自《左传》中的一句话:“鼠粪污羹,掇而去之,鼠以沫相濡。”意思是鼠之间用口中的水互相濡湿,比喻在困难时互相帮助。在这幅画中,两只老鼠互相帮助攀爬湿滑的岩石,象征着困境中的相互扶持和协作,从而完美地体现了“以沫相濡”的精神。

-

序号: 453

解读: 这幅插图是为了呈现成语“以漆投胶”的含义和内涵而创作的。在这幅作品中,您可以看到两只鸟儿在漆木上交织在一起,这象征着紧密的联系和不可分割。漆和胶在古代中国被用作粘合剂,代表着坚固和持久的结合。画中的漆树和胶树环绕着鸟儿,而清水流淌的胶水在树下流动,增强了画面的寓意和深度。这幅画的风格借鉴了中国古典绘画的元素,通过传统的壁壳设计和自然主题,展现了一种古朴而深邃的美感。画中的红色印章是中国画作的传统标志,不仅增添了一种正式和古典的气息,也是艺术家印记和作品真实性的象征。成语“以漆投胶”本身意味着关系密切、不可分割,就像漆和胶混合后难以分离一样。

通过这幅画,我们可以感受到这种密不可分、深厚的情感和联系。

-

序号: 454

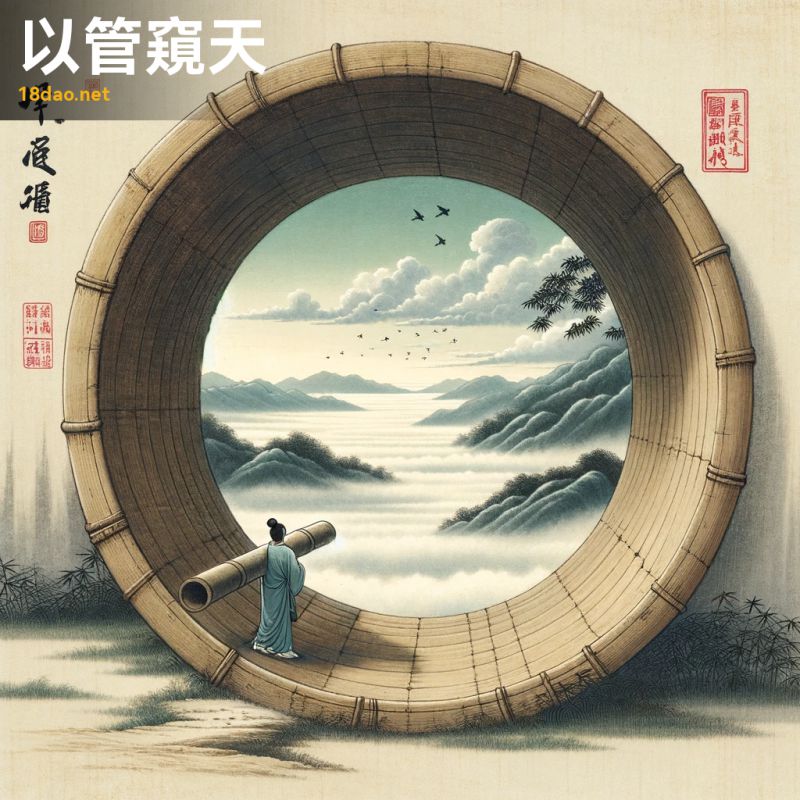

解读: 这幅插图展现了一个人通过狭窄的竹管望向天空的场景,生动地诠释了成语“以管窥天”。这个成语比喻人的见识或经验十分有限,就像通过一根狭窄的管子去观察广阔的天空,只能看到极小的一部分。在画面中,人物手持竹管,聚精会神地望向天空。这不仅象征了他有限的视角,也反映出人类认知的局限性。画面背景是宁静的自然景观,远处的山脉和散落的云彩象征着真实世界的辽阔与复杂,与人物狭窄的视野形成鲜明对比。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统水墨画技巧,使用了细腻的色彩和墨 wash 范围,强调了自然环境的美感。画面中的红色印章增添了作品的传统感和真实性,使之更加符合古典中国画的风格。

通过这幅插图,我们可以深刻地体会到成语“以管窥天”的寓意,即用有限的视角和经验去判断事物,往往会忽略其真实的广度和复杂性。

-

序号: 455

解读: 这幅插图为成语“以胶投漆”所创作。画中展示了两位古代中国学者在宁静的园林中,一位拿着胶瓶,另一位持有漆碗,象征着坚固的联系和团结。

此画风格仿古代画家或近代画家,色彩朴素传统,强调自然色调。画面构图平衡,对园林中的细节,如精致的花朵和传统建筑,均有细致描绘。画角落有一红色印章,增添了一抹经典的中国风韵。“以胶投漆”这一成语出自《后汉书·马援传》,原文是“以胶投漆,合则难离”。成语意为像胶和漆混合在一起那样紧密无间,形容感情深厚,关系非常密切。在这幅插图中,两位学者代表着紧密的关系,而他们手中的胶和漆则象征着这种关系的不可分割性。

整体画风与成语的古典含义相得益彰,体现了中国古典文化的深邃与雅致。

-

序号: 456

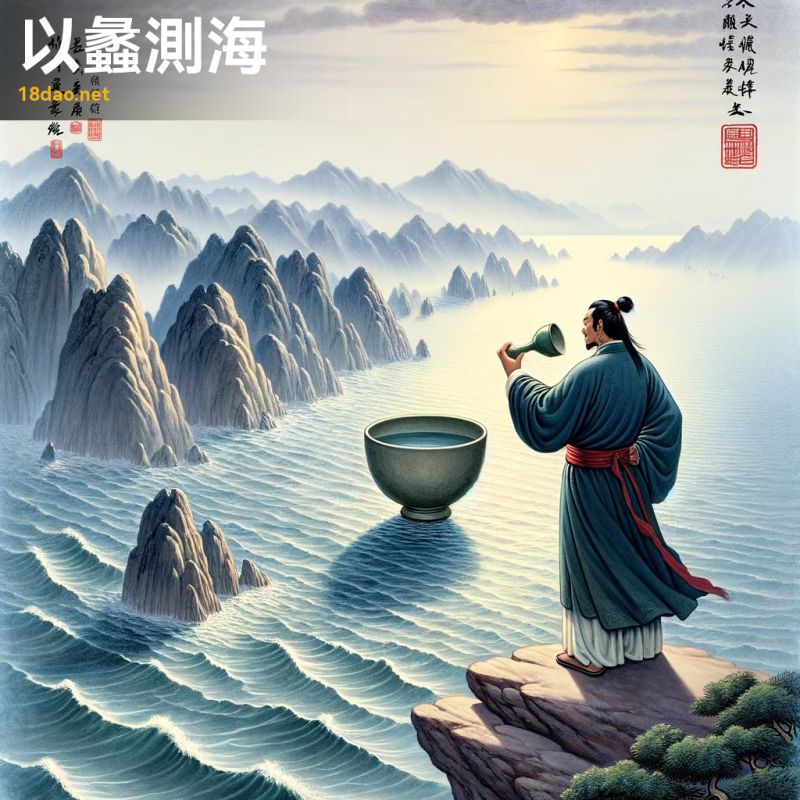

解读: 这幅图描绘了成语“以蠡测海”的意境。在画面中,一位穿着古代中国服饰的人站在海边,手持一只小蠡(一种古代的量器)企图去测量无边无际的大海。这一场景象征着用有限的手段去理解或衡量广阔、深奥的事物的徒劳。

画风仿佛古代画家或近代画家,传统的中国艺术元素在此得以体现。背景中的山脉与浩瀚的大海形成鲜明对比,进一步突显出小蠡与大海之间的巨大差异。画面的一角还有一枚红色的印章,增添了一抹传统的韵味。

整体上,这幅画不仅传达了成语的含义,同时也展现了中国古典绘画的深厚底蕴和独特风格。

-

序号: 457

解读: 这幅插图生动地展现了成语“以讹传讹”的意境。画面中,我们看到一个繁忙的市场,几位人物正围在一起交谈。其中一人正在向旁边的人低声耳语,这个耳语接着被传递给其他几个人,每个人在传递的过程中都增添了自己的解释和想象,使得故事的内容逐渐发生变化。他们的表情从好奇到愉悦,展示了八卦信息变化的本质。

整个场景采用了传统中国画的水墨技法,模仿古代画家和近代画家的画风,呈现出一种古典而深邃的感觉。画面的构图细致入微,体现了中国古典艺术的精湛工艺。在画面的一个角落,还有一个小巧而不显眼的红色印章,增添了艺术作品的真实感和传统韵味。

通过这幅插图,我们可以清晰地理解“以讹传讹”的含义:信息在传递过程中逐渐扭曲变形,最终偏离了原始真相。这幅画不仅传递了成语的意境,而且反映了中国古典文化的深刻内涵。

-

序号: 458

解读: 这幅插图生动地展现了成语“以貌取人”的内涵。画面中,我们看到一个身着华丽丝绸长袍的富有绅士,正在鄙夷地转身离开一个衣着简陋却显得智慧的老人。这位绅士脸上的轻蔑表情,恰到好处地体现了这个成语的意思,即根据外表来评断一个人。

整个场景设置在一个传统的中国市场中,周围的人群和环境都细腻地勾勒出了一个典型的古代中国社会的缩影。

通过富有绅士和穷困老人之间的对比,插图强调了外表与内在品质之间常常存在的错位。

画风上,我们模仿了古代画家或近代画家的风格,注重人物细节的刻画和背景的和谐统一。古朴深邃的色彩和笔触,旨在呈现出一种古典中国画的美感。在画面的一个角落,还有一个小巧鲜明的红色印章,作为作品的完美收尾,同时也是对古典中国艺术的一种敬意。

通过这幅作品,我们不仅展现了“以貌取人”的成语意境,还尽力传达出一种传统与现代交织的美学感受。

-

序号: 459

解读: 这幅插图灵感来源于中国成语“以身作则”,意为通过自己的行为来作为他人的榜样。图中展示了一位身着传统服饰的中国古代学者,在一个宁静的户外教室里向一群专注的年轻学生展示书法艺术。画面背景是一个充满翠绿植物和传统中国建筑的花园。学者的态度智慧而温和,他正在一张大卷轴上书写文字,而学生们则聚精会神地观察着,通过观摩来学习。这种场景完美地诠释了“以身作则”的含义,即通过自己的行为直接给予学生学习和模仿的机会。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以优雅的笔触和柔和的色彩展现出一种古朴而深邃的感觉。作品一角的小红印章增添了古典艺术的触感,强调了作品的文化背景和艺术价值。

总体来说,这幅插图不仅生动地展现了成语“以身作则”的内涵,也呈现了中国古典文化的深厚底蕴和教育哲学。

-

序号: 460

解读: 这幅插图为成语“以身试法”提供了形象的视觉表现。画面中,我们看到一位庄严的法官在古代法庭的背景下,正象征性地将法律应用于自己,这正体现了成语的含义——即用自己的行为来试验或检验法律。

此画风格仿佛古代画家或近代画家,细节丰富、层次分明,传达了深邃而传统的感觉。画面一角的红色印章,增添了作品的真实性和艺术价值。“以身试法”通常用来形容那些敢于以自己的行为来检验法律或规则的人。在这幅画中,法官的形象和行为象征着自我审视和责任感,同时也反映出法律的严肃性和公正性。

整个画面既体现了成语的直接含义,又传达了深层次的文化和道德理念。

-

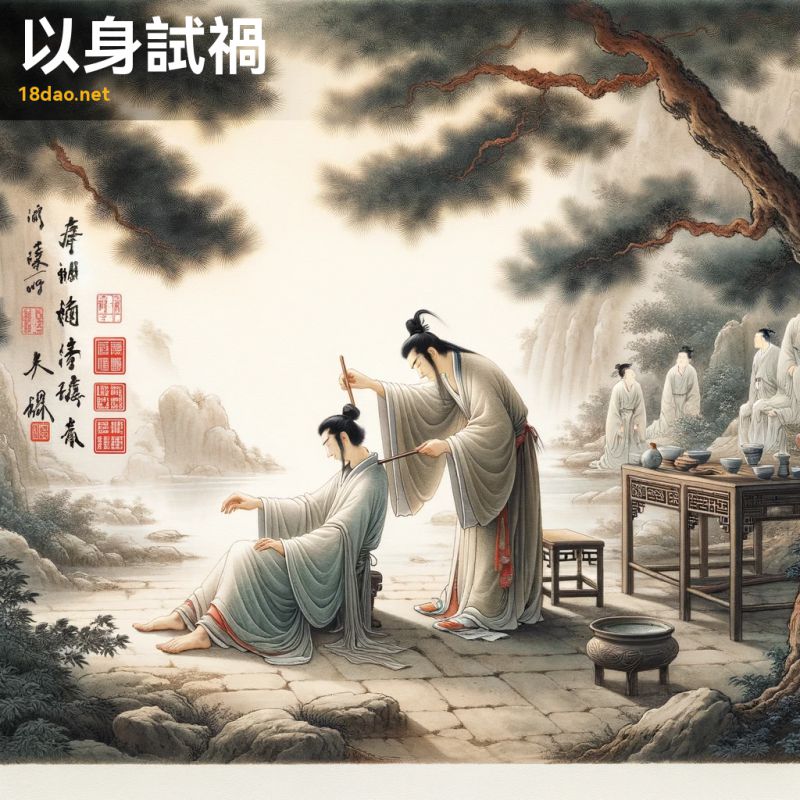

序号: 461

解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“以身试祸”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代服饰的人物,正在用自己的身体测试某种情况或物体。这一动作象征着为了理解或展示危险而采取的个人风险。

画面风格模仿了古代画家或近代画家的画风,传达出一种深邃和古老的感觉。

整个场景既宁静又深远,色彩朴素,笔触细腻。“以身试祸”字面上的意思是用自己的身体去试探灾难或危险。在中国传统文化中,这个成语通常用来形容一个人冒着巨大的风险去亲身体验或证明某件事情,特别是在不确定的或危险的情况下。

通过这幅图,我们可以感受到那种为了追求真理或验证某种信念而不惜一切代价的勇气和决心。画面的细节,如人物的表情、动作和周围的环境,都精心设计以传达这个成语的深层含义。此外,画面一角的红色印章是对传统中国艺术的致敬,增添了作品的文化底蕴和艺术价值。

-

序号: 462

解读: 这幅插图描绘了“以身试险”这一成语的精神实质。成语“以身试险”字面意思是用自己的身体去试探危险,比喻亲自去经历危险的事情,或用实际行动去验证某种危险的可能性。在这幅画中,我们看到一位身穿传统长袍的古代学者或探险者,正跨步踏上一座摇摇欲坠的桥梁。桥下是汹涌的河流或深邃的峡谷,形象地表现了冒险和勇气的主题。画面背景是巍峨的山脉和茂密的森林,这些元素增强了场景的险峻感,同时也象征着挑战和未知。

整幅画作风格仿古代画家或近代画家,传统中国画的典型特色在于其简洁而富有表现力的线条和淡雅的色彩,这为作品增添了一种古朴而深邃的氛围。图中红色印章是中国传统艺术作品的标志性元素,代表了艺术家的身份和作品的真实性。

通过这幅插图,我们可以直观地感受到“以身试险”的含义,即在面对未知和危险时,展现出的勇敢和决心。

-

序号: 463

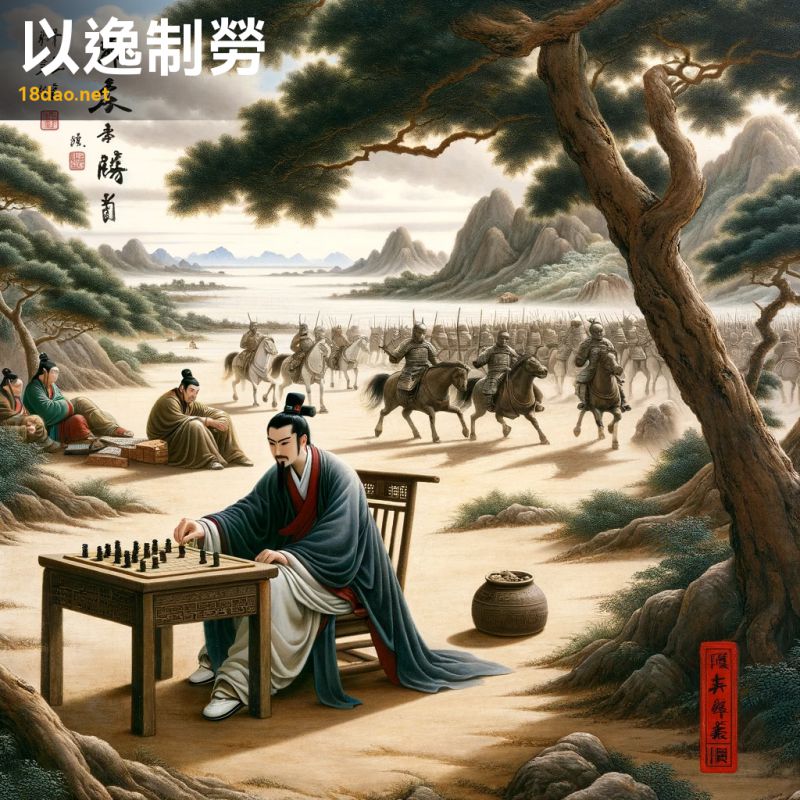

解读: 这幅画描绘了“以逸制劳”这一成语。画中,一位策略高明的将军悠然自得地坐在树下,手中把玩着围棋,周围景色宁静,表现出一种悠闲与从容。而在远处,他的对手正艰难地穿越崎岖的地形,显得疲惫不堪,步履蹒跚。将军的放松姿态与敌人的疲惫形成鲜明对比,生动地诠释了这个成语的精髓。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家的传统中国山水人物画,呈现出古典而深邃的感觉。画面的一角还有一个红色的印章,为作品增添了一份真实性与传统美感。

通过这样的艺术表现,画面深刻地传达了“以逸制劳”的含义:利用休息和养精蓄锐的状态来战胜已经疲惫不堪的对手。

-

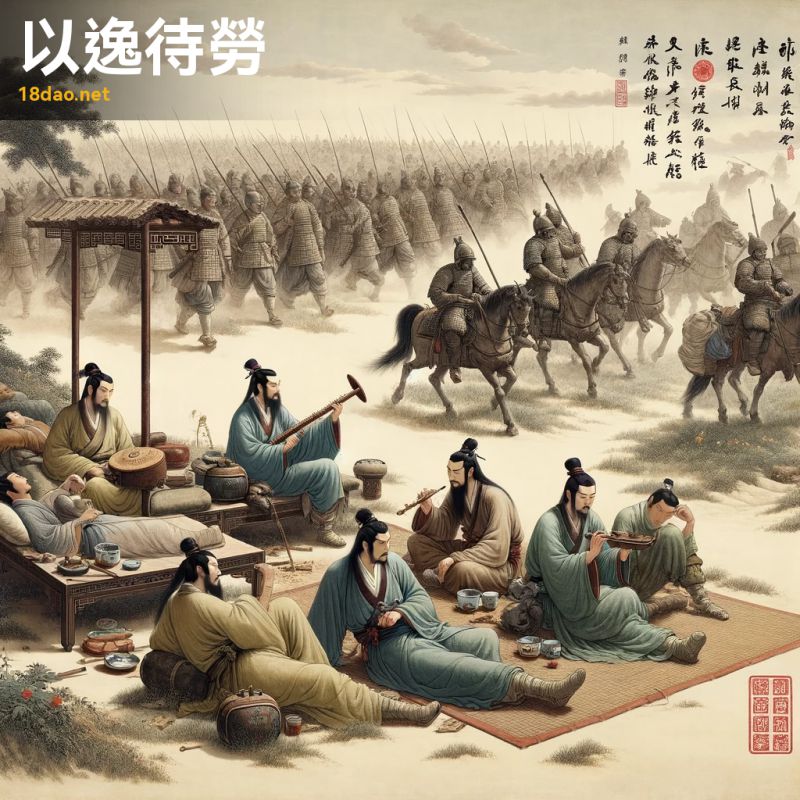

序号: 464

解读: 这幅插图展现了成语“以逸待劳”的场景。图中前景展示了一群休息充足的士兵,他们悠闲地坐着,玩弄着传统的中国乐器,神态安逸,与战争的紧张氛围形成鲜明对比。而背景中,另一群疲惫不堪、衣衫褴褛的士兵正在行军,他们看上去筋疲力尽,背负着沉重的盔甲。这种前后对比,生动地诠释了“以逸待劳”的含义,即利用自身的轻松状态,等待并利用敌人的疲惫。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,运用了柔和的笔触和低调的色彩,展现了一种古朴而深邃的美感。在画面的某个角落,还巧妙地加入了一个红色的印章,增添了作品的文化氛围和艺术价值。

整体上,这幅插图不仅生动地描绘了成语的意境,也体现了中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 465

解读: 这幅插图生动地体现了成语“以逸击劳”的含义。在画面中,我们看到一个战士正坐在树下休息,他的装备和武器安静地摆放在一旁。这个战士代表了“以逸”的部分,即以休息的状态来准备战斗。而在画面的远处,可以看到一支军队正在进行紧张的训练,这代表了“击劳”的部分,即趁敌人疲惫之际发动攻击。

整幅画采用了中国古典水墨画的风格,通过简洁的线条和淡雅的色调,传达出一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的特点。战士的安静休息和远处军队的严格训练形成鲜明对比,巧妙地演绎了这一成语的深层含义。画面的一个角落还有一个红色的印章,增添了一抹中国传统文化的元素,使整幅画更具中国特色。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语的文化内涵,还能欣赏到中国传统绘画的独特魅力。

-

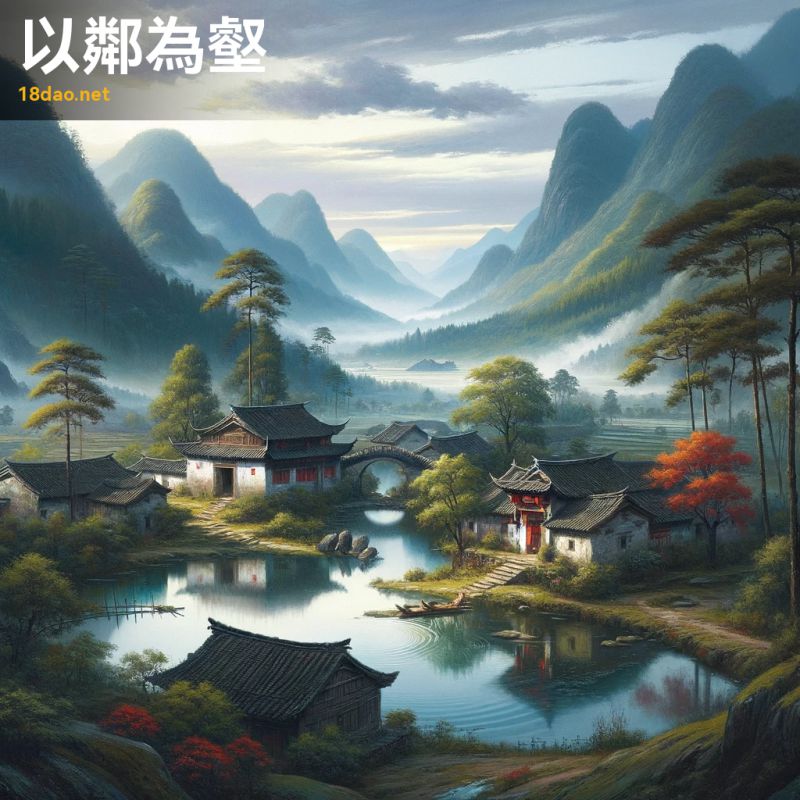

序号: 466

解读: 这幅图描绘的是“以邻为壑”的成语场景。在画面中,我们看到一个宁静的山村,村中有一条小溪流过。一边是平坦的田地,另一边则是深湖。村民在溪边挖掘,企图让溪水流向深湖。但这样的行为却导致了平坦的田地上出现了水灾。“以邻为壑”原指在自家地界挖壑,让洪水流向邻居的田地,以此来避免自己的土地被淹。后来引申为损害他人以利己,不顾及他人的行为。在这幅画中,村民为了保护自己的土地,将水引向他人的土地,正是这个成语的写照。此图采用了古典中国画风,以展现这一中国古代成语的深刻含义。山水、田野和村庄的描绘都体现了传统中国艺术的风格和精神。图画的一角还有一个红色印章,这是中国画作中的常见元素,用以提升作品的整体美感和文化底蕴。

-

序号: 467

解读: 这幅插图呈现了成语“仰人鼻息”的场景。在画面中,我们看到一个人仰望着一个高大的身影,这象征着依赖和从属。这个成语本意指依靠别人的气息生活,比喻非常依赖别人,没有自主性。画中的人物比例和姿态都精心设计,以表达这种依赖关系。

整个画风受到古代画家和近代画家的启发,运用了细腻的笔触和柔和的色彩,传达出一种深沉且传统的感觉。这不仅符合古典中国画的特点,也强调了成语背后的深层含义。画面的一个角落还有一个红色印章,增添了作品的真实性和艺术感。

通过这幅画,我们可以更深入地理解“仰人鼻息”这个成语,感受到其中所蕴含的文化意蕴和历史背景。

-

序号: 468

解读: 这幅插图展现了中国成语“仰承鼻息”的含义。画面中,一位古代学者正在恭敬地聆听他的导师的指导。导师是一位长着长胡须的老者,坐在典型的中国书房中,周围摆放着卷轴和毛笔。学生身着传统的汉服,以谦卑的姿态站立,表现出深深的尊敬和渴望学习的态度。

这幅画的风格类似于传统的中国水墨画,仿佛古代画家或近代画家的作品。图像的一角还有一枚红色的印章,增添了一丝古典韵味。“仰承鼻息”这个成语形容对某人非常敬重,像是依赖对方的呼吸一样。

通过这幅画,我们可以感受到学生对导师无比尊敬和依赖的情感,体现了成语的深刻内涵。

-

序号: 469

解读: 这幅插图展现了“任劳任怨”这个成语的内涵。图中的古代中国学者或官员身着传统长袍,在烛光下不知疲倦地工作。他被卷轴和书籍环绕,脸上带着静默的专注表情,象征着奉献和毅力。场景设定在一个宁静的书房里,窗户外可见月亮,暗示着他工作至深夜。

整个画作风格模仿了古代画家或近代画家的水墨画技法,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面角落的红色印章为作品增添了传统的中国元素。“任劳任怨”指的是不论工作多么辛苦,也不论别人怎么责怨,都默默承担,不抱怨。这幅画中的人物,通过他在烛光下孜孜不倦的工作姿态,完美地诠释了这种精神。他的身姿和表情传达出一种不求回报、无怨无悔的奉献精神,正是这个成语想要表达的核心价值。

-

序号: 470

解读: 这幅插图生动地展现了成语“任劳怨”的含义。画面中,一位老农在炎炎烈日下辛勤地耕作,他戴着草帽,弯腰用锄头耕地,面露坚毅之色,展现了无怨无悔的劳作精神。

整个场景传达出无尽的劳作和坚韧的气息,正是“任劳怨”这一成语的精髓所在。

这幅画采用了古代画家或近代画家的画风,充分表达了古典中国画的深沉与朴素。画中的红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值,使其更贴近传统中国艺术的风格。

通过这幅画,我们可以更深刻地理解“任劳怨”这个成语,它描述的是那些默默承担艰辛,却不抱怨不退缩的人们。这种精神在中国传统文化中具有重要地位,代表了一种无私奉献和持之以恒的态度。

-

序号: 471

解读: 这幅画描绘了中国成语“任重致远”的含义,意即“肩负重大责任,面临漫长道路”。画中,一位古代学者背着一本厚重的书,象征着沉甸甸的责任。他走在一条蜿蜒曲折、通向远方的小路上,周围是山脉和流水,象征着前方的长途跋涉。

此画风格借鉴了古代画家和近代画家的经典中国画风,注重优雅的笔触和微妙的色彩搭配,体现出一种古朴而深邃的美感。画面一角的小红印章作为签名,增添了一份传统的艺术气息。

通过这样的画面,我们能深刻感受到“任重致远”这一成语所蕴含的深远意义和哲理。

-

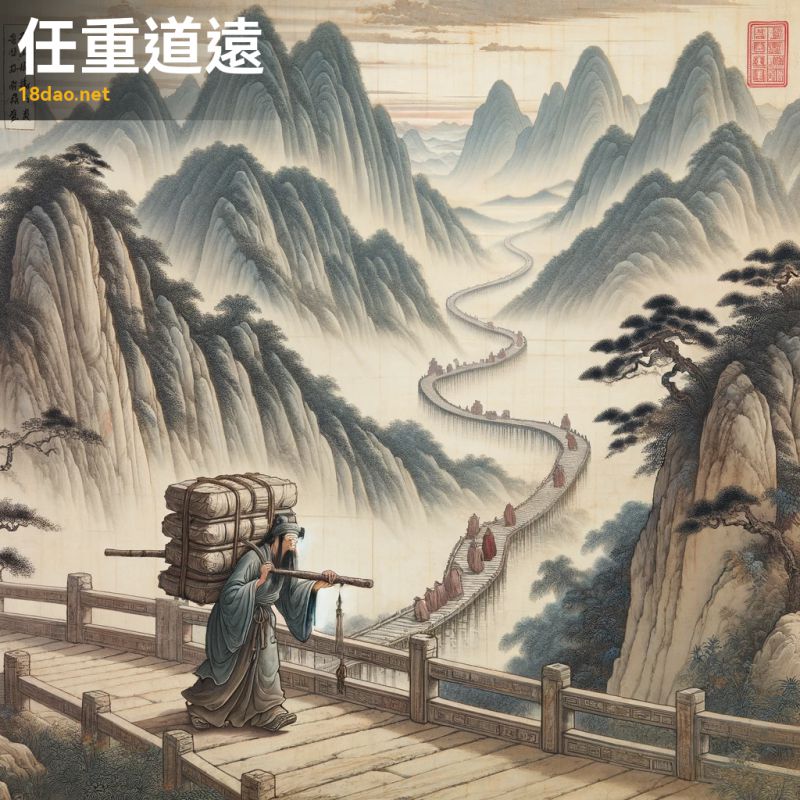

序号: 472

解读: 这幅插图展现了成语“任重道远”的内涵。画面中,一位古代学者背负着沉重的担子,这象征着责任感,他正行走在一条蜿蜒曲折的山路上,意喻着前方漫长而艰巨的任务或旅程。

整个画风仿佛古代画家或近代画家之作,细腻的笔触和淡雅的色彩突显出画中景致的宁静与壮丽,强调了学者的坚韧不拔。画作一角的小红印章增添了一份真实感和艺术感,使整幅作品更具古典中国画的韵味。在这幅画中,学者的形象和背景的设置都是对“任重道远”这一成语深刻含义的直观展现,体现了中国古典文化中对于责任和毅力的重视。

通过艺术的形式,使这一成语的寓意生动而深刻地呈现在观者眼前。

-

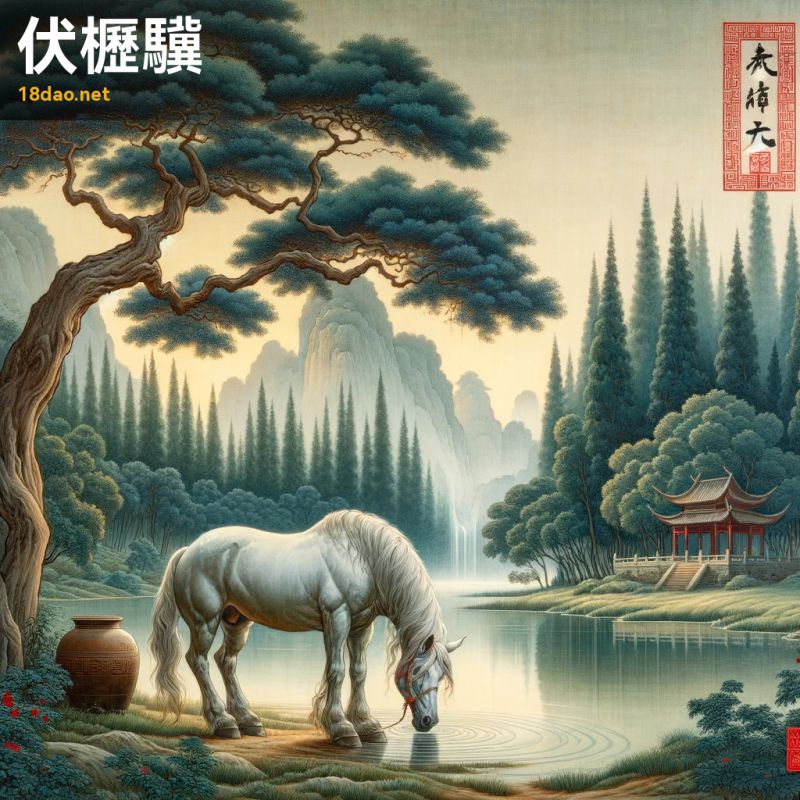

序号: 473

解读: 这幅插图生动地展现了成语“伏櫪驥”的内涵。图中,一匹神采奕奕的骏马被束缚在静谧的树林下,既显得不安,又保持着高贵的姿态。这象征着隐藏的才能或未被利用的潜力。周围的森林平和而传统,远处可见具有古典中国建筑风格的元素。

整幅画作传递出古朴而深邃的感觉,一角的红色印章增添了传统韵味。这幅画体现了成语中“好马藏在槽边”的比喻,即才华虽然未得以施展,但依然存在的局面

。

-

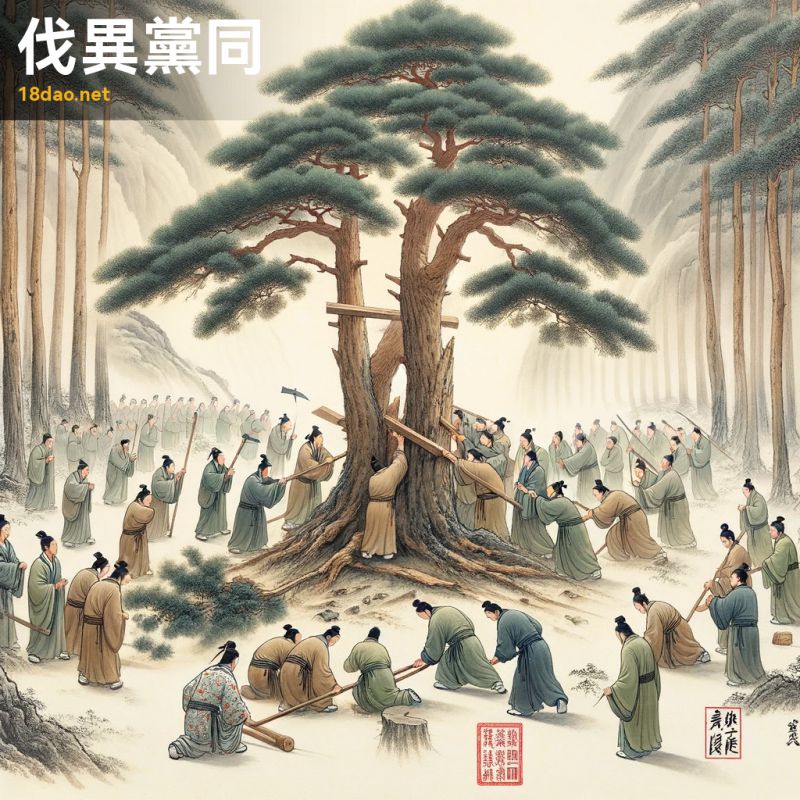

序号: 474

解读: 这幅插图生动地展现了成语“伐异党同”的含义。画面中,一群身着汉服的人正在协力砍伐一棵与周围树木外观明显不同的树。这棵独特的树高大而突出,而其他树木则形态一致,表现了统一和协作的主题。人物脸上流露出决心和目的感,突显了群体一致行动的决心。这成语的字面意思是“砍掉与众不同的,使之与大众一样”。它通常用来批评那些压制或排斥与众不同的人或观点的行为,强调统一思想或行动的重要性。在这幅画中,独特的树象征着与众不同的个体或思想,而砍树的行动则象征着消除差异,强调一致性。

画风模仿了古代画家和近代画家的传统中国画风格,通过细腻的笔触和微妙的色彩运用,传递出一种古朴而深邃的感觉。画角的小红印章增添了作品的真实感和传统美。这样的艺术表现形式不仅体现了成语的深层含义,也尊重和弘扬了中国古典文化的严肃性。

-

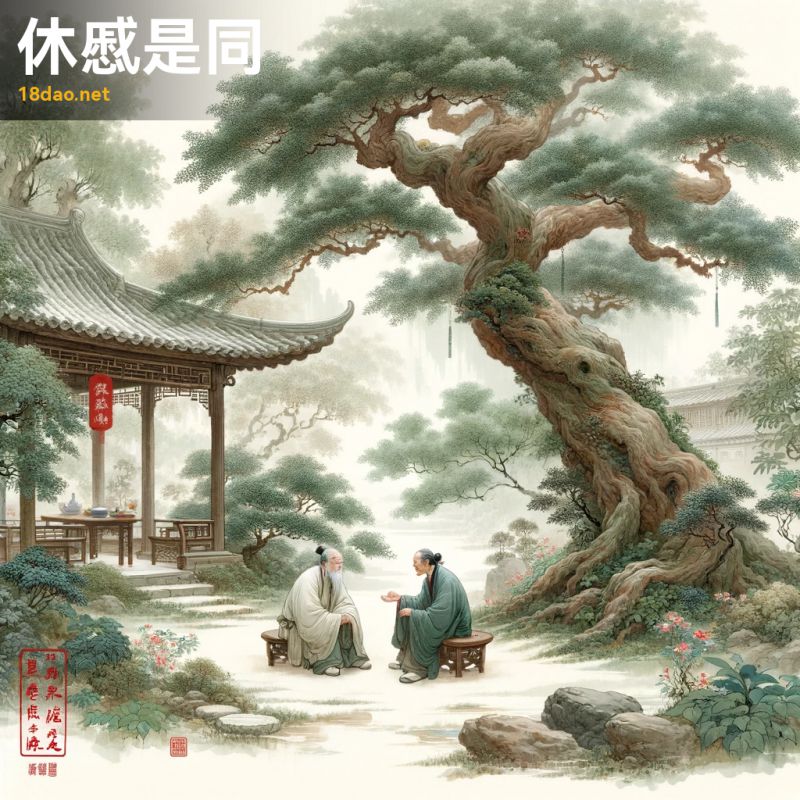

序号: 475

解读: 这幅插图是为了表现成语“休慼是同”,这个成语的字面意思是“休息和劳作是一样的”,寓意是指彼此心意相通,非常默契。在这幅画中,我选择了描绘两位老朋友——一位亚洲老年男性和一位亚洲老年女性——在宁静的园林中相遇的场景。他们坐在一棵古老的大树下,正在进行友好的交谈。

画面的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,采用了柔和的笔触和柔和的色彩。

整个园林绿意盎然,有着各种植物和一条小溪悄悄流过,营造出一种和谐统一的氛围。这样的场景象征着两位老朋友之间深厚的情谊和默契,正如“休慼是同”所传达的意境。在画面的某个角落,您还可以看到一枚红色的印章,这是中国传统绘画中常用的元素,用以增添画作的完整性和艺术气息。

整幅画呈现出一种宁静、深沉的美,与成语“休慼是同”的含义相得益彰。

-

序号: 476

解读: 这幅插图展现了成语“休戚共之”的深刻含义。画面中,一男一女两位古代学者坐在宁静的园林中,正沉浸在深入的交谈之中。他们的表情流露出相互间的关心和共情,彼此心意相通。周围环境由池塘、柳树和石桥等传统元素构成,营造出一种宁静祥和的氛围。

这种画风仿佛是古代画家或近代画家的作品,传递出深度和宁静的感觉。成语“休戚共之”源自《左传·宣公十五年》,原文是“国之休戚,与民同之”。意思是指国家的安危荣辱与百姓共同承担。后来泛指彼此关系密切,共同承担快乐和痛苦。本画通过两位学者的互动,表达了他们彼此间深厚的情感联系和共同承担的精神。他们相互依偎,共同面对生活的喜悦与挑战,体现了“休戚与共”的情感深度。此画中的红色印章,是中国传统画作中的重要元素,代表了作者的身份和作品的真实性,也为画作增添了一抹文化色彩。

整体而言,这幅画不仅生动地表现了成语的内涵,也展示了传统中国画的韵味和深邃。

-

序号: 477

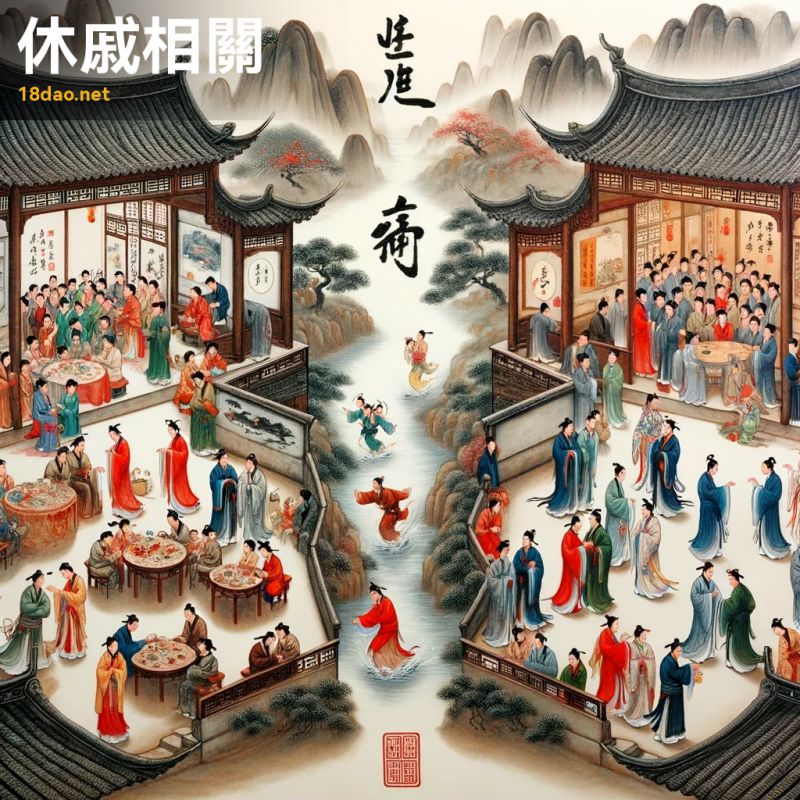

解读: 这幅插图展现了中国成语“休戚相关”的深刻内涵。画面分为两个部分,一边表现“休”(欢乐),另一边表现“戚”(忧愁),通过这两个截然不同的场景,揭示了人们情感和命运的紧密联系。在“休”的一侧,我们看到一个充满欢笑和欢庆的场景,可能是一家人在传统的中国庭院中聚集庆祝,人们穿着五彩斑斓的传统服装,脸上洋溢着笑容,充满了节日的喜庆气氛。这表现了家庭和睦、生活顺利时的欢乐时刻。在对比鲜明的“戚”一侧,则展现了一个更加沉稳、忧郁的场景,家庭成员或许正处在一个更加朴素的环境中,面露忧愁,表情显得担忧或悲伤,穿着色调也更加低调。这反映了在家庭遇到困难或悲伤时刻的情感状态。这两个场景的艺术融合展现了快乐和悲伤的相互联系,意在表达家庭成员之间的情感与命运共同体,不管是欢乐还是悲伤,都紧密相连。

整体画风借鉴了古代画家或近代画家的作品风格,用细腻的笔触和深邃的层次感展现了成语的深意。画面一角还谨慎地放置了一个红色的中国印章,增添了艺术作品的完整性和传统气息。

-

序号: 478

解读: 这幅插图体现了成语“休戚与共”的深刻含义。在画面中,我们看到一对身穿传统中国古装的男女在宁静的山水间共同学习和生活。男子手持书籍,凝视着远方的山水,显得深思熟虑;而女子则专心致志地写字,她的神态平和而专注。这种和谐的场景象征着彼此在生活的喜悦与挑战中相互支持和共同成长。“休戚与共”这一成语源于《左传·庄公十年》,意指共同分享快乐和悲伤,比喻彼此之间紧密无间的关系。在这幅画中,男女二人共享平静的时刻,寓意着他们在生活的起伏中相互扶持,无论是在学习上还是生活中,都表现出了休戚与共的深厚情谊。画风上,此图沿袭了中国古典山水画的传统,用简洁而深邃的笔触描绘出一幅宁静的山水背景,传达出一种淡雅和谐的感觉,与成语的内涵相契合。画面一角的红色印章,增添了作品的艺术性和收藏价值,也体现了中国古典文化的独特韵味。

整体上,这幅插图不仅展现了成语的寓意,也传递了一种古典而深远的美感。

-

序号: 479

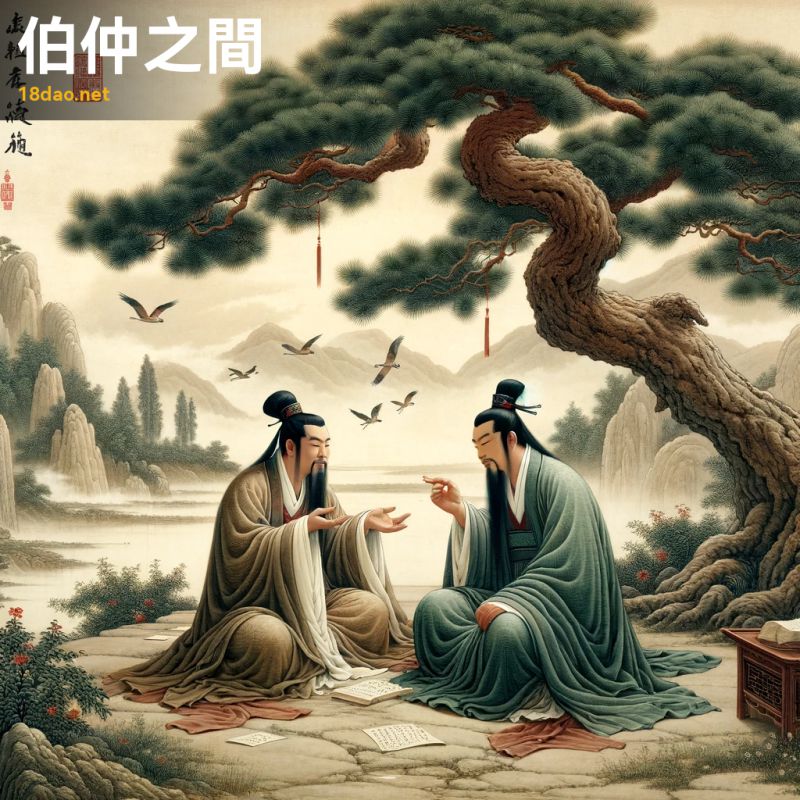

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“伯仲之间”的意境。图中展示了两位学者,在古老的松树下进行友好的辩论。他们穿着传统的汉服,代表着智慧和学问的时代。这一场景平和而恭敬,凸显了两人之间的平等与密切关系,恰如成语“伯仲之间”所表达的“不分伯仲”、“势均力敌”的含义。背景是宁静的山水景观,有山脉、流动的河流和几只飞翔的仙鹤,营造出和谐而书卷气的氛围。画作一角的红色印章,为艺术作品增添了一抹真实感。

整幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家,捕捉到了古典中国艺术的深度与优雅。

-

序号: 480

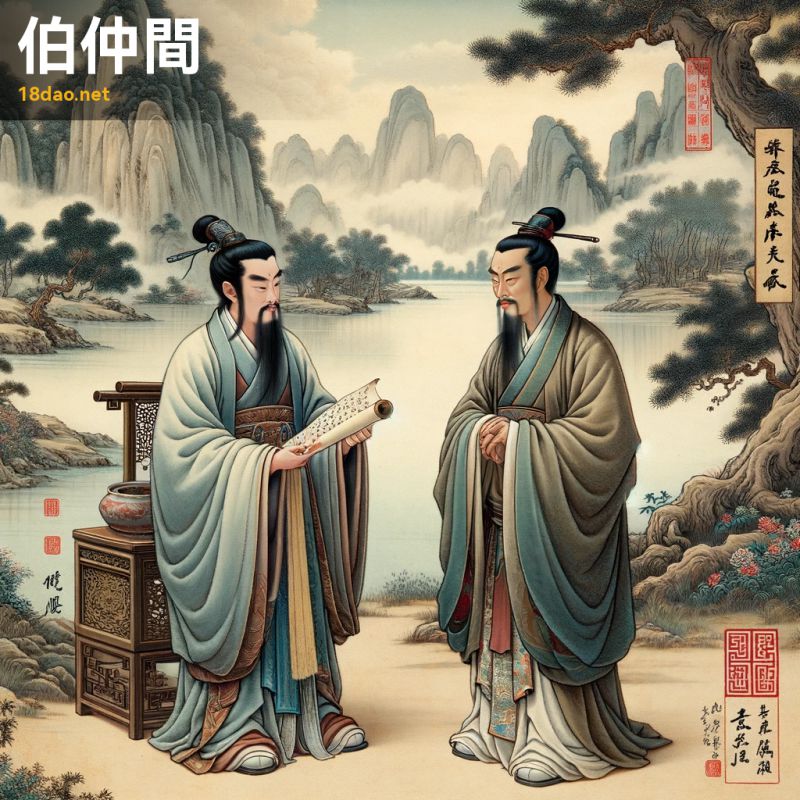

解读: 这幅插图生动地展现了成语“伯仲之间”的含义。在画中,两位才华横溢、德行高尚的男子并肩而立,身着古代中国的长袍,彰显出他们的智慧和学识。他们正沉浸在一场尊重彼此的对话中,一个持卷轴,另一个拿着毛笔,象征着他们对知识的追求。背景是山脉、古树和流淌的河流,营造出一种宁静和谐的环境。成语“伯仲之间”源于中国古代,用来形容两个人的才能或者品德非常相近,难以分出高下。在这幅图中,两位男子的平等地位和相互的尊重正是这一成语的核心。他们站在一起,没有明显的高低之分,体现了他们各自的才华和德行都值得尊敬。

通过这种方式,插图传达了“伯仲之间”的深刻内涵。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,使用了细腻的笔触和含蓄的色彩,符合古典中国画的主题。画面的一角还有一枚红色印章,增添了作品的传统感和艺术价值。

整体来看,这幅插图不仅传达了成语的含义,还体现了中国古典文化的深厚底蕴。

-

序号: 481

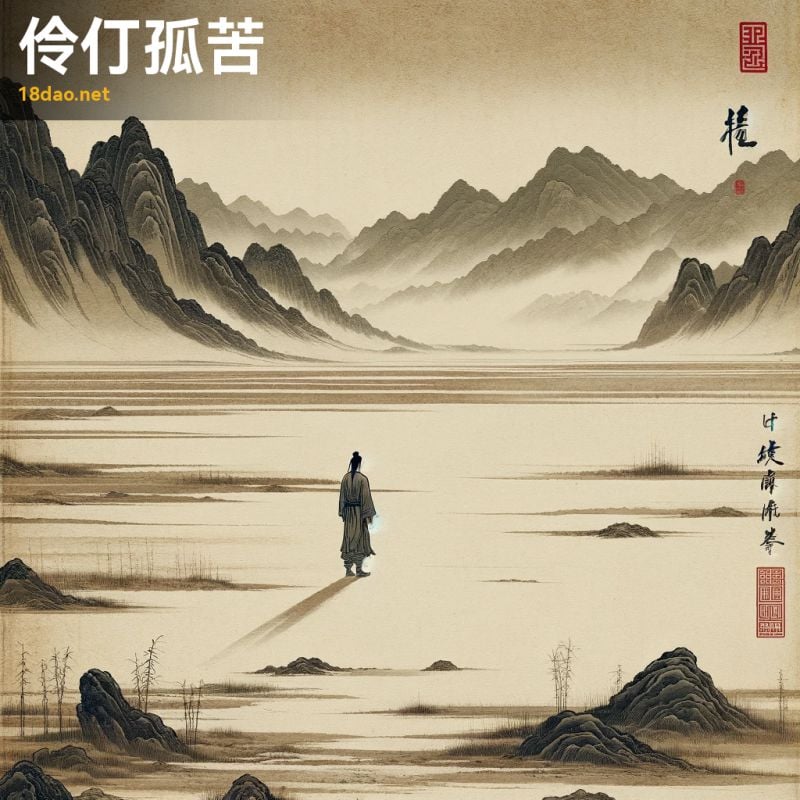

解读: 这幅图描绘了“伶仃孤苦”这一成语的意境。在这幅图中,我们看到一个孤独、脆弱的人物站在广袤、空旷的景观中,这象征着孤立和孤独。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,捕捉到了古典中国艺术的深度和朴素。色调沉稳、大地色,强调了孤独人物与辽阔环境之间的对比。

“伶仃孤苦”这个成语字面意思是形容一个人孤单无助,处境艰难。

通过这幅画,可以感受到那种被世界遗弃,无依无靠的感觉。

整个画面的空旷和人物的孤独形成了鲜明的对比,生动地表达了成语的情感和意境。

画面一角的红色印章增添了作品的真实性和传统感,是中国古典艺术作品中常见的元素。

整体而言,这幅画不仅表现了成语的字面意思,还深刻地传达了其中蕴含的情感和哲理。

-

序号: 482

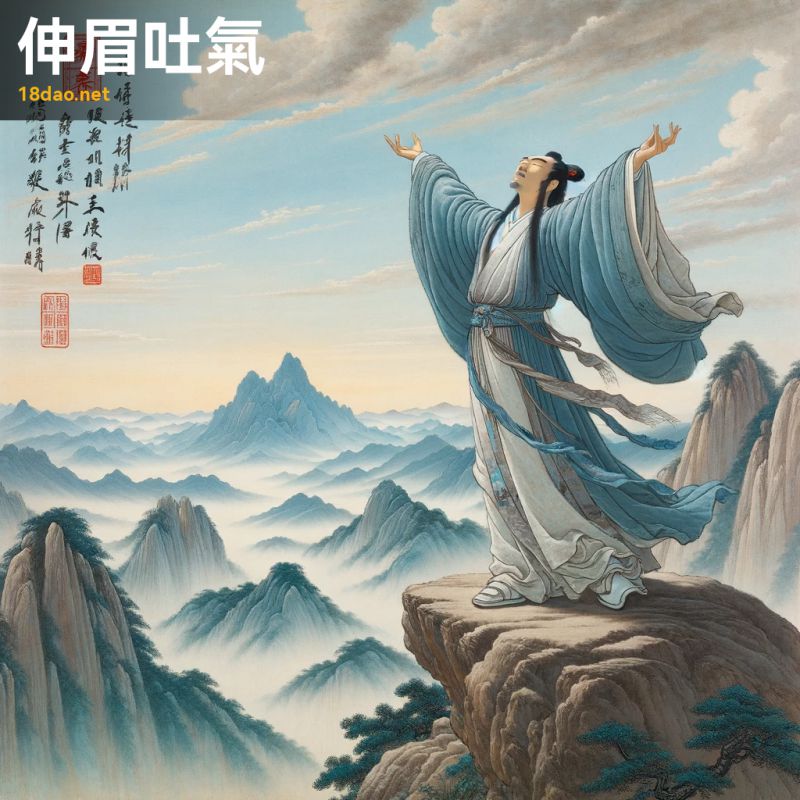

解读: 这幅插图展现了成语“伸眉吐气”的含义。在图中,一位穿着古代中国服饰的人物站在山峰上,双臂伸展,正在深深吸气。此人面露轻松和恢复活力的表情,象征着从压抑或困境中解脱出来的感觉。画面背景是遥远的山峦和几朵云,营造出一种宁静而雄伟的氛围。

颜色以蓝绿为主,细腻而流畅的笔触符合古典中国画的风格,彰显了古代画家或近代画家的画风。在这幅作品中,人物的姿态和表情完美地传达了“伸眉吐气”这个成语的意境。成语本身描述的是一种摆脱压力、重获自由的感觉,画面中的人物就像是刚刚从某种束缚中解放出来,正在享受这份久违的轻松和自由。

整幅画作的氛围与这种情感高度契合,使观者能够直观地感受到成语所表达的意义。

-

序号: 483

解读: 这幅插图展现了“似漆如胶”的成语意境。成语“似漆如胶”形容关系非常密切,就像漆和胶那样粘合得紧紧的,通常用来形容深厚的友谊或关系。在这幅画中,两位穿着传统中式长袍的古代学者或朋友正在一棵老树下深入交谈,这象征着他们之间牢不可破的友情。他们彼此靠得很近,进一步强调了这种紧密无间的关系。画面背景安静祥和,可能是一个园林或河边,远处有山峦,这样的设置反映出一种宁静与和谐,与成语中所描述的关系密切相呼应。

画风仿古代画家或近代画家,传递出古典中国艺术的韵味,使用柔和自然的色彩,强调了场景的宁静。画面一角的小红印章为作品增添了一抹传统美感,同时也是对古典文化的致敬。

-

序号: 484

解读: 这幅插图展现了中国成语“低心下气”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统朴素服装的人物,可能是一位学者或隐士,正在宏伟的山水景观中谦卑地行走。这位人物的体态和服饰表现出谦逊和低调,与周围雄伟的自然景观形成鲜明对比。画面焦点在于自然的壮丽,使得人物显得渺小,象征着成语“低心下气”中所蕴含的谦虚和脚踏实地的精神。

整幅画采用了符合古典中国画的风格,模仿古代画家或近代画家的画风,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还加上了红色的印章,作为画作的完成标志,同时也是对传统中国艺术的致敬。这幅画不仅视觉上体现了成语的意义,同时也通过艺术形式尊重并传达了中国古典文化的严肃性和深远内涵。

-

序号: 485

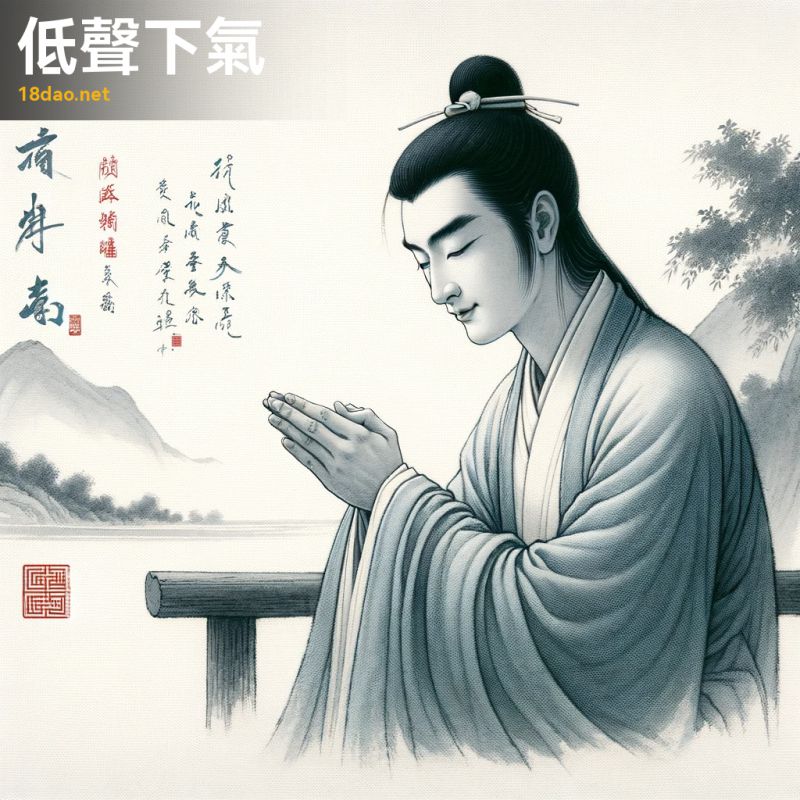

解读: 此图描绘了一位人物以温和谦卑的方式说话,展现出尊重和小心的态度,与成语“低声下气”的含义相契合。在宋代朱熹《童蒙须知·语言步趋》中,这个成语用于形容说话恭顺小心的样子。图中的人物表情和姿态恭敬,体现了讲话时的低声下气。

整个画面风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,传达出一种朴素而深邃的感觉。图角落中的红色印章为作品增添了一抹传统氛围。

-

序号: 486

解读: 这幅图描绘了成语“低头丧气”的场景。图中,我们看到一位古代学者站在柳树下,头垂得很低,表现出失望和悲伤的姿态。他周围的景色宁静而带有些许忧郁,反映了他的心境。

整幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,用富有表现力的笔触描绘了人物与自然的和谐统一。画面一角的红色印章增添了作品的真实感和古典美。

通过这幅画,我们可以感受到成语“低头丧气”所表达的情绪——沮丧、失落,以及在挫折面前的无助感。画中人物的姿态和周围的环境共同营造了一种沉重的气氛,生动地传达了这一成语的含义。

-

序号: 487

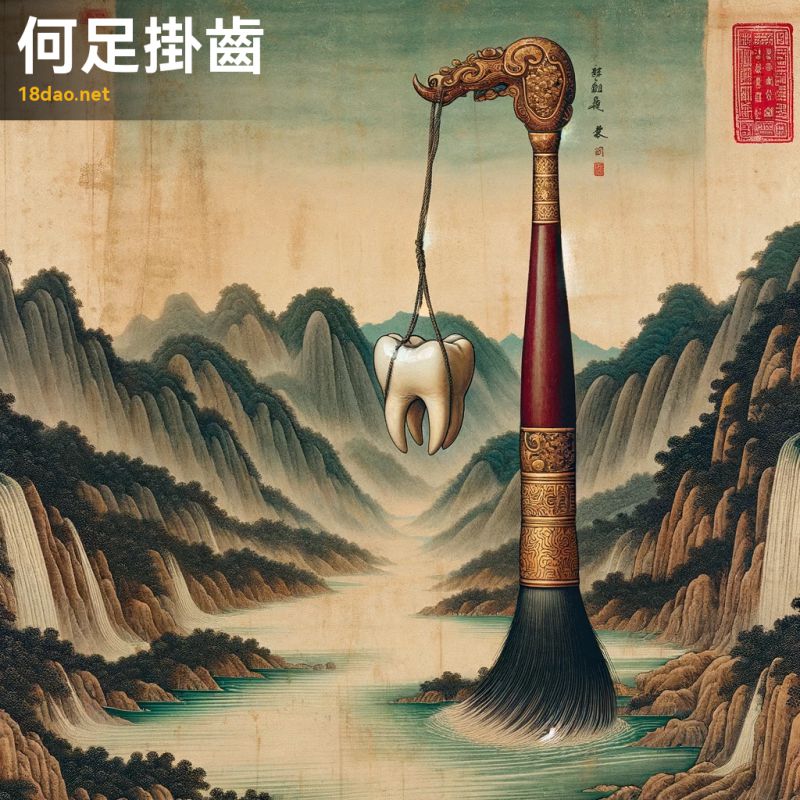

解读: 这幅图描绘了“何足挂齿”这一成语的意境。成语“何足挂齿”字面上的意思是“何等小的事物,还值得挂在牙齿上”,比喻事情微不足道,不值一提。在图中,我们看到一个小小的牙齿挂在一支巨大的、古老风格的中国毛笔上。这个场景设置在一个宁静的中国传统山水画背景中,远处有群山和流动的河流。图中的毛笔装饰华丽,象征着重要性和宏伟,与之形成鲜明对比的是那个简朴、微不足道的牙齿。这种对比强调了成语的意义,即某些事物或细节如此微小,以至于在更宏大的背景中显得不值一提。

整幅画的艺术风格模仿了古代画家或近代画家的画风,传达出深度和古典的优雅感。此外,图像中角落的红色印章,是传统中国艺术中常见的元素,增添了一种正统和历史的气息。

通过这幅画,我们可以感受到成语“何足挂齿”所蕴含的哲理和审美价值。

-

序号: 488

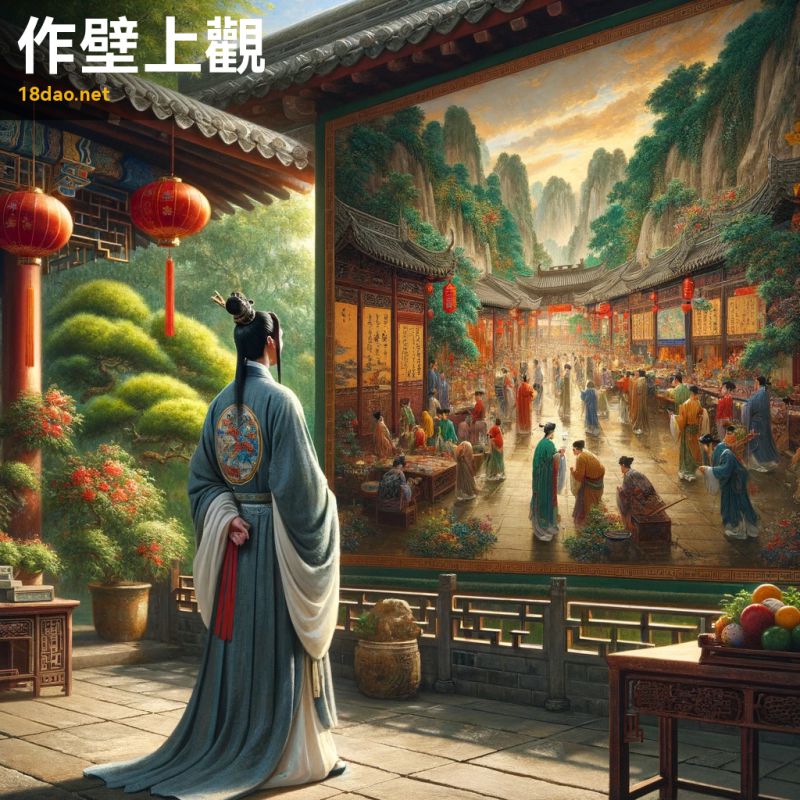

解读: 这幅插图是根据成语“作壁上观”创作的。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的中国古代学者,他站在一个宁静的花园里,目光聚焦于墙上一幅生动的壁画。这壁画描绘了一个热闹的市场场景,人们正在进行各种活动。壁画色彩丰富、细节丰富,捕捉到了繁忙生活的精髓。

画风仿佛古代画家或近代画家,笔触传达了深度和情感。在艺术作品的一角,有一个小而不显眼的红色印章,增添了作品的真实感。成语“作壁上观”的字面意思是“站在墙上观看”,比喻置身事外,不参与其中,只是观看别人的争斗或竞争。在这幅插图中,学者的姿态和表情体现了这种旁观者的角色。他站在一旁,既不介入也不被场景中的繁忙所影响,仿佛在思考或评判着眼前的景象。这样的构图和场景完美地体现了“作壁上观”这一成语的含义。

-

序号: 489

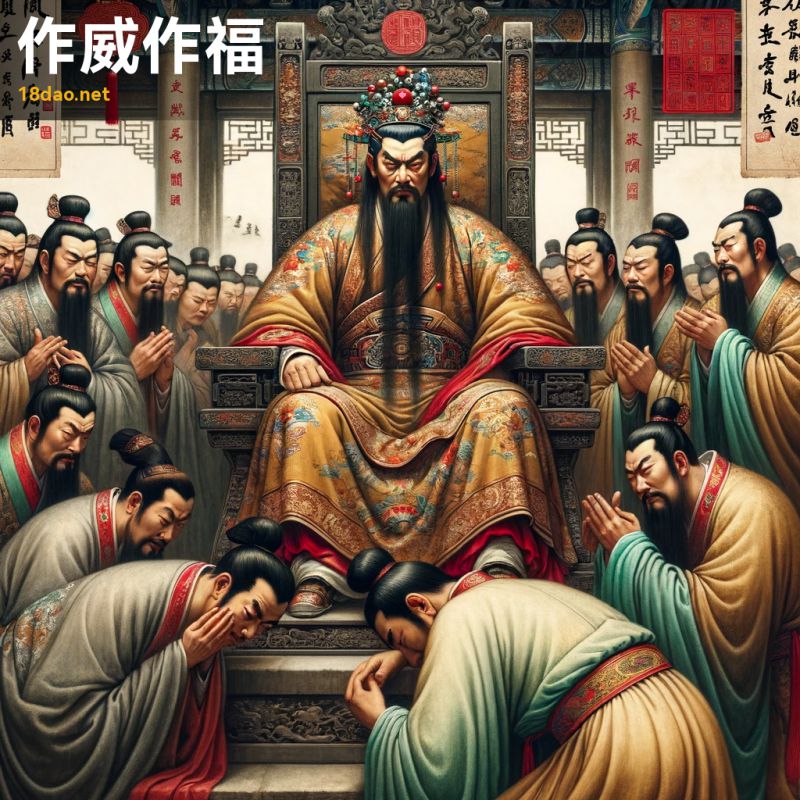

解读: 这幅图描绘了一个古代皇帝坐在宝座上,表现出傲慢的姿态,周围是他的朝臣们,他们鞠躬并显示出恐惧和顺从的迹象。皇帝的表情严厉而命令性,体现了权力和专制的本质。场景设置在一个宏伟的宫殿中,装饰着传统的中国元素。这幅画生动地展现了成语“作威作福”的含义。成语“作威作福”描述的是那些利用权力为所欲为、恃强凌弱的人。在这幅画中,皇帝的威严和周围朝臣的恐惧反映了这一点。皇帝的表情和姿态彰显了他的专横和对权力的滥用,而朝臣们的态度则显示出他们对皇帝权力的畏惧和无奈的顺从。

整个场景通过传统中国画风的表达,强化了成语深层的文化和历史意义。

画面中的红色印章,增添了一种古典的氛围,与古代画家或近代画家的风格相契合,进一步强调了这幅作品的文化深度和艺术价值。

-

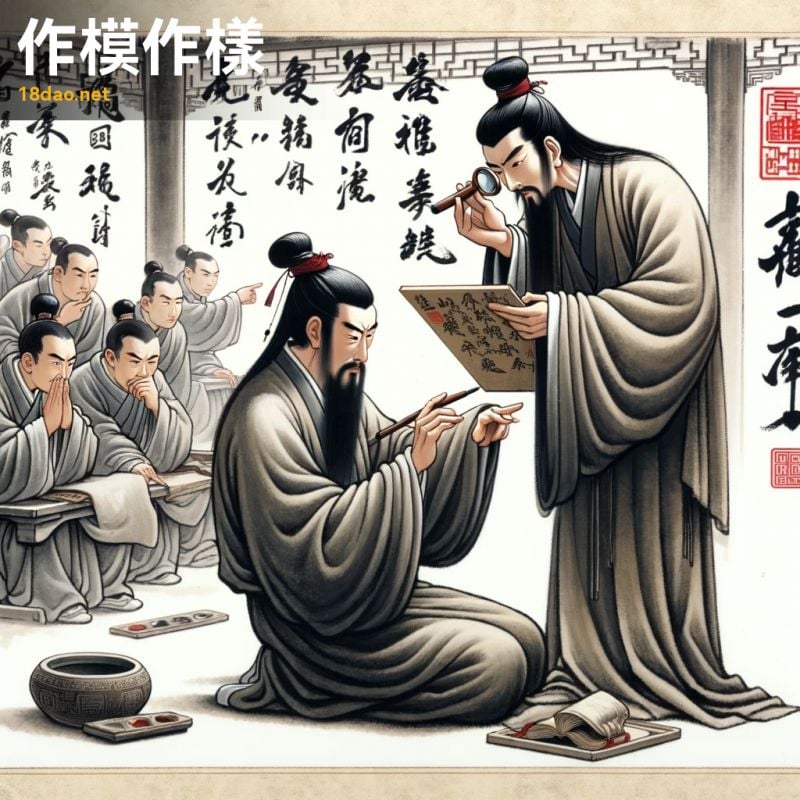

序号: 490

解读: 这幅插图展示了“作模作样”(Zuó mó zuó yàng)这一成语的含义,意为“在各方面模仿他人”。画面中,我们看到一个人正在仔细观察并模仿另一个人的动作和外观,就像一个学生在模仿大师的笔触一样。这种场景通常出现在古代中国的教室或艺术工作室中,正如本作品所描绘的。

这幅作品的绘制风格受到了古代画家和近代画家等中国传统画家的影响,其用笔精细,色彩朴素,充分展现了中国古典艺术的深邃与韵味。图画的一个角落还有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,代表了艺术家的签名或作品的鉴定。

通过这幅画,我们不仅能够看到“作模作样”成语的字面意义,也能感受到其背后的文化和历史内涵。这个成语通常用来描述那些缺乏创造性、只会盲目模仿他人的行为,提醒人们在学习和成长过程中,应保持自己的独立思考和创新精神。

-

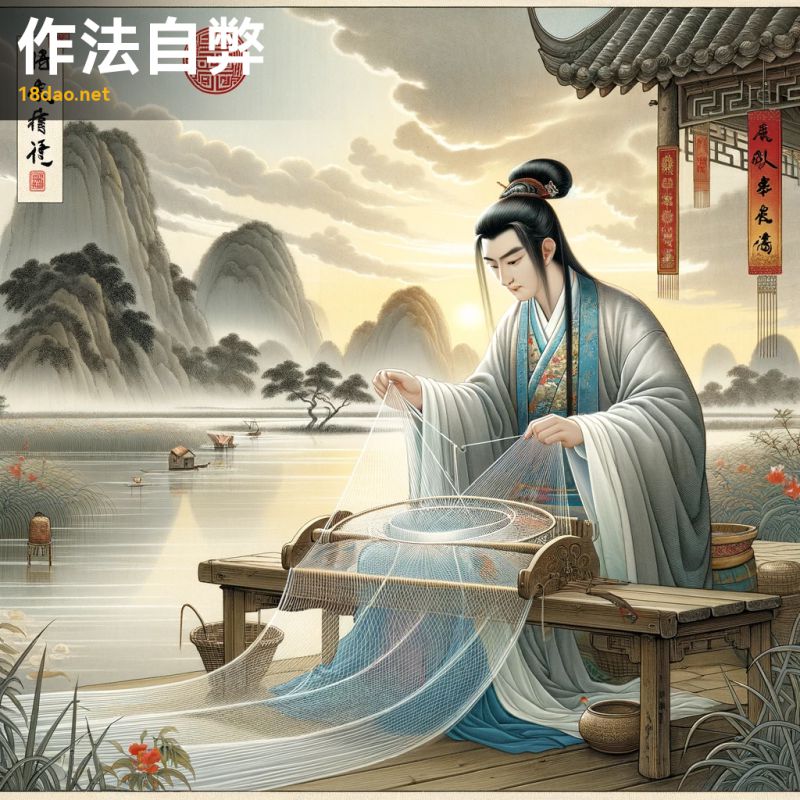

序号: 491

解读: 这幅插图展现了一个人在古代中国的环境中编织渔网的场景,象征着成语“作法自弊”。这个成语的含义是指自己制定的方法或规则最终反而害了自己,正如画中的人专注地编织着渔网,却不自知这渔网最终可能成为困扰自己的工具。在画面中,这个人身穿历史中国服饰,专注而不自知即将到来的后果。他周围是典型的中国古典山水,包括山脉和河流,营造出一种宁静而深邃的氛围。这种布局和场景选择旨在强化成语的寓意,即在不自知的情况下为自己编织困境。

整个作品采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,表现出古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章增添了作品的真实性和传统气息。

通过这样的艺术呈现,插图与成语“作法自弊”之间的联系被清晰地表达出来。

-

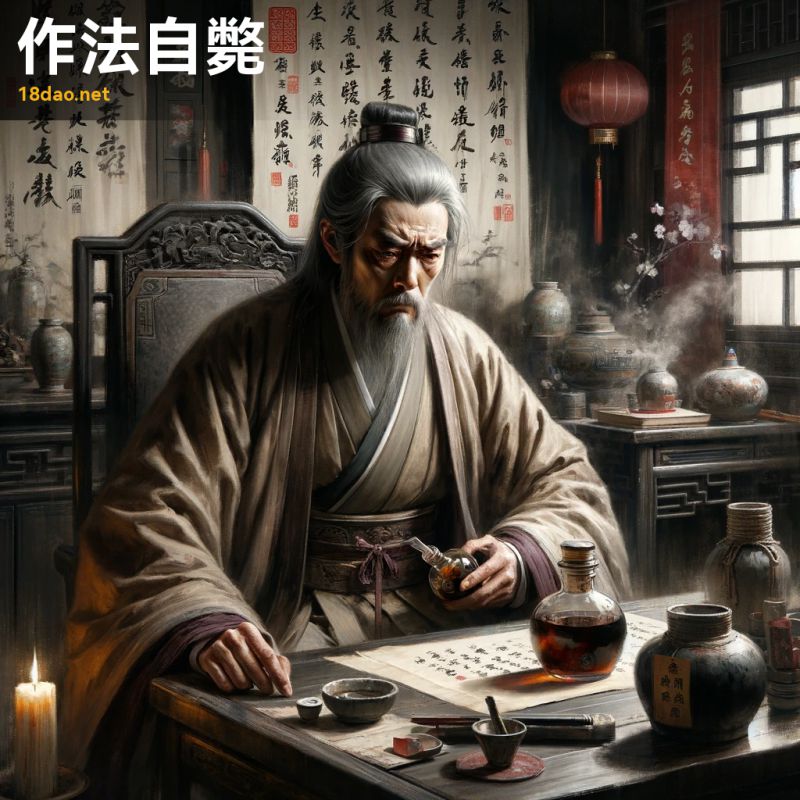

序号: 492

解读: 这幅插图生动地展现了成语“作法自毙”(Zuò fǎ zì bià)的含义。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的中国学者,坐在昏暗的房间里,面露忧愁,手持毒药瓶。这个场景传达出一种不祥和自我造成的悲剧感,非常符合这个成语的内涵。“作法自毙”字面意思是制定的法则反而害了自己,通常用来比喻自己制定的计谋或规则反而伤害了自己。在这幅画中,学者的忧愁表情和手中的毒药瓶象征着自我毁灭的行为,反映了成语中“自毙”(自我毁灭)的概念。背景中的中国古典元素,如卷轴、砚台和蜡烛,增添了画面的传统气息和深度。

整个插图的风格借鉴了古代画家和近代画家的画风,使用了细腻、柔和的色彩和富有表现力的笔触,进一步强调了这个成语沉重和深邃的意境。画面角落的红色印章是对中国古典艺术的一种致敬,同时也是这幅作品的签名。

-

序号: 493

解读: 这幅图描绘了中国古代一位君主在宝座上的景象,生动展现了成语“作福作威”的内涵。在画面的一侧,君主正仁慈地向跪拜的臣民施福,表现了他慈祥、仁爱的一面。这些臣民面露感激,向君主表示崇敬,营造了一种温馨和谐的氛围。另一侧,同一位君主正以严厉的表情施展他的权威,对一群瑟瑟发抖的过失者进行斥责。这一场景体现了君主在必要时刻展现威严和严肃的能力,对那些犯错之人施以惩戒。这幅画的核心在于展现君主作为领袖的双重角色:既能施福于民,又能施威于不法之徒。这种双重性质体现了中国古代君主理想中的治理艺术,即在合适的时机,以合适的方式对待不同的人和事。

整体画风融合了古代画家和近代画家的特点,通过细腻的笔触和柔和的色彩,呈现了一种古朴而深沉的美感。画面角落的红色印章为作品增添了一抹传统的韵味,也体现了中国古典艺术的独特风格。

-

序号: 494

解读: 这幅图描绘了成语“作茧自缚”的形象。画面中,一只蚕虫勤勉地围绕自己吐丝,制造茧。它专注于此项工作,却没有意识到自己正因此陷入困境。这一场景象征着成语的本意:由于个人的行为或决策而不自觉地限制或陷害自己。

在这幅画中,我们采用了古典中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的艺术特点,用柔和和谐的色彩展现了一个宁静的自然环境。背景中传统的中国山水元素——轻柔的山丘和稀疏的植被——为画面增添了几分古朴和深邃的美感。画面的一个角落还有一个红色印章,这是对传统中国艺术的一种标志性致敬。

整幅画的氛围和风格都与成语“作茧自缚”的主题和中国传统文化完美契合。

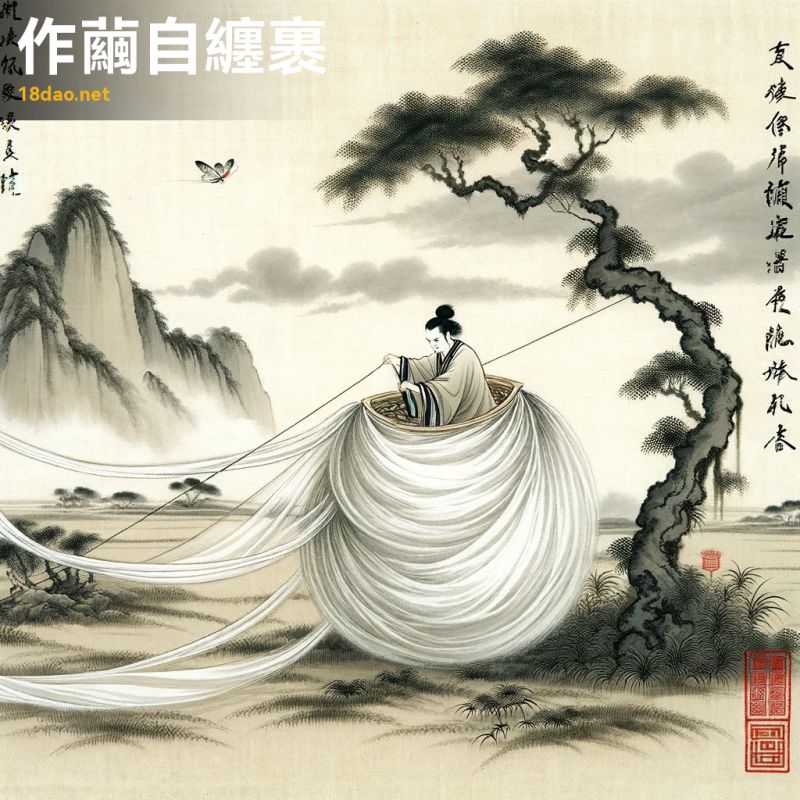

-

序号: 495

解读: 这幅插图以中国传统绘画风格展现了成语“作茧自缚”的场景。画中人物身着古代中国服饰,被他们所纺织的大型蚕茧紧紧缠绕。这个形象生动地体现了成语的含义,即由于个人行为而自我制造困境,无法自拔。背景则是简约而宁静的自然风景,包括几棵树和远处的山脉,营造出一种深远和宁静的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的艺术风格,其笔触传达了深度和情感。此外,画作一角的红色印章增添了作品的古典韵味和真实感,符合中国传统绘画的特点。

整体上,这幅插图不仅准确传达了“作茧自缚”的成语意涵,还以古朴深邃的艺术风格体现了中国古典文化的严肃性和美学。

-

序号: 496

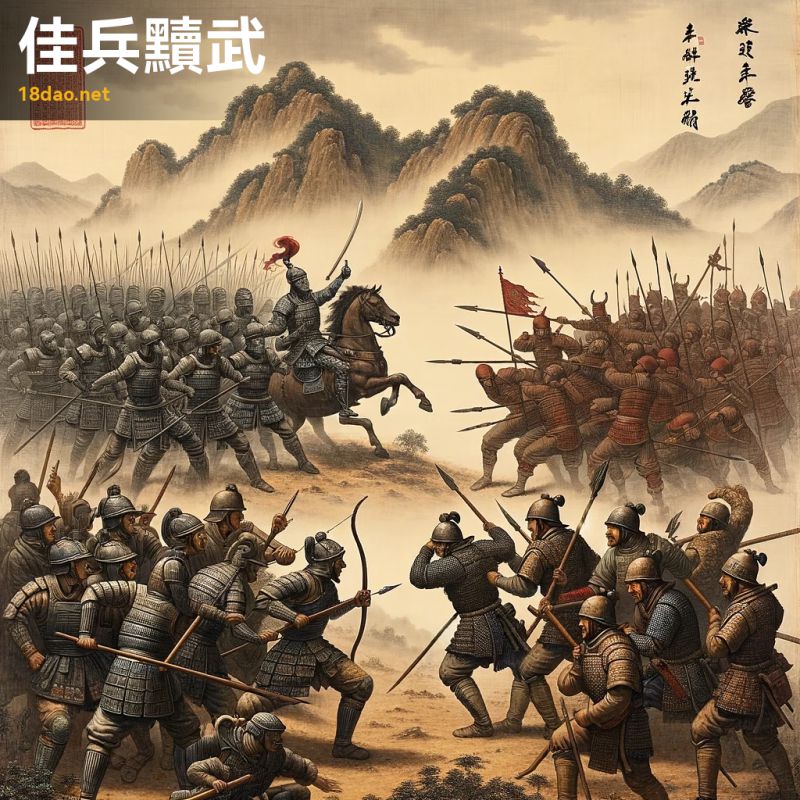

解读: 这幅插图描绘了“佳兵黷武”这一成语的场景。图中展示了一群身着传统中国盔甲的士兵,在古老的战场上英勇作战。这些士兵虽然技艺高超、英勇无畏,但他们手中的武器却显得陈旧、生锈,甚至有些不堪使用。这种对比强烈地体现了“佳兵黷武”的含义,即优秀的士兵却配备了劣质的武器。背景是典型的中国山水画风格,山峦起伏,云雾缭绕,增添了一份古典的韵味。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的艺术风格,体现了传统中国绘画的美学特征。画面的某个角落还有一枚红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以表明作者的身份或增添艺术作品的审美价值。

通过这幅插图,我们可以更深入地理解“佳兵黷武”这一成语,感受到它所蕴含的历史背景和文化意义。

-

序号: 497

解读: 这幅插图生动地展现了成语“佳境渐入”的意境。在图中,我们看到了一幅宁静而美丽的中国山水画,其中蕴含着成长、和谐与美的元素。背景中的青翠山峦,中央流淌的柔和河流,以及河岸边各种绽放的花朵,共同构成了一幅引人入胜的景象。

这幅作品通过其精细的画笔和和谐的色彩调度,体现了古代画家或近代画家的画风。图画中的传统中国建筑,如亭台楼阁或桥梁,巧妙地融入景致中,增添了一份宁静的氛围。

整个场景传达出一种美的逐渐深入和进展的感觉,正是“佳境渐入”这一成语所表达的“逐渐进入美好境界”的含义。此外,画角落的红色印章为整幅作品增添了一抹传统的韵味,使之更显真实与古典。

整体上,这幅插图不仅呈现了视觉上的美感,而且深刻地诠释了该成语的深层意义。

-

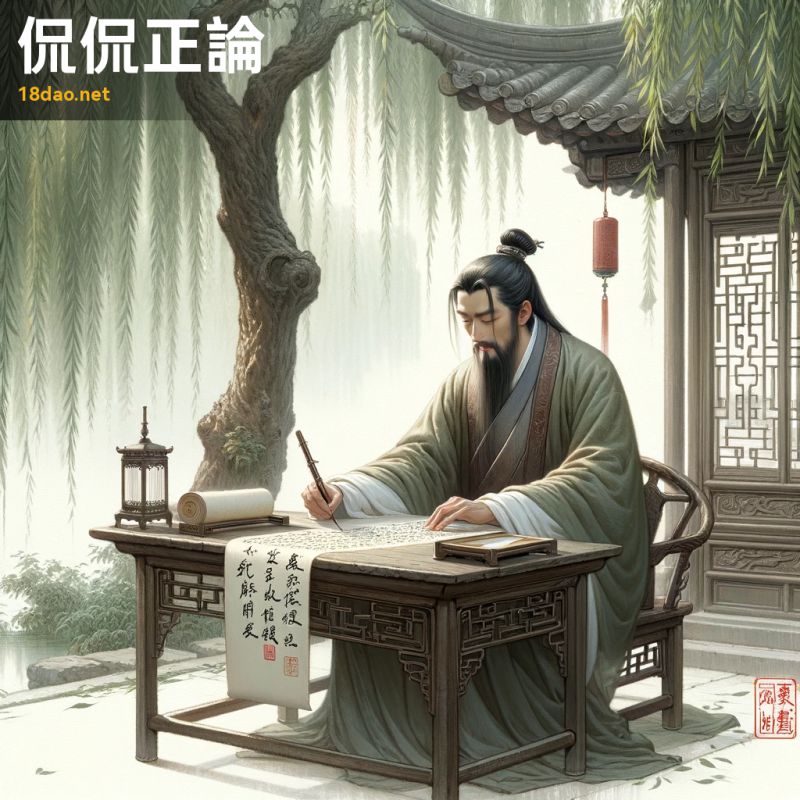

序号: 498

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“侃侃正论”的精髓。画面中,一位古代学者身着传统长袍,坐在柳树下的木桌旁,专注地用毛笔书写卷轴。他的表情专注而真诚,体现了对知识和道理的坚定执着。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,用优雅的笔触和柔和的色彩描绘了一个宁静、沉思的传统中国园林景致。

整个画面散发出一种古朴而深邃的感觉,与成语“侃侃正论”表达的直言正论、不畏艰难的精神相契合。画面角落的红色印章是对古典艺术传统的一种致敬,增添了作品的文化底蕴和艺术价值。

-

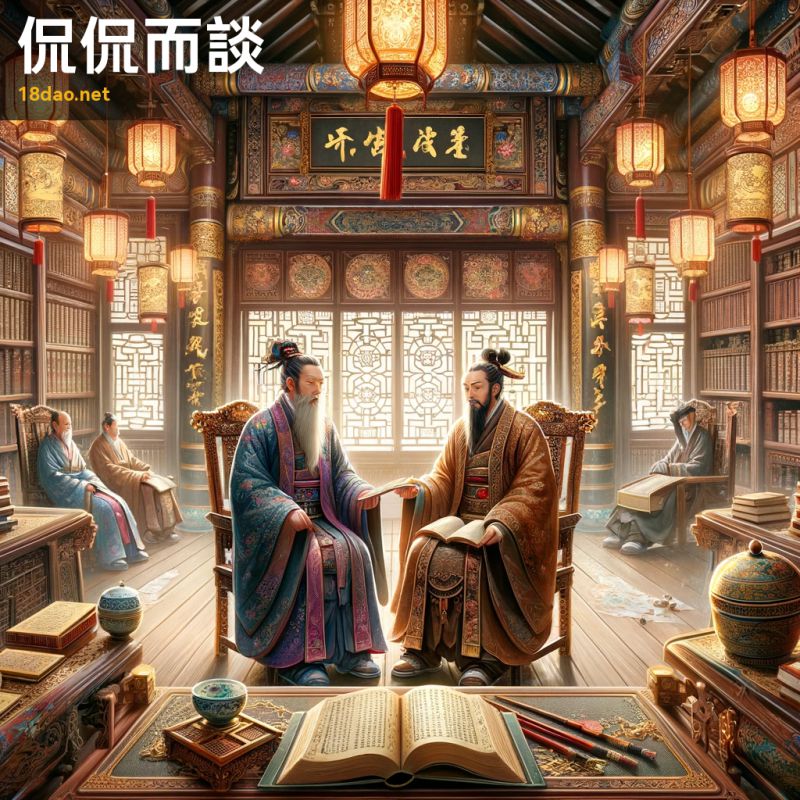

序号: 499

解读: 这幅插图生动地展现了成语“侃侃而谈”的内涵。图中两位古代学者,一男一女,正在古典中国花园中深入交谈。男学者身着蓝色长袍,姿态生动,一手挥动着似乎在阐述着某个观点;而女学者则身着红色传统服饰,专注地倾听并点头表示赞同。他们周围是郁郁葱葱的绿植和宁静的池塘,远处可见传统的中国建筑,如亭台。“侃侃而谈”这个成语,形容说话态度坦率,言辞流畅。在这幅画中,男女学者的互动恰如其分地体现了这一点,他们的谈话既热烈又自然。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,传达出一种平和而深邃的氛围。图画的一个角落还巧妙地加上了红色的印章,增添了作品的古典韵味和完整性。

-

序号: 500

解读: 这幅图描绘了“侃侃而谈”的成语场景。在图中,我们看到两位身着传统中式服饰的人士,在一个充满古书和文物的中国书房里进行激烈的讨论。一位站立的主人热情地与坐着的客人交谈,他们都在积极地参与对话,显得非常投入和热烈。此成语“侃侃而谈”原意是形容谈话的声音洪亮、态度自信。在这幅画中,两人的姿态和表情传达了这一点:他们似乎在自信地阐述自己的观点,彼此间的交流既热烈又深入。周围的书籍和古物增添了一种学术和文化的氛围,使这场讨论看起来更加严肃和深刻。

此画的风格模仿了储抱石或近代画家的作品,体现了古典中国画的精髓。画面中还巧妙地融入了一个红色印章,增添了一种传统的艺术韵味。

整体而言,这幅作品不仅生动地展现了“侃侃而谈”的场景,也反映了中国古典文化的深刻内涵。

解读: 这幅插图展现了“亥豕鲁鱼”成语的含义。在画面中,我们看到一个混乱、拥挤的市场场景,各种动物如猪和鱼被置于无序的安排中。这种混乱的局面象征着秩序的缺失和混乱的状态,正是“亥豕鲁鱼”这个成语所要表达的核心意义。

解读: 这幅插图展现了“亥豕鲁鱼”成语的含义。在画面中,我们看到一个混乱、拥挤的市场场景,各种动物如猪和鱼被置于无序的安排中。这种混乱的局面象征着秩序的缺失和混乱的状态,正是“亥豕鲁鱼”这个成语所要表达的核心意义。 解读: 这幅画描绘了“亦步亦足”这一成语的场景。在画中,我们看到两位身着传统中华服饰的人物,一位引领前行,另一位紧随其后,模仿着前者的每一个动作。背景是典型的中国古典山水画,有山峦和流水,营造出一种宁静的氛围。这两位人物沿着蜿蜒的小路行走,生动地体现了成语中紧跟某人步伐的含义。“亦步亦足”出自《左传·宣公十五年》,原意是形容一个人步子迈得和别人一模一样,后来泛指模仿别人的言行举止。在这幅画中,紧随其后的人物象征着模仿,而引领者代表着被模仿的对象。

解读: 这幅画描绘了“亦步亦足”这一成语的场景。在画中,我们看到两位身着传统中华服饰的人物,一位引领前行,另一位紧随其后,模仿着前者的每一个动作。背景是典型的中国古典山水画,有山峦和流水,营造出一种宁静的氛围。这两位人物沿着蜿蜒的小路行走,生动地体现了成语中紧跟某人步伐的含义。“亦步亦足”出自《左传·宣公十五年》,原意是形容一个人步子迈得和别人一模一样,后来泛指模仿别人的言行举止。在这幅画中,紧随其后的人物象征着模仿,而引领者代表着被模仿的对象。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者在宁静的花园中,小心翼翼地持着一把扫帚。画面中学者对扫帚的珍视和自豪感触动人心,他的表情和姿态表现了对这件平凡物品的深厚情感。这种情感正是成语“享帚自珍”所要传达的精神。“享帚自珍”这个成语,字面意思是自己使用的扫帚,自己珍惜。比喻珍视和善待自己的工作。在这幅画中,学者对扫帚的态度象征着对自己职责的尊重和珍视,无论这职责看起来多么平凡或微不足道。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者在宁静的花园中,小心翼翼地持着一把扫帚。画面中学者对扫帚的珍视和自豪感触动人心,他的表情和姿态表现了对这件平凡物品的深厚情感。这种情感正是成语“享帚自珍”所要传达的精神。“享帚自珍”这个成语,字面意思是自己使用的扫帚,自己珍惜。比喻珍视和善待自己的工作。在这幅画中,学者对扫帚的态度象征着对自己职责的尊重和珍视,无论这职责看起来多么平凡或微不足道。 解读: 这幅插图描绘了清朝时期繁忙的北京城市场景,街道上生机勃勃,学者、商人和市民都在忙碌着各自的活动。画面的焦点在于一群学者,他们兴奋地讨论和阅读卷轴和书籍,凸显出在这个城市中文学和知识的价值。建筑风格反映了传统的清代风格,屋顶和横幅细节丰富。

解读: 这幅插图描绘了清朝时期繁忙的北京城市场景,街道上生机勃勃,学者、商人和市民都在忙碌着各自的活动。画面的焦点在于一群学者,他们兴奋地讨论和阅读卷轴和书籍,凸显出在这个城市中文学和知识的价值。建筑风格反映了传统的清代风格,屋顶和横幅细节丰富。 解读: 这幅插图展现了“亭亭独立”的成语含义。画面中的竹子亭亭玉立,显得高雅而坚韧,象征着这个成语中的独立与坚强。竹子四周环绕着几块石头和远处朦胧的山峦,增添了一种宁静而深远的意境。

解读: 这幅插图展现了“亭亭独立”的成语含义。画面中的竹子亭亭玉立,显得高雅而坚韧,象征着这个成语中的独立与坚强。竹子四周环绕着几块石头和远处朦胧的山峦,增添了一种宁静而深远的意境。 解读: 这幅画描绘的是一位亭亭玉立的年轻女子,在月光下优雅地站立在一个古亭附近。画中女子身着飘逸的传统汉服,姿态端正而精致,完美体现了“亭亭玉立”这一成语的含义。亭亭玉立原意指像竹子一样挺拔的样子,后来用来形容女子身材修长美丽,态度端庄。在这幅画中,女子的姿态和表情展现了她的高雅和尊严,同时,周围环境的描绘——精致的亭子、郁郁葱葱的园林、平静的池塘以及倒映着月光的水面——共同营造出一种和谐宁静的氛围。

解读: 这幅画描绘的是一位亭亭玉立的年轻女子,在月光下优雅地站立在一个古亭附近。画中女子身着飘逸的传统汉服,姿态端正而精致,完美体现了“亭亭玉立”这一成语的含义。亭亭玉立原意指像竹子一样挺拔的样子,后来用来形容女子身材修长美丽,态度端庄。在这幅画中,女子的姿态和表情展现了她的高雅和尊严,同时,周围环境的描绘——精致的亭子、郁郁葱葱的园林、平静的池塘以及倒映着月光的水面——共同营造出一种和谐宁静的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“亭亭而立”的意境。画中,一棵高大而优雅的树独自立于宁静的景致中,树枝向上伸展,展现了一种优雅和坚韧的气质。这正是“亭亭而立”所要传达的形象——高雅、挺拔、坚定而不动摇。

解读: 这幅插图展现了成语“亭亭而立”的意境。画中,一棵高大而优雅的树独自立于宁静的景致中,树枝向上伸展,展现了一种优雅和坚韧的气质。这正是“亭亭而立”所要传达的形象——高雅、挺拔、坚定而不动摇。 解读: 这幅插图以中国古典绘画的形式,生动地展现了“亮节高风”这一成语的内涵。图中,一位古代学者身穿长袍,静立在高大的竹旁。这位学者仰望着天空,体现了他远大的志向和高尚的道德品质。竹子在中国文化中象征着坚韧和正直,与这位学者的高洁品格相映成趣。背景是宁静的山水风光,流淌的溪水和散落的岩石共同营造出一种平和而坚强的气质。

解读: 这幅插图以中国古典绘画的形式,生动地展现了“亮节高风”这一成语的内涵。图中,一位古代学者身穿长袍,静立在高大的竹旁。这位学者仰望着天空,体现了他远大的志向和高尚的道德品质。竹子在中国文化中象征着坚韧和正直,与这位学者的高洁品格相映成趣。背景是宁静的山水风光,流淌的溪水和散落的岩石共同营造出一种平和而坚强的气质。 解读: 这幅插图灵感来自成语“人不聊生”。图中描绘了一位身着古代服饰的孤独学者,他坐在一棵枯萎的树下,周围是一片广阔而贫瘠的景观,远处的山脉在朦胧的雾气中若隐若现。

解读: 这幅插图灵感来自成语“人不聊生”。图中描绘了一位身着古代服饰的孤独学者,他坐在一棵枯萎的树下,周围是一片广阔而贫瘠的景观,远处的山脉在朦胧的雾气中若隐若现。 解读: 这幅插图呈现了成语“人云亦云”的寓意。画面中,一群人围绕着一位穿着古代中国服饰的智者,他正指手画脚地解释着某个重要事物。周围的人都在模仿他的手势和表情,形成了一种仿效与赞同的场景。这样的构图生动地表达了“人云亦云”的含义,即人们在没有自己独立见解的情况下,只是盲目地跟随他人的言论。

解读: 这幅插图呈现了成语“人云亦云”的寓意。画面中,一群人围绕着一位穿着古代中国服饰的智者,他正指手画脚地解释着某个重要事物。周围的人都在模仿他的手势和表情,形成了一种仿效与赞同的场景。这样的构图生动地表达了“人云亦云”的含义,即人们在没有自己独立见解的情况下,只是盲目地跟随他人的言论。 解读: 这幅图描绘了一个古老的、空荡荡的建筑,正如成语“人去楼空”所表达的含义。在中国传统文化中,这个成语用来形容原本热闹或有人居住的地方,因为人们的离去而变得空旷和冷清。在图画中,你可以看到一个风格类似于中国古典塔楼的建筑,周围环境荒凉,只有几棵枯萎的树木和落叶,营造出一种被遗弃和荒废的氛围。色彩的选择也非常重要,主要使用灰色和棕色的阴暗色调,这不仅符合古典中国画的特点,还强化了时间流逝和被忽视的感觉。

解读: 这幅图描绘了一个古老的、空荡荡的建筑,正如成语“人去楼空”所表达的含义。在中国传统文化中,这个成语用来形容原本热闹或有人居住的地方,因为人们的离去而变得空旷和冷清。在图画中,你可以看到一个风格类似于中国古典塔楼的建筑,周围环境荒凉,只有几棵枯萎的树木和落叶,营造出一种被遗弃和荒废的氛围。色彩的选择也非常重要,主要使用灰色和棕色的阴暗色调,这不仅符合古典中国画的特点,还强化了时间流逝和被忽视的感觉。 解读: 这幅插图生动地体现了成语“人定胜天”的含义。画面中,我们看到一位古代的中国学者站在山峰之巅,面对浩瀚的自然景观,这象征着人类对自然的决心和坚持。他身着传统的长袍,手持拐杖,眼神坚定地望向远方,表现出对自然力量的挑战和不屈不挠的精神。背景中,耸立的山峦、蜿蜒的河流和茂密的森林代表了自然的强大力量。

解读: 这幅插图生动地体现了成语“人定胜天”的含义。画面中,我们看到一位古代的中国学者站在山峰之巅,面对浩瀚的自然景观,这象征着人类对自然的决心和坚持。他身着传统的长袍,手持拐杖,眼神坚定地望向远方,表现出对自然力量的挑战和不屈不挠的精神。背景中,耸立的山峦、蜿蜒的河流和茂密的森林代表了自然的强大力量。 解读: 这幅插图展现了“人山人海”这个成语的形象意义。成语“人山人海”形容人非常多,如同山一样堆积,海一样连绵不断。在这幅图中,我们可以看到一个熙熙攘攘的古代中国市场,市场上人头攒动,各种人物穿着传统的中国服饰,形成了一幅热闹非凡的场景。这些人物的多样性和密集分布恰如其分地体现了“人山人海”的意象。画面的背景是典型的中国古建筑和繁忙的街道市集,增添了历史感和文化氛围。

解读: 这幅插图展现了“人山人海”这个成语的形象意义。成语“人山人海”形容人非常多,如同山一样堆积,海一样连绵不断。在这幅图中,我们可以看到一个熙熙攘攘的古代中国市场,市场上人头攒动,各种人物穿着传统的中国服饰,形成了一幅热闹非凡的场景。这些人物的多样性和密集分布恰如其分地体现了“人山人海”的意象。画面的背景是典型的中国古建筑和繁忙的街道市集,增添了历史感和文化氛围。 解读: 这幅插图是根据成语“人强胜天”绘制的。图中展示了一个穿着古代中国服饰的健壮人物,正在努力将一块巨石推上陡峭的山坡。他的表情充满了决心和力量,显现出不屈不挠的精神。周围的山景险峻,有扭曲的树木和远处的瀑布,象征着自然界的挑战。该成语的字面意思是“人的力量能够战胜自然”。在中国传统文化中,这个成语用来形容人通过坚强的意志和不懈的努力,可以克服自然界的种种困难和障碍。图中人物面对艰难险阻仍然坚持不懈,正是这一成语精神的生动体现。

解读: 这幅插图是根据成语“人强胜天”绘制的。图中展示了一个穿着古代中国服饰的健壮人物,正在努力将一块巨石推上陡峭的山坡。他的表情充满了决心和力量,显现出不屈不挠的精神。周围的山景险峻,有扭曲的树木和远处的瀑布,象征着自然界的挑战。该成语的字面意思是“人的力量能够战胜自然”。在中国传统文化中,这个成语用来形容人通过坚强的意志和不懈的努力,可以克服自然界的种种困难和障碍。图中人物面对艰难险阻仍然坚持不懈,正是这一成语精神的生动体现。 解读: 这幅图描绘了成语“人心不古”的寓意。画面中,传统的中国古村与现代城市景观形成鲜明对比。古村部分展现了宁静的乡村生活,人们身着古代服饰,周围环境平和,体现了古时的生活方式与人心的纯朴。而在画面背景中,现代城市的轮廓逐渐显现,高楼大厦、繁忙的交通和现代服装的人群代表着现代社会的快节奏和复杂性。这种对比反映了“人心不古”的主题,即随着时代的变迁,人们的心态、价值观和生活方式也发生了变化。古时的简朴和纯真逐渐让位于现代社会的复杂和物质化。

解读: 这幅图描绘了成语“人心不古”的寓意。画面中,传统的中国古村与现代城市景观形成鲜明对比。古村部分展现了宁静的乡村生活,人们身着古代服饰,周围环境平和,体现了古时的生活方式与人心的纯朴。而在画面背景中,现代城市的轮廓逐渐显现,高楼大厦、繁忙的交通和现代服装的人群代表着现代社会的快节奏和复杂性。这种对比反映了“人心不古”的主题,即随着时代的变迁,人们的心态、价值观和生活方式也发生了变化。古时的简朴和纯真逐渐让位于现代社会的复杂和物质化。 解读: 这幅图描绘了“人望所归”的场景,是一副典型的古典中国画。画中展现了一位着古代服饰的智者,他周围围绕着来自不同身份的人群。这些人群都以敬仰和尊敬的眼神看着智者,表达了对他的信任和支持。智者站在一棵古老的松树下,寓意着智慧和长寿。

解读: 这幅图描绘了“人望所归”的场景,是一副典型的古典中国画。画中展现了一位着古代服饰的智者,他周围围绕着来自不同身份的人群。这些人群都以敬仰和尊敬的眼神看着智者,表达了对他的信任和支持。智者站在一棵古老的松树下,寓意着智慧和长寿。 解读: 这幅插图展现了中国成语“人浮於事”的深刻内涵。在画面中,一位穿着传统汉服的学者似乎在熙熙攘攘的市场之上悬浮,象征着成语中“浮于事务之上”的含义。市场上商贩、顾客众多,热闹非凡,展现了古代市井生活的繁忙场景。背景中的传统中国建筑增添了古风气息。

解读: 这幅插图展现了中国成语“人浮於事”的深刻内涵。在画面中,一位穿着传统汉服的学者似乎在熙熙攘攘的市场之上悬浮,象征着成语中“浮于事务之上”的含义。市场上商贩、顾客众多,热闹非凡,展现了古代市井生活的繁忙场景。背景中的传统中国建筑增添了古风气息。 解读: 这幅插图基于成语“人浮於食”,在中国古典绘画风格中展现了其深刻含义。画面中,一位身着传统服饰的人物置身于各式各样的中国传统食物之上,如米饭、面条、饺子和蔬菜。此人物呈现出沉思或超脱的姿态,象征着被食物所困扰或沉迷于食物的概念。背景简约而优雅,带有中国传统山水或微妙的装饰元素,符合古典中国画的风格。

解读: 这幅插图基于成语“人浮於食”,在中国古典绘画风格中展现了其深刻含义。画面中,一位身着传统服饰的人物置身于各式各样的中国传统食物之上,如米饭、面条、饺子和蔬菜。此人物呈现出沉思或超脱的姿态,象征着被食物所困扰或沉迷于食物的概念。背景简约而优雅,带有中国传统山水或微妙的装饰元素,符合古典中国画的风格。 解读: 这幅插图描绘了成语“人海人山”的场景。在这幅作品中,您可以看到一个广阔的景观,布满了密集的人群,他们像起伏的山丘和流动的河流一样排列着。人们身着古代中国的服饰,以无数的小人物形态出现,营造出一种人数众多、喧闹繁

解读: 这幅插图描绘了成语“人海人山”的场景。在这幅作品中,您可以看到一个广阔的景观,布满了密集的人群,他们像起伏的山丘和流动的河流一样排列着。人们身着古代中国的服饰,以无数的小人物形态出现,营造出一种人数众多、喧闹繁 解读: 这幅插图描绘了“人众胜天”这一成语的场景。在图中,我们看到一群穿着古代中国服饰的人们,他们来自不同的背景,正在齐心协力地举起或移动一块巨石。这象征着他们集体的力量和团结,共同对抗自然的强大力量。

解读: 这幅插图描绘了“人众胜天”这一成语的场景。在图中,我们看到一群穿着古代中国服饰的人们,他们来自不同的背景,正在齐心协力地举起或移动一块巨石。这象征着他们集体的力量和团结,共同对抗自然的强大力量。 解读: 这幅插图描绘了“人言可畏”这一成语的深刻含义。图中展示了一群穿着传统中国服饰的人聚集在一个公共场所,他们相互窃窃私语,一些人显得忧虑和焦急。这些人物的表情和肢体语言传达了在社群中言语的力量和影响。这个场景恰如其分地体现了言语的重要性和可能带来的负面影响,凸显了成语“人言可畏”的核心思想——即人们的言论具有巨大的影响力,有时甚至可能引发恐惧和忧虑。

解读: 这幅插图描绘了“人言可畏”这一成语的深刻含义。图中展示了一群穿着传统中国服饰的人聚集在一个公共场所,他们相互窃窃私语,一些人显得忧虑和焦急。这些人物的表情和肢体语言传达了在社群中言语的力量和影响。这个场景恰如其分地体现了言语的重要性和可能带来的负面影响,凸显了成语“人言可畏”的核心思想——即人们的言论具有巨大的影响力,有时甚至可能引发恐惧和忧虑。 解读: 这幅插图展现了中国古代景象,以生动的形式诠释了成语“人谋敓天造”,意为人们虽有计划,但最终结果往往由天意或不可预测的因素决定。图中前景,一位学者专注地在卷轴上绘制计划,周围摆放着书籍和传统的中国测量计算工具,突出了人类的努力和规划。与之形成鲜明对比的背景是一幅宽广、超然的自然景观,由壮丽的山脉和旋转的云层构成,象征着大自然或神意的巨大和不可预测的力量。

解读: 这幅插图展现了中国古代景象,以生动的形式诠释了成语“人谋敓天造”,意为人们虽有计划,但最终结果往往由天意或不可预测的因素决定。图中前景,一位学者专注地在卷轴上绘制计划,周围摆放着书籍和传统的中国测量计算工具,突出了人类的努力和规划。与之形成鲜明对比的背景是一幅宽广、超然的自然景观,由壮丽的山脉和旋转的云层构成,象征着大自然或神意的巨大和不可预测的力量。 解读: 这幅图描绘了“人面桃花”这一成语。在画面中,我们看到一位风华绝代的女子静静地凝视着盛开的桃花。她的容貌仿佛与周围的自然景致融为一体,既显得深思,又透露出对自然之美的欣赏。桃花以其娇嫩的粉色花瓣和翠绿的叶片,构成了一幅色彩和谐且生机盎然的画面。“人面桃花”这个成语源自于古代的一段佳话,讲述的是春风拂面、桃花盛开之际,人们赞叹自然之美,同时也比喻女子的容颜美丽,如同春花烂漫。这幅画作通过其唯美的构图和色彩,完美地诠释了这一意境。画中的女子与周围的桃花相映成趣,既展示了自然之美,也体现了人与自然和谐共存的理念。

解读: 这幅图描绘了“人面桃花”这一成语。在画面中,我们看到一位风华绝代的女子静静地凝视着盛开的桃花。她的容貌仿佛与周围的自然景致融为一体,既显得深思,又透露出对自然之美的欣赏。桃花以其娇嫩的粉色花瓣和翠绿的叶片,构成了一幅色彩和谐且生机盎然的画面。“人面桃花”这个成语源自于古代的一段佳话,讲述的是春风拂面、桃花盛开之际,人们赞叹自然之美,同时也比喻女子的容颜美丽,如同春花烂漫。这幅画作通过其唯美的构图和色彩,完美地诠释了这一意境。画中的女子与周围的桃花相映成趣,既展示了自然之美,也体现了人与自然和谐共存的理念。 解读: 这幅画描绘了成语“人面兽心”的寓意。在画面中,我们看到一位面容平静、祥和的人,但他的影子却显露出一头凶猛的野兽,隐喻着这个人表面文雅而内心残暴的本性。

解读: 这幅画描绘了成语“人面兽心”的寓意。在画面中,我们看到一位面容平静、祥和的人,但他的影子却显露出一头凶猛的野兽,隐喻着这个人表面文雅而内心残暴的本性。 解读: 这幅插图展现了成语“仁智之见”的内涵。画面中,一位着传统中国服饰的长者象征智慧,他正在温和地指导一个代表纯真和仁慈的年幼孩童。他们身处一个宁静的园林中,周围是古老的建筑、茂盛的绿植和流淌的小溪。长者正指向一棵盛开的梅树,梅花在中国文化中象征着坚韧和美德。

解读: 这幅插图展现了成语“仁智之见”的内涵。画面中,一位着传统中国服饰的长者象征智慧,他正在温和地指导一个代表纯真和仁慈的年幼孩童。他们身处一个宁静的园林中,周围是古老的建筑、茂盛的绿植和流淌的小溪。长者正指向一棵盛开的梅树,梅花在中国文化中象征着坚韧和美德。 解读: 这幅图描绘了“仁至义尽”这个成语的精神。在画面中,我们看到两位士人,通过他们的行为表现出了这个成语的内涵。第一位士人正在帮助他人,这体现了“仁至”——即仁爱到了极点。他的动作温和而体贴,表现了中国传统文化中仁爱的理念。第二位士人则专注于学习,展现了“义尽”——即尽到了义务。他的姿态沉稳,反映了对知识和道德的尊重。周围的环境融入了鹤、山水等中国古典元素,营造出一种宁静而深远的氛围。这些元素不仅美化了画面,也象征着高洁和宁静的精神境界。

解读: 这幅图描绘了“仁至义尽”这个成语的精神。在画面中,我们看到两位士人,通过他们的行为表现出了这个成语的内涵。第一位士人正在帮助他人,这体现了“仁至”——即仁爱到了极点。他的动作温和而体贴,表现了中国传统文化中仁爱的理念。第二位士人则专注于学习,展现了“义尽”——即尽到了义务。他的姿态沉稳,反映了对知识和道德的尊重。周围的环境融入了鹤、山水等中国古典元素,营造出一种宁静而深远的氛围。这些元素不仅美化了画面,也象征着高洁和宁静的精神境界。 解读: 这幅插图是基于成语“他无长物”创作的。在中国传统文化中,此成语用来形容一个人没有值钱的财物或重要的资产。图中展现了一个简朴而几乎空无一物的房间,体现了极其简单的生活方式和缺乏物质财富的状态。

解读: 这幅插图是基于成语“他无长物”创作的。在中国传统文化中,此成语用来形容一个人没有值钱的财物或重要的资产。图中展现了一个简朴而几乎空无一物的房间,体现了极其简单的生活方式和缺乏物质财富的状态。 解读: 这幅画描绘了一位古代中国学者,他身着传统服饰,站在柳树下,面带微笑,神态间流露出一种淡淡的嘲讽和自信。背景是一个宁静的园林,远处可见亭台楼阁和山峦。

解读: 这幅画描绘了一位古代中国学者,他身着传统服饰,站在柳树下,面带微笑,神态间流露出一种淡淡的嘲讽和自信。背景是一个宁静的园林,远处可见亭台楼阁和山峦。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“付之一炬”的场景。成语“付之一炬”源于《史记·项羽本纪》,意指把东西完全烧毁,比喻彻底摧毁或废弃。图中展示的是一群古代中国战士在夜间用火把点燃一座堡垒。这一场景富有戏剧性,大火吞噬了堡垒并在战士们坚定的面孔上映出反光。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“付之一炬”的场景。成语“付之一炬”源于《史记·项羽本纪》,意指把东西完全烧毁,比喻彻底摧毁或废弃。图中展示的是一群古代中国战士在夜间用火把点燃一座堡垒。这一场景富有戏剧性,大火吞噬了堡垒并在战士们坚定的面孔上映出反光。 解读: 这幅图描绘了一个身着传统中国服饰、长着白色长须的老学者,在宁静的河边坐在柳树下。老学者正微笑着阅读手中的卷轴。背景是柔和的、带有雾气的山脉,上方有几只鸟儿飞过,河岸旁开着繁花。

解读: 这幅图描绘了一个身着传统中国服饰、长着白色长须的老学者,在宁静的河边坐在柳树下。老学者正微笑着阅读手中的卷轴。背景是柔和的、带有雾气的山脉,上方有几只鸟儿飞过,河岸旁开着繁花。 解读: 这幅插图展现了成语“付之丙丁”的寓意。画面中,我们看到一位人物在一个传统的中国庭院里,漫不经心地将物品扔进火中。他的表情透露出对这些物品价值的冷漠,仿佛这些东西对他来讲毫无重要性。这种场景恰如其分地体现了“付之丙丁”这个成语的含义,即对某事不加重视,轻易地处理或放弃。在这幅画中,传统的中国建筑元素和庭院设置为背景,为整个画面增添了一种古朴而深邃的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“付之丙丁”的寓意。画面中,我们看到一位人物在一个传统的中国庭院里,漫不经心地将物品扔进火中。他的表情透露出对这些物品价值的冷漠,仿佛这些东西对他来讲毫无重要性。这种场景恰如其分地体现了“付之丙丁”这个成语的含义,即对某事不加重视,轻易地处理或放弃。在这幅画中,传统的中国建筑元素和庭院设置为背景,为整个画面增添了一种古朴而深邃的氛围。 解读: 这幅插图旨在体现成语“付之度外”的含义。在画面中,我们看到一条小舟在广阔的河流上漂流,这象征着人们将某些事物或想法排除在外,好似将它们置于遥远的河流之上,不再加以考虑。小舟上的孤独人物代表着对这些事物的淡漠和脱离。周围的山峦被迷雾笼罩,增强了距离和隔绝的感觉,正如我们对某些事情选择性忽视或淡忘。

解读: 这幅插图旨在体现成语“付之度外”的含义。在画面中,我们看到一条小舟在广阔的河流上漂流,这象征着人们将某些事物或想法排除在外,好似将它们置于遥远的河流之上,不再加以考虑。小舟上的孤独人物代表着对这些事物的淡漠和脱离。周围的山峦被迷雾笼罩,增强了距离和隔绝的感觉,正如我们对某些事情选择性忽视或淡忘。 解读: 这幅画描绘了一位古代学者,身穿传统服饰,在宁静的书房中专心致志地阅读和写作。书房内摆满了卷轴、书籍,并有一盏昏暗的灯笼,营造出一种深度专注的氛围。学者的表情显示出他完全沉浸在工作中,对周围环境浑然不觉。

解读: 这幅画描绘了一位古代学者,身穿传统服饰,在宁静的书房中专心致志地阅读和写作。书房内摆满了卷轴、书籍,并有一盏昏暗的灯笼,营造出一种深度专注的氛围。学者的表情显示出他完全沉浸在工作中,对周围环境浑然不觉。 解读: 这幅插图描绘了成语“付与一炬”的意象。图中,一位身着传统中式服饰的人物正在燃烧一大堆卷轴和书籍。这一场景体现了“付与一炬”的字面意思,即将东西完全烧毁。在中国传统文化中,书籍和卷轴代表着知识和文化传承,因此这个成语通常用来形容彻底摧毁文化遗产或知识。在这幅画中,背景设定在一个典雅且书香气浓的环境,类似于书房或图书馆,充满了古代中国建筑和家具的元素。中心的人物表情坚决而庄重,反映了燃烧书籍这一行为的严肃性和决绝。画面背景中还有更多的书架、卷轴和书籍,暗示了被破坏的文化财富之多。

解读: 这幅插图描绘了成语“付与一炬”的意象。图中,一位身着传统中式服饰的人物正在燃烧一大堆卷轴和书籍。这一场景体现了“付与一炬”的字面意思,即将东西完全烧毁。在中国传统文化中,书籍和卷轴代表着知识和文化传承,因此这个成语通常用来形容彻底摧毁文化遗产或知识。在这幅画中,背景设定在一个典雅且书香气浓的环境,类似于书房或图书馆,充满了古代中国建筑和家具的元素。中心的人物表情坚决而庄重,反映了燃烧书籍这一行为的严肃性和决绝。画面背景中还有更多的书架、卷轴和书籍,暗示了被破坏的文化财富之多。 解读: 这幅插图描绘的是“付与一笑”这个成语的场景。在中国传统文化中,“付与一笑”意指对某件事不以为意,轻松地以笑容回应。画面中,我们看到一位穿着古代服饰的文人或者圣贤,他面带微笑,神态从容,体现出对眼前琐碎或不值得关注的事情的淡然处之。背景是一个宁静的园林环境,有竹子、小池塘和远处的山峦,营造出一种超脱世俗、内心平和的氛围。

解读: 这幅插图描绘的是“付与一笑”这个成语的场景。在中国传统文化中,“付与一笑”意指对某件事不以为意,轻松地以笑容回应。画面中,我们看到一位穿着古代服饰的文人或者圣贤,他面带微笑,神态从容,体现出对眼前琐碎或不值得关注的事情的淡然处之。背景是一个宁静的园林环境,有竹子、小池塘和远处的山峦,营造出一种超脱世俗、内心平和的氛围。 解读: 成语“付诸一炬”字面意思是把东西交给火焰去焚烧,通常用来比喻彻底破坏,特别是指烧毁文书、文件等。在这幅插图中,我们看到的是一床古书在暗淡的房间里被火焰包围。这种场景直观地传达了“付诸一炬”的意境,即古书被烈焰吞噬,象征着知识、历史或者文化的丧失。图中的火焰以深红和橙黄色为主,这种色彩的选择不仅增强了火焰的热烈和猛烈,也反映了破坏的力量。而古书上飘散的书香,增添了一种悲哀的美感,暗示着被破坏的不仅仅是物理形态,还有其中承载的智慧和文化价值。背景中的中式木框窗和轻轻的线条被火光映射出暗红色,营造了一种古典而沉重的氛围。这些细节的描绘符合古典中国画的风格,呈现出一种古朴而深邃的感觉。

解读: 成语“付诸一炬”字面意思是把东西交给火焰去焚烧,通常用来比喻彻底破坏,特别是指烧毁文书、文件等。在这幅插图中,我们看到的是一床古书在暗淡的房间里被火焰包围。这种场景直观地传达了“付诸一炬”的意境,即古书被烈焰吞噬,象征着知识、历史或者文化的丧失。图中的火焰以深红和橙黄色为主,这种色彩的选择不仅增强了火焰的热烈和猛烈,也反映了破坏的力量。而古书上飘散的书香,增添了一种悲哀的美感,暗示着被破坏的不仅仅是物理形态,还有其中承载的智慧和文化价值。背景中的中式木框窗和轻轻的线条被火光映射出暗红色,营造了一种古典而沉重的氛围。这些细节的描绘符合古典中国画的风格,呈现出一种古朴而深邃的感觉。 解读: 这幅图描绘了“代庖越俎”这一成语的场景。成语“代庖越俎”原意指越过厨师,自己去做厨师的工作。比喻越过本职,做不该自己做的事。在这幅画中,我们看到一个不是厨师的人,身着学者的长袍,在古代厨房里笨拙地尝试烹饪,显得格格不入和不自在。这样的场景恰如其分地表现了成语的含义——一个不适合这项工作的人试图去做,不仅显得突兀,还可能影响到原本的工作流程。

解读: 这幅图描绘了“代庖越俎”这一成语的场景。成语“代庖越俎”原意指越过厨师,自己去做厨师的工作。比喻越过本职,做不该自己做的事。在这幅画中,我们看到一个不是厨师的人,身着学者的长袍,在古代厨房里笨拙地尝试烹饪,显得格格不入和不自在。这样的场景恰如其分地表现了成语的含义——一个不适合这项工作的人试图去做,不仅显得突兀,还可能影响到原本的工作流程。 解读: 这幅插图展现了成语“代李僵桃”的含义。画面中,一位古代中国学者身着传统服饰,站在一棵枯萎的桃树旁。这位学者代表了成语中的“代李”——即替代者,而旁边的枯桃树象征着原本的对象——“僵桃”。学者的表情沉思,似乎在深刻思考这种替代关系。背景是典型的中国古典山水画景致,远山含翠,氛围朦胧,营造出一种静谧而深远的感觉。

解读: 这幅插图展现了成语“代李僵桃”的含义。画面中,一位古代中国学者身着传统服饰,站在一棵枯萎的桃树旁。这位学者代表了成语中的“代李”——即替代者,而旁边的枯桃树象征着原本的对象——“僵桃”。学者的表情沉思,似乎在深刻思考这种替代关系。背景是典型的中国古典山水画景致,远山含翠,氛围朦胧,营造出一种静谧而深远的感觉。 解读: 这幅图描绘了“代越庖俎”成语的场景。在画面中,我们看到一位年轻且雄心勃勃的大臣站在皇家厨房里,接替了厨师的职责。他身穿传统的中式长袍,显示出他的官员地位,正专注于用古老的中式菜刀切菜。

解读: 这幅图描绘了“代越庖俎”成语的场景。在画面中,我们看到一位年轻且雄心勃勃的大臣站在皇家厨房里,接替了厨师的职责。他身穿传统的中式长袍,显示出他的官员地位,正专注于用古老的中式菜刀切菜。 解读: 这幅图描绘了成语“令人深省”的精髓。画中展现了一位古代学者,身着传统的中国长袍,坐在宁静的湖边,背后是垂柳和远山。他的目光深思熟虑地凝视着平静的湖水,整个场景流露出一种沉静和反思的氛围。“令人深省”这个成语通常用来形容某事或某人的言行给人带来深刻的启示或思考。在这幅画中,学者的深思状态和周围的自然景观共同营造出一种引人入胜的思考氛围,恰如其分地传达了这一成语的意境。

解读: 这幅图描绘了成语“令人深省”的精髓。画中展现了一位古代学者,身着传统的中国长袍,坐在宁静的湖边,背后是垂柳和远山。他的目光深思熟虑地凝视着平静的湖水,整个场景流露出一种沉静和反思的氛围。“令人深省”这个成语通常用来形容某事或某人的言行给人带来深刻的启示或思考。在这幅画中,学者的深思状态和周围的自然景观共同营造出一种引人入胜的思考氛围,恰如其分地传达了这一成语的意境。 解读: 这幅图描绘了中国成语“令色巧言”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着传统长袍的中国古代学者或官员,他面带狡猾的微笑,正在向一群被他的话语迷住和吸引的人群进行巧妙而有魅力的说话。背景是典型的中国古典园林,有亭台楼阁和繁茂的绿植,营造出一种优雅和宁静的感觉。

解读: 这幅图描绘了中国成语“令色巧言”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着传统长袍的中国古代学者或官员,他面带狡猾的微笑,正在向一群被他的话语迷住和吸引的人群进行巧妙而有魅力的说话。背景是典型的中国古典园林,有亭台楼阁和繁茂的绿植,营造出一种优雅和宁静的感觉。 解读: 此图描绘的是成语“以佚待劳”的场景,灵感来源于孙子兵法的策略思想。画面展现了一个宁静的古代中国风景,中间有一条平静的河流和茂密的绿色植被。一边,一群士兵在树下休息,显得放松且正在恢复体力。河对岸,另一组士兵正在辛苦地劳作,看起来疲惫不堪。这两组士兵之间的对比生动地诠释了成语“以佚待劳”的含义:即保存自己的能量,等待敌人力竭时再出击

解读: 此图描绘的是成语“以佚待劳”的场景,灵感来源于孙子兵法的策略思想。画面展现了一个宁静的古代中国风景,中间有一条平静的河流和茂密的绿色植被。一边,一群士兵在树下休息,显得放松且正在恢复体力。河对岸,另一组士兵正在辛苦地劳作,看起来疲惫不堪。这两组士兵之间的对比生动地诠释了成语“以佚待劳”的含义:即保存自己的能量,等待敌人力竭时再出击 解读: 此图描绘了成语“以卵投石”的形象。画面中,一个小小的脆弱鸡蛋正被投向一块巨大、坚固的石头。这里,石头象征着力量和不可动摇,而鸡蛋则代表了脆弱和无力。

解读: 此图描绘了成语“以卵投石”的形象。画面中,一个小小的脆弱鸡蛋正被投向一块巨大、坚固的石头。这里,石头象征着力量和不可动摇,而鸡蛋则代表了脆弱和无力。 解读: 这幅画描绘了成语“以卵击石”的形象意象。画面中,一枚脆弱的小鸡蛋正面对着一块巨大、不可动摇的石头。这里,鸡蛋的细小和脆弱象征着无力和徒劳,而石头的坚固和庞大则代表着力量和不可动摇。这种对比强烈地表达了成语的含义:即用不切实际的方法或者力量去挑战强大的对手或困难,是没有希望的。

解读: 这幅画描绘了成语“以卵击石”的形象意象。画面中,一枚脆弱的小鸡蛋正面对着一块巨大、不可动摇的石头。这里,鸡蛋的细小和脆弱象征着无力和徒劳,而石头的坚固和庞大则代表着力量和不可动摇。这种对比强烈地表达了成语的含义:即用不切实际的方法或者力量去挑战强大的对手或困难,是没有希望的。 解读: 这幅插图为成语“以咽废飧”提供了生动的视觉表现。成语“以咽废飧”源自《左传·庄公十八年》,原文是“吾闻之,饥以咽废飧,病以膏泽膏”,意指因饥饿而吞咽困难,因而放弃食物。这个成语用来形容极度饥饿或因病而无法进食的状况。在这幅插图中,我们看到一位衣着传统的老学者,面容憔悴,坐在简朴的木桌前。他凝视着面前那碗简单、朴素的米饭,表情中透露出一种放弃或无力进食的无奈。背景的简约设计突出了学者及其周围的环境,传达出孤寂和被忽视的氛围。

解读: 这幅插图为成语“以咽废飧”提供了生动的视觉表现。成语“以咽废飧”源自《左传·庄公十八年》,原文是“吾闻之,饥以咽废飧,病以膏泽膏”,意指因饥饿而吞咽困难,因而放弃食物。这个成语用来形容极度饥饿或因病而无法进食的状况。在这幅插图中,我们看到一位衣着传统的老学者,面容憔悴,坐在简朴的木桌前。他凝视着面前那碗简单、朴素的米饭,表情中透露出一种放弃或无力进食的无奈。背景的简约设计突出了学者及其周围的环境,传达出孤寂和被忽视的氛围。 解读: 这幅图描绘了“以夜继日”的成语。在画面中,我们可以看到一个从白天过渡到夜晚的宁静景色。一侧是太阳在山后落下,投射出温暖的余晖;另一侧则是月亮升起,带来清冷、宁静的光芒。天空中的颜色从日落的橙色和红色渐变到深夜的蓝色和紫色,形成了一个美丽的过渡。传统的中国元素,如松树和穿过风景的小河,都被巧妙地融入其中。

解读: 这幅图描绘了“以夜继日”的成语。在画面中,我们可以看到一个从白天过渡到夜晚的宁静景色。一侧是太阳在山后落下,投射出温暖的余晖;另一侧则是月亮升起,带来清冷、宁静的光芒。天空中的颜色从日落的橙色和红色渐变到深夜的蓝色和紫色,形成了一个美丽的过渡。传统的中国元素,如松树和穿过风景的小河,都被巧妙地融入其中。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“以容取人”的场景。成语“以容取人”字面意思是根据外表来判断一个人的品质或能力,它传达了对外貌评判的批判和对内在品质重要性的强调。在这幅图中,我们看到一群古代中国学者,身着传统长袍。其中一位看起来既有学问又有威望的学者,正被其他人恭敬地迎接。这个场景突出了成语中“以容取人”的概念——人们通常会根据外表来判断一个人的身份和品质。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“以容取人”的场景。成语“以容取人”字面意思是根据外表来判断一个人的品质或能力,它传达了对外貌评判的批判和对内在品质重要性的强调。在这幅图中,我们看到一群古代中国学者,身着传统长袍。其中一位看起来既有学问又有威望的学者,正被其他人恭敬地迎接。这个场景突出了成语中“以容取人”的概念——人们通常会根据外表来判断一个人的身份和品质。 解读: 这幅插图展现了成语“以德报怨”的内涵。画面中,一位高贵的人物在古代中国的环境里向他的前敌人赠送礼物。这一行为体现了用善意回报恶意的精神。两位主人公都穿着传统的中华服饰,站在宁静的园林中。赠礼者面带微笑,伸手呈现礼物,而对方看上去感激且谦卑。

解读: 这幅插图展现了成语“以德报怨”的内涵。画面中,一位高贵的人物在古代中国的环境里向他的前敌人赠送礼物。这一行为体现了用善意回报恶意的精神。两位主人公都穿着传统的中华服饰,站在宁静的园林中。赠礼者面带微笑,伸手呈现礼物,而对方看上去感激且谦卑。 解读: 这幅插图展现了“以日继夜”这一成语的含义。在画面中,我们看到山脉作为背景,一边沐浴在夕阳的余晖中,而另一边则已被夜晚的星空所覆盖。此画面象征着时间的不断流逝,日夜的交替。古风建筑如亭台或在平静湖面上的小船,增添了时光流转的意境。

解读: 这幅插图展现了“以日继夜”这一成语的含义。在画面中,我们看到山脉作为背景,一边沐浴在夕阳的余晖中,而另一边则已被夜晚的星空所覆盖。此画面象征着时间的不断流逝,日夜的交替。古风建筑如亭台或在平静湖面上的小船,增添了时光流转的意境。 解读: 这幅插图描绘了一个古代学者站在茂盛的花园中,正在用心地将桌子上的桃子替换为李子。这一行为象征着成语“以桃代李”的含义,即用一事物来替代另一事物。

解读: 这幅插图描绘了一个古代学者站在茂盛的花园中,正在用心地将桌子上的桃子替换为李子。这一行为象征着成语“以桃代李”的含义,即用一事物来替代另一事物。 解读: 这幅图描绘了一个传统中医场景,表现了成语“以毒攻毒”的含义。画中,一位经验丰富、表情沉稳的医生正在给病人服用一种药剂。这种药剂以其强烈的效果著称,象征着用有害物质来对抗另一种害,正如成语“以毒攻毒”所述。背景是一个古老的中医诊所,配有传统家具和装饰,营造出古朴而深邃的氛围。

解读: 这幅图描绘了一个传统中医场景,表现了成语“以毒攻毒”的含义。画中,一位经验丰富、表情沉稳的医生正在给病人服用一种药剂。这种药剂以其强烈的效果著称,象征着用有害物质来对抗另一种害,正如成语“以毒攻毒”所述。背景是一个古老的中医诊所,配有传统家具和装饰,营造出古朴而深邃的氛围。 解读: 这幅插图展示了两只老鼠相互帮助,共同攀爬一块湿滑的陡峭岩石。这个场景设定在一个宁静的自然环境中,周围有茂密的绿色植被和一条小溪流淌。老鼠被真实地描绘出来,它们的毛发和表情都表达了一种友谊和相互协助的感觉。这幅画的背景非常简约,主要聚焦于岩石和周围的直接环境,以突出老鼠的动作。画面的某个角落有一个小红印章,这是传统中国艺术作品上常见的签名形式。这幅插图与成语“以沫相濡”之间有着紧密的联系。该成语源自《左传》中的一句话:“鼠粪污羹,掇而去之,鼠以沫相濡。”意思是鼠之间用口中的水互相濡湿,比喻在困难时互相帮助。在这幅画中,两只老鼠互相帮助攀爬湿滑的岩石,象征着困境中的相互扶持和协作,从而完美地体现了“以沫相濡”的精神。

解读: 这幅插图展示了两只老鼠相互帮助,共同攀爬一块湿滑的陡峭岩石。这个场景设定在一个宁静的自然环境中,周围有茂密的绿色植被和一条小溪流淌。老鼠被真实地描绘出来,它们的毛发和表情都表达了一种友谊和相互协助的感觉。这幅画的背景非常简约,主要聚焦于岩石和周围的直接环境,以突出老鼠的动作。画面的某个角落有一个小红印章,这是传统中国艺术作品上常见的签名形式。这幅插图与成语“以沫相濡”之间有着紧密的联系。该成语源自《左传》中的一句话:“鼠粪污羹,掇而去之,鼠以沫相濡。”意思是鼠之间用口中的水互相濡湿,比喻在困难时互相帮助。在这幅画中,两只老鼠互相帮助攀爬湿滑的岩石,象征着困境中的相互扶持和协作,从而完美地体现了“以沫相濡”的精神。 解读: 这幅插图是为了呈现成语“以漆投胶”的含义和内涵而创作的。在这幅作品中,您可以看到两只鸟儿在漆木上交织在一起,这象征着紧密的联系和不可分割。漆和胶在古代中国被用作粘合剂,代表着坚固和持久的结合。画中的漆树和胶树环绕着鸟儿,而清水流淌的胶水在树下流动,增强了画面的寓意和深度。这幅画的风格借鉴了中国古典绘画的元素,通过传统的壁壳设计和自然主题,展现了一种古朴而深邃的美感。画中的红色印章是中国画作的传统标志,不仅增添了一种正式和古典的气息,也是艺术家印记和作品真实性的象征。成语“以漆投胶”本身意味着关系密切、不可分割,就像漆和胶混合后难以分离一样。

解读: 这幅插图是为了呈现成语“以漆投胶”的含义和内涵而创作的。在这幅作品中,您可以看到两只鸟儿在漆木上交织在一起,这象征着紧密的联系和不可分割。漆和胶在古代中国被用作粘合剂,代表着坚固和持久的结合。画中的漆树和胶树环绕着鸟儿,而清水流淌的胶水在树下流动,增强了画面的寓意和深度。这幅画的风格借鉴了中国古典绘画的元素,通过传统的壁壳设计和自然主题,展现了一种古朴而深邃的美感。画中的红色印章是中国画作的传统标志,不仅增添了一种正式和古典的气息,也是艺术家印记和作品真实性的象征。成语“以漆投胶”本身意味着关系密切、不可分割,就像漆和胶混合后难以分离一样。 解读: 这幅插图展现了一个人通过狭窄的竹管望向天空的场景,生动地诠释了成语“以管窥天”。这个成语比喻人的见识或经验十分有限,就像通过一根狭窄的管子去观察广阔的天空,只能看到极小的一部分。在画面中,人物手持竹管,聚精会神地望向天空。这不仅象征了他有限的视角,也反映出人类认知的局限性。画面背景是宁静的自然景观,远处的山脉和散落的云彩象征着真实世界的辽阔与复杂,与人物狭窄的视野形成鲜明对比。

解读: 这幅插图展现了一个人通过狭窄的竹管望向天空的场景,生动地诠释了成语“以管窥天”。这个成语比喻人的见识或经验十分有限,就像通过一根狭窄的管子去观察广阔的天空,只能看到极小的一部分。在画面中,人物手持竹管,聚精会神地望向天空。这不仅象征了他有限的视角,也反映出人类认知的局限性。画面背景是宁静的自然景观,远处的山脉和散落的云彩象征着真实世界的辽阔与复杂,与人物狭窄的视野形成鲜明对比。 解读: 这幅插图为成语“以胶投漆”所创作。画中展示了两位古代中国学者在宁静的园林中,一位拿着胶瓶,另一位持有漆碗,象征着坚固的联系和团结。

解读: 这幅插图为成语“以胶投漆”所创作。画中展示了两位古代中国学者在宁静的园林中,一位拿着胶瓶,另一位持有漆碗,象征着坚固的联系和团结。 解读: 这幅图描绘了成语“以蠡测海”的意境。在画面中,一位穿着古代中国服饰的人站在海边,手持一只小蠡(一种古代的量器)企图去测量无边无际的大海。这一场景象征着用有限的手段去理解或衡量广阔、深奥的事物的徒劳。

解读: 这幅图描绘了成语“以蠡测海”的意境。在画面中,一位穿着古代中国服饰的人站在海边,手持一只小蠡(一种古代的量器)企图去测量无边无际的大海。这一场景象征着用有限的手段去理解或衡量广阔、深奥的事物的徒劳。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“以讹传讹”的意境。画面中,我们看到一个繁忙的市场,几位人物正围在一起交谈。其中一人正在向旁边的人低声耳语,这个耳语接着被传递给其他几个人,每个人在传递的过程中都增添了自己的解释和想象,使得故事的内容逐渐发生变化。他们的表情从好奇到愉悦,展示了八卦信息变化的本质。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“以讹传讹”的意境。画面中,我们看到一个繁忙的市场,几位人物正围在一起交谈。其中一人正在向旁边的人低声耳语,这个耳语接着被传递给其他几个人,每个人在传递的过程中都增添了自己的解释和想象,使得故事的内容逐渐发生变化。他们的表情从好奇到愉悦,展示了八卦信息变化的本质。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“以貌取人”的内涵。画面中,我们看到一个身着华丽丝绸长袍的富有绅士,正在鄙夷地转身离开一个衣着简陋却显得智慧的老人。这位绅士脸上的轻蔑表情,恰到好处地体现了这个成语的意思,即根据外表来评断一个人。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“以貌取人”的内涵。画面中,我们看到一个身着华丽丝绸长袍的富有绅士,正在鄙夷地转身离开一个衣着简陋却显得智慧的老人。这位绅士脸上的轻蔑表情,恰到好处地体现了这个成语的意思,即根据外表来评断一个人。 解读: 这幅插图灵感来源于中国成语“以身作则”,意为通过自己的行为来作为他人的榜样。图中展示了一位身着传统服饰的中国古代学者,在一个宁静的户外教室里向一群专注的年轻学生展示书法艺术。画面背景是一个充满翠绿植物和传统中国建筑的花园。学者的态度智慧而温和,他正在一张大卷轴上书写文字,而学生们则聚精会神地观察着,通过观摩来学习。这种场景完美地诠释了“以身作则”的含义,即通过自己的行为直接给予学生学习和模仿的机会。

解读: 这幅插图灵感来源于中国成语“以身作则”,意为通过自己的行为来作为他人的榜样。图中展示了一位身着传统服饰的中国古代学者,在一个宁静的户外教室里向一群专注的年轻学生展示书法艺术。画面背景是一个充满翠绿植物和传统中国建筑的花园。学者的态度智慧而温和,他正在一张大卷轴上书写文字,而学生们则聚精会神地观察着,通过观摩来学习。这种场景完美地诠释了“以身作则”的含义,即通过自己的行为直接给予学生学习和模仿的机会。 解读: 这幅插图为成语“以身试法”提供了形象的视觉表现。画面中,我们看到一位庄严的法官在古代法庭的背景下,正象征性地将法律应用于自己,这正体现了成语的含义——即用自己的行为来试验或检验法律。

解读: 这幅插图为成语“以身试法”提供了形象的视觉表现。画面中,我们看到一位庄严的法官在古代法庭的背景下,正象征性地将法律应用于自己,这正体现了成语的含义——即用自己的行为来试验或检验法律。 解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“以身试祸”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代服饰的人物,正在用自己的身体测试某种情况或物体。这一动作象征着为了理解或展示危险而采取的个人风险。

解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“以身试祸”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代服饰的人物,正在用自己的身体测试某种情况或物体。这一动作象征着为了理解或展示危险而采取的个人风险。 解读: 这幅插图描绘了“以身试险”这一成语的精神实质。成语“以身试险”字面意思是用自己的身体去试探危险,比喻亲自去经历危险的事情,或用实际行动去验证某种危险的可能性。在这幅画中,我们看到一位身穿传统长袍的古代学者或探险者,正跨步踏上一座摇摇欲坠的桥梁。桥下是汹涌的河流或深邃的峡谷,形象地表现了冒险和勇气的主题。画面背景是巍峨的山脉和茂密的森林,这些元素增强了场景的险峻感,同时也象征着挑战和未知。

解读: 这幅插图描绘了“以身试险”这一成语的精神实质。成语“以身试险”字面意思是用自己的身体去试探危险,比喻亲自去经历危险的事情,或用实际行动去验证某种危险的可能性。在这幅画中,我们看到一位身穿传统长袍的古代学者或探险者,正跨步踏上一座摇摇欲坠的桥梁。桥下是汹涌的河流或深邃的峡谷,形象地表现了冒险和勇气的主题。画面背景是巍峨的山脉和茂密的森林,这些元素增强了场景的险峻感,同时也象征着挑战和未知。 解读: 这幅画描绘了“以逸制劳”这一成语。画中,一位策略高明的将军悠然自得地坐在树下,手中把玩着围棋,周围景色宁静,表现出一种悠闲与从容。而在远处,他的对手正艰难地穿越崎岖的地形,显得疲惫不堪,步履蹒跚。将军的放松姿态与敌人的疲惫形成鲜明对比,生动地诠释了这个成语的精髓。

解读: 这幅画描绘了“以逸制劳”这一成语。画中,一位策略高明的将军悠然自得地坐在树下,手中把玩着围棋,周围景色宁静,表现出一种悠闲与从容。而在远处,他的对手正艰难地穿越崎岖的地形,显得疲惫不堪,步履蹒跚。将军的放松姿态与敌人的疲惫形成鲜明对比,生动地诠释了这个成语的精髓。 解读: 这幅插图展现了成语“以逸待劳”的场景。图中前景展示了一群休息充足的士兵,他们悠闲地坐着,玩弄着传统的中国乐器,神态安逸,与战争的紧张氛围形成鲜明对比。而背景中,另一群疲惫不堪、衣衫褴褛的士兵正在行军,他们看上去筋疲力尽,背负着沉重的盔甲。这种前后对比,生动地诠释了“以逸待劳”的含义,即利用自身的轻松状态,等待并利用敌人的疲惫。

解读: 这幅插图展现了成语“以逸待劳”的场景。图中前景展示了一群休息充足的士兵,他们悠闲地坐着,玩弄着传统的中国乐器,神态安逸,与战争的紧张氛围形成鲜明对比。而背景中,另一群疲惫不堪、衣衫褴褛的士兵正在行军,他们看上去筋疲力尽,背负着沉重的盔甲。这种前后对比,生动地诠释了“以逸待劳”的含义,即利用自身的轻松状态,等待并利用敌人的疲惫。 解读: 这幅插图生动地体现了成语“以逸击劳”的含义。在画面中,我们看到一个战士正坐在树下休息,他的装备和武器安静地摆放在一旁。这个战士代表了“以逸”的部分,即以休息的状态来准备战斗。而在画面的远处,可以看到一支军队正在进行紧张的训练,这代表了“击劳”的部分,即趁敌人疲惫之际发动攻击。

解读: 这幅插图生动地体现了成语“以逸击劳”的含义。在画面中,我们看到一个战士正坐在树下休息,他的装备和武器安静地摆放在一旁。这个战士代表了“以逸”的部分,即以休息的状态来准备战斗。而在画面的远处,可以看到一支军队正在进行紧张的训练,这代表了“击劳”的部分,即趁敌人疲惫之际发动攻击。 解读: 这幅图描绘的是“以邻为壑”的成语场景。在画面中,我们看到一个宁静的山村,村中有一条小溪流过。一边是平坦的田地,另一边则是深湖。村民在溪边挖掘,企图让溪水流向深湖。但这样的行为却导致了平坦的田地上出现了水灾。“以邻为壑”原指在自家地界挖壑,让洪水流向邻居的田地,以此来避免自己的土地被淹。后来引申为损害他人以利己,不顾及他人的行为。在这幅画中,村民为了保护自己的土地,将水引向他人的土地,正是这个成语的写照。此图采用了古典中国画风,以展现这一中国古代成语的深刻含义。山水、田野和村庄的描绘都体现了传统中国艺术的风格和精神。图画的一角还有一个红色印章,这是中国画作中的常见元素,用以提升作品的整体美感和文化底蕴。

解读: 这幅图描绘的是“以邻为壑”的成语场景。在画面中,我们看到一个宁静的山村,村中有一条小溪流过。一边是平坦的田地,另一边则是深湖。村民在溪边挖掘,企图让溪水流向深湖。但这样的行为却导致了平坦的田地上出现了水灾。“以邻为壑”原指在自家地界挖壑,让洪水流向邻居的田地,以此来避免自己的土地被淹。后来引申为损害他人以利己,不顾及他人的行为。在这幅画中,村民为了保护自己的土地,将水引向他人的土地,正是这个成语的写照。此图采用了古典中国画风,以展现这一中国古代成语的深刻含义。山水、田野和村庄的描绘都体现了传统中国艺术的风格和精神。图画的一角还有一个红色印章,这是中国画作中的常见元素,用以提升作品的整体美感和文化底蕴。 解读: 这幅插图呈现了成语“仰人鼻息”的场景。在画面中,我们看到一个人仰望着一个高大的身影,这象征着依赖和从属。这个成语本意指依靠别人的气息生活,比喻非常依赖别人,没有自主性。画中的人物比例和姿态都精心设计,以表达这种依赖关系。

解读: 这幅插图呈现了成语“仰人鼻息”的场景。在画面中,我们看到一个人仰望着一个高大的身影,这象征着依赖和从属。这个成语本意指依靠别人的气息生活,比喻非常依赖别人,没有自主性。画中的人物比例和姿态都精心设计,以表达这种依赖关系。 解读: 这幅插图展现了中国成语“仰承鼻息”的含义。画面中,一位古代学者正在恭敬地聆听他的导师的指导。导师是一位长着长胡须的老者,坐在典型的中国书房中,周围摆放着卷轴和毛笔。学生身着传统的汉服,以谦卑的姿态站立,表现出深深的尊敬和渴望学习的态度。

解读: 这幅插图展现了中国成语“仰承鼻息”的含义。画面中,一位古代学者正在恭敬地聆听他的导师的指导。导师是一位长着长胡须的老者,坐在典型的中国书房中,周围摆放着卷轴和毛笔。学生身着传统的汉服,以谦卑的姿态站立,表现出深深的尊敬和渴望学习的态度。 解读: 这幅插图展现了“任劳任怨”这个成语的内涵。图中的古代中国学者或官员身着传统长袍,在烛光下不知疲倦地工作。他被卷轴和书籍环绕,脸上带着静默的专注表情,象征着奉献和毅力。场景设定在一个宁静的书房里,窗户外可见月亮,暗示着他工作至深夜。

解读: 这幅插图展现了“任劳任怨”这个成语的内涵。图中的古代中国学者或官员身着传统长袍,在烛光下不知疲倦地工作。他被卷轴和书籍环绕,脸上带着静默的专注表情,象征着奉献和毅力。场景设定在一个宁静的书房里,窗户外可见月亮,暗示着他工作至深夜。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“任劳怨”的含义。画面中,一位老农在炎炎烈日下辛勤地耕作,他戴着草帽,弯腰用锄头耕地,面露坚毅之色,展现了无怨无悔的劳作精神。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“任劳怨”的含义。画面中,一位老农在炎炎烈日下辛勤地耕作,他戴着草帽,弯腰用锄头耕地,面露坚毅之色,展现了无怨无悔的劳作精神。 解读: 这幅画描绘了中国成语“任重致远”的含义,意即“肩负重大责任,面临漫长道路”。画中,一位古代学者背着一本厚重的书,象征着沉甸甸的责任。他走在一条蜿蜒曲折、通向远方的小路上,周围是山脉和流水,象征着前方的长途跋涉。

解读: 这幅画描绘了中国成语“任重致远”的含义,意即“肩负重大责任,面临漫长道路”。画中,一位古代学者背着一本厚重的书,象征着沉甸甸的责任。他走在一条蜿蜒曲折、通向远方的小路上,周围是山脉和流水,象征着前方的长途跋涉。 解读: 这幅插图展现了成语“任重道远”的内涵。画面中,一位古代学者背负着沉重的担子,这象征着责任感,他正行走在一条蜿蜒曲折的山路上,意喻着前方漫长而艰巨的任务或旅程。

解读: 这幅插图展现了成语“任重道远”的内涵。画面中,一位古代学者背负着沉重的担子,这象征着责任感,他正行走在一条蜿蜒曲折的山路上,意喻着前方漫长而艰巨的任务或旅程。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“伏櫪驥”的内涵。图中,一匹神采奕奕的骏马被束缚在静谧的树林下,既显得不安,又保持着高贵的姿态。这象征着隐藏的才能或未被利用的潜力。周围的森林平和而传统,远处可见具有古典中国建筑风格的元素。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“伏櫪驥”的内涵。图中,一匹神采奕奕的骏马被束缚在静谧的树林下,既显得不安,又保持着高贵的姿态。这象征着隐藏的才能或未被利用的潜力。周围的森林平和而传统,远处可见具有古典中国建筑风格的元素。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“伐异党同”的含义。画面中,一群身着汉服的人正在协力砍伐一棵与周围树木外观明显不同的树。这棵独特的树高大而突出,而其他树木则形态一致,表现了统一和协作的主题。人物脸上流露出决心和目的感,突显了群体一致行动的决心。这成语的字面意思是“砍掉与众不同的,使之与大众一样”。它通常用来批评那些压制或排斥与众不同的人或观点的行为,强调统一思想或行动的重要性。在这幅画中,独特的树象征着与众不同的个体或思想,而砍树的行动则象征着消除差异,强调一致性。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“伐异党同”的含义。画面中,一群身着汉服的人正在协力砍伐一棵与周围树木外观明显不同的树。这棵独特的树高大而突出,而其他树木则形态一致,表现了统一和协作的主题。人物脸上流露出决心和目的感,突显了群体一致行动的决心。这成语的字面意思是“砍掉与众不同的,使之与大众一样”。它通常用来批评那些压制或排斥与众不同的人或观点的行为,强调统一思想或行动的重要性。在这幅画中,独特的树象征着与众不同的个体或思想,而砍树的行动则象征着消除差异,强调一致性。 解读: 这幅插图是为了表现成语“休慼是同”,这个成语的字面意思是“休息和劳作是一样的”,寓意是指彼此心意相通,非常默契。在这幅画中,我选择了描绘两位老朋友——一位亚洲老年男性和一位亚洲老年女性——在宁静的园林中相遇的场景。他们坐在一棵古老的大树下,正在进行友好的交谈。

解读: 这幅插图是为了表现成语“休慼是同”,这个成语的字面意思是“休息和劳作是一样的”,寓意是指彼此心意相通,非常默契。在这幅画中,我选择了描绘两位老朋友——一位亚洲老年男性和一位亚洲老年女性——在宁静的园林中相遇的场景。他们坐在一棵古老的大树下,正在进行友好的交谈。 解读: 这幅插图展现了成语“休戚共之”的深刻含义。画面中,一男一女两位古代学者坐在宁静的园林中,正沉浸在深入的交谈之中。他们的表情流露出相互间的关心和共情,彼此心意相通。周围环境由池塘、柳树和石桥等传统元素构成,营造出一种宁静祥和的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“休戚共之”的深刻含义。画面中,一男一女两位古代学者坐在宁静的园林中,正沉浸在深入的交谈之中。他们的表情流露出相互间的关心和共情,彼此心意相通。周围环境由池塘、柳树和石桥等传统元素构成,营造出一种宁静祥和的氛围。 解读: 这幅插图展现了中国成语“休戚相关”的深刻内涵。画面分为两个部分,一边表现“休”(欢乐),另一边表现“戚”(忧愁),通过这两个截然不同的场景,揭示了人们情感和命运的紧密联系。在“休”的一侧,我们看到一个充满欢笑和欢庆的场景,可能是一家人在传统的中国庭院中聚集庆祝,人们穿着五彩斑斓的传统服装,脸上洋溢着笑容,充满了节日的喜庆气氛。这表现了家庭和睦、生活顺利时的欢乐时刻。在对比鲜明的“戚”一侧,则展现了一个更加沉稳、忧郁的场景,家庭成员或许正处在一个更加朴素的环境中,面露忧愁,表情显得担忧或悲伤,穿着色调也更加低调。这反映了在家庭遇到困难或悲伤时刻的情感状态。这两个场景的艺术融合展现了快乐和悲伤的相互联系,意在表达家庭成员之间的情感与命运共同体,不管是欢乐还是悲伤,都紧密相连。

解读: 这幅插图展现了中国成语“休戚相关”的深刻内涵。画面分为两个部分,一边表现“休”(欢乐),另一边表现“戚”(忧愁),通过这两个截然不同的场景,揭示了人们情感和命运的紧密联系。在“休”的一侧,我们看到一个充满欢笑和欢庆的场景,可能是一家人在传统的中国庭院中聚集庆祝,人们穿着五彩斑斓的传统服装,脸上洋溢着笑容,充满了节日的喜庆气氛。这表现了家庭和睦、生活顺利时的欢乐时刻。在对比鲜明的“戚”一侧,则展现了一个更加沉稳、忧郁的场景,家庭成员或许正处在一个更加朴素的环境中,面露忧愁,表情显得担忧或悲伤,穿着色调也更加低调。这反映了在家庭遇到困难或悲伤时刻的情感状态。这两个场景的艺术融合展现了快乐和悲伤的相互联系,意在表达家庭成员之间的情感与命运共同体,不管是欢乐还是悲伤,都紧密相连。 解读: 这幅插图体现了成语“休戚与共”的深刻含义。在画面中,我们看到一对身穿传统中国古装的男女在宁静的山水间共同学习和生活。男子手持书籍,凝视着远方的山水,显得深思熟虑;而女子则专心致志地写字,她的神态平和而专注。这种和谐的场景象征着彼此在生活的喜悦与挑战中相互支持和共同成长。“休戚与共”这一成语源于《左传·庄公十年》,意指共同分享快乐和悲伤,比喻彼此之间紧密无间的关系。在这幅画中,男女二人共享平静的时刻,寓意着他们在生活的起伏中相互扶持,无论是在学习上还是生活中,都表现出了休戚与共的深厚情谊。画风上,此图沿袭了中国古典山水画的传统,用简洁而深邃的笔触描绘出一幅宁静的山水背景,传达出一种淡雅和谐的感觉,与成语的内涵相契合。画面一角的红色印章,增添了作品的艺术性和收藏价值,也体现了中国古典文化的独特韵味。

解读: 这幅插图体现了成语“休戚与共”的深刻含义。在画面中,我们看到一对身穿传统中国古装的男女在宁静的山水间共同学习和生活。男子手持书籍,凝视着远方的山水,显得深思熟虑;而女子则专心致志地写字,她的神态平和而专注。这种和谐的场景象征着彼此在生活的喜悦与挑战中相互支持和共同成长。“休戚与共”这一成语源于《左传·庄公十年》,意指共同分享快乐和悲伤,比喻彼此之间紧密无间的关系。在这幅画中,男女二人共享平静的时刻,寓意着他们在生活的起伏中相互扶持,无论是在学习上还是生活中,都表现出了休戚与共的深厚情谊。画风上,此图沿袭了中国古典山水画的传统,用简洁而深邃的笔触描绘出一幅宁静的山水背景,传达出一种淡雅和谐的感觉,与成语的内涵相契合。画面一角的红色印章,增添了作品的艺术性和收藏价值,也体现了中国古典文化的独特韵味。 解读: 这幅插图生动地描绘了成语“伯仲之间”的意境。图中展示了两位学者,在古老的松树下进行友好的辩论。他们穿着传统的汉服,代表着智慧和学问的时代。这一场景平和而恭敬,凸显了两人之间的平等与密切关系,恰如成语“伯仲之间”所表达的“不分伯仲”、“势均力敌”的含义。背景是宁静的山水景观,有山脉、流动的河流和几只飞翔的仙鹤,营造出和谐而书卷气的氛围。画作一角的红色印章,为艺术作品增添了一抹真实感。

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“伯仲之间”的意境。图中展示了两位学者,在古老的松树下进行友好的辩论。他们穿着传统的汉服,代表着智慧和学问的时代。这一场景平和而恭敬,凸显了两人之间的平等与密切关系,恰如成语“伯仲之间”所表达的“不分伯仲”、“势均力敌”的含义。背景是宁静的山水景观,有山脉、流动的河流和几只飞翔的仙鹤,营造出和谐而书卷气的氛围。画作一角的红色印章,为艺术作品增添了一抹真实感。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“伯仲之间”的含义。在画中,两位才华横溢、德行高尚的男子并肩而立,身着古代中国的长袍,彰显出他们的智慧和学识。他们正沉浸在一场尊重彼此的对话中,一个持卷轴,另一个拿着毛笔,象征着他们对知识的追求。背景是山脉、古树和流淌的河流,营造出一种宁静和谐的环境。成语“伯仲之间”源于中国古代,用来形容两个人的才能或者品德非常相近,难以分出高下。在这幅图中,两位男子的平等地位和相互的尊重正是这一成语的核心。他们站在一起,没有明显的高低之分,体现了他们各自的才华和德行都值得尊敬。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“伯仲之间”的含义。在画中,两位才华横溢、德行高尚的男子并肩而立,身着古代中国的长袍,彰显出他们的智慧和学识。他们正沉浸在一场尊重彼此的对话中,一个持卷轴,另一个拿着毛笔,象征着他们对知识的追求。背景是山脉、古树和流淌的河流,营造出一种宁静和谐的环境。成语“伯仲之间”源于中国古代,用来形容两个人的才能或者品德非常相近,难以分出高下。在这幅图中,两位男子的平等地位和相互的尊重正是这一成语的核心。他们站在一起,没有明显的高低之分,体现了他们各自的才华和德行都值得尊敬。 解读: 这幅图描绘了“伶仃孤苦”这一成语的意境。在这幅图中,我们看到一个孤独、脆弱的人物站在广袤、空旷的景观中,这象征着孤立和孤独。

解读: 这幅图描绘了“伶仃孤苦”这一成语的意境。在这幅图中,我们看到一个孤独、脆弱的人物站在广袤、空旷的景观中,这象征着孤立和孤独。 解读: 这幅插图展现了成语“伸眉吐气”的含义。在图中,一位穿着古代中国服饰的人物站在山峰上,双臂伸展,正在深深吸气。此人面露轻松和恢复活力的表情,象征着从压抑或困境中解脱出来的感觉。画面背景是遥远的山峦和几朵云,营造出一种宁静而雄伟的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“伸眉吐气”的含义。在图中,一位穿着古代中国服饰的人物站在山峰上,双臂伸展,正在深深吸气。此人面露轻松和恢复活力的表情,象征着从压抑或困境中解脱出来的感觉。画面背景是遥远的山峦和几朵云,营造出一种宁静而雄伟的氛围。 解读: 这幅插图展现了“似漆如胶”的成语意境。成语“似漆如胶”形容关系非常密切,就像漆和胶那样粘合得紧紧的,通常用来形容深厚的友谊或关系。在这幅画中,两位穿着传统中式长袍的古代学者或朋友正在一棵老树下深入交谈,这象征着他们之间牢不可破的友情。他们彼此靠得很近,进一步强调了这种紧密无间的关系。画面背景安静祥和,可能是一个园林或河边,远处有山峦,这样的设置反映出一种宁静与和谐,与成语中所描述的关系密切相呼应。

解读: 这幅插图展现了“似漆如胶”的成语意境。成语“似漆如胶”形容关系非常密切,就像漆和胶那样粘合得紧紧的,通常用来形容深厚的友谊或关系。在这幅画中,两位穿着传统中式长袍的古代学者或朋友正在一棵老树下深入交谈,这象征着他们之间牢不可破的友情。他们彼此靠得很近,进一步强调了这种紧密无间的关系。画面背景安静祥和,可能是一个园林或河边,远处有山峦,这样的设置反映出一种宁静与和谐,与成语中所描述的关系密切相呼应。 解读: 这幅插图展现了中国成语“低心下气”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统朴素服装的人物,可能是一位学者或隐士,正在宏伟的山水景观中谦卑地行走。这位人物的体态和服饰表现出谦逊和低调,与周围雄伟的自然景观形成鲜明对比。画面焦点在于自然的壮丽,使得人物显得渺小,象征着成语“低心下气”中所蕴含的谦虚和脚踏实地的精神。

解读: 这幅插图展现了中国成语“低心下气”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统朴素服装的人物,可能是一位学者或隐士,正在宏伟的山水景观中谦卑地行走。这位人物的体态和服饰表现出谦逊和低调,与周围雄伟的自然景观形成鲜明对比。画面焦点在于自然的壮丽,使得人物显得渺小,象征着成语“低心下气”中所蕴含的谦虚和脚踏实地的精神。 解读: 此图描绘了一位人物以温和谦卑的方式说话,展现出尊重和小心的态度,与成语“低声下气”的含义相契合。在宋代朱熹《童蒙须知·语言步趋》中,这个成语用于形容说话恭顺小心的样子。图中的人物表情和姿态恭敬,体现了讲话时的低声下气。

解读: 此图描绘了一位人物以温和谦卑的方式说话,展现出尊重和小心的态度,与成语“低声下气”的含义相契合。在宋代朱熹《童蒙须知·语言步趋》中,这个成语用于形容说话恭顺小心的样子。图中的人物表情和姿态恭敬,体现了讲话时的低声下气。 解读: 这幅图描绘了成语“低头丧气”的场景。图中,我们看到一位古代学者站在柳树下,头垂得很低,表现出失望和悲伤的姿态。他周围的景色宁静而带有些许忧郁,反映了他的心境。

解读: 这幅图描绘了成语“低头丧气”的场景。图中,我们看到一位古代学者站在柳树下,头垂得很低,表现出失望和悲伤的姿态。他周围的景色宁静而带有些许忧郁,反映了他的心境。 解读: 这幅图描绘了“何足挂齿”这一成语的意境。成语“何足挂齿”字面上的意思是“何等小的事物,还值得挂在牙齿上”,比喻事情微不足道,不值一提。在图中,我们看到一个小小的牙齿挂在一支巨大的、古老风格的中国毛笔上。这个场景设置在一个宁静的中国传统山水画背景中,远处有群山和流动的河流。图中的毛笔装饰华丽,象征着重要性和宏伟,与之形成鲜明对比的是那个简朴、微不足道的牙齿。这种对比强调了成语的意义,即某些事物或细节如此微小,以至于在更宏大的背景中显得不值一提。

解读: 这幅图描绘了“何足挂齿”这一成语的意境。成语“何足挂齿”字面上的意思是“何等小的事物,还值得挂在牙齿上”,比喻事情微不足道,不值一提。在图中,我们看到一个小小的牙齿挂在一支巨大的、古老风格的中国毛笔上。这个场景设置在一个宁静的中国传统山水画背景中,远处有群山和流动的河流。图中的毛笔装饰华丽,象征着重要性和宏伟,与之形成鲜明对比的是那个简朴、微不足道的牙齿。这种对比强调了成语的意义,即某些事物或细节如此微小,以至于在更宏大的背景中显得不值一提。 解读: 这幅插图是根据成语“作壁上观”创作的。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的中国古代学者,他站在一个宁静的花园里,目光聚焦于墙上一幅生动的壁画。这壁画描绘了一个热闹的市场场景,人们正在进行各种活动。壁画色彩丰富、细节丰富,捕捉到了繁忙生活的精髓。

解读: 这幅插图是根据成语“作壁上观”创作的。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的中国古代学者,他站在一个宁静的花园里,目光聚焦于墙上一幅生动的壁画。这壁画描绘了一个热闹的市场场景,人们正在进行各种活动。壁画色彩丰富、细节丰富,捕捉到了繁忙生活的精髓。 解读: 这幅图描绘了一个古代皇帝坐在宝座上,表现出傲慢的姿态,周围是他的朝臣们,他们鞠躬并显示出恐惧和顺从的迹象。皇帝的表情严厉而命令性,体现了权力和专制的本质。场景设置在一个宏伟的宫殿中,装饰着传统的中国元素。这幅画生动地展现了成语“作威作福”的含义。成语“作威作福”描述的是那些利用权力为所欲为、恃强凌弱的人。在这幅画中,皇帝的威严和周围朝臣的恐惧反映了这一点。皇帝的表情和姿态彰显了他的专横和对权力的滥用,而朝臣们的态度则显示出他们对皇帝权力的畏惧和无奈的顺从。

解读: 这幅图描绘了一个古代皇帝坐在宝座上,表现出傲慢的姿态,周围是他的朝臣们,他们鞠躬并显示出恐惧和顺从的迹象。皇帝的表情严厉而命令性,体现了权力和专制的本质。场景设置在一个宏伟的宫殿中,装饰着传统的中国元素。这幅画生动地展现了成语“作威作福”的含义。成语“作威作福”描述的是那些利用权力为所欲为、恃强凌弱的人。在这幅画中,皇帝的威严和周围朝臣的恐惧反映了这一点。皇帝的表情和姿态彰显了他的专横和对权力的滥用,而朝臣们的态度则显示出他们对皇帝权力的畏惧和无奈的顺从。 解读: 这幅插图展示了“作模作样”(Zuó mó zuó yàng)这一成语的含义,意为“在各方面模仿他人”。画面中,我们看到一个人正在仔细观察并模仿另一个人的动作和外观,就像一个学生在模仿大师的笔触一样。这种场景通常出现在古代中国的教室或艺术工作室中,正如本作品所描绘的。

解读: 这幅插图展示了“作模作样”(Zuó mó zuó yàng)这一成语的含义,意为“在各方面模仿他人”。画面中,我们看到一个人正在仔细观察并模仿另一个人的动作和外观,就像一个学生在模仿大师的笔触一样。这种场景通常出现在古代中国的教室或艺术工作室中,正如本作品所描绘的。 解读: 这幅插图展现了一个人在古代中国的环境中编织渔网的场景,象征着成语“作法自弊”。这个成语的含义是指自己制定的方法或规则最终反而害了自己,正如画中的人专注地编织着渔网,却不自知这渔网最终可能成为困扰自己的工具。在画面中,这个人身穿历史中国服饰,专注而不自知即将到来的后果。他周围是典型的中国古典山水,包括山脉和河流,营造出一种宁静而深邃的氛围。这种布局和场景选择旨在强化成语的寓意,即在不自知的情况下为自己编织困境。

解读: 这幅插图展现了一个人在古代中国的环境中编织渔网的场景,象征着成语“作法自弊”。这个成语的含义是指自己制定的方法或规则最终反而害了自己,正如画中的人专注地编织着渔网,却不自知这渔网最终可能成为困扰自己的工具。在画面中,这个人身穿历史中国服饰,专注而不自知即将到来的后果。他周围是典型的中国古典山水,包括山脉和河流,营造出一种宁静而深邃的氛围。这种布局和场景选择旨在强化成语的寓意,即在不自知的情况下为自己编织困境。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“作法自毙”(Zuò fǎ zì bià)的含义。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的中国学者,坐在昏暗的房间里,面露忧愁,手持毒药瓶。这个场景传达出一种不祥和自我造成的悲剧感,非常符合这个成语的内涵。“作法自毙”字面意思是制定的法则反而害了自己,通常用来比喻自己制定的计谋或规则反而伤害了自己。在这幅画中,学者的忧愁表情和手中的毒药瓶象征着自我毁灭的行为,反映了成语中“自毙”(自我毁灭)的概念。背景中的中国古典元素,如卷轴、砚台和蜡烛,增添了画面的传统气息和深度。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“作法自毙”(Zuò fǎ zì bià)的含义。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的中国学者,坐在昏暗的房间里,面露忧愁,手持毒药瓶。这个场景传达出一种不祥和自我造成的悲剧感,非常符合这个成语的内涵。“作法自毙”字面意思是制定的法则反而害了自己,通常用来比喻自己制定的计谋或规则反而伤害了自己。在这幅画中,学者的忧愁表情和手中的毒药瓶象征着自我毁灭的行为,反映了成语中“自毙”(自我毁灭)的概念。背景中的中国古典元素,如卷轴、砚台和蜡烛,增添了画面的传统气息和深度。 解读: 这幅图描绘了中国古代一位君主在宝座上的景象,生动展现了成语“作福作威”的内涵。在画面的一侧,君主正仁慈地向跪拜的臣民施福,表现了他慈祥、仁爱的一面。这些臣民面露感激,向君主表示崇敬,营造了一种温馨和谐的氛围。另一侧,同一位君主正以严厉的表情施展他的权威,对一群瑟瑟发抖的过失者进行斥责。这一场景体现了君主在必要时刻展现威严和严肃的能力,对那些犯错之人施以惩戒。这幅画的核心在于展现君主作为领袖的双重角色:既能施福于民,又能施威于不法之徒。这种双重性质体现了中国古代君主理想中的治理艺术,即在合适的时机,以合适的方式对待不同的人和事。

解读: 这幅图描绘了中国古代一位君主在宝座上的景象,生动展现了成语“作福作威”的内涵。在画面的一侧,君主正仁慈地向跪拜的臣民施福,表现了他慈祥、仁爱的一面。这些臣民面露感激,向君主表示崇敬,营造了一种温馨和谐的氛围。另一侧,同一位君主正以严厉的表情施展他的权威,对一群瑟瑟发抖的过失者进行斥责。这一场景体现了君主在必要时刻展现威严和严肃的能力,对那些犯错之人施以惩戒。这幅画的核心在于展现君主作为领袖的双重角色:既能施福于民,又能施威于不法之徒。这种双重性质体现了中国古代君主理想中的治理艺术,即在合适的时机,以合适的方式对待不同的人和事。 解读: 这幅图描绘了成语“作茧自缚”的形象。画面中,一只蚕虫勤勉地围绕自己吐丝,制造茧。它专注于此项工作,却没有意识到自己正因此陷入困境。这一场景象征着成语的本意:由于个人的行为或决策而不自觉地限制或陷害自己。

解读: 这幅图描绘了成语“作茧自缚”的形象。画面中,一只蚕虫勤勉地围绕自己吐丝,制造茧。它专注于此项工作,却没有意识到自己正因此陷入困境。这一场景象征着成语的本意:由于个人的行为或决策而不自觉地限制或陷害自己。 解读: 这幅插图以中国传统绘画风格展现了成语“作茧自缚”的场景。画中人物身着古代中国服饰,被他们所纺织的大型蚕茧紧紧缠绕。这个形象生动地体现了成语的含义,即由于个人行为而自我制造困境,无法自拔。背景则是简约而宁静的自然风景,包括几棵树和远处的山脉,营造出一种深远和宁静的氛围。

解读: 这幅插图以中国传统绘画风格展现了成语“作茧自缚”的场景。画中人物身着古代中国服饰,被他们所纺织的大型蚕茧紧紧缠绕。这个形象生动地体现了成语的含义,即由于个人行为而自我制造困境,无法自拔。背景则是简约而宁静的自然风景,包括几棵树和远处的山脉,营造出一种深远和宁静的氛围。 解读: 这幅插图描绘了“佳兵黷武”这一成语的场景。图中展示了一群身着传统中国盔甲的士兵,在古老的战场上英勇作战。这些士兵虽然技艺高超、英勇无畏,但他们手中的武器却显得陈旧、生锈,甚至有些不堪使用。这种对比强烈地体现了“佳兵黷武”的含义,即优秀的士兵却配备了劣质的武器。背景是典型的中国山水画风格,山峦起伏,云雾缭绕,增添了一份古典的韵味。

解读: 这幅插图描绘了“佳兵黷武”这一成语的场景。图中展示了一群身着传统中国盔甲的士兵,在古老的战场上英勇作战。这些士兵虽然技艺高超、英勇无畏,但他们手中的武器却显得陈旧、生锈,甚至有些不堪使用。这种对比强烈地体现了“佳兵黷武”的含义,即优秀的士兵却配备了劣质的武器。背景是典型的中国山水画风格,山峦起伏,云雾缭绕,增添了一份古典的韵味。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“佳境渐入”的意境。在图中,我们看到了一幅宁静而美丽的中国山水画,其中蕴含着成长、和谐与美的元素。背景中的青翠山峦,中央流淌的柔和河流,以及河岸边各种绽放的花朵,共同构成了一幅引人入胜的景象。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“佳境渐入”的意境。在图中,我们看到了一幅宁静而美丽的中国山水画,其中蕴含着成长、和谐与美的元素。背景中的青翠山峦,中央流淌的柔和河流,以及河岸边各种绽放的花朵,共同构成了一幅引人入胜的景象。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“侃侃正论”的精髓。画面中,一位古代学者身着传统长袍,坐在柳树下的木桌旁,专注地用毛笔书写卷轴。他的表情专注而真诚,体现了对知识和道理的坚定执着。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“侃侃正论”的精髓。画面中,一位古代学者身着传统长袍,坐在柳树下的木桌旁,专注地用毛笔书写卷轴。他的表情专注而真诚,体现了对知识和道理的坚定执着。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“侃侃而谈”的内涵。图中两位古代学者,一男一女,正在古典中国花园中深入交谈。男学者身着蓝色长袍,姿态生动,一手挥动着似乎在阐述着某个观点;而女学者则身着红色传统服饰,专注地倾听并点头表示赞同。他们周围是郁郁葱葱的绿植和宁静的池塘,远处可见传统的中国建筑,如亭台。“侃侃而谈”这个成语,形容说话态度坦率,言辞流畅。在这幅画中,男女学者的互动恰如其分地体现了这一点,他们的谈话既热烈又自然。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“侃侃而谈”的内涵。图中两位古代学者,一男一女,正在古典中国花园中深入交谈。男学者身着蓝色长袍,姿态生动,一手挥动着似乎在阐述着某个观点;而女学者则身着红色传统服饰,专注地倾听并点头表示赞同。他们周围是郁郁葱葱的绿植和宁静的池塘,远处可见传统的中国建筑,如亭台。“侃侃而谈”这个成语,形容说话态度坦率,言辞流畅。在这幅画中,男女学者的互动恰如其分地体现了这一点,他们的谈话既热烈又自然。 解读: 这幅图描绘了“侃侃而谈”的成语场景。在图中,我们看到两位身着传统中式服饰的人士,在一个充满古书和文物的中国书房里进行激烈的讨论。一位站立的主人热情地与坐着的客人交谈,他们都在积极地参与对话,显得非常投入和热烈。此成语“侃侃而谈”原意是形容谈话的声音洪亮、态度自信。在这幅画中,两人的姿态和表情传达了这一点:他们似乎在自信地阐述自己的观点,彼此间的交流既热烈又深入。周围的书籍和古物增添了一种学术和文化的氛围,使这场讨论看起来更加严肃和深刻。

解读: 这幅图描绘了“侃侃而谈”的成语场景。在图中,我们看到两位身着传统中式服饰的人士,在一个充满古书和文物的中国书房里进行激烈的讨论。一位站立的主人热情地与坐着的客人交谈,他们都在积极地参与对话,显得非常投入和热烈。此成语“侃侃而谈”原意是形容谈话的声音洪亮、态度自信。在这幅画中,两人的姿态和表情传达了这一点:他们似乎在自信地阐述自己的观点,彼此间的交流既热烈又深入。周围的书籍和古物增添了一种学术和文化的氛围,使这场讨论看起来更加严肃和深刻。