-

序号: 5101

解读: 这幅图描绘了一只雄伟的天鹅在宁静的湖面上空飞翔,周围环绕着山脉和古老的中国松树。这一场景传达了雄心和宏伟之感,正是成语“鸿鹄之志”的体现。在中国文化中,鸿鹄(大雁)常被用作比喻,代表着有远大志向和理想的人。这里选择天鹅而非大雁,是为了强调其高洁、优雅的品质,与追求卓越、不凡的人生目标相呼应。

画风仿照古代画家和近代画家,运用了传统中国画的技法。这种风格强调了线条的流畅与墨色的深浅变化,使整个画面既具有中国古典美学的韵味,又不失动态与生命力。此外,画面一角的红色印章是中国传统艺术作品的重要组成部分,它不仅起到签名的作用,还增添了一种隽永和权威的气息。

总体来说,这幅画作通过其象征性的内容和典型的中国画风格,完美地诠释了“鸿鹄之志”这一成语,传达了追求高远目标的精神。

-

序号: 5102

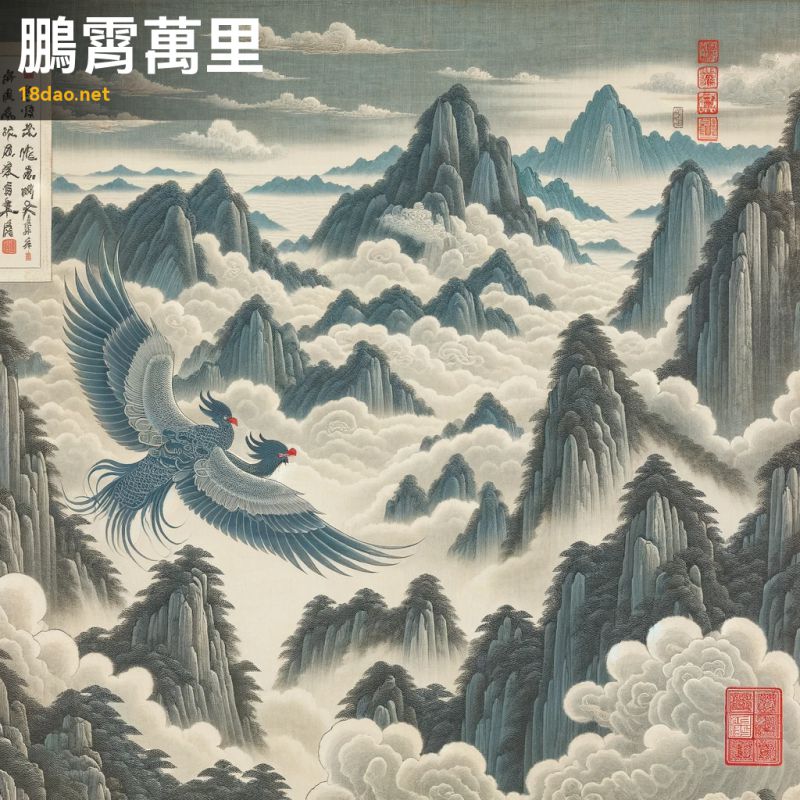

解读: 这幅插图展现了“鹏程万里”这一成语的深刻内涵。画面中,一只雄伟的大鸟高高地翱翔在天空中,下方是广阔而宁静的山川景观。这只大鸟代表着中国神话中的鲲鹏,象征着远大的志向和漫长的旅程。

整个画面采用了类似古代画家风格的水墨画技法,色彩柔和、细腻,展现了一种深沉而古朴的美感。天空辽阔、晴朗,象征着无限的可能性。

在画作的某个角落,我们还可以看到一枚具有传统风格的红色印章,上面刻有汉字,这增添了作品的真实感和文化韵味。

整幅画通过其象征意义和艺术表现,完美地诠释了“鹏程万里”这一成语,传达出对未来无限美好的期许和对远大前程的向往。

-

序号: 5103

解读: 成语“鹏霄万里”形容志向远大,壮志凌云。在这幅图画中,我们看到了神话中的大鹏鸟高飞于天空,展翅万里。画面下方是山峦和云海,营造出一种旷远深邃的氛围。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家的作品,体现了传统中国元素的同时,也传达出一种宁静而深沉的感觉。

图画中大鹏鸟的形象与“鹏霄万里”这一成语相契合,象征着高远的抱负和不屈不挠的精神。大鹏鸟横跨天际,象征着超越常人的目标和理想。这种插图不仅传达了成语的字面意义,还深入地表达了其内涵和精神。

画角的小红印章增添了一种传统的韵味,让整幅作品更加完整和富有中国古典文化的气息。

通过这种方式,插图不仅呈现了成语的意象,还在视觉上提供了一种文化上的连结,使观者能够在审美上感受到成语背后的深厚文化内涵。

-

序号: 5104

解读: 这幅插图描绘了成语“鹑衣百结”的含义。该成语字面意思是穿着鹑鸟羽毛做的衣服,打着许多结,比喻生活极其贫困。在这幅画中,我们看到一位身着朴素、饰有众多结扎的衣物的人物,衣着简陋却工整,体现了生活的艰辛和复杂性。背景是宁静的乡村风景,展现了一个平和却充满挑战的农村生活场景。

画作采用了传统中国艺术风格,模仿了古代画家或近代画家的画风,通过细腻的水墨和精致的笔触来表达画面的意境。

整体色调沉稳,反映了古典中国画的韵味。画面的一角还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

通过这样的艺术表现,这幅画生动地传达了“鹑衣百结”这个成语的深层含义,即便在贫困和挑战中,人们仍保持着尊严和坚韧。

-

序号: 5105

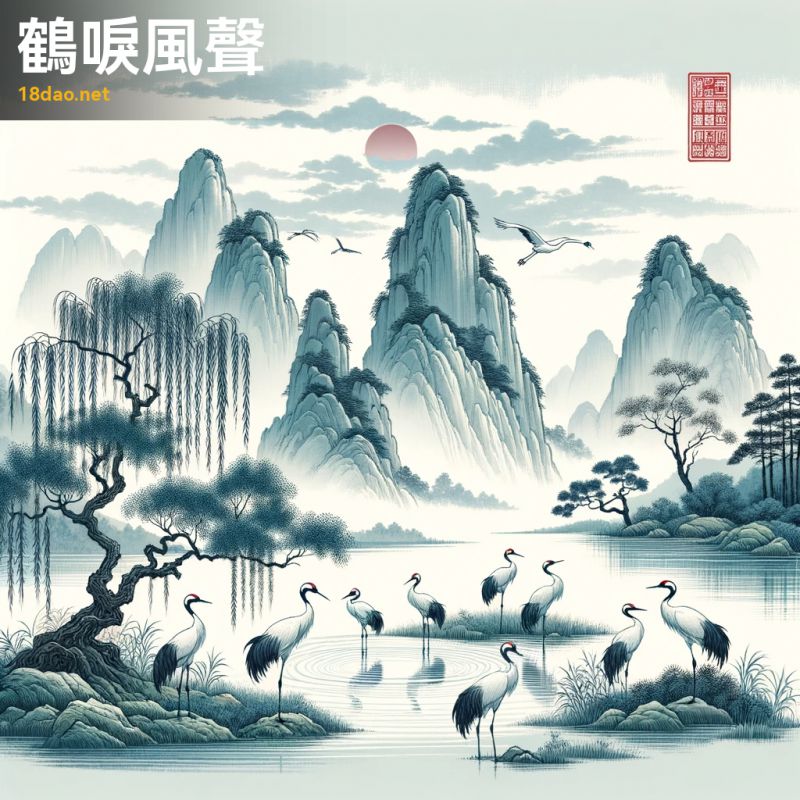

解读: 这幅插图描绘了成语“鹤唳风声”的意境。在这幅作品中,我们看到一群优雅的鹤站立在宁静的湖边,周围环绕着轻轻摇曳的柳树。远处的山峦被轻薄的雾气所笼罩,增添了一丝神秘感。

画风模仿了古代画家和近代画家,捕捉到了古典中国画的精髓。作品的一角还有一个小巧醒目的红色印章,象征着艺术的真实性和个人特色。

“鹤唳风声”这个成语来源于历史上对于战争的描述,形容极度恐慌的情景,即使是鹤的叫声和风的声音也会引起惊恐。然而,在这幅插图中,鹤的形象和宁静的环境反而传达了一种平和与宁静的氛围。这种对比强调了成语本身所蕴含的深刻含义:在极度恐慌的情况下,即使是最平常的声音也可能被解读为威胁。

通过这种视觉表达,画面不仅描绘了成语的字面意思,还传达了更深层次的情感和哲理。

-

序号: 5106

解读: 这幅画描绘了成语“鹤立鸡群”的场景。画中,一只鹤优雅地站在一群鸡中间,背景是典型的中国乡村景致,有竹子和一个小池塘。鹤的高大与优雅,白色的羽毛和长腿,与周围那些不太优雅的鸡形成了鲜明对比。

这幅画的风格借鉴了古代画家,细致的笔触和微妙的色彩表现了场景的静谧与和谐。

“鹤立鸡群”这个成语用来形容一个人在众人中显得特别出众,就像画中的鹤在鸡群中那样显眼。鹤与鸡的对比突出了个体与群体的差异,象征着非凡的才华或品质使某人在平凡中脱颖而出。

通过这幅画,我们可以感受到成语所传达的意境:在普通的环境中,优秀的个体总是能够吸引眼球,就如同这只鹤在鸡群中那样引人注目。

-

序号: 5107

解读: 这幅插图描绘了成语“鹤处鸡群”的画面。在画中,我们看到一只高贵、优雅的鹤静静地站立在一群普通的鸡之中。

画风模仿了古代画家和近代画家的传统中国画技巧,通过细腻的笔触和微妙的水墨渲染,展现出鹤的高洁与鸡的朴实。背景故意保持简约,以强调鹤与鸡之间的鲜明对比。

成语“鹤处鸡群”用来形容在平凡中显出不凡,或在低微中显出高洁。这幅画通过鹤与鸡的对比,生动地展示了这一含义。鹤的高贵与鸡群的平凡形成鲜明对照,正如成语所要表达的那样。画角的小红印章增添了作品的传统中国风格,使之更具文化意味。

-

序号: 5108

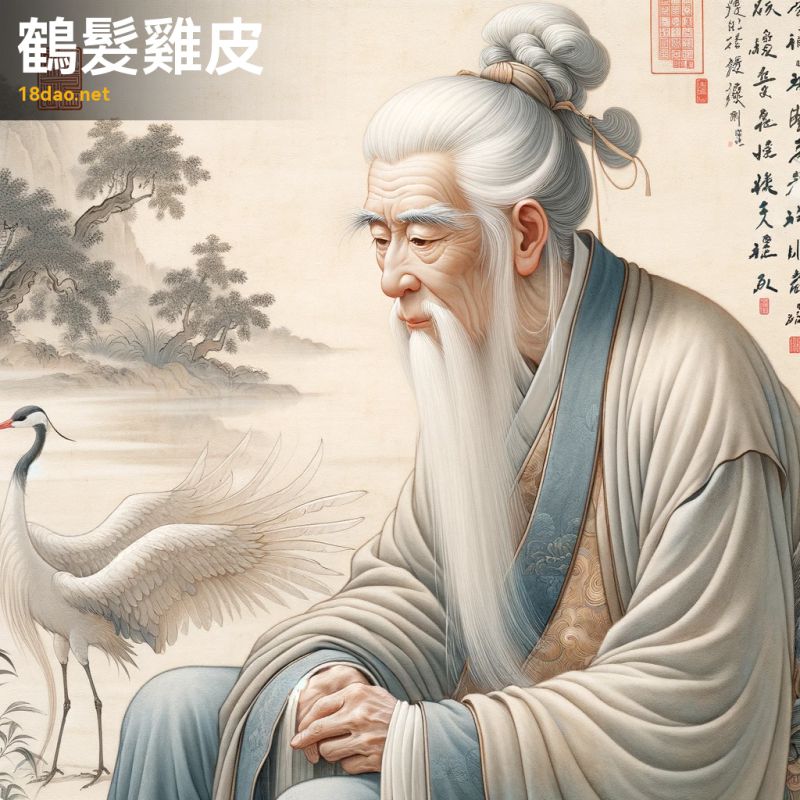

解读: 这幅插图生动地展现了成语“鹤发鸡皮”的含义。画中的老者头发如鹤般洁白,面容似鸡皮般松弛,形象生动地体现了人类老年状态的自然特征。老者身着古代中国服饰,神态安详而深沉,象征着岁月的流逝和对生命经验的沉淀。他或坐或立于宁静的自然环境中,旁边可能还有一只鹤,与老者相映成趣,进一步强化了关于衰老和时间流逝的主题。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,具有柔和而精致的笔触和和谐的色彩搭配,体现了传统中国画的艺术魅力。此外,画角的红色印章是对中国传统艺术作品的一种标志性致敬,增添了一抹古典雅致的气息。

整幅画作不仅展现了成语的直观含义,还传达了一种古朴而深邃的感觉,尊重并弘扬了中国古典文化的精髓。

-

序号: 5109

解读: 这幅图描绘了成语“鹤崙吞枣”(意思是形容贪婪而不加选择地吞食或接受)。图中鹤崙(鹰鹞)正以迅猛的力量一口气吞下整颗枣子,其动作生动而有力,展示出鹰鹞独特的捕食能力和吞食的迅猛。画中的枣子细节丰富,凸显其大小和质地,与鹰鹞形成鲜明对比。

背景采用了中国传统山水画的简约风格,远山和云彩的淡雅描绘为整幅画增添了一份古典的氛围。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的技法,体现了中国古典绘画的精髓。

画面一角有一枚红色的印章,作为对作品的认证,也是中国传统绘画中常见的元素,为画作增添了一份正式和庄重的感觉。

整体而言,这幅画不仅传达了成语的意境,也展示了中国传统绘画的美感和深度。

-

序号: 5110

解读: 这幅插图描绘了中国成语“鷸蚌相危”的场景。成语“鷸蚌相危”源于古代的一则寓言,讲述的是一只鷸(水鸟)和一只蚌(蛤蜊)之间的斗争。在这个故事中,鷸试图用嘴夹住蚌的肉吃掉,而蚌则紧紧夹住鷸的嘴,结果两者都无法脱身。这时,一个渔夫经过,轻而易举地捕获了它们。

在这幅画中,我特意采用了古代画家或近代画家风格的古典中国画技法,以传达故事中的传统元素和深刻含义。画面上,鷸和蚌的紧张对峙形象生动,周围的自然环境也被精心描绘,增添了画面的古朴和深邃感。同时,画面角落的红色印章是中国画的传统元素,代表了画家的印记和作品的完成。

通过这幅插图,我希望能够生动地呈现出“鷸蚌相危”这一成语的寓意,即双方斗争最终导致共同的灾难,反映了冲突和对抗可能带来的负面后果。这个成语常被用来警示人们,在争斗中要警惕第三方的利用或干预,以免双输。

-

序号: 5111

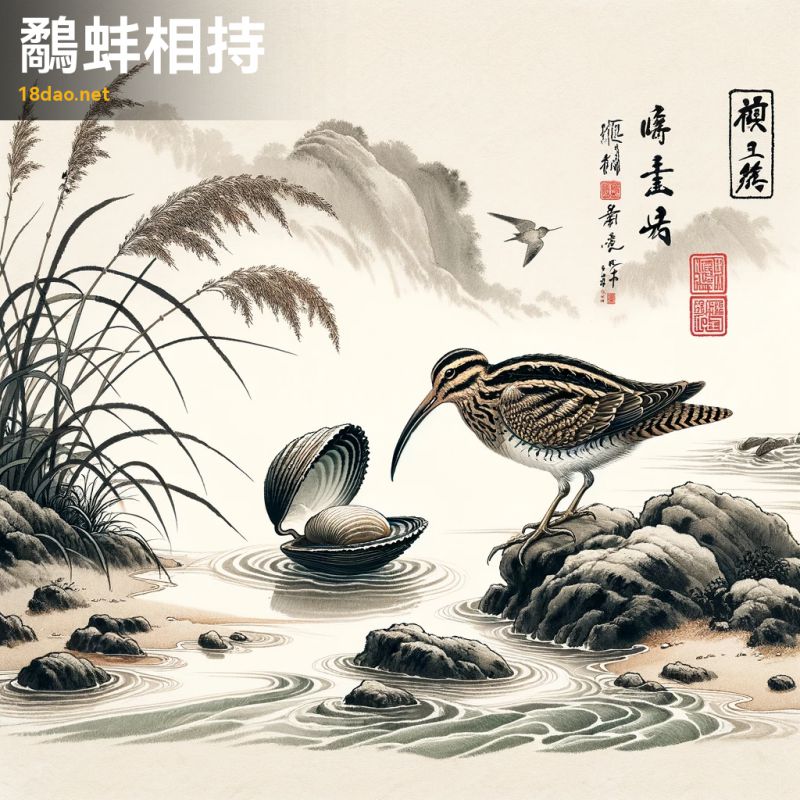

解读: 这幅图描绘了“鷸蚌相持”的成语场景。在画中,一只鷸(水鸟)和一只蚌在河边陷入僵持。鷸试图啄食蚌,而蚌紧紧闭合,不给鷸任何机会。这一场景象征着双方的对峙和僵局,无论是鷸还是蚌,都无法获得明显的胜利。

画面背景是宁静的河畔环境,有芦苇、石头和流动的河水,营造出一种平和而紧张的氛围。

整幅画的风格受到古代画家和近代画家的启发,注重细腻的笔触和微妙的水墨渲染,体现了古典中国画的特色。

在画面的某个角落,有一个小小的红色印章,增添了一丝传统的韵味。

整体而言,这幅画不仅生动地展现了“鷸蚌相持”这一成语的含义,同时也传递了中国传统绘画的精髓和韵味。

-

序号: 5112

解读: 这幅插图展现了成语“鷸蚌相爭”的经典场景。画面中,一只鷸鸟(水鸟)正试图啄食一只蚌,而蚌则紧紧夹住鷸鸟的喙。这个场景象征着双方陷入僵局,互不相让,寓意着冲突或对抗的双方都可能陷入困境,无人得益。

在这幅画中,您可以看到背景是一条宁静的河流,周围环绕着繁茂的绿色植被和几朵精致的小花,传达出一种平和而自然的氛围。

整个作品模仿了古代画家或近代画家的画风,他们以细腻的笔触和自然主题著称。画面的某个角落还有一个小巧而雅致的红色印章,增添了传统的触感。

这幅插图不仅展示了成语的直接含义,还通过典型的中国古典画风,传达出一种古朴而深邃的感觉,与中国古典文化的严肃性相符合。

-

序号: 5113

解读: 此插图展现了古代寓言《鷸蚌相斗》的经典场景。在这幅作品中,我们看到一只鷸鸟与一只蚌在河边激烈对抗。鷸鸟的喙被卡在蚌壳中,生动地描绘了两者陷入僵局的情形。

这幅画体现了中国古典绘画的精髓,使用了类似于古代画家或近代画家的细腻笔触和自然色调,展现出画面的和谐与细致。

画面中的植被丰富、细节丰满,增添了作品的生动性和深度。此外,画面一角的红色印章不仅增加了艺术作品的真实性,也是对中国传统艺术的致敬。

成语“鷸蚌相斗”比喻双方相争,结果两败俱伤,为第三者所利。这幅画恰如其分地传达了这一寓意,既展示了冲突的紧张氛围,又暗示了冲突背后潜在的危险。

通过这样的艺术表现,我们不仅能感受到成语的深刻含义,也能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 5114

解读: 这幅插图描绘了成语“鹿死谁手”的场景。在这幅作品中,我们看到一群身着传统服饰的古代中国猎人,他们手持弓箭,围绕着一只雄伟的鹿。这只鹿警觉地站立,似乎随时准备逃跑,象征着它命运的不确定性。画面的背景是茂密的森林,古老的树木和轻微的雾气营造出一种深邃而神秘的氛围。

整个画面的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画手法,注重细腻的笔触和细节的处理。

在插图的一个角落,有一个小巧而优雅的红色印章,增添了作品的真实性和传统美感。

这幅插图直观地传达了“鹿死谁手”这个成语的含义。在中国文化中,这个成语用来形容多方势力争夺一件事物,最终谁能得到尚未可知,正如这群猎人围猎鹿一样,鹿最终将落入谁手尚不明确。

通过将猎人和鹿置于紧张且充满不确定性的环境中,插图生动地展现了这种竞争和未知的局面。

-

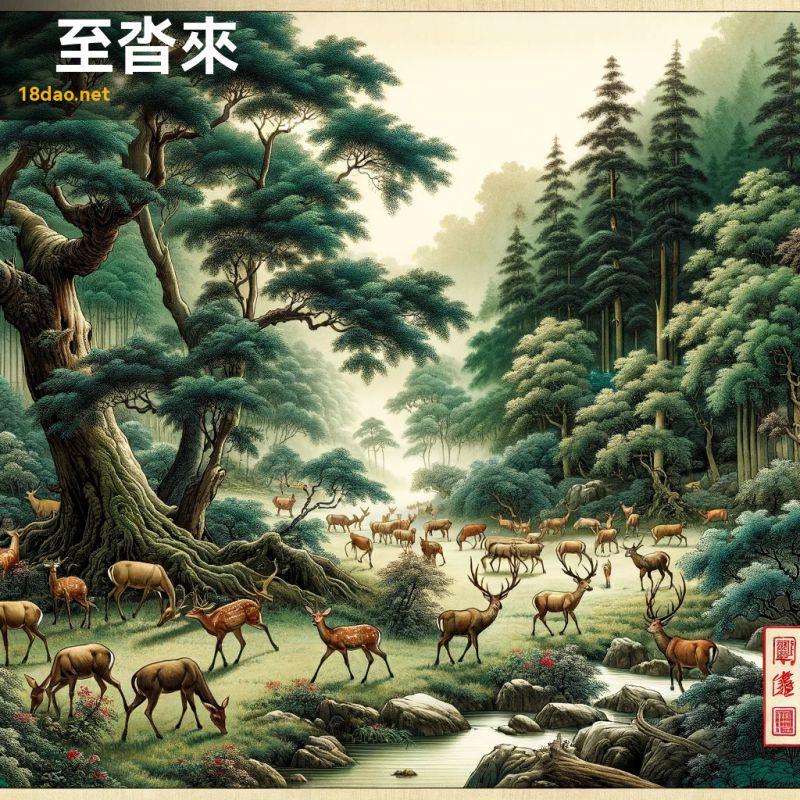

序号: 5115

解读: 这幅插图展现了“麕至沓来”这一成语的含义。在图中,我们看到许多鹿聚集在一个宁静而茂密的森林里。这些鹿或在安详地觅食,或警觉地站立,又或是悠然地穿越小溪。森林的细节丰富,古树参天,灌木丛生,小溪潺潺,营造出一种平和与和谐的氛围,传达出连绵不断、丰富多彩的感觉。

“麕至沓来”原意描述麋鹿成群结队,纷至沓来的景象,后用以比喻好事连连,接踵而至。这幅画通过大量鹿群的形象和宁静的自然环境,完美地体现了这种连绵不断、喜事接连的意境。每只鹿的姿态各异,展现了生机与活力,象征着吉祥与繁荣的持续涌现。

画面的角落还印有红色印章,增添了传统中国画的艺术气息,与古代画家或近代画家的画风相契合,使整幅作品更显古朴而深邃。

-

序号: 5116

解读: 这幅图描绘了一只麒麟和一只凤凰,体现了“麟角凤毛”成语的寓意。这个成语比喻极为罕见的事物或人才。在中国古代神话中,麒麟和凤凰都是神兽,象征着吉祥和尊贵,它们的出现本身就是一件稀罕之事。

画中的麒麟显得神秘而庄严,其独特的角象征着“麟角”的稀有,而凤凰则以其美丽的羽毛代表“凤毛”,同样罕见和珍贵。这两个形象的结合恰到好处地表达了成语的深层含义。

此外,画作风格模仿了古代画家的画风,以精细的笔触和和谐的色彩,将观者带入一个神秘而古老的山水环境中,营造出一种古朴深远的感觉。图画的一角还印有红色的印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体来看,这幅作品不仅体现了成语的含义,还展现了中国古典绘画的独特魅力。

-

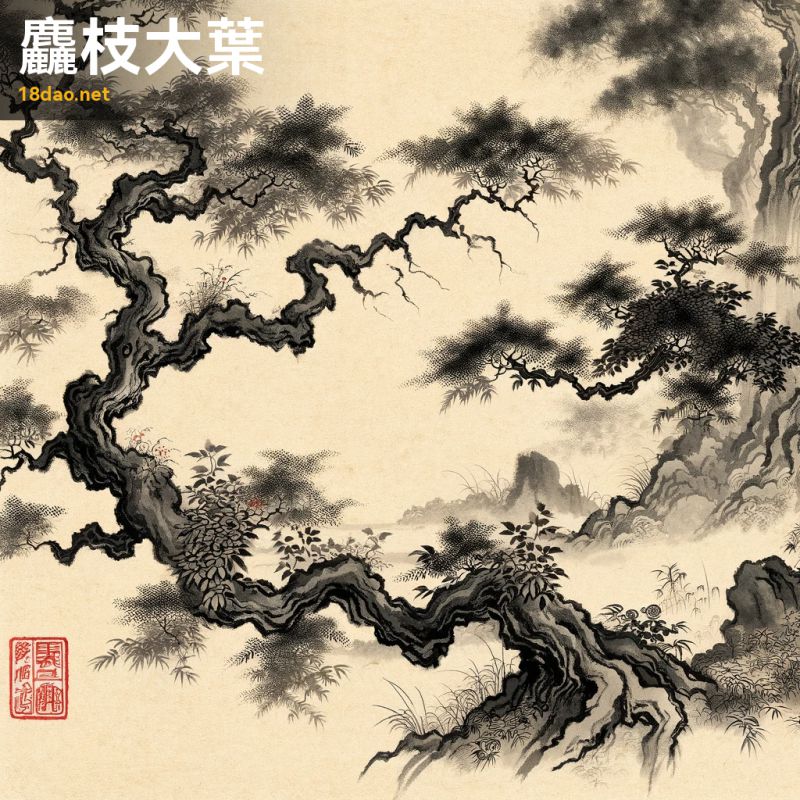

序号: 5117

解读: 这幅插图生动地体现了“麤枝大叶”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“麤枝大叶”形容事物粗糙、简略,不细致,多用来比喻文章或言论粗疏浅薄,缺乏深度和细腻。此画中的粗壮枝干和大片叶子,正是这一成语的直观表现。

画面采用了中国传统水墨画风格,通过墨色的深浅变化和笔触的粗细不一,展现出枝干的粗犷和叶片的宽大。这种画风既符合成语的含义,又与中国古典艺术的风格相契合。红色印章的加入,更增添了一份传统艺术的庄重感。

整体而言,这幅插图不仅直观地表达了“麤枝大叶”的概念,也通过传统的艺术手法,传达了一种深沉而朴素的美学情感。

-

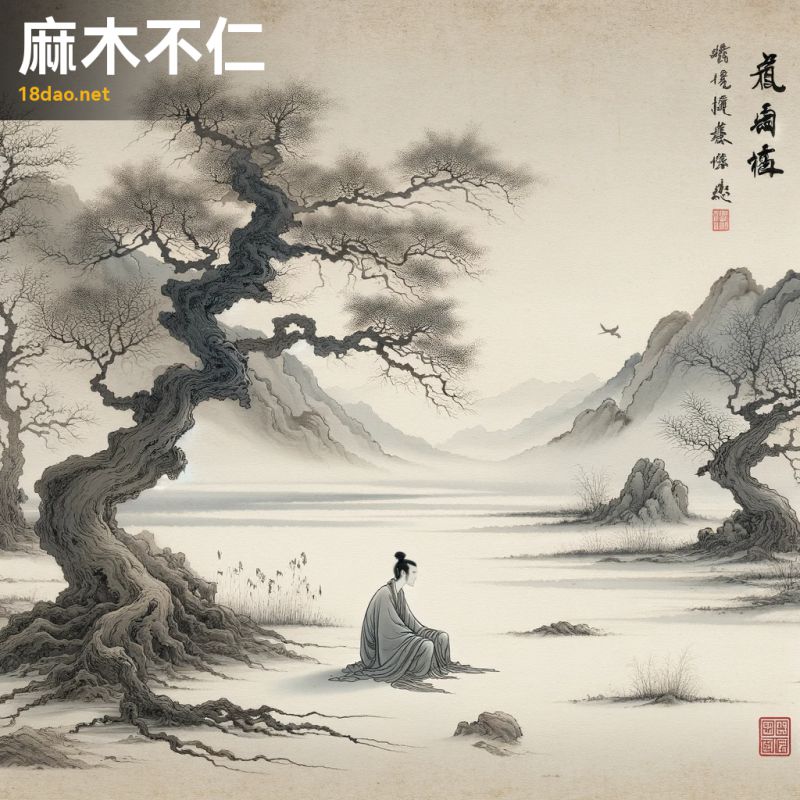

序号: 5118

解读: 这幅插图为成语“麻木不仁”提供了形象的视觉表现。图中人物身着传统中国服饰,静坐于一片荒凉而宁静的景色之中。周围环境由枯萎的树木和贫瘠的土地组成,营造出一种孤立和情感上的脱节感。人物面无表情,对周遭环境毫无反应,这恰恰体现了“麻木不仁”的含义——失去了对外界事物的感受和反应。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的水墨渲染和精致的笔触,透露出一种古朴而深邃的美感。画面的一个角落还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和艺术性。

通过这样的视觉艺术表达,成语“麻木不仁”的深层含义得以生动呈现,不仅强调了情感的缺失,还反映了一种对周遭环境的冷漠态度。

-

序号: 5119

解读: 这幅图描绘了成语“麻痹不仁”的含义。在画面中,我们看到一个人坐在一个宁静的中国传统园林里,表情呆滞,无法感受或响应周围的世界。这种表现形式象征着内心的麻木与生活外在的美丽之间的对比。

整幅画采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,通过细腻的笔触和柔和的色彩,传达出一种深邃而宁静的氛围。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了一丝古典韵味。

整体而言,这幅画作旨在通过视觉艺术的形式,深刻地体现出“麻痹不仁”的成语内涵。

-

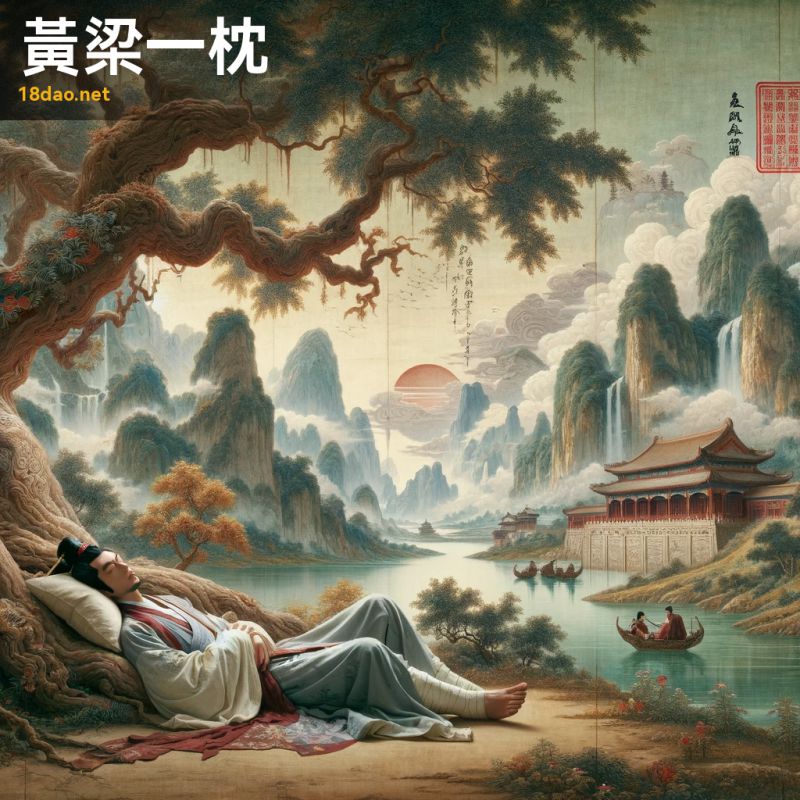

序号: 5120

解读: 这幅插图展现了成语“黄梁一枕”的内涵。画面中,一位男子身着传统中国服饰,在一棵树下安详地沉睡,背景是宁静的古代中国山水画风景,包含山脉、河流和古老的建筑。这样的布局旨在象征梦境的概念——男子的安睡代表着沉浸在梦中的状态。

“黄梁一枕”这个成语源自东晋时期的一个故事,讲述了一个贫穷的书生在客栈中睡觉时做了一个梦,梦见自己经历了从贫困到显赫,最后又回到了原点的一生。当他醒来时,发现只是一枕黄粱的功夫。这个成语用来比喻美好的梦境或是虚幻的幻想。

在此插图中,睡梦中的男子与宁静的古代风景交相辉映,营造出一种梦幻般的氛围。

整幅画作风格模仿了古代画家或近代画家的画风,传达了一种古朴而深邃的感觉,与中国古典文化的严肃性和成语的意境相符。画面一角的红色印章,是对中国古典艺术的一种传统致敬,增添了作品的完整性和真实性。

-

序号: 5121

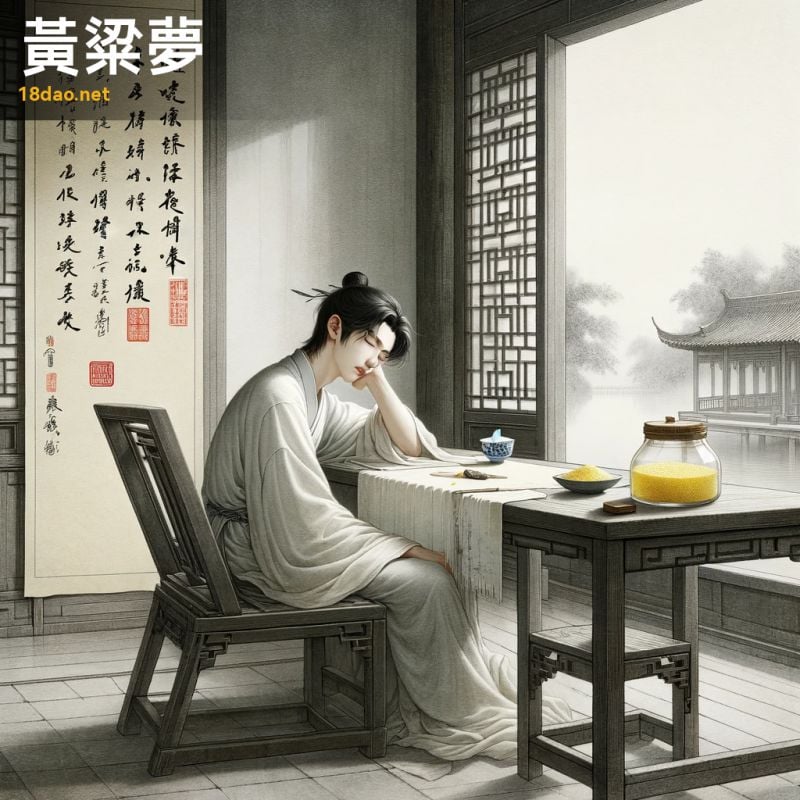

解读: 这幅图描绘了《黄粱一梦》的场景,一个经典的中国成语故事。在这个故事中,一位学者在等待黄粱煮熟的过程中入睡,并梦见了自己经历了从贫穷到成就、再到衰败的整个人生过程。醒来时,他发现黄粱尚未煮熟,从而领悟到人生的虚幻和短暂。

在这幅画中,我们看到一位学者安静地睡在桌子上,桌上有一小份饭菜和一本打开的书。这个场景传达了一种宁静和未实现梦想的感觉。

画风柔和、色彩朴素,采用了古代画家或近代画家风格的细腻笔触,体现了中国古典美学。

整个画面营造出一种超脱现实、梦幻般的氛围,恰如其分地表达了“黄粱一梦”成语的寓意。

此外,画面一角的红色印章增添了作品的传统韵味和真实感,强化了其古典中国画的特色。

整体上,这幅插图深刻地呈现了这个成语背后的哲理和文化意蕴。

-

序号: 5122

解读: 这幅插图描绘了成语“黄粱梦”的故事场景。成语出自唐代杜甫的《梦黄梁》,原文是“卧看满床书,起坐黄粱梦”。故事讲述一个贫穷的年轻书生,在等待黄粱煮熟的时候睡着了,梦见自己经历了从贫穷到功成名就的一生,但醒来时发现黄粱还未熟,意识到一切不过是一场梦。

在这幅画中,我选择了一位年轻学者在桌旁沉睡的形象。桌上放着一小碟黄粱,象征着这个成语的核心元素。周围的环境是一个古代中国的简朴房间,配有极简的家具。窗外展示的是一幅宁静的山水风景,增加了一种超然和宁静的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,用细腻的水墨和优雅的笔触展现出一种古朴而深邃的感觉。

整幅画传达出一种平静而深沉的情绪,体现了“黄粱梦”的主题:梦境与现实的迥异,以及对人生变幻无常的深刻体悟。

在画面的某个角落,我加上了一个红色的传统中国印章,以符合古典中国画的传统并增添一种正式和庄重的感觉。

通过这幅画,我希望能够生动地传达“黄粱梦”这个成语的寓意和故事背景。

-

序号: 5123

解读: 这幅画描绘了一片盛开的黄色花朵,它们在清朗的天空下展现出生机勃勃的景象。这些黄色的花朵象征着对未来的希望和期待,与成语“黄花明日”中的含义相吻合。该成语原意是指明天就是黄花菜开花的时候,比喻好事将近。

画面的整体风格模仿了古代画家或近代画家的作品,体现了传统中国画的精髓。画中的黄色花朵以细腻的笔触呈现,周围环境平静而深邃,使观者能感受到一种古典而深远的美。画面一角的红色印章增添了艺术作品的真实性和传统感。

通过这幅画,我们可以体会到成语“黄花明日”所蕴含的乐观和对未来的美好期盼。

-

序号: 5124

解读: 这幅图描绘了成语“黄袍加身”的场景。在中国古代,黄袍是皇帝的专属服饰,象征着至高无上的权力和地位。成语“黄袍加身”通常用来形容一个人突然获得极高的权力或地位,特别是指篡位成为皇帝。

在这幅画中,您可以看到一个人物正被仪式性地穿上黄色的长袍。这一行为象征着他即将获得或已经获得了皇权。他周围是朝臣和侍从,他们的表情和姿态体现了对这位新君主的尊敬和敬畏。画面背景是一个古典的中国宫殿,强调了场景的庄严和历史深度。

画风仿照了古代画家或近代画家的风格,细腻的笔触和宁静、庄重的氛围使整幅画显得更加深邃和生动。画角落的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

通过这幅画,我们可以感受到成语“黄袍加身”的历史背景和文化内涵。

-

序号: 5125

解读: 这幅插图展现了成语“黄袍加身”的寓意。在画面中,我们看到一位身着华丽服饰的古代中国皇帝坐在宝座上,室内装饰典雅,显示出皇室的富丽堂皇。背后,一位家伙正轻轻地穿上一件黄色的皇帝袍,面带喜悦的微笑,这一动作象征着权力的转移或非正式途径的即位。

“黄袍加身”这个成语源自中国历史上的一些事件,其中一个人在没有正式继承程序的情况下突然成为皇帝。黄色长袍是中国古代皇帝的专属服饰,代表着至高无上的权力和地位。因此,成语中的“黄袍”象征着皇权,而“加身”则意味着某人意外或通过非正规手段获得了皇位。

这幅插图通过古典中国风格的绘画手法和细节的精致描绘,充分体现了这个成语的深刻含义。

整个场景的布局和色彩的使用都与古代中国皇室的华贵气息相吻合,同时也传达出一种戏剧性的转变——即一个普通人物意外地被赋予了至高无上的权力。此外,画作角落的红色印章增添了一丝传统的艺术气息,使整幅作品更具文化内涵和艺术价值。

-

序号: 5126

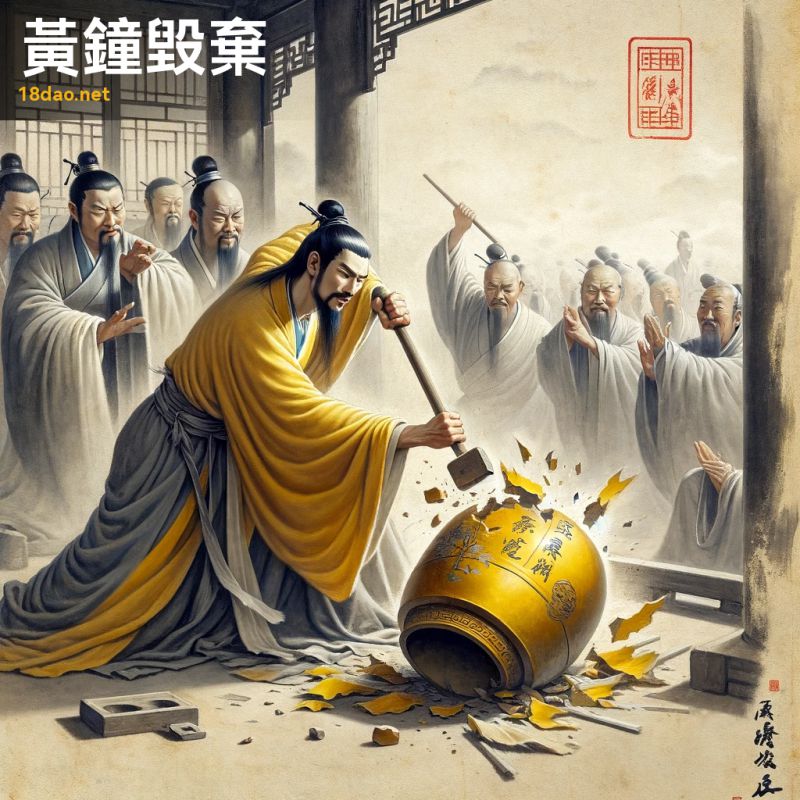

解读: 这幅图描绘了“黄钟毁弃”这一成语的场景。成语出自《楚辞·九辩》:“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。” 在这幅画中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物正毅然决然地破坏一只黄钟。黄钟在古代中国是一种音乐标准,其被毁弃象征着旧的标准或习俗的放弃。

画面采用了类似古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,以淡雅的色彩和传统笔触展现。这不仅体现了中国古典艺术的韵味,也透露出一种时代更叠、旧事物终结的沉重感。人物面部的表情中,既有决绝也有哀伤,反映出放弃旧标准的复杂情感。

图中的红色印章,增添了一抹传统文化的庄重感,同时也是中国传统绘画中的重要元素,标志着作品的完成和艺术家的身份。

通过这幅画,我们不仅感受到了成语本身的寓意,也体会到了中国古典艺术的深刻内涵。

-

序号: 5127

解读: 这幅图描绘了“黄钟长弃”这一成语的寓意。成语源自《左传·庄公二十年》,原文是“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”,意指旧事物被废弃,新事物取而代之。在这幅画中,我们看到一个古老、被遗弃的黄钟,代表着过时的习俗和思想。黄钟的旁边,放置着一件充满活力的新乐器,象征着创新和进步。

画风模仿了古代画家和近代画家的传统中国画风格,融合了古典艺术元素和技巧。画面中的每个细节都透露着对中国古典文化的尊重和理解。在画面的一个角落,还巧妙地放置了一枚红色印章,增添了作品的文化内涵和艺术价值。

这幅图通过视觉艺术形式,深刻地传达了“黄钟长弃”的含义,同时展现了传统与现代的和谐共存,反映出历史的连续性和文化的发展。

-

序号: 5128

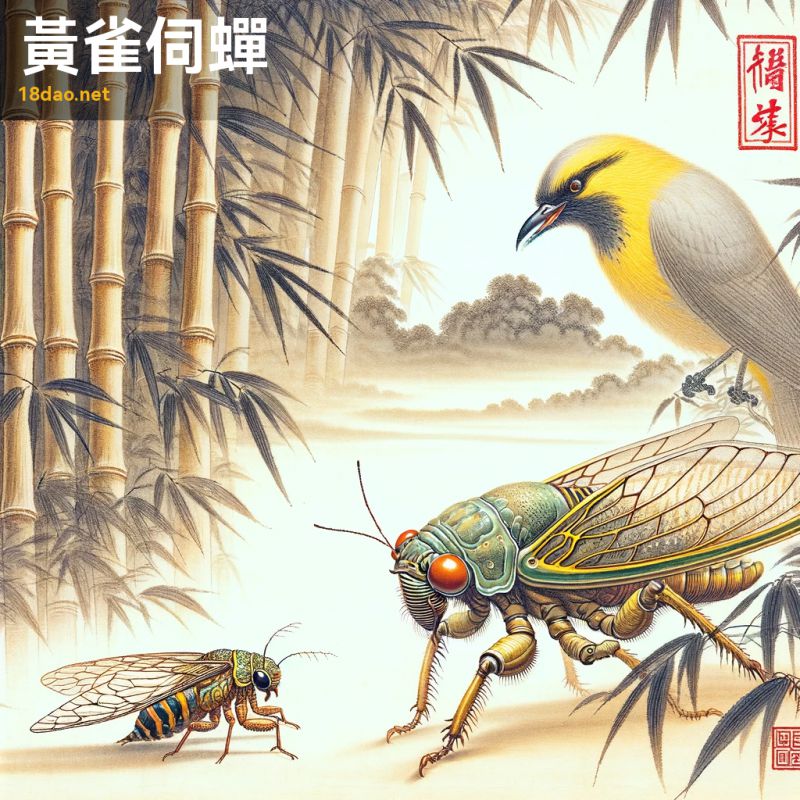

解读: 这幅插图展现了成语“黄雀伺蝉”的场景。在画面中,一只黄雀悄悄地潜伏在蝉的附近,似乎随时准备捕捉它。蝉则毫无察觉,安静地停留在树枝上。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,展现了微妙的色彩和细腻的笔触。背景是宁静的自然景观,如竹林或树木,营造出一种深远和宁静的氛围。

这幅画不仅生动地描绘了这个成语的直观含义,即“小心谨慎,伺机而动”,也反映了中国古典文化中对自然界动物行为的深刻观察和哲理性解读。成语“黄雀伺蝉”通常用来比喻那些在一旁暗中观察,等待抓住机会的人。在这幅画中,黄雀的警觉和蝉的无知形成了鲜明对比,寓意着机智与疏忽之间的较量。

画作中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,代表了艺术家的签名或作品的鉴定。在这里,它为整幅作品增添了一种正统和传统的感觉。

-

序号: 5129

解读: 这幅图描绘了“黔驴之伎”这一成语的场景。图中展示了一位身着古代中国服饰的人试图在贵州省的山路上让一头驴子表演技巧。背景是宁静的山脉和传统的中国建筑,营造出一种古朴和谐的氛围。画面中的人物面露挫败之情,因为驴子拒绝表演。

“黔驴之伎”源自《战国策》,讲述的是一个关于贵州人没有见过驴,但尝试让一头驴重复其他地方驴子的表演的故事。这成语用来比喻某人只懂得一项技能或方法,或者在不适合的环境中硬套用某种方法。

在这幅画中,我选择展现这位人物试图让驴子表演的场景,以及他的挫败和驴子的不合作。这不仅反映了成语的字面意思,还描绘了一种与周围环境格格不入的感觉。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,强调了中国古典绘画的精髓,同时通过一角的红色印章增添了传统的艺术韵味。

-

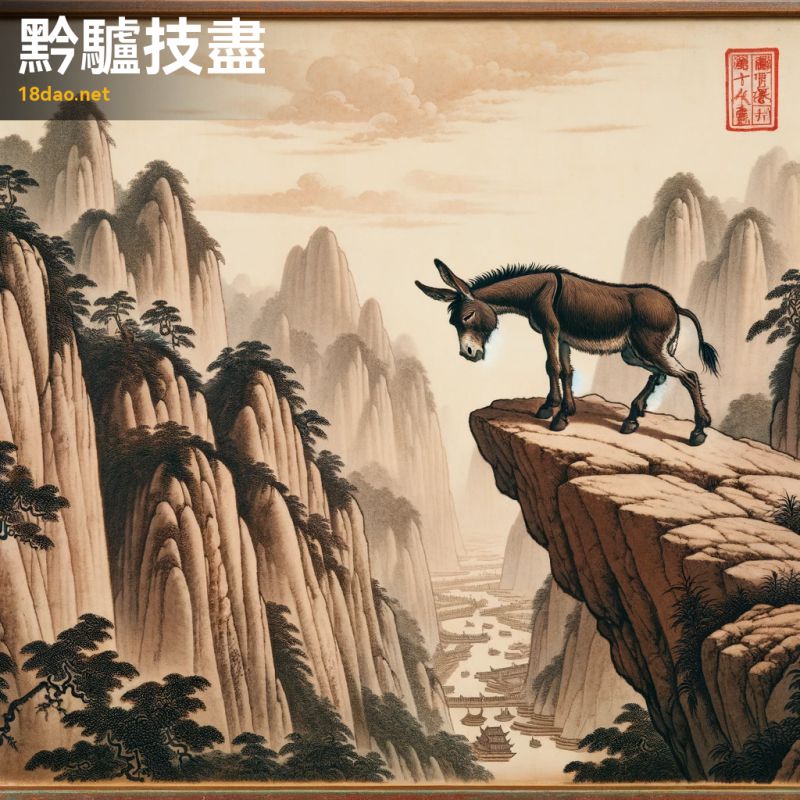

序号: 5130

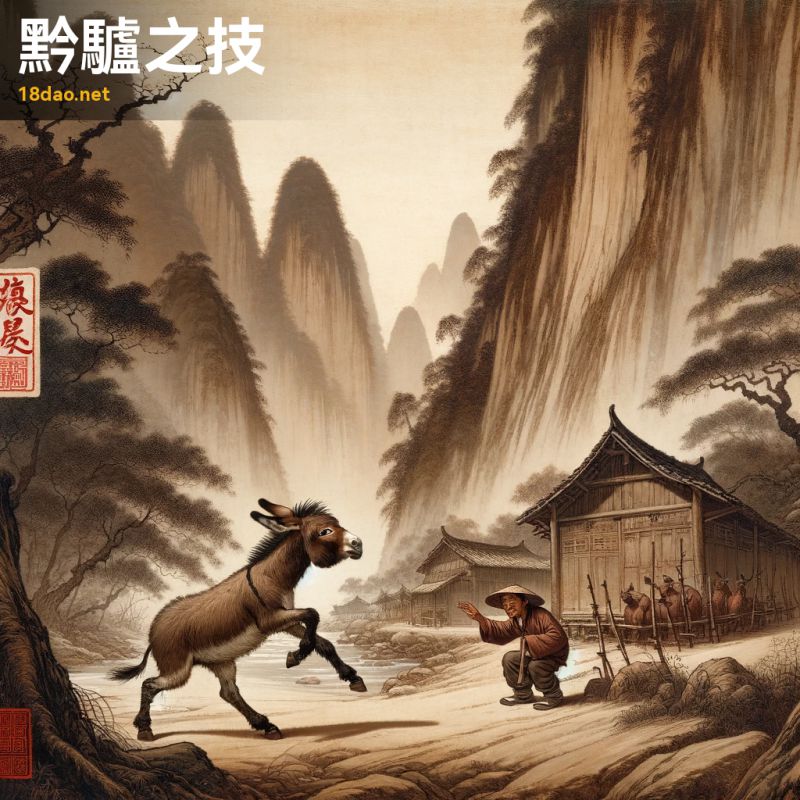

解读: 这幅插图描绘了中国成语“黔驴之技”的场景。成语源于《战国策·赵策四》,讲述的是一只黔地(今贵州地区)的驴子,只会一种技艺——用蹄子踢打。当地人为了展示这匹驴子的特殊技能,便将其带到他处。但在其他地方,这种技艺并不稀奇,因此“黔驴之技”用来比喻有限的、不起眼的本领或技能。

在这幅画中,我们看到一匹驴子正置身于典型的贵州山区景观中。驴子的姿态显得有些突兀和尴尬,它正试图展示它唯一的技能。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,采用了复杂的笔触和柔和、朴素的色调,传达出中国古典画的精髓。画面的一个角落还有传统的红色印章,增添了一抹中国传统文化的气息。

通过这幅图,我们可以感受到成语“黔驴之技”所蕴含的意味:在自己熟悉的环境中,即便是有限的技能也显得独特和重要,但在更广阔的世界中,这些技能可能显得平凡甚至微不足道。这幅画不仅传达了成语的含义,也展现了中国古典艺术的魅力。

-

序号: 5131

解读: 这幅插图描绘了成语“黔驴技尽”的场景。画面中,一只贵州的驴子站在悬崖边,面对着无路可走的境地。在中国传统文化中,贵州是一个多山的地区,不以饲养驴子著称。因此,这只驴子象征着一个人或事物已经用尽了其有限的能力或手段。这个成语通常用来形容某人已经竭尽全力,但仍无法解决问题或改变现状。

在绘制这幅作品时,我采用了古代画家或近代画家风格的古典中国画技法,力求表现出古朴和深邃的感觉。画面既细腻又简洁,通过悬崖和远山的描绘,传达出一种无助和绝望的氛围。此外,画面一角的红色印章增添了一丝传统的韵味,使整幅画更显得庄重而典雅。

-

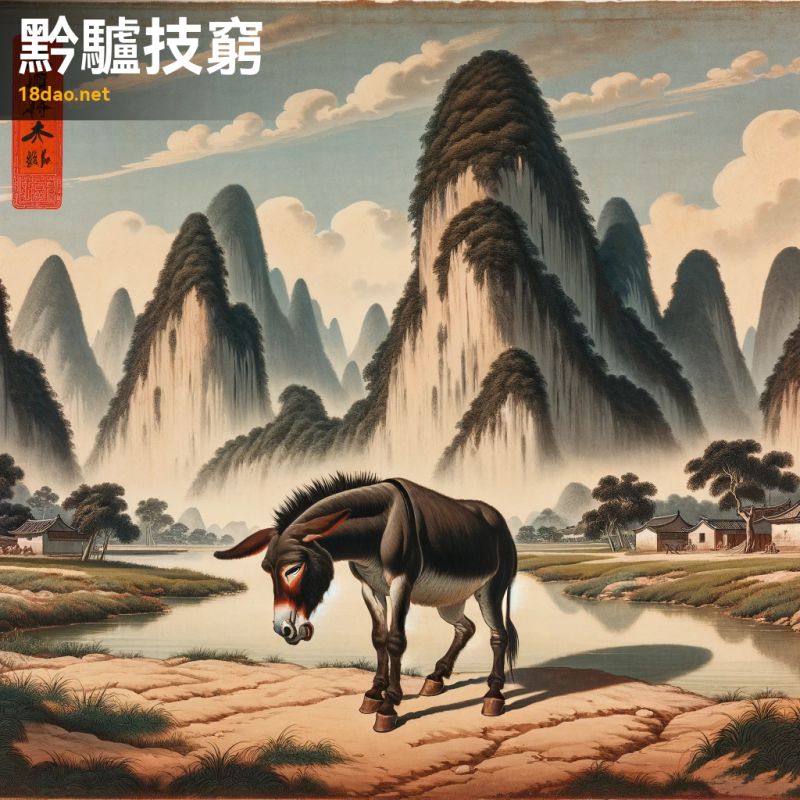

序号: 5132

解读: 这幅插图展现了成语“黔驴技穷”的含义。图中,一头驴子置身于贵州的典型山水环境中,被喀斯特山脉和乡村景色环绕。驴子显得沮丧和困顿,无法继续前进,象征着“黔驴技穷”成语中的意境。这个成语讲述的是一个人或事物已用尽所有的手段或技能,到达了极限,再也无法进步或解决问题。

画面传达了局限和无助的感觉,特别强调了驴子的表情和周围的自然环境。这种表现手法与传统中国画风格相呼应,传递了一种古朴而深邃的感觉。

图画中还包含了一个红色印章,这是仿照古代画家或近代画家画风的元素,增添了作品的艺术价值和文化深度。

整体而言,这幅作品不仅描绘了成语的字面意思,还深刻地表达了其背后的哲理和情感。

-

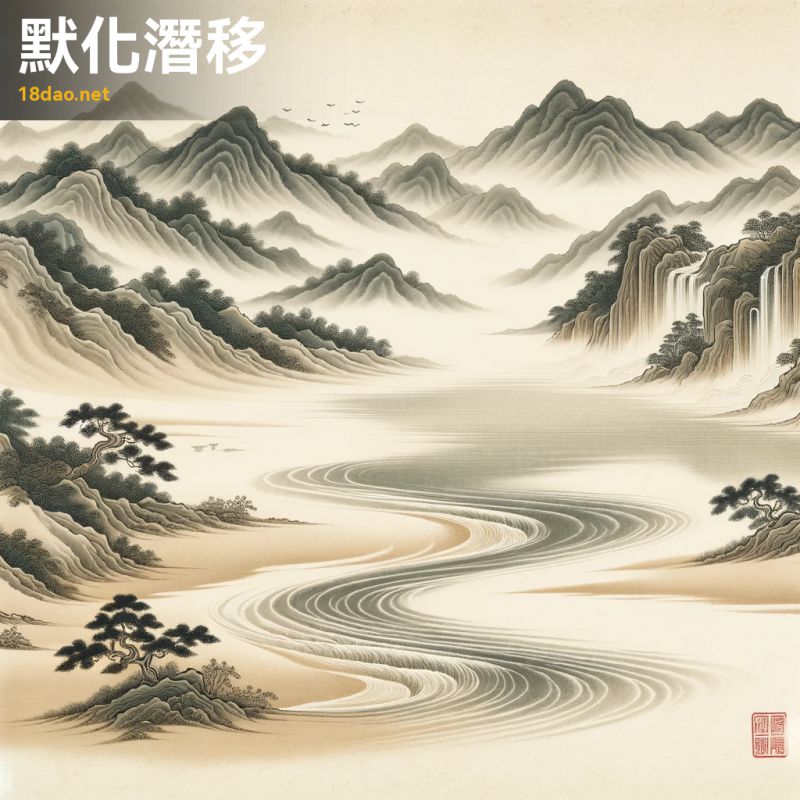

序号: 5133

解读: 这幅插图展现了“默化潜移”这一成语的含义。在图中,我们看到一条缓缓流淌的河流,它随着时间的推移,悄无声息地改变着周围的景观。远处山脉的轮廓,增添了一种宁静而深远的意境。

此画风格模仿了中国传统画家古代画家或近代画家的作品,强调自然之美和渐进的变化。

“默化潜移”这个成语,字面意思是指潜移默化,即不声不响地影响和改变。这幅画恰如其分地反映了这种不易察觉但持续发生的变化。河流的细微流动代表了潜在的、渐进的改变,正如成语所描绘的那样,这种改变是缓慢且不易被察觉的,但最终会对周围环境产生显著的影响。

在画面的一角,有一枚红色的印章,这是中国古典艺术作品的传统特征,增添了一种正式和传统的氛围。

整幅作品不仅传达了成语的深层含义,还展现了中国古典画风的独特魅力。

-

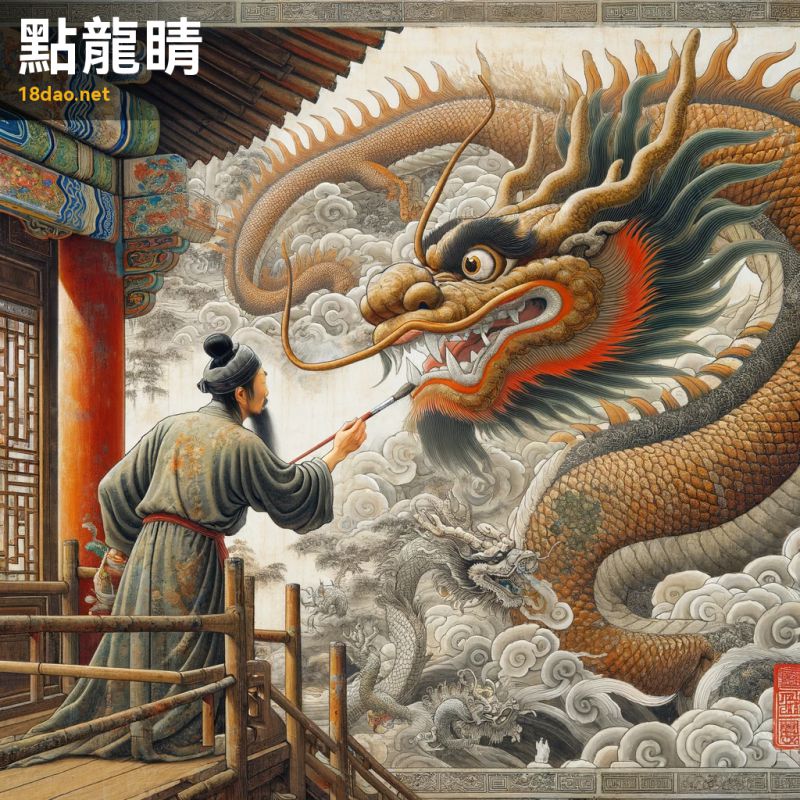

序号: 5134

解读: 这幅插图生动地展现了成语“点龙睛”的含义。在中国传统文化中,“点龙睛”指的是画龙时最后一笔点亮龙的眼睛,使之栩栩如生。在这幅画中,我们看到一位艺术家正在寺庙墙上的龙画上点睛。艺术家用细刷精心描绘龙的眼睛,象征着最后的完善之笔,使龙图腾仿佛要活过来一样。

画作风格模仿了古代画家或近代画家,展现了细腻的笔触和深邃的空间感。龙的设计华丽,鳞片和流线清晰可见,寺庙的建筑也极具细节,整个场景显得宁静而专注。

成语“点龙睛”在现代汉语中用来比喻在关键时刻做出决定性的一步,使整个事情因此变得完美或成功。这幅插图不仅表现了成语的字面意思,还通过艺术家的专注和细致的笔触,传达了这一行为的重要性和影响力。

-

序号: 5135

解读: 这幅图描绘了一个典型的中国古典园林场景,其中一群身穿传统长袍的学者或官员坐在一起,表现出一致的态度和观点。与此形成鲜明对比的是,画面中有一个同样身着传统服饰的人物,却孤立无援地站立着,与群体持有不同的观点。

整个画面通过传统的中国绘画风格展现出来,具有古代画家或近代画家的艺术特征,体现了中国古典艺术的精髓。

这幅画体现了“党同伐异”这一成语的含义。成语“党同伐异”源于中国古代,字面意思是指拥护相同观点的人结成一党,排斥和攻击持不同观点的人。在这幅画中,一群人的统一态度和孤立人物的对立姿态形象地展现了这一成语的深层含义。图中的统一群体与孤立个体之间的对比,恰如其分地传达了“党同伐异”的概念,即通过统一阵线来排挤和攻击那些持不同意见的人。此画不仅捕捉了成语的字面意义,也反映了在特定社会和政治环境中可能出现的群体动态。

-

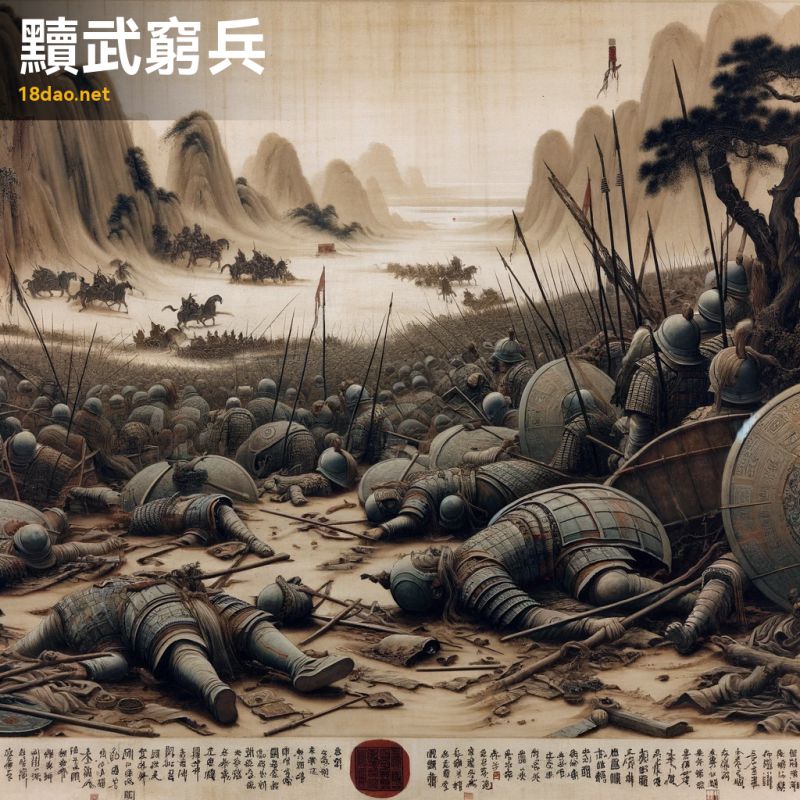

序号: 5136

解读: 这幅插图深刻地体现了成语“黷武穷兵”的含义。在画面中,我们看到了一片凄凉的古代战场,散落着破碎的武器和被遗弃的盾牌。这些元素象征着过度军事行动和资源的耗尽,正如成语所暗示的,过度依赖武力和长期战争会导致国家的财力和物力的枯竭。

画面中的士兵们显得疲惫不堪,背景是一片贫瘠的土地,这进一步强调了过度战争带来的破坏和穷困。

整个场景营造了一种沉重和哀伤的氛围,与“黷武穷兵”这一成语的核心意涵相吻合。

在艺术风格上,这幅作品借鉴了古代画家或近代画家的画风,其精致的笔触和柔和的色彩展现了古典中国画的特点。画面一角的小红印章为艺术作品增添了一丝正宗感。

通过这幅插图,我们不仅能够感受到成语本身的深刻寓意,还能欣赏到传统中国画的美学价值。

-

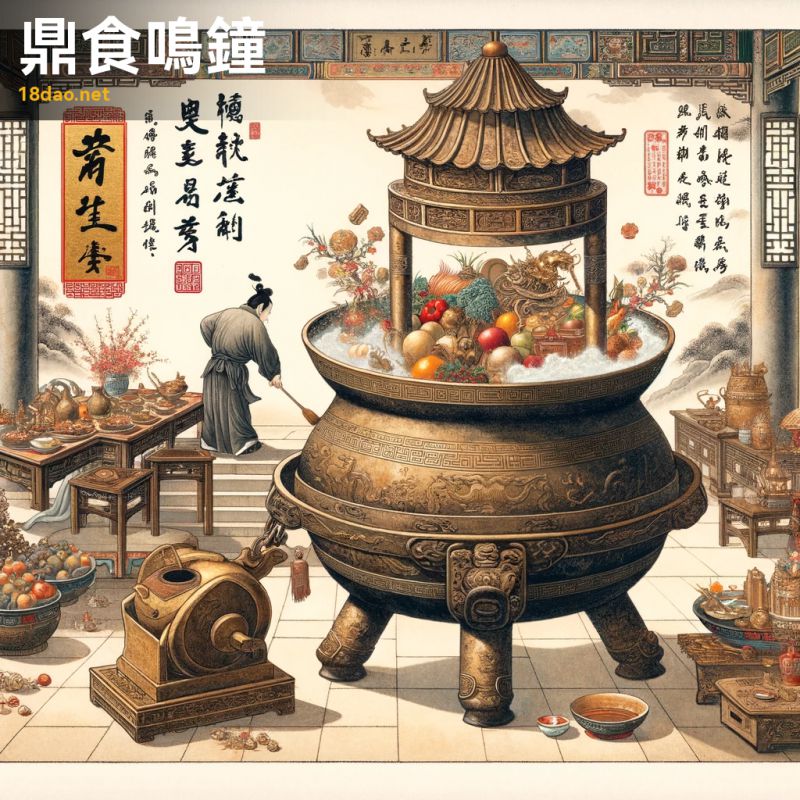

序号: 5137

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“鼎食鸣钟”的形象化诠释。画中,一个古代中国场景被生动地描绘出来,包括一个大型的青铜鼎和一口钟。在青铜鼎内,摆放着丰富多样的美食,象征着繁荣和富足。在鼎的旁边,一位人物正在敲击一口大型、装饰华丽的青铜钟,营造出一种庆祝和重要性的氛围。

成语“鼎食鸣钟”原意指的是古代帝王用鼎煮食物,用钟来报时,形容生活奢侈。在这幅画中,鼎内的丰盛食物和正在敲响的大钟,共同体现了这一含义,描绘出一种豪华和尊贵的生活场景。

画风借鉴了古代画家和近代画家的风格,展现了细腻的笔触和对细节的关注。图画的一个角落还有一个红色的印章,增添了作品的古典韵味和正式性。

整体上,这幅作品不仅忠实于成语的原意,也展示了中国古典绘画的深厚底蕴和独特魅力。

-

序号: 5138

解读: 这幅插图展现了一个古代中国军营场景,重点突出了一面大鼓和一面旗帜,两者在画面中被赋予了同等的重要性。这种表现方式恰好诠释了“鼓旗相当”这个成语的含义。在中国传统文化中,鼓和旗是军队中不可或缺的标志性物品,分别象征着军队的动力和方向。

通过将鼓和旗置于同等重要的位置,这幅画传达了领导和团队中平衡与均等的概念。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,采用了细腻的色彩和水墨技巧,赋予整个作品一种古朴而深邃的感觉。画面中的军营、士兵和将军们被描绘得栩栩如生,展现了古代军队的雄壮气势。

在画作的一个角落,我们还可以看到一个小巧而醒目的红色印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用于增添作品的真实性和独特性。这个印章不仅是艺术家签名的一部分,同时也是对这幅作品文化价值和历史意义的肯定。

整体而言,这幅插图不仅生动地展现了“鼓旗相当”这一成语的深层含义,也是对中国古典文化和艺术传统的一种致敬。

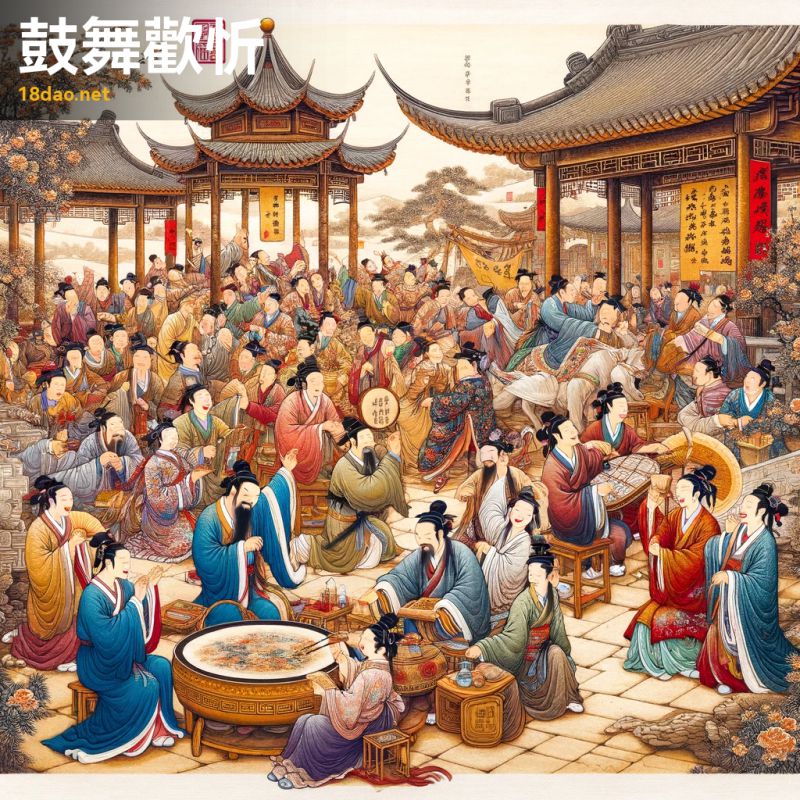

-

序号: 5139

解读: 这幅图描绘了《鼓舞欢忻》这一成语的场景。在传统的中国绘画中,人物的表情和姿态被精心绘制,以传达不同的情感和故事。本作品中,人们在户外欢聚,有的跳舞,有的演奏乐器,展现出欢乐和和谐的氛围。他们身穿传统的中国服饰,通过其丰富的表情和动作,体现出快乐与欢庆的主题。

画作风格受到古代画家和近代画家的影响,这两位艺术家以其对中国传统绘画的现代诠释而著称。画面的构图和色彩运用,旨在体现中国传统绘画的精髓,同时又赋予作品一种现代感。

此外,画面一角的红色印章,是中国传统艺术作品中的一个重要元素,象征着作品的完成和艺术家的认证。

整体而言,这幅画通过传统与现代的融合,生动地诠释了“鼓舞欢忻”这一成语,展现出一种古朴而深邃的美感。

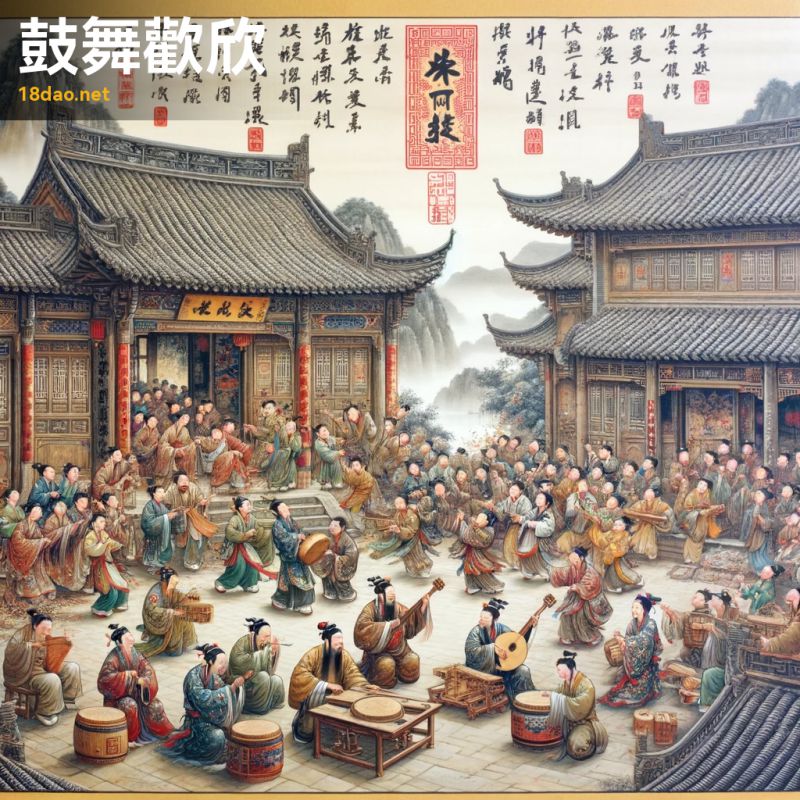

-

序号: 5140

解读: 这幅画描绘了一幕欢乐祥和的场景,体现了“鼓舞欢欣”这一成语的内涵。在画面中,我们看到人们在古代中国的村庄或庭院里载歌载舞,弹奏乐器,欢笑声此起彼伏。这一场景生动展现了人们内心的喜悦和欢庆气氛。

画风仿照了古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过细腻的笔触和淡雅的色彩,传达出一种古朴而深邃的美感。建筑和装饰的细节忠实于古典中国风格,增添了画面的文化底蕴。

此外,画面一角的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,不仅起到了签名的作用,也为整幅画增添了一抹鲜明的色彩,使之更具特色和完整性。

整体来看,这幅作品不仅呈现了“鼓舞欢欣”这一成语的寓意,也展现了中国古典文化的独特魅力和艺术风格。

-

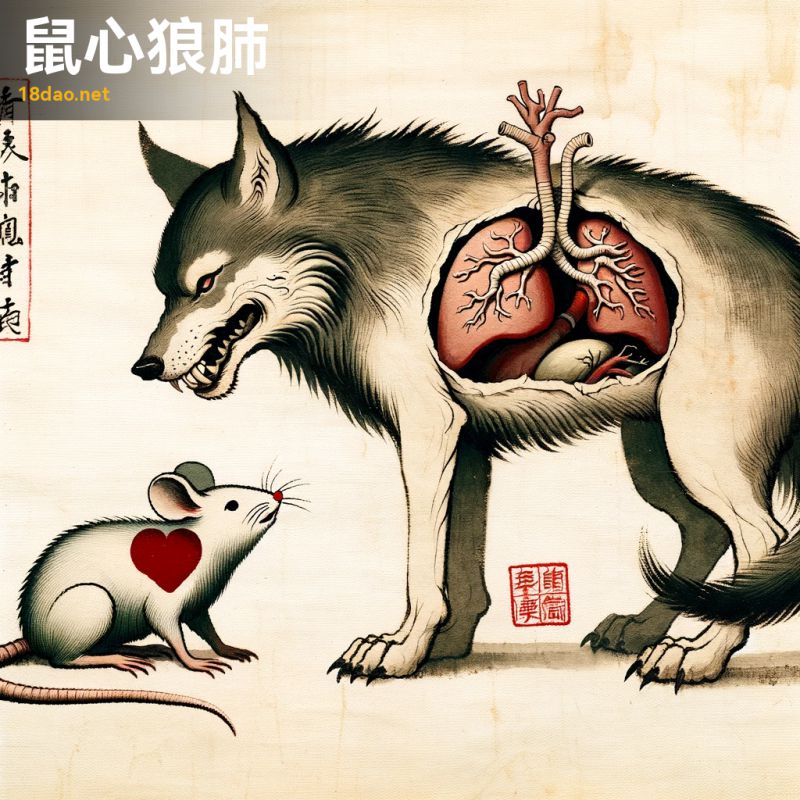

序号: 5141

解读: 这幅插图展现了“鼠心狼肺”这一成语的含义。画中,一只老鼠和一只狼分别代表了心与肺的形象,通过这种象征性的表达,传达了成语中所蕴含的深层含义。在中国文化中,老鼠通常被视为狡猾和小心谨慎的象征,而狼则代表了残忍和无情。因此,这幅画通过将这两种动物与人类的器官结合,形象地描绘了一个心怀叵测、行为不轨的人。

此外,画风的选择也与成语的传统背景相呼应。

采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,使整幅画呈现出一种古朴而深邃的感觉。使用了传统的笔触和柔和的色调,进一步增强了作品的文化氛围和象征意义。

在画面的一个角落,有一个小小的红色印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,不仅为作品增添了一种正式和古典的氛围,也是艺术家身份和作品真实性的象征。

总体而言,这幅插图巧妙地结合了中国传统文化元素和成语本身的寓意,形成了一幅富有深意和文化价值的艺术作品。

-

序号: 5142

解读: 这幅插图呈现了一群古代中国学者和工人齐心协力推动一块巨石的场景。画面背景为宁静的山水风光,象征着通过团结合作克服挑战。

画风仿佛古代画家和近代画家,细腻的笔触和柔和的色彩展现了古典中国画的韵味。图像的某个角落还有一个红色印章,增添了作品的真实感和艺术气息。

这幅画正是对“齐心戮力”这一成语的生动诠释。成语“齐心戮力”意指大家心往一处想,劲往一处使,共同努力,合作奋斗。画中人物共同努力移动巨石的形象,正体现了这种团结协作、共同克服困难的精神。山水背景的引入,不仅增添了画面的深度和美感,也象征着通过团结一心可以克服重重困难,达成目标。

整体而言,这幅插图不仅展现了古典艺术风格,更生动地表达了“齐心戮力”的内涵。

-

序号: 5143

解读: 这幅插图展现了成语“齐眉举案”的含义。在图中,我们看到一对身着传统服饰的夫妻,他们站立在一起,高度相等,彼此以礼相待,互相奉上托盘中的礼物。这一场景体现了夫妻之间的相互尊重与平等,符合“齐眉举案”这一成语的内涵。

“齐眉举案”这一成语,来源于中国古代的一个故事,意思是夫妻之间相敬如宾,彼此平等。在中国传统文化中,这种关系被视为理想的夫妻相处之道。图中的夫妇体现了这种和谐与尊重,他们在同一高度上互相交换礼物,象征着他们之间的平等与和睦。

此图的风格受到了古代画家或近代画家的影响,这两位艺术家均以其深厚的艺术功底和独特的中国古典画风著称。

整幅画呈现出一种古朴而深邃的感觉,与“齐眉举案”的主题相得益彰。图角的红色印章是中国画的传统元素,增添了一种正式和古典的氛围。

-

序号: 5144

解读: 这幅图描绘了一系列不同形状和大小的物品,如瓶子、卷轴和盒子,它们在古代中国的背景中并排放置,展现出一种平等和平衡的氛围。

画面风格模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风,通过细腻的笔触和典雅的审美来表达。

这幅作品体现了“齐量等观”这一成语的精髓。成语“齐量等观”字面意思是用同一标准来衡量和看待事物,比喻不因人而异的公正态度。画中的物品虽形状各异,但被置于同一水平线上,象征着无论形态如何不同,都应受到公平和一视同仁的对待。这种平衡和和谐的构图恰如其分地传达了成语的含义。

画面的一个角落还有一个红色的印章,为整个作品增添了一抹传统的韵味。

通过这种细节的融合,画面不仅传达了成语的哲理,也展现了深厚的文化底蕴和艺术价值。

-

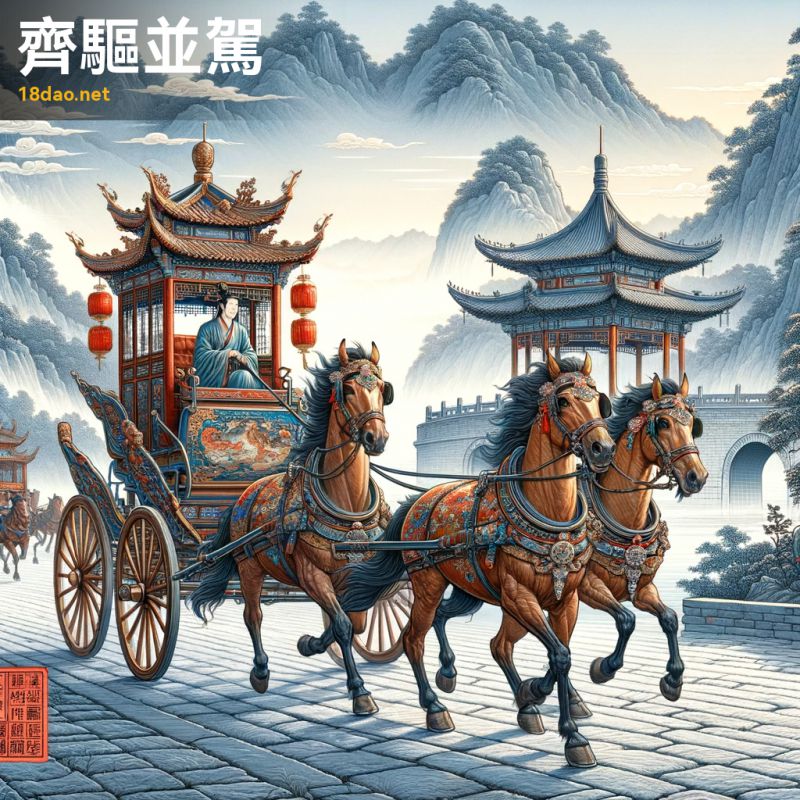

序号: 5145

解读: 这幅插图展现了成语“齐驱並驾”的意境。在图中,两辆传统的中国马车并排行驶在古老的小路上,周围是宁静的山水背景,山峦和树木勾勒出一幅和谐平衡的画面。马车装饰华丽,呈现出古代中国的风格,细致的设计和鲜艳的颜色展示了中国古典艺术的独特魅力。两匹马力强健而优雅,彼此间既竞争又平等,体现了“齐驱並驾”的精髓——并驾齐驱,意味着两者实力相当,无法分出高下。

图画风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,通过清晰的天空和和谐的景象传达出一种古朴而深邃的感觉。作品的一角还加上了红色印章,增添了一份传统的中国文化气息。

总的来说,这幅图完美地捕捉了“齐驱並驾”这个成语的本质,不仅在视觉上呈现了古代中国的美学,也在艺术表达上深入挖掘了成语背后的文化意涵。

-

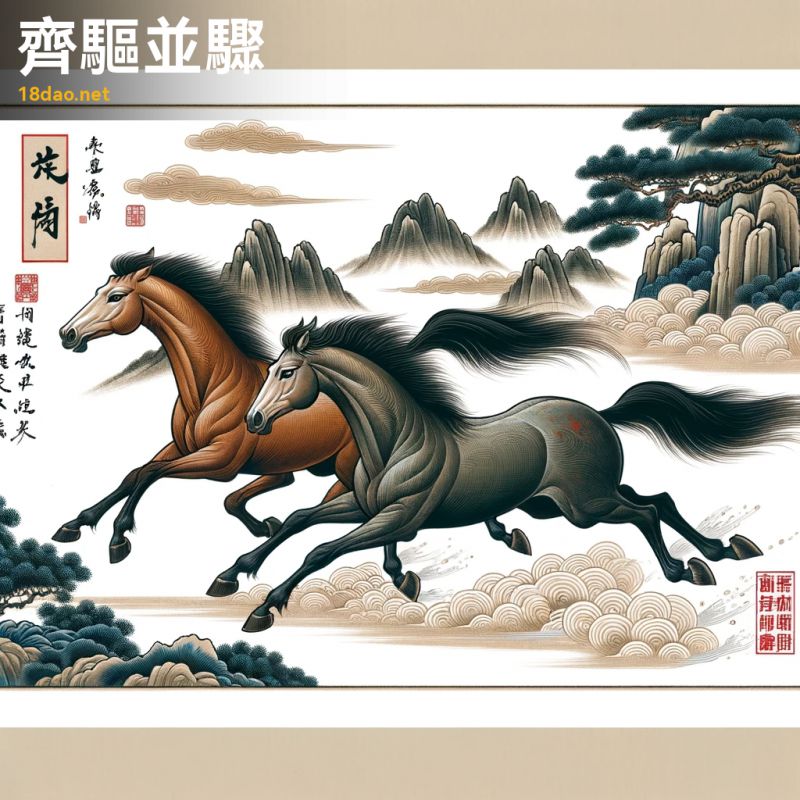

序号: 5146

解读: 此幅插图展现了成语“齐驱並骤”的内涵。成语“齐驱並骤”字面意思是两匹马并排奔跑,比喻彼此实力相当,竞争激烈。在这幅画中,两匹马并肩疾驰,形象地表现了这种竞争和平等的关系。

背景中的传统中国风景——山脉、树木和云彩,增添了一种古朴而深远的氛围,符合古代画家或近代画家的艺术风格。此外,画面一角的红色印章,是中国传统艺术中常见的元素,为作品增添了一抹文化的韵味。

整幅画既表达了成语的意境,又体现了中国古典艺术的魅力。

-

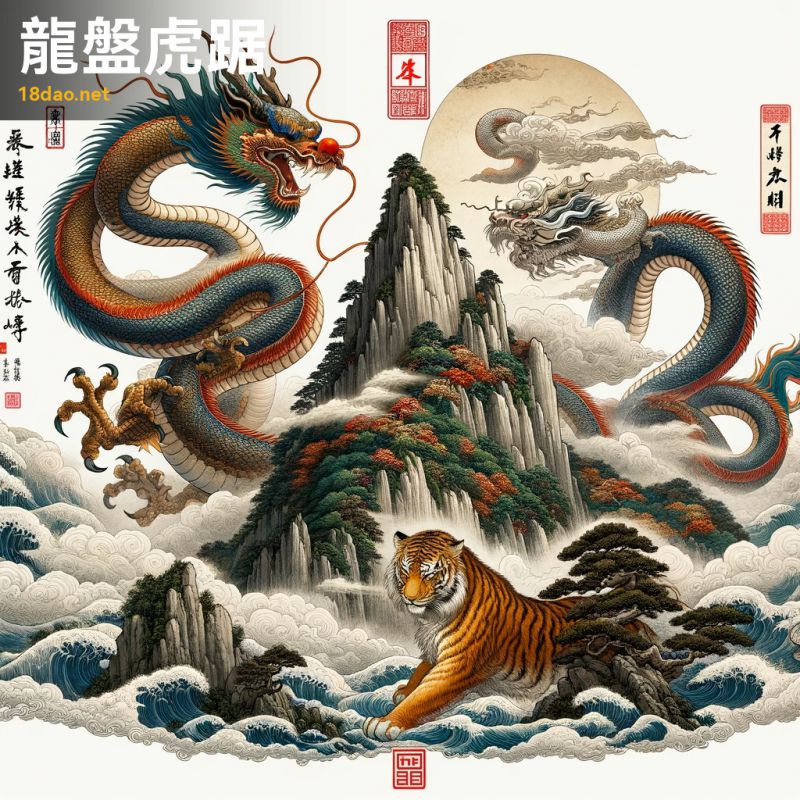

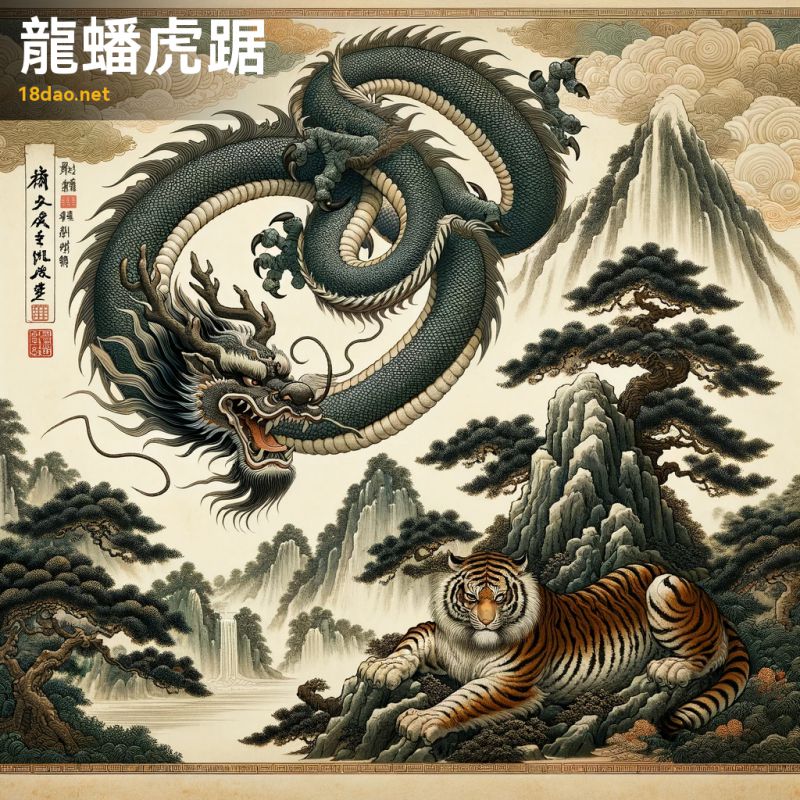

序号: 5147

解读: 这幅图描绘了“龙盘虎踞”这个成语的寓意。在画面中,一条强大的龙盘绕在山峰之上,而一只雄伟的虎则蹲伏在山脚下。龙象征着力量和威严,而虎则代表着勇猛和敏捷。这幅画通过龙和虎的姿态展现了占据有利地位和战略性布局的意象。

成语“龙盘虎踞”本身描述的是形势或地理位置极为重要且有利的状态,常用来比喻人或事物处于极有利的地位或状态。画中的龙与虎分别占据山巅与山脚,形成了一种战略上的优势与控制感,恰如其分地传达了这一成语的内涵。

在画风上,本作品采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过细腻的笔触和和谐的色彩搭配,展现出一种古朴而深邃的美感。画面的某个角落还加盖了红色印章,以增添作品的正式性和真实性。

整体上,这幅画不仅体现了中国古典艺术的魅力,也深刻地表达了“龙盘虎踞”这一成语的精髓。

-

序号: 5148

解读: 这幅插图生动地展现了成语“龙翔凤舞”的意境。在这幅作品中,一条龙在云层中优雅地翱翔,而一只凤凰在空中舞动,它们的姿态恰如其分地体现了这个成语的精髓。龙和凤凰作为中国文化中的神话生物,象征着尊贵与美好,其动作流畅、充满生命力。

这幅画采用了传统中国画的风格,回应了古代画家或近代画家的艺术特色。使用了典型的中国画笔触技巧,呈现出一种古典而深邃的感觉。背景中的宁静天空和柔和云彩增添了神秘的氛围,使整幅作品更加引人入胜。

画作角落的小红印章是对传统文化遗产的认证和尊重。这个细节不仅增强了画面的文化氛围,而且也是对古典艺术形式的致敬。

总的来说,这幅插图完美地诠释了“龙翔凤舞”这个成语,通过视觉艺术展现了中国古典文化的精神和美学。

-

序号: 5149

解读: 这幅图描绘的是“龙蟠虎踞”这一成语的意象。在画面中,一条雄伟的龙盘踞在山峰之上,象征着权力和威严,而一只威猛的虎则伏卧在森林之中,体现了力量和决心。

整个场景虽然宁静,但却充满了潜在的力量感。

此画采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,注重细腻的笔触和微妙的色彩渐变。画面上的红色印章是中国传统画作的重要组成部分,它不仅增添了作品的真实感,也体现了中国文化的深厚底蕴。

“龙蟠虎踞”这一成语通常用来形容某地地势险要、战略位置重要,或比喻大才隐伏,未得伸展。在这幅画中,龙和虎的形象恰如其分地传达了这一含义,龙的雄壮与虎的沉着并置,形成了一种强烈的视觉冲击力,使人联想到潜藏的巨大能量和威力。

-

序号: 5150

解读: 这幅插图展现了成语“龙蟠凤舞”的深刻内涵。图中,龙蛇盘旋于云间,凤凰在天际优雅起舞,展现了成语中所蕴含的高雅与尊贵气息。龙的形象细腻且富有力量与智慧的象征,而凤凰则以鲜艳的色彩表现,代表着美丽与优雅。

整个画面在宁静、天堂般的背景下,呈现出一种祥和与超然的氛围。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,既古朴又深邃,完美符合成语的主题。画面中的红色印章不仅是对传统中国艺术的致敬,也为整幅作品增添了一抹庄严与正式的感觉。

通过这幅插图,我们可以更深刻地理解“龙蟠凤舞”这一成语,感受到它所表达的不仅仅是文字的意义,更有深厚的文化与艺术内涵。

-

序号: 5151

解读: 这幅插图展现了成语“龙头蛇尾”的形象。图中上方展示了一只雄伟的龙头,其细节丰富,鳞片和须毛清晰可见,下方则渐渐过渡到纤细曲折的蛇尾。这一视觉表现形象地传达了成语的含义,即事物开始时气势宏大,但结尾时却逐渐衰减,没有保持始终如一的强度或质量。

这幅画采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,以淡墨水洗和精致的笔触展现。画面背景简约,使得观者的注意力集中在龙头和蛇尾的转变上。画面一角的红色印章增添了作品的真实性和艺术价值。

通过这幅插图,我们可以更直观地理解“龙头蛇尾”这一成语的深层含义,同时感受到中国古典文化的魅力和深度。

-

序号: 5152

解读: 这幅插图展现了成语“龙飞凤舞”的精髓。画面中,龙腾云际,凤舞九天,充分展现了这一成语所表达的气势与雅致。龙作为中国文化中的吉祥象征,代表着力量与尊贵,其蜿蜒上升的姿态在云雾缭绕中显得尤为壮观。凤凰则以其绚丽的羽毛和优雅的形态,展示出美丽与高雅。

在这幅画中,背景是宁静而朦胧的山景,营造了一种超脱尘世、和谐统一的意境。

整个画面既有龙的雄浑,也有凤的柔美,体现了“龙飞凤舞”所寓意的和谐与均衡。

画作风格仿古代画家或近代画家,传递出古典中国画的深沉与厚重。画面一角的红色印章,增添了作品的古朴韵味,也是中国传统绘画中常见的元素,使作品更具完整性和认证感。

通过这样的艺术呈现,我们可以更深刻地感受到“龙飞凤舞”这一成语的内涵和韵味,以及它在中国传统文化中的地位和影响。

-

序号: 5153

解读: 这幅插图描绘了“龙马行天”这一成语的形象。在画面中,一条雄壮的龙和一匹强健的马穿梭于云层之中,共同在天际行进。龙在中国文化中象征着力量和威严,而马代表着速度和活力。这两者的结合体现了成语所要表达的意境:充满活力和动力,勇往直前,无所畏惧。

在此画作中,运用了传统中国画风格,模仿了古代画家或近代画家的艺术风格,展现了一种古朴而深邃的美感。画面既展现了宁静,又表现了力量,完美地捕捉了成语“龙马行天”的精髓。画面的角落还加上了一枚红色印章,增添了一丝正式和传统的触感。

整体而言,这幅作品不仅捕捉了成语的字面意义,还深刻体现了中国传统文化中对于龙和马的独特审美和深层寓意。

解读: 这幅图描绘了一只雄伟的天鹅在宁静的湖面上空飞翔,周围环绕着山脉和古老的中国松树。这一场景传达了雄心和宏伟之感,正是成语“鸿鹄之志”的体现。在中国文化中,鸿鹄(大雁)常被用作比喻,代表着有远大志向和理想的人。这里选择天鹅而非大雁,是为了强调其高洁、优雅的品质,与追求卓越、不凡的人生目标相呼应。

解读: 这幅图描绘了一只雄伟的天鹅在宁静的湖面上空飞翔,周围环绕着山脉和古老的中国松树。这一场景传达了雄心和宏伟之感,正是成语“鸿鹄之志”的体现。在中国文化中,鸿鹄(大雁)常被用作比喻,代表着有远大志向和理想的人。这里选择天鹅而非大雁,是为了强调其高洁、优雅的品质,与追求卓越、不凡的人生目标相呼应。 解读: 这幅插图展现了“鹏程万里”这一成语的深刻内涵。画面中,一只雄伟的大鸟高高地翱翔在天空中,下方是广阔而宁静的山川景观。这只大鸟代表着中国神话中的鲲鹏,象征着远大的志向和漫长的旅程。

解读: 这幅插图展现了“鹏程万里”这一成语的深刻内涵。画面中,一只雄伟的大鸟高高地翱翔在天空中,下方是广阔而宁静的山川景观。这只大鸟代表着中国神话中的鲲鹏,象征着远大的志向和漫长的旅程。 解读: 成语“鹏霄万里”形容志向远大,壮志凌云。在这幅图画中,我们看到了神话中的大鹏鸟高飞于天空,展翅万里。画面下方是山峦和云海,营造出一种旷远深邃的氛围。

解读: 成语“鹏霄万里”形容志向远大,壮志凌云。在这幅图画中,我们看到了神话中的大鹏鸟高飞于天空,展翅万里。画面下方是山峦和云海,营造出一种旷远深邃的氛围。 解读: 这幅插图描绘了成语“鹑衣百结”的含义。该成语字面意思是穿着鹑鸟羽毛做的衣服,打着许多结,比喻生活极其贫困。在这幅画中,我们看到一位身着朴素、饰有众多结扎的衣物的人物,衣着简陋却工整,体现了生活的艰辛和复杂性。背景是宁静的乡村风景,展现了一个平和却充满挑战的农村生活场景。

解读: 这幅插图描绘了成语“鹑衣百结”的含义。该成语字面意思是穿着鹑鸟羽毛做的衣服,打着许多结,比喻生活极其贫困。在这幅画中,我们看到一位身着朴素、饰有众多结扎的衣物的人物,衣着简陋却工整,体现了生活的艰辛和复杂性。背景是宁静的乡村风景,展现了一个平和却充满挑战的农村生活场景。 解读: 这幅插图描绘了成语“鹤唳风声”的意境。在这幅作品中,我们看到一群优雅的鹤站立在宁静的湖边,周围环绕着轻轻摇曳的柳树。远处的山峦被轻薄的雾气所笼罩,增添了一丝神秘感。

解读: 这幅插图描绘了成语“鹤唳风声”的意境。在这幅作品中,我们看到一群优雅的鹤站立在宁静的湖边,周围环绕着轻轻摇曳的柳树。远处的山峦被轻薄的雾气所笼罩,增添了一丝神秘感。 解读: 这幅画描绘了成语“鹤立鸡群”的场景。画中,一只鹤优雅地站在一群鸡中间,背景是典型的中国乡村景致,有竹子和一个小池塘。鹤的高大与优雅,白色的羽毛和长腿,与周围那些不太优雅的鸡形成了鲜明对比。

解读: 这幅画描绘了成语“鹤立鸡群”的场景。画中,一只鹤优雅地站在一群鸡中间,背景是典型的中国乡村景致,有竹子和一个小池塘。鹤的高大与优雅,白色的羽毛和长腿,与周围那些不太优雅的鸡形成了鲜明对比。 解读: 这幅插图描绘了成语“鹤处鸡群”的画面。在画中,我们看到一只高贵、优雅的鹤静静地站立在一群普通的鸡之中。

解读: 这幅插图描绘了成语“鹤处鸡群”的画面。在画中,我们看到一只高贵、优雅的鹤静静地站立在一群普通的鸡之中。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“鹤发鸡皮”的含义。画中的老者头发如鹤般洁白,面容似鸡皮般松弛,形象生动地体现了人类老年状态的自然特征。老者身着古代中国服饰,神态安详而深沉,象征着岁月的流逝和对生命经验的沉淀。他或坐或立于宁静的自然环境中,旁边可能还有一只鹤,与老者相映成趣,进一步强化了关于衰老和时间流逝的主题。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“鹤发鸡皮”的含义。画中的老者头发如鹤般洁白,面容似鸡皮般松弛,形象生动地体现了人类老年状态的自然特征。老者身着古代中国服饰,神态安详而深沉,象征着岁月的流逝和对生命经验的沉淀。他或坐或立于宁静的自然环境中,旁边可能还有一只鹤,与老者相映成趣,进一步强化了关于衰老和时间流逝的主题。 解读: 这幅图描绘了成语“鹤崙吞枣”(意思是形容贪婪而不加选择地吞食或接受)。图中鹤崙(鹰鹞)正以迅猛的力量一口气吞下整颗枣子,其动作生动而有力,展示出鹰鹞独特的捕食能力和吞食的迅猛。画中的枣子细节丰富,凸显其大小和质地,与鹰鹞形成鲜明对比。

解读: 这幅图描绘了成语“鹤崙吞枣”(意思是形容贪婪而不加选择地吞食或接受)。图中鹤崙(鹰鹞)正以迅猛的力量一口气吞下整颗枣子,其动作生动而有力,展示出鹰鹞独特的捕食能力和吞食的迅猛。画中的枣子细节丰富,凸显其大小和质地,与鹰鹞形成鲜明对比。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“鷸蚌相危”的场景。成语“鷸蚌相危”源于古代的一则寓言,讲述的是一只鷸(水鸟)和一只蚌(蛤蜊)之间的斗争。在这个故事中,鷸试图用嘴夹住蚌的肉吃掉,而蚌则紧紧夹住鷸的嘴,结果两者都无法脱身。这时,一个渔夫经过,轻而易举地捕获了它们。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“鷸蚌相危”的场景。成语“鷸蚌相危”源于古代的一则寓言,讲述的是一只鷸(水鸟)和一只蚌(蛤蜊)之间的斗争。在这个故事中,鷸试图用嘴夹住蚌的肉吃掉,而蚌则紧紧夹住鷸的嘴,结果两者都无法脱身。这时,一个渔夫经过,轻而易举地捕获了它们。 解读: 这幅图描绘了“鷸蚌相持”的成语场景。在画中,一只鷸(水鸟)和一只蚌在河边陷入僵持。鷸试图啄食蚌,而蚌紧紧闭合,不给鷸任何机会。这一场景象征着双方的对峙和僵局,无论是鷸还是蚌,都无法获得明显的胜利。

解读: 这幅图描绘了“鷸蚌相持”的成语场景。在画中,一只鷸(水鸟)和一只蚌在河边陷入僵持。鷸试图啄食蚌,而蚌紧紧闭合,不给鷸任何机会。这一场景象征着双方的对峙和僵局,无论是鷸还是蚌,都无法获得明显的胜利。 解读: 这幅插图展现了成语“鷸蚌相爭”的经典场景。画面中,一只鷸鸟(水鸟)正试图啄食一只蚌,而蚌则紧紧夹住鷸鸟的喙。这个场景象征着双方陷入僵局,互不相让,寓意着冲突或对抗的双方都可能陷入困境,无人得益。

解读: 这幅插图展现了成语“鷸蚌相爭”的经典场景。画面中,一只鷸鸟(水鸟)正试图啄食一只蚌,而蚌则紧紧夹住鷸鸟的喙。这个场景象征着双方陷入僵局,互不相让,寓意着冲突或对抗的双方都可能陷入困境,无人得益。 解读: 此插图展现了古代寓言《鷸蚌相斗》的经典场景。在这幅作品中,我们看到一只鷸鸟与一只蚌在河边激烈对抗。鷸鸟的喙被卡在蚌壳中,生动地描绘了两者陷入僵局的情形。

解读: 此插图展现了古代寓言《鷸蚌相斗》的经典场景。在这幅作品中,我们看到一只鷸鸟与一只蚌在河边激烈对抗。鷸鸟的喙被卡在蚌壳中,生动地描绘了两者陷入僵局的情形。 解读: 这幅插图描绘了成语“鹿死谁手”的场景。在这幅作品中,我们看到一群身着传统服饰的古代中国猎人,他们手持弓箭,围绕着一只雄伟的鹿。这只鹿警觉地站立,似乎随时准备逃跑,象征着它命运的不确定性。画面的背景是茂密的森林,古老的树木和轻微的雾气营造出一种深邃而神秘的氛围。

解读: 这幅插图描绘了成语“鹿死谁手”的场景。在这幅作品中,我们看到一群身着传统服饰的古代中国猎人,他们手持弓箭,围绕着一只雄伟的鹿。这只鹿警觉地站立,似乎随时准备逃跑,象征着它命运的不确定性。画面的背景是茂密的森林,古老的树木和轻微的雾气营造出一种深邃而神秘的氛围。 解读: 这幅插图展现了“麕至沓来”这一成语的含义。在图中,我们看到许多鹿聚集在一个宁静而茂密的森林里。这些鹿或在安详地觅食,或警觉地站立,又或是悠然地穿越小溪。森林的细节丰富,古树参天,灌木丛生,小溪潺潺,营造出一种平和与和谐的氛围,传达出连绵不断、丰富多彩的感觉。

解读: 这幅插图展现了“麕至沓来”这一成语的含义。在图中,我们看到许多鹿聚集在一个宁静而茂密的森林里。这些鹿或在安详地觅食,或警觉地站立,又或是悠然地穿越小溪。森林的细节丰富,古树参天,灌木丛生,小溪潺潺,营造出一种平和与和谐的氛围,传达出连绵不断、丰富多彩的感觉。 解读: 这幅图描绘了一只麒麟和一只凤凰,体现了“麟角凤毛”成语的寓意。这个成语比喻极为罕见的事物或人才。在中国古代神话中,麒麟和凤凰都是神兽,象征着吉祥和尊贵,它们的出现本身就是一件稀罕之事。

解读: 这幅图描绘了一只麒麟和一只凤凰,体现了“麟角凤毛”成语的寓意。这个成语比喻极为罕见的事物或人才。在中国古代神话中,麒麟和凤凰都是神兽,象征着吉祥和尊贵,它们的出现本身就是一件稀罕之事。 解读: 这幅插图生动地体现了“麤枝大叶”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“麤枝大叶”形容事物粗糙、简略,不细致,多用来比喻文章或言论粗疏浅薄,缺乏深度和细腻。此画中的粗壮枝干和大片叶子,正是这一成语的直观表现。

解读: 这幅插图生动地体现了“麤枝大叶”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“麤枝大叶”形容事物粗糙、简略,不细致,多用来比喻文章或言论粗疏浅薄,缺乏深度和细腻。此画中的粗壮枝干和大片叶子,正是这一成语的直观表现。 解读: 这幅插图为成语“麻木不仁”提供了形象的视觉表现。图中人物身着传统中国服饰,静坐于一片荒凉而宁静的景色之中。周围环境由枯萎的树木和贫瘠的土地组成,营造出一种孤立和情感上的脱节感。人物面无表情,对周遭环境毫无反应,这恰恰体现了“麻木不仁”的含义——失去了对外界事物的感受和反应。

解读: 这幅插图为成语“麻木不仁”提供了形象的视觉表现。图中人物身着传统中国服饰,静坐于一片荒凉而宁静的景色之中。周围环境由枯萎的树木和贫瘠的土地组成,营造出一种孤立和情感上的脱节感。人物面无表情,对周遭环境毫无反应,这恰恰体现了“麻木不仁”的含义——失去了对外界事物的感受和反应。 解读: 这幅图描绘了成语“麻痹不仁”的含义。在画面中,我们看到一个人坐在一个宁静的中国传统园林里,表情呆滞,无法感受或响应周围的世界。这种表现形式象征着内心的麻木与生活外在的美丽之间的对比。

解读: 这幅图描绘了成语“麻痹不仁”的含义。在画面中,我们看到一个人坐在一个宁静的中国传统园林里,表情呆滞,无法感受或响应周围的世界。这种表现形式象征着内心的麻木与生活外在的美丽之间的对比。 解读: 这幅插图展现了成语“黄梁一枕”的内涵。画面中,一位男子身着传统中国服饰,在一棵树下安详地沉睡,背景是宁静的古代中国山水画风景,包含山脉、河流和古老的建筑。这样的布局旨在象征梦境的概念——男子的安睡代表着沉浸在梦中的状态。

解读: 这幅插图展现了成语“黄梁一枕”的内涵。画面中,一位男子身着传统中国服饰,在一棵树下安详地沉睡,背景是宁静的古代中国山水画风景,包含山脉、河流和古老的建筑。这样的布局旨在象征梦境的概念——男子的安睡代表着沉浸在梦中的状态。 解读: 这幅图描绘了《黄粱一梦》的场景,一个经典的中国成语故事。在这个故事中,一位学者在等待黄粱煮熟的过程中入睡,并梦见了自己经历了从贫穷到成就、再到衰败的整个人生过程。醒来时,他发现黄粱尚未煮熟,从而领悟到人生的虚幻和短暂。

解读: 这幅图描绘了《黄粱一梦》的场景,一个经典的中国成语故事。在这个故事中,一位学者在等待黄粱煮熟的过程中入睡,并梦见了自己经历了从贫穷到成就、再到衰败的整个人生过程。醒来时,他发现黄粱尚未煮熟,从而领悟到人生的虚幻和短暂。 解读: 这幅插图描绘了成语“黄粱梦”的故事场景。成语出自唐代杜甫的《梦黄梁》,原文是“卧看满床书,起坐黄粱梦”。故事讲述一个贫穷的年轻书生,在等待黄粱煮熟的时候睡着了,梦见自己经历了从贫穷到功成名就的一生,但醒来时发现黄粱还未熟,意识到一切不过是一场梦。

解读: 这幅插图描绘了成语“黄粱梦”的故事场景。成语出自唐代杜甫的《梦黄梁》,原文是“卧看满床书,起坐黄粱梦”。故事讲述一个贫穷的年轻书生,在等待黄粱煮熟的时候睡着了,梦见自己经历了从贫穷到功成名就的一生,但醒来时发现黄粱还未熟,意识到一切不过是一场梦。 解读: 这幅画描绘了一片盛开的黄色花朵,它们在清朗的天空下展现出生机勃勃的景象。这些黄色的花朵象征着对未来的希望和期待,与成语“黄花明日”中的含义相吻合。该成语原意是指明天就是黄花菜开花的时候,比喻好事将近。

解读: 这幅画描绘了一片盛开的黄色花朵,它们在清朗的天空下展现出生机勃勃的景象。这些黄色的花朵象征着对未来的希望和期待,与成语“黄花明日”中的含义相吻合。该成语原意是指明天就是黄花菜开花的时候,比喻好事将近。 解读: 这幅图描绘了成语“黄袍加身”的场景。在中国古代,黄袍是皇帝的专属服饰,象征着至高无上的权力和地位。成语“黄袍加身”通常用来形容一个人突然获得极高的权力或地位,特别是指篡位成为皇帝。

解读: 这幅图描绘了成语“黄袍加身”的场景。在中国古代,黄袍是皇帝的专属服饰,象征着至高无上的权力和地位。成语“黄袍加身”通常用来形容一个人突然获得极高的权力或地位,特别是指篡位成为皇帝。 解读: 这幅插图展现了成语“黄袍加身”的寓意。在画面中,我们看到一位身着华丽服饰的古代中国皇帝坐在宝座上,室内装饰典雅,显示出皇室的富丽堂皇。背后,一位家伙正轻轻地穿上一件黄色的皇帝袍,面带喜悦的微笑,这一动作象征着权力的转移或非正式途径的即位。

解读: 这幅插图展现了成语“黄袍加身”的寓意。在画面中,我们看到一位身着华丽服饰的古代中国皇帝坐在宝座上,室内装饰典雅,显示出皇室的富丽堂皇。背后,一位家伙正轻轻地穿上一件黄色的皇帝袍,面带喜悦的微笑,这一动作象征着权力的转移或非正式途径的即位。 解读: 这幅图描绘了“黄钟毁弃”这一成语的场景。成语出自《楚辞·九辩》:“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。” 在这幅画中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物正毅然决然地破坏一只黄钟。黄钟在古代中国是一种音乐标准,其被毁弃象征着旧的标准或习俗的放弃。

解读: 这幅图描绘了“黄钟毁弃”这一成语的场景。成语出自《楚辞·九辩》:“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。” 在这幅画中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物正毅然决然地破坏一只黄钟。黄钟在古代中国是一种音乐标准,其被毁弃象征着旧的标准或习俗的放弃。 解读: 这幅图描绘了“黄钟长弃”这一成语的寓意。成语源自《左传·庄公二十年》,原文是“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”,意指旧事物被废弃,新事物取而代之。在这幅画中,我们看到一个古老、被遗弃的黄钟,代表着过时的习俗和思想。黄钟的旁边,放置着一件充满活力的新乐器,象征着创新和进步。

解读: 这幅图描绘了“黄钟长弃”这一成语的寓意。成语源自《左传·庄公二十年》,原文是“黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”,意指旧事物被废弃,新事物取而代之。在这幅画中,我们看到一个古老、被遗弃的黄钟,代表着过时的习俗和思想。黄钟的旁边,放置着一件充满活力的新乐器,象征着创新和进步。 解读: 这幅插图展现了成语“黄雀伺蝉”的场景。在画面中,一只黄雀悄悄地潜伏在蝉的附近,似乎随时准备捕捉它。蝉则毫无察觉,安静地停留在树枝上。

解读: 这幅插图展现了成语“黄雀伺蝉”的场景。在画面中,一只黄雀悄悄地潜伏在蝉的附近,似乎随时准备捕捉它。蝉则毫无察觉,安静地停留在树枝上。 解读: 这幅图描绘了“黔驴之伎”这一成语的场景。图中展示了一位身着古代中国服饰的人试图在贵州省的山路上让一头驴子表演技巧。背景是宁静的山脉和传统的中国建筑,营造出一种古朴和谐的氛围。画面中的人物面露挫败之情,因为驴子拒绝表演。

解读: 这幅图描绘了“黔驴之伎”这一成语的场景。图中展示了一位身着古代中国服饰的人试图在贵州省的山路上让一头驴子表演技巧。背景是宁静的山脉和传统的中国建筑,营造出一种古朴和谐的氛围。画面中的人物面露挫败之情,因为驴子拒绝表演。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“黔驴之技”的场景。成语源于《战国策·赵策四》,讲述的是一只黔地(今贵州地区)的驴子,只会一种技艺——用蹄子踢打。当地人为了展示这匹驴子的特殊技能,便将其带到他处。但在其他地方,这种技艺并不稀奇,因此“黔驴之技”用来比喻有限的、不起眼的本领或技能。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“黔驴之技”的场景。成语源于《战国策·赵策四》,讲述的是一只黔地(今贵州地区)的驴子,只会一种技艺——用蹄子踢打。当地人为了展示这匹驴子的特殊技能,便将其带到他处。但在其他地方,这种技艺并不稀奇,因此“黔驴之技”用来比喻有限的、不起眼的本领或技能。 解读: 这幅插图描绘了成语“黔驴技尽”的场景。画面中,一只贵州的驴子站在悬崖边,面对着无路可走的境地。在中国传统文化中,贵州是一个多山的地区,不以饲养驴子著称。因此,这只驴子象征着一个人或事物已经用尽了其有限的能力或手段。这个成语通常用来形容某人已经竭尽全力,但仍无法解决问题或改变现状。

解读: 这幅插图描绘了成语“黔驴技尽”的场景。画面中,一只贵州的驴子站在悬崖边,面对着无路可走的境地。在中国传统文化中,贵州是一个多山的地区,不以饲养驴子著称。因此,这只驴子象征着一个人或事物已经用尽了其有限的能力或手段。这个成语通常用来形容某人已经竭尽全力,但仍无法解决问题或改变现状。 解读: 这幅插图展现了成语“黔驴技穷”的含义。图中,一头驴子置身于贵州的典型山水环境中,被喀斯特山脉和乡村景色环绕。驴子显得沮丧和困顿,无法继续前进,象征着“黔驴技穷”成语中的意境。这个成语讲述的是一个人或事物已用尽所有的手段或技能,到达了极限,再也无法进步或解决问题。

解读: 这幅插图展现了成语“黔驴技穷”的含义。图中,一头驴子置身于贵州的典型山水环境中,被喀斯特山脉和乡村景色环绕。驴子显得沮丧和困顿,无法继续前进,象征着“黔驴技穷”成语中的意境。这个成语讲述的是一个人或事物已用尽所有的手段或技能,到达了极限,再也无法进步或解决问题。 解读: 这幅插图展现了“默化潜移”这一成语的含义。在图中,我们看到一条缓缓流淌的河流,它随着时间的推移,悄无声息地改变着周围的景观。远处山脉的轮廓,增添了一种宁静而深远的意境。

解读: 这幅插图展现了“默化潜移”这一成语的含义。在图中,我们看到一条缓缓流淌的河流,它随着时间的推移,悄无声息地改变着周围的景观。远处山脉的轮廓,增添了一种宁静而深远的意境。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“点龙睛”的含义。在中国传统文化中,“点龙睛”指的是画龙时最后一笔点亮龙的眼睛,使之栩栩如生。在这幅画中,我们看到一位艺术家正在寺庙墙上的龙画上点睛。艺术家用细刷精心描绘龙的眼睛,象征着最后的完善之笔,使龙图腾仿佛要活过来一样。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“点龙睛”的含义。在中国传统文化中,“点龙睛”指的是画龙时最后一笔点亮龙的眼睛,使之栩栩如生。在这幅画中,我们看到一位艺术家正在寺庙墙上的龙画上点睛。艺术家用细刷精心描绘龙的眼睛,象征着最后的完善之笔,使龙图腾仿佛要活过来一样。 解读: 这幅图描绘了一个典型的中国古典园林场景,其中一群身穿传统长袍的学者或官员坐在一起,表现出一致的态度和观点。与此形成鲜明对比的是,画面中有一个同样身着传统服饰的人物,却孤立无援地站立着,与群体持有不同的观点。

解读: 这幅图描绘了一个典型的中国古典园林场景,其中一群身穿传统长袍的学者或官员坐在一起,表现出一致的态度和观点。与此形成鲜明对比的是,画面中有一个同样身着传统服饰的人物,却孤立无援地站立着,与群体持有不同的观点。 解读: 这幅插图深刻地体现了成语“黷武穷兵”的含义。在画面中,我们看到了一片凄凉的古代战场,散落着破碎的武器和被遗弃的盾牌。这些元素象征着过度军事行动和资源的耗尽,正如成语所暗示的,过度依赖武力和长期战争会导致国家的财力和物力的枯竭。

解读: 这幅插图深刻地体现了成语“黷武穷兵”的含义。在画面中,我们看到了一片凄凉的古代战场,散落着破碎的武器和被遗弃的盾牌。这些元素象征着过度军事行动和资源的耗尽,正如成语所暗示的,过度依赖武力和长期战争会导致国家的财力和物力的枯竭。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“鼎食鸣钟”的形象化诠释。画中,一个古代中国场景被生动地描绘出来,包括一个大型的青铜鼎和一口钟。在青铜鼎内,摆放着丰富多样的美食,象征着繁荣和富足。在鼎的旁边,一位人物正在敲击一口大型、装饰华丽的青铜钟,营造出一种庆祝和重要性的氛围。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“鼎食鸣钟”的形象化诠释。画中,一个古代中国场景被生动地描绘出来,包括一个大型的青铜鼎和一口钟。在青铜鼎内,摆放着丰富多样的美食,象征着繁荣和富足。在鼎的旁边,一位人物正在敲击一口大型、装饰华丽的青铜钟,营造出一种庆祝和重要性的氛围。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国军营场景,重点突出了一面大鼓和一面旗帜,两者在画面中被赋予了同等的重要性。这种表现方式恰好诠释了“鼓旗相当”这个成语的含义。在中国传统文化中,鼓和旗是军队中不可或缺的标志性物品,分别象征着军队的动力和方向。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国军营场景,重点突出了一面大鼓和一面旗帜,两者在画面中被赋予了同等的重要性。这种表现方式恰好诠释了“鼓旗相当”这个成语的含义。在中国传统文化中,鼓和旗是军队中不可或缺的标志性物品,分别象征着军队的动力和方向。 解读: 这幅图描绘了《鼓舞欢忻》这一成语的场景。在传统的中国绘画中,人物的表情和姿态被精心绘制,以传达不同的情感和故事。本作品中,人们在户外欢聚,有的跳舞,有的演奏乐器,展现出欢乐和和谐的氛围。他们身穿传统的中国服饰,通过其丰富的表情和动作,体现出快乐与欢庆的主题。

解读: 这幅图描绘了《鼓舞欢忻》这一成语的场景。在传统的中国绘画中,人物的表情和姿态被精心绘制,以传达不同的情感和故事。本作品中,人们在户外欢聚,有的跳舞,有的演奏乐器,展现出欢乐和和谐的氛围。他们身穿传统的中国服饰,通过其丰富的表情和动作,体现出快乐与欢庆的主题。 解读: 这幅画描绘了一幕欢乐祥和的场景,体现了“鼓舞欢欣”这一成语的内涵。在画面中,我们看到人们在古代中国的村庄或庭院里载歌载舞,弹奏乐器,欢笑声此起彼伏。这一场景生动展现了人们内心的喜悦和欢庆气氛。

解读: 这幅画描绘了一幕欢乐祥和的场景,体现了“鼓舞欢欣”这一成语的内涵。在画面中,我们看到人们在古代中国的村庄或庭院里载歌载舞,弹奏乐器,欢笑声此起彼伏。这一场景生动展现了人们内心的喜悦和欢庆气氛。 解读: 这幅插图展现了“鼠心狼肺”这一成语的含义。画中,一只老鼠和一只狼分别代表了心与肺的形象,通过这种象征性的表达,传达了成语中所蕴含的深层含义。在中国文化中,老鼠通常被视为狡猾和小心谨慎的象征,而狼则代表了残忍和无情。因此,这幅画通过将这两种动物与人类的器官结合,形象地描绘了一个心怀叵测、行为不轨的人。

解读: 这幅插图展现了“鼠心狼肺”这一成语的含义。画中,一只老鼠和一只狼分别代表了心与肺的形象,通过这种象征性的表达,传达了成语中所蕴含的深层含义。在中国文化中,老鼠通常被视为狡猾和小心谨慎的象征,而狼则代表了残忍和无情。因此,这幅画通过将这两种动物与人类的器官结合,形象地描绘了一个心怀叵测、行为不轨的人。 解读: 这幅插图呈现了一群古代中国学者和工人齐心协力推动一块巨石的场景。画面背景为宁静的山水风光,象征着通过团结合作克服挑战。

解读: 这幅插图呈现了一群古代中国学者和工人齐心协力推动一块巨石的场景。画面背景为宁静的山水风光,象征着通过团结合作克服挑战。 解读: 这幅插图展现了成语“齐眉举案”的含义。在图中,我们看到一对身着传统服饰的夫妻,他们站立在一起,高度相等,彼此以礼相待,互相奉上托盘中的礼物。这一场景体现了夫妻之间的相互尊重与平等,符合“齐眉举案”这一成语的内涵。

解读: 这幅插图展现了成语“齐眉举案”的含义。在图中,我们看到一对身着传统服饰的夫妻,他们站立在一起,高度相等,彼此以礼相待,互相奉上托盘中的礼物。这一场景体现了夫妻之间的相互尊重与平等,符合“齐眉举案”这一成语的内涵。 解读: 这幅图描绘了一系列不同形状和大小的物品,如瓶子、卷轴和盒子,它们在古代中国的背景中并排放置,展现出一种平等和平衡的氛围。

解读: 这幅图描绘了一系列不同形状和大小的物品,如瓶子、卷轴和盒子,它们在古代中国的背景中并排放置,展现出一种平等和平衡的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“齐驱並驾”的意境。在图中,两辆传统的中国马车并排行驶在古老的小路上,周围是宁静的山水背景,山峦和树木勾勒出一幅和谐平衡的画面。马车装饰华丽,呈现出古代中国的风格,细致的设计和鲜艳的颜色展示了中国古典艺术的独特魅力。两匹马力强健而优雅,彼此间既竞争又平等,体现了“齐驱並驾”的精髓——并驾齐驱,意味着两者实力相当,无法分出高下。

解读: 这幅插图展现了成语“齐驱並驾”的意境。在图中,两辆传统的中国马车并排行驶在古老的小路上,周围是宁静的山水背景,山峦和树木勾勒出一幅和谐平衡的画面。马车装饰华丽,呈现出古代中国的风格,细致的设计和鲜艳的颜色展示了中国古典艺术的独特魅力。两匹马力强健而优雅,彼此间既竞争又平等,体现了“齐驱並驾”的精髓——并驾齐驱,意味着两者实力相当,无法分出高下。 解读: 此幅插图展现了成语“齐驱並骤”的内涵。成语“齐驱並骤”字面意思是两匹马并排奔跑,比喻彼此实力相当,竞争激烈。在这幅画中,两匹马并肩疾驰,形象地表现了这种竞争和平等的关系。

解读: 此幅插图展现了成语“齐驱並骤”的内涵。成语“齐驱並骤”字面意思是两匹马并排奔跑,比喻彼此实力相当,竞争激烈。在这幅画中,两匹马并肩疾驰,形象地表现了这种竞争和平等的关系。 解读: 这幅图描绘了“龙盘虎踞”这个成语的寓意。在画面中,一条强大的龙盘绕在山峰之上,而一只雄伟的虎则蹲伏在山脚下。龙象征着力量和威严,而虎则代表着勇猛和敏捷。这幅画通过龙和虎的姿态展现了占据有利地位和战略性布局的意象。

解读: 这幅图描绘了“龙盘虎踞”这个成语的寓意。在画面中,一条强大的龙盘绕在山峰之上,而一只雄伟的虎则蹲伏在山脚下。龙象征着力量和威严,而虎则代表着勇猛和敏捷。这幅画通过龙和虎的姿态展现了占据有利地位和战略性布局的意象。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“龙翔凤舞”的意境。在这幅作品中,一条龙在云层中优雅地翱翔,而一只凤凰在空中舞动,它们的姿态恰如其分地体现了这个成语的精髓。龙和凤凰作为中国文化中的神话生物,象征着尊贵与美好,其动作流畅、充满生命力。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“龙翔凤舞”的意境。在这幅作品中,一条龙在云层中优雅地翱翔,而一只凤凰在空中舞动,它们的姿态恰如其分地体现了这个成语的精髓。龙和凤凰作为中国文化中的神话生物,象征着尊贵与美好,其动作流畅、充满生命力。 解读: 这幅图描绘的是“龙蟠虎踞”这一成语的意象。在画面中,一条雄伟的龙盘踞在山峰之上,象征着权力和威严,而一只威猛的虎则伏卧在森林之中,体现了力量和决心。

解读: 这幅图描绘的是“龙蟠虎踞”这一成语的意象。在画面中,一条雄伟的龙盘踞在山峰之上,象征着权力和威严,而一只威猛的虎则伏卧在森林之中,体现了力量和决心。 解读: 这幅插图展现了成语“龙蟠凤舞”的深刻内涵。图中,龙蛇盘旋于云间,凤凰在天际优雅起舞,展现了成语中所蕴含的高雅与尊贵气息。龙的形象细腻且富有力量与智慧的象征,而凤凰则以鲜艳的色彩表现,代表着美丽与优雅。

解读: 这幅插图展现了成语“龙蟠凤舞”的深刻内涵。图中,龙蛇盘旋于云间,凤凰在天际优雅起舞,展现了成语中所蕴含的高雅与尊贵气息。龙的形象细腻且富有力量与智慧的象征,而凤凰则以鲜艳的色彩表现,代表着美丽与优雅。 解读: 这幅插图展现了成语“龙头蛇尾”的形象。图中上方展示了一只雄伟的龙头,其细节丰富,鳞片和须毛清晰可见,下方则渐渐过渡到纤细曲折的蛇尾。这一视觉表现形象地传达了成语的含义,即事物开始时气势宏大,但结尾时却逐渐衰减,没有保持始终如一的强度或质量。

解读: 这幅插图展现了成语“龙头蛇尾”的形象。图中上方展示了一只雄伟的龙头,其细节丰富,鳞片和须毛清晰可见,下方则渐渐过渡到纤细曲折的蛇尾。这一视觉表现形象地传达了成语的含义,即事物开始时气势宏大,但结尾时却逐渐衰减,没有保持始终如一的强度或质量。 解读: 这幅插图展现了成语“龙飞凤舞”的精髓。画面中,龙腾云际,凤舞九天,充分展现了这一成语所表达的气势与雅致。龙作为中国文化中的吉祥象征,代表着力量与尊贵,其蜿蜒上升的姿态在云雾缭绕中显得尤为壮观。凤凰则以其绚丽的羽毛和优雅的形态,展示出美丽与高雅。

解读: 这幅插图展现了成语“龙飞凤舞”的精髓。画面中,龙腾云际,凤舞九天,充分展现了这一成语所表达的气势与雅致。龙作为中国文化中的吉祥象征,代表着力量与尊贵,其蜿蜒上升的姿态在云雾缭绕中显得尤为壮观。凤凰则以其绚丽的羽毛和优雅的形态,展示出美丽与高雅。 解读: 这幅插图描绘了“龙马行天”这一成语的形象。在画面中,一条雄壮的龙和一匹强健的马穿梭于云层之中,共同在天际行进。龙在中国文化中象征着力量和威严,而马代表着速度和活力。这两者的结合体现了成语所要表达的意境:充满活力和动力,勇往直前,无所畏惧。

解读: 这幅插图描绘了“龙马行天”这一成语的形象。在画面中,一条雄壮的龙和一匹强健的马穿梭于云层之中,共同在天际行进。龙在中国文化中象征着力量和威严,而马代表着速度和活力。这两者的结合体现了成语所要表达的意境:充满活力和动力,勇往直前,无所畏惧。