-

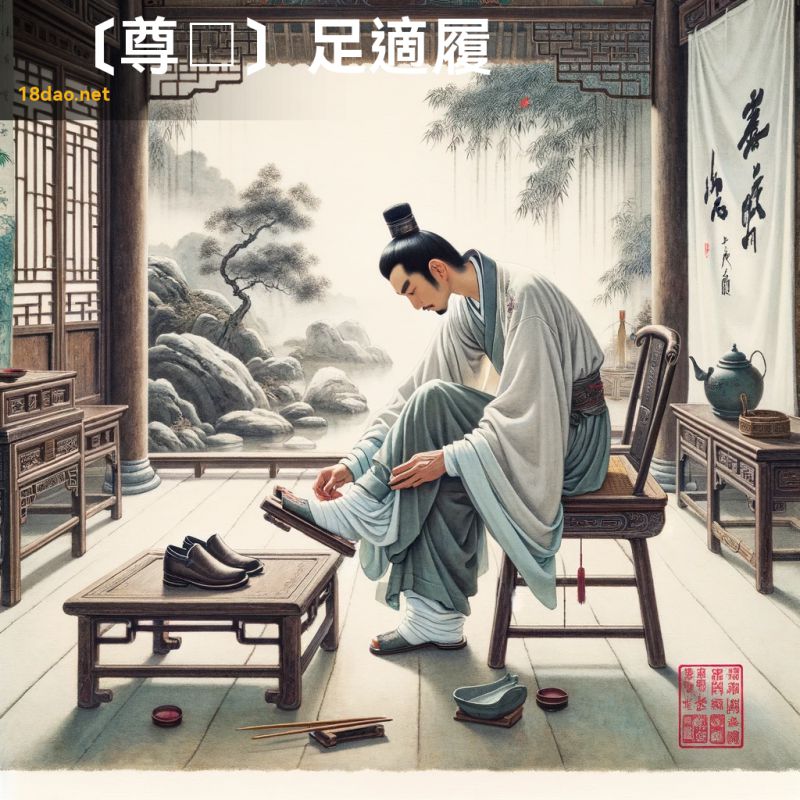

序號: 1

解读: 這幅插圖為成語“𠟃足適履”提供了一種形象的表現。圖中展示了一位古代中國學者正在傳統環境中試穿鞋子。畫面中的學者身着漢服,坐在木凳上,小心翼翼地試穿着一隻鞋。背景是一間簡單而優雅的房間,陳設着傳統的中國家具和裝飾,窗外可見一座甯靜的花園,其中有竹子和岩石,展現了與自然的和諧相連。畫面的一角還印有小小的紅色印章,這是傳統中國藝術作品中常見的元素,增添了作品的真實性。

整幅作品模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,他們以精湛的傳統中國繪畫技巧而聞名。

成語“𠟃足適履”意指事物或條件剛好适合某人或某種情況,如同鞋子恰好合适一樣。這幅畫中的場景恰如其分地體現了這一成語的含義,學者正在試穿的鞋子象征着恰到好處的适合,而周圍甯靜和諧的環境強調了這種适宜感。

整體上,這幅插圖不僅直觀地展現了成語的意境,還體現了中國古典文化的深刻内涵。

-

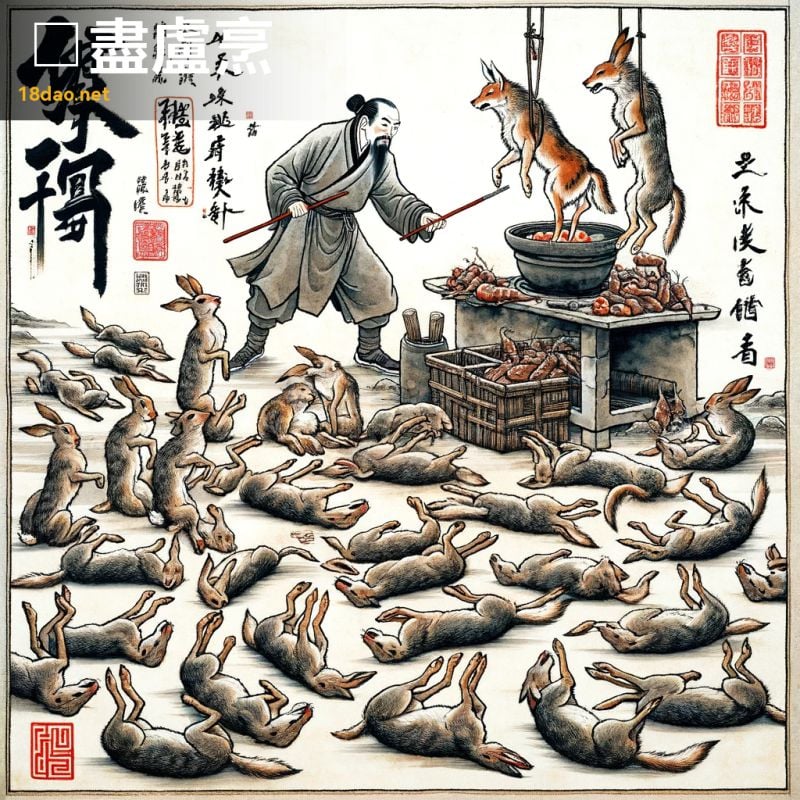

序號: 2

解读: 此圖描繪了成語“□盡盧煉”(□ Jin Lu Peng),意為“狡兔死,走狗烹”。畫面中展示了許多死去的兔子和一隻正在被準備烹饪的狗。這個場景象征着一旦利用價值耗盡,即使曾經忠誠的幫手也會被抛棄。

這幅作品采用了傳統的中國畫風格,體現了古代畫家或近代畫家的繪畫技巧,以傳統的中國筆墨技法描繪。畫面中還巧妙地放置了一個紅色印章,增添了一種古典美感。

通過這幅畫,我們可以感受到中國古典文化中對忠誠和利用關系的深刻反思。

-

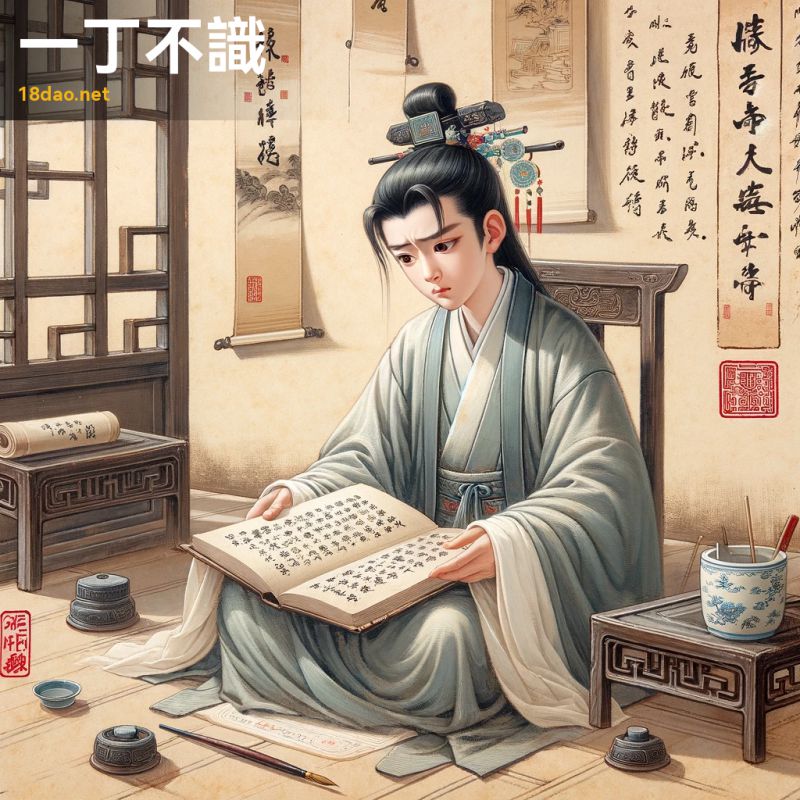

序號: 3

解读: 這幅插圖是為了表現成語“一丁不識”。這個成語的字面意思是“一個字也不識”,比喻非常無知或文化程度非常低。在這幅圖中,我們看到一個穿着古代中國服飾的年輕人,他手持一本書,表情顯得困惑不解,象征着對知識的不了解或缺乏理解。他所在的環境是一個典型的中國書房,周圍擺放着卷軸、硯台和毛筆,這些元素代表了學習和教育的背景。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的風格,用柔和的筆觸和低調的色彩傳達出一種古樸和深邃的感覺。此外,畫作的某個角落還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體而言,這幅畫通過其視覺元素和細膩的風格,成功地體現了“一丁不識”這個成語的含義,同時展現了中國古典文化的韻味。

-

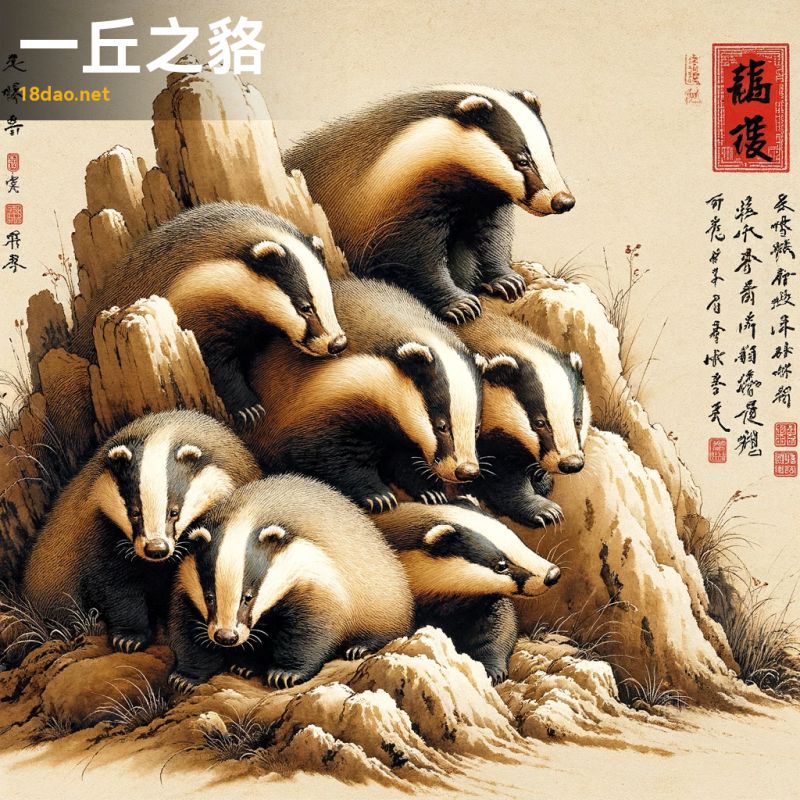

序號: 4

解读: 這幅圖描繪了成語“一丘之貉”的形象。在畫面中,我們看到幾隻貉聚集在一個小丘上,象征着它們之間的相似性或同質性。這個成語常用來比喻壞人彼此相似,有着相同的惡習或特點。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過古樸的色調和典型的中國畫筆觸,傳達了一種深沉而古老的感覺。在畫作的某個角落,我們還可以看到一個紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。這幅畫不僅直觀地展現了成語的字面意義,即多隻貉聚集在同一個小丘上,而且還透過這些貉的緊密排列和相互依偎的姿态,隐喻了成語所傳達的深層含義:即那些性格或行為特點相似的人往往會聚集在一起。

通過藝術的形式,這幅畫生動地诠釋了這一點。

-

序號: 5

解读: 這幅插圖是基于成語“一丘貉”創作的。在這幅畫中,我們看到幾隻貉(一種獾科動物)聚集在一個小土丘上。這個場景傳達了成語的本意,即形容那些性質、行為或地位相似的人聚在一起,暗指他們之間沒有顯著的差異。畫中的貉雖然各有特點,但它們在整體上的相似性被突出顯示,以此體現出成語的含義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了細膩的筆觸和和諧的色彩搭配,旨在呈現出一種古典和深沉的美感。畫面的一角還有一個紅色印章,增添了中國傳統繪畫的典雅氛圍。

通過這樣的視覺呈現,這幅畫不僅描繪了成語的字面意思,也深刻地表達了其背後的文化和哲學思想。

-

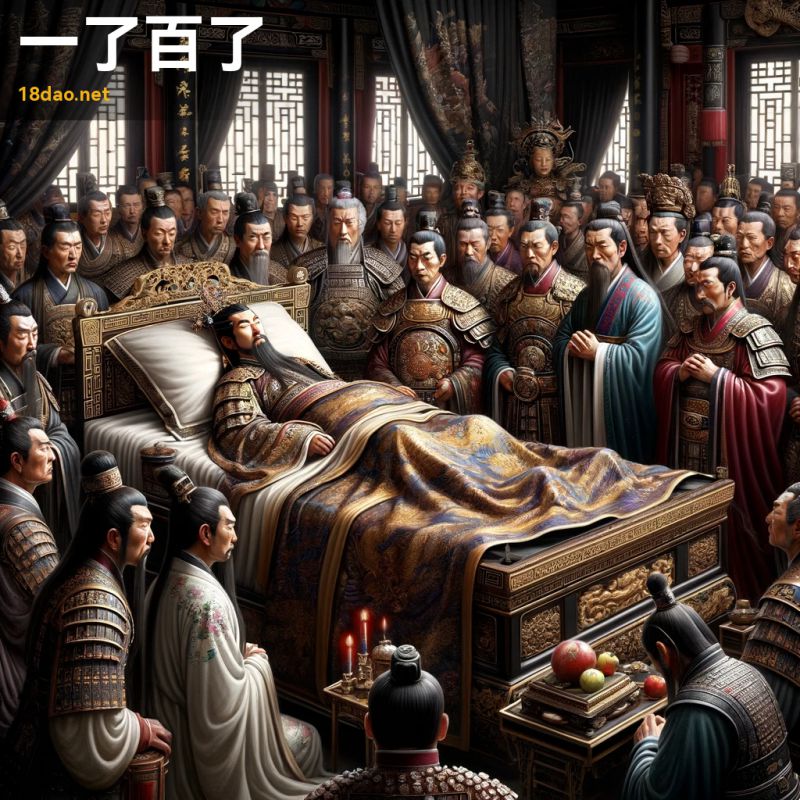

序號: 6

解读: 這幅圖展現了中國成語“一了百了”的含義。畫面中,一位中國古代皇帝躺在床上,看起來虛弱無力,他被豪華的皇袍所覆蓋。周圍圍滿了文武百官,他們穿着傳統的長袍和盔甲,表情各異,從悲傷到關切。這個場景發生在一個宏偉的大廳内,有着傳統的中國建築元素。

成語“一了百了”的直接意思是通過解決一個問題,可以同時解決許多其他問題。在這個場景中,随着皇帝的去世,國内許多紛争和問題可能會随之得到解決,從而象征着這個成語的核心思想。

-

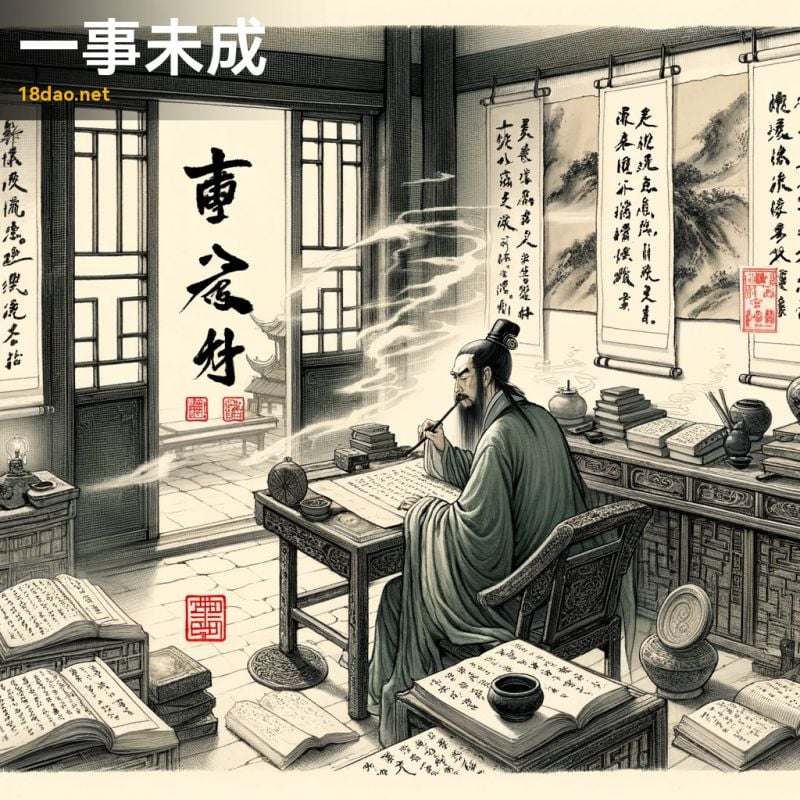

序號: 7

解读: 這幅插圖為成語“一事未成”提供了形象而深刻的視覺表現。成語“一事未成”字面上意為一件事情還沒有完成,比喻事情沒有達到預期的結果。在這幅圖中,我們看到一位古代學者沉思狀,身處于一個甯靜卻略顯未完成的書房中。這位學者被書籍和卷軸所環繞,桌上放着一卷隻寫了一半的文稿。背景中懸挂的未完成畫作進一步強調了未竟之事的主題。

圖畫風格模仿了中國畫大師古代畫家或近代畫家的風格,以墨色深淺和水墨渲染來表達一種古樸而深邃的氛圍。在畫面的某個角落,還有一枚紅色的印章,增添了傳統中國畫作的韻味。這幅插圖通過視覺元素傳達了“一事未成”的含義,即事情尚未完成,目标未能達成。學者的沉思和書房的未完成狀态共同表達了這一點,使觀者能夠在視覺上直觀感受到成語所承載的深層意義。

-

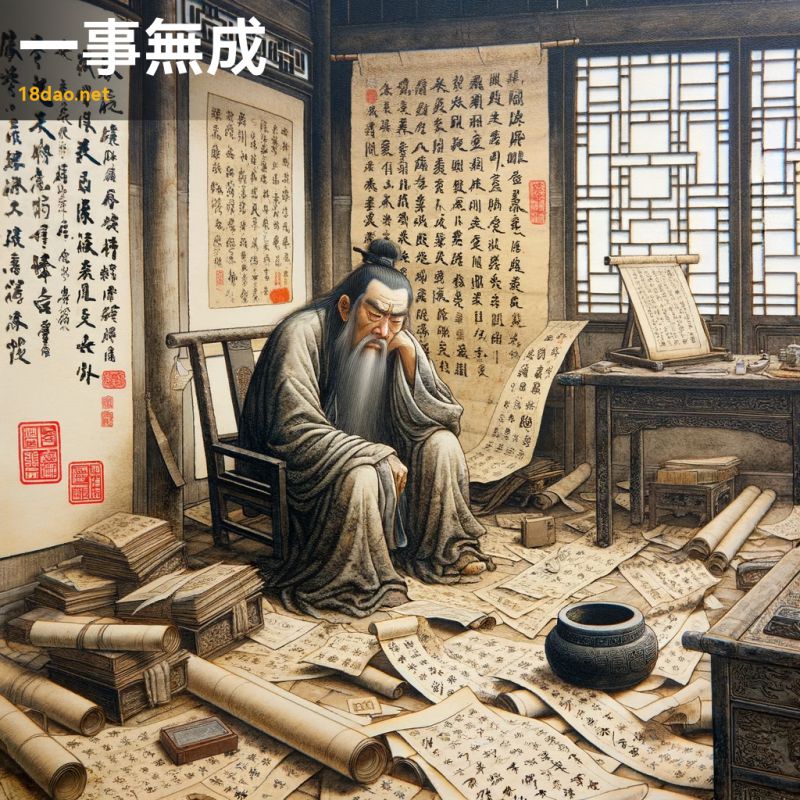

序號: 8

解读: 這幅圖描繪了一位學者坐在雜亂無章的書房裡,面露失望和挫敗之情,周圍散落着卷軸和書籍,還有未使用的硯台。這個場景生動地傳達了成語“一事無成”的含義,這句成語直譯為“一件事情也沒有完成”,用來形容長時間的努力卻沒有取得任何成就或成果。畫中的學者象征着努力但未能取得成效的人。他的表情和周圍淩亂的環境共同強調了成語的主題——無果的努力和深感挫敗。學者的失落反映了他在追求學問或目标上的失敗,與成語“一事無成”的寓意相契合。

此圖采用了模仿古代畫家和近代畫家風格的傳統中國畫技法,細膩的筆觸和沉穩的土色調增添了作品的古典韻味。畫角落的紅色印章是中國畫作的典型元素,增強了畫作的傳統感和正式性。

整體上,這幅畫通過傳統的藝術形式和象征性的場景,有效地表現了“一事無成”這一成語的深刻含義。

-

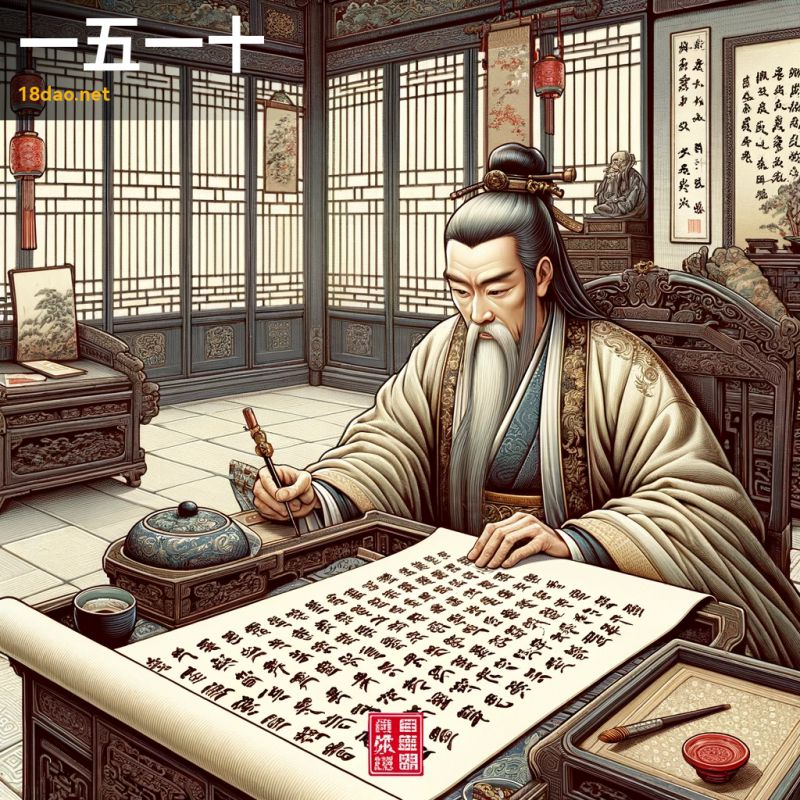

序號: 9

解读: 這幅插圖為成語“一五一十”提供了形象而深刻的視覺呈現。在中國傳統文化中,"一五一十" 用來形容叙述事情詳細準确,不漏一字一句,正如這位古代學者在卷軸上一筆一劃地書寫漢字。他的表情專注而平靜,周圍是典型的中國古典書房,環境甯靜,反映了成語中所蘊含的精确和詳盡的内涵。

這幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫法,展現了中國畫的傳統韻味和深沉氣息。畫面中的每個細節,如學者的服飾、書房中的家具和裝飾,都被描繪得細緻入微,與成語“一五一十”中描述事物詳盡無遺的意象相呼應。畫面一角的紅色印章,增添了作品的傳統美感和正式感。

整體而言,這幅插圖不僅展現了成語的含義,也體現了中國古典文化的精神内核。

-

序號: 10

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在其簡樸而雅緻的書房中的場景。他身着傳統的漢服,面容平和而滿足,專注地閱讀手中的卷軸。周圍擺放着書籍和卷軸,房間的裝飾簡約而典型的中國風,強調了學者的樸素生活方式。

整個畫面的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,傳遞出深厚的傳統感和真實感。這幅畫與成語“一介不取”之間的聯系十分緊密。這個成語意為一個人純潔廉潔,不貪圖錢财。畫中的學者代表了這種品德,他雖然身處簡樸的環境中,但顯得心滿意足,專注于學問,不為物質所動。這種描繪方式恰到好處地體現了“一介不取”這個成語的精髓,即不受外界誘惑,保持内心的純淨和獨立。而畫面中的紅色印章則為作品增添了一抹傳統的韻味,使之更具文化底蘊。

-

序號: 11

解读: 這幅圖描繪了一位書生在甯靜有序的書房中一絲不苟地書寫書法。畫中書生身着傳統中式服飾,專注緻志,展現出對書法藝術的精益求精和嚴謹态度。周圍堆滿了古書和卷軸,以及傳統的中國藝術品,象征着豐富的文化底蘊。

整個畫面氛圍甯靜,反映了一種有紀律、有條不紊的生活方式。

這幅畫的風格仿佛古代畫家或近代畫家,充分捕捉了古典中國藝術的精髓。圖畫的一個角落有一枚小小的紅色中國印章,增添了一抹真實感。

這幅畫體現了“一介不苟”的成語含義。成語“一介不苟”意為做事認真仔細,一絲不苟。圖中的書生正是這一成語的完美體現:他在書法藝術上的專注和精确,展示了其在生活的各個方面都可能持有的這種嚴謹和專注的态度。

-

序號: 12

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一傅衆咻”的含義。在畫面中,一位學者(代表“傅”)自信地站在衆人中間,他們對他充滿敬仰和贊賞。這位學者身着傳統的漢服,顯得高大而傑出,周圍的人群則由身着不同漢服風格的男女組成,表情各異,從欽佩到驚訝不一。這個成語源自《左傳·昭公十七年》,原文是“一傅衆咻,衆咻何足道哉”。成語的意思是指一個老師(傅)的教誨,比衆多的助手(咻)更能使學生受益。它強調了優秀教師對學生的深遠影響,相比之下,衆多助手的幫助就顯得微不足道。在這幅圖中,學者的形象突出了他的智慧和權威,而周圍的人群則代表了那些受到他教導的學生或者是社會大衆。背景是典型的中國山水畫風格,增添了一種古樸和深遠的氛圍。

通過這幅畫,我們可以感受到對知識和智慧的尊重。畫面角落的紅色印章是中國傳統藝術作品的标志性元素,增加了作品的正式性和傳統感。

整體上,這幅插圖不僅描繪了“一傅衆咻”的成語意義,也體現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

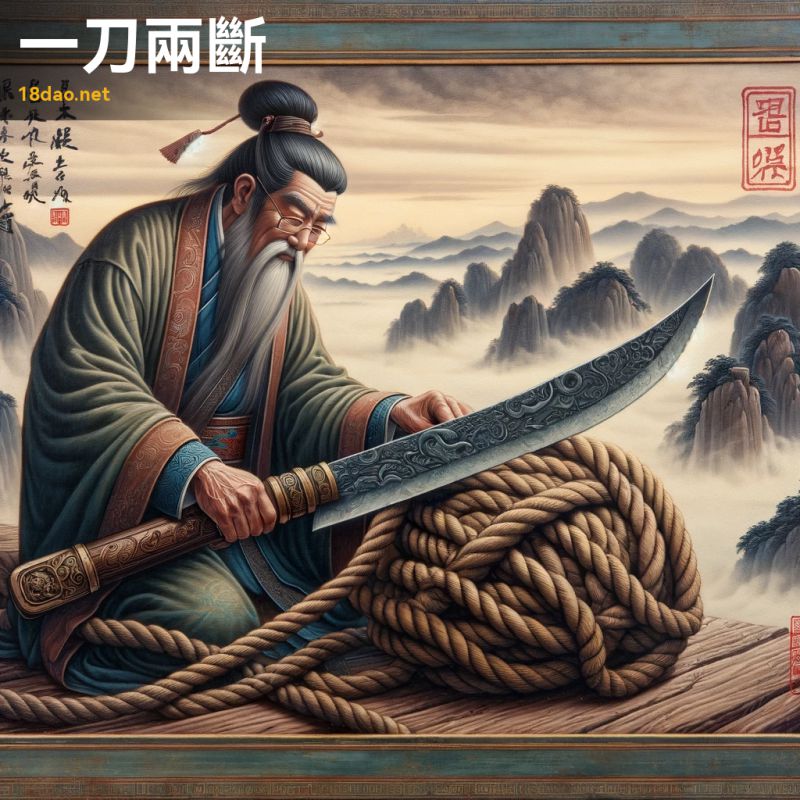

序號: 13

解读: 這幅圖描繪的是成語“一刀兩斷”的場景。畫面中,一位着傳統服飾的智者,正在使用一把大型而華麗的刀切斷一根象征着複雜問題或艱難決策的粗繩或鍊條。

整個背景安靜且傳統,以山脈和迷霧為背景,風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品。色彩沉穩、大地色調,傳達出深邃和智慧的感覺。畫面一角還有一個小小的紅色傳統中國印章。這幅插圖直觀地展現了“一刀兩斷”的含義,即直接而果斷地解決問題或做出決策,象征着毅然決然的态度和行動。智者的形象和他手中的刀具象征着智慧和決斷的力量,而被切斷的繩或鍊則代表着需要解決的難題或糾結。

整體上,這幅畫展現了決策的重要性和果斷行動的力量。

-

序號: 14

解读: 此幅插圖深刻體現了“一刀兩段”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一位人物正使用鋒利的寶劍,将前方的物體一分為二。這一動作象征着果斷和明确的決策,恰如成語“一刀兩段”所傳達的意境:毫不猶豫地做出清晰的決斷,象征着事情的徹底分解與終結。畫面背景是典型的中國山水畫風格,山脈綿延,河流穿行其間,營造出一種古樸而深遠的氛圍。

這種風格模仿了古代畫家或近代畫家的藝術作品,他們的畫風以其深沉和樸素著稱。同時,畫面角落的紅色印章增添了作品的傳統感和真實性,仿佛讓我們穿越時空,回到了古代中國。

通過這幅畫,我們不僅感受到了成語的直觀意義,還能領略到中國古典藝術的魅力。

-

序號: 15

解读: 這幅圖描繪了一個古代書房的場景,中心人物是一位智慧的老學者。他正使用一把鋒利的刀精确地切開一卷書卷,象征着“一刀見血”這個成語。在中國傳統文化中,“一刀見血”用于形容言辭或行動直接命中要害,不繞彎子。畫面中,學者的表情專注而堅定,強調了這一成語直擊問題核心的含義。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,融合了細膩的細節描繪和寬闊的水墨渲染,展現出中國傳統水墨畫的魅力。在畫面的一個角落,還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體來看,這幅畫不僅生動地表達了“一刀見血”這個成語的深刻含義,還體現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 16

解读: 這幅以“一刻千金”為主題的古典中國畫描繪了一對男女在古代服飾中珍惜共同度過的時光。畫面中,他們坐在一座安靜花園裡的傳統木質長凳上,上方盛開的梅花樹象征着時間的寶貴與短暫。背景中的小池塘和石橋增添了畫面的甯靜與深遠,反映出他們共處時刻的深度與甯靜。

整體風格借鑒了古代畫家或近代畫家的畫風,采用了柔和的筆觸和淡雅的色彩。為了增加畫作的真實性,畫面的某個角落還加上了一個小紅印章。

通過這幅畫,我們可以感受到“一刻千金”的含義,即共度的每一刻都彌足珍貴,如同千金難求。

-

序號: 17

解读: 這幅插圖展現了成語“一劍兩段”的形象化表現。圖中,一把古代中國式的劍被幹淨利落地切成兩段,兩段劍分别躺在地上。背景是一處甯靜且略顯荒涼的景象,可能是一個安靜的山口或者是一個僻靜的林間空地。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,用柔和的筆觸和和諧的色彩平衡展現了這一場景。成語“一劍兩段”通常用來比喻雙方因為某件事徹底決裂或者關系破裂。這幅畫中的劍象征着原本完整的關系或事物,而它被切成兩段則形象地表達了分裂和斷裂的概念。畫面中劍的兩段分開放置,進一步強調了分離和不可逆轉的狀态。畫作的每一細節,如劍的設計和背景的選擇,都旨在傳達這個成語的深層含義,同時保留中國古典文化的精髓。此外,畫角落的紅色印章,是對傳統和真實性的象征,同時也是對古典藝術風格的緻敬。

-

序號: 18

解读: 這幅插圖展現了一位人物在甯靜而郁郁蔥蔥的森林中的大樹下休息的場景,體現了“一勞久逸”這個成語的含義。在中國傳統文化中,“一勞久逸”意味着通過一次辛勤的努力,便能長期享受安逸和成果。畫面中的人物看起來滿足而平和,象征着通過初期的努力實現持久的舒适與安甯。畫面的背景是遠山,以及附近清澈流動的小溪,增添了一種平靜而恬淡的氛圍。此外,畫面一角有一枚紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一種标志,用以保持作品的真實性和傳統感。

整幅畫作風格上效仿了古代畫家或近代畫家,兩位中國現代畫壇的大師,他們的作品常常以傳達深邃、古樸的感覺而著稱。

通過這樣的插圖,我們不僅可以更深入地理解“一勞久逸”的意涵,還能領略到中國古典文化的美。

-

序號: 19

解读: 這幅插圖展現了一個農夫在完成他的工作後,在一棵茂密的大樹下休息的場景。背景中夕陽的光線給這個畫面增添了一種甯靜而溫暖的氛圍。這個畫面傳達了一種持久的平和感和成就感,象征着“一勞永逸”這個成語的含義。成語“一勞永逸”指的是一次努力可以帶來長遠的效益,就像這位農夫經過辛勤勞作後享受到的甯靜和滿足感。

畫風上,我們模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了細緻的筆觸和和諧的色彩搭配,以展現中國古典畫的美感。畫面中的每個元素都經過精心設計,以确保它們能夠準确而深刻地反映出這個成語的意境。此外,畫角落的紅色印章增添了一種古典的觸感,為整個作品增添了一種傳統的氣息。這幅畫不僅僅是一個視覺圖像,它還承載着深厚的文化意義和哲理,體現了中國傳統文化的精髓。

-

序號: 20

解读: 這幅插圖是基于成語“一十一五”所創作的。在這幅畫中,我們可以看到十一位身着古代中國服飾的人物,每位人物的外觀和姿态都各不相同,代表着不同的社會地位和職業。這些人物站在一個擁有五根柱子的建築旁,象征着成語中的“五”。畫面背景是典型的中國古典山水畫風格,遠處的山巒和甯靜的天空都被描繪得細緻入微,流露出一種深遠和古樸的美感。

此畫風格仿古代畫家或近代畫家,強調簡潔和深邃。畫面的某個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統感和真實性。“一十一五”這個成語實際上是由數字組成,直譯為“十一十五”,象征着事物的多變和複雜性。在這幅插圖中,通過展示不同身份和職業的人物,以及五柱結構,我嘗試捕捉到這個成語所蘊含的多樣性和變化無常的意境。

-

序號: 21

解读: 這幅插圖靈感來源于古代畫家和近代畫家的畫風,以傳統中國水墨畫的形式展現了“一口道破”這一成語的精髓。圖中描繪了一位古代學者,他身着傳統的漢服,站在一個甯靜的花園裡。他的旁邊是一棵盛開的梅花樹,手中握着一卷卷軸。學者的表情顯示出一種頓悟,仿佛他剛剛領悟了某個深奧的真理。背景中的山脈和流淌的小溪象征着智慧的流動。這幅畫體現了“一口道破”成語的含義,即直接點明、揭示事物的真相或核心。學者的頓悟之态,恰如其分地傳達了這種直截了當揭示真理的感覺。山水的意象增添了一種對知識和智慧深刻理解的隐喻。此外,作品角落的紅色印章增添了作品的真實感和傳統氣息,強化了這幅作品與中國古典文化的聯系。

-

序號: 22

解读: 這幅插圖呈現了成語“一呼再諾”的内涵。在畫面中,一位古代中國學者站在山峰之上,向遠處的山脈呼喚。遠山中,有幾位人物正朝他走來,象征着對他的呼喚給予積極的響應。此成語意味着應答迅速,表示一呼即應,再次請求也毫不猶豫地答應。

畫風模仿了古代畫家的風格,具有飄渺的山水背景和柔和的水墨人物。色彩樸素自然,營造出古老和深邃的感覺。畫面一角的紅色印章增添了這幅作品的真實性和藝術價值。

-

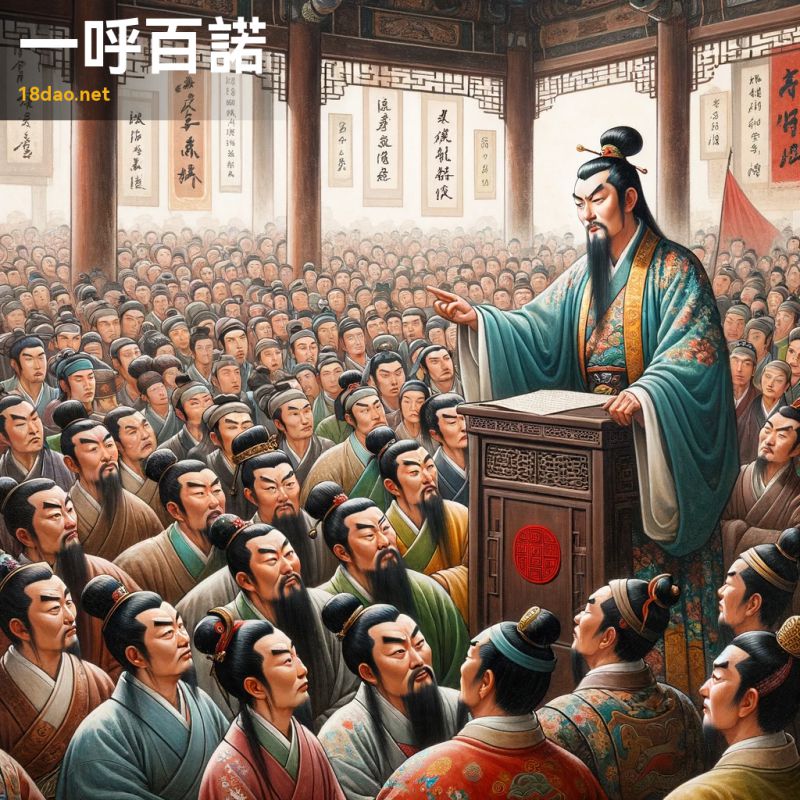

序號: 23

解读: 這幅插圖展現了成語“一呼百喏”的深刻含義。圖中,一位睿智的長者身着古代中國服飾,站在高台上,展現出平和而威嚴的氣度。他的下方,各式各樣的人物——學者、農民、士兵等,都穿着傳統的中國服裝,他們擡頭望着長者,眼神中充滿了尊敬與專注,仿佛随時準備響應他的号召。這一場景生動地傳達了“一呼百喏”的意境:一位領導者的呼喚,能夠立刻引起衆多追随者的響應。這不僅體現了領導者的影響力,也反映了追随者對領導者的信任和尊敬。畫面的背景是典型的中國古典山水,包含山脈、樹木和流淌的河流,呈現出一種甯靜而深遠的美感。

整個作品采用了古代畫家或近代畫家的畫風,既保持了古典風格的莊重,又富有生動的藝術表現力。畫面一角的紅色印章,增添了作品的傳統氣息和藝術價值。

通過這幅作品,我們不僅能夠感受到成語的豐富内涵,也能欣賞到中國古典藝術的魅力。

-

序號: 24

解读: 這幅插圖展現了成語“一呼百諾”的含義。圖中呈現了一位身着古代中國服飾的領導者站在講台上對衆人演講的場景。周圍的人群穿着各式各樣的曆史中國服裝,他們點頭并熱情地表示同意。領導者的表情顯示出他具有指揮力和說服力,而人群的面孔上則流露出尊敬和急切遵從的态度。

這幅作品采用了模仿古代畫家或近代畫家的風格,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面中的紅色印章是中國畫作中的典型元素,為整個作品增添了一抹傳統韻味。成語“一呼百諾”字面意思是“一個呼喚,百次應允”,形容領導者一呼喚,下面的人立刻百般應允,反映出領導者的威望和影響力,以及人們對其的尊敬和支持。這幅畫恰如其分地描繪了這一場景,傳達出成語的深層含義。

-

序號: 25

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國畫風格的和諧聚會場景,其中包括了各種古代中國學者和藝術家。他們圍坐在一個圓桌旁,桌下是一棵茂盛的大樹,衆人正在進行和平而友好的讨論。畫面背景是一個甯靜的花園,裡面有盛開的花朵和一個小池塘,反映了一種甯靜與團結的氛圍。

這種畫風讓人聯想到古代畫家或近代畫家的作品,特點是細膩的筆觸和微妙的色彩搭配。圖畫的某個角落還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感。這幅圖很好地體現了“一團和氣”的成語含義。在中文中,“一團和氣”形容人們相處融洽,沒有争吵和矛盾,氣氛和諧愉快。畫中的人物和睦相處,體現了這一成語中的和諧與友好氛圍。

整個場景的布置和色彩選擇也進一步強調了這種和睦與甯靜的氣氛,與成語的含義完美契合。

-

序號: 26

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一堂和氣”的意境。成語“一堂和氣”通常用來形容家庭成員或者集體成員之間氣氛和諧、相處融洽。在這幅畫中,我們可以看到不同年齡和性别的人們身着傳統中式服飾,聚集在一個甯靜而優雅的房間内。他們正在從事如彈奏古琴、品茶、輕聲交談等和平甯靜的活動。

整個場景布置有古典家具和精緻的裝飾品,營造出一種甯靜統一的氛圍。

這種畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,以柔和流暢的線條和柔和的色彩為特點。

整幅畫傳達了一種深邃而樸素的感覺,符合古典中國畫的主題。畫面一角的紅色印章,是中國畫作中常見的元素,代表了畫家的個性和作品的真實性。

通過這幅插圖,我們可以更直觀地理解“一堂和氣”這一成語,感受到它所傳達的家庭和睦與集體團結的深刻内涵。

-

序號: 27

解读: 這幅插圖描繪了一個甯靜而空靈的春日景色,體現了成語“一場春夢”的意境。在畫中,盛開的櫻花和穿過霧蒙蒙的森林的溫柔溪流構成了一幅如夢似幻的景象。一個身着傳統漢服的人物靜靜地站在這幅夢境般的景色中,象征着春夢的短暫和虛幻。

整個畫面的色調柔和、色彩淡雅,喚起了春天的美麗和無常。在畫面的一角,我添加了一個紅色的印章,增添了作品的真實感和傳統氣息。

這幅作品的靈感來自于中國傳統畫風,尤其是古代畫家和近代畫家的風格。

通過這樣的表現手法,畫面不僅捕捉了春天的短暫美麗,也體現了中國古典文化中關于美和無常的深刻理解。此成語“一場春夢”本身就是用來比喻美好但短暫、不切實際的事物,畫中的意境和元素恰如其分地表達了這一概念。

-

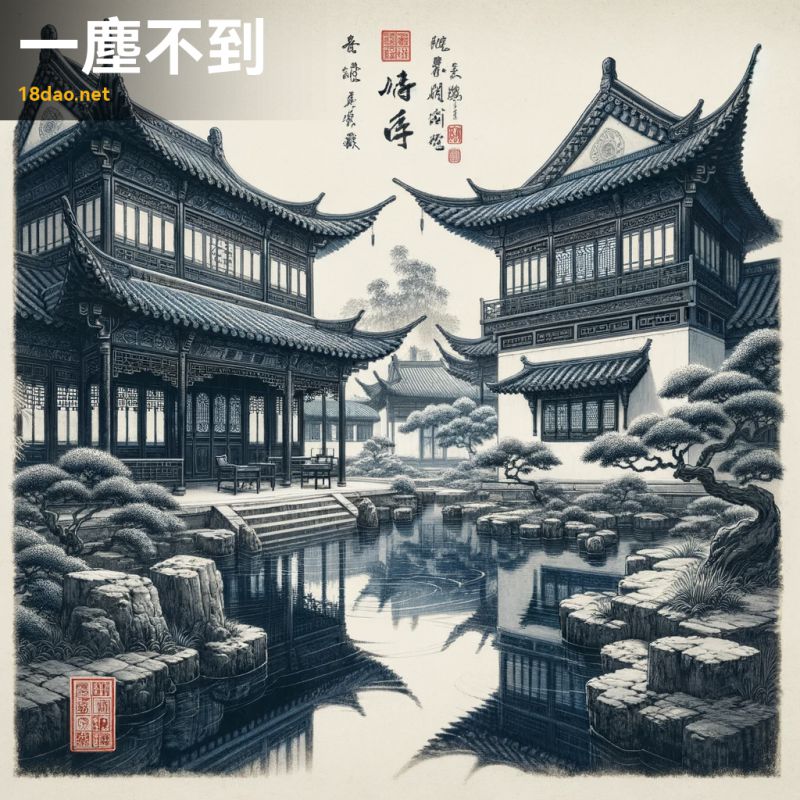

序號: 28

解读: 這幅插圖展現了一個整潔無比的中國古代書房,以诠釋成語“一塵不到”。在這幅畫中,書房布置井然有序,書籍擺放整齊,寫字台上的硯台和毛筆一塵不染,通過窗戶透進的柔和光線照亮了一個沒有灰塵的環境。這種設置傳達了一種甯靜與完美的氛圍,突出了無塵無垢的概念。此成語“一塵不到”(Yī chén bù dào),直譯為“連一粒塵土都容納不下”,比喻非常幹淨,一塵不染,或比喻事物極其精緻,連最微小的瑕疵都不存在。在這幅畫中,書房的無塵狀态恰如其分地體現了這一成語的含義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的藝術風格,傳達了古典中國畫的古樸深邃之感。畫角還有一枚紅色印章,增添了作品的正式感和藝術價值。

-

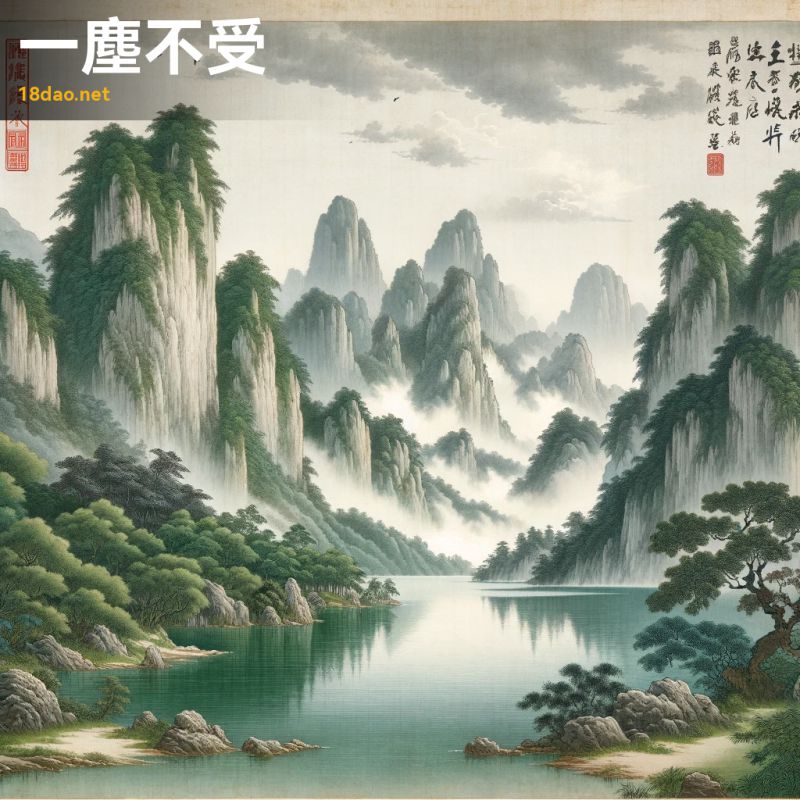

序號: 29

解读: 這幅插圖為成語“一塵不受”提供了一個形象而深刻的視覺表現。這個成語字面意思是“一點塵土也不沾染”,比喻心地純淨,不受外界污染。在這幅畫中,您可以看到一幅古風濃郁的中國山水畫,展現了一片未經人類幹擾的自然景觀。畫面中的山脈被輕紗般的薄霧所籠罩,山腳下是一潭清澈、甯靜的湖水。四周綠樹成蔭,強調了這一地區的純淨和未受破壞的自然狀态。值得注意的是,畫面中沒有出現任何人物或人類活動的迹象。這種選擇恰如其分地象征了“一塵不受”的寓意——即使是微小的塵埃也無法玷污這片純淨的自然景觀,正如一顆純潔的心靈不會被外界的塵垢所沾染。此外,畫面一角的小紅印章,增添了作品的傳統中國畫風格,使其更具有真實感和曆史感。

整幅畫作呈現出一種古樸而深邃的美感,完美契合了成語“一塵不受”的内涵和氛圍。

-

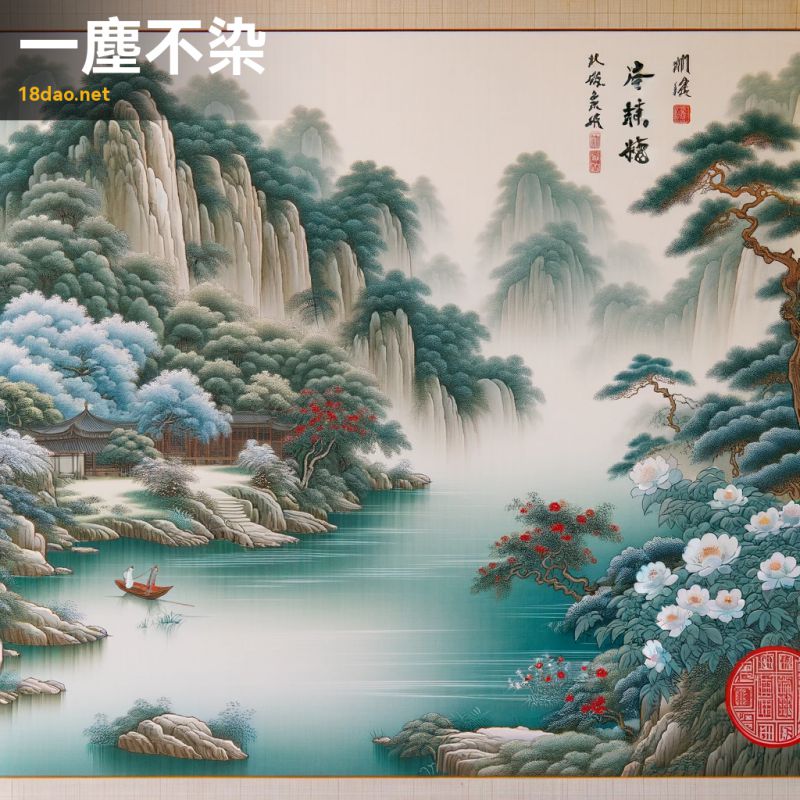

序號: 30

解读: 這幅插圖展現了一個甯靜的古代中國風景,以象征成語“一塵不染”(意為極其幹淨,沒有一點兒灰塵)。畫面中,一條清澈閃亮的河流穿過景緻,周圍環繞着未經人類活動破壞的郁郁蔥蔥的綠色植被和盛開的花朵。這個未受污染的環境象征着純淨和潔淨。

這幅畫的風格受到了古代畫家和近代畫家的影響,這兩位藝術家以其細緻和優雅的藝術作品而聞名。在畫作的某個角落,還有一個小小的紅色印章,增添了藝術作品的真實感。

整幅作品通過其清新的景象和精細的細節處理,成功地傳達了“一塵不染”的意境,即保持純潔無瑕,未被外界污染或玷污。

-

序號: 31

解读: 這幅圖描繪了一個靜谧、未經人煙的山水畫面,體現了“一塵不涉”的含義。在中國傳統文化中,這個成語描述了一種遠離塵世紛擾、保持内心純淨的境界。畫面中,我們看到了遙遠、未被觸及的山區,蔥郁的綠色植被,以及一條平靜流淌的小河和一座古老的小橋。畫面沒有出現人物,強調了自然界的未被破壞和孤立之美。色彩的使用低調而和諧,傳遞了一種和平、未受打擾的自然環境的精髓。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國山水畫風格,給人以古樸而深邃的感覺。畫面一角的小型紅色印章,增添了作品的真實性,仿佛是傳統中國藝術作品上的簽名。

通過這樣的細節處理,作品不僅表現了成語的意境,也體現了對中國古典文化的尊重和細膩的描繪。

-

序號: 32

解读: 此圖描繪了一幅甯靜的古代中國山水畫,畫中一位男子在一棵茂盛的大樹下沉睡。這幅畫體現了“一夢南柯”的成語,意指一場奇妙且不真實的夢境。這個成語來源于《南柯太守傳》,講述了一位名叫陸生的書生,在樹下小憩時做了一個長夢,夢見自己經曆了一生的榮華富貴,醒來才發現隻是一場夢。這幅畫通過其夢幻般的景緻,捕捉了這種超現實的感覺。

畫面的風格受到古代畫家和近代畫家的啟發,采用了柔和的筆觸和柔和的色調,反映了傳統中國繪畫的美學。畫中的山丘或山脈、流淌的河流或湖泊,以及零星分布的傳統中國建築,共同營造了一種甯靜而夢幻的氛圍。畫面角落的小紅印章,增添了一抹傳統的韻味。

整體上,這幅畫不僅傳達了成語的含義,也展現了中國古典繪畫的深邃魅力。

-

序號: 33

解读: 這幅圖靈感來源于成語“一孔之見”,意指僅從一個小孔中觀察,隻能得到有限的視角和認識。圖中通過一個牆上或石頭中的小孔,呈現出一幅寬廣景色的局部。

通過這個小孔,我們隻能看到遠處山川或村莊的一角,表現了視角的局限性。

畫作采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國水墨畫技法。畫面中的墨色洗染細膩,光影交錯,展現了中國古典藝術的精髓。畫面的一角還有一枚紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術感。這幅畫正是“一孔之見”這一成語的完美诠釋,它不僅展示了從有限的視角中所能觀察到的景象,同時也寓意着人們在認識事物時往往存在局限性,需要開闊視野,全面地了解和認識。

-

序號: 34

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在甯靜的書房中專注書寫的場景。他身着傳統服飾,坐在木制書桌前,手持毛筆在長卷紙上揮毫潑墨。周圍擺放着古老的書籍、墨石以及一些簡約而優雅的裝飾。

整個畫面的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,注重細膩的筆觸和微妙的水墨渲染,營造出一種甯靜、學術的氛圍。畫面的一個角落還有一個鮮明的紅色印章,這是傳統中國藝術中的典型元素。這幅畫與“一字千金”這個成語的關聯非常緊密。成語“一字千金”源自于曆史故事,描述的是文字價值的極高,尤其是那些由偉大學者或文人書寫的文字。在這幅畫中,學者的專注和認真體現了他寫下的每一個字都極其珍貴和有價值,正如成語所傳達的那樣。這不僅表現了文字的重要性,也反映了古代文人對文字和知識的尊重。

通過這幅畫,我們可以感受到中國古典文化中對文字的崇高地位和深遠影響。

-

序號: 35

解读: 這幅插圖為成語“一字百金”提供了形象的視覺呈現。成語“一字百金”字面意思是一字值一百金,比喻文字極為珍貴。這裡描繪的是一位中國古代學者,他身穿傳統長袍,坐在木桌前,手持毛筆,正專心緻志地在羊皮紙上練習書法。背景是一個甯靜的書房,充滿了卷軸、墨硯和經典的中國畫。

整個氛圍充滿了對文字的深深敬意和專注。

此畫風格模仿了古典中國繪畫,特别是古代畫家或近代畫家的作品風格。在畫面的某個角落,還加入了一個小巧鮮明的紅色印章,增添了一絲真實感和傳統美。

整體上,這幅插圖不僅傳達了“一字百金”的含義,也展現了中國傳統文化對文字的尊重和崇高地位。

-

序號: 36

解读: 這幅插圖是對成語“一帆風順”的直觀展現。在這幅畫中,我們看到一艘帆船在平靜的海面上順風航行。帆船的造型優雅,帆布寬大,恰好捕捉到了輕柔的風力,使船體在水面上平穩前進。海面的甯靜象征着順利和有利的環境,而天空晴朗、雲彩散布,進一步暗示着良好的天氣條件。遠處的山巒為畫面增添了深度感。“一帆風順”這一成語原意指帆船順風行駛,比喻事情非常順利。在這幅插圖中,帆船的順利航行恰似事業或生活中的順遂,反映了成語的寓意。

畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的風格,傳達了一種古樸而深邃的美感。此外,畫面一角的紅色印章增添了傳統中國畫的韻味,同時也是對作者個人風格的标識。

-

序號: 37

解读: 這幅圖描繪的是“一帆風順”這個成語的意境。在畫面中,我們看到一隻古風帆船在平靜的河水上輕松滑行,象征着順利的進展。帆船上裝飾精美,一帆高挂,輕輕鼓起,正好體現了成語中的“一帆”之意。周圍的景色甯靜祥和,青翠的山巒漸漸傾斜至河岸,傳達出和諧與平穩發展的感覺。天空晴朗,幾朵飄逸的雲彰顯了無憂無慮的旅程。

畫面一角有一個小小的紅色印章,增添了傳統中國畫的韻味,風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品。這幅畫作完美地體現了“一帆風順”成語的含義,即一切順利,沒有任何阻礙,就像帆船在風順水平的情況下航行一樣輕松。

整個畫面傳遞了一種古樸而深邃的感覺,與古典中國畫的主題相符合。

-

序號: 38

解读: 這幅插圖描繪了一群古代中國的學者,他們每個人都全神貫注地書寫着相同的文本。這些學者身着傳統的漢服,坐在各自的書桌前,使用筆和硯台,專注地寫作。

整個房間裝飾着典型的中國古典裝飾品,如卷軸和花瓶,這增強了學術氛圍。

畫風仿佛古代畫家,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感。這幅畫完美地呈現了“一律千篇”這個成語的含義。該成語字面上的意思是“一篇文章千遍地抄寫”,比喻文章或言論千篇一律,沒有新意。在這幅畫中,每位學者都在寫相同的文本,形象地展示了缺乏創新和個性的情景,恰如其分地體現了這個成語的核心思想。

通過古典風格的繪畫,這幅作品不僅傳達了成語的意義,還向我們展示了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 39

解读: 這幅插圖展示了兩隻鶴在甯靜的湖邊緊密相依,背景是朦胧的山脈和柔美的柳樹。這幅畫體現了成語“一心一意”的主題,意指全心全意、專注一緻。在中國文化中,鶴被視為忠誠和和諧的象征,它們的一夫一妻制習性恰好與這個成語的精神相契合,代表着對一個目标或人的忠實與專注。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以細膩的筆觸和微妙的水墨渲染展現出一種深沉而樸素的美感。畫面中的甯靜景緻傳達了一種平和與專注的氣氛,與成語“一心一意”的内涵相輔相成。此外,畫角有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于簽名或象征性地表達畫家的思想或情感。

整體上,這幅畫通過其傳統的風格和象征性的元素,完美地诠釋了“一心一意”的意境。

-

序號: 40

解读: 這幅插圖描繪了成語“一心一計”的意境。畫面中,我們看到一位身穿古代中國服飾的學者,他正在安靜的書房裡專心緻志地在卷軸上書寫計劃或策略。這個場景充滿了傳統中國元素,如木質書桌、硯台和毛筆,營造出一種甯靜而深思的氛圍。學者的表情顯示出深度的專注和奉獻,象征着單一的專注和決心。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統技法,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的一個角落還有一個小巧的紅色中國印章,增添了作品的真實性和藝術價值。“一心一計”這個成語的含義是指一個人心中隻有一個計劃或目标,不為其他事物所分心。這幅插圖完美地捕捉了這一意境,通過書房中學者的專注姿态,展現了心無旁骛、全神貫注于一件事情的精神狀态。

-

序號: 41

解读: 這幅插圖展現了一位學者在樹下沉思的場景,他看起來有些煩惱,似乎在做出一個艱難的決定。畫面背景是甯靜的山脈和一條小溪,呈現出一種甯靜而深遠的氛圍。

畫風模仿了古代畫家,以其精細的山水和人物畫而聞名。畫角落裡的小紅印章增添了經典的觸感。

整體氛圍安靜、深沉,恰如其分地描繪了臨界選擇的時刻,體現了“一念之差”的成語精髓。“一念之差”這個成語指的是因為一時的想法或決定錯誤,可能導緻嚴重的後果。這幅畫中的學者代表着處于決策關頭的人,他的表情和姿态傳達了這種重大選擇的重量。畫面中的自然環境,如山脈和流水,象征着時間的流逝和決定的不可逆轉性。此畫旨在表達即使在最甯靜的環境中,一個人的内心決策也可能帶來深遠的影響。

-

序號: 42

解读: 這幅插圖體現了成語“一念之誤”的深刻内涵。畫面中的學者身穿古代長袍,站在窗邊,面露沉思之色,眼神透露出對過去的回顧和對未來的期待。窗外景象則描繪了一片甯靜的山水,遠山、流水和一隻漸行漸遠的小舟,象征着錯失的機會和一念之差所帶來的深遠影響。

畫風借鑒了古代畫家的風格,細膩的筆觸和對思考情緒的強調,增強了畫面的意境和深度。此外,畫面一角的紅色傳統中國印章增添了作品的真實感和文化氛圍。

整體而言,這幅畫通過典型的中國古典風格,巧妙地诠釋了“一念之誤”的含義,即一個瞬間的決定或思考可能帶來長遠的、重大的影響。

通過學者的神态和窗外景象的對比,形象地展示了這種瞬間決策的重要性和可能的後果。

-

序號: 43

解读: 這幅插圖描繪了一位中國古代的學者,他獨自站在甯靜的山水景觀中,面對山間的岔路,顯得深思熟慮。這一場景象征着抉擇的時刻,與成語“一念之錯”形成了深刻的聯系。“一念之錯”這一成語指的是由于一時的念頭錯誤而導緻的重大失誤或後果。在這幅畫中,學者面對的岔路代表了人生中的選擇,象征着每個人在關鍵時刻都可能面臨的決策。學者的神态和周圍的環境,反映了這種選擇的重要性和可能帶來的後果。畫面中的細節豐富,包括山脈、樹木,甚至遠處的塔樓,都傳達了一種深邃和甯靜的感覺。

整個畫面的色彩使用了柔和的綠色、棕色和灰色,符合古典中國畫的特點。

這種風格的選擇不僅恰當地表達了成語的意境,也展現了古代畫家或近代畫家畫風的特點。圖畫的一角還有一枚紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于增添作品的韻味和身份象征。這幅畫通過其細膩的繪制和深刻的象征,完美地體現了“一念之錯”這個成語的内涵。

-

序號: 44

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一念差池”的寓意。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,他站在甯靜的池塘邊,凝視着水中的倒影。學者的表情透露出一種領悟,仿佛他剛剛做出了一個重要的決定,象征着關鍵選擇的時刻。池塘周圍環繞着茂密的竹子和嬌嫩的蓮花,代表着美麗與潛在的危險。這成語的含義在于提醒人們,一個錯誤的念頭可能會導緻嚴重的後果。

通過這位學者的形象,插圖傳達了深思熟慮的重要性,以及一個瞬間的決定可能對未來産生深遠的影響。竹子和蓮花的使用不僅增添了畫面的美感,也象征着複雜的人生選擇——既有美好,也充滿挑戰。

此外,畫面一角的紅色印章,以其獨特的風格和用色,增強了作品的傳統感和藝術價值,仿佛是古代畫家或近代畫家的作品。

整體上,這幅畫通過其古典的中國水墨畫風格,成功地表達了“一念差池”這一成語的深刻内涵。

-

序號: 45

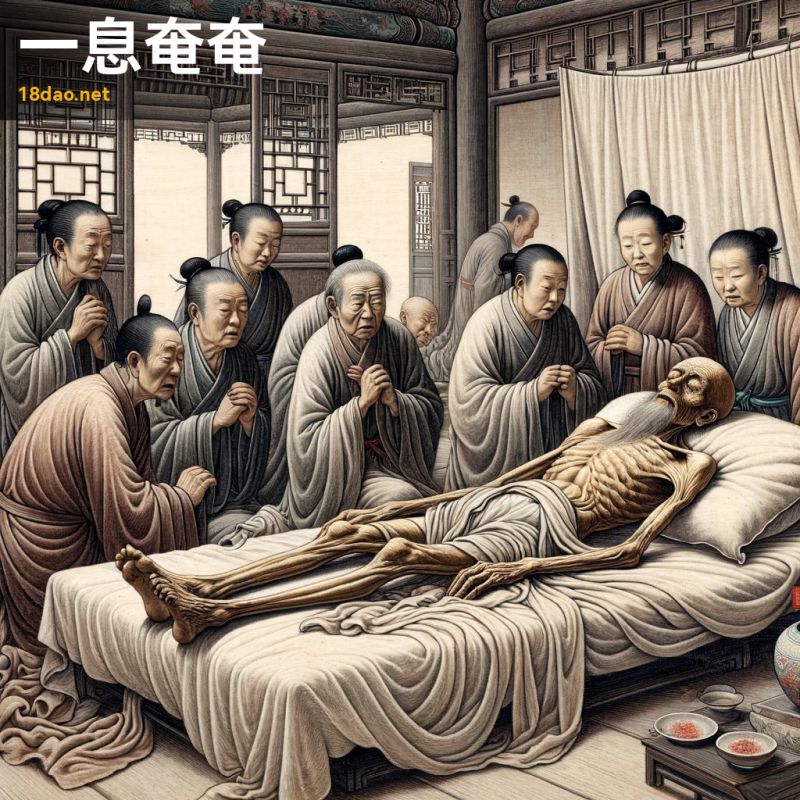

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一息奄奄”的意境。在畫面中,我們看到一位老人躺在床上,他的身體極其虛弱,似乎正處在生命的最後階段。他的家人圍繞在他身邊,臉上流露出深深的憂慮和悲傷。

整個場景設定在一個傳統的中國房間内,家具簡約,進一步強調了這種沉重的氛圍。這幅作品通過其細膩的筆觸和色彩的運用,傳達出了生命脆弱和短暫的主題。老人的身體姿态和面部表情顯露出無力和衰弱,而他家人的神态則補充了一種即将失去親人的哀愁。

整個畫面以一種深沉而古樸的風格呈現,符合古代畫家或近代畫家的藝術特色。畫面的某個角落還有一個紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用來表明作品的真實性和作者的身份。

通過這幅插圖,我們可以更加直觀地理解和感受到“一息奄奄”這個成語所表達的情感和意境。

-

序號: 46

解读: 這幅圖描繪了一位學者在古老森林中的狹窄小路上堅定地獨自行走的場景,體現了“一意孤行”這個成語的内涵。在這幅作品中,學者身着傳統的漢服,臉上的表情專注,仿佛在忽略周圍的美麗和分心的事物。他沿着幾乎難以辨認的小路前行,顯示出一種決心和孤立感。畫中濃密的古樹和薄霧背景增加了畫面的深度和孤獨感,使整個場景顯得更為深邃。這種環境設置突出了學者不顧外界意見,堅持自己道路的态度,恰如“一意孤行”所描繪的那種不受外界影響、堅持自己看法和做法的精神。

整個畫面以傳統中國畫風格呈現,不僅符合成語的文化背景,也與古典中國文化的嚴肅性和深度相契合。畫面一角的小紅色印章,增添了作品的真實性和傳統感。

-

序號: 47

解读: 這幅插圖為成語“一成不易”提供了形象而深刻的視覺表達。在這幅畫中,一位古代學者穿着傳統的中式服裝,正在山巒起伏的景色中艱難前行。他的表情堅毅,環境雖然甯靜卻充滿挑戰,象征着成功的道路不易,需要付出持久和不懈的努力。

畫面的整體風格借鑒了古代畫家和近代畫家的繪畫手法,展現了中國古典畫的獨特韻味。山水的細膩描繪和人物的精心刻畫共同營造了一種深沉而充滿哲理的氛圍。此外,畫面角落的紅色印章是對古典中國藝術傳統的緻敬,增添了作品的文化底蘊和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅成功地捕捉了“一成不易”這一成語的核心意涵,同時也展現了中國傳統文化的深刻内涵和藝術美感。

-

序號: 48

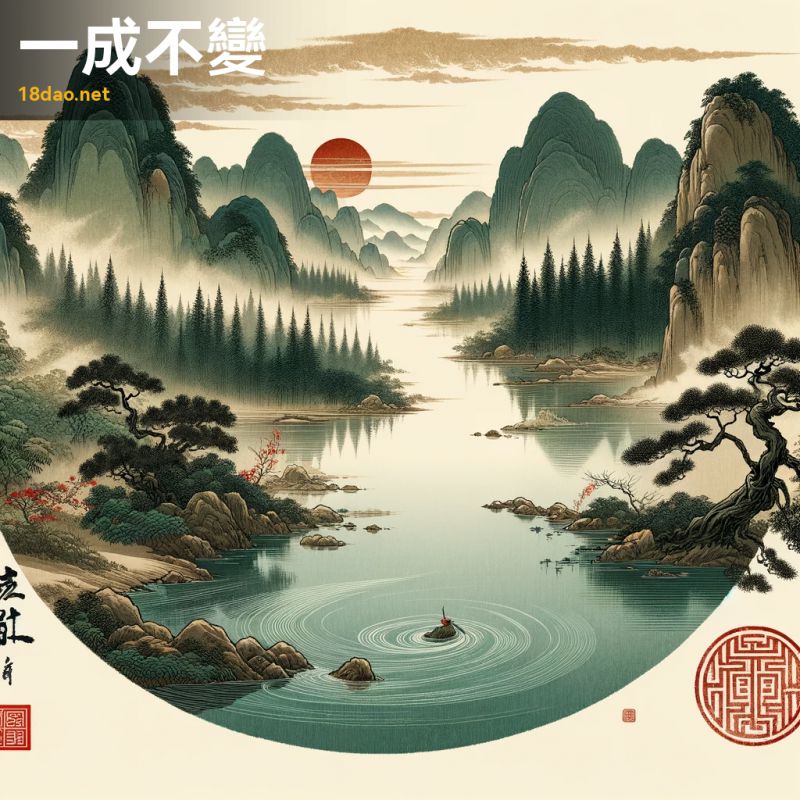

解读: 這幅插圖呈現了中國成語“一成不變”的精髓。在畫面中,我們看到一個古老的中國風景,一條甯靜的河流穿過其中。河流保持着恒久不變的流向,象征着一貫的恒定和不變性,而周圍的樹木或山脈則在微妙地演變或改變。這種對比展現了成語的核心意義:即使周圍環境在不斷變化,某些事物或觀念卻始終如一,不受影響。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫技法,傳達出一種古樸而深邃的感覺。

整個場景流露出一種永恒與甯靜的氛圍,與“一成不變”這一主題相得益彰。圖畫中的紅色印章是對古典中國畫風格的緻敬,同時也是藝術家簽名的象征。

通過這幅作品,我們可以感受到中國古典文化的嚴肅性和深刻内涵。

-

序號: 49

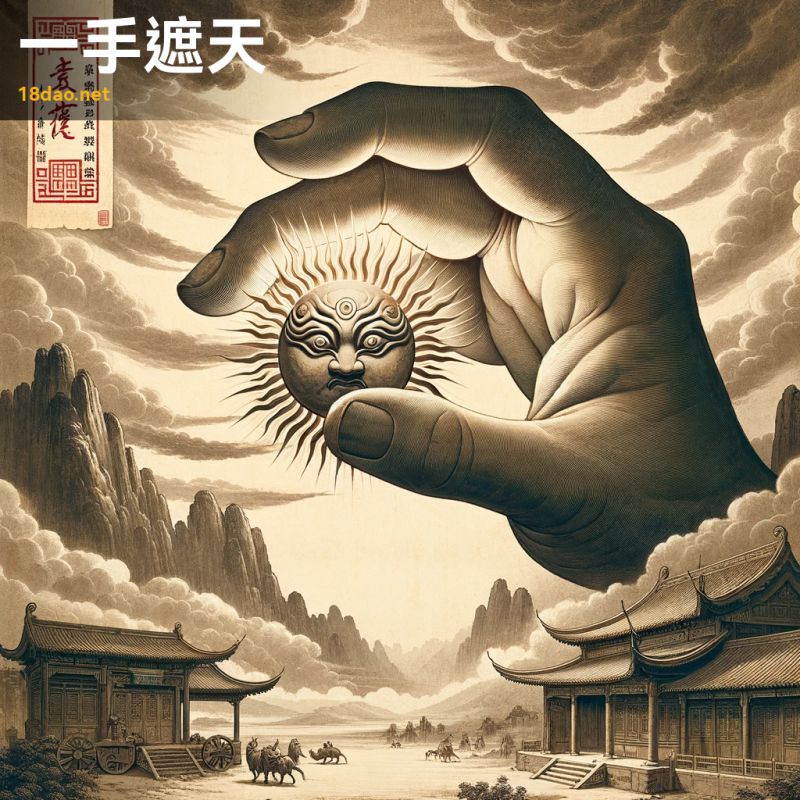

解读: 此圖描繪了“一手遮天”這一成語。在畫面中,我們看到一個巨大、有力的手掌伸向天空,部分遮擋了一個風格化的太陽。這隻手的比例相對于太陽來說異常龐大,寓意着壓倒性的力量或影響。這個成語比喻玩弄權術、瞞上欺下的行徑,源自于唐代詩人曹鄴對曆史人物李斯的描述,李斯以其權勢混淆是非,欺上瞞下

。

在畫風上,此圖模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了細緻的筆觸和淡雅、土色調的色彩,展現出古典中國畫的韻味。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,這是傳統中國藝術中的常見元素,增添了一絲莊重和正式感。

整體而言,這幅畫不僅忠實于“一手遮天”這一成語的深刻含義,還以典型的中國古典繪畫手法表現了這一主題,讓人感受到傳統文化的深沉與力量。

-

序號: 50

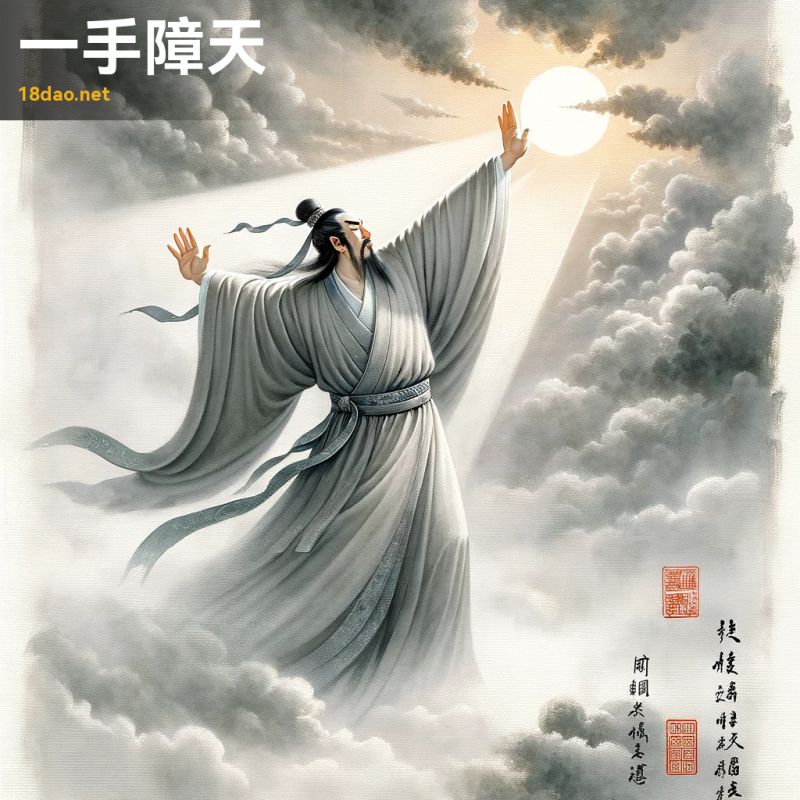

解读: 這幅插圖展現了成語“一手遮天”的寓意。畫面中,一位身穿傳統中國長袍的強大人物,戲劇性地向上舉起一隻手,仿佛要遮蓋天空。這個動作象征着此人擁有巨大的影響力,足以掩蓋真相或事實,就像用手遮擋太陽一樣。背景中淡淡的雲朵和一絲陽光,進一步強化了這種掩蓋真相的象征意義。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過精緻的筆觸和對傳統美學的關注,展現了一種古樸而深邃的感覺。

整幅畫雖然甯靜,但卻能深刻地表達這個成語的核心含義。在畫作的某個角落,還有一個紅色的印章,增添了一絲古典雅緻的氣息,同時也是中國傳統繪畫的重要元素。

整體而言,這幅插圖不僅精準地捕捉了“一手遮天”的意境,還巧妙地利用了傳統中國繪畫的元素,将古典與寓意完美結合。

-

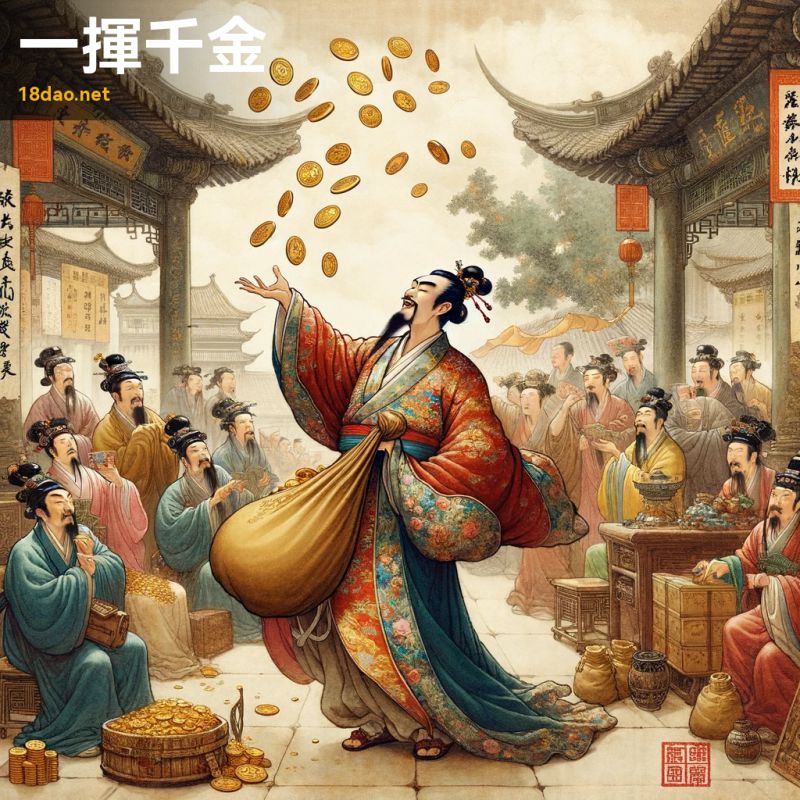

序號: 51

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一揮千金”的場景。圖中展示了一個身着傳統華服的富有貴族,他正從錢袋中潇灑地扔出金币,表情灑脫,彷佛金錢對他來說毫無重要。這個場景可能是在繁忙的市集或豪華莊園中,周圍是穿着傳統衣服的商販和圍觀者,他們都對這位貴族揮金如土的行為感到驚訝。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩的筆觸和豐富的色彩表現了典型的中國古典繪畫特色。成語“一揮千金”字面意思是揮動手臂間金錢如水般流失,比喻非常豪爵地花費金錢。這幅圖正是将這一意境生動地表現出來,通過貴族的灑脫動作和周圍人們的反應,傳達了揮金如土的豪放之情。

整幅畫作的構圖、色彩和表情捕捉,都令人感受到這一成語深含的文化意蘊和曆史背景。

-

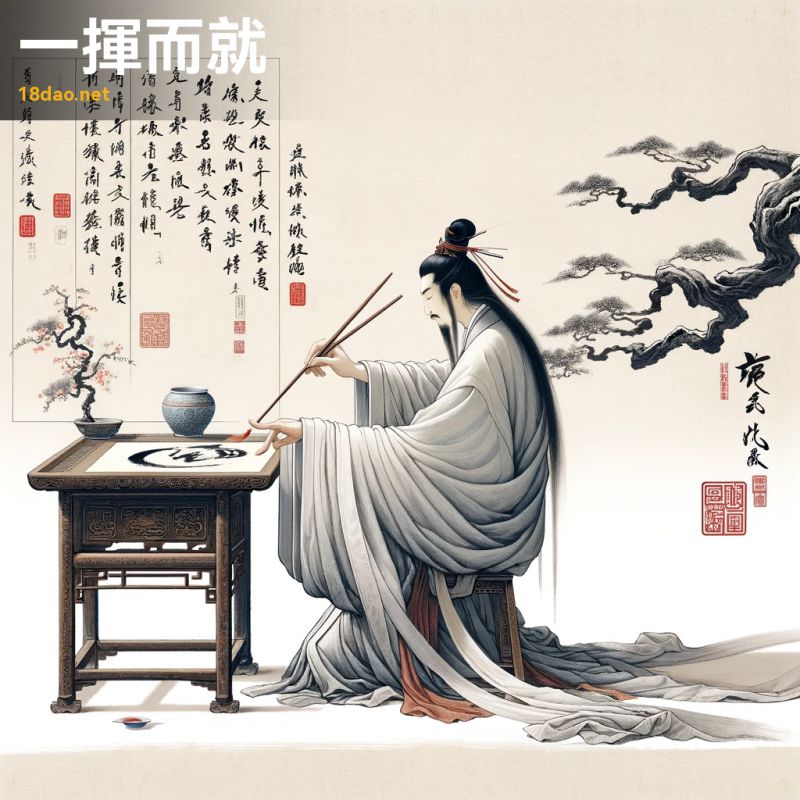

序號: 52

解读: 這幅插圖展現了成語“一揮而就”的精髓。畫面中,一位身着傳統服飾的古代中國學者,正以從容的姿态,用一筆果斷而精确的筆觸完成一幅複雜的畫作或書法。這幅作品體現了簡約與精湛技藝的本質,營造了一種甯靜、專注的氛圍。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,展示了傳統中國藝術的技巧。畫角落小小的紅色印章,為藝術作品增添了真實性。“一揮而就”這個成語的意思是指輕松地、迅速地完成某件事。在這幅插圖中,學者的動作和表情展現了這一點,他看起來毫不費力地一筆完成了作品,展現出高超的技藝和從容的态度。這幅畫體現了成語所傳達的意境:輕而易舉地達成目标,不僅僅是速度快,更重要的是展現了高度的技能和精神境界。

-

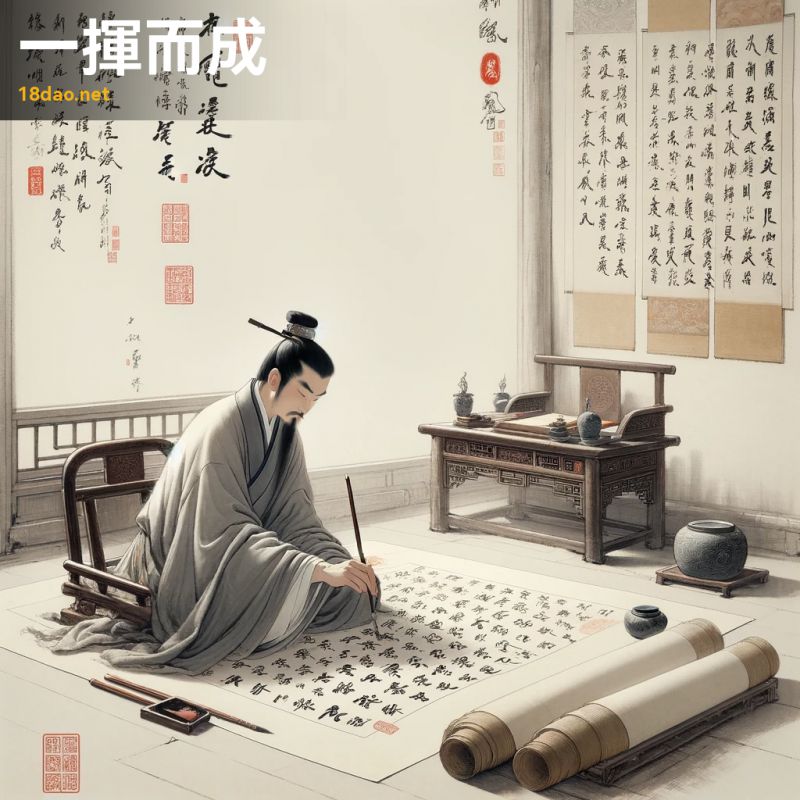

序號: 53

解读: 這幅圖描繪了成語“一揮而成”的場景。在這幅畫中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代學者,坐在一個甯靜而簡樸的書房中。他被卷軸和硯台所環繞,正專注地在一大張紙上迅速完成一幅複雜的繪畫或書法作品。這位學者的表情集中而專注,展現出一種毫不費力的掌控能力。

畫面中的用筆風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,筆觸柔和,墨色與彩色之間和諧平衡。“一揮而成”這個成語本身意味着做事迅速而且輕而易舉就能完成,通常用來形容人們高效和輕松地完成工作或藝術創作。在這幅畫中,學者的神态和他周圍的環境完美地傳達了這種輕松而高效的感覺,同時還體現了中國古典文化中對學問和藝術的尊重。圖畫的一角還有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于增添作品的真實性和藝術性。

整幅畫作展示了古典中國畫的韻味,與“一揮而成”這個成語的含義和氣氛相得益彰。

-

序號: 54

解读: 這幅圖描繪了成語“一擲千金”的場景。在這幅畫中,我們看到一位古代富有的男子在奢華的庭院裡,滿不在乎地向空中抛灑金币。他的表情透露出無憂無慮,展現出對财富的慷慨和無所顧忌。周圍的環境也非常豪華,包括精美的建築、美麗的園林,以及身穿傳統服飾的仆人們,他們都對這位男子的行為表示驚訝和敬畏。

這幅畫的風格模仿了中國著名畫家古代畫家的風格,以其細膩且氛圍感十足的筆觸著稱,能夠捕捉到奢華和揮霍的精髓。

整幅畫傳達出的是一種宏偉和無拘無束的慷慨之感。畫中的紅色印章增添了作品的真實感和古典美。這幅畫不僅展現了“一擲千金”的意象,也體現了中國古典文化中對财富與奢侈的态度和哲學思考。

-

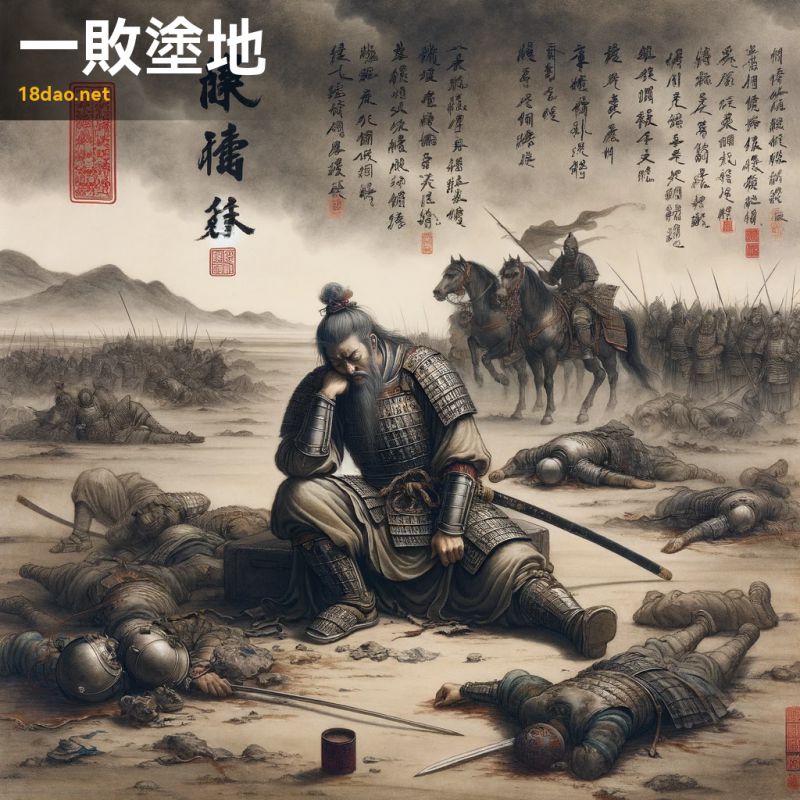

序號: 55

解读: 這幅圖描繪了成語“一敗塗地”的場景。畫面中,我們看到了一位古代中國的将軍坐在地上,滿臉失望。他的盔甲淩亂,身旁躺着一把斷裂的劍。他的士兵們四處散落,有些已經倒在地上,展現了戰場的慘烈。背景是一片荒涼的景象,象征着絕望和失敗。

這幅畫的風格模仿了古代畫家的畫風,用富有表現力的筆觸和沉穩的土色調來表達主題。

整個畫面不僅傳達了“一敗塗地”的意境,即徹底的失敗和失意,而且也體現了中國古典繪畫的深沉和内涵。畫面一角的小紅印章是傳統中國風格,為畫作增添了一種古樸而莊重的氣息。

-

序號: 56

解读: 這幅插圖展現了一位穿着古代服飾的中國書生,他手中拿着一枚銅錢,臉上流露出失望和無奈的神情。周圍環境簡陋,加強了“一文不值”的概念。

整個畫作的風格仿照古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,突出了作品的古樸和深邃感。圖中一角巧妙地放置了紅色印章,增添了中國古典藝術的傳統元素。

整體畫面色調沉穩,反映了“一文不值”這一成語的情感内涵。

-

序號: 57

解读: 此圖描繪了中國古代成語“一斤十六兩”的意象。畫面中心是一個古老的天平,一邊懸挂着标記為“一斤”的砝碼,另一邊則懸挂着十六個标記為“一兩”的小砝碼。這個場景恰到好處地體現了天平的平衡狀态,象征着公平和精确。“一斤十六兩”本身是古代中國計量單位,一斤等于十六兩。這個成語用于形容計量精确,沒有絲毫差錯,通常比喻對待事物非常認真、細緻,不放過任何細節。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,追求一種簡約而深邃的美感,以及對古典中國文化的尊重和體現。圖中的紅色印章,增添了一抹傳統的韻味,強化了整幅作品的文化氛圍和藝術價值。

-

序號: 58

解读: 這幅插圖以傳統中國畫的形式展現了成語“一新耳目”的意境。畫中中心人物站在甯靜的景色中,象征着新的理解或新鮮的視角。背景是美麗的日出、山脈和平靜的河流,代表新思想和視角的開始。傳統的中國元素如松樹和遠處的寶塔增強了古典感。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家,展示了精緻的筆觸和微妙的色彩。“一新耳目”這個成語字面意思是使耳目一新,指的是給人以全新的感覺或印象。在這幅畫中,日出和甯靜的自然景觀象征着新的開始和覺醒,與成語所傳達的意境完美契合。小角落的紅色印章是對傳統中國藝術的緻敬,同時也為畫作增添了一抹鮮明的文化特色。

-

序號: 59

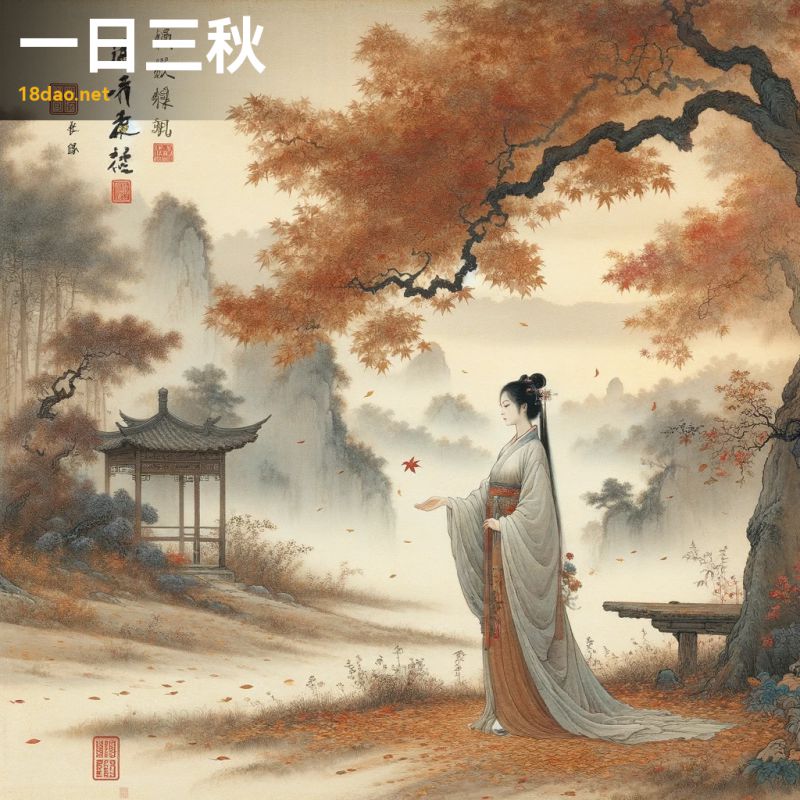

解读: 這幅圖描繪了成語“一日三秋”的意境。成語“一日三秋”源于古代中國,形容思念之情濃烈到仿佛一天就像過了三個秋天那樣漫長。畫面中的女子身着傳統中式服飾,站在秋天的景色中。她眺望遠方,表情中充滿了深深的思念和沉思,完美地體現了因深切的思念而感覺時間緩慢流逝的情感。畫面中還包括了落葉和一種甯靜、憂郁的氛圍。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家,采用了柔和細膩的筆觸和低調的土色調。在畫面的某個角落,還有一個小小的紅色印章,作為畫作的簽名。

整體上,這幅畫傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題,同時也深刻地體現了“一日三秋”這個成語的寓意。

-

序號: 60

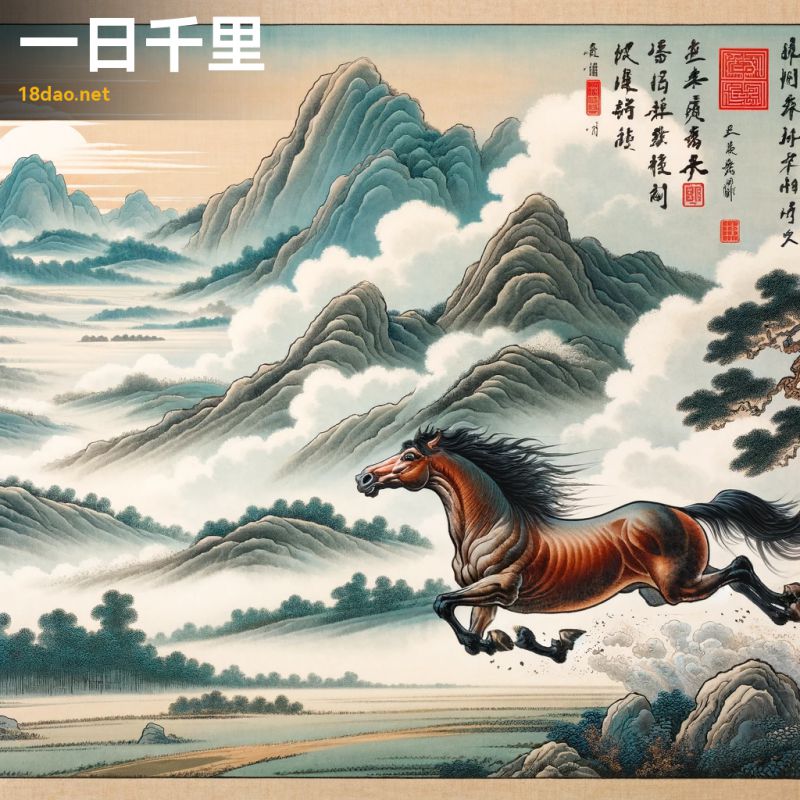

解读: 這幅插圖展現了成語“一日千裡”的寓意。畫中的主要元素是一匹奔騰的駿馬,它在廣闊的自然景觀中迅速前行,象征着速度和效率。這匹馬顯得充滿活力和生命力,完美诠釋了成語中在短時間内取得巨大進展或者完成長距離旅程的含義。

背景是山脈和雲層,采用了古代畫家或近代畫家風格的中國畫傳統技法,強調自然之美與樸素。畫作一角的小紅印章是中國古典藝術的标志,象征着作品的真實性和傳統價值。

整體上,這幅畫不僅展示了成語的内涵,也傳達了一種深沉而古樸的美感,符合古典中國畫的主題。

-

序號: 61

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一暴十寒”的含義。在圖畫的一側,我們看到了溫暖陽光下的美麗花朵和茂盛的綠色植物,象征着春天的暖意和短暫的舒适。而在另一側,畫面突然轉變為冬日的嚴寒,樹木光秃,大地被冰雪覆蓋,傳達出寒冷和荒涼的氣氛。這種鮮明的對比正是“一暴十寒”所描繪的情景,指的是做事不持之以恒,間歇性的努力和長期的懶惰。

畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩的筆觸和柔和的色彩表現了這一轉變。畫面角落的紅色印章為作品增添了一抹傳統的中國元素,使之更具文化底蘊。

-

序號: 62

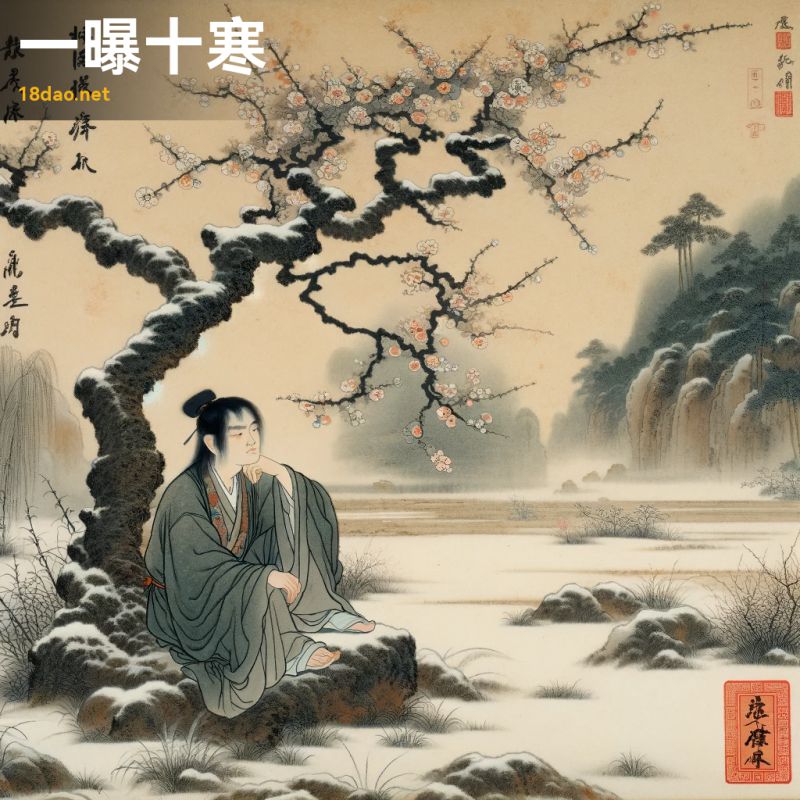

解读: 這幅插圖描繪了一個年輕的學者,他在冬日的梅樹下無精打采地坐着,看起來興趣缺缺、缺乏動力。背景是部分覆蓋着雪的地面和稀疏的植被,象征着缺乏持續的努力和奉獻。

整幅畫的風格仿佛古代畫家,捕捉到了深邃和簡約的感覺。色彩以沉穩的自然色調為主,筆觸細膩。這幅畫與成語“一曝十寒”之間有着密切的聯系。成語“一曝十寒”字面意思是指太陽曬一天,接着連續十天寒冷,比喻學習或工作努力不持久,間斷性很大。畫中的學者象征了這種缺乏恒心和毅力的狀态,他在冬日的寒冷中坐着,旁邊的梅花雖美麗但也顯得孤單,暗示了間斷性努力的不足和對成就的渴望。周圍的雪地和稀疏的植被進一步強調了努力的不連貫性和間歇性,與成語中的“一曝十寒”形象地相呼應。

-

序號: 63

解读: 這幅圖描繪了“一朝一夕”這個成語的意象。成語“一朝一夕”字面意思是一個早晨和一個傍晚,比喻時間短暫。在這幅畫中,我們看到一側是清晨的景象,陽光溫暖,照亮了一個甯靜的小村莊,代表了早晨的開始。另一側則轉變為傍晚,夕陽和諧甯靜,顔色較涼。天空中的色彩漸變,巧妙地融合了早晨和傍晚的色調,象征時間的流逝。畫中還融入了山川、河流和古建築等傳統中國元素,增添了畫面的深度和文化意味。

此外,畫角落中的紅色印章,增添了一絲莊重和古典之感,符合古代畫家或近代畫家的畫風。

整幅畫作通過這些元素和細節,生動地诠釋了“一朝一夕”的含義,即時間的短暫和珍貴。

-

序號: 64

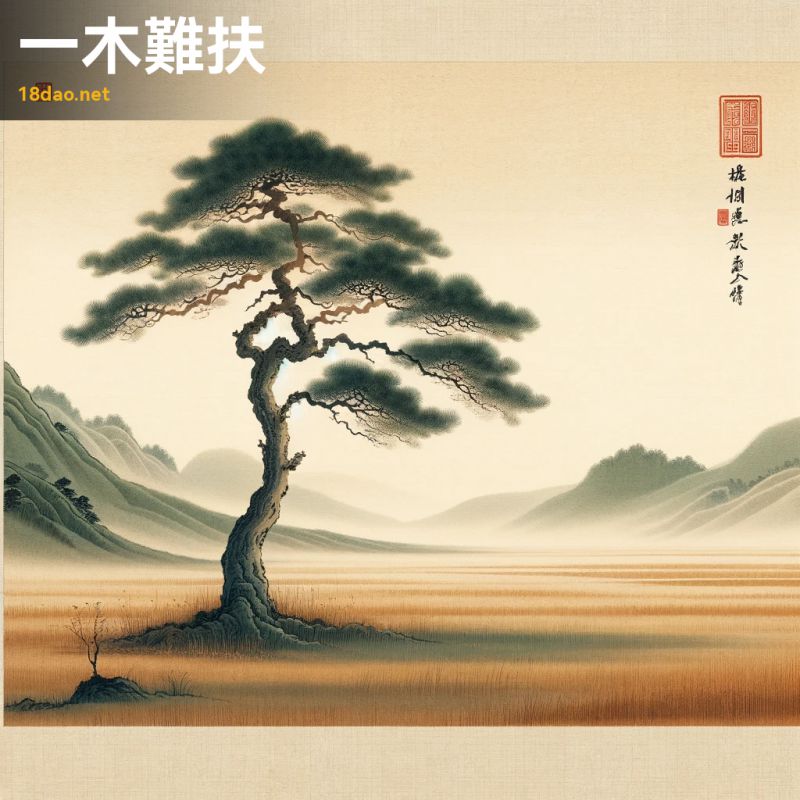

解读: 這幅插圖展示了一棵孤獨、纖細、高挑的樹木獨立于廣袤的田野中,象征着孤立無援和難以克服的挑戰。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家的風格,體現了古典中國畫的簡潔與深邃。畫面背景是輕柔的丘陵和遼闊的天空,強調了樹木的孤獨奮鬥。色彩方面,采用了傳統的泥土色和微妙的綠色調,給人以沉靜而深遠的感覺。畫面一角有一枚小小的紅色印章,增添了作品的真實感和古樸韻味。這幅畫與成語“一木難扶”之間的聯系,在于該成語描述的是一種勢單力薄、難以自行挽救的情境。畫中的樹木,孤立無援,正如成語所形容的那樣,面對困境時無法僅靠自身之力挽狂瀾。此畫旨在通過視覺藝術的形式,深刻地傳達這一含義。

-

序號: 65

解读: 這幅圖描繪了一個孤獨、纖細的樹木獨立在廣闊、空曠的景觀中,象征着孤立無援和不足。樹木顯得纖弱,葉子稀疏,背景是一片寬廣、貧瘠的平原和廣闊的天空。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家的技巧,使用了水墨畫技法,強調自然之美與簡樸。畫角落中的紅色印章增添了作品的傳統感。這幅畫與成語“一木難支”(意為一棵樹木難以支撐整個森林,比喻單憑一人之力難以成大事)的含義緊密相連。畫中的孤樹代表了孤立無援的個體,周圍空曠的景觀強調了這種孤獨和無助。

通過這種視覺表現,畫面傳達了成語所蘊含的意境和哲理,即個體力量的有限和團結協作的重要性。

-

序號: 66

解读: 這幅插圖展現了古代中國教室的場景,學生們正專注練習書法,每一筆都刻畫得非常精确。這正是成語“一闆一眼”(Yi Ban Yi Yan)的形象表達,其含義是做事有條不紊、嚴格按照規矩辦事。畫面中的學生們用筆劃的細緻和專注體現了這一點。

整幅畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和深邃、經典的感覺,賦予了這幅作品深厚的文化底蘊。畫角的小紅印章增添了一抹正宗的觸感,使整幅作品更顯完整。

-

序號: 67

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一闆三眼”的字面含義。圖中描繪了一副傳統的中國象棋棋盤,棋盤上巧妙地繪有三隻眼睛,這三隻眼睛不僅融入了棋盤的設計中,還突出了成語的直觀意象。背景是典型的古代中國風景,包括水墨山脈、飄渺雲彩和甯靜的河流,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

整個畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,具有經典中國畫的特點。圖畫角落還有一枚紅色印章,代表了作品的真實性和藝術簽名。這幅插圖的目的是通過視覺藝術形式來展現“一闆三眼”這個成語。在中國文化中,“一闆三眼”通常用來形容棋藝高超的人,尤其是在象棋中能夠精準預判對手的棋局。

通過将象棋棋盤和三隻眼睛結合,這幅插圖直觀地傳達了成語的含義,并且以傳統中國畫的形式展現了中國文化的精髓。

-

序號: 68

解读: 在這幅插圖中,我創作了一個夢幻般的、充滿古典中國風情的場景,以展現“一枕南柯”的意境。畫面中的中年學者身着傳統漢服,在一棵古老的大樹下沉睡,周圍環境甯靜而超現實,彷佛置身于夢境之中。遠處是被薄霧環繞的高山和郁郁蔥蔥的森林,強調了這個場景的超脫和時間的流轉。畫面色彩柔和,以綠色、藍色和灰色為主,傳達出一種甯靜的夢幻品質。在畫作的一角,我還加上了一枚紅色的傳統中國印章作為簽名。

-

序號: 69

解读: 這幅插圖描繪了成語“一枕槐安”的意境。成語出自唐代詩人白居易的《夜泊牛渚懷古》,原文為“一枕黃梁,再卧槐安”。本成語用于比喻忘卻煩惱,安心入睡。在這幅圖中,我們看到一個甯靜的村莊夜景。月亮高挂在天空,給整個場景投下柔和的光線。在月光下,一位學者安詳地睡在槐樹下。夜風輕輕吹拂着樹葉,營造出一種平和與滿足的氛圍。這不僅表現了成語的字面意義——在槐樹下安睡,也傳達了精神層面上的甯靜和心靈的平靜。

畫面的色彩調和而柔和,營造出一種靜谧的感覺,與古代畫家或近代畫家的畫風相呼應。畫面角落的紅色印章,增添了這幅作品的傳統中國藝術氣息。

通過這樣的描繪,圖像與成語“一枕槐安”之間的聯系得以清晰展現,傳達出遺忘煩惱,安心入夢的意境。

-

序號: 70

解读: 這幅圖描繪了成語“一枕黃粱”的場景。這個成語源自于唐代傳奇小說《枕中記》。故事講述了盧生,一個渴望功名的窮書生,在客棧中做了一個關于成就和榮耀的夢。這一切都發生在他短暫的小憩中,而他的頭枕着的黃粱(一種小米)尚未煮熟。在這幅畫中,我們看到一位男子在樹下安靜地入睡,旁邊是一小桌,桌上放着一盤煮熟的黃粱。

整個場景流露出一種平和而夢幻的氣氛,讓人聯想到中國古代的民間傳說。

畫風模仿了傳統中國藝術家如古代畫家或近代畫家的風格,注重簡約與深邃。畫中還巧妙地融入了夢幻般的元素,暗示男子正在經曆一個生動的夢境。圖畫的一個角落有一枚紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一種标志性元素,用以表明作品的真實性和作者的身份。這幅圖旨在通過這種古典的表現手法,向觀者傳達“一枕黃粱”這個成語的含義:夢想與現實之間的差距,以及夢境的短暫與虛幻。

-

序號: 71

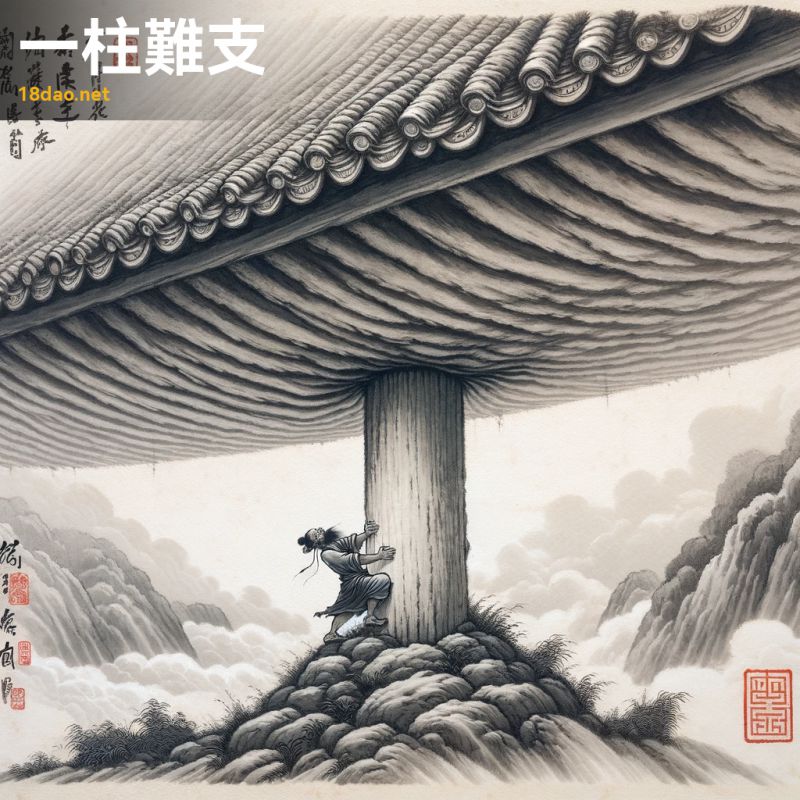

解读: 這幅圖描繪了成語“一柱難支”的形象意義。在這個場景中,我們看到一根纖細的柱子艱難地支撐着一個龐大、沉重的屋頂。這個形象生動地展現了成語的含義,即依靠單一的力量或方法難以支撐整個局面,暗示着需要更多的支持或方法來解決問題。

在這幅畫中,采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和柔和的色彩來表現這個場景。畫面背景簡潔,沒有過多的細節,使觀者的注意力完全集中在那根孤立無援的柱子和其上方壓倒性的重量上。此外,圖像的一個角落有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。

整體而言,這幅圖通過視覺藝術的形式,深刻地傳達了“一柱難支”這一成語的深層含義。

-

序號: 72

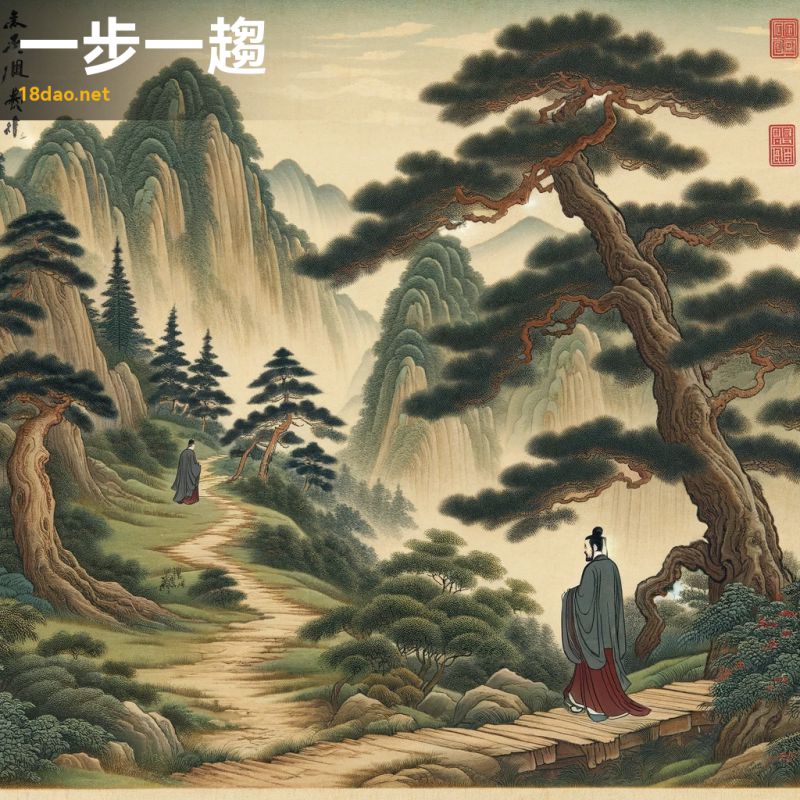

解读: 這幅圖描繪了成語“一步一趨”的場景。在畫中,我們看到一位古代學者穿着傳統的漢服,沿着蜿蜒的山路緩緩而行。他的神态沉思、耐心,周圍是郁郁蔥蔥、甯靜的自然景觀。畫中的古松高聳,遠處山巒起伏,整個畫面傳遞出一種深沉和平靜的感覺。

此畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,色彩低調、自然,展現了古典藝術的精髓。畫面的角落還有一個小小的紅色中國傳統印章,增添了一抹古典氣息。“一步一趨”這個成語表達的是做事細緻、謹慎,每一步都踏實穩重的意思。畫面中的學者緩慢而審慎的步伐,恰如其分地體現了這一含義,也傳達出中國古典文化中對于耐心和持續努力的重視。

-

序號: 73

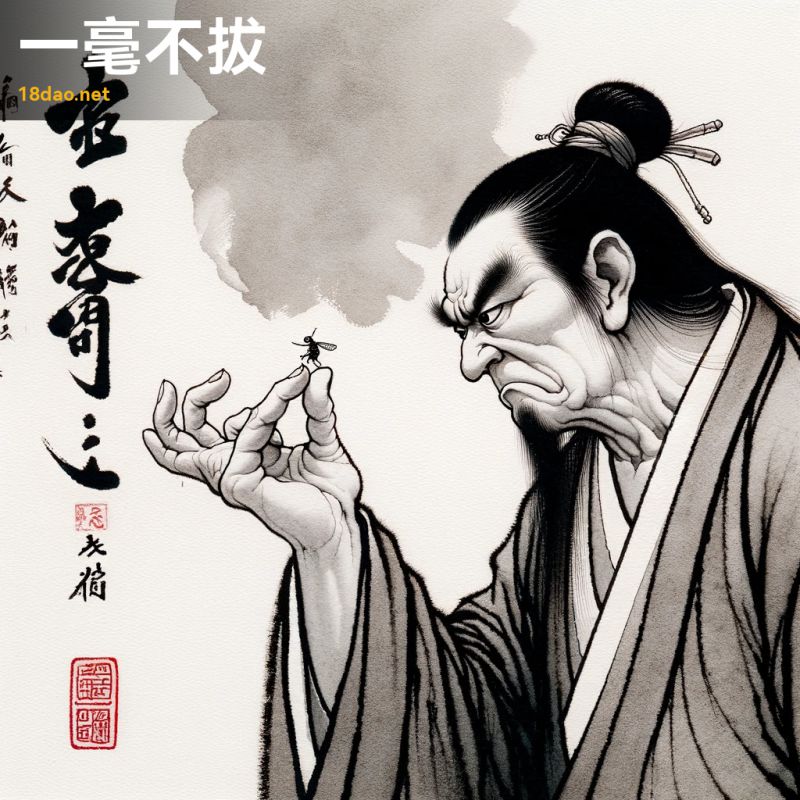

解读: 此幅插圖為成語“一毛不拔”提供了一個生動的視覺诠釋。成語“一毛不拔”字面意思是“連一根毛都不願意拔出”,比喻極端吝啬,不肯花費或者捐出任何東西。在這幅畫中,我們可以看到一個穿着傳統中國服飾的吝啬者緊緊地守着他的寶箱,寶箱緊閉且上鎖,顯示出這個人不願意花費哪怕是最微不足道的金額。背景采用了極簡風格,主要聚焦于這個人物及其财物。

這幅作品采用了中國傳統水墨畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家的藝術手法。他們的畫作以水墨技巧著稱,能夠表現出一種古樸而深邃的美感。此外,畫面一角加上了紅色的印章,這是中國畫作中常見的簽名方式,增添了作品的傳統感。

整體來看,這幅插圖不僅忠實地呈現了“一毛不拔”成語的寓意,同時也通過其藝術風格,向中國古典文化緻敬。

-

序號: 74

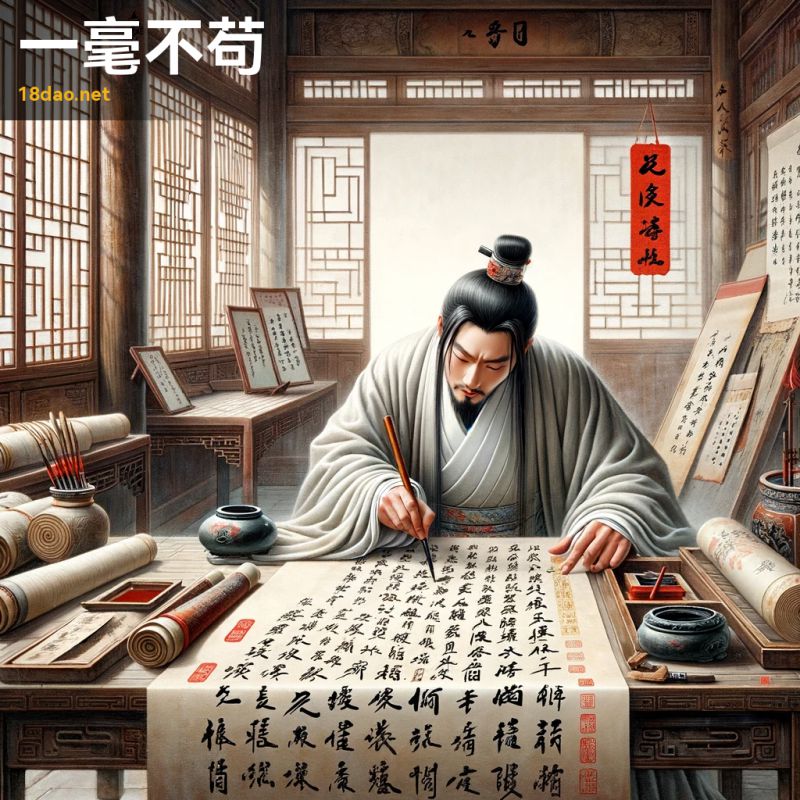

解读: 此幅插圖是根據成語“一毫不拔”繪制的。這個成語字面意思是連一根毛發也不肯拔出,比喻極端吝啬或者非常固執。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的人物,他正緊緊抓住一枚小硬币或是一小塊貴重物品,臉上表現出極度的決心和拒絕放手的神情。這種誇張的表情傳達了成語中的含義——不願意放棄或給予哪怕是極小的東西。

畫風借鑒了古代畫家的風格,用細膩的筆觸和深邃的感覺展現主題。背景保持了極簡風格,使觀者的注意力集中在人物和他緊握的物品上。這種畫風不僅體現了傳統中國水墨畫的特點,也加深了成語背後含義的表達。畫作一角的紅色印章是對傳統中國藝術的緻敬,它增添了作品的真實感和藝術價值。

整體而言,這幅插圖以古典而深邃的方式,生動地描繪了“一毫不拔”的含義。

-

序號: 75

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一毛不花”的含義,這是一句漢語成語,字面意思是“連一根毛發也不敢或不能弄彎”,形容做事非常認真、仔細,不容許有任何疏忽。在這幅畫中,一位穿着傳統漢服的書生正坐在古代書房中,專心緻志地書寫書法。他的神情集中、專注,顯示出他對細節的極緻重視。畫中的書房充滿了卷軸、毛筆和硯台,這些元素象征着對細節和精确性的奉獻。這些細節反映了成語“一毫不苟”的精神——對每一筆每一畫的嚴謹和細緻。

此外,整幅畫的風格模仿了中國古典藝術大師古代畫家或近代畫家,展現了中國古典藝術的微妙與深邃。畫角的小紅印章增添了作品的真實感,同時也是傳統中國藝術作品的标志性元素。

整體上,這幅插圖不僅表現了成語的内涵,也體現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

序號: 76

解读: 這幅插圖描繪了成語“一氣呵成”的場景。畫中展現了一位傳統學者,他正專注地完成一幅長長的書法或繪畫作品,整個過程流暢連貫,沒有中斷。這位學者身處一個甯靜且簡約的書房中,體現了專注與無縫執行的精髓。

畫風模仿了古代畫家的風格,傳統的中國元素如水墨洗繪在畫中随處可見。成語“一氣呵成”本身意味着做事一氣呵成,從開始到結束毫不停頓。在這幅畫中,這位學者的專注和他的動作連貫性完美地诠釋了這一成語的含義。他的身姿和神态展示了一種專注和決心,正如成語所描述的那樣,他在一氣之中完成了他的藝術創作。此外,畫面中的紅色印章為整幅作品增添了一抹傳統的中國元素,使其更具文化底蘊和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅反映了成語的字面意義,也捕捉了其中蘊含的深層文化和哲學思想。

-

序號: 77

解读: 這幅插圖展現了成語“一決雌雄”的含義。成語“一決雌雄”指的是在競争或沖突中決出勝負。圖中展示了兩隻雄偉的動物——可能是一隻龍和一隻虎——在一場既激烈又充滿尊重的戰鬥中。他們被崎岖的山脈和古老的樹木所環繞,這強調了自然和曆史的背景。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫,主要采用黑白色調,通過微妙的顔色點綴來突出關鍵特征。畫面的一個角落還有一個小小的紅色中國印章,增添了一份真實感。

通過這幅畫,我們可以感受到那種在對抗中展現的力量和尊嚴,以及中國傳統藝術的深厚底蘊。

-

序號: 78

解读: 此圖描繪了一條蜿蜒曲折的河流穿過山巒起伏的景觀,以傳統中國水墨畫的形式呈現,體現了“一波三折”這一成語的内涵。在這幅畫中,河流的彎曲代表了成語中所描述的複雜和多變的情況,如同人生或事情的發展過程中遇到的反複和波折。畫面背景的山巒被雲霧缭繞,營造出一種甯靜而深遠的意境,與河流的曲折形成對比,強調了生活中起伏不定的過程。河岸上的茂密綠植則為畫面增添了生機與活力。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,簡潔而富有深度,符合古典中國畫的審美特征。畫面一角的紅色印章是中國古典藝術的典型标志,不僅起到裝飾作用,也體現了藝術家的身份和作品的獨特性。

整體而言,這幅畫通過傳統的中國水墨畫風格,将“一波三折”的成語意境生動地呈現出來,既展示了自然景觀的美妙,也寓意了生活中的曲折和挑戰。

-

序號: 79

解读: 這幅插圖展現了“一瀉千裡”這個成語的意境。在畫面中,一條長河從高山之巅開始蜿蜒流淌,一直延伸至遙遠的地平線,象征着事物或任務的開始,并以不懈的勢頭向目标前進。這條河流的動态水流寓意着連續不斷的進展和動力。

整幅畫作采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國山水畫風格,滲透着中國畫的古典韻味。畫面的一角還配有紅色印章,增添了作品的藝術感和文化底蘊。在中國文化中,“一瀉千裡”原指江河水流迅猛,一直流到很遠的地方,後來比喻文章、談話等連綿不斷,也用來形容事物發展迅速,勢不可擋。這幅畫正是以自然界的河流為隐喻,生動地表現了這一成語的深刻含義。

-

序號: 80

解读: 這幅插圖描繪了成語“一無事事”(意為無憂無慮,沒有任何煩惱)。畫面展現了一位老人在甯靜的河流中悠閑地釣魚。遠處的山巒和近處的流水,共同營造出一種平和甯靜的氛圍,體現了這個成語的内涵。

在這幅畫中,我采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,使用墨水和水彩在宣紙上繪制。色彩以黑色、灰色為主,山水之間點綴着綠色的植被。

整幅畫面簡潔而深遠,透露出一種古典美感。此外,畫面一角還有一個紅色印章,增添了幾分莊重和傳統的氣息。

整體而言,這幅畫不僅反映了“一無事事”這個成語的含義,也體現了中國古典繪畫的獨特魅力和深遠意境。

-

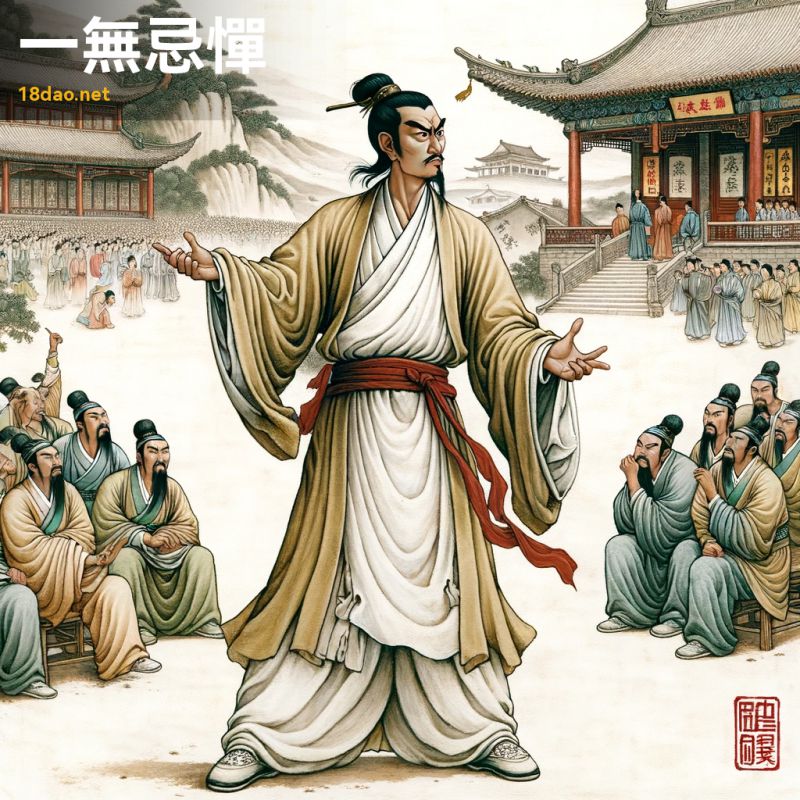

序號: 81

解读: 這幅圖描繪了成語“一無忌憚”的場景。圖中的人物穿着傳統的中國服飾,展現出大膽和無所顧忌的态度。他可能正處于一個公共場合或宮廷中,毫不猶豫地表達自己的意見或自由行動。背景是典型的中國古代風格,可能包括古建築或自然景觀,營造出一種古樸的氛圍。

整個畫面傳達出一種無畏和自由的感覺。此成語“一無忌憚”通常用來形容一個人行事大膽,完全不考慮後果或不顧及他人的看法。在這幅畫中,人物的表情和姿态充分展現了這種特質。他似乎正自信地站立,面對着觀衆,表情堅定,這反映出一種敢于直面挑戰和表達真實想法的精神。

畫風上,模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以及傳統中國畫的特點,如水墨、淡雅的色彩和簡潔的線條。圖中還包含了一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,用于代表作者的簽名或作品的真實性。此印章的存在,增添了作品的文化價值和曆史感。

-

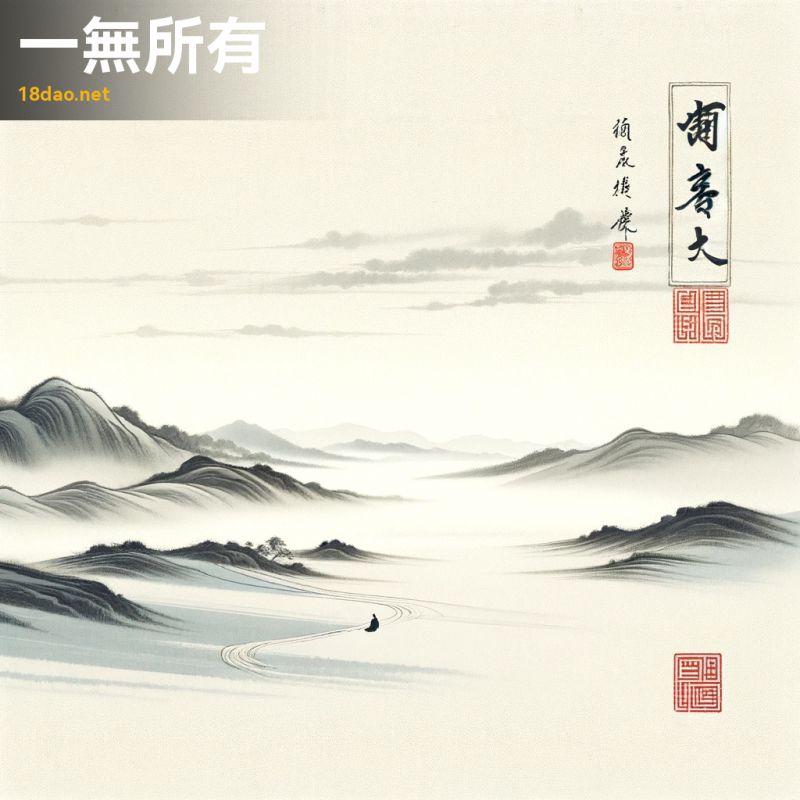

序號: 82

解读: 這幅插圖展現了“一無所有”的概念,即沒有任何東西。畫面中,我們看到一個廣闊而空曠的景緻,天空清朗,沒有任何雲彩或物體。這種空曠的景象象征着物質财富的缺乏。

畫風采用了古代畫家或近代畫家的風格,通過柔和的筆觸和微妙的水墨渲染,傳達出一種簡樸和空虛的感覺。這種風格強調了中國古典繪畫中的深遠意境和對自然的細膩描繪,與“一無所有”的主題相得益彰。畫面的一角還有一個小巧的傳統紅色印章,增添了一絲古典藝術的韻味,同時也是中國傳統文化中不可或缺的元素之一。

整體上,這幅畫通過其空曠的景象和古典的風格,完美地體現了“一無所有”這一成語的内涵。

-

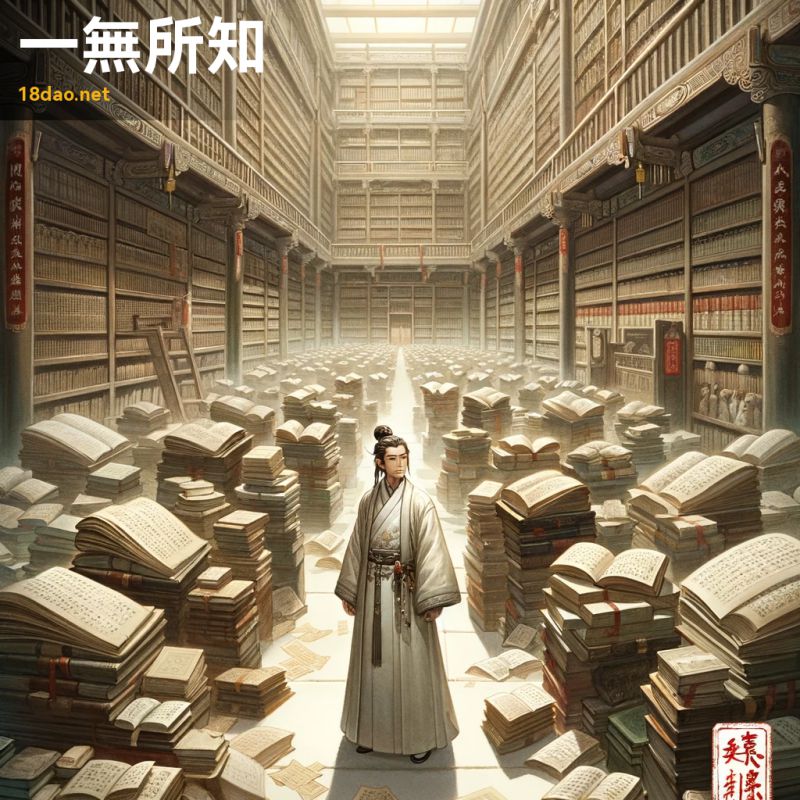

序號: 83

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“一無所知”的含義。在畫面中,一位身着古代中國學者服飾的人物站在一個龐大的圖書館裡。他被四周堆積如山的書籍和卷軸所包圍,表情顯得既困惑又不知所措。這種布局恰如其分地展示了這位學者雖身處知識的海洋,卻仿佛對其中的一切一無所知。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。細膩的筆觸和柔和的色彩強調了圖書館的遼闊和學者的渺小,營造出一種甯靜的氛圍,使畫面更加生動和有說服力。此外,圖畫的一角還有一個小巧的紅色印章,這是中國傳統繪畫中的常見元素,不僅增加了作品的審美價值,也體現了對傳統文化的尊重。

整體來看,這幅插圖不僅準确地表達了“一無所知”這一成語的深層含義,也展現了中國古典文化的獨特魅力和藝術風格。

-

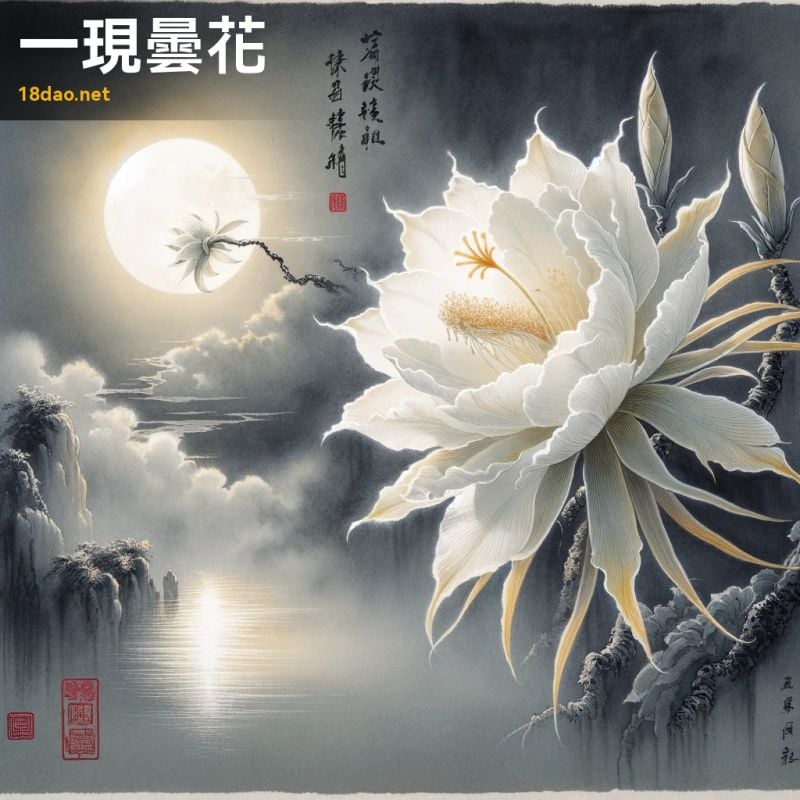

序號: 84

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一現曇花”的含義。在中國文化中,“一現曇花”用以形容非常短暫或者難得一見的事物。圖中的曇花(也就是昙花)僅在夜間綻放,到了拂曉便凋謝,這種短暫而又美麗的景象與成語的寓意完美契合。

繪畫風格采用了中國古典水墨畫的手法,模仿了古代畫家或近代畫家的畫風。畫中的昙花在月光下顯得格外嬌嫩、靈動,仿佛在訴說着它的短暫與珍貴。這種細膩的筆觸和淡雅的水墨色彩,加上畫面中的祥和夜色,共同營造出一種超脫塵世的意境,恰如其分地表達了成語“一現曇花”的意境。畫角落的紅色印章則是中國傳統畫作中常見的元素,代表了畫家的簽名或者作品的身份标識,為整幅作品增添了一抹文化色彩。

通過這幅插圖,我們不僅能夠領略到中國古典藝術的魅力,還能深刻理解“一現曇花”這一成語所蘊含的深遠意義。

-

序號: 85

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一盤散沙”的含義。圖中,我們看到幾堆沙子散落在一個盤子上,每堆沙子相互獨立,沒有任何聯系。這些分散的沙堆象征着缺乏團結和凝聚力,正如成語所描述的,各自為政,缺乏合作和統一的力量。

在藝術風格上,這幅畫借鑒了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,運用水墨畫的技巧,線條柔和流暢,呈現出中國古典美學的韻味。畫面中的紅色印章增添了作品的真實感和傳統氛圍,使之更加貼合古典中國畫的主題。

整體而言,這幅插圖不僅準确地表達了“一盤散沙”成語的内涵,也展現了中華文化的深厚底蘊和獨特藝術風格。

-

序號: 86

解读: 此圖描繪了成語“一目了然”的含義。圖中展示了一位學者站在高處,如山頂或高樓,俯瞰下方的村莊或景觀。景觀細緻而有序,房屋、樹木和河流清晰可見,布局井然,象征着清晰和立刻的理解。學者的表情反映了他那一刻的領悟或啟迪。

此畫風格模仿了中國傳統藝術家如古代畫家或近代畫家的風格,使用柔和的筆觸和自然的顔色。圖畫的右下角還有一枚紅色的印章,增添了一絲古典韻味。

整體而言,這幅畫通過其構圖和表達方式,完美體現了“一目了然”這一成語的寓意,即事物一看便知,毫不費解。

-

序號: 87

解读: 此圖描繪了一個古典中國畫風格的場景,靈感來源于成語“一目五行”。圖中展示了一位着古代中國服飾的智者,站在甯靜的自然景觀中,他正深思地凝視着一卷寫有複雜文字的卷軸。他的表情顯示了深刻的理解和洞察力。背景中,卷軸上清晰地展示了五行不同的古代漢字,象征着一眼能夠洞察多個觀點的能力。

這幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,采用了細膩的筆觸和微妙的水墨渲染。畫面傳達了一種古樸而深邃的感覺,與“一目五行”這個成語的内涵相得益彰。此外,畫面一角還有一枚紅色的印章,增添了畫作的傳統中國元素和藝術價值。“一目五行”字面意思是“一眼能看五行字”,比喻讀書或觀察事物看得很快,理解能力強。這幅畫正是通過智者觀看卷軸的場景,形象地傳達了這一含義。

-

序號: 88

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在甯靜的書房中專心閱讀,他的眼睛迅速移動,象征着“一目十行”的能力。這個成語直譯為“一眼看十行”,意指閱讀速度極快,能夠一眼看過十行文字。在這幅畫中,學者被描繪成穿着傳統的長袍,身處一個裝飾雅緻、書卷堆滿的房間裡,這強調了他的學識和閱讀的專注力。畫面中的細節,如書房内的滿牆書卷和窗外甯靜的花園景緻,都增添了一種平和而深沉的氛圍,與傳統中國畫的精神相契合。此外,畫面角落的紅色印章,不僅是傳統中國藝術作品的重要組成部分,也為這幅作品增添了一份真實感和藝術價值。

整體來看,這幅插圖不僅體現了“一目十行”這一成語的含義,還通過其古典的藝術風格和布局,向觀者展示了一種古樸而深邃的美學感受。

-

序號: 89

解读: 這幅插圖是為成語“一目即了”所繪。在這幅圖中,我們看到一位智者站在山頂上,遠眺着遠方。他的眼神中透露出深刻的理解與洞察力,象征着這位智者對事物能夠一眼看透,洞悉其本質。畫面背景是一片遼闊的風景,遠處的山巒、飄渺的雲霧和甯靜的天空象征着深邃和廣闊,暗示着智者的見識不僅深刻,而且廣博。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,通過傳統的手法和符号傳達了“一目即了”的含義。在畫作的某個角落,還有一個紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。“一目即了”這個成語形容看一眼就能立刻理解或看透某件事物的意思。

通過這位智者洞察萬物的形象,插圖生動地展現了這個成語的内涵。

-

序號: 90

解读: 這幅插圖描繪了一位中國古代的學者,他身着傳統長袍,坐在甯靜書房的木桌前。畫面中,這位中年男士面帶沉思之色,同時閱讀桌上鋪開的多卷經文。這一場景象征着成語“一目數行”,意味着能夠一眼看過多行文字,展現了學者卓越的讀書能力和深厚的學識。畫面的背景是典型的中國古典書房,包括挂軸、硯台和一小盆植物等傳統元素,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

這幅作品的畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,運用了微妙的水墨洗染和細膩的筆觸,體現了中國傳統繪畫的韻味。圖畫的某個角落還有一個小小的紅色印章,作為作品的簽名。這不僅是對古典中國藝術的緻敬,也是對成語文化的一種深刻表達。

-

序號: 91

解读: 這幅插圖展現了“一目了然”這一成語的深刻内涵。畫面中,一人站在山峰之巅,俯瞰下方的山川、河流和村落,景色一覽無餘。這一場景象征着清晰和立即的理解,與“一目了然”的含義——事物一看便知其全貌,非常吻合。

畫風效仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和柔和的色彩,表達了一種甯靜而深遠的氛圍。此外,畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅忠實地傳達了成語的寓意,也體現了中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 92

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一矢雙穿”的場景。在畫中,一位身着傳統中式服飾的古代弓箭手,正專注地射出一支箭,這支箭巧妙地同時穿透了兩個分開的目标。

背景是甯靜、朦胧的山水景色,有山巒和幾棵稀疏的樹木,風格讓人聯想到古代畫家或近代畫家的作品。畫面細緻入微,特别強調了弓箭手集中的表情和箭矢的飛行軌迹。成語“一矢雙穿”字面意思是一箭雙穿,比喻一舉兩得,或者用一種手段達到兩個目的。在這幅畫中,弓箭手的技巧和箭矢的軌迹象征着這種高效和多效的行為。畫面中的紅色印章增添了一絲傳統的中國風味,使整幅畫更顯古典韻味。

通過這樣的視覺表現,我希望能夠傳達出這個成語深刻的内涵和美學價值。

-

序號: 93

解读: 此圖描繪了一位學者坐在樹下,專注地閱讀一本書,然而書的一半頁面散落在地上,未受關注。這位學者雖然專注,但對整體情境缺乏認識,象征着隻有部分理解的狀态。

這幅畫的風格受到了古代畫家和近代畫家的啟發,捕捉了古典中國藝術的精髓。

整個畫面氛圍甯靜而深遠。畫角落有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統氣息。這幅畫與成語“一知半解”之間的聯系在于,這個成語描述的是對事物隻有表面上的或部分的理解,缺乏深入和全面的認識。畫中的學者代表了這種半途而廢的學習或理解方式,他隻閱讀了手中的書籍,而忽略了散落的書頁,暗喻着對知識的片面理解。這種象征性的表達深刻地體現了成語的含義。

-

序號: 94

解读: 這幅插圖展現了成語“一竅不通”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的古代中國學者,坐在書桌前,周圍擺滿了書籍和卷軸。他看上去困惑不解,正抓着頭發思考。他被一堵牆所圍繞,牆上有一系列的閉合門窗,象征着他的思想閉塞或對某個領域的完全無知。

整個畫面的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,注重細膩的線條和微妙的水墨渲染。畫角落裡的紅色印章賦予了作品一種正式和真實的感覺。

通過這幅畫,我們可以直觀地理解“一竅不通”這個成語的意思。成語中的“竅”指的是洞穴或者開口,而“一竅不通”則形象地描述了一個人對某事一無所知的狀态。在這幅插圖中,閉合的門窗正是這種無知狀态的象征,顯示出學者無法理解或吸收新知識的困境。

整體而言,這幅作品不僅傳達了成語的字面意義,還深刻描繪了它背後的文化和哲學思想。

-

序號: 95

解读: 這幅圖描繪了一個甯靜而古典的中國山水畫面,體現了古代畫家和近代畫家畫風的影響。圖中呈現的是一位穿着傳統長袍的智者,站在一座橋上,面帶微笑地望着流水。他周圍是郁郁蔥蔥的綠山和古樹,遠處有幾隻優雅的鳥兒在飛翔。

整個畫面透出一種超脫世俗紛擾的安詳感,彰顯着恬淡智慧和永恒的甯靜。色調低調、自然,以綠色、藍色和大地色系為主。這幅圖插圖與成語“一笑置之”之間的聯系在于,這位智者的淡然微笑體現了對世事的豁達和超然。成語“一笑置之”意味着對一些事情不予理會,用一笑了之的态度處理。畫面中的智者看似對眼前的景緻報以微笑,實則是對世間紛擾的淡然處之,與成語的寓意不謀而合。此圖恰如其分地表達了這一成語的精神内涵,同時也展示了中國古典山水畫的韻味和深遠意境。

-

序號: 96

解读: 這幅圖描繪了中國古代一位學者,他正坐在書桌前,手持毛筆專心緻志地書寫。畫面中的學者正在用一次蘸墨的筆盡可能地畫出三筆,體現了“一筆三過”這個成語的含義。成語“一筆三過”比喻做事認真細緻,一絲不苟。畫面背景為典型的中國古代書房,有卷軸、硯台和傳統的中國建築元素,營造出一種甯靜而專注的氛圍。

整幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,增添了一絲正式和莊重的感覺。

-

序號: 97

解读: "一箭雙雕"是一個漢語成語,直譯為“一箭雙雕”。這個成語的意思是用一箭同時射中兩隻雕,比喻用一次行動解決兩個問題或達到兩個目的。它常用來形容一舉兩得的聰明策略或高效的行動。這個成語強調的是效率和智慧,通常用在描述一個人或一項計劃同時達成多個目标的情境中。

-

序號: 98

解读: 這幅插圖描繪了成語“一箭雙雕”的場景。在畫中,我們看到一位身着漢代傳統服飾的弓箭手站在一個平靜的山水景觀中。他正在向天空瞄準,空中的一支箭正好位于弓和兩隻鷹之間。這兩隻鷹的位置恰好讓人感覺這一箭将同時擊中它們。

整幅作品具有古樸深邃的感覺,捕捉了古典中國藝術的精髓。成語“一箭雙雕”字面上的意思是“一箭射中兩隻鷹”,比喻一舉兩得或一次行動達到兩個目的。在這幅畫中,弓箭手的專注姿态和箭矢直指的兩隻鷹形象地展現了這種一舉兩得的情境。山水背景和傳統服飾增添了這一場景的文化氛圍和曆史感。此外,畫作角落的紅色印章是中國傳統繪畫中的一個重要元素,增強了作品的真實性和藝術價值。

-

序號: 99

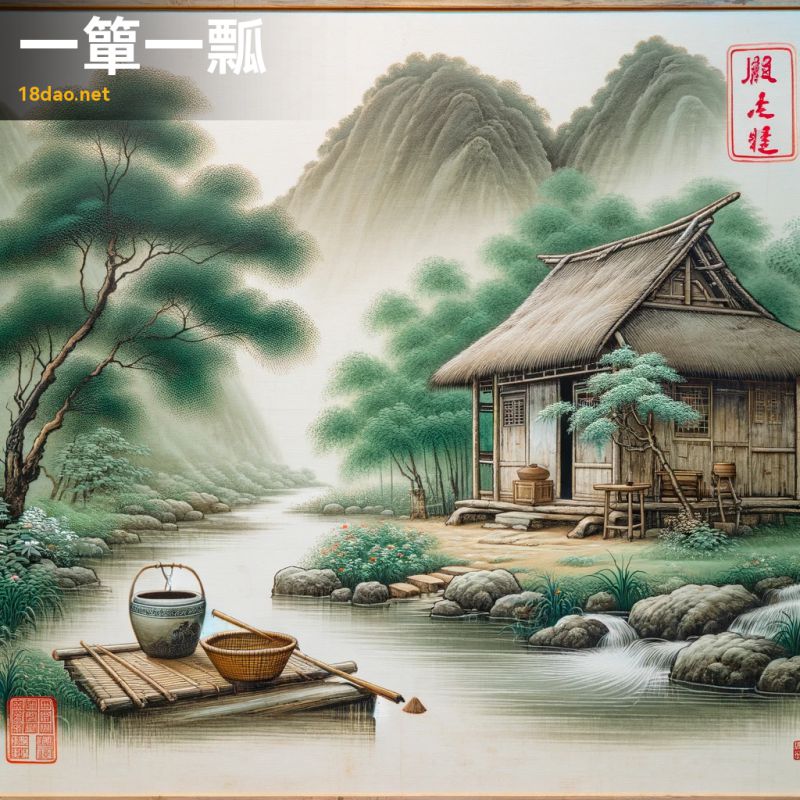

解读: 這幅插圖描繪了一個甯靜的鄉村景象,以簡陋的茅屋為中心,周圍環繞着青蔥的綠色植被和一條流淌的小溪。在茅屋的入口附近,擺放着一個簡樸的竹編籃子(簞)和一個木制的瓢(瓢)。這兩件物品象征着簡樸和滿足,是“一簞一瓢”成語的直觀體現。這個成語來自于中國古代,描述的是一種淡泊名利、滿足于簡單生活的境界。這幅畫反映了一種甯靜和極簡的生活方式,遠離了世界的複雜紛擾。畫中的色彩低調而土色調,捕捉了與自然和諧相處、平和生活的本質。在畫作的某個角落,還有一個小巧的紅色中國印章,為作品增添了一抹真實感。

整體而言,這幅插圖完美诠釋了“一簞一瓢”所傳達的生活哲學,即在簡單樸素中找到内心的滿足和平靜。

-

序號: 100

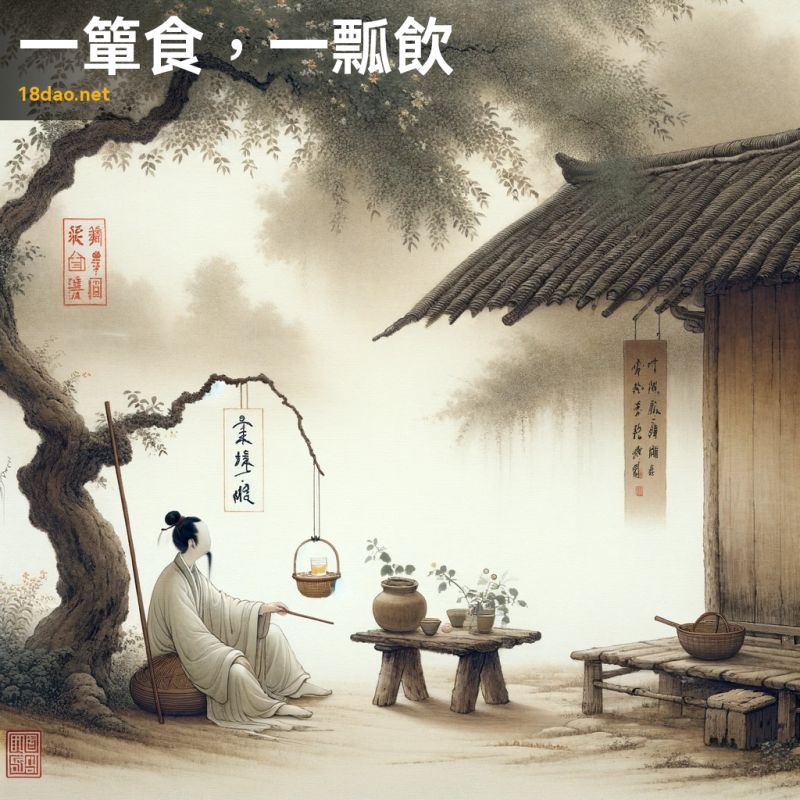

解读: 這幅插圖描繪了中國古典成語“一簞食,一瓢飲”的意境。畫面中心的人物,身着傳統的中國服飾,可能是一位學者或隐士,他正安詳地坐或站在大自然中的一個樸素、甯靜的地方,可能是一間小木屋或樹下的安靜角落。人物手持一簡單的竹筐(箘),裡面裝着簡樸的食物,如米飯或面包;另一手持着一個葫蘆勺(瓢),裡面盛着水。

整幅畫呈現出一種甯靜與滿足的氣氛,體現了以極少的物質需求生活,并從中獲得滿足的生活方式。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,用色樸素,筆觸細膩。畫面的某個角落還有一個小而不顯眼的紅色印章,用以證明其真實性。成語“一簞食,一瓢飲”來源于《論語·述而》:“子曰:‘食無求飽,居無求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可謂好學也已。’”意思是說,飯吃得簡單,住得樸素,勤于事務,謹慎言語,追求道德并堅持正直,可以說是好學之人。這幅畫完美地捕捉了這種樸素生活和内在富足的精神。

解读: 這幅插圖為成語“𠟃足適履”提供了一種形象的表現。圖中展示了一位古代中國學者正在傳統環境中試穿鞋子。畫面中的學者身着漢服,坐在木凳上,小心翼翼地試穿着一隻鞋。背景是一間簡單而優雅的房間,陳設着傳統的中國家具和裝飾,窗外可見一座甯靜的花園,其中有竹子和岩石,展現了與自然的和諧相連。畫面的一角還印有小小的紅色印章,這是傳統中國藝術作品中常見的元素,增添了作品的真實性。

解读: 這幅插圖為成語“𠟃足適履”提供了一種形象的表現。圖中展示了一位古代中國學者正在傳統環境中試穿鞋子。畫面中的學者身着漢服,坐在木凳上,小心翼翼地試穿着一隻鞋。背景是一間簡單而優雅的房間,陳設着傳統的中國家具和裝飾,窗外可見一座甯靜的花園,其中有竹子和岩石,展現了與自然的和諧相連。畫面的一角還印有小小的紅色印章,這是傳統中國藝術作品中常見的元素,增添了作品的真實性。 解读: 此圖描繪了成語“□盡盧煉”(□ Jin Lu Peng),意為“狡兔死,走狗烹”。畫面中展示了許多死去的兔子和一隻正在被準備烹饪的狗。這個場景象征着一旦利用價值耗盡,即使曾經忠誠的幫手也會被抛棄。

解读: 此圖描繪了成語“□盡盧煉”(□ Jin Lu Peng),意為“狡兔死,走狗烹”。畫面中展示了許多死去的兔子和一隻正在被準備烹饪的狗。這個場景象征着一旦利用價值耗盡,即使曾經忠誠的幫手也會被抛棄。 解读: 這幅插圖是為了表現成語“一丁不識”。這個成語的字面意思是“一個字也不識”,比喻非常無知或文化程度非常低。在這幅圖中,我們看到一個穿着古代中國服飾的年輕人,他手持一本書,表情顯得困惑不解,象征着對知識的不了解或缺乏理解。他所在的環境是一個典型的中國書房,周圍擺放着卷軸、硯台和毛筆,這些元素代表了學習和教育的背景。

解读: 這幅插圖是為了表現成語“一丁不識”。這個成語的字面意思是“一個字也不識”,比喻非常無知或文化程度非常低。在這幅圖中,我們看到一個穿着古代中國服飾的年輕人,他手持一本書,表情顯得困惑不解,象征着對知識的不了解或缺乏理解。他所在的環境是一個典型的中國書房,周圍擺放着卷軸、硯台和毛筆,這些元素代表了學習和教育的背景。 解读: 這幅圖描繪了成語“一丘之貉”的形象。在畫面中,我們看到幾隻貉聚集在一個小丘上,象征着它們之間的相似性或同質性。這個成語常用來比喻壞人彼此相似,有着相同的惡習或特點。

解读: 這幅圖描繪了成語“一丘之貉”的形象。在畫面中,我們看到幾隻貉聚集在一個小丘上,象征着它們之間的相似性或同質性。這個成語常用來比喻壞人彼此相似,有着相同的惡習或特點。 解读: 這幅插圖是基于成語“一丘貉”創作的。在這幅畫中,我們看到幾隻貉(一種獾科動物)聚集在一個小土丘上。這個場景傳達了成語的本意,即形容那些性質、行為或地位相似的人聚在一起,暗指他們之間沒有顯著的差異。畫中的貉雖然各有特點,但它們在整體上的相似性被突出顯示,以此體現出成語的含義。

解读: 這幅插圖是基于成語“一丘貉”創作的。在這幅畫中,我們看到幾隻貉(一種獾科動物)聚集在一個小土丘上。這個場景傳達了成語的本意,即形容那些性質、行為或地位相似的人聚在一起,暗指他們之間沒有顯著的差異。畫中的貉雖然各有特點,但它們在整體上的相似性被突出顯示,以此體現出成語的含義。 解读: 這幅圖展現了中國成語“一了百了”的含義。畫面中,一位中國古代皇帝躺在床上,看起來虛弱無力,他被豪華的皇袍所覆蓋。周圍圍滿了文武百官,他們穿着傳統的長袍和盔甲,表情各異,從悲傷到關切。這個場景發生在一個宏偉的大廳内,有着傳統的中國建築元素。

解读: 這幅圖展現了中國成語“一了百了”的含義。畫面中,一位中國古代皇帝躺在床上,看起來虛弱無力,他被豪華的皇袍所覆蓋。周圍圍滿了文武百官,他們穿着傳統的長袍和盔甲,表情各異,從悲傷到關切。這個場景發生在一個宏偉的大廳内,有着傳統的中國建築元素。 解读: 這幅插圖為成語“一事未成”提供了形象而深刻的視覺表現。成語“一事未成”字面上意為一件事情還沒有完成,比喻事情沒有達到預期的結果。在這幅圖中,我們看到一位古代學者沉思狀,身處于一個甯靜卻略顯未完成的書房中。這位學者被書籍和卷軸所環繞,桌上放着一卷隻寫了一半的文稿。背景中懸挂的未完成畫作進一步強調了未竟之事的主題。

解读: 這幅插圖為成語“一事未成”提供了形象而深刻的視覺表現。成語“一事未成”字面上意為一件事情還沒有完成,比喻事情沒有達到預期的結果。在這幅圖中,我們看到一位古代學者沉思狀,身處于一個甯靜卻略顯未完成的書房中。這位學者被書籍和卷軸所環繞,桌上放着一卷隻寫了一半的文稿。背景中懸挂的未完成畫作進一步強調了未竟之事的主題。 解读: 這幅圖描繪了一位學者坐在雜亂無章的書房裡,面露失望和挫敗之情,周圍散落着卷軸和書籍,還有未使用的硯台。這個場景生動地傳達了成語“一事無成”的含義,這句成語直譯為“一件事情也沒有完成”,用來形容長時間的努力卻沒有取得任何成就或成果。畫中的學者象征着努力但未能取得成效的人。他的表情和周圍淩亂的環境共同強調了成語的主題——無果的努力和深感挫敗。學者的失落反映了他在追求學問或目标上的失敗,與成語“一事無成”的寓意相契合。

解读: 這幅圖描繪了一位學者坐在雜亂無章的書房裡,面露失望和挫敗之情,周圍散落着卷軸和書籍,還有未使用的硯台。這個場景生動地傳達了成語“一事無成”的含義,這句成語直譯為“一件事情也沒有完成”,用來形容長時間的努力卻沒有取得任何成就或成果。畫中的學者象征着努力但未能取得成效的人。他的表情和周圍淩亂的環境共同強調了成語的主題——無果的努力和深感挫敗。學者的失落反映了他在追求學問或目标上的失敗,與成語“一事無成”的寓意相契合。 解读: 這幅插圖為成語“一五一十”提供了形象而深刻的視覺呈現。在中國傳統文化中,"一五一十" 用來形容叙述事情詳細準确,不漏一字一句,正如這位古代學者在卷軸上一筆一劃地書寫漢字。他的表情專注而平靜,周圍是典型的中國古典書房,環境甯靜,反映了成語中所蘊含的精确和詳盡的内涵。

解读: 這幅插圖為成語“一五一十”提供了形象而深刻的視覺呈現。在中國傳統文化中,"一五一十" 用來形容叙述事情詳細準确,不漏一字一句,正如這位古代學者在卷軸上一筆一劃地書寫漢字。他的表情專注而平靜,周圍是典型的中國古典書房,環境甯靜,反映了成語中所蘊含的精确和詳盡的内涵。 解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在其簡樸而雅緻的書房中的場景。他身着傳統的漢服,面容平和而滿足,專注地閱讀手中的卷軸。周圍擺放着書籍和卷軸,房間的裝飾簡約而典型的中國風,強調了學者的樸素生活方式。

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在其簡樸而雅緻的書房中的場景。他身着傳統的漢服,面容平和而滿足,專注地閱讀手中的卷軸。周圍擺放着書籍和卷軸,房間的裝飾簡約而典型的中國風,強調了學者的樸素生活方式。 解读: 這幅圖描繪了一位書生在甯靜有序的書房中一絲不苟地書寫書法。畫中書生身着傳統中式服飾,專注緻志,展現出對書法藝術的精益求精和嚴謹态度。周圍堆滿了古書和卷軸,以及傳統的中國藝術品,象征着豐富的文化底蘊。

解读: 這幅圖描繪了一位書生在甯靜有序的書房中一絲不苟地書寫書法。畫中書生身着傳統中式服飾,專注緻志,展現出對書法藝術的精益求精和嚴謹态度。周圍堆滿了古書和卷軸,以及傳統的中國藝術品,象征着豐富的文化底蘊。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“一傅衆咻”的含義。在畫面中,一位學者(代表“傅”)自信地站在衆人中間,他們對他充滿敬仰和贊賞。這位學者身着傳統的漢服,顯得高大而傑出,周圍的人群則由身着不同漢服風格的男女組成,表情各異,從欽佩到驚訝不一。這個成語源自《左傳·昭公十七年》,原文是“一傅衆咻,衆咻何足道哉”。成語的意思是指一個老師(傅)的教誨,比衆多的助手(咻)更能使學生受益。它強調了優秀教師對學生的深遠影響,相比之下,衆多助手的幫助就顯得微不足道。在這幅圖中,學者的形象突出了他的智慧和權威,而周圍的人群則代表了那些受到他教導的學生或者是社會大衆。背景是典型的中國山水畫風格,增添了一種古樸和深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一傅衆咻”的含義。在畫面中,一位學者(代表“傅”)自信地站在衆人中間,他們對他充滿敬仰和贊賞。這位學者身着傳統的漢服,顯得高大而傑出,周圍的人群則由身着不同漢服風格的男女組成,表情各異,從欽佩到驚訝不一。這個成語源自《左傳·昭公十七年》,原文是“一傅衆咻,衆咻何足道哉”。成語的意思是指一個老師(傅)的教誨,比衆多的助手(咻)更能使學生受益。它強調了優秀教師對學生的深遠影響,相比之下,衆多助手的幫助就顯得微不足道。在這幅圖中,學者的形象突出了他的智慧和權威,而周圍的人群則代表了那些受到他教導的學生或者是社會大衆。背景是典型的中國山水畫風格,增添了一種古樸和深遠的氛圍。 解读: 這幅圖描繪的是成語“一刀兩斷”的場景。畫面中,一位着傳統服飾的智者,正在使用一把大型而華麗的刀切斷一根象征着複雜問題或艱難決策的粗繩或鍊條。

解读: 這幅圖描繪的是成語“一刀兩斷”的場景。畫面中,一位着傳統服飾的智者,正在使用一把大型而華麗的刀切斷一根象征着複雜問題或艱難決策的粗繩或鍊條。 解读: 此幅插圖深刻體現了“一刀兩段”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一位人物正使用鋒利的寶劍,将前方的物體一分為二。這一動作象征着果斷和明确的決策,恰如成語“一刀兩段”所傳達的意境:毫不猶豫地做出清晰的決斷,象征着事情的徹底分解與終結。畫面背景是典型的中國山水畫風格,山脈綿延,河流穿行其間,營造出一種古樸而深遠的氛圍。

解读: 此幅插圖深刻體現了“一刀兩段”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一位人物正使用鋒利的寶劍,将前方的物體一分為二。這一動作象征着果斷和明确的決策,恰如成語“一刀兩段”所傳達的意境:毫不猶豫地做出清晰的決斷,象征着事情的徹底分解與終結。畫面背景是典型的中國山水畫風格,山脈綿延,河流穿行其間,營造出一種古樸而深遠的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一個古代書房的場景,中心人物是一位智慧的老學者。他正使用一把鋒利的刀精确地切開一卷書卷,象征着“一刀見血”這個成語。在中國傳統文化中,“一刀見血”用于形容言辭或行動直接命中要害,不繞彎子。畫面中,學者的表情專注而堅定,強調了這一成語直擊問題核心的含義。

解读: 這幅圖描繪了一個古代書房的場景,中心人物是一位智慧的老學者。他正使用一把鋒利的刀精确地切開一卷書卷,象征着“一刀見血”這個成語。在中國傳統文化中,“一刀見血”用于形容言辭或行動直接命中要害,不繞彎子。畫面中,學者的表情專注而堅定,強調了這一成語直擊問題核心的含義。 解读: 這幅以“一刻千金”為主題的古典中國畫描繪了一對男女在古代服飾中珍惜共同度過的時光。畫面中,他們坐在一座安靜花園裡的傳統木質長凳上,上方盛開的梅花樹象征着時間的寶貴與短暫。背景中的小池塘和石橋增添了畫面的甯靜與深遠,反映出他們共處時刻的深度與甯靜。

解读: 這幅以“一刻千金”為主題的古典中國畫描繪了一對男女在古代服飾中珍惜共同度過的時光。畫面中,他們坐在一座安靜花園裡的傳統木質長凳上,上方盛開的梅花樹象征着時間的寶貴與短暫。背景中的小池塘和石橋增添了畫面的甯靜與深遠,反映出他們共處時刻的深度與甯靜。 解读: 這幅插圖展現了成語“一劍兩段”的形象化表現。圖中,一把古代中國式的劍被幹淨利落地切成兩段,兩段劍分别躺在地上。背景是一處甯靜且略顯荒涼的景象,可能是一個安靜的山口或者是一個僻靜的林間空地。

解读: 這幅插圖展現了成語“一劍兩段”的形象化表現。圖中,一把古代中國式的劍被幹淨利落地切成兩段,兩段劍分别躺在地上。背景是一處甯靜且略顯荒涼的景象,可能是一個安靜的山口或者是一個僻靜的林間空地。 解读: 這幅插圖展現了一位人物在甯靜而郁郁蔥蔥的森林中的大樹下休息的場景,體現了“一勞久逸”這個成語的含義。在中國傳統文化中,“一勞久逸”意味着通過一次辛勤的努力,便能長期享受安逸和成果。畫面中的人物看起來滿足而平和,象征着通過初期的努力實現持久的舒适與安甯。畫面的背景是遠山,以及附近清澈流動的小溪,增添了一種平靜而恬淡的氛圍。此外,畫面一角有一枚紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一種标志,用以保持作品的真實性和傳統感。

解读: 這幅插圖展現了一位人物在甯靜而郁郁蔥蔥的森林中的大樹下休息的場景,體現了“一勞久逸”這個成語的含義。在中國傳統文化中,“一勞久逸”意味着通過一次辛勤的努力,便能長期享受安逸和成果。畫面中的人物看起來滿足而平和,象征着通過初期的努力實現持久的舒适與安甯。畫面的背景是遠山,以及附近清澈流動的小溪,增添了一種平靜而恬淡的氛圍。此外,畫面一角有一枚紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一種标志,用以保持作品的真實性和傳統感。 解读: 這幅插圖展現了一個農夫在完成他的工作後,在一棵茂密的大樹下休息的場景。背景中夕陽的光線給這個畫面增添了一種甯靜而溫暖的氛圍。這個畫面傳達了一種持久的平和感和成就感,象征着“一勞永逸”這個成語的含義。成語“一勞永逸”指的是一次努力可以帶來長遠的效益,就像這位農夫經過辛勤勞作後享受到的甯靜和滿足感。

解读: 這幅插圖展現了一個農夫在完成他的工作後,在一棵茂密的大樹下休息的場景。背景中夕陽的光線給這個畫面增添了一種甯靜而溫暖的氛圍。這個畫面傳達了一種持久的平和感和成就感,象征着“一勞永逸”這個成語的含義。成語“一勞永逸”指的是一次努力可以帶來長遠的效益,就像這位農夫經過辛勤勞作後享受到的甯靜和滿足感。 解读: 這幅插圖是基于成語“一十一五”所創作的。在這幅畫中,我們可以看到十一位身着古代中國服飾的人物,每位人物的外觀和姿态都各不相同,代表着不同的社會地位和職業。這些人物站在一個擁有五根柱子的建築旁,象征着成語中的“五”。畫面背景是典型的中國古典山水畫風格,遠處的山巒和甯靜的天空都被描繪得細緻入微,流露出一種深遠和古樸的美感。

解读: 這幅插圖是基于成語“一十一五”所創作的。在這幅畫中,我們可以看到十一位身着古代中國服飾的人物,每位人物的外觀和姿态都各不相同,代表着不同的社會地位和職業。這些人物站在一個擁有五根柱子的建築旁,象征着成語中的“五”。畫面背景是典型的中國古典山水畫風格,遠處的山巒和甯靜的天空都被描繪得細緻入微,流露出一種深遠和古樸的美感。 解读: 這幅插圖靈感來源于古代畫家和近代畫家的畫風,以傳統中國水墨畫的形式展現了“一口道破”這一成語的精髓。圖中描繪了一位古代學者,他身着傳統的漢服,站在一個甯靜的花園裡。他的旁邊是一棵盛開的梅花樹,手中握着一卷卷軸。學者的表情顯示出一種頓悟,仿佛他剛剛領悟了某個深奧的真理。背景中的山脈和流淌的小溪象征着智慧的流動。這幅畫體現了“一口道破”成語的含義,即直接點明、揭示事物的真相或核心。學者的頓悟之态,恰如其分地傳達了這種直截了當揭示真理的感覺。山水的意象增添了一種對知識和智慧深刻理解的隐喻。此外,作品角落的紅色印章增添了作品的真實感和傳統氣息,強化了這幅作品與中國古典文化的聯系。

解读: 這幅插圖靈感來源于古代畫家和近代畫家的畫風,以傳統中國水墨畫的形式展現了“一口道破”這一成語的精髓。圖中描繪了一位古代學者,他身着傳統的漢服,站在一個甯靜的花園裡。他的旁邊是一棵盛開的梅花樹,手中握着一卷卷軸。學者的表情顯示出一種頓悟,仿佛他剛剛領悟了某個深奧的真理。背景中的山脈和流淌的小溪象征着智慧的流動。這幅畫體現了“一口道破”成語的含義,即直接點明、揭示事物的真相或核心。學者的頓悟之态,恰如其分地傳達了這種直截了當揭示真理的感覺。山水的意象增添了一種對知識和智慧深刻理解的隐喻。此外,作品角落的紅色印章增添了作品的真實感和傳統氣息,強化了這幅作品與中國古典文化的聯系。 解读: 這幅插圖呈現了成語“一呼再諾”的内涵。在畫面中,一位古代中國學者站在山峰之上,向遠處的山脈呼喚。遠山中,有幾位人物正朝他走來,象征着對他的呼喚給予積極的響應。此成語意味着應答迅速,表示一呼即應,再次請求也毫不猶豫地答應。

解读: 這幅插圖呈現了成語“一呼再諾”的内涵。在畫面中,一位古代中國學者站在山峰之上,向遠處的山脈呼喚。遠山中,有幾位人物正朝他走來,象征着對他的呼喚給予積極的響應。此成語意味着應答迅速,表示一呼即應,再次請求也毫不猶豫地答應。 解读: 這幅插圖展現了成語“一呼百喏”的深刻含義。圖中,一位睿智的長者身着古代中國服飾,站在高台上,展現出平和而威嚴的氣度。他的下方,各式各樣的人物——學者、農民、士兵等,都穿着傳統的中國服裝,他們擡頭望着長者,眼神中充滿了尊敬與專注,仿佛随時準備響應他的号召。這一場景生動地傳達了“一呼百喏”的意境:一位領導者的呼喚,能夠立刻引起衆多追随者的響應。這不僅體現了領導者的影響力,也反映了追随者對領導者的信任和尊敬。畫面的背景是典型的中國古典山水,包含山脈、樹木和流淌的河流,呈現出一種甯靜而深遠的美感。

解读: 這幅插圖展現了成語“一呼百喏”的深刻含義。圖中,一位睿智的長者身着古代中國服飾,站在高台上,展現出平和而威嚴的氣度。他的下方,各式各樣的人物——學者、農民、士兵等,都穿着傳統的中國服裝,他們擡頭望着長者,眼神中充滿了尊敬與專注,仿佛随時準備響應他的号召。這一場景生動地傳達了“一呼百喏”的意境:一位領導者的呼喚,能夠立刻引起衆多追随者的響應。這不僅體現了領導者的影響力,也反映了追随者對領導者的信任和尊敬。畫面的背景是典型的中國古典山水,包含山脈、樹木和流淌的河流,呈現出一種甯靜而深遠的美感。 解读: 這幅插圖展現了成語“一呼百諾”的含義。圖中呈現了一位身着古代中國服飾的領導者站在講台上對衆人演講的場景。周圍的人群穿着各式各樣的曆史中國服裝,他們點頭并熱情地表示同意。領導者的表情顯示出他具有指揮力和說服力,而人群的面孔上則流露出尊敬和急切遵從的态度。

解读: 這幅插圖展現了成語“一呼百諾”的含義。圖中呈現了一位身着古代中國服飾的領導者站在講台上對衆人演講的場景。周圍的人群穿着各式各樣的曆史中國服裝,他們點頭并熱情地表示同意。領導者的表情顯示出他具有指揮力和說服力,而人群的面孔上則流露出尊敬和急切遵從的态度。 解读: 這幅圖描繪了一個古典中國畫風格的和諧聚會場景,其中包括了各種古代中國學者和藝術家。他們圍坐在一個圓桌旁,桌下是一棵茂盛的大樹,衆人正在進行和平而友好的讨論。畫面背景是一個甯靜的花園,裡面有盛開的花朵和一個小池塘,反映了一種甯靜與團結的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國畫風格的和諧聚會場景,其中包括了各種古代中國學者和藝術家。他們圍坐在一個圓桌旁,桌下是一棵茂盛的大樹,衆人正在進行和平而友好的讨論。畫面背景是一個甯靜的花園,裡面有盛開的花朵和一個小池塘,反映了一種甯靜與團結的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“一堂和氣”的意境。成語“一堂和氣”通常用來形容家庭成員或者集體成員之間氣氛和諧、相處融洽。在這幅畫中,我們可以看到不同年齡和性别的人們身着傳統中式服飾,聚集在一個甯靜而優雅的房間内。他們正在從事如彈奏古琴、品茶、輕聲交談等和平甯靜的活動。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一堂和氣”的意境。成語“一堂和氣”通常用來形容家庭成員或者集體成員之間氣氛和諧、相處融洽。在這幅畫中,我們可以看到不同年齡和性别的人們身着傳統中式服飾,聚集在一個甯靜而優雅的房間内。他們正在從事如彈奏古琴、品茶、輕聲交談等和平甯靜的活動。 解读: 這幅插圖描繪了一個甯靜而空靈的春日景色,體現了成語“一場春夢”的意境。在畫中,盛開的櫻花和穿過霧蒙蒙的森林的溫柔溪流構成了一幅如夢似幻的景象。一個身着傳統漢服的人物靜靜地站在這幅夢境般的景色中,象征着春夢的短暫和虛幻。

解读: 這幅插圖描繪了一個甯靜而空靈的春日景色,體現了成語“一場春夢”的意境。在畫中,盛開的櫻花和穿過霧蒙蒙的森林的溫柔溪流構成了一幅如夢似幻的景象。一個身着傳統漢服的人物靜靜地站在這幅夢境般的景色中,象征着春夢的短暫和虛幻。 解读: 這幅插圖展現了一個整潔無比的中國古代書房,以诠釋成語“一塵不到”。在這幅畫中,書房布置井然有序,書籍擺放整齊,寫字台上的硯台和毛筆一塵不染,通過窗戶透進的柔和光線照亮了一個沒有灰塵的環境。這種設置傳達了一種甯靜與完美的氛圍,突出了無塵無垢的概念。此成語“一塵不到”(Yī chén bù dào),直譯為“連一粒塵土都容納不下”,比喻非常幹淨,一塵不染,或比喻事物極其精緻,連最微小的瑕疵都不存在。在這幅畫中,書房的無塵狀态恰如其分地體現了這一成語的含義。

解读: 這幅插圖展現了一個整潔無比的中國古代書房,以诠釋成語“一塵不到”。在這幅畫中,書房布置井然有序,書籍擺放整齊,寫字台上的硯台和毛筆一塵不染,通過窗戶透進的柔和光線照亮了一個沒有灰塵的環境。這種設置傳達了一種甯靜與完美的氛圍,突出了無塵無垢的概念。此成語“一塵不到”(Yī chén bù dào),直譯為“連一粒塵土都容納不下”,比喻非常幹淨,一塵不染,或比喻事物極其精緻,連最微小的瑕疵都不存在。在這幅畫中,書房的無塵狀态恰如其分地體現了這一成語的含義。 解读: 這幅插圖為成語“一塵不受”提供了一個形象而深刻的視覺表現。這個成語字面意思是“一點塵土也不沾染”,比喻心地純淨,不受外界污染。在這幅畫中,您可以看到一幅古風濃郁的中國山水畫,展現了一片未經人類幹擾的自然景觀。畫面中的山脈被輕紗般的薄霧所籠罩,山腳下是一潭清澈、甯靜的湖水。四周綠樹成蔭,強調了這一地區的純淨和未受破壞的自然狀态。值得注意的是,畫面中沒有出現任何人物或人類活動的迹象。這種選擇恰如其分地象征了“一塵不受”的寓意——即使是微小的塵埃也無法玷污這片純淨的自然景觀,正如一顆純潔的心靈不會被外界的塵垢所沾染。此外,畫面一角的小紅印章,增添了作品的傳統中國畫風格,使其更具有真實感和曆史感。

解读: 這幅插圖為成語“一塵不受”提供了一個形象而深刻的視覺表現。這個成語字面意思是“一點塵土也不沾染”,比喻心地純淨,不受外界污染。在這幅畫中,您可以看到一幅古風濃郁的中國山水畫,展現了一片未經人類幹擾的自然景觀。畫面中的山脈被輕紗般的薄霧所籠罩,山腳下是一潭清澈、甯靜的湖水。四周綠樹成蔭,強調了這一地區的純淨和未受破壞的自然狀态。值得注意的是,畫面中沒有出現任何人物或人類活動的迹象。這種選擇恰如其分地象征了“一塵不受”的寓意——即使是微小的塵埃也無法玷污這片純淨的自然景觀,正如一顆純潔的心靈不會被外界的塵垢所沾染。此外,畫面一角的小紅印章,增添了作品的傳統中國畫風格,使其更具有真實感和曆史感。 解读: 這幅插圖展現了一個甯靜的古代中國風景,以象征成語“一塵不染”(意為極其幹淨,沒有一點兒灰塵)。畫面中,一條清澈閃亮的河流穿過景緻,周圍環繞着未經人類活動破壞的郁郁蔥蔥的綠色植被和盛開的花朵。這個未受污染的環境象征着純淨和潔淨。

解读: 這幅插圖展現了一個甯靜的古代中國風景,以象征成語“一塵不染”(意為極其幹淨,沒有一點兒灰塵)。畫面中,一條清澈閃亮的河流穿過景緻,周圍環繞着未經人類活動破壞的郁郁蔥蔥的綠色植被和盛開的花朵。這個未受污染的環境象征着純淨和潔淨。 解读: 這幅圖描繪了一個靜谧、未經人煙的山水畫面,體現了“一塵不涉”的含義。在中國傳統文化中,這個成語描述了一種遠離塵世紛擾、保持内心純淨的境界。畫面中,我們看到了遙遠、未被觸及的山區,蔥郁的綠色植被,以及一條平靜流淌的小河和一座古老的小橋。畫面沒有出現人物,強調了自然界的未被破壞和孤立之美。色彩的使用低調而和諧,傳遞了一種和平、未受打擾的自然環境的精髓。

解读: 這幅圖描繪了一個靜谧、未經人煙的山水畫面,體現了“一塵不涉”的含義。在中國傳統文化中,這個成語描述了一種遠離塵世紛擾、保持内心純淨的境界。畫面中,我們看到了遙遠、未被觸及的山區,蔥郁的綠色植被,以及一條平靜流淌的小河和一座古老的小橋。畫面沒有出現人物,強調了自然界的未被破壞和孤立之美。色彩的使用低調而和諧,傳遞了一種和平、未受打擾的自然環境的精髓。 解读: 此圖描繪了一幅甯靜的古代中國山水畫,畫中一位男子在一棵茂盛的大樹下沉睡。這幅畫體現了“一夢南柯”的成語,意指一場奇妙且不真實的夢境。這個成語來源于《南柯太守傳》,講述了一位名叫陸生的書生,在樹下小憩時做了一個長夢,夢見自己經曆了一生的榮華富貴,醒來才發現隻是一場夢。這幅畫通過其夢幻般的景緻,捕捉了這種超現實的感覺。

解读: 此圖描繪了一幅甯靜的古代中國山水畫,畫中一位男子在一棵茂盛的大樹下沉睡。這幅畫體現了“一夢南柯”的成語,意指一場奇妙且不真實的夢境。這個成語來源于《南柯太守傳》,講述了一位名叫陸生的書生,在樹下小憩時做了一個長夢,夢見自己經曆了一生的榮華富貴,醒來才發現隻是一場夢。這幅畫通過其夢幻般的景緻,捕捉了這種超現實的感覺。 解读: 這幅圖靈感來源于成語“一孔之見”,意指僅從一個小孔中觀察,隻能得到有限的視角和認識。圖中通過一個牆上或石頭中的小孔,呈現出一幅寬廣景色的局部。

解读: 這幅圖靈感來源于成語“一孔之見”,意指僅從一個小孔中觀察,隻能得到有限的視角和認識。圖中通過一個牆上或石頭中的小孔,呈現出一幅寬廣景色的局部。 解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在甯靜的書房中專注書寫的場景。他身着傳統服飾,坐在木制書桌前,手持毛筆在長卷紙上揮毫潑墨。周圍擺放着古老的書籍、墨石以及一些簡約而優雅的裝飾。

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在甯靜的書房中專注書寫的場景。他身着傳統服飾,坐在木制書桌前,手持毛筆在長卷紙上揮毫潑墨。周圍擺放着古老的書籍、墨石以及一些簡約而優雅的裝飾。 解读: 這幅插圖為成語“一字百金”提供了形象的視覺呈現。成語“一字百金”字面意思是一字值一百金,比喻文字極為珍貴。這裡描繪的是一位中國古代學者,他身穿傳統長袍,坐在木桌前,手持毛筆,正專心緻志地在羊皮紙上練習書法。背景是一個甯靜的書房,充滿了卷軸、墨硯和經典的中國畫。

解读: 這幅插圖為成語“一字百金”提供了形象的視覺呈現。成語“一字百金”字面意思是一字值一百金,比喻文字極為珍貴。這裡描繪的是一位中國古代學者,他身穿傳統長袍,坐在木桌前,手持毛筆,正專心緻志地在羊皮紙上練習書法。背景是一個甯靜的書房,充滿了卷軸、墨硯和經典的中國畫。 解读: 這幅插圖是對成語“一帆風順”的直觀展現。在這幅畫中,我們看到一艘帆船在平靜的海面上順風航行。帆船的造型優雅,帆布寬大,恰好捕捉到了輕柔的風力,使船體在水面上平穩前進。海面的甯靜象征着順利和有利的環境,而天空晴朗、雲彩散布,進一步暗示着良好的天氣條件。遠處的山巒為畫面增添了深度感。“一帆風順”這一成語原意指帆船順風行駛,比喻事情非常順利。在這幅插圖中,帆船的順利航行恰似事業或生活中的順遂,反映了成語的寓意。

解读: 這幅插圖是對成語“一帆風順”的直觀展現。在這幅畫中,我們看到一艘帆船在平靜的海面上順風航行。帆船的造型優雅,帆布寬大,恰好捕捉到了輕柔的風力,使船體在水面上平穩前進。海面的甯靜象征着順利和有利的環境,而天空晴朗、雲彩散布,進一步暗示着良好的天氣條件。遠處的山巒為畫面增添了深度感。“一帆風順”這一成語原意指帆船順風行駛,比喻事情非常順利。在這幅插圖中,帆船的順利航行恰似事業或生活中的順遂,反映了成語的寓意。 解读: 這幅圖描繪的是“一帆風順”這個成語的意境。在畫面中,我們看到一隻古風帆船在平靜的河水上輕松滑行,象征着順利的進展。帆船上裝飾精美,一帆高挂,輕輕鼓起,正好體現了成語中的“一帆”之意。周圍的景色甯靜祥和,青翠的山巒漸漸傾斜至河岸,傳達出和諧與平穩發展的感覺。天空晴朗,幾朵飄逸的雲彰顯了無憂無慮的旅程。

解读: 這幅圖描繪的是“一帆風順”這個成語的意境。在畫面中,我們看到一隻古風帆船在平靜的河水上輕松滑行,象征着順利的進展。帆船上裝飾精美,一帆高挂,輕輕鼓起,正好體現了成語中的“一帆”之意。周圍的景色甯靜祥和,青翠的山巒漸漸傾斜至河岸,傳達出和諧與平穩發展的感覺。天空晴朗,幾朵飄逸的雲彰顯了無憂無慮的旅程。 解读: 這幅插圖描繪了一群古代中國的學者,他們每個人都全神貫注地書寫着相同的文本。這些學者身着傳統的漢服,坐在各自的書桌前,使用筆和硯台,專注地寫作。

解读: 這幅插圖描繪了一群古代中國的學者,他們每個人都全神貫注地書寫着相同的文本。這些學者身着傳統的漢服,坐在各自的書桌前,使用筆和硯台,專注地寫作。 解读: 這幅插圖展示了兩隻鶴在甯靜的湖邊緊密相依,背景是朦胧的山脈和柔美的柳樹。這幅畫體現了成語“一心一意”的主題,意指全心全意、專注一緻。在中國文化中,鶴被視為忠誠和和諧的象征,它們的一夫一妻制習性恰好與這個成語的精神相契合,代表着對一個目标或人的忠實與專注。

解读: 這幅插圖展示了兩隻鶴在甯靜的湖邊緊密相依,背景是朦胧的山脈和柔美的柳樹。這幅畫體現了成語“一心一意”的主題,意指全心全意、專注一緻。在中國文化中,鶴被視為忠誠和和諧的象征,它們的一夫一妻制習性恰好與這個成語的精神相契合,代表着對一個目标或人的忠實與專注。 解读: 這幅插圖描繪了成語“一心一計”的意境。畫面中,我們看到一位身穿古代中國服飾的學者,他正在安靜的書房裡專心緻志地在卷軸上書寫計劃或策略。這個場景充滿了傳統中國元素,如木質書桌、硯台和毛筆,營造出一種甯靜而深思的氛圍。學者的表情顯示出深度的專注和奉獻,象征着單一的專注和決心。

解读: 這幅插圖描繪了成語“一心一計”的意境。畫面中,我們看到一位身穿古代中國服飾的學者,他正在安靜的書房裡專心緻志地在卷軸上書寫計劃或策略。這個場景充滿了傳統中國元素,如木質書桌、硯台和毛筆,營造出一種甯靜而深思的氛圍。學者的表情顯示出深度的專注和奉獻,象征着單一的專注和決心。 解读: 這幅插圖展現了一位學者在樹下沉思的場景,他看起來有些煩惱,似乎在做出一個艱難的決定。畫面背景是甯靜的山脈和一條小溪,呈現出一種甯靜而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一位學者在樹下沉思的場景,他看起來有些煩惱,似乎在做出一個艱難的決定。畫面背景是甯靜的山脈和一條小溪,呈現出一種甯靜而深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖體現了成語“一念之誤”的深刻内涵。畫面中的學者身穿古代長袍,站在窗邊,面露沉思之色,眼神透露出對過去的回顧和對未來的期待。窗外景象則描繪了一片甯靜的山水,遠山、流水和一隻漸行漸遠的小舟,象征着錯失的機會和一念之差所帶來的深遠影響。

解读: 這幅插圖體現了成語“一念之誤”的深刻内涵。畫面中的學者身穿古代長袍,站在窗邊,面露沉思之色,眼神透露出對過去的回顧和對未來的期待。窗外景象則描繪了一片甯靜的山水,遠山、流水和一隻漸行漸遠的小舟,象征着錯失的機會和一念之差所帶來的深遠影響。 解读: 這幅插圖描繪了一位中國古代的學者,他獨自站在甯靜的山水景觀中,面對山間的岔路,顯得深思熟慮。這一場景象征着抉擇的時刻,與成語“一念之錯”形成了深刻的聯系。“一念之錯”這一成語指的是由于一時的念頭錯誤而導緻的重大失誤或後果。在這幅畫中,學者面對的岔路代表了人生中的選擇,象征着每個人在關鍵時刻都可能面臨的決策。學者的神态和周圍的環境,反映了這種選擇的重要性和可能帶來的後果。畫面中的細節豐富,包括山脈、樹木,甚至遠處的塔樓,都傳達了一種深邃和甯靜的感覺。

解读: 這幅插圖描繪了一位中國古代的學者,他獨自站在甯靜的山水景觀中,面對山間的岔路,顯得深思熟慮。這一場景象征着抉擇的時刻,與成語“一念之錯”形成了深刻的聯系。“一念之錯”這一成語指的是由于一時的念頭錯誤而導緻的重大失誤或後果。在這幅畫中,學者面對的岔路代表了人生中的選擇,象征着每個人在關鍵時刻都可能面臨的決策。學者的神态和周圍的環境,反映了這種選擇的重要性和可能帶來的後果。畫面中的細節豐富,包括山脈、樹木,甚至遠處的塔樓,都傳達了一種深邃和甯靜的感覺。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“一念差池”的寓意。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,他站在甯靜的池塘邊,凝視着水中的倒影。學者的表情透露出一種領悟,仿佛他剛剛做出了一個重要的決定,象征着關鍵選擇的時刻。池塘周圍環繞着茂密的竹子和嬌嫩的蓮花,代表着美麗與潛在的危險。這成語的含義在于提醒人們,一個錯誤的念頭可能會導緻嚴重的後果。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一念差池”的寓意。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,他站在甯靜的池塘邊,凝視着水中的倒影。學者的表情透露出一種領悟,仿佛他剛剛做出了一個重要的決定,象征着關鍵選擇的時刻。池塘周圍環繞着茂密的竹子和嬌嫩的蓮花,代表着美麗與潛在的危險。這成語的含義在于提醒人們,一個錯誤的念頭可能會導緻嚴重的後果。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一息奄奄”的意境。在畫面中,我們看到一位老人躺在床上,他的身體極其虛弱,似乎正處在生命的最後階段。他的家人圍繞在他身邊,臉上流露出深深的憂慮和悲傷。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一息奄奄”的意境。在畫面中,我們看到一位老人躺在床上,他的身體極其虛弱,似乎正處在生命的最後階段。他的家人圍繞在他身邊,臉上流露出深深的憂慮和悲傷。 解读: 這幅圖描繪了一位學者在古老森林中的狹窄小路上堅定地獨自行走的場景,體現了“一意孤行”這個成語的内涵。在這幅作品中,學者身着傳統的漢服,臉上的表情專注,仿佛在忽略周圍的美麗和分心的事物。他沿着幾乎難以辨認的小路前行,顯示出一種決心和孤立感。畫中濃密的古樹和薄霧背景增加了畫面的深度和孤獨感,使整個場景顯得更為深邃。這種環境設置突出了學者不顧外界意見,堅持自己道路的态度,恰如“一意孤行”所描繪的那種不受外界影響、堅持自己看法和做法的精神。

解读: 這幅圖描繪了一位學者在古老森林中的狹窄小路上堅定地獨自行走的場景,體現了“一意孤行”這個成語的内涵。在這幅作品中,學者身着傳統的漢服,臉上的表情專注,仿佛在忽略周圍的美麗和分心的事物。他沿着幾乎難以辨認的小路前行,顯示出一種決心和孤立感。畫中濃密的古樹和薄霧背景增加了畫面的深度和孤獨感,使整個場景顯得更為深邃。這種環境設置突出了學者不顧外界意見,堅持自己道路的态度,恰如“一意孤行”所描繪的那種不受外界影響、堅持自己看法和做法的精神。 解读: 這幅插圖為成語“一成不易”提供了形象而深刻的視覺表達。在這幅畫中,一位古代學者穿着傳統的中式服裝,正在山巒起伏的景色中艱難前行。他的表情堅毅,環境雖然甯靜卻充滿挑戰,象征着成功的道路不易,需要付出持久和不懈的努力。

解读: 這幅插圖為成語“一成不易”提供了形象而深刻的視覺表達。在這幅畫中,一位古代學者穿着傳統的中式服裝,正在山巒起伏的景色中艱難前行。他的表情堅毅,環境雖然甯靜卻充滿挑戰,象征着成功的道路不易,需要付出持久和不懈的努力。 解读: 這幅插圖呈現了中國成語“一成不變”的精髓。在畫面中,我們看到一個古老的中國風景,一條甯靜的河流穿過其中。河流保持着恒久不變的流向,象征着一貫的恒定和不變性,而周圍的樹木或山脈則在微妙地演變或改變。這種對比展現了成語的核心意義:即使周圍環境在不斷變化,某些事物或觀念卻始終如一,不受影響。

解读: 這幅插圖呈現了中國成語“一成不變”的精髓。在畫面中,我們看到一個古老的中國風景,一條甯靜的河流穿過其中。河流保持着恒久不變的流向,象征着一貫的恒定和不變性,而周圍的樹木或山脈則在微妙地演變或改變。這種對比展現了成語的核心意義:即使周圍環境在不斷變化,某些事物或觀念卻始終如一,不受影響。 解读: 此圖描繪了“一手遮天”這一成語。在畫面中,我們看到一個巨大、有力的手掌伸向天空,部分遮擋了一個風格化的太陽。這隻手的比例相對于太陽來說異常龐大,寓意着壓倒性的力量或影響。這個成語比喻玩弄權術、瞞上欺下的行徑,源自于唐代詩人曹鄴對曆史人物李斯的描述,李斯以其權勢混淆是非,欺上瞞下

解读: 此圖描繪了“一手遮天”這一成語。在畫面中,我們看到一個巨大、有力的手掌伸向天空,部分遮擋了一個風格化的太陽。這隻手的比例相對于太陽來說異常龐大,寓意着壓倒性的力量或影響。這個成語比喻玩弄權術、瞞上欺下的行徑,源自于唐代詩人曹鄴對曆史人物李斯的描述,李斯以其權勢混淆是非,欺上瞞下 解读: 這幅插圖展現了成語“一手遮天”的寓意。畫面中,一位身穿傳統中國長袍的強大人物,戲劇性地向上舉起一隻手,仿佛要遮蓋天空。這個動作象征着此人擁有巨大的影響力,足以掩蓋真相或事實,就像用手遮擋太陽一樣。背景中淡淡的雲朵和一絲陽光,進一步強化了這種掩蓋真相的象征意義。

解读: 這幅插圖展現了成語“一手遮天”的寓意。畫面中,一位身穿傳統中國長袍的強大人物,戲劇性地向上舉起一隻手,仿佛要遮蓋天空。這個動作象征着此人擁有巨大的影響力,足以掩蓋真相或事實,就像用手遮擋太陽一樣。背景中淡淡的雲朵和一絲陽光,進一步強化了這種掩蓋真相的象征意義。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“一揮千金”的場景。圖中展示了一個身着傳統華服的富有貴族,他正從錢袋中潇灑地扔出金币,表情灑脫,彷佛金錢對他來說毫無重要。這個場景可能是在繁忙的市集或豪華莊園中,周圍是穿着傳統衣服的商販和圍觀者,他們都對這位貴族揮金如土的行為感到驚訝。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一揮千金”的場景。圖中展示了一個身着傳統華服的富有貴族,他正從錢袋中潇灑地扔出金币,表情灑脫,彷佛金錢對他來說毫無重要。這個場景可能是在繁忙的市集或豪華莊園中,周圍是穿着傳統衣服的商販和圍觀者,他們都對這位貴族揮金如土的行為感到驚訝。 解读: 這幅插圖展現了成語“一揮而就”的精髓。畫面中,一位身着傳統服飾的古代中國學者,正以從容的姿态,用一筆果斷而精确的筆觸完成一幅複雜的畫作或書法。這幅作品體現了簡約與精湛技藝的本質,營造了一種甯靜、專注的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了成語“一揮而就”的精髓。畫面中,一位身着傳統服飾的古代中國學者,正以從容的姿态,用一筆果斷而精确的筆觸完成一幅複雜的畫作或書法。這幅作品體現了簡約與精湛技藝的本質,營造了一種甯靜、專注的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了成語“一揮而成”的場景。在這幅畫中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代學者,坐在一個甯靜而簡樸的書房中。他被卷軸和硯台所環繞,正專注地在一大張紙上迅速完成一幅複雜的繪畫或書法作品。這位學者的表情集中而專注,展現出一種毫不費力的掌控能力。

解读: 這幅圖描繪了成語“一揮而成”的場景。在這幅畫中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代學者,坐在一個甯靜而簡樸的書房中。他被卷軸和硯台所環繞,正專注地在一大張紙上迅速完成一幅複雜的繪畫或書法作品。這位學者的表情集中而專注,展現出一種毫不費力的掌控能力。 解读: 這幅圖描繪了成語“一擲千金”的場景。在這幅畫中,我們看到一位古代富有的男子在奢華的庭院裡,滿不在乎地向空中抛灑金币。他的表情透露出無憂無慮,展現出對财富的慷慨和無所顧忌。周圍的環境也非常豪華,包括精美的建築、美麗的園林,以及身穿傳統服飾的仆人們,他們都對這位男子的行為表示驚訝和敬畏。

解读: 這幅圖描繪了成語“一擲千金”的場景。在這幅畫中,我們看到一位古代富有的男子在奢華的庭院裡,滿不在乎地向空中抛灑金币。他的表情透露出無憂無慮,展現出對财富的慷慨和無所顧忌。周圍的環境也非常豪華,包括精美的建築、美麗的園林,以及身穿傳統服飾的仆人們,他們都對這位男子的行為表示驚訝和敬畏。 解读: 這幅圖描繪了成語“一敗塗地”的場景。畫面中,我們看到了一位古代中國的将軍坐在地上,滿臉失望。他的盔甲淩亂,身旁躺着一把斷裂的劍。他的士兵們四處散落,有些已經倒在地上,展現了戰場的慘烈。背景是一片荒涼的景象,象征着絕望和失敗。

解读: 這幅圖描繪了成語“一敗塗地”的場景。畫面中,我們看到了一位古代中國的将軍坐在地上,滿臉失望。他的盔甲淩亂,身旁躺着一把斷裂的劍。他的士兵們四處散落,有些已經倒在地上,展現了戰場的慘烈。背景是一片荒涼的景象,象征着絕望和失敗。 解读: 這幅插圖展現了一位穿着古代服飾的中國書生,他手中拿着一枚銅錢,臉上流露出失望和無奈的神情。周圍環境簡陋,加強了“一文不值”的概念。

解读: 這幅插圖展現了一位穿着古代服飾的中國書生,他手中拿着一枚銅錢,臉上流露出失望和無奈的神情。周圍環境簡陋,加強了“一文不值”的概念。 解读: 此圖描繪了中國古代成語“一斤十六兩”的意象。畫面中心是一個古老的天平,一邊懸挂着标記為“一斤”的砝碼,另一邊則懸挂着十六個标記為“一兩”的小砝碼。這個場景恰到好處地體現了天平的平衡狀态,象征着公平和精确。“一斤十六兩”本身是古代中國計量單位,一斤等于十六兩。這個成語用于形容計量精确,沒有絲毫差錯,通常比喻對待事物非常認真、細緻,不放過任何細節。

解读: 此圖描繪了中國古代成語“一斤十六兩”的意象。畫面中心是一個古老的天平,一邊懸挂着标記為“一斤”的砝碼,另一邊則懸挂着十六個标記為“一兩”的小砝碼。這個場景恰到好處地體現了天平的平衡狀态,象征着公平和精确。“一斤十六兩”本身是古代中國計量單位,一斤等于十六兩。這個成語用于形容計量精确,沒有絲毫差錯,通常比喻對待事物非常認真、細緻,不放過任何細節。 解读: 這幅插圖以傳統中國畫的形式展現了成語“一新耳目”的意境。畫中中心人物站在甯靜的景色中,象征着新的理解或新鮮的視角。背景是美麗的日出、山脈和平靜的河流,代表新思想和視角的開始。傳統的中國元素如松樹和遠處的寶塔增強了古典感。

解读: 這幅插圖以傳統中國畫的形式展現了成語“一新耳目”的意境。畫中中心人物站在甯靜的景色中,象征着新的理解或新鮮的視角。背景是美麗的日出、山脈和平靜的河流,代表新思想和視角的開始。傳統的中國元素如松樹和遠處的寶塔增強了古典感。 解读: 這幅圖描繪了成語“一日三秋”的意境。成語“一日三秋”源于古代中國,形容思念之情濃烈到仿佛一天就像過了三個秋天那樣漫長。畫面中的女子身着傳統中式服飾,站在秋天的景色中。她眺望遠方,表情中充滿了深深的思念和沉思,完美地體現了因深切的思念而感覺時間緩慢流逝的情感。畫面中還包括了落葉和一種甯靜、憂郁的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了成語“一日三秋”的意境。成語“一日三秋”源于古代中國,形容思念之情濃烈到仿佛一天就像過了三個秋天那樣漫長。畫面中的女子身着傳統中式服飾,站在秋天的景色中。她眺望遠方,表情中充滿了深深的思念和沉思,完美地體現了因深切的思念而感覺時間緩慢流逝的情感。畫面中還包括了落葉和一種甯靜、憂郁的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“一日千裡”的寓意。畫中的主要元素是一匹奔騰的駿馬,它在廣闊的自然景觀中迅速前行,象征着速度和效率。這匹馬顯得充滿活力和生命力,完美诠釋了成語中在短時間内取得巨大進展或者完成長距離旅程的含義。

解读: 這幅插圖展現了成語“一日千裡”的寓意。畫中的主要元素是一匹奔騰的駿馬,它在廣闊的自然景觀中迅速前行,象征着速度和效率。這匹馬顯得充滿活力和生命力,完美诠釋了成語中在短時間内取得巨大進展或者完成長距離旅程的含義。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一暴十寒”的含義。在圖畫的一側,我們看到了溫暖陽光下的美麗花朵和茂盛的綠色植物,象征着春天的暖意和短暫的舒适。而在另一側,畫面突然轉變為冬日的嚴寒,樹木光秃,大地被冰雪覆蓋,傳達出寒冷和荒涼的氣氛。這種鮮明的對比正是“一暴十寒”所描繪的情景,指的是做事不持之以恒,間歇性的努力和長期的懶惰。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一暴十寒”的含義。在圖畫的一側,我們看到了溫暖陽光下的美麗花朵和茂盛的綠色植物,象征着春天的暖意和短暫的舒适。而在另一側,畫面突然轉變為冬日的嚴寒,樹木光秃,大地被冰雪覆蓋,傳達出寒冷和荒涼的氣氛。這種鮮明的對比正是“一暴十寒”所描繪的情景,指的是做事不持之以恒,間歇性的努力和長期的懶惰。 解读: 這幅插圖描繪了一個年輕的學者,他在冬日的梅樹下無精打采地坐着,看起來興趣缺缺、缺乏動力。背景是部分覆蓋着雪的地面和稀疏的植被,象征着缺乏持續的努力和奉獻。

解读: 這幅插圖描繪了一個年輕的學者,他在冬日的梅樹下無精打采地坐着,看起來興趣缺缺、缺乏動力。背景是部分覆蓋着雪的地面和稀疏的植被,象征着缺乏持續的努力和奉獻。 解读: 這幅圖描繪了“一朝一夕”這個成語的意象。成語“一朝一夕”字面意思是一個早晨和一個傍晚,比喻時間短暫。在這幅畫中,我們看到一側是清晨的景象,陽光溫暖,照亮了一個甯靜的小村莊,代表了早晨的開始。另一側則轉變為傍晚,夕陽和諧甯靜,顔色較涼。天空中的色彩漸變,巧妙地融合了早晨和傍晚的色調,象征時間的流逝。畫中還融入了山川、河流和古建築等傳統中國元素,增添了畫面的深度和文化意味。

解读: 這幅圖描繪了“一朝一夕”這個成語的意象。成語“一朝一夕”字面意思是一個早晨和一個傍晚,比喻時間短暫。在這幅畫中,我們看到一側是清晨的景象,陽光溫暖,照亮了一個甯靜的小村莊,代表了早晨的開始。另一側則轉變為傍晚,夕陽和諧甯靜,顔色較涼。天空中的色彩漸變,巧妙地融合了早晨和傍晚的色調,象征時間的流逝。畫中還融入了山川、河流和古建築等傳統中國元素,增添了畫面的深度和文化意味。 解读: 這幅插圖展示了一棵孤獨、纖細、高挑的樹木獨立于廣袤的田野中,象征着孤立無援和難以克服的挑戰。

解读: 這幅插圖展示了一棵孤獨、纖細、高挑的樹木獨立于廣袤的田野中,象征着孤立無援和難以克服的挑戰。 解读: 這幅圖描繪了一個孤獨、纖細的樹木獨立在廣闊、空曠的景觀中,象征着孤立無援和不足。樹木顯得纖弱,葉子稀疏,背景是一片寬廣、貧瘠的平原和廣闊的天空。

解读: 這幅圖描繪了一個孤獨、纖細的樹木獨立在廣闊、空曠的景觀中,象征着孤立無援和不足。樹木顯得纖弱,葉子稀疏,背景是一片寬廣、貧瘠的平原和廣闊的天空。 解读: 這幅插圖展現了古代中國教室的場景,學生們正專注練習書法,每一筆都刻畫得非常精确。這正是成語“一闆一眼”(Yi Ban Yi Yan)的形象表達,其含義是做事有條不紊、嚴格按照規矩辦事。畫面中的學生們用筆劃的細緻和專注體現了這一點。

解读: 這幅插圖展現了古代中國教室的場景,學生們正專注練習書法,每一筆都刻畫得非常精确。這正是成語“一闆一眼”(Yi Ban Yi Yan)的形象表達,其含義是做事有條不紊、嚴格按照規矩辦事。畫面中的學生們用筆劃的細緻和專注體現了這一點。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“一闆三眼”的字面含義。圖中描繪了一副傳統的中國象棋棋盤,棋盤上巧妙地繪有三隻眼睛,這三隻眼睛不僅融入了棋盤的設計中,還突出了成語的直觀意象。背景是典型的古代中國風景,包括水墨山脈、飄渺雲彩和甯靜的河流,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“一闆三眼”的字面含義。圖中描繪了一副傳統的中國象棋棋盤,棋盤上巧妙地繪有三隻眼睛,這三隻眼睛不僅融入了棋盤的設計中,還突出了成語的直觀意象。背景是典型的古代中國風景,包括水墨山脈、飄渺雲彩和甯靜的河流,營造出一種古樸而深邃的氛圍。 解读: 在這幅插圖中,我創作了一個夢幻般的、充滿古典中國風情的場景,以展現“一枕南柯”的意境。畫面中的中年學者身着傳統漢服,在一棵古老的大樹下沉睡,周圍環境甯靜而超現實,彷佛置身于夢境之中。遠處是被薄霧環繞的高山和郁郁蔥蔥的森林,強調了這個場景的超脫和時間的流轉。畫面色彩柔和,以綠色、藍色和灰色為主,傳達出一種甯靜的夢幻品質。在畫作的一角,我還加上了一枚紅色的傳統中國印章作為簽名。

解读: 在這幅插圖中,我創作了一個夢幻般的、充滿古典中國風情的場景,以展現“一枕南柯”的意境。畫面中的中年學者身着傳統漢服,在一棵古老的大樹下沉睡,周圍環境甯靜而超現實,彷佛置身于夢境之中。遠處是被薄霧環繞的高山和郁郁蔥蔥的森林,強調了這個場景的超脫和時間的流轉。畫面色彩柔和,以綠色、藍色和灰色為主,傳達出一種甯靜的夢幻品質。在畫作的一角,我還加上了一枚紅色的傳統中國印章作為簽名。 解读: 這幅插圖描繪了成語“一枕槐安”的意境。成語出自唐代詩人白居易的《夜泊牛渚懷古》,原文為“一枕黃梁,再卧槐安”。本成語用于比喻忘卻煩惱,安心入睡。在這幅圖中,我們看到一個甯靜的村莊夜景。月亮高挂在天空,給整個場景投下柔和的光線。在月光下,一位學者安詳地睡在槐樹下。夜風輕輕吹拂着樹葉,營造出一種平和與滿足的氛圍。這不僅表現了成語的字面意義——在槐樹下安睡,也傳達了精神層面上的甯靜和心靈的平靜。

解读: 這幅插圖描繪了成語“一枕槐安”的意境。成語出自唐代詩人白居易的《夜泊牛渚懷古》,原文為“一枕黃梁,再卧槐安”。本成語用于比喻忘卻煩惱,安心入睡。在這幅圖中,我們看到一個甯靜的村莊夜景。月亮高挂在天空,給整個場景投下柔和的光線。在月光下,一位學者安詳地睡在槐樹下。夜風輕輕吹拂着樹葉,營造出一種平和與滿足的氛圍。這不僅表現了成語的字面意義——在槐樹下安睡,也傳達了精神層面上的甯靜和心靈的平靜。 解读: 這幅圖描繪了成語“一枕黃粱”的場景。這個成語源自于唐代傳奇小說《枕中記》。故事講述了盧生,一個渴望功名的窮書生,在客棧中做了一個關于成就和榮耀的夢。這一切都發生在他短暫的小憩中,而他的頭枕着的黃粱(一種小米)尚未煮熟。在這幅畫中,我們看到一位男子在樹下安靜地入睡,旁邊是一小桌,桌上放着一盤煮熟的黃粱。

解读: 這幅圖描繪了成語“一枕黃粱”的場景。這個成語源自于唐代傳奇小說《枕中記》。故事講述了盧生,一個渴望功名的窮書生,在客棧中做了一個關于成就和榮耀的夢。這一切都發生在他短暫的小憩中,而他的頭枕着的黃粱(一種小米)尚未煮熟。在這幅畫中,我們看到一位男子在樹下安靜地入睡,旁邊是一小桌,桌上放着一盤煮熟的黃粱。 解读: 這幅圖描繪了成語“一柱難支”的形象意義。在這個場景中,我們看到一根纖細的柱子艱難地支撐着一個龐大、沉重的屋頂。這個形象生動地展現了成語的含義,即依靠單一的力量或方法難以支撐整個局面,暗示着需要更多的支持或方法來解決問題。

解读: 這幅圖描繪了成語“一柱難支”的形象意義。在這個場景中,我們看到一根纖細的柱子艱難地支撐着一個龐大、沉重的屋頂。這個形象生動地展現了成語的含義,即依靠單一的力量或方法難以支撐整個局面,暗示着需要更多的支持或方法來解決問題。 解读: 這幅圖描繪了成語“一步一趨”的場景。在畫中,我們看到一位古代學者穿着傳統的漢服,沿着蜿蜒的山路緩緩而行。他的神态沉思、耐心,周圍是郁郁蔥蔥、甯靜的自然景觀。畫中的古松高聳,遠處山巒起伏,整個畫面傳遞出一種深沉和平靜的感覺。

解读: 這幅圖描繪了成語“一步一趨”的場景。在畫中,我們看到一位古代學者穿着傳統的漢服,沿着蜿蜒的山路緩緩而行。他的神态沉思、耐心,周圍是郁郁蔥蔥、甯靜的自然景觀。畫中的古松高聳,遠處山巒起伏,整個畫面傳遞出一種深沉和平靜的感覺。 解读: 此幅插圖為成語“一毛不拔”提供了一個生動的視覺诠釋。成語“一毛不拔”字面意思是“連一根毛都不願意拔出”,比喻極端吝啬,不肯花費或者捐出任何東西。在這幅畫中,我們可以看到一個穿着傳統中國服飾的吝啬者緊緊地守着他的寶箱,寶箱緊閉且上鎖,顯示出這個人不願意花費哪怕是最微不足道的金額。背景采用了極簡風格,主要聚焦于這個人物及其财物。

解读: 此幅插圖為成語“一毛不拔”提供了一個生動的視覺诠釋。成語“一毛不拔”字面意思是“連一根毛都不願意拔出”,比喻極端吝啬,不肯花費或者捐出任何東西。在這幅畫中,我們可以看到一個穿着傳統中國服飾的吝啬者緊緊地守着他的寶箱,寶箱緊閉且上鎖,顯示出這個人不願意花費哪怕是最微不足道的金額。背景采用了極簡風格,主要聚焦于這個人物及其财物。 解读: 此幅插圖是根據成語“一毫不拔”繪制的。這個成語字面意思是連一根毛發也不肯拔出,比喻極端吝啬或者非常固執。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的人物,他正緊緊抓住一枚小硬币或是一小塊貴重物品,臉上表現出極度的決心和拒絕放手的神情。這種誇張的表情傳達了成語中的含義——不願意放棄或給予哪怕是極小的東西。

解读: 此幅插圖是根據成語“一毫不拔”繪制的。這個成語字面意思是連一根毛發也不肯拔出,比喻極端吝啬或者非常固執。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的人物,他正緊緊抓住一枚小硬币或是一小塊貴重物品,臉上表現出極度的決心和拒絕放手的神情。這種誇張的表情傳達了成語中的含義——不願意放棄或給予哪怕是極小的東西。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一毛不花”的含義,這是一句漢語成語,字面意思是“連一根毛發也不敢或不能弄彎”,形容做事非常認真、仔細,不容許有任何疏忽。在這幅畫中,一位穿着傳統漢服的書生正坐在古代書房中,專心緻志地書寫書法。他的神情集中、專注,顯示出他對細節的極緻重視。畫中的書房充滿了卷軸、毛筆和硯台,這些元素象征着對細節和精确性的奉獻。這些細節反映了成語“一毫不苟”的精神——對每一筆每一畫的嚴謹和細緻。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一毛不花”的含義,這是一句漢語成語,字面意思是“連一根毛發也不敢或不能弄彎”,形容做事非常認真、仔細,不容許有任何疏忽。在這幅畫中,一位穿着傳統漢服的書生正坐在古代書房中,專心緻志地書寫書法。他的神情集中、專注,顯示出他對細節的極緻重視。畫中的書房充滿了卷軸、毛筆和硯台,這些元素象征着對細節和精确性的奉獻。這些細節反映了成語“一毫不苟”的精神——對每一筆每一畫的嚴謹和細緻。 解读: 這幅插圖描繪了成語“一氣呵成”的場景。畫中展現了一位傳統學者,他正專注地完成一幅長長的書法或繪畫作品,整個過程流暢連貫,沒有中斷。這位學者身處一個甯靜且簡約的書房中,體現了專注與無縫執行的精髓。

解读: 這幅插圖描繪了成語“一氣呵成”的場景。畫中展現了一位傳統學者,他正專注地完成一幅長長的書法或繪畫作品,整個過程流暢連貫,沒有中斷。這位學者身處一個甯靜且簡約的書房中,體現了專注與無縫執行的精髓。 解读: 這幅插圖展現了成語“一決雌雄”的含義。成語“一決雌雄”指的是在競争或沖突中決出勝負。圖中展示了兩隻雄偉的動物——可能是一隻龍和一隻虎——在一場既激烈又充滿尊重的戰鬥中。他們被崎岖的山脈和古老的樹木所環繞,這強調了自然和曆史的背景。

解读: 這幅插圖展現了成語“一決雌雄”的含義。成語“一決雌雄”指的是在競争或沖突中決出勝負。圖中展示了兩隻雄偉的動物——可能是一隻龍和一隻虎——在一場既激烈又充滿尊重的戰鬥中。他們被崎岖的山脈和古老的樹木所環繞,這強調了自然和曆史的背景。 解读: 此圖描繪了一條蜿蜒曲折的河流穿過山巒起伏的景觀,以傳統中國水墨畫的形式呈現,體現了“一波三折”這一成語的内涵。在這幅畫中,河流的彎曲代表了成語中所描述的複雜和多變的情況,如同人生或事情的發展過程中遇到的反複和波折。畫面背景的山巒被雲霧缭繞,營造出一種甯靜而深遠的意境,與河流的曲折形成對比,強調了生活中起伏不定的過程。河岸上的茂密綠植則為畫面增添了生機與活力。

解读: 此圖描繪了一條蜿蜒曲折的河流穿過山巒起伏的景觀,以傳統中國水墨畫的形式呈現,體現了“一波三折”這一成語的内涵。在這幅畫中,河流的彎曲代表了成語中所描述的複雜和多變的情況,如同人生或事情的發展過程中遇到的反複和波折。畫面背景的山巒被雲霧缭繞,營造出一種甯靜而深遠的意境,與河流的曲折形成對比,強調了生活中起伏不定的過程。河岸上的茂密綠植則為畫面增添了生機與活力。 解读: 這幅插圖展現了“一瀉千裡”這個成語的意境。在畫面中,一條長河從高山之巅開始蜿蜒流淌,一直延伸至遙遠的地平線,象征着事物或任務的開始,并以不懈的勢頭向目标前進。這條河流的動态水流寓意着連續不斷的進展和動力。

解读: 這幅插圖展現了“一瀉千裡”這個成語的意境。在畫面中,一條長河從高山之巅開始蜿蜒流淌,一直延伸至遙遠的地平線,象征着事物或任務的開始,并以不懈的勢頭向目标前進。這條河流的動态水流寓意着連續不斷的進展和動力。 解读: 這幅插圖描繪了成語“一無事事”(意為無憂無慮,沒有任何煩惱)。畫面展現了一位老人在甯靜的河流中悠閑地釣魚。遠處的山巒和近處的流水,共同營造出一種平和甯靜的氛圍,體現了這個成語的内涵。

解读: 這幅插圖描繪了成語“一無事事”(意為無憂無慮,沒有任何煩惱)。畫面展現了一位老人在甯靜的河流中悠閑地釣魚。遠處的山巒和近處的流水,共同營造出一種平和甯靜的氛圍,體現了這個成語的内涵。 解读: 這幅圖描繪了成語“一無忌憚”的場景。圖中的人物穿着傳統的中國服飾,展現出大膽和無所顧忌的态度。他可能正處于一個公共場合或宮廷中,毫不猶豫地表達自己的意見或自由行動。背景是典型的中國古代風格,可能包括古建築或自然景觀,營造出一種古樸的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了成語“一無忌憚”的場景。圖中的人物穿着傳統的中國服飾,展現出大膽和無所顧忌的态度。他可能正處于一個公共場合或宮廷中,毫不猶豫地表達自己的意見或自由行動。背景是典型的中國古代風格,可能包括古建築或自然景觀,營造出一種古樸的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了“一無所有”的概念,即沒有任何東西。畫面中,我們看到一個廣闊而空曠的景緻,天空清朗,沒有任何雲彩或物體。這種空曠的景象象征着物質财富的缺乏。

解读: 這幅插圖展現了“一無所有”的概念,即沒有任何東西。畫面中,我們看到一個廣闊而空曠的景緻,天空清朗,沒有任何雲彩或物體。這種空曠的景象象征着物質财富的缺乏。 解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“一無所知”的含義。在畫面中,一位身着古代中國學者服飾的人物站在一個龐大的圖書館裡。他被四周堆積如山的書籍和卷軸所包圍,表情顯得既困惑又不知所措。這種布局恰如其分地展示了這位學者雖身處知識的海洋,卻仿佛對其中的一切一無所知。

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“一無所知”的含義。在畫面中,一位身着古代中國學者服飾的人物站在一個龐大的圖書館裡。他被四周堆積如山的書籍和卷軸所包圍,表情顯得既困惑又不知所措。這種布局恰如其分地展示了這位學者雖身處知識的海洋,卻仿佛對其中的一切一無所知。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一現曇花”的含義。在中國文化中,“一現曇花”用以形容非常短暫或者難得一見的事物。圖中的曇花(也就是昙花)僅在夜間綻放,到了拂曉便凋謝,這種短暫而又美麗的景象與成語的寓意完美契合。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一現曇花”的含義。在中國文化中,“一現曇花”用以形容非常短暫或者難得一見的事物。圖中的曇花(也就是昙花)僅在夜間綻放,到了拂曉便凋謝,這種短暫而又美麗的景象與成語的寓意完美契合。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一盤散沙”的含義。圖中,我們看到幾堆沙子散落在一個盤子上,每堆沙子相互獨立,沒有任何聯系。這些分散的沙堆象征着缺乏團結和凝聚力,正如成語所描述的,各自為政,缺乏合作和統一的力量。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一盤散沙”的含義。圖中,我們看到幾堆沙子散落在一個盤子上,每堆沙子相互獨立,沒有任何聯系。這些分散的沙堆象征着缺乏團結和凝聚力,正如成語所描述的,各自為政,缺乏合作和統一的力量。 解读: 此圖描繪了成語“一目了然”的含義。圖中展示了一位學者站在高處,如山頂或高樓,俯瞰下方的村莊或景觀。景觀細緻而有序,房屋、樹木和河流清晰可見,布局井然,象征着清晰和立刻的理解。學者的表情反映了他那一刻的領悟或啟迪。

解读: 此圖描繪了成語“一目了然”的含義。圖中展示了一位學者站在高處,如山頂或高樓,俯瞰下方的村莊或景觀。景觀細緻而有序,房屋、樹木和河流清晰可見,布局井然,象征着清晰和立刻的理解。學者的表情反映了他那一刻的領悟或啟迪。 解读: 此圖描繪了一個古典中國畫風格的場景,靈感來源于成語“一目五行”。圖中展示了一位着古代中國服飾的智者,站在甯靜的自然景觀中,他正深思地凝視着一卷寫有複雜文字的卷軸。他的表情顯示了深刻的理解和洞察力。背景中,卷軸上清晰地展示了五行不同的古代漢字,象征着一眼能夠洞察多個觀點的能力。

解读: 此圖描繪了一個古典中國畫風格的場景,靈感來源于成語“一目五行”。圖中展示了一位着古代中國服飾的智者,站在甯靜的自然景觀中,他正深思地凝視着一卷寫有複雜文字的卷軸。他的表情顯示了深刻的理解和洞察力。背景中,卷軸上清晰地展示了五行不同的古代漢字,象征着一眼能夠洞察多個觀點的能力。 解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在甯靜的書房中專心閱讀,他的眼睛迅速移動,象征着“一目十行”的能力。這個成語直譯為“一眼看十行”,意指閱讀速度極快,能夠一眼看過十行文字。在這幅畫中,學者被描繪成穿着傳統的長袍,身處一個裝飾雅緻、書卷堆滿的房間裡,這強調了他的學識和閱讀的專注力。畫面中的細節,如書房内的滿牆書卷和窗外甯靜的花園景緻,都增添了一種平和而深沉的氛圍,與傳統中國畫的精神相契合。此外,畫面角落的紅色印章,不僅是傳統中國藝術作品的重要組成部分,也為這幅作品增添了一份真實感和藝術價值。

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在甯靜的書房中專心閱讀,他的眼睛迅速移動,象征着“一目十行”的能力。這個成語直譯為“一眼看十行”,意指閱讀速度極快,能夠一眼看過十行文字。在這幅畫中,學者被描繪成穿着傳統的長袍,身處一個裝飾雅緻、書卷堆滿的房間裡,這強調了他的學識和閱讀的專注力。畫面中的細節,如書房内的滿牆書卷和窗外甯靜的花園景緻,都增添了一種平和而深沉的氛圍,與傳統中國畫的精神相契合。此外,畫面角落的紅色印章,不僅是傳統中國藝術作品的重要組成部分,也為這幅作品增添了一份真實感和藝術價值。 解读: 這幅插圖是為成語“一目即了”所繪。在這幅圖中,我們看到一位智者站在山頂上,遠眺着遠方。他的眼神中透露出深刻的理解與洞察力,象征着這位智者對事物能夠一眼看透,洞悉其本質。畫面背景是一片遼闊的風景,遠處的山巒、飄渺的雲霧和甯靜的天空象征着深邃和廣闊,暗示着智者的見識不僅深刻,而且廣博。

解读: 這幅插圖是為成語“一目即了”所繪。在這幅圖中,我們看到一位智者站在山頂上,遠眺着遠方。他的眼神中透露出深刻的理解與洞察力,象征着這位智者對事物能夠一眼看透,洞悉其本質。畫面背景是一片遼闊的風景,遠處的山巒、飄渺的雲霧和甯靜的天空象征着深邃和廣闊,暗示着智者的見識不僅深刻,而且廣博。 解读: 這幅插圖描繪了一位中國古代的學者,他身着傳統長袍,坐在甯靜書房的木桌前。畫面中,這位中年男士面帶沉思之色,同時閱讀桌上鋪開的多卷經文。這一場景象征着成語“一目數行”,意味着能夠一眼看過多行文字,展現了學者卓越的讀書能力和深厚的學識。畫面的背景是典型的中國古典書房,包括挂軸、硯台和一小盆植物等傳統元素,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了一位中國古代的學者,他身着傳統長袍,坐在甯靜書房的木桌前。畫面中,這位中年男士面帶沉思之色,同時閱讀桌上鋪開的多卷經文。這一場景象征着成語“一目數行”,意味着能夠一眼看過多行文字,展現了學者卓越的讀書能力和深厚的學識。畫面的背景是典型的中國古典書房,包括挂軸、硯台和一小盆植物等傳統元素,營造出一種古樸而深邃的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了“一目了然”這一成語的深刻内涵。畫面中,一人站在山峰之巅,俯瞰下方的山川、河流和村落,景色一覽無餘。這一場景象征着清晰和立即的理解,與“一目了然”的含義——事物一看便知其全貌,非常吻合。

解读: 這幅插圖展現了“一目了然”這一成語的深刻内涵。畫面中,一人站在山峰之巅,俯瞰下方的山川、河流和村落,景色一覽無餘。這一場景象征着清晰和立即的理解,與“一目了然”的含義——事物一看便知其全貌,非常吻合。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“一矢雙穿”的場景。在畫中,一位身着傳統中式服飾的古代弓箭手,正專注地射出一支箭,這支箭巧妙地同時穿透了兩個分開的目标。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一矢雙穿”的場景。在畫中,一位身着傳統中式服飾的古代弓箭手,正專注地射出一支箭,這支箭巧妙地同時穿透了兩個分開的目标。 解读: 此圖描繪了一位學者坐在樹下,專注地閱讀一本書,然而書的一半頁面散落在地上,未受關注。這位學者雖然專注,但對整體情境缺乏認識,象征着隻有部分理解的狀态。

解读: 此圖描繪了一位學者坐在樹下,專注地閱讀一本書,然而書的一半頁面散落在地上,未受關注。這位學者雖然專注,但對整體情境缺乏認識,象征着隻有部分理解的狀态。 解读: 這幅插圖展現了成語“一竅不通”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的古代中國學者,坐在書桌前,周圍擺滿了書籍和卷軸。他看上去困惑不解,正抓着頭發思考。他被一堵牆所圍繞,牆上有一系列的閉合門窗,象征着他的思想閉塞或對某個領域的完全無知。

解读: 這幅插圖展現了成語“一竅不通”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的古代中國學者,坐在書桌前,周圍擺滿了書籍和卷軸。他看上去困惑不解,正抓着頭發思考。他被一堵牆所圍繞,牆上有一系列的閉合門窗,象征着他的思想閉塞或對某個領域的完全無知。 解读: 這幅圖描繪了一個甯靜而古典的中國山水畫面,體現了古代畫家和近代畫家畫風的影響。圖中呈現的是一位穿着傳統長袍的智者,站在一座橋上,面帶微笑地望着流水。他周圍是郁郁蔥蔥的綠山和古樹,遠處有幾隻優雅的鳥兒在飛翔。

解读: 這幅圖描繪了一個甯靜而古典的中國山水畫面,體現了古代畫家和近代畫家畫風的影響。圖中呈現的是一位穿着傳統長袍的智者,站在一座橋上,面帶微笑地望着流水。他周圍是郁郁蔥蔥的綠山和古樹,遠處有幾隻優雅的鳥兒在飛翔。 解读: 這幅圖描繪了中國古代一位學者,他正坐在書桌前,手持毛筆專心緻志地書寫。畫面中的學者正在用一次蘸墨的筆盡可能地畫出三筆,體現了“一筆三過”這個成語的含義。成語“一筆三過”比喻做事認真細緻,一絲不苟。畫面背景為典型的中國古代書房,有卷軸、硯台和傳統的中國建築元素,營造出一種甯靜而專注的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了中國古代一位學者,他正坐在書桌前,手持毛筆專心緻志地書寫。畫面中的學者正在用一次蘸墨的筆盡可能地畫出三筆,體現了“一筆三過”這個成語的含義。成語“一筆三過”比喻做事認真細緻,一絲不苟。畫面背景為典型的中國古代書房,有卷軸、硯台和傳統的中國建築元素,營造出一種甯靜而專注的氛圍。 解读: "一箭雙雕"是一個漢語成語,直譯為“一箭雙雕”。這個成語的意思是用一箭同時射中兩隻雕,比喻用一次行動解決兩個問題或達到兩個目的。它常用來形容一舉兩得的聰明策略或高效的行動。這個成語強調的是效率和智慧,通常用在描述一個人或一項計劃同時達成多個目标的情境中。

解读: "一箭雙雕"是一個漢語成語,直譯為“一箭雙雕”。這個成語的意思是用一箭同時射中兩隻雕,比喻用一次行動解決兩個問題或達到兩個目的。它常用來形容一舉兩得的聰明策略或高效的行動。這個成語強調的是效率和智慧,通常用在描述一個人或一項計劃同時達成多個目标的情境中。 解读: 這幅插圖描繪了成語“一箭雙雕”的場景。在畫中,我們看到一位身着漢代傳統服飾的弓箭手站在一個平靜的山水景觀中。他正在向天空瞄準,空中的一支箭正好位于弓和兩隻鷹之間。這兩隻鷹的位置恰好讓人感覺這一箭将同時擊中它們。

解读: 這幅插圖描繪了成語“一箭雙雕”的場景。在畫中,我們看到一位身着漢代傳統服飾的弓箭手站在一個平靜的山水景觀中。他正在向天空瞄準,空中的一支箭正好位于弓和兩隻鷹之間。這兩隻鷹的位置恰好讓人感覺這一箭将同時擊中它們。 解读: 這幅插圖描繪了一個甯靜的鄉村景象,以簡陋的茅屋為中心,周圍環繞着青蔥的綠色植被和一條流淌的小溪。在茅屋的入口附近,擺放着一個簡樸的竹編籃子(簞)和一個木制的瓢(瓢)。這兩件物品象征着簡樸和滿足,是“一簞一瓢”成語的直觀體現。這個成語來自于中國古代,描述的是一種淡泊名利、滿足于簡單生活的境界。這幅畫反映了一種甯靜和極簡的生活方式,遠離了世界的複雜紛擾。畫中的色彩低調而土色調,捕捉了與自然和諧相處、平和生活的本質。在畫作的某個角落,還有一個小巧的紅色中國印章,為作品增添了一抹真實感。

解读: 這幅插圖描繪了一個甯靜的鄉村景象,以簡陋的茅屋為中心,周圍環繞着青蔥的綠色植被和一條流淌的小溪。在茅屋的入口附近,擺放着一個簡樸的竹編籃子(簞)和一個木制的瓢(瓢)。這兩件物品象征着簡樸和滿足,是“一簞一瓢”成語的直觀體現。這個成語來自于中國古代,描述的是一種淡泊名利、滿足于簡單生活的境界。這幅畫反映了一種甯靜和極簡的生活方式,遠離了世界的複雜紛擾。畫中的色彩低調而土色調,捕捉了與自然和諧相處、平和生活的本質。在畫作的某個角落,還有一個小巧的紅色中國印章,為作品增添了一抹真實感。 解读: 這幅插圖描繪了中國古典成語“一簞食,一瓢飲”的意境。畫面中心的人物,身着傳統的中國服飾,可能是一位學者或隐士,他正安詳地坐或站在大自然中的一個樸素、甯靜的地方,可能是一間小木屋或樹下的安靜角落。人物手持一簡單的竹筐(箘),裡面裝着簡樸的食物,如米飯或面包;另一手持着一個葫蘆勺(瓢),裡面盛着水。

解读: 這幅插圖描繪了中國古典成語“一簞食,一瓢飲”的意境。畫面中心的人物,身着傳統的中國服飾,可能是一位學者或隐士,他正安詳地坐或站在大自然中的一個樸素、甯靜的地方,可能是一間小木屋或樹下的安靜角落。人物手持一簡單的竹筐(箘),裡面裝着簡樸的食物,如米飯或面包;另一手持着一個葫蘆勺(瓢),裡面盛着水。