-

序号: 501

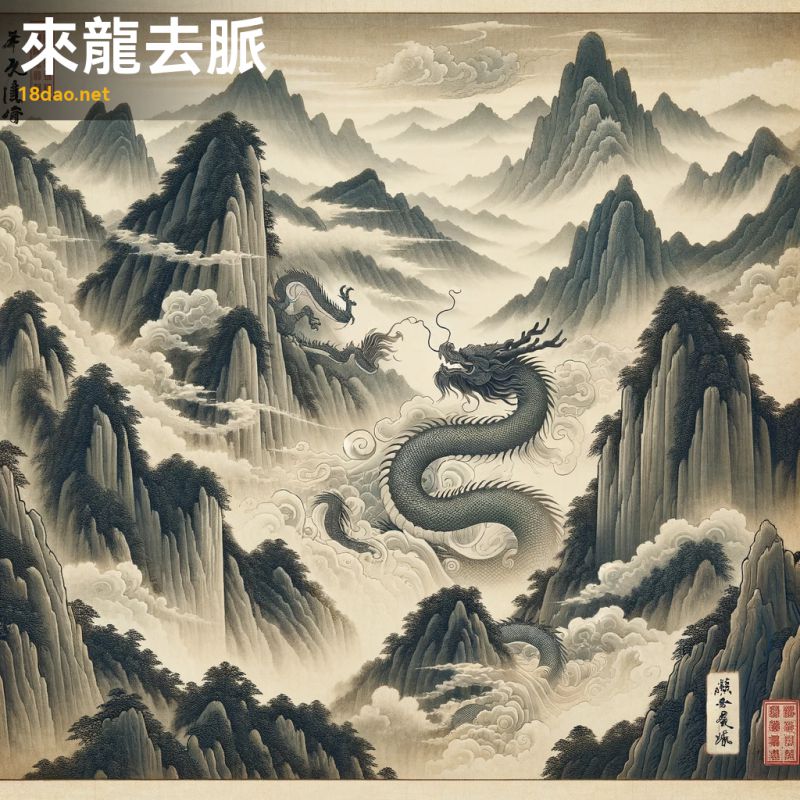

解读: 这幅插图是基于成语“来龙去脉”创作的。在中国传统文化中,“来龙去脉”比喻事物的来龙去脉,即事情的源头和发展过程。图中的龙蜿蜒穿梭于山峦之间,象征着事物发展的过程和脉络。龙在云雾中若隐若现,暗示了探寻事物深层次的含义时所需的智慧和洞察力。而山峰的朦胧与深邃则增添了一种神秘和深远的感觉,强调了深入了解事物本质的重要性。

此画风格受到古代画家和近代画家的影响,体现了中国古典山水画的特点,既有古代画家笔下山水的厚重感,又有近代画家作品中的空灵和飘逸。画面的构图和用色展现了中国画的传统美学,同时也传达了“来龙去脉”这一成语所蕴含的深刻哲理。画角的小红印章是对传统中国画作的一种致敬,也增添了作品的艺术价值。

-

序号: 502

解读: 这幅插图呈现了成语“来龙结脉”的寓意。画中,一条雄伟的龙从云层中显现,象征着到来或出现。龙的身体自然过渡成一系列流动的河流,代表了“脉”,描绘了成语中的连续性和相互关联的意涵。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,其细致的笔触和墨色与彩色的和谐融合展现了典型的古典中国画的古朴与深邃。画面的一角还有一枚红色的印章,增添了艺术作品的传统感。

整体来看,这幅插图成功地诠释了“来龙结脉”这一成语的深刻内涵。

-

序号: 503

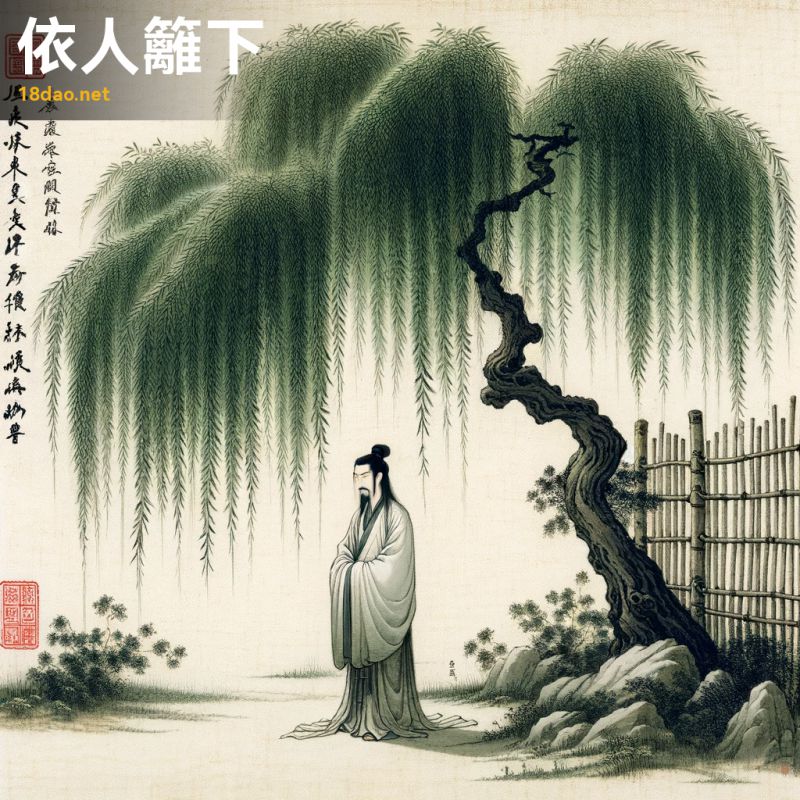

解读: 这幅插图呈现了一个人在茂密的柳树下,旁边是高高的竹篱笆,他身着传统的中国服饰,表情恭敬,略带依赖之态。

整幅画体现了一种宁静和谦逊的气氛,重点在于描绘人与自然环境之间的和谐关系。"依人篱下"这个成语意为依靠他人、处于人下,形容处境低微,不得自主。在这幅画中,人物站在柳树下的姿态传达了依赖和谦逊的感觉,与成语的含义相吻合。柳树和竹篱笆的设置象征着他所依靠的“他人”或更高的力量,而他的表情和姿态则展现了成语中的谦逊和依赖之意。画作的整体布局和风格遵循了古典中国画的传统,营造出一种古朴而深邃的氛围,符合成语的文化背景。此外,画面一角的红色印章增添了艺术作品的真实性和传统感。

-

序号: 504

解读: 这幅画描绘了成语“依人篱下”的寓意。在画面中心,我们看到一位年轻的中国女子,她正与一位看似显贵的男子交谈。女子的表情显得有些依赖和无助,而男子则带着一种保护者的姿态。这种场景传达了“依人篱下”的含义,即依靠或依附于别人,失去了独立和自主的能力。周围的人群反映了不同的社会态度。有些人看起来在嘲笑或不屑,这可能象征着社会对于那些依赖他人的人的看法。女子背后的男性形象,包括一个导师、一个父亲和一个军事领导者,代表了社会中的不同权威和角色,他们可能是女子依赖的对象或她所面临的社会压力的象征。

整个画面用传统的中国画风格绘制,融入了优雅和精致的中国建筑与布景。这种风格不仅体现了成语的文化背景,也增添了一种古典和深邃的氛围。画面角落的红色印章,是中国画中常见的元素,象征着艺术家的印记和作品的独特性。

通过这幅画,我们可以深刻地感受到“依人篱下”的意境,即一个人在社会与文化的大环境中,如何易于失去自我主导权,变得依赖他人。同时,画面中的细节和符号也引人深思,关于个人与社会、依赖与独立之间的微妙关系。

-

序号: 505

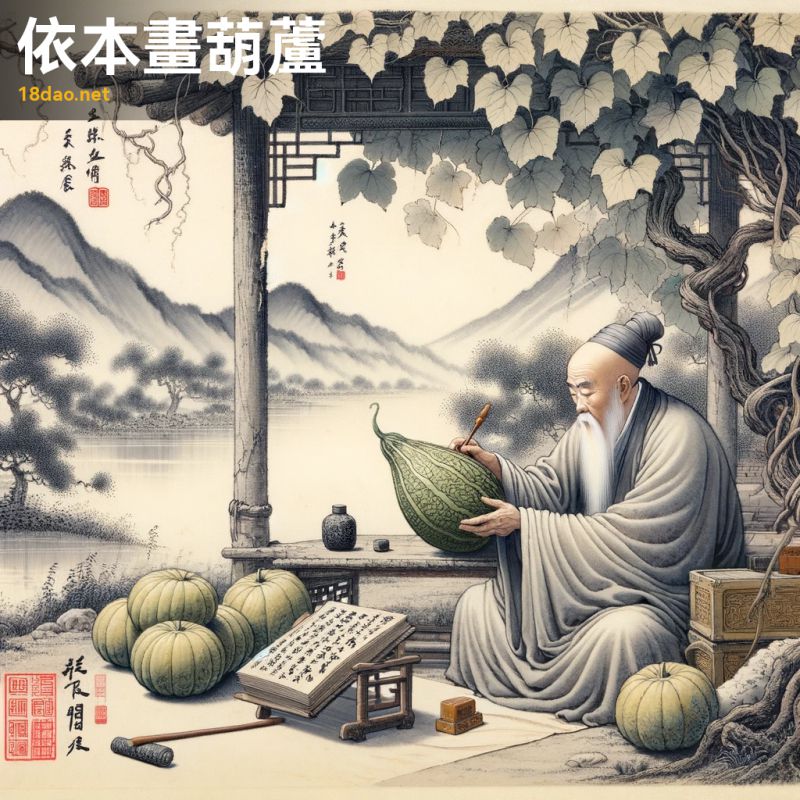

解读: 这幅插图展示了“依本画葫芦”这一成语的内涵。图中老者在藤架下专心致志地研究一个葫芦,旁边是一本古书和毛笔。背景是宁静的山水,富含文人墨客的意境。这幅画体现了一个重要的思想:通过模仿和学习先例来掌握技艺或解决问题。“依本画葫芦”字面意思是根据样本画葫芦,比喻依样画葫芦,按照现成的样子或做法去做事。在这幅画中,老者的专注态度和他身边的学习工具象征着学习和模仿的过程。古书和毛笔暗示了知识的传承和经验的借鉴,而葫芦则象征着学习的对象或技艺本身。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,以细腻的笔触和微妙的水墨渲染来表现。图中的红色印章增添了一丝传统中国艺术的韵味,同时也是对这种古老艺术形式的致敬。

整体上,这幅插图通过其古朴而深邃的视觉风格,成功地诠释了这个成语的意境和哲理。

-

序号: 506

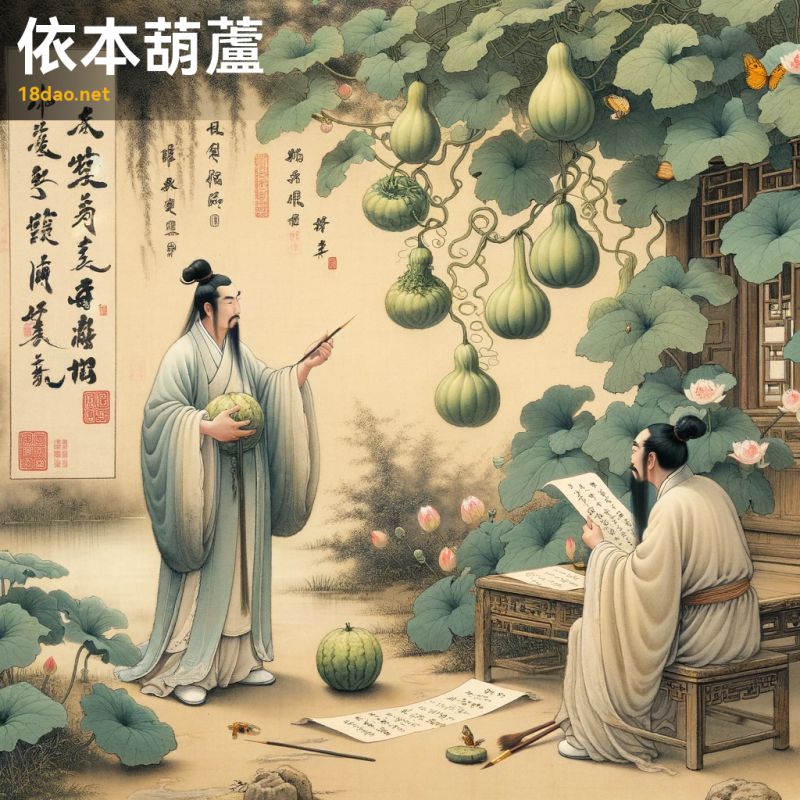

解读: 这幅插图基于成语“依本葫芦”,意为根据葫芦的样子去做事,比喻照样学习或模仿。图中展示了一位古代中国学者,在宁静的花园里专注地观察葫芦藤上悬挂的几个葫芦。学者手持毛笔和纸张,似乎准备着画画或写字。花园宁静祥和,有一个小池塘、盛开的莲花和几只飞舞的蝴蝶,营造出一种平和而优雅的氛围。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,注重细腻的笔触和柔和的色彩。在画作的某个角落,还有一个小巧而醒目的红色印章,增添了一抹真实感。

整体而言,这幅画通过古朴的中国画风格和深邃的文化内涵,完美地诠释了“依本葫芦”这一成语的含义和氛围。

-

序号: 507

解读: 这幅插图描绘了成语“依样画葫芦”的意境。画面中,我们看到一位画家正以一只已绘制好的葫芦作为范例,仔细地在另一只葫芦上复制相同的图案。这位画家的动作和表情展现了高度的专注和细致,正如成语所传达的意思:模仿或仿效某种方式、方法。背景设定在一个传统的中国学堂中,增添了一种古典和学术的氛围。这不仅强调了学习和模仿的主题,也反映了中国古代文化中对学问和技艺传承的重视。此外,画作中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,象征着作品的完成和艺术家的认可。

整体上,这幅插图以其细腻的墨水画风格和充满文化气息的场景,完美地诠释了“依样画葫芦”这一成语。

-

序号: 508

解读: 此幅插图灵感来源于成语“依样葫芦”。画面中,我们看到一位人物在仔细观察一个葫芦,然后他创作出了一个几乎一模一样的葫芦。背景是一个宁静的古典中国园林,有传统的建筑风格。

整幅画的风格借鉴了古代画家和近代画家的画风,强调细致的笔触和微妙的色彩。这幅图描绘的场景和“依样葫芦”这个成语之间的联系在于成语的字面意思和象征意义。成语“依样葫芦”字面上的意思是根据一个葫芦的样子去制作另一个葫芦,引申意义则是模仿或者照搬别人的方法或做法。画中的人物在模仿一个葫芦来制作另一个葫芦,直观地展现了这一成语的核心意义。

通过这样的视觉呈现,画面不仅传达了成语的直观含义,还体现了中国古典文化中对细节的关注和对技艺传承的尊重。同时,通过古典园林的背景设定,增强了整个画面的文化氛围和时代感,使成语的寓意更加深入人心。

-

序号: 509

解读: 这幅插图生动地体现了成语“依然故吾”的含义。成语“依然故吾”源自宋代文学家苏轼的《和子由温泉铜壶铭》,用以形容一个人的性格、态度或行为没有任何改变,依旧如故。在这幅画中,我们看到一位老学者身着古代长袍,坐在老松树下,目光深远地望向远方的山峦。这位学者的表情平静、沉稳,象征着智慧与超越时间的恒常。画面中的老学者与四周宁静的环境形成了鲜明的对比,似乎在强调他不随世事变迁而改变,坚持自己的原则和信念。这正是“依然故吾”所要传达的核心思想。

通过画风模仿古代画家或近代画家的技巧,画面展现了柔和流畅的笔触和朴素的色彩,增添了一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章,不仅是中国传统绘画的重要元素,也为整幅作品增添了一抹庄重的气息。这幅画完美地诠释了“依然故吾”的意境,将这个成语的历史和文化背景融入到了画面之中。

-

序号: 510

解读: 这幅插图生动地呈现了“依然故我”这一成语的含义。成语“依然故我”描述了一种坚持自我、不因外界变化而改变自己初衷或行为的状态。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者,身着传统长袍,坐在一棵大树下专心致志地阅读书籍。这棵树以其坚固的根基和历经岁月仍保持不变的外貌,象征着学者不随外界变化而坚持自己的性格和信念。画面背景是一个宁静的园林,配有池塘和远处的山峦,营造出一种超脱时间、静谧安详的氛围。这样的设置进一步强调了“依然故我”的概念,即在变幻莫测的世界中保持自身的稳定和不变。

整幅画作采用了类似古代画家或近代画家的古典中国画风格,通过细腻的笔触和淡雅的色彩,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还有一枚红色印章,这是中国传统绘画中常见的元素,增添了作品的文化底蕴和艺术价值。

-

序号: 511

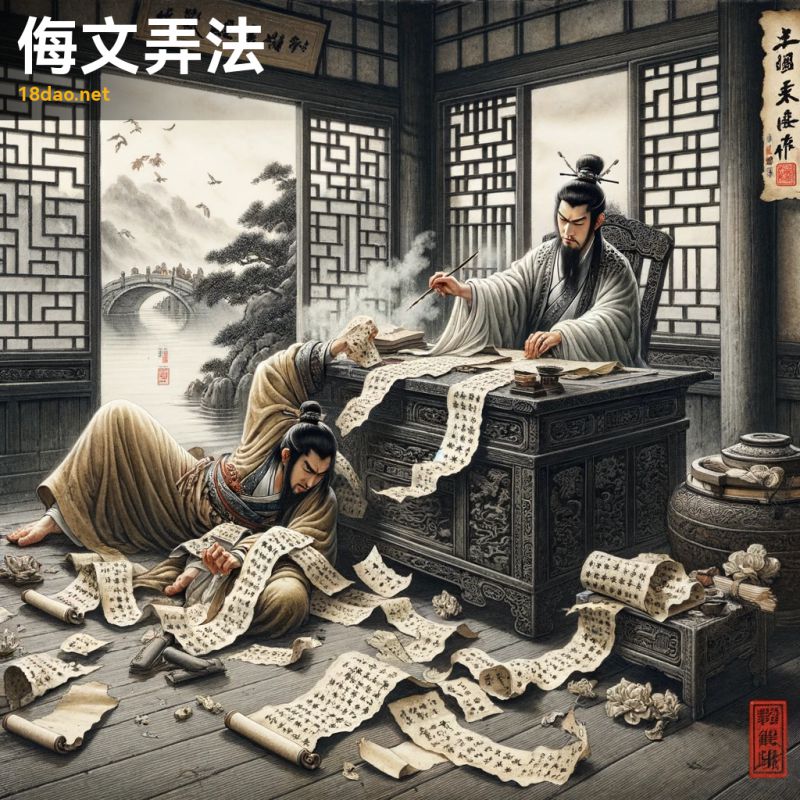

解读: 此插图展现了成语“侮文弄法”的含义。画面中,一位身着古代中国服饰的学者坐在书桌前,他周围散乱地堆放着卷轴和书籍。这位学者正不尊重地对待这些书籍,画面捕捉到他正粗暴地揉捏一卷书卷,而另一卷已被撕毁在他的脚边。这一幕发生在典型的书房内,窗外展现的宁静景色与学者内部的不敬行为形成鲜明对比。

整体风格借鉴了古代画家的细腻与氛围感十足的水墨画风。“侮文弄法”这个成语,字面意思是轻视文学,玩弄法律,比喻不尊重文化知识和法律。

通过这幅画,我们可以清晰地看到学者对书籍的不敬,从而体现出对文化知识的轻视。这不仅是对文学的侮辱,也反映了一种漠视法律和规则的态度,因为古代中国的学者通常被视为文化和道德的守护者。画面中的细节和氛围进一步强调了这种行为的不妥和对比。

-

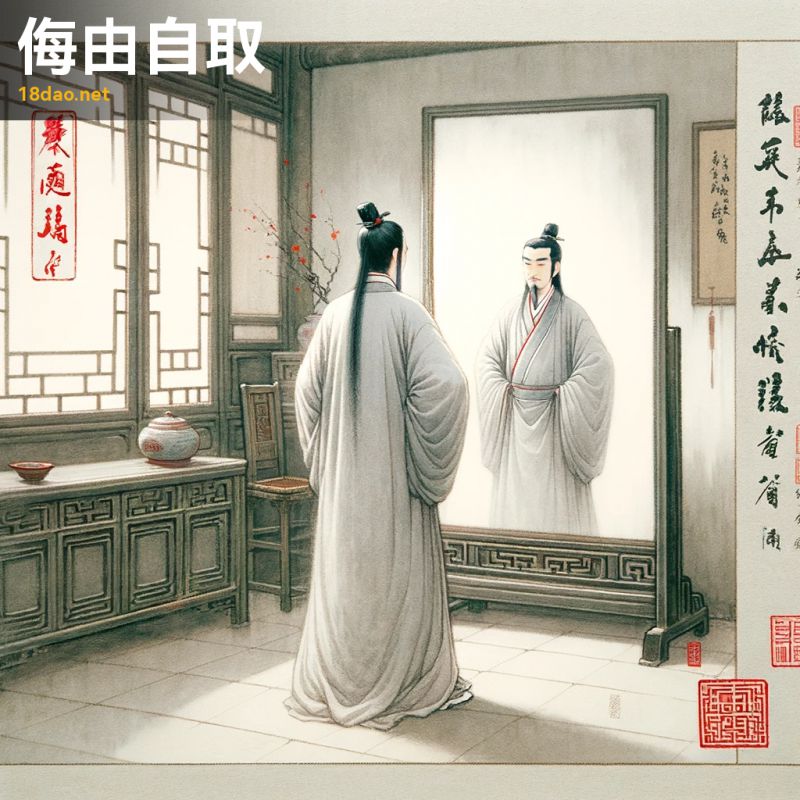

序号: 512

解读: 这幅插图展现了一位身着古代中国服饰的人物,正站在镜子前,凝视着自己的倒影,表情沉思。此画面寓意深刻,与成语“侮由自取”相契合。成语“侮由自取”字面意思是侮辱或损害是自己招来的,用来形容一个人由于自己的行为而自食其果。在画面中,这位人物的自省姿态和他在镜中的倒影象征着内省和自我意识。这种自省不仅仅是对外界的反思,更多的是对内心的审视和反思。这与“侮由自取”中的内涵不谋而合,强调了个体行为与其后果之间的直接联系。背景的简约设计,以及房间内极为有限的装饰,进一步强化了自省和反思的主题。

整个画风仿佛古代画家的作品,用柔和的笔触和柔和的色彩营造出一种深邃而古朴的氛围。画面一角的红色印章则增添了这幅作品的真实感和艺术价值。总的来说,这幅插图以其深刻的象征意义和精湛的艺术表现,完美地诠释了“侮由自取”这一成语,让观者在欣赏中体会到其深层含义。

-

序号: 513

解读: 这幅图描绘了一位古代人物,他的肚子非常大且突出,体现了“大腹便便”这个成语的形象。这位人物身着传统的古代服装,可能是来自古代中国或类似的历史背景。他的服装在腹部区域略显紧绷,这更加突出了他的肚子的大小和圆润。此外,这个人物脸上带着满足和放松的表情,可能手持扇子或其他适宜的古代饰品。

整体上,这幅图通过人物的服装和体态生动地展现了古代人物那种特有的、与众不同的气质和风格。图中的背景设计得很简单,目的是为了让观众的注意力集中在人物显著的大肚子上。

整体效果是既有趣又充满历史感的,让人一眼就能联想到那个时代的特色和风情。

-

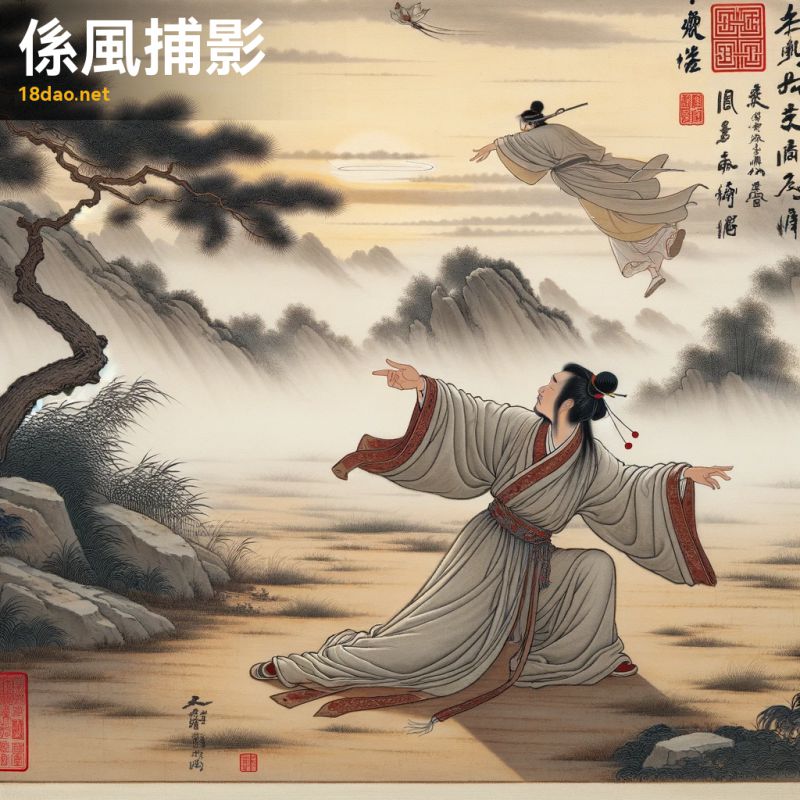

序号: 514

解读: 这幅插图展现了成语“系风捕影”的核心意义。画面中,一位身着传统服饰的人物试图在风中捕捉影子,象征着徒劳无功和追求不切实际的目标。此成语源自于对无谓行为的比喻,强调了追求无法实现的事物的徒劳。画面的设置是在古代中国,自然景观背景与人物的动作形成鲜明对比,进一步强调了成语的寓意。

在风格上,这幅画模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,体现了中国古典艺术的深沉与优雅。传统元素如服饰、自然景观与细腻的画风相结合,传达了一种古朴而深邃的感觉。此外,画面一角的红色印章是对中国传统文化的致敬,也是中国画作的标志性元素之一。

通过这种艺术形式,我们不仅能够理解成语的直接含义,还能感受到中国传统文化的韵味和深度。

-

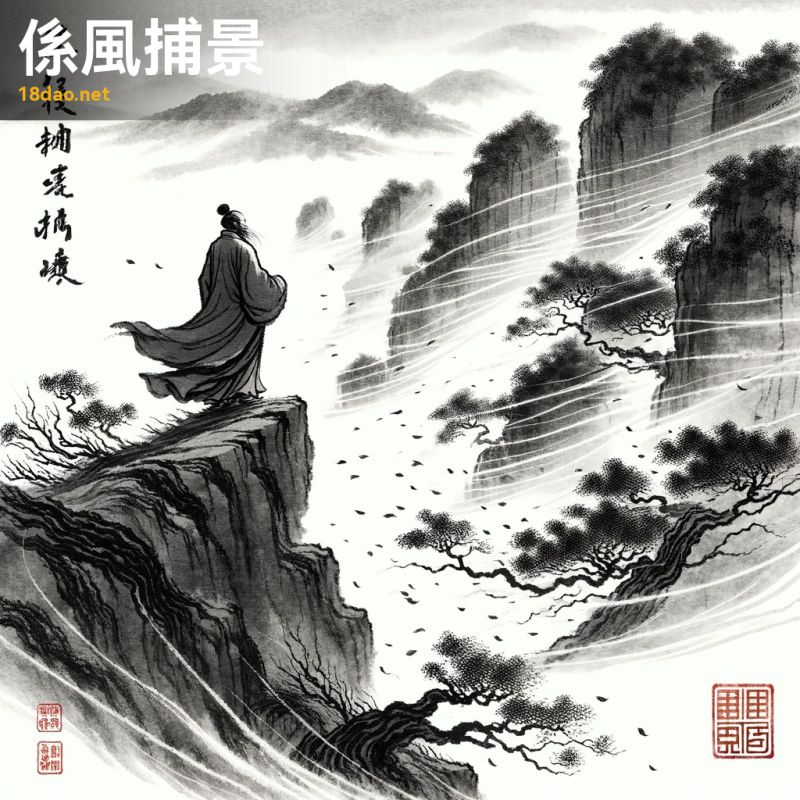

序号: 515

解读: 这幅插图是对成语“係风捕景”的一种艺术表现。在这幅画中,我们看到一位古代的学者站在悬崖上,注视着远处的景致。风正强劲地吹拂着树木,卷起了树叶,形成了一幅动态的自然景观。这位学者的服饰和姿态表明他正沉思着,对大自然的力量进行观察和思考。

这幅画的风格模仿了古代画家,采用了水墨画技法,以黑灰色渐变创造出宁静而充满动感的氛围。画面既展现了大自然的壮观,又体现了人与自然的和谐共处。在画面的一个角落,我们还可以看到一个红色的印章,这是对古典中国画传统的一种致敬,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅展现了成语“係风捕景”的字面意思,即“捕捉风和景象”,也寓意着对自然界和谐美景的深刻领悟与欣赏。

通过这样的艺术表现,我们能够更加深入地理解这个成语的内涵和美学价值。

-

序号: 516

解读: 这幅图描绘了一堵古老的墙,墙上有一个明显的缺口,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被。

整个场景平静宁和,突显了这堵墙的不完美但持久的美。

画风仿佛古代画家,用细腻的笔触和和谐的色彩混合展现了这一景象。画面一角的红色印章增添了作品的真实性,使得整个构图更为完整。这幅图的主题与成语“保残守缺”相呼应。这个成语的意思是指保护那些残破不全的东西,维护它们原有的状态。在这幅图中,尽管墙体已经破损,但它依然被小心地保护和维持,反映出一种对历史遗迹的尊重和珍视。这不仅是对物理结构的保护,也是对历史和文化的一种传承。

通过细致的描绘和深沉的色彩,这幅图表达了对历史遗迹即使残缺也有其独特价值和美的认识。

-

序号: 517

解读: 这幅插图生动地展现了成语“保残守闕”的意境。在画面中,我们看到一位老兵在一扇破败但依旧庄严的古代宫门前守卫。尽管宫门已残破不堪,这位老兵仍忠诚地履行着他的职责,展现了一种不屈不挠的精神。他身着传统的中国铠甲,手持长矛,脸上写满坚定和忠诚。此成语源于中国古代,意指坚守岗位,不离不弃,即便所守之物已残破不堪。画面中的老兵和残破的宫门象征着这种忠诚与坚守。老兵的形象和神态传达了尽管面对艰难困苦,依然坚守岗位的高尚品质。

这幅画采用了类似古代画家或近代画家的风格,致敬了传统中国画的经典之美。画面的构图、色彩以及笔触都体现了古典中国艺术的深邃和韵味。画角落的红色印章增添了一抹传统的艺术魅力,使整幅作品更加完整和富有文化底蕴。

-

序号: 518

解读: 这幅插图展现了成语“信不由中”的意境。图中两个人物分别代表说服者和怀疑者。说服者的表情诚恳、动作夸张,似乎在努力说服对方,而另一位则面带疑惑,姿态保留,体现出不轻易被说服的态度。这正体现了“信不由中”的含义,即心里不相信,无法从内心接受所说的话。背景是古代中国的传统园林,富含文化氛围,和主题相得益彰。

画风模仿了古代画家的风格,笔触优雅而墨色淡雅,彰显出古典中国画的韵味。作品一角的红色印章增添了艺术作品的真实感和传统美。

整体来看,这幅插图不仅传递了成语“信不由中”的深层含义,还以其古典的艺术风格和细腻的情感表达,展现了中华文化的独特魅力。

-

序号: 519

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“信不由衷”的含义。图中展示了一位中国古代的官员正在写信,他的脸上带着一丝微笑。然而,这微笑似乎并不真诚,仿佛在隐藏着他的真实情感和意图。这种表情与成语“信不由衷”的含义相吻合,即表面上的言辞或行为与内心的真实想法并不一致。

整个场景的描绘和色彩运用都充分体现了中国古典画的风格,给人一种古朴而深邃的感觉,符合佛抱石或近代画家的画风。在插图的一角,我们还可以看到一个红色的印章,这是中国传统文化中常用来证明身份和表达诚意的标志,与主题形成了一种微妙的对比。

-

序号: 520

解读: 这幅插图展现了成语“信口开合”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,坐落在一个山水环绕的宁静景致中。此人张口即言,但表情显得漫不经心和缺乏思考,正好体现了这个成语的核心含义——不加思索地随意说话。

画风借鉴了古代画家的特色,用细腻的笔触和和谐的色彩搭配,展现了中国古典画的韵味。此外,画面角落的红色印章为作品增添了一抹真实感和艺术性,使其更具中国传统艺术的风格。

整体上,这幅画不仅生动地表达了“信口开合”这一成语的寓意,同时也展示了中国传统文化的美学魅力。

-

序号: 521

解读: 这幅插图为您提供了一种视觉上的解释,用以表达成语“信口开喝”。在图中,我们看到一位古代中国学者,他身穿传统汉服,站在一个宁静的花园里。他的姿态夸张、言辞激昂,似乎在无端指责或发号施令。这种行为与“信口开喝”的含义相契合,该成语直译为“随口就喝”,比喻人不经考虑、毫无根据地随意发表言论或指责别人。插图中,学者周围环境的平和与他激动的姿态形成了鲜明对比。远处的山峦和近处的流水增添了一份宁静与深远的意境,而学者的行为则突显了他的冲动和不理智。这种对比强化了成语所要传达的警示意义——即不应轻率地发言,尤其在平静和谐的环境中。

此图采用了类似古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,通过微妙的色彩和表现力强的笔触,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章,不仅增添了一抹色彩,也象征着作品的完成和身份的认证。

-

序号: 522

解读: 这幅插图展现了成语“信口开河”的寓意。图中我们看到一位古代学者站在河边,他的口中仿佛有话语流出,随即化作一条蜿蜒的河流。这条河流穿过一片典型的中国山水画风景,有山峦、树木,远处甚至有一座小桥。这样的构图象征着言语的力量和不加思考地说话的后果,就如同河水无休止地流淌。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以精致的笔触和细腻的水墨渲染为主。

整体色调以自然的绿色和棕色为主,传达出一种古朴而深邃的感觉。图画的一角还有一个红色的印章,为作品增添了一份传统的韵味。

整体而言,这幅画不仅生动地表达了“信口开河”这一成语的含义,也体现了中国古典山水画的艺术风格和审美情趣。

-

序号: 523

解读: 这幅插图是根据成语“信口雌黄”绘制的。该成语直译为“信口开河,胡说八道”,形容人们不加考证地随意说话,或者毫无根据地乱讲话。在这幅画中,您可以看到一个人正随意地对一群听众讲故事。画面的背景中,一只鹦鹉(象征着盲目模仿和重复他人的话,而不理解其含义)正在模仿他的话。这个细节正好体现了这个成语的含义,即不考证地、盲目地重复他人的话。

画风模仿了中国传统艺术家的风格,如古代画家或近代画家,采用了细腻的水墨画技巧和淡雅的色彩。画面呈现出一种安静祥和的氛围,场景设定在一个古代中国的花园中,有着传统建筑、茂密的植被和远处的山脉。

整幅画传递出一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。此外,画面的某个角落还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用于表明画家的身份或作为作品的一部分。这个印章增添了作品的艺术价值和文化内涵。

-

序号: 524

解读: 这幅图描绘了一个学者身着古代服装,悠然地伸手从盛开的梅花树上轻松摘下一朵梅花。画面背景含蓄地映衬着山峦,象征自然中的优雅与从容。

整幅画体现了古代画家或近代画家风格的特点,注重优雅的笔触和色彩的和谐融合。画角落的小红印章增添了一丝真实感。这幅图与成语“信手拈来”之间的联系非常紧密。成语“信手拈来”形容做事非常容易,随手就能做好,无需费力。画中的学者轻松摘梅,正是信手拈来的写照,展现了毫不费力地完成某事的意境。

通过这幅图,我们能够直观地感受到这个成语所表达的轻松和从容。

-

序号: 525

解读: 这幅图描绘了一位学者在一个充满鲜花和古树的优美花园中轻松拈取一朵花。背景是一个理想化的场景,有流动的溪流、盛开的花朵,以及古老的树木,营造出一种宁静和谐的氛围。

整个画面传达出一种毫不费力的优雅和自然之美。这幅画体现了“信手拈来”的成语。成语“信手拈来”原意指随手拈起,比喻做事随意、轻松。在这幅图中,学者轻松地拈取花朵,象征着无论做什么事情都能毫不费力地做得很好,恰如其分地体现了成语的含义。同时,传统的服饰和古典的中国画风格也呼应了中国古典文化的底蕴。在画面的某个角落还有一个红色印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,用以增加艺术作品的完整性和鉴赏价值。

-

序号: 526

解读: 这幅图描绘了“信手拈得”这一成语。在画面中,我们看到一位穿着传统中国服饰的文雅学者,他正毫不费力地从宁静的荷花池中摘取一朵盛开的荷花。

整个场景展现出一种自然、轻松的氛围,与成语“信手拈得”所表达的轻而易举、行云流水的意境不谋而合。荷花池被茂盛的绿植环绕,几朵轻盈的云彩飘浮在上方的天空,增添了画面的诗意和深远。学者的表情平静从容,体现了他的内心宁静和行为的自然。这种无需刻意努力即可达成目标的状态,正是“信手拈得”这一成语的核心。

画风借鉴了古代画家的风格,用柔和的笔触和墨色的细微渐变来表现画面,呈现出一种古典而深沉的美感。画角落的红色印章增添了这幅作品的真实感和艺术价值,也象征着中国传统文化的底蕴。总的来说,这幅画通过其细腻的描绘和深含哲理的构图,完美地诠释了“信手拈得”这一成语的精神实质。

-

序号: 527

解读: 这幅插图生动地展现了“信誓旦旦”这个成语的内涵。在画面中,两位身着传统中式服饰的人物站在宁静的庭院里。其中一人正向另一人郑重其事地许下承诺,其表情和姿态充分体现了诚挚和决心。背景是典型的中国古典建筑,如亭台和月洞门,周围环绕着郁郁葱葱的园林,营造出一种庄重而肃穆的氛围。“信誓旦旦”直译为“庄严的誓言像早晨一样”,比喻人非常诚实可靠,说话算话。在这幅画中,许诺者的神态和环境的安宁共同传达了这种诚信和可靠性的气息。

此画风格借鉴了古代画家或近代画家的作品,捕捉了古典中国艺术的精髓。画面一角的红色印章增添了一抹传统的韵味,使整幅作品更显古朴和深邃。

-

序号: 528

解读: 这幅图描绘了成语“修文偃武”的深刻含义。在画面中,我们看到一个典型的古代中国书房,书架上摆满了卷轴和书籍,书桌上放着毛笔和墨水,这些元素象征着对知识和文学艺术的追求。画面的一角放置着被忽视的盔甲和武器,代表着军事事务的衰落。成语“修文偃武”源自中国古代,意指重视文化教育和文艺发展,而淡化或削弱军事力量。这里的“修文”是指发展文化教育,“偃武”是指削弱军事力量。这个成语通常用来形容一个国家或社会在和平时期更加注重文化和教育的发展,而不是军事扩张或战争。在这幅画中,书房的宁静和学术氛围与角落里被遗弃的军事装备形成鲜明对比,生动地表达了成语的含义。

画风模仿了古代画家的风格,用柔和而细腻的笔触和柔和的色彩来表现这一主题,营造出一种古朴而深邃的感觉。画面的一个角落还有一个红色的印章,符合传统中国画的特点,为作品增添了一抹传统韵味。

-

序号: 529

解读: 这幅插图生动地展现了成语“俱伤两败”的含义。在画面中,两位战士经历了一场激烈的对决,他们都显得受伤且疲惫不堪。周围的战场荒凉,破碎的武器和倒下的战士增添了场景的沉重感。这种布局突出了战斗给双方造成的损害,没有任何一方获得真正的胜利。图中的战士一个身穿传统铠甲,另一个则穿着简单的战士长袍,他们的表情中流露出相互的尊重和疲惫,彼此的姿态暗示了僵持不下的局面。这样的描绘恰到好处地体现了“俱伤两败”这一成语的核心意涵,即双方在冲突中均遭受损失,没有真正的赢家。

画风上,我选择了模仿古代画家或近代画家的风格,通过细致的笔触和含蓄的大地色调,赋予了画作一种古朴而深邃的感觉。在画作的某个角落,还巧妙地加入了一枚红色印章,增添了作品的艺术气息和文化底蕴。

通过这样的表现手法,我旨在让观者深刻体会到这个成语所蕴含的历史智慧和人生哲理。

-

序号: 530

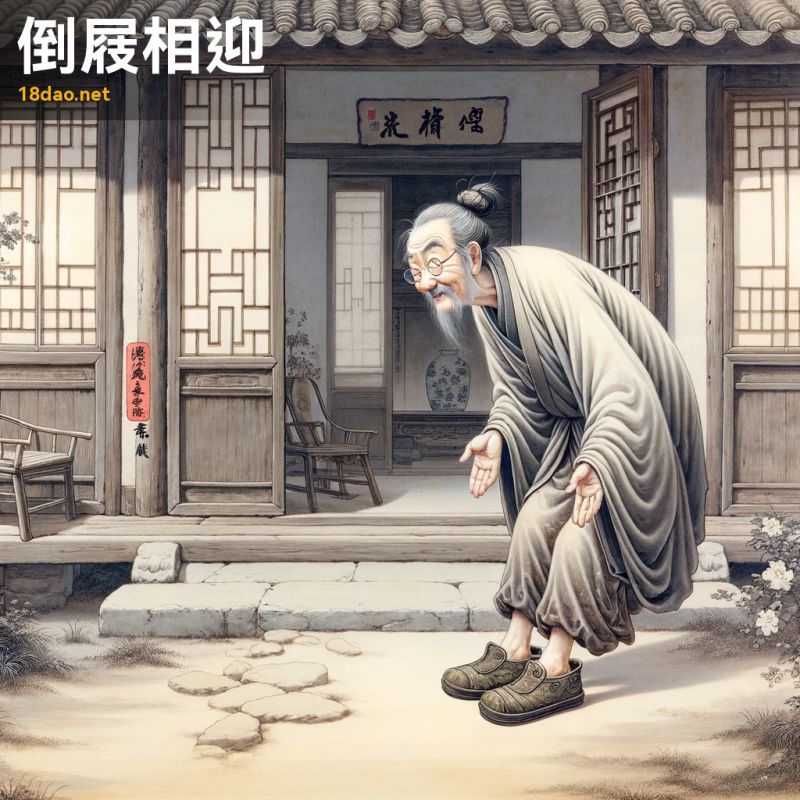

解读: 这幅插图展示了成语“倒屐相迎”的形象表现。在图中,一位身着古代中国服饰的长者,面露惊喜之情,站在一座朴素的中国传统住宅门口。他穿着宽松飘逸的长袍,身体略微前倾,双臂伸出,仿佛在迎接某人。这幅画的独特之处在于这位老者的鞋子穿反了,从画面中可以清楚地看到鞋底朝向错误的方向。背景是一座宁静的花园,里面有几株开花的植物和一条通往房屋的石径。“倒屐相迎”这一成语的意思是把鞋穿反了出去迎接客人,形容非常殷勤,表示对客人的尊重和欢迎。这幅画通过古代长者的形象和他穿反的鞋子,生动地表达了这一意境,展现出中国传统文化中对待客人的尊重和热情。

整个画面营造出一种温馨、欢乐而又古朴的氛围。

此外,画风模仿了古代画家的风格,使用了水墨和细腻的笔触,传达了一种深沉而古朴的感觉。画面一角的红色印章,增添了一丝传统的艺术韵味。

-

序号: 531

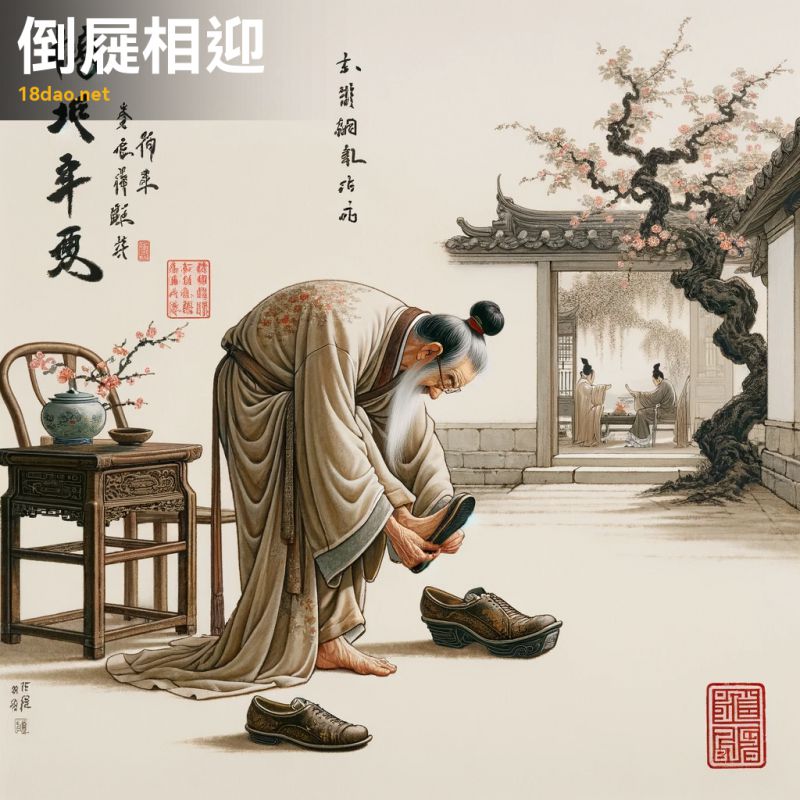

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“倒屣相迎”的意境。画中,一位身着传统汉服的老者急忙地反穿着鞋子,以表达他对来访客人的热切欢迎。这种行为传达出极高的尊敬和急切之情,象征着主人对客人的重视和热情。背景是一个典型的中国小院,院中有一株盛开的梅花树,增添了一份宁静与诗意。

画风模仿了古代画家的风格,使用了细腻的水墨和精致的笔触,展现出中国古典绘画的韵味和深度。画面的一个角落有一个小小的红色印章,这是中国艺术作品中常见的元素,上面刻有汉字,为作品增添了一份正统与古典的气息。

整体而言,这幅作品不仅传达了“倒屣相迎”成语的字面意义,还通过传统的中国画风格,深刻地展示了中国古典文化的精神内涵。

-

序号: 532

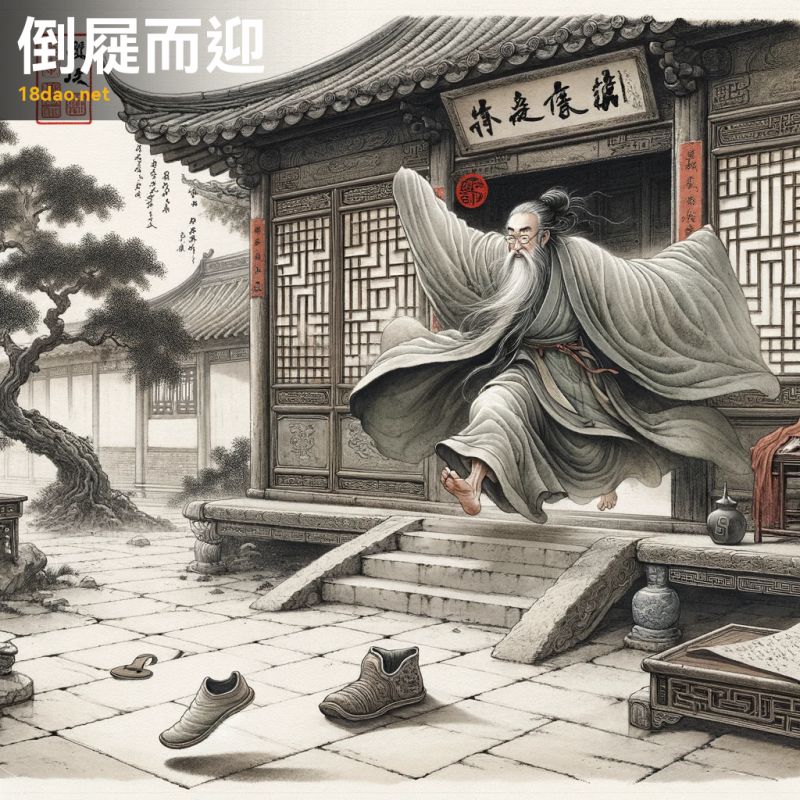

解读: 这幅图描绘了成语“倒屣而迎”的场景。在中国传统文化中,"倒屣而迎"描述的是一种极其尊敬和热情的待客之道。这个成语来源于《左传·襄公十年》,讲的是古代鲁国有个宰相叫季孙行父,他非常敬重贤士,每当听说有贤士来访,总是慌忙迎接,连鞋子都顾不上穿好,有时甚至鞋子穿反了,所以有了“倒屣而迎”的说法。在这幅画中,我们可以看到一位长者,他正从传统的中国式住宅急忙出来,以迎接远处的客人。他的鞋子因匆忙而颠倒在门口,象征着他对来访者的尊重和急切。这位长者身着流动的长袍,留着长长的胡须,张开双臂热情地欢迎客人。背景是一个宁静的院落,有古老的树木和石头小径,这是典型的学者住所的环境。

整个画面的风格模仿了中国著名画家古代画家的技法,细腻的笔触和微妙的水墨渲染,展现了古典中国画的韵味。画面角落的红色印章增添了一种正式和传统的感觉,与成语的文化背景相契合。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“倒屣而迎”的字面意义,也能领略到中国古代对待客人的礼节和尊重。这幅作品不仅是对成语的生动描绘,也是对中国传统文化深厚底蕴的一种展现。

-

序号: 533

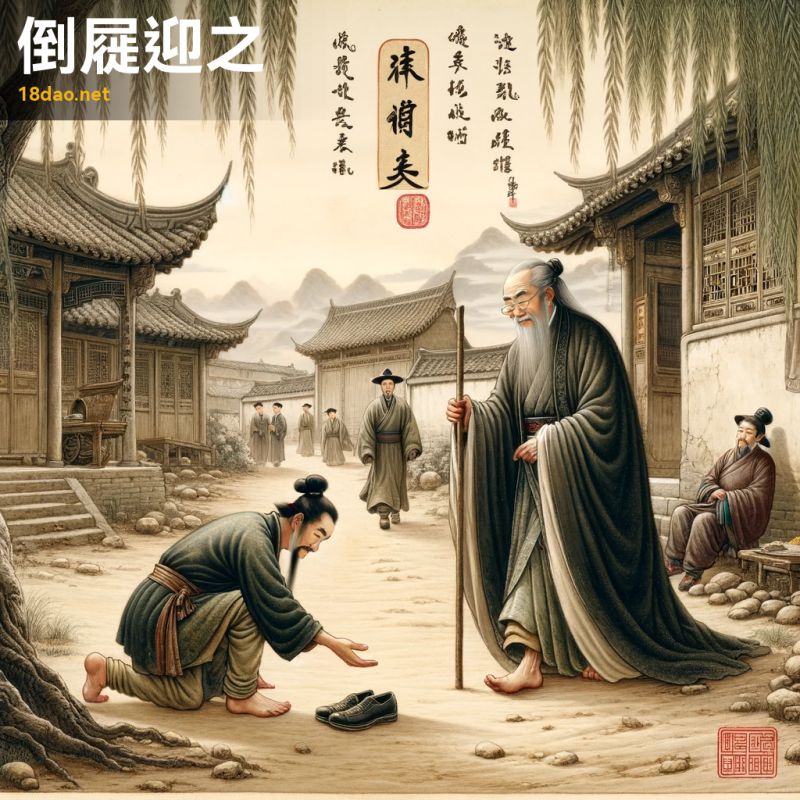

解读: 这幅插图展现了成语“倒屣迎之”的场景。在这个古朴的中国乡村背景中,一位尊敬的老人急忙脱下鞋子(“倒屣”),赤脚奔向道路上迎面而来的尊贵客人。这位客人被描绘成一位睿智、高贵的人物,身穿传统的中式长袍,手持拐杖。画面背景是典型的中国古典山水画风格,有柳树和远山。“倒屣迎之”这个成语源自于古代中国的一个故事,讲述了一位学者因为尊敬来访的客人,连鞋子都没来得及穿就急忙出门迎接。这个成语现在用来形容对客人或贵人的极高敬意和热情款待。在这幅画中,老人的匆忙之态和赤脚的细节准确地传达了这种敬意和急迫感。而客人的威严和智慧气质,则衬托出他所受的尊重。

整体上,这幅插图的风格受到了古代画家和近代画家的影响,体现了一种宁静而深邃的氛围,与成语的文化背景和内涵相得益彰。右下角的小红印章增添了一丝传统的艺术韵味。

-

序号: 534

解读: 这幅图描绘了成语“倒屣迎宾”的场景。在画中,我们看到一位尊敬的老学者匆忙地以一种不同寻常的方式——鞋子穿反了——来迎接即将到来的客人。这表达了主人对客人的极高尊敬,即使在匆忙中也不忘礼节,展现了中国古代的礼仪文化。背景是一个传统的中国庭院,优雅的建筑和郁郁葱葱的花园映衬出一种宁静而尊贵的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家,注重细腻的笔触和和谐的色彩。画面的一个角落还有一个小小的红色印章,增添了一种真实的触感。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“倒屣迎宾”所表达的尊敬和急切之情,也能欣赏到中国古典绘画的美和深邃。

-

序号: 535

解读: 这幅图描绘了“倒海掘山”这一成语。在画面中,我们看到一个巨大的人物形象在用力挪动大海和山峦,寓意着巨大的力量和努力。

整个场景布局以及使用的色彩,都体现了中国古典画风,尤其是模仿了古代画家和近代画家的风格。在细腻的笔触下,大海呈现出深邃的蓝色,山体则以大地色调为主,周围环境则采用了柔和的绿色和棕色。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,增添了画作的传统气息。“倒海掘山”本身是用来形容难以想象的巨大力量和努力,通常用来夸张地表达做某件事情的难度或者所付出的努力。在这幅画中,通过将一个巨人置于大自然的宏伟景观中,形象地展示了这种超乎寻常的力量。画面的构图和色彩运用都旨在强调这一点,同时也展现了中国画特有的意境和风格。

-

序号: 536

解读: 这幅插图展现了成语“倒行逆施”的含义。画面中,一位男子在古代中国的山水景观中逆着自然秩序,向后行走。他的这种行为象征着违反常理或以错误的方式行事。

画风仿佛古代画家,用细腻的笔触和水墨技巧来表现。背景中的山峦细致入微,一条平静的河流与男子行走的方向相反。树木和岩石巧妙地布置,增添了画面的深度感。画角一处的红色印章增添了这幅作品的真实性和传统气息。

整体上,这幅画传达了一种反古典主义的主题,同时也体现了中国传统绘画的美学。

-

序号: 537

解读: 这幅插图为成语“倚老卖老”提供了形象的视觉呈现。画面中,一位老者倚靠手杖,站在典型的中国古典园林中。园林景致宁静,有小池塘、柳树和远处的亭子,营造出一种深深的庄重和宁静氛围。老者身着传统中式长袍,流露出智慧和尊严,表现出对年龄和经验的尊重。

这幅画的风格受到古代画家和近代画家的启发,用细腻的笔触和柔和的色彩展现出古典中国画的魅力。画面一角的红色印章增添了作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅画体现了对老年和传统的尊重,与“倚老卖老”这一成语的含义相吻合。此成语通常用来形容某些老年人利用自己的年龄或资历,以此来获取不正当的利益或特权。画面中的老者虽然表现出智慧和尊严,但同时也让人联想到某些人可能会利用这种尊老敬老的传统价值观来为自己谋取私利。

通过这样的艺术表现,插图深刻地传达了成语背后的文化和社会含义。

-

序号: 538

解读: 这幅插图生动地展现了成语“倚马之才”的含义。图中,一位古代学者站在马旁,手持卷轴,面露沉思之色。这位学者的姿态和表情体现了他丰富的才学和思考的深度,而手中的卷轴象征着他的学问与才华。马旁的站立,暗示了这位学者随时准备启程,寻求更高的学术成就或施展其才华。成语“倚马之才”原意是指倚靠在马上就能迅速作出诗文,形容人才华横溢,反应敏捷。在这幅画中,学者的深邃表情和他对卷轴的专注,恰如其分地体现了这种出众才智的即兴发挥。背景中的山脉和河流,以及整体的古典中国画风格,不仅增强了画面的文化氛围,还象征着学问和才华的深远与流长。图角的红色印章更是增添了一抹传统的韵味。

整体而言,这幅插图不仅直观地诠释了“倚马之才”的含义,也通过典型的中国古典风格,展现了一种深沉而古朴的美感,使观者能够更深刻地体会这个成语的文化底蕴。

-

序号: 539

解读: 成语“倚马可待”源于中国古代,字面意思是靠着马随时可以出发,比喻做事有准备,可以随时行动。在这幅插图中,我们看到一位身着传统汉服的学者靠着一匹平静的马,他眺望着远处透过轻雾可见的城门。这个场景体现了一种静谧的农村景致,周围是温和起伏的小山丘和零星分布的树木,营造出一种期待和准备的氛围。

画风模仿了古代画家的风格,用柔和流畅的笔触和淡雅的色彩描绘出宁静而深远的感觉。这种风格与成语“倚马可待”的含义——随时准备,等待时机——形成了完美的匹配。图画中那位学者的沉思神态和他随时可以骑上马出发的姿态,形象地传达了这一准备万全的概念。在插图的一个角落,还有一个小巧醒目的红色印章,作为这幅作品的签名。这种细节的加入,不仅遵循了中国古典艺术的传统,也为整幅作品增添了一抹文化气息。

-

序号: 540

解读: 这幅插图展现了成语“倚马成文”的场景。图中,一位古代学者身着传统服饰,正在深思熟虑地创作诗歌或文学作品,借助一旁的马作为支撑来书写。马儿静静地站在学者旁边,背景是宁静的山水景观,远处有山峦,近处有几棵树木。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,用优雅的笔触和柔和的色彩表现出一种古朴而深邃的美感。“倚马成文”这个成语的含义是指靠在马上写文章,比喻才思敏捷,文思泉涌。在这幅画中,学者靠着马儿,象征着他即兴而为、灵感迸发的状态。画面中的安静山水与专注的学者形成了鲜明的对比,突显了学者的文学才华和他与自然和谐共存的关系。画面的一角还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的签名或作品的鉴定,增添了一抹文化的庄重感。

整体上,这幅插图不仅生动地表现了“倚马成文”这一成语,也传达出了一种古典文化的气息和艺术的美感。

-

序号: 541

解读: 这幅插图展现了成语“倚马才”的意境。在这幅画中,我们看到一位着传统汉服的文人,站在一匹马旁,他手持卷轴,正在吟诵诗歌。文人的眼神深邃而内省,展现了他的聪明与优雅。旁边的马安静而沉稳,似乎在聆听诗歌。背景是山水间古色古香的中国建筑,如亭台楼阁,与滚滚山川和流淌的河流相映成趣。“倚马才”这个成语来源于唐代文人的一个轶事,讲述一位文人在马上即兴吟诗的故事。这成语用来形容人才出众,才思敏捷。在这幅画中,文人的形象和态度完美地传达了这种即兴吟诗的才华。

画风模仿了古代画家或近代画家的技法,用表现力强烈的笔触和丰富、柔和的色彩,营造出一种古朴而深邃的感觉。画角落的红色印章增添了作品的真实性和艺术价值。

-

序号: 542

解读: 这幅插图展现了中国成语“倚马才高”的寓意。在画面中,我们看到一位身着传统中式服饰的文人,他靠着一匹马,正专注地在一张大卷轴上书写。这位学者显得专注而自信,体现了这个成语的核心思想:某些人的才能只有在适合的位置上才能得到真正的认可和展现。

背景是一幅宁静的山水画,包括山脉、树木和一条流淌的河流,这些元素都采用了古代画家或近代画家风格的表现手法。

整个画面传达出一种古朴而深邃的感觉,与传统中国画的主题相契合。在画作的某个角落,我们还可以看到一枚红色的印章,这是传统中国艺术作品中的常见元素,为画作增添了一份庄重和正式感。

通过这幅插图,我们可以更加直观地理解“倚马才高”这一成语的深刻含义,即在适当的环境和位置中,人的才华和能力才能得到最好的发挥和认可。

-

序号: 543

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“倚马立成”的意境。图中,一位身着传统汉服的文士站在马旁,正在用毛笔在卷轴上书写。他看起来专注而平和,象征着轻而易举地完成艰难任务的概念。

背景是宁静的山水风光,有山脉和流动的水,反映了古代画家或近代画家式的古典中国画风格。

整个画面传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语“倚马立成”的含义相得益彰。成语“倚马立成”本意指在马背上站立着就能完成书写,形容人做事非常迅速和轻松。在这幅画中,文士的姿态和表情传达了这种从容不迫的态度。他旁边的马象征着行动的迅速和力量,而文士的书写则代表智慧和文化。山水背景不仅增添了画面的美感,也象征着和谐与平静,进一步强调了成语中“轻松完成任务”的主题。此图在一个角落加上了红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,增加了作品的正式感和艺术价值。

通过这幅插图,我们可以更深刻地理解和感受“倚马立成”这一成语的文化内涵和艺术魅力。

-

序号: 544

解读: 这幅插图展现了成语“倚马雄才”的深刻内涵。在画面中,我们看到一位着传统服饰的学者,他倚靠在马旁,手持毛笔和卷轴,展现出非凡的才华和智慧。学者的姿态从容,马则显得优雅而平静,这构成了一幅和谐而古朴的景象。背景中的山脉和树木增添了一种古老智慧的氛围。“倚马雄才”这一成语本意是指文人倚靠战马,展现出雄壮的才气和气势。这幅画中,学者的形象和马的形态相得益彰,共同诠释了这一成语的含义。学者手持文房四宝之一的毛笔,象征着文化和智慧,而马的平和与优雅则暗示了力量与尊贵。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的画风,充分体现了中国古典绘画的特色。此外,画面角落的红色印章,为作品增添了一抹传统文化的韵味,也是中国古典艺术作品的重要元素之一。

通过这幅插图,我们不仅能够领会成语的文化内涵,还能感受到中国古典艺术的独特魅力。

-

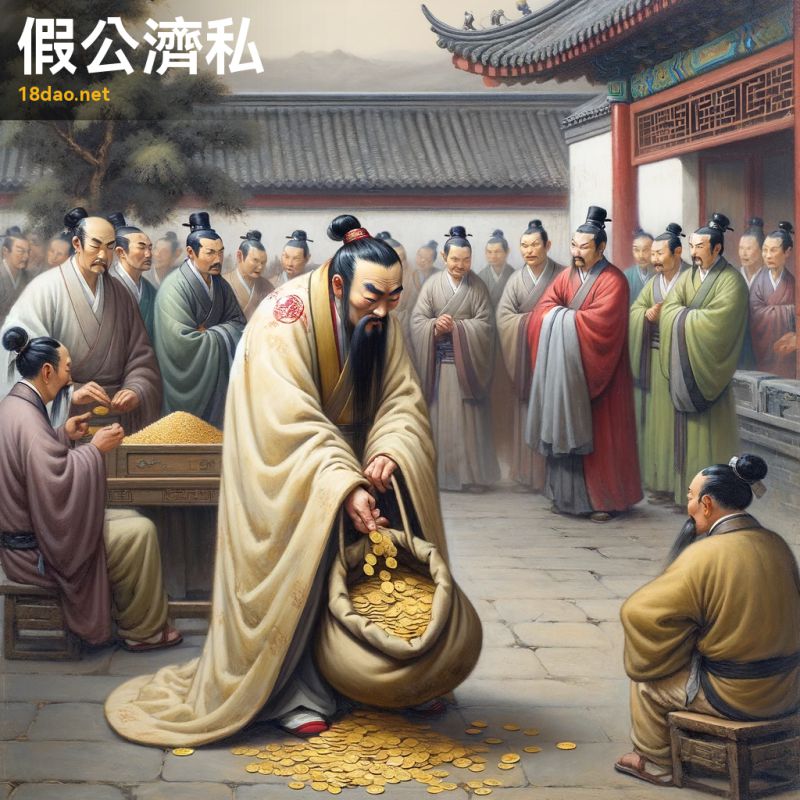

序号: 545

解读: 这幅图描绘了成语“借公济私”的场景。成语“借公济私”指的是利用职权或者公共资源为自己谋取私利。在这幅画中,我们看到一位穿着传统长袍的古代中国官员,正在偷偷地将公共粮仓里的粮袋转移到私人马车上。这个粮仓上有官方的标志,表明这些粮食是公共资源。这位官员的表情狡猾、秘密,暗示了他不诚实的行为。

画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风格,传达出一种古朴而深邃的感觉。

整幅画的构图和颜色运用都非常符合传统中国画的特点,同时也通过细节传达了成语的深层含义。画面的一角还有一个小小的红色印章,增加了作品的真实性和艺术价值。

通过这种方式,这幅画不仅表达了成语的意义,还展示了中国传统文化和艺术的美。

-

序号: 546

解读: 这幅插图呈现了成语“借刀杀人”的含义。在画面中,我们看到一个策略深思的人物在巧妙地将一把剑交给另一个毫无戒心的人,而这个接剑的人似乎准备在愤怒或复仇的驱使下使用它。

整个场景的背景简约而不失细节,主要聚焦于两个主要人物之间的互动。

画风仿照古代画家或近代画家,以柔和的笔触和沉稳的色彩为主,传达出一种古典而深邃的感觉。这不仅体现了中国古典画的美学特征,也强调了成语中的隐晦和策略性。在画面的某个角落,我们还可以看到一枚红色的印章,为作品增添了一抹传统的韵味。

通过这幅画,我们可以感受到“借刀杀人”这个成语所蕴含的含义:利用他人之手达成自己的目的,同时又巧妙地隐藏自己的直接参与。这幅画不仅是对成语的直观解释,也是对古典中国文化深刻理解的体现。

-

序号: 547

解读: 这幅插图呈现了成语“借剑杀人”(直译为“借用他人之剑来杀人”)的场景。在这幅画中,我们看到一个穿着传统中式服装的狡猾角色,他正巧妙地将剑鞘中的剑递给另一个毫无戒心的人。这副画作的背景是一个宁静的古代中国山水画风景,其中包括山脉和河流,反映了这个局面的欺骗性宁静。

这幅作品的风格模仿了中国著名画家古代画家,以其细致的笔触和柔和的色彩著称。画面的构图平衡,引发观者深入思考。画作角落的小红印章增添了作品的真实感和艺术价值。“借剑杀人”这个成语通常用来形容借用他人之力来达成某种目的,尤其是在陷害或对抗他人的情境中。这幅画恰如其分地传达了这一寓意,通过其人物之间的互动和背景中的平静景象,体现了成语背后的隐喻和深层含义。

-

序号: 548

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“借水推船”的寓意。画面中,一条小船在河流中缓缓前行,利用河水的自然流动来推动自己,体现了与自然和谐相处、顺势而为的智慧。

这种画法借鉴了古代画家和近代画家的风格,他们的作品以水墨技法见长,善于捕捉自然景观的宁静与美感。画面色彩柔和,以蓝绿色调为主,笔触细腻且富有表现力,完美地展现了河流和周围自然的宁静之美。画面一角的小红印章,则是作品的独特签名,增添了一抹传统的中国文化特色。

-

序号: 549

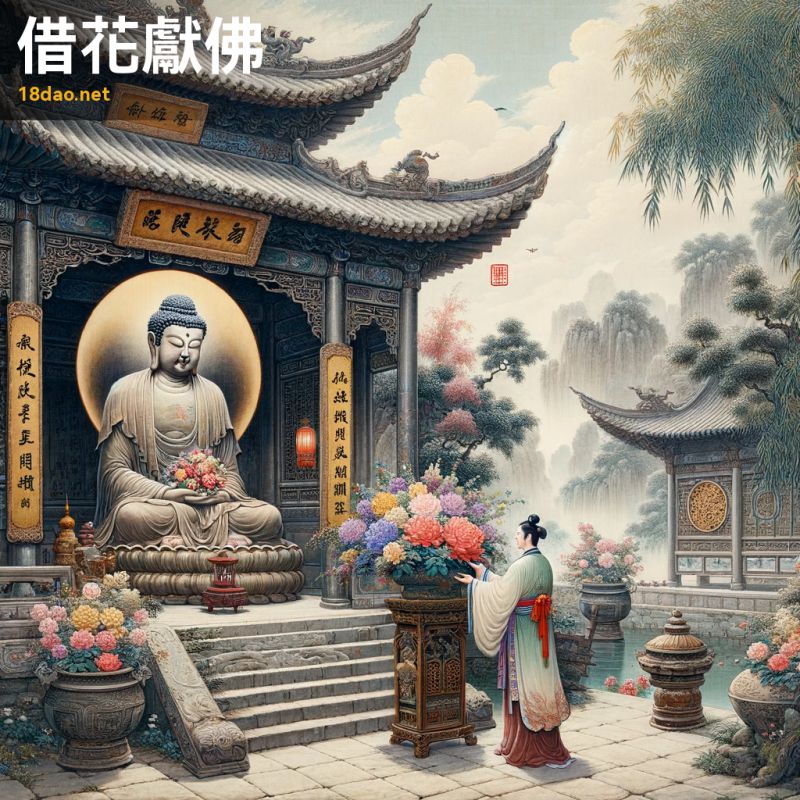

解读: 这幅插图展示了“借花献佛”成语的场景。图中一位身着传统汉服的人物向佛像献上一束鲜花,佛像在寺庙内端坐,面带平和之态。周围的环境有竹林和花树,增添了一种宁静的氛围。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的古典中国画,流露出一种古朴而深邃的感觉。“借花献佛”这个成语本意是指用别人的东西来敬奉佛祖,后来泛指借用别人的东西来为自己或他人谋取好处。在这幅画中,献花的人物和佛像的描绘恰当地反映了这一含义,通过古典的视角传达了成语的核心思想。同时,红色印章的添加也是对古典中国艺术的一种致敬。

-

序号: 550

解读: 这幅插图展现了成语“借题发挥”的意境。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的画家,在宁静的园林中专心致志地绘画。这位艺术家被盛开的花朵和一池小水塘所环绕,象征着创造力和灵感的涌现。

整幅画的风格模仿了古代画家的绘画技法,特点是精致的笔触和深沉、土色调的色彩搭配。在画面的一角,我们还可以看到一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和传统美。成语“借题发挥”原意是指借助某个话题或事件来发表自己的见解或意见。在这幅插图中,画家借着园林之美,发挥自己的艺术才华,将所见所感转化为画面上的景致。这不仅体现了成语的字面意思,也通过艺术家的创作过程,象征性地表达了“借题发挥”的深层含义。

通过这样的视觉表达,插图让观者能够感受到那种从周遭环境中汲取灵感,进而创造出新的艺术形式的过程。

-

序号: 551

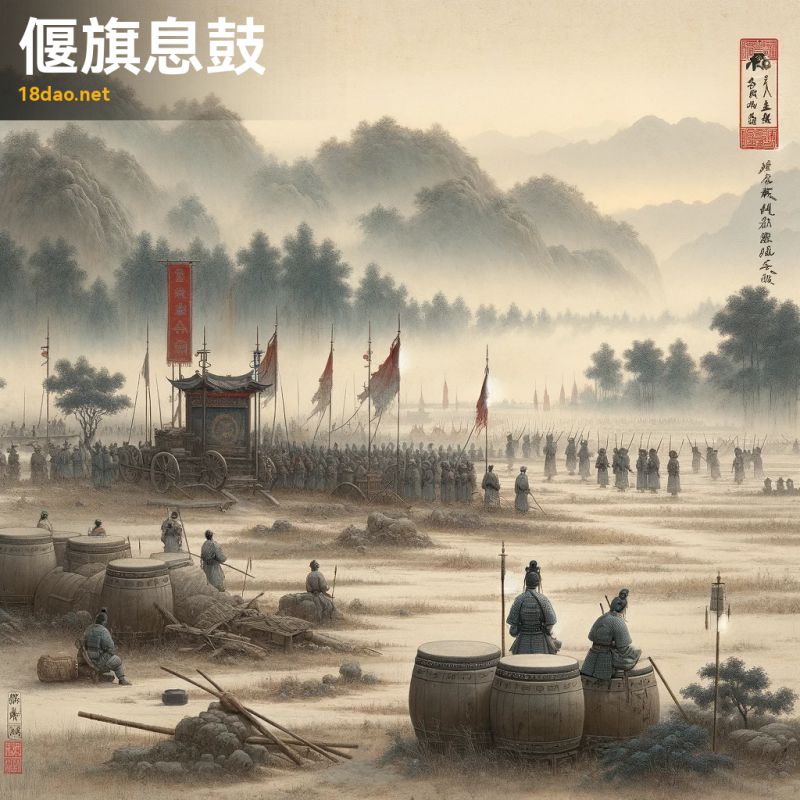

解读: 这幅插图生动地展现了成语“偃旗息鼓”的含义。在这幅画中,我们看到的是一个宁静的古代战场。战旗低垂,战鼓寂静,表现了战争结束后的平静和停战的氛围。画面中传统的中国元素,如古代盔甲、旗帜和经典的中国战鼓,都处于一种静态的休息状态。这些细节都与“偃旗息鼓”这个成语的本意——停止战斗,收起战旗,停止敲打战鼓,形成了呼应。

画风上模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和柔和的色彩,展现了一种古朴而深邃的感觉。在画面的某个角落,我们还可以看到一枚红色的印章,增添了作品的真实性和文化氛围。

整体上,这幅插图不仅准确地描绘了成语“偃旗息鼓”的意象,还通过古典的中国画风格,向我们展示了一种深刻的文化韵味和历史感。

-

序号: 552

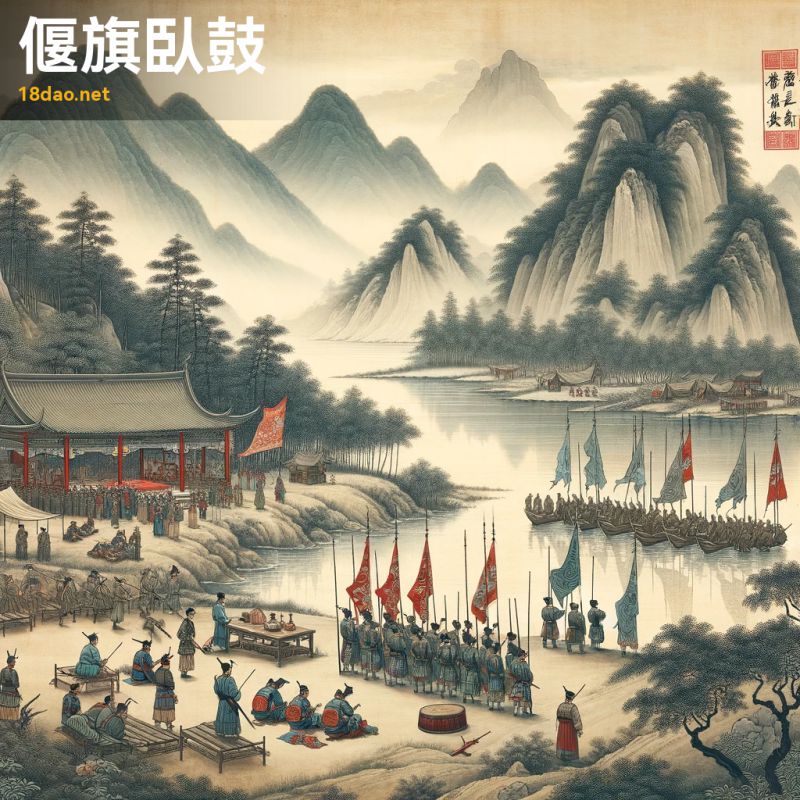

解读: 这幅插图展现了“偃旗臥鼓”这一成语的内涵。在画面中,我们看到了一个军营景象,旗帜被降下,战鼓被覆盖,象征着战争中的策略性暂停或欺敌之计。这一场景在古代中国经常用来形容在军事策略中故意显示出弱点,以诱使敌人放松警惕或低估自己的力量。画中的环境平和宁静,背景有山脉,前景是一条平静的河流或湖泊。士兵们或休息或从事安静活动,强调了“停止敌对或欺骗性平静”的主题。这种画面传达了一种在表面平静下隐藏着潜在战略的深层含义,与成语“偃旗臥鼓”的意境完美契合。

整幅画的风格仿照了古代画家或近代画家的古典中国画风,传递出一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还有一枚红色印章,为作品增添了一抹传统的韵味。

通过这幅画,我们不仅能够领略到成语的深刻含义,还能感受到中国古典文化的独特魅力。

-

序号: 553

解读: 这幅图描绘了“偃武修文”这一成语的意境。成语“偃武修文”源于中国古代,字面意思是放下武器,转而修习文学与文化。这一成语用来形容一个时代或者领导者弱化军事力量,强调文化和知识的重要性。在图中,我们看到一个身穿传统盔甲的武士正轻柔地将他的剑收入鞘中,象征着冲突的结束和和平的到来。这一动作传达了“偃武”——即放下武器的概念。背景中,几位身着飘逸长袍的学者在柳树的荫下专心致志地从事写作、阅读和讨论经典文献的活动,这反映了“修文”——即修习文化和学问的意象。

整个场景安静、和平,远处有山脉,附近流淌着平静的河水,营造了一种深沉而古朴的氛围,符合古典中国画的风格。

整体画风借鉴了古代画家或近代画家的作品,展现了中国古典艺术的精髓。图画一角的红色印章是对传统中国画作的一种致敬,也是对艺术家个人风格的标志。

通过这幅画,我们不仅能够领略到中国古典艺术的美,还能深刻理解“偃武修文”这一成语背后的文化和哲学含义。

-

序号: 554

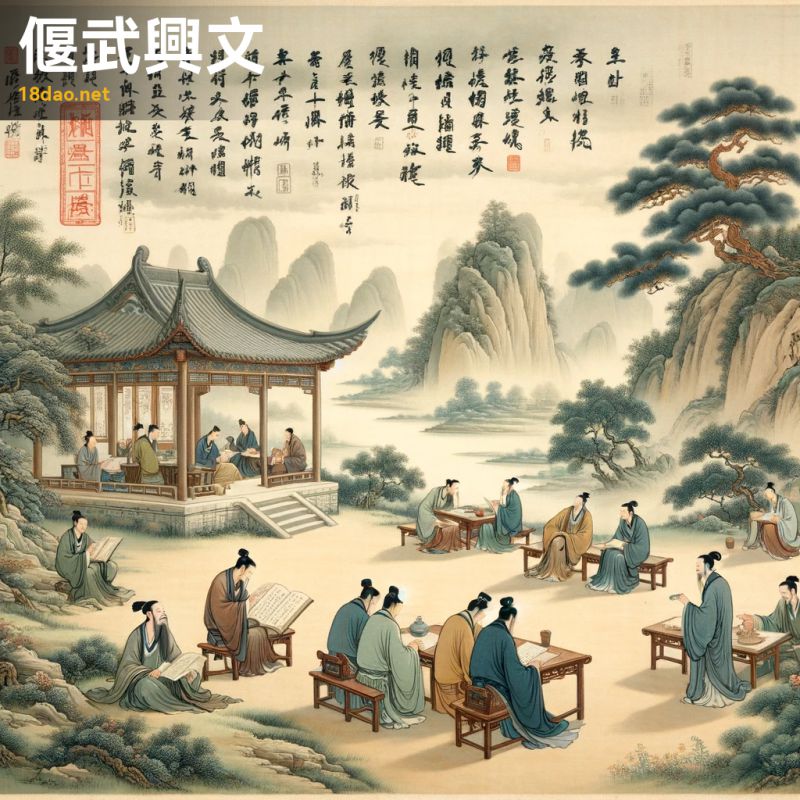

解读: 这幅插图生动地展现了“偃武兴文”这一成语的内涵。成语“偃武兴文”出自中国古代,字面意思是放下武器,提倡文化和教育。在这幅画中,我们可以看到一个平和的景象,学者们正在从事阅读、写作和讨论文学等知识性活动。画面中没有战争或武器的迹象,强调了对文化和教育的重视。

此画采用了古代画家或近代画家风格的古典中国画技法,展现了细腻的笔触、柔和的色调以及和谐的构图。

整个画面传达出一种宁静而深远的感觉,与“偃武兴文”这一成语的意境完美契合。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了一丝传统的中国文化气息。这幅画不仅表现了成语的字面意义,还深刻地揭示了它背后的文化价值和历史背景。

-

序号: 555

解读: 这幅画描绘了“偃武行文”这一成语的意境。成语“偃武行文”源于中国古代,意指放下武器,倡导文化和学术。在这幅画中,我们看到古代中国的农民正在和平地在田里劳作,他们专注于农耕,周围没有任何武器。这正体现了放下战争与冲突,转而重视文化与平民生活的主题。画面上的鸟儿在天空中自由飞翔,象征着和平与自由。远处的山峰在雾气中若隐若现,树木茂盛,表达了一种宁静与和谐的自然景象。

整个画面呈现出一种清新宁静的氛围,与成语“偃武行文”的含义完美契合,即从武力争斗转向文化和平的过渡。

画作风格模仿了古代画家或近代画家的中国水墨画风格,充分展现了传统中国画的韵味和深度。画面中的红色印章增添了一种古典文化的庄重感,也是中国传统绘画中常见的元素,使整幅作品更显完整和正式。

-

序号: 556

解读: 这幅插图描绘了成语“假人鼻息”的场景。在这幅画中,一个穿着古代中国服饰的男子部分遮盖着面孔,假装在一个郁郁葱葱的花园中睡觉。花园宁静祥和,有盛开的花朵、传统的中国亭台和反映着清澈天空的小池塘。他的姿势暗示着他只是在装睡,一只眼睛微微睁开。

这幅画的风格让人联想到古代画家或近代画家,用微妙、精致的笔触和柔和的色彩调子表现。“假人鼻息”这个成语原指装睡的人,后来比喻虚伪的行为。在这幅画中,男子的姿势和表情捕捉了这种虚伪,暗示他只是在表面上假装某种状态,而实际上却保持着警觉。这种对细节的精准描绘和对情感的微妙捕捉是古典中国画的特点,也体现了这个成语的内涵。此外,画面中的红色印章象征着艺术的真实性和完整性,与成语中的虚伪行为形成了对比。

-

序号: 557

解读: 这幅插图生动地展现了成语“假公济私”的内涵。图中描绘了一位古代中国官员,他身着传统长袍,在公开场合假装向穷人分发粮食,而实际上却在偷偷地往自己的口袋里塞金币。这一场景形象地表现了官员表面的仁慈形象与其欺诈行为之间的鲜明对比。

整幅画作采用了仿古代画家或近代画家风格的绘画技法,使用柔和的笔触和柔和的色调,传递出一种古朴和深远的感觉。画作一角的小红印章增添了作品的真实感和艺术价值。“假公济私”这一成语指的是表面上做着公益的事情,实际上却是为了私人利益。这幅画通过对官员行为的描绘,形象地传达了这一成语的含义,使观者能够直观地理解其深层次的文化和道德寓意。

-

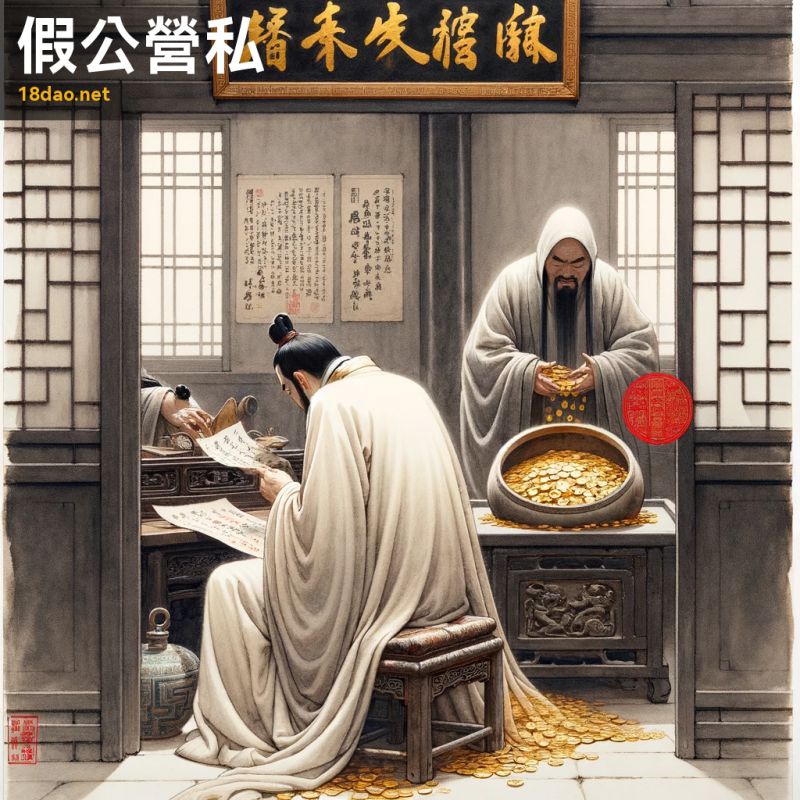

序号: 558

解读: 这幅插图生动地展现了成语“假公营私”的含义。图中,一位身着传统长袍的古代中国官员坐在公职办公室内,手中暗地里数着金币。这一行为揭示了他表面为公实则为私的腐败本质。他的周围摆放着象征公共服务的物品,如公告牌和公文,但画面焦点却集中在官员的秘密行动上。

此画风格模仿了古代画家或近代画家,用优雅的笔触和柔和的色调表达了这一主题。画面中的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的印记和作品的独特性。

通过这样的描绘,插图不仅传达了成语“假公营私”的直观含义,也反映了古代中国社会中官员腐败的历史现象,这些现象在中国古典文化中经常被批判和揭露。

整体而言,这幅作品以其古典的风格和深刻的主题,为这个成语提供了一个形象而深入的视觉解读。

-

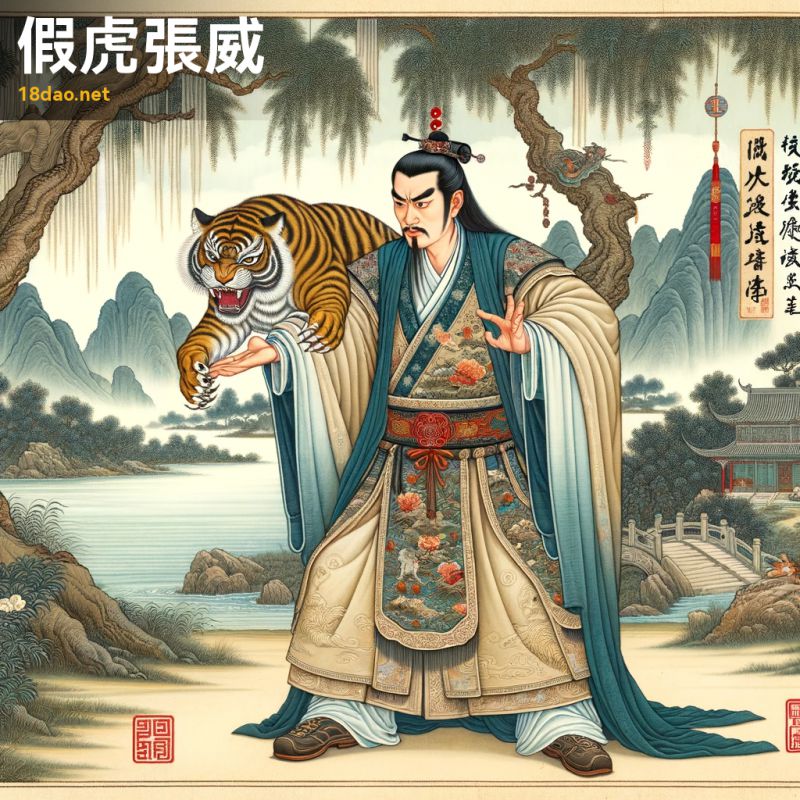

序号: 559

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“假虎张威”的场景。画面中,一位身穿传统中国服饰的男子站立着,神态自信,手持一只猛虎的偶或面具。他置身于典型的中国山水画风景中,周围有山脉、树木和一条河流,营造出一种权威与力量的氛围。

这幅作品的绘画风格模仿了古典中国画的技巧,类似于古代画家或近代画家的作品,强调细腻的笔触和微妙的色彩。画面的一个角落还有一个小小的红色中国印章。成语“假虎张威”字面意思是指借助老虎的威势来显示自己的力量。这幅图描绘的就是这一概念,通过展示一个人借助虎形偶象来增强自己的威慑力。这不仅体现了成语的直接含义,也传达了一个深层的道理:外在的威慑往往依赖于某种形式或象征,而非真实的力量。

整体上,这幅作品不仅忠实于成语的原意,还以一种古朴而深邃的艺术形式,展现了中国传统文化的独特魅力。

-

序号: 560

解读: 这幅插图展现了成语“偕老百年”的内涵。画面中,一对年迈的夫妻携手在宁静而郁郁葱葱的园林中漫步。园林中种植着象征坚韧和毅力的传统中国植物,如竹子和梅树。这对夫妇身着传统的汉服,表情平和,充满了悠久伴侣关系的宁静与满足。他们的面容内容和祥和,展现了多年来日渐增强的深厚情感。

整个场景捕捉了“共同携手走过漫长岁月”的精髓,反映了“偕老百年”这一成语的意义。此外,画面一角有一个小巧的红色印章,增添了一抹传统的中国元素。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,传递出一种古朴而深邃的感觉,与成语“偕老百年”的主题相得益彰。

-

序号: 561

解读: 这幅插图生动地展现了成语“做东道”的内涵。画面中,主人在一个宁静的园林亭子里款待客人,体现了中国传统的热情好客。人物身着传统服饰,通过他们愉悦交谈的神态,传达出主人热情招待与客人间的和谐相处。

整个场景融合了细致的茶具、盛开的花朵和宁静的池塘,增添了雅致和宁静的氛围。成语“做东道”字面意思是担任东家或主人,通常指招待、宴请客人。在中国文化中,做东道体现了中华民族的传统美德——热情好客、礼尚往来。

通过这幅画,我们可以感受到主人为让客人感到舒适和尊重所做的努力,以及这种文化传统的深刻含义。图中的红色印章,不仅是一种艺术签名,也是对中国传统文化的致敬,增添了作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅插图不仅反映了成语的意义,还展现了传统中国画的魅力和深度。

-

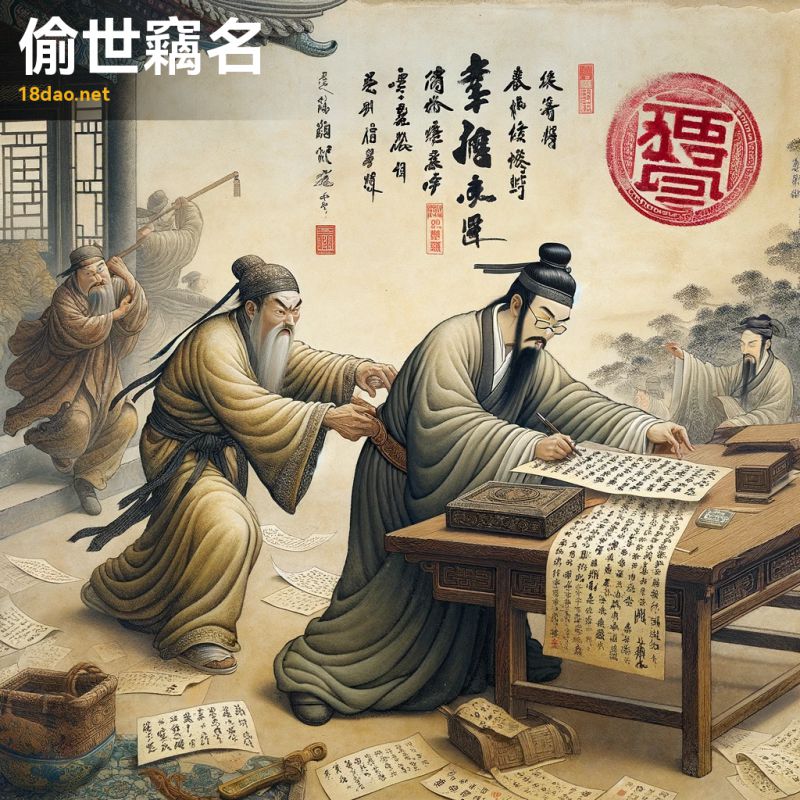

序号: 562

解读: 这幅插图为成语“偷世窃名”提供了形象的视觉表现。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物正在悄悄地取走一位著名学者的手稿和签名。这一动作象征着剽窃或身份盗用,恰如其分地传达了成语的寓意。该成语通常用来形容那些通过欺骗手段非法获取名誉和地位的人。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细节的刻画和传统元素的呈现。

整个作品带有一种深邃和古朴的感觉,与中国古典文化的严肃性相呼应。此外,画作一角的红色印章增添了一抹传统的艺术美感,同时也是中国古典绘画中常见的元素。

通过这幅插图,我们不仅能够理解成语的含义,还能感受到中国传统艺术的独特魅力。

-

序号: 563

解读: 这幅图描绘了中国古代成语“偷天换日”的场景。在画面中,我们看到一位神秘人物,身着传统汉服,在天空中秘密地将太阳替换为月亮。背景是梦幻般的、虚幻的天空,细腻的云彩和遥远的星辰描绘出从白天到黑夜的无缝转换。这位人物表现出神秘的动作,面带平静的表情,体现了成语中的狡猾和聪明。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的绘画方式,其笔触精细,色彩柔和和谐。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,增添了传统中国画的特色。“偷天换日”这个成语本身意味着巧妙地改变事物的本来面目或者用巧计掩盖真相。画面中的人物用巧手将太阳和月亮互换,巧妙地展现了这一概念,寓意深刻。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语的含义,还能欣赏到中国古典艺术的美感和深度。

-

序号: 564

解读: 这幅插图描绘的是成语“偃张声势”的场景。在中国古代背景下,小型军队通过巧妙的战术,如隐藏士兵或使用假人,让自己看起来比实际情况更庞大、更强大。画面中的士兵和他们的战术成为焦点,一些士兵藏在树后或山丘后,巧妙地制造了一种强大的假象。这种描绘方式与成语“偃张声势”的寓意相契合,即通过表面的手段来夸大自己的力量或能力。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,展现了一种古典而深邃的艺术感。画面中还包含了一个红色印章,这是中国传统画作的一个重要元素,增添了一种文化的庄重感。

整体上,这幅作品不仅表现了“偃张声势”这一成语的深层含义,也体现了中国古典艺术的韵味。

-

序号: 565

解读: 这幅图描绘了一个传统的媒人牵合场景,体现了“傅会牵合”成语的含义。在画面中心,一位睿智的老媒人身着传统汉服,正在介绍一对年轻男女。这对年轻人穿着古代华丽的服饰,他们看上去既害羞又好奇。周围是一个宁静的花园,有茂盛的绿色植物、盛开的花朵和一个小池塘,营造出一种和平与和谐的氛围。

整幅画的风格受到古代画家和近代画家的启发,展现了复杂的笔触和丰富而微妙的色彩。画面一角还谨慎地放置了一个小红色印章。“傅会牵合”本意指傅母为长孙晟做媒,成就了一段佳缘,后泛指做媒、牵线搭桥。此图通过展现媒人牵合的场景,形象地传达了这个成语的本质含义。在中国传统文化中,媒人在婚姻联姻中扮演着重要的角色,这幅画恰当地捕捉了这一文化特征,同时也呈现了中国古典绘画的美学风格。

-

序号: 566

解读: 这幅图描绘了成语“傅会穿钻”的场景。画中展示了一位身着传统长袍的古代学者,他正专注地在一根木梁上精细地雕刻和书写。这位学者的表情透露出深度的专注与奉献,生动地体现了这个成语的含义——过分地关注细节。“傅会穿钻”这个成语源于《韩非子·难言》,原意是指傅说为了让木梁能穿过墙壁,竭尽全力雕刻木梁,后来用以比喻过分关注细节,而忽视了主要问题。在这幅画中,学者的行为象征着对细节的过度钻研,而他的周围环境则暗示了更广阔的世界与更重要的事物。

这幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的作品,体现了传统中国艺术的美学。图中的红色印章增添了一丝正统和真实性,同时也为整幅作品增添了一种古朴而深邃的气息。

整体来看,这幅插图不仅展示了成语的深刻含义,也通过其艺术风格向中国古典文化致敬。

-

序号: 567

解读: 这幅画描绘的是“傅粉登场”这一成语的场景。成语“傅粉登场”源于南宋时期,最初描述的是戏曲演员上台前化妆的情景,后来泛指临时准备,匆忙上场。在这幅画中,我们看到一位男子在古典书房中使用粉笔,象征着临时准备和即将开始的行动。他的服饰和周围的书籍、书架均呈现出浓厚的中国古典风格,反映出这一成语深植于中国传统文化之中。画面的构图和色彩使用传统中国画的风格,营造出一种古朴而深邃的氛围。男子的专注态度和周围的学术氛围与成语“傅粉登场”的含义——即临时准备,急促登场——形成鲜明对比,展现出一种静态的紧张感。画面一角的红色印章是中国传统画作的重要组成部分,不仅为作品增添了一抹鲜明的色彩,也象征着画作的完成和对传统文化的尊重。

整体而言,这幅画不仅生动地表达了“傅粉登场”的含义,也展现了中国古典文化的魅力。

-

序号: 568

解读: 这幅图描绘了中国古代乡村的场景,具体体现了成语“傍人篱落”的含义。在画面中,一位人物依靠着一座乡村的木栅栏,象征性地展现了依赖或依靠他人的意境。

这幅作品的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画手法,通过精细的笔触和宁静、深思的氛围传达了画面的内涵。画中的色彩以黑色、灰色为主,点缀以绿色植物,营造出一种古朴而深沉的感觉。在画面的一角,我们可以看到一个红色的印章,这是中国传统绘画中常用的标识,用以代表画家的签名或作品的鉴定。

整体而言,这幅画通过中国古典绘画的风格,有效地传达了“傍人篱落”这一成语的寓意,即依赖或依靠他人。在文化和艺术的角度来看,它不仅展示了一种视觉上的美感,也深刻地反映了中国传统哲学和社会价值观。

-

序号: 569

解读: 这幅图描绘了成语“傍人门户”的场景。在画面中,一位身着传统汉服的人站在一座雄伟的传统中国大门旁,面部表情透露出依赖和希望。这座大门装饰华丽、令人印象深刻,象征着权力和影响力。背景简约,突出了人物与大门之间的互动。成语“傍人门户”源自《后汉书·杜诗传》,意思是依附或依赖别人的势力。在这幅画中,人物站在门户旁的姿态恰如其分地表达了这种依赖和渴望借助他人势力的心态。大门的庄重和精致进一步强调了依附对象的权势。

画风仿照古代画家或近代画家,传达了一种古朴而深邃的感觉。作品的一角还有一枚红色印章,增添了作品的古典韵味和正式感。

整体上,这幅画既忠实于成语的原意,又在视觉上展现了中国古典文化的美感。

-

序号: 570

解读: 这幅画描绘了中国成语“傍若无人”,意为某人行事时仿佛周围没有其他人,通常用于形容自我中心或缺乏公共意识的行为。在这幅图中,我们看到一位穿着古代中国服饰的男子,坐在宁静的园林下,专注于弹奏一件传统的中国乐器,比如古琴。他如此聚精会神,似乎完全忽视了周围的环境。这一场景完美地捕捉了“傍若无人”成语的本质:即便在他人存在的环境中,也完全沉浸于自己的世界。

画作风格仿照了古代画家或近代画家的作品,体现了中国古典艺术中深沉而朴素的美感。

整幅画作细腻而充满哲理,展现了中国传统绘画的独特韵味。画面一角的小型红色印章,既是对中国画传统的致敬,也是对画家身份的标识。

通过这样的艺术表现,这幅作品不仅传达了成语的含义,还深刻体现了中国古典文化的精神内涵。

-

序号: 571

解读: 这幅插图展现了成语“傍观缩手”的深刻含义。在画面中,我们看到几位身着传统长袍的学者,他们站在宁静的河边,目睹一位渔夫在河中与渔网挣扎。这些学者看起来犹豫不决,手臂收回,仿佛在表达他们不愿介入或帮助的态度。这种场景象征着旁观者的冷漠和无动于衷。

整个画面采用了古代画家风格的细腻笔触、微妙的色彩渐变和空灵的氛围,背景是典型的中国山水画,有山峦和柳树点缀其间。画面传递出的是一种既古朴又深邃的感觉,符合古典中国画的主题。画面一角的红色印章,增添了作品的传统感和正式度,同时也是中国古典艺术作品的标志性元素之一。

通过这幅插图,我们能够更加深刻地理解“傍观缩手”这一成语,它不仅仅是对一个具体场景的描述,更是对一种社会现象的批判和反思。

-

序号: 572

解读: 为成语“传闻不如亲见”所创作的这幅画,展现了一位古代学者亲自前往一座著名山峰,以亲眼目睹其美丽的场景。

这幅作品采用了古代画家风格,其细腻的笔触和微妙的色彩渲染出一幅充满古典韵味的画面。画中的学者身着传统长袍,站立在那里,惊叹地凝视着眼前的雄伟山峰,这座山峰耸立于一片宁静的风景之中,包括树木和流淌的河流。

整个氛围平静而深沉,象征着通过亲身体验获得的更深层次的理解。

这幅画体现了“传闻不如亲见”这一成语的含义,即亲身经历和直接观察远胜于道听途说。

通过具象化这一成语,画面传达出了一个深刻的哲理:亲眼所见的事物,其真实性和感悟远远超过了从他人口中听来的描述。而画面中的红色印章,为作品增添了一抹真实感和艺术性。

-

序号: 573

解读: 这幅插图描绘了成语“伤天害理”的场景。在画面中,我们看到一人正在破坏自然,周围的树木被砍伐,动物们惊慌逃散。这个场景生动地体现了成语的含义,即做出违背自然和道德的事情。

画风效仿了传统的中国画风格,特别是古代画家或近代画家的技法,使用了柔和的笔触和水墨。画中的色调以黑灰为主,树木上点缀着淡淡的绿色,既表现了自然的美丽,又突显了破坏的残酷。图画整体呈现出一种沉思和哀伤的氛围,与“伤天害理”这个成语的内涵相吻合。

画角落的红色印章增添了作品的真实感和传统美感,同时也象征着作者的认可和对这个主题的重视。

整体来说,这幅画不仅展现了成语的字面意义,还传达了一种对自然和道德的深刻反思。

-

序号: 574

解读: 这幅图描绘了一个警觉地栖息在树枝上的鸟,它四处张望,表情焦急。这只鸟看上去似乎有些受伤,可能是羽毛凌乱或轻微跛行,象征着它过去的创伤。

周围的环境很宁静,色调温和,主要以黑色、灰色和白色调为主,风格类似于古代画家或近代画家的作品。这幅画具有古老而深远的感觉,捕捉了传统中国艺术的精髓。画角有一个小红章,代表作品的真实性。

这幅画与成语“伤弓之鸟”之间的联系在于,这只鸟由于过去的伤痛而变得异常警觉,随时准备应对潜在的威胁。这正是“伤弓之鸟”成语的寓意,指经历过挫折或伤害的人或事物对类似情况有着过度的敏感和防备。

通过这只鸟的警觉姿态和焦虑表情,画面传达了这种心理状态的深刻含义。

-

序号: 575

解读: 这幅插图呈现了成语“伤矢之禽”的形象。在画面中,一只受伤的鸟被箭射中,挣扎于荒野之中。

它的细节和表情传达了痛苦与脆弱,周围环境以稀疏的植被和岩石为特征,这些元素以典型的古典中国画风格绘制,彷佛呼应了古代画家或近代画家的艺术风格。色彩以朴素的大地色调为主,营造出一种沉重和反思的氛围。画面一角的红色印章,是中国传统艺术作品的标志性元素,为整幅画增添了一抹文化底蕴。

“伤矢之禽”字面意思是被箭伤害的鸟,比喻已遭受打击或伤害的人或事。这幅画不仅直观地描绘了这个成语的字面意义,还通过鸟的表情和周围环境的细节,深刻地表达了受伤生物的无助和悲哀,从而传达了这个成语背后更深层的情感和含义。

-

序号: 576

解读: 这幅以“倾国倾城”为灵感的古典中国画,生动地展现了这个成语的深刻含义。在画面中,一位穿着汉代传统服饰的美丽女子优雅地立于花园之中,背景是典型的中国传统建筑。她的美貌如此惊艳,以至于仿佛使画中的一切都黯然失色,这象征着她的美丽有着颠倒众生、影响世界的力量。

“倾国倾城”这个成语,本义指女子美貌惊人,足以倾倒国家和城市,用以形容女性之美丽非凡、惊世骇俗。在这幅画中,女子的形象与周围环境的和谐对比,突出了她的美丽与非凡气质。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,细腻而深刻,每一笔都传达着古典中国画的精髓。

画面的一角还有一枚红色印章,作为中国传统绘画的重要元素,不仅为作品增添了一种正式与尊贵的感觉,也象征着作者的身份和作品的独特性。

整体上,这幅画不仅忠实于“倾国倾城”的内涵,也展现了中国古典艺术的深邃与魅力。

-

序号: 577

解读: 这幅插图生动地展现了成语“倾城倾国”的内涵。图中,我们看到一座古代中国城市,其建筑宏伟,充满繁荣与美感。城市中的人们身着传统汉服,街道两旁是曲线优美、装饰华丽的建筑,红灯笼高挂,营造出一种喜庆和热闹的气氛。

在画面的前景,一位穿着传统汉服的女子优雅地站立着。她的美丽非凡,仿佛能倾城倾国。她的形象和姿态体现了中国古典美的标准,同时也象征着成语中所指的“倾城倾国”的美貌。画面的背景是这座城市的广阔景观,突显了其宏伟和文化的丰富性。

整个场景仿佛是从古典中国画中走出来的,风格模仿了古代画家或近代画家,注重细节的处理和和谐的色彩搭配。在画面的一个角落,还有一个红色的印章,为作品增添了一丝传统的中国风味。

通过这幅插图,我们不仅能够感受到成语“倾城倾国”的意境,还能欣赏到古典中国艺术的魅力和深度。

-

序号: 578

解读: 这幅插图是对成语“僂指可数”的直观呈现。在图中,一位中国古代的农民正用简单的笔在稻禾上做标记,这反映了成语中描述的精确计数的情景。背景中的中国古典山水画风增加了整幅作品的文化深度和美学价值。

这种风格与古代画家的作品相似,传达了一种古朴而深邃的感觉。

成语“僂指可数”源自于中国古代,描述的是非常少的数量,可以用手指一一指来清楚地数清。这幅画中,农民的动作和表情都表明了他正在进行细致的计数,这与成语的含义完全吻合。图画的这种表现形式旨在帮助用户更加直观地理解和感受成语所传达的意境和文化内涵。

-

序号: 579

解读: 这幅图描绘了一个古代中国学者独自坐在他的书房中,被卷轴和古典中国文学所包围。他看起来专注而深思,但脸上却流露出一丝困惑或不理解的神情。房间里只有一盏传统的中国灯笼提供微弱的光线,营造出柔和的阴影。

整个画面的风格借鉴了古代画家或近代画家的经典中国画笔法,强调细腻的细节和质感。

这幅图与成语“仅识之无”之间的联系在于成语的含义。这个成语字面意思是“仅仅知道它不存在”,通常用来形容对某事物知之甚少,几乎一无所知。画中的学者代表了对知识的追求和渴望,但他的表情反映出对某些知识的无知或理解上的困难,恰如成语所描述的那样。他被书籍包围,象征着知识的海洋,但他的困惑则暗示了人类对知识理解的局限性。这幅画通过古典的元素和氛围,传达了这个成语的深层含义,同时保持了对中国古典文化的尊重和传统的表现手法。

-

序号: 580

解读: 这幅插图生动地展现了成语“仅辨菽麦”的含义。在画面中,我们看到一位古代学者正细致地观察手中的豆类和小麦。他身着传统的汉服,显得专注而沉思,周围是一个朴素的环境,可能是一间简朴的书房或花园中的幽静角落。

成语“仅辨菽麦”字面意思是仅仅能区分豆和麦,比喻学问浅薄。在这幅画中,学者对豆麦的仔细辨认象征着对细节的关注,但同时也隐含了他的知识或见识尚浅。这与成语的本意相吻合。

画风上,我选择了模仿古代画家或近代画家的风格,突出了细腻的笔触和淡雅、朴素的色彩。这种风格不仅体现了中国古典绘画的深厚底蕴,也与成语的文化内涵和含蓄美相契合。画面一角的红色印章增添了一份传统的韵味,使整幅作品更具收藏和鉴赏价值。

-

序号: 581

解读: 这幅插图展现了成语“仆仆风尘”的含义。在画面中,一位疲惫的旅行者骑着马穿越崎岖的山地。旅行者的衣物显得破旧,姿态佝偻,体现了长途跋涉后的劳累。马匹同样看起来疲惫但坚定,增强了图像中的坚韧不拔感。

整个场景透露出旅途的艰辛和不懈努力。

成语“仆仆风尘”字面意思是指奔波在尘埃风中,比喻辛勤劳碌或忙碌奔波的情景。这幅图通过展示旅行者和马匹在崎岖环境中的坚持和劳顿,生动地表达了这一含义。

使用古代画家风格的绘画技巧,通过细腻的笔触和柔和的色彩,为这幅作品增添了古典韵味和深度。而角落的小红印章更是为这幅古风画作增添了一份传统的中国文化气息。

-

序号: 582

解读: 这幅图描绘了成语“僵李代桃”的场景。在图中,一棵枯萎的李树代替了原本应该出现的茂盛、结满果实的桃树。这一替代象征着用较差的东西取代了有价值的物品。

画面风格借鉴了古代画家和近代画家的笔触,通过细腻的线条和淡淡的水墨,展现了这一古典成语的深刻含义。

背景中,朦胧的山脉和流淌的河流增添了中国传统山水画的元素,与主题相得益彰。

整个画面既传达了成语的寓意,又体现了中国画的古朴与深邃。右下角的红色印章是中国画作中的传统元素,代表了画家的印记和作品的完成。这幅图不仅生动地表达了“僵李代桃”的含义,也展示了中国古典艺术的魅力。

-

序号: 583

解读: 这幅插图生动地展现了成语“价值连城”的含义。成语“价值连城”字面上的意思是指某物的价值高到可以与一座城市相比,用以形容非常珍贵。在这幅画中,我们看到一位尊贵的君主面对一座壮观的城市,这座城市被赠予他作为礼物。城市的宏伟城墙和精巧的建筑展示了其重要性,而周围的山脉和河流更加强了这一点,显示出其战略和经济上的重要位置。

在这位君主的表情中,我们可以感受到他对这座城市价值的沉思和评估,他的姿态体现了这个决定的重大意义。

整幅画通过建筑和自然景观的细致描绘,传达了一种历史的庄严和重要性。这不仅反映了成语“价值连城”的字面意义,也通过艺术形式表现了这个成语深刻的文化和历史内涵。

画作的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,营造出一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。作品的一角还有一个小小的红色印章,增添了艺术作品的真实性和传统美感。

通过这幅插图,我们不仅能够看到成语“价值连城”的直观表现,还能感受到中国古典文化的深刻魅力和历史价值。

-

序号: 584

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“价抵连城”的意境。成语“价抵连城”源自古代故事,意指某物极其珍贵,其价值堪比一座城池。在画作中,我们看到一座古老的中国城市,其建筑宏伟,街道繁忙,市场热闹。城市中心,一颗辉煌夺目的宝石正被呈现给一位显赫的人物,周围的人群对这颗宝石表现出了敬畏之情。

宝石在画中显得尤为突出,散发出柔和的光芒,这强调了它非凡的价值。

整个场景的描绘不仅体现了宝石的珍贵,也展示了它在人们心中的重要地位。

整幅画作的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,通过细腻的笔触和和谐的色彩搭配,传达出一种古朴而深邃的感觉。画作角落的红色印章为作品增添了一抹传统的中国元素,同时也是对作者身份和作品完整性的象征性认证。

-

序号: 585

解读: 这幅插图展现了“价比连城”这个成语的内涵。成语“价比连城”源自于一个古老的故事,讲述了楚国国君为了得到一颗非常珍贵的珍珠,愿意用自己的城市作为交换。在这幅画中,我们看到的是一座古老的中国城市,城墙高耸,市场繁忙。市场的中心,一位男子正在细致地审视一颗巨大而珍贵的珍珠,这象征着“价比连城”的“无价之宝”概念。

整个场景反映了古代中国城市的繁华生活,人们身着传统服饰,各种摊位售卖着商品。

画面风格仿佛是古代画家或近代画家的作品,传达出深邃和优雅的感觉。在画面的某个角落,还有一个小小的红色印章,增添了一份古典韵味。

通过这幅画,我们不仅能感受到“价比连城”这个成语所蕴含的历史和文化意义,同时也能欣赏到中国古典绘画的魅力和深度。

-

序号: 586

解读: 此图描绘了著名故事“价等连城”的一幕。画面中,一位男子在富豪家中欣赏着一块美丽的玉石,而富豪则提出用玉石交换一座城市。

此画风格受到古代画家和近代画家的启发,展现了细腻的笔触和传统的中国艺术元素。色调沉稳、朴实,强调了场景的历史和文化重要性。

在画面中,可以看到男子对玉石的深深欣赏,以及富豪愿意交换城市的盛情。这不仅体现了玉石的珍贵,也显出城市的宏伟和重要性。

整个构图平衡了玉石的精致与城市的庄严,象征着“价等连城”成语的内涵。此外,画角的小红印章增添了作品的真实感和艺术价值。

这幅作品通过其独特的视角和艺术手法,深刻地传达了这个成语背后的故事和情感,让观者能够更加深入地理解和感受这段历史。

-

序号: 587

解读: 这幅图描绘了与成语“价重连城”相关的故事。此成语源于中国历史上著名的和氏璧(He Shi Bi)的故事。和氏璧是一块非常珍贵的玉,它的价值被认为是连城之重。在这幅画中,我们看到一个古代中国的宫廷场景,一位威严的皇帝坐在宝座上,周围是朝臣。一名仆人向皇帝呈现了一块大而发光的玉石,皇帝带着赞赏的目光凝视着它。这块玉石微妙地发光,凸显了它的美丽和价值。

画风模仿了古代画家的风格,通过精致的笔触和对人物及其传统服饰的细致描绘,展现了场景的细节。背景宁静,元素简约,主要聚焦于皇帝和玉石之间的互动。画面一角有一枚红色印章,增添了作品的传统氛围。

这幅画通过古典的中国绘画风格,生动地再现了“价重连城”这一成语的故事背景,使观者能够直观地感受到这块玉石的非凡价值和它在中国历史文化中的重要地位。

-

序号: 588

解读: 这幅插图生动地展现了成语“优柔寡断”的内涵。图中,我们看到一位穿着传统古装的中国士人,站在茂密的竹林交叉路口,面露迟疑和犹豫不决的神情。他手持卷轴和毛笔,象征着智慧和决策能力。周围密集的竹林代表着他所面临的复杂选择和决策的难度。

该成语“优柔寡断”字面意思是过于温柔和柔弱,缺乏决断力。在这幅画中,士人的迟疑不决的姿态和表情完美地体现了这一点,描绘了面对选择时的犹豫不决状态。

画风仿佛古代画家或近代画家,细腻的笔触和柔和的色彩使整幅画显得古朴而深邃。画角的小红印章增添了一丝传统的艺术氛围。

整体上,这幅画不仅描绘了成语的意义,也展现了中国古典文化的魅力。

-

序号: 589

解读: 这幅图描绘了一条河流在宁静的山谷中流淌,未受任何阻碍地持续前进。河流的流动象征着“优游不断”,意味着不受阻碍、持续地自在前行。画面中的河流在山峦和树木之间轻松流动,周围的景致平和而优雅。

此作品采用了中国传统山水画的风格,体现了古代画家和近代画家的艺术特点。画面色调微妙、深沉,展现了自然细节的精致。在画作的一角,还特别加上了一个红色的中国传统印章,为作品增添了一份真实感和传统美。

整体而言,这幅画完美地传达了“优游不断”这一成语的含义,即在人生的道路上优雅而从容地行进,不受外界干扰。

-

序号: 590

解读: 这幅插图展现了成语“优游少断”的精髓。在中国古典文化中,“优游”意味着优雅轻松地游走或行动,而“少断”指的是很少停歇或中断。这幅画中,一位学者穿着传统的中国服饰,在宁静的湖面上悠然划船。周围的风景,包括温柔的丘陵和散落的古树,都渗透着一种平和与深邃的感觉,象征着从世俗烦恼中的超脱和内心的反思。

通过描绘这位学者在湖上的悠然自得,画面传达了“优游少断”的生活态度:即在生活的长河中,以一种从容不迫、持续不断的方式行进,不被外界的喧嚣所扰。这种态度反映了中国古典哲学中追求内心平静与和谐的理念。

整幅画作风格上,效仿了古代画家和近代画家的绘画风格,这两位大师以其对中国传统绘画技艺的精湛掌握而闻名。图中的红色印章是中国画作的传统元素,象征着作品的完成和艺术家的身份认证。

总的来说,这幅画作不仅描绘了“优游少断”这一成语的内涵,也体现了中国古典美学的深远意蕴和宁静超然的生活哲学。

-

序号: 591

解读: 这幅图描绘了中国古代的将士们在旷野中休息,为即将到来的大战做准备的场景。画面呈现出宁静的自然风光,士兵们身着传统铠甲,坐卧于地,磨练武器,交谈。

整个画面弥漫着一种平静和专注的氛围,背景中的清澈天空和远处的山脉增添了这种感觉。图中还包含了如小篝火、休息的战马和散落的军事装备等细节,增强了备战和期待的气氛。士兵们来自不同的东亚和东南亚血统,他们的表情各异,从沉思到决心各有体现。

-

序号: 592

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“元方季方”的含义。成语“元方季方”指的是才能出众、才华横溢的人,字面意思是“才能比得上当代的元、方、季、方四位才子”。这四位才子分别是宋朝的元好问、方岳、季思、方回,他们以卓越的才华和学问著称于世。

在这幅图中,我们看到四位学者,分别代表春、夏、秋、冬四季,坐在一座园林中。春天的学者正在一棵盛开的树下写诗,象征着春天的生机和创造力。夏天的学者则在繁茂的绿植旁吹奏长笛,体现了夏日的热情与活力。秋天的学者在落叶中阅读书籍,代表着秋季的沉思与成熟。而冬天的学者在雪景中品茶,象征着冬季的静谧与内省。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,使用了细腻的笔触和朴素、深沉的色调。画面中的每位学者的服饰和周围环境都反映出他们所代表的季节特征。此外,画角落的红色印章是对传统中国画风格的一种致敬,也为画作增添了一抹传统的韵味。

总体而言,这幅插图不仅体现了“元方季方”成语的深刻含义,也展现了中国古典文化的魅力和深度。

通过四位不同季节的学者,画面传递了才华横溢、各有特色的理念,与成语“元方季方”完美契合。

-

序号: 593

解读: 这幅插图展现了成语“兄弟鬩墙”的核心含义。在画面中,两位穿着传统服饰的兄弟站在一堵破旧的古墙前,他们面对面站立,双拳紧握,表情坚定而对抗性强,生动地体现了兄弟之间的冲突和竞争。背景是一座宁静的传统中国园林,与前景中的紧张气氛形成鲜明对比。

此成语源于中国古代的历史故事,通常用来形容兄弟或亲近的人之间因利益冲突而发生的纷争。在这幅图中,两兄弟的姿态和表情精确捕捉了这一主题,同时古墙的破败象征了家庭或兄弟关系中的裂痕。

整幅作品采用了类似古代画家的画风,运用水墨技巧和柔和的色彩,传达了一种古朴而深邃的感觉。作品角落的红色印章是对传统中国艺术的致敬,增添了作品的文化氛围和艺术价值。

-

序号: 594

解读: 这幅插图以中国古典水墨画的形式展现了成语“充栋折轴”的含义。在这幅画中,我们看到一座宏伟的大厅,其屋顶装饰华丽而沉重,几乎要使支撑的柱子弯曲。这一场景象征着超乎寻常的丰富和重负。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和微妙的水墨渲染来捕捉建筑的细节和屋顶的压力。

成语“充栋折轴”原意指屋顶上的东西堆得太多,使得支撑屋顶的横梁都弯曲了。比喻财物极其丰富。在这幅画中,重负的屋顶和弯曲的柱子正是这一成语意象的直观体现。此外,画面一角的红色印章增添了作品的真实性和古典气息,与整体风格和主题相得益彰。

-

序号: 595

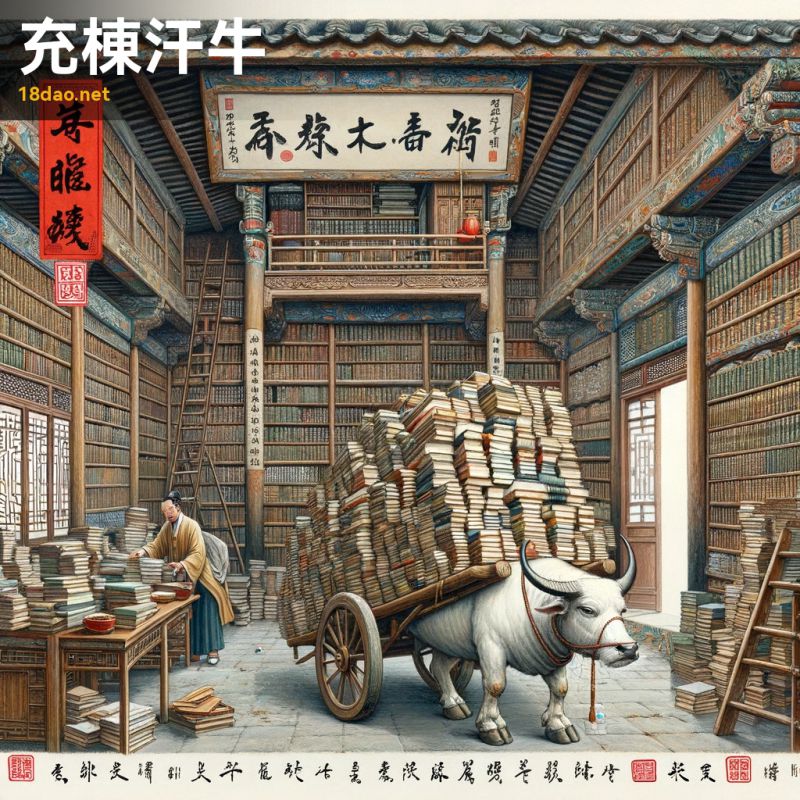

解读: 这幅图描绘了成语“充棚汗牛”的场景。画中展示了一个典型的中国古代书房,书籍之多以至于书架上堆满了,甚至房梁上也摆放着书籍。在这个场景中,书房内的书籍之多显得格外引人注目,突出了成语中“充棚”的部分。

画面的外部则展示了一辆牛车,牛车上堆满了书籍,负载之重以至于牛只显得吃力,仿佛在流汗。这一细节完美地体现了成语中“汗牛”的部分,即书籍之多连牛都因负载过重而仿佛流汗。

整体风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,细腻的笔触和柔和的色彩展现了古典中国画的魅力。画面一角还有一枚红色印章,增添了一丝古朴和正式的感觉。

通过这幅画,我们可以感受到成语“充棚汗牛”中所描述的书籍之多,几乎无处不在,以及这些书籍给人们生活带来的重量感。这不仅是对成语本身的直观展示,也是对古代中国学问重视和书籍珍贵的文化背景的一种体现。

-

序号: 596

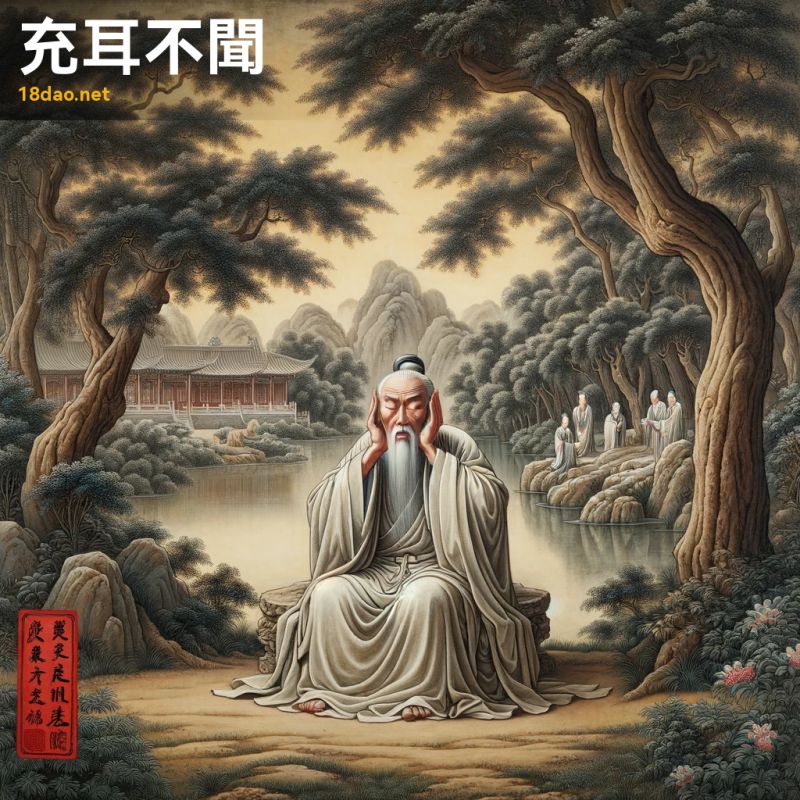

解读: 这幅插图描绘了成语“充耳不闻”的形象化表达。画中展现了一位古代中国学者,他坐在宁静的园林中,周围是茂密的树木和一个小池塘。这位学者双手掩耳,表现出对外界信息的刻意忽视。

整个场景宁静而未受外界影响,强调了有意避免外界建议或意见的主题。

画风效仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和微妙的颜色渐变。这种风格传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语“充耳不闻”所承载的文化内涵相契合。画面的一个角落有一个红色印章,为作品增添了一抹传统韵味。

整体而言,这幅插图不仅呈现了成语的直观意象,也通过古典中国画的风格深入体现了这一成语的深层文化意涵。

-

序号: 597

解读: 这幅图描绘了“充饥画饼”这一成语。画中的人物身着传统中国服饰,坐在一张卷轴前,绘制着馒头和饼的图像。背景是一间布置简单却雅致的中国古代房间,陈设极为简约,营造出一种宁静的氛围。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国绘画技法。

这一成语的寓意是指用虚幻的事物来安慰自己或他人,但实际上并不能解决实际问题。在图中,虽然画中的食物看起来诱人,但它们无法真正充饥。这幅画通过其细腻的细节和深沉的色彩,传达了这一成语的深层含义,即虚幻的安慰和现实需求之间的反差。

此外,画角落中的红色印章,增添了一抹传统中国艺术的标志性特色,使整幅作品更显完整和传统。

-

序号: 598

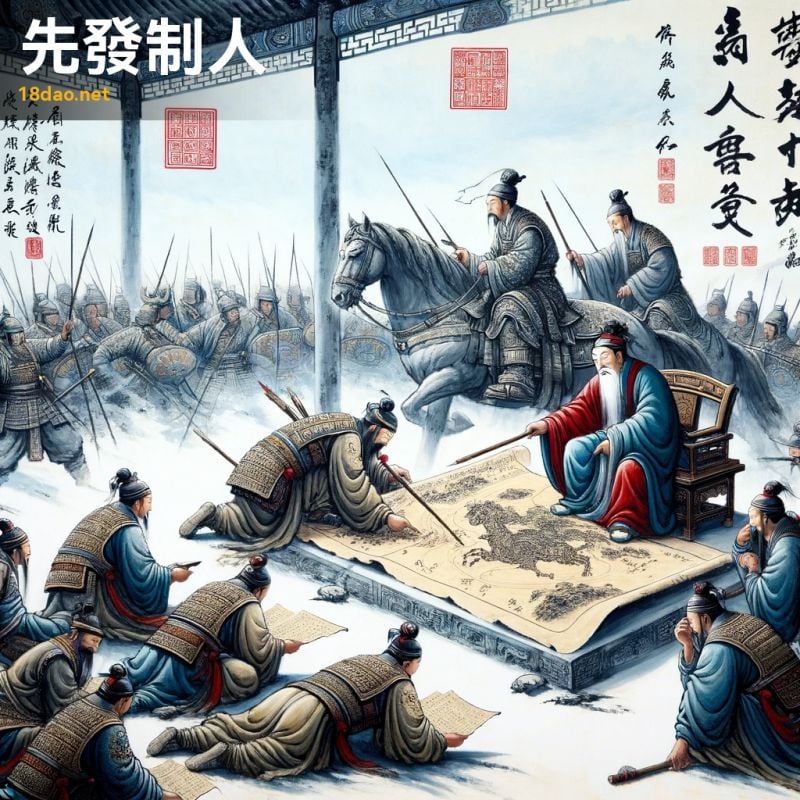

解读: 这幅插图描绘的是一个古典中国画风格的战略场景,灵感来源于成语“先发制人”。这个成语的字面意思是“先行一步来控制或压制对手”,通常用于形容采取主动、先行动来获得优势的战略。

画面中可能展示了一位古代将军在研究地图或准备他的部队进行突袭。这种场景体现了先发制人的核心思想——通过预先的行动来取得战略上的优势。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,他们以其精细而富有表现力的笔触而著名。画面传达出的是一种策略和深谋远虑的氛围,与成语“先发制人”的意境完美契合。

在画面的某个角落,我们可以看到一个红色的印章,它是对这件艺术作品的一种认证,同时也是中国传统绘画中的一个重要元素。

整体上,这幅插图不仅展示了古典中国绘画的美感,还生动地表达了成语“先发制人”的深层含义。

-

序号: 599

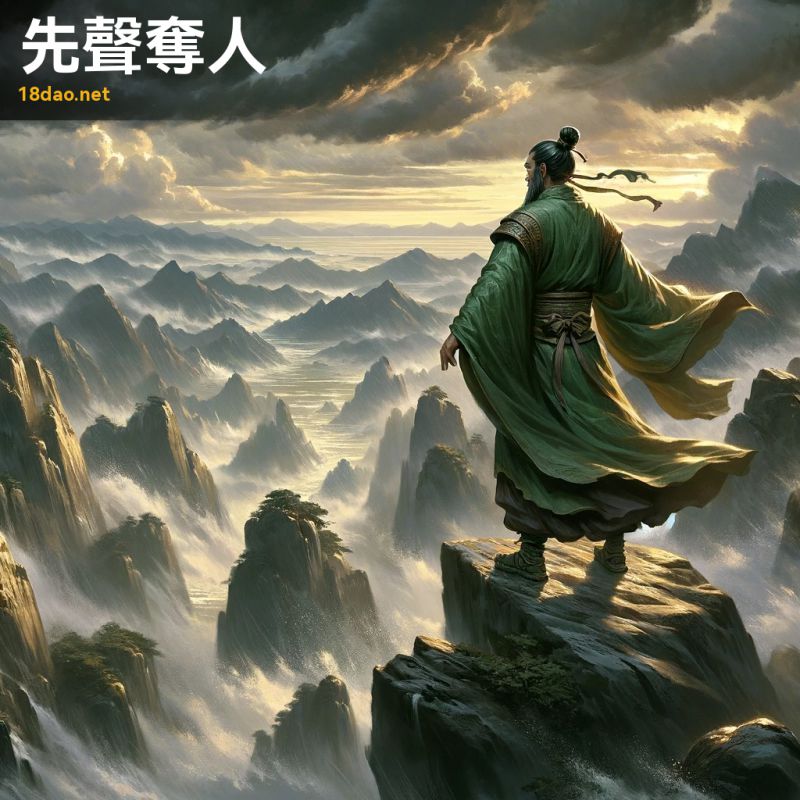

解读: 这幅插图是对成语“先声夺人”的一种艺术诠释。成语“先声夺人”原意指先发制人,通过先下手为强的方式来掌控局势或影响他人。在这幅画中,一位古代中国文人站在高山之巅,他的口部张开,似乎在大声讲话或唱歌,象征着先发出声音来控制局面。

画面背景中的雨后云雷和强风,进一步强调了先声夺人的概念,暗示着先下手的强大力量和决定性的影响。这种表现手法与成语的寓意完美契合,通过视觉元素传达了成语的深层含义。

整个画面采用古典中国山水画风格,借鉴了古代画家或近代画家的作品风格,展现了中国传统绘画的深邃和精致。画面角落的红色印章,是中国传统艺术作品的一个重要元素,增添了一种古朴和正式的感觉。

通过这样的视觉表现,这幅插图不仅展现了成语“先声夺人”的意境,也体现了中国古典文化的艺术魅力。

-

序号: 600

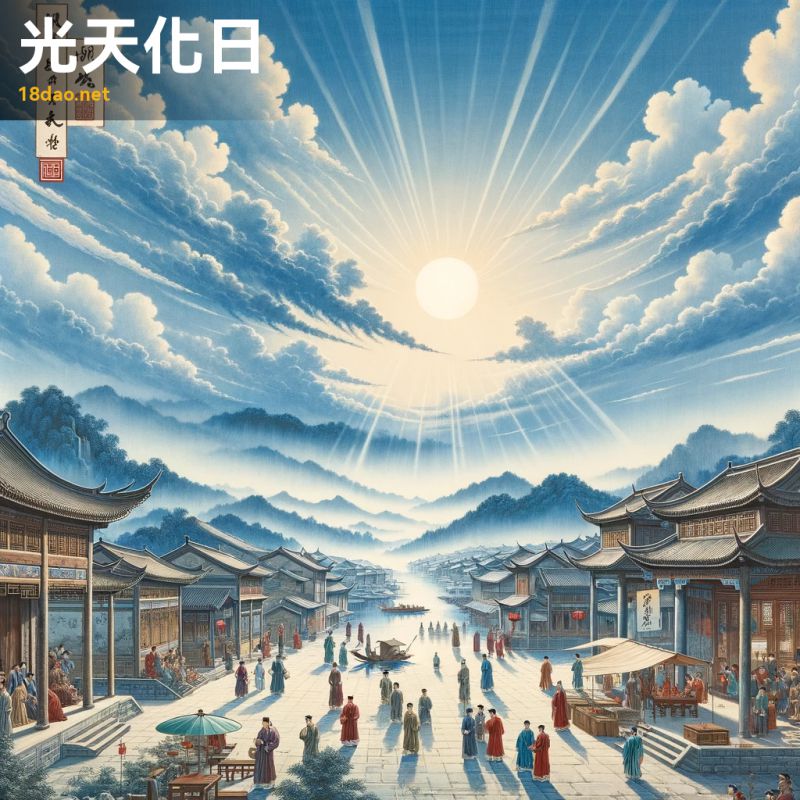

解读: 这幅插图展现了“光天化日”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一个古老的中国小镇,在广阔而明亮的天空下显得生机勃勃。小镇上的建筑保持着传统的中国风格,人们身着历史服饰,街道上熙熙攘攘,显示出一种和平与活力。这样的场景传达出一种开放和透明的感觉,正与“光天化日”这个成语的内涵相吻合。

“光天化日”这一成语的字面意思是在光天化日之下,比喻在大庭广众之下或公然地。成语通过形容时间和环境的明亮、公开,来强调某些行为的公然和明目张胆。这幅插图通过描绘一个明亮、开放的场景,恰如其分地表达了这一点。

画风模仿了古代画家或近代画家,这两位艺术家以其深刻的传统中国画风格而著称,这也使得插图更加贴近中国古典文化的精髓。

画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,增添了一种正式和传统的氛围。

整体上,这幅插图不仅生动地呈现了成语的含义,还体现了中国古典艺术的独特魅力。

解读: 这幅插图是基于成语“来龙去脉”创作的。在中国传统文化中,“来龙去脉”比喻事物的来龙去脉,即事情的源头和发展过程。图中的龙蜿蜒穿梭于山峦之间,象征着事物发展的过程和脉络。龙在云雾中若隐若现,暗示了探寻事物深层次的含义时所需的智慧和洞察力。而山峰的朦胧与深邃则增添了一种神秘和深远的感觉,强调了深入了解事物本质的重要性。

解读: 这幅插图是基于成语“来龙去脉”创作的。在中国传统文化中,“来龙去脉”比喻事物的来龙去脉,即事情的源头和发展过程。图中的龙蜿蜒穿梭于山峦之间,象征着事物发展的过程和脉络。龙在云雾中若隐若现,暗示了探寻事物深层次的含义时所需的智慧和洞察力。而山峰的朦胧与深邃则增添了一种神秘和深远的感觉,强调了深入了解事物本质的重要性。 解读: 这幅插图呈现了成语“来龙结脉”的寓意。画中,一条雄伟的龙从云层中显现,象征着到来或出现。龙的身体自然过渡成一系列流动的河流,代表了“脉”,描绘了成语中的连续性和相互关联的意涵。

解读: 这幅插图呈现了成语“来龙结脉”的寓意。画中,一条雄伟的龙从云层中显现,象征着到来或出现。龙的身体自然过渡成一系列流动的河流,代表了“脉”,描绘了成语中的连续性和相互关联的意涵。 解读: 这幅插图呈现了一个人在茂密的柳树下,旁边是高高的竹篱笆,他身着传统的中国服饰,表情恭敬,略带依赖之态。

解读: 这幅插图呈现了一个人在茂密的柳树下,旁边是高高的竹篱笆,他身着传统的中国服饰,表情恭敬,略带依赖之态。 解读: 这幅画描绘了成语“依人篱下”的寓意。在画面中心,我们看到一位年轻的中国女子,她正与一位看似显贵的男子交谈。女子的表情显得有些依赖和无助,而男子则带着一种保护者的姿态。这种场景传达了“依人篱下”的含义,即依靠或依附于别人,失去了独立和自主的能力。周围的人群反映了不同的社会态度。有些人看起来在嘲笑或不屑,这可能象征着社会对于那些依赖他人的人的看法。女子背后的男性形象,包括一个导师、一个父亲和一个军事领导者,代表了社会中的不同权威和角色,他们可能是女子依赖的对象或她所面临的社会压力的象征。

解读: 这幅画描绘了成语“依人篱下”的寓意。在画面中心,我们看到一位年轻的中国女子,她正与一位看似显贵的男子交谈。女子的表情显得有些依赖和无助,而男子则带着一种保护者的姿态。这种场景传达了“依人篱下”的含义,即依靠或依附于别人,失去了独立和自主的能力。周围的人群反映了不同的社会态度。有些人看起来在嘲笑或不屑,这可能象征着社会对于那些依赖他人的人的看法。女子背后的男性形象,包括一个导师、一个父亲和一个军事领导者,代表了社会中的不同权威和角色,他们可能是女子依赖的对象或她所面临的社会压力的象征。 解读: 这幅插图展示了“依本画葫芦”这一成语的内涵。图中老者在藤架下专心致志地研究一个葫芦,旁边是一本古书和毛笔。背景是宁静的山水,富含文人墨客的意境。这幅画体现了一个重要的思想:通过模仿和学习先例来掌握技艺或解决问题。“依本画葫芦”字面意思是根据样本画葫芦,比喻依样画葫芦,按照现成的样子或做法去做事。在这幅画中,老者的专注态度和他身边的学习工具象征着学习和模仿的过程。古书和毛笔暗示了知识的传承和经验的借鉴,而葫芦则象征着学习的对象或技艺本身。

解读: 这幅插图展示了“依本画葫芦”这一成语的内涵。图中老者在藤架下专心致志地研究一个葫芦,旁边是一本古书和毛笔。背景是宁静的山水,富含文人墨客的意境。这幅画体现了一个重要的思想:通过模仿和学习先例来掌握技艺或解决问题。“依本画葫芦”字面意思是根据样本画葫芦,比喻依样画葫芦,按照现成的样子或做法去做事。在这幅画中,老者的专注态度和他身边的学习工具象征着学习和模仿的过程。古书和毛笔暗示了知识的传承和经验的借鉴,而葫芦则象征着学习的对象或技艺本身。 解读: 这幅插图基于成语“依本葫芦”,意为根据葫芦的样子去做事,比喻照样学习或模仿。图中展示了一位古代中国学者,在宁静的花园里专注地观察葫芦藤上悬挂的几个葫芦。学者手持毛笔和纸张,似乎准备着画画或写字。花园宁静祥和,有一个小池塘、盛开的莲花和几只飞舞的蝴蝶,营造出一种平和而优雅的氛围。

解读: 这幅插图基于成语“依本葫芦”,意为根据葫芦的样子去做事,比喻照样学习或模仿。图中展示了一位古代中国学者,在宁静的花园里专注地观察葫芦藤上悬挂的几个葫芦。学者手持毛笔和纸张,似乎准备着画画或写字。花园宁静祥和,有一个小池塘、盛开的莲花和几只飞舞的蝴蝶,营造出一种平和而优雅的氛围。 解读: 这幅插图描绘了成语“依样画葫芦”的意境。画面中,我们看到一位画家正以一只已绘制好的葫芦作为范例,仔细地在另一只葫芦上复制相同的图案。这位画家的动作和表情展现了高度的专注和细致,正如成语所传达的意思:模仿或仿效某种方式、方法。背景设定在一个传统的中国学堂中,增添了一种古典和学术的氛围。这不仅强调了学习和模仿的主题,也反映了中国古代文化中对学问和技艺传承的重视。此外,画作中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,象征着作品的完成和艺术家的认可。

解读: 这幅插图描绘了成语“依样画葫芦”的意境。画面中,我们看到一位画家正以一只已绘制好的葫芦作为范例,仔细地在另一只葫芦上复制相同的图案。这位画家的动作和表情展现了高度的专注和细致,正如成语所传达的意思:模仿或仿效某种方式、方法。背景设定在一个传统的中国学堂中,增添了一种古典和学术的氛围。这不仅强调了学习和模仿的主题,也反映了中国古代文化中对学问和技艺传承的重视。此外,画作中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,象征着作品的完成和艺术家的认可。 解读: 此幅插图灵感来源于成语“依样葫芦”。画面中,我们看到一位人物在仔细观察一个葫芦,然后他创作出了一个几乎一模一样的葫芦。背景是一个宁静的古典中国园林,有传统的建筑风格。

解读: 此幅插图灵感来源于成语“依样葫芦”。画面中,我们看到一位人物在仔细观察一个葫芦,然后他创作出了一个几乎一模一样的葫芦。背景是一个宁静的古典中国园林,有传统的建筑风格。 解读: 这幅插图生动地体现了成语“依然故吾”的含义。成语“依然故吾”源自宋代文学家苏轼的《和子由温泉铜壶铭》,用以形容一个人的性格、态度或行为没有任何改变,依旧如故。在这幅画中,我们看到一位老学者身着古代长袍,坐在老松树下,目光深远地望向远方的山峦。这位学者的表情平静、沉稳,象征着智慧与超越时间的恒常。画面中的老学者与四周宁静的环境形成了鲜明的对比,似乎在强调他不随世事变迁而改变,坚持自己的原则和信念。这正是“依然故吾”所要传达的核心思想。

解读: 这幅插图生动地体现了成语“依然故吾”的含义。成语“依然故吾”源自宋代文学家苏轼的《和子由温泉铜壶铭》,用以形容一个人的性格、态度或行为没有任何改变,依旧如故。在这幅画中,我们看到一位老学者身着古代长袍,坐在老松树下,目光深远地望向远方的山峦。这位学者的表情平静、沉稳,象征着智慧与超越时间的恒常。画面中的老学者与四周宁静的环境形成了鲜明的对比,似乎在强调他不随世事变迁而改变,坚持自己的原则和信念。这正是“依然故吾”所要传达的核心思想。 解读: 这幅插图生动地呈现了“依然故我”这一成语的含义。成语“依然故我”描述了一种坚持自我、不因外界变化而改变自己初衷或行为的状态。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者,身着传统长袍,坐在一棵大树下专心致志地阅读书籍。这棵树以其坚固的根基和历经岁月仍保持不变的外貌,象征着学者不随外界变化而坚持自己的性格和信念。画面背景是一个宁静的园林,配有池塘和远处的山峦,营造出一种超脱时间、静谧安详的氛围。这样的设置进一步强调了“依然故我”的概念,即在变幻莫测的世界中保持自身的稳定和不变。

解读: 这幅插图生动地呈现了“依然故我”这一成语的含义。成语“依然故我”描述了一种坚持自我、不因外界变化而改变自己初衷或行为的状态。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者,身着传统长袍,坐在一棵大树下专心致志地阅读书籍。这棵树以其坚固的根基和历经岁月仍保持不变的外貌,象征着学者不随外界变化而坚持自己的性格和信念。画面背景是一个宁静的园林,配有池塘和远处的山峦,营造出一种超脱时间、静谧安详的氛围。这样的设置进一步强调了“依然故我”的概念,即在变幻莫测的世界中保持自身的稳定和不变。 解读: 此插图展现了成语“侮文弄法”的含义。画面中,一位身着古代中国服饰的学者坐在书桌前,他周围散乱地堆放着卷轴和书籍。这位学者正不尊重地对待这些书籍,画面捕捉到他正粗暴地揉捏一卷书卷,而另一卷已被撕毁在他的脚边。这一幕发生在典型的书房内,窗外展现的宁静景色与学者内部的不敬行为形成鲜明对比。

解读: 此插图展现了成语“侮文弄法”的含义。画面中,一位身着古代中国服饰的学者坐在书桌前,他周围散乱地堆放着卷轴和书籍。这位学者正不尊重地对待这些书籍,画面捕捉到他正粗暴地揉捏一卷书卷,而另一卷已被撕毁在他的脚边。这一幕发生在典型的书房内,窗外展现的宁静景色与学者内部的不敬行为形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展现了一位身着古代中国服饰的人物,正站在镜子前,凝视着自己的倒影,表情沉思。此画面寓意深刻,与成语“侮由自取”相契合。成语“侮由自取”字面意思是侮辱或损害是自己招来的,用来形容一个人由于自己的行为而自食其果。在画面中,这位人物的自省姿态和他在镜中的倒影象征着内省和自我意识。这种自省不仅仅是对外界的反思,更多的是对内心的审视和反思。这与“侮由自取”中的内涵不谋而合,强调了个体行为与其后果之间的直接联系。背景的简约设计,以及房间内极为有限的装饰,进一步强化了自省和反思的主题。

解读: 这幅插图展现了一位身着古代中国服饰的人物,正站在镜子前,凝视着自己的倒影,表情沉思。此画面寓意深刻,与成语“侮由自取”相契合。成语“侮由自取”字面意思是侮辱或损害是自己招来的,用来形容一个人由于自己的行为而自食其果。在画面中,这位人物的自省姿态和他在镜中的倒影象征着内省和自我意识。这种自省不仅仅是对外界的反思,更多的是对内心的审视和反思。这与“侮由自取”中的内涵不谋而合,强调了个体行为与其后果之间的直接联系。背景的简约设计,以及房间内极为有限的装饰,进一步强化了自省和反思的主题。 解读: 这幅图描绘了一位古代人物,他的肚子非常大且突出,体现了“大腹便便”这个成语的形象。这位人物身着传统的古代服装,可能是来自古代中国或类似的历史背景。他的服装在腹部区域略显紧绷,这更加突出了他的肚子的大小和圆润。此外,这个人物脸上带着满足和放松的表情,可能手持扇子或其他适宜的古代饰品。

解读: 这幅图描绘了一位古代人物,他的肚子非常大且突出,体现了“大腹便便”这个成语的形象。这位人物身着传统的古代服装,可能是来自古代中国或类似的历史背景。他的服装在腹部区域略显紧绷,这更加突出了他的肚子的大小和圆润。此外,这个人物脸上带着满足和放松的表情,可能手持扇子或其他适宜的古代饰品。 解读: 这幅插图展现了成语“系风捕影”的核心意义。画面中,一位身着传统服饰的人物试图在风中捕捉影子,象征着徒劳无功和追求不切实际的目标。此成语源自于对无谓行为的比喻,强调了追求无法实现的事物的徒劳。画面的设置是在古代中国,自然景观背景与人物的动作形成鲜明对比,进一步强调了成语的寓意。

解读: 这幅插图展现了成语“系风捕影”的核心意义。画面中,一位身着传统服饰的人物试图在风中捕捉影子,象征着徒劳无功和追求不切实际的目标。此成语源自于对无谓行为的比喻,强调了追求无法实现的事物的徒劳。画面的设置是在古代中国,自然景观背景与人物的动作形成鲜明对比,进一步强调了成语的寓意。 解读: 这幅插图是对成语“係风捕景”的一种艺术表现。在这幅画中,我们看到一位古代的学者站在悬崖上,注视着远处的景致。风正强劲地吹拂着树木,卷起了树叶,形成了一幅动态的自然景观。这位学者的服饰和姿态表明他正沉思着,对大自然的力量进行观察和思考。

解读: 这幅插图是对成语“係风捕景”的一种艺术表现。在这幅画中,我们看到一位古代的学者站在悬崖上,注视着远处的景致。风正强劲地吹拂着树木,卷起了树叶,形成了一幅动态的自然景观。这位学者的服饰和姿态表明他正沉思着,对大自然的力量进行观察和思考。 解读: 这幅图描绘了一堵古老的墙,墙上有一个明显的缺口,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被。

解读: 这幅图描绘了一堵古老的墙,墙上有一个明显的缺口,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“保残守闕”的意境。在画面中,我们看到一位老兵在一扇破败但依旧庄严的古代宫门前守卫。尽管宫门已残破不堪,这位老兵仍忠诚地履行着他的职责,展现了一种不屈不挠的精神。他身着传统的中国铠甲,手持长矛,脸上写满坚定和忠诚。此成语源于中国古代,意指坚守岗位,不离不弃,即便所守之物已残破不堪。画面中的老兵和残破的宫门象征着这种忠诚与坚守。老兵的形象和神态传达了尽管面对艰难困苦,依然坚守岗位的高尚品质。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“保残守闕”的意境。在画面中,我们看到一位老兵在一扇破败但依旧庄严的古代宫门前守卫。尽管宫门已残破不堪,这位老兵仍忠诚地履行着他的职责,展现了一种不屈不挠的精神。他身着传统的中国铠甲,手持长矛,脸上写满坚定和忠诚。此成语源于中国古代,意指坚守岗位,不离不弃,即便所守之物已残破不堪。画面中的老兵和残破的宫门象征着这种忠诚与坚守。老兵的形象和神态传达了尽管面对艰难困苦,依然坚守岗位的高尚品质。 解读: 这幅插图展现了成语“信不由中”的意境。图中两个人物分别代表说服者和怀疑者。说服者的表情诚恳、动作夸张,似乎在努力说服对方,而另一位则面带疑惑,姿态保留,体现出不轻易被说服的态度。这正体现了“信不由中”的含义,即心里不相信,无法从内心接受所说的话。背景是古代中国的传统园林,富含文化氛围,和主题相得益彰。

解读: 这幅插图展现了成语“信不由中”的意境。图中两个人物分别代表说服者和怀疑者。说服者的表情诚恳、动作夸张,似乎在努力说服对方,而另一位则面带疑惑,姿态保留,体现出不轻易被说服的态度。这正体现了“信不由中”的含义,即心里不相信,无法从内心接受所说的话。背景是古代中国的传统园林,富含文化氛围,和主题相得益彰。 解读: 这幅插图生动地呈现了成语“信不由衷”的含义。图中展示了一位中国古代的官员正在写信,他的脸上带着一丝微笑。然而,这微笑似乎并不真诚,仿佛在隐藏着他的真实情感和意图。这种表情与成语“信不由衷”的含义相吻合,即表面上的言辞或行为与内心的真实想法并不一致。

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“信不由衷”的含义。图中展示了一位中国古代的官员正在写信,他的脸上带着一丝微笑。然而,这微笑似乎并不真诚,仿佛在隐藏着他的真实情感和意图。这种表情与成语“信不由衷”的含义相吻合,即表面上的言辞或行为与内心的真实想法并不一致。 解读: 这幅插图展现了成语“信口开合”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,坐落在一个山水环绕的宁静景致中。此人张口即言,但表情显得漫不经心和缺乏思考,正好体现了这个成语的核心含义——不加思索地随意说话。

解读: 这幅插图展现了成语“信口开合”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,坐落在一个山水环绕的宁静景致中。此人张口即言,但表情显得漫不经心和缺乏思考,正好体现了这个成语的核心含义——不加思索地随意说话。 解读: 这幅插图为您提供了一种视觉上的解释,用以表达成语“信口开喝”。在图中,我们看到一位古代中国学者,他身穿传统汉服,站在一个宁静的花园里。他的姿态夸张、言辞激昂,似乎在无端指责或发号施令。这种行为与“信口开喝”的含义相契合,该成语直译为“随口就喝”,比喻人不经考虑、毫无根据地随意发表言论或指责别人。插图中,学者周围环境的平和与他激动的姿态形成了鲜明对比。远处的山峦和近处的流水增添了一份宁静与深远的意境,而学者的行为则突显了他的冲动和不理智。这种对比强化了成语所要传达的警示意义——即不应轻率地发言,尤其在平静和谐的环境中。

解读: 这幅插图为您提供了一种视觉上的解释,用以表达成语“信口开喝”。在图中,我们看到一位古代中国学者,他身穿传统汉服,站在一个宁静的花园里。他的姿态夸张、言辞激昂,似乎在无端指责或发号施令。这种行为与“信口开喝”的含义相契合,该成语直译为“随口就喝”,比喻人不经考虑、毫无根据地随意发表言论或指责别人。插图中,学者周围环境的平和与他激动的姿态形成了鲜明对比。远处的山峦和近处的流水增添了一份宁静与深远的意境,而学者的行为则突显了他的冲动和不理智。这种对比强化了成语所要传达的警示意义——即不应轻率地发言,尤其在平静和谐的环境中。 解读: 这幅插图展现了成语“信口开河”的寓意。图中我们看到一位古代学者站在河边,他的口中仿佛有话语流出,随即化作一条蜿蜒的河流。这条河流穿过一片典型的中国山水画风景,有山峦、树木,远处甚至有一座小桥。这样的构图象征着言语的力量和不加思考地说话的后果,就如同河水无休止地流淌。

解读: 这幅插图展现了成语“信口开河”的寓意。图中我们看到一位古代学者站在河边,他的口中仿佛有话语流出,随即化作一条蜿蜒的河流。这条河流穿过一片典型的中国山水画风景,有山峦、树木,远处甚至有一座小桥。这样的构图象征着言语的力量和不加思考地说话的后果,就如同河水无休止地流淌。 解读: 这幅插图是根据成语“信口雌黄”绘制的。该成语直译为“信口开河,胡说八道”,形容人们不加考证地随意说话,或者毫无根据地乱讲话。在这幅画中,您可以看到一个人正随意地对一群听众讲故事。画面的背景中,一只鹦鹉(象征着盲目模仿和重复他人的话,而不理解其含义)正在模仿他的话。这个细节正好体现了这个成语的含义,即不考证地、盲目地重复他人的话。

解读: 这幅插图是根据成语“信口雌黄”绘制的。该成语直译为“信口开河,胡说八道”,形容人们不加考证地随意说话,或者毫无根据地乱讲话。在这幅画中,您可以看到一个人正随意地对一群听众讲故事。画面的背景中,一只鹦鹉(象征着盲目模仿和重复他人的话,而不理解其含义)正在模仿他的话。这个细节正好体现了这个成语的含义,即不考证地、盲目地重复他人的话。 解读: 这幅图描绘了一个学者身着古代服装,悠然地伸手从盛开的梅花树上轻松摘下一朵梅花。画面背景含蓄地映衬着山峦,象征自然中的优雅与从容。

解读: 这幅图描绘了一个学者身着古代服装,悠然地伸手从盛开的梅花树上轻松摘下一朵梅花。画面背景含蓄地映衬着山峦,象征自然中的优雅与从容。 解读: 这幅图描绘了一位学者在一个充满鲜花和古树的优美花园中轻松拈取一朵花。背景是一个理想化的场景,有流动的溪流、盛开的花朵,以及古老的树木,营造出一种宁静和谐的氛围。

解读: 这幅图描绘了一位学者在一个充满鲜花和古树的优美花园中轻松拈取一朵花。背景是一个理想化的场景,有流动的溪流、盛开的花朵,以及古老的树木,营造出一种宁静和谐的氛围。 解读: 这幅图描绘了“信手拈得”这一成语。在画面中,我们看到一位穿着传统中国服饰的文雅学者,他正毫不费力地从宁静的荷花池中摘取一朵盛开的荷花。

解读: 这幅图描绘了“信手拈得”这一成语。在画面中,我们看到一位穿着传统中国服饰的文雅学者,他正毫不费力地从宁静的荷花池中摘取一朵盛开的荷花。 解读: 这幅插图生动地展现了“信誓旦旦”这个成语的内涵。在画面中,两位身着传统中式服饰的人物站在宁静的庭院里。其中一人正向另一人郑重其事地许下承诺,其表情和姿态充分体现了诚挚和决心。背景是典型的中国古典建筑,如亭台和月洞门,周围环绕着郁郁葱葱的园林,营造出一种庄重而肃穆的氛围。“信誓旦旦”直译为“庄严的誓言像早晨一样”,比喻人非常诚实可靠,说话算话。在这幅画中,许诺者的神态和环境的安宁共同传达了这种诚信和可靠性的气息。

解读: 这幅插图生动地展现了“信誓旦旦”这个成语的内涵。在画面中,两位身着传统中式服饰的人物站在宁静的庭院里。其中一人正向另一人郑重其事地许下承诺,其表情和姿态充分体现了诚挚和决心。背景是典型的中国古典建筑,如亭台和月洞门,周围环绕着郁郁葱葱的园林,营造出一种庄重而肃穆的氛围。“信誓旦旦”直译为“庄严的誓言像早晨一样”,比喻人非常诚实可靠,说话算话。在这幅画中,许诺者的神态和环境的安宁共同传达了这种诚信和可靠性的气息。 解读: 这幅图描绘了成语“修文偃武”的深刻含义。在画面中,我们看到一个典型的古代中国书房,书架上摆满了卷轴和书籍,书桌上放着毛笔和墨水,这些元素象征着对知识和文学艺术的追求。画面的一角放置着被忽视的盔甲和武器,代表着军事事务的衰落。成语“修文偃武”源自中国古代,意指重视文化教育和文艺发展,而淡化或削弱军事力量。这里的“修文”是指发展文化教育,“偃武”是指削弱军事力量。这个成语通常用来形容一个国家或社会在和平时期更加注重文化和教育的发展,而不是军事扩张或战争。在这幅画中,书房的宁静和学术氛围与角落里被遗弃的军事装备形成鲜明对比,生动地表达了成语的含义。

解读: 这幅图描绘了成语“修文偃武”的深刻含义。在画面中,我们看到一个典型的古代中国书房,书架上摆满了卷轴和书籍,书桌上放着毛笔和墨水,这些元素象征着对知识和文学艺术的追求。画面的一角放置着被忽视的盔甲和武器,代表着军事事务的衰落。成语“修文偃武”源自中国古代,意指重视文化教育和文艺发展,而淡化或削弱军事力量。这里的“修文”是指发展文化教育,“偃武”是指削弱军事力量。这个成语通常用来形容一个国家或社会在和平时期更加注重文化和教育的发展,而不是军事扩张或战争。在这幅画中,书房的宁静和学术氛围与角落里被遗弃的军事装备形成鲜明对比,生动地表达了成语的含义。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“俱伤两败”的含义。在画面中,两位战士经历了一场激烈的对决,他们都显得受伤且疲惫不堪。周围的战场荒凉,破碎的武器和倒下的战士增添了场景的沉重感。这种布局突出了战斗给双方造成的损害,没有任何一方获得真正的胜利。图中的战士一个身穿传统铠甲,另一个则穿着简单的战士长袍,他们的表情中流露出相互的尊重和疲惫,彼此的姿态暗示了僵持不下的局面。这样的描绘恰到好处地体现了“俱伤两败”这一成语的核心意涵,即双方在冲突中均遭受损失,没有真正的赢家。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“俱伤两败”的含义。在画面中,两位战士经历了一场激烈的对决,他们都显得受伤且疲惫不堪。周围的战场荒凉,破碎的武器和倒下的战士增添了场景的沉重感。这种布局突出了战斗给双方造成的损害,没有任何一方获得真正的胜利。图中的战士一个身穿传统铠甲,另一个则穿着简单的战士长袍,他们的表情中流露出相互的尊重和疲惫,彼此的姿态暗示了僵持不下的局面。这样的描绘恰到好处地体现了“俱伤两败”这一成语的核心意涵,即双方在冲突中均遭受损失,没有真正的赢家。 解读: 这幅插图展示了成语“倒屐相迎”的形象表现。在图中,一位身着古代中国服饰的长者,面露惊喜之情,站在一座朴素的中国传统住宅门口。他穿着宽松飘逸的长袍,身体略微前倾,双臂伸出,仿佛在迎接某人。这幅画的独特之处在于这位老者的鞋子穿反了,从画面中可以清楚地看到鞋底朝向错误的方向。背景是一座宁静的花园,里面有几株开花的植物和一条通往房屋的石径。“倒屐相迎”这一成语的意思是把鞋穿反了出去迎接客人,形容非常殷勤,表示对客人的尊重和欢迎。这幅画通过古代长者的形象和他穿反的鞋子,生动地表达了这一意境,展现出中国传统文化中对待客人的尊重和热情。

解读: 这幅插图展示了成语“倒屐相迎”的形象表现。在图中,一位身着古代中国服饰的长者,面露惊喜之情,站在一座朴素的中国传统住宅门口。他穿着宽松飘逸的长袍,身体略微前倾,双臂伸出,仿佛在迎接某人。这幅画的独特之处在于这位老者的鞋子穿反了,从画面中可以清楚地看到鞋底朝向错误的方向。背景是一座宁静的花园,里面有几株开花的植物和一条通往房屋的石径。“倒屐相迎”这一成语的意思是把鞋穿反了出去迎接客人,形容非常殷勤,表示对客人的尊重和欢迎。这幅画通过古代长者的形象和他穿反的鞋子,生动地表达了这一意境,展现出中国传统文化中对待客人的尊重和热情。 解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“倒屣相迎”的意境。画中,一位身着传统汉服的老者急忙地反穿着鞋子,以表达他对来访客人的热切欢迎。这种行为传达出极高的尊敬和急切之情,象征着主人对客人的重视和热情。背景是一个典型的中国小院,院中有一株盛开的梅花树,增添了一份宁静与诗意。

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“倒屣相迎”的意境。画中,一位身着传统汉服的老者急忙地反穿着鞋子,以表达他对来访客人的热切欢迎。这种行为传达出极高的尊敬和急切之情,象征着主人对客人的重视和热情。背景是一个典型的中国小院,院中有一株盛开的梅花树,增添了一份宁静与诗意。 解读: 这幅图描绘了成语“倒屣而迎”的场景。在中国传统文化中,"倒屣而迎"描述的是一种极其尊敬和热情的待客之道。这个成语来源于《左传·襄公十年》,讲的是古代鲁国有个宰相叫季孙行父,他非常敬重贤士,每当听说有贤士来访,总是慌忙迎接,连鞋子都顾不上穿好,有时甚至鞋子穿反了,所以有了“倒屣而迎”的说法。在这幅画中,我们可以看到一位长者,他正从传统的中国式住宅急忙出来,以迎接远处的客人。他的鞋子因匆忙而颠倒在门口,象征着他对来访者的尊重和急切。这位长者身着流动的长袍,留着长长的胡须,张开双臂热情地欢迎客人。背景是一个宁静的院落,有古老的树木和石头小径,这是典型的学者住所的环境。

解读: 这幅图描绘了成语“倒屣而迎”的场景。在中国传统文化中,"倒屣而迎"描述的是一种极其尊敬和热情的待客之道。这个成语来源于《左传·襄公十年》,讲的是古代鲁国有个宰相叫季孙行父,他非常敬重贤士,每当听说有贤士来访,总是慌忙迎接,连鞋子都顾不上穿好,有时甚至鞋子穿反了,所以有了“倒屣而迎”的说法。在这幅画中,我们可以看到一位长者,他正从传统的中国式住宅急忙出来,以迎接远处的客人。他的鞋子因匆忙而颠倒在门口,象征着他对来访者的尊重和急切。这位长者身着流动的长袍,留着长长的胡须,张开双臂热情地欢迎客人。背景是一个宁静的院落,有古老的树木和石头小径,这是典型的学者住所的环境。 解读: 这幅插图展现了成语“倒屣迎之”的场景。在这个古朴的中国乡村背景中,一位尊敬的老人急忙脱下鞋子(“倒屣”),赤脚奔向道路上迎面而来的尊贵客人。这位客人被描绘成一位睿智、高贵的人物,身穿传统的中式长袍,手持拐杖。画面背景是典型的中国古典山水画风格,有柳树和远山。“倒屣迎之”这个成语源自于古代中国的一个故事,讲述了一位学者因为尊敬来访的客人,连鞋子都没来得及穿就急忙出门迎接。这个成语现在用来形容对客人或贵人的极高敬意和热情款待。在这幅画中,老人的匆忙之态和赤脚的细节准确地传达了这种敬意和急迫感。而客人的威严和智慧气质,则衬托出他所受的尊重。

解读: 这幅插图展现了成语“倒屣迎之”的场景。在这个古朴的中国乡村背景中,一位尊敬的老人急忙脱下鞋子(“倒屣”),赤脚奔向道路上迎面而来的尊贵客人。这位客人被描绘成一位睿智、高贵的人物,身穿传统的中式长袍,手持拐杖。画面背景是典型的中国古典山水画风格,有柳树和远山。“倒屣迎之”这个成语源自于古代中国的一个故事,讲述了一位学者因为尊敬来访的客人,连鞋子都没来得及穿就急忙出门迎接。这个成语现在用来形容对客人或贵人的极高敬意和热情款待。在这幅画中,老人的匆忙之态和赤脚的细节准确地传达了这种敬意和急迫感。而客人的威严和智慧气质,则衬托出他所受的尊重。 解读: 这幅图描绘了成语“倒屣迎宾”的场景。在画中,我们看到一位尊敬的老学者匆忙地以一种不同寻常的方式——鞋子穿反了——来迎接即将到来的客人。这表达了主人对客人的极高尊敬,即使在匆忙中也不忘礼节,展现了中国古代的礼仪文化。背景是一个传统的中国庭院,优雅的建筑和郁郁葱葱的花园映衬出一种宁静而尊贵的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“倒屣迎宾”的场景。在画中,我们看到一位尊敬的老学者匆忙地以一种不同寻常的方式——鞋子穿反了——来迎接即将到来的客人。这表达了主人对客人的极高尊敬,即使在匆忙中也不忘礼节,展现了中国古代的礼仪文化。背景是一个传统的中国庭院,优雅的建筑和郁郁葱葱的花园映衬出一种宁静而尊贵的氛围。 解读: 这幅图描绘了“倒海掘山”这一成语。在画面中,我们看到一个巨大的人物形象在用力挪动大海和山峦,寓意着巨大的力量和努力。

解读: 这幅图描绘了“倒海掘山”这一成语。在画面中,我们看到一个巨大的人物形象在用力挪动大海和山峦,寓意着巨大的力量和努力。 解读: 这幅插图展现了成语“倒行逆施”的含义。画面中,一位男子在古代中国的山水景观中逆着自然秩序,向后行走。他的这种行为象征着违反常理或以错误的方式行事。

解读: 这幅插图展现了成语“倒行逆施”的含义。画面中,一位男子在古代中国的山水景观中逆着自然秩序,向后行走。他的这种行为象征着违反常理或以错误的方式行事。 解读: 这幅插图为成语“倚老卖老”提供了形象的视觉呈现。画面中,一位老者倚靠手杖,站在典型的中国古典园林中。园林景致宁静,有小池塘、柳树和远处的亭子,营造出一种深深的庄重和宁静氛围。老者身着传统中式长袍,流露出智慧和尊严,表现出对年龄和经验的尊重。

解读: 这幅插图为成语“倚老卖老”提供了形象的视觉呈现。画面中,一位老者倚靠手杖,站在典型的中国古典园林中。园林景致宁静,有小池塘、柳树和远处的亭子,营造出一种深深的庄重和宁静氛围。老者身着传统中式长袍,流露出智慧和尊严,表现出对年龄和经验的尊重。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“倚马之才”的含义。图中,一位古代学者站在马旁,手持卷轴,面露沉思之色。这位学者的姿态和表情体现了他丰富的才学和思考的深度,而手中的卷轴象征着他的学问与才华。马旁的站立,暗示了这位学者随时准备启程,寻求更高的学术成就或施展其才华。成语“倚马之才”原意是指倚靠在马上就能迅速作出诗文,形容人才华横溢,反应敏捷。在这幅画中,学者的深邃表情和他对卷轴的专注,恰如其分地体现了这种出众才智的即兴发挥。背景中的山脉和河流,以及整体的古典中国画风格,不仅增强了画面的文化氛围,还象征着学问和才华的深远与流长。图角的红色印章更是增添了一抹传统的韵味。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“倚马之才”的含义。图中,一位古代学者站在马旁,手持卷轴,面露沉思之色。这位学者的姿态和表情体现了他丰富的才学和思考的深度,而手中的卷轴象征着他的学问与才华。马旁的站立,暗示了这位学者随时准备启程,寻求更高的学术成就或施展其才华。成语“倚马之才”原意是指倚靠在马上就能迅速作出诗文,形容人才华横溢,反应敏捷。在这幅画中,学者的深邃表情和他对卷轴的专注,恰如其分地体现了这种出众才智的即兴发挥。背景中的山脉和河流,以及整体的古典中国画风格,不仅增强了画面的文化氛围,还象征着学问和才华的深远与流长。图角的红色印章更是增添了一抹传统的韵味。 解读: 成语“倚马可待”源于中国古代,字面意思是靠着马随时可以出发,比喻做事有准备,可以随时行动。在这幅插图中,我们看到一位身着传统汉服的学者靠着一匹平静的马,他眺望着远处透过轻雾可见的城门。这个场景体现了一种静谧的农村景致,周围是温和起伏的小山丘和零星分布的树木,营造出一种期待和准备的氛围。

解读: 成语“倚马可待”源于中国古代,字面意思是靠着马随时可以出发,比喻做事有准备,可以随时行动。在这幅插图中,我们看到一位身着传统汉服的学者靠着一匹平静的马,他眺望着远处透过轻雾可见的城门。这个场景体现了一种静谧的农村景致,周围是温和起伏的小山丘和零星分布的树木,营造出一种期待和准备的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“倚马成文”的场景。图中,一位古代学者身着传统服饰,正在深思熟虑地创作诗歌或文学作品,借助一旁的马作为支撑来书写。马儿静静地站在学者旁边,背景是宁静的山水景观,远处有山峦,近处有几棵树木。

解读: 这幅插图展现了成语“倚马成文”的场景。图中,一位古代学者身着传统服饰,正在深思熟虑地创作诗歌或文学作品,借助一旁的马作为支撑来书写。马儿静静地站在学者旁边,背景是宁静的山水景观,远处有山峦,近处有几棵树木。 解读: 这幅插图展现了成语“倚马才”的意境。在这幅画中,我们看到一位着传统汉服的文人,站在一匹马旁,他手持卷轴,正在吟诵诗歌。文人的眼神深邃而内省,展现了他的聪明与优雅。旁边的马安静而沉稳,似乎在聆听诗歌。背景是山水间古色古香的中国建筑,如亭台楼阁,与滚滚山川和流淌的河流相映成趣。“倚马才”这个成语来源于唐代文人的一个轶事,讲述一位文人在马上即兴吟诗的故事。这成语用来形容人才出众,才思敏捷。在这幅画中,文人的形象和态度完美地传达了这种即兴吟诗的才华。

解读: 这幅插图展现了成语“倚马才”的意境。在这幅画中,我们看到一位着传统汉服的文人,站在一匹马旁,他手持卷轴,正在吟诵诗歌。文人的眼神深邃而内省,展现了他的聪明与优雅。旁边的马安静而沉稳,似乎在聆听诗歌。背景是山水间古色古香的中国建筑,如亭台楼阁,与滚滚山川和流淌的河流相映成趣。“倚马才”这个成语来源于唐代文人的一个轶事,讲述一位文人在马上即兴吟诗的故事。这成语用来形容人才出众,才思敏捷。在这幅画中,文人的形象和态度完美地传达了这种即兴吟诗的才华。 解读: 这幅插图展现了中国成语“倚马才高”的寓意。在画面中,我们看到一位身着传统中式服饰的文人,他靠着一匹马,正专注地在一张大卷轴上书写。这位学者显得专注而自信,体现了这个成语的核心思想:某些人的才能只有在适合的位置上才能得到真正的认可和展现。

解读: 这幅插图展现了中国成语“倚马才高”的寓意。在画面中,我们看到一位身着传统中式服饰的文人,他靠着一匹马,正专注地在一张大卷轴上书写。这位学者显得专注而自信,体现了这个成语的核心思想:某些人的才能只有在适合的位置上才能得到真正的认可和展现。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“倚马立成”的意境。图中,一位身着传统汉服的文士站在马旁,正在用毛笔在卷轴上书写。他看起来专注而平和,象征着轻而易举地完成艰难任务的概念。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“倚马立成”的意境。图中,一位身着传统汉服的文士站在马旁,正在用毛笔在卷轴上书写。他看起来专注而平和,象征着轻而易举地完成艰难任务的概念。 解读: 这幅插图展现了成语“倚马雄才”的深刻内涵。在画面中,我们看到一位着传统服饰的学者,他倚靠在马旁,手持毛笔和卷轴,展现出非凡的才华和智慧。学者的姿态从容,马则显得优雅而平静,这构成了一幅和谐而古朴的景象。背景中的山脉和树木增添了一种古老智慧的氛围。“倚马雄才”这一成语本意是指文人倚靠战马,展现出雄壮的才气和气势。这幅画中,学者的形象和马的形态相得益彰,共同诠释了这一成语的含义。学者手持文房四宝之一的毛笔,象征着文化和智慧,而马的平和与优雅则暗示了力量与尊贵。

解读: 这幅插图展现了成语“倚马雄才”的深刻内涵。在画面中,我们看到一位着传统服饰的学者,他倚靠在马旁,手持毛笔和卷轴,展现出非凡的才华和智慧。学者的姿态从容,马则显得优雅而平静,这构成了一幅和谐而古朴的景象。背景中的山脉和树木增添了一种古老智慧的氛围。“倚马雄才”这一成语本意是指文人倚靠战马,展现出雄壮的才气和气势。这幅画中,学者的形象和马的形态相得益彰,共同诠释了这一成语的含义。学者手持文房四宝之一的毛笔,象征着文化和智慧,而马的平和与优雅则暗示了力量与尊贵。 解读: 这幅图描绘了成语“借公济私”的场景。成语“借公济私”指的是利用职权或者公共资源为自己谋取私利。在这幅画中,我们看到一位穿着传统长袍的古代中国官员,正在偷偷地将公共粮仓里的粮袋转移到私人马车上。这个粮仓上有官方的标志,表明这些粮食是公共资源。这位官员的表情狡猾、秘密,暗示了他不诚实的行为。

解读: 这幅图描绘了成语“借公济私”的场景。成语“借公济私”指的是利用职权或者公共资源为自己谋取私利。在这幅画中,我们看到一位穿着传统长袍的古代中国官员,正在偷偷地将公共粮仓里的粮袋转移到私人马车上。这个粮仓上有官方的标志,表明这些粮食是公共资源。这位官员的表情狡猾、秘密,暗示了他不诚实的行为。 解读: 这幅插图呈现了成语“借刀杀人”的含义。在画面中,我们看到一个策略深思的人物在巧妙地将一把剑交给另一个毫无戒心的人,而这个接剑的人似乎准备在愤怒或复仇的驱使下使用它。

解读: 这幅插图呈现了成语“借刀杀人”的含义。在画面中,我们看到一个策略深思的人物在巧妙地将一把剑交给另一个毫无戒心的人,而这个接剑的人似乎准备在愤怒或复仇的驱使下使用它。 解读: 这幅插图呈现了成语“借剑杀人”(直译为“借用他人之剑来杀人”)的场景。在这幅画中,我们看到一个穿着传统中式服装的狡猾角色,他正巧妙地将剑鞘中的剑递给另一个毫无戒心的人。这副画作的背景是一个宁静的古代中国山水画风景,其中包括山脉和河流,反映了这个局面的欺骗性宁静。

解读: 这幅插图呈现了成语“借剑杀人”(直译为“借用他人之剑来杀人”)的场景。在这幅画中,我们看到一个穿着传统中式服装的狡猾角色,他正巧妙地将剑鞘中的剑递给另一个毫无戒心的人。这副画作的背景是一个宁静的古代中国山水画风景,其中包括山脉和河流,反映了这个局面的欺骗性宁静。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“借水推船”的寓意。画面中,一条小船在河流中缓缓前行,利用河水的自然流动来推动自己,体现了与自然和谐相处、顺势而为的智慧。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“借水推船”的寓意。画面中,一条小船在河流中缓缓前行,利用河水的自然流动来推动自己,体现了与自然和谐相处、顺势而为的智慧。 解读: 这幅插图展示了“借花献佛”成语的场景。图中一位身着传统汉服的人物向佛像献上一束鲜花,佛像在寺庙内端坐,面带平和之态。周围的环境有竹林和花树,增添了一种宁静的氛围。

解读: 这幅插图展示了“借花献佛”成语的场景。图中一位身着传统汉服的人物向佛像献上一束鲜花,佛像在寺庙内端坐,面带平和之态。周围的环境有竹林和花树,增添了一种宁静的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“借题发挥”的意境。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的画家,在宁静的园林中专心致志地绘画。这位艺术家被盛开的花朵和一池小水塘所环绕,象征着创造力和灵感的涌现。

解读: 这幅插图展现了成语“借题发挥”的意境。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的画家,在宁静的园林中专心致志地绘画。这位艺术家被盛开的花朵和一池小水塘所环绕,象征着创造力和灵感的涌现。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“偃旗息鼓”的含义。在这幅画中,我们看到的是一个宁静的古代战场。战旗低垂,战鼓寂静,表现了战争结束后的平静和停战的氛围。画面中传统的中国元素,如古代盔甲、旗帜和经典的中国战鼓,都处于一种静态的休息状态。这些细节都与“偃旗息鼓”这个成语的本意——停止战斗,收起战旗,停止敲打战鼓,形成了呼应。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“偃旗息鼓”的含义。在这幅画中,我们看到的是一个宁静的古代战场。战旗低垂,战鼓寂静,表现了战争结束后的平静和停战的氛围。画面中传统的中国元素,如古代盔甲、旗帜和经典的中国战鼓,都处于一种静态的休息状态。这些细节都与“偃旗息鼓”这个成语的本意——停止战斗,收起战旗,停止敲打战鼓,形成了呼应。 解读: 这幅插图展现了“偃旗臥鼓”这一成语的内涵。在画面中,我们看到了一个军营景象,旗帜被降下,战鼓被覆盖,象征着战争中的策略性暂停或欺敌之计。这一场景在古代中国经常用来形容在军事策略中故意显示出弱点,以诱使敌人放松警惕或低估自己的力量。画中的环境平和宁静,背景有山脉,前景是一条平静的河流或湖泊。士兵们或休息或从事安静活动,强调了“停止敌对或欺骗性平静”的主题。这种画面传达了一种在表面平静下隐藏着潜在战略的深层含义,与成语“偃旗臥鼓”的意境完美契合。

解读: 这幅插图展现了“偃旗臥鼓”这一成语的内涵。在画面中,我们看到了一个军营景象,旗帜被降下,战鼓被覆盖,象征着战争中的策略性暂停或欺敌之计。这一场景在古代中国经常用来形容在军事策略中故意显示出弱点,以诱使敌人放松警惕或低估自己的力量。画中的环境平和宁静,背景有山脉,前景是一条平静的河流或湖泊。士兵们或休息或从事安静活动,强调了“停止敌对或欺骗性平静”的主题。这种画面传达了一种在表面平静下隐藏着潜在战略的深层含义,与成语“偃旗臥鼓”的意境完美契合。 解读: 这幅图描绘了“偃武修文”这一成语的意境。成语“偃武修文”源于中国古代,字面意思是放下武器,转而修习文学与文化。这一成语用来形容一个时代或者领导者弱化军事力量,强调文化和知识的重要性。在图中,我们看到一个身穿传统盔甲的武士正轻柔地将他的剑收入鞘中,象征着冲突的结束和和平的到来。这一动作传达了“偃武”——即放下武器的概念。背景中,几位身着飘逸长袍的学者在柳树的荫下专心致志地从事写作、阅读和讨论经典文献的活动,这反映了“修文”——即修习文化和学问的意象。

解读: 这幅图描绘了“偃武修文”这一成语的意境。成语“偃武修文”源于中国古代,字面意思是放下武器,转而修习文学与文化。这一成语用来形容一个时代或者领导者弱化军事力量,强调文化和知识的重要性。在图中,我们看到一个身穿传统盔甲的武士正轻柔地将他的剑收入鞘中,象征着冲突的结束和和平的到来。这一动作传达了“偃武”——即放下武器的概念。背景中,几位身着飘逸长袍的学者在柳树的荫下专心致志地从事写作、阅读和讨论经典文献的活动,这反映了“修文”——即修习文化和学问的意象。 解读: 这幅插图生动地展现了“偃武兴文”这一成语的内涵。成语“偃武兴文”出自中国古代,字面意思是放下武器,提倡文化和教育。在这幅画中,我们可以看到一个平和的景象,学者们正在从事阅读、写作和讨论文学等知识性活动。画面中没有战争或武器的迹象,强调了对文化和教育的重视。

解读: 这幅插图生动地展现了“偃武兴文”这一成语的内涵。成语“偃武兴文”出自中国古代,字面意思是放下武器,提倡文化和教育。在这幅画中,我们可以看到一个平和的景象,学者们正在从事阅读、写作和讨论文学等知识性活动。画面中没有战争或武器的迹象,强调了对文化和教育的重视。 解读: 这幅画描绘了“偃武行文”这一成语的意境。成语“偃武行文”源于中国古代,意指放下武器,倡导文化和学术。在这幅画中,我们看到古代中国的农民正在和平地在田里劳作,他们专注于农耕,周围没有任何武器。这正体现了放下战争与冲突,转而重视文化与平民生活的主题。画面上的鸟儿在天空中自由飞翔,象征着和平与自由。远处的山峰在雾气中若隐若现,树木茂盛,表达了一种宁静与和谐的自然景象。

解读: 这幅画描绘了“偃武行文”这一成语的意境。成语“偃武行文”源于中国古代,意指放下武器,倡导文化和学术。在这幅画中,我们看到古代中国的农民正在和平地在田里劳作,他们专注于农耕,周围没有任何武器。这正体现了放下战争与冲突,转而重视文化与平民生活的主题。画面上的鸟儿在天空中自由飞翔,象征着和平与自由。远处的山峰在雾气中若隐若现,树木茂盛,表达了一种宁静与和谐的自然景象。 解读: 这幅插图描绘了成语“假人鼻息”的场景。在这幅画中,一个穿着古代中国服饰的男子部分遮盖着面孔,假装在一个郁郁葱葱的花园中睡觉。花园宁静祥和,有盛开的花朵、传统的中国亭台和反映着清澈天空的小池塘。他的姿势暗示着他只是在装睡,一只眼睛微微睁开。

解读: 这幅插图描绘了成语“假人鼻息”的场景。在这幅画中,一个穿着古代中国服饰的男子部分遮盖着面孔,假装在一个郁郁葱葱的花园中睡觉。花园宁静祥和,有盛开的花朵、传统的中国亭台和反映着清澈天空的小池塘。他的姿势暗示着他只是在装睡,一只眼睛微微睁开。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“假公济私”的内涵。图中描绘了一位古代中国官员,他身着传统长袍,在公开场合假装向穷人分发粮食,而实际上却在偷偷地往自己的口袋里塞金币。这一场景形象地表现了官员表面的仁慈形象与其欺诈行为之间的鲜明对比。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“假公济私”的内涵。图中描绘了一位古代中国官员,他身着传统长袍,在公开场合假装向穷人分发粮食,而实际上却在偷偷地往自己的口袋里塞金币。这一场景形象地表现了官员表面的仁慈形象与其欺诈行为之间的鲜明对比。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“假公营私”的含义。图中,一位身着传统长袍的古代中国官员坐在公职办公室内,手中暗地里数着金币。这一行为揭示了他表面为公实则为私的腐败本质。他的周围摆放着象征公共服务的物品,如公告牌和公文,但画面焦点却集中在官员的秘密行动上。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“假公营私”的含义。图中,一位身着传统长袍的古代中国官员坐在公职办公室内,手中暗地里数着金币。这一行为揭示了他表面为公实则为私的腐败本质。他的周围摆放着象征公共服务的物品,如公告牌和公文,但画面焦点却集中在官员的秘密行动上。 解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“假虎张威”的场景。画面中,一位身穿传统中国服饰的男子站立着,神态自信,手持一只猛虎的偶或面具。他置身于典型的中国山水画风景中,周围有山脉、树木和一条河流,营造出一种权威与力量的氛围。

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“假虎张威”的场景。画面中,一位身穿传统中国服饰的男子站立着,神态自信,手持一只猛虎的偶或面具。他置身于典型的中国山水画风景中,周围有山脉、树木和一条河流,营造出一种权威与力量的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“偕老百年”的内涵。画面中,一对年迈的夫妻携手在宁静而郁郁葱葱的园林中漫步。园林中种植着象征坚韧和毅力的传统中国植物,如竹子和梅树。这对夫妇身着传统的汉服,表情平和,充满了悠久伴侣关系的宁静与满足。他们的面容内容和祥和,展现了多年来日渐增强的深厚情感。

解读: 这幅插图展现了成语“偕老百年”的内涵。画面中,一对年迈的夫妻携手在宁静而郁郁葱葱的园林中漫步。园林中种植着象征坚韧和毅力的传统中国植物,如竹子和梅树。这对夫妇身着传统的汉服,表情平和,充满了悠久伴侣关系的宁静与满足。他们的面容内容和祥和,展现了多年来日渐增强的深厚情感。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“做东道”的内涵。画面中,主人在一个宁静的园林亭子里款待客人,体现了中国传统的热情好客。人物身着传统服饰,通过他们愉悦交谈的神态,传达出主人热情招待与客人间的和谐相处。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“做东道”的内涵。画面中,主人在一个宁静的园林亭子里款待客人,体现了中国传统的热情好客。人物身着传统服饰,通过他们愉悦交谈的神态,传达出主人热情招待与客人间的和谐相处。 解读: 这幅插图为成语“偷世窃名”提供了形象的视觉表现。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物正在悄悄地取走一位著名学者的手稿和签名。这一动作象征着剽窃或身份盗用,恰如其分地传达了成语的寓意。该成语通常用来形容那些通过欺骗手段非法获取名誉和地位的人。

解读: 这幅插图为成语“偷世窃名”提供了形象的视觉表现。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物正在悄悄地取走一位著名学者的手稿和签名。这一动作象征着剽窃或身份盗用,恰如其分地传达了成语的寓意。该成语通常用来形容那些通过欺骗手段非法获取名誉和地位的人。 解读: 这幅图描绘了中国古代成语“偷天换日”的场景。在画面中,我们看到一位神秘人物,身着传统汉服,在天空中秘密地将太阳替换为月亮。背景是梦幻般的、虚幻的天空,细腻的云彩和遥远的星辰描绘出从白天到黑夜的无缝转换。这位人物表现出神秘的动作,面带平静的表情,体现了成语中的狡猾和聪明。

解读: 这幅图描绘了中国古代成语“偷天换日”的场景。在画面中,我们看到一位神秘人物,身着传统汉服,在天空中秘密地将太阳替换为月亮。背景是梦幻般的、虚幻的天空,细腻的云彩和遥远的星辰描绘出从白天到黑夜的无缝转换。这位人物表现出神秘的动作,面带平静的表情,体现了成语中的狡猾和聪明。 解读: 这幅插图描绘的是成语“偃张声势”的场景。在中国古代背景下,小型军队通过巧妙的战术,如隐藏士兵或使用假人,让自己看起来比实际情况更庞大、更强大。画面中的士兵和他们的战术成为焦点,一些士兵藏在树后或山丘后,巧妙地制造了一种强大的假象。这种描绘方式与成语“偃张声势”的寓意相契合,即通过表面的手段来夸大自己的力量或能力。

解读: 这幅插图描绘的是成语“偃张声势”的场景。在中国古代背景下,小型军队通过巧妙的战术,如隐藏士兵或使用假人,让自己看起来比实际情况更庞大、更强大。画面中的士兵和他们的战术成为焦点,一些士兵藏在树后或山丘后,巧妙地制造了一种强大的假象。这种描绘方式与成语“偃张声势”的寓意相契合,即通过表面的手段来夸大自己的力量或能力。 解读: 这幅图描绘了一个传统的媒人牵合场景,体现了“傅会牵合”成语的含义。在画面中心,一位睿智的老媒人身着传统汉服,正在介绍一对年轻男女。这对年轻人穿着古代华丽的服饰,他们看上去既害羞又好奇。周围是一个宁静的花园,有茂盛的绿色植物、盛开的花朵和一个小池塘,营造出一种和平与和谐的氛围。

解读: 这幅图描绘了一个传统的媒人牵合场景,体现了“傅会牵合”成语的含义。在画面中心,一位睿智的老媒人身着传统汉服,正在介绍一对年轻男女。这对年轻人穿着古代华丽的服饰,他们看上去既害羞又好奇。周围是一个宁静的花园,有茂盛的绿色植物、盛开的花朵和一个小池塘,营造出一种和平与和谐的氛围。 解读: 这幅图描绘了成语“傅会穿钻”的场景。画中展示了一位身着传统长袍的古代学者,他正专注地在一根木梁上精细地雕刻和书写。这位学者的表情透露出深度的专注与奉献,生动地体现了这个成语的含义——过分地关注细节。“傅会穿钻”这个成语源于《韩非子·难言》,原意是指傅说为了让木梁能穿过墙壁,竭尽全力雕刻木梁,后来用以比喻过分关注细节,而忽视了主要问题。在这幅画中,学者的行为象征着对细节的过度钻研,而他的周围环境则暗示了更广阔的世界与更重要的事物。

解读: 这幅图描绘了成语“傅会穿钻”的场景。画中展示了一位身着传统长袍的古代学者,他正专注地在一根木梁上精细地雕刻和书写。这位学者的表情透露出深度的专注与奉献,生动地体现了这个成语的含义——过分地关注细节。“傅会穿钻”这个成语源于《韩非子·难言》,原意是指傅说为了让木梁能穿过墙壁,竭尽全力雕刻木梁,后来用以比喻过分关注细节,而忽视了主要问题。在这幅画中,学者的行为象征着对细节的过度钻研,而他的周围环境则暗示了更广阔的世界与更重要的事物。 解读: 这幅画描绘的是“傅粉登场”这一成语的场景。成语“傅粉登场”源于南宋时期,最初描述的是戏曲演员上台前化妆的情景,后来泛指临时准备,匆忙上场。在这幅画中,我们看到一位男子在古典书房中使用粉笔,象征着临时准备和即将开始的行动。他的服饰和周围的书籍、书架均呈现出浓厚的中国古典风格,反映出这一成语深植于中国传统文化之中。画面的构图和色彩使用传统中国画的风格,营造出一种古朴而深邃的氛围。男子的专注态度和周围的学术氛围与成语“傅粉登场”的含义——即临时准备,急促登场——形成鲜明对比,展现出一种静态的紧张感。画面一角的红色印章是中国传统画作的重要组成部分,不仅为作品增添了一抹鲜明的色彩,也象征着画作的完成和对传统文化的尊重。

解读: 这幅画描绘的是“傅粉登场”这一成语的场景。成语“傅粉登场”源于南宋时期,最初描述的是戏曲演员上台前化妆的情景,后来泛指临时准备,匆忙上场。在这幅画中,我们看到一位男子在古典书房中使用粉笔,象征着临时准备和即将开始的行动。他的服饰和周围的书籍、书架均呈现出浓厚的中国古典风格,反映出这一成语深植于中国传统文化之中。画面的构图和色彩使用传统中国画的风格,营造出一种古朴而深邃的氛围。男子的专注态度和周围的学术氛围与成语“傅粉登场”的含义——即临时准备,急促登场——形成鲜明对比,展现出一种静态的紧张感。画面一角的红色印章是中国传统画作的重要组成部分,不仅为作品增添了一抹鲜明的色彩,也象征着画作的完成和对传统文化的尊重。 解读: 这幅图描绘了中国古代乡村的场景,具体体现了成语“傍人篱落”的含义。在画面中,一位人物依靠着一座乡村的木栅栏,象征性地展现了依赖或依靠他人的意境。

解读: 这幅图描绘了中国古代乡村的场景,具体体现了成语“傍人篱落”的含义。在画面中,一位人物依靠着一座乡村的木栅栏,象征性地展现了依赖或依靠他人的意境。 解读: 这幅图描绘了成语“傍人门户”的场景。在画面中,一位身着传统汉服的人站在一座雄伟的传统中国大门旁,面部表情透露出依赖和希望。这座大门装饰华丽、令人印象深刻,象征着权力和影响力。背景简约,突出了人物与大门之间的互动。成语“傍人门户”源自《后汉书·杜诗传》,意思是依附或依赖别人的势力。在这幅画中,人物站在门户旁的姿态恰如其分地表达了这种依赖和渴望借助他人势力的心态。大门的庄重和精致进一步强调了依附对象的权势。

解读: 这幅图描绘了成语“傍人门户”的场景。在画面中,一位身着传统汉服的人站在一座雄伟的传统中国大门旁,面部表情透露出依赖和希望。这座大门装饰华丽、令人印象深刻,象征着权力和影响力。背景简约,突出了人物与大门之间的互动。成语“傍人门户”源自《后汉书·杜诗传》,意思是依附或依赖别人的势力。在这幅画中,人物站在门户旁的姿态恰如其分地表达了这种依赖和渴望借助他人势力的心态。大门的庄重和精致进一步强调了依附对象的权势。 解读: 这幅画描绘了中国成语“傍若无人”,意为某人行事时仿佛周围没有其他人,通常用于形容自我中心或缺乏公共意识的行为。在这幅图中,我们看到一位穿着古代中国服饰的男子,坐在宁静的园林下,专注于弹奏一件传统的中国乐器,比如古琴。他如此聚精会神,似乎完全忽视了周围的环境。这一场景完美地捕捉了“傍若无人”成语的本质:即便在他人存在的环境中,也完全沉浸于自己的世界。

解读: 这幅画描绘了中国成语“傍若无人”,意为某人行事时仿佛周围没有其他人,通常用于形容自我中心或缺乏公共意识的行为。在这幅图中,我们看到一位穿着古代中国服饰的男子,坐在宁静的园林下,专注于弹奏一件传统的中国乐器,比如古琴。他如此聚精会神,似乎完全忽视了周围的环境。这一场景完美地捕捉了“傍若无人”成语的本质:即便在他人存在的环境中,也完全沉浸于自己的世界。 解读: 这幅插图展现了成语“傍观缩手”的深刻含义。在画面中,我们看到几位身着传统长袍的学者,他们站在宁静的河边,目睹一位渔夫在河中与渔网挣扎。这些学者看起来犹豫不决,手臂收回,仿佛在表达他们不愿介入或帮助的态度。这种场景象征着旁观者的冷漠和无动于衷。

解读: 这幅插图展现了成语“傍观缩手”的深刻含义。在画面中,我们看到几位身着传统长袍的学者,他们站在宁静的河边,目睹一位渔夫在河中与渔网挣扎。这些学者看起来犹豫不决,手臂收回,仿佛在表达他们不愿介入或帮助的态度。这种场景象征着旁观者的冷漠和无动于衷。 解读: 为成语“传闻不如亲见”所创作的这幅画,展现了一位古代学者亲自前往一座著名山峰,以亲眼目睹其美丽的场景。

解读: 为成语“传闻不如亲见”所创作的这幅画,展现了一位古代学者亲自前往一座著名山峰,以亲眼目睹其美丽的场景。 解读: 这幅插图描绘了成语“伤天害理”的场景。在画面中,我们看到一人正在破坏自然,周围的树木被砍伐,动物们惊慌逃散。这个场景生动地体现了成语的含义,即做出违背自然和道德的事情。

解读: 这幅插图描绘了成语“伤天害理”的场景。在画面中,我们看到一人正在破坏自然,周围的树木被砍伐,动物们惊慌逃散。这个场景生动地体现了成语的含义,即做出违背自然和道德的事情。 解读: 这幅图描绘了一个警觉地栖息在树枝上的鸟,它四处张望,表情焦急。这只鸟看上去似乎有些受伤,可能是羽毛凌乱或轻微跛行,象征着它过去的创伤。

解读: 这幅图描绘了一个警觉地栖息在树枝上的鸟,它四处张望,表情焦急。这只鸟看上去似乎有些受伤,可能是羽毛凌乱或轻微跛行,象征着它过去的创伤。 解读: 这幅插图呈现了成语“伤矢之禽”的形象。在画面中,一只受伤的鸟被箭射中,挣扎于荒野之中。

解读: 这幅插图呈现了成语“伤矢之禽”的形象。在画面中,一只受伤的鸟被箭射中,挣扎于荒野之中。 解读: 这幅以“倾国倾城”为灵感的古典中国画,生动地展现了这个成语的深刻含义。在画面中,一位穿着汉代传统服饰的美丽女子优雅地立于花园之中,背景是典型的中国传统建筑。她的美貌如此惊艳,以至于仿佛使画中的一切都黯然失色,这象征着她的美丽有着颠倒众生、影响世界的力量。

解读: 这幅以“倾国倾城”为灵感的古典中国画,生动地展现了这个成语的深刻含义。在画面中,一位穿着汉代传统服饰的美丽女子优雅地立于花园之中,背景是典型的中国传统建筑。她的美貌如此惊艳,以至于仿佛使画中的一切都黯然失色,这象征着她的美丽有着颠倒众生、影响世界的力量。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“倾城倾国”的内涵。图中,我们看到一座古代中国城市,其建筑宏伟,充满繁荣与美感。城市中的人们身着传统汉服,街道两旁是曲线优美、装饰华丽的建筑,红灯笼高挂,营造出一种喜庆和热闹的气氛。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“倾城倾国”的内涵。图中,我们看到一座古代中国城市,其建筑宏伟,充满繁荣与美感。城市中的人们身着传统汉服,街道两旁是曲线优美、装饰华丽的建筑,红灯笼高挂,营造出一种喜庆和热闹的气氛。 解读: 这幅插图是对成语“僂指可数”的直观呈现。在图中,一位中国古代的农民正用简单的笔在稻禾上做标记,这反映了成语中描述的精确计数的情景。背景中的中国古典山水画风增加了整幅作品的文化深度和美学价值。

解读: 这幅插图是对成语“僂指可数”的直观呈现。在图中,一位中国古代的农民正用简单的笔在稻禾上做标记,这反映了成语中描述的精确计数的情景。背景中的中国古典山水画风增加了整幅作品的文化深度和美学价值。 解读: 这幅图描绘了一个古代中国学者独自坐在他的书房中,被卷轴和古典中国文学所包围。他看起来专注而深思,但脸上却流露出一丝困惑或不理解的神情。房间里只有一盏传统的中国灯笼提供微弱的光线,营造出柔和的阴影。

解读: 这幅图描绘了一个古代中国学者独自坐在他的书房中,被卷轴和古典中国文学所包围。他看起来专注而深思,但脸上却流露出一丝困惑或不理解的神情。房间里只有一盏传统的中国灯笼提供微弱的光线,营造出柔和的阴影。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“仅辨菽麦”的含义。在画面中,我们看到一位古代学者正细致地观察手中的豆类和小麦。他身着传统的汉服,显得专注而沉思,周围是一个朴素的环境,可能是一间简朴的书房或花园中的幽静角落。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“仅辨菽麦”的含义。在画面中,我们看到一位古代学者正细致地观察手中的豆类和小麦。他身着传统的汉服,显得专注而沉思,周围是一个朴素的环境,可能是一间简朴的书房或花园中的幽静角落。 解读: 这幅插图展现了成语“仆仆风尘”的含义。在画面中,一位疲惫的旅行者骑着马穿越崎岖的山地。旅行者的衣物显得破旧,姿态佝偻,体现了长途跋涉后的劳累。马匹同样看起来疲惫但坚定,增强了图像中的坚韧不拔感。

解读: 这幅插图展现了成语“仆仆风尘”的含义。在画面中,一位疲惫的旅行者骑着马穿越崎岖的山地。旅行者的衣物显得破旧,姿态佝偻,体现了长途跋涉后的劳累。马匹同样看起来疲惫但坚定,增强了图像中的坚韧不拔感。 解读: 这幅图描绘了成语“僵李代桃”的场景。在图中,一棵枯萎的李树代替了原本应该出现的茂盛、结满果实的桃树。这一替代象征着用较差的东西取代了有价值的物品。

解读: 这幅图描绘了成语“僵李代桃”的场景。在图中,一棵枯萎的李树代替了原本应该出现的茂盛、结满果实的桃树。这一替代象征着用较差的东西取代了有价值的物品。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“价值连城”的含义。成语“价值连城”字面上的意思是指某物的价值高到可以与一座城市相比,用以形容非常珍贵。在这幅画中,我们看到一位尊贵的君主面对一座壮观的城市,这座城市被赠予他作为礼物。城市的宏伟城墙和精巧的建筑展示了其重要性,而周围的山脉和河流更加强了这一点,显示出其战略和经济上的重要位置。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“价值连城”的含义。成语“价值连城”字面上的意思是指某物的价值高到可以与一座城市相比,用以形容非常珍贵。在这幅画中,我们看到一位尊贵的君主面对一座壮观的城市,这座城市被赠予他作为礼物。城市的宏伟城墙和精巧的建筑展示了其重要性,而周围的山脉和河流更加强了这一点,显示出其战略和经济上的重要位置。 解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“价抵连城”的意境。成语“价抵连城”源自古代故事,意指某物极其珍贵,其价值堪比一座城池。在画作中,我们看到一座古老的中国城市,其建筑宏伟,街道繁忙,市场热闹。城市中心,一颗辉煌夺目的宝石正被呈现给一位显赫的人物,周围的人群对这颗宝石表现出了敬畏之情。

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“价抵连城”的意境。成语“价抵连城”源自古代故事,意指某物极其珍贵,其价值堪比一座城池。在画作中,我们看到一座古老的中国城市,其建筑宏伟,街道繁忙,市场热闹。城市中心,一颗辉煌夺目的宝石正被呈现给一位显赫的人物,周围的人群对这颗宝石表现出了敬畏之情。 解读: 这幅插图展现了“价比连城”这个成语的内涵。成语“价比连城”源自于一个古老的故事,讲述了楚国国君为了得到一颗非常珍贵的珍珠,愿意用自己的城市作为交换。在这幅画中,我们看到的是一座古老的中国城市,城墙高耸,市场繁忙。市场的中心,一位男子正在细致地审视一颗巨大而珍贵的珍珠,这象征着“价比连城”的“无价之宝”概念。

解读: 这幅插图展现了“价比连城”这个成语的内涵。成语“价比连城”源自于一个古老的故事,讲述了楚国国君为了得到一颗非常珍贵的珍珠,愿意用自己的城市作为交换。在这幅画中,我们看到的是一座古老的中国城市,城墙高耸,市场繁忙。市场的中心,一位男子正在细致地审视一颗巨大而珍贵的珍珠,这象征着“价比连城”的“无价之宝”概念。 解读: 此图描绘了著名故事“价等连城”的一幕。画面中,一位男子在富豪家中欣赏着一块美丽的玉石,而富豪则提出用玉石交换一座城市。

解读: 此图描绘了著名故事“价等连城”的一幕。画面中,一位男子在富豪家中欣赏着一块美丽的玉石,而富豪则提出用玉石交换一座城市。 解读: 这幅图描绘了与成语“价重连城”相关的故事。此成语源于中国历史上著名的和氏璧(He Shi Bi)的故事。和氏璧是一块非常珍贵的玉,它的价值被认为是连城之重。在这幅画中,我们看到一个古代中国的宫廷场景,一位威严的皇帝坐在宝座上,周围是朝臣。一名仆人向皇帝呈现了一块大而发光的玉石,皇帝带着赞赏的目光凝视着它。这块玉石微妙地发光,凸显了它的美丽和价值。

解读: 这幅图描绘了与成语“价重连城”相关的故事。此成语源于中国历史上著名的和氏璧(He Shi Bi)的故事。和氏璧是一块非常珍贵的玉,它的价值被认为是连城之重。在这幅画中,我们看到一个古代中国的宫廷场景,一位威严的皇帝坐在宝座上,周围是朝臣。一名仆人向皇帝呈现了一块大而发光的玉石,皇帝带着赞赏的目光凝视着它。这块玉石微妙地发光,凸显了它的美丽和价值。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“优柔寡断”的内涵。图中,我们看到一位穿着传统古装的中国士人,站在茂密的竹林交叉路口,面露迟疑和犹豫不决的神情。他手持卷轴和毛笔,象征着智慧和决策能力。周围密集的竹林代表着他所面临的复杂选择和决策的难度。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“优柔寡断”的内涵。图中,我们看到一位穿着传统古装的中国士人,站在茂密的竹林交叉路口,面露迟疑和犹豫不决的神情。他手持卷轴和毛笔,象征着智慧和决策能力。周围密集的竹林代表着他所面临的复杂选择和决策的难度。 解读: 这幅图描绘了一条河流在宁静的山谷中流淌,未受任何阻碍地持续前进。河流的流动象征着“优游不断”,意味着不受阻碍、持续地自在前行。画面中的河流在山峦和树木之间轻松流动,周围的景致平和而优雅。

解读: 这幅图描绘了一条河流在宁静的山谷中流淌,未受任何阻碍地持续前进。河流的流动象征着“优游不断”,意味着不受阻碍、持续地自在前行。画面中的河流在山峦和树木之间轻松流动,周围的景致平和而优雅。 解读: 这幅插图展现了成语“优游少断”的精髓。在中国古典文化中,“优游”意味着优雅轻松地游走或行动,而“少断”指的是很少停歇或中断。这幅画中,一位学者穿着传统的中国服饰,在宁静的湖面上悠然划船。周围的风景,包括温柔的丘陵和散落的古树,都渗透着一种平和与深邃的感觉,象征着从世俗烦恼中的超脱和内心的反思。

解读: 这幅插图展现了成语“优游少断”的精髓。在中国古典文化中,“优游”意味着优雅轻松地游走或行动,而“少断”指的是很少停歇或中断。这幅画中,一位学者穿着传统的中国服饰,在宁静的湖面上悠然划船。周围的风景,包括温柔的丘陵和散落的古树,都渗透着一种平和与深邃的感觉,象征着从世俗烦恼中的超脱和内心的反思。 解读: 这幅图描绘了中国古代的将士们在旷野中休息,为即将到来的大战做准备的场景。画面呈现出宁静的自然风光,士兵们身着传统铠甲,坐卧于地,磨练武器,交谈。

解读: 这幅图描绘了中国古代的将士们在旷野中休息,为即将到来的大战做准备的场景。画面呈现出宁静的自然风光,士兵们身着传统铠甲,坐卧于地,磨练武器,交谈。 解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“元方季方”的含义。成语“元方季方”指的是才能出众、才华横溢的人,字面意思是“才能比得上当代的元、方、季、方四位才子”。这四位才子分别是宋朝的元好问、方岳、季思、方回,他们以卓越的才华和学问著称于世。

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“元方季方”的含义。成语“元方季方”指的是才能出众、才华横溢的人,字面意思是“才能比得上当代的元、方、季、方四位才子”。这四位才子分别是宋朝的元好问、方岳、季思、方回,他们以卓越的才华和学问著称于世。 解读: 这幅插图展现了成语“兄弟鬩墙”的核心含义。在画面中,两位穿着传统服饰的兄弟站在一堵破旧的古墙前,他们面对面站立,双拳紧握,表情坚定而对抗性强,生动地体现了兄弟之间的冲突和竞争。背景是一座宁静的传统中国园林,与前景中的紧张气氛形成鲜明对比。

解读: 这幅插图展现了成语“兄弟鬩墙”的核心含义。在画面中,两位穿着传统服饰的兄弟站在一堵破旧的古墙前,他们面对面站立,双拳紧握,表情坚定而对抗性强,生动地体现了兄弟之间的冲突和竞争。背景是一座宁静的传统中国园林,与前景中的紧张气氛形成鲜明对比。 解读: 这幅插图以中国古典水墨画的形式展现了成语“充栋折轴”的含义。在这幅画中,我们看到一座宏伟的大厅,其屋顶装饰华丽而沉重,几乎要使支撑的柱子弯曲。这一场景象征着超乎寻常的丰富和重负。

解读: 这幅插图以中国古典水墨画的形式展现了成语“充栋折轴”的含义。在这幅画中,我们看到一座宏伟的大厅,其屋顶装饰华丽而沉重,几乎要使支撑的柱子弯曲。这一场景象征着超乎寻常的丰富和重负。 解读: 这幅图描绘了成语“充棚汗牛”的场景。画中展示了一个典型的中国古代书房,书籍之多以至于书架上堆满了,甚至房梁上也摆放着书籍。在这个场景中,书房内的书籍之多显得格外引人注目,突出了成语中“充棚”的部分。

解读: 这幅图描绘了成语“充棚汗牛”的场景。画中展示了一个典型的中国古代书房,书籍之多以至于书架上堆满了,甚至房梁上也摆放着书籍。在这个场景中,书房内的书籍之多显得格外引人注目,突出了成语中“充棚”的部分。 解读: 这幅插图描绘了成语“充耳不闻”的形象化表达。画中展现了一位古代中国学者,他坐在宁静的园林中,周围是茂密的树木和一个小池塘。这位学者双手掩耳,表现出对外界信息的刻意忽视。

解读: 这幅插图描绘了成语“充耳不闻”的形象化表达。画中展现了一位古代中国学者,他坐在宁静的园林中,周围是茂密的树木和一个小池塘。这位学者双手掩耳,表现出对外界信息的刻意忽视。 解读: 这幅图描绘了“充饥画饼”这一成语。画中的人物身着传统中国服饰,坐在一张卷轴前,绘制着馒头和饼的图像。背景是一间布置简单却雅致的中国古代房间,陈设极为简约,营造出一种宁静的氛围。

解读: 这幅图描绘了“充饥画饼”这一成语。画中的人物身着传统中国服饰,坐在一张卷轴前,绘制着馒头和饼的图像。背景是一间布置简单却雅致的中国古代房间,陈设极为简约,营造出一种宁静的氛围。 解读: 这幅插图描绘的是一个古典中国画风格的战略场景,灵感来源于成语“先发制人”。这个成语的字面意思是“先行一步来控制或压制对手”,通常用于形容采取主动、先行动来获得优势的战略。

解读: 这幅插图描绘的是一个古典中国画风格的战略场景,灵感来源于成语“先发制人”。这个成语的字面意思是“先行一步来控制或压制对手”,通常用于形容采取主动、先行动来获得优势的战略。 解读: 这幅插图是对成语“先声夺人”的一种艺术诠释。成语“先声夺人”原意指先发制人,通过先下手为强的方式来掌控局势或影响他人。在这幅画中,一位古代中国文人站在高山之巅,他的口部张开,似乎在大声讲话或唱歌,象征着先发出声音来控制局面。

解读: 这幅插图是对成语“先声夺人”的一种艺术诠释。成语“先声夺人”原意指先发制人,通过先下手为强的方式来掌控局势或影响他人。在这幅画中,一位古代中国文人站在高山之巅,他的口部张开,似乎在大声讲话或唱歌,象征着先发出声音来控制局面。 解读: 这幅插图展现了“光天化日”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一个古老的中国小镇,在广阔而明亮的天空下显得生机勃勃。小镇上的建筑保持着传统的中国风格,人们身着历史服饰,街道上熙熙攘攘,显示出一种和平与活力。这样的场景传达出一种开放和透明的感觉,正与“光天化日”这个成语的内涵相吻合。

解读: 这幅插图展现了“光天化日”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一个古老的中国小镇,在广阔而明亮的天空下显得生机勃勃。小镇上的建筑保持着传统的中国风格,人们身着历史服饰,街道上熙熙攘攘,显示出一种和平与活力。这样的场景传达出一种开放和透明的感觉,正与“光天化日”这个成语的内涵相吻合。