-

序号: 201

解读: 这幅图描绘了两位古代中国学者在法庭环境中秘密交换手势的场景。图中一位学者面带狡猾表情,正在向另一位学者悄悄示意,而后者以轻微点头回应。他们所在的环境是一个传统的法庭大厅,装饰有华丽的木柱、复杂的雕刻和古代卷轴。

整个画面传达了一种秘密和阴谋的气氛。

这幅画与成语“上下其手”的含义密切相关。成语“上下其手”源于《左传·襄公二十六年》,意指玩弄手法、颠倒是非,比喻暗中勾结、随意玩弄手法、串通作弊

。画面中两位学者的秘密手势交流正好反映了这一含义,表现了他们在暗中勾结和玩弄手法的情景。

此外,画作风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,体现了一种古朴而深邃的感觉。图画的一个角落还有一个小红色印章,增添了经典中国画的特色。

-

序号: 202

解读: 此插图为成语“上为下效”提供了形象的视觉呈现。在画面中,我们看到一个古代中国场景,一位高贵的领导或者显贵正在以善良和负责任的行为树立良好的榜样。在他下方,一群追随者或臣民正在模仿他的行为,这正反映了“上为下效”这一成语的含义——下级或普通人会效仿他们的领导或上级的行为。图中主要人物的服饰和建筑展现了古典中国风格,营造出一种宁静而深远的氛围。

整个画面的构图和风格,模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风,传达了一种古朴而深邃的感觉。角落中的红色印章是对中国古典艺术传统的致敬,增添了一丝正式和庄重的气息。

通过这幅插图,我们可以更深刻地理解“上为下效”的含义,即领导或上级的行为和态度对下级或普通人有着重要的影响力。这不仅是一句成语,也是一种深刻的社会和文化理念,强调了榜样的力量和影响。

-

序号: 203

解读: 这幅插图展现了成语“上行下效”的精髓。在画面中,我们看到一个身着华丽官袍、头戴官帽的高级官员在前景中展示了积极的行为,如对长者表示尊敬或行善。在他下方,一群着装简朴的下属正在模仿他的行为,创造了一种镜像效果。这幅画的构图和细节传达了“上行下效”的含义,即上级的行为会被下级模仿。官员的积极行为不仅体现了他个人的品德,而且对他的下属产生了积极的影响。这不仅体现了领导力的力量,也反映了中国古代社会对于道德和行为规范的重视。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,运用了水墨画技巧和柔和的色调,使整个画面既古朴又深邃。画面的一个角落还有一个小巧的红色印章,增添了一种传统的艺术氛围。

通过这样的艺术表现,这幅插图不仅展示了成语的意境,也传达了一种深远的文化内涵。

-

序号: 204

解读: 这幅插图展现了成语“下井投石”的场景。画面中,一位身穿传统长袍的人正站在古老的石井边,动作中捕捉到他正向井中投掷石头的瞬间。井口由苔藓覆盖的灰色石块构成,周围环绕着翠绿的植被和宁静的景致。背景中古树参天,迷雾缭绕,体现出典型的中国古典山水画风格。

画风模仿了古代画家或近代画家,用优雅的笔触和微妙的色彩调和,展现了一种古朴而深邃的感觉。作品角落还有一个小小的红色印章,增添了一抹艺术气息。成语“下井投石”比喻做了无用的事,或是在困难的情况下再增添困难。在这幅画中,投石动作象征了无效或者反效果的行为,而古井则隐喻着深陷的困境或问题。

整个场景既生动地传达了成语的含义,又体现了古典中国画的审美特点。

-

序号: 205

解读: 这幅图描绘的是一个古代书房的宁静场景,中心是一位身着传统汉服的学者,正沉浸在用毛笔在纸卷上书写的场景中。他周围是摆满古籍的书架、砚台和几卷书卷。

通过开着的窗户,可以看到一个宁静的花园,远处是山脉和流动的河流。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家,捕捉了传统中国艺术的精髓。图画角落有一个红色的印章。这幅画体现了“下笔成章”的成语。这个成语形容文思敏捷,一挥而就,原指文章写得很好,如今多指一开始就做得很好。在这幅画中,学者的专注和周围的宁静环境传达了他文思泉涌、下笔如有神的状态,恰如其分地反映了“下笔成章”的意境。

通过古典的元素和深邃的艺术风格,这幅画不仅展现了成语的字面意义,也传达了一种深远和内省的美学感受。

-

序号: 206

解读: 这幅插图体现了成语“下笔成篇”的意境。画面中的古代学者沉浸在书房的宁静之中,周围布满了卷轴和书籍。他正在写作,面露灵感与专注的神情。

此画风格模仿了古代画家或近代画家,传达出深沉与朴素的艺术氛围。画面的一角还有一个小小的红色印章,这是中国古典艺术中的典型元素。成语“下笔成篇”形容文思敏捷,一挥而就,显示出文人的才华与文学造诣。在这幅插图中,学者一手持笔,仿佛他的每一笔都能迅速转化为完整的文章,无需经过繁琐的思考和修改。这不仅展现了学者的文学才能,也象征着中国古代文化中对文人才华的尊崇。

整个画面营造出一种毫不费力就能掌握文学创作的氛围,与成语“下笔成篇”的寓意相得益彰。

-

序号: 207

解读: 这幅插图生动地展现了成语“下笔成咏”的含义。画面中,一位身着传统服饰的古代书生,手持毛笔,正准备在卷轴上作画。他所在的书房宁静雅致,书架上陈列着古典书籍,窗外则是一片平和的庭院景致。

整幅画作的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,细腻的笔触和柔和的色彩调子彰显出古典中国画的韵味。成语“下笔成咏”本身意味着文思泉涌,下笔如有神助,指的是写作、绘画或其他艺术创作时灵感迸发,能迅速而出色地完成作品。这幅插图恰如其分地传达了这一意境:书生的专注神态和即将动笔的姿势象征着创作的那一刻即将到来的灵感与才华的爆发。背景中的书房和庭院则衬托出一种适合思考和创作的宁静氛围。此外,画面角落的红色印章是对传统中国艺术作品的一个典型致敬,增添了一抹文化气息和正式感。

整体来看,这幅插图不仅生动表现了“下笔成咏”的意境,同时也展示了深厚的文化底蕴和艺术魅力。

-

序号: 208

解读: 这幅插图描绘了一个充满活力的古代中国乡村场景,展示了下里巴人的生活方式。成语“下里巴人”源自《论语·阳货》,意指通俗、低级的音乐或风格,比喻低俗不堪的言行。图中,乡村充满了日常活动:农民耕作、渔民捕鱼、村民交谈。这些活动体现了古代中国乡村生活的本质,展现了人们简单而满足的生活。

画风借鉴了古代画家和近代画家的风格,捕捉到了乡村的朴实魅力和深厚的文化根基。画面中的红色印章是对艺术作品的鉴定,也是对传统中国画风的致敬。

整体而言,这幅画作体现了“下里巴人”成语的含义,通过生动的乡村场景和传统的中国画风,展现了一种简单却充实的生活方式,反映了成语中所蕴含的通俗和平凡的生活气息。

-

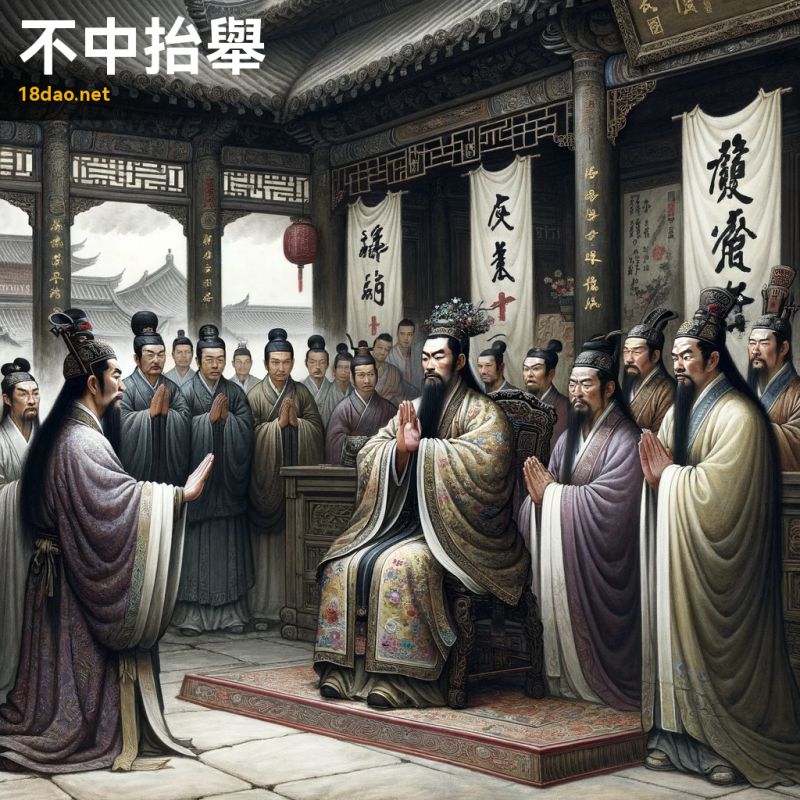

序号: 209

解读: 这幅插图描绘了成语“不中抬举”的场景。在这幅画中,我们看到一位中年东亚男性处于画面中心,他的姿态和表情显示出谦虚与拒绝。他似乎轻轻举起一只手,表达对晋升或荣誉的婉拒。周围环绕着几位官员或显贵,他们身着华丽的传统长袍,面露惊讶或坚持之情。背景描绘了古代中国的宫廷或政府办公室,包含木结构、华丽装饰和卷轴的细致描绘。

整幅画作风格借鉴了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和色彩的微妙过渡。成语“不中抬举”字面意思是不接受别人过分的提拔或夸奖。这幅画通过人物的表情和姿态,以及周围人物的反应,充分传达了这一成语的含义,展示了主人公的谦逊和理智。画面中的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

-

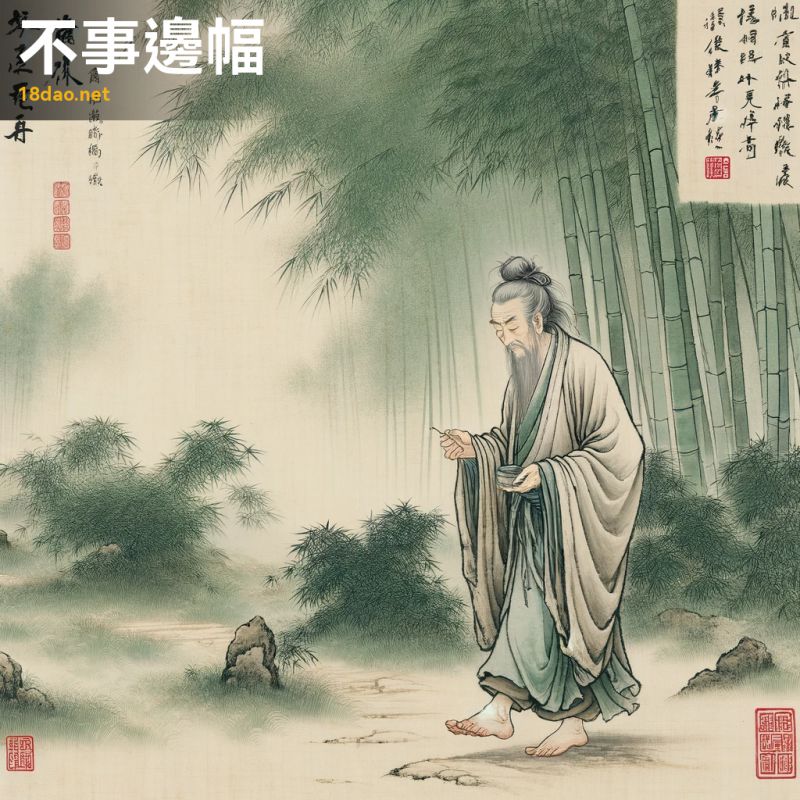

序号: 210

解读: 这幅画描绘的是中国成语“不事边幅”的意境。成语“不事边幅”字面意思是不讲究外表的装束,比喻不拘小节或不讲究形式。在这幅作品中,我们看到一位老学者,他身着简单、略显凌乱的衣服,在竹林中悠然行走。他的头发未加修饰,显得有些凌乱,但从他沉思的表情可以看出,他似乎完全沉浸在自己的思考之中,对周围的环境毫不在意。

这幅画的风格仿佛古代画家,注重温和的笔触和宁静的自然环境。画中的竹林用淡雅的绿色调绘制,而学者的形象则以最少但富有表现力的笔触凸显。

整个画面既传达了“不事边幅”这一成语的深层含义,也展现了中国古典绘画的独特魅力。在画面的某个角落,还有一枚红色的印章,增添了作品的古朴感和艺术价值。

-

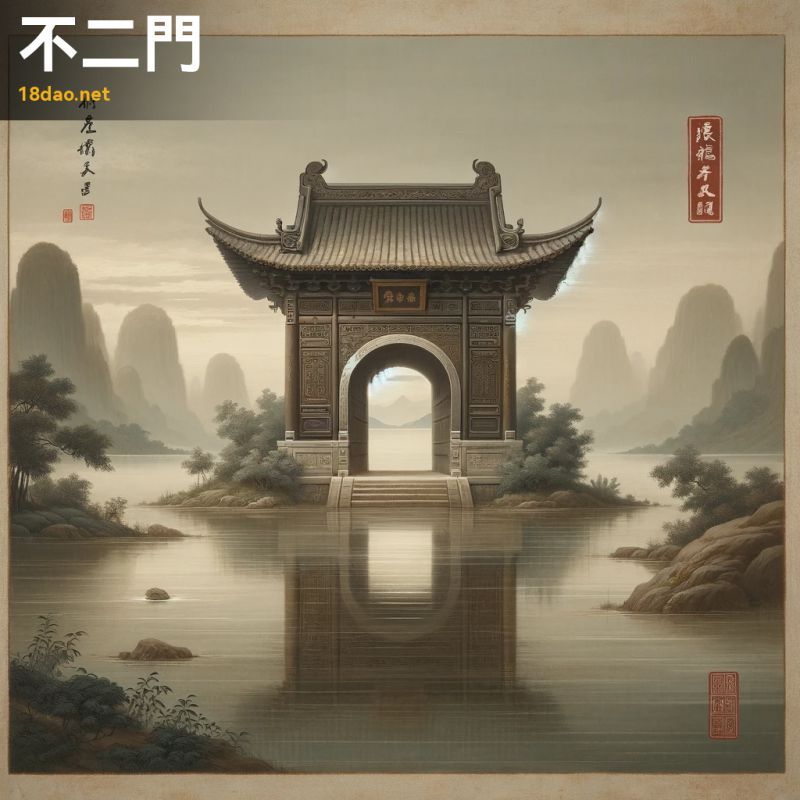

序号: 211

解读: 这幅插图描绘了一座古老而庄严的庙宇大门,门两侧站立着苍劲的古松,周围环境幽静,色彩以沉稳的大地色为主,透露出一种超脱世俗、深沉的气息。这座大门在画面中独立,没有其他路径通向它,象征着“不二法门”这一成语的含义——唯一正确或有效的方法或途径。“不二法门”这个成语源自佛教,意味着修行到达真理或者成功的方法是唯一的,没有其他选择或替代。在这幅图中,庙宇的大门象征着达到真理或成功的唯一途径,周围宁静的环境强化了这种唯一性和神圣性。这座门没有其他分支或旁门,正如成语所传达的信息,即要达成某个目标或理解某个道理,必须遵循某一特定的、不可替代的方法或途径。

图画风格模仿了古代画家或近代画家的艺术风格,这两位艺术家以其深邃、传统的中国画风格而闻名。

通过使用传统的中国画元素和技巧,这幅插图不仅展现了成语的深层含义,也体现了中国古典文化的精髓和美感。此外,画面一角的红色印章为作品增添了一抹传统的韵味。

-

序号: 212

解读: 这幅图描绘了成语“不二门”的概念。图中展现了一个宁静和谐的景象,中心位置有一个突出的传统中国门,象征着唯一的选择或道路。这个门设计华丽,反映了古典中国建筑风格,并被平静的水域和温柔的小山环绕。

整个场景传达出平和与果断的感觉,没有其他的门或路径可见,强调了独一无二、明确无疑的选择理念。

画风仿照了古代画家或近代画家的风格,用柔和的笔触和深沉的土色调色板,营造出一种古朴而深邃的感觉。图画一角有一个小红色印章,为艺术作品增添了一抹真实感。“不二门”这个成语本身强调了决策的果断性和选择的唯一性,通常用于描述在某种情况下只有一个正确或可行的选择。这幅画通过仅展示一个门,无其他可见路径或选择,形象地表现了这一点。

-

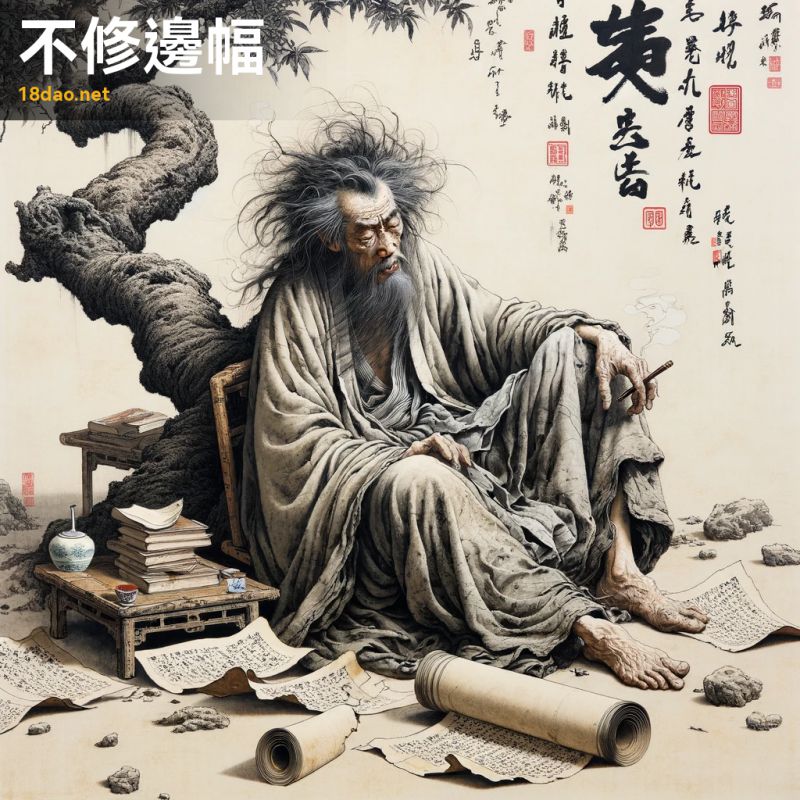

序号: 213

解读: 这幅图描绘的是一位衣衫不整、显得有些杂乱无章的书生,坐在树下,周围散落着卷轴和书籍。画中人物身着宽松的长袍,头发凌乱,似乎沉浸在自己的思考中,对自己的外表毫不在意。

这幅画的风格受到了古代画家和近代画家的启发,他们以细腻的笔触和对细节的关注而著名。

整幅画传达了一种自然简约且深邃的感觉,这是典型的中国古典艺术风格。这幅画体现了“不修边幅”这个成语的含义。成语“不修边幅”指的是不讲究衣着仪表,形容一个人不注意自己的外表或者行为举止。在这幅画中,书生的不拘小节、专注于内心世界的形象,恰如其分地展现了这一成语的含义。书生虽然外表不整,但他沉浸在学问和思考中,显示出内在的专注和才华。这种对外表的忽略反映了一种对精神世界的重视,这正是中国古代文人的一种理想化形象。

-

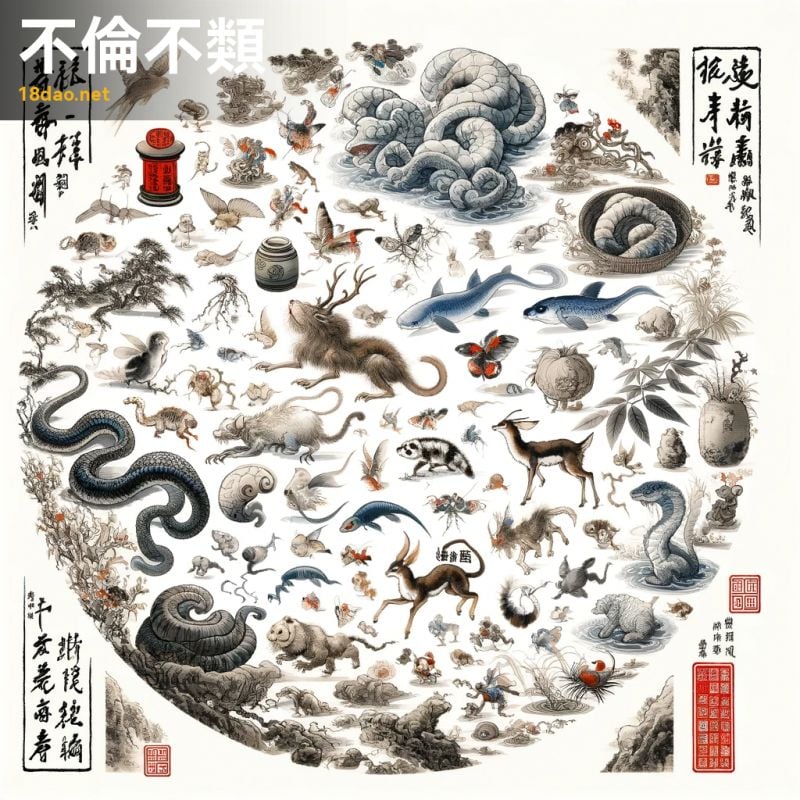

序号: 214

解读: 这幅插图为成语“不伦不类”提供了形象的视觉表达。在中国传统文化中,“不伦不类”用于形容事物混杂,无法归类,缺乏统一性或者秩序。在这幅画中,您可以看到各种不同的元素,如动物、植物等,它们之间没有共同点,彼此显得格格不入。这种元素的混合恰好体现了成语的含义。

画风效仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,特别是水墨画的技巧。这种风格通常以简练、意蕴深远著称,非常适合表达中国古典文化中的深层意涵。画面的一角还有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品的常见元素,用于表示作者的身份或作品的真实性。

通过这种方式,画面不仅展现了成语的内涵,也体现了中国古典艺术的独特魅力。

-

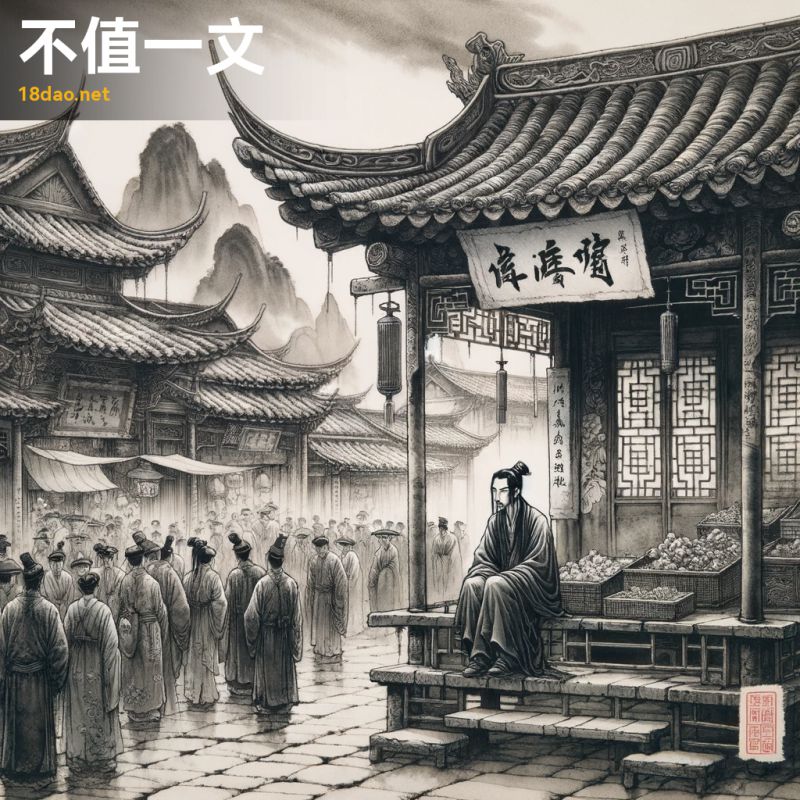

序号: 215

解读: 这幅图描绘了一个典型的古代中国市场场景,但其中有一个特别之处:一个摊位完全空无一人,只有一位表情沮丧的商人。这位商人的表情透露出失望和无奈,与周围热闹繁忙的摊位形成了鲜明对比。这种对比强烈地体现了“不值一文”的含义,意指某物一文不值,形容非常不重要或没有价值。

画风模仿了古代画家的传统中国水墨画,使用了细腻的线条和丰富的单色调色板。这种风格传达了一种古典而深沉的美感。画面的一角还加上了一个小小的红色印章,增添了作品的真实性和艺术价值。

通过这幅画,我们可以深刻地感受到“不值一文”所表达的情感和场景,即在繁华热闹的市场中,那个空荡无人、显得格外凄凉的摊位,象征着其所提供之物或其本身的价值几乎为零。

-

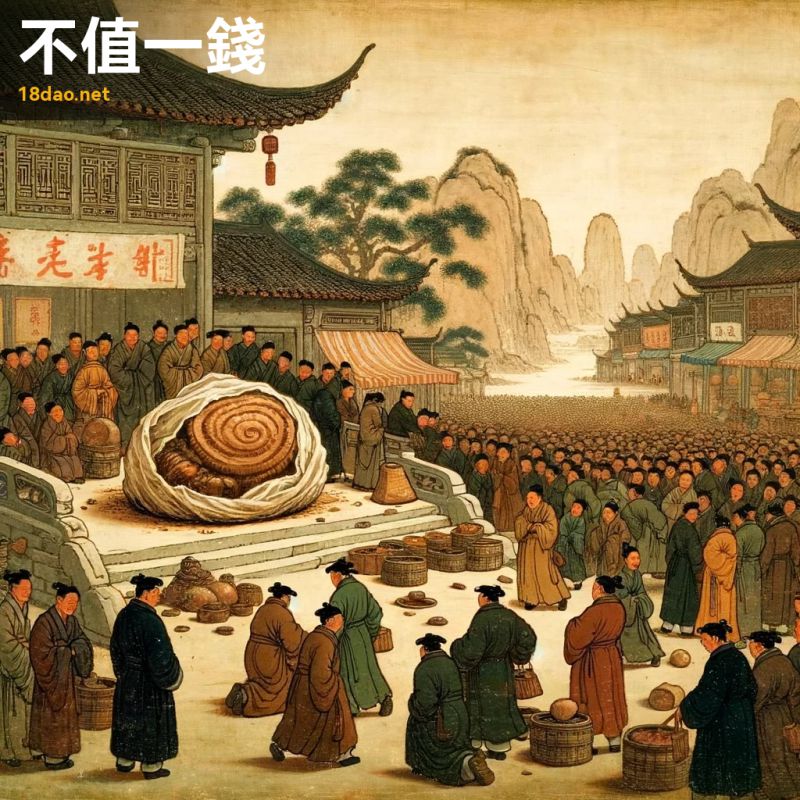

序号: 216

解读: 这幅插图体现了成语“不值一钱”的含义。图中展现了一个古代中国的繁忙市场场景,市场上人来人往,但画面中心有一件微不足道的物品,可能是一个破碎的陶器片。这个物品被所有人忽视,没有人给予它任何关注,这象征了它几乎没有任何价值。

整幅画采用了低调、含蓄的色彩,以土色和暗绿色为主,传达出一种古老的感觉。画面一角还有一个小巧醒目的红色印章,为作品增添了一抹正宗的古典气息。这幅插图恰如其分地描绘了“不值一钱”的意境。成语“不值一钱”字面意思是指连一文钱都不值,形容极其不值钱,没有什么用处。在图中,被人们忽略的破碎陶器片正是这种价值观的体现,它在繁华的市场中显得那么渺小和无足轻重。

通过这幅插图,我们可以直观地感受到这个成语所表达的深层含义。

-

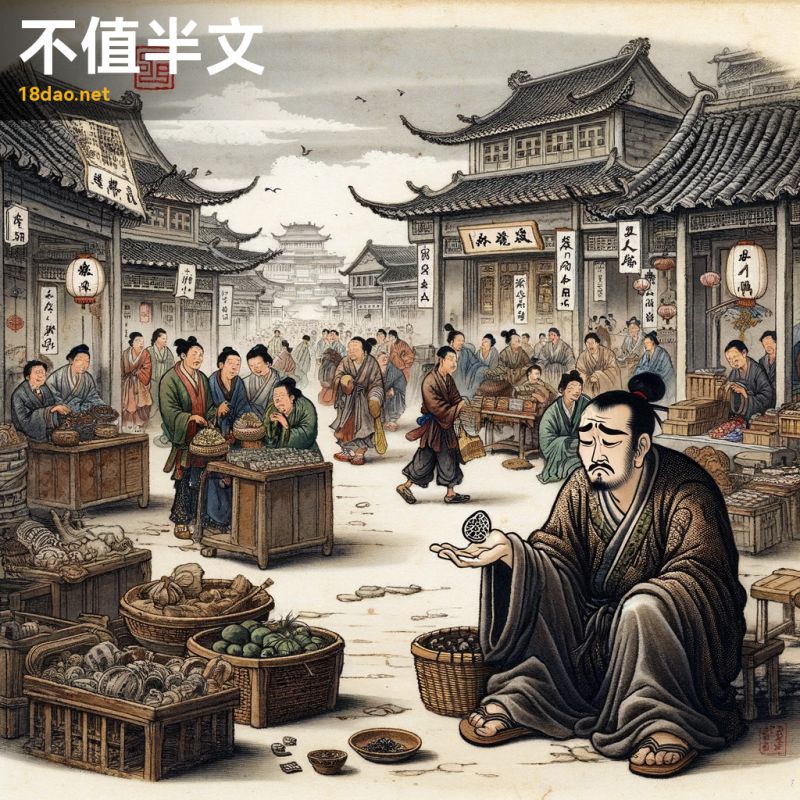

序号: 217

解读: 这幅插图呈现了成语“不值半文”的场景。图中,我们看到一个人站在繁忙的中国古代市场中,手里拿着一个看起来微不足道的小物件,脸上露出失望的表情。这个物件代表着无足轻重、几乎没有价值的东西,直接体现了成语“不值半文”(即连半文钱都不值得)的含义。背景中,市场的其他摊位上陈列着各种物品,周围的人们忙碌地交易着。这种繁忙与前景中无价值物品形成了鲜明对比,强调了主人公手中物品的微不足道。

整幅画作的风格借鉴了中国画大师古代画家的技巧,采用了细腻的水墨画法和柔和的色彩。画面既传达了古典氛围,又展示了成语的深刻含义。画面角落的红色印章,作为作品的签名,也是中国画中的传统元素,增添了一抹文化气息。

-

序号: 218

解读: 这幅图描绘了“不假思索”这一成语的内涵。在这幅图中,一位人物站在古老的中国风景中的十字路口上,迅速且毫不犹豫地决定走向一条路,完全不考虑其他可能的道路。这个场景象征着匆忙决定,没有深思熟虑的行为。

图画风格模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风,使用了淡雅的色彩和水墨画技巧,创造出一种古朴而深邃的感觉,恰如其分地表达了这个成语的意境。风景中的山脉和树木增添了传统与年代感,与“不假思索”这个主题形成了鲜明对比,暗示了决策的轻率可能与周围深远的历史和文化脱节。在画作的一角,我们可以看到一个红色印章,这是中国画中的传统元素,用于增加作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅画不仅传达了成语的直接意义,还融入了中国文化的深厚底蕴。

-

序号: 219

解读: 这幅插图展现了一位古代学者,身着传统服饰,坐在柳树下沉思。他手中拿着一本书,周围是山脉和流淌的河流构成的宁静景致。

整幅画风格仿佛古代画家,采用水墨画技巧,营造出一种平静而内省的氛围。

整体给人一种冷静和反思的感觉,捕捉了沉思的本质。画角的红色印章增添了一抹真实感。此插图与成语“不假思索”形成鲜明对比。成语“不假思索”意味着不经过深思熟虑,直接回答或行动,通常用来形容即刻反应或不经大脑思考就做出判断。而这幅画展现的是一位学者沉浸在深思熟虑中的情景,恰恰与“不假思索”所描绘的草率、冲动的行为相对立。

通过这种对比,画面强调了深思熟虑的重要性,同时也体现了中国传统文化中对于思考和学问的重视。

-

序号: 220

解读: 这幅图描绘了一个学者在古代书房中果断地书写书法的场景,以此来体现“不假思量”这个成语。这个成语字面意思是不经过思考就行动,形容人做事非常果断,没有丝毫的迟疑。画中的学者用笔挥洒自如,笔锋坚定有力,显示了他毫不犹豫、充满自信的态度。周围的古典中国建筑和家具,以及窗外宁静的园林景观,都增添了一种深沉和平静的氛围。

画风的灵感来源于古代画家和近代画家,两位著名的中国画家。他们的作品以精致的细节和宁静的氛围而闻名,这幅图也尽力呈现了这种风格。画面的一个角落还有一个小巧的红色中国传统印章,为作品增添了一种正式和古典的感觉。

整体来说,这幅画通过展现一个学者毫不犹豫地书写的瞬间,生动地诠释了“不假思量”这个成语的含义。

-

序号: 221

解读: 此图描绘了一位身着传统长袍的中国古代学者,独自站在一个宁静的花园中。花园里盛开着花朵,树木葱郁,象征着繁荣与和平的时期。然而,这位学者显得迷茫和不适,好像他与这个繁荣的环境格格不入。他的面部表情显示出不安,身体语言透露出犹豫和抗拒。这幅画生动地捕捉了“不入时宜”这一成语的本质。成语“不入时宜”指的是与当前的时代或环境不协调,无法适应时势的情况。画中的学者就是这一概念的体现:虽然周围环境充满繁荣,但他显得不合时宜,不能融入这样的氛围。

这幅画的风格受到了古代画家和近代画家的启发,特点是细腻的笔触和微妙的色彩变化。画面的一角还有一个小小的红色印章,为作品增添了一丝真实感。

通过这幅画,我们不仅可以感受到成语的深刻含义,还能欣赏到传统中国画的魅力。

-

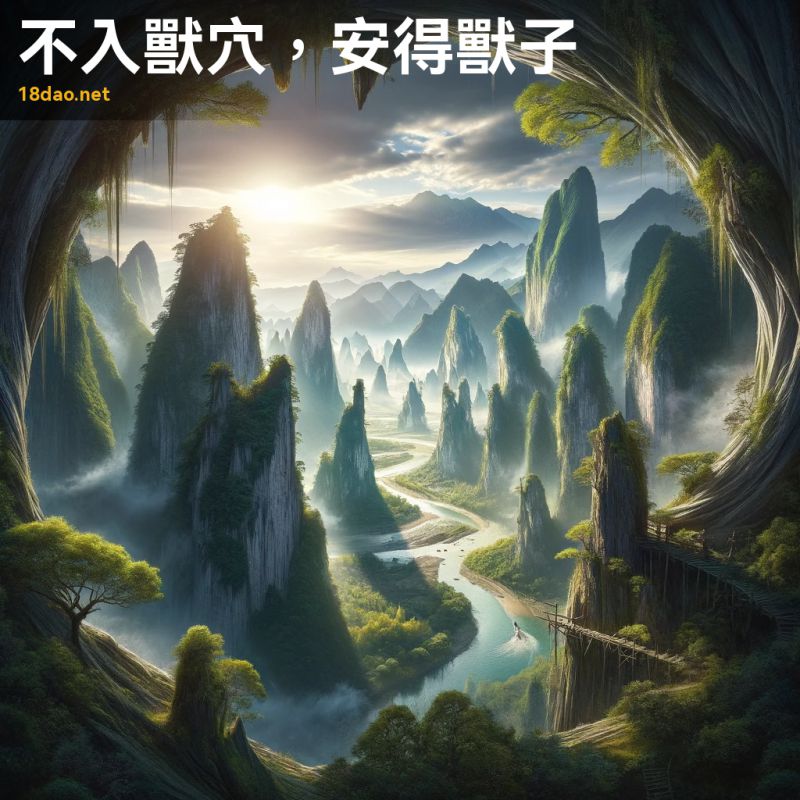

序号: 222

解读: 这幅插图展现了成语“不入兽穴,安得兽子”的寓意。画面中心是一个勇敢的狼人正踏入一个危险的海洋洞穴,周围环境是未开化的自然景观,有着原始的岩石和郁郁葱葱的植被。这个场景象征着成语的深层含义:不亲身经历危险,便无法获得宝贵的东西。成语“不入兽穴,安得兽子”字面意思是如果不进入野兽的洞穴,怎能捕捉到野兽的幼崽。它比喻如果不亲自冒险或付出努力,就无法获得成功或珍贵的东西。这幅插图通过强调狼人面对未知和危险的勇敢行为,生动地表达了这一成语的核心思想。

此外,画面风格模仿了古代画家或近代画家的古典中国画,传达了一种古朴而深邃的氛围。画面的某个角落还有一个红色的中国印章,增添了传统的艺术气息。

整体而言,这幅插图不仅生动地传达了成语的含义,也展现了中国传统文化的美学魅力。

-

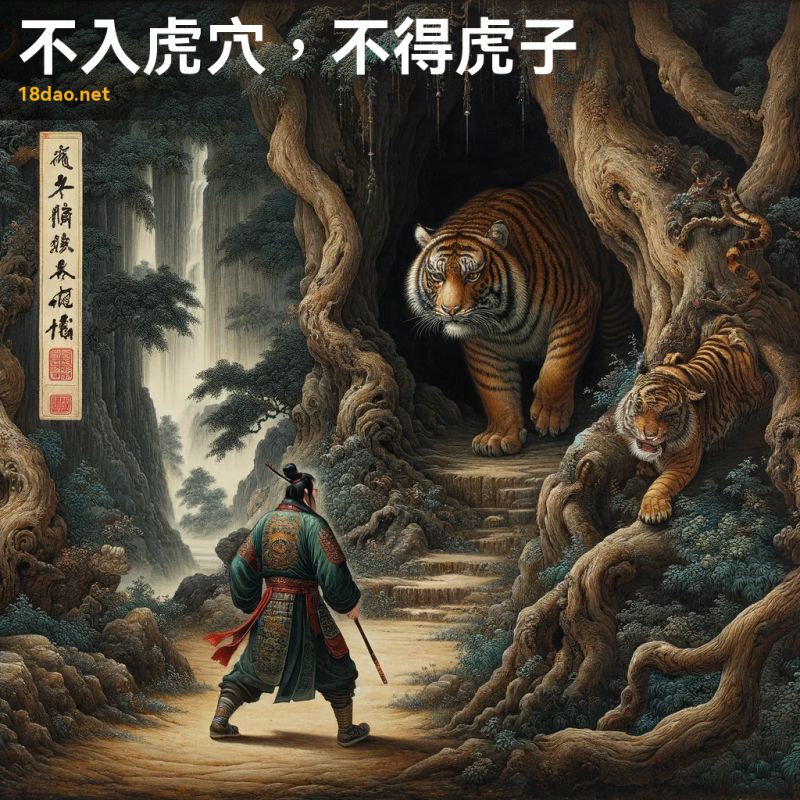

序号: 223

解读: 这幅图描绘了成语“不入虎穴,不得虎子”的寓意。在画面中,一个身着传统中华服饰的勇敢人物正小心翼翼地进入一个暗淡、令人生畏的虎穴。这个场景设定在一个古老而茂密的森林中,周围环绕着高耸的树木和复杂的植被。虎穴内,一只威严而强大的老虎和它的幼崽出现在画面中,老虎用它那保护性的目光注视着这位入侵者。成语“不入虎穴,不得虎子”字面意思是“不进入老虎的洞穴,就无法得到老虎的幼崽”,比喻不亲身经历一些危险或困难的境地,就无法获得预期的东西或达成目标。这幅画正是通过描绘一位勇士直面危险的场景来体现这一意境。勇士的决心和勇气,以及他面对的危险(老虎和其幼崽),恰到好处地表达了这个成语的深层含义。

画风上,本作品效仿了古代画家或近代画家的风格,强调自然元素和深沉、古朴的韵味。作品的一角还印有小巧而雅致的红色印章,增添了作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅画不仅表现了成语的内涵,也展示了中国传统绘画的独特美学。

-

序号: 224

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“不入虎穴,焉得虎子”的含义。图中,一位穿着传统中国服饰的勇敢人物小心翼翼地接近藏在茂密、多雾森林中的虎穴。虎穴位于一棵古老大树的底部,内部可见几只小虎。

整个场景紧张而庄严,体现了成语中的风险与回报主题。背景是传统的中国山水画风格,有山脉和溪流,增添了一种古朴而深远的氛围。

画面风格受到古代画家和近代画家的启发,既保留了中国传统绘画的精髓,又呈现了成语的深刻寓意。图画一角还有一枚红色印章,作为作品的签名。这幅图描绘的是,只有冒着巨大风险进入危险的虎穴,才有可能获得珍贵的虎崽,象征着在人生中取得重大成就往往需要勇气和冒险。

通过这样的艺术表现,我们可以深入理解这个成语背后的深层含义。

-

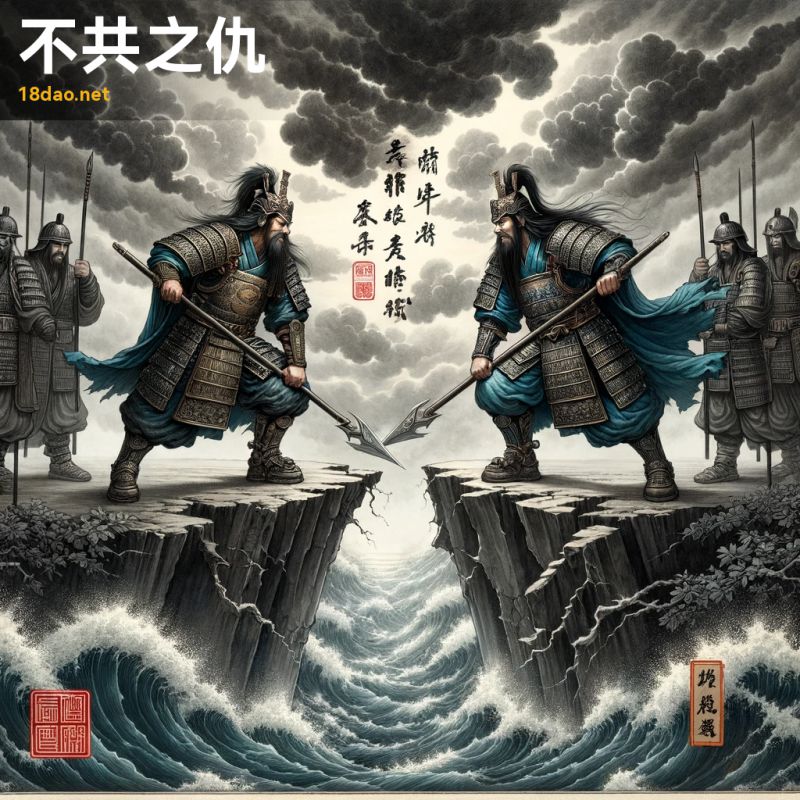

序号: 225

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不共之仇”的深刻含义。在画面中,两位身着传统盔甲的古代中国战士站在一座断裂的桥的两端,下方是汹涌的河流。这个场景象征着无法修复的裂痕和深深的敌意。这两位战士,一位手持长矛,另一位手持宝剑,他们彼此怒目而视,表情中充满了愤怒和对抗。背景是戏剧性的山水画面,乌云和狂风增强了紧张的氛围。

此插图的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,展现了细致的笔触和传统的中国绘画技巧。画作的某个角落还有一个红色的印章,为这幅以古典主题为核心的作品增添了一抹地道的触感。

整体而言,这幅插图不仅呈现了“不共之仇”这一成语的直接意象,同时也传递了一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的精神。

-

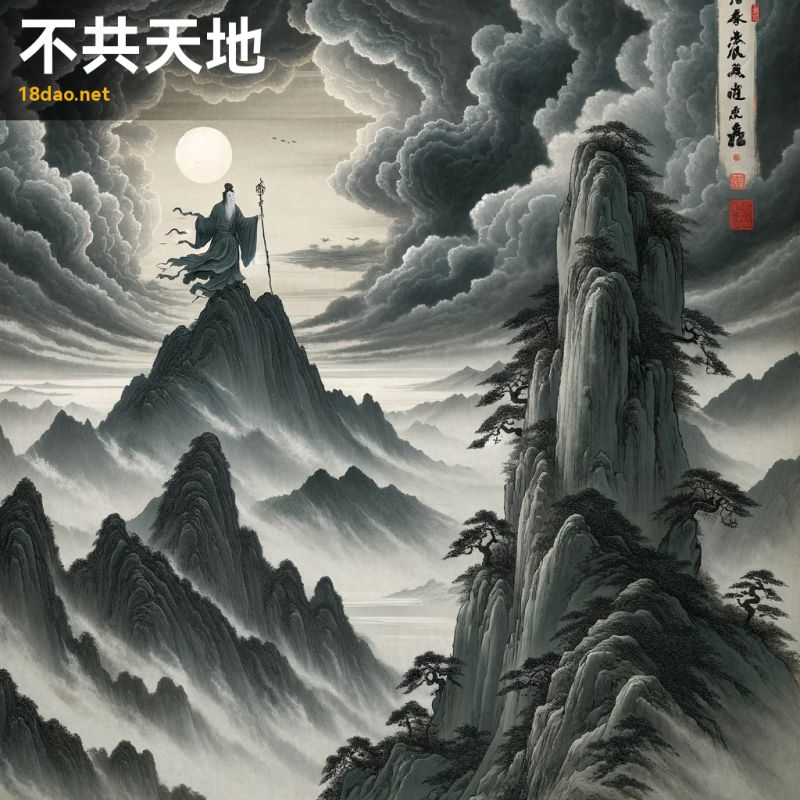

序号: 226

解读: 这幅插图展现了成语“不共天地”的深刻内涵。成语“不共天地”源自中国古代,意为“不与天地共存”,通常用来形容对某人或某事极端愤怒,誓不同天。画面中,一位智者独自站立在高耸的山峰之巅,面对暴风雨的天空,他的目光坚定、挑衅,似乎在向天地挑战。这个形象表达了不屈的精神和对强权的抗争。山峰陡峭,象征着坚韧和不屈的力量;而头顶的暴风云则增加了场景的动荡和紧张感。

整个画面采用了灰色、蓝色和淡绿色等柔和的色调,反映了中国传统水墨画的风格。画面一角的红色印章,是中国古典艺术的典型标志,增添了作品的真实性和艺术价值。

整体而言,这幅画通过古典的中国画风格,生动地传达了“不共天地”的精神实质,既展现了坚定的态度,也体现了深刻的文化内涵。

-

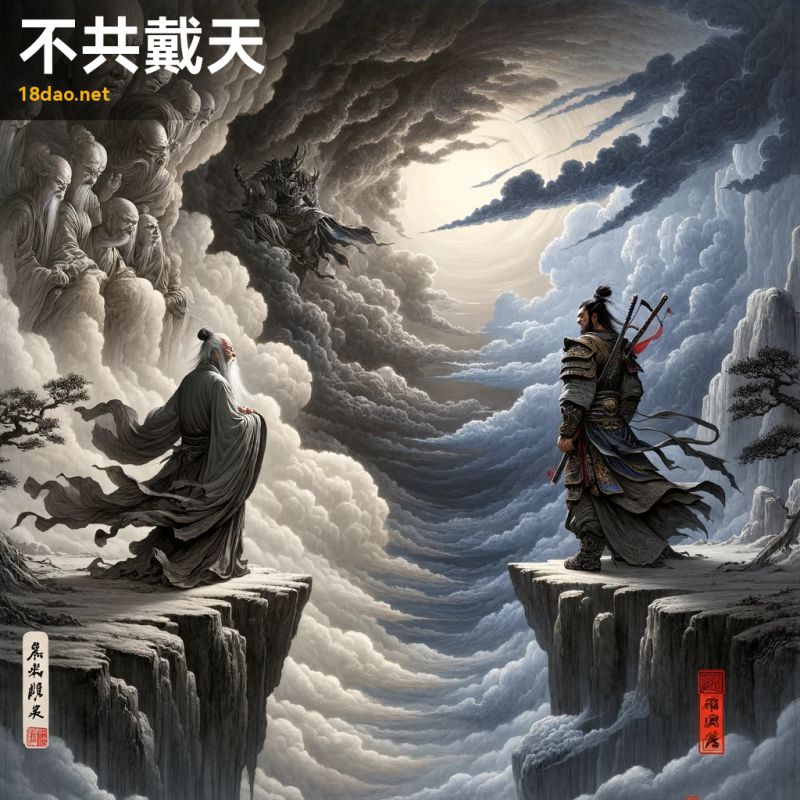

序号: 227

解读: 这幅插图展现了“不共戴天”这一成语的内涵。在图中,两位身着汉服的贵族背对背站立,彼此之间的疏远和冲突感触目惊心。他们所在的是一个典型的中国古典园林,周围是错综复杂的亭台楼阁和茂盛的植被,这样的背景既传达了一种宁静的氛围,也强化了两人之间紧张的情绪。“不共戴天”字面意思是不与某人共同生活在这片天空下,形容仇恨极深,誓不同天。这幅画恰如其分地表达了这一成语的含义,通过两位主角背对背的姿态,传达出他们之间不可调和的矛盾和深仇大恨。传统的汉服服饰和古典园林的设置,不仅展现了中国古典文化的韵味,也为成语的寓意提供了一个历史和文化的背景。

整幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,这两位艺术家以其对传统中国画的现代诠释而闻名。画面中的红色印章是中国画作的传统元素,代表了作者的身份和作品的完整性。

通过这样的艺术表现,这幅插图不仅生动地展现了“不共戴天”的成语意境,也体现了中国古典艺术的深厚底蕴。

-

序号: 228

解读: 这幅作品体现了中国成语“不共戴天”的内涵。图中展现了两个人物站在风暴天空下的对立悬崖上,象征着深仇大恨和不可调和的冲突。一方是身着传统中式长袍的智者,代表着正义;另一方则是身着古代铠甲的勇猛战士,体现了邪恶或不正之风。他们之间的空间充满了紧张气氛,这种氛围通过暗沉的旋转云层和动荡的气氛进一步加强。

整体风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,细腻的笔触和深厚的传统中国美学感觉。作品的一角巧妙地放置了一个红色的印章。

通过这幅作品,我们可以感受到“不共戴天”所表达的强烈情感和冲突,传达了这个成语深刻的意境。

-

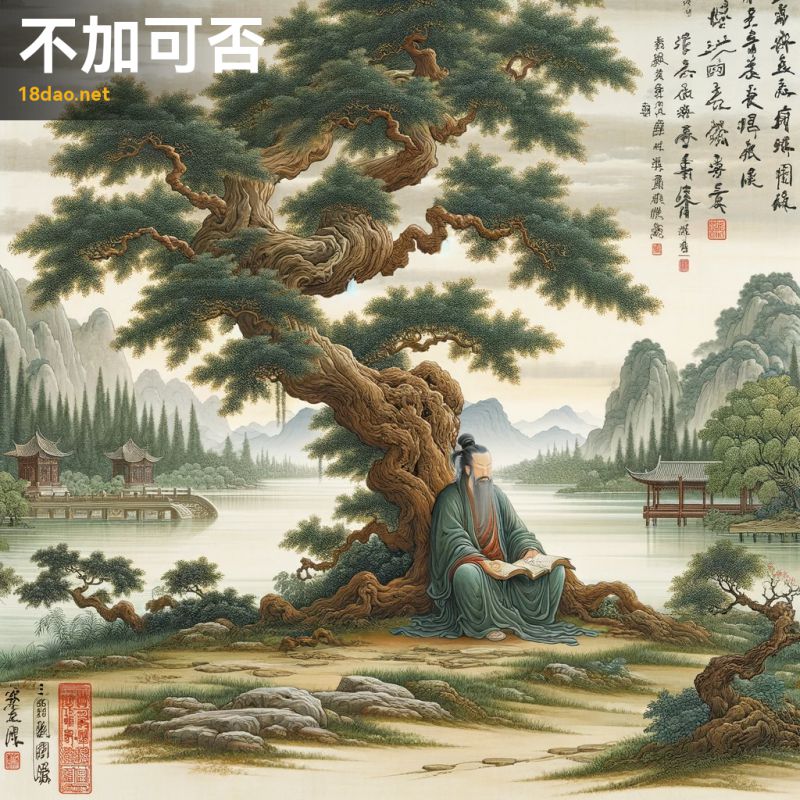

序号: 229

解读: 这幅插图为成语“不加可否”提供了一个形象的视觉呈现。在这幅画中,我们看到一位智者安静地坐在一棵茂盛的大树下,专心致志地阅读着一本书。大树的枝叶伸展在他的头顶上方,象征着保护和宁静。背景是一条平静流淌的河流,远处是连绵的山脉和晴朗的天空,体现了和平与自然的和谐。这幅画中的细节与“不加可否”这一成语的含义相呼应。成语“不加可否”意味着对事情不表示赞同也不表示反对,保持中立。画中的智者沉浸在书中,好似对周围世界的纷扰保持着超然的态度,既不积极回应也不明确反对,恰如这个成语所描述的态度。

画风模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,色彩以柔和的绿色、蓝色和土色为主,营造出一种宁静而深沉的氛围。画面的某个角落还加上了一个小巧的红色印章,增添了作品的真实性和艺术感。

整体而言,这幅插图不仅展现了成语“不加可否”的含义,同时也传递出一种古典中国画的古朴和深邃。

-

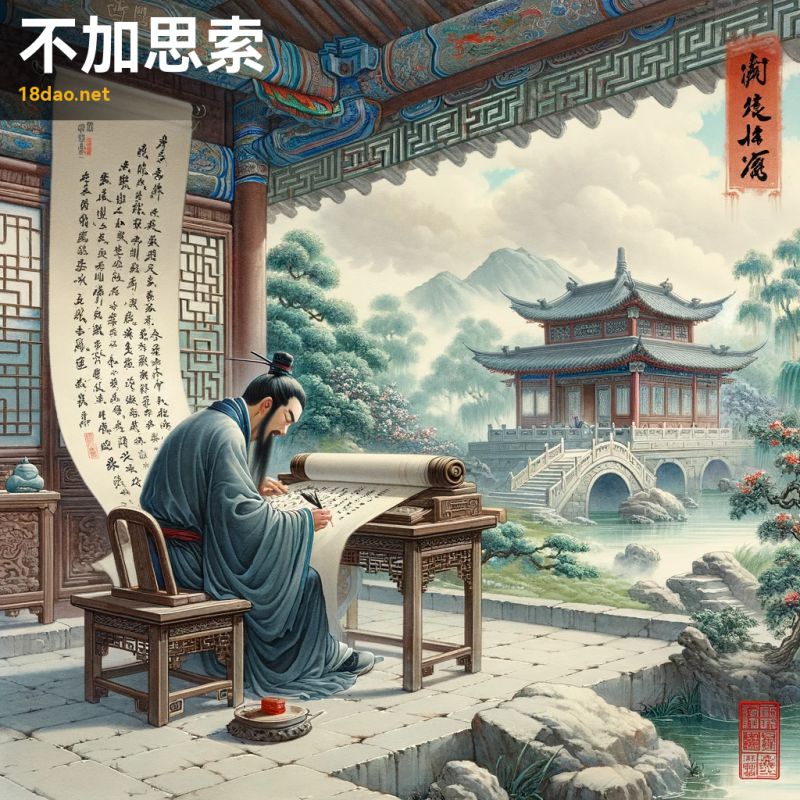

序号: 230

解读: 这幅插图为成语“不加思索”(直译为“行动而不思考”)提供了形象的表现。图中展现了一位学者在宁静的园林中急匆匆地写卷轴。他的表情集中而略带慌乱,似乎在迅速书写,这反映了成语的核心含义——匆忙行事,未经深思熟虑。园林背景平静宁和,周围有盛开的花朵和小池塘,与学者急促的行为形成鲜明对比。这种对比强调了不加思索的行为与周围环境的不协调。

整个画面采用了古代画家或近代画家式的传统中国画风格,其精致的笔触和柔和的色彩赋予了作品一种古朴而深邃的美感。画面一角的红色印章是对中国传统文化的致敬,也是作品的一个重要组成部分,它不仅增添了画作的艺术价值,还象征着作者对作品的认可和对传统的尊重。

通过这幅作品,我们可以更深入地理解“不加思索”这一成语,感受到行为轻率可能带来的不协调和不适。

-

序号: 231

解读: 这幅图描绘了成语“不加点”的场景。图中呈现了一位身穿传统服饰的学者,站在书房中,面对一张空白的卷轴。这张空白的卷轴象征着对诚信的承诺和拒绝增加不必要的细节。

整个房间的布置简约而优雅,充满了古典中国风格的家具和墙上的几幅卷轴。

整体的色调是低调的,以土色系为主。成语“不加点”源于古代书法艺术,指的是书法作品中不随意增加不必要的笔画,保持原作的纯粹和完整。这里,空白的卷轴和学者的姿态传达了这一精神,即在艺术创作或其他领域中保持原始的纯洁和完整性,不做多余的修饰。

这幅画风格模仿了古代画家或近代画家的画风,试图捕捉古典中国画的精髓,同时在画面的某个角落添加了一枚红色的印章,增添了一丝传统美感。

通过这样的艺术表达,图画不仅展现了成语的字面意义,还深刻地体现了中国古典文化中对于简洁、真实和不造作的重视。

-

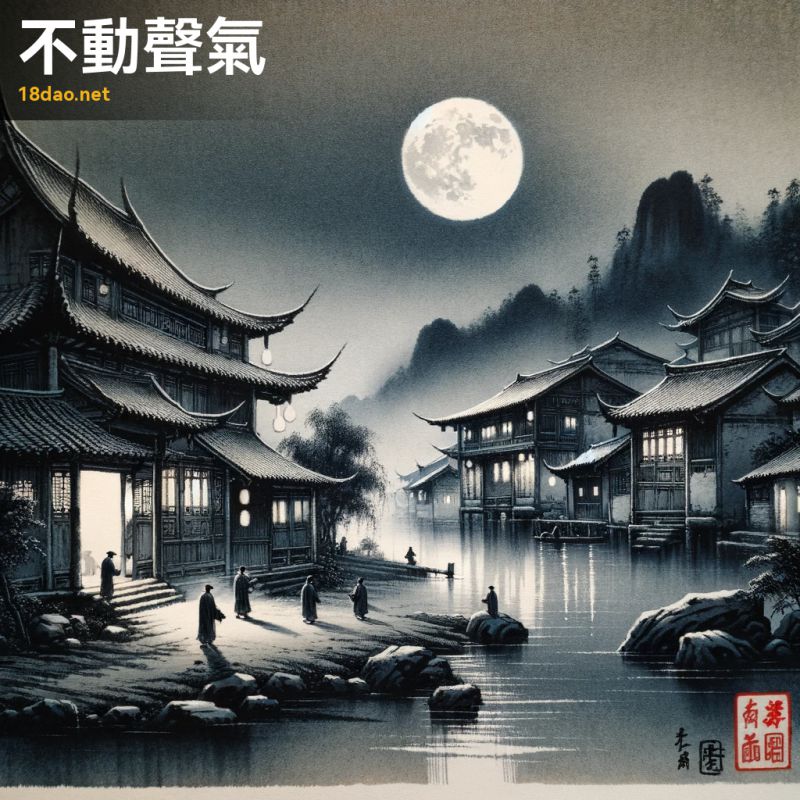

序号: 232

解读: 此幅图描绘了一个安静月夜下的古老中国村落。月光柔和地照耀着传统房屋和村庄中蜿蜒的河流。几位村民在河岸边悄无声息地行走,他们的动作和表情完全体现了极致的静谧和悄然。他们的存在几乎不被察觉,和谐地融入周围的宁静环境中。这幅画作深刻地传达了“不动声气”这一成语的精髓。在中文中,“不动声气”意味着极度的安静和谨慎,通常用来形容某人非常小心,以至于连一点声音或动静都不发出。画面中的村民就像是在无声地与周围环境融为一体,没有打扰到这宁静的夜晚。

整幅画作采用了传统中国水墨画的风格,呈现出古朴而深邃的感觉,仿佛在向观者诉说着一个久远的故事。

这种风格模仿了古代画家或近代画家的画风,增加了作品的艺术价值和文化深度。画作角落的红色印章是对传统中国艺术的一种致敬,增添了一抹鲜明的文化特色。

-

序号: 233

解读: 这幅插图展现了“不动声色”这一成语的深刻含义。图中,一位身着传统服饰的人物处于微妙的混乱环境中,可能是市场或宫廷,但他保持着沉着冷静的态度。此人的表情平静,面不改色,体现了“不动声色”的本质——即使在复杂或紧张的情境中,也能保持情绪稳定,不露声色。

画风借鉴了古代画家或近代画家的传统中国画风格,流露出一种古朴而深邃的美感。画面中的每一笔都传达出这一成语的含蓄和深远意境。在作品的某个角落,我们还可以看到一枚小巧醒目的红色印章,为画作增添了一抹真实的古典气息。

通过这幅插图,我们不仅能感受到成语“不动声色”的文化内涵,还能欣赏到传统中国画艺术的魅力。

-

序号: 234

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国学者的场景,他被大量的卷轴和书籍所包围。在这个典型的书房中,书架上堆满了古代文本,学者显得既惊讶又不知所措,面对如此庞大的知识量。

图画风格模仿了古代画家,前景细致,背景略显抽象,采用了中国传统水墨技法。图像的某个角落有一枚红色的印章,象征着艺术的真实性和身份。这幅插图生动地诠释了成语“不胜枚举”的含义。成语“不胜枚举”用来形容事物数量众多,难以一一列举。在这幅画中,书籍和卷轴的大量出现恰如其分地表达了这一概念。学者面对这些书籍时的表情和姿态,进一步强调了“不胜枚举”的感觉,即面对如此多的选项时感到不知所措。

整体而言,这幅插图不仅展现了成语的直观含义,也传递了一种古朴而深邃的艺术氛围,符合古典中国画的主题。

-

序号: 235

解读: 这幅插图体现了成语“不取一芥”的精髓。成语“不取一芥”源于《史记·范睢蔡泽列传》,意为不贪图微小的利益。在这幅画中,我们看到一粒几乎微不足道的芥末籽被两个细腻的指尖轻轻托着。这个细小的焦点象征着微小的利益,而它在画面中显得几乎无足轻重,正如成语所传达的含义。背景是淡淡的水墨山水,营造出一种辽阔和宁静的氛围。这种背景选择进一步强调了主题——在浩瀚和宁静的自然面前,一切贪婪和小利都显得微不足道。

整个画面传达了简朴和谦逊的感觉,与成语的内涵相得益彰。此外,画面一角的红色印章,既是画家的签名,也增添了一抹传统中国艺术的特色,与整个画面的古典风格相协调。

通过这幅作品,我们不仅感受到了中国传统文化的深邃和美感,同时也理解了成语“不取一芥”的哲学意蕴。

-

序号: 236

解读: 这幅插图是为了展现成语“不受抬举”(不受抬举)的寓意而创作的。在这幅画中,我们看到一个睿智的老学者,他身穿古代中国服饰,平静地坐在一个宁静的园林中。园林里有盛开的花朵和一条小溪流淌,象征着自然的美丽和简朴。学者的表情平和、毫不在意,反映出他对外界的赞美或奉承不以为然。

这幅画的风格受到了古代画家和近代画家的启发,强调优雅的笔触和柔和的色调。

整体给人一种古朴而深沉的感觉,与成语“不受抬举”的含义——不因别人的恭维或奉承而自满或改变态度——完美契合。在画面的某个角落,还有一个红色的印章,增添了一丝传统的中国元素。

-

序号: 237

解读: 这幅插图展现了一个古代中国皇帝站在高高的露台上,骄傲地俯瞰着他辽阔的王国。皇帝身着华丽的宫廷服饰,服饰上精致的图案象征着他的权力和地位。背景中,夕阳西下,将一片金色的光辉洒在包括山脉、河流和繁忙的古城在内的景观上。

这幅画采用了古代画家的风格,用柔和而富有表现力的笔触描绘出自然之美和场景的庄严。这幅画与成语“不可一世”有着密切的联系。“不可一世”这个成语用来形容某人骄傲自大,自以为是,认为自己无人能比。在这幅画中,皇帝的姿态和表情传达了一种高高在上、自视甚高的气息,与“不可一世”的含义完美吻合。他站在露台上,似乎是在向世人展示他的权势和地位,正如成语所描述的那样,他的态度似乎在宣告他在这个世界上是无人能敌的。此外,夕阳的金色光辉和下方繁忙的城市进一步强调了皇帝的权力和他对周围世界的统治地位,从而加强了这种“不可一世”的氛围。

-

序号: 238

解读: 这幅插图体现了成语“不可思议”的意境。画面中,一位古代学者正惊讶地望着夜空中漂浮的发光球体,周围是山峦和宁静的湖泊。这个场景呈现出一种超越寻常理解和想象的神奇,正是“不可思议”这个成语所表达的感觉。

画风采用古代画家或近代画家风格,通过柔和的笔触和低调的色彩展现出深邃而优雅的氛围。画面一角的红色印章,增添了作品的传统中国艺术气息。

整体上,这幅作品不仅呈现了成语的含义,也展示了中国古典绘画的韵味和深度。

-

序号: 239

解读: 这幅插图呈现了中国古典成语“不可擢发”的深刻含义。画面中,我们看到一位古代学者在宁静的书房中,他的周围摆放着卷轴和砚台。学者正专注地观察桌上一盆细小而娇嫩的植物,这象征着成语中所表达的“极其微小或精细,难以用手指捻起”的意象。这种场景深刻地体现了成语“不可擢发”中的微妙与精致。

整幅画作采用了古代画家和近代画家的画风,特别强调了精细的笔触和单色水墨的渲染,传递出一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,作为作品的签名和完成的标志。

通过这幅画,我们可以感受到中国古典文化中对细节的尊重和对微妙之美的赞美,同时也体现了中国画的艺术风格和表现手法。

-

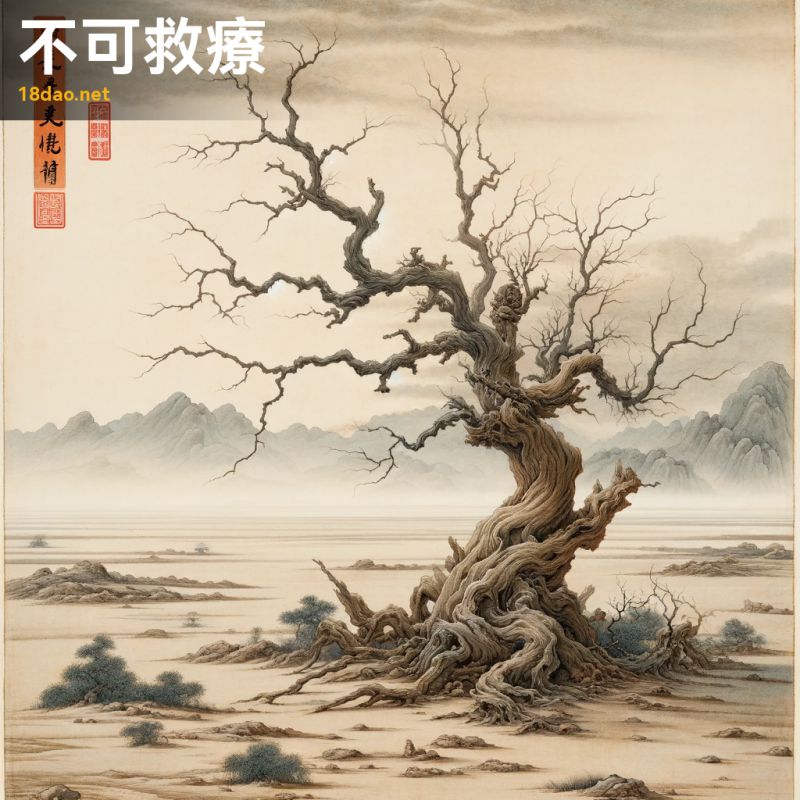

序号: 240

解读: 这幅插图为成语“不可救疗”提供了一种深刻的视觉诠释。在这幅作品中,您可以看到一棵凋零、枯萎的树独立于一片荒凉的景观中。树木的孤立和枯萎象征着无望和终结,恰如其分地表达了“不可救疗”这一成语的含义,即某种情况已经无法挽回或治愈。

整幅画作的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,其细腻的笔触和深邃的意境展现了中国古典艺术的精髓。画面中,荒凉的背景和孤立的树木一起营造了一种沉重和无力回天的气氛,与成语的意涵相得益彰。此外,画作一角的红色印章是中国传统画作的典型元素,增添了一份庄重与古朴的美感。

通过这幅画,观者不仅能够领会到“不可救疗”成语的深层含义,也能感受到中国古典文化的丰富内涵和艺术魅力。

-

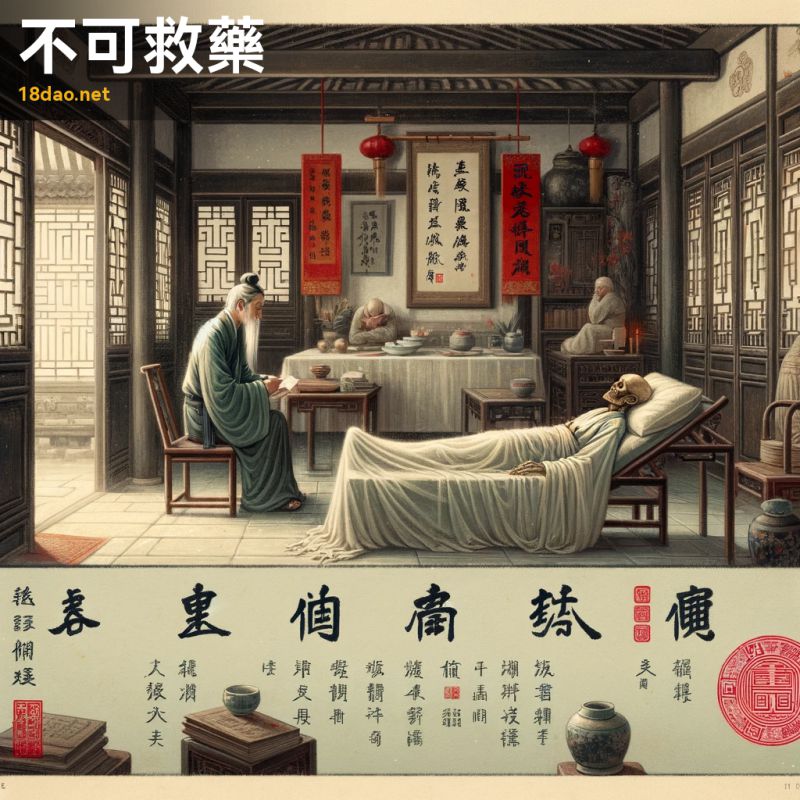

序号: 241

解读: 这幅插图为成语“不可救药”提供了一个形象的视觉表现。在中国传统文化中,“不可救药”通常用来形容一种情况已经无法挽救,或某人的坏习惯已根深蒂固,无法改变。图中,我们看到一位古代中医医生,面对一位病情危重的病人显得无能为力。这位医生的无奈和无助神态,恰恰体现了成语“不可救药”的寓意:情况已经糟糕到无法用医术或其他手段挽救。病人的状态,进一步强调了这种绝望和无望的情境。

整个场景设定在典型的中国古典房间中,周围布置着传统的装饰,营造出一个沉浸式的历史文化环境。使用的色彩调子低沉、朴素,这不仅符合古典中国画的风格,也反映出成语所蕴含的严肃和深沉的情感。图画的一角有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的签名和作品的真实性。在这里,它既是对传统艺术形式的致敬,也增加了作品的文化氛围和艺术价值。

整体而言,这幅插图通过其细致的表现手法和深邃的文化内涵,有效地传达了“不可救药”这一成语的意境和哲理。

-

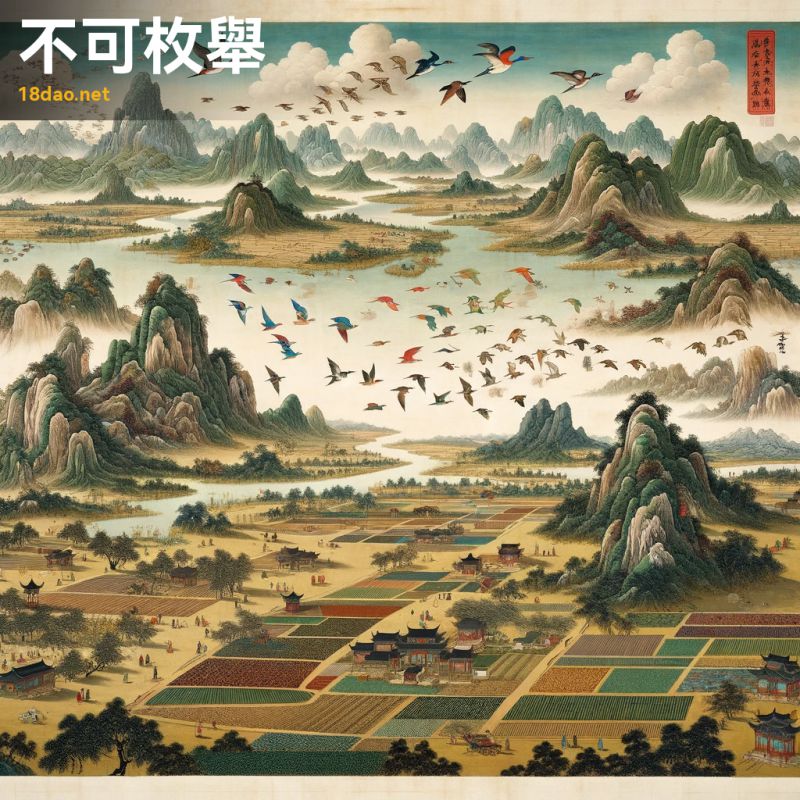

序号: 242

解读: 这幅图描绘的是一个广阔无垠、包含无数多样元素的景象,与成语“不可枚举”完美契合。成语“不可枚举”字面意思是指事物繁多,无法一一列举。在这幅图中,我们看到的是一幅充满生机和变化的自然风光。山脉绵延,河流蜿蜒,田野上种植着各种不同的农作物,村庄中展现着各式各样的建筑风格。天空中,不同形状和大小的鸟儿飞翔,增添了生动的气息。这种景象传达了“不可枚举”的意境,即景物之多、之繁,无法一一细数。

画风上,本作品模仿了古代画家或近代画家的风格,他们以其复杂而富有表现力的山水画而著称。色彩上主要采用自然和柔和的色调,以绿色、蓝色和地色为主,传达出一种古朴而深远的感觉。图画的一角还加上了红色的印章,为作品增添了传统的触感,体现了中国古典文化的庄重。总的来说,这幅画通过其丰富多样的元素和深邃的表现力,完美地诠释了“不可枚举”的意蕴,同时也展示了中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 243

解读: 这幅插图展现了成语“不合时宜”的含义。图中,一个身着传统汉服的古代学者坐在典型的中国园林中,尝试使用现代笔记本电脑。这一场景巧妙地结合了古典与现代元素,体现了成语的核心思想——不符合或不适应当前时代的情况或行为。画面中,古代学者的困惑和笔记本电脑的现代感形成鲜明对比,突出了时间和文化的差异。园林的宁静背景,包括石桥、柳树和池塘,与现代科技的冲突,进一步加强了这种对比。

整个场景既展示了传统中国画的韵味,又巧妙地融入了成语的深层含义。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,采用细腻的笔触和柔和的色彩,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的小红印章,增添了一抹传统艺术的韵味,同时也是对艺术家身份和作品完整性的标识。

通过这幅画,我们不仅能够理解“不合时宜”这一成语的意涵,还能欣赏到中国古典艺术的独特魅力。

-

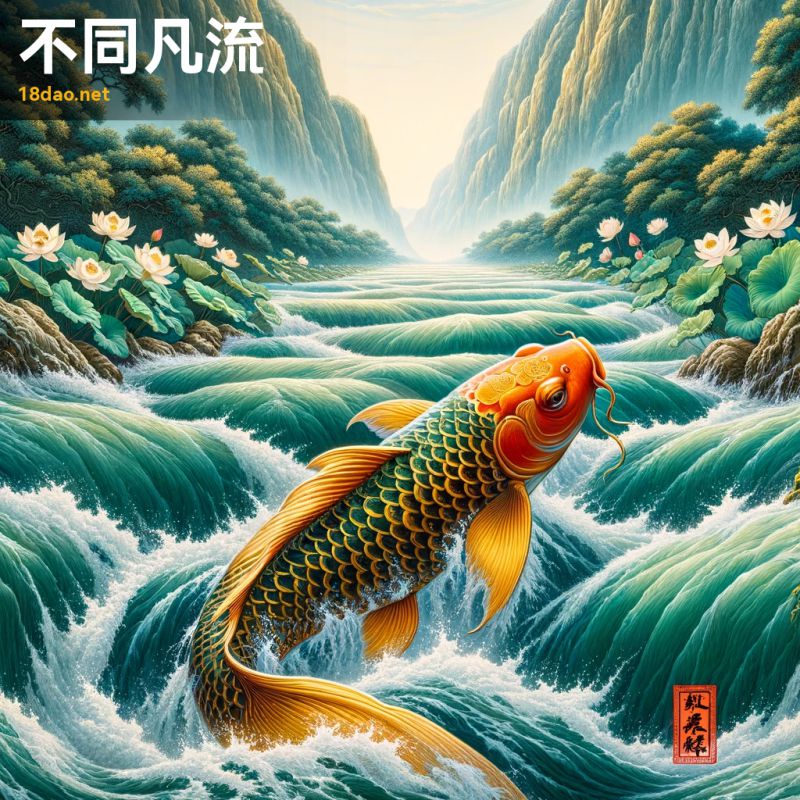

序号: 244

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不同凡流”的内涵。图中,一条金色的锦鲤在清澈的河流中逆流而上,河岸两侧繁茂的绿植和盛开的莲花为画面增添了宁静而充满挑战的氛围。锦鲤色彩鲜艳,鳞片闪耀,表情坚定,它在柔和的蓝绿色调中显得格外突出。

整个场景既平静又鼓舞人心,捕捉到了在逆境中追求卓越的精神。

这幅画的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,细腻的笔触和深沉丰富的色彩展现了经典中国画的韵味。画面一角的小红印章,为作品增添了一丝传统的触感。

通过这幅画,我们可以理解“不同凡流”这个成语所传达的意义:勇于不随波逐流,坚持自己独特的道路和追求,即便面对困难和挑战也不放弃。锦鲤逆流而上的形象,正是这种精神的完美象征。

-

序号: 245

解读: 这幅插图是对成语“不同凡调”的艺术诠释。画面中,一只华丽的凤凰在普通鸟群之上翱翔,象征着凤凰与众不同、非凡杰出的本质。这种对比强调了凤凰的特别之处,与成语“不同凡调”中的含义相吻合,即超越常人、不寻常。

整体风格模仿了传统中国画,采用了类似古代画家或近代画家的绘画技巧,用细腻流畅的笔触和和谐的色彩混合,展现出一种古朴而深邃的感觉。背景是典型的中国古典艺术风格,有山脉和云彩,营造了一种宁静的氛围。图画的一角还有一枚红色印章,增添了一抹传统的艺术韵味。

通过这幅插图,我们可以直观地感受到成语“不同凡调”所表达的非凡与卓越之意。

-

序号: 246

解读: 这幅插图为成语“不同凡响”提供了一个深刻而独特的视觉解释。成语“不同凡响”意指不同于一般,非常特别或出众。在这幅插图中,我们看到一个古风琴台,上面放着一把古羽扬琴,琴台四周环绕着美丽的山水和枝叶,营造出一种宁静而古老的氛围。值得注意的是,虽然周围无人,但从空中飘荡的音乐符号可以感受到一种无形的、非凡的音乐存在。这些符号的调子华丽且独特,象征着“不同凡响”的意境。

这幅图的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,两位大师以其深邃的艺术表现和对古典文化的尊重而著称。画面中的古琴、山水、以及空中的音乐符号共同构成了一幅既传统又有着独特内涵的作品。红色印章的加入,则是对这种古典风格的一种点缀,增添了作品的完整性和正统性。这幅作品不仅展现了中国古典文化的韵味,同时也巧妙地将“不同凡响”这一成语的精神融入其中,使得观者能够在静谧的古风中感受到一种超凡脱俗的氛围。

-

序号: 247

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不同天地”的内涵。图中左侧是一个典型的中国古村落,有着古老的建筑、平静的池塘和茂盛的绿植,象征着“地”。而右侧则展现了一个飘渺神秘的天界,有漂浮的山峦、云朵和天宫,代表着“天”。

整个画面的风格和色彩都借鉴了中国古典绘画,传达出一种宁静而深远的氛围。

画面的一角还有一枚红色印章,这是模仿古代画家或近代画家画风的一种象征性元素。“不同天地”这个成语本身含义是指差别极大,如同天地之别。

通过这幅画,我们可以清晰地看到“天”和“地”两个截然不同的世界,形象地传达了成语所要表达的概念。左侧的村落代表着现实、平凡和具体,而右侧的天界则代表着理想、超凡和抽象,二者形成鲜明对比,恰如其分地体现了“不同天地”的意境。

-

序号: 248

解读: 这幅图描绘了成语“不同日月”的深刻含义。在这幅画中,太阳和月亮分别在天空的不同部分发光,象征着时间的流逝和变迁。这种对比强调了成语中的意象,即日月不可同日而语,形容事物之间的巨大差异。画面采用了柔和协调的色彩,传达了一种平静的感觉。太阳和月亮的描绘风格借鉴了古代中国艺术的元素,增添了一种古典美感。下方的古老风景,包括山脉、河流,以及小村庄或寺庙,展现了一个恒久不变却又时时变化的世界。

整个作品的构图和色彩选择都旨在体现出这个成语的深邃寓意,同时保持了中国古典绘画的风格。画角的红色印章增添了作品的传统美感,与整体的风格和主题相得益彰。

通过这幅画,我们可以感受到“不同日月”所传递的哲学思考和历史沉淀。

-

序号: 249

解读: 此图插画呈现了一个宁静的中国古典风景画面,旨在诠释成语“不咎既往”。画中的广阔河流柔和地流经一座古桥,象征着时间的流逝,而桥梁则象征着过去与现在之间的联系。桥上,一位身着传统长袍的学者沉思地凝视着流水,意味着反思和宽恕。

这幅画采用了古代画家或近代画家的风格,捕捉了传统中国艺术的精髓。色调以蓝绿为主,营造出一种宁静和平和的氛围。画角落有一个红色印章,增添了作品的真实感。“不咎既往”这一成语意指不追究过去的错误或过往的事情。在这幅画中,河流象征着不断前行的时间,而学者沉思的姿态代表了对过去的宽容和不再追究的态度。

整体上,这幅画表达了一种超越过去,向前看的深刻哲理,与“不咎既往”成语的内涵完美契合。

-

序号: 250

解读: 这幅插图展现了一位身穿传统长袍的古代中国学者,他坚定地站在一个简朴的房间里。房间内的陈设非常简单,仅有一张木桌、一个砚台和几卷书卷,反映出学者生活的朴素。学者的面容表现出决心和正直,体现了坚持原则、不屈不挠的精神。

画风模仿了古典中国绘画技巧,让人联想到古代画家或近代画家的艺术风格。在画作的一个角落,有一个小小的红色传统印章,增添了作品的真实感。这幅画与成语“不墮箕裘”之间有着密切的联系。“不墮箕裘”这个成语源于《论语·阳货》,意思是指即使贫穷困苦,也不放弃志向和节操,不沦落到只知吃喝玩乐的地步。插图中的学者虽然生活条件简朴,但他的神态和环境展现了他对学问和道德的执着,正如成语所传达的坚守原则和不随波逐流的精神。

-

序号: 251

解读: 这幅图描绘了“不妄言笑”这一成语的含义。成语“不妄言笑”源自中国古代,意为不随便说话和笑,强调言行的谨慎和合理。图中的长者端坐于盛开的梅树下,脸上流露出沉思和从容的表情,周围环绕着宁静的自然景观,远处的山峦象征深远和稳重。

整个画面展现出一种内敛、深沉的气质,与成语的内涵相呼应。

图画风格受到古代画家和近代画家的启发,体现了传统中国水墨画的精髓。这种风格不仅展现了中国画的独特美感,还透露出一种历史和文化的沉淀。画面中红色印章的添加,增添了作品的真实感和艺术价值。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语本身的智慧和内涵,也能欣赏到中国古典艺术的深厚魅力。

-

序号: 252

解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者坐在传统书房中,被书籍和卷轴围绕,显得既沮丧又不知所措。画面通过一盏古典中国灯笼的微弱光线来强调学者学习上的挣扎。

画风仿古代画家,笔触细腻,墨色丰富,强调了学者身着传统汉服的古老中国文化背景。此插图与成语“不学亡术”之间的联系在于其所传达的深刻含义。该成语的字面意思是“不学习就会丧失技能”,强调持续学习的重要性。在图中,学者的困惑和挣扎体现了不学习可能导致的困境,即技能和知识的丧失。

通过描绘一个沉浸在书籍中却感到困惑的学者,这幅画深刻地表达了这个成语的核心思想,即不断学习的必要性和避免技能流失的紧迫性。这幅作品在某个角落还加上了红色的印章,增添了作品的真实感和艺术价值,同时也体现了对中国古典文化的尊重。

-

序号: 253

解读: 这幅插图展现了成语“不学无文”的寓意。成语“不学无文”字面意思是不学习就没有文化,强调学习的重要性。图中的年轻人坐在树下,手持一本合上的书,面露困惑,象征着没有学习或放弃学习的状态。他周围是一个宁静的园林,远处有中国传统建筑,营造出一种平和而深远的氛围。这样的设置旨在强调,即使在如此美好的环境中,没有学习也意味着缺乏文化和知识的积累。

画风模仿了古代画家和近代画家,两位中国现代画家,他们的作品以其简洁深邃的风格著称。使用的色彩低调协调,主要是黑色、灰色和柔和的绿色,体现了中国古典画的特点。作品一角的小红印章,为画作增添了一抹真实感和传统的美感。

整体而言,这幅插图以其古典风格和深沉的象征意义,完美地传达了“不学无文”这一成语的内涵。

-

序号: 254

解读: 这幅插图为成语“不学无术”提供了形象的视觉解释。图中展现了一位身着古代中国传统长袍的年轻学者,坐在树下,面露挫败之色。他周围散落着未打开的书籍和卷轴,象征着他缺乏知识和学问。背景是一个宁静的园林景致,包含小池塘和桥梁,增强了场景的平和感。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,用柔和的笔触和对自然元素的聚焦来传达一种古朴而深邃的感觉。在画作的一个角落,还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感。

通过这样的插图,我们可以直观地理解成语“不学无术”的含义。它形容那些没有学到真正技能或知识的人,通常用来批评那些缺乏学识和实际能力的人。在这幅画中,年轻学者的挫败和围绕他的未被利用的学习材料,恰好反映了这一成语所强调的知识和技能的缺乏。

-

序号: 255

解读: 这幅插图描绘了“不学无识”这一成语的内涵。在画面中,一位年轻人悠闲地坐在树下,眼神空洞地望着天空,表情中透露出缺乏好奇心和雄心壮志的气息。周围环境宁静,远处的山峦、附近流淌的小溪,以及天空中飞翔的几只鸟儿,共同构成了一个典型的中国古典山水画背景。

这里所用的色彩柔和、自然,呼应了古代画家画风中的特点。“不学无识”字面意思是不学习就没有知识。这成语用来形容那些不好学或者无知的人。图中的年轻人正体现了这种状态——他们在美丽的自然环境中,本应有探求知识的渴望,但却显得漠然和懒散,不愿意学习和探索。这样的场景和表情恰好反映了成语想要传达的意义:无知和缺乏学习的后果。在画作的一角,还有一枚红色的印章,增添了作品的传统中国文化气息。

整体上,这幅画不仅传达了成语的含义,也体现了中国古典艺术的韵味和深度。

-

序号: 256

解读: 这幅图描绘了一位身着传统服饰的学者,独自站在宁静、覆盖着雪的景观中。画中的学者看起来沉思而从容,目光投向远方。他周围轻轻飘落着雪花,但他的神态中看不出丝毫寒冷或不适。背景中的山峦被雾气笼罩,象征着冬天看不见的严酷。

这幅画采用了古代画家或近代画家的风格,反映了古典中国艺术的美学。这幅画的主题“不寒而冽”字面意思是指虽然不寒冷,却感觉刺骨。在这里,它象征着一种内在的坚强和深层的冷静,即使面对外在环境的严酷挑战,也能保持内心的平静和坚定。画中的学者代表了这种坚韧不拔的精神,他虽然置身于寒冷的雪景中,但表现出的是一种超然和内心的宁静。

通过这幅画,可以感受到成语“不寒而冽”所蕴含的深远意境和哲理。

-

序号: 257

解读: 这幅插图展现了中国成语“不寒而慄”的意境。在图中,我们看到一个宁静却略带不祥的秋日景色,稀疏的树木上叶子轻轻飘落。前景中有一个人物,他身披薄衫,尽管没有冬日的严寒,却明显在颤抖。这种场景传达了成语“不寒而慄”的含义:即使没有寒冷的环境,人物依然感到一种无形的恐惧或不安。

此图采用了古代画家风格的水墨画技巧,通过水墨的层次变化,营造出深度和情感,使整幅画面既传达了成语的意境,又保持了古典中国画的韵味。右下角的红色印章是对传统中国艺术的致敬,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅反映了“不寒而慄”这一成语的深层含义,也展示了中国传统绘画艺术的独特魅力。

-

序号: 258

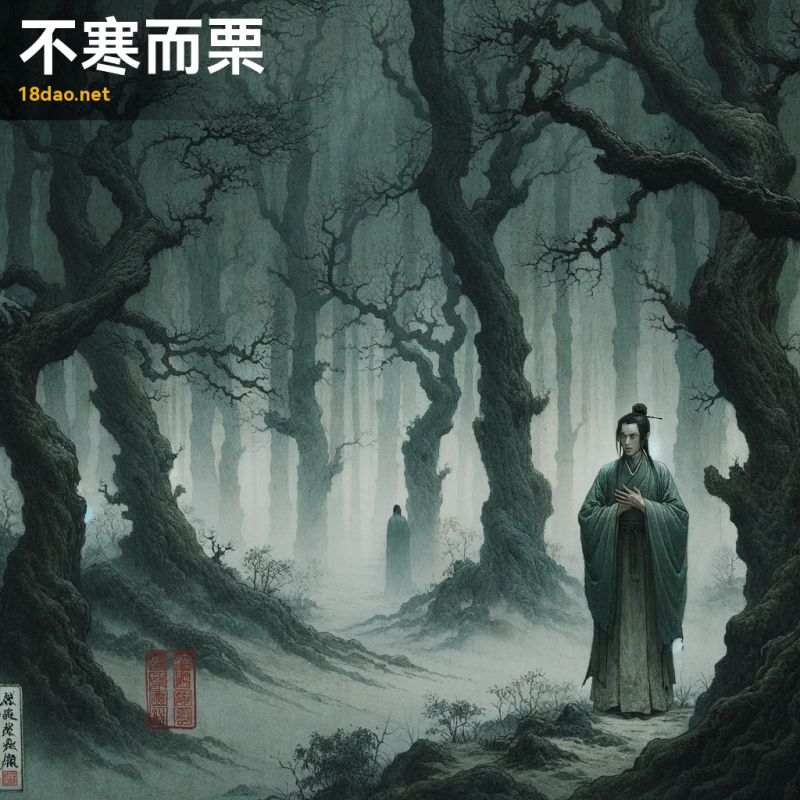

解读: 这幅画描绘了成语“不寒而栗”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物独自站在一个幽暗、迷雾笼罩的森林中。周围的树木高大、枝条扭曲,整个氛围显得诡异而令人不安。人物明显在颤抖,脸上流露出恐惧和不安的神情。他们的姿态紧张,双手紧贴身体,仿佛在试图保持温暖。细微的细节,如皮肤上的鸡皮疙瘩和轻微的颤抖,都清晰可见。这幅画的色调被故意压制,以深绿色、灰色和棕色为主,传达出一种寒冷和恐惧的感觉。

通过这样的描绘,画面生动地表现了“不寒而栗”这个成语的意境,即在没有寒冷的环境中因恐惧或惊吓而感到身体发抖。在画面的一角,我们还可以看到一个小小的红色中国传统印章,作为这幅画的签名,增添了一抹文化气息。

整体上,这幅作品以其古朴深邃的风格,成功地捕捉并表达了这个成语的精髓。

-

序号: 259

解读: 这幅插图灵感来源于成语“不屈不挠”,意指在困难或压力面前坚持不懈,勇于抗争。在这幅图中,一株竹子在狂风暴雨中顽强地站立,虽然弯曲但并未折断。这象征着即使在逆境中,也能保持坚韧不拔的精神。背景中的乌云和闪电更加突出了竹子的坚韧和不屈的精神。

整幅画采用了类似古代画家的画风,注重细腻的笔触和水墨技巧,展现了中国古典绘画的深厚底蕴。画面中的红色印章增添了一种传统的韵味和艺术价值。这幅作品不仅反映了成语“不屈不挠”的深层含义,也体现了中国传统文化中对坚韧不拔品质的赞美。

通过这样的艺术表现,我们能更深刻地理解和感受到这个成语背后的哲理和美学价值。

-

序号: 260

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不屈挠”的精神。图中,一位身穿传统战袍的武士坐在战场的废墟上。他的表情坚定不屈,双眼透露出坚强和决心,仿佛即将重新站起来继续战斗。这位武士的姿态和表情恰当地体现了“不屈挠”的含义,即在困难和挑战面前不轻易放弃,保持坚强和勇敢的态度。背景是一片混乱的战场,旗帜倒地,战斗器械破损,环境充满了绝望的气氛,进一步强调了主人公面对艰难境况的不屈不挠。

整个画面的风格和色调都符合传统中国画的风格,渲染出一种古朴而深沉的感觉,与成语的内涵完美契合。此外,画面一角的红色印章是对传统中国艺术的致敬,增添了一种庄重和正式的气氛,与整体主题相得益彰。

整幅画作不仅传达了“不屈挠”的意境,也展现了中国古典文化的深刻美学。

-

序号: 261

解读: 这幅插图深入体现了成语“不届一世”的含义。在图中,我们看到一位身穿传统汉服的学者独自站立在高耸的悬崖上,俯瞰着下方被迷雾笼罩的广阔山谷。他远眺着远方,表现出一种对世俗的超然和不屑。这样的场景和姿态完美地传达了成语中对世俗价值和常规生活方式的轻蔑和疏离感。

画面的风格借鉴了古代画家和近代画家的绘画手法,通过表现力强烈的笔触和和谐的色彩搭配,营造出一种古朴而深邃的氛围。这不仅呼应了成语的内涵,也体现了中国古典绘画的美学特征。此外,画面一角巧妙地加上了红色印章,既为作品增添了一抹色彩,又符合中国传统艺术的常规,使整幅作品更加完整和富有意蕴。

通过这幅插图,我们能够更深刻地体会到“不届一世”所蕴含的深远意义和独特韵味。

-

序号: 262

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他站在宁静的湖边,面部表情平和、从容,没有展现出任何忧虑或悲伤的迹象。他身着传统的汉服,面带微笑,注视着平静的湖水。背景描绘了一幅宁静的风景,柳树轻轻摇曳,远处的山峦部分被雾气笼罩。

整幅画作风格模仿了古代画家或近代画家,传达出一种宁静与深邃的感觉。这幅插图与成语“不展愁眉”之间的联系非常紧密。该成语的字面意思是不皱眉头表现忧愁,比喻面对困难或不顺心的事情时,不流露出忧虑或悲伤的情绪。插图中的学者,通过其平静的表情和优雅的姿态,完美地体现了这一成语的精神。他在自然和谐的环境中显得泰然自若,从而强调了内心的平静和对外界困境的超脱态度。

-

序号: 263

解读: 这幅插图描绘的是一位身着古代中国服饰的学者,在毫不犹豫中做出果断的行动,这完美体现了“不待思索”这一成语的含义。在画面中,我们可以看到这位学者正在迅速地在卷轴上书写,或者自信地下着围棋。这种场景传达了一种迅速而果断的决策力,恰如其分地展现了成语“不待思索”的意境。

整幅画作风格仿佛古代画家或近代画家的作品,色彩朴素而笔触细腻。画面既展现了中国传统绘画的深刻内涵,又传递出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值,使其更具中国传统文化的韵味。

通过这样的视觉呈现,这幅作品不仅展现了成语的含义,也向观者展示了中国古典文化的独特魅力。

-

序号: 264

解读: 这幅插图生动地描绘了中国成语“不得要领”的含义。图中展现了一位身着明朝传统服饰的学者,他正全神贯注地阅读一卷大幅书卷,周围是一个宁静的园林。在他的附近,一位朋友正试图指出远处的某个重要事物,可能是一场迫近的风暴或一只罕见的鸟,但学者却浑然不觉,只专注于自己的阅读。此图通过典型的中国水墨画风格,用淡雅的黑灰色调,展现了那种专注于细节而忽视重点的场景。学者的专注代表了成语中的“不得要领”——即未能抓住事情的主要问题或关键点。这种情景在生活中并不少见,形象地表达了成语的深刻含义。画面中还巧妙地加入了一个小小的红色印章,增添了一丝传统中国艺术的韵味。

整体上,这幅插图不仅传达了成语的意境,也体现了中国古典文化的审美风格。

-

序号: 265

解读: 这幅插图呈现了一个古代学者抬头望天的场景,他的表情充满了痛苦和纠结,象征着深刻的道德冲突和个人价值观与外界压力之间的斗争。这与成语“不忍戴天”的内涵紧密相连。“不忍戴天”源自《左传·隐公元年》,讲述的是晋文公不忍心看到自己的两位大臣在严寒中受苦,因此决定提前结束狩猎。这个成语用来形容领导人或者统治者富有同情心,不忍心看到他的百姓或者部下受苦。在插图中,学者身穿传统长袍,站在一个宁静而郁郁葱葱的园林中,园林中有古代中国的建筑、松树和流水,这些元素增添了一种沉静和内省的氛围。学者仰望天空的姿态和表情传达出一种道德的挣扎和不忍之情,与成语中的深层含义相呼应。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,充满了古典的中国美学特色。画面中的小红印章是传统中国画作的重要元素,增添了一种正式和古典的感觉。

通过这种深沉而古朴的表现方式,插图旨在传达成语“不忍戴天”的情感内涵和文化价值。

-

序号: 266

解读: 这幅插图展现了成语“不耻下问”的含义。成语“不耻下问”直译为“不以向下位的人提问为耻”,意指不以向地位较低或者年纪较轻的人请教为耻。这一成语强调的是谦虚好学、不耻下问的精神。在这幅图中,我们看到一位年轻的学者正在向一位年长的、看起来非常有智慧的老师提问。年轻学者的姿态谦卑,表情专注,展现了对知识的渴望和对老师的尊敬。老师的表情平和、知识渊博,似乎在耐心地解答学生的疑问。背景是一个典型的中国古代学习环境,可能是一间书房或者一个宁静的花园,这增强了场景的文化氛围。两人都穿着传统的中国服饰,进一步强调了场景的古典性和文化深度。

整个画面的构图和色彩选择都体现了传统中国画的风格,同时在图像的某个角落有一个小巧的红色印章,这是中国传统艺术中常见的元素,用以代表画家的身份或作品的真实性。

通过这幅插图,我们可以更直观地理解“不耻下问”这一成语的深层含义,即在追求知识和智慧的过程中,应保持谦逊态度,不因求教于地位或年龄较低的人而感到羞耻。这是中国古代文化中强调的一种重要的学习态度和价值观。

-

序号: 267

解读: 这幅插图是基于成语“不息自强”创作的,体现了中国古典文化中关于坚持不懈和自我提升的精神。画面中,一位古代学者在夜晚依靠灯光在一棵大树下专心致志地学习,象征着不断追求知识和自我完善的决心。他的表情专注而坚定,传达了持续自强不息的主题。背景中的明月增添了画面的宁静与奉献气氛。色彩运用低调而沉稳,与古典中国画的风格相符合。图画的一角还有一个小红印章,增添了作品的传统感和完整性。这幅作品的创作灵感来自于成语“不息自强”,其含义是指不停地自我加强和提高。在中国文化中,这个成语强调了通过不懈的努力和学习来提升个人能力和道德品质的重要性。画中的学者代表了这一理念,通过在月光下勤奋学习的形象,展现了不断自我加强的精神。

整体上,这幅作品旨在传达持续学习和自我提升的重要性,反映了中国古代文化对于教育和个人成长的高度重视。

-

序号: 268

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他站在典型的书房中,自信满满。这位学者身着传统的汉服,手持一卷书卷,面露坚定和自豪。周围是充满古典韵味的装饰,包括古书、砚台,以及一扇展现宁静园林的大窗户。此画作体现的成语是“不惭大言”。这个成语用来形容一个人不因其言论宏大而感到羞愧,反映了一种自信和毅力。画中人物的自信神态和坚定眼神恰如其分地诠释了这一点。他站在书房中,象征着知识和智慧的力量,进一步强化了成语的含义。

整体画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,传达出古典中国画的深沉韵味。在画面的某个角落,还有一个红色印章,增添了一丝传统的韵味。

通过这样的视觉呈现,我们可以更深刻地理解“不惭大言”这一成语的内涵和美学价值。

-

序号: 269

解读: 这幅图描绘了一位身穿古代服饰的学者,他坐在一棵枯萎的树下,一手托着头,凝视着地上破碎的砚台和破旧的卷轴。背景是一个宁静而荒凉的景象,远处是模糊的山脉和渐隐的太阳。

画风模仿了古代画家的水墨技法,传达出一种忧郁和未实现愿望的感觉。这幅图的意象与成语“不成一事”紧密相连。该成语字面意思是没有一件事做得成功,常用来形容人没有做成过任何事情,或者做事不得要领。画中的学者似乎沉浸在对未能实现的愿望的沉思中,其身边破碎的砚台和破旧的卷轴象征着未完成的志向或失败的尝试。

整个画面的忧郁氛围和荒凉的景象进一步强调了“不成一事”的主题,即尽管有所追求,但最终未能达成任何成就的遗憾。

-

序号: 270

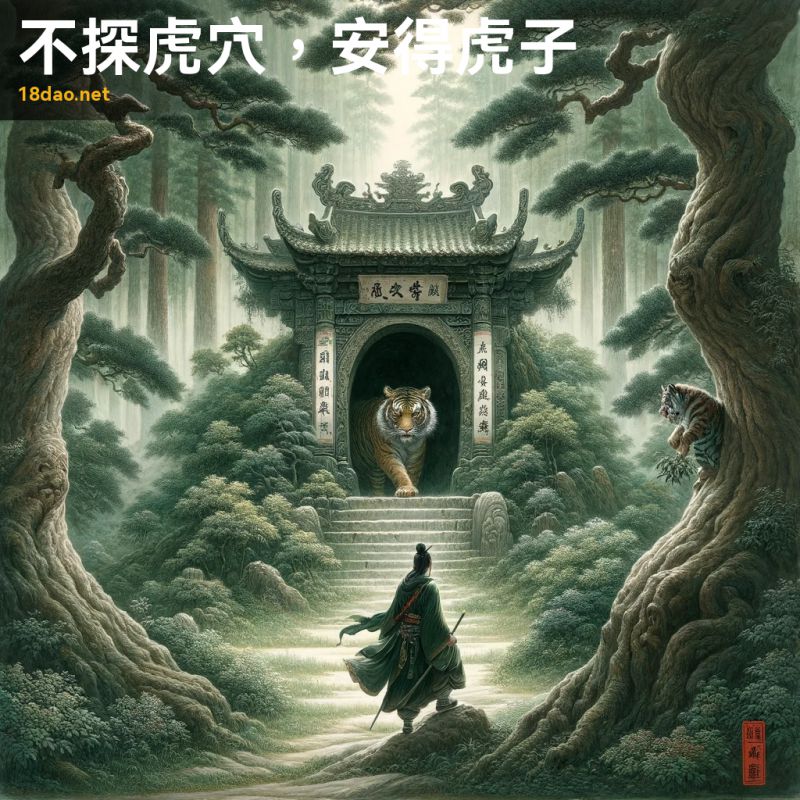

解读: 这幅画描绘了中国古代成语“不探虎穴,安得虎子”的场景。这个成语的意思是如果不亲自去冒险探索或尝试困难的事情,就无法获得重大的成果或收获。在画面中,我们看到一个穿着传统中式服装的勇敢人物正小心翼翼地接近位于茂密森林中心的虎穴。这个场景传达了一种紧张而吸引人的氛围,勇者的行动充满了尊重与决心。画中的虎穴和密林增加了神秘感,而洞穴内部独自出现的雄伟老虎正注视着接近的人物。这样的描绘恰好体现了成语的寓意:不经历危险或不付出努力,就无法得到宝贵的东西或成就。

画作的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,他们以流畅而富有表现力的笔触著称。

整幅作品散发出古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。画作一角的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

-

序号: 271

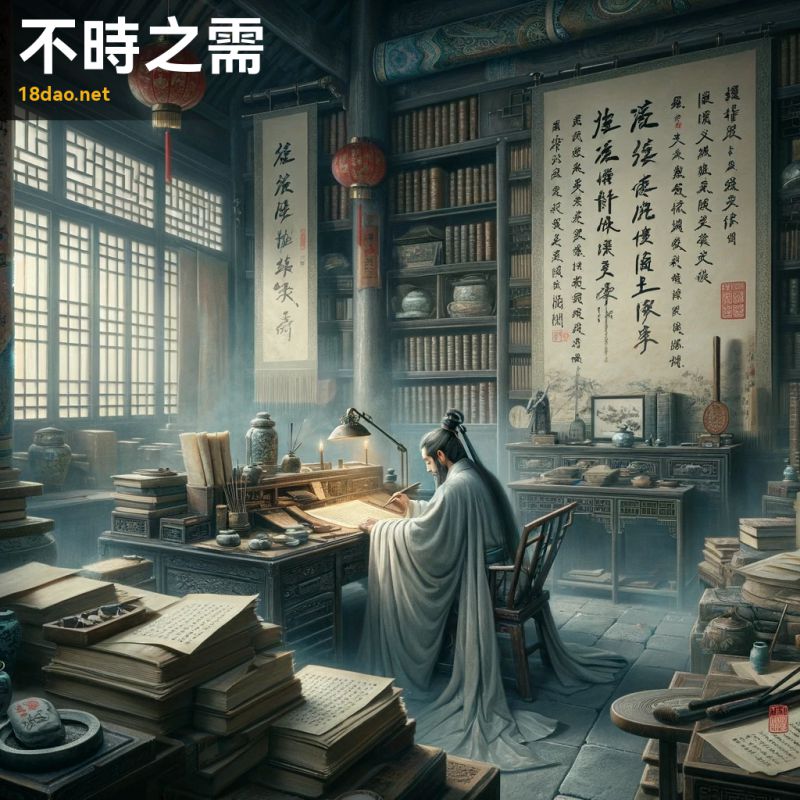

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者在紧急需要的时刻,正体现了成语“不时之需”的内涵。画面中,学者身着传统的汉服,在一个幽静的书房里,被书籍和卷轴包围着。他看上去正在书籍中急切地寻找着某件重要的东西。这种场景传达出一种紧迫和重要性的氛围。书房内部装饰雅致,显示出学术气氛,摆放着墨石、笔刷和其他书写工具。

整幅画作风格效仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,旨在捕捉那种沉静而紧张的感觉,这与“不时之需”成语中描述的突如其来的紧急情况相契合。画面右下角还有一个小巧的红色中国印章,增添了作品的真实性和传统氛围。“不时之需”原意指在紧急情况下的需要,比喻事先没有预料到的需求或突发状况。

通过这幅画,我们可以感受到学者在突发情况下的那种迫切感和对知识的需求。

-

序号: 272

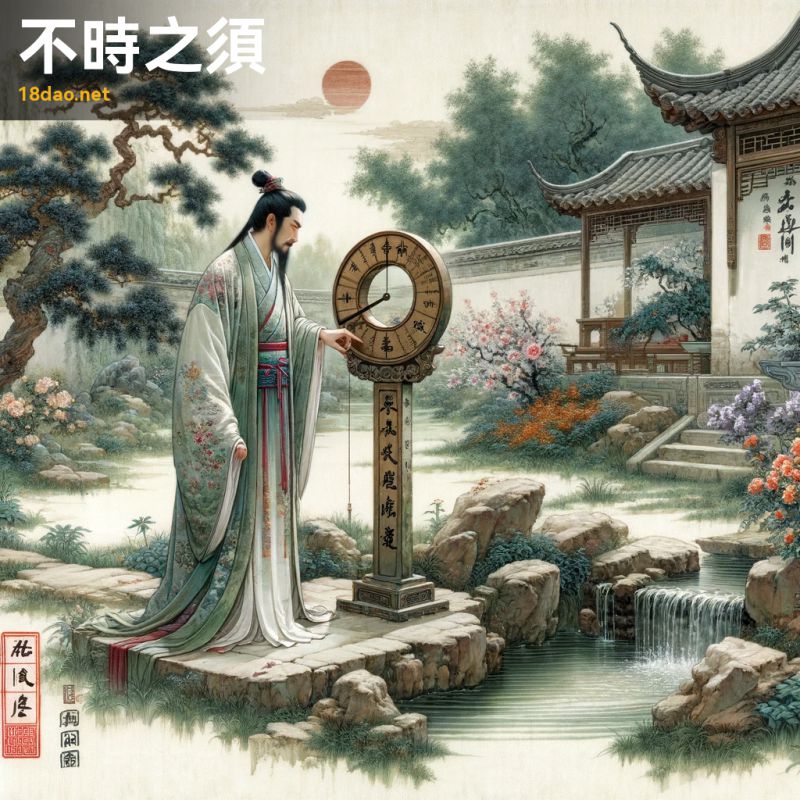

解读: 这幅图描绘了一位身穿传统汉服的古代中国学者,站在宁静的花园中,凝视着日晷,表现出对时间流逝的沉思。花园景致恬静,鲜花盛开,小溪流淌,色彩柔和协调,以绿色和棕色为主,反映了平和的自然环境。

画风仿古代画家,笔触细腻,层次分明。画角有一枚小红印章,典型的古典中国艺术风格。这幅画与成语“不时之需”之间有着深刻的联系。成语“不时之需”指的是随时可能出现的需要,强调对未来的准备和对时间的敏感性。图中学者注视日晷的动作象征着对时间的关注和对未来可能发生之事的思考,暗示着随时准备应对“不时之需”。此外,画中的宁静环境与成语中的“需”字形成对比,强调即使在平静的时刻,也需保持警觉,随时准备应对变化。

整体而言,这幅画通过古典元素和象征性细节,完美地诠释了这一成语的深层含义。

-

序号: 273

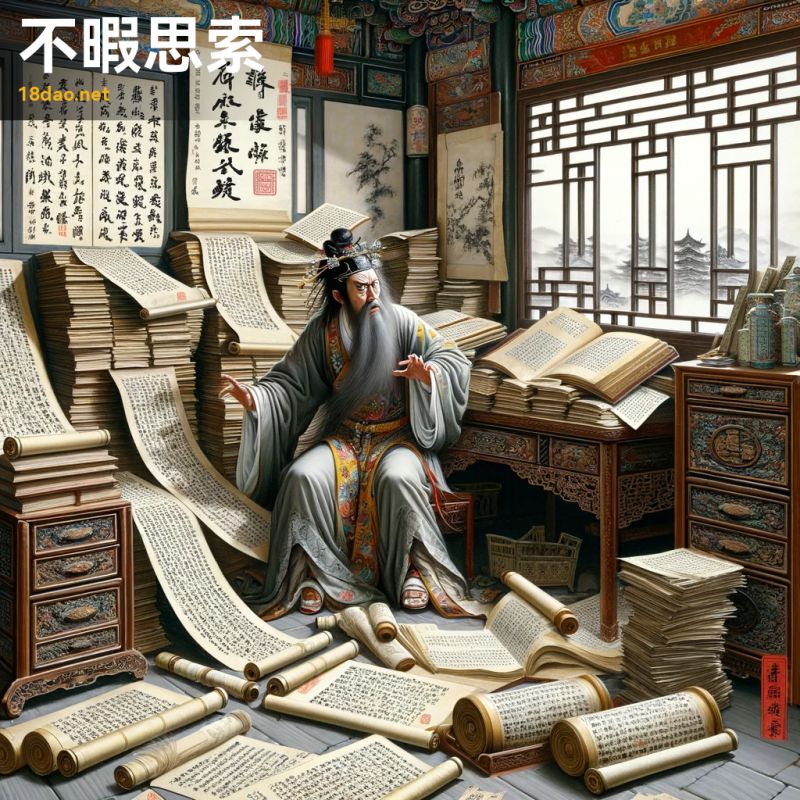

解读: 这幅画描绘了一位身穿古代服饰的学者,他在书房里被堆积如山的卷轴和书籍所困扰。画中的学者看起来急于寻找答案,手忙脚乱地翻阅着书籍。书房装饰华丽,有传统的中式家具,窗外展现了宁静的景色,与学者内心的焦急形成鲜明对比。

整幅画采用了古代画家或近代画家的画风,细腻的笔触和对细节的关注展现了画家的匠心独运。画角落有一枚小红印章,增添了一丝古典雅致。这幅画生动地体现了成语“不暇思索”的意境。这个成语描述的是一种极度忙碌、无暇深思的状态。画中学者被书海包围,象征着知识的繁重和寻求解答的迫切,他那急切的神态恰如其分地表达了成语的含义。

通过这幅画,我们可以感受到那种被事务压得喘不过气来的局促感,以及在紧迫时间内做出反应的紧张气氛。

-

序号: 274

解读: 这幅插图展现了成语“不暇应接”的意境。成语“不暇应接”原意指事情繁多到应接不暇,现多形容事情太多,忙得应付不过来。在这幅图中,我选择了一个繁忙的古代中国市场场景,以体现这种忙碌和无暇顾及的状态。图中,市场上商贩众多,顾客络绎不绝,摊位上的商品摆放得满满当当。人们在热闹地讨价还价,搬运工忙着搬运重物,整个场景充满了活力和混乱。这种熙熙攘攘、忙忙碌碌的氛围,恰如其分地传达了“不暇应接”的感觉。

为了更贴合成语的文化背景,我采用了古代画家和近代画家的画风,这两位大师的作品常以其独特的传统中国画风格著称,能够深刻地表达中国古典文化的精髓。此外,为了增加画作的传统感,我在一个角落添加了一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的一种元素,用以表明作品的真实性和作者的身份。

通过这样的细节设计,插图不仅表现了成语的意义,还体现了深厚的文化底蕴和艺术价值。

-

序号: 275

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“不暇暖席”的含义。画面中,我们看到一个典型的古代中国书房场景,有一张木质的椅子和一张装饰着卷轴和砚台的桌子。椅子的座位上有轻微的凹痕,暗示着曾被短暂使用,但表面清晰可见的一层薄霜象征着这个成语的含义——极其忙碌,没有时间休息。在传达这一点时,我选择了这样的场景和元素:书房象征着学问和工作,而椅子上的薄霜则传达了使用者忙碌到连椅子都来不及坐热的程度。

这种细腻的表达方式与古代画家和近代画家的画风相呼应,他们的作品常常以细腻的笔触和柔和的色彩,展现出深邃和古典的美感。此外,画面一角的红色印章是对传统中国艺术的一种致敬,它不仅增添了作品的文化气息,也是对作者身份的象征性标记。

整幅作品通过这些元素,有效地传达了“不暇暖席”这一成语的内涵。

-

序号: 276

解读: 这幅图描绘了一个宁静的山水场景,山峦被轻纱般的云雾缭绕,山间隐约可见一座小庙,四周环绕着古老的松树。小庙的建筑展现了传统的中国风格,与自然环境和谐地融为一体。

整幅画传达出一种纯洁和未被玷污的美感,强调了“不染一尘”成语的内涵,即不受世俗尘埃或杂质的影响。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,专注于墨色的微妙渐变和平静的氛围。

整体构图和用色都体现出一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。在画作的一个角落,有一个小巧的红色印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用于表明画家的身份或增添作品的艺术效果。印章的存在,不仅丰富了画面的文化内涵,也为整幅作品增添了一抹鲜明的色彩。

-

序号: 277

解读: 这幅图描绘了“不毛之地”这个成语的意象。画面中,我们看到了一片广阔而贫瘠的土地,土地干裂,植被稀少,几株枯萎的植物在艰难地求生,整个场景在炽热的太阳下显得异常荒凉。画面采用了沉郁的土色调,通过这些暗淡的颜色和枯萎的植物,表达了一种绝望和严酷的感觉。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画法,用富有表现力的笔触和对自然环境的专注来呈现画面。画面的一角还有一个小巧的红色印章,增添了一丝传统的韵味。“不毛之地”原本指生长不了植物的贫瘠之地,比喻条件恶劣、难以生存的环境。这幅画恰如其分地捕捉了这个成语的核心意义,用视觉形象生动地表达了这一概念。

-

序号: 278

解读: 这幅插图展现了一个宁静的古代中国书房,书桌上散落着卷轴和书籍,通过打开的窗户可以看到外面平静的花园,营造出一种学习的安宁氛围。墙上的一幅竹子水墨画体现了自然的简约。图像的一个角落有一个小巧而不显眼的带有汉字的红色印章,整体给人一种平静和专注的感觉,没有任何紧迫感或深沉的专注。这幅图像与成语“不求甚解”之间的联系在于它传达的学习氛围。成语“不求甚解”直译为不深入地追求理解或知识,通常用来形容学习或研究时的浅尝辄止或不深入探究。图中书房的宁静和书籍的散乱可能暗示着一种轻松的学习态度,而非深入钻研。开放的窗户和外面的花园提供了一种从学习中抽离,享受自然美景的机会,这与成语所传达的不过分深入追求知识的意境相契合。

整体上,这幅图像呈现了一种和成语“不求甚解”相呼应的轻松学习环境。

-

序号: 279

解读: 这幅插图体现了成语“不为凡响”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者,身着传统长袍,沉浸在山水环境中的读书写作之中。他对周围世俗的名利显得漠不关心,这正是“不为凡响”(不为平凡之声,意指不追求世俗的名声和利益)的核心意涵。画中的松树象征着坚定不移,而远处的瀑布则象征着纯洁和对更高智慧的追求。

整个场景传达了一种远离尘嚣,专注于内心世界和精神追求的主题。

此外,画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过细腻的笔触和淡雅的色彩营造出一种古朴而深邃的氛围。在画面的某个角落,我们还可以看到一个红色的印章,这是对作品真实性和艺术价值的认证。

整体上,这幅插图不仅表现了成语的寓意,也体现了中国古典文化的深刻内涵和艺术美感。

-

序号: 280

解读: 这幅图描绘了成语“不犯秋毫”的含义。成语“不犯秋毫”源自《后汉书·袁安传》,指的是行使公权力时要慎重,不要轻易伤害百姓。图中展现了一位古代中国的将军或领导者,他坐在帐篷内,面前铺着卷轴和地图,象征着战略规划和谨慎考虑。将军周围是几位身着传统盔甲、态度恭敬的士兵或顾问,他们聚精会神地倾听。画面的焦点是将军小心翼翼地处理一根细小的羽毛,象征着成语中强调的即使是最微小的事物也不应受到伤害。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,用细腻的笔触和柔和、朴素的色彩调子,展现了中国古典画的韵味。画面的一个角落还有一个小小的红色印章,为作品增添了传统的印记。

整体而言,这幅画不仅展现了成语“不犯秋毫”的深刻含义,也传递出中国古典文化的精神和审美。

-

序号: 281

解读: 这幅图描绘了一个古代战士,他全副武装,身姿动态,显得正用尽全力挥舞武器。他的表情集中而紧张,体现了“不留余力”的成语精神,即用尽一个人的力量和努力。画作背景简约,使得重点落在战士的动作上。

整幅画的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,笔触既细腻又有力。画作一角的小红印章增添了作品的真实感和传统气息。此画有效地传达了“不留余力”的含义,即全力以赴,毫不保留。

-

序号: 282

解读: 这幅插图展示了一个古老的中国场景,描绘了一位智慧的老人在宁静的花园中平静地指导一位年轻而冲动的武士。画面背景平和,绿树成荫,溪水悠悠,远山苍茫。老人长须飘飘,身着传统汉服,展现出一种平和的气质,手势温和地引导着。而年轻的武士穿着盔甲,看起来既急切又专注,象征着冲动的能量被智慧所调和。

整个画风模仿了古代画家,用柔和的笔触和对自然美的关注表现了整个场景。在画角,一枚红色的印章增添了一丝真实感。这幅插图与成语“不疾而呻”之间的联系在于它表达了成语的内涵。成语“不疾而呻”本意指病情不重而呻吟,后比喻事情尚未严重就过分担忧或表现出过度的反应。在这幅插图中,年轻的武士可能因为微小的事情感到冲动和焦虑,而智慧的老人则在平静地指导他,教导他不必因为小事而过度反应。这正体现了“不疾而呻”成语的哲理,即在面对问题时要保持冷静和理智,而不是过度反应。

-

序号: 283

解读: 这幅插图展现了一位健康的老人坐在传统的中国房间内,房间周围摆放着古代的卷轴和药瓶。尽管老人看上去健康,但他戏剧性地捂着头,面露忧虑,仿佛在痛苦中。房间内陈设精致,展现了优雅的木制家具和窗外宁静的园景。此画作的灵感来自成语“不病而呻”。这个成语形容那些身体无恙却装作疾病缠身的人,通常用来比喻那些没有实际问题却故作痛苦、哀怨的行为。画中的老人虽然看起来健康,但却夸张地表现出疼痛,正是这个成语的生动体现。

整幅作品的画风模仿了古代画家和近代画家的风格,他们以细致且富有表现力的笔触著称。作品的一角还有一个红色的印章,为画作增添了一抹传统的中国风韵。

通过这样的插图,我们能够更加直观地理解“不病而呻”这个成语的内涵和所传达的意境。

-

序号: 284

解读: 这幅插图展现了一位中国古代学者,他身着传统服饰,静坐在一个宁静的园林中。周围环绕着繁茂的绿植和一个小池塘,池塘中盛开着荷花。他的面部表情沉着、难以捉摸,完美诠释了“不发声色”的成语含义。这个成语的意思是不露声色,不表露自己的感情和意图。

画作的风格借鉴了古代画家的绘画手法,笔触细腻,色彩搭配和谐。画作的一角还有一个小巧醒目的红色印章,为画作增添了一抹传统的真实感。

通过这位学者的平静姿态和不动声色的表情,我们可以感受到成语“不发声色”的深刻内涵,即在复杂或紧张的情况下保持冷静和克制,不轻易透露自己的感情和意图。

-

序号: 285

解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“不直一文”。该成语字面意思为“不值一文钱”,用来形容某物一无是处,毫无价值。图中展现了一个古代中国市场的场景,市场上摆放着各种物品,但这些物品都破旧不堪或质量低劣,强调了它们缺乏价值的特点。显著的是,市场上并无顾客,这进一步突出了人们对这些无价值物品的不感兴趣。

整幅画采用了传统中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的作品。使用了单色色调,使画面显得更加古朴和深邃。画面的构图平衡,对市场和物品的纹理细节处理得当。在画作的一个角落,还有一个小巧的红色中国印章,为艺术作品增添了真实感和传统韵味。

-

序号: 286

解读: 这幅插图展现了中国古代的场景,特别是用于称量物品的传统秤。图中秤的一端放置着一枚古旧的硬币,这代表着成语“不直一钱”。这枚硬币的形象旧而磨损,象征着其价值微不足道。秤的另一端为空,进一步强调了这枚硬币的无足轻重。背景采用了简洁的水墨风格,典型的中国古典绘画特色,模糊地勾勒出远山和树木。图画的一角还印有一个小红印章,为作品增添了一抹真实感。

整体画风仿佛呼应了古代画家或近代画家的传统中国绘画技法。这幅插图的创作灵感来自于成语“不直一钱”,意思是形容极其微小的价值,几乎一文不值。这个成语常用于比喻某物或某事的价值很低,几乎可以忽略不计。

通过这样的视觉表达,不仅展示了成语的字面意思,也传达了其深层的文化和历史内涵。

-

序号: 287

解读: 此图描绘了成语“不知所云”的典型场景。在画面中,一位身穿传统中国服饰的古代学者,面露困惑之色,正抓着头发,周围是缭绕的云雾,象征着迷茫和理解上的障碍。这种表现手法深刻地体现了成语的寓意,即对所听到的话感到困惑,不知其所指。画面背景是宁静的山水,有几棵树和几块石头,体现了中国传统山水画的特色。

图画风格模仿了中国古典绘画,特别是古代画家或近代画家的风格,通过细腻的线条和淡雅的色彩,营造出一种古朴而深邃的美感。作品的一角还印有红色的印章,增添了一份传统的艺术氛围,同时也是对作者的一种象征性标记。

整幅作品既传达了成语的深层含义,也展现了中国古典绘画的独特魅力。

通过这样的视觉表现,我们不仅能够理解成语的意义,还能感受到中国传统文化的深远影响和美学价值。

-

序号: 288

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“不知所从”的寓意。画面中的旅行者站在古代中国风景中的十字路口,显得困惑和不确定。他身着传统的汉服,站在高耸、雾蒙蒙的山峦之间,面前是分叉的道路,象征着犹豫和迷茫。周围的自然景观既宁静又深邃,强调了内心的深沉思考。

这幅作品采用了类似古代画家的风格,通过富有表现力的笔触和对自然景观的专注来体现画面的意境。在画面的一角,还有一个小红印章,增添了作品的传统美感和完整性。

整体而言,这幅画通过古典中国画的风格,将“不知所从”这一成语的含义——面临选择时的迷茫和无从下手——表现得淋漓尽致。

-

序号: 289

解读: 这幅画描绘了一个古代学者站在辽阔的自然景观中,显得困惑和不知所措。画中的学者身着传统长袍,置身于崇山峻岭和浩瀚天空的背景下,这些元素象征着世界的广阔和学者与之相比的渺小。

整幅画传达出一种困惑和失落感,通过学者的身体语言显示出他的不确定性。此画与成语“不知所措”之间的联系非常紧密。成语“不知所措”形容人在遇到突发情况时感到手足无措,不知该如何是好。画中学者的表情和姿态完美地捕捉了这种心境。他站在广阔的空间中,似乎在寻找方向,但又不知道往哪儿去,正如这个成语所描述的那样,他在面对复杂或压倒性情境时感到无助和迷茫。

整体上,这幅作品用传统中国画的风格,传达了一种深刻的文化意蕴和情感表达,符合成语“不知所措”的内涵。同时,画面中的红色印章增添了一种正式和传统的触感,强化了作品的文化价值。

-

序号: 290

解读: 这幅插图展现了两位学者在一个宁静、郁郁葱葱的园林中意外相遇的场景,完美诠释了成语“不约而合”的含义。图中,两位学者身着古代中国的长袍,一个穿着蓝色,另一个穿着绿色。他们在一座小溪上的石桥上相遇,显得既惊讶又高兴。周围是盛开的花朵和垂柳,营造出一种没有预先计划却又和谐一致的氛围。

这幅画的风格借鉴了古代画家的绘画手法,注意细节的描绘和对自然景观的精致刻画。在画面的某个角落,我们可以看到一个红色的印章,这是中国传统画作中常见的元素,用以标识画家的身份或表达对作品的认可。

整体而言,这幅作品不仅展示了中国古典文化的美,还通过细腻的笔触和和谐的场景,生动地传达了“不约而合”这一成语的精髓。

-

序号: 291

解读: 这幅插图展现了成语“不约而同”的精髓。图中,我们看到两位古代中国学者,身着传统长袍,在一棵盛开的梅树下不期而遇。他们在相见时显露出惊喜和欢愉的神情,这一情景完美诠释了“不约而同”中“未经约定却心意相同”之意。背景是宁静的山川和平静的河流,营造出和谐安宁的氛围,象征着即便在没有预先计划或协议的情况下,人们的思想和行为也可以自然而然地趋于一致。这种巧合的相遇,不仅反映了人与人之间深刻的心灵契合,还揭示了人类行为和思想上的共通性。

此画采用了古代画家或近代画家风格的传统中国绘画技法,以其典型的水墨画风格和对自然景观的细腻描绘,加强了整体作品的艺术感和文化内涵。画面的一个角落还巧妙地加入了一枚红色印章,作为作品的完成标志,同时也是对中国古典艺术的一种致敬。

-

序号: 292

解读: 这幅插图描绘了一群古代学者在宁静的园林中辩论的场景。画中一位学者站立着坚定地表达自己的观点,而其他学者则聚精会神地倾听,表情中立,既不表示赞同也不表示反对。他们的面容平静、沉着,没有显示出强烈的情绪。园林景致安详,有着传统的中国建筑、茂盛的树木和一个小池塘,反映出一种平和的氛围。

此画采用了古代画家或近代画家的风格,色彩鲜明而又微妙,画面一角有一枚红色印章。这幅画恰当地表现了成语“不置可否”的含义。成语“不置可否”指的是既不表示赞同,也不表示反对,保持中立的态度。画中的学者们正是这种态度的体现:他们听取对方的观点,但并未明确表态。

整个场景的宁静与和谐强调了这种不表明具体立场的氛围,使得这幅插图与“不置可否”这一成语之间的联系变得清晰而深刻。

-

序号: 293

解读: 这幅插图描绘了成语“不翼而飞”的形象。在画面中,我们看到一物或一人,看似没有翅膀,却在空中神奇地飞翔,象征着无需通常的方式即可飞行。

背景融合了传统中国元素,如山脉、云彩或宁静的天空,采用了古代画家或近代画家风格的绘画手法。此外,画作一角还有一个鲜明的红色印章,增添了作品的真实感和艺术性。“不翼而飞”通常用来形容物品突然不见,好像长了翅膀飞走了一样。这幅画通过传统中国画风格的渲染,不仅传达了成语的字面意思,也呈现了一种超越常规的神奇感觉,与成语的寓意相契合。

通过这样的艺术表达,画面既展示了成语的本义,又富有想象力和深刻的文化内涵。

-

序号: 294

解读: 这幅图描绘了中国成语“不肯一世”的意境。画面中,我们看到一位身穿传统汉服的年轻书生,他的表情显露出不满足与渴望更多的神情。这位书生站在一个宁静的山水景致中,周围有群山环绕,河流蜿蜒。他的眼神深沉,似乎在沉思,对现状的不满和对不同生活的渴望清晰可见。

此画风格借鉴了传统中国画的元素,特别是古代画家和近代画家的绘画风格。使用了细腻的色彩和水墨技巧,营造出一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了一抹传统的韵味。

整体而言,这幅画完美捕捉了“不肯一世”的内涵,即不满足于现状,渴望追求更高远的目标。

通过书生的神态和周围的环境,传达出一种对现实的不安和对未来的憧憬。

-

序号: 295

解读: 这幅插图呈现了成语“不能为力”的具体场景。在画面中,一位穿着传统汉服的学者站在一块巨大、不可移动的石头前,面露挫败和无奈之情。这位学者的表情和姿态生动地体现了“不能为力”所传达的无力和挫折感。石头的细致描绘象征着一个难以克服的障碍,彰显了这个成语的深层含义。背景则是典型的中国古代山水画风格,远处的山脉、流淌的河流和稀疏的植被,营造出一种深远和宁静的氛围。这样的设置旨在强调前景中学者面对挑战的孤独和无助。

整体画风参考了古代画家或近代画家的艺术风格,体现了中国古典绘画的韵味和深度。画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,用于表明作者的身份或增添艺术作品的观赏价值。

通过这幅插图,我们可以更深刻地感受到“不能为力”这个成语所表达的情感和哲理,即面对某些困难或挑战,即便再怎么努力也无法改变现状。

-

序号: 296

解读: 这幅插图是为了表现中国成语“不脚而走”。在画面中,我们看到一个没有腿的神秘生物,它形似龙,正优雅地在古代中国的山水景观上方飘浮或飞翔。这个场景生动地展现了这个成语的含义:即使没有脚,也能行动自如。“不脚而走”这个成语通常用来形容某种事物或消息在没有直接推动的情况下迅速传播。在这幅作品中,无脚的龙象征着这种自发而迅速的行动或传播,它无需脚步,便能在空中自由移动,就像消息在人群中迅速传开一样。

为了符合中国古典绘画的风格,这幅画采用了类似古代画家或近代画家的画风,以细腻的笔触和柔和的自然色彩展现出古朴而深邃的艺术感。画面的一个角落还有一个红色的印章,这是传统中国艺术中常见的元素,增加了作品的文化感和艺术价值。

-

序号: 297

解读: 这幅图描绘了“不脛而走”的成语,意为事物或消息在没有明显推动下迅速传播。在图中,一匹马正迅速地在古代中国的山水中奔跑,背景是山脉和树木。这匹马显得充满活力和力量,强调速度和消息或名声的迅速传播。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,具有精细的笔触和传统的水墨画技巧。画面的一个角落还有一个小小的红色中国印章,增添了一丝传统的韵味。在这幅画中,马的迅猛和动感代表了消息或名声的迅速传播,而没有明显的推动力则表现了成语“不脛而走”的核心含义。这幅画的风格和元素都紧密结合了这个成语的文化背景和深层意义。

-

序号: 298

解读: 这幅图描绘了一位看起来邋遢、不关心自己外表的学者,体现了“不修边幅”这个成语的内涵。在画中,这位学者头发凌乱,穿着简单而略显不整洁的衣服,坐在一个宁静的花园里。他被古树和小池塘所环绕,这种环境宁静而自然,展现了一种对世俗琐事的漠视态度。

画风模仿了古代画家,用柔和的笔触和细腻的水墨洗染,营造出深沉思考的氛围。画作中还包含了一个小小的红色印章,这是中国古典绘画的传统元素,增添了一丝庄重与古典之美。

通过这幅画,我们可以感受到“不修边幅”不仅是对个人外表不加修饰的描述,也隐喻了一种超脱世俗、专注内心世界的生活态度。

-

序号: 299

解读: 这幅插图展现了一位古代学者在幽静的书房中专注地阅读,他穿着传统的中式服饰,坐在木制的书桌前,全神贯注地研读古籍。他的表情严肃专注,没有任何笑容或随意的态度。周围摆放着装满古书和卷轴的书架,一扇小窗户透过宁静的庭院景致,以及一盏微微发光的油灯,投射出柔和的光线。

此画采用了古代画家或近代画家的风格,使用水墨画技巧和柔和的色彩,传达出一种深邃和古老的感觉。画面的一角还有一个小红色印章,增添了作品的真实性。这幅插图体现了“不苟言笑”这个成语的含义。成语“不苟言笑”形容人的态度严肃认真,不轻易言笑。图中的学者正是这样一种态度的典型代表,他在静谧的环境中全神贯注于学问,面部表情严肃,完全没有笑容,展现了一种深沉和专注的气质。

整个画面的构图和色彩选择都强调了一种沉静和专注的氛围,与“不苟言笑”的意境相契合。

-

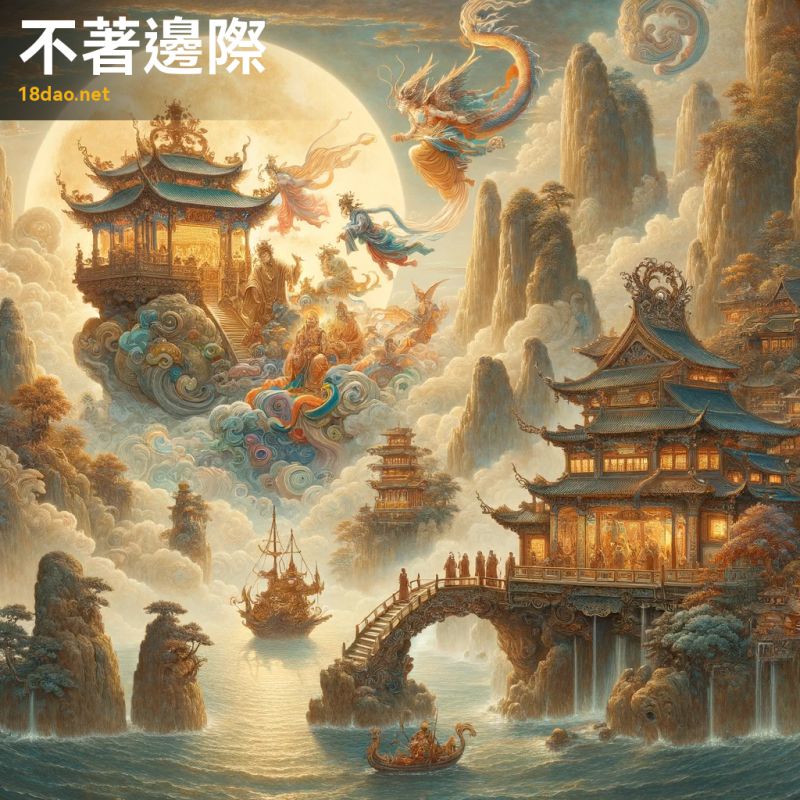

序号: 300

解读: 这幅插图展现了“不着边际”这一成语的意境。在图中,一个神话人物坐落于浮云舍上,周围环绕着漂浮的山峰和水流。此景象象征着无限的空间和不受约束的自由。画面中还有一个遗世独立的人物,在漂流的小舟上沉思,进一步强调了这一成语的意涵,即思想或话语漂泊无定,缺乏具体的焦点或方向。

整体上,这幅画以其梦幻般的境界和光线的神秘调调,营造出一种超脱现实、飘渺不定的感觉,恰如其分地表现了“不着边际”的概念。画面的某个角落还有一个红色的印章,上面写着“不着边际”四个字,作为成语的直接呈现,同时也增添了一种古典的韵味。

解读: 这幅图描绘了两位古代中国学者在法庭环境中秘密交换手势的场景。图中一位学者面带狡猾表情,正在向另一位学者悄悄示意,而后者以轻微点头回应。他们所在的环境是一个传统的法庭大厅,装饰有华丽的木柱、复杂的雕刻和古代卷轴。

解读: 这幅图描绘了两位古代中国学者在法庭环境中秘密交换手势的场景。图中一位学者面带狡猾表情,正在向另一位学者悄悄示意,而后者以轻微点头回应。他们所在的环境是一个传统的法庭大厅,装饰有华丽的木柱、复杂的雕刻和古代卷轴。 解读: 此插图为成语“上为下效”提供了形象的视觉呈现。在画面中,我们看到一个古代中国场景,一位高贵的领导或者显贵正在以善良和负责任的行为树立良好的榜样。在他下方,一群追随者或臣民正在模仿他的行为,这正反映了“上为下效”这一成语的含义——下级或普通人会效仿他们的领导或上级的行为。图中主要人物的服饰和建筑展现了古典中国风格,营造出一种宁静而深远的氛围。

解读: 此插图为成语“上为下效”提供了形象的视觉呈现。在画面中,我们看到一个古代中国场景,一位高贵的领导或者显贵正在以善良和负责任的行为树立良好的榜样。在他下方,一群追随者或臣民正在模仿他的行为,这正反映了“上为下效”这一成语的含义——下级或普通人会效仿他们的领导或上级的行为。图中主要人物的服饰和建筑展现了古典中国风格,营造出一种宁静而深远的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“上行下效”的精髓。在画面中,我们看到一个身着华丽官袍、头戴官帽的高级官员在前景中展示了积极的行为,如对长者表示尊敬或行善。在他下方,一群着装简朴的下属正在模仿他的行为,创造了一种镜像效果。这幅画的构图和细节传达了“上行下效”的含义,即上级的行为会被下级模仿。官员的积极行为不仅体现了他个人的品德,而且对他的下属产生了积极的影响。这不仅体现了领导力的力量,也反映了中国古代社会对于道德和行为规范的重视。

解读: 这幅插图展现了成语“上行下效”的精髓。在画面中,我们看到一个身着华丽官袍、头戴官帽的高级官员在前景中展示了积极的行为,如对长者表示尊敬或行善。在他下方,一群着装简朴的下属正在模仿他的行为,创造了一种镜像效果。这幅画的构图和细节传达了“上行下效”的含义,即上级的行为会被下级模仿。官员的积极行为不仅体现了他个人的品德,而且对他的下属产生了积极的影响。这不仅体现了领导力的力量,也反映了中国古代社会对于道德和行为规范的重视。 解读: 这幅插图展现了成语“下井投石”的场景。画面中,一位身穿传统长袍的人正站在古老的石井边,动作中捕捉到他正向井中投掷石头的瞬间。井口由苔藓覆盖的灰色石块构成,周围环绕着翠绿的植被和宁静的景致。背景中古树参天,迷雾缭绕,体现出典型的中国古典山水画风格。

解读: 这幅插图展现了成语“下井投石”的场景。画面中,一位身穿传统长袍的人正站在古老的石井边,动作中捕捉到他正向井中投掷石头的瞬间。井口由苔藓覆盖的灰色石块构成,周围环绕着翠绿的植被和宁静的景致。背景中古树参天,迷雾缭绕,体现出典型的中国古典山水画风格。 解读: 这幅图描绘的是一个古代书房的宁静场景,中心是一位身着传统汉服的学者,正沉浸在用毛笔在纸卷上书写的场景中。他周围是摆满古籍的书架、砚台和几卷书卷。

解读: 这幅图描绘的是一个古代书房的宁静场景,中心是一位身着传统汉服的学者,正沉浸在用毛笔在纸卷上书写的场景中。他周围是摆满古籍的书架、砚台和几卷书卷。 解读: 这幅插图体现了成语“下笔成篇”的意境。画面中的古代学者沉浸在书房的宁静之中,周围布满了卷轴和书籍。他正在写作,面露灵感与专注的神情。

解读: 这幅插图体现了成语“下笔成篇”的意境。画面中的古代学者沉浸在书房的宁静之中,周围布满了卷轴和书籍。他正在写作,面露灵感与专注的神情。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“下笔成咏”的含义。画面中,一位身着传统服饰的古代书生,手持毛笔,正准备在卷轴上作画。他所在的书房宁静雅致,书架上陈列着古典书籍,窗外则是一片平和的庭院景致。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“下笔成咏”的含义。画面中,一位身着传统服饰的古代书生,手持毛笔,正准备在卷轴上作画。他所在的书房宁静雅致,书架上陈列着古典书籍,窗外则是一片平和的庭院景致。 解读: 这幅插图描绘了一个充满活力的古代中国乡村场景,展示了下里巴人的生活方式。成语“下里巴人”源自《论语·阳货》,意指通俗、低级的音乐或风格,比喻低俗不堪的言行。图中,乡村充满了日常活动:农民耕作、渔民捕鱼、村民交谈。这些活动体现了古代中国乡村生活的本质,展现了人们简单而满足的生活。

解读: 这幅插图描绘了一个充满活力的古代中国乡村场景,展示了下里巴人的生活方式。成语“下里巴人”源自《论语·阳货》,意指通俗、低级的音乐或风格,比喻低俗不堪的言行。图中,乡村充满了日常活动:农民耕作、渔民捕鱼、村民交谈。这些活动体现了古代中国乡村生活的本质,展现了人们简单而满足的生活。 解读: 这幅插图描绘了成语“不中抬举”的场景。在这幅画中,我们看到一位中年东亚男性处于画面中心,他的姿态和表情显示出谦虚与拒绝。他似乎轻轻举起一只手,表达对晋升或荣誉的婉拒。周围环绕着几位官员或显贵,他们身着华丽的传统长袍,面露惊讶或坚持之情。背景描绘了古代中国的宫廷或政府办公室,包含木结构、华丽装饰和卷轴的细致描绘。

解读: 这幅插图描绘了成语“不中抬举”的场景。在这幅画中,我们看到一位中年东亚男性处于画面中心,他的姿态和表情显示出谦虚与拒绝。他似乎轻轻举起一只手,表达对晋升或荣誉的婉拒。周围环绕着几位官员或显贵,他们身着华丽的传统长袍,面露惊讶或坚持之情。背景描绘了古代中国的宫廷或政府办公室,包含木结构、华丽装饰和卷轴的细致描绘。 解读: 这幅画描绘的是中国成语“不事边幅”的意境。成语“不事边幅”字面意思是不讲究外表的装束,比喻不拘小节或不讲究形式。在这幅作品中,我们看到一位老学者,他身着简单、略显凌乱的衣服,在竹林中悠然行走。他的头发未加修饰,显得有些凌乱,但从他沉思的表情可以看出,他似乎完全沉浸在自己的思考之中,对周围的环境毫不在意。

解读: 这幅画描绘的是中国成语“不事边幅”的意境。成语“不事边幅”字面意思是不讲究外表的装束,比喻不拘小节或不讲究形式。在这幅作品中,我们看到一位老学者,他身着简单、略显凌乱的衣服,在竹林中悠然行走。他的头发未加修饰,显得有些凌乱,但从他沉思的表情可以看出,他似乎完全沉浸在自己的思考之中,对周围的环境毫不在意。 解读: 这幅插图描绘了一座古老而庄严的庙宇大门,门两侧站立着苍劲的古松,周围环境幽静,色彩以沉稳的大地色为主,透露出一种超脱世俗、深沉的气息。这座大门在画面中独立,没有其他路径通向它,象征着“不二法门”这一成语的含义——唯一正确或有效的方法或途径。“不二法门”这个成语源自佛教,意味着修行到达真理或者成功的方法是唯一的,没有其他选择或替代。在这幅图中,庙宇的大门象征着达到真理或成功的唯一途径,周围宁静的环境强化了这种唯一性和神圣性。这座门没有其他分支或旁门,正如成语所传达的信息,即要达成某个目标或理解某个道理,必须遵循某一特定的、不可替代的方法或途径。

解读: 这幅插图描绘了一座古老而庄严的庙宇大门,门两侧站立着苍劲的古松,周围环境幽静,色彩以沉稳的大地色为主,透露出一种超脱世俗、深沉的气息。这座大门在画面中独立,没有其他路径通向它,象征着“不二法门”这一成语的含义——唯一正确或有效的方法或途径。“不二法门”这个成语源自佛教,意味着修行到达真理或者成功的方法是唯一的,没有其他选择或替代。在这幅图中,庙宇的大门象征着达到真理或成功的唯一途径,周围宁静的环境强化了这种唯一性和神圣性。这座门没有其他分支或旁门,正如成语所传达的信息,即要达成某个目标或理解某个道理,必须遵循某一特定的、不可替代的方法或途径。 解读: 这幅图描绘了成语“不二门”的概念。图中展现了一个宁静和谐的景象,中心位置有一个突出的传统中国门,象征着唯一的选择或道路。这个门设计华丽,反映了古典中国建筑风格,并被平静的水域和温柔的小山环绕。

解读: 这幅图描绘了成语“不二门”的概念。图中展现了一个宁静和谐的景象,中心位置有一个突出的传统中国门,象征着唯一的选择或道路。这个门设计华丽,反映了古典中国建筑风格,并被平静的水域和温柔的小山环绕。 解读: 这幅图描绘的是一位衣衫不整、显得有些杂乱无章的书生,坐在树下,周围散落着卷轴和书籍。画中人物身着宽松的长袍,头发凌乱,似乎沉浸在自己的思考中,对自己的外表毫不在意。

解读: 这幅图描绘的是一位衣衫不整、显得有些杂乱无章的书生,坐在树下,周围散落着卷轴和书籍。画中人物身着宽松的长袍,头发凌乱,似乎沉浸在自己的思考中,对自己的外表毫不在意。 解读: 这幅插图为成语“不伦不类”提供了形象的视觉表达。在中国传统文化中,“不伦不类”用于形容事物混杂,无法归类,缺乏统一性或者秩序。在这幅画中,您可以看到各种不同的元素,如动物、植物等,它们之间没有共同点,彼此显得格格不入。这种元素的混合恰好体现了成语的含义。

解读: 这幅插图为成语“不伦不类”提供了形象的视觉表达。在中国传统文化中,“不伦不类”用于形容事物混杂,无法归类,缺乏统一性或者秩序。在这幅画中,您可以看到各种不同的元素,如动物、植物等,它们之间没有共同点,彼此显得格格不入。这种元素的混合恰好体现了成语的含义。 解读: 这幅图描绘了一个典型的古代中国市场场景,但其中有一个特别之处:一个摊位完全空无一人,只有一位表情沮丧的商人。这位商人的表情透露出失望和无奈,与周围热闹繁忙的摊位形成了鲜明对比。这种对比强烈地体现了“不值一文”的含义,意指某物一文不值,形容非常不重要或没有价值。

解读: 这幅图描绘了一个典型的古代中国市场场景,但其中有一个特别之处:一个摊位完全空无一人,只有一位表情沮丧的商人。这位商人的表情透露出失望和无奈,与周围热闹繁忙的摊位形成了鲜明对比。这种对比强烈地体现了“不值一文”的含义,意指某物一文不值,形容非常不重要或没有价值。 解读: 这幅插图体现了成语“不值一钱”的含义。图中展现了一个古代中国的繁忙市场场景,市场上人来人往,但画面中心有一件微不足道的物品,可能是一个破碎的陶器片。这个物品被所有人忽视,没有人给予它任何关注,这象征了它几乎没有任何价值。

解读: 这幅插图体现了成语“不值一钱”的含义。图中展现了一个古代中国的繁忙市场场景,市场上人来人往,但画面中心有一件微不足道的物品,可能是一个破碎的陶器片。这个物品被所有人忽视,没有人给予它任何关注,这象征了它几乎没有任何价值。 解读: 这幅插图呈现了成语“不值半文”的场景。图中,我们看到一个人站在繁忙的中国古代市场中,手里拿着一个看起来微不足道的小物件,脸上露出失望的表情。这个物件代表着无足轻重、几乎没有价值的东西,直接体现了成语“不值半文”(即连半文钱都不值得)的含义。背景中,市场的其他摊位上陈列着各种物品,周围的人们忙碌地交易着。这种繁忙与前景中无价值物品形成了鲜明对比,强调了主人公手中物品的微不足道。

解读: 这幅插图呈现了成语“不值半文”的场景。图中,我们看到一个人站在繁忙的中国古代市场中,手里拿着一个看起来微不足道的小物件,脸上露出失望的表情。这个物件代表着无足轻重、几乎没有价值的东西,直接体现了成语“不值半文”(即连半文钱都不值得)的含义。背景中,市场的其他摊位上陈列着各种物品,周围的人们忙碌地交易着。这种繁忙与前景中无价值物品形成了鲜明对比,强调了主人公手中物品的微不足道。 解读: 这幅图描绘了“不假思索”这一成语的内涵。在这幅图中,一位人物站在古老的中国风景中的十字路口上,迅速且毫不犹豫地决定走向一条路,完全不考虑其他可能的道路。这个场景象征着匆忙决定,没有深思熟虑的行为。

解读: 这幅图描绘了“不假思索”这一成语的内涵。在这幅图中,一位人物站在古老的中国风景中的十字路口上,迅速且毫不犹豫地决定走向一条路,完全不考虑其他可能的道路。这个场景象征着匆忙决定,没有深思熟虑的行为。 解读: 这幅插图展现了一位古代学者,身着传统服饰,坐在柳树下沉思。他手中拿着一本书,周围是山脉和流淌的河流构成的宁静景致。

解读: 这幅插图展现了一位古代学者,身着传统服饰,坐在柳树下沉思。他手中拿着一本书,周围是山脉和流淌的河流构成的宁静景致。 解读: 这幅图描绘了一个学者在古代书房中果断地书写书法的场景,以此来体现“不假思量”这个成语。这个成语字面意思是不经过思考就行动,形容人做事非常果断,没有丝毫的迟疑。画中的学者用笔挥洒自如,笔锋坚定有力,显示了他毫不犹豫、充满自信的态度。周围的古典中国建筑和家具,以及窗外宁静的园林景观,都增添了一种深沉和平静的氛围。

解读: 这幅图描绘了一个学者在古代书房中果断地书写书法的场景,以此来体现“不假思量”这个成语。这个成语字面意思是不经过思考就行动,形容人做事非常果断,没有丝毫的迟疑。画中的学者用笔挥洒自如,笔锋坚定有力,显示了他毫不犹豫、充满自信的态度。周围的古典中国建筑和家具,以及窗外宁静的园林景观,都增添了一种深沉和平静的氛围。 解读: 此图描绘了一位身着传统长袍的中国古代学者,独自站在一个宁静的花园中。花园里盛开着花朵,树木葱郁,象征着繁荣与和平的时期。然而,这位学者显得迷茫和不适,好像他与这个繁荣的环境格格不入。他的面部表情显示出不安,身体语言透露出犹豫和抗拒。这幅画生动地捕捉了“不入时宜”这一成语的本质。成语“不入时宜”指的是与当前的时代或环境不协调,无法适应时势的情况。画中的学者就是这一概念的体现:虽然周围环境充满繁荣,但他显得不合时宜,不能融入这样的氛围。

解读: 此图描绘了一位身着传统长袍的中国古代学者,独自站在一个宁静的花园中。花园里盛开着花朵,树木葱郁,象征着繁荣与和平的时期。然而,这位学者显得迷茫和不适,好像他与这个繁荣的环境格格不入。他的面部表情显示出不安,身体语言透露出犹豫和抗拒。这幅画生动地捕捉了“不入时宜”这一成语的本质。成语“不入时宜”指的是与当前的时代或环境不协调,无法适应时势的情况。画中的学者就是这一概念的体现:虽然周围环境充满繁荣,但他显得不合时宜,不能融入这样的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“不入兽穴,安得兽子”的寓意。画面中心是一个勇敢的狼人正踏入一个危险的海洋洞穴,周围环境是未开化的自然景观,有着原始的岩石和郁郁葱葱的植被。这个场景象征着成语的深层含义:不亲身经历危险,便无法获得宝贵的东西。成语“不入兽穴,安得兽子”字面意思是如果不进入野兽的洞穴,怎能捕捉到野兽的幼崽。它比喻如果不亲自冒险或付出努力,就无法获得成功或珍贵的东西。这幅插图通过强调狼人面对未知和危险的勇敢行为,生动地表达了这一成语的核心思想。

解读: 这幅插图展现了成语“不入兽穴,安得兽子”的寓意。画面中心是一个勇敢的狼人正踏入一个危险的海洋洞穴,周围环境是未开化的自然景观,有着原始的岩石和郁郁葱葱的植被。这个场景象征着成语的深层含义:不亲身经历危险,便无法获得宝贵的东西。成语“不入兽穴,安得兽子”字面意思是如果不进入野兽的洞穴,怎能捕捉到野兽的幼崽。它比喻如果不亲自冒险或付出努力,就无法获得成功或珍贵的东西。这幅插图通过强调狼人面对未知和危险的勇敢行为,生动地表达了这一成语的核心思想。 解读: 这幅图描绘了成语“不入虎穴,不得虎子”的寓意。在画面中,一个身着传统中华服饰的勇敢人物正小心翼翼地进入一个暗淡、令人生畏的虎穴。这个场景设定在一个古老而茂密的森林中,周围环绕着高耸的树木和复杂的植被。虎穴内,一只威严而强大的老虎和它的幼崽出现在画面中,老虎用它那保护性的目光注视着这位入侵者。成语“不入虎穴,不得虎子”字面意思是“不进入老虎的洞穴,就无法得到老虎的幼崽”,比喻不亲身经历一些危险或困难的境地,就无法获得预期的东西或达成目标。这幅画正是通过描绘一位勇士直面危险的场景来体现这一意境。勇士的决心和勇气,以及他面对的危险(老虎和其幼崽),恰到好处地表达了这个成语的深层含义。

解读: 这幅图描绘了成语“不入虎穴,不得虎子”的寓意。在画面中,一个身着传统中华服饰的勇敢人物正小心翼翼地进入一个暗淡、令人生畏的虎穴。这个场景设定在一个古老而茂密的森林中,周围环绕着高耸的树木和复杂的植被。虎穴内,一只威严而强大的老虎和它的幼崽出现在画面中,老虎用它那保护性的目光注视着这位入侵者。成语“不入虎穴,不得虎子”字面意思是“不进入老虎的洞穴,就无法得到老虎的幼崽”,比喻不亲身经历一些危险或困难的境地,就无法获得预期的东西或达成目标。这幅画正是通过描绘一位勇士直面危险的场景来体现这一意境。勇士的决心和勇气,以及他面对的危险(老虎和其幼崽),恰到好处地表达了这个成语的深层含义。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“不入虎穴,焉得虎子”的含义。图中,一位穿着传统中国服饰的勇敢人物小心翼翼地接近藏在茂密、多雾森林中的虎穴。虎穴位于一棵古老大树的底部,内部可见几只小虎。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“不入虎穴,焉得虎子”的含义。图中,一位穿着传统中国服饰的勇敢人物小心翼翼地接近藏在茂密、多雾森林中的虎穴。虎穴位于一棵古老大树的底部,内部可见几只小虎。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“不共之仇”的深刻含义。在画面中,两位身着传统盔甲的古代中国战士站在一座断裂的桥的两端,下方是汹涌的河流。这个场景象征着无法修复的裂痕和深深的敌意。这两位战士,一位手持长矛,另一位手持宝剑,他们彼此怒目而视,表情中充满了愤怒和对抗。背景是戏剧性的山水画面,乌云和狂风增强了紧张的氛围。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不共之仇”的深刻含义。在画面中,两位身着传统盔甲的古代中国战士站在一座断裂的桥的两端,下方是汹涌的河流。这个场景象征着无法修复的裂痕和深深的敌意。这两位战士,一位手持长矛,另一位手持宝剑,他们彼此怒目而视,表情中充满了愤怒和对抗。背景是戏剧性的山水画面,乌云和狂风增强了紧张的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“不共天地”的深刻内涵。成语“不共天地”源自中国古代,意为“不与天地共存”,通常用来形容对某人或某事极端愤怒,誓不同天。画面中,一位智者独自站立在高耸的山峰之巅,面对暴风雨的天空,他的目光坚定、挑衅,似乎在向天地挑战。这个形象表达了不屈的精神和对强权的抗争。山峰陡峭,象征着坚韧和不屈的力量;而头顶的暴风云则增加了场景的动荡和紧张感。

解读: 这幅插图展现了成语“不共天地”的深刻内涵。成语“不共天地”源自中国古代,意为“不与天地共存”,通常用来形容对某人或某事极端愤怒,誓不同天。画面中,一位智者独自站立在高耸的山峰之巅,面对暴风雨的天空,他的目光坚定、挑衅,似乎在向天地挑战。这个形象表达了不屈的精神和对强权的抗争。山峰陡峭,象征着坚韧和不屈的力量;而头顶的暴风云则增加了场景的动荡和紧张感。 解读: 这幅插图展现了“不共戴天”这一成语的内涵。在图中,两位身着汉服的贵族背对背站立,彼此之间的疏远和冲突感触目惊心。他们所在的是一个典型的中国古典园林,周围是错综复杂的亭台楼阁和茂盛的植被,这样的背景既传达了一种宁静的氛围,也强化了两人之间紧张的情绪。“不共戴天”字面意思是不与某人共同生活在这片天空下,形容仇恨极深,誓不同天。这幅画恰如其分地表达了这一成语的含义,通过两位主角背对背的姿态,传达出他们之间不可调和的矛盾和深仇大恨。传统的汉服服饰和古典园林的设置,不仅展现了中国古典文化的韵味,也为成语的寓意提供了一个历史和文化的背景。

解读: 这幅插图展现了“不共戴天”这一成语的内涵。在图中,两位身着汉服的贵族背对背站立,彼此之间的疏远和冲突感触目惊心。他们所在的是一个典型的中国古典园林,周围是错综复杂的亭台楼阁和茂盛的植被,这样的背景既传达了一种宁静的氛围,也强化了两人之间紧张的情绪。“不共戴天”字面意思是不与某人共同生活在这片天空下,形容仇恨极深,誓不同天。这幅画恰如其分地表达了这一成语的含义,通过两位主角背对背的姿态,传达出他们之间不可调和的矛盾和深仇大恨。传统的汉服服饰和古典园林的设置,不仅展现了中国古典文化的韵味,也为成语的寓意提供了一个历史和文化的背景。 解读: 这幅作品体现了中国成语“不共戴天”的内涵。图中展现了两个人物站在风暴天空下的对立悬崖上,象征着深仇大恨和不可调和的冲突。一方是身着传统中式长袍的智者,代表着正义;另一方则是身着古代铠甲的勇猛战士,体现了邪恶或不正之风。他们之间的空间充满了紧张气氛,这种氛围通过暗沉的旋转云层和动荡的气氛进一步加强。

解读: 这幅作品体现了中国成语“不共戴天”的内涵。图中展现了两个人物站在风暴天空下的对立悬崖上,象征着深仇大恨和不可调和的冲突。一方是身着传统中式长袍的智者,代表着正义;另一方则是身着古代铠甲的勇猛战士,体现了邪恶或不正之风。他们之间的空间充满了紧张气氛,这种氛围通过暗沉的旋转云层和动荡的气氛进一步加强。 解读: 这幅插图为成语“不加可否”提供了一个形象的视觉呈现。在这幅画中,我们看到一位智者安静地坐在一棵茂盛的大树下,专心致志地阅读着一本书。大树的枝叶伸展在他的头顶上方,象征着保护和宁静。背景是一条平静流淌的河流,远处是连绵的山脉和晴朗的天空,体现了和平与自然的和谐。这幅画中的细节与“不加可否”这一成语的含义相呼应。成语“不加可否”意味着对事情不表示赞同也不表示反对,保持中立。画中的智者沉浸在书中,好似对周围世界的纷扰保持着超然的态度,既不积极回应也不明确反对,恰如这个成语所描述的态度。

解读: 这幅插图为成语“不加可否”提供了一个形象的视觉呈现。在这幅画中,我们看到一位智者安静地坐在一棵茂盛的大树下,专心致志地阅读着一本书。大树的枝叶伸展在他的头顶上方,象征着保护和宁静。背景是一条平静流淌的河流,远处是连绵的山脉和晴朗的天空,体现了和平与自然的和谐。这幅画中的细节与“不加可否”这一成语的含义相呼应。成语“不加可否”意味着对事情不表示赞同也不表示反对,保持中立。画中的智者沉浸在书中,好似对周围世界的纷扰保持着超然的态度,既不积极回应也不明确反对,恰如这个成语所描述的态度。 解读: 这幅插图为成语“不加思索”(直译为“行动而不思考”)提供了形象的表现。图中展现了一位学者在宁静的园林中急匆匆地写卷轴。他的表情集中而略带慌乱,似乎在迅速书写,这反映了成语的核心含义——匆忙行事,未经深思熟虑。园林背景平静宁和,周围有盛开的花朵和小池塘,与学者急促的行为形成鲜明对比。这种对比强调了不加思索的行为与周围环境的不协调。

解读: 这幅插图为成语“不加思索”(直译为“行动而不思考”)提供了形象的表现。图中展现了一位学者在宁静的园林中急匆匆地写卷轴。他的表情集中而略带慌乱,似乎在迅速书写,这反映了成语的核心含义——匆忙行事,未经深思熟虑。园林背景平静宁和,周围有盛开的花朵和小池塘,与学者急促的行为形成鲜明对比。这种对比强调了不加思索的行为与周围环境的不协调。 解读: 这幅图描绘了成语“不加点”的场景。图中呈现了一位身穿传统服饰的学者,站在书房中,面对一张空白的卷轴。这张空白的卷轴象征着对诚信的承诺和拒绝增加不必要的细节。

解读: 这幅图描绘了成语“不加点”的场景。图中呈现了一位身穿传统服饰的学者,站在书房中,面对一张空白的卷轴。这张空白的卷轴象征着对诚信的承诺和拒绝增加不必要的细节。 解读: 此幅图描绘了一个安静月夜下的古老中国村落。月光柔和地照耀着传统房屋和村庄中蜿蜒的河流。几位村民在河岸边悄无声息地行走,他们的动作和表情完全体现了极致的静谧和悄然。他们的存在几乎不被察觉,和谐地融入周围的宁静环境中。这幅画作深刻地传达了“不动声气”这一成语的精髓。在中文中,“不动声气”意味着极度的安静和谨慎,通常用来形容某人非常小心,以至于连一点声音或动静都不发出。画面中的村民就像是在无声地与周围环境融为一体,没有打扰到这宁静的夜晚。

解读: 此幅图描绘了一个安静月夜下的古老中国村落。月光柔和地照耀着传统房屋和村庄中蜿蜒的河流。几位村民在河岸边悄无声息地行走,他们的动作和表情完全体现了极致的静谧和悄然。他们的存在几乎不被察觉,和谐地融入周围的宁静环境中。这幅画作深刻地传达了“不动声气”这一成语的精髓。在中文中,“不动声气”意味着极度的安静和谨慎,通常用来形容某人非常小心,以至于连一点声音或动静都不发出。画面中的村民就像是在无声地与周围环境融为一体,没有打扰到这宁静的夜晚。 解读: 这幅插图展现了“不动声色”这一成语的深刻含义。图中,一位身着传统服饰的人物处于微妙的混乱环境中,可能是市场或宫廷,但他保持着沉着冷静的态度。此人的表情平静,面不改色,体现了“不动声色”的本质——即使在复杂或紧张的情境中,也能保持情绪稳定,不露声色。

解读: 这幅插图展现了“不动声色”这一成语的深刻含义。图中,一位身着传统服饰的人物处于微妙的混乱环境中,可能是市场或宫廷,但他保持着沉着冷静的态度。此人的表情平静,面不改色,体现了“不动声色”的本质——即使在复杂或紧张的情境中,也能保持情绪稳定,不露声色。 解读: 这幅插图描绘了一个古代中国学者的场景,他被大量的卷轴和书籍所包围。在这个典型的书房中,书架上堆满了古代文本,学者显得既惊讶又不知所措,面对如此庞大的知识量。

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国学者的场景,他被大量的卷轴和书籍所包围。在这个典型的书房中,书架上堆满了古代文本,学者显得既惊讶又不知所措,面对如此庞大的知识量。 解读: 这幅插图体现了成语“不取一芥”的精髓。成语“不取一芥”源于《史记·范睢蔡泽列传》,意为不贪图微小的利益。在这幅画中,我们看到一粒几乎微不足道的芥末籽被两个细腻的指尖轻轻托着。这个细小的焦点象征着微小的利益,而它在画面中显得几乎无足轻重,正如成语所传达的含义。背景是淡淡的水墨山水,营造出一种辽阔和宁静的氛围。这种背景选择进一步强调了主题——在浩瀚和宁静的自然面前,一切贪婪和小利都显得微不足道。

解读: 这幅插图体现了成语“不取一芥”的精髓。成语“不取一芥”源于《史记·范睢蔡泽列传》,意为不贪图微小的利益。在这幅画中,我们看到一粒几乎微不足道的芥末籽被两个细腻的指尖轻轻托着。这个细小的焦点象征着微小的利益,而它在画面中显得几乎无足轻重,正如成语所传达的含义。背景是淡淡的水墨山水,营造出一种辽阔和宁静的氛围。这种背景选择进一步强调了主题——在浩瀚和宁静的自然面前,一切贪婪和小利都显得微不足道。 解读: 这幅插图是为了展现成语“不受抬举”(不受抬举)的寓意而创作的。在这幅画中,我们看到一个睿智的老学者,他身穿古代中国服饰,平静地坐在一个宁静的园林中。园林里有盛开的花朵和一条小溪流淌,象征着自然的美丽和简朴。学者的表情平和、毫不在意,反映出他对外界的赞美或奉承不以为然。

解读: 这幅插图是为了展现成语“不受抬举”(不受抬举)的寓意而创作的。在这幅画中,我们看到一个睿智的老学者,他身穿古代中国服饰,平静地坐在一个宁静的园林中。园林里有盛开的花朵和一条小溪流淌,象征着自然的美丽和简朴。学者的表情平和、毫不在意,反映出他对外界的赞美或奉承不以为然。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国皇帝站在高高的露台上,骄傲地俯瞰着他辽阔的王国。皇帝身着华丽的宫廷服饰,服饰上精致的图案象征着他的权力和地位。背景中,夕阳西下,将一片金色的光辉洒在包括山脉、河流和繁忙的古城在内的景观上。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国皇帝站在高高的露台上,骄傲地俯瞰着他辽阔的王国。皇帝身着华丽的宫廷服饰,服饰上精致的图案象征着他的权力和地位。背景中,夕阳西下,将一片金色的光辉洒在包括山脉、河流和繁忙的古城在内的景观上。 解读: 这幅插图体现了成语“不可思议”的意境。画面中,一位古代学者正惊讶地望着夜空中漂浮的发光球体,周围是山峦和宁静的湖泊。这个场景呈现出一种超越寻常理解和想象的神奇,正是“不可思议”这个成语所表达的感觉。

解读: 这幅插图体现了成语“不可思议”的意境。画面中,一位古代学者正惊讶地望着夜空中漂浮的发光球体,周围是山峦和宁静的湖泊。这个场景呈现出一种超越寻常理解和想象的神奇,正是“不可思议”这个成语所表达的感觉。 解读: 这幅插图呈现了中国古典成语“不可擢发”的深刻含义。画面中,我们看到一位古代学者在宁静的书房中,他的周围摆放着卷轴和砚台。学者正专注地观察桌上一盆细小而娇嫩的植物,这象征着成语中所表达的“极其微小或精细,难以用手指捻起”的意象。这种场景深刻地体现了成语“不可擢发”中的微妙与精致。

解读: 这幅插图呈现了中国古典成语“不可擢发”的深刻含义。画面中,我们看到一位古代学者在宁静的书房中,他的周围摆放着卷轴和砚台。学者正专注地观察桌上一盆细小而娇嫩的植物,这象征着成语中所表达的“极其微小或精细,难以用手指捻起”的意象。这种场景深刻地体现了成语“不可擢发”中的微妙与精致。 解读: 这幅插图为成语“不可救疗”提供了一种深刻的视觉诠释。在这幅作品中,您可以看到一棵凋零、枯萎的树独立于一片荒凉的景观中。树木的孤立和枯萎象征着无望和终结,恰如其分地表达了“不可救疗”这一成语的含义,即某种情况已经无法挽回或治愈。

解读: 这幅插图为成语“不可救疗”提供了一种深刻的视觉诠释。在这幅作品中,您可以看到一棵凋零、枯萎的树独立于一片荒凉的景观中。树木的孤立和枯萎象征着无望和终结,恰如其分地表达了“不可救疗”这一成语的含义,即某种情况已经无法挽回或治愈。 解读: 这幅插图为成语“不可救药”提供了一个形象的视觉表现。在中国传统文化中,“不可救药”通常用来形容一种情况已经无法挽救,或某人的坏习惯已根深蒂固,无法改变。图中,我们看到一位古代中医医生,面对一位病情危重的病人显得无能为力。这位医生的无奈和无助神态,恰恰体现了成语“不可救药”的寓意:情况已经糟糕到无法用医术或其他手段挽救。病人的状态,进一步强调了这种绝望和无望的情境。

解读: 这幅插图为成语“不可救药”提供了一个形象的视觉表现。在中国传统文化中,“不可救药”通常用来形容一种情况已经无法挽救,或某人的坏习惯已根深蒂固,无法改变。图中,我们看到一位古代中医医生,面对一位病情危重的病人显得无能为力。这位医生的无奈和无助神态,恰恰体现了成语“不可救药”的寓意:情况已经糟糕到无法用医术或其他手段挽救。病人的状态,进一步强调了这种绝望和无望的情境。 解读: 这幅图描绘的是一个广阔无垠、包含无数多样元素的景象,与成语“不可枚举”完美契合。成语“不可枚举”字面意思是指事物繁多,无法一一列举。在这幅图中,我们看到的是一幅充满生机和变化的自然风光。山脉绵延,河流蜿蜒,田野上种植着各种不同的农作物,村庄中展现着各式各样的建筑风格。天空中,不同形状和大小的鸟儿飞翔,增添了生动的气息。这种景象传达了“不可枚举”的意境,即景物之多、之繁,无法一一细数。

解读: 这幅图描绘的是一个广阔无垠、包含无数多样元素的景象,与成语“不可枚举”完美契合。成语“不可枚举”字面意思是指事物繁多,无法一一列举。在这幅图中,我们看到的是一幅充满生机和变化的自然风光。山脉绵延,河流蜿蜒,田野上种植着各种不同的农作物,村庄中展现着各式各样的建筑风格。天空中,不同形状和大小的鸟儿飞翔,增添了生动的气息。这种景象传达了“不可枚举”的意境,即景物之多、之繁,无法一一细数。 解读: 这幅插图展现了成语“不合时宜”的含义。图中,一个身着传统汉服的古代学者坐在典型的中国园林中,尝试使用现代笔记本电脑。这一场景巧妙地结合了古典与现代元素,体现了成语的核心思想——不符合或不适应当前时代的情况或行为。画面中,古代学者的困惑和笔记本电脑的现代感形成鲜明对比,突出了时间和文化的差异。园林的宁静背景,包括石桥、柳树和池塘,与现代科技的冲突,进一步加强了这种对比。

解读: 这幅插图展现了成语“不合时宜”的含义。图中,一个身着传统汉服的古代学者坐在典型的中国园林中,尝试使用现代笔记本电脑。这一场景巧妙地结合了古典与现代元素,体现了成语的核心思想——不符合或不适应当前时代的情况或行为。画面中,古代学者的困惑和笔记本电脑的现代感形成鲜明对比,突出了时间和文化的差异。园林的宁静背景,包括石桥、柳树和池塘,与现代科技的冲突,进一步加强了这种对比。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“不同凡流”的内涵。图中,一条金色的锦鲤在清澈的河流中逆流而上,河岸两侧繁茂的绿植和盛开的莲花为画面增添了宁静而充满挑战的氛围。锦鲤色彩鲜艳,鳞片闪耀,表情坚定,它在柔和的蓝绿色调中显得格外突出。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不同凡流”的内涵。图中,一条金色的锦鲤在清澈的河流中逆流而上,河岸两侧繁茂的绿植和盛开的莲花为画面增添了宁静而充满挑战的氛围。锦鲤色彩鲜艳,鳞片闪耀,表情坚定,它在柔和的蓝绿色调中显得格外突出。 解读: 这幅插图是对成语“不同凡调”的艺术诠释。画面中,一只华丽的凤凰在普通鸟群之上翱翔,象征着凤凰与众不同、非凡杰出的本质。这种对比强调了凤凰的特别之处,与成语“不同凡调”中的含义相吻合,即超越常人、不寻常。

解读: 这幅插图是对成语“不同凡调”的艺术诠释。画面中,一只华丽的凤凰在普通鸟群之上翱翔,象征着凤凰与众不同、非凡杰出的本质。这种对比强调了凤凰的特别之处,与成语“不同凡调”中的含义相吻合,即超越常人、不寻常。 解读: 这幅插图为成语“不同凡响”提供了一个深刻而独特的视觉解释。成语“不同凡响”意指不同于一般,非常特别或出众。在这幅插图中,我们看到一个古风琴台,上面放着一把古羽扬琴,琴台四周环绕着美丽的山水和枝叶,营造出一种宁静而古老的氛围。值得注意的是,虽然周围无人,但从空中飘荡的音乐符号可以感受到一种无形的、非凡的音乐存在。这些符号的调子华丽且独特,象征着“不同凡响”的意境。

解读: 这幅插图为成语“不同凡响”提供了一个深刻而独特的视觉解释。成语“不同凡响”意指不同于一般,非常特别或出众。在这幅插图中,我们看到一个古风琴台,上面放着一把古羽扬琴,琴台四周环绕着美丽的山水和枝叶,营造出一种宁静而古老的氛围。值得注意的是,虽然周围无人,但从空中飘荡的音乐符号可以感受到一种无形的、非凡的音乐存在。这些符号的调子华丽且独特,象征着“不同凡响”的意境。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“不同天地”的内涵。图中左侧是一个典型的中国古村落,有着古老的建筑、平静的池塘和茂盛的绿植,象征着“地”。而右侧则展现了一个飘渺神秘的天界,有漂浮的山峦、云朵和天宫,代表着“天”。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不同天地”的内涵。图中左侧是一个典型的中国古村落,有着古老的建筑、平静的池塘和茂盛的绿植,象征着“地”。而右侧则展现了一个飘渺神秘的天界,有漂浮的山峦、云朵和天宫,代表着“天”。 解读: 这幅图描绘了成语“不同日月”的深刻含义。在这幅画中,太阳和月亮分别在天空的不同部分发光,象征着时间的流逝和变迁。这种对比强调了成语中的意象,即日月不可同日而语,形容事物之间的巨大差异。画面采用了柔和协调的色彩,传达了一种平静的感觉。太阳和月亮的描绘风格借鉴了古代中国艺术的元素,增添了一种古典美感。下方的古老风景,包括山脉、河流,以及小村庄或寺庙,展现了一个恒久不变却又时时变化的世界。

解读: 这幅图描绘了成语“不同日月”的深刻含义。在这幅画中,太阳和月亮分别在天空的不同部分发光,象征着时间的流逝和变迁。这种对比强调了成语中的意象,即日月不可同日而语,形容事物之间的巨大差异。画面采用了柔和协调的色彩,传达了一种平静的感觉。太阳和月亮的描绘风格借鉴了古代中国艺术的元素,增添了一种古典美感。下方的古老风景,包括山脉、河流,以及小村庄或寺庙,展现了一个恒久不变却又时时变化的世界。 解读: 此图插画呈现了一个宁静的中国古典风景画面,旨在诠释成语“不咎既往”。画中的广阔河流柔和地流经一座古桥,象征着时间的流逝,而桥梁则象征着过去与现在之间的联系。桥上,一位身着传统长袍的学者沉思地凝视着流水,意味着反思和宽恕。

解读: 此图插画呈现了一个宁静的中国古典风景画面,旨在诠释成语“不咎既往”。画中的广阔河流柔和地流经一座古桥,象征着时间的流逝,而桥梁则象征着过去与现在之间的联系。桥上,一位身着传统长袍的学者沉思地凝视着流水,意味着反思和宽恕。 解读: 这幅插图展现了一位身穿传统长袍的古代中国学者,他坚定地站在一个简朴的房间里。房间内的陈设非常简单,仅有一张木桌、一个砚台和几卷书卷,反映出学者生活的朴素。学者的面容表现出决心和正直,体现了坚持原则、不屈不挠的精神。

解读: 这幅插图展现了一位身穿传统长袍的古代中国学者,他坚定地站在一个简朴的房间里。房间内的陈设非常简单,仅有一张木桌、一个砚台和几卷书卷,反映出学者生活的朴素。学者的面容表现出决心和正直,体现了坚持原则、不屈不挠的精神。 解读: 这幅图描绘了“不妄言笑”这一成语的含义。成语“不妄言笑”源自中国古代,意为不随便说话和笑,强调言行的谨慎和合理。图中的长者端坐于盛开的梅树下,脸上流露出沉思和从容的表情,周围环绕着宁静的自然景观,远处的山峦象征深远和稳重。

解读: 这幅图描绘了“不妄言笑”这一成语的含义。成语“不妄言笑”源自中国古代,意为不随便说话和笑,强调言行的谨慎和合理。图中的长者端坐于盛开的梅树下,脸上流露出沉思和从容的表情,周围环绕着宁静的自然景观,远处的山峦象征深远和稳重。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者坐在传统书房中,被书籍和卷轴围绕,显得既沮丧又不知所措。画面通过一盏古典中国灯笼的微弱光线来强调学者学习上的挣扎。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者坐在传统书房中,被书籍和卷轴围绕,显得既沮丧又不知所措。画面通过一盏古典中国灯笼的微弱光线来强调学者学习上的挣扎。 解读: 这幅插图展现了成语“不学无文”的寓意。成语“不学无文”字面意思是不学习就没有文化,强调学习的重要性。图中的年轻人坐在树下,手持一本合上的书,面露困惑,象征着没有学习或放弃学习的状态。他周围是一个宁静的园林,远处有中国传统建筑,营造出一种平和而深远的氛围。这样的设置旨在强调,即使在如此美好的环境中,没有学习也意味着缺乏文化和知识的积累。

解读: 这幅插图展现了成语“不学无文”的寓意。成语“不学无文”字面意思是不学习就没有文化,强调学习的重要性。图中的年轻人坐在树下,手持一本合上的书,面露困惑,象征着没有学习或放弃学习的状态。他周围是一个宁静的园林,远处有中国传统建筑,营造出一种平和而深远的氛围。这样的设置旨在强调,即使在如此美好的环境中,没有学习也意味着缺乏文化和知识的积累。 解读: 这幅插图为成语“不学无术”提供了形象的视觉解释。图中展现了一位身着古代中国传统长袍的年轻学者,坐在树下,面露挫败之色。他周围散落着未打开的书籍和卷轴,象征着他缺乏知识和学问。背景是一个宁静的园林景致,包含小池塘和桥梁,增强了场景的平和感。

解读: 这幅插图为成语“不学无术”提供了形象的视觉解释。图中展现了一位身着古代中国传统长袍的年轻学者,坐在树下,面露挫败之色。他周围散落着未打开的书籍和卷轴,象征着他缺乏知识和学问。背景是一个宁静的园林景致,包含小池塘和桥梁,增强了场景的平和感。 解读: 这幅插图描绘了“不学无识”这一成语的内涵。在画面中,一位年轻人悠闲地坐在树下,眼神空洞地望着天空,表情中透露出缺乏好奇心和雄心壮志的气息。周围环境宁静,远处的山峦、附近流淌的小溪,以及天空中飞翔的几只鸟儿,共同构成了一个典型的中国古典山水画背景。

解读: 这幅插图描绘了“不学无识”这一成语的内涵。在画面中,一位年轻人悠闲地坐在树下,眼神空洞地望着天空,表情中透露出缺乏好奇心和雄心壮志的气息。周围环境宁静,远处的山峦、附近流淌的小溪,以及天空中飞翔的几只鸟儿,共同构成了一个典型的中国古典山水画背景。 解读: 这幅图描绘了一位身着传统服饰的学者,独自站在宁静、覆盖着雪的景观中。画中的学者看起来沉思而从容,目光投向远方。他周围轻轻飘落着雪花,但他的神态中看不出丝毫寒冷或不适。背景中的山峦被雾气笼罩,象征着冬天看不见的严酷。

解读: 这幅图描绘了一位身着传统服饰的学者,独自站在宁静、覆盖着雪的景观中。画中的学者看起来沉思而从容,目光投向远方。他周围轻轻飘落着雪花,但他的神态中看不出丝毫寒冷或不适。背景中的山峦被雾气笼罩,象征着冬天看不见的严酷。 解读: 这幅插图展现了中国成语“不寒而慄”的意境。在图中,我们看到一个宁静却略带不祥的秋日景色,稀疏的树木上叶子轻轻飘落。前景中有一个人物,他身披薄衫,尽管没有冬日的严寒,却明显在颤抖。这种场景传达了成语“不寒而慄”的含义:即使没有寒冷的环境,人物依然感到一种无形的恐惧或不安。

解读: 这幅插图展现了中国成语“不寒而慄”的意境。在图中,我们看到一个宁静却略带不祥的秋日景色,稀疏的树木上叶子轻轻飘落。前景中有一个人物,他身披薄衫,尽管没有冬日的严寒,却明显在颤抖。这种场景传达了成语“不寒而慄”的含义:即使没有寒冷的环境,人物依然感到一种无形的恐惧或不安。 解读: 这幅画描绘了成语“不寒而栗”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物独自站在一个幽暗、迷雾笼罩的森林中。周围的树木高大、枝条扭曲,整个氛围显得诡异而令人不安。人物明显在颤抖,脸上流露出恐惧和不安的神情。他们的姿态紧张,双手紧贴身体,仿佛在试图保持温暖。细微的细节,如皮肤上的鸡皮疙瘩和轻微的颤抖,都清晰可见。这幅画的色调被故意压制,以深绿色、灰色和棕色为主,传达出一种寒冷和恐惧的感觉。

解读: 这幅画描绘了成语“不寒而栗”的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的人物独自站在一个幽暗、迷雾笼罩的森林中。周围的树木高大、枝条扭曲,整个氛围显得诡异而令人不安。人物明显在颤抖,脸上流露出恐惧和不安的神情。他们的姿态紧张,双手紧贴身体,仿佛在试图保持温暖。细微的细节,如皮肤上的鸡皮疙瘩和轻微的颤抖,都清晰可见。这幅画的色调被故意压制,以深绿色、灰色和棕色为主,传达出一种寒冷和恐惧的感觉。 解读: 这幅插图灵感来源于成语“不屈不挠”,意指在困难或压力面前坚持不懈,勇于抗争。在这幅图中,一株竹子在狂风暴雨中顽强地站立,虽然弯曲但并未折断。这象征着即使在逆境中,也能保持坚韧不拔的精神。背景中的乌云和闪电更加突出了竹子的坚韧和不屈的精神。

解读: 这幅插图灵感来源于成语“不屈不挠”,意指在困难或压力面前坚持不懈,勇于抗争。在这幅图中,一株竹子在狂风暴雨中顽强地站立,虽然弯曲但并未折断。这象征着即使在逆境中,也能保持坚韧不拔的精神。背景中的乌云和闪电更加突出了竹子的坚韧和不屈的精神。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“不屈挠”的精神。图中,一位身穿传统战袍的武士坐在战场的废墟上。他的表情坚定不屈,双眼透露出坚强和决心,仿佛即将重新站起来继续战斗。这位武士的姿态和表情恰当地体现了“不屈挠”的含义,即在困难和挑战面前不轻易放弃,保持坚强和勇敢的态度。背景是一片混乱的战场,旗帜倒地,战斗器械破损,环境充满了绝望的气氛,进一步强调了主人公面对艰难境况的不屈不挠。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不屈挠”的精神。图中,一位身穿传统战袍的武士坐在战场的废墟上。他的表情坚定不屈,双眼透露出坚强和决心,仿佛即将重新站起来继续战斗。这位武士的姿态和表情恰当地体现了“不屈挠”的含义,即在困难和挑战面前不轻易放弃,保持坚强和勇敢的态度。背景是一片混乱的战场,旗帜倒地,战斗器械破损,环境充满了绝望的气氛,进一步强调了主人公面对艰难境况的不屈不挠。 解读: 这幅插图深入体现了成语“不届一世”的含义。在图中,我们看到一位身穿传统汉服的学者独自站立在高耸的悬崖上,俯瞰着下方被迷雾笼罩的广阔山谷。他远眺着远方,表现出一种对世俗的超然和不屑。这样的场景和姿态完美地传达了成语中对世俗价值和常规生活方式的轻蔑和疏离感。

解读: 这幅插图深入体现了成语“不届一世”的含义。在图中,我们看到一位身穿传统汉服的学者独自站立在高耸的悬崖上,俯瞰着下方被迷雾笼罩的广阔山谷。他远眺着远方,表现出一种对世俗的超然和不屑。这样的场景和姿态完美地传达了成语中对世俗价值和常规生活方式的轻蔑和疏离感。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他站在宁静的湖边,面部表情平和、从容,没有展现出任何忧虑或悲伤的迹象。他身着传统的汉服,面带微笑,注视着平静的湖水。背景描绘了一幅宁静的风景,柳树轻轻摇曳,远处的山峦部分被雾气笼罩。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他站在宁静的湖边,面部表情平和、从容,没有展现出任何忧虑或悲伤的迹象。他身着传统的汉服,面带微笑,注视着平静的湖水。背景描绘了一幅宁静的风景,柳树轻轻摇曳,远处的山峦部分被雾气笼罩。 解读: 这幅插图描绘的是一位身着古代中国服饰的学者,在毫不犹豫中做出果断的行动,这完美体现了“不待思索”这一成语的含义。在画面中,我们可以看到这位学者正在迅速地在卷轴上书写,或者自信地下着围棋。这种场景传达了一种迅速而果断的决策力,恰如其分地展现了成语“不待思索”的意境。

解读: 这幅插图描绘的是一位身着古代中国服饰的学者,在毫不犹豫中做出果断的行动,这完美体现了“不待思索”这一成语的含义。在画面中,我们可以看到这位学者正在迅速地在卷轴上书写,或者自信地下着围棋。这种场景传达了一种迅速而果断的决策力,恰如其分地展现了成语“不待思索”的意境。 解读: 这幅插图生动地描绘了中国成语“不得要领”的含义。图中展现了一位身着明朝传统服饰的学者,他正全神贯注地阅读一卷大幅书卷,周围是一个宁静的园林。在他的附近,一位朋友正试图指出远处的某个重要事物,可能是一场迫近的风暴或一只罕见的鸟,但学者却浑然不觉,只专注于自己的阅读。此图通过典型的中国水墨画风格,用淡雅的黑灰色调,展现了那种专注于细节而忽视重点的场景。学者的专注代表了成语中的“不得要领”——即未能抓住事情的主要问题或关键点。这种情景在生活中并不少见,形象地表达了成语的深刻含义。画面中还巧妙地加入了一个小小的红色印章,增添了一丝传统中国艺术的韵味。

解读: 这幅插图生动地描绘了中国成语“不得要领”的含义。图中展现了一位身着明朝传统服饰的学者,他正全神贯注地阅读一卷大幅书卷,周围是一个宁静的园林。在他的附近,一位朋友正试图指出远处的某个重要事物,可能是一场迫近的风暴或一只罕见的鸟,但学者却浑然不觉,只专注于自己的阅读。此图通过典型的中国水墨画风格,用淡雅的黑灰色调,展现了那种专注于细节而忽视重点的场景。学者的专注代表了成语中的“不得要领”——即未能抓住事情的主要问题或关键点。这种情景在生活中并不少见,形象地表达了成语的深刻含义。画面中还巧妙地加入了一个小小的红色印章,增添了一丝传统中国艺术的韵味。 解读: 这幅插图呈现了一个古代学者抬头望天的场景,他的表情充满了痛苦和纠结,象征着深刻的道德冲突和个人价值观与外界压力之间的斗争。这与成语“不忍戴天”的内涵紧密相连。“不忍戴天”源自《左传·隐公元年》,讲述的是晋文公不忍心看到自己的两位大臣在严寒中受苦,因此决定提前结束狩猎。这个成语用来形容领导人或者统治者富有同情心,不忍心看到他的百姓或者部下受苦。在插图中,学者身穿传统长袍,站在一个宁静而郁郁葱葱的园林中,园林中有古代中国的建筑、松树和流水,这些元素增添了一种沉静和内省的氛围。学者仰望天空的姿态和表情传达出一种道德的挣扎和不忍之情,与成语中的深层含义相呼应。

解读: 这幅插图呈现了一个古代学者抬头望天的场景,他的表情充满了痛苦和纠结,象征着深刻的道德冲突和个人价值观与外界压力之间的斗争。这与成语“不忍戴天”的内涵紧密相连。“不忍戴天”源自《左传·隐公元年》,讲述的是晋文公不忍心看到自己的两位大臣在严寒中受苦,因此决定提前结束狩猎。这个成语用来形容领导人或者统治者富有同情心,不忍心看到他的百姓或者部下受苦。在插图中,学者身穿传统长袍,站在一个宁静而郁郁葱葱的园林中,园林中有古代中国的建筑、松树和流水,这些元素增添了一种沉静和内省的氛围。学者仰望天空的姿态和表情传达出一种道德的挣扎和不忍之情,与成语中的深层含义相呼应。 解读: 这幅插图展现了成语“不耻下问”的含义。成语“不耻下问”直译为“不以向下位的人提问为耻”,意指不以向地位较低或者年纪较轻的人请教为耻。这一成语强调的是谦虚好学、不耻下问的精神。在这幅图中,我们看到一位年轻的学者正在向一位年长的、看起来非常有智慧的老师提问。年轻学者的姿态谦卑,表情专注,展现了对知识的渴望和对老师的尊敬。老师的表情平和、知识渊博,似乎在耐心地解答学生的疑问。背景是一个典型的中国古代学习环境,可能是一间书房或者一个宁静的花园,这增强了场景的文化氛围。两人都穿着传统的中国服饰,进一步强调了场景的古典性和文化深度。

解读: 这幅插图展现了成语“不耻下问”的含义。成语“不耻下问”直译为“不以向下位的人提问为耻”,意指不以向地位较低或者年纪较轻的人请教为耻。这一成语强调的是谦虚好学、不耻下问的精神。在这幅图中,我们看到一位年轻的学者正在向一位年长的、看起来非常有智慧的老师提问。年轻学者的姿态谦卑,表情专注,展现了对知识的渴望和对老师的尊敬。老师的表情平和、知识渊博,似乎在耐心地解答学生的疑问。背景是一个典型的中国古代学习环境,可能是一间书房或者一个宁静的花园,这增强了场景的文化氛围。两人都穿着传统的中国服饰,进一步强调了场景的古典性和文化深度。 解读: 这幅插图是基于成语“不息自强”创作的,体现了中国古典文化中关于坚持不懈和自我提升的精神。画面中,一位古代学者在夜晚依靠灯光在一棵大树下专心致志地学习,象征着不断追求知识和自我完善的决心。他的表情专注而坚定,传达了持续自强不息的主题。背景中的明月增添了画面的宁静与奉献气氛。色彩运用低调而沉稳,与古典中国画的风格相符合。图画的一角还有一个小红印章,增添了作品的传统感和完整性。这幅作品的创作灵感来自于成语“不息自强”,其含义是指不停地自我加强和提高。在中国文化中,这个成语强调了通过不懈的努力和学习来提升个人能力和道德品质的重要性。画中的学者代表了这一理念,通过在月光下勤奋学习的形象,展现了不断自我加强的精神。

解读: 这幅插图是基于成语“不息自强”创作的,体现了中国古典文化中关于坚持不懈和自我提升的精神。画面中,一位古代学者在夜晚依靠灯光在一棵大树下专心致志地学习,象征着不断追求知识和自我完善的决心。他的表情专注而坚定,传达了持续自强不息的主题。背景中的明月增添了画面的宁静与奉献气氛。色彩运用低调而沉稳,与古典中国画的风格相符合。图画的一角还有一个小红印章,增添了作品的传统感和完整性。这幅作品的创作灵感来自于成语“不息自强”,其含义是指不停地自我加强和提高。在中国文化中,这个成语强调了通过不懈的努力和学习来提升个人能力和道德品质的重要性。画中的学者代表了这一理念,通过在月光下勤奋学习的形象,展现了不断自我加强的精神。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他站在典型的书房中,自信满满。这位学者身着传统的汉服,手持一卷书卷,面露坚定和自豪。周围是充满古典韵味的装饰,包括古书、砚台,以及一扇展现宁静园林的大窗户。此画作体现的成语是“不惭大言”。这个成语用来形容一个人不因其言论宏大而感到羞愧,反映了一种自信和毅力。画中人物的自信神态和坚定眼神恰如其分地诠释了这一点。他站在书房中,象征着知识和智慧的力量,进一步强化了成语的含义。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他站在典型的书房中,自信满满。这位学者身着传统的汉服,手持一卷书卷,面露坚定和自豪。周围是充满古典韵味的装饰,包括古书、砚台,以及一扇展现宁静园林的大窗户。此画作体现的成语是“不惭大言”。这个成语用来形容一个人不因其言论宏大而感到羞愧,反映了一种自信和毅力。画中人物的自信神态和坚定眼神恰如其分地诠释了这一点。他站在书房中,象征着知识和智慧的力量,进一步强化了成语的含义。 解读: 这幅图描绘了一位身穿古代服饰的学者,他坐在一棵枯萎的树下,一手托着头,凝视着地上破碎的砚台和破旧的卷轴。背景是一个宁静而荒凉的景象,远处是模糊的山脉和渐隐的太阳。

解读: 这幅图描绘了一位身穿古代服饰的学者,他坐在一棵枯萎的树下,一手托着头,凝视着地上破碎的砚台和破旧的卷轴。背景是一个宁静而荒凉的景象,远处是模糊的山脉和渐隐的太阳。 解读: 这幅画描绘了中国古代成语“不探虎穴,安得虎子”的场景。这个成语的意思是如果不亲自去冒险探索或尝试困难的事情,就无法获得重大的成果或收获。在画面中,我们看到一个穿着传统中式服装的勇敢人物正小心翼翼地接近位于茂密森林中心的虎穴。这个场景传达了一种紧张而吸引人的氛围,勇者的行动充满了尊重与决心。画中的虎穴和密林增加了神秘感,而洞穴内部独自出现的雄伟老虎正注视着接近的人物。这样的描绘恰好体现了成语的寓意:不经历危险或不付出努力,就无法得到宝贵的东西或成就。

解读: 这幅画描绘了中国古代成语“不探虎穴,安得虎子”的场景。这个成语的意思是如果不亲自去冒险探索或尝试困难的事情,就无法获得重大的成果或收获。在画面中,我们看到一个穿着传统中式服装的勇敢人物正小心翼翼地接近位于茂密森林中心的虎穴。这个场景传达了一种紧张而吸引人的氛围,勇者的行动充满了尊重与决心。画中的虎穴和密林增加了神秘感,而洞穴内部独自出现的雄伟老虎正注视着接近的人物。这样的描绘恰好体现了成语的寓意:不经历危险或不付出努力,就无法得到宝贵的东西或成就。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者在紧急需要的时刻,正体现了成语“不时之需”的内涵。画面中,学者身着传统的汉服,在一个幽静的书房里,被书籍和卷轴包围着。他看上去正在书籍中急切地寻找着某件重要的东西。这种场景传达出一种紧迫和重要性的氛围。书房内部装饰雅致,显示出学术气氛,摆放着墨石、笔刷和其他书写工具。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者在紧急需要的时刻,正体现了成语“不时之需”的内涵。画面中,学者身着传统的汉服,在一个幽静的书房里,被书籍和卷轴包围着。他看上去正在书籍中急切地寻找着某件重要的东西。这种场景传达出一种紧迫和重要性的氛围。书房内部装饰雅致,显示出学术气氛,摆放着墨石、笔刷和其他书写工具。 解读: 这幅图描绘了一位身穿传统汉服的古代中国学者,站在宁静的花园中,凝视着日晷,表现出对时间流逝的沉思。花园景致恬静,鲜花盛开,小溪流淌,色彩柔和协调,以绿色和棕色为主,反映了平和的自然环境。

解读: 这幅图描绘了一位身穿传统汉服的古代中国学者,站在宁静的花园中,凝视着日晷,表现出对时间流逝的沉思。花园景致恬静,鲜花盛开,小溪流淌,色彩柔和协调,以绿色和棕色为主,反映了平和的自然环境。 解读: 这幅画描绘了一位身穿古代服饰的学者,他在书房里被堆积如山的卷轴和书籍所困扰。画中的学者看起来急于寻找答案,手忙脚乱地翻阅着书籍。书房装饰华丽,有传统的中式家具,窗外展现了宁静的景色,与学者内心的焦急形成鲜明对比。

解读: 这幅画描绘了一位身穿古代服饰的学者,他在书房里被堆积如山的卷轴和书籍所困扰。画中的学者看起来急于寻找答案,手忙脚乱地翻阅着书籍。书房装饰华丽,有传统的中式家具,窗外展现了宁静的景色,与学者内心的焦急形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展现了成语“不暇应接”的意境。成语“不暇应接”原意指事情繁多到应接不暇,现多形容事情太多,忙得应付不过来。在这幅图中,我选择了一个繁忙的古代中国市场场景,以体现这种忙碌和无暇顾及的状态。图中,市场上商贩众多,顾客络绎不绝,摊位上的商品摆放得满满当当。人们在热闹地讨价还价,搬运工忙着搬运重物,整个场景充满了活力和混乱。这种熙熙攘攘、忙忙碌碌的氛围,恰如其分地传达了“不暇应接”的感觉。

解读: 这幅插图展现了成语“不暇应接”的意境。成语“不暇应接”原意指事情繁多到应接不暇,现多形容事情太多,忙得应付不过来。在这幅图中,我选择了一个繁忙的古代中国市场场景,以体现这种忙碌和无暇顾及的状态。图中,市场上商贩众多,顾客络绎不绝,摊位上的商品摆放得满满当当。人们在热闹地讨价还价,搬运工忙着搬运重物,整个场景充满了活力和混乱。这种熙熙攘攘、忙忙碌碌的氛围,恰如其分地传达了“不暇应接”的感觉。 解读: 这幅插图生动地描绘了成语“不暇暖席”的含义。画面中,我们看到一个典型的古代中国书房场景,有一张木质的椅子和一张装饰着卷轴和砚台的桌子。椅子的座位上有轻微的凹痕,暗示着曾被短暂使用,但表面清晰可见的一层薄霜象征着这个成语的含义——极其忙碌,没有时间休息。在传达这一点时,我选择了这样的场景和元素:书房象征着学问和工作,而椅子上的薄霜则传达了使用者忙碌到连椅子都来不及坐热的程度。

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“不暇暖席”的含义。画面中,我们看到一个典型的古代中国书房场景,有一张木质的椅子和一张装饰着卷轴和砚台的桌子。椅子的座位上有轻微的凹痕,暗示着曾被短暂使用,但表面清晰可见的一层薄霜象征着这个成语的含义——极其忙碌,没有时间休息。在传达这一点时,我选择了这样的场景和元素:书房象征着学问和工作,而椅子上的薄霜则传达了使用者忙碌到连椅子都来不及坐热的程度。 解读: 这幅图描绘了一个宁静的山水场景,山峦被轻纱般的云雾缭绕,山间隐约可见一座小庙,四周环绕着古老的松树。小庙的建筑展现了传统的中国风格,与自然环境和谐地融为一体。

解读: 这幅图描绘了一个宁静的山水场景,山峦被轻纱般的云雾缭绕,山间隐约可见一座小庙,四周环绕着古老的松树。小庙的建筑展现了传统的中国风格,与自然环境和谐地融为一体。 解读: 这幅图描绘了“不毛之地”这个成语的意象。画面中,我们看到了一片广阔而贫瘠的土地,土地干裂,植被稀少,几株枯萎的植物在艰难地求生,整个场景在炽热的太阳下显得异常荒凉。画面采用了沉郁的土色调,通过这些暗淡的颜色和枯萎的植物,表达了一种绝望和严酷的感觉。

解读: 这幅图描绘了“不毛之地”这个成语的意象。画面中,我们看到了一片广阔而贫瘠的土地,土地干裂,植被稀少,几株枯萎的植物在艰难地求生,整个场景在炽热的太阳下显得异常荒凉。画面采用了沉郁的土色调,通过这些暗淡的颜色和枯萎的植物,表达了一种绝望和严酷的感觉。 解读: 这幅插图展现了一个宁静的古代中国书房,书桌上散落着卷轴和书籍,通过打开的窗户可以看到外面平静的花园,营造出一种学习的安宁氛围。墙上的一幅竹子水墨画体现了自然的简约。图像的一个角落有一个小巧而不显眼的带有汉字的红色印章,整体给人一种平静和专注的感觉,没有任何紧迫感或深沉的专注。这幅图像与成语“不求甚解”之间的联系在于它传达的学习氛围。成语“不求甚解”直译为不深入地追求理解或知识,通常用来形容学习或研究时的浅尝辄止或不深入探究。图中书房的宁静和书籍的散乱可能暗示着一种轻松的学习态度,而非深入钻研。开放的窗户和外面的花园提供了一种从学习中抽离,享受自然美景的机会,这与成语所传达的不过分深入追求知识的意境相契合。

解读: 这幅插图展现了一个宁静的古代中国书房,书桌上散落着卷轴和书籍,通过打开的窗户可以看到外面平静的花园,营造出一种学习的安宁氛围。墙上的一幅竹子水墨画体现了自然的简约。图像的一个角落有一个小巧而不显眼的带有汉字的红色印章,整体给人一种平静和专注的感觉,没有任何紧迫感或深沉的专注。这幅图像与成语“不求甚解”之间的联系在于它传达的学习氛围。成语“不求甚解”直译为不深入地追求理解或知识,通常用来形容学习或研究时的浅尝辄止或不深入探究。图中书房的宁静和书籍的散乱可能暗示着一种轻松的学习态度,而非深入钻研。开放的窗户和外面的花园提供了一种从学习中抽离,享受自然美景的机会,这与成语所传达的不过分深入追求知识的意境相契合。 解读: 这幅插图体现了成语“不为凡响”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者,身着传统长袍,沉浸在山水环境中的读书写作之中。他对周围世俗的名利显得漠不关心,这正是“不为凡响”(不为平凡之声,意指不追求世俗的名声和利益)的核心意涵。画中的松树象征着坚定不移,而远处的瀑布则象征着纯洁和对更高智慧的追求。

解读: 这幅插图体现了成语“不为凡响”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者,身着传统长袍,沉浸在山水环境中的读书写作之中。他对周围世俗的名利显得漠不关心,这正是“不为凡响”(不为平凡之声,意指不追求世俗的名声和利益)的核心意涵。画中的松树象征着坚定不移,而远处的瀑布则象征着纯洁和对更高智慧的追求。 解读: 这幅图描绘了成语“不犯秋毫”的含义。成语“不犯秋毫”源自《后汉书·袁安传》,指的是行使公权力时要慎重,不要轻易伤害百姓。图中展现了一位古代中国的将军或领导者,他坐在帐篷内,面前铺着卷轴和地图,象征着战略规划和谨慎考虑。将军周围是几位身着传统盔甲、态度恭敬的士兵或顾问,他们聚精会神地倾听。画面的焦点是将军小心翼翼地处理一根细小的羽毛,象征着成语中强调的即使是最微小的事物也不应受到伤害。

解读: 这幅图描绘了成语“不犯秋毫”的含义。成语“不犯秋毫”源自《后汉书·袁安传》,指的是行使公权力时要慎重,不要轻易伤害百姓。图中展现了一位古代中国的将军或领导者,他坐在帐篷内,面前铺着卷轴和地图,象征着战略规划和谨慎考虑。将军周围是几位身着传统盔甲、态度恭敬的士兵或顾问,他们聚精会神地倾听。画面的焦点是将军小心翼翼地处理一根细小的羽毛,象征着成语中强调的即使是最微小的事物也不应受到伤害。 解读: 这幅图描绘了一个古代战士,他全副武装,身姿动态,显得正用尽全力挥舞武器。他的表情集中而紧张,体现了“不留余力”的成语精神,即用尽一个人的力量和努力。画作背景简约,使得重点落在战士的动作上。

解读: 这幅图描绘了一个古代战士,他全副武装,身姿动态,显得正用尽全力挥舞武器。他的表情集中而紧张,体现了“不留余力”的成语精神,即用尽一个人的力量和努力。画作背景简约,使得重点落在战士的动作上。 解读: 这幅插图展示了一个古老的中国场景,描绘了一位智慧的老人在宁静的花园中平静地指导一位年轻而冲动的武士。画面背景平和,绿树成荫,溪水悠悠,远山苍茫。老人长须飘飘,身着传统汉服,展现出一种平和的气质,手势温和地引导着。而年轻的武士穿着盔甲,看起来既急切又专注,象征着冲动的能量被智慧所调和。

解读: 这幅插图展示了一个古老的中国场景,描绘了一位智慧的老人在宁静的花园中平静地指导一位年轻而冲动的武士。画面背景平和,绿树成荫,溪水悠悠,远山苍茫。老人长须飘飘,身着传统汉服,展现出一种平和的气质,手势温和地引导着。而年轻的武士穿着盔甲,看起来既急切又专注,象征着冲动的能量被智慧所调和。 解读: 这幅插图展现了一位健康的老人坐在传统的中国房间内,房间周围摆放着古代的卷轴和药瓶。尽管老人看上去健康,但他戏剧性地捂着头,面露忧虑,仿佛在痛苦中。房间内陈设精致,展现了优雅的木制家具和窗外宁静的园景。此画作的灵感来自成语“不病而呻”。这个成语形容那些身体无恙却装作疾病缠身的人,通常用来比喻那些没有实际问题却故作痛苦、哀怨的行为。画中的老人虽然看起来健康,但却夸张地表现出疼痛,正是这个成语的生动体现。

解读: 这幅插图展现了一位健康的老人坐在传统的中国房间内,房间周围摆放着古代的卷轴和药瓶。尽管老人看上去健康,但他戏剧性地捂着头,面露忧虑,仿佛在痛苦中。房间内陈设精致,展现了优雅的木制家具和窗外宁静的园景。此画作的灵感来自成语“不病而呻”。这个成语形容那些身体无恙却装作疾病缠身的人,通常用来比喻那些没有实际问题却故作痛苦、哀怨的行为。画中的老人虽然看起来健康,但却夸张地表现出疼痛,正是这个成语的生动体现。 解读: 这幅插图展现了一位中国古代学者,他身着传统服饰,静坐在一个宁静的园林中。周围环绕着繁茂的绿植和一个小池塘,池塘中盛开着荷花。他的面部表情沉着、难以捉摸,完美诠释了“不发声色”的成语含义。这个成语的意思是不露声色,不表露自己的感情和意图。

解读: 这幅插图展现了一位中国古代学者,他身着传统服饰,静坐在一个宁静的园林中。周围环绕着繁茂的绿植和一个小池塘,池塘中盛开着荷花。他的面部表情沉着、难以捉摸,完美诠释了“不发声色”的成语含义。这个成语的意思是不露声色,不表露自己的感情和意图。 解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“不直一文”。该成语字面意思为“不值一文钱”,用来形容某物一无是处,毫无价值。图中展现了一个古代中国市场的场景,市场上摆放着各种物品,但这些物品都破旧不堪或质量低劣,强调了它们缺乏价值的特点。显著的是,市场上并无顾客,这进一步突出了人们对这些无价值物品的不感兴趣。

解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“不直一文”。该成语字面意思为“不值一文钱”,用来形容某物一无是处,毫无价值。图中展现了一个古代中国市场的场景,市场上摆放着各种物品,但这些物品都破旧不堪或质量低劣,强调了它们缺乏价值的特点。显著的是,市场上并无顾客,这进一步突出了人们对这些无价值物品的不感兴趣。 解读: 这幅插图展现了中国古代的场景,特别是用于称量物品的传统秤。图中秤的一端放置着一枚古旧的硬币,这代表着成语“不直一钱”。这枚硬币的形象旧而磨损,象征着其价值微不足道。秤的另一端为空,进一步强调了这枚硬币的无足轻重。背景采用了简洁的水墨风格,典型的中国古典绘画特色,模糊地勾勒出远山和树木。图画的一角还印有一个小红印章,为作品增添了一抹真实感。

解读: 这幅插图展现了中国古代的场景,特别是用于称量物品的传统秤。图中秤的一端放置着一枚古旧的硬币,这代表着成语“不直一钱”。这枚硬币的形象旧而磨损,象征着其价值微不足道。秤的另一端为空,进一步强调了这枚硬币的无足轻重。背景采用了简洁的水墨风格,典型的中国古典绘画特色,模糊地勾勒出远山和树木。图画的一角还印有一个小红印章,为作品增添了一抹真实感。 解读: 此图描绘了成语“不知所云”的典型场景。在画面中,一位身穿传统中国服饰的古代学者,面露困惑之色,正抓着头发,周围是缭绕的云雾,象征着迷茫和理解上的障碍。这种表现手法深刻地体现了成语的寓意,即对所听到的话感到困惑,不知其所指。画面背景是宁静的山水,有几棵树和几块石头,体现了中国传统山水画的特色。

解读: 此图描绘了成语“不知所云”的典型场景。在画面中,一位身穿传统中国服饰的古代学者,面露困惑之色,正抓着头发,周围是缭绕的云雾,象征着迷茫和理解上的障碍。这种表现手法深刻地体现了成语的寓意,即对所听到的话感到困惑,不知其所指。画面背景是宁静的山水,有几棵树和几块石头,体现了中国传统山水画的特色。 解读: 这幅插图生动地呈现了成语“不知所从”的寓意。画面中的旅行者站在古代中国风景中的十字路口,显得困惑和不确定。他身着传统的汉服,站在高耸、雾蒙蒙的山峦之间,面前是分叉的道路,象征着犹豫和迷茫。周围的自然景观既宁静又深邃,强调了内心的深沉思考。

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“不知所从”的寓意。画面中的旅行者站在古代中国风景中的十字路口,显得困惑和不确定。他身着传统的汉服,站在高耸、雾蒙蒙的山峦之间,面前是分叉的道路,象征着犹豫和迷茫。周围的自然景观既宁静又深邃,强调了内心的深沉思考。 解读: 这幅画描绘了一个古代学者站在辽阔的自然景观中,显得困惑和不知所措。画中的学者身着传统长袍,置身于崇山峻岭和浩瀚天空的背景下,这些元素象征着世界的广阔和学者与之相比的渺小。

解读: 这幅画描绘了一个古代学者站在辽阔的自然景观中,显得困惑和不知所措。画中的学者身着传统长袍,置身于崇山峻岭和浩瀚天空的背景下,这些元素象征着世界的广阔和学者与之相比的渺小。 解读: 这幅插图展现了两位学者在一个宁静、郁郁葱葱的园林中意外相遇的场景,完美诠释了成语“不约而合”的含义。图中,两位学者身着古代中国的长袍,一个穿着蓝色,另一个穿着绿色。他们在一座小溪上的石桥上相遇,显得既惊讶又高兴。周围是盛开的花朵和垂柳,营造出一种没有预先计划却又和谐一致的氛围。

解读: 这幅插图展现了两位学者在一个宁静、郁郁葱葱的园林中意外相遇的场景,完美诠释了成语“不约而合”的含义。图中,两位学者身着古代中国的长袍,一个穿着蓝色,另一个穿着绿色。他们在一座小溪上的石桥上相遇,显得既惊讶又高兴。周围是盛开的花朵和垂柳,营造出一种没有预先计划却又和谐一致的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“不约而同”的精髓。图中,我们看到两位古代中国学者,身着传统长袍,在一棵盛开的梅树下不期而遇。他们在相见时显露出惊喜和欢愉的神情,这一情景完美诠释了“不约而同”中“未经约定却心意相同”之意。背景是宁静的山川和平静的河流,营造出和谐安宁的氛围,象征着即便在没有预先计划或协议的情况下,人们的思想和行为也可以自然而然地趋于一致。这种巧合的相遇,不仅反映了人与人之间深刻的心灵契合,还揭示了人类行为和思想上的共通性。

解读: 这幅插图展现了成语“不约而同”的精髓。图中,我们看到两位古代中国学者,身着传统长袍,在一棵盛开的梅树下不期而遇。他们在相见时显露出惊喜和欢愉的神情,这一情景完美诠释了“不约而同”中“未经约定却心意相同”之意。背景是宁静的山川和平静的河流,营造出和谐安宁的氛围,象征着即便在没有预先计划或协议的情况下,人们的思想和行为也可以自然而然地趋于一致。这种巧合的相遇,不仅反映了人与人之间深刻的心灵契合,还揭示了人类行为和思想上的共通性。 解读: 这幅插图描绘了一群古代学者在宁静的园林中辩论的场景。画中一位学者站立着坚定地表达自己的观点,而其他学者则聚精会神地倾听,表情中立,既不表示赞同也不表示反对。他们的面容平静、沉着,没有显示出强烈的情绪。园林景致安详,有着传统的中国建筑、茂盛的树木和一个小池塘,反映出一种平和的氛围。

解读: 这幅插图描绘了一群古代学者在宁静的园林中辩论的场景。画中一位学者站立着坚定地表达自己的观点,而其他学者则聚精会神地倾听,表情中立,既不表示赞同也不表示反对。他们的面容平静、沉着,没有显示出强烈的情绪。园林景致安详,有着传统的中国建筑、茂盛的树木和一个小池塘,反映出一种平和的氛围。 解读: 这幅插图描绘了成语“不翼而飞”的形象。在画面中,我们看到一物或一人,看似没有翅膀,却在空中神奇地飞翔,象征着无需通常的方式即可飞行。

解读: 这幅插图描绘了成语“不翼而飞”的形象。在画面中,我们看到一物或一人,看似没有翅膀,却在空中神奇地飞翔,象征着无需通常的方式即可飞行。 解读: 这幅图描绘了中国成语“不肯一世”的意境。画面中,我们看到一位身穿传统汉服的年轻书生,他的表情显露出不满足与渴望更多的神情。这位书生站在一个宁静的山水景致中,周围有群山环绕,河流蜿蜒。他的眼神深沉,似乎在沉思,对现状的不满和对不同生活的渴望清晰可见。

解读: 这幅图描绘了中国成语“不肯一世”的意境。画面中,我们看到一位身穿传统汉服的年轻书生,他的表情显露出不满足与渴望更多的神情。这位书生站在一个宁静的山水景致中,周围有群山环绕,河流蜿蜒。他的眼神深沉,似乎在沉思,对现状的不满和对不同生活的渴望清晰可见。 解读: 这幅插图呈现了成语“不能为力”的具体场景。在画面中,一位穿着传统汉服的学者站在一块巨大、不可移动的石头前,面露挫败和无奈之情。这位学者的表情和姿态生动地体现了“不能为力”所传达的无力和挫折感。石头的细致描绘象征着一个难以克服的障碍,彰显了这个成语的深层含义。背景则是典型的中国古代山水画风格,远处的山脉、流淌的河流和稀疏的植被,营造出一种深远和宁静的氛围。这样的设置旨在强调前景中学者面对挑战的孤独和无助。

解读: 这幅插图呈现了成语“不能为力”的具体场景。在画面中,一位穿着传统汉服的学者站在一块巨大、不可移动的石头前,面露挫败和无奈之情。这位学者的表情和姿态生动地体现了“不能为力”所传达的无力和挫折感。石头的细致描绘象征着一个难以克服的障碍,彰显了这个成语的深层含义。背景则是典型的中国古代山水画风格,远处的山脉、流淌的河流和稀疏的植被,营造出一种深远和宁静的氛围。这样的设置旨在强调前景中学者面对挑战的孤独和无助。 解读: 这幅插图是为了表现中国成语“不脚而走”。在画面中,我们看到一个没有腿的神秘生物,它形似龙,正优雅地在古代中国的山水景观上方飘浮或飞翔。这个场景生动地展现了这个成语的含义:即使没有脚,也能行动自如。“不脚而走”这个成语通常用来形容某种事物或消息在没有直接推动的情况下迅速传播。在这幅作品中,无脚的龙象征着这种自发而迅速的行动或传播,它无需脚步,便能在空中自由移动,就像消息在人群中迅速传开一样。

解读: 这幅插图是为了表现中国成语“不脚而走”。在画面中,我们看到一个没有腿的神秘生物,它形似龙,正优雅地在古代中国的山水景观上方飘浮或飞翔。这个场景生动地展现了这个成语的含义:即使没有脚,也能行动自如。“不脚而走”这个成语通常用来形容某种事物或消息在没有直接推动的情况下迅速传播。在这幅作品中,无脚的龙象征着这种自发而迅速的行动或传播,它无需脚步,便能在空中自由移动,就像消息在人群中迅速传开一样。 解读: 这幅图描绘了“不脛而走”的成语,意为事物或消息在没有明显推动下迅速传播。在图中,一匹马正迅速地在古代中国的山水中奔跑,背景是山脉和树木。这匹马显得充满活力和力量,强调速度和消息或名声的迅速传播。

解读: 这幅图描绘了“不脛而走”的成语,意为事物或消息在没有明显推动下迅速传播。在图中,一匹马正迅速地在古代中国的山水中奔跑,背景是山脉和树木。这匹马显得充满活力和力量,强调速度和消息或名声的迅速传播。 解读: 这幅图描绘了一位看起来邋遢、不关心自己外表的学者,体现了“不修边幅”这个成语的内涵。在画中,这位学者头发凌乱,穿着简单而略显不整洁的衣服,坐在一个宁静的花园里。他被古树和小池塘所环绕,这种环境宁静而自然,展现了一种对世俗琐事的漠视态度。

解读: 这幅图描绘了一位看起来邋遢、不关心自己外表的学者,体现了“不修边幅”这个成语的内涵。在画中,这位学者头发凌乱,穿着简单而略显不整洁的衣服,坐在一个宁静的花园里。他被古树和小池塘所环绕,这种环境宁静而自然,展现了一种对世俗琐事的漠视态度。 解读: 这幅插图展现了一位古代学者在幽静的书房中专注地阅读,他穿着传统的中式服饰,坐在木制的书桌前,全神贯注地研读古籍。他的表情严肃专注,没有任何笑容或随意的态度。周围摆放着装满古书和卷轴的书架,一扇小窗户透过宁静的庭院景致,以及一盏微微发光的油灯,投射出柔和的光线。

解读: 这幅插图展现了一位古代学者在幽静的书房中专注地阅读,他穿着传统的中式服饰,坐在木制的书桌前,全神贯注地研读古籍。他的表情严肃专注,没有任何笑容或随意的态度。周围摆放着装满古书和卷轴的书架,一扇小窗户透过宁静的庭院景致,以及一盏微微发光的油灯,投射出柔和的光线。 解读: 这幅插图展现了“不着边际”这一成语的意境。在图中,一个神话人物坐落于浮云舍上,周围环绕着漂浮的山峰和水流。此景象象征着无限的空间和不受约束的自由。画面中还有一个遗世独立的人物,在漂流的小舟上沉思,进一步强调了这一成语的意涵,即思想或话语漂泊无定,缺乏具体的焦点或方向。

解读: 这幅插图展现了“不着边际”这一成语的意境。在图中,一个神话人物坐落于浮云舍上,周围环绕着漂浮的山峰和水流。此景象象征着无限的空间和不受约束的自由。画面中还有一个遗世独立的人物,在漂流的小舟上沉思,进一步强调了这一成语的意涵,即思想或话语漂泊无定,缺乏具体的焦点或方向。