-

序号: 601

解读: 这幅图描绘了“光怪陆离”这一成语的精髓。在这幅作品中,我构想了一个神秘的景象,其中包含了不寻常的岩石构造和奇特形状的树木。

整个画面色彩鲜艳,带有超现实的特质,这些元素共同营造出一种离奇古怪、异想天开的氛围。

“光怪陆离”这个成语原指日光映照之下的奇异山川,后泛指形态奇特、色彩斑斓的事物。在这幅画中,我特意采用了生动的色彩和梦幻般的风景布局,以体现这种超乎寻常的视觉冲击。画中融合了传统中国元素,如亭台楼阁或桥梁,它们巧妙地点缀在画面之中,进一步强化了这种神秘而奇异的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家,展现了中国古典艺术的精髓。

此外,画面一角的小红印章,不仅增添了作品的真实性,也是对古典中国艺术传统的致敬。

整体上,这幅作品力图通过古典中国绘画的方式,将“光怪陆离”的意境生动而深刻地表达出来。

-

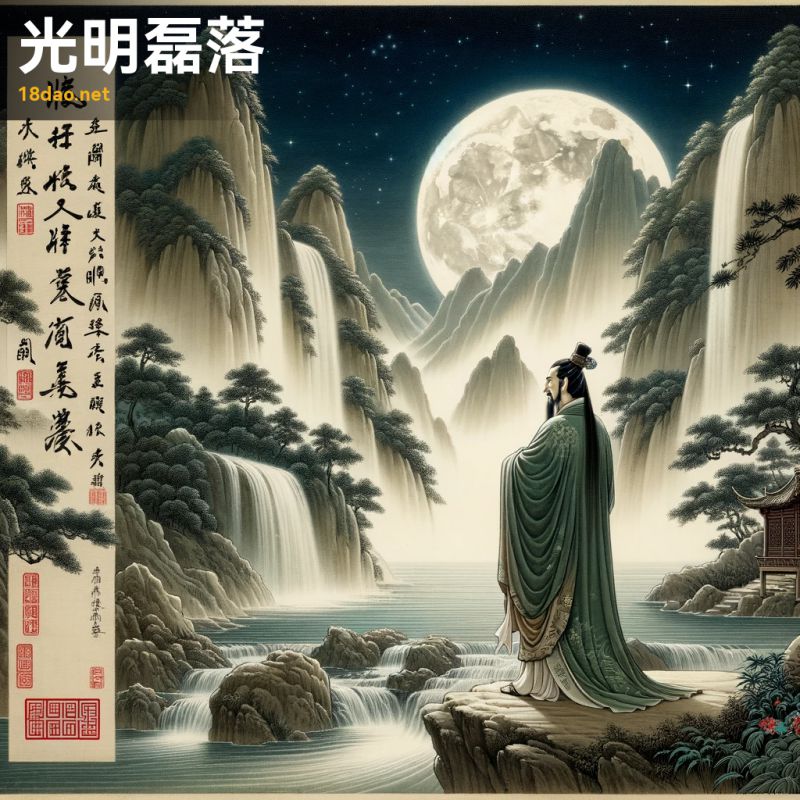

序号: 602

解读: 这幅图描绘了“光明磊落”这个成语。成语“光明磊落”形容人的为人处世非常坦白、正直,没有什么可以隐瞒的。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者站在瀑布旁,月光下的他显得高尚而平静,望向远方。他的姿态和环境象征着公开和正直的特质。

画风受到了古代画家和近代画家的启发,捕捉到了古典中国艺术的精髓。画中的自然元素,如山脉和树木,增强了纯洁和诚实的感觉。此外,画面的一角还有一个红色印章,增加了艺术作品的传统感和正式度。

通过这幅画,我们能够感受到成语“光明磊落”的内涵,即在月光的照耀下,学者的高尚品质与他所处的自然环境一样,都是清澈透明、毫无保留的。

-

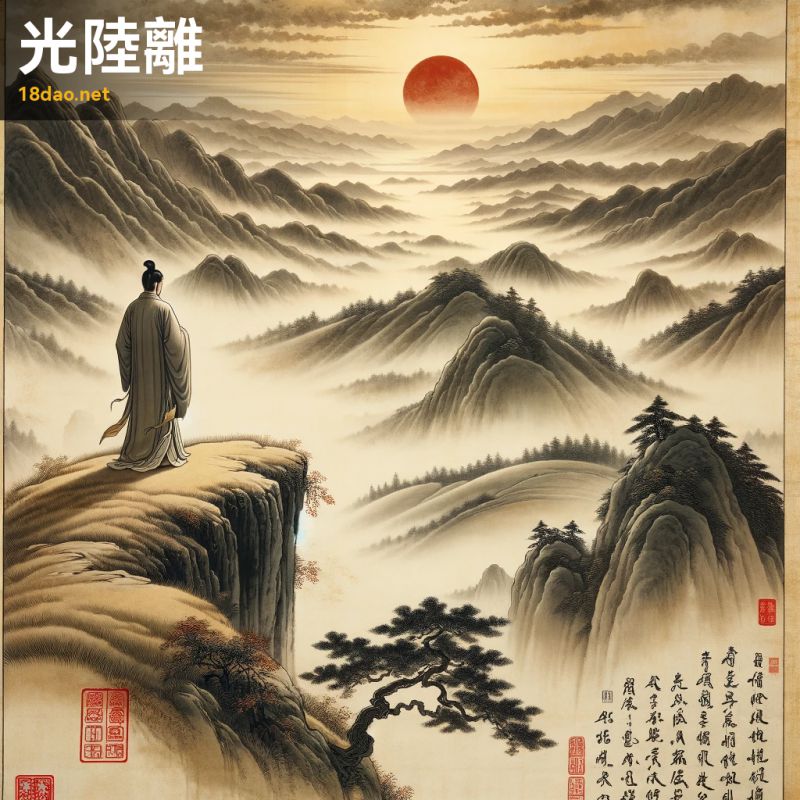

序号: 603

解读: 这幅插图展现了成语“光陆离”的意境。成语“光陆离”出自《楚辞·九章·惜往日》,原文是“光陆离兮翳然丘”,意思是指太阳快要落山,山上的影子渐渐长了。这成语通常用来形容时间的流逝和岁月的变迁。

在这幅画中,一位学者独自站在高高的悬崖上,远眺着夕阳西下的景象,身后是辽阔而宁静的山水。画面上的山峦起伏,树木稀疏,营造出一种孤寂和沉思的氛围。这位学者的孤独身影与辽阔的自然景观形成对比,恰如其分地表达了“光陆离”中时间流逝和景物变化的意境。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,用富有表现力的笔触和对人与自然和谐相处的关注,展现了中国传统山水画的韵味。画角的红色印章增添了艺术作品的真实感和传统美。

-

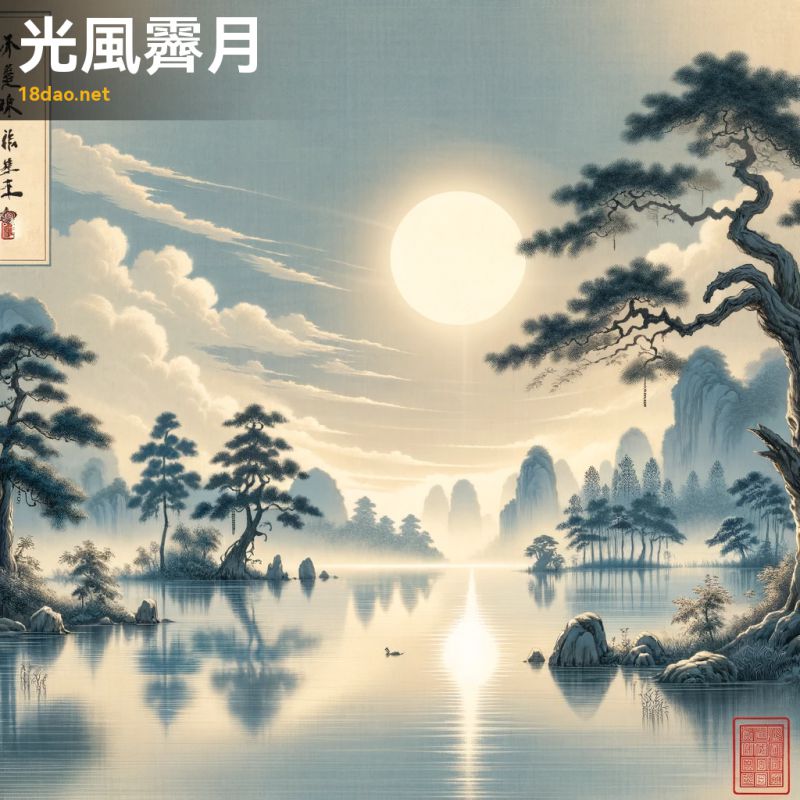

序号: 604

解读: 这幅插图展现了“光风霽月”这一成语的深刻含义。成语“光风霽月”字面意思是晴朗的风和明净的月亮,比喻政治清明,社会风气好。

在这幅画中,我们看到一幅宁静的传统中国风景画,灵感来源于像古代画家或近代画家这样的经典艺术家。画面描述了暴风雨过后的宁静环境,阳光普照,天空中清晰可见的月亮。景观中包括古老的树木、平静的湖面反射着清澈的天空,以及远处的山脉。这一切共同营造出一种和平与纯净的气氛,与“光风霽月”的精髓产生了共鸣。

在画面的某个角落,我们还可以看到一枚红色印章,为作品增添了一抹地道的触感。

整体而言,这幅插图不仅体现了成语的直接意义,还通过具象的风景画传达了一种政治清明、社会风气良好的理想状态。

-

序号: 605

解读: 此图描绘的是一幅典型的中国传统画风景致,用以诠释成语“克俭克勤”。画中主角是一位老农,他正在田间勤劳地工作,周围是郁郁葱葱的绿色植被。老农精心照料着自己的庄稼,体现了节俭和勤奋的精神。

画风借鉴了古代画家的风格,用柔和的笔触和和谐的色彩组合捕捉乡村的宁静。画角落有一枚红色印章,增添了艺术作品的真实感。

这幅画通过其场景和主题,展现了“克俭克勤”这一成语的内涵。这个成语意味着既要节俭又要勤奋,强调了在日常生活中努力工作和谨慎消费的重要性。

通过画中老农的形象,我们能看到这种生活态度的直观体现,他的勤奋不仅仅体现在辛勤劳作上,还体现在对资源的珍惜和合理利用上。这幅画的风格和氛围都恰到好处地传达了这一精神。

-

序号: 606

解读: 这幅插图描绘了成语“克勤克俭”的精髓。画面中,一对身着传统汉服的老年夫妇正在一片葱郁、被精心打理的菜园里共同劳作。男子正在细心地照料植物,象征着勤奋;而女子则在篮子里收集蔬菜,代表着节俭。菜园里植物茂盛,显示了他们辛勤工作和谨慎管理的丰硕成果。背景是一座简朴的农舍,体现了过着朴素而谦卑生活的理念。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,用细腻的笔触和对自然美的关注来展现这一场景。画面一角的小红印章增添了一抹传统的真实感。

通过这幅画,我们可以感受到“克勤克俭”这一成语所传递的勤劳和节约的重要性,以及这种生活态度对于个人和家庭的积极影响。

-

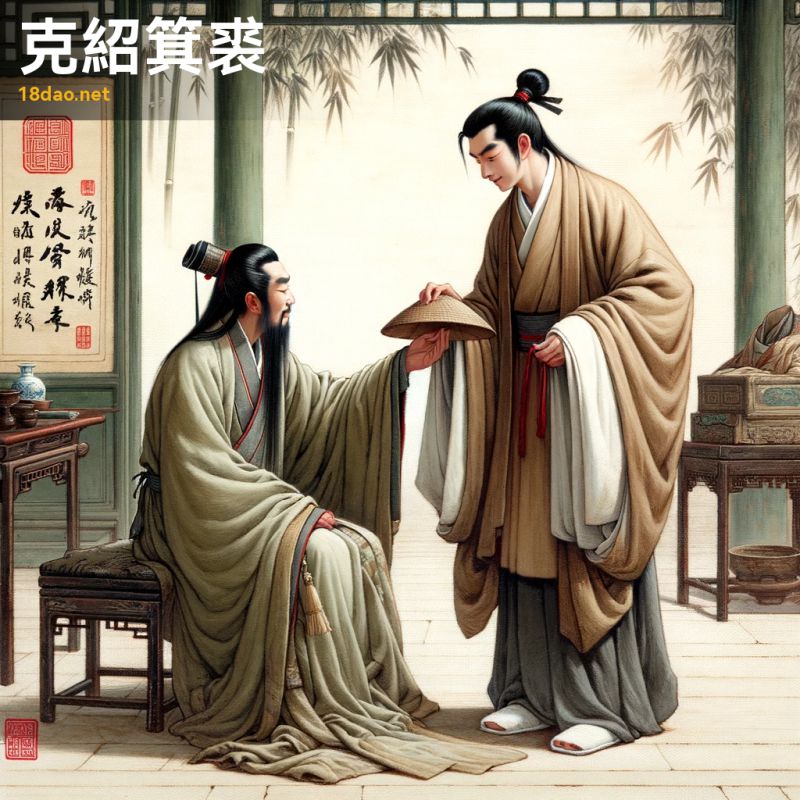

序号: 607

解读: 这幅插图展现了成语“克绍箕裘”的含义。成语出自《左传·宣公十五年》,原文意为能够继承父亲的职位和衣服。后来这个成语用来形容子孙能够继承并发扬祖先的事业或学问。图中展示了一位古代的学者,他在将自己简朴但珍贵的衣物——一件常见的长袍和竹帽——传给一位年轻人,这位年轻人同样身着朴素的服装。背景是宁静的学术环境,可能是竹林或小书房,色调以土色和绿色为主,营造出一种古朴深沉的氛围。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,体现了中国古典画风的韵味。画中的两个人物象征着传统知识和价值观的传承,这与“克绍箕裘”的成语含义相吻合。画面中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一种文化的庄重感和历史的深度。

整体上,这幅插图不仅传达了成语的字面意义,也体现了中国古典文化的精神内核。

-

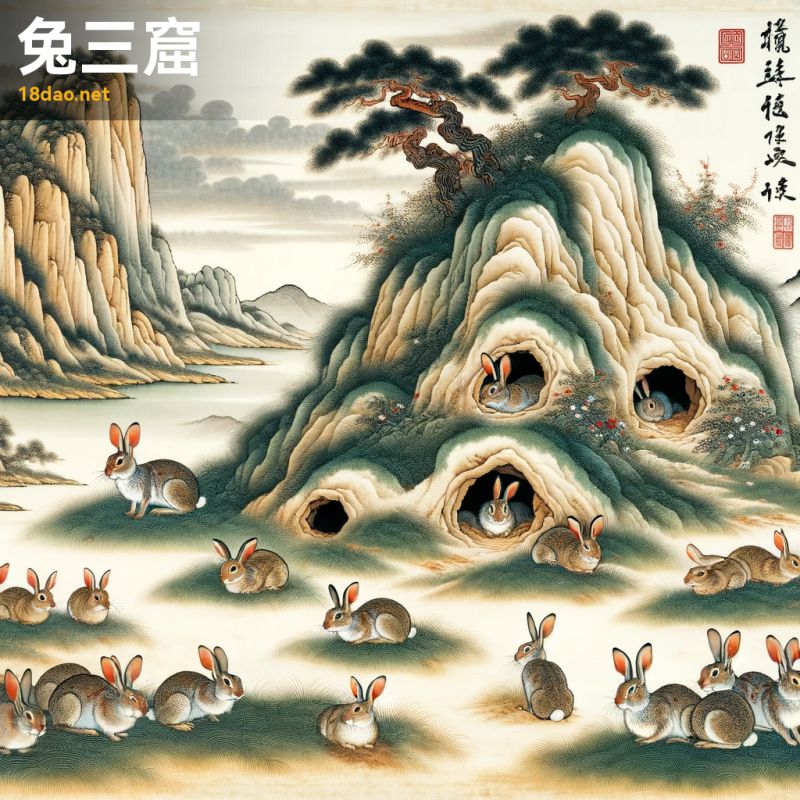

序号: 608

解读: 这幅插图展现了“兔三窟”的成语。画面中,三个不同的兔子窝位于一个宁静的自然景观之中,周围分布着各具特色的兔子,这些兔子围绕着各自的窝,彰显出机智与警觉。

整个作品的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,重点在于复杂的笔触和微妙的色彩变化。为了增强古典感,画面还包括了山脉、树木和草地等传统元素。作品一角还有一个小巧的红色中国印章,为整幅作品增添了一抹真实感。

在中国传统文化中,“兔三窟”是一个常用成语,来源于《战国策·齐策二》,意指兔子有三个窝,善于规避危险。这个成语用来比喻人谋事周密,有多种准备或退路。在这幅画中,通过描绘多个兔子窝和兔子,象征着谨慎和多方准备,生动地体现了成语的深层含义。

通过古典中国画的形式,这幅作品不仅展现了成语的寓意,还传达出一种古朴而深邃的美感。

-

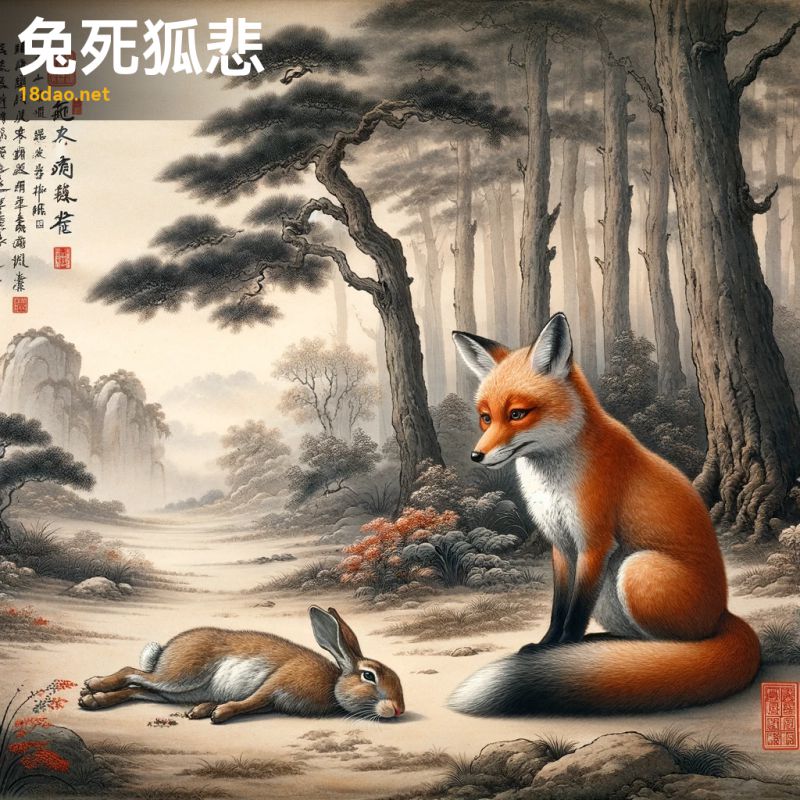

序号: 609

解读: 此图展现了成语“兔死狐悲”的寓意。在画面中,我们看到一只忧伤的狐狸坐在无生气的兔子旁。这个场景设定在一个宁静的古代中国森林中,狐狸以其表情丰富的眼睛和忧郁的神态凝视着兔子,象征着同情和悲伤。

整幅画采用传统的中国画风格,树木的细致笔触和柔和、朦胧的背景,营造出深度和宁静的感觉。颜色的选择也非常微妙,主要使用自然的泥土色调,增强了画面的古朴和深邃感。

此成语的含义是,一方的不幸也会影响到与其有关联的另一方。在这里,兔子的死不仅是对兔子本身的悲剧,也触动了狐狸的情感。这反映了人与人之间微妙的情感联系,以及同情心的普遍存在。

通过狐狸的悲伤表达,这幅画传达了一种深刻的情感共鸣和对生命连续性的认识。

图画的一角还有一个红色的印章,这是中国传统画作的标志性元素,增添了一种正式和古典的氛围。

整体而言,这幅插图不仅忠实地表达了成语的含义,也体现了古典中国画的美学特征。

-

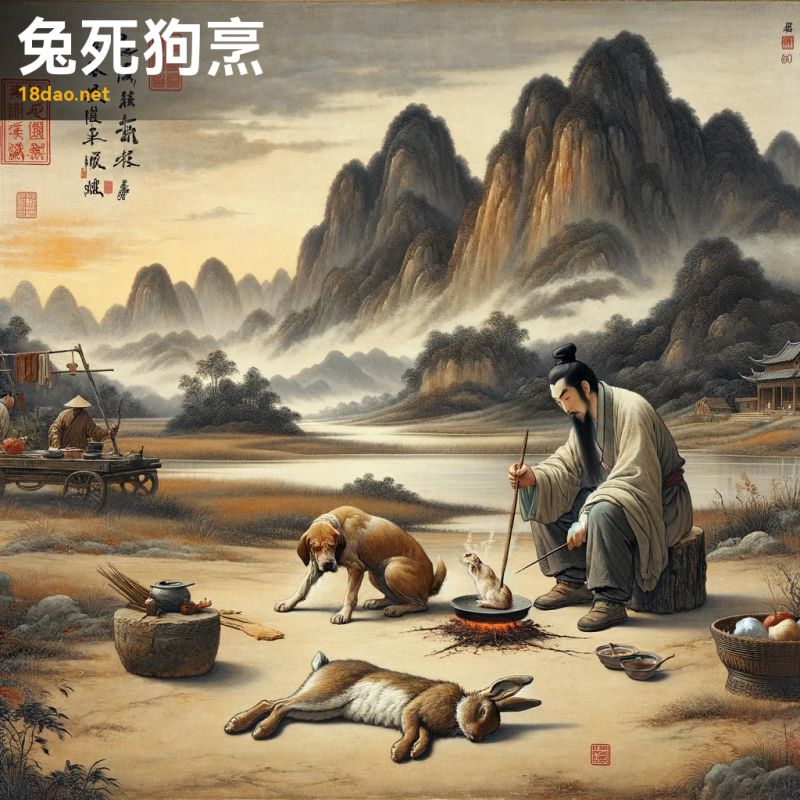

序号: 610

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“兔死狗烹”的含义。成语“兔死狗烹”源于《战国策》,比喻事情成功后,弃用曾经有功的人。在这幅画中,背景是宁静的中国古代乡村风光,远处是层峦叠嶂的山峦。前景中,一只兔子躺在地上,显得无生命迹象。它旁边,原先作为狩猎伙伴的狗,现在却被一位古代的猎人在篝火上烹煮。

整幅画的风格仿佛是古代画家或近代画家的作品,捕捉到了深度和传统的感觉。色彩使用了古典中国画中常见的朴素和土色调,透出一股沉郁和实用性的短暂性。画角落中的小红印章增添了一丝真实感。

整体上,这幅画传达了一种悲凉之感,反映了“兔死狗烹”这个成语背后的深刻寓意。

-

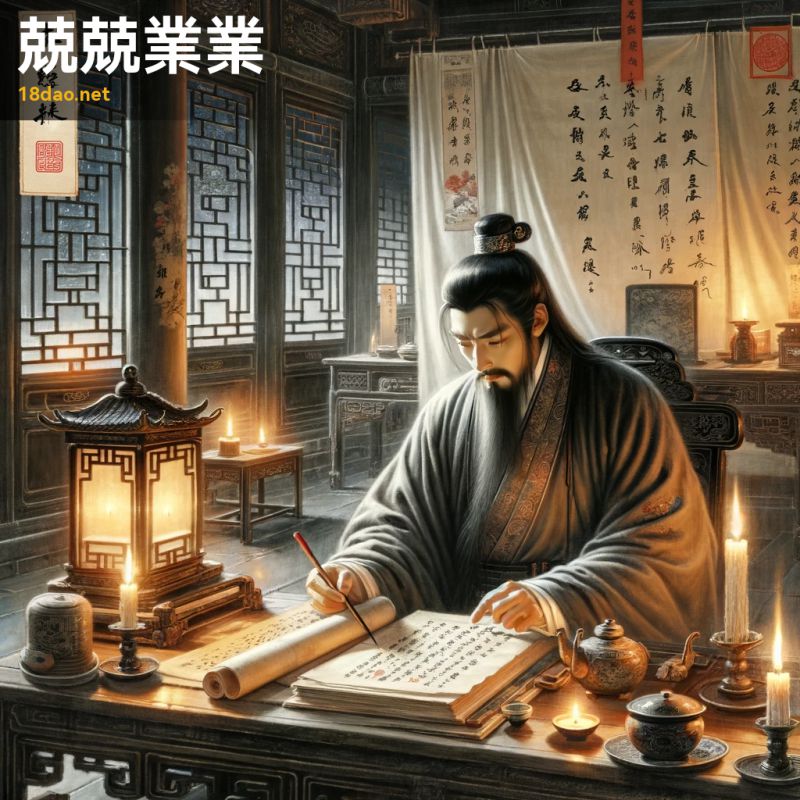

序号: 611

解读: 此图描绘了成语“兢兢业业”的场景。成语“兢兢业业”源自《左传》,本意是形容非常谨慎小心,后来也用来形容人非常勤奋、努力。在这幅画中,我们看到一位身着古代学士服饰的学者,在宁静的书房里专心致志地工作,旁边点着烛光。他的表情专注且严肃,周围的环境——传统的中式家具和卷轴,都衬托出一种专注和勤勉的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家,传达了一种古朴而深邃的美感。在画面的某个角落还有一枚红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,增添了一丝庄重和认证的意味。

整体而言,这幅画通过细腻的笔触和典雅的构图,生动地展现了“兢兢业业”的含义,即勤勉小心,全神贯注于所从事的事业或学业中。

-

序号: 612

解读: 这幅图描绘了成语“兢兢翼翼”的场景。在画面中,一位身穿传统中国服装的人物正在一条崎岖的山路上行走。他的表情紧张而谨慎,似乎在每一步上都极为小心,这正是“兢兢翼翼”的直观体现。周围环绕着典型的中国风格的花木和山石,增添了一种古典而深沉的氛围。

“兢兢翼翼”这个成语形容人非常小心谨慎,就像行走在高危的路上一样,生怕出现一点差错。在这幅画中,人物小心翼翼的姿态和困难的山路象征着面对困难和挑战时的谨慎态度。画面的右下角有一个红色的印章,这是中国画中的传统元素,用于表明作品的身份和风格。

整体而言,这幅画通过其细腻的细节和传统的中国元素,完美地捕捉了“兢兢翼翼”的意境。

-

序号: 613

解读: 这幅插图是对成语“入不支出”的直观表现。在画面中,我们看到一个小巧的中国传统房屋,其紧闭的大门象征着收入无法满足支出的情况。房屋的破损和忽视,如破碎的窗户和损坏的屋顶,暗示着财务上的困难。周围环境的贫瘠和荒凉,以及几棵光秃秃的树木,强调了资源的匮乏。

整幅画作采用了古代画家或近代画家风格的细腻水墨和精致笔触,传达出一种古朴而深邃的感觉。画角落的小红印章,为作品增添了一丝真实感和古典韵味。

这幅插图不仅直观地展示了“入不支出”的含义,也融入了中国传统绘画的艺术风格,使成语的表达更加生动和深刻。

-

序号: 614

解读: 这幅插图展现了成语“入不敷出”的内涵。画面中,一位身着传统中国服饰的男子,面露忧虑,正审视着他空空如也的钱袋。他的表情透露出担忧和失望,充分体现了入不敷出时的心理状态。背景是一间陈设简朴的房间,象征着简朴和经济困难,进一步强调了成语的含义。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和朴素、深沉的色调,这为画面增添了一种古朴而深邃的氛围。图画的一角还有一个小小的红色印章,这是中国古典艺术作品中常见的元素,使整幅画更显得地道和传统。

通过这样的视觉表现,我们能够更加深入地理解和感受到这个成语的文化内涵和情感色彩。

-

序号: 615

解读: 这幅图描绘了成语“入梦生花”的意境。在这个场景中,您可以看到一个宁静而梦幻的景致,其中鲜艳的花朵在超现实的环境中盛开,仿佛在梦境中奇迹般地绽放。

整个画面融合了传统中国画的元素,如山川、溪流或园林,增强了画面的氛围。

这些元素共同营造了一种平和而深邃的感觉,符合古代画家或近代画家的画风。

成语“入梦生花”指的是在梦中见到美好的事物,比喻美好的想象或幻想。这幅画正是试图捕捉这种意境,通过梦幻般的花朵和和谐的自然景观,表达了这种超脱现实、美丽如梦的感觉。画面的每个细节都在传达这种从梦境中生发出的美丽与和谐,正如成语所描述的那样。

此外,画面一角的红色印章,是中国画作中的传统元素,象征着艺术的真实性和完整性,也为整幅作品增添了一抹传统的韵味。

-

序号: 616

解读: 这幅插图展现了成语“入室升堂”的寓意。画面中,一位年轻的学者正步入一座雄伟的古代中国建筑——大堂。他身着传统汉服,面露谦逊而坚定之色,象征着其开启了向智慧和启蒙迈进的旅程。大堂本身则显得庄严壮观,上面装饰着复杂的雕刻和红色灯笼,体现了学术成就的辉煌。

此成语源自古代中国的一种习俗,其中“入室”意味着进入师傅的私人空间进行深入学习,“升堂”则象征着学生的进步和成就,能够参与更高层次的学术或官方讨论。这里,年轻学者的形象和他踏入大堂的场景完美地捕捉了这一成语的精髓,即从初级学习阶段逐渐过渡到更高级的学术或技艺领域。

在艺术表现上,这幅画采用了传统中国画的风格,细腻地描绘了建筑和服饰的复杂细节,反映了中国文化的丰富性。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还加入了红色的中国印章,作为作品的认证,增添了一丝正式和传统的气息。

-

序号: 617

解读: 这幅插图是为了阐释中国古代成语“入室操戈”。图中展示了一位身穿传统中国盔甲的战士,在室内鲁莽地挥舞长矛,可能导致家具倒塌或物品损坏。房间内装饰着典型的中国古典风格,包括木质桌子、卷轴和花瓶。

整幅作品的风格仿佛古代画家,特点是细腻的笔触和柔和的色调。图像一角还有一个小红印章,增添了艺术作品的真实感。

成语“入室操戈”源自于中国古代,意指在家中挥舞兵器,比喻做事不顾家庭和睦,或在小范围内引起不必要的争端和冲突。此画面通过展示战士在室内挥舞武器的情景,直观地表达了这一成语的含义,即在不适当的场合采取过激或不恰当的行动,从而引发混乱或破坏。

通过传统的中国画风格,这幅插图不仅展示了成语的具体意象,也传递出一种古朴而深邃的文化感受。

-

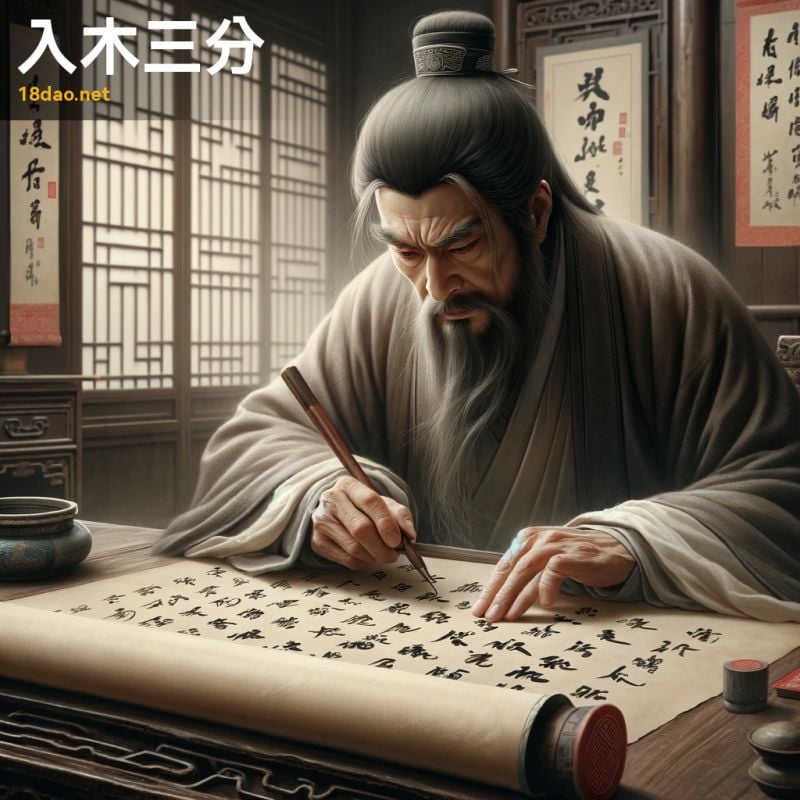

序号: 618

解读: 这幅插图展现了一位中国古代学者专注于书写毛笔字,其表情集中而深沉,体现了“入木三分”的成语含义。这个成语源于对书法功底深厚、笔力强劲的形容,比喻言论、文章或功夫深刻透彻。在这幅画中,学者的专注态度和笔迹的力度生动地描绘了这种深入浅出的技艺。

画面中的环境布置传统,配有木质家具和悬挂的卷轴,符合中国古典风格。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,捕捉了中国古典绘画的精髓。画角有一枚红色印章,为整个场景增添了一抹真实感和传统美。这幅插图不仅体现了成语的内涵,也展现了中国古典文化的深刻与韵味。

-

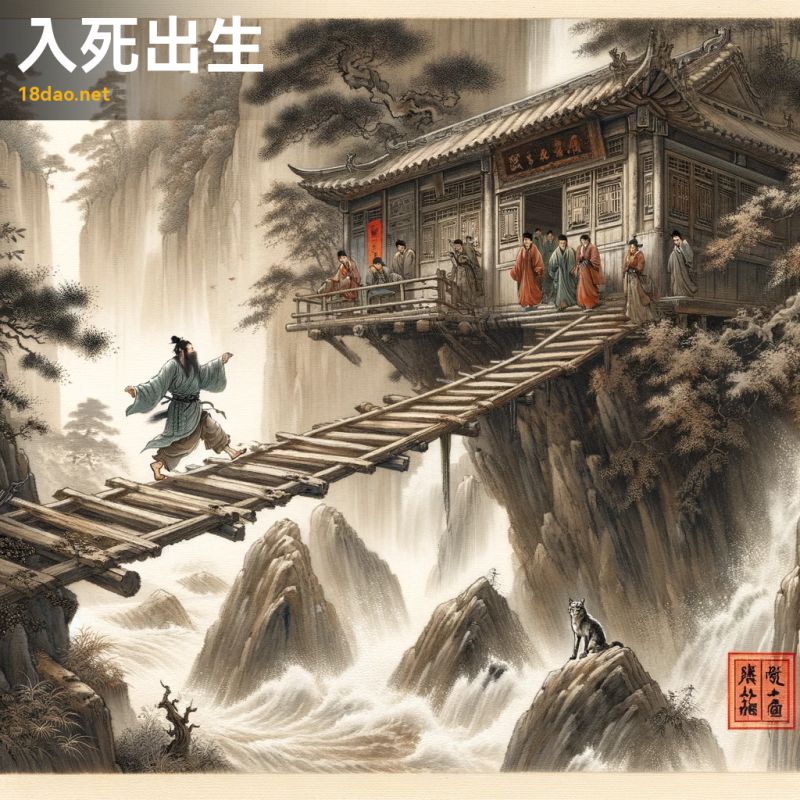

序号: 619

解读: 这幅插图描绘了“入死出生”这个成语的场景。成语“入死出生”意味着在极端危险的情况下侥幸生还,比喻经历极大的危险而幸免于难。图中展现了一位身着古代中国服饰的人,在一种极其危险的情况下,如过一座摇摇欲坠的桥或在密林中躲避猛兽,而奇迹般地幸存。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画法,采用了传统的笔触和柔和的色彩,传达了戏剧性和紧张感。图中人物的动作和表情,以及周围环境的细节,都生动地体现了成语的内涵。此外,画作角落的红色印章增添了作品的艺术感和传统气息,同时也代表了画家的签名。

通过这样的插图,我们不仅能够感受到成语的深刻含义,也能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 620

解读: 这幅图描绘了成语“入石三分”的场景。成语“入石三分”源于对工匠雕刻技艺的赞美,意味着技艺非常高超,可以将笔触刻入硬石之中,形容技艺精湛,力度恰到好处。在图中,一位工匠正专心致志地在石头上雕刻细腻的图案,他的神态集中且认真,体现出这项工作所需的精确度和技巧。

此画采用了古代画家或近代画家的画风,以柔和、流畅的笔触和和谐的色彩搭配,创造出一种古典且深邃的氛围。背景中隐约可见山脉和树木,营造出一个适合细致工作的宁静环境。画面的一角还有一个小红印章,作为作品的签名。

整体而言,这幅画不仅展现了“入石三分”成语的字面含义,也通过细腻的艺术表达,传达了中国古典文化中对工匠精神的尊重和赞扬。

-

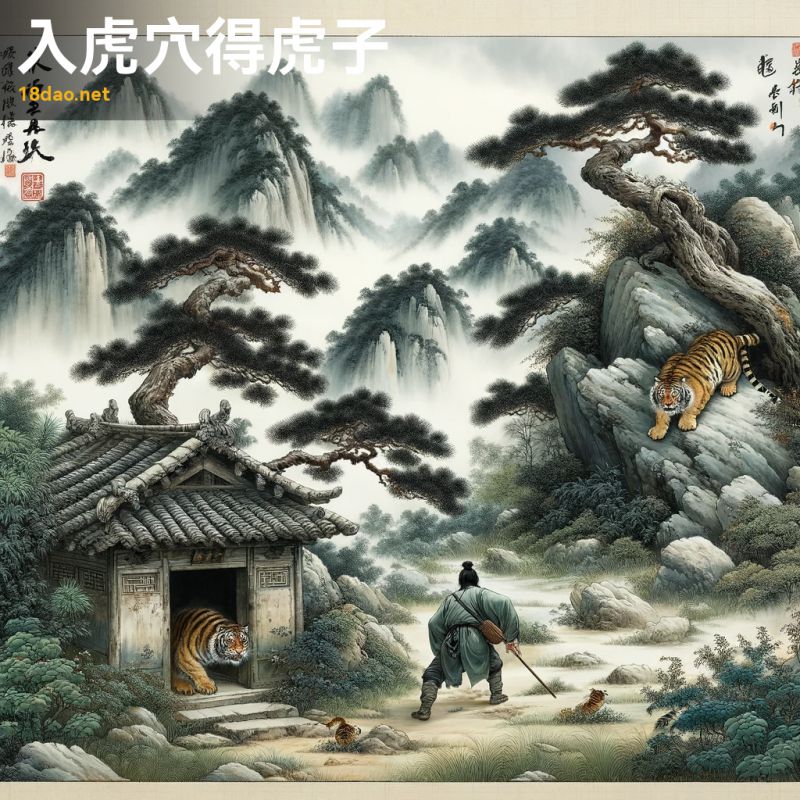

序号: 621

解读: 这幅插图展现了成语“入虎穴得虎子”的寓意。在画面中,我们看到一位穿着古代中国服饰的勇敢人物正在悄悄接近位于偏远山区的虎穴。虎穴藏匿在岩石和繁茂的绿植之间,几只小虎在穴内清晰可见。背景是雾蒙蒙的山峦和古老的松树,充分捕捉了中国古典山水画的精髓。

这幅作品的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,重点在于精细的笔触和水墨技巧。

整个画面既展示了场景的宁静,又传达了主人公勇敢冒险的精神。红色印章巧妙地置于画作的一角,增添了作品的传统美感和完整性。

“入虎穴得虎子”这一成语意指不经历危险和困难是得不到宝贵的东西或成就的。

通过这幅画,我们不仅能感受到这一古老智慧的深刻内涵,也能欣赏到中国传统绘画艺术的独特魅力。

-

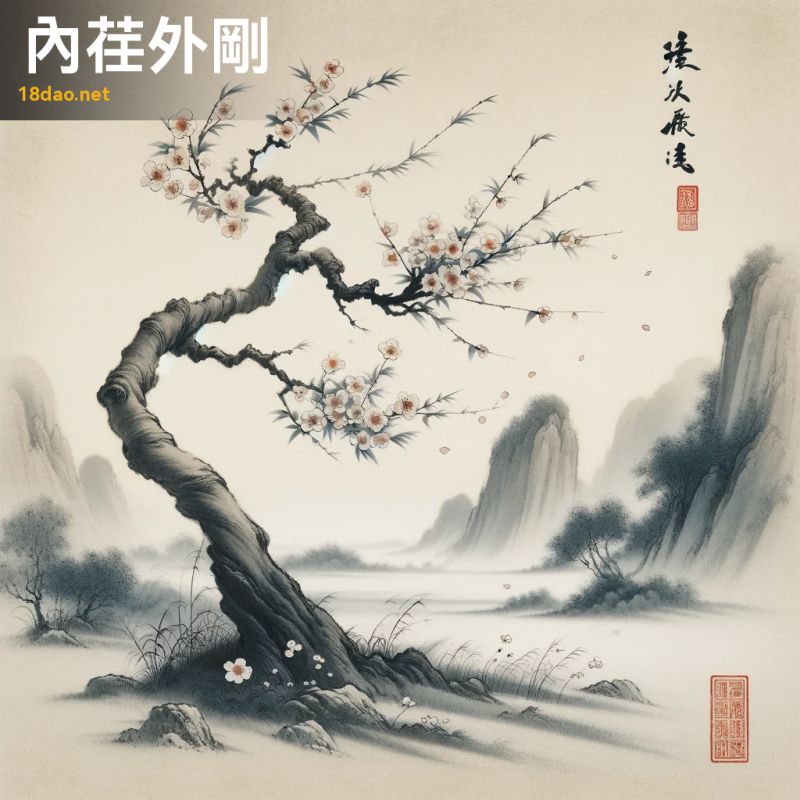

序号: 622

解读: 这幅插图展现了“内荏外刚”这一成语的含义。成语“内荏外刚”指的是外表看起来刚强,内心实则柔软。在这幅画中,我们看到的是一幅宁静的景色,前景中坚韧不拔的竹子在风中轻轻摇曳,却未折断,象征着外在的刚强。而背景中的柔美樱花代表着内心的柔软。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画,通过细腻的笔触和和谐的色彩组合,传达了这一深刻的哲理。画角落的红色印章,不仅是画作的签名,也增添了一丝古典韵味。

-

序号: 623

解读: 这幅图描绘了“全无忌惮”这一成语的精神实质。在中国文化中,“全无忌惮”意味着完全不受任何拘束、畏惧或顾虑的自由表达。这种情感在画面中得到了生动的体现。

画中的人物身着古代中国的长袍,站在山顶上,双臂展开,面对着辽阔的天空,这一姿态象征着无拘无束和心灵的自由。人物的表情和动作传达了一种毫无保留、坦诚直率的情感。

背景是宁静的自然风光,远处的山峦和云彩增添了画面的深远意蕴,营造出一种无限自由的氛围。这种设置强调了成语中“无忌惮”的概念,即在大自然的广阔中找到了真正的自由。

此外,画角的红色印章增添了传统中国画的韵味,与古代画家或近代画家的风格相呼应,进一步强化了作品的文化内涵和艺术价值。

-

序号: 624

解读: 这幅插图展现了“全军覆没”这一成语的深刻含义。在这幅画中,我们看到的是一片战场遗迹,破碎的兵器、遗弃的盾牌和凌乱的旗帜随处可见,充分体现了战争的残酷和军队的彻底溃败。战场上的烟尘和尘土暗示了一场破坏性战斗的余波。

整个环境显得荒凉而绝望,传达出失落和失败的情绪。前景中,少数士兵正绝望地逃离,他们的姿态和表情进一步强调了这一场景的悲壮和绝望。

色彩的运用也值得注意。画面中使用了沉稳、朴素的色调,如土黄色和灰褐色,这些颜色加强了画面的沉重氛围,使观者能够感受到成语“全军覆没”的沉痛与惨烈。

此外,画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风格,使整个作品呈现出一种古朴而深沉的美感。

画面一角的红色印章,是中国画传统的重要元素,不仅起到了画龙点睛的作用,也是对作者身份和作品完整性的认证。这种细节的添加,既符合中国古典艺术的传统,也增添了画作的文化底蕴和艺术价值。

-

序号: 625

解读: 这幅插图是为了展现成语“两全其美”而创作的。在中国传统文化中,“两全其美”指的是在解决问题或者处理事务时,能够兼顾各方面,达到完美的平衡状态。这幅画中,我们看到的是一条宁静的河流,河上有两条船,每条船上的人物代表了不同的生活方式和兴趣,象征着不同的需求都被满足。河岸两侧,繁花似锦的树木和花朵代表自然之美和多样性。画面背景中的桥梁连接河的两岸,象征着统一和沟通,寓意着不同差异的桥接。

此画的风格借鉴了古代画家或近代画家的作品,以柔和的笔触和自然的色彩为主。画面的某个角落有一枚红色印章,作为画作的签名,这也是中国传统绘画中的常见元素。

整体上,这幅画表达了“两全其美”的意境,即在不同的利益和需求之间找到一个和谐的平衡点。

-

序号: 626

解读: 这幅插图展现了成语“两小无嫌”的精髓。成语“两小无嫌”源自唐代,意思是指年纪小的孩子们相互间没有嫌隙,象征着纯洁无邪和和谐的人际关系。在这幅画中,两个小孩在荷塘边快乐地游玩,表现出无忧无虑和纯真的状态。他们的天真烂漫与周围的自然环境——盛开的荷花和垂柳——形成了和谐的统一,这不仅体现了孩子们的纯真,也反映了人与自然的和谐相处。

画面中的孩子们身着传统的中国服装,增添了一种传统文化的氛围。远处的山峦被轻纱般的雾气所笼罩,天空清澈,整个场景都沐浴在一种宁静而和谐的气氛中。这不仅传达了成语的字面意义,也深刻体现了中国古典文化中对和谐、纯真的重视。

在画面的一角,我特意加上了一枚红色印章,这是中国传统艺术作品中的常见元素,象征着作者的身份和作品的完整性。

整体而言,这幅插图不仅忠实于成语的内涵,也展示了中国古典绘画的独特魅力和深远意境。

-

序号: 627

解读: 这幅图描绘了《两小无猜》这一成语的意境。在这幅古典中国风格的画作中,我们看到两个孩子——一个男孩和一个女孩——在古代中国的花园里嬉戏。男孩身穿传统的汉服,女孩则穿着精致的清代风格的服装。他们围绕着一棵盛开的梅树相互追逐,脸上洋溢着笑容,这象征着纯真和友谊。画面背景是一座宁静的园林,有着传统的中国建筑和一个莲花盛开的小池塘。

《两小无猜》这一成语描述的是两个小孩子纯洁无邪的友谊,他们彼此之间没有任何杂念,只有单纯的喜欢和陪伴。在这幅画中,两个孩子快乐的玩耍场景完美地传达了这一成语的内涵。梅花作为中国传统文化中的重要元素,常常被用来象征高洁和坚强的品质,这里也暗示着孩子们天真无邪的友情是值得赞美的。

画作的整体风格借鉴了古代画家和近代画家的画风,传达出一种古朴而深邃的感觉。画作角落的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的签名和作品的真实性。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语的意境,还能领略到中国古典文化的韵味。

-

序号: 628

解读: 这幅插图是为中国成语“两得益彰”(意为两种优点或有利条件互相配合,使效果更好)设计的。图中展示了两位古代中国学者,一位持卷轴,另一位持毛笔,他们站在盛开的梅花树下。这一场景象征着相互增益和合作,其中梅花树代表了成长和繁荣。

整个画面采用了传统中国画风格,回响了古代画家和近代画家的艺术特点,色彩微妙,笔触优雅。

整个作品呈现出一种古典而深远的感觉,并在一角加上了红色印章,符合中国传统艺术的表现手法。

-

序号: 629

解读: 这幅插图展现了“两败俱伤”这一成语的深刻含义。在画面中,两位古代战士正激烈交战,他们的身体上都有明显的伤痕,面容透露出疲惫和坚定。背景是一片烟雾弥漫、战火纷飞的古战场,几棵散落的树木彰显了战争的混乱与破坏。这两位战士身着传统铠甲,手持长剑,他们的姿态和表情生动地传达了他们相互造成的损害。

画风仿照古代画家或近代画家,传递了古典中国画的深邃与庄重。画面不仅反映了成语字面上的含义,即两方在争斗中都受到损害,无人获胜,也传达了更深层次的哲理:冲突和斗争往往导致双方共同的痛苦与损失。

画角的红色印章是对这幅作品的认证,也是对中国传统艺术的一种尊重。

整体而言,这幅插图不仅是对“两败俱伤”成语的直观展现,更是对于和平与谐共存价值观的一种深刻反思。

-

序号: 630

解读: 这幅图展现了一个中国古代的场景,一位忧心忡忡的中国古代贵妇人身穿传统的汉服,表情沉思且担忧,她在为亲人的安危担心,怕有个两短三长怎么办。她坐在一个装饰典雅的传统中国房间里。旁边,一位也穿着传统汉服的朋友正轻轻地把手放在她的肩膀上,试图安慰她。这位朋友表情平静且令人安心。周围的环境包括典型的中国古典家具和装饰,如木质屏风和插有鲜花的花瓶,增强了历史氛围。

-

序号: 631

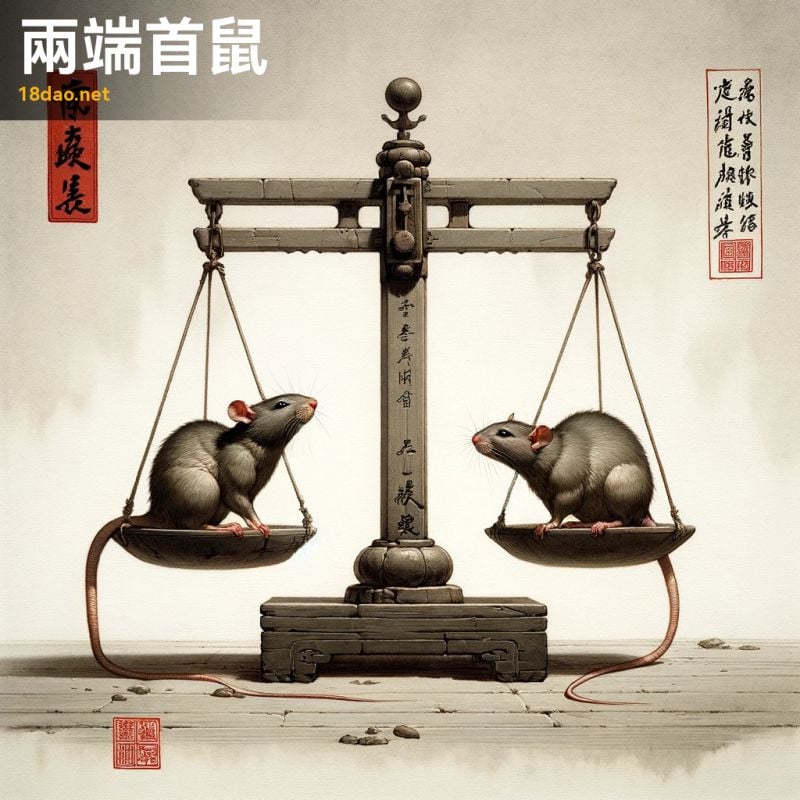

解读: 这幅图描绘了成语“两端首鼠”的意境。在画面中,我们看到两只老鼠分别位于天平的两端,它们的表情显得犹豫不决和谨慎。这一场景恰如其分地体现了成语的含义:在两种选择之间犹豫不决,难以做出决定。

画面的风格模仿了古代画家的传统中国画风,老鼠的细致毛发和富有表情的面容都得到了精心描绘。背景简约,主要聚焦于天平,色彩低调,增强了画面的深沉感和不确定性的气氛。在画作的一个角落,我们还看到了红色的印章,这是传统中国艺术作品的标志性元素,增添了一种古典的韵味。

整体而言,这幅插图通过视觉元素和艺术风格的巧妙结合,生动地传达了“两端首鼠”的成语意义,同时也展现了中国古典文化的独特美感。

-

序号: 632

解读: 这幅插图展现了成语“两袖清风”的意境。图中描绘了一位学者站在宁静的山水景色中,微风轻拂,使他的宽大袖子轻轻飘动。这个场景体现了一种淡泊名利、清高自守的生活态度,恰如成语所寓意的,身无分文却心怀坦荡。背景中的山脉、流水和古树营造了一种宁静而优雅的氛围,彰显了中国古典山水画的韵味。

色彩方面,这幅画使用了柔和的自然色调,以突出和谐与宁静之美。

整幅作品以传统的中国画风格呈现,既有古代画家的笔触之精妙,也有近代画家的色彩之优雅。

画面的一个角落还有一枚红色的传统印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,既是作者标记,也增添了一抹文化气息。

通过这幅插图,我们可以感受到“两袖清风”所蕴含的高尚品格和淡泊名利的人生哲学。

-

序号: 633

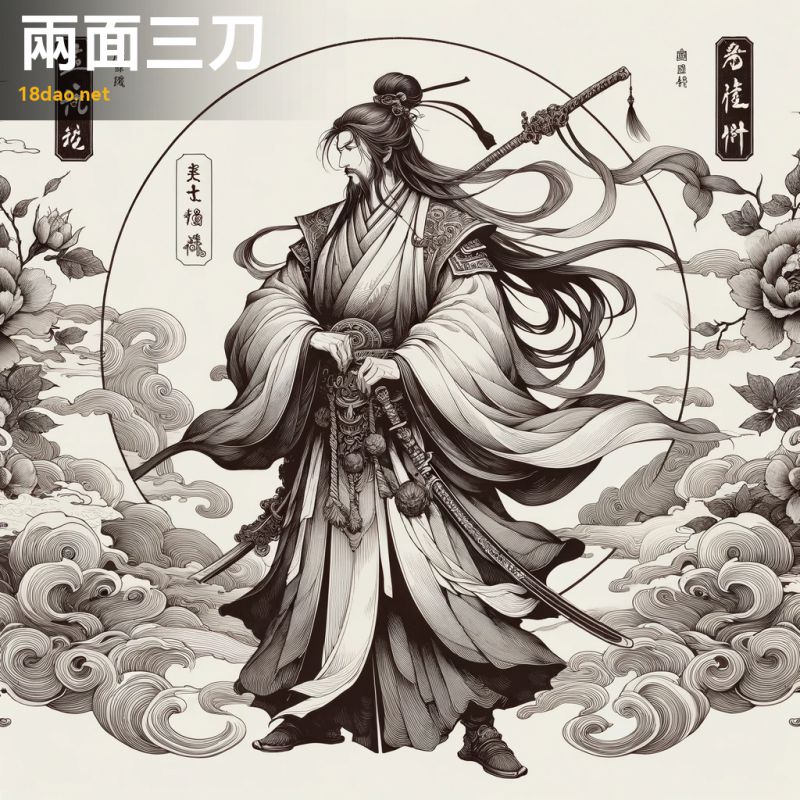

解读: 这幅图描绘了“两面三刀”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一位中国古代人物,他手持一把长刀,这把刀独特之处在于其拥有两面都锋利的刀刃。这样的设计巧妙地体现了“两面三刀”的字面含义,即一把刀却有三个刃口,喻指人的两面派性格或行为。

背景是一个传统的中国学院或学堂,这样的环境选择进一步强调了成语在人际交往中的使用背景,通常指在人际关系中不诚实或背后搞小动作的行为。这样的场景与主题形成了鲜明的对比,使得成语的寓意更加深刻。

画面上方还有一个红色的印章,这是中国传统文化中的一个重要元素,常用于表明作品的身份或给作品增添一种正式、庄重的氛围。在这里,它不仅起到了美化画面的作用,同时也象征着传统文化的庄严和深远。

整体而言,这幅画作通过古典的中国水墨风格,巧妙地将“两面三刀”的含义和中国传统文化相结合,形成了一幅意蕴深刻的作品。

-

序号: 634

解读: 这幅插图描绘了一个传统市场场景,以展现成语“八两半斤”的含义。在画面中,两位商贩各自使用天平称量物品,这些物品看起来重量几乎相等,象征着平衡和等量。商贩们身着传统的汉服,正在友好而有竞争性地互动,强调了平等的概念。背景细节刻意简化,以突出二人间的互动。

这个成语本身意味着双方实力或条件相当,没有明显的高下之分。在这幅画中,通过展示两位商贩使用天平称重的场景,形象地表现了这种“势均力敌”的状态。每个人都认为自己的物品或条件更优,但实际上双方是相当的。这样的描绘不仅体现了成语的直观含义,也传达了一种古朴而深邃的文化氛围,符合古典中国画的风格。

画面中的红色印章,是对中国传统文化的一种致敬,增添了作品的艺术氛围和真实感。

整体而言,这幅插图通过其细节和表现手法,成功地将成语“八两半斤”的深层含义与中国古典艺术风格相结合。

-

序号: 635

解读: 这幅插图展现了成语“八拜之交”的含义。图中描绘了两位古代中国学者,一位是东亚人,另一位是高加索人,他们在一个宁静的园林中相遇。他们正在进行八次鞠躬的礼节,这是中国传统中表达深厚尊重和友谊的仪式。园林景色宁静,有一座小桥跨过池塘,还有柳树和远处的山脉。

整个画风借鉴了古代画家和近代画家的经典中国画风格,采用了柔和的笔触和水墨技巧。在画面的一个角落,还巧妙地放置了一个红色的印章。

成语“八拜之交”源自中国古代,指两人通过八次鞠躬的仪式,表达了彼此之间深厚的友谊和相互的尊重。在这幅插图中,两位学者的仪式动作和庄重的表情传达了这种深刻的情谊。园林的宁静背景和优雅的自然元素进一步强调了这一主题,反映了中国古典文化中对和谐与尊重的重视。

整幅画作的风格和色彩选择都体现了古典中国画的精神和美学,与“八拜之交”这个成语的深层含义和历史背景完美契合。

-

序号: 636

解读: 此图描绘了两位古代中国士人或君子,身着传统长袍,正郑重地进行“八拜定交”的仪式。图中的人物表现出庄重和尊敬之情,突显了该礼节的严肃性。

背景为宁静的山水景观,有山峦、树木和流淌的河流,风格让人联想到古代画家或近代画家的作品。色彩以朴素的土色调为主,增强了画面的古典感。图画角落有一个小红印章,为艺术作品增添了一丝真实感。

成语“八拜定交”出自中国古代,意指两人通过八次鞠躬礼节来确立深厚的友谊。在中国传统文化中,八次鞠躬代表着极其严肃和郑重的承诺,象征着双方对友情的重视和尊重。此成语强调的是信任与尊重在建立深厚友谊中的重要性。

通过这幅图,我们可以感受到两位人物之间深厚的情谊和对这一古老传统的尊重。

-

序号: 637

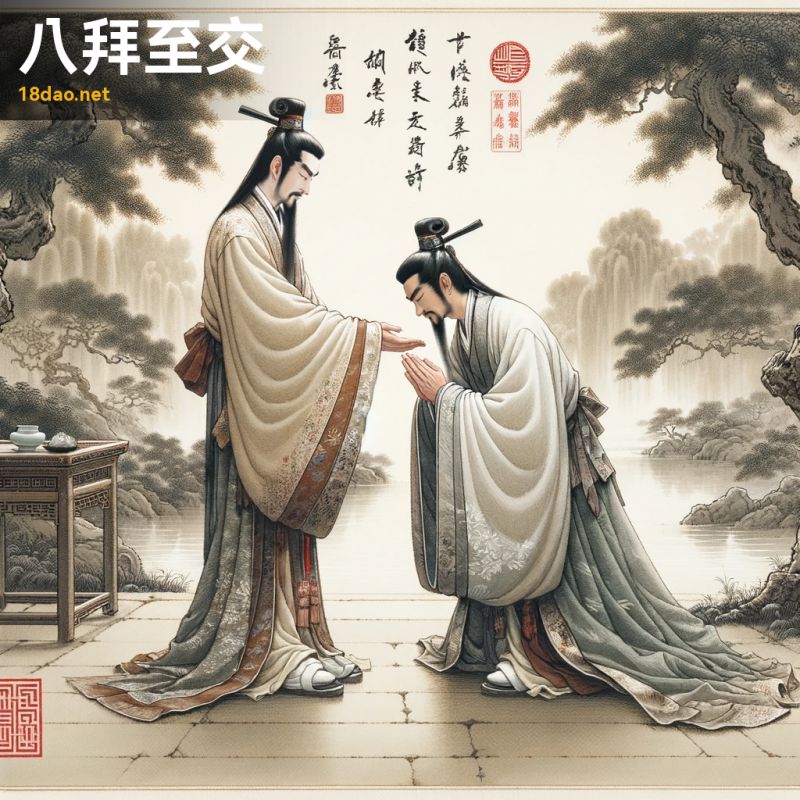

解读: 这幅图描绘的是两位古代中国学者在宁静的园林中相遇的场景,体现了成语“八拜至交”的含义。成语“八拜至交”源自于中国古代的一个故事,讲述了两位志同道合的朋友通过八次深深的鞠躬来表达他们深厚的友谊和相互尊重。在这幅画中,一位学者正对另一位学者深深鞠躬,这个动作象征着他们之间坚固且尊重的友谊。

画面中,两位学者身着传统的汉服长袍,这不仅展现了中国古代的服饰风格,也强调了他们的学者身份。他们身处于一座布局精美的园林之中,周围环绕着茂密的树木和一个小巧的池塘,营造出一种平和与尊贵的氛围。这些元素共同反映了他们关系的和谐与尊重。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,特点是细腻的笔触和微妙的色彩调和,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还有一个红色印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用来标示画家的身份或象征作品的完成。

通过这幅画,我们不仅可以感受到中国古代文化中友谊的重要性,还能欣赏到传统中国画的独特魅力。

-

序号: 638

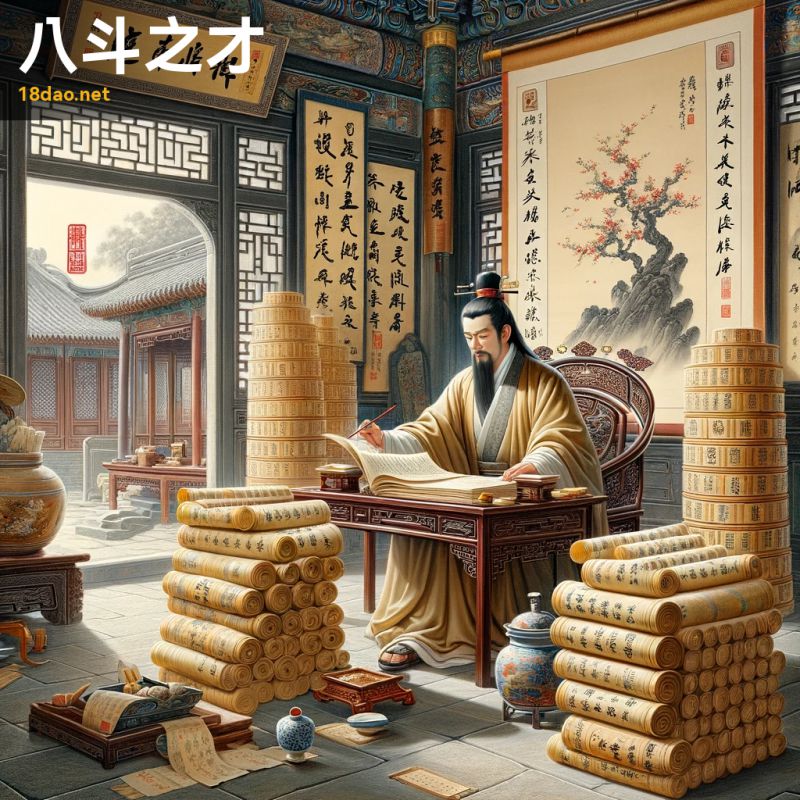

解读: 这幅图描绘了一位学者,他身着古代中国服饰,被卷轴和古书环绕,展现了非凡的智慧和才华。

画面背景为典型的中国古典书房,与古代画家或近代画家的风格相呼应。此外,场景中巧妙融入了一大堆米斗,象征着“八斗”,这是一个古代中国的体积单位,用以形象地表现成语“八斗之才”的含义。

“八斗之才”源自《后汉书·班彪列传》,原文为“才高八斗”,后来演变为“八斗之才”,用以形容一个人才智超群,学识渊博。在这幅画中,将古代的米斗作为比喻,不仅直观地表达了成语的意境,还体现了中国传统文化中对才智和学问的重视。

整体上,这幅画展现了一种宁静而深远的氛围,符合古典中国画的风格和主题,同时通过红色印章增添了一种真实而传统的感觉。

通过这幅画,我们可以感受到成语“八斗之才”所蕴含的深厚文化内涵和对卓越才华的赞美。

-

序号: 639

解读: 这幅插图展现了一位身着古代学者服饰的人物,坐在柳树下沉思。周围围绕着八个大酒罐,罐中的谷物溢出,象征着学问丰富和才华横溢。

画风模仿了古代画家,以优雅的线条和微妙的水墨渲染为特点。背景是宁静的山水风光,远处的山峦和流动的河流反映了一种宁静和谐的感觉。画角有一个红色的印章。

这幅插图与成语“八斗才”之间的联系在于,成语本身形容学问极其丰富,才华出众。这里的“八斗”原指古代量器的容量,比喻极大的数量。在画面中,八个盛满谷物的大罐象征着丰富的学问和才华,而学者的形象则强调了这种才智的主体。

整体氛围通过古典的风格和宁静的山水背景,传达了一种古朴而深邃的文化感,与成语“八斗才”中所蕴含的古典文化和学术价值观相呼应。

-

序号: 640

解读: 这幅插图展现了成语“八窗玲珑”的寓意。在画面中,我们看到八个窗户,每个窗户都框住了一个独特而精致的景观或文化场景,体现了这个成语所描述的多样性和错综复杂的美丽。这些窗户分别展示了不同的设置:宁静的山峦、平静的湖泊、繁忙的市集、园中的学者、开满鲜花的果园、船只穿梭的河流、庙宇,以及演奏传统音乐的场景。

这幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画手法,用细腻的笔触和柔和的色彩传达出古典的美感。每个场景都有其独特的美,彼此又相互映衬,形成了一个和谐而丰富的整体。这不仅展现了中国古典文化的深度和广度,也体现了“八窗玲珑”成语中所蕴含的意境——即事物之间错综复杂、精妙细致的关系。

画面的某个角落还有一个红色的印章,作为传统中国画作的标志,增添了一份古典韵味。

整体上,这幅插图既展现了成语的深刻内涵,又体现了中国古典艺术的魅力。

-

序号: 641

解读: 这幅插图展现了成语“八达四通”的寓意。图中,八条不同的小路从一个中心点辐射出去,各自通往不同的景象,包括山脉、河流、村庄和市场。这些路径清晰可辨,每条都代表着一段独特的旅程。这样的布局象征着无论处于何种环境,都有多条路径可达目的地,体现了交通四通八达、畅通无阻的意境。

此画采用了传统中国画的风格,融入了古代画家或近代画家的艺术特色,画面既古朴又深邃。画面的一角还有一个小小的红色传统印章,增添了一份古典韵味。

整幅画作传达出一种开阔和相互联系的感觉,完美体现了“八达四通”这一成语的精髓。

-

序号: 642

解读: 这幅插图是基于成语“八门五花”所创作的。在这幅画中,我们可以看到八扇不同风格的传统中国门,每扇门旁边都有一种不同的盛开的花朵。这些门代表着多样化和丰富的选择,而五种花朵则象征着不同的美丽和机会。

整个画面以古代画家或近代画家的风格呈现,展现了一种深邃、古朴的美感。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了一种传统和正式的氛围。

成语“八门五花”本身含义丰富,象征着多种多样的选择和机遇。在这幅画中,八扇门的设计体现了中国传统建筑的不同风格,寓意着多种可能性和路径。与此同时,五种不同的花朵则代表着美丽和机会的多样性。

整体上,这幅画既传达了成语的寓意,又展现了中国古典艺术的深沉韵味。

-

序号: 643

解读: 这幅插图展现了成语“八面玲珑”的意境。画面中的主角是一位身着传统汉服的朝廷官员,他在皇宫的场景中展示着自己的外交才智和机敏。官员周围环绕着各种不同背景和利益的群体,他巧妙地与他们交流,显示出其能在多方面游刃有余的能力。这正是“八面玲珑”成语的精髓——能够在各种社交场合中游刃有余,与不同的人建立良好的关系。

画面的背景是典型的中国皇宫建筑,细致的装饰和纹样反映了中国古典建筑的精美。官员的表情平静且聪明,流露出自信的气息。

整个画风仿古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和柔和的色彩。画面的一角还有一个醒目的红色印章,增添了一抹中国传统的韵味。

这幅作品不仅传达了“八面玲珑”的成语意义,还展现了中国古典文化的深厚底蕴,使观者能够感受到成语背后的文化和历史内涵。

-

序号: 644

解读: 这幅插图展现了中国成语“公平无私”的内涵。图中古代中国的法官身着传统长袍,坐在书桌前,桌上摊开一本书,象征着知识与智慧。他周围围绕着来自各行各业的人们,代表了他公正判断的多样化对象。背景是一幅平衡和谐的景观,象征着公平与不偏不倚的概念。

整体画风模仿了中国古典艺术大师古代画家或近代画家的风格,传达出一种古朴而深邃的感觉。图画的一个角落还印有一个小红章,作为画作的签名标记。

通过这幅图,我们可以感受到成语“公平无私”强调的是一种对待事物应有的公正态度,不偏不倚,不受私情影响的重要品质。

-

序号: 645

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国法庭的场景,旨在体现“公正无私”这一成语的含义。图中中心的法官穿着传统的官袍,面带严肃而公正的表情,周围围绕着官员和平民,他们在法官的面前受到平等的尊重和关注。这个场景展示了古代中国法庭的特点,包括传统建筑、雅致的木制板材和历史装饰。

此画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,具有微妙而富有表现力的笔触和柔和的色彩。画面的一角还有一个小巧醒目的红色印章,增添了作品的真实感和古典美。

这幅画通过其细节和构图,传达了“公正无私”的概念。法官在古代中国是公正和道德的化身,他们的判断被认为是毫无私心的,完全基于事实和法律。在这幅画中,法官的正直和公正通过他的坚定表情和对待所有人的平等态度得以体现。

整个场景的布局也强调了法律面前人人平等的理念。

通过这样的视觉表现,我们可以清楚地感受到这一成语所蕴含的深刻道德和法律原则。

-

序号: 646

解读: 这幅图描绘了一个穿着古代中国服饰的人,在一个混乱且空旷的市场中显得茫然失措。

画面风格仿佛古代画家或近代画家的作品,以精致的笔触和沉稳的土色调为主。市场的摊位空空如也且凌乱无序,象征着混乱和方向的丧失。人物的表情充满了困惑和焦虑,捕捉了“六神无主”这一成语的精髓——意味着人在极度焦虑或惊恐时,心神恍惚,仿佛六种神明(指心、肺、肝、脾、肾、胆的守护神)都失去了主宰。

画面的一个角落设有一个小小的红色印章,增添了作品的真实性。

整体上,这幅画通过其古典的绘画风格和象征性的元素,完美地传达了这一成语的含义和情感。

-

序号: 647

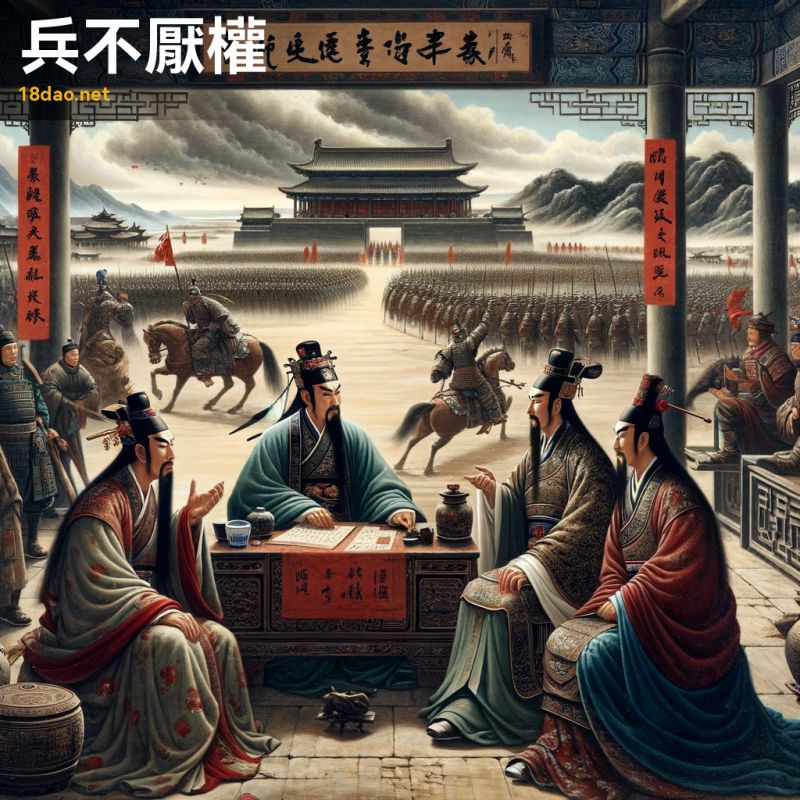

解读: 这幅插图描绘了成语“兵不厌权”的典故背景。图中,晋文公身着古代中国服饰,在开阔的亭子内与两位谋士商讨。一位谋士舅犯主张在战争中使用欺诈策略,而另一位雍季则对此持反对意见,象征着道德冲突。背景是古代战场,展示了讨论的语境。

整个画作风格仿古代画家或近代画家,这两位艺术家以传统中国画技巧著称。画作一角的红色印章增添了作品的真实感。

。

-

序号: 648

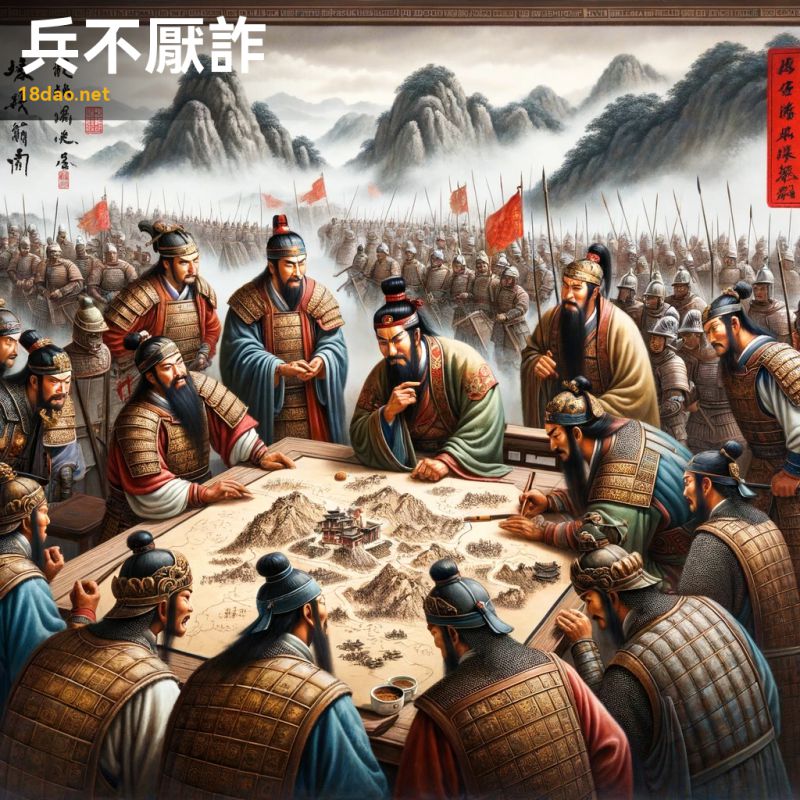

解读: 此图插图生动地展现了成语“兵不厌诈”的内涵。

在这幅灵感来源于古代画家和近代画家画风的古典中国画中,我们看到策士和将军们围绕一张地图,正讨论战术。他们表情严肃、深思熟虑,显现出深谋远虑的姿态。背景中,身着古代铠甲的士兵们整装待发,准备投入战斗。

整个场景传达了狡猾和战略规划的感觉,强调在战争中,欺骗不仅是可接受的,更是必要的。

这幅画正是“兵不厌诈”的精髓所在。成语本身意指在战争中运用各种欺骗手段是常态,甚至是必需的。画中的将军们正是在运筹帷幄之中,展示了这种智谋和战术的运用。图中的细节,如将军们的表情、士兵的装备,以及他们围绕的战图,都生动地体现了这一点。

此外,画角的红色印章不仅增添了一抹艺术气息,也象征着这幅作品对古典文化的尊重和传承。

整体上,这幅作品不仅忠实于成语的原意,同时也传达了一种深沉而古朴的美学感受。

-

序号: 649

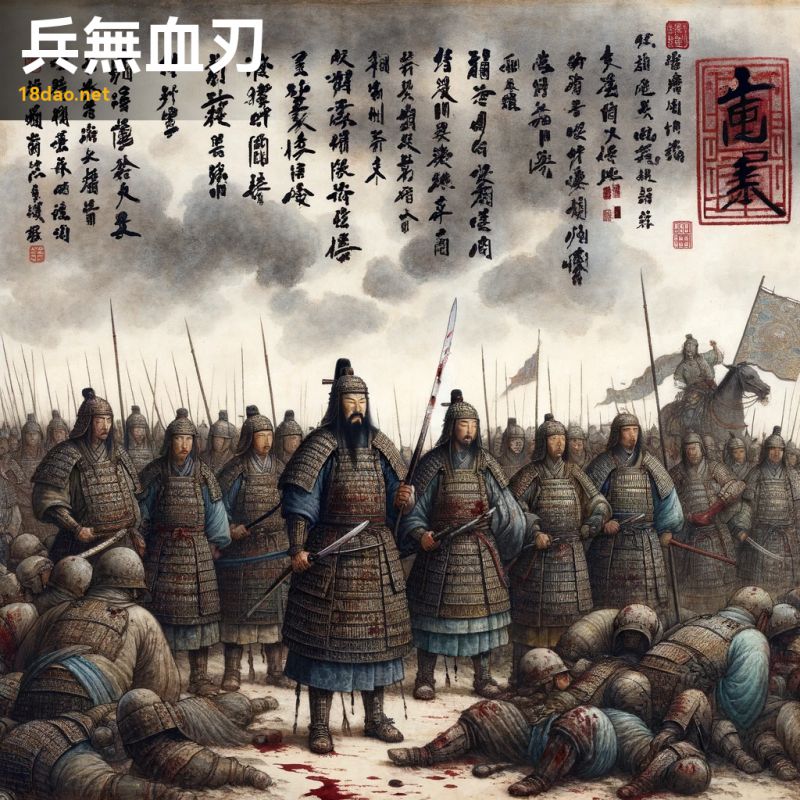

解读: 这幅插图呈现了一幅古代中国战场的场景,采用了类似于古代画家或近代画家风格的传统中国画技法。画面的焦点是一把雄伟华丽的剑,剑身高高举起,闪耀着光芒,而且完全没有沾染血迹,象征着成语“兵不血刃”。背景展示了一个宁静且未受破坏的战场,没有暴力或斗争的迹象。成语“兵不血刃”的雅致书法被巧妙地融入画面之中。在一角,还有一个小巧醒目的红色印章,为作品增添了一抹真实感。

“兵不血刃”这个成语形象地描绘了一种战争胜利的情形,其中通过智谋或压倒性的优势,使得战争或冲突得以迅速结束,几乎不需动用武力。在这幅画中,那把未沾血迹的剑象征着力量和智慧的结合,暗示了一种避免暴力和流血的和平解决方案。背景中的平静战场进一步强调了成语的含义,即通过非暴力或策略上的胜利来避免战争的残酷。

整体而言,这幅画不仅展现了中国传统绘画的美学,还深刻地体现了“兵不血刃”这一成语的哲理和寓意。

-

序号: 650

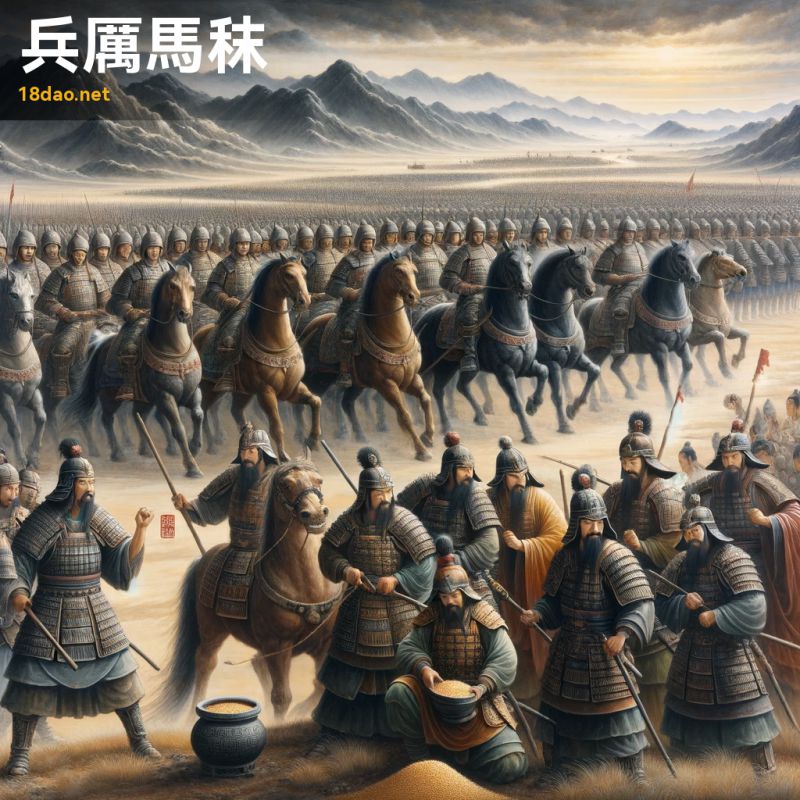

解读: 这幅插图生动地展现了成语“兵厉马秣”的意境。在画面前景,我们看到列队的士兵,他们身穿传统盔甲,面露坚毅之色,正准备投入战斗。这些盔甲的风格反映了汉朝晚期的特色。士兵们背后,许多战马正在被喂食粮食,象征着战前的准备。这些马匹结实、肌肉发达,展现出战争前的全面准备状态。

画面的背景是一片广阔的战场,远处山峦和落日的景象,营造出一种庄严肃穆的氛围。

这幅画模仿了古代画家或近代画家的画风,笔触传达出深度和情感。

成语“兵厉马秣”字面意思是指战马饱食粮草,士兵锐意备战,用以形容备战准备充分。此画恰如其分地描绘了这一场景,强调了战争前的紧张气氛和精心准备。

通过这幅画,我们可以感受到古代中国文化中对于备战的重视以及在艺术表现上的独特魅力。

-

序号: 651

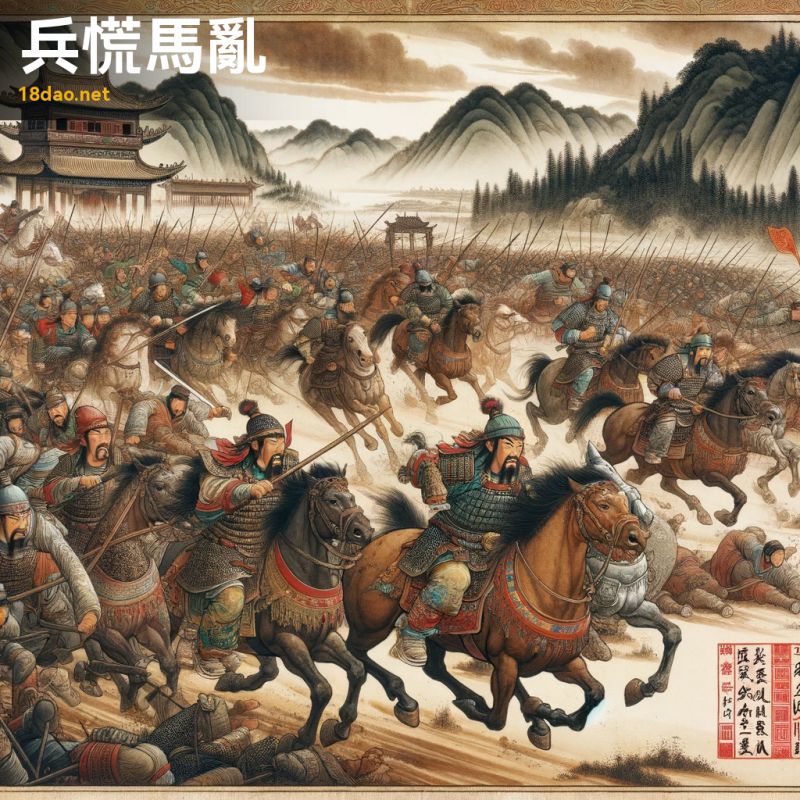

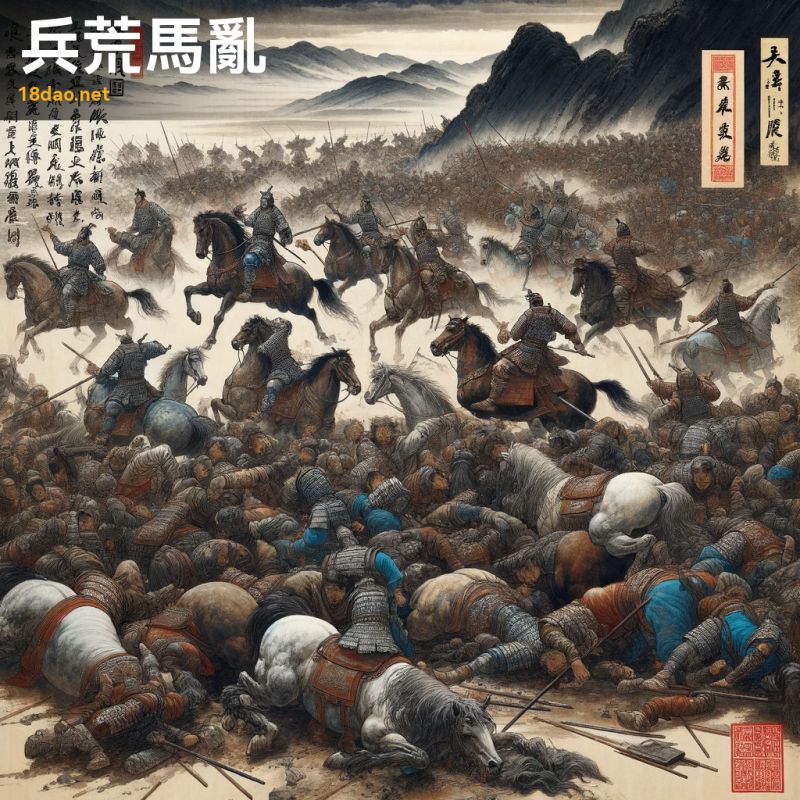

解读: 这幅插图生动地展现了成语“兵慌马乱”的场景。画面中,士兵们身穿传统的中国战甲,表情惊慌失措,象征着局势的不稳定和混乱。马匹则四处乱窜,无序地穿梭在战场上,进一步强化了这种混乱无序的氛围。背景是典型的中国山水,与前景的战争场景形成鲜明对比,既展现了中国古典画风,又突出了成语中的紧张和混乱。

整个画面采用了古代画家或近代画家风格的绘画技巧,使用大地色调,传达了一种古朴而深邃的感觉,恰如其分地诠释了“兵慌马乱”这一成语的意境。画面的一角还有一枚红色的印章,为作品增添了一抹传统文化的韵味,同时也象征着作品的真实性和艺术价值。

-

序号: 652

解读: 这幅插图描绘了“兵火连天”这一成语的场景。在中国传统文化中,“兵火连天”形容战争极为激烈,战火连绵不断,如同滔滔不绝。图中,我们看到壮阔的山川河流之间,天空暴风雨云密布,象征着战争的惨烈和混乱。战场上,身着传统铠甲的士兵们正激烈交战。一些骑兵挥舞着长矛和刀剑,而步兵则在冲撞盾牌和交换武器。前景中的一座大型木结构物被火焰吞噬,更是突出了战争的猛烈和毁灭性。

此图采用了古代画家或近代画家式的画风,细腻的笔触和深沉、柔和的色彩调度表达了古典中国画的精神。画面中的红色印章不仅是中国传统艺术作品的标志,也增添了一种庄重和历史感。

通过这样的视觉表现,这幅插图生动地传达了“兵火连天”的成语意境,让观者感受到古代战争的悲壮与深远影响。

-

序号: 653

解读: 这幅插图展现了一个古代中国战场的场景,其风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风。画中的焦点是一群身穿传统铠甲的战士,他们手持的剑干净无瑕,没有沾染任何血迹,这象征着成语“兵无血刃”。这个成语通常用来形容通过智慧或其他非暴力的方式轻松取得胜利,或者形容战争、斗争中没有实际交战就胜利了。

在这幅画中,战士们面带自豪而平静的表情,体现了他们在没有暴力的情况下取得胜利的成就。背景中隐约出现的被制服的敌人进一步强调了这种和平的征服。色彩运用低调,重点放在水墨画技巧上,营造出一种古朴而深沉的感觉。画角有一个小小的红色印章,增添了一丝传统的艺术美感。

整体来看,这幅插图不仅忠实地反映了成语“兵无血刃”的含义,也通过其传统的中国画风格,向中国古典文化的庄严和深邃致敬。

-

序号: 654

解读: 这幅插图展现了成语“兵荒马乱”的意象。在这幅作品中,我们看到一个古代中国的战场场景,其特点是混乱无序。士兵们穿着传统盔甲,马匹则呈现出动态、散乱的排列,整个画面传达出一种战争中的紧迫和混乱感。

这幅画的风格模仿了中国古典艺术家古代画家或近代画家的作品,重点在于传统的笔触和墨水技法。画面中不仅展示了战场的紧张氛围,还通过细腻的线条和墨色变化,展现了中国古典绘画的深邃和古朴。

此外,画作角落的红色印章,是对艺术作品的认证,也是中国传统绘画中常见的元素,增添了一种文化的庄重感。

整体而言,这幅插图不仅生动地表达了“兵荒马乱”这一成语的含义,也展示了中国古典绘画的独特魅力和深刻内涵。

-

序号: 655

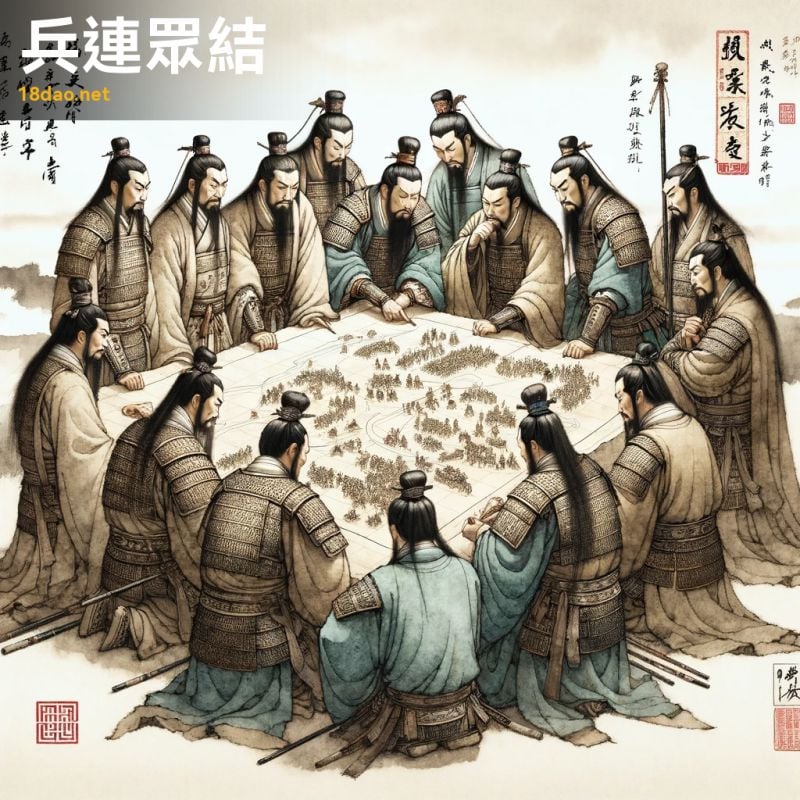

解读: 这幅插图展现了中国成语“兵连眼结”的含义。画面中,一群身着传统盔甲的古代中国战士围绕着一张大地图,正在策略讨论和结成联盟。他们表情严肃、坚定,强调了团结和协作在其努力中的重要性。

此画风格仿古代画家,细腻的笔触和墨色使用,营造出一种深沉的氛围。画面的一角还印有小小的红色印章,增添了一丝传统的韵味。

这幅画通过其场景和人物的表情传达了“兵连眼结”成语的深层含义,即强调团结合作的力量。在古代战争中,这种团结对于取得胜利至关重要。

通过这幅画,我们不仅能感受到这个成语的历史和文化背景,还能体会到古代战士们面对挑战时的坚毅和智慧。

-

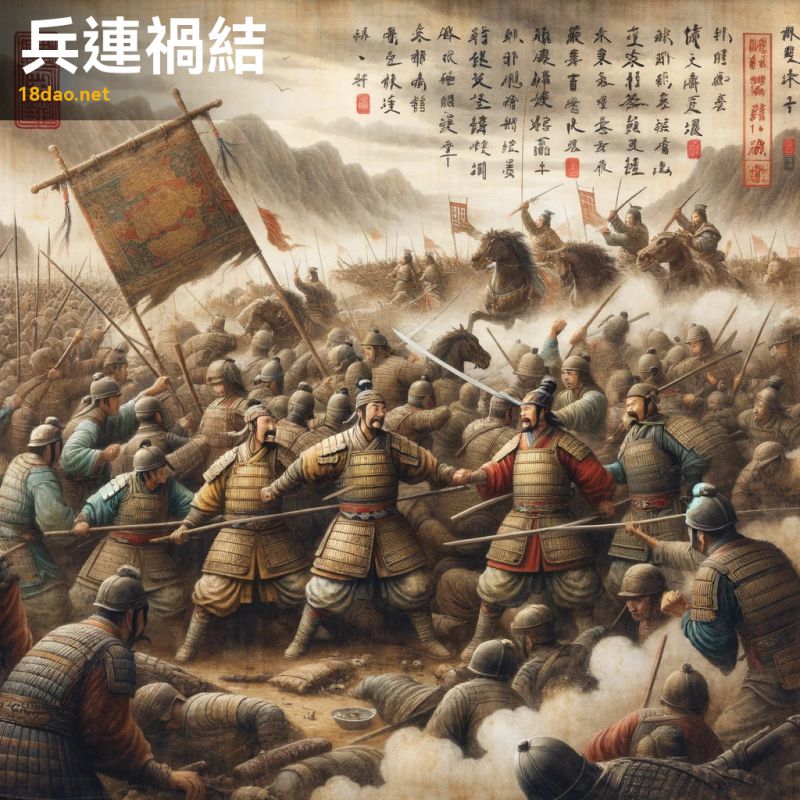

序号: 656

解读: 这幅插图生动地展现了“兵连祸结”这一成语的内涵。在画面中,我们看到古代战场的景象,士兵们身着传统铠甲,正投入到一场激烈的战斗中。他们的面部表情显示出决心与斗争,背景中战争的混乱场面通过旗帜、武器和烟雾得到了体现。

此成语的意思是指战争连绵不断,祸害接二连三。画面通过展示这种紧张和混乱的战场,有效地传达了成语的寓意。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,色调沉稳、大地色系,强化了战争带来的严肃和压抑氛围。角落中的红色印章增添了作品的传统感和真实性。

这样的视觉表现使得这幅插图不仅呈现了成语的字面意义,还深刻揭示了战争带来的连绵不绝的灾难和对人类的影响。

通过艺术的形式,我们能更加深刻地体会到这个成语背后的文化和历史意义。

-

序号: 657

解读: 这幅插图为成语“再接再厉”提供了形象的视觉表达。图中展现的是一位身穿传统汉服的学者,在一座高耸的山脉前不懈地攀登。这座山代表着旅程中不断出现的挑战和障碍。学者面部的坚定和专注表达了不屈不挠和持续努力的精神。

整个画面融合了传统中国画的风格,体现了古代画家或近代画家的艺术特色。宁静却充满决心的氛围,恰如其分地诠释了“再接再厉”这一成语的内涵。成语本身意味着在遇到困难时不放弃,而是加倍努力,继续前进。画面中的学者代表着这种精神,他面对困难的坚韧和不断攀登的决心,正是这一成语的完美体现。

画面一角的红色印章增添了一抹传统韵味,同时也是对作品的一种认证。

通过这幅作品,我们可以深刻感受到中国古典文化的深厚底蕴和“再接再厉”这一成语的鼓舞意义。

-

序号: 658

解读: 此图描绘了成语“再接再磨”的场景。该成语源自南宋文学家范成大的《岳阳楼记》,其寓意为不断努力,持续自我提升。在画面中,我们看到一位古代学者正在安静的书房里认真研磨墨汁。他的周围摆放着书籍和卷轴,营造出一种专注和宁静的氛围。这位学者的姿态和环境象征着不懈的努力和对学问的坚持追求。

画风上,我模仿了古代画家或近代画家的风格,表现了一种朴实而深沉的感觉。

整个画面的构图、色彩和笔触都是为了传达成语“再接再磨”中持之以恒,不断进步的内涵。图画角落的红色印章是传统中国画作的重要组成部分,增添了一种古典文化的庄重感。

通过这幅画,我们可以感受到古人勤奋学习、不断自我完善的精神。

-

序号: 659

解读: 这幅插图基于成语“再见天日”,生动地描绘了一位从黑暗、狭小空间(如洞穴或地牢)走向明亮天日的场景。图中的人物身着传统中式服饰,面向晴朗的蓝天,表现出一种解脱和自由的感觉。周围的山脉和稀疏的树木增强了画面的开阔感和解放感。

这幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画手法,色彩细腻,笔触细致。画面的某个角落还加入了红色的印章,这是中国传统画作的一种常见元素,用以表明作品的身份和品质。

整幅画作通过古典的中国画风格,充分表达了“再见天日”这个成语的内涵——从困境中获得解脱,重新见到光明的天空,象征着重获自由和希望。

-

序号: 660

解读: 这幅插图展现了“冠冕堂皇”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一个古代中国宫殿的庄严大厅,其建筑风格宏伟,檐角上翘,雕刻精细,以红金色为主色调,彰显了皇家气派。大厅内聚集着数位身着传统长袍的官员,他们的神态庄重,显露出权威与尊严。

整个场景洋溢着雍容华贵和庄严肃穆的氛围,恰如其分地体现了这个成语“表面上看起来非常庄重华丽”的含义。

画风借鉴了古代画家或近代画家的艺术特点,注重细腻的笔触和经典的构图。画面的一角还巧妙地加入了一枚红色的印章,增添了一抹传统中国文化的韵味。

通过这幅插图,我们不仅能感受到成语本身的内涵,也能欣赏到中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 661

解读: 这幅插图展现了成语“冠前绝后”的深刻内涵。图中,一位显赫的人物,可能是一位帝王或伟大的学者,站在最前面,象征着领袖或先驱。他的姿态显得威严而从容,好似历史长河中的一位独一无二的领袖。

在他的背后,有若干历史人物的模糊影像,这些人物代表了过去的历史,他们都朝着中央的人物敬仰地望去。这些背景人物的存在,强化了中心人物的独特性和卓越性,突出了“冠前绝后”的意味,即在历史上无人能及。

整幅画的风格借鉴了古代画家和近代画家的经典中国画风,采用了传统的中国画笔触和色彩。这种古典风格不仅传达了一种古朴而深邃的感觉,也呼应了成语所承载的文化和历史深度。

画面一角精致地加上了红色印章,作为作品的完成标志,也增添了一丝正式与庄重的氛围。这个印章小巧而不突兀,与整幅画面和谐相融,既保持了作品的完整性,又不失为一种艺术性的点缀。

-

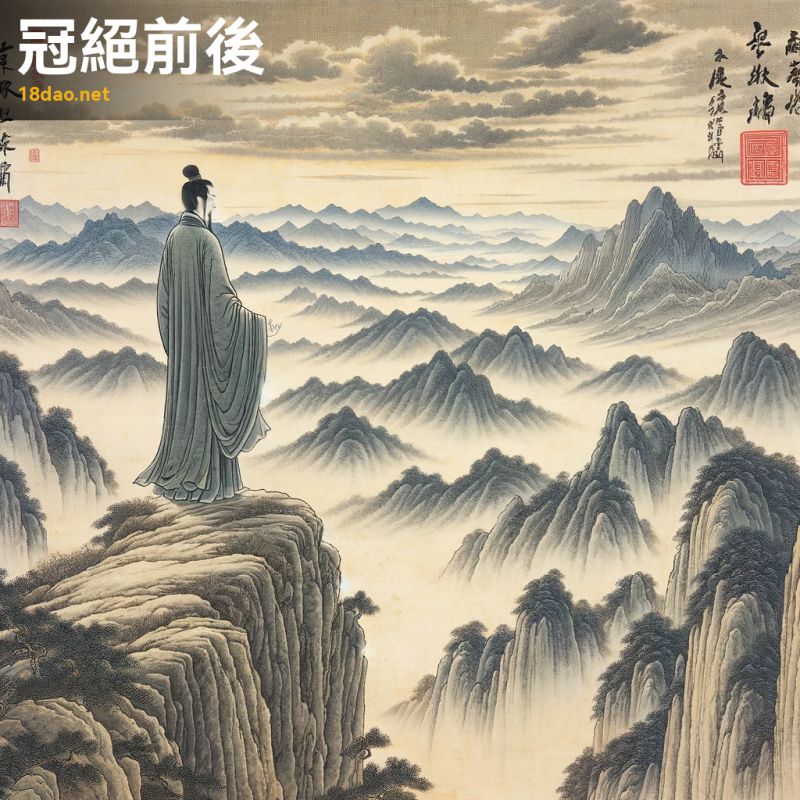

序号: 662

解读: 这幅插图展现了一位古代中国的学者,独自站在山峰之巅,俯瞰下方的广阔景观。他身着传统的长袍,流露出智慧与宁静的气质。周围的山水景观宏伟细腻,包括流淌的河流、遥远的山峦和茂密的森林。画面通过这位学者的孤独而崇高的形象,传达出一种无与伦比的伟大和独一无二的感觉,恰如其分地体现了“冠绝前后”这一成语的含义。

在中国传统文化中,“冠绝前后”意味着在某一领域或方面独占鳌头,无人能及,常用来形容杰出的才能或成就。这幅画中的学者形象象征着超越常人的才智和境界,如同登高望远,洞察一切的智者。他的位置高于一切,既体现了他在精神和智慧上的卓越,也隐喻着他在历史或领域中的独特地位。

此外,整幅作品采用了淡雅的水墨风格,体现了古代画家或近代画家式的古典中国画艺术风格,进一步强调了作品的文化深度和艺术价值。画面一角的红色印章是中国画作中常见的元素,增添了一份传统的韵味和真实性。

-

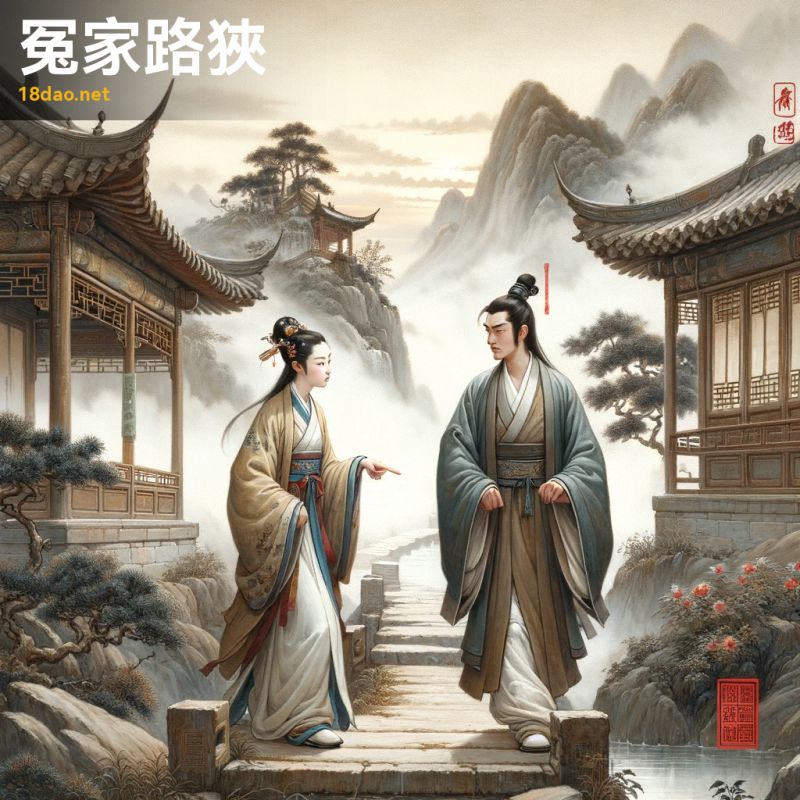

序号: 663

解读: 这幅图描绘的是“冤家路窄”这一成语的场景。在画面中,两位身着古代中国服饰的人物在一条狭窄的小路上不期而遇,他们的表情中透露出惊讶和敌意。这种表现形式恰如其分地体现了“冤家路窄”的含义——通常指不和的人偏偏容易在狭小的地方相遇,难以避免面对面的尴尬或冲突。

背景中的传统建筑和自然元素,如树木和远山,增添了古典氛围。

整幅画作的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画特点,采用了柔和的笔触和细腻的色彩。画面一角的红色印章是对中国传统绘画的一种致敬,象征着作品的真实性和独特性。

通过这样的描绘,这幅画不仅展现了成语的直观含义,还深入地反映了古代中国的文化和艺术风格,使观者能够在视觉和文化层面上更好地理解和感受这个成语。

-

序号: 664

解读: 这幅插图生动地展现了成语“冤家路窄”的含义。画面描绘了一条狭窄曲折的古镇小路,两个身穿传统中式服饰的人物在此不期而遇,他们面对对方时显露出惊讶和不适的表情,这正体现了“冤家路窄”中的紧张气氛和不期的相遇。背景是宁静的古镇风光,包括古老的房屋、石桥和流淌的小河,这些和谐的元素与两人的尴尬遭遇形成了鲜明的对比。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,细腻的笔触和柔和的色彩赋予了这幅作品深沉而古朴的美感。画面一角还巧妙地加入了红色的印章,增添了作品的传统韵味和完整性。

整体而言,这幅插图不仅精确传达了“冤家路窄”的含义,还体现了中国古典绘画的独特魅力。

-

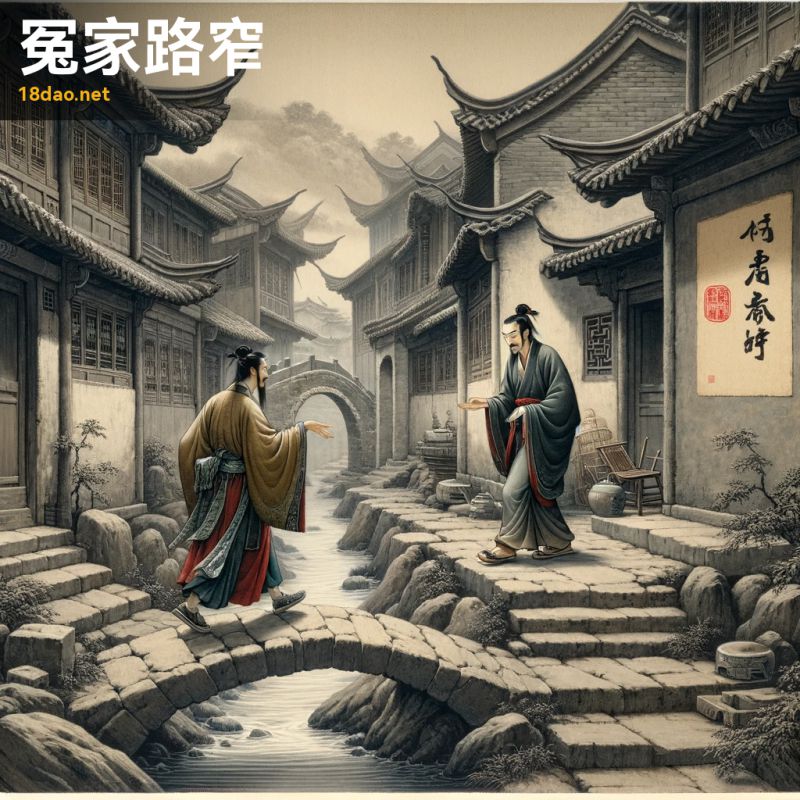

序号: 665

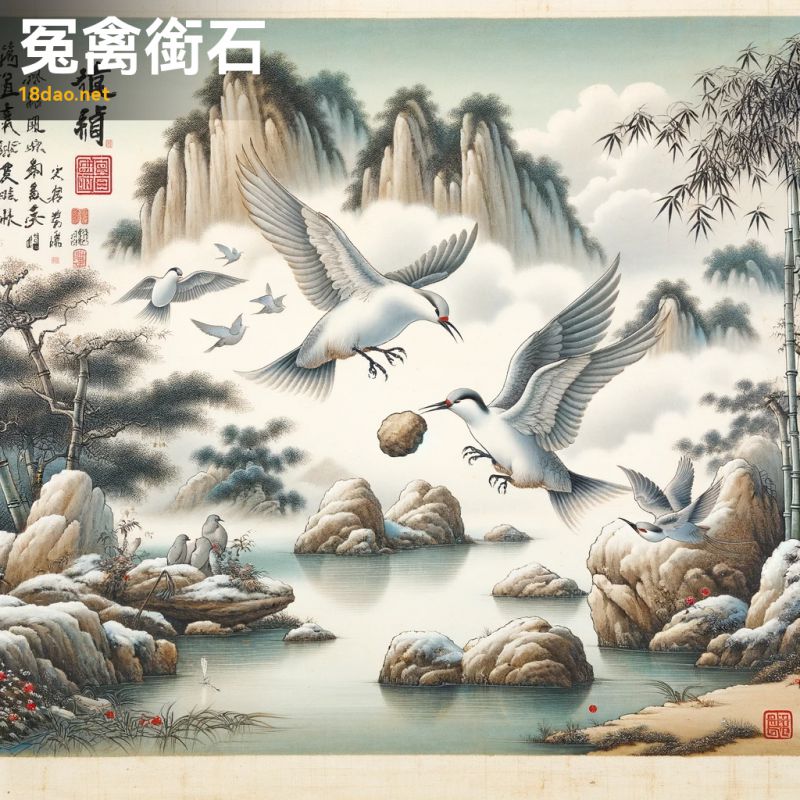

解读: 这幅插图描绘了中国成语“冤禽啄石”的形象。在画面中,我们看到几只鸟儿,每只鸟嘴里叼着一块石头,飞越宁静的山川河流。这些鸟儿代表了遭受冤屈的生灵,而它们叼着的石头象征着自我牺牲的决心。画面背景是典型的中国山水,包括山峦、河流、竹林和烟雾,营造出一种宁静却又带有悲壮气息的氛围。

这幅作品采用了类似于古代画家或近代画家的绘画风格,展现了中国古典水墨画的细腻笔触和微妙的色彩。画面的某个角落还有一个红色的印章,这是中国艺术作品的典型标志,象征着作品的完成和艺术家的签名。

整体上,这幅插图不仅生动地表达了“冤禽啄石”这个成语的内涵,也展现了中国古典艺术的深刻美学和情感表达。

通过对自然景观和生灵的描绘,它传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语的意境完美契合。

-

序号: 666

解读: 这幅插图展现了一位在月光下深思的人,其背景为山川和平静的河流。这个场景传达了“冥顽不灵”这个成语的含义。在中国传统文化中,“冥顽不灵”用来形容某人固执己见,不愿接受新思想或改变。图中的人物正处于沉思之中,象征着对旧观念的执着和对新知识的抗拒。

此画采用了传统中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的画法。使用了传统的笔触和和谐的色彩搭配,营造出一种古朴而深邃的氛围。月光下的宁静场景与成语的含义形成对比,强调了人物顽固不化的内在状态。画面的某个角落还加上了红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用来增添作品的正式性和完整性。

通过这样的细节,插图不仅传达了成语的深刻含义,也体现了对中国古典文化的尊重和继承。

-

序号: 667

解读: 此图描绘了成语“冰散瓦解”的深刻含义。在画面中,我们看到了融化的冰块和四处散落的瓦片,象征着事物的分崩离析和全面崩溃。这一场景设置在中国传统村落与大自然的交融之中,背景中的山峦增添了一种宁静却又凄凉的氛围。画中还有一位古代学者,目睹这一景象,象征着历史的智慧与洞察。

整幅画的风格仿古代画家或近代画家,角落里还有一枚红色印章,增添了作品的艺术氛围。

通过这幅画,我们可以更深入地理解“冰散瓦解”这一成语,它源于汉代徐乐的警世之言,用以比喻彻底的崩溃和不可收拾的局面

。

-

序号: 668

解读: 这幅插图展现了成语“冰消瓦解”的含义。在画面中,我们看到阳光明媚地照耀在一个传统的中国景致上,冰块在温暖的阳光下逐渐融化,流入河中。周围是盛开的树木和一些传统的中国房屋,它们独特的瓦顶部分轻轻地开始崩解。这个场景生动地描绘了成语“冰消瓦解”的字面意思,即冰融化,瓦片瓦解。“冰消瓦解”常用来比喻事物逐渐消失或解体,如同冰块在阳光下慢慢融化,瓦片随着时间的推移而碎裂。画面中的阳光代表着不可抗力的因素,如时间或外界环境的变化,这些因素导致冰和瓦片的最终消亡。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,用柔和而详细的笔触传达了一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。画面角落的红色印章为作品增添了传统的中国艺术氛围。

-

序号: 669

解读: 这幅插图生动地展现了成语“冷嘲热讽”的含义。在图画的左侧,我们看到一个冬天的景象,裸露的树木覆盖着霜雪,象征着“冷嘲”。在这个寒冷的背景中,一位身着传统中国服饰的人物正在做出嘲笑的姿态。这个形象捕捉了成语中“冷嘲”的字面和隐喻意义,即表面冷漠而心怀嘲讽。相对地,在图画的右侧,展示了一个温暖、生机勃勃的夏日景象,绿树成荫,这代表了“热讽”。在这个场景中,另一位人物带着讽刺的微笑,象征着成语中“热讽”的部分,即在热烈的外表下隐藏着讥讽和挖苦。

整幅画通过传统中国画风,如古代画家或近代画家的风格,将这两种截然不同的情绪——冷漠和讥讽——巧妙融合。图画的构图和色彩对比鲜明地表达了这个成语的深层含义,即在表面的热情或冷漠下,隐藏着截然不同的情感态度。此外,画面中红色的印章增添了一种传统的艺术感,同时也是对中国文化的致敬。

通过这幅插图,我们可以更深刻地理解“冷嘲热讽”这个成语所蕴含的复杂情感和社会寓意。

-

序号: 670

解读: 这幅插图展现了成语“冷嘲热讽”的内涵。在画面的一侧,我们看到被冰雪覆盖的景象,人们穿着厚重的冬装,他们的表情阴沉、姿态僵硬,象征着“冷嘲”,即冷漠和尖刻的嘲笑。而在画面的另一侧,呈现出一个生机勃勃的春天场景,人们愉快地交谈,面带微笑,这代表“热讽”,即热情而含蓄的讽刺。

整幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画特色,通过细腻的笔触和微妙的色彩运用,体现了古典中国画的精髓。同时,画面角落的红色印章为作品增添了一抹传统气息。

通过这种对比鲜明的双重场景,作品生动地传达了“冷嘲热讽”的双重含义,即既有冷漠和尖锐的批评,也有热情和委婉的讥讽。

-

序号: 671

解读: 这幅图描绘了“冷嘲闲讽”这一成语的场景。在画中,两位身着传统长袍的士人分别站立和坐着,他们手持扇子,脸上流露出轻蔑或嘲讽的微妙表情。他们身处一个宁静的园林之中,周围有古老的中国建筑、流淌的小溪和茂盛的植被。这个场景体现了中国古典文化中的审美和生活方式,同时也传达了成语“冷嘲闲讽”中的情感基调。“冷嘲闲讽”一词通常用来描述人们以冷淡、讥讽的态度对待他人,往往涉及到言辞间的嘲弄和轻视。在这幅画中,两位士人的姿态和表情恰到好处地体现了这种含蓄而尖锐的社交互动。他们的身份和场景选择也反映了这一行为通常出现在文人雅士之间,尤其是在闲适的社交场合。

此外,画风效仿了古代画家或近代画家的风格,展现了复杂的细节和宁静、深远的氛围。

通过精致的笔触和深沉的色彩,这幅作品不仅描绘了一个具体的场景,而且传达了一种古典的、含蓄的美学观感。右下角的红色印章为画作增添了一种正式和传统的触感,进一步强化了其文化内涵。

-

序号: 672

解读: 这幅插图展现了成语“冷眼傍观”的精髓。图中,一位古代学者站在山上,以冷静且超然的表情俯瞰下方繁忙的村落。他身着传统的中式长袍,蓄有长须,手持折扇,这些细节反映了他的文人气质和他对周围事物保持距离的态度。周围的景致,包括松树、流淌的河流和远处的山峦,都透露出一种宁静与超脱,与主题相得益彰。

这幅作品的绘画风格模仿了古代画家,运用水墨洗染和细腻的色彩点缀,营造出古典而深邃的感觉。图画一角的红色印章增添了作品的真实感和传统美。

整体来看,这幅插图恰如其分地表达了“冷眼傍观”这一成语的含义:以一种冷静、客观的态度观察世间纷扰,不被其所动摇。这不仅是对这一成语的直观解释,也体现了中国古典文化中对于超然物外的追求和崇尚。

-

序号: 673

解读: 这幅插图展现了成语“冷眼旁观”的深刻含义。图中,一位长须智者身着传统汉服,站在山顶上,他的表情平静、超然,正是“冷眼旁观”的最佳体现。他注视着下方繁忙的村庄,村庄中的人们忙碌着,对山顶上的智者毫无察觉。这一场景寓意着以冷静和超脱的态度观察世界,不被纷纷扰扰的世俗事务所影响。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,用细腻的笔触和柔和的色彩描绘了这一场景。画面中的细节丰富,既展现了村庄的热闹,又突出了智者的平静。图画的一角还有一个红色印章,增添了作品的传统美感和完整性。

通过这幅画,我们不难理解“冷眼旁观”的含义:保持情绪的平和,用一种客观、冷静的视角看待周围的世界,不被纷繁复杂的环境所左右。

-

序号: 674

解读: 这幅插图展现了一个中国古典风格的场景,用以阐释成语“冷眼看”。在画面中,我们看到一位着传统中国古装的男子,站在高处平静而深沉地望向远方。他的眼神安静且深邃,表现出一种超然世外的气质。周围环绕着宁静的山水,这增强了一种冷静观察的氛围。“冷眼看”这个成语通常用来形容以冷静、客观的态度观察事物,不带个人感情色彩。此画正是通过这位男子的沉稳眼神和远离尘嚣的场景来体现这种心态。他的高处位置象征着超脱于世俗纷争之上的观察角度,而他深邃的目光则传达了一种淡泊明志的精神。

整个画面风格模仿了古代画家或近代画家的作品,体现了古典中国画的深沉与古朴。画面的角落还有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,用以表明作者的身份或增添艺术作品的审美价值。

通过这些元素,画面完美地呼应了“冷眼看”这一成语的内涵。

-

序号: 675

解读: 这幅插图是基于中国成语“冷言冷语”的主题创作的。在这幅作品中,我们看到一个冬日景象,几棵光秃的树木,地面覆盖着雪。画面中心有一个身披斗篷的孤独人物,正从一群交谈中的人群中走开。这群人穿着传统的中国服饰,而孤独的人物则显得格外突出,象征着隔离和疏远。“冷言冷语”这个成语本身描述的是冷漠和不友好的言辞。在这幅画中,孤独的人物与交谈的人群之间的距离,以及周围冰冷的冬日景色,都传达出一种冷漠和疏离的氛围。这与成语的含义相呼应,即通过言语传达出的冷淡和不友好。

此画的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,特别是在细腻的水墨渲染和笔触上。

整幅画传达了一种古朴而深邃的感觉,与古典中国画的主题相符。画面角落的红色印章,增添了传统艺术的真实性和韵味。

-

序号: 676

解读: 这幅插图展现了成语“冷言热语”的意境。在图中,两位主角身着传统的中国服饰,反映出历史背景。左侧的人物面带严肃表情,冷静而坚定地说话,代表着“冷言”部分。而右侧的另一位人物则激情四射地演讲,动作生动,面部表情丰富,体现了“热语”的特点。背景是典型的中国传统山水画,宁静而永恒。

整个画风模仿了古代画家或近代画家的技法,捕捉了古典中国画的精髓。图像的某个角落还有一个微妙的红色印章,增添了一抹真实感。

通过这幅插图,我们可以直观地感受到“冷言热语”这个成语的内涵,即外表冷淡,言辞尖刻,实则内心热情,情感丰富。图中两位人物的对比形象生动地体现了这种矛盾而复杂的情感表达方式。

-

序号: 677

解读: 这幅插图以古典中国画风格描绘了成语“冷言讽语”的场景。画中展示了一位身着传统长袍的古代学者,坐在充满卷轴和书籍的幽静书房中。他正在纸张上书写,面带微微的皱眉,象征着通过文字表达批评或讽刺。背景是一扇窗户,外面是一个宁静的花园,与学者尖锐的言辞形成鲜明对比。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,展现了细腻的笔触和微妙的色彩运用。画角落有一枚小小的红色印章,作为作品的验证。此作品通过对比学者内心的锐利批判和外部环境的和谐宁静,生动地传达了“冷言讽语”的含义,即在平静的外表下隐藏着尖锐、讽刺的言辞。

-

序号: 678

解读: 这幅插图展示了一位中国古代文士站在园林中的场景。文士的眼神冷淡而深思,嘴角微振,仿佛在说出些许冷言酸语。

整个画面传达出一种沉思和内含深意的氛围,围绕着这位文士的自然风景与植物也增强了这种感觉。图中的红色印章增添了一种传统的艺术感觉,使整幅画显得更加完整和富有中国古典风情。成语“冷言酸语”指的是尖刻、讽刺的话语。在这幅插图中,文士的表情和姿态恰到好处地体现了这一成语的含义。他虽然身处美丽的园林之中,但眼中并无欣赏之情,反而流露出对周围事物的不满和批判。这样的设定与成语“冷言酸语”的内涵相契合,描绘出一种虽处佳境却心怀不满,用言语表达冷漠与讽刺的情景。

-

序号: 679

解读: 这幅插图展现了成语“冷嘲热讽”的深刻内涵。在画面的一边,我们看到一位身着古代中国服饰的人物,他在雪景中静静地坐在树下,弹奏着乐器。这一场景象征着成语中的“冷”字,代表着冷嘲,寓意着冷静、沉着、甚至冷漠的态度。与此形成鲜明对比的是,画面的另一边展示了另一人在热闹的市场中热烈地与人争辩,体现了“热”字,代表着热烈、激昂的情绪。这一场景代表着热讽,意味着直接且强烈的批评或讥讽。

整体来看,这幅画通过将冷静与激烈、宁静与喧嚣的元素巧妙地结合在一起,形成了一种强烈的对比,从而生动地传达了“冷嘲热讽”这一成语的含义。成语中的“冷”和“热”不仅指温度的冷暖,更深层次地反映了说话人的态度和情感,冷即是冷漠、客观,热则是热情、主观。此成语通常用来形容人在讽刺、批评他人时,态度时而冷漠,时而热烈,富有挖苦和讥讽的意味。在这幅作品中,细腻的线条和淡雅的色彩运用,都体现了传统中国画的艺术风格,同时在一角落设有红色印章,增添了作品的完整性和艺术性。

整体而言,这幅画不仅是对成语“冷嘲热讽”的直观展现,也是对中国传统文化和艺术的一次深刻致敬。

-

序号: 680

解读: 这幅插图为成语“凌云壮志”提供了一种形象的诠释。画面中,我们看到一座雄伟的山峰,山顶上一只鹰正在展翅高飞。这只鹰象征着勇于超越自我、追求高远目标的壮志。

画风模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,通过传统的笔触和色彩使用,表达了深邃的意境和情感。在这幅画中,环绕山峰的旋转云彩和崎岖的地形象征着追求崇高理想时所面临的挑战与困难。而鹰的形象则传达了无畏这些挑战、努力向上的精神。这些元素共同构成了一幅生动的画面,旨在激发观者对于成语“凌云壮志”的深刻理解。画面一角的红色印章是中国画作的传统元素,为作品增添了一种正统和古朴的氛围。

通过这幅插图,我们不仅能领略到成语本身的含义,还能感受到中国古典艺术的魅力和深度。

-

序号: 681

解读: 这幅插图展现了成语“凌云意气”的深刻含义。画面中,一只雄壮的鹰展翅高飞,背景是连绵起伏的高山,表现出追求高远目标和壮志凌云的精神。这里的鹰象征着雄心壮志和不断攀登的决心,正如成语所描绘的那样,意在表现出超越常人、追求卓越的意志。

画面采用了古代画家风格,用水墨渲染出细腻的山峰,同时保持天空的明朗和清晰,以营造一种宏伟和激励人心的氛围。

整个作品不仅传达了成语的寓意,还体现了中国古典绘画的韵味和深度。作品角落的红色印章,是中国画作的传统标志,不仅增添了一抹文化色彩,也象征着作品的完成和艺术家的认证。

通过这样的细节,画作与成语“凌云意气”之间的联系被巧妙地强化,使观者能够在欣赏美术作品的同时,深刻理解并感受到这一成语所传达的深层含义。

-

序号: 682

解读: 这幅图描绘了一棵高耸、坚韧的松树,站立在悬崖上,枝条在猛烈的风中摇摆。背景是崎岖的山地景观和旋转的云彩,强调了树木在风中坚定的姿态。

色彩使用了淡雅的墨色、灰色和淡绿色,营造出了一种淡雅的水墨风格,与古代画家或近代画家的画风相呼应。

整个作品传达了力量与坚韧的感觉。这幅图与成语“凌风知劲节”紧密相连。该成语描述了在逆境中才能显现出一个人的坚强和刚毅。松树在中国文化中常常象征着坚韧和不屈,尤其是在风暴中依然挺立不倒的形象,恰如其分地体现了这个成语的精髓。风暴中的松树,不仅展示了自然的力量,也象征了面对困难时的坚强意志。此画作中的松树,在风中挺立不倒,恰如成语中所述,凌风而知劲节,正是在逆境中显露真正的坚强。

-

序号: 683

解读: 这幅插图描绘了一位威风凛凛的古代将军,站在战场上,显得雄壮而自信。他身着华丽且复杂设计的古代中国盔甲,色彩鲜明。将军的表情严肃而威严,展现了他权威的气场。背景是迷雾笼罩的战场,远处可见士兵的身影,凸显了将军的领导地位。

整个场景体现了“凛凛威风”这个成语的精神,意指人的气势威严而令人敬畏。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和微妙的色彩渐变,传达了一种古朴而深邃的感觉。在画作的一角,还有一个小巧的红色印章,增添了一抹传统的艺术气息。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语“凛凛威风”的含义,还能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 684

解读: 这幅插图为成语“凛然起敬”提供了形象的视觉呈现。图中描绘了一位古代学者或智者,站在一棵古老、巍峨的松树下。这位人物以庄重而尊严的姿态出现,体现了智慧和美德的精髓,正是“凛然起敬”的核心意义所在。在中文中,“凛然”意味着严肃、庄重,而“起敬”则是指敬仰、尊敬。这幅画中的人物和场景完美地传达了这一意境,使观者能够感受到一种敬畏和尊重。

画风仿佛古代画家或近代画家的经典中国画技法,采用了细腻的水墨洗染,并以淡雅的色调为主。

整个画面既古朴又深邃,符合古典中国画的主题。在画面的一角还有一枚红色的印章,增添了作品的传统韵味和艺术价值。

通过这样的视觉表达,我们不仅能够理解成语“凛然起敬”的深层含义,还能感受到中国古典文化的严肃性和美学价值。

-

序号: 685

解读: 这幅图描绘了成语“出乎反乎”的含义。成语“出乎反乎”源自《庄子·秋水》,原意是指事物的发展往往会超出预料,出现意想不到的反转。图中展示了一年第一场雪的早晨,一条大鱼在逆流而上的情景。大鱼逆流而上的行为,正象征着“出乎反乎”的思想——逆着常规、违背预期的行动。画面中,古典的中国山水风景、雪白的山峰和寺庭构建了一种静谧而庄重的氛围,而大鱼的行动则在这种静态的背景中显得突兀而出人意料,恰如成语所表达的那种出人意料的转变。此外,图中的红色印章增添了一种传统的艺术韵味,与成语的文化背景相呼应。

整体上,这幅图通过传统的中国绘画风格,巧妙地表达了“出乎反乎”的深刻含义。

-

序号: 686

解读: 这幅插图展现了成语“出人头地”的含义。画面中,一位人物在众人之中脱颖而出,形象地表现了这个成语所传达的成就和突出的主题。在这个传统的中国庭院场景中,其他学者或官员正忙于各自的活动,如阅读或讨论,而中心人物则显著地高出或站在更高的平台上,突显其非凡的地位。

此画采用了类似古代画家或近代画家的风格,其精致的笔触和柔和的色彩构成了一幅典型的中国古典画作。画面中的每个细节都经过精心描绘,传达出一种深沉而充满意味的氛围。在画作的一个角落,还谨慎地放置了一个红色的印章,作为作品的标识。

整体而言,这幅插图不仅生动地诠释了“出人头地”这一成语的内涵,还展示了中国古典艺术的独特魅力和深远影响。

-

序号: 687

解读: 这幅图描绘了一位身穿传统服饰的中国古代战略家或将军,在战争指挥室内策划一次出其不意的攻击。画面中的房间摆满了地图和古代军事装备。将军正指着地图上的一个特定位置,传达出狡猾和意料之外的战略感。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,其特点是复杂的笔触和深邃的意境。画角落中还有一个红色的印章,象征着作品的真实性和传统艺术的精髓。"出其不意" 这个成语直译为“在他人意想不到的时候出击”,常用来形容采取意外的方法或时机,使对方措手不及。在这幅画中,通过将军的专注姿态和他指向地图的动作,我们可以感受到他正在精心策划一个出其不意的战术。地图和古代军事装备增强了这种战略的氛围,而整个场景的古典中国画风格则增添了一种历史深度和文化内涵。这样的视觉表现完美地捕捉了这个成语的精髓。

-

序号: 688

解读: 这幅图描绘了一位古代学者站在书房中,满屋子的卷轴和书籍,营造出一种温馨而沉静的学术氛围。学者身着传统的汉服,手持写字笔,正在纸上挥毫泼墨,其专注和灵感迸发的神情体现了深厚的文学造诣。周围的木制书桌、墨石和悬挂的卷轴等元素,增添了画面的古典美感。这幅图与成语“出口成章”之间的联系十分紧密。该成语原意是指说话能够文质兼美,像是事先构思好的文章一样流畅和优美。这里,画面中的学者象征着出口成章的典范,他的文才和智慧从他的笔尖流露出来,仿佛他的言辞一经吐露,便成为了传世的佳作。

整幅画作传达出的是一种智慧和文学才华的气息,与成语“出口成章”的内涵不谋而合。

此外,画风模仿了古代画家或近代画家,体现了古典中国画的精髓。画面的一角还有一个小小的红色印章,这是中国传统艺术中常见的元素,增添了一份古朴和正式的感觉。

-

序号: 689

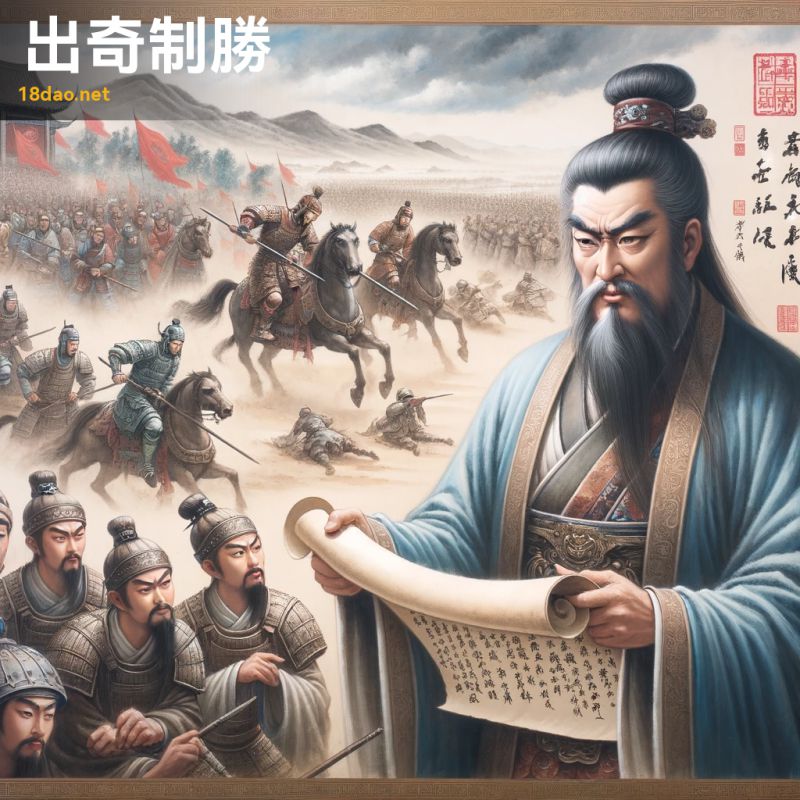

解读: 这幅插图生动地展现了“出奇制胜”这一成语的含义。图中,一位智谋深沉的军师,手持卷轴,四周环绕着一群专注的士兵。他的表情充满自信和狡猾,似乎已经谋划好了一项巧妙的计策。在背景中,我们可以看到一场动态的战场场景,士兵们身着古代中国的盔甲,有些士兵似乎对某个出乎意料的战术感到惊讶。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的经典作品,采用了柔和的笔触和低调的色彩。图画的一个角落还有一枚红色印章,增添了作品的真实性和艺术价值。“出奇制胜”字面意思是通过出乎意料的策略来取得胜利。这一成语强调的是在复杂或竞争激烈的情况下,通过非常规或创新的方法来达到目的。在这幅画中,军师的计谋和士兵们对战场的反应恰好体现了这一点。

通过描绘这样一个场景,画面不仅传达了成语的字面意义,还展示了古代中国军事策略的智慧和深度。

-

序号: 690

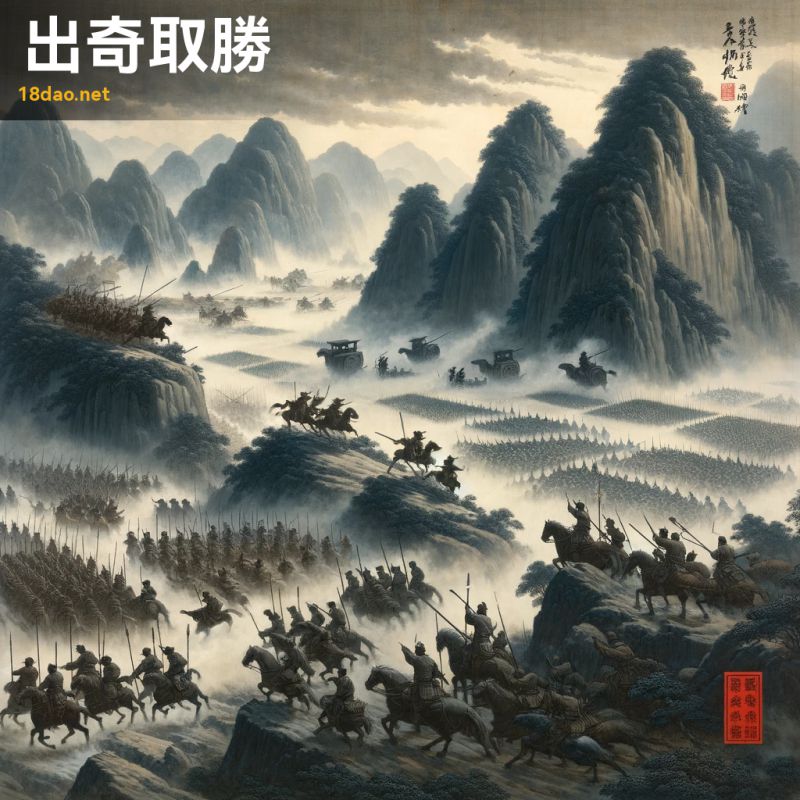

解读: 这幅插图展现了“出奇取胜”这一成语的精髓。在画面中,我们看到一支较小的军队正在使用巧妙的策略对抗一支更大、更强大的敌人。小军队的战术可能包括隐藏士兵或使用欺骗性的阵型,这些都是典型的出奇制胜的手段。背景是山峦和薄雾,增添了一种神秘感,同时也反映了中国古代战争的策略复杂性。

画风遵循了传统中国画的风格,类似于古代画家或近代画家的作品。在细致的笔触和微妙的色彩使用中,我们可以感受到古典艺术的深邃和细腻。画面的一个角落还有一枚红色印章,象征着作品的真实性和艺术价值。

总体而言,这幅插图不仅忠实地传达了“出奇取胜”的意境,也体现了古典中国画的艺术魅力和深刻内涵。

-

序号: 691

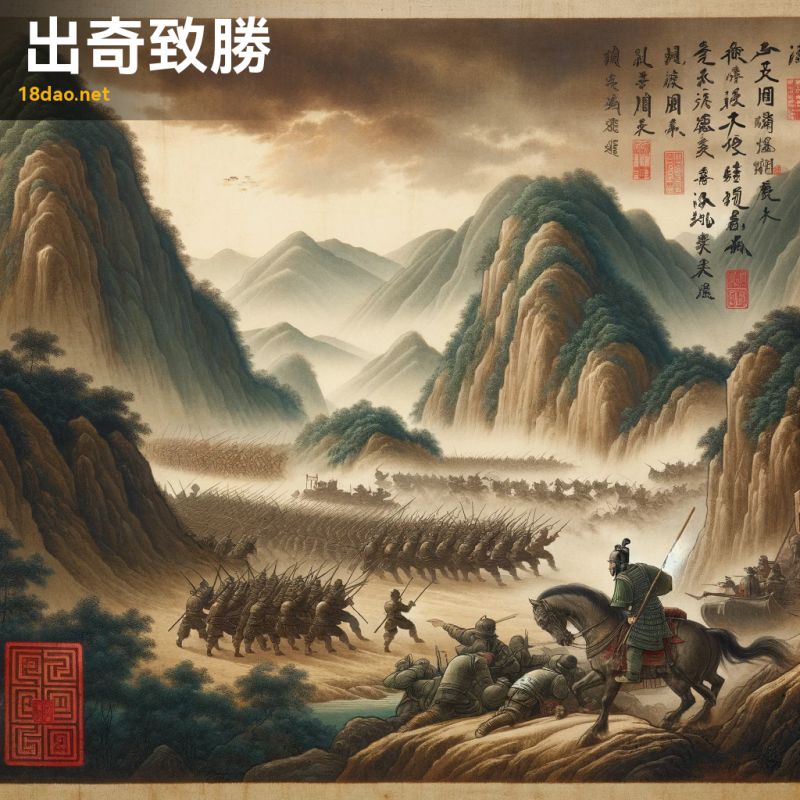

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“出奇致胜”的内涵。图中展现的是一个古代中国的战场场景,小规模的士兵利用山地地形,巧妙地埋伏了一支规模更大的敌军。这些士兵巧妙地使用自然地形作为他们的优势,恰如其分地展现了“出奇致胜”——通过出人意料的战术获得胜利的策略。

画面采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画笔触,色彩以沉稳的大地色调为主,体现了古典中国画的典雅与深沉。此外,画面角落的红色印章,增添了作品的文化底蕴和艺术价值,同时确保了画面的整体协调与审美感。

整体来看,这幅插图不仅传达了成语的意义,还深刻地体现了中国古典艺术的韵味和深度。

-

序号: 692

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“出於一辙”的含义。画面中,两条平行的车辙沿着古老的道路延伸,象征着这个成语的核心思想。在中国传统文化中,“出於一辙”比喻方法、看法完全相同,没有任何新意,就像是沿着同一条车辙行驶,没有变化。在这幅画中,道路上清晰可见的车辙展示了经年累月车轮的痕迹,传达了一种历史的沉淀与连续性。周围稀疏的植被和远处的山脉增添了这条古道的古朴氛围。

画风上,我们采用了古代画家和近代画家的灵感,通过细腻的笔触和对自然之美的专注来表达这一主题。画面一角的红色印章增添了作品的传统感和真实性。

整体上,这幅插图不仅体现了成语的寓意,也向观者展示了一种静谧、历史悠久的景象,符合古典中国画的主题和风格。

-

序号: 693

解读: 这幅插图为成语“出死入生”提供了一种深刻的视觉表现。在画面中,我们看到一位身穿古代中国铠甲的勇士,正从一个充满危险和混乱的战场走向一个明亮、平和的景象。战场上的混乱和战争的迹象与平和景象中盛开的花朵和晴朗的天空形成了鲜明的对比。

这幅画的构思灵感来自古代画家或近代画家的古典中国画风格,旨在通过勇士的形象来代表坚韧和勇敢。勇士从死亡边缘的战场走向生命的光明,象征着从绝境中挣扎求生的勇气和毅力。这不仅是对成语“出死入生”字面意义的直观描绘,也富有深层次的哲理意义,即在面对逆境和挑战时,勇往直前、奋力求生的精神。画面中的每个元素都被精心设计,以传达这一深刻的主题。从混乱的战场到宁静的田野,这种从黑暗到光明的转变,不仅体现了成语的字面意义,也传达了一个更深层次的信息:即使在最艰难的时刻,也有希望和重生的可能。最后,画面一角的红色印章增添了作品的传统感和正式性,同时也是对中国古典艺术的致敬。

-

序号: 694

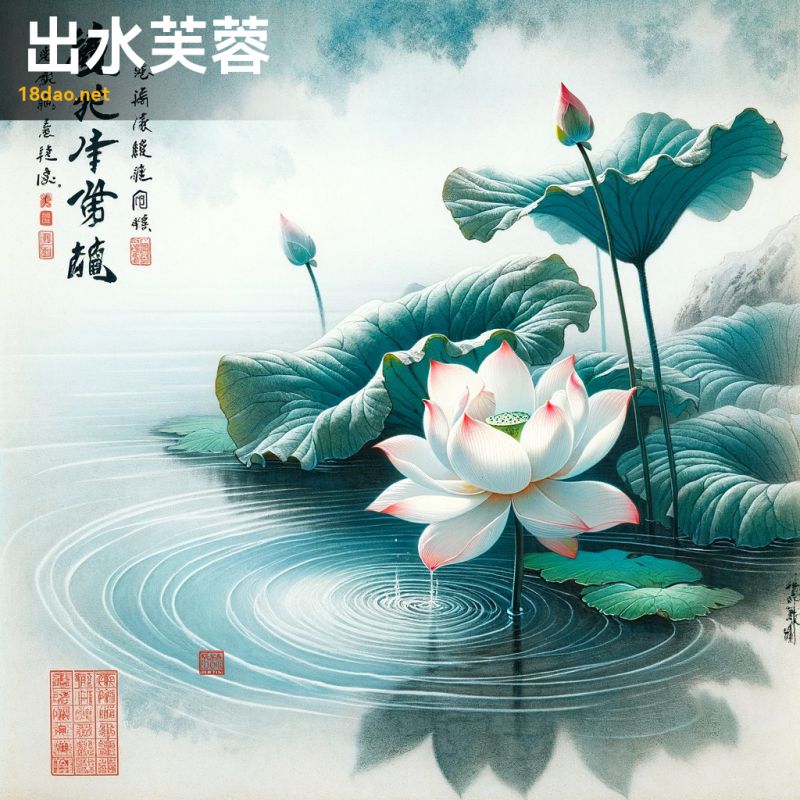

解读: 这幅插图生动地展现了成语“出水芙蓉”的意境。图中的荷花从宁静的池塘中优雅地冉冉升起,其娇艳欲滴的花瓣与周围的翠绿荷叶形成了鲜明的对比。画面色彩柔和,水面上泛起的细微涟漪增添了一份静谧之感。

整个作品采用了类似古代画家风格的细腻笔触和渐变色彩,充分体现了中国传统绘画的精髓。成语“出水芙蓉”本身形容女子容貌美丽,如同刚从水中升起的荷花一样清新脱俗。在这幅画中,荷花的绽放恰似佳人的秀美,既展示了成语的直观含义,又传达了一种超脱尘世、纯净自然的美学理念。在画面的一角,我们特意加上了一枚红色印章,这是中国画作中常见的元素,既是画家签名的象征,也是作品真实性的保证,为整幅作品增添了一抹传统文化的韵味。

-

序号: 695

解读: 这幅画描绘了一个古代学者站在盛开的树旁,似乎正在抹去他刚刚书写的一部分书法卷轴。这个场景象征了成语“出尔反尔”,意指某人的行为或态度频繁变化,不守承诺。这个成语来自于古文,直译为“出你反你”,在现代汉语中,它描述了一个人不一致或反复无常的行为。在这幅画中,学者的动作——抹去刚写的字——体现了出尔反尔的本质。他的行为代表了改变主意或背离原来的承诺。背景中的山脉和河流增添了一种平静而深远的氛围,与主题形成鲜明对比,暗示了内心的动荡与外界的宁静之间的反差。

画风模仿了古代画家或近代画家,使用了淡墨和淡彩,营造出一种古典而深邃的感觉。画面一角的红色印章是中国传统画作的常见元素,为作品增添了一种正式和传统的气息。

整体上,这幅画不仅描绘了成语的字面意思,也捕捉到了其中的哲理和深远含义。

-

序号: 696

解读: 这幅图生动地捕捉了“出生入死”这个成语的精髓。图中前景展现了一群穿着古代中国铠甲的勇士在激烈的战斗中。他们手持剑和矛,勇敢地与敌人交战。这些战士表现出坚定和勇气,他们的面部表情透露出决心和无畏。背景是一片混乱的战场,烟雾、火光和交战的人影四处可见。

整个场景捕捉了士兵在生死关头展现出的勇气和荣誉。

-

序号: 697

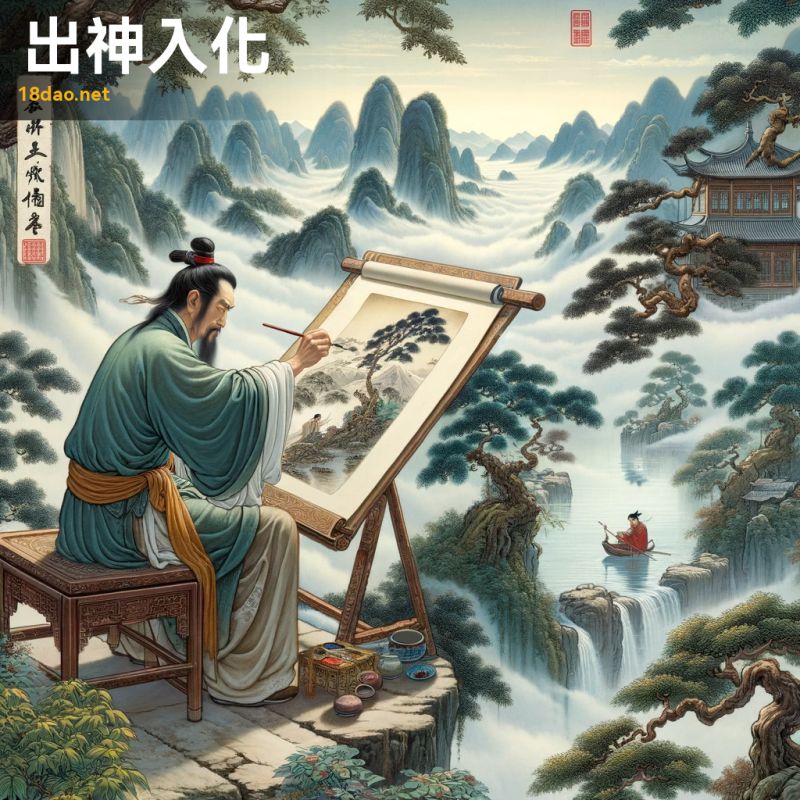

解读: 这幅插图以古典中国画的风格展现了成语“出神入化”的深刻含义。画中的主角是一位身着传统中式服饰的中年男子,他正在一个宁静而优美的园林中绘画。他如此专注于自己的艺术,仿佛与周围的世界融为一体,进入了一个更高的境界。画面中,周围的环境开始与他的画作融合,展示了山脉、河流和古老的树木,象征着现实与艺术的合一。这种表现手法体现了“出神入化”的寓意,即艺术家通过精湛的技艺和深度的投入,达到了对现实的超越和对艺术的深刻理解。

整幅作品的风格借鉴了古代画家和近代画家的画风,具有细腻的笔触和微妙的色彩。画面的一个角落还有一个小巧的红色印章,增添了作品的传统美感和艺术价值。

通过这幅画,我们可以感受到艺术家在艺术创作中达到的精神境界,以及他与自然和谐共处、相互融合的美妙感受,完美地体现了“出神入化”的意境。

-

序号: 698

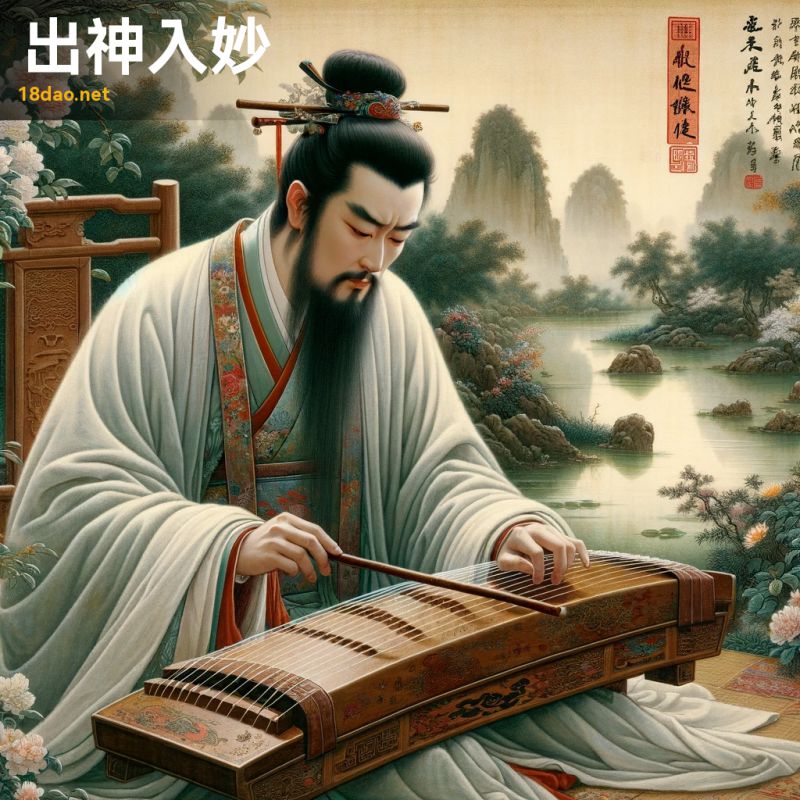

解读: 这幅插图描绘了一个古代学者沉浸于弹奏古琴的场景,旨在体现成语“出神入妙”。此成语用以形容人专心致志,达到极高境界的状态。图中的学者身着传统的汉服,坐在一个宁静的花园里,周围是盛开的花朵和一个平静的池塘。他的表情显得非常专注和平静,完美地体现了这个成语的含义。

在这幅画中,重点放在自然之美和学者与音乐的深刻联系上,营造出一种和谐与宁静的氛围。

整个画面风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画手法,色彩深沉而有内涵,线条流畅而富有表现力。画面的一角还有一枚红色的印章,为作品增添了一种传统的艺术气息。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“出神入妙”的内涵,还能欣赏到中国传统绘画的独特魅力和深邃意境。

-

序号: 699

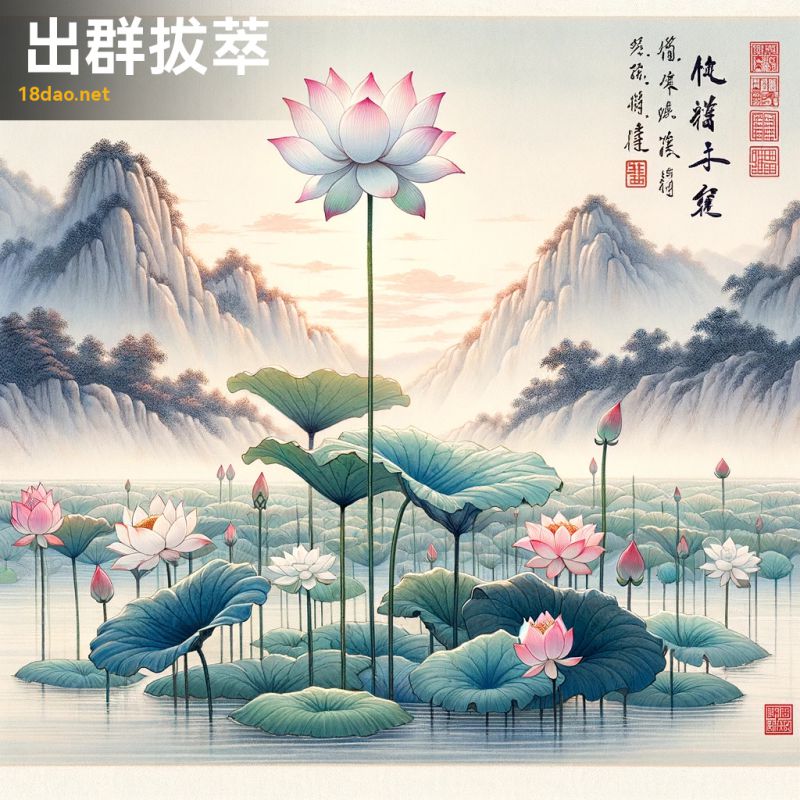

解读: 这幅图描绘了成语“出群拔萃”的场景。在这个画面中,我们看到一个宁静的池塘里,一朵美丽而高挑的莲花凌驾于其他莲花之上。其他的莲花虽然优雅,但明显比中心的莲花矮小,这强调了中央莲花独特的美丽和高度。

画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,用柔和的笔触和和谐的色彩调度展现了这一场景。画面背景中的中国传统山水和迷蒙的云雾增添了深度和氛围。画面一角的红色印章是中国传统画作的典型标志。这幅画的意境和成语“出群拔萃”完美契合。成语本身的意思是指在众多中突出,超越群众,正如画中的莲花在群花之中独树一帜,高出一筹。这种视觉表现不仅直观地传达了成语的含义,也反映了中国古典艺术中对自然美和和谐平衡的追求。

-

序号: 700

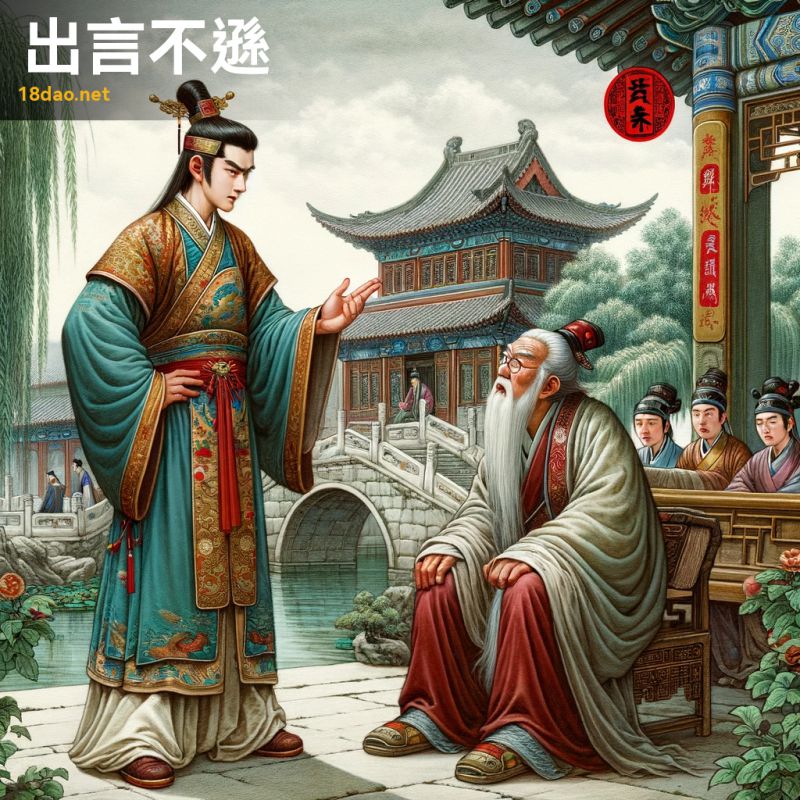

解读: 这幅插图为成语“出言不逊”提供了生动的视觉呈现。图中,一位年轻的学者站立着,面对一位坐着的长者。他的姿态骄傲而自大,似乎正在对长者说出尖刻且无礼的话,这正体现了“出言不逊”中“说话无礼”之意。长者的面部表情则显露出惊讶和不悦,这进一步强调了年轻学者言语上的不敬。背景是典型的中国古典园林,有亭台楼阁和石桥,以及垂柳和其他植物,营造了一个历史悠久的中国环境。

整个画面的构图与色彩都符合传统中国画的风格,如古代画家或近代画家的作品所展现的那样。画面一角的红色印章,不仅增添了艺术作品的完整性,也是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的印记和作品的真实性。

通过这幅画,我们可以直观地感受到成语“出言不逊”的含义,同时也欣赏到了中国古典艺术的独特魅力。

解读: 这幅图描绘了“光怪陆离”这一成语的精髓。在这幅作品中,我构想了一个神秘的景象,其中包含了不寻常的岩石构造和奇特形状的树木。

解读: 这幅图描绘了“光怪陆离”这一成语的精髓。在这幅作品中,我构想了一个神秘的景象,其中包含了不寻常的岩石构造和奇特形状的树木。 解读: 这幅图描绘了“光明磊落”这个成语。成语“光明磊落”形容人的为人处世非常坦白、正直,没有什么可以隐瞒的。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者站在瀑布旁,月光下的他显得高尚而平静,望向远方。他的姿态和环境象征着公开和正直的特质。

解读: 这幅图描绘了“光明磊落”这个成语。成语“光明磊落”形容人的为人处世非常坦白、正直,没有什么可以隐瞒的。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者站在瀑布旁,月光下的他显得高尚而平静,望向远方。他的姿态和环境象征着公开和正直的特质。 解读: 这幅插图展现了成语“光陆离”的意境。成语“光陆离”出自《楚辞·九章·惜往日》,原文是“光陆离兮翳然丘”,意思是指太阳快要落山,山上的影子渐渐长了。这成语通常用来形容时间的流逝和岁月的变迁。

解读: 这幅插图展现了成语“光陆离”的意境。成语“光陆离”出自《楚辞·九章·惜往日》,原文是“光陆离兮翳然丘”,意思是指太阳快要落山,山上的影子渐渐长了。这成语通常用来形容时间的流逝和岁月的变迁。 解读: 这幅插图展现了“光风霽月”这一成语的深刻含义。成语“光风霽月”字面意思是晴朗的风和明净的月亮,比喻政治清明,社会风气好。

解读: 这幅插图展现了“光风霽月”这一成语的深刻含义。成语“光风霽月”字面意思是晴朗的风和明净的月亮,比喻政治清明,社会风气好。 解读: 此图描绘的是一幅典型的中国传统画风景致,用以诠释成语“克俭克勤”。画中主角是一位老农,他正在田间勤劳地工作,周围是郁郁葱葱的绿色植被。老农精心照料着自己的庄稼,体现了节俭和勤奋的精神。

解读: 此图描绘的是一幅典型的中国传统画风景致,用以诠释成语“克俭克勤”。画中主角是一位老农,他正在田间勤劳地工作,周围是郁郁葱葱的绿色植被。老农精心照料着自己的庄稼,体现了节俭和勤奋的精神。 解读: 这幅插图描绘了成语“克勤克俭”的精髓。画面中,一对身着传统汉服的老年夫妇正在一片葱郁、被精心打理的菜园里共同劳作。男子正在细心地照料植物,象征着勤奋;而女子则在篮子里收集蔬菜,代表着节俭。菜园里植物茂盛,显示了他们辛勤工作和谨慎管理的丰硕成果。背景是一座简朴的农舍,体现了过着朴素而谦卑生活的理念。

解读: 这幅插图描绘了成语“克勤克俭”的精髓。画面中,一对身着传统汉服的老年夫妇正在一片葱郁、被精心打理的菜园里共同劳作。男子正在细心地照料植物,象征着勤奋;而女子则在篮子里收集蔬菜,代表着节俭。菜园里植物茂盛,显示了他们辛勤工作和谨慎管理的丰硕成果。背景是一座简朴的农舍,体现了过着朴素而谦卑生活的理念。 解读: 这幅插图展现了成语“克绍箕裘”的含义。成语出自《左传·宣公十五年》,原文意为能够继承父亲的职位和衣服。后来这个成语用来形容子孙能够继承并发扬祖先的事业或学问。图中展示了一位古代的学者,他在将自己简朴但珍贵的衣物——一件常见的长袍和竹帽——传给一位年轻人,这位年轻人同样身着朴素的服装。背景是宁静的学术环境,可能是竹林或小书房,色调以土色和绿色为主,营造出一种古朴深沉的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“克绍箕裘”的含义。成语出自《左传·宣公十五年》,原文意为能够继承父亲的职位和衣服。后来这个成语用来形容子孙能够继承并发扬祖先的事业或学问。图中展示了一位古代的学者,他在将自己简朴但珍贵的衣物——一件常见的长袍和竹帽——传给一位年轻人,这位年轻人同样身着朴素的服装。背景是宁静的学术环境,可能是竹林或小书房,色调以土色和绿色为主,营造出一种古朴深沉的氛围。 解读: 这幅插图展现了“兔三窟”的成语。画面中,三个不同的兔子窝位于一个宁静的自然景观之中,周围分布着各具特色的兔子,这些兔子围绕着各自的窝,彰显出机智与警觉。

解读: 这幅插图展现了“兔三窟”的成语。画面中,三个不同的兔子窝位于一个宁静的自然景观之中,周围分布着各具特色的兔子,这些兔子围绕着各自的窝,彰显出机智与警觉。 解读: 此图展现了成语“兔死狐悲”的寓意。在画面中,我们看到一只忧伤的狐狸坐在无生气的兔子旁。这个场景设定在一个宁静的古代中国森林中,狐狸以其表情丰富的眼睛和忧郁的神态凝视着兔子,象征着同情和悲伤。

解读: 此图展现了成语“兔死狐悲”的寓意。在画面中,我们看到一只忧伤的狐狸坐在无生气的兔子旁。这个场景设定在一个宁静的古代中国森林中,狐狸以其表情丰富的眼睛和忧郁的神态凝视着兔子,象征着同情和悲伤。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“兔死狗烹”的含义。成语“兔死狗烹”源于《战国策》,比喻事情成功后,弃用曾经有功的人。在这幅画中,背景是宁静的中国古代乡村风光,远处是层峦叠嶂的山峦。前景中,一只兔子躺在地上,显得无生命迹象。它旁边,原先作为狩猎伙伴的狗,现在却被一位古代的猎人在篝火上烹煮。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“兔死狗烹”的含义。成语“兔死狗烹”源于《战国策》,比喻事情成功后,弃用曾经有功的人。在这幅画中,背景是宁静的中国古代乡村风光,远处是层峦叠嶂的山峦。前景中,一只兔子躺在地上,显得无生命迹象。它旁边,原先作为狩猎伙伴的狗,现在却被一位古代的猎人在篝火上烹煮。 解读: 此图描绘了成语“兢兢业业”的场景。成语“兢兢业业”源自《左传》,本意是形容非常谨慎小心,后来也用来形容人非常勤奋、努力。在这幅画中,我们看到一位身着古代学士服饰的学者,在宁静的书房里专心致志地工作,旁边点着烛光。他的表情专注且严肃,周围的环境——传统的中式家具和卷轴,都衬托出一种专注和勤勉的氛围。

解读: 此图描绘了成语“兢兢业业”的场景。成语“兢兢业业”源自《左传》,本意是形容非常谨慎小心,后来也用来形容人非常勤奋、努力。在这幅画中,我们看到一位身着古代学士服饰的学者,在宁静的书房里专心致志地工作,旁边点着烛光。他的表情专注且严肃,周围的环境——传统的中式家具和卷轴,都衬托出一种专注和勤勉的氛围。 解读: 这幅图描绘了成语“兢兢翼翼”的场景。在画面中,一位身穿传统中国服装的人物正在一条崎岖的山路上行走。他的表情紧张而谨慎,似乎在每一步上都极为小心,这正是“兢兢翼翼”的直观体现。周围环绕着典型的中国风格的花木和山石,增添了一种古典而深沉的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“兢兢翼翼”的场景。在画面中,一位身穿传统中国服装的人物正在一条崎岖的山路上行走。他的表情紧张而谨慎,似乎在每一步上都极为小心,这正是“兢兢翼翼”的直观体现。周围环绕着典型的中国风格的花木和山石,增添了一种古典而深沉的氛围。 解读: 这幅插图是对成语“入不支出”的直观表现。在画面中,我们看到一个小巧的中国传统房屋,其紧闭的大门象征着收入无法满足支出的情况。房屋的破损和忽视,如破碎的窗户和损坏的屋顶,暗示着财务上的困难。周围环境的贫瘠和荒凉,以及几棵光秃秃的树木,强调了资源的匮乏。

解读: 这幅插图是对成语“入不支出”的直观表现。在画面中,我们看到一个小巧的中国传统房屋,其紧闭的大门象征着收入无法满足支出的情况。房屋的破损和忽视,如破碎的窗户和损坏的屋顶,暗示着财务上的困难。周围环境的贫瘠和荒凉,以及几棵光秃秃的树木,强调了资源的匮乏。 解读: 这幅插图展现了成语“入不敷出”的内涵。画面中,一位身着传统中国服饰的男子,面露忧虑,正审视着他空空如也的钱袋。他的表情透露出担忧和失望,充分体现了入不敷出时的心理状态。背景是一间陈设简朴的房间,象征着简朴和经济困难,进一步强调了成语的含义。

解读: 这幅插图展现了成语“入不敷出”的内涵。画面中,一位身着传统中国服饰的男子,面露忧虑,正审视着他空空如也的钱袋。他的表情透露出担忧和失望,充分体现了入不敷出时的心理状态。背景是一间陈设简朴的房间,象征着简朴和经济困难,进一步强调了成语的含义。 解读: 这幅图描绘了成语“入梦生花”的意境。在这个场景中,您可以看到一个宁静而梦幻的景致,其中鲜艳的花朵在超现实的环境中盛开,仿佛在梦境中奇迹般地绽放。

解读: 这幅图描绘了成语“入梦生花”的意境。在这个场景中,您可以看到一个宁静而梦幻的景致,其中鲜艳的花朵在超现实的环境中盛开,仿佛在梦境中奇迹般地绽放。 解读: 这幅插图展现了成语“入室升堂”的寓意。画面中,一位年轻的学者正步入一座雄伟的古代中国建筑——大堂。他身着传统汉服,面露谦逊而坚定之色,象征着其开启了向智慧和启蒙迈进的旅程。大堂本身则显得庄严壮观,上面装饰着复杂的雕刻和红色灯笼,体现了学术成就的辉煌。

解读: 这幅插图展现了成语“入室升堂”的寓意。画面中,一位年轻的学者正步入一座雄伟的古代中国建筑——大堂。他身着传统汉服,面露谦逊而坚定之色,象征着其开启了向智慧和启蒙迈进的旅程。大堂本身则显得庄严壮观,上面装饰着复杂的雕刻和红色灯笼,体现了学术成就的辉煌。 解读: 这幅插图是为了阐释中国古代成语“入室操戈”。图中展示了一位身穿传统中国盔甲的战士,在室内鲁莽地挥舞长矛,可能导致家具倒塌或物品损坏。房间内装饰着典型的中国古典风格,包括木质桌子、卷轴和花瓶。

解读: 这幅插图是为了阐释中国古代成语“入室操戈”。图中展示了一位身穿传统中国盔甲的战士,在室内鲁莽地挥舞长矛,可能导致家具倒塌或物品损坏。房间内装饰着典型的中国古典风格,包括木质桌子、卷轴和花瓶。 解读: 这幅插图展现了一位中国古代学者专注于书写毛笔字,其表情集中而深沉,体现了“入木三分”的成语含义。这个成语源于对书法功底深厚、笔力强劲的形容,比喻言论、文章或功夫深刻透彻。在这幅画中,学者的专注态度和笔迹的力度生动地描绘了这种深入浅出的技艺。

解读: 这幅插图展现了一位中国古代学者专注于书写毛笔字,其表情集中而深沉,体现了“入木三分”的成语含义。这个成语源于对书法功底深厚、笔力强劲的形容,比喻言论、文章或功夫深刻透彻。在这幅画中,学者的专注态度和笔迹的力度生动地描绘了这种深入浅出的技艺。 解读: 这幅插图描绘了“入死出生”这个成语的场景。成语“入死出生”意味着在极端危险的情况下侥幸生还,比喻经历极大的危险而幸免于难。图中展现了一位身着古代中国服饰的人,在一种极其危险的情况下,如过一座摇摇欲坠的桥或在密林中躲避猛兽,而奇迹般地幸存。

解读: 这幅插图描绘了“入死出生”这个成语的场景。成语“入死出生”意味着在极端危险的情况下侥幸生还,比喻经历极大的危险而幸免于难。图中展现了一位身着古代中国服饰的人,在一种极其危险的情况下,如过一座摇摇欲坠的桥或在密林中躲避猛兽,而奇迹般地幸存。 解读: 这幅图描绘了成语“入石三分”的场景。成语“入石三分”源于对工匠雕刻技艺的赞美,意味着技艺非常高超,可以将笔触刻入硬石之中,形容技艺精湛,力度恰到好处。在图中,一位工匠正专心致志地在石头上雕刻细腻的图案,他的神态集中且认真,体现出这项工作所需的精确度和技巧。

解读: 这幅图描绘了成语“入石三分”的场景。成语“入石三分”源于对工匠雕刻技艺的赞美,意味着技艺非常高超,可以将笔触刻入硬石之中,形容技艺精湛,力度恰到好处。在图中,一位工匠正专心致志地在石头上雕刻细腻的图案,他的神态集中且认真,体现出这项工作所需的精确度和技巧。 解读: 这幅插图展现了成语“入虎穴得虎子”的寓意。在画面中,我们看到一位穿着古代中国服饰的勇敢人物正在悄悄接近位于偏远山区的虎穴。虎穴藏匿在岩石和繁茂的绿植之间,几只小虎在穴内清晰可见。背景是雾蒙蒙的山峦和古老的松树,充分捕捉了中国古典山水画的精髓。

解读: 这幅插图展现了成语“入虎穴得虎子”的寓意。在画面中,我们看到一位穿着古代中国服饰的勇敢人物正在悄悄接近位于偏远山区的虎穴。虎穴藏匿在岩石和繁茂的绿植之间,几只小虎在穴内清晰可见。背景是雾蒙蒙的山峦和古老的松树,充分捕捉了中国古典山水画的精髓。 解读: 这幅插图展现了“内荏外刚”这一成语的含义。成语“内荏外刚”指的是外表看起来刚强,内心实则柔软。在这幅画中,我们看到的是一幅宁静的景色,前景中坚韧不拔的竹子在风中轻轻摇曳,却未折断,象征着外在的刚强。而背景中的柔美樱花代表着内心的柔软。

解读: 这幅插图展现了“内荏外刚”这一成语的含义。成语“内荏外刚”指的是外表看起来刚强,内心实则柔软。在这幅画中,我们看到的是一幅宁静的景色,前景中坚韧不拔的竹子在风中轻轻摇曳,却未折断,象征着外在的刚强。而背景中的柔美樱花代表着内心的柔软。 解读: 这幅图描绘了“全无忌惮”这一成语的精神实质。在中国文化中,“全无忌惮”意味着完全不受任何拘束、畏惧或顾虑的自由表达。这种情感在画面中得到了生动的体现。

解读: 这幅图描绘了“全无忌惮”这一成语的精神实质。在中国文化中,“全无忌惮”意味着完全不受任何拘束、畏惧或顾虑的自由表达。这种情感在画面中得到了生动的体现。 解读: 这幅插图展现了“全军覆没”这一成语的深刻含义。在这幅画中,我们看到的是一片战场遗迹,破碎的兵器、遗弃的盾牌和凌乱的旗帜随处可见,充分体现了战争的残酷和军队的彻底溃败。战场上的烟尘和尘土暗示了一场破坏性战斗的余波。

解读: 这幅插图展现了“全军覆没”这一成语的深刻含义。在这幅画中,我们看到的是一片战场遗迹,破碎的兵器、遗弃的盾牌和凌乱的旗帜随处可见,充分体现了战争的残酷和军队的彻底溃败。战场上的烟尘和尘土暗示了一场破坏性战斗的余波。 解读: 这幅插图是为了展现成语“两全其美”而创作的。在中国传统文化中,“两全其美”指的是在解决问题或者处理事务时,能够兼顾各方面,达到完美的平衡状态。这幅画中,我们看到的是一条宁静的河流,河上有两条船,每条船上的人物代表了不同的生活方式和兴趣,象征着不同的需求都被满足。河岸两侧,繁花似锦的树木和花朵代表自然之美和多样性。画面背景中的桥梁连接河的两岸,象征着统一和沟通,寓意着不同差异的桥接。

解读: 这幅插图是为了展现成语“两全其美”而创作的。在中国传统文化中,“两全其美”指的是在解决问题或者处理事务时,能够兼顾各方面,达到完美的平衡状态。这幅画中,我们看到的是一条宁静的河流,河上有两条船,每条船上的人物代表了不同的生活方式和兴趣,象征着不同的需求都被满足。河岸两侧,繁花似锦的树木和花朵代表自然之美和多样性。画面背景中的桥梁连接河的两岸,象征着统一和沟通,寓意着不同差异的桥接。 解读: 这幅插图展现了成语“两小无嫌”的精髓。成语“两小无嫌”源自唐代,意思是指年纪小的孩子们相互间没有嫌隙,象征着纯洁无邪和和谐的人际关系。在这幅画中,两个小孩在荷塘边快乐地游玩,表现出无忧无虑和纯真的状态。他们的天真烂漫与周围的自然环境——盛开的荷花和垂柳——形成了和谐的统一,这不仅体现了孩子们的纯真,也反映了人与自然的和谐相处。

解读: 这幅插图展现了成语“两小无嫌”的精髓。成语“两小无嫌”源自唐代,意思是指年纪小的孩子们相互间没有嫌隙,象征着纯洁无邪和和谐的人际关系。在这幅画中,两个小孩在荷塘边快乐地游玩,表现出无忧无虑和纯真的状态。他们的天真烂漫与周围的自然环境——盛开的荷花和垂柳——形成了和谐的统一,这不仅体现了孩子们的纯真,也反映了人与自然的和谐相处。 解读: 这幅图描绘了《两小无猜》这一成语的意境。在这幅古典中国风格的画作中,我们看到两个孩子——一个男孩和一个女孩——在古代中国的花园里嬉戏。男孩身穿传统的汉服,女孩则穿着精致的清代风格的服装。他们围绕着一棵盛开的梅树相互追逐,脸上洋溢着笑容,这象征着纯真和友谊。画面背景是一座宁静的园林,有着传统的中国建筑和一个莲花盛开的小池塘。

解读: 这幅图描绘了《两小无猜》这一成语的意境。在这幅古典中国风格的画作中,我们看到两个孩子——一个男孩和一个女孩——在古代中国的花园里嬉戏。男孩身穿传统的汉服,女孩则穿着精致的清代风格的服装。他们围绕着一棵盛开的梅树相互追逐,脸上洋溢着笑容,这象征着纯真和友谊。画面背景是一座宁静的园林,有着传统的中国建筑和一个莲花盛开的小池塘。 解读: 这幅插图是为中国成语“两得益彰”(意为两种优点或有利条件互相配合,使效果更好)设计的。图中展示了两位古代中国学者,一位持卷轴,另一位持毛笔,他们站在盛开的梅花树下。这一场景象征着相互增益和合作,其中梅花树代表了成长和繁荣。

解读: 这幅插图是为中国成语“两得益彰”(意为两种优点或有利条件互相配合,使效果更好)设计的。图中展示了两位古代中国学者,一位持卷轴,另一位持毛笔,他们站在盛开的梅花树下。这一场景象征着相互增益和合作,其中梅花树代表了成长和繁荣。 解读: 这幅插图展现了“两败俱伤”这一成语的深刻含义。在画面中,两位古代战士正激烈交战,他们的身体上都有明显的伤痕,面容透露出疲惫和坚定。背景是一片烟雾弥漫、战火纷飞的古战场,几棵散落的树木彰显了战争的混乱与破坏。这两位战士身着传统铠甲,手持长剑,他们的姿态和表情生动地传达了他们相互造成的损害。

解读: 这幅插图展现了“两败俱伤”这一成语的深刻含义。在画面中,两位古代战士正激烈交战,他们的身体上都有明显的伤痕,面容透露出疲惫和坚定。背景是一片烟雾弥漫、战火纷飞的古战场,几棵散落的树木彰显了战争的混乱与破坏。这两位战士身着传统铠甲,手持长剑,他们的姿态和表情生动地传达了他们相互造成的损害。 解读: 这幅图展现了一个中国古代的场景,一位忧心忡忡的中国古代贵妇人身穿传统的汉服,表情沉思且担忧,她在为亲人的安危担心,怕有个两短三长怎么办。她坐在一个装饰典雅的传统中国房间里。旁边,一位也穿着传统汉服的朋友正轻轻地把手放在她的肩膀上,试图安慰她。这位朋友表情平静且令人安心。周围的环境包括典型的中国古典家具和装饰,如木质屏风和插有鲜花的花瓶,增强了历史氛围。

解读: 这幅图展现了一个中国古代的场景,一位忧心忡忡的中国古代贵妇人身穿传统的汉服,表情沉思且担忧,她在为亲人的安危担心,怕有个两短三长怎么办。她坐在一个装饰典雅的传统中国房间里。旁边,一位也穿着传统汉服的朋友正轻轻地把手放在她的肩膀上,试图安慰她。这位朋友表情平静且令人安心。周围的环境包括典型的中国古典家具和装饰,如木质屏风和插有鲜花的花瓶,增强了历史氛围。 解读: 这幅图描绘了成语“两端首鼠”的意境。在画面中,我们看到两只老鼠分别位于天平的两端,它们的表情显得犹豫不决和谨慎。这一场景恰如其分地体现了成语的含义:在两种选择之间犹豫不决,难以做出决定。

解读: 这幅图描绘了成语“两端首鼠”的意境。在画面中,我们看到两只老鼠分别位于天平的两端,它们的表情显得犹豫不决和谨慎。这一场景恰如其分地体现了成语的含义:在两种选择之间犹豫不决,难以做出决定。 解读: 这幅插图展现了成语“两袖清风”的意境。图中描绘了一位学者站在宁静的山水景色中,微风轻拂,使他的宽大袖子轻轻飘动。这个场景体现了一种淡泊名利、清高自守的生活态度,恰如成语所寓意的,身无分文却心怀坦荡。背景中的山脉、流水和古树营造了一种宁静而优雅的氛围,彰显了中国古典山水画的韵味。

解读: 这幅插图展现了成语“两袖清风”的意境。图中描绘了一位学者站在宁静的山水景色中,微风轻拂,使他的宽大袖子轻轻飘动。这个场景体现了一种淡泊名利、清高自守的生活态度,恰如成语所寓意的,身无分文却心怀坦荡。背景中的山脉、流水和古树营造了一种宁静而优雅的氛围,彰显了中国古典山水画的韵味。 解读: 这幅图描绘了“两面三刀”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一位中国古代人物,他手持一把长刀,这把刀独特之处在于其拥有两面都锋利的刀刃。这样的设计巧妙地体现了“两面三刀”的字面含义,即一把刀却有三个刃口,喻指人的两面派性格或行为。

解读: 这幅图描绘了“两面三刀”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一位中国古代人物,他手持一把长刀,这把刀独特之处在于其拥有两面都锋利的刀刃。这样的设计巧妙地体现了“两面三刀”的字面含义,即一把刀却有三个刃口,喻指人的两面派性格或行为。 解读: 这幅插图描绘了一个传统市场场景,以展现成语“八两半斤”的含义。在画面中,两位商贩各自使用天平称量物品,这些物品看起来重量几乎相等,象征着平衡和等量。商贩们身着传统的汉服,正在友好而有竞争性地互动,强调了平等的概念。背景细节刻意简化,以突出二人间的互动。

解读: 这幅插图描绘了一个传统市场场景,以展现成语“八两半斤”的含义。在画面中,两位商贩各自使用天平称量物品,这些物品看起来重量几乎相等,象征着平衡和等量。商贩们身着传统的汉服,正在友好而有竞争性地互动,强调了平等的概念。背景细节刻意简化,以突出二人间的互动。 解读: 这幅插图展现了成语“八拜之交”的含义。图中描绘了两位古代中国学者,一位是东亚人,另一位是高加索人,他们在一个宁静的园林中相遇。他们正在进行八次鞠躬的礼节,这是中国传统中表达深厚尊重和友谊的仪式。园林景色宁静,有一座小桥跨过池塘,还有柳树和远处的山脉。

解读: 这幅插图展现了成语“八拜之交”的含义。图中描绘了两位古代中国学者,一位是东亚人,另一位是高加索人,他们在一个宁静的园林中相遇。他们正在进行八次鞠躬的礼节,这是中国传统中表达深厚尊重和友谊的仪式。园林景色宁静,有一座小桥跨过池塘,还有柳树和远处的山脉。 解读: 此图描绘了两位古代中国士人或君子,身着传统长袍,正郑重地进行“八拜定交”的仪式。图中的人物表现出庄重和尊敬之情,突显了该礼节的严肃性。

解读: 此图描绘了两位古代中国士人或君子,身着传统长袍,正郑重地进行“八拜定交”的仪式。图中的人物表现出庄重和尊敬之情,突显了该礼节的严肃性。 解读: 这幅图描绘的是两位古代中国学者在宁静的园林中相遇的场景,体现了成语“八拜至交”的含义。成语“八拜至交”源自于中国古代的一个故事,讲述了两位志同道合的朋友通过八次深深的鞠躬来表达他们深厚的友谊和相互尊重。在这幅画中,一位学者正对另一位学者深深鞠躬,这个动作象征着他们之间坚固且尊重的友谊。

解读: 这幅图描绘的是两位古代中国学者在宁静的园林中相遇的场景,体现了成语“八拜至交”的含义。成语“八拜至交”源自于中国古代的一个故事,讲述了两位志同道合的朋友通过八次深深的鞠躬来表达他们深厚的友谊和相互尊重。在这幅画中,一位学者正对另一位学者深深鞠躬,这个动作象征着他们之间坚固且尊重的友谊。 解读: 这幅图描绘了一位学者,他身着古代中国服饰,被卷轴和古书环绕,展现了非凡的智慧和才华。

解读: 这幅图描绘了一位学者,他身着古代中国服饰,被卷轴和古书环绕,展现了非凡的智慧和才华。 解读: 这幅插图展现了一位身着古代学者服饰的人物,坐在柳树下沉思。周围围绕着八个大酒罐,罐中的谷物溢出,象征着学问丰富和才华横溢。

解读: 这幅插图展现了一位身着古代学者服饰的人物,坐在柳树下沉思。周围围绕着八个大酒罐,罐中的谷物溢出,象征着学问丰富和才华横溢。 解读: 这幅插图展现了成语“八窗玲珑”的寓意。在画面中,我们看到八个窗户,每个窗户都框住了一个独特而精致的景观或文化场景,体现了这个成语所描述的多样性和错综复杂的美丽。这些窗户分别展示了不同的设置:宁静的山峦、平静的湖泊、繁忙的市集、园中的学者、开满鲜花的果园、船只穿梭的河流、庙宇,以及演奏传统音乐的场景。

解读: 这幅插图展现了成语“八窗玲珑”的寓意。在画面中,我们看到八个窗户,每个窗户都框住了一个独特而精致的景观或文化场景,体现了这个成语所描述的多样性和错综复杂的美丽。这些窗户分别展示了不同的设置:宁静的山峦、平静的湖泊、繁忙的市集、园中的学者、开满鲜花的果园、船只穿梭的河流、庙宇,以及演奏传统音乐的场景。 解读: 这幅插图展现了成语“八达四通”的寓意。图中,八条不同的小路从一个中心点辐射出去,各自通往不同的景象,包括山脉、河流、村庄和市场。这些路径清晰可辨,每条都代表着一段独特的旅程。这样的布局象征着无论处于何种环境,都有多条路径可达目的地,体现了交通四通八达、畅通无阻的意境。

解读: 这幅插图展现了成语“八达四通”的寓意。图中,八条不同的小路从一个中心点辐射出去,各自通往不同的景象,包括山脉、河流、村庄和市场。这些路径清晰可辨,每条都代表着一段独特的旅程。这样的布局象征着无论处于何种环境,都有多条路径可达目的地,体现了交通四通八达、畅通无阻的意境。 解读: 这幅插图是基于成语“八门五花”所创作的。在这幅画中,我们可以看到八扇不同风格的传统中国门,每扇门旁边都有一种不同的盛开的花朵。这些门代表着多样化和丰富的选择,而五种花朵则象征着不同的美丽和机会。

解读: 这幅插图是基于成语“八门五花”所创作的。在这幅画中,我们可以看到八扇不同风格的传统中国门,每扇门旁边都有一种不同的盛开的花朵。这些门代表着多样化和丰富的选择,而五种花朵则象征着不同的美丽和机会。 解读: 这幅插图展现了成语“八面玲珑”的意境。画面中的主角是一位身着传统汉服的朝廷官员,他在皇宫的场景中展示着自己的外交才智和机敏。官员周围环绕着各种不同背景和利益的群体,他巧妙地与他们交流,显示出其能在多方面游刃有余的能力。这正是“八面玲珑”成语的精髓——能够在各种社交场合中游刃有余,与不同的人建立良好的关系。

解读: 这幅插图展现了成语“八面玲珑”的意境。画面中的主角是一位身着传统汉服的朝廷官员,他在皇宫的场景中展示着自己的外交才智和机敏。官员周围环绕着各种不同背景和利益的群体,他巧妙地与他们交流,显示出其能在多方面游刃有余的能力。这正是“八面玲珑”成语的精髓——能够在各种社交场合中游刃有余,与不同的人建立良好的关系。 解读: 这幅插图展现了中国成语“公平无私”的内涵。图中古代中国的法官身着传统长袍,坐在书桌前,桌上摊开一本书,象征着知识与智慧。他周围围绕着来自各行各业的人们,代表了他公正判断的多样化对象。背景是一幅平衡和谐的景观,象征着公平与不偏不倚的概念。

解读: 这幅插图展现了中国成语“公平无私”的内涵。图中古代中国的法官身着传统长袍,坐在书桌前,桌上摊开一本书,象征着知识与智慧。他周围围绕着来自各行各业的人们,代表了他公正判断的多样化对象。背景是一幅平衡和谐的景观,象征着公平与不偏不倚的概念。 解读: 这幅插图描绘了一个古代中国法庭的场景,旨在体现“公正无私”这一成语的含义。图中中心的法官穿着传统的官袍,面带严肃而公正的表情,周围围绕着官员和平民,他们在法官的面前受到平等的尊重和关注。这个场景展示了古代中国法庭的特点,包括传统建筑、雅致的木制板材和历史装饰。

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国法庭的场景,旨在体现“公正无私”这一成语的含义。图中中心的法官穿着传统的官袍,面带严肃而公正的表情,周围围绕着官员和平民,他们在法官的面前受到平等的尊重和关注。这个场景展示了古代中国法庭的特点,包括传统建筑、雅致的木制板材和历史装饰。 解读: 这幅图描绘了一个穿着古代中国服饰的人,在一个混乱且空旷的市场中显得茫然失措。

解读: 这幅图描绘了一个穿着古代中国服饰的人,在一个混乱且空旷的市场中显得茫然失措。 解读: 这幅插图描绘了成语“兵不厌权”的典故背景。图中,晋文公身着古代中国服饰,在开阔的亭子内与两位谋士商讨。一位谋士舅犯主张在战争中使用欺诈策略,而另一位雍季则对此持反对意见,象征着道德冲突。背景是古代战场,展示了讨论的语境。

解读: 这幅插图描绘了成语“兵不厌权”的典故背景。图中,晋文公身着古代中国服饰,在开阔的亭子内与两位谋士商讨。一位谋士舅犯主张在战争中使用欺诈策略,而另一位雍季则对此持反对意见,象征着道德冲突。背景是古代战场,展示了讨论的语境。 解读: 此图插图生动地展现了成语“兵不厌诈”的内涵。

解读: 此图插图生动地展现了成语“兵不厌诈”的内涵。 解读: 这幅插图呈现了一幅古代中国战场的场景,采用了类似于古代画家或近代画家风格的传统中国画技法。画面的焦点是一把雄伟华丽的剑,剑身高高举起,闪耀着光芒,而且完全没有沾染血迹,象征着成语“兵不血刃”。背景展示了一个宁静且未受破坏的战场,没有暴力或斗争的迹象。成语“兵不血刃”的雅致书法被巧妙地融入画面之中。在一角,还有一个小巧醒目的红色印章,为作品增添了一抹真实感。

解读: 这幅插图呈现了一幅古代中国战场的场景,采用了类似于古代画家或近代画家风格的传统中国画技法。画面的焦点是一把雄伟华丽的剑,剑身高高举起,闪耀着光芒,而且完全没有沾染血迹,象征着成语“兵不血刃”。背景展示了一个宁静且未受破坏的战场,没有暴力或斗争的迹象。成语“兵不血刃”的雅致书法被巧妙地融入画面之中。在一角,还有一个小巧醒目的红色印章,为作品增添了一抹真实感。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“兵厉马秣”的意境。在画面前景,我们看到列队的士兵,他们身穿传统盔甲,面露坚毅之色,正准备投入战斗。这些盔甲的风格反映了汉朝晚期的特色。士兵们背后,许多战马正在被喂食粮食,象征着战前的准备。这些马匹结实、肌肉发达,展现出战争前的全面准备状态。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“兵厉马秣”的意境。在画面前景,我们看到列队的士兵,他们身穿传统盔甲,面露坚毅之色,正准备投入战斗。这些盔甲的风格反映了汉朝晚期的特色。士兵们背后,许多战马正在被喂食粮食,象征着战前的准备。这些马匹结实、肌肉发达,展现出战争前的全面准备状态。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“兵慌马乱”的场景。画面中,士兵们身穿传统的中国战甲,表情惊慌失措,象征着局势的不稳定和混乱。马匹则四处乱窜,无序地穿梭在战场上,进一步强化了这种混乱无序的氛围。背景是典型的中国山水,与前景的战争场景形成鲜明对比,既展现了中国古典画风,又突出了成语中的紧张和混乱。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“兵慌马乱”的场景。画面中,士兵们身穿传统的中国战甲,表情惊慌失措,象征着局势的不稳定和混乱。马匹则四处乱窜,无序地穿梭在战场上,进一步强化了这种混乱无序的氛围。背景是典型的中国山水,与前景的战争场景形成鲜明对比,既展现了中国古典画风,又突出了成语中的紧张和混乱。 解读: 这幅插图描绘了“兵火连天”这一成语的场景。在中国传统文化中,“兵火连天”形容战争极为激烈,战火连绵不断,如同滔滔不绝。图中,我们看到壮阔的山川河流之间,天空暴风雨云密布,象征着战争的惨烈和混乱。战场上,身着传统铠甲的士兵们正激烈交战。一些骑兵挥舞着长矛和刀剑,而步兵则在冲撞盾牌和交换武器。前景中的一座大型木结构物被火焰吞噬,更是突出了战争的猛烈和毁灭性。

解读: 这幅插图描绘了“兵火连天”这一成语的场景。在中国传统文化中,“兵火连天”形容战争极为激烈,战火连绵不断,如同滔滔不绝。图中,我们看到壮阔的山川河流之间,天空暴风雨云密布,象征着战争的惨烈和混乱。战场上,身着传统铠甲的士兵们正激烈交战。一些骑兵挥舞着长矛和刀剑,而步兵则在冲撞盾牌和交换武器。前景中的一座大型木结构物被火焰吞噬,更是突出了战争的猛烈和毁灭性。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国战场的场景,其风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风。画中的焦点是一群身穿传统铠甲的战士,他们手持的剑干净无瑕,没有沾染任何血迹,这象征着成语“兵无血刃”。这个成语通常用来形容通过智慧或其他非暴力的方式轻松取得胜利,或者形容战争、斗争中没有实际交战就胜利了。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国战场的场景,其风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风。画中的焦点是一群身穿传统铠甲的战士,他们手持的剑干净无瑕,没有沾染任何血迹,这象征着成语“兵无血刃”。这个成语通常用来形容通过智慧或其他非暴力的方式轻松取得胜利,或者形容战争、斗争中没有实际交战就胜利了。 解读: 这幅插图展现了成语“兵荒马乱”的意象。在这幅作品中,我们看到一个古代中国的战场场景,其特点是混乱无序。士兵们穿着传统盔甲,马匹则呈现出动态、散乱的排列,整个画面传达出一种战争中的紧迫和混乱感。

解读: 这幅插图展现了成语“兵荒马乱”的意象。在这幅作品中,我们看到一个古代中国的战场场景,其特点是混乱无序。士兵们穿着传统盔甲,马匹则呈现出动态、散乱的排列,整个画面传达出一种战争中的紧迫和混乱感。 解读: 这幅插图展现了中国成语“兵连眼结”的含义。画面中,一群身着传统盔甲的古代中国战士围绕着一张大地图,正在策略讨论和结成联盟。他们表情严肃、坚定,强调了团结和协作在其努力中的重要性。

解读: 这幅插图展现了中国成语“兵连眼结”的含义。画面中,一群身着传统盔甲的古代中国战士围绕着一张大地图,正在策略讨论和结成联盟。他们表情严肃、坚定,强调了团结和协作在其努力中的重要性。 解读: 这幅插图生动地展现了“兵连祸结”这一成语的内涵。在画面中,我们看到古代战场的景象,士兵们身着传统铠甲,正投入到一场激烈的战斗中。他们的面部表情显示出决心与斗争,背景中战争的混乱场面通过旗帜、武器和烟雾得到了体现。

解读: 这幅插图生动地展现了“兵连祸结”这一成语的内涵。在画面中,我们看到古代战场的景象,士兵们身着传统铠甲,正投入到一场激烈的战斗中。他们的面部表情显示出决心与斗争,背景中战争的混乱场面通过旗帜、武器和烟雾得到了体现。 解读: 这幅插图为成语“再接再厉”提供了形象的视觉表达。图中展现的是一位身穿传统汉服的学者,在一座高耸的山脉前不懈地攀登。这座山代表着旅程中不断出现的挑战和障碍。学者面部的坚定和专注表达了不屈不挠和持续努力的精神。

解读: 这幅插图为成语“再接再厉”提供了形象的视觉表达。图中展现的是一位身穿传统汉服的学者,在一座高耸的山脉前不懈地攀登。这座山代表着旅程中不断出现的挑战和障碍。学者面部的坚定和专注表达了不屈不挠和持续努力的精神。 解读: 此图描绘了成语“再接再磨”的场景。该成语源自南宋文学家范成大的《岳阳楼记》,其寓意为不断努力,持续自我提升。在画面中,我们看到一位古代学者正在安静的书房里认真研磨墨汁。他的周围摆放着书籍和卷轴,营造出一种专注和宁静的氛围。这位学者的姿态和环境象征着不懈的努力和对学问的坚持追求。

解读: 此图描绘了成语“再接再磨”的场景。该成语源自南宋文学家范成大的《岳阳楼记》,其寓意为不断努力,持续自我提升。在画面中,我们看到一位古代学者正在安静的书房里认真研磨墨汁。他的周围摆放着书籍和卷轴,营造出一种专注和宁静的氛围。这位学者的姿态和环境象征着不懈的努力和对学问的坚持追求。 解读: 这幅插图基于成语“再见天日”,生动地描绘了一位从黑暗、狭小空间(如洞穴或地牢)走向明亮天日的场景。图中的人物身着传统中式服饰,面向晴朗的蓝天,表现出一种解脱和自由的感觉。周围的山脉和稀疏的树木增强了画面的开阔感和解放感。

解读: 这幅插图基于成语“再见天日”,生动地描绘了一位从黑暗、狭小空间(如洞穴或地牢)走向明亮天日的场景。图中的人物身着传统中式服饰,面向晴朗的蓝天,表现出一种解脱和自由的感觉。周围的山脉和稀疏的树木增强了画面的开阔感和解放感。 解读: 这幅插图展现了“冠冕堂皇”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一个古代中国宫殿的庄严大厅,其建筑风格宏伟,檐角上翘,雕刻精细,以红金色为主色调,彰显了皇家气派。大厅内聚集着数位身着传统长袍的官员,他们的神态庄重,显露出权威与尊严。

解读: 这幅插图展现了“冠冕堂皇”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一个古代中国宫殿的庄严大厅,其建筑风格宏伟,檐角上翘,雕刻精细,以红金色为主色调,彰显了皇家气派。大厅内聚集着数位身着传统长袍的官员,他们的神态庄重,显露出权威与尊严。 解读: 这幅插图展现了成语“冠前绝后”的深刻内涵。图中,一位显赫的人物,可能是一位帝王或伟大的学者,站在最前面,象征着领袖或先驱。他的姿态显得威严而从容,好似历史长河中的一位独一无二的领袖。

解读: 这幅插图展现了成语“冠前绝后”的深刻内涵。图中,一位显赫的人物,可能是一位帝王或伟大的学者,站在最前面,象征着领袖或先驱。他的姿态显得威严而从容,好似历史长河中的一位独一无二的领袖。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国的学者,独自站在山峰之巅,俯瞰下方的广阔景观。他身着传统的长袍,流露出智慧与宁静的气质。周围的山水景观宏伟细腻,包括流淌的河流、遥远的山峦和茂密的森林。画面通过这位学者的孤独而崇高的形象,传达出一种无与伦比的伟大和独一无二的感觉,恰如其分地体现了“冠绝前后”这一成语的含义。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国的学者,独自站在山峰之巅,俯瞰下方的广阔景观。他身着传统的长袍,流露出智慧与宁静的气质。周围的山水景观宏伟细腻,包括流淌的河流、遥远的山峦和茂密的森林。画面通过这位学者的孤独而崇高的形象,传达出一种无与伦比的伟大和独一无二的感觉,恰如其分地体现了“冠绝前后”这一成语的含义。 解读: 这幅图描绘的是“冤家路窄”这一成语的场景。在画面中,两位身着古代中国服饰的人物在一条狭窄的小路上不期而遇,他们的表情中透露出惊讶和敌意。这种表现形式恰如其分地体现了“冤家路窄”的含义——通常指不和的人偏偏容易在狭小的地方相遇,难以避免面对面的尴尬或冲突。

解读: 这幅图描绘的是“冤家路窄”这一成语的场景。在画面中,两位身着古代中国服饰的人物在一条狭窄的小路上不期而遇,他们的表情中透露出惊讶和敌意。这种表现形式恰如其分地体现了“冤家路窄”的含义——通常指不和的人偏偏容易在狭小的地方相遇,难以避免面对面的尴尬或冲突。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“冤家路窄”的含义。画面描绘了一条狭窄曲折的古镇小路,两个身穿传统中式服饰的人物在此不期而遇,他们面对对方时显露出惊讶和不适的表情,这正体现了“冤家路窄”中的紧张气氛和不期的相遇。背景是宁静的古镇风光,包括古老的房屋、石桥和流淌的小河,这些和谐的元素与两人的尴尬遭遇形成了鲜明的对比。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“冤家路窄”的含义。画面描绘了一条狭窄曲折的古镇小路,两个身穿传统中式服饰的人物在此不期而遇,他们面对对方时显露出惊讶和不适的表情,这正体现了“冤家路窄”中的紧张气氛和不期的相遇。背景是宁静的古镇风光,包括古老的房屋、石桥和流淌的小河,这些和谐的元素与两人的尴尬遭遇形成了鲜明的对比。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“冤禽啄石”的形象。在画面中,我们看到几只鸟儿,每只鸟嘴里叼着一块石头,飞越宁静的山川河流。这些鸟儿代表了遭受冤屈的生灵,而它们叼着的石头象征着自我牺牲的决心。画面背景是典型的中国山水,包括山峦、河流、竹林和烟雾,营造出一种宁静却又带有悲壮气息的氛围。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“冤禽啄石”的形象。在画面中,我们看到几只鸟儿,每只鸟嘴里叼着一块石头,飞越宁静的山川河流。这些鸟儿代表了遭受冤屈的生灵,而它们叼着的石头象征着自我牺牲的决心。画面背景是典型的中国山水,包括山峦、河流、竹林和烟雾,营造出一种宁静却又带有悲壮气息的氛围。 解读: 这幅插图展现了一位在月光下深思的人,其背景为山川和平静的河流。这个场景传达了“冥顽不灵”这个成语的含义。在中国传统文化中,“冥顽不灵”用来形容某人固执己见,不愿接受新思想或改变。图中的人物正处于沉思之中,象征着对旧观念的执着和对新知识的抗拒。

解读: 这幅插图展现了一位在月光下深思的人,其背景为山川和平静的河流。这个场景传达了“冥顽不灵”这个成语的含义。在中国传统文化中,“冥顽不灵”用来形容某人固执己见,不愿接受新思想或改变。图中的人物正处于沉思之中,象征着对旧观念的执着和对新知识的抗拒。 解读: 此图描绘了成语“冰散瓦解”的深刻含义。在画面中,我们看到了融化的冰块和四处散落的瓦片,象征着事物的分崩离析和全面崩溃。这一场景设置在中国传统村落与大自然的交融之中,背景中的山峦增添了一种宁静却又凄凉的氛围。画中还有一位古代学者,目睹这一景象,象征着历史的智慧与洞察。

解读: 此图描绘了成语“冰散瓦解”的深刻含义。在画面中,我们看到了融化的冰块和四处散落的瓦片,象征着事物的分崩离析和全面崩溃。这一场景设置在中国传统村落与大自然的交融之中,背景中的山峦增添了一种宁静却又凄凉的氛围。画中还有一位古代学者,目睹这一景象,象征着历史的智慧与洞察。 解读: 这幅插图展现了成语“冰消瓦解”的含义。在画面中,我们看到阳光明媚地照耀在一个传统的中国景致上,冰块在温暖的阳光下逐渐融化,流入河中。周围是盛开的树木和一些传统的中国房屋,它们独特的瓦顶部分轻轻地开始崩解。这个场景生动地描绘了成语“冰消瓦解”的字面意思,即冰融化,瓦片瓦解。“冰消瓦解”常用来比喻事物逐渐消失或解体,如同冰块在阳光下慢慢融化,瓦片随着时间的推移而碎裂。画面中的阳光代表着不可抗力的因素,如时间或外界环境的变化,这些因素导致冰和瓦片的最终消亡。

解读: 这幅插图展现了成语“冰消瓦解”的含义。在画面中,我们看到阳光明媚地照耀在一个传统的中国景致上,冰块在温暖的阳光下逐渐融化,流入河中。周围是盛开的树木和一些传统的中国房屋,它们独特的瓦顶部分轻轻地开始崩解。这个场景生动地描绘了成语“冰消瓦解”的字面意思,即冰融化,瓦片瓦解。“冰消瓦解”常用来比喻事物逐渐消失或解体,如同冰块在阳光下慢慢融化,瓦片随着时间的推移而碎裂。画面中的阳光代表着不可抗力的因素,如时间或外界环境的变化,这些因素导致冰和瓦片的最终消亡。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“冷嘲热讽”的含义。在图画的左侧,我们看到一个冬天的景象,裸露的树木覆盖着霜雪,象征着“冷嘲”。在这个寒冷的背景中,一位身着传统中国服饰的人物正在做出嘲笑的姿态。这个形象捕捉了成语中“冷嘲”的字面和隐喻意义,即表面冷漠而心怀嘲讽。相对地,在图画的右侧,展示了一个温暖、生机勃勃的夏日景象,绿树成荫,这代表了“热讽”。在这个场景中,另一位人物带着讽刺的微笑,象征着成语中“热讽”的部分,即在热烈的外表下隐藏着讥讽和挖苦。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“冷嘲热讽”的含义。在图画的左侧,我们看到一个冬天的景象,裸露的树木覆盖着霜雪,象征着“冷嘲”。在这个寒冷的背景中,一位身着传统中国服饰的人物正在做出嘲笑的姿态。这个形象捕捉了成语中“冷嘲”的字面和隐喻意义,即表面冷漠而心怀嘲讽。相对地,在图画的右侧,展示了一个温暖、生机勃勃的夏日景象,绿树成荫,这代表了“热讽”。在这个场景中,另一位人物带着讽刺的微笑,象征着成语中“热讽”的部分,即在热烈的外表下隐藏着讥讽和挖苦。 解读: 这幅插图展现了成语“冷嘲热讽”的内涵。在画面的一侧,我们看到被冰雪覆盖的景象,人们穿着厚重的冬装,他们的表情阴沉、姿态僵硬,象征着“冷嘲”,即冷漠和尖刻的嘲笑。而在画面的另一侧,呈现出一个生机勃勃的春天场景,人们愉快地交谈,面带微笑,这代表“热讽”,即热情而含蓄的讽刺。

解读: 这幅插图展现了成语“冷嘲热讽”的内涵。在画面的一侧,我们看到被冰雪覆盖的景象,人们穿着厚重的冬装,他们的表情阴沉、姿态僵硬,象征着“冷嘲”,即冷漠和尖刻的嘲笑。而在画面的另一侧,呈现出一个生机勃勃的春天场景,人们愉快地交谈,面带微笑,这代表“热讽”,即热情而含蓄的讽刺。 解读: 这幅图描绘了“冷嘲闲讽”这一成语的场景。在画中,两位身着传统长袍的士人分别站立和坐着,他们手持扇子,脸上流露出轻蔑或嘲讽的微妙表情。他们身处一个宁静的园林之中,周围有古老的中国建筑、流淌的小溪和茂盛的植被。这个场景体现了中国古典文化中的审美和生活方式,同时也传达了成语“冷嘲闲讽”中的情感基调。“冷嘲闲讽”一词通常用来描述人们以冷淡、讥讽的态度对待他人,往往涉及到言辞间的嘲弄和轻视。在这幅画中,两位士人的姿态和表情恰到好处地体现了这种含蓄而尖锐的社交互动。他们的身份和场景选择也反映了这一行为通常出现在文人雅士之间,尤其是在闲适的社交场合。

解读: 这幅图描绘了“冷嘲闲讽”这一成语的场景。在画中,两位身着传统长袍的士人分别站立和坐着,他们手持扇子,脸上流露出轻蔑或嘲讽的微妙表情。他们身处一个宁静的园林之中,周围有古老的中国建筑、流淌的小溪和茂盛的植被。这个场景体现了中国古典文化中的审美和生活方式,同时也传达了成语“冷嘲闲讽”中的情感基调。“冷嘲闲讽”一词通常用来描述人们以冷淡、讥讽的态度对待他人,往往涉及到言辞间的嘲弄和轻视。在这幅画中,两位士人的姿态和表情恰到好处地体现了这种含蓄而尖锐的社交互动。他们的身份和场景选择也反映了这一行为通常出现在文人雅士之间,尤其是在闲适的社交场合。 解读: 这幅插图展现了成语“冷眼傍观”的精髓。图中,一位古代学者站在山上,以冷静且超然的表情俯瞰下方繁忙的村落。他身着传统的中式长袍,蓄有长须,手持折扇,这些细节反映了他的文人气质和他对周围事物保持距离的态度。周围的景致,包括松树、流淌的河流和远处的山峦,都透露出一种宁静与超脱,与主题相得益彰。

解读: 这幅插图展现了成语“冷眼傍观”的精髓。图中,一位古代学者站在山上,以冷静且超然的表情俯瞰下方繁忙的村落。他身着传统的中式长袍,蓄有长须,手持折扇,这些细节反映了他的文人气质和他对周围事物保持距离的态度。周围的景致,包括松树、流淌的河流和远处的山峦,都透露出一种宁静与超脱,与主题相得益彰。 解读: 这幅插图展现了成语“冷眼旁观”的深刻含义。图中,一位长须智者身着传统汉服,站在山顶上,他的表情平静、超然,正是“冷眼旁观”的最佳体现。他注视着下方繁忙的村庄,村庄中的人们忙碌着,对山顶上的智者毫无察觉。这一场景寓意着以冷静和超脱的态度观察世界,不被纷纷扰扰的世俗事务所影响。

解读: 这幅插图展现了成语“冷眼旁观”的深刻含义。图中,一位长须智者身着传统汉服,站在山顶上,他的表情平静、超然,正是“冷眼旁观”的最佳体现。他注视着下方繁忙的村庄,村庄中的人们忙碌着,对山顶上的智者毫无察觉。这一场景寓意着以冷静和超脱的态度观察世界,不被纷纷扰扰的世俗事务所影响。 解读: 这幅插图展现了一个中国古典风格的场景,用以阐释成语“冷眼看”。在画面中,我们看到一位着传统中国古装的男子,站在高处平静而深沉地望向远方。他的眼神安静且深邃,表现出一种超然世外的气质。周围环绕着宁静的山水,这增强了一种冷静观察的氛围。“冷眼看”这个成语通常用来形容以冷静、客观的态度观察事物,不带个人感情色彩。此画正是通过这位男子的沉稳眼神和远离尘嚣的场景来体现这种心态。他的高处位置象征着超脱于世俗纷争之上的观察角度,而他深邃的目光则传达了一种淡泊明志的精神。

解读: 这幅插图展现了一个中国古典风格的场景,用以阐释成语“冷眼看”。在画面中,我们看到一位着传统中国古装的男子,站在高处平静而深沉地望向远方。他的眼神安静且深邃,表现出一种超然世外的气质。周围环绕着宁静的山水,这增强了一种冷静观察的氛围。“冷眼看”这个成语通常用来形容以冷静、客观的态度观察事物,不带个人感情色彩。此画正是通过这位男子的沉稳眼神和远离尘嚣的场景来体现这种心态。他的高处位置象征着超脱于世俗纷争之上的观察角度,而他深邃的目光则传达了一种淡泊明志的精神。 解读: 这幅插图是基于中国成语“冷言冷语”的主题创作的。在这幅作品中,我们看到一个冬日景象,几棵光秃的树木,地面覆盖着雪。画面中心有一个身披斗篷的孤独人物,正从一群交谈中的人群中走开。这群人穿着传统的中国服饰,而孤独的人物则显得格外突出,象征着隔离和疏远。“冷言冷语”这个成语本身描述的是冷漠和不友好的言辞。在这幅画中,孤独的人物与交谈的人群之间的距离,以及周围冰冷的冬日景色,都传达出一种冷漠和疏离的氛围。这与成语的含义相呼应,即通过言语传达出的冷淡和不友好。

解读: 这幅插图是基于中国成语“冷言冷语”的主题创作的。在这幅作品中,我们看到一个冬日景象,几棵光秃的树木,地面覆盖着雪。画面中心有一个身披斗篷的孤独人物,正从一群交谈中的人群中走开。这群人穿着传统的中国服饰,而孤独的人物则显得格外突出,象征着隔离和疏远。“冷言冷语”这个成语本身描述的是冷漠和不友好的言辞。在这幅画中,孤独的人物与交谈的人群之间的距离,以及周围冰冷的冬日景色,都传达出一种冷漠和疏离的氛围。这与成语的含义相呼应,即通过言语传达出的冷淡和不友好。 解读: 这幅插图展现了成语“冷言热语”的意境。在图中,两位主角身着传统的中国服饰,反映出历史背景。左侧的人物面带严肃表情,冷静而坚定地说话,代表着“冷言”部分。而右侧的另一位人物则激情四射地演讲,动作生动,面部表情丰富,体现了“热语”的特点。背景是典型的中国传统山水画,宁静而永恒。

解读: 这幅插图展现了成语“冷言热语”的意境。在图中,两位主角身着传统的中国服饰,反映出历史背景。左侧的人物面带严肃表情,冷静而坚定地说话,代表着“冷言”部分。而右侧的另一位人物则激情四射地演讲,动作生动,面部表情丰富,体现了“热语”的特点。背景是典型的中国传统山水画,宁静而永恒。 解读: 这幅插图以古典中国画风格描绘了成语“冷言讽语”的场景。画中展示了一位身着传统长袍的古代学者,坐在充满卷轴和书籍的幽静书房中。他正在纸张上书写,面带微微的皱眉,象征着通过文字表达批评或讽刺。背景是一扇窗户,外面是一个宁静的花园,与学者尖锐的言辞形成鲜明对比。

解读: 这幅插图以古典中国画风格描绘了成语“冷言讽语”的场景。画中展示了一位身着传统长袍的古代学者,坐在充满卷轴和书籍的幽静书房中。他正在纸张上书写,面带微微的皱眉,象征着通过文字表达批评或讽刺。背景是一扇窗户,外面是一个宁静的花园,与学者尖锐的言辞形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展示了一位中国古代文士站在园林中的场景。文士的眼神冷淡而深思,嘴角微振,仿佛在说出些许冷言酸语。

解读: 这幅插图展示了一位中国古代文士站在园林中的场景。文士的眼神冷淡而深思,嘴角微振,仿佛在说出些许冷言酸语。 解读: 这幅插图展现了成语“冷嘲热讽”的深刻内涵。在画面的一边,我们看到一位身着古代中国服饰的人物,他在雪景中静静地坐在树下,弹奏着乐器。这一场景象征着成语中的“冷”字,代表着冷嘲,寓意着冷静、沉着、甚至冷漠的态度。与此形成鲜明对比的是,画面的另一边展示了另一人在热闹的市场中热烈地与人争辩,体现了“热”字,代表着热烈、激昂的情绪。这一场景代表着热讽,意味着直接且强烈的批评或讥讽。

解读: 这幅插图展现了成语“冷嘲热讽”的深刻内涵。在画面的一边,我们看到一位身着古代中国服饰的人物,他在雪景中静静地坐在树下,弹奏着乐器。这一场景象征着成语中的“冷”字,代表着冷嘲,寓意着冷静、沉着、甚至冷漠的态度。与此形成鲜明对比的是,画面的另一边展示了另一人在热闹的市场中热烈地与人争辩,体现了“热”字,代表着热烈、激昂的情绪。这一场景代表着热讽,意味着直接且强烈的批评或讥讽。 解读: 这幅插图为成语“凌云壮志”提供了一种形象的诠释。画面中,我们看到一座雄伟的山峰,山顶上一只鹰正在展翅高飞。这只鹰象征着勇于超越自我、追求高远目标的壮志。

解读: 这幅插图为成语“凌云壮志”提供了一种形象的诠释。画面中,我们看到一座雄伟的山峰,山顶上一只鹰正在展翅高飞。这只鹰象征着勇于超越自我、追求高远目标的壮志。 解读: 这幅插图展现了成语“凌云意气”的深刻含义。画面中,一只雄壮的鹰展翅高飞,背景是连绵起伏的高山,表现出追求高远目标和壮志凌云的精神。这里的鹰象征着雄心壮志和不断攀登的决心,正如成语所描绘的那样,意在表现出超越常人、追求卓越的意志。

解读: 这幅插图展现了成语“凌云意气”的深刻含义。画面中,一只雄壮的鹰展翅高飞,背景是连绵起伏的高山,表现出追求高远目标和壮志凌云的精神。这里的鹰象征着雄心壮志和不断攀登的决心,正如成语所描绘的那样,意在表现出超越常人、追求卓越的意志。 解读: 这幅图描绘了一棵高耸、坚韧的松树,站立在悬崖上,枝条在猛烈的风中摇摆。背景是崎岖的山地景观和旋转的云彩,强调了树木在风中坚定的姿态。

解读: 这幅图描绘了一棵高耸、坚韧的松树,站立在悬崖上,枝条在猛烈的风中摇摆。背景是崎岖的山地景观和旋转的云彩,强调了树木在风中坚定的姿态。 解读: 这幅插图描绘了一位威风凛凛的古代将军,站在战场上,显得雄壮而自信。他身着华丽且复杂设计的古代中国盔甲,色彩鲜明。将军的表情严肃而威严,展现了他权威的气场。背景是迷雾笼罩的战场,远处可见士兵的身影,凸显了将军的领导地位。

解读: 这幅插图描绘了一位威风凛凛的古代将军,站在战场上,显得雄壮而自信。他身着华丽且复杂设计的古代中国盔甲,色彩鲜明。将军的表情严肃而威严,展现了他权威的气场。背景是迷雾笼罩的战场,远处可见士兵的身影,凸显了将军的领导地位。 解读: 这幅插图为成语“凛然起敬”提供了形象的视觉呈现。图中描绘了一位古代学者或智者,站在一棵古老、巍峨的松树下。这位人物以庄重而尊严的姿态出现,体现了智慧和美德的精髓,正是“凛然起敬”的核心意义所在。在中文中,“凛然”意味着严肃、庄重,而“起敬”则是指敬仰、尊敬。这幅画中的人物和场景完美地传达了这一意境,使观者能够感受到一种敬畏和尊重。

解读: 这幅插图为成语“凛然起敬”提供了形象的视觉呈现。图中描绘了一位古代学者或智者,站在一棵古老、巍峨的松树下。这位人物以庄重而尊严的姿态出现,体现了智慧和美德的精髓,正是“凛然起敬”的核心意义所在。在中文中,“凛然”意味着严肃、庄重,而“起敬”则是指敬仰、尊敬。这幅画中的人物和场景完美地传达了这一意境,使观者能够感受到一种敬畏和尊重。 解读: 这幅图描绘了成语“出乎反乎”的含义。成语“出乎反乎”源自《庄子·秋水》,原意是指事物的发展往往会超出预料,出现意想不到的反转。图中展示了一年第一场雪的早晨,一条大鱼在逆流而上的情景。大鱼逆流而上的行为,正象征着“出乎反乎”的思想——逆着常规、违背预期的行动。画面中,古典的中国山水风景、雪白的山峰和寺庭构建了一种静谧而庄重的氛围,而大鱼的行动则在这种静态的背景中显得突兀而出人意料,恰如成语所表达的那种出人意料的转变。此外,图中的红色印章增添了一种传统的艺术韵味,与成语的文化背景相呼应。

解读: 这幅图描绘了成语“出乎反乎”的含义。成语“出乎反乎”源自《庄子·秋水》,原意是指事物的发展往往会超出预料,出现意想不到的反转。图中展示了一年第一场雪的早晨,一条大鱼在逆流而上的情景。大鱼逆流而上的行为,正象征着“出乎反乎”的思想——逆着常规、违背预期的行动。画面中,古典的中国山水风景、雪白的山峰和寺庭构建了一种静谧而庄重的氛围,而大鱼的行动则在这种静态的背景中显得突兀而出人意料,恰如成语所表达的那种出人意料的转变。此外,图中的红色印章增添了一种传统的艺术韵味,与成语的文化背景相呼应。 解读: 这幅插图展现了成语“出人头地”的含义。画面中,一位人物在众人之中脱颖而出,形象地表现了这个成语所传达的成就和突出的主题。在这个传统的中国庭院场景中,其他学者或官员正忙于各自的活动,如阅读或讨论,而中心人物则显著地高出或站在更高的平台上,突显其非凡的地位。

解读: 这幅插图展现了成语“出人头地”的含义。画面中,一位人物在众人之中脱颖而出,形象地表现了这个成语所传达的成就和突出的主题。在这个传统的中国庭院场景中,其他学者或官员正忙于各自的活动,如阅读或讨论,而中心人物则显著地高出或站在更高的平台上,突显其非凡的地位。 解读: 这幅图描绘了一位身穿传统服饰的中国古代战略家或将军,在战争指挥室内策划一次出其不意的攻击。画面中的房间摆满了地图和古代军事装备。将军正指着地图上的一个特定位置,传达出狡猾和意料之外的战略感。

解读: 这幅图描绘了一位身穿传统服饰的中国古代战略家或将军,在战争指挥室内策划一次出其不意的攻击。画面中的房间摆满了地图和古代军事装备。将军正指着地图上的一个特定位置,传达出狡猾和意料之外的战略感。 解读: 这幅图描绘了一位古代学者站在书房中,满屋子的卷轴和书籍,营造出一种温馨而沉静的学术氛围。学者身着传统的汉服,手持写字笔,正在纸上挥毫泼墨,其专注和灵感迸发的神情体现了深厚的文学造诣。周围的木制书桌、墨石和悬挂的卷轴等元素,增添了画面的古典美感。这幅图与成语“出口成章”之间的联系十分紧密。该成语原意是指说话能够文质兼美,像是事先构思好的文章一样流畅和优美。这里,画面中的学者象征着出口成章的典范,他的文才和智慧从他的笔尖流露出来,仿佛他的言辞一经吐露,便成为了传世的佳作。

解读: 这幅图描绘了一位古代学者站在书房中,满屋子的卷轴和书籍,营造出一种温馨而沉静的学术氛围。学者身着传统的汉服,手持写字笔,正在纸上挥毫泼墨,其专注和灵感迸发的神情体现了深厚的文学造诣。周围的木制书桌、墨石和悬挂的卷轴等元素,增添了画面的古典美感。这幅图与成语“出口成章”之间的联系十分紧密。该成语原意是指说话能够文质兼美,像是事先构思好的文章一样流畅和优美。这里,画面中的学者象征着出口成章的典范,他的文才和智慧从他的笔尖流露出来,仿佛他的言辞一经吐露,便成为了传世的佳作。 解读: 这幅插图生动地展现了“出奇制胜”这一成语的含义。图中,一位智谋深沉的军师,手持卷轴,四周环绕着一群专注的士兵。他的表情充满自信和狡猾,似乎已经谋划好了一项巧妙的计策。在背景中,我们可以看到一场动态的战场场景,士兵们身着古代中国的盔甲,有些士兵似乎对某个出乎意料的战术感到惊讶。

解读: 这幅插图生动地展现了“出奇制胜”这一成语的含义。图中,一位智谋深沉的军师,手持卷轴,四周环绕着一群专注的士兵。他的表情充满自信和狡猾,似乎已经谋划好了一项巧妙的计策。在背景中,我们可以看到一场动态的战场场景,士兵们身着古代中国的盔甲,有些士兵似乎对某个出乎意料的战术感到惊讶。 解读: 这幅插图展现了“出奇取胜”这一成语的精髓。在画面中,我们看到一支较小的军队正在使用巧妙的策略对抗一支更大、更强大的敌人。小军队的战术可能包括隐藏士兵或使用欺骗性的阵型,这些都是典型的出奇制胜的手段。背景是山峦和薄雾,增添了一种神秘感,同时也反映了中国古代战争的策略复杂性。

解读: 这幅插图展现了“出奇取胜”这一成语的精髓。在画面中,我们看到一支较小的军队正在使用巧妙的策略对抗一支更大、更强大的敌人。小军队的战术可能包括隐藏士兵或使用欺骗性的阵型,这些都是典型的出奇制胜的手段。背景是山峦和薄雾,增添了一种神秘感,同时也反映了中国古代战争的策略复杂性。 解读: 这幅插图生动地诠释了成语“出奇致胜”的内涵。图中展现的是一个古代中国的战场场景,小规模的士兵利用山地地形,巧妙地埋伏了一支规模更大的敌军。这些士兵巧妙地使用自然地形作为他们的优势,恰如其分地展现了“出奇致胜”——通过出人意料的战术获得胜利的策略。

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“出奇致胜”的内涵。图中展现的是一个古代中国的战场场景,小规模的士兵利用山地地形,巧妙地埋伏了一支规模更大的敌军。这些士兵巧妙地使用自然地形作为他们的优势,恰如其分地展现了“出奇致胜”——通过出人意料的战术获得胜利的策略。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“出於一辙”的含义。画面中,两条平行的车辙沿着古老的道路延伸,象征着这个成语的核心思想。在中国传统文化中,“出於一辙”比喻方法、看法完全相同,没有任何新意,就像是沿着同一条车辙行驶,没有变化。在这幅画中,道路上清晰可见的车辙展示了经年累月车轮的痕迹,传达了一种历史的沉淀与连续性。周围稀疏的植被和远处的山脉增添了这条古道的古朴氛围。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“出於一辙”的含义。画面中,两条平行的车辙沿着古老的道路延伸,象征着这个成语的核心思想。在中国传统文化中,“出於一辙”比喻方法、看法完全相同,没有任何新意,就像是沿着同一条车辙行驶,没有变化。在这幅画中,道路上清晰可见的车辙展示了经年累月车轮的痕迹,传达了一种历史的沉淀与连续性。周围稀疏的植被和远处的山脉增添了这条古道的古朴氛围。 解读: 这幅插图为成语“出死入生”提供了一种深刻的视觉表现。在画面中,我们看到一位身穿古代中国铠甲的勇士,正从一个充满危险和混乱的战场走向一个明亮、平和的景象。战场上的混乱和战争的迹象与平和景象中盛开的花朵和晴朗的天空形成了鲜明的对比。

解读: 这幅插图为成语“出死入生”提供了一种深刻的视觉表现。在画面中,我们看到一位身穿古代中国铠甲的勇士,正从一个充满危险和混乱的战场走向一个明亮、平和的景象。战场上的混乱和战争的迹象与平和景象中盛开的花朵和晴朗的天空形成了鲜明的对比。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“出水芙蓉”的意境。图中的荷花从宁静的池塘中优雅地冉冉升起,其娇艳欲滴的花瓣与周围的翠绿荷叶形成了鲜明的对比。画面色彩柔和,水面上泛起的细微涟漪增添了一份静谧之感。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“出水芙蓉”的意境。图中的荷花从宁静的池塘中优雅地冉冉升起,其娇艳欲滴的花瓣与周围的翠绿荷叶形成了鲜明的对比。画面色彩柔和,水面上泛起的细微涟漪增添了一份静谧之感。 解读: 这幅画描绘了一个古代学者站在盛开的树旁,似乎正在抹去他刚刚书写的一部分书法卷轴。这个场景象征了成语“出尔反尔”,意指某人的行为或态度频繁变化,不守承诺。这个成语来自于古文,直译为“出你反你”,在现代汉语中,它描述了一个人不一致或反复无常的行为。在这幅画中,学者的动作——抹去刚写的字——体现了出尔反尔的本质。他的行为代表了改变主意或背离原来的承诺。背景中的山脉和河流增添了一种平静而深远的氛围,与主题形成鲜明对比,暗示了内心的动荡与外界的宁静之间的反差。

解读: 这幅画描绘了一个古代学者站在盛开的树旁,似乎正在抹去他刚刚书写的一部分书法卷轴。这个场景象征了成语“出尔反尔”,意指某人的行为或态度频繁变化,不守承诺。这个成语来自于古文,直译为“出你反你”,在现代汉语中,它描述了一个人不一致或反复无常的行为。在这幅画中,学者的动作——抹去刚写的字——体现了出尔反尔的本质。他的行为代表了改变主意或背离原来的承诺。背景中的山脉和河流增添了一种平静而深远的氛围,与主题形成鲜明对比,暗示了内心的动荡与外界的宁静之间的反差。 解读: 这幅图生动地捕捉了“出生入死”这个成语的精髓。图中前景展现了一群穿着古代中国铠甲的勇士在激烈的战斗中。他们手持剑和矛,勇敢地与敌人交战。这些战士表现出坚定和勇气,他们的面部表情透露出决心和无畏。背景是一片混乱的战场,烟雾、火光和交战的人影四处可见。

解读: 这幅图生动地捕捉了“出生入死”这个成语的精髓。图中前景展现了一群穿着古代中国铠甲的勇士在激烈的战斗中。他们手持剑和矛,勇敢地与敌人交战。这些战士表现出坚定和勇气,他们的面部表情透露出决心和无畏。背景是一片混乱的战场,烟雾、火光和交战的人影四处可见。 解读: 这幅插图以古典中国画的风格展现了成语“出神入化”的深刻含义。画中的主角是一位身着传统中式服饰的中年男子,他正在一个宁静而优美的园林中绘画。他如此专注于自己的艺术,仿佛与周围的世界融为一体,进入了一个更高的境界。画面中,周围的环境开始与他的画作融合,展示了山脉、河流和古老的树木,象征着现实与艺术的合一。这种表现手法体现了“出神入化”的寓意,即艺术家通过精湛的技艺和深度的投入,达到了对现实的超越和对艺术的深刻理解。

解读: 这幅插图以古典中国画的风格展现了成语“出神入化”的深刻含义。画中的主角是一位身着传统中式服饰的中年男子,他正在一个宁静而优美的园林中绘画。他如此专注于自己的艺术,仿佛与周围的世界融为一体,进入了一个更高的境界。画面中,周围的环境开始与他的画作融合,展示了山脉、河流和古老的树木,象征着现实与艺术的合一。这种表现手法体现了“出神入化”的寓意,即艺术家通过精湛的技艺和深度的投入,达到了对现实的超越和对艺术的深刻理解。 解读: 这幅插图描绘了一个古代学者沉浸于弹奏古琴的场景,旨在体现成语“出神入妙”。此成语用以形容人专心致志,达到极高境界的状态。图中的学者身着传统的汉服,坐在一个宁静的花园里,周围是盛开的花朵和一个平静的池塘。他的表情显得非常专注和平静,完美地体现了这个成语的含义。

解读: 这幅插图描绘了一个古代学者沉浸于弹奏古琴的场景,旨在体现成语“出神入妙”。此成语用以形容人专心致志,达到极高境界的状态。图中的学者身着传统的汉服,坐在一个宁静的花园里,周围是盛开的花朵和一个平静的池塘。他的表情显得非常专注和平静,完美地体现了这个成语的含义。 解读: 这幅图描绘了成语“出群拔萃”的场景。在这个画面中,我们看到一个宁静的池塘里,一朵美丽而高挑的莲花凌驾于其他莲花之上。其他的莲花虽然优雅,但明显比中心的莲花矮小,这强调了中央莲花独特的美丽和高度。

解读: 这幅图描绘了成语“出群拔萃”的场景。在这个画面中,我们看到一个宁静的池塘里,一朵美丽而高挑的莲花凌驾于其他莲花之上。其他的莲花虽然优雅,但明显比中心的莲花矮小,这强调了中央莲花独特的美丽和高度。 解读: 这幅插图为成语“出言不逊”提供了生动的视觉呈现。图中,一位年轻的学者站立着,面对一位坐着的长者。他的姿态骄傲而自大,似乎正在对长者说出尖刻且无礼的话,这正体现了“出言不逊”中“说话无礼”之意。长者的面部表情则显露出惊讶和不悦,这进一步强调了年轻学者言语上的不敬。背景是典型的中国古典园林,有亭台楼阁和石桥,以及垂柳和其他植物,营造了一个历史悠久的中国环境。

解读: 这幅插图为成语“出言不逊”提供了生动的视觉呈现。图中,一位年轻的学者站立着,面对一位坐着的长者。他的姿态骄傲而自大,似乎正在对长者说出尖刻且无礼的话,这正体现了“出言不逊”中“说话无礼”之意。长者的面部表情则显露出惊讶和不悦,这进一步强调了年轻学者言语上的不敬。背景是典型的中国古典园林,有亭台楼阁和石桥,以及垂柳和其他植物,营造了一个历史悠久的中国环境。