-

序号: 301

解读: 这幅插图描绘了一位学者独自坐在宁静的书房中,其周围散落着书卷和卷轴。学者的表情沉思且略显忧郁,透露出对未知或难以触及事物的渴望。背景中的窗户展现出远处的山脉和云层,象征着遥不可及或未知的事物。

整个房间被微妙地照亮,暗示着一种期待或等待的感觉。这幅画体现了“不见书传”这个成语的含义。成语“不见书传”原指古代书信往来中,因种种原因而久不收到对方的书信。后泛指期盼而未能如愿。图中学者孤独地坐在书房里,四周虽有书卷,但他的表情和眼神透露出一种等待和寻求的状态,恰如对书信的期盼。窗外的远山和云海,则隐喻着那些未知和未得到的消息或知识,与成语的意境相契合。

此画采用了传统中国画风格,模仿了古代画家或近代画家的绘画手法,使得作品充满了古朴而深邃的气息。画面中的红色印章,为作品增添了一丝正式与庄重的感觉,也与中国古典文化的严肃性相符合。

-

序号: 302

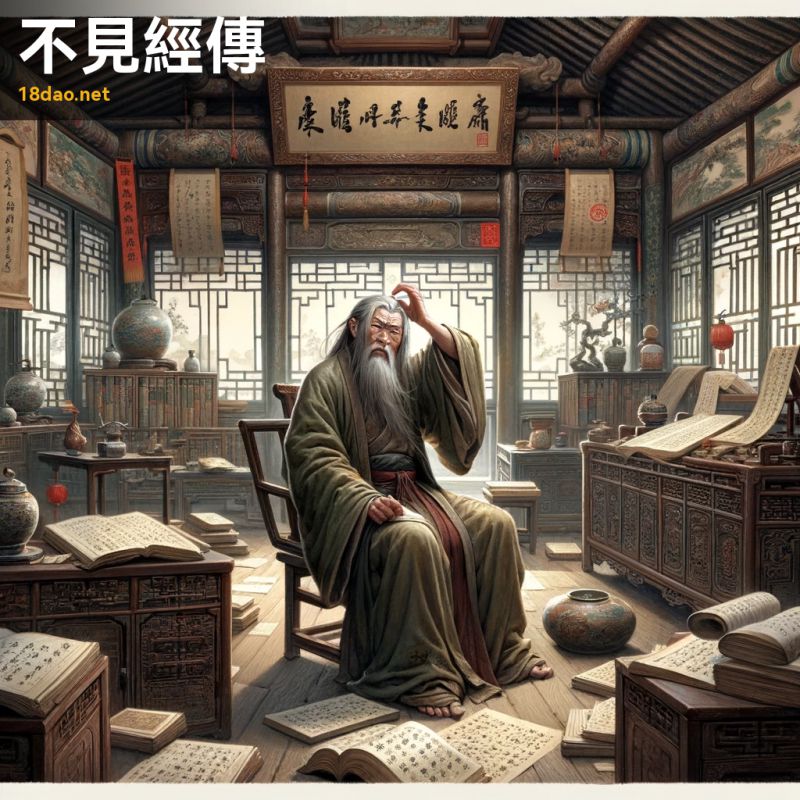

解读: 这幅插图呈现了一个古代中国学者在宁静的书房中的场景。他被书籍和卷轴包围着,但显得困惑不解,正抓着头发思考。

整个房间布置精致,充满了传统的中国家具和装饰,营造出一种深邃而又充满探索的氛围。

画风模仿了古代画家,注重细致的笔触和营造氛围的情绪。色调低调,主要使用土色和微妙的绿色。一角落里还有一个红色的印章。这幅插图与成语“不见经传”之间的联系非常紧密。成语“不见经传”意指没有在经典或古籍中看到过的说法或事物,常用来形容人们对某些事物或观点的陌生或怀疑。图中的学者被大量的书籍和卷轴包围,却因为找不到某个确切的信息或理论而显得困惑,恰好反映了“不见经传”这一成语的含义。他的表情和动作传达出对未知或未被记录的知识的困惑和探求,与成语中“未被经典记载或传授”的含义相呼应。

整个场景通过传统中国绘画的风格和元素,展现了一种对古典知识和智慧的尊重和追求,这与成语“不见经传”的文化内涵不谋而合。

-

序号: 303

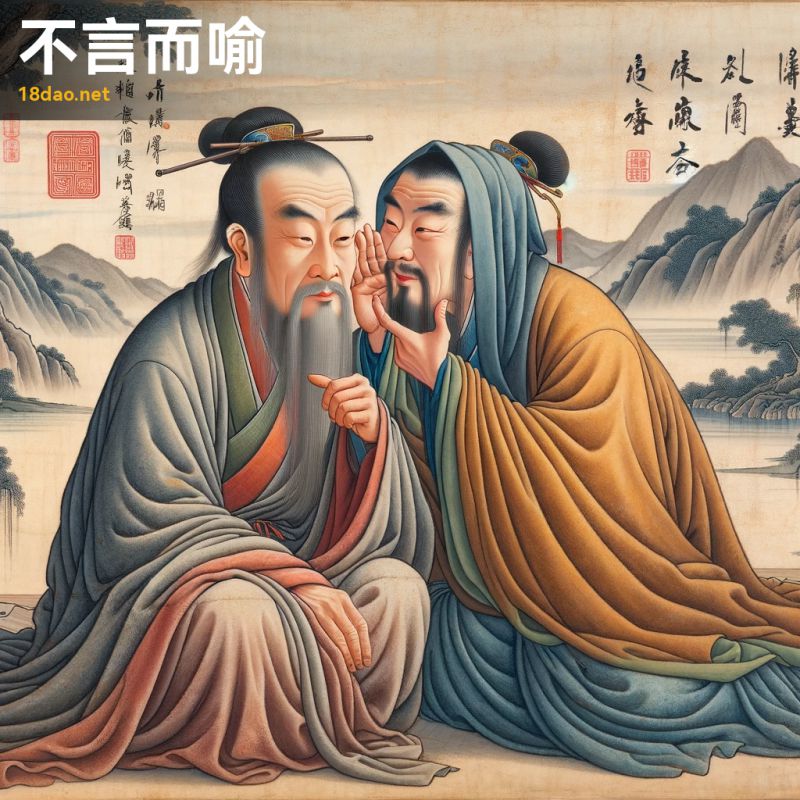

解读: 这幅图描绘了中国古典成语“不言而喻”的场景。图中呈现了两位身着古代长袍的学者,一位在另一位耳边低语,而被低语的学者点头表示理解。他们的面部表情传达了一种不需言语即可相互理解的默契。背景是宁静的山水景观,包括群山、流动的河流和几棵树,营造出一种平和而深远的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和微妙的色彩变化来展现。

整幅画面传达了“不言而喻”的含义——即某些事情或观点非常明显,无需言语即可让人理解。在画面的右下角,我们加入了一个小巧的红色印章,作为作品的完整签名,符合中国传统艺术中的习俗。

整体上,这幅作品不仅呈现了成语的意境,也体现了中国古典绘画的精髓。

-

序号: 304

解读: 这幅插图呈现了中国成语“不言而明”的精髓。在画面中,我们看到两位古代学者在宁静的花园里相对而坐,周围环绕着茂盛的绿植和盛开的花朵。他们正通过沉默交流思想,一位学者指向天空,另一位则点头表示理解。两人的表情平和,象征着深刻而无言的理解。

这幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,以优雅的笔触和和谐的色彩搭配展现出一种古典的美感。在画作的一个角落,还巧妙地加上了红色印章,增添了传统中国艺术的特色。“不言而明”字面意思是“不说话但彼此明白”,通常用来形容双方通过心灵感应或默契达到了深刻的理解。这幅画正是通过两位学者无声的交流,完美地诠释了这种心灵相通的境界,表现出深刻的思想交流和感情沟通,即便没有言语也能彼此了解和感应。

-

序号: 305

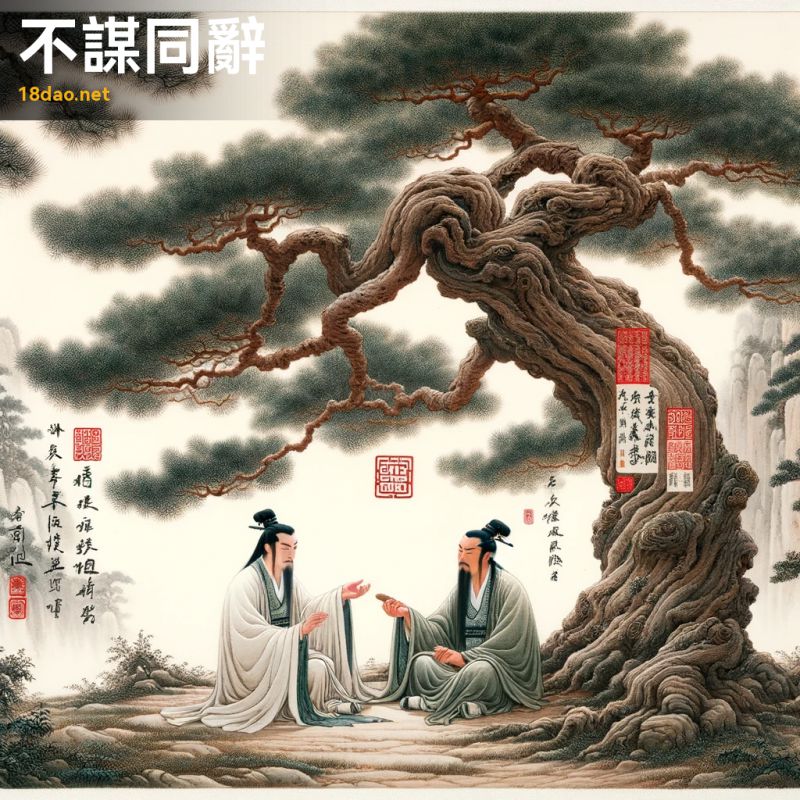

解读: 这幅图描绘了两位古代中国学者在一棵大松树下进行深入交谈的场景。其中一位学者手持卷轴,另一位则专注地倾听。这个画面象征着思想和观点上的和谐与统一,体现了“不谋同辞”这个成语的精髓。“不谋同辞”原意是指不事先商量就说出相同的话或做出一致的行动,后来泛指不经事先约定而意见一致。在这幅画中,两位学者虽未预先商议,但通过深入的交流与讨论,达成了思想上的共鸣。这种精神体现了中国传统文化中对智慧和沟通的重视。

画风模仿了古代画家的风格,以细腻的笔触和对自然景观及人物形象的专注表现。

整幅画作传达了一种古朴而深邃的感觉,与传统中国画的主题相契合。画角的红色印章为作品增添了一抹传统韵味,也象征着作品的完整性和独特性。

-

序号: 306

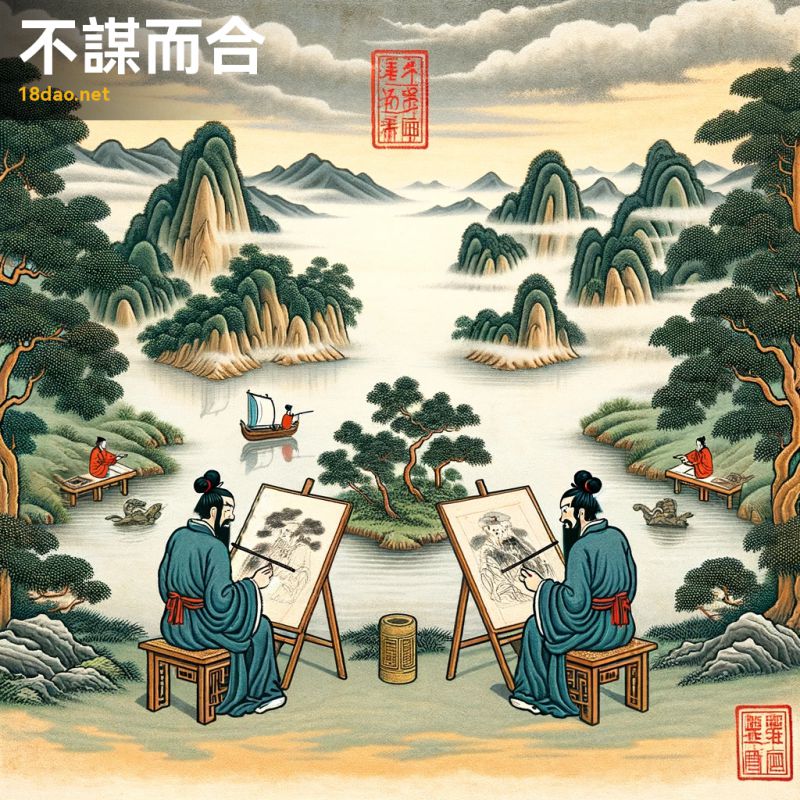

解读: 这幅插图描绘了“不谋而合”这一成语的含义。在图中,我们看到两位学者分别从不同的角度绘制着同一幅山水画。这种景象暗示了他们在思想和行动上的和谐一致,即便他们之间并未预先商议。

画中的山水风景宁静祥和,包含山峦、树木和一条流淌的河流,整体风格模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风。此外,作品角落的红色印章增添了一抹传统的艺术气息。“不谋而合”字面意思是没有预先商议却意外地想法或行动一致。它通常用来形容人们在没有事先计划或沟通的情况下,意外地达成了相同或相似的想法、判断或行为。这幅描绘两位学者各自绘画却不约而同地画出相同景象的作品,恰如其分地传达了这一成语的精髓。

-

序号: 307

解读: 这幅画描绘了两位学者在柳树下的湖边,他们穿着相似的传统长袍,正沉浸在书写诗句中,彼此并不知道对方的存在。画面传达出一种宁静祥和的气氛,远处的山脉和轻柔的雾气衬托出一种古老中国景观的精髓。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,细腻的笔触和柔和的色彩使整个场景显得恬静而深远。画角落的小红印章增添了一抹真实感。这幅画恰当地诠释了“不谋而同”的成语。这个成语字面意思是“不相谋划而意见相同”,通常用来形容两个或多个人在没有事先商量的情况下,做出了相同或相似的选择或行为。画中两位学者各自沉浸在写作中,却不约而同地选择了相似的服饰和环境,形象地展现了这个成语的含义。

通过这样的视觉表现,我们能更深刻地感受到这个成语所传达的意境和哲理。

-

序号: 308

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不识一丁”的含义。图中描绘了一位古代中国的老学者,他面对一本充满复杂汉字的大书时显得困惑,正抓着头发表现出不解的神情。他所处的环境是一个宁静的书房,四周摆满了古卷、经典的毛笔和砚台。书房的窗户敞开,可以看到外面的小花园和远处的山峦。“不识一丁”这个成语源于汉字“一”和“丁”的形状,这两个字是最简单的汉字之一。成语用来形容人文化程度极低,连最简单的汉字都不认识。在这幅图中,老学者对着书本的困惑和无助的神态恰如其分地表达了这一含义。

此图采用了类似古代画家或近代画家的绘画风格,以细腻的笔触和柔和的色彩体现出古典中国画的韵味。图画一角的红色印章增添了作品的传统氛围和审美价值。

整体上,这幅画不仅生动地描绘了成语的含义,而且也展现了中国古典文化的深厚底蕴。

-

序号: 309

解读: 这幅插图展现了成语“不识丁”的内涵。图中,我们看到一位身着传统中式服饰的人站在教室里,面对着写满古代汉字的黑板。他的表情显得困惑和茫然,体现了他对文字的不理解和无知。这个场景恰当地传达了“不识丁”的字面意思,即对文字一无所知,通常用来形容文盲或极其缺乏文化知识。在中国古代,丁是最常见的汉字之一,所以“不识丁”意味着连最基本的字都不认识。画面的氛围平静而深思,反映了中国古典画风的特点,同时描绘了成语的深层含义。此外,图像的一个角落有一枚红色印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,象征着作品的完整性和作者的身份标识。

整幅画作通过其古典风格和象征意义,有效地传达了这个成语的教育和文化背景。

-

序号: 310

解读: 这幅插图展现了中国成语“不识之无”的内涵。成语“不识之无”源自《论语·为政》,意为不认识、不了解。画中的学者代表了对知识的渴望和探求。他身处宁静的园林之中,四周环绕着古书卷轴,象征着知识的丰富和深邃。他凝视远方的山峰,山峰象征着知识的高远和不可限量。园林中的植物和小池塘,寓意着知识的多样性和深度。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以传达一种古朴而深邃的感觉,符合中国古典画的主题。

整幅画作传达出一种宁静和沉思的氛围,恰如其分地捕捉了这一成语的精髓。画角的红色印章,为作品增添了一抹经典的中国元素,进一步强调了作品的文化背景和艺术价值。

-

序号: 311

解读: 此图描绘了“不识抬举”这一成语的场景。画中展示了一位年轻才华横溢的学者,身着传统服饰,在古代中国向一位富有但傲慢的贵族献上精美的卷轴。贵族身穿华丽的衣服和珠宝,面带轻蔑的表情,没有欣赏地拒绝了学者的作品。背景是典型的中国园林,有亭台楼阁、桥梁和茂密的植被,传达出历史的深度和文化的丰富。这幅画体现了“不识抬举”这一成语的含义,即不识别人的好意或价值,不能适当回应别人的善意或才华。学者代表着智慧和才能,而贵族的傲慢和不屑则展示了对这些价值的无视。

整体画风符合古代画家或近代画家的风格,表现出古典中国画的韵味和深意。在画作的某个角落还有一个红色的印章,增添了艺术作品的传统特色和正式感。

-

序号: 312

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者在其经典书房中的情景。书房内摆满了书籍和卷轴,学者坐在木制书桌前,面对着展开的卷轴,显得困惑不解。他的表情透露出迷茫,似乎对眼前的内容感到不解。这一场景恰好体现了“不识时务”这个成语的寓意。“不识时务”字面意思是不了解或不适应当前的形势或趋势。在这幅画中,学者对卷轴内容的困惑象征着对时代变迁或新思想的不理解或不适应。这不仅反映了个人的局限性,也暗示了在迅速变化的世界中不更新观念的后果。

画风上,此图受到古代画家和近代画家风格的影响,以细腻的笔触和微妙的水墨渲染为特点,展现出传统中国画的韵味。画面的一角还有一枚典型的红色印章,这是中国古典艺术作品中常见的元素,为作品增添了一丝正式和传统的感觉。

通过这样的艺术表达,插图不仅传达了成语的深层含义,还向观者展示了中国古典文化的严肃性和美学价值。

-

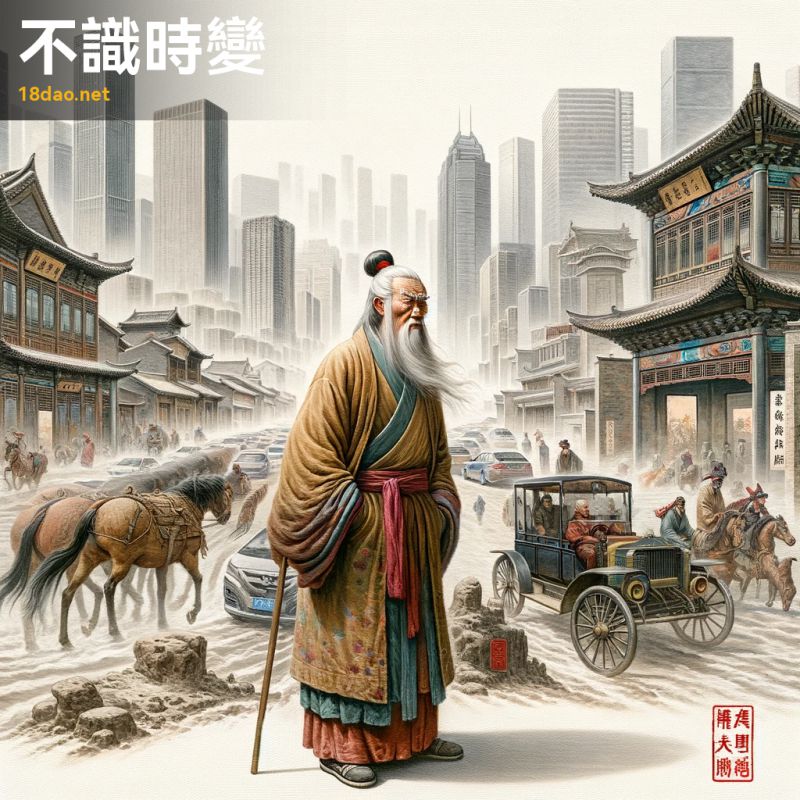

序号: 313

解读: 这幅插图是基于成语“不识时变”创作的。在画面中,我们看到一位身着传统汉服的老者,坚定地站立在迅速变化的环境中。周围的景象正在转变,古老的建筑被现代摩天大楼所取代,马拉的车辆逐渐被汽车所替代。然而,尽管世界在他周围发生了翻天覆地的变化,这位老者的表情和姿态却保持不变,象征着他无法适应不断进化的世界。

此图采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,色彩朴素,展现了一种深邃的历史感。在画面的一个角落,还特意加上了红色的印章,以模仿经典中国艺术作品的风格。

通过这幅画,我们可以深刻理解“不识时变”这个成语的含义。它指的是不认识或不理解时代的变化,形容人对时代变迁缺乏应有的认知和适应能力。这幅插图恰如其分地体现了这一含义,通过对比古老与现代的元素,突出了主人公与时代脱节的状态。

-

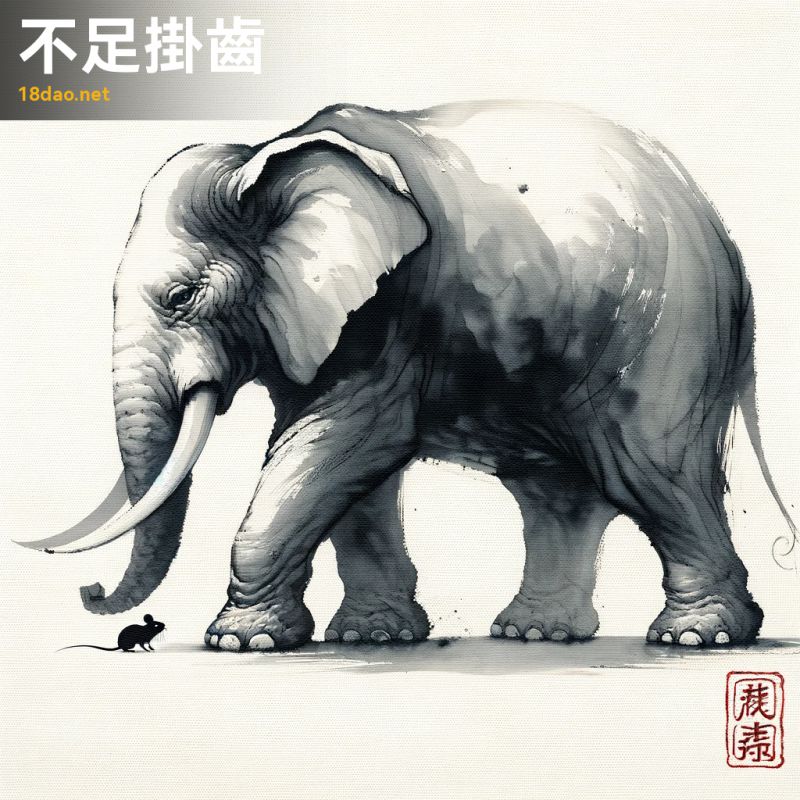

序号: 314

解读: 这幅插图是为了阐释成语“不足挂齿”。在这幅画中,我们可以看到一个几乎看不见的小老鼠位于一只巨大大象脚下。这种视觉对比强烈地表现出老鼠的微不足道,恰如成语所言,象征着某事物或某人的重要性极其微小,不值得一提。

画风模仿了中国古典水墨画的传统,特别是古代画家或近代画家的风格。采用了细腻、优雅的笔触和单色调色板,体现了中国画的古朴和深邃。画面中的小老鼠和大象之间的巨大差异,通过简洁而富有表现力的线条被巧妙地捕捉和表达。此外,画作的一角还有一个红色的印章,为作品增添了一种真实感和艺术性。

整体上,这幅插图不仅展现了成语“不足挂齿”的含义,也体现了中国古典艺术的魅力。

-

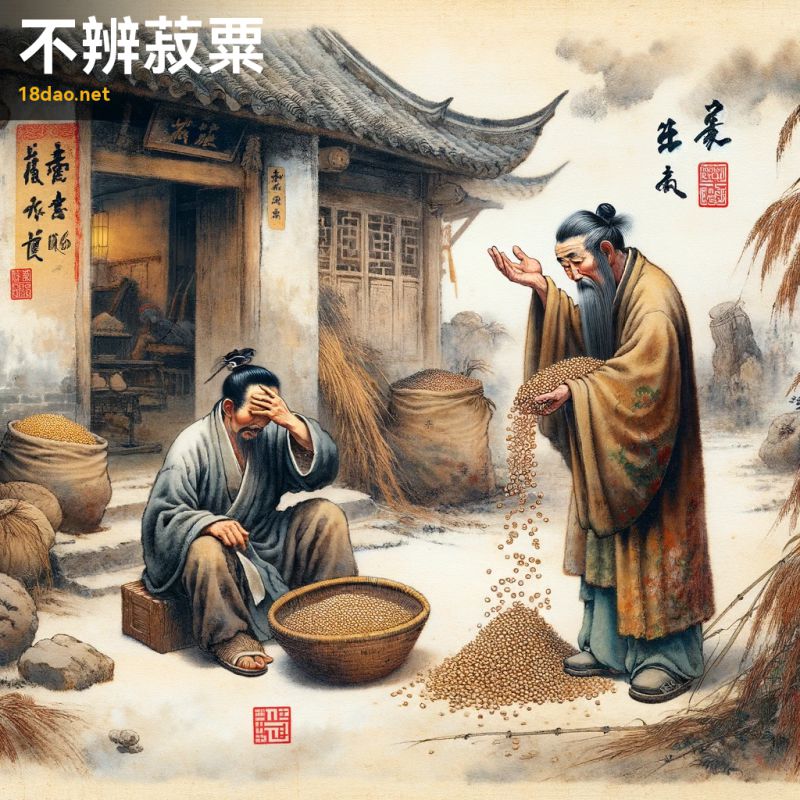

序号: 315

解读: 这幅插图表现了“不辨菽粟”这个成语的含义。在画面中,我们看到一个男子正在农村的环境中,他似乎在认真地观察一些谷物。然而,由于他的表情显得困惑,这暗示他无法区分手中的豆类和粟米。这一场景恰如其分地体现了成语“不辨菽粟”的意思,即形容一个人判断能力差,不能辨别明显的不同。

整幅画采用了传统的中国画风格,细致的笔触和宁静的土色调,营造出一种古朴而深邃的氛围。

这种风格模仿了古代画家或近代画家的画法。在画面的某个角落,还有一个小小的红色印章,这是中国传统绘画中的常见元素,增添了一种文化的庄重感。

通过这样的绘制方式,画面不仅展现了成语的意义,也体现了中国古典文化的精髓。

-

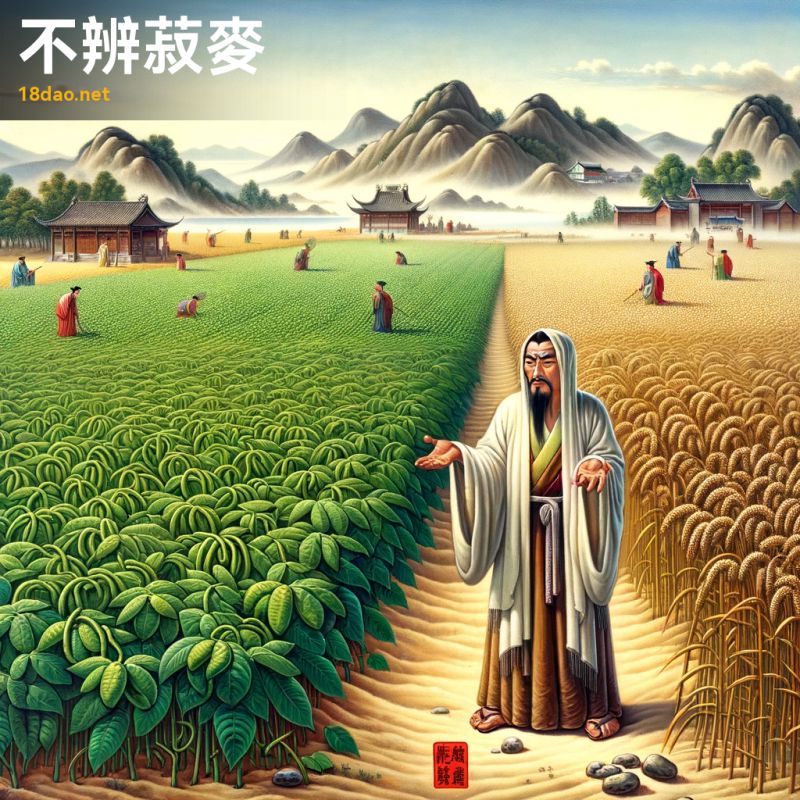

序号: 316

解读: 这幅图描绘了中国成语“不辨菽麦”的场景。在画面中,一位穿着传统服装的中国农民站在两片不同的田地前,一片种植着豆类,另一片种植着小麦。他的表情显得困惑,似乎无法区分这两种农作物。这种不辨菽麦的情形,正是成语想要表达的含义,即无法辨别或混淆基本的或显而易见的事物。背景中,我们看到了典型的中国乡村风光,包括远处的山脉和一个小村庄。

整个画面以传统中国画的风格呈现,体现了古代画家或近代画家那种深邃而朴素的艺术风格。此外,画面角落的红色印章为作品增添了一种正式和传统的感觉,也是中国古典艺术作品中常见的元素。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语本身的寓意,还能欣赏到中国传统农业景象和古典艺术的美。这样的艺术表现方式使成语的理解更加生动和深刻。

-

序号: 317

解读: 这幅图描绘了一个古代中国的场景,两位学者身穿传统长袍,在田野旁激烈辩论。图中的一位学者,一名中年男子,长着长胡须,他激动地向田间的各种作物指去,其中包括豆类和小麦,似乎在试图区分它们。另一位学者,一位年轻男子,看上去既困惑又沮丧,无法辨别这些作物的区别。这幅画的背景宁静优美,远处有山脉和晴朗的天空,背景中可见传统的中国建筑。

整幅画作的风格模仿了古代画家和近代画家,笔触细腻,色彩柔和。在画作的一个角落,有一个红色的印章,增添了作品的真实感。这幅画与成语“不辩菽麦”有着密切的关联。该成语源自《汉书·食货志》,意指不分豆麦,比喻不分是非、好坏。画中两位学者对豆类和小麦的辨别陷入争论,形象地体现了这一成语的内涵。其中一位学者无法辨认这些作物,正是“不辩菽麦”这一成语的直观表现。

整个场景通过传统的中国绘画风格和元素,展现了这一成语的深刻含义和古代中国文化的精髓。

-

序号: 318

解读: 这幅图描绘了一位坐在安静书房中的人,周围摆放着书籍和卷轴。房间具有古典中国建筑风格,有木梁和传统窗户。人物看起来很困惑,一边抓头一边看着打开的书,象征着混乱或缺乏理解。

这幅画的风格仿佛古代画家或近代画家,捕捉了古典中国艺术的精髓。画面一角有一个小红印章。这幅图与成语“不通一窍”之间的联系在于,这个成语字面上的意思是“一窍不通”,比喻某方面一点也不懂,或者对某个问题毫无了解。画中人物困惑的神态和他面对的书籍象征着他在某个领域的无知或困惑,这正是成语“不通一窍”所要表达的含义。

通过这样的视觉表现,画面深刻地传达了这个成语的核心思想。

-

序号: 319

解读: 成语“不速之客”字面上的意思是未被邀请而来的客人。它通常用来形容那些未经邀请或不受欢迎的人突然造访。在这幅图中,我们看到的是一个典型的中国古典家庭场景,其中一位不受欢迎的客人出现在家中。画面中,客厅的布局和装饰体现了中国古典风格的精髓。一个关键的细节是客人的存在。这位客人的身份特征、行为或面部表情都暗示着他是一个不受欢迎的访客。例如,他可能身着不适合此场合的服装,或者他的姿态和表情可能显得不自然或冒昧。与此同时,家中主人的表情和姿态揭示了他们对这位突如其来的客人的惊讶和不悦。可能是通过他们的面部表情、姿势或者与客人的互动来展现这一点。这种表现方式恰当地传达了“不速之客”成语的含义,即意外的、通常不受欢迎的访客给家庭带来的冲击和不适。

整体上,这幅画不仅呈现了成语的直接意义,还通过精细的细节和古典风格的艺术处理,赋予了这个场景一种深沉而古朴的美感。

画面的构图、色彩和细节处理都体现了古代画家或近代画家风格的影响,同时在一角的红色印章增添了一抹传统的艺术韵味。

-

序号: 320

解读: 这幅画描绘了“不速之客”这一成语的场景。在古色古香的中国庭院中,一位不请自来的访客站在门外。这位访客身穿中国古装,面露闲敏之色,似乎在伺机而动,寻找进入的机会。画面背景是典型的中国山水,包括树木和大岩石,营造出一种宁静而深邃的氛围。这幅作品的创作灵感来自于中国古典文化中“不速之客”的概念,即未经邀请便自行造访的客人。这位客人的闲敏表情和谨慎的姿态展现了他们的不确定性和对待进一步行动的谨慎态度。

整个场景的布局和细节选择都旨在体现这一成语的含义,同时也传达了一种传统中国画风格的美感。

此图的风格受到了古代画家和近代画家画风的启发,力图捕捉他们作品中的古朴与细腻。画面的一角还有一枚红色印章,作为作品的签名,这是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一丝正式与古典的氛围。

-

序号: 321

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“不达时务”的含义。图中,一位古代学者坐在传统的书房内,他的表情显得困惑和与周围环境脱节。书房内充满了书籍、卷轴和文物,象征着知识和传统。然而,在窗外,却展现了一个繁忙的现代城市,有现代化的建筑、飞行器和先进的技术,代表着现代时代。学者传统环境与外面现代世界的鲜明对比,恰如其分地体现了“不达时务”的含义,意味着未能适应变化的时代。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,营造了一种宁静而深沉的氛围。画面中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一抹经典之美。

整体上,这幅画不仅反映了成语的深层含义,还展示了中国古典与现代之间的时空对比,强调了时代变迁与个体适应的主题。

-

序号: 322

解读: 这幅画描绘了一片经历战争之后的荒凉战场,展现了成语“不遗寸草”的含义。成语“不遗寸草”源自《史记·项羽本纪》,原文是“项王军士不遗寸草”,形容破坏极为严重,连一寸草也不留下。在这幅画中,散落的武器、破碎的盔甲和旗帜展现了战争的残酷和破坏力,没有任何生命迹象,强调了“不遗寸草”的极端破坏。落日的背景加深了画面的悲壮与空旷感,而大地上的阴影则进一步强调了荒凉和绝望。使用的颜色调子沉重,以土色、灰色和深绿色为主,营造出一种忧郁的氛围。

整体画风细腻、情感丰富,符合古代画家或近代画家的经典中国画风格。画面一角的红色印章是传统中国画的标志性元素,增添了作品的文化气息和审美价值。

-

序号: 323

解读: 这幅插图为成语“不遗余力”(Bù yí yú lì)提供了形象的视觉表现。该成语字面意思是“没有留下任何余力”,比喻尽全力去做某事。在这幅插图中,一位古代中国学者在宁静的书房里辛勤地在烛光下工作。他被卷轴和书籍包围,手持毛笔,全神贯注于写作。这幅画的氛围充满了奉献精神和不知疲倦的努力,恰如其分地体现了这个成语的精髓。

画风仿佛传统中国画,类似于古代画家或近代画家的作品风格。画面中的细节,如书房的布置和学者的专注姿态,都传达了“不遗余力”这一概念的深刻含义。此外,画面一角的小型红色印章增添了一丝真实感和传统美。

整体上,这幅插图不仅展现了成语的内涵,也体现了中国古典文化的深度和韵味。

-

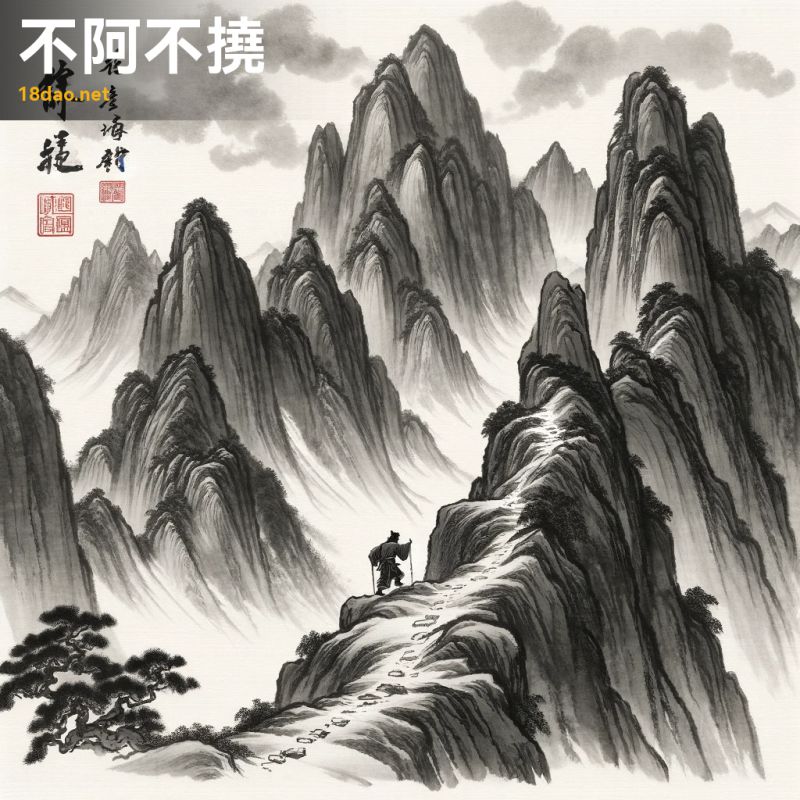

序号: 324

解读: 这幅插图是为了配合中国成语“不阿不挠”而绘制的。在画面中,一位小人物正在攀登陡峭的山峰,山峰高耸而险峻,象征着困难与挑战。虽然与庞大的山脉相比,这个人物显得渺小,但他的表情却坚定而专注,体现了坚持不懈和坚定不移的精神。

这幅画的风格模仿了中国画家古代画家的风格,运用了表现力强烈的笔触和单色调的色彩。画面的一个角落还有一个小小的红色印章,增添了中国传统绘画的韵味。“不阿不挠”这个成语的意思是形容人坚定不移,不畏艰难,不向困难屈服。这幅插图通过强烈的视觉对比(渺小的人物与巨大的山峰)和人物的表情来传达这一精神。在中国传统文化中,山常常被用来象征困难或者挑战,而人物的坚持和毅力则象征着对抗这些困难的决心和力量。

通过这种象征性的表现,画面完美地诠释了“不阿不挠”的含义。

-

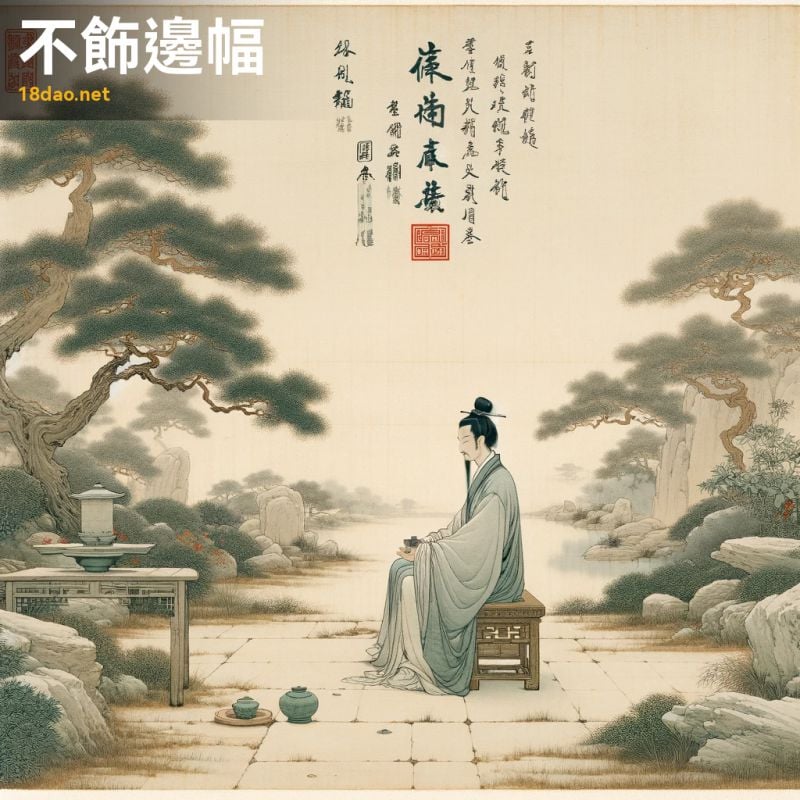

序号: 325

解读: 这幅图描绘了“不饰边幅”这一成语的场景。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的学者,独自安坐在一个简朴而宁静的园林中。园林的设计非常简约,没有华丽的装饰,强调了自然之美和简单的魅力。学者的态度和周围的环境都体现出谦逊和对炫耀性展示的拒绝。

整个画面的风格呼应了古代画家或近代画家的古典中国画风,传达出一种古朴而深沉的感觉。画面的角落还有一枚红色的印章,增添了传统的中国元素。此画完美地展现了“不饰边幅”的意境,即不追求外表的华丽装饰,而是保持内心的平静和素雅。

-

序号: 326

解读: 这幅插图展现了成语“世俗炎凉”的深刻含义。画面中,秋季的景色,落叶和静静流淌的河流构成了背景,象征着世事的变迁和无常。河的两岸,人物的对比生动地描绘了成语中的核心思想:一方面有人相互帮助,彼此关怀;另一方面则有人表现出冷漠或背离,反映了人际关系中的温暖与冷漠。这种对比恰如其分地表现了“世俗炎凉”这一成语所描绘的人世间的善变与无情。

在艺术风格上,本作品模仿了古代画家的画风,用细腻的笔触和柔和、朴素的色彩来表达画面的意境,使整个场景既有着古典的韵味,又不失深刻的寓意。画面一角的红色印章是中国传统绘画中的常见元素,它不仅增添了一抹色彩,也象征着作品的完整性和独特性。

通过这幅画,我们可以更加深入地理解和感受到这个成语背后的文化意涵和哲理。

-

序号: 327

解读: 这幅插图展现了“世外桃源”的意境,一成语通常用来形容一个远离尘嚣、景色宜人的理想境界。画面中,一条宁静的河流缓缓流过郁郁葱葱的山谷,周围是盛开的桃花,粉白的花瓣与背景深绿的山峦形成鲜明对比。这些细节共同勾勒出一个与世隔绝、仿佛人间天堂的场景。在这幅画中,我们还看到几座传统的中国亭台小憩于树木之间,几位身着古代服饰的人物正在享受这片宁静的环境。这样的场景与“世外桃源”的概念不谋而合,体现了人与自然和谐共处的理想状态。

整体风格模仿了古代画家和近代画家的画风,反映了古典中国艺术的特点。画面的一个角落还巧妙地加入了一枚红色印章,增添了一丝传统的韵味。

通过这样的插图,我们不仅能够感受到成语“世外桃源”的深刻含义,也能够欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

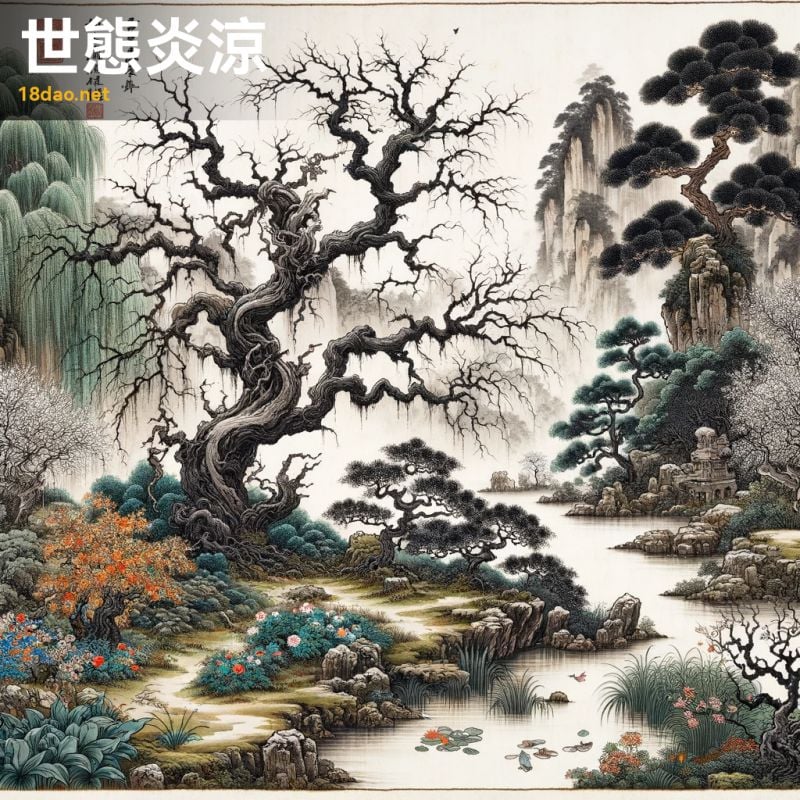

序号: 328

解读: 这幅图描绘了一个典型的中国水墨画景象,用以表现“世态炎凉”这一成语。画中,一个兴盛的花园里,绿意盎然,花朵绽放,鱼儿在池塘中游动,象征着繁荣和活力。然而在这片生机勃勃的景象中,一棵孤零零的枯树显得格格不入,它的枝条光秃、扭曲,代表着被遗弃和萧条。这种鲜明的对比,恰如其分地体现了“世态炎凉”成语中所蕴含的意境——社会和人际关系的冷暖变幻,以及人在顺境和逆境中所遭遇的截然不同的待遇。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的笔触,通过细腻的水墨技巧和对自然美景的深刻描绘,传达出一种沉思和静谧的氛围。图画的一角还有一枚红色印章,增添了作品的传统气息和艺术价值。

整体而言,这幅画不仅展现了古典中国画的美学特色,也深刻地诠释了“世态炎凉”这一成语的内涵。

-

序号: 329

解读: 成语“并作威福”描述了一种权力被滥用或不当行使的情形。这幅画描绘了一位古代中国皇帝坐在龙座上,其表情严肃且冷漠,体现出威严和冷酷。周围环绕着庄严而华丽的台防,突出了皇帝的权力和地位。背景中的中国山水画呈现了宏伟的宇宙景象,与皇帝的形象形成鲜明对比,暗示着他的权力虽然巨大,但在浩瀚宇宙面前却显得渺小。

这幅作品采用了古代画家或近代画家风格的水彩绘画手法,传达了一种古典而深邃的氛围。画作中的红色印章不仅是艺术家的签名,也增添了一抹传统中国艺术的色彩。

整体而言,这幅插图通过古典元素和细腻的绘画技巧,生动地表现了“并作威福”成语的含义,即权力的滥用和不当行使,及其与周围世界的冲突与对比。

-

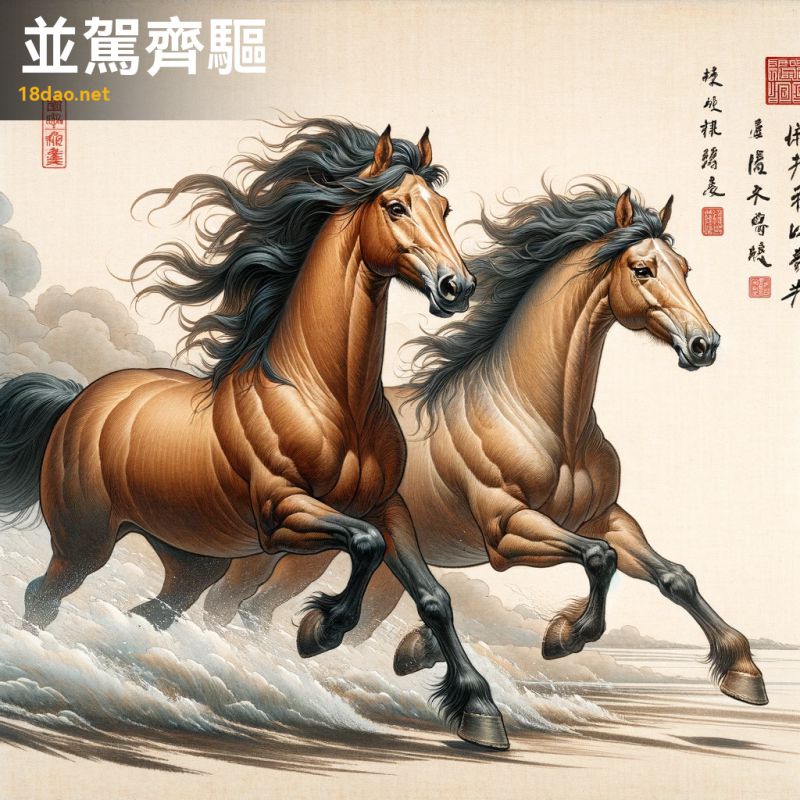

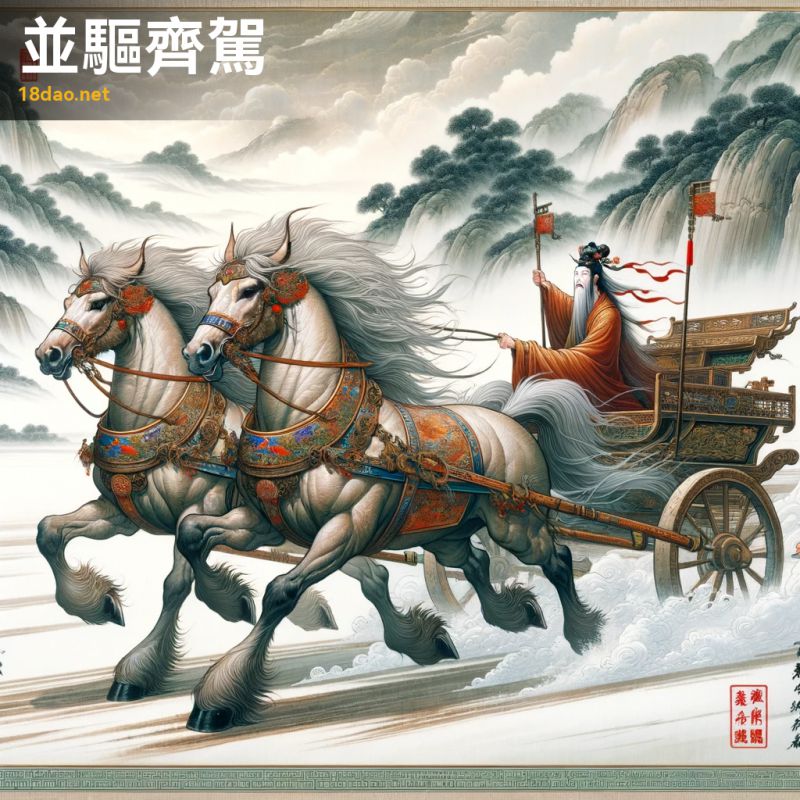

序号: 330

解读: 这幅插图展现了成语“并驾齐驱”的形象化表达。在画面中,两匹马并肩奔跑,它们的鬃毛随风飘扬,展示出力量与速度上的均衡匹配。这个场景象征着竞争与平等,体现了成语中的核心含义,即在某一领域中势均力敌、不分伯仲。画中的马匹表情专注、意志坚定,捕捉到了竞争与伙伴关系的精髓。

此画采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,细腻的笔触和中国画技巧彰显了画作的古典美感。画面一角的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

整体而言,这幅作品不仅忠实地呈现了成语的意境,还巧妙地融入了中国古典艺术的元素,展现出一种深邃而古朴的美感。

-

序号: 331

解读: 这幅插图展现了“并驱齐驾”这一成语的含义。在画面中,两匹马并排奔跑,它们的鬃毛和尾巴随风飘扬,展现出力量与速度的平衡。两匹马分别拉着装饰一致的双车,车上各有一位身着古代中国服饰的驾车人。这样的构图恰如其分地体现了“并驱齐驾”的意境,即两者势均力敌、不分伯仲。

背景是轻柔的迷雾山脉和郁郁葱葱的绿色植被,采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画法,营造出一种古朴而深邃的氛围。画面角落的红色印章,是中国传统画作中常见的元素,用以增添作品的艺术价值和认证性。

整幅画作不仅直观地传达了成语的字面意思,即两车并行不相上下,还深刻地揭示了其中蕴含的比喻意义,即竞争中的平等和对等。

通过这样的视觉呈现,我们能更深入地理解并驱齐驾这一成语背后的文化和哲学思想。

-

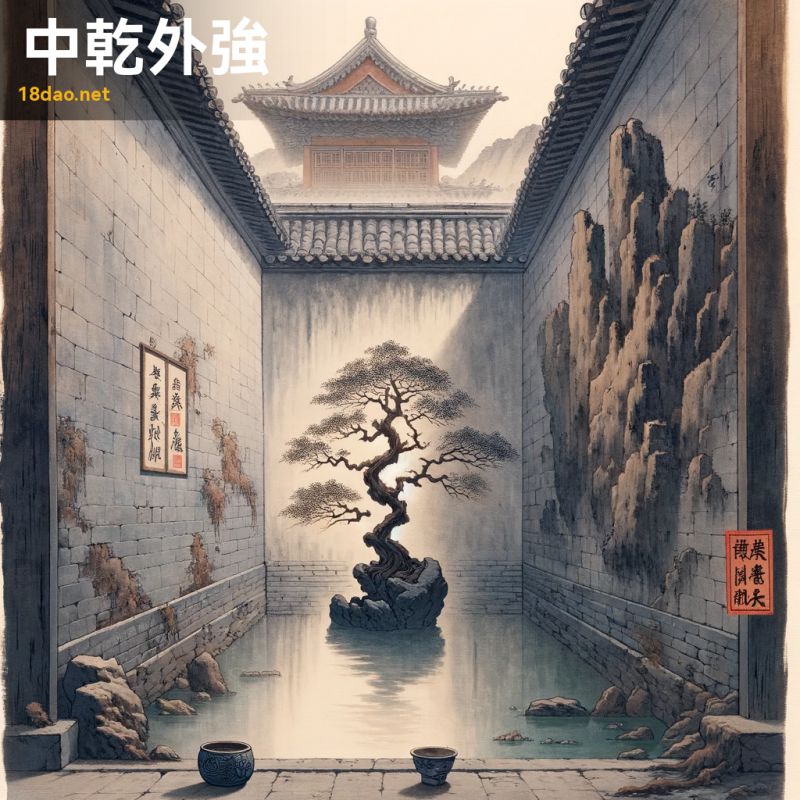

序号: 332

解读: 这幅插图展现了成语“中干外强”的内涵。图中,一棵柔弱细腻的树木位于宁静的庭院内部,象征着内心的脆弱或不足。与之形成鲜明对比的是,庭院外围的高大坚固的墙壁,代表着外在的强大和坚硬。这种对比突出了成语中“内部空虚,外表强硬”的含义。

画风仿照了古代画家或近代画家的传统中国画风格,以其细腻的笔触和富有表现力的风格著称。

整幅画的色彩低调,以土色调为主,树木采用了较柔和的色调,而墙壁则用了更强烈、更深的颜色。这样的色彩搭配加强了内外对比的视觉效果。画角落中的小红色印章,是中国艺术作品的典型特征,增添了一丝传统的韵味。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语的深刻含义,还能欣赏到中国古典画风的独特魅力。

-

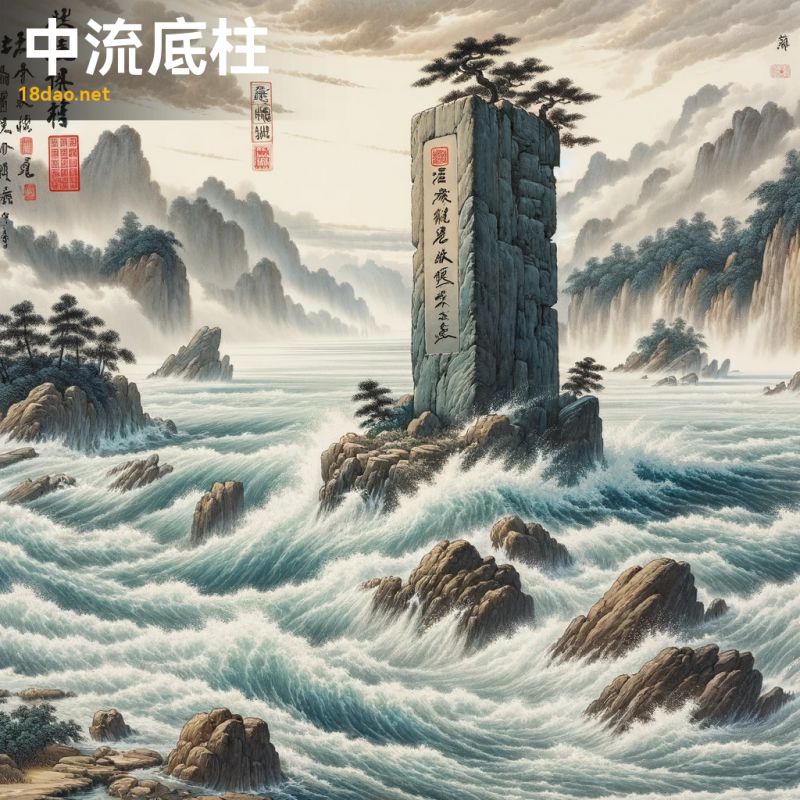

序号: 333

解读: 这幅插图展现了成语“中流底柱”的深刻内涵。画面中,一根巨大而坚固的柱子矗立在汹涌澎湃的河流中心,象征着坚定不移和坚韧不拔的精神。周围的河水以充满动感的笔触描绘,强调了水流的力量和运动,而柱子本身却显得平静而坚定,与周围环境形成鲜明对比。画面远处的山峦和河岸边零星的树木,增添了传统中国风景画的元素。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,专注于自然之美和简朴之感。

整个作品通过对比和细腻的笔触,传达了“中流底柱”这一成语的寓意——在动荡不安或充满挑战的环境中,保持坚定不移和不可动摇的态度。此外,画角的红色印章为作品增添了一抹传统中国文化的韵味。

-

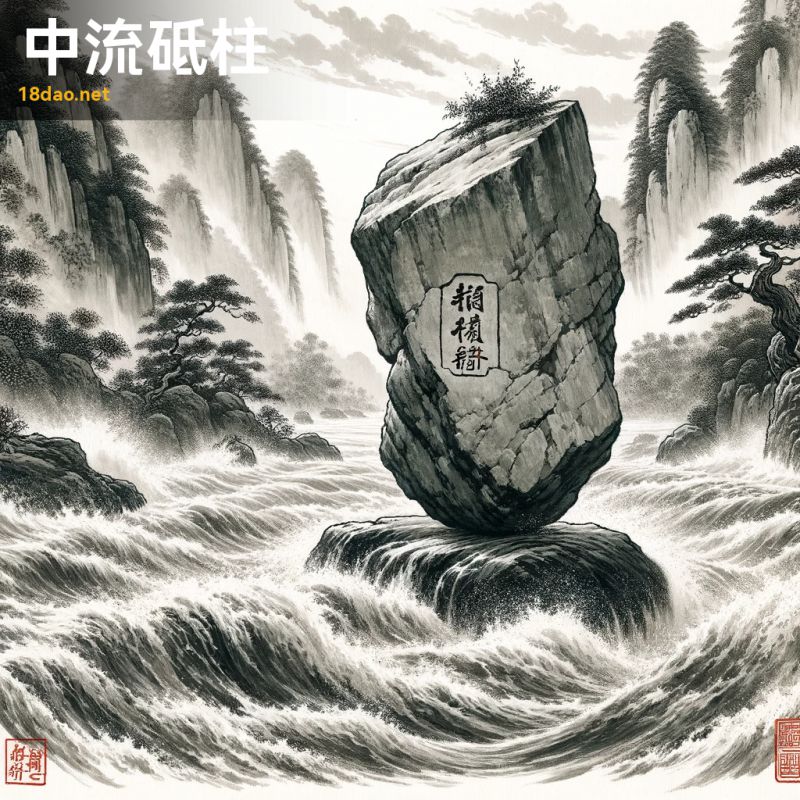

序号: 334

解读: 这幅插图展现了成语“中流砥柱”的深刻内涵。图中,一块巨大的石柱(或岩石)稳固地立于汹涌激流的中心,象征着在混乱中的稳定和力量。这个石柱或岩石的细节处理突出了其作为稳定力量的角色。与之形成鲜明对比的是,周围的河水通过动态流动的笔触被描绘出来,捕捉到了水流的运动和能量。背景中的传统中国山脉和树木增添了深度和情境,为整个场景提供了文化和自然的背景。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的画风,专注于展现古典中国画的质朴和深邃。在画面的某个角落,还有一个小小的红色印章,作为传统中国艺术作品的签名。

通过这幅画,我们可以感受到“中流砥柱”所蕴含的意义:在动荡或困难的环境中,保持坚定和稳健,就像那河流中的石柱一样,成为周围环境中的支撑和指引。

-

序号: 335

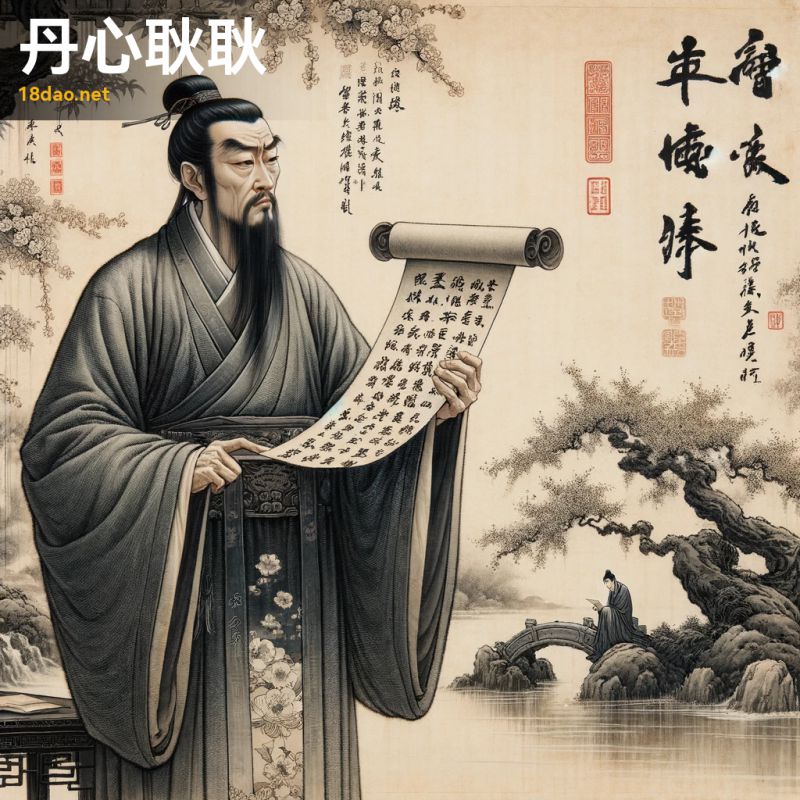

解读: 这幅插图展现了中国成语“丹心耿耿”的内涵。在图中,我们看到一位中年的学者,他身处于宁静的花园之中,手持一卷古文书卷,表情庄重而专注。这位学者的形象象征着坚定不移的忠诚和奉献精神,正如成语“丹心耿耿”所传达的意义——忠心赤诚,毫不动摇。画面的背景是一个安详的花园,绽放的梅花和潺潺的小溪增添了画面的纯洁和坚定意志的象征。这种设定不仅反映了成语的寓意,还营造出一种沉静和内敛的氛围,与传统中国文化中重视的品德和情感相呼应。

整体画风借鉴了古代画家的风格,采用水墨和细腻的笔触,体现了古典中国画的特点。在画面的一个角落,还有一枚红色的印章,这是传统中国艺术作品中常见的元素,增添了作品的真实性和文化底蕴。

通过这幅插图,我们能够更加深刻地理解和感受到“丹心耿耿”这一成语背后的文化内涵和艺术魅力。

-

序号: 336

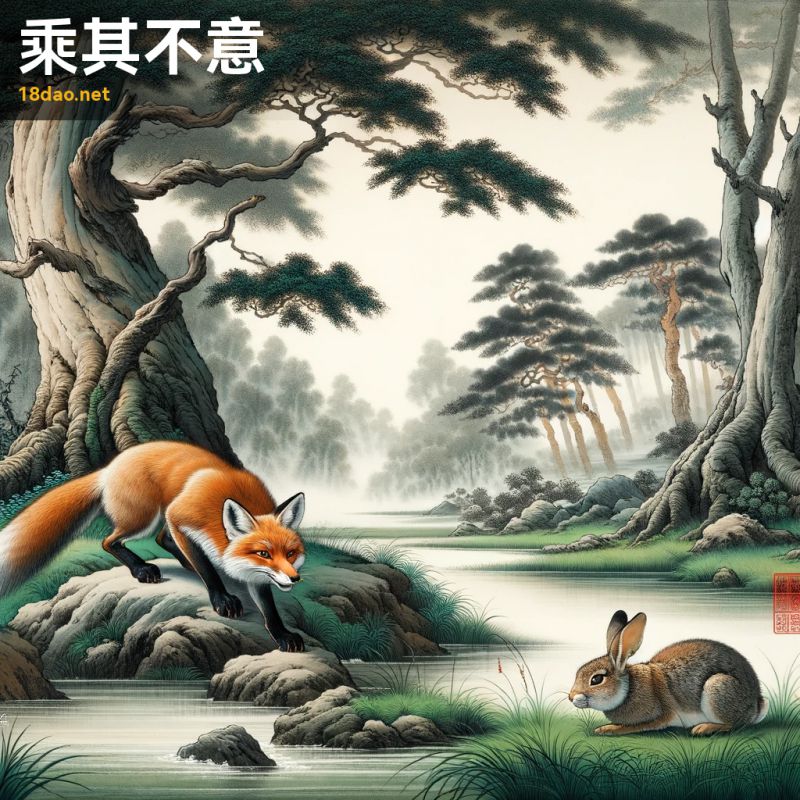

解读: 这幅插图生动地呈现了“乘其不意”的成语意境。在图中,一只狡猾的狐狸正悄悄接近一只毫无戒备的兔子。狐狸的细节处理非常精致,它那狡黠的表情体现了出其不意的策略和智谋。而兔子则在安静地吃草,对周围环境毫无察觉,象征着脆弱和不警觉。

整个场景设定在一个宁静的森林中,古老的树木、轻柔的小溪和轻微的雾气共同营造出一种经典的中国山水画风格。

画作的风格模仿了古代画家和近代画家的笔触和色彩搭配,展现了一种和谐而古朴的美感。这幅画不仅生动地展现了“乘其不意”这一成语的深层含义,也通过传统中国画的风格表达了一种深沉的文化气息。此外,角落里的红色印章是对古典艺术的一种敬意,也是这幅作品的一个细节亮点。

-

序号: 337

解读: 成语“乘危下石”(Chéng wēi xià shí)的意思是在别人危难时刻趁机加害,相当于英文里的“在某人倒霉时再踢一脚”。这个成语暗示着趁人之危和恶意,意指某人利用他人的脆弱或困境来造成更大的伤害或困难。

-

序号: 338

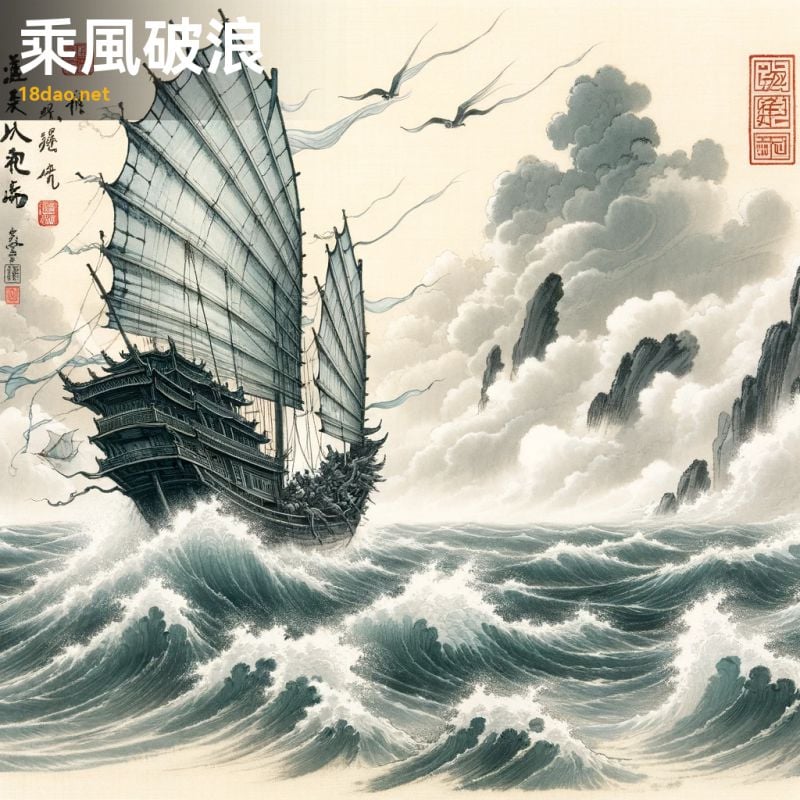

解读: 这幅插图展现了“乘风破浪”这一成语的精髓。画面中,一艘古老的中国帆船在波涛汹涌的大海上勇往直前。船上的大帆鼓起,仿佛正在借助强劲的风力。周围的海浪波澜壮阔,展现了海上旅行的艰难与挑战。而天空中,云层被风吹动,增添了画面的动态美。此成语源自《宋书·刘义庆传》,原文为“乘风破浪,直挂云帆济沧海”,意指借助顺风劈波前行,比喻在困难或危险的环境中奋勇前进,不畏艰难。这幅画恰如其分地捕捉了这一精神,传达了无畏挑战、勇往直前的意境。

画风上,采用了古代画家的经典中国水墨画技巧,通过淡墨和色彩的微妙渐变,展现了一种古朴而深邃的美感。画面的一角还有一枚红色印章,为作品增添了一份传统的韵味。

整体上,这幅插图不仅呈现了成语的内涵,也体现了中国古典画风的独特魅力。

-

序号: 339

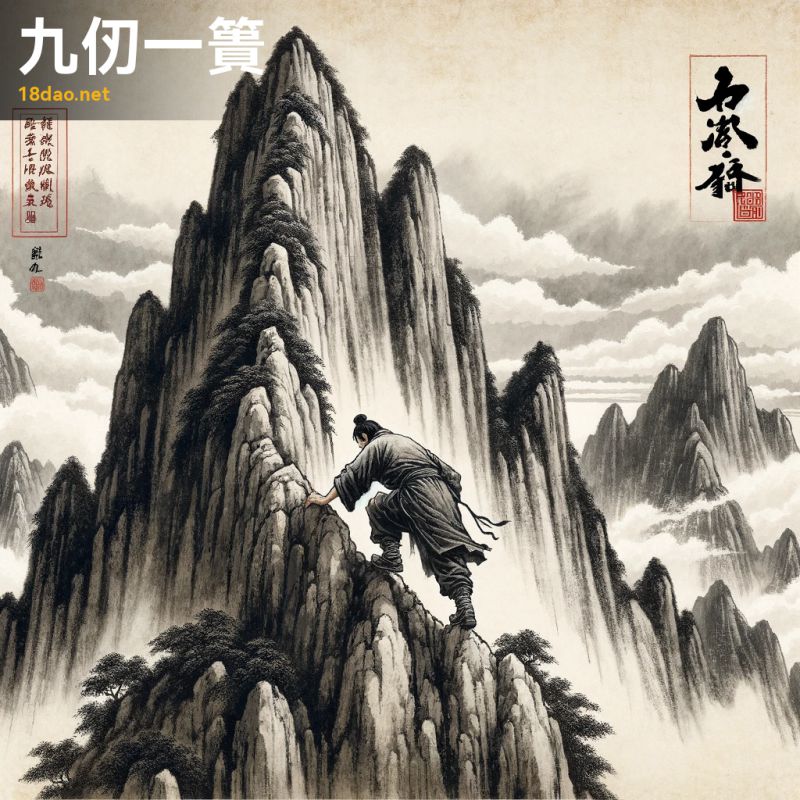

解读: 这幅图描绘了成语“九仞一簣”的寓意。在图中,一位身着传统中式服饰的男子正在攀登一座陡峭且高耸的山峰,几乎到达了山顶。

这座山以古代画家风格绘制,展现了细致的笔触和和谐的水墨混合。山峰的险峻和男子接近顶峰的姿态象征着坚持不懈和决心。画面上方的部分多云天空,暗示了充满挑战但又充满希望的氛围。“九仞一簣”这个成语出自《荀子·劝学》,“功夫不负有心人,九仞功用一簣功”。它比喻做事情要持之以恒,不可半途而废。画面中的男子接近山顶的场景,正好体现了这一精神:虽然接近成功,但最后一步同样重要,不能因为前面的努力而放松警惕。此图的整体风格符合古典中国画的主题,传达了一种古朴而深邃的感觉。图角的红色印章增添了一抹传统的韵味,使整幅画显得更加完整和富有文化底蕴。

-

序号: 340

解读: 这幅插图描绘了“九层云外”这个成语的寓意。画面中,一位人物站立在高耸的山峰之上,目光凝视着脚下层层叠叠的云海。这些云层仿佛将山峰与世俗的尘嚣隔绝,创造出一种超然脱俗的氛围。山峰上郁郁葱葱的树木和草地,增添了一种自然和宁静的感觉,使画面显得更加深远和宁静。“九层云外”这个成语本身意味着非常遥远或超脱的地方,通常用来形容难以企及或凌驾于世俗之上的境界。在这幅画中,站在山巅之人仿佛已超越了尘世的繁杂,达到了一种更高层次的精神境界,与成语的含义完美契合。图中的红色印章是对传统中国画风格的一种致敬,同时也为作品增添了一种正式和庄重的氛围。

整体而言,这幅作品不仅生动地表达了成语的内涵,而且还体现了古典中国绘画的深邃与雅致。

-

序号: 341

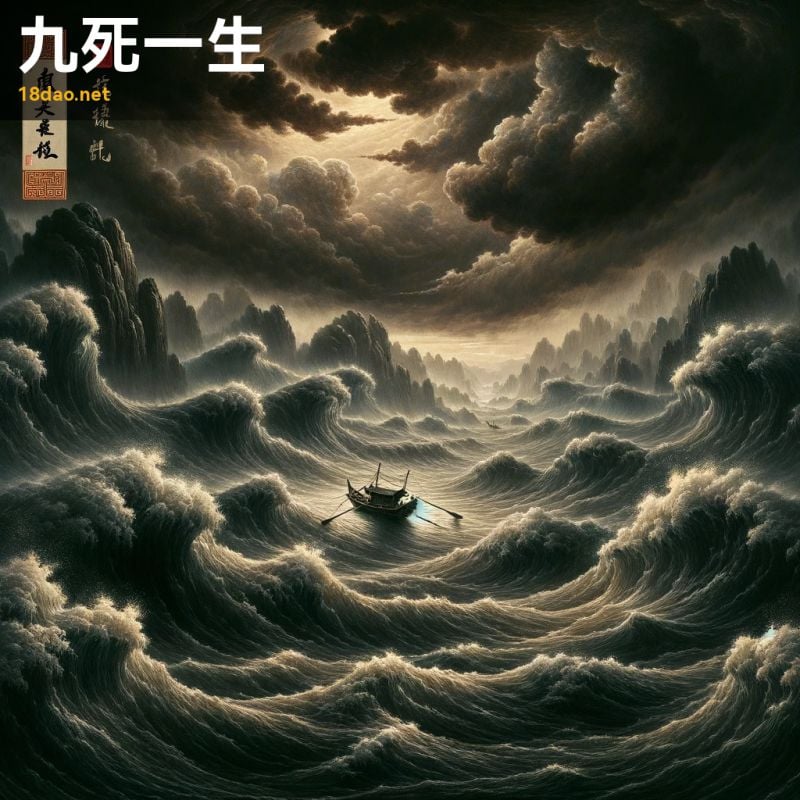

解读: 这幅插图描绘了“九死一生”这一成语的主题。图中展现了一艘小船在汹涌的大海中艰难航行的场景。大海波涛汹涌,天空阴暗,象征着极大的危险和挑战,这正是“九死”即九死九难的寓意。船上只有一位坚定的人,他代表着“一生”,即在绝境中求生的勇气和决心。

整幅画风格仿古代画家或近代画家,色彩深沉而内敛,构图传达出人类在面对巨大困难时的不屈不挠和生命的顽强。画面一角的红色印章,为作品增添了典型的中国古典艺术气息,使之更加完整和深刻。

-

序号: 342

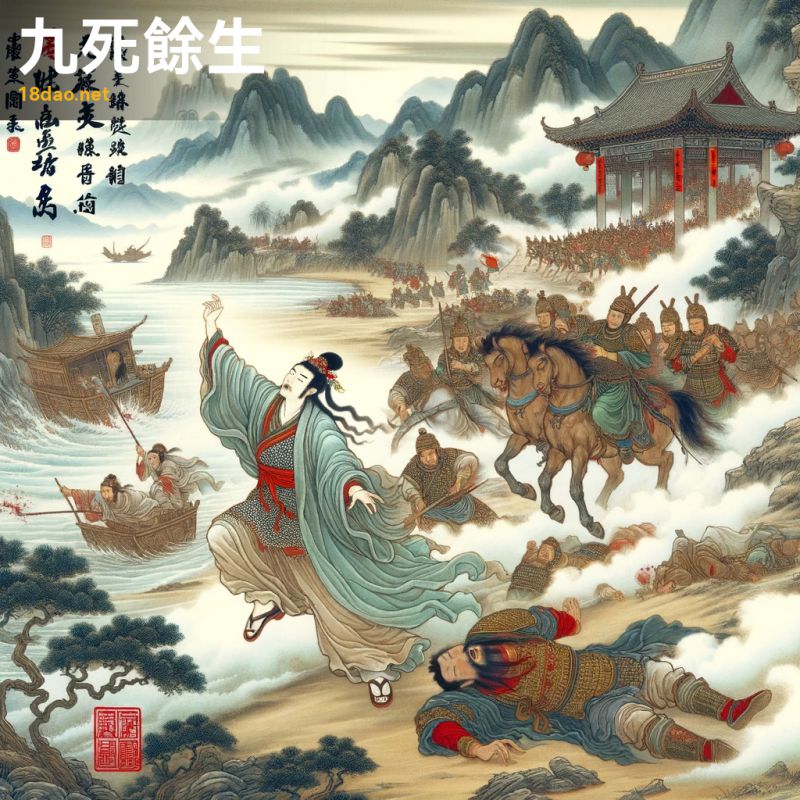

解读: 这幅插图呈现了“九死余生”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,在极其危险的情况下奇迹般地存活下来。这种情景可能是从激烈的战斗中逃脱,或是在自然灾害中幸存。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和对生存关键时刻的聚焦,传达了这一动人心魄的瞬间。成语“九死余生”字面意思是在九次死亡的边缘挣扎后仍然存活,比喻在极其危险的情况下侥幸生还。在这幅画中,我们可以感受到主角面对死亡威胁时的紧张和绝望,以及最终幸存的庆幸和宽慰。画面背景以典型的中国古典风景为背景,融入山川、河流或传统建筑,进一步增强了这个场景的历史感和文化氛围。画面角落的红色印章是对传统中国艺术的一种致敬,也为整幅作品增添了一种正式和古典的气息。

-

序号: 343

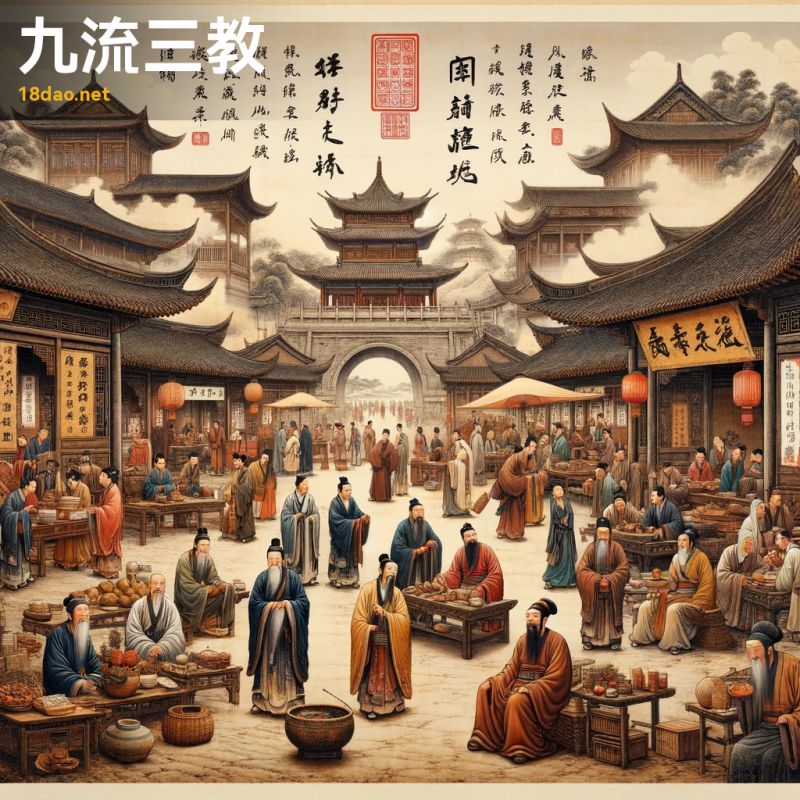

解读: 这幅插图展现了“九流三教”成语的寓意。九流指的是古代中国社会中的各种不同阶层和职业,包括儒、释、道三教及其它各种手艺人和商人等。在这幅画中,您可以看到一个繁忙的古代市场场景,不同身份和职业的人们在这里和谐相处,交流互动。其中包括了学者、佛教僧侣、道教道士、商人、工匠和普通百姓。他们或在交易、或讨论哲学、或进行宗教活动。画中的建筑风格反映了古代中国的特点,有佛塔和传统建筑。

整个场景充分体现了“九流三教”中各种社会阶层和信仰的融合,展示了一个多元和谐的社会景象。

此图的风格模仿了古代画家和近代画家的画风,传达了一种古朴而深邃的感觉。右下角的小红色印章为作品增添了一种传统的韵味,同时也证明了作品的真实性和艺术价值。

-

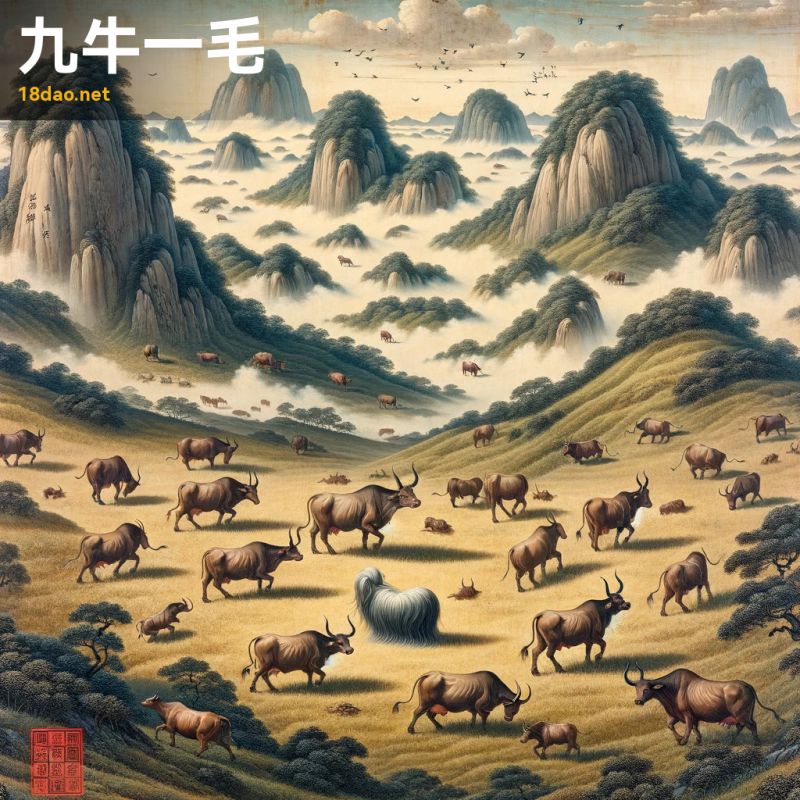

序号: 344

解读: 这幅画描绘了中国成语“九牛一毛”的形象化表现。在画面中,九头大牛散布在广阔的田野和山丘之间,象征着丰富和浩瀚。在这些雄伟动物中,有一根几乎看不见的毛发,巧妙地展示了成语的含义——某物与其他事物相比显得微不足道。

整个画面的风格借鉴了古代画家或近代画家的经典中国画风,捕捉了传统中国艺术的精髓。画面一角的小红印章增添了作品的真实性和艺术感。

通过这幅画,我们可以深刻理解“九牛一毛”这个成语,意指在极其庞大的数量中,某一项极其微小,几乎可以忽略不计。

-

序号: 345

解读: 这幅插图展现了中国成语“九霄云外”的意境。成语“九霄云外”字面意思是指高于九层天空之外,比喻事物非常遥远或境界极高。在这幅画中,我们看到一片广阔而宁静的天空,充满了层层叠叠、洁白如棉的云朵,延伸至视线尽头。远处,一只孤独的仙鹤优雅地飞翔,象征着超越尘世的高飞和追求。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品风格,注重以细腻的笔触描绘云彩和天空的空灵之美。色彩主要以柔和的蓝色、白色和灰色为主,营造出一种平静而超脱的氛围。在画作的一角,我们还可以看到一个红色的印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,用以标示画家的身份或表达对作品的认可。

整体来看,这幅画不仅传达了“九霄云外”这一成语的深远含义,也展示了中国古典绘画的独特魅力和深邃情感。

-

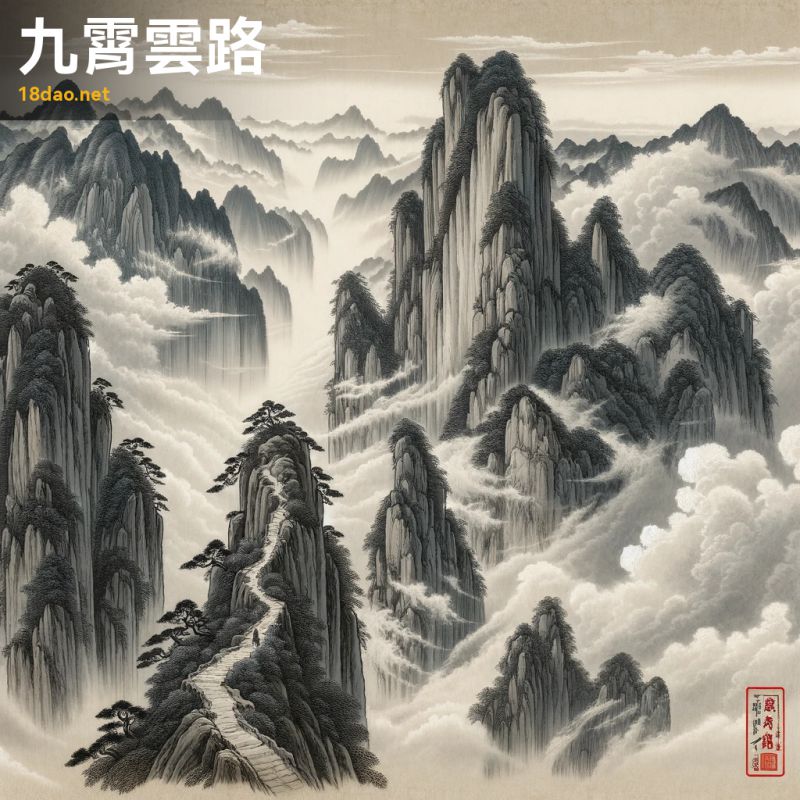

序号: 346

解读: 这幅插图展现了成语“九霄云路”的深远寓意。在中国传统文化中,“九霄云路”形容非常高远、难以企及的道路,常用来比喻极为艰难的事业或遥不可及的境界。图中的景象以险峻的山峰为主体,山峰被云雾环绕,彰显出攀登之路的艰难与崇高。山间的小路蜿蜒曲折,通往高处的云霄,暗喻着实现伟大目标所需的坚韧与毅力。这种场景与成语“九霄云路”的内涵完美契合,既体现了目标的高远,也展示了达成目标的艰辛过程。

画风上,采用了古代画家风格的表现手法,细腻的笔触和墨色的渲染,使整幅画作呈现出一种深邃、古朴的氛围。图画一角的红色印章,增添了作品的传统韵味和艺术价值。

总体而言,这幅插图不仅传达了“九霄云路”这一成语的深层含义,还体现了中国古典绘画的独特美学。

-

序号: 347

解读: 这幅图描绘了“九鼎一言”成语的场景。在画面中,一位穿着传统中国长袍的智者站在九个古代中国鼎(即大型铜器)前,他正郑重其事地对一群聚精会神的听众讲话,象征着人们对他的话语所赋予的重大信任和意义。背景是宁静的山脉和树木,传递出历史深度和文化重要性的感觉。

整个画风仿照了古代画家和近代画家的风格,使用了柔和的笔触和低调的色彩。画面的一角还有一个红色的印章,增添了一种传统和正式的氛围。“九鼎一言”这个成语的含义是指说话非常谨慎,一言九鼎,极其可靠。这个成语来源于中国古代认为九鼎是国家的象征,代表着至高无上的权威。因此,这个成语用来形容一个人的话语极具分量和影响力,就像九鼎一样稳重和重要。

通过这幅画,我们可以感受到说话人言辞的份量以及听众对其话语的尊重和重视。

-

序号: 348

解读: 这幅图描绘了“乞怜摇尾”这个成语。画中的狗儿表情可怜,尾巴低垂地摇摆,似乎在乞求什么。这个场景传达了狗儿卑微求怜的形象,与成语“乞怜摇尾”中所蕴含的谦卑或卑微的态度相契合。成语本身指的是卑躬屈膝、无自尊自爱地讨好他人,正如这只狗在画中所表现的那样。在画面背景中,我们可以看到传统的中国村庄,其简朴而古朴的氛围与成语中的含义形成了鲜明的对比。这样的布局旨在强调狗儿行为的不尊严性,以及它与周围环境的落差。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,使用淡雅的色彩和水墨,营造出一种朴素而深邃的感觉。这种风格不仅彰显了中国古典艺术的美,也与成语的内涵相得益彰。画面角落的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的印记,增添了一种文化的独特性和正式性。

-

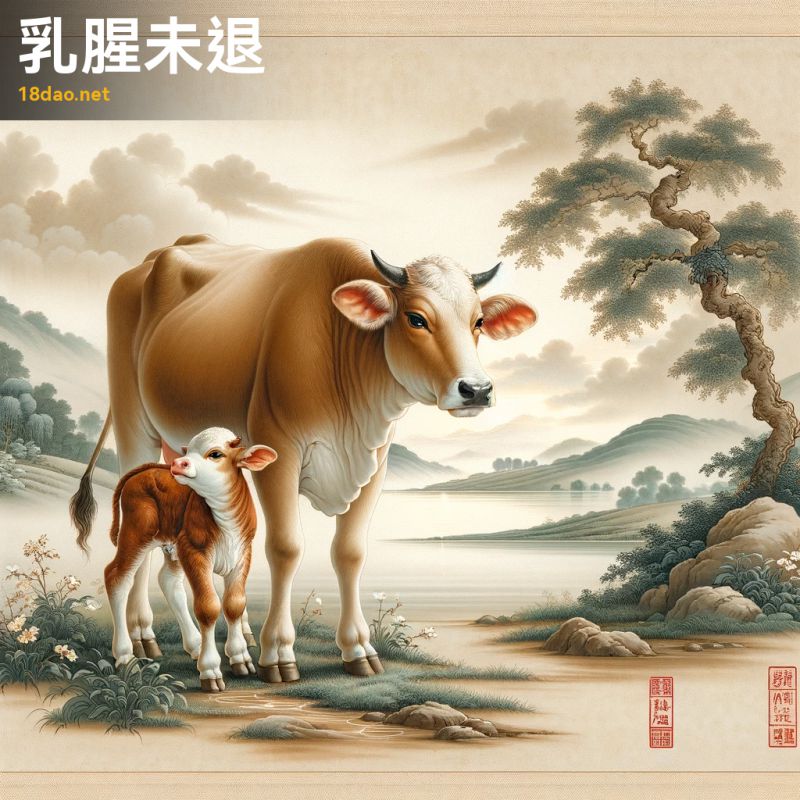

序号: 349

解读: 这幅插图生动地展现了成语“乳腥未退”的含义。图中描绘了一只幼小的牛犊正在其母亲旁边饮奶。这个场景直观地传达了这个成语的字面意思——幼小的牛犊还在饮用母乳,象征着尚未脱离幼稚、未经世故的状态。在中国传统文化中,“乳腥未退”用来比喻人年纪尚轻、经验不足。这幅画的背景是宁静的乡村风景,有助于强调幼犊纯真未经世事的特质。

画作的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,通过细腻的笔触和和谐的色彩搭配来捕捉古典中国艺术的精髓。画面的一角还加上了红色印章,增添了一丝正统的中国传统艺术氛围。

整体上,这幅插图不仅展现了成语的字面意义,还巧妙地融入了中国传统绘画的艺术风格,使之成为一个文化和艺术的交汇点。

-

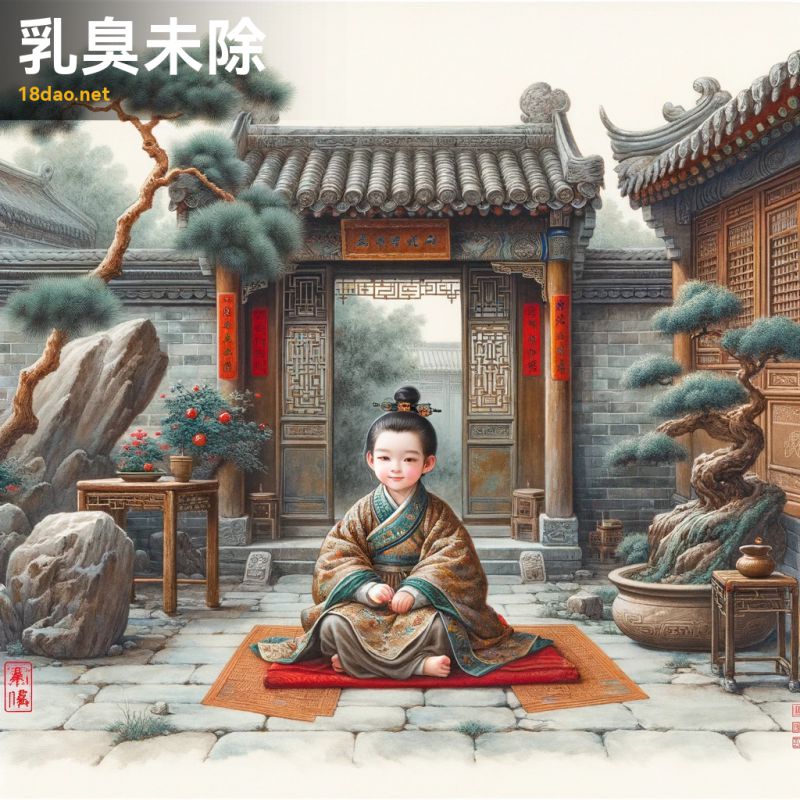

序号: 350

解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国服饰的幼童,坐在安静的庭园中,周围环绕着古老的建筑和茂盛的绿色植物。孩子看起来好奇却又缺乏经验,体现了青春的天真和对世界知识的缺乏。

整幅画的风格仿佛古代画家的作品,细腻的笔触和和谐的色彩搭配,传达了一种古朴而深邃的感觉。这幅画与成语“乳臭未干”紧密相连。这个成语字面意思是“奶味未干”,形容人年纪轻,经验不足。在这幅画中,幼童的形象恰如其分地传达了这个成语的含义。孩子的天真无邪和对周围世界的好奇心,体现了他尚未涉世、缺乏生活经验的状态,正符合“乳臭未干”的描述。此外,古典环境的设定也与成语的传统文化背景相契合,进一步强调了成语的历史渊源和文化意义。

整体来看,这幅画不仅体现了成语的直观含义,也深刻地表达了中国古典文化的精髓。

-

序号: 351

解读: 这幅插图展现了一个身着传统中国服饰的年幼孩子,大约五六岁,坐在经典的中国庭院中。孩子的身旁有学者石和盆景,表现出纯真和天真无邪的气质。背景是典型的中国古建筑,有瓦顶和木门,营造出传统中国家庭的氛围。

整幅画的风格模仿了中国古典绘画技巧,颜色柔和,笔触细腻,类似于古代画家或近代画家的作品。画面一角有一个小红印章,增添了一丝真实感。这幅插图与成语“乳臭未除”之间的联系在于,这个成语用来形容人年纪尚小,经验不足。插图中的孩子显得幼稚而纯真,正如成语所形容的那样,还未脱离儿童的稚气。这样的描绘恰如其分地反映了这个成语的含义,同时也展示了中国古典文化中对年幼无知状态的艺术表现。

-

序号: 352

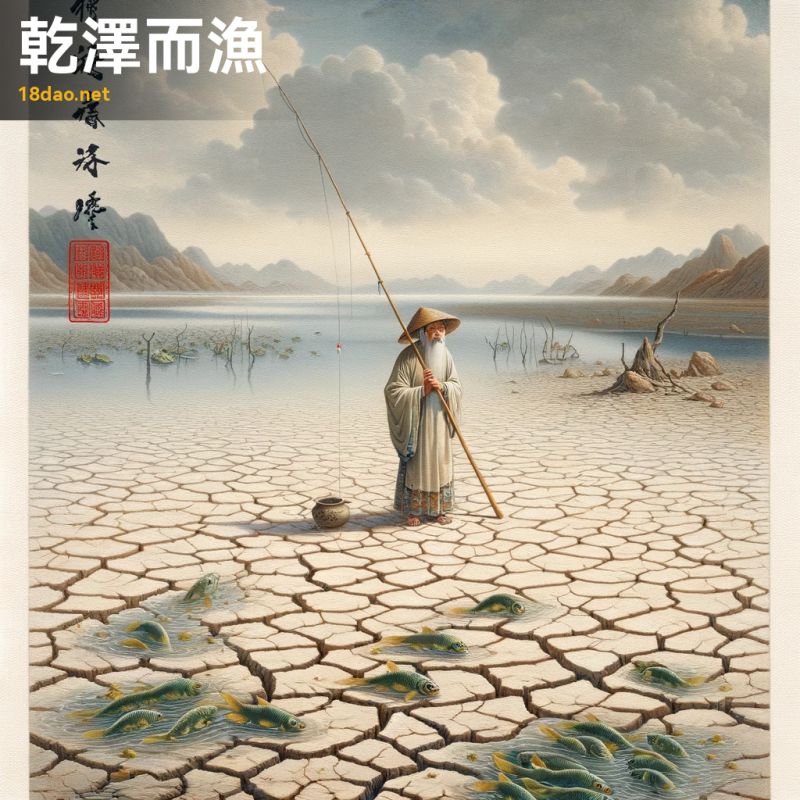

解读: 本图描绘了成语“干泽而渔”的含义。在画面中,我们看到一位古代打扮的渔夫站在干涸的湖床上,手持鱼竿,显得茫然。周围是破裂的、贫瘠的土地,几条鱼在干地上挣扎,象征着短视行为的徒劳。这个成语源自《左传·僖公二十六年》,原意是比喻不顾长远利益,只求眼前利益的行为。

画风模仿了古代画家或近代画家,营造了一种宁静而深邃的氛围。画面的一角还有一个醒目的小红印章,增添了作品的传统感

。

-

序号: 353

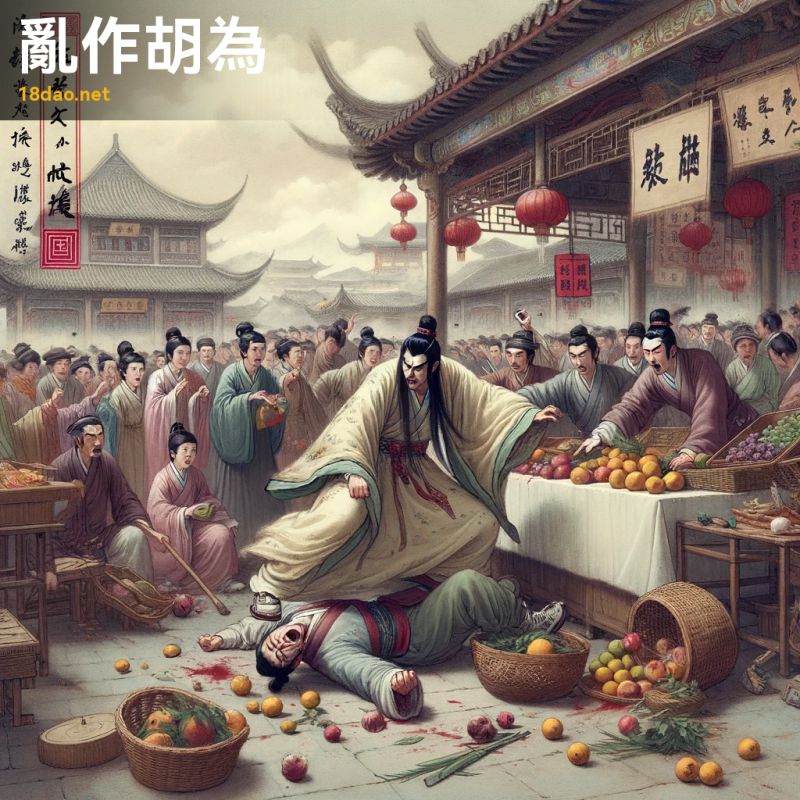

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“乱作胡为”的精髓。在这个热闹的古代中国市场场景中,一名身着传统汉服的男子在中心位置表现出异常的行为,他正在颠覆一个小贩的摊位,导致水果和蔬菜散落在地上。周围的围观者对他的行为表现出震惊和不满。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家的画风,使用了精细的笔触和典型的古典中国画中的柔和色彩。画面传达了一种混乱和鲁莽行为的氛围,恰如其分地诠释了“乱作胡为”这个成语。成语中的“乱”和“胡为”分别代表了混乱无序和无目的、无理性的行动,这正是画面中主角的表现。图画的一角还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,象征着作品的完成和画家的身份标识。

整体而言,这幅插图不仅生动地展示了成语的含义,也体现了古典中国画的艺术魅力。

-

序号: 354

解读: 这幅图描绘了“乱作哓墙”的成语场景。在古代中国的街道上,人们面露恐慌,四处奔跑,构成了一幅混乱而惊慌的画面。建筑风格传统,以木结构和瓦顶为特征,反映了中国古典建筑的风貌。

整个场景的色调以土色调为主,夹杂着灰蓝色调,营造出一种压抑而深沉的氛围,符合古典中国画的风格。成语“乱作哓墙”原意指战乱使人惊恐,后泛指因恐惧而混乱不安。这幅画恰如其分地捕捉了这一意境,通过展现人群的恐慌和混乱行为,形象地表达了成语的内涵。

画风模仿了古代画家或近代画家,以其特有的细腻笔触和深邃意境,将这种混乱和惊慌的氛围表达得淋漓尽致。此外,画作角落的红色印章是对传统中国画风格的一种致敬,也是对画作本身艺术价值的一种象征性肯定。

整体来看,这幅作品不仅忠实于成语的原意,也在视觉上呈现了一种古典而深邃的美感。

-

序号: 355

解读: 这幅插图生动地展现了“乱坠天花”这一成语的意境。成语“乱坠天花”源于《西游记》,原文描述的是观音菩萨的一种法力,能使天花乱坠,形容事物美妙得超乎寻常。在这幅画中,我们看到的是一幅充满诗意的古代中国风景,满天的花朵如同雨点般从天而降,营造出一种超现实而梦幻的氛围。画面中,我们看到了宁静的村庄、起伏的山丘和传统的中国建筑,所有这些元素共同构建了一个宁静而和谐的古代中国背景。天空中的花朵似乎无穷无尽,宛如一场花的雨,给观者带来视觉上的震撼和心灵上的愉悦。这种场景完美地诠释了“乱坠天花”这一成语的美妙和非凡。

画风上,这幅作品借鉴了古代画家或近代画家的风格,用柔和的笔触和和谐的色彩调子传达了一种古朴而深邃的美感。画面一角的红色印章增添了作品的真实性和传统感,使之更加符合古典中国画的主题。

整体来看,这幅插图不仅展示了成语的意象,也体现了中国古典艺术的魅力。

-

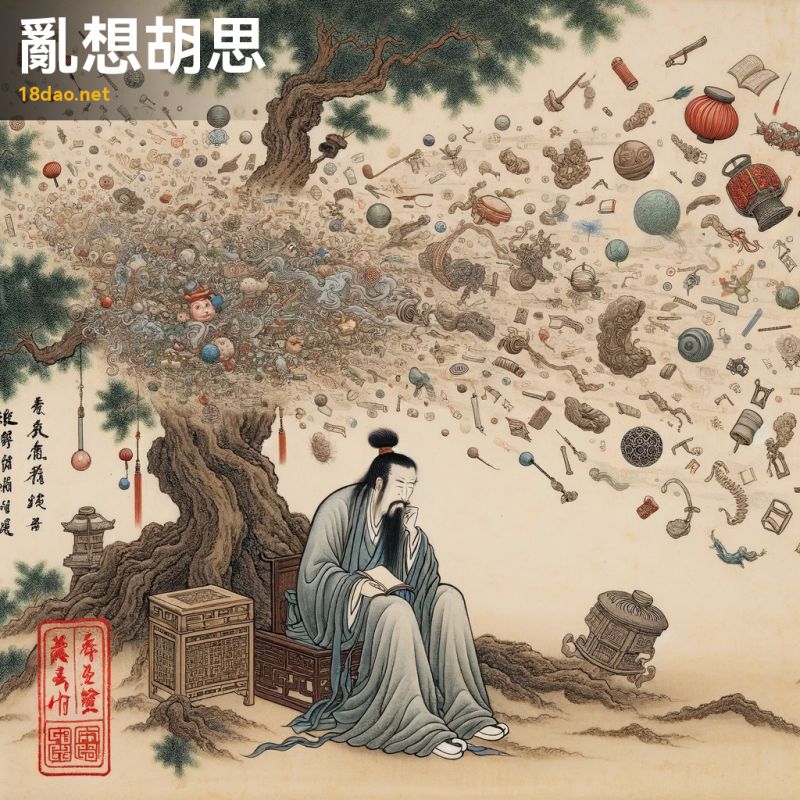

序号: 356

解读: 这幅图描绘了一个坐在树下沉思的学者,周围漂浮着一系列杂乱无章的奇思妙想的物体,象征着混乱和无序的思绪。画面虽然宁静,但巧妙地传达出心灵混乱的感觉。这种表现手法与“乱想胡思”这个成语完美契合。成语“乱想胡思”意指思绪杂乱,胡乱想象。在这幅画中,学者的沉思状态与周围的混乱对象形成鲜明对比,生动地体现了成语的含义。

画风上,我们采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过细腻的笔触和柔和的色彩,展现出一种古朴而深邃的氛围。画面的一个角落还有一个红色的印章,这是传统中国艺术中的一个典型元素,增添了作品的文化韵味和真实感。

整体上,这幅插图不仅与成语内容相符,而且在风格上也恰当地体现了中国古典文化的精髓。

-

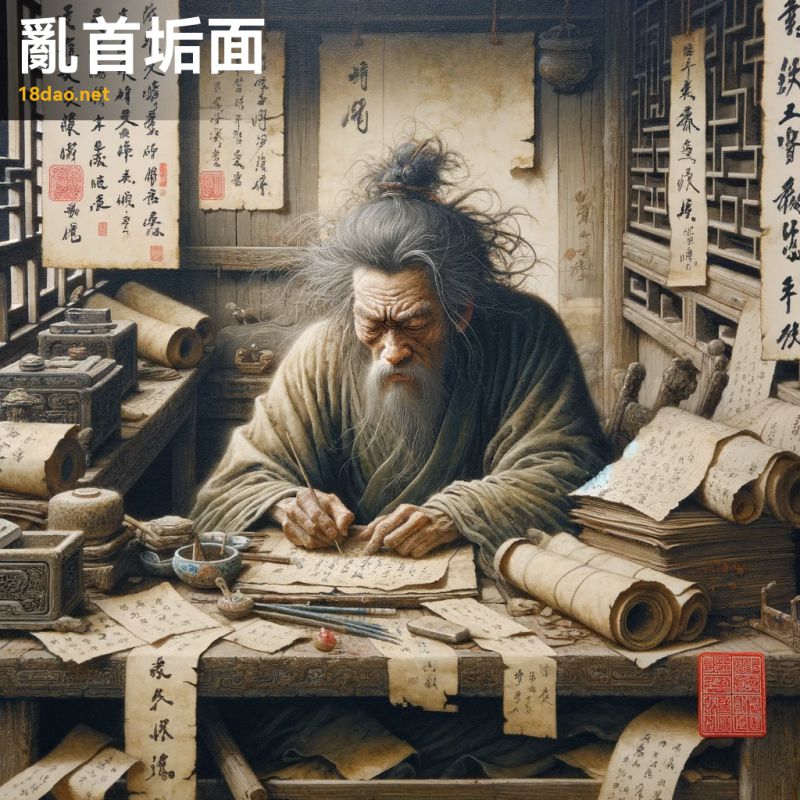

序号: 357

解读: 这幅图描绘了一位古代学者,他看起来非常的憔悴,头发蓬乱,面容尘垢,坐在一个凌乱的书房中,四周散落着古卷、书籍和文房四宝。这种画面生动地表现了“乱首垢面”这一成语的含义。“乱首垢面”这个成语用来形容人因劳累或忧愁而显得十分狼狈,通常用来形容人不修边幅,或者忙碌到无暇顾及外表。在中国古代文化中,这种形象常常被用来描绘努力学习或深陷忧思的学者,反映出他们忘我工作或沉思的状态。

这幅画以古代画家或近代画家的风格呈现,通过精细的笔触和微妙的水墨洗染,展现了一种古朴而深邃的感觉。在画面的某个角落,还有一个红色的印章,增添了画作的传统美感和正式性。

通过这样的艺术表现,不仅展现了成语的深层含义,也体现了中国古典文化的严肃性和艺术魅力。

-

序号: 358

解读: 这幅插图是为了阐释成语“了无所有”。在这幅画中,我们看到一片空旷、宁静的景象,有一棵光秃的树,象征着空虚与孤寂。这个景象无人居住,强调了一种虚无与缺失的感觉。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,捕捉了传统中国艺术的简约与深远。在画作的一角,有一个小巧的红色印章,增添了一丝传统的触感。

通过这幅画,我们可以感受到“了无所有”这个成语的含义——一种完全的空缺、一无所有的状态。画中的空旷景象与光秃的树形成了一种强烈的视觉对比,传达了一种深刻的情感和哲学意蕴。

整体上,这幅作品不仅是对成语的直观解释,也是对中国传统艺术风格和哲学思想的一种展现。

-

序号: 359

解读: 这幅插图展现了成语“予取予求”的含义。图中的传统中国学者站在水池旁,转动着一个木制水轮。他的古代中国服饰和水轮的转动象征着不断的给予与索取,而水流的循环代表生命和自然的连续性。池中的鱼儿自由来去,体现了无限制的索取和满足。学者的表情反映出深思和内心的满足,体现了对知识和智慧的追求。

这幅作品采用了古代画家或近代画家风格的绘画技巧,通过其深沉的色彩和细腻的笔触,传达出一种沉静而深远的意境,恰如其分地诠释了“予取予求”的哲理和美学

。

-

序号: 360

解读: 这幅插图生动地展现了成语“予夺生杀”的深刻含义。图中描绘了一位古代皇帝,庄严地坐在宏伟的殿堂中,表情严肃。他的周围是一群大臣和侍卫,他们对皇帝既敬畏又畏惧。皇帝一手持卷轴,象征着做出重大决定的权力,另一手权威地搁在扶手上。

整个画面气氛紧张,反映了皇帝对生死的决定所具有的重大影响。成语“予夺生杀”直译为“授予或夺取生命”,指的是拥有至高无上的权力,尤其是对人的生死有绝对的控制权。在这幅图中,皇帝的形象和姿态传达了这种权力的核心意涵。他的位置和表情展示了他对生死的绝对控制,而他的大臣和侍卫则体现了对这种权力的敬畏。

整幅画的风格仿照了古代画家或近代画家的传统中国画风格,采用了精致的笔触和柔和的色彩,赋予了作品一种古朴而深邃的感觉。画面的一个角落还有一个小红印章,增添了一丝庄重的艺术氛围。

通过这样的艺术表现,插图完美地诠释了“予夺生杀”这一成语的深层含义。

-

序号: 361

解读: 这幅图描绘了“事不两立”这一成语的含义。成语“事不两立”源于《左传·僖公二十八年》,原文为:“事不两立,德不并存。”意思是指两件事情不能同时存在,两种性质相反的德行不能并存。在这幅画中,我选择了水和火这两种自然元素来象征这个成语,因为它们代表了完全不同的特性和本质,无法共存。画面上,水和火被拟人化,以表现它们截然不同的特性。水的部分用流畅、柔和的笔触表现,象征宁静、优雅。而火的部分则用动感十足、有力的笔触来描绘,代表着激烈和能量。这种对比不仅体现了水火不容的本质,也展现了中华文化中对立统一的哲学思想。

为了保持传统中国画的风格,这幅画采用了类似古代画家或近代画家的画风,强调了笔墨和水墨技巧。此外,画角落的红色印章增加了作品的真实感和传统美感,同时也是中国传统艺术作品的重要组成部分。

通过这幅画,我们可以深刻地理解“事不两立”这一成语的深层含义,感受到中华文化中矛盾统一的美学观念。

-

序号: 362

解读: 这幅图描绘了中国成语“事事无成”的意境。成语“事事无成”字面意思是事情做什么都不成功,用来形容做事没有成就或者努力没有结果。图中的学者身着传统中式服装,表情沮丧地坐在杂乱的书房中。四周散落着书卷和文具,一支笔闲置一旁,一支未点燃的蜡烛,象征着他的目标未能实现和事业上的挫折。这种场景传达了一种努力却收获甚少的感觉,与“事事无成”这个成语的含义相符。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,他们以富有表现力的笔触和对细节的关注而闻名。图画中的细节和构图都力求传达出一种古朴而深沉的氛围,与古典中国画的主题相契合。图画的一角还有一个红色的印章,增添了作品的真实性和艺术感。

整体上,这幅画通过视觉元素和细节的巧妙运用,成功地诠释了这个成语的内涵。

-

序号: 363

解读: 这幅插图描绘了成语“事半功倍”的精髓。图中展现了一位智慧的老人坐在古老的大树下,展示着一种简单但高效的灌溉技术——使用传统的竹制水车来浇灌花园。这个场景体现了水车的轻松效率,象征着用较少的努力就能取得更大的成效。

在画风上,这幅作品受到了古代画家的影响,其特点是细腻的笔触和对人与自然和谐相处的强调。

整个画面给人以古朴而深邃的感觉,符合我们对古典中国画的期待。画面一角的红色印章,既是对传统艺术的致敬,也增添了一抹文化特色。

通过这幅插图,我们不仅看到了成语“事半功倍”的直观表现,也感受到了中华文化的深厚底蕴和艺术魅力。

-

序号: 364

解读: 这幅图描绘了成语“事半功百”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者在他的书房内,成功发明了一种新工具。这位学者身着传统的汉服,周围摆放着古代的文物和卷轴,面带满意的神情。这个场景象征着用最小的努力达成显著的成效,凸显了效率和高效能的概念。

画风受到了古代画家和近代画家的启发,采用了水墨画技法、微妙的色彩和细致的笔触,传达出一种古朴而深邃的感觉。

整个作品不仅展现了成语的寓意,也体现了中国古典艺术的魅力。此外,为了增加作品的真实性和传统感,画面的一个角落还加盖了一个小小的红色印章,这是中国传统艺术作品中的一个重要元素,用于表示作品的身份和独特性。

-

序号: 365

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“事在人为”的主题。图中呈现了一位身着传统中国服饰的学者,他在书桌前勤奋地工作,桌上摆放着卷轴和毛笔,象征着毅力和辛勤劳动。这个场景展示了通过不懈的努力和坚持可以达成目标的理念。背景是一道宁静的山水风景,有山脉和河流,代表着人生的旅程。这样的布局不仅增添了画面的深度和广阔感,也寓意着在漫长的人生道路上,坚持和努力是通向成功的关键。

整个画面采用了类似于古代画家或近代画家风格的细腻水墨和精致笔触,传达出一种古朴而深邃的感觉。这种风格非常适合表现中国传统文化的严肃性和深度。画面角落的红色印章,不仅是中国画作的传统元素,也象征着这幅作品的真实性和对古典艺术的尊重。这样的细节处理,使得整幅作品在保持传统美学的同时,也能有效地传达成语“事在人为”的内涵。

-

序号: 366

解读: 这幅图描绘的是一位身着中国古典服饰的男子,他面对着一面镜子。在现实中,这位男子的表情显得安静且深思,但在镜中反射出的却是一种截然不同的表情——他显得既忧郁又抱怨。这种对比强烈地体现了成语“事与心违”的含义,即现实与内心的期望或希望相悖,形成了鲜明的对比。背景是典型的中国古典客厅,充满了中式元素和装饰,这种环境设置增添了一种传统和文化的氛围,进一步加深了画面的意境。

整个作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,带有古典中国画的色彩和纸木质感,使得整幅画作显得更为古朴和深邃。画作顶角的红色印章,是中国传统艺术作品中常见的元素,代表了画家的签名或作品的独特性。在这里,它不仅是对传统的致敬,也是对整幅作品的完美点缀。总的来说,这幅插图生动地表现了“事与心违”的概念,通过视觉对比和文化元素的结合,展现了内心与外在世界的矛盾和冲突。

-

序号: 367

解读: 这幅插图是基于中文成语“事与志违”(Shi yu zhi wei)创作的,意为现实与个人的愿望或意图相冲突。图中描绘了一位身穿古代中国服饰的学者,面露失望之色,凝视着一棵枯萎的树。这棵树象征着他未能实现的抱负。背景是一个宁静的传统中国园林,配有亭台和远处的山峦,捕捉了沉思和未达成期望的氛围。

此画作风格仿佛古代画家或近代画家的经典中国画,色彩素雅,笔触富有表现力。画面的一个角落还有一枚红色印章,增添了作品的传统感和正式度。

通过这幅画,我们可以感受到成语“事与志违”的深刻含义,即现实往往与个人的理想和志向不符,带来的是反思和感慨。

-

序号: 368

解读: 这幅图描绘了一个古风的场景,以表达成语“事与愿违”的内涵。在画面中,我们看到一位书生站在柳树下,神情失望地望着他的纸船被河流的激流带走,而不是顺利地航行。这一场景充分体现了“事与愿违”的意境,即人们的期望与现实之间的落差。在中国传统文化中,书生常被视为理想主义者,他们的梦想往往充满诗意和远大的理想。这位书生制作的纸船可能寓意着他的梦想或期望,然而,现实中河流的激流象征着不可预料的困难和挑战,这使得他的梦想无法按照预期实现。

画面风格借鉴了古代画家或近代画家的古典中国画风格,既有着古朴的色彩,又蕴含着深邃的情感表达。

整个画面既展示了一种静谧的传统氛围,又通过书生的表情和河流的动态,传达了无法掌控命运的无奈和沉思。在画面的一个角落,我们添加了一个红色的印章,作为画作的签名,这也是中国画传统的一部分,旨在体现作品的独特性和艺术家的个人风格。

通过这幅画,我们能够深刻感受到“事与愿违”这一成语所蕴含的深层含义。

-

序号: 369

解读: 这幅插图是基于成语“事过境迁”制作的。在中国传统文化中,“事过境迁”字面意思是“事情过去,环境变迁”,比喻时间的变迁使事物已经完全改变。在这幅画中,我们看到一个古老的村庄逐渐演变成一个繁华的现代城市,象征着时间的流逝和变化。画面前景中,一位身着传统中式长袍的老者凝视着这座城市,似乎在沉思着过往与现在的差异。

画风上,这幅作品采用了古代画家或近代画家的风格,这两位都是中国现代绘画的大师,擅长以传统技法表现现代主题。画中的线条流畅,色彩深邃,表现了一种古朴而深远的美感。画面中红色的印章,是中国画中常见的元素,代表着画家的印记和作品的真实性。

通过这幅画,我们可以感受到“事过境迁”的深刻内涵,即无论是自然环境还是人文景观,都在时间的洪流中发生着不断的变化和演进。这不仅反映了历史的沧桑,也体现了文化的传承与发展。

-

序号: 370

解读: 这幅插图呈现了一副古典中国风景画,表现了一座古老的桥横跨在平静流淌的河流之上,河流穿过古老的山脉。图中的桥象征着时间的流逝,一位独自的老者站在桥上,凝视远方,代表着对时间流转和情感变迁的反思。背景中笼罩在雾中的山峦增添了深度和神秘感。这幅图与成语“事过情迁”相契合。这个成语的字面意思是“事情过去了,情感也随之改变”,常用来形容随着时间的流逝,人们对某些事情的感情也会随之改变。在这幅画中,老人站在桥上似乎在回顾过去,象征着时间的流逝和情感的变迁。山脉和河流的宁静景致呈现了一种平和和深远的感觉,与成语中的时间流逝和情感转变的主题相呼应。

整体而言,这幅画通过其古朴而深邃的风格,以及含蓄的象征意义,很好地体现了“事过情迁”的寓意。

-

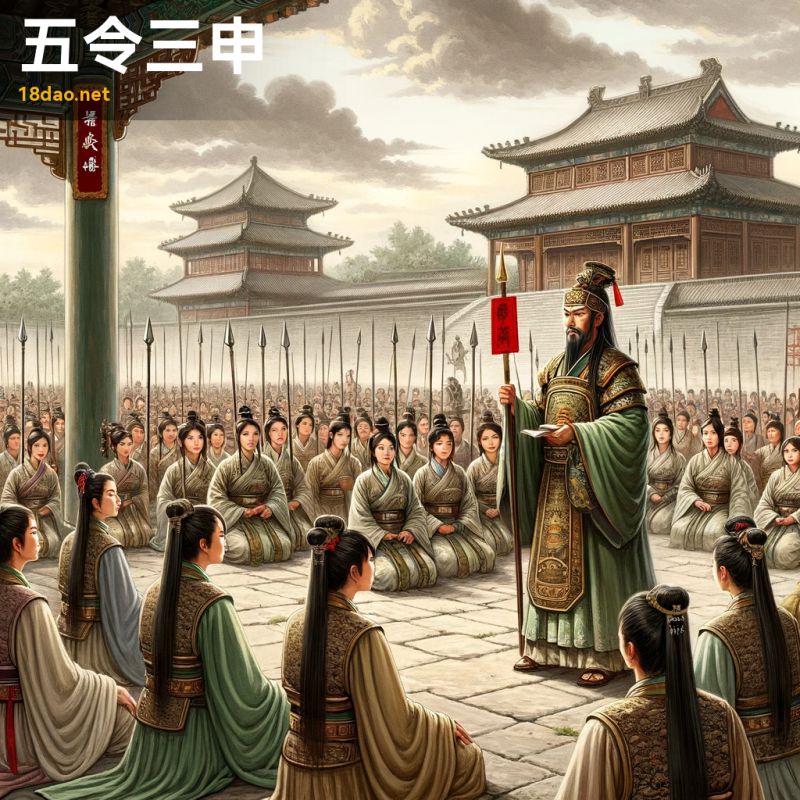

序号: 371

解读: 此插图生动地展现了成语“三令五申”的典故背景。图中,孙武身着春秋时期的古代军装,正严肃地向一群持矛的女兵讲话。女兵们身着传统的中国服饰,表情专注且纪律严明。孙武站立的姿态显示出他的权威,背后是古代中国的建筑,强调了他命令的严肃性。

整幅画作风格仿佛古代画家或近代画家之作,彰显了传统中国画的韵味。画面一角的红色印章,增添了作品的古典美感和正式感。此图完美诠释了“三令五申”这一成语的来历,即孙武在训练女兵时,因她们不遵命令而再三告诫的情形。

-

序号: 372

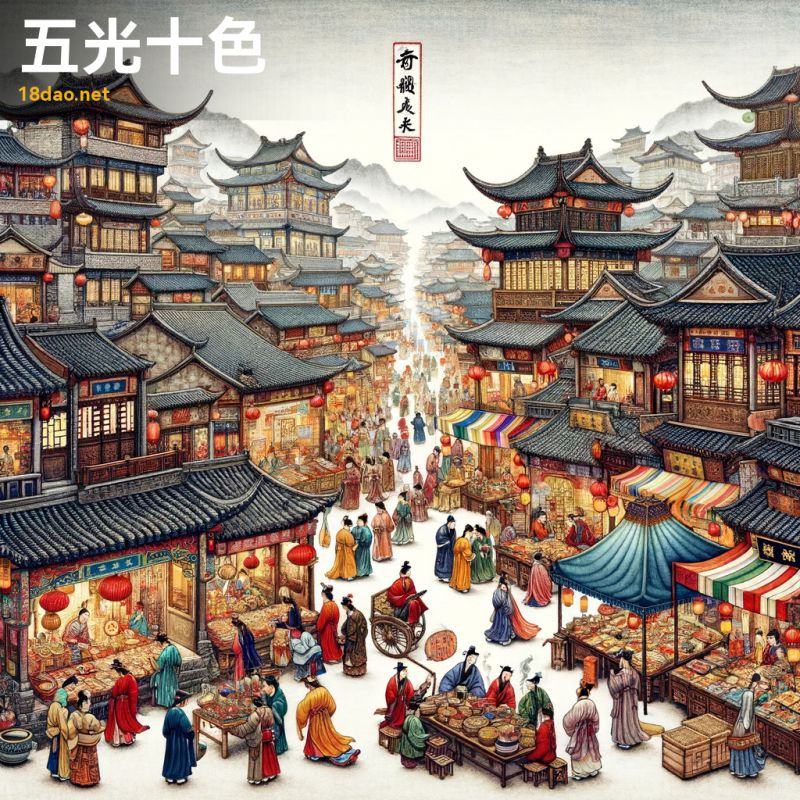

解读: 这幅插图描绘了一个热闹的古代中国市集,市场上的摊位和商店装饰着五彩缤纷的旗帜和灯笼,营造出节日气氛。画面中的商贩和市民身着传统的汉服,表现出交易、交谈和欢笑等一系列活动,展示了丰富的情感和互动。这些元素共同体现了“五光十色”这一成语的意境。“五光十色”字面意思是形容色彩繁多,光彩夺目。成语用于形容事物色彩丰富多彩,通常用来描述热闹、华丽或者多姿多彩的场景。这幅画通过展现一个充满活力和色彩的市集,完美地捕捉了这一成语的精髓。市集的繁忙场景和五彩缤纷的装饰品体现了丰富多彩的生活方式和文化氛围。

画风效仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,使画面呈现出一种古朴而深邃的感觉,与中国古典文化的严肃性和庄重相契合。画面角落的红色印章增添了一抹传统的艺术风格。

整体上,这幅插图不仅展示了成语“五光十色”的直观含义,还深刻地反映了中国传统市集的热闹与多姿多彩。

-

序号: 373

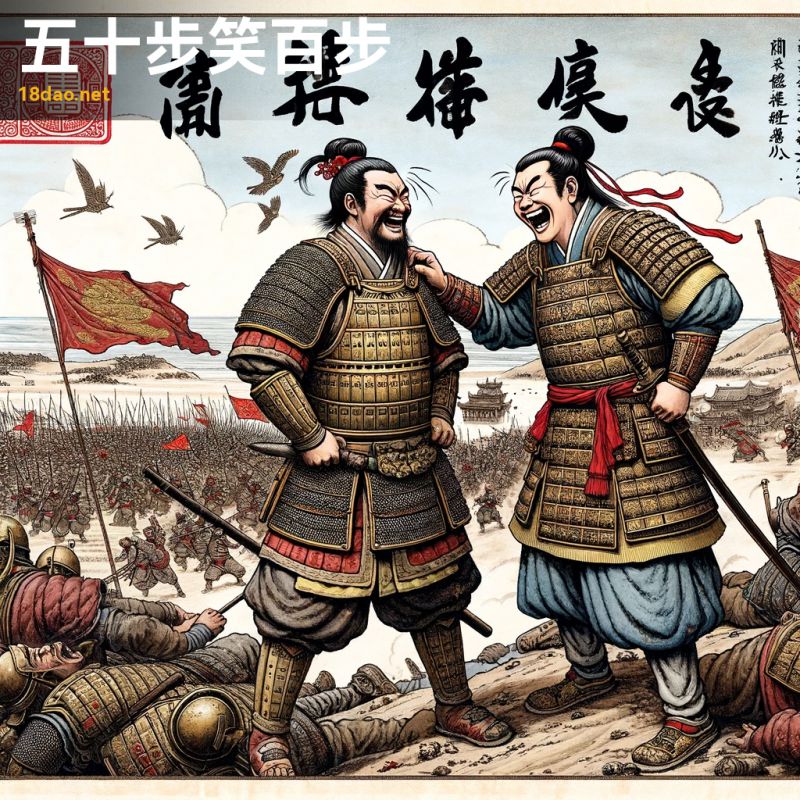

解读: 这幅画描绘了古代战场上的一幕,体现了“五十步笑百步”的成语。在画面中,我们看到两组身着传统中国盔甲的士兵,它们之间只有一小段距离。其中一组士兵正在撤退,但只移动了很短的距离,而另一组士兵则保持在原位。士兵们的面部表情混杂,有的显得挑衅,有的则显得沉思。背景是典型的中国古典画风的雾蒙蒙的山景,细腻的笔触和柔和的色彩营造出一种古朴深远的感觉。

整体画风让人联想到古代画家或近代画家的作品,捕捉到了传统中国艺术的精髓。画角落有一枚小小的红色中国印章,增添了一抹真实感。这幅画反映了“五十步笑百步”的含义,即那些只比别人稍微好一点的人也没有资格嘲笑别人。画中两组士兵的状况,正好体现了这一点:虽然一组士兵撤退了一小段距离,但与另一组相比并无太大不同。这成语常用来讽刺那些自以为比别人强但实际上差别不大的人。

通过这幅画,我们可以更加深刻地理解这一成语背后的寓意。

-

序号: 374

解读: 这幅插图描绘了中国成语“五十步笑百步”的场景。成语源于《战国策》,指的是那些自己也做得不好却嘲笑别人同样错误的人。在这幅画中,您可以看到两位身穿传统盔甲的古代中国战士,在战场上分别退了五十步和一百步。其中退了五十步的战士正嘲笑退了一百步的战士。背景是一个混乱的战场,有战旗和其他交战的士兵。

画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风格,细致入微地展现了古代战场的紧张气氛和人物的神态。您可以注意到图像中角落的红色印章,这是传统中国画作的一个重要标志,象征着作品的完成和艺术家的身份。

整体而言,这幅画通过其古典的艺术风格和细腻的描绘,生动地表达了“五十步笑百步”的含义,即批判那些自己也有缺点却嘲笑他人相同缺点的行为。

-

序号: 375

解读: 这里是一个代表成语“五十笑百”(五十步笑百步)的插图。这个场景捕捉了这句话的精髓,描绘了两组古代中国士兵在战场上的情景,其中一组士兵正在幽默地指着另一组。

-

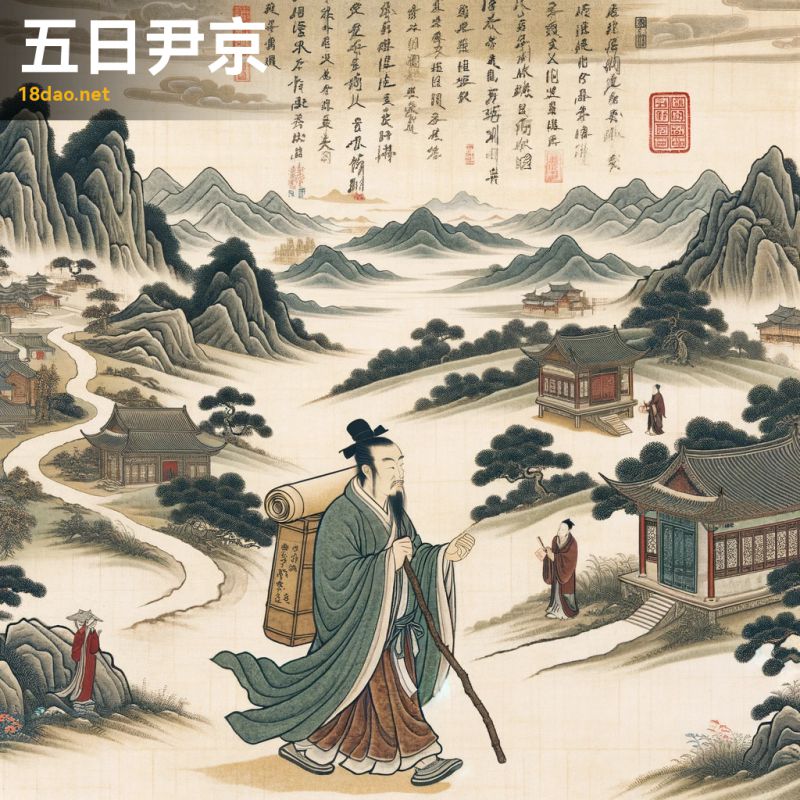

序号: 376

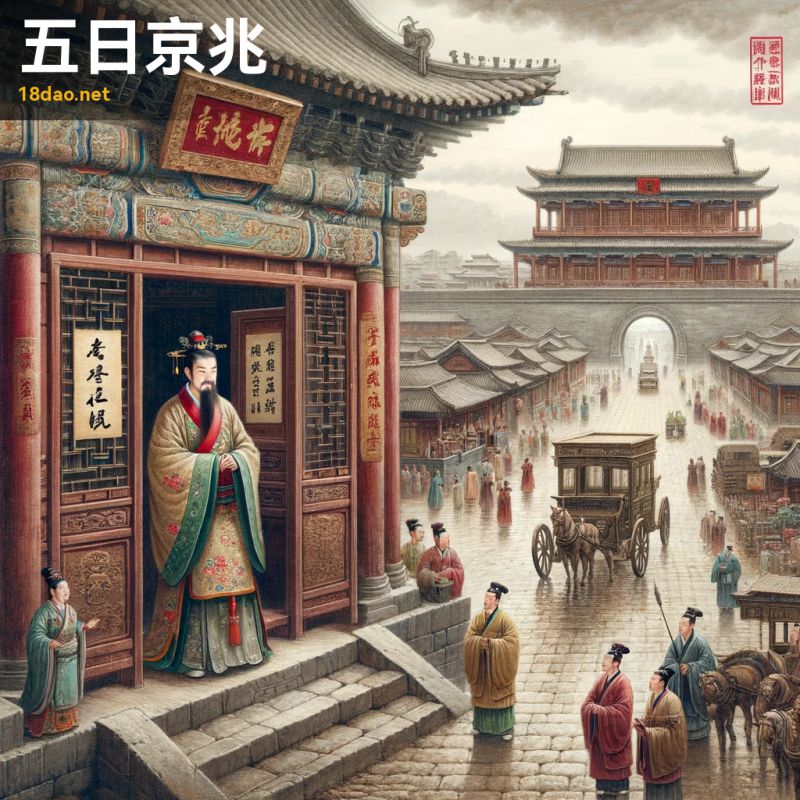

解读: 这幅插图展现了“五日京兆”这个成语的含义。画面中,一位官员突然获得提拔,正准备前往京城,这反映了成语中快速升迁的主题。图中的官员身着古代官服,周围是繁忙的街道、行人和马车,背景则展示了京城宏伟的城门。

整个场景充满了古朴和深邃的气息,色彩采用了沉稳的土色调,呈现出一种古老的感觉。“五日京兆”这个成语的出处是《晋书·王蒙传》,原意是指王蒙在五天内两次被任命为京兆尹,后来用来形容官职升迁非常迅速。这幅画正是以传统中国画的风格,描绘了这种快速升迁的场景,让人联想到古代官员仓促间的变动和激动心情。画面右下角的红色印章,是对古典中国画传统的致敬,也为画作增添了一抹鲜明的文化特色。

-

序号: 377

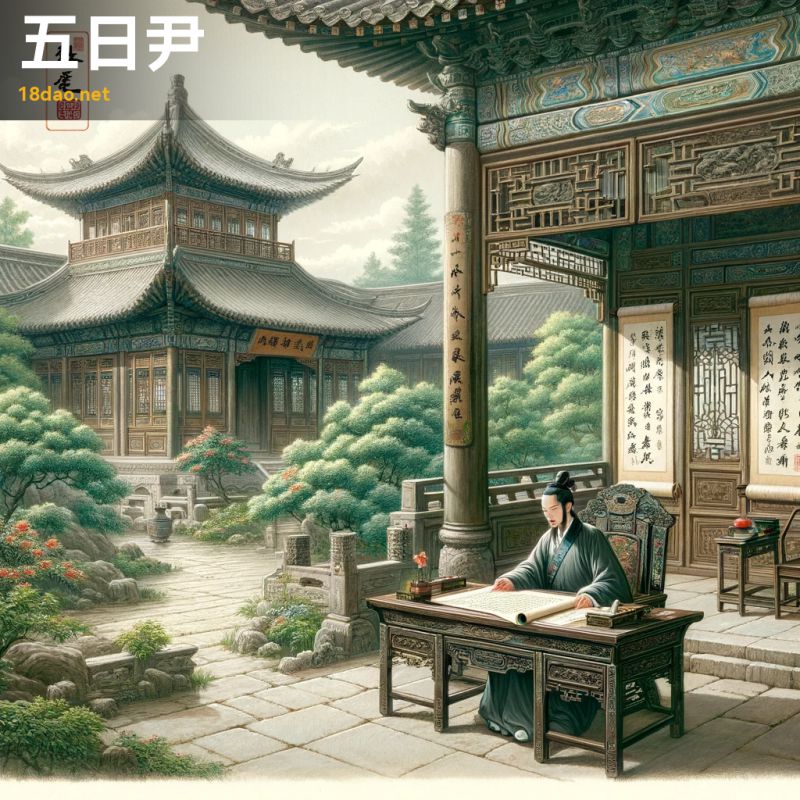

解读: 这幅插图展现了“五日尹”这一成语的内涵。成语“五日尹”源自《左传》,原文是“三日为县,五日为尹”,讲的是春秋时期晋国的介之推因其刚正不阿的性格,被任命为地方官后,能在短时间内解决积案,恢复地方秩序,因此得名。这个成语后来用来形容那些能迅速解决问题、处理事务的官员或领导。图中,我们看到一位端庄的官员在宁静的庭院中坐于传统的木桌前,专心致志地阅读卷轴。这反映出了“五日尹”中官员迅速、专注地处理公务的特点。背景中的中国古典建筑和茂盛的绿植增添了一种宁静祥和的氛围,象征着官员能够在短时间内为民众带来和谐与秩序。

整幅画采用了古代画家和近代画家风格的柔和、细腻笔触,色彩协调,传达出古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。画面角落的红色印章,是中国古典艺术中的典型元素,增添了作品的传统美感和正式感。

-

序号: 378

解读: 此图描绘了一个古代中国的场景,体现了成语“五日尹京”的含义。成语“五日尹京”源于中国古代的一个故事,讲述了一个人在短短五天内急速晋升至京城的高位。在这幅图中,一位中年的亚洲学者,身着传统长袍,手持卷轴,脸上带着坚定的表情。他穿过多变的风景——山脉、河流和村庄,象征着前往京城的五天旅程。

画风模仿了古代画家的风格,使用了细腻的笔触和柔和的色彩,捕捉了深度和宁静的感觉,传达出一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。图像中的小红印章,是对传统中国艺术的致敬。这幅插图展现了成语“五日尹京”中的快速晋升和实现梦想的主题,同时也体现了中国古典文化中对学识和奋斗的尊重。

-

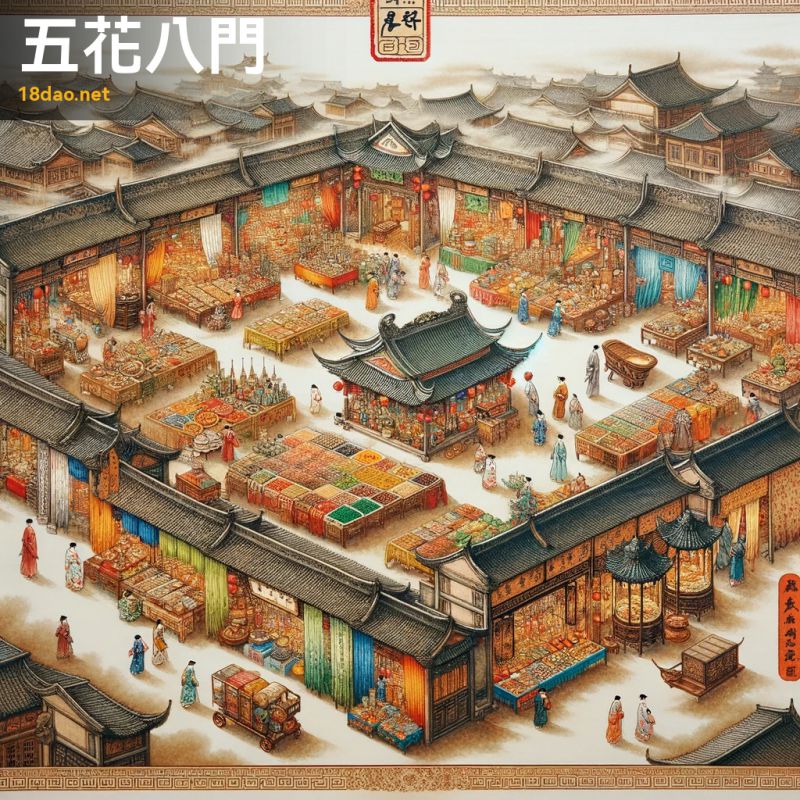

序号: 379

解读: 这幅插图展现了成语“五花八门”的意境。画面中呈现了一个充满活力和繁忙的市场,各种摊位和商店装饰各异,体现了成语中的“五花”之意,即多种多样。这些摊位上售卖着各种商品,如五彩缤纷的织物、异国香料、精致珠宝和各式食物,这些丰富多彩的商品象征着繁多而不同的种类。市场被设计成八个不同的区域或路径,象征着“八门”,代表着多种多样的选择和方向。

画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,具有细腻的笔触和丰富、深沉的色彩调调。画面的一个角落还印有小小的红色印章,增添了作品的真实感和古典美。

整体而言,这幅插图通过生动的市场场景和富有层次的细节,完美地诠释了“五花八门”这一成语,展现了其丰富多样和繁杂纷繁的含义。

-

序号: 380

解读: 此图描绘了“五行並下”这一成语的含义。在中国哲学中,五行指的是木、火、土、金、水这五种基本元素,它们代表了自然界的基本原理和力量。这幅画中,五行被分别用不同的景象或物体表现出来,以环形排列的方式呈现,象征着宇宙间的平衡与相互联系。图中每一元素都以独特的风格展现,反映了五行理论中各元素之间的相生相克关系。木、火、土、金、水各自拥有独特的颜色和特征,共同构成一个和谐的整体。这种表现方式既展示了五行之间的相互作用,也体现了中国古代哲学对自然界和谐统一的深刻理解。

画风上模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和沉稳的色彩,传达出一种古朴而深邃的感觉。画角的红色印章为作品增添了一抹传统中国画的韵味,使之更显真切和完整。

整体上,这幅画不仅展现了“五行並下”的概念,也体现了中国古典文化的深刻魅力和哲学智慧。

-

序号: 381

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“五行俱下”的深刻内涵。成语“五行俱下”源自中国古代哲学,其中“五行”指的是木、火、土、金、水这五种自然元素,象征着自然界的基本组成部分。这些元素不仅代表着不同的物质,还象征着宇宙间的相互关系和变化规律。在这幅画中,我们可以看到五行各自的象征:郁郁葱葱的绿树代表木,熊熊燃烧的红火代表火,宁静的棕色山峦代表土,闪耀的金色物体代表金,以及蜿蜒流淌的蓝色河流代表水。这些元素在画面中和谐而动态地交融,彼此相互依存,反映了自然界万物相生相克的平衡与统一。

画风模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,用线条和色彩捕捉了自然的精髓,同时又传达出一种深邃而古朴的美感。画面一角的红色印章增添了一抹传统的中国文化气息,使整幅作品更具收藏价值和审美意义。这幅作品不仅是对“五行俱下”成语的直观展现,也是对中国古代哲学思想的艺术诠释,体现了人与自然和谐共生的哲学理念。

-

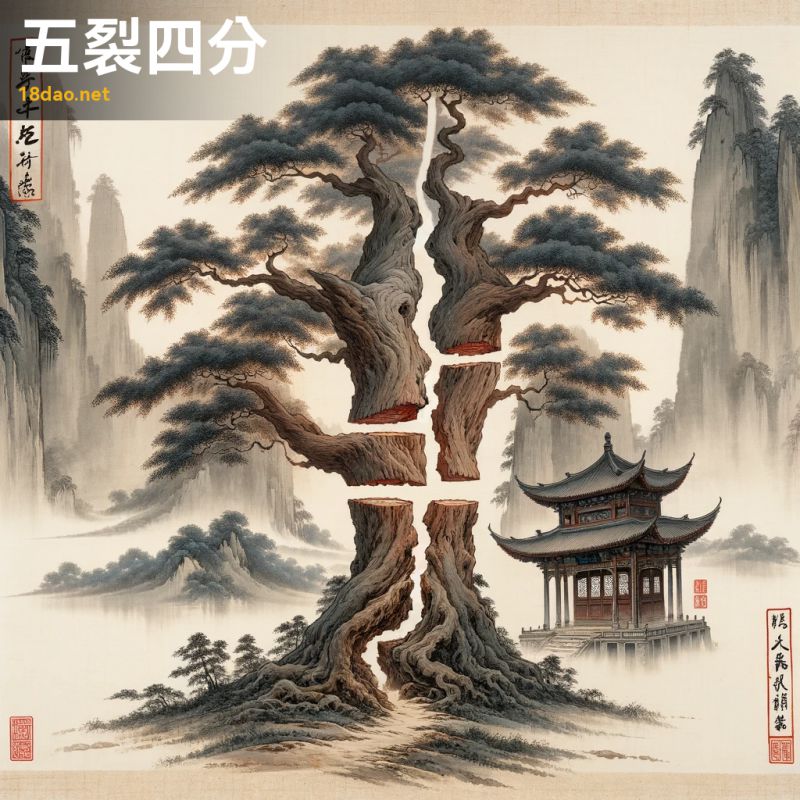

序号: 382

解读: 这幅图描绘了一棵大树,树干分裂为五个独立的部分,形象地表现了“五裂四分”的成语。这个成语原意指事物破裂成五块四分,比喻事物完全破碎、支离破碎。在这幅画中,大树的分裂象征着瓦解和不团结。画面的背景是一片朦胧的山景,增加了一种沉静而又忧郁的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和微妙的色彩变化。画面的一个角落有一个小小的红色印章,为作品增添了一抹传统的中国元素。

通过这幅画,我们可以感受到“五裂四分”所表达的分崩离析和内部纷争的深刻含义,同时也体现了中国古典绘画的美学和深邃情感。

-

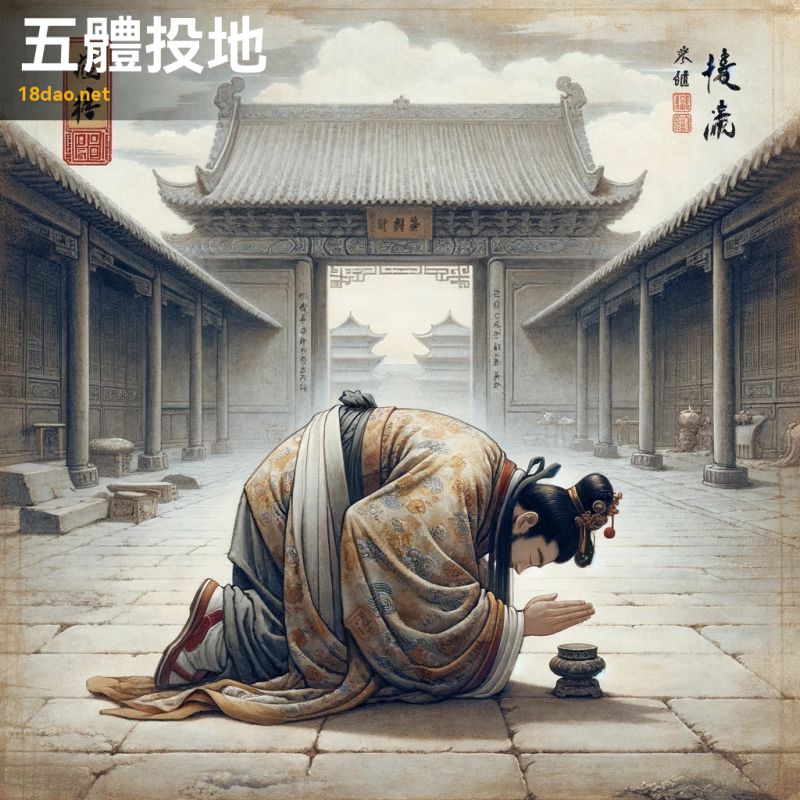

序号: 383

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“五体投地”的画面。在这幅作品中,我们看到一个身着古代中国服饰的人物,以极其恭敬的姿势跪拜,双手、双膝和额头都紧贴着地面。这种姿势象征着最高的尊敬和钦佩。画面背景是户外环境,可能是庭院或寺庙的场景,周围细腻描绘了传统建筑的元素。

整幅画的色调沉稳、大地色,传达了一种谦卑和敬畏之情。在画面的某个角落,我们还能看到一枚红色的印章,这是中国画中的一个传统元素,用以标示画家的身份或表达对作品的认可。“五体投地”这个成语来源于佛教,最初描述的是对佛陀的极致敬仰。后来,这个成语被广泛用来形容对某人或某事的深深敬意和崇拜,不仅限于宗教领域。在这幅插图中,通过古代人物的五体投地姿势,我们可以感受到这种深刻的敬意之情。

-

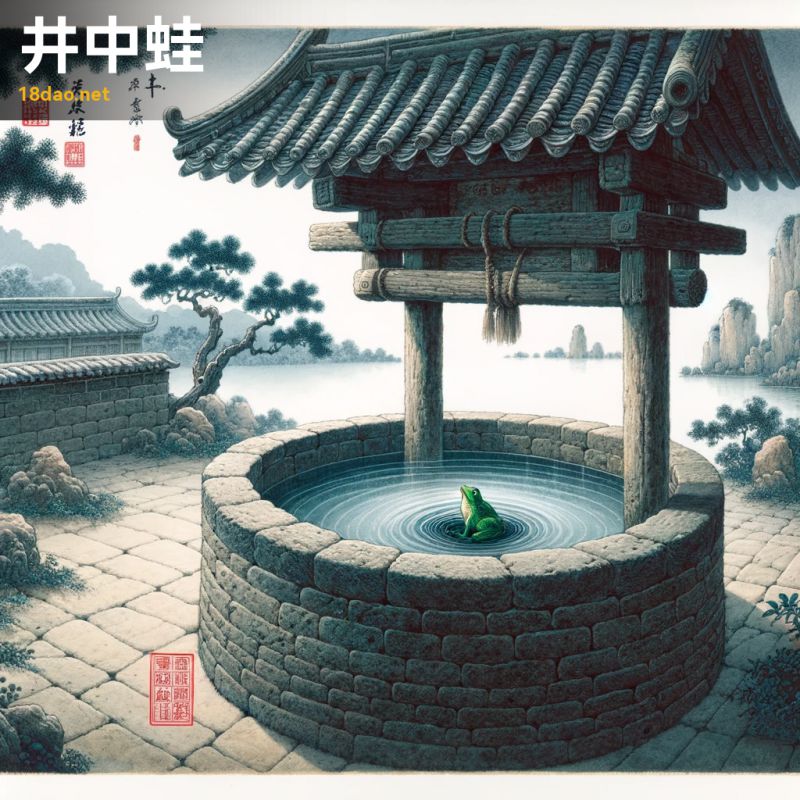

序号: 384

解读: 这幅图描绘了成语“井中蛙”的意象。画面中,一只蛙坐在古井的底部,仰望着井口那一小块天空。井壁高耸,四周环绕着典型的中国古典园林风格,如几株树木和岩石。

整个场景营造出一种宁静而古朴的氛围,与传统中国画的精神相吻合。“井中蛙”这个成语通常用来形容视野狭窄、见识有限的人。这只井底的青蛙,由于局限在狭小的空间中,只能看到井口那一小块天空,因而无法了解外面的世界有多么广阔。这幅画通过细致的墨水技法和对细节的关注,展现了这一成语的深刻寓意。

整幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,体现了中国古典绘画的韵味。画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,代表了作者的签名或印记,增添了一种文化的认同感和艺术的完整性。

-

序号: 385

解读: 这幅插图展现了“井井不乱”这一成语的精髓。画面中,一座井被清晰地描绘出来,旁边有几位穿着中国古装的人物。这些人物各司其职,相互协作,体现了一种秩序与和谐。他们的动作和表情传达出互助和有序的氛围,正是这个成语所要表达的核心意义。周围的环境同样体现了“井井不乱”的主题。地面上摆放的工具和物品井然有序,每件物品都放置得恰到好处,没有任何杂乱无章的迹象。这种布局强调了成语中“井井”二字所隐含的有序、规整的含义。背景部分描绘了中国风格的山水和建筑,增添了一种古典和深邃的氛围。

整体来看,这幅插图不仅精准地捕捉了“井井不乱”成语的内涵,同时也展示了中国传统文化的魅力和深度。而画面角落的红色印章,则为作品增添了一抹传统艺术的独特韵味。

-

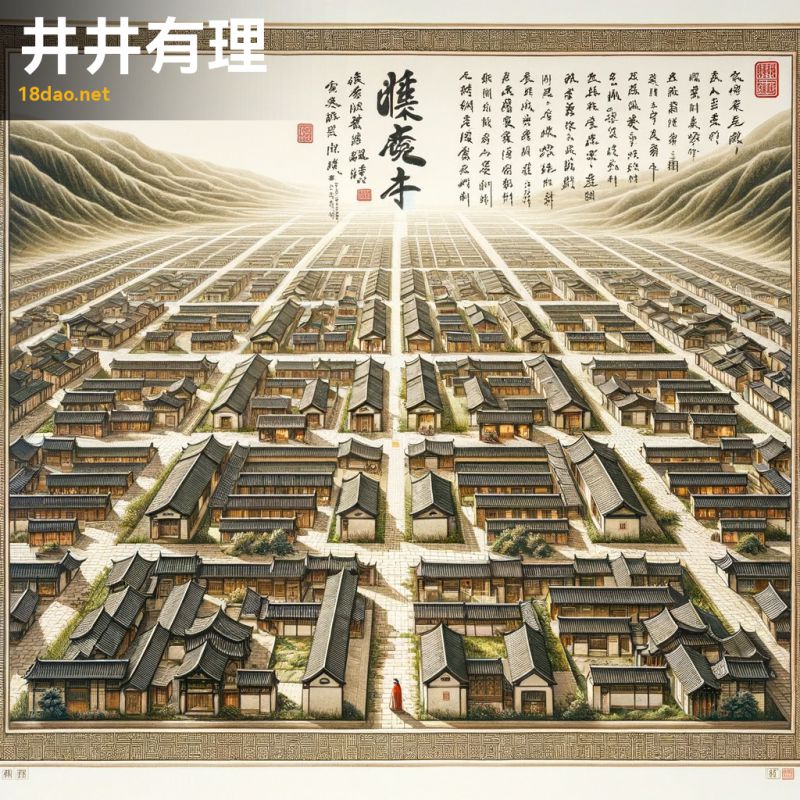

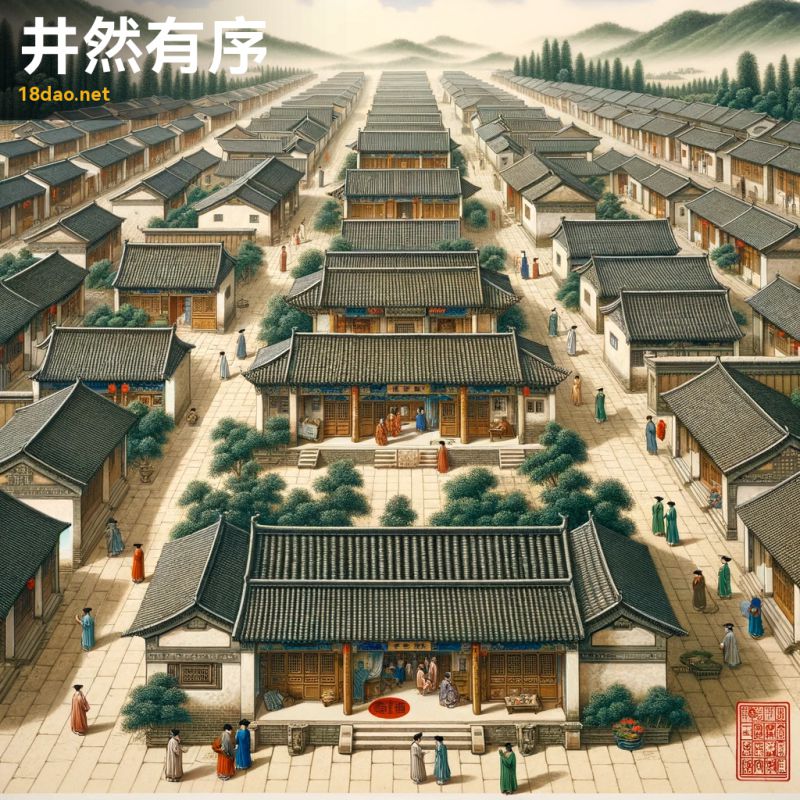

序号: 386

解读: 这幅插图展现了一个古代中国村庄,其布局井然有序,就像成语“井井有方”所形容的那样。成语“井井有方”本意是指井的四方形状,比喻做事有条不紊、规矩严谨。在这幅画中,村庄按照完美的网格布局排列,每座房屋都采用传统的风格,带有瓦片屋顶和木制门户。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,展示了细致的笔触和微妙的水墨渲染,传达出一种秩序感和精确性。图像角落的小红印章增添了一抹正宗的艺术触感。

整体上,这幅画体现了“井井有方”这一成语的内涵,即事物安排得井然有序,每一部分都恰到好处,展示了古代中国社会对规范和秩序的重视。

-

序号: 387

解读: 这幅图描绘了成语“井井有条”的意境。成语“井井有条”源于中国古代,形容做事有序、有条理,就像井字般整齐划一。在这幅画中,我们看到一个古老的井口,其周围铺有精细的纹理和独特的石块。井中的水清澈见底,井底的水生植物和鱼类清晰可见,象征着事物的清晰和有序。

整个画面采用了传统的中国水墨画风格,使用细致的线条和纯净的色彩。这种画风不仅展现了中国古典艺术的魅力,也与“井井有条”这个成语的精神相契合。画面的一角还印有一个红色的印章,增添了作品的传统美感和正式感。

通过这幅画,我们可以感受到成语“井井有条”的深刻内涵,即事物秩序井然,条理清晰,如同井口的规整和井水的清澈。

-

序号: 388

解读: 这幅插图展现了一个井然有序的中国传统村落景象,以生动地诠释“井井有理”这一成语。在画面中,村庄的房屋和道路排列整齐,体现了精心的规划和布局。这与成语“井井有理”的含义相符合,该成语通常用来形容事物安排得非常有条理、合乎逻辑。这一成语源自《荀子·儒效》中的描述,强调清晰、有序、有条理的行事方式。画作采用了传统中国画的风格,通过细腻的笔触和宁静深远的氛围,传达出一种古朴而深邃的感觉,既尊重了中国古典文化的严肃性,也让画面与成语的内涵更加契合。画面一角的小红印章,增添了作品的真实性和艺术感,同时也是对中国传统文化的一种致敬

。

-

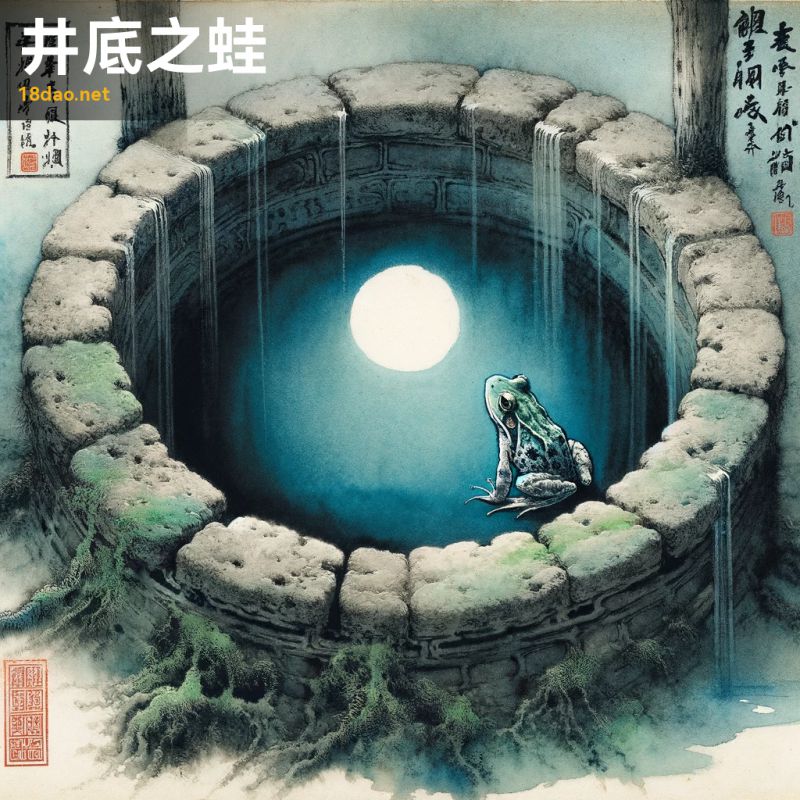

序号: 389

解读: 这幅插图描绘了一个坐落在井底的青蛙,仰望着井口仅有的一小片天空。

这幅作品的风格借鉴了古代画家的画风,采用了细腻的笔触和微妙的水墨渲染。颜色以蓝绿色调为主,营造出井底凉爽、潮湿的氛围。井壁细节丰富,展现了长满青苔的石头和缓缓流淌的水。画中的青蛙位于中央,与宽广的井壁形成对比,强调了局限性的主题。“井底之蛙”这个成语源于《庄子·外物》,用来比喻视野狭窄、见识浅薄的人。这幅画通过将青蛙置于井底并仰望天空的姿态,形象地展现了这一成语的寓意。青蛙被井壁所限,只能看到有限的天空,象征着那些限于狭小环境而无法广泛了解外界的人。画面右下角的红色印章,增添了作品的古典气息和真实感。

整体上,这幅插图不仅生动地诠释了“井底之蛙”的含义,还通过古典中国画的风格,传达了一种深沉而古朴的美感。

-

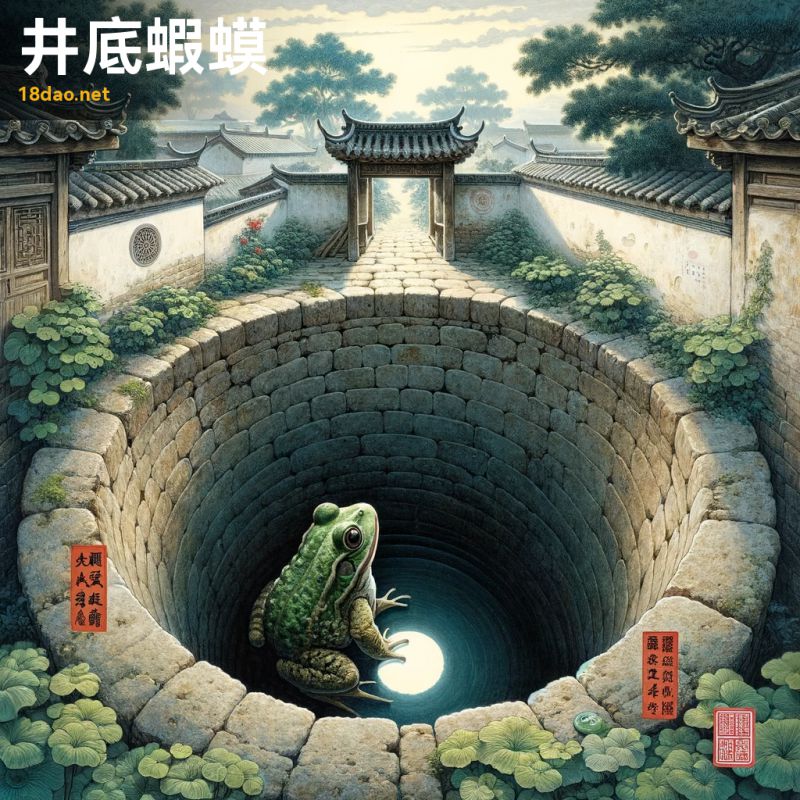

序号: 390

解读: 这幅画描绘了成语“井底之蛙”的场景。图中展示了一口古老、狭窄且深远的井,井边围绕着典型的中国古代建筑和繁茂的绿色植被。在井底,有一只大青蛙抬头望向从井底仅能见到的一小片天空。这样的布局象征着成语的含义:局限于狭小视野和经验的人,就像井底的蛙一样,看不到更广阔的世界。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,捕捉了传统中国艺术的精髓。细节处理上,例如井壁的石材质感和青蛙的逼真外观,都展现了古典中国画的特点。图像的一角还有一个小巧的红色中国传统印章,增添了作品的完整性和真实感。

整体上,这幅作品不仅传达了“井底之蛙”成语的深层含义,也体现了中国古典文化的审美和哲思。

-

序号: 391

解读: 这幅插图展现了成语“井然不紊”的深刻含义。图中的中国园景,以一口古井为中心,周围布置着整齐划一的树木和花朵。这种有序而和谐的布局反映了成语中“井然”的含义,意指事物有条不紊、井井有条。井的设计简洁而古朴,象征着传统的智慧和秩序。树木和花朵的严格排列,以及树上悬挂的灵幽灯笼,进一步强调了环境的整洁和有序。这些元素共同体现了“不紊”的含义,即在复杂或多变的环境中仍保持稳定和有序。

整个画面的构图和色彩处理,以及细腻的笔触,都体现了古代画家或近代画家等大师的古典中国画风格,传达出一种古朴而深邃的氛围。图画角落的红色印章,不仅是传统中国艺术作品的重要组成部分,也象征着作者的身份和对作品的认可。

整体而言,这幅插图精准地捕捉了“井然不紊”的精髓,以及其在传统中国文化中的深远影响。

-

序号: 392

解读: 这幅插图展现了一个井然有序的古代中国村庄。画面中,传统的中国房屋以整齐的瓦片屋顶排列,每座房屋都与其他房屋完美对齐。街道整洁无杂物,村民们身着传统服饰,以平和、有序的方式进行日常活动。翠绿的树木和植物为画面增添了和谐与宁静的感觉。

画面一角还有一个小红印章,体现了古代画家或近代画家风格的古典中国画特点。这幅画与成语“井然有序”相契合。该成语形容事物安排得非常有条理,井井有条,正如图中的村庄一般,每个元素都恰到好处地放置,展现出一种和谐与秩序感。

整体画风和场景的布局传递出一种古朴而深邃的美感,与成语所传达的秩序和谐的意境相得益彰。

-

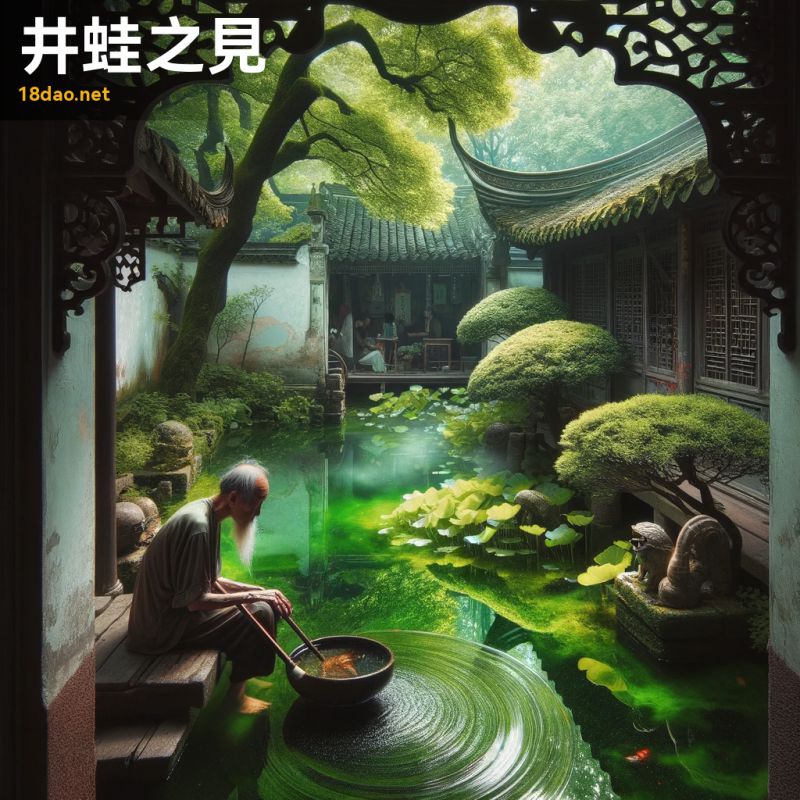

序号: 393

解读: 这幅插图展现了成语“井蛙之见”的寓意。画面中,一只青蛙坐在井边,周围环绕着绿色的树叶和水草。青蛙的位置在井中,其视野被井壁所限制,无法看见井外的广阔世界。这正体现了“井蛙之见”所指的局限和狭隘的视角。成语“井蛙之见”来自古代的寓言,意味着像井中之蛙那样,只能看到井口那么大的一片天空,难以了解外界的广阔。这经常用来比喻人的见识狭隘,只知道自己周围的小环境,而对外界缺乏了解。在这幅画中,传统的中国画风格,如水墨画的元素,强调了这一成语的文化背景和深远意义。红色的印章则是对传统中国艺术作品的一种致敬,增添了一种正式和古典的氛围。

通过这样的视觉表现,这幅画生动地描绘了“井蛙之见”这一成语的深层含义。

-

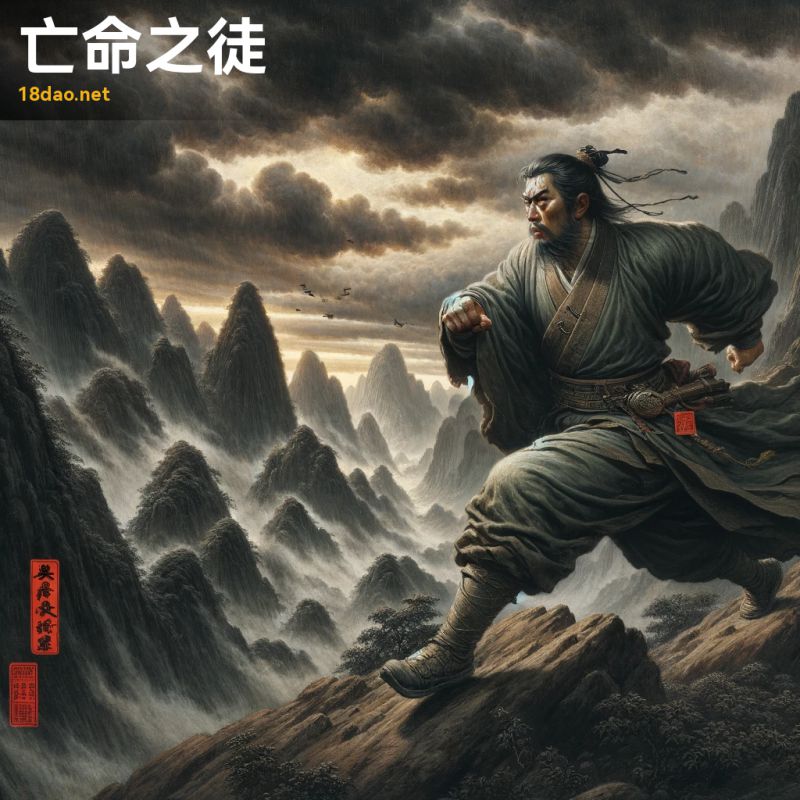

序号: 394

解读: 这幅插图展现了成语“亡命之徒”的形象。画面中,一个穿着古代中国服饰的中年亚洲男子在崎岖的山地中奔跑,他看上去疲惫但又坚定,回头望去仿佛有人在追赶他。周围的山峦陡峭、雄伟,上方乌云密布,增强了紧迫和危险的感觉。

整个画面传达了一种紧张和绝望的氛围。成语“亡命之徒”指的是四处逃亡,为逃避追捕、惩罚而四处奔波的人。这幅画正是通过表现主人公在险峻的自然环境中的逃亡,来形象地表达了这一含义。

画面的风格模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,既保持了古典的氛围,又表现了成语的深刻内涵。画面角落的红色印章是中国传统绘画中的重要元素,代表了画家的印记。

-

序号: 395

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“亡羊补牢”的意象。画面中,一位牧羊人正在修补羊圈,几只羊在附近,其中一只似乎刚刚归来。背景是宁静的乡村风光,有着传统的中国建筑。

整幅画作风格模仿了古代画家或近代画家的笔触,色彩柔和,笔触细腻。“亡羊补牢”这一成语的寓意在于强调,即使在损失之后采取措施也不算太晚。在这幅画中,修补羊圈的行为象征着在发生损失之后采取的纠正措施,而羊的形象则直接指向了成语中的“羊”字,加强了视觉上对成语含义的传达。画作中的牧羊人专注于修补工作,展现出勤劳和补救的精神,而远处的风景则传达出一种古朴、平和的氛围,与成语中的哲理性质相呼应。红色印章的使用,增添了作品的传统中国艺术气息,同时也是对古典文化的一种尊重。

-

序号: 396

解读: 这幅图描绘了“交臂失之”这个成语的场景。在图中,两个身着传统中国服饰的人物相对而立,他们交错双臂试图相互够到对方,却似乎彼此触手可及又难以真正相连。这个动作象征着错失良机或是近在咫尺却最终未能成功的情境。背景是宁静而朦胧的山水,山峦和树木营造出一种平和而深沉的氛围,与人物的动作形成鲜明对比,使这种错失的感觉更加强烈。

整个画面的风格效仿古代画家和近代画家的作品,这两位艺术家以其精细的笔触和色彩的和谐融合著称。画作的一角有一枚红色印章,增添了传统和真实性的象征意义。

整体构图和风格符合古典中国画的特点,传达出一种古朴而深邃的感觉。

-

序号: 397

解读: 这幅插图展现了成语“交融水乳”的意境。在画面中,我们看到一条河流平缓地与一片乳白色的大海交汇。河流与大海的色彩交融,象征着水乳交融的和谐与完美融合,正如成语所寓意的紧密无间和完美和谐。画中的山脉、树木以及小船上的渔夫,都是传统中国元素,它们共同构建了一幅宁静、和谐的自然景象。

整个画面的风格模仿了古代画家或近代画家的艺术手法,采用了柔和的笔触和宁静的氛围。画面的色彩搭配和流动感强调了水与乳白色大海的和谐融合,无法分辨它们的界限,正是“交融水乳”这一成语的核心表达。在画作的某个角落,还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,用以表明作品的真实性和艺术家的身份。这幅画通过其精致的细节和深刻的寓意,完美地诠释了这一成语的深层含义。

-

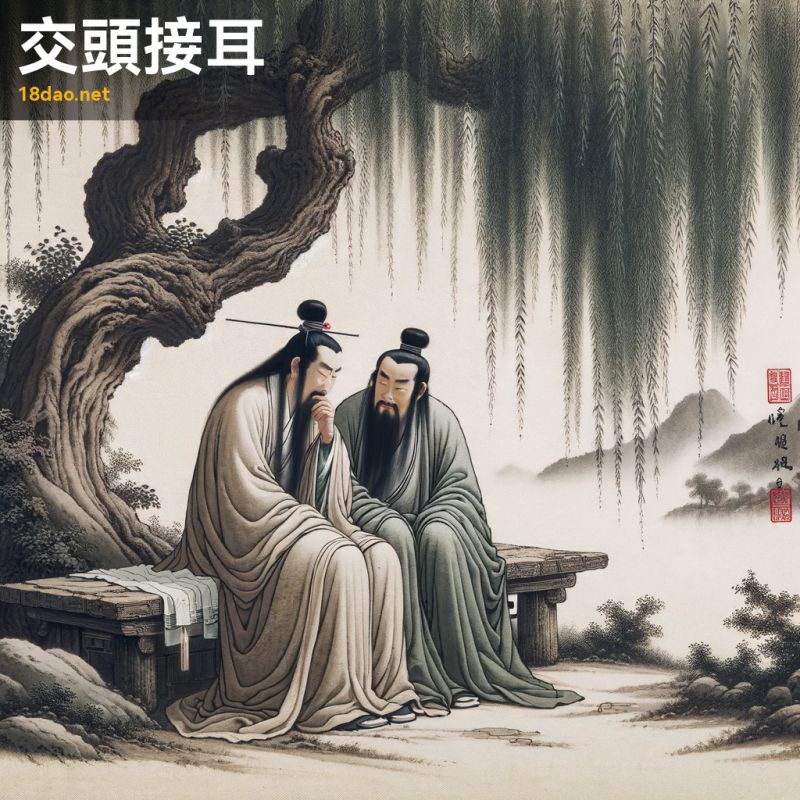

序号: 398

解读: 这幅插图生动地展现了成语“交头接耳”的含义。图中,两位身着传统长袍的古代学者坐在柳树下,彼此紧密地坐着,似乎在进行着私密且深入的交谈,几乎是耳语般地交流。他们所处的环境是一个宁静、幽雅的园林,背景中隐约可见山峦和流水,营造出一种平静而深远的氛围。

此画作风格模仿了古代画家的传统水墨画,以其深邃简约的特点著称。

整幅画面既传达了成语“交头接耳”中私下交流、亲密沟通的场景,又体现了中国古典绘画的精髓——注重情感表达和意境营造。图画的一角还印有红色的印章,增添了传统艺术的韵味。

通过这幅画,我们可以更加形象地理解“交头接耳”这一成语,感受到其中的文化底蕴和艺术魅力。

-

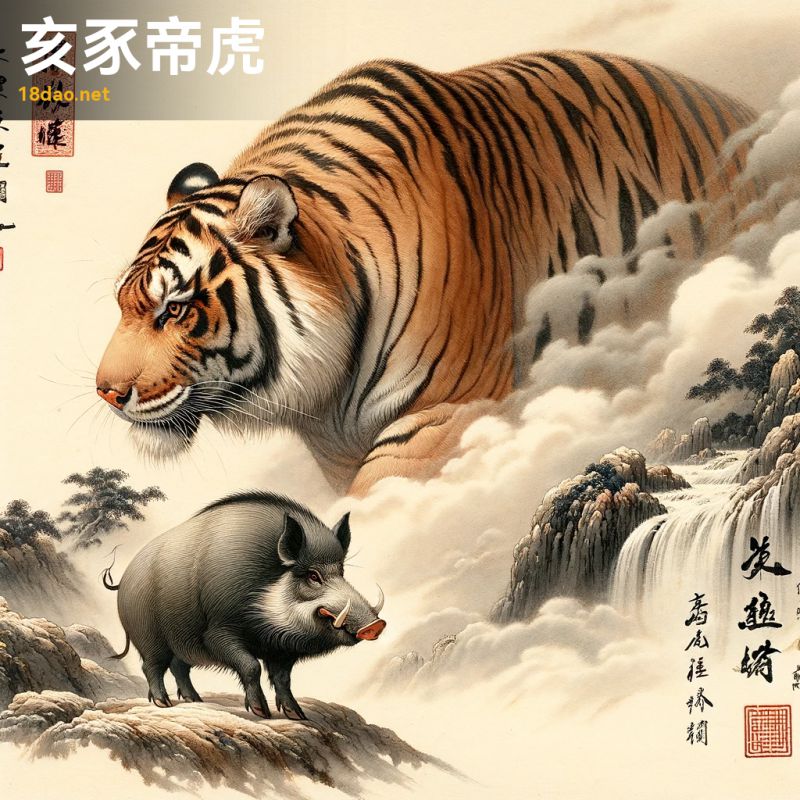

序号: 399

解读: 这幅插图呈现了成语“亥豕帝虎”的寓意。在画面中,一只野猪(代表“亥豕”)和一只雄伟的老虎(代表“帝虎”)并置。野猪在老虎面前显得谦卑或敬畏,这突出了两种动物之间的对比。成语“亥豕帝虎”原意是指小猪在大老虎面前也敢称王称霸,比喻小人在大人物面前也敢放肆。在这幅插图中,野猪的谦卑态度与老虎的威严形成了鲜明对比,生动地表现了这一成语的含义。

画风模仿了传统的中国画风格,类似于古代画家或近代画家的作品,强调自然风光、细腻的笔触和柔和的色彩。画面一角还有一枚红色印章,象征着艺术家的身份和作品的真实性。

整体上,这幅插图不仅传达了成语的深层含义,也展现了中国古典艺术的魅力。

-

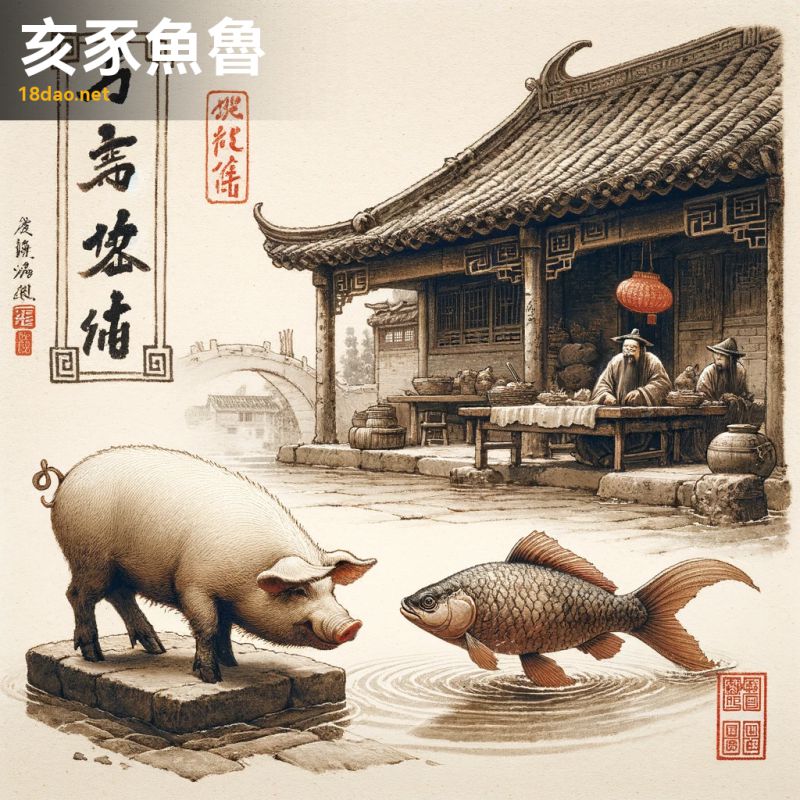

序号: 400

解读: 这幅插图展现了成语“亥豕鱼鲁”的形象。在这个成语中,“亥豕”指的是亥地的猪,而“鱼鲁”则是指鲁地的鱼。这个成语源自《孟子·梁惠王下》,孟子在其中用来比喻人们对于事物的不同喜好和需求。在插图中,我们看到一只生动活泼的猪和一条平静优雅的鱼,这些形象代表着亥地和鲁地。猪体现出的活力和能量象征着繁荣和丰富,而鱼的宁静和沉着则象征着智慧和深思。画面背景采用了简约风格,以突出猪和鱼这两个主要元素。

整个画面的调子和风格效仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,传递出一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还印有红色的印章,作为画作的签名,这是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一种传统的韵味和正式性。

通过这幅画,我们可以更深入地理解“亥豕鱼鲁”这个成语所蕴含的意义和文化背景。

解读: 这幅插图描绘了一位学者独自坐在宁静的书房中,其周围散落着书卷和卷轴。学者的表情沉思且略显忧郁,透露出对未知或难以触及事物的渴望。背景中的窗户展现出远处的山脉和云层,象征着遥不可及或未知的事物。

解读: 这幅插图描绘了一位学者独自坐在宁静的书房中,其周围散落着书卷和卷轴。学者的表情沉思且略显忧郁,透露出对未知或难以触及事物的渴望。背景中的窗户展现出远处的山脉和云层,象征着遥不可及或未知的事物。 解读: 这幅插图呈现了一个古代中国学者在宁静的书房中的场景。他被书籍和卷轴包围着,但显得困惑不解,正抓着头发思考。

解读: 这幅插图呈现了一个古代中国学者在宁静的书房中的场景。他被书籍和卷轴包围着,但显得困惑不解,正抓着头发思考。 解读: 这幅图描绘了中国古典成语“不言而喻”的场景。图中呈现了两位身着古代长袍的学者,一位在另一位耳边低语,而被低语的学者点头表示理解。他们的面部表情传达了一种不需言语即可相互理解的默契。背景是宁静的山水景观,包括群山、流动的河流和几棵树,营造出一种平和而深远的氛围。

解读: 这幅图描绘了中国古典成语“不言而喻”的场景。图中呈现了两位身着古代长袍的学者,一位在另一位耳边低语,而被低语的学者点头表示理解。他们的面部表情传达了一种不需言语即可相互理解的默契。背景是宁静的山水景观,包括群山、流动的河流和几棵树,营造出一种平和而深远的氛围。 解读: 这幅插图呈现了中国成语“不言而明”的精髓。在画面中,我们看到两位古代学者在宁静的花园里相对而坐,周围环绕着茂盛的绿植和盛开的花朵。他们正通过沉默交流思想,一位学者指向天空,另一位则点头表示理解。两人的表情平和,象征着深刻而无言的理解。

解读: 这幅插图呈现了中国成语“不言而明”的精髓。在画面中,我们看到两位古代学者在宁静的花园里相对而坐,周围环绕着茂盛的绿植和盛开的花朵。他们正通过沉默交流思想,一位学者指向天空,另一位则点头表示理解。两人的表情平和,象征着深刻而无言的理解。 解读: 这幅图描绘了两位古代中国学者在一棵大松树下进行深入交谈的场景。其中一位学者手持卷轴,另一位则专注地倾听。这个画面象征着思想和观点上的和谐与统一,体现了“不谋同辞”这个成语的精髓。“不谋同辞”原意是指不事先商量就说出相同的话或做出一致的行动,后来泛指不经事先约定而意见一致。在这幅画中,两位学者虽未预先商议,但通过深入的交流与讨论,达成了思想上的共鸣。这种精神体现了中国传统文化中对智慧和沟通的重视。

解读: 这幅图描绘了两位古代中国学者在一棵大松树下进行深入交谈的场景。其中一位学者手持卷轴,另一位则专注地倾听。这个画面象征着思想和观点上的和谐与统一,体现了“不谋同辞”这个成语的精髓。“不谋同辞”原意是指不事先商量就说出相同的话或做出一致的行动,后来泛指不经事先约定而意见一致。在这幅画中,两位学者虽未预先商议,但通过深入的交流与讨论,达成了思想上的共鸣。这种精神体现了中国传统文化中对智慧和沟通的重视。 解读: 这幅插图描绘了“不谋而合”这一成语的含义。在图中,我们看到两位学者分别从不同的角度绘制着同一幅山水画。这种景象暗示了他们在思想和行动上的和谐一致,即便他们之间并未预先商议。

解读: 这幅插图描绘了“不谋而合”这一成语的含义。在图中,我们看到两位学者分别从不同的角度绘制着同一幅山水画。这种景象暗示了他们在思想和行动上的和谐一致,即便他们之间并未预先商议。 解读: 这幅画描绘了两位学者在柳树下的湖边,他们穿着相似的传统长袍,正沉浸在书写诗句中,彼此并不知道对方的存在。画面传达出一种宁静祥和的气氛,远处的山脉和轻柔的雾气衬托出一种古老中国景观的精髓。

解读: 这幅画描绘了两位学者在柳树下的湖边,他们穿着相似的传统长袍,正沉浸在书写诗句中,彼此并不知道对方的存在。画面传达出一种宁静祥和的气氛,远处的山脉和轻柔的雾气衬托出一种古老中国景观的精髓。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“不识一丁”的含义。图中描绘了一位古代中国的老学者,他面对一本充满复杂汉字的大书时显得困惑,正抓着头发表现出不解的神情。他所处的环境是一个宁静的书房,四周摆满了古卷、经典的毛笔和砚台。书房的窗户敞开,可以看到外面的小花园和远处的山峦。“不识一丁”这个成语源于汉字“一”和“丁”的形状,这两个字是最简单的汉字之一。成语用来形容人文化程度极低,连最简单的汉字都不认识。在这幅图中,老学者对着书本的困惑和无助的神态恰如其分地表达了这一含义。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“不识一丁”的含义。图中描绘了一位古代中国的老学者,他面对一本充满复杂汉字的大书时显得困惑,正抓着头发表现出不解的神情。他所处的环境是一个宁静的书房,四周摆满了古卷、经典的毛笔和砚台。书房的窗户敞开,可以看到外面的小花园和远处的山峦。“不识一丁”这个成语源于汉字“一”和“丁”的形状,这两个字是最简单的汉字之一。成语用来形容人文化程度极低,连最简单的汉字都不认识。在这幅图中,老学者对着书本的困惑和无助的神态恰如其分地表达了这一含义。 解读: 这幅插图展现了成语“不识丁”的内涵。图中,我们看到一位身着传统中式服饰的人站在教室里,面对着写满古代汉字的黑板。他的表情显得困惑和茫然,体现了他对文字的不理解和无知。这个场景恰当地传达了“不识丁”的字面意思,即对文字一无所知,通常用来形容文盲或极其缺乏文化知识。在中国古代,丁是最常见的汉字之一,所以“不识丁”意味着连最基本的字都不认识。画面的氛围平静而深思,反映了中国古典画风的特点,同时描绘了成语的深层含义。此外,图像的一个角落有一枚红色印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,象征着作品的完整性和作者的身份标识。

解读: 这幅插图展现了成语“不识丁”的内涵。图中,我们看到一位身着传统中式服饰的人站在教室里,面对着写满古代汉字的黑板。他的表情显得困惑和茫然,体现了他对文字的不理解和无知。这个场景恰当地传达了“不识丁”的字面意思,即对文字一无所知,通常用来形容文盲或极其缺乏文化知识。在中国古代,丁是最常见的汉字之一,所以“不识丁”意味着连最基本的字都不认识。画面的氛围平静而深思,反映了中国古典画风的特点,同时描绘了成语的深层含义。此外,图像的一个角落有一枚红色印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,象征着作品的完整性和作者的身份标识。 解读: 这幅插图展现了中国成语“不识之无”的内涵。成语“不识之无”源自《论语·为政》,意为不认识、不了解。画中的学者代表了对知识的渴望和探求。他身处宁静的园林之中,四周环绕着古书卷轴,象征着知识的丰富和深邃。他凝视远方的山峰,山峰象征着知识的高远和不可限量。园林中的植物和小池塘,寓意着知识的多样性和深度。

解读: 这幅插图展现了中国成语“不识之无”的内涵。成语“不识之无”源自《论语·为政》,意为不认识、不了解。画中的学者代表了对知识的渴望和探求。他身处宁静的园林之中,四周环绕着古书卷轴,象征着知识的丰富和深邃。他凝视远方的山峰,山峰象征着知识的高远和不可限量。园林中的植物和小池塘,寓意着知识的多样性和深度。 解读: 此图描绘了“不识抬举”这一成语的场景。画中展示了一位年轻才华横溢的学者,身着传统服饰,在古代中国向一位富有但傲慢的贵族献上精美的卷轴。贵族身穿华丽的衣服和珠宝,面带轻蔑的表情,没有欣赏地拒绝了学者的作品。背景是典型的中国园林,有亭台楼阁、桥梁和茂密的植被,传达出历史的深度和文化的丰富。这幅画体现了“不识抬举”这一成语的含义,即不识别人的好意或价值,不能适当回应别人的善意或才华。学者代表着智慧和才能,而贵族的傲慢和不屑则展示了对这些价值的无视。

解读: 此图描绘了“不识抬举”这一成语的场景。画中展示了一位年轻才华横溢的学者,身着传统服饰,在古代中国向一位富有但傲慢的贵族献上精美的卷轴。贵族身穿华丽的衣服和珠宝,面带轻蔑的表情,没有欣赏地拒绝了学者的作品。背景是典型的中国园林,有亭台楼阁、桥梁和茂密的植被,传达出历史的深度和文化的丰富。这幅画体现了“不识抬举”这一成语的含义,即不识别人的好意或价值,不能适当回应别人的善意或才华。学者代表着智慧和才能,而贵族的傲慢和不屑则展示了对这些价值的无视。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者在其经典书房中的情景。书房内摆满了书籍和卷轴,学者坐在木制书桌前,面对着展开的卷轴,显得困惑不解。他的表情透露出迷茫,似乎对眼前的内容感到不解。这一场景恰好体现了“不识时务”这个成语的寓意。“不识时务”字面意思是不了解或不适应当前的形势或趋势。在这幅画中,学者对卷轴内容的困惑象征着对时代变迁或新思想的不理解或不适应。这不仅反映了个人的局限性,也暗示了在迅速变化的世界中不更新观念的后果。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者在其经典书房中的情景。书房内摆满了书籍和卷轴,学者坐在木制书桌前,面对着展开的卷轴,显得困惑不解。他的表情透露出迷茫,似乎对眼前的内容感到不解。这一场景恰好体现了“不识时务”这个成语的寓意。“不识时务”字面意思是不了解或不适应当前的形势或趋势。在这幅画中,学者对卷轴内容的困惑象征着对时代变迁或新思想的不理解或不适应。这不仅反映了个人的局限性,也暗示了在迅速变化的世界中不更新观念的后果。 解读: 这幅插图是基于成语“不识时变”创作的。在画面中,我们看到一位身着传统汉服的老者,坚定地站立在迅速变化的环境中。周围的景象正在转变,古老的建筑被现代摩天大楼所取代,马拉的车辆逐渐被汽车所替代。然而,尽管世界在他周围发生了翻天覆地的变化,这位老者的表情和姿态却保持不变,象征着他无法适应不断进化的世界。

解读: 这幅插图是基于成语“不识时变”创作的。在画面中,我们看到一位身着传统汉服的老者,坚定地站立在迅速变化的环境中。周围的景象正在转变,古老的建筑被现代摩天大楼所取代,马拉的车辆逐渐被汽车所替代。然而,尽管世界在他周围发生了翻天覆地的变化,这位老者的表情和姿态却保持不变,象征着他无法适应不断进化的世界。 解读: 这幅插图是为了阐释成语“不足挂齿”。在这幅画中,我们可以看到一个几乎看不见的小老鼠位于一只巨大大象脚下。这种视觉对比强烈地表现出老鼠的微不足道,恰如成语所言,象征着某事物或某人的重要性极其微小,不值得一提。

解读: 这幅插图是为了阐释成语“不足挂齿”。在这幅画中,我们可以看到一个几乎看不见的小老鼠位于一只巨大大象脚下。这种视觉对比强烈地表现出老鼠的微不足道,恰如成语所言,象征着某事物或某人的重要性极其微小,不值得一提。 解读: 这幅插图表现了“不辨菽粟”这个成语的含义。在画面中,我们看到一个男子正在农村的环境中,他似乎在认真地观察一些谷物。然而,由于他的表情显得困惑,这暗示他无法区分手中的豆类和粟米。这一场景恰如其分地体现了成语“不辨菽粟”的意思,即形容一个人判断能力差,不能辨别明显的不同。

解读: 这幅插图表现了“不辨菽粟”这个成语的含义。在画面中,我们看到一个男子正在农村的环境中,他似乎在认真地观察一些谷物。然而,由于他的表情显得困惑,这暗示他无法区分手中的豆类和粟米。这一场景恰如其分地体现了成语“不辨菽粟”的意思,即形容一个人判断能力差,不能辨别明显的不同。 解读: 这幅图描绘了中国成语“不辨菽麦”的场景。在画面中,一位穿着传统服装的中国农民站在两片不同的田地前,一片种植着豆类,另一片种植着小麦。他的表情显得困惑,似乎无法区分这两种农作物。这种不辨菽麦的情形,正是成语想要表达的含义,即无法辨别或混淆基本的或显而易见的事物。背景中,我们看到了典型的中国乡村风光,包括远处的山脉和一个小村庄。

解读: 这幅图描绘了中国成语“不辨菽麦”的场景。在画面中,一位穿着传统服装的中国农民站在两片不同的田地前,一片种植着豆类,另一片种植着小麦。他的表情显得困惑,似乎无法区分这两种农作物。这种不辨菽麦的情形,正是成语想要表达的含义,即无法辨别或混淆基本的或显而易见的事物。背景中,我们看到了典型的中国乡村风光,包括远处的山脉和一个小村庄。 解读: 这幅图描绘了一个古代中国的场景,两位学者身穿传统长袍,在田野旁激烈辩论。图中的一位学者,一名中年男子,长着长胡须,他激动地向田间的各种作物指去,其中包括豆类和小麦,似乎在试图区分它们。另一位学者,一位年轻男子,看上去既困惑又沮丧,无法辨别这些作物的区别。这幅画的背景宁静优美,远处有山脉和晴朗的天空,背景中可见传统的中国建筑。

解读: 这幅图描绘了一个古代中国的场景,两位学者身穿传统长袍,在田野旁激烈辩论。图中的一位学者,一名中年男子,长着长胡须,他激动地向田间的各种作物指去,其中包括豆类和小麦,似乎在试图区分它们。另一位学者,一位年轻男子,看上去既困惑又沮丧,无法辨别这些作物的区别。这幅画的背景宁静优美,远处有山脉和晴朗的天空,背景中可见传统的中国建筑。 解读: 这幅图描绘了一位坐在安静书房中的人,周围摆放着书籍和卷轴。房间具有古典中国建筑风格,有木梁和传统窗户。人物看起来很困惑,一边抓头一边看着打开的书,象征着混乱或缺乏理解。

解读: 这幅图描绘了一位坐在安静书房中的人,周围摆放着书籍和卷轴。房间具有古典中国建筑风格,有木梁和传统窗户。人物看起来很困惑,一边抓头一边看着打开的书,象征着混乱或缺乏理解。 解读: 成语“不速之客”字面上的意思是未被邀请而来的客人。它通常用来形容那些未经邀请或不受欢迎的人突然造访。在这幅图中,我们看到的是一个典型的中国古典家庭场景,其中一位不受欢迎的客人出现在家中。画面中,客厅的布局和装饰体现了中国古典风格的精髓。一个关键的细节是客人的存在。这位客人的身份特征、行为或面部表情都暗示着他是一个不受欢迎的访客。例如,他可能身着不适合此场合的服装,或者他的姿态和表情可能显得不自然或冒昧。与此同时,家中主人的表情和姿态揭示了他们对这位突如其来的客人的惊讶和不悦。可能是通过他们的面部表情、姿势或者与客人的互动来展现这一点。这种表现方式恰当地传达了“不速之客”成语的含义,即意外的、通常不受欢迎的访客给家庭带来的冲击和不适。

解读: 成语“不速之客”字面上的意思是未被邀请而来的客人。它通常用来形容那些未经邀请或不受欢迎的人突然造访。在这幅图中,我们看到的是一个典型的中国古典家庭场景,其中一位不受欢迎的客人出现在家中。画面中,客厅的布局和装饰体现了中国古典风格的精髓。一个关键的细节是客人的存在。这位客人的身份特征、行为或面部表情都暗示着他是一个不受欢迎的访客。例如,他可能身着不适合此场合的服装,或者他的姿态和表情可能显得不自然或冒昧。与此同时,家中主人的表情和姿态揭示了他们对这位突如其来的客人的惊讶和不悦。可能是通过他们的面部表情、姿势或者与客人的互动来展现这一点。这种表现方式恰当地传达了“不速之客”成语的含义,即意外的、通常不受欢迎的访客给家庭带来的冲击和不适。 解读: 这幅画描绘了“不速之客”这一成语的场景。在古色古香的中国庭院中,一位不请自来的访客站在门外。这位访客身穿中国古装,面露闲敏之色,似乎在伺机而动,寻找进入的机会。画面背景是典型的中国山水,包括树木和大岩石,营造出一种宁静而深邃的氛围。这幅作品的创作灵感来自于中国古典文化中“不速之客”的概念,即未经邀请便自行造访的客人。这位客人的闲敏表情和谨慎的姿态展现了他们的不确定性和对待进一步行动的谨慎态度。

解读: 这幅画描绘了“不速之客”这一成语的场景。在古色古香的中国庭院中,一位不请自来的访客站在门外。这位访客身穿中国古装,面露闲敏之色,似乎在伺机而动,寻找进入的机会。画面背景是典型的中国山水,包括树木和大岩石,营造出一种宁静而深邃的氛围。这幅作品的创作灵感来自于中国古典文化中“不速之客”的概念,即未经邀请便自行造访的客人。这位客人的闲敏表情和谨慎的姿态展现了他们的不确定性和对待进一步行动的谨慎态度。 解读: 这幅插图生动地描绘了成语“不达时务”的含义。图中,一位古代学者坐在传统的书房内,他的表情显得困惑和与周围环境脱节。书房内充满了书籍、卷轴和文物,象征着知识和传统。然而,在窗外,却展现了一个繁忙的现代城市,有现代化的建筑、飞行器和先进的技术,代表着现代时代。学者传统环境与外面现代世界的鲜明对比,恰如其分地体现了“不达时务”的含义,意味着未能适应变化的时代。

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“不达时务”的含义。图中,一位古代学者坐在传统的书房内,他的表情显得困惑和与周围环境脱节。书房内充满了书籍、卷轴和文物,象征着知识和传统。然而,在窗外,却展现了一个繁忙的现代城市,有现代化的建筑、飞行器和先进的技术,代表着现代时代。学者传统环境与外面现代世界的鲜明对比,恰如其分地体现了“不达时务”的含义,意味着未能适应变化的时代。 解读: 这幅画描绘了一片经历战争之后的荒凉战场,展现了成语“不遗寸草”的含义。成语“不遗寸草”源自《史记·项羽本纪》,原文是“项王军士不遗寸草”,形容破坏极为严重,连一寸草也不留下。在这幅画中,散落的武器、破碎的盔甲和旗帜展现了战争的残酷和破坏力,没有任何生命迹象,强调了“不遗寸草”的极端破坏。落日的背景加深了画面的悲壮与空旷感,而大地上的阴影则进一步强调了荒凉和绝望。使用的颜色调子沉重,以土色、灰色和深绿色为主,营造出一种忧郁的氛围。

解读: 这幅画描绘了一片经历战争之后的荒凉战场,展现了成语“不遗寸草”的含义。成语“不遗寸草”源自《史记·项羽本纪》,原文是“项王军士不遗寸草”,形容破坏极为严重,连一寸草也不留下。在这幅画中,散落的武器、破碎的盔甲和旗帜展现了战争的残酷和破坏力,没有任何生命迹象,强调了“不遗寸草”的极端破坏。落日的背景加深了画面的悲壮与空旷感,而大地上的阴影则进一步强调了荒凉和绝望。使用的颜色调子沉重,以土色、灰色和深绿色为主,营造出一种忧郁的氛围。 解读: 这幅插图为成语“不遗余力”(Bù yí yú lì)提供了形象的视觉表现。该成语字面意思是“没有留下任何余力”,比喻尽全力去做某事。在这幅插图中,一位古代中国学者在宁静的书房里辛勤地在烛光下工作。他被卷轴和书籍包围,手持毛笔,全神贯注于写作。这幅画的氛围充满了奉献精神和不知疲倦的努力,恰如其分地体现了这个成语的精髓。

解读: 这幅插图为成语“不遗余力”(Bù yí yú lì)提供了形象的视觉表现。该成语字面意思是“没有留下任何余力”,比喻尽全力去做某事。在这幅插图中,一位古代中国学者在宁静的书房里辛勤地在烛光下工作。他被卷轴和书籍包围,手持毛笔,全神贯注于写作。这幅画的氛围充满了奉献精神和不知疲倦的努力,恰如其分地体现了这个成语的精髓。 解读: 这幅插图是为了配合中国成语“不阿不挠”而绘制的。在画面中,一位小人物正在攀登陡峭的山峰,山峰高耸而险峻,象征着困难与挑战。虽然与庞大的山脉相比,这个人物显得渺小,但他的表情却坚定而专注,体现了坚持不懈和坚定不移的精神。

解读: 这幅插图是为了配合中国成语“不阿不挠”而绘制的。在画面中,一位小人物正在攀登陡峭的山峰,山峰高耸而险峻,象征着困难与挑战。虽然与庞大的山脉相比,这个人物显得渺小,但他的表情却坚定而专注,体现了坚持不懈和坚定不移的精神。 解读: 这幅图描绘了“不饰边幅”这一成语的场景。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的学者,独自安坐在一个简朴而宁静的园林中。园林的设计非常简约,没有华丽的装饰,强调了自然之美和简单的魅力。学者的态度和周围的环境都体现出谦逊和对炫耀性展示的拒绝。

解读: 这幅图描绘了“不饰边幅”这一成语的场景。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的学者,独自安坐在一个简朴而宁静的园林中。园林的设计非常简约,没有华丽的装饰,强调了自然之美和简单的魅力。学者的态度和周围的环境都体现出谦逊和对炫耀性展示的拒绝。 解读: 这幅插图展现了成语“世俗炎凉”的深刻含义。画面中,秋季的景色,落叶和静静流淌的河流构成了背景,象征着世事的变迁和无常。河的两岸,人物的对比生动地描绘了成语中的核心思想:一方面有人相互帮助,彼此关怀;另一方面则有人表现出冷漠或背离,反映了人际关系中的温暖与冷漠。这种对比恰如其分地表现了“世俗炎凉”这一成语所描绘的人世间的善变与无情。

解读: 这幅插图展现了成语“世俗炎凉”的深刻含义。画面中,秋季的景色,落叶和静静流淌的河流构成了背景,象征着世事的变迁和无常。河的两岸,人物的对比生动地描绘了成语中的核心思想:一方面有人相互帮助,彼此关怀;另一方面则有人表现出冷漠或背离,反映了人际关系中的温暖与冷漠。这种对比恰如其分地表现了“世俗炎凉”这一成语所描绘的人世间的善变与无情。 解读: 这幅插图展现了“世外桃源”的意境,一成语通常用来形容一个远离尘嚣、景色宜人的理想境界。画面中,一条宁静的河流缓缓流过郁郁葱葱的山谷,周围是盛开的桃花,粉白的花瓣与背景深绿的山峦形成鲜明对比。这些细节共同勾勒出一个与世隔绝、仿佛人间天堂的场景。在这幅画中,我们还看到几座传统的中国亭台小憩于树木之间,几位身着古代服饰的人物正在享受这片宁静的环境。这样的场景与“世外桃源”的概念不谋而合,体现了人与自然和谐共处的理想状态。

解读: 这幅插图展现了“世外桃源”的意境,一成语通常用来形容一个远离尘嚣、景色宜人的理想境界。画面中,一条宁静的河流缓缓流过郁郁葱葱的山谷,周围是盛开的桃花,粉白的花瓣与背景深绿的山峦形成鲜明对比。这些细节共同勾勒出一个与世隔绝、仿佛人间天堂的场景。在这幅画中,我们还看到几座传统的中国亭台小憩于树木之间,几位身着古代服饰的人物正在享受这片宁静的环境。这样的场景与“世外桃源”的概念不谋而合,体现了人与自然和谐共处的理想状态。 解读: 这幅图描绘了一个典型的中国水墨画景象,用以表现“世态炎凉”这一成语。画中,一个兴盛的花园里,绿意盎然,花朵绽放,鱼儿在池塘中游动,象征着繁荣和活力。然而在这片生机勃勃的景象中,一棵孤零零的枯树显得格格不入,它的枝条光秃、扭曲,代表着被遗弃和萧条。这种鲜明的对比,恰如其分地体现了“世态炎凉”成语中所蕴含的意境——社会和人际关系的冷暖变幻,以及人在顺境和逆境中所遭遇的截然不同的待遇。

解读: 这幅图描绘了一个典型的中国水墨画景象,用以表现“世态炎凉”这一成语。画中,一个兴盛的花园里,绿意盎然,花朵绽放,鱼儿在池塘中游动,象征着繁荣和活力。然而在这片生机勃勃的景象中,一棵孤零零的枯树显得格格不入,它的枝条光秃、扭曲,代表着被遗弃和萧条。这种鲜明的对比,恰如其分地体现了“世态炎凉”成语中所蕴含的意境——社会和人际关系的冷暖变幻,以及人在顺境和逆境中所遭遇的截然不同的待遇。 解读: 成语“并作威福”描述了一种权力被滥用或不当行使的情形。这幅画描绘了一位古代中国皇帝坐在龙座上,其表情严肃且冷漠,体现出威严和冷酷。周围环绕着庄严而华丽的台防,突出了皇帝的权力和地位。背景中的中国山水画呈现了宏伟的宇宙景象,与皇帝的形象形成鲜明对比,暗示着他的权力虽然巨大,但在浩瀚宇宙面前却显得渺小。

解读: 成语“并作威福”描述了一种权力被滥用或不当行使的情形。这幅画描绘了一位古代中国皇帝坐在龙座上,其表情严肃且冷漠,体现出威严和冷酷。周围环绕着庄严而华丽的台防,突出了皇帝的权力和地位。背景中的中国山水画呈现了宏伟的宇宙景象,与皇帝的形象形成鲜明对比,暗示着他的权力虽然巨大,但在浩瀚宇宙面前却显得渺小。 解读: 这幅插图展现了成语“并驾齐驱”的形象化表达。在画面中,两匹马并肩奔跑,它们的鬃毛随风飘扬,展示出力量与速度上的均衡匹配。这个场景象征着竞争与平等,体现了成语中的核心含义,即在某一领域中势均力敌、不分伯仲。画中的马匹表情专注、意志坚定,捕捉到了竞争与伙伴关系的精髓。

解读: 这幅插图展现了成语“并驾齐驱”的形象化表达。在画面中,两匹马并肩奔跑,它们的鬃毛随风飘扬,展示出力量与速度上的均衡匹配。这个场景象征着竞争与平等,体现了成语中的核心含义,即在某一领域中势均力敌、不分伯仲。画中的马匹表情专注、意志坚定,捕捉到了竞争与伙伴关系的精髓。 解读: 这幅插图展现了“并驱齐驾”这一成语的含义。在画面中,两匹马并排奔跑,它们的鬃毛和尾巴随风飘扬,展现出力量与速度的平衡。两匹马分别拉着装饰一致的双车,车上各有一位身着古代中国服饰的驾车人。这样的构图恰如其分地体现了“并驱齐驾”的意境,即两者势均力敌、不分伯仲。

解读: 这幅插图展现了“并驱齐驾”这一成语的含义。在画面中,两匹马并排奔跑,它们的鬃毛和尾巴随风飘扬,展现出力量与速度的平衡。两匹马分别拉着装饰一致的双车,车上各有一位身着古代中国服饰的驾车人。这样的构图恰如其分地体现了“并驱齐驾”的意境,即两者势均力敌、不分伯仲。 解读: 这幅插图展现了成语“中干外强”的内涵。图中,一棵柔弱细腻的树木位于宁静的庭院内部,象征着内心的脆弱或不足。与之形成鲜明对比的是,庭院外围的高大坚固的墙壁,代表着外在的强大和坚硬。这种对比突出了成语中“内部空虚,外表强硬”的含义。

解读: 这幅插图展现了成语“中干外强”的内涵。图中,一棵柔弱细腻的树木位于宁静的庭院内部,象征着内心的脆弱或不足。与之形成鲜明对比的是,庭院外围的高大坚固的墙壁,代表着外在的强大和坚硬。这种对比突出了成语中“内部空虚,外表强硬”的含义。 解读: 这幅插图展现了成语“中流底柱”的深刻内涵。画面中,一根巨大而坚固的柱子矗立在汹涌澎湃的河流中心,象征着坚定不移和坚韧不拔的精神。周围的河水以充满动感的笔触描绘,强调了水流的力量和运动,而柱子本身却显得平静而坚定,与周围环境形成鲜明对比。画面远处的山峦和河岸边零星的树木,增添了传统中国风景画的元素。

解读: 这幅插图展现了成语“中流底柱”的深刻内涵。画面中,一根巨大而坚固的柱子矗立在汹涌澎湃的河流中心,象征着坚定不移和坚韧不拔的精神。周围的河水以充满动感的笔触描绘,强调了水流的力量和运动,而柱子本身却显得平静而坚定,与周围环境形成鲜明对比。画面远处的山峦和河岸边零星的树木,增添了传统中国风景画的元素。 解读: 这幅插图展现了成语“中流砥柱”的深刻内涵。图中,一块巨大的石柱(或岩石)稳固地立于汹涌激流的中心,象征着在混乱中的稳定和力量。这个石柱或岩石的细节处理突出了其作为稳定力量的角色。与之形成鲜明对比的是,周围的河水通过动态流动的笔触被描绘出来,捕捉到了水流的运动和能量。背景中的传统中国山脉和树木增添了深度和情境,为整个场景提供了文化和自然的背景。

解读: 这幅插图展现了成语“中流砥柱”的深刻内涵。图中,一块巨大的石柱(或岩石)稳固地立于汹涌激流的中心,象征着在混乱中的稳定和力量。这个石柱或岩石的细节处理突出了其作为稳定力量的角色。与之形成鲜明对比的是,周围的河水通过动态流动的笔触被描绘出来,捕捉到了水流的运动和能量。背景中的传统中国山脉和树木增添了深度和情境,为整个场景提供了文化和自然的背景。 解读: 这幅插图展现了中国成语“丹心耿耿”的内涵。在图中,我们看到一位中年的学者,他身处于宁静的花园之中,手持一卷古文书卷,表情庄重而专注。这位学者的形象象征着坚定不移的忠诚和奉献精神,正如成语“丹心耿耿”所传达的意义——忠心赤诚,毫不动摇。画面的背景是一个安详的花园,绽放的梅花和潺潺的小溪增添了画面的纯洁和坚定意志的象征。这种设定不仅反映了成语的寓意,还营造出一种沉静和内敛的氛围,与传统中国文化中重视的品德和情感相呼应。

解读: 这幅插图展现了中国成语“丹心耿耿”的内涵。在图中,我们看到一位中年的学者,他身处于宁静的花园之中,手持一卷古文书卷,表情庄重而专注。这位学者的形象象征着坚定不移的忠诚和奉献精神,正如成语“丹心耿耿”所传达的意义——忠心赤诚,毫不动摇。画面的背景是一个安详的花园,绽放的梅花和潺潺的小溪增添了画面的纯洁和坚定意志的象征。这种设定不仅反映了成语的寓意,还营造出一种沉静和内敛的氛围,与传统中国文化中重视的品德和情感相呼应。 解读: 这幅插图生动地呈现了“乘其不意”的成语意境。在图中,一只狡猾的狐狸正悄悄接近一只毫无戒备的兔子。狐狸的细节处理非常精致,它那狡黠的表情体现了出其不意的策略和智谋。而兔子则在安静地吃草,对周围环境毫无察觉,象征着脆弱和不警觉。

解读: 这幅插图生动地呈现了“乘其不意”的成语意境。在图中,一只狡猾的狐狸正悄悄接近一只毫无戒备的兔子。狐狸的细节处理非常精致,它那狡黠的表情体现了出其不意的策略和智谋。而兔子则在安静地吃草,对周围环境毫无察觉,象征着脆弱和不警觉。 解读: 成语“乘危下石”(Chéng wēi xià shí)的意思是在别人危难时刻趁机加害,相当于英文里的“在某人倒霉时再踢一脚”。这个成语暗示着趁人之危和恶意,意指某人利用他人的脆弱或困境来造成更大的伤害或困难。

解读: 成语“乘危下石”(Chéng wēi xià shí)的意思是在别人危难时刻趁机加害,相当于英文里的“在某人倒霉时再踢一脚”。这个成语暗示着趁人之危和恶意,意指某人利用他人的脆弱或困境来造成更大的伤害或困难。 解读: 这幅插图展现了“乘风破浪”这一成语的精髓。画面中,一艘古老的中国帆船在波涛汹涌的大海上勇往直前。船上的大帆鼓起,仿佛正在借助强劲的风力。周围的海浪波澜壮阔,展现了海上旅行的艰难与挑战。而天空中,云层被风吹动,增添了画面的动态美。此成语源自《宋书·刘义庆传》,原文为“乘风破浪,直挂云帆济沧海”,意指借助顺风劈波前行,比喻在困难或危险的环境中奋勇前进,不畏艰难。这幅画恰如其分地捕捉了这一精神,传达了无畏挑战、勇往直前的意境。

解读: 这幅插图展现了“乘风破浪”这一成语的精髓。画面中,一艘古老的中国帆船在波涛汹涌的大海上勇往直前。船上的大帆鼓起,仿佛正在借助强劲的风力。周围的海浪波澜壮阔,展现了海上旅行的艰难与挑战。而天空中,云层被风吹动,增添了画面的动态美。此成语源自《宋书·刘义庆传》,原文为“乘风破浪,直挂云帆济沧海”,意指借助顺风劈波前行,比喻在困难或危险的环境中奋勇前进,不畏艰难。这幅画恰如其分地捕捉了这一精神,传达了无畏挑战、勇往直前的意境。 解读: 这幅图描绘了成语“九仞一簣”的寓意。在图中,一位身着传统中式服饰的男子正在攀登一座陡峭且高耸的山峰,几乎到达了山顶。

解读: 这幅图描绘了成语“九仞一簣”的寓意。在图中,一位身着传统中式服饰的男子正在攀登一座陡峭且高耸的山峰,几乎到达了山顶。 解读: 这幅插图描绘了“九层云外”这个成语的寓意。画面中,一位人物站立在高耸的山峰之上,目光凝视着脚下层层叠叠的云海。这些云层仿佛将山峰与世俗的尘嚣隔绝,创造出一种超然脱俗的氛围。山峰上郁郁葱葱的树木和草地,增添了一种自然和宁静的感觉,使画面显得更加深远和宁静。“九层云外”这个成语本身意味着非常遥远或超脱的地方,通常用来形容难以企及或凌驾于世俗之上的境界。在这幅画中,站在山巅之人仿佛已超越了尘世的繁杂,达到了一种更高层次的精神境界,与成语的含义完美契合。图中的红色印章是对传统中国画风格的一种致敬,同时也为作品增添了一种正式和庄重的氛围。

解读: 这幅插图描绘了“九层云外”这个成语的寓意。画面中,一位人物站立在高耸的山峰之上,目光凝视着脚下层层叠叠的云海。这些云层仿佛将山峰与世俗的尘嚣隔绝,创造出一种超然脱俗的氛围。山峰上郁郁葱葱的树木和草地,增添了一种自然和宁静的感觉,使画面显得更加深远和宁静。“九层云外”这个成语本身意味着非常遥远或超脱的地方,通常用来形容难以企及或凌驾于世俗之上的境界。在这幅画中,站在山巅之人仿佛已超越了尘世的繁杂,达到了一种更高层次的精神境界,与成语的含义完美契合。图中的红色印章是对传统中国画风格的一种致敬,同时也为作品增添了一种正式和庄重的氛围。 解读: 这幅插图描绘了“九死一生”这一成语的主题。图中展现了一艘小船在汹涌的大海中艰难航行的场景。大海波涛汹涌,天空阴暗,象征着极大的危险和挑战,这正是“九死”即九死九难的寓意。船上只有一位坚定的人,他代表着“一生”,即在绝境中求生的勇气和决心。

解读: 这幅插图描绘了“九死一生”这一成语的主题。图中展现了一艘小船在汹涌的大海中艰难航行的场景。大海波涛汹涌,天空阴暗,象征着极大的危险和挑战,这正是“九死”即九死九难的寓意。船上只有一位坚定的人,他代表着“一生”,即在绝境中求生的勇气和决心。 解读: 这幅插图呈现了“九死余生”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,在极其危险的情况下奇迹般地存活下来。这种情景可能是从激烈的战斗中逃脱,或是在自然灾害中幸存。

解读: 这幅插图呈现了“九死余生”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,在极其危险的情况下奇迹般地存活下来。这种情景可能是从激烈的战斗中逃脱,或是在自然灾害中幸存。 解读: 这幅插图展现了“九流三教”成语的寓意。九流指的是古代中国社会中的各种不同阶层和职业,包括儒、释、道三教及其它各种手艺人和商人等。在这幅画中,您可以看到一个繁忙的古代市场场景,不同身份和职业的人们在这里和谐相处,交流互动。其中包括了学者、佛教僧侣、道教道士、商人、工匠和普通百姓。他们或在交易、或讨论哲学、或进行宗教活动。画中的建筑风格反映了古代中国的特点,有佛塔和传统建筑。

解读: 这幅插图展现了“九流三教”成语的寓意。九流指的是古代中国社会中的各种不同阶层和职业,包括儒、释、道三教及其它各种手艺人和商人等。在这幅画中,您可以看到一个繁忙的古代市场场景,不同身份和职业的人们在这里和谐相处,交流互动。其中包括了学者、佛教僧侣、道教道士、商人、工匠和普通百姓。他们或在交易、或讨论哲学、或进行宗教活动。画中的建筑风格反映了古代中国的特点,有佛塔和传统建筑。 解读: 这幅画描绘了中国成语“九牛一毛”的形象化表现。在画面中,九头大牛散布在广阔的田野和山丘之间,象征着丰富和浩瀚。在这些雄伟动物中,有一根几乎看不见的毛发,巧妙地展示了成语的含义——某物与其他事物相比显得微不足道。

解读: 这幅画描绘了中国成语“九牛一毛”的形象化表现。在画面中,九头大牛散布在广阔的田野和山丘之间,象征着丰富和浩瀚。在这些雄伟动物中,有一根几乎看不见的毛发,巧妙地展示了成语的含义——某物与其他事物相比显得微不足道。 解读: 这幅插图展现了中国成语“九霄云外”的意境。成语“九霄云外”字面意思是指高于九层天空之外,比喻事物非常遥远或境界极高。在这幅画中,我们看到一片广阔而宁静的天空,充满了层层叠叠、洁白如棉的云朵,延伸至视线尽头。远处,一只孤独的仙鹤优雅地飞翔,象征着超越尘世的高飞和追求。

解读: 这幅插图展现了中国成语“九霄云外”的意境。成语“九霄云外”字面意思是指高于九层天空之外,比喻事物非常遥远或境界极高。在这幅画中,我们看到一片广阔而宁静的天空,充满了层层叠叠、洁白如棉的云朵,延伸至视线尽头。远处,一只孤独的仙鹤优雅地飞翔,象征着超越尘世的高飞和追求。 解读: 这幅插图展现了成语“九霄云路”的深远寓意。在中国传统文化中,“九霄云路”形容非常高远、难以企及的道路,常用来比喻极为艰难的事业或遥不可及的境界。图中的景象以险峻的山峰为主体,山峰被云雾环绕,彰显出攀登之路的艰难与崇高。山间的小路蜿蜒曲折,通往高处的云霄,暗喻着实现伟大目标所需的坚韧与毅力。这种场景与成语“九霄云路”的内涵完美契合,既体现了目标的高远,也展示了达成目标的艰辛过程。

解读: 这幅插图展现了成语“九霄云路”的深远寓意。在中国传统文化中,“九霄云路”形容非常高远、难以企及的道路,常用来比喻极为艰难的事业或遥不可及的境界。图中的景象以险峻的山峰为主体,山峰被云雾环绕,彰显出攀登之路的艰难与崇高。山间的小路蜿蜒曲折,通往高处的云霄,暗喻着实现伟大目标所需的坚韧与毅力。这种场景与成语“九霄云路”的内涵完美契合,既体现了目标的高远,也展示了达成目标的艰辛过程。 解读: 这幅图描绘了“九鼎一言”成语的场景。在画面中,一位穿着传统中国长袍的智者站在九个古代中国鼎(即大型铜器)前,他正郑重其事地对一群聚精会神的听众讲话,象征着人们对他的话语所赋予的重大信任和意义。背景是宁静的山脉和树木,传递出历史深度和文化重要性的感觉。

解读: 这幅图描绘了“九鼎一言”成语的场景。在画面中,一位穿着传统中国长袍的智者站在九个古代中国鼎(即大型铜器)前,他正郑重其事地对一群聚精会神的听众讲话,象征着人们对他的话语所赋予的重大信任和意义。背景是宁静的山脉和树木,传递出历史深度和文化重要性的感觉。 解读: 这幅图描绘了“乞怜摇尾”这个成语。画中的狗儿表情可怜,尾巴低垂地摇摆,似乎在乞求什么。这个场景传达了狗儿卑微求怜的形象,与成语“乞怜摇尾”中所蕴含的谦卑或卑微的态度相契合。成语本身指的是卑躬屈膝、无自尊自爱地讨好他人,正如这只狗在画中所表现的那样。在画面背景中,我们可以看到传统的中国村庄,其简朴而古朴的氛围与成语中的含义形成了鲜明的对比。这样的布局旨在强调狗儿行为的不尊严性,以及它与周围环境的落差。

解读: 这幅图描绘了“乞怜摇尾”这个成语。画中的狗儿表情可怜,尾巴低垂地摇摆,似乎在乞求什么。这个场景传达了狗儿卑微求怜的形象,与成语“乞怜摇尾”中所蕴含的谦卑或卑微的态度相契合。成语本身指的是卑躬屈膝、无自尊自爱地讨好他人,正如这只狗在画中所表现的那样。在画面背景中,我们可以看到传统的中国村庄,其简朴而古朴的氛围与成语中的含义形成了鲜明的对比。这样的布局旨在强调狗儿行为的不尊严性,以及它与周围环境的落差。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“乳腥未退”的含义。图中描绘了一只幼小的牛犊正在其母亲旁边饮奶。这个场景直观地传达了这个成语的字面意思——幼小的牛犊还在饮用母乳,象征着尚未脱离幼稚、未经世故的状态。在中国传统文化中,“乳腥未退”用来比喻人年纪尚轻、经验不足。这幅画的背景是宁静的乡村风景,有助于强调幼犊纯真未经世事的特质。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“乳腥未退”的含义。图中描绘了一只幼小的牛犊正在其母亲旁边饮奶。这个场景直观地传达了这个成语的字面意思——幼小的牛犊还在饮用母乳,象征着尚未脱离幼稚、未经世故的状态。在中国传统文化中,“乳腥未退”用来比喻人年纪尚轻、经验不足。这幅画的背景是宁静的乡村风景,有助于强调幼犊纯真未经世事的特质。 解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国服饰的幼童,坐在安静的庭园中,周围环绕着古老的建筑和茂盛的绿色植物。孩子看起来好奇却又缺乏经验,体现了青春的天真和对世界知识的缺乏。

解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国服饰的幼童,坐在安静的庭园中,周围环绕着古老的建筑和茂盛的绿色植物。孩子看起来好奇却又缺乏经验,体现了青春的天真和对世界知识的缺乏。 解读: 这幅插图展现了一个身着传统中国服饰的年幼孩子,大约五六岁,坐在经典的中国庭院中。孩子的身旁有学者石和盆景,表现出纯真和天真无邪的气质。背景是典型的中国古建筑,有瓦顶和木门,营造出传统中国家庭的氛围。

解读: 这幅插图展现了一个身着传统中国服饰的年幼孩子,大约五六岁,坐在经典的中国庭院中。孩子的身旁有学者石和盆景,表现出纯真和天真无邪的气质。背景是典型的中国古建筑,有瓦顶和木门,营造出传统中国家庭的氛围。 解读: 本图描绘了成语“干泽而渔”的含义。在画面中,我们看到一位古代打扮的渔夫站在干涸的湖床上,手持鱼竿,显得茫然。周围是破裂的、贫瘠的土地,几条鱼在干地上挣扎,象征着短视行为的徒劳。这个成语源自《左传·僖公二十六年》,原意是比喻不顾长远利益,只求眼前利益的行为。

解读: 本图描绘了成语“干泽而渔”的含义。在画面中,我们看到一位古代打扮的渔夫站在干涸的湖床上,手持鱼竿,显得茫然。周围是破裂的、贫瘠的土地,几条鱼在干地上挣扎,象征着短视行为的徒劳。这个成语源自《左传·僖公二十六年》,原意是比喻不顾长远利益,只求眼前利益的行为。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“乱作胡为”的精髓。在这个热闹的古代中国市场场景中,一名身着传统汉服的男子在中心位置表现出异常的行为,他正在颠覆一个小贩的摊位,导致水果和蔬菜散落在地上。周围的围观者对他的行为表现出震惊和不满。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“乱作胡为”的精髓。在这个热闹的古代中国市场场景中,一名身着传统汉服的男子在中心位置表现出异常的行为,他正在颠覆一个小贩的摊位,导致水果和蔬菜散落在地上。周围的围观者对他的行为表现出震惊和不满。 解读: 这幅图描绘了“乱作哓墙”的成语场景。在古代中国的街道上,人们面露恐慌,四处奔跑,构成了一幅混乱而惊慌的画面。建筑风格传统,以木结构和瓦顶为特征,反映了中国古典建筑的风貌。

解读: 这幅图描绘了“乱作哓墙”的成语场景。在古代中国的街道上,人们面露恐慌,四处奔跑,构成了一幅混乱而惊慌的画面。建筑风格传统,以木结构和瓦顶为特征,反映了中国古典建筑的风貌。 解读: 这幅插图生动地展现了“乱坠天花”这一成语的意境。成语“乱坠天花”源于《西游记》,原文描述的是观音菩萨的一种法力,能使天花乱坠,形容事物美妙得超乎寻常。在这幅画中,我们看到的是一幅充满诗意的古代中国风景,满天的花朵如同雨点般从天而降,营造出一种超现实而梦幻的氛围。画面中,我们看到了宁静的村庄、起伏的山丘和传统的中国建筑,所有这些元素共同构建了一个宁静而和谐的古代中国背景。天空中的花朵似乎无穷无尽,宛如一场花的雨,给观者带来视觉上的震撼和心灵上的愉悦。这种场景完美地诠释了“乱坠天花”这一成语的美妙和非凡。

解读: 这幅插图生动地展现了“乱坠天花”这一成语的意境。成语“乱坠天花”源于《西游记》,原文描述的是观音菩萨的一种法力,能使天花乱坠,形容事物美妙得超乎寻常。在这幅画中,我们看到的是一幅充满诗意的古代中国风景,满天的花朵如同雨点般从天而降,营造出一种超现实而梦幻的氛围。画面中,我们看到了宁静的村庄、起伏的山丘和传统的中国建筑,所有这些元素共同构建了一个宁静而和谐的古代中国背景。天空中的花朵似乎无穷无尽,宛如一场花的雨,给观者带来视觉上的震撼和心灵上的愉悦。这种场景完美地诠释了“乱坠天花”这一成语的美妙和非凡。 解读: 这幅图描绘了一个坐在树下沉思的学者,周围漂浮着一系列杂乱无章的奇思妙想的物体,象征着混乱和无序的思绪。画面虽然宁静,但巧妙地传达出心灵混乱的感觉。这种表现手法与“乱想胡思”这个成语完美契合。成语“乱想胡思”意指思绪杂乱,胡乱想象。在这幅画中,学者的沉思状态与周围的混乱对象形成鲜明对比,生动地体现了成语的含义。

解读: 这幅图描绘了一个坐在树下沉思的学者,周围漂浮着一系列杂乱无章的奇思妙想的物体,象征着混乱和无序的思绪。画面虽然宁静,但巧妙地传达出心灵混乱的感觉。这种表现手法与“乱想胡思”这个成语完美契合。成语“乱想胡思”意指思绪杂乱,胡乱想象。在这幅画中,学者的沉思状态与周围的混乱对象形成鲜明对比,生动地体现了成语的含义。 解读: 这幅图描绘了一位古代学者,他看起来非常的憔悴,头发蓬乱,面容尘垢,坐在一个凌乱的书房中,四周散落着古卷、书籍和文房四宝。这种画面生动地表现了“乱首垢面”这一成语的含义。“乱首垢面”这个成语用来形容人因劳累或忧愁而显得十分狼狈,通常用来形容人不修边幅,或者忙碌到无暇顾及外表。在中国古代文化中,这种形象常常被用来描绘努力学习或深陷忧思的学者,反映出他们忘我工作或沉思的状态。

解读: 这幅图描绘了一位古代学者,他看起来非常的憔悴,头发蓬乱,面容尘垢,坐在一个凌乱的书房中,四周散落着古卷、书籍和文房四宝。这种画面生动地表现了“乱首垢面”这一成语的含义。“乱首垢面”这个成语用来形容人因劳累或忧愁而显得十分狼狈,通常用来形容人不修边幅,或者忙碌到无暇顾及外表。在中国古代文化中,这种形象常常被用来描绘努力学习或深陷忧思的学者,反映出他们忘我工作或沉思的状态。 解读: 这幅插图是为了阐释成语“了无所有”。在这幅画中,我们看到一片空旷、宁静的景象,有一棵光秃的树,象征着空虚与孤寂。这个景象无人居住,强调了一种虚无与缺失的感觉。

解读: 这幅插图是为了阐释成语“了无所有”。在这幅画中,我们看到一片空旷、宁静的景象,有一棵光秃的树,象征着空虚与孤寂。这个景象无人居住,强调了一种虚无与缺失的感觉。 解读: 这幅插图展现了成语“予取予求”的含义。图中的传统中国学者站在水池旁,转动着一个木制水轮。他的古代中国服饰和水轮的转动象征着不断的给予与索取,而水流的循环代表生命和自然的连续性。池中的鱼儿自由来去,体现了无限制的索取和满足。学者的表情反映出深思和内心的满足,体现了对知识和智慧的追求。

解读: 这幅插图展现了成语“予取予求”的含义。图中的传统中国学者站在水池旁,转动着一个木制水轮。他的古代中国服饰和水轮的转动象征着不断的给予与索取,而水流的循环代表生命和自然的连续性。池中的鱼儿自由来去,体现了无限制的索取和满足。学者的表情反映出深思和内心的满足,体现了对知识和智慧的追求。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“予夺生杀”的深刻含义。图中描绘了一位古代皇帝,庄严地坐在宏伟的殿堂中,表情严肃。他的周围是一群大臣和侍卫,他们对皇帝既敬畏又畏惧。皇帝一手持卷轴,象征着做出重大决定的权力,另一手权威地搁在扶手上。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“予夺生杀”的深刻含义。图中描绘了一位古代皇帝,庄严地坐在宏伟的殿堂中,表情严肃。他的周围是一群大臣和侍卫,他们对皇帝既敬畏又畏惧。皇帝一手持卷轴,象征着做出重大决定的权力,另一手权威地搁在扶手上。 解读: 这幅图描绘了“事不两立”这一成语的含义。成语“事不两立”源于《左传·僖公二十八年》,原文为:“事不两立,德不并存。”意思是指两件事情不能同时存在,两种性质相反的德行不能并存。在这幅画中,我选择了水和火这两种自然元素来象征这个成语,因为它们代表了完全不同的特性和本质,无法共存。画面上,水和火被拟人化,以表现它们截然不同的特性。水的部分用流畅、柔和的笔触表现,象征宁静、优雅。而火的部分则用动感十足、有力的笔触来描绘,代表着激烈和能量。这种对比不仅体现了水火不容的本质,也展现了中华文化中对立统一的哲学思想。

解读: 这幅图描绘了“事不两立”这一成语的含义。成语“事不两立”源于《左传·僖公二十八年》,原文为:“事不两立,德不并存。”意思是指两件事情不能同时存在,两种性质相反的德行不能并存。在这幅画中,我选择了水和火这两种自然元素来象征这个成语,因为它们代表了完全不同的特性和本质,无法共存。画面上,水和火被拟人化,以表现它们截然不同的特性。水的部分用流畅、柔和的笔触表现,象征宁静、优雅。而火的部分则用动感十足、有力的笔触来描绘,代表着激烈和能量。这种对比不仅体现了水火不容的本质,也展现了中华文化中对立统一的哲学思想。 解读: 这幅图描绘了中国成语“事事无成”的意境。成语“事事无成”字面意思是事情做什么都不成功,用来形容做事没有成就或者努力没有结果。图中的学者身着传统中式服装,表情沮丧地坐在杂乱的书房中。四周散落着书卷和文具,一支笔闲置一旁,一支未点燃的蜡烛,象征着他的目标未能实现和事业上的挫折。这种场景传达了一种努力却收获甚少的感觉,与“事事无成”这个成语的含义相符。

解读: 这幅图描绘了中国成语“事事无成”的意境。成语“事事无成”字面意思是事情做什么都不成功,用来形容做事没有成就或者努力没有结果。图中的学者身着传统中式服装,表情沮丧地坐在杂乱的书房中。四周散落着书卷和文具,一支笔闲置一旁,一支未点燃的蜡烛,象征着他的目标未能实现和事业上的挫折。这种场景传达了一种努力却收获甚少的感觉,与“事事无成”这个成语的含义相符。 解读: 这幅插图描绘了成语“事半功倍”的精髓。图中展现了一位智慧的老人坐在古老的大树下,展示着一种简单但高效的灌溉技术——使用传统的竹制水车来浇灌花园。这个场景体现了水车的轻松效率,象征着用较少的努力就能取得更大的成效。

解读: 这幅插图描绘了成语“事半功倍”的精髓。图中展现了一位智慧的老人坐在古老的大树下,展示着一种简单但高效的灌溉技术——使用传统的竹制水车来浇灌花园。这个场景体现了水车的轻松效率,象征着用较少的努力就能取得更大的成效。 解读: 这幅图描绘了成语“事半功百”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者在他的书房内,成功发明了一种新工具。这位学者身着传统的汉服,周围摆放着古代的文物和卷轴,面带满意的神情。这个场景象征着用最小的努力达成显著的成效,凸显了效率和高效能的概念。

解读: 这幅图描绘了成语“事半功百”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者在他的书房内,成功发明了一种新工具。这位学者身着传统的汉服,周围摆放着古代的文物和卷轴,面带满意的神情。这个场景象征着用最小的努力达成显著的成效,凸显了效率和高效能的概念。 解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“事在人为”的主题。图中呈现了一位身着传统中国服饰的学者,他在书桌前勤奋地工作,桌上摆放着卷轴和毛笔,象征着毅力和辛勤劳动。这个场景展示了通过不懈的努力和坚持可以达成目标的理念。背景是一道宁静的山水风景,有山脉和河流,代表着人生的旅程。这样的布局不仅增添了画面的深度和广阔感,也寓意着在漫长的人生道路上,坚持和努力是通向成功的关键。

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“事在人为”的主题。图中呈现了一位身着传统中国服饰的学者,他在书桌前勤奋地工作,桌上摆放着卷轴和毛笔,象征着毅力和辛勤劳动。这个场景展示了通过不懈的努力和坚持可以达成目标的理念。背景是一道宁静的山水风景,有山脉和河流,代表着人生的旅程。这样的布局不仅增添了画面的深度和广阔感,也寓意着在漫长的人生道路上,坚持和努力是通向成功的关键。 解读: 这幅图描绘的是一位身着中国古典服饰的男子,他面对着一面镜子。在现实中,这位男子的表情显得安静且深思,但在镜中反射出的却是一种截然不同的表情——他显得既忧郁又抱怨。这种对比强烈地体现了成语“事与心违”的含义,即现实与内心的期望或希望相悖,形成了鲜明的对比。背景是典型的中国古典客厅,充满了中式元素和装饰,这种环境设置增添了一种传统和文化的氛围,进一步加深了画面的意境。

解读: 这幅图描绘的是一位身着中国古典服饰的男子,他面对着一面镜子。在现实中,这位男子的表情显得安静且深思,但在镜中反射出的却是一种截然不同的表情——他显得既忧郁又抱怨。这种对比强烈地体现了成语“事与心违”的含义,即现实与内心的期望或希望相悖,形成了鲜明的对比。背景是典型的中国古典客厅,充满了中式元素和装饰,这种环境设置增添了一种传统和文化的氛围,进一步加深了画面的意境。 解读: 这幅插图是基于中文成语“事与志违”(Shi yu zhi wei)创作的,意为现实与个人的愿望或意图相冲突。图中描绘了一位身穿古代中国服饰的学者,面露失望之色,凝视着一棵枯萎的树。这棵树象征着他未能实现的抱负。背景是一个宁静的传统中国园林,配有亭台和远处的山峦,捕捉了沉思和未达成期望的氛围。

解读: 这幅插图是基于中文成语“事与志违”(Shi yu zhi wei)创作的,意为现实与个人的愿望或意图相冲突。图中描绘了一位身穿古代中国服饰的学者,面露失望之色,凝视着一棵枯萎的树。这棵树象征着他未能实现的抱负。背景是一个宁静的传统中国园林,配有亭台和远处的山峦,捕捉了沉思和未达成期望的氛围。 解读: 这幅图描绘了一个古风的场景,以表达成语“事与愿违”的内涵。在画面中,我们看到一位书生站在柳树下,神情失望地望着他的纸船被河流的激流带走,而不是顺利地航行。这一场景充分体现了“事与愿违”的意境,即人们的期望与现实之间的落差。在中国传统文化中,书生常被视为理想主义者,他们的梦想往往充满诗意和远大的理想。这位书生制作的纸船可能寓意着他的梦想或期望,然而,现实中河流的激流象征着不可预料的困难和挑战,这使得他的梦想无法按照预期实现。

解读: 这幅图描绘了一个古风的场景,以表达成语“事与愿违”的内涵。在画面中,我们看到一位书生站在柳树下,神情失望地望着他的纸船被河流的激流带走,而不是顺利地航行。这一场景充分体现了“事与愿违”的意境,即人们的期望与现实之间的落差。在中国传统文化中,书生常被视为理想主义者,他们的梦想往往充满诗意和远大的理想。这位书生制作的纸船可能寓意着他的梦想或期望,然而,现实中河流的激流象征着不可预料的困难和挑战,这使得他的梦想无法按照预期实现。 解读: 这幅插图是基于成语“事过境迁”制作的。在中国传统文化中,“事过境迁”字面意思是“事情过去,环境变迁”,比喻时间的变迁使事物已经完全改变。在这幅画中,我们看到一个古老的村庄逐渐演变成一个繁华的现代城市,象征着时间的流逝和变化。画面前景中,一位身着传统中式长袍的老者凝视着这座城市,似乎在沉思着过往与现在的差异。

解读: 这幅插图是基于成语“事过境迁”制作的。在中国传统文化中,“事过境迁”字面意思是“事情过去,环境变迁”,比喻时间的变迁使事物已经完全改变。在这幅画中,我们看到一个古老的村庄逐渐演变成一个繁华的现代城市,象征着时间的流逝和变化。画面前景中,一位身着传统中式长袍的老者凝视着这座城市,似乎在沉思着过往与现在的差异。 解读: 这幅插图呈现了一副古典中国风景画,表现了一座古老的桥横跨在平静流淌的河流之上,河流穿过古老的山脉。图中的桥象征着时间的流逝,一位独自的老者站在桥上,凝视远方,代表着对时间流转和情感变迁的反思。背景中笼罩在雾中的山峦增添了深度和神秘感。这幅图与成语“事过情迁”相契合。这个成语的字面意思是“事情过去了,情感也随之改变”,常用来形容随着时间的流逝,人们对某些事情的感情也会随之改变。在这幅画中,老人站在桥上似乎在回顾过去,象征着时间的流逝和情感的变迁。山脉和河流的宁静景致呈现了一种平和和深远的感觉,与成语中的时间流逝和情感转变的主题相呼应。

解读: 这幅插图呈现了一副古典中国风景画,表现了一座古老的桥横跨在平静流淌的河流之上,河流穿过古老的山脉。图中的桥象征着时间的流逝,一位独自的老者站在桥上,凝视远方,代表着对时间流转和情感变迁的反思。背景中笼罩在雾中的山峦增添了深度和神秘感。这幅图与成语“事过情迁”相契合。这个成语的字面意思是“事情过去了,情感也随之改变”,常用来形容随着时间的流逝,人们对某些事情的感情也会随之改变。在这幅画中,老人站在桥上似乎在回顾过去,象征着时间的流逝和情感的变迁。山脉和河流的宁静景致呈现了一种平和和深远的感觉,与成语中的时间流逝和情感转变的主题相呼应。 解读: 此插图生动地展现了成语“三令五申”的典故背景。图中,孙武身着春秋时期的古代军装,正严肃地向一群持矛的女兵讲话。女兵们身着传统的中国服饰,表情专注且纪律严明。孙武站立的姿态显示出他的权威,背后是古代中国的建筑,强调了他命令的严肃性。

解读: 此插图生动地展现了成语“三令五申”的典故背景。图中,孙武身着春秋时期的古代军装,正严肃地向一群持矛的女兵讲话。女兵们身着传统的中国服饰,表情专注且纪律严明。孙武站立的姿态显示出他的权威,背后是古代中国的建筑,强调了他命令的严肃性。 解读: 这幅插图描绘了一个热闹的古代中国市集,市场上的摊位和商店装饰着五彩缤纷的旗帜和灯笼,营造出节日气氛。画面中的商贩和市民身着传统的汉服,表现出交易、交谈和欢笑等一系列活动,展示了丰富的情感和互动。这些元素共同体现了“五光十色”这一成语的意境。“五光十色”字面意思是形容色彩繁多,光彩夺目。成语用于形容事物色彩丰富多彩,通常用来描述热闹、华丽或者多姿多彩的场景。这幅画通过展现一个充满活力和色彩的市集,完美地捕捉了这一成语的精髓。市集的繁忙场景和五彩缤纷的装饰品体现了丰富多彩的生活方式和文化氛围。

解读: 这幅插图描绘了一个热闹的古代中国市集,市场上的摊位和商店装饰着五彩缤纷的旗帜和灯笼,营造出节日气氛。画面中的商贩和市民身着传统的汉服,表现出交易、交谈和欢笑等一系列活动,展示了丰富的情感和互动。这些元素共同体现了“五光十色”这一成语的意境。“五光十色”字面意思是形容色彩繁多,光彩夺目。成语用于形容事物色彩丰富多彩,通常用来描述热闹、华丽或者多姿多彩的场景。这幅画通过展现一个充满活力和色彩的市集,完美地捕捉了这一成语的精髓。市集的繁忙场景和五彩缤纷的装饰品体现了丰富多彩的生活方式和文化氛围。 解读: 这幅画描绘了古代战场上的一幕,体现了“五十步笑百步”的成语。在画面中,我们看到两组身着传统中国盔甲的士兵,它们之间只有一小段距离。其中一组士兵正在撤退,但只移动了很短的距离,而另一组士兵则保持在原位。士兵们的面部表情混杂,有的显得挑衅,有的则显得沉思。背景是典型的中国古典画风的雾蒙蒙的山景,细腻的笔触和柔和的色彩营造出一种古朴深远的感觉。

解读: 这幅画描绘了古代战场上的一幕,体现了“五十步笑百步”的成语。在画面中,我们看到两组身着传统中国盔甲的士兵,它们之间只有一小段距离。其中一组士兵正在撤退,但只移动了很短的距离,而另一组士兵则保持在原位。士兵们的面部表情混杂,有的显得挑衅,有的则显得沉思。背景是典型的中国古典画风的雾蒙蒙的山景,细腻的笔触和柔和的色彩营造出一种古朴深远的感觉。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“五十步笑百步”的场景。成语源于《战国策》,指的是那些自己也做得不好却嘲笑别人同样错误的人。在这幅画中,您可以看到两位身穿传统盔甲的古代中国战士,在战场上分别退了五十步和一百步。其中退了五十步的战士正嘲笑退了一百步的战士。背景是一个混乱的战场,有战旗和其他交战的士兵。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“五十步笑百步”的场景。成语源于《战国策》,指的是那些自己也做得不好却嘲笑别人同样错误的人。在这幅画中,您可以看到两位身穿传统盔甲的古代中国战士,在战场上分别退了五十步和一百步。其中退了五十步的战士正嘲笑退了一百步的战士。背景是一个混乱的战场,有战旗和其他交战的士兵。 解读: 这里是一个代表成语“五十笑百”(五十步笑百步)的插图。这个场景捕捉了这句话的精髓,描绘了两组古代中国士兵在战场上的情景,其中一组士兵正在幽默地指着另一组。

解读: 这里是一个代表成语“五十笑百”(五十步笑百步)的插图。这个场景捕捉了这句话的精髓,描绘了两组古代中国士兵在战场上的情景,其中一组士兵正在幽默地指着另一组。 解读: 这幅插图展现了“五日京兆”这个成语的含义。画面中,一位官员突然获得提拔,正准备前往京城,这反映了成语中快速升迁的主题。图中的官员身着古代官服,周围是繁忙的街道、行人和马车,背景则展示了京城宏伟的城门。

解读: 这幅插图展现了“五日京兆”这个成语的含义。画面中,一位官员突然获得提拔,正准备前往京城,这反映了成语中快速升迁的主题。图中的官员身着古代官服,周围是繁忙的街道、行人和马车,背景则展示了京城宏伟的城门。 解读: 这幅插图展现了“五日尹”这一成语的内涵。成语“五日尹”源自《左传》,原文是“三日为县,五日为尹”,讲的是春秋时期晋国的介之推因其刚正不阿的性格,被任命为地方官后,能在短时间内解决积案,恢复地方秩序,因此得名。这个成语后来用来形容那些能迅速解决问题、处理事务的官员或领导。图中,我们看到一位端庄的官员在宁静的庭院中坐于传统的木桌前,专心致志地阅读卷轴。这反映出了“五日尹”中官员迅速、专注地处理公务的特点。背景中的中国古典建筑和茂盛的绿植增添了一种宁静祥和的氛围,象征着官员能够在短时间内为民众带来和谐与秩序。

解读: 这幅插图展现了“五日尹”这一成语的内涵。成语“五日尹”源自《左传》,原文是“三日为县,五日为尹”,讲的是春秋时期晋国的介之推因其刚正不阿的性格,被任命为地方官后,能在短时间内解决积案,恢复地方秩序,因此得名。这个成语后来用来形容那些能迅速解决问题、处理事务的官员或领导。图中,我们看到一位端庄的官员在宁静的庭院中坐于传统的木桌前,专心致志地阅读卷轴。这反映出了“五日尹”中官员迅速、专注地处理公务的特点。背景中的中国古典建筑和茂盛的绿植增添了一种宁静祥和的氛围,象征着官员能够在短时间内为民众带来和谐与秩序。 解读: 此图描绘了一个古代中国的场景,体现了成语“五日尹京”的含义。成语“五日尹京”源于中国古代的一个故事,讲述了一个人在短短五天内急速晋升至京城的高位。在这幅图中,一位中年的亚洲学者,身着传统长袍,手持卷轴,脸上带着坚定的表情。他穿过多变的风景——山脉、河流和村庄,象征着前往京城的五天旅程。

解读: 此图描绘了一个古代中国的场景,体现了成语“五日尹京”的含义。成语“五日尹京”源于中国古代的一个故事,讲述了一个人在短短五天内急速晋升至京城的高位。在这幅图中,一位中年的亚洲学者,身着传统长袍,手持卷轴,脸上带着坚定的表情。他穿过多变的风景——山脉、河流和村庄,象征着前往京城的五天旅程。 解读: 这幅插图展现了成语“五花八门”的意境。画面中呈现了一个充满活力和繁忙的市场,各种摊位和商店装饰各异,体现了成语中的“五花”之意,即多种多样。这些摊位上售卖着各种商品,如五彩缤纷的织物、异国香料、精致珠宝和各式食物,这些丰富多彩的商品象征着繁多而不同的种类。市场被设计成八个不同的区域或路径,象征着“八门”,代表着多种多样的选择和方向。

解读: 这幅插图展现了成语“五花八门”的意境。画面中呈现了一个充满活力和繁忙的市场,各种摊位和商店装饰各异,体现了成语中的“五花”之意,即多种多样。这些摊位上售卖着各种商品,如五彩缤纷的织物、异国香料、精致珠宝和各式食物,这些丰富多彩的商品象征着繁多而不同的种类。市场被设计成八个不同的区域或路径,象征着“八门”,代表着多种多样的选择和方向。 解读: 此图描绘了“五行並下”这一成语的含义。在中国哲学中,五行指的是木、火、土、金、水这五种基本元素,它们代表了自然界的基本原理和力量。这幅画中,五行被分别用不同的景象或物体表现出来,以环形排列的方式呈现,象征着宇宙间的平衡与相互联系。图中每一元素都以独特的风格展现,反映了五行理论中各元素之间的相生相克关系。木、火、土、金、水各自拥有独特的颜色和特征,共同构成一个和谐的整体。这种表现方式既展示了五行之间的相互作用,也体现了中国古代哲学对自然界和谐统一的深刻理解。

解读: 此图描绘了“五行並下”这一成语的含义。在中国哲学中,五行指的是木、火、土、金、水这五种基本元素,它们代表了自然界的基本原理和力量。这幅画中,五行被分别用不同的景象或物体表现出来,以环形排列的方式呈现,象征着宇宙间的平衡与相互联系。图中每一元素都以独特的风格展现,反映了五行理论中各元素之间的相生相克关系。木、火、土、金、水各自拥有独特的颜色和特征,共同构成一个和谐的整体。这种表现方式既展示了五行之间的相互作用,也体现了中国古代哲学对自然界和谐统一的深刻理解。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“五行俱下”的深刻内涵。成语“五行俱下”源自中国古代哲学,其中“五行”指的是木、火、土、金、水这五种自然元素,象征着自然界的基本组成部分。这些元素不仅代表着不同的物质,还象征着宇宙间的相互关系和变化规律。在这幅画中,我们可以看到五行各自的象征:郁郁葱葱的绿树代表木,熊熊燃烧的红火代表火,宁静的棕色山峦代表土,闪耀的金色物体代表金,以及蜿蜒流淌的蓝色河流代表水。这些元素在画面中和谐而动态地交融,彼此相互依存,反映了自然界万物相生相克的平衡与统一。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“五行俱下”的深刻内涵。成语“五行俱下”源自中国古代哲学,其中“五行”指的是木、火、土、金、水这五种自然元素,象征着自然界的基本组成部分。这些元素不仅代表着不同的物质,还象征着宇宙间的相互关系和变化规律。在这幅画中,我们可以看到五行各自的象征:郁郁葱葱的绿树代表木,熊熊燃烧的红火代表火,宁静的棕色山峦代表土,闪耀的金色物体代表金,以及蜿蜒流淌的蓝色河流代表水。这些元素在画面中和谐而动态地交融,彼此相互依存,反映了自然界万物相生相克的平衡与统一。 解读: 这幅图描绘了一棵大树,树干分裂为五个独立的部分,形象地表现了“五裂四分”的成语。这个成语原意指事物破裂成五块四分,比喻事物完全破碎、支离破碎。在这幅画中,大树的分裂象征着瓦解和不团结。画面的背景是一片朦胧的山景,增加了一种沉静而又忧郁的氛围。

解读: 这幅图描绘了一棵大树,树干分裂为五个独立的部分,形象地表现了“五裂四分”的成语。这个成语原意指事物破裂成五块四分,比喻事物完全破碎、支离破碎。在这幅画中,大树的分裂象征着瓦解和不团结。画面的背景是一片朦胧的山景,增加了一种沉静而又忧郁的氛围。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“五体投地”的画面。在这幅作品中,我们看到一个身着古代中国服饰的人物,以极其恭敬的姿势跪拜,双手、双膝和额头都紧贴着地面。这种姿势象征着最高的尊敬和钦佩。画面背景是户外环境,可能是庭院或寺庙的场景,周围细腻描绘了传统建筑的元素。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“五体投地”的画面。在这幅作品中,我们看到一个身着古代中国服饰的人物,以极其恭敬的姿势跪拜,双手、双膝和额头都紧贴着地面。这种姿势象征着最高的尊敬和钦佩。画面背景是户外环境,可能是庭院或寺庙的场景,周围细腻描绘了传统建筑的元素。 解读: 这幅图描绘了成语“井中蛙”的意象。画面中,一只蛙坐在古井的底部,仰望着井口那一小块天空。井壁高耸,四周环绕着典型的中国古典园林风格,如几株树木和岩石。

解读: 这幅图描绘了成语“井中蛙”的意象。画面中,一只蛙坐在古井的底部,仰望着井口那一小块天空。井壁高耸,四周环绕着典型的中国古典园林风格,如几株树木和岩石。 解读: 这幅插图展现了“井井不乱”这一成语的精髓。画面中,一座井被清晰地描绘出来,旁边有几位穿着中国古装的人物。这些人物各司其职,相互协作,体现了一种秩序与和谐。他们的动作和表情传达出互助和有序的氛围,正是这个成语所要表达的核心意义。周围的环境同样体现了“井井不乱”的主题。地面上摆放的工具和物品井然有序,每件物品都放置得恰到好处,没有任何杂乱无章的迹象。这种布局强调了成语中“井井”二字所隐含的有序、规整的含义。背景部分描绘了中国风格的山水和建筑,增添了一种古典和深邃的氛围。

解读: 这幅插图展现了“井井不乱”这一成语的精髓。画面中,一座井被清晰地描绘出来,旁边有几位穿着中国古装的人物。这些人物各司其职,相互协作,体现了一种秩序与和谐。他们的动作和表情传达出互助和有序的氛围,正是这个成语所要表达的核心意义。周围的环境同样体现了“井井不乱”的主题。地面上摆放的工具和物品井然有序,每件物品都放置得恰到好处,没有任何杂乱无章的迹象。这种布局强调了成语中“井井”二字所隐含的有序、规整的含义。背景部分描绘了中国风格的山水和建筑,增添了一种古典和深邃的氛围。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国村庄,其布局井然有序,就像成语“井井有方”所形容的那样。成语“井井有方”本意是指井的四方形状,比喻做事有条不紊、规矩严谨。在这幅画中,村庄按照完美的网格布局排列,每座房屋都采用传统的风格,带有瓦片屋顶和木制门户。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国村庄,其布局井然有序,就像成语“井井有方”所形容的那样。成语“井井有方”本意是指井的四方形状,比喻做事有条不紊、规矩严谨。在这幅画中,村庄按照完美的网格布局排列,每座房屋都采用传统的风格,带有瓦片屋顶和木制门户。 解读: 这幅图描绘了成语“井井有条”的意境。成语“井井有条”源于中国古代,形容做事有序、有条理,就像井字般整齐划一。在这幅画中,我们看到一个古老的井口,其周围铺有精细的纹理和独特的石块。井中的水清澈见底,井底的水生植物和鱼类清晰可见,象征着事物的清晰和有序。

解读: 这幅图描绘了成语“井井有条”的意境。成语“井井有条”源于中国古代,形容做事有序、有条理,就像井字般整齐划一。在这幅画中,我们看到一个古老的井口,其周围铺有精细的纹理和独特的石块。井中的水清澈见底,井底的水生植物和鱼类清晰可见,象征着事物的清晰和有序。 解读: 这幅插图展现了一个井然有序的中国传统村落景象,以生动地诠释“井井有理”这一成语。在画面中,村庄的房屋和道路排列整齐,体现了精心的规划和布局。这与成语“井井有理”的含义相符合,该成语通常用来形容事物安排得非常有条理、合乎逻辑。这一成语源自《荀子·儒效》中的描述,强调清晰、有序、有条理的行事方式。画作采用了传统中国画的风格,通过细腻的笔触和宁静深远的氛围,传达出一种古朴而深邃的感觉,既尊重了中国古典文化的严肃性,也让画面与成语的内涵更加契合。画面一角的小红印章,增添了作品的真实性和艺术感,同时也是对中国传统文化的一种致敬

解读: 这幅插图展现了一个井然有序的中国传统村落景象,以生动地诠释“井井有理”这一成语。在画面中,村庄的房屋和道路排列整齐,体现了精心的规划和布局。这与成语“井井有理”的含义相符合,该成语通常用来形容事物安排得非常有条理、合乎逻辑。这一成语源自《荀子·儒效》中的描述,强调清晰、有序、有条理的行事方式。画作采用了传统中国画的风格,通过细腻的笔触和宁静深远的氛围,传达出一种古朴而深邃的感觉,既尊重了中国古典文化的严肃性,也让画面与成语的内涵更加契合。画面一角的小红印章,增添了作品的真实性和艺术感,同时也是对中国传统文化的一种致敬 解读: 这幅插图描绘了一个坐落在井底的青蛙,仰望着井口仅有的一小片天空。

解读: 这幅插图描绘了一个坐落在井底的青蛙,仰望着井口仅有的一小片天空。 解读: 这幅画描绘了成语“井底之蛙”的场景。图中展示了一口古老、狭窄且深远的井,井边围绕着典型的中国古代建筑和繁茂的绿色植被。在井底,有一只大青蛙抬头望向从井底仅能见到的一小片天空。这样的布局象征着成语的含义:局限于狭小视野和经验的人,就像井底的蛙一样,看不到更广阔的世界。

解读: 这幅画描绘了成语“井底之蛙”的场景。图中展示了一口古老、狭窄且深远的井,井边围绕着典型的中国古代建筑和繁茂的绿色植被。在井底,有一只大青蛙抬头望向从井底仅能见到的一小片天空。这样的布局象征着成语的含义:局限于狭小视野和经验的人,就像井底的蛙一样,看不到更广阔的世界。 解读: 这幅插图展现了成语“井然不紊”的深刻含义。图中的中国园景,以一口古井为中心,周围布置着整齐划一的树木和花朵。这种有序而和谐的布局反映了成语中“井然”的含义,意指事物有条不紊、井井有条。井的设计简洁而古朴,象征着传统的智慧和秩序。树木和花朵的严格排列,以及树上悬挂的灵幽灯笼,进一步强调了环境的整洁和有序。这些元素共同体现了“不紊”的含义,即在复杂或多变的环境中仍保持稳定和有序。

解读: 这幅插图展现了成语“井然不紊”的深刻含义。图中的中国园景,以一口古井为中心,周围布置着整齐划一的树木和花朵。这种有序而和谐的布局反映了成语中“井然”的含义,意指事物有条不紊、井井有条。井的设计简洁而古朴,象征着传统的智慧和秩序。树木和花朵的严格排列,以及树上悬挂的灵幽灯笼,进一步强调了环境的整洁和有序。这些元素共同体现了“不紊”的含义,即在复杂或多变的环境中仍保持稳定和有序。 解读: 这幅插图展现了一个井然有序的古代中国村庄。画面中,传统的中国房屋以整齐的瓦片屋顶排列,每座房屋都与其他房屋完美对齐。街道整洁无杂物,村民们身着传统服饰,以平和、有序的方式进行日常活动。翠绿的树木和植物为画面增添了和谐与宁静的感觉。

解读: 这幅插图展现了一个井然有序的古代中国村庄。画面中,传统的中国房屋以整齐的瓦片屋顶排列,每座房屋都与其他房屋完美对齐。街道整洁无杂物,村民们身着传统服饰,以平和、有序的方式进行日常活动。翠绿的树木和植物为画面增添了和谐与宁静的感觉。 解读: 这幅插图展现了成语“井蛙之见”的寓意。画面中,一只青蛙坐在井边,周围环绕着绿色的树叶和水草。青蛙的位置在井中,其视野被井壁所限制,无法看见井外的广阔世界。这正体现了“井蛙之见”所指的局限和狭隘的视角。成语“井蛙之见”来自古代的寓言,意味着像井中之蛙那样,只能看到井口那么大的一片天空,难以了解外界的广阔。这经常用来比喻人的见识狭隘,只知道自己周围的小环境,而对外界缺乏了解。在这幅画中,传统的中国画风格,如水墨画的元素,强调了这一成语的文化背景和深远意义。红色的印章则是对传统中国艺术作品的一种致敬,增添了一种正式和古典的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“井蛙之见”的寓意。画面中,一只青蛙坐在井边,周围环绕着绿色的树叶和水草。青蛙的位置在井中,其视野被井壁所限制,无法看见井外的广阔世界。这正体现了“井蛙之见”所指的局限和狭隘的视角。成语“井蛙之见”来自古代的寓言,意味着像井中之蛙那样,只能看到井口那么大的一片天空,难以了解外界的广阔。这经常用来比喻人的见识狭隘,只知道自己周围的小环境,而对外界缺乏了解。在这幅画中,传统的中国画风格,如水墨画的元素,强调了这一成语的文化背景和深远意义。红色的印章则是对传统中国艺术作品的一种致敬,增添了一种正式和古典的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“亡命之徒”的形象。画面中,一个穿着古代中国服饰的中年亚洲男子在崎岖的山地中奔跑,他看上去疲惫但又坚定,回头望去仿佛有人在追赶他。周围的山峦陡峭、雄伟,上方乌云密布,增强了紧迫和危险的感觉。

解读: 这幅插图展现了成语“亡命之徒”的形象。画面中,一个穿着古代中国服饰的中年亚洲男子在崎岖的山地中奔跑,他看上去疲惫但又坚定,回头望去仿佛有人在追赶他。周围的山峦陡峭、雄伟,上方乌云密布,增强了紧迫和危险的感觉。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“亡羊补牢”的意象。画面中,一位牧羊人正在修补羊圈,几只羊在附近,其中一只似乎刚刚归来。背景是宁静的乡村风光,有着传统的中国建筑。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“亡羊补牢”的意象。画面中,一位牧羊人正在修补羊圈,几只羊在附近,其中一只似乎刚刚归来。背景是宁静的乡村风光,有着传统的中国建筑。 解读: 这幅图描绘了“交臂失之”这个成语的场景。在图中,两个身着传统中国服饰的人物相对而立,他们交错双臂试图相互够到对方,却似乎彼此触手可及又难以真正相连。这个动作象征着错失良机或是近在咫尺却最终未能成功的情境。背景是宁静而朦胧的山水,山峦和树木营造出一种平和而深沉的氛围,与人物的动作形成鲜明对比,使这种错失的感觉更加强烈。

解读: 这幅图描绘了“交臂失之”这个成语的场景。在图中,两个身着传统中国服饰的人物相对而立,他们交错双臂试图相互够到对方,却似乎彼此触手可及又难以真正相连。这个动作象征着错失良机或是近在咫尺却最终未能成功的情境。背景是宁静而朦胧的山水,山峦和树木营造出一种平和而深沉的氛围,与人物的动作形成鲜明对比,使这种错失的感觉更加强烈。 解读: 这幅插图展现了成语“交融水乳”的意境。在画面中,我们看到一条河流平缓地与一片乳白色的大海交汇。河流与大海的色彩交融,象征着水乳交融的和谐与完美融合,正如成语所寓意的紧密无间和完美和谐。画中的山脉、树木以及小船上的渔夫,都是传统中国元素,它们共同构建了一幅宁静、和谐的自然景象。

解读: 这幅插图展现了成语“交融水乳”的意境。在画面中,我们看到一条河流平缓地与一片乳白色的大海交汇。河流与大海的色彩交融,象征着水乳交融的和谐与完美融合,正如成语所寓意的紧密无间和完美和谐。画中的山脉、树木以及小船上的渔夫,都是传统中国元素,它们共同构建了一幅宁静、和谐的自然景象。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“交头接耳”的含义。图中,两位身着传统长袍的古代学者坐在柳树下,彼此紧密地坐着,似乎在进行着私密且深入的交谈,几乎是耳语般地交流。他们所处的环境是一个宁静、幽雅的园林,背景中隐约可见山峦和流水,营造出一种平静而深远的氛围。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“交头接耳”的含义。图中,两位身着传统长袍的古代学者坐在柳树下,彼此紧密地坐着,似乎在进行着私密且深入的交谈,几乎是耳语般地交流。他们所处的环境是一个宁静、幽雅的园林,背景中隐约可见山峦和流水,营造出一种平静而深远的氛围。 解读: 这幅插图呈现了成语“亥豕帝虎”的寓意。在画面中,一只野猪(代表“亥豕”)和一只雄伟的老虎(代表“帝虎”)并置。野猪在老虎面前显得谦卑或敬畏,这突出了两种动物之间的对比。成语“亥豕帝虎”原意是指小猪在大老虎面前也敢称王称霸,比喻小人在大人物面前也敢放肆。在这幅插图中,野猪的谦卑态度与老虎的威严形成了鲜明对比,生动地表现了这一成语的含义。

解读: 这幅插图呈现了成语“亥豕帝虎”的寓意。在画面中,一只野猪(代表“亥豕”)和一只雄伟的老虎(代表“帝虎”)并置。野猪在老虎面前显得谦卑或敬畏,这突出了两种动物之间的对比。成语“亥豕帝虎”原意是指小猪在大老虎面前也敢称王称霸,比喻小人在大人物面前也敢放肆。在这幅插图中,野猪的谦卑态度与老虎的威严形成了鲜明对比,生动地表现了这一成语的含义。 解读: 这幅插图展现了成语“亥豕鱼鲁”的形象。在这个成语中,“亥豕”指的是亥地的猪,而“鱼鲁”则是指鲁地的鱼。这个成语源自《孟子·梁惠王下》,孟子在其中用来比喻人们对于事物的不同喜好和需求。在插图中,我们看到一只生动活泼的猪和一条平静优雅的鱼,这些形象代表着亥地和鲁地。猪体现出的活力和能量象征着繁荣和丰富,而鱼的宁静和沉着则象征着智慧和深思。画面背景采用了简约风格,以突出猪和鱼这两个主要元素。

解读: 这幅插图展现了成语“亥豕鱼鲁”的形象。在这个成语中,“亥豕”指的是亥地的猪,而“鱼鲁”则是指鲁地的鱼。这个成语源自《孟子·梁惠王下》,孟子在其中用来比喻人们对于事物的不同喜好和需求。在插图中,我们看到一只生动活泼的猪和一条平静优雅的鱼,这些形象代表着亥地和鲁地。猪体现出的活力和能量象征着繁荣和丰富,而鱼的宁静和沉着则象征着智慧和深思。画面背景采用了简约风格,以突出猪和鱼这两个主要元素。