-

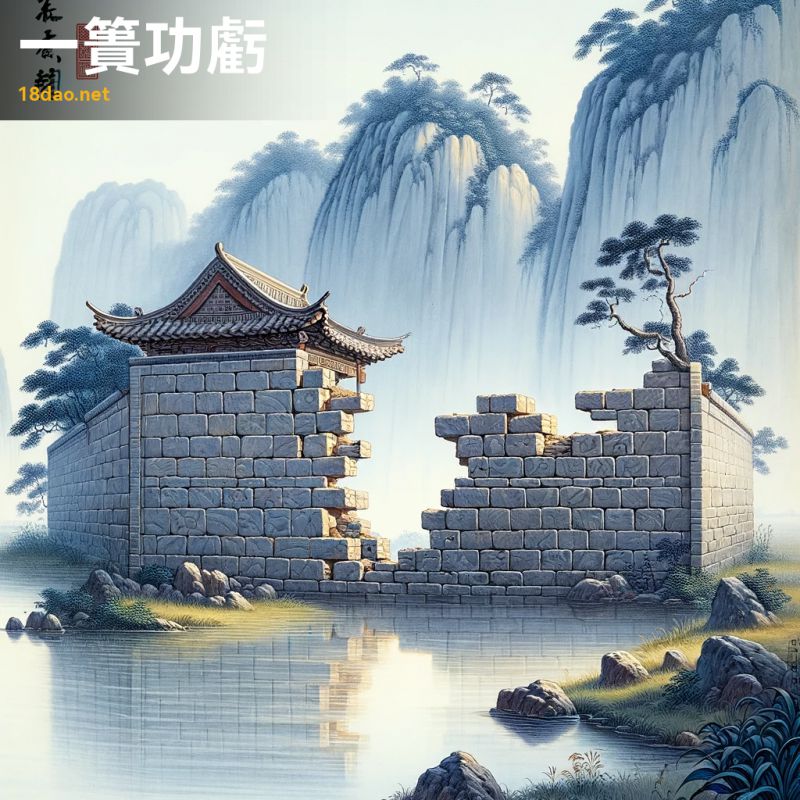

序号: 101

解读: 这幅画描绘了一堵几乎完工的墙,顶部有一块缺失的砖,象征着成语“一簣功亏”(拼音:yī kuì gōng kuī)。这个成语源自于古代的一则寓言,意指功劳或成就即将完成时因为疏忽或放弃而功亏一篑,强调事情进行到最后关头不可松懈,否则前功尽弃。在这幅作品中,您可以看到一堵古老的、部分建造好的墙壁,它位于一个宁静的景致中。画面的重点是那一块缺失的砖,象征着近乎完成的努力,但因为最后一步的疏忽而失败。

整个环境呈现出平静,用色柔和,细致的笔触体现了中国古典艺术的精髓。图像一角还有一枚红色的印章,象征着作品的真实性和传统。

这幅画的风格类似于中国著名画家古代画家或近代画家的作品,传达了一种古朴而深邃的感觉,同时通过这幅作品传达了“一簣功亏”这一成语的深层含义。

-

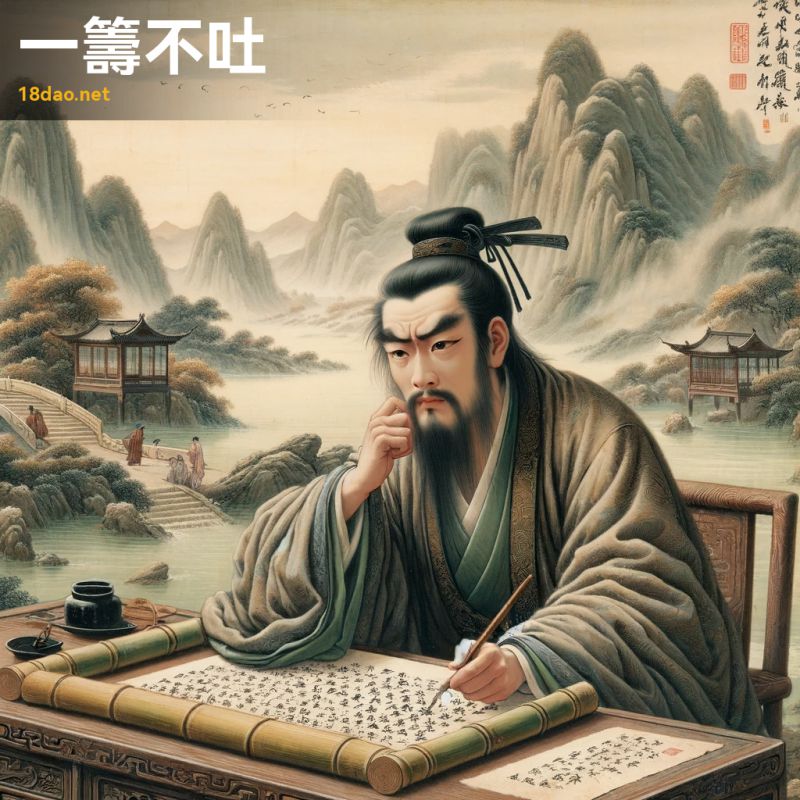

序号: 102

解读: 这幅图描绘了成语“一笾而亏”的场景。在中国传统文化中,这个成语用来比喻把所有的希望都寄托在一件事物上,一旦这件事物出现问题,整个局面就会崩溃。在图中,我们看到一位农夫面露愁容,凝视着他的唯一的粮食篮。这个篮子已经损坏,粮食从中散落一地,象征着过分依赖单一资源的风险。

整幅画作风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,力求捕捉到古典艺术的精髓。作品中的色彩、线条和构图都充分体现了中国古典美学的特点。画面中,农夫的姿态和表情传达了一种深切的忧虑和无助,而散落的粮食则进一步加深了这种情感的表达。在画作的某个角落,您还可以看到一枚红色的印章,它为画作增添了一种正统和传统的氛围,同时也是中国古典艺术作品中常见的元素。

通过这幅画,我们不仅能够直观地理解“一笾而亏”这一成语的含义,还能感受到中国古典文化的深厚底蕴和艺术魅力。

-

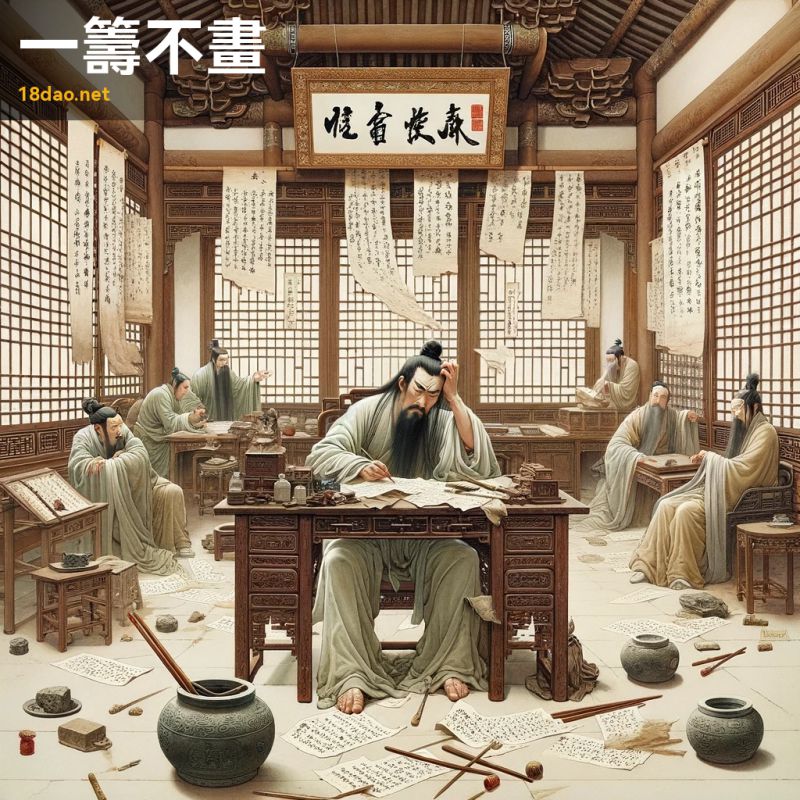

序号: 103

解读: 这幅图描绘了一位古代中国学者,他看起来困惑不解,手持一枚竹简,坐在木桌前。学者身穿传统长袍,桌上摆放着毛笔和卷轴,显得深思熟虑,却无法动笔。周围环境是一片宁静的山水景观,有山脉和流动的河流。此图旨在表达成语“一筹不吐”的含义。这个成语源自《南史·沈约传》,指人深思熟虑,却难以提出好的计策或主意。在图中,学者的神态和环境正好体现了这种无计可施和思考的深度。

画风仿照古代画家或近代画家,用精细的笔触和沉稳的土色调传达出一种古朴而深邃的感觉。图画的一角还有一个红色印章,增添了作品的真实性和传统韵味。

整幅作品通过典型的中国古典风格和符合主题的元素,完美地表达了“一筹不吐”的意境,展现了一个内心纠结、外在宁静的矛盾场景。

-

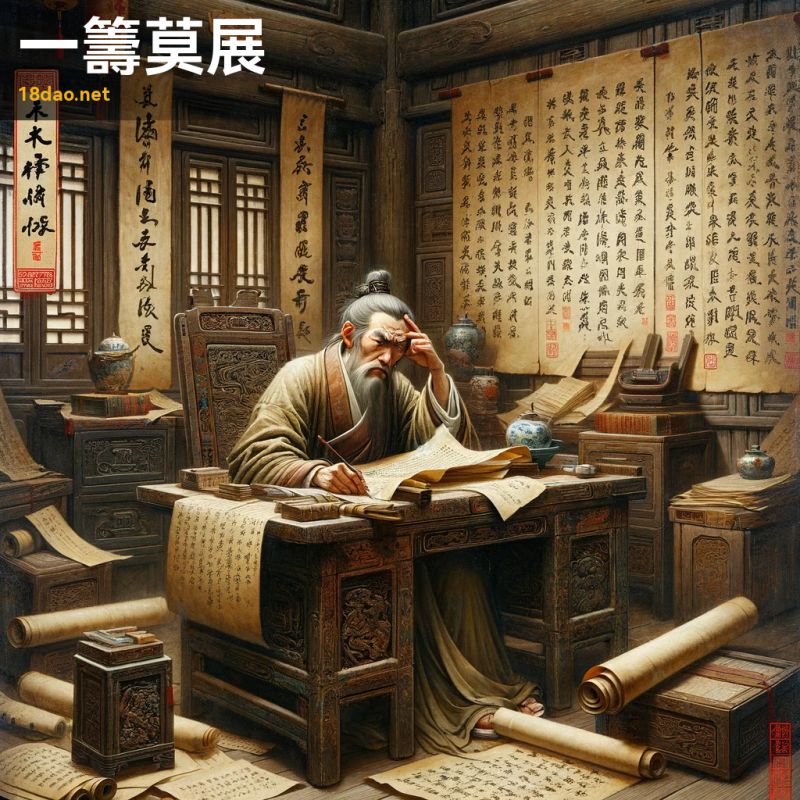

序号: 104

解读: 这幅插图是对成语“一筹不画”的直观表现。该成语的字面意思是连一个计策也想不出来,形容人在筹划或解决问题时毫无头绪,十分困惑。在这幅图中,我们可以看到一位学者坐在书桌前,显得非常沮丧和绝望。他被散乱的纸张和断裂的毛笔包围着,这些元素象征着他在学问或思考上的困境,无法找到解决问题的方法。

此画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,其精细的笔触和细腻的水墨洗染展现了一种深邃且古朴的美感。画面中学者的表情和姿态,以及他周围的书房环境,都深刻地传达了“一筹不画”的含义,即一个人对于眼前问题感到无能为力和思绪混乱。此外,画角落的红色印章为这幅作品增添了一种传统的韵味,同时也作为艺术作品的认证印记。

整体上,这幅插图不仅生动地演绎了成语的含义,也体现了中国古典文化的艺术魅力。

-

序号: 105

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,坐在书桌前,周围摆满了卷轴和书籍。他看起来既沮丧又深思,置身于传统的中国书房之中。

画面采用了类似古代画家或近代画家的古典中国画风格,细腻的笔触和朴素的大地色调营造出一种深沉的氛围。这种氛围恰到好处地捕捉了“一筹莫展”这个成语的精髓,意为处于极度困境中,毫无办法或策略可施。画面中,这位学者的表情和姿态传达了一种深陷困境、智穷计尽的感觉,这与“一筹莫展”的含义完美契合。成语中的“筹”原意是指筹码或计策,这里形容一个人陷入了无计可施的境地。图中的红色印章是中国传统画作的重要元素,不仅增添了艺术感,也象征了这幅作品的传统价值和文化底蕴。

-

序号: 106

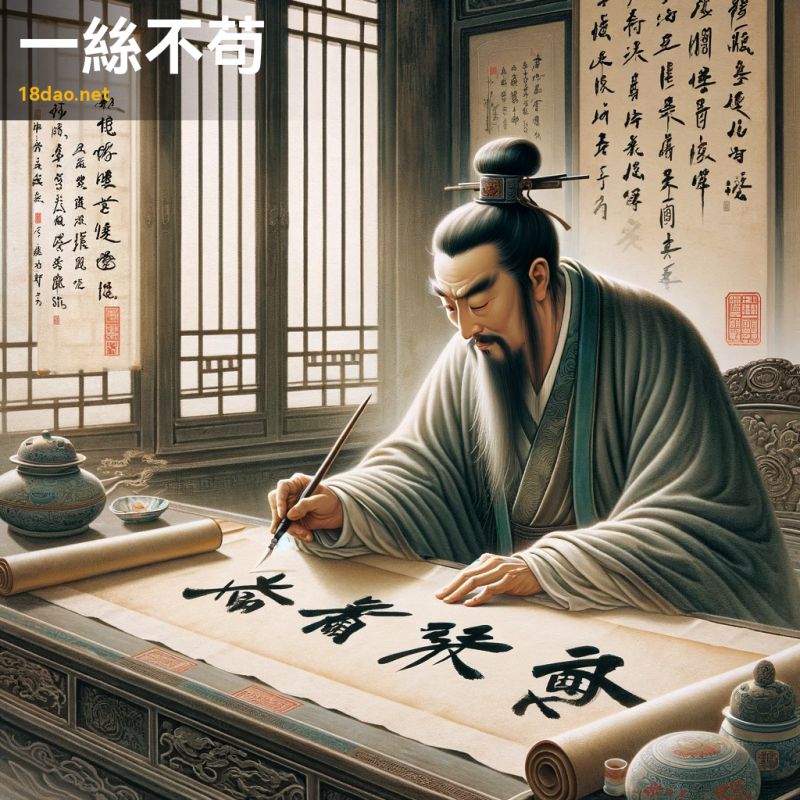

解读: 这幅画描绘了成语“一丝不苟”的场景。画面中,我们看到一位古代学者身着传统服饰,在宁静的书房里专心致志地用毛笔书写着书法。学者的表情专注严谨,体现了在每一笔画中都精益求精的态度。这不仅展示了成语“一丝不苟”的字面意思——即对每一丝每一毫都非常认真和细心,也传达了这位学者对于书法艺术的尊重和热爱。周围环境的描绘同样贴合这一主题。书房内的家具和装饰品都体现了中国传统的风格,每一件物品的摆放都显得有序而精心,与成语“一丝不苟”的精神相呼应。

整幅画作采用了古代画家或近代画家风格的绘画技巧,用柔和而细腻的笔触和和谐的色彩调度,营造出一种古朴而深邃的氛围。画作的一角还有一枚红色的印章,这在中国传统绘画中是一种常见的做法,用于表明作品的真实性和艺术家的身份。印章的存在,为这幅描绘“一丝不苟”成语的作品增添了一份正统和传统的韵味。

-

序号: 107

解读: 这幅插图生动地体现了“一网打尽”这个成语。成语“一网打尽”原意是指用一张大网一次捕捉所有的鱼,比喻一举捉住或消灭全部对手或问题。在这幅画中,我们看到一位身着传统中式服饰的渔夫,正在巧妙地向平静的河流中撒网。网子的面积非常大,象征着全面而彻底的覆盖。周围的景色如画,柳树在河边轻轻摇曳,远处是连绵的山脉和晴朗的天空,营造了一种宁静和谐的氛围。

此图采用了类似古代画家和近代画家的绘画风格,捕捉了中国古典艺术的精髓。画面不仅传达了这个成语的字面意思,还展示了中国古典绘画中常见的自然景观和人文元素,体现出深刻的文化内涵。此外,画面一角的红色印章增添了一种传统的韵味,使整幅作品显得更加地道和符合中国古典文化的风格。

通过这样的插图,我们不仅能感受到成语的寓意,还能欣赏到中国古典艺术的美。

-

序号: 108

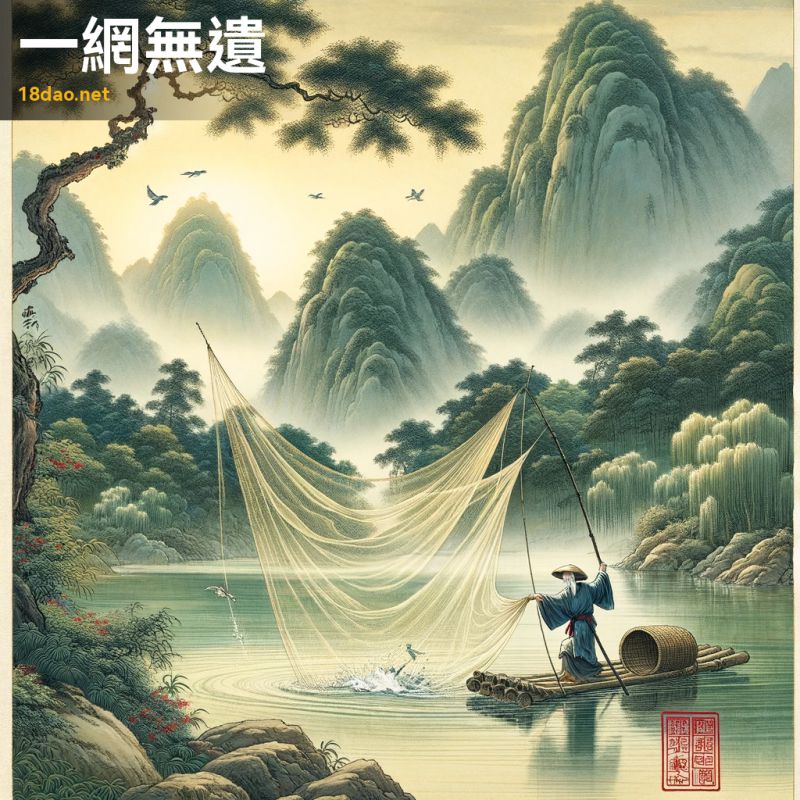

解读: 此图描绘了一位古代中国渔夫在宁静的河流上撒开一张大网的场景。背景中有郁郁葱葱的绿色植物和远处的山脉,为画面增添了一种平和而深远的感觉。此画面捕捉到了网兜完全展开覆盖水面的瞬间,象征着彻底和广泛。成语“一网无遗”直译为“一张网没有遗漏”,比喻做事彻底,不留下任何遗漏。画中的大网象征着全面而彻底的覆盖,正如成语所传达的意义。

画风模仿了古代画家或近代画家的特点,通过细腻的笔触和色彩层次的渐变,传达了深邃和宁静的感觉。画面一角的小型传统红色中国印章,为这幅作品增添了一抹正式和传统的气息。

-

序号: 109

解读: 这幅插图展现了一座古老、细微的绳索桥,横跨在深邃而广阔的峡谷上。桥梁由古老的绳索和木板构成,看起来非常脆弱,几乎随时都可能断裂,这恰恰象征了“一缕千钧”的成语含义。这个成语字面意思是指“一根头发吊着千斤重的物体”,比喻情况极其危险,稍有差错就会发生不测。插图中,峡谷下方弥漫着迷雾,增添了一种神秘和危险的氛围。

画面的周围景观采用了古代画家风格的绘画技巧,山体细腻有质感,树木郁郁葱葱。

整个场景传达出一种紧张感和桥梁微妙平衡的感觉,与成语“一缕千钧”的寓意完美契合。画面一角还印有小巧的红色中国印章,为作品增添了一抹正宗的艺术触感。

-

序号: 110

解读: 这幅插图生动地展现了成语“一举两便”的含义。在图中,我们看到一个古代中国学者在茂盛的古松树下同时教授两名学生。这个场景象征着智慧和长寿,同时也体现了成语的核心思想:通过一次行动实现两个目标。学者和学生们身着传统的汉服,背景是宁静的山水风光,为整个画面增添了一种深邃和平静的氛围。此成语源于中国的古典文化,通常用来描述一种情况,即某个行动或决策同时带来了两个或多个好处。在这幅画中,学者的一次教学不仅传授了知识,同时也培养了两位年轻学生,很好地诠释了“一举两便”的概念。

画风上,我们模仿了古代画家或近代画家的风格,力求在细节和整体构图上保持古典中国画的特点。图中的红色印章,既是中国传统绘画的重要元素,也为整幅作品增添了一抹文化的印记。

-

序号: 111

解读: 这幅插图灵感来自成语“一举两全”,意为“一次行动,两方面都得到满足”,类似于英语中的“一箭双雕”。图中展示了一位身穿传统中式服饰的学者,站在宁静的河边。他手持一张精巧的大网,同时捕捉到两条鱼。这寓意着通过智慧和策略,可以在一个行动中达到多个目的。河流平静、清澈,反映出周围景观的郁郁葱葱。背景中的山峦雄伟,象征着智慧和远见。

整幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的作品,注重细腻的笔触和微妙的色彩搭配。画面一角还有一个小小的红色印章,为作品增添了传统的中国画特色。

-

序号: 112

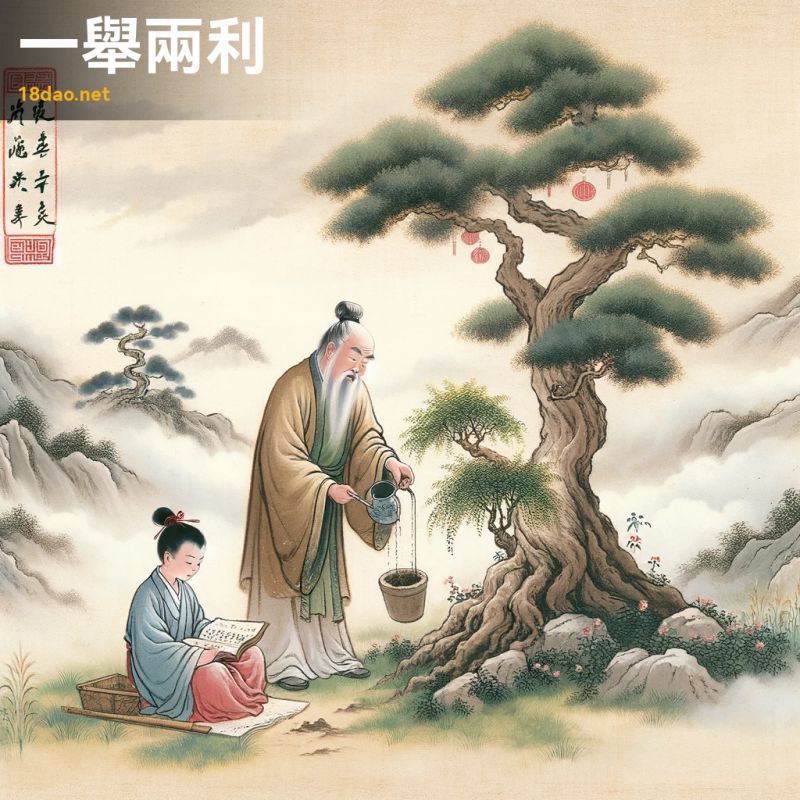

解读: 这幅图描绘了中国成语“一举两得”的意境。画面中,一位古代学者正在种植一棵树,象征着成长和益处,而在旁边,一个孩子正在另一棵树的荫凉下阅读,代表着教育和知识。这两个动作象征着单一努力所获得的不同利益。

画风模仿古代画家或近代画家,用柔和的水彩笔触和宁静的自然场景表现出古典的韵味。画角的小红印章增添了一丝真实感。这幅画传达了“一举两得”成语的深层含义,即通过一个行动或决策同时获得两种利益或成就。在这个场景中,种植树木不仅为种植者带来直接的益处,如美化环境、提供阴凉,同时也为周围的人提供了学习和成长的环境。这种象征性的表现,通过古典中国画的艺术形式,生动地展现了成语的哲理和美感。

-

序号: 113

解读: 此图展现了中国成语“一举两得”的精髓。画面中,一位身着传统长袍的古代学者优雅地站在茂密的柳树下,一手长竿,同时巧妙地捕获了两条鱼。这一动作象征着一次行动达成双重目的的高效与优雅。

画风效仿古代画家或近代画家,山水背景用柔和、流畅的笔触和淡雅色彩描绘,体现了中国古典山水画的风格。

整个构图平静而平衡,强调了一石二鸟的智慧与技巧。此外,图画一角有一枚红色印章,是中国古典艺术的典型特征,丰富了画面的文化底蕴,却又不过分突出,保持了作品的整体和谐。

-

序号: 114

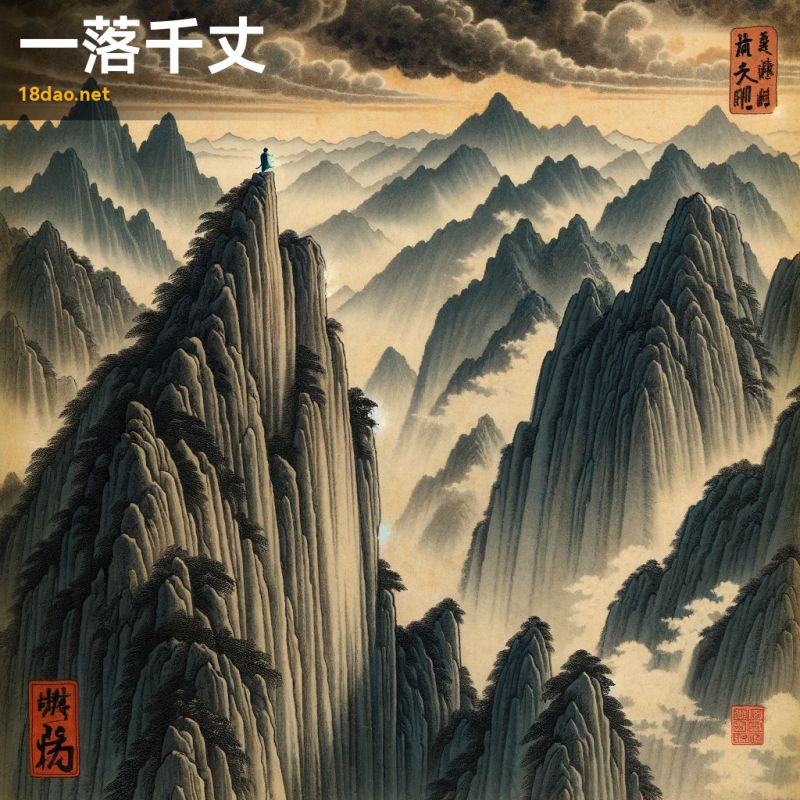

解读: 这幅插图展现了成语“一落千丈”的含义,即从很高的地方急剧下降。画面中广阔的山脉、陡峭的悬崖和深深的山谷象征着巨大的高度差异和险峻。在一座高峰的边缘,一个细小的人物形象站立,悬于悬崖之上,这寓意着从高处的急剧坠落。

画风效仿古代画家或近代画家,具有细腻的笔触和淡淡的墨色变化,传达出一种深刻的情感和动态。天空的描绘显得有些戏剧化,暗示即将来临的风暴或动荡,进一步强调了“一落千丈”的感觉。画面一角的红色印章是作品的签名,符合中国古典画作的传统。

整体而言,这幅画作通过其象征性的元素和典型的中国画风格,成功地体现了“一落千丈”这一成语的深层含义。

-

序号: 115

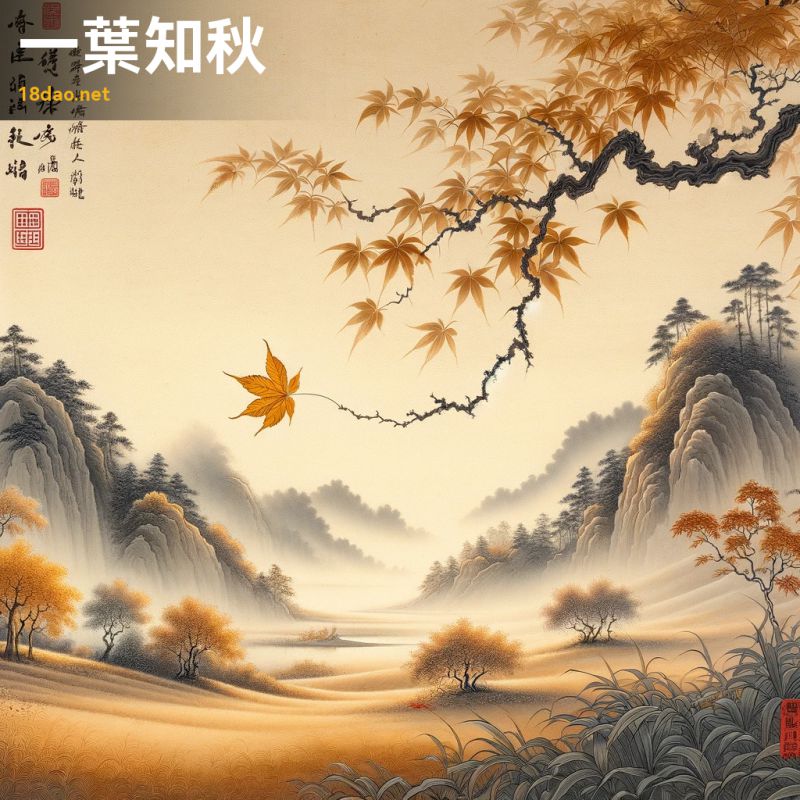

解读: 这幅插图为成语“一叶知秋”提供了一个深刻的视觉表现。在这幅画中,我们看到一片孤独的叶子从树枝上轻轻飘落,背景是宁静的秋季景色,有着柔和起伏的山丘和几棵点缀着金色秋叶的树木。

整个场景的色彩和笔触都呈现了一种沉思和宁静的氛围,这正是传统中国艺术的精髓。成语“一叶知秋”字面意思是“从一片叶子看出秋天的到来”,比喻从细小的征兆中看出事物的发展趋势。这幅画中的孤独落叶象征着秋天的到来,暗示着即使是最微小的迹象也可以预示重大的变化。

画风上,我模仿了古代画家或近代画家的技法,展现出复杂的笔触和微妙的色彩变化,以传达场景的深度和美感。画面的构图和色彩选择旨在传达一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。此外,画作角落的红色印章是对这幅艺术作品的认证,也是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一份正式和真实感。

-

序号: 116

解读: 此图描绘了中国成语“一衣带水”的意境。图中呈现了一幅宁静的景观,一条狭窄的河流或小溪柔和地将两块土地分隔开来,象征着这个成语中的“水”元素。这条水体不宽,暗示了两地的紧密相连。河流的两侧分别布置了传统的中国建筑,可能是小房子或庙宇,代表不同的区域或实体。

整幅画的氛围平和而宁静,捕捉了虽分离但亲近的本质。

画风仿佛古代画家或近代画家,用柔和的笔触和对自然美的专注来表达。画面一角还有一个小小的红色印章,这是中国艺术作品中的典型元素。“一衣带水”本意形容地域相邻,只隔一条小河。比喻关系密切,分离不远。此画正是以其精致的细节和传统风格,完美诠释了这一成语的深刻含义。

-

序号: 117

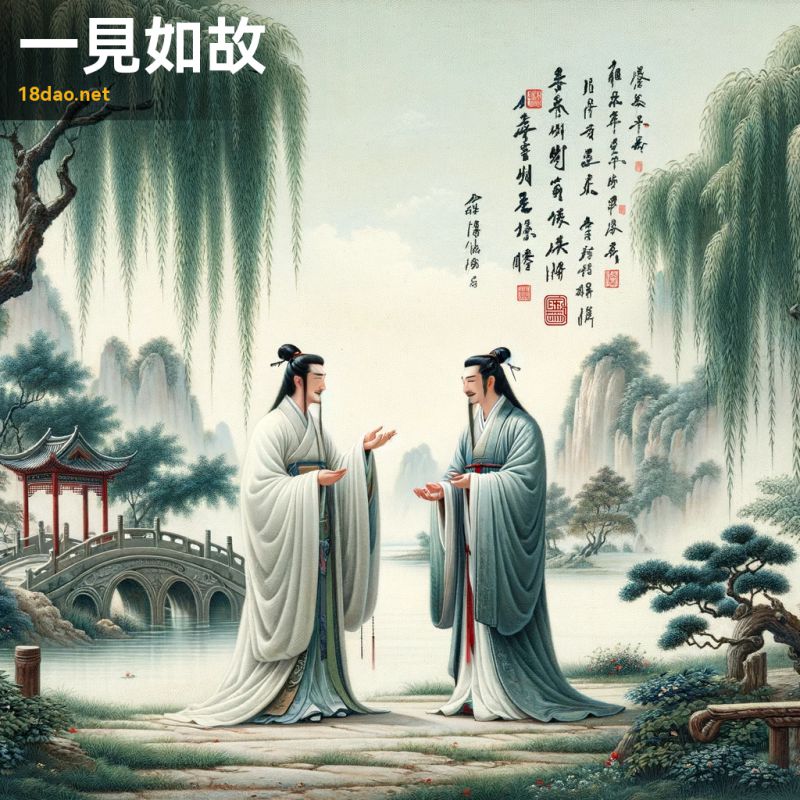

解读: 这幅图描绘了两位学者在一个宁静、郁郁葱葱的花园中首次相遇的场景,以体现“一见如故”这一成语。图中两位学者相互交谈,面带微笑,展现出他们之间深刻而即刻的情感联系,正如成语所描绘的那样,彼此初次相见便如同老朋友一般。画面包含了传统元素,如垂柳、小桥流水以及远处的山峦,这些都是典型的中国古典园林元素。两位学者身着传统汉服,反映了古代中国的时代背景。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,用柔和的笔触和平静的色调营造出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章是中国艺术作品的典型标志,也为这幅作品增添了一抹传统的韵味。

整体上,这幅插图不仅生动地表达了“一见如故”这一成语的意境,同时也展示了中国古典文化的深厚底蕴。

-

序号: 118

解读: 这幅插图展现了一个古代圣人的形象,他是一位长着白色长须的老者,穿着飘逸的长袍。画面中,他站在一个宁静的花园里,周围是各种不同年龄、性别、社会地位的人们,包括儿童、农民、学者和贵族。无论对谁,这位圣人都以同等的善意和尊重相待。他的表情平静而充满慈悲,体现了仁慈的本质。

这幅作品的绘画风格借鉴了古代画家或近代画家,注重细腻的笔触和微妙的色彩变化。作品一角还有一个小巧的红色印章。该插图与成语“一视同仁”之间的联系在于,成语本身的含义是指待人接物没有差别,平等地对待每一个人。在这幅画中,古代的圣人对身边的每个人都表现出了平等和善意,完美地体现了这一成语的精神。无论是儿童、农民,还是学者、贵族,他们在这位圣人面前都受到了同等的尊重和关爱。这种无差别的仁爱,正是“一视同仁”这一成语所要表达的核心价值。

-

序号: 119

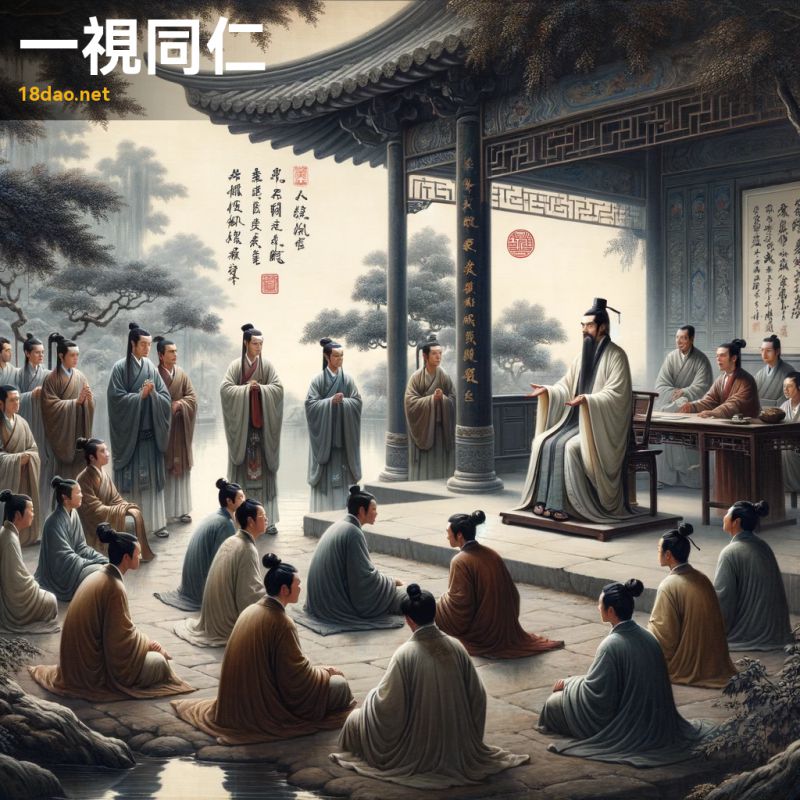

解读: 此图反映了成语“一视同仁”的内涵。在画面中,我们看到一位古代中国的老师,身着传统服饰,正在对一群背景各异的学生进行教导。每个学生,无论其出身或性别,都从老师那里得到了同等的关注和关怀。这一场景完美诠释了“一视同仁”这一成语,即无论对谁都一视同仁,不分彼此地公平对待。画面的背景设定在一个宁静的园林之中,空气教室周围环绕着茂密的树木和平静的池塘,营造出和谐与平衡的氛围。这不仅展示了古代教育的场景,也体现了中国传统文化中对于平等与和谐的追求。

画作的风格受到了古代画家和近代画家的启发,呈现出一种古朴而深沉的感觉,符合古典中国画的主题。作品的一角还有一个红色的传统中国印章,增添了作品的艺术感和传统韵味。

-

序号: 120

解读: 此图描绘了一个古典中国风格的场景,表现了“一览了然”的成语。在画面中,一位身着传统长袍的学者站在高山之巅,俯瞰着下方广阔的景色,包括河流、村庄以及远处的山脉。这幅画传达了一种宁静、深思的氛围,体现了深刻理解和清晰洞察的精神。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,细腻的笔触和柔和的色彩展现了中国古典绘画的韵味。学者站在高处,象征着从高视角所获得的全面了解,正如成语“一览了然”所描述的那样,即一眼便能看清全貌,洞察事物的本质。图中的红色印章增添了一抹传统的元素,使整个画面更显古朴而深邃。

整体而言,这幅画作不仅展示了成语的寓意,也呈现了中国古典艺术的深刻内涵。

-

序号: 121

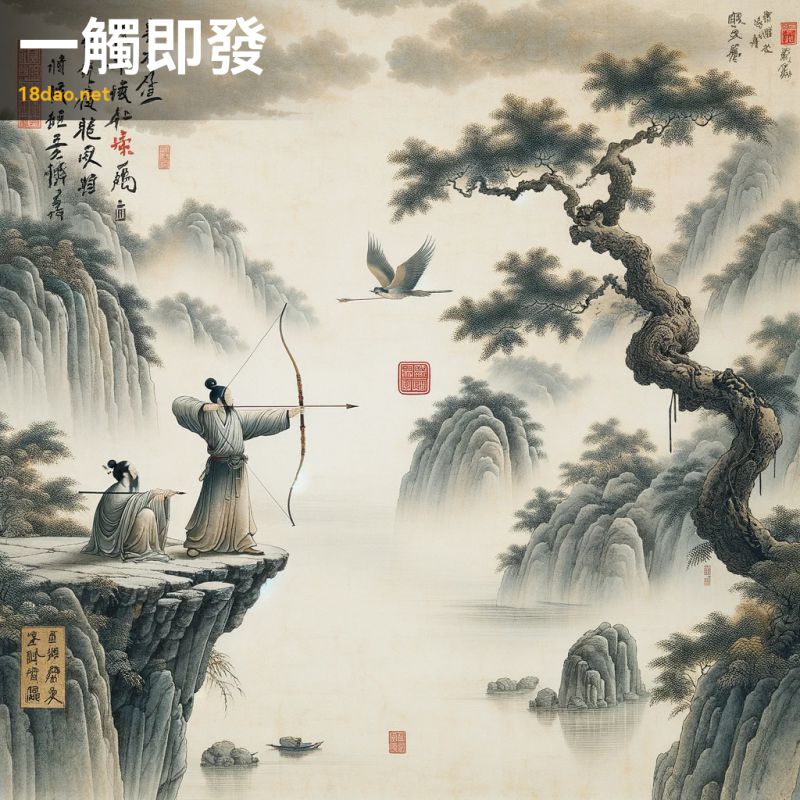

解读: 这幅插图展现了“一触即发”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一个紧张的场景,其中一个箭头正对准弓,像是随时都可能发射出去。这种紧张的氛围恰如其分地体现了成语“一触即发”的意思,即形势紧张到了极点,任何微小的动作都可能导致重大的变化或结果。

画风遵循了古代画家或近代画家的传统中国画风格,色彩和谐而内敛,展现了中国古典艺术的深沉和思考。

整个场景被设定在古代中国的风景中,增添了一种历史和文化的深度。画面中的小红印章,是对中国传统艺术家作品的标志性致敬,同时也增加了艺术作品的真实感和文化价值。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“一触即发”的紧张气氛,还能欣赏到中国古典绘画的美学和深意。

-

序号: 122

解读: 这幅插图展现了成语“一言九鼎”的深刻含义。在图中,九口古代鼎(大型铜制容器)整齐排列,每一个鼎都象征着重大的权威和价值。这些鼎在古代中国被用作礼器,与国家权力和尊严密切相关。画面背景是一个庄严的古代宫廷,远处是山脉和薄雾,营造出一种历史深远和文化重要性的氛围。成语“一言九鼎”源自古代,意指一句话的分量极重,可以比喻为九口大鼎,强调说话的人极有威望和影响力,他的承诺或言论极为可靠。在这幅画中,每个鼎的雄伟与庄重体现了言语的重要性和影响力。

画风模仿了古代画家和近代画家,运用了优雅的笔触和和谐的主要是大地色系的色彩搭配,传递出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章,是对中国古典艺术的一种传统致敬,也增添了一抹艺术的精致感。

-

序号: 123

解读: 此图灵感来源于成语“一言难尽”,意指无法用简单的话语来完整表达所想。图中展示的是一位古代学者,他坐在宁静的花园中,周围环绕着高大的竹子和一条小溪。他的表情沉思且略显困扰,仿佛在努力寻找恰当的词汇来阐释一个复杂的观点。背景中有传统的中国建筑元素,如亭台和石桥。

整幅画的风格使人联想到古代画家或近代画家,色彩细腻、笔触精致。图画一角还有一枚红色的印章,增添了古典气息。这幅画体现了“一言难尽”的含义,通过学者的表情和环境设置传达了他内心的复杂和言语表达的局限性。

整个场景既传达了思想的深度,又展现了中国古典文化的雅致。

-

序号: 124

解读: 这幅插图描绘了一位古代中国学者,他被书卷和文稿包围,形象生动地体现了成语“一言难尽”的内涵。在这幅作品中,学者处于沉思的姿态,被大量的书籍和卷轴包围,这象征着知识与智慧的无尽和深邃。画面通过古典书房的背景和学者的形象,传达出一种对知识的渴求和对智慧的追求。此外,整个场景流露出深沉、庄严的氛围,与传统中国艺术风格相得益彰。在颜色选择上,使用了朴素、自然的色调,并采用了传统的水墨画技巧,进一步强化了作品的古典感和艺术深度。画面的一角还有一个红色的印章,增添了作品的正宗感和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅生动地表达了“一言难尽”的意境,即无法用简单的几句话来完全表达某个复杂或深奥的主题,同时也体现了传统中国画的精髓和美学价值。

-

序号: 125

解读: 这幅插图展现了成语“一语九鼎”的深刻含义。在图中,我们看到九座雄伟的、装饰华丽的古代青铜鼎被排列成庄严的阵列,象征着古代中国的权力与威严。这些鼎,作为中国历史上的重要文物,通常与国家的稳定和统治者的权威联系在一起。成语“一语九鼎”源自于中国古代,意指话语极有分量,犹如九鼎之重。在前景中,我们看到一位身穿传统汉服的学者或官员,他正以平和而有威严的态度说话,象征着他的话语具有重大的影响力和权威。他的表情和姿态传达了他的话语不仅深思熟虑,而且具有深远的影响。画面背景是一个宁静的学术环境,可能是皇宫的庭院或儒学学院,充满了传统的中国建筑、石径和郁郁葱葱、维护良好的花园。

整个画风仿佛古代画家或近代画家的作品,专注于传统的笔触和墨水技巧,营造出一种古朴而深邃的氛围。此外,画面的某个角落巧妙地加入了一枚红色的印章,增添了艺术作品的传统和正式感。

整幅画作不仅生动地描绘了这个成语的寓意,还体现了中国古典文化的严肃性和深刻性。

-

序号: 126

解读: 这幅插图展现了一个古代学者在松树下深思,并突然领悟到了一个复杂真理的情景,正如成语“一语道破”所表达的意境。这个成语字面意思是“一句话就说中了要害”,常用来形容用很少的话就揭示了事物的本质或解决了复杂的问题。在画面中,这位学者身着传统的汉服,置身于一个宁静的环境里,背景是远处的山脉,营造出一种深远和平静的氛围。他的神态表明他刚刚有了一个顿悟,仿佛刚刚解开了一个复杂的真理。这种表现方式恰到好处地体现了“一语道破”成语的内涵。

画风模仿了古代画家的传统中国水墨画风格,通过细致的笔触和深邃的感觉传达了场景的深刻意义。作品一角的红色印章增添了画作的真实性和传统感,进一步强调了这幅作品对中国古典文化的尊重和传承。

-

序号: 127

解读: 这幅图描绘了成语“一诺千金”的场景。在这幅图中,我们看到一位穿着传统服饰的中国古代学者,他站立着,表情坚定,手持卷轴,象征着承诺和正直。背景是宁静而蒙蒙的山水风光,有山脉和几座古建筑,传达出一种永恒和智慧的感觉。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的技法,具有细腻的笔触和微妙的色彩变化。画面一角有一个小小的红色印章,以示真实性。成语“一诺千金”字面意思是“一次的承诺价值千金”,比喻对自己的承诺非常重视,一旦承诺必定做到,形容极为守信的人。在这幅画中,学者手持卷轴的形象象征了他的承诺和决心,而宁静古朴的背景则强调了这种承诺的重要性和不朽价值。

整体上,这幅画以古典中国画的形式展现了这一成语的深远含义。

-

序号: 128

解读: 这幅插图是基于成语“一貌倾城”创作的。在中国古典文化中,“一貌倾城”字面意思是“一张脸颠倒了整个城市”,用以形容女子的美貌非常惊人,足以倾倒国家或城市。这个成语常用来赞美女性之美,尤其是那种惊为天人的绝世美貌。在这幅画中,我们看到一位穿着传统汉服的女性,她的容貌优雅而精致,气质高雅、从容。她是画面的中心,周围的背景故意保持简洁,以突出她的美丽。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,用柔和的笔触和微妙的色彩调色板。画面的一个角落还有一个小红印章,模仿了中国传统艺术家的签名风格。

整体而言,这幅插图旨在通过古典的中国画风格,生动地传达出“一貌倾城”这一成语的深刻含义,即一位女性之美能够令人赞叹不已,甚至影响一个城市或国家的命运。

-

序号: 129

解读: 这幅插图为成语“一贫如水”提供了形象的视觉呈现。图中展示了一个简陋而朴素的房间,家具稀少,空间内的物品极为简单,强调了生活的贫困与简朴。房间里有一个小窗户,透过窗户可以看到宁静的景色,象征着在困难中仍有希望和平静。

整个画面的风格仿照了中国古典绘画,类似于古代画家或近代画家的作品,使用了柔和的笔触和低调的色彩。图画的一个角落还有一枚红色印章,增添了一份传统的韵味。这幅插图传达了“一贫如水”这个成语的含义:形容极端的贫穷,就像流水一样无法积累财富。图中简陋的房间和极少的物品正是这种贫困状态的直观体现,而窗外的景致则暗示了即使在贫困中,人们仍然可以寻找到心灵的慰藉和希望。

-

序号: 130

解读: 这幅图描绘了一个简朴且家具稀少的房间,展现出了成语“一贫如洗”的含义。在图中,一位身穿传统中国服饰的老人坐在床上,沉思地凝视窗外。房间几乎空无一物,仅有一张简陋的木床、一张小桌子和一个朴素的窗户。

整个画面通过淡雅的黑、灰和土色调,以及古代画家风格的表现力强烈的笔触,成功捕捉到了孤独与贫穷的氛围。这幅画作通过其空旷而简陋的场景,以及那位老人的孤独姿态,形象地传达了“一贫如洗”的意境,即形容贫穷到了极点,一无所有。画中的人物和环境都展现了极度的贫乏和简朴,使得观者能直观地感受到成语所表达的深刻情感和生活状态。此外,画作的角落处还有一枚红色印章,为画作增添了一种古典和真实的感觉,进一步强化了这幅作品在视觉和文化上的深度。

-

序号: 131

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“一步一足”的含义。在画面中,我们看到一位行者在崎岖的山路上缓慢而谨慎地前行,这象征着稳健和逐渐的进展。背景中的山脉和宁静的天空传达出一种平静和专注的氛围。几棵松树的加入,则象征着坚韧不拔的精神。

整幅画作的风格模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风,以传递出一种古朴而深邃的感觉。在画面的一个角落,添加了一个小红色印章,以增添作品的真实性和传统感。这幅插图的目的是通过视觉艺术的形式,深入解释和展现“一步一足”这一成语的深刻含义,即强调在任何事情上都要一步一个脚印,稳扎稳打,不可急躁。

通过这样的艺术表达,我们不仅能欣赏到中国古典文化的美,也能深刻理解这一成语背后的智慧。

-

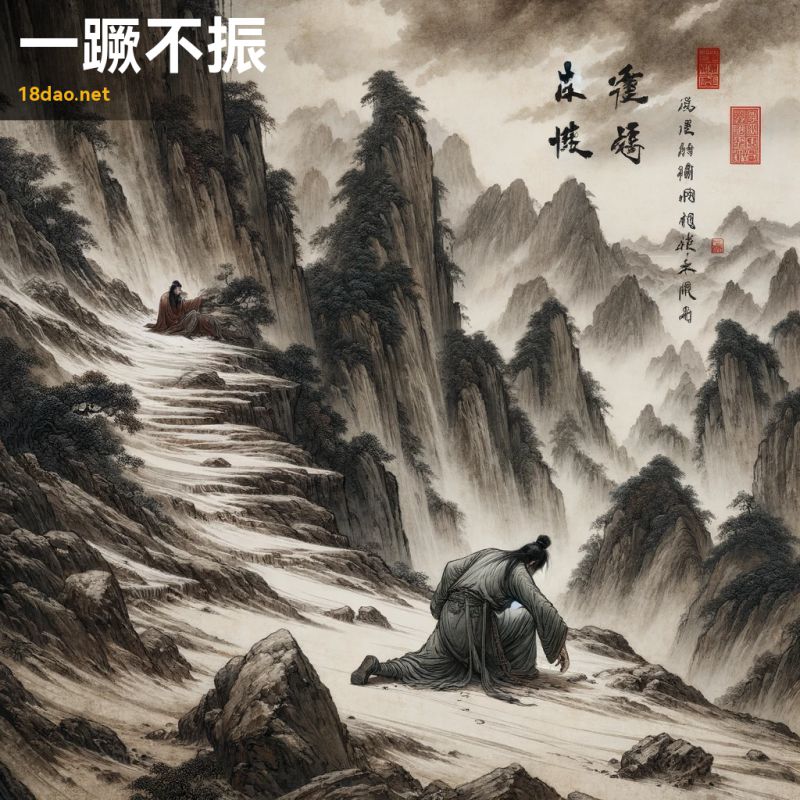

序号: 132

解读: 此图描绘了成语“一跌不振”的场景。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者在宁静的山景中跌倒,他看起来情绪低落,无力再起。画中的山脉用复杂的笔触绘制,表达了岁月和智慧的感觉,远处的山峰被雾气缭绕。学者身着传统的长袍,成为画中的焦点,位于一个小空地上。

这幅画采用了古代画家或近代画家的风格,这两位艺术家以他们对中国古典美学的深刻理解和独特的表现手法著称。画面的一角还有一个红色的印章,这是传统中国画的一个重要元素,代表了画家的签名或印记。成语“一跌不振”字面意思是一旦跌倒就无法再振作起来,比喻遇到挫折后不能重新振作。这幅画中,学者的姿态和表情传达了这种失落和无力的情绪,与成语的寓意相吻合。

整体上,画面以其古朴和深邃的风格,成功地表达了这个成语的深层含义。

-

序号: 133

解读: 这幅插图展现了成语“一蹶不振”的深刻含义。在这幅作品中,我们看到一位穿着古代中国服饰的男子在崎岖的山地景观中跌倒,正艰难地试图站起来。画面氛围显得十分忧郁,传达出一种挣扎和无法恢复的感觉。这种情境恰如其分地体现了“一蹶不振”这一成语的核心思想,即一次跌倒或失败后难以再次站起,比喻遭遇挫折后不能振作。

从艺术风格上讲,这幅画受到古代画家和近代画家的启发,展示了精细的笔触和柔和、朴素的色调。这些元素共同构建了一幅充满传统中国画韵味的作品。画面中的人物表情、姿态以及周围环境的细节处理,都在无声地讲述着“一蹶不振”的故事。此外,作品的一个角落还有一个红色的印章,作为画作的签名元素,增添了一丝古典的气息。这个印章不仅是对画家身份的标识,也是对传统中国艺术的一种致敬。

-

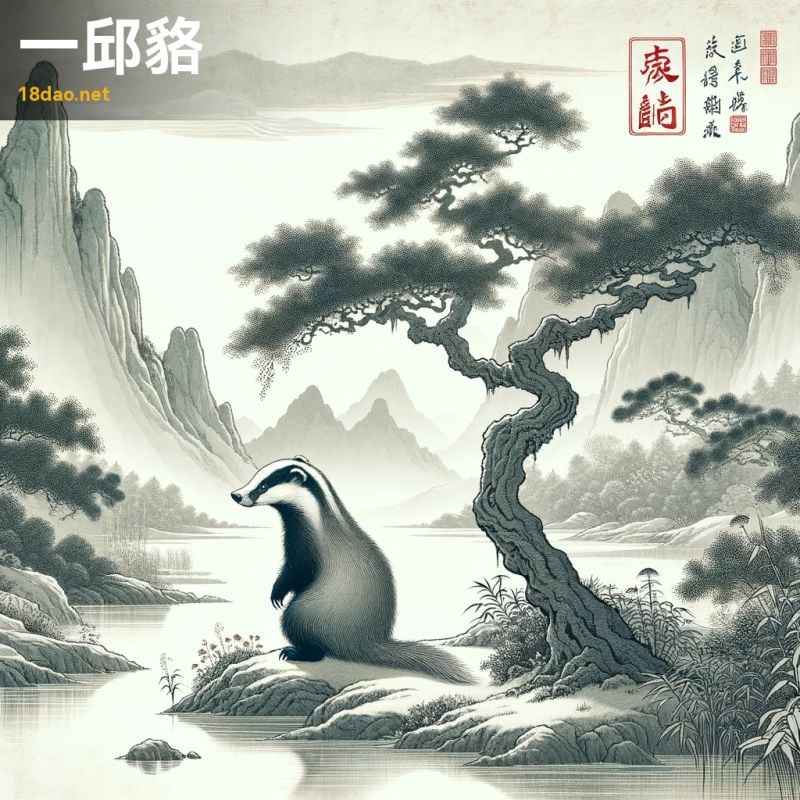

序号: 134

解读: 这幅图描绘了中国成语“一邱貉”的意象。在这幅作品中,一只貉独自站立在宁静的中国传统风景之中,象征着孤独和隔离。这只貉看起来沉思而超脱,身处一个平和的自然环境中,有山峦、树木和一条温柔的小溪。

整个画面体现了一种孤独和内省的感觉,这在中国古典艺术中十分典型。在这幅画中,传统的中国景致与貉的形象相结合,传达出一种深沉而古朴的美感。

这种画风模仿了古代画家或近代画家的风格,具有深邃的文化内涵和艺术价值。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了一抹传统的中国元素。

整体而言,这幅图通过古典的中国画风和象征性的图像,有效地传达了“一邱貉”这一成语的寓意。

-

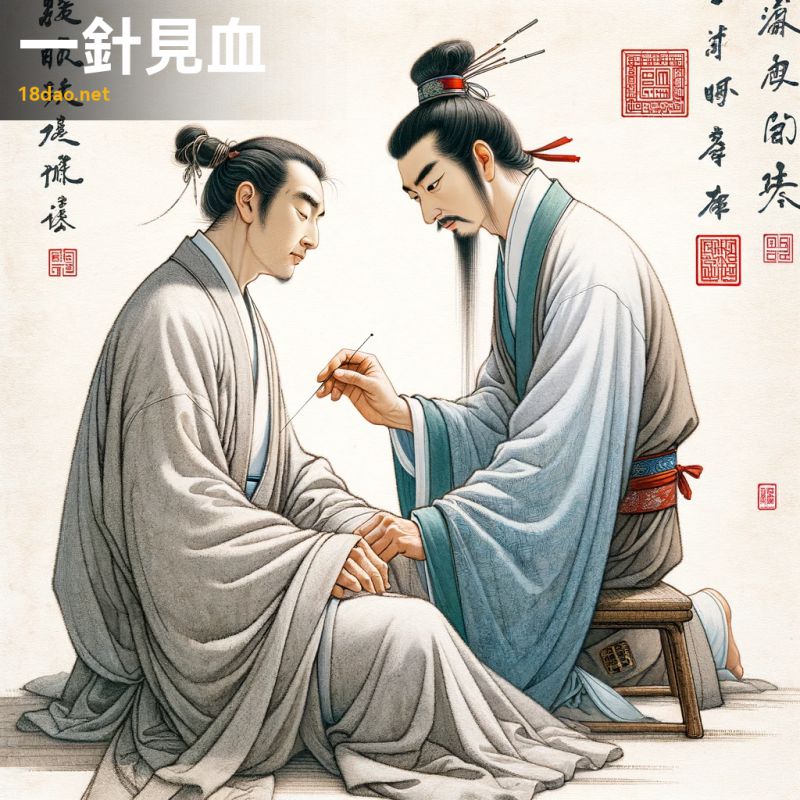

序号: 135

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“一针见血”的内涵。在画面中,我们看到一位穿着传统汉服的中国古代医生正在给病人施行针灸。这位医生表情专注,通过他精准的针灸技术,象征着直接而精确地点出问题的核心。这正是“一针见血”成语的精髓,意味着直截了当,一语道破问题的真相。画面的背景故意保持简约,以便将注意力集中在医生和病人身上。

整体画风仿照了古代画家和近代画家的传统中国画风格,用笔触捕捉场景的精神实质。画面的一个角落还有一枚红色的印章,增添了一种古典而庄重的氛围。

通过这幅插图,我们不仅可以欣赏到传统中国画的美,还能深刻理解“一针见血”这一成语背后的深层含义。

-

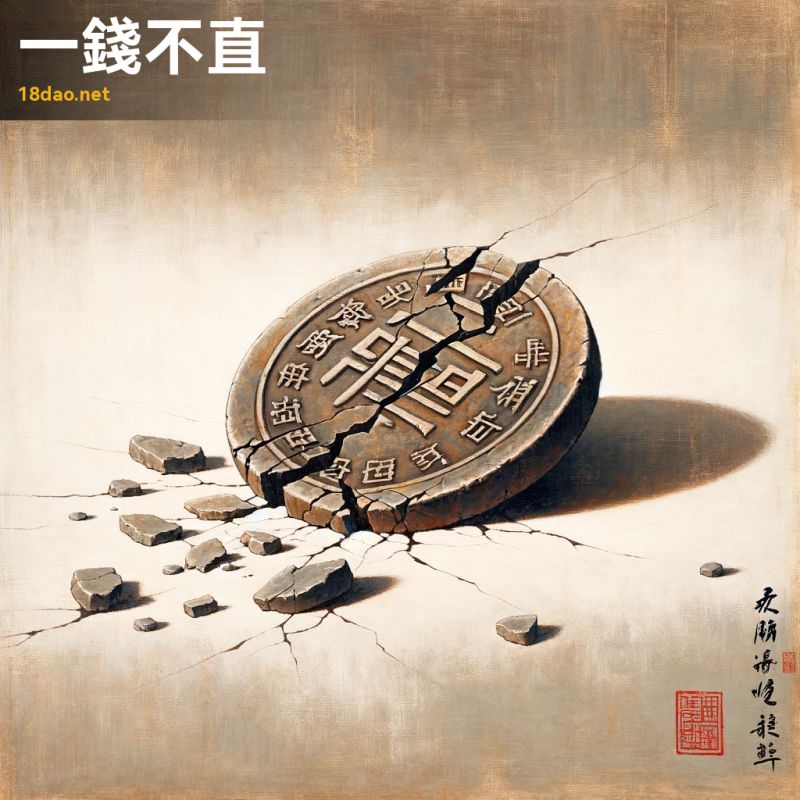

序号: 136

解读: 这幅图描绘了一个古代中国市场的场景,中心是一个商人正在轻蔑地审视一枚小而微不足道的硬币。这个场景生动地表现了成语“一钱不值”的含义,这个成语用来形容东西非常便宜,几乎没有价值。在画面中,周围的买卖者正在用更有价值的物品进行交易,如丝绸、陶器和茶叶,这与商人的失望形成鲜明对比。

画面通过传统服饰和建筑的精细细节展现了历史背景,体现了古代画家或近代画家风格的古典中国画艺术。市场的热闹和繁忙氛围与商人的表情和他手中微不足道的硬币形成对比,恰如其分地体现了“一钱不值”的含义。此外,画面角落的红色印章增添了一种传统和正式的感觉,强调了作品的文化价值和艺术性。

-

序号: 137

解读: 这幅插图展现了成语“一钱不直”的深刻含义。画面中,一枚破损、失去光泽的古币躺在地上,通过它的破碎和褪色表现出其无价值的特点。这枚古币的无价值,恰恰体现了“一钱不直”所指的无用或无价值的事物或人。在这幅画中,背景被刻意简化,以突出这枚无价值的古币。这种设计方法使得古币的显著特征——破损和无价值——成为视觉焦点。

此外,画风效仿了古代画家或近代画家,传达出一种古朴而深邃的感觉,这也与成语的传统文化背景相呼应。画面一角的红色印章增添了一种正统和传统的美感,同时也象征着作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅插图通过视觉元素和细节的巧妙运用,有效地传达了“一钱不直”这一成语的核心意涵。

-

序号: 138

解读: 这幅插图为成语“一长二短”提供了形象的视觉表现。在这幅作品中,我们看到三个对象,其中一个明显比另外两个长,这些对象可能是竹签、书法笔或其他具有文化意义的物品。它们的排列恰好体现了“一长二短”的字面意义,即一个长和两个短。此成语的本意是指无法预料的变故或结果,常用来比喻人的生死或事物的成败。在这幅画中,长度的不同寓意着人生或事态的不确定性和无法预测性。

画风仿古代画家或近代画家,淡雅的水墨和细腻的笔触强调了传统中国艺术的精髓。

整个画面平衡而宁静,传达了一种超脱和哲理的气息。画面一角的红色印章是中国传统绘画中的重要元素,象征着画家的身份和作品的完整性。在这里,它也增添了一种正式和古典的氛围。

通过这幅画,我们不仅看到了成语的字面意义,也感受到了其深层的哲理和文化内涵。

-

序号: 139

解读: 这幅图描绘了一个古老的中国街景,画面的焦点是三个不同长度的物体:一根长竹竿、一根中等长度的木棍和一根短金属棒。它们被突出地放置在前景中,背景是一个繁忙的中国古市场,市场上的人们穿着传统服装,小商店和红灯笼营造出一种生动而和谐的氛围。

整个画作的风格模仿了古代画家的绘画技巧,展现出深度感和细腻的笔触。在画作的一个角落,有一个小红印章,增加了作品的真实性。这幅图的设计是基于成语“一长两短”的含义。这个成语通常用来形容意外的变故或不幸,字面意思是“一个长,两个短”,这里通过不同长度的物品来象征性地表达。长竹竿、中等木棍和短金属棒的排列,不仅体现了成语的直观含义,也隐喻了生活中的不确定性和多变性。此外,繁忙的市场背景象征着生活的多样性和复杂性,即使面临“一长两短”的变故,生活仍将继续。

整体上,这幅作品不仅展现了成语的字面意义,也深刻传达了生活的不可预测性和丰富多彩。

-

序号: 140

解读: 这幅画描绘了一个古老的中国市场场景,旨在展现成语“一长半短”的含义。在这幅画中,您可以看到各种摊位,一些商贩展示着长物品,如竹竿或布料,而其他商贩则出售较短的物品,如碗或书籍。这种长短物品的对比正是“一长半短”这个成语的直观表现。“一长半短”通常用来形容事物不一致、不协调或参差不齐的状态。在这幅画中,长短不一的物品象征着不同的事物或观点之间的差异与不均衡。

通过古典中国画的风格,画面传达了一种古朴而深邃的感觉,这与古代画家或近代画家的画风相呼应。市场的繁忙景象增添了画面的活力,而画面一角的红色印章则是传统的签名方式,增添了一抹文化的韵味。

-

序号: 141

解读: 这幅插图描绘了成语“一开生面”的场景。图中展示了一位身着古代中国服饰的学者正在幽静的花园中打开一卷书卷。花园里盛开着鲜花,一个小池塘中游动着锦鲤,象征着新的开始和鲜活的机会。背景中有传统的中国建筑元素,如亭台和石桥。

整个画面的风格借鉴了古代画家的绘画手法,用细腻的笔触和柔和的色彩表现了一种深沉而古朴的美感。在画面的一个角落还有一个红色的印章。成语“一开生面”字面意思是“开辟新的局面”,通常用来形容打破旧有的局面,创造新的状况或思路。这幅插图恰如其分地表现了这一主题,通过学者打开书卷的动作象征着知识和智慧的新视角,而充满生机的花园环境则暗示着新的机遇和可能性。

整体上,这幅插图不仅展示了成语的寓意,也传达了中国古典文化的深刻内涵。

-

序号: 142

解读: 这幅插图展现了一个中国古代学者在宁静的园林下沉思。他手持卷轴,坐在树下,园林中有传统的中国建筑、小池塘和各种植物。这位学者的表情深沉,似乎在反思生活的复杂性。这幅画与成语“一隅三反”之间有着深刻的联系。这个成语的意思是指从一个角度或者事物去反复深思,从而能够多方面、多角度地理解和思考问题。在这幅画中,学者的沉思姿态恰恰体现了这种深入思考和多角度反省的过程。他在静谧的环境中思考,象征着从一个角落(一隅)出发,进行深入的思考(三反)。

整体风格模仿了古代画家的画风,通过细腻的笔触和微妙的水墨渲染来表达这种深邃的思考和宁静的环境。画面的一角还有一个小红印章,增添了作品的真实感和传统美。

通过这样的视觉表达,插图深刻地描绘了“一隅三反”这一成语的内涵。

-

序号: 143

解读: 这幅图描绘了一个密不可分的森林,古老的树木以其厚实的树干和交错的枝叶构成了几乎无法穿透的树冠。这样密集的森林布局,使得似乎连一缕光线都无法透过,恰如其分地体现了成语“一隙不通”的含义。

在绘画风格上,本作品模仿了古代画家的画风,通过精细的笔触和对树木自然纹理的强调,展现了一种古朴而深邃的感觉。色彩上以土色和朴素的色调为主,进一步增强了森林的密集和不可穿透之感。画作的一角还印有小小的红色印章,为作品增添了一抹正宗的触感,也是对传统中国艺术的一种致敬。

通过这样的视觉表现,画作深刻地传达了“一隙不通”这个成语的寓意:形容非常严密,没有一点儿空隙。

-

序号: 144

解读: 此图描绘了成语“一隙之见”的意象。在这幅图中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,正通过两块巨大岩石或墙壁之间狭窄的缝隙窥视。这一行为象征着有限的视角或理解。

通过狭窄的隙缝观察世界,暗指只能看到事物的一小部分,而无法全面了解整体情况。

在画风上,此图模仿了中国古典画家如古代画家或近代画家的风格,运用了精致的笔触和柔和、大地色调的配色,呈现出一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还配有红色印章,增添了作品的传统气息和真实性。

整体上,这幅画不仅展现了成语的内涵,也体现了中国古典艺术的韵味和深度。

-

序号: 145

解读: 这幅插图基于成语“一面如旧”。该成语的意思是指虽然人或事物发生了变化,但在某些方面仍然保持原样,常用来形容朋友间久别重逢后,彼此间的友情依旧如故。在这幅图中,我选择了展现两位老朋友在古树下的重逢场景。他们的面部表情充满了喜悦和怀旧之情,表达了即使时光流逝,他们之间的友谊依然未变。

为了符合传统中国画的风格,我参考了古代画家和近代画家的绘画手法,创作了这幅作品。背景是宁静而永恒的山水景色,以传达一种不变的友情感。

整个画面给人以古朴而深邃的感觉,正符合我们对于成语插图的要求。此外,为了增加作品的传统感和正式感,我在画面的一个角落加上了红色印章。这种细节的添加,不仅符合中国传统艺术的风格,也增添了一种历史的沉淀感。

-

序号: 146

解读: 这幅插图是为了呈现“一顾倾人”这个成语。成语“一顾倾人”字面上的意思是“一次回眸就令人倾倒”,通常用来形容一个人的魅力非凡,尤其是指女性的美貌惊艳到令人难以自持。在这幅图中,我们看到一位穿着传统汉服的女子,她的侧面凝视和娇媚的表情完美地捕捉了这个成语的精髓。她的容颜精致,符合中国古典美女的标准。她的眼神和微微侧转的头部,似乎在向观众展示她无与伦比的魅力,正如成语所描述的那样,她的一瞥足以令人心动。画面背景的设计简洁而优雅,这样可以突出女子的风采和魅力。

整个画面的风格模仿了古代画家或近代画家的技法,传达了一种古朴而深邃的感觉,与传统中国画的主题和氛围相契合。画面角落的红色印章,是对中国古典艺术的一种致敬。

总体来说,这幅画通过传统中国画的形式,生动地表现了“一顾倾人”这一成语的含义,既体现了中国古典美学,又传达了深刻的文化内涵。

-

序号: 147

解读: 这幅插图呈现了“一顾倾城”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一位穿着古典中国服饰的女子,站在一个充满盛开花朵和传统建筑的宁静园林中。她的美丽非凡,足以俘获任何观者的目光,象征着这个成语的含义——她的一瞥足以令整个城市为之倾倒。

为了贴合古典中国画的风格,本作品的绘画手法受到古代画家和近代画家两位大师的启发,展现出精细的细节处理和和谐的色彩搭配。此外,画面的一角还有一枚红色的传统中国印章,增添了一丝正式和传统的气息。

通过这幅画,我们可以感受到成语“一顾倾城”中所蕴含的深远意境,即一位女子的美丽足以令整个城市为之动容,强调了古代文人墨客对美的极致赞美和追求。

-

序号: 148

解读: 这幅插图生动地展现了成语“一发千钧”的意境。画面中,一条细绳勉强悬挂着一块重重的巨石,象征着极度危险和紧张的局面,正如成语所表达的“千钧一发”的紧迫感。巨石的沉重与细绳的脆弱形成鲜明对比,强调了情境的不稳定性和危机感。画面的构图精心设计,绳线与巨石之间的微妙平衡捕捉了成语的本质。在画面的近景中,一位身着中国古装的人物静静地观察这一场景,他的表情深沉、眼神中透露出对这一悬崖峭壁般情形的深刻理解和反思。

整体风格保持了古典中国画的特点,既展现了细腻的艺术感,又传达了深邃的文化内涵。画面一角的红色印章,不仅是对传统中国艺术的致敬,也为整幅画增添了一抹鲜明的文化特色。

通过这幅插图,成语“一发千钧”的内涵得到了形象而深刻的诠释。

-

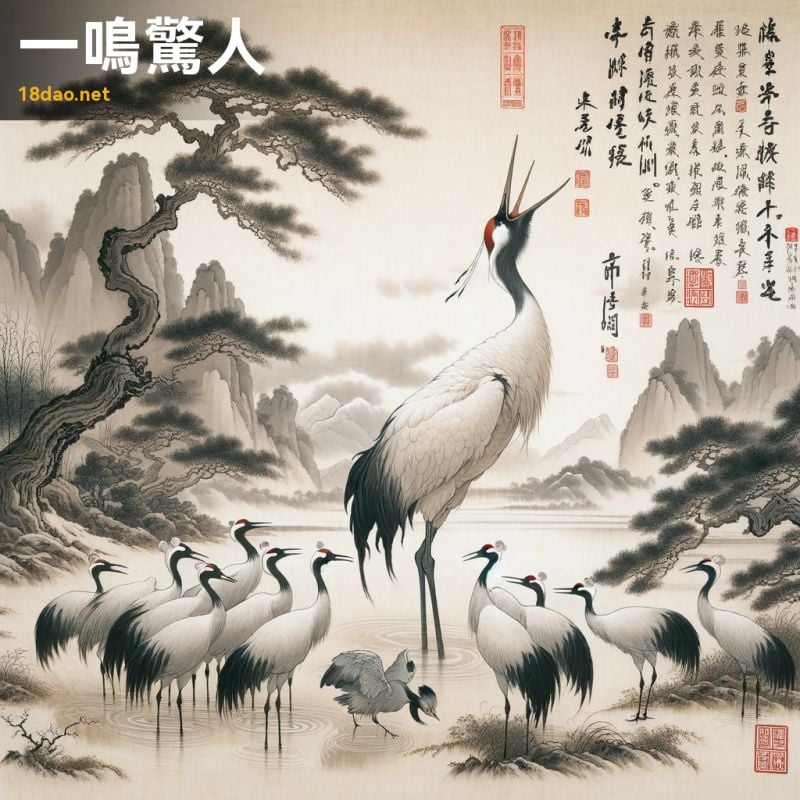

序号: 149

解读: 这幅插图灵感来源于成语“一鸣惊人”,意指通过一次行动或表现,突然展示自己的才能或成就,让人刮目相看。画中展现了一只雄伟的鹤在众多小鸟中脱颖而出。这只鹤正大声啼鸣或歌唱,其力量与美感令周围的小鸟们抬头惊奇地注视。这与成语“一鸣惊人”所传达的主题相呼应,即一次卓越的表现足以令人瞩目。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻而有力的笔触捕捉到了鹤的优雅与力量。背景中的山峦和树木描绘得细致而宁静,与鹤的雄伟形象形成对比,进一步突显了主题。画面的某个角落还有一个红色的传统中国印章,增添了作品的传统感和正式感。这幅画不仅展示了中国古典绘画的美学,还精准地捕捉了“一鸣惊人”这一成语的精髓,通过鹤的形象象征了个体在众人中脱颖而出的瞬间。

-

序号: 150

解读: 这幅插图展现了成语“一鼓作气”的精神实质。画面中,一位勇士在战场上激情澎湃地敲击战鼓,他的面容透露出坚定和勇敢,正如成语所表达的,一鼓作气,形容只需一次鼓舞,就能激发出全部的力量和勇气,形成一股不可阻挡的势头。背景是典型的中国古代战场,包含了其他战士和远处的山峰,象征着战争的艰难和挑战。

整个画面以传统中国绘画风格呈现,类似古代画家或近代画家的作品,用以强调这个成语深植于中国古代文化之中。画面中的红色印章,不仅是艺术作品的传统标识,也增添了一抹庄重和古典的氛围。

通过这样的视觉表现,我们能更深刻地感受到“一鼓作气”这个成语背后的激励和力量。

-

序号: 151

解读: 成语“一齐众咻”描绘了一种情景,即许多人同时行动或发出声响。这个成语通常用来形容众人齐心协力,一起做某件事时的热闹和有力的场面。在这幅插图中,我们看到一群人聚集在一个市集场地,每个人都手拿工具或准备工作的物品,看似正在讨论或准备开始某项工作。这种场景传达了一种集体行动和共同努力的氛围,与成语“一齐众咻”的意境相契合。图中的人物穿着传统服装,站在典型的中国古典建筑环境中,如小桥和小屋等。这样的设定不仅强调了成语的文化背景,也营造出一种古朴而深邃的感觉。背景中的浮云和山峰以及整个画面的构图,都借鉴了中国古典山水画的风格,强化了这种文化氛围。图画角落的红色印章,是对中国传统艺术的一种致敬,同时也是对作品真实性和艺术价值的认证。

整体上,这幅插图不仅生动展现了“一齐众咻”的意境,也体现了深厚的中国文化底蕴。

-

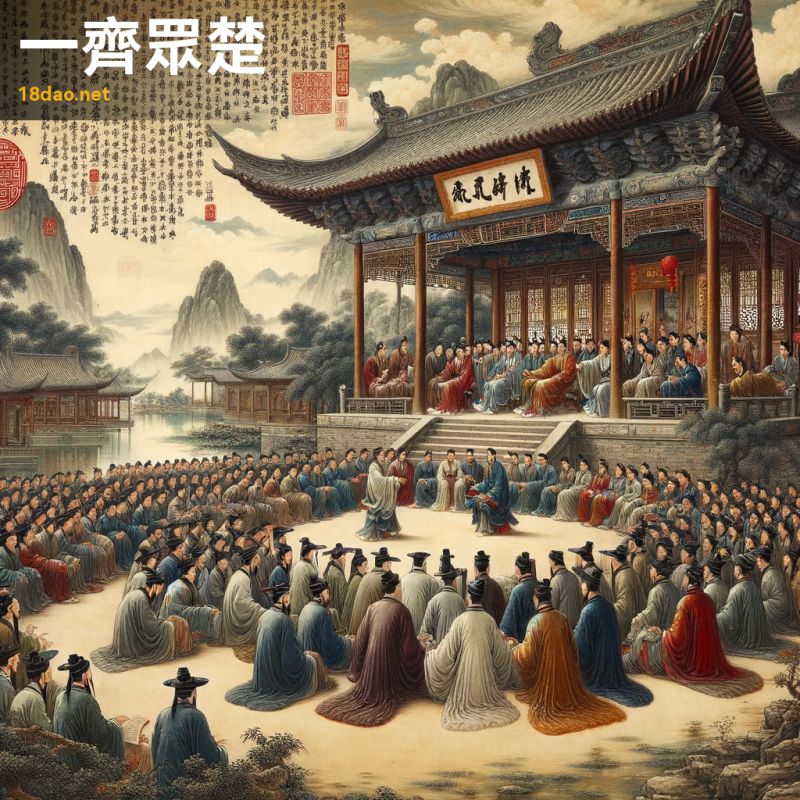

序号: 152

解读: 这幅图描绘了“一齐眾楚”这一成语的场景。在这幅作品中,我们看到一群穿着传统服饰的楚国人正在古老的中国建筑下进行热烈的讨论或辩论。画中人物表情丰富、姿态各异,展现了一个充满活力的社区对话场景。背景是典型的中国庭院,有树木、池塘和远处的山脉,这些元素共同捕捉了中国山水画的精髓。

整个画作的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画技法,融合了精致的笔触和对自然元素的印象派表现。画面中的每个细节都充满了传统中国画的特色,从人物的服饰到周围的自然环境,每一部分都被精心描绘,体现了深厚的文化底蕴和艺术造诣。画角的小红印章为这幅作品增添了一抹真实的中国传统气息。这幅画完美地诠释了“一齐眾楚”这一成语,通过视觉艺术形式展现了楚国人民的集体智慧和讨论热情,使观者能够直观地感受到这一历史场景的活力和深意。

-

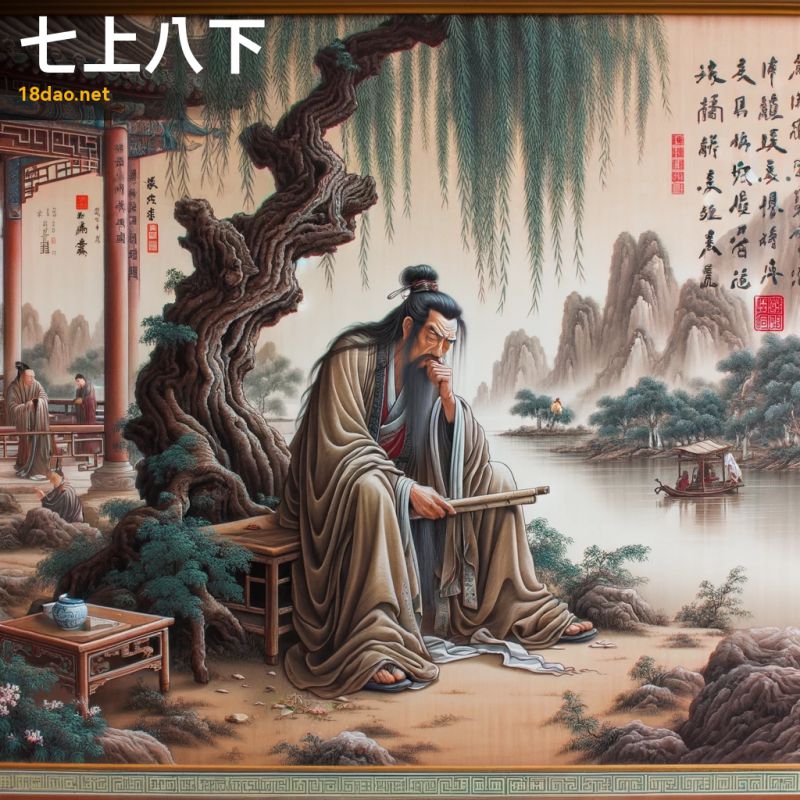

序号: 153

解读: 这幅图描绘了一个古代中国的场景。中心位置是一位坐在柳树下、湖边的书生,他看起来忧郁且陷入沉思。他的表情反映出深度的思考和不安,体现了“七上八下”这个成语,意味着内心的动荡和不安。周围环境恬静无扰,与他烦躁的心态形成鲜明对比。画作采用了细腻的色彩和复杂的细节,捕捉了古典中国艺术的精髓。在一角有一个小红色印章,增添了真实性。

“七上八下”这个成语形容心里慌乱不安的感觉,源自明代施耐庵的《水浒全传》。这幅图通过传统中国画风格来表达这种心理状态,尤其通过人物的表情和周围的安静环境来对比和强调内心的不安。

-

序号: 154

解读: 这幅图展现了中国古代一位男子,身着传统服饰,面部表情复杂,体现了“七上八落”这一成语的含义。图中,男子的一半脸上带着欢乐的笑容,眼中闪烁着喜悦的光芒;而另一半脸则表现出悲伤,眉头紧锁,一滴泪珠沿着脸颊滑落,眼中充满了哀愁。背景色调中性,突出了人物的面部表情和内心的情感变化。这幅图象征着他内心世界的起伏不定,喜悦与悲伤交替出现。

-

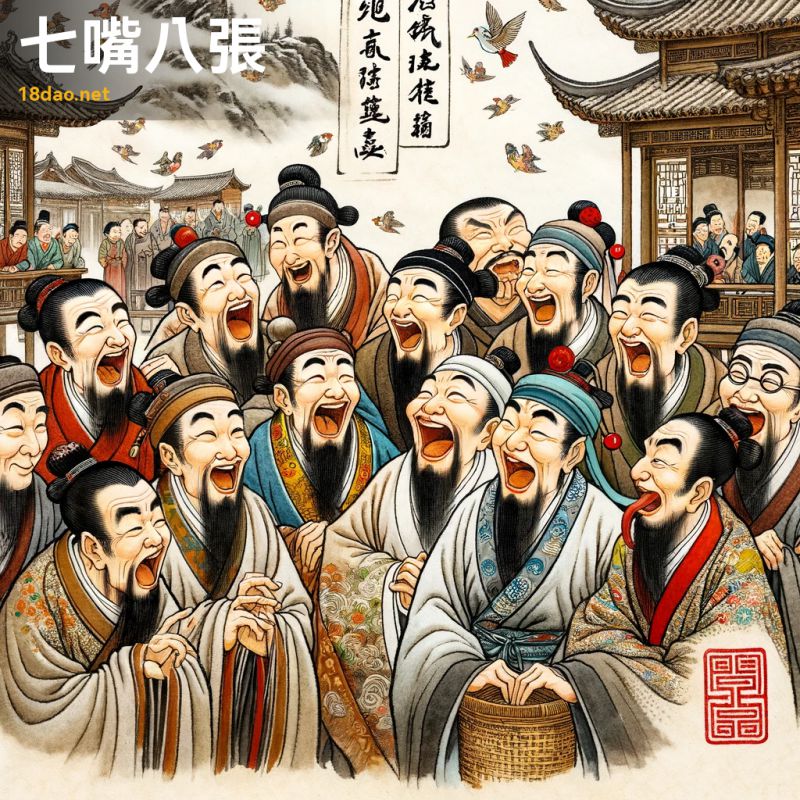

序号: 155

解读: 这幅图描绘了成语“七嘴八张”的形象化场景。成语“七嘴八张”形容许多人争先恐后地说话,常用来形容场面混乱、人声鼎沸。在这幅图中,我们看到七个人物在一个热闹的古代中国市集中激烈地交谈。每个人物的表情都不同,有的显得兴奋、好奇、惊讶或急切,展现了丰富的情感和互动。每个角色都身着独特的传统服饰,彰显了古代中国服装的多样性。背景中的中国传统建筑和充满活力的氛围进一步强调了这个场景的繁忙和混乱。

整个画面以传统中国水墨画的风格呈现,充满古典韵味,同时在画面的一个角落,我们还可以看到一个红色的传统中国印章,增添了艺术作品的传统感和正式性。

通过这幅插图,我们可以更直观地理解“七嘴八张”这一成语的意境和场景,感受到古代中国市集的热闹与人物间的互动。

-

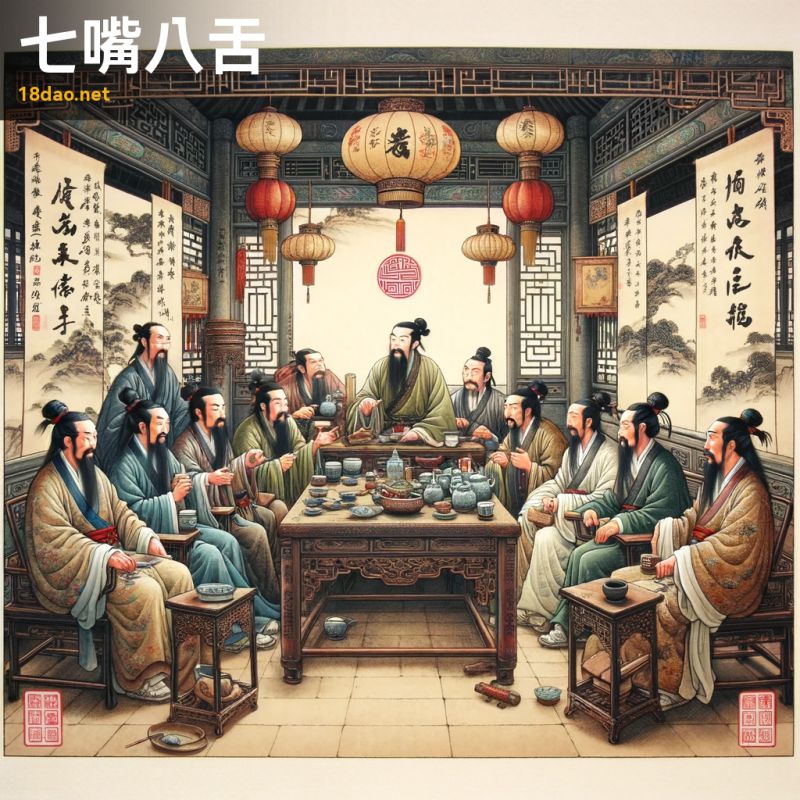

序号: 156

解读: 这幅插图展现了“七嘴八舌”的成语意境。画面中,七个人围坐在一张中国传统的桌子旁,每个人都有不同的表情,正热烈地讨论着。他们似乎都在同时说话,营造出一种混乱和嘈杂的氛围。

这一场景体现了古典中国画的风格,颜色柔和,细节精致,令人联想到古代画家或近代画家的作品。在中国传统文化中,"七嘴八舌"这个成语通常用来形容许多人同时说话,各抒己见,常常带有一种喧闹和混乱的感觉。这幅画恰如其分地描绘了这种场景,通过人物的表情和姿态传达出热烈的讨论气氛,反映了成语中的意象。此外,画面中包含了传统的中国元素,如灯笼、卷轴和木制家具,进一步强化了古典氛围。画角的小红印章为作品增添了一抹传统的韵味和真实感。

整体上,这幅插图不仅准确地表现了成语的含义,也体现了中国古典文化的深沉魅力。

-

序号: 157

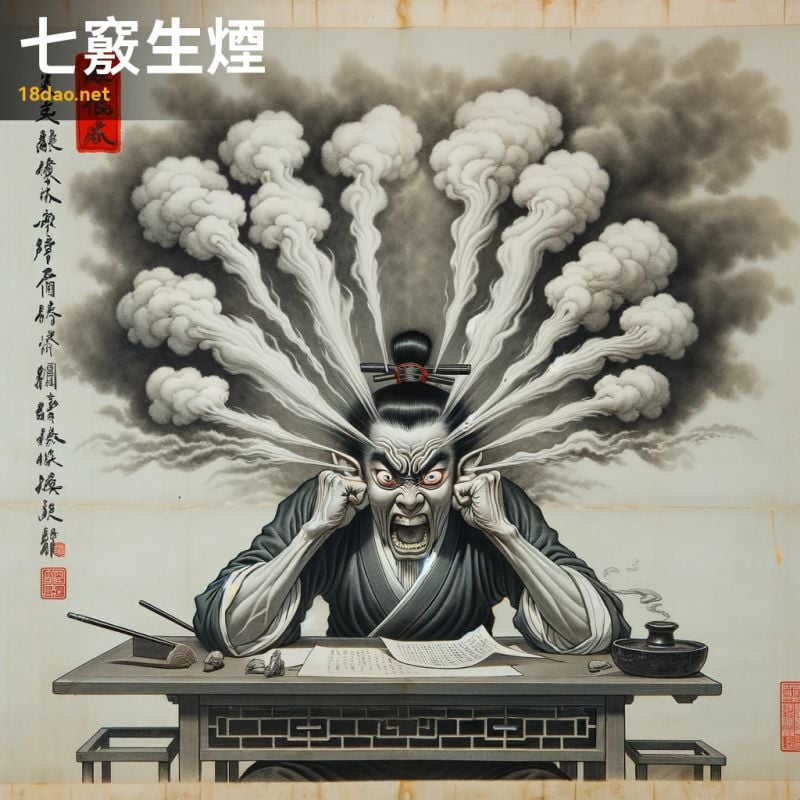

解读: 这幅插图生动地展现了成语“七孔生烟”的含义。在画面中,一位穿着古代学者服饰的人物坐在书桌前,他的脸部表情极为夸张,显示出极度的愤怒——眼睛瞪得大大的,眉头紧锁。更为形象的是,他的头部仿佛冒出了烟雾,幽默而夸张地描绘了“七孔生烟”的场景。这个成语用来形容极度愤怒时的样子,就像是怒火中烧到七个呼吸孔都冒烟了。背景则是一个简单宁静的书房,与学者的愤怒形成鲜明对比,增强了画面的冲击力和表现力。此外,画面一角的红色印章是中国传统画作中的重要元素,不仅起到了签名的作用,还增添了一抹传统的色彩。

整体上,这幅画以其夸张的表现手法和传统的中国画风格,完美地诠释了“七孔生烟”这一成语的深刻含义。

-

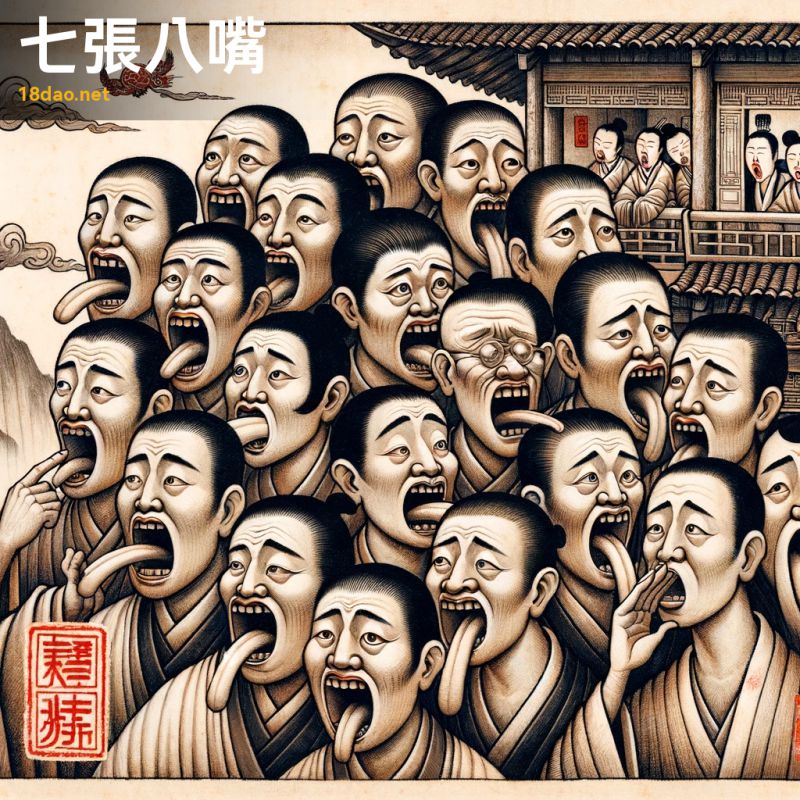

序号: 158

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“七张八嘴”的含义。成语“七张八嘴”常用来形容许多人争先恐后地说话,场面非常混乱。在这幅作品中,七个人物以夸张的面部表情出现,共有八个嘴巴,象征着过度且杂乱的交谈或者流言蜚语。每个人物都穿着传统的中国服饰,背景则是一个简朴的古代中国村庄。

整个画面传达出一种拥挤和混乱的感觉,非常符合那些充满闲聊和流言的场景。

画面中的风格借鉴了中国古典画家古代画家或近代画家的绘画风格,以传达一种古朴而深邃的美感。此外,画面角落的小红印章增添了作品的真实感和艺术性。

整体上,这幅插图不仅忠实地反映了“七张八嘴”这一成语的内涵,还以其独特的艺术风格弘扬了中国传统文化。

-

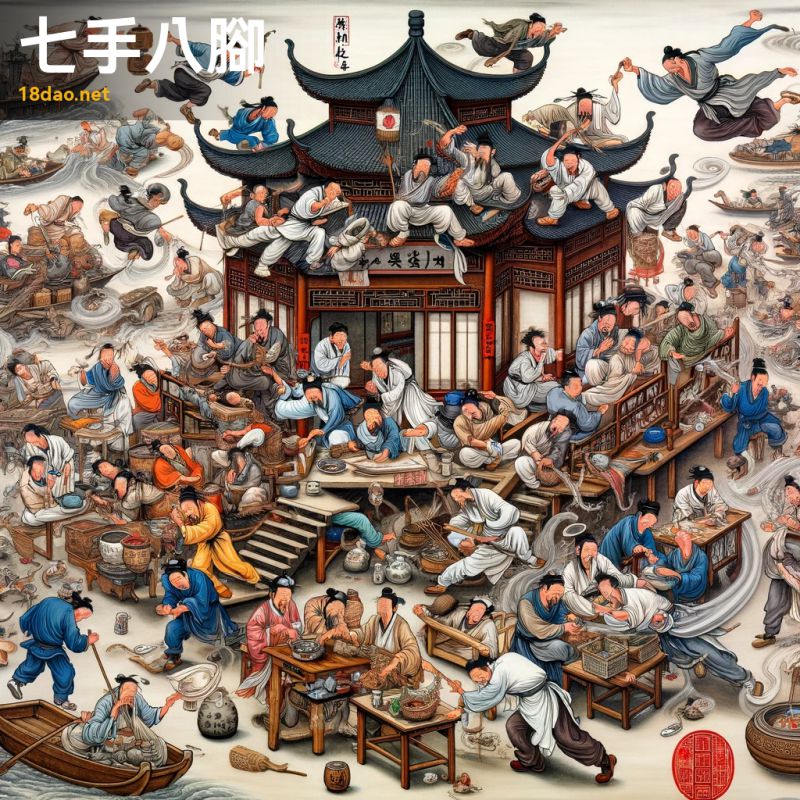

序号: 159

解读: 这幅插图是基于成语“七手八脚”所创作的。在这幅作品中,我们可以看到几个身着古代中国服饰的人物,他们各自代表着不同的职业,如渔夫、农民、学者和商人。他们在一个古朴的村落背景中忙碌地工作,动作夸张,似乎每个人都有多个手臂和腿部,以此表现出成语中所描述的混乱和紊乱状态。每个人物的动作都显得急促且无序,相互交错和重叠,营造出一种紧迫和混乱的气氛。这不仅生动地展现了“七手八脚”成语中描述的场面,即许多人同时做事但缺乏协调和效率,还体现了中国古典绘画中对动态和情感的深刻描绘。

画风受到古代画家和近代画家的启发,呈现出传统中国画的特点,如水墨渲染和流畅的线条。画面的右下角还有一枚红色印章,增添了作品的正式性和传统美感。

总体而言,这幅插图不仅忠实地表达了“七手八脚”这一成语的含义,也在视觉上展示了中国古典艺术的魅力。

-

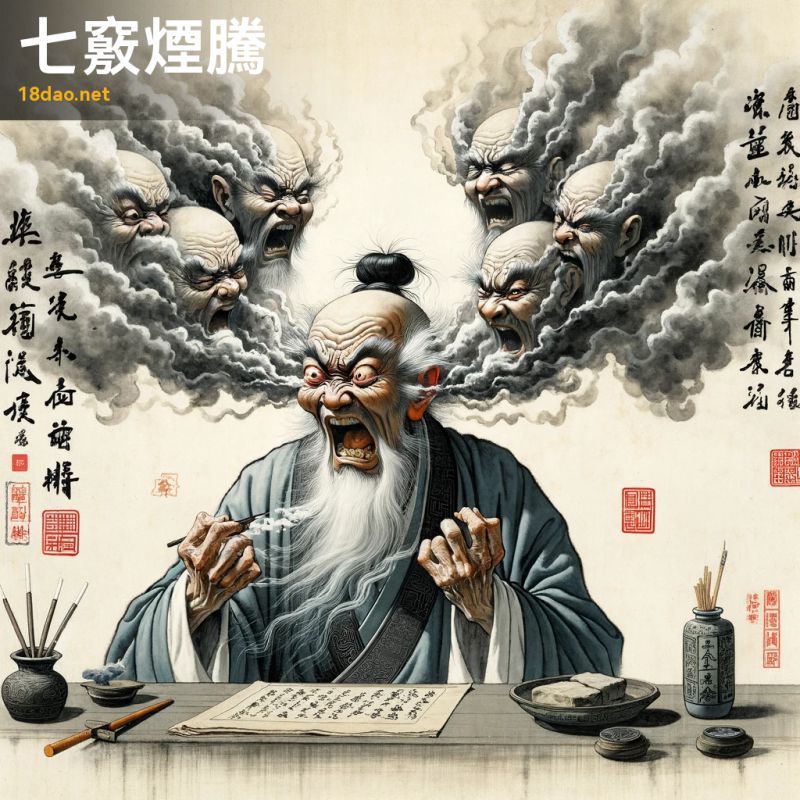

序号: 160

解读: 这幅画描绘了成语“七窍生烟”的形象。在中国传统文化中,这个成语常用来形容极度的愤怒或急躁。画中的中年男子面部表情剧烈,充满了愤怒和不满,他的七窍(双眼、双耳、鼻孔、口及头顶)中冒出红色的烟雾,形象地展现了极度愤怒时的情绪爆发。这种表现方式既形象又夸张,正是中国古典艺术中常见的手法,用以强烈表达情感。此图的背景是典型的中国古典风景,展现了一个开放的客厅,与人物的愤怒形成了鲜明对比。

整个画面的风格模仿了中国古典画风,例如古代画家或近代画家的作品,传达了一种古朴而深邃的感觉。画面的一个角落有一个红色的印章,增添了传统中国画的特色。

通过这种插图方式,我们不仅能感受到成语本身的意境,还能欣赏到中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 161

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“七窍生烟”的意境。画面中,一位古代中国的老学者面露愤怒之色,他的表情凶猛,七个孔窍(两耳、两眼、两鼻孔和一个嘴巴)中烟气腾腾,形象地诠释了这个成语。成语“七窍生烟”通常用来形容人极度愤怒时的样子,如同烟气从七个孔窍中冒出一样。在这幅画中,背景设定在一个传统的书房,周围摆放着卷轴、毛笔和砚台,象征着学者的学识背景。

画风模仿了著名中国画家古代画家的风格,用层次分明的水墨勾勒出细腻的笔触,既表现了主题,又显出中国古典绘画的韵味。此外,画面一角的红色印章增添了艺术作品的真实性和传统美感,使整幅画显得更加完整和富有深意。

通过这样的插图,我们不仅能感受到成语的生动形象,还能领略到中国传统文化的魅力。

-

序号: 162

解读: 这幅插图是对成语“七窍生烟”(qī qiào shēng yān)的形象诠释。在这幅图中,我们看到一位坐在桌前、处于极度沮丧状态的人,其头部的七个孔道(耳朵、眼睛、鼻孔和嘴巴)中夸张地冒出烟雾,象征着强烈的愤怒或烦躁。这种艺术表现方式深刻地呈现了成语中“七窍生烟”的形象,即极度愤怒或烦躁到仿佛七个孔道都在冒烟。

整幅画采用了传统中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的画风,特别是在细腻的笔触和水墨技巧上。背景简约,突出了人物的情感状态。在画面的一个角落,还有一个小巧的红色中国传统印章,为画作增添了一抹真实感和传统美。

通过这样的视觉表达,插图生动地展现了“七窍生烟”这一成语的内涵,即在极度愤怒或困扰的情况下,人的情绪如同冒烟一般无法控制。这样的表现不仅忠实于成语原意,同时也体现了中国古典艺术的深沉与精致。

-

序号: 163

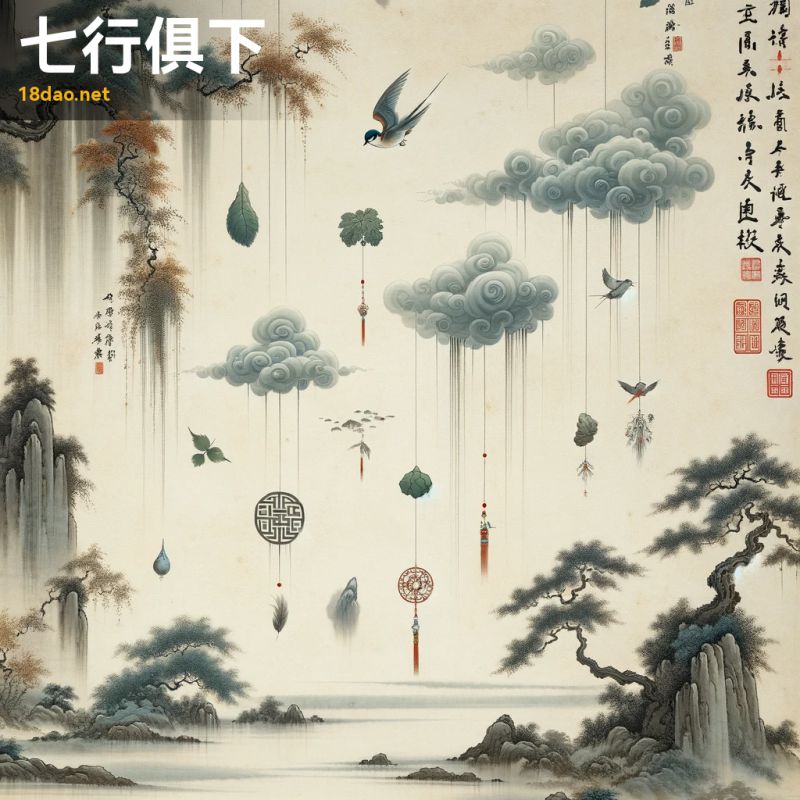

解读: 这幅图描绘了“七行俱下”这一成语的含义。在中国传统文化中,“七行俱下”常用来形容形势极为危急,比喻事情到了非常危险的地步。在这幅画中,我们可以看到七个物体从天而降,落向地面,象征着不同的事物同时陷入困境,反映出成语中的紧迫感和危机感。

画面采用了传统中国水墨画风格,以古代画家或近代画家的绘画手法为灵感来源,通过简洁而深邃的笔触捕捉了主题的精髓。物体的形状和种类各异,既有自然界的元素,如云彩、鸟类、树叶等,也有象征文化重要性的物品。这样的组合旨在传达成语中多种因素同时受到影响的概念。色彩的选择偏向沉稳自然,强调了画面的平静与和谐,与成语所描绘的紧张气氛形成对比,增加了艺术表现的层次感。画面一角的红色印章是对中国古典艺术传统的致敬,也为作品增添了一份正统与真实性。

通过这样的艺术表达,画面不仅展现了成语的字面意义,也传达了一种深刻的文化情感。

-

序号: 164

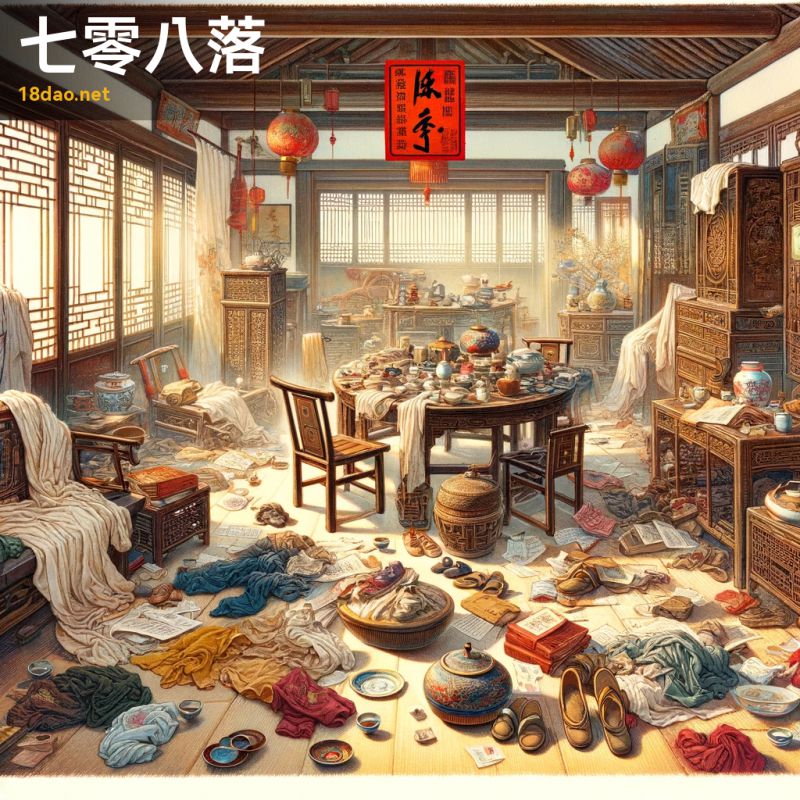

解读: 这幅插图是基于中国成语“七零八落”的意境创作的。成语“七零八落”原意指零散、散乱的样子,后引申为支离破碎,残败不完整,或形容数量稀少。这幅图中展现的是一个原本井然有序的中国传统房间,现在变得一片混乱。衣物、书籍散落一地,家具倾覆,原本整齐排列的茶具也四处散落。这种混乱的场景形象地展现了“七零八落”所暗示的杂乱无序状态。

画面采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国画风格,注重细节的刻画和古朴的气息。画中的红色印章,是对中国传统艺术的一种象征,代表了作品的真实性和艺术价值。

整个画面通过其细腻的表现手法,不仅生动地传达了成语的内涵,也展现了传统中国画的韵味和深度。

-

序号: 165

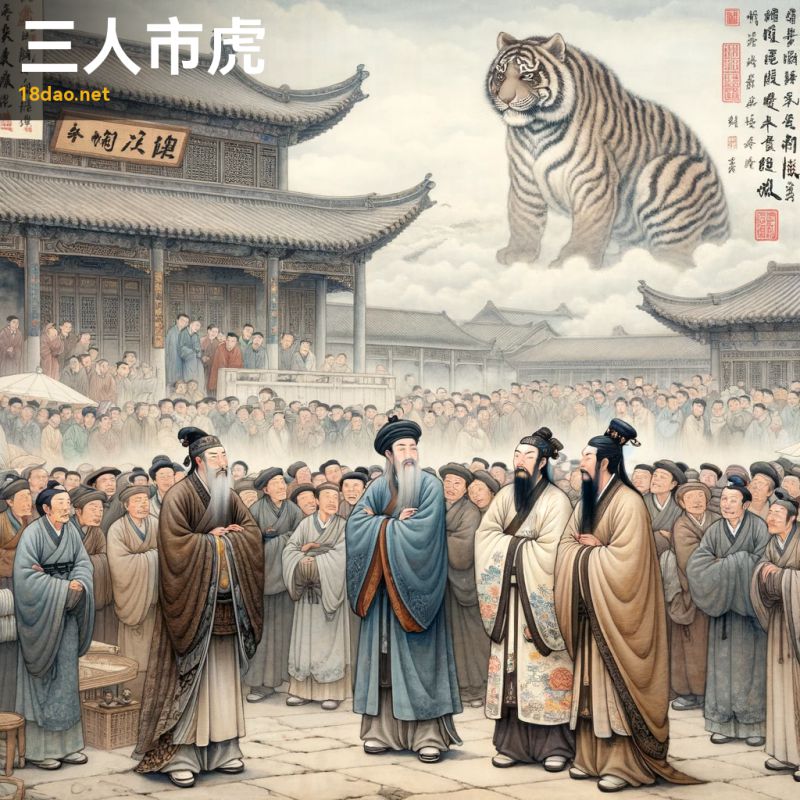

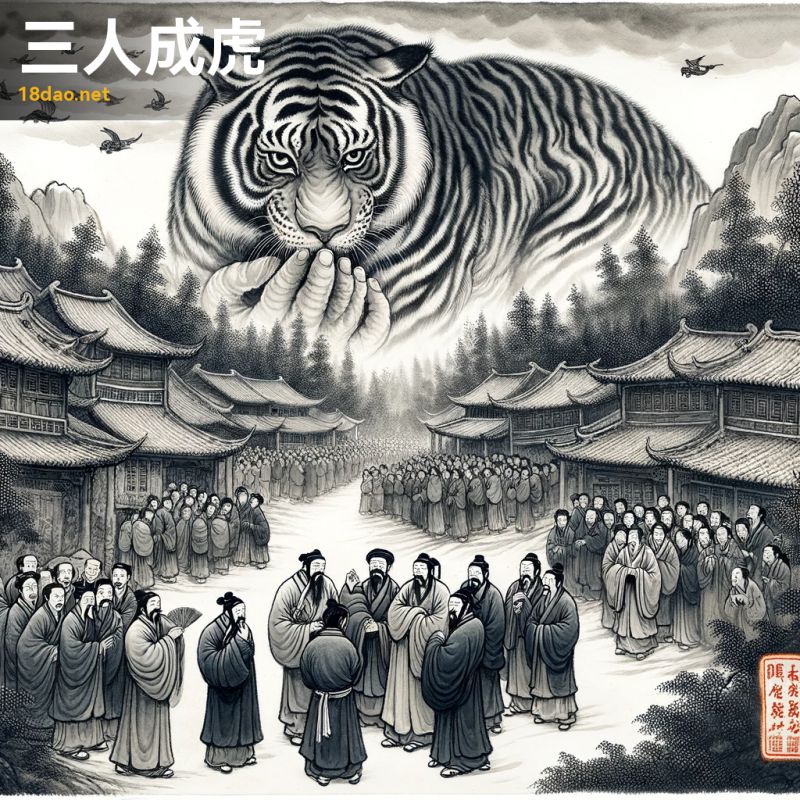

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“三人成虎”的场景。画面中展示了三位身着传统长袍的古代学者,站在繁忙的市场中,面部流露出担忧和信任的神情,他们被好奇的围观者包围着。在背景中,隐约可见一只巨大的、想象中的老虎,象征着他们正在讨论的谣言。此成语源于《战国策》,讲述了一个故事,即一个人在市场上散布谣言说有老虎出现,最初大家都不信,但随着越来越多的人传播这一消息,人们开始相信这个毫无根据的谣言。成语“三人成虎”因此而来,意指谣言重复多次就可能被当作事实。

在这幅画中,艺术家运用了古代画家或近代画家风格的精致笔触和柔和色彩,将这一成语的深刻寓意表现得淋漓尽致。画面中的人物表情和动作细腻传神,充分表达了谣言对人心的影响。在画作的一角还有一个小巧的红色印章,为作品增添了一抹古典韵味。

-

序号: 166

解读: 此幅插图以中国古典水墨画风格呈现,深刻体现了成语“三人成虎”的内涵。画面中,三位身着古代服饰的人物在村落中各自向群众耳语,他们的姿态和表情传达了流言蜚语的秘密和紧张感。这种场景生动地描绘了谣言如何在人群中传播并逐渐被接受的过程。背景中,一只虚构的老虎巨大而模糊地出现,与周围的树木和山脉巧妙地融合。这只老虎象征着谣言所带来的恐惧和不安,尽管它只是一种想象中的存在,但却在人们的心中造成了真实的影响。

整幅画作的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,细腻的笔触和单色的色彩调子传达了一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还有一枚红色的印章,增添了作品的传统气息和艺术价值。

通过这幅画,我们可以更加形象地理解“三人成虎”这个成语,意指反复的谣言即使毫无根据,也可能被人们接受为事实,从而提醒我们在面对未经证实的信息时应持谨慎态度。

-

序号: 167

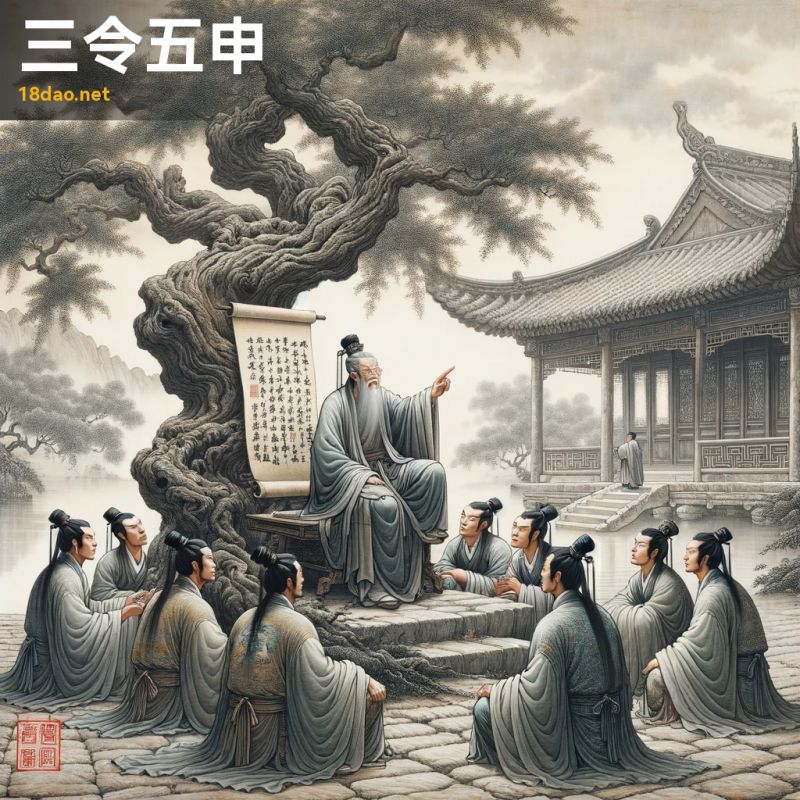

解读: 此图描绘了一位身着古代中国长袍的长者,在幽静的庭院中的一棵古树下,正郑重其事地向一群年轻学者传授知识。长者手持卷轴,指点其中内容,表情严肃,突显出他的话语重要性。周围的学者们聚精会神、恭敬倾听,展现出对学习的渴望和对长者的尊敬。

整幅画作风格仿古代画家或近代画家,用细腻的笔触和单色调表现出深沉的文化氛围。画作角落还有一枚红色的中国印章,增添了一丝庄严的气息。这幅画作是对“三令五申”成语的生动描绘。这个成语源于古代,意指反复多次地叮嘱或者命令,强调其重要性和必须牢记的程度。画中的长者反复指导学者们,正是这个成语的直观体现,揭示了古代师长对传授知识和教育后人的认真态度。

整个场景的布局和情感表达,都恰如其分地展现了这个成语的内涵。

-

序号: 168

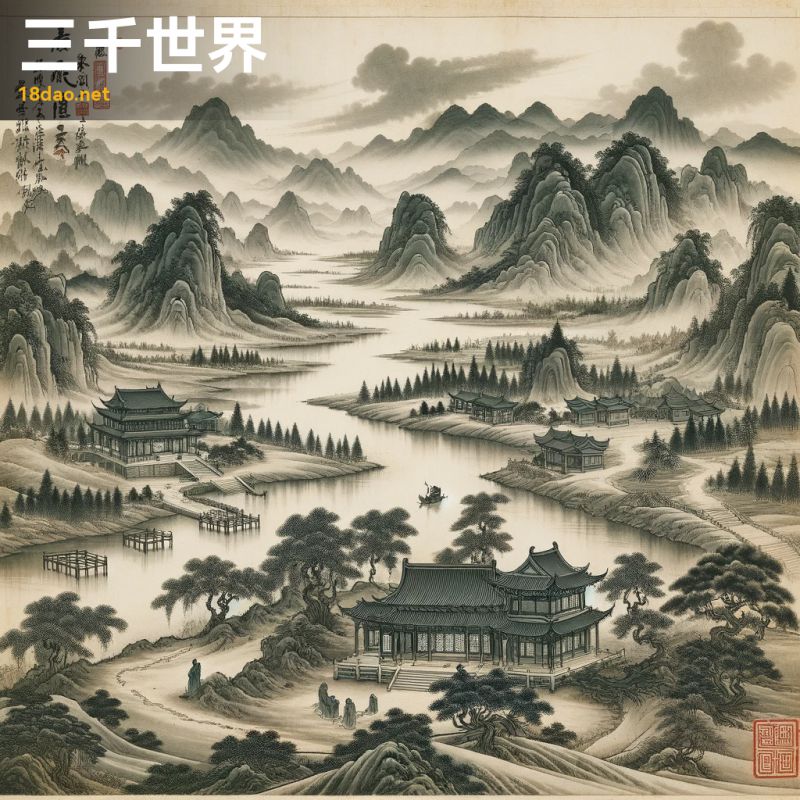

解读: 这幅插图展现了“三千世界”这一成语的深刻内涵。在中国传统文化中,“三千世界”通常用于形容浩瀚无垠、包罗万象的宇宙世界。在这幅画中,我们看到的是一幅广阔的山水画景,其中包含起伏的山丘、蜿蜒的河流、遥远被云雾笼罩的山脉,以及几位或为僧人或为学者的小人物在其中漫步。这些元素共同构成了一个宁静而和谐的场景,象征着无尽的世界和深远的宇宙。

画风上,我们采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国水墨画风格,通过精细的笔触和墨水的和谐混合,展现出一种古朴而深邃的美感。画面中的传统中国建筑,如亭台楼阁、桥梁等细节,巧妙地融入了这片山水之中,增添了文化的底蕴。此外,画面角落的红色印章是中国传统艺术作品中的常见元素,代表了画家的印记和作品的独特性。

整体上,这幅插图不仅捕捉了“三千世界”成语的意境,也体现了中国古典艺术的韵味和深度。

-

序号: 169

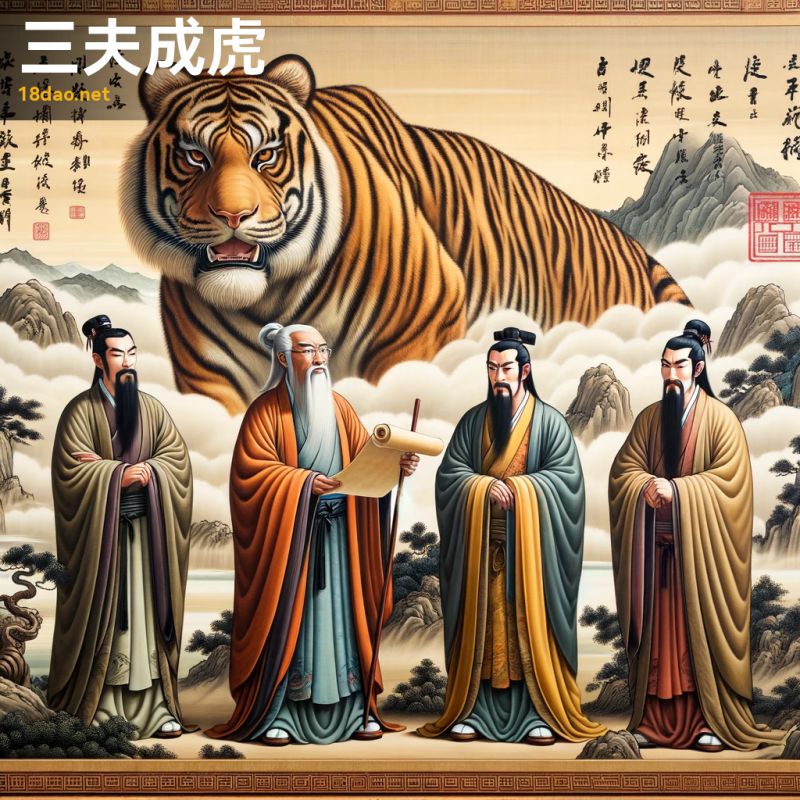

解读: 这幅插图展现了中国成语“三夫成虎”的寓意。成语出自《战国策》,讲述了一个故事:如果一个人说有老虎在市场上,人们不会相信;但如果三个人都这样说,人们就会开始相信。这个成语用来形容谣言或假话重复多次就会被人们当作真实。在这幅画中,三位古代学者,身着传统长袍,每人手持卷轴或书籍,排成一行。他们身后,一只宏伟的老虎仿佛由他们集体的信念召唤而成,以传统中国画风格绘制,充满震撼力。

背景是宁静的山水风景,带有山脉和云彩,呈现出古代画家或近代画家风格的古典意境。此画的绘制风格与古典中国画相符,透过典雅的线条和淡雅的色彩,传达了一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还有一枚红色印章,增添了作品的传统气息和真实性。

整体上,这幅画不仅展现了成语的深层含义,也体现了中国古典文化的艺术魅力。

-

序号: 170

解读: 这幅插图描绘了中国成语“三姑六婆”的场景。在画面中央,三位风姿卓越的女性代表了“三姑”,她们正在愉快地交谈。围绕她们周围的是六位不同活动的女性,象征“六婆”,她们或在讨价还价、聊天,或在照料市场摊位。这些人物各有特色,服饰展示了多种传统的中国风格。成语“三姑六婆”原本指佛教寺院中的女性,后来泛指闲杂人等。这幅画通过充满活力的市场场景,生动地表现了这个成语的现代理解,即指各种各样的女性。画面背景详细刻画了典型的古代中国市场,充满了丰富的细节。

整幅作品采用了类似古代画家或近代画家的古典中国画风格,色彩温和而深沉,线条流畅而细腻。画面一角的红色印章增添了画作的真实感和艺术性。

通过这种方式,插图不仅表现了成语的字面意思,还传达出一种古典而深邃的美感。

-

序号: 171

解读: 此图描绘了一位古代服饰的学者,他在宁静的花园中自信地站立,面带微笑。学者手持卷轴,象征着智慧和雄辩。花园幽雅,盛开的牡丹和小池塘反映了学者修养的心境。

画风仿佛古代画家或近代画家,注重细腻笔触和微妙色彩。画角还有一个小红印章,增添了一抹真实感。这幅画与成语“三寸不烂之舌”关联密切。此成语形容口才非常好,能言善辩,即使在极端困难的情况下也能言之有理、有条不紊。图中的学者,手持卷轴,象征着他的学识与口才。他站在优雅的花园中,环境的宁静与他的自信姿态形成鲜明对比,暗示了他即使在平静的外表下,也拥有一种坚不可摧、富有说服力的口才。

整体上,这幅图通过古典画风与象征元素,巧妙地体现了“三寸不烂之舌”的精髓。

-

序号: 172

解读: 这幅插图展现了一个身着传统服饰的学者,他站在一个宁静的花园里,周围环绕着郁郁葱葱的绿植和盛开的花朵。学者一手优雅地做着手势,象征着言辞的力量,另一手持卷轴,代表智慧和学问。他的面容展现出智慧和有说服力的气质。

整个作品采用了古代画家或近代画家的画风,捕捉了古典中国画的精髓。画面的一角还有一个鲜明的红色印章,增添了作品的真实感。这幅画与“三寸之舌”这个成语完美契合。成语“三寸之舌”来自于古代中国,意指善于辩论、能够用巧妙的言辞说服他人的能力,形容口才非常好。画中的学者正是这种能力的象征,他的手势和自信的表情体现了通过言语影响他人的力量。这幅画既展示了言辞的力量,也体现了中国古典文化中重视口才和智慧的传统。

-

序号: 173

解读: 这幅图描绘了一位穿着传统服饰的古代中国学者,站在宁静的园林中。学者表情智慧、沉着,正在向一小群专心聆听的听众们雄辩地演说。画面重点突出了学者的口部,微妙地凸显了他言语的力量。周围的园林景致平和,有柳树、小池塘和盛开的花朵,象征着雄辩演说所创造的和谐。这幅画体现了成语“三寸舌”的内涵。这个成语形容人善于用言辞说服他人,强调口才的力量。在图中,学者的口部被微妙地强调,象征着他的言辞能力,而听众们的专注态度则反映了他的说服力。周围的宁静园林环境暗示了言辞所能达到的和谐与影响力。

整个画面传达了一种古典中国画的深邃感觉,符合古代画家或近代画家的风格,并在角落加上了红色印章,增加了艺术作品的传统感。

-

序号: 174

解读: 这幅插图展示了传统中国家庭中的女性,她们正在展现“三从四德”(三从四德)的儒家概念。在这个场景中,女性们通过阅读、缝纫和茶道等活动,体现了妇女的美德和服从。她们身穿汉服,这种古代中国的服饰风格彰显了女性的端庄与魅力。

画面的风格模仿了古代画家或近代画家,用柔和的笔触和柔和的色彩传达了一种古老和深邃的感觉。画面一角的红色印章增添了艺术作品的真实感。“三从四德”是儒家思想中对女性角色和行为的一种传统描述。三从指的是女性在不同生命阶段应遵循的三种服从:未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。四德则是指妇女应具备的四种美德:妇德、妇言、妇容、妇功,即品德、言谈、容貌和技能。这幅画通过展示女性在家庭环境中的不同角色和活动,传达了这一理念。

-

序号: 175

解读: 此图描绘了一位古代学者在宁静的池塘旁的柳树下沉思。学者身着传统服饰,面带沉思之色,手持毛笔,正准备在卷轴上书写,象征着深思熟虑和审慎。周围是平和的自然风景,软流的水面、轻摇的柳枝和远处笼罩在薄雾中的山峦,营造出一个宁静而深沉的氛围。这幅画传达了“三思而行”这一成语的内涵:深入思考后再采取行动。画面中的学者正是这一思想的体现,他的沉思和周围自然的宁静,共同强调了深思熟虑的重要性。画角落的红色印章则是中国艺术中的真实性标志,为画作增添了一份传统韵味。

-

序号: 176

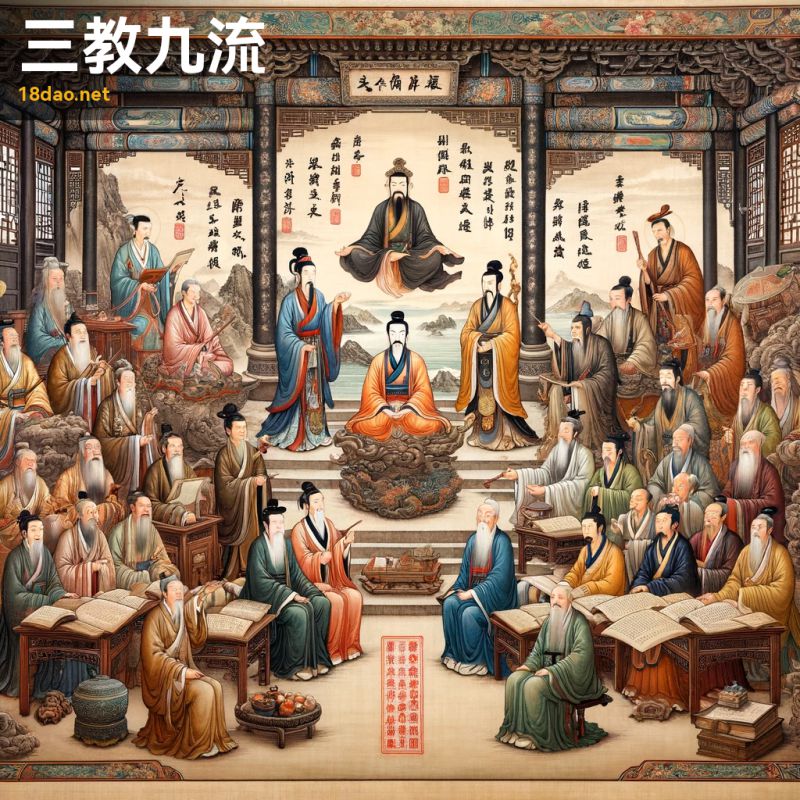

解读: 这幅插图生动地展示了“三教九流”这一成语的含义。在中国文化中,“三教”指的是儒、释、道三种主要教派,即儒家、佛教和道教,而“九流”则泛指社会上各种不同的思想、学派和行业。在这幅画中,我们可以看到代表儒家、佛教和道教的人物,以及各种各样的学者、艺术家和来自生活各界的人物,共同构成了一个多元和谐的古代中国场景。画面中的每个人物都通过其服饰、姿态和周围的环境来表现其所属的教派或行业。例如,儒家学者的端庄严肃、佛教僧人的宁静淡定、道教道士的自在潇洒等。这些形象共同展现了古代中国社会文化的多样性和丰富性。

同时,画风仿照了中国传统画家如古代画家或近代画家的风格,强调细腻的线条、优雅的笔触和和谐的色彩。画面的一角还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用于增添作品的艺术感和历史感。

通过这幅画,我们不仅能够理解“三教九流”这个成语的字面意思,还能深刻感受到它所蕴含的历史文化背景和哲学思想。

-

序号: 177

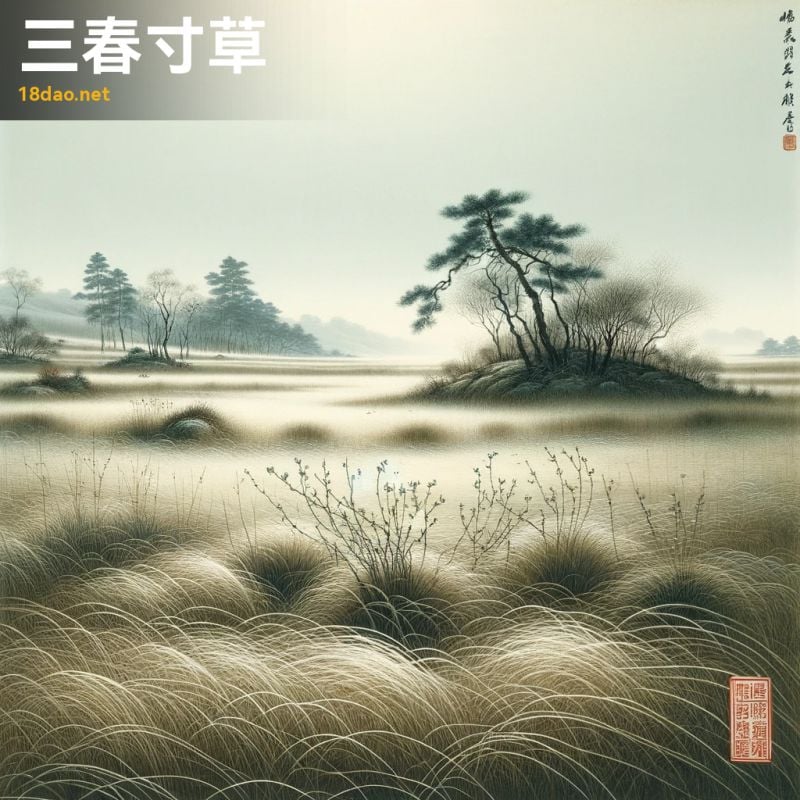

解读: 这幅插图描绘了早春的景象,正符合成语“三春寸草”的意境。在这幅画中,可以看到一片辽阔而宁静的田野,地面上稀疏的幼草刚刚开始生长,象征着植被的初期发展。这些幼草以细腻、近乎脆弱的笔触绘制,反映了它们新生而娇嫩的状态。远处,几棵树木开始发芽,树枝微妙地预示着春天的到来。清朗的天空和柔和的光线,增添了初春的清新氛围。

整体画风遵循了古代画家或近代画家的传统中国画风格,捕捉了中国古典艺术的精髓。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,增添了作品的韵味。“三春寸草”这个成语形容初春时节,草木刚开始生长,形容事物刚刚开始发展的阶段。这幅画正是以其细腻的绘画手法和充满诗意的景象,生动地传达了这一意境。

-

序号: 178

解读: 此幅插图展现了古代中国帝王在朝堂上的一幕,体现了“三申五令”这一成语的含义。画中中央人物为一位帝王,他庄严地坐在宝座上,周围是他的大臣和顾问。画面通过帝王重复地发号施令和提出建议的场景,强调了“三申五令”——即反复多次地叮嘱和命令——的概念。大臣们似乎在专心地聆听,其中一些人手持卷轴,象征着重复性建议和命令的重要性。

整幅画采用了古典中国画的风格,具有古代画家和近代画家风格的影响,特别是在表现力丰富的笔触和传统的构图上。此外,画角落的红色印章是中国古典艺术作品的常见元素,增添了一种庄重而古朴的氛围。

通过这样的插图,我们不仅能够感受到成语“三申五令”的深刻含义,还能欣赏到中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 179

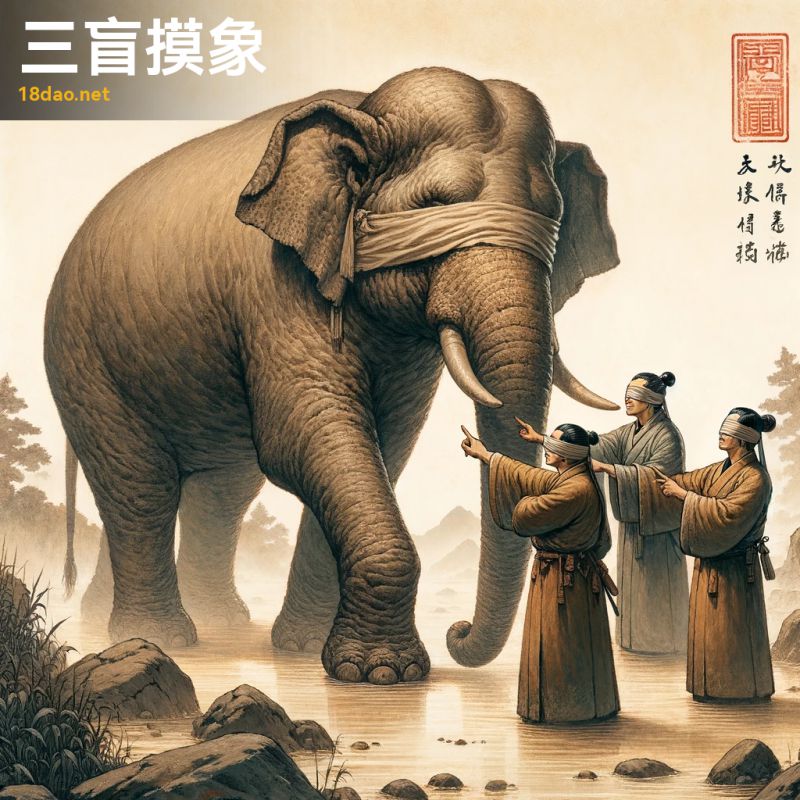

解读: 这幅插图展现了成语“三盲摸象”的场景。图中描绘了三位被蒙上眼睛的古代中国学者,他们每个人都在触摸一头大象的不同部分。一位触摸着象鼻,另一位摸着象耳,第三位则摸着象尾。

整个场景安置在一个宁静的自然背景中,体现出一种平和而深邃的氛围。这个成语的含义在于指出,每个人只从有限的视角和经验出发,可能只了解事物的一部分,而不能全面地认识整体。在这幅插图中,每位学者都只能感知到大象的一小部分,从而可能会误解大象的真实形态。这象征着人们对事物认识的局限性和片面性。

此插图的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,体现了传统中国画的精髓。细腻的笔触和柔和的土色调,传达出古典中国画独有的艺术魅力。图画的一角还有一枚红色印章,象征着中国艺术中的真实性和独特性。

-

序号: 180

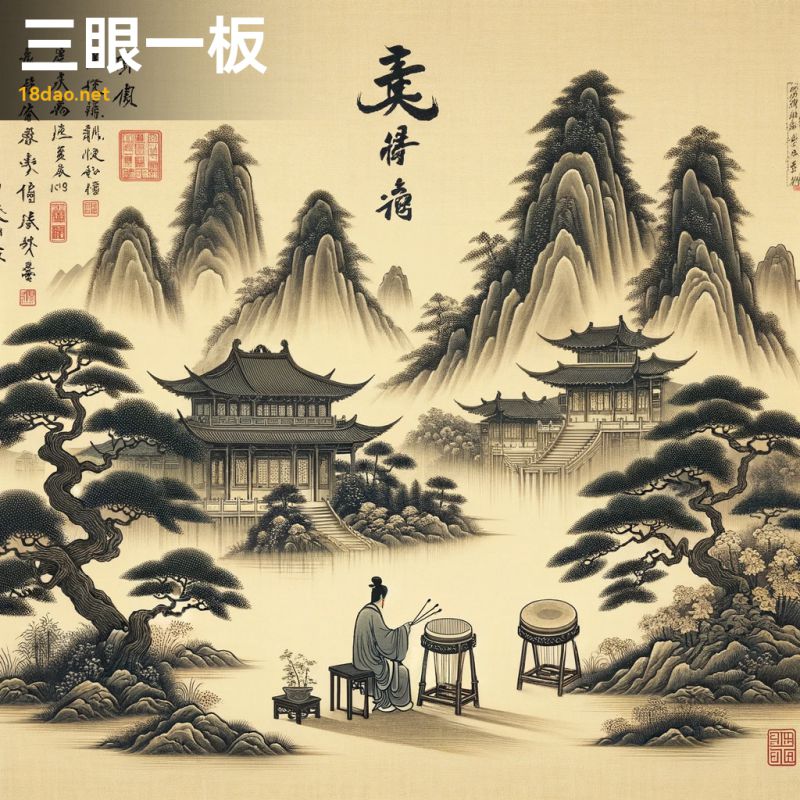

解读: 此图灵感来源于成语“三眼一板”。在这幅画中,我们看到三个突出元素(代表“三眼”),如三座山、树或建筑,它们和谐地排列在古典中国风景中。前景特别展示了一位演奏传统中国打击乐器的音乐家(代表“一板”)。这个成语来自戏曲音乐,其中“板”和“眼”分别表示音乐的强拍和弱拍。在这幅画中,三个元素的布局和音乐家的形象象征着成语中的节奏感和秩序,反映出事物有条不紊、规律性强的特点

。

-

序号: 181

解读: 这是一幅画面,描绘了一位男子在老式房间内,站在窗边,面带思念之情的表情。他身着传统服饰,整个场景透露出忧郁而宁静的氛围,捕捉到了他的思念之情。

-

序号: 182

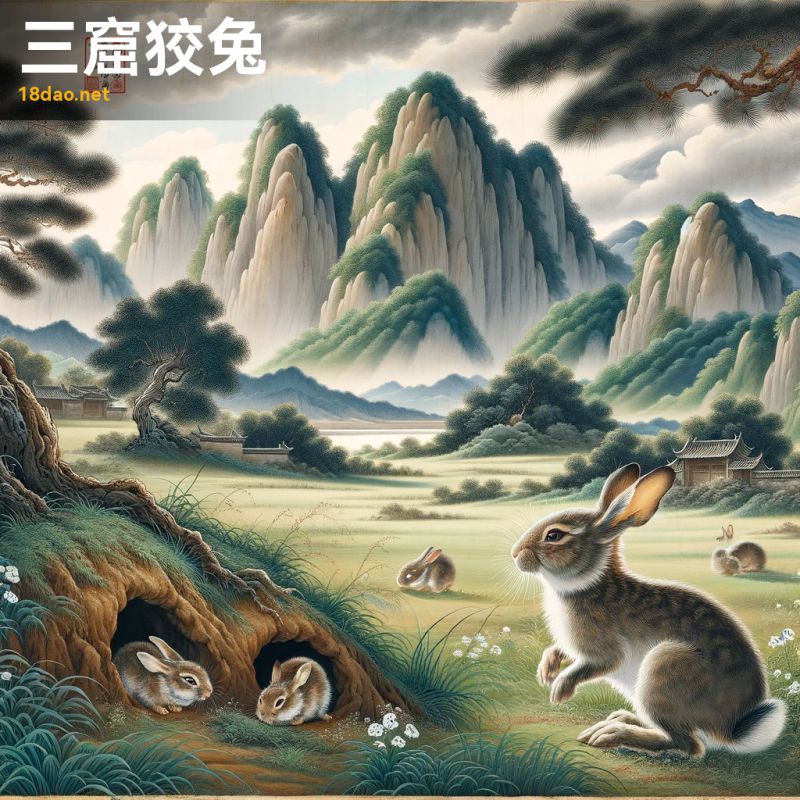

解读: 这幅插图呈现了“三窟狡兔”这一成语的寓意。画面中,一只兔子聪明地使用三个不同的洞穴,这些洞穴位于一个自然而宁静的景观中。背景是古代中国的乡村风光,远处的山峦、郁郁葱葱的绿色植被,以及清澈平和的天空,共同营造了一幅和谐的画面。兔子细致入微地被描绘出来,看起来聪明而警觉,小心翼翼地环顾四周。每个洞穴都略有不同,巧妙地展现了兔子使用多个逃生路线的狡猾。

此画风格借鉴了古代画家的风格,以优雅的笔触和对动物及其环境之间和谐关系的强调为特点。画面一角的小红印章增添了作品的真实性。“三窟狡兔”这一成语源于古代寓言,意指为了安全,要有多种准备或对策。在这幅画中,兔子使用多个洞穴来确保安全,象征着智慧和谨慎,暗示在面对困难和危险时,应有多种应对之策。

通过这幅画,我们不仅能欣赏到中国传统绘画的美,还能体会到这一成语背后深刻的哲理。

-

序号: 183

解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“三章约”的场景。在图中,三位身着传统汉服的男子围坐在一张桌子旁,他们正处于一个宁静的古代中国园林之中。这三人似乎正在进行学术性的讨论,桌上摆放着卷轴、墨水和毛笔,象征着知识与协议。

整个园林中竹子茂盛,花卉繁多,营造出一种安静与知识追求的氛围。成语“三章约”源于中国古代,指的是古代的一种约定或协议,通常由三条主要内容组成。在这幅画中,三位学者的形象和他们沉浸在讨论中的姿态恰好体现了这一成语的含义——通过智慧和协商达成重要的共识。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,用柔和的笔触和朴素的色彩展现了一种古典而深沉的美。画面的一角还有一个红色的印章,为整幅作品增添了一种传统的艺术气息。

-

序号: 184

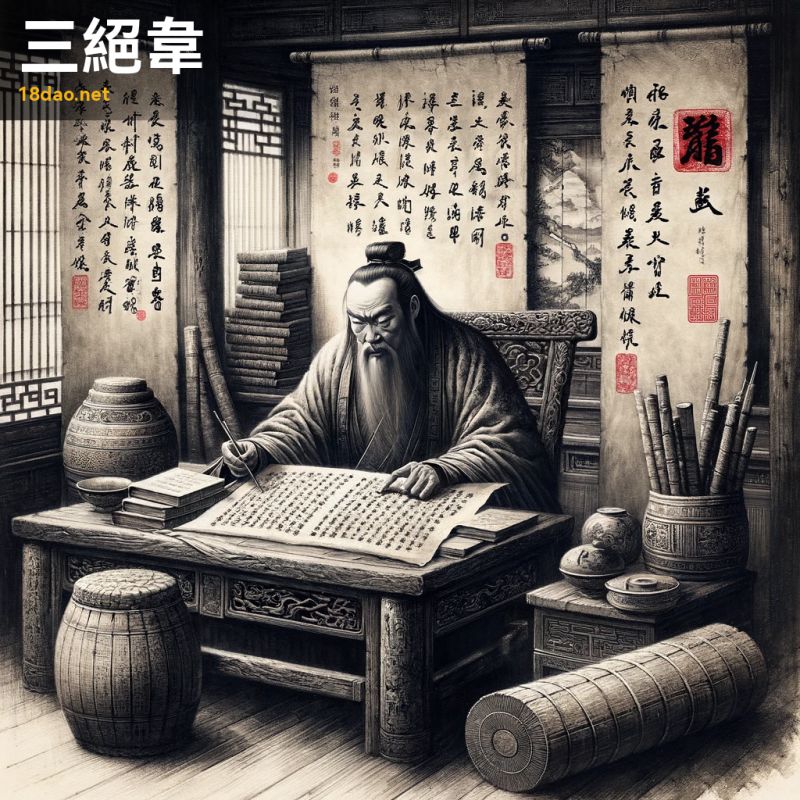

解读: 本幅插图描绘了孔子在一间古朴的书房中专注地研究《易经》的场景。图中孔子坐在木质书桌前,周围摆放着竹简和书籍。这些竹简明显磨损,其中一些用裂开的皮带捆绑,象征着成语“三绝韦”。此成语源于《史记》中对孔子勤奋学习的描述,指的是孔子在研读《易经》时,因不断翻阅而使捆绑竹简的牛皮带断裂了多次。该画作体现了孔子深沉的专注和奉献精神,营造了一种平静而深邃的氛围。

画作风格借鉴了古代画家或近代画家,画面角落还有一枚红色印章,增添了传统的美感

。

-

序号: 185

解读: 此图描绘了成语“三绝韦编”的场景。图中展示的是一个学者在月光下专注地阅读,以至于衣服的韦部(即纬线)都磨损了三次。这表现出了学者对于学问的极度专注和执着,以至于连衣物都被耗损了。这成语用来形容学习勤奋刻苦,可以说是对勤学苦读的一种高度赞扬。在图画的构图中,传统的中国书房、书桌、砚台和卷轴等元素的使用,增添了一种古典和沉稳的氛围。这样的环境更加衬托出学者的专注和对学问的执着追求。

画风上模仿了古代画家或近代画家的技法,采用了细腻的笔触和水墨技巧,赋予了整幅画一种深邃而古朴的感觉。画面中还特别加入了一个小红印章,这是中国传统绘画中常见的一种元素,用以体现画家的个性和作品的独特性。

-

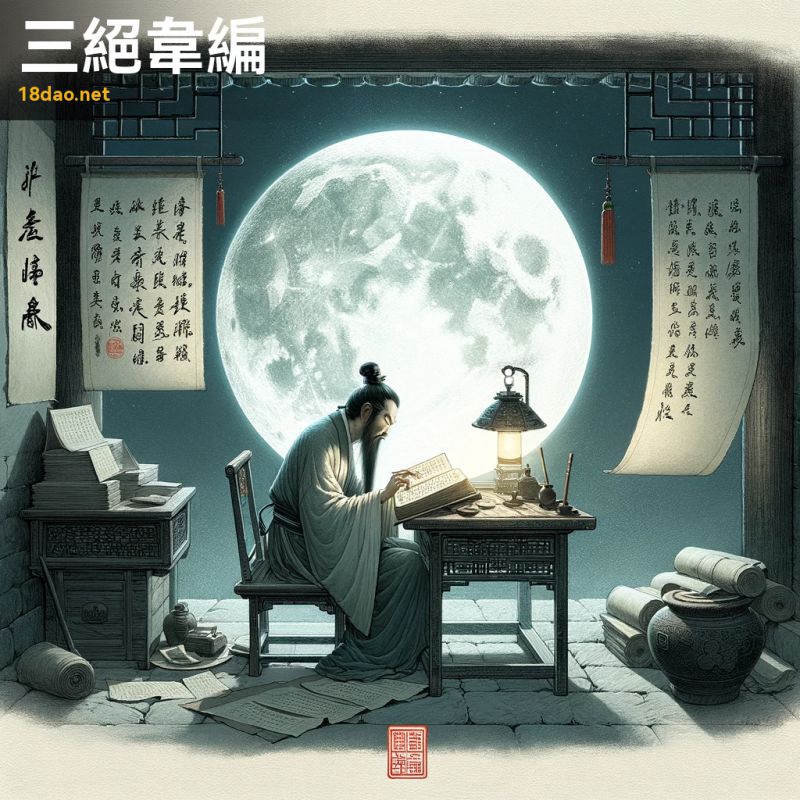

序号: 186

解读: 这幅插图生动地体现了“三缄其口”这一成语的内涵。在画面中,一位穿着传统中国服饰的圣贤般人物静坐在一个平和的山水景观中,背景是连绵的山脉和流动的水。这位人物的嘴部被三个清晰可见的印章象征性地封住,这三个印章寓意着保持沉默或抑制言辞。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家的技法,体现了中国传统水墨画的精髓。在画作的一个角落,还加上了一个红色的印章,增加了作品的传统感和正式感。成语“三缄其口”源自《战国策》中的一个故事,意指非常谨慎地保守秘密,不轻易说话。在这幅插图中,通过将嘴巴上的三个印章作为视觉元素,形象地表达了这一含义,即通过沉默来保持秘密或避免说错话。

整个画面的宁静氛围与成语所传达的内涵相得益彰,使之成为一个深刻而又富有哲理的视觉表达。

-

序号: 187

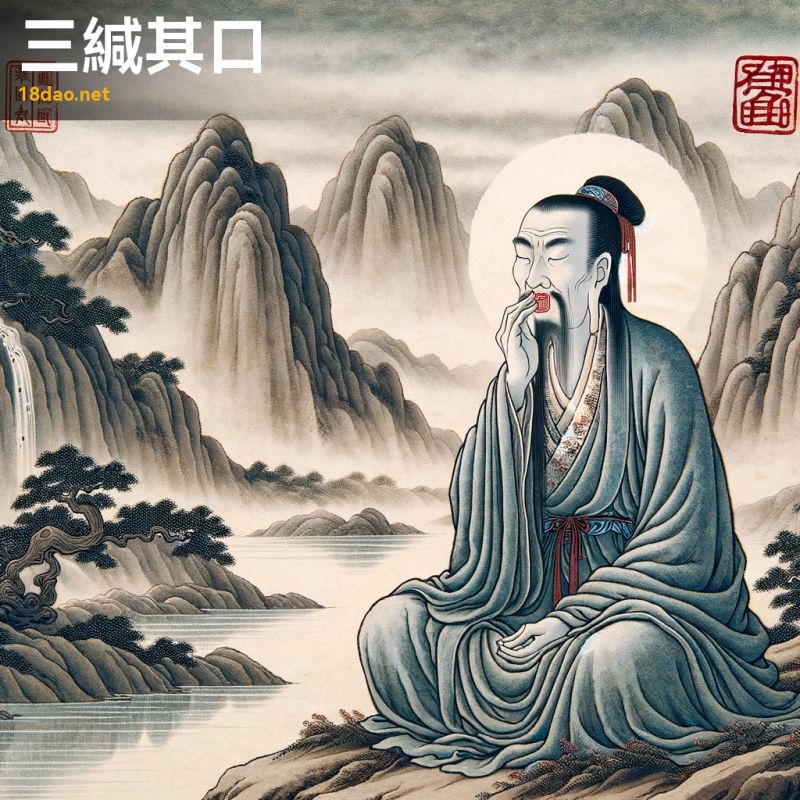

解读: 这幅插图展现了中国成语“三缄口”的含义。画中呈现了三位人物,每个人都以不同的方式表达沉默。第一位手指轻按嘴唇,象征着保持沉默;第二位手持闭合的书籍,代表不言语;第三位静静观看宁静的景色,如止水或幽园,寓意内心的平静和无声。

整体风格借鉴了古代画家或近代画家的经典中国画风,色彩朴素而深沉,水墨手法流畅,展现了古典文化的庄重与雅致。画面的一角有一个红色的中国印章,增添了作品的传统韵味和真实感。

通过这幅插图,我们不仅能感受到中国古典美学的独特魅力,还能深入理解“三缄口”这一成语背后的哲理——即在适当的时候保持沉默,是智慧和谨慎的体现。

-

序号: 188

解读: 成语“三编绝”或者“韦编三绝”源于《史记.卷四七.孔子世家》中的故事,描述的是孔子对《易经》的勤奋学习。孔子晚年非常感兴趣于这本深奥的书籍,他反复研读,直到完全理解为止。在古代,书籍是写在竹简上的,并用牛皮带(韦)来编绑。孔子在学习《易经》时,由于频繁翻阅,竹简的牛皮带断了三次。这个成语后来被用来象征勤奋和不懈的学习精神。

-

序号: 189

解读: 这幅插图生动地展现了成语“三言五语”的意境。图中几位穿着传统长袍的学者,在柳树下热烈地交谈。这个场景选择恰当地反映了成语的本意:简短而随意的对话。在中国文化中,这种交流方式常被视为友好和亲切的。画面背景是宁静的河流、传统的中国建筑和远处的山脉,营造了一个和谐而平静的环境,强调了对话的非正式和轻松氛围。学者们手势生动,表现出他们在轻松地交换观点和想法。

整个作品采用了古代画家风格的细腻色彩和富有表现力的笔触,传达出一种古朴而深邃的感觉。作品角落的红色印章是中国传统绘画中的重要元素,代表了艺术家的签名和作品的独特性。

通过这幅插图,可以更加形象地理解“三言五语”的含义,即简短而随意的交谈。

-

序号: 190

解读: 这幅插图描绘了两位身着传统服饰的中国士人,在宁静的庭院中进行对话。一位士人正用手势强调着某个观点,而另一位则专注地倾听,并点头表示赞同。他们周围是一个宁静的庭园,有小池塘、柳树和远处的山峦。此场景捕捉了简洁而有意义的对话的精髓,正体现了“三言两句”这个成语。“三言两句”是指简洁明了的话语。在这幅画中,两位士人的对话象征了这种简洁和直接,他们的互动简单却富有深意。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以微妙的水墨洗染和优雅的笔触呈现。画面一角的红色印章增添了作品的真实性和古典气息。

整体而言,这幅插图不仅展示了中国古典文化的庄重与雅致,而且通过简单的场景和人物互动,完美地诠释了“三言两句”的意涵。

-

序号: 191

解读: 这幅图描绘了两位学者在宁静的园林中进行简短对话的场景,体现了“三言两语”这一成语的精髓。成语“三言两语”通常用来形容简洁扼要的交谈或说明,指仅用几句话就能表达清楚的意思。在这幅画中,两位身着传统长袍的学者在柳树下和谐而简短地交流。他们的姿态和表情展现了交谈的平和与简洁性,正如“三言两语”所传达的信息一样:有效沟通无需繁琐冗长的话语。画面背景是典型的中国古典园林,增添了一种古朴而深邃的氛围。

这幅作品受到古代画家和近代画家风格的启发,通过细腻的笔触和柔和的色彩展现了中国古典画的特点。图像角落的红色印章为作品增添了一种真实感和传统的美学价值。

整体上,画面既展示了成语的内涵,又体现了中国古典艺术的魅力。

-

序号: 192

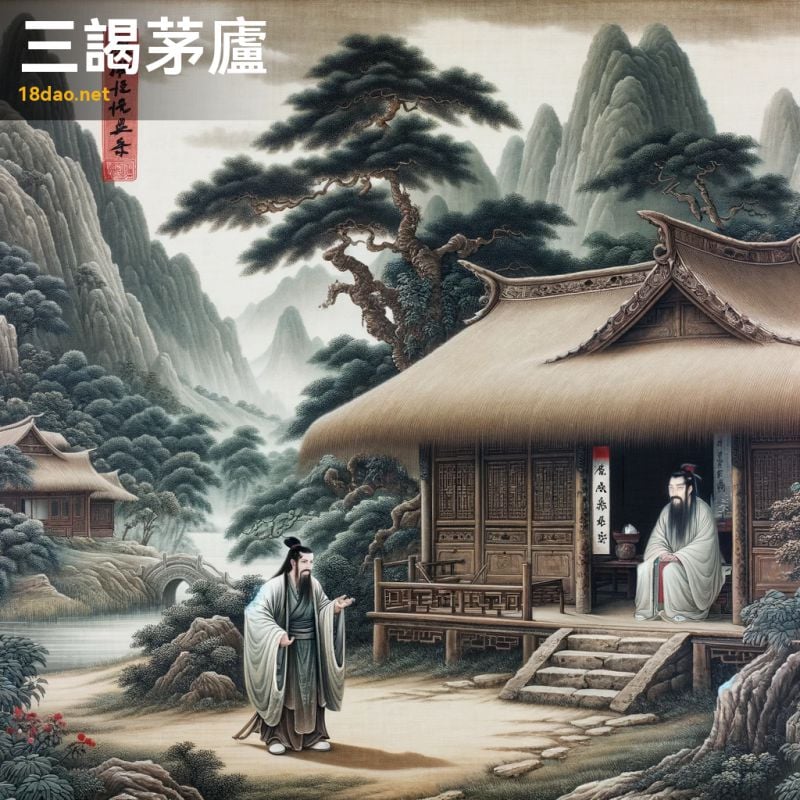

解读: 这幅插图描绘了著名的成语“三謁茅庐”中的场景。在这个成语中,刘备三次拜访诸葛亮的茅草屋,请求他出山相助。在画面中,我们看到了一个宁静而郁郁葱葱的自然景观,背景是远处的山脉,一座简朴的茅草屋巧妙地坐落在树木之间。刘备身着传统的中国服饰,站在茅屋的入口,表情庄重而真诚,显得非常尊重和坚持。

整个画面营造了一种敬重和坚持的氛围,表达了刘备对诸葛亮的敬仰以及对自己事业的坚持。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,传达了一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还加上了红色的印章,增添了一种传统的美感。这幅画生动地表达了“三謁茅庐”这个成语的含义,刘备不辞劳苦,三次远访诸葛亮,显示了他的毅力和对才能的重视,也体现了中国传统文化中对智慧和才能的尊重。

-

序号: 193

解读: 这幅插图以传统中国画的风格描绘了一个自然景观,其中包含三个长物体和两个短物体。这种布局体现了“三长两短”这个成语的字面意义。在中国文化中,这个成语通常用来比喻不确定的结果或可能发生的意外,特别是指生命的损失或意外事故。在图画中,长短不一的物体(如竹子或路径)的对比,象征着生活中的不确定性和无常。

此外,图画的整体风格和布局,如古代画家或近代画家的作品那样,传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语的严肃主题相得益彰。画面一角的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

-

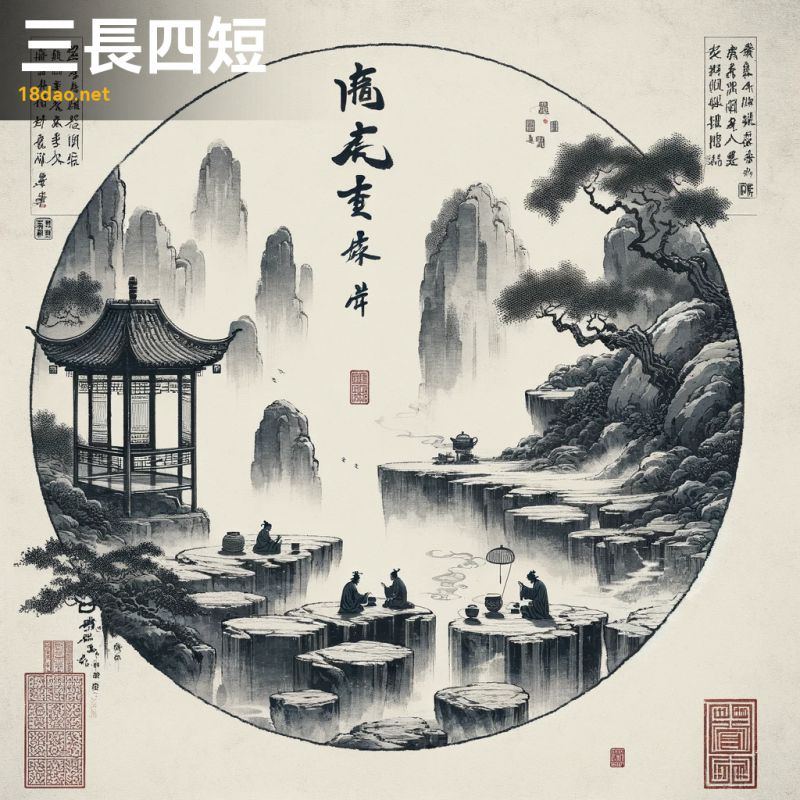

序号: 194

解读: 此图描绘了“三长四短”这一成语。在中国传统文化中,“三长四短”原指不定的、难以预料的事情,常用以形容人的生死福祸。图中,我们用三个长物和四个短物来象征性地表现这个概念,这些物件在画面中排列得和谐而富有美感,旨在传达出一种生活中不可预知的平衡与节奏。

画风模仿了中国传统水墨画,特别是古代画家或近代画家的风格,体现了古朴而深邃的感觉。

整个画面简约而不失深度,通过淡墨与有力的线条,展现了中国传统艺术的独特魅力。画面角落的红色印章,增添了一丝正统与真实性。这幅画不仅是对成语的直观展现,也是对中国古典文化的深刻致敬。

-

序号: 195

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“三面开网”的场景。画面中,一个传统的方形池塘被描绘出来,其中三面铺设着大型渔网,而第四面敞开,允许鱼群轻易进入却难以逃逸。这样的设计巧妙地暗示了成语中的智慧和策略,即通过合理的布局来轻松捕获目标。

在风格上,本作品借鉴了古代画家或近代画家的画风,采用柔和的笔触和低调的色彩,反映了古典中国艺术的深邃与简朴。

整个场景平静宁和,一位老渔夫正忙于其中一张网的工作,这增添了一种古朴生活的气息。画面的一个角落还加上了一枚小型的红色传统中国印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,用以表示作品的真实性和作者的身份。此印章的存在,不仅增强了作品的文化氛围,也彰显了其艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅直观地表达了“三面开网”成语的含义,同时也体现了中国古典艺术的魅力与深度。

-

序号: 196

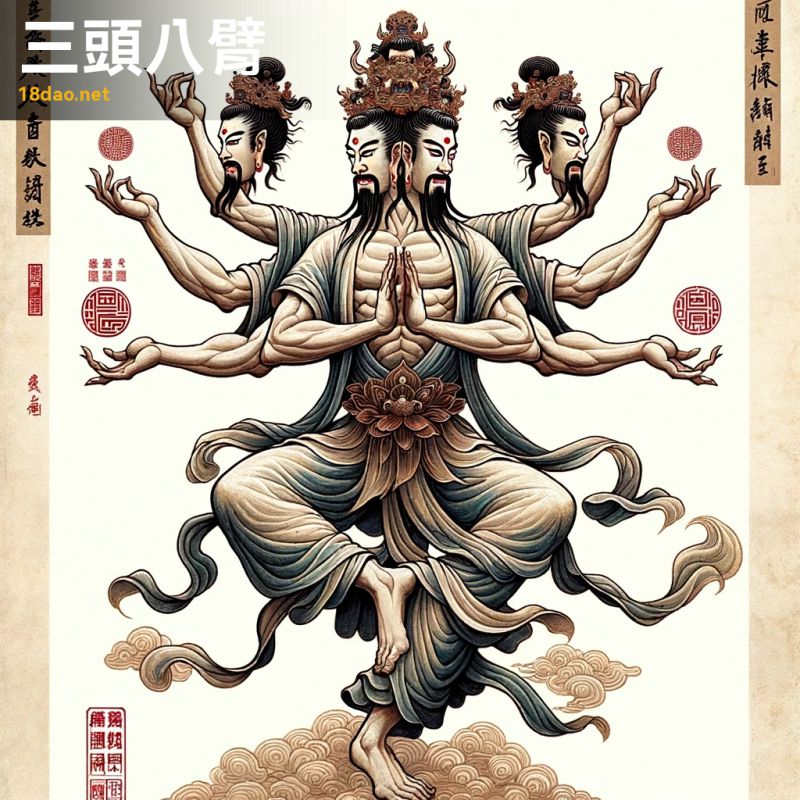

解读: 这幅画描绘了“三头八臂”这一成语的形象。在中国传统文化中,“三头八臂”常用来形容人的能力非常强,仿佛具有三个头和八只手那样能干,寓意着超凡的能力和多面的才华。在这幅画中,神话般的人物被赋予了三个头和八只手臂,每个头和手臂都处于不同的动态姿势,象征着灵活性和多任务处理能力。

画风上,我们遵循了古代画家或近代画家的古典中国画风格,通过简约的背景和强烈的人物特征,展现了形象的威严和力量。在画作的一角,我们还加上了红色的中国传统印章,增添了一种正统和古典的美感。

整体而言,这幅画不仅展现了“三头八臂”成语的深刻含义,也体现了中国古典艺术的独特魅力和深远影响。

-

序号: 197

解读: 此图描绘了中国古代成语“三头六臂”的形象。在中国文化中,这个成语常用来形容某人具有超乎寻常的能力和才干,好像拥有三个头和六只手那样能同时做好多件事情。在这幅画中,我们可以看到一个神话般的人物,他有三个头和六只手臂,每个头和手臂都在做不同的事情,象征着巨大的力量和能力。画面背景是典型的中国山水,包含山峦和云彩,这种设定在中国传统绘画中很常见,用来表现一种超然世外的意境。

整个画作采用了传统中国画的笔触和水墨技巧,体现出深厚的文化底蕴和艺术魅力。

画风仿佛古代画家或近代画家,传达了一种古朴而深邃的感觉。此外,画作角落的红色印章是中国传统艺术作品中的重要元素,象征着艺术家的签名和作品的完成。

整体来看,这幅画完美地诠释了“三头六臂”这一成语,同时展现了中国古典文化的魅力。

-

序号: 198

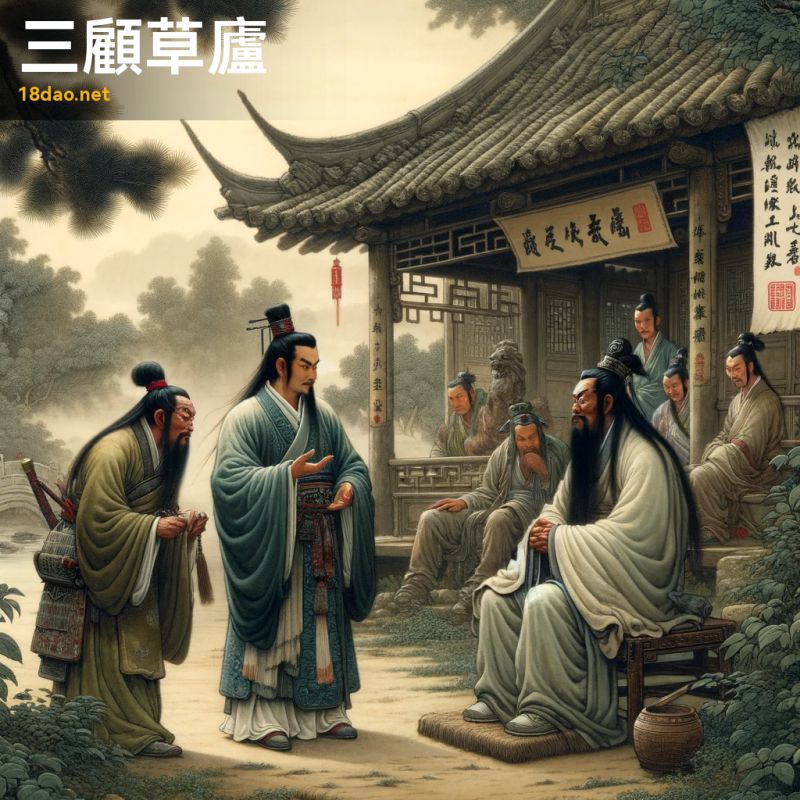

解读: 这幅插图描绘了著名成语“三顾茅庐”的场景。在这幅作品中,我们看到刘备三次拜访诸葛亮的故事被巧妙地展现出来。画面中,刘备以恭敬的姿态出现在一座朴素的茅庐前,表现出他对诸葛亮的尊重和诚意。茅庐被描绘成坐落于宁静的山区之中,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被,创造了一种和谐而宁静的氛围。诸葛亮在庐内,表情沉思、显得智慧与从容。这幅画的风格模仿了传统的中国画风,采用了水墨洗绘和细腻的笔触,使其具有了一种古朴而深远的美感。

这种风格与古代画家或近代画家的作品相似。画面的某个角落还有一枚红色的印章,增添了画作的传统感和艺术价值。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“三顾茅庐”的文化内涵,还能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 199

解读: 这幅图描绘了中国历史上著名的“三顾草庐”事件。在画面中,我们看到刘备,一位著名的军阀,第三次恭敬地拜访位于草庐中的智者诸葛亮。

整个场景宁静祥和,周围绿意盎然,背景是一个简朴的草屋。刘备身着传统的汉服,展现出谦卑和尊敬的姿态。诸葛亮作为一位以智慧著称的策士,以学者的身份被描绘得沉着冷静。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,笔触细腻,色彩含蓄。画作一角有一个小红印章,增添了艺术作品的真实性。“三顾草庐”这个成语来源于东汉末年刘备三次前往隐居的诸葛亮家中邀请他出山辅佐,最终诸葛亮答应。这个成语象征着坚持不懈地寻求贤才和对才能的尊重。

通过这幅画,我们不仅能感受到那个时代的文化氛围,还能领略到尊师重道的传统美德。

-

序号: 200

解读: 这幅插图生动地表现了中国成语“上下其手”的内涵。成语“上下其手”源自于《史记·淮阴侯列传》,原意是指利用各种手段操纵、控制他人,后泛指耍弄手段、操纵背后。在这幅插图中,一位古代官员正操纵着一具木偶,象征着操控和控制的主题。插图中的官员穿着传统的官服,面容严肃,微妙地展示了他的权力和影响力。他手中的木偶被设计成另一位官员的样子,看上去毫无生气,完全受控于官员之手。这种设置体现了成语中“操纵他人”的含义,强调了官员运用手段来控制和影响他人的能力。背景故意保持简约,突出木偶师和木偶之间的互动,进一步加强了主题的表现力。

画风借鉴了古代画家和近代画家的传统中国画风格,传递出一种古朴而深邃的感觉。画面角落的红色印章,增添了作品的真实性和艺术性,也是对古典中国艺术传统的致敬。

整体而言,这幅插图不仅生动地传达了“上下其手”的成语意义,也体现了中国古典艺术的独特魅力。

解读: 这幅画描绘了一堵几乎完工的墙,顶部有一块缺失的砖,象征着成语“一簣功亏”(拼音:yī kuì gōng kuī)。这个成语源自于古代的一则寓言,意指功劳或成就即将完成时因为疏忽或放弃而功亏一篑,强调事情进行到最后关头不可松懈,否则前功尽弃。在这幅作品中,您可以看到一堵古老的、部分建造好的墙壁,它位于一个宁静的景致中。画面的重点是那一块缺失的砖,象征着近乎完成的努力,但因为最后一步的疏忽而失败。

解读: 这幅画描绘了一堵几乎完工的墙,顶部有一块缺失的砖,象征着成语“一簣功亏”(拼音:yī kuì gōng kuī)。这个成语源自于古代的一则寓言,意指功劳或成就即将完成时因为疏忽或放弃而功亏一篑,强调事情进行到最后关头不可松懈,否则前功尽弃。在这幅作品中,您可以看到一堵古老的、部分建造好的墙壁,它位于一个宁静的景致中。画面的重点是那一块缺失的砖,象征着近乎完成的努力,但因为最后一步的疏忽而失败。 解读: 这幅图描绘了成语“一笾而亏”的场景。在中国传统文化中,这个成语用来比喻把所有的希望都寄托在一件事物上,一旦这件事物出现问题,整个局面就会崩溃。在图中,我们看到一位农夫面露愁容,凝视着他的唯一的粮食篮。这个篮子已经损坏,粮食从中散落一地,象征着过分依赖单一资源的风险。

解读: 这幅图描绘了成语“一笾而亏”的场景。在中国传统文化中,这个成语用来比喻把所有的希望都寄托在一件事物上,一旦这件事物出现问题,整个局面就会崩溃。在图中,我们看到一位农夫面露愁容,凝视着他的唯一的粮食篮。这个篮子已经损坏,粮食从中散落一地,象征着过分依赖单一资源的风险。 解读: 这幅图描绘了一位古代中国学者,他看起来困惑不解,手持一枚竹简,坐在木桌前。学者身穿传统长袍,桌上摆放着毛笔和卷轴,显得深思熟虑,却无法动笔。周围环境是一片宁静的山水景观,有山脉和流动的河流。此图旨在表达成语“一筹不吐”的含义。这个成语源自《南史·沈约传》,指人深思熟虑,却难以提出好的计策或主意。在图中,学者的神态和环境正好体现了这种无计可施和思考的深度。

解读: 这幅图描绘了一位古代中国学者,他看起来困惑不解,手持一枚竹简,坐在木桌前。学者身穿传统长袍,桌上摆放着毛笔和卷轴,显得深思熟虑,却无法动笔。周围环境是一片宁静的山水景观,有山脉和流动的河流。此图旨在表达成语“一筹不吐”的含义。这个成语源自《南史·沈约传》,指人深思熟虑,却难以提出好的计策或主意。在图中,学者的神态和环境正好体现了这种无计可施和思考的深度。 解读: 这幅插图是对成语“一筹不画”的直观表现。该成语的字面意思是连一个计策也想不出来,形容人在筹划或解决问题时毫无头绪,十分困惑。在这幅图中,我们可以看到一位学者坐在书桌前,显得非常沮丧和绝望。他被散乱的纸张和断裂的毛笔包围着,这些元素象征着他在学问或思考上的困境,无法找到解决问题的方法。

解读: 这幅插图是对成语“一筹不画”的直观表现。该成语的字面意思是连一个计策也想不出来,形容人在筹划或解决问题时毫无头绪,十分困惑。在这幅图中,我们可以看到一位学者坐在书桌前,显得非常沮丧和绝望。他被散乱的纸张和断裂的毛笔包围着,这些元素象征着他在学问或思考上的困境,无法找到解决问题的方法。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,坐在书桌前,周围摆满了卷轴和书籍。他看起来既沮丧又深思,置身于传统的中国书房之中。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,坐在书桌前,周围摆满了卷轴和书籍。他看起来既沮丧又深思,置身于传统的中国书房之中。 解读: 这幅画描绘了成语“一丝不苟”的场景。画面中,我们看到一位古代学者身着传统服饰,在宁静的书房里专心致志地用毛笔书写着书法。学者的表情专注严谨,体现了在每一笔画中都精益求精的态度。这不仅展示了成语“一丝不苟”的字面意思——即对每一丝每一毫都非常认真和细心,也传达了这位学者对于书法艺术的尊重和热爱。周围环境的描绘同样贴合这一主题。书房内的家具和装饰品都体现了中国传统的风格,每一件物品的摆放都显得有序而精心,与成语“一丝不苟”的精神相呼应。

解读: 这幅画描绘了成语“一丝不苟”的场景。画面中,我们看到一位古代学者身着传统服饰,在宁静的书房里专心致志地用毛笔书写着书法。学者的表情专注严谨,体现了在每一笔画中都精益求精的态度。这不仅展示了成语“一丝不苟”的字面意思——即对每一丝每一毫都非常认真和细心,也传达了这位学者对于书法艺术的尊重和热爱。周围环境的描绘同样贴合这一主题。书房内的家具和装饰品都体现了中国传统的风格,每一件物品的摆放都显得有序而精心,与成语“一丝不苟”的精神相呼应。 解读: 这幅插图生动地体现了“一网打尽”这个成语。成语“一网打尽”原意是指用一张大网一次捕捉所有的鱼,比喻一举捉住或消灭全部对手或问题。在这幅画中,我们看到一位身着传统中式服饰的渔夫,正在巧妙地向平静的河流中撒网。网子的面积非常大,象征着全面而彻底的覆盖。周围的景色如画,柳树在河边轻轻摇曳,远处是连绵的山脉和晴朗的天空,营造了一种宁静和谐的氛围。

解读: 这幅插图生动地体现了“一网打尽”这个成语。成语“一网打尽”原意是指用一张大网一次捕捉所有的鱼,比喻一举捉住或消灭全部对手或问题。在这幅画中,我们看到一位身着传统中式服饰的渔夫,正在巧妙地向平静的河流中撒网。网子的面积非常大,象征着全面而彻底的覆盖。周围的景色如画,柳树在河边轻轻摇曳,远处是连绵的山脉和晴朗的天空,营造了一种宁静和谐的氛围。 解读: 此图描绘了一位古代中国渔夫在宁静的河流上撒开一张大网的场景。背景中有郁郁葱葱的绿色植物和远处的山脉,为画面增添了一种平和而深远的感觉。此画面捕捉到了网兜完全展开覆盖水面的瞬间,象征着彻底和广泛。成语“一网无遗”直译为“一张网没有遗漏”,比喻做事彻底,不留下任何遗漏。画中的大网象征着全面而彻底的覆盖,正如成语所传达的意义。

解读: 此图描绘了一位古代中国渔夫在宁静的河流上撒开一张大网的场景。背景中有郁郁葱葱的绿色植物和远处的山脉,为画面增添了一种平和而深远的感觉。此画面捕捉到了网兜完全展开覆盖水面的瞬间,象征着彻底和广泛。成语“一网无遗”直译为“一张网没有遗漏”,比喻做事彻底,不留下任何遗漏。画中的大网象征着全面而彻底的覆盖,正如成语所传达的意义。 解读: 这幅插图展现了一座古老、细微的绳索桥,横跨在深邃而广阔的峡谷上。桥梁由古老的绳索和木板构成,看起来非常脆弱,几乎随时都可能断裂,这恰恰象征了“一缕千钧”的成语含义。这个成语字面意思是指“一根头发吊着千斤重的物体”,比喻情况极其危险,稍有差错就会发生不测。插图中,峡谷下方弥漫着迷雾,增添了一种神秘和危险的氛围。

解读: 这幅插图展现了一座古老、细微的绳索桥,横跨在深邃而广阔的峡谷上。桥梁由古老的绳索和木板构成,看起来非常脆弱,几乎随时都可能断裂,这恰恰象征了“一缕千钧”的成语含义。这个成语字面意思是指“一根头发吊着千斤重的物体”,比喻情况极其危险,稍有差错就会发生不测。插图中,峡谷下方弥漫着迷雾,增添了一种神秘和危险的氛围。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“一举两便”的含义。在图中,我们看到一个古代中国学者在茂盛的古松树下同时教授两名学生。这个场景象征着智慧和长寿,同时也体现了成语的核心思想:通过一次行动实现两个目标。学者和学生们身着传统的汉服,背景是宁静的山水风光,为整个画面增添了一种深邃和平静的氛围。此成语源于中国的古典文化,通常用来描述一种情况,即某个行动或决策同时带来了两个或多个好处。在这幅画中,学者的一次教学不仅传授了知识,同时也培养了两位年轻学生,很好地诠释了“一举两便”的概念。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“一举两便”的含义。在图中,我们看到一个古代中国学者在茂盛的古松树下同时教授两名学生。这个场景象征着智慧和长寿,同时也体现了成语的核心思想:通过一次行动实现两个目标。学者和学生们身着传统的汉服,背景是宁静的山水风光,为整个画面增添了一种深邃和平静的氛围。此成语源于中国的古典文化,通常用来描述一种情况,即某个行动或决策同时带来了两个或多个好处。在这幅画中,学者的一次教学不仅传授了知识,同时也培养了两位年轻学生,很好地诠释了“一举两便”的概念。 解读: 这幅插图灵感来自成语“一举两全”,意为“一次行动,两方面都得到满足”,类似于英语中的“一箭双雕”。图中展示了一位身穿传统中式服饰的学者,站在宁静的河边。他手持一张精巧的大网,同时捕捉到两条鱼。这寓意着通过智慧和策略,可以在一个行动中达到多个目的。河流平静、清澈,反映出周围景观的郁郁葱葱。背景中的山峦雄伟,象征着智慧和远见。

解读: 这幅插图灵感来自成语“一举两全”,意为“一次行动,两方面都得到满足”,类似于英语中的“一箭双雕”。图中展示了一位身穿传统中式服饰的学者,站在宁静的河边。他手持一张精巧的大网,同时捕捉到两条鱼。这寓意着通过智慧和策略,可以在一个行动中达到多个目的。河流平静、清澈,反映出周围景观的郁郁葱葱。背景中的山峦雄伟,象征着智慧和远见。 解读: 这幅图描绘了中国成语“一举两得”的意境。画面中,一位古代学者正在种植一棵树,象征着成长和益处,而在旁边,一个孩子正在另一棵树的荫凉下阅读,代表着教育和知识。这两个动作象征着单一努力所获得的不同利益。

解读: 这幅图描绘了中国成语“一举两得”的意境。画面中,一位古代学者正在种植一棵树,象征着成长和益处,而在旁边,一个孩子正在另一棵树的荫凉下阅读,代表着教育和知识。这两个动作象征着单一努力所获得的不同利益。 解读: 此图展现了中国成语“一举两得”的精髓。画面中,一位身着传统长袍的古代学者优雅地站在茂密的柳树下,一手长竿,同时巧妙地捕获了两条鱼。这一动作象征着一次行动达成双重目的的高效与优雅。

解读: 此图展现了中国成语“一举两得”的精髓。画面中,一位身着传统长袍的古代学者优雅地站在茂密的柳树下,一手长竿,同时巧妙地捕获了两条鱼。这一动作象征着一次行动达成双重目的的高效与优雅。 解读: 这幅插图展现了成语“一落千丈”的含义,即从很高的地方急剧下降。画面中广阔的山脉、陡峭的悬崖和深深的山谷象征着巨大的高度差异和险峻。在一座高峰的边缘,一个细小的人物形象站立,悬于悬崖之上,这寓意着从高处的急剧坠落。

解读: 这幅插图展现了成语“一落千丈”的含义,即从很高的地方急剧下降。画面中广阔的山脉、陡峭的悬崖和深深的山谷象征着巨大的高度差异和险峻。在一座高峰的边缘,一个细小的人物形象站立,悬于悬崖之上,这寓意着从高处的急剧坠落。 解读: 这幅插图为成语“一叶知秋”提供了一个深刻的视觉表现。在这幅画中,我们看到一片孤独的叶子从树枝上轻轻飘落,背景是宁静的秋季景色,有着柔和起伏的山丘和几棵点缀着金色秋叶的树木。

解读: 这幅插图为成语“一叶知秋”提供了一个深刻的视觉表现。在这幅画中,我们看到一片孤独的叶子从树枝上轻轻飘落,背景是宁静的秋季景色,有着柔和起伏的山丘和几棵点缀着金色秋叶的树木。 解读: 此图描绘了中国成语“一衣带水”的意境。图中呈现了一幅宁静的景观,一条狭窄的河流或小溪柔和地将两块土地分隔开来,象征着这个成语中的“水”元素。这条水体不宽,暗示了两地的紧密相连。河流的两侧分别布置了传统的中国建筑,可能是小房子或庙宇,代表不同的区域或实体。

解读: 此图描绘了中国成语“一衣带水”的意境。图中呈现了一幅宁静的景观,一条狭窄的河流或小溪柔和地将两块土地分隔开来,象征着这个成语中的“水”元素。这条水体不宽,暗示了两地的紧密相连。河流的两侧分别布置了传统的中国建筑,可能是小房子或庙宇,代表不同的区域或实体。 解读: 这幅图描绘了两位学者在一个宁静、郁郁葱葱的花园中首次相遇的场景,以体现“一见如故”这一成语。图中两位学者相互交谈,面带微笑,展现出他们之间深刻而即刻的情感联系,正如成语所描绘的那样,彼此初次相见便如同老朋友一般。画面包含了传统元素,如垂柳、小桥流水以及远处的山峦,这些都是典型的中国古典园林元素。两位学者身着传统汉服,反映了古代中国的时代背景。

解读: 这幅图描绘了两位学者在一个宁静、郁郁葱葱的花园中首次相遇的场景,以体现“一见如故”这一成语。图中两位学者相互交谈,面带微笑,展现出他们之间深刻而即刻的情感联系,正如成语所描绘的那样,彼此初次相见便如同老朋友一般。画面包含了传统元素,如垂柳、小桥流水以及远处的山峦,这些都是典型的中国古典园林元素。两位学者身着传统汉服,反映了古代中国的时代背景。 解读: 这幅插图展现了一个古代圣人的形象,他是一位长着白色长须的老者,穿着飘逸的长袍。画面中,他站在一个宁静的花园里,周围是各种不同年龄、性别、社会地位的人们,包括儿童、农民、学者和贵族。无论对谁,这位圣人都以同等的善意和尊重相待。他的表情平静而充满慈悲,体现了仁慈的本质。

解读: 这幅插图展现了一个古代圣人的形象,他是一位长着白色长须的老者,穿着飘逸的长袍。画面中,他站在一个宁静的花园里,周围是各种不同年龄、性别、社会地位的人们,包括儿童、农民、学者和贵族。无论对谁,这位圣人都以同等的善意和尊重相待。他的表情平静而充满慈悲,体现了仁慈的本质。 解读: 此图反映了成语“一视同仁”的内涵。在画面中,我们看到一位古代中国的老师,身着传统服饰,正在对一群背景各异的学生进行教导。每个学生,无论其出身或性别,都从老师那里得到了同等的关注和关怀。这一场景完美诠释了“一视同仁”这一成语,即无论对谁都一视同仁,不分彼此地公平对待。画面的背景设定在一个宁静的园林之中,空气教室周围环绕着茂密的树木和平静的池塘,营造出和谐与平衡的氛围。这不仅展示了古代教育的场景,也体现了中国传统文化中对于平等与和谐的追求。

解读: 此图反映了成语“一视同仁”的内涵。在画面中,我们看到一位古代中国的老师,身着传统服饰,正在对一群背景各异的学生进行教导。每个学生,无论其出身或性别,都从老师那里得到了同等的关注和关怀。这一场景完美诠释了“一视同仁”这一成语,即无论对谁都一视同仁,不分彼此地公平对待。画面的背景设定在一个宁静的园林之中,空气教室周围环绕着茂密的树木和平静的池塘,营造出和谐与平衡的氛围。这不仅展示了古代教育的场景,也体现了中国传统文化中对于平等与和谐的追求。 解读: 此图描绘了一个古典中国风格的场景,表现了“一览了然”的成语。在画面中,一位身着传统长袍的学者站在高山之巅,俯瞰着下方广阔的景色,包括河流、村庄以及远处的山脉。这幅画传达了一种宁静、深思的氛围,体现了深刻理解和清晰洞察的精神。

解读: 此图描绘了一个古典中国风格的场景,表现了“一览了然”的成语。在画面中,一位身着传统长袍的学者站在高山之巅,俯瞰着下方广阔的景色,包括河流、村庄以及远处的山脉。这幅画传达了一种宁静、深思的氛围,体现了深刻理解和清晰洞察的精神。 解读: 这幅插图展现了“一触即发”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一个紧张的场景,其中一个箭头正对准弓,像是随时都可能发射出去。这种紧张的氛围恰如其分地体现了成语“一触即发”的意思,即形势紧张到了极点,任何微小的动作都可能导致重大的变化或结果。

解读: 这幅插图展现了“一触即发”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一个紧张的场景,其中一个箭头正对准弓,像是随时都可能发射出去。这种紧张的氛围恰如其分地体现了成语“一触即发”的意思,即形势紧张到了极点,任何微小的动作都可能导致重大的变化或结果。 解读: 这幅插图展现了成语“一言九鼎”的深刻含义。在图中,九口古代鼎(大型铜制容器)整齐排列,每一个鼎都象征着重大的权威和价值。这些鼎在古代中国被用作礼器,与国家权力和尊严密切相关。画面背景是一个庄严的古代宫廷,远处是山脉和薄雾,营造出一种历史深远和文化重要性的氛围。成语“一言九鼎”源自古代,意指一句话的分量极重,可以比喻为九口大鼎,强调说话的人极有威望和影响力,他的承诺或言论极为可靠。在这幅画中,每个鼎的雄伟与庄重体现了言语的重要性和影响力。

解读: 这幅插图展现了成语“一言九鼎”的深刻含义。在图中,九口古代鼎(大型铜制容器)整齐排列,每一个鼎都象征着重大的权威和价值。这些鼎在古代中国被用作礼器,与国家权力和尊严密切相关。画面背景是一个庄严的古代宫廷,远处是山脉和薄雾,营造出一种历史深远和文化重要性的氛围。成语“一言九鼎”源自古代,意指一句话的分量极重,可以比喻为九口大鼎,强调说话的人极有威望和影响力,他的承诺或言论极为可靠。在这幅画中,每个鼎的雄伟与庄重体现了言语的重要性和影响力。 解读: 此图灵感来源于成语“一言难尽”,意指无法用简单的话语来完整表达所想。图中展示的是一位古代学者,他坐在宁静的花园中,周围环绕着高大的竹子和一条小溪。他的表情沉思且略显困扰,仿佛在努力寻找恰当的词汇来阐释一个复杂的观点。背景中有传统的中国建筑元素,如亭台和石桥。

解读: 此图灵感来源于成语“一言难尽”,意指无法用简单的话语来完整表达所想。图中展示的是一位古代学者,他坐在宁静的花园中,周围环绕着高大的竹子和一条小溪。他的表情沉思且略显困扰,仿佛在努力寻找恰当的词汇来阐释一个复杂的观点。背景中有传统的中国建筑元素,如亭台和石桥。 解读: 这幅插图描绘了一位古代中国学者,他被书卷和文稿包围,形象生动地体现了成语“一言难尽”的内涵。在这幅作品中,学者处于沉思的姿态,被大量的书籍和卷轴包围,这象征着知识与智慧的无尽和深邃。画面通过古典书房的背景和学者的形象,传达出一种对知识的渴求和对智慧的追求。此外,整个场景流露出深沉、庄严的氛围,与传统中国艺术风格相得益彰。在颜色选择上,使用了朴素、自然的色调,并采用了传统的水墨画技巧,进一步强化了作品的古典感和艺术深度。画面的一角还有一个红色的印章,增添了作品的正宗感和艺术价值。

解读: 这幅插图描绘了一位古代中国学者,他被书卷和文稿包围,形象生动地体现了成语“一言难尽”的内涵。在这幅作品中,学者处于沉思的姿态,被大量的书籍和卷轴包围,这象征着知识与智慧的无尽和深邃。画面通过古典书房的背景和学者的形象,传达出一种对知识的渴求和对智慧的追求。此外,整个场景流露出深沉、庄严的氛围,与传统中国艺术风格相得益彰。在颜色选择上,使用了朴素、自然的色调,并采用了传统的水墨画技巧,进一步强化了作品的古典感和艺术深度。画面的一角还有一个红色的印章,增添了作品的正宗感和艺术价值。 解读: 这幅插图展现了成语“一语九鼎”的深刻含义。在图中,我们看到九座雄伟的、装饰华丽的古代青铜鼎被排列成庄严的阵列,象征着古代中国的权力与威严。这些鼎,作为中国历史上的重要文物,通常与国家的稳定和统治者的权威联系在一起。成语“一语九鼎”源自于中国古代,意指话语极有分量,犹如九鼎之重。在前景中,我们看到一位身穿传统汉服的学者或官员,他正以平和而有威严的态度说话,象征着他的话语具有重大的影响力和权威。他的表情和姿态传达了他的话语不仅深思熟虑,而且具有深远的影响。画面背景是一个宁静的学术环境,可能是皇宫的庭院或儒学学院,充满了传统的中国建筑、石径和郁郁葱葱、维护良好的花园。

解读: 这幅插图展现了成语“一语九鼎”的深刻含义。在图中,我们看到九座雄伟的、装饰华丽的古代青铜鼎被排列成庄严的阵列,象征着古代中国的权力与威严。这些鼎,作为中国历史上的重要文物,通常与国家的稳定和统治者的权威联系在一起。成语“一语九鼎”源自于中国古代,意指话语极有分量,犹如九鼎之重。在前景中,我们看到一位身穿传统汉服的学者或官员,他正以平和而有威严的态度说话,象征着他的话语具有重大的影响力和权威。他的表情和姿态传达了他的话语不仅深思熟虑,而且具有深远的影响。画面背景是一个宁静的学术环境,可能是皇宫的庭院或儒学学院,充满了传统的中国建筑、石径和郁郁葱葱、维护良好的花园。 解读: 这幅插图展现了一个古代学者在松树下深思,并突然领悟到了一个复杂真理的情景,正如成语“一语道破”所表达的意境。这个成语字面意思是“一句话就说中了要害”,常用来形容用很少的话就揭示了事物的本质或解决了复杂的问题。在画面中,这位学者身着传统的汉服,置身于一个宁静的环境里,背景是远处的山脉,营造出一种深远和平静的氛围。他的神态表明他刚刚有了一个顿悟,仿佛刚刚解开了一个复杂的真理。这种表现方式恰到好处地体现了“一语道破”成语的内涵。

解读: 这幅插图展现了一个古代学者在松树下深思,并突然领悟到了一个复杂真理的情景,正如成语“一语道破”所表达的意境。这个成语字面意思是“一句话就说中了要害”,常用来形容用很少的话就揭示了事物的本质或解决了复杂的问题。在画面中,这位学者身着传统的汉服,置身于一个宁静的环境里,背景是远处的山脉,营造出一种深远和平静的氛围。他的神态表明他刚刚有了一个顿悟,仿佛刚刚解开了一个复杂的真理。这种表现方式恰到好处地体现了“一语道破”成语的内涵。 解读: 这幅图描绘了成语“一诺千金”的场景。在这幅图中,我们看到一位穿着传统服饰的中国古代学者,他站立着,表情坚定,手持卷轴,象征着承诺和正直。背景是宁静而蒙蒙的山水风光,有山脉和几座古建筑,传达出一种永恒和智慧的感觉。

解读: 这幅图描绘了成语“一诺千金”的场景。在这幅图中,我们看到一位穿着传统服饰的中国古代学者,他站立着,表情坚定,手持卷轴,象征着承诺和正直。背景是宁静而蒙蒙的山水风光,有山脉和几座古建筑,传达出一种永恒和智慧的感觉。 解读: 这幅插图是基于成语“一貌倾城”创作的。在中国古典文化中,“一貌倾城”字面意思是“一张脸颠倒了整个城市”,用以形容女子的美貌非常惊人,足以倾倒国家或城市。这个成语常用来赞美女性之美,尤其是那种惊为天人的绝世美貌。在这幅画中,我们看到一位穿着传统汉服的女性,她的容貌优雅而精致,气质高雅、从容。她是画面的中心,周围的背景故意保持简洁,以突出她的美丽。

解读: 这幅插图是基于成语“一貌倾城”创作的。在中国古典文化中,“一貌倾城”字面意思是“一张脸颠倒了整个城市”,用以形容女子的美貌非常惊人,足以倾倒国家或城市。这个成语常用来赞美女性之美,尤其是那种惊为天人的绝世美貌。在这幅画中,我们看到一位穿着传统汉服的女性,她的容貌优雅而精致,气质高雅、从容。她是画面的中心,周围的背景故意保持简洁,以突出她的美丽。 解读: 这幅插图为成语“一贫如水”提供了形象的视觉呈现。图中展示了一个简陋而朴素的房间,家具稀少,空间内的物品极为简单,强调了生活的贫困与简朴。房间里有一个小窗户,透过窗户可以看到宁静的景色,象征着在困难中仍有希望和平静。

解读: 这幅插图为成语“一贫如水”提供了形象的视觉呈现。图中展示了一个简陋而朴素的房间,家具稀少,空间内的物品极为简单,强调了生活的贫困与简朴。房间里有一个小窗户,透过窗户可以看到宁静的景色,象征着在困难中仍有希望和平静。 解读: 这幅图描绘了一个简朴且家具稀少的房间,展现出了成语“一贫如洗”的含义。在图中,一位身穿传统中国服饰的老人坐在床上,沉思地凝视窗外。房间几乎空无一物,仅有一张简陋的木床、一张小桌子和一个朴素的窗户。

解读: 这幅图描绘了一个简朴且家具稀少的房间,展现出了成语“一贫如洗”的含义。在图中,一位身穿传统中国服饰的老人坐在床上,沉思地凝视窗外。房间几乎空无一物,仅有一张简陋的木床、一张小桌子和一个朴素的窗户。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“一步一足”的含义。在画面中,我们看到一位行者在崎岖的山路上缓慢而谨慎地前行,这象征着稳健和逐渐的进展。背景中的山脉和宁静的天空传达出一种平静和专注的氛围。几棵松树的加入,则象征着坚韧不拔的精神。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“一步一足”的含义。在画面中,我们看到一位行者在崎岖的山路上缓慢而谨慎地前行,这象征着稳健和逐渐的进展。背景中的山脉和宁静的天空传达出一种平静和专注的氛围。几棵松树的加入,则象征着坚韧不拔的精神。 解读: 此图描绘了成语“一跌不振”的场景。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者在宁静的山景中跌倒,他看起来情绪低落,无力再起。画中的山脉用复杂的笔触绘制,表达了岁月和智慧的感觉,远处的山峰被雾气缭绕。学者身着传统的长袍,成为画中的焦点,位于一个小空地上。

解读: 此图描绘了成语“一跌不振”的场景。在这幅画中,我们看到一位古代中国学者在宁静的山景中跌倒,他看起来情绪低落,无力再起。画中的山脉用复杂的笔触绘制,表达了岁月和智慧的感觉,远处的山峰被雾气缭绕。学者身着传统的长袍,成为画中的焦点,位于一个小空地上。 解读: 这幅插图展现了成语“一蹶不振”的深刻含义。在这幅作品中,我们看到一位穿着古代中国服饰的男子在崎岖的山地景观中跌倒,正艰难地试图站起来。画面氛围显得十分忧郁,传达出一种挣扎和无法恢复的感觉。这种情境恰如其分地体现了“一蹶不振”这一成语的核心思想,即一次跌倒或失败后难以再次站起,比喻遭遇挫折后不能振作。

解读: 这幅插图展现了成语“一蹶不振”的深刻含义。在这幅作品中,我们看到一位穿着古代中国服饰的男子在崎岖的山地景观中跌倒,正艰难地试图站起来。画面氛围显得十分忧郁,传达出一种挣扎和无法恢复的感觉。这种情境恰如其分地体现了“一蹶不振”这一成语的核心思想,即一次跌倒或失败后难以再次站起,比喻遭遇挫折后不能振作。 解读: 这幅图描绘了中国成语“一邱貉”的意象。在这幅作品中,一只貉独自站立在宁静的中国传统风景之中,象征着孤独和隔离。这只貉看起来沉思而超脱,身处一个平和的自然环境中,有山峦、树木和一条温柔的小溪。

解读: 这幅图描绘了中国成语“一邱貉”的意象。在这幅作品中,一只貉独自站立在宁静的中国传统风景之中,象征着孤独和隔离。这只貉看起来沉思而超脱,身处一个平和的自然环境中,有山峦、树木和一条温柔的小溪。 解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“一针见血”的内涵。在画面中,我们看到一位穿着传统汉服的中国古代医生正在给病人施行针灸。这位医生表情专注,通过他精准的针灸技术,象征着直接而精确地点出问题的核心。这正是“一针见血”成语的精髓,意味着直截了当,一语道破问题的真相。画面的背景故意保持简约,以便将注意力集中在医生和病人身上。

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“一针见血”的内涵。在画面中,我们看到一位穿着传统汉服的中国古代医生正在给病人施行针灸。这位医生表情专注,通过他精准的针灸技术,象征着直接而精确地点出问题的核心。这正是“一针见血”成语的精髓,意味着直截了当,一语道破问题的真相。画面的背景故意保持简约,以便将注意力集中在医生和病人身上。 解读: 这幅图描绘了一个古代中国市场的场景,中心是一个商人正在轻蔑地审视一枚小而微不足道的硬币。这个场景生动地表现了成语“一钱不值”的含义,这个成语用来形容东西非常便宜,几乎没有价值。在画面中,周围的买卖者正在用更有价值的物品进行交易,如丝绸、陶器和茶叶,这与商人的失望形成鲜明对比。

解读: 这幅图描绘了一个古代中国市场的场景,中心是一个商人正在轻蔑地审视一枚小而微不足道的硬币。这个场景生动地表现了成语“一钱不值”的含义,这个成语用来形容东西非常便宜,几乎没有价值。在画面中,周围的买卖者正在用更有价值的物品进行交易,如丝绸、陶器和茶叶,这与商人的失望形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展现了成语“一钱不直”的深刻含义。画面中,一枚破损、失去光泽的古币躺在地上,通过它的破碎和褪色表现出其无价值的特点。这枚古币的无价值,恰恰体现了“一钱不直”所指的无用或无价值的事物或人。在这幅画中,背景被刻意简化,以突出这枚无价值的古币。这种设计方法使得古币的显著特征——破损和无价值——成为视觉焦点。

解读: 这幅插图展现了成语“一钱不直”的深刻含义。画面中,一枚破损、失去光泽的古币躺在地上,通过它的破碎和褪色表现出其无价值的特点。这枚古币的无价值,恰恰体现了“一钱不直”所指的无用或无价值的事物或人。在这幅画中,背景被刻意简化,以突出这枚无价值的古币。这种设计方法使得古币的显著特征——破损和无价值——成为视觉焦点。 解读: 这幅插图为成语“一长二短”提供了形象的视觉表现。在这幅作品中,我们看到三个对象,其中一个明显比另外两个长,这些对象可能是竹签、书法笔或其他具有文化意义的物品。它们的排列恰好体现了“一长二短”的字面意义,即一个长和两个短。此成语的本意是指无法预料的变故或结果,常用来比喻人的生死或事物的成败。在这幅画中,长度的不同寓意着人生或事态的不确定性和无法预测性。

解读: 这幅插图为成语“一长二短”提供了形象的视觉表现。在这幅作品中,我们看到三个对象,其中一个明显比另外两个长,这些对象可能是竹签、书法笔或其他具有文化意义的物品。它们的排列恰好体现了“一长二短”的字面意义,即一个长和两个短。此成语的本意是指无法预料的变故或结果,常用来比喻人的生死或事物的成败。在这幅画中,长度的不同寓意着人生或事态的不确定性和无法预测性。 解读: 这幅图描绘了一个古老的中国街景,画面的焦点是三个不同长度的物体:一根长竹竿、一根中等长度的木棍和一根短金属棒。它们被突出地放置在前景中,背景是一个繁忙的中国古市场,市场上的人们穿着传统服装,小商店和红灯笼营造出一种生动而和谐的氛围。

解读: 这幅图描绘了一个古老的中国街景,画面的焦点是三个不同长度的物体:一根长竹竿、一根中等长度的木棍和一根短金属棒。它们被突出地放置在前景中,背景是一个繁忙的中国古市场,市场上的人们穿着传统服装,小商店和红灯笼营造出一种生动而和谐的氛围。 解读: 这幅画描绘了一个古老的中国市场场景,旨在展现成语“一长半短”的含义。在这幅画中,您可以看到各种摊位,一些商贩展示着长物品,如竹竿或布料,而其他商贩则出售较短的物品,如碗或书籍。这种长短物品的对比正是“一长半短”这个成语的直观表现。“一长半短”通常用来形容事物不一致、不协调或参差不齐的状态。在这幅画中,长短不一的物品象征着不同的事物或观点之间的差异与不均衡。

解读: 这幅画描绘了一个古老的中国市场场景,旨在展现成语“一长半短”的含义。在这幅画中,您可以看到各种摊位,一些商贩展示着长物品,如竹竿或布料,而其他商贩则出售较短的物品,如碗或书籍。这种长短物品的对比正是“一长半短”这个成语的直观表现。“一长半短”通常用来形容事物不一致、不协调或参差不齐的状态。在这幅画中,长短不一的物品象征着不同的事物或观点之间的差异与不均衡。 解读: 这幅插图描绘了成语“一开生面”的场景。图中展示了一位身着古代中国服饰的学者正在幽静的花园中打开一卷书卷。花园里盛开着鲜花,一个小池塘中游动着锦鲤,象征着新的开始和鲜活的机会。背景中有传统的中国建筑元素,如亭台和石桥。

解读: 这幅插图描绘了成语“一开生面”的场景。图中展示了一位身着古代中国服饰的学者正在幽静的花园中打开一卷书卷。花园里盛开着鲜花,一个小池塘中游动着锦鲤,象征着新的开始和鲜活的机会。背景中有传统的中国建筑元素,如亭台和石桥。 解读: 这幅插图展现了一个中国古代学者在宁静的园林下沉思。他手持卷轴,坐在树下,园林中有传统的中国建筑、小池塘和各种植物。这位学者的表情深沉,似乎在反思生活的复杂性。这幅画与成语“一隅三反”之间有着深刻的联系。这个成语的意思是指从一个角度或者事物去反复深思,从而能够多方面、多角度地理解和思考问题。在这幅画中,学者的沉思姿态恰恰体现了这种深入思考和多角度反省的过程。他在静谧的环境中思考,象征着从一个角落(一隅)出发,进行深入的思考(三反)。

解读: 这幅插图展现了一个中国古代学者在宁静的园林下沉思。他手持卷轴,坐在树下,园林中有传统的中国建筑、小池塘和各种植物。这位学者的表情深沉,似乎在反思生活的复杂性。这幅画与成语“一隅三反”之间有着深刻的联系。这个成语的意思是指从一个角度或者事物去反复深思,从而能够多方面、多角度地理解和思考问题。在这幅画中,学者的沉思姿态恰恰体现了这种深入思考和多角度反省的过程。他在静谧的环境中思考,象征着从一个角落(一隅)出发,进行深入的思考(三反)。 解读: 这幅图描绘了一个密不可分的森林,古老的树木以其厚实的树干和交错的枝叶构成了几乎无法穿透的树冠。这样密集的森林布局,使得似乎连一缕光线都无法透过,恰如其分地体现了成语“一隙不通”的含义。

解读: 这幅图描绘了一个密不可分的森林,古老的树木以其厚实的树干和交错的枝叶构成了几乎无法穿透的树冠。这样密集的森林布局,使得似乎连一缕光线都无法透过,恰如其分地体现了成语“一隙不通”的含义。 解读: 此图描绘了成语“一隙之见”的意象。在这幅图中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,正通过两块巨大岩石或墙壁之间狭窄的缝隙窥视。这一行为象征着有限的视角或理解。

解读: 此图描绘了成语“一隙之见”的意象。在这幅图中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,正通过两块巨大岩石或墙壁之间狭窄的缝隙窥视。这一行为象征着有限的视角或理解。 解读: 这幅插图基于成语“一面如旧”。该成语的意思是指虽然人或事物发生了变化,但在某些方面仍然保持原样,常用来形容朋友间久别重逢后,彼此间的友情依旧如故。在这幅图中,我选择了展现两位老朋友在古树下的重逢场景。他们的面部表情充满了喜悦和怀旧之情,表达了即使时光流逝,他们之间的友谊依然未变。

解读: 这幅插图基于成语“一面如旧”。该成语的意思是指虽然人或事物发生了变化,但在某些方面仍然保持原样,常用来形容朋友间久别重逢后,彼此间的友情依旧如故。在这幅图中,我选择了展现两位老朋友在古树下的重逢场景。他们的面部表情充满了喜悦和怀旧之情,表达了即使时光流逝,他们之间的友谊依然未变。 解读: 这幅插图是为了呈现“一顾倾人”这个成语。成语“一顾倾人”字面上的意思是“一次回眸就令人倾倒”,通常用来形容一个人的魅力非凡,尤其是指女性的美貌惊艳到令人难以自持。在这幅图中,我们看到一位穿着传统汉服的女子,她的侧面凝视和娇媚的表情完美地捕捉了这个成语的精髓。她的容颜精致,符合中国古典美女的标准。她的眼神和微微侧转的头部,似乎在向观众展示她无与伦比的魅力,正如成语所描述的那样,她的一瞥足以令人心动。画面背景的设计简洁而优雅,这样可以突出女子的风采和魅力。

解读: 这幅插图是为了呈现“一顾倾人”这个成语。成语“一顾倾人”字面上的意思是“一次回眸就令人倾倒”,通常用来形容一个人的魅力非凡,尤其是指女性的美貌惊艳到令人难以自持。在这幅图中,我们看到一位穿着传统汉服的女子,她的侧面凝视和娇媚的表情完美地捕捉了这个成语的精髓。她的容颜精致,符合中国古典美女的标准。她的眼神和微微侧转的头部,似乎在向观众展示她无与伦比的魅力,正如成语所描述的那样,她的一瞥足以令人心动。画面背景的设计简洁而优雅,这样可以突出女子的风采和魅力。 解读: 这幅插图呈现了“一顾倾城”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一位穿着古典中国服饰的女子,站在一个充满盛开花朵和传统建筑的宁静园林中。她的美丽非凡,足以俘获任何观者的目光,象征着这个成语的含义——她的一瞥足以令整个城市为之倾倒。

解读: 这幅插图呈现了“一顾倾城”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一位穿着古典中国服饰的女子,站在一个充满盛开花朵和传统建筑的宁静园林中。她的美丽非凡,足以俘获任何观者的目光,象征着这个成语的含义——她的一瞥足以令整个城市为之倾倒。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“一发千钧”的意境。画面中,一条细绳勉强悬挂着一块重重的巨石,象征着极度危险和紧张的局面,正如成语所表达的“千钧一发”的紧迫感。巨石的沉重与细绳的脆弱形成鲜明对比,强调了情境的不稳定性和危机感。画面的构图精心设计,绳线与巨石之间的微妙平衡捕捉了成语的本质。在画面的近景中,一位身着中国古装的人物静静地观察这一场景,他的表情深沉、眼神中透露出对这一悬崖峭壁般情形的深刻理解和反思。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“一发千钧”的意境。画面中,一条细绳勉强悬挂着一块重重的巨石,象征着极度危险和紧张的局面,正如成语所表达的“千钧一发”的紧迫感。巨石的沉重与细绳的脆弱形成鲜明对比,强调了情境的不稳定性和危机感。画面的构图精心设计,绳线与巨石之间的微妙平衡捕捉了成语的本质。在画面的近景中,一位身着中国古装的人物静静地观察这一场景,他的表情深沉、眼神中透露出对这一悬崖峭壁般情形的深刻理解和反思。 解读: 这幅插图灵感来源于成语“一鸣惊人”,意指通过一次行动或表现,突然展示自己的才能或成就,让人刮目相看。画中展现了一只雄伟的鹤在众多小鸟中脱颖而出。这只鹤正大声啼鸣或歌唱,其力量与美感令周围的小鸟们抬头惊奇地注视。这与成语“一鸣惊人”所传达的主题相呼应,即一次卓越的表现足以令人瞩目。

解读: 这幅插图灵感来源于成语“一鸣惊人”,意指通过一次行动或表现,突然展示自己的才能或成就,让人刮目相看。画中展现了一只雄伟的鹤在众多小鸟中脱颖而出。这只鹤正大声啼鸣或歌唱,其力量与美感令周围的小鸟们抬头惊奇地注视。这与成语“一鸣惊人”所传达的主题相呼应,即一次卓越的表现足以令人瞩目。 解读: 这幅插图展现了成语“一鼓作气”的精神实质。画面中,一位勇士在战场上激情澎湃地敲击战鼓,他的面容透露出坚定和勇敢,正如成语所表达的,一鼓作气,形容只需一次鼓舞,就能激发出全部的力量和勇气,形成一股不可阻挡的势头。背景是典型的中国古代战场,包含了其他战士和远处的山峰,象征着战争的艰难和挑战。

解读: 这幅插图展现了成语“一鼓作气”的精神实质。画面中,一位勇士在战场上激情澎湃地敲击战鼓,他的面容透露出坚定和勇敢,正如成语所表达的,一鼓作气,形容只需一次鼓舞,就能激发出全部的力量和勇气,形成一股不可阻挡的势头。背景是典型的中国古代战场,包含了其他战士和远处的山峰,象征着战争的艰难和挑战。 解读: 成语“一齐众咻”描绘了一种情景,即许多人同时行动或发出声响。这个成语通常用来形容众人齐心协力,一起做某件事时的热闹和有力的场面。在这幅插图中,我们看到一群人聚集在一个市集场地,每个人都手拿工具或准备工作的物品,看似正在讨论或准备开始某项工作。这种场景传达了一种集体行动和共同努力的氛围,与成语“一齐众咻”的意境相契合。图中的人物穿着传统服装,站在典型的中国古典建筑环境中,如小桥和小屋等。这样的设定不仅强调了成语的文化背景,也营造出一种古朴而深邃的感觉。背景中的浮云和山峰以及整个画面的构图,都借鉴了中国古典山水画的风格,强化了这种文化氛围。图画角落的红色印章,是对中国传统艺术的一种致敬,同时也是对作品真实性和艺术价值的认证。

解读: 成语“一齐众咻”描绘了一种情景,即许多人同时行动或发出声响。这个成语通常用来形容众人齐心协力,一起做某件事时的热闹和有力的场面。在这幅插图中,我们看到一群人聚集在一个市集场地,每个人都手拿工具或准备工作的物品,看似正在讨论或准备开始某项工作。这种场景传达了一种集体行动和共同努力的氛围,与成语“一齐众咻”的意境相契合。图中的人物穿着传统服装,站在典型的中国古典建筑环境中,如小桥和小屋等。这样的设定不仅强调了成语的文化背景,也营造出一种古朴而深邃的感觉。背景中的浮云和山峰以及整个画面的构图,都借鉴了中国古典山水画的风格,强化了这种文化氛围。图画角落的红色印章,是对中国传统艺术的一种致敬,同时也是对作品真实性和艺术价值的认证。 解读: 这幅图描绘了“一齐眾楚”这一成语的场景。在这幅作品中,我们看到一群穿着传统服饰的楚国人正在古老的中国建筑下进行热烈的讨论或辩论。画中人物表情丰富、姿态各异,展现了一个充满活力的社区对话场景。背景是典型的中国庭院,有树木、池塘和远处的山脉,这些元素共同捕捉了中国山水画的精髓。

解读: 这幅图描绘了“一齐眾楚”这一成语的场景。在这幅作品中,我们看到一群穿着传统服饰的楚国人正在古老的中国建筑下进行热烈的讨论或辩论。画中人物表情丰富、姿态各异,展现了一个充满活力的社区对话场景。背景是典型的中国庭院,有树木、池塘和远处的山脉,这些元素共同捕捉了中国山水画的精髓。 解读: 这幅图描绘了一个古代中国的场景。中心位置是一位坐在柳树下、湖边的书生,他看起来忧郁且陷入沉思。他的表情反映出深度的思考和不安,体现了“七上八下”这个成语,意味着内心的动荡和不安。周围环境恬静无扰,与他烦躁的心态形成鲜明对比。画作采用了细腻的色彩和复杂的细节,捕捉了古典中国艺术的精髓。在一角有一个小红色印章,增添了真实性。

解读: 这幅图描绘了一个古代中国的场景。中心位置是一位坐在柳树下、湖边的书生,他看起来忧郁且陷入沉思。他的表情反映出深度的思考和不安,体现了“七上八下”这个成语,意味着内心的动荡和不安。周围环境恬静无扰,与他烦躁的心态形成鲜明对比。画作采用了细腻的色彩和复杂的细节,捕捉了古典中国艺术的精髓。在一角有一个小红色印章,增添了真实性。 解读: 这幅图展现了中国古代一位男子,身着传统服饰,面部表情复杂,体现了“七上八落”这一成语的含义。图中,男子的一半脸上带着欢乐的笑容,眼中闪烁着喜悦的光芒;而另一半脸则表现出悲伤,眉头紧锁,一滴泪珠沿着脸颊滑落,眼中充满了哀愁。背景色调中性,突出了人物的面部表情和内心的情感变化。这幅图象征着他内心世界的起伏不定,喜悦与悲伤交替出现。

解读: 这幅图展现了中国古代一位男子,身着传统服饰,面部表情复杂,体现了“七上八落”这一成语的含义。图中,男子的一半脸上带着欢乐的笑容,眼中闪烁着喜悦的光芒;而另一半脸则表现出悲伤,眉头紧锁,一滴泪珠沿着脸颊滑落,眼中充满了哀愁。背景色调中性,突出了人物的面部表情和内心的情感变化。这幅图象征着他内心世界的起伏不定,喜悦与悲伤交替出现。 解读: 这幅图描绘了成语“七嘴八张”的形象化场景。成语“七嘴八张”形容许多人争先恐后地说话,常用来形容场面混乱、人声鼎沸。在这幅图中,我们看到七个人物在一个热闹的古代中国市集中激烈地交谈。每个人物的表情都不同,有的显得兴奋、好奇、惊讶或急切,展现了丰富的情感和互动。每个角色都身着独特的传统服饰,彰显了古代中国服装的多样性。背景中的中国传统建筑和充满活力的氛围进一步强调了这个场景的繁忙和混乱。

解读: 这幅图描绘了成语“七嘴八张”的形象化场景。成语“七嘴八张”形容许多人争先恐后地说话,常用来形容场面混乱、人声鼎沸。在这幅图中,我们看到七个人物在一个热闹的古代中国市集中激烈地交谈。每个人物的表情都不同,有的显得兴奋、好奇、惊讶或急切,展现了丰富的情感和互动。每个角色都身着独特的传统服饰,彰显了古代中国服装的多样性。背景中的中国传统建筑和充满活力的氛围进一步强调了这个场景的繁忙和混乱。 解读: 这幅插图展现了“七嘴八舌”的成语意境。画面中,七个人围坐在一张中国传统的桌子旁,每个人都有不同的表情,正热烈地讨论着。他们似乎都在同时说话,营造出一种混乱和嘈杂的氛围。

解读: 这幅插图展现了“七嘴八舌”的成语意境。画面中,七个人围坐在一张中国传统的桌子旁,每个人都有不同的表情,正热烈地讨论着。他们似乎都在同时说话,营造出一种混乱和嘈杂的氛围。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“七孔生烟”的含义。在画面中,一位穿着古代学者服饰的人物坐在书桌前,他的脸部表情极为夸张,显示出极度的愤怒——眼睛瞪得大大的,眉头紧锁。更为形象的是,他的头部仿佛冒出了烟雾,幽默而夸张地描绘了“七孔生烟”的场景。这个成语用来形容极度愤怒时的样子,就像是怒火中烧到七个呼吸孔都冒烟了。背景则是一个简单宁静的书房,与学者的愤怒形成鲜明对比,增强了画面的冲击力和表现力。此外,画面一角的红色印章是中国传统画作中的重要元素,不仅起到了签名的作用,还增添了一抹传统的色彩。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“七孔生烟”的含义。在画面中,一位穿着古代学者服饰的人物坐在书桌前,他的脸部表情极为夸张,显示出极度的愤怒——眼睛瞪得大大的,眉头紧锁。更为形象的是,他的头部仿佛冒出了烟雾,幽默而夸张地描绘了“七孔生烟”的场景。这个成语用来形容极度愤怒时的样子,就像是怒火中烧到七个呼吸孔都冒烟了。背景则是一个简单宁静的书房,与学者的愤怒形成鲜明对比,增强了画面的冲击力和表现力。此外,画面一角的红色印章是中国传统画作中的重要元素,不仅起到了签名的作用,还增添了一抹传统的色彩。 解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“七张八嘴”的含义。成语“七张八嘴”常用来形容许多人争先恐后地说话,场面非常混乱。在这幅作品中,七个人物以夸张的面部表情出现,共有八个嘴巴,象征着过度且杂乱的交谈或者流言蜚语。每个人物都穿着传统的中国服饰,背景则是一个简朴的古代中国村庄。

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“七张八嘴”的含义。成语“七张八嘴”常用来形容许多人争先恐后地说话,场面非常混乱。在这幅作品中,七个人物以夸张的面部表情出现,共有八个嘴巴,象征着过度且杂乱的交谈或者流言蜚语。每个人物都穿着传统的中国服饰,背景则是一个简朴的古代中国村庄。 解读: 这幅插图是基于成语“七手八脚”所创作的。在这幅作品中,我们可以看到几个身着古代中国服饰的人物,他们各自代表着不同的职业,如渔夫、农民、学者和商人。他们在一个古朴的村落背景中忙碌地工作,动作夸张,似乎每个人都有多个手臂和腿部,以此表现出成语中所描述的混乱和紊乱状态。每个人物的动作都显得急促且无序,相互交错和重叠,营造出一种紧迫和混乱的气氛。这不仅生动地展现了“七手八脚”成语中描述的场面,即许多人同时做事但缺乏协调和效率,还体现了中国古典绘画中对动态和情感的深刻描绘。

解读: 这幅插图是基于成语“七手八脚”所创作的。在这幅作品中,我们可以看到几个身着古代中国服饰的人物,他们各自代表着不同的职业,如渔夫、农民、学者和商人。他们在一个古朴的村落背景中忙碌地工作,动作夸张,似乎每个人都有多个手臂和腿部,以此表现出成语中所描述的混乱和紊乱状态。每个人物的动作都显得急促且无序,相互交错和重叠,营造出一种紧迫和混乱的气氛。这不仅生动地展现了“七手八脚”成语中描述的场面,即许多人同时做事但缺乏协调和效率,还体现了中国古典绘画中对动态和情感的深刻描绘。 解读: 这幅画描绘了成语“七窍生烟”的形象。在中国传统文化中,这个成语常用来形容极度的愤怒或急躁。画中的中年男子面部表情剧烈,充满了愤怒和不满,他的七窍(双眼、双耳、鼻孔、口及头顶)中冒出红色的烟雾,形象地展现了极度愤怒时的情绪爆发。这种表现方式既形象又夸张,正是中国古典艺术中常见的手法,用以强烈表达情感。此图的背景是典型的中国古典风景,展现了一个开放的客厅,与人物的愤怒形成了鲜明对比。

解读: 这幅画描绘了成语“七窍生烟”的形象。在中国传统文化中,这个成语常用来形容极度的愤怒或急躁。画中的中年男子面部表情剧烈,充满了愤怒和不满,他的七窍(双眼、双耳、鼻孔、口及头顶)中冒出红色的烟雾,形象地展现了极度愤怒时的情绪爆发。这种表现方式既形象又夸张,正是中国古典艺术中常见的手法,用以强烈表达情感。此图的背景是典型的中国古典风景,展现了一个开放的客厅,与人物的愤怒形成了鲜明对比。 解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“七窍生烟”的意境。画面中,一位古代中国的老学者面露愤怒之色,他的表情凶猛,七个孔窍(两耳、两眼、两鼻孔和一个嘴巴)中烟气腾腾,形象地诠释了这个成语。成语“七窍生烟”通常用来形容人极度愤怒时的样子,如同烟气从七个孔窍中冒出一样。在这幅画中,背景设定在一个传统的书房,周围摆放着卷轴、毛笔和砚台,象征着学者的学识背景。

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“七窍生烟”的意境。画面中,一位古代中国的老学者面露愤怒之色,他的表情凶猛,七个孔窍(两耳、两眼、两鼻孔和一个嘴巴)中烟气腾腾,形象地诠释了这个成语。成语“七窍生烟”通常用来形容人极度愤怒时的样子,如同烟气从七个孔窍中冒出一样。在这幅画中,背景设定在一个传统的书房,周围摆放着卷轴、毛笔和砚台,象征着学者的学识背景。 解读: 这幅插图是对成语“七窍生烟”(qī qiào shēng yān)的形象诠释。在这幅图中,我们看到一位坐在桌前、处于极度沮丧状态的人,其头部的七个孔道(耳朵、眼睛、鼻孔和嘴巴)中夸张地冒出烟雾,象征着强烈的愤怒或烦躁。这种艺术表现方式深刻地呈现了成语中“七窍生烟”的形象,即极度愤怒或烦躁到仿佛七个孔道都在冒烟。

解读: 这幅插图是对成语“七窍生烟”(qī qiào shēng yān)的形象诠释。在这幅图中,我们看到一位坐在桌前、处于极度沮丧状态的人,其头部的七个孔道(耳朵、眼睛、鼻孔和嘴巴)中夸张地冒出烟雾,象征着强烈的愤怒或烦躁。这种艺术表现方式深刻地呈现了成语中“七窍生烟”的形象,即极度愤怒或烦躁到仿佛七个孔道都在冒烟。 解读: 这幅图描绘了“七行俱下”这一成语的含义。在中国传统文化中,“七行俱下”常用来形容形势极为危急,比喻事情到了非常危险的地步。在这幅画中,我们可以看到七个物体从天而降,落向地面,象征着不同的事物同时陷入困境,反映出成语中的紧迫感和危机感。

解读: 这幅图描绘了“七行俱下”这一成语的含义。在中国传统文化中,“七行俱下”常用来形容形势极为危急,比喻事情到了非常危险的地步。在这幅画中,我们可以看到七个物体从天而降,落向地面,象征着不同的事物同时陷入困境,反映出成语中的紧迫感和危机感。 解读: 这幅插图是基于中国成语“七零八落”的意境创作的。成语“七零八落”原意指零散、散乱的样子,后引申为支离破碎,残败不完整,或形容数量稀少。这幅图中展现的是一个原本井然有序的中国传统房间,现在变得一片混乱。衣物、书籍散落一地,家具倾覆,原本整齐排列的茶具也四处散落。这种混乱的场景形象地展现了“七零八落”所暗示的杂乱无序状态。

解读: 这幅插图是基于中国成语“七零八落”的意境创作的。成语“七零八落”原意指零散、散乱的样子,后引申为支离破碎,残败不完整,或形容数量稀少。这幅图中展现的是一个原本井然有序的中国传统房间,现在变得一片混乱。衣物、书籍散落一地,家具倾覆,原本整齐排列的茶具也四处散落。这种混乱的场景形象地展现了“七零八落”所暗示的杂乱无序状态。 解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“三人成虎”的场景。画面中展示了三位身着传统长袍的古代学者,站在繁忙的市场中,面部流露出担忧和信任的神情,他们被好奇的围观者包围着。在背景中,隐约可见一只巨大的、想象中的老虎,象征着他们正在讨论的谣言。此成语源于《战国策》,讲述了一个故事,即一个人在市场上散布谣言说有老虎出现,最初大家都不信,但随着越来越多的人传播这一消息,人们开始相信这个毫无根据的谣言。成语“三人成虎”因此而来,意指谣言重复多次就可能被当作事实。

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“三人成虎”的场景。画面中展示了三位身着传统长袍的古代学者,站在繁忙的市场中,面部流露出担忧和信任的神情,他们被好奇的围观者包围着。在背景中,隐约可见一只巨大的、想象中的老虎,象征着他们正在讨论的谣言。此成语源于《战国策》,讲述了一个故事,即一个人在市场上散布谣言说有老虎出现,最初大家都不信,但随着越来越多的人传播这一消息,人们开始相信这个毫无根据的谣言。成语“三人成虎”因此而来,意指谣言重复多次就可能被当作事实。 解读: 此幅插图以中国古典水墨画风格呈现,深刻体现了成语“三人成虎”的内涵。画面中,三位身着古代服饰的人物在村落中各自向群众耳语,他们的姿态和表情传达了流言蜚语的秘密和紧张感。这种场景生动地描绘了谣言如何在人群中传播并逐渐被接受的过程。背景中,一只虚构的老虎巨大而模糊地出现,与周围的树木和山脉巧妙地融合。这只老虎象征着谣言所带来的恐惧和不安,尽管它只是一种想象中的存在,但却在人们的心中造成了真实的影响。

解读: 此幅插图以中国古典水墨画风格呈现,深刻体现了成语“三人成虎”的内涵。画面中,三位身着古代服饰的人物在村落中各自向群众耳语,他们的姿态和表情传达了流言蜚语的秘密和紧张感。这种场景生动地描绘了谣言如何在人群中传播并逐渐被接受的过程。背景中,一只虚构的老虎巨大而模糊地出现,与周围的树木和山脉巧妙地融合。这只老虎象征着谣言所带来的恐惧和不安,尽管它只是一种想象中的存在,但却在人们的心中造成了真实的影响。 解读: 此图描绘了一位身着古代中国长袍的长者,在幽静的庭院中的一棵古树下,正郑重其事地向一群年轻学者传授知识。长者手持卷轴,指点其中内容,表情严肃,突显出他的话语重要性。周围的学者们聚精会神、恭敬倾听,展现出对学习的渴望和对长者的尊敬。

解读: 此图描绘了一位身着古代中国长袍的长者,在幽静的庭院中的一棵古树下,正郑重其事地向一群年轻学者传授知识。长者手持卷轴,指点其中内容,表情严肃,突显出他的话语重要性。周围的学者们聚精会神、恭敬倾听,展现出对学习的渴望和对长者的尊敬。 解读: 这幅插图展现了“三千世界”这一成语的深刻内涵。在中国传统文化中,“三千世界”通常用于形容浩瀚无垠、包罗万象的宇宙世界。在这幅画中,我们看到的是一幅广阔的山水画景,其中包含起伏的山丘、蜿蜒的河流、遥远被云雾笼罩的山脉,以及几位或为僧人或为学者的小人物在其中漫步。这些元素共同构成了一个宁静而和谐的场景,象征着无尽的世界和深远的宇宙。

解读: 这幅插图展现了“三千世界”这一成语的深刻内涵。在中国传统文化中,“三千世界”通常用于形容浩瀚无垠、包罗万象的宇宙世界。在这幅画中,我们看到的是一幅广阔的山水画景,其中包含起伏的山丘、蜿蜒的河流、遥远被云雾笼罩的山脉,以及几位或为僧人或为学者的小人物在其中漫步。这些元素共同构成了一个宁静而和谐的场景,象征着无尽的世界和深远的宇宙。 解读: 这幅插图展现了中国成语“三夫成虎”的寓意。成语出自《战国策》,讲述了一个故事:如果一个人说有老虎在市场上,人们不会相信;但如果三个人都这样说,人们就会开始相信。这个成语用来形容谣言或假话重复多次就会被人们当作真实。在这幅画中,三位古代学者,身着传统长袍,每人手持卷轴或书籍,排成一行。他们身后,一只宏伟的老虎仿佛由他们集体的信念召唤而成,以传统中国画风格绘制,充满震撼力。

解读: 这幅插图展现了中国成语“三夫成虎”的寓意。成语出自《战国策》,讲述了一个故事:如果一个人说有老虎在市场上,人们不会相信;但如果三个人都这样说,人们就会开始相信。这个成语用来形容谣言或假话重复多次就会被人们当作真实。在这幅画中,三位古代学者,身着传统长袍,每人手持卷轴或书籍,排成一行。他们身后,一只宏伟的老虎仿佛由他们集体的信念召唤而成,以传统中国画风格绘制,充满震撼力。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“三姑六婆”的场景。在画面中央,三位风姿卓越的女性代表了“三姑”,她们正在愉快地交谈。围绕她们周围的是六位不同活动的女性,象征“六婆”,她们或在讨价还价、聊天,或在照料市场摊位。这些人物各有特色,服饰展示了多种传统的中国风格。成语“三姑六婆”原本指佛教寺院中的女性,后来泛指闲杂人等。这幅画通过充满活力的市场场景,生动地表现了这个成语的现代理解,即指各种各样的女性。画面背景详细刻画了典型的古代中国市场,充满了丰富的细节。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“三姑六婆”的场景。在画面中央,三位风姿卓越的女性代表了“三姑”,她们正在愉快地交谈。围绕她们周围的是六位不同活动的女性,象征“六婆”,她们或在讨价还价、聊天,或在照料市场摊位。这些人物各有特色,服饰展示了多种传统的中国风格。成语“三姑六婆”原本指佛教寺院中的女性,后来泛指闲杂人等。这幅画通过充满活力的市场场景,生动地表现了这个成语的现代理解,即指各种各样的女性。画面背景详细刻画了典型的古代中国市场,充满了丰富的细节。 解读: 此图描绘了一位古代服饰的学者,他在宁静的花园中自信地站立,面带微笑。学者手持卷轴,象征着智慧和雄辩。花园幽雅,盛开的牡丹和小池塘反映了学者修养的心境。

解读: 此图描绘了一位古代服饰的学者,他在宁静的花园中自信地站立,面带微笑。学者手持卷轴,象征着智慧和雄辩。花园幽雅,盛开的牡丹和小池塘反映了学者修养的心境。 解读: 这幅插图展现了一个身着传统服饰的学者,他站在一个宁静的花园里,周围环绕着郁郁葱葱的绿植和盛开的花朵。学者一手优雅地做着手势,象征着言辞的力量,另一手持卷轴,代表智慧和学问。他的面容展现出智慧和有说服力的气质。

解读: 这幅插图展现了一个身着传统服饰的学者,他站在一个宁静的花园里,周围环绕着郁郁葱葱的绿植和盛开的花朵。学者一手优雅地做着手势,象征着言辞的力量,另一手持卷轴,代表智慧和学问。他的面容展现出智慧和有说服力的气质。 解读: 这幅图描绘了一位穿着传统服饰的古代中国学者,站在宁静的园林中。学者表情智慧、沉着,正在向一小群专心聆听的听众们雄辩地演说。画面重点突出了学者的口部,微妙地凸显了他言语的力量。周围的园林景致平和,有柳树、小池塘和盛开的花朵,象征着雄辩演说所创造的和谐。这幅画体现了成语“三寸舌”的内涵。这个成语形容人善于用言辞说服他人,强调口才的力量。在图中,学者的口部被微妙地强调,象征着他的言辞能力,而听众们的专注态度则反映了他的说服力。周围的宁静园林环境暗示了言辞所能达到的和谐与影响力。

解读: 这幅图描绘了一位穿着传统服饰的古代中国学者,站在宁静的园林中。学者表情智慧、沉着,正在向一小群专心聆听的听众们雄辩地演说。画面重点突出了学者的口部,微妙地凸显了他言语的力量。周围的园林景致平和,有柳树、小池塘和盛开的花朵,象征着雄辩演说所创造的和谐。这幅画体现了成语“三寸舌”的内涵。这个成语形容人善于用言辞说服他人,强调口才的力量。在图中,学者的口部被微妙地强调,象征着他的言辞能力,而听众们的专注态度则反映了他的说服力。周围的宁静园林环境暗示了言辞所能达到的和谐与影响力。 解读: 这幅插图展示了传统中国家庭中的女性,她们正在展现“三从四德”(三从四德)的儒家概念。在这个场景中,女性们通过阅读、缝纫和茶道等活动,体现了妇女的美德和服从。她们身穿汉服,这种古代中国的服饰风格彰显了女性的端庄与魅力。

解读: 这幅插图展示了传统中国家庭中的女性,她们正在展现“三从四德”(三从四德)的儒家概念。在这个场景中,女性们通过阅读、缝纫和茶道等活动,体现了妇女的美德和服从。她们身穿汉服,这种古代中国的服饰风格彰显了女性的端庄与魅力。 解读: 此图描绘了一位古代学者在宁静的池塘旁的柳树下沉思。学者身着传统服饰,面带沉思之色,手持毛笔,正准备在卷轴上书写,象征着深思熟虑和审慎。周围是平和的自然风景,软流的水面、轻摇的柳枝和远处笼罩在薄雾中的山峦,营造出一个宁静而深沉的氛围。这幅画传达了“三思而行”这一成语的内涵:深入思考后再采取行动。画面中的学者正是这一思想的体现,他的沉思和周围自然的宁静,共同强调了深思熟虑的重要性。画角落的红色印章则是中国艺术中的真实性标志,为画作增添了一份传统韵味。

解读: 此图描绘了一位古代学者在宁静的池塘旁的柳树下沉思。学者身着传统服饰,面带沉思之色,手持毛笔,正准备在卷轴上书写,象征着深思熟虑和审慎。周围是平和的自然风景,软流的水面、轻摇的柳枝和远处笼罩在薄雾中的山峦,营造出一个宁静而深沉的氛围。这幅画传达了“三思而行”这一成语的内涵:深入思考后再采取行动。画面中的学者正是这一思想的体现,他的沉思和周围自然的宁静,共同强调了深思熟虑的重要性。画角落的红色印章则是中国艺术中的真实性标志,为画作增添了一份传统韵味。 解读: 这幅插图生动地展示了“三教九流”这一成语的含义。在中国文化中,“三教”指的是儒、释、道三种主要教派,即儒家、佛教和道教,而“九流”则泛指社会上各种不同的思想、学派和行业。在这幅画中,我们可以看到代表儒家、佛教和道教的人物,以及各种各样的学者、艺术家和来自生活各界的人物,共同构成了一个多元和谐的古代中国场景。画面中的每个人物都通过其服饰、姿态和周围的环境来表现其所属的教派或行业。例如,儒家学者的端庄严肃、佛教僧人的宁静淡定、道教道士的自在潇洒等。这些形象共同展现了古代中国社会文化的多样性和丰富性。

解读: 这幅插图生动地展示了“三教九流”这一成语的含义。在中国文化中,“三教”指的是儒、释、道三种主要教派,即儒家、佛教和道教,而“九流”则泛指社会上各种不同的思想、学派和行业。在这幅画中,我们可以看到代表儒家、佛教和道教的人物,以及各种各样的学者、艺术家和来自生活各界的人物,共同构成了一个多元和谐的古代中国场景。画面中的每个人物都通过其服饰、姿态和周围的环境来表现其所属的教派或行业。例如,儒家学者的端庄严肃、佛教僧人的宁静淡定、道教道士的自在潇洒等。这些形象共同展现了古代中国社会文化的多样性和丰富性。 解读: 这幅插图描绘了早春的景象,正符合成语“三春寸草”的意境。在这幅画中,可以看到一片辽阔而宁静的田野,地面上稀疏的幼草刚刚开始生长,象征着植被的初期发展。这些幼草以细腻、近乎脆弱的笔触绘制,反映了它们新生而娇嫩的状态。远处,几棵树木开始发芽,树枝微妙地预示着春天的到来。清朗的天空和柔和的光线,增添了初春的清新氛围。

解读: 这幅插图描绘了早春的景象,正符合成语“三春寸草”的意境。在这幅画中,可以看到一片辽阔而宁静的田野,地面上稀疏的幼草刚刚开始生长,象征着植被的初期发展。这些幼草以细腻、近乎脆弱的笔触绘制,反映了它们新生而娇嫩的状态。远处,几棵树木开始发芽,树枝微妙地预示着春天的到来。清朗的天空和柔和的光线,增添了初春的清新氛围。 解读: 此幅插图展现了古代中国帝王在朝堂上的一幕,体现了“三申五令”这一成语的含义。画中中央人物为一位帝王,他庄严地坐在宝座上,周围是他的大臣和顾问。画面通过帝王重复地发号施令和提出建议的场景,强调了“三申五令”——即反复多次地叮嘱和命令——的概念。大臣们似乎在专心地聆听,其中一些人手持卷轴,象征着重复性建议和命令的重要性。

解读: 此幅插图展现了古代中国帝王在朝堂上的一幕,体现了“三申五令”这一成语的含义。画中中央人物为一位帝王,他庄严地坐在宝座上,周围是他的大臣和顾问。画面通过帝王重复地发号施令和提出建议的场景,强调了“三申五令”——即反复多次地叮嘱和命令——的概念。大臣们似乎在专心地聆听,其中一些人手持卷轴,象征着重复性建议和命令的重要性。 解读: 这幅插图展现了成语“三盲摸象”的场景。图中描绘了三位被蒙上眼睛的古代中国学者,他们每个人都在触摸一头大象的不同部分。一位触摸着象鼻,另一位摸着象耳,第三位则摸着象尾。

解读: 这幅插图展现了成语“三盲摸象”的场景。图中描绘了三位被蒙上眼睛的古代中国学者,他们每个人都在触摸一头大象的不同部分。一位触摸着象鼻,另一位摸着象耳,第三位则摸着象尾。 解读: 此图灵感来源于成语“三眼一板”。在这幅画中,我们看到三个突出元素(代表“三眼”),如三座山、树或建筑,它们和谐地排列在古典中国风景中。前景特别展示了一位演奏传统中国打击乐器的音乐家(代表“一板”)。这个成语来自戏曲音乐,其中“板”和“眼”分别表示音乐的强拍和弱拍。在这幅画中,三个元素的布局和音乐家的形象象征着成语中的节奏感和秩序,反映出事物有条不紊、规律性强的特点

解读: 此图灵感来源于成语“三眼一板”。在这幅画中,我们看到三个突出元素(代表“三眼”),如三座山、树或建筑,它们和谐地排列在古典中国风景中。前景特别展示了一位演奏传统中国打击乐器的音乐家(代表“一板”)。这个成语来自戏曲音乐,其中“板”和“眼”分别表示音乐的强拍和弱拍。在这幅画中,三个元素的布局和音乐家的形象象征着成语中的节奏感和秩序,反映出事物有条不紊、规律性强的特点 解读: 这是一幅画面,描绘了一位男子在老式房间内,站在窗边,面带思念之情的表情。他身着传统服饰,整个场景透露出忧郁而宁静的氛围,捕捉到了他的思念之情。

解读: 这是一幅画面,描绘了一位男子在老式房间内,站在窗边,面带思念之情的表情。他身着传统服饰,整个场景透露出忧郁而宁静的氛围,捕捉到了他的思念之情。 解读: 这幅插图呈现了“三窟狡兔”这一成语的寓意。画面中,一只兔子聪明地使用三个不同的洞穴,这些洞穴位于一个自然而宁静的景观中。背景是古代中国的乡村风光,远处的山峦、郁郁葱葱的绿色植被,以及清澈平和的天空,共同营造了一幅和谐的画面。兔子细致入微地被描绘出来,看起来聪明而警觉,小心翼翼地环顾四周。每个洞穴都略有不同,巧妙地展现了兔子使用多个逃生路线的狡猾。

解读: 这幅插图呈现了“三窟狡兔”这一成语的寓意。画面中,一只兔子聪明地使用三个不同的洞穴,这些洞穴位于一个自然而宁静的景观中。背景是古代中国的乡村风光,远处的山峦、郁郁葱葱的绿色植被,以及清澈平和的天空,共同营造了一幅和谐的画面。兔子细致入微地被描绘出来,看起来聪明而警觉,小心翼翼地环顾四周。每个洞穴都略有不同,巧妙地展现了兔子使用多个逃生路线的狡猾。 解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“三章约”的场景。在图中,三位身着传统汉服的男子围坐在一张桌子旁,他们正处于一个宁静的古代中国园林之中。这三人似乎正在进行学术性的讨论,桌上摆放着卷轴、墨水和毛笔,象征着知识与协议。

解读: 这幅图描绘的是中国古代成语“三章约”的场景。在图中,三位身着传统汉服的男子围坐在一张桌子旁,他们正处于一个宁静的古代中国园林之中。这三人似乎正在进行学术性的讨论,桌上摆放着卷轴、墨水和毛笔,象征着知识与协议。 解读: 本幅插图描绘了孔子在一间古朴的书房中专注地研究《易经》的场景。图中孔子坐在木质书桌前,周围摆放着竹简和书籍。这些竹简明显磨损,其中一些用裂开的皮带捆绑,象征着成语“三绝韦”。此成语源于《史记》中对孔子勤奋学习的描述,指的是孔子在研读《易经》时,因不断翻阅而使捆绑竹简的牛皮带断裂了多次。该画作体现了孔子深沉的专注和奉献精神,营造了一种平静而深邃的氛围。

解读: 本幅插图描绘了孔子在一间古朴的书房中专注地研究《易经》的场景。图中孔子坐在木质书桌前,周围摆放着竹简和书籍。这些竹简明显磨损,其中一些用裂开的皮带捆绑,象征着成语“三绝韦”。此成语源于《史记》中对孔子勤奋学习的描述,指的是孔子在研读《易经》时,因不断翻阅而使捆绑竹简的牛皮带断裂了多次。该画作体现了孔子深沉的专注和奉献精神,营造了一种平静而深邃的氛围。 解读: 此图描绘了成语“三绝韦编”的场景。图中展示的是一个学者在月光下专注地阅读,以至于衣服的韦部(即纬线)都磨损了三次。这表现出了学者对于学问的极度专注和执着,以至于连衣物都被耗损了。这成语用来形容学习勤奋刻苦,可以说是对勤学苦读的一种高度赞扬。在图画的构图中,传统的中国书房、书桌、砚台和卷轴等元素的使用,增添了一种古典和沉稳的氛围。这样的环境更加衬托出学者的专注和对学问的执着追求。

解读: 此图描绘了成语“三绝韦编”的场景。图中展示的是一个学者在月光下专注地阅读,以至于衣服的韦部(即纬线)都磨损了三次。这表现出了学者对于学问的极度专注和执着,以至于连衣物都被耗损了。这成语用来形容学习勤奋刻苦,可以说是对勤学苦读的一种高度赞扬。在图画的构图中,传统的中国书房、书桌、砚台和卷轴等元素的使用,增添了一种古典和沉稳的氛围。这样的环境更加衬托出学者的专注和对学问的执着追求。 解读: 这幅插图生动地体现了“三缄其口”这一成语的内涵。在画面中,一位穿着传统中国服饰的圣贤般人物静坐在一个平和的山水景观中,背景是连绵的山脉和流动的水。这位人物的嘴部被三个清晰可见的印章象征性地封住,这三个印章寓意着保持沉默或抑制言辞。

解读: 这幅插图生动地体现了“三缄其口”这一成语的内涵。在画面中,一位穿着传统中国服饰的圣贤般人物静坐在一个平和的山水景观中,背景是连绵的山脉和流动的水。这位人物的嘴部被三个清晰可见的印章象征性地封住,这三个印章寓意着保持沉默或抑制言辞。 解读: 这幅插图展现了中国成语“三缄口”的含义。画中呈现了三位人物,每个人都以不同的方式表达沉默。第一位手指轻按嘴唇,象征着保持沉默;第二位手持闭合的书籍,代表不言语;第三位静静观看宁静的景色,如止水或幽园,寓意内心的平静和无声。

解读: 这幅插图展现了中国成语“三缄口”的含义。画中呈现了三位人物,每个人都以不同的方式表达沉默。第一位手指轻按嘴唇,象征着保持沉默;第二位手持闭合的书籍,代表不言语;第三位静静观看宁静的景色,如止水或幽园,寓意内心的平静和无声。 解读: 成语“三编绝”或者“韦编三绝”源于《史记.卷四七.孔子世家》中的故事,描述的是孔子对《易经》的勤奋学习。孔子晚年非常感兴趣于这本深奥的书籍,他反复研读,直到完全理解为止。在古代,书籍是写在竹简上的,并用牛皮带(韦)来编绑。孔子在学习《易经》时,由于频繁翻阅,竹简的牛皮带断了三次。这个成语后来被用来象征勤奋和不懈的学习精神。

解读: 成语“三编绝”或者“韦编三绝”源于《史记.卷四七.孔子世家》中的故事,描述的是孔子对《易经》的勤奋学习。孔子晚年非常感兴趣于这本深奥的书籍,他反复研读,直到完全理解为止。在古代,书籍是写在竹简上的,并用牛皮带(韦)来编绑。孔子在学习《易经》时,由于频繁翻阅,竹简的牛皮带断了三次。这个成语后来被用来象征勤奋和不懈的学习精神。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“三言五语”的意境。图中几位穿着传统长袍的学者,在柳树下热烈地交谈。这个场景选择恰当地反映了成语的本意:简短而随意的对话。在中国文化中,这种交流方式常被视为友好和亲切的。画面背景是宁静的河流、传统的中国建筑和远处的山脉,营造了一个和谐而平静的环境,强调了对话的非正式和轻松氛围。学者们手势生动,表现出他们在轻松地交换观点和想法。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“三言五语”的意境。图中几位穿着传统长袍的学者,在柳树下热烈地交谈。这个场景选择恰当地反映了成语的本意:简短而随意的对话。在中国文化中,这种交流方式常被视为友好和亲切的。画面背景是宁静的河流、传统的中国建筑和远处的山脉,营造了一个和谐而平静的环境,强调了对话的非正式和轻松氛围。学者们手势生动,表现出他们在轻松地交换观点和想法。 解读: 这幅插图描绘了两位身着传统服饰的中国士人,在宁静的庭院中进行对话。一位士人正用手势强调着某个观点,而另一位则专注地倾听,并点头表示赞同。他们周围是一个宁静的庭园,有小池塘、柳树和远处的山峦。此场景捕捉了简洁而有意义的对话的精髓,正体现了“三言两句”这个成语。“三言两句”是指简洁明了的话语。在这幅画中,两位士人的对话象征了这种简洁和直接,他们的互动简单却富有深意。

解读: 这幅插图描绘了两位身着传统服饰的中国士人,在宁静的庭院中进行对话。一位士人正用手势强调着某个观点,而另一位则专注地倾听,并点头表示赞同。他们周围是一个宁静的庭园,有小池塘、柳树和远处的山峦。此场景捕捉了简洁而有意义的对话的精髓,正体现了“三言两句”这个成语。“三言两句”是指简洁明了的话语。在这幅画中,两位士人的对话象征了这种简洁和直接,他们的互动简单却富有深意。 解读: 这幅图描绘了两位学者在宁静的园林中进行简短对话的场景,体现了“三言两语”这一成语的精髓。成语“三言两语”通常用来形容简洁扼要的交谈或说明,指仅用几句话就能表达清楚的意思。在这幅画中,两位身着传统长袍的学者在柳树下和谐而简短地交流。他们的姿态和表情展现了交谈的平和与简洁性,正如“三言两语”所传达的信息一样:有效沟通无需繁琐冗长的话语。画面背景是典型的中国古典园林,增添了一种古朴而深邃的氛围。

解读: 这幅图描绘了两位学者在宁静的园林中进行简短对话的场景,体现了“三言两语”这一成语的精髓。成语“三言两语”通常用来形容简洁扼要的交谈或说明,指仅用几句话就能表达清楚的意思。在这幅画中,两位身着传统长袍的学者在柳树下和谐而简短地交流。他们的姿态和表情展现了交谈的平和与简洁性,正如“三言两语”所传达的信息一样:有效沟通无需繁琐冗长的话语。画面背景是典型的中国古典园林,增添了一种古朴而深邃的氛围。 解读: 这幅插图描绘了著名的成语“三謁茅庐”中的场景。在这个成语中,刘备三次拜访诸葛亮的茅草屋,请求他出山相助。在画面中,我们看到了一个宁静而郁郁葱葱的自然景观,背景是远处的山脉,一座简朴的茅草屋巧妙地坐落在树木之间。刘备身着传统的中国服饰,站在茅屋的入口,表情庄重而真诚,显得非常尊重和坚持。

解读: 这幅插图描绘了著名的成语“三謁茅庐”中的场景。在这个成语中,刘备三次拜访诸葛亮的茅草屋,请求他出山相助。在画面中,我们看到了一个宁静而郁郁葱葱的自然景观,背景是远处的山脉,一座简朴的茅草屋巧妙地坐落在树木之间。刘备身着传统的中国服饰,站在茅屋的入口,表情庄重而真诚,显得非常尊重和坚持。 解读: 这幅插图以传统中国画的风格描绘了一个自然景观,其中包含三个长物体和两个短物体。这种布局体现了“三长两短”这个成语的字面意义。在中国文化中,这个成语通常用来比喻不确定的结果或可能发生的意外,特别是指生命的损失或意外事故。在图画中,长短不一的物体(如竹子或路径)的对比,象征着生活中的不确定性和无常。

解读: 这幅插图以传统中国画的风格描绘了一个自然景观,其中包含三个长物体和两个短物体。这种布局体现了“三长两短”这个成语的字面意义。在中国文化中,这个成语通常用来比喻不确定的结果或可能发生的意外,特别是指生命的损失或意外事故。在图画中,长短不一的物体(如竹子或路径)的对比,象征着生活中的不确定性和无常。 解读: 此图描绘了“三长四短”这一成语。在中国传统文化中,“三长四短”原指不定的、难以预料的事情,常用以形容人的生死福祸。图中,我们用三个长物和四个短物来象征性地表现这个概念,这些物件在画面中排列得和谐而富有美感,旨在传达出一种生活中不可预知的平衡与节奏。

解读: 此图描绘了“三长四短”这一成语。在中国传统文化中,“三长四短”原指不定的、难以预料的事情,常用以形容人的生死福祸。图中,我们用三个长物和四个短物来象征性地表现这个概念,这些物件在画面中排列得和谐而富有美感,旨在传达出一种生活中不可预知的平衡与节奏。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“三面开网”的场景。画面中,一个传统的方形池塘被描绘出来,其中三面铺设着大型渔网,而第四面敞开,允许鱼群轻易进入却难以逃逸。这样的设计巧妙地暗示了成语中的智慧和策略,即通过合理的布局来轻松捕获目标。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“三面开网”的场景。画面中,一个传统的方形池塘被描绘出来,其中三面铺设着大型渔网,而第四面敞开,允许鱼群轻易进入却难以逃逸。这样的设计巧妙地暗示了成语中的智慧和策略,即通过合理的布局来轻松捕获目标。 解读: 这幅画描绘了“三头八臂”这一成语的形象。在中国传统文化中,“三头八臂”常用来形容人的能力非常强,仿佛具有三个头和八只手那样能干,寓意着超凡的能力和多面的才华。在这幅画中,神话般的人物被赋予了三个头和八只手臂,每个头和手臂都处于不同的动态姿势,象征着灵活性和多任务处理能力。

解读: 这幅画描绘了“三头八臂”这一成语的形象。在中国传统文化中,“三头八臂”常用来形容人的能力非常强,仿佛具有三个头和八只手那样能干,寓意着超凡的能力和多面的才华。在这幅画中,神话般的人物被赋予了三个头和八只手臂,每个头和手臂都处于不同的动态姿势,象征着灵活性和多任务处理能力。 解读: 此图描绘了中国古代成语“三头六臂”的形象。在中国文化中,这个成语常用来形容某人具有超乎寻常的能力和才干,好像拥有三个头和六只手那样能同时做好多件事情。在这幅画中,我们可以看到一个神话般的人物,他有三个头和六只手臂,每个头和手臂都在做不同的事情,象征着巨大的力量和能力。画面背景是典型的中国山水,包含山峦和云彩,这种设定在中国传统绘画中很常见,用来表现一种超然世外的意境。

解读: 此图描绘了中国古代成语“三头六臂”的形象。在中国文化中,这个成语常用来形容某人具有超乎寻常的能力和才干,好像拥有三个头和六只手那样能同时做好多件事情。在这幅画中,我们可以看到一个神话般的人物,他有三个头和六只手臂,每个头和手臂都在做不同的事情,象征着巨大的力量和能力。画面背景是典型的中国山水,包含山峦和云彩,这种设定在中国传统绘画中很常见,用来表现一种超然世外的意境。 解读: 这幅插图描绘了著名成语“三顾茅庐”的场景。在这幅作品中,我们看到刘备三次拜访诸葛亮的故事被巧妙地展现出来。画面中,刘备以恭敬的姿态出现在一座朴素的茅庐前,表现出他对诸葛亮的尊重和诚意。茅庐被描绘成坐落于宁静的山区之中,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被,创造了一种和谐而宁静的氛围。诸葛亮在庐内,表情沉思、显得智慧与从容。这幅画的风格模仿了传统的中国画风,采用了水墨洗绘和细腻的笔触,使其具有了一种古朴而深远的美感。

解读: 这幅插图描绘了著名成语“三顾茅庐”的场景。在这幅作品中,我们看到刘备三次拜访诸葛亮的故事被巧妙地展现出来。画面中,刘备以恭敬的姿态出现在一座朴素的茅庐前,表现出他对诸葛亮的尊重和诚意。茅庐被描绘成坐落于宁静的山区之中,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被,创造了一种和谐而宁静的氛围。诸葛亮在庐内,表情沉思、显得智慧与从容。这幅画的风格模仿了传统的中国画风,采用了水墨洗绘和细腻的笔触,使其具有了一种古朴而深远的美感。 解读: 这幅图描绘了中国历史上著名的“三顾草庐”事件。在画面中,我们看到刘备,一位著名的军阀,第三次恭敬地拜访位于草庐中的智者诸葛亮。

解读: 这幅图描绘了中国历史上著名的“三顾草庐”事件。在画面中,我们看到刘备,一位著名的军阀,第三次恭敬地拜访位于草庐中的智者诸葛亮。 解读: 这幅插图生动地表现了中国成语“上下其手”的内涵。成语“上下其手”源自于《史记·淮阴侯列传》,原意是指利用各种手段操纵、控制他人,后泛指耍弄手段、操纵背后。在这幅插图中,一位古代官员正操纵着一具木偶,象征着操控和控制的主题。插图中的官员穿着传统的官服,面容严肃,微妙地展示了他的权力和影响力。他手中的木偶被设计成另一位官员的样子,看上去毫无生气,完全受控于官员之手。这种设置体现了成语中“操纵他人”的含义,强调了官员运用手段来控制和影响他人的能力。背景故意保持简约,突出木偶师和木偶之间的互动,进一步加强了主题的表现力。

解读: 这幅插图生动地表现了中国成语“上下其手”的内涵。成语“上下其手”源自于《史记·淮阴侯列传》,原意是指利用各种手段操纵、控制他人,后泛指耍弄手段、操纵背后。在这幅插图中,一位古代官员正操纵着一具木偶,象征着操控和控制的主题。插图中的官员穿着传统的官服,面容严肃,微妙地展示了他的权力和影响力。他手中的木偶被设计成另一位官员的样子,看上去毫无生气,完全受控于官员之手。这种设置体现了成语中“操纵他人”的含义,强调了官员运用手段来控制和影响他人的能力。背景故意保持简约,突出木偶师和木偶之间的互动,进一步加强了主题的表现力。