-

序号: 701

解读: 这幅图描绘了一位古代学者在梅树下安静地书写,背景是远山和飞翔的鸟儿,营造出一种宁静致远的氛围。这正体现了“出言成章”这一成语的内涵。成语“出言成章”原指说话或写文章能够立即成章,形容文思敏捷,才华横溢。图中学者的形象和他专注书写的场景恰到好处地传达了这种才华和文学造诣的意象。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,采用了细腻的水墨和淡雅的色彩,展现了一种古典而深邃的美感。图中的红色印章,不仅是中国传统艺术作品的重要组成部分,也增添了一种正式和庄重的气氛。

通过这幅画,我们可以感受到那种沉浸在文学创作中的雅致与深远,正如“出言成章”所描绘的那样,文辞优美,思维敏捷。

-

序号: 702

解读: 这幅插图生动地展现了成语“出言有章”的内涵。画面中,一位古代学者身着传统服饰,在宁静的书房内沉思地作诗或书写。书房装饰有卷轴和书籍,象征着知识与智慧。学者的表情平静而专注,反映了他言辞中的谨慎和结构。此成语字面意思是“说话有条理,像文章一样有章法”。

通过学者的形象和周围的环境,本插图传达了言辞有序、思维清晰的氛围。学者的态度和书房的布置都表明了言语的精确和有序,与成语“出言有章”的含义完美契合。

画风上,本作品模仿了古代画家或近代画家的风格,采用了优雅的笔触和和谐的色彩搭配。作品的整体感觉是古朴而深邃的,呼应了成语的深层意义。右下角的红色印章作为画作的签名,增添了一抹传统文化的韵味。

-

序号: 703

解读: 这幅图描绘了成语“出言无状”的场景。在画中,我们看到一个年轻的学者在古代中国的环境中,他正急促且轻率地对一群长者讲话,显示出他的不敬和缺乏考虑。长者们的表情带有惊讶和不赞同,这强化了年轻学者行为的不妥当性。画面的背景是一个典型的中国古典园林,有古老的建筑、茂密的植被和一个小池塘。这些元素不仅为场景提供了深度和文化背景,还增加了画面的美感和传统感。

整个画作的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,具有精细的笔触和对人物表情及姿态的专注描绘。在画作的一个角落,有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以代表艺术家的身份或作品的真实性。这个细节的加入,不仅遵循了传统,也为整幅作品增添了一种正式和权威的氛围。总的来说,这幅画通过其细腻的艺术手法和深刻的文化内涵,完美地捕捉了“出言无状”这一成语的精髓。

-

序号: 704

解读: 这幅插图生动地展现了成语“出类拔群”的意境。画面中,一座充满活力的牡丹花园里,有一朵特别壮丽的牡丹高高地矗立,远超周围的其他花朵,它更加鲜艳、更具吸引力,象征着卓越与独特性。这朵牡丹是整幅画的焦点,与周围的花朵在大小和颜色强度上形成鲜明对比。

此画采用了类似于古代画家或近代画家的风格,着重于精细的笔触和优雅的构图,传达了一种深沉而古朴的感觉。画面的某个角落还嵌有一枚传统的红色中国印章,增添了作品的真实性和文化氛围。

通过这样的插图,我们不仅能够视觉上感受到“出类拔群”所表达的超越和卓越,同时也能够体会到这一成语深植于中国文化的根源和美学意义。

-

序号: 705

解读: 成语“出类拔萃”通常用来形容人或事物在众多中显得格外突出,比喻才能或品质超过一般,犹如群芳之中一株特别显眼的花朵。在这幅插图中,我们看到一个广阔而美丽的原野,上面生长着各种普通的花朵,如菊花、蛋花等。这些花朵虽然美丽,但都相对较小,不甚突出。然而,在这些花朵中间,有一株特别高大、明显的花朵,它的存在使得周围的景致都为之一亮,仿佛有专门的光芒为它照耀。这株花朵的特殊之处在于它的高大和鲜明,象征着出类拔萃的意象。它在众多花朵中独树一帜,正好体现了成语“出类拔萃”的含义:在众多的人或事物中脱颖而出,成为最为引人注目的那一个。此插图采用了传统中国画的表现手法,用线条勾勒出花朵的轮廓,同时通过淡雅的色彩传达出一种古朴而深邃的氛围,符合古典中国画的风格。而画角落的红色印章则是中国传统艺术作品的常见元素,既起到签名的作用,也增添了一丝庄重和历史感。

通过这种方式,插图不仅表现了成语的意境,也传达了中国传统文化的韵味。

-

序号: 706

解读: 这幅插图是为了阐释成语“出类拔萃”的。在画面中,我们看到一群鹤静静地站在宁静的湖边,其中一只鹤显得格外高大和优雅,明显地与众不同,象征着独特性和卓越性。这一形象恰如其分地表达了“出类拔萃”的含义,即在众多相似者中独树一帜,超越常人。画面的背景是一片和谐的自然环境,包括茂盛的树木、平静的水面和远处的山峦,营造出一种平和而自然的氛围。

整个画面的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,使用柔和的笔触和和谐的色彩融合,体现了古典中国画的韵味。在画面的一个角落,还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅生动地表现了“出类拔萃”的意境,还传达出古典中国画的精致与深邃。

通过鹤的形象和宁静的自然景致,画面展现了成语的寓意,同时也表现了中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 707

解读: 这幅图描绘了一个艺术家全神贯注于绘画一位传奇人物的肖像,体现了“出鬼入神”这一成语。在中国传统文化中,“出鬼入神”形容艺术创作或技艺达到了极高的境界,如同神助一般,显示出非凡的技巧和灵感。这位艺术家身着古代中国服装,面部表情集中而专注,显示出他对艺术的全情投入和献身精神。他正在画布上绘制的是一个神秘生物,可能是一位仁慈的精神或神灵,其细节精致,表情宁静。画中的环境是一个典型的中国古典工作室,周围散布着卷轴、毛笔和砚台。

整个作品采用了类似古代画家或近代画家的画风,反映了中国古典艺术的深度和复杂性。在画作的一个角落,还有一个小小的红色中国印章,增添了作品的真实性和传统感。

通过这幅图,我们可以看到“出鬼入神”这一成语的深刻内涵,即通过艺术家的专注和技艺的高超展现了一种超凡脱俗、近乎神话的艺术创作状态。

-

序号: 708

解读: 这幅插图展现了成语“刃有余地”的内涵。成语“刃有余地”出自《汉书·韩安国传》,原意指剑刃还有余地,可以再磨利。后引申为事情还有余地,可以挽回。在这幅图中,一位古代剑士正持剑站立,剑尖留有余地,并未完全出鞘。这寓意着尚有回旋的余地,未到绝境。画面背景的山水景色,山峰断峰与河流漂漪,营造了一种宁静而深远的氛围,进一步强调了“余地”的概念,即在宁静的自然中,总有转机和希望的空间。此外,画面上的红色印章,如同传统中国画作中的艺术家签名,为作品增添了一抹经典的中国文化气息。

整体而言,这幅图通过古典中国画的元素,恰到好处地体现了“刃有余地”的意境。

-

序号: 709

解读: 这幅插图展现了成语“刃迎缕解”的意象。成语“刃迎缕解”源自于古代的一则寓言,讲述的是一位智者用剑切开纠缠的丝线,以此象征用直接而有效的方法解决复杂的问题。在这幅画中,您可以看到一位身着传统中式服饰的人物,手持长剑,正准备切开一团纠缠的丝线。他的动作既决断又从容,象征着面对困难时的智慧与果断。背景是典型的中国山水画风格,远处的山脉和流淌的水体,营造出一种宁静和谐的氛围,与人物处理问题的智慧和平和形成了鲜明的对比。

整幅画采用了古代画家或近代画家风格的细腻笔触和柔和色彩,传递出一种古朴而深邃的感觉。画面角落的小红印章,是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的签名或作品的认证,增添了一抹文化的庄重感。

通过这幅画,我们不仅可以领略中国古典文化的魅力,还能深刻理解“刃迎缕解”这一成语背后的哲理。

-

序号: 710

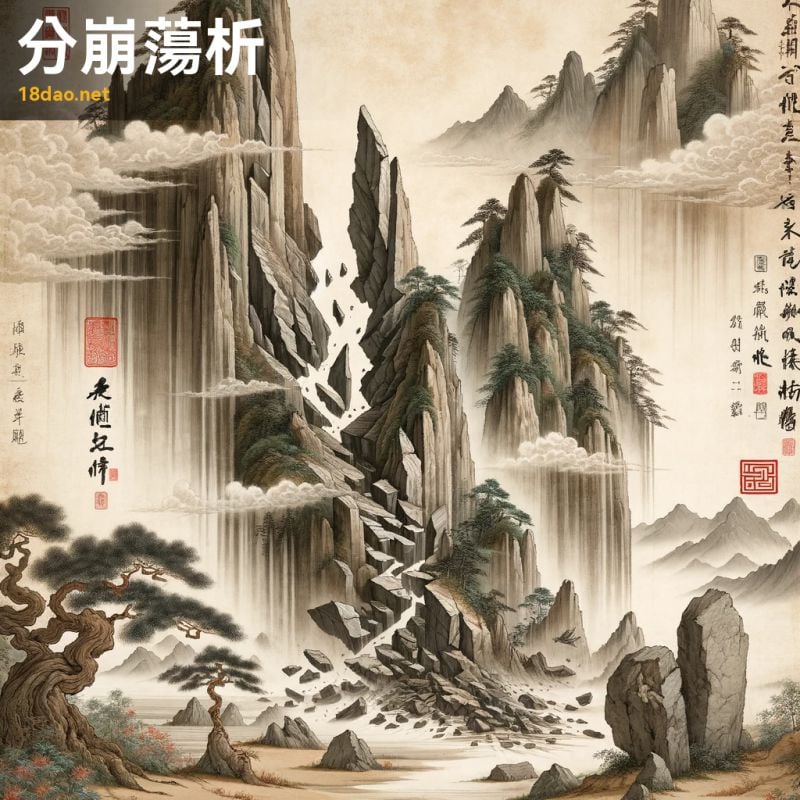

解读: 这幅插图描绘了一座原本统一的山峰,逐渐裂开并分崩离析成几个独立的部分,象征着分解和崩溃。

整幅画风格模仿了古代画家或近代画家的作品,通过优雅的笔触和柔和的色彩传达了岁月的沉淀和深度感。画中包含了传统的中国元素,如岩石、树木和云彩,增强了历史背景的感觉。

整个场景既宁静又忧郁,捕捉了时间流逝带来的变化和衰败。此图与成语“分崩离析”之间的联系在于,成语本身意味着原本统一的整体分裂成若干部分,正如这幅画所描绘的山峰的分裂。成语通常用来形容国家、组织或团体因内部矛盾或外部压力而解体。画面中的山峰分裂,恰如其分地体现了这一过程,象征着从完整到瓦解的悲剧转变。

通过这样的视觉呈现,成语的内涵得到了生动的体现和深刻的诠释。

-

序号: 711

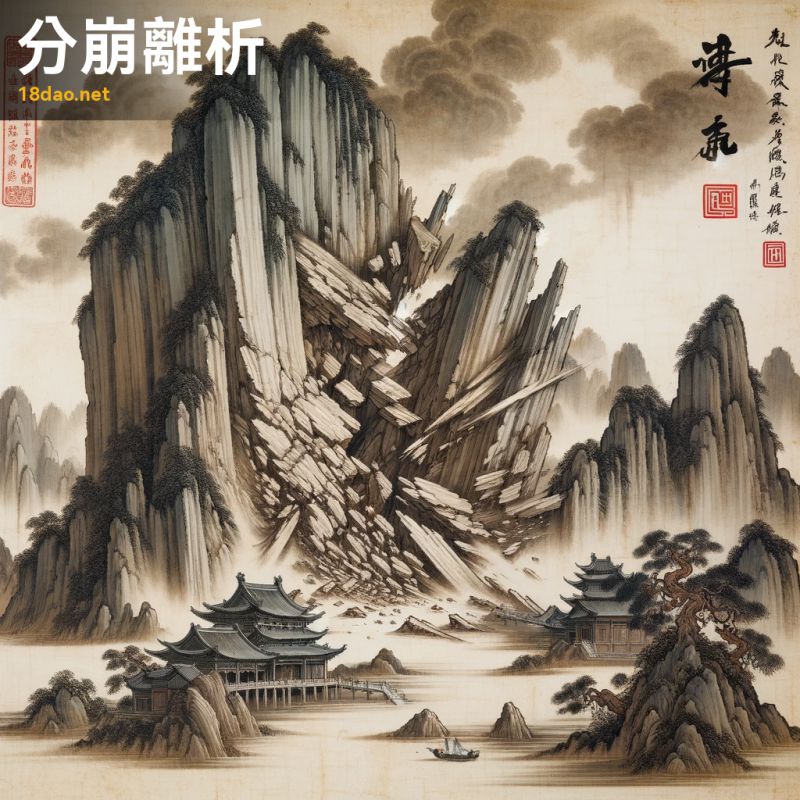

解读: 这幅图描绘了成语“分崩离析”的形象场景。成语“分崩离析”字面上的意思是山崩地裂、分离解体,比喻事物或组织的完全瓦解和分裂。在这幅画中,我们看到一座巍峨的山峰正在崩溃、分裂,象征着力量的消散和结构的崩解。

画作风格参考了中国著名画家古代画家和近代画家的作风,通过精细的笔触和深沉的色彩,展现出一种古典而深邃的感觉。山峰的崩裂不仅传达了成语的直接含义,还呈现了一种悲壮与不可避免的命运感,这是中国古典艺术中常见的主题。在画面的一角,还有一枚红色的印章,这是中国画作中常用的元素,用以增加作品的真实性和艺术价值。这幅画不仅是对成语“分崩离析”的直观展现,也是对中国古典文化深沉底蕴的体现。

-

序号: 712

解读: 这幅插图展示了成语“分庭伉礼”的场景。在画面中,我们看到了两个设计精致且对称的庭院,代表着平等与相互尊重。每个庭院中各有一位身着传统汉服的学者,他们身姿挺拔、端庄,通过一道低矮的墙壁相互对望。这些学者展现出尊重的姿态,一手握在另一手前,显示出正式和尊敬的方式。背景是宁静的山水风光,增添了一种宁静与永恒的感觉。这幅作品体现了“分庭伉礼”这个成语的含义,即指彼此间地位相当,互相尊重,无高下之分。庭院的对称设计和学者的尊重姿态都很好地传达了这一主题。

整幅作品以古代画家或近代画家的风格绘制,展现了细腻的笔触和微妙的色彩变化,充分体现了中国传统绘画的韵味。画面角落的红色印章增添了一抹传统的韵味,使整幅作品更显古朴与深邃。

-

序号: 713

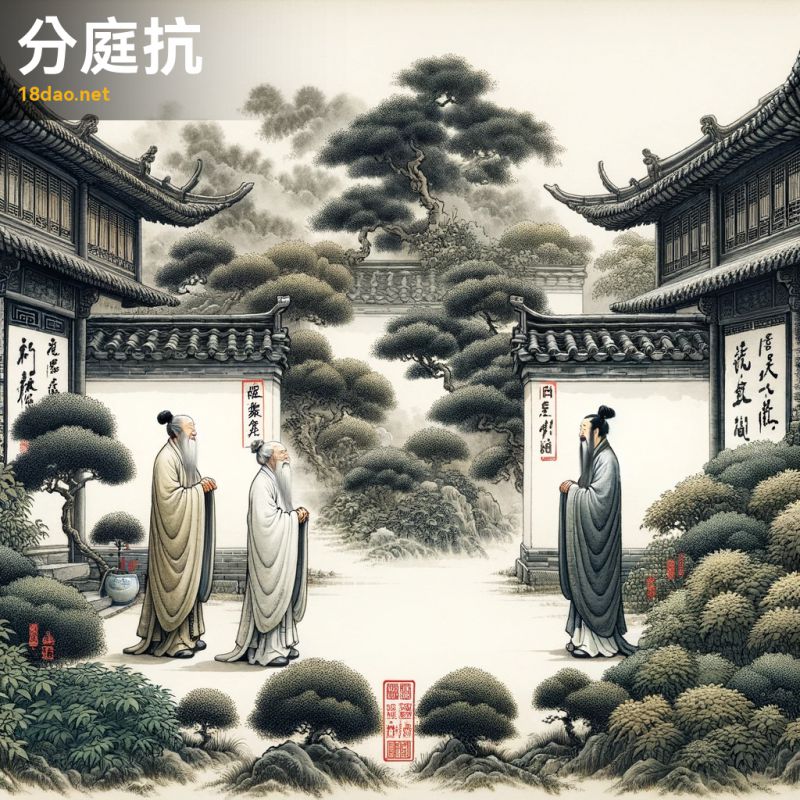

解读: 这幅图描绘了“分庭抗礼”成语的场景。在这幅画中,我们看到两户邻居,他们的家园仅被一道低墙隔开。每个家庭都由一位庄严的长者代表,他们分别站在各自的花园中,周围是典型的中国传统植物,花园保养得井井有条。两位长者相互对视,面带尊重但又坚定的表情。这一幕象征着平等和竞争,但没有敌意。

这幅图的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,展现了精细的笔触和微妙的水墨渲染。画面的某个角落还有一个不引人注目的红色印章,作为画作的签名。成语“分庭抗礼”本身意指邻居之间相互尊重,彼此平等,没有高低贵贱之分,正如图中的两位长者一样,他们虽然竞争,但保持了相互尊重的态度。这幅画完美地捕捉了这种相互尊重但又充满竞争的关系,体现了成语的深刻含义。

-

序号: 714

解读: 这幅图描绘了成语“分庭抗礼”的场景。在画面中,我们看到两个邻近的庭院,由一道低矮的墙分隔开来,每个庭院都属于不同的家庭。在一个庭院里,一家人正举行着庄重的仪式,他们身着汉服,展现出优雅和从容的态度。而在另一个庭院,也正在举行一场与之相对的仪式,体现了与第一个家庭同等的尊严和优雅。两个家庭都表现出了相等的尊重和地位,强调了同等地位的人们以相互尊重的方式对待对方的概念。

这幅画的风格借鉴了古代画家和近代画家的绘画手法,其笔触细腻,注重细节。在画作的某个角落,还有一个红色的印章,增添了传统中国画的特色。

整体来看,这幅图通过古典中国画的形式,有效地传达了“分庭抗礼”成语的内涵,即表现出不分上下、彼此尊重的社会关系。

通过细致的描绘和对传统文化元素的尊重,这幅画展现了中国古典文化的深刻性和艺术美感。

-

序号: 715

解读: 这幅插图展现了成语“分廷抗礼”的场景。图中呈现了两位尊贵的官员,各自站在他们的朝廷中,被一面装饰屏风所隔开,象征着权力的分割。他们身着传统的汉服,风格体现了明朝或清朝的特点。两位官员的表情严肃,显示出紧张的外交局势。背景中,朝廷的官员和顾问恭敬地站立,保持沉默。

整个作品采用了古代画家或近代画家的画风,强调了中国传统的水墨画技法,使用了毛笔和宣纸。颜色以朴素的棕色、黑色和灰色为主。在画作的一个角落,还有一个鲜明的红色印章。这幅插图不仅展示了“分廷抗礼”这一成语的直观场景,也体现了中国古典艺术的深邃韵味和严肃性。

通过这种形式,我们可以更深入地理解和欣赏这个成语所蕴含的历史和文化意义。

-

序号: 716

解读: 这幅插图展现了成语“分文不直”的含义。图中的主角是一个手持空钱袋的人物,他的表情透露出拒绝和失望。周围虽然有各式各样的商货,但他因为没有钱而无法购买任何东西。这个场景象征着一种极度的贫穷和无助,正如成语“分文不直”所描绘的,意为一个人非常穷困,甚至没有一文钱。背景是典型的古典中国市场,忙碌而又与世隔绝。这种环境强调了主角与周围世界的断裂——即使身处繁华市场,他也无法参与其中的经济活动。这种对比进一步突显了“分文不直”的意境,即一个人无法在物质世界中找到自己的立足点。

整个画面采用了具有古典中国笔观的风格,传达了一种古朴而深邃的感觉。画面的一个角落还有一枚红色印章,增添了艺术作品的完整性和传统感。

通过这样的视觉表达,插图深刻地反映了成语“分文不直”的深层含义和文化背景。

-

序号: 717

解读: 这幅插图基于成语“分毫不直”,其含义是形容极其精细、一丝不苟。在这幅画中,我们看到一位古代学者正在他的书房里用尺子和圆规等传统工具精确地测量小物件。这位学者身着传统的汉服,表情专注严肃,展现了一种对细节的极端重视和准确性的执着。

整个场景沉浸在宁静的学术氛围中,书房内陈设有经典的中国家具,如卷轴、书籍和砚台,这些元素增强了画面的文化氛围和深度。

此画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,以传达一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还有一枚红色印章,增添了一抹传统的艺术感。

整个作品通过古典的元素和细致的描绘,完美地诠释了“分毫不直”这一成语,表现了对精确度的追求和对细节的关注。

通过这种视觉表达,我们能更深刻地理解这一成语背后的文化和历史内涵。

-

序号: 718

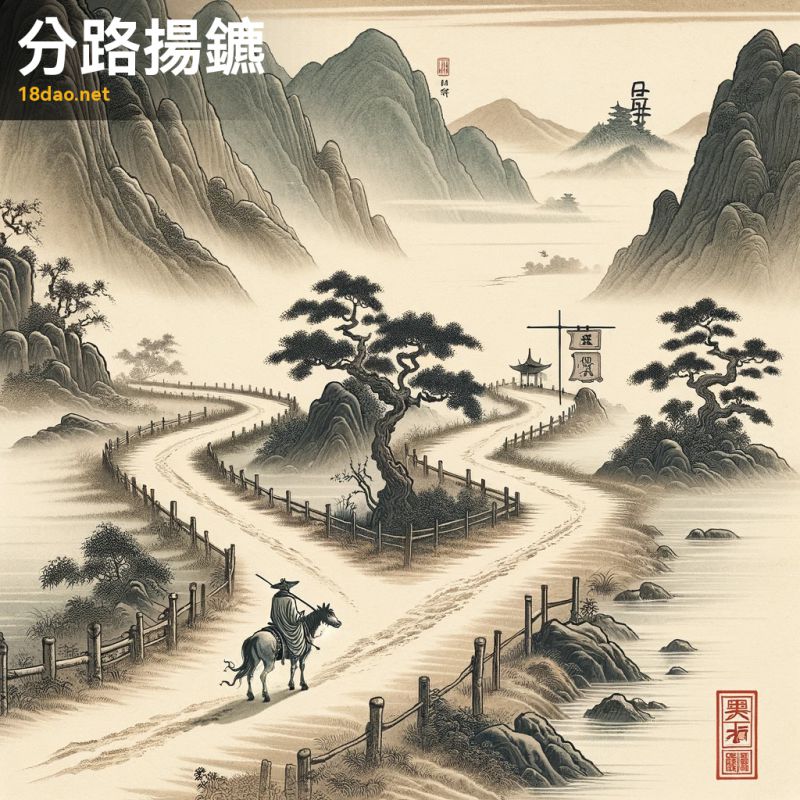

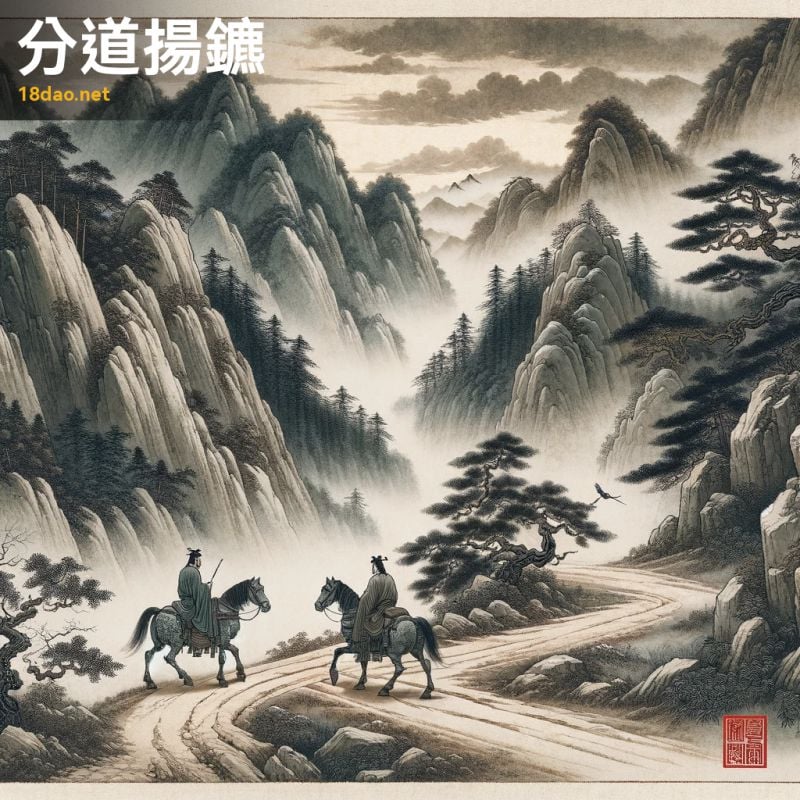

解读: 这幅插图展现了中国成语“分路扬鑣”(Fēnlù yángbiāo)的含义。图中描绘了一个宁静的古代中国风景,有一条分叉的小路通向远方。在其中一条路上,一名骑马的旅行者正离开岔路口,象征着离别和分歧的意象。画面融入了传统中国元素,如山脉、树木,以及远处的宝塔,增强了这一历史氛围。

此作品的风格仿佛古代画家或近代画家的画风,体现了经典中国绘画的精髓,细腻的水墨和笔触彰显出深邃的艺术感。在画面的一个角落,还有一个小巧的红色中国传统印章,作为艺术作品的验证。成语“分路扬鑣”的字面意思是在道路的岔口分别,骑马的人各奔前程。它比喻朋友或同事分别,各自去追求自己的目标。此插图精确地捕捉了这一含义,通过骑马者的形象和分岔的道路,传达出分别和各自追求的概念,同时保留了中国古典文化的庄重与深远。

-

序号: 719

解读: 这幅插图展现了成语“分道扬鑣”的寓意。画面中两骑手在山路的岔口各自选择了不同的道路,形象地表达了成语的含义——各自走不同的路,象征着彼此的离别和各奔前程。

在这幅画中,我运用了类似古代画家风格的细腻笔触和柔和的色彩,营造出一种深沉而宁静的氛围。画面背景是山峦起伏,树木和岩石点缀其间,增添了几分岁月的沉淀与智慧。为了保持与传统中国画的一致性,我在画面的一个角落加上了红色的印章,这是中国传统艺术中的一个标志性元素。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语本身的意境,还能体会到中国古典文化的庄重与深邃。

-

序号: 720

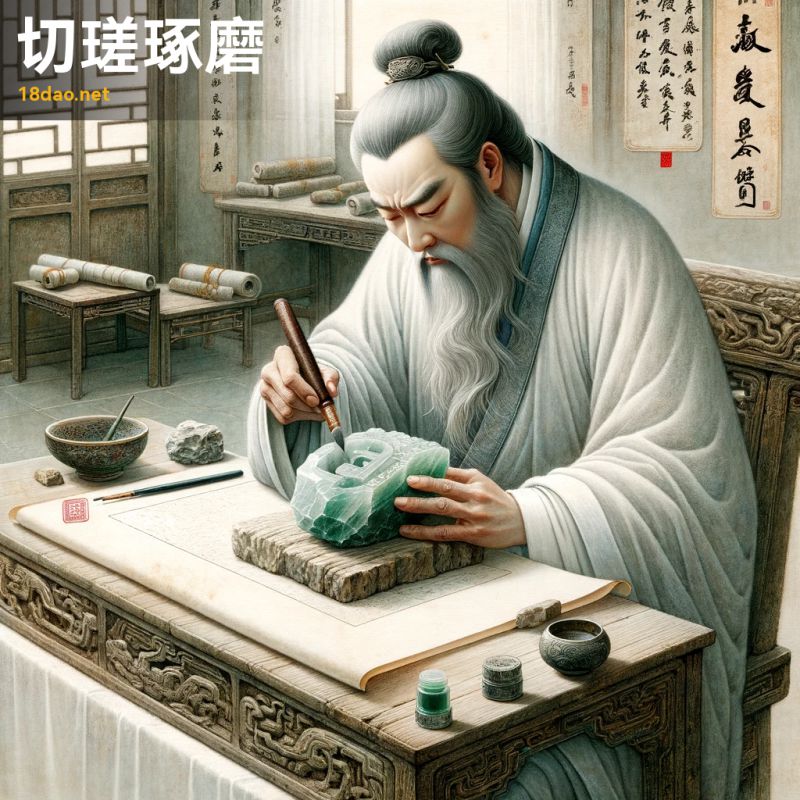

解读: 这幅图描绘的是一位古代学者专注地雕刻和打磨一块美丽的玉石,充分体现了成语“切瑳琢磨”的含义。成语“切瑳琢磨”源于《汉书·艺文志》中的“切玉琢磨”,原意是指雕刻和打磨玉石,后用以比喻对文章或诗歌反复推敲,精心修改。这幅画中,学者的专注和细致反映了对玉雕这门在古代中国备受尊重的艺术的高度重视。画面中,学者所处的环境宁静简朴,展现了一个典型的传统书房,背景中有卷轴、墨水和毛笔,营造出一种沉静的学术氛围。

整幅画的风格受到古代画家和近代画家的启发,他们以细腻的笔触和丰富的质感著称。画作一角的小型红色印章增添了作品的真实感和传统美。

通过这幅作品,我们不仅能够感受到“切瑳琢磨”这一成语所蕴含的深刻意义,也能欣赏到中国古典绘画的独特魅力和精神内涵。

-

序号: 721

解读: 这幅插图呈现了“切磋琢磨”这一成语的内涵。在图中,我们看到两位学者在宁静的书房里认真地讨论一卷古文献。这个场景体现了一种和平、专注于智慧交流和相互提升的氛围,强调了古代中国通过互动学习和磨练技艺的传统。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,通过柔和的笔触和宁静的氛围传达出深沉的文化底蕴。画面中包括了传统元素,如竹林、石桌以及背景中的古代中国建筑,这些元素共同营造出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的小红印章是对艺术作品的鉴定。

通过这幅画,我们能够直观地感受到“切磋琢磨”成语中所蕴含的学术交流和技艺提升的意境。这不仅是对知识的追求,也是对智慧的尊重和对文化传承的体现。

-

序号: 722

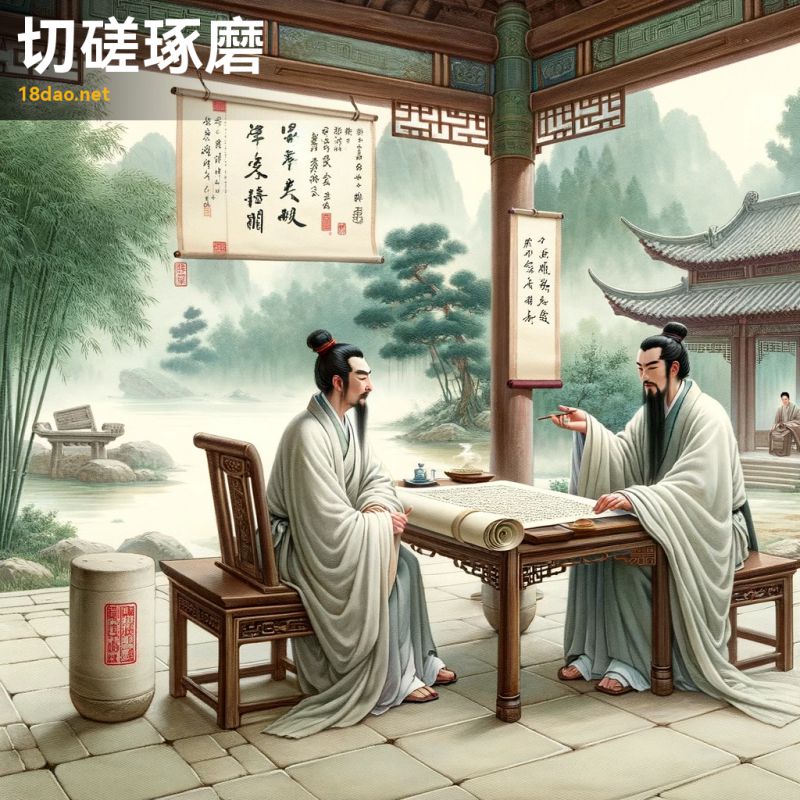

解读: 这幅画描绘了“切肤之痛”这一成语的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,面部表情扭曲,显露出深深的痛苦。他用手按压自己的胳膊,这个动作暗示了极其剧烈的疼痛。画面的背景简约,主要集中于表达痛苦和触摸痛处的动作。“切肤之痛”这个成语字面意思是“割肤之痛”,比喻非常深刻的痛苦或感同身受的同情。在这幅画中,通过人物的面部表情和手势,充分传达了深刻痛苦的情感,与成语的寓意相吻合。

画风仿佛古代画家,采用水墨技法,色彩细腻含蓄。画面的一个角落还有一枚红色印章,增添了一抹传统的中国艺术风格。

整体上,这幅画不仅表现了成语的深层含义,也体现了中国古典艺术的美学特征。

-

序号: 723

解读: 这幅图描绘了一个古代学者在他的书房内深情地书写在竹简上的场景。他的表情集中而充满情感,仿佛他正在将自己的灵魂注入文字中。画面的背景是书架上的古籍和桌上的砚台,强调了学问与情感的深度。使用柔和、沉稳的色调,营造出一种历史悠久和沉静的氛围。这幅画与成语“切骨铭心”之间的联系非常紧密。这个成语的字面意思是“刻在骨头上,铭记在心里”,用来形容感情非常深厚,印象非常深刻。图中的学者正将自己的深切情感和不易忘怀的记忆书写下来,这正好体现了“切骨铭心”的含义。此外,传统的书写工具和环境也与成语所蕴含的中国古典文化精神相呼应。画面中的红色印章更是增添了一种传统的韵味和正式性。

-

序号: 724

解读: 这幅插图是对成语“切齿咬牙”(切齿恨恨,咬牙切齿)的艺术呈现。在画面中,我们看到一位身穿传统中国服饰的人物,面部表情透露出强烈的愤怒或坚定,牙齿紧咬,生动地展现了这个成语的内涵。这个成语通常用来形容极度愤怒或憎恨,到了咬牙切齿的程度。

画面背景的处理简约,符合中国古典艺术的风格,颜色以沉稳的土色调为主,笔触刻意而有力,体现了古代画家或近代画家画风的特点。

整体画风传达出一种古朴而深邃的感觉,与成语“切齿咬牙”的情感色彩相契合。画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,用以表明画作的归属或者作者的身份。在这里,它不仅起到了画龙点睛的作用,也增添了作品的文化氛围和艺术价值。

-

序号: 725

解读: 这幅插图生动地展现了成语“刈草除根”的含义。图中,一位身着传统服饰的农夫正在用镰刀仔细地割草,不仅刈除草面,更是深入地拔除草根。这一动作象征着彻底解决问题,不留后患,正如成语所表达的意思。背景是温柔起伏的山丘和零星散布的树木,营造出一种和谐平静的氛围。这幅画作传递了深沉而古朴的感觉,符合中国古典艺术的审美。

画风仿佛古代画家或近代画家,传统中国水墨画的风格凸显。图画一角的红色印章增添了作品的真实性和古典美感。

通过这幅画,我们可以更深刻地理解“刈草除根”成语的内涵,它不仅是对农夫行为的形象描述,也是对于问题解决方式的深刻隐喻。

-

序号: 726

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“刊陈出新”的内涵。画面中,一位身着传统中国服饰的古代学者站在充满古卷和书籍的图书馆中,手持一卷新卷轴,脸上露出深思的表情。这一场景象征着从旧知识中创造新思想的过程。在这幅作品中,图书馆的古朴韵味,以及木质书架和昏暗的灯光,共同构筑了一种沉浸在历史和智慧中的氛围。画面色调低调、大地色,强调了一种内敛而深邃的美感,符合古典中国画的特点。此外,画面角落的红色印章,不仅是对中国传统艺术的致敬,也是对作品本身身份的标识。

整体来看,这幅插图不仅生动地表达了“刊陈出新”的含义——即在传统基础上创造新思想或新作品,也呈现了一种深沉而古典的艺术风格。

-

序号: 727

解读: 这幅图描绘了成语“刎颈之交”的故事。成语“刎颈之交”源于历史上高渐离和荆轲的深厚友情。在这幅画中,高渐离和荆轲身着古代中国服饰,站在一座桥上,象征着他们坚不可摧的友谊。画面中,荆轲手持地图,高渐离专注地倾听,展现了他们之间的相互信任与尊重。

背景是山脉、流淌的河流和古代建筑,风格模仿了古代画家或近代画家的画风。

整幅画传达了一种深邃与宁静的感觉,典型的古典中国艺术风格。这种风格不仅体现了中国古典画的美学特点,也与“刎颈之交”这一成语背后的故事和情感相契合。在画面的某个角落还加上了一枚红色印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,象征着画作的完整性和艺术家的身份。

-

序号: 728

解读: 这幅插图展现了两位古代学者在宁静的庭院中相对而坐,他们身着传统的长袍,表情严肃而庄重。这种场景象征着一种安详而深沉的氛围。这两位学者正进行着一场恭敬的对话,这表明了他们之间深厚的信任和友谊。

这幅作品采用了类似古代画家风格的绘画手法,笔触优雅,色彩和谐。在画面的一角,还有一个小小的红色印章,增添了一丝真实感。这幅画旨在表达“刎颈交”这一成语的内涵。该成语源于两位志同道合的朋友愿意为对方牺牲生命的深情厚意。在这幅画中,通过展示两位学者在安静庭院中的深入交谈,我们可以感受到他们之间那种超越生死的深切友谊。

整个场景虽然平静,但却充满了情感的张力和意味深长的暗示,恰如其分地诠释了“刎颈交”的精神。

-

序号: 729

解读: 这幅插图展现了成语“刎颈至交”的深刻含义。在画面中,我们看到两位身着传统汉服的人物,站在宁静的山水景致中。他们的表情庄重、尊重,彰显了这个成语的沉重含义。这个成语的字面意思是朋友之间的关系深厚到了即使需要刎颈(割断脖子)也在所不惜的地步,象征着极端的忠诚和牺牲。在这幅作品中,背景是典型的中国山水画,有山峦、树木和流淌的河流,捕捉了这一主题的永恒本质。

此画风格仿佛古代画家或近代画家的作品,传达了一种深沉而古朴的感觉。画面的某个角落还有一个红色印章,增添了中国古典艺术风格的真实感。

整体来看,这幅插图不仅体现了“刎颈至交”这一成语的深刻意涵,还通过其古典的艺术表现形式,展现了中国古代文化的严肃性和深邃美感。

-

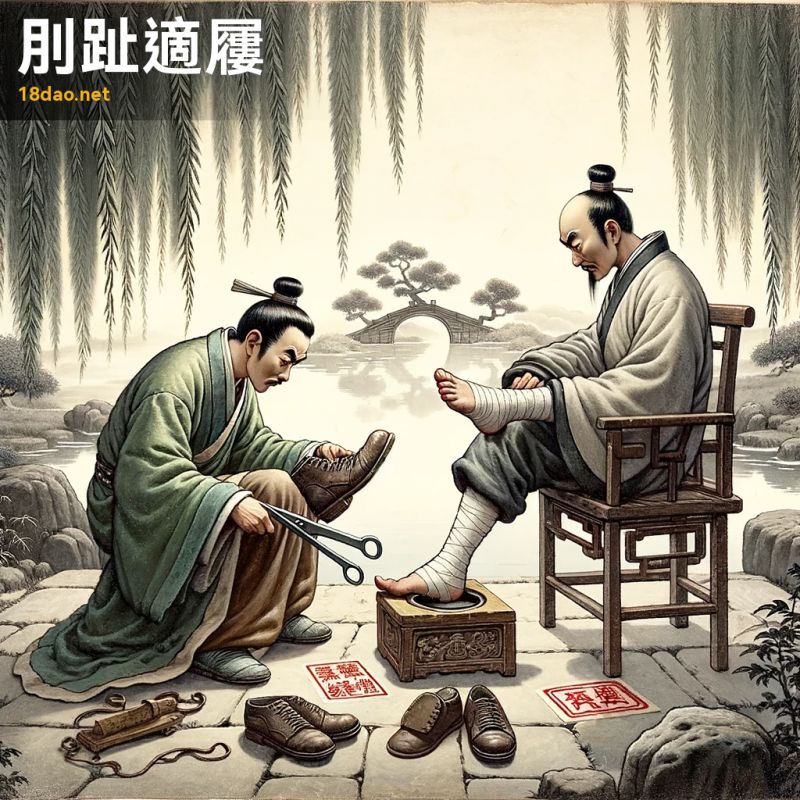

序号: 730

解读: 此图描绘了成语“刖趾適屨”的场景,意为为了让鞋子合脚而切掉自己的脚趾。在画面中,一位身着传统汉服的男子正凝视着一双鞋子,手中拿着一把剪刀,旁边是一只被包扎的脚,象征着为了迎合外在标准而愚蠢地改变自己的荒谬行为。背景是一个宁静的中国古典园林,有柳树和石头小路,营造出一种古朴而深邃的氛围。图像的一角还有一个小小的红色印章,模仿传统中国的风格。

整体画风借鉴了古代画家或近代画家的艺术风格,传达出一种古典的感觉。

-

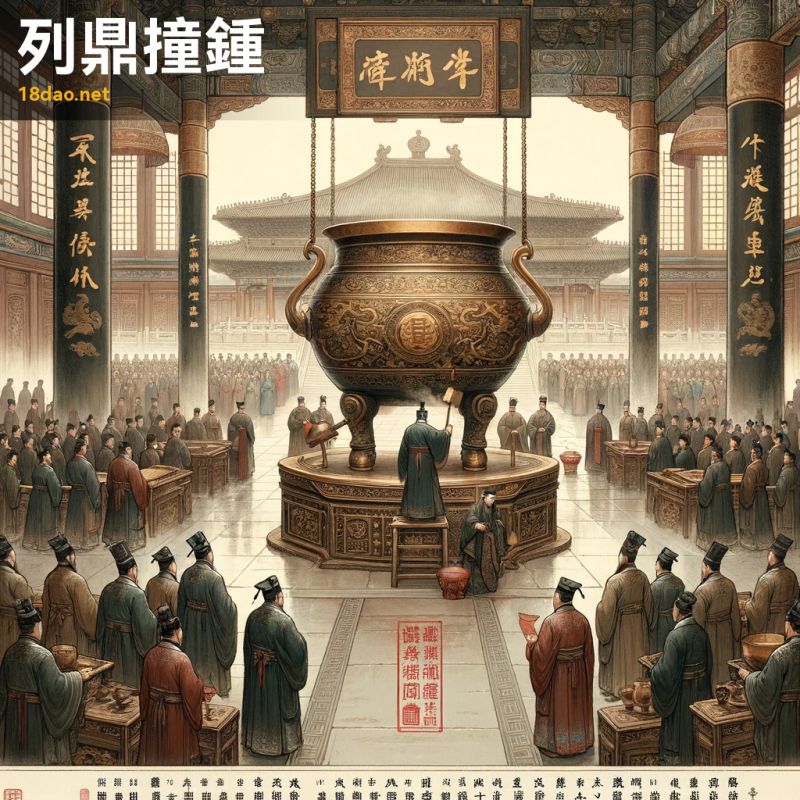

序号: 731

解读: 这幅插图生动地展现了成语“列鼎撞钟”(Lie Ding Zhuang Zhong)的场景。图中描绘的是周朝时期的一座宏伟的宫殿大厅,里面聚集了许多尊贵的官员和贵族。画面中央展示了两件重要的礼器:一座鼎(一种类似于大锅的容器)和一只钟。有一位贵族正在用锤子敲击这只钟,钟声在大厅中回响,营造出一种庄严而肃穆的氛围,反映了这一事件的重要性。

这幅作品的艺术风格模仿了中国画家古代画家和近代画家的画风,细腻的笔触和和谐的色彩搭配使整个画面显得古朴而深邃。在插图的某个角落还有一个小小的红色印章,为艺术作品增添了一抹真实感。成语“列鼎撞钟”源于中国古代的一个故事,讲的是一个臣子为了提醒国君注意政事,特意在国君常去的地方安放了鼎和钟。当国君问及原因时,臣子便敲钟以此作为警醒。这个成语后来被用来比喻用特别的方法来提醒或警告他人。这幅插图恰如其分地反映了这一成语的深刻含义和历史背景。

-

序号: 732

解读: 这幅图描绘了“列鼎鸣钟”这一成语的场景。在古代中国,鼎和钟是权力和地位的象征,常用于皇家或重要的仪式场合。在这幅画中,一排青铜鼎和钟被展示在一个庄严的大厅里,这些鼎和钟上精美的花纹和铭文彰显了它们的历史和文化重要性。成语“列鼎鸣钟”源自《左传》,原文是“列鼎而鸣钟”,意思是排列着鼎和敲响钟。这通常用来比喻政治上的重大变革或者社会上的重大事件。

在这幅画中,我力求通过传统的中国画风格,模仿古代画家或近代画家的笔触和细节处理,来传达这一成语深刻的文化内涵。画面的色彩以沉稳的棕绿色为主,营造出一种古朴而庄重的氛围。画角的红色印章,不仅作为画作的签名,也增添了一抹传统的艺术韵味。

-

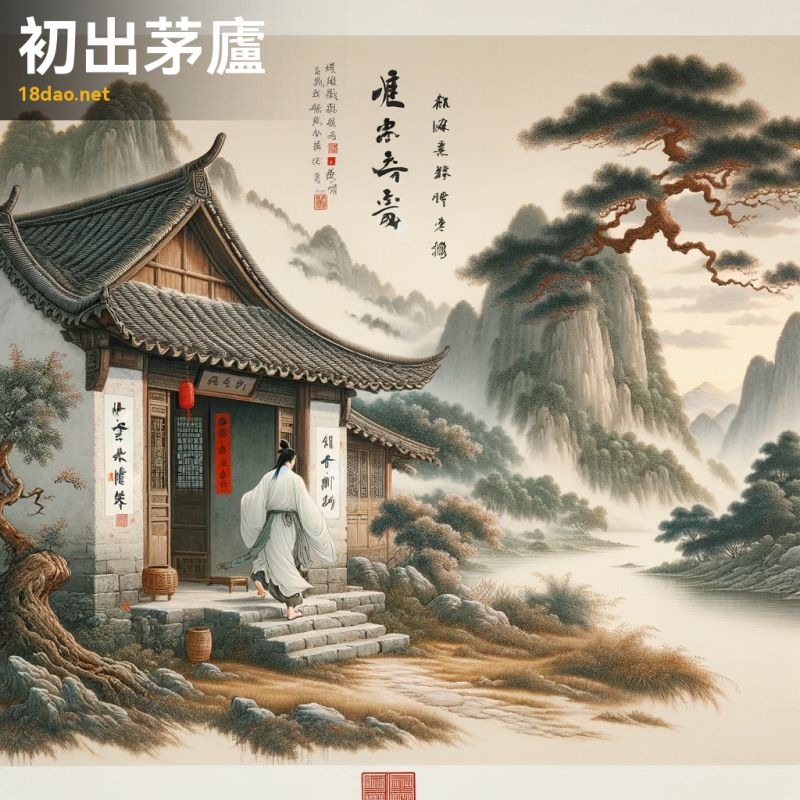

序号: 733

解读: 这幅插图展现了成语“初出茅庐”的含义。图中,我们看到一位身着传统中国服饰的年轻学者,正从一间简陋的茅草屋(代表“茅庐”)走出,步入象征外部世界的广阔美丽景色中。这个景色包括山脉、河流和古树,寓意着这位学者即将踏入的复杂世界。在中国文化中,“初出茅庐”常用来形容一位初次离开家乡、步入社会的年轻人,暗示着他对外部世界的未知和好奇。此成语通常带有一种对年轻人初试啼声、充满憧憬和挑战的正面态度。

图画风格受到古代画家和近代画家的启发,采用了中国传统水墨画技巧。画中线条柔和流畅,色彩和谐搭配,体现了中国古典绘画的深邃与韵味。画角落的红色印章增添了一种正宗的触感,也是中国传统绘画中常见的元素。

-

序号: 734

解读: 这幅图描绘了成语“初发芙蓉”的意境。在中国传统文化中,“初发芙蓉”形容事物初露端倪时的美好,就像刚刚绽放的莲花一样清新、纯洁。在这幅画中,我们看到一朵初开的莲花,周围环绕着几个未开放的莲花苞,表现了莲花初开时的清新与优雅。莲花在中国文化中象征着高洁和美好,此画正是捕捉了这样一种氛围。画面以柔和、朦胧的色调为背景,突出了莲花的纯净和新鲜,整个构图既和谐又充满诗意。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,展现了细腻的笔触和对自然美的深刻理解。画面角落的红色印章,增添了作品的传统气息和艺术价值。

通过这幅画,我们不仅能够欣赏到莲花的自然美,同时也能感受到中国古典文化中对美好事物的赞美和期待。

-

序号: 735

解读: 这幅插图以古典中国画风格呈现了成语“别出心裁”的意境。画面中,一位古代学者身着传统服饰,站在一个独特设计的亭子旁。这座亭子打破了传统建筑的常规,象征着创新思维和创造力。

整个场景置于一个宁静的园林中,古树、流水和远山构成了和谐自然的背景,但亭子以其独特的设计脱颖而出,与周围环境形成鲜明对比。画面的一角还有一枚红色印章,代表着作品的真实性和对传统艺术的尊重。

整体上,这幅画展现了“别出心裁”的核心理念——不拘泥于传统,敢于创新,同时又与周遭环境和谐共存。

这样的画面既表现了成语的深层含义,又符合古代画家或近代画家的古典画风,传达出古朴而深邃的感觉。

-

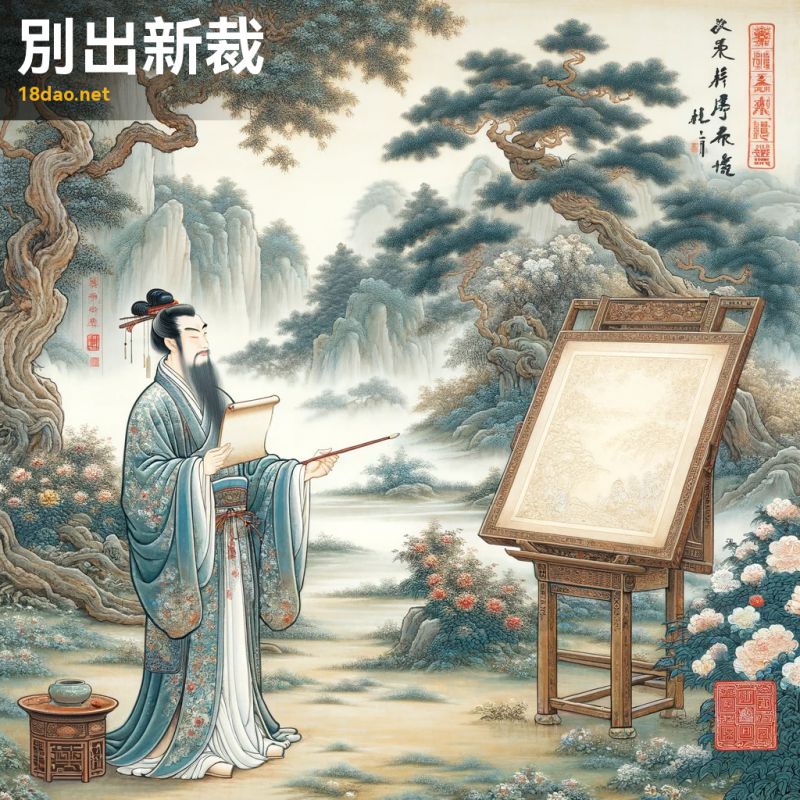

序号: 736

解读: 这幅插图是基于成语“别出新裁”创作的。在图中,我们看到一位身穿传统服饰的中国古代学者,站在一个充满盛开花朵和古老树木的宁静园林中。他手持卷轴和毛笔,凝视着一张空白的画布,象征着创造独特和创新的概念。这种场景恰如其分地体现了“别出新裁”的含义,即不按常规办事,另辟蹊径,创造新的风格或方法。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,细腻的笔触和柔和的色彩展现了古典中国画的美感。画面的一角还有一个小红印章,增添了作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅插图既表达了成语的深层含义,又保持了对古典中国文化的尊重和体现。

-

序号: 737

解读: 这幅画描绘了一个灵感来自成语“别出机杼”的场景。在这个画面中,我们看到一位织女正在机杼上精心设计一种独特而复杂的图案,这种图案与传统的设计截然不同。这位年轻的织女身着传统的中国服饰,她专注而细致,周围环境宁静简朴,反映出创造这种独特图案所需的冷静和专注。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,色彩细腻,笔触精细。在画作的一个角落,有一个小红印章,增添了一丝真实感。“别出机杼”这个成语源于《左传·昭公二十六年》,原意是指织布时在纹理上做出创新和变化。后来引申为在某一领域中别出心裁,创新独到。这幅画正是通过展示织女在传统织造技艺中的创新来体现这一成语的精髓。她不满足于传统图案的重复,而是在织造的艺术上寻找新的可能,象征着创新和独创性的精神。

-

序号: 738

解读: 这幅插图展现了成语“别启生面”的精髓。成语“别启生面”源自《宋书·柳元景传》,原文是“别启生面,无复少长”,意思是指换掉老面孔,不再有长幼之分,即改变原有的状况或体制。图中的场景是一个古典中国风格的客厅里进行的家庭聚会。主要描绘了一位中年男子和一位组织活动的女性站在一起谈话,他们的谈话代表了新的交流和相互理解,象征着改变和更新。旁边的中国茶具、经典的棚桌、纸窗和书法作品均强调了中国传统文化的元素,与成语的古代起源相呼应。此外,其他家族成员的存在,包括不同年龄和性别的人,象征着社会结构的多样性和变化。阳光从窗外照射进来,暖暖的光线和淡淡的阳光带来新的希望和开始,正如成语所表达的意境。

整体而言,这幅画通过其古典中国风格和细腻的细节,完美地捕捉了“别启生面”这一成语的内涵。

-

序号: 739

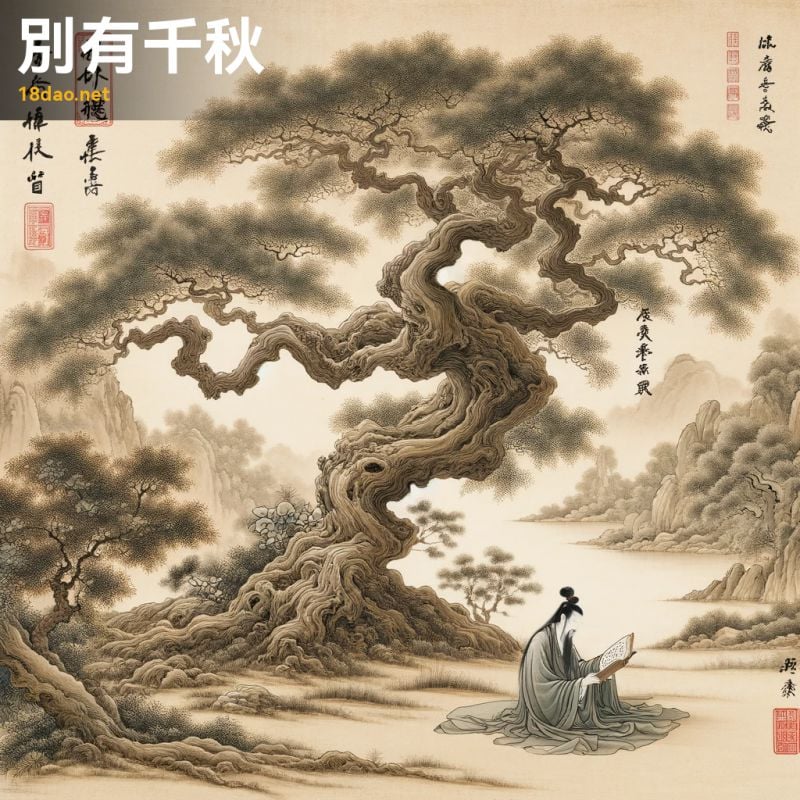

解读: 这幅插图展现了成语“别有千秋”的深刻含义。图中展示了一位古代学者,他独自坐在一棵形态独特、枝叶茂密的老树下专心阅读。这棵树的独特之处在于其错综复杂的枝干和繁茂的叶子,象征着独特性和非凡的美。学者的形象代表了对这种独特性的欣赏和理解。成语“别有千秋”原意指风格、趣味与众不同,有自己独特的魅力和价值。在这幅画中,独特的树象征着与众不同的美,而学者的形象则象征着对这种独特美的欣赏和深刻理解。

整个场景营造了一种宁静、沉思的氛围,与成语所表达的含义相得益彰。

此外,画作的风格模仿了中国著名画家古代画家的画风,用细腻的笔触和朴素的色调展现了这个场景。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,增添了一丝古典韵味,使整幅作品更显得地道和传统。

-

序号: 740

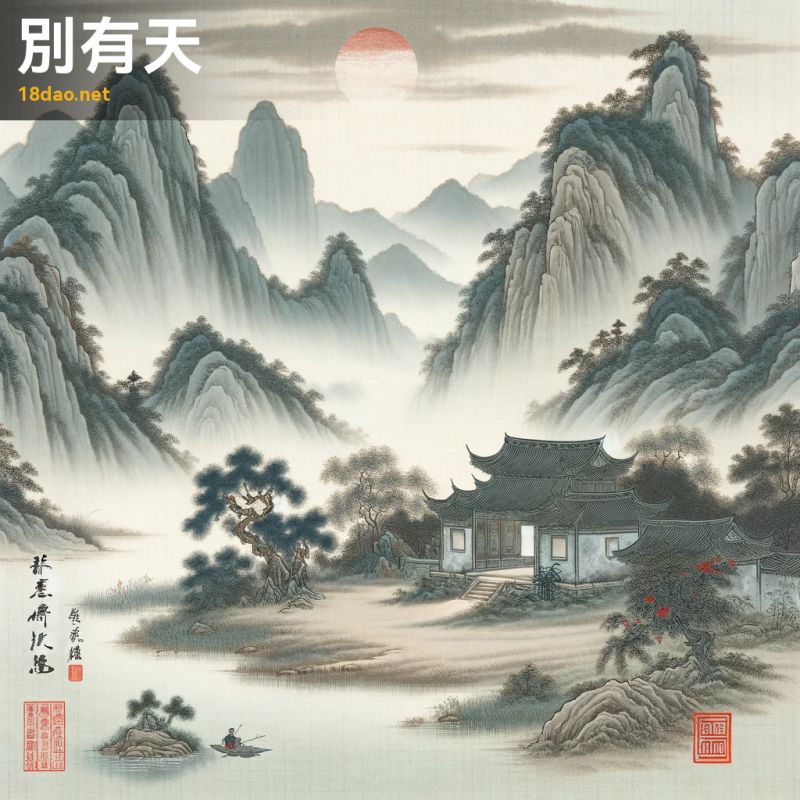

解读: 这幅插图展现了中国成语“别有洞天”的意境。在画面中,我们看到一片宁静而幽远的山水景致,远离尘世的喧嚣。山峦起伏,云雾缭绕,一座小屋孤立其中,似乎暗示着逃离现世的纷扰,寻找另一个世界的宁静。画中或许还有一位隐士或学者,他的出现象征着对世俗关注的回避。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的艺术手法,使用了柔和的笔触和淡雅的色彩,营造出一种古朴而深邃的感觉。此外,画角落中的红色印章为作品增添了一抹古典韵味,也是对中国传统艺术的致敬。

整体而言,这幅插图不仅呈现了“别有洞天”这一成语的字面意义——一个与众不同、独立于尘世的世界,也传达了一种超脱世俗,寻求内心宁静的深层寓意。

-

序号: 741

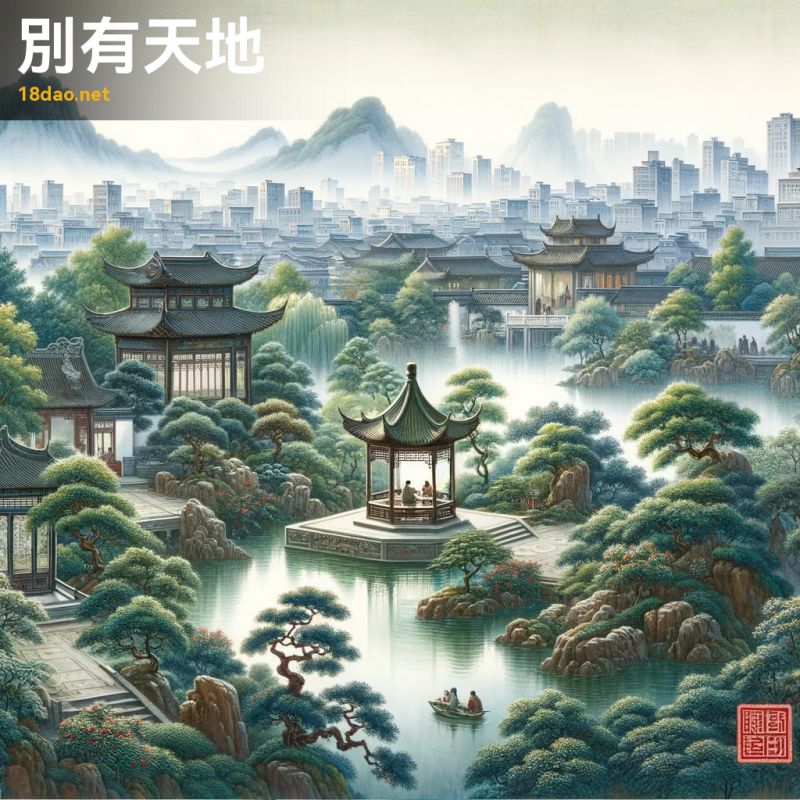

解读: 这幅插图展现了成语“别有天地”的深刻含义。画面中,我们看到一个隐秘而宁静的园林,隐藏在喧嚣的都市之中。这个园林象征着在纷扰世界中的一片静谧和独立的领域。园内景致丰富,有典型的中国传统植物、一个宁静的池塘和一个雅致的亭子。外面的城市景象虽然隐约可见,但与园林内的宁静形成了鲜明对比。

这幅作品采用了古代画家或近代画家风格的古典中国画手法,运用柔和的笔触和淡雅的色彩。在画面的某个角落,还有一个小巧的红色印章,增添了作品的艺术感和完整性。

通过这幅画,我们可以体会到“别有天地”这个成语所蕴含的寓意:在喧闹的世界里寻找到属于自己的一片宁静和独立空间。

-

序号: 742

解读: 成语“别无长物”直译为“没有其他值钱的东西”。这个成语用来形容一个人非常贫穷,没有任何值钱的财物。在这幅插图中,我们看到的是一位身着古典中国服饰的人物,他面对的是一个空无一物的房间。这个空旷的环境恰如其分地体现了“别无长物”的含义,即这个人除了身上的衣物外,没有任何其他财产。人物的表情上带有思考和深沉的神情,这可能表达了他对于物质匮乏的无奈或者对生活的深思。这样的表情和环境设置加深了这幅画的意境,使其不仅仅是对成语的直接表现,还透露出了一种对人生境遇的哲思。

画风上,我选择了模仿古代画家或近代画家的风格,以此来强化作品的古典气息和艺术价值。这种风格的选择也是为了更好地尊重和体现中国古典文化的韵味。作品中角落的红色印章,是对中国传统艺术作品中常见元素的致敬,同时也是对这幅作品身份和完整性的标识。

整体来说,这幅插图既表现了“别无长物”这个成语的直观意义,也融入了深层的文化内涵和艺术表现。

-

序号: 743

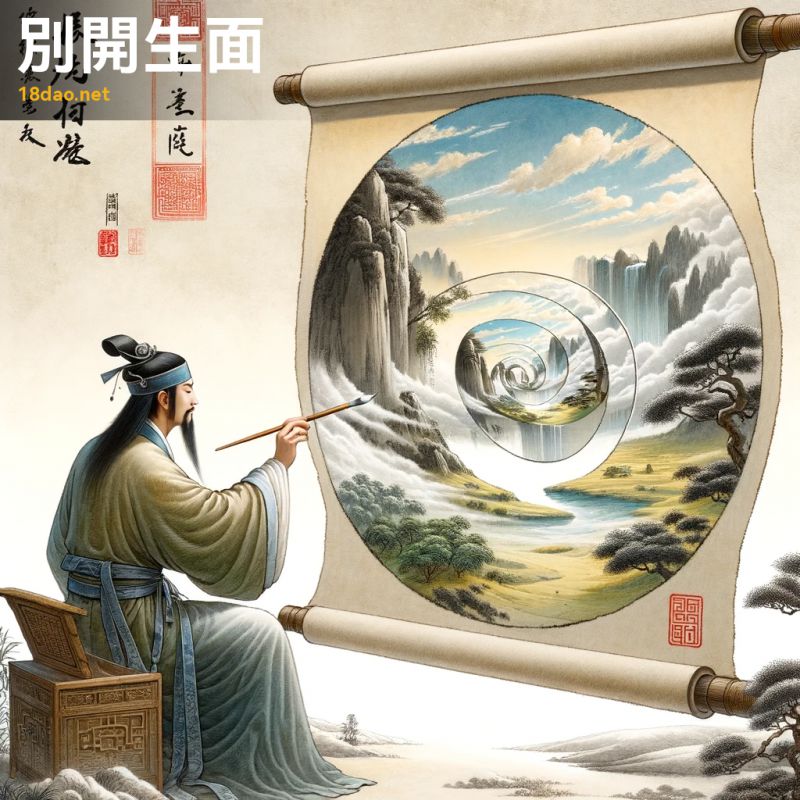

解读: 这幅插图为成语“别开生面”提供了一个生动的视觉呈现。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的艺术家,手持毛笔,在一幅卷轴上创作出一幅独特且非传统的画作。这幅画中的画展示了一个富有想象力和抽象的风景,与传统的中国风景画截然不同,象征着创新和新鲜的视角。背景采用了柔和的自然色彩,符合古典中国画的特点,整个画面传递出一种古老而深邃的感觉,与古典中国艺术的主题相契合。

在画面的一角,还有一个红色的印章,这是中国古典画作中的常见元素,不仅起到了画龙点睛的作用,也体现了古代画家或近代画家风格的影响。

通过这幅插图,我们可以深刻感受到“别开生面”这一成语所表达的开创新局、打破常规的精神。

-

序号: 744

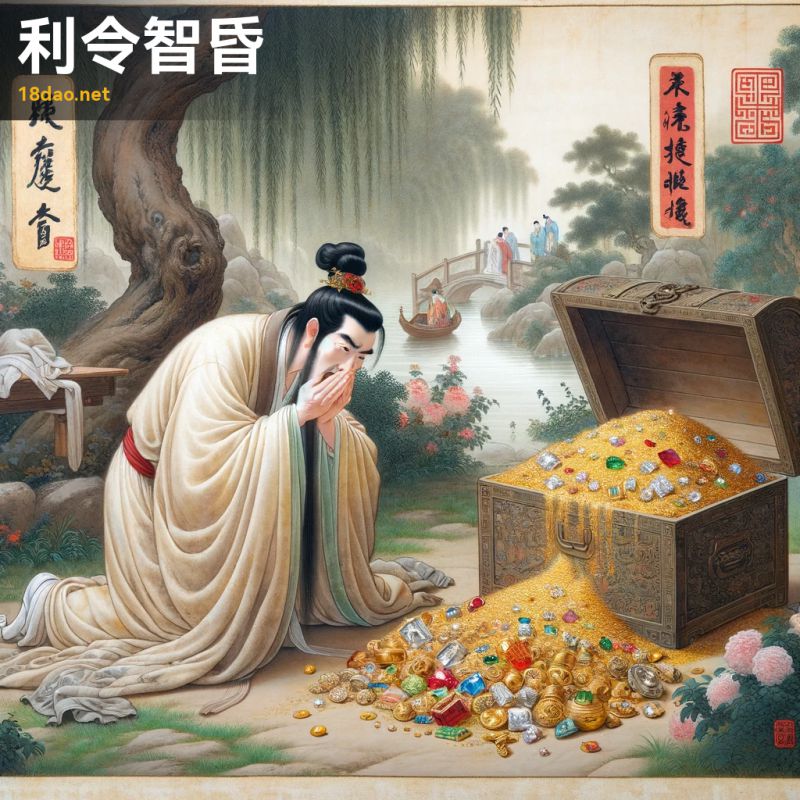

解读: 这幅插图为成语“利令智昏”提供了一个形象的表现。画面中,一位身着传统汉服的学者正被摆放在静谧花园中的一个满是金银珠宝的宝箱所吸引。学者的面部表情充满了贪婪和困惑,生动地体现了这个成语的含义——贪欲会蒙蔽智慧。

整个画面采用了类似古代画家风格的绘画手法,笔触柔和,色彩细腻,给人一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还有一个小巧的红色传统中国印章,增添了一丝正统的艺术氛围。

通过这样的视觉呈现,我们可以更深刻地理解“利令智昏”这个成语。它告诉我们,当贪婪盖过智慧时,人就会失去正确的判断能力,从而做出不理智的行为。这幅画正是将这种警示以一种极具中国传统文化特色的方式表达出来。

-

序号: 745

解读: 这幅图描绘了一个古代学者被财富和奢侈品所诱惑,从而失去了他的专注和智慧。画中的学者身着传统的汉服,坐在他的书房里,周围是卷轴和书籍,象征着他对知识的追求。然而,他被一群奉上珍宝、黄金和奢华物品的仆人分散了注意力,这些象征着物质财富。画面中书房的宁静与诱人的财宝形成了鲜明的对比,生动地表现了“利以昏智”这一成语的含义,即利益使人失去智慧。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,具有精细的笔触和柔和的色彩。画面一角的红色印章增添了作品的真实感和艺术价值。

通过这样的视觉呈现,我们可以深刻体会到,当物质利益介入到学问和智慧的追求中时,它们可能会干扰甚至破坏人的精神世界和道德判断。这幅画既传达了深刻的道德寓意,又体现了中国古典文化中对于财富与道德关系的深刻思考。

-

序号: 746

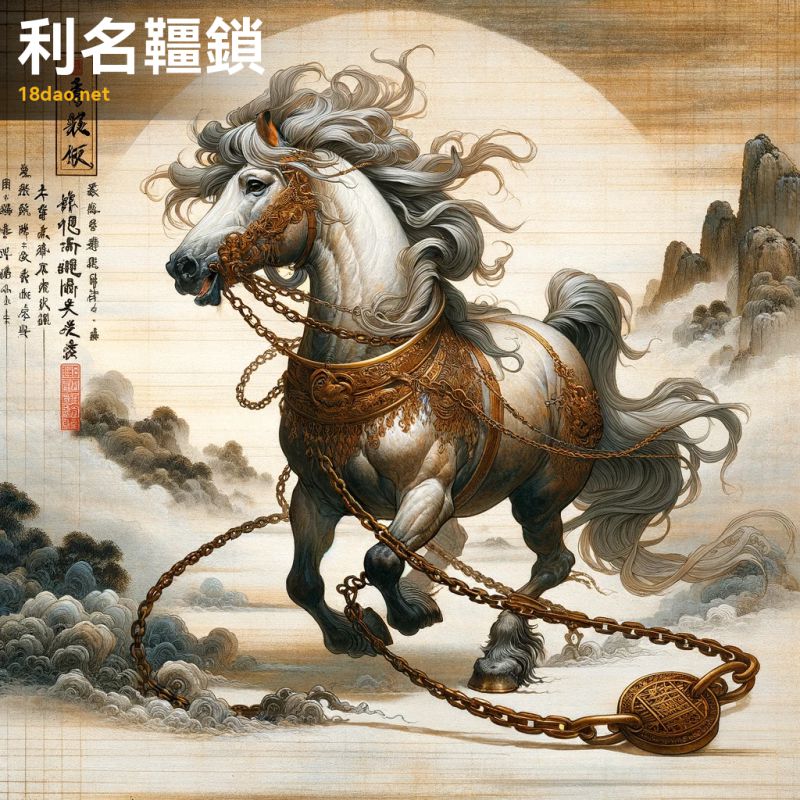

解读: 这幅图描绘了成语“利名齿锁”的场景。画中的主体是一匹雄壮的马,鬃毛在风中飘扬,被金色的缰绳和锁链束缚。这象征着财富和名望,同时也表现了马虽然威武,却因追求名利而受到限制,彰显了成语的寓意——被名利所束缚。

整幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的经典中国画风,用沉稳的色彩和传统的技法表现了这一主题。图画一角的红色印章增添了作品的古典韵味和正式感。

通过这样的艺术表现,画面深刻地传达了追逐名利可能带来的束缚与限制。

-

序号: 747

解读: 这幅图描绘了成语“利锁名牵”的深刻内涵。画中人物被金银锁链所束缚,象征着名利的诱惑和纠缠。他正努力挣扎,试图摆脱这些代表财富和地位的锁链。背景是典型的中国山水画,山川流水与人物的挣扎形成鲜明对比,反映了物质欲望与追求精神自由之间的冲突。

整幅画采用中国画大师的水墨画技法,细腻的笔触展现了中国古典美学的深度与含蓄,画角的小红印章增添了传统韵味。

通过这幅画,我们感受到成语“利锁名牵”所传达的警示意义:人们常被名利所束缚,难以自拔,而真正的自由与幸福往往存在于远离物质诱惑的精神境界中

。

-

序号: 748

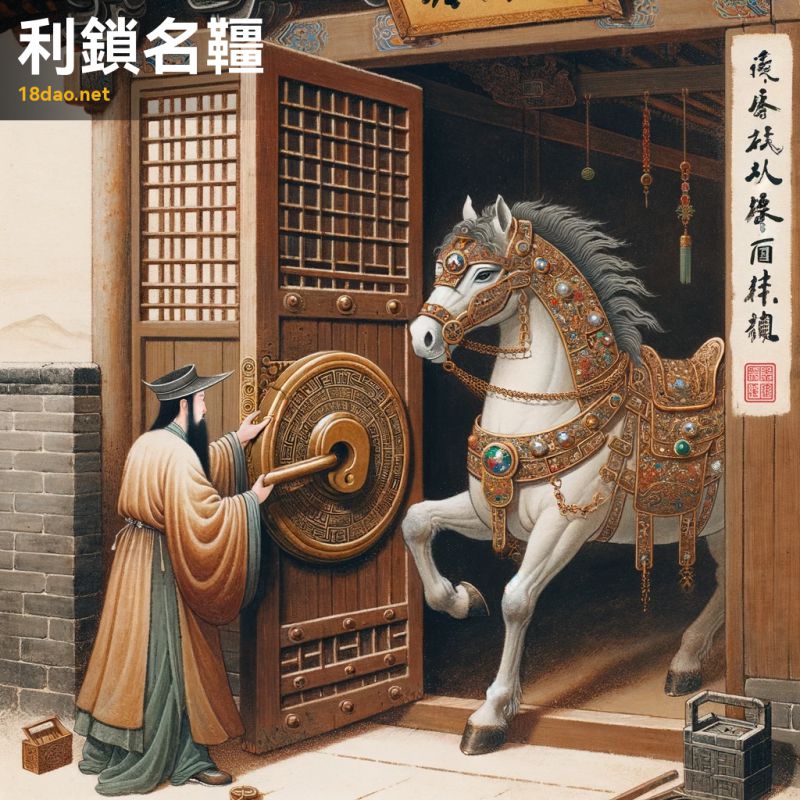

解读: 这幅插图展现了成语“利锁名鞆”(lì suǒ míng jiǎng)的含义。图中,一位身着传统中国服饰的人物站在马厩旁,正试图用一把庞大而复杂的锁锁住马厩门。附近,一匹神采奕奕的马被描绘出来,其缰绳上装饰着宝石和金子,象征着“名”和“利”。这匹马看起来不安,象征着获取名利的挑战。成语“利锁名鞆”源自《后汉书·张纯传》,意思是用利益去锁住名声,比喻追求名利而损害节操。在这幅画中,马代表着名利,而锁则象征着人们试图控制和保持名利的努力。

画风仿古代画家或近代画家,注重细腻的笔触和柔和的土色调,营造出一种古典而深沉的氛围。画角落有一枚红色印章,增添了作品的传统韵味和真实性。

-

序号: 749

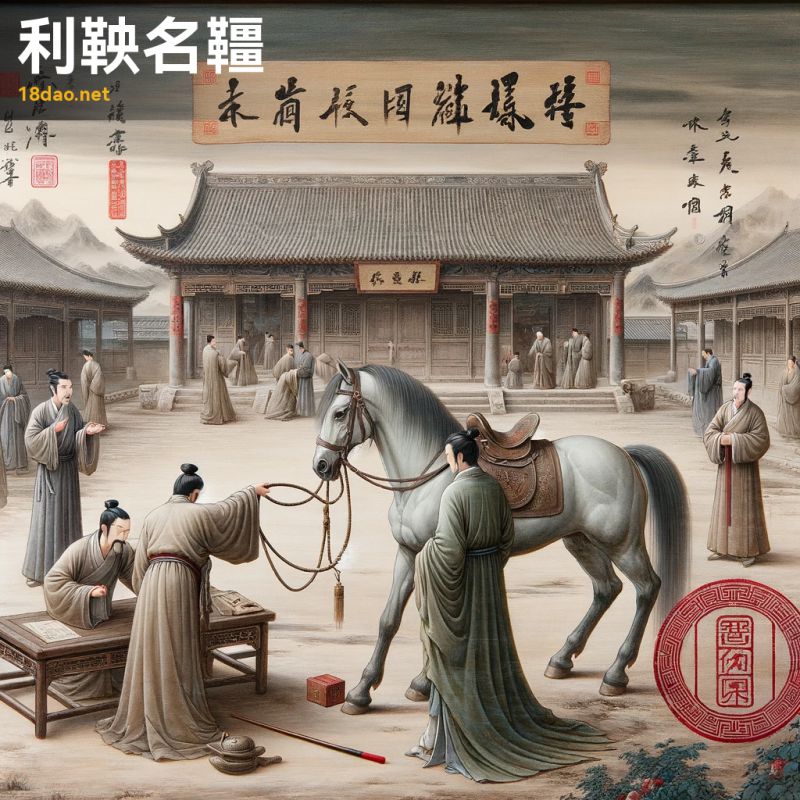

解读: 此图生动地描绘了成语“利鞅名鞁”的场景。画中人物手持著名的马勒,象征着借助他人之物以求名声的含义,完美体现了这一成语的寓意。

画作风格仿佛古代画家或近代画家的传统中国画,细腻的笔触和柔和的色彩调子彰显出古典韵味。背景设定在古代中国,展现了传统的中国建筑和服饰,增添了历史文化氛围。画作一角的红色印章,是中国古典艺术中的重要元素,也为整幅作品增添了一抹经典之美。

通过这幅画,我们能深刻理解“利鞅名鞁”这一成语的深层含义,即通过借用他人的知名事物来提升自己的名声。

-

序号: 750

解读: 这幅插图展现了成语“利韁名锁”的寓意。图中,一位年轻的才子站在一匹华丽的马旁,面露沉思之色,手持精致的马笼头。这位学者的形象和他手中的马韁象征着“利韁名锁”,暗指才华横溢但未得到施展的人。马虽强健雄壮,却静止不动,正如那些拥有潜能却未能利用的人才。画面背景设定在一个宁静且富有学问的环境中,可能是靠近书房或在一个平和的花园里。

整个场景传达出一种静谧与深沉的氛围。

此画采用了模仿古代画家和近代画家的艺术风格,展现了传统中国画的特点。图画的一角还有一个小小的红色印章,增添了一抹正宗的触感。

整体而言,这幅插图不仅传达了成语“利韁名锁”的深层含义,还通过其古典中国画风格和精致细节,向中国古典文化表达了敬意。

-

序号: 751

解读: 这幅插图生动地体现了成语“刮目相待”的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的学者,他站立着,表情中流露出敬畏和尊重。这种表情是他对一位展示出非凡才智或技艺的年轻人的新认识和评价。年轻人在这里被描绘成正处于启迪的瞬间或展示其才华,这强调了对方赢得了新的尊重和钦佩的主题。“刮目相待”这个成语的本义是用新的眼光重新看待某人,通常是因为这个人有了显著的进步或者展现出了不为人知的特殊才能。插图中,学者对年轻人的钦佩之情和重新评价的态度,完美地传达了这一点。

风格上,这幅作品模仿了古代画家或近代画家的画风,体现了一种古朴而深沉的感觉,这是典型的古典中国艺术风格。画面的某个角落还有一个红色的印章,这是中国传统艺术中的一个重要元素,增添了一种文化的庄重感。

-

序号: 752

解读: 这幅插图展现了中国成语“刮目相看”的意境。在画面中,我们看到一位形象,他的表情显露出惊奇和钦佩,仿佛是在以新的视角看待某人或某事。这种表情传达了成语中的核心概念——重新评价某人或某物,认识到其不为人知的价值或新的优点。背景设置在宁静的古典园林中,融入了中国古代建筑元素。这种和谐的环境强调了主题人物内心的变化和周围世界的美好。

整体用色细腻,笔触细致,呼应了古代画家或近代画家的传统中国画风格,使整个画面既古朴又深邃。画面一角的红色印章,不仅增添了作品的传统氛围,也是对中国古典艺术的致敬。

整幅画作体现了“刮目相看”这一成语的深刻内涵,即对过去的偏见和评价进行反思和更新。

-

序号: 753

解读: 这幅插图灵感来源于成语“刮目相看”。画面中,一位人物面露惊奇之色,似乎在目睹某物或某人展现出前所未见的一面或转变。

整个场景置于传统背景之中,可能是一个园林或学者的书房,周围布置着古树、岩石和卷轴等元素。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和柔和的色彩。画面的某个角落还有一个红色印章。“刮目相看”这个成语原意是用手抹去眼角的污垢,以便看得更清楚,后来比喻对人或事物有了新的认识或评价。在这幅画中,我选择了表现一位人物正在经历这种认知上的转变,通过他的惊奇表情来体现这种心理活动。周围的古风环境既增加了画面的文化氛围,又暗示了成语本身悠久的历史渊源。

整体上,这幅画旨在通过传统艺术形式来呈现这个充满深意的成语。

-

序号: 754

解读: 这幅插图展现了成语“刮目相看”的深刻含义。画面中,一位身着传统中国服饰的人物站在宁静的自然景观中,专注地凝视着远处的山峦。他的表情充满敬畏与深思,仿佛是第一次看到这座山一样。“刮目相看”字面意思是刮掉眼睛上的旧皮,换上新的眼睛来看待某人或某事,比喻用全新的眼光来重新评价别人或事物。在这幅画中,人物对山的凝视正体现了这种重新评估和发现美的过程。周围的自然环境—流淌的河流、古老的树木和起伏的丘陵—进一步强调了这种重新觉察和欣赏的主题。

画风遵循了古代画家或近代画家的艺术风格,表达了一种古朴而深沉的感觉。色彩的选择—淡蓝、绿色和大地色调—也增强了画面的深度和沉静氛围。画面的一角还嵌有一枚红色的印章,作为作品的完成标志,同时也是对中国古典艺术的致敬。

-

序号: 755

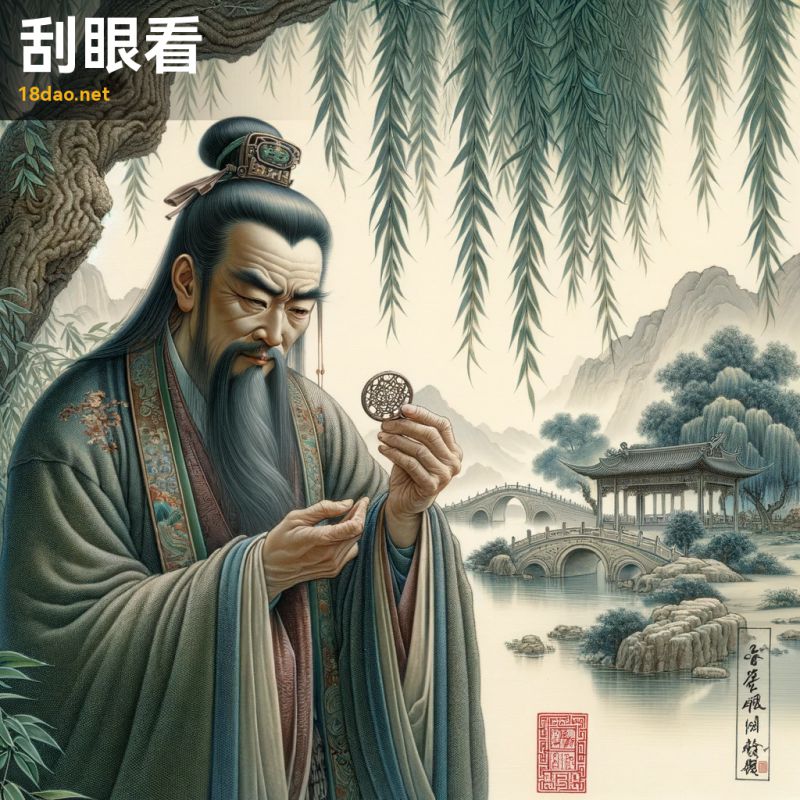

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,身着传统长袍,站在茂密的柳树下。他正专注地观察手中的一件精致小物,脸上流露出深度专注和好奇的神情,体现了一种细致入微的审视。背景是一个宁静的中国古典园林,有流水、石桥和远处的山峦。

画风借鉴了古代画家,强调细腻的笔触和水墨技法。图像角落有一个小巧、优雅的红色印章,增添了艺术作品的真实感。这幅插图与成语“刮眼看”之间的联系在于它所表达的深入观察和审视的主题。成语“刮眼看”意指用心仔细地观察、辨别,这正是插图中学者的行为。他在细致地审视手中的物件,象征着不仅仅是肉眼的观察,更是内心和智慧的深入洞察。这种细致和专注的态度正是成语想要表达的核心精神。

-

序号: 756

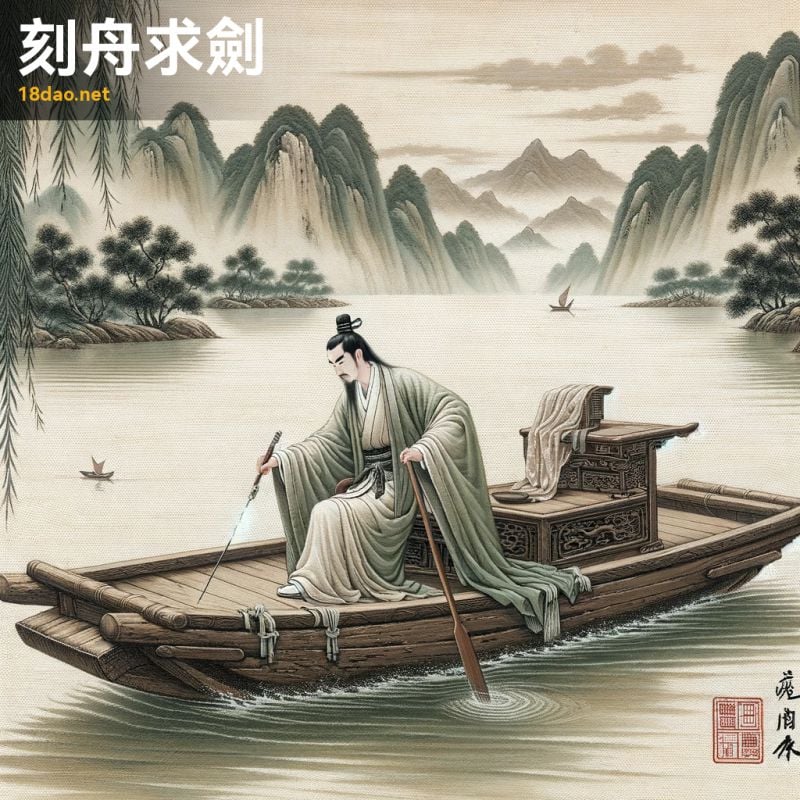

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“刻舟求剑”的场景。图中一位古代中国人身着传统的汉服,正坐在木舟上,用小刀在船舷上刻记。他的表情平静,背景是宁静的河流风光,远处有山峦和柳树,营造出一种古朴而宁静的氛围。

整个画面的风格模仿了古代画家和近代画家的画风,笔触细腻,色彩柔和,以大地色为主。画角落有一个小小的红色印章,象征着作品的真实性和艺术价值。“刻舟求剑”这个成语来源于《吕氏春秋·察今》的故事,讲述的是一个人在船上不慎丢失了剑,随即在船舷上刻下记号。等船靠岸时,他按照刻记的位置去寻找剑,结果自然是徒劳。这个成语用来比喻方法不对,不知变通,或者固执己见,不顾客观实际情况的愚蠢行为。

通过这幅画,我们不仅可以看到故事中的场景,还能感受到那种静谧而深邃的传统文化氛围,以及其中蕴含的哲理。

-

序号: 757

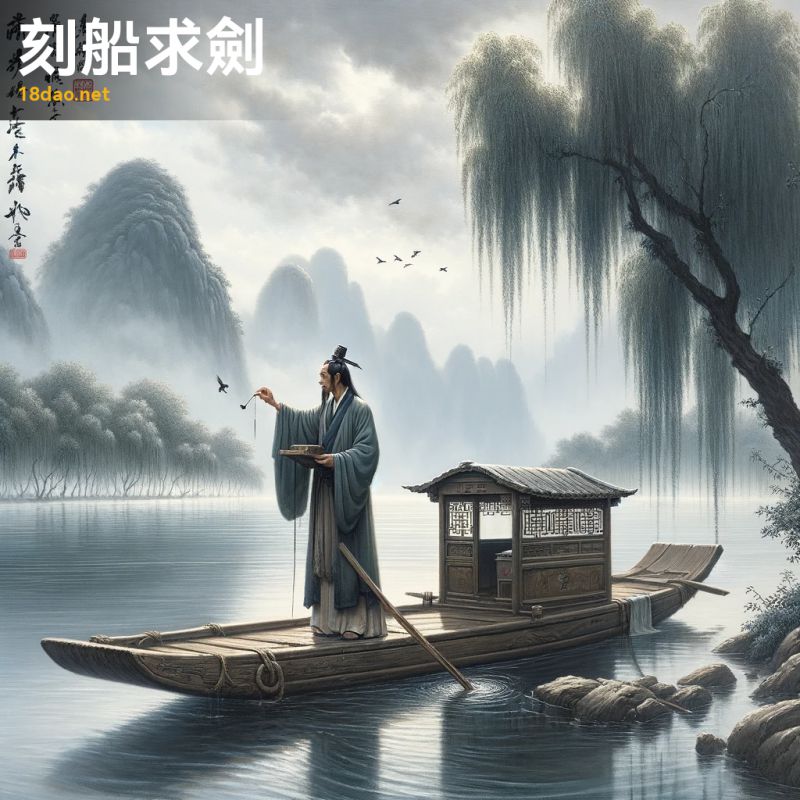

解读: 这幅画描绘了“刻船求剑”这一成语的场景。图中,一位身着古代中国服饰的男子站在宁静的河流上的木船上,表情焦虑,正在用粉笔在船侧标记一个位置。周围的风景包括河岸上的垂柳和远处笼罩在雾中的山峦。

整个画面以古代画家和近代画家的风格呈现,他们以精细的笔触和充满氛围的风景画而闻名。

整个画面传达了一种宁静而略带忧郁的氛围,反映了男子徒劳的努力。画面一角有一个醒目的红色印章,增添了一种真实感。“刻船求剑”的成语出自《吕氏春秋》。故事讲述一个人乘船过江时不慎将剑掉入水中。为了找回剑,他在船上标记了掉剑的位置,希望船停靠后按照标记寻找。这个故事用来比喻不根据事物的变化调整方法,死守一成不变的愚行。画面中的男子和他的行为,以及周围宁静却又略显愁云的自然景观,完美地表达了这个成语的含义和感觉。

-

序号: 758

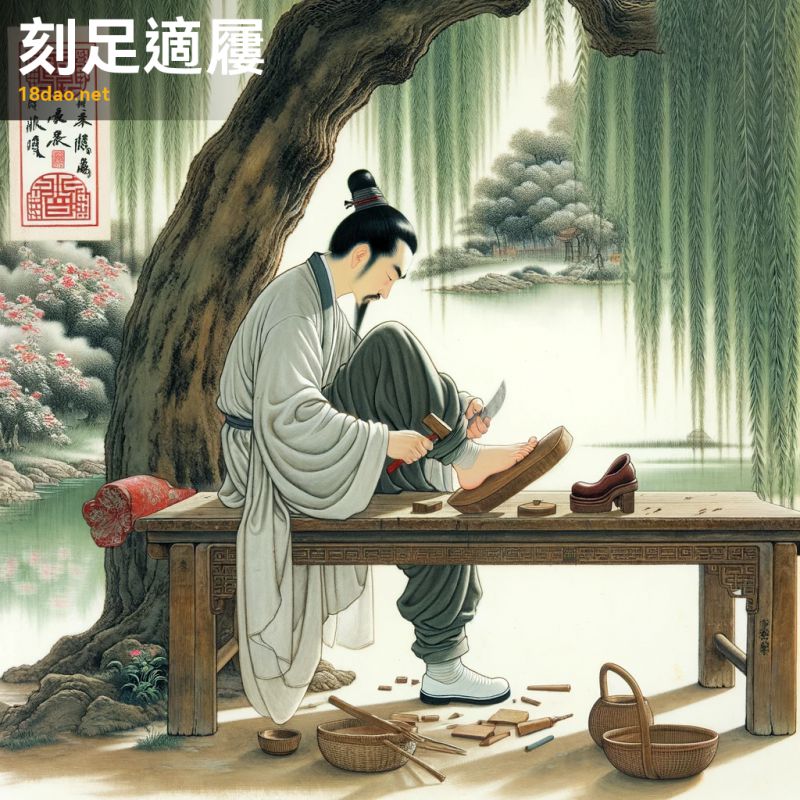

解读: 这幅插图描绘了“刻足適屨”这一成语的场景。画面中,一位人物坐在柳树下的长凳上,正专心致志地雕刻一只木履。此人似乎在修改木履的形状,以便适应自己的脚,其一脚抬起,搁在另一膝上。背景是一个宁静的花园,里面有盛开的花朵和一个小池塘,反映出一种平静、深思的氛围。画作的某个角落还有一个小小的红色印章,为作品增添了一丝真实感。“刻足適屨”这个成语来源于中国古代,意思是不顾实际情况,生硬地迁就或改变事物以适应自己的需要。这通常用来形容方法不当或做事不合理。在这幅画中,人物雕刻木履的行为象征着逆势而为,不顾现实条件,试图改变事物以适应自己,而不是反过来调整自己去适应环境或现实。

整体画风符合古典中国画的特点,传达出一种古朴而深邃的感觉,与成语的寓意和内涵相契合。

-

序号: 759

解读: 这幅图描绘了“刻骨铭心”这一成语的深刻含义。成语“刻骨铭心”字面上意味着“刻在骨头上,铭记在心里”,比喻感情非常深刻,难以忘怀。在图画中,我们看到一位人物正用极大的专注和尊重,将文字刻入一块古老的大骨之上。这个动作象征着深刻的感情和难以磨灭的记忆。

整个场景设置在一个宁静的古代中国风景中,包括山脉、流动的河流和古老的树木。

这些元素都用古代画家或近代画家的风格绘制,传达出一种古朴而深邃的感觉,与成语的内涵相得益彰。山水画的选择反映了中国古典文化中对自然和情感的高度重视。图画的角落有一个红色的印章,这是中国传统绘画中的重要元素,通常代表画家的签名或对作品的认可。在这里,它也为整幅作品增添了一种正式和传统的氛围。总的来说,这幅图画不仅捕捉了成语“刻骨铭心”的字面和内涵意义,还通过传统中国画风格的运用,展现了中国古典文化的深刻性和精致性。

-

序号: 760

解读: 这幅图描绘了成语“刻骨铭心”的场景。成语“刻骨铭心”源于古代,意指深刻到骨子里,铭记在心,用以形容感情、教诲或经历等非常深刻,难以忘怀。在这幅画中,我们看到一位古代学者身着传统服装,专注于阅读和写作,象征着深邃的学问和知识深深地镌刻在他的心灵和骨髓中。他周围的环境宁静而书卷气,竹林和古典中国建筑点缀其间,营造出一种沉稳且充满学问的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,笔触细腻,色彩柔和,充分展现了中国古典绘画的精致和深远。画面的一角还有一枚红色的印章,增添了作品的传统韵味和艺术价值。

整体上,这幅画不仅传达了“刻骨铭心”的深刻含义,也体现了中国古典文化的精髓和艺术之美。

-

序号: 761

解读: 这幅插图是对成语“刻骨鏤心”的艺术诠释。在画面中,一位身着传统长袍的学者正专注地用凿子和锤子在一块风化的巨石上雕刻文字。这种深入骨髓的情感投入和坚持不懈的努力,正是“刻骨鏤心”所要表达的精神。背景是典型的中国古典园林,繁茂的植被、流淌的小溪和远处的山脉共同营造出一种宁静而深沉的氛围。这不仅反映了中国古代学者与自然和谐共存的理念,也象征着深刻的情感和经历如同自然界的恒久之美,不易被时间所磨灭。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了作品的真实感和艺术价值。这幅作品整体上展现了一种沉静而专注的情绪,恰如其分地捕捉了“刻骨鏤心”的内涵。

-

序号: 762

解读: 这幅插图描绘了成语“削足适履”的场景。在这幅画中,我们看到一位穿着传统汉服的男子,正试图用刀子改变自己的脚形,以便适应鞋子的大小。此成语源于古代一个荒谬的故事,意指不合理地强求事物适应自己,而不是反过来适应事物。画中的男子正深深地陷入思考之中,展现了这一不切实际行为的荒谬性。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,专注于传统的笔触和平静、深沉的氛围。背景故意保持简约,以突出人物和他的动作。作品的一个角落还有一个典型的中国艺术作品上常见的小红印章,增添了一丝传统的韵味。

整体而言,这幅画通过传统中国画的手法,生动地展现了“削足适履”的含义。

-

序号: 763

解读: 这幅图描绘了一位老人坐在古老的中国学堂中,其面部表情透露出深沉的思考和对过去经历的回顾。老人的目光似乎穿越时空,反思着过往的事情。周围的古木和书架,以及散落的古书,增添了一种沉静和历史沉淀的感觉。这种布局和细节的运用非常贴切地体现了成语“前事不忘,来事之师”的含义。“前事不忘,来事之师”这个成语的意思是指通过回顾和思考过去的经历和教训,可以为未来的行动和决策提供指导和启示。在这幅图中,老人的形象象征着智慧和经验,他的沉思则代表了对过往经历的反思和学习。古老的学堂环境强调了知识和学习的重要性,同时也象征着历史和传统。

整幅画作的风格和细节都充满了古典中国艺术的气息,呼应了成语的文化背景和深刻含义。红色的印章作为一种传统的艺术元素,不仅增加了画作的美感,也象征着作品的真实性和艺术价值。

-

序号: 764

解读: 这幅插图展现了一位聪慧的学者在一棵大树下专心阅读卷轴的场景。学者被历史知识的象征——各种文物和卷轴所环绕,传达了从过去学习的意境。

画风仿佛古代画家或近代画家,深邃且朴实,在画面的某个角落,还有一枚小红印章,增添了一丝真实感。

整个场景营造出一种宁静而深思的氛围,强调了反思过往经验以指导未来行动的重要性。这幅画与成语“前事不忘,后事之师”之间的联系十分紧密。此成语意为不忘记过去的经历和教训,可以使其成为未来行动的导师。画中的学者象征着汲取历史教训和经验的智者,而周围的文物和卷轴则象征着丰富的历史知识和过往经验。

通过这样的视觉表现,插图深刻地诠释了成语的含义,即通过反思过去,我们可以为未来的行动和决策提供指导。

-

序号: 765

解读: 这幅插图生动地展现了成语“前事不忘,后事之戒”的内涵。画面中,一位长者在古风书房内向一位年轻人传授经验。长者身着传统长袍,手指一幅展开的古卷,似乎在讲述历史故事,而年轻人则聚精会神地倾听。这个场景传达了从前经验的重要性,以及它对未来行动的指导作用,正符合这个成语的含义:记住过去的教训,为将来提供指导。

画风模仿了古代画家或近代画家,两位中国画大师的风格,以体现古典文化的深度和精致。画面中的古卷、书房布局和角色服饰都展现了中国古典文化的特点,使得整个插图在视觉上与成语的历史背景和文化内涵相契合。画面角落的红色印章,增添了一抹传统的艺术特色。

整体上,这幅插图不仅呈现了成语的直接意义,也传递了一种沉稳、深邃的文化气息。

-

序号: 766

解读: 这幅插图展现了成语“前事不忘,后代之元龟”的内涵。画面中,一位着古代服饰的长者在一棵古松下教导一群年轻学生。长者指向石碑上雕刻的龟,这只龟象征着智慧与长寿,寓意着从历史中汲取教训的重要性。此成语的含义是提醒人们记住历史的教训,以避免同样的错误再次发生。在这幅画中,长者的教导和石碑上的龟都象征着从历史中学习,并将这些教训传授给后代。古松则代表着坚韧和永恒,强调了历史教训的持久价值。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,采用了细腻的笔触和柔和的色彩,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的身份和作品的独特性。

通过这种艺术表现,这幅插图深刻地诠释了这个成语的哲理和文化内涵。

-

序号: 767

解读: 这幅图描绘了一位古代学者在一棵古老的松树下教导年轻学生的场景,体现了成语“前事之师”的内涵。在中国传统文化中,学者经常被视为智慧和经验的化身,他们的教导不仅涉及书本知识,还包括从历史和经验中学习的重要性。图中学者身着传统汉服,手指向周围散落的历史卷轴和文物,象征着从过去事件中汲取的教训。这些古文物和卷轴象征着历史的丰富性和教育的重要性。年轻的学生表现出专注和尊重,聚精会神地聆听,这反映了对历史的尊重和从前人经验中学习的态度。背景是宁静的山景和平和的天空,营造了一种深邃而宁静的氛围。这种设置强调了学习历史的重要性,以及在平静和沉思中反思过去的价值。

整幅画的风格模仿了古代画家的画风,其复杂的笔触和深邃的空间感体现了这位艺术家对细节和情感表达的精湛技艺。画角的小红印章增添了艺术作品的真实性,同时也是对中国古典艺术传统的致敬。

通过这幅插图,我们不仅可以感受到成语“前事之师”的深刻含义,也能欣赏到传统中国画的美感和哲学深度。

-

序号: 768

解读: 这幅插图展现了成语“前倨后卑”的寓意。画面中,一位身着传统服饰的古代中国官员面对上级(可能是皇帝或高级官员)时,表现出骄傲和自大的态度。他的面部表情傲慢,姿态挺拔、显得颇为指挥若定。然而,当他转身离开上级时,他的表情立刻变得谦卑、顺从,略微弯腰,低下了头。这种转变生动地体现了“前倨后卑”的含义——即在强者面前表现得傲慢无礼,而在强者背后则表现出谦卑和顺从。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,用细腻的笔触和柔和的色彩来表达这一主题。画面的某个角落还有一枚红色印章,增添了传统中国画的韵味。

通过这样的描绘,画面不仅生动地传达了成语的内涵,也体现了古典中国画的艺术风格。

-

序号: 769

解读: 这幅插图展现了成语“前倨后恭”的含义。画面分为两部分,左侧部分展示了一位人物对一位长者表现出傲慢的态度,姿势和表情流露出不屑,这一场景设定在古代中国的环境中。而右侧部分则形成鲜明对比,同一人物对长者表现出深深的尊敬和谦卑,深深鞠躬,同样置于传统背景之中。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的风格,色彩细腻,笔触细致。这幅画生动地诠释了“前倨后恭”这个成语,描绘了一个人在不同时间或场合下的截然不同行为。成语中的“前倨”指的是最初表现出的傲慢或不敬,而“后恭”则是之后表现出的尊敬或谦逊。

通过这样的对比,插图传达了人物态度的转变,同时也反映了中华文化中对于变化和适应环境的深刻理解。此外,这幅作品中的红色印章是中国传统艺术作品的重要元素,增添了一种古朴和正式的氛围。

-

序号: 770

解读: 这幅插图描绘了一个学者在庄严的花园中,面露痛苦之情,将书卷和书籍投入火中。这个场景体现了成语“前功併弃”的深刻含义。这个成语的字面意思是“前面的努力全部放弃”,通常用来形容人在付出大量努力之后,由于某些原因而放弃,导致之前的所有努力都白费了。在画面中,学者的行为生动地展现了这种挫折感和无奈,他的身姿和表情传达了一种深深的遗憾和绝望。他所在的花园之前是他求学和钻研的宁静之地,如今却成为了他放弃追求的象征。书卷和书籍代表着他的知识、学识和努力,而火焰则象征着这一切的毁灭。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,以传统中国画的形式展现了这个成语的深远意蕴。画中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一种正式和古典的氛围。

整体上,这幅插图不仅传达了“前功併弃”的情感和故事,也体现了中国古典文化的审美和艺术风格。

-

序号: 771

解读: 这幅插图是为了表现成语“前功必弃”的含义。在画面中,我们看到一位穿着传统服饰的古代学者,他站在河边,眼神中流露出失落和无奈,正凝视着被河水冲走的卷轴和书籍。这个场景象征着所有的努力和付出最终因为某些原因而被迫放弃,体现了成语“前功必弃”的寓意。背景是一幅宁静的山水画,以山峦和树木构成,增强了画面的情感氛围,表达了一种悲伤和放弃的感觉。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和低调的色彩,营造出一种古典而深沉的视觉体验。画面的某个角落还有一个小巧的红色印章,增添了作品的传统美感和真实性。这样的细节处理是古典中国画的典型特征之一,也让整幅作品更具艺术价值和文化意义。

-

序号: 772

解读: 这幅插图生动地体现了成语“前功皆弃”的含义。图中描绘了一位身着古代学者服饰的人物,他站在一个曾经繁荣但现在荒废的园林中,面露沮丧之色。这个园林曾经花团锦簇、井然有序,但现在却杂草丛生、无人打理,象征着付出的努力和成就已被遗弃。学者脸上流露出深深的遗憾和悲伤之情,这增强了作品传达的“前功尽弃”的主题。背景中,落日的余晖增添了一丝宁静却又忧郁的氛围,进一步强调了失去进展的主题。

整个画面既传达了时间的无情流逝,也反映了人物内心的挣扎和痛苦。此外,画作一角的红色印章,不仅为作品增添了一抹传统的中国风格,也象征着作者对这一古典主题的尊重和肯定。

整体而言,这幅插图不仅忠实地诠释了成语“前功皆弃”的内涵,也展现了古典中国画的深邃韵味。

-

序号: 773

解读: 这幅图描绘了一位身着古代学者服饰的人物,在其书房内表现出失望和沮丧的神情。画面中心是一张桌子,上面散乱着纸张和破碎的墨水罐。这位学者凝视着这一混乱的场景,仿佛在反思着某些事情。背景是典型的书房,书架上摆满了书籍,一盏昏暗的灯笼投射着微弱的光线,窗外展现的是即将消逝的夕阳。这幅作品体现了“前功尽弃”这一成语的含义。该成语字面意思是之前的所有努力都被废弃了,通常用来形容之前辛勤的工作或成就因为某个错误或失败而变得毫无价值。在这幅画中,学者的表情和周围的混乱象征着他可能的失败或挫折,这些可能导致他之前的努力全部白费。

画风上,这幅作品模仿了古代画家的风格,使用了精细的笔触和朴素、深沉的色彩。画面的角落还有一个红色的印章,增添了作品的传统感和真实性。

整体上,这幅画不仅传达了成语的意境,也展现了中国古典绘画的美学特点。

-

序号: 774

解读: 这幅插图描绘的是一位身着传统服饰的老学者,站在一个宁静的花园中,面露深深的遗憾和失望。他一手放在半完成的画布上,另一手丢弃着画笔。花园郁郁葱葱、美丽非凡,象征着他所放弃的成就。画面的一个角落印有一枚带有中文字符的红色印章。

这幅画的风格让人联想到古代画家或近代画家,反映了古典中国艺术的深度和微妙。这幅图与“前功尽弃”这个成语的联系十分紧密。“前功尽弃”字面意思是指之前的所有努力都被抛弃,好像从未存在过。在这幅画中,老学者面对未完成的画作,选择丢弃画笔,象征着放弃了长期的努力和成就。他的表情和动作传达出深深的遗憾和无奈,生动地体现了这个成语的情感内涵。同时,花园的美丽和繁荣与学者的失望形成鲜明对比,进一步强化了这种前功尽弃的感觉。

整体而言,这幅插图不仅表达了成语的字面意思,还深刻揭示了其中的情感和哲理。

-

序号: 775

解读: 这幅插图展现了成语“前功尽灭”的深刻含义。成语“前功尽灭”字面意思是之前的所有努力和成就都毁于一旦,通常用来形容因为一些原因导致之前的所有努力都白费了。在这幅画中,我们看到一位古装学者面对着自己的书房,而书房中的书籍正在被火焚烧。这个场景象征着学者多年积累的知识和努力在瞬间被毁灭,完美诠释了“前功尽灭”的意境。画面中,学者面带沉重表情,眼神中流露出深深的无奈和哀伤。他的神情反映出对知识的珍视以及对突如其来的灾难的震惊。书房中燃烧的火焰,不仅象征着物理上的损失,更隐喻着智慧和文化的巨大损失。

整个画面的色调和气氛都与成语“前功尽灭”的情感基调相契合。多云的寒雨背景增强了场景的悲壮感,同时也象征着不可预见的灾难和不幸。

画风效仿古代画家或近代画家,传达出一种古朴而深邃的感觉,使整幅画更加引人入胜。画面一角的红色印章是中国传统艺术的重要元素,不仅起到了画龙点睛的作用,也体现了对传统文化的尊重。

通过这幅插图,我们不仅感受到成语“前功尽灭”的深层含义,也能欣赏到中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 776

解读: 这幅插图展现了中国成语“前劳监检”的深刻含义。在画面中,我们看到一位劳作的人物站在一个未完成的建筑或艺术作品前,表情沉思且略带遗憾。这位人物代表了勤勉劳作但最终放弃的形象,正是“前劳监检”这一成语所要传达的核心思想。成语“前劳监检”源自于古代中国,字面意思是前面的劳动全部放弃。它用来形容人们在付出了大量努力之后,因为种种原因选择放弃,从而使之前的所有努力都白费了。

在这幅画中,传统的中国元素和背景展现了一种古朴和深邃的氛围,这与古代画家或近代画家的画风相符合。此外,画面角落的红色印章是中国传统艺术作品的标志性元素,它不仅增添了一种正式和古典的感觉,也象征着艺术家的身份和作品的真实性。

整体上,这幅插图深刻而精准地传达了“前劳监检”这一成语的含义,同时也体现了中国古典艺术的魅力。

-

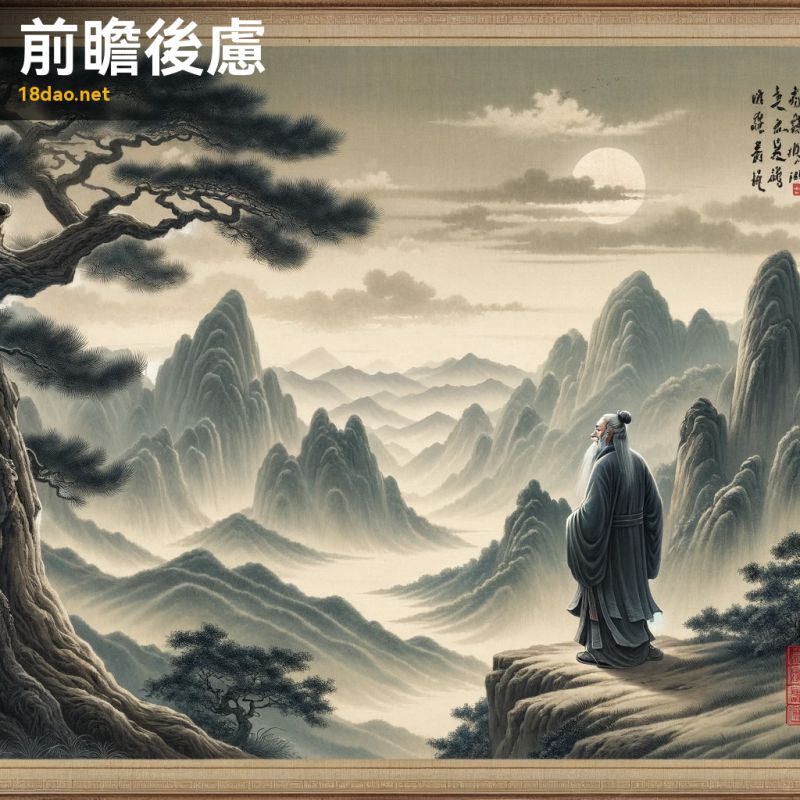

序号: 777

解读: 这幅插图描绘了一个智慧的老者站在山巅上,远眺着远方,表情沉思。画面宁静,以柔和的山脉渐隐于背景,几棵古老的松树陪伴左右,以及山谷中平静流淌的河流。

画风模仿了古代画家,展现出优雅的笔触和深邃、庄重的气氛。画角有一个小巧的红色传统中国印章,增添了一丝真实感。这幅插图与成语“前瞻后顾”之间的联系在于其所传达的深思熟虑和审慎的气息。成语“前瞻后顾”指的是向前和向后都要考虑到,形容做事情非常谨慎,不敢有丝毫的大意。插图中的老者站在高处,象征着对未来的深远考量(前瞻),同时也暗示着对过去经验的反思(后顾)。这种在决策时既考虑未来又不忘过去的智慧态度正是这个成语想要表达的核心意义。

-

序号: 778

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国战士以象征性的方式展示其剖肝沥胆的情景,这是一种表达忠诚与诚实的姿态。成语“剖肝沥胆”直译为“切开肝脏,流出胆汁”,象征着极高的诚信和牺牲精神。在中国传统文化中,肝脏和胆囊被认为是勇气和诚实的象征。画中的战士身着传统盔甲,表情庄重,姿态表明他愿意为了忠诚和诚实作出极大的牺牲。这种象征性的表达方式在中国古代文学和艺术中十分常见,用以描绘忠诚和勇敢的品质。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,采用了细腻的笔触和柔和的土色调,营造出一种深邃而古老的感觉。画面中的小红印章增添了作品的真实性和艺术价值。

通过这样的描绘,这幅画生动地展现了“剖肝沥胆”这一成语的深层含义,即表达了人物对诚实和忠诚的极端重视,以及为此愿意作出的巨大牺牲。

-

序号: 779

解读: 这幅插图展示了成语“剖腹藏宝”的场景。画中的古代中国学者身着传统服饰,站在秀丽的山水风光中。他手持一个小型的、打开的宝盒,象征着隐藏的宝藏。背景中包含了传统的中国元素,如松树、雾气缭绕的山峦和远处的宝塔。

整幅画的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,捕捉了古典中国艺术的精髓。在画作的一个角落,还有一个小巧的红色印章,用以验证这幅艺术品的真实性。成语“剖腹藏宝”源于《史记》中的故事,讲述了一个人为了隐藏财宝而将其藏在自己的肚子里的故事。这个成语常用来形容极端的手段以保护或隐藏珍贵的东西。在这幅画中,宝盒代表了宝贵的物品,而学者的形象则象征着智慧和谨慎,表明了即使是最珍贵的东西也需要明智和谨慎地保护。

整体而言,这幅作品不仅展示了成语的字面意义,还传达了一种深沉而古朴的氛围,符合古典中国画的主题。

-

序号: 780

解读: 这幅插图展现了成语“剖腹藏珠”的深刻含义。图中的场景是一位古代中国学者,身着传统服饰,站在一个充满书卷和墨笔的宁静书房中。他手中拿着一颗发光的小珠子,象征着智慧和隐藏的珍宝。

整个房间被柔和、散射的光线照亮,营造出一种宁静的氛围。背景中,书架上摆满了古代书籍和卷轴。“剖腹藏珠”这个成语本身源于一个古代故事,讲述的是一位学者为了保护一颗珍贵的珠子,将其藏在自己的腹中。这个成语后来被用来比喻把珍贵的东西藏在不起眼的地方,或者是指隐藏着不为人知的才能或价值。在这幅插图中,通过古代学者和他手中的发光珠子,我们可以感受到这个成语所蕴含的深层意义。珠子的光芒代表着内在的智慧和价值,而学者的形象则象征着智慧和知识的传承。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以细腻的笔触和微妙的水墨渲染来展现这个场景,反映了中国古典绘画的深邃和古朴。画作一角的红色印章,是对中国古典艺术传统的致敬,也为整幅作品增添了一种正式而庄重的感觉。

-

序号: 781

解读: 这幅插图展示了一位身着传统汉服的古代中国学者,坚定地站在悬崖上,俯瞰着广阔的山川景色。学者的表情坚定而有些固执,姿态刚硬、不屈。背景描绘了宁静而宏大的自然风光,象征着世界的广阔。

这幅图像的风格类似于古典中国画,类似于古代画家或近代画家的风格,强调水墨技法和柔和的笔触。色彩以黑、白和灰色为主。图像的一个角落有一个鲜明的红色印章,为作品增添了一种真实感。这幅插图与成语“刚愎自任”之间的联系在于,这个成语形容一个人固执己见,不听他人意见。图中学者的坚定和固执的表情、站立的姿态,以及他面对广阔世界却不为所动的形象,恰如其分地体现了“刚愎自任”的含义。山川的宏伟与学者的孤立形成鲜明对比,进一步强调了他不顾周围环境和意见的态度。

整体上,这幅图像既传达了成语的直接含义,又在视觉上提供了一种深邃而古朴的感觉,与成语的古典文化背景相得益彰。

-

序号: 782

解读: 这幅图描绘了成语“刚愎自用”的场景。在画面中,我们看到一位古代的学者,身着传统长袍,坐在书房里,周围摆满了书籍和卷轴。尽管有人试图给予他指导,他却顽固地忽视了这些建议。他的表情坚决、严肃,明显专注于自己的想法和信念,对他人的建议毫不理睬。

整个画面呈现出一种古典中国艺术的风格,与古代画家或近代画家的作品风格相似。画面的一角还有一个红色的印章,增添了一丝传统的韵味。这幅图通过古代学者的形象和他坚持己见、不接受他人意见的场景,生动地表达了“刚愎自用”这个成语的含义。成语“刚愎自用”字面意思是固执己见,不听别人劝告,形容人思想顽固,不接受别人的意见。画面中学者的独自坐姿和忽略他人建议的姿态恰到好处地体现了这一点。

-

序号: 783

解读: 这幅图描绘了成语“刚戾自用”的意境。在画面中,我们看到一个人独自居住在一个小屋中,周围是美丽而宁静的山水景观。这个人的表情沉思而严肃,似乎完全沉浸在自己的世界里,不受外界的干扰。成语“刚戾自用”描述的是一种固执己见、不听取他人意见的态度。这幅画恰如其分地表现了这种性格特点。画中人物的孤独生活方式和他对周围环境的漠视,体现了自我中心和不愿与人为善的特质。他的存在仿佛与周围的世界隔绝,强调了“自用”的概念。

整幅作品采用了传统的中国山水画风格,用细腻的笔触和淡雅的色彩营造出一种古典而深邃的氛围。画面的右下角还有一个红色的印章,增添了艺术作品的传统美感和完整性。

通过这样的视觉表现,作品深刻地诠释了“刚戾自用”这一成语的内涵。

-

序号: 784

解读: 这幅图描绘了中国成语“剑脊自用”。在这幅图中,我们看到一位身穿传统长袍的古代中国学者,站在竹林中。他一手持竹简,另一手则将短剑紧贴于自己的脖子,象征着因个人行为而自伤的概念。

此画风格借鉴了中国传统绘画,类似于古代画家或近代画家的作品,采用水墨和细腻的笔触。背景是一片宁静、朦胧的风景。成语“剑脊自用”本意是指拿剑的背面自伤,比喻自己做错事而伤害自己。图中学者手持剑指向自己的脖子,正好表现了这种自我伤害的含义。

整个场景的安静与学者的沉思状态,进一步强调了这种自省和后果的主题。而竹林的选择则象征着高洁与坚韧,与成语中的内涵形成了鲜明的对比。最后,图角的红色印章为作品增添了一抹传统中国艺术的韵味。

-

序号: 785

解读: 这幅插图展示了一个人正在用镰刀细致地剪草,连根拔除。场景设定在宁静的田园风光中,突出了人物仔细而彻底的动作。

画风模仿了中国古典绘画技法,与古代画家或近代画家的作品风格相似。在画作的一角,还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和艺术性。这幅画对“剪草除根”这个成语的描绘,体现了其字面和寓意上的深层含义。“剪草除根”通常用来比喻彻底解决问题,不留后患。画中的人物正在仔细地剪除草地上的每一棵草,甚至连根一并清除,象征着不留任何隐患或复发的可能性。

整个画面的构思和细节处理都与这个成语的深刻寓意相呼应,传达了一种既具象又富有哲理的视觉效果。

-

序号: 786

解读: 这幅图描绘了成语“剑剪鸡粒”(意为用大剑杀小鸡)的场景。图中展示了一位身穿传统盔甲的古代中国武士,手持一把装饰华丽的巨大剑,正准备对一只毫无戒备的小鸡发动攻击。

整个场景传达了一种过度和不成比例的感觉,这正是成语想要表达的意义:使用过于强大或不适宜的手段去做小事,突出了行为的不合理和浪费。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以细腻的笔触和对自然元素(如树木和岩石)的关注来表现。图画中的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,代表了艺术家的签名或作品的鉴定。

通过这种方式,我们既保持了对古典中国文化的尊重,也为这幅插图增添了一种古朴而深邃的美感。

-

序号: 787

解读: 这幅插图展现了成语“割鸡焉用牛刀”的直观意象。成语“割鸡焉用牛刀”源自于中国古代,字面意思是“割鸡何必用宰牛的大刀”,比喻用大才小用,或者用过分重大的手段处理小事情。在这幅图中,我们可以看到一位身着古代中国服饰的人,手持一把夸张巨大的刀准备去割一只小鸡。这种对比突显了所用工具与任务性质之间的不匹配,恰到好处地体现了这个成语的寓意。画面背景是一个古朴的中国村落,具有传统的建筑风格,这增添了一种历史感和文化氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,传达出一种古典而深邃的感觉。

整个场景中,这位人物的表情似乎带有困惑或好笑,似乎在反思为何要用如此大的刀来处理一件小事,这进一步加深了观者对成语含义的理解。此外,图画的某个角落有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,代表了艺术家的签名或作品的鉴定。这个细节不仅增加了作品的真实感,还进一步体现了对中国古典文化的尊重和庆祝。

-

序号: 788

解读: 这幅插图展现了一个古代农夫在田间剔除杂草,确保连根拔起的场景。这里,农夫身着传统的中国服饰,弯腰在地,用锄头细致地除草。背景是宁静的乡村风光,温柔的山丘和零星分布的树木营造出一种深远的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和微妙的色彩渐变。这幅画体现了成语“剷草除根”的含义。成语本意是指在除草时连根拔起,比喻彻底消除祸根或根源。在这幅图中,农夫的动作寓意着彻底和细致的处理方式,正如成语所表达的那样,不仅仅是表面的处理,而是深入到问题的根本。这幅图的细节和情境完美地与成语的深层含义相吻合,使观者能直观地理解这一成语的意境和寓意。

-

序号: 789

解读: 这幅插图是对成语“剑拔弩张”的直观诠释。成语“剑拔弩张”源于中国古代,形容局势或关系紧张,就像战场上剑已拔出,弩箭已上弦,随时可能发生冲突。在这幅画中,两位战士的姿态和表情展现了即将爆发的紧张气氛,一位紧握着拔出的剑,另一位则拉紧了弩,两者都准备好随时行动。画面背景采用了中国传统山水画的元素,模糊的山峦和旋转的云雾增添了一种即将爆发冲突的紧迫感。这种设置不仅符合中国古典美学,也强化了成语中的紧张气氛。

整幅画采用了类似古代画家和近代画家风格的传统水墨画手法,展现了一种古朴而深邃的感觉。图画的一角还有一个红色的印章,增添了作品的真实感和艺术性。

通过这幅画,我们可以更深刻地理解“剑拔弩张”这个成语的含义和背景。

-

序号: 790

解读: 这幅插图展现了一位身着传统长袍的老学者,他站在一个郁郁葱葱、宁静的园林中。学者依靠着拐杖,眺望远方高耸的山峰,表情沉思。这座山代表了一个无法达到的目标或挑战。学者的姿态和表情流露出疲惫和无奈,象征着“力不副心”这一成语的含义——精神愿望强烈,但身体力量跟不上。

此画采用了古代画家或近代画家的画风,色彩柔和、细腻,笔触细腻,充分表现了古典中国画的特点。画面的某个角落还有一枚红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

整幅画作传递出一种古朴而深邃的感觉,与成语“力不副心”的内涵相得益彰。

通过描绘一个目光投向远方、心有远志却力不从心的学者形象,生动地诠释了这一成语的深刻含义。

-

序号: 791

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“力不及心”,意为个人的能力或条件无法满足心中的愿望或目标。画面中,一位年迈的学者望着遥不可及的高山,尽管他渴望到达山顶,但自身的能力却达不到这个目标。他周围的古树和流淌的溪水象征着时间的流逝和自然界的障碍,这些都是他所无法克服的。

画风模仿了古代画家的风格,通过精致的笔触和对自然与人之间和谐关系的强调,传达了一种古朴而深邃的感觉。这不仅体现了中国传统绘画的美学,也深刻地表现了成语“力不及心”的寓意。画面一角的小红印章增添了这幅艺术作品的真实性和传统感。

-

序号: 792

解读: 这幅插图展现了一位老学者试图举起一块沉重的石头,脸上露出挣扎的神情。背景是宁静的山水景观,以淡墨水洗的方式细腻描绘,山峦与树木交织,营造出一种平和而深远的氛围。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的风格,既传统又充满诗意。这幅画恰如其分地诠释了成语“力不从心”的含义。该成语字面上的意思是力量跟不上心里的愿望,形容人的能力达不到自己的愿望或要求。画中的老学者代表了这种努力但又无力的情境,尽管他全力以赴,却依然难以承担重负,象征着尽管有强烈的愿望或决心,但由于各种原因,无法实现目标。画面中的沉重石头象征着巨大的挑战或责任,而老学者的努力则反映了面对困难时的毅力与坚持。然而,他的挣扎表情和力不从心的姿态传达了一种无奈与挫败感,深刻体现了成语的意涵。此外,画面一角的红色印章增添了传统中国画的特色,进一步强调了作品的文化背景和艺术价值。

整体而言,这幅画不仅描绘了一幅美丽的风景,更是对“力不从心”这一成语的深刻解读和艺术表达。

-

序号: 793

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他坐在书桌前,面带疲惫和挫败之情。他身边摆放着熄灭的蜡烛,四周散落着卷轴和书籍,象征着他的辛勤工作和奉献精神。

整个场景设置在一间典型的中国传统书房中,配有古典家具。

这幅画的风格借鉴了古代画家的画风,强调富有表现力的笔触和柔和的色彩。画面中还加入了一个小巧的红色印章,增添了中国传统艺术的特色。此画正是对成语“力不从心”的精准诠释。成语“力不从心”形容一个人虽然有决心和愿望去做某事,但实际上力量或能力达不到愿望的程度。在这幅图中,学者的挫败和疲惫的表情,以及他身边未完成的工作,都生动地传达了这一含义,即尽管他投入了大量的努力,但结果并不尽如人意。这种情感和境遇与“力不从心”这个成语的内涵完美契合。

-

序号: 794

解读: 这幅插图生动地呈现了中国古典成语“力不逮心”的内涵。画面中,一位年迈的学者正试图从书架上拿下一本巨大、沉重的书。这本书的超大尺寸象征着一个艰巨的任务,而学者那既坚定又略显不胜负荷的表情恰如其分地体现了成语中“力量赶不上心愿”之意。他的努力反映了一个普遍的人类经验:有时我们的能力无法达到我们的愿望或理想。画面背景设定在一个古代中国的书房里,典型的书房用品如卷轴、墨水和毛笔为整幅画增添了浓厚的文化氛围。此外,画面一角的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,为画作增添了一抹正式和传统的触感。

整体而言,这幅画作以其传统的中国画风、深刻的文化象征以及对成语“力不逮心”的精准描绘,体现了古典中国艺术的魅力和深邃。

-

序号: 795

解读: 这幅插图是对成语“力半功倍”的直观展现。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的男子,正巧妙地利用杠杆原理轻松地举起一块大石头。这种简单而智慧的方式正好体现了成语“力半功倍”的含义,即通过合理的方法和策略,可以用更少的力气达到更好的效果。背景是一个宁静的古代中国山水画面,有山有树,与前景中的智慧行动形成和谐的统一。这样的场景不仅衬托出主题人物的智慧,同时也传达出一种从容、高效的理念。

整个画面的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,色彩朴素、笔触优雅,透出一种深沉的古典美。作品的一角还有一枚红色的印章,增添了一抹传统的韵味。

通过这幅插图,我们不仅能感受到成语“力半功倍”的深刻含义,还能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 796

解读: 这幅图描绘了两位中国古代战士正在激烈的战斗中,充分体现了“力均势敌”这一成语的含义。在这幅作品中,两位战士的姿态、装备以及他们之间的交锋都被生动地描绘出来,展示了他们势均力敌的状态,没有一方占据明显优势。我选择了传统中国画的风格来表达这一主题,旨在反映成语的文化背景和深远含义。

画风模仿了古代画家或近代画家的技法,特别注重细节的描绘,如战士的盔甲和武器。

通过这种古典的艺术手法,图像传达了一种古朴而深邃的感觉,符合成语所蕴含的历史和文化深度。此外,画面背景虽然简约,但运用了细腻的水墨洗染技巧,增添了画面的艺术气息。图画的一个角落还加上了一枚红色的印章,象征着作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅插图不仅直观地表现了“力均势敌”的意境,也展现了中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 797

解读: 此插图生动地展现了成语“力敌势均”的内涵。图中两位古代中国武士,分别装备长矛和大刀,正在激烈对决。他们的装束展示出传统的中国战甲风格,而武器在中央的碰撞,象征着双方实力的均衡。背景虽然模糊,暗示了战争的混乱,但焦点依然集中在这场势均力敌的决斗上。

画风仿古代画家,细腻的笔触和微妙的色彩渐变,完美地融合了古典中国画的元素。

整幅画作不仅表现了成语的直观意义,即双方势力相当、不分伯仲,同时也传达出一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国文化的精髓。此外,画面一角的红色印章是对中国传统文化的一种致敬,也是作品完整性的重要标志。

通过这幅作品,我们可以感受到中国古代文化的深刻内涵和艺术的魅力。

-

序号: 798

解读: 这幅插图展示了鲤鱼在湍急的河流中力争上游的场景,体现了成语“力争上流”的寓意。在中国传统文化中,鲤鱼跳龙门的故事象征着坚持不懈与努力奋斗的精神。画面中,鲤鱼在波涛汹涌的水流中奋力前行,展示了它们面对困难时的勇气和决心。

画风借鉴了古代画家的风格,用水墨的方式表现出水流的动态和鲤鱼的生动形态,传达出一种动中有静、静中有动的艺术效果。水的笔触强烈而有力,展现出河流的湍急和鲤鱼上游的艰难。背景的简约设计与岩石和少许绿植的点缀,增添了自然之感,同时也使观者的注意力更集中于鲤鱼和河流。画面一角的红色印章,不仅是中国传统绘画中的重要元素,也为整幅作品增添了一种庄重和正式的氛围。

整体而言,这幅插图不仅生动地描绘了“力争上流”这一成语,也体现了中国水墨画的独特魅力和深刻内涵。

-

序号: 799

解读: 这幅插图描绘了成语“力争上游”的场景。画面中,几条鲤鱼在湍急的河流中奋力向上游游去,背景是葱郁的山峦。这种场景象征着坚持不懈和努力向上的精神,与“力争上游”成语中的寓意非常吻合。该成语原本描述的是鱼儿逆流而上,比喻人在逆境中努力向上,不断追求进步。

在艺术风格上,这幅画模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和动态的画面传达出一种生动而深刻的感觉。色调以宁静的蓝绿色为主,增添了一种古朴而深邃的氛围。画面一角的小红印章,为作品增添了一份真实感和艺术价值。

整体而言,这幅画不仅传达了“力争上游”这一成语的深层含义,还体现了古典中国画的艺术魅力和文化底蕴。

-

序号: 800

解读: 这幅插图生动地展现了成语“力省功倍”的含义。图中,一位男子正在使用杠杆原理来举起一块重石,这恰恰体现了成语所传达的“以小力量换取大效果”的理念。场景设置在古代中国,背景中融入了传统建筑和自然风光,营造出一种古朴而深邃的氛围。

画风借鉴了古代画家或近代画家的艺术风格,注重细腻的笔触和柔和的色彩,以此来表达中国古典画的特色。图像角落的红色印章,不仅增添了作品的文化庄重感,也象征着真实性和对中国传统文化的尊重。

整体而言,这幅插图不仅准确地描绘了“力省功倍”这一成语,还巧妙地融合了中国古典艺术的元素,使之成为一幅既富有教育意义又美观的艺术作品。

解读: 这幅图描绘了一位古代学者在梅树下安静地书写,背景是远山和飞翔的鸟儿,营造出一种宁静致远的氛围。这正体现了“出言成章”这一成语的内涵。成语“出言成章”原指说话或写文章能够立即成章,形容文思敏捷,才华横溢。图中学者的形象和他专注书写的场景恰到好处地传达了这种才华和文学造诣的意象。

解读: 这幅图描绘了一位古代学者在梅树下安静地书写,背景是远山和飞翔的鸟儿,营造出一种宁静致远的氛围。这正体现了“出言成章”这一成语的内涵。成语“出言成章”原指说话或写文章能够立即成章,形容文思敏捷,才华横溢。图中学者的形象和他专注书写的场景恰到好处地传达了这种才华和文学造诣的意象。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“出言有章”的内涵。画面中,一位古代学者身着传统服饰,在宁静的书房内沉思地作诗或书写。书房装饰有卷轴和书籍,象征着知识与智慧。学者的表情平静而专注,反映了他言辞中的谨慎和结构。此成语字面意思是“说话有条理,像文章一样有章法”。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“出言有章”的内涵。画面中,一位古代学者身着传统服饰,在宁静的书房内沉思地作诗或书写。书房装饰有卷轴和书籍,象征着知识与智慧。学者的表情平静而专注,反映了他言辞中的谨慎和结构。此成语字面意思是“说话有条理,像文章一样有章法”。 解读: 这幅图描绘了成语“出言无状”的场景。在画中,我们看到一个年轻的学者在古代中国的环境中,他正急促且轻率地对一群长者讲话,显示出他的不敬和缺乏考虑。长者们的表情带有惊讶和不赞同,这强化了年轻学者行为的不妥当性。画面的背景是一个典型的中国古典园林,有古老的建筑、茂密的植被和一个小池塘。这些元素不仅为场景提供了深度和文化背景,还增加了画面的美感和传统感。

解读: 这幅图描绘了成语“出言无状”的场景。在画中,我们看到一个年轻的学者在古代中国的环境中,他正急促且轻率地对一群长者讲话,显示出他的不敬和缺乏考虑。长者们的表情带有惊讶和不赞同,这强化了年轻学者行为的不妥当性。画面的背景是一个典型的中国古典园林,有古老的建筑、茂密的植被和一个小池塘。这些元素不仅为场景提供了深度和文化背景,还增加了画面的美感和传统感。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“出类拔群”的意境。画面中,一座充满活力的牡丹花园里,有一朵特别壮丽的牡丹高高地矗立,远超周围的其他花朵,它更加鲜艳、更具吸引力,象征着卓越与独特性。这朵牡丹是整幅画的焦点,与周围的花朵在大小和颜色强度上形成鲜明对比。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“出类拔群”的意境。画面中,一座充满活力的牡丹花园里,有一朵特别壮丽的牡丹高高地矗立,远超周围的其他花朵,它更加鲜艳、更具吸引力,象征着卓越与独特性。这朵牡丹是整幅画的焦点,与周围的花朵在大小和颜色强度上形成鲜明对比。 解读: 成语“出类拔萃”通常用来形容人或事物在众多中显得格外突出,比喻才能或品质超过一般,犹如群芳之中一株特别显眼的花朵。在这幅插图中,我们看到一个广阔而美丽的原野,上面生长着各种普通的花朵,如菊花、蛋花等。这些花朵虽然美丽,但都相对较小,不甚突出。然而,在这些花朵中间,有一株特别高大、明显的花朵,它的存在使得周围的景致都为之一亮,仿佛有专门的光芒为它照耀。这株花朵的特殊之处在于它的高大和鲜明,象征着出类拔萃的意象。它在众多花朵中独树一帜,正好体现了成语“出类拔萃”的含义:在众多的人或事物中脱颖而出,成为最为引人注目的那一个。此插图采用了传统中国画的表现手法,用线条勾勒出花朵的轮廓,同时通过淡雅的色彩传达出一种古朴而深邃的氛围,符合古典中国画的风格。而画角落的红色印章则是中国传统艺术作品的常见元素,既起到签名的作用,也增添了一丝庄重和历史感。

解读: 成语“出类拔萃”通常用来形容人或事物在众多中显得格外突出,比喻才能或品质超过一般,犹如群芳之中一株特别显眼的花朵。在这幅插图中,我们看到一个广阔而美丽的原野,上面生长着各种普通的花朵,如菊花、蛋花等。这些花朵虽然美丽,但都相对较小,不甚突出。然而,在这些花朵中间,有一株特别高大、明显的花朵,它的存在使得周围的景致都为之一亮,仿佛有专门的光芒为它照耀。这株花朵的特殊之处在于它的高大和鲜明,象征着出类拔萃的意象。它在众多花朵中独树一帜,正好体现了成语“出类拔萃”的含义:在众多的人或事物中脱颖而出,成为最为引人注目的那一个。此插图采用了传统中国画的表现手法,用线条勾勒出花朵的轮廓,同时通过淡雅的色彩传达出一种古朴而深邃的氛围,符合古典中国画的风格。而画角落的红色印章则是中国传统艺术作品的常见元素,既起到签名的作用,也增添了一丝庄重和历史感。 解读: 这幅插图是为了阐释成语“出类拔萃”的。在画面中,我们看到一群鹤静静地站在宁静的湖边,其中一只鹤显得格外高大和优雅,明显地与众不同,象征着独特性和卓越性。这一形象恰如其分地表达了“出类拔萃”的含义,即在众多相似者中独树一帜,超越常人。画面的背景是一片和谐的自然环境,包括茂盛的树木、平静的水面和远处的山峦,营造出一种平和而自然的氛围。

解读: 这幅插图是为了阐释成语“出类拔萃”的。在画面中,我们看到一群鹤静静地站在宁静的湖边,其中一只鹤显得格外高大和优雅,明显地与众不同,象征着独特性和卓越性。这一形象恰如其分地表达了“出类拔萃”的含义,即在众多相似者中独树一帜,超越常人。画面的背景是一片和谐的自然环境,包括茂盛的树木、平静的水面和远处的山峦,营造出一种平和而自然的氛围。 解读: 这幅图描绘了一个艺术家全神贯注于绘画一位传奇人物的肖像,体现了“出鬼入神”这一成语。在中国传统文化中,“出鬼入神”形容艺术创作或技艺达到了极高的境界,如同神助一般,显示出非凡的技巧和灵感。这位艺术家身着古代中国服装,面部表情集中而专注,显示出他对艺术的全情投入和献身精神。他正在画布上绘制的是一个神秘生物,可能是一位仁慈的精神或神灵,其细节精致,表情宁静。画中的环境是一个典型的中国古典工作室,周围散布着卷轴、毛笔和砚台。

解读: 这幅图描绘了一个艺术家全神贯注于绘画一位传奇人物的肖像,体现了“出鬼入神”这一成语。在中国传统文化中,“出鬼入神”形容艺术创作或技艺达到了极高的境界,如同神助一般,显示出非凡的技巧和灵感。这位艺术家身着古代中国服装,面部表情集中而专注,显示出他对艺术的全情投入和献身精神。他正在画布上绘制的是一个神秘生物,可能是一位仁慈的精神或神灵,其细节精致,表情宁静。画中的环境是一个典型的中国古典工作室,周围散布着卷轴、毛笔和砚台。 解读: 这幅插图展现了成语“刃有余地”的内涵。成语“刃有余地”出自《汉书·韩安国传》,原意指剑刃还有余地,可以再磨利。后引申为事情还有余地,可以挽回。在这幅图中,一位古代剑士正持剑站立,剑尖留有余地,并未完全出鞘。这寓意着尚有回旋的余地,未到绝境。画面背景的山水景色,山峰断峰与河流漂漪,营造了一种宁静而深远的氛围,进一步强调了“余地”的概念,即在宁静的自然中,总有转机和希望的空间。此外,画面上的红色印章,如同传统中国画作中的艺术家签名,为作品增添了一抹经典的中国文化气息。

解读: 这幅插图展现了成语“刃有余地”的内涵。成语“刃有余地”出自《汉书·韩安国传》,原意指剑刃还有余地,可以再磨利。后引申为事情还有余地,可以挽回。在这幅图中,一位古代剑士正持剑站立,剑尖留有余地,并未完全出鞘。这寓意着尚有回旋的余地,未到绝境。画面背景的山水景色,山峰断峰与河流漂漪,营造了一种宁静而深远的氛围,进一步强调了“余地”的概念,即在宁静的自然中,总有转机和希望的空间。此外,画面上的红色印章,如同传统中国画作中的艺术家签名,为作品增添了一抹经典的中国文化气息。 解读: 这幅插图展现了成语“刃迎缕解”的意象。成语“刃迎缕解”源自于古代的一则寓言,讲述的是一位智者用剑切开纠缠的丝线,以此象征用直接而有效的方法解决复杂的问题。在这幅画中,您可以看到一位身着传统中式服饰的人物,手持长剑,正准备切开一团纠缠的丝线。他的动作既决断又从容,象征着面对困难时的智慧与果断。背景是典型的中国山水画风格,远处的山脉和流淌的水体,营造出一种宁静和谐的氛围,与人物处理问题的智慧和平和形成了鲜明的对比。

解读: 这幅插图展现了成语“刃迎缕解”的意象。成语“刃迎缕解”源自于古代的一则寓言,讲述的是一位智者用剑切开纠缠的丝线,以此象征用直接而有效的方法解决复杂的问题。在这幅画中,您可以看到一位身着传统中式服饰的人物,手持长剑,正准备切开一团纠缠的丝线。他的动作既决断又从容,象征着面对困难时的智慧与果断。背景是典型的中国山水画风格,远处的山脉和流淌的水体,营造出一种宁静和谐的氛围,与人物处理问题的智慧和平和形成了鲜明的对比。 解读: 这幅插图描绘了一座原本统一的山峰,逐渐裂开并分崩离析成几个独立的部分,象征着分解和崩溃。

解读: 这幅插图描绘了一座原本统一的山峰,逐渐裂开并分崩离析成几个独立的部分,象征着分解和崩溃。 解读: 这幅图描绘了成语“分崩离析”的形象场景。成语“分崩离析”字面上的意思是山崩地裂、分离解体,比喻事物或组织的完全瓦解和分裂。在这幅画中,我们看到一座巍峨的山峰正在崩溃、分裂,象征着力量的消散和结构的崩解。

解读: 这幅图描绘了成语“分崩离析”的形象场景。成语“分崩离析”字面上的意思是山崩地裂、分离解体,比喻事物或组织的完全瓦解和分裂。在这幅画中,我们看到一座巍峨的山峰正在崩溃、分裂,象征着力量的消散和结构的崩解。 解读: 这幅插图展示了成语“分庭伉礼”的场景。在画面中,我们看到了两个设计精致且对称的庭院,代表着平等与相互尊重。每个庭院中各有一位身着传统汉服的学者,他们身姿挺拔、端庄,通过一道低矮的墙壁相互对望。这些学者展现出尊重的姿态,一手握在另一手前,显示出正式和尊敬的方式。背景是宁静的山水风光,增添了一种宁静与永恒的感觉。这幅作品体现了“分庭伉礼”这个成语的含义,即指彼此间地位相当,互相尊重,无高下之分。庭院的对称设计和学者的尊重姿态都很好地传达了这一主题。

解读: 这幅插图展示了成语“分庭伉礼”的场景。在画面中,我们看到了两个设计精致且对称的庭院,代表着平等与相互尊重。每个庭院中各有一位身着传统汉服的学者,他们身姿挺拔、端庄,通过一道低矮的墙壁相互对望。这些学者展现出尊重的姿态,一手握在另一手前,显示出正式和尊敬的方式。背景是宁静的山水风光,增添了一种宁静与永恒的感觉。这幅作品体现了“分庭伉礼”这个成语的含义,即指彼此间地位相当,互相尊重,无高下之分。庭院的对称设计和学者的尊重姿态都很好地传达了这一主题。 解读: 这幅图描绘了“分庭抗礼”成语的场景。在这幅画中,我们看到两户邻居,他们的家园仅被一道低墙隔开。每个家庭都由一位庄严的长者代表,他们分别站在各自的花园中,周围是典型的中国传统植物,花园保养得井井有条。两位长者相互对视,面带尊重但又坚定的表情。这一幕象征着平等和竞争,但没有敌意。

解读: 这幅图描绘了“分庭抗礼”成语的场景。在这幅画中,我们看到两户邻居,他们的家园仅被一道低墙隔开。每个家庭都由一位庄严的长者代表,他们分别站在各自的花园中,周围是典型的中国传统植物,花园保养得井井有条。两位长者相互对视,面带尊重但又坚定的表情。这一幕象征着平等和竞争,但没有敌意。 解读: 这幅图描绘了成语“分庭抗礼”的场景。在画面中,我们看到两个邻近的庭院,由一道低矮的墙分隔开来,每个庭院都属于不同的家庭。在一个庭院里,一家人正举行着庄重的仪式,他们身着汉服,展现出优雅和从容的态度。而在另一个庭院,也正在举行一场与之相对的仪式,体现了与第一个家庭同等的尊严和优雅。两个家庭都表现出了相等的尊重和地位,强调了同等地位的人们以相互尊重的方式对待对方的概念。

解读: 这幅图描绘了成语“分庭抗礼”的场景。在画面中,我们看到两个邻近的庭院,由一道低矮的墙分隔开来,每个庭院都属于不同的家庭。在一个庭院里,一家人正举行着庄重的仪式,他们身着汉服,展现出优雅和从容的态度。而在另一个庭院,也正在举行一场与之相对的仪式,体现了与第一个家庭同等的尊严和优雅。两个家庭都表现出了相等的尊重和地位,强调了同等地位的人们以相互尊重的方式对待对方的概念。 解读: 这幅插图展现了成语“分廷抗礼”的场景。图中呈现了两位尊贵的官员,各自站在他们的朝廷中,被一面装饰屏风所隔开,象征着权力的分割。他们身着传统的汉服,风格体现了明朝或清朝的特点。两位官员的表情严肃,显示出紧张的外交局势。背景中,朝廷的官员和顾问恭敬地站立,保持沉默。

解读: 这幅插图展现了成语“分廷抗礼”的场景。图中呈现了两位尊贵的官员,各自站在他们的朝廷中,被一面装饰屏风所隔开,象征着权力的分割。他们身着传统的汉服,风格体现了明朝或清朝的特点。两位官员的表情严肃,显示出紧张的外交局势。背景中,朝廷的官员和顾问恭敬地站立,保持沉默。 解读: 这幅插图展现了成语“分文不直”的含义。图中的主角是一个手持空钱袋的人物,他的表情透露出拒绝和失望。周围虽然有各式各样的商货,但他因为没有钱而无法购买任何东西。这个场景象征着一种极度的贫穷和无助,正如成语“分文不直”所描绘的,意为一个人非常穷困,甚至没有一文钱。背景是典型的古典中国市场,忙碌而又与世隔绝。这种环境强调了主角与周围世界的断裂——即使身处繁华市场,他也无法参与其中的经济活动。这种对比进一步突显了“分文不直”的意境,即一个人无法在物质世界中找到自己的立足点。

解读: 这幅插图展现了成语“分文不直”的含义。图中的主角是一个手持空钱袋的人物,他的表情透露出拒绝和失望。周围虽然有各式各样的商货,但他因为没有钱而无法购买任何东西。这个场景象征着一种极度的贫穷和无助,正如成语“分文不直”所描绘的,意为一个人非常穷困,甚至没有一文钱。背景是典型的古典中国市场,忙碌而又与世隔绝。这种环境强调了主角与周围世界的断裂——即使身处繁华市场,他也无法参与其中的经济活动。这种对比进一步突显了“分文不直”的意境,即一个人无法在物质世界中找到自己的立足点。 解读: 这幅插图基于成语“分毫不直”,其含义是形容极其精细、一丝不苟。在这幅画中,我们看到一位古代学者正在他的书房里用尺子和圆规等传统工具精确地测量小物件。这位学者身着传统的汉服,表情专注严肃,展现了一种对细节的极端重视和准确性的执着。

解读: 这幅插图基于成语“分毫不直”,其含义是形容极其精细、一丝不苟。在这幅画中,我们看到一位古代学者正在他的书房里用尺子和圆规等传统工具精确地测量小物件。这位学者身着传统的汉服,表情专注严肃,展现了一种对细节的极端重视和准确性的执着。 解读: 这幅插图展现了中国成语“分路扬鑣”(Fēnlù yángbiāo)的含义。图中描绘了一个宁静的古代中国风景,有一条分叉的小路通向远方。在其中一条路上,一名骑马的旅行者正离开岔路口,象征着离别和分歧的意象。画面融入了传统中国元素,如山脉、树木,以及远处的宝塔,增强了这一历史氛围。

解读: 这幅插图展现了中国成语“分路扬鑣”(Fēnlù yángbiāo)的含义。图中描绘了一个宁静的古代中国风景,有一条分叉的小路通向远方。在其中一条路上,一名骑马的旅行者正离开岔路口,象征着离别和分歧的意象。画面融入了传统中国元素,如山脉、树木,以及远处的宝塔,增强了这一历史氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“分道扬鑣”的寓意。画面中两骑手在山路的岔口各自选择了不同的道路,形象地表达了成语的含义——各自走不同的路,象征着彼此的离别和各奔前程。

解读: 这幅插图展现了成语“分道扬鑣”的寓意。画面中两骑手在山路的岔口各自选择了不同的道路,形象地表达了成语的含义——各自走不同的路,象征着彼此的离别和各奔前程。 解读: 这幅图描绘的是一位古代学者专注地雕刻和打磨一块美丽的玉石,充分体现了成语“切瑳琢磨”的含义。成语“切瑳琢磨”源于《汉书·艺文志》中的“切玉琢磨”,原意是指雕刻和打磨玉石,后用以比喻对文章或诗歌反复推敲,精心修改。这幅画中,学者的专注和细致反映了对玉雕这门在古代中国备受尊重的艺术的高度重视。画面中,学者所处的环境宁静简朴,展现了一个典型的传统书房,背景中有卷轴、墨水和毛笔,营造出一种沉静的学术氛围。

解读: 这幅图描绘的是一位古代学者专注地雕刻和打磨一块美丽的玉石,充分体现了成语“切瑳琢磨”的含义。成语“切瑳琢磨”源于《汉书·艺文志》中的“切玉琢磨”,原意是指雕刻和打磨玉石,后用以比喻对文章或诗歌反复推敲,精心修改。这幅画中,学者的专注和细致反映了对玉雕这门在古代中国备受尊重的艺术的高度重视。画面中,学者所处的环境宁静简朴,展现了一个典型的传统书房,背景中有卷轴、墨水和毛笔,营造出一种沉静的学术氛围。 解读: 这幅插图呈现了“切磋琢磨”这一成语的内涵。在图中,我们看到两位学者在宁静的书房里认真地讨论一卷古文献。这个场景体现了一种和平、专注于智慧交流和相互提升的氛围,强调了古代中国通过互动学习和磨练技艺的传统。

解读: 这幅插图呈现了“切磋琢磨”这一成语的内涵。在图中,我们看到两位学者在宁静的书房里认真地讨论一卷古文献。这个场景体现了一种和平、专注于智慧交流和相互提升的氛围,强调了古代中国通过互动学习和磨练技艺的传统。 解读: 这幅画描绘了“切肤之痛”这一成语的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,面部表情扭曲,显露出深深的痛苦。他用手按压自己的胳膊,这个动作暗示了极其剧烈的疼痛。画面的背景简约,主要集中于表达痛苦和触摸痛处的动作。“切肤之痛”这个成语字面意思是“割肤之痛”,比喻非常深刻的痛苦或感同身受的同情。在这幅画中,通过人物的面部表情和手势,充分传达了深刻痛苦的情感,与成语的寓意相吻合。

解读: 这幅画描绘了“切肤之痛”这一成语的场景。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的人,面部表情扭曲,显露出深深的痛苦。他用手按压自己的胳膊,这个动作暗示了极其剧烈的疼痛。画面的背景简约,主要集中于表达痛苦和触摸痛处的动作。“切肤之痛”这个成语字面意思是“割肤之痛”,比喻非常深刻的痛苦或感同身受的同情。在这幅画中,通过人物的面部表情和手势,充分传达了深刻痛苦的情感,与成语的寓意相吻合。 解读: 这幅图描绘了一个古代学者在他的书房内深情地书写在竹简上的场景。他的表情集中而充满情感,仿佛他正在将自己的灵魂注入文字中。画面的背景是书架上的古籍和桌上的砚台,强调了学问与情感的深度。使用柔和、沉稳的色调,营造出一种历史悠久和沉静的氛围。这幅画与成语“切骨铭心”之间的联系非常紧密。这个成语的字面意思是“刻在骨头上,铭记在心里”,用来形容感情非常深厚,印象非常深刻。图中的学者正将自己的深切情感和不易忘怀的记忆书写下来,这正好体现了“切骨铭心”的含义。此外,传统的书写工具和环境也与成语所蕴含的中国古典文化精神相呼应。画面中的红色印章更是增添了一种传统的韵味和正式性。

解读: 这幅图描绘了一个古代学者在他的书房内深情地书写在竹简上的场景。他的表情集中而充满情感,仿佛他正在将自己的灵魂注入文字中。画面的背景是书架上的古籍和桌上的砚台,强调了学问与情感的深度。使用柔和、沉稳的色调,营造出一种历史悠久和沉静的氛围。这幅画与成语“切骨铭心”之间的联系非常紧密。这个成语的字面意思是“刻在骨头上,铭记在心里”,用来形容感情非常深厚,印象非常深刻。图中的学者正将自己的深切情感和不易忘怀的记忆书写下来,这正好体现了“切骨铭心”的含义。此外,传统的书写工具和环境也与成语所蕴含的中国古典文化精神相呼应。画面中的红色印章更是增添了一种传统的韵味和正式性。 解读: 这幅插图是对成语“切齿咬牙”(切齿恨恨,咬牙切齿)的艺术呈现。在画面中,我们看到一位身穿传统中国服饰的人物,面部表情透露出强烈的愤怒或坚定,牙齿紧咬,生动地展现了这个成语的内涵。这个成语通常用来形容极度愤怒或憎恨,到了咬牙切齿的程度。

解读: 这幅插图是对成语“切齿咬牙”(切齿恨恨,咬牙切齿)的艺术呈现。在画面中,我们看到一位身穿传统中国服饰的人物,面部表情透露出强烈的愤怒或坚定,牙齿紧咬,生动地展现了这个成语的内涵。这个成语通常用来形容极度愤怒或憎恨,到了咬牙切齿的程度。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“刈草除根”的含义。图中,一位身着传统服饰的农夫正在用镰刀仔细地割草,不仅刈除草面,更是深入地拔除草根。这一动作象征着彻底解决问题,不留后患,正如成语所表达的意思。背景是温柔起伏的山丘和零星散布的树木,营造出一种和谐平静的氛围。这幅画作传递了深沉而古朴的感觉,符合中国古典艺术的审美。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“刈草除根”的含义。图中,一位身着传统服饰的农夫正在用镰刀仔细地割草,不仅刈除草面,更是深入地拔除草根。这一动作象征着彻底解决问题,不留后患,正如成语所表达的意思。背景是温柔起伏的山丘和零星散布的树木,营造出一种和谐平静的氛围。这幅画作传递了深沉而古朴的感觉,符合中国古典艺术的审美。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“刊陈出新”的内涵。画面中,一位身着传统中国服饰的古代学者站在充满古卷和书籍的图书馆中,手持一卷新卷轴,脸上露出深思的表情。这一场景象征着从旧知识中创造新思想的过程。在这幅作品中,图书馆的古朴韵味,以及木质书架和昏暗的灯光,共同构筑了一种沉浸在历史和智慧中的氛围。画面色调低调、大地色,强调了一种内敛而深邃的美感,符合古典中国画的特点。此外,画面角落的红色印章,不仅是对中国传统艺术的致敬,也是对作品本身身份的标识。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“刊陈出新”的内涵。画面中,一位身着传统中国服饰的古代学者站在充满古卷和书籍的图书馆中,手持一卷新卷轴,脸上露出深思的表情。这一场景象征着从旧知识中创造新思想的过程。在这幅作品中,图书馆的古朴韵味,以及木质书架和昏暗的灯光,共同构筑了一种沉浸在历史和智慧中的氛围。画面色调低调、大地色,强调了一种内敛而深邃的美感,符合古典中国画的特点。此外,画面角落的红色印章,不仅是对中国传统艺术的致敬,也是对作品本身身份的标识。 解读: 这幅图描绘了成语“刎颈之交”的故事。成语“刎颈之交”源于历史上高渐离和荆轲的深厚友情。在这幅画中,高渐离和荆轲身着古代中国服饰,站在一座桥上,象征着他们坚不可摧的友谊。画面中,荆轲手持地图,高渐离专注地倾听,展现了他们之间的相互信任与尊重。

解读: 这幅图描绘了成语“刎颈之交”的故事。成语“刎颈之交”源于历史上高渐离和荆轲的深厚友情。在这幅画中,高渐离和荆轲身着古代中国服饰,站在一座桥上,象征着他们坚不可摧的友谊。画面中,荆轲手持地图,高渐离专注地倾听,展现了他们之间的相互信任与尊重。 解读: 这幅插图展现了两位古代学者在宁静的庭院中相对而坐,他们身着传统的长袍,表情严肃而庄重。这种场景象征着一种安详而深沉的氛围。这两位学者正进行着一场恭敬的对话,这表明了他们之间深厚的信任和友谊。

解读: 这幅插图展现了两位古代学者在宁静的庭院中相对而坐,他们身着传统的长袍,表情严肃而庄重。这种场景象征着一种安详而深沉的氛围。这两位学者正进行着一场恭敬的对话,这表明了他们之间深厚的信任和友谊。 解读: 这幅插图展现了成语“刎颈至交”的深刻含义。在画面中,我们看到两位身着传统汉服的人物,站在宁静的山水景致中。他们的表情庄重、尊重,彰显了这个成语的沉重含义。这个成语的字面意思是朋友之间的关系深厚到了即使需要刎颈(割断脖子)也在所不惜的地步,象征着极端的忠诚和牺牲。在这幅作品中,背景是典型的中国山水画,有山峦、树木和流淌的河流,捕捉了这一主题的永恒本质。

解读: 这幅插图展现了成语“刎颈至交”的深刻含义。在画面中,我们看到两位身着传统汉服的人物,站在宁静的山水景致中。他们的表情庄重、尊重,彰显了这个成语的沉重含义。这个成语的字面意思是朋友之间的关系深厚到了即使需要刎颈(割断脖子)也在所不惜的地步,象征着极端的忠诚和牺牲。在这幅作品中,背景是典型的中国山水画,有山峦、树木和流淌的河流,捕捉了这一主题的永恒本质。 解读: 此图描绘了成语“刖趾適屨”的场景,意为为了让鞋子合脚而切掉自己的脚趾。在画面中,一位身着传统汉服的男子正凝视着一双鞋子,手中拿着一把剪刀,旁边是一只被包扎的脚,象征着为了迎合外在标准而愚蠢地改变自己的荒谬行为。背景是一个宁静的中国古典园林,有柳树和石头小路,营造出一种古朴而深邃的氛围。图像的一角还有一个小小的红色印章,模仿传统中国的风格。

解读: 此图描绘了成语“刖趾適屨”的场景,意为为了让鞋子合脚而切掉自己的脚趾。在画面中,一位身着传统汉服的男子正凝视着一双鞋子,手中拿着一把剪刀,旁边是一只被包扎的脚,象征着为了迎合外在标准而愚蠢地改变自己的荒谬行为。背景是一个宁静的中国古典园林,有柳树和石头小路,营造出一种古朴而深邃的氛围。图像的一角还有一个小小的红色印章,模仿传统中国的风格。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“列鼎撞钟”(Lie Ding Zhuang Zhong)的场景。图中描绘的是周朝时期的一座宏伟的宫殿大厅,里面聚集了许多尊贵的官员和贵族。画面中央展示了两件重要的礼器:一座鼎(一种类似于大锅的容器)和一只钟。有一位贵族正在用锤子敲击这只钟,钟声在大厅中回响,营造出一种庄严而肃穆的氛围,反映了这一事件的重要性。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“列鼎撞钟”(Lie Ding Zhuang Zhong)的场景。图中描绘的是周朝时期的一座宏伟的宫殿大厅,里面聚集了许多尊贵的官员和贵族。画面中央展示了两件重要的礼器:一座鼎(一种类似于大锅的容器)和一只钟。有一位贵族正在用锤子敲击这只钟,钟声在大厅中回响,营造出一种庄严而肃穆的氛围,反映了这一事件的重要性。 解读: 这幅图描绘了“列鼎鸣钟”这一成语的场景。在古代中国,鼎和钟是权力和地位的象征,常用于皇家或重要的仪式场合。在这幅画中,一排青铜鼎和钟被展示在一个庄严的大厅里,这些鼎和钟上精美的花纹和铭文彰显了它们的历史和文化重要性。成语“列鼎鸣钟”源自《左传》,原文是“列鼎而鸣钟”,意思是排列着鼎和敲响钟。这通常用来比喻政治上的重大变革或者社会上的重大事件。

解读: 这幅图描绘了“列鼎鸣钟”这一成语的场景。在古代中国,鼎和钟是权力和地位的象征,常用于皇家或重要的仪式场合。在这幅画中,一排青铜鼎和钟被展示在一个庄严的大厅里,这些鼎和钟上精美的花纹和铭文彰显了它们的历史和文化重要性。成语“列鼎鸣钟”源自《左传》,原文是“列鼎而鸣钟”,意思是排列着鼎和敲响钟。这通常用来比喻政治上的重大变革或者社会上的重大事件。 解读: 这幅插图展现了成语“初出茅庐”的含义。图中,我们看到一位身着传统中国服饰的年轻学者,正从一间简陋的茅草屋(代表“茅庐”)走出,步入象征外部世界的广阔美丽景色中。这个景色包括山脉、河流和古树,寓意着这位学者即将踏入的复杂世界。在中国文化中,“初出茅庐”常用来形容一位初次离开家乡、步入社会的年轻人,暗示着他对外部世界的未知和好奇。此成语通常带有一种对年轻人初试啼声、充满憧憬和挑战的正面态度。

解读: 这幅插图展现了成语“初出茅庐”的含义。图中,我们看到一位身着传统中国服饰的年轻学者,正从一间简陋的茅草屋(代表“茅庐”)走出,步入象征外部世界的广阔美丽景色中。这个景色包括山脉、河流和古树,寓意着这位学者即将踏入的复杂世界。在中国文化中,“初出茅庐”常用来形容一位初次离开家乡、步入社会的年轻人,暗示着他对外部世界的未知和好奇。此成语通常带有一种对年轻人初试啼声、充满憧憬和挑战的正面态度。 解读: 这幅图描绘了成语“初发芙蓉”的意境。在中国传统文化中,“初发芙蓉”形容事物初露端倪时的美好,就像刚刚绽放的莲花一样清新、纯洁。在这幅画中,我们看到一朵初开的莲花,周围环绕着几个未开放的莲花苞,表现了莲花初开时的清新与优雅。莲花在中国文化中象征着高洁和美好,此画正是捕捉了这样一种氛围。画面以柔和、朦胧的色调为背景,突出了莲花的纯净和新鲜,整个构图既和谐又充满诗意。

解读: 这幅图描绘了成语“初发芙蓉”的意境。在中国传统文化中,“初发芙蓉”形容事物初露端倪时的美好,就像刚刚绽放的莲花一样清新、纯洁。在这幅画中,我们看到一朵初开的莲花,周围环绕着几个未开放的莲花苞,表现了莲花初开时的清新与优雅。莲花在中国文化中象征着高洁和美好,此画正是捕捉了这样一种氛围。画面以柔和、朦胧的色调为背景,突出了莲花的纯净和新鲜,整个构图既和谐又充满诗意。 解读: 这幅插图以古典中国画风格呈现了成语“别出心裁”的意境。画面中,一位古代学者身着传统服饰,站在一个独特设计的亭子旁。这座亭子打破了传统建筑的常规,象征着创新思维和创造力。

解读: 这幅插图以古典中国画风格呈现了成语“别出心裁”的意境。画面中,一位古代学者身着传统服饰,站在一个独特设计的亭子旁。这座亭子打破了传统建筑的常规,象征着创新思维和创造力。 解读: 这幅插图是基于成语“别出新裁”创作的。在图中,我们看到一位身穿传统服饰的中国古代学者,站在一个充满盛开花朵和古老树木的宁静园林中。他手持卷轴和毛笔,凝视着一张空白的画布,象征着创造独特和创新的概念。这种场景恰如其分地体现了“别出新裁”的含义,即不按常规办事,另辟蹊径,创造新的风格或方法。

解读: 这幅插图是基于成语“别出新裁”创作的。在图中,我们看到一位身穿传统服饰的中国古代学者,站在一个充满盛开花朵和古老树木的宁静园林中。他手持卷轴和毛笔,凝视着一张空白的画布,象征着创造独特和创新的概念。这种场景恰如其分地体现了“别出新裁”的含义,即不按常规办事,另辟蹊径,创造新的风格或方法。 解读: 这幅画描绘了一个灵感来自成语“别出机杼”的场景。在这个画面中,我们看到一位织女正在机杼上精心设计一种独特而复杂的图案,这种图案与传统的设计截然不同。这位年轻的织女身着传统的中国服饰,她专注而细致,周围环境宁静简朴,反映出创造这种独特图案所需的冷静和专注。

解读: 这幅画描绘了一个灵感来自成语“别出机杼”的场景。在这个画面中,我们看到一位织女正在机杼上精心设计一种独特而复杂的图案,这种图案与传统的设计截然不同。这位年轻的织女身着传统的中国服饰,她专注而细致,周围环境宁静简朴,反映出创造这种独特图案所需的冷静和专注。 解读: 这幅插图展现了成语“别启生面”的精髓。成语“别启生面”源自《宋书·柳元景传》,原文是“别启生面,无复少长”,意思是指换掉老面孔,不再有长幼之分,即改变原有的状况或体制。图中的场景是一个古典中国风格的客厅里进行的家庭聚会。主要描绘了一位中年男子和一位组织活动的女性站在一起谈话,他们的谈话代表了新的交流和相互理解,象征着改变和更新。旁边的中国茶具、经典的棚桌、纸窗和书法作品均强调了中国传统文化的元素,与成语的古代起源相呼应。此外,其他家族成员的存在,包括不同年龄和性别的人,象征着社会结构的多样性和变化。阳光从窗外照射进来,暖暖的光线和淡淡的阳光带来新的希望和开始,正如成语所表达的意境。

解读: 这幅插图展现了成语“别启生面”的精髓。成语“别启生面”源自《宋书·柳元景传》,原文是“别启生面,无复少长”,意思是指换掉老面孔,不再有长幼之分,即改变原有的状况或体制。图中的场景是一个古典中国风格的客厅里进行的家庭聚会。主要描绘了一位中年男子和一位组织活动的女性站在一起谈话,他们的谈话代表了新的交流和相互理解,象征着改变和更新。旁边的中国茶具、经典的棚桌、纸窗和书法作品均强调了中国传统文化的元素,与成语的古代起源相呼应。此外,其他家族成员的存在,包括不同年龄和性别的人,象征着社会结构的多样性和变化。阳光从窗外照射进来,暖暖的光线和淡淡的阳光带来新的希望和开始,正如成语所表达的意境。 解读: 这幅插图展现了成语“别有千秋”的深刻含义。图中展示了一位古代学者,他独自坐在一棵形态独特、枝叶茂密的老树下专心阅读。这棵树的独特之处在于其错综复杂的枝干和繁茂的叶子,象征着独特性和非凡的美。学者的形象代表了对这种独特性的欣赏和理解。成语“别有千秋”原意指风格、趣味与众不同,有自己独特的魅力和价值。在这幅画中,独特的树象征着与众不同的美,而学者的形象则象征着对这种独特美的欣赏和深刻理解。

解读: 这幅插图展现了成语“别有千秋”的深刻含义。图中展示了一位古代学者,他独自坐在一棵形态独特、枝叶茂密的老树下专心阅读。这棵树的独特之处在于其错综复杂的枝干和繁茂的叶子,象征着独特性和非凡的美。学者的形象代表了对这种独特性的欣赏和理解。成语“别有千秋”原意指风格、趣味与众不同,有自己独特的魅力和价值。在这幅画中,独特的树象征着与众不同的美,而学者的形象则象征着对这种独特美的欣赏和深刻理解。 解读: 这幅插图展现了中国成语“别有洞天”的意境。在画面中,我们看到一片宁静而幽远的山水景致,远离尘世的喧嚣。山峦起伏,云雾缭绕,一座小屋孤立其中,似乎暗示着逃离现世的纷扰,寻找另一个世界的宁静。画中或许还有一位隐士或学者,他的出现象征着对世俗关注的回避。

解读: 这幅插图展现了中国成语“别有洞天”的意境。在画面中,我们看到一片宁静而幽远的山水景致,远离尘世的喧嚣。山峦起伏,云雾缭绕,一座小屋孤立其中,似乎暗示着逃离现世的纷扰,寻找另一个世界的宁静。画中或许还有一位隐士或学者,他的出现象征着对世俗关注的回避。 解读: 这幅插图展现了成语“别有天地”的深刻含义。画面中,我们看到一个隐秘而宁静的园林,隐藏在喧嚣的都市之中。这个园林象征着在纷扰世界中的一片静谧和独立的领域。园内景致丰富,有典型的中国传统植物、一个宁静的池塘和一个雅致的亭子。外面的城市景象虽然隐约可见,但与园林内的宁静形成了鲜明对比。

解读: 这幅插图展现了成语“别有天地”的深刻含义。画面中,我们看到一个隐秘而宁静的园林,隐藏在喧嚣的都市之中。这个园林象征着在纷扰世界中的一片静谧和独立的领域。园内景致丰富,有典型的中国传统植物、一个宁静的池塘和一个雅致的亭子。外面的城市景象虽然隐约可见,但与园林内的宁静形成了鲜明对比。 解读: 成语“别无长物”直译为“没有其他值钱的东西”。这个成语用来形容一个人非常贫穷,没有任何值钱的财物。在这幅插图中,我们看到的是一位身着古典中国服饰的人物,他面对的是一个空无一物的房间。这个空旷的环境恰如其分地体现了“别无长物”的含义,即这个人除了身上的衣物外,没有任何其他财产。人物的表情上带有思考和深沉的神情,这可能表达了他对于物质匮乏的无奈或者对生活的深思。这样的表情和环境设置加深了这幅画的意境,使其不仅仅是对成语的直接表现,还透露出了一种对人生境遇的哲思。

解读: 成语“别无长物”直译为“没有其他值钱的东西”。这个成语用来形容一个人非常贫穷,没有任何值钱的财物。在这幅插图中,我们看到的是一位身着古典中国服饰的人物,他面对的是一个空无一物的房间。这个空旷的环境恰如其分地体现了“别无长物”的含义,即这个人除了身上的衣物外,没有任何其他财产。人物的表情上带有思考和深沉的神情,这可能表达了他对于物质匮乏的无奈或者对生活的深思。这样的表情和环境设置加深了这幅画的意境,使其不仅仅是对成语的直接表现,还透露出了一种对人生境遇的哲思。 解读: 这幅插图为成语“别开生面”提供了一个生动的视觉呈现。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的艺术家,手持毛笔,在一幅卷轴上创作出一幅独特且非传统的画作。这幅画中的画展示了一个富有想象力和抽象的风景,与传统的中国风景画截然不同,象征着创新和新鲜的视角。背景采用了柔和的自然色彩,符合古典中国画的特点,整个画面传递出一种古老而深邃的感觉,与古典中国艺术的主题相契合。

解读: 这幅插图为成语“别开生面”提供了一个生动的视觉呈现。在画面中,我们看到一位身着古代中国服饰的艺术家,手持毛笔,在一幅卷轴上创作出一幅独特且非传统的画作。这幅画中的画展示了一个富有想象力和抽象的风景,与传统的中国风景画截然不同,象征着创新和新鲜的视角。背景采用了柔和的自然色彩,符合古典中国画的特点,整个画面传递出一种古老而深邃的感觉,与古典中国艺术的主题相契合。 解读: 这幅插图为成语“利令智昏”提供了一个形象的表现。画面中,一位身着传统汉服的学者正被摆放在静谧花园中的一个满是金银珠宝的宝箱所吸引。学者的面部表情充满了贪婪和困惑,生动地体现了这个成语的含义——贪欲会蒙蔽智慧。

解读: 这幅插图为成语“利令智昏”提供了一个形象的表现。画面中,一位身着传统汉服的学者正被摆放在静谧花园中的一个满是金银珠宝的宝箱所吸引。学者的面部表情充满了贪婪和困惑,生动地体现了这个成语的含义——贪欲会蒙蔽智慧。 解读: 这幅图描绘了一个古代学者被财富和奢侈品所诱惑,从而失去了他的专注和智慧。画中的学者身着传统的汉服,坐在他的书房里,周围是卷轴和书籍,象征着他对知识的追求。然而,他被一群奉上珍宝、黄金和奢华物品的仆人分散了注意力,这些象征着物质财富。画面中书房的宁静与诱人的财宝形成了鲜明的对比,生动地表现了“利以昏智”这一成语的含义,即利益使人失去智慧。

解读: 这幅图描绘了一个古代学者被财富和奢侈品所诱惑,从而失去了他的专注和智慧。画中的学者身着传统的汉服,坐在他的书房里,周围是卷轴和书籍,象征着他对知识的追求。然而,他被一群奉上珍宝、黄金和奢华物品的仆人分散了注意力,这些象征着物质财富。画面中书房的宁静与诱人的财宝形成了鲜明的对比,生动地表现了“利以昏智”这一成语的含义,即利益使人失去智慧。 解读: 这幅图描绘了成语“利名齿锁”的场景。画中的主体是一匹雄壮的马,鬃毛在风中飘扬,被金色的缰绳和锁链束缚。这象征着财富和名望,同时也表现了马虽然威武,却因追求名利而受到限制,彰显了成语的寓意——被名利所束缚。

解读: 这幅图描绘了成语“利名齿锁”的场景。画中的主体是一匹雄壮的马,鬃毛在风中飘扬,被金色的缰绳和锁链束缚。这象征着财富和名望,同时也表现了马虽然威武,却因追求名利而受到限制,彰显了成语的寓意——被名利所束缚。 解读: 这幅图描绘了成语“利锁名牵”的深刻内涵。画中人物被金银锁链所束缚,象征着名利的诱惑和纠缠。他正努力挣扎,试图摆脱这些代表财富和地位的锁链。背景是典型的中国山水画,山川流水与人物的挣扎形成鲜明对比,反映了物质欲望与追求精神自由之间的冲突。

解读: 这幅图描绘了成语“利锁名牵”的深刻内涵。画中人物被金银锁链所束缚,象征着名利的诱惑和纠缠。他正努力挣扎,试图摆脱这些代表财富和地位的锁链。背景是典型的中国山水画,山川流水与人物的挣扎形成鲜明对比,反映了物质欲望与追求精神自由之间的冲突。 解读: 这幅插图展现了成语“利锁名鞆”(lì suǒ míng jiǎng)的含义。图中,一位身着传统中国服饰的人物站在马厩旁,正试图用一把庞大而复杂的锁锁住马厩门。附近,一匹神采奕奕的马被描绘出来,其缰绳上装饰着宝石和金子,象征着“名”和“利”。这匹马看起来不安,象征着获取名利的挑战。成语“利锁名鞆”源自《后汉书·张纯传》,意思是用利益去锁住名声,比喻追求名利而损害节操。在这幅画中,马代表着名利,而锁则象征着人们试图控制和保持名利的努力。

解读: 这幅插图展现了成语“利锁名鞆”(lì suǒ míng jiǎng)的含义。图中,一位身着传统中国服饰的人物站在马厩旁,正试图用一把庞大而复杂的锁锁住马厩门。附近,一匹神采奕奕的马被描绘出来,其缰绳上装饰着宝石和金子,象征着“名”和“利”。这匹马看起来不安,象征着获取名利的挑战。成语“利锁名鞆”源自《后汉书·张纯传》,意思是用利益去锁住名声,比喻追求名利而损害节操。在这幅画中,马代表着名利,而锁则象征着人们试图控制和保持名利的努力。 解读: 此图生动地描绘了成语“利鞅名鞁”的场景。画中人物手持著名的马勒,象征着借助他人之物以求名声的含义,完美体现了这一成语的寓意。

解读: 此图生动地描绘了成语“利鞅名鞁”的场景。画中人物手持著名的马勒,象征着借助他人之物以求名声的含义,完美体现了这一成语的寓意。 解读: 这幅插图展现了成语“利韁名锁”的寓意。图中,一位年轻的才子站在一匹华丽的马旁,面露沉思之色,手持精致的马笼头。这位学者的形象和他手中的马韁象征着“利韁名锁”,暗指才华横溢但未得到施展的人。马虽强健雄壮,却静止不动,正如那些拥有潜能却未能利用的人才。画面背景设定在一个宁静且富有学问的环境中,可能是靠近书房或在一个平和的花园里。

解读: 这幅插图展现了成语“利韁名锁”的寓意。图中,一位年轻的才子站在一匹华丽的马旁,面露沉思之色,手持精致的马笼头。这位学者的形象和他手中的马韁象征着“利韁名锁”,暗指才华横溢但未得到施展的人。马虽强健雄壮,却静止不动,正如那些拥有潜能却未能利用的人才。画面背景设定在一个宁静且富有学问的环境中,可能是靠近书房或在一个平和的花园里。 解读: 这幅插图生动地体现了成语“刮目相待”的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的学者,他站立着,表情中流露出敬畏和尊重。这种表情是他对一位展示出非凡才智或技艺的年轻人的新认识和评价。年轻人在这里被描绘成正处于启迪的瞬间或展示其才华,这强调了对方赢得了新的尊重和钦佩的主题。“刮目相待”这个成语的本义是用新的眼光重新看待某人,通常是因为这个人有了显著的进步或者展现出了不为人知的特殊才能。插图中,学者对年轻人的钦佩之情和重新评价的态度,完美地传达了这一点。

解读: 这幅插图生动地体现了成语“刮目相待”的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的学者,他站立着,表情中流露出敬畏和尊重。这种表情是他对一位展示出非凡才智或技艺的年轻人的新认识和评价。年轻人在这里被描绘成正处于启迪的瞬间或展示其才华,这强调了对方赢得了新的尊重和钦佩的主题。“刮目相待”这个成语的本义是用新的眼光重新看待某人,通常是因为这个人有了显著的进步或者展现出了不为人知的特殊才能。插图中,学者对年轻人的钦佩之情和重新评价的态度,完美地传达了这一点。 解读: 这幅插图展现了中国成语“刮目相看”的意境。在画面中,我们看到一位形象,他的表情显露出惊奇和钦佩,仿佛是在以新的视角看待某人或某事。这种表情传达了成语中的核心概念——重新评价某人或某物,认识到其不为人知的价值或新的优点。背景设置在宁静的古典园林中,融入了中国古代建筑元素。这种和谐的环境强调了主题人物内心的变化和周围世界的美好。

解读: 这幅插图展现了中国成语“刮目相看”的意境。在画面中,我们看到一位形象,他的表情显露出惊奇和钦佩,仿佛是在以新的视角看待某人或某事。这种表情传达了成语中的核心概念——重新评价某人或某物,认识到其不为人知的价值或新的优点。背景设置在宁静的古典园林中,融入了中国古代建筑元素。这种和谐的环境强调了主题人物内心的变化和周围世界的美好。 解读: 这幅插图灵感来源于成语“刮目相看”。画面中,一位人物面露惊奇之色,似乎在目睹某物或某人展现出前所未见的一面或转变。

解读: 这幅插图灵感来源于成语“刮目相看”。画面中,一位人物面露惊奇之色,似乎在目睹某物或某人展现出前所未见的一面或转变。 解读: 这幅插图展现了成语“刮目相看”的深刻含义。画面中,一位身着传统中国服饰的人物站在宁静的自然景观中,专注地凝视着远处的山峦。他的表情充满敬畏与深思,仿佛是第一次看到这座山一样。“刮目相看”字面意思是刮掉眼睛上的旧皮,换上新的眼睛来看待某人或某事,比喻用全新的眼光来重新评价别人或事物。在这幅画中,人物对山的凝视正体现了这种重新评估和发现美的过程。周围的自然环境—流淌的河流、古老的树木和起伏的丘陵—进一步强调了这种重新觉察和欣赏的主题。

解读: 这幅插图展现了成语“刮目相看”的深刻含义。画面中,一位身着传统中国服饰的人物站在宁静的自然景观中,专注地凝视着远处的山峦。他的表情充满敬畏与深思,仿佛是第一次看到这座山一样。“刮目相看”字面意思是刮掉眼睛上的旧皮,换上新的眼睛来看待某人或某事,比喻用全新的眼光来重新评价别人或事物。在这幅画中,人物对山的凝视正体现了这种重新评估和发现美的过程。周围的自然环境—流淌的河流、古老的树木和起伏的丘陵—进一步强调了这种重新觉察和欣赏的主题。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,身着传统长袍,站在茂密的柳树下。他正专注地观察手中的一件精致小物,脸上流露出深度专注和好奇的神情,体现了一种细致入微的审视。背景是一个宁静的中国古典园林,有流水、石桥和远处的山峦。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,身着传统长袍,站在茂密的柳树下。他正专注地观察手中的一件精致小物,脸上流露出深度专注和好奇的神情,体现了一种细致入微的审视。背景是一个宁静的中国古典园林,有流水、石桥和远处的山峦。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“刻舟求剑”的场景。图中一位古代中国人身着传统的汉服,正坐在木舟上,用小刀在船舷上刻记。他的表情平静,背景是宁静的河流风光,远处有山峦和柳树,营造出一种古朴而宁静的氛围。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“刻舟求剑”的场景。图中一位古代中国人身着传统的汉服,正坐在木舟上,用小刀在船舷上刻记。他的表情平静,背景是宁静的河流风光,远处有山峦和柳树,营造出一种古朴而宁静的氛围。 解读: 这幅画描绘了“刻船求剑”这一成语的场景。图中,一位身着古代中国服饰的男子站在宁静的河流上的木船上,表情焦虑,正在用粉笔在船侧标记一个位置。周围的风景包括河岸上的垂柳和远处笼罩在雾中的山峦。

解读: 这幅画描绘了“刻船求剑”这一成语的场景。图中,一位身着古代中国服饰的男子站在宁静的河流上的木船上,表情焦虑,正在用粉笔在船侧标记一个位置。周围的风景包括河岸上的垂柳和远处笼罩在雾中的山峦。 解读: 这幅插图描绘了“刻足適屨”这一成语的场景。画面中,一位人物坐在柳树下的长凳上,正专心致志地雕刻一只木履。此人似乎在修改木履的形状,以便适应自己的脚,其一脚抬起,搁在另一膝上。背景是一个宁静的花园,里面有盛开的花朵和一个小池塘,反映出一种平静、深思的氛围。画作的某个角落还有一个小小的红色印章,为作品增添了一丝真实感。“刻足適屨”这个成语来源于中国古代,意思是不顾实际情况,生硬地迁就或改变事物以适应自己的需要。这通常用来形容方法不当或做事不合理。在这幅画中,人物雕刻木履的行为象征着逆势而为,不顾现实条件,试图改变事物以适应自己,而不是反过来调整自己去适应环境或现实。

解读: 这幅插图描绘了“刻足適屨”这一成语的场景。画面中,一位人物坐在柳树下的长凳上,正专心致志地雕刻一只木履。此人似乎在修改木履的形状,以便适应自己的脚,其一脚抬起,搁在另一膝上。背景是一个宁静的花园,里面有盛开的花朵和一个小池塘,反映出一种平静、深思的氛围。画作的某个角落还有一个小小的红色印章,为作品增添了一丝真实感。“刻足適屨”这个成语来源于中国古代,意思是不顾实际情况,生硬地迁就或改变事物以适应自己的需要。这通常用来形容方法不当或做事不合理。在这幅画中,人物雕刻木履的行为象征着逆势而为,不顾现实条件,试图改变事物以适应自己,而不是反过来调整自己去适应环境或现实。 解读: 这幅图描绘了“刻骨铭心”这一成语的深刻含义。成语“刻骨铭心”字面上意味着“刻在骨头上,铭记在心里”,比喻感情非常深刻,难以忘怀。在图画中,我们看到一位人物正用极大的专注和尊重,将文字刻入一块古老的大骨之上。这个动作象征着深刻的感情和难以磨灭的记忆。

解读: 这幅图描绘了“刻骨铭心”这一成语的深刻含义。成语“刻骨铭心”字面上意味着“刻在骨头上,铭记在心里”,比喻感情非常深刻,难以忘怀。在图画中,我们看到一位人物正用极大的专注和尊重,将文字刻入一块古老的大骨之上。这个动作象征着深刻的感情和难以磨灭的记忆。 解读: 这幅图描绘了成语“刻骨铭心”的场景。成语“刻骨铭心”源于古代,意指深刻到骨子里,铭记在心,用以形容感情、教诲或经历等非常深刻,难以忘怀。在这幅画中,我们看到一位古代学者身着传统服装,专注于阅读和写作,象征着深邃的学问和知识深深地镌刻在他的心灵和骨髓中。他周围的环境宁静而书卷气,竹林和古典中国建筑点缀其间,营造出一种沉稳且充满学问的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“刻骨铭心”的场景。成语“刻骨铭心”源于古代,意指深刻到骨子里,铭记在心,用以形容感情、教诲或经历等非常深刻,难以忘怀。在这幅画中,我们看到一位古代学者身着传统服装,专注于阅读和写作,象征着深邃的学问和知识深深地镌刻在他的心灵和骨髓中。他周围的环境宁静而书卷气,竹林和古典中国建筑点缀其间,营造出一种沉稳且充满学问的氛围。 解读: 这幅插图是对成语“刻骨鏤心”的艺术诠释。在画面中,一位身着传统长袍的学者正专注地用凿子和锤子在一块风化的巨石上雕刻文字。这种深入骨髓的情感投入和坚持不懈的努力,正是“刻骨鏤心”所要表达的精神。背景是典型的中国古典园林,繁茂的植被、流淌的小溪和远处的山脉共同营造出一种宁静而深沉的氛围。这不仅反映了中国古代学者与自然和谐共存的理念,也象征着深刻的情感和经历如同自然界的恒久之美,不易被时间所磨灭。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了作品的真实感和艺术价值。这幅作品整体上展现了一种沉静而专注的情绪,恰如其分地捕捉了“刻骨鏤心”的内涵。

解读: 这幅插图是对成语“刻骨鏤心”的艺术诠释。在画面中,一位身着传统长袍的学者正专注地用凿子和锤子在一块风化的巨石上雕刻文字。这种深入骨髓的情感投入和坚持不懈的努力,正是“刻骨鏤心”所要表达的精神。背景是典型的中国古典园林,繁茂的植被、流淌的小溪和远处的山脉共同营造出一种宁静而深沉的氛围。这不仅反映了中国古代学者与自然和谐共存的理念,也象征着深刻的情感和经历如同自然界的恒久之美,不易被时间所磨灭。画面的某个角落还有一个红色的印章,增添了作品的真实感和艺术价值。这幅作品整体上展现了一种沉静而专注的情绪,恰如其分地捕捉了“刻骨鏤心”的内涵。 解读: 这幅插图描绘了成语“削足适履”的场景。在这幅画中,我们看到一位穿着传统汉服的男子,正试图用刀子改变自己的脚形,以便适应鞋子的大小。此成语源于古代一个荒谬的故事,意指不合理地强求事物适应自己,而不是反过来适应事物。画中的男子正深深地陷入思考之中,展现了这一不切实际行为的荒谬性。

解读: 这幅插图描绘了成语“削足适履”的场景。在这幅画中,我们看到一位穿着传统汉服的男子,正试图用刀子改变自己的脚形,以便适应鞋子的大小。此成语源于古代一个荒谬的故事,意指不合理地强求事物适应自己,而不是反过来适应事物。画中的男子正深深地陷入思考之中,展现了这一不切实际行为的荒谬性。 解读: 这幅图描绘了一位老人坐在古老的中国学堂中,其面部表情透露出深沉的思考和对过去经历的回顾。老人的目光似乎穿越时空,反思着过往的事情。周围的古木和书架,以及散落的古书,增添了一种沉静和历史沉淀的感觉。这种布局和细节的运用非常贴切地体现了成语“前事不忘,来事之师”的含义。“前事不忘,来事之师”这个成语的意思是指通过回顾和思考过去的经历和教训,可以为未来的行动和决策提供指导和启示。在这幅图中,老人的形象象征着智慧和经验,他的沉思则代表了对过往经历的反思和学习。古老的学堂环境强调了知识和学习的重要性,同时也象征着历史和传统。

解读: 这幅图描绘了一位老人坐在古老的中国学堂中,其面部表情透露出深沉的思考和对过去经历的回顾。老人的目光似乎穿越时空,反思着过往的事情。周围的古木和书架,以及散落的古书,增添了一种沉静和历史沉淀的感觉。这种布局和细节的运用非常贴切地体现了成语“前事不忘,来事之师”的含义。“前事不忘,来事之师”这个成语的意思是指通过回顾和思考过去的经历和教训,可以为未来的行动和决策提供指导和启示。在这幅图中,老人的形象象征着智慧和经验,他的沉思则代表了对过往经历的反思和学习。古老的学堂环境强调了知识和学习的重要性,同时也象征着历史和传统。 解读: 这幅插图展现了一位聪慧的学者在一棵大树下专心阅读卷轴的场景。学者被历史知识的象征——各种文物和卷轴所环绕,传达了从过去学习的意境。

解读: 这幅插图展现了一位聪慧的学者在一棵大树下专心阅读卷轴的场景。学者被历史知识的象征——各种文物和卷轴所环绕,传达了从过去学习的意境。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“前事不忘,后事之戒”的内涵。画面中,一位长者在古风书房内向一位年轻人传授经验。长者身着传统长袍,手指一幅展开的古卷,似乎在讲述历史故事,而年轻人则聚精会神地倾听。这个场景传达了从前经验的重要性,以及它对未来行动的指导作用,正符合这个成语的含义:记住过去的教训,为将来提供指导。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“前事不忘,后事之戒”的内涵。画面中,一位长者在古风书房内向一位年轻人传授经验。长者身着传统长袍,手指一幅展开的古卷,似乎在讲述历史故事,而年轻人则聚精会神地倾听。这个场景传达了从前经验的重要性,以及它对未来行动的指导作用,正符合这个成语的含义:记住过去的教训,为将来提供指导。 解读: 这幅插图展现了成语“前事不忘,后代之元龟”的内涵。画面中,一位着古代服饰的长者在一棵古松下教导一群年轻学生。长者指向石碑上雕刻的龟,这只龟象征着智慧与长寿,寓意着从历史中汲取教训的重要性。此成语的含义是提醒人们记住历史的教训,以避免同样的错误再次发生。在这幅画中,长者的教导和石碑上的龟都象征着从历史中学习,并将这些教训传授给后代。古松则代表着坚韧和永恒,强调了历史教训的持久价值。

解读: 这幅插图展现了成语“前事不忘,后代之元龟”的内涵。画面中,一位着古代服饰的长者在一棵古松下教导一群年轻学生。长者指向石碑上雕刻的龟,这只龟象征着智慧与长寿,寓意着从历史中汲取教训的重要性。此成语的含义是提醒人们记住历史的教训,以避免同样的错误再次发生。在这幅画中,长者的教导和石碑上的龟都象征着从历史中学习,并将这些教训传授给后代。古松则代表着坚韧和永恒,强调了历史教训的持久价值。 解读: 这幅图描绘了一位古代学者在一棵古老的松树下教导年轻学生的场景,体现了成语“前事之师”的内涵。在中国传统文化中,学者经常被视为智慧和经验的化身,他们的教导不仅涉及书本知识,还包括从历史和经验中学习的重要性。图中学者身着传统汉服,手指向周围散落的历史卷轴和文物,象征着从过去事件中汲取的教训。这些古文物和卷轴象征着历史的丰富性和教育的重要性。年轻的学生表现出专注和尊重,聚精会神地聆听,这反映了对历史的尊重和从前人经验中学习的态度。背景是宁静的山景和平和的天空,营造了一种深邃而宁静的氛围。这种设置强调了学习历史的重要性,以及在平静和沉思中反思过去的价值。

解读: 这幅图描绘了一位古代学者在一棵古老的松树下教导年轻学生的场景,体现了成语“前事之师”的内涵。在中国传统文化中,学者经常被视为智慧和经验的化身,他们的教导不仅涉及书本知识,还包括从历史和经验中学习的重要性。图中学者身着传统汉服,手指向周围散落的历史卷轴和文物,象征着从过去事件中汲取的教训。这些古文物和卷轴象征着历史的丰富性和教育的重要性。年轻的学生表现出专注和尊重,聚精会神地聆听,这反映了对历史的尊重和从前人经验中学习的态度。背景是宁静的山景和平和的天空,营造了一种深邃而宁静的氛围。这种设置强调了学习历史的重要性,以及在平静和沉思中反思过去的价值。 解读: 这幅插图展现了成语“前倨后卑”的寓意。画面中,一位身着传统服饰的古代中国官员面对上级(可能是皇帝或高级官员)时,表现出骄傲和自大的态度。他的面部表情傲慢,姿态挺拔、显得颇为指挥若定。然而,当他转身离开上级时,他的表情立刻变得谦卑、顺从,略微弯腰,低下了头。这种转变生动地体现了“前倨后卑”的含义——即在强者面前表现得傲慢无礼,而在强者背后则表现出谦卑和顺从。

解读: 这幅插图展现了成语“前倨后卑”的寓意。画面中,一位身着传统服饰的古代中国官员面对上级(可能是皇帝或高级官员)时,表现出骄傲和自大的态度。他的面部表情傲慢,姿态挺拔、显得颇为指挥若定。然而,当他转身离开上级时,他的表情立刻变得谦卑、顺从,略微弯腰,低下了头。这种转变生动地体现了“前倨后卑”的含义——即在强者面前表现得傲慢无礼,而在强者背后则表现出谦卑和顺从。 解读: 这幅插图展现了成语“前倨后恭”的含义。画面分为两部分,左侧部分展示了一位人物对一位长者表现出傲慢的态度,姿势和表情流露出不屑,这一场景设定在古代中国的环境中。而右侧部分则形成鲜明对比,同一人物对长者表现出深深的尊敬和谦卑,深深鞠躬,同样置于传统背景之中。

解读: 这幅插图展现了成语“前倨后恭”的含义。画面分为两部分,左侧部分展示了一位人物对一位长者表现出傲慢的态度,姿势和表情流露出不屑,这一场景设定在古代中国的环境中。而右侧部分则形成鲜明对比,同一人物对长者表现出深深的尊敬和谦卑,深深鞠躬,同样置于传统背景之中。 解读: 这幅插图描绘了一个学者在庄严的花园中,面露痛苦之情,将书卷和书籍投入火中。这个场景体现了成语“前功併弃”的深刻含义。这个成语的字面意思是“前面的努力全部放弃”,通常用来形容人在付出大量努力之后,由于某些原因而放弃,导致之前的所有努力都白费了。在画面中,学者的行为生动地展现了这种挫折感和无奈,他的身姿和表情传达了一种深深的遗憾和绝望。他所在的花园之前是他求学和钻研的宁静之地,如今却成为了他放弃追求的象征。书卷和书籍代表着他的知识、学识和努力,而火焰则象征着这一切的毁灭。

解读: 这幅插图描绘了一个学者在庄严的花园中,面露痛苦之情,将书卷和书籍投入火中。这个场景体现了成语“前功併弃”的深刻含义。这个成语的字面意思是“前面的努力全部放弃”,通常用来形容人在付出大量努力之后,由于某些原因而放弃,导致之前的所有努力都白费了。在画面中,学者的行为生动地展现了这种挫折感和无奈,他的身姿和表情传达了一种深深的遗憾和绝望。他所在的花园之前是他求学和钻研的宁静之地,如今却成为了他放弃追求的象征。书卷和书籍代表着他的知识、学识和努力,而火焰则象征着这一切的毁灭。 解读: 这幅插图是为了表现成语“前功必弃”的含义。在画面中,我们看到一位穿着传统服饰的古代学者,他站在河边,眼神中流露出失落和无奈,正凝视着被河水冲走的卷轴和书籍。这个场景象征着所有的努力和付出最终因为某些原因而被迫放弃,体现了成语“前功必弃”的寓意。背景是一幅宁静的山水画,以山峦和树木构成,增强了画面的情感氛围,表达了一种悲伤和放弃的感觉。

解读: 这幅插图是为了表现成语“前功必弃”的含义。在画面中,我们看到一位穿着传统服饰的古代学者,他站在河边,眼神中流露出失落和无奈,正凝视着被河水冲走的卷轴和书籍。这个场景象征着所有的努力和付出最终因为某些原因而被迫放弃,体现了成语“前功必弃”的寓意。背景是一幅宁静的山水画,以山峦和树木构成,增强了画面的情感氛围,表达了一种悲伤和放弃的感觉。 解读: 这幅插图生动地体现了成语“前功皆弃”的含义。图中描绘了一位身着古代学者服饰的人物,他站在一个曾经繁荣但现在荒废的园林中,面露沮丧之色。这个园林曾经花团锦簇、井然有序,但现在却杂草丛生、无人打理,象征着付出的努力和成就已被遗弃。学者脸上流露出深深的遗憾和悲伤之情,这增强了作品传达的“前功尽弃”的主题。背景中,落日的余晖增添了一丝宁静却又忧郁的氛围,进一步强调了失去进展的主题。

解读: 这幅插图生动地体现了成语“前功皆弃”的含义。图中描绘了一位身着古代学者服饰的人物,他站在一个曾经繁荣但现在荒废的园林中,面露沮丧之色。这个园林曾经花团锦簇、井然有序,但现在却杂草丛生、无人打理,象征着付出的努力和成就已被遗弃。学者脸上流露出深深的遗憾和悲伤之情,这增强了作品传达的“前功尽弃”的主题。背景中,落日的余晖增添了一丝宁静却又忧郁的氛围,进一步强调了失去进展的主题。 解读: 这幅图描绘了一位身着古代学者服饰的人物,在其书房内表现出失望和沮丧的神情。画面中心是一张桌子,上面散乱着纸张和破碎的墨水罐。这位学者凝视着这一混乱的场景,仿佛在反思着某些事情。背景是典型的书房,书架上摆满了书籍,一盏昏暗的灯笼投射着微弱的光线,窗外展现的是即将消逝的夕阳。这幅作品体现了“前功尽弃”这一成语的含义。该成语字面意思是之前的所有努力都被废弃了,通常用来形容之前辛勤的工作或成就因为某个错误或失败而变得毫无价值。在这幅画中,学者的表情和周围的混乱象征着他可能的失败或挫折,这些可能导致他之前的努力全部白费。

解读: 这幅图描绘了一位身着古代学者服饰的人物,在其书房内表现出失望和沮丧的神情。画面中心是一张桌子,上面散乱着纸张和破碎的墨水罐。这位学者凝视着这一混乱的场景,仿佛在反思着某些事情。背景是典型的书房,书架上摆满了书籍,一盏昏暗的灯笼投射着微弱的光线,窗外展现的是即将消逝的夕阳。这幅作品体现了“前功尽弃”这一成语的含义。该成语字面意思是之前的所有努力都被废弃了,通常用来形容之前辛勤的工作或成就因为某个错误或失败而变得毫无价值。在这幅画中,学者的表情和周围的混乱象征着他可能的失败或挫折,这些可能导致他之前的努力全部白费。 解读: 这幅插图描绘的是一位身着传统服饰的老学者,站在一个宁静的花园中,面露深深的遗憾和失望。他一手放在半完成的画布上,另一手丢弃着画笔。花园郁郁葱葱、美丽非凡,象征着他所放弃的成就。画面的一个角落印有一枚带有中文字符的红色印章。

解读: 这幅插图描绘的是一位身着传统服饰的老学者,站在一个宁静的花园中,面露深深的遗憾和失望。他一手放在半完成的画布上,另一手丢弃着画笔。花园郁郁葱葱、美丽非凡,象征着他所放弃的成就。画面的一个角落印有一枚带有中文字符的红色印章。 解读: 这幅插图展现了成语“前功尽灭”的深刻含义。成语“前功尽灭”字面意思是之前的所有努力和成就都毁于一旦,通常用来形容因为一些原因导致之前的所有努力都白费了。在这幅画中,我们看到一位古装学者面对着自己的书房,而书房中的书籍正在被火焚烧。这个场景象征着学者多年积累的知识和努力在瞬间被毁灭,完美诠释了“前功尽灭”的意境。画面中,学者面带沉重表情,眼神中流露出深深的无奈和哀伤。他的神情反映出对知识的珍视以及对突如其来的灾难的震惊。书房中燃烧的火焰,不仅象征着物理上的损失,更隐喻着智慧和文化的巨大损失。

解读: 这幅插图展现了成语“前功尽灭”的深刻含义。成语“前功尽灭”字面意思是之前的所有努力和成就都毁于一旦,通常用来形容因为一些原因导致之前的所有努力都白费了。在这幅画中,我们看到一位古装学者面对着自己的书房,而书房中的书籍正在被火焚烧。这个场景象征着学者多年积累的知识和努力在瞬间被毁灭,完美诠释了“前功尽灭”的意境。画面中,学者面带沉重表情,眼神中流露出深深的无奈和哀伤。他的神情反映出对知识的珍视以及对突如其来的灾难的震惊。书房中燃烧的火焰,不仅象征着物理上的损失,更隐喻着智慧和文化的巨大损失。 解读: 这幅插图展现了中国成语“前劳监检”的深刻含义。在画面中,我们看到一位劳作的人物站在一个未完成的建筑或艺术作品前,表情沉思且略带遗憾。这位人物代表了勤勉劳作但最终放弃的形象,正是“前劳监检”这一成语所要传达的核心思想。成语“前劳监检”源自于古代中国,字面意思是前面的劳动全部放弃。它用来形容人们在付出了大量努力之后,因为种种原因选择放弃,从而使之前的所有努力都白费了。

解读: 这幅插图展现了中国成语“前劳监检”的深刻含义。在画面中,我们看到一位劳作的人物站在一个未完成的建筑或艺术作品前,表情沉思且略带遗憾。这位人物代表了勤勉劳作但最终放弃的形象,正是“前劳监检”这一成语所要传达的核心思想。成语“前劳监检”源自于古代中国,字面意思是前面的劳动全部放弃。它用来形容人们在付出了大量努力之后,因为种种原因选择放弃,从而使之前的所有努力都白费了。 解读: 这幅插图描绘了一个智慧的老者站在山巅上,远眺着远方,表情沉思。画面宁静,以柔和的山脉渐隐于背景,几棵古老的松树陪伴左右,以及山谷中平静流淌的河流。

解读: 这幅插图描绘了一个智慧的老者站在山巅上,远眺着远方,表情沉思。画面宁静,以柔和的山脉渐隐于背景,几棵古老的松树陪伴左右,以及山谷中平静流淌的河流。 解读: 这幅插图描绘了一个古代中国战士以象征性的方式展示其剖肝沥胆的情景,这是一种表达忠诚与诚实的姿态。成语“剖肝沥胆”直译为“切开肝脏,流出胆汁”,象征着极高的诚信和牺牲精神。在中国传统文化中,肝脏和胆囊被认为是勇气和诚实的象征。画中的战士身着传统盔甲,表情庄重,姿态表明他愿意为了忠诚和诚实作出极大的牺牲。这种象征性的表达方式在中国古代文学和艺术中十分常见,用以描绘忠诚和勇敢的品质。

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国战士以象征性的方式展示其剖肝沥胆的情景,这是一种表达忠诚与诚实的姿态。成语“剖肝沥胆”直译为“切开肝脏,流出胆汁”,象征着极高的诚信和牺牲精神。在中国传统文化中,肝脏和胆囊被认为是勇气和诚实的象征。画中的战士身着传统盔甲,表情庄重,姿态表明他愿意为了忠诚和诚实作出极大的牺牲。这种象征性的表达方式在中国古代文学和艺术中十分常见,用以描绘忠诚和勇敢的品质。 解读: 这幅插图展示了成语“剖腹藏宝”的场景。画中的古代中国学者身着传统服饰,站在秀丽的山水风光中。他手持一个小型的、打开的宝盒,象征着隐藏的宝藏。背景中包含了传统的中国元素,如松树、雾气缭绕的山峦和远处的宝塔。

解读: 这幅插图展示了成语“剖腹藏宝”的场景。画中的古代中国学者身着传统服饰,站在秀丽的山水风光中。他手持一个小型的、打开的宝盒,象征着隐藏的宝藏。背景中包含了传统的中国元素,如松树、雾气缭绕的山峦和远处的宝塔。 解读: 这幅插图展现了成语“剖腹藏珠”的深刻含义。图中的场景是一位古代中国学者,身着传统服饰,站在一个充满书卷和墨笔的宁静书房中。他手中拿着一颗发光的小珠子,象征着智慧和隐藏的珍宝。

解读: 这幅插图展现了成语“剖腹藏珠”的深刻含义。图中的场景是一位古代中国学者,身着传统服饰,站在一个充满书卷和墨笔的宁静书房中。他手中拿着一颗发光的小珠子,象征着智慧和隐藏的珍宝。 解读: 这幅插图展示了一位身着传统汉服的古代中国学者,坚定地站在悬崖上,俯瞰着广阔的山川景色。学者的表情坚定而有些固执,姿态刚硬、不屈。背景描绘了宁静而宏大的自然风光,象征着世界的广阔。

解读: 这幅插图展示了一位身着传统汉服的古代中国学者,坚定地站在悬崖上,俯瞰着广阔的山川景色。学者的表情坚定而有些固执,姿态刚硬、不屈。背景描绘了宁静而宏大的自然风光,象征着世界的广阔。 解读: 这幅图描绘了成语“刚愎自用”的场景。在画面中,我们看到一位古代的学者,身着传统长袍,坐在书房里,周围摆满了书籍和卷轴。尽管有人试图给予他指导,他却顽固地忽视了这些建议。他的表情坚决、严肃,明显专注于自己的想法和信念,对他人的建议毫不理睬。

解读: 这幅图描绘了成语“刚愎自用”的场景。在画面中,我们看到一位古代的学者,身着传统长袍,坐在书房里,周围摆满了书籍和卷轴。尽管有人试图给予他指导,他却顽固地忽视了这些建议。他的表情坚决、严肃,明显专注于自己的想法和信念,对他人的建议毫不理睬。 解读: 这幅图描绘了成语“刚戾自用”的意境。在画面中,我们看到一个人独自居住在一个小屋中,周围是美丽而宁静的山水景观。这个人的表情沉思而严肃,似乎完全沉浸在自己的世界里,不受外界的干扰。成语“刚戾自用”描述的是一种固执己见、不听取他人意见的态度。这幅画恰如其分地表现了这种性格特点。画中人物的孤独生活方式和他对周围环境的漠视,体现了自我中心和不愿与人为善的特质。他的存在仿佛与周围的世界隔绝,强调了“自用”的概念。

解读: 这幅图描绘了成语“刚戾自用”的意境。在画面中,我们看到一个人独自居住在一个小屋中,周围是美丽而宁静的山水景观。这个人的表情沉思而严肃,似乎完全沉浸在自己的世界里,不受外界的干扰。成语“刚戾自用”描述的是一种固执己见、不听取他人意见的态度。这幅画恰如其分地表现了这种性格特点。画中人物的孤独生活方式和他对周围环境的漠视,体现了自我中心和不愿与人为善的特质。他的存在仿佛与周围的世界隔绝,强调了“自用”的概念。 解读: 这幅图描绘了中国成语“剑脊自用”。在这幅图中,我们看到一位身穿传统长袍的古代中国学者,站在竹林中。他一手持竹简,另一手则将短剑紧贴于自己的脖子,象征着因个人行为而自伤的概念。

解读: 这幅图描绘了中国成语“剑脊自用”。在这幅图中,我们看到一位身穿传统长袍的古代中国学者,站在竹林中。他一手持竹简,另一手则将短剑紧贴于自己的脖子,象征着因个人行为而自伤的概念。 解读: 这幅插图展示了一个人正在用镰刀细致地剪草,连根拔除。场景设定在宁静的田园风光中,突出了人物仔细而彻底的动作。

解读: 这幅插图展示了一个人正在用镰刀细致地剪草,连根拔除。场景设定在宁静的田园风光中,突出了人物仔细而彻底的动作。 解读: 这幅图描绘了成语“剑剪鸡粒”(意为用大剑杀小鸡)的场景。图中展示了一位身穿传统盔甲的古代中国武士,手持一把装饰华丽的巨大剑,正准备对一只毫无戒备的小鸡发动攻击。

解读: 这幅图描绘了成语“剑剪鸡粒”(意为用大剑杀小鸡)的场景。图中展示了一位身穿传统盔甲的古代中国武士,手持一把装饰华丽的巨大剑,正准备对一只毫无戒备的小鸡发动攻击。 解读: 这幅插图展现了成语“割鸡焉用牛刀”的直观意象。成语“割鸡焉用牛刀”源自于中国古代,字面意思是“割鸡何必用宰牛的大刀”,比喻用大才小用,或者用过分重大的手段处理小事情。在这幅图中,我们可以看到一位身着古代中国服饰的人,手持一把夸张巨大的刀准备去割一只小鸡。这种对比突显了所用工具与任务性质之间的不匹配,恰到好处地体现了这个成语的寓意。画面背景是一个古朴的中国村落,具有传统的建筑风格,这增添了一种历史感和文化氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“割鸡焉用牛刀”的直观意象。成语“割鸡焉用牛刀”源自于中国古代,字面意思是“割鸡何必用宰牛的大刀”,比喻用大才小用,或者用过分重大的手段处理小事情。在这幅图中,我们可以看到一位身着古代中国服饰的人,手持一把夸张巨大的刀准备去割一只小鸡。这种对比突显了所用工具与任务性质之间的不匹配,恰到好处地体现了这个成语的寓意。画面背景是一个古朴的中国村落,具有传统的建筑风格,这增添了一种历史感和文化氛围。 解读: 这幅插图展现了一个古代农夫在田间剔除杂草,确保连根拔起的场景。这里,农夫身着传统的中国服饰,弯腰在地,用锄头细致地除草。背景是宁静的乡村风光,温柔的山丘和零星分布的树木营造出一种深远的氛围。

解读: 这幅插图展现了一个古代农夫在田间剔除杂草,确保连根拔起的场景。这里,农夫身着传统的中国服饰,弯腰在地,用锄头细致地除草。背景是宁静的乡村风光,温柔的山丘和零星分布的树木营造出一种深远的氛围。 解读: 这幅插图是对成语“剑拔弩张”的直观诠释。成语“剑拔弩张”源于中国古代,形容局势或关系紧张,就像战场上剑已拔出,弩箭已上弦,随时可能发生冲突。在这幅画中,两位战士的姿态和表情展现了即将爆发的紧张气氛,一位紧握着拔出的剑,另一位则拉紧了弩,两者都准备好随时行动。画面背景采用了中国传统山水画的元素,模糊的山峦和旋转的云雾增添了一种即将爆发冲突的紧迫感。这种设置不仅符合中国古典美学,也强化了成语中的紧张气氛。

解读: 这幅插图是对成语“剑拔弩张”的直观诠释。成语“剑拔弩张”源于中国古代,形容局势或关系紧张,就像战场上剑已拔出,弩箭已上弦,随时可能发生冲突。在这幅画中,两位战士的姿态和表情展现了即将爆发的紧张气氛,一位紧握着拔出的剑,另一位则拉紧了弩,两者都准备好随时行动。画面背景采用了中国传统山水画的元素,模糊的山峦和旋转的云雾增添了一种即将爆发冲突的紧迫感。这种设置不仅符合中国古典美学,也强化了成语中的紧张气氛。 解读: 这幅插图展现了一位身着传统长袍的老学者,他站在一个郁郁葱葱、宁静的园林中。学者依靠着拐杖,眺望远方高耸的山峰,表情沉思。这座山代表了一个无法达到的目标或挑战。学者的姿态和表情流露出疲惫和无奈,象征着“力不副心”这一成语的含义——精神愿望强烈,但身体力量跟不上。

解读: 这幅插图展现了一位身着传统长袍的老学者,他站在一个郁郁葱葱、宁静的园林中。学者依靠着拐杖,眺望远方高耸的山峰,表情沉思。这座山代表了一个无法达到的目标或挑战。学者的姿态和表情流露出疲惫和无奈,象征着“力不副心”这一成语的含义——精神愿望强烈,但身体力量跟不上。 解读: 这幅插图生动地诠释了成语“力不及心”,意为个人的能力或条件无法满足心中的愿望或目标。画面中,一位年迈的学者望着遥不可及的高山,尽管他渴望到达山顶,但自身的能力却达不到这个目标。他周围的古树和流淌的溪水象征着时间的流逝和自然界的障碍,这些都是他所无法克服的。

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“力不及心”,意为个人的能力或条件无法满足心中的愿望或目标。画面中,一位年迈的学者望着遥不可及的高山,尽管他渴望到达山顶,但自身的能力却达不到这个目标。他周围的古树和流淌的溪水象征着时间的流逝和自然界的障碍,这些都是他所无法克服的。 解读: 这幅插图展现了一位老学者试图举起一块沉重的石头,脸上露出挣扎的神情。背景是宁静的山水景观,以淡墨水洗的方式细腻描绘,山峦与树木交织,营造出一种平和而深远的氛围。

解读: 这幅插图展现了一位老学者试图举起一块沉重的石头,脸上露出挣扎的神情。背景是宁静的山水景观,以淡墨水洗的方式细腻描绘,山峦与树木交织,营造出一种平和而深远的氛围。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他坐在书桌前,面带疲惫和挫败之情。他身边摆放着熄灭的蜡烛,四周散落着卷轴和书籍,象征着他的辛勤工作和奉献精神。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他坐在书桌前,面带疲惫和挫败之情。他身边摆放着熄灭的蜡烛,四周散落着卷轴和书籍,象征着他的辛勤工作和奉献精神。 解读: 这幅插图生动地呈现了中国古典成语“力不逮心”的内涵。画面中,一位年迈的学者正试图从书架上拿下一本巨大、沉重的书。这本书的超大尺寸象征着一个艰巨的任务,而学者那既坚定又略显不胜负荷的表情恰如其分地体现了成语中“力量赶不上心愿”之意。他的努力反映了一个普遍的人类经验:有时我们的能力无法达到我们的愿望或理想。画面背景设定在一个古代中国的书房里,典型的书房用品如卷轴、墨水和毛笔为整幅画增添了浓厚的文化氛围。此外,画面一角的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,为画作增添了一抹正式和传统的触感。

解读: 这幅插图生动地呈现了中国古典成语“力不逮心”的内涵。画面中,一位年迈的学者正试图从书架上拿下一本巨大、沉重的书。这本书的超大尺寸象征着一个艰巨的任务,而学者那既坚定又略显不胜负荷的表情恰如其分地体现了成语中“力量赶不上心愿”之意。他的努力反映了一个普遍的人类经验:有时我们的能力无法达到我们的愿望或理想。画面背景设定在一个古代中国的书房里,典型的书房用品如卷轴、墨水和毛笔为整幅画增添了浓厚的文化氛围。此外,画面一角的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,为画作增添了一抹正式和传统的触感。 解读: 这幅插图是对成语“力半功倍”的直观展现。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的男子,正巧妙地利用杠杆原理轻松地举起一块大石头。这种简单而智慧的方式正好体现了成语“力半功倍”的含义,即通过合理的方法和策略,可以用更少的力气达到更好的效果。背景是一个宁静的古代中国山水画面,有山有树,与前景中的智慧行动形成和谐的统一。这样的场景不仅衬托出主题人物的智慧,同时也传达出一种从容、高效的理念。

解读: 这幅插图是对成语“力半功倍”的直观展现。在这幅作品中,我们看到一位身着古代中国服饰的男子,正巧妙地利用杠杆原理轻松地举起一块大石头。这种简单而智慧的方式正好体现了成语“力半功倍”的含义,即通过合理的方法和策略,可以用更少的力气达到更好的效果。背景是一个宁静的古代中国山水画面,有山有树,与前景中的智慧行动形成和谐的统一。这样的场景不仅衬托出主题人物的智慧,同时也传达出一种从容、高效的理念。 解读: 这幅图描绘了两位中国古代战士正在激烈的战斗中,充分体现了“力均势敌”这一成语的含义。在这幅作品中,两位战士的姿态、装备以及他们之间的交锋都被生动地描绘出来,展示了他们势均力敌的状态,没有一方占据明显优势。我选择了传统中国画的风格来表达这一主题,旨在反映成语的文化背景和深远含义。

解读: 这幅图描绘了两位中国古代战士正在激烈的战斗中,充分体现了“力均势敌”这一成语的含义。在这幅作品中,两位战士的姿态、装备以及他们之间的交锋都被生动地描绘出来,展示了他们势均力敌的状态,没有一方占据明显优势。我选择了传统中国画的风格来表达这一主题,旨在反映成语的文化背景和深远含义。 解读: 此插图生动地展现了成语“力敌势均”的内涵。图中两位古代中国武士,分别装备长矛和大刀,正在激烈对决。他们的装束展示出传统的中国战甲风格,而武器在中央的碰撞,象征着双方实力的均衡。背景虽然模糊,暗示了战争的混乱,但焦点依然集中在这场势均力敌的决斗上。

解读: 此插图生动地展现了成语“力敌势均”的内涵。图中两位古代中国武士,分别装备长矛和大刀,正在激烈对决。他们的装束展示出传统的中国战甲风格,而武器在中央的碰撞,象征着双方实力的均衡。背景虽然模糊,暗示了战争的混乱,但焦点依然集中在这场势均力敌的决斗上。 解读: 这幅插图展示了鲤鱼在湍急的河流中力争上游的场景,体现了成语“力争上流”的寓意。在中国传统文化中,鲤鱼跳龙门的故事象征着坚持不懈与努力奋斗的精神。画面中,鲤鱼在波涛汹涌的水流中奋力前行,展示了它们面对困难时的勇气和决心。

解读: 这幅插图展示了鲤鱼在湍急的河流中力争上游的场景,体现了成语“力争上流”的寓意。在中国传统文化中,鲤鱼跳龙门的故事象征着坚持不懈与努力奋斗的精神。画面中,鲤鱼在波涛汹涌的水流中奋力前行,展示了它们面对困难时的勇气和决心。 解读: 这幅插图描绘了成语“力争上游”的场景。画面中,几条鲤鱼在湍急的河流中奋力向上游游去,背景是葱郁的山峦。这种场景象征着坚持不懈和努力向上的精神,与“力争上游”成语中的寓意非常吻合。该成语原本描述的是鱼儿逆流而上,比喻人在逆境中努力向上,不断追求进步。

解读: 这幅插图描绘了成语“力争上游”的场景。画面中,几条鲤鱼在湍急的河流中奋力向上游游去,背景是葱郁的山峦。这种场景象征着坚持不懈和努力向上的精神,与“力争上游”成语中的寓意非常吻合。该成语原本描述的是鱼儿逆流而上,比喻人在逆境中努力向上,不断追求进步。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“力省功倍”的含义。图中,一位男子正在使用杠杆原理来举起一块重石,这恰恰体现了成语所传达的“以小力量换取大效果”的理念。场景设置在古代中国,背景中融入了传统建筑和自然风光,营造出一种古朴而深邃的氛围。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“力省功倍”的含义。图中,一位男子正在使用杠杆原理来举起一块重石,这恰恰体现了成语所传达的“以小力量换取大效果”的理念。场景设置在古代中国,背景中融入了传统建筑和自然风光,营造出一种古朴而深邃的氛围。