-

序号: 1101

解读: 这幅图描绘了成语“咫尺千里”的意境。画面中,远处的山峦被薄雾笼罩,看似触手可及,却又仿佛遥远。近景中的小人物朝着远山望去,象征着虽近实远的概念。

整个作品采用了中国古典水墨画的风格,借鉴了古代画家或近代画家的画风,强调了水墨和细腻的笔触。画角落里的红色印章增添了作品的真实感和传统美。这幅画体现了“咫尺千里”成语的深层含义,即看似非常接近的事物实际上可能非常遥远,或者相反,传达了距离和认知之间的对比。在中国传统文化中,这种表达往往用来形容虽然距离近,但实际上难以相见或相互理解的情境。

通过传统中国画的形式,这幅作品成功地捕捉了这一成语的精髓,并以一种优雅和内省的方式呈现出来。

-

序号: 1102

解读: 这幅插图是为了阐释中国成语“咫尺天涯”。成语“咫尺天涯”字面意思是“咫尺”(非常近)和“天涯”(非常远)的结合,用以形容虽然距离很近,但却难以相见或难以达成共识,就像相隔天涯一样。在这幅画中,我们看到两位古代中国学者分别站在两个相邻的山峰上。他们伸手相向,似乎想要彼此接触,但他们之间的深谷象征着即使距离很近,也存在着难以逾越的隔阂。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以其特有的细腻笔触和柔和色调呈现。画中的中国传统山水、云彩和朦胧的气氛增添了一种深邃且古朴的感觉,与成语的内涵相契合。画面中还包含了一个小巧醒目的红色印章,作为作品的标识。

总体而言,这幅插图通过古典中国山水画的形式,生动地展现了“咫尺天涯”这一成语的深层含义,即物理上的接近和心理上的遥远。

-

序号: 1103

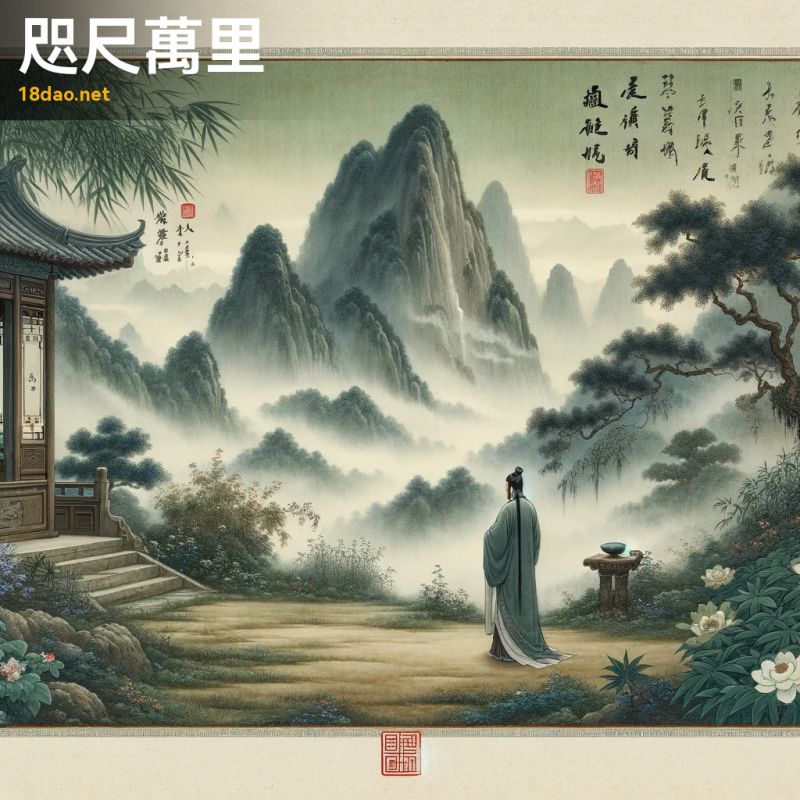

解读: 这幅插图呈现了成语“咫尺万里”的寓意。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的学者站在宁静的园林中,凝视着远处被雾气笼罩的山峦。这座山代表“万里”,而园中的学者则象征“咫尺”。

画风模仿了古代画家,以柔和的笔触和柔和的色彩表现,强调了深邃与距离感。园林中繁茂的竹子和花卉,增添了画面的层次感和空间感。成语“咫尺万里”本身是用来形容虽然物理距离很近,但感觉却像隔着千山万水。在这幅画中,学者与远山之间的距离,虽然看似咫尺之遥,却又似乎遥不可及。这种对比,恰如其分地体现了成语的深层含义,同时也展现了中国古典艺术的精髓——既宁静又深远。此外,画角的红色印章为作品增添了一丝传统的韵味和真实性。

-

序号: 1104

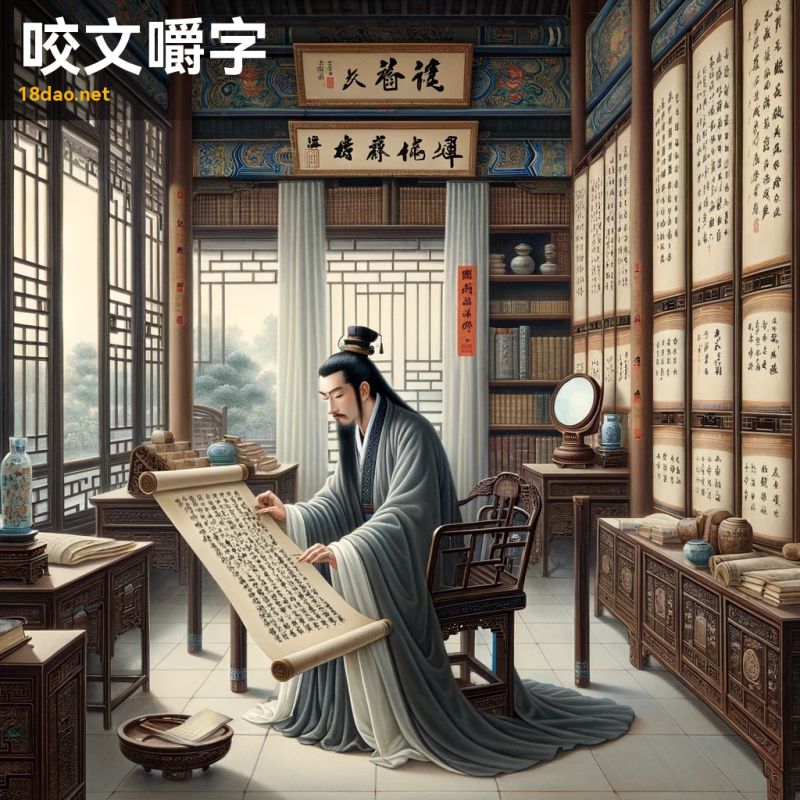

解读: 这幅图描绘了一位古代学者在宁静的书房中专注地审视着一卷古文。他身穿传统的汉服,手持放大镜,似乎在对每一个文字都进行细致的研究。书房里陈设着典型的中国古典家具,一扇窗户外是一座宁静的园林。这幅画的构图和主题与成语“咬文嚼字”密切相关。“咬文嚼字”原意是指过分拘泥于字句的表面和形式,不求理解其深层含义。在这幅画中,学者正是以一种过分细致的方式审视着文字,象征了这种对字句的过度钻研和拘泥。他的神态和动作传达出一种对文字的极端关注,正好体现了成语的含义。

画风模仿了古代画家和近代画家的风格,用优雅的笔触和对文化深度的关注来表现这一古典主题。图画的一角还有一个小小的红色印章,代表着传统艺术的真实性和认证。

整幅作品不仅生动地描绘了成语的意境,而且展现了中国古典文化的庄严和深邃。

-

序号: 1105

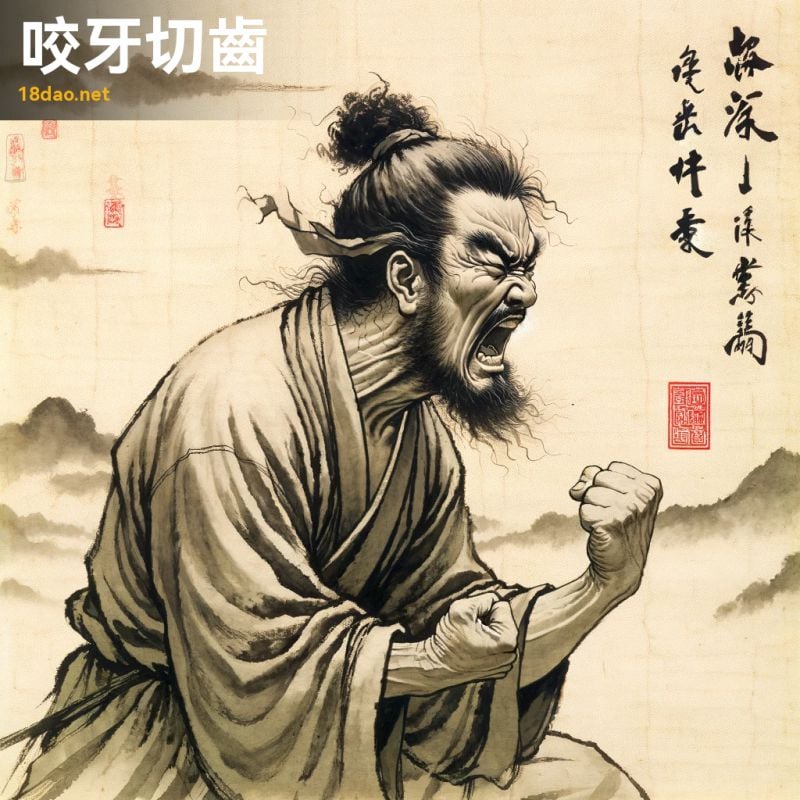

解读: 这幅图描绘了“咬牙切齿”这一成语的视觉表现。图中的人物,可能是一位勇士或学者,正紧咬牙关,面露坚决或沮丧之色,充分体现了这一成语所表达的情感强度。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国水墨画,特别强调表情的力度和情感的深度。在中国文化中,“咬牙切齿”用来形容极度愤怒或怨恨时的样子,意味着某人对某事或某人怀有深深的恨意。这幅画中人物的表情和姿态,精准地捕捉了这一成语的精髓。他的脸部表情和身体语言传达了一种难以言喻的强烈情绪。

整体上,这幅画的风格符合古典中国画的特点,呈现了一种朴素而深邃的感觉。画面背景故意保持简约,以便聚焦于人物的表情和情感。作品的一角还有一枚红色印章,为画作增添了传统的中国艺术氛围。

-

序号: 1106

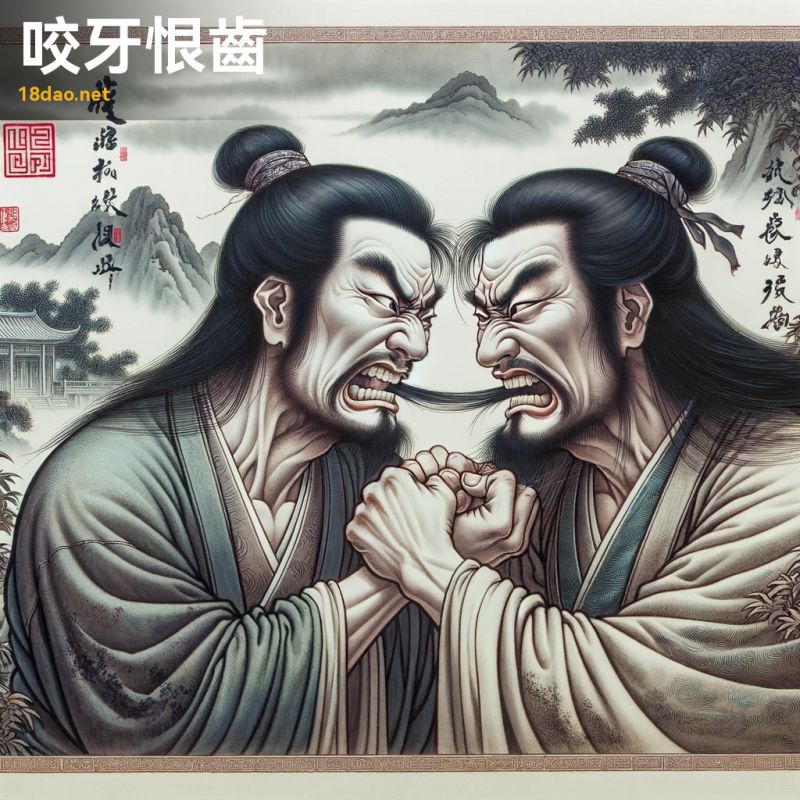

解读: 这幅图描绘了成语“咬牙恨齿”的场景。在画面中,我们看到两位古代中国武士面对面地站着,他们的表情充满了愤怒和怨恨。这种表情的刻画恰到好处地传达了成语中所蕴含的深深憎恨和愤慨的情感。他们身处一个典型的中国山水背景中,有山有水,这样的设置不仅增添了画面的美感,还加深了整个场景的情绪氛围。特别值得注意的是,其中一位武士紧咬着牙齿,这一动作直观地表达了“咬牙恨齿”的字面意思,即因极度憎恶某人或某事而紧咬牙关。

此外,画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国水墨画风格,使整幅作品呈现出一种古朴而深邃的美感。画面角落的红色印章则是中国传统绘画中的常见元素,增添了作品的正统和真实感。

通过这幅插图,我们可以深刻感受到“咬牙恨齿”这个成语背后的情感力量和历史文化深度。

-

序号: 1107

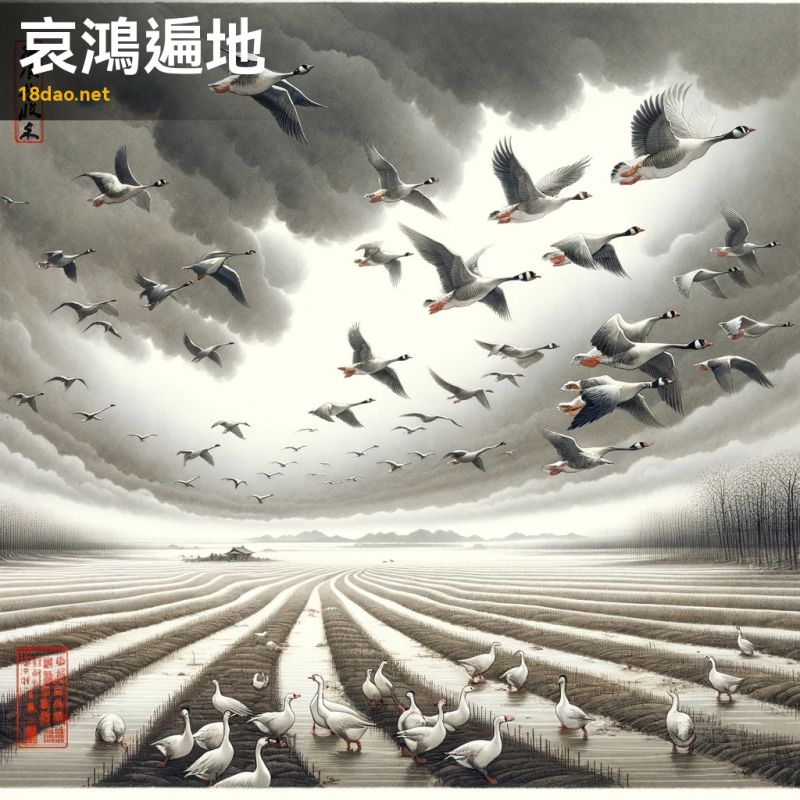

解读: 这幅画描绘了“哀鸿遍地”这一成语的景象。在这幅作品中,我们看到了一片广袤、荒凉的土地,天空灰暗,低飞的鸿雁群体中透露出悲伤的情绪。这片土地上没有庄稼,突显了一种空虚和荒芜的感觉。

整幅画的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,捕捉到了中国古典艺术的精髓。画面一角有一个小小的红色印章,增添了一丝真实感,但又不会盖过主题。“哀鸿遍地”这个成语形容战乱或灾难后,民不聊生的景象。在这幅画中,空旷的土地和悲伤的鸿雁形象生动地表达了这一概念。灰暗的色调和简约的风格进一步强调了成语所传达的沉重和悲怆情感。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语的字面意义,还能感受到它所蕴含的深层次文化和情感内涵。

-

序号: 1108

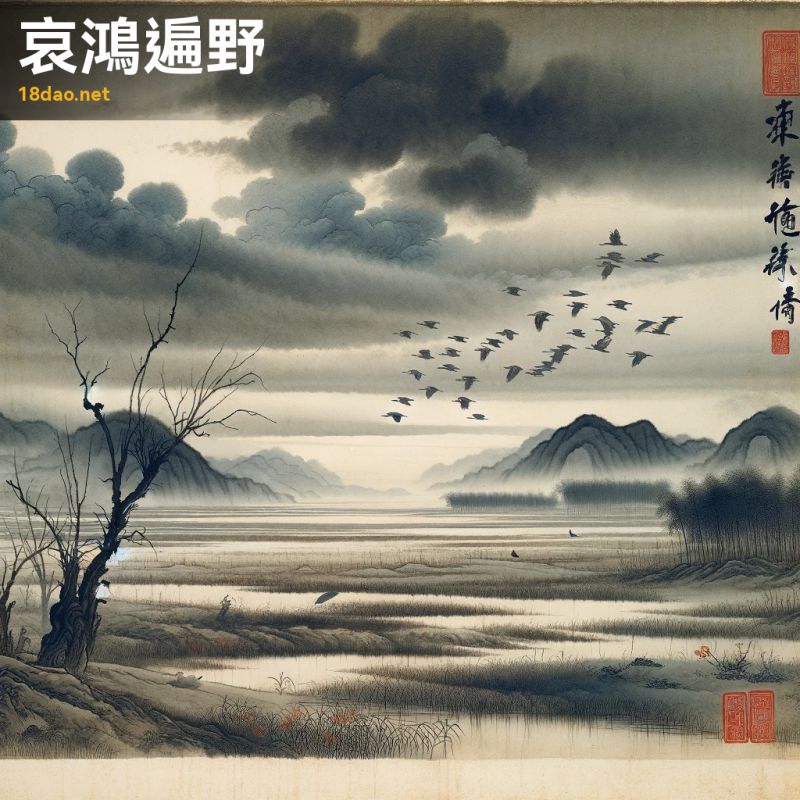

解读: 这幅插图是为了阐释成语“哀鸟遍野”,在中文里这个成语用来形容战乱后的凄凉景象,象征着极度的悲伤和荒凉。画面中展现的是一片广阔、贫瘠的原野,植被稀少,天空显得阴沉。远处,有几只候鸟低飞,似乎在表达它们的不安和困苦。这些元素共同营造出一种沉重和哀伤的气氛。

此画采用了传统中国水墨画的风格,色调沉稳、内敛,与古代画家或近代画家的作品风格相近。在画面的一角,还特别加上了一枚红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

通过这样的艺术表现,插图生动地传达了“哀鸟遍野”的成语意境,即通过展现战争留下的荒凉和鸟儿的悲鸣,来强烈体现出战乱带来的悲惨和人间苦难。

-

序号: 1109

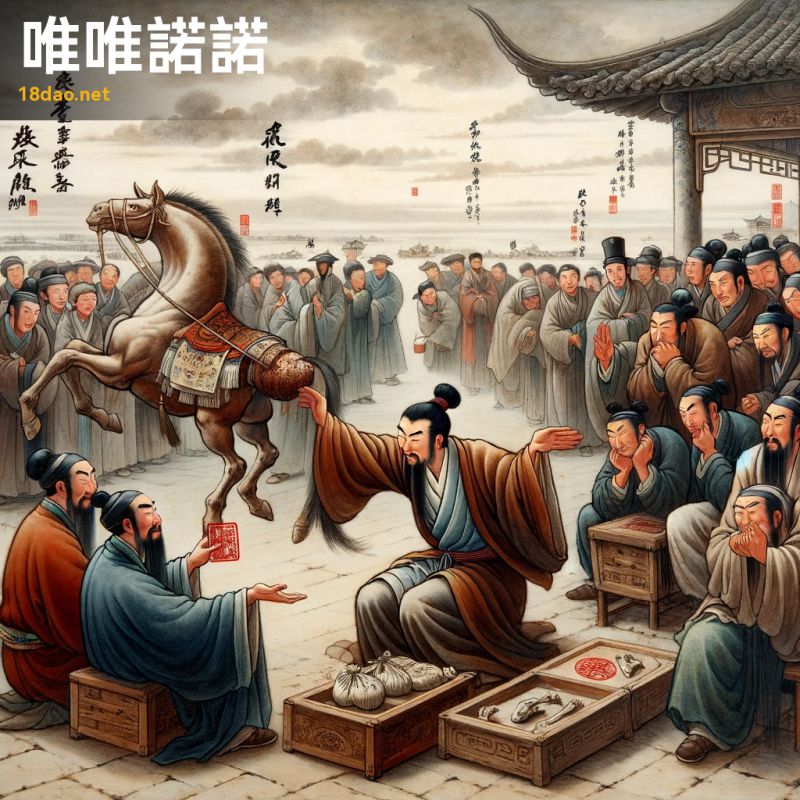

解读: 此幅插图生动地展现了成语“唯唯诺诺”的内涵。在中国传统文化中,这个成语用来形容一个人过分顺从,没有自己的主见,总是对别人唯唯诺诺,言听计从。在这幅画中,我特意选用了一位身穿传统服饰的人物,他的姿态低头哈腰,面带谦卑之态,似乎在对另一位身份地位较高的人物言听计从。这种姿态和表情完美地传达了“唯唯诺诺”的意境。

画面的色彩采用了淡雅而含蓄的色调,体现了中国传统绘画的审美特点。

同时,细腻的笔触和布局上的精心安排,也致敬了古代画家和近代画家的画风。在画面的一角,我还特别加上了一个小小的红色印章,以增添作品的艺术感和传统气息。

整体而言,这幅插图不仅深刻地诠释了“唯唯诺诺”这一成语的文化含义,同时也展示了中国古典艺术的独特魅力和深远内涵。

-

序号: 1110

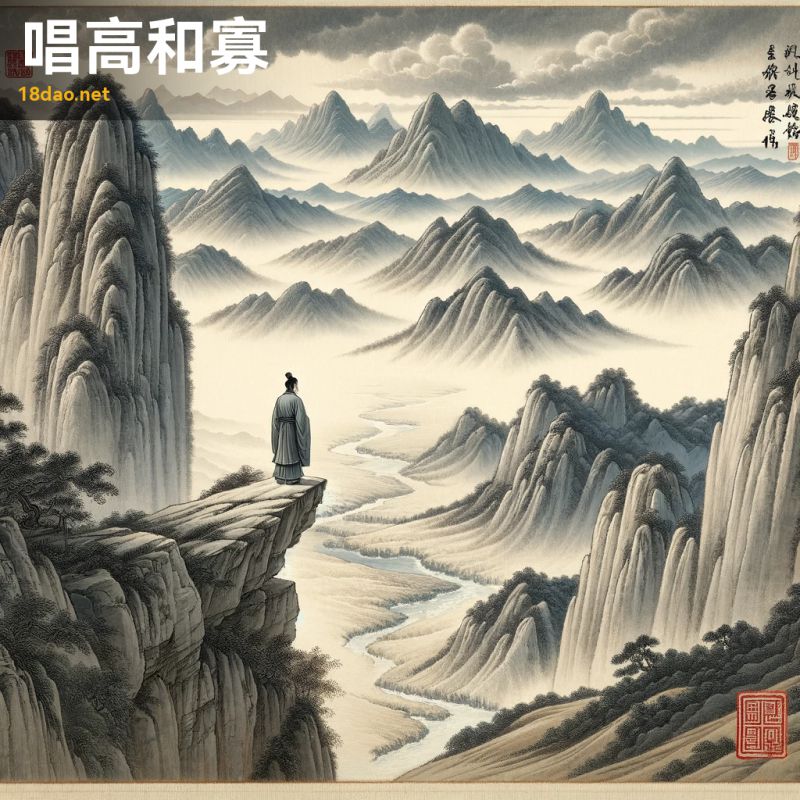

解读: 这幅插图描绘了“唱高和寡”这一成语的含义。画面中,一位孤独的学者站在悬崖上,面向空旷的山谷高声歌唱。他周围的山脉既壮丽又空旷,强调了他的孤独感。

整个场景安静而辽阔,通过学者的小小身影,表现出一种孤独和辽阔的氛围。

这幅画的风格借鉴了古代画家的画风,山水的笔触细腻,层次分明,体现了深邃的意境。画面的一角还加上了一个红色的传统中国印章,增添了作品的真实性。

整体上,这幅画流露出一种忧郁和宏伟的情感,恰如其分地展现了“唱高和寡”这一成语的主题——孤独与不被理解的才华。

通过这幅画,我们可以感受到孤独中的壮丽,以及在广阔世界中高声歌唱却无人理解的悲凉之情。

-

序号: 1111

解读: 这幅插图展现了“唾手可取”这一成语的含义。画面中,一位古代学者穿着传统长袍,站在一棵茂盛的大树下。他的手优雅地伸向低垂的树枝,正要轻松取下一颗成熟的果实。这一动作象征着轻而易举地获取东西,正如成语“唾手可取”所描述的那样:目标近在咫尺,轻松可得。

整个场景平静宁和,使用了柔和的色彩和细致的笔触,这些都是模仿古代画家风格的元素。背景中山水景观的描绘,以及流动的河水,增添了画面的宁静氛围。此外,画面一角的小型红色中国传统印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

通过这幅画,我们可以感受到中国古典文化的深刻内涵和优雅气息。

-

序号: 1112

解读: 这幅插图展现了中国成语“唾手可得”的形象化表达。在画面中,我们看到一位古代学者身着传统长袍,站在一棵茂盛的大树下。他轻松地伸手去摘一枚低垂、成熟的果实。这一动作象征着轻而易举地获得某物,正如成语“唾手可得”所传达的含义——某事物非常容易获得,仿佛伸手即可得到。

此画风格仿佛古代画家或近代画家的作品,体现了细腻的笔触和丰富的色彩运用。画面中的红色印章,更增添了一抹传统中国画的韵味和真实感。

整幅画作不仅描绘了成语的字面意思,而且通过古典中国画的手法,传达了一种古朴而深邃的氛围,使观者能够更加深入地感受到这个成语背后的文化和哲理。

-

序号: 1113

解读: 这幅图描绘了“唾面自干”这一成语的深层含义。在画面中,一个人在被人唾弃后,面带从容地擦拭着自己的脸。这个场景象征着在逆境中保持尊严和自尊。此人身着传统的汉服,背景简约,强调了他沉着应对的姿态。

整个画风模仿了古代画家的风格,用柔和的笔触和柔和的色彩传达了一种宁静的氛围。画面的一角还有一个小巧而不显眼的红色印章,增添了一抹真实感。

通过这幅画,我们可以体会到成语“唾面自干”所表达的深刻道理:即使面临侮辱和困境,也要保持内心的平静和尊严。

-

序号: 1114

解读: 这幅插图是对成语“问柳寻花”的艺术诠释。在中国传统文化中,"问柳寻花"常用来形容春游赏花,寻觅春天的足迹。画面中,一位穿着传统服饰的文人雅士,正在花团柳巷中徜徉。他的目光柔和,似乎在细细欣赏周围的花木,寻找着春天的美景。此画所描绘的场景充满了诗意和宁静。背景中的古亭和蜿蜒的小溪,增添了画面的和谐与平和。

整体色调以绿色、粉色和白色为主,呈现出春天的生机与活力。画面中的花朵和柳树代表着美和优雅,而文人雅士的形象则象征着对这种美的追求和欣赏。在画面的某个角落,有一枚红色的传统中国印章,这是中国画作中常见的元素,代表着画家的印记。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的画风,传达出一种古朴而深邃的美感,与“问柳寻花”这一成语的意境完美契合。

-

序号: 1115

解读: 这幅插图展现了成语“问柳评花”的意境。在画面中,一位穿着传统服饰的书生站在盛开的柳树下,旁边是一座绚烂的花园。书生一手轻触柳枝,另一手持扇,沉浸在对花柳之美的赏析中。

整个场景宁静而美丽,充满了大自然的郁郁葱葱,反映了书生内心的平和与思考。

这幅作品采用了古代画家或近代画家风格的古典中国画手法,捕捉了中国古典艺术的精髓。画面中的红色印章小而不显眼,位于一角,增添了作品的艺术感。“问柳评花”通常用来形容对女性的品评或对美的赏析。此画正好体现了这一意境,书生对花柳的赏析象征着对美的感悟和评价。

整体上,画面展现了一种深沉而古朴的美学风格,与成语的内涵相得益彰。

-

序号: 1116

解读: 这幅插图展现了“问罪兴师”这一成语的含义。图中,一位皇帝在宫廷中坐于宝座上,他的表情严肃、坚定,显现出他调查并惩处不法之事的决心。皇帝周围站立着身穿传统长袍的顾问,其中一些手持卷轴,整个场景透露出紧迫和严肃的氛围。这种布局体现了成语中的核心含义——对错误行为的审查和问责。

从艺术风格上看,此画模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和柔和的色彩,传达出一种庄重和深邃的感觉。画面的一个角落还有一枚红色印章,增添了作品的真实性和古典美感。“问罪兴师”原意是指朝廷对地方不法官员进行审查和惩处,后泛指对不法行为进行严厉的调查和处理。这幅插图恰如其分地展现了这一成语的深层含义,即通过权威的形象和庄严的场景,强调了对不正之风的严肃处理。

-

序号: 1117

解读: 这幅插图是对“问花访柳”这个成语的艺术诠释。在中国传统文化中,此成语用以形容春天赏花游玩的意境,强调自然美景的欣赏和对春天的喜爱。画中描绘了一位身着传统长袍的学者,他在花团锦簇、柳树飘摇的庭园中悠然漫步,展现了一种寻觅春光、与自然和谐共处的场景。细节方面,花朵以丰富的色彩绽放,柳条随风轻摇,营造出一种生机勃勃又平和宁静的氛围。远处的湖水和山脉增添了画面的深远意境和诗意空间,与成语中的游赏春光、寻花问柳的主题相契合。画面右下角的红色印章,是对中国古典艺术的传统致敬,增加了作品的文化韵味和真实感。

整体而言,这幅插图不仅体现了成语“问花访柳”的文化内涵,也展示了中国古典绘画的独特魅力和深邃意境。

-

序号: 1118

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“问道於盲”的含义。画面中,一位穿着传统汉服的旅行者站在小路上,面露困惑之色。旁边,一位盲眼老人坐着,手持拐杖,对旅行者的困境显然毫不知情。背景是典型的中国山水画风格,竹林和远山营造了一种宁静的氛围。这成语的本意是指向盲人询问路,比喻向不懂行的人请教或向无能的人求助。在这幅画中,旅行者的迷茫和盲人的无助形成了鲜明的对比,生动传达了成语的寓意。

画风模仿了古代画家的水彩技法,自然元素的融合细腻而深刻。画角的红色印章体现了对中国传统文化的尊重和真实性的象征。

-

序号: 1119

解读: 这幅插图展现了中国成语“哑口无言”的深刻含义。画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,站在一个宁静的山水景观中。他的表情显得惊讶,嘴巴微微张开,仿佛想要说话却又找不到合适的言语,完美地传达了“哑口无言”的意境——即面对某种情况时感到极度震惊或无言以对。背景描绘的山川和平静的河流与人物的惊讶和无言相对比,营造出一种静谧而又生动的氛围。这种对比强调了人物在突如其来的情境中的心理状态。

整幅画作采用了类似古代画家或近代画家的艺术风格,以柔和的笔触和和谐的色彩调和来表现,体现了古典中国画的韵味。画面一角的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,既起到了签名的作用,也增添了艺术作品的文化氛围和审美价值。

整体而言,这幅插图不仅表现了“哑口无言”的意境,还融入了中国传统文化和艺术的精髓,展现了一种古朴而深邃的美感。

-

序号: 1120

解读: 这幅画描绘了成语“啣环结草”的意境。在中国传统文化中,“啣环结草”比喻深厚的恩情或友谊,源自古代的一个故事,讲述一个人用草编织成环,以此来答谢救命之恩。在这幅画中,我们看到一个人物穿着传统的汉服,手持用草编织成的环,站在一条蜿蜒的小溪边。背景是宁静的山丘和散布的树木,营造出一种平和与简约的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,使用了柔和的色调和典型的中国水墨画技巧,突显出古典的韵味和深远的情感。图画的角落有一个小小的红色印章,增添了一丝传统的真实感。

整体而言,这幅画不仅展现了“啣环结草”成语的含义,也传达了中国古典艺术的美感和深沉的情感内涵。

-

序号: 1121

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国市场的场景,重点在于一位睿智而诚实的商人。他身着传统汉服,正在与顾客平静地商议商品的价格。商人的面部表情体现了正直和公平,充分体现了“善价而沽”这一成语的内涵。该成语字面意思是指以合理的价格卖出商品,强调的是商人的诚信和公平交易的原则。在画面背景中,其他的摊位和买家构成了一个繁忙而和谐的市场氛围,进一步强调了这种公平交易在古代社会中的普遍性和重要性。

整幅画的风格受到了古代画家和近代画家的启发,采用了柔和的笔触和微妙的色彩运用,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面角落的红色印章增添了一抹传统的文化韵味,使整幅画更加完整和富有意境。

-

序号: 1122

解读: 这幅插图展现了成语“善诱循循”的含义。在画面中,一位长者正在耐心地指导一个年轻的学生,体现了“善诱”即善于引导和启发的意思。长者的形象展现出智慧和经验,他在一个宁静的中国古典园林中,向聚精会神的学生讲解卷轴。这个场景通过展示师生之间的互动,描绘了教导时的耐心和细致,符合“循循”即渐进、循序渐进的教学方法。

此画采用了古代画家风格的绘画技法,用柔和的水彩笔触和宁静的氛围来传达这一主题。古朴而深邃的感觉恰如其分地诠释了这个成语。画面的一角加上红色印章,不仅增添了艺术作品的真实性,也体现了中国古典文化的独特韵味。

-

序号: 1123

解读: 这幅插图展现了成语“善贾而沽”的含义。在图中,我们看到一个身着传统汉服的商人,他在古代中国的市场上与顾客巧妙地进行交易。这位商人旁边陈列着各种商品,如丝绸、陶瓷和草药,展示了他在多种商品上的精通。

整个市场熙熙攘攘,充满了生意兴隆的氛围。背景中的传统中国建筑增添了画面的历史感。成语“善贾而沽”原意是指擅长买卖,能够善于购买和出售商品。这幅画正是体现了这一点,描绘了一个精明能干的商人,他在繁忙的市场中巧妙地经营着自己的生意。

画风模仿了古代画家或近代画家,传达出一种古朴而深邃的中国古典画风。画面角落的红色印章,为作品增添了一抹传统的韵味。

通过这幅画,我们不仅能够理解成语“善贾而沽”的字面意思,还能深入感受到古代中国市场的繁荣和商人的智慧。

-

序号: 1124

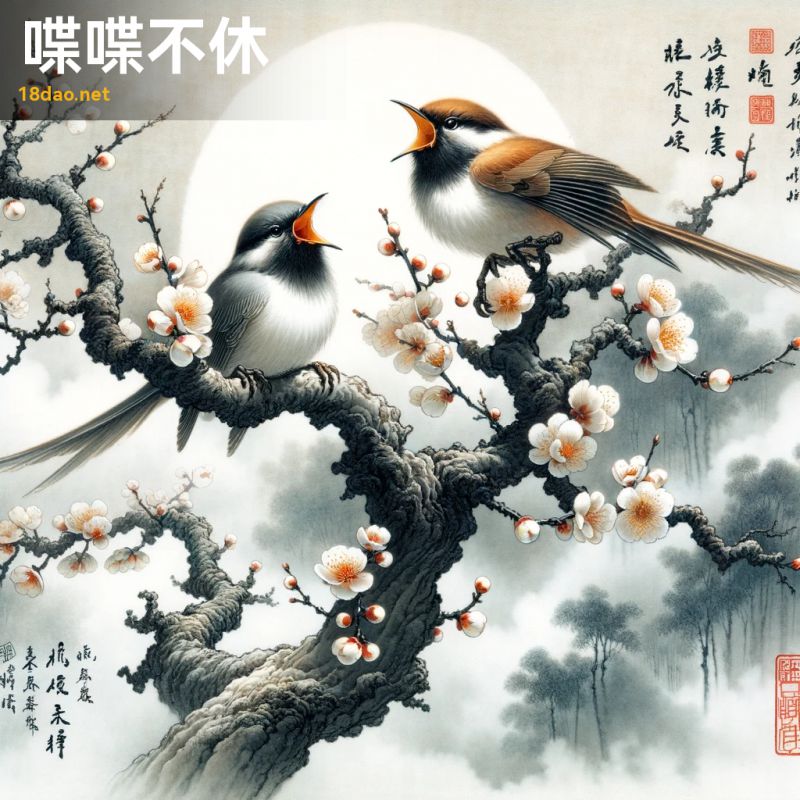

解读: 此图描绘了成语“喋喋不休”(意味着不停地说话)。画面中,两只歌鸟栖息在盛开的梅花树上,正进行着热烈的对话。它们的姿态生动活泼,张开的喙仿佛在不停地喋喋不休,充分表现了该成语的含义。梅花树的盛开象征着美丽和活力,而朦胧、空灵的背景则增添了一份深度和宁静感。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,捕捉了古典艺术的精髓。画面角落的红色印章为作品增添了一抹传统气息。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语的直观含义,还能体会到中国古典艺术的深邃魅力。

-

序号: 1125

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“喋喋不已”的场景。画面中的主要元素是一家传统茶馆,几位不同年龄和背景的人物围坐其中。画面的焦点是一位身着历史服饰的中年男子,他正激动地挥舞双手,热切地主导着谈话。他的听众——既有男性也有女性——表情各异,从感兴趣到厌烦不一,有些人甚至试图插嘴。

这幅画的风格模仿了古代画家的画风,特点是柔和的笔触和水墨技巧,传达了一种古朴而深邃的感觉。

整个场景透露出一种生动的社交氛围,而中心人物的表现则完美诠释了“喋喋不已”这个成语的含义,即不停地谈话,难以停止。在画作的某个角落,还巧妙地加上了一枚红色的印章,增添了作品的艺术性和文化气息。

通过这幅画,我们不仅可以感受到成语“喋喋不已”的具体意境,还能欣赏到中国古典画风的独特魅力和深厚的文化底蕴。

-

序号: 1126

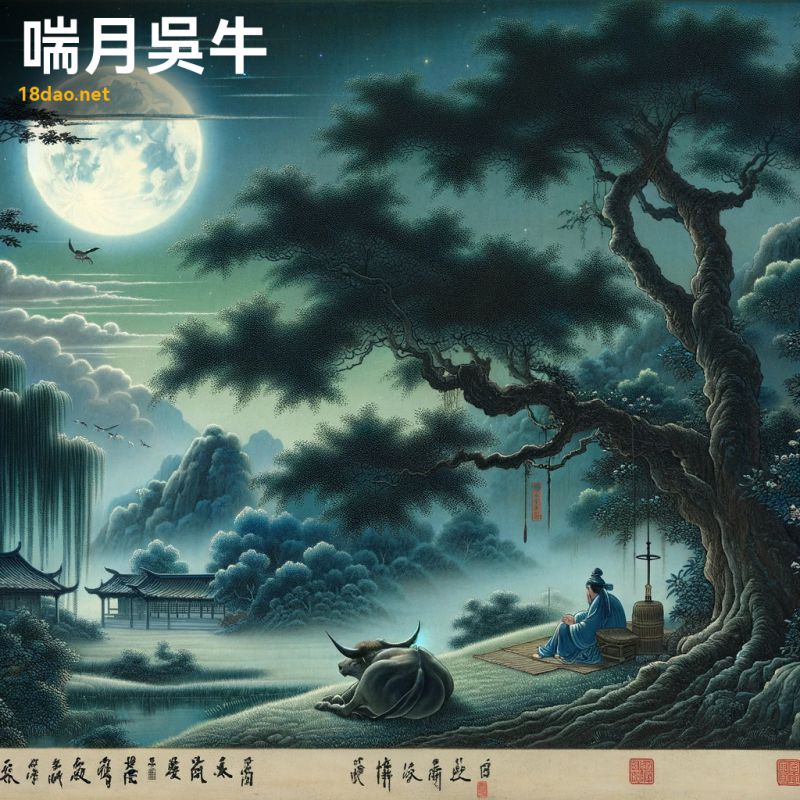

解读: 这幅图描绘了成语“喘月吴牛”的场景。在这个宁静的夜晚,明亮的满月高悬于宁静的乡村上空。图中的农夫身着古代中国服饰,正静静地躺在树下,凝视着月亮。而在他的附近,一头牛也躺下来,同样被月光吸引。

整个画面的色调以蓝色和绿色为主,营造出月光下的宁静氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,体现了中国古典艺术的精髓。画面的构图平衡而和谐,传达了人与自然之间的和谐关系。成语“喘月吴牛”本身意味着劳累过度,喘息连连,比喻人过分劳累。在这幅画中,农夫和牛的宁静体态与成语所表达的过度劳累形成了鲜明对比,引人深思。这种对比不仅体现了画家对成语深刻的理解,也在艺术上展现了一种对比和平衡,使得整个画作不仅是对成语的直观展现,也是对其内涵的艺术诠释。

-

序号: 1127

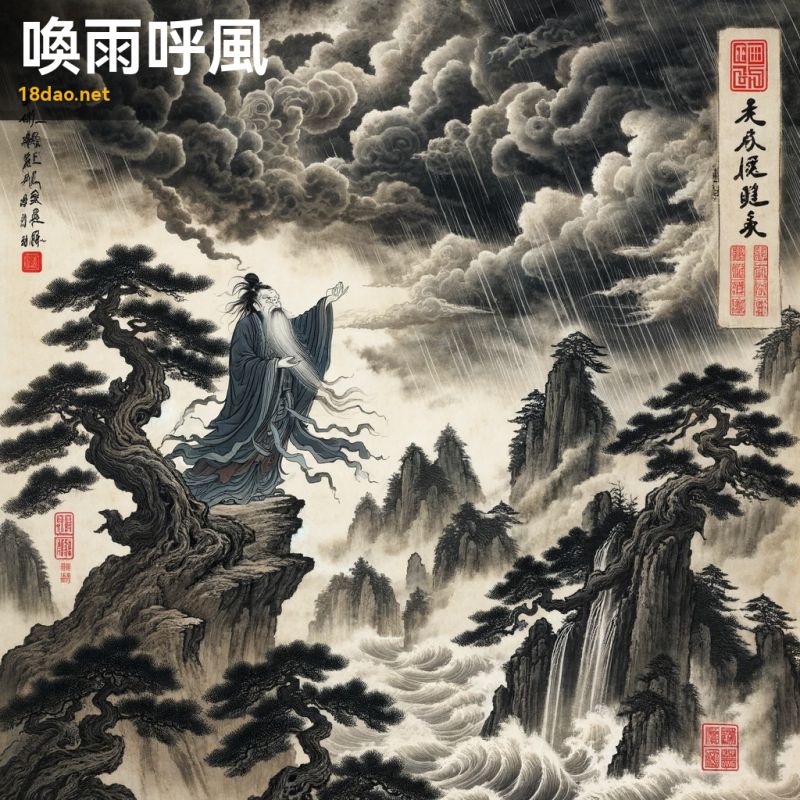

解读: 这幅插图展现了中国成语“唤雨呼风”的寓意。在画面中,一位神秘的道士站在山顶,向着天空作出召唤的手势。天空中聚集着乌云,雨水开始倾泻而下,强风在四周旋转。山上的古松因风力而弯曲。

整个场景通过风云变幻,展现出道士操控自然力量的能力,直观地传达了“呼风唤雨”这一成语的含义,即拥有巨大的影响力或能力,能够改变或操纵自然界或社会局势。

画风仿古代画家或近代画家的风格,传达出一种神秘而强大的气氛,反映出中国传统文化中对自然力量和道家智慧的尊重与敬畏。画面中红色印章的加入,不仅符合中国传统绘画的习惯,也为作品增添了一种古典美感。

-

序号: 1128

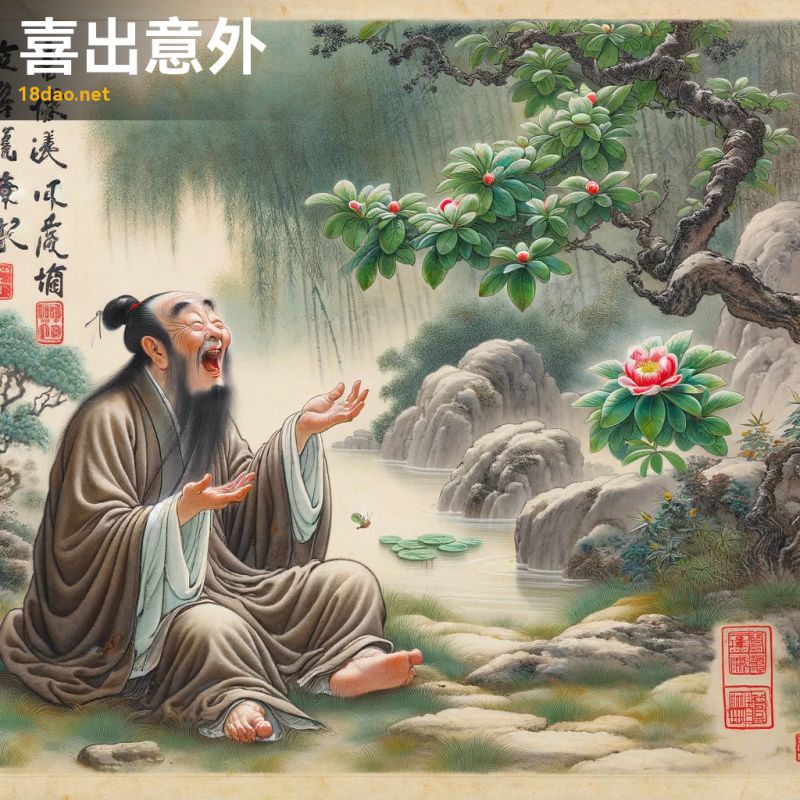

解读: 这幅图描绘了一个古代学者在郁郁葱葱的花园中意外发现一朵罕见的花朵,他的表情充满了惊喜和愉悦。这正体现了“喜出意外”这个成语的精髓,意指在意料之外的情况下得到了喜悦或好消息。画面中的学者代表了观察者,他的惊喜反映了不经意间的幸福发现。花朵的罕见性和美丽象征着意外的好运或好消息,而周围宁静的花园环境增添了一种和谐与自然美的感觉。

整幅画使用了古代画家风格的表现手法,通过生动的笔触和细腻的色彩渐变来展现场景的美感。这幅画的设计旨在捕捉“喜出意外”这一成语的精神,通过古典的中国画风格传达出一种深刻而雅致的艺术效果。红色印章的细节则增添了一种传统的审美观念。

-

序号: 1129

解读: 这幅插图展现了成语“喜出望外”的精髓。画面中,一位身着传统长袍的古代学者站在阳台上,面露惊喜之情,眺望着远处的山峦和晴朗的天空。这个场景恰如其分地传达了“喜出望外”这一成语的含义,即喜悦之情超出了预期或想象。画中的梅花盛开,寓意吉祥和欢乐,与成语所表达的愉快和惊喜的情绪相呼应。梅花在中国文化中常常象征着坚强和纯洁,也代表着好运和快乐。

整幅画采用了古代画家和近代画家风格的灵感,其特点是柔和的笔触和和谐的色彩。这种画风不仅体现了中国古典绘画的美感,还增添了一种深邃和古朴的感觉。角落中的小型红色传统印章,为画作增添了一种正式而古典的气息,强调了作品的文化价值和艺术性。

整体来看,这幅插图精准而优雅地表达了“喜出望外”这个成语的内涵和情感。

-

序号: 1130

解读: 这幅插图描绘了成语“喜出非望”的意境。图中的人物身着古代中国服饰,面露惊喜之情,仿佛意外地发现了某种珍贵或美好的事物。背景是一幅宁静的山水画面,有山峦和流淌的河流,象征着这种意外的发现。人物站在一棵盛开的树旁,寓意着突如其来的幸福和喜悦。

整幅画的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,采用柔和的笔触和和谐的色彩调和。画面中的小红印章,为作品增添了一抹传统的韵味。这幅画不仅传达了“喜出非望”这一成语的深层含义,也体现了中国古典艺术的精致和内涵。

-

序号: 1131

解读: 这幅插图生动地展现了成语“喜动顏开”的含义。在这幅画中,我们看到一群古代中国人,包括男性和女性,他们身着传统的汉服,聚集在一个郁郁葱葱的花园里。画面中心一位男子正在弹奏古琴,这是一种中国的弦乐器。他周围的人们都在微笑、拍手,还有的在进行热烈的交谈,这些元素共同体现了欢乐和社交和谐的精髓。成语“喜动顏开”意为喜悦的心情表现在脸上,使面容开朗。这幅画恰如其分地描绘了这种情感状态。画中人物的笑容和欢快的活动传达了一种明显的快乐氛围,与成语的意境完美契合。

画风仿佛古代画家或近代画家,展示了经典中国艺术的美丽和雅致。画面氛围宁静而欢乐,色彩柔和协调,细致的笔触增添了艺术作品的深度。画面一角的小红印章为艺术作品增添了一抹真实感。

整体而言,这幅画不仅捕捉了“喜动顏开”这一成语的精神实质,而且还以一种优雅和传统的方式,展现了中国古典文化的魅力。

-

序号: 1132

解读: 这幅图描绘了中国古典成语“喜地欢天”的场景。在画面中央,一群身着传统汉服的人们围坐在桌旁,欢快地举杯相庆。他们的表情洋溢着喜悦,彼此之间的互动显得和谐愉快。上方的天空晴朗而明亮,几朵轻盈的云彰显着轻松愉悦的氛围,象征着天地共享人间的喜悦。

这幅画的风格模仿了古代画家的绘画手法,用富有表现力的笔触和深沉、柔和的色彩表达了场景的欢乐与和谐。

整个画面传达了一种喜庆和谐的感觉,正如“喜地欢天”这一成语所表达的,意指极大的喜悦和欢庆。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,增添了一丝传统和真实感。这不仅是对中国古典文化的致敬,也是对成语本身深刻含义的一种艺术体现。

-

序号: 1133

解读: 这幅图描绘了一位中年的亚洲人坐在一个宁静、繁茂的花园中,面带微笑,眼中闪烁着幸福的光芒。花园中盛开着各色花朵,还有一个小池塘,反映出大自然的宁静与美丽。这位人物身着传统的中国服饰,显示出与古代智慧和文化的联系。

整个画作传达了一种深切的满足感和快乐。这幅作品与成语“喜容可掬”之间的联系在于,这个成语形容人非常高兴,喜悦之情溢于言表,就像可以从脸上取下来一样。画中的人物就体现了这种喜悦和满足,他的脸上洋溢着幸福和平和,仿佛他的喜悦是可以触摸和感受到的。

通过传统中国画的风格,这幅作品不仅展示了这种情感,还深深植根于中国文化的丰富传统中。

-

序号: 1134

解读: 这幅插图展现了“喜笑颜开”这一成语的精髓。成语“喜笑颜开”字面意思是形容脸上露出非常高兴的笑容,通常用来形容人因为高兴或满意的事情而面带喜悦的笑容。在这幅画中,我们看到了几位穿着古代中国服饰的人物,在传统的中国园林中欢聚一堂,他们面带笑容,彼此交谈,整个场景洋溢着快乐和满足的氛围。画面中的花园设计充满了生机,绽放的花朵和小池塘象征着繁荣和喜悦,这进一步强化了成语的意境。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的艺术特点,具有生动而优雅的色彩以及富有表现力的笔触。在画面的某个角落,还巧妙地放置了一枚红色印章,增添了作品的传统韵味。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语“喜笑颜开”的字面意义,也能够体会到中国传统文化中对快乐与和谐的深刻理解和赞美。

-

序号: 1135

解读: 这幅以“喜逐顏开”为灵感的图画,展现了一群穿着古代中国服饰的人们在花园中的欢乐场景。他们的面庞上洋溢着纯粹的喜悦和笑容,身边环绕着盛开的花朵和高大的树木,象征着喜悦和繁荣的氛围。

这种画风模仿了古代画家和近代画家的作品,强调流畅的笔触和鲜艳的色彩。画作的一角还有一个小小的红色印章,为画作增添了一抹真实感。“喜逐顏开”这个成语字面意思是喜悦使得脸上的表情放松开来,常用来形容人因极度的喜悦而面带微笑。这幅画通过描绘人物愉悦的表情和和谐的自然环境,完美地传达了这个成语的含义,让观者能够直观感受到其中的喜悦和美好。

-

序号: 1136

解读: 这幅插图生动地展现了成语“喧客夺主”的含义。在画面中,我们看到一位主人身着朴素,表情显得不安和无奈,坐在装饰着传统中式家具的房间一角。与之形成鲜明对比的是,一位客人穿着华丽,正热闹地占据着房间的中心,其夸张的手势和行为明显掩盖了主人的存在。这位客人似乎正在大声谈话,周围的其他客人有的看起来很是娱乐,有的则显得不太舒服。

这幅画采用了古代画家或近代画家式的传统中国画风格,通过精细的笔触和对人物情感表达的重视,充分传达了这个成语的内涵。画面上的红色印章增添了一种古朴而深邃的感觉,同时也是对古典中国画传统的致敬。“喧客夺主”这个成语用来形容那些喧闹的客人掩盖或超过了主人的地位,正如这幅画中所展现的那样。它反映了在社交场合中,某些人的行为可能会过分突出,从而使得本应是中心的人物变得黯然失色。这幅画不仅描绘了成语的字面意思,还捕捉到了其背后的社会和文化寓意。

-

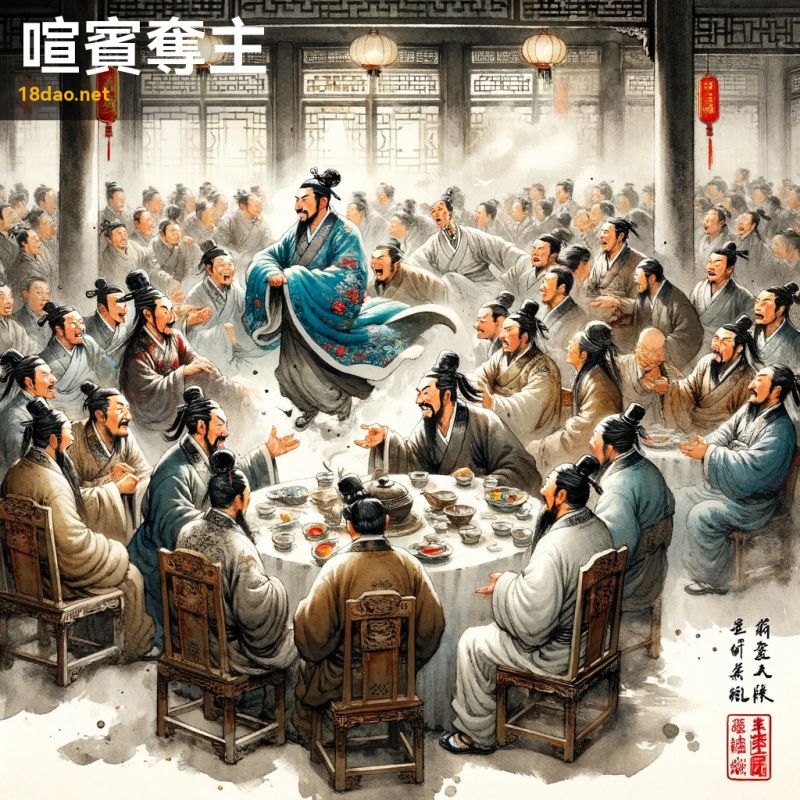

序号: 1137

解读: 这幅插图生动地展现了成语“喧宾夺主”的含义。画面中,我们看到一个典型的中国传统宴会场景,客人们身着历史性的中国服饰,他们的行为活泼且吵闹,成为了整个场景的焦点。与此同时,主人则显得黯然失色,被置于背景中,仿佛被客人的气势所压倒。这恰好体现了“喧宾夺主”这个成语的核心意涵——客人的行为和气场盖过了主人,成为了整个场合的主导者。

画风效仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,运用了传统的笔触和水墨技巧,营造出一种古朴而深邃的感觉。在画面的某个角落,我们还能看到一个红色的中国印章,作为这幅艺术作品的鉴定标记。

通过这样的视觉表现,插图不仅传达了成语的含义,同时也展现了中国传统文化的艺术魅力。

-

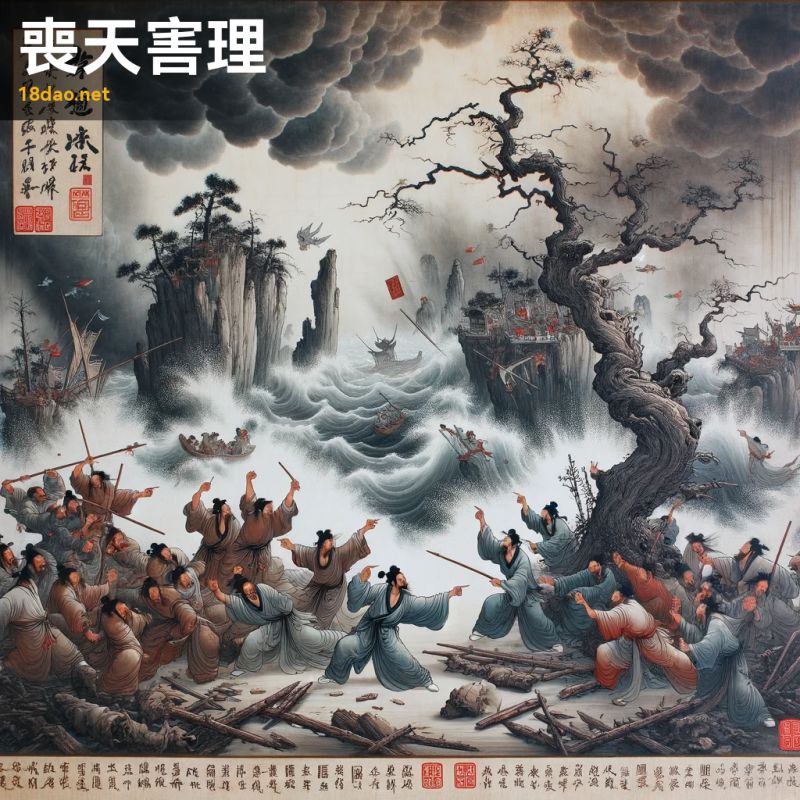

序号: 1138

解读: 这幅图描绘的是“丧天害理”这个成语的寓意。在这幅作品中,我们看到的是一个暗淡、风暴密布的天空,象征着道德秩序的丧失和世界的混乱。周围环境中的混乱元素,如折断的树木和汹涌的水流,进一步强化了这种失序感。画面中心,一群人陷入了极度的困扰之中,他们争吵、指责彼此,体现了情况中的不合理和纷乱。

整幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画手法,展现了中国古典艺术的精髓,用细腻的笔触和柔和的色彩捕捉画面的深层意义。画面一角的小型红色中国传统印章,增添了一抹真实感和传统的触感。

通过这幅画,我们可以感受到“丧天害理”这个成语所表达的深刻含义:指违背天理,损害道德的极端不合理行为。画面中的混乱和人物的痛苦表情,生动地诠释了这种违反自然和道德法则的状态,引发观者对正义和道德的深层反思。

-

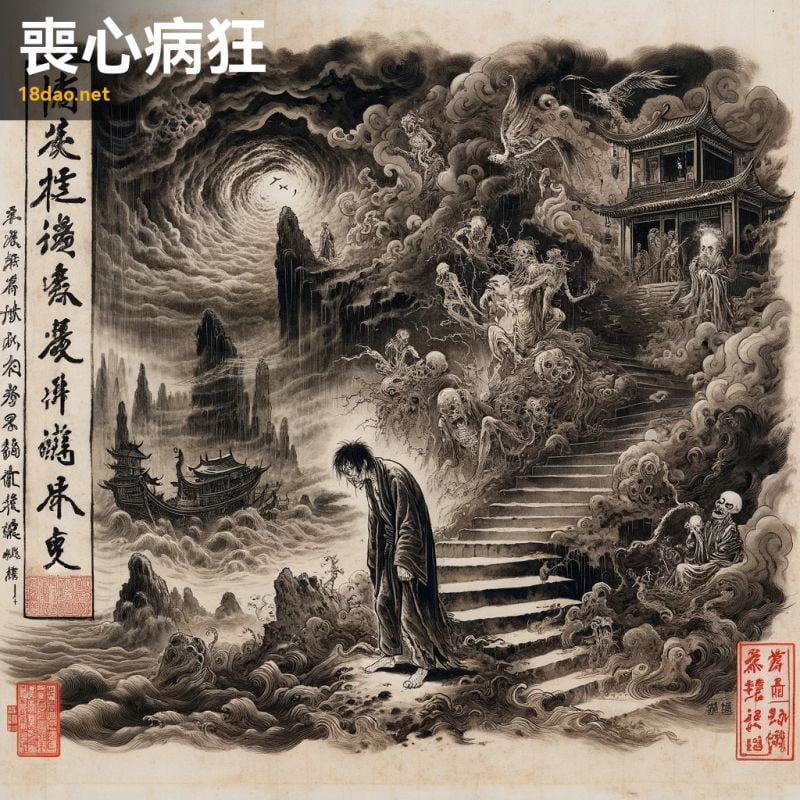

序号: 1139

解读: 这幅插图描绘了成语“丧心病狂”的深刻内涵。在画面中,我们看到一位面露痛苦、衣衫褴褛的人物,置身于一片混乱和黑暗之中。这个场景象征着疯狂和道德的沦丧,反映了成语中“失去理智、道德败坏”的含义。

此画风格模仿古代画家,运用水墨渲染,创造了深沉而忧郁的氛围。画中细腻地描绘了周围的混乱环境,强调了道德恶化的主题。在某个角落,我们可以看到一枚小巧的红色传统中国印章,增添了作品的古典韵味。

整幅作品传达了一种古朴而深邃的感觉,反映了“丧心病狂”这个成语的重量级含义,同时也体现了对中国古典文化的尊重和深刻理解。

-

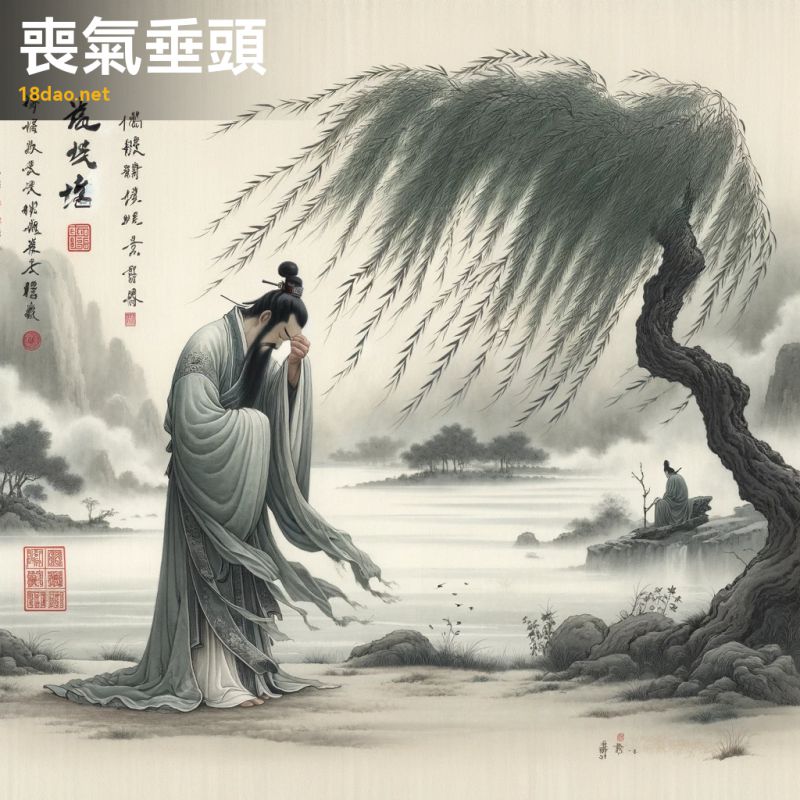

序号: 1140

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“丧气垂头”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的古代学者,他头垂肩弯,站在一棵柳树下,姿态流露出沮丧和失去斗志的情绪。柳树的枝条轻轻摇曳,增添了画面的忧郁气氛。背景是一幅朦胧而宁静的风景,远处的山峦和流淌的河水反映了学者内心的动荡和悲伤。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,使用了柔和的笔触和淡雅的色彩。

整个作品呈现出一种古朴而深邃的感觉,与古典中国画的主题相契合。在画作的一个角落,还有一枚红色的印章,增添了传统的艺术气息。

通过这幅插图,我们能够更深入地体会到“丧气垂头”这个成语所表达的情感状态——失落、沮丧,仿佛整个世界都与自己格格不入。这不仅是对成语的直观解释,也是对古代文化情感表达的一种艺术再现。

-

序号: 1141

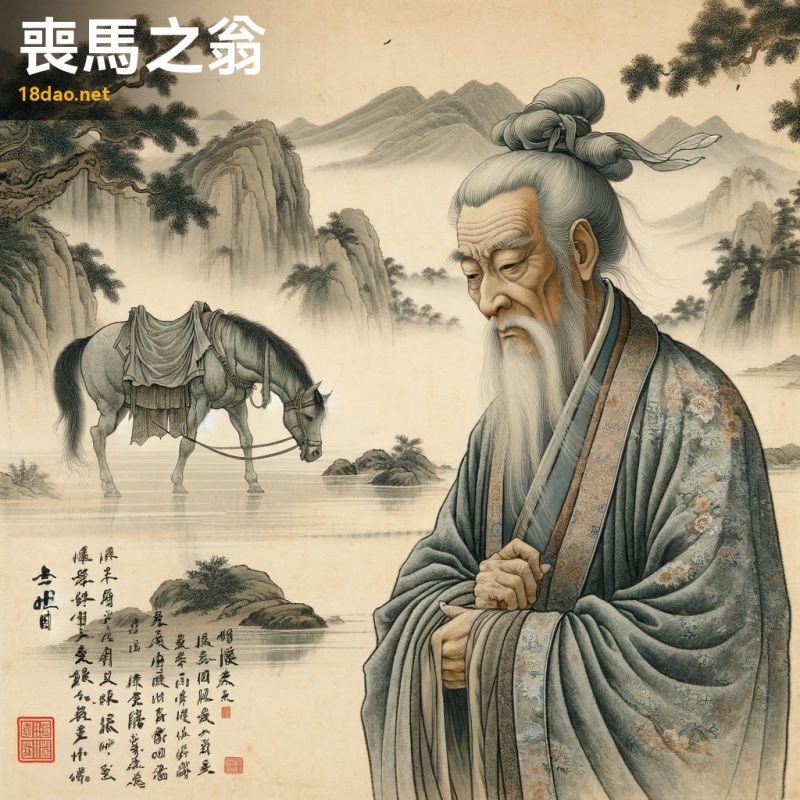

解读: 这幅插图描绘了“丧马之翁”的故事。在画面中,我们看到一位身着传统中式服饰的老人,他面带沉思和宁静的表情,站在风景秀丽的山水之中。背景是远山和树木,营造出一种宁静深远的氛围。远处,一匹马象征性地展示了它的离去。这个成语来自古代中国的一个故事,讲述了一位老人失去马匹,但他对此并不悲观,而是持有一种淡然的态度。后来,这件看似不幸的事情反而带来了好运。此成语常用来表达逆境中可能蕴含的转机。

画风受到古代画家和近代画家的启发,采用了中国古典绘画的水墨技法和柔和的色彩。

整个作品传达出一种古朴而深邃的感觉,与成语的内涵相契合。画面一角的红色印章增添了作品的传统气息和完整性。

-

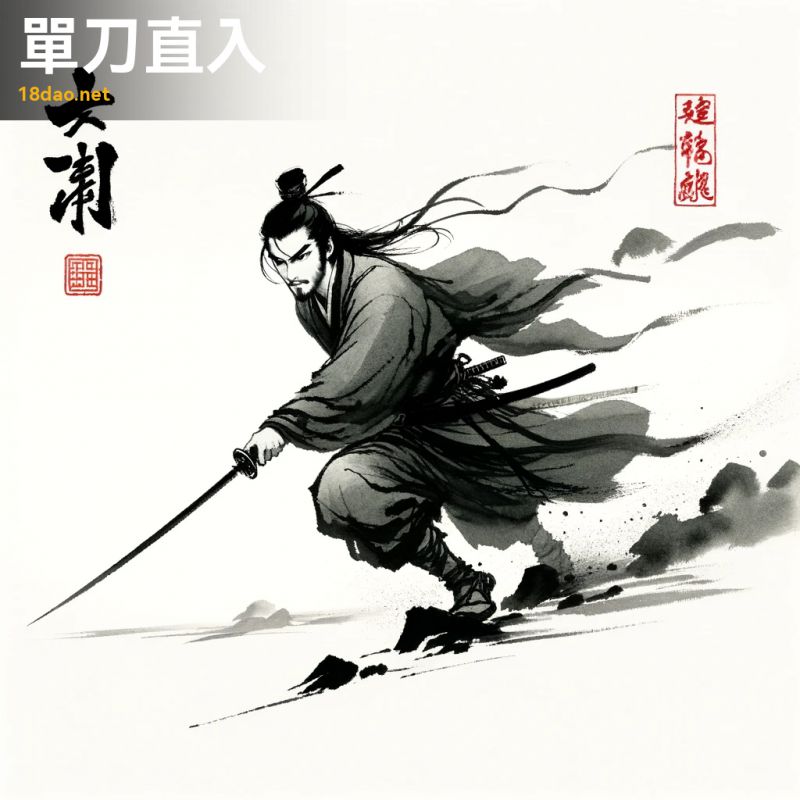

序号: 1142

解读: 这幅插图展现了成语“单刀直入”的内涵。成语“单刀直入”源自战争,意味着直接、毫不迂回地解决问题或表达观点。在这幅画中,一位勇士手持单刀,表情专注而坚定地向前冲锋,体现了这一成语的直接和果断。这幅画的背景故意保持简洁,以突出勇士的形象和他的动作。

整体采用传统中国水墨画风格,细腻的笔触和水墨洗染让画面既具有力量感又不失细腻,呼应了古代画家的画风。画角落中的小型红色印章,增添了艺术作品的传统韵味。

整体上,这幅画不仅传达了“单刀直入”这一成语的精髓,也展现了中国古典艺术的独特魅力。

-

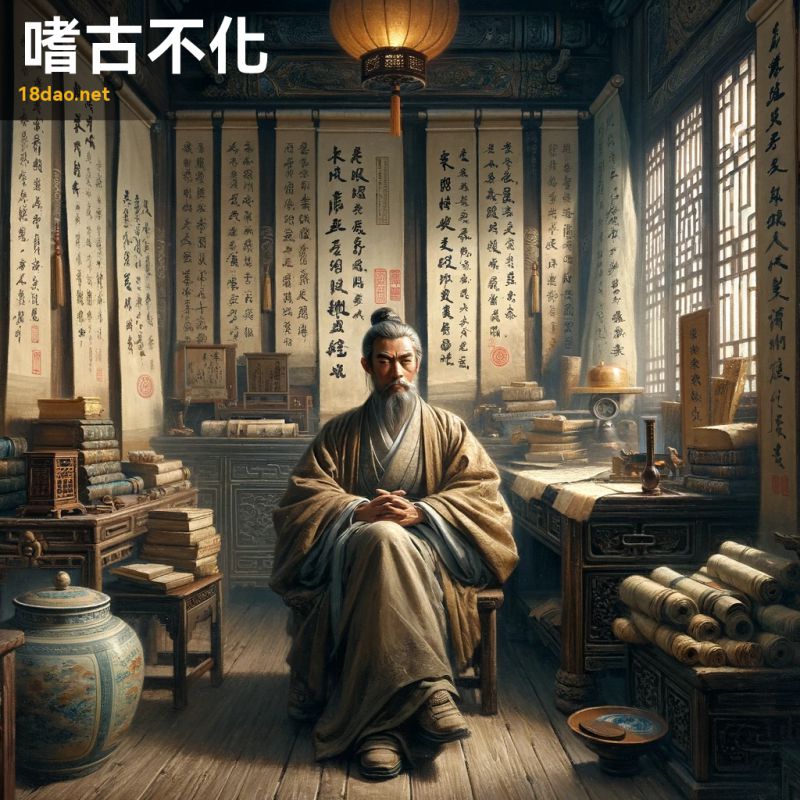

序号: 1143

解读: 这幅插图展现了一个身着传统服饰的古代中国学者,他坐在一个安静的、充满卷轴、书籍和古典文物的老式书房中。学者看起来专注而僵硬,似乎不愿接受他周围的任何现代元素。书房被一盏传统油灯昏暗地照亮,营造出一种超脱时代、抗拒变化的氛围。

整个画风借鉴了古代画家的特点,细腻的笔触和深沉、柔和的色彩调调。这幅图与“嗜古不化”这一成语的联系紧密。该成语直译为“沉迷于古老的事物,不愿改变或接受新事物”,在这幅图中,学者的形象和环境恰如其分地体现了这种对古代传统的执着和对现代变革的抵触。画面中学者对古代学问的沉浸和对周围环境的排斥,形象地描绘了成语中所说的固执与不变的特质。

通过这幅图,我们可以深刻感受到这位学者对古代传统的痴迷,以及他对现代化的抗拒态度。

-

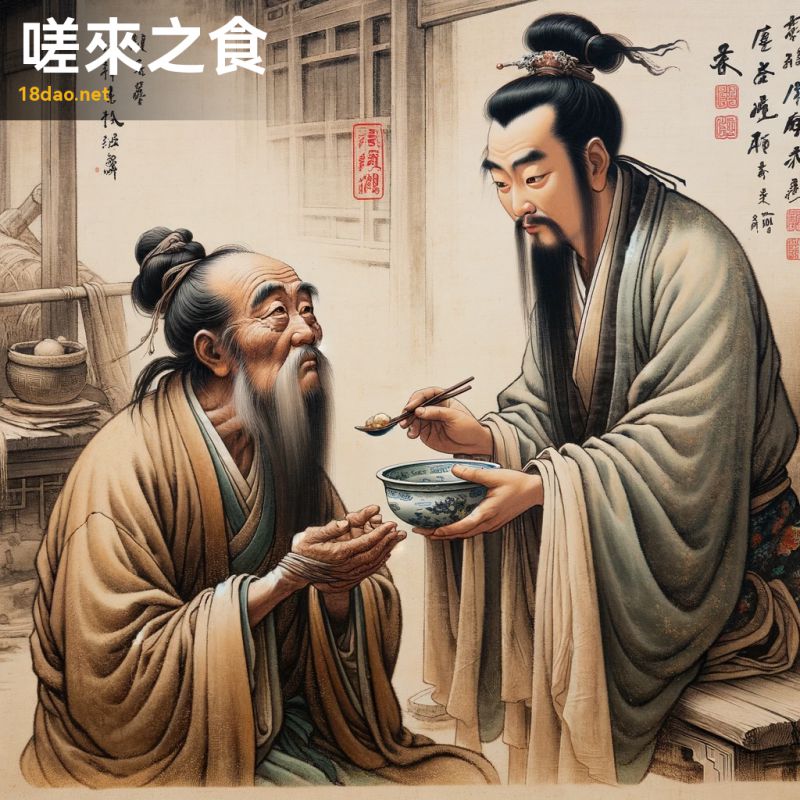

序号: 1144

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“嗟来之食”的含义。在画面中,一位古代的学者或官员显得惊讶且有些迟疑,正从一位朴素的农民或村民那里接过食物。农民以尊重和善意的姿态提供食物,而学者则沉浸在对这意外慷慨的深思中。背景是一个简单的乡村或朴素的住所,增添了画面的写实感。此成语源于古代中国的一个故事,讲述的是饥荒时期,一位过路的学者因饥饿难耐而叹息。一位农民听到后,便慷慨地拿来食物。学者因此感慨,称这食物为“嗟来之食”,意为因叹息而得到的食物。这成语后来泛指因怜悯或同情而给予的救济。

画风模仿了古代画家或近代画家,通过生动的笔触和对情感深度的捕捉,展现了场景的情感丰富性。画面的一角还有一个红色的印章,增加了作品的真实感和艺术价值。

通过这样的艺术表现,插图不仅展现了成语的字面意义,还传达了中国古典文化中关于慷慨与同情的深远内涵。

-

序号: 1145

解读: 这幅插图描绘了成语“嗟来食”的典故场景。在这个故事中,一个穷困但勤奋学习的年轻学者,因专心致志于学问而忽视了生活的困顿。一位慈祥的老妇人注意到了他的困境,便主动送食物给他。这个成语后来被用来形容那些无需自己费心,便有饭食送上门来的情境。在这幅图中,我们看到一个年轻的学者坐在一个简朴的木桌前,他的周围摆放着书籍和卷轴,显示出他对学问的投入。

通过打开的窗户,可以看到外面宁静的传统中国园林。在窗户处,一位和蔼的老妇人正递给他一碗食物,她的表情温柔而关切。学者抬头看着她,脸上露出惊讶但又感激的表情。

整幅画的色调柔和自然,营造出一种宁静谦卑的氛围。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,增添了一丝古典韵味。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“嗟来食”的故事情境,还能领略到中国古典文化的深刻内涵和美学风格。

-

序号: 1146

解读: 这幅图描绘了成语“嗣往开来”的意境。图中展示了一位长者将卷轴传递给年轻人的场景,象征着知识和传统的传承。长者身着传统汉服,显得智慧且受尊敬,而年轻人也穿着汉服,表现出对学习的敬意和渴望。背景是典型的中国山水画风格,包含山脉和河流,唤起了一种持续和永恒的感觉。

这幅画采用了古代画家的画风,笔触和色调体现了传统中国绘画的特色。图画的一角还有一个小巧鲜明的红色印章,作为签名标记。

整体上,这幅插图不仅呈现了“嗣往开来”这一成语的深刻含义,即继承过去并开创未来,同时也体现了古典中国艺术的美感和深度。

-

序号: 1147

解读: 这幅插图描绘了一位身着古代中国服饰的优雅书生,站在一个宁静的园林中。他面容端庄、神态平和,微微皱眉,优雅地扬起鼻子,仿佛对某些不可见之物表达着轻蔑或怀疑。园林宁静祥和,有柳树、小池塘和盛开的花朵,捕捉到了古典美和宁静的氛围。

整个画面传达了一种文雅和深邃的感觉。这幅画与成语“嗤之以鼻”之间的联系非常紧密。成语“嗤之以鼻”源自于中国古代,意思是对某人或某事物表示轻视或鄙夷,直译为“用鼻子哼声表示轻蔑”。在这幅画中,书生轻蔑地扬鼻的动作恰如其分地体现了这一成语的含义。他的表情和动作传达出一种对周围环境或所听所见事物的不屑一顾,生动地表现了“嗤之以鼻”的情感态度。

此外,画风模仿了古代画家或近代画家的风格,增加了作品的古典气息和艺术价值。画面的构图、色彩以及笔触都体现了中国古典绘画的韵味和深度。画角的红色印章是对传统中国艺术签名的一种致敬,进一步强调了这幅作品的文化背景和艺术价值。

-

序号: 1148

解读: 这幅图描绘了“嘆为观止”这个成语的精髓。在画面中,我们看到一群身着传统中国服饰的古代学者站在山顶上,他们的表情和身体语言流露出对眼前景象的深深惊叹和敬佩。这些学者面对的是一幅壮丽的自然风光,包括雄伟的山脉、蜿蜒的河流以及初升的太阳,充分体现了大自然的美丽与宏伟。“嘆为观止”直译为“赞叹到了极点”,形容看到美好的事物或了不起的技艺时,感到赞叹到了极致,无法用言语表达。这幅图通过展现学者们对自然美景的惊叹,完美地传达了这一意境。

画风模仿古代画家或近代画家,传递了一种古朴而深邃的感觉,与成语的内涵相得益彰。画面的一角还有一个红色的印章,增添了作品的艺术价值和传统气息。

-

序号: 1149

解读: 这幅插图是对成语“嘆观止矣”的视觉诠释。该成语用于形容景物美好、令人赞叹,到了无法用言语形容的境界。在这幅画中,一位古代学者身着传统长袍,站在高山之巅,面对壮丽的山水景观,流露出深深的敬畏和赞叹。山峦雄伟,河流蜿蜒,森林茂密,共同营造出一种令人叹为观止的美感。天空部分云层增添了画面的戏剧性。画作一角的小型红色印章,符合中国古典艺术的传统,进一步增强了这种深沉与古朴的感觉。

此画的风格受到古代画家和近代画家的影响,体现了中国古典山水画的精髓。

整体构图既显示出对大自然的敬畏,也表达了人与自然和谐共存的理念,正是“嘆观止矣”这一成语的精神所在。

-

序号: 1150

解读: 这幅图描绘了中国成语“呕出心肝”的意象。成语“呕出心肝”源自《红楼梦》,用以形容人在极度悲痛或愤怒时,如同要吐出心肝一般,表达了深刻的情感和诚挚的态度。在这幅图中,我们看到一位身穿传统中式长袍的学者,他的表情显露出极度的忧郁和痛苦,似乎在比喻性地“吐出心肝”,这展现了他内心深处的情感波动。画面背景是典型的中国古典风景,包括山脉、树木和一个亭子,营造出一种静谧而古朴的氛围。

整个画风借鉴了古代画家或近代画家的艺术风格,注重细腻的笔触和水墨渲染,完美地呈现了中国古典绘画的魅力。此外,画作角落的红色印章,是中国传统画作中常见的元素,不仅起到了签名的作用,还增添了一种古典美感。

通过这幅画,我们不仅看到了成语“呕出心肝”的直观表现,也感受到了中国古典文化的深厚底蕴。

-

序号: 1151

解读: 这幅插图展现了成语“吐心吐胆”(呕心吐胆)的深刻含义。图中,一位古代学者正坐在宁静的书房内,全神贯注地写作。桌上的墨水和毛笔象征着他对学问的极端投入和努力。书房中摆满了古书和卷轴,营造出一种学术氛围。

整幅画采用了传统水墨画技法,色彩低调,风格类似古代画家或近代画家的作品。画面的某个角落还有一个小小的红色印章。成语“吐心吐胆”形容人全心全意、毫无保留地表达思想感情或倾注精力。

通过描绘这位学者全神贯注的场景,画面传达了一种深沉、专注且充满热情的感觉,正好与成语的寓意相吻合。这样的视觉表现不仅彰显了中国古典文化的庄重,也深刻地体现了这一成语的精神实质。

-

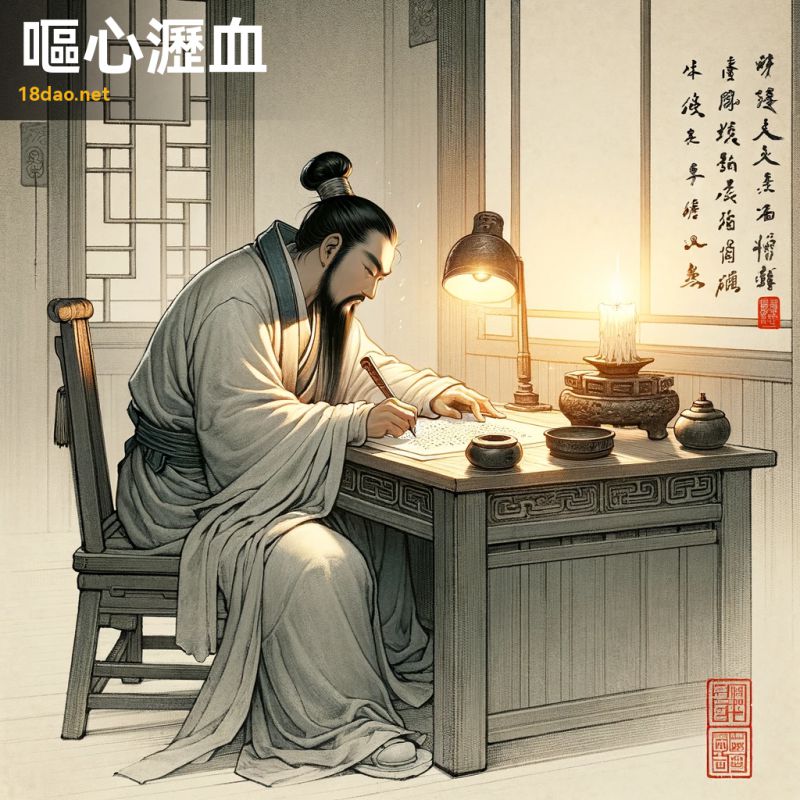

序号: 1152

解读: 这幅图描绘了一位古代中国学者在烛光下孜孜不倦地工作的场景,体现了成语“呕心沥血”的精神。画中的学者正专注地写作,袖子卷起,展现了他的奉献和努力。他的房间简朴而朴素,典型的古代中国学者书房。

整个画面采用了古代画家风格的水墨画技法,色彩朴素含蓄,以及他标志性的水墨洗绘技巧。画角有一枚红色印章,为这幅充满古典中国艺术风格的作品增添了一份真实感。“呕心沥血”这个成语形容人极度努力,投入极大的精力和心血去做某事。

通过这幅图,我们可以感受到学者对学问的极度专注和对成就的渴望,他的努力不仅仅是身体上的付出,更是心灵上的折磨与奉献。这幅画作展现了成语背后深厚的文化内涵和精神价值。

-

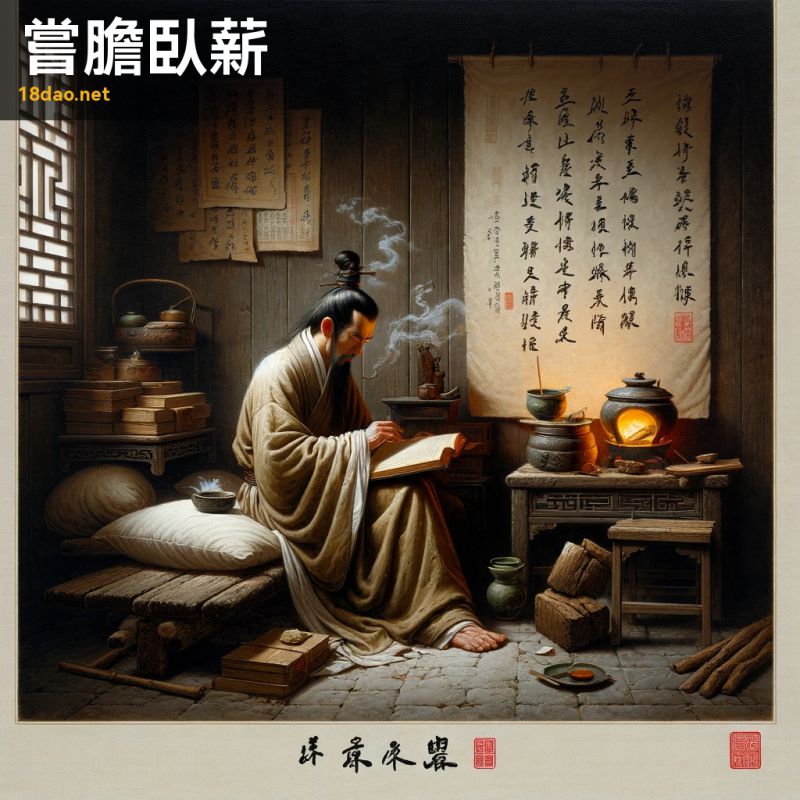

序号: 1153

解读: 这幅图描绘了成语“尝胆臥薪”的故事。画面中展现了一位身着古代中国服饰的学者,他全神贯注地在微弱的灯光下阅读和学习。学者坐在一个简陋、摆设稀疏的房间里,房间内有一张小木床和一个摆放着几本书的书架。床上放着一捆柴火,象征着他的承诺和艰辛。房间一角有一个小碟子,里面装着苦涩的物质,代表“尝胆”的意象。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,捕捉了场景的庄重和奉献精神。图画一角还有一个红色印章,象征着真实性和传统。“尝胆臥薪”这个成语出自三国时期的故事,讲述了楚国将领勾践被吴国打败后,誓言复仇的故事。为了时刻提醒自己不忘这个目标,他每天尝苦胆汁和睡在柴火上,直到最后成功报仇。这个成语用来形容一个人不畏艰辛,坚持不懈地努力以达到目标。

通过这幅画,我们可以感受到那种坚持和忍耐的精神。

-

序号: 1154

解读: 成语“啸吒风云”用以形容人的威风和声势,如同风云变幻,气势磅礴。在这幅插图中,我们看到一名年轻的古中国武士站在山峰之巅,面对着猛烈的风雷和云集。这一景象生动地体现了“啸吒风云”所蕴含的意境。武士的眼神坚定而深邃,显露出非凡的气魄和英勇。他手持长剑,穿着传统的甲胄,体现了古代战士的勇猛和不屈。周围的风暴、雷声和密集的云层增强了画面的动感,象征着挑战和困难。武士面对这些自然的威力,不仅没有退缩,反而展现出迎难而上的勇气和决心。

整幅画采用了传统中国画的风格,加上画面角落的红色印章,增添了一种古朴而深邃的美感。这不仅展现了成语的内涵,也体现了中国古典文化的艺术魅力。

通过这幅插图,我们可以更深刻地理解和欣赏“啸吒风云”这一成语的精神内涵。

-

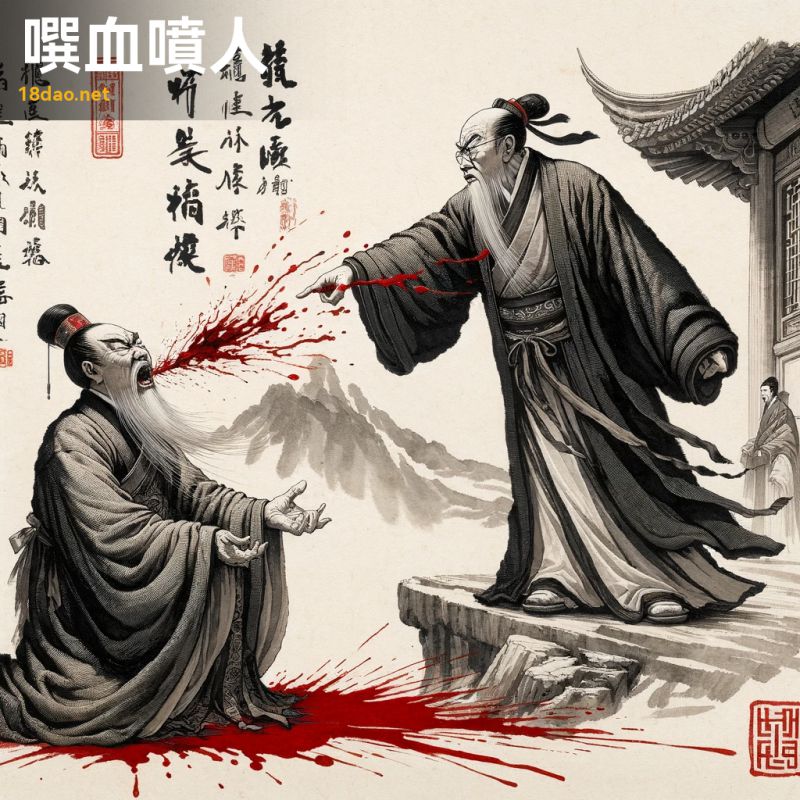

序号: 1155

解读: 此图描绘了成语“喷血喷人”的场景。在画面中,一位身着传统中式服饰的老者,正以极端的方式向对面的人喷血。这一动作象征着剧烈的争论或对抗,表达了激烈的情感冲突。

画风借鉴了古代画家和近代画家的风格,以中国传统水墨画的形式呈现,背景简约,突出人物及其表情。这幅画通过细腻的细节描绘,强调了情感的强度和冲击力。画角落里的小型红色中国传统印章,增添了作品的真实性和文化韵味。“喷血喷人”这一成语原意指因极度愤怒而喷血,后泛指因愤怒、激动而激烈地斥责他人。此画恰当地捕捉了成语中的情感张力和冲突的本质,通过视觉艺术形式,生动地表达了成语的含义。

-

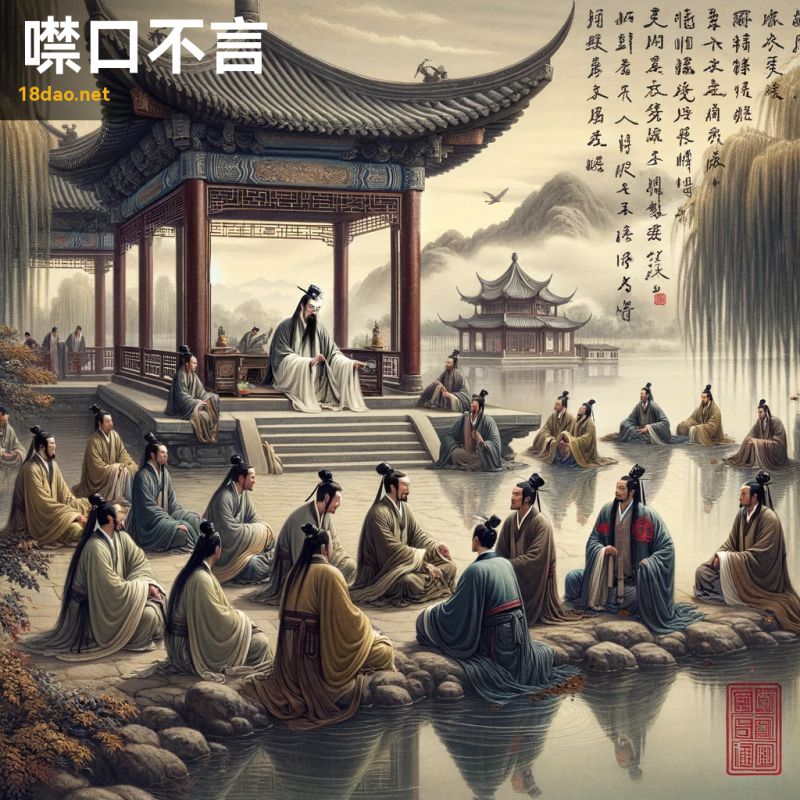

序号: 1156

解读: 这幅图描绘了中国古典成语“噤口不言”的场景。图中展现了一个宁静的古典中国园林,其中有亭台楼阁和垂柳,营造出一种平和的氛围。前景中,一位着传统汉服的智者正坐在宁静的池塘旁,他被几个热切的弟子围绕着。这位智者体现了智慧和克制,他将手指放在唇上,示意弟子们保持沉默,他们也在聆听时表现出专注的态度。

整幅画采用了古代画家风格,以优雅的笔触和柔和、朴实的色调呈现。在画作的一个角落,巧妙地放置了一个带有中文字符的红色印章。“噤口不言”字面意思是闭口不言,寓意在于有时沉默比说话更有价值,特别是在需要谨慎或者保持智慧的时刻。这幅画通过智者的姿态和弟子们的专注听从,完美地传达了这一成语的内涵。

-

序号: 1157

解读: 这幅插图为成语“噤如秋蝉”提供了形象的视觉诠释。成语“噤如秋蝉”意为沉默如秋天的蝉,比喻在恐惧或压迫下不敢说话的情形。在这幅画中,几只蝉静静地栖息在枯萎的树枝上,周围是一片寂静而萧条的秋日景致。画面通过其简洁而深邃的构图,以及笔触中透出的淡淡忧郁,完美地捕捉了成语中所蕴含的沉默与忍耐的情感。

此图的风格模仿了古代画家和近代画家的中国画艺术,展现了一种古朴而深沉的美感。色调的选择——泥土色、暗绿色和黄褐色,反映了秋天的沉静与成熟,同时也暗合了成语中对沉默和忍受的描绘。画面中蝉的细腻描绘,突显了它们沉默不语的特质,与周围的萧瑟环境形成对比,进一步强调了成语的主题。此外,画面角落的红色印章,不仅增添了作品的艺术感和真实性,也象征了中国传统文化的深远影响和历史价值。

整体来看,这幅插图不仅生动地表现了“噤如秋蝉”这一成语的内涵,也展示了中国古典艺术的独特魅力和深刻意蕴。

-

序号: 1158

解读: 这幅画描绘了成语“噤若寒蝉”的意境。在中文中,这个成语字面意思是“沉默如寒冬中的蝉”,通常用来形容人在恐惧或压力下的沉默或不敢说话的状态。在这幅画中,几只蝉静静地栖息在被霜覆盖的枝条上,它们在寒冷中几乎不动,与周围环境融为一体。这种静止和寂静的氛围恰好体现了成语中的寓意。画面背景是一个雾蒙蒙的、飘渺的冬日景象,远处树木的轮廓若隐若现,天空呈现出淡淡的冬日色彩,整个场景传达了一种静谧和沉默的感觉。这种景象强化了成语中“寒蝉”沉默不语的象征意义。

整个画风采用了古代画家和近代画家的古典中国画风格,渲染出一种古朴而深邃的感觉,与中国古典文化的严肃性相契合。画面的某个角落加上的红色印章,增添了画作的真实性和传统美感。

通过这样的视觉表现,我们可以更深刻地感受到“噤若寒蝉”这个成语所蕴含的深意。

-

序号: 1159

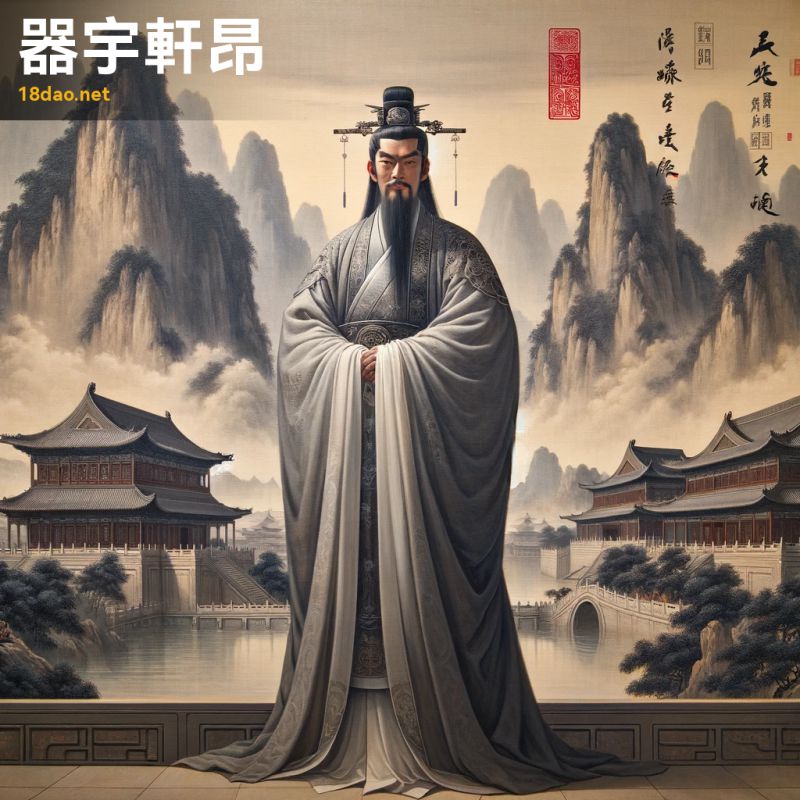

解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国长袍的人物,站立时显得庄严而威严。他的气势和姿态完美诠释了“器宇轩昂”这个成语,这成语用来形容一个人的仪态不凡,气质高雅。画中人物站在雄伟的山脉和古典建筑背景前,展现了一种宽广和深远的气度。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,其细腻的笔触和深邃的意境表达了中国古典艺术的韵味和深度。画面中还巧妙地融入了一个小小的红色印章,增加了作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅插图不仅展现了成语“器宇轩昂”的内涵,也体现了中国古典绘画的魅力和深意。

-

序号: 1160

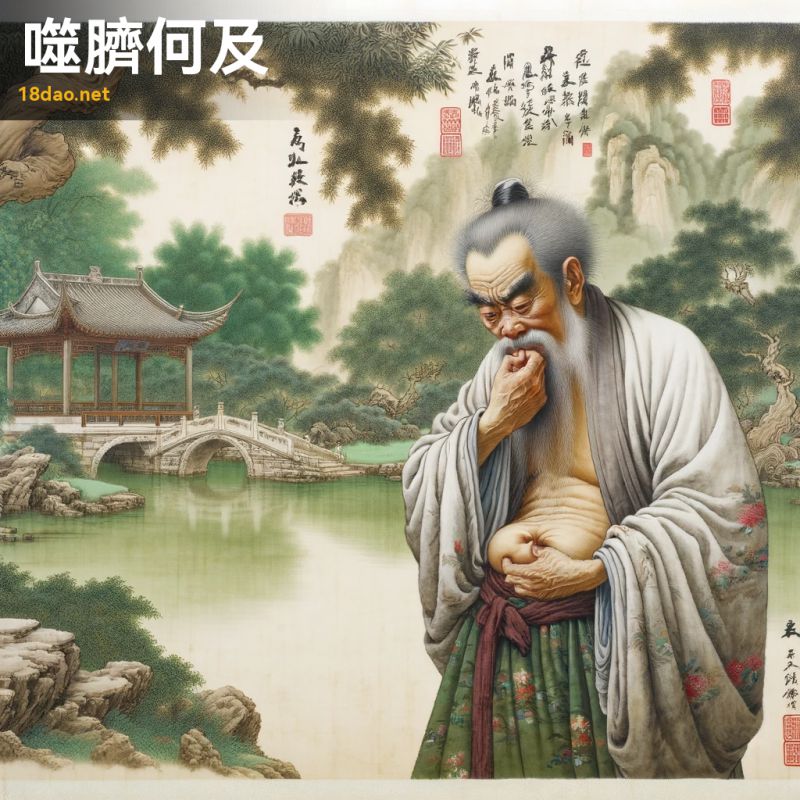

解读: 这幅插图描绘了一个穿着传统中国服饰的老人,在一个宁静的古典中国园林中显得沮丧,正试图咬自己的肚脐。这一行为象征着成语“噬脐何及”,其寓意为过分执着于已经无法挽回的事情,反映出无用的自我消耗和无果的懊悔。园林中的繁茂绿意、小池塘和石桥增添了画面的宁静与深远,与主题形成鲜明对比。

这幅画的风格模仿了古代画家,通过丰富的水墨渲染和细腻的笔触来表达深沉的情感。在图像的一个角落,还有一个传统的红色中国印章,增添了作品的传统感和正式性。

整体上,这幅画的基调既沉思又凝重,成功捕捉了成语“噬脐何及”所传达的徒劳无功和自我困扰的精神。

-

序号: 1161

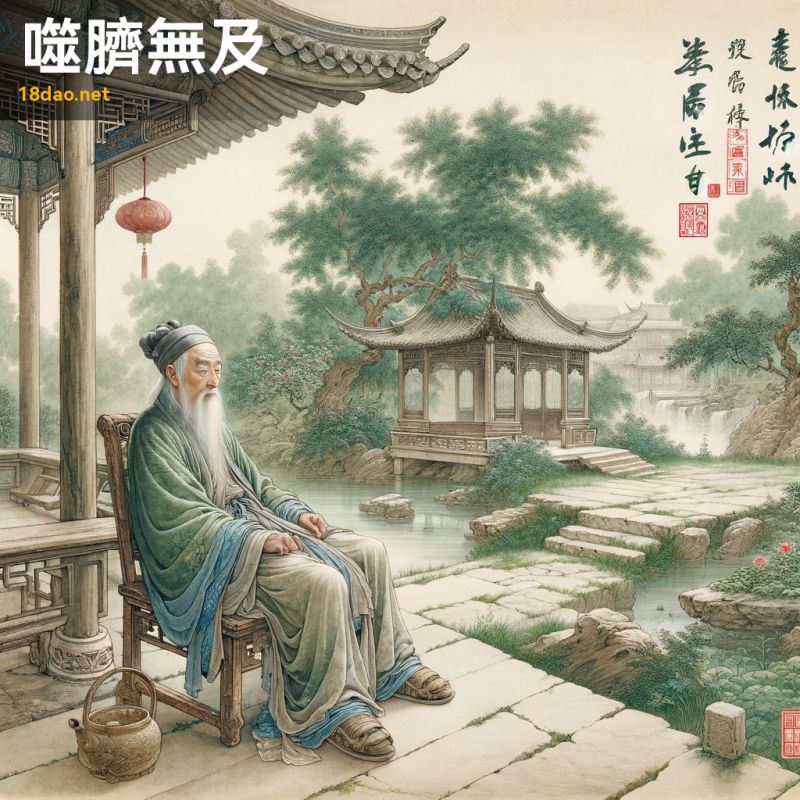

解读: 这幅插图展现了成语“噬脐无及”的含义。在画面中,我们看到一位穿着传统中式服饰的老人,他坐在一个宁静而郁郁葱葱的园林中,面露悔恨和沉思之情。这个园林拥有典型的中国传统建筑风格,比如一个小亭子和石头小径。“噬脐无及”这个成语字面意思是“咬自己的肚脐也是无济于事”,比喻事已至此,后悔已经来不及。插图中老人的神态和环境都强调了这种无法挽回的悔恨感。

画风借鉴了古代画家或近代画家的艺术风格,着重于细腻的笔触和微妙的色彩运用。此外,画面一角的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的印记和作品的真实性。

-

序号: 1162

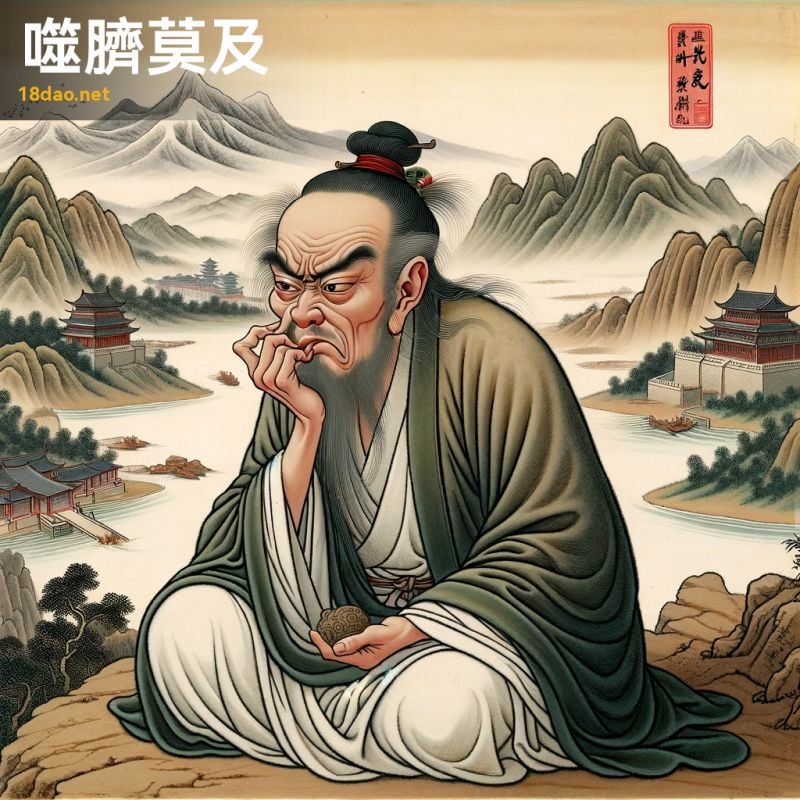

解读: 这幅插图展现了成语“噬脐莫及”的寓意。在画面中,我们看到一位古代学者,表情中透露出挫败和困惑,他正试图咬到自己的肚脐,但显然这是不可能实现的。背景是典型的中国古典风景,包括山川和古建筑,营造出一种深远和宁静的感觉。

“噬脐莫及”字面意思是咬自己的肚脐,但无法做到,比喻事情非常困难或者根本无法实现。在这幅画中,学者努力咬到自己的肚脐的徒劳行为,恰如其分地体现了这种无法实现的挑战和内心的挣扎。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,用传统的中国绘画技巧,通过大量使用自然色调和简约线条,展示了一种古朴而深邃的美感。此外,画面角落的小红色印章为作品增添了一抹传统的韵味,使之更具文化底蕴和历史感。

整体上,这幅画不仅传达了成语的意境,还体现了中国古典文化的深厚内涵。

-

序号: 1163

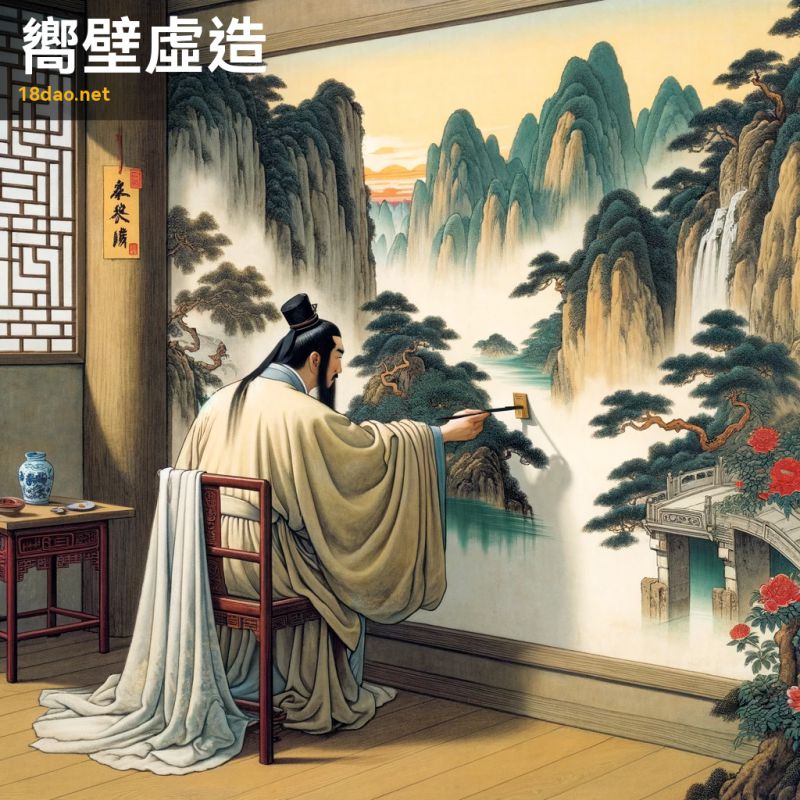

解读: 这幅插图描绘了中国成语“向壁虚造”的场景。在画中,一位身着传统中国服饰的学者专注地在墙上绘画山川景色。然而,这面墙逐渐显露出是一种幻觉,巧妙地与背景中的真实景观融合,创造出一种梦幻般的效果,使得绘制的场景和真实景观无缝地交融。

整幅作品的风格仿佛古代画家或近代画家的作品,注重细腻的笔触和色彩的和谐搭配。画角落里有一个小小的红色印章,增添了一丝真实感。

成语“向壁虚造”原意是指对着墙壁说话,形容说话不着边际,无的放矢。在这幅插图中,画壁和真实景观的融合象征了虚构与现实之间的模糊界限,体现了成语中虚无飘渺、缺乏实质内容的含义。

通过这样的视觉表现,插图深刻地传达了这一成语的寓意。

-

序号: 1164

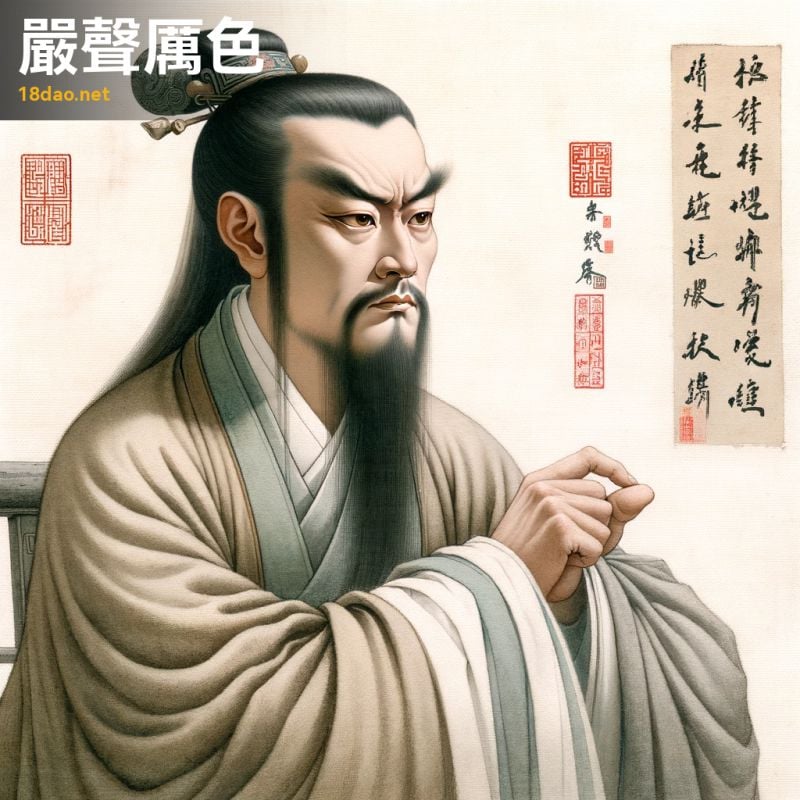

解读: 这幅图描绘了一个古代中国学者或官员,他的表情和姿态展现了“严声厉色”的成语含义。在中国传统文化中,“严声厉色”通常用来形容一个人态度严肃、语气严厉,常见于教育或权威场合。图中人物的表情专注而严肃,姿态威严,体现了权威和纪律的感觉。

整个画面的风格借鉴了古代画家或近代画家的作品,这两位艺术家以其典雅而深刻的中国画风格著称。

画面采用了简约的背景,使观众的注意力集中在人物身上。色彩方面,使用了低调的色调,以传达场景的严肃性。画面的一个角落还有一枚红色印章,这是中国传统画作的一个重要元素,不仅起到了鉴定画家身份的作用,也增添了一种庄重的氛围。

整体而言,这幅画作充分体现了“严声厉色”这一成语的内涵,同时展现了中国传统绘画的独特魅力和深刻意蕴。

-

序号: 1165

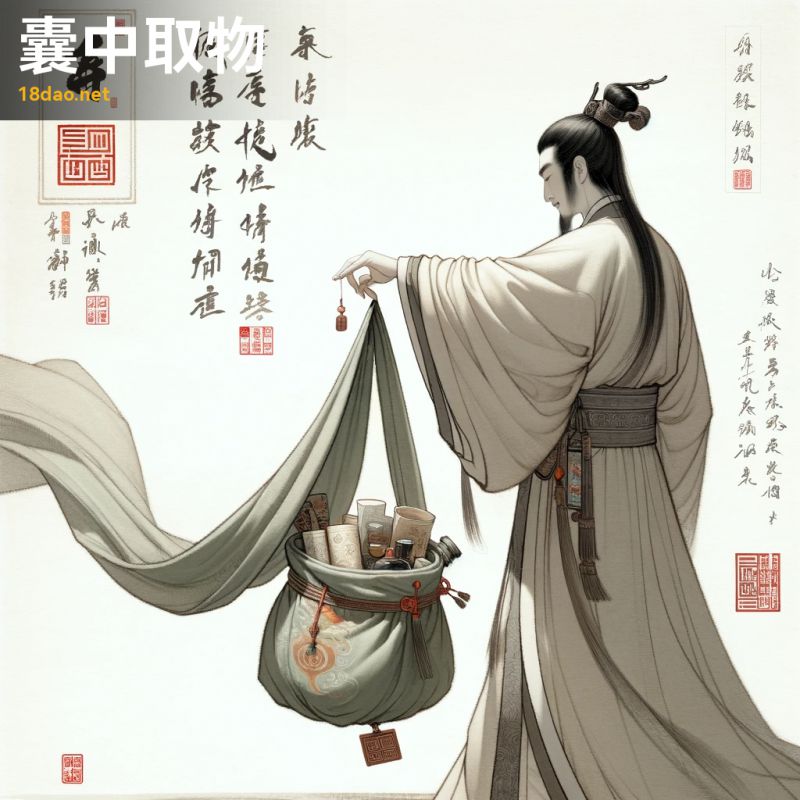

解读: 这幅插图展现了成语“囊中取物”的形象含义。在画面中,一位身着古代中式服饰的人正从其腰间挂着的丝质小袋中轻松地取出物品。袋中隐约可见的卷轴、印章和小册子象征着容易获得和丰富。背景简洁,主要集中在人物和小袋上,这反映了成语所表达的轻而易举取得所需之物的意境。

画风模仿了古代画家或近代画家的技法,采用了细腻的水墨和精细的笔触,呈现出一种典雅而深沉的感觉。此外,画面一角还有一个红色的印章,增添了传统中国画的韵味。

整体而言,这幅插图通过传统的中国画风格和精心设计的构图,生动地传达了“囊中取物”这一成语的内涵,即轻松地从囊中取出所需之物,比喻做事情十分方便,手到擒来。

-

序号: 1166

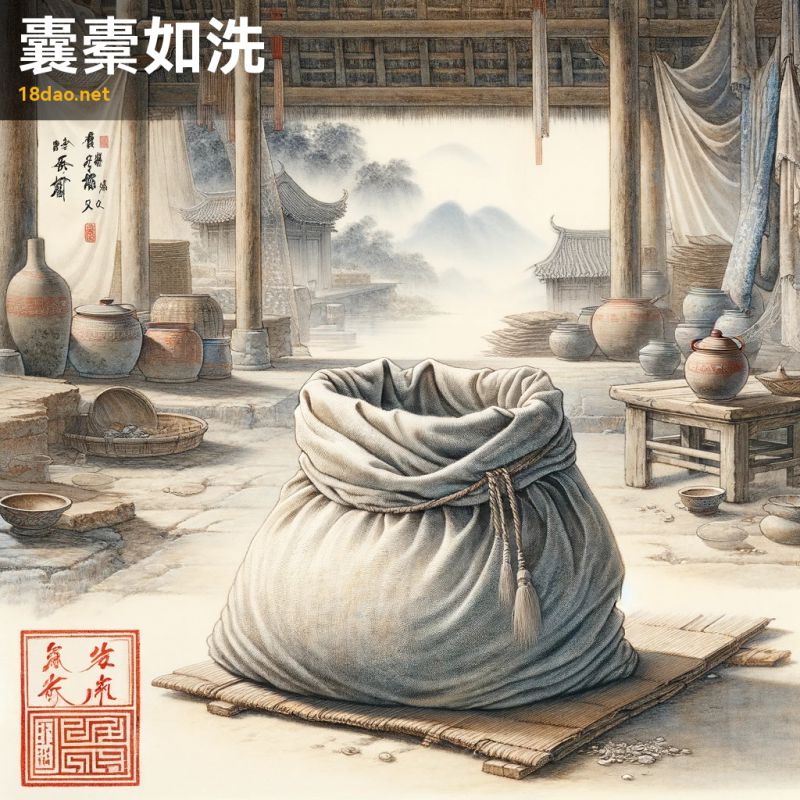

解读: 这幅插图展现了成语“囊橐如洗”的含义。在中国古代,囊橐是指皮制的口袋或者钱袋。成语“囊橐如洗”字面意思是钱囊清洗得很干净,实际上用来形容囊中空空,一无所有。在这幅画中,我们看到一个打开的、空荡荡的钱囊放置在宁静的户外环境中,可能是市场或村庄的一角。画面重点突出了钱囊的空旷和洁净,通过细腻的线条和详尽的纹理表现出来。囊周围虽有古代中国日常生活的微妙元素,如陶器、布匹或简单家具,但它们处于背景,不是主要焦点。

整幅作品采用了古代画家或近代画家式的传统中国画风格,以优雅的笔触和平衡的构图展现。作品一角还印有红色的印章,为画面增添了一丝庄重与传统美感。

通过这种细腻且深沉的艺术表达,插图生动地传达了“囊橐如洗”这一成语的深层含义和情感色彩。

-

序号: 1167

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“囊空如洗”的含义。画中,一位古代学者身着传统服饰,神情沉思地凝视着他手中空荡荡的布袋。这个场景通过布袋的空虚来象征成语“囊空如洗”,直接反映了这个成语描述的贫穷或一无所有的状态。

画风上,我采用了类似古代画家的细腻笔触,以及极具中国古典美学的构图。背景中的竹子或梅树增添了学问气息,与学者的形象相得益彰。颜色上,我主要使用了黑、白、灰等淡雅色调,配以少许的土色,营造出一种朴素而深远的感觉。

画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,用以展示画家的印记和艺术风格。在这幅作品中,印章的使用既符合了中国画的传统,又为画面增添了一抹醒目的色彩。

通过这样的设计,整幅画既表达了成语的含义,又体现了古典中国画的艺术韵味。

-

序号: 1168

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“囊空羞涩”的含义。图中呈现了一位年轻的书生,身着传统的汉服,站在一个简陋的房间里。房间内散落着一些空荡荡的袋子和钱囊,象征着他的贫穷。书生的表情带有尴尬和羞涩,完美地体现了“囊空羞涩”这一成语的内涵,即形容人因贫穷而感到羞愧。

插图的风格借鉴了中国传统绘画,特别是古代画家和近代画家的画风。色彩主要是沉稳的土色调,强调了水墨画的技法。此外,图像一角的红色印章增添了一抹传统的韵味,使整幅画显得更加地道和符合中国古典文化的氛围。

通过这幅画,我们不仅可以感受到成语本身的情感内涵,还能够欣赏到传统中国绘画的魅力和深度。

-

序号: 1169

解读: 这幅图描绘了一位穿着中国古代服饰的人在繁忙的市场中站立的情景。这个人看起来很苦恼,正在空荡荡的布囊里搜寻,显然是在找钱却一无所获。他们的脸上表现出尴尬和不适。周围其他人正在忙碌地购物,有些人手持硬币或商品。背景是色彩丰富的市场摊位和传统的中国建筑。这幅图表现了“囊羞涩”这个成语的本质,突出了这个人在公共场合的经济窘境。

-

序号: 1170

解读: 此图描绘了“四分五剖”这一成语的意象。成语“四分五剖”来源于中国古代,本意指将事物公平合理地分成几部分。图中展示了一个古代场景,四人围坐在桌旁,他们代表不同的职业或社会地位,正在讨论桌上铺开的卷轴或地图。他们正在将卷轴或地图平均分割,象征着公平和均等的分配。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,展现了细腻的笔触和深度感。

整幅画作传达了一种古朴而深邃的感觉,符合中国古典画的主题。图像一角的红色印章增添了作品的真实性和古典美感。

通过这幅画,我们可以直观地理解“四分五剖”这一成语不仅是关于物理分割,更多的是强调在分配事物时要考虑到公平和合理性。这不仅是对古代社会实践的再现,也是对现代社会中公平原则的一种隽永提醒。

-

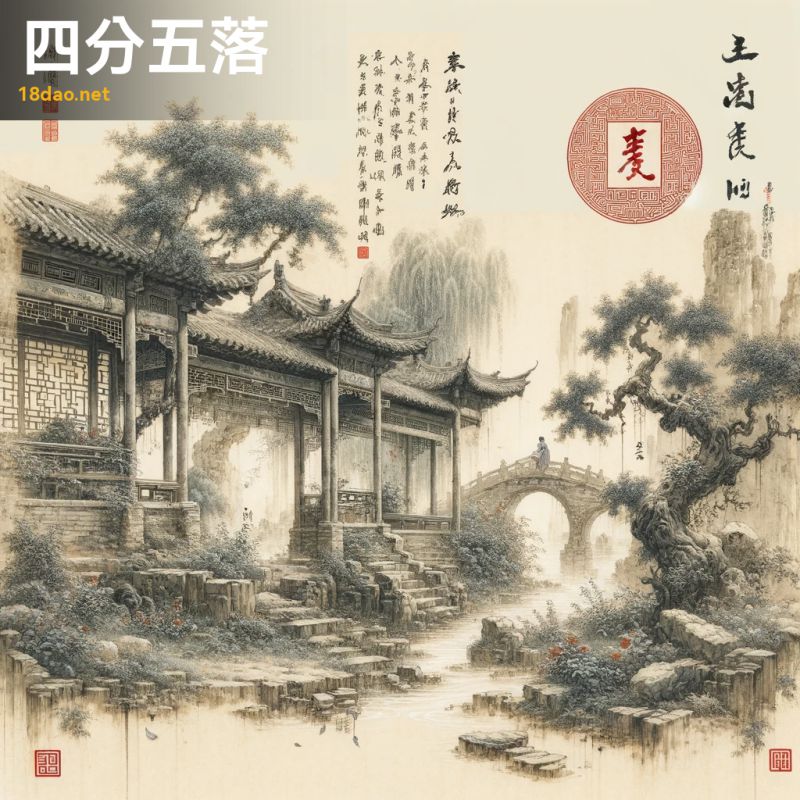

序号: 1171

解读: 这幅插图生动地展现了成语“四分五落”的意境。图中所描绘的是一个曾经宏伟而美丽的园林,如今却处于一种荒废和混乱的状态。园林中的植物杂乱无章地生长,围墙破败,落叶遍地,整个场景充满了被遗弃和失序的感觉。这正好象征了事物已经分崩离析,不再处于它们的鼎盛时期。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,通过细腻的笔触和微妙的色彩运用,传达出一种古朴而深邃的氛围。在画面的某个角落,我们可以看到一枚红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用于增添作品的艺术价值和独特性。

整体来看,这幅插图不仅准确地表达了“四分五落”这一成语的含义,即事物散乱、瓦解的状态,也体现了中国古典绘画的精髓和审美。

-

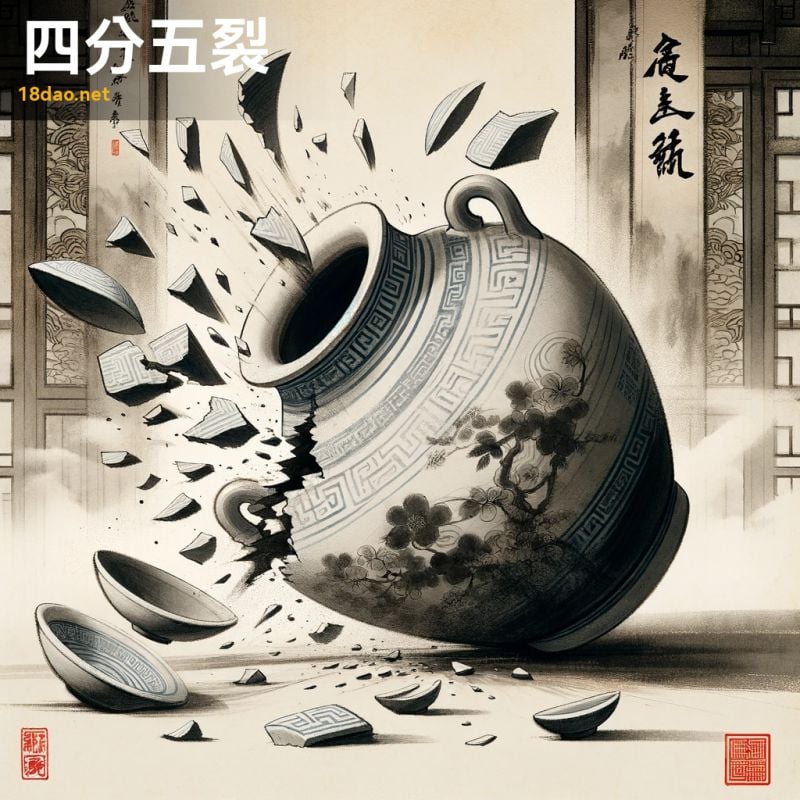

序号: 1172

解读: 这幅图描绘了一个瓷瓶破碎成数块的场景,象征着“四分五裂”这一成语。在中国传统文化中,“四分五裂”通常用来形容事物或组织的分裂和瓦解,正如这瓷瓶的破碎一样。瓷瓶原本的完整性与其破碎后的碎片,形成鲜明对比,体现了原本统一整体的破碎。

在艺术风格上,本作品采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过传统笔触和水墨技法来展现这一主题。背景的简约设计使人的注意力集中在瓶子及其碎片上,而瓶子本身的设计则反映了中国传统艺术的优雅。

图画的一角还有一个红色的中国印章,为作品增添了一抹正宗的中国传统艺术气息。

整体上,这幅画不仅传达了“四分五裂”成语的含义,也展示了中国古典艺术的深厚底蕴。

-

序号: 1173

解读: 这幅画描绘的是“四壁立”的场景。成语“四壁立”形象地描绘了一种贫困或简朴的生活状态,字面意思是四面墙壁都还立着,但屋内没有任何家具或装饰。在这幅画中,我们看到的是一个空旷的房间,四面墙壁坚固地立着,房间内没有任何家具或装饰品,表现出简单和孤独的感觉。

整个画面采用了柔和的土色调,符合古典中国画的风格。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,强调了古典中国美学。

画面的一个角落还有一个小巧、不显眼的红色印章,这是古典中国艺术作品的典型标志,用于证明艺术品的真实性。

通过这幅作品,我们可以感受到成语“四壁立”所传达的那种简朴和寂寞的氛围。

-

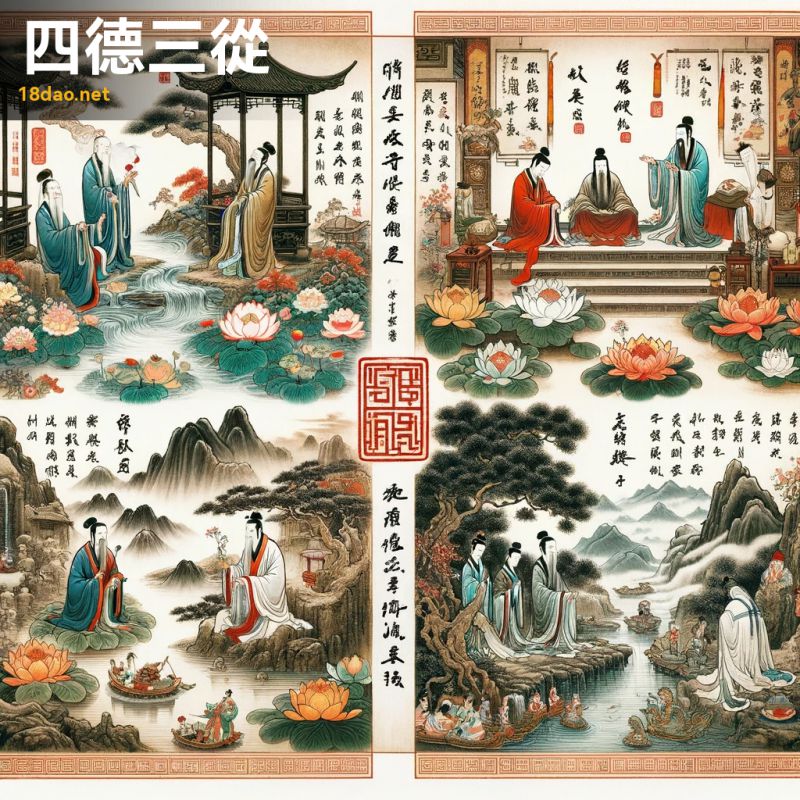

序号: 1174

解读: 这幅图描绘了“四德三从”的儒家理念。在画面中,我们可以看到四个不同的场景,每个场景代表了四德之一:礼、义、廉、耻。这些场景通过古代学者、莲花、竹子和山峦等象征性元素来体现这些美德。例如,礼可能通过学者的交流场景体现,义可以通过展示正义行为的画面来描绘,廉和耻则可能通过内省和反省的场景来体现。

另一方面,“三从”则通过展示女性在传统角色中的场景巧妙地描绘出来,强调了妇女的忠诚、孝顺和贞洁。这些场景可能展示了女性在家庭中的角色,如尊敬长辈、顾家及其它传统美德。

整个画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,专注于细腻的笔触和水墨画。画面的一角加上的红色印章增加了作品的真实性和传统感。

通过这样的插图,我们能够更加深刻地理解“四德三从”这一成语背后的文化含义和历史背景。

-

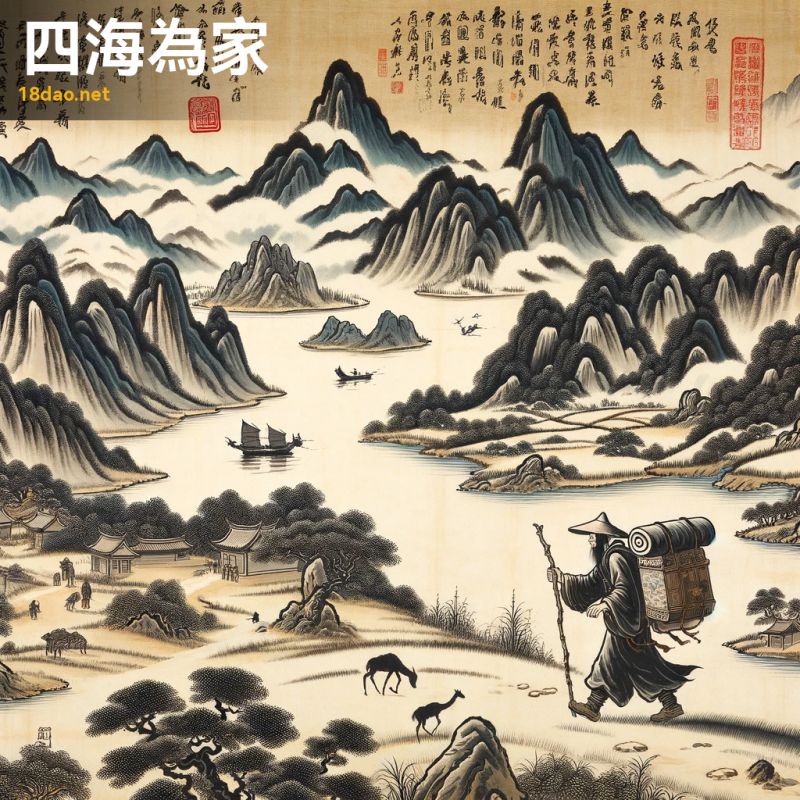

序号: 1175

解读: 这幅图描绘了一位背着行囊、手持行杖的旅行者,他正在穿越包含山脉、河流、森林和村庄的多样化景观。图中旅行者的身形被刻画得较小,表现出他周围世界的广阔。

画风仿佛古代画家,采用水墨画技法,强调人与自然的和谐。

整幅画传达出自由和远行的感觉,体现了“四海为家”这个成语的含义,意指无论身处何地,都能像在家一样自在。

这幅画中的“四海为家”是指一个人在任何地方都能适应环境,感觉如同在自己家中一样。它强调的是一种适应能力和对不同环境的接纳态度。在中国传统文化中,这个成语常用来形容那些不受地域限制,能在各种环境中生活和工作的人。画中的旅行者代表了这种精神,他在广袤的世界中自由行走,展现了一种超越具体地点的归属感和内心的自由。

-

序号: 1176

解读: 这幅插图生动地展现了成语“四通五达”的含义。在画面中,我们看到一条宽阔且干净的道路,它从画面的中心向四面八方伸展开去。这条大道象征着交通的便利,正如成语中所暗示的四面八方都可以通达。

周围的建筑展示了中国古典的建筑风格,包括市场、店铺和住宅,这些元素反映出一个繁荣和活跃的社区。人物在道路上行走,增添了一种热闹和密切关系的氛围。这些细节共同传达了“四通五达”的概念,即各地都可以方便地互相联系和交流。

画面中的红色印章,具有中国传统风格,既增添了艺术气息,也象征着作品的真实性和传统的尊重。

通过这幅作品,我们不仅看到了成语的直观表现,也感受到了中国古典文化的深厚底蕴。

-

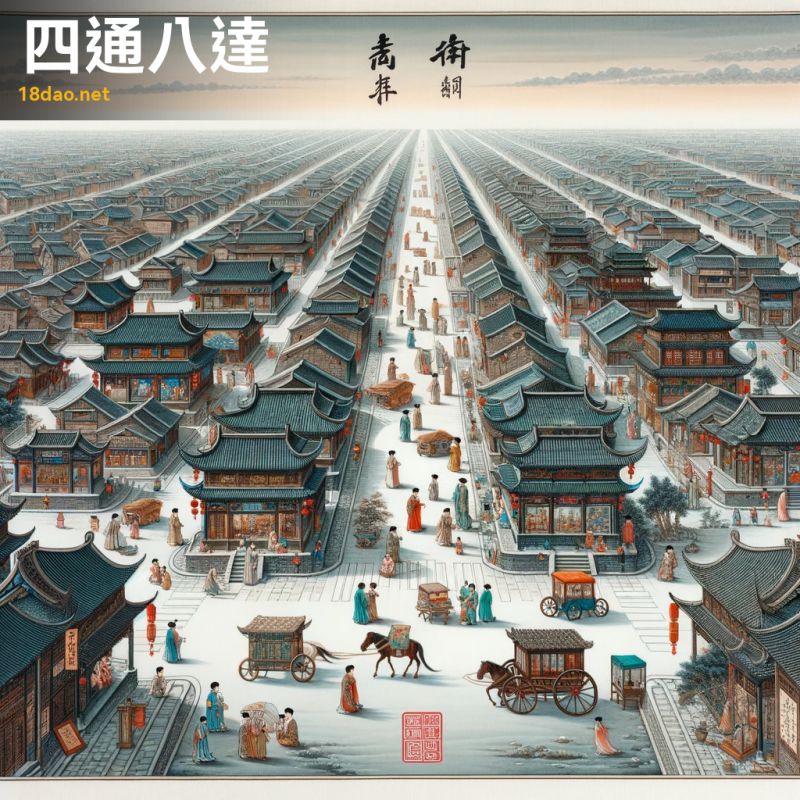

序号: 1177

解读: 这幅图描绘了一个古代中国城市的景象,以传统中国画的风格展现出繁华和活力。画面中心的城市位于交叉路口,四条主要道路朝着不同方向延伸,象征着“四通八达”的成语。这个成语常用来形容交通便捷,四通八达,比喻交通发达或联系广泛。

在画面中,每条道路两旁排列着各式各样的传统商店,穿着古代服饰的人们,以及马车,这些元素共同构成了一个繁荣的贸易和交流中心。

整个画面的细节和色彩运用都呼应了传统中国画的特点,尤其是在模仿古代画家或近代画家的画风方面,展现了细腻的笔触和丰富的色彩。

画面的一个角落还有一个红色的印章,这是中国画中常见的元素,用来代表画家的签名或画作的鉴定。这个印章的存在,不仅增加了画作的传统感,也是对中国古典文化的一种尊重。

总体而言,这幅画作通过其丰富的细节和传统风格的呈现,有效地传达了“四通八达”这一成语的含义,同时也展示了中国古典艺术的魅力。

-

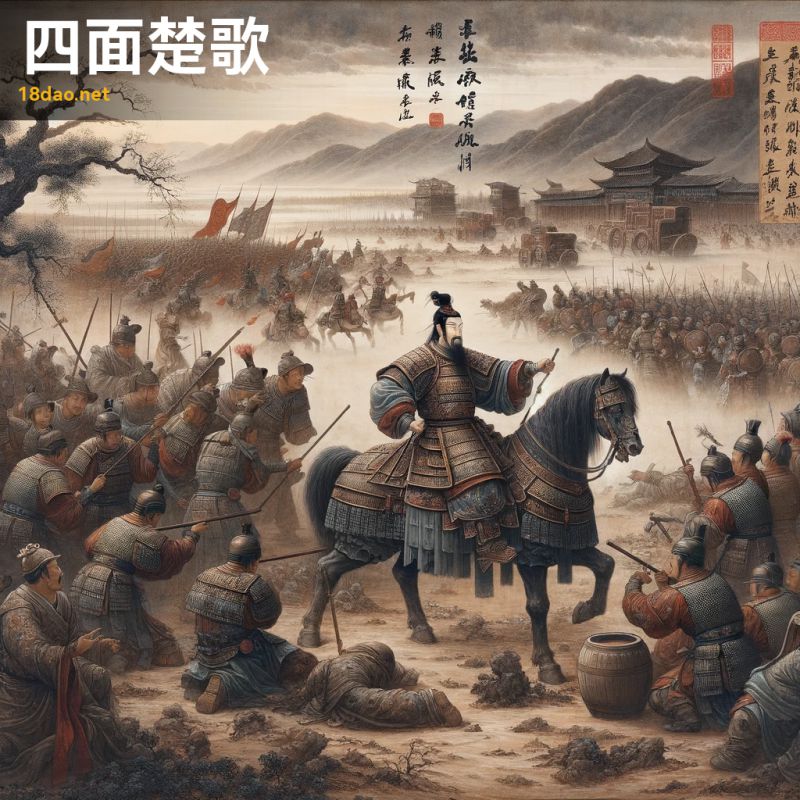

序号: 1178

解读: 这幅插图描绘了成语“四面楚歌”的典故。图中展现了古代将军项羽,身着传统的中国盔甲,被四面八方的敌人所包围,场景设定在一片荒凉的战场上。敌人们正在演奏乐器,营造出一种压倒性的失败和绝望氛围。

整个景观显得凄凉,远处的树木枯萎,山脉苍茫,强调了孤立无援的感觉。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和柔和的色彩。在画作的一角,还有一个小小的红色印章,这是典型的中国古典绘画的标志。

“四面楚歌”这个成语源自于战国时期楚汉争霸的故事。项羽被汉军包围在垓下,敌军在四周唱起楚国的歌曲,这让项羽感到绝望,意识到自己四面受敌,处境极为危险。这个成语后来被用来形容处于极其困境、四面受敌的境地。

通过这幅画,我们可以感受到项羽孤立无援的绝望情绪,以及敌军包围的压迫感。

-

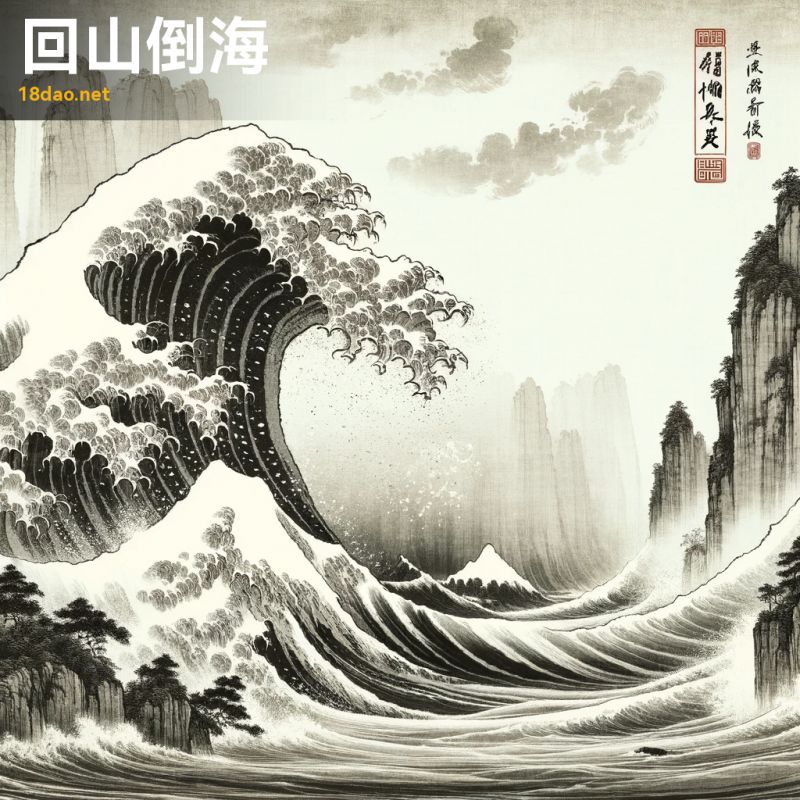

序号: 1179

解读: 这幅插图展现了成语“回山倒海”的生动形象。画面中,一道巨大的海浪撞击着坚固的山峰,海浪的力量似乎想要颠覆这座山峰。这里,山代表的是坚不可摧的固执或障碍,而海浪则是强大而不可抗拒的力量。在中国传统文化中,山和海常被用来象征巨大和力量。这个成语本身意味着巨大的力量或影响,能够改变或颠覆一切。

在这幅画中,我使用了传统中国水墨画的技法,模仿古代画家和近代画家的风格。水墨画以其灵动的笔触和深邃的意境著称,非常适合表达这种强烈的自然力量和戏剧性的对抗。海浪的动态笔触和山峰的稳重形态形成鲜明对比,突出了“回山倒海”所蕴含的力量和冲击。

画面的一个角落还加上了红色的传统中国印章,作为作品的签名,也增添了一抹文化的气息。

整体而言,这幅画旨在通过视觉艺术的形式,传达这个成语深刻而强烈的含义。

-

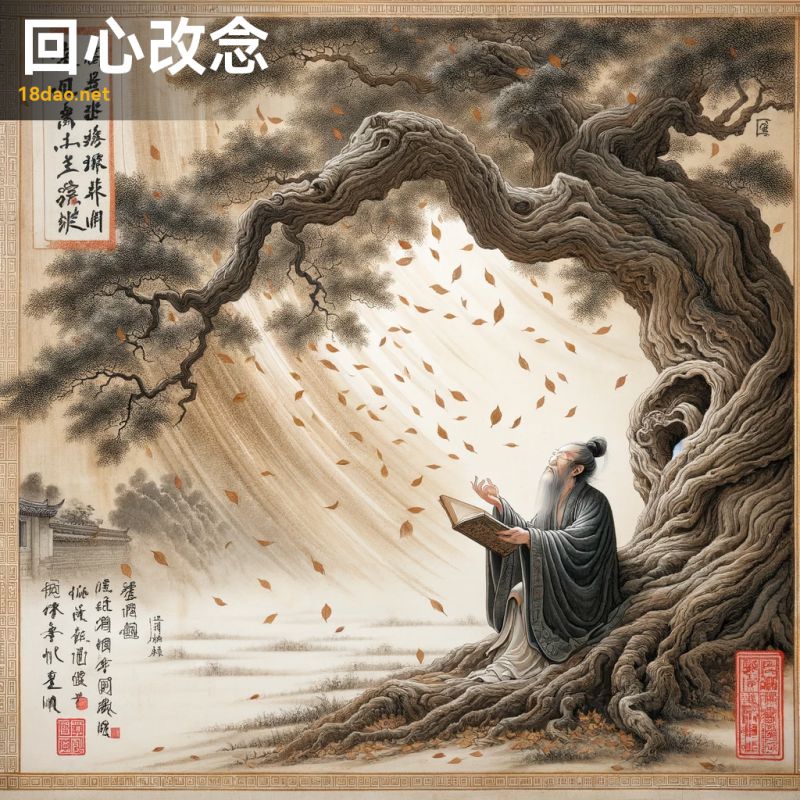

序号: 1180

解读: 这幅画描绘了“回心改念”这个成语的寓意。画面中,一位学者坐在古老的大树下,周围落叶纷飞,象征着转变和新生。他手持书卷,但目光却投向天空,反映了一个顿悟或内省的瞬间。这正是“回心改念”所表达的深刻含义:意识到错误并决定改变自己的想法或行为。

画风借鉴了古代画家的风格,细腻的笔触和柔和的色彩搭配,营造出一种古朴而深邃的氛围,与成语的内涵相得益彰。画面一角的小红印章增添了艺术作品的真实感和传统美。

整体来看,这幅画不仅生动地表现了“回心改念”的意境,也体现了中国古典文化的艺术魅力。

通过对学者身边的环境和他的表情细节的描绘,画面传达了深刻的思考和转变的时刻,使观者能感受到那份心灵的觉醒和改变的力量。

-

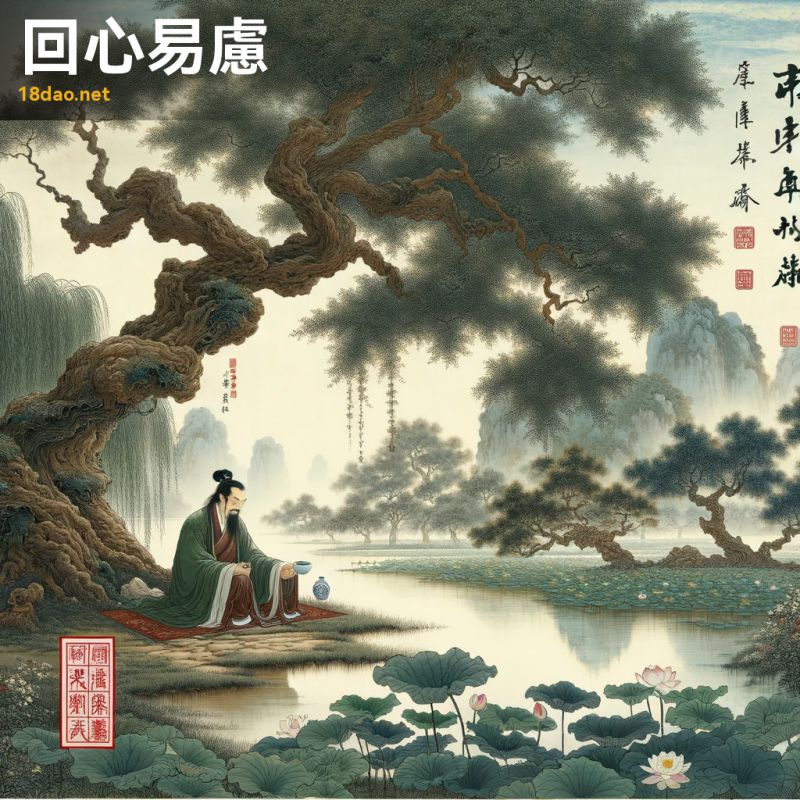

序号: 1181

解读: 这幅插图描绘了成语“回心易慈”的内涵。在画面中,我们看到一位古代中国学者坐在宁静的园林中,座下是一棵郁郁葱葱的大树。学者面带沉思之态,似乎在深深反省,表现出心意的转变和重新思考。这个场景象征着人在深思熟虑后可能产生的心灵转变,正如“回心易慈”所表达的那样。

园林的安详与和谐,以及池塘中清澈的倒影和盛开的荷花,共同营造了一种宁静和内省的氛围。这些元素不仅增强了画面的美感,也深化了成语的寓意,即在内心深处重新考虑和评估自己的行为和想法。

整个画面的气氛和细节,都是为了传达“回心易慈”这一成语的精神实质,即在深思熟虑后,人的心态和决策可能发生积极的变化。

这幅画的风格效仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,进一步强调了这一古典主题的深度和文化价值。右下角的红色印章,为作品增添了一份传统的韵味和真实性。

-

序号: 1182

解读: 这幅插图展现了成语“回心转意”的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人站在山间的十字路口,回头望向他来时的路。这一动作象征着回顾过去、思考现在的心态,恰如成语所描绘的情境——某人改变原先的想法或决定,心意发生了转变。

背景中的山峦被雾气轻轻笼罩,营造出一种静谧而深沉的氛围,这加强了画面的哲思和内省意味。颜色的运用非常微妙,以淡雅的绿色、棕色和灰色为主,这不仅符合古典中国画的风格,也传达出一种平和而深远的感觉。

画面一角的红色印章是对传统中国艺术的致敬,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅忠实地表达了“回心转意”的含义,也展现了中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 1183

解读: 这幅插图展现了一个古代中国医者,在传统的中医诊所内为病人进行针灸治疗。画面中,医者身穿传统的中医服饰,表情专注而平和,显示出他的技艺和智慧。病人在医者的治疗下显得放松且有恢复活力的迹象。诊所内部装饰传统,包括木制家具、悬挂的书卷和一排古老的药罐,营造出一种宁静而古典的氛围。

此画作风格模仿了古代画家或近代画家,捕捉到了中国古典艺术的深度和宁静。画面的一角还加上了一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和传统美。

这幅插图与“回春妙手”这一成语之间有着紧密的联系。成语“回春妙手”本意指医术高超的医生,能使病人恢复生机,如同春天回归一般。在这幅图中,医者的专注治疗和病人的恢复状态恰好体现了这一成语的深层含义,即通过高超的医术让病人重新获得活力和健康。

整个场景和人物的刻画都强调了中医治疗的神奇功效和古代医者的高超技艺,与“回春妙手”成语的寓意相得益彰。

-

序号: 1184

解读: 这幅插图描绘的是一个传奇场景,一个古代中国的医生使用传统方法奇迹般地使濒临死亡的人复活。图中展现了复活的瞬间,病人躺在床上,医生正在施用古老的疗法。背景是典型的中国传统房间,有着特色的建筑和装饰。

选择这一场景来描绘成语“回生起死”是因为该成语直译为“使死者复生,起死回生”,通常比喻医术高超或者能使绝境逆转的能力。在中国传统文化中,这样的场景常被用来象征医术的神奇和生命的重获。画面中医生的专注和病人的恢复情景,直观地传达了这个成语的深刻含义。

此外,采用古代画家或近代画家的画风,赋予了这幅画一种古朴而深邃的感觉,这与成语的历史和文化背景相契合。画面中的红色印章,不仅是中国传统绘画的重要元素,也增添了一种正式和庄重的气息。

-

序号: 1185

解读: 这幅插图呈现了“回头是岸”这一成语的内涵。画面中,一只船在波涛汹涌的水域中摇摇欲坠,而就在不远处,岸边却是平静安详,象征着悔改和回归正途的可能性。这里的“岸”比喻为正确的道路,而船在惊涛骇浪中挣扎,则代表着人在错误的道路上徘徊。成语“回头是岸”强调的是,无论人走得多远错得多深,只要愿意回头,就有机会回到正确的道路上。

整体画风仿古代画家,其笔触细腻,墨色深浅得当,充分展现了中国水墨画的韵味和深度。在画面的一角,还特别加上了一枚红色的印章,增添了作品的古典韵味和真实感。

通过这样的艺术表达,不仅展现了成语的寓意,也传达了一种古朴而深邃的美学感受。

-

序号: 1186

解读: 这幅图描绘了成语“回骸起死”所传达的意境。在这个场景中,我们看到一位穿着传统汉服的医生,他手持古老的医书和草药,专注且智慧地致力于救活一位濒临死亡的人。这位被救活的人躺在华丽的床上,周围环绕着一种神秘的气息。

整个画面背景朴素,有柔和的山脉和流动的水,体现了自然的宁静与和谐。

此成语的意思是利用高超的医术使死人复生,比喻医术高超或比喻文章、言论等具有极大的感召力。在这幅画中,医生的形象和动作传达了他深厚的医学知识和决心,而那神秘的气息则象征着医术所带来的奇迹。

画风模仿了古代画家或近代画家,传递出古典中国艺术的优雅和深度。此外,画面一角的红色印章是作品的签名,也是对传统中国艺术的一种致敬。

-

序号: 1187

解读: 这幅图描绘了“因公假私”这一成语的主题。成语“因公假私”指的是在处理公务时,能够舍弃个人的私事,把公共利益放在首位。在画面中,我们看到一位古代中国官员身着传统长袍,在政府办公室内专心致志地工作。他的桌上摆放着卷轴和墨水瓶,显示出他正忙于公务。与此同时,他忽视了个人的信件和家庭纪念品,这强调了他把公共利益置于个人利益之上的决心和行动。

画面中的官员和他的办公环境都具有传统中国元素,比如木梁和纸质窗户,这些细节反映出古代中国官僚的工作环境。

整个画面风格模仿了古代画家或近代画家的作品,传达出一种古朴和深邃的感觉。在画面的某个角落,还有一个小红印章,增添了传统中国艺术作品的特色。

这幅画不仅描绘了成语的字面意义,还通过其艺术风格和细节,向观者传达了中国古典文化中重视公务、轻视私事的价值观念。

-

序号: 1188

解读: 这幅图描绘了一个古代官员在公务的外衣下行私事的场景。图中官员身着传统的中国服饰,正在悄悄接受一位商人的礼物。这一行为发生在典型的中国古典庭院中,周围环境展现了传统中国建筑和宁静的风景。两个人物的表情中透露出一种共谋的微妙气息。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,用精细的笔触和和谐的色彩调和呈现了中国古典艺术的精髓。在作品的某个角落,有一个红色的印章,符合中国传统艺术的风格。

这幅画体现了“因公行私”这一成语的含义。成语“因公行私”形容某人借公务之便,为自己谋取私利。画面中的官员和商人的互动,正是这种行为的生动展现。

通过这样的视觉表达,成语的内涵得到了直观和深刻的诠释。

-

序号: 1189

解读: 这幅插图描绘了一个古代学者,他正用一支大毛笔轻柔地引导着一条流动的河流,象征着成语“因势利导”。画面中,背景为山脉,河岸旁有几棵树,整个场景显得非常宁静。学者身着传统的汉服,看上去既平静又睿智。河流代表着周围的环境与情况,它在学者的毛笔引导下流淌得非常顺畅,生动地表现了根据形势灵活应变和引导的概念。

整个画作采用了古代画家或近代画家的风格,通过细致的笔触和深沉的土色调色板,传达出一种古朴而深邃的感觉。在画作的一个角落,还有一个小巧的红色印章,增添了一份古典韵味。

这幅插图与成语“因势利导”之间的联系在于,它通过视觉上的比喻,展示了智者如何根据形势的变化,灵活地引导和利用这些变化来达到目的。这不仅体现了成语的字面意思,也传达了一种顺应形势,巧妙利用环境来实现目标的智慧。

-

序号: 1190

解读: 这幅插图为成语“因势利导”提供了形象的视觉呈现。画面中,一位睿智的老人身着传统中式服饰,正轻轻引导着一条大河顺利绕过石块和树木等障碍。这里,河流象征着环境或形势,而老人则代表着引导和指导。

整个场景安静、自然,背景中有山峦,营造出一种和谐与从容的氛围。

“因势利导”这一成语的意思是根据事物发展的趋势和条件,采取顺应其自然发展的方法来引导和处理事物。这幅画正是通过老人与河流的互动,巧妙地体现了这一概念。老人的姿态和表情传达出智慧与沉稳,暗示着以合适的方式引导形势,而不是强行改变或对抗自然规律。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章为作品增添了一种传统的审美价值和文化氛围。

通过这种方式,这幅插图不仅生动地展现了成语的内涵,也尊重并体现了中国古典文化的深刻性和艺术魅力。

-

序号: 1191

解读: 这幅插图描绘了一位古代中国学者沉思研究一卷古卷的场景,旨在形象地表现成语“因名思义”。这位学者身着传统的汉服,坐在一个宁静的书房里,书架上堆满了古书和卷轴。

通过窗户,可以看到一个宁静的花园,增添了沉思的氛围。

画风受到古代画家和近代画家的启发,展示了细腻的笔触和深沉、朴素的感觉。在画作的一角,有一个小小的红色印章作为签名标记。

这幅画体现了“因名思义”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“因名思义”是指根据事物的名称来推断、思考其本质和意义。画中的学者象征着深入思考和反思,通过他的姿态和环境,传达出对知识和真理的追求。

整个场景显得平和而充满哲思,与成语的含义相得益彰。

-

序号: 1192

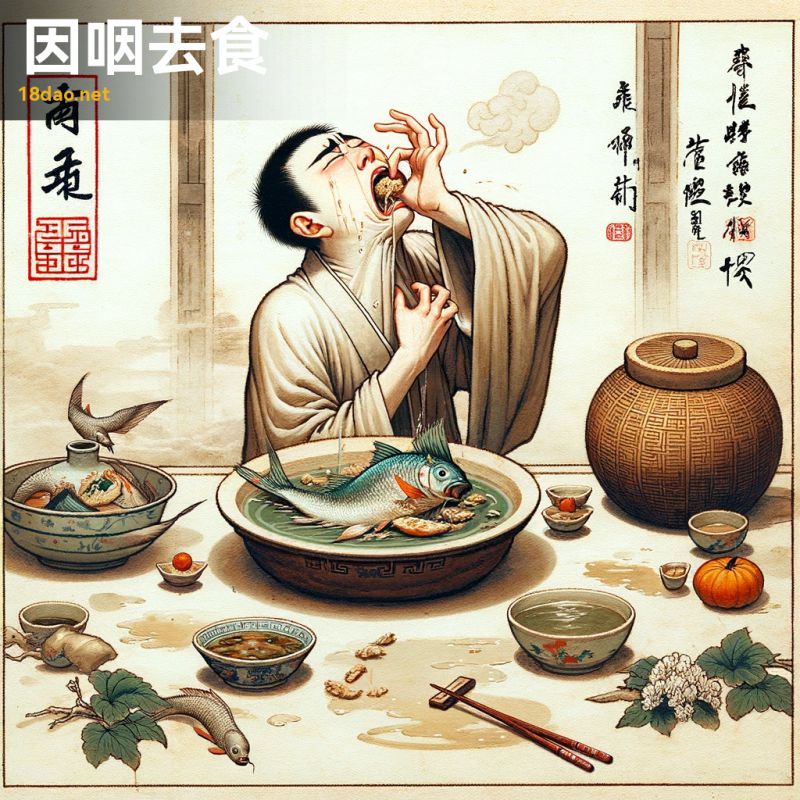

解读: 这幅图描绘了成语“因咽去食”的场景。在画中,我们看到一位人物因为喉咙里卡了一根小鱼刺,无奈地丢弃了一顿美味的饭菜。这个场景深刻地体现了成语的含义,即由于一点小小的不便或麻烦,就放弃了重要的东西或机会。

画风仿照了古代画家的风格,特点是细腻的笔触和柔和的色彩。背景简洁、不杂乱,突出了中心人物和被丢弃的食物。

整幅画传达出一种古朴而深沉的气氛,与古典中国画的主题相符。

在画作的一角,还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以表示作者的身份或作品的独特性。

通过这样的细节,整幅作品不仅传达了成语的寓意,也体现了深厚的文化底蕴和艺术价值。

-

序号: 1193

解读: 这幅图描绘了成语“因噎废食”的寓意。在画面中,一位人物坐在餐桌前,面前摆放着简单的传统餐食,但他看起来忧虑和犹豫,不愿进食。这个场景设置在一个典型的中国室内环境中,以极简和优雅的装饰,营造出一种宁静和深沉的氛围。

“因噎废食”这个成语直译为“因为噎着而放弃吃饭”,比喻因为一时的挫折或困难,就放弃或停止应该做的事情。在这幅画中,人物的犹豫和担忧体现了成语的核心思想——面对困难或风险时的过分谨慎,从而导致放弃正常且必要的行为。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,采用柔和的笔触和微妙的色彩来传达情感的深度和丰富性。图画的一角还有一个小红印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体上,这幅图通过其古典的风格和深邃的寓意,充分表达了这个成语的文化内涵和哲理。

-

序号: 1194

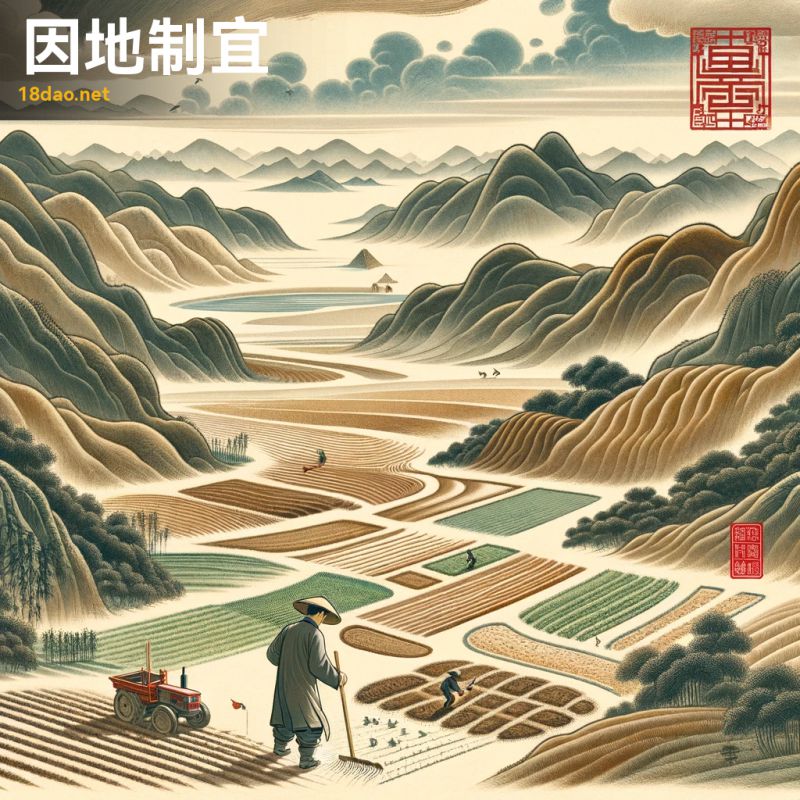

解读: 这幅插图展现了成语“因地制宜”的精髓。画面中,一位农夫正在调整他的耕作技巧以适应周围的地形,背景中多样的地貌暗示了不同的环境条件。这位农夫专注地在一块需要特殊处理的土地上劳作,象征着适应能力和足智多谋。

此画采用了传统中国画的风格,受到古代画家和近代画家等艺术家的启发。画面的色彩柔和而优雅,呈现了一种古朴深远的感觉,符合古典中国画的主题。图画的一角还印有红色的印章,这是中国传统艺术作品的常见元素,增添了一份正统和庄重的气息。

整体而言,这幅插图不仅生动地诠释了“因地制宜”这一成语,同时也传达了一种与自然和谐共处、智慧应对变化的哲学思想。

-

序号: 1195

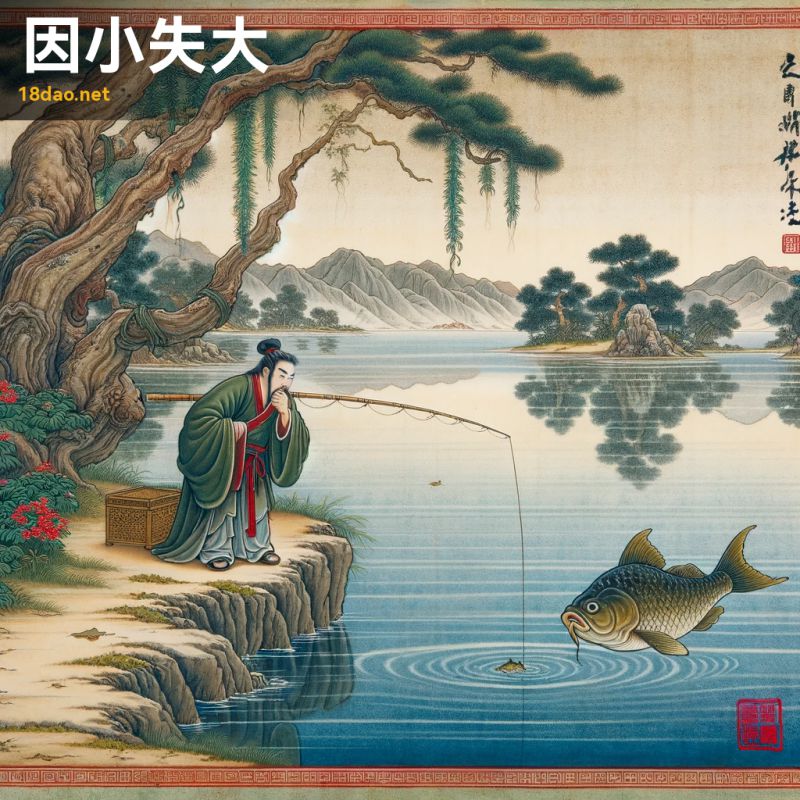

解读: 这幅图描绘了成语“因小失大”的场景。画中的人物抓到了一条小鱼,但同时似乎在遗憾地看着一条更大的鱼游走。这一场景恰如其分地体现了这个成语的含义:因为小利而失去更大的利益。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,营造出一种古朴而深邃的感觉。

画面设置在一个宁静的湖边,周围是古老的树木和远处的山峦,增添了一种宁静而深远的氛围。画中的渔人穿着传统服饰,表情中流露出对未能捕获大鱼的遗憾,这进一步强化了成语的寓意。

此外,画角有一枚红色的印章,这是中国画作中的一个典型元素,为作品增添了一种正式和传统的感觉。

整体而言,这幅画不仅生动地展现了“因小失大”的概念,也体现了中国古典艺术的独特魅力和深刻内涵。

-

序号: 1196

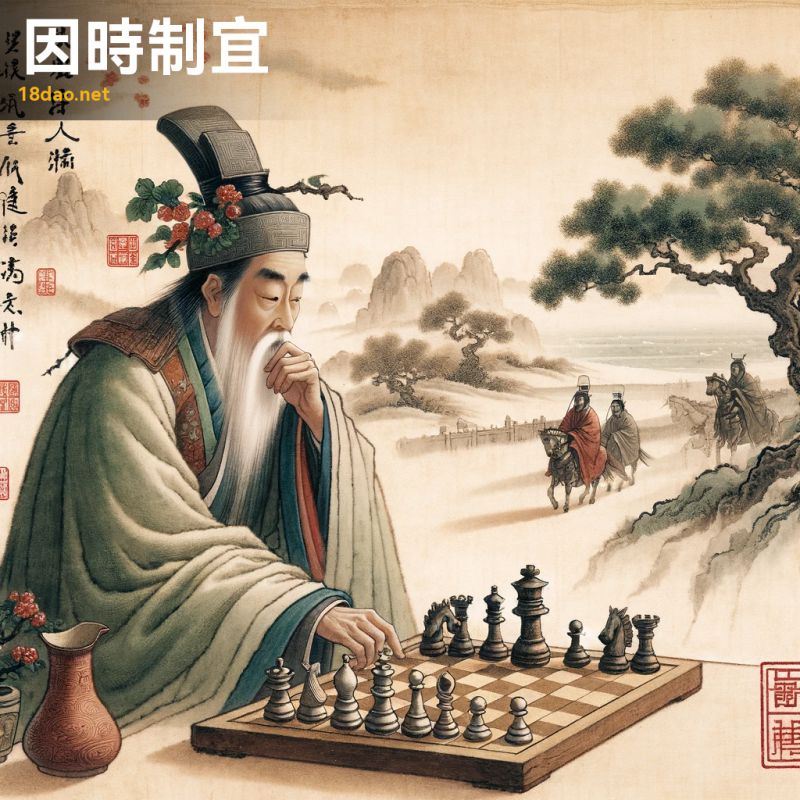

解读: 这幅插图为成语“因时制宜”提供了一个形象而深刻的视觉表现。在这幅画中,我们看到一个着古装的智者正沉思地凝视着棋盘,这象征着策略性思维和适应能力。智者的姿态和表情传达出深思熟虑和对形势的精准判断。棋盘不仅是中国文化中智慧和策略的经典象征,也暗示着面对复杂多变的情况,需要灵活变通和周密筹划。

背景中的风景展现了四季更叠,象征时间的流逝和适应环境变化的必要性。四季的变换提示我们,在不同的时期和条件下,需要采取不同的行动和策略。这正是“因时制宜”的核心思想。

整幅画作采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,色彩柔和、氛围宁静而深沉。这种画风不仅体现了中国古典文化的美感,也强调了成语背后的哲理深度。画面一角的红色印章增添了作品的真实性和传统美感,使整体更显完整和精致。

通过这样的视觉表达,这幅插图成功地将“因时制宜”这一成语的内涵和智慧生动地展现出来。

-

序号: 1197

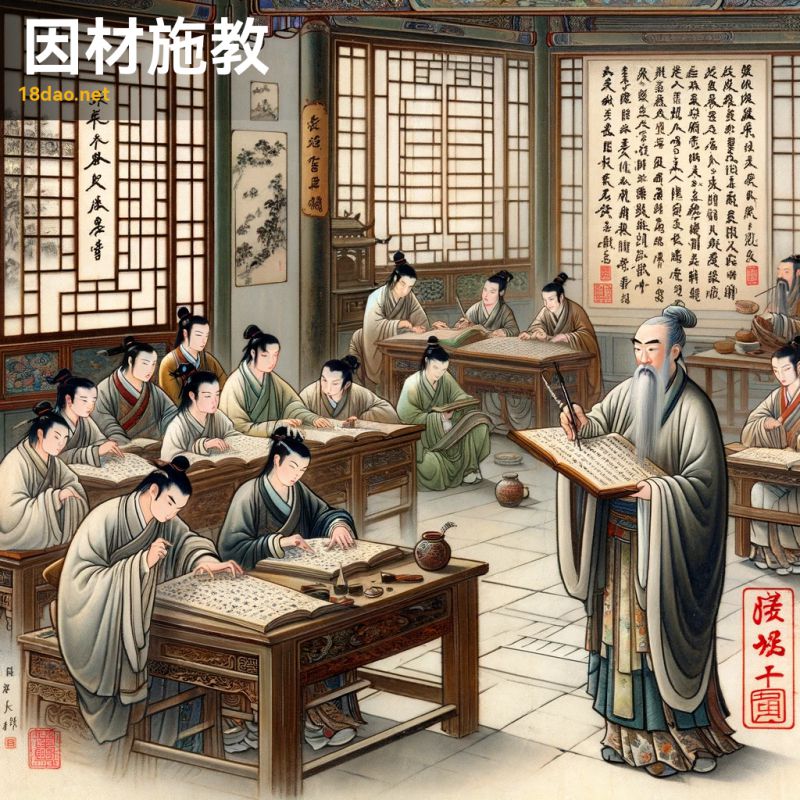

解读: 这幅插图生动地展现了成语“因材施教”的含义。画面中,一个古代中国的教室里,一位智慧的老师正在教授不同才能的学生。每个学生都在从事适合自己能力的活动:一位学生正在练习书法,另一位在解决数学题,还有一位在阅读书籍。老师则在认真地观察和指导每一位学生,确保他们按照自己的特长和兴趣学习。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,注重细腻的笔触和微妙的色彩。画面传达了一种古朴而深邃的感觉,符合中国古典绘画的美学。画面一角的小红印章是中国传统绘画中常见的元素,代表了艺术家的个人印记。

整体而言,这幅插图不仅忠实于成语“因材施教”的内涵,还巧妙地融合了中国古典文化的精髓,展示了古代教育的智慧和包容性。

-

序号: 1198

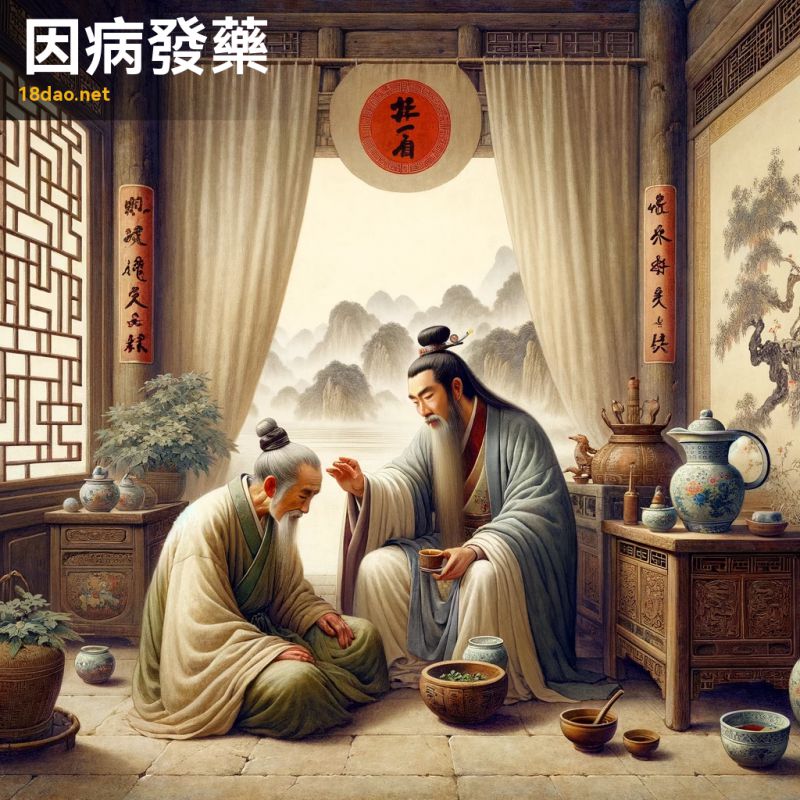

解读: 这幅插图生动地展现了成语“因病发药”的含义。图中描绘了一位古代中医在宁静的房间里为病人施治,周围环境充满了传统的中国元素。画面中的医生是一位长须老者,身穿汉服,正专心致志地准备草药。病人是一位中年男子,他在医生的治疗下显得平和安详。

这幅画作呈现出中国古代医学实践中的信任和智慧,强调了“对症下药”的重要性。成语“因病发药”指的是针对病情施以适当的治疗方法,正如图中医生根据病人的具体病情精心配制药物一样。此画作不仅传达了成语的字面意义,也体现了中国古代医术的深邃与人文关怀。

整个作品采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,使画面呈现出一种古朴而深远的氛围。画面的一角还有一枚红色印章,这是中国传统画作的标志性元素,增添了一丝庄重与古典之美。

-

序号: 1199

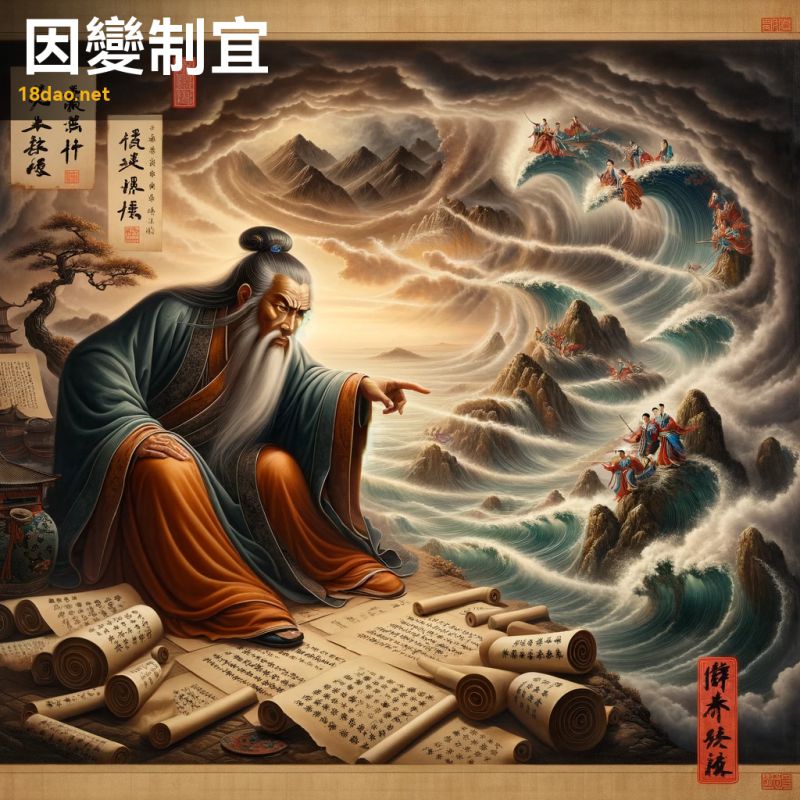

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“因变制宜”的精髓。画中的古代中国学者或谋士,正处于变化莫测的景象中,象征着不断变化的环境和形势。他的表情沉思而专注,周围散布着卷轴和古籍,显示出他对形势的深度思考和应变能力。

这幅画风格仿傚了古代画家或近代画家,细节丰富,色彩饱满,展现了中国古典艺术的深邃与宁静。画作的一个角落还有一枚红色印章,增添了一抹传统的韵味。

"因变制宜"字面意思是根据变化的情况来调整对策。在这幅画中,通过变化多端的自然景象和谋士的沉思姿态,形象地展现了这一成语的含义。无论是环境还是局势的变化,都需要人们灵活应对,制定适宜的策略。这不仅是一种智慧,也是一种生存和发展的必要技能,历经千年仍在中国文化中占有重要地位。

-

序号: 1200

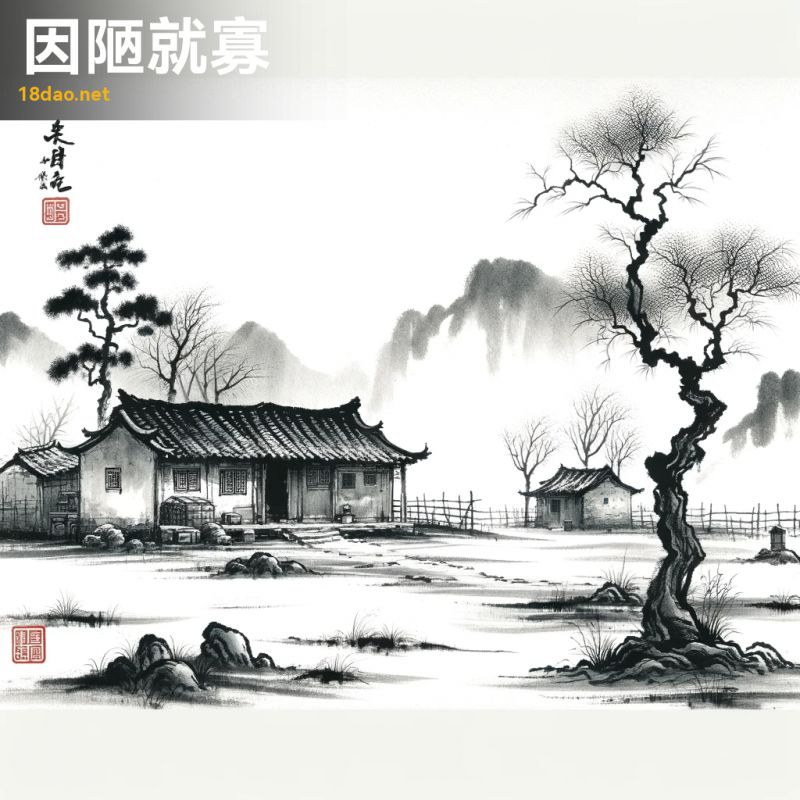

解读: 这幅插图旨在表现成语“因陋就寂”的内涵。画面中,我们看到一座古朴的房屋坐落于宁静而人烟稀少的乡村。周围是几棵苍老的树木和一个简单无华的小花园,这些元素象征着简朴和缺乏装饰。

整个画面传达出一种淳朴、清静的氛围,恰如其分地体现了“因陋就寂”的意境,即因环境简陋、条件有限而显得孤寂、人迹罕至。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的经典中国水墨画风格,捕捉了传统中国艺术的精髓。画面的一个角落还加上了一枚红色印章,增添了作品的真实性和艺术价值。

通过这样的艺术呈现,我们不仅能够深入理解这个成语的文化背景和情感色彩,同时也能感受到中国古典艺术的韵味和深度。

解读: 这幅图描绘了成语“咫尺千里”的意境。画面中,远处的山峦被薄雾笼罩,看似触手可及,却又仿佛遥远。近景中的小人物朝着远山望去,象征着虽近实远的概念。

解读: 这幅图描绘了成语“咫尺千里”的意境。画面中,远处的山峦被薄雾笼罩,看似触手可及,却又仿佛遥远。近景中的小人物朝着远山望去,象征着虽近实远的概念。 解读: 这幅插图是为了阐释中国成语“咫尺天涯”。成语“咫尺天涯”字面意思是“咫尺”(非常近)和“天涯”(非常远)的结合,用以形容虽然距离很近,但却难以相见或难以达成共识,就像相隔天涯一样。在这幅画中,我们看到两位古代中国学者分别站在两个相邻的山峰上。他们伸手相向,似乎想要彼此接触,但他们之间的深谷象征着即使距离很近,也存在着难以逾越的隔阂。

解读: 这幅插图是为了阐释中国成语“咫尺天涯”。成语“咫尺天涯”字面意思是“咫尺”(非常近)和“天涯”(非常远)的结合,用以形容虽然距离很近,但却难以相见或难以达成共识,就像相隔天涯一样。在这幅画中,我们看到两位古代中国学者分别站在两个相邻的山峰上。他们伸手相向,似乎想要彼此接触,但他们之间的深谷象征着即使距离很近,也存在着难以逾越的隔阂。 解读: 这幅插图呈现了成语“咫尺万里”的寓意。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的学者站在宁静的园林中,凝视着远处被雾气笼罩的山峦。这座山代表“万里”,而园中的学者则象征“咫尺”。

解读: 这幅插图呈现了成语“咫尺万里”的寓意。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的学者站在宁静的园林中,凝视着远处被雾气笼罩的山峦。这座山代表“万里”,而园中的学者则象征“咫尺”。 解读: 这幅图描绘了一位古代学者在宁静的书房中专注地审视着一卷古文。他身穿传统的汉服,手持放大镜,似乎在对每一个文字都进行细致的研究。书房里陈设着典型的中国古典家具,一扇窗户外是一座宁静的园林。这幅画的构图和主题与成语“咬文嚼字”密切相关。“咬文嚼字”原意是指过分拘泥于字句的表面和形式,不求理解其深层含义。在这幅画中,学者正是以一种过分细致的方式审视着文字,象征了这种对字句的过度钻研和拘泥。他的神态和动作传达出一种对文字的极端关注,正好体现了成语的含义。

解读: 这幅图描绘了一位古代学者在宁静的书房中专注地审视着一卷古文。他身穿传统的汉服,手持放大镜,似乎在对每一个文字都进行细致的研究。书房里陈设着典型的中国古典家具,一扇窗户外是一座宁静的园林。这幅画的构图和主题与成语“咬文嚼字”密切相关。“咬文嚼字”原意是指过分拘泥于字句的表面和形式,不求理解其深层含义。在这幅画中,学者正是以一种过分细致的方式审视着文字,象征了这种对字句的过度钻研和拘泥。他的神态和动作传达出一种对文字的极端关注,正好体现了成语的含义。 解读: 这幅图描绘了“咬牙切齿”这一成语的视觉表现。图中的人物,可能是一位勇士或学者,正紧咬牙关,面露坚决或沮丧之色,充分体现了这一成语所表达的情感强度。

解读: 这幅图描绘了“咬牙切齿”这一成语的视觉表现。图中的人物,可能是一位勇士或学者,正紧咬牙关,面露坚决或沮丧之色,充分体现了这一成语所表达的情感强度。 解读: 这幅图描绘了成语“咬牙恨齿”的场景。在画面中,我们看到两位古代中国武士面对面地站着,他们的表情充满了愤怒和怨恨。这种表情的刻画恰到好处地传达了成语中所蕴含的深深憎恨和愤慨的情感。他们身处一个典型的中国山水背景中,有山有水,这样的设置不仅增添了画面的美感,还加深了整个场景的情绪氛围。特别值得注意的是,其中一位武士紧咬着牙齿,这一动作直观地表达了“咬牙恨齿”的字面意思,即因极度憎恶某人或某事而紧咬牙关。

解读: 这幅图描绘了成语“咬牙恨齿”的场景。在画面中,我们看到两位古代中国武士面对面地站着,他们的表情充满了愤怒和怨恨。这种表情的刻画恰到好处地传达了成语中所蕴含的深深憎恨和愤慨的情感。他们身处一个典型的中国山水背景中,有山有水,这样的设置不仅增添了画面的美感,还加深了整个场景的情绪氛围。特别值得注意的是,其中一位武士紧咬着牙齿,这一动作直观地表达了“咬牙恨齿”的字面意思,即因极度憎恶某人或某事而紧咬牙关。 解读: 这幅画描绘了“哀鸿遍地”这一成语的景象。在这幅作品中,我们看到了一片广袤、荒凉的土地,天空灰暗,低飞的鸿雁群体中透露出悲伤的情绪。这片土地上没有庄稼,突显了一种空虚和荒芜的感觉。

解读: 这幅画描绘了“哀鸿遍地”这一成语的景象。在这幅作品中,我们看到了一片广袤、荒凉的土地,天空灰暗,低飞的鸿雁群体中透露出悲伤的情绪。这片土地上没有庄稼,突显了一种空虚和荒芜的感觉。 解读: 这幅插图是为了阐释成语“哀鸟遍野”,在中文里这个成语用来形容战乱后的凄凉景象,象征着极度的悲伤和荒凉。画面中展现的是一片广阔、贫瘠的原野,植被稀少,天空显得阴沉。远处,有几只候鸟低飞,似乎在表达它们的不安和困苦。这些元素共同营造出一种沉重和哀伤的气氛。

解读: 这幅插图是为了阐释成语“哀鸟遍野”,在中文里这个成语用来形容战乱后的凄凉景象,象征着极度的悲伤和荒凉。画面中展现的是一片广阔、贫瘠的原野,植被稀少,天空显得阴沉。远处,有几只候鸟低飞,似乎在表达它们的不安和困苦。这些元素共同营造出一种沉重和哀伤的气氛。 解读: 此幅插图生动地展现了成语“唯唯诺诺”的内涵。在中国传统文化中,这个成语用来形容一个人过分顺从,没有自己的主见,总是对别人唯唯诺诺,言听计从。在这幅画中,我特意选用了一位身穿传统服饰的人物,他的姿态低头哈腰,面带谦卑之态,似乎在对另一位身份地位较高的人物言听计从。这种姿态和表情完美地传达了“唯唯诺诺”的意境。

解读: 此幅插图生动地展现了成语“唯唯诺诺”的内涵。在中国传统文化中,这个成语用来形容一个人过分顺从,没有自己的主见,总是对别人唯唯诺诺,言听计从。在这幅画中,我特意选用了一位身穿传统服饰的人物,他的姿态低头哈腰,面带谦卑之态,似乎在对另一位身份地位较高的人物言听计从。这种姿态和表情完美地传达了“唯唯诺诺”的意境。 解读: 这幅插图描绘了“唱高和寡”这一成语的含义。画面中,一位孤独的学者站在悬崖上,面向空旷的山谷高声歌唱。他周围的山脉既壮丽又空旷,强调了他的孤独感。

解读: 这幅插图描绘了“唱高和寡”这一成语的含义。画面中,一位孤独的学者站在悬崖上,面向空旷的山谷高声歌唱。他周围的山脉既壮丽又空旷,强调了他的孤独感。 解读: 这幅插图展现了“唾手可取”这一成语的含义。画面中,一位古代学者穿着传统长袍,站在一棵茂盛的大树下。他的手优雅地伸向低垂的树枝,正要轻松取下一颗成熟的果实。这一动作象征着轻而易举地获取东西,正如成语“唾手可取”所描述的那样:目标近在咫尺,轻松可得。

解读: 这幅插图展现了“唾手可取”这一成语的含义。画面中,一位古代学者穿着传统长袍,站在一棵茂盛的大树下。他的手优雅地伸向低垂的树枝,正要轻松取下一颗成熟的果实。这一动作象征着轻而易举地获取东西,正如成语“唾手可取”所描述的那样:目标近在咫尺,轻松可得。 解读: 这幅插图展现了中国成语“唾手可得”的形象化表达。在画面中,我们看到一位古代学者身着传统长袍,站在一棵茂盛的大树下。他轻松地伸手去摘一枚低垂、成熟的果实。这一动作象征着轻而易举地获得某物,正如成语“唾手可得”所传达的含义——某事物非常容易获得,仿佛伸手即可得到。

解读: 这幅插图展现了中国成语“唾手可得”的形象化表达。在画面中,我们看到一位古代学者身着传统长袍,站在一棵茂盛的大树下。他轻松地伸手去摘一枚低垂、成熟的果实。这一动作象征着轻而易举地获得某物,正如成语“唾手可得”所传达的含义——某事物非常容易获得,仿佛伸手即可得到。 解读: 这幅图描绘了“唾面自干”这一成语的深层含义。在画面中,一个人在被人唾弃后,面带从容地擦拭着自己的脸。这个场景象征着在逆境中保持尊严和自尊。此人身着传统的汉服,背景简约,强调了他沉着应对的姿态。

解读: 这幅图描绘了“唾面自干”这一成语的深层含义。在画面中,一个人在被人唾弃后,面带从容地擦拭着自己的脸。这个场景象征着在逆境中保持尊严和自尊。此人身着传统的汉服,背景简约,强调了他沉着应对的姿态。 解读: 这幅插图是对成语“问柳寻花”的艺术诠释。在中国传统文化中,"问柳寻花"常用来形容春游赏花,寻觅春天的足迹。画面中,一位穿着传统服饰的文人雅士,正在花团柳巷中徜徉。他的目光柔和,似乎在细细欣赏周围的花木,寻找着春天的美景。此画所描绘的场景充满了诗意和宁静。背景中的古亭和蜿蜒的小溪,增添了画面的和谐与平和。

解读: 这幅插图是对成语“问柳寻花”的艺术诠释。在中国传统文化中,"问柳寻花"常用来形容春游赏花,寻觅春天的足迹。画面中,一位穿着传统服饰的文人雅士,正在花团柳巷中徜徉。他的目光柔和,似乎在细细欣赏周围的花木,寻找着春天的美景。此画所描绘的场景充满了诗意和宁静。背景中的古亭和蜿蜒的小溪,增添了画面的和谐与平和。 解读: 这幅插图展现了成语“问柳评花”的意境。在画面中,一位穿着传统服饰的书生站在盛开的柳树下,旁边是一座绚烂的花园。书生一手轻触柳枝,另一手持扇,沉浸在对花柳之美的赏析中。

解读: 这幅插图展现了成语“问柳评花”的意境。在画面中,一位穿着传统服饰的书生站在盛开的柳树下,旁边是一座绚烂的花园。书生一手轻触柳枝,另一手持扇,沉浸在对花柳之美的赏析中。 解读: 这幅插图展现了“问罪兴师”这一成语的含义。图中,一位皇帝在宫廷中坐于宝座上,他的表情严肃、坚定,显现出他调查并惩处不法之事的决心。皇帝周围站立着身穿传统长袍的顾问,其中一些手持卷轴,整个场景透露出紧迫和严肃的氛围。这种布局体现了成语中的核心含义——对错误行为的审查和问责。

解读: 这幅插图展现了“问罪兴师”这一成语的含义。图中,一位皇帝在宫廷中坐于宝座上,他的表情严肃、坚定,显现出他调查并惩处不法之事的决心。皇帝周围站立着身穿传统长袍的顾问,其中一些手持卷轴,整个场景透露出紧迫和严肃的氛围。这种布局体现了成语中的核心含义——对错误行为的审查和问责。 解读: 这幅插图是对“问花访柳”这个成语的艺术诠释。在中国传统文化中,此成语用以形容春天赏花游玩的意境,强调自然美景的欣赏和对春天的喜爱。画中描绘了一位身着传统长袍的学者,他在花团锦簇、柳树飘摇的庭园中悠然漫步,展现了一种寻觅春光、与自然和谐共处的场景。细节方面,花朵以丰富的色彩绽放,柳条随风轻摇,营造出一种生机勃勃又平和宁静的氛围。远处的湖水和山脉增添了画面的深远意境和诗意空间,与成语中的游赏春光、寻花问柳的主题相契合。画面右下角的红色印章,是对中国古典艺术的传统致敬,增加了作品的文化韵味和真实感。

解读: 这幅插图是对“问花访柳”这个成语的艺术诠释。在中国传统文化中,此成语用以形容春天赏花游玩的意境,强调自然美景的欣赏和对春天的喜爱。画中描绘了一位身着传统长袍的学者,他在花团锦簇、柳树飘摇的庭园中悠然漫步,展现了一种寻觅春光、与自然和谐共处的场景。细节方面,花朵以丰富的色彩绽放,柳条随风轻摇,营造出一种生机勃勃又平和宁静的氛围。远处的湖水和山脉增添了画面的深远意境和诗意空间,与成语中的游赏春光、寻花问柳的主题相契合。画面右下角的红色印章,是对中国古典艺术的传统致敬,增加了作品的文化韵味和真实感。 解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“问道於盲”的含义。画面中,一位穿着传统汉服的旅行者站在小路上,面露困惑之色。旁边,一位盲眼老人坐着,手持拐杖,对旅行者的困境显然毫不知情。背景是典型的中国山水画风格,竹林和远山营造了一种宁静的氛围。这成语的本意是指向盲人询问路,比喻向不懂行的人请教或向无能的人求助。在这幅画中,旅行者的迷茫和盲人的无助形成了鲜明的对比,生动传达了成语的寓意。

解读: 这幅插图生动地展现了中国成语“问道於盲”的含义。画面中,一位穿着传统汉服的旅行者站在小路上,面露困惑之色。旁边,一位盲眼老人坐着,手持拐杖,对旅行者的困境显然毫不知情。背景是典型的中国山水画风格,竹林和远山营造了一种宁静的氛围。这成语的本意是指向盲人询问路,比喻向不懂行的人请教或向无能的人求助。在这幅画中,旅行者的迷茫和盲人的无助形成了鲜明的对比,生动传达了成语的寓意。 解读: 这幅插图展现了中国成语“哑口无言”的深刻含义。画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,站在一个宁静的山水景观中。他的表情显得惊讶,嘴巴微微张开,仿佛想要说话却又找不到合适的言语,完美地传达了“哑口无言”的意境——即面对某种情况时感到极度震惊或无言以对。背景描绘的山川和平静的河流与人物的惊讶和无言相对比,营造出一种静谧而又生动的氛围。这种对比强调了人物在突如其来的情境中的心理状态。

解读: 这幅插图展现了中国成语“哑口无言”的深刻含义。画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,站在一个宁静的山水景观中。他的表情显得惊讶,嘴巴微微张开,仿佛想要说话却又找不到合适的言语,完美地传达了“哑口无言”的意境——即面对某种情况时感到极度震惊或无言以对。背景描绘的山川和平静的河流与人物的惊讶和无言相对比,营造出一种静谧而又生动的氛围。这种对比强调了人物在突如其来的情境中的心理状态。 解读: 这幅画描绘了成语“啣环结草”的意境。在中国传统文化中,“啣环结草”比喻深厚的恩情或友谊,源自古代的一个故事,讲述一个人用草编织成环,以此来答谢救命之恩。在这幅画中,我们看到一个人物穿着传统的汉服,手持用草编织成的环,站在一条蜿蜒的小溪边。背景是宁静的山丘和散布的树木,营造出一种平和与简约的氛围。

解读: 这幅画描绘了成语“啣环结草”的意境。在中国传统文化中,“啣环结草”比喻深厚的恩情或友谊,源自古代的一个故事,讲述一个人用草编织成环,以此来答谢救命之恩。在这幅画中,我们看到一个人物穿着传统的汉服,手持用草编织成的环,站在一条蜿蜒的小溪边。背景是宁静的山丘和散布的树木,营造出一种平和与简约的氛围。 解读: 这幅插图描绘了一个古代中国市场的场景,重点在于一位睿智而诚实的商人。他身着传统汉服,正在与顾客平静地商议商品的价格。商人的面部表情体现了正直和公平,充分体现了“善价而沽”这一成语的内涵。该成语字面意思是指以合理的价格卖出商品,强调的是商人的诚信和公平交易的原则。在画面背景中,其他的摊位和买家构成了一个繁忙而和谐的市场氛围,进一步强调了这种公平交易在古代社会中的普遍性和重要性。

解读: 这幅插图描绘了一个古代中国市场的场景,重点在于一位睿智而诚实的商人。他身着传统汉服,正在与顾客平静地商议商品的价格。商人的面部表情体现了正直和公平,充分体现了“善价而沽”这一成语的内涵。该成语字面意思是指以合理的价格卖出商品,强调的是商人的诚信和公平交易的原则。在画面背景中,其他的摊位和买家构成了一个繁忙而和谐的市场氛围,进一步强调了这种公平交易在古代社会中的普遍性和重要性。 解读: 这幅插图展现了成语“善诱循循”的含义。在画面中,一位长者正在耐心地指导一个年轻的学生,体现了“善诱”即善于引导和启发的意思。长者的形象展现出智慧和经验,他在一个宁静的中国古典园林中,向聚精会神的学生讲解卷轴。这个场景通过展示师生之间的互动,描绘了教导时的耐心和细致,符合“循循”即渐进、循序渐进的教学方法。

解读: 这幅插图展现了成语“善诱循循”的含义。在画面中,一位长者正在耐心地指导一个年轻的学生,体现了“善诱”即善于引导和启发的意思。长者的形象展现出智慧和经验,他在一个宁静的中国古典园林中,向聚精会神的学生讲解卷轴。这个场景通过展示师生之间的互动,描绘了教导时的耐心和细致,符合“循循”即渐进、循序渐进的教学方法。 解读: 这幅插图展现了成语“善贾而沽”的含义。在图中,我们看到一个身着传统汉服的商人,他在古代中国的市场上与顾客巧妙地进行交易。这位商人旁边陈列着各种商品,如丝绸、陶瓷和草药,展示了他在多种商品上的精通。

解读: 这幅插图展现了成语“善贾而沽”的含义。在图中,我们看到一个身着传统汉服的商人,他在古代中国的市场上与顾客巧妙地进行交易。这位商人旁边陈列着各种商品,如丝绸、陶瓷和草药,展示了他在多种商品上的精通。 解读: 此图描绘了成语“喋喋不休”(意味着不停地说话)。画面中,两只歌鸟栖息在盛开的梅花树上,正进行着热烈的对话。它们的姿态生动活泼,张开的喙仿佛在不停地喋喋不休,充分表现了该成语的含义。梅花树的盛开象征着美丽和活力,而朦胧、空灵的背景则增添了一份深度和宁静感。

解读: 此图描绘了成语“喋喋不休”(意味着不停地说话)。画面中,两只歌鸟栖息在盛开的梅花树上,正进行着热烈的对话。它们的姿态生动活泼,张开的喙仿佛在不停地喋喋不休,充分表现了该成语的含义。梅花树的盛开象征着美丽和活力,而朦胧、空灵的背景则增添了一份深度和宁静感。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“喋喋不已”的场景。画面中的主要元素是一家传统茶馆,几位不同年龄和背景的人物围坐其中。画面的焦点是一位身着历史服饰的中年男子,他正激动地挥舞双手,热切地主导着谈话。他的听众——既有男性也有女性——表情各异,从感兴趣到厌烦不一,有些人甚至试图插嘴。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“喋喋不已”的场景。画面中的主要元素是一家传统茶馆,几位不同年龄和背景的人物围坐其中。画面的焦点是一位身着历史服饰的中年男子,他正激动地挥舞双手,热切地主导着谈话。他的听众——既有男性也有女性——表情各异,从感兴趣到厌烦不一,有些人甚至试图插嘴。 解读: 这幅图描绘了成语“喘月吴牛”的场景。在这个宁静的夜晚,明亮的满月高悬于宁静的乡村上空。图中的农夫身着古代中国服饰,正静静地躺在树下,凝视着月亮。而在他的附近,一头牛也躺下来,同样被月光吸引。

解读: 这幅图描绘了成语“喘月吴牛”的场景。在这个宁静的夜晚,明亮的满月高悬于宁静的乡村上空。图中的农夫身着古代中国服饰,正静静地躺在树下,凝视着月亮。而在他的附近,一头牛也躺下来,同样被月光吸引。 解读: 这幅插图展现了中国成语“唤雨呼风”的寓意。在画面中,一位神秘的道士站在山顶,向着天空作出召唤的手势。天空中聚集着乌云,雨水开始倾泻而下,强风在四周旋转。山上的古松因风力而弯曲。

解读: 这幅插图展现了中国成语“唤雨呼风”的寓意。在画面中,一位神秘的道士站在山顶,向着天空作出召唤的手势。天空中聚集着乌云,雨水开始倾泻而下,强风在四周旋转。山上的古松因风力而弯曲。 解读: 这幅图描绘了一个古代学者在郁郁葱葱的花园中意外发现一朵罕见的花朵,他的表情充满了惊喜和愉悦。这正体现了“喜出意外”这个成语的精髓,意指在意料之外的情况下得到了喜悦或好消息。画面中的学者代表了观察者,他的惊喜反映了不经意间的幸福发现。花朵的罕见性和美丽象征着意外的好运或好消息,而周围宁静的花园环境增添了一种和谐与自然美的感觉。

解读: 这幅图描绘了一个古代学者在郁郁葱葱的花园中意外发现一朵罕见的花朵,他的表情充满了惊喜和愉悦。这正体现了“喜出意外”这个成语的精髓,意指在意料之外的情况下得到了喜悦或好消息。画面中的学者代表了观察者,他的惊喜反映了不经意间的幸福发现。花朵的罕见性和美丽象征着意外的好运或好消息,而周围宁静的花园环境增添了一种和谐与自然美的感觉。 解读: 这幅插图展现了成语“喜出望外”的精髓。画面中,一位身着传统长袍的古代学者站在阳台上,面露惊喜之情,眺望着远处的山峦和晴朗的天空。这个场景恰如其分地传达了“喜出望外”这一成语的含义,即喜悦之情超出了预期或想象。画中的梅花盛开,寓意吉祥和欢乐,与成语所表达的愉快和惊喜的情绪相呼应。梅花在中国文化中常常象征着坚强和纯洁,也代表着好运和快乐。

解读: 这幅插图展现了成语“喜出望外”的精髓。画面中,一位身着传统长袍的古代学者站在阳台上,面露惊喜之情,眺望着远处的山峦和晴朗的天空。这个场景恰如其分地传达了“喜出望外”这一成语的含义,即喜悦之情超出了预期或想象。画中的梅花盛开,寓意吉祥和欢乐,与成语所表达的愉快和惊喜的情绪相呼应。梅花在中国文化中常常象征着坚强和纯洁,也代表着好运和快乐。 解读: 这幅插图描绘了成语“喜出非望”的意境。图中的人物身着古代中国服饰,面露惊喜之情,仿佛意外地发现了某种珍贵或美好的事物。背景是一幅宁静的山水画面,有山峦和流淌的河流,象征着这种意外的发现。人物站在一棵盛开的树旁,寓意着突如其来的幸福和喜悦。

解读: 这幅插图描绘了成语“喜出非望”的意境。图中的人物身着古代中国服饰,面露惊喜之情,仿佛意外地发现了某种珍贵或美好的事物。背景是一幅宁静的山水画面,有山峦和流淌的河流,象征着这种意外的发现。人物站在一棵盛开的树旁,寓意着突如其来的幸福和喜悦。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“喜动顏开”的含义。在这幅画中,我们看到一群古代中国人,包括男性和女性,他们身着传统的汉服,聚集在一个郁郁葱葱的花园里。画面中心一位男子正在弹奏古琴,这是一种中国的弦乐器。他周围的人们都在微笑、拍手,还有的在进行热烈的交谈,这些元素共同体现了欢乐和社交和谐的精髓。成语“喜动顏开”意为喜悦的心情表现在脸上,使面容开朗。这幅画恰如其分地描绘了这种情感状态。画中人物的笑容和欢快的活动传达了一种明显的快乐氛围,与成语的意境完美契合。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“喜动顏开”的含义。在这幅画中,我们看到一群古代中国人,包括男性和女性,他们身着传统的汉服,聚集在一个郁郁葱葱的花园里。画面中心一位男子正在弹奏古琴,这是一种中国的弦乐器。他周围的人们都在微笑、拍手,还有的在进行热烈的交谈,这些元素共同体现了欢乐和社交和谐的精髓。成语“喜动顏开”意为喜悦的心情表现在脸上,使面容开朗。这幅画恰如其分地描绘了这种情感状态。画中人物的笑容和欢快的活动传达了一种明显的快乐氛围,与成语的意境完美契合。 解读: 这幅图描绘了中国古典成语“喜地欢天”的场景。在画面中央,一群身着传统汉服的人们围坐在桌旁,欢快地举杯相庆。他们的表情洋溢着喜悦,彼此之间的互动显得和谐愉快。上方的天空晴朗而明亮,几朵轻盈的云彰显着轻松愉悦的氛围,象征着天地共享人间的喜悦。

解读: 这幅图描绘了中国古典成语“喜地欢天”的场景。在画面中央,一群身着传统汉服的人们围坐在桌旁,欢快地举杯相庆。他们的表情洋溢着喜悦,彼此之间的互动显得和谐愉快。上方的天空晴朗而明亮,几朵轻盈的云彰显着轻松愉悦的氛围,象征着天地共享人间的喜悦。 解读: 这幅图描绘了一位中年的亚洲人坐在一个宁静、繁茂的花园中,面带微笑,眼中闪烁着幸福的光芒。花园中盛开着各色花朵,还有一个小池塘,反映出大自然的宁静与美丽。这位人物身着传统的中国服饰,显示出与古代智慧和文化的联系。

解读: 这幅图描绘了一位中年的亚洲人坐在一个宁静、繁茂的花园中,面带微笑,眼中闪烁着幸福的光芒。花园中盛开着各色花朵,还有一个小池塘,反映出大自然的宁静与美丽。这位人物身着传统的中国服饰,显示出与古代智慧和文化的联系。 解读: 这幅插图展现了“喜笑颜开”这一成语的精髓。成语“喜笑颜开”字面意思是形容脸上露出非常高兴的笑容,通常用来形容人因为高兴或满意的事情而面带喜悦的笑容。在这幅画中,我们看到了几位穿着古代中国服饰的人物,在传统的中国园林中欢聚一堂,他们面带笑容,彼此交谈,整个场景洋溢着快乐和满足的氛围。画面中的花园设计充满了生机,绽放的花朵和小池塘象征着繁荣和喜悦,这进一步强化了成语的意境。

解读: 这幅插图展现了“喜笑颜开”这一成语的精髓。成语“喜笑颜开”字面意思是形容脸上露出非常高兴的笑容,通常用来形容人因为高兴或满意的事情而面带喜悦的笑容。在这幅画中,我们看到了几位穿着古代中国服饰的人物,在传统的中国园林中欢聚一堂,他们面带笑容,彼此交谈,整个场景洋溢着快乐和满足的氛围。画面中的花园设计充满了生机,绽放的花朵和小池塘象征着繁荣和喜悦,这进一步强化了成语的意境。 解读: 这幅以“喜逐顏开”为灵感的图画,展现了一群穿着古代中国服饰的人们在花园中的欢乐场景。他们的面庞上洋溢着纯粹的喜悦和笑容,身边环绕着盛开的花朵和高大的树木,象征着喜悦和繁荣的氛围。

解读: 这幅以“喜逐顏开”为灵感的图画,展现了一群穿着古代中国服饰的人们在花园中的欢乐场景。他们的面庞上洋溢着纯粹的喜悦和笑容,身边环绕着盛开的花朵和高大的树木,象征着喜悦和繁荣的氛围。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“喧客夺主”的含义。在画面中,我们看到一位主人身着朴素,表情显得不安和无奈,坐在装饰着传统中式家具的房间一角。与之形成鲜明对比的是,一位客人穿着华丽,正热闹地占据着房间的中心,其夸张的手势和行为明显掩盖了主人的存在。这位客人似乎正在大声谈话,周围的其他客人有的看起来很是娱乐,有的则显得不太舒服。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“喧客夺主”的含义。在画面中,我们看到一位主人身着朴素,表情显得不安和无奈,坐在装饰着传统中式家具的房间一角。与之形成鲜明对比的是,一位客人穿着华丽,正热闹地占据着房间的中心,其夸张的手势和行为明显掩盖了主人的存在。这位客人似乎正在大声谈话,周围的其他客人有的看起来很是娱乐,有的则显得不太舒服。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“喧宾夺主”的含义。画面中,我们看到一个典型的中国传统宴会场景,客人们身着历史性的中国服饰,他们的行为活泼且吵闹,成为了整个场景的焦点。与此同时,主人则显得黯然失色,被置于背景中,仿佛被客人的气势所压倒。这恰好体现了“喧宾夺主”这个成语的核心意涵——客人的行为和气场盖过了主人,成为了整个场合的主导者。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“喧宾夺主”的含义。画面中,我们看到一个典型的中国传统宴会场景,客人们身着历史性的中国服饰,他们的行为活泼且吵闹,成为了整个场景的焦点。与此同时,主人则显得黯然失色,被置于背景中,仿佛被客人的气势所压倒。这恰好体现了“喧宾夺主”这个成语的核心意涵——客人的行为和气场盖过了主人,成为了整个场合的主导者。 解读: 这幅图描绘的是“丧天害理”这个成语的寓意。在这幅作品中,我们看到的是一个暗淡、风暴密布的天空,象征着道德秩序的丧失和世界的混乱。周围环境中的混乱元素,如折断的树木和汹涌的水流,进一步强化了这种失序感。画面中心,一群人陷入了极度的困扰之中,他们争吵、指责彼此,体现了情况中的不合理和纷乱。

解读: 这幅图描绘的是“丧天害理”这个成语的寓意。在这幅作品中,我们看到的是一个暗淡、风暴密布的天空,象征着道德秩序的丧失和世界的混乱。周围环境中的混乱元素,如折断的树木和汹涌的水流,进一步强化了这种失序感。画面中心,一群人陷入了极度的困扰之中,他们争吵、指责彼此,体现了情况中的不合理和纷乱。 解读: 这幅插图描绘了成语“丧心病狂”的深刻内涵。在画面中,我们看到一位面露痛苦、衣衫褴褛的人物,置身于一片混乱和黑暗之中。这个场景象征着疯狂和道德的沦丧,反映了成语中“失去理智、道德败坏”的含义。

解读: 这幅插图描绘了成语“丧心病狂”的深刻内涵。在画面中,我们看到一位面露痛苦、衣衫褴褛的人物,置身于一片混乱和黑暗之中。这个场景象征着疯狂和道德的沦丧,反映了成语中“失去理智、道德败坏”的含义。 解读: 这幅插图生动地描绘了成语“丧气垂头”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的古代学者,他头垂肩弯,站在一棵柳树下,姿态流露出沮丧和失去斗志的情绪。柳树的枝条轻轻摇曳,增添了画面的忧郁气氛。背景是一幅朦胧而宁静的风景,远处的山峦和流淌的河水反映了学者内心的动荡和悲伤。

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“丧气垂头”的意境。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的古代学者,他头垂肩弯,站在一棵柳树下,姿态流露出沮丧和失去斗志的情绪。柳树的枝条轻轻摇曳,增添了画面的忧郁气氛。背景是一幅朦胧而宁静的风景,远处的山峦和流淌的河水反映了学者内心的动荡和悲伤。 解读: 这幅插图描绘了“丧马之翁”的故事。在画面中,我们看到一位身着传统中式服饰的老人,他面带沉思和宁静的表情,站在风景秀丽的山水之中。背景是远山和树木,营造出一种宁静深远的氛围。远处,一匹马象征性地展示了它的离去。这个成语来自古代中国的一个故事,讲述了一位老人失去马匹,但他对此并不悲观,而是持有一种淡然的态度。后来,这件看似不幸的事情反而带来了好运。此成语常用来表达逆境中可能蕴含的转机。

解读: 这幅插图描绘了“丧马之翁”的故事。在画面中,我们看到一位身着传统中式服饰的老人,他面带沉思和宁静的表情,站在风景秀丽的山水之中。背景是远山和树木,营造出一种宁静深远的氛围。远处,一匹马象征性地展示了它的离去。这个成语来自古代中国的一个故事,讲述了一位老人失去马匹,但他对此并不悲观,而是持有一种淡然的态度。后来,这件看似不幸的事情反而带来了好运。此成语常用来表达逆境中可能蕴含的转机。 解读: 这幅插图展现了成语“单刀直入”的内涵。成语“单刀直入”源自战争,意味着直接、毫不迂回地解决问题或表达观点。在这幅画中,一位勇士手持单刀,表情专注而坚定地向前冲锋,体现了这一成语的直接和果断。这幅画的背景故意保持简洁,以突出勇士的形象和他的动作。

解读: 这幅插图展现了成语“单刀直入”的内涵。成语“单刀直入”源自战争,意味着直接、毫不迂回地解决问题或表达观点。在这幅画中,一位勇士手持单刀,表情专注而坚定地向前冲锋,体现了这一成语的直接和果断。这幅画的背景故意保持简洁,以突出勇士的形象和他的动作。 解读: 这幅插图展现了一个身着传统服饰的古代中国学者,他坐在一个安静的、充满卷轴、书籍和古典文物的老式书房中。学者看起来专注而僵硬,似乎不愿接受他周围的任何现代元素。书房被一盏传统油灯昏暗地照亮,营造出一种超脱时代、抗拒变化的氛围。

解读: 这幅插图展现了一个身着传统服饰的古代中国学者,他坐在一个安静的、充满卷轴、书籍和古典文物的老式书房中。学者看起来专注而僵硬,似乎不愿接受他周围的任何现代元素。书房被一盏传统油灯昏暗地照亮,营造出一种超脱时代、抗拒变化的氛围。 解读: 这幅插图生动地呈现了成语“嗟来之食”的含义。在画面中,一位古代的学者或官员显得惊讶且有些迟疑,正从一位朴素的农民或村民那里接过食物。农民以尊重和善意的姿态提供食物,而学者则沉浸在对这意外慷慨的深思中。背景是一个简单的乡村或朴素的住所,增添了画面的写实感。此成语源于古代中国的一个故事,讲述的是饥荒时期,一位过路的学者因饥饿难耐而叹息。一位农民听到后,便慷慨地拿来食物。学者因此感慨,称这食物为“嗟来之食”,意为因叹息而得到的食物。这成语后来泛指因怜悯或同情而给予的救济。

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“嗟来之食”的含义。在画面中,一位古代的学者或官员显得惊讶且有些迟疑,正从一位朴素的农民或村民那里接过食物。农民以尊重和善意的姿态提供食物,而学者则沉浸在对这意外慷慨的深思中。背景是一个简单的乡村或朴素的住所,增添了画面的写实感。此成语源于古代中国的一个故事,讲述的是饥荒时期,一位过路的学者因饥饿难耐而叹息。一位农民听到后,便慷慨地拿来食物。学者因此感慨,称这食物为“嗟来之食”,意为因叹息而得到的食物。这成语后来泛指因怜悯或同情而给予的救济。 解读: 这幅插图描绘了成语“嗟来食”的典故场景。在这个故事中,一个穷困但勤奋学习的年轻学者,因专心致志于学问而忽视了生活的困顿。一位慈祥的老妇人注意到了他的困境,便主动送食物给他。这个成语后来被用来形容那些无需自己费心,便有饭食送上门来的情境。在这幅图中,我们看到一个年轻的学者坐在一个简朴的木桌前,他的周围摆放着书籍和卷轴,显示出他对学问的投入。

解读: 这幅插图描绘了成语“嗟来食”的典故场景。在这个故事中,一个穷困但勤奋学习的年轻学者,因专心致志于学问而忽视了生活的困顿。一位慈祥的老妇人注意到了他的困境,便主动送食物给他。这个成语后来被用来形容那些无需自己费心,便有饭食送上门来的情境。在这幅图中,我们看到一个年轻的学者坐在一个简朴的木桌前,他的周围摆放着书籍和卷轴,显示出他对学问的投入。 解读: 这幅图描绘了成语“嗣往开来”的意境。图中展示了一位长者将卷轴传递给年轻人的场景,象征着知识和传统的传承。长者身着传统汉服,显得智慧且受尊敬,而年轻人也穿着汉服,表现出对学习的敬意和渴望。背景是典型的中国山水画风格,包含山脉和河流,唤起了一种持续和永恒的感觉。

解读: 这幅图描绘了成语“嗣往开来”的意境。图中展示了一位长者将卷轴传递给年轻人的场景,象征着知识和传统的传承。长者身着传统汉服,显得智慧且受尊敬,而年轻人也穿着汉服,表现出对学习的敬意和渴望。背景是典型的中国山水画风格,包含山脉和河流,唤起了一种持续和永恒的感觉。 解读: 这幅插图描绘了一位身着古代中国服饰的优雅书生,站在一个宁静的园林中。他面容端庄、神态平和,微微皱眉,优雅地扬起鼻子,仿佛对某些不可见之物表达着轻蔑或怀疑。园林宁静祥和,有柳树、小池塘和盛开的花朵,捕捉到了古典美和宁静的氛围。

解读: 这幅插图描绘了一位身着古代中国服饰的优雅书生,站在一个宁静的园林中。他面容端庄、神态平和,微微皱眉,优雅地扬起鼻子,仿佛对某些不可见之物表达着轻蔑或怀疑。园林宁静祥和,有柳树、小池塘和盛开的花朵,捕捉到了古典美和宁静的氛围。 解读: 这幅图描绘了“嘆为观止”这个成语的精髓。在画面中,我们看到一群身着传统中国服饰的古代学者站在山顶上,他们的表情和身体语言流露出对眼前景象的深深惊叹和敬佩。这些学者面对的是一幅壮丽的自然风光,包括雄伟的山脉、蜿蜒的河流以及初升的太阳,充分体现了大自然的美丽与宏伟。“嘆为观止”直译为“赞叹到了极点”,形容看到美好的事物或了不起的技艺时,感到赞叹到了极致,无法用言语表达。这幅图通过展现学者们对自然美景的惊叹,完美地传达了这一意境。

解读: 这幅图描绘了“嘆为观止”这个成语的精髓。在画面中,我们看到一群身着传统中国服饰的古代学者站在山顶上,他们的表情和身体语言流露出对眼前景象的深深惊叹和敬佩。这些学者面对的是一幅壮丽的自然风光,包括雄伟的山脉、蜿蜒的河流以及初升的太阳,充分体现了大自然的美丽与宏伟。“嘆为观止”直译为“赞叹到了极点”,形容看到美好的事物或了不起的技艺时,感到赞叹到了极致,无法用言语表达。这幅图通过展现学者们对自然美景的惊叹,完美地传达了这一意境。 解读: 这幅插图是对成语“嘆观止矣”的视觉诠释。该成语用于形容景物美好、令人赞叹,到了无法用言语形容的境界。在这幅画中,一位古代学者身着传统长袍,站在高山之巅,面对壮丽的山水景观,流露出深深的敬畏和赞叹。山峦雄伟,河流蜿蜒,森林茂密,共同营造出一种令人叹为观止的美感。天空部分云层增添了画面的戏剧性。画作一角的小型红色印章,符合中国古典艺术的传统,进一步增强了这种深沉与古朴的感觉。

解读: 这幅插图是对成语“嘆观止矣”的视觉诠释。该成语用于形容景物美好、令人赞叹,到了无法用言语形容的境界。在这幅画中,一位古代学者身着传统长袍,站在高山之巅,面对壮丽的山水景观,流露出深深的敬畏和赞叹。山峦雄伟,河流蜿蜒,森林茂密,共同营造出一种令人叹为观止的美感。天空部分云层增添了画面的戏剧性。画作一角的小型红色印章,符合中国古典艺术的传统,进一步增强了这种深沉与古朴的感觉。 解读: 这幅图描绘了中国成语“呕出心肝”的意象。成语“呕出心肝”源自《红楼梦》,用以形容人在极度悲痛或愤怒时,如同要吐出心肝一般,表达了深刻的情感和诚挚的态度。在这幅图中,我们看到一位身穿传统中式长袍的学者,他的表情显露出极度的忧郁和痛苦,似乎在比喻性地“吐出心肝”,这展现了他内心深处的情感波动。画面背景是典型的中国古典风景,包括山脉、树木和一个亭子,营造出一种静谧而古朴的氛围。

解读: 这幅图描绘了中国成语“呕出心肝”的意象。成语“呕出心肝”源自《红楼梦》,用以形容人在极度悲痛或愤怒时,如同要吐出心肝一般,表达了深刻的情感和诚挚的态度。在这幅图中,我们看到一位身穿传统中式长袍的学者,他的表情显露出极度的忧郁和痛苦,似乎在比喻性地“吐出心肝”,这展现了他内心深处的情感波动。画面背景是典型的中国古典风景,包括山脉、树木和一个亭子,营造出一种静谧而古朴的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“吐心吐胆”(呕心吐胆)的深刻含义。图中,一位古代学者正坐在宁静的书房内,全神贯注地写作。桌上的墨水和毛笔象征着他对学问的极端投入和努力。书房中摆满了古书和卷轴,营造出一种学术氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“吐心吐胆”(呕心吐胆)的深刻含义。图中,一位古代学者正坐在宁静的书房内,全神贯注地写作。桌上的墨水和毛笔象征着他对学问的极端投入和努力。书房中摆满了古书和卷轴,营造出一种学术氛围。 解读: 这幅图描绘了一位古代中国学者在烛光下孜孜不倦地工作的场景,体现了成语“呕心沥血”的精神。画中的学者正专注地写作,袖子卷起,展现了他的奉献和努力。他的房间简朴而朴素,典型的古代中国学者书房。

解读: 这幅图描绘了一位古代中国学者在烛光下孜孜不倦地工作的场景,体现了成语“呕心沥血”的精神。画中的学者正专注地写作,袖子卷起,展现了他的奉献和努力。他的房间简朴而朴素,典型的古代中国学者书房。 解读: 这幅图描绘了成语“尝胆臥薪”的故事。画面中展现了一位身着古代中国服饰的学者,他全神贯注地在微弱的灯光下阅读和学习。学者坐在一个简陋、摆设稀疏的房间里,房间内有一张小木床和一个摆放着几本书的书架。床上放着一捆柴火,象征着他的承诺和艰辛。房间一角有一个小碟子,里面装着苦涩的物质,代表“尝胆”的意象。

解读: 这幅图描绘了成语“尝胆臥薪”的故事。画面中展现了一位身着古代中国服饰的学者,他全神贯注地在微弱的灯光下阅读和学习。学者坐在一个简陋、摆设稀疏的房间里,房间内有一张小木床和一个摆放着几本书的书架。床上放着一捆柴火,象征着他的承诺和艰辛。房间一角有一个小碟子,里面装着苦涩的物质,代表“尝胆”的意象。 解读: 成语“啸吒风云”用以形容人的威风和声势,如同风云变幻,气势磅礴。在这幅插图中,我们看到一名年轻的古中国武士站在山峰之巅,面对着猛烈的风雷和云集。这一景象生动地体现了“啸吒风云”所蕴含的意境。武士的眼神坚定而深邃,显露出非凡的气魄和英勇。他手持长剑,穿着传统的甲胄,体现了古代战士的勇猛和不屈。周围的风暴、雷声和密集的云层增强了画面的动感,象征着挑战和困难。武士面对这些自然的威力,不仅没有退缩,反而展现出迎难而上的勇气和决心。

解读: 成语“啸吒风云”用以形容人的威风和声势,如同风云变幻,气势磅礴。在这幅插图中,我们看到一名年轻的古中国武士站在山峰之巅,面对着猛烈的风雷和云集。这一景象生动地体现了“啸吒风云”所蕴含的意境。武士的眼神坚定而深邃,显露出非凡的气魄和英勇。他手持长剑,穿着传统的甲胄,体现了古代战士的勇猛和不屈。周围的风暴、雷声和密集的云层增强了画面的动感,象征着挑战和困难。武士面对这些自然的威力,不仅没有退缩,反而展现出迎难而上的勇气和决心。 解读: 此图描绘了成语“喷血喷人”的场景。在画面中,一位身着传统中式服饰的老者,正以极端的方式向对面的人喷血。这一动作象征着剧烈的争论或对抗,表达了激烈的情感冲突。

解读: 此图描绘了成语“喷血喷人”的场景。在画面中,一位身着传统中式服饰的老者,正以极端的方式向对面的人喷血。这一动作象征着剧烈的争论或对抗,表达了激烈的情感冲突。 解读: 这幅图描绘了中国古典成语“噤口不言”的场景。图中展现了一个宁静的古典中国园林,其中有亭台楼阁和垂柳,营造出一种平和的氛围。前景中,一位着传统汉服的智者正坐在宁静的池塘旁,他被几个热切的弟子围绕着。这位智者体现了智慧和克制,他将手指放在唇上,示意弟子们保持沉默,他们也在聆听时表现出专注的态度。

解读: 这幅图描绘了中国古典成语“噤口不言”的场景。图中展现了一个宁静的古典中国园林,其中有亭台楼阁和垂柳,营造出一种平和的氛围。前景中,一位着传统汉服的智者正坐在宁静的池塘旁,他被几个热切的弟子围绕着。这位智者体现了智慧和克制,他将手指放在唇上,示意弟子们保持沉默,他们也在聆听时表现出专注的态度。 解读: 这幅插图为成语“噤如秋蝉”提供了形象的视觉诠释。成语“噤如秋蝉”意为沉默如秋天的蝉,比喻在恐惧或压迫下不敢说话的情形。在这幅画中,几只蝉静静地栖息在枯萎的树枝上,周围是一片寂静而萧条的秋日景致。画面通过其简洁而深邃的构图,以及笔触中透出的淡淡忧郁,完美地捕捉了成语中所蕴含的沉默与忍耐的情感。

解读: 这幅插图为成语“噤如秋蝉”提供了形象的视觉诠释。成语“噤如秋蝉”意为沉默如秋天的蝉,比喻在恐惧或压迫下不敢说话的情形。在这幅画中,几只蝉静静地栖息在枯萎的树枝上,周围是一片寂静而萧条的秋日景致。画面通过其简洁而深邃的构图,以及笔触中透出的淡淡忧郁,完美地捕捉了成语中所蕴含的沉默与忍耐的情感。 解读: 这幅画描绘了成语“噤若寒蝉”的意境。在中文中,这个成语字面意思是“沉默如寒冬中的蝉”,通常用来形容人在恐惧或压力下的沉默或不敢说话的状态。在这幅画中,几只蝉静静地栖息在被霜覆盖的枝条上,它们在寒冷中几乎不动,与周围环境融为一体。这种静止和寂静的氛围恰好体现了成语中的寓意。画面背景是一个雾蒙蒙的、飘渺的冬日景象,远处树木的轮廓若隐若现,天空呈现出淡淡的冬日色彩,整个场景传达了一种静谧和沉默的感觉。这种景象强化了成语中“寒蝉”沉默不语的象征意义。

解读: 这幅画描绘了成语“噤若寒蝉”的意境。在中文中,这个成语字面意思是“沉默如寒冬中的蝉”,通常用来形容人在恐惧或压力下的沉默或不敢说话的状态。在这幅画中,几只蝉静静地栖息在被霜覆盖的枝条上,它们在寒冷中几乎不动,与周围环境融为一体。这种静止和寂静的氛围恰好体现了成语中的寓意。画面背景是一个雾蒙蒙的、飘渺的冬日景象,远处树木的轮廓若隐若现,天空呈现出淡淡的冬日色彩,整个场景传达了一种静谧和沉默的感觉。这种景象强化了成语中“寒蝉”沉默不语的象征意义。 解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国长袍的人物,站立时显得庄严而威严。他的气势和姿态完美诠释了“器宇轩昂”这个成语,这成语用来形容一个人的仪态不凡,气质高雅。画中人物站在雄伟的山脉和古典建筑背景前,展现了一种宽广和深远的气度。

解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国长袍的人物,站立时显得庄严而威严。他的气势和姿态完美诠释了“器宇轩昂”这个成语,这成语用来形容一个人的仪态不凡,气质高雅。画中人物站在雄伟的山脉和古典建筑背景前,展现了一种宽广和深远的气度。 解读: 这幅插图描绘了一个穿着传统中国服饰的老人,在一个宁静的古典中国园林中显得沮丧,正试图咬自己的肚脐。这一行为象征着成语“噬脐何及”,其寓意为过分执着于已经无法挽回的事情,反映出无用的自我消耗和无果的懊悔。园林中的繁茂绿意、小池塘和石桥增添了画面的宁静与深远,与主题形成鲜明对比。

解读: 这幅插图描绘了一个穿着传统中国服饰的老人,在一个宁静的古典中国园林中显得沮丧,正试图咬自己的肚脐。这一行为象征着成语“噬脐何及”,其寓意为过分执着于已经无法挽回的事情,反映出无用的自我消耗和无果的懊悔。园林中的繁茂绿意、小池塘和石桥增添了画面的宁静与深远,与主题形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展现了成语“噬脐无及”的含义。在画面中,我们看到一位穿着传统中式服饰的老人,他坐在一个宁静而郁郁葱葱的园林中,面露悔恨和沉思之情。这个园林拥有典型的中国传统建筑风格,比如一个小亭子和石头小径。“噬脐无及”这个成语字面意思是“咬自己的肚脐也是无济于事”,比喻事已至此,后悔已经来不及。插图中老人的神态和环境都强调了这种无法挽回的悔恨感。

解读: 这幅插图展现了成语“噬脐无及”的含义。在画面中,我们看到一位穿着传统中式服饰的老人,他坐在一个宁静而郁郁葱葱的园林中,面露悔恨和沉思之情。这个园林拥有典型的中国传统建筑风格,比如一个小亭子和石头小径。“噬脐无及”这个成语字面意思是“咬自己的肚脐也是无济于事”,比喻事已至此,后悔已经来不及。插图中老人的神态和环境都强调了这种无法挽回的悔恨感。 解读: 这幅插图展现了成语“噬脐莫及”的寓意。在画面中,我们看到一位古代学者,表情中透露出挫败和困惑,他正试图咬到自己的肚脐,但显然这是不可能实现的。背景是典型的中国古典风景,包括山川和古建筑,营造出一种深远和宁静的感觉。

解读: 这幅插图展现了成语“噬脐莫及”的寓意。在画面中,我们看到一位古代学者,表情中透露出挫败和困惑,他正试图咬到自己的肚脐,但显然这是不可能实现的。背景是典型的中国古典风景,包括山川和古建筑,营造出一种深远和宁静的感觉。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“向壁虚造”的场景。在画中,一位身着传统中国服饰的学者专注地在墙上绘画山川景色。然而,这面墙逐渐显露出是一种幻觉,巧妙地与背景中的真实景观融合,创造出一种梦幻般的效果,使得绘制的场景和真实景观无缝地交融。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“向壁虚造”的场景。在画中,一位身着传统中国服饰的学者专注地在墙上绘画山川景色。然而,这面墙逐渐显露出是一种幻觉,巧妙地与背景中的真实景观融合,创造出一种梦幻般的效果,使得绘制的场景和真实景观无缝地交融。 解读: 这幅图描绘了一个古代中国学者或官员,他的表情和姿态展现了“严声厉色”的成语含义。在中国传统文化中,“严声厉色”通常用来形容一个人态度严肃、语气严厉,常见于教育或权威场合。图中人物的表情专注而严肃,姿态威严,体现了权威和纪律的感觉。

解读: 这幅图描绘了一个古代中国学者或官员,他的表情和姿态展现了“严声厉色”的成语含义。在中国传统文化中,“严声厉色”通常用来形容一个人态度严肃、语气严厉,常见于教育或权威场合。图中人物的表情专注而严肃,姿态威严,体现了权威和纪律的感觉。 解读: 这幅插图展现了成语“囊中取物”的形象含义。在画面中,一位身着古代中式服饰的人正从其腰间挂着的丝质小袋中轻松地取出物品。袋中隐约可见的卷轴、印章和小册子象征着容易获得和丰富。背景简洁,主要集中在人物和小袋上,这反映了成语所表达的轻而易举取得所需之物的意境。

解读: 这幅插图展现了成语“囊中取物”的形象含义。在画面中,一位身着古代中式服饰的人正从其腰间挂着的丝质小袋中轻松地取出物品。袋中隐约可见的卷轴、印章和小册子象征着容易获得和丰富。背景简洁,主要集中在人物和小袋上,这反映了成语所表达的轻而易举取得所需之物的意境。 解读: 这幅插图展现了成语“囊橐如洗”的含义。在中国古代,囊橐是指皮制的口袋或者钱袋。成语“囊橐如洗”字面意思是钱囊清洗得很干净,实际上用来形容囊中空空,一无所有。在这幅画中,我们看到一个打开的、空荡荡的钱囊放置在宁静的户外环境中,可能是市场或村庄的一角。画面重点突出了钱囊的空旷和洁净,通过细腻的线条和详尽的纹理表现出来。囊周围虽有古代中国日常生活的微妙元素,如陶器、布匹或简单家具,但它们处于背景,不是主要焦点。

解读: 这幅插图展现了成语“囊橐如洗”的含义。在中国古代,囊橐是指皮制的口袋或者钱袋。成语“囊橐如洗”字面意思是钱囊清洗得很干净,实际上用来形容囊中空空,一无所有。在这幅画中,我们看到一个打开的、空荡荡的钱囊放置在宁静的户外环境中,可能是市场或村庄的一角。画面重点突出了钱囊的空旷和洁净,通过细腻的线条和详尽的纹理表现出来。囊周围虽有古代中国日常生活的微妙元素,如陶器、布匹或简单家具,但它们处于背景,不是主要焦点。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“囊空如洗”的含义。画中,一位古代学者身着传统服饰,神情沉思地凝视着他手中空荡荡的布袋。这个场景通过布袋的空虚来象征成语“囊空如洗”,直接反映了这个成语描述的贫穷或一无所有的状态。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“囊空如洗”的含义。画中,一位古代学者身着传统服饰,神情沉思地凝视着他手中空荡荡的布袋。这个场景通过布袋的空虚来象征成语“囊空如洗”,直接反映了这个成语描述的贫穷或一无所有的状态。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“囊空羞涩”的含义。图中呈现了一位年轻的书生,身着传统的汉服,站在一个简陋的房间里。房间内散落着一些空荡荡的袋子和钱囊,象征着他的贫穷。书生的表情带有尴尬和羞涩,完美地体现了“囊空羞涩”这一成语的内涵,即形容人因贫穷而感到羞愧。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“囊空羞涩”的含义。图中呈现了一位年轻的书生,身着传统的汉服,站在一个简陋的房间里。房间内散落着一些空荡荡的袋子和钱囊,象征着他的贫穷。书生的表情带有尴尬和羞涩,完美地体现了“囊空羞涩”这一成语的内涵,即形容人因贫穷而感到羞愧。 解读: 这幅图描绘了一位穿着中国古代服饰的人在繁忙的市场中站立的情景。这个人看起来很苦恼,正在空荡荡的布囊里搜寻,显然是在找钱却一无所获。他们的脸上表现出尴尬和不适。周围其他人正在忙碌地购物,有些人手持硬币或商品。背景是色彩丰富的市场摊位和传统的中国建筑。这幅图表现了“囊羞涩”这个成语的本质,突出了这个人在公共场合的经济窘境。

解读: 这幅图描绘了一位穿着中国古代服饰的人在繁忙的市场中站立的情景。这个人看起来很苦恼,正在空荡荡的布囊里搜寻,显然是在找钱却一无所获。他们的脸上表现出尴尬和不适。周围其他人正在忙碌地购物,有些人手持硬币或商品。背景是色彩丰富的市场摊位和传统的中国建筑。这幅图表现了“囊羞涩”这个成语的本质,突出了这个人在公共场合的经济窘境。 解读: 此图描绘了“四分五剖”这一成语的意象。成语“四分五剖”来源于中国古代,本意指将事物公平合理地分成几部分。图中展示了一个古代场景,四人围坐在桌旁,他们代表不同的职业或社会地位,正在讨论桌上铺开的卷轴或地图。他们正在将卷轴或地图平均分割,象征着公平和均等的分配。

解读: 此图描绘了“四分五剖”这一成语的意象。成语“四分五剖”来源于中国古代,本意指将事物公平合理地分成几部分。图中展示了一个古代场景,四人围坐在桌旁,他们代表不同的职业或社会地位,正在讨论桌上铺开的卷轴或地图。他们正在将卷轴或地图平均分割,象征着公平和均等的分配。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“四分五落”的意境。图中所描绘的是一个曾经宏伟而美丽的园林,如今却处于一种荒废和混乱的状态。园林中的植物杂乱无章地生长,围墙破败,落叶遍地,整个场景充满了被遗弃和失序的感觉。这正好象征了事物已经分崩离析,不再处于它们的鼎盛时期。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“四分五落”的意境。图中所描绘的是一个曾经宏伟而美丽的园林,如今却处于一种荒废和混乱的状态。园林中的植物杂乱无章地生长,围墙破败,落叶遍地,整个场景充满了被遗弃和失序的感觉。这正好象征了事物已经分崩离析,不再处于它们的鼎盛时期。 解读: 这幅图描绘了一个瓷瓶破碎成数块的场景,象征着“四分五裂”这一成语。在中国传统文化中,“四分五裂”通常用来形容事物或组织的分裂和瓦解,正如这瓷瓶的破碎一样。瓷瓶原本的完整性与其破碎后的碎片,形成鲜明对比,体现了原本统一整体的破碎。

解读: 这幅图描绘了一个瓷瓶破碎成数块的场景,象征着“四分五裂”这一成语。在中国传统文化中,“四分五裂”通常用来形容事物或组织的分裂和瓦解,正如这瓷瓶的破碎一样。瓷瓶原本的完整性与其破碎后的碎片,形成鲜明对比,体现了原本统一整体的破碎。 解读: 这幅画描绘的是“四壁立”的场景。成语“四壁立”形象地描绘了一种贫困或简朴的生活状态,字面意思是四面墙壁都还立着,但屋内没有任何家具或装饰。在这幅画中,我们看到的是一个空旷的房间,四面墙壁坚固地立着,房间内没有任何家具或装饰品,表现出简单和孤独的感觉。

解读: 这幅画描绘的是“四壁立”的场景。成语“四壁立”形象地描绘了一种贫困或简朴的生活状态,字面意思是四面墙壁都还立着,但屋内没有任何家具或装饰。在这幅画中,我们看到的是一个空旷的房间,四面墙壁坚固地立着,房间内没有任何家具或装饰品,表现出简单和孤独的感觉。 解读: 这幅图描绘了“四德三从”的儒家理念。在画面中,我们可以看到四个不同的场景,每个场景代表了四德之一:礼、义、廉、耻。这些场景通过古代学者、莲花、竹子和山峦等象征性元素来体现这些美德。例如,礼可能通过学者的交流场景体现,义可以通过展示正义行为的画面来描绘,廉和耻则可能通过内省和反省的场景来体现。

解读: 这幅图描绘了“四德三从”的儒家理念。在画面中,我们可以看到四个不同的场景,每个场景代表了四德之一:礼、义、廉、耻。这些场景通过古代学者、莲花、竹子和山峦等象征性元素来体现这些美德。例如,礼可能通过学者的交流场景体现,义可以通过展示正义行为的画面来描绘,廉和耻则可能通过内省和反省的场景来体现。 解读: 这幅图描绘了一位背着行囊、手持行杖的旅行者,他正在穿越包含山脉、河流、森林和村庄的多样化景观。图中旅行者的身形被刻画得较小,表现出他周围世界的广阔。

解读: 这幅图描绘了一位背着行囊、手持行杖的旅行者,他正在穿越包含山脉、河流、森林和村庄的多样化景观。图中旅行者的身形被刻画得较小,表现出他周围世界的广阔。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“四通五达”的含义。在画面中,我们看到一条宽阔且干净的道路,它从画面的中心向四面八方伸展开去。这条大道象征着交通的便利,正如成语中所暗示的四面八方都可以通达。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“四通五达”的含义。在画面中,我们看到一条宽阔且干净的道路,它从画面的中心向四面八方伸展开去。这条大道象征着交通的便利,正如成语中所暗示的四面八方都可以通达。 解读: 这幅图描绘了一个古代中国城市的景象,以传统中国画的风格展现出繁华和活力。画面中心的城市位于交叉路口,四条主要道路朝着不同方向延伸,象征着“四通八达”的成语。这个成语常用来形容交通便捷,四通八达,比喻交通发达或联系广泛。

解读: 这幅图描绘了一个古代中国城市的景象,以传统中国画的风格展现出繁华和活力。画面中心的城市位于交叉路口,四条主要道路朝着不同方向延伸,象征着“四通八达”的成语。这个成语常用来形容交通便捷,四通八达,比喻交通发达或联系广泛。 解读: 这幅插图描绘了成语“四面楚歌”的典故。图中展现了古代将军项羽,身着传统的中国盔甲,被四面八方的敌人所包围,场景设定在一片荒凉的战场上。敌人们正在演奏乐器,营造出一种压倒性的失败和绝望氛围。

解读: 这幅插图描绘了成语“四面楚歌”的典故。图中展现了古代将军项羽,身着传统的中国盔甲,被四面八方的敌人所包围,场景设定在一片荒凉的战场上。敌人们正在演奏乐器,营造出一种压倒性的失败和绝望氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“回山倒海”的生动形象。画面中,一道巨大的海浪撞击着坚固的山峰,海浪的力量似乎想要颠覆这座山峰。这里,山代表的是坚不可摧的固执或障碍,而海浪则是强大而不可抗拒的力量。在中国传统文化中,山和海常被用来象征巨大和力量。这个成语本身意味着巨大的力量或影响,能够改变或颠覆一切。

解读: 这幅插图展现了成语“回山倒海”的生动形象。画面中,一道巨大的海浪撞击着坚固的山峰,海浪的力量似乎想要颠覆这座山峰。这里,山代表的是坚不可摧的固执或障碍,而海浪则是强大而不可抗拒的力量。在中国传统文化中,山和海常被用来象征巨大和力量。这个成语本身意味着巨大的力量或影响,能够改变或颠覆一切。 解读: 这幅画描绘了“回心改念”这个成语的寓意。画面中,一位学者坐在古老的大树下,周围落叶纷飞,象征着转变和新生。他手持书卷,但目光却投向天空,反映了一个顿悟或内省的瞬间。这正是“回心改念”所表达的深刻含义:意识到错误并决定改变自己的想法或行为。

解读: 这幅画描绘了“回心改念”这个成语的寓意。画面中,一位学者坐在古老的大树下,周围落叶纷飞,象征着转变和新生。他手持书卷,但目光却投向天空,反映了一个顿悟或内省的瞬间。这正是“回心改念”所表达的深刻含义:意识到错误并决定改变自己的想法或行为。 解读: 这幅插图描绘了成语“回心易慈”的内涵。在画面中,我们看到一位古代中国学者坐在宁静的园林中,座下是一棵郁郁葱葱的大树。学者面带沉思之态,似乎在深深反省,表现出心意的转变和重新思考。这个场景象征着人在深思熟虑后可能产生的心灵转变,正如“回心易慈”所表达的那样。

解读: 这幅插图描绘了成语“回心易慈”的内涵。在画面中,我们看到一位古代中国学者坐在宁静的园林中,座下是一棵郁郁葱葱的大树。学者面带沉思之态,似乎在深深反省,表现出心意的转变和重新思考。这个场景象征着人在深思熟虑后可能产生的心灵转变,正如“回心易慈”所表达的那样。 解读: 这幅插图展现了成语“回心转意”的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人站在山间的十字路口,回头望向他来时的路。这一动作象征着回顾过去、思考现在的心态,恰如成语所描绘的情境——某人改变原先的想法或决定,心意发生了转变。

解读: 这幅插图展现了成语“回心转意”的深刻含义。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人站在山间的十字路口,回头望向他来时的路。这一动作象征着回顾过去、思考现在的心态,恰如成语所描绘的情境——某人改变原先的想法或决定,心意发生了转变。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国医者,在传统的中医诊所内为病人进行针灸治疗。画面中,医者身穿传统的中医服饰,表情专注而平和,显示出他的技艺和智慧。病人在医者的治疗下显得放松且有恢复活力的迹象。诊所内部装饰传统,包括木制家具、悬挂的书卷和一排古老的药罐,营造出一种宁静而古典的氛围。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国医者,在传统的中医诊所内为病人进行针灸治疗。画面中,医者身穿传统的中医服饰,表情专注而平和,显示出他的技艺和智慧。病人在医者的治疗下显得放松且有恢复活力的迹象。诊所内部装饰传统,包括木制家具、悬挂的书卷和一排古老的药罐,营造出一种宁静而古典的氛围。 解读: 这幅插图描绘的是一个传奇场景,一个古代中国的医生使用传统方法奇迹般地使濒临死亡的人复活。图中展现了复活的瞬间,病人躺在床上,医生正在施用古老的疗法。背景是典型的中国传统房间,有着特色的建筑和装饰。

解读: 这幅插图描绘的是一个传奇场景,一个古代中国的医生使用传统方法奇迹般地使濒临死亡的人复活。图中展现了复活的瞬间,病人躺在床上,医生正在施用古老的疗法。背景是典型的中国传统房间,有着特色的建筑和装饰。 解读: 这幅插图呈现了“回头是岸”这一成语的内涵。画面中,一只船在波涛汹涌的水域中摇摇欲坠,而就在不远处,岸边却是平静安详,象征着悔改和回归正途的可能性。这里的“岸”比喻为正确的道路,而船在惊涛骇浪中挣扎,则代表着人在错误的道路上徘徊。成语“回头是岸”强调的是,无论人走得多远错得多深,只要愿意回头,就有机会回到正确的道路上。

解读: 这幅插图呈现了“回头是岸”这一成语的内涵。画面中,一只船在波涛汹涌的水域中摇摇欲坠,而就在不远处,岸边却是平静安详,象征着悔改和回归正途的可能性。这里的“岸”比喻为正确的道路,而船在惊涛骇浪中挣扎,则代表着人在错误的道路上徘徊。成语“回头是岸”强调的是,无论人走得多远错得多深,只要愿意回头,就有机会回到正确的道路上。 解读: 这幅图描绘了成语“回骸起死”所传达的意境。在这个场景中,我们看到一位穿着传统汉服的医生,他手持古老的医书和草药,专注且智慧地致力于救活一位濒临死亡的人。这位被救活的人躺在华丽的床上,周围环绕着一种神秘的气息。

解读: 这幅图描绘了成语“回骸起死”所传达的意境。在这个场景中,我们看到一位穿着传统汉服的医生,他手持古老的医书和草药,专注且智慧地致力于救活一位濒临死亡的人。这位被救活的人躺在华丽的床上,周围环绕着一种神秘的气息。 解读: 这幅图描绘了“因公假私”这一成语的主题。成语“因公假私”指的是在处理公务时,能够舍弃个人的私事,把公共利益放在首位。在画面中,我们看到一位古代中国官员身着传统长袍,在政府办公室内专心致志地工作。他的桌上摆放着卷轴和墨水瓶,显示出他正忙于公务。与此同时,他忽视了个人的信件和家庭纪念品,这强调了他把公共利益置于个人利益之上的决心和行动。

解读: 这幅图描绘了“因公假私”这一成语的主题。成语“因公假私”指的是在处理公务时,能够舍弃个人的私事,把公共利益放在首位。在画面中,我们看到一位古代中国官员身着传统长袍,在政府办公室内专心致志地工作。他的桌上摆放着卷轴和墨水瓶,显示出他正忙于公务。与此同时,他忽视了个人的信件和家庭纪念品,这强调了他把公共利益置于个人利益之上的决心和行动。 解读: 这幅图描绘了一个古代官员在公务的外衣下行私事的场景。图中官员身着传统的中国服饰,正在悄悄接受一位商人的礼物。这一行为发生在典型的中国古典庭院中,周围环境展现了传统中国建筑和宁静的风景。两个人物的表情中透露出一种共谋的微妙气息。

解读: 这幅图描绘了一个古代官员在公务的外衣下行私事的场景。图中官员身着传统的中国服饰,正在悄悄接受一位商人的礼物。这一行为发生在典型的中国古典庭院中,周围环境展现了传统中国建筑和宁静的风景。两个人物的表情中透露出一种共谋的微妙气息。 解读: 这幅插图描绘了一个古代学者,他正用一支大毛笔轻柔地引导着一条流动的河流,象征着成语“因势利导”。画面中,背景为山脉,河岸旁有几棵树,整个场景显得非常宁静。学者身着传统的汉服,看上去既平静又睿智。河流代表着周围的环境与情况,它在学者的毛笔引导下流淌得非常顺畅,生动地表现了根据形势灵活应变和引导的概念。

解读: 这幅插图描绘了一个古代学者,他正用一支大毛笔轻柔地引导着一条流动的河流,象征着成语“因势利导”。画面中,背景为山脉,河岸旁有几棵树,整个场景显得非常宁静。学者身着传统的汉服,看上去既平静又睿智。河流代表着周围的环境与情况,它在学者的毛笔引导下流淌得非常顺畅,生动地表现了根据形势灵活应变和引导的概念。 解读: 这幅插图为成语“因势利导”提供了形象的视觉呈现。画面中,一位睿智的老人身着传统中式服饰,正轻轻引导着一条大河顺利绕过石块和树木等障碍。这里,河流象征着环境或形势,而老人则代表着引导和指导。

解读: 这幅插图为成语“因势利导”提供了形象的视觉呈现。画面中,一位睿智的老人身着传统中式服饰,正轻轻引导着一条大河顺利绕过石块和树木等障碍。这里,河流象征着环境或形势,而老人则代表着引导和指导。 解读: 这幅插图描绘了一位古代中国学者沉思研究一卷古卷的场景,旨在形象地表现成语“因名思义”。这位学者身着传统的汉服,坐在一个宁静的书房里,书架上堆满了古书和卷轴。

解读: 这幅插图描绘了一位古代中国学者沉思研究一卷古卷的场景,旨在形象地表现成语“因名思义”。这位学者身着传统的汉服,坐在一个宁静的书房里,书架上堆满了古书和卷轴。 解读: 这幅图描绘了成语“因咽去食”的场景。在画中,我们看到一位人物因为喉咙里卡了一根小鱼刺,无奈地丢弃了一顿美味的饭菜。这个场景深刻地体现了成语的含义,即由于一点小小的不便或麻烦,就放弃了重要的东西或机会。

解读: 这幅图描绘了成语“因咽去食”的场景。在画中,我们看到一位人物因为喉咙里卡了一根小鱼刺,无奈地丢弃了一顿美味的饭菜。这个场景深刻地体现了成语的含义,即由于一点小小的不便或麻烦,就放弃了重要的东西或机会。 解读: 这幅图描绘了成语“因噎废食”的寓意。在画面中,一位人物坐在餐桌前,面前摆放着简单的传统餐食,但他看起来忧虑和犹豫,不愿进食。这个场景设置在一个典型的中国室内环境中,以极简和优雅的装饰,营造出一种宁静和深沉的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“因噎废食”的寓意。在画面中,一位人物坐在餐桌前,面前摆放着简单的传统餐食,但他看起来忧虑和犹豫,不愿进食。这个场景设置在一个典型的中国室内环境中,以极简和优雅的装饰,营造出一种宁静和深沉的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“因地制宜”的精髓。画面中,一位农夫正在调整他的耕作技巧以适应周围的地形,背景中多样的地貌暗示了不同的环境条件。这位农夫专注地在一块需要特殊处理的土地上劳作,象征着适应能力和足智多谋。

解读: 这幅插图展现了成语“因地制宜”的精髓。画面中,一位农夫正在调整他的耕作技巧以适应周围的地形,背景中多样的地貌暗示了不同的环境条件。这位农夫专注地在一块需要特殊处理的土地上劳作,象征着适应能力和足智多谋。 解读: 这幅图描绘了成语“因小失大”的场景。画中的人物抓到了一条小鱼,但同时似乎在遗憾地看着一条更大的鱼游走。这一场景恰如其分地体现了这个成语的含义:因为小利而失去更大的利益。

解读: 这幅图描绘了成语“因小失大”的场景。画中的人物抓到了一条小鱼,但同时似乎在遗憾地看着一条更大的鱼游走。这一场景恰如其分地体现了这个成语的含义:因为小利而失去更大的利益。 解读: 这幅插图为成语“因时制宜”提供了一个形象而深刻的视觉表现。在这幅画中,我们看到一个着古装的智者正沉思地凝视着棋盘,这象征着策略性思维和适应能力。智者的姿态和表情传达出深思熟虑和对形势的精准判断。棋盘不仅是中国文化中智慧和策略的经典象征,也暗示着面对复杂多变的情况,需要灵活变通和周密筹划。

解读: 这幅插图为成语“因时制宜”提供了一个形象而深刻的视觉表现。在这幅画中,我们看到一个着古装的智者正沉思地凝视着棋盘,这象征着策略性思维和适应能力。智者的姿态和表情传达出深思熟虑和对形势的精准判断。棋盘不仅是中国文化中智慧和策略的经典象征,也暗示着面对复杂多变的情况,需要灵活变通和周密筹划。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“因材施教”的含义。画面中,一个古代中国的教室里,一位智慧的老师正在教授不同才能的学生。每个学生都在从事适合自己能力的活动:一位学生正在练习书法,另一位在解决数学题,还有一位在阅读书籍。老师则在认真地观察和指导每一位学生,确保他们按照自己的特长和兴趣学习。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“因材施教”的含义。画面中,一个古代中国的教室里,一位智慧的老师正在教授不同才能的学生。每个学生都在从事适合自己能力的活动:一位学生正在练习书法,另一位在解决数学题,还有一位在阅读书籍。老师则在认真地观察和指导每一位学生,确保他们按照自己的特长和兴趣学习。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“因病发药”的含义。图中描绘了一位古代中医在宁静的房间里为病人施治,周围环境充满了传统的中国元素。画面中的医生是一位长须老者,身穿汉服,正专心致志地准备草药。病人是一位中年男子,他在医生的治疗下显得平和安详。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“因病发药”的含义。图中描绘了一位古代中医在宁静的房间里为病人施治,周围环境充满了传统的中国元素。画面中的医生是一位长须老者,身穿汉服,正专心致志地准备草药。病人是一位中年男子,他在医生的治疗下显得平和安详。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“因变制宜”的精髓。画中的古代中国学者或谋士,正处于变化莫测的景象中,象征着不断变化的环境和形势。他的表情沉思而专注,周围散布着卷轴和古籍,显示出他对形势的深度思考和应变能力。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“因变制宜”的精髓。画中的古代中国学者或谋士,正处于变化莫测的景象中,象征着不断变化的环境和形势。他的表情沉思而专注,周围散布着卷轴和古籍,显示出他对形势的深度思考和应变能力。 解读: 这幅插图旨在表现成语“因陋就寂”的内涵。画面中,我们看到一座古朴的房屋坐落于宁静而人烟稀少的乡村。周围是几棵苍老的树木和一个简单无华的小花园,这些元素象征着简朴和缺乏装饰。

解读: 这幅插图旨在表现成语“因陋就寂”的内涵。画面中,我们看到一座古朴的房屋坐落于宁静而人烟稀少的乡村。周围是几棵苍老的树木和一个简单无华的小花园,这些元素象征着简朴和缺乏装饰。