-

序号: 901

解读: 这幅插图是基于成语“千金一刻”所创作的。在画面中,我们看到一个宁静美丽的山水景致,远处是层叠的山峦,近处是一片平静的湖面,反射出自然的宁静之美。一位身着传统汉服的读书人坐在湖边,全神贯注地阅读着书籍,这象征着时间和知识的价值。

整个画面风格仿佛古代画家或近代画家的作品,传达出一种深邃与宁静的感觉。画面的一个角落还有一个小巧的红色印章,增添了作品的真实感和古典美。

“千金一刻”这个成语来源于古代,意指极其宝贵的时刻,比喻非常珍贵的时间。在这幅画中,读书人沉浸在书籍的世界里,不被外界所干扰,彰显了时间的珍贵和知识的价值。这与成语“千金一刻”的寓意不谋而合,表达了对时间宝贵性的尊重和对知识渴求的态度。

整个画面布局和细节的处理,都在强调这一主题。

-

序号: 902

解读: 这幅插图生动地展现了成语“千金一掷”的含义。在画面中,我们看到一位身穿传统服饰的富有古代中国商人,他被各种奢侈品、金子和珠宝包围着。最引人注目的是,他正抛出一袋金币,这一动作象征着毫不犹豫地花费大量金钱的行为。这种场景恰如其分地体现了“千金一掷”的意境,即用大量金钱去做某件事,强调了其中的豪放和不计后果。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,捕捉了古典中国艺术的精髓。画面既有古朴的风格,又不乏深邃的内涵。画面的一角还有一枚红色印章,这是古典中国画中常见的元素,增添了一种正式和传统的感觉。

整体上,这幅插图不仅呈现了成语的字面意义,也传达出了它背后的文化和历史内涵。

-

序号: 903

解读: 这幅插图展现了成语“千金一诺”的深刻内涵。在画面中,一位身着传统长袍的古代学者正郑重其事地向一位威严的老者许下承诺。他们所处的环境是一个宁静的园林,古色古香的建筑、茂密的树木和平静的池塘共同营造了一种庄重和真诚的氛围。这一场景反映了成语“千金一诺”的含义:即一句承诺,价值连城,强调诺言的重要性和珍贵。

画风模仿了中国古典画家古代画家和近代画家的风格,以柔和的笔触和柔和的色彩表现出古典中国画的韵味。在画面的某个角落,我还巧妙地放置了一枚红色印章,增添了作品的艺术感和传统气息。

通过这幅画,我们可以感受到在古代中国文化中,一个人的诺言是多么重要,它不仅仅是个人信誉的象征,也是道德和社会责任感的体现。

-

序号: 904

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“千金敝帚”的意境。画面中,一个简朴、磨损的扫帚被置于显眼的前景,而背景则是一处布置精致的传统家居,可能暗示着一个富裕的家庭环境。这样的对比强调了成语的含义:尽管扫帚本身可能不值钱,但在其主人眼中却如同价值千金的宝物。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画,以细腻的笔触和低调、朴素的色彩为特点,传达了一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还加上了一枚红色的印章,这是中国传统画作中常见的元素,用以代表画家的身份或对作品的认可。

整体而言,这幅插图不仅体现了“千金敝帚”这一成语的深层含义,也展现了中国古典文化的艺术魅力和哲学思想。

-

序号: 905

解读: 此图描绘了古代中国的“千金诺”(Qian Jin Nuo)场景。在画面中,我们看到一位美丽高贵的女子,代表着此成语中的关键人物——女儿,她是家族中的宝贵财产,象征着千金。周围是她的家人和媒妁,他们正在与另一个尊贵的家族协商婚姻提案。

画面的中心人物是这位年轻女子,她的表情和姿态传达了她在这一安排中的重要性和家族对她的珍视。她和所有人物都穿着传统的汉服,展现出他们的富裕和地位。

整个环境,包括复杂的装饰和经典的中国建筑,反映了场景的富足和文化丰富性。画中还融入了传统的中国家具、华丽的屏风和郁郁葱葱的园林,增强了历史深度和文化意义的氛围。

此作品采用了古代画家或近代画家的风格,给人一种经典中国画的感觉。图像角落的红色印章象征着真实性和传统。

通过这幅画,我们可以感受到“千金诺”所蕴含的家族荣誉、社会地位和文化价值的深层意义。

-

序号: 906

解读: 这幅插图呈现了中国成语“千钧一发”的生动场景。画面中,一位古代中国战士在战场上勉强躲避了一支箭。这一刻的紧张气氛由箭矢仅仅擦过战士头部的细微距离体现出来,凸显了“千钧一发”这一成语的含义——处于极度危险的边缘。战士的表情集中而坚定,突显了这一关键时刻的重要性。

背景部分描绘了典型的中国山水景观,山峦与树木增加了画面的戏剧效果。

整幅作品采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,以细腻、复杂的笔触和单色调色板呈现,展现了中国古典绘画的韵味。在画面的一角,还有一个小小的红色印章,代表了这幅作品的独特性与真实性。

整体而言,这幅插图不仅传达了“千钧一发”这一成语的紧迫感,而且通过古典的中国画风格,展现了中国传统艺术的深邃与魅力。

-

序号: 907

解读: 这幅插图是为了形象地展现成语“千头百绪”所绘制的。在这幅作品中,我们可以看到一个繁忙的古代中国市场场景,市场上的众多人物各自忙碌于不同的活动。这些人群和他们的活动象征着成语中提到的“千头百绪”,即无数的思绪或问题。图中一角还有一位智者形象,象征着理解和解决这些复杂问题的智慧。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,注重细腻的笔触和细节处理。色彩使用了低调、朴实的土色调,增添了作品的深度和历史感。画角还加盖了一个小小的红色印章,以彰显作品的真实性。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语“千头百绪”所描述的复杂与纷乱,还能从中领会到中国古代市场的繁忙景象,以及古典中国画的艺术魅力。

-

序号: 908

解读: 这幅图描绘了成语“千头万绪”的形象化表达。在中国古典文化中,“千头万绪”用以形容事情错综复杂、环环相扣,难以一一理清。图中,错综复杂的线条穿梭于古代中国的场景之中,包括传统建筑、树木和学者。这些线条的交织象征着无数的联系和复杂性,正如成语所描述的情境。

采用的画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以细腻的笔触和朴素的色彩展现出一种深邃和古朴的感觉。这种风格不仅呼应了成语的历史渊源,也与中国传统绘画的美学特点相契合。图画的某个角落还有一枚红色印章,增添了作品的传统韵味和正式感。

整体而言,这幅插图不仅直观地展现了“千头万绪”的意象,也通过古典绘画的形式,体现了中国古典文化的深刻内涵和独特美学。

-

序号: 909

解读: 这幅插图展现了成语“升堂入室”的场景。图中,一位古代学者被仆人引领进入一个雅致的书房。学者身着传统汉服,面露敬畏之情,体现了他对学问的尊重和渴望。仆人的引导姿势彰显了对学者的尊敬。书房内部陈设着典型的中国古典家具和文卷,窗外则是一座宁静的园林,为这个场景增添了文化氛围和深度。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,用柔和的笔触和和谐的色彩来表达这一主题。传统中国画的这种表现方式不仅体现了成语的文化内涵,还赋予了画面一种古朴而深邃的美感。

成语“升堂入室”本身描述了一个人的学问或技艺由浅入深,逐渐达到高深的境界。这幅插图恰如其分地表达了这种由外到内、由浅入深的过程,即从外部的仆人引导,到内部书房的深入,象征着学问和技艺的深入和提升。

画面角落的红色印章,不仅是中国画作的传统标志,也象征了作品的独特性和艺术价值。

-

序号: 910

解读: 这幅插图展现了成语“半信半疑”的深刻含义。图中的古代学者身着传统服饰,站在柳树下,一手托腮沉思,另一手持卷轴。他的表情体现了深思熟虑,似乎在对卷轴上的内容进行深入的思考,象征着信与疑的交织。背景是宁静的山水风景,远山和流水衬托出一种恬静而永恒的氛围。这种布局恰如其分地表现了成语中信与疑相半的心理状态。

画作的风格模仿了中国古典山水画,营造出一种古朴而深邃的感觉,符合古代画家或近代画家的画风。画面角落的红色印章为作品增添了一种真实感和艺术性的认证。

整体上,这幅插图不仅传达了成语的字面意义,还深入揭示了其中蕴含的哲理和情感。

-

序号: 911

解读: 这幅插图以成语“半涂而废”为灵感,描绘了一位古代学者在宁静的河边柳树下坐着,正在作画。但他的画卷只完成了一半。画面中,画具散乱地放置,暗示着工作的突然中断。

整个画面氛围宁静而又带有未完成的感觉。

此成语的意思是做事只做一半就放弃,不持之以恒。画中的学者和他未完成的作品恰如其分地体现了这一含义。画卷的不完整,以及散乱的画具,象征着未完成的努力和缺乏坚持的态度。

这幅画采用了类似古代画家或近代画家的画风,细腻的笔触和柔和的色彩赋予了作品一种古典和深邃的美感。

在画面的某个角落,还有一个红色的印章,作为作品的签名和完成的标志,与“半涂而废”的主题形成了鲜明对比,进一步强调了成语所传达的含义。

-

序号: 912

解读: 这幅插图展现了成语“半涂而罢”的寓意。在图中,一位身着传统汉服的学者正坐在宁静的园林中作画,他的画卷上已经绘制了美丽的山川景色,但下半部分却仍然是空白,似乎艺术家刚刚停下了手中的笔。这样的构图巧妙地传达了“半途而废”的意境,即事情进行到一半就停止了,没有完成。

背景中的柳树、小池塘和远处的山峦,以及整体的色彩搭配,都体现了古典中国绘画的风格和审美。

通过这样的场景和元素,插图不仅表达了成语的直接含义,还营造了一种古朴而深邃的氛围。

此外,画面一角的红色印章增添了作品的真实性和艺术价值,符合古代画家或近代画家画风下的古典中国画特征。

-

序号: 913

解读: 这幅插图灵感来源于成语“半就半推”,其释义指假意推辞的样子,最初出现于元朝王实甫的《西厢记》。图中展示了《西厢记》中的一幕,崔莺莺和张君瑞在古典中国花园中的夜晚私会场景。崔莺莺在半推半就之下,表面推拒张君瑞,但心中已有同意的意愿,情感的矛盾和犹豫在此刻被精妙捕捉。周围环境包括典型的中国古典建筑,如亭台和花园,增添了作品的传统氛围。

画风效仿古代画家或近代画家,富有古朴而深邃的感觉,角落处的红色印章为画作增添了传统韵味

。

-

序号: 914

解读: 这幅插图描绘了中国成语“半推半就”的场景。在这幅画中,我们看到两位身着传统长袍的古代学者在一个庭院里。其中一位学者正在轻轻地向另一位推送一卷书卷或一本书,而接收者在展现出适度的犹豫和隐约的渴望之间达成了一种平衡。这种动态传达了“半推半就”的含义,即在推辞和接受之间保持一种微妙的平衡。

背景是一个宁静的园林,有柳树、小池塘和远处的山脉,营造出一种宁静和学术沉思的氛围。这种设置反映了古代学者交流和讨论学问时常见的环境。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,用富有表现力的笔触和柔和的色彩来描绘这一场景。

整体给人一种古朴而深邃的感觉,与成语的文化背景和内涵相得益彰。

画作的一个角落还有一个小小的红色印章,作为这幅艺术作品的鉴定之印。这个细节不仅增添了作品的传统美感,也象征着对中国古典文化的尊重和致敬。

-

序号: 915

解读: 这幅画展现了成语“半文不值”的深刻内涵。图中描绘了一位古代学者在其书房内,四周环绕着书籍和卷轴。他身着传统汉服,面露挫败和失望之情,正在审视一卷文字褪色、难以辨认的古卷。昏暗的房间里只有蜡烛的微光,更加突显出学者的严肃表情。

成语“半文不值”原指一半的文字毫无价值,比喻东西不完整,失去了应有的价值。在这幅画中,古卷上的文字残缺不全,象征着知识和智慧的不完整,从而失去了其原有的意义和价值。画面中的学者对于残缺的知识感到失望,正如“半文不值”所揭示的深层含义——不完整的事物往往难以发挥其真正的价值。

整幅作品采用了古代画家或近代画家风格的中国传统水墨画技法,细腻的笔触和对细节的关注,为画面增添了古朴而深沉的氛围。画面一角的红色印章,更是增添了一抹古典艺术的韵味。

通过这样的艺术表现,我们不仅能感受到成语背后的文化内涵,也能领略到中国古典艺术的独特魅力。

-

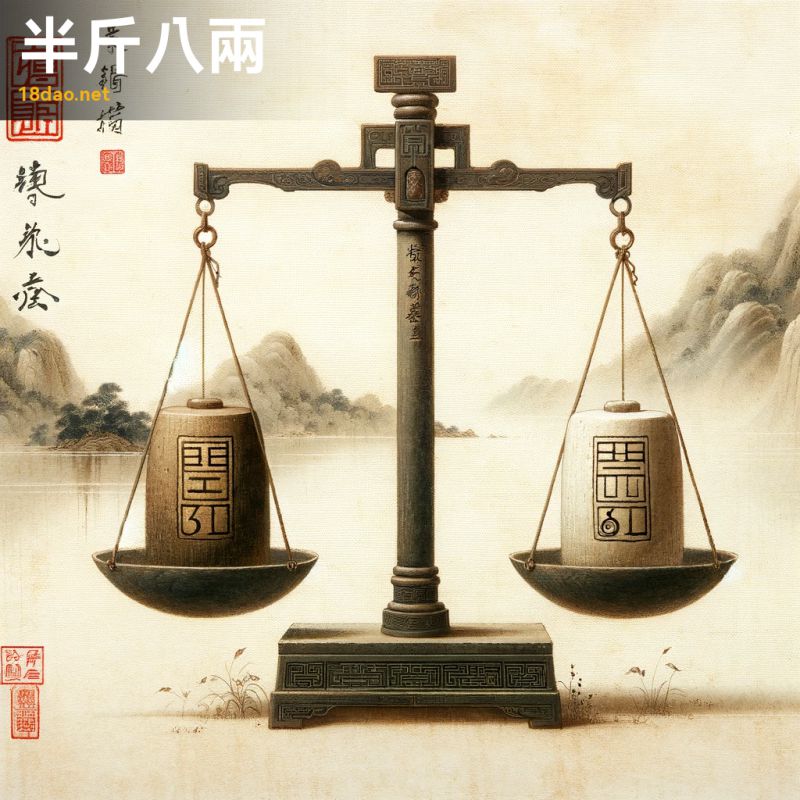

序号: 916

解读: 这幅插图为成语“半斤八两”(意为“半斤与八两”)提供了形象的表现。在图中,我们看到一台天平,两边的砝码大小相等,分别标有“半斤”和“八两”的字样。这象征着两者间的等价和相等,直观地表达了成语的含义:事物间的相似或等同,无显著差异。

画面的背景是简单而宁静的山水,采用了传统中国画的风格,灵感来源于古代画家或近代画家的作品。

整体色调沉稳、大地色系,彰显出古典艺术的深沉与高雅。在画面的某个角落,还有一枚红色的传统中国印章,增添了作品的文化气息和鉴赏价值。

此画不仅直观地表达了成语“半斤八两”的意义,也展现了中国古典文化的美学和哲学思想。

通过这样的艺术表达,我们能更深入地理解和欣赏中国成语背后的文化内涵。

-

序号: 917

解读: 这幅插图展现了两个人在传统的中国园林中紧密相伴行走的场景,生动诠释了成语“半步不离”。这个成语意味着两个人关系非常亲密,形影不离,正如图中所示,这两位身着汉服的人物在和谐的对话中彰显着深厚的情谊和伴侣关系。他们穿行在宁静的花园中,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被和小径,整个画面传达出一种平和与亲密的氛围。

画风上,我们采用了类似于古代画家或近代画家的手法,采用柔和的笔触和细腻的色彩,这样的风格不仅契合了古典中国画的传统,也更好地表达了成语中的情感和意境。在画作的一个角落,我们特意加上了一个小巧的红色印章,以增添作品的传统感和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅生动地表现了“半步不离”的含义,也成功地捕捉到了古典中国艺术的精髓。

-

序号: 918

解读: 这幅插图展现了成语“半疑半信”的精髓。成语“半疑半信”字面意思是一半怀疑,一半相信,形容对某件事或某个人的态度既不完全信任,也不完全怀疑,摇摆不定。

在这幅插图中,我描绘了两个人物站在古典中国风格的庙宇门前。其中一个人物表现出对另一个人物的半疑半信的态度。这种心理状态通过他的面部表情和身体语言展现出来,既显得好奇又带有不确定的感觉。他们所处的环境,包括庙宇的建筑风格和背后的风景,都充满了中国古典美学的元素。

为了强调这一主题,我选择了类似于20世纪初中国传统水墨画的风格,这种风格不仅体现了艺术和文化的深度,也与成语的传统文化背景相呼应。画面的细节和人物的服饰均反映了中国古典的风格和细节。

在画作的底部,我特意添加了一个红色的印章,以增加作品的正式感和艺术性,同时也是对中国传统绘画中常见的印章元素的致敬。

整体上,这幅作品旨在通过视觉语言传达“半疑半信”这一成语的内涵,同时也展示了中国古典文化的魅力。

-

序号: 919

解读: 这幅插图展现了一个学者站在他的书房里,面前是一张只展开了一半的卷轴。他的表情看起来困惑和沉思,似乎在思索某个难题或是在努力寻找灵感。周围摆放着古籍、墨砚和毛笔,这些元素共同营造出一种学术氛围。

整个场景的布局和细节都体现了中国古典文化的韵味。

此图与成语“半筹不展”的含义密切相关。这个成语的意思是比喻事情只计划了一半,还没有完全展开,或是事情进行到一半却不能顺利进行下去。在这幅画中,卷轴的一半未展开象征着计划或思想的未完成状态,而学者的迷茫表情则表现出进展停滞或难以解决的困境。

整幅作品采用了模仿古代画家风格的古典中国画技法,用细腻的笔触和柔和的色彩展现出一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还有一个小红印章,增添了艺术作品的真实性和古典美感。

通过这样的艺术表现,画面生动地传达了“半筹不展”这一成语的含义,同时也展现了中国传统文化的深厚底蕴。

-

序号: 920

解读: 这幅插图展现了成语“半筹不纳”的含义。在图中,我们看到一位身着传统汉服的学者,坐在装有一半竹简的竹篮旁。竹简象征着知识或建议,而篮子只装了一半,则表达了这位学者的贡献或想法只被部分接受或认可的意境。

学者的表情显得深思且略带失望,体现了成语中“半筹不纳”的情感基调,即他的努力并未得到完全的认可或理解。

背景是宁静的中国传统风景,采用了类似古代画家或近代画家风格的水墨画手法,增添了一种古朴而深沉的美感。

图像的一个角落还有一枚红色的印章,符合中国古典艺术作品的传统,增加了作品的正式性和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅生动地表达了“半筹不纳”这一成语的内涵,也展示了中国传统文化的美学风格。

-

序号: 921

解读: 此图展现了“半路修行”这一成语的意境。图中,一位中年道士在山路上修行,他的表情严肃,周围是茂密的森林和崇山峻岭,营造出一种平和而远古的氛围。

这幅作品采用了古典中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的绘画手法,体现出中国传统艺术的韵味。

成语“半路修行”通常用来形容一个人在中途开始学习或改变职业路径,暗示着从事新事物时的不稳定或不成熟。在这幅画中,中年道士的形象恰如其分地体现了这一点:他已步入中年,却仍在孜孜不倦地寻求精神的提升和自我完善。山路的崎岖和他脸上的严肃表情进一步强调了修行的艰难和坚持的重要性。

此画不仅揭示了“半路修行”所蕴含的深层含义,也展示了中国传统文化中关于持续学习和自我改进的价值观。此外,图中的红色印章增添了一抹文化特色,强调了作品的传统和正式性。

-

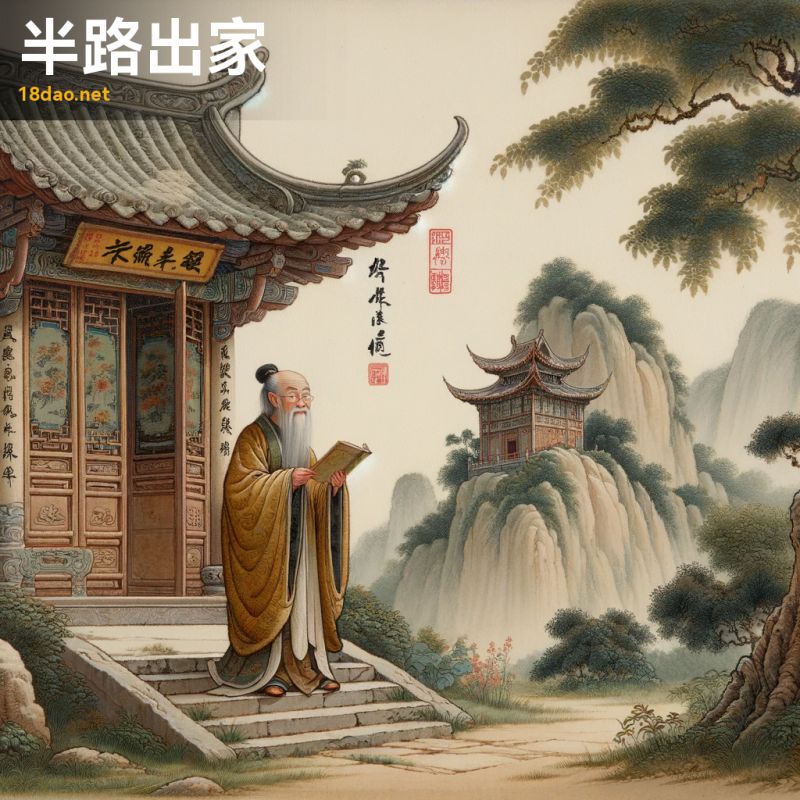

序号: 922

解读: 这幅图描绘了一位穿着传统服装的老者,站在一座古老小庙的门口。他手持一本书,好奇地望向庙宇,象征着晚年开始新的学习或旅程。庙宇周围环绕着茂密的绿色植被和远处的山脉,营造出一种宁静而深思的氛围。

这种画风让人联想到古代画家,以细腻的笔触和对自然元素的关注为特色。画角落有一枚小小的红色印章。

这幅画生动地诠释了“半路出家”这个成语。成语“半路出家”原意指在中年或老年开始学习佛法出家为僧,后泛指在人生的中途改变职业或开始学习新的技能。图中的老者站在庙门口,手持书籍,正是开始新学问的象征,与“半路出家”的含义相契合。

整体画面以传统中国画的风格呈现,不仅反映了成语的文化背景,也赋予了其更深层的意境和哲思。

-

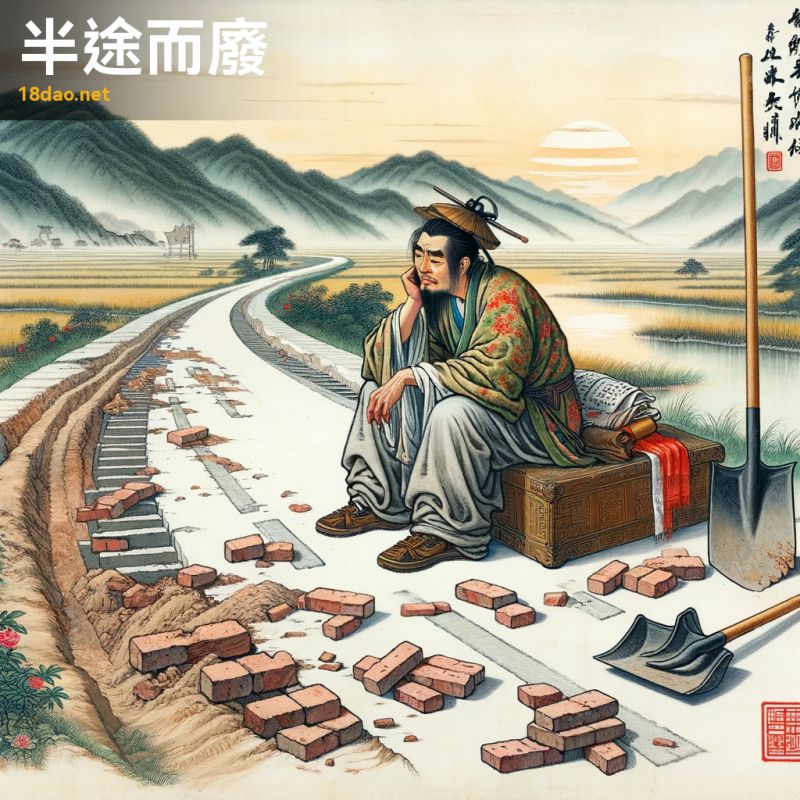

序号: 923

解读: 这幅图描绘了中国成语“半途而废”的画面。图中一位身着古代中国服饰的旅行者,疲惫地坐在未完成的道路旁,周围散落着铲子和砖块。他的表情中流露出遗憾和疲惫,显现了开始了一件事情却没有坚持到底的情景。背景是宁静的乡村景色,远处的山脉和平静的河流象征着未完成的旅程。

整幅画的风格受到了古代画家和近代画家的启发,笔触既表现力丰富又注重细节。画面一角有一个小红印章,增添了作品的真实感和传统特色。

通过这幅画,我们可以体会到“半途而废”这个成语所表达的意义:开始了一件事情,但中途放弃,未能坚持到最后。

-

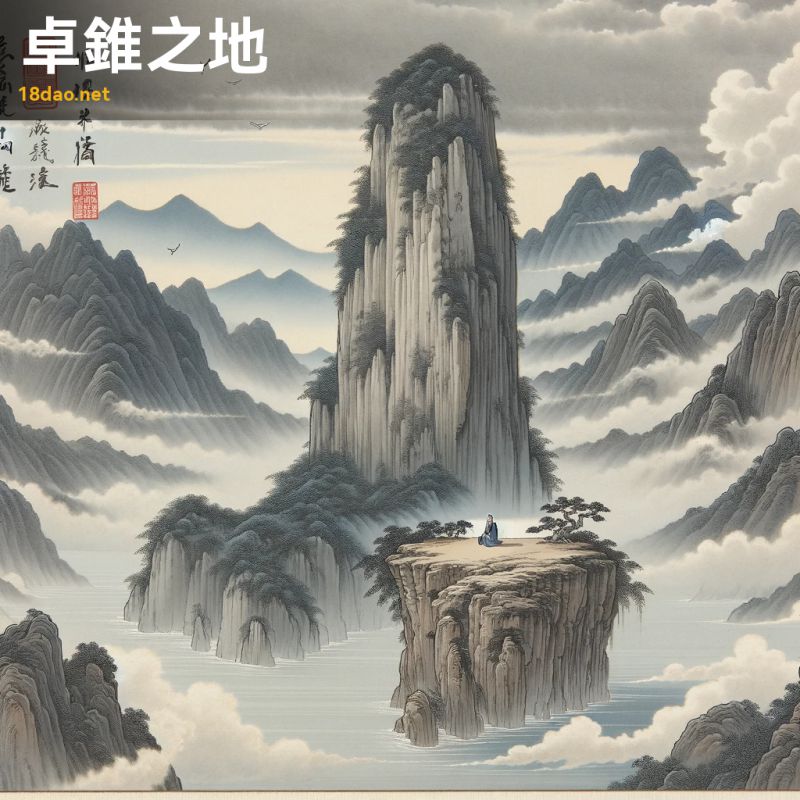

序号: 924

解读: 这幅插图描绘的是成语“卓锥之地”的意象。成语“卓锥之地”源自《汉书·王莽传》,原文为“天下匈奴乌孙,独占卓锥之地”,意指非常狭小的地方。在这幅画中,我们看到一个巍峨的山峰耸立在云雾之中,山峰的宏伟与坚固象征着力量和坚定。画面中央的一小块土地上站着一位学者,他仰望着高山,代表着在有限的空间里追求伟大。

画风模仿了古代画家和近代画家的传统中国画风格,细腻的笔触和微妙的水墨洗染体现了古典艺术的韵味。色彩以自然的灰蓝色为主,表现了一种深沉而朴素的感觉。画面的一角还有一个小巧的红色印章,增添了作品的真实性和艺术气息。

通过这幅画,我们可以深刻感受到“卓锥之地”所表达的在有限空间内追求伟大的主题,同时也展现了中国古典文化的深邃与精湛。

-

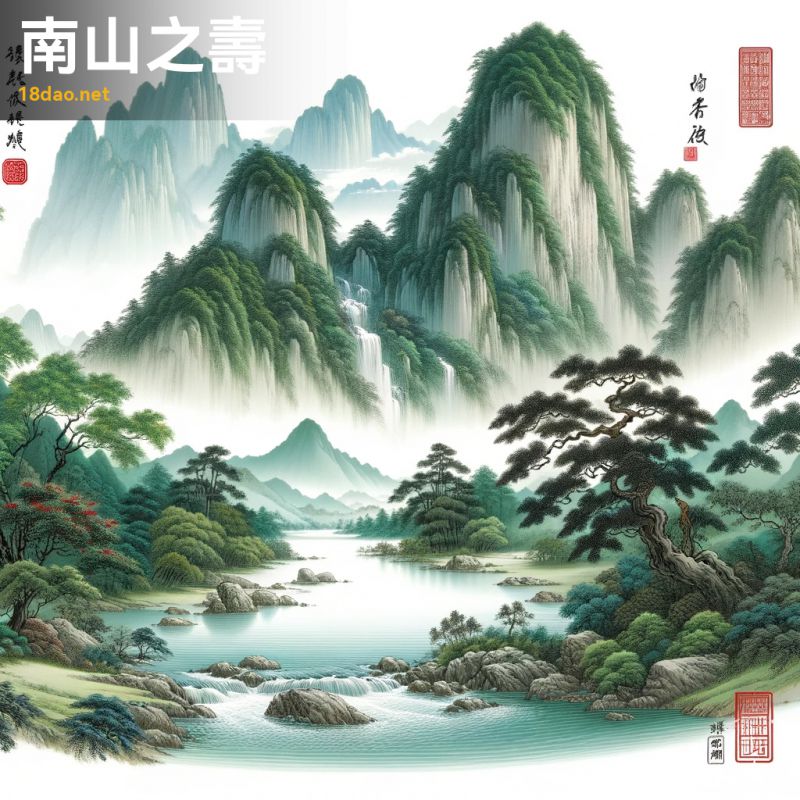

序号: 925

解读: 这幅图描绘的是“南山之寿”,一句中国成语,源自于《论语·泰伯》。此成语用来形容寿命很长,如同南方的山一样永恒不变。在画面中,我们看到南山(南山)雄伟壮观,峰峦叠嶂,树木葱郁,流水潺潺。这样的景致不仅展现了大自然的宁静和深邃,而且传递出一种超越时间的美感,象征着长寿和恒久。

画风模仿了古代画家和近代画家的风格,他们是中国现代山水画的大师,擅长以传统技法表现自然景观的壮丽与和谐。图中的山峰和流水用笔精细,色彩深浅相宜,体现了中国古典山水画的典雅与精致。

画角落的红色印章,是中国画作中的传统元素,代表着作者的身份和作品的真实性。在这幅画中,印章的存在不仅增添了一抹艺术气息,也是对传统文化的尊重和继承。

-

序号: 926

解读: 这幅插图描绘的是中国古代风景,与“南山捷径”这一成语密切相关。画面展现了一条陡峭狭窄的小路蜿蜒穿过郁郁葱葱的山峦,几位行者正在努力攀登。

此画风格仿佛古代画家或近代画家,突出了山景的峻峭之美及小路的艰难险阻。山峰以精细的笔触描绘,强调了它们的雄伟与路径的挑战性。画角落处还有一枚小小的红色印章,增添了传统中国画的韵味。

“南山捷径”这个成语通常用来比喻看似简单快捷但实际上困难重重的方法或途径。这幅画通过展现陡峭的山路和努力攀登的行者,形象地表达了这一概念。山路的险峻代表了所谓的“捷径”其实充满挑战,而行者的努力则象征着面对困难时的坚持与勇气。

整体上,这幅画不仅生动地呈现了成语的内涵,也体现了传统中国画的深刻意境和审美风格。

-

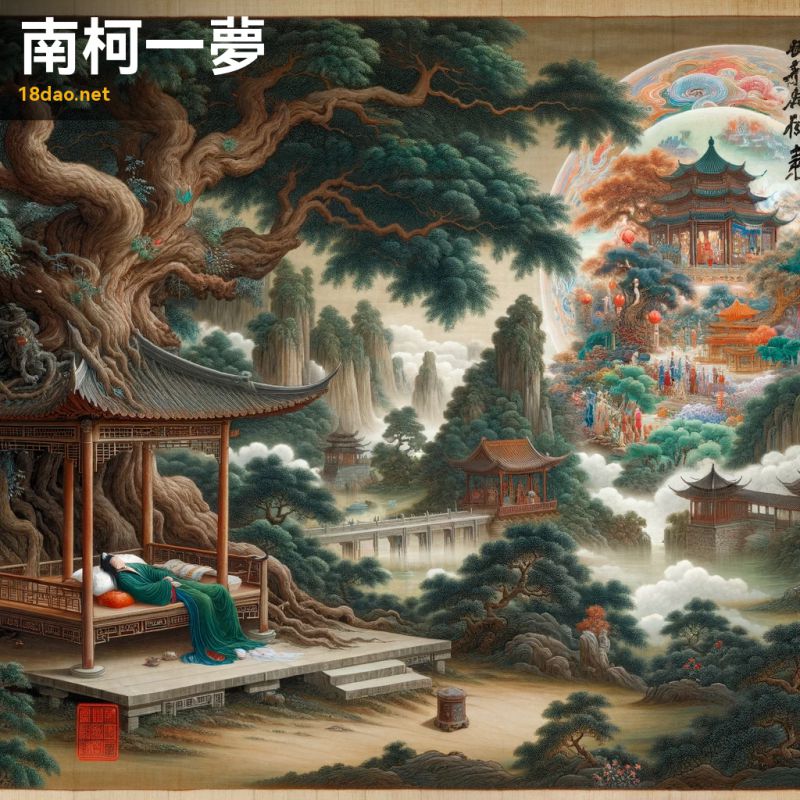

序号: 927

解读: 这幅插图展现了成语“南柯一梦”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者正沉睡在一棵茂盛的大树下,旁边是一个小亭子。这位学者的梦境非常生动,梦中出现了宫殿、花园和官员,象征着他经历的梦幻般短暂的世界。这幅画采用了朴素而深沉的色彩,反映出传统中国画的美学特点。

“南柯一梦”这个成语源自于唐代的传奇故事,讲述了唐明皇梦中成为南柯国国王的经历。这个成语用来比喻虚幻的梦境或不切实际的幻想。在这幅插图中,学者梦中的异世界与他沉睡的实际场景形成了鲜明对比,从而深刻地传达了成语的含义。

画面的布局和色调都是精心设计的,旨在强调梦境的非现实性和人生的无常。这幅作品不仅捕捉了成语的内涵,还展示了中国古典文化的深厚底蕴。在画面的某个角落,还巧妙地加入了一枚红色印章,这是中国传统绘画的常见元素,增添了作品的文化氛围。

-

序号: 928

解读: 这幅图描绘了“南柯梦”的成语。在这个成语中,"南柯"是一个地名,而"梦"指的是一场梦境。

整个成语用来比喻虚幻的、短暂的美好经历,就如同一个美丽的梦境一样迅速消失。

在这幅画中,我选择了一个梦幻般的景象来表现这个成语。画中展示了古代中国的建筑元素,如亭台楼阁和桥梁,它们被安置在朦胧的山脉和流淌的河流之中。这种设置旨在强调梦境的虚幻和非现实性。山水的细腻描绘和流水的柔美线条,共同营造出一种超脱世俗、仿佛随时会消散的氛围。

色彩上,我主要采用了蓝色和绿色的温和色调,这些颜色既传达了宁静祥和的气氛,也增加了一丝神秘感。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画技法,以展现出一种古朴而深邃的感觉。

画角落的红色印章,是中国传统艺术作品中常见的元素,用以证明作品的真实性和艺术家的身份。在这里,它不仅增添了艺术感,也象征着对这一古老文化的尊重和致敬。

-

序号: 929

解读: 这幅插图展现了成语“南腔北调”的寓意。图中描绘了来自中国不同地区的人物,他们身着各自地区特色的服装,代表着中国文化的多样性。南方的人物正在演奏传统的中国乐器,如古琴,而北方的人物则在唱歌,体现了“南腔北调”这一成语的含义。背景巧妙地融合了南北景致,南方的郁郁葱葱的花园与北方的峻岭山川相得益彰,表现出中国南北方文化的和谐统一。

整体画风借鉴了古代画家或近代画家的传统中国画风格,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面角落还巧妙地加入了一枚红色印章,增添了作品的艺术感和完成度。

-

序号: 930

解读: 此插图呈现了成语“南辕北辙”的场景。画面中,两匹马套在一辆战车上,却被错误地朝相反方向驱赶,象征着行动上的矛盾或相互冲突。背景为典型的中国山水,包括山峦与树木,以宁静而深远的风格绘制,彰显古典中国画的韵味。

“南辕北辙”直译为“车往南走,马头却指向北”,比喻行动自相矛盾,方向错误,或行为与目标背道而驰。这幅画通过马车朝错误方向行驶的形象,生动地传达了这一含义。这样的表现手法既直观又富有象征意义,使观者易于理解成语所传达的深层含义。

整幅画作的风格受到古代画家和近代画家的影响,展现了中国古典绘画的特点,如山水背景的细腻描绘和整体画面的和谐统一。画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,既起到了画龙点睛的作用,又体现了作品的审美价值和文化内涵。

-

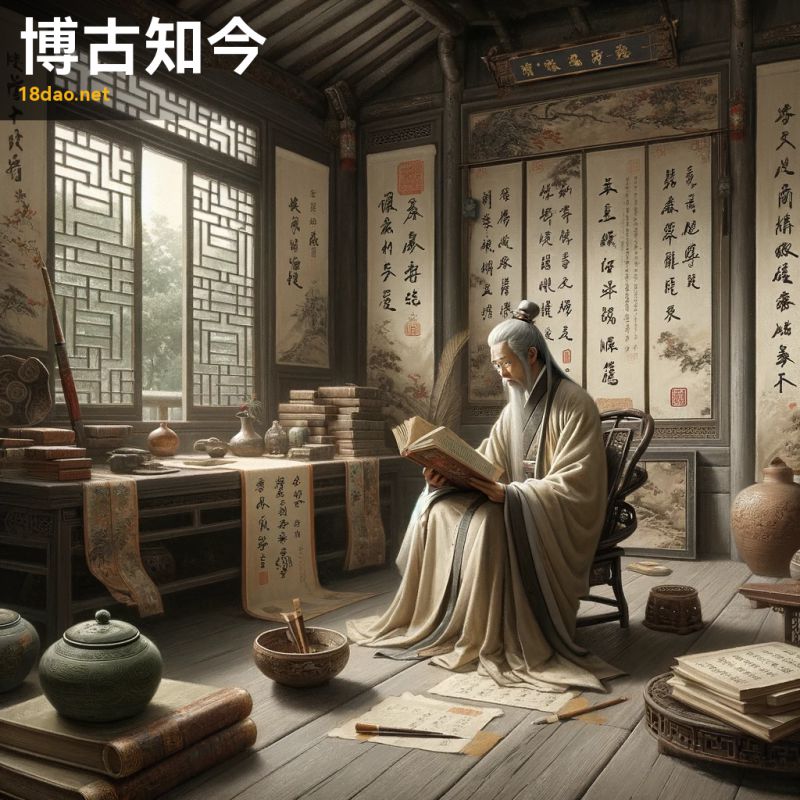

序号: 931

解读: 这幅插图生动地展现了成语“博古知今”的精髓。图中的古风书房,书架上摆满了古籍卷轴,一位身着汉服的老者正专心致志地阅读着一本古书。他的四周摆放着诸如陶器、古画等文物,这些元素象征着与历史的深厚联系。

整个场景流露出智慧与沉思的氛围,显现出学者从历史中汲取知识以理解当下的决心和热忱。

这幅图画的风格和色调均采用了类似古代画家或近代画家的古典中国画手法,用深沉的色彩和细致的笔触来刻画书籍和文物的质感。此外,图画一角的红色印章增添了一份传统的真实感。

通过这幅画,我们可以感受到“博古知今”这个成语所表达的意义——通过广泛研究和理解古代知识,来洞察和理解现今世界。

-

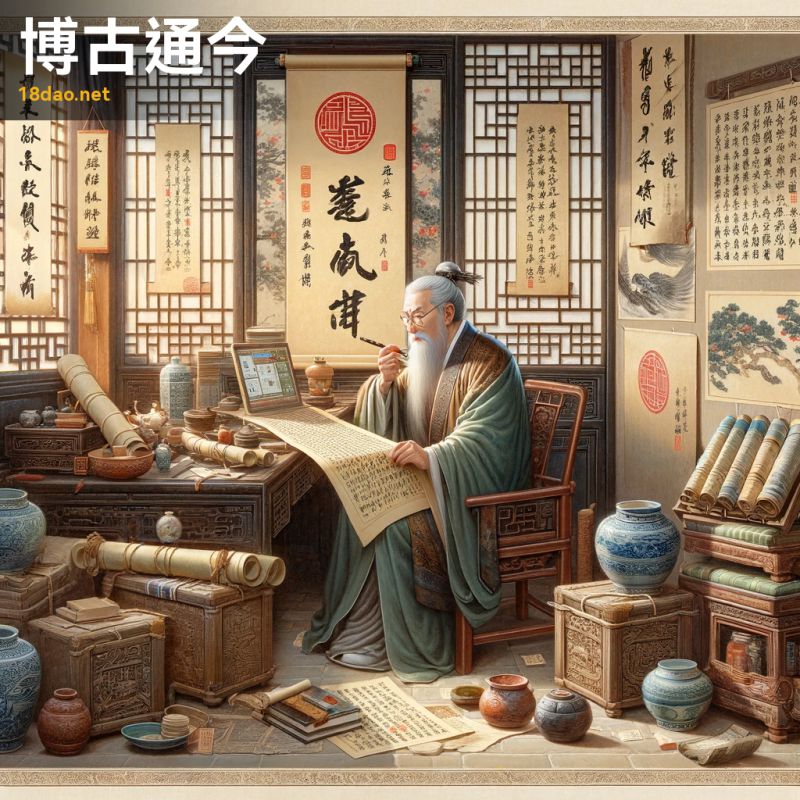

序号: 932

解读: 这幅插图展现了成语“博古通今”的深刻内涵。画面中,一位穿着传统中式服饰的长者学者坐在宁静的书房里,四周摆放着古代文物,如卷轴、陶器和旧书,这些元素象征着对古代知识的广泛研究和深入理解。同时,学者手中的现代科技产品,如电脑或智能手机,代表着他对现代智慧的掌握和运用,象征着古今知识的融合与桥接。

在这幅作品中,我们运用了类似古代画家风格的细腻笔触和和谐的色彩搭配,以呈现出一种古典与现代交融的美感。画面角落的红色印章则是中国传统艺术作品的标志性元素,增添了一种庄重和传统的氛围。

通过这幅插图,我们旨在展现“博古通今”这一成语的含义——不仅广泛学习和研究古代的知识,还能够理解和运用现代的智慧,跨越时间的界限,将古老智慧与现代思想结合起来。

-

序号: 933

解读: 这幅插图展现了成语“博览五车”的寓意。在画面中,一位古代学者被大量的书籍包围着,这些书籍堆积如山,形象地表现了“五车”之多,暗喻学者广泛而深入地阅读了大量书籍。学者身着传统的汉服,坐在书山之中,沉思的姿态体现了他对知识的深刻理解和思考。

此成语源于古代,用来形容学识渊博,读书极多。画面中的书山象征着知识的海量和深度,而学者的形象和姿态则传达了对知识的尊重和渴求。

整个场景营造出一种静谧和深邃的感觉,符合古典中国画的特点。使用了淡雅的色彩和水墨技法,进一步强化了这种古典艺术的氛围。

画面一角的小红印章是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的印记,增添了作品的文化韵味和艺术价值。

通过这幅插图,我们可以更加形象地理解和感受“博览五车”这一成语的深刻含义。

-

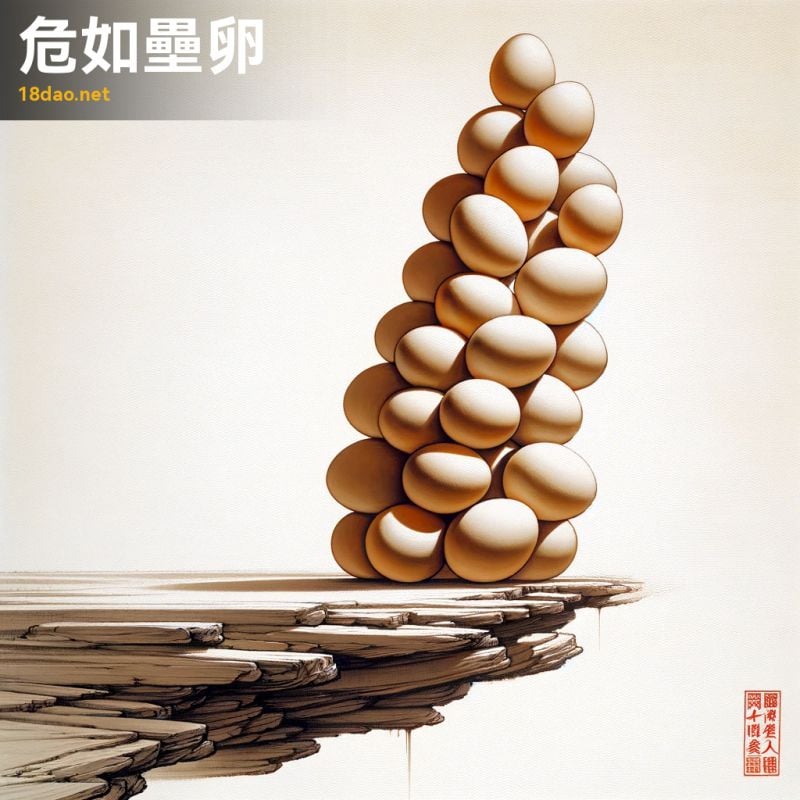

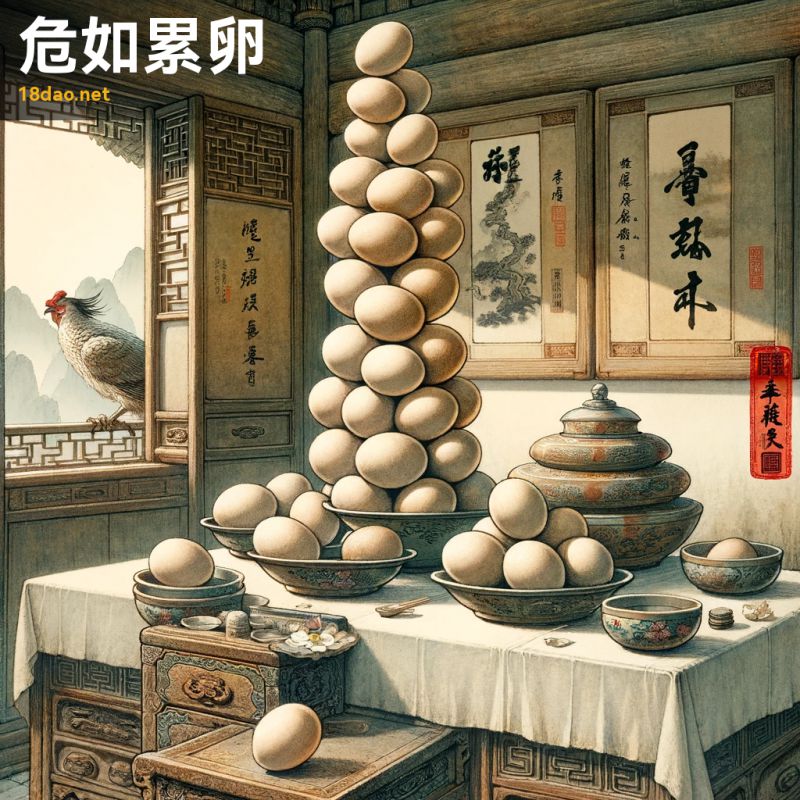

序号: 934

解读: 这幅图描绘了“危如垒卵”这一成语的形象。在画面中,我们看到一堆鸡蛋被小心翼翼地堆叠在一个狭窄的台面上,给人一种随时可能坍塌的感觉。这种布局恰当地传达了成语中所蕴含的危险与不稳定之意。

选择用鸡蛋作为主体,是因为它们自身的脆弱性和堆叠时的不稳定性,恰好与“危如垒卵”中的意象相吻合。成语本身是用来形容情况极其危险,就像堆叠的鸡蛋一样随时都可能坍塌。

整幅画作采用了传统中国画的风格,模仿古代画家或近代画家的画法,表现出了一种古朴而深邃的美感。背景的简约设计使观众的注意力集中在鸡蛋上,进一步强化了这种不稳定和危险的氛围。

图画角落的红色印章,不仅增添了一抹传统文化的色彩,也象征着画作的独特性和真实性。

通过这幅作品,我们可以更加深入地感受到这个成语所蕴含的深刻含义。

-

序号: 935

解读: 这幅插图展现了中国成语“危如累卵”的形象化表达。成语“危如累卵”字面意思是像堆积的蛋一样危险,比喻形势极其危险,稍有不慎就会引起灾祸。在插图中,我们看到一堆蛋被小心地一层层堆砌起来,每个蛋都处在微妙的平衡之中,象征着极度的不稳定和风险。

画面的背景设定在一间古老的中国房间中,配有传统家具。

整个场景弥漫着一种紧张的气氛,似乎随时都可能发生变故。这种氛围恰到好处地体现了成语的内涵。

此图采用了古代画家风格的绘画技巧,他是中国著名的画家。画作中的笔触细腻,色彩朴素,充分展现了中国古典绘画的特色。此外,图像角落的红色印章是中国传统艺术作品的重要组成部分,象征着艺术家的签名和作品的真实性。

通过这样的视觉元素,插图不仅传达了成语的意境,还深入地体现了中国古典文化的精髓。

-

序号: 936

解读: 这幅插图表现了成语“危于累卵”。图中,我们看到一个人站在古典中国建筑旁,他的面前放着一排摆放得非常细致和脆弱的蛋。这些蛋的排列方式给人一种随时都可能倒塌的感觉,象征着极高的危险和不稳定性。

整个场景虽然平静,但却充满了紧张感,仿佛任何轻微的动作都可能导致蛋的破碎。这种紧张和危险的气氛恰如其分地传达了“危于累卵”的含义,即形势极其危险,如履薄冰。

此成语源自《左传·僖公二十八年》,比喻形势非常危险,就像堆积的蛋一触即倒。在这幅画中,通过古典建筑和人物的传统着装,强化了与中国古典文化的联系。

整体风格和色调模仿了古代画家或近代画家的绘画,给人以古朴而深邃的感觉。此外,画面一角的红色印章,不仅为作品增添了一抹色彩,也是中国传统艺术中常见的标志,进一步强调了作品的文化背景。

-

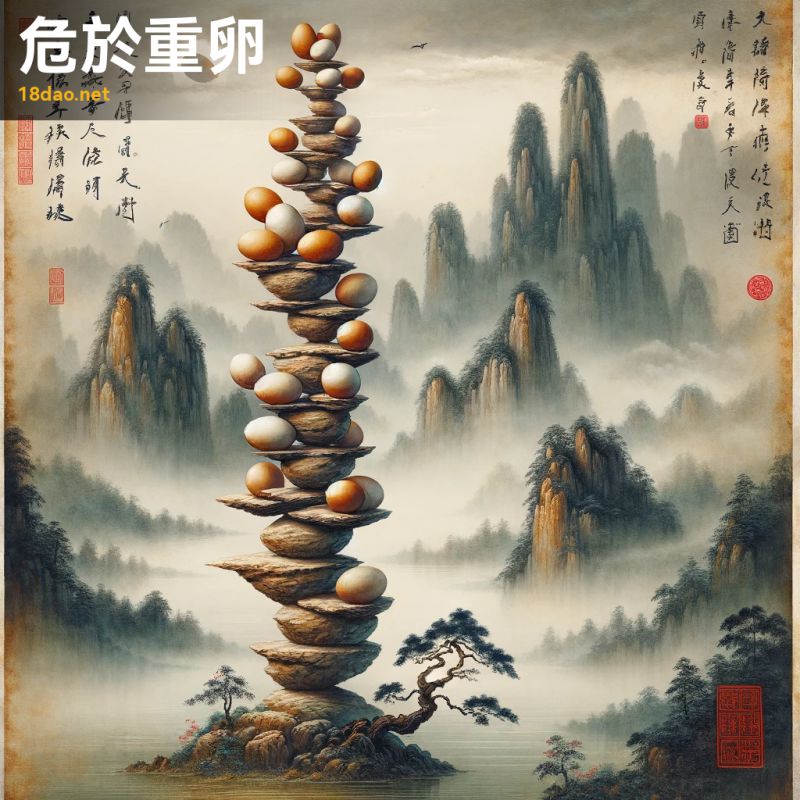

序号: 937

解读: 这幅图描绘了成语“危於重卵”的意象。在画中,我们看到一堆精巧而不稳定地堆叠在一起的鸡蛋,形成了一个摇摇欲坠的高塔。每个鸡蛋都代表了这个成语所暗示的脆弱性和不稳定性。这些鸡蛋被描绘成处于极其危险和不稳定的状态,就像古代的成语所描述的那样。

背景是典型的中国山水画,有迷蒙的山脉和宁静的湖泊,象征着这种局势的宁静而脆弱的本质。

整个画风仿佛古代画家或近代画家的作品,捕捉了古典中国艺术的精髓。画面的一角还有一个小小的红色印章,为艺术作品增添了一丝真实感。

总的来说,这幅画通过古典的中国画风,生动地展现了“危於重卵”的成语寓意,即形势极其不稳定,仿佛重重叠叠的鸡蛋随时都可能坍塌。

-

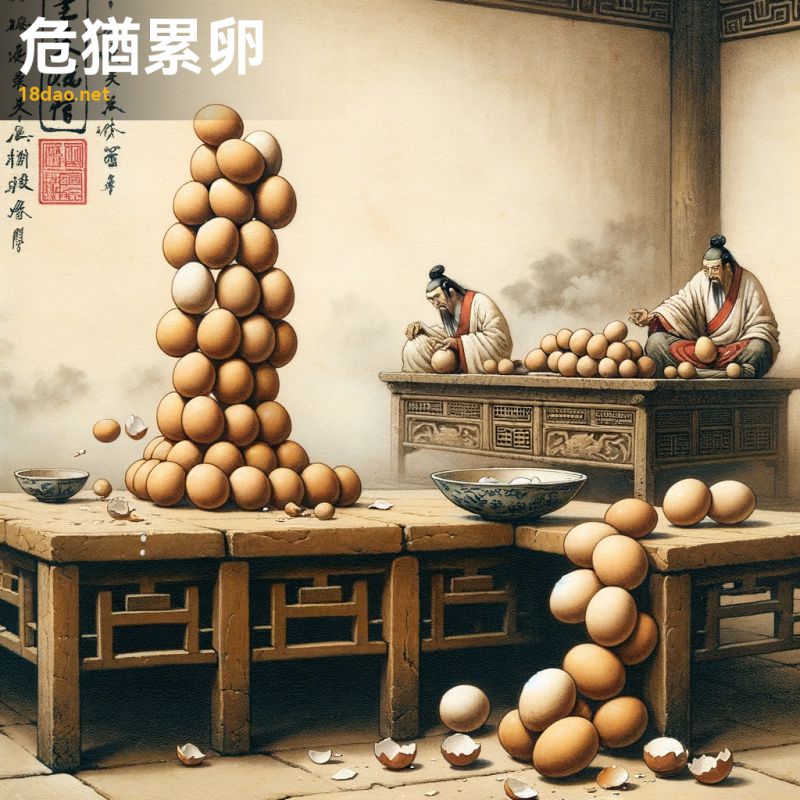

序号: 938

解读: 这幅图描绘了成语“危如累卵”的场景。成语“危如累卵”源自《左传·僖公二十三年》,意思是形容形势非常危险,就像叠放的蛋一样,稍有不慎就会破裂。在这幅图中,我们可以看到一堆蛋,每个蛋都小心翼翼地叠在另一个上面,象征着极度脆弱和风险的情况。

图像的背景是传统的中国风格,可能是一个放置鸡蛋的桌子或架子。

整个画面的风格受到了古代画家和近代画家等古典中国画家作品的启发,色彩低调、朴实,捕捉了古代中国艺术的精髓。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,这是传统中国艺术的特征。

通过这幅图,我们能够直观地感受到成语“危如累卵”所表达的意境:一种需要极度小心谨慎的微妙平衡状态,一种对危险情况的形象而深刻的描述。

-

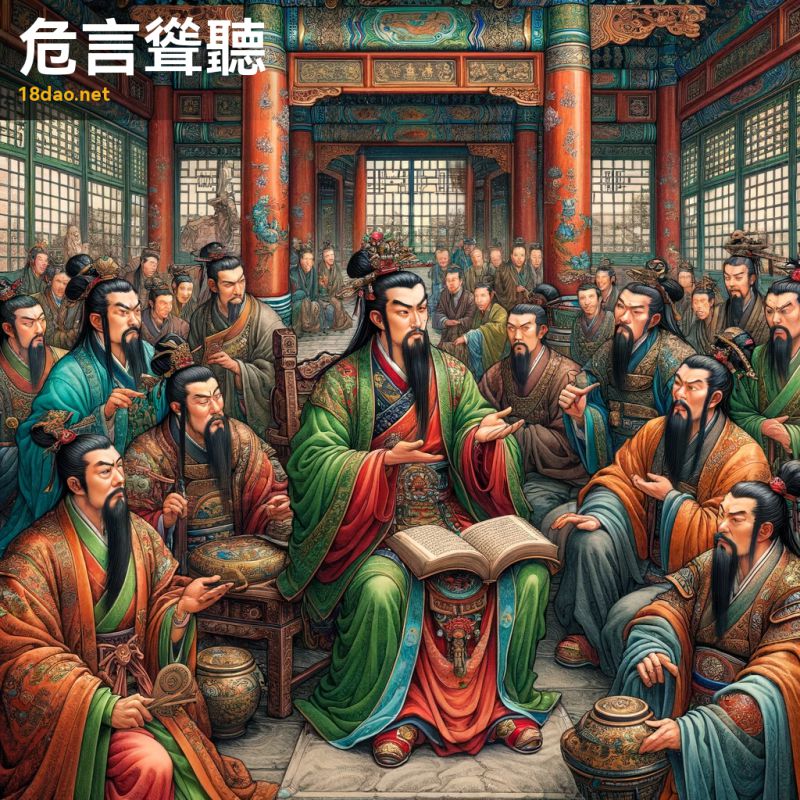

序号: 939

解读: 这幅图描绘了成语“危言耸听”的场景。在图中,一位学者正站在学院之间,以夸张和不实的言辞吸引着周围人群的注意。他的演讲内容夸大且惊悚,引起听众的极端反应。这些听众的表情多样,从开怀大笑到露出恐惧和惊讶的神情,生动地体现了成语中的“耸听”二字。背景中的古典中国学院建筑和环境增添了场景的传统氛围。

“危言耸听”直译为“用危险的言论使人听后感到震惊”,形容某人故意说一些夸张或虚假的话,目的是为了引起别人的注意或造成恐慌。在这幅图中,学者的中心地位和他夸张的言辞,以及听众的反应,都恰如其分地表现了这一成语的含义。

这幅图使用了古代画家或近代画家风格的古典中国绘画元素,通过传统的艺术手法表达了这个成语的深层含义。在图像的某个角落还有一个红色印章,作为作品的完成标志,也增添了一抹传统美感。

-

序号: 940

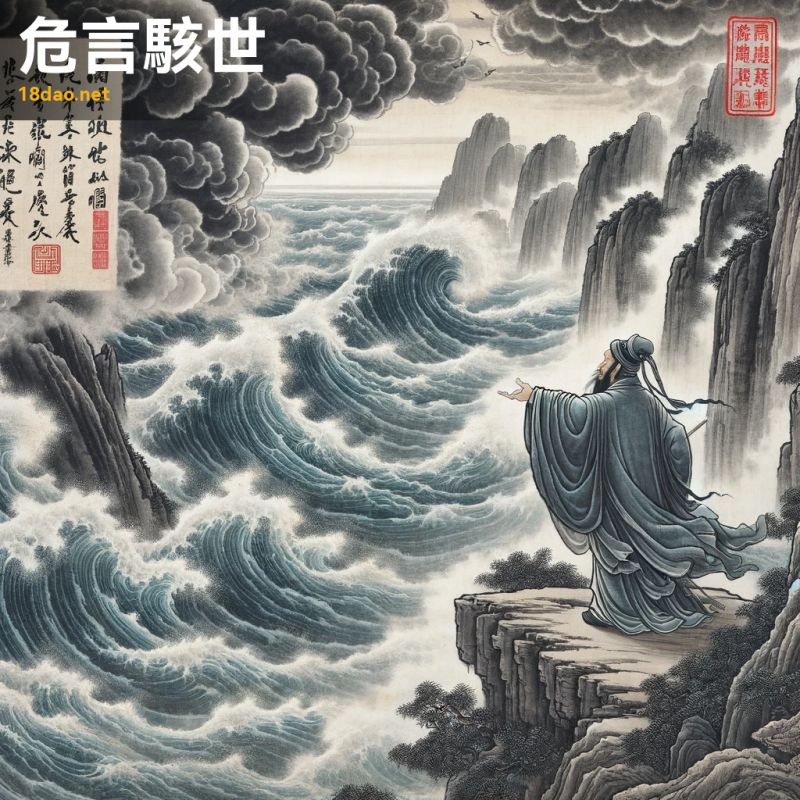

解读: 这幅插图展现了“危言骇世”这个成语的深层含义。成语“危言骇世”意味着用尖锐、严厉的话语批评时局或人事,使人听了感到惊恐。图中的人物站在高高的悬崖上,面向波涛汹涌、乌云密布的大海,似乎在发出警告。他的姿态和表情都流露出急切和忧虑,仿佛在用力地向世人传递着某种重要的信息。

这幅画的风格模仿了中国古典水墨画大师古代画家和近代画家的风格,用水墨和淡彩表现出动态的海浪和阴暗的云层,富有表现力和深邃的意境。画面中的红色印章是中国传统绘画中的重要元素,代表了画家的个性和作品的真实性。

整体上,这幅插图不仅形象地表达了成语“危言骇世”的含义,也体现了中国古典文化的深刻性和艺术的独特魅力。

-

序号: 941

解读: 这幅插图描绘了成语“危词耸听”的场景。在图中,一位身着古代中国服饰的学者站在宁静的自然景观中,他正戏剧性地做着手势,似乎在向一群人讲述故事。周围的人对他的话语显得震惊或感兴趣。这种表现手法恰当地传达了成语的含义,即用夸张或令人震惊的言辞来吸引听众的注意。

背景中的山脉、河流和古代中国建筑增添了作品的深度和文化氛围,使整幅画显得更加生动和真实。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,体现了传统中国画的韵味。此外,画角落的红色印章为作品增添了一种正式和古典的感觉,同时也是对传统艺术的致敬。

整体而言,这幅插图不仅展现了“危词耸听”这一成语的深层含义,还巧妙地融入了中国古典文化元素,使之成为一幅既表现成语意境又充满文化底蕴的艺术作品。

-

序号: 942

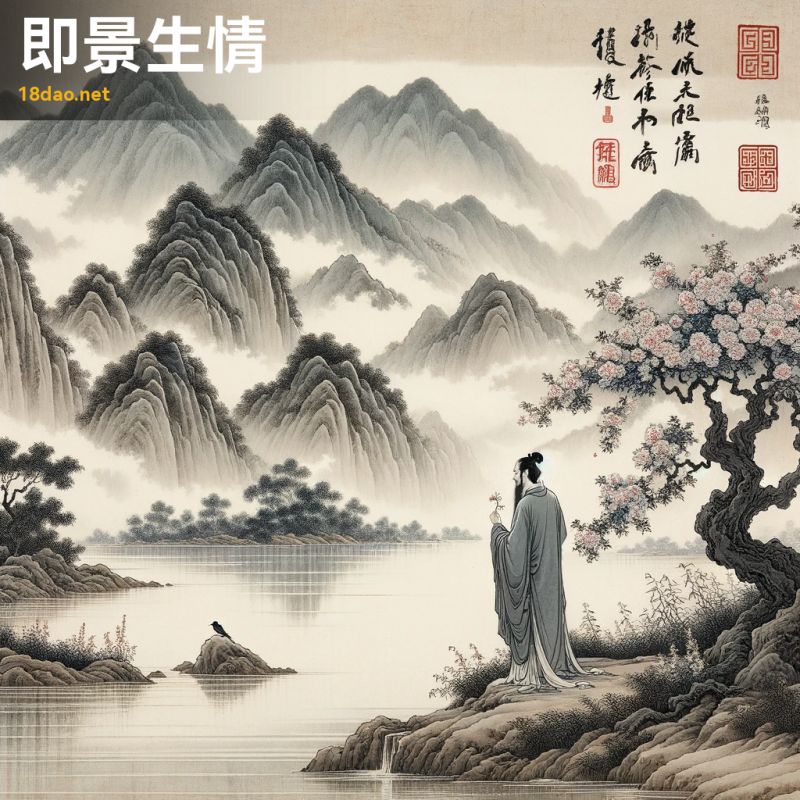

解读: 这幅图描绘了一个古典中国风景画,体现了“即景生情”这一成语的内涵。画中展现了一位古代学者站在流淌的河边,他正凝视着河岸上盛开的花朵,表现了一种对自然美景的深切感慨和情感的触发。远处的山脉笼罩在薄雾中,增添了画面的深度和神秘感。

画风仿佛古代画家,细腻的笔触和微妙的水墨渲染,色彩以自然色调为主,展现了一种沉静和深邃的美。

“即景生情”字面意思是看到眼前的景象就产生感情,通常用来形容人们看到某些景物时,会联想到过去的事情,引发情感的波动。这幅画正好表达了这种情感的唤起,通过古代学者沉思的姿态和周围的自然景观,传达出一种即刻与景物之间产生情感联系的意境。

在画面的某个角落,有一枚红色的传统中国印章,为作品增添了一抹古典的韵味,也象征着作品的完成和艺术家的印记。

整体而言,这幅画作充分体现了“即景生情”的意境,同时展现了古典中国画的美学特征。

-

序号: 943

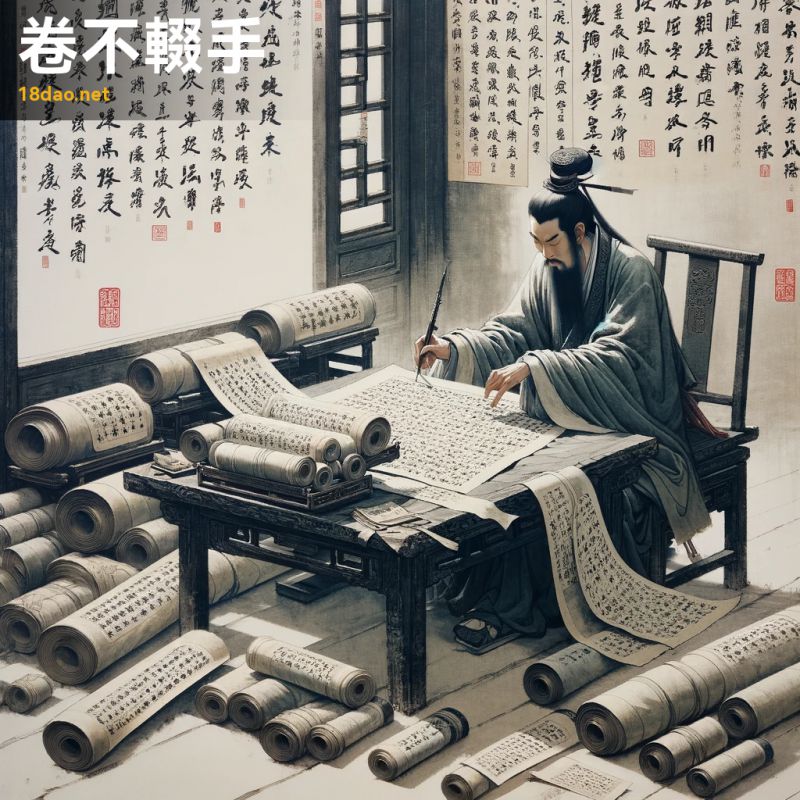

解读: 这幅插图展现了一位身着古代服饰的学者,正专心致志地阅读和书写。画中的学者坐在木桌旁,周围摆满了卷轴和书籍,有的展开,有的卷起。

整个场景捕捉到了学者在深入学习的瞬间,他的手在卷轴上迅速移动,使用毛笔书写。

这幅画的风格让人联想到古代画家或近代画家,展现了精致的笔触和细腻的水墨渲染。背景简约,聚焦于学者和满桌的卷轴,传达出专注和持续学习的氛围。画角有一个小巧醒目的红色印章,为艺术作品增添了一抹真实感。

这幅插图与成语“卷不輟手”之间的联系非常明显。该成语字面意思是“卷轴从不离手”,形容人勤奋好学,常常手不释卷。在插图中,学者被书本和卷轴包围,专心致志地学习,形象地展现了“卷不輟手”的含义。这样的画面传达了对知识和学习的尊重,以及在中国古代文化中学习的重要性。

-

序号: 944

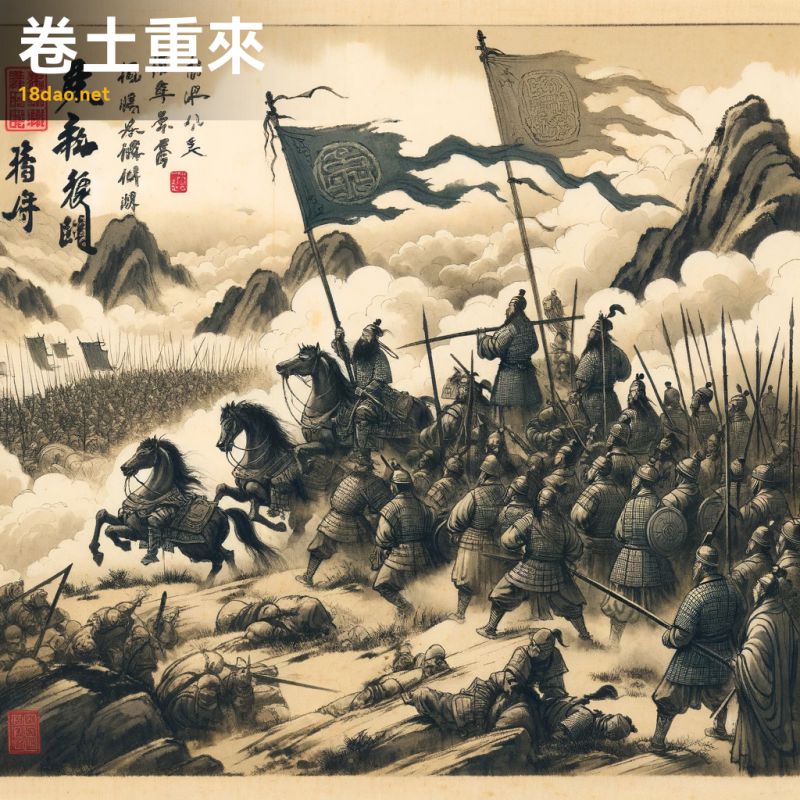

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“卷土重来”的内涵。画面中,古代战士们在战场上重新集结,显示出他们重振旗鼓、准备再次投入战斗的决心和活力。远处飘扬的战旗和滚滚尘土营造出紧张而又充满动感的氛围。这不仅展现了他们坚韧不拔的战斗精神,也象征着面对困难不屈不挠、勇于挑战的精神。

在画风上,此图模仿了古代画家或近代画家的传统中国水墨画技法,流畅的线条和淡雅的色彩传递出一种古朴而深邃的美感。图画的一角还有一枚红色印章,增添了作品的艺术魅力和文化底蕴。

整体而言,这幅插图不仅展现了“卷土重来”的意象,也通过传统的中国画风格,体现了中国古典文化的深厚底蕴和独特魅力。

-

序号: 945

解读: 这幅插图展现了中国成语“卷旗息鼓”的寓意。在画面中,我们看到一群身着传统中国战甲的士兵,在黄昏的宁静战场上,正平静地卷起战旗,安静地放下战鼓。这些动作象征着冲突的结束,传达出和平与结束战争的主题。

背景描绘了一片宁静的山水景致和落日,强调了结束战斗后的宁静与和谐。

整个场景用淡雅的色彩和细腻的笔触刻画,营造出一种宁静和闭幕的氛围,这与古代画家和近代画家的画风非常吻合。

成语“卷旗息鼓”本意指停止战斗,比喻停止争斗或竞争。在这幅画中,士兵们收起战旗、放下战鼓的动作恰如其分地体现了这一含义。画面中的红色印章则为作品增添了一抹传统中国艺术的韵味。

通过这幅作品,我们不仅能感受到成语的直接意义,还能领略到中国古典艺术的深厚底蕴。

-

序号: 946

解读: 这幅插图呈现了成语“原璧归赵”的故事场景。在这个故事中,赵氏的一个家臣被秦国诬陷,秦国要求赵国用和氏璧换取他的自由。后来,秦国反悔不放人,但赵国的家臣廉颇和蔺相如智取和氏璧,使之得以归还赵国。

在插图中,我们可以看到一位穿着传统汉服的男子,他庄重而尊贵地双手捧着一块精美的玉璧。他所处的环境是一个古代中国的庭院,周围有典型的中国建筑、牡丹花和学者的假山石。

整幅画的风格受到了古代画家和近代画家的影响,特点是细腻的笔触和丰富、柔和的色彩。图像的一个角落还巧妙地放置了一个红色的印章。

这幅画不仅捕捉了故事的核心元素,即珍贵的和氏璧及其归还,还透过细节传达了中国传统文化的深厚底蕴。

通过这样的视觉呈现,成语“原璧归赵”中蕴含的智慧、勇气与正义得到了深刻的展示。

-

序号: 947

解读: 这幅图描绘的是“厌劳喜逸”这个成语的场景。画中展示了一位身着传统汉服的贵族,悠闲地躺卧在一个郁郁葱葱的园林中。他手持扇子,表情满足,周围环绕着盛开的花朵和一个小池塘。远处,他的仆人们正在忙碌地照料园林和家务。

此成语的字面意思是厌恶劳累,喜欢逸乐。在这幅画中,贵族的逸乐生活与仆人们的辛勤工作形成了鲜明对比,生动体现了成语的含义。

画风仿佛古代画家,笔触细腻,色彩柔和,营造出一种宁静优雅的氛围。画面角落的红色印章是传统中国画的一个标志性元素,增添了作品的艺术感和文化底蕴。

-

序号: 948

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“厉兵秣马”的画面。成语“厉兵秣马”意味着为战争做准备,字面上的含义是磨练士兵、喂养战马。在这幅作品中,我们看到一群穿着传统中国盔甲的士兵在磨练他们的武器,这象征着他们正在为即将到来的战争做准备。同时,几匹战马被喂养和照顾,它们看起来强壮而健康,预示着充分的战斗准备。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的经典中国画,传达了一种古朴而深邃的感觉。在画面的一个角落,我们还可以看到一个小巧的红色中国印章,增添了一抹传统的韵味。

通过这样的细节,画面不仅生动地展现了成语的意境,而且也体现了中国古典文化的深厚底蕴。

-

序号: 949

解读: 这幅插图是对“厉兵秣马”这个成语的视觉诠释。成语“厉兵秣马”源自中国古代,字面意思是磨快(厉)武器和喂养(秣)战马,比喻充分准备战争或行动。这幅画中,我们可以看到一个古代战场的场景,许多士兵和战马正在为即将到来的战斗做准备。士兵们穿着不同的古代中国盔甲,手持各种武器,有的在磨剑,有的在调整盔甲。战马则被喂食和装备,准备投入战斗。画面的气氛严肃而专注,强调了军事准备的细节。

这幅画的风格模仿了中国古典画的大师古代画家或近代画家,通过精细的笔触和深刻的意境展现了这个成语的内涵。画面中的红色印章是中国画传统的标志之一,增加了作品的文化感和正式性。

整体上,这幅插图不仅展示了“厉兵秣马”的直观形象,也传达了一种古朴而深邃的艺术氛围,与成语本身的历史背景和文化内涵相得益彰。

-

序号: 950

解读: 这幅插图描绘了一个穿着传统长袍的古代中国学者,他正严肃地站在典型的中国书房中。他的面容显得严厉,眉头紧锁,似乎正在指责某人。书房里摆满了卷轴、书籍,以及传统的中国画元素。

整个场景传达了一种严肃和紧张的气氛,与“厉色疾言”这一成语非常契合。这一成语的字面意思是面色严厉,说话尖刻,用来形容某人态度严厉,说话直率。

画面的风格受到了古代画家和近代画家画风的启发,展示了细腻的笔触和微妙的色彩搭配。图画一角还有一个小巧雅致的红色印章,增加了画作的古典韵味。

这幅插图与“厉色疾言”这一成语的联系在于,它成功捕捉了成语中描述的严肃和直率的气质。画中人物的面容和姿态传达了权威和严厉,而书房的布置则体现了传统的文化背景。

整体上,这幅画完美地表现了成语的内涵,同时也展现了中国古典文化的严肃性。

-

序号: 951

解读: 此图展现了一位古代中国学者坐在柳树下,面前放着一卷展开的书卷,象征着从过去的经历中学习。学者身着传统长袍,面带沉思表情。背景是一幅宁静的山水画,有山脉、流淌的河流和一座桥,代表着人生的旅途和持续的学习。

这幅画的风格受到古代画家和近代画家的启发,用柔和的笔触和柔和的色彩捕捉了深度和宁静感。画面一角有一个小红印章。

这幅图与成语“去事之戒,来事之师”之间的联系在于,它传达了从过去的经验中学习并以此为未来行动的指导的主题。成语“去事之戒,来事之师”字面意思是把过去的事情作为警戒,把未来的事情当作老师。这反映了一种深思熟虑和从经验中吸取教训的态度,正如图中的学者沉浸在书卷的学习中,从历史中寻求智慧指导未来。

整个画面营造了一种沉稳、深邃的氛围,与成语所蕴含的哲理和教诲完美契合。

-

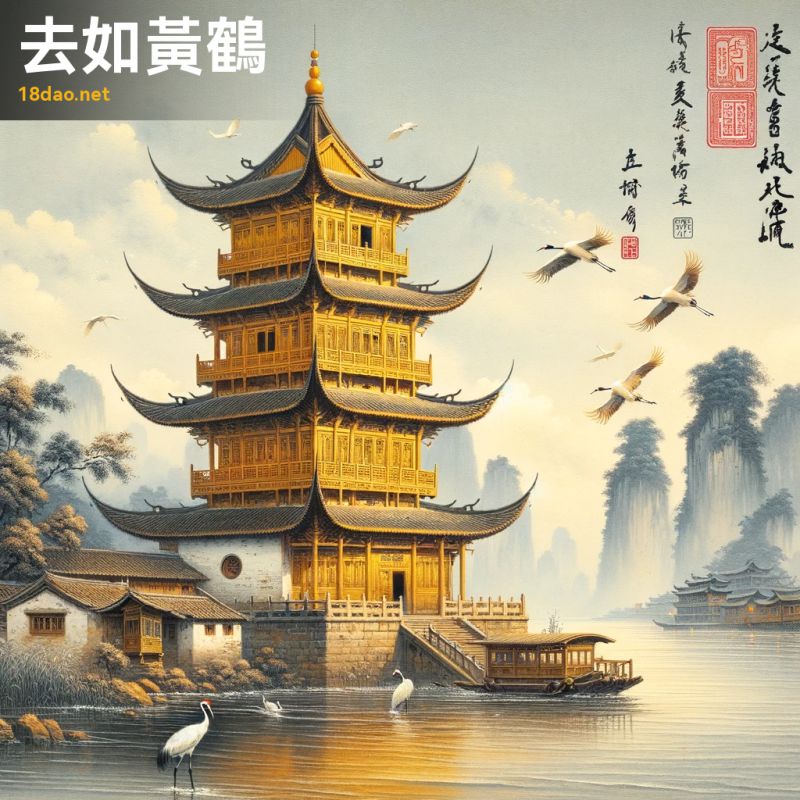

序号: 952

解读: 这幅插图灵感来源于成语“去如黄鹤”。在画面中,我们看到壮观的黄鹤楼耸立在长江边,周围有几只鹤飞翔。

整个场景采用了传统的中国画风格,有着古代画家或近代画家艺术作品的风格特点。细腻的笔触捕捉了古老建筑的精致和周围自然景观的美丽。

在这幅画中,黄鹤楼的雄伟和飞翔的鹤象征着成语“去如黄鹤”的含义。这个成语源自古代诗人崔颢的《黄鹤楼》,诗中描述了黄鹤一去不复返的情景,用来比喻人或事物离去后很难再回来。画面中黄鹤楼的恢宏与鹤的飘逸飞翔,共同传达了这种遥远和不可复得的意境。

此外,画面一角的红色印章增添了作品的真实性和传统感,同时也是对古典中国画传统的一种致敬。

整体而言,这幅画不仅展现了中国古典文化的深刻内涵,也体现了成语“去如黄鹤”的寓意。

-

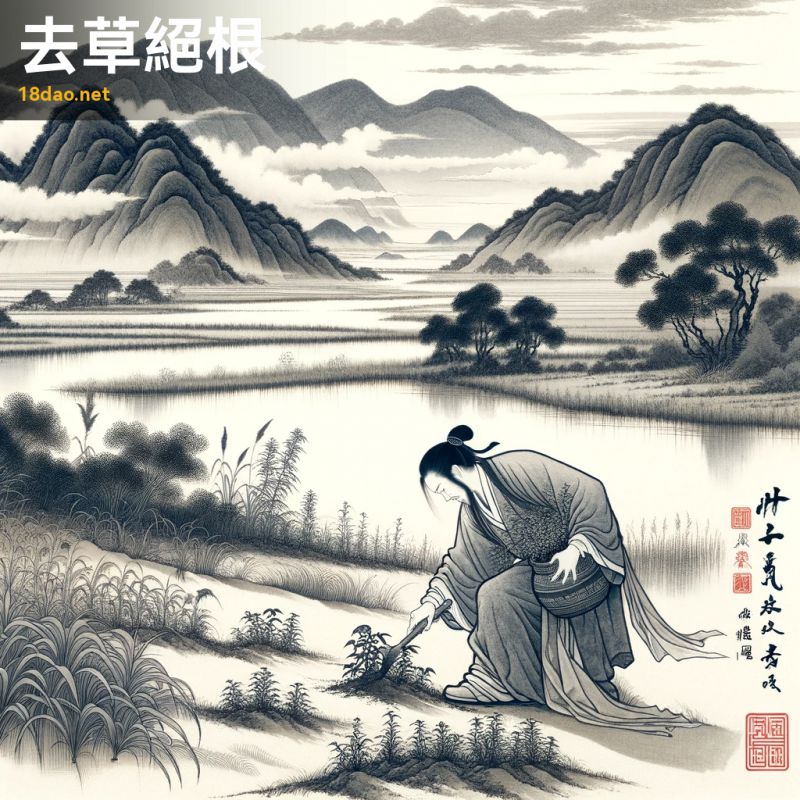

序号: 953

解读: 这幅插图展现了成语“去草绝根”的形象化表达。画面中,一位身着传统中国服饰的人正专心致志地从地面上拔除杂草,确保连根拔起。背景是一个宁静的中国古典山水,远山、清空,营造出一种平和而深远的氛围。

这幅画的艺术风格受到了古代画家的启发,采用了水墨技法和微妙的色彩处理。在画面的一角,还有一个红色的印章,为作品增添了一种真实而古朴的触感。

“去草绝根”这一成语本意是指彻底清除杂草,连根拔起,比喻彻底消灭祸根或敌人,不留后患。这幅画中的场景和动作,恰如其分地表现了这一成语的内涵。

通过形象地描绘拔除杂草的动作,暗示了消除问题的决绝与彻底,这与成语的深层含义相呼应。

-

序号: 954

解读: 这幅插图体现了成语“去邪归正”的深刻含义。图中展现了一位身着古代中国服饰的人物,他正在从一条黑暗、阴森的小路上迈步而出,这条路上布满了带刺的枝条和令人不安的阴影,象征着邪恶或误入歧途的生活方式。而他正走向一条明亮、开阔的道路,道路两旁开满了盛开的花朵,远处是宁静优美的景色,代表着回归正道和正义。

这幅画的风格仿照了古代画家或近代画家的作品,捕捉了经典中国艺术的精髓。

整个画面既传达了成语的寓意,又展现了中国传统绘画的深邃和古朴。画面一角的小红印章,为作品增添了一抹传统的韵味,也是中国古典艺术作品的典型标志。

-

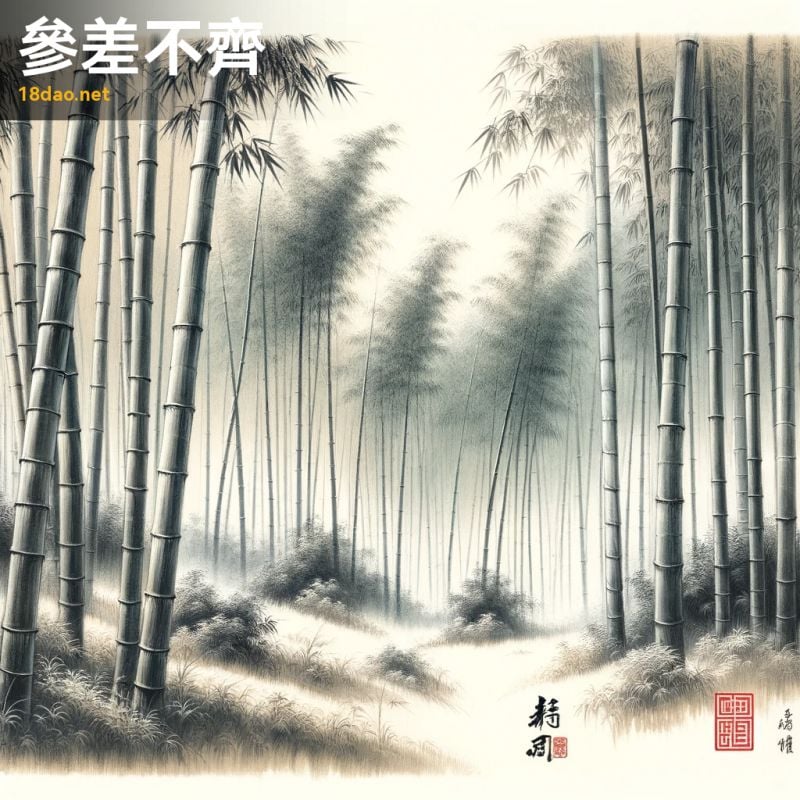

序号: 955

解读: 这幅图描绘了一片竹林,其中的竹子高低不一,生长姿态各异,象征着“参差不一”这一成语。此成语形容事物或人的不同,高低、长短、大小、水平等方面都有差异。在图画中,竹子的不同高度和形态正好体现了这种多样性和非一致性。

画风仿古代画家或近代画家,通过细腻的笔触和宁静的自然背景展现了古典中国画的韵味。色彩以低调的绿色和大地色调为主,营造了一种古朴而深邃的感觉。画面中还加入了一个小巧的红色印章,增添了作品的真实性和艺术感。

整体上,这幅画通过展现自然之美和多样性,完美诠释了“参差不一”的含义。

-

序号: 956

解读: 这幅图描绘了一个竹林,竹子的高矮不一、粗细各异,正好体现了“参差不齐”这个成语。在中国传统文化中,“参差不齐”形容事物之间高低、长短、大小等不一致,彼此之间缺乏均衡。这幅图中的竹子,有的高耸入云,有的矮小粗糙,形成鲜明的对比。

在画风上,这幅作品模仿了古代画家的风格,运用了精细的笔触和宁静的自然背景,以及绿色和棕色的微妙色彩搭配。尽管竹子生长不均,但整体上仍呈现出一种和谐之美,象征着即使在不平等的条件下,自然界和社会中也能寻找到一种平衡和谐。

画面角落的小红印章,是传统中国画作中常见的签名方式,增添了一抹文化气息和艺术价值。

通过这幅画,我们可以感受到“参差不齐”不仅是对自然界多样性的生动描绘,也反映了社会和文化中的多元与包容。

-

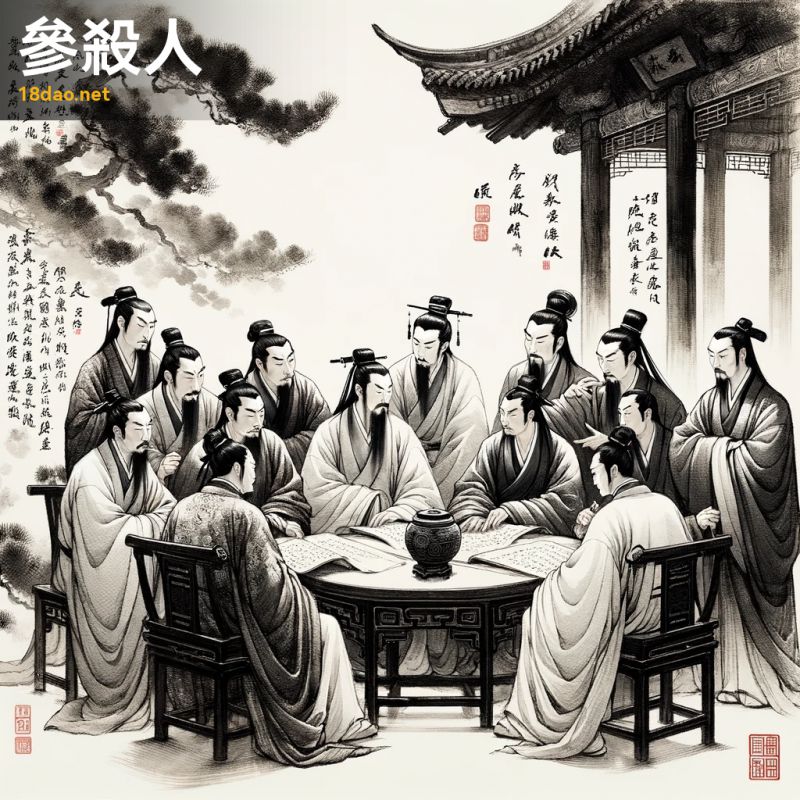

序号: 957

解读: 这幅图描绘了成语“参杀人”的场景。在中国传统文化中,“参杀人”是指诸葛亮在《三国演义》中借助天象来威吓孙权的使者,使他们信服,不敢妄议攻打刘备。这个成语用来形容用巧妙的手段吓唬人。

图中展现了一群穿着古代中国服饰的人围坐在一张桌子旁,他们表情各异,有的关注,有的好奇,有的沉思。

整个场景的氛围非常严肃,反映出决策的重大性。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国水墨画技法,注重细腻的水墨渲染和细致的笔触。画作角落的小红印章作为签名,增添了一抹传统艺术的韵味。

通过这幅画,我们可以感受到成语“参杀人”中所蕴含的深刻意义,即以智慧和策略在紧张的政治局势中取得心理上的优势。

-

序号: 958

解读: 这幅插图展现了中国成语“反掌之易”的意境。在画面中,一位学者身穿传统汉服,坐在宁静的湖边柳树下。他正轻松地翻转着手掌,象征着事情的简易和轻松。背景是典型的中国古典风景,迷蒙的山峦和缓缓流动的河水增添了一份静谧与深邃。

整个画风模仿了古代画家或近代画家的中国水墨画风格,体现了中国画的古朴与深远。成语“反掌之易”字面意思是翻转手掌一样容易,比喻事情非常简单,轻而易举就可以做到。在这幅画中,学者轻松翻手的动作恰如其分地传达了这一含义,而古色古香的环境则衬托出中国古典文化的底蕴。这幅画在某个角落还有一个红色的印章,为作品增添了一份传统的韵味。

-

序号: 959

解读: 此幅画作体现了成语“反躬自省”的深刻含义。在画中,一位古代学者身着传统汉服,静坐在宁静的园林中,面向一池平静的荷花池深思。荷花象征着自我反省和内心的平和,而学者的姿态和表情传达出深度的内省和反思。画面背景中的小亭子增添了和谐与平衡的感觉。此画不仅捕捉了成语“反躬自省”的精神,即通过深入的自我反思来恢复秩序和平衡,也巧妙地运用了中国传统绘画的元素来表达这一概念。

画风仿古代画家与近代画家,传达出古朴而深邃的感觉,展现了中国古典文化的严肃性和美学价值。画作角落的红色印章更是点睛之笔,增添了作品的真实性和传统韵味。

-

序号: 960

解读: 这幅插图灵感来源于成语“反死回生”,意为从死亡的边缘奇迹般地恢复生命。在画面中,我们看到一位穿着传统汉服的古代中医,正专注地给一位病危的患者施用草药。这位患者躺在华丽的床上,面露微笑,肤色恢复健康,显现出生命的复苏迹象。背景是一个典型的中药房,架子上摆放着各种药材和卷轴。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的艺术风格,传递出深邃而古朴的感觉,与成语“反死回生”的深刻内涵相得益彰。画面中的细节,如医生的专注、患者的微笑和康复迹象,以及那些传统中药材,共同描绘出了从绝望中恢复生机的奇迹。此外,画角的红色印章增添了作品的传统感和真实性,强调了中国古典文化的重要性。

通过这幅插图,我们不仅能感受到成语本身的意境,还能欣赏到传统中国画的美学特色。

-

序号: 961

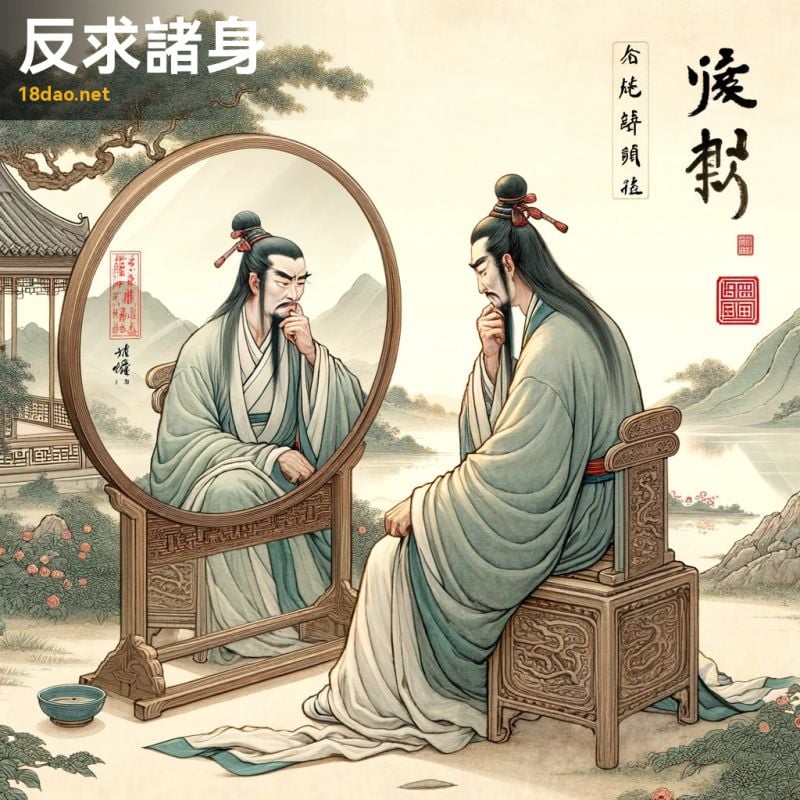

解读: 这幅插图展现了中国成语“反求诸己”(Fan Qiu Zhu Ji)的意境。在画中,一位身着传统服饰的儒士,在其安静的书房中沉浸在自我反省之中,这通过他凝视镜子的动作象征性地表现出来。镜子不仅反映了他的面容,也象征着对内心的深入思考。书房内布置着典型的中国古典元素,如卷轴、木制书桌和传统装饰,营造出一种宁静而深沉的氛围。画面的一角还印有红色印章,这是中国古典艺术的典型标志,象征着作品的真实性和传统。

整体画风呈现出古代画家或近代画家的风格,体现了一种朴素而深邃的审美感

。

-

序号: 962

解读: 这幅插图呈现了成语“反求诸身”的核心意涵。在画面中,我们看到一位古代学者身着传统的中国服饰,正在镜子前深入地反省自己。他的表情专注而内省,寓意着自我审视和内心的反思。这个场景被简洁而宁静的环境所包围,进一步强调了反思和自省的主题。“反求诸身”这个成语的意思是指反过来求诸于自己,就是说要把别人对自己的要求反过来加诸于自己,从而达到严格要求自己的目的。画面中学者对着镜子的动作,恰恰体现了这一点,他通过镜子这一媒介,象征性地对自己进行审视和反思。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风,传达出一种古朴而深邃的感觉,与成语的传统文化背景相契合。画面角落的红色印章,增添了作品的真实性和文化深度。

通过这样的视觉表现,插图不仅展现了成语的字面意义,也深入表达了其内在的哲理和精神实质。

-

序号: 963

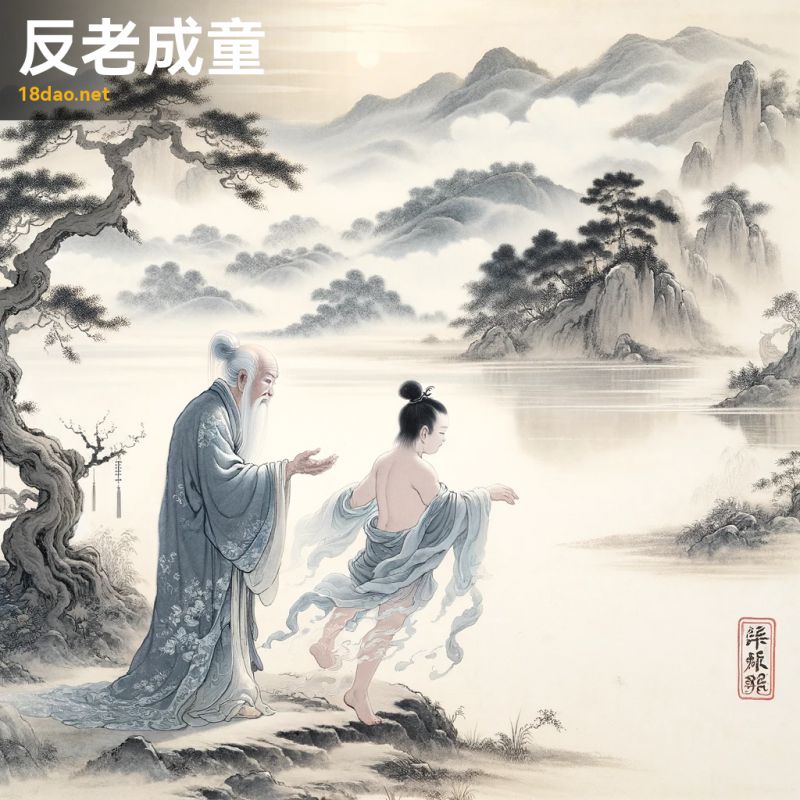

解读: 这幅插图展现了成语“反老成童”的意境。图中,一位身穿传统中国服饰的老人正在逐渐转化为一个孩童,象征着重返青春的奇迹。这一变化寓意着老年人恢复童年的活力和纯真,反映了对逆转衰老、返老还童的向往。画面的背景是典型的中国古典山水,展现出一种恬静而永恒的美感。山峦起伏,树木苍翠,河流蜿蜒,与前景中的人物形成了和谐的对比。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,采用了细腻的笔触和微妙的水墨渲染。画面一角的红色印章是中国艺术中的经典元素,为作品增添了一抹鲜明的文化特色。

整体上,这幅画不仅表达了成语的深层含义,也呈现了中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 964

解读: 这幅插图描绘了“反老为少”的成语主题,采用了古代画家和近代画家风格的古典中国画。图中展示了一位老者逐渐转变为年轻版本的自己,体现了青春与活力的本质。这种转变既微妙又优雅,老年人仿佛在梦幻般的方式中褪去岁月的痕迹。围绕着这个人物,自然元素如盛开的花朵或升起的太阳象征着重生与新的开始。

整个作品色调和谐、宁静,营造出一种超脱时间的平和感觉。画面的一角还有一枚红色印章,增添了作品的古典美感和正式感。这幅画直观地传达了“反老为少”成语的含义,即通过某种方式恢复青春,重获年轻的状态。成语本身寓意着逆转时光的奇迹,或比喻人通过努力焕发出勃勃生机。

通过古典画风的呈现,这幅插图不仅表达了成语的字面意义,还深刻地展现了中华文化对时间、年龄和自然的哲学思考。

-

序号: 965

解读: 这幅插图生动地展现了“反老还童”这一成语的内涵。图中描绘了一位老人逐渐转变为年轻人的景象,象征着返老还童、逆转衰老的过程。从一侧的老年人,面带皱纹、头发花白,到另一侧的年轻人,充满活力与生机,这一细腻的转变体现了生命的自然循环和重获新生的美好寓意。画面背景宁静,自然元素如树木和流水寓意生命的循环与变迁,增强了作品的深刻内涵。

画风借鉴了古代画家和近代画家的风格,用细腻的笔触和对现实与艺术的完美平衡,表现了这一传统中国文化中的深刻主题。作品一角的小型红色中国传统印章,为艺术品增添了一份真实感和传统的韵味。

-

序号: 966

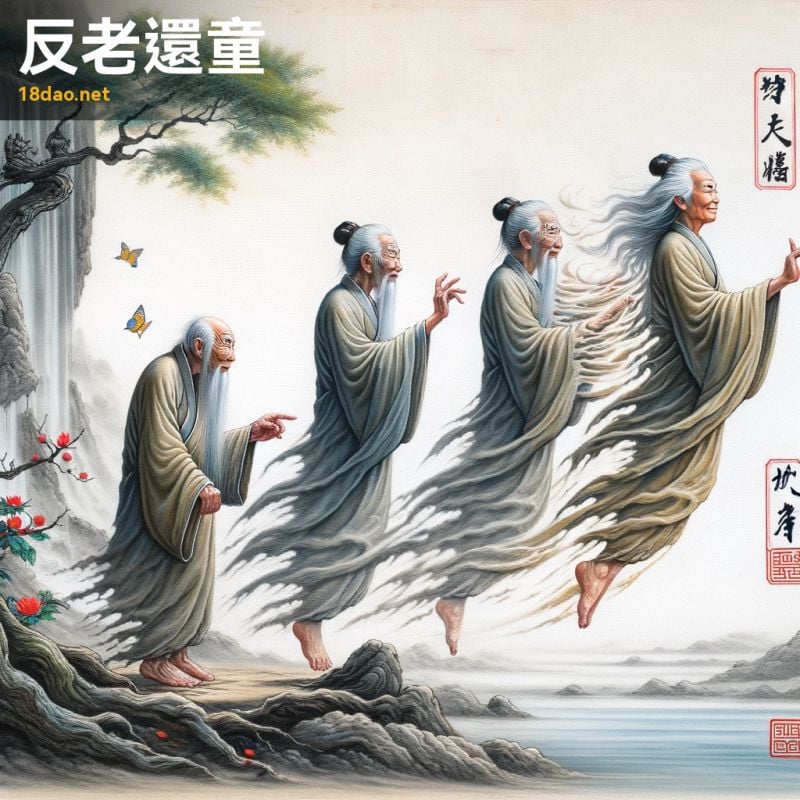

解读: 这幅插图展现了中国成语“反脣相攻”的寓意。图中展示了两个代表不同王国的人物,他们站在对方面前,面露愤怒和对抗的夸张表情。这种姿态象征着成语中所隐含的相互攻击和冲突。背景是典型的中国古典山水画风格,有着柔和的山脉和平静的河流,与紧张的前景形成鲜明对比。

整幅画采用了古代画家或近代画家的风格,注重表现力强烈的笔触和柔和的色彩。画面一角还有一个红色的印章。这幅画反映了“反脣相攻”的成语意义,即双方互相指责和攻击,像嘴唇和牙齿相互咬合一样,形象地表现了冲突和对立的局面。

通过古典中国画的手法,这幅作品不仅表达了成语的直接含义,还传达了一种古朴而深邃的艺术感受。

-

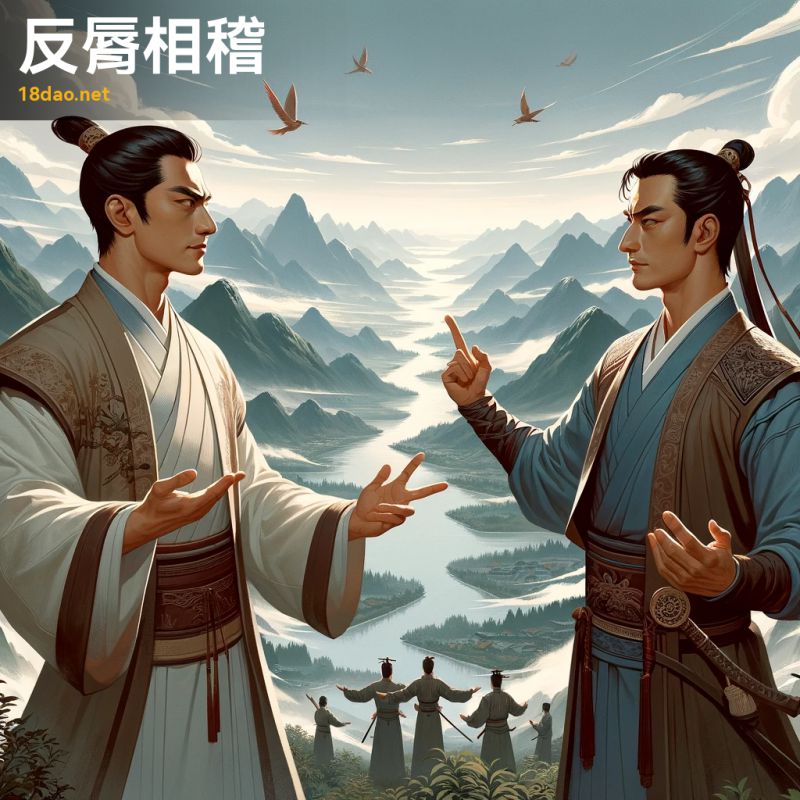

序号: 967

解读: 这幅插图展现了成语“反脣相稽”的含义。成语“反脣相稽”出自《左传·定公十四年》,原意是指辩论时互相反驳,后泛指互相指责或相互攻讦。在这幅图中,我们看到两位身着传统中国服饰的男子,面对面站立,一人正怒目而视,似乎在激烈指责对方。另一人则带着讽刺的微笑,似乎在机智地回应或讥讽对方。这正体现了“反脣相稽”中的相互指责和辩驳的意味。背景是经典的中国山水画风格,山峰被云雾环绕,增添了一种深远和神秘的气氛。这样的背景不仅彰显了中国传统艺术的美,也象征着争辩双方如同云雾缭绕的山峰一样,各执一词,难以分清是非。

整体上,这幅画以传统中国画的风格呈现,包括服饰、人物表情和背景。画面的一个角落还有一枚红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以证明画作的真实性和作者的身份。这幅画以其独特的方式诠释了“反脣相稽”这一成语,不仅体现了其中的含义,还展示了中国传统文化的深厚底蕴。

-

序号: 968

解读: 这幅插图展现了成语“反脣相讥”的场景。在这幅画中,两位古代中国学者正在幽静的庭院里激烈辩论。一位身着传统汉服的学者正激动地做着手势,面部表情显示出挫败感和决心的混合。与他相对的另一位学者模仿着他的姿态和表情,似乎在以讽刺的方式模仿他。这幅画的背景是典型的中国园林,有柳树、小池塘和石桥。

整个画面风格模仿了古代画家或近代画家,注重细腻的笔触和柔和、朴素的色调。在画面的一个角落,还巧妙地放置了一个红色的印章。此成语“反脣相讥”意味着用对方的话反过来讽刺对方。在这幅画中,通过展现两位学者的互相模仿和讽刺,形象地表现了这一成语的含义。

通过古典中国画风格的运用,这幅作品不仅传达了成语的意境,还展现了中国古典文化的深刻内涵。

-

序号: 969

解读: 这幅插图为成语“反覆不常”提供了形象而深刻的视觉表现。在画面中,我们看到一条河流蜿蜒穿越山谷,周围环绕着郁郁葱葱的山峦。这些山峦被雾气所笼罩,象征着变化和转换。雾气的不定和山峦的隐约,恰如人生的无常,难以捉摸。河水的水位明显变化,暗示了事物本质上的不一致性和短暂性。

画风灵感来源于古代画家和近代画家,其特点是表现力强烈的笔触和细腻的色彩渐变。这种风格在表达成语“反覆不常”的含义上,与主题完美契合。画面上的红色印章是对中国古典文化的尊重和致敬,同时也为作品增添了一种正式和传统的气息。

通过这幅插图,我们不仅看到了自然景观的美丽,还感受到了成语中蕴含的哲理——事物和情况总是在不断变化之中,没有什么是永恒不变的。

-

序号: 970

解读: 这幅插图以古典中国水墨画的形式呈现,旨在体现成语“反复无常”的内涵。画中的河流蜿蜒曲折,流向不定,象征着不稳定和变化无常。河岸上繁茂的植被随风摇摆,每种植物的姿态都各不相同,进一步强调了不一致性的主题。天空部分多云,夹杂着些许晴朗的蓝天,象征着在不确定中的一瞬明朗。

整个画面传达了一种深沉而传统的美感,与古代画家或近代画家的画风相呼应。画角落中的小型红色印章,增添了作品的传统中国艺术韵味。此图表现的是自然界中河流和植物的不同状态,通过这些元素的变化无常来隐喻生活中的不确定性和多变性,从而与“反复无常”这一成语的含义相契合。

-

序号: 971

解读: 这幅图描绘了成语“反邪就正”的场景。成语“反邪就正”字面意思是指反对邪恶,追求正义。在这幅画中,一位身着传统长袍的中国古代学者或官员,正直而坚定地站在朝堂之上,面对一群腐败的官员或作恶者。他指着他们,象征着他对他们邪恶行为的直面和抗争。

画风仿佛古代画家或近代画家,强调了有力的笔触和正义感。背景简洁,主要聚焦于人物。画面中还巧妙地融入了一个小小的红色印章,增添了作品的古典韵味和艺术价值。

整体上,这幅画不仅传达了成语的深层含义,也展示了中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 972

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“反邪归正”的主题。图中,一位身着传统长袍的中国古代学者站在交叉路口。他面临的选择象征着成语的深刻含义:一条道路通向黑暗、阴森的森林,代表着邪恶,其中暴风雨的天空和带刺的灌木丛暗示了不正之路的危险与困苦;而另一条道路则明亮、诱人,通向一个风景宜人的地方,那里有盛开的花朵和平静的河流,象征着正义与光明的道路。这位学者的神态沉思,似乎在权衡选择,体现了人在面对道德选择时的内心挣扎和最终向善的决心。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风,通过细腻的笔触和微妙的色彩渐变来表达这个主题。画作中的红色印章是传统中国艺术作品中的一个重要元素,不仅增加了作品的审美价值,还象征着画家的身份和作品的真实性。

通过这幅画,我们不仅能感受到中国古典艺术的魅力,还能深刻理解“反邪归正”这个成语背后的道德寓意,即从错误的道路上回头,走向正直与光明的重要性。

-

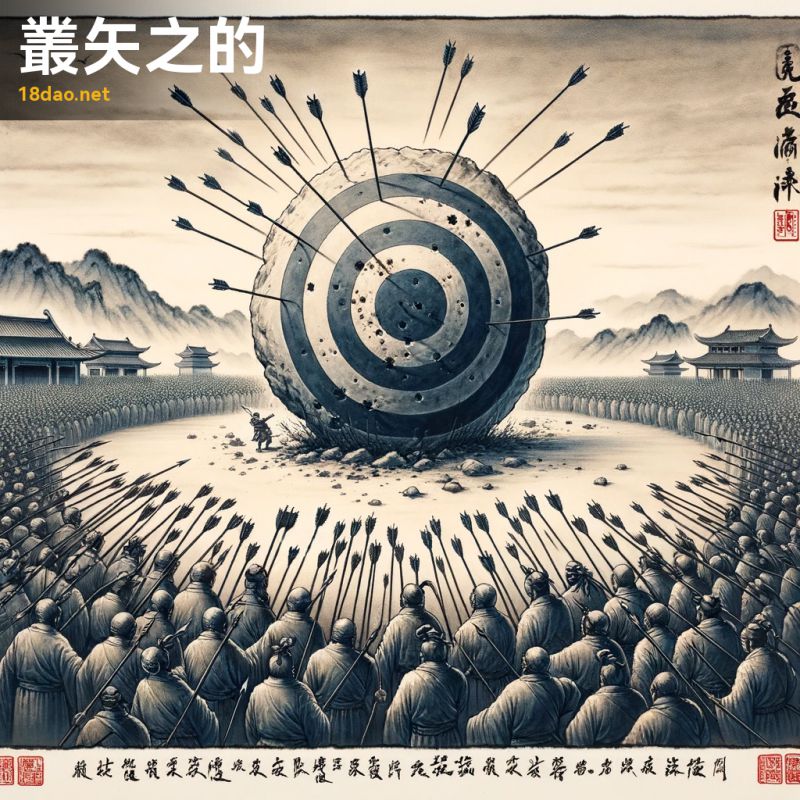

序号: 973

解读: 这幅图描绘了中国成语“丛矢之的”的形象化表达。在画面中,我们看到一个位于中央的大靶子,四周被众多箭矢所围绕。这些箭矢紧密地射入和环绕着靶子,象征着成为众矢之的,即成为众人批评或攻击的焦点。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国水墨画风格,展现了一种古典而深邃的艺术感。此外,在画作的一个角落,还有一个小巧且不显眼的红色印章,增添了作品的真实性和文化氛围。

通过这幅插图,我们可以更加直观地理解“丛矢之的”这个成语所传达的含义:成为众人关注和批评的中心,就像一个被众箭射中的靶子一样。

-

序号: 974

解读: 这幅插图展现了成语“丛至沓来”的意境。在图中,我们看到了一棵繁茂的大树,树上栖息着众多鸟儿。这些鸟儿种类繁多,色彩各异,它们成群结队地飞向这棵大树,形成了一种热闹而混乱的氛围。大树的枝叶错综复杂,生机盎然,成为了众鸟聚集的中心。这幅画体现了“丛至沓来”这一成语的内涵。在汉语中,“丛至沓来”形容事物接二连三,纷至沓来,象征着事物的大量涌现或连续不断的到来。图中的鸟儿源源不断地飞向大树,正是这一成语所描绘场景的生动体现。

画风上,我们参考了中国古典画风,特别是古代画家或近代画家的作品风格。画面的背景简洁而宁静,以突出繁茂的大树和成群的鸟儿。

整体画风传递了一种古朴而深邃的感觉,符合中国古典文化的审美。在画面的某个角落,我们还细心地添加了一个红色的印章,作为作品的签名,同时增添了一丝传统的韵味。

-

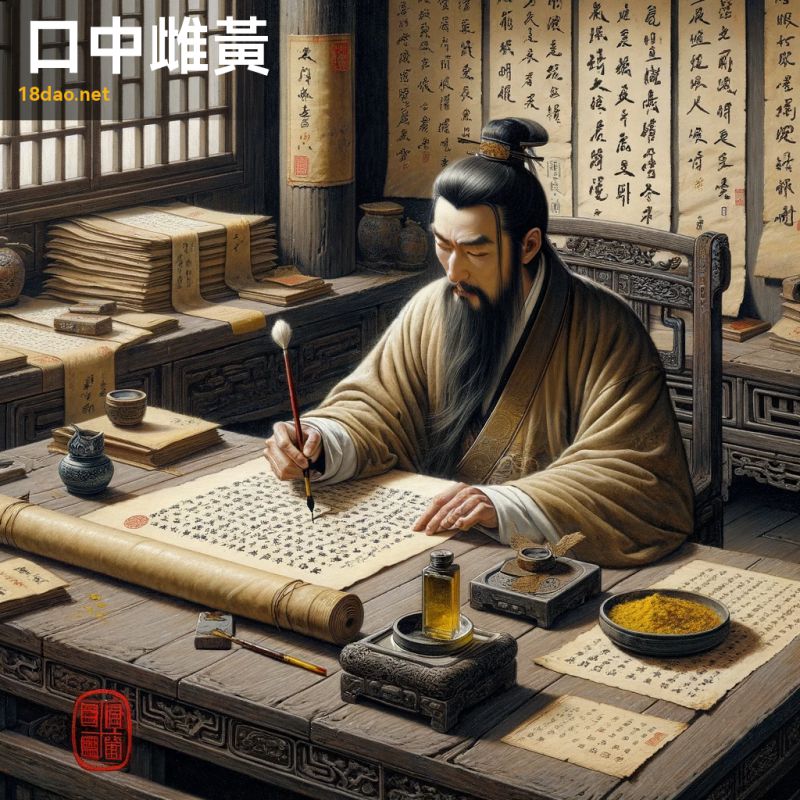

序号: 975

解读: 这幅插图展示了一位身着古代服饰的学者,坐在书房的木桌旁。他正持笔在羊皮纸上书写,桌上放有开启的砚台。桌子上还有一小堆黄色矿物颜料,象征着雌黄(一种传统用于封信和文件的材料)。画面捕捉了学者沉思书写的瞬间,表达了他对所写内容的深思熟虑。这幅插图与成语“口中雌黄”之间有着密切的联系。该成语源于古代一种检验雌黄真伪的方法,即将雌黄放入嘴中,真雌黄不溶于唾液。比喻言行不一,表里不一致。在这幅画中,黄色矿物颜料象征着雌黄,而学者沉思的神态则暗示了他言行之间可能存在的不一致性。

通过这种象征性的表达,画面传达了成语背后的深层含义。

整幅作品采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,用细腻的笔触和柔和的色彩表现了一个充满古典文化氛围的场景。画面一角的红色印章,增添了作品的艺术感和传统韵味。

-

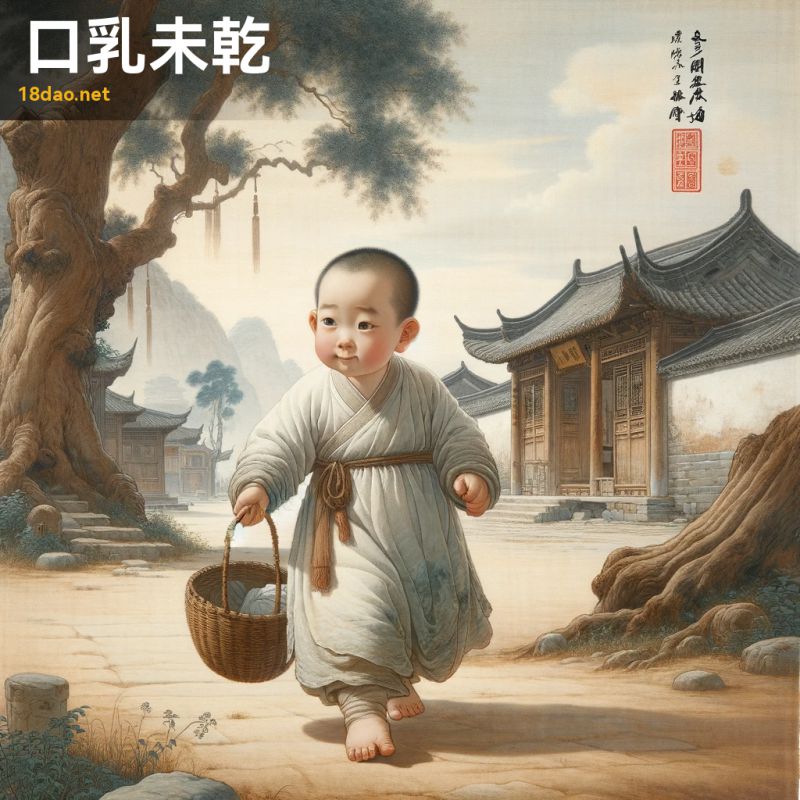

序号: 976

解读: 这幅插图展现了一个刚刚学会走路的幼儿,身穿简单的古代中国服饰,面带天真无邪的表情。这代表了成语“口乳未干”的字面意思,即婴儿期的牛奶还未干涸,形容年纪非常小。周围是宁静的乡村景色,远处可见传统的中国建筑和几棵老树,这些元素象征着古老和稳固,与幼小的孩童形成鲜明对比。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,用柔和的笔触和对自然之美的关注来呈现图像。画面一角的红色印章符合传统中国艺术的特点。

通过这幅图,我们可以感受到成语“口乳未干”所表达的含义:一个人年纪轻小,经验不足,尚未成熟。此成语常用来形容尚处于成长初期的年轻人,强调其缺乏生活和社会经验的特点。在中国古典文化中,此类成语常用来提醒人们对年轻一代的教育和培养应持有耐心和关爱。

-

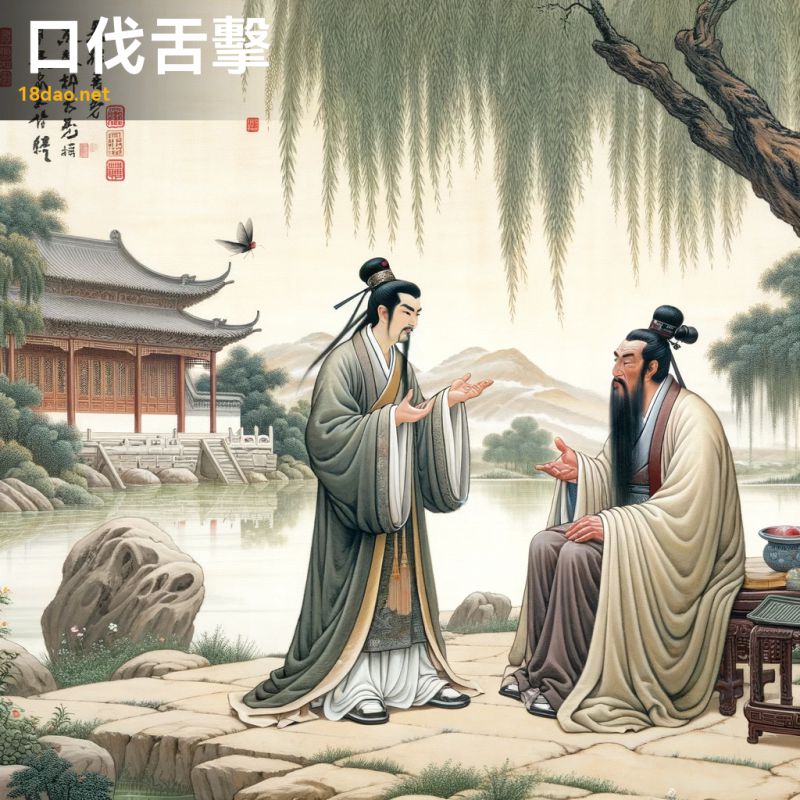

序号: 977

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“口伐舌击”的场景。画面中,两位穿着传统服饰的学者在柳树旁的宁静池塘边激烈辩论。一位中年汉族学者站立着,激动地做着手势,而另一位年长的汉族学者则平静地坐着,以锐利的反驳回应。背景中有古代中国的建筑,特点是弯曲的屋顶和远处的山脉。

整幅画的风格模仿了古代画家,用柔和的笔触着重表现了学者们的表情。成语“口伐舌击”字面意思是用嘴巴攻击,用舌头击打,比喻言辞激烈地攻击对方。此画正是体现了这种激烈辩论的场面,通过两位学者的互动和表情,生动地描绘了这一成语的寓意。这样的插图不仅呈现了成语的字面和深层含义,也展示了中国古典文化中辩论的艺术和智慧。

-

序号: 978

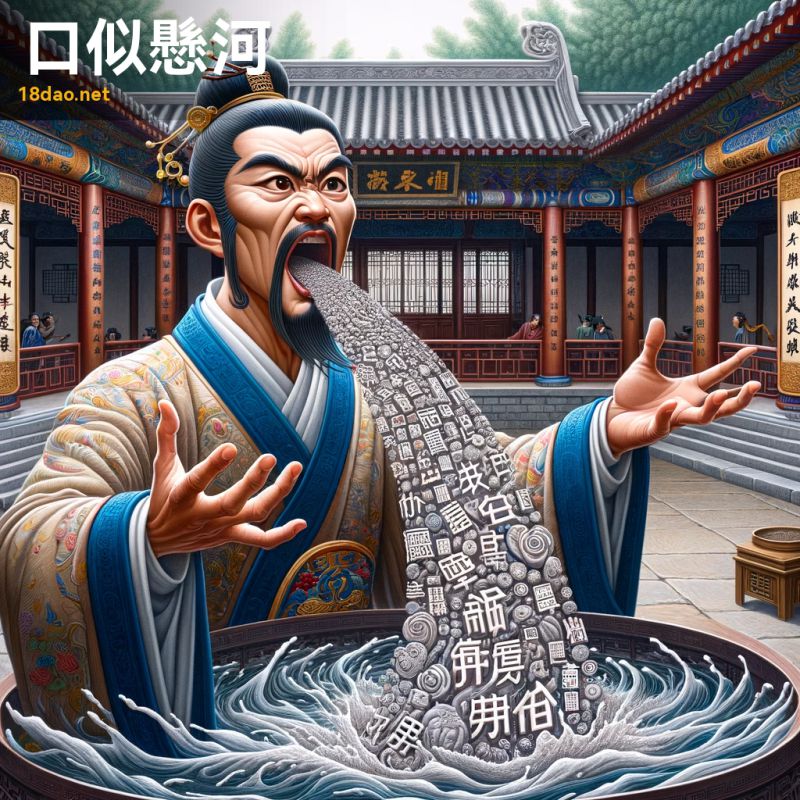

解读: 这幅图描绘了中国古代的一个场景。图中心是一位身穿传统汉服的中国男子,他表情生动,正在热情地讲话。他张大嘴巴,仿佛正处于讲话高潮。从他的嘴里,有一个视觉隐喻:一条由汉字组成的“言语河流”正在流淌出来,象征着他的雄辩和不停的言语。背景是传统的中国环境,可能是一个庭院或学者的书房,周围有古典建筑和自然元素,如树木或池塘。

-

序号: 979

解读: 这幅插图展现了“口出不逊”这个成语的场景。图中,一位学者正对一位长者无礼地讲话,体现了“口出不逊”(言辞无礼或出言不逊)的含义。长者身着传统的汉服,脸上露出震惊和不悦的表情。而年轻的学者表现出傲慢的态度,站姿对抗性强,暗示了其言行的不逊。背景是简单宁静的风景,与紧张的人物互动形成鲜明对比。

整幅画仿照古代画家或近代画家的风格,采用水墨技巧和微妙的色彩运用。画角落有一枚红色印章,象征着作品的真实性和正式性。这幅画不仅直观地展示了成语的字面意义,还通过人物的表情和姿态传达了其中的情绪和文化内涵。

通过对古典中国画风格的运用,这幅作品还呈现了一种古朴而深邃的美感,使成语的教育意义更加深刻。

-

序号: 980

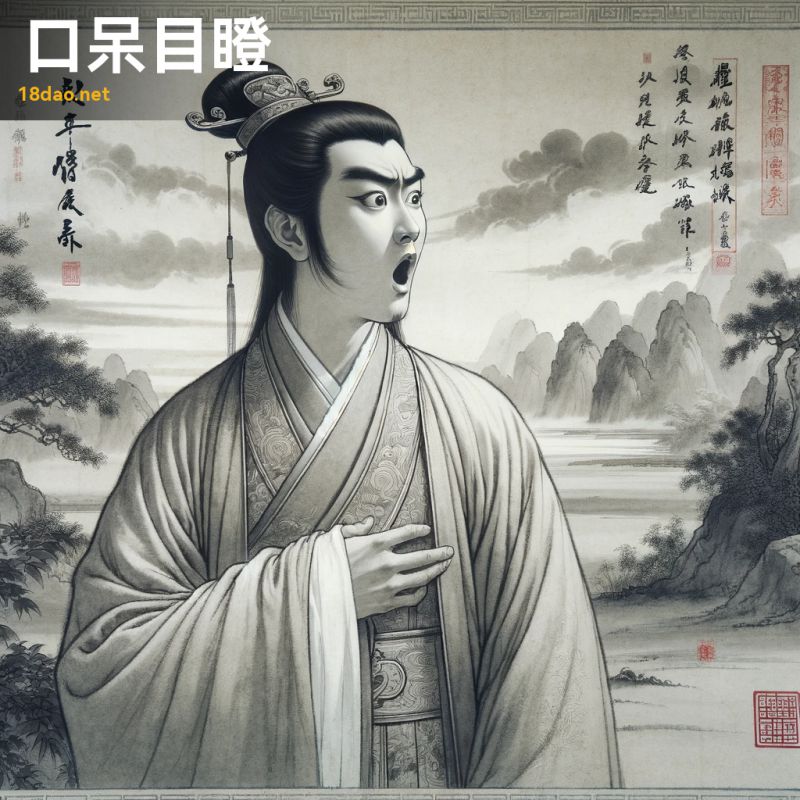

解读: 这幅图描绘了一个穿着古代中国服饰的男子站在历史背景中,面露惊讶之色,口呆目瞪。他的穿着暗示他可能是一位学者或官员。

背景是一幅宁静的山水画,有山脉、树木和一条河流,画风仿佛古代画家或近代画家的作品。画面采用了精细的笔触和微妙的水墨渲染,营造出深度和写实感。在画面的一角,还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感。这幅画体现了成语“口呆目瞪”的含义。在中国传统文化中,此成语用来形容人极度惊讶或吃惊到说不出话来的样子。画中人物的表情和姿态完美地捕捉了这种震惊和难以置信的情感,使观者能够立刻联想到这个成语。

通过古典的场景和人物造型,这幅画不仅表达了成语的字面意思,还传达了一种历史和文化的深度,使其成为对中国古典文化的一种敬意。

-

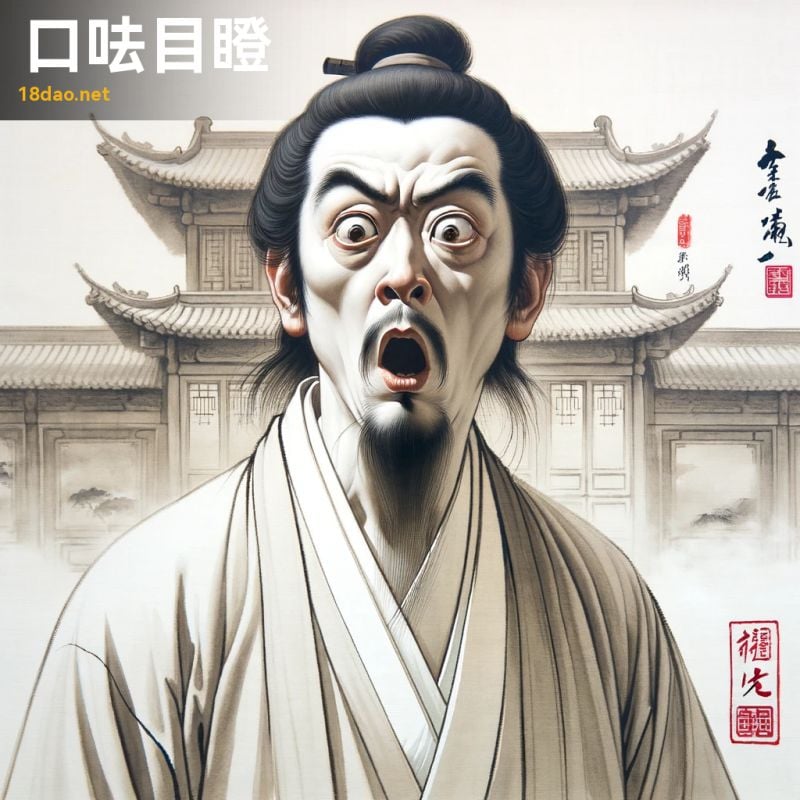

序号: 981

解读: 成语“口呆目瞪”形容人因惊讶、害怕或发呆而张大了嘴巴,瞪大了眼睛的样子。这幅图中,画面主人公的表情生动地体现了这一成语的内涵。他的眼睛睁得大大的,嘴巴张得很开,表情中透露出惊讶或难以置信的情绪。

整幅画采用了类似古代画家的传统中国水墨画风格,笔触柔和而流畅,以淡墨勾勒出人物和背景,突出了人物的表情,使整幅画充满了惊讶和错愕的氛围。画角落的红色印章增添了作品的古典韵味和真实感。

整体上,这幅插图不仅准确地传达了“口呆目瞪”的意境,也保持了古典中国画的审美特色。

-

序号: 982

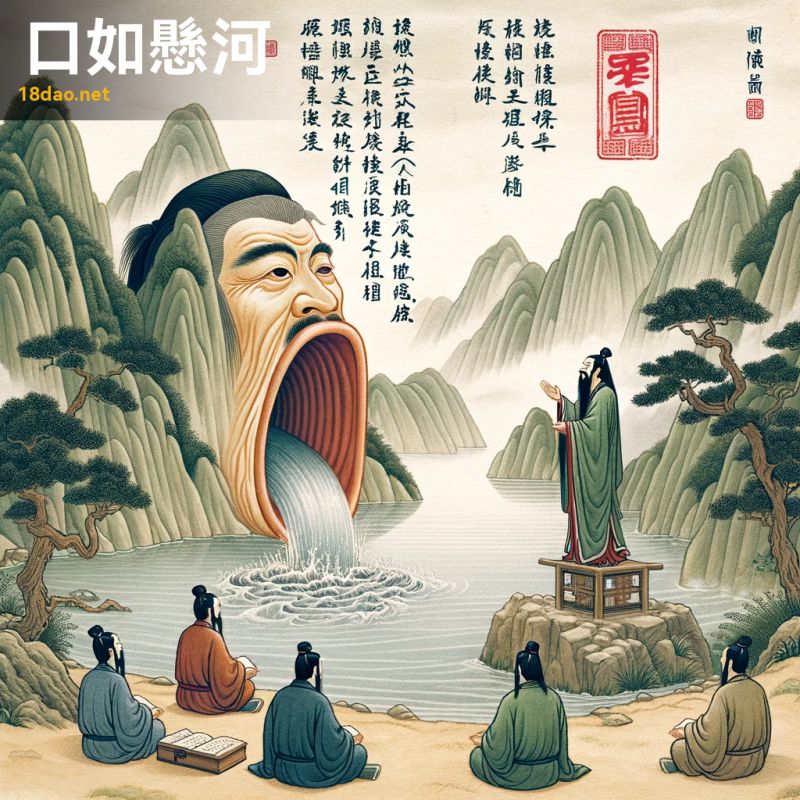

解读: 这幅插图生动地展现了中国古典成语“口如悬河”的寓意。成语“口如悬河”字面意思是嘴巴如同悬挂的河流,比喻说话能力极强,言辞如同滔滔江水连绵不绝。在这幅画中,我们看到一个学者站在河岸边,正在向一群听众雄辩滔滔。他的嘴巴被艺术夸张地描绘成瀑布的形状,寓意着他那强有力且富有感染力的演讲。画面背景是宁静的中国古典山水,山脉和河流营造出一种深远和宁静的氛围,与学者的雄辩形成鲜明对比。

整个作品采用传统中国画风格,模仿了古代画家或近代画家的绘画技巧,展现出一种古朴而深邃的感觉。在画面的某个角落,我们可以看到一枚红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以标示画家的身份或表达画家的某种情感或寓意。这枚印章的存在,不仅增添了作品的文化氛围,也体现了对中国古典文化的尊重。

通过这幅插图,我们可以更加直观地理解和感受到“口如悬河”这个成语的深层含义,以及它在中国文化中的独特魅力。

-

序号: 983

解读: 这幅插图展现了一个穿着传统汉服的小孩,坐着并拿着一个小杯子。孩子的表情天真、略显幼稚,完美体现了“口尚乳臭”这一成语的字面意义——尚未断奶,形容人年幼无知。画面背景是宁静而朦胧的山景,周围点缀着几朵细腻的花朵,色彩柔和协调,主要采用水墨色调并略带淡雅色彩。

整幅作品传达出一种青春和未经世事的氛围,与成语所暗示的天真和不成熟的含义相呼应。画面一角的小红印章为这幅古典中国画风格的作品增添了一抹真实感。

-

序号: 984

解读: 这幅图描绘了一个古典中国画风格的场景,灵感来源于成语“口快心直”。在画中,我们看到一位身穿古代学者长袍的人物,站在一个宁静的园林中。他表情温暖、坦率地与一群倾听者交谈,这些倾听者包括不同年龄段的男女,他们都身着传统的中式服饰。画面背景平和,有柳树、小池塘以及远处的宝塔。这幅画的主题“口快心直”指的是一个人说话直率,心地坦诚,不藏心机。画中的学者代表了这种品质,他的直率和诚实通过与人群的交流体现出来。

画风仿古代画家,注重细腻的笔触和柔和的色彩。画面一角的红色印章增添了作品的真实性和艺术价值。

整体上,这幅作品不仅传达了成语的内涵,也展示了中国传统文化中重视直率和诚实的价值观。同时,其细腻的风格和平和的场景也与成语的意境相得益彰。

-

序号: 985

解读: 这幅插图旨在视觉上诠释成语“口是心非”。画面中,我们看到一位古代中国的学者或官员,他的面部表情平和、和蔼,但他的眼神却透露出一丝狡猾或欺诈。这位人物正在与另一位看上去信任且毫无戒备的人交谈。背景简洁,主要聚焦于这两个人物之间的互动。在细节上,画面包含了一些暗示双重性的微妙元素,比如不匹配表情的阴影或被隐藏的小物件,这些都巧妙地体现了“口是心非”的含义,即表面上的话语和内心的真实想法并不一致。此外,画面一角还有一个传统的红色中国印章,为作品增添了一抹古典韵味。

通过这幅插图,我们可以感受到成语“口是心非”的深刻寓意,即表面的言辞可能掩盖了真实的意图或情感。这种表里不一的主题在画面中得到了巧妙的体现,既展示了古典中国画的魅力,也深刻传达了成语的内涵。

-

序号: 986

解读: 这幅插图描绘了一个繁忙的古代中国街道场景,充分体现了“口碑载道”这一成语的含义。在画面中,我们看到商贩在售卖商品,旅行者在交流故事,学者在讨论新闻。这些元素象征着信息和声誉的传播,正如成语所描绘的那样,通过口口相传的方式,消息和声誉在人群中迅速传播。

整个画面采用了古代画家或近代画家的古典中国画风格,细腻的笔触和深邃的构图展现了一种传统且真实的氛围。颜色主要使用了低调、自然的土色调,进一步强化了这种传统感。画面一角的红色印章,是对中国传统艺术的致敬,也是艺术作品的标志性签名。

整体而言,这幅插图不仅展示了“口碑载道”的成语意境,还巧妙地融入了中国古典文化的精髓。

-

序号: 987

解读: 这幅插图为成语“口若悬河”提供了一个形象的视觉诠释。成语“口若悬河”源自于中国古代,意指说话像瀑布一样滔滔不绝,形容人说话能力强,能言善辩。在这幅画中,我们看到一位身着传统汉服的古代学者站在河边,口张如同激昂演讲,彷佛他的言辞就像河流一样奔流不息。画面背景是宁静的山水景观,远山含翠,近水潺潺,典型的中国古典山水画风格。

画风模仿了古代画家和近代画家的艺术风格,传达出一种古朴而深邃的感觉。使用的色彩以蓝绿为主,呈现出一种平和而深远的氛围。画面的一角还有一个红色的印章,增添了作品的真实性和艺术感。

整幅作品不仅体现了“口若悬河”这一成语的寓意,也展现了中国古典文化的深刻内涵和艺术美感。

-

序号: 988

解读: 这幅图描绘了成语“口蜜腹剑”所表达的含义。成语“口蜜腹剑”源自中国古代,意指表面上说话温和甜蜜,但内心却怀有恶意或险恶的打算。在这幅画中,我们看到一位人物,面部表情温和,似乎在说着柔和的话语,但其服饰下巧妙地隐藏着一把剑,象征着外表的和善与内心的狡诈并存。

画风模仿了中国古典画风,特别是古代画家或近代画家的风格。这种风格以细腻的笔触和对细节的精致表现而著称。背景的设计简约而优雅,使用了柔和的色调来突出主题人物。图画的一角还有一枚红色的印章,为作品增添了一种传统和真实感。

整体来看,这幅图通过古典的中国画风,巧妙地表达了“口蜜腹剑”的内涵,即表面的和蔼可亲与内心的阴险诡计的对比。

-

序号: 989

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“口蜜腹剑”的寓意。图中展示了两位身着古代服饰的人物,在一个典型的中国传统环境中进行对话。一个人物面带和煦的笑容,似乎在友好地交谈,而另一个人物则认真倾听。然而,令人察觉的细节在于,说话者的背后隐秘地握有一把小匕首,象征着虚伪和欺诈。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家的画风,使用了细腻的笔触和柔和、朴实的色调,传达出一种古朴而深邃的美感。图画的某个角落还谨慎地加上了红色的印章,为作品增添了一种正式和传统的气息。成语“口蜜腹剑”字面意思是口中说的甜言蜜语,肚子里却藏着锋利的剑,用来形容那些表面上和蔼可亲,暗地里却阴险狠毒的人。这幅插图恰如其分地描绘了这一寓意,通过视觉艺术生动地表达了成语的深层含义。

-

序号: 990

解读: 这幅图描绘了成语“口诛笔伐”的场景。图中,一位身着传统中国服饰的学者正坐在桌前,手持毛笔,专注地在卷轴上书写。他周围摆放着古代书籍和卷轴,桌上还有一个砚台。学者的表情集中而坚定,象征着言语和书写的力量。背景中隐约可见的传统中国法庭形象,代表了正义和道德判断的概念。

这幅画的风格让人联想到古代画家或近代画家的作品,色彩细腻,笔触精致。画面的一角还有一个红色的印章,为作品增添了真实感。

整个画面给人一种宁静而深远的感觉,反映了中国文化的深度。成语“口诛笔伐”原意指用言语和文字谴责,通常用来形容用激烈的言辞和文字攻击不正之风或罪恶行为。这幅画通过学者专注书写的形象,生动地表现了这一成语的内涵,即通过文字的力量来进行道德和正义的裁判。

-

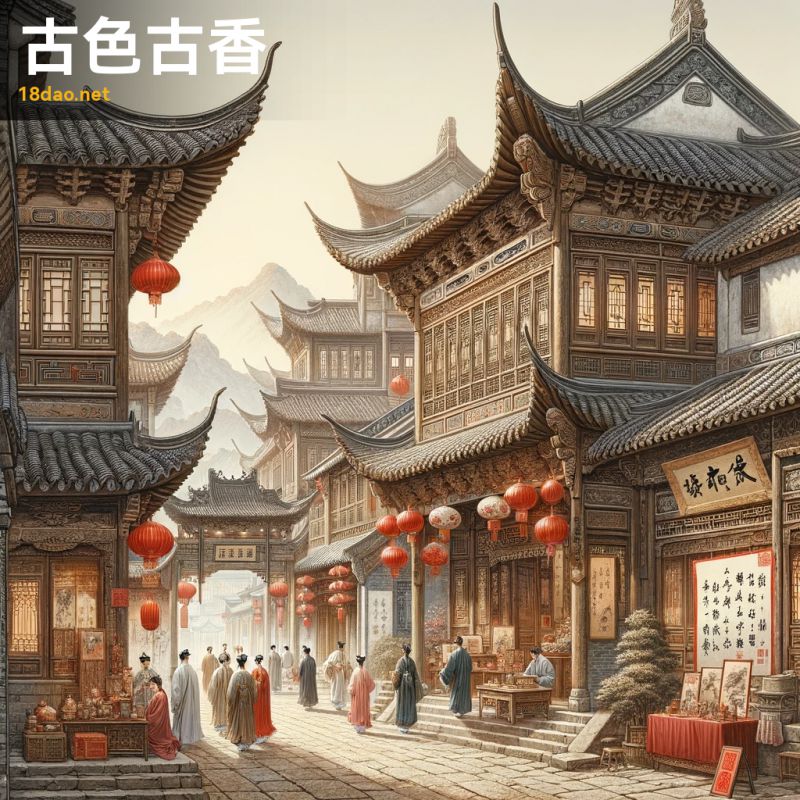

序号: 991

解读: 这幅图描绘了“古色古香”这一成语的意境。成语“古色古香”字面意思是指古老的色彩和香气,比喻事物或风格古朴,有古代遗风。在这幅图中,我们看到一条充满古典韵味的中国街道,建筑风格传统,彰显出古代中国的建筑特色。街道上的建筑装饰着精美的雕刻和红色灯笼,增添了浓郁的历史氛围。街上行走的人们身着传统的汉服,这些服饰的样式和色彩进一步突显出中国古代文化的独特魅力。此外,街边的小贩正在售卖各种古董和传统手工艺品,展现了古代工艺的精湛和细腻。

整个画面洋溢着宁静而深沉的历史感和文化遗产。

整个画面的构图和色彩处理都充分体现了古典中国画的风格,特别是借鉴了古代画家或近代画家的艺术手法,展现了一种古朴而深邃的美感。画面角落的红色印章,不仅是艺术作品的传统标识,也增添了一抹传统的文化气息。总的来说,这幅图通过古老街道的景象、传统服饰的人物以及街边的古董和手工艺品,生动地诠释了“古色古香”这一成语,让我们仿佛穿越时空,置身于那个古色古香的时代。

-

序号: 992

解读: 这幅图描绘了“古道热肠”这一成语的画面。在这幅画中,一条古老而宁静的小径穿过平静的森林,一位身着传统汉服的旅人正在向一位疲惫的行者提供热食。

整个场景充满了温暖和慷慨之情,体现了古道热肠这一成语所象征的传统好客和善良。

画风仿佛古代画家或近代画家,注重柔和的笔触和柔和的色彩。画面一角还有一个小红印章,增添了一种真实感。

-

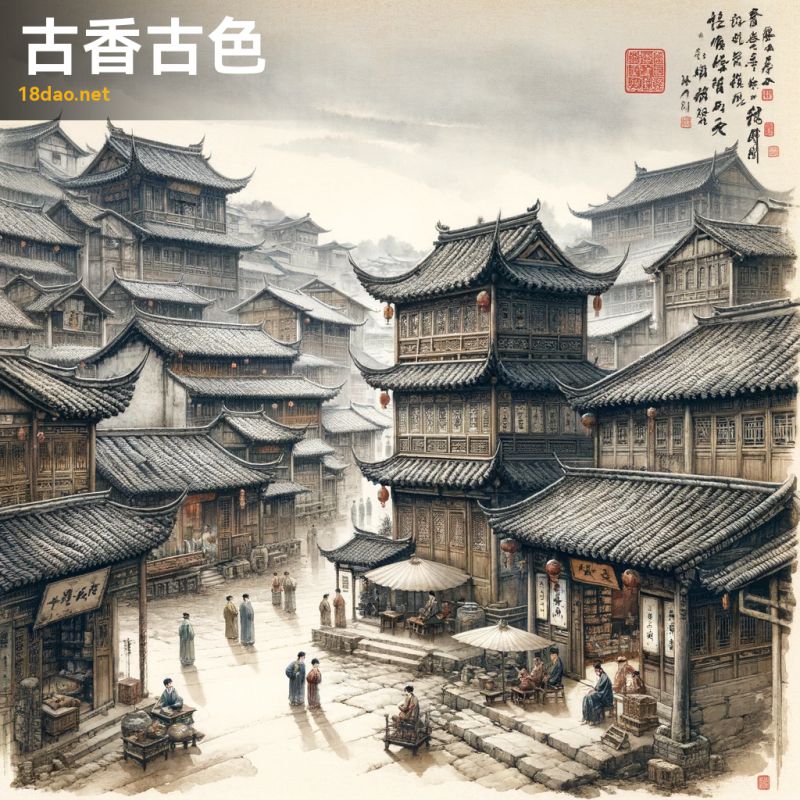

序号: 993

解读: 这幅插图生动地展现了成语“古香古色”所蕴含的意境。在这幅画中,我们看到一个古老的中国小镇,其建筑风格典型,展现了中国古典建筑的精髓,如精细的木制构造和翘起的屋顶。小镇的街道上熙熙攘攘,人们身着历史服饰,流露出古代生活的活力和韵味。

整个场景沉浸在一种宁静而历史悠久的氛围中,充分体现了“古香古色”的意味。我们可以看到老茶馆、书法店和传统药店等场景,这些元素共同勾勒出一幅古色古香的画面。颜色的运用上,采用了朴素、大地色调,进一步强调了古老中国的本质。画面的某个角落还有一个小红印章,增添了作品的真实感和传统美。

整体上,这幅插图不仅生动地诠释了“古香古色”这一成语,也展示了中国传统文化的深厚底蕴和独特魅力。

-

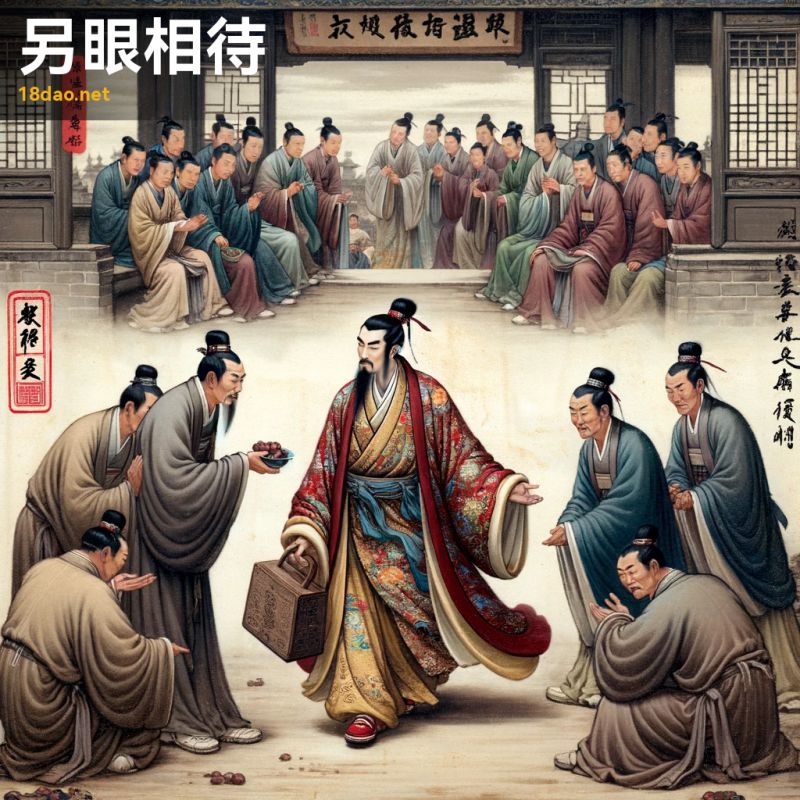

序号: 994

解读: 这幅图描绘了成语“另眼相待”的深刻含义。在画面中,我们看到两个人物被截然不同的待遇。一边是身穿华丽服饰的贵族,周围的人对他表现出极高的尊敬和仰慕,这象征着他受到特别的偏爱。而在对比鲜明的另一边,一位普通百姓,着朴素的衣服,被同样的一群人忽视甚至冷漠对待。这幅画体现了“另眼相待”这个成语的核心意义,即对不同的人展现不同的态度和待遇。

画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风格,注重细腻的笔触和柔和的色彩。图画的某个角落还有一枚红色印章,增添了作品的传统感和真实性。

整体上,这幅作品不仅传达了成语的含义,还体现了中国古典艺术的韵味和深度。

-

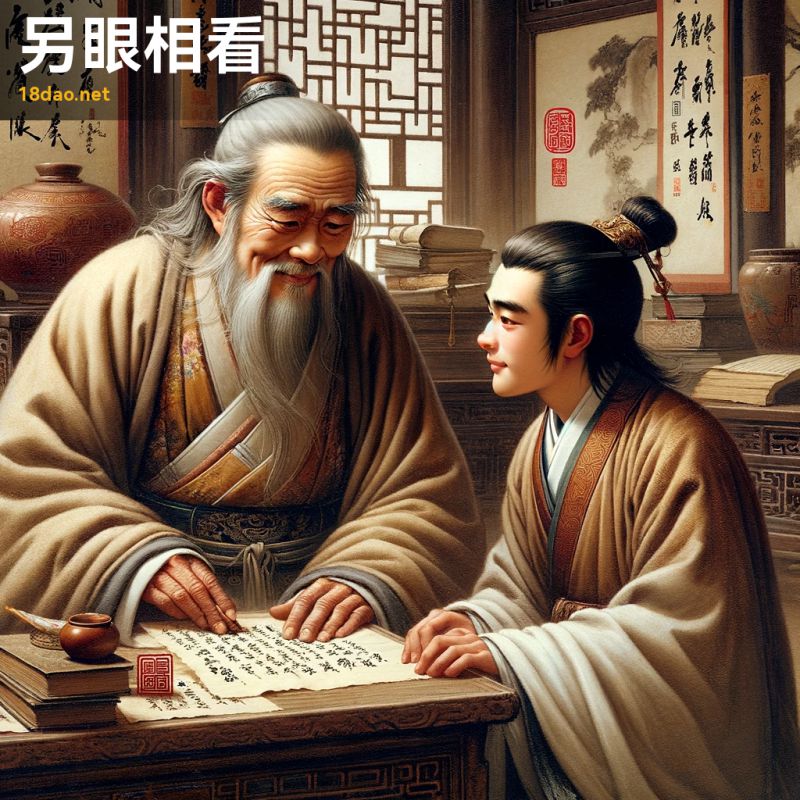

序号: 995

解读: 这幅插图生动地展现了成语“另眼相看”的内涵。画面中,一位年长的智者,身着传统汉服,面带慈祥与智慧的神情,正用尊重和钦佩的目光注视着一位谦逊的年轻学者。年轻学者着装朴素,似乎在谦卑地展示他的作品。他们所在的环境是一个充满书籍、卷轴和水墨画的古代中国书房,营造出一种知识追求和传统智慧的氛围。

这幅画的色调柔和、大地色系,风格模仿了古代画家或近代画家的作品,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还巧妙地加入了一枚红色的印章,增添了古典气息。“另眼相看”这个成语的字面意思是用不同的眼光来看待某人或某事,通常指的是改变对某人或某事的看法,从而产生更为积极或赞赏的态度。在这幅画中,智者对年轻学者的尊重和钦佩的目光,正是这一成语的完美体现。

通过智者的目光,我们感受到了他对年轻学者能力或潜力的重新评估和高度认可,这种态度的转变正是“另眼相看”的精髓。

-

序号: 996

解读: 这幅图描绘了“另眼看待”这一成语的寓意。在画面中,一位睿智的老者站在山峰之巅,远眺着远方,面露沉思。他身着古代汉服,象征着智慧和洞察力。周围的风景包括郁郁葱葱的山脉和流淌的河流,象征着深度和视角。

整幅画的风格仿佛古代画家的作品,细腻的笔触和宁静的氛围都展现了画家深厚的艺术功底。在这幅作品中,“另眼看待”意味着用不同的视角和思维方式去观察和理解事物。老者凝视远方,似乎在用他的智慧和经验来洞察世界,这正是成语想要表达的核心思想。他所站立的高山,不仅是他物理上的高度,也象征着他思想上的高度和视野的广阔。这幅画通过古典的风格和深邃的意境,完美地诠释了这一成语的精神。

-

序号: 997

解读: 这幅插图展现了成语“另眼看承”的含义。在图中,一位少女站在台上,众人的目光都集中在她身上,而她的目光却专注于台下的一位年轻男士。这位男士与众不同,穿着传统的中国古代服饰,面带沉思与沉稳的表情。他虽然处于人群之外,却获得了少女的特别关注。这反映了成语“另眼看承”的本质,即用不同的眼光看待某人或某事,给予特别的重视或评价。在插图中,其他人物的存在和环境采用了网格风格,这种表现手法强调了背景人物与主要人物之间的对比,使观众的注意力集中在少女和那位男士身上。少女的目光与众不同地聚焦在这位男士身上,象征着对他的特别看重和不同于常人的评价。

整体而言,这幅图以其独特的视角和表现方式,生动地诠释了“另眼看承”这一成语的深层含义。

-

序号: 998

解读: 这幅图描绘了一个智者在树后暗中观察一位年轻学者的场景,生动地体现了“另眼看覷”这一成语的含义。在中国传统文化中,“另眼看覷”指的是用不同的眼光或态度看待某人或某事,通常暗含对对方有所期待或重视。画中的智者表情沉思,象征着智慧和经验,而年轻学者则专注于阅读,未察觉自己被观察。这反映出智者对年轻学者的默默关注和期望。

整个画面在宁静的园林背景中展开,充满了中国古典山水画的韵味。

整体风格模仿了古代画家和近代画家的画风,传达出古朴而深邃的感觉。画角的红色印章增添了一抹传统的韵味,使整幅作品更显得地道和完整。

通过这样的插图,成语“另眼看覷”的内涵得以深刻而形象地表达出来。

-

序号: 999

解读: 这幅插图是为了表现中国成语“另起炉灶”,意为放弃旧的方法或计划,重新开始。图中展示了一个身穿传统中国服饰的人,在室外环境中决心地设置新炉灶。背景是宁静的自然风光和古风建筑,营造出一个平静而专注的氛围,象征着这个成语中“重新开始”的决心和意志。

整幅画采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风,特点是细腻的笔触和微妙的色彩搭配。这种风格不仅展现了古典美学,同时也传达了成语背后深刻的文化内涵。图画的一角还有一个小巧的红色印章,为作品增添了一丝正式和传统的气息。

-

序号: 1000

解读: 这幅图描绘了中国成语“另开生面”的意境。图中展示了一位穿着古代服饰的学者,坐在书桌前,面前是一张新的纸卷,象征着新的开始和机遇。他所在的书房宁静祥和,四周摆满了老书,代表着旧的和熟悉的事物。窗外的场景是日出照耀下的宁静村庄,代表着新一天的开始和新的可能性。

这幅画的风格模仿了古代画家,用细腻的笔触和柔和的色彩描绘了这一场景。作品的一个角落还有一个红色的印章,增添了一种传统的美感。

通过这幅画,我们可以感受到“另开生面”这一成语所传达的意义——在旧的基础上开辟新的局面,或在困境中找到新的出路。

整个画面既有古朴的中国传统文化氛围,又富含深刻的哲理意味,完美地诠释了这一成语的精髓。

解读: 这幅插图是基于成语“千金一刻”所创作的。在画面中,我们看到一个宁静美丽的山水景致,远处是层叠的山峦,近处是一片平静的湖面,反射出自然的宁静之美。一位身着传统汉服的读书人坐在湖边,全神贯注地阅读着书籍,这象征着时间和知识的价值。

解读: 这幅插图是基于成语“千金一刻”所创作的。在画面中,我们看到一个宁静美丽的山水景致,远处是层叠的山峦,近处是一片平静的湖面,反射出自然的宁静之美。一位身着传统汉服的读书人坐在湖边,全神贯注地阅读着书籍,这象征着时间和知识的价值。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“千金一掷”的含义。在画面中,我们看到一位身穿传统服饰的富有古代中国商人,他被各种奢侈品、金子和珠宝包围着。最引人注目的是,他正抛出一袋金币,这一动作象征着毫不犹豫地花费大量金钱的行为。这种场景恰如其分地体现了“千金一掷”的意境,即用大量金钱去做某件事,强调了其中的豪放和不计后果。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“千金一掷”的含义。在画面中,我们看到一位身穿传统服饰的富有古代中国商人,他被各种奢侈品、金子和珠宝包围着。最引人注目的是,他正抛出一袋金币,这一动作象征着毫不犹豫地花费大量金钱的行为。这种场景恰如其分地体现了“千金一掷”的意境,即用大量金钱去做某件事,强调了其中的豪放和不计后果。 解读: 这幅插图展现了成语“千金一诺”的深刻内涵。在画面中,一位身着传统长袍的古代学者正郑重其事地向一位威严的老者许下承诺。他们所处的环境是一个宁静的园林,古色古香的建筑、茂密的树木和平静的池塘共同营造了一种庄重和真诚的氛围。这一场景反映了成语“千金一诺”的含义:即一句承诺,价值连城,强调诺言的重要性和珍贵。

解读: 这幅插图展现了成语“千金一诺”的深刻内涵。在画面中,一位身着传统长袍的古代学者正郑重其事地向一位威严的老者许下承诺。他们所处的环境是一个宁静的园林,古色古香的建筑、茂密的树木和平静的池塘共同营造了一种庄重和真诚的氛围。这一场景反映了成语“千金一诺”的含义:即一句承诺,价值连城,强调诺言的重要性和珍贵。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“千金敝帚”的意境。画面中,一个简朴、磨损的扫帚被置于显眼的前景,而背景则是一处布置精致的传统家居,可能暗示着一个富裕的家庭环境。这样的对比强调了成语的含义:尽管扫帚本身可能不值钱,但在其主人眼中却如同价值千金的宝物。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“千金敝帚”的意境。画面中,一个简朴、磨损的扫帚被置于显眼的前景,而背景则是一处布置精致的传统家居,可能暗示着一个富裕的家庭环境。这样的对比强调了成语的含义:尽管扫帚本身可能不值钱,但在其主人眼中却如同价值千金的宝物。 解读: 此图描绘了古代中国的“千金诺”(Qian Jin Nuo)场景。在画面中,我们看到一位美丽高贵的女子,代表着此成语中的关键人物——女儿,她是家族中的宝贵财产,象征着千金。周围是她的家人和媒妁,他们正在与另一个尊贵的家族协商婚姻提案。

解读: 此图描绘了古代中国的“千金诺”(Qian Jin Nuo)场景。在画面中,我们看到一位美丽高贵的女子,代表着此成语中的关键人物——女儿,她是家族中的宝贵财产,象征着千金。周围是她的家人和媒妁,他们正在与另一个尊贵的家族协商婚姻提案。 解读: 这幅插图呈现了中国成语“千钧一发”的生动场景。画面中,一位古代中国战士在战场上勉强躲避了一支箭。这一刻的紧张气氛由箭矢仅仅擦过战士头部的细微距离体现出来,凸显了“千钧一发”这一成语的含义——处于极度危险的边缘。战士的表情集中而坚定,突显了这一关键时刻的重要性。

解读: 这幅插图呈现了中国成语“千钧一发”的生动场景。画面中,一位古代中国战士在战场上勉强躲避了一支箭。这一刻的紧张气氛由箭矢仅仅擦过战士头部的细微距离体现出来,凸显了“千钧一发”这一成语的含义——处于极度危险的边缘。战士的表情集中而坚定,突显了这一关键时刻的重要性。 解读: 这幅插图是为了形象地展现成语“千头百绪”所绘制的。在这幅作品中,我们可以看到一个繁忙的古代中国市场场景,市场上的众多人物各自忙碌于不同的活动。这些人群和他们的活动象征着成语中提到的“千头百绪”,即无数的思绪或问题。图中一角还有一位智者形象,象征着理解和解决这些复杂问题的智慧。

解读: 这幅插图是为了形象地展现成语“千头百绪”所绘制的。在这幅作品中,我们可以看到一个繁忙的古代中国市场场景,市场上的众多人物各自忙碌于不同的活动。这些人群和他们的活动象征着成语中提到的“千头百绪”,即无数的思绪或问题。图中一角还有一位智者形象,象征着理解和解决这些复杂问题的智慧。 解读: 这幅图描绘了成语“千头万绪”的形象化表达。在中国古典文化中,“千头万绪”用以形容事情错综复杂、环环相扣,难以一一理清。图中,错综复杂的线条穿梭于古代中国的场景之中,包括传统建筑、树木和学者。这些线条的交织象征着无数的联系和复杂性,正如成语所描述的情境。

解读: 这幅图描绘了成语“千头万绪”的形象化表达。在中国古典文化中,“千头万绪”用以形容事情错综复杂、环环相扣,难以一一理清。图中,错综复杂的线条穿梭于古代中国的场景之中,包括传统建筑、树木和学者。这些线条的交织象征着无数的联系和复杂性,正如成语所描述的情境。 解读: 这幅插图展现了成语“升堂入室”的场景。图中,一位古代学者被仆人引领进入一个雅致的书房。学者身着传统汉服,面露敬畏之情,体现了他对学问的尊重和渴望。仆人的引导姿势彰显了对学者的尊敬。书房内部陈设着典型的中国古典家具和文卷,窗外则是一座宁静的园林,为这个场景增添了文化氛围和深度。

解读: 这幅插图展现了成语“升堂入室”的场景。图中,一位古代学者被仆人引领进入一个雅致的书房。学者身着传统汉服,面露敬畏之情,体现了他对学问的尊重和渴望。仆人的引导姿势彰显了对学者的尊敬。书房内部陈设着典型的中国古典家具和文卷,窗外则是一座宁静的园林,为这个场景增添了文化氛围和深度。 解读: 这幅插图展现了成语“半信半疑”的深刻含义。图中的古代学者身着传统服饰,站在柳树下,一手托腮沉思,另一手持卷轴。他的表情体现了深思熟虑,似乎在对卷轴上的内容进行深入的思考,象征着信与疑的交织。背景是宁静的山水风景,远山和流水衬托出一种恬静而永恒的氛围。这种布局恰如其分地表现了成语中信与疑相半的心理状态。

解读: 这幅插图展现了成语“半信半疑”的深刻含义。图中的古代学者身着传统服饰,站在柳树下,一手托腮沉思,另一手持卷轴。他的表情体现了深思熟虑,似乎在对卷轴上的内容进行深入的思考,象征着信与疑的交织。背景是宁静的山水风景,远山和流水衬托出一种恬静而永恒的氛围。这种布局恰如其分地表现了成语中信与疑相半的心理状态。 解读: 这幅插图以成语“半涂而废”为灵感,描绘了一位古代学者在宁静的河边柳树下坐着,正在作画。但他的画卷只完成了一半。画面中,画具散乱地放置,暗示着工作的突然中断。

解读: 这幅插图以成语“半涂而废”为灵感,描绘了一位古代学者在宁静的河边柳树下坐着,正在作画。但他的画卷只完成了一半。画面中,画具散乱地放置,暗示着工作的突然中断。 解读: 这幅插图展现了成语“半涂而罢”的寓意。在图中,一位身着传统汉服的学者正坐在宁静的园林中作画,他的画卷上已经绘制了美丽的山川景色,但下半部分却仍然是空白,似乎艺术家刚刚停下了手中的笔。这样的构图巧妙地传达了“半途而废”的意境,即事情进行到一半就停止了,没有完成。

解读: 这幅插图展现了成语“半涂而罢”的寓意。在图中,一位身着传统汉服的学者正坐在宁静的园林中作画,他的画卷上已经绘制了美丽的山川景色,但下半部分却仍然是空白,似乎艺术家刚刚停下了手中的笔。这样的构图巧妙地传达了“半途而废”的意境,即事情进行到一半就停止了,没有完成。 解读: 这幅插图灵感来源于成语“半就半推”,其释义指假意推辞的样子,最初出现于元朝王实甫的《西厢记》。图中展示了《西厢记》中的一幕,崔莺莺和张君瑞在古典中国花园中的夜晚私会场景。崔莺莺在半推半就之下,表面推拒张君瑞,但心中已有同意的意愿,情感的矛盾和犹豫在此刻被精妙捕捉。周围环境包括典型的中国古典建筑,如亭台和花园,增添了作品的传统氛围。

解读: 这幅插图灵感来源于成语“半就半推”,其释义指假意推辞的样子,最初出现于元朝王实甫的《西厢记》。图中展示了《西厢记》中的一幕,崔莺莺和张君瑞在古典中国花园中的夜晚私会场景。崔莺莺在半推半就之下,表面推拒张君瑞,但心中已有同意的意愿,情感的矛盾和犹豫在此刻被精妙捕捉。周围环境包括典型的中国古典建筑,如亭台和花园,增添了作品的传统氛围。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“半推半就”的场景。在这幅画中,我们看到两位身着传统长袍的古代学者在一个庭院里。其中一位学者正在轻轻地向另一位推送一卷书卷或一本书,而接收者在展现出适度的犹豫和隐约的渴望之间达成了一种平衡。这种动态传达了“半推半就”的含义,即在推辞和接受之间保持一种微妙的平衡。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“半推半就”的场景。在这幅画中,我们看到两位身着传统长袍的古代学者在一个庭院里。其中一位学者正在轻轻地向另一位推送一卷书卷或一本书,而接收者在展现出适度的犹豫和隐约的渴望之间达成了一种平衡。这种动态传达了“半推半就”的含义,即在推辞和接受之间保持一种微妙的平衡。 解读: 这幅画展现了成语“半文不值”的深刻内涵。图中描绘了一位古代学者在其书房内,四周环绕着书籍和卷轴。他身着传统汉服,面露挫败和失望之情,正在审视一卷文字褪色、难以辨认的古卷。昏暗的房间里只有蜡烛的微光,更加突显出学者的严肃表情。

解读: 这幅画展现了成语“半文不值”的深刻内涵。图中描绘了一位古代学者在其书房内,四周环绕着书籍和卷轴。他身着传统汉服,面露挫败和失望之情,正在审视一卷文字褪色、难以辨认的古卷。昏暗的房间里只有蜡烛的微光,更加突显出学者的严肃表情。 解读: 这幅插图为成语“半斤八两”(意为“半斤与八两”)提供了形象的表现。在图中,我们看到一台天平,两边的砝码大小相等,分别标有“半斤”和“八两”的字样。这象征着两者间的等价和相等,直观地表达了成语的含义:事物间的相似或等同,无显著差异。

解读: 这幅插图为成语“半斤八两”(意为“半斤与八两”)提供了形象的表现。在图中,我们看到一台天平,两边的砝码大小相等,分别标有“半斤”和“八两”的字样。这象征着两者间的等价和相等,直观地表达了成语的含义:事物间的相似或等同,无显著差异。 解读: 这幅插图展现了两个人在传统的中国园林中紧密相伴行走的场景,生动诠释了成语“半步不离”。这个成语意味着两个人关系非常亲密,形影不离,正如图中所示,这两位身着汉服的人物在和谐的对话中彰显着深厚的情谊和伴侣关系。他们穿行在宁静的花园中,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被和小径,整个画面传达出一种平和与亲密的氛围。

解读: 这幅插图展现了两个人在传统的中国园林中紧密相伴行走的场景,生动诠释了成语“半步不离”。这个成语意味着两个人关系非常亲密,形影不离,正如图中所示,这两位身着汉服的人物在和谐的对话中彰显着深厚的情谊和伴侣关系。他们穿行在宁静的花园中,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被和小径,整个画面传达出一种平和与亲密的氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“半疑半信”的精髓。成语“半疑半信”字面意思是一半怀疑,一半相信,形容对某件事或某个人的态度既不完全信任,也不完全怀疑,摇摆不定。

解读: 这幅插图展现了成语“半疑半信”的精髓。成语“半疑半信”字面意思是一半怀疑,一半相信,形容对某件事或某个人的态度既不完全信任,也不完全怀疑,摇摆不定。 解读: 这幅插图展现了一个学者站在他的书房里,面前是一张只展开了一半的卷轴。他的表情看起来困惑和沉思,似乎在思索某个难题或是在努力寻找灵感。周围摆放着古籍、墨砚和毛笔,这些元素共同营造出一种学术氛围。

解读: 这幅插图展现了一个学者站在他的书房里,面前是一张只展开了一半的卷轴。他的表情看起来困惑和沉思,似乎在思索某个难题或是在努力寻找灵感。周围摆放着古籍、墨砚和毛笔,这些元素共同营造出一种学术氛围。 解读: 这幅插图展现了成语“半筹不纳”的含义。在图中,我们看到一位身着传统汉服的学者,坐在装有一半竹简的竹篮旁。竹简象征着知识或建议,而篮子只装了一半,则表达了这位学者的贡献或想法只被部分接受或认可的意境。

解读: 这幅插图展现了成语“半筹不纳”的含义。在图中,我们看到一位身着传统汉服的学者,坐在装有一半竹简的竹篮旁。竹简象征着知识或建议,而篮子只装了一半,则表达了这位学者的贡献或想法只被部分接受或认可的意境。 解读: 此图展现了“半路修行”这一成语的意境。图中,一位中年道士在山路上修行,他的表情严肃,周围是茂密的森林和崇山峻岭,营造出一种平和而远古的氛围。

解读: 此图展现了“半路修行”这一成语的意境。图中,一位中年道士在山路上修行,他的表情严肃,周围是茂密的森林和崇山峻岭,营造出一种平和而远古的氛围。 解读: 这幅图描绘了一位穿着传统服装的老者,站在一座古老小庙的门口。他手持一本书,好奇地望向庙宇,象征着晚年开始新的学习或旅程。庙宇周围环绕着茂密的绿色植被和远处的山脉,营造出一种宁静而深思的氛围。

解读: 这幅图描绘了一位穿着传统服装的老者,站在一座古老小庙的门口。他手持一本书,好奇地望向庙宇,象征着晚年开始新的学习或旅程。庙宇周围环绕着茂密的绿色植被和远处的山脉,营造出一种宁静而深思的氛围。 解读: 这幅图描绘了中国成语“半途而废”的画面。图中一位身着古代中国服饰的旅行者,疲惫地坐在未完成的道路旁,周围散落着铲子和砖块。他的表情中流露出遗憾和疲惫,显现了开始了一件事情却没有坚持到底的情景。背景是宁静的乡村景色,远处的山脉和平静的河流象征着未完成的旅程。

解读: 这幅图描绘了中国成语“半途而废”的画面。图中一位身着古代中国服饰的旅行者,疲惫地坐在未完成的道路旁,周围散落着铲子和砖块。他的表情中流露出遗憾和疲惫,显现了开始了一件事情却没有坚持到底的情景。背景是宁静的乡村景色,远处的山脉和平静的河流象征着未完成的旅程。 解读: 这幅插图描绘的是成语“卓锥之地”的意象。成语“卓锥之地”源自《汉书·王莽传》,原文为“天下匈奴乌孙,独占卓锥之地”,意指非常狭小的地方。在这幅画中,我们看到一个巍峨的山峰耸立在云雾之中,山峰的宏伟与坚固象征着力量和坚定。画面中央的一小块土地上站着一位学者,他仰望着高山,代表着在有限的空间里追求伟大。

解读: 这幅插图描绘的是成语“卓锥之地”的意象。成语“卓锥之地”源自《汉书·王莽传》,原文为“天下匈奴乌孙,独占卓锥之地”,意指非常狭小的地方。在这幅画中,我们看到一个巍峨的山峰耸立在云雾之中,山峰的宏伟与坚固象征着力量和坚定。画面中央的一小块土地上站着一位学者,他仰望着高山,代表着在有限的空间里追求伟大。 解读: 这幅图描绘的是“南山之寿”,一句中国成语,源自于《论语·泰伯》。此成语用来形容寿命很长,如同南方的山一样永恒不变。在画面中,我们看到南山(南山)雄伟壮观,峰峦叠嶂,树木葱郁,流水潺潺。这样的景致不仅展现了大自然的宁静和深邃,而且传递出一种超越时间的美感,象征着长寿和恒久。

解读: 这幅图描绘的是“南山之寿”,一句中国成语,源自于《论语·泰伯》。此成语用来形容寿命很长,如同南方的山一样永恒不变。在画面中,我们看到南山(南山)雄伟壮观,峰峦叠嶂,树木葱郁,流水潺潺。这样的景致不仅展现了大自然的宁静和深邃,而且传递出一种超越时间的美感,象征着长寿和恒久。 解读: 这幅插图描绘的是中国古代风景,与“南山捷径”这一成语密切相关。画面展现了一条陡峭狭窄的小路蜿蜒穿过郁郁葱葱的山峦,几位行者正在努力攀登。

解读: 这幅插图描绘的是中国古代风景,与“南山捷径”这一成语密切相关。画面展现了一条陡峭狭窄的小路蜿蜒穿过郁郁葱葱的山峦,几位行者正在努力攀登。 解读: 这幅插图展现了成语“南柯一梦”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者正沉睡在一棵茂盛的大树下,旁边是一个小亭子。这位学者的梦境非常生动,梦中出现了宫殿、花园和官员,象征着他经历的梦幻般短暂的世界。这幅画采用了朴素而深沉的色彩,反映出传统中国画的美学特点。

解读: 这幅插图展现了成语“南柯一梦”的精髓。在画面中,我们看到一位古代学者正沉睡在一棵茂盛的大树下,旁边是一个小亭子。这位学者的梦境非常生动,梦中出现了宫殿、花园和官员,象征着他经历的梦幻般短暂的世界。这幅画采用了朴素而深沉的色彩,反映出传统中国画的美学特点。 解读: 这幅图描绘了“南柯梦”的成语。在这个成语中,"南柯"是一个地名,而"梦"指的是一场梦境。

解读: 这幅图描绘了“南柯梦”的成语。在这个成语中,"南柯"是一个地名,而"梦"指的是一场梦境。 解读: 这幅插图展现了成语“南腔北调”的寓意。图中描绘了来自中国不同地区的人物,他们身着各自地区特色的服装,代表着中国文化的多样性。南方的人物正在演奏传统的中国乐器,如古琴,而北方的人物则在唱歌,体现了“南腔北调”这一成语的含义。背景巧妙地融合了南北景致,南方的郁郁葱葱的花园与北方的峻岭山川相得益彰,表现出中国南北方文化的和谐统一。

解读: 这幅插图展现了成语“南腔北调”的寓意。图中描绘了来自中国不同地区的人物,他们身着各自地区特色的服装,代表着中国文化的多样性。南方的人物正在演奏传统的中国乐器,如古琴,而北方的人物则在唱歌,体现了“南腔北调”这一成语的含义。背景巧妙地融合了南北景致,南方的郁郁葱葱的花园与北方的峻岭山川相得益彰,表现出中国南北方文化的和谐统一。 解读: 此插图呈现了成语“南辕北辙”的场景。画面中,两匹马套在一辆战车上,却被错误地朝相反方向驱赶,象征着行动上的矛盾或相互冲突。背景为典型的中国山水,包括山峦与树木,以宁静而深远的风格绘制,彰显古典中国画的韵味。

解读: 此插图呈现了成语“南辕北辙”的场景。画面中,两匹马套在一辆战车上,却被错误地朝相反方向驱赶,象征着行动上的矛盾或相互冲突。背景为典型的中国山水,包括山峦与树木,以宁静而深远的风格绘制,彰显古典中国画的韵味。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“博古知今”的精髓。图中的古风书房,书架上摆满了古籍卷轴,一位身着汉服的老者正专心致志地阅读着一本古书。他的四周摆放着诸如陶器、古画等文物,这些元素象征着与历史的深厚联系。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“博古知今”的精髓。图中的古风书房,书架上摆满了古籍卷轴,一位身着汉服的老者正专心致志地阅读着一本古书。他的四周摆放着诸如陶器、古画等文物,这些元素象征着与历史的深厚联系。 解读: 这幅插图展现了成语“博古通今”的深刻内涵。画面中,一位穿着传统中式服饰的长者学者坐在宁静的书房里,四周摆放着古代文物,如卷轴、陶器和旧书,这些元素象征着对古代知识的广泛研究和深入理解。同时,学者手中的现代科技产品,如电脑或智能手机,代表着他对现代智慧的掌握和运用,象征着古今知识的融合与桥接。

解读: 这幅插图展现了成语“博古通今”的深刻内涵。画面中,一位穿着传统中式服饰的长者学者坐在宁静的书房里,四周摆放着古代文物,如卷轴、陶器和旧书,这些元素象征着对古代知识的广泛研究和深入理解。同时,学者手中的现代科技产品,如电脑或智能手机,代表着他对现代智慧的掌握和运用,象征着古今知识的融合与桥接。 解读: 这幅插图展现了成语“博览五车”的寓意。在画面中,一位古代学者被大量的书籍包围着,这些书籍堆积如山,形象地表现了“五车”之多,暗喻学者广泛而深入地阅读了大量书籍。学者身着传统的汉服,坐在书山之中,沉思的姿态体现了他对知识的深刻理解和思考。

解读: 这幅插图展现了成语“博览五车”的寓意。在画面中,一位古代学者被大量的书籍包围着,这些书籍堆积如山,形象地表现了“五车”之多,暗喻学者广泛而深入地阅读了大量书籍。学者身着传统的汉服,坐在书山之中,沉思的姿态体现了他对知识的深刻理解和思考。 解读: 这幅图描绘了“危如垒卵”这一成语的形象。在画面中,我们看到一堆鸡蛋被小心翼翼地堆叠在一个狭窄的台面上,给人一种随时可能坍塌的感觉。这种布局恰当地传达了成语中所蕴含的危险与不稳定之意。

解读: 这幅图描绘了“危如垒卵”这一成语的形象。在画面中,我们看到一堆鸡蛋被小心翼翼地堆叠在一个狭窄的台面上,给人一种随时可能坍塌的感觉。这种布局恰当地传达了成语中所蕴含的危险与不稳定之意。 解读: 这幅插图展现了中国成语“危如累卵”的形象化表达。成语“危如累卵”字面意思是像堆积的蛋一样危险,比喻形势极其危险,稍有不慎就会引起灾祸。在插图中,我们看到一堆蛋被小心地一层层堆砌起来,每个蛋都处在微妙的平衡之中,象征着极度的不稳定和风险。

解读: 这幅插图展现了中国成语“危如累卵”的形象化表达。成语“危如累卵”字面意思是像堆积的蛋一样危险,比喻形势极其危险,稍有不慎就会引起灾祸。在插图中,我们看到一堆蛋被小心地一层层堆砌起来,每个蛋都处在微妙的平衡之中,象征着极度的不稳定和风险。 解读: 这幅插图表现了成语“危于累卵”。图中,我们看到一个人站在古典中国建筑旁,他的面前放着一排摆放得非常细致和脆弱的蛋。这些蛋的排列方式给人一种随时都可能倒塌的感觉,象征着极高的危险和不稳定性。

解读: 这幅插图表现了成语“危于累卵”。图中,我们看到一个人站在古典中国建筑旁,他的面前放着一排摆放得非常细致和脆弱的蛋。这些蛋的排列方式给人一种随时都可能倒塌的感觉,象征着极高的危险和不稳定性。 解读: 这幅图描绘了成语“危於重卵”的意象。在画中,我们看到一堆精巧而不稳定地堆叠在一起的鸡蛋,形成了一个摇摇欲坠的高塔。每个鸡蛋都代表了这个成语所暗示的脆弱性和不稳定性。这些鸡蛋被描绘成处于极其危险和不稳定的状态,就像古代的成语所描述的那样。

解读: 这幅图描绘了成语“危於重卵”的意象。在画中,我们看到一堆精巧而不稳定地堆叠在一起的鸡蛋,形成了一个摇摇欲坠的高塔。每个鸡蛋都代表了这个成语所暗示的脆弱性和不稳定性。这些鸡蛋被描绘成处于极其危险和不稳定的状态,就像古代的成语所描述的那样。 解读: 这幅图描绘了成语“危如累卵”的场景。成语“危如累卵”源自《左传·僖公二十三年》,意思是形容形势非常危险,就像叠放的蛋一样,稍有不慎就会破裂。在这幅图中,我们可以看到一堆蛋,每个蛋都小心翼翼地叠在另一个上面,象征着极度脆弱和风险的情况。

解读: 这幅图描绘了成语“危如累卵”的场景。成语“危如累卵”源自《左传·僖公二十三年》,意思是形容形势非常危险,就像叠放的蛋一样,稍有不慎就会破裂。在这幅图中,我们可以看到一堆蛋,每个蛋都小心翼翼地叠在另一个上面,象征着极度脆弱和风险的情况。 解读: 这幅图描绘了成语“危言耸听”的场景。在图中,一位学者正站在学院之间,以夸张和不实的言辞吸引着周围人群的注意。他的演讲内容夸大且惊悚,引起听众的极端反应。这些听众的表情多样,从开怀大笑到露出恐惧和惊讶的神情,生动地体现了成语中的“耸听”二字。背景中的古典中国学院建筑和环境增添了场景的传统氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“危言耸听”的场景。在图中,一位学者正站在学院之间,以夸张和不实的言辞吸引着周围人群的注意。他的演讲内容夸大且惊悚,引起听众的极端反应。这些听众的表情多样,从开怀大笑到露出恐惧和惊讶的神情,生动地体现了成语中的“耸听”二字。背景中的古典中国学院建筑和环境增添了场景的传统氛围。 解读: 这幅插图展现了“危言骇世”这个成语的深层含义。成语“危言骇世”意味着用尖锐、严厉的话语批评时局或人事,使人听了感到惊恐。图中的人物站在高高的悬崖上,面向波涛汹涌、乌云密布的大海,似乎在发出警告。他的姿态和表情都流露出急切和忧虑,仿佛在用力地向世人传递着某种重要的信息。

解读: 这幅插图展现了“危言骇世”这个成语的深层含义。成语“危言骇世”意味着用尖锐、严厉的话语批评时局或人事,使人听了感到惊恐。图中的人物站在高高的悬崖上,面向波涛汹涌、乌云密布的大海,似乎在发出警告。他的姿态和表情都流露出急切和忧虑,仿佛在用力地向世人传递着某种重要的信息。 解读: 这幅插图描绘了成语“危词耸听”的场景。在图中,一位身着古代中国服饰的学者站在宁静的自然景观中,他正戏剧性地做着手势,似乎在向一群人讲述故事。周围的人对他的话语显得震惊或感兴趣。这种表现手法恰当地传达了成语的含义,即用夸张或令人震惊的言辞来吸引听众的注意。

解读: 这幅插图描绘了成语“危词耸听”的场景。在图中,一位身着古代中国服饰的学者站在宁静的自然景观中,他正戏剧性地做着手势,似乎在向一群人讲述故事。周围的人对他的话语显得震惊或感兴趣。这种表现手法恰当地传达了成语的含义,即用夸张或令人震惊的言辞来吸引听众的注意。 解读: 这幅图描绘了一个古典中国风景画,体现了“即景生情”这一成语的内涵。画中展现了一位古代学者站在流淌的河边,他正凝视着河岸上盛开的花朵,表现了一种对自然美景的深切感慨和情感的触发。远处的山脉笼罩在薄雾中,增添了画面的深度和神秘感。

解读: 这幅图描绘了一个古典中国风景画,体现了“即景生情”这一成语的内涵。画中展现了一位古代学者站在流淌的河边,他正凝视着河岸上盛开的花朵,表现了一种对自然美景的深切感慨和情感的触发。远处的山脉笼罩在薄雾中,增添了画面的深度和神秘感。 解读: 这幅插图展现了一位身着古代服饰的学者,正专心致志地阅读和书写。画中的学者坐在木桌旁,周围摆满了卷轴和书籍,有的展开,有的卷起。

解读: 这幅插图展现了一位身着古代服饰的学者,正专心致志地阅读和书写。画中的学者坐在木桌旁,周围摆满了卷轴和书籍,有的展开,有的卷起。 解读: 这幅插图生动地诠释了成语“卷土重来”的内涵。画面中,古代战士们在战场上重新集结,显示出他们重振旗鼓、准备再次投入战斗的决心和活力。远处飘扬的战旗和滚滚尘土营造出紧张而又充满动感的氛围。这不仅展现了他们坚韧不拔的战斗精神,也象征着面对困难不屈不挠、勇于挑战的精神。

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“卷土重来”的内涵。画面中,古代战士们在战场上重新集结,显示出他们重振旗鼓、准备再次投入战斗的决心和活力。远处飘扬的战旗和滚滚尘土营造出紧张而又充满动感的氛围。这不仅展现了他们坚韧不拔的战斗精神,也象征着面对困难不屈不挠、勇于挑战的精神。 解读: 这幅插图展现了中国成语“卷旗息鼓”的寓意。在画面中,我们看到一群身着传统中国战甲的士兵,在黄昏的宁静战场上,正平静地卷起战旗,安静地放下战鼓。这些动作象征着冲突的结束,传达出和平与结束战争的主题。

解读: 这幅插图展现了中国成语“卷旗息鼓”的寓意。在画面中,我们看到一群身着传统中国战甲的士兵,在黄昏的宁静战场上,正平静地卷起战旗,安静地放下战鼓。这些动作象征着冲突的结束,传达出和平与结束战争的主题。 解读: 这幅插图呈现了成语“原璧归赵”的故事场景。在这个故事中,赵氏的一个家臣被秦国诬陷,秦国要求赵国用和氏璧换取他的自由。后来,秦国反悔不放人,但赵国的家臣廉颇和蔺相如智取和氏璧,使之得以归还赵国。

解读: 这幅插图呈现了成语“原璧归赵”的故事场景。在这个故事中,赵氏的一个家臣被秦国诬陷,秦国要求赵国用和氏璧换取他的自由。后来,秦国反悔不放人,但赵国的家臣廉颇和蔺相如智取和氏璧,使之得以归还赵国。 解读: 这幅图描绘的是“厌劳喜逸”这个成语的场景。画中展示了一位身着传统汉服的贵族,悠闲地躺卧在一个郁郁葱葱的园林中。他手持扇子,表情满足,周围环绕着盛开的花朵和一个小池塘。远处,他的仆人们正在忙碌地照料园林和家务。

解读: 这幅图描绘的是“厌劳喜逸”这个成语的场景。画中展示了一位身着传统汉服的贵族,悠闲地躺卧在一个郁郁葱葱的园林中。他手持扇子,表情满足,周围环绕着盛开的花朵和一个小池塘。远处,他的仆人们正在忙碌地照料园林和家务。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“厉兵秣马”的画面。成语“厉兵秣马”意味着为战争做准备,字面上的含义是磨练士兵、喂养战马。在这幅作品中,我们看到一群穿着传统中国盔甲的士兵在磨练他们的武器,这象征着他们正在为即将到来的战争做准备。同时,几匹战马被喂养和照顾,它们看起来强壮而健康,预示着充分的战斗准备。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“厉兵秣马”的画面。成语“厉兵秣马”意味着为战争做准备,字面上的含义是磨练士兵、喂养战马。在这幅作品中,我们看到一群穿着传统中国盔甲的士兵在磨练他们的武器,这象征着他们正在为即将到来的战争做准备。同时,几匹战马被喂养和照顾,它们看起来强壮而健康,预示着充分的战斗准备。 解读: 这幅插图是对“厉兵秣马”这个成语的视觉诠释。成语“厉兵秣马”源自中国古代,字面意思是磨快(厉)武器和喂养(秣)战马,比喻充分准备战争或行动。这幅画中,我们可以看到一个古代战场的场景,许多士兵和战马正在为即将到来的战斗做准备。士兵们穿着不同的古代中国盔甲,手持各种武器,有的在磨剑,有的在调整盔甲。战马则被喂食和装备,准备投入战斗。画面的气氛严肃而专注,强调了军事准备的细节。

解读: 这幅插图是对“厉兵秣马”这个成语的视觉诠释。成语“厉兵秣马”源自中国古代,字面意思是磨快(厉)武器和喂养(秣)战马,比喻充分准备战争或行动。这幅画中,我们可以看到一个古代战场的场景,许多士兵和战马正在为即将到来的战斗做准备。士兵们穿着不同的古代中国盔甲,手持各种武器,有的在磨剑,有的在调整盔甲。战马则被喂食和装备,准备投入战斗。画面的气氛严肃而专注,强调了军事准备的细节。 解读: 这幅插图描绘了一个穿着传统长袍的古代中国学者,他正严肃地站在典型的中国书房中。他的面容显得严厉,眉头紧锁,似乎正在指责某人。书房里摆满了卷轴、书籍,以及传统的中国画元素。

解读: 这幅插图描绘了一个穿着传统长袍的古代中国学者,他正严肃地站在典型的中国书房中。他的面容显得严厉,眉头紧锁,似乎正在指责某人。书房里摆满了卷轴、书籍,以及传统的中国画元素。 解读: 此图展现了一位古代中国学者坐在柳树下,面前放着一卷展开的书卷,象征着从过去的经历中学习。学者身着传统长袍,面带沉思表情。背景是一幅宁静的山水画,有山脉、流淌的河流和一座桥,代表着人生的旅途和持续的学习。

解读: 此图展现了一位古代中国学者坐在柳树下,面前放着一卷展开的书卷,象征着从过去的经历中学习。学者身着传统长袍,面带沉思表情。背景是一幅宁静的山水画,有山脉、流淌的河流和一座桥,代表着人生的旅途和持续的学习。 解读: 这幅插图灵感来源于成语“去如黄鹤”。在画面中,我们看到壮观的黄鹤楼耸立在长江边,周围有几只鹤飞翔。

解读: 这幅插图灵感来源于成语“去如黄鹤”。在画面中,我们看到壮观的黄鹤楼耸立在长江边,周围有几只鹤飞翔。 解读: 这幅插图展现了成语“去草绝根”的形象化表达。画面中,一位身着传统中国服饰的人正专心致志地从地面上拔除杂草,确保连根拔起。背景是一个宁静的中国古典山水,远山、清空,营造出一种平和而深远的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“去草绝根”的形象化表达。画面中,一位身着传统中国服饰的人正专心致志地从地面上拔除杂草,确保连根拔起。背景是一个宁静的中国古典山水,远山、清空,营造出一种平和而深远的氛围。 解读: 这幅插图体现了成语“去邪归正”的深刻含义。图中展现了一位身着古代中国服饰的人物,他正在从一条黑暗、阴森的小路上迈步而出,这条路上布满了带刺的枝条和令人不安的阴影,象征着邪恶或误入歧途的生活方式。而他正走向一条明亮、开阔的道路,道路两旁开满了盛开的花朵,远处是宁静优美的景色,代表着回归正道和正义。

解读: 这幅插图体现了成语“去邪归正”的深刻含义。图中展现了一位身着古代中国服饰的人物,他正在从一条黑暗、阴森的小路上迈步而出,这条路上布满了带刺的枝条和令人不安的阴影,象征着邪恶或误入歧途的生活方式。而他正走向一条明亮、开阔的道路,道路两旁开满了盛开的花朵,远处是宁静优美的景色,代表着回归正道和正义。 解读: 这幅图描绘了一片竹林,其中的竹子高低不一,生长姿态各异,象征着“参差不一”这一成语。此成语形容事物或人的不同,高低、长短、大小、水平等方面都有差异。在图画中,竹子的不同高度和形态正好体现了这种多样性和非一致性。

解读: 这幅图描绘了一片竹林,其中的竹子高低不一,生长姿态各异,象征着“参差不一”这一成语。此成语形容事物或人的不同,高低、长短、大小、水平等方面都有差异。在图画中,竹子的不同高度和形态正好体现了这种多样性和非一致性。 解读: 这幅图描绘了一个竹林,竹子的高矮不一、粗细各异,正好体现了“参差不齐”这个成语。在中国传统文化中,“参差不齐”形容事物之间高低、长短、大小等不一致,彼此之间缺乏均衡。这幅图中的竹子,有的高耸入云,有的矮小粗糙,形成鲜明的对比。

解读: 这幅图描绘了一个竹林,竹子的高矮不一、粗细各异,正好体现了“参差不齐”这个成语。在中国传统文化中,“参差不齐”形容事物之间高低、长短、大小等不一致,彼此之间缺乏均衡。这幅图中的竹子,有的高耸入云,有的矮小粗糙,形成鲜明的对比。 解读: 这幅图描绘了成语“参杀人”的场景。在中国传统文化中,“参杀人”是指诸葛亮在《三国演义》中借助天象来威吓孙权的使者,使他们信服,不敢妄议攻打刘备。这个成语用来形容用巧妙的手段吓唬人。

解读: 这幅图描绘了成语“参杀人”的场景。在中国传统文化中,“参杀人”是指诸葛亮在《三国演义》中借助天象来威吓孙权的使者,使他们信服,不敢妄议攻打刘备。这个成语用来形容用巧妙的手段吓唬人。 解读: 这幅插图展现了中国成语“反掌之易”的意境。在画面中,一位学者身穿传统汉服,坐在宁静的湖边柳树下。他正轻松地翻转着手掌,象征着事情的简易和轻松。背景是典型的中国古典风景,迷蒙的山峦和缓缓流动的河水增添了一份静谧与深邃。

解读: 这幅插图展现了中国成语“反掌之易”的意境。在画面中,一位学者身穿传统汉服,坐在宁静的湖边柳树下。他正轻松地翻转着手掌,象征着事情的简易和轻松。背景是典型的中国古典风景,迷蒙的山峦和缓缓流动的河水增添了一份静谧与深邃。 解读: 此幅画作体现了成语“反躬自省”的深刻含义。在画中,一位古代学者身着传统汉服,静坐在宁静的园林中,面向一池平静的荷花池深思。荷花象征着自我反省和内心的平和,而学者的姿态和表情传达出深度的内省和反思。画面背景中的小亭子增添了和谐与平衡的感觉。此画不仅捕捉了成语“反躬自省”的精神,即通过深入的自我反思来恢复秩序和平衡,也巧妙地运用了中国传统绘画的元素来表达这一概念。

解读: 此幅画作体现了成语“反躬自省”的深刻含义。在画中,一位古代学者身着传统汉服,静坐在宁静的园林中,面向一池平静的荷花池深思。荷花象征着自我反省和内心的平和,而学者的姿态和表情传达出深度的内省和反思。画面背景中的小亭子增添了和谐与平衡的感觉。此画不仅捕捉了成语“反躬自省”的精神,即通过深入的自我反思来恢复秩序和平衡,也巧妙地运用了中国传统绘画的元素来表达这一概念。 解读: 这幅插图灵感来源于成语“反死回生”,意为从死亡的边缘奇迹般地恢复生命。在画面中,我们看到一位穿着传统汉服的古代中医,正专注地给一位病危的患者施用草药。这位患者躺在华丽的床上,面露微笑,肤色恢复健康,显现出生命的复苏迹象。背景是一个典型的中药房,架子上摆放着各种药材和卷轴。

解读: 这幅插图灵感来源于成语“反死回生”,意为从死亡的边缘奇迹般地恢复生命。在画面中,我们看到一位穿着传统汉服的古代中医,正专注地给一位病危的患者施用草药。这位患者躺在华丽的床上,面露微笑,肤色恢复健康,显现出生命的复苏迹象。背景是一个典型的中药房,架子上摆放着各种药材和卷轴。 解读: 这幅插图展现了中国成语“反求诸己”(Fan Qiu Zhu Ji)的意境。在画中,一位身着传统服饰的儒士,在其安静的书房中沉浸在自我反省之中,这通过他凝视镜子的动作象征性地表现出来。镜子不仅反映了他的面容,也象征着对内心的深入思考。书房内布置着典型的中国古典元素,如卷轴、木制书桌和传统装饰,营造出一种宁静而深沉的氛围。画面的一角还印有红色印章,这是中国古典艺术的典型标志,象征着作品的真实性和传统。

解读: 这幅插图展现了中国成语“反求诸己”(Fan Qiu Zhu Ji)的意境。在画中,一位身着传统服饰的儒士,在其安静的书房中沉浸在自我反省之中,这通过他凝视镜子的动作象征性地表现出来。镜子不仅反映了他的面容,也象征着对内心的深入思考。书房内布置着典型的中国古典元素,如卷轴、木制书桌和传统装饰,营造出一种宁静而深沉的氛围。画面的一角还印有红色印章,这是中国古典艺术的典型标志,象征着作品的真实性和传统。 解读: 这幅插图呈现了成语“反求诸身”的核心意涵。在画面中,我们看到一位古代学者身着传统的中国服饰,正在镜子前深入地反省自己。他的表情专注而内省,寓意着自我审视和内心的反思。这个场景被简洁而宁静的环境所包围,进一步强调了反思和自省的主题。“反求诸身”这个成语的意思是指反过来求诸于自己,就是说要把别人对自己的要求反过来加诸于自己,从而达到严格要求自己的目的。画面中学者对着镜子的动作,恰恰体现了这一点,他通过镜子这一媒介,象征性地对自己进行审视和反思。

解读: 这幅插图呈现了成语“反求诸身”的核心意涵。在画面中,我们看到一位古代学者身着传统的中国服饰,正在镜子前深入地反省自己。他的表情专注而内省,寓意着自我审视和内心的反思。这个场景被简洁而宁静的环境所包围,进一步强调了反思和自省的主题。“反求诸身”这个成语的意思是指反过来求诸于自己,就是说要把别人对自己的要求反过来加诸于自己,从而达到严格要求自己的目的。画面中学者对着镜子的动作,恰恰体现了这一点,他通过镜子这一媒介,象征性地对自己进行审视和反思。 解读: 这幅插图展现了成语“反老成童”的意境。图中,一位身穿传统中国服饰的老人正在逐渐转化为一个孩童,象征着重返青春的奇迹。这一变化寓意着老年人恢复童年的活力和纯真,反映了对逆转衰老、返老还童的向往。画面的背景是典型的中国古典山水,展现出一种恬静而永恒的美感。山峦起伏,树木苍翠,河流蜿蜒,与前景中的人物形成了和谐的对比。

解读: 这幅插图展现了成语“反老成童”的意境。图中,一位身穿传统中国服饰的老人正在逐渐转化为一个孩童,象征着重返青春的奇迹。这一变化寓意着老年人恢复童年的活力和纯真,反映了对逆转衰老、返老还童的向往。画面的背景是典型的中国古典山水,展现出一种恬静而永恒的美感。山峦起伏,树木苍翠,河流蜿蜒,与前景中的人物形成了和谐的对比。 解读: 这幅插图描绘了“反老为少”的成语主题,采用了古代画家和近代画家风格的古典中国画。图中展示了一位老者逐渐转变为年轻版本的自己,体现了青春与活力的本质。这种转变既微妙又优雅,老年人仿佛在梦幻般的方式中褪去岁月的痕迹。围绕着这个人物,自然元素如盛开的花朵或升起的太阳象征着重生与新的开始。

解读: 这幅插图描绘了“反老为少”的成语主题,采用了古代画家和近代画家风格的古典中国画。图中展示了一位老者逐渐转变为年轻版本的自己,体现了青春与活力的本质。这种转变既微妙又优雅,老年人仿佛在梦幻般的方式中褪去岁月的痕迹。围绕着这个人物,自然元素如盛开的花朵或升起的太阳象征着重生与新的开始。 解读: 这幅插图生动地展现了“反老还童”这一成语的内涵。图中描绘了一位老人逐渐转变为年轻人的景象,象征着返老还童、逆转衰老的过程。从一侧的老年人,面带皱纹、头发花白,到另一侧的年轻人,充满活力与生机,这一细腻的转变体现了生命的自然循环和重获新生的美好寓意。画面背景宁静,自然元素如树木和流水寓意生命的循环与变迁,增强了作品的深刻内涵。

解读: 这幅插图生动地展现了“反老还童”这一成语的内涵。图中描绘了一位老人逐渐转变为年轻人的景象,象征着返老还童、逆转衰老的过程。从一侧的老年人,面带皱纹、头发花白,到另一侧的年轻人,充满活力与生机,这一细腻的转变体现了生命的自然循环和重获新生的美好寓意。画面背景宁静,自然元素如树木和流水寓意生命的循环与变迁,增强了作品的深刻内涵。 解读: 这幅插图展现了中国成语“反脣相攻”的寓意。图中展示了两个代表不同王国的人物,他们站在对方面前,面露愤怒和对抗的夸张表情。这种姿态象征着成语中所隐含的相互攻击和冲突。背景是典型的中国古典山水画风格,有着柔和的山脉和平静的河流,与紧张的前景形成鲜明对比。

解读: 这幅插图展现了中国成语“反脣相攻”的寓意。图中展示了两个代表不同王国的人物,他们站在对方面前,面露愤怒和对抗的夸张表情。这种姿态象征着成语中所隐含的相互攻击和冲突。背景是典型的中国古典山水画风格,有着柔和的山脉和平静的河流,与紧张的前景形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展现了成语“反脣相稽”的含义。成语“反脣相稽”出自《左传·定公十四年》,原意是指辩论时互相反驳,后泛指互相指责或相互攻讦。在这幅图中,我们看到两位身着传统中国服饰的男子,面对面站立,一人正怒目而视,似乎在激烈指责对方。另一人则带着讽刺的微笑,似乎在机智地回应或讥讽对方。这正体现了“反脣相稽”中的相互指责和辩驳的意味。背景是经典的中国山水画风格,山峰被云雾环绕,增添了一种深远和神秘的气氛。这样的背景不仅彰显了中国传统艺术的美,也象征着争辩双方如同云雾缭绕的山峰一样,各执一词,难以分清是非。

解读: 这幅插图展现了成语“反脣相稽”的含义。成语“反脣相稽”出自《左传·定公十四年》,原意是指辩论时互相反驳,后泛指互相指责或相互攻讦。在这幅图中,我们看到两位身着传统中国服饰的男子,面对面站立,一人正怒目而视,似乎在激烈指责对方。另一人则带着讽刺的微笑,似乎在机智地回应或讥讽对方。这正体现了“反脣相稽”中的相互指责和辩驳的意味。背景是经典的中国山水画风格,山峰被云雾环绕,增添了一种深远和神秘的气氛。这样的背景不仅彰显了中国传统艺术的美,也象征着争辩双方如同云雾缭绕的山峰一样,各执一词,难以分清是非。 解读: 这幅插图展现了成语“反脣相讥”的场景。在这幅画中,两位古代中国学者正在幽静的庭院里激烈辩论。一位身着传统汉服的学者正激动地做着手势,面部表情显示出挫败感和决心的混合。与他相对的另一位学者模仿着他的姿态和表情,似乎在以讽刺的方式模仿他。这幅画的背景是典型的中国园林,有柳树、小池塘和石桥。

解读: 这幅插图展现了成语“反脣相讥”的场景。在这幅画中,两位古代中国学者正在幽静的庭院里激烈辩论。一位身着传统汉服的学者正激动地做着手势,面部表情显示出挫败感和决心的混合。与他相对的另一位学者模仿着他的姿态和表情,似乎在以讽刺的方式模仿他。这幅画的背景是典型的中国园林,有柳树、小池塘和石桥。 解读: 这幅插图为成语“反覆不常”提供了形象而深刻的视觉表现。在画面中,我们看到一条河流蜿蜒穿越山谷,周围环绕着郁郁葱葱的山峦。这些山峦被雾气所笼罩,象征着变化和转换。雾气的不定和山峦的隐约,恰如人生的无常,难以捉摸。河水的水位明显变化,暗示了事物本质上的不一致性和短暂性。

解读: 这幅插图为成语“反覆不常”提供了形象而深刻的视觉表现。在画面中,我们看到一条河流蜿蜒穿越山谷,周围环绕着郁郁葱葱的山峦。这些山峦被雾气所笼罩,象征着变化和转换。雾气的不定和山峦的隐约,恰如人生的无常,难以捉摸。河水的水位明显变化,暗示了事物本质上的不一致性和短暂性。 解读: 这幅插图以古典中国水墨画的形式呈现,旨在体现成语“反复无常”的内涵。画中的河流蜿蜒曲折,流向不定,象征着不稳定和变化无常。河岸上繁茂的植被随风摇摆,每种植物的姿态都各不相同,进一步强调了不一致性的主题。天空部分多云,夹杂着些许晴朗的蓝天,象征着在不确定中的一瞬明朗。

解读: 这幅插图以古典中国水墨画的形式呈现,旨在体现成语“反复无常”的内涵。画中的河流蜿蜒曲折,流向不定,象征着不稳定和变化无常。河岸上繁茂的植被随风摇摆,每种植物的姿态都各不相同,进一步强调了不一致性的主题。天空部分多云,夹杂着些许晴朗的蓝天,象征着在不确定中的一瞬明朗。 解读: 这幅图描绘了成语“反邪就正”的场景。成语“反邪就正”字面意思是指反对邪恶,追求正义。在这幅画中,一位身着传统长袍的中国古代学者或官员,正直而坚定地站在朝堂之上,面对一群腐败的官员或作恶者。他指着他们,象征着他对他们邪恶行为的直面和抗争。

解读: 这幅图描绘了成语“反邪就正”的场景。成语“反邪就正”字面意思是指反对邪恶,追求正义。在这幅画中,一位身着传统长袍的中国古代学者或官员,正直而坚定地站在朝堂之上,面对一群腐败的官员或作恶者。他指着他们,象征着他对他们邪恶行为的直面和抗争。 解读: 这幅插图生动地呈现了成语“反邪归正”的主题。图中,一位身着传统长袍的中国古代学者站在交叉路口。他面临的选择象征着成语的深刻含义:一条道路通向黑暗、阴森的森林,代表着邪恶,其中暴风雨的天空和带刺的灌木丛暗示了不正之路的危险与困苦;而另一条道路则明亮、诱人,通向一个风景宜人的地方,那里有盛开的花朵和平静的河流,象征着正义与光明的道路。这位学者的神态沉思,似乎在权衡选择,体现了人在面对道德选择时的内心挣扎和最终向善的决心。

解读: 这幅插图生动地呈现了成语“反邪归正”的主题。图中,一位身着传统长袍的中国古代学者站在交叉路口。他面临的选择象征着成语的深刻含义:一条道路通向黑暗、阴森的森林,代表着邪恶,其中暴风雨的天空和带刺的灌木丛暗示了不正之路的危险与困苦;而另一条道路则明亮、诱人,通向一个风景宜人的地方,那里有盛开的花朵和平静的河流,象征着正义与光明的道路。这位学者的神态沉思,似乎在权衡选择,体现了人在面对道德选择时的内心挣扎和最终向善的决心。 解读: 这幅图描绘了中国成语“丛矢之的”的形象化表达。在画面中,我们看到一个位于中央的大靶子,四周被众多箭矢所围绕。这些箭矢紧密地射入和环绕着靶子,象征着成为众矢之的,即成为众人批评或攻击的焦点。

解读: 这幅图描绘了中国成语“丛矢之的”的形象化表达。在画面中,我们看到一个位于中央的大靶子,四周被众多箭矢所围绕。这些箭矢紧密地射入和环绕着靶子,象征着成为众矢之的,即成为众人批评或攻击的焦点。 解读: 这幅插图展现了成语“丛至沓来”的意境。在图中,我们看到了一棵繁茂的大树,树上栖息着众多鸟儿。这些鸟儿种类繁多,色彩各异,它们成群结队地飞向这棵大树,形成了一种热闹而混乱的氛围。大树的枝叶错综复杂,生机盎然,成为了众鸟聚集的中心。这幅画体现了“丛至沓来”这一成语的内涵。在汉语中,“丛至沓来”形容事物接二连三,纷至沓来,象征着事物的大量涌现或连续不断的到来。图中的鸟儿源源不断地飞向大树,正是这一成语所描绘场景的生动体现。

解读: 这幅插图展现了成语“丛至沓来”的意境。在图中,我们看到了一棵繁茂的大树,树上栖息着众多鸟儿。这些鸟儿种类繁多,色彩各异,它们成群结队地飞向这棵大树,形成了一种热闹而混乱的氛围。大树的枝叶错综复杂,生机盎然,成为了众鸟聚集的中心。这幅画体现了“丛至沓来”这一成语的内涵。在汉语中,“丛至沓来”形容事物接二连三,纷至沓来,象征着事物的大量涌现或连续不断的到来。图中的鸟儿源源不断地飞向大树,正是这一成语所描绘场景的生动体现。 解读: 这幅插图展示了一位身着古代服饰的学者,坐在书房的木桌旁。他正持笔在羊皮纸上书写,桌上放有开启的砚台。桌子上还有一小堆黄色矿物颜料,象征着雌黄(一种传统用于封信和文件的材料)。画面捕捉了学者沉思书写的瞬间,表达了他对所写内容的深思熟虑。这幅插图与成语“口中雌黄”之间有着密切的联系。该成语源于古代一种检验雌黄真伪的方法,即将雌黄放入嘴中,真雌黄不溶于唾液。比喻言行不一,表里不一致。在这幅画中,黄色矿物颜料象征着雌黄,而学者沉思的神态则暗示了他言行之间可能存在的不一致性。

解读: 这幅插图展示了一位身着古代服饰的学者,坐在书房的木桌旁。他正持笔在羊皮纸上书写,桌上放有开启的砚台。桌子上还有一小堆黄色矿物颜料,象征着雌黄(一种传统用于封信和文件的材料)。画面捕捉了学者沉思书写的瞬间,表达了他对所写内容的深思熟虑。这幅插图与成语“口中雌黄”之间有着密切的联系。该成语源于古代一种检验雌黄真伪的方法,即将雌黄放入嘴中,真雌黄不溶于唾液。比喻言行不一,表里不一致。在这幅画中,黄色矿物颜料象征着雌黄,而学者沉思的神态则暗示了他言行之间可能存在的不一致性。 解读: 这幅插图展现了一个刚刚学会走路的幼儿,身穿简单的古代中国服饰,面带天真无邪的表情。这代表了成语“口乳未干”的字面意思,即婴儿期的牛奶还未干涸,形容年纪非常小。周围是宁静的乡村景色,远处可见传统的中国建筑和几棵老树,这些元素象征着古老和稳固,与幼小的孩童形成鲜明对比。

解读: 这幅插图展现了一个刚刚学会走路的幼儿,身穿简单的古代中国服饰,面带天真无邪的表情。这代表了成语“口乳未干”的字面意思,即婴儿期的牛奶还未干涸,形容年纪非常小。周围是宁静的乡村景色,远处可见传统的中国建筑和几棵老树,这些元素象征着古老和稳固,与幼小的孩童形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展现了中国古代成语“口伐舌击”的场景。画面中,两位穿着传统服饰的学者在柳树旁的宁静池塘边激烈辩论。一位中年汉族学者站立着,激动地做着手势,而另一位年长的汉族学者则平静地坐着,以锐利的反驳回应。背景中有古代中国的建筑,特点是弯曲的屋顶和远处的山脉。

解读: 这幅插图展现了中国古代成语“口伐舌击”的场景。画面中,两位穿着传统服饰的学者在柳树旁的宁静池塘边激烈辩论。一位中年汉族学者站立着,激动地做着手势,而另一位年长的汉族学者则平静地坐着,以锐利的反驳回应。背景中有古代中国的建筑,特点是弯曲的屋顶和远处的山脉。 解读: 这幅图描绘了中国古代的一个场景。图中心是一位身穿传统汉服的中国男子,他表情生动,正在热情地讲话。他张大嘴巴,仿佛正处于讲话高潮。从他的嘴里,有一个视觉隐喻:一条由汉字组成的“言语河流”正在流淌出来,象征着他的雄辩和不停的言语。背景是传统的中国环境,可能是一个庭院或学者的书房,周围有古典建筑和自然元素,如树木或池塘。

解读: 这幅图描绘了中国古代的一个场景。图中心是一位身穿传统汉服的中国男子,他表情生动,正在热情地讲话。他张大嘴巴,仿佛正处于讲话高潮。从他的嘴里,有一个视觉隐喻:一条由汉字组成的“言语河流”正在流淌出来,象征着他的雄辩和不停的言语。背景是传统的中国环境,可能是一个庭院或学者的书房,周围有古典建筑和自然元素,如树木或池塘。 解读: 这幅插图展现了“口出不逊”这个成语的场景。图中,一位学者正对一位长者无礼地讲话,体现了“口出不逊”(言辞无礼或出言不逊)的含义。长者身着传统的汉服,脸上露出震惊和不悦的表情。而年轻的学者表现出傲慢的态度,站姿对抗性强,暗示了其言行的不逊。背景是简单宁静的风景,与紧张的人物互动形成鲜明对比。

解读: 这幅插图展现了“口出不逊”这个成语的场景。图中,一位学者正对一位长者无礼地讲话,体现了“口出不逊”(言辞无礼或出言不逊)的含义。长者身着传统的汉服,脸上露出震惊和不悦的表情。而年轻的学者表现出傲慢的态度,站姿对抗性强,暗示了其言行的不逊。背景是简单宁静的风景,与紧张的人物互动形成鲜明对比。 解读: 这幅图描绘了一个穿着古代中国服饰的男子站在历史背景中,面露惊讶之色,口呆目瞪。他的穿着暗示他可能是一位学者或官员。

解读: 这幅图描绘了一个穿着古代中国服饰的男子站在历史背景中,面露惊讶之色,口呆目瞪。他的穿着暗示他可能是一位学者或官员。 解读: 成语“口呆目瞪”形容人因惊讶、害怕或发呆而张大了嘴巴,瞪大了眼睛的样子。这幅图中,画面主人公的表情生动地体现了这一成语的内涵。他的眼睛睁得大大的,嘴巴张得很开,表情中透露出惊讶或难以置信的情绪。

解读: 成语“口呆目瞪”形容人因惊讶、害怕或发呆而张大了嘴巴,瞪大了眼睛的样子。这幅图中,画面主人公的表情生动地体现了这一成语的内涵。他的眼睛睁得大大的,嘴巴张得很开,表情中透露出惊讶或难以置信的情绪。 解读: 这幅插图生动地展现了中国古典成语“口如悬河”的寓意。成语“口如悬河”字面意思是嘴巴如同悬挂的河流,比喻说话能力极强,言辞如同滔滔江水连绵不绝。在这幅画中,我们看到一个学者站在河岸边,正在向一群听众雄辩滔滔。他的嘴巴被艺术夸张地描绘成瀑布的形状,寓意着他那强有力且富有感染力的演讲。画面背景是宁静的中国古典山水,山脉和河流营造出一种深远和宁静的氛围,与学者的雄辩形成鲜明对比。

解读: 这幅插图生动地展现了中国古典成语“口如悬河”的寓意。成语“口如悬河”字面意思是嘴巴如同悬挂的河流,比喻说话能力极强,言辞如同滔滔江水连绵不绝。在这幅画中,我们看到一个学者站在河岸边,正在向一群听众雄辩滔滔。他的嘴巴被艺术夸张地描绘成瀑布的形状,寓意着他那强有力且富有感染力的演讲。画面背景是宁静的中国古典山水,山脉和河流营造出一种深远和宁静的氛围,与学者的雄辩形成鲜明对比。 解读: 这幅插图展现了一个穿着传统汉服的小孩,坐着并拿着一个小杯子。孩子的表情天真、略显幼稚,完美体现了“口尚乳臭”这一成语的字面意义——尚未断奶,形容人年幼无知。画面背景是宁静而朦胧的山景,周围点缀着几朵细腻的花朵,色彩柔和协调,主要采用水墨色调并略带淡雅色彩。

解读: 这幅插图展现了一个穿着传统汉服的小孩,坐着并拿着一个小杯子。孩子的表情天真、略显幼稚,完美体现了“口尚乳臭”这一成语的字面意义——尚未断奶,形容人年幼无知。画面背景是宁静而朦胧的山景,周围点缀着几朵细腻的花朵,色彩柔和协调,主要采用水墨色调并略带淡雅色彩。 解读: 这幅图描绘了一个古典中国画风格的场景,灵感来源于成语“口快心直”。在画中,我们看到一位身穿古代学者长袍的人物,站在一个宁静的园林中。他表情温暖、坦率地与一群倾听者交谈,这些倾听者包括不同年龄段的男女,他们都身着传统的中式服饰。画面背景平和,有柳树、小池塘以及远处的宝塔。这幅画的主题“口快心直”指的是一个人说话直率,心地坦诚,不藏心机。画中的学者代表了这种品质,他的直率和诚实通过与人群的交流体现出来。

解读: 这幅图描绘了一个古典中国画风格的场景,灵感来源于成语“口快心直”。在画中,我们看到一位身穿古代学者长袍的人物,站在一个宁静的园林中。他表情温暖、坦率地与一群倾听者交谈,这些倾听者包括不同年龄段的男女,他们都身着传统的中式服饰。画面背景平和,有柳树、小池塘以及远处的宝塔。这幅画的主题“口快心直”指的是一个人说话直率,心地坦诚,不藏心机。画中的学者代表了这种品质,他的直率和诚实通过与人群的交流体现出来。 解读: 这幅插图旨在视觉上诠释成语“口是心非”。画面中,我们看到一位古代中国的学者或官员,他的面部表情平和、和蔼,但他的眼神却透露出一丝狡猾或欺诈。这位人物正在与另一位看上去信任且毫无戒备的人交谈。背景简洁,主要聚焦于这两个人物之间的互动。在细节上,画面包含了一些暗示双重性的微妙元素,比如不匹配表情的阴影或被隐藏的小物件,这些都巧妙地体现了“口是心非”的含义,即表面上的话语和内心的真实想法并不一致。此外,画面一角还有一个传统的红色中国印章,为作品增添了一抹古典韵味。

解读: 这幅插图旨在视觉上诠释成语“口是心非”。画面中,我们看到一位古代中国的学者或官员,他的面部表情平和、和蔼,但他的眼神却透露出一丝狡猾或欺诈。这位人物正在与另一位看上去信任且毫无戒备的人交谈。背景简洁,主要聚焦于这两个人物之间的互动。在细节上,画面包含了一些暗示双重性的微妙元素,比如不匹配表情的阴影或被隐藏的小物件,这些都巧妙地体现了“口是心非”的含义,即表面上的话语和内心的真实想法并不一致。此外,画面一角还有一个传统的红色中国印章,为作品增添了一抹古典韵味。 解读: 这幅插图描绘了一个繁忙的古代中国街道场景,充分体现了“口碑载道”这一成语的含义。在画面中,我们看到商贩在售卖商品,旅行者在交流故事,学者在讨论新闻。这些元素象征着信息和声誉的传播,正如成语所描绘的那样,通过口口相传的方式,消息和声誉在人群中迅速传播。

解读: 这幅插图描绘了一个繁忙的古代中国街道场景,充分体现了“口碑载道”这一成语的含义。在画面中,我们看到商贩在售卖商品,旅行者在交流故事,学者在讨论新闻。这些元素象征着信息和声誉的传播,正如成语所描绘的那样,通过口口相传的方式,消息和声誉在人群中迅速传播。 解读: 这幅插图为成语“口若悬河”提供了一个形象的视觉诠释。成语“口若悬河”源自于中国古代,意指说话像瀑布一样滔滔不绝,形容人说话能力强,能言善辩。在这幅画中,我们看到一位身着传统汉服的古代学者站在河边,口张如同激昂演讲,彷佛他的言辞就像河流一样奔流不息。画面背景是宁静的山水景观,远山含翠,近水潺潺,典型的中国古典山水画风格。

解读: 这幅插图为成语“口若悬河”提供了一个形象的视觉诠释。成语“口若悬河”源自于中国古代,意指说话像瀑布一样滔滔不绝,形容人说话能力强,能言善辩。在这幅画中,我们看到一位身着传统汉服的古代学者站在河边,口张如同激昂演讲,彷佛他的言辞就像河流一样奔流不息。画面背景是宁静的山水景观,远山含翠,近水潺潺,典型的中国古典山水画风格。 解读: 这幅图描绘了成语“口蜜腹剑”所表达的含义。成语“口蜜腹剑”源自中国古代,意指表面上说话温和甜蜜,但内心却怀有恶意或险恶的打算。在这幅画中,我们看到一位人物,面部表情温和,似乎在说着柔和的话语,但其服饰下巧妙地隐藏着一把剑,象征着外表的和善与内心的狡诈并存。

解读: 这幅图描绘了成语“口蜜腹剑”所表达的含义。成语“口蜜腹剑”源自中国古代,意指表面上说话温和甜蜜,但内心却怀有恶意或险恶的打算。在这幅画中,我们看到一位人物,面部表情温和,似乎在说着柔和的话语,但其服饰下巧妙地隐藏着一把剑,象征着外表的和善与内心的狡诈并存。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“口蜜腹剑”的寓意。图中展示了两位身着古代服饰的人物,在一个典型的中国传统环境中进行对话。一个人物面带和煦的笑容,似乎在友好地交谈,而另一个人物则认真倾听。然而,令人察觉的细节在于,说话者的背后隐秘地握有一把小匕首,象征着虚伪和欺诈。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“口蜜腹剑”的寓意。图中展示了两位身着古代服饰的人物,在一个典型的中国传统环境中进行对话。一个人物面带和煦的笑容,似乎在友好地交谈,而另一个人物则认真倾听。然而,令人察觉的细节在于,说话者的背后隐秘地握有一把小匕首,象征着虚伪和欺诈。 解读: 这幅图描绘了成语“口诛笔伐”的场景。图中,一位身着传统中国服饰的学者正坐在桌前,手持毛笔,专注地在卷轴上书写。他周围摆放着古代书籍和卷轴,桌上还有一个砚台。学者的表情集中而坚定,象征着言语和书写的力量。背景中隐约可见的传统中国法庭形象,代表了正义和道德判断的概念。

解读: 这幅图描绘了成语“口诛笔伐”的场景。图中,一位身着传统中国服饰的学者正坐在桌前,手持毛笔,专注地在卷轴上书写。他周围摆放着古代书籍和卷轴,桌上还有一个砚台。学者的表情集中而坚定,象征着言语和书写的力量。背景中隐约可见的传统中国法庭形象,代表了正义和道德判断的概念。 解读: 这幅图描绘了“古色古香”这一成语的意境。成语“古色古香”字面意思是指古老的色彩和香气,比喻事物或风格古朴,有古代遗风。在这幅图中,我们看到一条充满古典韵味的中国街道,建筑风格传统,彰显出古代中国的建筑特色。街道上的建筑装饰着精美的雕刻和红色灯笼,增添了浓郁的历史氛围。街上行走的人们身着传统的汉服,这些服饰的样式和色彩进一步突显出中国古代文化的独特魅力。此外,街边的小贩正在售卖各种古董和传统手工艺品,展现了古代工艺的精湛和细腻。

解读: 这幅图描绘了“古色古香”这一成语的意境。成语“古色古香”字面意思是指古老的色彩和香气,比喻事物或风格古朴,有古代遗风。在这幅图中,我们看到一条充满古典韵味的中国街道,建筑风格传统,彰显出古代中国的建筑特色。街道上的建筑装饰着精美的雕刻和红色灯笼,增添了浓郁的历史氛围。街上行走的人们身着传统的汉服,这些服饰的样式和色彩进一步突显出中国古代文化的独特魅力。此外,街边的小贩正在售卖各种古董和传统手工艺品,展现了古代工艺的精湛和细腻。 解读: 这幅图描绘了“古道热肠”这一成语的画面。在这幅画中,一条古老而宁静的小径穿过平静的森林,一位身着传统汉服的旅人正在向一位疲惫的行者提供热食。

解读: 这幅图描绘了“古道热肠”这一成语的画面。在这幅画中,一条古老而宁静的小径穿过平静的森林,一位身着传统汉服的旅人正在向一位疲惫的行者提供热食。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“古香古色”所蕴含的意境。在这幅画中,我们看到一个古老的中国小镇,其建筑风格典型,展现了中国古典建筑的精髓,如精细的木制构造和翘起的屋顶。小镇的街道上熙熙攘攘,人们身着历史服饰,流露出古代生活的活力和韵味。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“古香古色”所蕴含的意境。在这幅画中,我们看到一个古老的中国小镇,其建筑风格典型,展现了中国古典建筑的精髓,如精细的木制构造和翘起的屋顶。小镇的街道上熙熙攘攘,人们身着历史服饰,流露出古代生活的活力和韵味。 解读: 这幅图描绘了成语“另眼相待”的深刻含义。在画面中,我们看到两个人物被截然不同的待遇。一边是身穿华丽服饰的贵族,周围的人对他表现出极高的尊敬和仰慕,这象征着他受到特别的偏爱。而在对比鲜明的另一边,一位普通百姓,着朴素的衣服,被同样的一群人忽视甚至冷漠对待。这幅画体现了“另眼相待”这个成语的核心意义,即对不同的人展现不同的态度和待遇。

解读: 这幅图描绘了成语“另眼相待”的深刻含义。在画面中,我们看到两个人物被截然不同的待遇。一边是身穿华丽服饰的贵族,周围的人对他表现出极高的尊敬和仰慕,这象征着他受到特别的偏爱。而在对比鲜明的另一边,一位普通百姓,着朴素的衣服,被同样的一群人忽视甚至冷漠对待。这幅画体现了“另眼相待”这个成语的核心意义,即对不同的人展现不同的态度和待遇。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“另眼相看”的内涵。画面中,一位年长的智者,身着传统汉服,面带慈祥与智慧的神情,正用尊重和钦佩的目光注视着一位谦逊的年轻学者。年轻学者着装朴素,似乎在谦卑地展示他的作品。他们所在的环境是一个充满书籍、卷轴和水墨画的古代中国书房,营造出一种知识追求和传统智慧的氛围。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“另眼相看”的内涵。画面中,一位年长的智者,身着传统汉服,面带慈祥与智慧的神情,正用尊重和钦佩的目光注视着一位谦逊的年轻学者。年轻学者着装朴素,似乎在谦卑地展示他的作品。他们所在的环境是一个充满书籍、卷轴和水墨画的古代中国书房,营造出一种知识追求和传统智慧的氛围。 解读: 这幅图描绘了“另眼看待”这一成语的寓意。在画面中,一位睿智的老者站在山峰之巅,远眺着远方,面露沉思。他身着古代汉服,象征着智慧和洞察力。周围的风景包括郁郁葱葱的山脉和流淌的河流,象征着深度和视角。

解读: 这幅图描绘了“另眼看待”这一成语的寓意。在画面中,一位睿智的老者站在山峰之巅,远眺着远方,面露沉思。他身着古代汉服,象征着智慧和洞察力。周围的风景包括郁郁葱葱的山脉和流淌的河流,象征着深度和视角。 解读: 这幅插图展现了成语“另眼看承”的含义。在图中,一位少女站在台上,众人的目光都集中在她身上,而她的目光却专注于台下的一位年轻男士。这位男士与众不同,穿着传统的中国古代服饰,面带沉思与沉稳的表情。他虽然处于人群之外,却获得了少女的特别关注。这反映了成语“另眼看承”的本质,即用不同的眼光看待某人或某事,给予特别的重视或评价。在插图中,其他人物的存在和环境采用了网格风格,这种表现手法强调了背景人物与主要人物之间的对比,使观众的注意力集中在少女和那位男士身上。少女的目光与众不同地聚焦在这位男士身上,象征着对他的特别看重和不同于常人的评价。

解读: 这幅插图展现了成语“另眼看承”的含义。在图中,一位少女站在台上,众人的目光都集中在她身上,而她的目光却专注于台下的一位年轻男士。这位男士与众不同,穿着传统的中国古代服饰,面带沉思与沉稳的表情。他虽然处于人群之外,却获得了少女的特别关注。这反映了成语“另眼看承”的本质,即用不同的眼光看待某人或某事,给予特别的重视或评价。在插图中,其他人物的存在和环境采用了网格风格,这种表现手法强调了背景人物与主要人物之间的对比,使观众的注意力集中在少女和那位男士身上。少女的目光与众不同地聚焦在这位男士身上,象征着对他的特别看重和不同于常人的评价。 解读: 这幅图描绘了一个智者在树后暗中观察一位年轻学者的场景,生动地体现了“另眼看覷”这一成语的含义。在中国传统文化中,“另眼看覷”指的是用不同的眼光或态度看待某人或某事,通常暗含对对方有所期待或重视。画中的智者表情沉思,象征着智慧和经验,而年轻学者则专注于阅读,未察觉自己被观察。这反映出智者对年轻学者的默默关注和期望。

解读: 这幅图描绘了一个智者在树后暗中观察一位年轻学者的场景,生动地体现了“另眼看覷”这一成语的含义。在中国传统文化中,“另眼看覷”指的是用不同的眼光或态度看待某人或某事,通常暗含对对方有所期待或重视。画中的智者表情沉思,象征着智慧和经验,而年轻学者则专注于阅读,未察觉自己被观察。这反映出智者对年轻学者的默默关注和期望。 解读: 这幅插图是为了表现中国成语“另起炉灶”,意为放弃旧的方法或计划,重新开始。图中展示了一个身穿传统中国服饰的人,在室外环境中决心地设置新炉灶。背景是宁静的自然风光和古风建筑,营造出一个平静而专注的氛围,象征着这个成语中“重新开始”的决心和意志。

解读: 这幅插图是为了表现中国成语“另起炉灶”,意为放弃旧的方法或计划,重新开始。图中展示了一个身穿传统中国服饰的人,在室外环境中决心地设置新炉灶。背景是宁静的自然风光和古风建筑,营造出一个平静而专注的氛围,象征着这个成语中“重新开始”的决心和意志。 解读: 这幅图描绘了中国成语“另开生面”的意境。图中展示了一位穿着古代服饰的学者,坐在书桌前,面前是一张新的纸卷,象征着新的开始和机遇。他所在的书房宁静祥和,四周摆满了老书,代表着旧的和熟悉的事物。窗外的场景是日出照耀下的宁静村庄,代表着新一天的开始和新的可能性。

解读: 这幅图描绘了中国成语“另开生面”的意境。图中展示了一位穿着古代服饰的学者,坐在书桌前,面前是一张新的纸卷,象征着新的开始和机遇。他所在的书房宁静祥和,四周摆满了老书,代表着旧的和熟悉的事物。窗外的场景是日出照耀下的宁静村庄,代表着新一天的开始和新的可能性。