-

序號: 701

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者在梅樹下安靜地書寫,背景是遠山和飛翔的鳥兒,營造出一種甯靜緻遠的氛圍。這正體現了“出言成章”這一成語的内涵。成語“出言成章”原指說話或寫文章能夠立即成章,形容文思敏捷,才華橫溢。圖中學者的形象和他專注書寫的場景恰到好處地傳達了這種才華和文學造詣的意象。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,采用了細膩的水墨和淡雅的色彩,展現了一種古典而深邃的美感。圖中的紅色印章,不僅是中國傳統藝術作品的重要組成部分,也增添了一種正式和莊重的氣氛。

通過這幅畫,我們可以感受到那種沉浸在文學創作中的雅緻與深遠,正如“出言成章”所描繪的那樣,文辭優美,思維敏捷。

-

序號: 702

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“出言有章”的内涵。畫面中,一位古代學者身着傳統服飾,在甯靜的書房内沉思地作詩或書寫。書房裝飾有卷軸和書籍,象征着知識與智慧。學者的表情平靜而專注,反映了他言辭中的謹慎和結構。此成語字面意思是“說話有條理,像文章一樣有章法”。

通過學者的形象和周圍的環境,本插圖傳達了言辭有序、思維清晰的氛圍。學者的态度和書房的布置都表明了言語的精确和有序,與成語“出言有章”的含義完美契合。

畫風上,本作品模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了優雅的筆觸和和諧的色彩搭配。作品的整體感覺是古樸而深邃的,呼應了成語的深層意義。右下角的紅色印章作為畫作的簽名,增添了一抹傳統文化的韻味。

-

序號: 703

解读: 這幅圖描繪了成語“出言無狀”的場景。在畫中,我們看到一個年輕的學者在古代中國的環境中,他正急促且輕率地對一群長者講話,顯示出他的不敬和缺乏考慮。長者們的表情帶有驚訝和不贊同,這強化了年輕學者行為的不妥當性。畫面的背景是一個典型的中國古典園林,有古老的建築、茂密的植被和一個小池塘。這些元素不僅為場景提供了深度和文化背景,還增加了畫面的美感和傳統感。

整個畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,具有精細的筆觸和對人物表情及姿态的專注描繪。在畫作的一個角落,有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以代表藝術家的身份或作品的真實性。這個細節的加入,不僅遵循了傳統,也為整幅作品增添了一種正式和權威的氛圍。總的來說,這幅畫通過其細膩的藝術手法和深刻的文化内涵,完美地捕捉了“出言無狀”這一成語的精髓。

-

序號: 704

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“出類拔群”的意境。畫面中,一座充滿活力的牡丹花園裡,有一朵特别壯麗的牡丹高高地矗立,遠超周圍的其他花朵,它更加鮮豔、更具吸引力,象征着卓越與獨特性。這朵牡丹是整幅畫的焦點,與周圍的花朵在大小和顔色強度上形成鮮明對比。

此畫采用了類似于古代畫家或近代畫家的風格,着重于精細的筆觸和優雅的構圖,傳達了一種深沉而古樸的感覺。畫面的某個角落還嵌有一枚傳統的紅色中國印章,增添了作品的真實性和文化氛圍。

通過這樣的插圖,我們不僅能夠視覺上感受到“出類拔群”所表達的超越和卓越,同時也能夠體會到這一成語深植于中國文化的根源和美學意義。

-

序號: 705

解读: 成語“出類拔萃”通常用來形容人或事物在衆多中顯得格外突出,比喻才能或品質超過一般,猶如群芳之中一株特别顯眼的花朵。在這幅插圖中,我們看到一個廣闊而美麗的原野,上面生長着各種普通的花朵,如菊花、蛋花等。這些花朵雖然美麗,但都相對較小,不甚突出。然而,在這些花朵中間,有一株特别高大、明顯的花朵,它的存在使得周圍的景緻都為之一亮,仿佛有專門的光芒為它照耀。這株花朵的特殊之處在于它的高大和鮮明,象征着出類拔萃的意象。它在衆多花朵中獨樹一幟,正好體現了成語“出類拔萃”的含義:在衆多的人或事物中脫穎而出,成為最為引人注目的那一個。此插圖采用了傳統中國畫的表現手法,用線條勾勒出花朵的輪廓,同時通過淡雅的色彩傳達出一種古樸而深邃的氛圍,符合古典中國畫的風格。而畫角落的紅色印章則是中國傳統藝術作品的常見元素,既起到簽名的作用,也增添了一絲莊重和曆史感。

通過這種方式,插圖不僅表現了成語的意境,也傳達了中國傳統文化的韻味。

-

序號: 706

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“出類拔萃”的。在畫面中,我們看到一群鶴靜靜地站在甯靜的湖邊,其中一隻鶴顯得格外高大和優雅,明顯地與衆不同,象征着獨特性和卓越性。這一形象恰如其分地表達了“出類拔萃”的含義,即在衆多相似者中獨樹一幟,超越常人。畫面的背景是一片和諧的自然環境,包括茂盛的樹木、平靜的水面和遠處的山巒,營造出一種平和而自然的氛圍。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,使用柔和的筆觸和和諧的色彩融合,體現了古典中國畫的韻味。在畫面的一個角落,還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅生動地表現了“出類拔萃”的意境,還傳達出古典中國畫的精緻與深邃。

通過鶴的形象和甯靜的自然景緻,畫面展現了成語的寓意,同時也表現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 707

解读: 這幅圖描繪了一個藝術家全神貫注于繪畫一位傳奇人物的肖像,體現了“出鬼入神”這一成語。在中國傳統文化中,“出鬼入神”形容藝術創作或技藝達到了極高的境界,如同神助一般,顯示出非凡的技巧和靈感。這位藝術家身着古代中國服裝,面部表情集中而專注,顯示出他對藝術的全情投入和獻身精神。他正在畫布上繪制的是一個神秘生物,可能是一位仁慈的精神或神靈,其細節精緻,表情甯靜。畫中的環境是一個典型的中國古典工作室,周圍散布着卷軸、毛筆和硯台。

整個作品采用了類似古代畫家或近代畫家的畫風,反映了中國古典藝術的深度和複雜性。在畫作的一個角落,還有一個小小的紅色中國印章,增添了作品的真實性和傳統感。

通過這幅圖,我們可以看到“出鬼入神”這一成語的深刻内涵,即通過藝術家的專注和技藝的高超展現了一種超凡脫俗、近乎神話的藝術創作狀态。

-

序號: 708

解读: 這幅插圖展現了成語“刃有餘地”的内涵。成語“刃有餘地”出自《漢書·韓安國傳》,原意指劍刃還有餘地,可以再磨利。後引申為事情還有餘地,可以挽回。在這幅圖中,一位古代劍士正持劍站立,劍尖留有餘地,并未完全出鞘。這寓意着尚有回旋的餘地,未到絕境。畫面背景的山水景色,山峰斷峰與河流漂漪,營造了一種甯靜而深遠的氛圍,進一步強調了“餘地”的概念,即在甯靜的自然中,總有轉機和希望的空間。此外,畫面上的紅色印章,如同傳統中國畫作中的藝術家簽名,為作品增添了一抹經典的中國文化氣息。

整體而言,這幅圖通過古典中國畫的元素,恰到好處地體現了“刃有餘地”的意境。

-

序號: 709

解读: 這幅插圖展現了成語“刃迎縷解”的意象。成語“刃迎縷解”源自于古代的一則寓言,講述的是一位智者用劍切開糾纏的絲線,以此象征用直接而有效的方法解決複雜的問題。在這幅畫中,您可以看到一位身着傳統中式服飾的人物,手持長劍,正準備切開一團糾纏的絲線。他的動作既決斷又從容,象征着面對困難時的智慧與果斷。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山脈和流淌的水體,營造出一種甯靜和諧的氛圍,與人物處理問題的智慧和平和形成了鮮明的對比。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的細膩筆觸和柔和色彩,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。畫面角落的小紅印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了畫家的簽名或作品的認證,增添了一抹文化的莊重感。

通過這幅畫,我們不僅可以領略中國古典文化的魅力,還能深刻理解“刃迎縷解”這一成語背後的哲理。

-

序號: 710

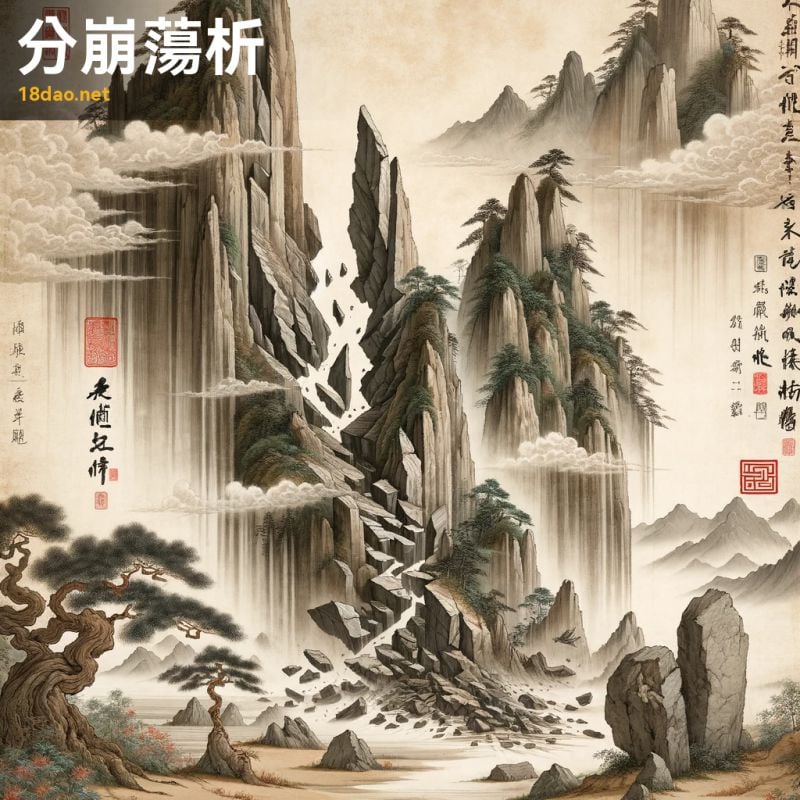

解读: 這幅插圖描繪了一座原本統一的山峰,逐漸裂開并分崩離析成幾個獨立的部分,象征着分解和崩潰。

整幅畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,通過優雅的筆觸和柔和的色彩傳達了歲月的沉澱和深度感。畫中包含了傳統的中國元素,如岩石、樹木和雲彩,增強了曆史背景的感覺。

整個場景既甯靜又憂郁,捕捉了時間流逝帶來的變化和衰敗。此圖與成語“分崩離析”之間的聯系在于,成語本身意味着原本統一的整體分裂成若幹部分,正如這幅畫所描繪的山峰的分裂。成語通常用來形容國家、組織或團體因内部矛盾或外部壓力而解體。畫面中的山峰分裂,恰如其分地體現了這一過程,象征着從完整到瓦解的悲劇轉變。

通過這樣的視覺呈現,成語的内涵得到了生動的體現和深刻的诠釋。

-

序號: 711

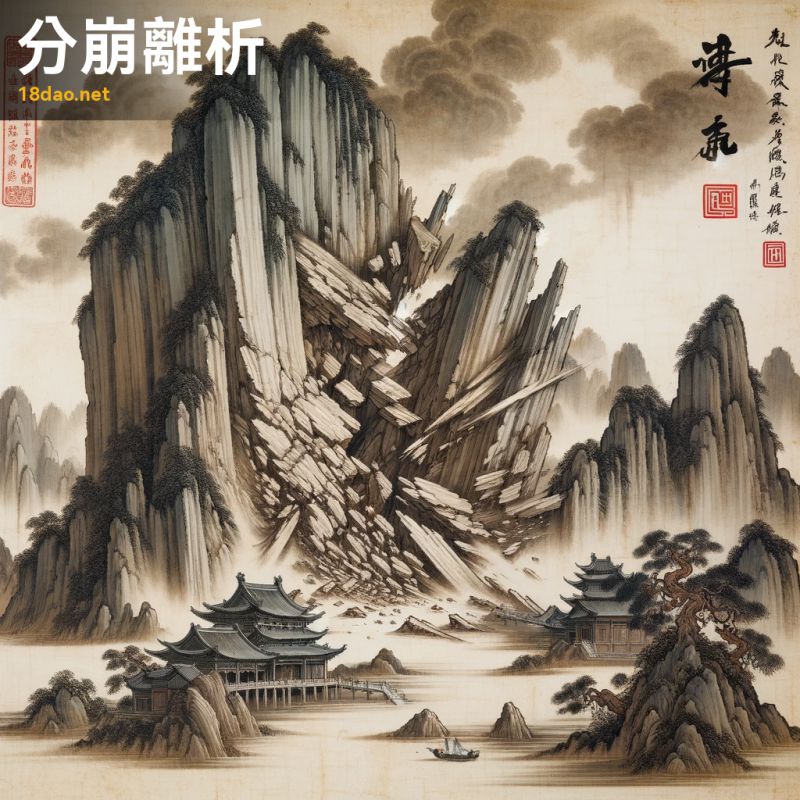

解读: 這幅圖描繪了成語“分崩離析”的形象場景。成語“分崩離析”字面上的意思是山崩地裂、分離解體,比喻事物或組織的完全瓦解和分裂。在這幅畫中,我們看到一座巍峨的山峰正在崩潰、分裂,象征着力量的消散和結構的崩解。

畫作風格參考了中國著名畫家古代畫家和近代畫家的作風,通過精細的筆觸和深沉的色彩,展現出一種古典而深邃的感覺。山峰的崩裂不僅傳達了成語的直接含義,還呈現了一種悲壯與不可避免的命運感,這是中國古典藝術中常見的主題。在畫面的一角,還有一枚紅色的印章,這是中國畫作中常用的元素,用以增加作品的真實性和藝術價值。這幅畫不僅是對成語“分崩離析”的直觀展現,也是對中國古典文化深沉底蘊的體現。

-

序號: 712

解读: 這幅插圖展示了成語“分庭伉禮”的場景。在畫面中,我們看到了兩個設計精緻且對稱的庭院,代表着平等與相互尊重。每個庭院中各有一位身着傳統漢服的學者,他們身姿挺拔、端莊,通過一道低矮的牆壁相互對望。這些學者展現出尊重的姿态,一手握在另一手前,顯示出正式和尊敬的方式。背景是甯靜的山水風光,增添了一種甯靜與永恒的感覺。這幅作品體現了“分庭伉禮”這個成語的含義,即指彼此間地位相當,互相尊重,無高下之分。庭院的對稱設計和學者的尊重姿态都很好地傳達了這一主題。

整幅作品以古代畫家或近代畫家的風格繪制,展現了細膩的筆觸和微妙的色彩變化,充分體現了中國傳統繪畫的韻味。畫面角落的紅色印章增添了一抹傳統的韻味,使整幅作品更顯古樸與深邃。

-

序號: 713

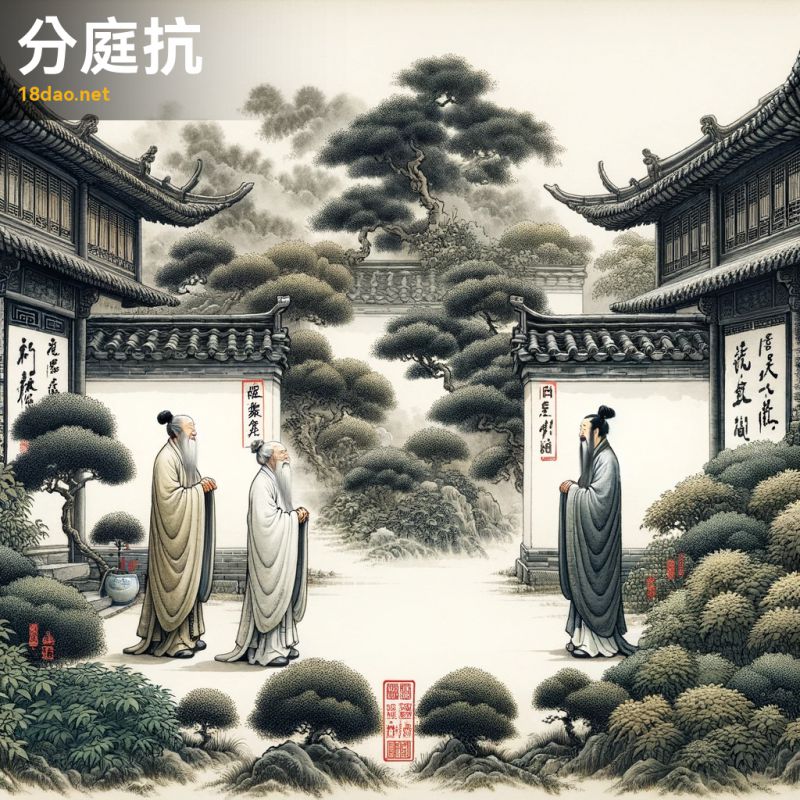

解读: 這幅圖描繪了“分庭抗禮”成語的場景。在這幅畫中,我們看到兩戶鄰居,他們的家園僅被一道低牆隔開。每個家庭都由一位莊嚴的長者代表,他們分别站在各自的花園中,周圍是典型的中國傳統植物,花園保養得井井有條。兩位長者相互對視,面帶尊重但又堅定的表情。這一幕象征着平等和競争,但沒有敵意。

這幅圖的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,展現了精細的筆觸和微妙的水墨渲染。畫面的某個角落還有一個不引人注目的紅色印章,作為畫作的簽名。成語“分庭抗禮”本身意指鄰居之間相互尊重,彼此平等,沒有高低貴賤之分,正如圖中的兩位長者一樣,他們雖然競争,但保持了相互尊重的态度。這幅畫完美地捕捉了這種相互尊重但又充滿競争的關系,體現了成語的深刻含義。

-

序號: 714

解读: 這幅圖描繪了成語“分庭抗禮”的場景。在畫面中,我們看到兩個鄰近的庭院,由一道低矮的牆分隔開來,每個庭院都屬于不同的家庭。在一個庭院裡,一家人正舉行着莊重的儀式,他們身着漢服,展現出優雅和從容的态度。而在另一個庭院,也正在舉行一場與之相對的儀式,體現了與第一個家庭同等的尊嚴和優雅。兩個家庭都表現出了相等的尊重和地位,強調了同等地位的人們以相互尊重的方式對待對方的概念。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的繪畫手法,其筆觸細膩,注重細節。在畫作的某個角落,還有一個紅色的印章,增添了傳統中國畫的特色。

整體來看,這幅圖通過古典中國畫的形式,有效地傳達了“分庭抗禮”成語的内涵,即表現出不分上下、彼此尊重的社會關系。

通過細緻的描繪和對傳統文化元素的尊重,這幅畫展現了中國古典文化的深刻性和藝術美感。

-

序號: 715

解读: 這幅插圖展現了成語“分廷抗禮”的場景。圖中呈現了兩位尊貴的官員,各自站在他們的朝廷中,被一面裝飾屏風所隔開,象征着權力的分割。他們身着傳統的漢服,風格體現了明朝或清朝的特點。兩位官員的表情嚴肅,顯示出緊張的外交局勢。背景中,朝廷的官員和顧問恭敬地站立,保持沉默。

整個作品采用了古代畫家或近代畫家的畫風,強調了中國傳統的水墨畫技法,使用了毛筆和宣紙。顔色以樸素的棕色、黑色和灰色為主。在畫作的一個角落,還有一個鮮明的紅色印章。這幅插圖不僅展示了“分廷抗禮”這一成語的直觀場景,也體現了中國古典藝術的深邃韻味和嚴肅性。

通過這種形式,我們可以更深入地理解和欣賞這個成語所蘊含的曆史和文化意義。

-

序號: 716

解读: 這幅插圖展現了成語“分文不直”的含義。圖中的主角是一個手持空錢袋的人物,他的表情透露出拒絕和失望。周圍雖然有各式各樣的商貨,但他因為沒有錢而無法購買任何東西。這個場景象征着一種極度的貧窮和無助,正如成語“分文不直”所描繪的,意為一個人非常窮困,甚至沒有一文錢。背景是典型的古典中國市場,忙碌而又與世隔絕。這種環境強調了主角與周圍世界的斷裂——即使身處繁華市場,他也無法參與其中的經濟活動。這種對比進一步突顯了“分文不直”的意境,即一個人無法在物質世界中找到自己的立足點。

整個畫面采用了具有古典中國筆觀的風格,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的一個角落還有一枚紅色印章,增添了藝術作品的完整性和傳統感。

通過這樣的視覺表達,插圖深刻地反映了成語“分文不直”的深層含義和文化背景。

-

序號: 717

解读: 這幅插圖基于成語“分毫不直”,其含義是形容極其精細、一絲不苟。在這幅畫中,我們看到一位古代學者正在他的書房裡用尺子和圓規等傳統工具精确地測量小物件。這位學者身着傳統的漢服,表情專注嚴肅,展現了一種對細節的極端重視和準确性的執着。

整個場景沉浸在甯靜的學術氛圍中,書房内陳設有經典的中國家具,如卷軸、書籍和硯台,這些元素增強了畫面的文化氛圍和深度。

此畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以傳達一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還有一枚紅色印章,增添了一抹傳統的藝術感。

整個作品通過古典的元素和細緻的描繪,完美地诠釋了“分毫不直”這一成語,表現了對精确度的追求和對細節的關注。

通過這種視覺表達,我們能更深刻地理解這一成語背後的文化和曆史内涵。

-

序號: 718

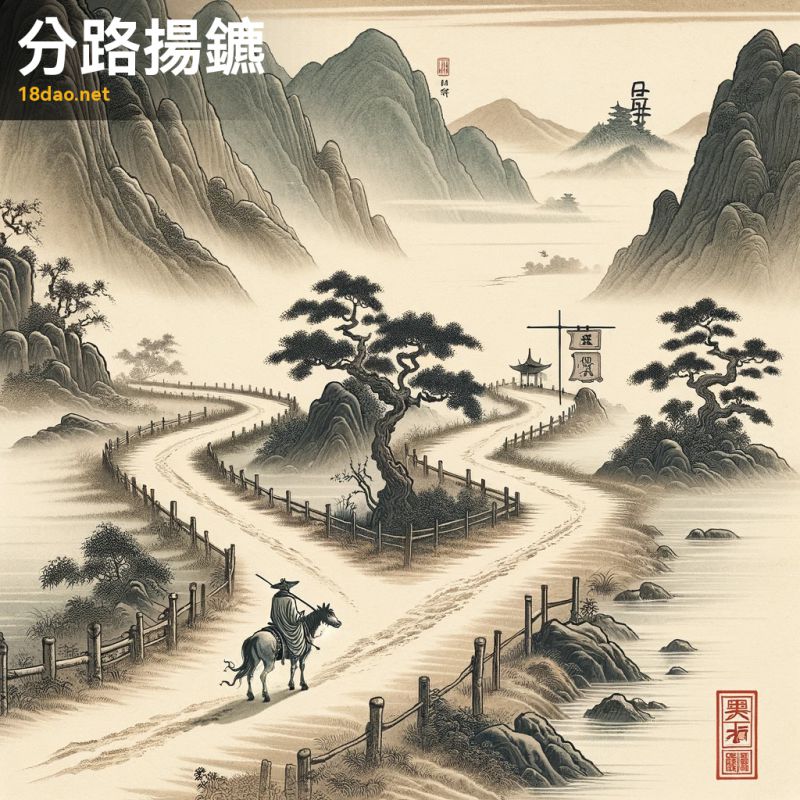

解读: 這幅插圖展現了中國成語“分路揚鑣”(Fēnlù yángbiāo)的含義。圖中描繪了一個甯靜的古代中國風景,有一條分叉的小路通向遠方。在其中一條路上,一名騎馬的旅行者正離開岔路口,象征着離别和分歧的意象。畫面融入了傳統中國元素,如山脈、樹木,以及遠處的寶塔,增強了這一曆史氛圍。

此作品的風格仿佛古代畫家或近代畫家的畫風,體現了經典中國繪畫的精髓,細膩的水墨和筆觸彰顯出深邃的藝術感。在畫面的一個角落,還有一個小巧的紅色中國傳統印章,作為藝術作品的驗證。成語“分路揚鑣”的字面意思是在道路的岔口分别,騎馬的人各奔前程。它比喻朋友或同事分别,各自去追求自己的目标。此插圖精确地捕捉了這一含義,通過騎馬者的形象和分岔的道路,傳達出分别和各自追求的概念,同時保留了中國古典文化的莊重與深遠。

-

序號: 719

解读: 這幅插圖展現了成語“分道揚鑣”的寓意。畫面中兩騎手在山路的岔口各自選擇了不同的道路,形象地表達了成語的含義——各自走不同的路,象征着彼此的離别和各奔前程。

在這幅畫中,我運用了類似古代畫家風格的細膩筆觸和柔和的色彩,營造出一種深沉而甯靜的氛圍。畫面背景是山巒起伏,樹木和岩石點綴其間,增添了幾分歲月的沉澱與智慧。為了保持與傳統中國畫的一緻性,我在畫面的一個角落加上了紅色的印章,這是中國傳統藝術中的一個标志性元素。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語本身的意境,還能體會到中國古典文化的莊重與深邃。

-

序號: 720

解读: 這幅圖描繪的是一位古代學者專注地雕刻和打磨一塊美麗的玉石,充分體現了成語“切瑳琢磨”的含義。成語“切瑳琢磨”源于《漢書·藝文志》中的“切玉琢磨”,原意是指雕刻和打磨玉石,後用以比喻對文章或詩歌反複推敲,精心修改。這幅畫中,學者的專注和細緻反映了對玉雕這門在古代中國備受尊重的藝術的高度重視。畫面中,學者所處的環境甯靜簡樸,展現了一個典型的傳統書房,背景中有卷軸、墨水和毛筆,營造出一種沉靜的學術氛圍。

整幅畫的風格受到古代畫家和近代畫家的啟發,他們以細膩的筆觸和豐富的質感著稱。畫作一角的小型紅色印章增添了作品的真實感和傳統美。

通過這幅作品,我們不僅能夠感受到“切瑳琢磨”這一成語所蘊含的深刻意義,也能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力和精神内涵。

-

序號: 721

解读: 這幅插圖呈現了“切磋琢磨”這一成語的内涵。在圖中,我們看到兩位學者在甯靜的書房裡認真地讨論一卷古文獻。這個場景體現了一種和平、專注于智慧交流和相互提升的氛圍,強調了古代中國通過互動學習和磨練技藝的傳統。

這幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,通過柔和的筆觸和甯靜的氛圍傳達出深沉的文化底蘊。畫面中包括了傳統元素,如竹林、石桌以及背景中的古代中國建築,這些元素共同營造出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的小紅印章是對藝術作品的鑒定。

通過這幅畫,我們能夠直觀地感受到“切磋琢磨”成語中所蘊含的學術交流和技藝提升的意境。這不僅是對知識的追求,也是對智慧的尊重和對文化傳承的體現。

-

序號: 722

解读: 這幅畫描繪了“切膚之痛”這一成語的場景。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,面部表情扭曲,顯露出深深的痛苦。他用手按壓自己的胳膊,這個動作暗示了極其劇烈的疼痛。畫面的背景簡約,主要集中于表達痛苦和觸摸痛處的動作。“切膚之痛”這個成語字面意思是“割膚之痛”,比喻非常深刻的痛苦或感同身受的同情。在這幅畫中,通過人物的面部表情和手勢,充分傳達了深刻痛苦的情感,與成語的寓意相吻合。

畫風仿佛古代畫家,采用水墨技法,色彩細膩含蓄。畫面的一個角落還有一枚紅色印章,增添了一抹傳統的中國藝術風格。

整體上,這幅畫不僅表現了成語的深層含義,也體現了中國古典藝術的美學特征。

-

序號: 723

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者在他的書房内深情地書寫在竹簡上的場景。他的表情集中而充滿情感,仿佛他正在将自己的靈魂注入文字中。畫面的背景是書架上的古籍和桌上的硯台,強調了學問與情感的深度。使用柔和、沉穩的色調,營造出一種曆史悠久和沉靜的氛圍。這幅畫與成語“切骨銘心”之間的聯系非常緊密。這個成語的字面意思是“刻在骨頭上,銘記在心裡”,用來形容感情非常深厚,印象非常深刻。圖中的學者正将自己的深切情感和不易忘懷的記憶書寫下來,這正好體現了“切骨銘心”的含義。此外,傳統的書寫工具和環境也與成語所蘊含的中國古典文化精神相呼應。畫面中的紅色印章更是增添了一種傳統的韻味和正式性。

-

序號: 724

解读: 這幅插圖是對成語“切齒咬牙”(切齒恨恨,咬牙切齒)的藝術呈現。在畫面中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的人物,面部表情透露出強烈的憤怒或堅定,牙齒緊咬,生動地展現了這個成語的内涵。這個成語通常用來形容極度憤怒或憎恨,到了咬牙切齒的程度。

畫面背景的處理簡約,符合中國古典藝術的風格,顔色以沉穩的土色調為主,筆觸刻意而有力,體現了古代畫家或近代畫家畫風的特點。

整體畫風傳達出一種古樸而深邃的感覺,與成語“切齒咬牙”的情感色彩相契合。畫面一角的紅色印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,用以表明畫作的歸屬或者作者的身份。在這裡,它不僅起到了畫龍點睛的作用,也增添了作品的文化氛圍和藝術價值。

-

序號: 725

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“刈草除根”的含義。圖中,一位身着傳統服飾的農夫正在用鐮刀仔細地割草,不僅刈除草面,更是深入地拔除草根。這一動作象征着徹底解決問題,不留後患,正如成語所表達的意思。背景是溫柔起伏的山丘和零星散布的樹木,營造出一種和諧平靜的氛圍。這幅畫作傳遞了深沉而古樸的感覺,符合中國古典藝術的審美。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,傳統中國水墨畫的風格凸顯。圖畫一角的紅色印章增添了作品的真實性和古典美感。

通過這幅畫,我們可以更深刻地理解“刈草除根”成語的内涵,它不僅是對農夫行為的形象描述,也是對于問題解決方式的深刻隐喻。

-

序號: 726

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“刊陳出新”的内涵。畫面中,一位身着傳統中國服飾的古代學者站在充滿古卷和書籍的圖書館中,手持一卷新卷軸,臉上露出深思的表情。這一場景象征着從舊知識中創造新思想的過程。在這幅作品中,圖書館的古樸韻味,以及木質書架和昏暗的燈光,共同構築了一種沉浸在曆史和智慧中的氛圍。畫面色調低調、大地色,強調了一種内斂而深邃的美感,符合古典中國畫的特點。此外,畫面角落的紅色印章,不僅是對中國傳統藝術的緻敬,也是對作品本身身份的标識。

整體來看,這幅插圖不僅生動地表達了“刊陳出新”的含義——即在傳統基礎上創造新思想或新作品,也呈現了一種深沉而古典的藝術風格。

-

序號: 727

解读: 這幅圖描繪了成語“刎頸之交”的故事。成語“刎頸之交”源于曆史上高漸離和荊轲的深厚友情。在這幅畫中,高漸離和荊轲身着古代中國服飾,站在一座橋上,象征着他們堅不可摧的友誼。畫面中,荊轲手持地圖,高漸離專注地傾聽,展現了他們之間的相互信任與尊重。

背景是山脈、流淌的河流和古代建築,風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風。

整幅畫傳達了一種深邃與甯靜的感覺,典型的古典中國藝術風格。這種風格不僅體現了中國古典畫的美學特點,也與“刎頸之交”這一成語背後的故事和情感相契合。在畫面的某個角落還加上了一枚紅色印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,象征着畫作的完整性和藝術家的身份。

-

序號: 728

解读: 這幅插圖展現了兩位古代學者在甯靜的庭院中相對而坐,他們身着傳統的長袍,表情嚴肅而莊重。這種場景象征着一種安詳而深沉的氛圍。這兩位學者正進行着一場恭敬的對話,這表明了他們之間深厚的信任和友誼。

這幅作品采用了類似古代畫家風格的繪畫手法,筆觸優雅,色彩和諧。在畫面的一角,還有一個小小的紅色印章,增添了一絲真實感。這幅畫旨在表達“刎頸交”這一成語的内涵。該成語源于兩位志同道合的朋友願意為對方犧牲生命的深情厚意。在這幅畫中,通過展示兩位學者在安靜庭院中的深入交談,我們可以感受到他們之間那種超越生死的深切友誼。

整個場景雖然平靜,但卻充滿了情感的張力和意味深長的暗示,恰如其分地诠釋了“刎頸交”的精神。

-

序號: 729

解读: 這幅插圖展現了成語“刎頸至交”的深刻含義。在畫面中,我們看到兩位身着傳統漢服的人物,站在甯靜的山水景緻中。他們的表情莊重、尊重,彰顯了這個成語的沉重含義。這個成語的字面意思是朋友之間的關系深厚到了即使需要刎頸(割斷脖子)也在所不惜的地步,象征着極端的忠誠和犧牲。在這幅作品中,背景是典型的中國山水畫,有山巒、樹木和流淌的河流,捕捉了這一主題的永恒本質。

此畫風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,傳達了一種深沉而古樸的感覺。畫面的某個角落還有一個紅色印章,增添了中國古典藝術風格的真實感。

整體來看,這幅插圖不僅體現了“刎頸至交”這一成語的深刻意涵,還通過其古典的藝術表現形式,展現了中國古代文化的嚴肅性和深邃美感。

-

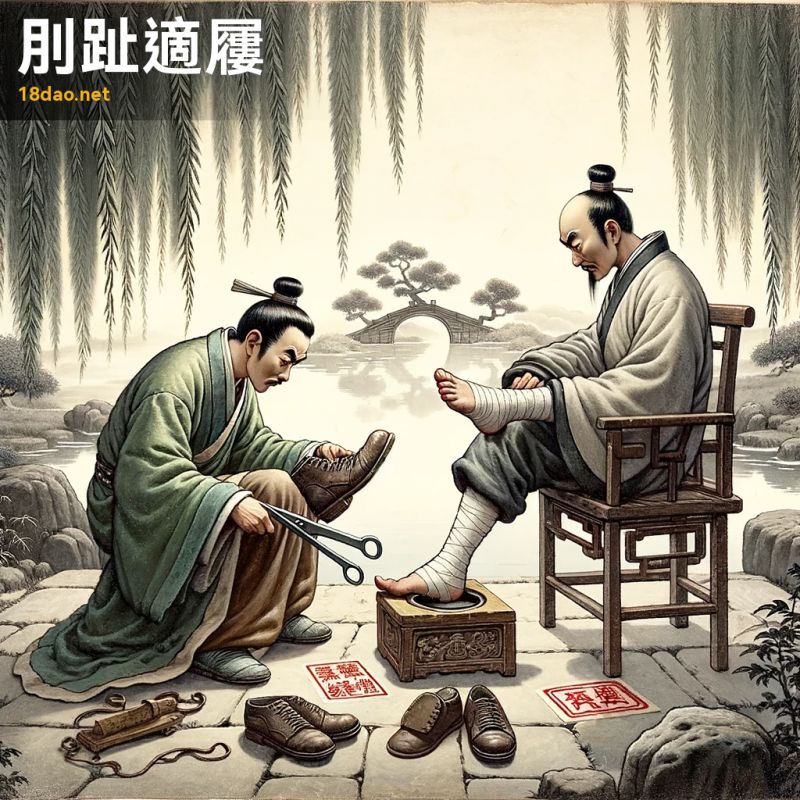

序號: 730

解读: 此圖描繪了成語“刖趾適屨”的場景,意為為了讓鞋子合腳而切掉自己的腳趾。在畫面中,一位身着傳統漢服的男子正凝視着一雙鞋子,手中拿着一把剪刀,旁邊是一隻被包紮的腳,象征着為了迎合外在标準而愚蠢地改變自己的荒謬行為。背景是一個甯靜的中國古典園林,有柳樹和石頭小路,營造出一種古樸而深邃的氛圍。圖像的一角還有一個小小的紅色印章,模仿傳統中國的風格。

整體畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術風格,傳達出一種古典的感覺。

-

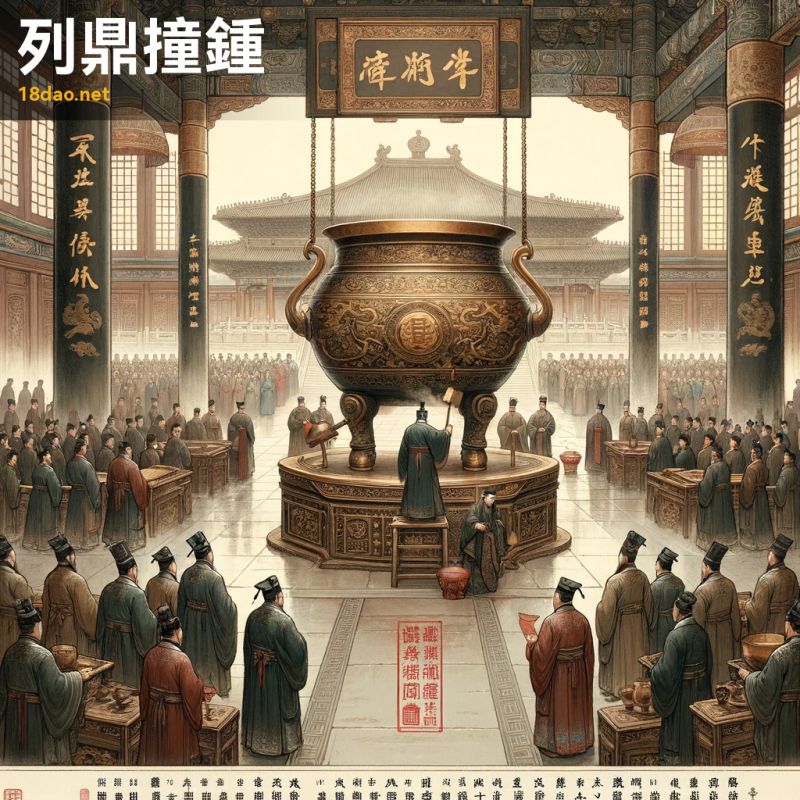

序號: 731

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“列鼎撞鐘”(Lie Ding Zhuang Zhong)的場景。圖中描繪的是周朝時期的一座宏偉的宮殿大廳,裡面聚集了許多尊貴的官員和貴族。畫面中央展示了兩件重要的禮器:一座鼎(一種類似于大鍋的容器)和一隻鐘。有一位貴族正在用錘子敲擊這隻鐘,鐘聲在大廳中回響,營造出一種莊嚴而肅穆的氛圍,反映了這一事件的重要性。

這幅作品的藝術風格模仿了中國畫家古代畫家和近代畫家的畫風,細膩的筆觸和和諧的色彩搭配使整個畫面顯得古樸而深邃。在插圖的某個角落還有一個小小的紅色印章,為藝術作品增添了一抹真實感。成語“列鼎撞鐘”源于中國古代的一個故事,講的是一個臣子為了提醒國君注意政事,特意在國君常去的地方安放了鼎和鐘。當國君問及原因時,臣子便敲鐘以此作為警醒。這個成語後來被用來比喻用特别的方法來提醒或警告他人。這幅插圖恰如其分地反映了這一成語的深刻含義和曆史背景。

-

序號: 732

解读: 這幅圖描繪了“列鼎鳴鐘”這一成語的場景。在古代中國,鼎和鐘是權力和地位的象征,常用于皇家或重要的儀式場合。在這幅畫中,一排青銅鼎和鐘被展示在一個莊嚴的大廳裡,這些鼎和鐘上精美的花紋和銘文彰顯了它們的曆史和文化重要性。成語“列鼎鳴鐘”源自《左傳》,原文是“列鼎而鳴鐘”,意思是排列着鼎和敲響鐘。這通常用來比喻政治上的重大變革或者社會上的重大事件。

在這幅畫中,我力求通過傳統的中國畫風格,模仿古代畫家或近代畫家的筆觸和細節處理,來傳達這一成語深刻的文化内涵。畫面的色彩以沉穩的棕綠色為主,營造出一種古樸而莊重的氛圍。畫角的紅色印章,不僅作為畫作的簽名,也增添了一抹傳統的藝術韻味。

-

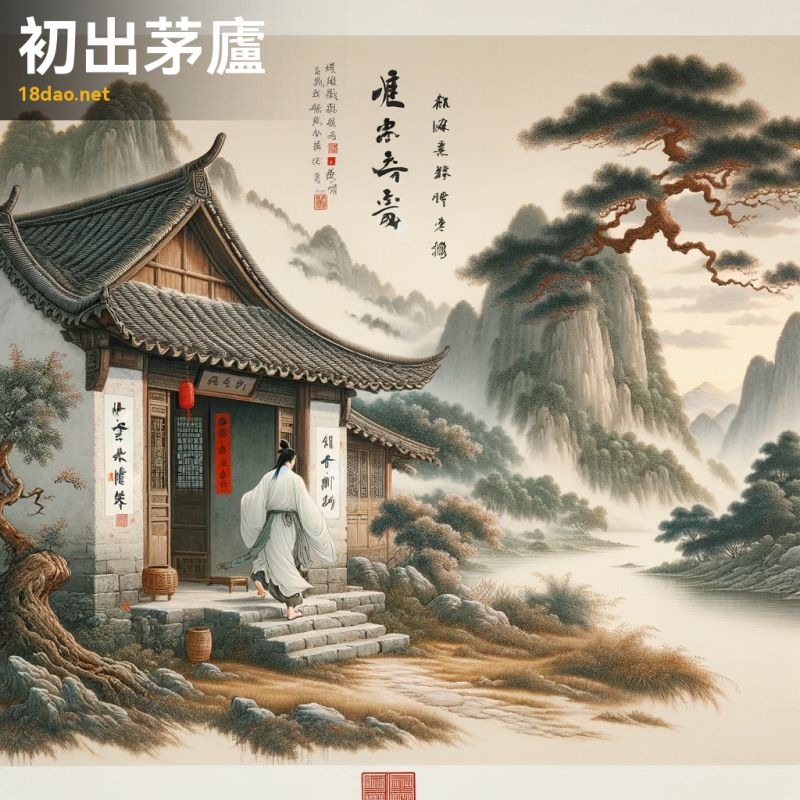

序號: 733

解读: 這幅插圖展現了成語“初出茅廬”的含義。圖中,我們看到一位身着傳統中國服飾的年輕學者,正從一間簡陋的茅草屋(代表“茅廬”)走出,步入象征外部世界的廣闊美麗景色中。這個景色包括山脈、河流和古樹,寓意着這位學者即将踏入的複雜世界。在中國文化中,“初出茅廬”常用來形容一位初次離開家鄉、步入社會的年輕人,暗示着他對外部世界的未知和好奇。此成語通常帶有一種對年輕人初試啼聲、充滿憧憬和挑戰的正面态度。

圖畫風格受到古代畫家和近代畫家的啟發,采用了中國傳統水墨畫技巧。畫中線條柔和流暢,色彩和諧搭配,體現了中國古典繪畫的深邃與韻味。畫角落的紅色印章增添了一種正宗的觸感,也是中國傳統繪畫中常見的元素。

-

序號: 734

解读: 這幅圖描繪了成語“初發芙蓉”的意境。在中國傳統文化中,“初發芙蓉”形容事物初露端倪時的美好,就像剛剛綻放的蓮花一樣清新、純潔。在這幅畫中,我們看到一朵初開的蓮花,周圍環繞着幾個未開放的蓮花苞,表現了蓮花初開時的清新與優雅。蓮花在中國文化中象征着高潔和美好,此畫正是捕捉了這樣一種氛圍。畫面以柔和、朦胧的色調為背景,突出了蓮花的純淨和新鮮,整個構圖既和諧又充滿詩意。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,展現了細膩的筆觸和對自然美的深刻理解。畫面角落的紅色印章,增添了作品的傳統氣息和藝術價值。

通過這幅畫,我們不僅能夠欣賞到蓮花的自然美,同時也能感受到中國古典文化中對美好事物的贊美和期待。

-

序號: 735

解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現了成語“别出心裁”的意境。畫面中,一位古代學者身着傳統服飾,站在一個獨特設計的亭子旁。這座亭子打破了傳統建築的常規,象征着創新思維和創造力。

整個場景置于一個甯靜的園林中,古樹、流水和遠山構成了和諧自然的背景,但亭子以其獨特的設計脫穎而出,與周圍環境形成鮮明對比。畫面的一角還有一枚紅色印章,代表着作品的真實性和對傳統藝術的尊重。

整體上,這幅畫展現了“别出心裁”的核心理念——不拘泥于傳統,敢于創新,同時又與周遭環境和諧共存。

這樣的畫面既表現了成語的深層含義,又符合古代畫家或近代畫家的古典畫風,傳達出古樸而深邃的感覺。

-

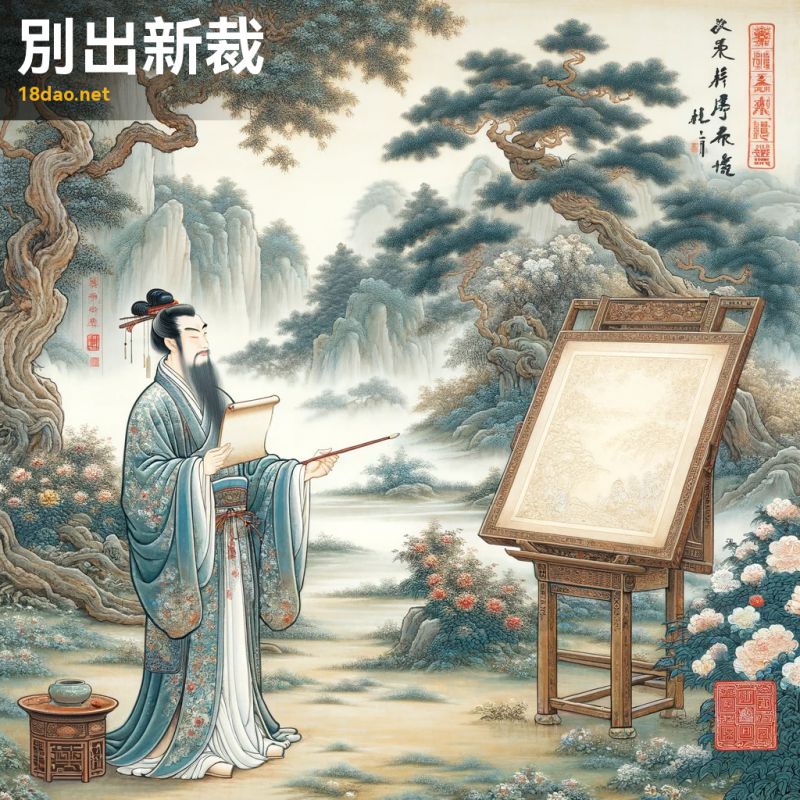

序號: 736

解读: 這幅插圖是基于成語“别出新裁”創作的。在圖中,我們看到一位身穿傳統服飾的中國古代學者,站在一個充滿盛開花朵和古老樹木的甯靜園林中。他手持卷軸和毛筆,凝視着一張空白的畫布,象征着創造獨特和創新的概念。這種場景恰如其分地體現了“别出新裁”的含義,即不按常規辦事,另辟蹊徑,創造新的風格或方法。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,細膩的筆觸和柔和的色彩展現了古典中國畫的美感。畫面的一角還有一個小紅印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體上,這幅插圖既表達了成語的深層含義,又保持了對古典中國文化的尊重和體現。

-

序號: 737

解读: 這幅畫描繪了一個靈感來自成語“别出機杼”的場景。在這個畫面中,我們看到一位織女正在機杼上精心設計一種獨特而複雜的圖案,這種圖案與傳統的設計截然不同。這位年輕的織女身着傳統的中國服飾,她專注而細緻,周圍環境甯靜簡樸,反映出創造這種獨特圖案所需的冷靜和專注。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,色彩細膩,筆觸精細。在畫作的一個角落,有一個小紅印章,增添了一絲真實感。“别出機杼”這個成語源于《左傳·昭公二十六年》,原意是指織布時在紋理上做出創新和變化。後來引申為在某一領域中别出心裁,創新獨到。這幅畫正是通過展示織女在傳統織造技藝中的創新來體現這一成語的精髓。她不滿足于傳統圖案的重複,而是在織造的藝術上尋找新的可能,象征着創新和獨創性的精神。

-

序號: 738

解读: 這幅插圖展現了成語“别啟生面”的精髓。成語“别啟生面”源自《宋書·柳元景傳》,原文是“别啟生面,無複少長”,意思是指換掉老面孔,不再有長幼之分,即改變原有的狀況或體制。圖中的場景是一個古典中國風格的客廳裡進行的家庭聚會。主要描繪了一位中年男子和一位組織活動的女性站在一起談話,他們的談話代表了新的交流和相互理解,象征着改變和更新。旁邊的中國茶具、經典的棚桌、紙窗和書法作品均強調了中國傳統文化的元素,與成語的古代起源相呼應。此外,其他家族成員的存在,包括不同年齡和性别的人,象征着社會結構的多樣性和變化。陽光從窗外照射進來,暖暖的光線和淡淡的陽光帶來新的希望和開始,正如成語所表達的意境。

整體而言,這幅畫通過其古典中國風格和細膩的細節,完美地捕捉了“别啟生面”這一成語的内涵。

-

序號: 739

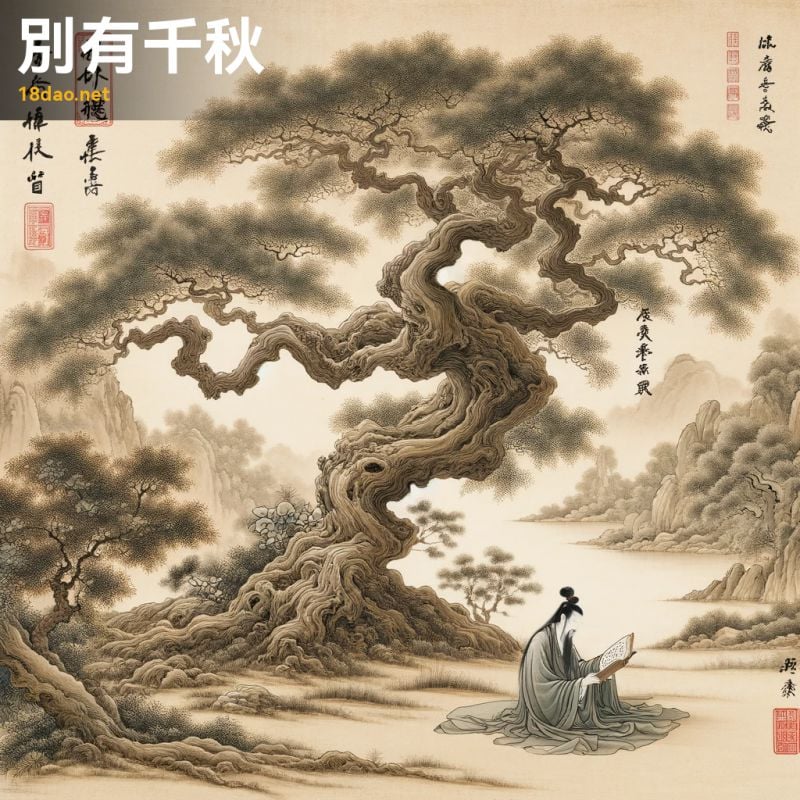

解读: 這幅插圖展現了成語“别有千秋”的深刻含義。圖中展示了一位古代學者,他獨自坐在一棵形态獨特、枝葉茂密的老樹下專心閱讀。這棵樹的獨特之處在于其錯綜複雜的枝幹和繁茂的葉子,象征着獨特性和非凡的美。學者的形象代表了對這種獨特性的欣賞和理解。成語“别有千秋”原意指風格、趣味與衆不同,有自己獨特的魅力和價值。在這幅畫中,獨特的樹象征着與衆不同的美,而學者的形象則象征着對這種獨特美的欣賞和深刻理解。

整個場景營造了一種甯靜、沉思的氛圍,與成語所表達的含義相得益彰。

此外,畫作的風格模仿了中國著名畫家古代畫家的畫風,用細膩的筆觸和樸素的色調展現了這個場景。畫面的某個角落還有一個小小的紅色印章,增添了一絲古典韻味,使整幅作品更顯得地道和傳統。

-

序號: 740

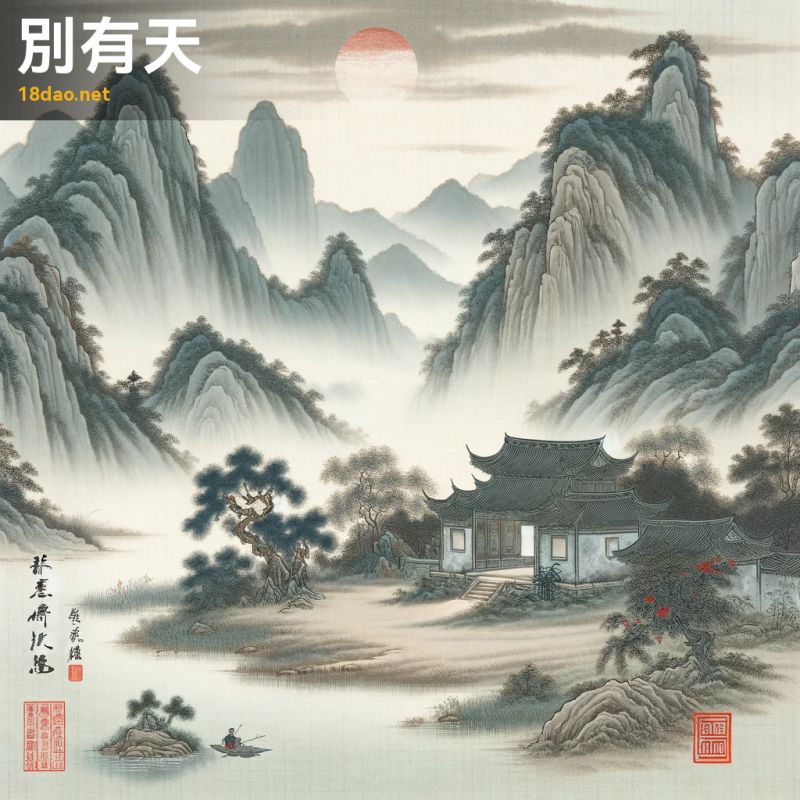

解读: 這幅插圖展現了中國成語“别有洞天”的意境。在畫面中,我們看到一片甯靜而幽遠的山水景緻,遠離塵世的喧嚣。山巒起伏,雲霧缭繞,一座小屋孤立其中,似乎暗示着逃離現世的紛擾,尋找另一個世界的甯靜。畫中或許還有一位隐士或學者,他的出現象征着對世俗關注的回避。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的藝術手法,使用了柔和的筆觸和淡雅的色彩,營造出一種古樸而深邃的感覺。此外,畫角落中的紅色印章為作品增添了一抹古典韻味,也是對中國傳統藝術的緻敬。

整體而言,這幅插圖不僅呈現了“别有洞天”這一成語的字面意義——一個與衆不同、獨立于塵世的世界,也傳達了一種超脫世俗,尋求内心甯靜的深層寓意。

-

序號: 741

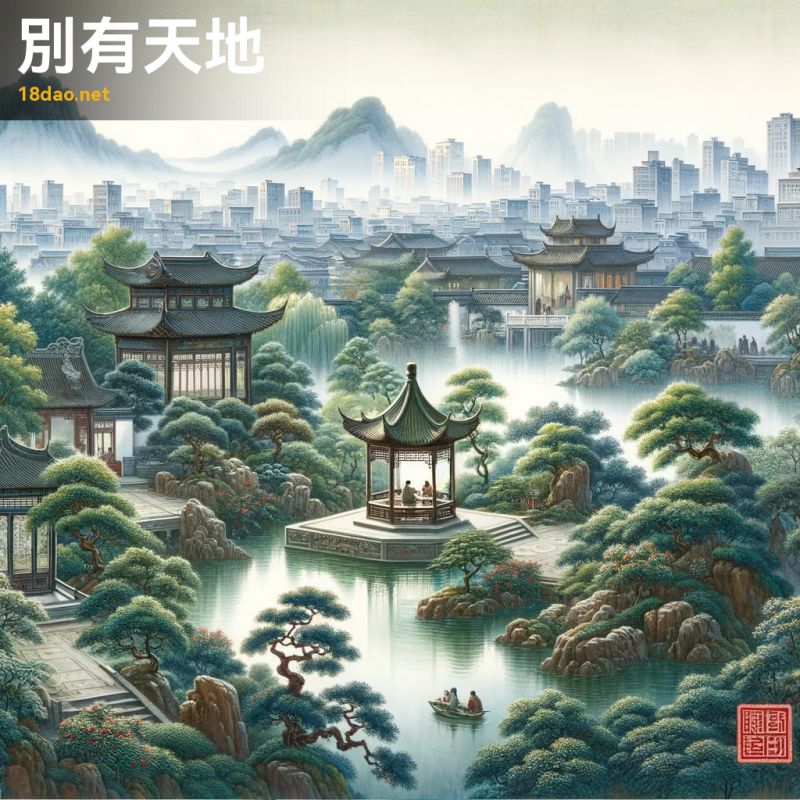

解读: 這幅插圖展現了成語“别有天地”的深刻含義。畫面中,我們看到一個隐秘而甯靜的園林,隐藏在喧嚣的都市之中。這個園林象征着在紛擾世界中的一片靜谧和獨立的領域。園内景緻豐富,有典型的中國傳統植物、一個甯靜的池塘和一個雅緻的亭子。外面的城市景象雖然隐約可見,但與園林内的甯靜形成了鮮明對比。

這幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫手法,運用柔和的筆觸和淡雅的色彩。在畫面的某個角落,還有一個小巧的紅色印章,增添了作品的藝術感和完整性。

通過這幅畫,我們可以體會到“别有天地”這個成語所蘊含的寓意:在喧鬧的世界裡尋找到屬于自己的一片甯靜和獨立空間。

-

序號: 742

解读: 成語“别無長物”直譯為“沒有其他值錢的東西”。這個成語用來形容一個人非常貧窮,沒有任何值錢的财物。在這幅插圖中,我們看到的是一位身着古典中國服飾的人物,他面對的是一個空無一物的房間。這個空曠的環境恰如其分地體現了“别無長物”的含義,即這個人除了身上的衣物外,沒有任何其他财産。人物的表情上帶有思考和深沉的神情,這可能表達了他對于物質匮乏的無奈或者對生活的深思。這樣的表情和環境設置加深了這幅畫的意境,使其不僅僅是對成語的直接表現,還透露出了一種對人生境遇的哲思。

畫風上,我選擇了模仿古代畫家或近代畫家的風格,以此來強化作品的古典氣息和藝術價值。這種風格的選擇也是為了更好地尊重和體現中國古典文化的韻味。作品中角落的紅色印章,是對中國傳統藝術作品中常見元素的緻敬,同時也是對這幅作品身份和完整性的标識。

整體來說,這幅插圖既表現了“别無長物”這個成語的直觀意義,也融入了深層的文化内涵和藝術表現。

-

序號: 743

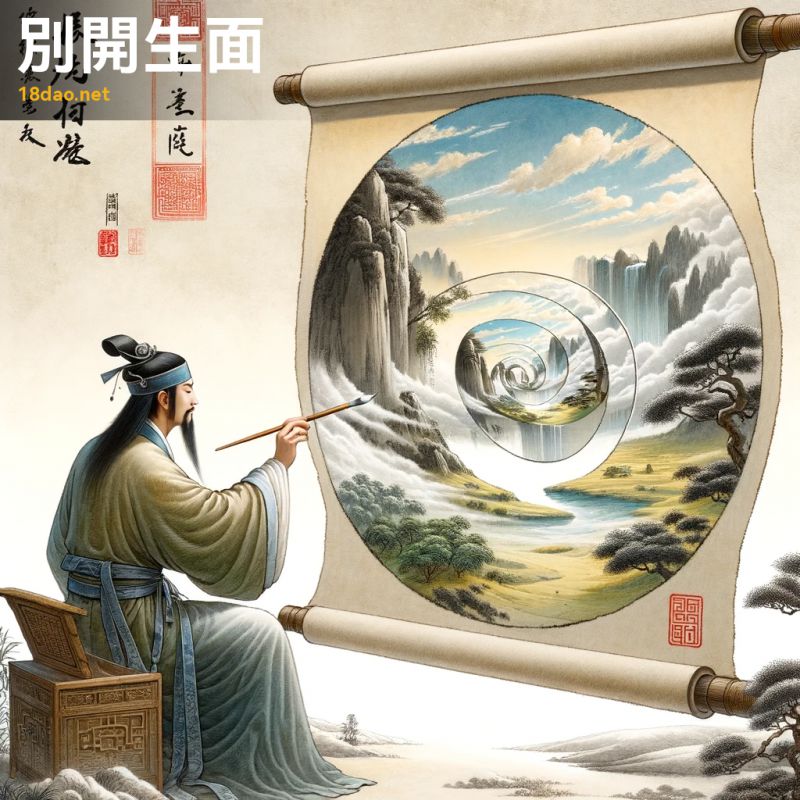

解读: 這幅插圖為成語“别開生面”提供了一個生動的視覺呈現。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的藝術家,手持毛筆,在一幅卷軸上創作出一幅獨特且非傳統的畫作。這幅畫中的畫展示了一個富有想象力和抽象的風景,與傳統的中國風景畫截然不同,象征着創新和新鮮的視角。背景采用了柔和的自然色彩,符合古典中國畫的特點,整個畫面傳遞出一種古老而深邃的感覺,與古典中國藝術的主題相契合。

在畫面的一角,還有一個紅色的印章,這是中國古典畫作中的常見元素,不僅起到了畫龍點睛的作用,也體現了古代畫家或近代畫家風格的影響。

通過這幅插圖,我們可以深刻感受到“别開生面”這一成語所表達的開創新局、打破常規的精神。

-

序號: 744

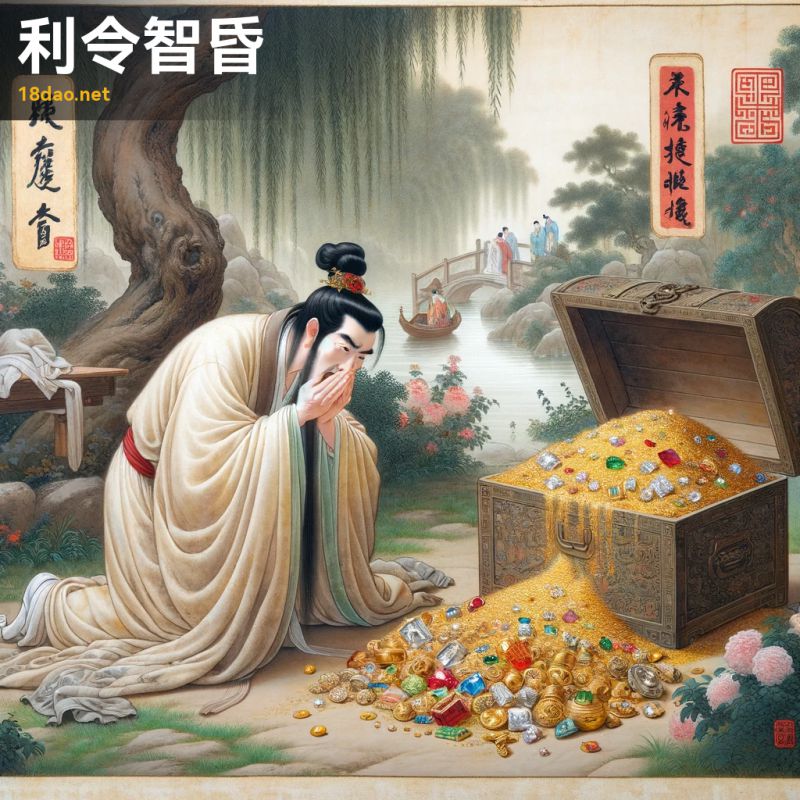

解读: 這幅插圖為成語“利令智昏”提供了一個形象的表現。畫面中,一位身着傳統漢服的學者正被擺放在靜谧花園中的一個滿是金銀珠寶的寶箱所吸引。學者的面部表情充滿了貪婪和困惑,生動地體現了這個成語的含義——貪欲會蒙蔽智慧。

整個畫面采用了類似古代畫家風格的繪畫手法,筆觸柔和,色彩細膩,給人一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還有一個小巧的紅色傳統中國印章,增添了一絲正統的藝術氛圍。

通過這樣的視覺呈現,我們可以更深刻地理解“利令智昏”這個成語。它告訴我們,當貪婪蓋過智慧時,人就會失去正确的判斷能力,從而做出不理智的行為。這幅畫正是将這種警示以一種極具中國傳統文化特色的方式表達出來。

-

序號: 745

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者被财富和奢侈品所誘惑,從而失去了他的專注和智慧。畫中的學者身着傳統的漢服,坐在他的書房裡,周圍是卷軸和書籍,象征着他對知識的追求。然而,他被一群奉上珍寶、黃金和奢華物品的仆人分散了注意力,這些象征着物質财富。畫面中書房的甯靜與誘人的财寶形成了鮮明的對比,生動地表現了“利以昏智”這一成語的含義,即利益使人失去智慧。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,具有精細的筆觸和柔和的色彩。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這樣的視覺呈現,我們可以深刻體會到,當物質利益介入到學問和智慧的追求中時,它們可能會幹擾甚至破壞人的精神世界和道德判斷。這幅畫既傳達了深刻的道德寓意,又體現了中國古典文化中對于财富與道德關系的深刻思考。

-

序號: 746

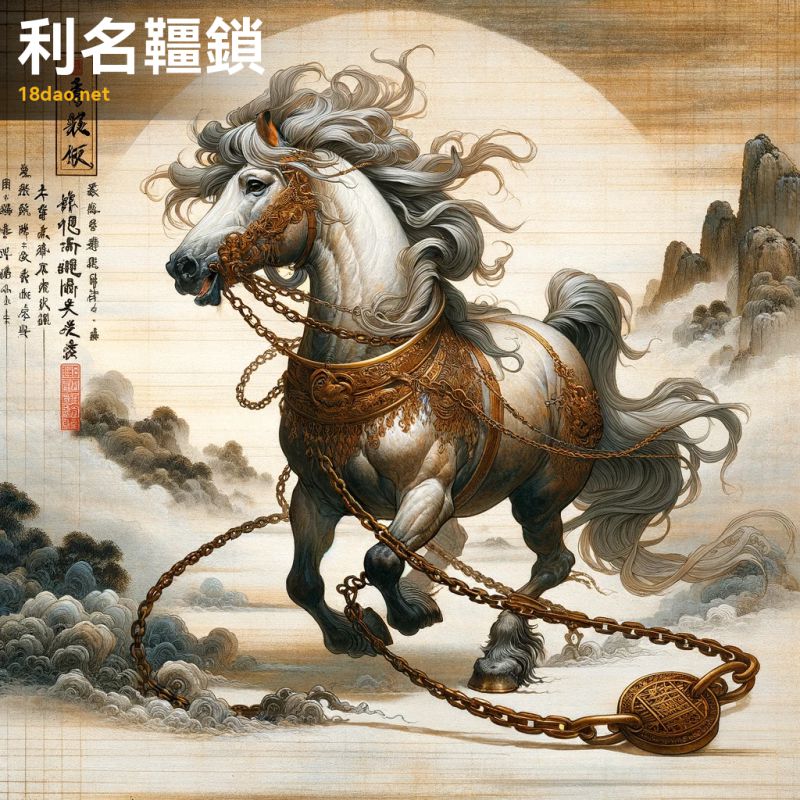

解读: 這幅圖描繪了成語“利名齒鎖”的場景。畫中的主體是一匹雄壯的馬,鬃毛在風中飄揚,被金色的缰繩和鎖鍊束縛。這象征着财富和名望,同時也表現了馬雖然威武,卻因追求名利而受到限制,彰顯了成語的寓意——被名利所束縛。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,用沉穩的色彩和傳統的技法表現了這一主題。圖畫一角的紅色印章增添了作品的古典韻味和正式感。

通過這樣的藝術表現,畫面深刻地傳達了追逐名利可能帶來的束縛與限制。

-

序號: 747

解读: 這幅圖描繪了成語“利鎖名牽”的深刻内涵。畫中人物被金銀鎖鍊所束縛,象征着名利的誘惑和糾纏。他正努力掙紮,試圖擺脫這些代表财富和地位的鎖鍊。背景是典型的中國山水畫,山川流水與人物的掙紮形成鮮明對比,反映了物質欲望與追求精神自由之間的沖突。

整幅畫采用中國畫大師的水墨畫技法,細膩的筆觸展現了中國古典美學的深度與含蓄,畫角的小紅印章增添了傳統韻味。

通過這幅畫,我們感受到成語“利鎖名牽”所傳達的警示意義:人們常被名利所束縛,難以自拔,而真正的自由與幸福往往存在于遠離物質誘惑的精神境界中

。

-

序號: 748

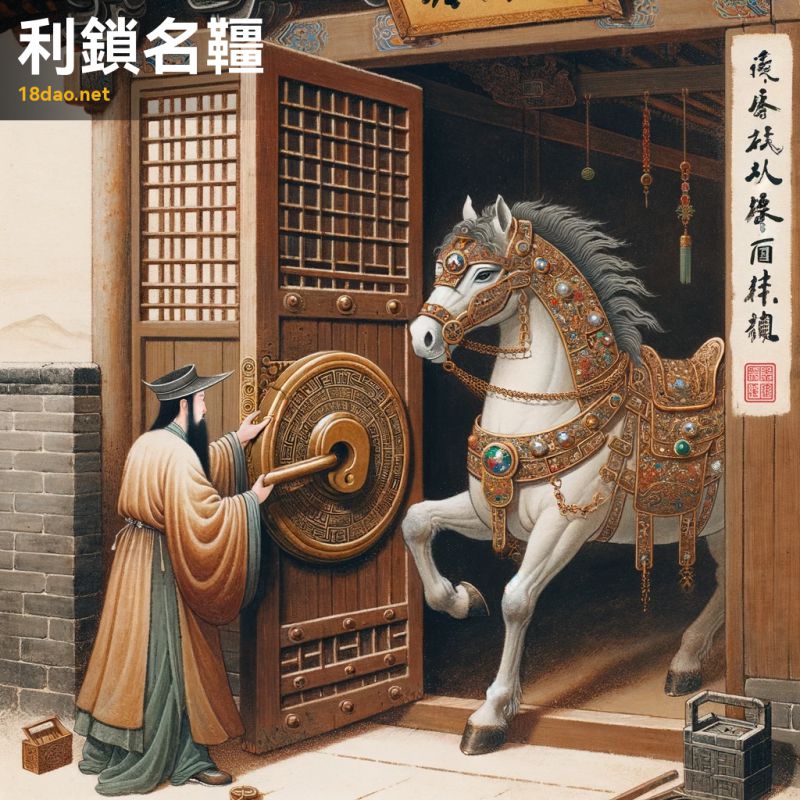

解读: 這幅插圖展現了成語“利鎖名鞆”(lì suǒ míng jiǎng)的含義。圖中,一位身着傳統中國服飾的人物站在馬廄旁,正試圖用一把龐大而複雜的鎖鎖住馬廄門。附近,一匹神采奕奕的馬被描繪出來,其缰繩上裝飾着寶石和金子,象征着“名”和“利”。這匹馬看起來不安,象征着獲取名利的挑戰。成語“利鎖名鞆”源自《後漢書·張純傳》,意思是用利益去鎖住名聲,比喻追求名利而損害節操。在這幅畫中,馬代表着名利,而鎖則象征着人們試圖控制和保持名利的努力。

畫風仿古代畫家或近代畫家,注重細膩的筆觸和柔和的土色調,營造出一種古典而深沉的氛圍。畫角落有一枚紅色印章,增添了作品的傳統韻味和真實性。

-

序號: 749

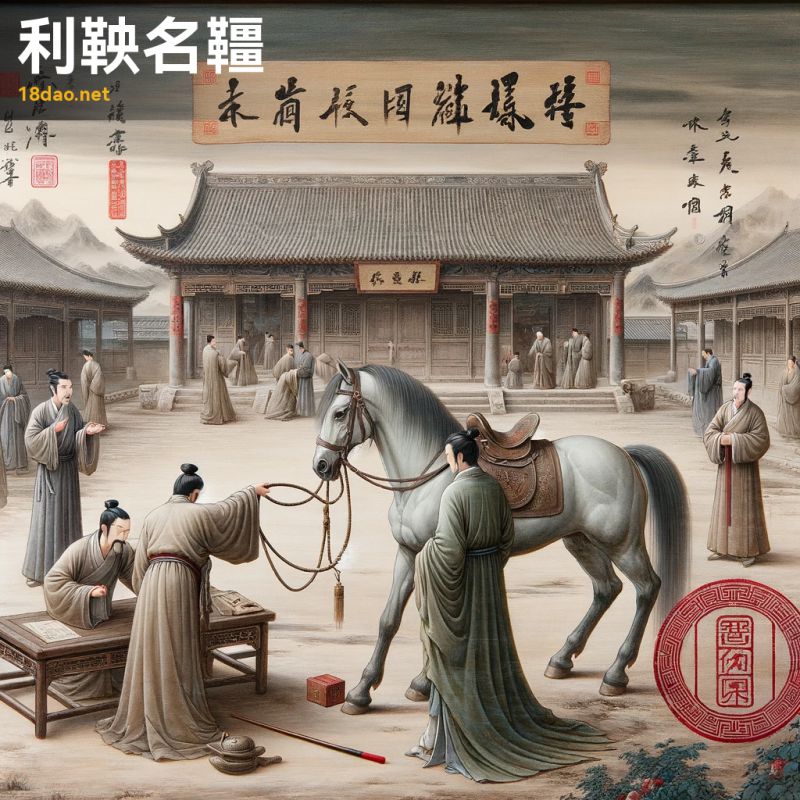

解读: 此圖生動地描繪了成語“利鞅名鞁”的場景。畫中人物手持著名的馬勒,象征着借助他人之物以求名聲的含義,完美體現了這一成語的寓意。

畫作風格仿佛古代畫家或近代畫家的傳統中國畫,細膩的筆觸和柔和的色彩調子彰顯出古典韻味。背景設定在古代中國,展現了傳統的中國建築和服飾,增添了曆史文化氛圍。畫作一角的紅色印章,是中國古典藝術中的重要元素,也為整幅作品增添了一抹經典之美。

通過這幅畫,我們能深刻理解“利鞅名鞁”這一成語的深層含義,即通過借用他人的知名事物來提升自己的名聲。

-

序號: 750

解读: 這幅插圖展現了成語“利韁名鎖”的寓意。圖中,一位年輕的才子站在一匹華麗的馬旁,面露沉思之色,手持精緻的馬籠頭。這位學者的形象和他手中的馬韁象征着“利韁名鎖”,暗指才華橫溢但未得到施展的人。馬雖強健雄壯,卻靜止不動,正如那些擁有潛能卻未能利用的人才。畫面背景設定在一個甯靜且富有學問的環境中,可能是靠近書房或在一個平和的花園裡。

整個場景傳達出一種靜谧與深沉的氛圍。

此畫采用了模仿古代畫家和近代畫家的藝術風格,展現了傳統中國畫的特點。圖畫的一角還有一個小小的紅色印章,增添了一抹正宗的觸感。

整體而言,這幅插圖不僅傳達了成語“利韁名鎖”的深層含義,還通過其古典中國畫風格和精緻細節,向中國古典文化表達了敬意。

-

序號: 751

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“刮目相待”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的學者,他站立着,表情中流露出敬畏和尊重。這種表情是他對一位展示出非凡才智或技藝的年輕人的新認識和評價。年輕人在這裡被描繪成正處于啟迪的瞬間或展示其才華,這強調了對方赢得了新的尊重和欽佩的主題。“刮目相待”這個成語的本義是用新的眼光重新看待某人,通常是因為這個人有了顯著的進步或者展現出了不為人知的特殊才能。插圖中,學者對年輕人的欽佩之情和重新評價的态度,完美地傳達了這一點。

風格上,這幅作品模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現了一種古樸而深沉的感覺,這是典型的古典中國藝術風格。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,這是中國傳統藝術中的一個重要元素,增添了一種文化的莊重感。

-

序號: 752

解读: 這幅插圖展現了中國成語“刮目相看”的意境。在畫面中,我們看到一位形象,他的表情顯露出驚奇和欽佩,仿佛是在以新的視角看待某人或某事。這種表情傳達了成語中的核心概念——重新評價某人或某物,認識到其不為人知的價值或新的優點。背景設置在甯靜的古典園林中,融入了中國古代建築元素。這種和諧的環境強調了主題人物内心的變化和周圍世界的美好。

整體用色細膩,筆觸細緻,呼應了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,使整個畫面既古樸又深邃。畫面一角的紅色印章,不僅增添了作品的傳統氛圍,也是對中國古典藝術的緻敬。

整幅畫作體現了“刮目相看”這一成語的深刻内涵,即對過去的偏見和評價進行反思和更新。

-

序號: 753

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“刮目相看”。畫面中,一位人物面露驚奇之色,似乎在目睹某物或某人展現出前所未見的一面或轉變。

整個場景置于傳統背景之中,可能是一個園林或學者的書房,周圍布置着古樹、岩石和卷軸等元素。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的筆觸和柔和的色彩。畫面的某個角落還有一個紅色印章。“刮目相看”這個成語原意是用手抹去眼角的污垢,以便看得更清楚,後來比喻對人或事物有了新的認識或評價。在這幅畫中,我選擇了表現一位人物正在經曆這種認知上的轉變,通過他的驚奇表情來體現這種心理活動。周圍的古風環境既增加了畫面的文化氛圍,又暗示了成語本身悠久的曆史淵源。

整體上,這幅畫旨在通過傳統藝術形式來呈現這個充滿深意的成語。

-

序號: 754

解读: 這幅插圖展現了成語“刮目相看”的深刻含義。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人物站在甯靜的自然景觀中,專注地凝視着遠處的山巒。他的表情充滿敬畏與深思,仿佛是第一次看到這座山一樣。“刮目相看”字面意思是刮掉眼睛上的舊皮,換上新的眼睛來看待某人或某事,比喻用全新的眼光來重新評價别人或事物。在這幅畫中,人物對山的凝視正體現了這種重新評估和發現美的過程。周圍的自然環境—流淌的河流、古老的樹木和起伏的丘陵—進一步強調了這種重新覺察和欣賞的主題。

畫風遵循了古代畫家或近代畫家的藝術風格,表達了一種古樸而深沉的感覺。色彩的選擇—淡藍、綠色和大地色調—也增強了畫面的深度和沉靜氛圍。畫面的一角還嵌有一枚紅色的印章,作為作品的完成标志,同時也是對中國古典藝術的緻敬。

-

序號: 755

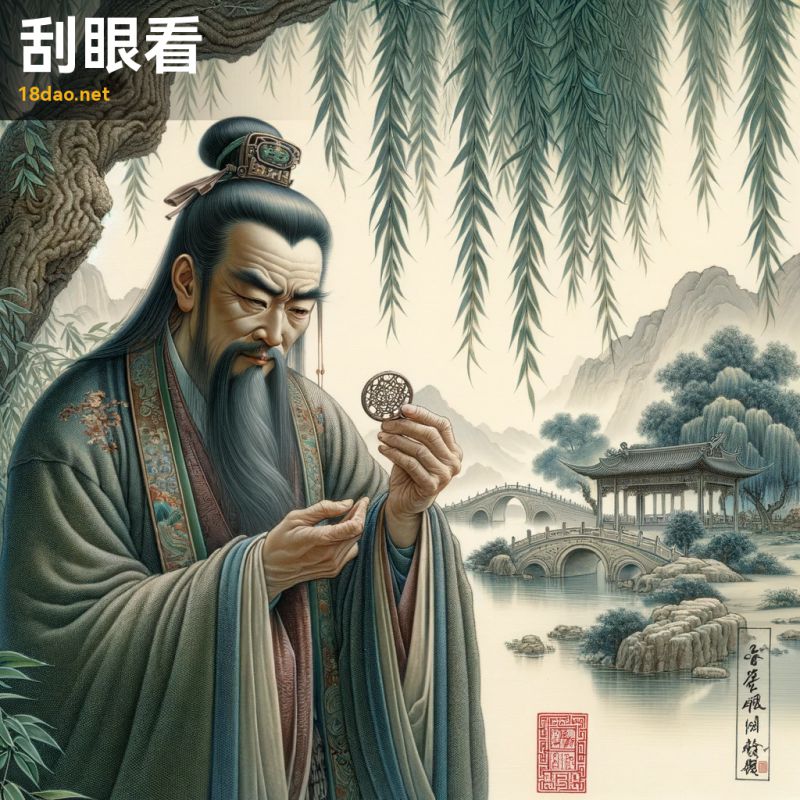

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,身着傳統長袍,站在茂密的柳樹下。他正專注地觀察手中的一件精緻小物,臉上流露出深度專注和好奇的神情,體現了一種細緻入微的審視。背景是一個甯靜的中國古典園林,有流水、石橋和遠處的山巒。

畫風借鑒了古代畫家,強調細膩的筆觸和水墨技法。圖像角落有一個小巧、優雅的紅色印章,增添了藝術作品的真實感。這幅插圖與成語“刮眼看”之間的聯系在于它所表達的深入觀察和審視的主題。成語“刮眼看”意指用心仔細地觀察、辨别,這正是插圖中學者的行為。他在細緻地審視手中的物件,象征着不僅僅是肉眼的觀察,更是内心和智慧的深入洞察。這種細緻和專注的态度正是成語想要表達的核心精神。

-

序號: 756

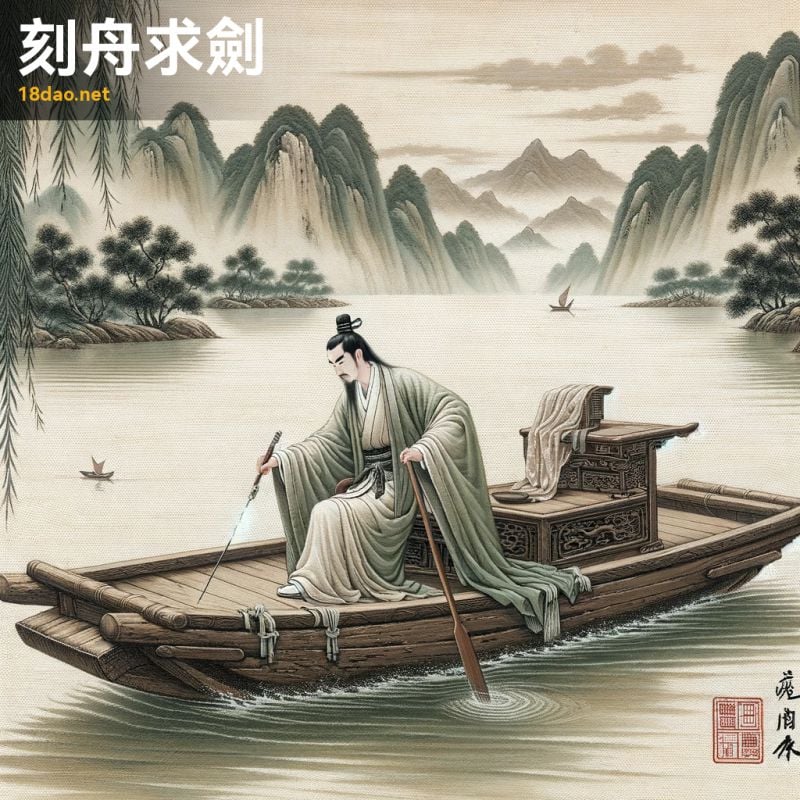

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“刻舟求劍”的場景。圖中一位古代中國人身着傳統的漢服,正坐在木舟上,用小刀在船舷上刻記。他的表情平靜,背景是甯靜的河流風光,遠處有山巒和柳樹,營造出一種古樸而甯靜的氛圍。

整個畫面的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,筆觸細膩,色彩柔和,以大地色為主。畫角落有一個小小的紅色印章,象征着作品的真實性和藝術價值。“刻舟求劍”這個成語來源于《呂氏春秋·察今》的故事,講述的是一個人在船上不慎丢失了劍,随即在船舷上刻下記号。等船靠岸時,他按照刻記的位置去尋找劍,結果自然是徒勞。這個成語用來比喻方法不對,不知變通,或者固執己見,不顧客觀實際情況的愚蠢行為。

通過這幅畫,我們不僅可以看到故事中的場景,還能感受到那種靜谧而深邃的傳統文化氛圍,以及其中蘊含的哲理。

-

序號: 757

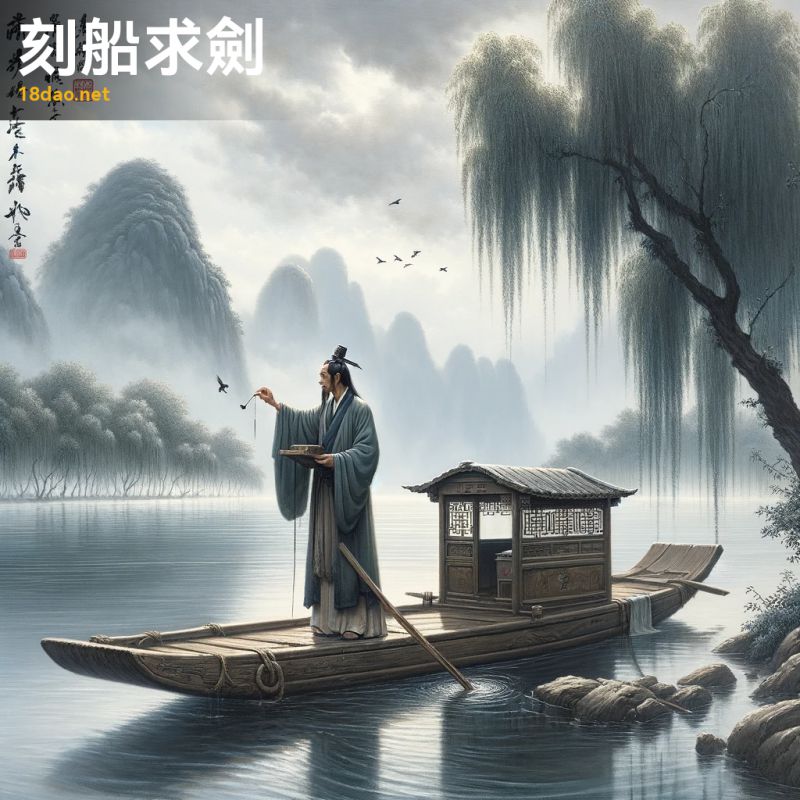

解读: 這幅畫描繪了“刻船求劍”這一成語的場景。圖中,一位身着古代中國服飾的男子站在甯靜的河流上的木船上,表情焦慮,正在用粉筆在船側标記一個位置。周圍的風景包括河岸上的垂柳和遠處籠罩在霧中的山巒。

整個畫面以古代畫家和近代畫家的風格呈現,他們以精細的筆觸和充滿氛圍的風景畫而聞名。

整個畫面傳達了一種甯靜而略帶憂郁的氛圍,反映了男子徒勞的努力。畫面一角有一個醒目的紅色印章,增添了一種真實感。“刻船求劍”的成語出自《呂氏春秋》。故事講述一個人乘船過江時不慎将劍掉入水中。為了找回劍,他在船上标記了掉劍的位置,希望船停靠後按照标記尋找。這個故事用來比喻不根據事物的變化調整方法,死守一成不變的愚行。畫面中的男子和他的行為,以及周圍甯靜卻又略顯愁雲的自然景觀,完美地表達了這個成語的含義和感覺。

-

序號: 758

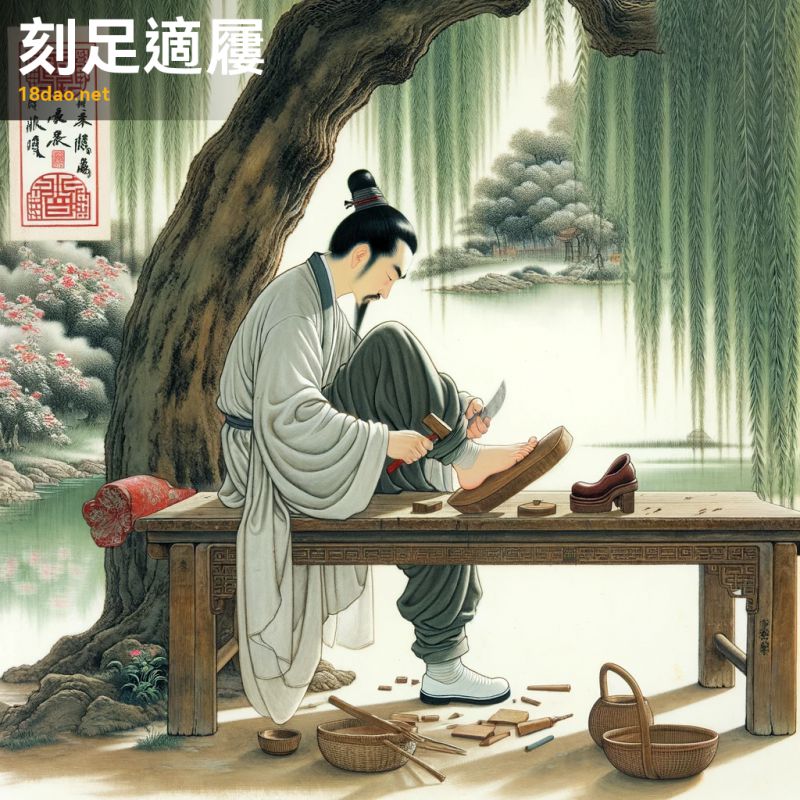

解读: 這幅插圖描繪了“刻足適屨”這一成語的場景。畫面中,一位人物坐在柳樹下的長凳上,正專心緻志地雕刻一隻木履。此人似乎在修改木履的形狀,以便适應自己的腳,其一腳擡起,擱在另一膝上。背景是一個甯靜的花園,裡面有盛開的花朵和一個小池塘,反映出一種平靜、深思的氛圍。畫作的某個角落還有一個小小的紅色印章,為作品增添了一絲真實感。“刻足適屨”這個成語來源于中國古代,意思是不顧實際情況,生硬地遷就或改變事物以适應自己的需要。這通常用來形容方法不當或做事不合理。在這幅畫中,人物雕刻木履的行為象征着逆勢而為,不顧現實條件,試圖改變事物以适應自己,而不是反過來調整自己去适應環境或現實。

整體畫風符合古典中國畫的特點,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與成語的寓意和内涵相契合。

-

序號: 759

解读: 這幅圖描繪了“刻骨銘心”這一成語的深刻含義。成語“刻骨銘心”字面上意味着“刻在骨頭上,銘記在心裡”,比喻感情非常深刻,難以忘懷。在圖畫中,我們看到一位人物正用極大的專注和尊重,将文字刻入一塊古老的大骨之上。這個動作象征着深刻的感情和難以磨滅的記憶。

整個場景設置在一個甯靜的古代中國風景中,包括山脈、流動的河流和古老的樹木。

這些元素都用古代畫家或近代畫家的風格繪制,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與成語的内涵相得益彰。山水畫的選擇反映了中國古典文化中對自然和情感的高度重視。圖畫的角落有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的重要元素,通常代表畫家的簽名或對作品的認可。在這裡,它也為整幅作品增添了一種正式和傳統的氛圍。總的來說,這幅圖畫不僅捕捉了成語“刻骨銘心”的字面和内涵意義,還通過傳統中國畫風格的運用,展現了中國古典文化的深刻性和精緻性。

-

序號: 760

解读: 這幅圖描繪了成語“刻骨銘心”的場景。成語“刻骨銘心”源于古代,意指深刻到骨子裡,銘記在心,用以形容感情、教誨或經曆等非常深刻,難以忘懷。在這幅畫中,我們看到一位古代學者身着傳統服裝,專注于閱讀和寫作,象征着深邃的學問和知識深深地镌刻在他的心靈和骨髓中。他周圍的環境甯靜而書卷氣,竹林和古典中國建築點綴其間,營造出一種沉穩且充滿學問的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,筆觸細膩,色彩柔和,充分展現了中國古典繪畫的精緻和深遠。畫面的一角還有一枚紅色的印章,增添了作品的傳統韻味和藝術價值。

整體上,這幅畫不僅傳達了“刻骨銘心”的深刻含義,也體現了中國古典文化的精髓和藝術之美。

-

序號: 761

解读: 這幅插圖是對成語“刻骨鏤心”的藝術诠釋。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者正專注地用鑿子和錘子在一塊風化的巨石上雕刻文字。這種深入骨髓的情感投入和堅持不懈的努力,正是“刻骨鏤心”所要表達的精神。背景是典型的中國古典園林,繁茂的植被、流淌的小溪和遠處的山脈共同營造出一種甯靜而深沉的氛圍。這不僅反映了中國古代學者與自然和諧共存的理念,也象征着深刻的情感和經曆如同自然界的恒久之美,不易被時間所磨滅。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術價值。這幅作品整體上展現了一種沉靜而專注的情緒,恰如其分地捕捉了“刻骨鏤心”的内涵。

-

序號: 762

解读: 這幅插圖描繪了成語“削足适履”的場景。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的男子,正試圖用刀子改變自己的腳形,以便适應鞋子的大小。此成語源于古代一個荒謬的故事,意指不合理地強求事物适應自己,而不是反過來适應事物。畫中的男子正深深地陷入思考之中,展現了這一不切實際行為的荒謬性。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,專注于傳統的筆觸和平靜、深沉的氛圍。背景故意保持簡約,以突出人物和他的動作。作品的一個角落還有一個典型的中國藝術作品上常見的小紅印章,增添了一絲傳統的韻味。

整體而言,這幅畫通過傳統中國畫的手法,生動地展現了“削足适履”的含義。

-

序號: 763

解读: 這幅圖描繪了一位老人坐在古老的中國學堂中,其面部表情透露出深沉的思考和對過去經曆的回顧。老人的目光似乎穿越時空,反思着過往的事情。周圍的古木和書架,以及散落的古書,增添了一種沉靜和曆史沉澱的感覺。這種布局和細節的運用非常貼切地體現了成語“前事不忘,來事之師”的含義。“前事不忘,來事之師”這個成語的意思是指通過回顧和思考過去的經曆和教訓,可以為未來的行動和決策提供指導和啟示。在這幅圖中,老人的形象象征着智慧和經驗,他的沉思則代表了對過往經曆的反思和學習。古老的學堂環境強調了知識和學習的重要性,同時也象征着曆史和傳統。

整幅畫作的風格和細節都充滿了古典中國藝術的氣息,呼應了成語的文化背景和深刻含義。紅色的印章作為一種傳統的藝術元素,不僅增加了畫作的美感,也象征着作品的真實性和藝術價值。

-

序號: 764

解读: 這幅插圖展現了一位聰慧的學者在一棵大樹下專心閱讀卷軸的場景。學者被曆史知識的象征——各種文物和卷軸所環繞,傳達了從過去學習的意境。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,深邃且樸實,在畫面的某個角落,還有一枚小紅印章,增添了一絲真實感。

整個場景營造出一種甯靜而深思的氛圍,強調了反思過往經驗以指導未來行動的重要性。這幅畫與成語“前事不忘,後事之師”之間的聯系十分緊密。此成語意為不忘記過去的經曆和教訓,可以使其成為未來行動的導師。畫中的學者象征着汲取曆史教訓和經驗的智者,而周圍的文物和卷軸則象征着豐富的曆史知識和過往經驗。

通過這樣的視覺表現,插圖深刻地诠釋了成語的含義,即通過反思過去,我們可以為未來的行動和決策提供指導。

-

序號: 765

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“前事不忘,後事之戒”的内涵。畫面中,一位長者在古風書房内向一位年輕人傳授經驗。長者身着傳統長袍,手指一幅展開的古卷,似乎在講述曆史故事,而年輕人則聚精會神地傾聽。這個場景傳達了從前經驗的重要性,以及它對未來行動的指導作用,正符合這個成語的含義:記住過去的教訓,為将來提供指導。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家,兩位中國畫大師的風格,以體現古典文化的深度和精緻。畫面中的古卷、書房布局和角色服飾都展現了中國古典文化的特點,使得整個插圖在視覺上與成語的曆史背景和文化内涵相契合。畫面角落的紅色印章,增添了一抹傳統的藝術特色。

整體上,這幅插圖不僅呈現了成語的直接意義,也傳遞了一種沉穩、深邃的文化氣息。

-

序號: 766

解读: 這幅插圖展現了成語“前事不忘,後代之元龜”的内涵。畫面中,一位着古代服飾的長者在一棵古松下教導一群年輕學生。長者指向石碑上雕刻的龜,這隻龜象征着智慧與長壽,寓意着從曆史中汲取教訓的重要性。此成語的含義是提醒人們記住曆史的教訓,以避免同樣的錯誤再次發生。在這幅畫中,長者的教導和石碑上的龜都象征着從曆史中學習,并将這些教訓傳授給後代。古松則代表着堅韌和永恒,強調了曆史教訓的持久價值。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,采用了細膩的筆觸和柔和的色彩,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的紅色印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了畫家的身份和作品的獨特性。

通過這種藝術表現,這幅插圖深刻地诠釋了這個成語的哲理和文化内涵。

-

序號: 767

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者在一棵古老的松樹下教導年輕學生的場景,體現了成語“前事之師”的内涵。在中國傳統文化中,學者經常被視為智慧和經驗的化身,他們的教導不僅涉及書本知識,還包括從曆史和經驗中學習的重要性。圖中學者身着傳統漢服,手指向周圍散落的曆史卷軸和文物,象征着從過去事件中汲取的教訓。這些古文物和卷軸象征着曆史的豐富性和教育的重要性。年輕的學生表現出專注和尊重,聚精會神地聆聽,這反映了對曆史的尊重和從前人經驗中學習的态度。背景是甯靜的山景和平和的天空,營造了一種深邃而甯靜的氛圍。這種設置強調了學習曆史的重要性,以及在平靜和沉思中反思過去的價值。

整幅畫的風格模仿了古代畫家的畫風,其複雜的筆觸和深邃的空間感體現了這位藝術家對細節和情感表達的精湛技藝。畫角的小紅印章增添了藝術作品的真實性,同時也是對中國古典藝術傳統的緻敬。

通過這幅插圖,我們不僅可以感受到成語“前事之師”的深刻含義,也能欣賞到傳統中國畫的美感和哲學深度。

-

序號: 768

解读: 這幅插圖展現了成語“前倨後卑”的寓意。畫面中,一位身着傳統服飾的古代中國官員面對上級(可能是皇帝或高級官員)時,表現出驕傲和自大的态度。他的面部表情傲慢,姿态挺拔、顯得頗為指揮若定。然而,當他轉身離開上級時,他的表情立刻變得謙卑、順從,略微彎腰,低下了頭。這種轉變生動地體現了“前倨後卑”的含義——即在強者面前表現得傲慢無禮,而在強者背後則表現出謙卑和順從。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家,用細膩的筆觸和柔和的色彩來表達這一主題。畫面的某個角落還有一枚紅色印章,增添了傳統中國畫的韻味。

通過這樣的描繪,畫面不僅生動地傳達了成語的内涵,也體現了古典中國畫的藝術風格。

-

序號: 769

解读: 這幅插圖展現了成語“前倨後恭”的含義。畫面分為兩部分,左側部分展示了一位人物對一位長者表現出傲慢的态度,姿勢和表情流露出不屑,這一場景設定在古代中國的環境中。而右側部分則形成鮮明對比,同一人物對長者表現出深深的尊敬和謙卑,深深鞠躬,同樣置于傳統背景之中。

整體畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,色彩細膩,筆觸細緻。這幅畫生動地诠釋了“前倨後恭”這個成語,描繪了一個人在不同時間或場合下的截然不同行為。成語中的“前倨”指的是最初表現出的傲慢或不敬,而“後恭”則是之後表現出的尊敬或謙遜。

通過這樣的對比,插圖傳達了人物态度的轉變,同時也反映了中華文化中對于變化和适應環境的深刻理解。此外,這幅作品中的紅色印章是中國傳統藝術作品的重要元素,增添了一種古樸和正式的氛圍。

-

序號: 770

解读: 這幅插圖描繪了一個學者在莊嚴的花園中,面露痛苦之情,将書卷和書籍投入火中。這個場景體現了成語“前功併棄”的深刻含義。這個成語的字面意思是“前面的努力全部放棄”,通常用來形容人在付出大量努力之後,由于某些原因而放棄,導緻之前的所有努力都白費了。在畫面中,學者的行為生動地展現了這種挫折感和無奈,他的身姿和表情傳達了一種深深的遺憾和絕望。他所在的花園之前是他求學和鑽研的甯靜之地,如今卻成為了他放棄追求的象征。書卷和書籍代表着他的知識、學識和努力,而火焰則象征着這一切的毀滅。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,以傳統中國畫的形式展現了這個成語的深遠意蘊。畫中的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一種正式和古典的氛圍。

整體上,這幅插圖不僅傳達了“前功併棄”的情感和故事,也體現了中國古典文化的審美和藝術風格。

-

序號: 771

解读: 這幅插圖是為了表現成語“前功必棄”的含義。在畫面中,我們看到一位穿着傳統服飾的古代學者,他站在河邊,眼神中流露出失落和無奈,正凝視着被河水沖走的卷軸和書籍。這個場景象征着所有的努力和付出最終因為某些原因而被迫放棄,體現了成語“前功必棄”的寓意。背景是一幅甯靜的山水畫,以山巒和樹木構成,增強了畫面的情感氛圍,表達了一種悲傷和放棄的感覺。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的筆觸和低調的色彩,營造出一種古典而深沉的視覺體驗。畫面的某個角落還有一個小巧的紅色印章,增添了作品的傳統美感和真實性。這樣的細節處理是古典中國畫的典型特征之一,也讓整幅作品更具藝術價值和文化意義。

-

序號: 772

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“前功皆棄”的含義。圖中描繪了一位身着古代學者服飾的人物,他站在一個曾經繁榮但現在荒廢的園林中,面露沮喪之色。這個園林曾經花團錦簇、井然有序,但現在卻雜草叢生、無人打理,象征着付出的努力和成就已被遺棄。學者臉上流露出深深的遺憾和悲傷之情,這增強了作品傳達的“前功盡棄”的主題。背景中,落日的餘晖增添了一絲甯靜卻又憂郁的氛圍,進一步強調了失去進展的主題。

整個畫面既傳達了時間的無情流逝,也反映了人物内心的掙紮和痛苦。此外,畫作一角的紅色印章,不僅為作品增添了一抹傳統的中國風格,也象征着作者對這一古典主題的尊重和肯定。

整體而言,這幅插圖不僅忠實地诠釋了成語“前功皆棄”的内涵,也展現了古典中國畫的深邃韻味。

-

序號: 773

解读: 這幅圖描繪了一位身着古代學者服飾的人物,在其書房内表現出失望和沮喪的神情。畫面中心是一張桌子,上面散亂着紙張和破碎的墨水罐。這位學者凝視着這一混亂的場景,仿佛在反思着某些事情。背景是典型的書房,書架上擺滿了書籍,一盞昏暗的燈籠投射着微弱的光線,窗外展現的是即将消逝的夕陽。這幅作品體現了“前功盡棄”這一成語的含義。該成語字面意思是之前的所有努力都被廢棄了,通常用來形容之前辛勤的工作或成就因為某個錯誤或失敗而變得毫無價值。在這幅畫中,學者的表情和周圍的混亂象征着他可能的失敗或挫折,這些可能導緻他之前的努力全部白費。

畫風上,這幅作品模仿了古代畫家的風格,使用了精細的筆觸和樸素、深沉的色彩。畫面的角落還有一個紅色的印章,增添了作品的傳統感和真實性。

整體上,這幅畫不僅傳達了成語的意境,也展現了中國古典繪畫的美學特點。

-

序號: 774

解读: 這幅插圖描繪的是一位身着傳統服飾的老學者,站在一個甯靜的花園中,面露深深的遺憾和失望。他一手放在半完成的畫布上,另一手丢棄着畫筆。花園郁郁蔥蔥、美麗非凡,象征着他所放棄的成就。畫面的一個角落印有一枚帶有中文字符的紅色印章。

這幅畫的風格讓人聯想到古代畫家或近代畫家,反映了古典中國藝術的深度和微妙。這幅圖與“前功盡棄”這個成語的聯系十分緊密。“前功盡棄”字面意思是指之前的所有努力都被抛棄,好像從未存在過。在這幅畫中,老學者面對未完成的畫作,選擇丢棄畫筆,象征着放棄了長期的努力和成就。他的表情和動作傳達出深深的遺憾和無奈,生動地體現了這個成語的情感内涵。同時,花園的美麗和繁榮與學者的失望形成鮮明對比,進一步強化了這種前功盡棄的感覺。

整體而言,這幅插圖不僅表達了成語的字面意思,還深刻揭示了其中的情感和哲理。

-

序號: 775

解读: 這幅插圖展現了成語“前功盡滅”的深刻含義。成語“前功盡滅”字面意思是之前的所有努力和成就都毀于一旦,通常用來形容因為一些原因導緻之前的所有努力都白費了。在這幅畫中,我們看到一位古裝學者面對着自己的書房,而書房中的書籍正在被火焚燒。這個場景象征着學者多年積累的知識和努力在瞬間被毀滅,完美诠釋了“前功盡滅”的意境。畫面中,學者面帶沉重表情,眼神中流露出深深的無奈和哀傷。他的神情反映出對知識的珍視以及對突如其來的災難的震驚。書房中燃燒的火焰,不僅象征着物理上的損失,更隐喻着智慧和文化的巨大損失。

整個畫面的色調和氣氛都與成語“前功盡滅”的情感基調相契合。多雲的寒雨背景增強了場景的悲壯感,同時也象征着不可預見的災難和不幸。

畫風效仿古代畫家或近代畫家,傳達出一種古樸而深邃的感覺,使整幅畫更加引人入勝。畫面一角的紅色印章是中國傳統藝術的重要元素,不僅起到了畫龍點睛的作用,也體現了對傳統文化的尊重。

通過這幅插圖,我們不僅感受到成語“前功盡滅”的深層含義,也能欣賞到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 776

解读: 這幅插圖展現了中國成語“前勞監檢”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位勞作的人物站在一個未完成的建築或藝術作品前,表情沉思且略帶遺憾。這位人物代表了勤勉勞作但最終放棄的形象,正是“前勞監檢”這一成語所要傳達的核心思想。成語“前勞監檢”源自于古代中國,字面意思是前面的勞動全部放棄。它用來形容人們在付出了大量努力之後,因為種種原因選擇放棄,從而使之前的所有努力都白費了。

在這幅畫中,傳統的中國元素和背景展現了一種古樸和深邃的氛圍,這與古代畫家或近代畫家的畫風相符合。此外,畫面角落的紅色印章是中國傳統藝術作品的标志性元素,它不僅增添了一種正式和古典的感覺,也象征着藝術家的身份和作品的真實性。

整體上,這幅插圖深刻而精準地傳達了“前勞監檢”這一成語的含義,同時也體現了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 777

解读: 這幅插圖描繪了一個智慧的老者站在山巅上,遠眺着遠方,表情沉思。畫面甯靜,以柔和的山脈漸隐于背景,幾棵古老的松樹陪伴左右,以及山谷中平靜流淌的河流。

畫風模仿了古代畫家,展現出優雅的筆觸和深邃、莊重的氣氛。畫角有一個小巧的紅色傳統中國印章,增添了一絲真實感。這幅插圖與成語“前瞻後顧”之間的聯系在于其所傳達的深思熟慮和審慎的氣息。成語“前瞻後顧”指的是向前和向後都要考慮到,形容做事情非常謹慎,不敢有絲毫的大意。插圖中的老者站在高處,象征着對未來的深遠考量(前瞻),同時也暗示着對過去經驗的反思(後顧)。這種在決策時既考慮未來又不忘過去的智慧态度正是這個成語想要表達的核心意義。

-

序號: 778

解读: 這幅插圖描繪了一個古代中國戰士以象征性的方式展示其剖肝瀝膽的情景,這是一種表達忠誠與誠實的姿态。成語“剖肝瀝膽”直譯為“切開肝髒,流出膽汁”,象征着極高的誠信和犧牲精神。在中國傳統文化中,肝髒和膽囊被認為是勇氣和誠實的象征。畫中的戰士身着傳統盔甲,表情莊重,姿态表明他願意為了忠誠和誠實作出極大的犧牲。這種象征性的表達方式在中國古代文學和藝術中十分常見,用以描繪忠誠和勇敢的品質。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了細膩的筆觸和柔和的土色調,營造出一種深邃而古老的感覺。畫面中的小紅印章增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這樣的描繪,這幅畫生動地展現了“剖肝瀝膽”這一成語的深層含義,即表達了人物對誠實和忠誠的極端重視,以及為此願意作出的巨大犧牲。

-

序號: 779

解读: 這幅插圖展示了成語“剖腹藏寶”的場景。畫中的古代中國學者身着傳統服飾,站在秀麗的山水風光中。他手持一個小型的、打開的寶盒,象征着隐藏的寶藏。背景中包含了傳統的中國元素,如松樹、霧氣缭繞的山巒和遠處的寶塔。

整幅畫的風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了古典中國藝術的精髓。在畫作的一個角落,還有一個小巧的紅色印章,用以驗證這幅藝術品的真實性。成語“剖腹藏寶”源于《史記》中的故事,講述了一個人為了隐藏财寶而将其藏在自己的肚子裡的故事。這個成語常用來形容極端的手段以保護或隐藏珍貴的東西。在這幅畫中,寶盒代表了寶貴的物品,而學者的形象則象征着智慧和謹慎,表明了即使是最珍貴的東西也需要明智和謹慎地保護。

整體而言,這幅作品不僅展示了成語的字面意義,還傳達了一種深沉而古樸的氛圍,符合古典中國畫的主題。

-

序號: 780

解读: 這幅插圖展現了成語“剖腹藏珠”的深刻含義。圖中的場景是一位古代中國學者,身着傳統服飾,站在一個充滿書卷和墨筆的甯靜書房中。他手中拿着一顆發光的小珠子,象征着智慧和隐藏的珍寶。

整個房間被柔和、散射的光線照亮,營造出一種甯靜的氛圍。背景中,書架上擺滿了古代書籍和卷軸。“剖腹藏珠”這個成語本身源于一個古代故事,講述的是一位學者為了保護一顆珍貴的珠子,将其藏在自己的腹中。這個成語後來被用來比喻把珍貴的東西藏在不起眼的地方,或者是指隐藏着不為人知的才能或價值。在這幅插圖中,通過古代學者和他手中的發光珠子,我們可以感受到這個成語所蘊含的深層意義。珠子的光芒代表着内在的智慧和價值,而學者的形象則象征着智慧和知識的傳承。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以細膩的筆觸和微妙的水墨渲染來展現這個場景,反映了中國古典繪畫的深邃和古樸。畫作一角的紅色印章,是對中國古典藝術傳統的緻敬,也為整幅作品增添了一種正式而莊重的感覺。

-

序號: 781

解读: 這幅插圖展示了一位身着傳統漢服的古代中國學者,堅定地站在懸崖上,俯瞰着廣闊的山川景色。學者的表情堅定而有些固執,姿态剛硬、不屈。背景描繪了甯靜而宏大的自然風光,象征着世界的廣闊。

這幅圖像的風格類似于古典中國畫,類似于古代畫家或近代畫家的風格,強調水墨技法和柔和的筆觸。色彩以黑、白和灰色為主。圖像的一個角落有一個鮮明的紅色印章,為作品增添了一種真實感。這幅插圖與成語“剛愎自任”之間的聯系在于,這個成語形容一個人固執己見,不聽他人意見。圖中學者的堅定和固執的表情、站立的姿态,以及他面對廣闊世界卻不為所動的形象,恰如其分地體現了“剛愎自任”的含義。山川的宏偉與學者的孤立形成鮮明對比,進一步強調了他不顧周圍環境和意見的态度。

整體上,這幅圖像既傳達了成語的直接含義,又在視覺上提供了一種深邃而古樸的感覺,與成語的古典文化背景相得益彰。

-

序號: 782

解读: 這幅圖描繪了成語“剛愎自用”的場景。在畫面中,我們看到一位古代的學者,身着傳統長袍,坐在書房裡,周圍擺滿了書籍和卷軸。盡管有人試圖給予他指導,他卻頑固地忽視了這些建議。他的表情堅決、嚴肅,明顯專注于自己的想法和信念,對他人的建議毫不理睬。

整個畫面呈現出一種古典中國藝術的風格,與古代畫家或近代畫家的作品風格相似。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了一絲傳統的韻味。這幅圖通過古代學者的形象和他堅持己見、不接受他人意見的場景,生動地表達了“剛愎自用”這個成語的含義。成語“剛愎自用”字面意思是固執己見,不聽别人勸告,形容人思想頑固,不接受别人的意見。畫面中學者的獨自坐姿和忽略他人建議的姿态恰到好處地體現了這一點。

-

序號: 783

解读: 這幅圖描繪了成語“剛戾自用”的意境。在畫面中,我們看到一個人獨自居住在一個小屋中,周圍是美麗而甯靜的山水景觀。這個人的表情沉思而嚴肅,似乎完全沉浸在自己的世界裡,不受外界的幹擾。成語“剛戾自用”描述的是一種固執己見、不聽取他人意見的态度。這幅畫恰如其分地表現了這種性格特點。畫中人物的孤獨生活方式和他對周圍環境的漠視,體現了自我中心和不願與人為善的特質。他的存在仿佛與周圍的世界隔絕,強調了“自用”的概念。

整幅作品采用了傳統的中國山水畫風格,用細膩的筆觸和淡雅的色彩營造出一種古典而深邃的氛圍。畫面的右下角還有一個紅色的印章,增添了藝術作品的傳統美感和完整性。

通過這樣的視覺表現,作品深刻地诠釋了“剛戾自用”這一成語的内涵。

-

序號: 784

解读: 這幅圖描繪了中國成語“劍脊自用”。在這幅圖中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代中國學者,站在竹林中。他一手持竹簡,另一手則将短劍緊貼于自己的脖子,象征着因個人行為而自傷的概念。

此畫風格借鑒了中國傳統繪畫,類似于古代畫家或近代畫家的作品,采用水墨和細膩的筆觸。背景是一片甯靜、朦胧的風景。成語“劍脊自用”本意是指拿劍的背面自傷,比喻自己做錯事而傷害自己。圖中學者手持劍指向自己的脖子,正好表現了這種自我傷害的含義。

整個場景的安靜與學者的沉思狀态,進一步強調了這種自省和後果的主題。而竹林的選擇則象征着高潔與堅韌,與成語中的内涵形成了鮮明的對比。最後,圖角的紅色印章為作品增添了一抹傳統中國藝術的韻味。

-

序號: 785

解读: 這幅插圖展示了一個人正在用鐮刀細緻地剪草,連根拔除。場景設定在甯靜的田園風光中,突出了人物仔細而徹底的動作。

畫風模仿了中國古典繪畫技法,與古代畫家或近代畫家的作品風格相似。在畫作的一角,還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術性。這幅畫對“剪草除根”這個成語的描繪,體現了其字面和寓意上的深層含義。“剪草除根”通常用來比喻徹底解決問題,不留後患。畫中的人物正在仔細地剪除草地上的每一棵草,甚至連根一并清除,象征着不留任何隐患或複發的可能性。

整個畫面的構思和細節處理都與這個成語的深刻寓意相呼應,傳達了一種既具象又富有哲理的視覺效果。

-

序號: 786

解读: 這幅圖描繪了成語“劍剪雞粒”(意為用大劍殺小雞)的場景。圖中展示了一位身穿傳統盔甲的古代中國武士,手持一把裝飾華麗的巨大劍,正準備對一隻毫無戒備的小雞發動攻擊。

整個場景傳達了一種過度和不成比例的感覺,這正是成語想要表達的意義:使用過于強大或不适宜的手段去做小事,突出了行為的不合理和浪費。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以細膩的筆觸和對自然元素(如樹木和岩石)的關注來表現。圖畫中的紅色印章是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了藝術家的簽名或作品的鑒定。

通過這種方式,我們既保持了對古典中國文化的尊重,也為這幅插圖增添了一種古樸而深邃的美感。

-

序號: 787

解读: 這幅插圖展現了成語“割雞焉用牛刀”的直觀意象。成語“割雞焉用牛刀”源自于中國古代,字面意思是“割雞何必用宰牛的大刀”,比喻用大才小用,或者用過分重大的手段處理小事情。在這幅圖中,我們可以看到一位身着古代中國服飾的人,手持一把誇張巨大的刀準備去割一隻小雞。這種對比突顯了所用工具與任務性質之間的不匹配,恰到好處地體現了這個成語的寓意。畫面背景是一個古樸的中國村落,具有傳統的建築風格,這增添了一種曆史感和文化氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,傳達出一種古典而深邃的感覺。

整個場景中,這位人物的表情似乎帶有困惑或好笑,似乎在反思為何要用如此大的刀來處理一件小事,這進一步加深了觀者對成語含義的理解。此外,圖畫的某個角落有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了藝術家的簽名或作品的鑒定。這個細節不僅增加了作品的真實感,還進一步體現了對中國古典文化的尊重和慶祝。

-

序號: 788

解读: 這幅插圖展現了一個古代農夫在田間剔除雜草,确保連根拔起的場景。這裡,農夫身着傳統的中國服飾,彎腰在地,用鋤頭細緻地除草。背景是甯靜的鄉村風光,溫柔的山丘和零星分布的樹木營造出一種深遠的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的筆觸和微妙的色彩漸變。這幅畫體現了成語“剷草除根”的含義。成語本意是指在除草時連根拔起,比喻徹底消除禍根或根源。在這幅圖中,農夫的動作寓意着徹底和細緻的處理方式,正如成語所表達的那樣,不僅僅是表面的處理,而是深入到問題的根本。這幅圖的細節和情境完美地與成語的深層含義相吻合,使觀者能直觀地理解這一成語的意境和寓意。

-

序號: 789

解读: 這幅插圖是對成語“劍拔弩張”的直觀诠釋。成語“劍拔弩張”源于中國古代,形容局勢或關系緊張,就像戰場上劍已拔出,弩箭已上弦,随時可能發生沖突。在這幅畫中,兩位戰士的姿态和表情展現了即将爆發的緊張氣氛,一位緊握着拔出的劍,另一位則拉緊了弩,兩者都準備好随時行動。畫面背景采用了中國傳統山水畫的元素,模糊的山巒和旋轉的雲霧增添了一種即将爆發沖突的緊迫感。這種設置不僅符合中國古典美學,也強化了成語中的緊張氣氛。

整幅畫采用了類似古代畫家和近代畫家風格的傳統水墨畫手法,展現了一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術性。

通過這幅畫,我們可以更深刻地理解“劍拔弩張”這個成語的含義和背景。

-

序號: 790

解读: 這幅插圖展現了一位身着傳統長袍的老學者,他站在一個郁郁蔥蔥、甯靜的園林中。學者依靠着拐杖,眺望遠方高聳的山峰,表情沉思。這座山代表了一個無法達到的目标或挑戰。學者的姿态和表情流露出疲憊和無奈,象征着“力不副心”這一成語的含義——精神願望強烈,但身體力量跟不上。

此畫采用了古代畫家或近代畫家的畫風,色彩柔和、細膩,筆觸細膩,充分表現了古典中國畫的特點。畫面的某個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

整幅畫作傳遞出一種古樸而深邃的感覺,與成語“力不副心”的内涵相得益彰。

通過描繪一個目光投向遠方、心有遠志卻力不從心的學者形象,生動地诠釋了這一成語的深刻含義。

-

序號: 791

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“力不及心”,意為個人的能力或條件無法滿足心中的願望或目标。畫面中,一位年邁的學者望着遙不可及的高山,盡管他渴望到達山頂,但自身的能力卻達不到這個目标。他周圍的古樹和流淌的溪水象征着時間的流逝和自然界的障礙,這些都是他所無法克服的。

畫風模仿了古代畫家的風格,通過精緻的筆觸和對自然與人之間和諧關系的強調,傳達了一種古樸而深邃的感覺。這不僅體現了中國傳統繪畫的美學,也深刻地表現了成語“力不及心”的寓意。畫面一角的小紅印章增添了這幅藝術作品的真實性和傳統感。

-

序號: 792

解读: 這幅插圖展現了一位老學者試圖舉起一塊沉重的石頭,臉上露出掙紮的神情。背景是甯靜的山水景觀,以淡墨水洗的方式細膩描繪,山巒與樹木交織,營造出一種平和而深遠的氛圍。

整體畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,既傳統又充滿詩意。這幅畫恰如其分地诠釋了成語“力不從心”的含義。該成語字面上的意思是力量跟不上心裡的願望,形容人的能力達不到自己的願望或要求。畫中的老學者代表了這種努力但又無力的情境,盡管他全力以赴,卻依然難以承擔重負,象征着盡管有強烈的願望或決心,但由于各種原因,無法實現目标。畫面中的沉重石頭象征着巨大的挑戰或責任,而老學者的努力則反映了面對困難時的毅力與堅持。然而,他的掙紮表情和力不從心的姿态傳達了一種無奈與挫敗感,深刻體現了成語的意涵。此外,畫面一角的紅色印章增添了傳統中國畫的特色,進一步強調了作品的文化背景和藝術價值。

整體而言,這幅畫不僅描繪了一幅美麗的風景,更是對“力不從心”這一成語的深刻解讀和藝術表達。

-

序號: 793

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,他坐在書桌前,面帶疲憊和挫敗之情。他身邊擺放着熄滅的蠟燭,四周散落着卷軸和書籍,象征着他的辛勤工作和奉獻精神。

整個場景設置在一間典型的中國傳統書房中,配有古典家具。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家的畫風,強調富有表現力的筆觸和柔和的色彩。畫面中還加入了一個小巧的紅色印章,增添了中國傳統藝術的特色。此畫正是對成語“力不從心”的精準诠釋。成語“力不從心”形容一個人雖然有決心和願望去做某事,但實際上力量或能力達不到願望的程度。在這幅圖中,學者的挫敗和疲憊的表情,以及他身邊未完成的工作,都生動地傳達了這一含義,即盡管他投入了大量的努力,但結果并不盡如人意。這種情感和境遇與“力不從心”這個成語的内涵完美契合。

-

序號: 794

解读: 這幅插圖生動地呈現了中國古典成語“力不逮心”的内涵。畫面中,一位年邁的學者正試圖從書架上拿下一本巨大、沉重的書。這本書的超大尺寸象征着一個艱巨的任務,而學者那既堅定又略顯不勝負荷的表情恰如其分地體現了成語中“力量趕不上心願”之意。他的努力反映了一個普遍的人類經驗:有時我們的能力無法達到我們的願望或理想。畫面背景設定在一個古代中國的書房裡,典型的書房用品如卷軸、墨水和毛筆為整幅畫增添了濃厚的文化氛圍。此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,為畫作增添了一抹正式和傳統的觸感。

整體而言,這幅畫作以其傳統的中國畫風、深刻的文化象征以及對成語“力不逮心”的精準描繪,體現了古典中國藝術的魅力和深邃。

-

序號: 795

解读: 這幅插圖是對成語“力半功倍”的直觀展現。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的男子,正巧妙地利用杠杆原理輕松地舉起一塊大石頭。這種簡單而智慧的方式正好體現了成語“力半功倍”的含義,即通過合理的方法和策略,可以用更少的力氣達到更好的效果。背景是一個甯靜的古代中國山水畫面,有山有樹,與前景中的智慧行動形成和諧的統一。這樣的場景不僅襯托出主題人物的智慧,同時也傳達出一種從容、高效的理念。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,色彩樸素、筆觸優雅,透出一種深沉的古典美。作品的一角還有一枚紅色的印章,增添了一抹傳統的韻味。

通過這幅插圖,我們不僅能感受到成語“力半功倍”的深刻含義,還能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 796

解读: 這幅圖描繪了兩位中國古代戰士正在激烈的戰鬥中,充分體現了“力均勢敵”這一成語的含義。在這幅作品中,兩位戰士的姿态、裝備以及他們之間的交鋒都被生動地描繪出來,展示了他們勢均力敵的狀态,沒有一方占據明顯優勢。我選擇了傳統中國畫的風格來表達這一主題,旨在反映成語的文化背景和深遠含義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的技法,特别注重細節的描繪,如戰士的盔甲和武器。

通過這種古典的藝術手法,圖像傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合成語所蘊含的曆史和文化深度。此外,畫面背景雖然簡約,但運用了細膩的水墨洗染技巧,增添了畫面的藝術氣息。圖畫的一個角落還加上了一枚紅色的印章,象征着作品的真實性和藝術價值。

整體上,這幅插圖不僅直觀地表現了“力均勢敵”的意境,也展現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 797

解读: 此插圖生動地展現了成語“力敵勢均”的内涵。圖中兩位古代中國武士,分别裝備長矛和大刀,正在激烈對決。他們的裝束展示出傳統的中國戰甲風格,而武器在中央的碰撞,象征着雙方實力的均衡。背景雖然模糊,暗示了戰争的混亂,但焦點依然集中在這場勢均力敵的決鬥上。

畫風仿古代畫家,細膩的筆觸和微妙的色彩漸變,完美地融合了古典中國畫的元素。

整幅畫作不僅表現了成語的直觀意義,即雙方勢力相當、不分伯仲,同時也傳達出一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國文化的精髓。此外,畫面一角的紅色印章是對中國傳統文化的一種緻敬,也是作品完整性的重要标志。

通過這幅作品,我們可以感受到中國古代文化的深刻内涵和藝術的魅力。

-

序號: 798

解读: 這幅插圖展示了鯉魚在湍急的河流中力争上遊的場景,體現了成語“力争上流”的寓意。在中國傳統文化中,鯉魚跳龍門的故事象征着堅持不懈與努力奮鬥的精神。畫面中,鯉魚在波濤洶湧的水流中奮力前行,展示了它們面對困難時的勇氣和決心。

畫風借鑒了古代畫家的風格,用水墨的方式表現出水流的動态和鯉魚的生動形态,傳達出一種動中有靜、靜中有動的藝術效果。水的筆觸強烈而有力,展現出河流的湍急和鯉魚上遊的艱難。背景的簡約設計與岩石和少許綠植的點綴,增添了自然之感,同時也使觀者的注意力更集中于鯉魚和河流。畫面一角的紅色印章,不僅是中國傳統繪畫中的重要元素,也為整幅作品增添了一種莊重和正式的氛圍。

整體而言,這幅插圖不僅生動地描繪了“力争上流”這一成語,也體現了中國水墨畫的獨特魅力和深刻内涵。

-

序號: 799

解读: 這幅插圖描繪了成語“力争上遊”的場景。畫面中,幾條鯉魚在湍急的河流中奮力向上遊遊去,背景是蔥郁的山巒。這種場景象征着堅持不懈和努力向上的精神,與“力争上遊”成語中的寓意非常吻合。該成語原本描述的是魚兒逆流而上,比喻人在逆境中努力向上,不斷追求進步。

在藝術風格上,這幅畫模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和動态的畫面傳達出一種生動而深刻的感覺。色調以甯靜的藍綠色為主,增添了一種古樸而深邃的氛圍。畫面一角的小紅印章,為作品增添了一份真實感和藝術價值。

整體而言,這幅畫不僅傳達了“力争上遊”這一成語的深層含義,還體現了古典中國畫的藝術魅力和文化底蘊。

-

序號: 800

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“力省功倍”的含義。圖中,一位男子正在使用杠杆原理來舉起一塊重石,這恰恰體現了成語所傳達的“以小力量換取大效果”的理念。場景設置在古代中國,背景中融入了傳統建築和自然風光,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術風格,注重細膩的筆觸和柔和的色彩,以此來表達中國古典畫的特色。圖像角落的紅色印章,不僅增添了作品的文化莊重感,也象征着真實性和對中國傳統文化的尊重。

整體而言,這幅插圖不僅準确地描繪了“力省功倍”這一成語,還巧妙地融合了中國古典藝術的元素,使之成為一幅既富有教育意義又美觀的藝術作品。

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者在梅樹下安靜地書寫,背景是遠山和飛翔的鳥兒,營造出一種甯靜緻遠的氛圍。這正體現了“出言成章”這一成語的内涵。成語“出言成章”原指說話或寫文章能夠立即成章,形容文思敏捷,才華橫溢。圖中學者的形象和他專注書寫的場景恰到好處地傳達了這種才華和文學造詣的意象。

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者在梅樹下安靜地書寫,背景是遠山和飛翔的鳥兒,營造出一種甯靜緻遠的氛圍。這正體現了“出言成章”這一成語的内涵。成語“出言成章”原指說話或寫文章能夠立即成章,形容文思敏捷,才華橫溢。圖中學者的形象和他專注書寫的場景恰到好處地傳達了這種才華和文學造詣的意象。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“出言有章”的内涵。畫面中,一位古代學者身着傳統服飾,在甯靜的書房内沉思地作詩或書寫。書房裝飾有卷軸和書籍,象征着知識與智慧。學者的表情平靜而專注,反映了他言辭中的謹慎和結構。此成語字面意思是“說話有條理,像文章一樣有章法”。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“出言有章”的内涵。畫面中,一位古代學者身着傳統服飾,在甯靜的書房内沉思地作詩或書寫。書房裝飾有卷軸和書籍,象征着知識與智慧。學者的表情平靜而專注,反映了他言辭中的謹慎和結構。此成語字面意思是“說話有條理,像文章一樣有章法”。 解读: 這幅圖描繪了成語“出言無狀”的場景。在畫中,我們看到一個年輕的學者在古代中國的環境中,他正急促且輕率地對一群長者講話,顯示出他的不敬和缺乏考慮。長者們的表情帶有驚訝和不贊同,這強化了年輕學者行為的不妥當性。畫面的背景是一個典型的中國古典園林,有古老的建築、茂密的植被和一個小池塘。這些元素不僅為場景提供了深度和文化背景,還增加了畫面的美感和傳統感。

解读: 這幅圖描繪了成語“出言無狀”的場景。在畫中,我們看到一個年輕的學者在古代中國的環境中,他正急促且輕率地對一群長者講話,顯示出他的不敬和缺乏考慮。長者們的表情帶有驚訝和不贊同,這強化了年輕學者行為的不妥當性。畫面的背景是一個典型的中國古典園林,有古老的建築、茂密的植被和一個小池塘。這些元素不僅為場景提供了深度和文化背景,還增加了畫面的美感和傳統感。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“出類拔群”的意境。畫面中,一座充滿活力的牡丹花園裡,有一朵特别壯麗的牡丹高高地矗立,遠超周圍的其他花朵,它更加鮮豔、更具吸引力,象征着卓越與獨特性。這朵牡丹是整幅畫的焦點,與周圍的花朵在大小和顔色強度上形成鮮明對比。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“出類拔群”的意境。畫面中,一座充滿活力的牡丹花園裡,有一朵特别壯麗的牡丹高高地矗立,遠超周圍的其他花朵,它更加鮮豔、更具吸引力,象征着卓越與獨特性。這朵牡丹是整幅畫的焦點,與周圍的花朵在大小和顔色強度上形成鮮明對比。 解读: 成語“出類拔萃”通常用來形容人或事物在衆多中顯得格外突出,比喻才能或品質超過一般,猶如群芳之中一株特别顯眼的花朵。在這幅插圖中,我們看到一個廣闊而美麗的原野,上面生長着各種普通的花朵,如菊花、蛋花等。這些花朵雖然美麗,但都相對較小,不甚突出。然而,在這些花朵中間,有一株特别高大、明顯的花朵,它的存在使得周圍的景緻都為之一亮,仿佛有專門的光芒為它照耀。這株花朵的特殊之處在于它的高大和鮮明,象征着出類拔萃的意象。它在衆多花朵中獨樹一幟,正好體現了成語“出類拔萃”的含義:在衆多的人或事物中脫穎而出,成為最為引人注目的那一個。此插圖采用了傳統中國畫的表現手法,用線條勾勒出花朵的輪廓,同時通過淡雅的色彩傳達出一種古樸而深邃的氛圍,符合古典中國畫的風格。而畫角落的紅色印章則是中國傳統藝術作品的常見元素,既起到簽名的作用,也增添了一絲莊重和曆史感。

解读: 成語“出類拔萃”通常用來形容人或事物在衆多中顯得格外突出,比喻才能或品質超過一般,猶如群芳之中一株特别顯眼的花朵。在這幅插圖中,我們看到一個廣闊而美麗的原野,上面生長着各種普通的花朵,如菊花、蛋花等。這些花朵雖然美麗,但都相對較小,不甚突出。然而,在這些花朵中間,有一株特别高大、明顯的花朵,它的存在使得周圍的景緻都為之一亮,仿佛有專門的光芒為它照耀。這株花朵的特殊之處在于它的高大和鮮明,象征着出類拔萃的意象。它在衆多花朵中獨樹一幟,正好體現了成語“出類拔萃”的含義:在衆多的人或事物中脫穎而出,成為最為引人注目的那一個。此插圖采用了傳統中國畫的表現手法,用線條勾勒出花朵的輪廓,同時通過淡雅的色彩傳達出一種古樸而深邃的氛圍,符合古典中國畫的風格。而畫角落的紅色印章則是中國傳統藝術作品的常見元素,既起到簽名的作用,也增添了一絲莊重和曆史感。 解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“出類拔萃”的。在畫面中,我們看到一群鶴靜靜地站在甯靜的湖邊,其中一隻鶴顯得格外高大和優雅,明顯地與衆不同,象征着獨特性和卓越性。這一形象恰如其分地表達了“出類拔萃”的含義,即在衆多相似者中獨樹一幟,超越常人。畫面的背景是一片和諧的自然環境,包括茂盛的樹木、平靜的水面和遠處的山巒,營造出一種平和而自然的氛圍。

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“出類拔萃”的。在畫面中,我們看到一群鶴靜靜地站在甯靜的湖邊,其中一隻鶴顯得格外高大和優雅,明顯地與衆不同,象征着獨特性和卓越性。這一形象恰如其分地表達了“出類拔萃”的含義,即在衆多相似者中獨樹一幟,超越常人。畫面的背景是一片和諧的自然環境,包括茂盛的樹木、平靜的水面和遠處的山巒,營造出一種平和而自然的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一個藝術家全神貫注于繪畫一位傳奇人物的肖像,體現了“出鬼入神”這一成語。在中國傳統文化中,“出鬼入神”形容藝術創作或技藝達到了極高的境界,如同神助一般,顯示出非凡的技巧和靈感。這位藝術家身着古代中國服裝,面部表情集中而專注,顯示出他對藝術的全情投入和獻身精神。他正在畫布上繪制的是一個神秘生物,可能是一位仁慈的精神或神靈,其細節精緻,表情甯靜。畫中的環境是一個典型的中國古典工作室,周圍散布着卷軸、毛筆和硯台。

解读: 這幅圖描繪了一個藝術家全神貫注于繪畫一位傳奇人物的肖像,體現了“出鬼入神”這一成語。在中國傳統文化中,“出鬼入神”形容藝術創作或技藝達到了極高的境界,如同神助一般,顯示出非凡的技巧和靈感。這位藝術家身着古代中國服裝,面部表情集中而專注,顯示出他對藝術的全情投入和獻身精神。他正在畫布上繪制的是一個神秘生物,可能是一位仁慈的精神或神靈,其細節精緻,表情甯靜。畫中的環境是一個典型的中國古典工作室,周圍散布着卷軸、毛筆和硯台。 解读: 這幅插圖展現了成語“刃有餘地”的内涵。成語“刃有餘地”出自《漢書·韓安國傳》,原意指劍刃還有餘地,可以再磨利。後引申為事情還有餘地,可以挽回。在這幅圖中,一位古代劍士正持劍站立,劍尖留有餘地,并未完全出鞘。這寓意着尚有回旋的餘地,未到絕境。畫面背景的山水景色,山峰斷峰與河流漂漪,營造了一種甯靜而深遠的氛圍,進一步強調了“餘地”的概念,即在甯靜的自然中,總有轉機和希望的空間。此外,畫面上的紅色印章,如同傳統中國畫作中的藝術家簽名,為作品增添了一抹經典的中國文化氣息。

解读: 這幅插圖展現了成語“刃有餘地”的内涵。成語“刃有餘地”出自《漢書·韓安國傳》,原意指劍刃還有餘地,可以再磨利。後引申為事情還有餘地,可以挽回。在這幅圖中,一位古代劍士正持劍站立,劍尖留有餘地,并未完全出鞘。這寓意着尚有回旋的餘地,未到絕境。畫面背景的山水景色,山峰斷峰與河流漂漪,營造了一種甯靜而深遠的氛圍,進一步強調了“餘地”的概念,即在甯靜的自然中,總有轉機和希望的空間。此外,畫面上的紅色印章,如同傳統中國畫作中的藝術家簽名,為作品增添了一抹經典的中國文化氣息。 解读: 這幅插圖展現了成語“刃迎縷解”的意象。成語“刃迎縷解”源自于古代的一則寓言,講述的是一位智者用劍切開糾纏的絲線,以此象征用直接而有效的方法解決複雜的問題。在這幅畫中,您可以看到一位身着傳統中式服飾的人物,手持長劍,正準備切開一團糾纏的絲線。他的動作既決斷又從容,象征着面對困難時的智慧與果斷。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山脈和流淌的水體,營造出一種甯靜和諧的氛圍,與人物處理問題的智慧和平和形成了鮮明的對比。

解读: 這幅插圖展現了成語“刃迎縷解”的意象。成語“刃迎縷解”源自于古代的一則寓言,講述的是一位智者用劍切開糾纏的絲線,以此象征用直接而有效的方法解決複雜的問題。在這幅畫中,您可以看到一位身着傳統中式服飾的人物,手持長劍,正準備切開一團糾纏的絲線。他的動作既決斷又從容,象征着面對困難時的智慧與果斷。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山脈和流淌的水體,營造出一種甯靜和諧的氛圍,與人物處理問題的智慧和平和形成了鮮明的對比。 解读: 這幅插圖描繪了一座原本統一的山峰,逐漸裂開并分崩離析成幾個獨立的部分,象征着分解和崩潰。

解读: 這幅插圖描繪了一座原本統一的山峰,逐漸裂開并分崩離析成幾個獨立的部分,象征着分解和崩潰。 解读: 這幅圖描繪了成語“分崩離析”的形象場景。成語“分崩離析”字面上的意思是山崩地裂、分離解體,比喻事物或組織的完全瓦解和分裂。在這幅畫中,我們看到一座巍峨的山峰正在崩潰、分裂,象征着力量的消散和結構的崩解。

解读: 這幅圖描繪了成語“分崩離析”的形象場景。成語“分崩離析”字面上的意思是山崩地裂、分離解體,比喻事物或組織的完全瓦解和分裂。在這幅畫中,我們看到一座巍峨的山峰正在崩潰、分裂,象征着力量的消散和結構的崩解。 解读: 這幅插圖展示了成語“分庭伉禮”的場景。在畫面中,我們看到了兩個設計精緻且對稱的庭院,代表着平等與相互尊重。每個庭院中各有一位身着傳統漢服的學者,他們身姿挺拔、端莊,通過一道低矮的牆壁相互對望。這些學者展現出尊重的姿态,一手握在另一手前,顯示出正式和尊敬的方式。背景是甯靜的山水風光,增添了一種甯靜與永恒的感覺。這幅作品體現了“分庭伉禮”這個成語的含義,即指彼此間地位相當,互相尊重,無高下之分。庭院的對稱設計和學者的尊重姿态都很好地傳達了這一主題。

解读: 這幅插圖展示了成語“分庭伉禮”的場景。在畫面中,我們看到了兩個設計精緻且對稱的庭院,代表着平等與相互尊重。每個庭院中各有一位身着傳統漢服的學者,他們身姿挺拔、端莊,通過一道低矮的牆壁相互對望。這些學者展現出尊重的姿态,一手握在另一手前,顯示出正式和尊敬的方式。背景是甯靜的山水風光,增添了一種甯靜與永恒的感覺。這幅作品體現了“分庭伉禮”這個成語的含義,即指彼此間地位相當,互相尊重,無高下之分。庭院的對稱設計和學者的尊重姿态都很好地傳達了這一主題。 解读: 這幅圖描繪了“分庭抗禮”成語的場景。在這幅畫中,我們看到兩戶鄰居,他們的家園僅被一道低牆隔開。每個家庭都由一位莊嚴的長者代表,他們分别站在各自的花園中,周圍是典型的中國傳統植物,花園保養得井井有條。兩位長者相互對視,面帶尊重但又堅定的表情。這一幕象征着平等和競争,但沒有敵意。

解读: 這幅圖描繪了“分庭抗禮”成語的場景。在這幅畫中,我們看到兩戶鄰居,他們的家園僅被一道低牆隔開。每個家庭都由一位莊嚴的長者代表,他們分别站在各自的花園中,周圍是典型的中國傳統植物,花園保養得井井有條。兩位長者相互對視,面帶尊重但又堅定的表情。這一幕象征着平等和競争,但沒有敵意。 解读: 這幅圖描繪了成語“分庭抗禮”的場景。在畫面中,我們看到兩個鄰近的庭院,由一道低矮的牆分隔開來,每個庭院都屬于不同的家庭。在一個庭院裡,一家人正舉行着莊重的儀式,他們身着漢服,展現出優雅和從容的态度。而在另一個庭院,也正在舉行一場與之相對的儀式,體現了與第一個家庭同等的尊嚴和優雅。兩個家庭都表現出了相等的尊重和地位,強調了同等地位的人們以相互尊重的方式對待對方的概念。

解读: 這幅圖描繪了成語“分庭抗禮”的場景。在畫面中,我們看到兩個鄰近的庭院,由一道低矮的牆分隔開來,每個庭院都屬于不同的家庭。在一個庭院裡,一家人正舉行着莊重的儀式,他們身着漢服,展現出優雅和從容的态度。而在另一個庭院,也正在舉行一場與之相對的儀式,體現了與第一個家庭同等的尊嚴和優雅。兩個家庭都表現出了相等的尊重和地位,強調了同等地位的人們以相互尊重的方式對待對方的概念。 解读: 這幅插圖展現了成語“分廷抗禮”的場景。圖中呈現了兩位尊貴的官員,各自站在他們的朝廷中,被一面裝飾屏風所隔開,象征着權力的分割。他們身着傳統的漢服,風格體現了明朝或清朝的特點。兩位官員的表情嚴肅,顯示出緊張的外交局勢。背景中,朝廷的官員和顧問恭敬地站立,保持沉默。

解读: 這幅插圖展現了成語“分廷抗禮”的場景。圖中呈現了兩位尊貴的官員,各自站在他們的朝廷中,被一面裝飾屏風所隔開,象征着權力的分割。他們身着傳統的漢服,風格體現了明朝或清朝的特點。兩位官員的表情嚴肅,顯示出緊張的外交局勢。背景中,朝廷的官員和顧問恭敬地站立,保持沉默。 解读: 這幅插圖展現了成語“分文不直”的含義。圖中的主角是一個手持空錢袋的人物,他的表情透露出拒絕和失望。周圍雖然有各式各樣的商貨,但他因為沒有錢而無法購買任何東西。這個場景象征着一種極度的貧窮和無助,正如成語“分文不直”所描繪的,意為一個人非常窮困,甚至沒有一文錢。背景是典型的古典中國市場,忙碌而又與世隔絕。這種環境強調了主角與周圍世界的斷裂——即使身處繁華市場,他也無法參與其中的經濟活動。這種對比進一步突顯了“分文不直”的意境,即一個人無法在物質世界中找到自己的立足點。

解读: 這幅插圖展現了成語“分文不直”的含義。圖中的主角是一個手持空錢袋的人物,他的表情透露出拒絕和失望。周圍雖然有各式各樣的商貨,但他因為沒有錢而無法購買任何東西。這個場景象征着一種極度的貧窮和無助,正如成語“分文不直”所描繪的,意為一個人非常窮困,甚至沒有一文錢。背景是典型的古典中國市場,忙碌而又與世隔絕。這種環境強調了主角與周圍世界的斷裂——即使身處繁華市場,他也無法參與其中的經濟活動。這種對比進一步突顯了“分文不直”的意境,即一個人無法在物質世界中找到自己的立足點。 解读: 這幅插圖基于成語“分毫不直”,其含義是形容極其精細、一絲不苟。在這幅畫中,我們看到一位古代學者正在他的書房裡用尺子和圓規等傳統工具精确地測量小物件。這位學者身着傳統的漢服,表情專注嚴肅,展現了一種對細節的極端重視和準确性的執着。

解读: 這幅插圖基于成語“分毫不直”,其含義是形容極其精細、一絲不苟。在這幅畫中,我們看到一位古代學者正在他的書房裡用尺子和圓規等傳統工具精确地測量小物件。這位學者身着傳統的漢服,表情專注嚴肅,展現了一種對細節的極端重視和準确性的執着。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“分路揚鑣”(Fēnlù yángbiāo)的含義。圖中描繪了一個甯靜的古代中國風景,有一條分叉的小路通向遠方。在其中一條路上,一名騎馬的旅行者正離開岔路口,象征着離别和分歧的意象。畫面融入了傳統中國元素,如山脈、樹木,以及遠處的寶塔,增強了這一曆史氛圍。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“分路揚鑣”(Fēnlù yángbiāo)的含義。圖中描繪了一個甯靜的古代中國風景,有一條分叉的小路通向遠方。在其中一條路上,一名騎馬的旅行者正離開岔路口,象征着離别和分歧的意象。畫面融入了傳統中國元素,如山脈、樹木,以及遠處的寶塔,增強了這一曆史氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“分道揚鑣”的寓意。畫面中兩騎手在山路的岔口各自選擇了不同的道路,形象地表達了成語的含義——各自走不同的路,象征着彼此的離别和各奔前程。

解读: 這幅插圖展現了成語“分道揚鑣”的寓意。畫面中兩騎手在山路的岔口各自選擇了不同的道路,形象地表達了成語的含義——各自走不同的路,象征着彼此的離别和各奔前程。 解读: 這幅圖描繪的是一位古代學者專注地雕刻和打磨一塊美麗的玉石,充分體現了成語“切瑳琢磨”的含義。成語“切瑳琢磨”源于《漢書·藝文志》中的“切玉琢磨”,原意是指雕刻和打磨玉石,後用以比喻對文章或詩歌反複推敲,精心修改。這幅畫中,學者的專注和細緻反映了對玉雕這門在古代中國備受尊重的藝術的高度重視。畫面中,學者所處的環境甯靜簡樸,展現了一個典型的傳統書房,背景中有卷軸、墨水和毛筆,營造出一種沉靜的學術氛圍。

解读: 這幅圖描繪的是一位古代學者專注地雕刻和打磨一塊美麗的玉石,充分體現了成語“切瑳琢磨”的含義。成語“切瑳琢磨”源于《漢書·藝文志》中的“切玉琢磨”,原意是指雕刻和打磨玉石,後用以比喻對文章或詩歌反複推敲,精心修改。這幅畫中,學者的專注和細緻反映了對玉雕這門在古代中國備受尊重的藝術的高度重視。畫面中,學者所處的環境甯靜簡樸,展現了一個典型的傳統書房,背景中有卷軸、墨水和毛筆,營造出一種沉靜的學術氛圍。 解读: 這幅插圖呈現了“切磋琢磨”這一成語的内涵。在圖中,我們看到兩位學者在甯靜的書房裡認真地讨論一卷古文獻。這個場景體現了一種和平、專注于智慧交流和相互提升的氛圍,強調了古代中國通過互動學習和磨練技藝的傳統。

解读: 這幅插圖呈現了“切磋琢磨”這一成語的内涵。在圖中,我們看到兩位學者在甯靜的書房裡認真地讨論一卷古文獻。這個場景體現了一種和平、專注于智慧交流和相互提升的氛圍,強調了古代中國通過互動學習和磨練技藝的傳統。 解读: 這幅畫描繪了“切膚之痛”這一成語的場景。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,面部表情扭曲,顯露出深深的痛苦。他用手按壓自己的胳膊,這個動作暗示了極其劇烈的疼痛。畫面的背景簡約,主要集中于表達痛苦和觸摸痛處的動作。“切膚之痛”這個成語字面意思是“割膚之痛”,比喻非常深刻的痛苦或感同身受的同情。在這幅畫中,通過人物的面部表情和手勢,充分傳達了深刻痛苦的情感,與成語的寓意相吻合。

解读: 這幅畫描繪了“切膚之痛”這一成語的場景。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,面部表情扭曲,顯露出深深的痛苦。他用手按壓自己的胳膊,這個動作暗示了極其劇烈的疼痛。畫面的背景簡約,主要集中于表達痛苦和觸摸痛處的動作。“切膚之痛”這個成語字面意思是“割膚之痛”,比喻非常深刻的痛苦或感同身受的同情。在這幅畫中,通過人物的面部表情和手勢,充分傳達了深刻痛苦的情感,與成語的寓意相吻合。 解读: 這幅圖描繪了一個古代學者在他的書房内深情地書寫在竹簡上的場景。他的表情集中而充滿情感,仿佛他正在将自己的靈魂注入文字中。畫面的背景是書架上的古籍和桌上的硯台,強調了學問與情感的深度。使用柔和、沉穩的色調,營造出一種曆史悠久和沉靜的氛圍。這幅畫與成語“切骨銘心”之間的聯系非常緊密。這個成語的字面意思是“刻在骨頭上,銘記在心裡”,用來形容感情非常深厚,印象非常深刻。圖中的學者正将自己的深切情感和不易忘懷的記憶書寫下來,這正好體現了“切骨銘心”的含義。此外,傳統的書寫工具和環境也與成語所蘊含的中國古典文化精神相呼應。畫面中的紅色印章更是增添了一種傳統的韻味和正式性。

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者在他的書房内深情地書寫在竹簡上的場景。他的表情集中而充滿情感,仿佛他正在将自己的靈魂注入文字中。畫面的背景是書架上的古籍和桌上的硯台,強調了學問與情感的深度。使用柔和、沉穩的色調,營造出一種曆史悠久和沉靜的氛圍。這幅畫與成語“切骨銘心”之間的聯系非常緊密。這個成語的字面意思是“刻在骨頭上,銘記在心裡”,用來形容感情非常深厚,印象非常深刻。圖中的學者正将自己的深切情感和不易忘懷的記憶書寫下來,這正好體現了“切骨銘心”的含義。此外,傳統的書寫工具和環境也與成語所蘊含的中國古典文化精神相呼應。畫面中的紅色印章更是增添了一種傳統的韻味和正式性。 解读: 這幅插圖是對成語“切齒咬牙”(切齒恨恨,咬牙切齒)的藝術呈現。在畫面中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的人物,面部表情透露出強烈的憤怒或堅定,牙齒緊咬,生動地展現了這個成語的内涵。這個成語通常用來形容極度憤怒或憎恨,到了咬牙切齒的程度。

解读: 這幅插圖是對成語“切齒咬牙”(切齒恨恨,咬牙切齒)的藝術呈現。在畫面中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的人物,面部表情透露出強烈的憤怒或堅定,牙齒緊咬,生動地展現了這個成語的内涵。這個成語通常用來形容極度憤怒或憎恨,到了咬牙切齒的程度。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“刈草除根”的含義。圖中,一位身着傳統服飾的農夫正在用鐮刀仔細地割草,不僅刈除草面,更是深入地拔除草根。這一動作象征着徹底解決問題,不留後患,正如成語所表達的意思。背景是溫柔起伏的山丘和零星散布的樹木,營造出一種和諧平靜的氛圍。這幅畫作傳遞了深沉而古樸的感覺,符合中國古典藝術的審美。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“刈草除根”的含義。圖中,一位身着傳統服飾的農夫正在用鐮刀仔細地割草,不僅刈除草面,更是深入地拔除草根。這一動作象征着徹底解決問題,不留後患,正如成語所表達的意思。背景是溫柔起伏的山丘和零星散布的樹木,營造出一種和諧平靜的氛圍。這幅畫作傳遞了深沉而古樸的感覺,符合中國古典藝術的審美。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“刊陳出新”的内涵。畫面中,一位身着傳統中國服飾的古代學者站在充滿古卷和書籍的圖書館中,手持一卷新卷軸,臉上露出深思的表情。這一場景象征着從舊知識中創造新思想的過程。在這幅作品中,圖書館的古樸韻味,以及木質書架和昏暗的燈光,共同構築了一種沉浸在曆史和智慧中的氛圍。畫面色調低調、大地色,強調了一種内斂而深邃的美感,符合古典中國畫的特點。此外,畫面角落的紅色印章,不僅是對中國傳統藝術的緻敬,也是對作品本身身份的标識。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“刊陳出新”的内涵。畫面中,一位身着傳統中國服飾的古代學者站在充滿古卷和書籍的圖書館中,手持一卷新卷軸,臉上露出深思的表情。這一場景象征着從舊知識中創造新思想的過程。在這幅作品中,圖書館的古樸韻味,以及木質書架和昏暗的燈光,共同構築了一種沉浸在曆史和智慧中的氛圍。畫面色調低調、大地色,強調了一種内斂而深邃的美感,符合古典中國畫的特點。此外,畫面角落的紅色印章,不僅是對中國傳統藝術的緻敬,也是對作品本身身份的标識。 解读: 這幅圖描繪了成語“刎頸之交”的故事。成語“刎頸之交”源于曆史上高漸離和荊轲的深厚友情。在這幅畫中,高漸離和荊轲身着古代中國服飾,站在一座橋上,象征着他們堅不可摧的友誼。畫面中,荊轲手持地圖,高漸離專注地傾聽,展現了他們之間的相互信任與尊重。

解读: 這幅圖描繪了成語“刎頸之交”的故事。成語“刎頸之交”源于曆史上高漸離和荊轲的深厚友情。在這幅畫中,高漸離和荊轲身着古代中國服飾,站在一座橋上,象征着他們堅不可摧的友誼。畫面中,荊轲手持地圖,高漸離專注地傾聽,展現了他們之間的相互信任與尊重。 解读: 這幅插圖展現了兩位古代學者在甯靜的庭院中相對而坐,他們身着傳統的長袍,表情嚴肅而莊重。這種場景象征着一種安詳而深沉的氛圍。這兩位學者正進行着一場恭敬的對話,這表明了他們之間深厚的信任和友誼。

解读: 這幅插圖展現了兩位古代學者在甯靜的庭院中相對而坐,他們身着傳統的長袍,表情嚴肅而莊重。這種場景象征着一種安詳而深沉的氛圍。這兩位學者正進行着一場恭敬的對話,這表明了他們之間深厚的信任和友誼。 解读: 這幅插圖展現了成語“刎頸至交”的深刻含義。在畫面中,我們看到兩位身着傳統漢服的人物,站在甯靜的山水景緻中。他們的表情莊重、尊重,彰顯了這個成語的沉重含義。這個成語的字面意思是朋友之間的關系深厚到了即使需要刎頸(割斷脖子)也在所不惜的地步,象征着極端的忠誠和犧牲。在這幅作品中,背景是典型的中國山水畫,有山巒、樹木和流淌的河流,捕捉了這一主題的永恒本質。

解读: 這幅插圖展現了成語“刎頸至交”的深刻含義。在畫面中,我們看到兩位身着傳統漢服的人物,站在甯靜的山水景緻中。他們的表情莊重、尊重,彰顯了這個成語的沉重含義。這個成語的字面意思是朋友之間的關系深厚到了即使需要刎頸(割斷脖子)也在所不惜的地步,象征着極端的忠誠和犧牲。在這幅作品中,背景是典型的中國山水畫,有山巒、樹木和流淌的河流,捕捉了這一主題的永恒本質。 解读: 此圖描繪了成語“刖趾適屨”的場景,意為為了讓鞋子合腳而切掉自己的腳趾。在畫面中,一位身着傳統漢服的男子正凝視着一雙鞋子,手中拿着一把剪刀,旁邊是一隻被包紮的腳,象征着為了迎合外在标準而愚蠢地改變自己的荒謬行為。背景是一個甯靜的中國古典園林,有柳樹和石頭小路,營造出一種古樸而深邃的氛圍。圖像的一角還有一個小小的紅色印章,模仿傳統中國的風格。

解读: 此圖描繪了成語“刖趾適屨”的場景,意為為了讓鞋子合腳而切掉自己的腳趾。在畫面中,一位身着傳統漢服的男子正凝視着一雙鞋子,手中拿着一把剪刀,旁邊是一隻被包紮的腳,象征着為了迎合外在标準而愚蠢地改變自己的荒謬行為。背景是一個甯靜的中國古典園林,有柳樹和石頭小路,營造出一種古樸而深邃的氛圍。圖像的一角還有一個小小的紅色印章,模仿傳統中國的風格。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“列鼎撞鐘”(Lie Ding Zhuang Zhong)的場景。圖中描繪的是周朝時期的一座宏偉的宮殿大廳,裡面聚集了許多尊貴的官員和貴族。畫面中央展示了兩件重要的禮器:一座鼎(一種類似于大鍋的容器)和一隻鐘。有一位貴族正在用錘子敲擊這隻鐘,鐘聲在大廳中回響,營造出一種莊嚴而肅穆的氛圍,反映了這一事件的重要性。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“列鼎撞鐘”(Lie Ding Zhuang Zhong)的場景。圖中描繪的是周朝時期的一座宏偉的宮殿大廳,裡面聚集了許多尊貴的官員和貴族。畫面中央展示了兩件重要的禮器:一座鼎(一種類似于大鍋的容器)和一隻鐘。有一位貴族正在用錘子敲擊這隻鐘,鐘聲在大廳中回響,營造出一種莊嚴而肅穆的氛圍,反映了這一事件的重要性。 解读: 這幅圖描繪了“列鼎鳴鐘”這一成語的場景。在古代中國,鼎和鐘是權力和地位的象征,常用于皇家或重要的儀式場合。在這幅畫中,一排青銅鼎和鐘被展示在一個莊嚴的大廳裡,這些鼎和鐘上精美的花紋和銘文彰顯了它們的曆史和文化重要性。成語“列鼎鳴鐘”源自《左傳》,原文是“列鼎而鳴鐘”,意思是排列着鼎和敲響鐘。這通常用來比喻政治上的重大變革或者社會上的重大事件。

解读: 這幅圖描繪了“列鼎鳴鐘”這一成語的場景。在古代中國,鼎和鐘是權力和地位的象征,常用于皇家或重要的儀式場合。在這幅畫中,一排青銅鼎和鐘被展示在一個莊嚴的大廳裡,這些鼎和鐘上精美的花紋和銘文彰顯了它們的曆史和文化重要性。成語“列鼎鳴鐘”源自《左傳》,原文是“列鼎而鳴鐘”,意思是排列着鼎和敲響鐘。這通常用來比喻政治上的重大變革或者社會上的重大事件。 解读: 這幅插圖展現了成語“初出茅廬”的含義。圖中,我們看到一位身着傳統中國服飾的年輕學者,正從一間簡陋的茅草屋(代表“茅廬”)走出,步入象征外部世界的廣闊美麗景色中。這個景色包括山脈、河流和古樹,寓意着這位學者即将踏入的複雜世界。在中國文化中,“初出茅廬”常用來形容一位初次離開家鄉、步入社會的年輕人,暗示着他對外部世界的未知和好奇。此成語通常帶有一種對年輕人初試啼聲、充滿憧憬和挑戰的正面态度。

解读: 這幅插圖展現了成語“初出茅廬”的含義。圖中,我們看到一位身着傳統中國服飾的年輕學者,正從一間簡陋的茅草屋(代表“茅廬”)走出,步入象征外部世界的廣闊美麗景色中。這個景色包括山脈、河流和古樹,寓意着這位學者即将踏入的複雜世界。在中國文化中,“初出茅廬”常用來形容一位初次離開家鄉、步入社會的年輕人,暗示着他對外部世界的未知和好奇。此成語通常帶有一種對年輕人初試啼聲、充滿憧憬和挑戰的正面态度。 解读: 這幅圖描繪了成語“初發芙蓉”的意境。在中國傳統文化中,“初發芙蓉”形容事物初露端倪時的美好,就像剛剛綻放的蓮花一樣清新、純潔。在這幅畫中,我們看到一朵初開的蓮花,周圍環繞着幾個未開放的蓮花苞,表現了蓮花初開時的清新與優雅。蓮花在中國文化中象征着高潔和美好,此畫正是捕捉了這樣一種氛圍。畫面以柔和、朦胧的色調為背景,突出了蓮花的純淨和新鮮,整個構圖既和諧又充滿詩意。

解读: 這幅圖描繪了成語“初發芙蓉”的意境。在中國傳統文化中,“初發芙蓉”形容事物初露端倪時的美好,就像剛剛綻放的蓮花一樣清新、純潔。在這幅畫中,我們看到一朵初開的蓮花,周圍環繞着幾個未開放的蓮花苞,表現了蓮花初開時的清新與優雅。蓮花在中國文化中象征着高潔和美好,此畫正是捕捉了這樣一種氛圍。畫面以柔和、朦胧的色調為背景,突出了蓮花的純淨和新鮮,整個構圖既和諧又充滿詩意。 解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現了成語“别出心裁”的意境。畫面中,一位古代學者身着傳統服飾,站在一個獨特設計的亭子旁。這座亭子打破了傳統建築的常規,象征着創新思維和創造力。

解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現了成語“别出心裁”的意境。畫面中,一位古代學者身着傳統服飾,站在一個獨特設計的亭子旁。這座亭子打破了傳統建築的常規,象征着創新思維和創造力。 解读: 這幅插圖是基于成語“别出新裁”創作的。在圖中,我們看到一位身穿傳統服飾的中國古代學者,站在一個充滿盛開花朵和古老樹木的甯靜園林中。他手持卷軸和毛筆,凝視着一張空白的畫布,象征着創造獨特和創新的概念。這種場景恰如其分地體現了“别出新裁”的含義,即不按常規辦事,另辟蹊徑,創造新的風格或方法。

解读: 這幅插圖是基于成語“别出新裁”創作的。在圖中,我們看到一位身穿傳統服飾的中國古代學者,站在一個充滿盛開花朵和古老樹木的甯靜園林中。他手持卷軸和毛筆,凝視着一張空白的畫布,象征着創造獨特和創新的概念。這種場景恰如其分地體現了“别出新裁”的含義,即不按常規辦事,另辟蹊徑,創造新的風格或方法。 解读: 這幅畫描繪了一個靈感來自成語“别出機杼”的場景。在這個畫面中,我們看到一位織女正在機杼上精心設計一種獨特而複雜的圖案,這種圖案與傳統的設計截然不同。這位年輕的織女身着傳統的中國服飾,她專注而細緻,周圍環境甯靜簡樸,反映出創造這種獨特圖案所需的冷靜和專注。

解读: 這幅畫描繪了一個靈感來自成語“别出機杼”的場景。在這個畫面中,我們看到一位織女正在機杼上精心設計一種獨特而複雜的圖案,這種圖案與傳統的設計截然不同。這位年輕的織女身着傳統的中國服飾,她專注而細緻,周圍環境甯靜簡樸,反映出創造這種獨特圖案所需的冷靜和專注。 解读: 這幅插圖展現了成語“别啟生面”的精髓。成語“别啟生面”源自《宋書·柳元景傳》,原文是“别啟生面,無複少長”,意思是指換掉老面孔,不再有長幼之分,即改變原有的狀況或體制。圖中的場景是一個古典中國風格的客廳裡進行的家庭聚會。主要描繪了一位中年男子和一位組織活動的女性站在一起談話,他們的談話代表了新的交流和相互理解,象征着改變和更新。旁邊的中國茶具、經典的棚桌、紙窗和書法作品均強調了中國傳統文化的元素,與成語的古代起源相呼應。此外,其他家族成員的存在,包括不同年齡和性别的人,象征着社會結構的多樣性和變化。陽光從窗外照射進來,暖暖的光線和淡淡的陽光帶來新的希望和開始,正如成語所表達的意境。

解读: 這幅插圖展現了成語“别啟生面”的精髓。成語“别啟生面”源自《宋書·柳元景傳》,原文是“别啟生面,無複少長”,意思是指換掉老面孔,不再有長幼之分,即改變原有的狀況或體制。圖中的場景是一個古典中國風格的客廳裡進行的家庭聚會。主要描繪了一位中年男子和一位組織活動的女性站在一起談話,他們的談話代表了新的交流和相互理解,象征着改變和更新。旁邊的中國茶具、經典的棚桌、紙窗和書法作品均強調了中國傳統文化的元素,與成語的古代起源相呼應。此外,其他家族成員的存在,包括不同年齡和性别的人,象征着社會結構的多樣性和變化。陽光從窗外照射進來,暖暖的光線和淡淡的陽光帶來新的希望和開始,正如成語所表達的意境。 解读: 這幅插圖展現了成語“别有千秋”的深刻含義。圖中展示了一位古代學者,他獨自坐在一棵形态獨特、枝葉茂密的老樹下專心閱讀。這棵樹的獨特之處在于其錯綜複雜的枝幹和繁茂的葉子,象征着獨特性和非凡的美。學者的形象代表了對這種獨特性的欣賞和理解。成語“别有千秋”原意指風格、趣味與衆不同,有自己獨特的魅力和價值。在這幅畫中,獨特的樹象征着與衆不同的美,而學者的形象則象征着對這種獨特美的欣賞和深刻理解。

解读: 這幅插圖展現了成語“别有千秋”的深刻含義。圖中展示了一位古代學者,他獨自坐在一棵形态獨特、枝葉茂密的老樹下專心閱讀。這棵樹的獨特之處在于其錯綜複雜的枝幹和繁茂的葉子,象征着獨特性和非凡的美。學者的形象代表了對這種獨特性的欣賞和理解。成語“别有千秋”原意指風格、趣味與衆不同,有自己獨特的魅力和價值。在這幅畫中,獨特的樹象征着與衆不同的美,而學者的形象則象征着對這種獨特美的欣賞和深刻理解。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“别有洞天”的意境。在畫面中,我們看到一片甯靜而幽遠的山水景緻,遠離塵世的喧嚣。山巒起伏,雲霧缭繞,一座小屋孤立其中,似乎暗示着逃離現世的紛擾,尋找另一個世界的甯靜。畫中或許還有一位隐士或學者,他的出現象征着對世俗關注的回避。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“别有洞天”的意境。在畫面中,我們看到一片甯靜而幽遠的山水景緻,遠離塵世的喧嚣。山巒起伏,雲霧缭繞,一座小屋孤立其中,似乎暗示着逃離現世的紛擾,尋找另一個世界的甯靜。畫中或許還有一位隐士或學者,他的出現象征着對世俗關注的回避。 解读: 這幅插圖展現了成語“别有天地”的深刻含義。畫面中,我們看到一個隐秘而甯靜的園林,隐藏在喧嚣的都市之中。這個園林象征着在紛擾世界中的一片靜谧和獨立的領域。園内景緻豐富,有典型的中國傳統植物、一個甯靜的池塘和一個雅緻的亭子。外面的城市景象雖然隐約可見,但與園林内的甯靜形成了鮮明對比。

解读: 這幅插圖展現了成語“别有天地”的深刻含義。畫面中,我們看到一個隐秘而甯靜的園林,隐藏在喧嚣的都市之中。這個園林象征着在紛擾世界中的一片靜谧和獨立的領域。園内景緻豐富,有典型的中國傳統植物、一個甯靜的池塘和一個雅緻的亭子。外面的城市景象雖然隐約可見,但與園林内的甯靜形成了鮮明對比。 解读: 成語“别無長物”直譯為“沒有其他值錢的東西”。這個成語用來形容一個人非常貧窮,沒有任何值錢的财物。在這幅插圖中,我們看到的是一位身着古典中國服飾的人物,他面對的是一個空無一物的房間。這個空曠的環境恰如其分地體現了“别無長物”的含義,即這個人除了身上的衣物外,沒有任何其他财産。人物的表情上帶有思考和深沉的神情,這可能表達了他對于物質匮乏的無奈或者對生活的深思。這樣的表情和環境設置加深了這幅畫的意境,使其不僅僅是對成語的直接表現,還透露出了一種對人生境遇的哲思。

解读: 成語“别無長物”直譯為“沒有其他值錢的東西”。這個成語用來形容一個人非常貧窮,沒有任何值錢的财物。在這幅插圖中,我們看到的是一位身着古典中國服飾的人物,他面對的是一個空無一物的房間。這個空曠的環境恰如其分地體現了“别無長物”的含義,即這個人除了身上的衣物外,沒有任何其他财産。人物的表情上帶有思考和深沉的神情,這可能表達了他對于物質匮乏的無奈或者對生活的深思。這樣的表情和環境設置加深了這幅畫的意境,使其不僅僅是對成語的直接表現,還透露出了一種對人生境遇的哲思。 解读: 這幅插圖為成語“别開生面”提供了一個生動的視覺呈現。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的藝術家,手持毛筆,在一幅卷軸上創作出一幅獨特且非傳統的畫作。這幅畫中的畫展示了一個富有想象力和抽象的風景,與傳統的中國風景畫截然不同,象征着創新和新鮮的視角。背景采用了柔和的自然色彩,符合古典中國畫的特點,整個畫面傳遞出一種古老而深邃的感覺,與古典中國藝術的主題相契合。

解读: 這幅插圖為成語“别開生面”提供了一個生動的視覺呈現。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的藝術家,手持毛筆,在一幅卷軸上創作出一幅獨特且非傳統的畫作。這幅畫中的畫展示了一個富有想象力和抽象的風景,與傳統的中國風景畫截然不同,象征着創新和新鮮的視角。背景采用了柔和的自然色彩,符合古典中國畫的特點,整個畫面傳遞出一種古老而深邃的感覺,與古典中國藝術的主題相契合。 解读: 這幅插圖為成語“利令智昏”提供了一個形象的表現。畫面中,一位身着傳統漢服的學者正被擺放在靜谧花園中的一個滿是金銀珠寶的寶箱所吸引。學者的面部表情充滿了貪婪和困惑,生動地體現了這個成語的含義——貪欲會蒙蔽智慧。

解读: 這幅插圖為成語“利令智昏”提供了一個形象的表現。畫面中,一位身着傳統漢服的學者正被擺放在靜谧花園中的一個滿是金銀珠寶的寶箱所吸引。學者的面部表情充滿了貪婪和困惑,生動地體現了這個成語的含義——貪欲會蒙蔽智慧。 解读: 這幅圖描繪了一個古代學者被财富和奢侈品所誘惑,從而失去了他的專注和智慧。畫中的學者身着傳統的漢服,坐在他的書房裡,周圍是卷軸和書籍,象征着他對知識的追求。然而,他被一群奉上珍寶、黃金和奢華物品的仆人分散了注意力,這些象征着物質财富。畫面中書房的甯靜與誘人的财寶形成了鮮明的對比,生動地表現了“利以昏智”這一成語的含義,即利益使人失去智慧。

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者被财富和奢侈品所誘惑,從而失去了他的專注和智慧。畫中的學者身着傳統的漢服,坐在他的書房裡,周圍是卷軸和書籍,象征着他對知識的追求。然而,他被一群奉上珍寶、黃金和奢華物品的仆人分散了注意力,這些象征着物質财富。畫面中書房的甯靜與誘人的财寶形成了鮮明的對比,生動地表現了“利以昏智”這一成語的含義,即利益使人失去智慧。 解读: 這幅圖描繪了成語“利名齒鎖”的場景。畫中的主體是一匹雄壯的馬,鬃毛在風中飄揚,被金色的缰繩和鎖鍊束縛。這象征着财富和名望,同時也表現了馬雖然威武,卻因追求名利而受到限制,彰顯了成語的寓意——被名利所束縛。

解读: 這幅圖描繪了成語“利名齒鎖”的場景。畫中的主體是一匹雄壯的馬,鬃毛在風中飄揚,被金色的缰繩和鎖鍊束縛。這象征着财富和名望,同時也表現了馬雖然威武,卻因追求名利而受到限制,彰顯了成語的寓意——被名利所束縛。 解读: 這幅圖描繪了成語“利鎖名牽”的深刻内涵。畫中人物被金銀鎖鍊所束縛,象征着名利的誘惑和糾纏。他正努力掙紮,試圖擺脫這些代表财富和地位的鎖鍊。背景是典型的中國山水畫,山川流水與人物的掙紮形成鮮明對比,反映了物質欲望與追求精神自由之間的沖突。

解读: 這幅圖描繪了成語“利鎖名牽”的深刻内涵。畫中人物被金銀鎖鍊所束縛,象征着名利的誘惑和糾纏。他正努力掙紮,試圖擺脫這些代表财富和地位的鎖鍊。背景是典型的中國山水畫,山川流水與人物的掙紮形成鮮明對比,反映了物質欲望與追求精神自由之間的沖突。 解读: 這幅插圖展現了成語“利鎖名鞆”(lì suǒ míng jiǎng)的含義。圖中,一位身着傳統中國服飾的人物站在馬廄旁,正試圖用一把龐大而複雜的鎖鎖住馬廄門。附近,一匹神采奕奕的馬被描繪出來,其缰繩上裝飾着寶石和金子,象征着“名”和“利”。這匹馬看起來不安,象征着獲取名利的挑戰。成語“利鎖名鞆”源自《後漢書·張純傳》,意思是用利益去鎖住名聲,比喻追求名利而損害節操。在這幅畫中,馬代表着名利,而鎖則象征着人們試圖控制和保持名利的努力。

解读: 這幅插圖展現了成語“利鎖名鞆”(lì suǒ míng jiǎng)的含義。圖中,一位身着傳統中國服飾的人物站在馬廄旁,正試圖用一把龐大而複雜的鎖鎖住馬廄門。附近,一匹神采奕奕的馬被描繪出來,其缰繩上裝飾着寶石和金子,象征着“名”和“利”。這匹馬看起來不安,象征着獲取名利的挑戰。成語“利鎖名鞆”源自《後漢書·張純傳》,意思是用利益去鎖住名聲,比喻追求名利而損害節操。在這幅畫中,馬代表着名利,而鎖則象征着人們試圖控制和保持名利的努力。 解读: 此圖生動地描繪了成語“利鞅名鞁”的場景。畫中人物手持著名的馬勒,象征着借助他人之物以求名聲的含義,完美體現了這一成語的寓意。

解读: 此圖生動地描繪了成語“利鞅名鞁”的場景。畫中人物手持著名的馬勒,象征着借助他人之物以求名聲的含義,完美體現了這一成語的寓意。 解读: 這幅插圖展現了成語“利韁名鎖”的寓意。圖中,一位年輕的才子站在一匹華麗的馬旁,面露沉思之色,手持精緻的馬籠頭。這位學者的形象和他手中的馬韁象征着“利韁名鎖”,暗指才華橫溢但未得到施展的人。馬雖強健雄壯,卻靜止不動,正如那些擁有潛能卻未能利用的人才。畫面背景設定在一個甯靜且富有學問的環境中,可能是靠近書房或在一個平和的花園裡。

解读: 這幅插圖展現了成語“利韁名鎖”的寓意。圖中,一位年輕的才子站在一匹華麗的馬旁,面露沉思之色,手持精緻的馬籠頭。這位學者的形象和他手中的馬韁象征着“利韁名鎖”,暗指才華橫溢但未得到施展的人。馬雖強健雄壯,卻靜止不動,正如那些擁有潛能卻未能利用的人才。畫面背景設定在一個甯靜且富有學問的環境中,可能是靠近書房或在一個平和的花園裡。 解读: 這幅插圖生動地體現了成語“刮目相待”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的學者,他站立着,表情中流露出敬畏和尊重。這種表情是他對一位展示出非凡才智或技藝的年輕人的新認識和評價。年輕人在這裡被描繪成正處于啟迪的瞬間或展示其才華,這強調了對方赢得了新的尊重和欽佩的主題。“刮目相待”這個成語的本義是用新的眼光重新看待某人,通常是因為這個人有了顯著的進步或者展現出了不為人知的特殊才能。插圖中,學者對年輕人的欽佩之情和重新評價的态度,完美地傳達了這一點。

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“刮目相待”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的學者,他站立着,表情中流露出敬畏和尊重。這種表情是他對一位展示出非凡才智或技藝的年輕人的新認識和評價。年輕人在這裡被描繪成正處于啟迪的瞬間或展示其才華,這強調了對方赢得了新的尊重和欽佩的主題。“刮目相待”這個成語的本義是用新的眼光重新看待某人,通常是因為這個人有了顯著的進步或者展現出了不為人知的特殊才能。插圖中,學者對年輕人的欽佩之情和重新評價的态度,完美地傳達了這一點。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“刮目相看”的意境。在畫面中,我們看到一位形象,他的表情顯露出驚奇和欽佩,仿佛是在以新的視角看待某人或某事。這種表情傳達了成語中的核心概念——重新評價某人或某物,認識到其不為人知的價值或新的優點。背景設置在甯靜的古典園林中,融入了中國古代建築元素。這種和諧的環境強調了主題人物内心的變化和周圍世界的美好。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“刮目相看”的意境。在畫面中,我們看到一位形象,他的表情顯露出驚奇和欽佩,仿佛是在以新的視角看待某人或某事。這種表情傳達了成語中的核心概念——重新評價某人或某物,認識到其不為人知的價值或新的優點。背景設置在甯靜的古典園林中,融入了中國古代建築元素。這種和諧的環境強調了主題人物内心的變化和周圍世界的美好。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“刮目相看”。畫面中,一位人物面露驚奇之色,似乎在目睹某物或某人展現出前所未見的一面或轉變。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“刮目相看”。畫面中,一位人物面露驚奇之色,似乎在目睹某物或某人展現出前所未見的一面或轉變。 解读: 這幅插圖展現了成語“刮目相看”的深刻含義。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人物站在甯靜的自然景觀中,專注地凝視着遠處的山巒。他的表情充滿敬畏與深思,仿佛是第一次看到這座山一樣。“刮目相看”字面意思是刮掉眼睛上的舊皮,換上新的眼睛來看待某人或某事,比喻用全新的眼光來重新評價别人或事物。在這幅畫中,人物對山的凝視正體現了這種重新評估和發現美的過程。周圍的自然環境—流淌的河流、古老的樹木和起伏的丘陵—進一步強調了這種重新覺察和欣賞的主題。

解读: 這幅插圖展現了成語“刮目相看”的深刻含義。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人物站在甯靜的自然景觀中,專注地凝視着遠處的山巒。他的表情充滿敬畏與深思,仿佛是第一次看到這座山一樣。“刮目相看”字面意思是刮掉眼睛上的舊皮,換上新的眼睛來看待某人或某事,比喻用全新的眼光來重新評價别人或事物。在這幅畫中,人物對山的凝視正體現了這種重新評估和發現美的過程。周圍的自然環境—流淌的河流、古老的樹木和起伏的丘陵—進一步強調了這種重新覺察和欣賞的主題。 解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,身着傳統長袍,站在茂密的柳樹下。他正專注地觀察手中的一件精緻小物,臉上流露出深度專注和好奇的神情,體現了一種細緻入微的審視。背景是一個甯靜的中國古典園林,有流水、石橋和遠處的山巒。

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,身着傳統長袍,站在茂密的柳樹下。他正專注地觀察手中的一件精緻小物,臉上流露出深度專注和好奇的神情,體現了一種細緻入微的審視。背景是一個甯靜的中國古典園林,有流水、石橋和遠處的山巒。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“刻舟求劍”的場景。圖中一位古代中國人身着傳統的漢服,正坐在木舟上,用小刀在船舷上刻記。他的表情平靜,背景是甯靜的河流風光,遠處有山巒和柳樹,營造出一種古樸而甯靜的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“刻舟求劍”的場景。圖中一位古代中國人身着傳統的漢服,正坐在木舟上,用小刀在船舷上刻記。他的表情平靜,背景是甯靜的河流風光,遠處有山巒和柳樹,營造出一種古樸而甯靜的氛圍。 解读: 這幅畫描繪了“刻船求劍”這一成語的場景。圖中,一位身着古代中國服飾的男子站在甯靜的河流上的木船上,表情焦慮,正在用粉筆在船側标記一個位置。周圍的風景包括河岸上的垂柳和遠處籠罩在霧中的山巒。

解读: 這幅畫描繪了“刻船求劍”這一成語的場景。圖中,一位身着古代中國服飾的男子站在甯靜的河流上的木船上,表情焦慮,正在用粉筆在船側标記一個位置。周圍的風景包括河岸上的垂柳和遠處籠罩在霧中的山巒。 解读: 這幅插圖描繪了“刻足適屨”這一成語的場景。畫面中,一位人物坐在柳樹下的長凳上,正專心緻志地雕刻一隻木履。此人似乎在修改木履的形狀,以便适應自己的腳,其一腳擡起,擱在另一膝上。背景是一個甯靜的花園,裡面有盛開的花朵和一個小池塘,反映出一種平靜、深思的氛圍。畫作的某個角落還有一個小小的紅色印章,為作品增添了一絲真實感。“刻足適屨”這個成語來源于中國古代,意思是不顧實際情況,生硬地遷就或改變事物以适應自己的需要。這通常用來形容方法不當或做事不合理。在這幅畫中,人物雕刻木履的行為象征着逆勢而為,不顧現實條件,試圖改變事物以适應自己,而不是反過來調整自己去适應環境或現實。

解读: 這幅插圖描繪了“刻足適屨”這一成語的場景。畫面中,一位人物坐在柳樹下的長凳上,正專心緻志地雕刻一隻木履。此人似乎在修改木履的形狀,以便适應自己的腳,其一腳擡起,擱在另一膝上。背景是一個甯靜的花園,裡面有盛開的花朵和一個小池塘,反映出一種平靜、深思的氛圍。畫作的某個角落還有一個小小的紅色印章,為作品增添了一絲真實感。“刻足適屨”這個成語來源于中國古代,意思是不顧實際情況,生硬地遷就或改變事物以适應自己的需要。這通常用來形容方法不當或做事不合理。在這幅畫中,人物雕刻木履的行為象征着逆勢而為,不顧現實條件,試圖改變事物以适應自己,而不是反過來調整自己去适應環境或現實。 解读: 這幅圖描繪了“刻骨銘心”這一成語的深刻含義。成語“刻骨銘心”字面上意味着“刻在骨頭上,銘記在心裡”,比喻感情非常深刻,難以忘懷。在圖畫中,我們看到一位人物正用極大的專注和尊重,将文字刻入一塊古老的大骨之上。這個動作象征着深刻的感情和難以磨滅的記憶。

解读: 這幅圖描繪了“刻骨銘心”這一成語的深刻含義。成語“刻骨銘心”字面上意味着“刻在骨頭上,銘記在心裡”,比喻感情非常深刻,難以忘懷。在圖畫中,我們看到一位人物正用極大的專注和尊重,将文字刻入一塊古老的大骨之上。這個動作象征着深刻的感情和難以磨滅的記憶。 解读: 這幅圖描繪了成語“刻骨銘心”的場景。成語“刻骨銘心”源于古代,意指深刻到骨子裡,銘記在心,用以形容感情、教誨或經曆等非常深刻,難以忘懷。在這幅畫中,我們看到一位古代學者身着傳統服裝,專注于閱讀和寫作,象征着深邃的學問和知識深深地镌刻在他的心靈和骨髓中。他周圍的環境甯靜而書卷氣,竹林和古典中國建築點綴其間,營造出一種沉穩且充滿學問的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了成語“刻骨銘心”的場景。成語“刻骨銘心”源于古代,意指深刻到骨子裡,銘記在心,用以形容感情、教誨或經曆等非常深刻,難以忘懷。在這幅畫中,我們看到一位古代學者身着傳統服裝,專注于閱讀和寫作,象征着深邃的學問和知識深深地镌刻在他的心靈和骨髓中。他周圍的環境甯靜而書卷氣,竹林和古典中國建築點綴其間,營造出一種沉穩且充滿學問的氛圍。 解读: 這幅插圖是對成語“刻骨鏤心”的藝術诠釋。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者正專注地用鑿子和錘子在一塊風化的巨石上雕刻文字。這種深入骨髓的情感投入和堅持不懈的努力,正是“刻骨鏤心”所要表達的精神。背景是典型的中國古典園林,繁茂的植被、流淌的小溪和遠處的山脈共同營造出一種甯靜而深沉的氛圍。這不僅反映了中國古代學者與自然和諧共存的理念,也象征着深刻的情感和經曆如同自然界的恒久之美,不易被時間所磨滅。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術價值。這幅作品整體上展現了一種沉靜而專注的情緒,恰如其分地捕捉了“刻骨鏤心”的内涵。

解读: 這幅插圖是對成語“刻骨鏤心”的藝術诠釋。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者正專注地用鑿子和錘子在一塊風化的巨石上雕刻文字。這種深入骨髓的情感投入和堅持不懈的努力,正是“刻骨鏤心”所要表達的精神。背景是典型的中國古典園林,繁茂的植被、流淌的小溪和遠處的山脈共同營造出一種甯靜而深沉的氛圍。這不僅反映了中國古代學者與自然和諧共存的理念,也象征着深刻的情感和經曆如同自然界的恒久之美,不易被時間所磨滅。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術價值。這幅作品整體上展現了一種沉靜而專注的情緒,恰如其分地捕捉了“刻骨鏤心”的内涵。 解读: 這幅插圖描繪了成語“削足适履”的場景。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的男子,正試圖用刀子改變自己的腳形,以便适應鞋子的大小。此成語源于古代一個荒謬的故事,意指不合理地強求事物适應自己,而不是反過來适應事物。畫中的男子正深深地陷入思考之中,展現了這一不切實際行為的荒謬性。

解读: 這幅插圖描繪了成語“削足适履”的場景。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的男子,正試圖用刀子改變自己的腳形,以便适應鞋子的大小。此成語源于古代一個荒謬的故事,意指不合理地強求事物适應自己,而不是反過來适應事物。畫中的男子正深深地陷入思考之中,展現了這一不切實際行為的荒謬性。 解读: 這幅圖描繪了一位老人坐在古老的中國學堂中,其面部表情透露出深沉的思考和對過去經曆的回顧。老人的目光似乎穿越時空,反思着過往的事情。周圍的古木和書架,以及散落的古書,增添了一種沉靜和曆史沉澱的感覺。這種布局和細節的運用非常貼切地體現了成語“前事不忘,來事之師”的含義。“前事不忘,來事之師”這個成語的意思是指通過回顧和思考過去的經曆和教訓,可以為未來的行動和決策提供指導和啟示。在這幅圖中,老人的形象象征着智慧和經驗,他的沉思則代表了對過往經曆的反思和學習。古老的學堂環境強調了知識和學習的重要性,同時也象征着曆史和傳統。

解读: 這幅圖描繪了一位老人坐在古老的中國學堂中,其面部表情透露出深沉的思考和對過去經曆的回顧。老人的目光似乎穿越時空,反思着過往的事情。周圍的古木和書架,以及散落的古書,增添了一種沉靜和曆史沉澱的感覺。這種布局和細節的運用非常貼切地體現了成語“前事不忘,來事之師”的含義。“前事不忘,來事之師”這個成語的意思是指通過回顧和思考過去的經曆和教訓,可以為未來的行動和決策提供指導和啟示。在這幅圖中,老人的形象象征着智慧和經驗,他的沉思則代表了對過往經曆的反思和學習。古老的學堂環境強調了知識和學習的重要性,同時也象征着曆史和傳統。 解读: 這幅插圖展現了一位聰慧的學者在一棵大樹下專心閱讀卷軸的場景。學者被曆史知識的象征——各種文物和卷軸所環繞,傳達了從過去學習的意境。

解读: 這幅插圖展現了一位聰慧的學者在一棵大樹下專心閱讀卷軸的場景。學者被曆史知識的象征——各種文物和卷軸所環繞,傳達了從過去學習的意境。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“前事不忘,後事之戒”的内涵。畫面中,一位長者在古風書房内向一位年輕人傳授經驗。長者身着傳統長袍,手指一幅展開的古卷,似乎在講述曆史故事,而年輕人則聚精會神地傾聽。這個場景傳達了從前經驗的重要性,以及它對未來行動的指導作用,正符合這個成語的含義:記住過去的教訓,為将來提供指導。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“前事不忘,後事之戒”的内涵。畫面中,一位長者在古風書房内向一位年輕人傳授經驗。長者身着傳統長袍,手指一幅展開的古卷,似乎在講述曆史故事,而年輕人則聚精會神地傾聽。這個場景傳達了從前經驗的重要性,以及它對未來行動的指導作用,正符合這個成語的含義:記住過去的教訓,為将來提供指導。 解读: 這幅插圖展現了成語“前事不忘,後代之元龜”的内涵。畫面中,一位着古代服飾的長者在一棵古松下教導一群年輕學生。長者指向石碑上雕刻的龜,這隻龜象征着智慧與長壽,寓意着從曆史中汲取教訓的重要性。此成語的含義是提醒人們記住曆史的教訓,以避免同樣的錯誤再次發生。在這幅畫中,長者的教導和石碑上的龜都象征着從曆史中學習,并将這些教訓傳授給後代。古松則代表着堅韌和永恒,強調了曆史教訓的持久價值。

解读: 這幅插圖展現了成語“前事不忘,後代之元龜”的内涵。畫面中,一位着古代服飾的長者在一棵古松下教導一群年輕學生。長者指向石碑上雕刻的龜,這隻龜象征着智慧與長壽,寓意着從曆史中汲取教訓的重要性。此成語的含義是提醒人們記住曆史的教訓,以避免同樣的錯誤再次發生。在這幅畫中,長者的教導和石碑上的龜都象征着從曆史中學習,并将這些教訓傳授給後代。古松則代表着堅韌和永恒,強調了曆史教訓的持久價值。 解读: 這幅圖描繪了一位古代學者在一棵古老的松樹下教導年輕學生的場景,體現了成語“前事之師”的内涵。在中國傳統文化中,學者經常被視為智慧和經驗的化身,他們的教導不僅涉及書本知識,還包括從曆史和經驗中學習的重要性。圖中學者身着傳統漢服,手指向周圍散落的曆史卷軸和文物,象征着從過去事件中汲取的教訓。這些古文物和卷軸象征着曆史的豐富性和教育的重要性。年輕的學生表現出專注和尊重,聚精會神地聆聽,這反映了對曆史的尊重和從前人經驗中學習的态度。背景是甯靜的山景和平和的天空,營造了一種深邃而甯靜的氛圍。這種設置強調了學習曆史的重要性,以及在平靜和沉思中反思過去的價值。

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者在一棵古老的松樹下教導年輕學生的場景,體現了成語“前事之師”的内涵。在中國傳統文化中,學者經常被視為智慧和經驗的化身,他們的教導不僅涉及書本知識,還包括從曆史和經驗中學習的重要性。圖中學者身着傳統漢服,手指向周圍散落的曆史卷軸和文物,象征着從過去事件中汲取的教訓。這些古文物和卷軸象征着曆史的豐富性和教育的重要性。年輕的學生表現出專注和尊重,聚精會神地聆聽,這反映了對曆史的尊重和從前人經驗中學習的态度。背景是甯靜的山景和平和的天空,營造了一種深邃而甯靜的氛圍。這種設置強調了學習曆史的重要性,以及在平靜和沉思中反思過去的價值。 解读: 這幅插圖展現了成語“前倨後卑”的寓意。畫面中,一位身着傳統服飾的古代中國官員面對上級(可能是皇帝或高級官員)時,表現出驕傲和自大的态度。他的面部表情傲慢,姿态挺拔、顯得頗為指揮若定。然而,當他轉身離開上級時,他的表情立刻變得謙卑、順從,略微彎腰,低下了頭。這種轉變生動地體現了“前倨後卑”的含義——即在強者面前表現得傲慢無禮,而在強者背後則表現出謙卑和順從。

解读: 這幅插圖展現了成語“前倨後卑”的寓意。畫面中,一位身着傳統服飾的古代中國官員面對上級(可能是皇帝或高級官員)時,表現出驕傲和自大的态度。他的面部表情傲慢,姿态挺拔、顯得頗為指揮若定。然而,當他轉身離開上級時,他的表情立刻變得謙卑、順從,略微彎腰,低下了頭。這種轉變生動地體現了“前倨後卑”的含義——即在強者面前表現得傲慢無禮,而在強者背後則表現出謙卑和順從。 解读: 這幅插圖展現了成語“前倨後恭”的含義。畫面分為兩部分,左側部分展示了一位人物對一位長者表現出傲慢的态度,姿勢和表情流露出不屑,這一場景設定在古代中國的環境中。而右側部分則形成鮮明對比,同一人物對長者表現出深深的尊敬和謙卑,深深鞠躬,同樣置于傳統背景之中。

解读: 這幅插圖展現了成語“前倨後恭”的含義。畫面分為兩部分,左側部分展示了一位人物對一位長者表現出傲慢的态度,姿勢和表情流露出不屑,這一場景設定在古代中國的環境中。而右側部分則形成鮮明對比,同一人物對長者表現出深深的尊敬和謙卑,深深鞠躬,同樣置于傳統背景之中。 解读: 這幅插圖描繪了一個學者在莊嚴的花園中,面露痛苦之情,将書卷和書籍投入火中。這個場景體現了成語“前功併棄”的深刻含義。這個成語的字面意思是“前面的努力全部放棄”,通常用來形容人在付出大量努力之後,由于某些原因而放棄,導緻之前的所有努力都白費了。在畫面中,學者的行為生動地展現了這種挫折感和無奈,他的身姿和表情傳達了一種深深的遺憾和絕望。他所在的花園之前是他求學和鑽研的甯靜之地,如今卻成為了他放棄追求的象征。書卷和書籍代表着他的知識、學識和努力,而火焰則象征着這一切的毀滅。

解读: 這幅插圖描繪了一個學者在莊嚴的花園中,面露痛苦之情,将書卷和書籍投入火中。這個場景體現了成語“前功併棄”的深刻含義。這個成語的字面意思是“前面的努力全部放棄”,通常用來形容人在付出大量努力之後,由于某些原因而放棄,導緻之前的所有努力都白費了。在畫面中,學者的行為生動地展現了這種挫折感和無奈,他的身姿和表情傳達了一種深深的遺憾和絕望。他所在的花園之前是他求學和鑽研的甯靜之地,如今卻成為了他放棄追求的象征。書卷和書籍代表着他的知識、學識和努力,而火焰則象征着這一切的毀滅。 解读: 這幅插圖是為了表現成語“前功必棄”的含義。在畫面中,我們看到一位穿着傳統服飾的古代學者,他站在河邊,眼神中流露出失落和無奈,正凝視着被河水沖走的卷軸和書籍。這個場景象征着所有的努力和付出最終因為某些原因而被迫放棄,體現了成語“前功必棄”的寓意。背景是一幅甯靜的山水畫,以山巒和樹木構成,增強了畫面的情感氛圍,表達了一種悲傷和放棄的感覺。

解读: 這幅插圖是為了表現成語“前功必棄”的含義。在畫面中,我們看到一位穿着傳統服飾的古代學者,他站在河邊,眼神中流露出失落和無奈,正凝視着被河水沖走的卷軸和書籍。這個場景象征着所有的努力和付出最終因為某些原因而被迫放棄,體現了成語“前功必棄”的寓意。背景是一幅甯靜的山水畫,以山巒和樹木構成,增強了畫面的情感氛圍,表達了一種悲傷和放棄的感覺。 解读: 這幅插圖生動地體現了成語“前功皆棄”的含義。圖中描繪了一位身着古代學者服飾的人物,他站在一個曾經繁榮但現在荒廢的園林中,面露沮喪之色。這個園林曾經花團錦簇、井然有序,但現在卻雜草叢生、無人打理,象征着付出的努力和成就已被遺棄。學者臉上流露出深深的遺憾和悲傷之情,這增強了作品傳達的“前功盡棄”的主題。背景中,落日的餘晖增添了一絲甯靜卻又憂郁的氛圍,進一步強調了失去進展的主題。

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“前功皆棄”的含義。圖中描繪了一位身着古代學者服飾的人物,他站在一個曾經繁榮但現在荒廢的園林中,面露沮喪之色。這個園林曾經花團錦簇、井然有序,但現在卻雜草叢生、無人打理,象征着付出的努力和成就已被遺棄。學者臉上流露出深深的遺憾和悲傷之情,這增強了作品傳達的“前功盡棄”的主題。背景中,落日的餘晖增添了一絲甯靜卻又憂郁的氛圍,進一步強調了失去進展的主題。 解读: 這幅圖描繪了一位身着古代學者服飾的人物,在其書房内表現出失望和沮喪的神情。畫面中心是一張桌子,上面散亂着紙張和破碎的墨水罐。這位學者凝視着這一混亂的場景,仿佛在反思着某些事情。背景是典型的書房,書架上擺滿了書籍,一盞昏暗的燈籠投射着微弱的光線,窗外展現的是即将消逝的夕陽。這幅作品體現了“前功盡棄”這一成語的含義。該成語字面意思是之前的所有努力都被廢棄了,通常用來形容之前辛勤的工作或成就因為某個錯誤或失敗而變得毫無價值。在這幅畫中,學者的表情和周圍的混亂象征着他可能的失敗或挫折,這些可能導緻他之前的努力全部白費。

解读: 這幅圖描繪了一位身着古代學者服飾的人物,在其書房内表現出失望和沮喪的神情。畫面中心是一張桌子,上面散亂着紙張和破碎的墨水罐。這位學者凝視着這一混亂的場景,仿佛在反思着某些事情。背景是典型的書房,書架上擺滿了書籍,一盞昏暗的燈籠投射着微弱的光線,窗外展現的是即将消逝的夕陽。這幅作品體現了“前功盡棄”這一成語的含義。該成語字面意思是之前的所有努力都被廢棄了,通常用來形容之前辛勤的工作或成就因為某個錯誤或失敗而變得毫無價值。在這幅畫中,學者的表情和周圍的混亂象征着他可能的失敗或挫折,這些可能導緻他之前的努力全部白費。 解读: 這幅插圖描繪的是一位身着傳統服飾的老學者,站在一個甯靜的花園中,面露深深的遺憾和失望。他一手放在半完成的畫布上,另一手丢棄着畫筆。花園郁郁蔥蔥、美麗非凡,象征着他所放棄的成就。畫面的一個角落印有一枚帶有中文字符的紅色印章。

解读: 這幅插圖描繪的是一位身着傳統服飾的老學者,站在一個甯靜的花園中,面露深深的遺憾和失望。他一手放在半完成的畫布上,另一手丢棄着畫筆。花園郁郁蔥蔥、美麗非凡,象征着他所放棄的成就。畫面的一個角落印有一枚帶有中文字符的紅色印章。 解读: 這幅插圖展現了成語“前功盡滅”的深刻含義。成語“前功盡滅”字面意思是之前的所有努力和成就都毀于一旦,通常用來形容因為一些原因導緻之前的所有努力都白費了。在這幅畫中,我們看到一位古裝學者面對着自己的書房,而書房中的書籍正在被火焚燒。這個場景象征着學者多年積累的知識和努力在瞬間被毀滅,完美诠釋了“前功盡滅”的意境。畫面中,學者面帶沉重表情,眼神中流露出深深的無奈和哀傷。他的神情反映出對知識的珍視以及對突如其來的災難的震驚。書房中燃燒的火焰,不僅象征着物理上的損失,更隐喻着智慧和文化的巨大損失。

解读: 這幅插圖展現了成語“前功盡滅”的深刻含義。成語“前功盡滅”字面意思是之前的所有努力和成就都毀于一旦,通常用來形容因為一些原因導緻之前的所有努力都白費了。在這幅畫中,我們看到一位古裝學者面對着自己的書房,而書房中的書籍正在被火焚燒。這個場景象征着學者多年積累的知識和努力在瞬間被毀滅,完美诠釋了“前功盡滅”的意境。畫面中,學者面帶沉重表情,眼神中流露出深深的無奈和哀傷。他的神情反映出對知識的珍視以及對突如其來的災難的震驚。書房中燃燒的火焰,不僅象征着物理上的損失,更隐喻着智慧和文化的巨大損失。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“前勞監檢”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位勞作的人物站在一個未完成的建築或藝術作品前,表情沉思且略帶遺憾。這位人物代表了勤勉勞作但最終放棄的形象,正是“前勞監檢”這一成語所要傳達的核心思想。成語“前勞監檢”源自于古代中國,字面意思是前面的勞動全部放棄。它用來形容人們在付出了大量努力之後,因為種種原因選擇放棄,從而使之前的所有努力都白費了。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“前勞監檢”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位勞作的人物站在一個未完成的建築或藝術作品前,表情沉思且略帶遺憾。這位人物代表了勤勉勞作但最終放棄的形象,正是“前勞監檢”這一成語所要傳達的核心思想。成語“前勞監檢”源自于古代中國,字面意思是前面的勞動全部放棄。它用來形容人們在付出了大量努力之後,因為種種原因選擇放棄,從而使之前的所有努力都白費了。 解读: 這幅插圖描繪了一個智慧的老者站在山巅上,遠眺着遠方,表情沉思。畫面甯靜,以柔和的山脈漸隐于背景,幾棵古老的松樹陪伴左右,以及山谷中平靜流淌的河流。

解读: 這幅插圖描繪了一個智慧的老者站在山巅上,遠眺着遠方,表情沉思。畫面甯靜,以柔和的山脈漸隐于背景,幾棵古老的松樹陪伴左右,以及山谷中平靜流淌的河流。 解读: 這幅插圖描繪了一個古代中國戰士以象征性的方式展示其剖肝瀝膽的情景,這是一種表達忠誠與誠實的姿态。成語“剖肝瀝膽”直譯為“切開肝髒,流出膽汁”,象征着極高的誠信和犧牲精神。在中國傳統文化中,肝髒和膽囊被認為是勇氣和誠實的象征。畫中的戰士身着傳統盔甲,表情莊重,姿态表明他願意為了忠誠和誠實作出極大的犧牲。這種象征性的表達方式在中國古代文學和藝術中十分常見,用以描繪忠誠和勇敢的品質。

解读: 這幅插圖描繪了一個古代中國戰士以象征性的方式展示其剖肝瀝膽的情景,這是一種表達忠誠與誠實的姿态。成語“剖肝瀝膽”直譯為“切開肝髒,流出膽汁”,象征着極高的誠信和犧牲精神。在中國傳統文化中,肝髒和膽囊被認為是勇氣和誠實的象征。畫中的戰士身着傳統盔甲,表情莊重,姿态表明他願意為了忠誠和誠實作出極大的犧牲。這種象征性的表達方式在中國古代文學和藝術中十分常見,用以描繪忠誠和勇敢的品質。 解读: 這幅插圖展示了成語“剖腹藏寶”的場景。畫中的古代中國學者身着傳統服飾,站在秀麗的山水風光中。他手持一個小型的、打開的寶盒,象征着隐藏的寶藏。背景中包含了傳統的中國元素,如松樹、霧氣缭繞的山巒和遠處的寶塔。

解读: 這幅插圖展示了成語“剖腹藏寶”的場景。畫中的古代中國學者身着傳統服飾,站在秀麗的山水風光中。他手持一個小型的、打開的寶盒,象征着隐藏的寶藏。背景中包含了傳統的中國元素,如松樹、霧氣缭繞的山巒和遠處的寶塔。 解读: 這幅插圖展現了成語“剖腹藏珠”的深刻含義。圖中的場景是一位古代中國學者,身着傳統服飾,站在一個充滿書卷和墨筆的甯靜書房中。他手中拿着一顆發光的小珠子,象征着智慧和隐藏的珍寶。

解读: 這幅插圖展現了成語“剖腹藏珠”的深刻含義。圖中的場景是一位古代中國學者,身着傳統服飾,站在一個充滿書卷和墨筆的甯靜書房中。他手中拿着一顆發光的小珠子,象征着智慧和隐藏的珍寶。 解读: 這幅插圖展示了一位身着傳統漢服的古代中國學者,堅定地站在懸崖上,俯瞰着廣闊的山川景色。學者的表情堅定而有些固執,姿态剛硬、不屈。背景描繪了甯靜而宏大的自然風光,象征着世界的廣闊。

解读: 這幅插圖展示了一位身着傳統漢服的古代中國學者,堅定地站在懸崖上,俯瞰着廣闊的山川景色。學者的表情堅定而有些固執,姿态剛硬、不屈。背景描繪了甯靜而宏大的自然風光,象征着世界的廣闊。 解读: 這幅圖描繪了成語“剛愎自用”的場景。在畫面中,我們看到一位古代的學者,身着傳統長袍,坐在書房裡,周圍擺滿了書籍和卷軸。盡管有人試圖給予他指導,他卻頑固地忽視了這些建議。他的表情堅決、嚴肅,明顯專注于自己的想法和信念,對他人的建議毫不理睬。

解读: 這幅圖描繪了成語“剛愎自用”的場景。在畫面中,我們看到一位古代的學者,身着傳統長袍,坐在書房裡,周圍擺滿了書籍和卷軸。盡管有人試圖給予他指導,他卻頑固地忽視了這些建議。他的表情堅決、嚴肅,明顯專注于自己的想法和信念,對他人的建議毫不理睬。 解读: 這幅圖描繪了成語“剛戾自用”的意境。在畫面中,我們看到一個人獨自居住在一個小屋中,周圍是美麗而甯靜的山水景觀。這個人的表情沉思而嚴肅,似乎完全沉浸在自己的世界裡,不受外界的幹擾。成語“剛戾自用”描述的是一種固執己見、不聽取他人意見的态度。這幅畫恰如其分地表現了這種性格特點。畫中人物的孤獨生活方式和他對周圍環境的漠視,體現了自我中心和不願與人為善的特質。他的存在仿佛與周圍的世界隔絕,強調了“自用”的概念。

解读: 這幅圖描繪了成語“剛戾自用”的意境。在畫面中,我們看到一個人獨自居住在一個小屋中,周圍是美麗而甯靜的山水景觀。這個人的表情沉思而嚴肅,似乎完全沉浸在自己的世界裡,不受外界的幹擾。成語“剛戾自用”描述的是一種固執己見、不聽取他人意見的态度。這幅畫恰如其分地表現了這種性格特點。畫中人物的孤獨生活方式和他對周圍環境的漠視,體現了自我中心和不願與人為善的特質。他的存在仿佛與周圍的世界隔絕,強調了“自用”的概念。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“劍脊自用”。在這幅圖中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代中國學者,站在竹林中。他一手持竹簡,另一手則将短劍緊貼于自己的脖子,象征着因個人行為而自傷的概念。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“劍脊自用”。在這幅圖中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代中國學者,站在竹林中。他一手持竹簡,另一手則将短劍緊貼于自己的脖子,象征着因個人行為而自傷的概念。 解读: 這幅插圖展示了一個人正在用鐮刀細緻地剪草,連根拔除。場景設定在甯靜的田園風光中,突出了人物仔細而徹底的動作。

解读: 這幅插圖展示了一個人正在用鐮刀細緻地剪草,連根拔除。場景設定在甯靜的田園風光中,突出了人物仔細而徹底的動作。 解读: 這幅圖描繪了成語“劍剪雞粒”(意為用大劍殺小雞)的場景。圖中展示了一位身穿傳統盔甲的古代中國武士,手持一把裝飾華麗的巨大劍,正準備對一隻毫無戒備的小雞發動攻擊。

解读: 這幅圖描繪了成語“劍剪雞粒”(意為用大劍殺小雞)的場景。圖中展示了一位身穿傳統盔甲的古代中國武士,手持一把裝飾華麗的巨大劍,正準備對一隻毫無戒備的小雞發動攻擊。 解读: 這幅插圖展現了成語“割雞焉用牛刀”的直觀意象。成語“割雞焉用牛刀”源自于中國古代,字面意思是“割雞何必用宰牛的大刀”,比喻用大才小用,或者用過分重大的手段處理小事情。在這幅圖中,我們可以看到一位身着古代中國服飾的人,手持一把誇張巨大的刀準備去割一隻小雞。這種對比突顯了所用工具與任務性質之間的不匹配,恰到好處地體現了這個成語的寓意。畫面背景是一個古樸的中國村落,具有傳統的建築風格,這增添了一種曆史感和文化氛圍。

解读: 這幅插圖展現了成語“割雞焉用牛刀”的直觀意象。成語“割雞焉用牛刀”源自于中國古代,字面意思是“割雞何必用宰牛的大刀”,比喻用大才小用,或者用過分重大的手段處理小事情。在這幅圖中,我們可以看到一位身着古代中國服飾的人,手持一把誇張巨大的刀準備去割一隻小雞。這種對比突顯了所用工具與任務性質之間的不匹配,恰到好處地體現了這個成語的寓意。畫面背景是一個古樸的中國村落,具有傳統的建築風格,這增添了一種曆史感和文化氛圍。 解读: 這幅插圖展現了一個古代農夫在田間剔除雜草,确保連根拔起的場景。這裡,農夫身着傳統的中國服飾,彎腰在地,用鋤頭細緻地除草。背景是甯靜的鄉村風光,溫柔的山丘和零星分布的樹木營造出一種深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一個古代農夫在田間剔除雜草,确保連根拔起的場景。這裡,農夫身着傳統的中國服飾,彎腰在地,用鋤頭細緻地除草。背景是甯靜的鄉村風光,溫柔的山丘和零星分布的樹木營造出一種深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖是對成語“劍拔弩張”的直觀诠釋。成語“劍拔弩張”源于中國古代,形容局勢或關系緊張,就像戰場上劍已拔出,弩箭已上弦,随時可能發生沖突。在這幅畫中,兩位戰士的姿态和表情展現了即将爆發的緊張氣氛,一位緊握着拔出的劍,另一位則拉緊了弩,兩者都準備好随時行動。畫面背景采用了中國傳統山水畫的元素,模糊的山巒和旋轉的雲霧增添了一種即将爆發沖突的緊迫感。這種設置不僅符合中國古典美學,也強化了成語中的緊張氣氛。

解读: 這幅插圖是對成語“劍拔弩張”的直觀诠釋。成語“劍拔弩張”源于中國古代,形容局勢或關系緊張,就像戰場上劍已拔出,弩箭已上弦,随時可能發生沖突。在這幅畫中,兩位戰士的姿态和表情展現了即将爆發的緊張氣氛,一位緊握着拔出的劍,另一位則拉緊了弩,兩者都準備好随時行動。畫面背景采用了中國傳統山水畫的元素,模糊的山巒和旋轉的雲霧增添了一種即将爆發沖突的緊迫感。這種設置不僅符合中國古典美學,也強化了成語中的緊張氣氛。 解读: 這幅插圖展現了一位身着傳統長袍的老學者,他站在一個郁郁蔥蔥、甯靜的園林中。學者依靠着拐杖,眺望遠方高聳的山峰,表情沉思。這座山代表了一個無法達到的目标或挑戰。學者的姿态和表情流露出疲憊和無奈,象征着“力不副心”這一成語的含義——精神願望強烈,但身體力量跟不上。

解读: 這幅插圖展現了一位身着傳統長袍的老學者,他站在一個郁郁蔥蔥、甯靜的園林中。學者依靠着拐杖,眺望遠方高聳的山峰,表情沉思。這座山代表了一個無法達到的目标或挑戰。學者的姿态和表情流露出疲憊和無奈,象征着“力不副心”這一成語的含義——精神願望強烈,但身體力量跟不上。 解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“力不及心”,意為個人的能力或條件無法滿足心中的願望或目标。畫面中,一位年邁的學者望着遙不可及的高山,盡管他渴望到達山頂,但自身的能力卻達不到這個目标。他周圍的古樹和流淌的溪水象征着時間的流逝和自然界的障礙,這些都是他所無法克服的。

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“力不及心”,意為個人的能力或條件無法滿足心中的願望或目标。畫面中,一位年邁的學者望着遙不可及的高山,盡管他渴望到達山頂,但自身的能力卻達不到這個目标。他周圍的古樹和流淌的溪水象征着時間的流逝和自然界的障礙,這些都是他所無法克服的。 解读: 這幅插圖展現了一位老學者試圖舉起一塊沉重的石頭,臉上露出掙紮的神情。背景是甯靜的山水景觀,以淡墨水洗的方式細膩描繪,山巒與樹木交織,營造出一種平和而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一位老學者試圖舉起一塊沉重的石頭,臉上露出掙紮的神情。背景是甯靜的山水景觀,以淡墨水洗的方式細膩描繪,山巒與樹木交織,營造出一種平和而深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,他坐在書桌前,面帶疲憊和挫敗之情。他身邊擺放着熄滅的蠟燭,四周散落着卷軸和書籍,象征着他的辛勤工作和奉獻精神。

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,他坐在書桌前,面帶疲憊和挫敗之情。他身邊擺放着熄滅的蠟燭,四周散落着卷軸和書籍,象征着他的辛勤工作和奉獻精神。 解读: 這幅插圖生動地呈現了中國古典成語“力不逮心”的内涵。畫面中,一位年邁的學者正試圖從書架上拿下一本巨大、沉重的書。這本書的超大尺寸象征着一個艱巨的任務,而學者那既堅定又略顯不勝負荷的表情恰如其分地體現了成語中“力量趕不上心願”之意。他的努力反映了一個普遍的人類經驗:有時我們的能力無法達到我們的願望或理想。畫面背景設定在一個古代中國的書房裡,典型的書房用品如卷軸、墨水和毛筆為整幅畫增添了濃厚的文化氛圍。此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,為畫作增添了一抹正式和傳統的觸感。

解读: 這幅插圖生動地呈現了中國古典成語“力不逮心”的内涵。畫面中,一位年邁的學者正試圖從書架上拿下一本巨大、沉重的書。這本書的超大尺寸象征着一個艱巨的任務,而學者那既堅定又略顯不勝負荷的表情恰如其分地體現了成語中“力量趕不上心願”之意。他的努力反映了一個普遍的人類經驗:有時我們的能力無法達到我們的願望或理想。畫面背景設定在一個古代中國的書房裡,典型的書房用品如卷軸、墨水和毛筆為整幅畫增添了濃厚的文化氛圍。此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,為畫作增添了一抹正式和傳統的觸感。 解读: 這幅插圖是對成語“力半功倍”的直觀展現。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的男子,正巧妙地利用杠杆原理輕松地舉起一塊大石頭。這種簡單而智慧的方式正好體現了成語“力半功倍”的含義,即通過合理的方法和策略,可以用更少的力氣達到更好的效果。背景是一個甯靜的古代中國山水畫面,有山有樹,與前景中的智慧行動形成和諧的統一。這樣的場景不僅襯托出主題人物的智慧,同時也傳達出一種從容、高效的理念。

解读: 這幅插圖是對成語“力半功倍”的直觀展現。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的男子,正巧妙地利用杠杆原理輕松地舉起一塊大石頭。這種簡單而智慧的方式正好體現了成語“力半功倍”的含義,即通過合理的方法和策略,可以用更少的力氣達到更好的效果。背景是一個甯靜的古代中國山水畫面,有山有樹,與前景中的智慧行動形成和諧的統一。這樣的場景不僅襯托出主題人物的智慧,同時也傳達出一種從容、高效的理念。 解读: 這幅圖描繪了兩位中國古代戰士正在激烈的戰鬥中,充分體現了“力均勢敵”這一成語的含義。在這幅作品中,兩位戰士的姿态、裝備以及他們之間的交鋒都被生動地描繪出來,展示了他們勢均力敵的狀态,沒有一方占據明顯優勢。我選擇了傳統中國畫的風格來表達這一主題,旨在反映成語的文化背景和深遠含義。

解读: 這幅圖描繪了兩位中國古代戰士正在激烈的戰鬥中,充分體現了“力均勢敵”這一成語的含義。在這幅作品中,兩位戰士的姿态、裝備以及他們之間的交鋒都被生動地描繪出來,展示了他們勢均力敵的狀态,沒有一方占據明顯優勢。我選擇了傳統中國畫的風格來表達這一主題,旨在反映成語的文化背景和深遠含義。 解读: 此插圖生動地展現了成語“力敵勢均”的内涵。圖中兩位古代中國武士,分别裝備長矛和大刀,正在激烈對決。他們的裝束展示出傳統的中國戰甲風格,而武器在中央的碰撞,象征着雙方實力的均衡。背景雖然模糊,暗示了戰争的混亂,但焦點依然集中在這場勢均力敵的決鬥上。

解读: 此插圖生動地展現了成語“力敵勢均”的内涵。圖中兩位古代中國武士,分别裝備長矛和大刀,正在激烈對決。他們的裝束展示出傳統的中國戰甲風格,而武器在中央的碰撞,象征着雙方實力的均衡。背景雖然模糊,暗示了戰争的混亂,但焦點依然集中在這場勢均力敵的決鬥上。 解读: 這幅插圖展示了鯉魚在湍急的河流中力争上遊的場景,體現了成語“力争上流”的寓意。在中國傳統文化中,鯉魚跳龍門的故事象征着堅持不懈與努力奮鬥的精神。畫面中,鯉魚在波濤洶湧的水流中奮力前行,展示了它們面對困難時的勇氣和決心。

解读: 這幅插圖展示了鯉魚在湍急的河流中力争上遊的場景,體現了成語“力争上流”的寓意。在中國傳統文化中,鯉魚跳龍門的故事象征着堅持不懈與努力奮鬥的精神。畫面中,鯉魚在波濤洶湧的水流中奮力前行,展示了它們面對困難時的勇氣和決心。 解读: 這幅插圖描繪了成語“力争上遊”的場景。畫面中,幾條鯉魚在湍急的河流中奮力向上遊遊去,背景是蔥郁的山巒。這種場景象征着堅持不懈和努力向上的精神,與“力争上遊”成語中的寓意非常吻合。該成語原本描述的是魚兒逆流而上,比喻人在逆境中努力向上,不斷追求進步。

解读: 這幅插圖描繪了成語“力争上遊”的場景。畫面中,幾條鯉魚在湍急的河流中奮力向上遊遊去,背景是蔥郁的山巒。這種場景象征着堅持不懈和努力向上的精神,與“力争上遊”成語中的寓意非常吻合。該成語原本描述的是魚兒逆流而上,比喻人在逆境中努力向上,不斷追求進步。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“力省功倍”的含義。圖中,一位男子正在使用杠杆原理來舉起一塊重石,這恰恰體現了成語所傳達的“以小力量換取大效果”的理念。場景設置在古代中國,背景中融入了傳統建築和自然風光,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“力省功倍”的含義。圖中,一位男子正在使用杠杆原理來舉起一塊重石,這恰恰體現了成語所傳達的“以小力量換取大效果”的理念。場景設置在古代中國,背景中融入了傳統建築和自然風光,營造出一種古樸而深邃的氛圍。