-

序號: 901

解读: 這幅插圖是基于成語“千金一刻”所創作的。在畫面中,我們看到一個甯靜美麗的山水景緻,遠處是層疊的山巒,近處是一片平靜的湖面,反射出自然的甯靜之美。一位身着傳統漢服的讀書人坐在湖邊,全神貫注地閱讀着書籍,這象征着時間和知識的價值。

整個畫面風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,傳達出一種深邃與甯靜的感覺。畫面的一個角落還有一個小巧的紅色印章,增添了作品的真實感和古典美。

“千金一刻”這個成語來源于古代,意指極其寶貴的時刻,比喻非常珍貴的時間。在這幅畫中,讀書人沉浸在書籍的世界裡,不被外界所幹擾,彰顯了時間的珍貴和知識的價值。這與成語“千金一刻”的寓意不謀而合,表達了對時間寶貴性的尊重和對知識渴求的态度。

整個畫面布局和細節的處理,都在強調這一主題。

-

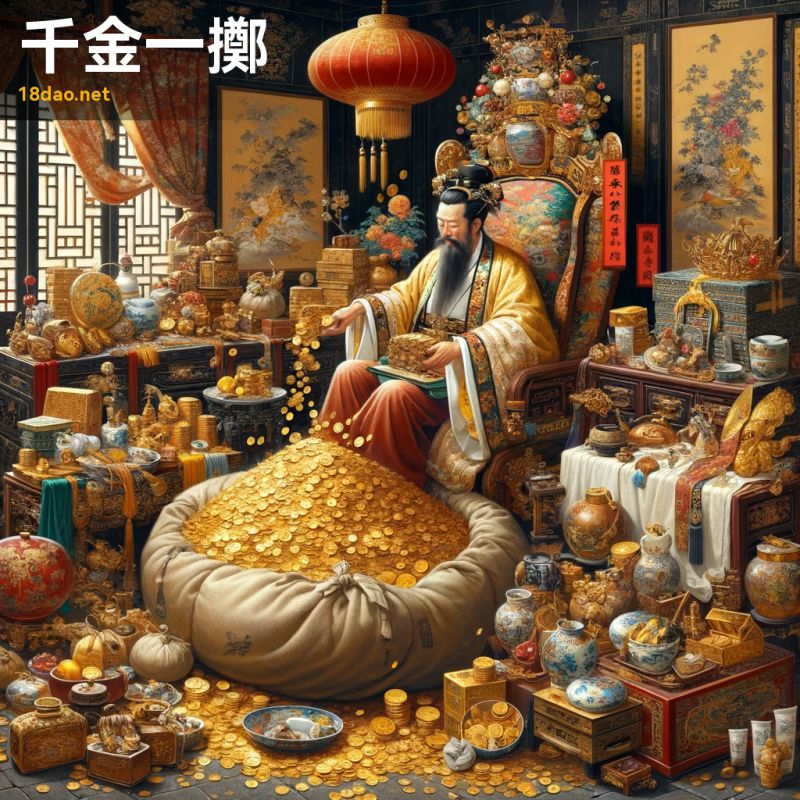

序號: 902

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“千金一擲”的含義。在畫面中,我們看到一位身穿傳統服飾的富有古代中國商人,他被各種奢侈品、金子和珠寶包圍着。最引人注目的是,他正抛出一袋金币,這一動作象征着毫不猶豫地花費大量金錢的行為。這種場景恰如其分地體現了“千金一擲”的意境,即用大量金錢去做某件事,強調了其中的豪放和不計後果。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面既有古樸的風格,又不乏深邃的内涵。畫面的一角還有一枚紅色印章,這是古典中國畫中常見的元素,增添了一種正式和傳統的感覺。

整體上,這幅插圖不僅呈現了成語的字面意義,也傳達出了它背後的文化和曆史内涵。

-

序號: 903

解读: 這幅插圖展現了成語“千金一諾”的深刻内涵。在畫面中,一位身着傳統長袍的古代學者正鄭重其事地向一位威嚴的老者許下承諾。他們所處的環境是一個甯靜的園林,古色古香的建築、茂密的樹木和平靜的池塘共同營造了一種莊重和真誠的氛圍。這一場景反映了成語“千金一諾”的含義:即一句承諾,價值連城,強調諾言的重要性和珍貴。

畫風模仿了中國古典畫家古代畫家和近代畫家的風格,以柔和的筆觸和柔和的色彩表現出古典中國畫的韻味。在畫面的某個角落,我還巧妙地放置了一枚紅色印章,增添了作品的藝術感和傳統氣息。

通過這幅畫,我們可以感受到在古代中國文化中,一個人的諾言是多麼重要,它不僅僅是個人信譽的象征,也是道德和社會責任感的體現。

-

序號: 904

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“千金敝帚”的意境。畫面中,一個簡樸、磨損的掃帚被置于顯眼的前景,而背景則是一處布置精緻的傳統家居,可能暗示着一個富裕的家庭環境。這樣的對比強調了成語的含義:盡管掃帚本身可能不值錢,但在其主人眼中卻如同價值千金的寶物。

這幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫,以細膩的筆觸和低調、樸素的色彩為特點,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還加上了一枚紅色的印章,這是中國傳統畫作中常見的元素,用以代表畫家的身份或對作品的認可。

整體而言,這幅插圖不僅體現了“千金敝帚”這一成語的深層含義,也展現了中國古典文化的藝術魅力和哲學思想。

-

序號: 905

解读: 此圖描繪了古代中國的“千金諾”(Qian Jin Nuo)場景。在畫面中,我們看到一位美麗高貴的女子,代表着此成語中的關鍵人物——女兒,她是家族中的寶貴财産,象征着千金。周圍是她的家人和媒妁,他們正在與另一個尊貴的家族協商婚姻提案。

畫面的中心人物是這位年輕女子,她的表情和姿态傳達了她在這一安排中的重要性和家族對她的珍視。她和所有人物都穿着傳統的漢服,展現出他們的富裕和地位。

整個環境,包括複雜的裝飾和經典的中國建築,反映了場景的富足和文化豐富性。畫中還融入了傳統的中國家具、華麗的屏風和郁郁蔥蔥的園林,增強了曆史深度和文化意義的氛圍。

此作品采用了古代畫家或近代畫家的風格,給人一種經典中國畫的感覺。圖像角落的紅色印章象征着真實性和傳統。

通過這幅畫,我們可以感受到“千金諾”所蘊含的家族榮譽、社會地位和文化價值的深層意義。

-

序號: 906

解读: 這幅插圖呈現了中國成語“千鈞一發”的生動場景。畫面中,一位古代中國戰士在戰場上勉強躲避了一支箭。這一刻的緊張氣氛由箭矢僅僅擦過戰士頭部的細微距離體現出來,凸顯了“千鈞一發”這一成語的含義——處于極度危險的邊緣。戰士的表情集中而堅定,突顯了這一關鍵時刻的重要性。

背景部分描繪了典型的中國山水景觀,山巒與樹木增加了畫面的戲劇效果。

整幅作品采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以細膩、複雜的筆觸和單色調色闆呈現,展現了中國古典繪畫的韻味。在畫面的一角,還有一個小小的紅色印章,代表了這幅作品的獨特性與真實性。

整體而言,這幅插圖不僅傳達了“千鈞一發”這一成語的緊迫感,而且通過古典的中國畫風格,展現了中國傳統藝術的深邃與魅力。

-

序號: 907

解读: 這幅插圖是為了形象地展現成語“千頭百緒”所繪制的。在這幅作品中,我們可以看到一個繁忙的古代中國市場場景,市場上的衆多人物各自忙碌于不同的活動。這些人群和他們的活動象征着成語中提到的“千頭百緒”,即無數的思緒或問題。圖中一角還有一位智者形象,象征着理解和解決這些複雜問題的智慧。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,注重細膩的筆觸和細節處理。色彩使用了低調、樸實的土色調,增添了作品的深度和曆史感。畫角還加蓋了一個小小的紅色印章,以彰顯作品的真實性。

通過這幅畫,我們不僅能夠感受到成語“千頭百緒”所描述的複雜與紛亂,還能從中領會到中國古代市場的繁忙景象,以及古典中國畫的藝術魅力。

-

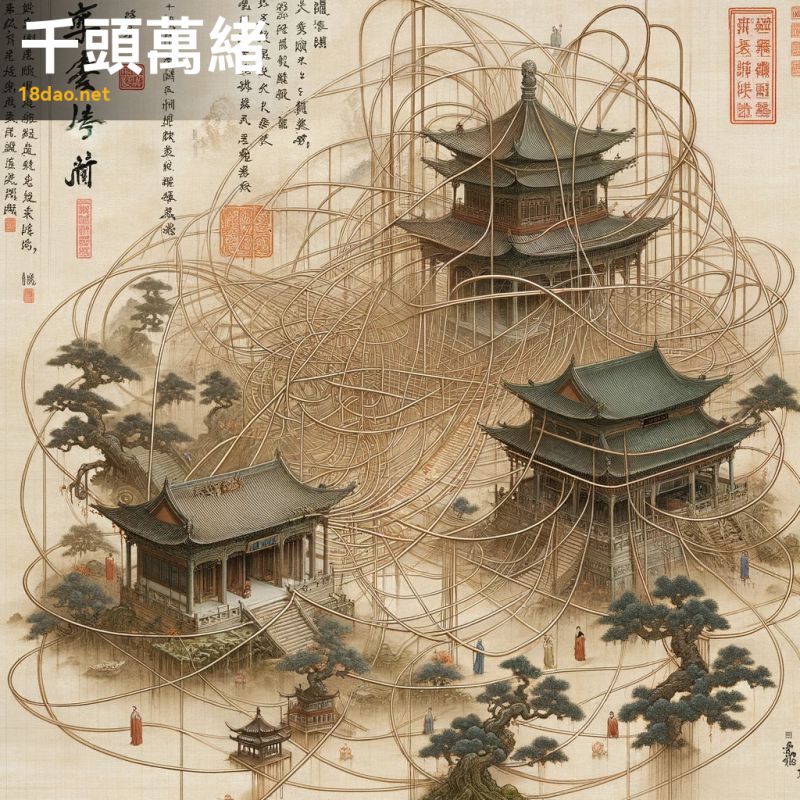

序號: 908

解读: 這幅圖描繪了成語“千頭萬緒”的形象化表達。在中國古典文化中,“千頭萬緒”用以形容事情錯綜複雜、環環相扣,難以一一理清。圖中,錯綜複雜的線條穿梭于古代中國的場景之中,包括傳統建築、樹木和學者。這些線條的交織象征着無數的聯系和複雜性,正如成語所描述的情境。

采用的畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以細膩的筆觸和樸素的色彩展現出一種深邃和古樸的感覺。這種風格不僅呼應了成語的曆史淵源,也與中國傳統繪畫的美學特點相契合。圖畫的某個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統韻味和正式感。

整體而言,這幅插圖不僅直觀地展現了“千頭萬緒”的意象,也通過古典繪畫的形式,體現了中國古典文化的深刻内涵和獨特美學。

-

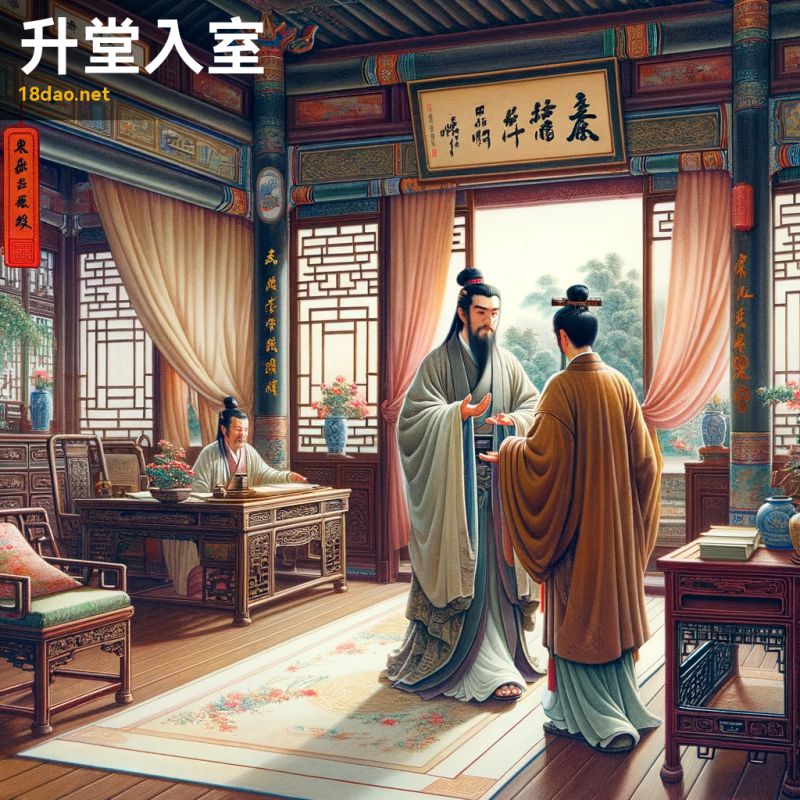

序號: 909

解读: 這幅插圖展現了成語“升堂入室”的場景。圖中,一位古代學者被仆人引領進入一個雅緻的書房。學者身着傳統漢服,面露敬畏之情,體現了他對學問的尊重和渴望。仆人的引導姿勢彰顯了對學者的尊敬。書房内部陳設着典型的中國古典家具和文卷,窗外則是一座甯靜的園林,為這個場景增添了文化氛圍和深度。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,用柔和的筆觸和和諧的色彩來表達這一主題。傳統中國畫的這種表現方式不僅體現了成語的文化内涵,還賦予了畫面一種古樸而深邃的美感。

成語“升堂入室”本身描述了一個人的學問或技藝由淺入深,逐漸達到高深的境界。這幅插圖恰如其分地表達了這種由外到内、由淺入深的過程,即從外部的仆人引導,到内部書房的深入,象征着學問和技藝的深入和提升。

畫面角落的紅色印章,不僅是中國畫作的傳統标志,也象征了作品的獨特性和藝術價值。

-

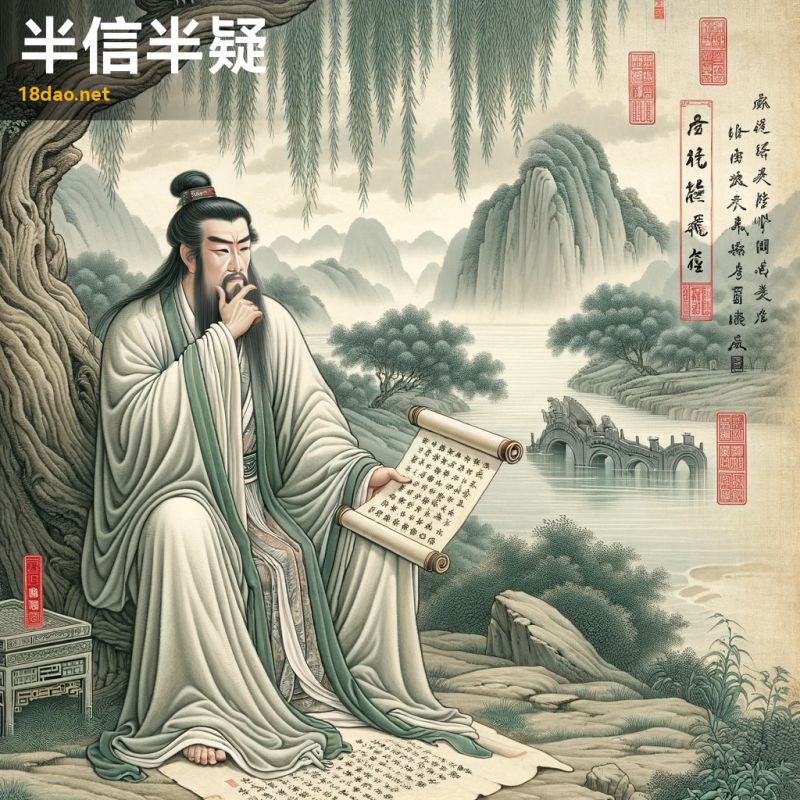

序號: 910

解读: 這幅插圖展現了成語“半信半疑”的深刻含義。圖中的古代學者身着傳統服飾,站在柳樹下,一手托腮沉思,另一手持卷軸。他的表情體現了深思熟慮,似乎在對卷軸上的内容進行深入的思考,象征着信與疑的交織。背景是甯靜的山水風景,遠山和流水襯托出一種恬靜而永恒的氛圍。這種布局恰如其分地表現了成語中信與疑相半的心理狀态。

畫作的風格模仿了中國古典山水畫,營造出一種古樸而深邃的感覺,符合古代畫家或近代畫家的畫風。畫面角落的紅色印章為作品增添了一種真實感和藝術性的認證。

整體上,這幅插圖不僅傳達了成語的字面意義,還深入揭示了其中蘊含的哲理和情感。

-

序號: 911

解读: 這幅插圖以成語“半塗而廢”為靈感,描繪了一位古代學者在甯靜的河邊柳樹下坐着,正在作畫。但他的畫卷隻完成了一半。畫面中,畫具散亂地放置,暗示着工作的突然中斷。

整個畫面氛圍甯靜而又帶有未完成的感覺。

此成語的意思是做事隻做一半就放棄,不持之以恒。畫中的學者和他未完成的作品恰如其分地體現了這一含義。畫卷的不完整,以及散亂的畫具,象征着未完成的努力和缺乏堅持的态度。

這幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的畫風,細膩的筆觸和柔和的色彩賦予了作品一種古典和深邃的美感。

在畫面的某個角落,還有一個紅色的印章,作為作品的簽名和完成的标志,與“半塗而廢”的主題形成了鮮明對比,進一步強調了成語所傳達的含義。

-

序號: 912

解读: 這幅插圖展現了成語“半塗而罷”的寓意。在圖中,一位身着傳統漢服的學者正坐在甯靜的園林中作畫,他的畫卷上已經繪制了美麗的山川景色,但下半部分卻仍然是空白,似乎藝術家剛剛停下了手中的筆。這樣的構圖巧妙地傳達了“半途而廢”的意境,即事情進行到一半就停止了,沒有完成。

背景中的柳樹、小池塘和遠處的山巒,以及整體的色彩搭配,都體現了古典中國繪畫的風格和審美。

通過這樣的場景和元素,插圖不僅表達了成語的直接含義,還營造了一種古樸而深邃的氛圍。

此外,畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和藝術價值,符合古代畫家或近代畫家畫風下的古典中國畫特征。

-

序號: 913

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“半就半推”,其釋義指假意推辭的樣子,最初出現于元朝王實甫的《西廂記》。圖中展示了《西廂記》中的一幕,崔莺莺和張君瑞在古典中國花園中的夜晚私會場景。崔莺莺在半推半就之下,表面推拒張君瑞,但心中已有同意的意願,情感的矛盾和猶豫在此刻被精妙捕捉。周圍環境包括典型的中國古典建築,如亭台和花園,增添了作品的傳統氛圍。

畫風效仿古代畫家或近代畫家,富有古樸而深邃的感覺,角落處的紅色印章為畫作增添了傳統韻味

。

-

序號: 914

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“半推半就”的場景。在這幅畫中,我們看到兩位身着傳統長袍的古代學者在一個庭院裡。其中一位學者正在輕輕地向另一位推送一卷書卷或一本書,而接收者在展現出适度的猶豫和隐約的渴望之間達成了一種平衡。這種動态傳達了“半推半就”的含義,即在推辭和接受之間保持一種微妙的平衡。

背景是一個甯靜的園林,有柳樹、小池塘和遠處的山脈,營造出一種甯靜和學術沉思的氛圍。這種設置反映了古代學者交流和讨論學問時常見的環境。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用富有表現力的筆觸和柔和的色彩來描繪這一場景。

整體給人一種古樸而深邃的感覺,與成語的文化背景和内涵相得益彰。

畫作的一個角落還有一個小小的紅色印章,作為這幅藝術作品的鑒定之印。這個細節不僅增添了作品的傳統美感,也象征着對中國古典文化的尊重和緻敬。

-

序號: 915

解读: 這幅畫展現了成語“半文不值”的深刻内涵。圖中描繪了一位古代學者在其書房内,四周環繞着書籍和卷軸。他身着傳統漢服,面露挫敗和失望之情,正在審視一卷文字褪色、難以辨認的古卷。昏暗的房間裡隻有蠟燭的微光,更加突顯出學者的嚴肅表情。

成語“半文不值”原指一半的文字毫無價值,比喻東西不完整,失去了應有的價值。在這幅畫中,古卷上的文字殘缺不全,象征着知識和智慧的不完整,從而失去了其原有的意義和價值。畫面中的學者對于殘缺的知識感到失望,正如“半文不值”所揭示的深層含義——不完整的事物往往難以發揮其真正的價值。

整幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格的中國傳統水墨畫技法,細膩的筆觸和對細節的關注,為畫面增添了古樸而深沉的氛圍。畫面一角的紅色印章,更是增添了一抹古典藝術的韻味。

通過這樣的藝術表現,我們不僅能感受到成語背後的文化内涵,也能領略到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 916

解读: 這幅插圖為成語“半斤八兩”(意為“半斤與八兩”)提供了形象的表現。在圖中,我們看到一台天平,兩邊的砝碼大小相等,分别标有“半斤”和“八兩”的字樣。這象征着兩者間的等價和相等,直觀地表達了成語的含義:事物間的相似或等同,無顯著差異。

畫面的背景是簡單而甯靜的山水,采用了傳統中國畫的風格,靈感來源于古代畫家或近代畫家的作品。

整體色調沉穩、大地色系,彰顯出古典藝術的深沉與高雅。在畫面的某個角落,還有一枚紅色的傳統中國印章,增添了作品的文化氣息和鑒賞價值。

此畫不僅直觀地表達了成語“半斤八兩”的意義,也展現了中國古典文化的美學和哲學思想。

通過這樣的藝術表達,我們能更深入地理解和欣賞中國成語背後的文化内涵。

-

序號: 917

解读: 這幅插圖展現了兩個人在傳統的中國園林中緊密相伴行走的場景,生動诠釋了成語“半步不離”。這個成語意味着兩個人關系非常親密,形影不離,正如圖中所示,這兩位身着漢服的人物在和諧的對話中彰顯着深厚的情誼和伴侶關系。他們穿行在甯靜的花園中,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠色植被和小徑,整個畫面傳達出一種平和與親密的氛圍。

畫風上,我們采用了類似于古代畫家或近代畫家的手法,采用柔和的筆觸和細膩的色彩,這樣的風格不僅契合了古典中國畫的傳統,也更好地表達了成語中的情感和意境。在畫作的一個角落,我們特意加上了一個小巧的紅色印章,以增添作品的傳統感和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅生動地表現了“半步不離”的含義,也成功地捕捉到了古典中國藝術的精髓。

-

序號: 918

解读: 這幅插圖展現了成語“半疑半信”的精髓。成語“半疑半信”字面意思是一半懷疑,一半相信,形容對某件事或某個人的态度既不完全信任,也不完全懷疑,搖擺不定。

在這幅插圖中,我描繪了兩個人物站在古典中國風格的廟宇門前。其中一個人物表現出對另一個人物的半疑半信的态度。這種心理狀态通過他的面部表情和身體語言展現出來,既顯得好奇又帶有不确定的感覺。他們所處的環境,包括廟宇的建築風格和背後的風景,都充滿了中國古典美學的元素。

為了強調這一主題,我選擇了類似于20世紀初中國傳統水墨畫的風格,這種風格不僅體現了藝術和文化的深度,也與成語的傳統文化背景相呼應。畫面的細節和人物的服飾均反映了中國古典的風格和細節。

在畫作的底部,我特意添加了一個紅色的印章,以增加作品的正式感和藝術性,同時也是對中國傳統繪畫中常見的印章元素的緻敬。

整體上,這幅作品旨在通過視覺語言傳達“半疑半信”這一成語的内涵,同時也展示了中國古典文化的魅力。

-

序號: 919

解读: 這幅插圖展現了一個學者站在他的書房裡,面前是一張隻展開了一半的卷軸。他的表情看起來困惑和沉思,似乎在思索某個難題或是在努力尋找靈感。周圍擺放着古籍、墨硯和毛筆,這些元素共同營造出一種學術氛圍。

整個場景的布局和細節都體現了中國古典文化的韻味。

此圖與成語“半籌不展”的含義密切相關。這個成語的意思是比喻事情隻計劃了一半,還沒有完全展開,或是事情進行到一半卻不能順利進行下去。在這幅畫中,卷軸的一半未展開象征着計劃或思想的未完成狀态,而學者的迷茫表情則表現出進展停滞或難以解決的困境。

整幅作品采用了模仿古代畫家風格的古典中國畫技法,用細膩的筆觸和柔和的色彩展現出一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還有一個小紅印章,增添了藝術作品的真實性和古典美感。

通過這樣的藝術表現,畫面生動地傳達了“半籌不展”這一成語的含義,同時也展現了中國傳統文化的深厚底蘊。

-

序號: 920

解读: 這幅插圖展現了成語“半籌不納”的含義。在圖中,我們看到一位身着傳統漢服的學者,坐在裝有一半竹簡的竹籃旁。竹簡象征着知識或建議,而籃子隻裝了一半,則表達了這位學者的貢獻或想法隻被部分接受或認可的意境。

學者的表情顯得深思且略帶失望,體現了成語中“半籌不納”的情感基調,即他的努力并未得到完全的認可或理解。

背景是甯靜的中國傳統風景,采用了類似古代畫家或近代畫家風格的水墨畫手法,增添了一種古樸而深沉的美感。

圖像的一個角落還有一枚紅色的印章,符合中國古典藝術作品的傳統,增加了作品的正式性和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅生動地表達了“半籌不納”這一成語的内涵,也展示了中國傳統文化的美學風格。

-

序號: 921

解读: 此圖展現了“半路修行”這一成語的意境。圖中,一位中年道士在山路上修行,他的表情嚴肅,周圍是茂密的森林和崇山峻嶺,營造出一種平和而遠古的氛圍。

這幅作品采用了古典中國畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,體現出中國傳統藝術的韻味。

成語“半路修行”通常用來形容一個人在中途開始學習或改變職業路徑,暗示着從事新事物時的不穩定或不成熟。在這幅畫中,中年道士的形象恰如其分地體現了這一點:他已步入中年,卻仍在孜孜不倦地尋求精神的提升和自我完善。山路的崎岖和他臉上的嚴肅表情進一步強調了修行的艱難和堅持的重要性。

此畫不僅揭示了“半路修行”所蘊含的深層含義,也展示了中國傳統文化中關于持續學習和自我改進的價值觀。此外,圖中的紅色印章增添了一抹文化特色,強調了作品的傳統和正式性。

-

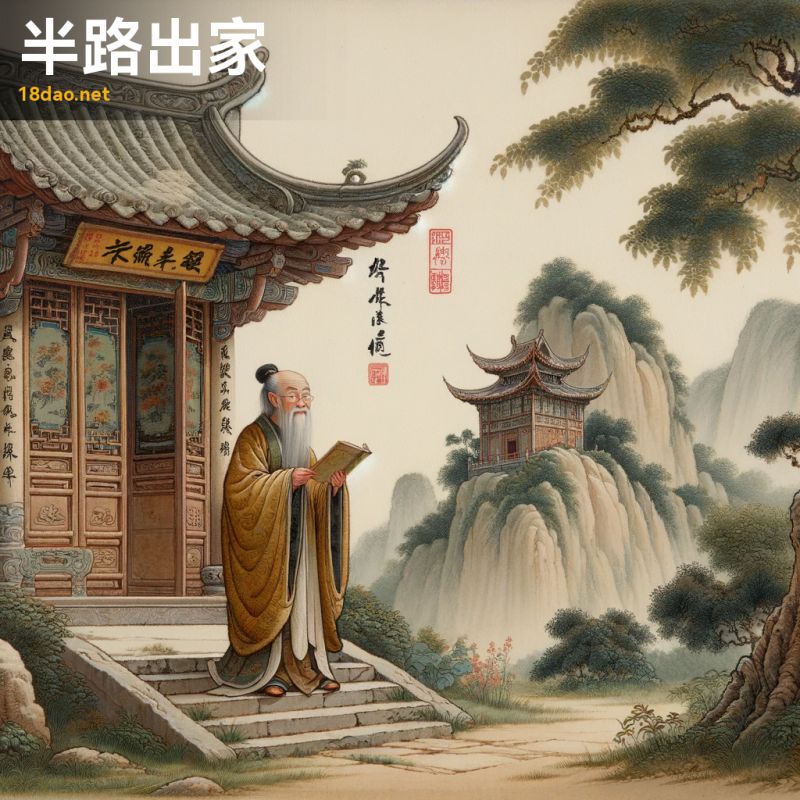

序號: 922

解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統服裝的老者,站在一座古老小廟的門口。他手持一本書,好奇地望向廟宇,象征着晚年開始新的學習或旅程。廟宇周圍環繞着茂密的綠色植被和遠處的山脈,營造出一種甯靜而深思的氛圍。

這種畫風讓人聯想到古代畫家,以細膩的筆觸和對自然元素的關注為特色。畫角落有一枚小小的紅色印章。

這幅畫生動地诠釋了“半路出家”這個成語。成語“半路出家”原意指在中年或老年開始學習佛法出家為僧,後泛指在人生的中途改變職業或開始學習新的技能。圖中的老者站在廟門口,手持書籍,正是開始新學問的象征,與“半路出家”的含義相契合。

整體畫面以傳統中國畫的風格呈現,不僅反映了成語的文化背景,也賦予了其更深層的意境和哲思。

-

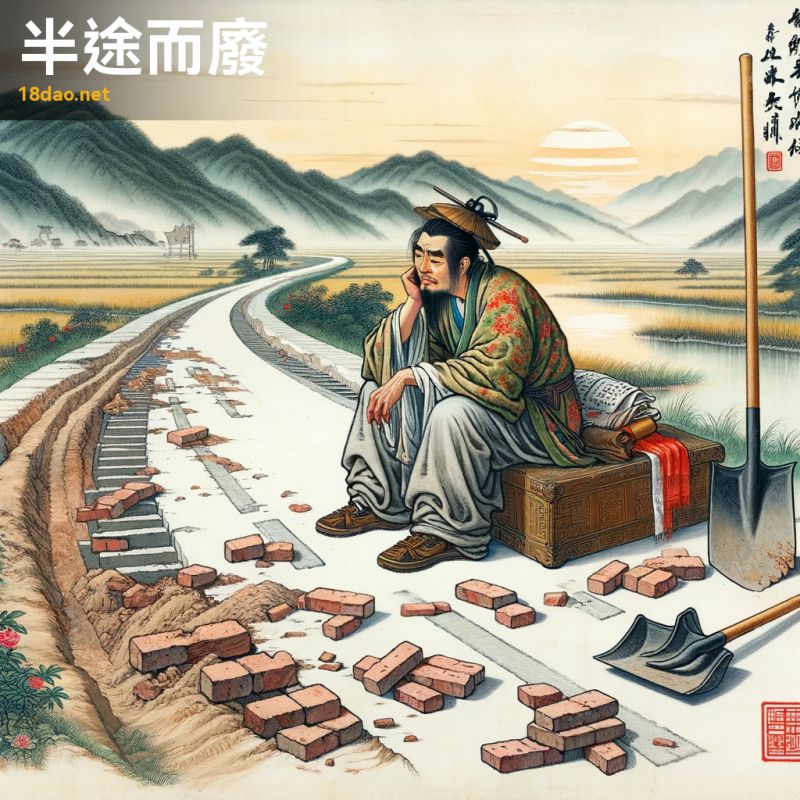

序號: 923

解读: 這幅圖描繪了中國成語“半途而廢”的畫面。圖中一位身着古代中國服飾的旅行者,疲憊地坐在未完成的道路旁,周圍散落着鏟子和磚塊。他的表情中流露出遺憾和疲憊,顯現了開始了一件事情卻沒有堅持到底的情景。背景是甯靜的鄉村景色,遠處的山脈和平靜的河流象征着未完成的旅程。

整幅畫的風格受到了古代畫家和近代畫家的啟發,筆觸既表現力豐富又注重細節。畫面一角有一個小紅印章,增添了作品的真實感和傳統特色。

通過這幅畫,我們可以體會到“半途而廢”這個成語所表達的意義:開始了一件事情,但中途放棄,未能堅持到最後。

-

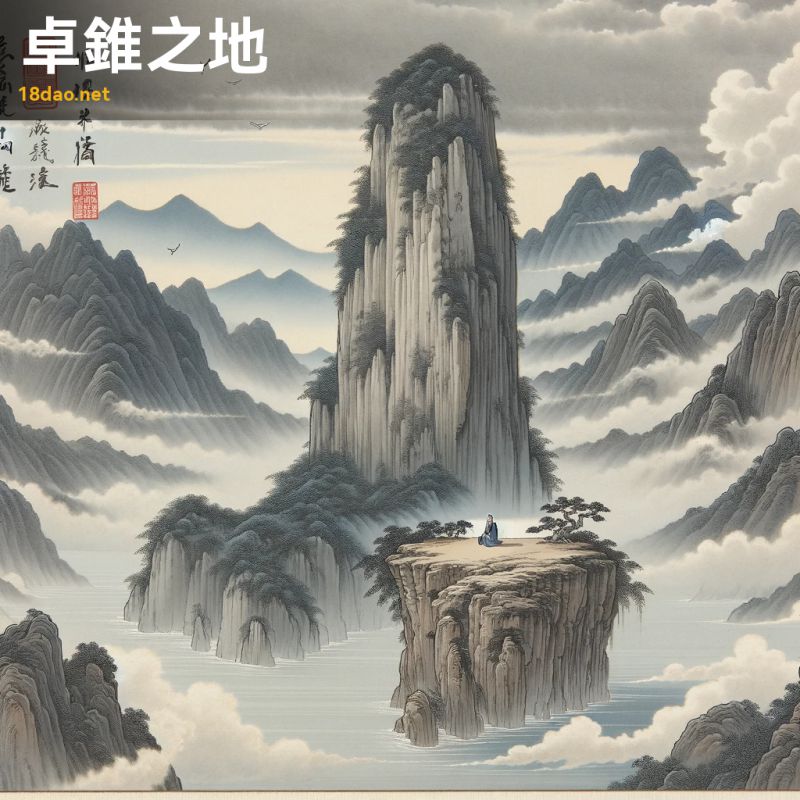

序號: 924

解读: 這幅插圖描繪的是成語“卓錐之地”的意象。成語“卓錐之地”源自《漢書·王莽傳》,原文為“天下匈奴烏孫,獨占卓錐之地”,意指非常狹小的地方。在這幅畫中,我們看到一個巍峨的山峰聳立在雲霧之中,山峰的宏偉與堅固象征着力量和堅定。畫面中央的一小塊土地上站着一位學者,他仰望着高山,代表着在有限的空間裡追求偉大。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫風格,細膩的筆觸和微妙的水墨洗染體現了古典藝術的韻味。色彩以自然的灰藍色為主,表現了一種深沉而樸素的感覺。畫面的一角還有一個小巧的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術氣息。

通過這幅畫,我們可以深刻感受到“卓錐之地”所表達的在有限空間内追求偉大的主題,同時也展現了中國古典文化的深邃與精湛。

-

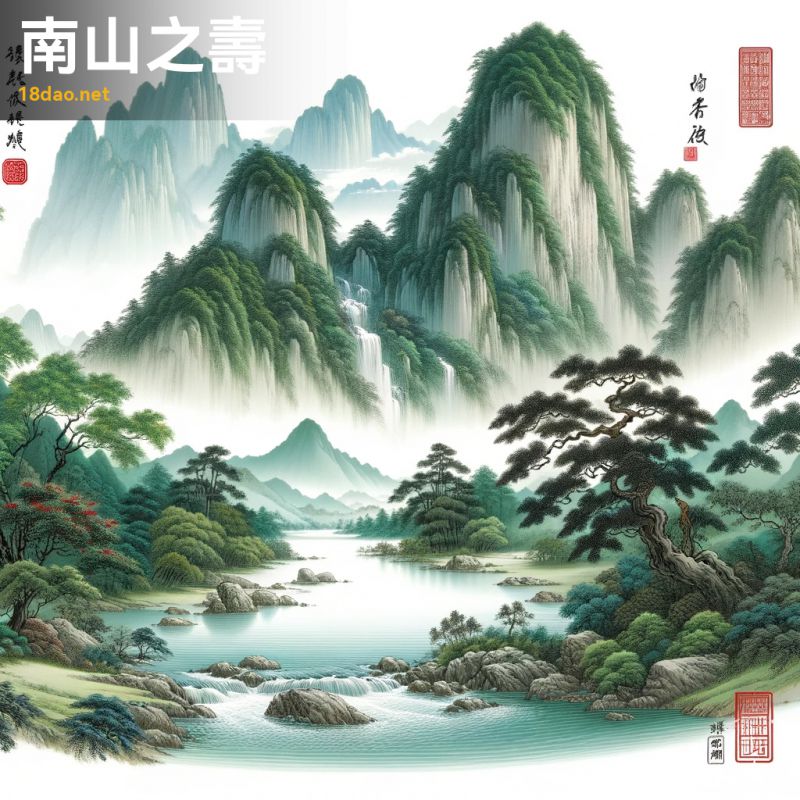

序號: 925

解读: 這幅圖描繪的是“南山之壽”,一句中國成語,源自于《論語·泰伯》。此成語用來形容壽命很長,如同南方的山一樣永恒不變。在畫面中,我們看到南山(南山)雄偉壯觀,峰巒疊嶂,樹木蔥郁,流水潺潺。這樣的景緻不僅展現了大自然的甯靜和深邃,而且傳遞出一種超越時間的美感,象征着長壽和恒久。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的風格,他們是中國現代山水畫的大師,擅長以傳統技法表現自然景觀的壯麗與和諧。圖中的山峰和流水用筆精細,色彩深淺相宜,體現了中國古典山水畫的典雅與精緻。

畫角落的紅色印章,是中國畫作中的傳統元素,代表着作者的身份和作品的真實性。在這幅畫中,印章的存在不僅增添了一抹藝術氣息,也是對傳統文化的尊重和繼承。

-

序號: 926

解读: 這幅插圖描繪的是中國古代風景,與“南山捷徑”這一成語密切相關。畫面展現了一條陡峭狹窄的小路蜿蜒穿過郁郁蔥蔥的山巒,幾位行者正在努力攀登。

此畫風格仿佛古代畫家或近代畫家,突出了山景的峻峭之美及小路的艱難險阻。山峰以精細的筆觸描繪,強調了它們的雄偉與路徑的挑戰性。畫角落處還有一枚小小的紅色印章,增添了傳統中國畫的韻味。

“南山捷徑”這個成語通常用來比喻看似簡單快捷但實際上困難重重的方法或途徑。這幅畫通過展現陡峭的山路和努力攀登的行者,形象地表達了這一概念。山路的險峻代表了所謂的“捷徑”其實充滿挑戰,而行者的努力則象征着面對困難時的堅持與勇氣。

整體上,這幅畫不僅生動地呈現了成語的内涵,也體現了傳統中國畫的深刻意境和審美風格。

-

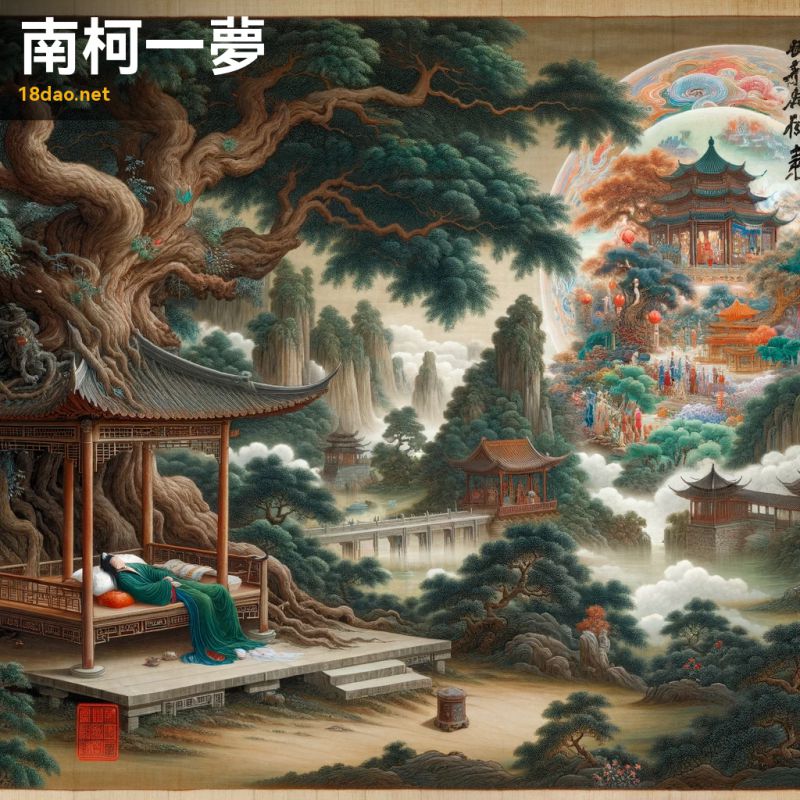

序號: 927

解读: 這幅插圖展現了成語“南柯一夢”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者正沉睡在一棵茂盛的大樹下,旁邊是一個小亭子。這位學者的夢境非常生動,夢中出現了宮殿、花園和官員,象征着他經曆的夢幻般短暫的世界。這幅畫采用了樸素而深沉的色彩,反映出傳統中國畫的美學特點。

“南柯一夢”這個成語源自于唐代的傳奇故事,講述了唐明皇夢中成為南柯國國王的經曆。這個成語用來比喻虛幻的夢境或不切實際的幻想。在這幅插圖中,學者夢中的異世界與他沉睡的實際場景形成了鮮明對比,從而深刻地傳達了成語的含義。

畫面的布局和色調都是精心設計的,旨在強調夢境的非現實性和人生的無常。這幅作品不僅捕捉了成語的内涵,還展示了中國古典文化的深厚底蘊。在畫面的某個角落,還巧妙地加入了一枚紅色印章,這是中國傳統繪畫的常見元素,增添了作品的文化氛圍。

-

序號: 928

解读: 這幅圖描繪了“南柯夢”的成語。在這個成語中,"南柯"是一個地名,而"夢"指的是一場夢境。

整個成語用來比喻虛幻的、短暫的美好經曆,就如同一個美麗的夢境一樣迅速消失。

在這幅畫中,我選擇了一個夢幻般的景象來表現這個成語。畫中展示了古代中國的建築元素,如亭台樓閣和橋梁,它們被安置在朦胧的山脈和流淌的河流之中。這種設置旨在強調夢境的虛幻和非現實性。山水的細膩描繪和流水的柔美線條,共同營造出一種超脫世俗、仿佛随時會消散的氛圍。

色彩上,我主要采用了藍色和綠色的溫和色調,這些顔色既傳達了甯靜祥和的氣氛,也增加了一絲神秘感。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫技法,以展現出一種古樸而深邃的感覺。

畫角落的紅色印章,是中國傳統藝術作品中常見的元素,用以證明作品的真實性和藝術家的身份。在這裡,它不僅增添了藝術感,也象征着對這一古老文化的尊重和緻敬。

-

序號: 929

解读: 這幅插圖展現了成語“南腔北調”的寓意。圖中描繪了來自中國不同地區的人物,他們身着各自地區特色的服裝,代表着中國文化的多樣性。南方的人物正在演奏傳統的中國樂器,如古琴,而北方的人物則在唱歌,體現了“南腔北調”這一成語的含義。背景巧妙地融合了南北景緻,南方的郁郁蔥蔥的花園與北方的峻嶺山川相得益彰,表現出中國南北方文化的和諧統一。

整體畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面角落還巧妙地加入了一枚紅色印章,增添了作品的藝術感和完成度。

-

序號: 930

解读: 此插圖呈現了成語“南轅北轍”的場景。畫面中,兩匹馬套在一輛戰車上,卻被錯誤地朝相反方向驅趕,象征着行動上的矛盾或相互沖突。背景為典型的中國山水,包括山巒與樹木,以甯靜而深遠的風格繪制,彰顯古典中國畫的韻味。

“南轅北轍”直譯為“車往南走,馬頭卻指向北”,比喻行動自相矛盾,方向錯誤,或行為與目标背道而馳。這幅畫通過馬車朝錯誤方向行駛的形象,生動地傳達了這一含義。這樣的表現手法既直觀又富有象征意義,使觀者易于理解成語所傳達的深層含義。

整幅畫作的風格受到古代畫家和近代畫家的影響,展現了中國古典繪畫的特點,如山水背景的細膩描繪和整體畫面的和諧統一。畫面一角的紅色印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,既起到了畫龍點睛的作用,又體現了作品的審美價值和文化内涵。

-

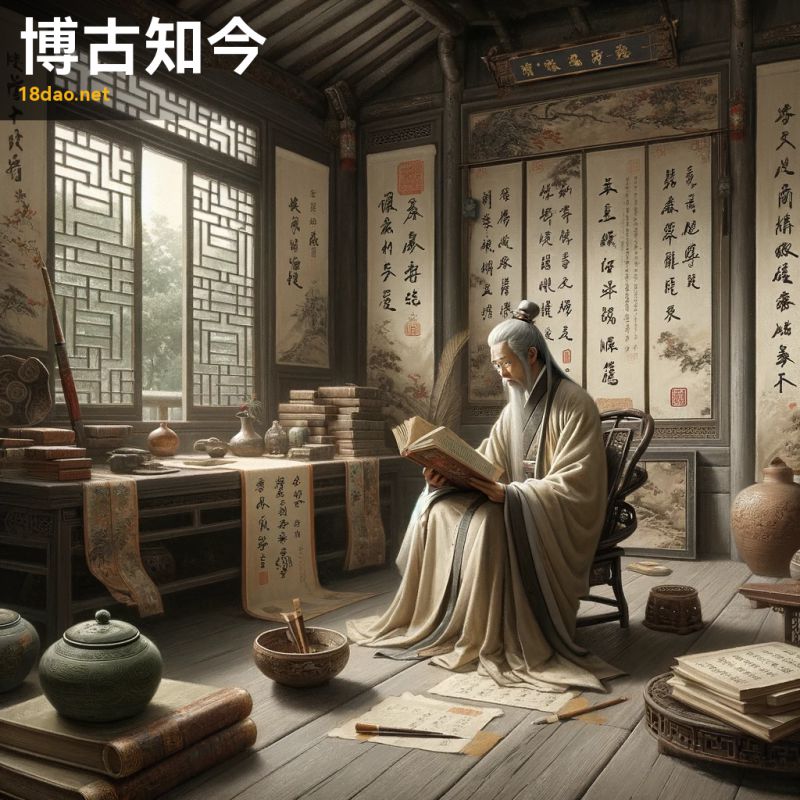

序號: 931

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“博古知今”的精髓。圖中的古風書房,書架上擺滿了古籍卷軸,一位身着漢服的老者正專心緻志地閱讀着一本古書。他的四周擺放着諸如陶器、古畫等文物,這些元素象征着與曆史的深厚聯系。

整個場景流露出智慧與沉思的氛圍,顯現出學者從曆史中汲取知識以理解當下的決心和熱忱。

這幅圖畫的風格和色調均采用了類似古代畫家或近代畫家的古典中國畫手法,用深沉的色彩和細緻的筆觸來刻畫書籍和文物的質感。此外,圖畫一角的紅色印章增添了一份傳統的真實感。

通過這幅畫,我們可以感受到“博古知今”這個成語所表達的意義——通過廣泛研究和理解古代知識,來洞察和理解現今世界。

-

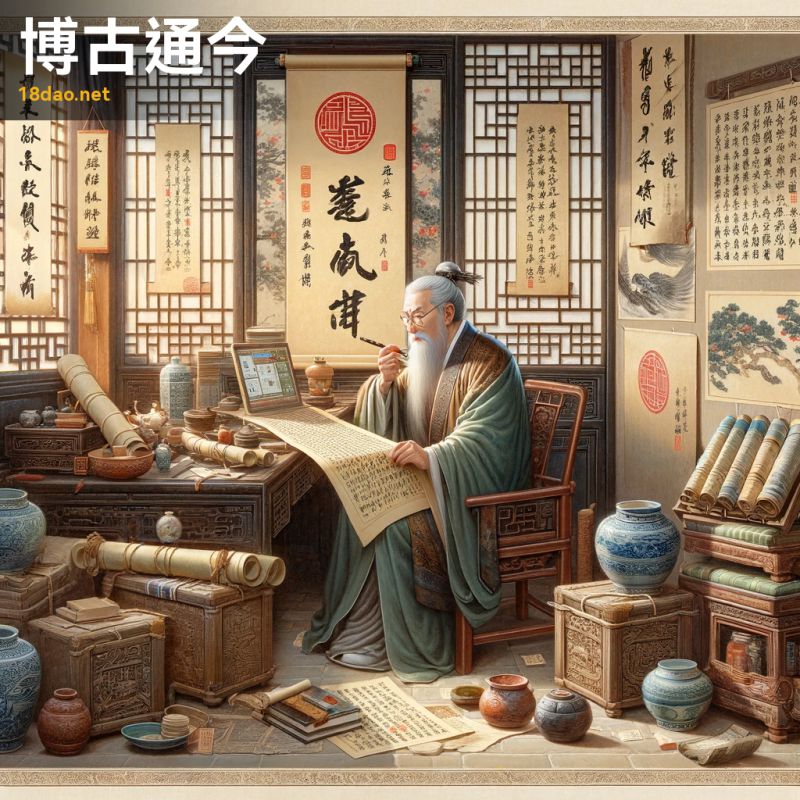

序號: 932

解读: 這幅插圖展現了成語“博古通今”的深刻内涵。畫面中,一位穿着傳統中式服飾的長者學者坐在甯靜的書房裡,四周擺放着古代文物,如卷軸、陶器和舊書,這些元素象征着對古代知識的廣泛研究和深入理解。同時,學者手中的現代科技産品,如電腦或智能手機,代表着他對現代智慧的掌握和運用,象征着古今知識的融合與橋接。

在這幅作品中,我們運用了類似古代畫家風格的細膩筆觸和和諧的色彩搭配,以呈現出一種古典與現代交融的美感。畫面角落的紅色印章則是中國傳統藝術作品的标志性元素,增添了一種莊重和傳統的氛圍。

通過這幅插圖,我們旨在展現“博古通今”這一成語的含義——不僅廣泛學習和研究古代的知識,還能夠理解和運用現代的智慧,跨越時間的界限,将古老智慧與現代思想結合起來。

-

序號: 933

解读: 這幅插圖展現了成語“博覽五車”的寓意。在畫面中,一位古代學者被大量的書籍包圍着,這些書籍堆積如山,形象地表現了“五車”之多,暗喻學者廣泛而深入地閱讀了大量書籍。學者身着傳統的漢服,坐在書山之中,沉思的姿态體現了他對知識的深刻理解和思考。

此成語源于古代,用來形容學識淵博,讀書極多。畫面中的書山象征着知識的海量和深度,而學者的形象和姿态則傳達了對知識的尊重和渴求。

整個場景營造出一種靜谧和深邃的感覺,符合古典中國畫的特點。使用了淡雅的色彩和水墨技法,進一步強化了這種古典藝術的氛圍。

畫面一角的小紅印章是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了畫家的印記,增添了作品的文化韻味和藝術價值。

通過這幅插圖,我們可以更加形象地理解和感受“博覽五車”這一成語的深刻含義。

-

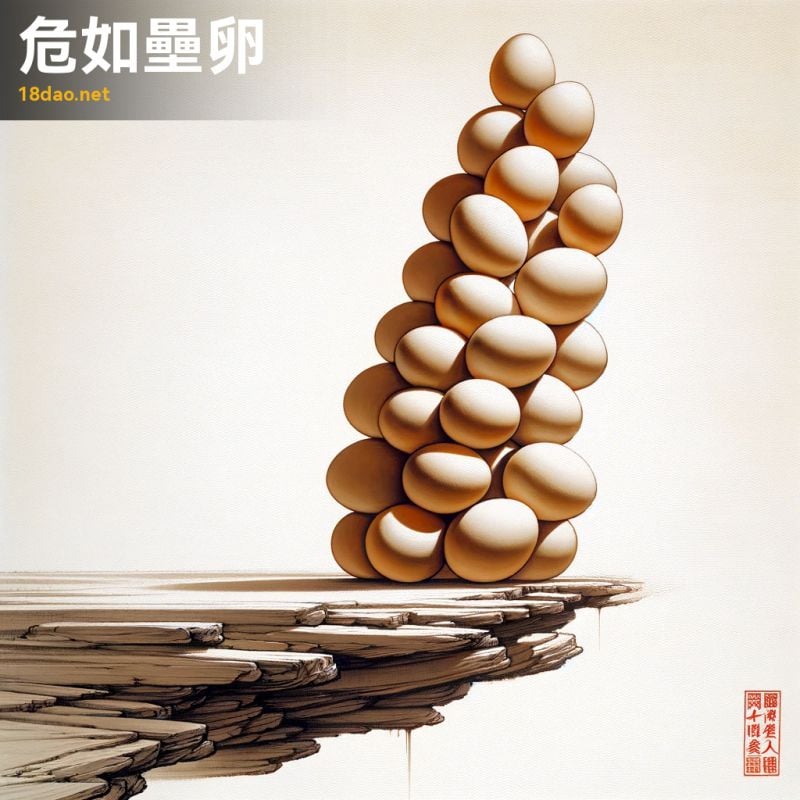

序號: 934

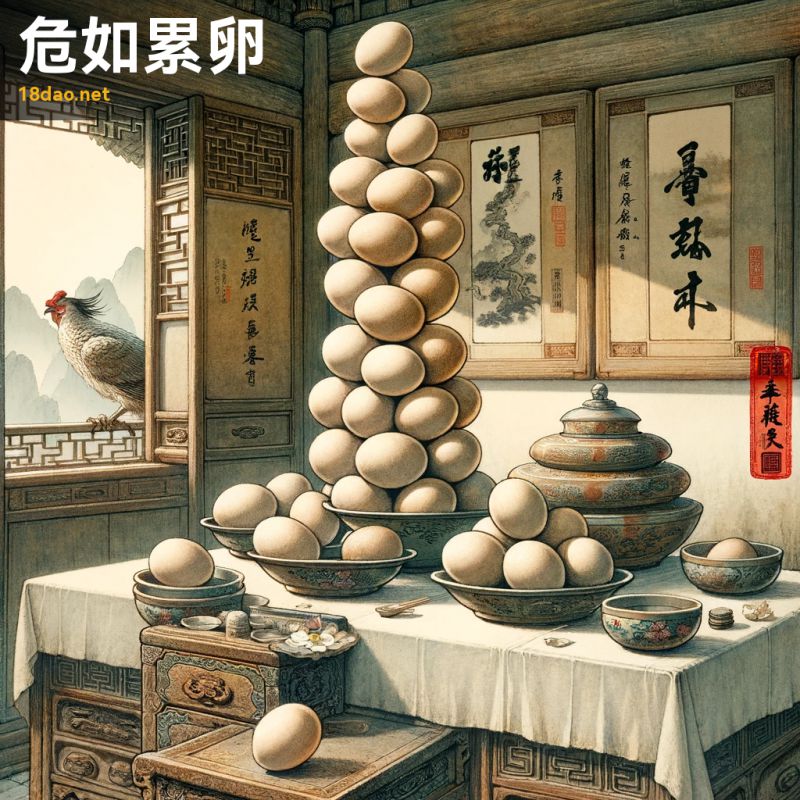

解读: 這幅圖描繪了“危如壘卵”這一成語的形象。在畫面中,我們看到一堆雞蛋被小心翼翼地堆疊在一個狹窄的台面上,給人一種随時可能坍塌的感覺。這種布局恰當地傳達了成語中所蘊含的危險與不穩定之意。

選擇用雞蛋作為主體,是因為它們自身的脆弱性和堆疊時的不穩定性,恰好與“危如壘卵”中的意象相吻合。成語本身是用來形容情況極其危險,就像堆疊的雞蛋一樣随時都可能坍塌。

整幅畫作采用了傳統中國畫的風格,模仿古代畫家或近代畫家的畫法,表現出了一種古樸而深邃的美感。背景的簡約設計使觀衆的注意力集中在雞蛋上,進一步強化了這種不穩定和危險的氛圍。

圖畫角落的紅色印章,不僅增添了一抹傳統文化的色彩,也象征着畫作的獨特性和真實性。

通過這幅作品,我們可以更加深入地感受到這個成語所蘊含的深刻含義。

-

序號: 935

解读: 這幅插圖展現了中國成語“危如累卵”的形象化表達。成語“危如累卵”字面意思是像堆積的蛋一樣危險,比喻形勢極其危險,稍有不慎就會引起災禍。在插圖中,我們看到一堆蛋被小心地一層層堆砌起來,每個蛋都處在微妙的平衡之中,象征着極度的不穩定和風險。

畫面的背景設定在一間古老的中國房間中,配有傳統家具。

整個場景彌漫着一種緊張的氣氛,似乎随時都可能發生變故。這種氛圍恰到好處地體現了成語的内涵。

此圖采用了古代畫家風格的繪畫技巧,他是中國著名的畫家。畫作中的筆觸細膩,色彩樸素,充分展現了中國古典繪畫的特色。此外,圖像角落的紅色印章是中國傳統藝術作品的重要組成部分,象征着藝術家的簽名和作品的真實性。

通過這樣的視覺元素,插圖不僅傳達了成語的意境,還深入地體現了中國古典文化的精髓。

-

序號: 936

解读: 這幅插圖表現了成語“危于累卵”。圖中,我們看到一個人站在古典中國建築旁,他的面前放着一排擺放得非常細緻和脆弱的蛋。這些蛋的排列方式給人一種随時都可能倒塌的感覺,象征着極高的危險和不穩定性。

整個場景雖然平靜,但卻充滿了緊張感,仿佛任何輕微的動作都可能導緻蛋的破碎。這種緊張和危險的氣氛恰如其分地傳達了“危于累卵”的含義,即形勢極其危險,如履薄冰。

此成語源自《左傳·僖公二十八年》,比喻形勢非常危險,就像堆積的蛋一觸即倒。在這幅畫中,通過古典建築和人物的傳統着裝,強化了與中國古典文化的聯系。

整體風格和色調模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫,給人以古樸而深邃的感覺。此外,畫面一角的紅色印章,不僅為作品增添了一抹色彩,也是中國傳統藝術中常見的标志,進一步強調了作品的文化背景。

-

序號: 937

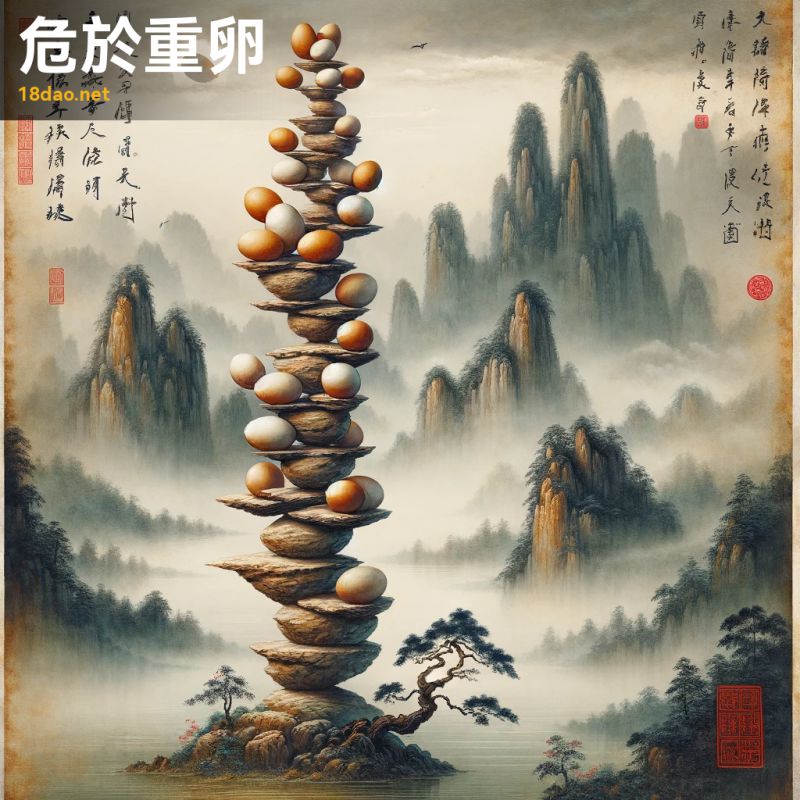

解读: 這幅圖描繪了成語“危於重卵”的意象。在畫中,我們看到一堆精巧而不穩定地堆疊在一起的雞蛋,形成了一個搖搖欲墜的高塔。每個雞蛋都代表了這個成語所暗示的脆弱性和不穩定性。這些雞蛋被描繪成處于極其危險和不穩定的狀态,就像古代的成語所描述的那樣。

背景是典型的中國山水畫,有迷蒙的山脈和甯靜的湖泊,象征着這種局勢的甯靜而脆弱的本質。

整個畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,為藝術作品增添了一絲真實感。

總的來說,這幅畫通過古典的中國畫風,生動地展現了“危於重卵”的成語寓意,即形勢極其不穩定,仿佛重重疊疊的雞蛋随時都可能坍塌。

-

序號: 938

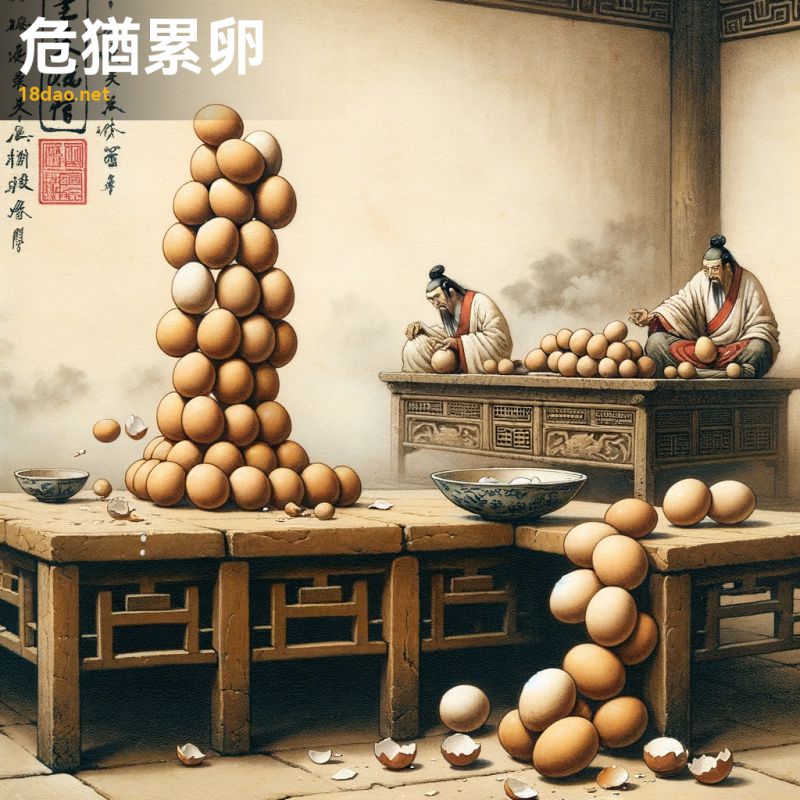

解读: 這幅圖描繪了成語“危如累卵”的場景。成語“危如累卵”源自《左傳·僖公二十三年》,意思是形容形勢非常危險,就像疊放的蛋一樣,稍有不慎就會破裂。在這幅圖中,我們可以看到一堆蛋,每個蛋都小心翼翼地疊在另一個上面,象征着極度脆弱和風險的情況。

圖像的背景是傳統的中國風格,可能是一個放置雞蛋的桌子或架子。

整個畫面的風格受到了古代畫家和近代畫家等古典中國畫家作品的啟發,色彩低調、樸實,捕捉了古代中國藝術的精髓。畫面的某個角落還有一個小小的紅色印章,這是傳統中國藝術的特征。

通過這幅圖,我們能夠直觀地感受到成語“危如累卵”所表達的意境:一種需要極度小心謹慎的微妙平衡狀态,一種對危險情況的形象而深刻的描述。

-

序號: 939

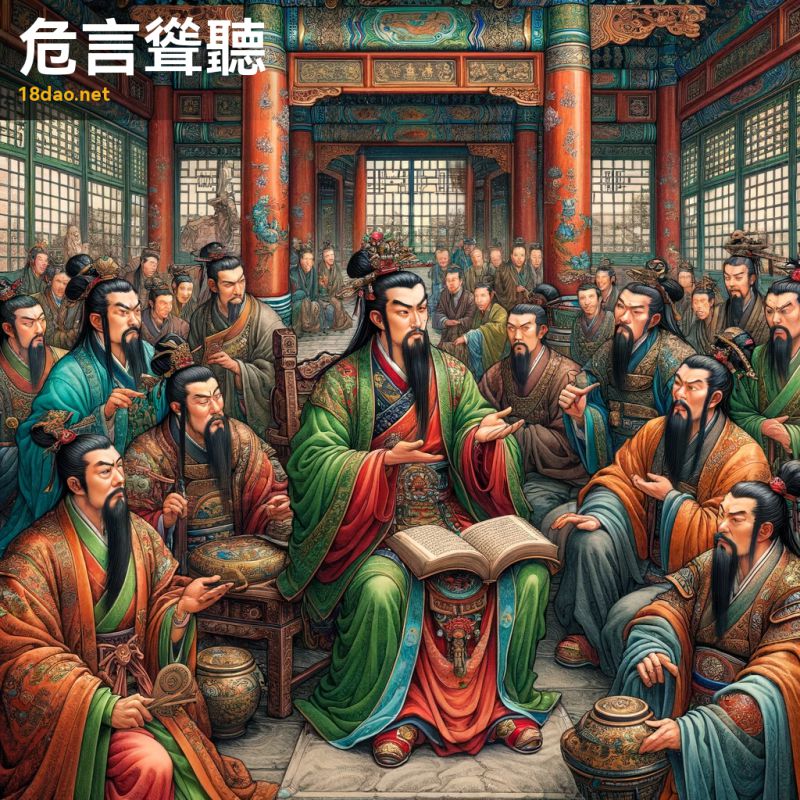

解读: 這幅圖描繪了成語“危言聳聽”的場景。在圖中,一位學者正站在學院之間,以誇張和不實的言辭吸引着周圍人群的注意。他的演講内容誇大且驚悚,引起聽衆的極端反應。這些聽衆的表情多樣,從開懷大笑到露出恐懼和驚訝的神情,生動地體現了成語中的“聳聽”二字。背景中的古典中國學院建築和環境增添了場景的傳統氛圍。

“危言聳聽”直譯為“用危險的言論使人聽後感到震驚”,形容某人故意說一些誇張或虛假的話,目的是為了引起别人的注意或造成恐慌。在這幅圖中,學者的中心地位和他誇張的言辭,以及聽衆的反應,都恰如其分地表現了這一成語的含義。

這幅圖使用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國繪畫元素,通過傳統的藝術手法表達了這個成語的深層含義。在圖像的某個角落還有一個紅色印章,作為作品的完成标志,也增添了一抹傳統美感。

-

序號: 940

解读: 這幅插圖展現了“危言駭世”這個成語的深層含義。成語“危言駭世”意味着用尖銳、嚴厲的話語批評時局或人事,使人聽了感到驚恐。圖中的人物站在高高的懸崖上,面向波濤洶湧、烏雲密布的大海,似乎在發出警告。他的姿态和表情都流露出急切和憂慮,仿佛在用力地向世人傳遞着某種重要的信息。

這幅畫的風格模仿了中國古典水墨畫大師古代畫家和近代畫家的風格,用水墨和淡彩表現出動态的海浪和陰暗的雲層,富有表現力和深邃的意境。畫面中的紅色印章是中國傳統繪畫中的重要元素,代表了畫家的個性和作品的真實性。

整體上,這幅插圖不僅形象地表達了成語“危言駭世”的含義,也體現了中國古典文化的深刻性和藝術的獨特魅力。

-

序號: 941

解读: 這幅插圖描繪了成語“危詞聳聽”的場景。在圖中,一位身着古代中國服飾的學者站在甯靜的自然景觀中,他正戲劇性地做着手勢,似乎在向一群人講述故事。周圍的人對他的話語顯得震驚或感興趣。這種表現手法恰當地傳達了成語的含義,即用誇張或令人震驚的言辭來吸引聽衆的注意。

背景中的山脈、河流和古代中國建築增添了作品的深度和文化氛圍,使整幅畫顯得更加生動和真實。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,體現了傳統中國畫的韻味。此外,畫角落的紅色印章為作品增添了一種正式和古典的感覺,同時也是對傳統藝術的緻敬。

整體而言,這幅插圖不僅展現了“危詞聳聽”這一成語的深層含義,還巧妙地融入了中國古典文化元素,使之成為一幅既表現成語意境又充滿文化底蘊的藝術作品。

-

序號: 942

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國風景畫,體現了“即景生情”這一成語的内涵。畫中展現了一位古代學者站在流淌的河邊,他正凝視着河岸上盛開的花朵,表現了一種對自然美景的深切感慨和情感的觸發。遠處的山脈籠罩在薄霧中,增添了畫面的深度和神秘感。

畫風仿佛古代畫家,細膩的筆觸和微妙的水墨渲染,色彩以自然色調為主,展現了一種沉靜和深邃的美。

“即景生情”字面意思是看到眼前的景象就産生感情,通常用來形容人們看到某些景物時,會聯想到過去的事情,引發情感的波動。這幅畫正好表達了這種情感的喚起,通過古代學者沉思的姿态和周圍的自然景觀,傳達出一種即刻與景物之間産生情感聯系的意境。

在畫面的某個角落,有一枚紅色的傳統中國印章,為作品增添了一抹古典的韻味,也象征着作品的完成和藝術家的印記。

整體而言,這幅畫作充分體現了“即景生情”的意境,同時展現了古典中國畫的美學特征。

-

序號: 943

解读: 這幅插圖展現了一位身着古代服飾的學者,正專心緻志地閱讀和書寫。畫中的學者坐在木桌旁,周圍擺滿了卷軸和書籍,有的展開,有的卷起。

整個場景捕捉到了學者在深入學習的瞬間,他的手在卷軸上迅速移動,使用毛筆書寫。

這幅畫的風格讓人聯想到古代畫家或近代畫家,展現了精緻的筆觸和細膩的水墨渲染。背景簡約,聚焦于學者和滿桌的卷軸,傳達出專注和持續學習的氛圍。畫角有一個小巧醒目的紅色印章,為藝術作品增添了一抹真實感。

這幅插圖與成語“卷不輟手”之間的聯系非常明顯。該成語字面意思是“卷軸從不離手”,形容人勤奮好學,常常手不釋卷。在插圖中,學者被書本和卷軸包圍,專心緻志地學習,形象地展現了“卷不輟手”的含義。這樣的畫面傳達了對知識和學習的尊重,以及在中國古代文化中學習的重要性。

-

序號: 944

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“卷土重來”的内涵。畫面中,古代戰士們在戰場上重新集結,顯示出他們重振旗鼓、準備再次投入戰鬥的決心和活力。遠處飄揚的戰旗和滾滾塵土營造出緊張而又充滿動感的氛圍。這不僅展現了他們堅韌不拔的戰鬥精神,也象征着面對困難不屈不撓、勇于挑戰的精神。

在畫風上,此圖模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫技法,流暢的線條和淡雅的色彩傳遞出一種古樸而深邃的美感。圖畫的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的藝術魅力和文化底蘊。

整體而言,這幅插圖不僅展現了“卷土重來”的意象,也通過傳統的中國畫風格,體現了中國古典文化的深厚底蘊和獨特魅力。

-

序號: 945

解读: 這幅插圖展現了中國成語“卷旗息鼓”的寓意。在畫面中,我們看到一群身着傳統中國戰甲的士兵,在黃昏的甯靜戰場上,正平靜地卷起戰旗,安靜地放下戰鼓。這些動作象征着沖突的結束,傳達出和平與結束戰争的主題。

背景描繪了一片甯靜的山水景緻和落日,強調了結束戰鬥後的甯靜與和諧。

整個場景用淡雅的色彩和細膩的筆觸刻畫,營造出一種甯靜和閉幕的氛圍,這與古代畫家和近代畫家的畫風非常吻合。

成語“卷旗息鼓”本意指停止戰鬥,比喻停止争鬥或競争。在這幅畫中,士兵們收起戰旗、放下戰鼓的動作恰如其分地體現了這一含義。畫面中的紅色印章則為作品增添了一抹傳統中國藝術的韻味。

通過這幅作品,我們不僅能感受到成語的直接意義,還能領略到中國古典藝術的深厚底蘊。

-

序號: 946

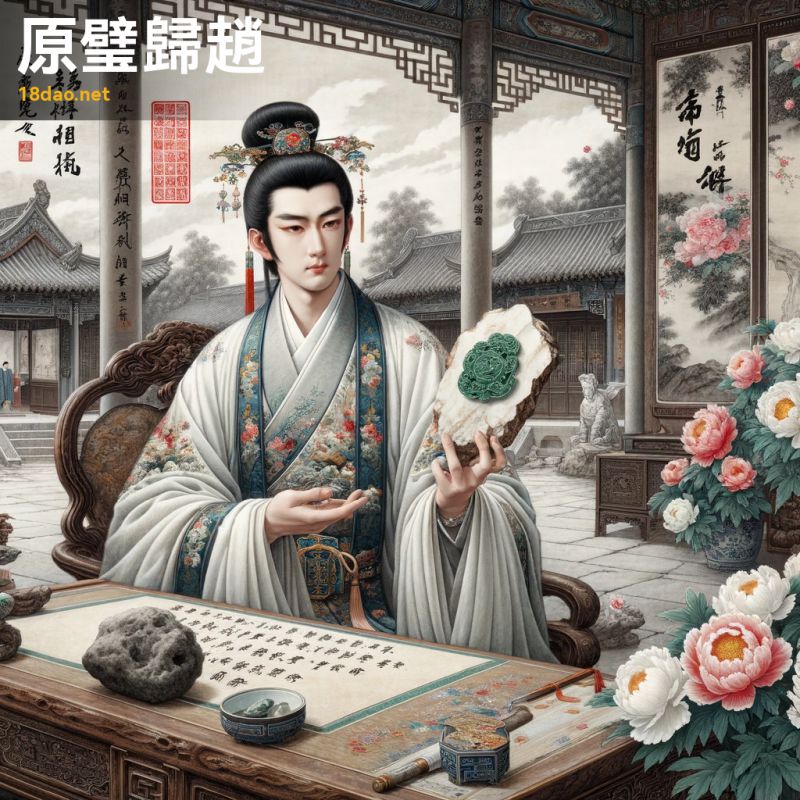

解读: 這幅插圖呈現了成語“原璧歸趙”的故事場景。在這個故事中,趙氏的一個家臣被秦國誣陷,秦國要求趙國用和氏璧換取他的自由。後來,秦國反悔不放人,但趙國的家臣廉頗和蔺相如智取和氏璧,使之得以歸還趙國。

在插圖中,我們可以看到一位穿着傳統漢服的男子,他莊重而尊貴地雙手捧着一塊精美的玉璧。他所處的環境是一個古代中國的庭院,周圍有典型的中國建築、牡丹花和學者的假山石。

整幅畫的風格受到了古代畫家和近代畫家的影響,特點是細膩的筆觸和豐富、柔和的色彩。圖像的一個角落還巧妙地放置了一個紅色的印章。

這幅畫不僅捕捉了故事的核心元素,即珍貴的和氏璧及其歸還,還透過細節傳達了中國傳統文化的深厚底蘊。

通過這樣的視覺呈現,成語“原璧歸趙”中蘊含的智慧、勇氣與正義得到了深刻的展示。

-

序號: 947

解读: 這幅圖描繪的是“厭勞喜逸”這個成語的場景。畫中展示了一位身着傳統漢服的貴族,悠閑地躺卧在一個郁郁蔥蔥的園林中。他手持扇子,表情滿足,周圍環繞着盛開的花朵和一個小池塘。遠處,他的仆人們正在忙碌地照料園林和家務。

此成語的字面意思是厭惡勞累,喜歡逸樂。在這幅畫中,貴族的逸樂生活與仆人們的辛勤工作形成了鮮明對比,生動體現了成語的含義。

畫風仿佛古代畫家,筆觸細膩,色彩柔和,營造出一種甯靜優雅的氛圍。畫面角落的紅色印章是傳統中國畫的一個标志性元素,增添了作品的藝術感和文化底蘊。

-

序號: 948

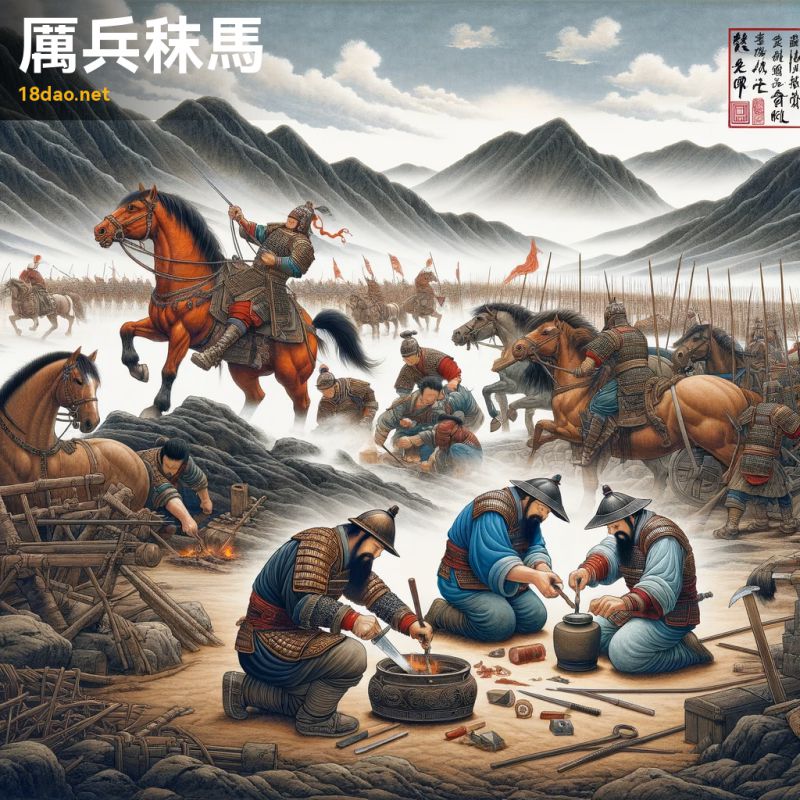

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“厲兵秣馬”的畫面。成語“厲兵秣馬”意味着為戰争做準備,字面上的含義是磨練士兵、喂養戰馬。在這幅作品中,我們看到一群穿着傳統中國盔甲的士兵在磨練他們的武器,這象征着他們正在為即将到來的戰争做準備。同時,幾匹戰馬被喂養和照顧,它們看起來強壯而健康,預示着充分的戰鬥準備。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫,傳達了一種古樸而深邃的感覺。在畫面的一個角落,我們還可以看到一個小巧的紅色中國印章,增添了一抹傳統的韻味。

通過這樣的細節,畫面不僅生動地展現了成語的意境,而且也體現了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 949

解读: 這幅插圖是對“厲兵秣馬”這個成語的視覺诠釋。成語“厲兵秣馬”源自中國古代,字面意思是磨快(厲)武器和喂養(秣)戰馬,比喻充分準備戰争或行動。這幅畫中,我們可以看到一個古代戰場的場景,許多士兵和戰馬正在為即将到來的戰鬥做準備。士兵們穿着不同的古代中國盔甲,手持各種武器,有的在磨劍,有的在調整盔甲。戰馬則被喂食和裝備,準備投入戰鬥。畫面的氣氛嚴肅而專注,強調了軍事準備的細節。

這幅畫的風格模仿了中國古典畫的大師古代畫家或近代畫家,通過精細的筆觸和深刻的意境展現了這個成語的内涵。畫面中的紅色印章是中國畫傳統的标志之一,增加了作品的文化感和正式性。

整體上,這幅插圖不僅展示了“厲兵秣馬”的直觀形象,也傳達了一種古樸而深邃的藝術氛圍,與成語本身的曆史背景和文化内涵相得益彰。

-

序號: 950

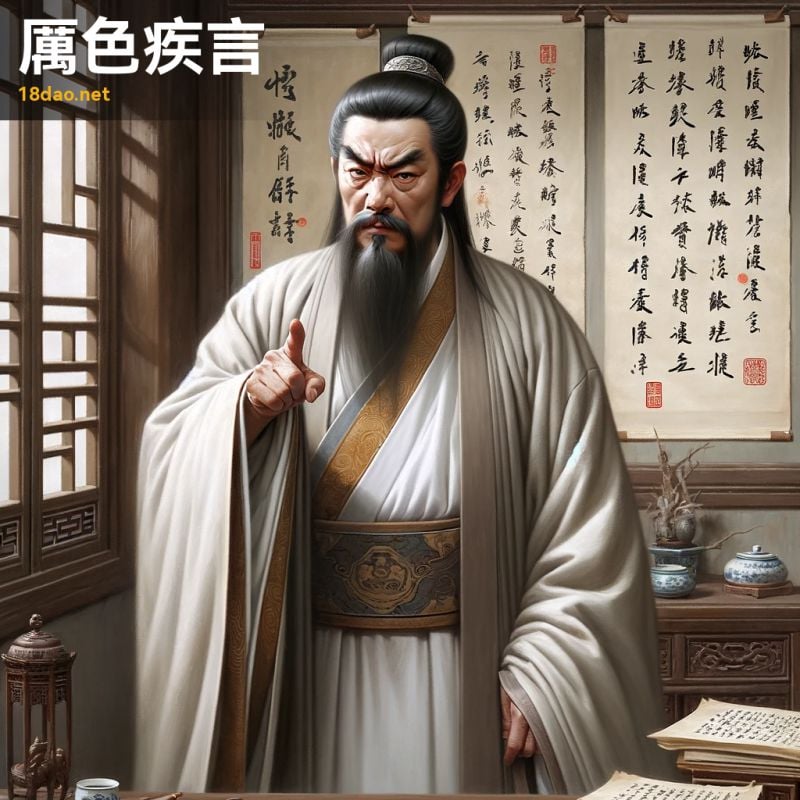

解读: 這幅插圖描繪了一個穿着傳統長袍的古代中國學者,他正嚴肅地站在典型的中國書房中。他的面容顯得嚴厲,眉頭緊鎖,似乎正在指責某人。書房裡擺滿了卷軸、書籍,以及傳統的中國畫元素。

整個場景傳達了一種嚴肅和緊張的氣氛,與“厲色疾言”這一成語非常契合。這一成語的字面意思是面色嚴厲,說話尖刻,用來形容某人态度嚴厲,說話直率。

畫面的風格受到了古代畫家和近代畫家畫風的啟發,展示了細膩的筆觸和微妙的色彩搭配。圖畫一角還有一個小巧雅緻的紅色印章,增加了畫作的古典韻味。

這幅插圖與“厲色疾言”這一成語的聯系在于,它成功捕捉了成語中描述的嚴肅和直率的氣質。畫中人物的面容和姿态傳達了權威和嚴厲,而書房的布置則體現了傳統的文化背景。

整體上,這幅畫完美地表現了成語的内涵,同時也展現了中國古典文化的嚴肅性。

-

序號: 951

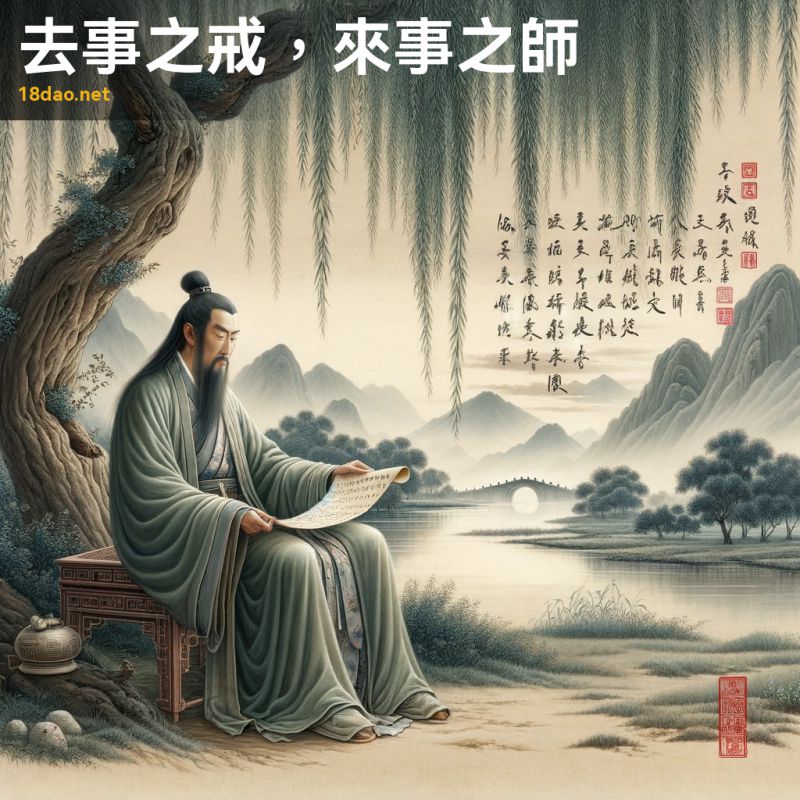

解读: 此圖展現了一位古代中國學者坐在柳樹下,面前放着一卷展開的書卷,象征着從過去的經曆中學習。學者身着傳統長袍,面帶沉思表情。背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈、流淌的河流和一座橋,代表着人生的旅途和持續的學習。

這幅畫的風格受到古代畫家和近代畫家的啟發,用柔和的筆觸和柔和的色彩捕捉了深度和甯靜感。畫面一角有一個小紅印章。

這幅圖與成語“去事之戒,來事之師”之間的聯系在于,它傳達了從過去的經驗中學習并以此為未來行動的指導的主題。成語“去事之戒,來事之師”字面意思是把過去的事情作為警戒,把未來的事情當作老師。這反映了一種深思熟慮和從經驗中吸取教訓的态度,正如圖中的學者沉浸在書卷的學習中,從曆史中尋求智慧指導未來。

整個畫面營造了一種沉穩、深邃的氛圍,與成語所蘊含的哲理和教誨完美契合。

-

序號: 952

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“去如黃鶴”。在畫面中,我們看到壯觀的黃鶴樓聳立在長江邊,周圍有幾隻鶴飛翔。

整個場景采用了傳統的中國畫風格,有着古代畫家或近代畫家藝術作品的風格特點。細膩的筆觸捕捉了古老建築的精緻和周圍自然景觀的美麗。

在這幅畫中,黃鶴樓的雄偉和飛翔的鶴象征着成語“去如黃鶴”的含義。這個成語源自古代詩人崔颢的《黃鶴樓》,詩中描述了黃鶴一去不複返的情景,用來比喻人或事物離去後很難再回來。畫面中黃鶴樓的恢宏與鶴的飄逸飛翔,共同傳達了這種遙遠和不可複得的意境。

此外,畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和傳統感,同時也是對古典中國畫傳統的一種緻敬。

整體而言,這幅畫不僅展現了中國古典文化的深刻内涵,也體現了成語“去如黃鶴”的寓意。

-

序號: 953

解读: 這幅插圖展現了成語“去草絕根”的形象化表達。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人正專心緻志地從地面上拔除雜草,确保連根拔起。背景是一個甯靜的中國古典山水,遠山、清空,營造出一種平和而深遠的氛圍。

這幅畫的藝術風格受到了古代畫家的啟發,采用了水墨技法和微妙的色彩處理。在畫面的一角,還有一個紅色的印章,為作品增添了一種真實而古樸的觸感。

“去草絕根”這一成語本意是指徹底清除雜草,連根拔起,比喻徹底消滅禍根或敵人,不留後患。這幅畫中的場景和動作,恰如其分地表現了這一成語的内涵。

通過形象地描繪拔除雜草的動作,暗示了消除問題的決絕與徹底,這與成語的深層含義相呼應。

-

序號: 954

解读: 這幅插圖體現了成語“去邪歸正”的深刻含義。圖中展現了一位身着古代中國服飾的人物,他正在從一條黑暗、陰森的小路上邁步而出,這條路上布滿了帶刺的枝條和令人不安的陰影,象征着邪惡或誤入歧途的生活方式。而他正走向一條明亮、開闊的道路,道路兩旁開滿了盛開的花朵,遠處是甯靜優美的景色,代表着回歸正道和正義。

這幅畫的風格仿照了古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了經典中國藝術的精髓。

整個畫面既傳達了成語的寓意,又展現了中國傳統繪畫的深邃和古樸。畫面一角的小紅印章,為作品增添了一抹傳統的韻味,也是中國古典藝術作品的典型标志。

-

序號: 955

解读: 這幅圖描繪了一片竹林,其中的竹子高低不一,生長姿态各異,象征着“參差不一”這一成語。此成語形容事物或人的不同,高低、長短、大小、水平等方面都有差異。在圖畫中,竹子的不同高度和形态正好體現了這種多樣性和非一緻性。

畫風仿古代畫家或近代畫家,通過細膩的筆觸和甯靜的自然背景展現了古典中國畫的韻味。色彩以低調的綠色和大地色調為主,營造了一種古樸而深邃的感覺。畫面中還加入了一個小巧的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術感。

整體上,這幅畫通過展現自然之美和多樣性,完美诠釋了“參差不一”的含義。

-

序號: 956

解读: 這幅圖描繪了一個竹林,竹子的高矮不一、粗細各異,正好體現了“參差不齊”這個成語。在中國傳統文化中,“參差不齊”形容事物之間高低、長短、大小等不一緻,彼此之間缺乏均衡。這幅圖中的竹子,有的高聳入雲,有的矮小粗糙,形成鮮明的對比。

在畫風上,這幅作品模仿了古代畫家的風格,運用了精細的筆觸和甯靜的自然背景,以及綠色和棕色的微妙色彩搭配。盡管竹子生長不均,但整體上仍呈現出一種和諧之美,象征着即使在不平等的條件下,自然界和社會中也能尋找到一種平衡和諧。

畫面角落的小紅印章,是傳統中國畫作中常見的簽名方式,增添了一抹文化氣息和藝術價值。

通過這幅畫,我們可以感受到“參差不齊”不僅是對自然界多樣性的生動描繪,也反映了社會和文化中的多元與包容。

-

序號: 957

解读: 這幅圖描繪了成語“參殺人”的場景。在中國傳統文化中,“參殺人”是指諸葛亮在《三國演義》中借助天象來威吓孫權的使者,使他們信服,不敢妄議攻打劉備。這個成語用來形容用巧妙的手段吓唬人。

圖中展現了一群穿着古代中國服飾的人圍坐在一張桌子旁,他們表情各異,有的關注,有的好奇,有的沉思。

整個場景的氛圍非常嚴肅,反映出決策的重大性。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫技法,注重細膩的水墨渲染和細緻的筆觸。畫作角落的小紅印章作為簽名,增添了一抹傳統藝術的韻味。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“參殺人”中所蘊含的深刻意義,即以智慧和策略在緊張的政治局勢中取得心理上的優勢。

-

序號: 958

解读: 這幅插圖展現了中國成語“反掌之易”的意境。在畫面中,一位學者身穿傳統漢服,坐在甯靜的湖邊柳樹下。他正輕松地翻轉着手掌,象征着事情的簡易和輕松。背景是典型的中國古典風景,迷蒙的山巒和緩緩流動的河水增添了一份靜谧與深邃。

整個畫風模仿了古代畫家或近代畫家的中國水墨畫風格,體現了中國畫的古樸與深遠。成語“反掌之易”字面意思是翻轉手掌一樣容易,比喻事情非常簡單,輕而易舉就可以做到。在這幅畫中,學者輕松翻手的動作恰如其分地傳達了這一含義,而古色古香的環境則襯托出中國古典文化的底蘊。這幅畫在某個角落還有一個紅色的印章,為作品增添了一份傳統的韻味。

-

序號: 959

解读: 此幅畫作體現了成語“反躬自省”的深刻含義。在畫中,一位古代學者身着傳統漢服,靜坐在甯靜的園林中,面向一池平靜的荷花池深思。荷花象征着自我反省和内心的平和,而學者的姿态和表情傳達出深度的内省和反思。畫面背景中的小亭子增添了和諧與平衡的感覺。此畫不僅捕捉了成語“反躬自省”的精神,即通過深入的自我反思來恢複秩序和平衡,也巧妙地運用了中國傳統繪畫的元素來表達這一概念。

畫風仿古代畫家與近代畫家,傳達出古樸而深邃的感覺,展現了中國古典文化的嚴肅性和美學價值。畫作角落的紅色印章更是點睛之筆,增添了作品的真實性和傳統韻味。

-

序號: 960

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“反死回生”,意為從死亡的邊緣奇迹般地恢複生命。在畫面中,我們看到一位穿着傳統漢服的古代中醫,正專注地給一位病危的患者施用草藥。這位患者躺在華麗的床上,面露微笑,膚色恢複健康,顯現出生命的複蘇迹象。背景是一個典型的中藥房,架子上擺放着各種藥材和卷軸。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的藝術風格,傳遞出深邃而古樸的感覺,與成語“反死回生”的深刻内涵相得益彰。畫面中的細節,如醫生的專注、患者的微笑和康複迹象,以及那些傳統中藥材,共同描繪出了從絕望中恢複生機的奇迹。此外,畫角的紅色印章增添了作品的傳統感和真實性,強調了中國古典文化的重要性。

通過這幅插圖,我們不僅能感受到成語本身的意境,還能欣賞到傳統中國畫的美學特色。

-

序號: 961

解读: 這幅插圖展現了中國成語“反求諸己”(Fan Qiu Zhu Ji)的意境。在畫中,一位身着傳統服飾的儒士,在其安靜的書房中沉浸在自我反省之中,這通過他凝視鏡子的動作象征性地表現出來。鏡子不僅反映了他的面容,也象征着對内心的深入思考。書房内布置着典型的中國古典元素,如卷軸、木制書桌和傳統裝飾,營造出一種甯靜而深沉的氛圍。畫面的一角還印有紅色印章,這是中國古典藝術的典型标志,象征着作品的真實性和傳統。

整體畫風呈現出古代畫家或近代畫家的風格,體現了一種樸素而深邃的審美感

。

-

序號: 962

解读: 這幅插圖呈現了成語“反求諸身”的核心意涵。在畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統的中國服飾,正在鏡子前深入地反省自己。他的表情專注而内省,寓意着自我審視和内心的反思。這個場景被簡潔而甯靜的環境所包圍,進一步強調了反思和自省的主題。“反求諸身”這個成語的意思是指反過來求諸于自己,就是說要把别人對自己的要求反過來加諸于自己,從而達到嚴格要求自己的目的。畫面中學者對着鏡子的動作,恰恰體現了這一點,他通過鏡子這一媒介,象征性地對自己進行審視和反思。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與成語的傳統文化背景相契合。畫面角落的紅色印章,增添了作品的真實性和文化深度。

通過這樣的視覺表現,插圖不僅展現了成語的字面意義,也深入表達了其内在的哲理和精神實質。

-

序號: 963

解读: 這幅插圖展現了成語“反老成童”的意境。圖中,一位身穿傳統中國服飾的老人正在逐漸轉化為一個孩童,象征着重返青春的奇迹。這一變化寓意着老年人恢複童年的活力和純真,反映了對逆轉衰老、返老還童的向往。畫面的背景是典型的中國古典山水,展現出一種恬靜而永恒的美感。山巒起伏,樹木蒼翠,河流蜿蜒,與前景中的人物形成了和諧的對比。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了細膩的筆觸和微妙的水墨渲染。畫面一角的紅色印章是中國藝術中的經典元素,為作品增添了一抹鮮明的文化特色。

整體上,這幅畫不僅表達了成語的深層含義,也呈現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 964

解读: 這幅插圖描繪了“反老為少”的成語主題,采用了古代畫家和近代畫家風格的古典中國畫。圖中展示了一位老者逐漸轉變為年輕版本的自己,體現了青春與活力的本質。這種轉變既微妙又優雅,老年人仿佛在夢幻般的方式中褪去歲月的痕迹。圍繞着這個人物,自然元素如盛開的花朵或升起的太陽象征着重生與新的開始。

整個作品色調和諧、甯靜,營造出一種超脫時間的平和感覺。畫面的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的古典美感和正式感。這幅畫直觀地傳達了“反老為少”成語的含義,即通過某種方式恢複青春,重獲年輕的狀态。成語本身寓意着逆轉時光的奇迹,或比喻人通過努力煥發出勃勃生機。

通過古典畫風的呈現,這幅插圖不僅表達了成語的字面意義,還深刻地展現了中華文化對時間、年齡和自然的哲學思考。

-

序號: 965

解读: 這幅插圖生動地展現了“反老還童”這一成語的内涵。圖中描繪了一位老人逐漸轉變為年輕人的景象,象征着返老還童、逆轉衰老的過程。從一側的老年人,面帶皺紋、頭發花白,到另一側的年輕人,充滿活力與生機,這一細膩的轉變體現了生命的自然循環和重獲新生的美好寓意。畫面背景甯靜,自然元素如樹木和流水寓意生命的循環與變遷,增強了作品的深刻内涵。

畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的風格,用細膩的筆觸和對現實與藝術的完美平衡,表現了這一傳統中國文化中的深刻主題。作品一角的小型紅色中國傳統印章,為藝術品增添了一份真實感和傳統的韻味。

-

序號: 966

解读: 這幅插圖展現了中國成語“反脣相攻”的寓意。圖中展示了兩個代表不同王國的人物,他們站在對方面前,面露憤怒和對抗的誇張表情。這種姿态象征着成語中所隐含的相互攻擊和沖突。背景是典型的中國古典山水畫風格,有着柔和的山脈和平靜的河流,與緊張的前景形成鮮明對比。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家的風格,注重表現力強烈的筆觸和柔和的色彩。畫面一角還有一個紅色的印章。這幅畫反映了“反脣相攻”的成語意義,即雙方互相指責和攻擊,像嘴唇和牙齒相互咬合一樣,形象地表現了沖突和對立的局面。

通過古典中國畫的手法,這幅作品不僅表達了成語的直接含義,還傳達了一種古樸而深邃的藝術感受。

-

序號: 967

解读: 這幅插圖展現了成語“反脣相稽”的含義。成語“反脣相稽”出自《左傳·定公十四年》,原意是指辯論時互相反駁,後泛指互相指責或相互攻讦。在這幅圖中,我們看到兩位身着傳統中國服飾的男子,面對面站立,一人正怒目而視,似乎在激烈指責對方。另一人則帶着諷刺的微笑,似乎在機智地回應或譏諷對方。這正體現了“反脣相稽”中的相互指責和辯駁的意味。背景是經典的中國山水畫風格,山峰被雲霧環繞,增添了一種深遠和神秘的氣氛。這樣的背景不僅彰顯了中國傳統藝術的美,也象征着争辯雙方如同雲霧缭繞的山峰一樣,各執一詞,難以分清是非。

整體上,這幅畫以傳統中國畫的風格呈現,包括服飾、人物表情和背景。畫面的一個角落還有一枚紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以證明畫作的真實性和作者的身份。這幅畫以其獨特的方式诠釋了“反脣相稽”這一成語,不僅體現了其中的含義,還展示了中國傳統文化的深厚底蘊。

-

序號: 968

解读: 這幅插圖展現了成語“反脣相譏”的場景。在這幅畫中,兩位古代中國學者正在幽靜的庭院裡激烈辯論。一位身着傳統漢服的學者正激動地做着手勢,面部表情顯示出挫敗感和決心的混合。與他相對的另一位學者模仿着他的姿态和表情,似乎在以諷刺的方式模仿他。這幅畫的背景是典型的中國園林,有柳樹、小池塘和石橋。

整個畫面風格模仿了古代畫家或近代畫家,注重細膩的筆觸和柔和、樸素的色調。在畫面的一個角落,還巧妙地放置了一個紅色的印章。此成語“反脣相譏”意味着用對方的話反過來諷刺對方。在這幅畫中,通過展現兩位學者的互相模仿和諷刺,形象地表現了這一成語的含義。

通過古典中國畫風格的運用,這幅作品不僅傳達了成語的意境,還展現了中國古典文化的深刻内涵。

-

序號: 969

解读: 這幅插圖為成語“反覆不常”提供了形象而深刻的視覺表現。在畫面中,我們看到一條河流蜿蜒穿越山谷,周圍環繞着郁郁蔥蔥的山巒。這些山巒被霧氣所籠罩,象征着變化和轉換。霧氣的不定和山巒的隐約,恰如人生的無常,難以捉摸。河水的水位明顯變化,暗示了事物本質上的不一緻性和短暫性。

畫風靈感來源于古代畫家和近代畫家,其特點是表現力強烈的筆觸和細膩的色彩漸變。這種風格在表達成語“反覆不常”的含義上,與主題完美契合。畫面上的紅色印章是對中國古典文化的尊重和緻敬,同時也為作品增添了一種正式和傳統的氣息。

通過這幅插圖,我們不僅看到了自然景觀的美麗,還感受到了成語中蘊含的哲理——事物和情況總是在不斷變化之中,沒有什麼是永恒不變的。

-

序號: 970

解读: 這幅插圖以古典中國水墨畫的形式呈現,旨在體現成語“反複無常”的内涵。畫中的河流蜿蜒曲折,流向不定,象征着不穩定和變化無常。河岸上繁茂的植被随風搖擺,每種植物的姿态都各不相同,進一步強調了不一緻性的主題。天空部分多雲,夾雜着些許晴朗的藍天,象征着在不确定中的一瞬明朗。

整個畫面傳達了一種深沉而傳統的美感,與古代畫家或近代畫家的畫風相呼應。畫角落中的小型紅色印章,增添了作品的傳統中國藝術韻味。此圖表現的是自然界中河流和植物的不同狀态,通過這些元素的變化無常來隐喻生活中的不确定性和多變性,從而與“反複無常”這一成語的含義相契合。

-

序號: 971

解读: 這幅圖描繪了成語“反邪就正”的場景。成語“反邪就正”字面意思是指反對邪惡,追求正義。在這幅畫中,一位身着傳統長袍的中國古代學者或官員,正直而堅定地站在朝堂之上,面對一群腐敗的官員或作惡者。他指着他們,象征着他對他們邪惡行為的直面和抗争。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,強調了有力的筆觸和正義感。背景簡潔,主要聚焦于人物。畫面中還巧妙地融入了一個小小的紅色印章,增添了作品的古典韻味和藝術價值。

整體上,這幅畫不僅傳達了成語的深層含義,也展示了中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 972

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“反邪歸正”的主題。圖中,一位身着傳統長袍的中國古代學者站在交叉路口。他面臨的選擇象征着成語的深刻含義:一條道路通向黑暗、陰森的森林,代表着邪惡,其中暴風雨的天空和帶刺的灌木叢暗示了不正之路的危險與困苦;而另一條道路則明亮、誘人,通向一個風景宜人的地方,那裡有盛開的花朵和平靜的河流,象征着正義與光明的道路。這位學者的神态沉思,似乎在權衡選擇,體現了人在面對道德選擇時的内心掙紮和最終向善的決心。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,通過細膩的筆觸和微妙的色彩漸變來表達這個主題。畫作中的紅色印章是傳統中國藝術作品中的一個重要元素,不僅增加了作品的審美價值,還象征着畫家的身份和作品的真實性。

通過這幅畫,我們不僅能感受到中國古典藝術的魅力,還能深刻理解“反邪歸正”這個成語背後的道德寓意,即從錯誤的道路上回頭,走向正直與光明的重要性。

-

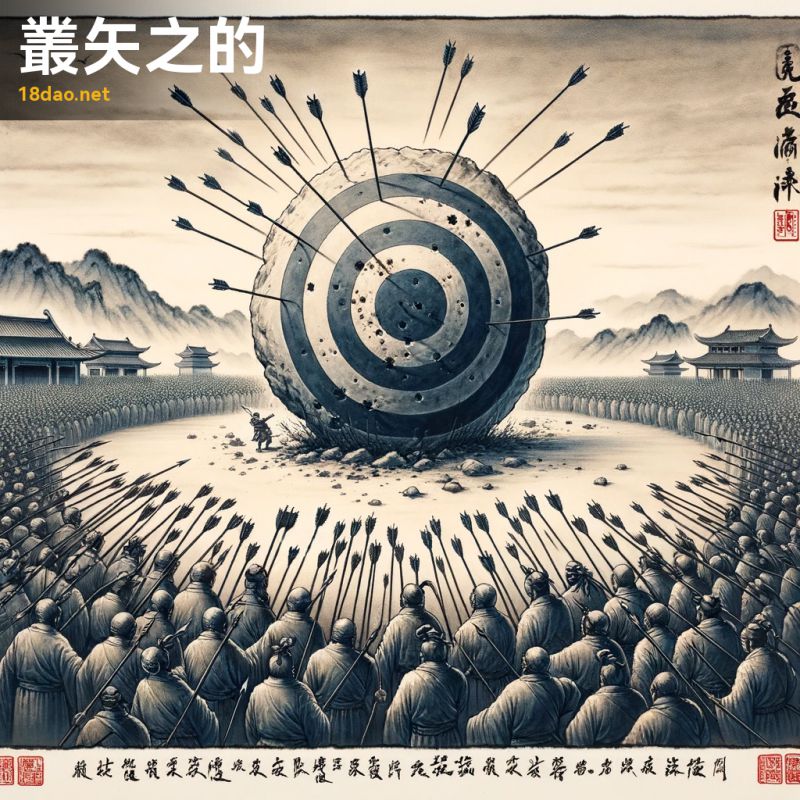

序號: 973

解读: 這幅圖描繪了中國成語“叢矢之的”的形象化表達。在畫面中,我們看到一個位于中央的大靶子,四周被衆多箭矢所圍繞。這些箭矢緊密地射入和環繞着靶子,象征着成為衆矢之的,即成為衆人批評或攻擊的焦點。

這幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫風格,展現了一種古典而深邃的藝術感。此外,在畫作的一個角落,還有一個小巧且不顯眼的紅色印章,增添了作品的真實性和文化氛圍。

通過這幅插圖,我們可以更加直觀地理解“叢矢之的”這個成語所傳達的含義:成為衆人關注和批評的中心,就像一個被衆箭射中的靶子一樣。

-

序號: 974

解读: 這幅插圖展現了成語“叢至沓來”的意境。在圖中,我們看到了一棵繁茂的大樹,樹上栖息着衆多鳥兒。這些鳥兒種類繁多,色彩各異,它們成群結隊地飛向這棵大樹,形成了一種熱鬧而混亂的氛圍。大樹的枝葉錯綜複雜,生機盎然,成為了衆鳥聚集的中心。這幅畫體現了“叢至沓來”這一成語的内涵。在漢語中,“叢至沓來”形容事物接二連三,紛至沓來,象征着事物的大量湧現或連續不斷的到來。圖中的鳥兒源源不斷地飛向大樹,正是這一成語所描繪場景的生動體現。

畫風上,我們參考了中國古典畫風,特别是古代畫家或近代畫家的作品風格。畫面的背景簡潔而甯靜,以突出繁茂的大樹和成群的鳥兒。

整體畫風傳遞了一種古樸而深邃的感覺,符合中國古典文化的審美。在畫面的某個角落,我們還細心地添加了一個紅色的印章,作為作品的簽名,同時增添了一絲傳統的韻味。

-

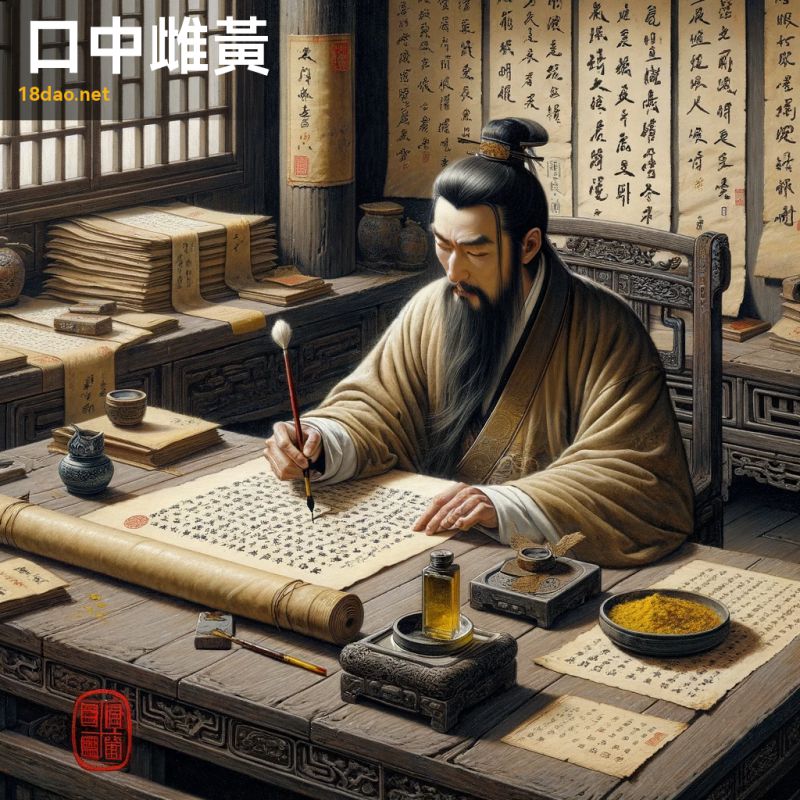

序號: 975

解读: 這幅插圖展示了一位身着古代服飾的學者,坐在書房的木桌旁。他正持筆在羊皮紙上書寫,桌上放有開啟的硯台。桌子上還有一小堆黃色礦物顔料,象征着雌黃(一種傳統用于封信和文件的材料)。畫面捕捉了學者沉思書寫的瞬間,表達了他對所寫内容的深思熟慮。這幅插圖與成語“口中雌黃”之間有着密切的聯系。該成語源于古代一種檢驗雌黃真僞的方法,即将雌黃放入嘴中,真雌黃不溶于唾液。比喻言行不一,表裡不一緻。在這幅畫中,黃色礦物顔料象征着雌黃,而學者沉思的神态則暗示了他言行之間可能存在的不一緻性。

通過這種象征性的表達,畫面傳達了成語背後的深層含義。

整幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,用細膩的筆觸和柔和的色彩表現了一個充滿古典文化氛圍的場景。畫面一角的紅色印章,增添了作品的藝術感和傳統韻味。

-

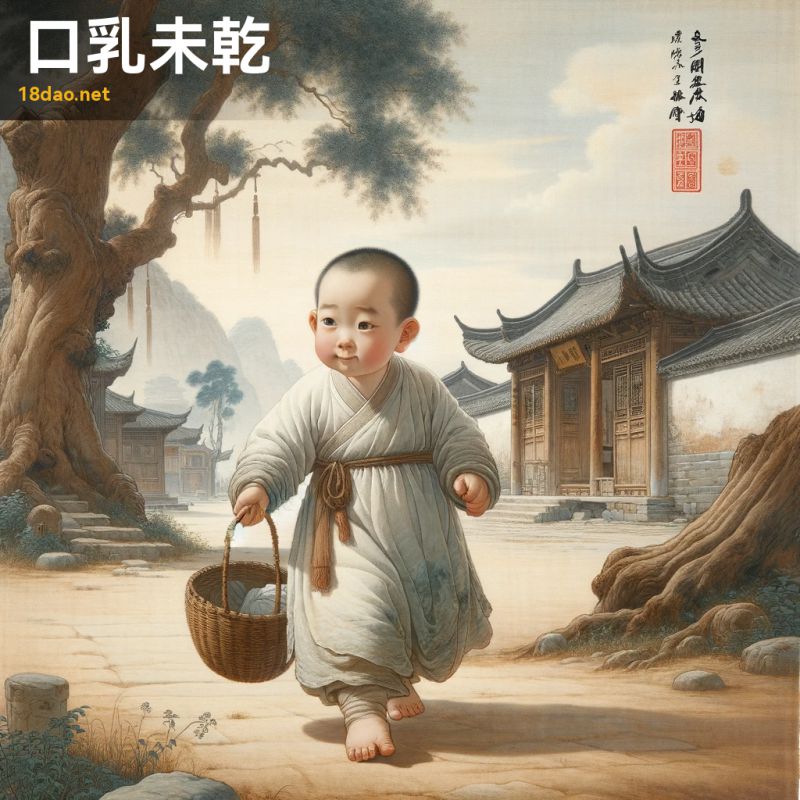

序號: 976

解读: 這幅插圖展現了一個剛剛學會走路的幼兒,身穿簡單的古代中國服飾,面帶天真無邪的表情。這代表了成語“口乳未乾”的字面意思,即嬰兒期的牛奶還未幹涸,形容年紀非常小。周圍是甯靜的鄉村景色,遠處可見傳統的中國建築和幾棵老樹,這些元素象征着古老和穩固,與幼小的孩童形成鮮明對比。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用柔和的筆觸和對自然之美的關注來呈現圖像。畫面一角的紅色印章符合傳統中國藝術的特點。

通過這幅圖,我們可以感受到成語“口乳未乾”所表達的含義:一個人年紀輕小,經驗不足,尚未成熟。此成語常用來形容尚處于成長初期的年輕人,強調其缺乏生活和社會經驗的特點。在中國古典文化中,此類成語常用來提醒人們對年輕一代的教育和培養應持有耐心和關愛。

-

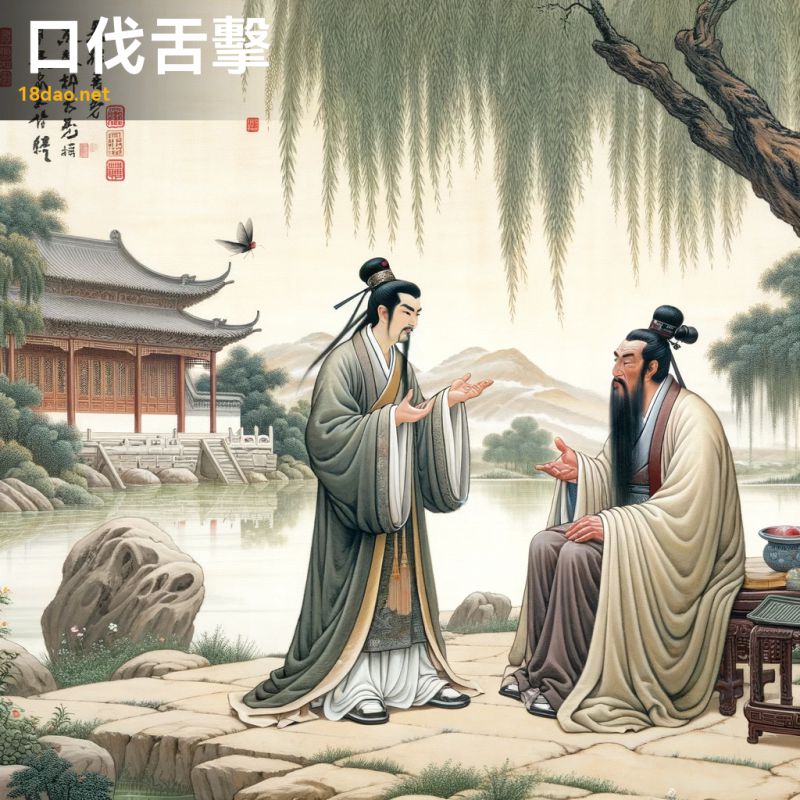

序號: 977

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“口伐舌擊”的場景。畫面中,兩位穿着傳統服飾的學者在柳樹旁的甯靜池塘邊激烈辯論。一位中年漢族學者站立着,激動地做着手勢,而另一位年長的漢族學者則平靜地坐着,以銳利的反駁回應。背景中有古代中國的建築,特點是彎曲的屋頂和遠處的山脈。

整幅畫的風格模仿了古代畫家,用柔和的筆觸着重表現了學者們的表情。成語“口伐舌擊”字面意思是用嘴巴攻擊,用舌頭擊打,比喻言辭激烈地攻擊對方。此畫正是體現了這種激烈辯論的場面,通過兩位學者的互動和表情,生動地描繪了這一成語的寓意。這樣的插圖不僅呈現了成語的字面和深層含義,也展示了中國古典文化中辯論的藝術和智慧。

-

序號: 978

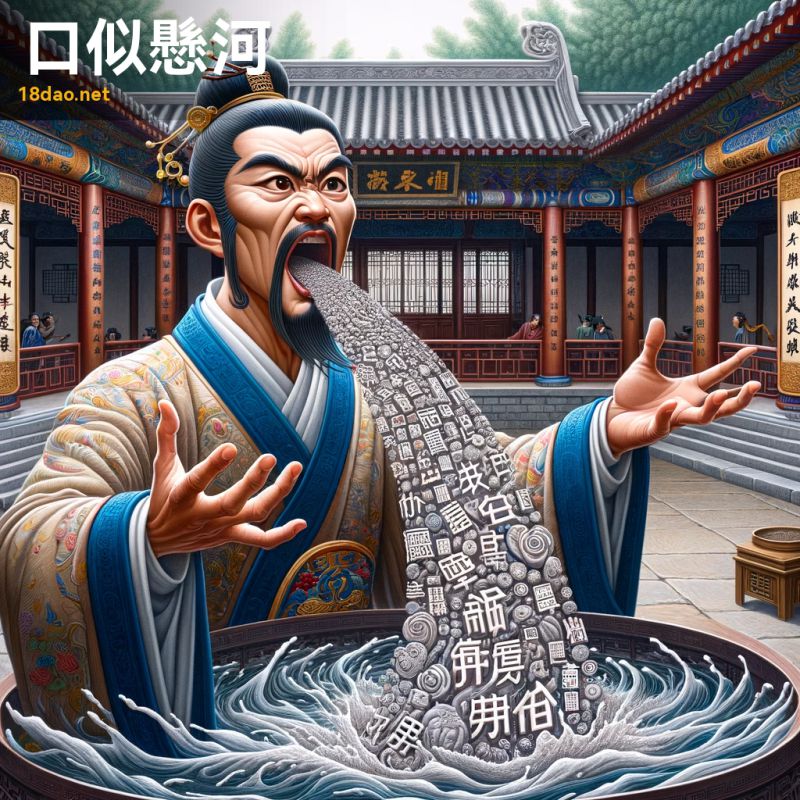

解读: 這幅圖描繪了中國古代的一個場景。圖中心是一位身穿傳統漢服的中國男子,他表情生動,正在熱情地講話。他張大嘴巴,仿佛正處于講話高潮。從他的嘴裡,有一個視覺隐喻:一條由漢字組成的“言語河流”正在流淌出來,象征着他的雄辯和不停的言語。背景是傳統的中國環境,可能是一個庭院或學者的書房,周圍有古典建築和自然元素,如樹木或池塘。

-

序號: 979

解读: 這幅插圖展現了“口出不遜”這個成語的場景。圖中,一位學者正對一位長者無禮地講話,體現了“口出不遜”(言辭無禮或出言不遜)的含義。長者身着傳統的漢服,臉上露出震驚和不悅的表情。而年輕的學者表現出傲慢的态度,站姿對抗性強,暗示了其言行的不遜。背景是簡單甯靜的風景,與緊張的人物互動形成鮮明對比。

整幅畫仿照古代畫家或近代畫家的風格,采用水墨技巧和微妙的色彩運用。畫角落有一枚紅色印章,象征着作品的真實性和正式性。這幅畫不僅直觀地展示了成語的字面意義,還通過人物的表情和姿态傳達了其中的情緒和文化内涵。

通過對古典中國畫風格的運用,這幅作品還呈現了一種古樸而深邃的美感,使成語的教育意義更加深刻。

-

序號: 980

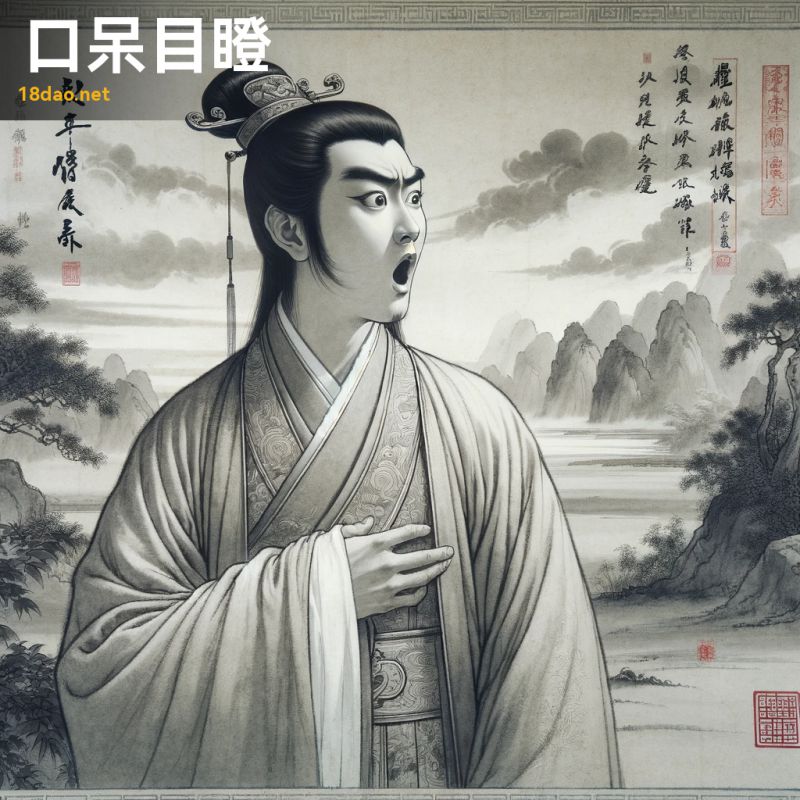

解读: 這幅圖描繪了一個穿着古代中國服飾的男子站在曆史背景中,面露驚訝之色,口呆目瞪。他的穿着暗示他可能是一位學者或官員。

背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈、樹木和一條河流,畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品。畫面采用了精細的筆觸和微妙的水墨渲染,營造出深度和寫實感。在畫面的一角,還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感。這幅畫體現了成語“口呆目瞪”的含義。在中國傳統文化中,此成語用來形容人極度驚訝或吃驚到說不出話來的樣子。畫中人物的表情和姿态完美地捕捉了這種震驚和難以置信的情感,使觀者能夠立刻聯想到這個成語。

通過古典的場景和人物造型,這幅畫不僅表達了成語的字面意思,還傳達了一種曆史和文化的深度,使其成為對中國古典文化的一種敬意。

-

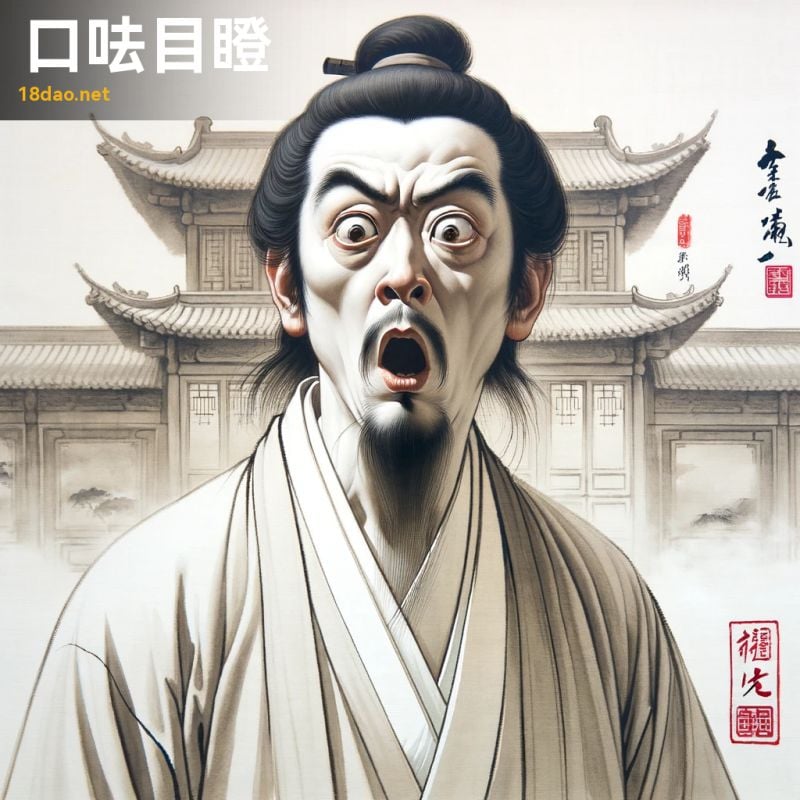

序號: 981

解读: 成語“口呆目瞪”形容人因驚訝、害怕或發呆而張大了嘴巴,瞪大了眼睛的樣子。這幅圖中,畫面主人公的表情生動地體現了這一成語的内涵。他的眼睛睜得大大的,嘴巴張得很開,表情中透露出驚訝或難以置信的情緒。

整幅畫采用了類似古代畫家的傳統中國水墨畫風格,筆觸柔和而流暢,以淡墨勾勒出人物和背景,突出了人物的表情,使整幅畫充滿了驚訝和錯愕的氛圍。畫角落的紅色印章增添了作品的古典韻味和真實感。

整體上,這幅插圖不僅準确地傳達了“口呆目瞪”的意境,也保持了古典中國畫的審美特色。

-

序號: 982

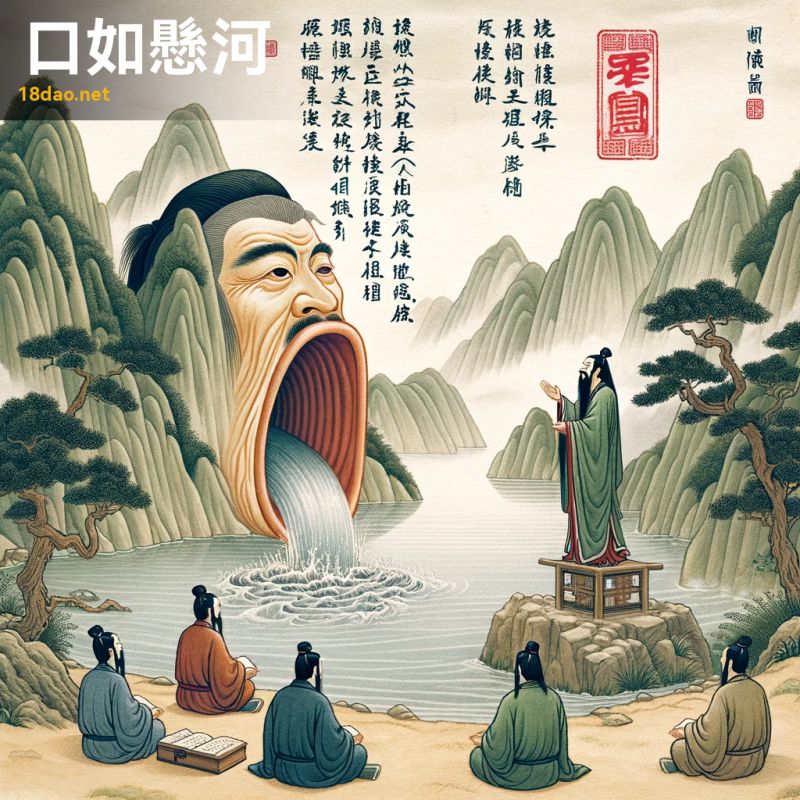

解读: 這幅插圖生動地展現了中國古典成語“口如懸河”的寓意。成語“口如懸河”字面意思是嘴巴如同懸挂的河流,比喻說話能力極強,言辭如同滔滔江水連綿不絕。在這幅畫中,我們看到一個學者站在河岸邊,正在向一群聽衆雄辯滔滔。他的嘴巴被藝術誇張地描繪成瀑布的形狀,寓意着他那強有力且富有感染力的演講。畫面背景是甯靜的中國古典山水,山脈和河流營造出一種深遠和甯靜的氛圍,與學者的雄辯形成鮮明對比。

整個作品采用傳統中國畫風格,模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫技巧,展現出一種古樸而深邃的感覺。在畫面的某個角落,我們可以看到一枚紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以标示畫家的身份或表達畫家的某種情感或寓意。這枚印章的存在,不僅增添了作品的文化氛圍,也體現了對中國古典文化的尊重。

通過這幅插圖,我們可以更加直觀地理解和感受到“口如懸河”這個成語的深層含義,以及它在中國文化中的獨特魅力。

-

序號: 983

解读: 這幅插圖展現了一個穿着傳統漢服的小孩,坐着并拿着一個小杯子。孩子的表情天真、略顯幼稚,完美體現了“口尚乳臭”這一成語的字面意義——尚未斷奶,形容人年幼無知。畫面背景是甯靜而朦胧的山景,周圍點綴着幾朵細膩的花朵,色彩柔和協調,主要采用水墨色調并略帶淡雅色彩。

整幅作品傳達出一種青春和未經世事的氛圍,與成語所暗示的天真和不成熟的含義相呼應。畫面一角的小紅印章為這幅古典中國畫風格的作品增添了一抹真實感。

-

序號: 984

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國畫風格的場景,靈感來源于成語“口快心直”。在畫中,我們看到一位身穿古代學者長袍的人物,站在一個甯靜的園林中。他表情溫暖、坦率地與一群傾聽者交談,這些傾聽者包括不同年齡段的男女,他們都身着傳統的中式服飾。畫面背景平和,有柳樹、小池塘以及遠處的寶塔。這幅畫的主題“口快心直”指的是一個人說話直率,心地坦誠,不藏心機。畫中的學者代表了這種品質,他的直率和誠實通過與人群的交流體現出來。

畫風仿古代畫家,注重細膩的筆觸和柔和的色彩。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和藝術價值。

整體上,這幅作品不僅傳達了成語的内涵,也展示了中國傳統文化中重視直率和誠實的價值觀。同時,其細膩的風格和平和的場景也與成語的意境相得益彰。

-

序號: 985

解读: 這幅插圖旨在視覺上诠釋成語“口是心非”。畫面中,我們看到一位古代中國的學者或官員,他的面部表情平和、和藹,但他的眼神卻透露出一絲狡猾或欺詐。這位人物正在與另一位看上去信任且毫無戒備的人交談。背景簡潔,主要聚焦于這兩個人物之間的互動。在細節上,畫面包含了一些暗示雙重性的微妙元素,比如不匹配表情的陰影或被隐藏的小物件,這些都巧妙地體現了“口是心非”的含義,即表面上的話語和内心的真實想法并不一緻。此外,畫面一角還有一個傳統的紅色中國印章,為作品增添了一抹古典韻味。

通過這幅插圖,我們可以感受到成語“口是心非”的深刻寓意,即表面的言辭可能掩蓋了真實的意圖或情感。這種表裡不一的主題在畫面中得到了巧妙的體現,既展示了古典中國畫的魅力,也深刻傳達了成語的内涵。

-

序號: 986

解读: 這幅插圖描繪了一個繁忙的古代中國街道場景,充分體現了“口碑載道”這一成語的含義。在畫面中,我們看到商販在售賣商品,旅行者在交流故事,學者在讨論新聞。這些元素象征着信息和聲譽的傳播,正如成語所描繪的那樣,通過口口相傳的方式,消息和聲譽在人群中迅速傳播。

整個畫面采用了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,細膩的筆觸和深邃的構圖展現了一種傳統且真實的氛圍。顔色主要使用了低調、自然的土色調,進一步強化了這種傳統感。畫面一角的紅色印章,是對中國傳統藝術的緻敬,也是藝術作品的标志性簽名。

整體而言,這幅插圖不僅展示了“口碑載道”的成語意境,還巧妙地融入了中國古典文化的精髓。

-

序號: 987

解读: 這幅插圖為成語“口若懸河”提供了一個形象的視覺诠釋。成語“口若懸河”源自于中國古代,意指說話像瀑布一樣滔滔不絕,形容人說話能力強,能言善辯。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統漢服的古代學者站在河邊,口張如同激昂演講,彷佛他的言辭就像河流一樣奔流不息。畫面背景是甯靜的山水景觀,遠山含翠,近水潺潺,典型的中國古典山水畫風格。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的藝術風格,傳達出一種古樸而深邃的感覺。使用的色彩以藍綠為主,呈現出一種平和而深遠的氛圍。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術感。

整幅作品不僅體現了“口若懸河”這一成語的寓意,也展現了中國古典文化的深刻内涵和藝術美感。

-

序號: 988

解读: 這幅圖描繪了成語“口蜜腹劍”所表達的含義。成語“口蜜腹劍”源自中國古代,意指表面上說話溫和甜蜜,但内心卻懷有惡意或險惡的打算。在這幅畫中,我們看到一位人物,面部表情溫和,似乎在說着柔和的話語,但其服飾下巧妙地隐藏着一把劍,象征着外表的和善與内心的狡詐并存。

畫風模仿了中國古典畫風,特别是古代畫家或近代畫家的風格。這種風格以細膩的筆觸和對細節的精緻表現而著稱。背景的設計簡約而優雅,使用了柔和的色調來突出主題人物。圖畫的一角還有一枚紅色的印章,為作品增添了一種傳統和真實感。

整體來看,這幅圖通過古典的中國畫風,巧妙地表達了“口蜜腹劍”的内涵,即表面的和藹可親與内心的陰險詭計的對比。

-

序號: 989

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“口蜜腹劍”的寓意。圖中展示了兩位身着古代服飾的人物,在一個典型的中國傳統環境中進行對話。一個人物面帶和煦的笑容,似乎在友好地交談,而另一個人物則認真傾聽。然而,令人察覺的細節在于,說話者的背後隐秘地握有一把小匕首,象征着虛僞和欺詐。

這幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,使用了細膩的筆觸和柔和、樸實的色調,傳達出一種古樸而深邃的美感。圖畫的某個角落還謹慎地加上了紅色的印章,為作品增添了一種正式和傳統的氣息。成語“口蜜腹劍”字面意思是口中說的甜言蜜語,肚子裡卻藏着鋒利的劍,用來形容那些表面上和藹可親,暗地裡卻陰險狠毒的人。這幅插圖恰如其分地描繪了這一寓意,通過視覺藝術生動地表達了成語的深層含義。

-

序號: 990

解读: 這幅圖描繪了成語“口誅筆伐”的場景。圖中,一位身着傳統中國服飾的學者正坐在桌前,手持毛筆,專注地在卷軸上書寫。他周圍擺放着古代書籍和卷軸,桌上還有一個硯台。學者的表情集中而堅定,象征着言語和書寫的力量。背景中隐約可見的傳統中國法庭形象,代表了正義和道德判斷的概念。

這幅畫的風格讓人聯想到古代畫家或近代畫家的作品,色彩細膩,筆觸精緻。畫面的一角還有一個紅色的印章,為作品增添了真實感。

整個畫面給人一種甯靜而深遠的感覺,反映了中國文化的深度。成語“口誅筆伐”原意指用言語和文字譴責,通常用來形容用激烈的言辭和文字攻擊不正之風或罪惡行為。這幅畫通過學者專注書寫的形象,生動地表現了這一成語的内涵,即通過文字的力量來進行道德和正義的裁判。

-

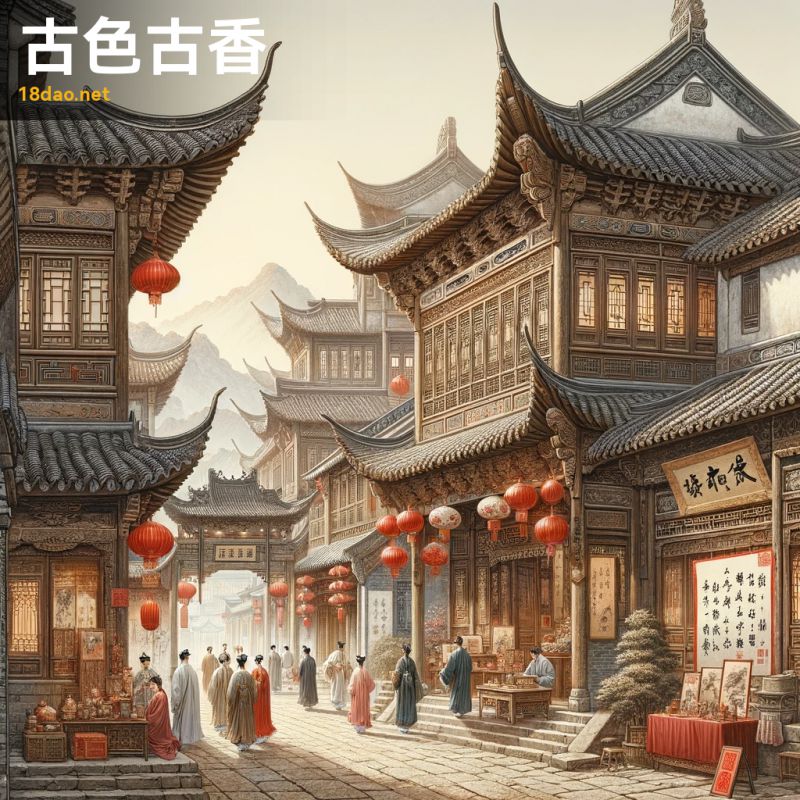

序號: 991

解读: 這幅圖描繪了“古色古香”這一成語的意境。成語“古色古香”字面意思是指古老的色彩和香氣,比喻事物或風格古樸,有古代遺風。在這幅圖中,我們看到一條充滿古典韻味的中國街道,建築風格傳統,彰顯出古代中國的建築特色。街道上的建築裝飾着精美的雕刻和紅色燈籠,增添了濃郁的曆史氛圍。街上行走的人們身着傳統的漢服,這些服飾的樣式和色彩進一步突顯出中國古代文化的獨特魅力。此外,街邊的小販正在售賣各種古董和傳統手工藝品,展現了古代工藝的精湛和細膩。

整個畫面洋溢着甯靜而深沉的曆史感和文化遺産。

整個畫面的構圖和色彩處理都充分體現了古典中國畫的風格,特别是借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術手法,展現了一種古樸而深邃的美感。畫面角落的紅色印章,不僅是藝術作品的傳統标識,也增添了一抹傳統的文化氣息。總的來說,這幅圖通過古老街道的景象、傳統服飾的人物以及街邊的古董和手工藝品,生動地诠釋了“古色古香”這一成語,讓我們仿佛穿越時空,置身于那個古色古香的時代。

-

序號: 992

解读: 這幅圖描繪了“古道熱腸”這一成語的畫面。在這幅畫中,一條古老而甯靜的小徑穿過平靜的森林,一位身着傳統漢服的旅人正在向一位疲憊的行者提供熱食。

整個場景充滿了溫暖和慷慨之情,體現了古道熱腸這一成語所象征的傳統好客和善良。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,注重柔和的筆觸和柔和的色彩。畫面一角還有一個小紅印章,增添了一種真實感。

-

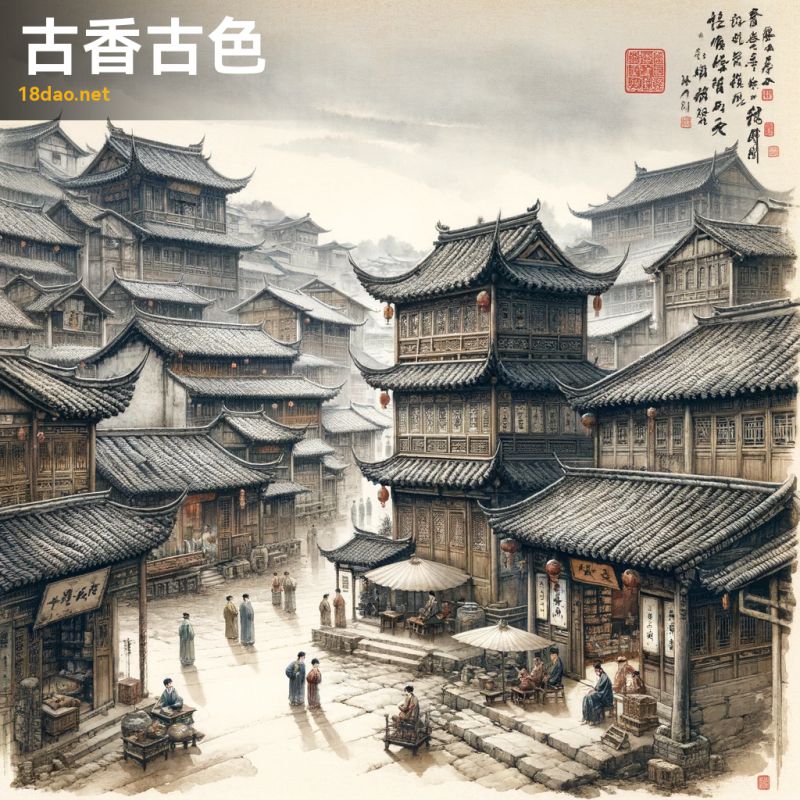

序號: 993

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“古香古色”所蘊含的意境。在這幅畫中,我們看到一個古老的中國小鎮,其建築風格典型,展現了中國古典建築的精髓,如精細的木制構造和翹起的屋頂。小鎮的街道上熙熙攘攘,人們身着曆史服飾,流露出古代生活的活力和韻味。

整個場景沉浸在一種甯靜而曆史悠久的氛圍中,充分體現了“古香古色”的意味。我們可以看到老茶館、書法店和傳統藥店等場景,這些元素共同勾勒出一幅古色古香的畫面。顔色的運用上,采用了樸素、大地色調,進一步強調了古老中國的本質。畫面的某個角落還有一個小紅印章,增添了作品的真實感和傳統美。

整體上,這幅插圖不僅生動地诠釋了“古香古色”這一成語,也展示了中國傳統文化的深厚底蘊和獨特魅力。

-

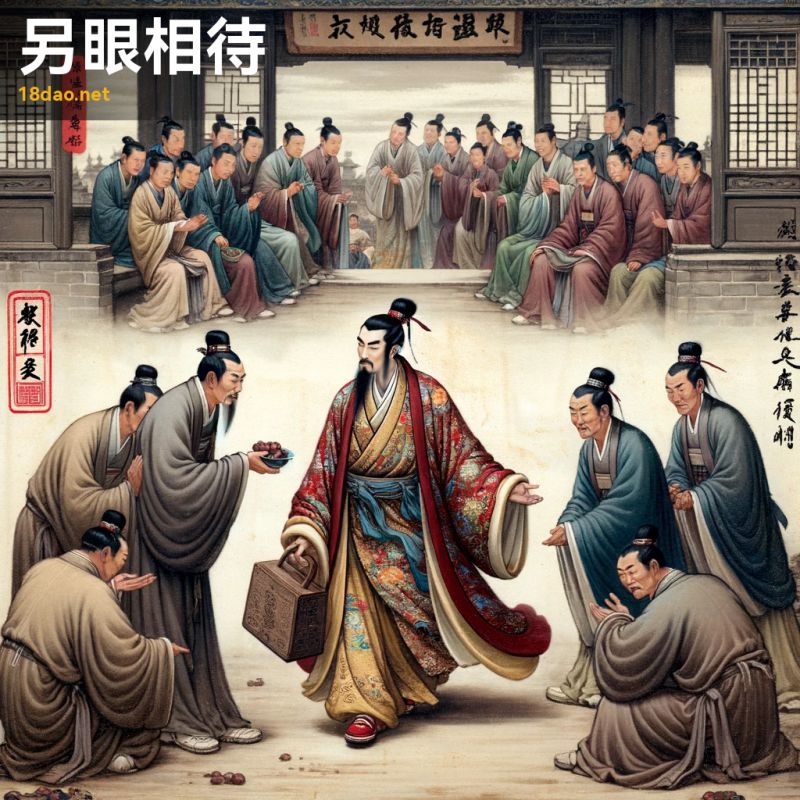

序號: 994

解读: 這幅圖描繪了成語“另眼相待”的深刻含義。在畫面中,我們看到兩個人物被截然不同的待遇。一邊是身穿華麗服飾的貴族,周圍的人對他表現出極高的尊敬和仰慕,這象征着他受到特别的偏愛。而在對比鮮明的另一邊,一位普通百姓,着樸素的衣服,被同樣的一群人忽視甚至冷漠對待。這幅畫體現了“另眼相待”這個成語的核心意義,即對不同的人展現不同的态度和待遇。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,注重細膩的筆觸和柔和的色彩。圖畫的某個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統感和真實性。

整體上,這幅作品不僅傳達了成語的含義,還體現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

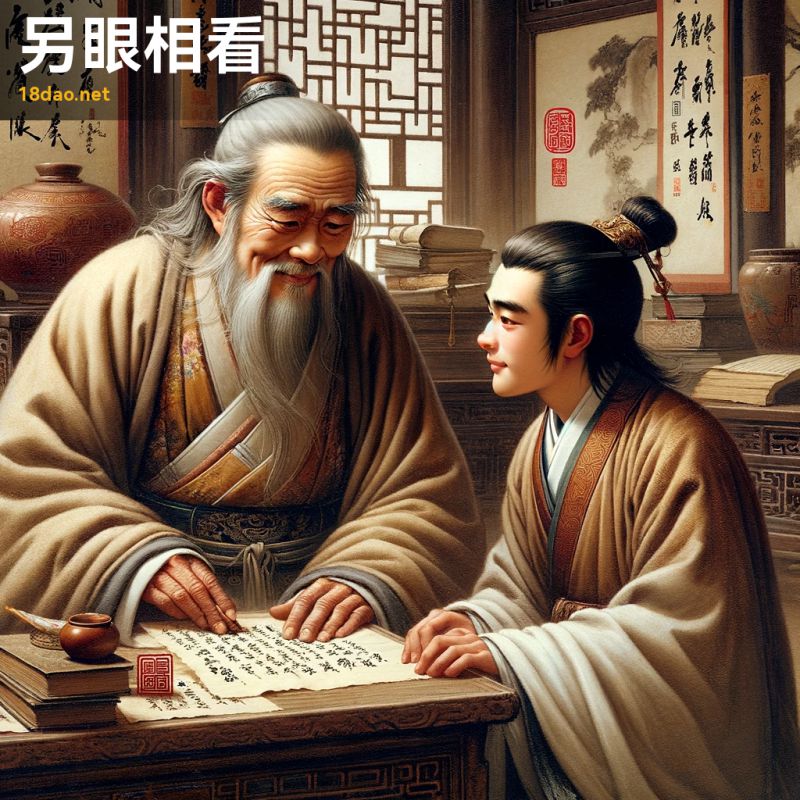

序號: 995

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“另眼相看”的内涵。畫面中,一位年長的智者,身着傳統漢服,面帶慈祥與智慧的神情,正用尊重和欽佩的目光注視着一位謙遜的年輕學者。年輕學者着裝樸素,似乎在謙卑地展示他的作品。他們所在的環境是一個充滿書籍、卷軸和水墨畫的古代中國書房,營造出一種知識追求和傳統智慧的氛圍。

這幅畫的色調柔和、大地色系,風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還巧妙地加入了一枚紅色的印章,增添了古典氣息。“另眼相看”這個成語的字面意思是用不同的眼光來看待某人或某事,通常指的是改變對某人或某事的看法,從而産生更為積極或贊賞的态度。在這幅畫中,智者對年輕學者的尊重和欽佩的目光,正是這一成語的完美體現。

通過智者的目光,我們感受到了他對年輕學者能力或潛力的重新評估和高度認可,這種态度的轉變正是“另眼相看”的精髓。

-

序號: 996

解读: 這幅圖描繪了“另眼看待”這一成語的寓意。在畫面中,一位睿智的老者站在山峰之巅,遠眺着遠方,面露沉思。他身着古代漢服,象征着智慧和洞察力。周圍的風景包括郁郁蔥蔥的山脈和流淌的河流,象征着深度和視角。

整幅畫的風格仿佛古代畫家的作品,細膩的筆觸和甯靜的氛圍都展現了畫家深厚的藝術功底。在這幅作品中,“另眼看待”意味着用不同的視角和思維方式去觀察和理解事物。老者凝視遠方,似乎在用他的智慧和經驗來洞察世界,這正是成語想要表達的核心思想。他所站立的高山,不僅是他物理上的高度,也象征着他思想上的高度和視野的廣闊。這幅畫通過古典的風格和深邃的意境,完美地诠釋了這一成語的精神。

-

序號: 997

解读: 這幅插圖展現了成語“另眼看承”的含義。在圖中,一位少女站在台上,衆人的目光都集中在她身上,而她的目光卻專注于台下的一位年輕男士。這位男士與衆不同,穿着傳統的中國古代服飾,面帶沉思與沉穩的表情。他雖然處于人群之外,卻獲得了少女的特别關注。這反映了成語“另眼看承”的本質,即用不同的眼光看待某人或某事,給予特别的重視或評價。在插圖中,其他人物的存在和環境采用了網格風格,這種表現手法強調了背景人物與主要人物之間的對比,使觀衆的注意力集中在少女和那位男士身上。少女的目光與衆不同地聚焦在這位男士身上,象征着對他的特别看重和不同于常人的評價。

整體而言,這幅圖以其獨特的視角和表現方式,生動地诠釋了“另眼看承”這一成語的深層含義。

-

序號: 998

解读: 這幅圖描繪了一個智者在樹後暗中觀察一位年輕學者的場景,生動地體現了“另眼看覷”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“另眼看覷”指的是用不同的眼光或态度看待某人或某事,通常暗含對對方有所期待或重視。畫中的智者表情沉思,象征着智慧和經驗,而年輕學者則專注于閱讀,未察覺自己被觀察。這反映出智者對年輕學者的默默關注和期望。

整個畫面在甯靜的園林背景中展開,充滿了中國古典山水畫的韻味。

整體風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,傳達出古樸而深邃的感覺。畫角的紅色印章增添了一抹傳統的韻味,使整幅作品更顯得地道和完整。

通過這樣的插圖,成語“另眼看覷”的内涵得以深刻而形象地表達出來。

-

序號: 999

解读: 這幅插圖是為了表現中國成語“另起爐竈”,意為放棄舊的方法或計劃,重新開始。圖中展示了一個身穿傳統中國服飾的人,在室外環境中決心地設置新爐竈。背景是甯靜的自然風光和古風建築,營造出一個平靜而專注的氛圍,象征着這個成語中“重新開始”的決心和意志。

整幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,特點是細膩的筆觸和微妙的色彩搭配。這種風格不僅展現了古典美學,同時也傳達了成語背後深刻的文化内涵。圖畫的一角還有一個小巧的紅色印章,為作品增添了一絲正式和傳統的氣息。

-

序號: 1000

解读: 這幅圖描繪了中國成語“另開生面”的意境。圖中展示了一位穿着古代服飾的學者,坐在書桌前,面前是一張新的紙卷,象征着新的開始和機遇。他所在的書房甯靜祥和,四周擺滿了老書,代表着舊的和熟悉的事物。窗外的場景是日出照耀下的甯靜村莊,代表着新一天的開始和新的可能性。

這幅畫的風格模仿了古代畫家,用細膩的筆觸和柔和的色彩描繪了這一場景。作品的一個角落還有一個紅色的印章,增添了一種傳統的美感。

通過這幅畫,我們可以感受到“另開生面”這一成語所傳達的意義——在舊的基礎上開辟新的局面,或在困境中找到新的出路。

整個畫面既有古樸的中國傳統文化氛圍,又富含深刻的哲理意味,完美地诠釋了這一成語的精髓。

解读: 這幅插圖是基于成語“千金一刻”所創作的。在畫面中,我們看到一個甯靜美麗的山水景緻,遠處是層疊的山巒,近處是一片平靜的湖面,反射出自然的甯靜之美。一位身着傳統漢服的讀書人坐在湖邊,全神貫注地閱讀着書籍,這象征着時間和知識的價值。

解读: 這幅插圖是基于成語“千金一刻”所創作的。在畫面中,我們看到一個甯靜美麗的山水景緻,遠處是層疊的山巒,近處是一片平靜的湖面,反射出自然的甯靜之美。一位身着傳統漢服的讀書人坐在湖邊,全神貫注地閱讀着書籍,這象征着時間和知識的價值。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“千金一擲”的含義。在畫面中,我們看到一位身穿傳統服飾的富有古代中國商人,他被各種奢侈品、金子和珠寶包圍着。最引人注目的是,他正抛出一袋金币,這一動作象征着毫不猶豫地花費大量金錢的行為。這種場景恰如其分地體現了“千金一擲”的意境,即用大量金錢去做某件事,強調了其中的豪放和不計後果。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“千金一擲”的含義。在畫面中,我們看到一位身穿傳統服飾的富有古代中國商人,他被各種奢侈品、金子和珠寶包圍着。最引人注目的是,他正抛出一袋金币,這一動作象征着毫不猶豫地花費大量金錢的行為。這種場景恰如其分地體現了“千金一擲”的意境,即用大量金錢去做某件事,強調了其中的豪放和不計後果。 解读: 這幅插圖展現了成語“千金一諾”的深刻内涵。在畫面中,一位身着傳統長袍的古代學者正鄭重其事地向一位威嚴的老者許下承諾。他們所處的環境是一個甯靜的園林,古色古香的建築、茂密的樹木和平靜的池塘共同營造了一種莊重和真誠的氛圍。這一場景反映了成語“千金一諾”的含義:即一句承諾,價值連城,強調諾言的重要性和珍貴。

解读: 這幅插圖展現了成語“千金一諾”的深刻内涵。在畫面中,一位身着傳統長袍的古代學者正鄭重其事地向一位威嚴的老者許下承諾。他們所處的環境是一個甯靜的園林,古色古香的建築、茂密的樹木和平靜的池塘共同營造了一種莊重和真誠的氛圍。這一場景反映了成語“千金一諾”的含義:即一句承諾,價值連城,強調諾言的重要性和珍貴。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“千金敝帚”的意境。畫面中,一個簡樸、磨損的掃帚被置于顯眼的前景,而背景則是一處布置精緻的傳統家居,可能暗示着一個富裕的家庭環境。這樣的對比強調了成語的含義:盡管掃帚本身可能不值錢,但在其主人眼中卻如同價值千金的寶物。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“千金敝帚”的意境。畫面中,一個簡樸、磨損的掃帚被置于顯眼的前景,而背景則是一處布置精緻的傳統家居,可能暗示着一個富裕的家庭環境。這樣的對比強調了成語的含義:盡管掃帚本身可能不值錢,但在其主人眼中卻如同價值千金的寶物。 解读: 此圖描繪了古代中國的“千金諾”(Qian Jin Nuo)場景。在畫面中,我們看到一位美麗高貴的女子,代表着此成語中的關鍵人物——女兒,她是家族中的寶貴财産,象征着千金。周圍是她的家人和媒妁,他們正在與另一個尊貴的家族協商婚姻提案。

解读: 此圖描繪了古代中國的“千金諾”(Qian Jin Nuo)場景。在畫面中,我們看到一位美麗高貴的女子,代表着此成語中的關鍵人物——女兒,她是家族中的寶貴财産,象征着千金。周圍是她的家人和媒妁,他們正在與另一個尊貴的家族協商婚姻提案。 解读: 這幅插圖呈現了中國成語“千鈞一發”的生動場景。畫面中,一位古代中國戰士在戰場上勉強躲避了一支箭。這一刻的緊張氣氛由箭矢僅僅擦過戰士頭部的細微距離體現出來,凸顯了“千鈞一發”這一成語的含義——處于極度危險的邊緣。戰士的表情集中而堅定,突顯了這一關鍵時刻的重要性。

解读: 這幅插圖呈現了中國成語“千鈞一發”的生動場景。畫面中,一位古代中國戰士在戰場上勉強躲避了一支箭。這一刻的緊張氣氛由箭矢僅僅擦過戰士頭部的細微距離體現出來,凸顯了“千鈞一發”這一成語的含義——處于極度危險的邊緣。戰士的表情集中而堅定,突顯了這一關鍵時刻的重要性。 解读: 這幅插圖是為了形象地展現成語“千頭百緒”所繪制的。在這幅作品中,我們可以看到一個繁忙的古代中國市場場景,市場上的衆多人物各自忙碌于不同的活動。這些人群和他們的活動象征着成語中提到的“千頭百緒”,即無數的思緒或問題。圖中一角還有一位智者形象,象征着理解和解決這些複雜問題的智慧。

解读: 這幅插圖是為了形象地展現成語“千頭百緒”所繪制的。在這幅作品中,我們可以看到一個繁忙的古代中國市場場景,市場上的衆多人物各自忙碌于不同的活動。這些人群和他們的活動象征着成語中提到的“千頭百緒”,即無數的思緒或問題。圖中一角還有一位智者形象,象征着理解和解決這些複雜問題的智慧。 解读: 這幅圖描繪了成語“千頭萬緒”的形象化表達。在中國古典文化中,“千頭萬緒”用以形容事情錯綜複雜、環環相扣,難以一一理清。圖中,錯綜複雜的線條穿梭于古代中國的場景之中,包括傳統建築、樹木和學者。這些線條的交織象征着無數的聯系和複雜性,正如成語所描述的情境。

解读: 這幅圖描繪了成語“千頭萬緒”的形象化表達。在中國古典文化中,“千頭萬緒”用以形容事情錯綜複雜、環環相扣,難以一一理清。圖中,錯綜複雜的線條穿梭于古代中國的場景之中,包括傳統建築、樹木和學者。這些線條的交織象征着無數的聯系和複雜性,正如成語所描述的情境。 解读: 這幅插圖展現了成語“升堂入室”的場景。圖中,一位古代學者被仆人引領進入一個雅緻的書房。學者身着傳統漢服,面露敬畏之情,體現了他對學問的尊重和渴望。仆人的引導姿勢彰顯了對學者的尊敬。書房内部陳設着典型的中國古典家具和文卷,窗外則是一座甯靜的園林,為這個場景增添了文化氛圍和深度。

解读: 這幅插圖展現了成語“升堂入室”的場景。圖中,一位古代學者被仆人引領進入一個雅緻的書房。學者身着傳統漢服,面露敬畏之情,體現了他對學問的尊重和渴望。仆人的引導姿勢彰顯了對學者的尊敬。書房内部陳設着典型的中國古典家具和文卷,窗外則是一座甯靜的園林,為這個場景增添了文化氛圍和深度。 解读: 這幅插圖展現了成語“半信半疑”的深刻含義。圖中的古代學者身着傳統服飾,站在柳樹下,一手托腮沉思,另一手持卷軸。他的表情體現了深思熟慮,似乎在對卷軸上的内容進行深入的思考,象征着信與疑的交織。背景是甯靜的山水風景,遠山和流水襯托出一種恬靜而永恒的氛圍。這種布局恰如其分地表現了成語中信與疑相半的心理狀态。

解读: 這幅插圖展現了成語“半信半疑”的深刻含義。圖中的古代學者身着傳統服飾,站在柳樹下,一手托腮沉思,另一手持卷軸。他的表情體現了深思熟慮,似乎在對卷軸上的内容進行深入的思考,象征着信與疑的交織。背景是甯靜的山水風景,遠山和流水襯托出一種恬靜而永恒的氛圍。這種布局恰如其分地表現了成語中信與疑相半的心理狀态。 解读: 這幅插圖以成語“半塗而廢”為靈感,描繪了一位古代學者在甯靜的河邊柳樹下坐着,正在作畫。但他的畫卷隻完成了一半。畫面中,畫具散亂地放置,暗示着工作的突然中斷。

解读: 這幅插圖以成語“半塗而廢”為靈感,描繪了一位古代學者在甯靜的河邊柳樹下坐着,正在作畫。但他的畫卷隻完成了一半。畫面中,畫具散亂地放置,暗示着工作的突然中斷。 解读: 這幅插圖展現了成語“半塗而罷”的寓意。在圖中,一位身着傳統漢服的學者正坐在甯靜的園林中作畫,他的畫卷上已經繪制了美麗的山川景色,但下半部分卻仍然是空白,似乎藝術家剛剛停下了手中的筆。這樣的構圖巧妙地傳達了“半途而廢”的意境,即事情進行到一半就停止了,沒有完成。

解读: 這幅插圖展現了成語“半塗而罷”的寓意。在圖中,一位身着傳統漢服的學者正坐在甯靜的園林中作畫,他的畫卷上已經繪制了美麗的山川景色,但下半部分卻仍然是空白,似乎藝術家剛剛停下了手中的筆。這樣的構圖巧妙地傳達了“半途而廢”的意境,即事情進行到一半就停止了,沒有完成。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“半就半推”,其釋義指假意推辭的樣子,最初出現于元朝王實甫的《西廂記》。圖中展示了《西廂記》中的一幕,崔莺莺和張君瑞在古典中國花園中的夜晚私會場景。崔莺莺在半推半就之下,表面推拒張君瑞,但心中已有同意的意願,情感的矛盾和猶豫在此刻被精妙捕捉。周圍環境包括典型的中國古典建築,如亭台和花園,增添了作品的傳統氛圍。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“半就半推”,其釋義指假意推辭的樣子,最初出現于元朝王實甫的《西廂記》。圖中展示了《西廂記》中的一幕,崔莺莺和張君瑞在古典中國花園中的夜晚私會場景。崔莺莺在半推半就之下,表面推拒張君瑞,但心中已有同意的意願,情感的矛盾和猶豫在此刻被精妙捕捉。周圍環境包括典型的中國古典建築,如亭台和花園,增添了作品的傳統氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“半推半就”的場景。在這幅畫中,我們看到兩位身着傳統長袍的古代學者在一個庭院裡。其中一位學者正在輕輕地向另一位推送一卷書卷或一本書,而接收者在展現出适度的猶豫和隐約的渴望之間達成了一種平衡。這種動态傳達了“半推半就”的含義,即在推辭和接受之間保持一種微妙的平衡。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“半推半就”的場景。在這幅畫中,我們看到兩位身着傳統長袍的古代學者在一個庭院裡。其中一位學者正在輕輕地向另一位推送一卷書卷或一本書,而接收者在展現出适度的猶豫和隐約的渴望之間達成了一種平衡。這種動态傳達了“半推半就”的含義,即在推辭和接受之間保持一種微妙的平衡。 解读: 這幅畫展現了成語“半文不值”的深刻内涵。圖中描繪了一位古代學者在其書房内,四周環繞着書籍和卷軸。他身着傳統漢服,面露挫敗和失望之情,正在審視一卷文字褪色、難以辨認的古卷。昏暗的房間裡隻有蠟燭的微光,更加突顯出學者的嚴肅表情。

解读: 這幅畫展現了成語“半文不值”的深刻内涵。圖中描繪了一位古代學者在其書房内,四周環繞着書籍和卷軸。他身着傳統漢服,面露挫敗和失望之情,正在審視一卷文字褪色、難以辨認的古卷。昏暗的房間裡隻有蠟燭的微光,更加突顯出學者的嚴肅表情。 解读: 這幅插圖為成語“半斤八兩”(意為“半斤與八兩”)提供了形象的表現。在圖中,我們看到一台天平,兩邊的砝碼大小相等,分别标有“半斤”和“八兩”的字樣。這象征着兩者間的等價和相等,直觀地表達了成語的含義:事物間的相似或等同,無顯著差異。

解读: 這幅插圖為成語“半斤八兩”(意為“半斤與八兩”)提供了形象的表現。在圖中,我們看到一台天平,兩邊的砝碼大小相等,分别标有“半斤”和“八兩”的字樣。這象征着兩者間的等價和相等,直觀地表達了成語的含義:事物間的相似或等同,無顯著差異。 解读: 這幅插圖展現了兩個人在傳統的中國園林中緊密相伴行走的場景,生動诠釋了成語“半步不離”。這個成語意味着兩個人關系非常親密,形影不離,正如圖中所示,這兩位身着漢服的人物在和諧的對話中彰顯着深厚的情誼和伴侶關系。他們穿行在甯靜的花園中,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠色植被和小徑,整個畫面傳達出一種平和與親密的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了兩個人在傳統的中國園林中緊密相伴行走的場景,生動诠釋了成語“半步不離”。這個成語意味着兩個人關系非常親密,形影不離,正如圖中所示,這兩位身着漢服的人物在和諧的對話中彰顯着深厚的情誼和伴侶關系。他們穿行在甯靜的花園中,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠色植被和小徑,整個畫面傳達出一種平和與親密的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“半疑半信”的精髓。成語“半疑半信”字面意思是一半懷疑,一半相信,形容對某件事或某個人的态度既不完全信任,也不完全懷疑,搖擺不定。

解读: 這幅插圖展現了成語“半疑半信”的精髓。成語“半疑半信”字面意思是一半懷疑,一半相信,形容對某件事或某個人的态度既不完全信任,也不完全懷疑,搖擺不定。 解读: 這幅插圖展現了一個學者站在他的書房裡,面前是一張隻展開了一半的卷軸。他的表情看起來困惑和沉思,似乎在思索某個難題或是在努力尋找靈感。周圍擺放着古籍、墨硯和毛筆,這些元素共同營造出一種學術氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一個學者站在他的書房裡,面前是一張隻展開了一半的卷軸。他的表情看起來困惑和沉思,似乎在思索某個難題或是在努力尋找靈感。周圍擺放着古籍、墨硯和毛筆,這些元素共同營造出一種學術氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“半籌不納”的含義。在圖中,我們看到一位身着傳統漢服的學者,坐在裝有一半竹簡的竹籃旁。竹簡象征着知識或建議,而籃子隻裝了一半,則表達了這位學者的貢獻或想法隻被部分接受或認可的意境。

解读: 這幅插圖展現了成語“半籌不納”的含義。在圖中,我們看到一位身着傳統漢服的學者,坐在裝有一半竹簡的竹籃旁。竹簡象征着知識或建議,而籃子隻裝了一半,則表達了這位學者的貢獻或想法隻被部分接受或認可的意境。 解读: 此圖展現了“半路修行”這一成語的意境。圖中,一位中年道士在山路上修行,他的表情嚴肅,周圍是茂密的森林和崇山峻嶺,營造出一種平和而遠古的氛圍。

解读: 此圖展現了“半路修行”這一成語的意境。圖中,一位中年道士在山路上修行,他的表情嚴肅,周圍是茂密的森林和崇山峻嶺,營造出一種平和而遠古的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統服裝的老者,站在一座古老小廟的門口。他手持一本書,好奇地望向廟宇,象征着晚年開始新的學習或旅程。廟宇周圍環繞着茂密的綠色植被和遠處的山脈,營造出一種甯靜而深思的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統服裝的老者,站在一座古老小廟的門口。他手持一本書,好奇地望向廟宇,象征着晚年開始新的學習或旅程。廟宇周圍環繞着茂密的綠色植被和遠處的山脈,營造出一種甯靜而深思的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“半途而廢”的畫面。圖中一位身着古代中國服飾的旅行者,疲憊地坐在未完成的道路旁,周圍散落着鏟子和磚塊。他的表情中流露出遺憾和疲憊,顯現了開始了一件事情卻沒有堅持到底的情景。背景是甯靜的鄉村景色,遠處的山脈和平靜的河流象征着未完成的旅程。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“半途而廢”的畫面。圖中一位身着古代中國服飾的旅行者,疲憊地坐在未完成的道路旁,周圍散落着鏟子和磚塊。他的表情中流露出遺憾和疲憊,顯現了開始了一件事情卻沒有堅持到底的情景。背景是甯靜的鄉村景色,遠處的山脈和平靜的河流象征着未完成的旅程。 解读: 這幅插圖描繪的是成語“卓錐之地”的意象。成語“卓錐之地”源自《漢書·王莽傳》,原文為“天下匈奴烏孫,獨占卓錐之地”,意指非常狹小的地方。在這幅畫中,我們看到一個巍峨的山峰聳立在雲霧之中,山峰的宏偉與堅固象征着力量和堅定。畫面中央的一小塊土地上站着一位學者,他仰望着高山,代表着在有限的空間裡追求偉大。

解读: 這幅插圖描繪的是成語“卓錐之地”的意象。成語“卓錐之地”源自《漢書·王莽傳》,原文為“天下匈奴烏孫,獨占卓錐之地”,意指非常狹小的地方。在這幅畫中,我們看到一個巍峨的山峰聳立在雲霧之中,山峰的宏偉與堅固象征着力量和堅定。畫面中央的一小塊土地上站着一位學者,他仰望着高山,代表着在有限的空間裡追求偉大。 解读: 這幅圖描繪的是“南山之壽”,一句中國成語,源自于《論語·泰伯》。此成語用來形容壽命很長,如同南方的山一樣永恒不變。在畫面中,我們看到南山(南山)雄偉壯觀,峰巒疊嶂,樹木蔥郁,流水潺潺。這樣的景緻不僅展現了大自然的甯靜和深邃,而且傳遞出一種超越時間的美感,象征着長壽和恒久。

解读: 這幅圖描繪的是“南山之壽”,一句中國成語,源自于《論語·泰伯》。此成語用來形容壽命很長,如同南方的山一樣永恒不變。在畫面中,我們看到南山(南山)雄偉壯觀,峰巒疊嶂,樹木蔥郁,流水潺潺。這樣的景緻不僅展現了大自然的甯靜和深邃,而且傳遞出一種超越時間的美感,象征着長壽和恒久。 解读: 這幅插圖描繪的是中國古代風景,與“南山捷徑”這一成語密切相關。畫面展現了一條陡峭狹窄的小路蜿蜒穿過郁郁蔥蔥的山巒,幾位行者正在努力攀登。

解读: 這幅插圖描繪的是中國古代風景,與“南山捷徑”這一成語密切相關。畫面展現了一條陡峭狹窄的小路蜿蜒穿過郁郁蔥蔥的山巒,幾位行者正在努力攀登。 解读: 這幅插圖展現了成語“南柯一夢”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者正沉睡在一棵茂盛的大樹下,旁邊是一個小亭子。這位學者的夢境非常生動,夢中出現了宮殿、花園和官員,象征着他經曆的夢幻般短暫的世界。這幅畫采用了樸素而深沉的色彩,反映出傳統中國畫的美學特點。

解读: 這幅插圖展現了成語“南柯一夢”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者正沉睡在一棵茂盛的大樹下,旁邊是一個小亭子。這位學者的夢境非常生動,夢中出現了宮殿、花園和官員,象征着他經曆的夢幻般短暫的世界。這幅畫采用了樸素而深沉的色彩,反映出傳統中國畫的美學特點。 解读: 這幅圖描繪了“南柯夢”的成語。在這個成語中,"南柯"是一個地名,而"夢"指的是一場夢境。

解读: 這幅圖描繪了“南柯夢”的成語。在這個成語中,"南柯"是一個地名,而"夢"指的是一場夢境。 解读: 這幅插圖展現了成語“南腔北調”的寓意。圖中描繪了來自中國不同地區的人物,他們身着各自地區特色的服裝,代表着中國文化的多樣性。南方的人物正在演奏傳統的中國樂器,如古琴,而北方的人物則在唱歌,體現了“南腔北調”這一成語的含義。背景巧妙地融合了南北景緻,南方的郁郁蔥蔥的花園與北方的峻嶺山川相得益彰,表現出中國南北方文化的和諧統一。

解读: 這幅插圖展現了成語“南腔北調”的寓意。圖中描繪了來自中國不同地區的人物,他們身着各自地區特色的服裝,代表着中國文化的多樣性。南方的人物正在演奏傳統的中國樂器,如古琴,而北方的人物則在唱歌,體現了“南腔北調”這一成語的含義。背景巧妙地融合了南北景緻,南方的郁郁蔥蔥的花園與北方的峻嶺山川相得益彰,表現出中國南北方文化的和諧統一。 解读: 此插圖呈現了成語“南轅北轍”的場景。畫面中,兩匹馬套在一輛戰車上,卻被錯誤地朝相反方向驅趕,象征着行動上的矛盾或相互沖突。背景為典型的中國山水,包括山巒與樹木,以甯靜而深遠的風格繪制,彰顯古典中國畫的韻味。

解读: 此插圖呈現了成語“南轅北轍”的場景。畫面中,兩匹馬套在一輛戰車上,卻被錯誤地朝相反方向驅趕,象征着行動上的矛盾或相互沖突。背景為典型的中國山水,包括山巒與樹木,以甯靜而深遠的風格繪制,彰顯古典中國畫的韻味。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“博古知今”的精髓。圖中的古風書房,書架上擺滿了古籍卷軸,一位身着漢服的老者正專心緻志地閱讀着一本古書。他的四周擺放着諸如陶器、古畫等文物,這些元素象征着與曆史的深厚聯系。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“博古知今”的精髓。圖中的古風書房,書架上擺滿了古籍卷軸,一位身着漢服的老者正專心緻志地閱讀着一本古書。他的四周擺放着諸如陶器、古畫等文物,這些元素象征着與曆史的深厚聯系。 解读: 這幅插圖展現了成語“博古通今”的深刻内涵。畫面中,一位穿着傳統中式服飾的長者學者坐在甯靜的書房裡,四周擺放着古代文物,如卷軸、陶器和舊書,這些元素象征着對古代知識的廣泛研究和深入理解。同時,學者手中的現代科技産品,如電腦或智能手機,代表着他對現代智慧的掌握和運用,象征着古今知識的融合與橋接。

解读: 這幅插圖展現了成語“博古通今”的深刻内涵。畫面中,一位穿着傳統中式服飾的長者學者坐在甯靜的書房裡,四周擺放着古代文物,如卷軸、陶器和舊書,這些元素象征着對古代知識的廣泛研究和深入理解。同時,學者手中的現代科技産品,如電腦或智能手機,代表着他對現代智慧的掌握和運用,象征着古今知識的融合與橋接。 解读: 這幅插圖展現了成語“博覽五車”的寓意。在畫面中,一位古代學者被大量的書籍包圍着,這些書籍堆積如山,形象地表現了“五車”之多,暗喻學者廣泛而深入地閱讀了大量書籍。學者身着傳統的漢服,坐在書山之中,沉思的姿态體現了他對知識的深刻理解和思考。

解读: 這幅插圖展現了成語“博覽五車”的寓意。在畫面中,一位古代學者被大量的書籍包圍着,這些書籍堆積如山,形象地表現了“五車”之多,暗喻學者廣泛而深入地閱讀了大量書籍。學者身着傳統的漢服,坐在書山之中,沉思的姿态體現了他對知識的深刻理解和思考。 解读: 這幅圖描繪了“危如壘卵”這一成語的形象。在畫面中,我們看到一堆雞蛋被小心翼翼地堆疊在一個狹窄的台面上,給人一種随時可能坍塌的感覺。這種布局恰當地傳達了成語中所蘊含的危險與不穩定之意。

解读: 這幅圖描繪了“危如壘卵”這一成語的形象。在畫面中,我們看到一堆雞蛋被小心翼翼地堆疊在一個狹窄的台面上,給人一種随時可能坍塌的感覺。這種布局恰當地傳達了成語中所蘊含的危險與不穩定之意。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“危如累卵”的形象化表達。成語“危如累卵”字面意思是像堆積的蛋一樣危險,比喻形勢極其危險,稍有不慎就會引起災禍。在插圖中,我們看到一堆蛋被小心地一層層堆砌起來,每個蛋都處在微妙的平衡之中,象征着極度的不穩定和風險。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“危如累卵”的形象化表達。成語“危如累卵”字面意思是像堆積的蛋一樣危險,比喻形勢極其危險,稍有不慎就會引起災禍。在插圖中,我們看到一堆蛋被小心地一層層堆砌起來,每個蛋都處在微妙的平衡之中,象征着極度的不穩定和風險。 解读: 這幅插圖表現了成語“危于累卵”。圖中,我們看到一個人站在古典中國建築旁,他的面前放着一排擺放得非常細緻和脆弱的蛋。這些蛋的排列方式給人一種随時都可能倒塌的感覺,象征着極高的危險和不穩定性。

解读: 這幅插圖表現了成語“危于累卵”。圖中,我們看到一個人站在古典中國建築旁,他的面前放着一排擺放得非常細緻和脆弱的蛋。這些蛋的排列方式給人一種随時都可能倒塌的感覺,象征着極高的危險和不穩定性。 解读: 這幅圖描繪了成語“危於重卵”的意象。在畫中,我們看到一堆精巧而不穩定地堆疊在一起的雞蛋,形成了一個搖搖欲墜的高塔。每個雞蛋都代表了這個成語所暗示的脆弱性和不穩定性。這些雞蛋被描繪成處于極其危險和不穩定的狀态,就像古代的成語所描述的那樣。

解读: 這幅圖描繪了成語“危於重卵”的意象。在畫中,我們看到一堆精巧而不穩定地堆疊在一起的雞蛋,形成了一個搖搖欲墜的高塔。每個雞蛋都代表了這個成語所暗示的脆弱性和不穩定性。這些雞蛋被描繪成處于極其危險和不穩定的狀态,就像古代的成語所描述的那樣。 解读: 這幅圖描繪了成語“危如累卵”的場景。成語“危如累卵”源自《左傳·僖公二十三年》,意思是形容形勢非常危險,就像疊放的蛋一樣,稍有不慎就會破裂。在這幅圖中,我們可以看到一堆蛋,每個蛋都小心翼翼地疊在另一個上面,象征着極度脆弱和風險的情況。

解读: 這幅圖描繪了成語“危如累卵”的場景。成語“危如累卵”源自《左傳·僖公二十三年》,意思是形容形勢非常危險,就像疊放的蛋一樣,稍有不慎就會破裂。在這幅圖中,我們可以看到一堆蛋,每個蛋都小心翼翼地疊在另一個上面,象征着極度脆弱和風險的情況。 解读: 這幅圖描繪了成語“危言聳聽”的場景。在圖中,一位學者正站在學院之間,以誇張和不實的言辭吸引着周圍人群的注意。他的演講内容誇大且驚悚,引起聽衆的極端反應。這些聽衆的表情多樣,從開懷大笑到露出恐懼和驚訝的神情,生動地體現了成語中的“聳聽”二字。背景中的古典中國學院建築和環境增添了場景的傳統氛圍。

解读: 這幅圖描繪了成語“危言聳聽”的場景。在圖中,一位學者正站在學院之間,以誇張和不實的言辭吸引着周圍人群的注意。他的演講内容誇大且驚悚,引起聽衆的極端反應。這些聽衆的表情多樣,從開懷大笑到露出恐懼和驚訝的神情,生動地體現了成語中的“聳聽”二字。背景中的古典中國學院建築和環境增添了場景的傳統氛圍。 解读: 這幅插圖展現了“危言駭世”這個成語的深層含義。成語“危言駭世”意味着用尖銳、嚴厲的話語批評時局或人事,使人聽了感到驚恐。圖中的人物站在高高的懸崖上,面向波濤洶湧、烏雲密布的大海,似乎在發出警告。他的姿态和表情都流露出急切和憂慮,仿佛在用力地向世人傳遞着某種重要的信息。

解读: 這幅插圖展現了“危言駭世”這個成語的深層含義。成語“危言駭世”意味着用尖銳、嚴厲的話語批評時局或人事,使人聽了感到驚恐。圖中的人物站在高高的懸崖上,面向波濤洶湧、烏雲密布的大海,似乎在發出警告。他的姿态和表情都流露出急切和憂慮,仿佛在用力地向世人傳遞着某種重要的信息。 解读: 這幅插圖描繪了成語“危詞聳聽”的場景。在圖中,一位身着古代中國服飾的學者站在甯靜的自然景觀中,他正戲劇性地做着手勢,似乎在向一群人講述故事。周圍的人對他的話語顯得震驚或感興趣。這種表現手法恰當地傳達了成語的含義,即用誇張或令人震驚的言辭來吸引聽衆的注意。

解读: 這幅插圖描繪了成語“危詞聳聽”的場景。在圖中,一位身着古代中國服飾的學者站在甯靜的自然景觀中,他正戲劇性地做着手勢,似乎在向一群人講述故事。周圍的人對他的話語顯得震驚或感興趣。這種表現手法恰當地傳達了成語的含義,即用誇張或令人震驚的言辭來吸引聽衆的注意。 解读: 這幅圖描繪了一個古典中國風景畫,體現了“即景生情”這一成語的内涵。畫中展現了一位古代學者站在流淌的河邊,他正凝視着河岸上盛開的花朵,表現了一種對自然美景的深切感慨和情感的觸發。遠處的山脈籠罩在薄霧中,增添了畫面的深度和神秘感。

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國風景畫,體現了“即景生情”這一成語的内涵。畫中展現了一位古代學者站在流淌的河邊,他正凝視着河岸上盛開的花朵,表現了一種對自然美景的深切感慨和情感的觸發。遠處的山脈籠罩在薄霧中,增添了畫面的深度和神秘感。 解读: 這幅插圖展現了一位身着古代服飾的學者,正專心緻志地閱讀和書寫。畫中的學者坐在木桌旁,周圍擺滿了卷軸和書籍,有的展開,有的卷起。

解读: 這幅插圖展現了一位身着古代服飾的學者,正專心緻志地閱讀和書寫。畫中的學者坐在木桌旁,周圍擺滿了卷軸和書籍,有的展開,有的卷起。 解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“卷土重來”的内涵。畫面中,古代戰士們在戰場上重新集結,顯示出他們重振旗鼓、準備再次投入戰鬥的決心和活力。遠處飄揚的戰旗和滾滾塵土營造出緊張而又充滿動感的氛圍。這不僅展現了他們堅韌不拔的戰鬥精神,也象征着面對困難不屈不撓、勇于挑戰的精神。

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“卷土重來”的内涵。畫面中,古代戰士們在戰場上重新集結,顯示出他們重振旗鼓、準備再次投入戰鬥的決心和活力。遠處飄揚的戰旗和滾滾塵土營造出緊張而又充滿動感的氛圍。這不僅展現了他們堅韌不拔的戰鬥精神,也象征着面對困難不屈不撓、勇于挑戰的精神。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“卷旗息鼓”的寓意。在畫面中,我們看到一群身着傳統中國戰甲的士兵,在黃昏的甯靜戰場上,正平靜地卷起戰旗,安靜地放下戰鼓。這些動作象征着沖突的結束,傳達出和平與結束戰争的主題。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“卷旗息鼓”的寓意。在畫面中,我們看到一群身着傳統中國戰甲的士兵,在黃昏的甯靜戰場上,正平靜地卷起戰旗,安靜地放下戰鼓。這些動作象征着沖突的結束,傳達出和平與結束戰争的主題。 解读: 這幅插圖呈現了成語“原璧歸趙”的故事場景。在這個故事中,趙氏的一個家臣被秦國誣陷,秦國要求趙國用和氏璧換取他的自由。後來,秦國反悔不放人,但趙國的家臣廉頗和蔺相如智取和氏璧,使之得以歸還趙國。

解读: 這幅插圖呈現了成語“原璧歸趙”的故事場景。在這個故事中,趙氏的一個家臣被秦國誣陷,秦國要求趙國用和氏璧換取他的自由。後來,秦國反悔不放人,但趙國的家臣廉頗和蔺相如智取和氏璧,使之得以歸還趙國。 解读: 這幅圖描繪的是“厭勞喜逸”這個成語的場景。畫中展示了一位身着傳統漢服的貴族,悠閑地躺卧在一個郁郁蔥蔥的園林中。他手持扇子,表情滿足,周圍環繞着盛開的花朵和一個小池塘。遠處,他的仆人們正在忙碌地照料園林和家務。

解读: 這幅圖描繪的是“厭勞喜逸”這個成語的場景。畫中展示了一位身着傳統漢服的貴族,悠閑地躺卧在一個郁郁蔥蔥的園林中。他手持扇子,表情滿足,周圍環繞着盛開的花朵和一個小池塘。遠處,他的仆人們正在忙碌地照料園林和家務。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“厲兵秣馬”的畫面。成語“厲兵秣馬”意味着為戰争做準備,字面上的含義是磨練士兵、喂養戰馬。在這幅作品中,我們看到一群穿着傳統中國盔甲的士兵在磨練他們的武器,這象征着他們正在為即将到來的戰争做準備。同時,幾匹戰馬被喂養和照顧,它們看起來強壯而健康,預示着充分的戰鬥準備。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“厲兵秣馬”的畫面。成語“厲兵秣馬”意味着為戰争做準備,字面上的含義是磨練士兵、喂養戰馬。在這幅作品中,我們看到一群穿着傳統中國盔甲的士兵在磨練他們的武器,這象征着他們正在為即将到來的戰争做準備。同時,幾匹戰馬被喂養和照顧,它們看起來強壯而健康,預示着充分的戰鬥準備。 解读: 這幅插圖是對“厲兵秣馬”這個成語的視覺诠釋。成語“厲兵秣馬”源自中國古代,字面意思是磨快(厲)武器和喂養(秣)戰馬,比喻充分準備戰争或行動。這幅畫中,我們可以看到一個古代戰場的場景,許多士兵和戰馬正在為即将到來的戰鬥做準備。士兵們穿着不同的古代中國盔甲,手持各種武器,有的在磨劍,有的在調整盔甲。戰馬則被喂食和裝備,準備投入戰鬥。畫面的氣氛嚴肅而專注,強調了軍事準備的細節。

解读: 這幅插圖是對“厲兵秣馬”這個成語的視覺诠釋。成語“厲兵秣馬”源自中國古代,字面意思是磨快(厲)武器和喂養(秣)戰馬,比喻充分準備戰争或行動。這幅畫中,我們可以看到一個古代戰場的場景,許多士兵和戰馬正在為即将到來的戰鬥做準備。士兵們穿着不同的古代中國盔甲,手持各種武器,有的在磨劍,有的在調整盔甲。戰馬則被喂食和裝備,準備投入戰鬥。畫面的氣氛嚴肅而專注,強調了軍事準備的細節。 解读: 這幅插圖描繪了一個穿着傳統長袍的古代中國學者,他正嚴肅地站在典型的中國書房中。他的面容顯得嚴厲,眉頭緊鎖,似乎正在指責某人。書房裡擺滿了卷軸、書籍,以及傳統的中國畫元素。

解读: 這幅插圖描繪了一個穿着傳統長袍的古代中國學者,他正嚴肅地站在典型的中國書房中。他的面容顯得嚴厲,眉頭緊鎖,似乎正在指責某人。書房裡擺滿了卷軸、書籍,以及傳統的中國畫元素。 解读: 此圖展現了一位古代中國學者坐在柳樹下,面前放着一卷展開的書卷,象征着從過去的經曆中學習。學者身着傳統長袍,面帶沉思表情。背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈、流淌的河流和一座橋,代表着人生的旅途和持續的學習。

解读: 此圖展現了一位古代中國學者坐在柳樹下,面前放着一卷展開的書卷,象征着從過去的經曆中學習。學者身着傳統長袍,面帶沉思表情。背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈、流淌的河流和一座橋,代表着人生的旅途和持續的學習。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“去如黃鶴”。在畫面中,我們看到壯觀的黃鶴樓聳立在長江邊,周圍有幾隻鶴飛翔。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“去如黃鶴”。在畫面中,我們看到壯觀的黃鶴樓聳立在長江邊,周圍有幾隻鶴飛翔。 解读: 這幅插圖展現了成語“去草絕根”的形象化表達。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人正專心緻志地從地面上拔除雜草,确保連根拔起。背景是一個甯靜的中國古典山水,遠山、清空,營造出一種平和而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了成語“去草絕根”的形象化表達。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人正專心緻志地從地面上拔除雜草,确保連根拔起。背景是一個甯靜的中國古典山水,遠山、清空,營造出一種平和而深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖體現了成語“去邪歸正”的深刻含義。圖中展現了一位身着古代中國服飾的人物,他正在從一條黑暗、陰森的小路上邁步而出,這條路上布滿了帶刺的枝條和令人不安的陰影,象征着邪惡或誤入歧途的生活方式。而他正走向一條明亮、開闊的道路,道路兩旁開滿了盛開的花朵,遠處是甯靜優美的景色,代表着回歸正道和正義。

解读: 這幅插圖體現了成語“去邪歸正”的深刻含義。圖中展現了一位身着古代中國服飾的人物,他正在從一條黑暗、陰森的小路上邁步而出,這條路上布滿了帶刺的枝條和令人不安的陰影,象征着邪惡或誤入歧途的生活方式。而他正走向一條明亮、開闊的道路,道路兩旁開滿了盛開的花朵,遠處是甯靜優美的景色,代表着回歸正道和正義。 解读: 這幅圖描繪了一片竹林,其中的竹子高低不一,生長姿态各異,象征着“參差不一”這一成語。此成語形容事物或人的不同,高低、長短、大小、水平等方面都有差異。在圖畫中,竹子的不同高度和形态正好體現了這種多樣性和非一緻性。

解读: 這幅圖描繪了一片竹林,其中的竹子高低不一,生長姿态各異,象征着“參差不一”這一成語。此成語形容事物或人的不同,高低、長短、大小、水平等方面都有差異。在圖畫中,竹子的不同高度和形态正好體現了這種多樣性和非一緻性。 解读: 這幅圖描繪了一個竹林,竹子的高矮不一、粗細各異,正好體現了“參差不齊”這個成語。在中國傳統文化中,“參差不齊”形容事物之間高低、長短、大小等不一緻,彼此之間缺乏均衡。這幅圖中的竹子,有的高聳入雲,有的矮小粗糙,形成鮮明的對比。

解读: 這幅圖描繪了一個竹林,竹子的高矮不一、粗細各異,正好體現了“參差不齊”這個成語。在中國傳統文化中,“參差不齊”形容事物之間高低、長短、大小等不一緻,彼此之間缺乏均衡。這幅圖中的竹子,有的高聳入雲,有的矮小粗糙,形成鮮明的對比。 解读: 這幅圖描繪了成語“參殺人”的場景。在中國傳統文化中,“參殺人”是指諸葛亮在《三國演義》中借助天象來威吓孫權的使者,使他們信服,不敢妄議攻打劉備。這個成語用來形容用巧妙的手段吓唬人。

解读: 這幅圖描繪了成語“參殺人”的場景。在中國傳統文化中,“參殺人”是指諸葛亮在《三國演義》中借助天象來威吓孫權的使者,使他們信服,不敢妄議攻打劉備。這個成語用來形容用巧妙的手段吓唬人。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“反掌之易”的意境。在畫面中,一位學者身穿傳統漢服,坐在甯靜的湖邊柳樹下。他正輕松地翻轉着手掌,象征着事情的簡易和輕松。背景是典型的中國古典風景,迷蒙的山巒和緩緩流動的河水增添了一份靜谧與深邃。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“反掌之易”的意境。在畫面中,一位學者身穿傳統漢服,坐在甯靜的湖邊柳樹下。他正輕松地翻轉着手掌,象征着事情的簡易和輕松。背景是典型的中國古典風景,迷蒙的山巒和緩緩流動的河水增添了一份靜谧與深邃。 解读: 此幅畫作體現了成語“反躬自省”的深刻含義。在畫中,一位古代學者身着傳統漢服,靜坐在甯靜的園林中,面向一池平靜的荷花池深思。荷花象征着自我反省和内心的平和,而學者的姿态和表情傳達出深度的内省和反思。畫面背景中的小亭子增添了和諧與平衡的感覺。此畫不僅捕捉了成語“反躬自省”的精神,即通過深入的自我反思來恢複秩序和平衡,也巧妙地運用了中國傳統繪畫的元素來表達這一概念。

解读: 此幅畫作體現了成語“反躬自省”的深刻含義。在畫中,一位古代學者身着傳統漢服,靜坐在甯靜的園林中,面向一池平靜的荷花池深思。荷花象征着自我反省和内心的平和,而學者的姿态和表情傳達出深度的内省和反思。畫面背景中的小亭子增添了和諧與平衡的感覺。此畫不僅捕捉了成語“反躬自省”的精神,即通過深入的自我反思來恢複秩序和平衡,也巧妙地運用了中國傳統繪畫的元素來表達這一概念。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“反死回生”,意為從死亡的邊緣奇迹般地恢複生命。在畫面中,我們看到一位穿着傳統漢服的古代中醫,正專注地給一位病危的患者施用草藥。這位患者躺在華麗的床上,面露微笑,膚色恢複健康,顯現出生命的複蘇迹象。背景是一個典型的中藥房,架子上擺放着各種藥材和卷軸。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“反死回生”,意為從死亡的邊緣奇迹般地恢複生命。在畫面中,我們看到一位穿着傳統漢服的古代中醫,正專注地給一位病危的患者施用草藥。這位患者躺在華麗的床上,面露微笑,膚色恢複健康,顯現出生命的複蘇迹象。背景是一個典型的中藥房,架子上擺放着各種藥材和卷軸。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“反求諸己”(Fan Qiu Zhu Ji)的意境。在畫中,一位身着傳統服飾的儒士,在其安靜的書房中沉浸在自我反省之中,這通過他凝視鏡子的動作象征性地表現出來。鏡子不僅反映了他的面容,也象征着對内心的深入思考。書房内布置着典型的中國古典元素,如卷軸、木制書桌和傳統裝飾,營造出一種甯靜而深沉的氛圍。畫面的一角還印有紅色印章,這是中國古典藝術的典型标志,象征着作品的真實性和傳統。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“反求諸己”(Fan Qiu Zhu Ji)的意境。在畫中,一位身着傳統服飾的儒士,在其安靜的書房中沉浸在自我反省之中,這通過他凝視鏡子的動作象征性地表現出來。鏡子不僅反映了他的面容,也象征着對内心的深入思考。書房内布置着典型的中國古典元素,如卷軸、木制書桌和傳統裝飾,營造出一種甯靜而深沉的氛圍。畫面的一角還印有紅色印章,這是中國古典藝術的典型标志,象征着作品的真實性和傳統。 解读: 這幅插圖呈現了成語“反求諸身”的核心意涵。在畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統的中國服飾,正在鏡子前深入地反省自己。他的表情專注而内省,寓意着自我審視和内心的反思。這個場景被簡潔而甯靜的環境所包圍,進一步強調了反思和自省的主題。“反求諸身”這個成語的意思是指反過來求諸于自己,就是說要把别人對自己的要求反過來加諸于自己,從而達到嚴格要求自己的目的。畫面中學者對着鏡子的動作,恰恰體現了這一點,他通過鏡子這一媒介,象征性地對自己進行審視和反思。

解读: 這幅插圖呈現了成語“反求諸身”的核心意涵。在畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統的中國服飾,正在鏡子前深入地反省自己。他的表情專注而内省,寓意着自我審視和内心的反思。這個場景被簡潔而甯靜的環境所包圍,進一步強調了反思和自省的主題。“反求諸身”這個成語的意思是指反過來求諸于自己,就是說要把别人對自己的要求反過來加諸于自己,從而達到嚴格要求自己的目的。畫面中學者對着鏡子的動作,恰恰體現了這一點,他通過鏡子這一媒介,象征性地對自己進行審視和反思。 解读: 這幅插圖展現了成語“反老成童”的意境。圖中,一位身穿傳統中國服飾的老人正在逐漸轉化為一個孩童,象征着重返青春的奇迹。這一變化寓意着老年人恢複童年的活力和純真,反映了對逆轉衰老、返老還童的向往。畫面的背景是典型的中國古典山水,展現出一種恬靜而永恒的美感。山巒起伏,樹木蒼翠,河流蜿蜒,與前景中的人物形成了和諧的對比。

解读: 這幅插圖展現了成語“反老成童”的意境。圖中,一位身穿傳統中國服飾的老人正在逐漸轉化為一個孩童,象征着重返青春的奇迹。這一變化寓意着老年人恢複童年的活力和純真,反映了對逆轉衰老、返老還童的向往。畫面的背景是典型的中國古典山水,展現出一種恬靜而永恒的美感。山巒起伏,樹木蒼翠,河流蜿蜒,與前景中的人物形成了和諧的對比。 解读: 這幅插圖描繪了“反老為少”的成語主題,采用了古代畫家和近代畫家風格的古典中國畫。圖中展示了一位老者逐漸轉變為年輕版本的自己,體現了青春與活力的本質。這種轉變既微妙又優雅,老年人仿佛在夢幻般的方式中褪去歲月的痕迹。圍繞着這個人物,自然元素如盛開的花朵或升起的太陽象征着重生與新的開始。

解读: 這幅插圖描繪了“反老為少”的成語主題,采用了古代畫家和近代畫家風格的古典中國畫。圖中展示了一位老者逐漸轉變為年輕版本的自己,體現了青春與活力的本質。這種轉變既微妙又優雅,老年人仿佛在夢幻般的方式中褪去歲月的痕迹。圍繞着這個人物,自然元素如盛開的花朵或升起的太陽象征着重生與新的開始。 解读: 這幅插圖生動地展現了“反老還童”這一成語的内涵。圖中描繪了一位老人逐漸轉變為年輕人的景象,象征着返老還童、逆轉衰老的過程。從一側的老年人,面帶皺紋、頭發花白,到另一側的年輕人,充滿活力與生機,這一細膩的轉變體現了生命的自然循環和重獲新生的美好寓意。畫面背景甯靜,自然元素如樹木和流水寓意生命的循環與變遷,增強了作品的深刻内涵。

解读: 這幅插圖生動地展現了“反老還童”這一成語的内涵。圖中描繪了一位老人逐漸轉變為年輕人的景象,象征着返老還童、逆轉衰老的過程。從一側的老年人,面帶皺紋、頭發花白,到另一側的年輕人,充滿活力與生機,這一細膩的轉變體現了生命的自然循環和重獲新生的美好寓意。畫面背景甯靜,自然元素如樹木和流水寓意生命的循環與變遷,增強了作品的深刻内涵。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“反脣相攻”的寓意。圖中展示了兩個代表不同王國的人物,他們站在對方面前,面露憤怒和對抗的誇張表情。這種姿态象征着成語中所隐含的相互攻擊和沖突。背景是典型的中國古典山水畫風格,有着柔和的山脈和平靜的河流,與緊張的前景形成鮮明對比。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“反脣相攻”的寓意。圖中展示了兩個代表不同王國的人物,他們站在對方面前,面露憤怒和對抗的誇張表情。這種姿态象征着成語中所隐含的相互攻擊和沖突。背景是典型的中國古典山水畫風格,有着柔和的山脈和平靜的河流,與緊張的前景形成鮮明對比。 解读: 這幅插圖展現了成語“反脣相稽”的含義。成語“反脣相稽”出自《左傳·定公十四年》,原意是指辯論時互相反駁,後泛指互相指責或相互攻讦。在這幅圖中,我們看到兩位身着傳統中國服飾的男子,面對面站立,一人正怒目而視,似乎在激烈指責對方。另一人則帶着諷刺的微笑,似乎在機智地回應或譏諷對方。這正體現了“反脣相稽”中的相互指責和辯駁的意味。背景是經典的中國山水畫風格,山峰被雲霧環繞,增添了一種深遠和神秘的氣氛。這樣的背景不僅彰顯了中國傳統藝術的美,也象征着争辯雙方如同雲霧缭繞的山峰一樣,各執一詞,難以分清是非。

解读: 這幅插圖展現了成語“反脣相稽”的含義。成語“反脣相稽”出自《左傳·定公十四年》,原意是指辯論時互相反駁,後泛指互相指責或相互攻讦。在這幅圖中,我們看到兩位身着傳統中國服飾的男子,面對面站立,一人正怒目而視,似乎在激烈指責對方。另一人則帶着諷刺的微笑,似乎在機智地回應或譏諷對方。這正體現了“反脣相稽”中的相互指責和辯駁的意味。背景是經典的中國山水畫風格,山峰被雲霧環繞,增添了一種深遠和神秘的氣氛。這樣的背景不僅彰顯了中國傳統藝術的美,也象征着争辯雙方如同雲霧缭繞的山峰一樣,各執一詞,難以分清是非。 解读: 這幅插圖展現了成語“反脣相譏”的場景。在這幅畫中,兩位古代中國學者正在幽靜的庭院裡激烈辯論。一位身着傳統漢服的學者正激動地做着手勢,面部表情顯示出挫敗感和決心的混合。與他相對的另一位學者模仿着他的姿态和表情,似乎在以諷刺的方式模仿他。這幅畫的背景是典型的中國園林,有柳樹、小池塘和石橋。

解读: 這幅插圖展現了成語“反脣相譏”的場景。在這幅畫中,兩位古代中國學者正在幽靜的庭院裡激烈辯論。一位身着傳統漢服的學者正激動地做着手勢,面部表情顯示出挫敗感和決心的混合。與他相對的另一位學者模仿着他的姿态和表情,似乎在以諷刺的方式模仿他。這幅畫的背景是典型的中國園林,有柳樹、小池塘和石橋。 解读: 這幅插圖為成語“反覆不常”提供了形象而深刻的視覺表現。在畫面中,我們看到一條河流蜿蜒穿越山谷,周圍環繞着郁郁蔥蔥的山巒。這些山巒被霧氣所籠罩,象征着變化和轉換。霧氣的不定和山巒的隐約,恰如人生的無常,難以捉摸。河水的水位明顯變化,暗示了事物本質上的不一緻性和短暫性。

解读: 這幅插圖為成語“反覆不常”提供了形象而深刻的視覺表現。在畫面中,我們看到一條河流蜿蜒穿越山谷,周圍環繞着郁郁蔥蔥的山巒。這些山巒被霧氣所籠罩,象征着變化和轉換。霧氣的不定和山巒的隐約,恰如人生的無常,難以捉摸。河水的水位明顯變化,暗示了事物本質上的不一緻性和短暫性。 解读: 這幅插圖以古典中國水墨畫的形式呈現,旨在體現成語“反複無常”的内涵。畫中的河流蜿蜒曲折,流向不定,象征着不穩定和變化無常。河岸上繁茂的植被随風搖擺,每種植物的姿态都各不相同,進一步強調了不一緻性的主題。天空部分多雲,夾雜着些許晴朗的藍天,象征着在不确定中的一瞬明朗。

解读: 這幅插圖以古典中國水墨畫的形式呈現,旨在體現成語“反複無常”的内涵。畫中的河流蜿蜒曲折,流向不定,象征着不穩定和變化無常。河岸上繁茂的植被随風搖擺,每種植物的姿态都各不相同,進一步強調了不一緻性的主題。天空部分多雲,夾雜着些許晴朗的藍天,象征着在不确定中的一瞬明朗。 解读: 這幅圖描繪了成語“反邪就正”的場景。成語“反邪就正”字面意思是指反對邪惡,追求正義。在這幅畫中,一位身着傳統長袍的中國古代學者或官員,正直而堅定地站在朝堂之上,面對一群腐敗的官員或作惡者。他指着他們,象征着他對他們邪惡行為的直面和抗争。

解读: 這幅圖描繪了成語“反邪就正”的場景。成語“反邪就正”字面意思是指反對邪惡,追求正義。在這幅畫中,一位身着傳統長袍的中國古代學者或官員,正直而堅定地站在朝堂之上,面對一群腐敗的官員或作惡者。他指着他們,象征着他對他們邪惡行為的直面和抗争。 解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“反邪歸正”的主題。圖中,一位身着傳統長袍的中國古代學者站在交叉路口。他面臨的選擇象征着成語的深刻含義:一條道路通向黑暗、陰森的森林,代表着邪惡,其中暴風雨的天空和帶刺的灌木叢暗示了不正之路的危險與困苦;而另一條道路則明亮、誘人,通向一個風景宜人的地方,那裡有盛開的花朵和平靜的河流,象征着正義與光明的道路。這位學者的神态沉思,似乎在權衡選擇,體現了人在面對道德選擇時的内心掙紮和最終向善的決心。

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“反邪歸正”的主題。圖中,一位身着傳統長袍的中國古代學者站在交叉路口。他面臨的選擇象征着成語的深刻含義:一條道路通向黑暗、陰森的森林,代表着邪惡,其中暴風雨的天空和帶刺的灌木叢暗示了不正之路的危險與困苦;而另一條道路則明亮、誘人,通向一個風景宜人的地方,那裡有盛開的花朵和平靜的河流,象征着正義與光明的道路。這位學者的神态沉思,似乎在權衡選擇,體現了人在面對道德選擇時的内心掙紮和最終向善的決心。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“叢矢之的”的形象化表達。在畫面中,我們看到一個位于中央的大靶子,四周被衆多箭矢所圍繞。這些箭矢緊密地射入和環繞着靶子,象征着成為衆矢之的,即成為衆人批評或攻擊的焦點。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“叢矢之的”的形象化表達。在畫面中,我們看到一個位于中央的大靶子,四周被衆多箭矢所圍繞。這些箭矢緊密地射入和環繞着靶子,象征着成為衆矢之的,即成為衆人批評或攻擊的焦點。 解读: 這幅插圖展現了成語“叢至沓來”的意境。在圖中,我們看到了一棵繁茂的大樹,樹上栖息着衆多鳥兒。這些鳥兒種類繁多,色彩各異,它們成群結隊地飛向這棵大樹,形成了一種熱鬧而混亂的氛圍。大樹的枝葉錯綜複雜,生機盎然,成為了衆鳥聚集的中心。這幅畫體現了“叢至沓來”這一成語的内涵。在漢語中,“叢至沓來”形容事物接二連三,紛至沓來,象征着事物的大量湧現或連續不斷的到來。圖中的鳥兒源源不斷地飛向大樹,正是這一成語所描繪場景的生動體現。

解读: 這幅插圖展現了成語“叢至沓來”的意境。在圖中,我們看到了一棵繁茂的大樹,樹上栖息着衆多鳥兒。這些鳥兒種類繁多,色彩各異,它們成群結隊地飛向這棵大樹,形成了一種熱鬧而混亂的氛圍。大樹的枝葉錯綜複雜,生機盎然,成為了衆鳥聚集的中心。這幅畫體現了“叢至沓來”這一成語的内涵。在漢語中,“叢至沓來”形容事物接二連三,紛至沓來,象征着事物的大量湧現或連續不斷的到來。圖中的鳥兒源源不斷地飛向大樹,正是這一成語所描繪場景的生動體現。 解读: 這幅插圖展示了一位身着古代服飾的學者,坐在書房的木桌旁。他正持筆在羊皮紙上書寫,桌上放有開啟的硯台。桌子上還有一小堆黃色礦物顔料,象征着雌黃(一種傳統用于封信和文件的材料)。畫面捕捉了學者沉思書寫的瞬間,表達了他對所寫内容的深思熟慮。這幅插圖與成語“口中雌黃”之間有着密切的聯系。該成語源于古代一種檢驗雌黃真僞的方法,即将雌黃放入嘴中,真雌黃不溶于唾液。比喻言行不一,表裡不一緻。在這幅畫中,黃色礦物顔料象征着雌黃,而學者沉思的神态則暗示了他言行之間可能存在的不一緻性。

解读: 這幅插圖展示了一位身着古代服飾的學者,坐在書房的木桌旁。他正持筆在羊皮紙上書寫,桌上放有開啟的硯台。桌子上還有一小堆黃色礦物顔料,象征着雌黃(一種傳統用于封信和文件的材料)。畫面捕捉了學者沉思書寫的瞬間,表達了他對所寫内容的深思熟慮。這幅插圖與成語“口中雌黃”之間有着密切的聯系。該成語源于古代一種檢驗雌黃真僞的方法,即将雌黃放入嘴中,真雌黃不溶于唾液。比喻言行不一,表裡不一緻。在這幅畫中,黃色礦物顔料象征着雌黃,而學者沉思的神态則暗示了他言行之間可能存在的不一緻性。 解读: 這幅插圖展現了一個剛剛學會走路的幼兒,身穿簡單的古代中國服飾,面帶天真無邪的表情。這代表了成語“口乳未乾”的字面意思,即嬰兒期的牛奶還未幹涸,形容年紀非常小。周圍是甯靜的鄉村景色,遠處可見傳統的中國建築和幾棵老樹,這些元素象征着古老和穩固,與幼小的孩童形成鮮明對比。

解读: 這幅插圖展現了一個剛剛學會走路的幼兒,身穿簡單的古代中國服飾,面帶天真無邪的表情。這代表了成語“口乳未乾”的字面意思,即嬰兒期的牛奶還未幹涸,形容年紀非常小。周圍是甯靜的鄉村景色,遠處可見傳統的中國建築和幾棵老樹,這些元素象征着古老和穩固,與幼小的孩童形成鮮明對比。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“口伐舌擊”的場景。畫面中,兩位穿着傳統服飾的學者在柳樹旁的甯靜池塘邊激烈辯論。一位中年漢族學者站立着,激動地做着手勢,而另一位年長的漢族學者則平靜地坐着,以銳利的反駁回應。背景中有古代中國的建築,特點是彎曲的屋頂和遠處的山脈。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“口伐舌擊”的場景。畫面中,兩位穿着傳統服飾的學者在柳樹旁的甯靜池塘邊激烈辯論。一位中年漢族學者站立着,激動地做着手勢,而另一位年長的漢族學者則平靜地坐着,以銳利的反駁回應。背景中有古代中國的建築,特點是彎曲的屋頂和遠處的山脈。 解读: 這幅圖描繪了中國古代的一個場景。圖中心是一位身穿傳統漢服的中國男子,他表情生動,正在熱情地講話。他張大嘴巴,仿佛正處于講話高潮。從他的嘴裡,有一個視覺隐喻:一條由漢字組成的“言語河流”正在流淌出來,象征着他的雄辯和不停的言語。背景是傳統的中國環境,可能是一個庭院或學者的書房,周圍有古典建築和自然元素,如樹木或池塘。

解读: 這幅圖描繪了中國古代的一個場景。圖中心是一位身穿傳統漢服的中國男子,他表情生動,正在熱情地講話。他張大嘴巴,仿佛正處于講話高潮。從他的嘴裡,有一個視覺隐喻:一條由漢字組成的“言語河流”正在流淌出來,象征着他的雄辯和不停的言語。背景是傳統的中國環境,可能是一個庭院或學者的書房,周圍有古典建築和自然元素,如樹木或池塘。 解读: 這幅插圖展現了“口出不遜”這個成語的場景。圖中,一位學者正對一位長者無禮地講話,體現了“口出不遜”(言辭無禮或出言不遜)的含義。長者身着傳統的漢服,臉上露出震驚和不悅的表情。而年輕的學者表現出傲慢的态度,站姿對抗性強,暗示了其言行的不遜。背景是簡單甯靜的風景,與緊張的人物互動形成鮮明對比。

解读: 這幅插圖展現了“口出不遜”這個成語的場景。圖中,一位學者正對一位長者無禮地講話,體現了“口出不遜”(言辭無禮或出言不遜)的含義。長者身着傳統的漢服,臉上露出震驚和不悅的表情。而年輕的學者表現出傲慢的态度,站姿對抗性強,暗示了其言行的不遜。背景是簡單甯靜的風景,與緊張的人物互動形成鮮明對比。 解读: 這幅圖描繪了一個穿着古代中國服飾的男子站在曆史背景中,面露驚訝之色,口呆目瞪。他的穿着暗示他可能是一位學者或官員。

解读: 這幅圖描繪了一個穿着古代中國服飾的男子站在曆史背景中,面露驚訝之色,口呆目瞪。他的穿着暗示他可能是一位學者或官員。 解读: 成語“口呆目瞪”形容人因驚訝、害怕或發呆而張大了嘴巴,瞪大了眼睛的樣子。這幅圖中,畫面主人公的表情生動地體現了這一成語的内涵。他的眼睛睜得大大的,嘴巴張得很開,表情中透露出驚訝或難以置信的情緒。

解读: 成語“口呆目瞪”形容人因驚訝、害怕或發呆而張大了嘴巴,瞪大了眼睛的樣子。這幅圖中,畫面主人公的表情生動地體現了這一成語的内涵。他的眼睛睜得大大的,嘴巴張得很開,表情中透露出驚訝或難以置信的情緒。 解读: 這幅插圖生動地展現了中國古典成語“口如懸河”的寓意。成語“口如懸河”字面意思是嘴巴如同懸挂的河流,比喻說話能力極強,言辭如同滔滔江水連綿不絕。在這幅畫中,我們看到一個學者站在河岸邊,正在向一群聽衆雄辯滔滔。他的嘴巴被藝術誇張地描繪成瀑布的形狀,寓意着他那強有力且富有感染力的演講。畫面背景是甯靜的中國古典山水,山脈和河流營造出一種深遠和甯靜的氛圍,與學者的雄辯形成鮮明對比。

解读: 這幅插圖生動地展現了中國古典成語“口如懸河”的寓意。成語“口如懸河”字面意思是嘴巴如同懸挂的河流,比喻說話能力極強,言辭如同滔滔江水連綿不絕。在這幅畫中,我們看到一個學者站在河岸邊,正在向一群聽衆雄辯滔滔。他的嘴巴被藝術誇張地描繪成瀑布的形狀,寓意着他那強有力且富有感染力的演講。畫面背景是甯靜的中國古典山水,山脈和河流營造出一種深遠和甯靜的氛圍,與學者的雄辯形成鮮明對比。 解读: 這幅插圖展現了一個穿着傳統漢服的小孩,坐着并拿着一個小杯子。孩子的表情天真、略顯幼稚,完美體現了“口尚乳臭”這一成語的字面意義——尚未斷奶,形容人年幼無知。畫面背景是甯靜而朦胧的山景,周圍點綴着幾朵細膩的花朵,色彩柔和協調,主要采用水墨色調并略帶淡雅色彩。

解读: 這幅插圖展現了一個穿着傳統漢服的小孩,坐着并拿着一個小杯子。孩子的表情天真、略顯幼稚,完美體現了“口尚乳臭”這一成語的字面意義——尚未斷奶,形容人年幼無知。畫面背景是甯靜而朦胧的山景,周圍點綴着幾朵細膩的花朵,色彩柔和協調,主要采用水墨色調并略帶淡雅色彩。 解读: 這幅圖描繪了一個古典中國畫風格的場景,靈感來源于成語“口快心直”。在畫中,我們看到一位身穿古代學者長袍的人物,站在一個甯靜的園林中。他表情溫暖、坦率地與一群傾聽者交談,這些傾聽者包括不同年齡段的男女,他們都身着傳統的中式服飾。畫面背景平和,有柳樹、小池塘以及遠處的寶塔。這幅畫的主題“口快心直”指的是一個人說話直率,心地坦誠,不藏心機。畫中的學者代表了這種品質,他的直率和誠實通過與人群的交流體現出來。

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國畫風格的場景,靈感來源于成語“口快心直”。在畫中,我們看到一位身穿古代學者長袍的人物,站在一個甯靜的園林中。他表情溫暖、坦率地與一群傾聽者交談,這些傾聽者包括不同年齡段的男女,他們都身着傳統的中式服飾。畫面背景平和,有柳樹、小池塘以及遠處的寶塔。這幅畫的主題“口快心直”指的是一個人說話直率,心地坦誠,不藏心機。畫中的學者代表了這種品質,他的直率和誠實通過與人群的交流體現出來。 解读: 這幅插圖旨在視覺上诠釋成語“口是心非”。畫面中,我們看到一位古代中國的學者或官員,他的面部表情平和、和藹,但他的眼神卻透露出一絲狡猾或欺詐。這位人物正在與另一位看上去信任且毫無戒備的人交談。背景簡潔,主要聚焦于這兩個人物之間的互動。在細節上,畫面包含了一些暗示雙重性的微妙元素,比如不匹配表情的陰影或被隐藏的小物件,這些都巧妙地體現了“口是心非”的含義,即表面上的話語和内心的真實想法并不一緻。此外,畫面一角還有一個傳統的紅色中國印章,為作品增添了一抹古典韻味。

解读: 這幅插圖旨在視覺上诠釋成語“口是心非”。畫面中,我們看到一位古代中國的學者或官員,他的面部表情平和、和藹,但他的眼神卻透露出一絲狡猾或欺詐。這位人物正在與另一位看上去信任且毫無戒備的人交談。背景簡潔,主要聚焦于這兩個人物之間的互動。在細節上,畫面包含了一些暗示雙重性的微妙元素,比如不匹配表情的陰影或被隐藏的小物件,這些都巧妙地體現了“口是心非”的含義,即表面上的話語和内心的真實想法并不一緻。此外,畫面一角還有一個傳統的紅色中國印章,為作品增添了一抹古典韻味。 解读: 這幅插圖描繪了一個繁忙的古代中國街道場景,充分體現了“口碑載道”這一成語的含義。在畫面中,我們看到商販在售賣商品,旅行者在交流故事,學者在讨論新聞。這些元素象征着信息和聲譽的傳播,正如成語所描繪的那樣,通過口口相傳的方式,消息和聲譽在人群中迅速傳播。

解读: 這幅插圖描繪了一個繁忙的古代中國街道場景,充分體現了“口碑載道”這一成語的含義。在畫面中,我們看到商販在售賣商品,旅行者在交流故事,學者在讨論新聞。這些元素象征着信息和聲譽的傳播,正如成語所描繪的那樣,通過口口相傳的方式,消息和聲譽在人群中迅速傳播。 解读: 這幅插圖為成語“口若懸河”提供了一個形象的視覺诠釋。成語“口若懸河”源自于中國古代,意指說話像瀑布一樣滔滔不絕,形容人說話能力強,能言善辯。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統漢服的古代學者站在河邊,口張如同激昂演講,彷佛他的言辭就像河流一樣奔流不息。畫面背景是甯靜的山水景觀,遠山含翠,近水潺潺,典型的中國古典山水畫風格。

解读: 這幅插圖為成語“口若懸河”提供了一個形象的視覺诠釋。成語“口若懸河”源自于中國古代,意指說話像瀑布一樣滔滔不絕,形容人說話能力強,能言善辯。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統漢服的古代學者站在河邊,口張如同激昂演講,彷佛他的言辭就像河流一樣奔流不息。畫面背景是甯靜的山水景觀,遠山含翠,近水潺潺,典型的中國古典山水畫風格。 解读: 這幅圖描繪了成語“口蜜腹劍”所表達的含義。成語“口蜜腹劍”源自中國古代,意指表面上說話溫和甜蜜,但内心卻懷有惡意或險惡的打算。在這幅畫中,我們看到一位人物,面部表情溫和,似乎在說着柔和的話語,但其服飾下巧妙地隐藏着一把劍,象征着外表的和善與内心的狡詐并存。

解读: 這幅圖描繪了成語“口蜜腹劍”所表達的含義。成語“口蜜腹劍”源自中國古代,意指表面上說話溫和甜蜜,但内心卻懷有惡意或險惡的打算。在這幅畫中,我們看到一位人物,面部表情溫和,似乎在說着柔和的話語,但其服飾下巧妙地隐藏着一把劍,象征着外表的和善與内心的狡詐并存。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“口蜜腹劍”的寓意。圖中展示了兩位身着古代服飾的人物,在一個典型的中國傳統環境中進行對話。一個人物面帶和煦的笑容,似乎在友好地交談,而另一個人物則認真傾聽。然而,令人察覺的細節在于,說話者的背後隐秘地握有一把小匕首,象征着虛僞和欺詐。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“口蜜腹劍”的寓意。圖中展示了兩位身着古代服飾的人物,在一個典型的中國傳統環境中進行對話。一個人物面帶和煦的笑容,似乎在友好地交談,而另一個人物則認真傾聽。然而,令人察覺的細節在于,說話者的背後隐秘地握有一把小匕首,象征着虛僞和欺詐。 解读: 這幅圖描繪了成語“口誅筆伐”的場景。圖中,一位身着傳統中國服飾的學者正坐在桌前,手持毛筆,專注地在卷軸上書寫。他周圍擺放着古代書籍和卷軸,桌上還有一個硯台。學者的表情集中而堅定,象征着言語和書寫的力量。背景中隐約可見的傳統中國法庭形象,代表了正義和道德判斷的概念。

解读: 這幅圖描繪了成語“口誅筆伐”的場景。圖中,一位身着傳統中國服飾的學者正坐在桌前,手持毛筆,專注地在卷軸上書寫。他周圍擺放着古代書籍和卷軸,桌上還有一個硯台。學者的表情集中而堅定,象征着言語和書寫的力量。背景中隐約可見的傳統中國法庭形象,代表了正義和道德判斷的概念。 解读: 這幅圖描繪了“古色古香”這一成語的意境。成語“古色古香”字面意思是指古老的色彩和香氣,比喻事物或風格古樸,有古代遺風。在這幅圖中,我們看到一條充滿古典韻味的中國街道,建築風格傳統,彰顯出古代中國的建築特色。街道上的建築裝飾着精美的雕刻和紅色燈籠,增添了濃郁的曆史氛圍。街上行走的人們身着傳統的漢服,這些服飾的樣式和色彩進一步突顯出中國古代文化的獨特魅力。此外,街邊的小販正在售賣各種古董和傳統手工藝品,展現了古代工藝的精湛和細膩。

解读: 這幅圖描繪了“古色古香”這一成語的意境。成語“古色古香”字面意思是指古老的色彩和香氣,比喻事物或風格古樸,有古代遺風。在這幅圖中,我們看到一條充滿古典韻味的中國街道,建築風格傳統,彰顯出古代中國的建築特色。街道上的建築裝飾着精美的雕刻和紅色燈籠,增添了濃郁的曆史氛圍。街上行走的人們身着傳統的漢服,這些服飾的樣式和色彩進一步突顯出中國古代文化的獨特魅力。此外,街邊的小販正在售賣各種古董和傳統手工藝品,展現了古代工藝的精湛和細膩。 解读: 這幅圖描繪了“古道熱腸”這一成語的畫面。在這幅畫中,一條古老而甯靜的小徑穿過平靜的森林,一位身着傳統漢服的旅人正在向一位疲憊的行者提供熱食。

解读: 這幅圖描繪了“古道熱腸”這一成語的畫面。在這幅畫中,一條古老而甯靜的小徑穿過平靜的森林,一位身着傳統漢服的旅人正在向一位疲憊的行者提供熱食。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“古香古色”所蘊含的意境。在這幅畫中,我們看到一個古老的中國小鎮,其建築風格典型,展現了中國古典建築的精髓,如精細的木制構造和翹起的屋頂。小鎮的街道上熙熙攘攘,人們身着曆史服飾,流露出古代生活的活力和韻味。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“古香古色”所蘊含的意境。在這幅畫中,我們看到一個古老的中國小鎮,其建築風格典型,展現了中國古典建築的精髓,如精細的木制構造和翹起的屋頂。小鎮的街道上熙熙攘攘,人們身着曆史服飾,流露出古代生活的活力和韻味。 解读: 這幅圖描繪了成語“另眼相待”的深刻含義。在畫面中,我們看到兩個人物被截然不同的待遇。一邊是身穿華麗服飾的貴族,周圍的人對他表現出極高的尊敬和仰慕,這象征着他受到特别的偏愛。而在對比鮮明的另一邊,一位普通百姓,着樸素的衣服,被同樣的一群人忽視甚至冷漠對待。這幅畫體現了“另眼相待”這個成語的核心意義,即對不同的人展現不同的态度和待遇。

解读: 這幅圖描繪了成語“另眼相待”的深刻含義。在畫面中,我們看到兩個人物被截然不同的待遇。一邊是身穿華麗服飾的貴族,周圍的人對他表現出極高的尊敬和仰慕,這象征着他受到特别的偏愛。而在對比鮮明的另一邊,一位普通百姓,着樸素的衣服,被同樣的一群人忽視甚至冷漠對待。這幅畫體現了“另眼相待”這個成語的核心意義,即對不同的人展現不同的态度和待遇。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“另眼相看”的内涵。畫面中,一位年長的智者,身着傳統漢服,面帶慈祥與智慧的神情,正用尊重和欽佩的目光注視着一位謙遜的年輕學者。年輕學者着裝樸素,似乎在謙卑地展示他的作品。他們所在的環境是一個充滿書籍、卷軸和水墨畫的古代中國書房,營造出一種知識追求和傳統智慧的氛圍。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“另眼相看”的内涵。畫面中,一位年長的智者,身着傳統漢服,面帶慈祥與智慧的神情,正用尊重和欽佩的目光注視着一位謙遜的年輕學者。年輕學者着裝樸素,似乎在謙卑地展示他的作品。他們所在的環境是一個充滿書籍、卷軸和水墨畫的古代中國書房,營造出一種知識追求和傳統智慧的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了“另眼看待”這一成語的寓意。在畫面中,一位睿智的老者站在山峰之巅,遠眺着遠方,面露沉思。他身着古代漢服,象征着智慧和洞察力。周圍的風景包括郁郁蔥蔥的山脈和流淌的河流,象征着深度和視角。

解读: 這幅圖描繪了“另眼看待”這一成語的寓意。在畫面中,一位睿智的老者站在山峰之巅,遠眺着遠方,面露沉思。他身着古代漢服,象征着智慧和洞察力。周圍的風景包括郁郁蔥蔥的山脈和流淌的河流,象征着深度和視角。 解读: 這幅插圖展現了成語“另眼看承”的含義。在圖中,一位少女站在台上,衆人的目光都集中在她身上,而她的目光卻專注于台下的一位年輕男士。這位男士與衆不同,穿着傳統的中國古代服飾,面帶沉思與沉穩的表情。他雖然處于人群之外,卻獲得了少女的特别關注。這反映了成語“另眼看承”的本質,即用不同的眼光看待某人或某事,給予特别的重視或評價。在插圖中,其他人物的存在和環境采用了網格風格,這種表現手法強調了背景人物與主要人物之間的對比,使觀衆的注意力集中在少女和那位男士身上。少女的目光與衆不同地聚焦在這位男士身上,象征着對他的特别看重和不同于常人的評價。

解读: 這幅插圖展現了成語“另眼看承”的含義。在圖中,一位少女站在台上,衆人的目光都集中在她身上,而她的目光卻專注于台下的一位年輕男士。這位男士與衆不同,穿着傳統的中國古代服飾,面帶沉思與沉穩的表情。他雖然處于人群之外,卻獲得了少女的特别關注。這反映了成語“另眼看承”的本質,即用不同的眼光看待某人或某事,給予特别的重視或評價。在插圖中,其他人物的存在和環境采用了網格風格,這種表現手法強調了背景人物與主要人物之間的對比,使觀衆的注意力集中在少女和那位男士身上。少女的目光與衆不同地聚焦在這位男士身上,象征着對他的特别看重和不同于常人的評價。 解读: 這幅圖描繪了一個智者在樹後暗中觀察一位年輕學者的場景,生動地體現了“另眼看覷”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“另眼看覷”指的是用不同的眼光或态度看待某人或某事,通常暗含對對方有所期待或重視。畫中的智者表情沉思,象征着智慧和經驗,而年輕學者則專注于閱讀,未察覺自己被觀察。這反映出智者對年輕學者的默默關注和期望。

解读: 這幅圖描繪了一個智者在樹後暗中觀察一位年輕學者的場景,生動地體現了“另眼看覷”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“另眼看覷”指的是用不同的眼光或态度看待某人或某事,通常暗含對對方有所期待或重視。畫中的智者表情沉思,象征着智慧和經驗,而年輕學者則專注于閱讀,未察覺自己被觀察。這反映出智者對年輕學者的默默關注和期望。 解读: 這幅插圖是為了表現中國成語“另起爐竈”,意為放棄舊的方法或計劃,重新開始。圖中展示了一個身穿傳統中國服飾的人,在室外環境中決心地設置新爐竈。背景是甯靜的自然風光和古風建築,營造出一個平靜而專注的氛圍,象征着這個成語中“重新開始”的決心和意志。

解读: 這幅插圖是為了表現中國成語“另起爐竈”,意為放棄舊的方法或計劃,重新開始。圖中展示了一個身穿傳統中國服飾的人,在室外環境中決心地設置新爐竈。背景是甯靜的自然風光和古風建築,營造出一個平靜而專注的氛圍,象征着這個成語中“重新開始”的決心和意志。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“另開生面”的意境。圖中展示了一位穿着古代服飾的學者,坐在書桌前,面前是一張新的紙卷,象征着新的開始和機遇。他所在的書房甯靜祥和,四周擺滿了老書,代表着舊的和熟悉的事物。窗外的場景是日出照耀下的甯靜村莊,代表着新一天的開始和新的可能性。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“另開生面”的意境。圖中展示了一位穿着古代服飾的學者,坐在書桌前,面前是一張新的紙卷,象征着新的開始和機遇。他所在的書房甯靜祥和,四周擺滿了老書,代表着舊的和熟悉的事物。窗外的場景是日出照耀下的甯靜村莊,代表着新一天的開始和新的可能性。