-

序號: 301

解读: 這幅插圖描繪了一位學者獨自坐在甯靜的書房中,其周圍散落着書卷和卷軸。學者的表情沉思且略顯憂郁,透露出對未知或難以觸及事物的渴望。背景中的窗戶展現出遠處的山脈和雲層,象征着遙不可及或未知的事物。

整個房間被微妙地照亮,暗示着一種期待或等待的感覺。這幅畫體現了“不見書傳”這個成語的含義。成語“不見書傳”原指古代書信往來中,因種種原因而久不收到對方的書信。後泛指期盼而未能如願。圖中學者孤獨地坐在書房裡,四周雖有書卷,但他的表情和眼神透露出一種等待和尋求的狀态,恰如對書信的期盼。窗外的遠山和雲海,則隐喻着那些未知和未得到的消息或知識,與成語的意境相契合。

此畫采用了傳統中國畫風格,模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,使得作品充滿了古樸而深邃的氣息。畫面中的紅色印章,為作品增添了一絲正式與莊重的感覺,也與中國古典文化的嚴肅性相符合。

-

序號: 302

解读: 這幅插圖呈現了一個古代中國學者在甯靜的書房中的場景。他被書籍和卷軸包圍着,但顯得困惑不解,正抓着頭發思考。

整個房間布置精緻,充滿了傳統的中國家具和裝飾,營造出一種深邃而又充滿探索的氛圍。

畫風模仿了古代畫家,注重細緻的筆觸和營造氛圍的情緒。色調低調,主要使用土色和微妙的綠色。一角落裡還有一個紅色的印章。這幅插圖與成語“不見經傳”之間的聯系非常緊密。成語“不見經傳”意指沒有在經典或古籍中看到過的說法或事物,常用來形容人們對某些事物或觀點的陌生或懷疑。圖中的學者被大量的書籍和卷軸包圍,卻因為找不到某個确切的信息或理論而顯得困惑,恰好反映了“不見經傳”這一成語的含義。他的表情和動作傳達出對未知或未被記錄的知識的困惑和探求,與成語中“未被經典記載或傳授”的含義相呼應。

整個場景通過傳統中國繪畫的風格和元素,展現了一種對古典知識和智慧的尊重和追求,這與成語“不見經傳”的文化内涵不謀而合。

-

序號: 303

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“不言而喻”的場景。圖中呈現了兩位身着古代長袍的學者,一位在另一位耳邊低語,而被低語的學者點頭表示理解。他們的面部表情傳達了一種不需言語即可相互理解的默契。背景是甯靜的山水景觀,包括群山、流動的河流和幾棵樹,營造出一種平和而深遠的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和微妙的色彩變化來展現。

整幅畫面傳達了“不言而喻”的含義——即某些事情或觀點非常明顯,無需言語即可讓人理解。在畫面的右下角,我們加入了一個小巧的紅色印章,作為作品的完整簽名,符合中國傳統藝術中的習俗。

整體上,這幅作品不僅呈現了成語的意境,也體現了中國古典繪畫的精髓。

-

序號: 304

解读: 這幅插圖呈現了中國成語“不言而明”的精髓。在畫面中,我們看到兩位古代學者在甯靜的花園裡相對而坐,周圍環繞着茂盛的綠植和盛開的花朵。他們正通過沉默交流思想,一位學者指向天空,另一位則點頭表示理解。兩人的表情平和,象征着深刻而無言的理解。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的畫風,以優雅的筆觸和和諧的色彩搭配展現出一種古典的美感。在畫作的一個角落,還巧妙地加上了紅色印章,增添了傳統中國藝術的特色。“不言而明”字面意思是“不說話但彼此明白”,通常用來形容雙方通過心靈感應或默契達到了深刻的理解。這幅畫正是通過兩位學者無聲的交流,完美地诠釋了這種心靈相通的境界,表現出深刻的思想交流和感情溝通,即便沒有言語也能彼此了解和感應。

-

序號: 305

解读: 這幅圖描繪了兩位古代中國學者在一棵大松樹下進行深入交談的場景。其中一位學者手持卷軸,另一位則專注地傾聽。這個畫面象征着思想和觀點上的和諧與統一,體現了“不謀同辭”這個成語的精髓。“不謀同辭”原意是指不事先商量就說出相同的話或做出一緻的行動,後來泛指不經事先約定而意見一緻。在這幅畫中,兩位學者雖未預先商議,但通過深入的交流與讨論,達成了思想上的共鳴。這種精神體現了中國傳統文化中對智慧和溝通的重視。

畫風模仿了古代畫家的風格,以細膩的筆觸和對自然景觀及人物形象的專注表現。

整幅畫作傳達了一種古樸而深邃的感覺,與傳統中國畫的主題相契合。畫角的紅色印章為作品增添了一抹傳統韻味,也象征着作品的完整性和獨特性。

-

序號: 306

解读: 這幅插圖描繪了“不謀而合”這一成語的含義。在圖中,我們看到兩位學者分别從不同的角度繪制着同一幅山水畫。這種景象暗示了他們在思想和行動上的和諧一緻,即便他們之間并未預先商議。

畫中的山水風景甯靜祥和,包含山巒、樹木和一條流淌的河流,整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風。此外,作品角落的紅色印章增添了一抹傳統的藝術氣息。“不謀而合”字面意思是沒有預先商議卻意外地想法或行動一緻。它通常用來形容人們在沒有事先計劃或溝通的情況下,意外地達成了相同或相似的想法、判斷或行為。這幅描繪兩位學者各自繪畫卻不約而同地畫出相同景象的作品,恰如其分地傳達了這一成語的精髓。

-

序號: 307

解读: 這幅畫描繪了兩位學者在柳樹下的湖邊,他們穿着相似的傳統長袍,正沉浸在書寫詩句中,彼此并不知道對方的存在。畫面傳達出一種甯靜祥和的氣氛,遠處的山脈和輕柔的霧氣襯托出一種古老中國景觀的精髓。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,細膩的筆觸和柔和的色彩使整個場景顯得恬靜而深遠。畫角落的小紅印章增添了一抹真實感。這幅畫恰當地诠釋了“不謀而同”的成語。這個成語字面意思是“不相謀劃而意見相同”,通常用來形容兩個或多個人在沒有事先商量的情況下,做出了相同或相似的選擇或行為。畫中兩位學者各自沉浸在寫作中,卻不約而同地選擇了相似的服飾和環境,形象地展現了這個成語的含義。

通過這樣的視覺表現,我們能更深刻地感受到這個成語所傳達的意境和哲理。

-

序號: 308

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“不識一丁”的含義。圖中描繪了一位古代中國的老學者,他面對一本充滿複雜漢字的大書時顯得困惑,正抓着頭發表現出不解的神情。他所處的環境是一個甯靜的書房,四周擺滿了古卷、經典的毛筆和硯台。書房的窗戶敞開,可以看到外面的小花園和遠處的山巒。“不識一丁”這個成語源于漢字“一”和“丁”的形狀,這兩個字是最簡單的漢字之一。成語用來形容人文化程度極低,連最簡單的漢字都不認識。在這幅圖中,老學者對着書本的困惑和無助的神态恰如其分地表達了這一含義。

此圖采用了類似古代畫家或近代畫家的繪畫風格,以細膩的筆觸和柔和的色彩體現出古典中國畫的韻味。圖畫一角的紅色印章增添了作品的傳統氛圍和審美價值。

整體上,這幅畫不僅生動地描繪了成語的含義,而且也展現了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 309

解读: 這幅插圖展現了成語“不識丁”的内涵。圖中,我們看到一位身着傳統中式服飾的人站在教室裡,面對着寫滿古代漢字的黑闆。他的表情顯得困惑和茫然,體現了他對文字的不理解和無知。這個場景恰當地傳達了“不識丁”的字面意思,即對文字一無所知,通常用來形容文盲或極其缺乏文化知識。在中國古代,丁是最常見的漢字之一,所以“不識丁”意味着連最基本的字都不認識。畫面的氛圍平靜而深思,反映了中國古典畫風的特點,同時描繪了成語的深層含義。此外,圖像的一個角落有一枚紅色印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,象征着作品的完整性和作者的身份标識。

整幅畫作通過其古典風格和象征意義,有效地傳達了這個成語的教育和文化背景。

-

序號: 310

解读: 這幅插圖展現了中國成語“不識之無”的内涵。成語“不識之無”源自《論語·為政》,意為不認識、不了解。畫中的學者代表了對知識的渴望和探求。他身處甯靜的園林之中,四周環繞着古書卷軸,象征着知識的豐富和深邃。他凝視遠方的山峰,山峰象征着知識的高遠和不可限量。園林中的植物和小池塘,寓意着知識的多樣性和深度。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以傳達一種古樸而深邃的感覺,符合中國古典畫的主題。

整幅畫作傳達出一種甯靜和沉思的氛圍,恰如其分地捕捉了這一成語的精髓。畫角的紅色印章,為作品增添了一抹經典的中國元素,進一步強調了作品的文化背景和藝術價值。

-

序號: 311

解读: 此圖描繪了“不識擡舉”這一成語的場景。畫中展示了一位年輕才華橫溢的學者,身着傳統服飾,在古代中國向一位富有但傲慢的貴族獻上精美的卷軸。貴族身穿華麗的衣服和珠寶,面帶輕蔑的表情,沒有欣賞地拒絕了學者的作品。背景是典型的中國園林,有亭台樓閣、橋梁和茂密的植被,傳達出曆史的深度和文化的豐富。這幅畫體現了“不識擡舉”這一成語的含義,即不識别人的好意或價值,不能适當回應别人的善意或才華。學者代表着智慧和才能,而貴族的傲慢和不屑則展示了對這些價值的無視。

整體畫風符合古代畫家或近代畫家的風格,表現出古典中國畫的韻味和深意。在畫作的某個角落還有一個紅色的印章,增添了藝術作品的傳統特色和正式感。

-

序號: 312

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者在其經典書房中的情景。書房内擺滿了書籍和卷軸,學者坐在木制書桌前,面對着展開的卷軸,顯得困惑不解。他的表情透露出迷茫,似乎對眼前的内容感到不解。這一場景恰好體現了“不識時務”這個成語的寓意。“不識時務”字面意思是不了解或不适應當前的形勢或趨勢。在這幅畫中,學者對卷軸内容的困惑象征着對時代變遷或新思想的不理解或不适應。這不僅反映了個人的局限性,也暗示了在迅速變化的世界中不更新觀念的後果。

畫風上,此圖受到古代畫家和近代畫家風格的影響,以細膩的筆觸和微妙的水墨渲染為特點,展現出傳統中國畫的韻味。畫面的一角還有一枚典型的紅色印章,這是中國古典藝術作品中常見的元素,為作品增添了一絲正式和傳統的感覺。

通過這樣的藝術表達,插圖不僅傳達了成語的深層含義,還向觀者展示了中國古典文化的嚴肅性和美學價值。

-

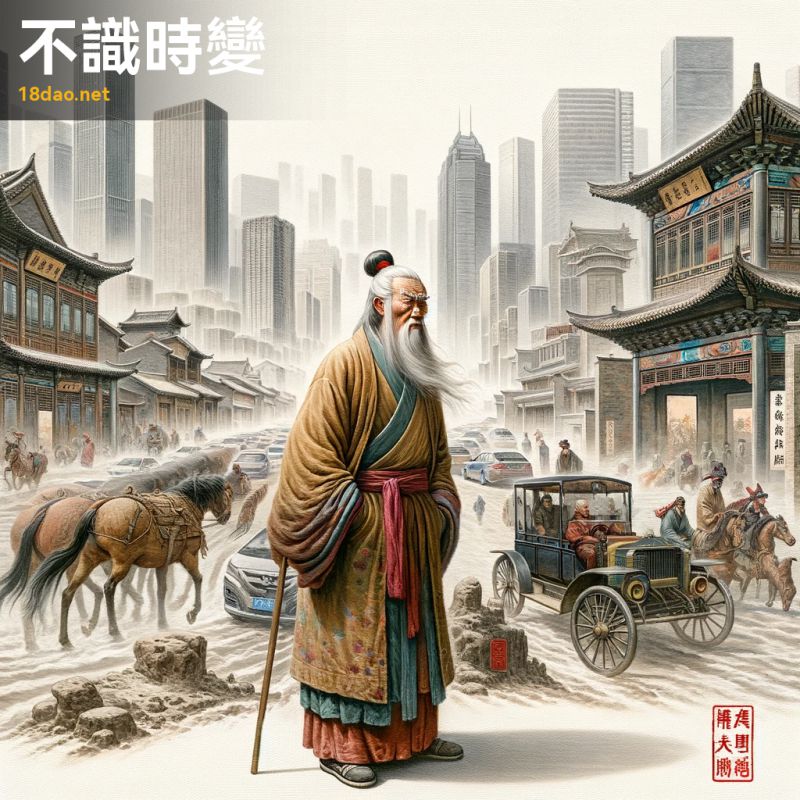

序號: 313

解读: 這幅插圖是基于成語“不識時變”創作的。在畫面中,我們看到一位身着傳統漢服的老者,堅定地站立在迅速變化的環境中。周圍的景象正在轉變,古老的建築被現代摩天大樓所取代,馬拉的車輛逐漸被汽車所替代。然而,盡管世界在他周圍發生了翻天覆地的變化,這位老者的表情和姿态卻保持不變,象征着他無法适應不斷進化的世界。

此圖采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,色彩樸素,展現了一種深邃的曆史感。在畫面的一個角落,還特意加上了紅色的印章,以模仿經典中國藝術作品的風格。

通過這幅畫,我們可以深刻理解“不識時變”這個成語的含義。它指的是不認識或不理解時代的變化,形容人對時代變遷缺乏應有的認知和适應能力。這幅插圖恰如其分地體現了這一含義,通過對比古老與現代的元素,突出了主人公與時代脫節的狀态。

-

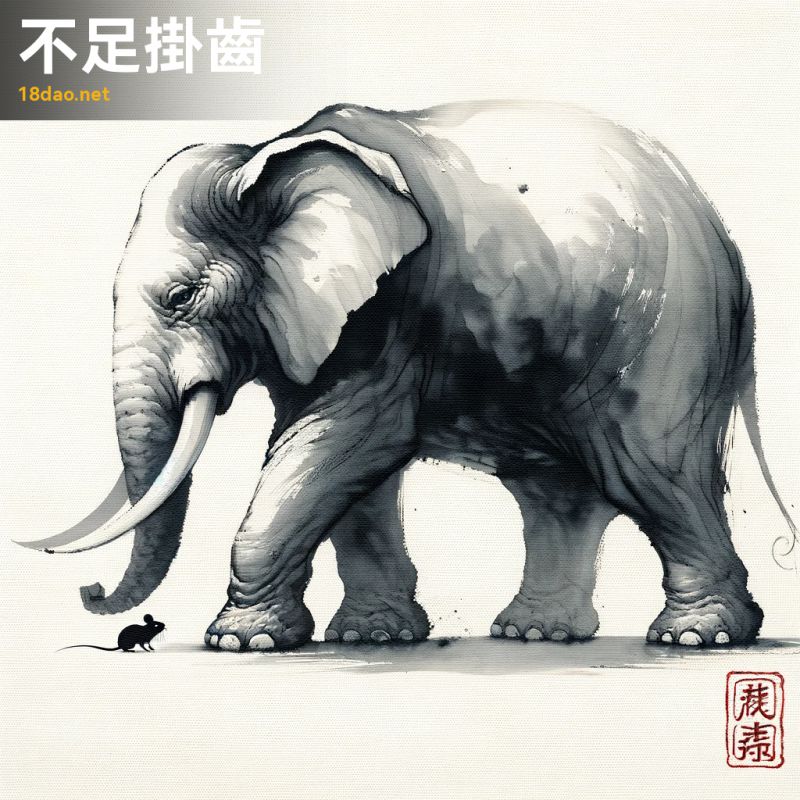

序號: 314

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“不足挂齒”。在這幅畫中,我們可以看到一個幾乎看不見的小老鼠位于一隻巨大大象腳下。這種視覺對比強烈地表現出老鼠的微不足道,恰如成語所言,象征着某事物或某人的重要性極其微小,不值得一提。

畫風模仿了中國古典水墨畫的傳統,特别是古代畫家或近代畫家的風格。采用了細膩、優雅的筆觸和單色調色闆,體現了中國畫的古樸和深邃。畫面中的小老鼠和大象之間的巨大差異,通過簡潔而富有表現力的線條被巧妙地捕捉和表達。此外,畫作的一角還有一個紅色的印章,為作品增添了一種真實感和藝術性。

整體上,這幅插圖不僅展現了成語“不足挂齒”的含義,也體現了中國古典藝術的魅力。

-

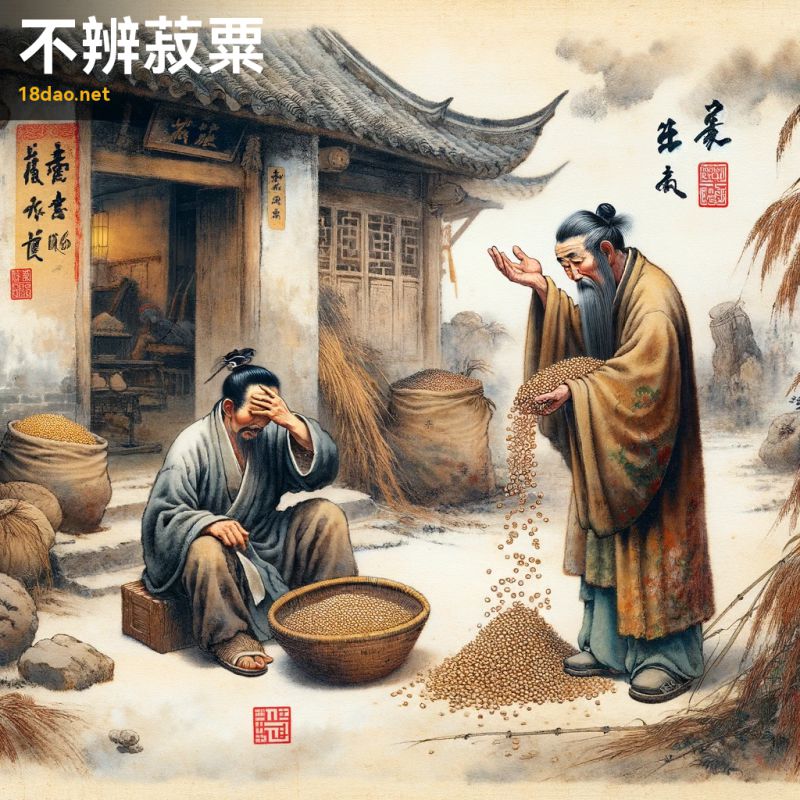

序號: 315

解读: 這幅插圖表現了“不辨菽粟”這個成語的含義。在畫面中,我們看到一個男子正在農村的環境中,他似乎在認真地觀察一些谷物。然而,由于他的表情顯得困惑,這暗示他無法區分手中的豆類和粟米。這一場景恰如其分地體現了成語“不辨菽粟”的意思,即形容一個人判斷能力差,不能辨别明顯的不同。

整幅畫采用了傳統的中國畫風格,細緻的筆觸和甯靜的土色調,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

這種風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫法。在畫面的某個角落,還有一個小小的紅色印章,這是中國傳統繪畫中的常見元素,增添了一種文化的莊重感。

通過這樣的繪制方式,畫面不僅展現了成語的意義,也體現了中國古典文化的精髓。

-

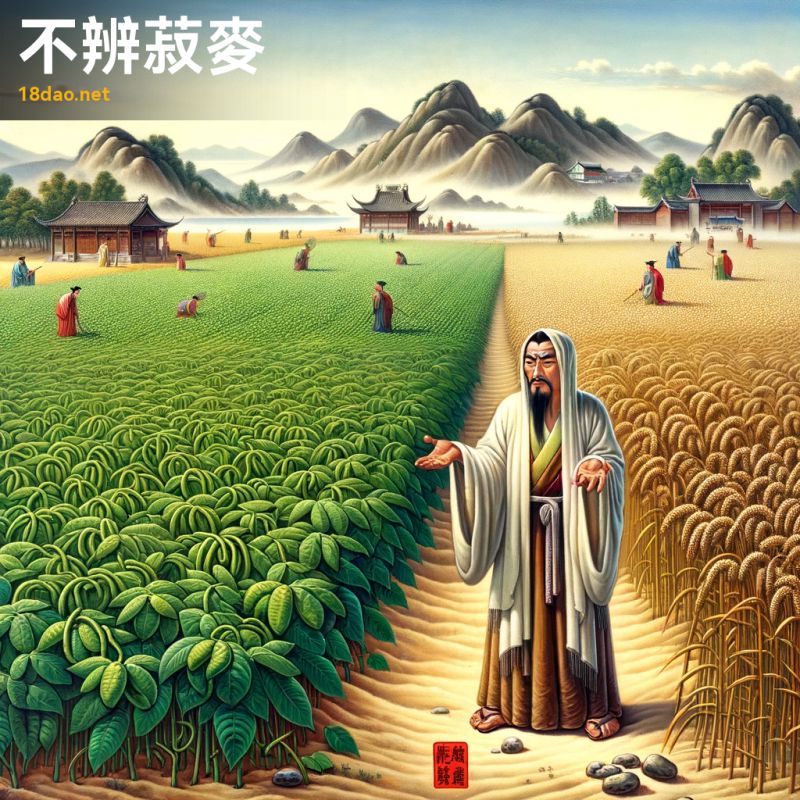

序號: 316

解读: 這幅圖描繪了中國成語“不辨菽麥”的場景。在畫面中,一位穿着傳統服裝的中國農民站在兩片不同的田地前,一片種植着豆類,另一片種植着小麥。他的表情顯得困惑,似乎無法區分這兩種農作物。這種不辨菽麥的情形,正是成語想要表達的含義,即無法辨别或混淆基本的或顯而易見的事物。背景中,我們看到了典型的中國鄉村風光,包括遠處的山脈和一個小村莊。

整個畫面以傳統中國畫的風格呈現,體現了古代畫家或近代畫家那種深邃而樸素的藝術風格。此外,畫面角落的紅色印章為作品增添了一種正式和傳統的感覺,也是中國古典藝術作品中常見的元素。

通過這幅畫,我們不僅能夠感受到成語本身的寓意,還能欣賞到中國傳統農業景象和古典藝術的美。這樣的藝術表現方式使成語的理解更加生動和深刻。

-

序號: 317

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景,兩位學者身穿傳統長袍,在田野旁激烈辯論。圖中的一位學者,一名中年男子,長着長胡須,他激動地向田間的各種作物指去,其中包括豆類和小麥,似乎在試圖區分它們。另一位學者,一位年輕男子,看上去既困惑又沮喪,無法辨别這些作物的區别。這幅畫的背景甯靜優美,遠處有山脈和晴朗的天空,背景中可見傳統的中國建築。

整幅畫作的風格模仿了古代畫家和近代畫家,筆觸細膩,色彩柔和。在畫作的一個角落,有一個紅色的印章,增添了作品的真實感。這幅畫與成語“不辯菽麥”有着密切的關聯。該成語源自《漢書·食貨志》,意指不分豆麥,比喻不分是非、好壞。畫中兩位學者對豆類和小麥的辨别陷入争論,形象地體現了這一成語的内涵。其中一位學者無法辨認這些作物,正是“不辯菽麥”這一成語的直觀表現。

整個場景通過傳統的中國繪畫風格和元素,展現了這一成語的深刻含義和古代中國文化的精髓。

-

序號: 318

解读: 這幅圖描繪了一位坐在安靜書房中的人,周圍擺放着書籍和卷軸。房間具有古典中國建築風格,有木梁和傳統窗戶。人物看起來很困惑,一邊抓頭一邊看着打開的書,象征着混亂或缺乏理解。

這幅畫的風格仿佛古代畫家或近代畫家,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面一角有一個小紅印章。這幅圖與成語“不通一竅”之間的聯系在于,這個成語字面上的意思是“一竅不通”,比喻某方面一點也不懂,或者對某個問題毫無了解。畫中人物困惑的神态和他面對的書籍象征着他在某個領域的無知或困惑,這正是成語“不通一竅”所要表達的含義。

通過這樣的視覺表現,畫面深刻地傳達了這個成語的核心思想。

-

序號: 319

解读: 成語“不速之客”字面上的意思是未被邀請而來的客人。它通常用來形容那些未經邀請或不受歡迎的人突然造訪。在這幅圖中,我們看到的是一個典型的中國古典家庭場景,其中一位不受歡迎的客人出現在家中。畫面中,客廳的布局和裝飾體現了中國古典風格的精髓。一個關鍵的細節是客人的存在。這位客人的身份特征、行為或面部表情都暗示着他是一個不受歡迎的訪客。例如,他可能身着不适合此場合的服裝,或者他的姿态和表情可能顯得不自然或冒昧。與此同時,家中主人的表情和姿态揭示了他們對這位突如其來的客人的驚訝和不悅。可能是通過他們的面部表情、姿勢或者與客人的互動來展現這一點。這種表現方式恰當地傳達了“不速之客”成語的含義,即意外的、通常不受歡迎的訪客給家庭帶來的沖擊和不适。

整體上,這幅畫不僅呈現了成語的直接意義,還通過精細的細節和古典風格的藝術處理,賦予了這個場景一種深沉而古樸的美感。

畫面的構圖、色彩和細節處理都體現了古代畫家或近代畫家風格的影響,同時在一角的紅色印章增添了一抹傳統的藝術韻味。

-

序號: 320

解读: 這幅畫描繪了“不速之客”這一成語的場景。在古色古香的中國庭院中,一位不請自來的訪客站在門外。這位訪客身穿中國古裝,面露閑敏之色,似乎在伺機而動,尋找進入的機會。畫面背景是典型的中國山水,包括樹木和大岩石,營造出一種甯靜而深邃的氛圍。這幅作品的創作靈感來自于中國古典文化中“不速之客”的概念,即未經邀請便自行造訪的客人。這位客人的閑敏表情和謹慎的姿态展現了他們的不确定性和對待進一步行動的謹慎态度。

整個場景的布局和細節選擇都旨在體現這一成語的含義,同時也傳達了一種傳統中國畫風格的美感。

此圖的風格受到了古代畫家和近代畫家畫風的啟發,力圖捕捉他們作品中的古樸與細膩。畫面的一角還有一枚紅色印章,作為作品的簽名,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一絲正式與古典的氛圍。

-

序號: 321

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“不達時務”的含義。圖中,一位古代學者坐在傳統的書房内,他的表情顯得困惑和與周圍環境脫節。書房内充滿了書籍、卷軸和文物,象征着知識和傳統。然而,在窗外,卻展現了一個繁忙的現代城市,有現代化的建築、飛行器和先進的技術,代表着現代時代。學者傳統環境與外面現代世界的鮮明對比,恰如其分地體現了“不達時務”的含義,意味着未能适應變化的時代。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,營造了一種甯靜而深沉的氛圍。畫面中的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一抹經典之美。

整體上,這幅畫不僅反映了成語的深層含義,還展示了中國古典與現代之間的時空對比,強調了時代變遷與個體适應的主題。

-

序號: 322

解读: 這幅畫描繪了一片經曆戰争之後的荒涼戰場,展現了成語“不遺寸草”的含義。成語“不遺寸草”源自《史記·項羽本紀》,原文是“項王軍士不遺寸草”,形容破壞極為嚴重,連一寸草也不留下。在這幅畫中,散落的武器、破碎的盔甲和旗幟展現了戰争的殘酷和破壞力,沒有任何生命迹象,強調了“不遺寸草”的極端破壞。落日的背景加深了畫面的悲壯與空曠感,而大地上的陰影則進一步強調了荒涼和絕望。使用的顔色調子沉重,以土色、灰色和深綠色為主,營造出一種憂郁的氛圍。

整體畫風細膩、情感豐富,符合古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格。畫面一角的紅色印章是傳統中國畫的标志性元素,增添了作品的文化氣息和審美價值。

-

序號: 323

解读: 這幅插圖為成語“不遺餘力”(Bù yí yú lì)提供了形象的視覺表現。該成語字面意思是“沒有留下任何餘力”,比喻盡全力去做某事。在這幅插圖中,一位古代中國學者在甯靜的書房裡辛勤地在燭光下工作。他被卷軸和書籍包圍,手持毛筆,全神貫注于寫作。這幅畫的氛圍充滿了奉獻精神和不知疲倦的努力,恰如其分地體現了這個成語的精髓。

畫風仿佛傳統中國畫,類似于古代畫家或近代畫家的作品風格。畫面中的細節,如書房的布置和學者的專注姿态,都傳達了“不遺餘力”這一概念的深刻含義。此外,畫面一角的小型紅色印章增添了一絲真實感和傳統美。

整體上,這幅插圖不僅展現了成語的内涵,也體現了中國古典文化的深度和韻味。

-

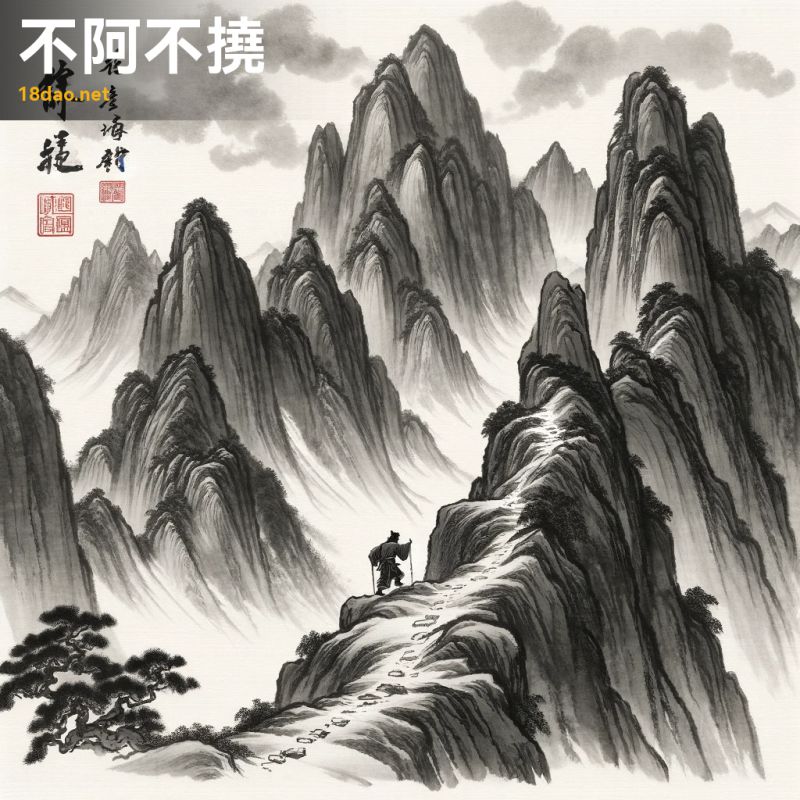

序號: 324

解读: 這幅插圖是為了配合中國成語“不阿不撓”而繪制的。在畫面中,一位小人物正在攀登陡峭的山峰,山峰高聳而險峻,象征着困難與挑戰。雖然與龐大的山脈相比,這個人物顯得渺小,但他的表情卻堅定而專注,體現了堅持不懈和堅定不移的精神。

這幅畫的風格模仿了中國畫家古代畫家的風格,運用了表現力強烈的筆觸和單色調的色彩。畫面的一個角落還有一個小小的紅色印章,增添了中國傳統繪畫的韻味。“不阿不撓”這個成語的意思是形容人堅定不移,不畏艱難,不向困難屈服。這幅插圖通過強烈的視覺對比(渺小的人物與巨大的山峰)和人物的表情來傳達這一精神。在中國傳統文化中,山常常被用來象征困難或者挑戰,而人物的堅持和毅力則象征着對抗這些困難的決心和力量。

通過這種象征性的表現,畫面完美地诠釋了“不阿不撓”的含義。

-

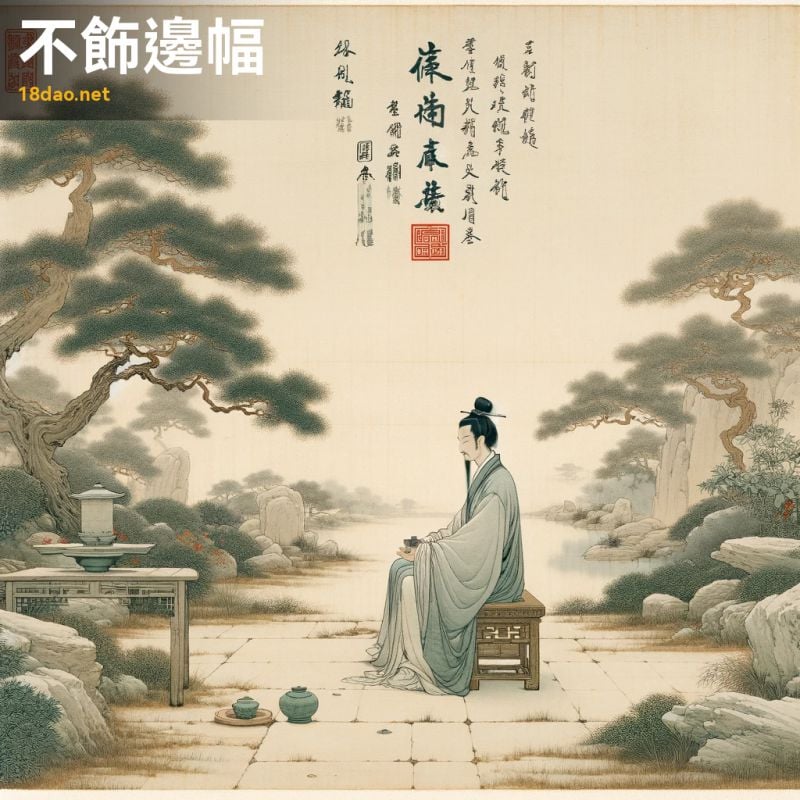

序號: 325

解读: 這幅圖描繪了“不飾邊幅”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,獨自安坐在一個簡樸而甯靜的園林中。園林的設計非常簡約,沒有華麗的裝飾,強調了自然之美和簡單的魅力。學者的态度和周圍的環境都體現出謙遜和對炫耀性展示的拒絕。

整個畫面的風格呼應了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,傳達出一種古樸而深沉的感覺。畫面的角落還有一枚紅色的印章,增添了傳統的中國元素。此畫完美地展現了“不飾邊幅”的意境,即不追求外表的華麗裝飾,而是保持内心的平靜和素雅。

-

序號: 326

解读: 這幅插圖展現了成語“世俗炎涼”的深刻含義。畫面中,秋季的景色,落葉和靜靜流淌的河流構成了背景,象征着世事的變遷和無常。河的兩岸,人物的對比生動地描繪了成語中的核心思想:一方面有人相互幫助,彼此關懷;另一方面則有人表現出冷漠或背離,反映了人際關系中的溫暖與冷漠。這種對比恰如其分地表現了“世俗炎涼”這一成語所描繪的人世間的善變與無情。

在藝術風格上,本作品模仿了古代畫家的畫風,用細膩的筆觸和柔和、樸素的色彩來表達畫面的意境,使整個場景既有着古典的韻味,又不失深刻的寓意。畫面一角的紅色印章是中國傳統繪畫中的常見元素,它不僅增添了一抹色彩,也象征着作品的完整性和獨特性。

通過這幅畫,我們可以更加深入地理解和感受到這個成語背後的文化意涵和哲理。

-

序號: 327

解读: 這幅插圖展現了“世外桃源”的意境,一成語通常用來形容一個遠離塵嚣、景色宜人的理想境界。畫面中,一條甯靜的河流緩緩流過郁郁蔥蔥的山谷,周圍是盛開的桃花,粉白的花瓣與背景深綠的山巒形成鮮明對比。這些細節共同勾勒出一個與世隔絕、仿佛人間天堂的場景。在這幅畫中,我們還看到幾座傳統的中國亭台小憩于樹木之間,幾位身着古代服飾的人物正在享受這片甯靜的環境。這樣的場景與“世外桃源”的概念不謀而合,體現了人與自然和諧共處的理想狀态。

整體風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,反映了古典中國藝術的特點。畫面的一個角落還巧妙地加入了一枚紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。

通過這樣的插圖,我們不僅能夠感受到成語“世外桃源”的深刻含義,也能夠欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

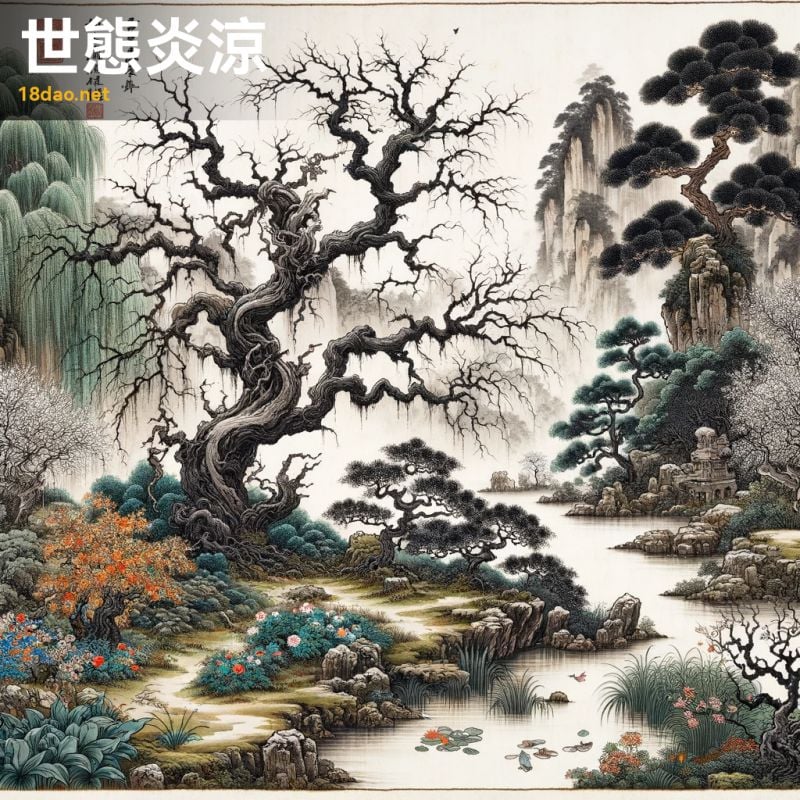

序號: 328

解读: 這幅圖描繪了一個典型的中國水墨畫景象,用以表現“世态炎涼”這一成語。畫中,一個興盛的花園裡,綠意盎然,花朵綻放,魚兒在池塘中遊動,象征着繁榮和活力。然而在這片生機勃勃的景象中,一棵孤零零的枯樹顯得格格不入,它的枝條光秃、扭曲,代表着被遺棄和蕭條。這種鮮明的對比,恰如其分地體現了“世态炎涼”成語中所蘊含的意境——社會和人際關系的冷暖變幻,以及人在順境和逆境中所遭遇的截然不同的待遇。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的筆觸,通過細膩的水墨技巧和對自然美景的深刻描繪,傳達出一種沉思和靜谧的氛圍。圖畫的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統氣息和藝術價值。

整體而言,這幅畫不僅展現了古典中國畫的美學特色,也深刻地诠釋了“世态炎涼”這一成語的内涵。

-

序號: 329

解读: 成語“并作威福”描述了一種權力被濫用或不當行使的情形。這幅畫描繪了一位古代中國皇帝坐在龍座上,其表情嚴肅且冷漠,體現出威嚴和冷酷。周圍環繞着莊嚴而華麗的台防,突出了皇帝的權力和地位。背景中的中國山水畫呈現了宏偉的宇宙景象,與皇帝的形象形成鮮明對比,暗示着他的權力雖然巨大,但在浩瀚宇宙面前卻顯得渺小。

這幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格的水彩繪畫手法,傳達了一種古典而深邃的氛圍。畫作中的紅色印章不僅是藝術家的簽名,也增添了一抹傳統中國藝術的色彩。

整體而言,這幅插圖通過古典元素和細膩的繪畫技巧,生動地表現了“并作威福”成語的含義,即權力的濫用和不當行使,及其與周圍世界的沖突與對比。

-

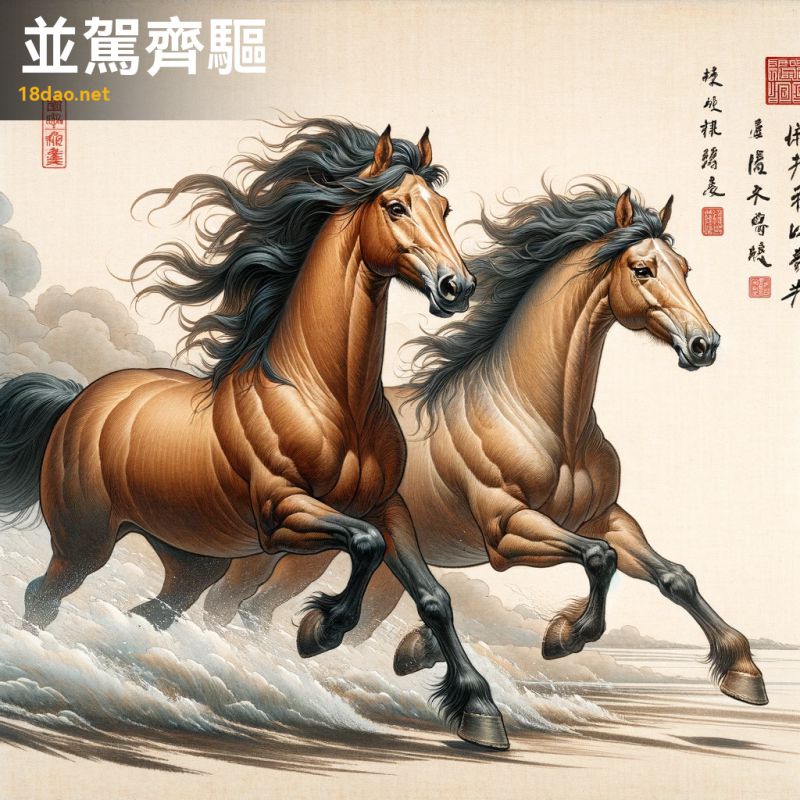

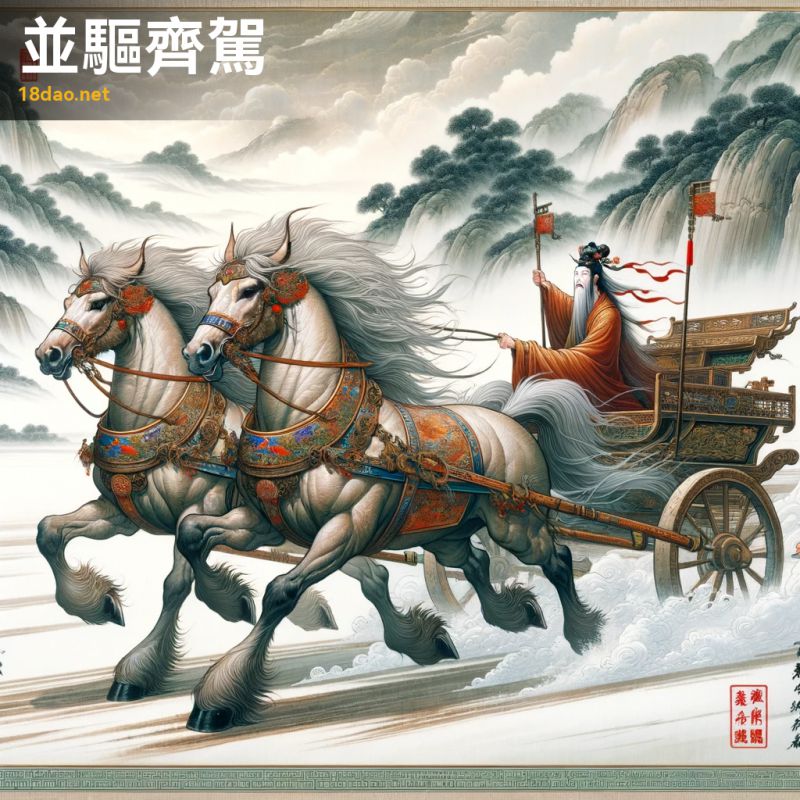

序號: 330

解读: 這幅插圖展現了成語“并駕齊驅”的形象化表達。在畫面中,兩匹馬并肩奔跑,它們的鬃毛随風飄揚,展示出力量與速度上的均衡匹配。這個場景象征着競争與平等,體現了成語中的核心含義,即在某一領域中勢均力敵、不分伯仲。畫中的馬匹表情專注、意志堅定,捕捉到了競争與夥伴關系的精髓。

此畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,細膩的筆觸和中國畫技巧彰顯了畫作的古典美感。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

整體而言,這幅作品不僅忠實地呈現了成語的意境,還巧妙地融入了中國古典藝術的元素,展現出一種深邃而古樸的美感。

-

序號: 331

解读: 這幅插圖展現了“并驅齊駕”這一成語的含義。在畫面中,兩匹馬并排奔跑,它們的鬃毛和尾巴随風飄揚,展現出力量與速度的平衡。兩匹馬分别拉着裝飾一緻的雙車,車上各有一位身着古代中國服飾的駕車人。這樣的構圖恰如其分地體現了“并驅齊駕”的意境,即兩者勢均力敵、不分伯仲。

背景是輕柔的迷霧山脈和郁郁蔥蔥的綠色植被,采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫法,營造出一種古樸而深邃的氛圍。畫面角落的紅色印章,是中國傳統畫作中常見的元素,用以增添作品的藝術價值和認證性。

整幅畫作不僅直觀地傳達了成語的字面意思,即兩車并行不相上下,還深刻地揭示了其中蘊含的比喻意義,即競争中的平等和對等。

通過這樣的視覺呈現,我們能更深入地理解并驅齊駕這一成語背後的文化和哲學思想。

-

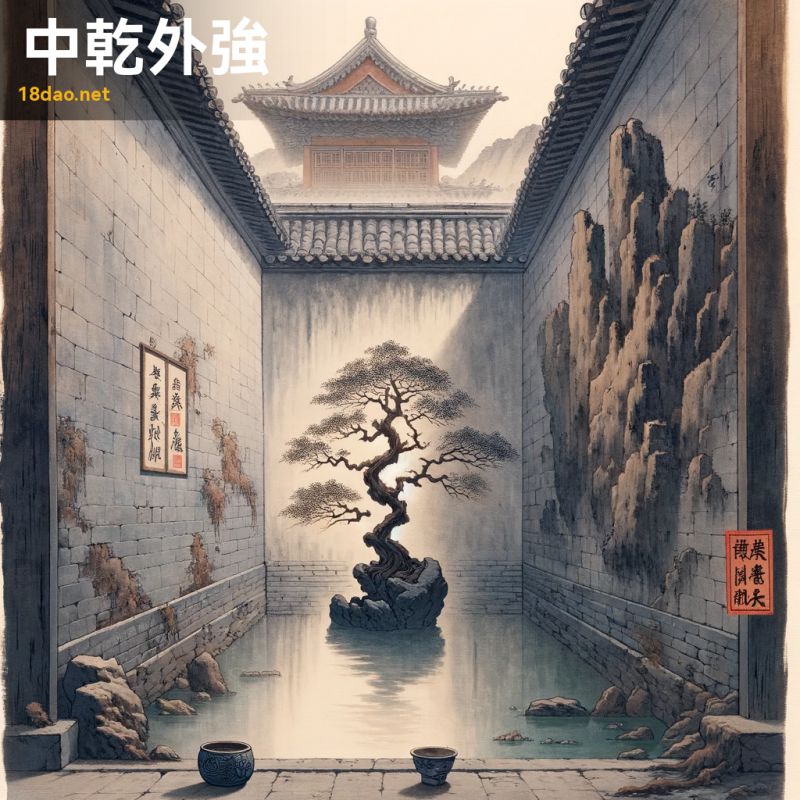

序號: 332

解读: 這幅插圖展現了成語“中乾外強”的内涵。圖中,一棵柔弱細膩的樹木位于甯靜的庭院内部,象征着内心的脆弱或不足。與之形成鮮明對比的是,庭院外圍的高大堅固的牆壁,代表着外在的強大和堅硬。這種對比突出了成語中“内部空虛,外表強硬”的含義。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以其細膩的筆觸和富有表現力的風格著稱。

整幅畫的色彩低調,以土色調為主,樹木采用了較柔和的色調,而牆壁則用了更強烈、更深的顔色。這樣的色彩搭配加強了内外對比的視覺效果。畫角落中的小紅色印章,是中國藝術作品的典型特征,增添了一絲傳統的韻味。

通過這幅畫,我們不僅能夠感受到成語的深刻含義,還能欣賞到中國古典畫風的獨特魅力。

-

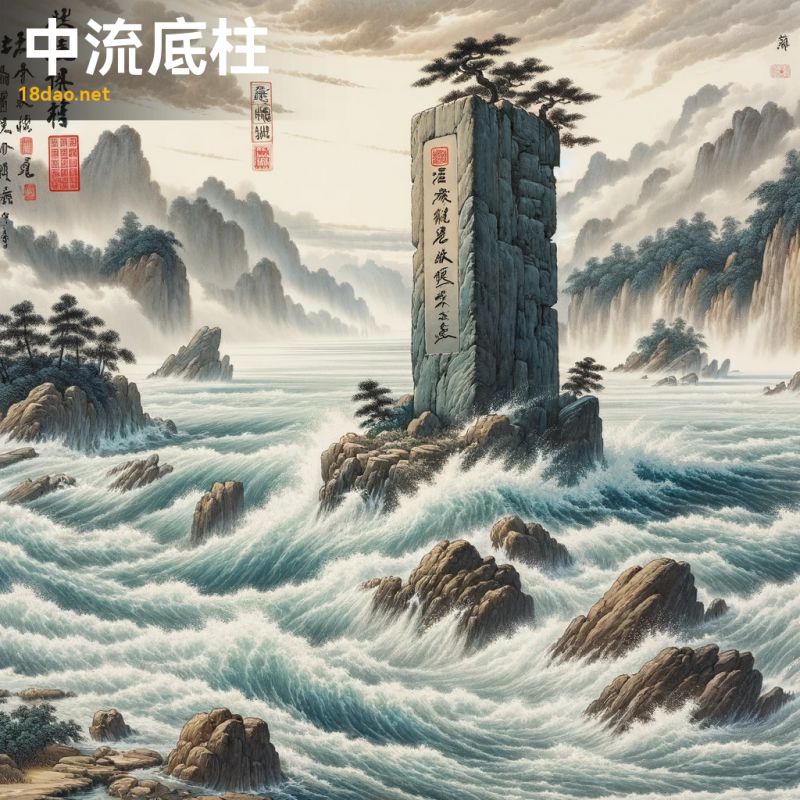

序號: 333

解读: 這幅插圖展現了成語“中流底柱”的深刻内涵。畫面中,一根巨大而堅固的柱子矗立在洶湧澎湃的河流中心,象征着堅定不移和堅韌不拔的精神。周圍的河水以充滿動感的筆觸描繪,強調了水流的力量和運動,而柱子本身卻顯得平靜而堅定,與周圍環境形成鮮明對比。畫面遠處的山巒和河岸邊零星的樹木,增添了傳統中國風景畫的元素。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家,專注于自然之美和簡樸之感。

整個作品通過對比和細膩的筆觸,傳達了“中流底柱”這一成語的寓意——在動蕩不安或充滿挑戰的環境中,保持堅定不移和不可動搖的态度。此外,畫角的紅色印章為作品增添了一抹傳統中國文化的韻味。

-

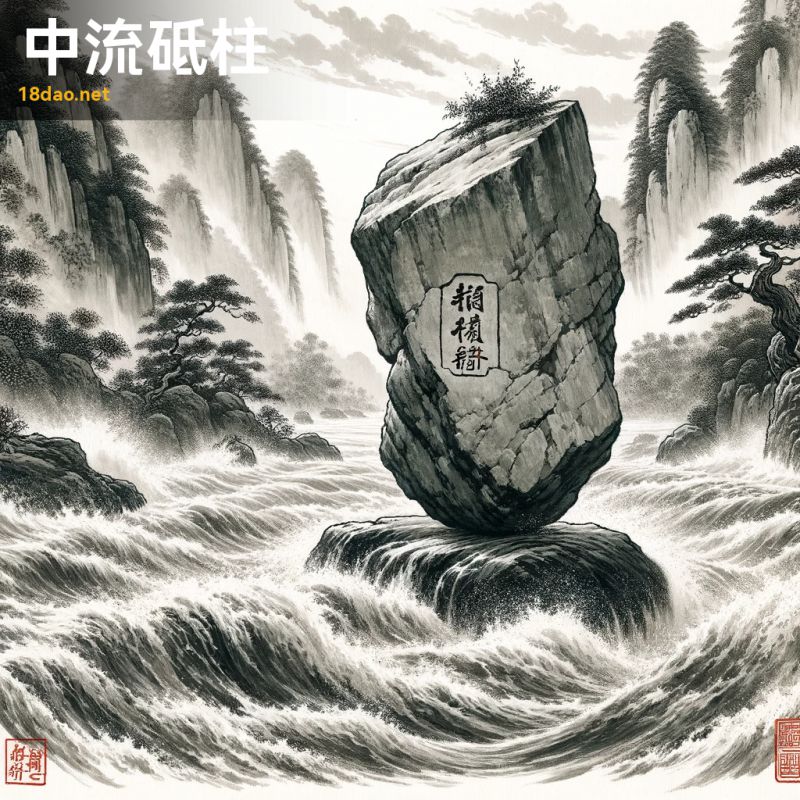

序號: 334

解读: 這幅插圖展現了成語“中流砥柱”的深刻内涵。圖中,一塊巨大的石柱(或岩石)穩固地立于洶湧激流的中心,象征着在混亂中的穩定和力量。這個石柱或岩石的細節處理突出了其作為穩定力量的角色。與之形成鮮明對比的是,周圍的河水通過動态流動的筆觸被描繪出來,捕捉到了水流的運動和能量。背景中的傳統中國山脈和樹木增添了深度和情境,為整個場景提供了文化和自然的背景。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,專注于展現古典中國畫的質樸和深邃。在畫面的某個角落,還有一個小小的紅色印章,作為傳統中國藝術作品的簽名。

通過這幅畫,我們可以感受到“中流砥柱”所蘊含的意義:在動蕩或困難的環境中,保持堅定和穩健,就像那河流中的石柱一樣,成為周圍環境中的支撐和指引。

-

序號: 335

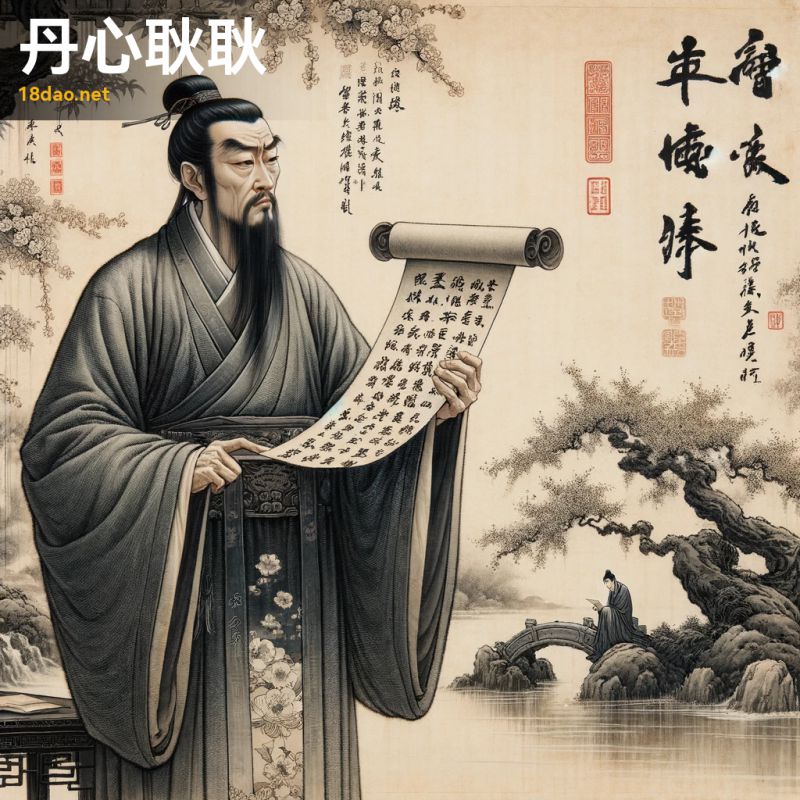

解读: 這幅插圖展現了中國成語“丹心耿耿”的内涵。在圖中,我們看到一位中年的學者,他身處于甯靜的花園之中,手持一卷古文書卷,表情莊重而專注。這位學者的形象象征着堅定不移的忠誠和奉獻精神,正如成語“丹心耿耿”所傳達的意義——忠心赤誠,毫不動搖。畫面的背景是一個安詳的花園,綻放的梅花和潺潺的小溪增添了畫面的純潔和堅定意志的象征。這種設定不僅反映了成語的寓意,還營造出一種沉靜和内斂的氛圍,與傳統中國文化中重視的品德和情感相呼應。

整體畫風借鑒了古代畫家的風格,采用水墨和細膩的筆觸,體現了古典中國畫的特點。在畫面的一個角落,還有一枚紅色的印章,這是傳統中國藝術作品中常見的元素,增添了作品的真實性和文化底蘊。

通過這幅插圖,我們能夠更加深刻地理解和感受到“丹心耿耿”這一成語背後的文化内涵和藝術魅力。

-

序號: 336

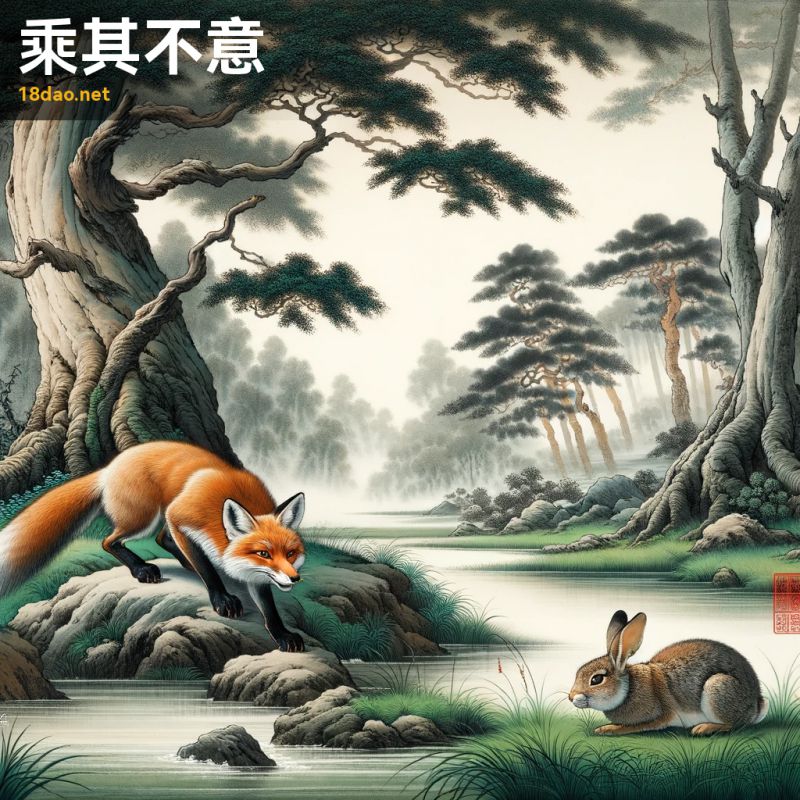

解读: 這幅插圖生動地呈現了“乘其不意”的成語意境。在圖中,一隻狡猾的狐狸正悄悄接近一隻毫無戒備的兔子。狐狸的細節處理非常精緻,它那狡黠的表情體現了出其不意的策略和智謀。而兔子則在安靜地吃草,對周圍環境毫無察覺,象征着脆弱和不警覺。

整個場景設定在一個甯靜的森林中,古老的樹木、輕柔的小溪和輕微的霧氣共同營造出一種經典的中國山水畫風格。

畫作的風格模仿了古代畫家和近代畫家的筆觸和色彩搭配,展現了一種和諧而古樸的美感。這幅畫不僅生動地展現了“乘其不意”這一成語的深層含義,也通過傳統中國畫的風格表達了一種深沉的文化氣息。此外,角落裡的紅色印章是對古典藝術的一種敬意,也是這幅作品的一個細節亮點。

-

序號: 337

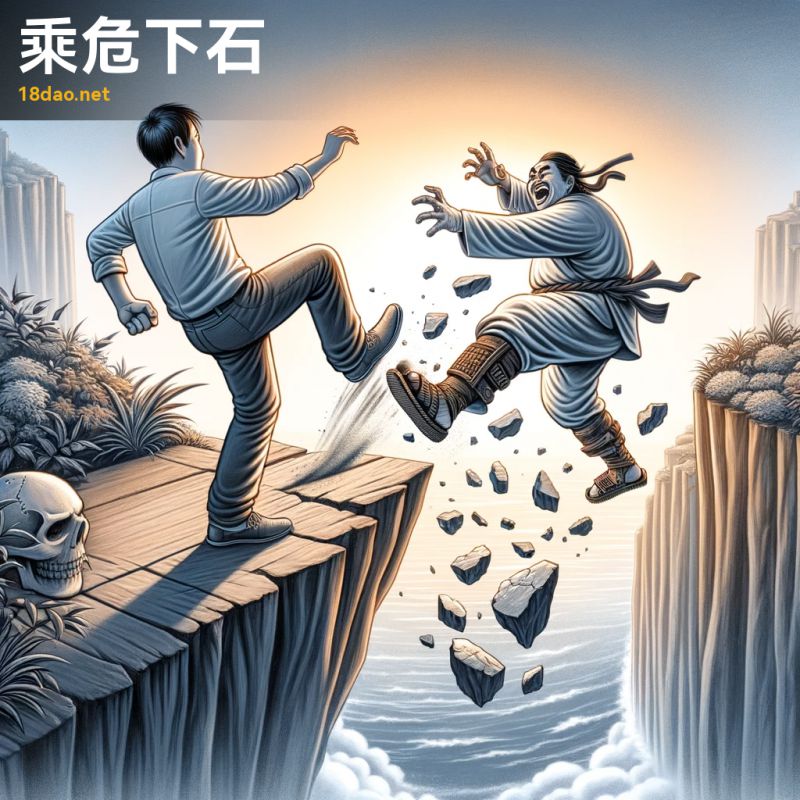

解读: 成語“乘危下石”(Chéng wēi xià shí)的意思是在别人危難時刻趁機加害,相當于英文裡的“在某人倒黴時再踢一腳”。這個成語暗示着趁人之危和惡意,意指某人利用他人的脆弱或困境來造成更大的傷害或困難。

-

序號: 338

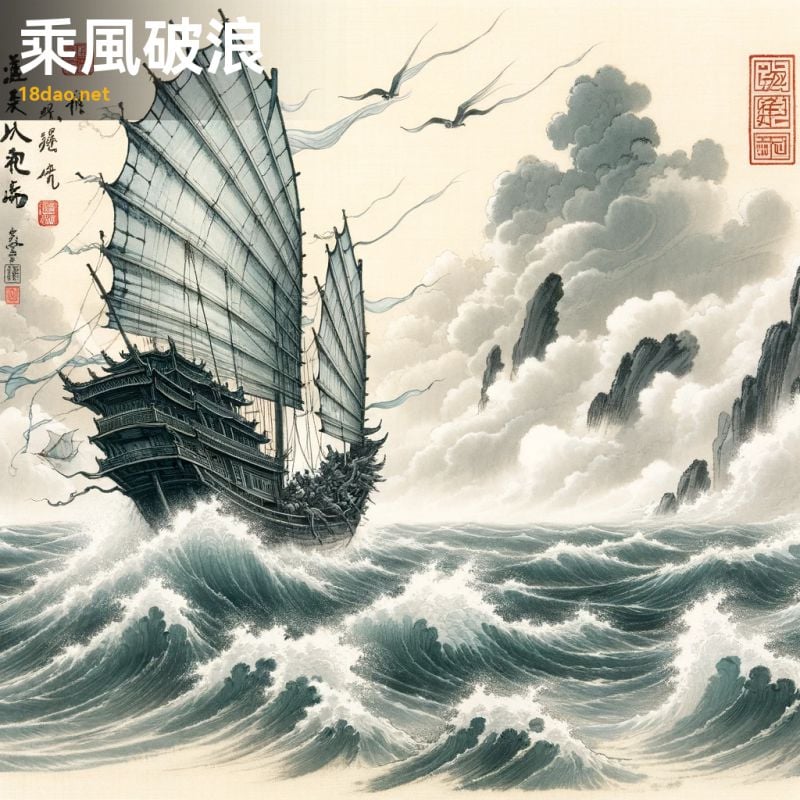

解读: 這幅插圖展現了“乘風破浪”這一成語的精髓。畫面中,一艘古老的中國帆船在波濤洶湧的大海上勇往直前。船上的大帆鼓起,仿佛正在借助強勁的風力。周圍的海浪波瀾壯闊,展現了海上旅行的艱難與挑戰。而天空中,雲層被風吹動,增添了畫面的動态美。此成語源自《宋書·劉義慶傳》,原文為“乘風破浪,直挂雲帆濟滄海”,意指借助順風劈波前行,比喻在困難或危險的環境中奮勇前進,不畏艱難。這幅畫恰如其分地捕捉了這一精神,傳達了無畏挑戰、勇往直前的意境。

畫風上,采用了古代畫家的經典中國水墨畫技巧,通過淡墨和色彩的微妙漸變,展現了一種古樸而深邃的美感。畫面的一角還有一枚紅色印章,為作品增添了一份傳統的韻味。

整體上,這幅插圖不僅呈現了成語的内涵,也體現了中國古典畫風的獨特魅力。

-

序號: 339

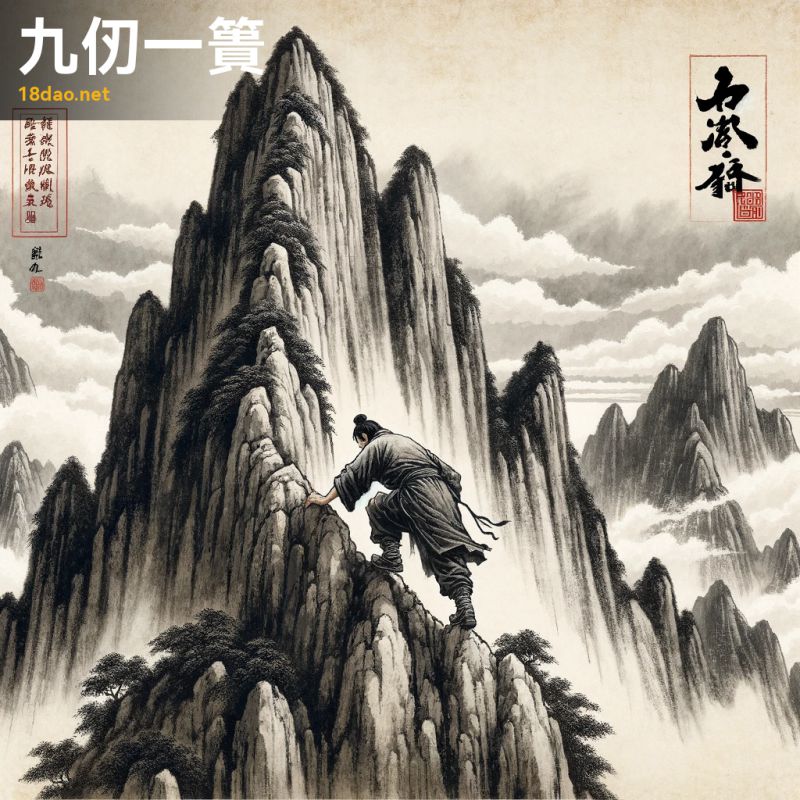

解读: 這幅圖描繪了成語“九仞一簣”的寓意。在圖中,一位身着傳統中式服飾的男子正在攀登一座陡峭且高聳的山峰,幾乎到達了山頂。

這座山以古代畫家風格繪制,展現了細緻的筆觸和和諧的水墨混合。山峰的險峻和男子接近頂峰的姿态象征着堅持不懈和決心。畫面上方的部分多雲天空,暗示了充滿挑戰但又充滿希望的氛圍。“九仞一簣”這個成語出自《荀子·勸學》,“功夫不負有心人,九仞功用一簣功”。它比喻做事情要持之以恒,不可半途而廢。畫面中的男子接近山頂的場景,正好體現了這一精神:雖然接近成功,但最後一步同樣重要,不能因為前面的努力而放松警惕。此圖的整體風格符合古典中國畫的主題,傳達了一種古樸而深邃的感覺。圖角的紅色印章增添了一抹傳統的韻味,使整幅畫顯得更加完整和富有文化底蘊。

-

序號: 340

解读: 這幅插圖描繪了“九層雲外”這個成語的寓意。畫面中,一位人物站立在高聳的山峰之上,目光凝視着腳下層層疊疊的雲海。這些雲層仿佛将山峰與世俗的塵嚣隔絕,創造出一種超然脫俗的氛圍。山峰上郁郁蔥蔥的樹木和草地,增添了一種自然和甯靜的感覺,使畫面顯得更加深遠和甯靜。“九層雲外”這個成語本身意味着非常遙遠或超脫的地方,通常用來形容難以企及或淩駕于世俗之上的境界。在這幅畫中,站在山巅之人仿佛已超越了塵世的繁雜,達到了一種更高層次的精神境界,與成語的含義完美契合。圖中的紅色印章是對傳統中國畫風格的一種緻敬,同時也為作品增添了一種正式和莊重的氛圍。

整體而言,這幅作品不僅生動地表達了成語的内涵,而且還體現了古典中國繪畫的深邃與雅緻。

-

序號: 341

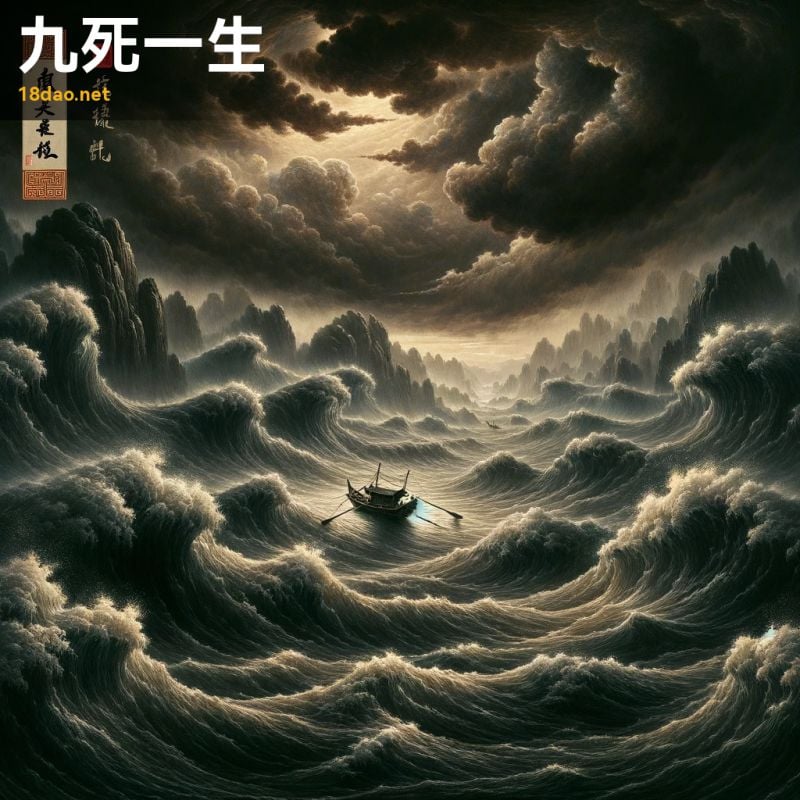

解读: 這幅插圖描繪了“九死一生”這一成語的主題。圖中展現了一艘小船在洶湧的大海中艱難航行的場景。大海波濤洶湧,天空陰暗,象征着極大的危險和挑戰,這正是“九死”即九死九難的寓意。船上隻有一位堅定的人,他代表着“一生”,即在絕境中求生的勇氣和決心。

整幅畫風格仿古代畫家或近代畫家,色彩深沉而内斂,構圖傳達出人類在面對巨大困難時的不屈不撓和生命的頑強。畫面一角的紅色印章,為作品增添了典型的中國古典藝術氣息,使之更加完整和深刻。

-

序號: 342

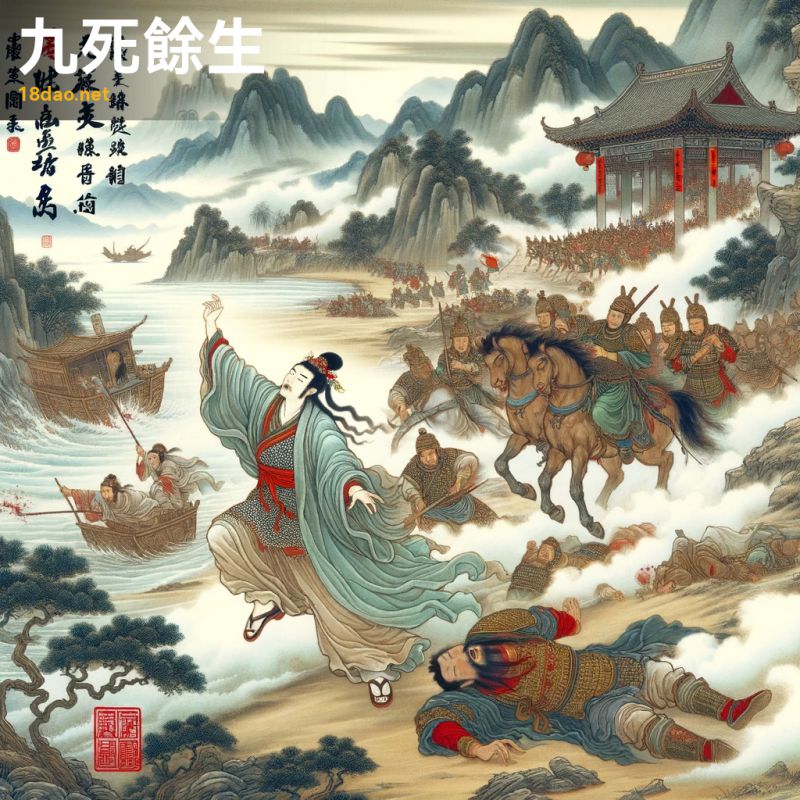

解读: 這幅插圖呈現了“九死餘生”這一成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,在極其危險的情況下奇迹般地存活下來。這種情景可能是從激烈的戰鬥中逃脫,或是在自然災害中幸存。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和對生存關鍵時刻的聚焦,傳達了這一動人心魄的瞬間。成語“九死餘生”字面意思是在九次死亡的邊緣掙紮後仍然存活,比喻在極其危險的情況下僥幸生還。在這幅畫中,我們可以感受到主角面對死亡威脅時的緊張和絕望,以及最終幸存的慶幸和寬慰。畫面背景以典型的中國古典風景為背景,融入山川、河流或傳統建築,進一步增強了這個場景的曆史感和文化氛圍。畫面角落的紅色印章是對傳統中國藝術的一種緻敬,也為整幅作品增添了一種正式和古典的氣息。

-

序號: 343

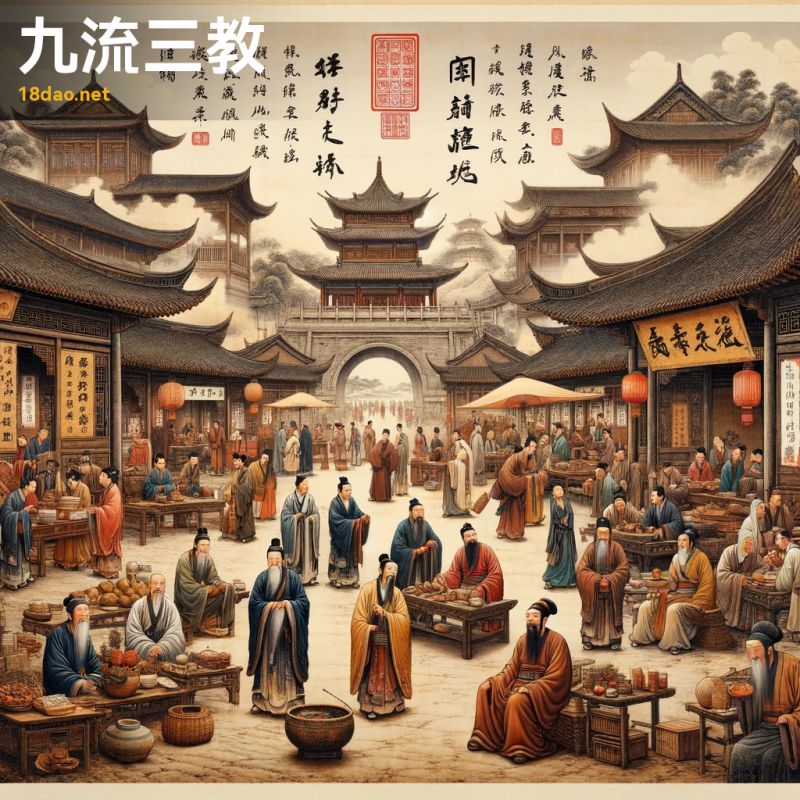

解读: 這幅插圖展現了“九流三教”成語的寓意。九流指的是古代中國社會中的各種不同階層和職業,包括儒、釋、道三教及其它各種手藝人和商人等。在這幅畫中,您可以看到一個繁忙的古代市場場景,不同身份和職業的人們在這裡和諧相處,交流互動。其中包括了學者、佛教僧侶、道教道士、商人、工匠和普通百姓。他們或在交易、或讨論哲學、或進行宗教活動。畫中的建築風格反映了古代中國的特點,有佛塔和傳統建築。

整個場景充分體現了“九流三教”中各種社會階層和信仰的融合,展示了一個多元和諧的社會景象。

此圖的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,傳達了一種古樸而深邃的感覺。右下角的小紅色印章為作品增添了一種傳統的韻味,同時也證明了作品的真實性和藝術價值。

-

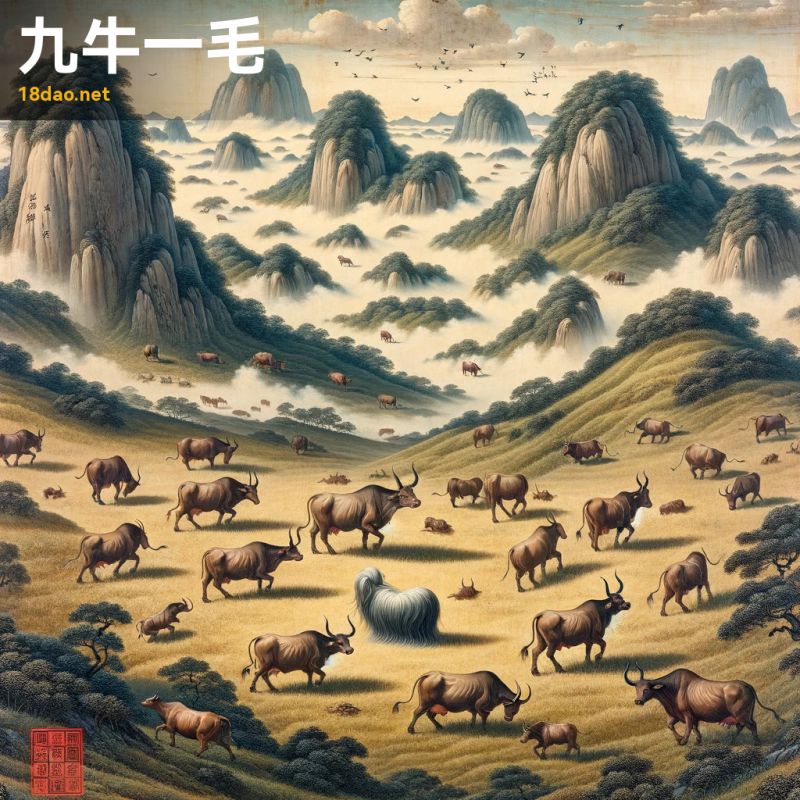

序號: 344

解读: 這幅畫描繪了中國成語“九牛一毛”的形象化表現。在畫面中,九頭大牛散布在廣闊的田野和山丘之間,象征着豐富和浩瀚。在這些雄偉動物中,有一根幾乎看不見的毛發,巧妙地展示了成語的含義——某物與其他事物相比顯得微不足道。

整個畫面的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,捕捉了傳統中國藝術的精髓。畫面一角的小紅印章增添了作品的真實性和藝術感。

通過這幅畫,我們可以深刻理解“九牛一毛”這個成語,意指在極其龐大的數量中,某一項極其微小,幾乎可以忽略不計。

-

序號: 345

解读: 這幅插圖展現了中國成語“九霄雲外”的意境。成語“九霄雲外”字面意思是指高于九層天空之外,比喻事物非常遙遠或境界極高。在這幅畫中,我們看到一片廣闊而甯靜的天空,充滿了層層疊疊、潔白如棉的雲朵,延伸至視線盡頭。遠處,一隻孤獨的仙鶴優雅地飛翔,象征着超越塵世的高飛和追求。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品風格,注重以細膩的筆觸描繪雲彩和天空的空靈之美。色彩主要以柔和的藍色、白色和灰色為主,營造出一種平靜而超脫的氛圍。在畫作的一角,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,用以标示畫家的身份或表達對作品的認可。

整體來看,這幅畫不僅傳達了“九霄雲外”這一成語的深遠含義,也展示了中國古典繪畫的獨特魅力和深邃情感。

-

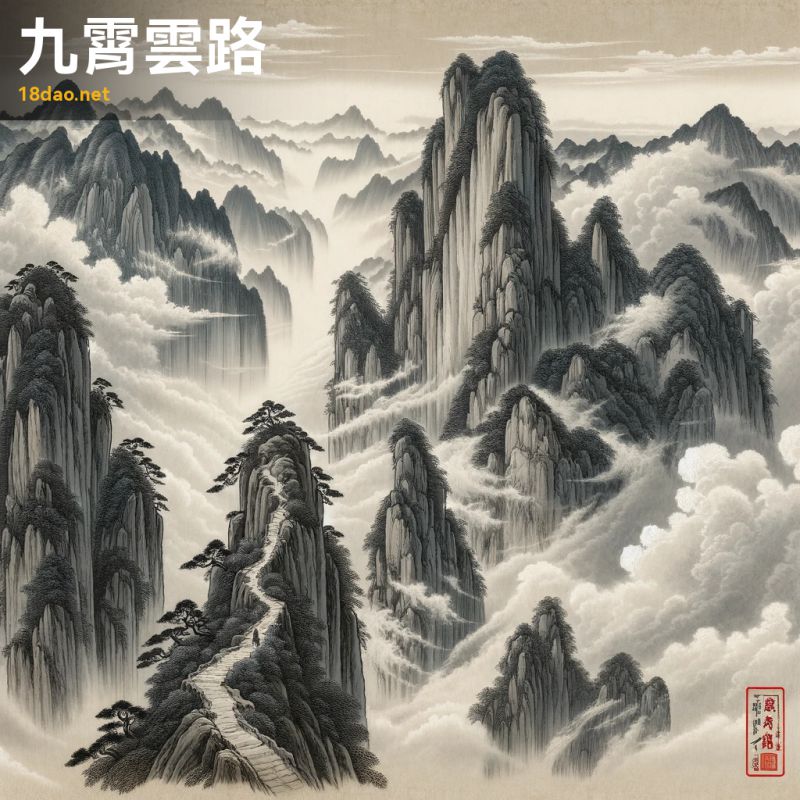

序號: 346

解读: 這幅插圖展現了成語“九霄雲路”的深遠寓意。在中國傳統文化中,“九霄雲路”形容非常高遠、難以企及的道路,常用來比喻極為艱難的事業或遙不可及的境界。圖中的景象以險峻的山峰為主體,山峰被雲霧環繞,彰顯出攀登之路的艱難與崇高。山間的小路蜿蜒曲折,通往高處的雲霄,暗喻着實現偉大目标所需的堅韌與毅力。這種場景與成語“九霄雲路”的内涵完美契合,既體現了目标的高遠,也展示了達成目标的艱辛過程。

畫風上,采用了古代畫家風格的表現手法,細膩的筆觸和墨色的渲染,使整幅畫作呈現出一種深邃、古樸的氛圍。圖畫一角的紅色印章,增添了作品的傳統韻味和藝術價值。

總體而言,這幅插圖不僅傳達了“九霄雲路”這一成語的深層含義,還體現了中國古典繪畫的獨特美學。

-

序號: 347

解读: 這幅圖描繪了“九鼎一言”成語的場景。在畫面中,一位穿着傳統中國長袍的智者站在九個古代中國鼎(即大型銅器)前,他正鄭重其事地對一群聚精會神的聽衆講話,象征着人們對他的話語所賦予的重大信任和意義。背景是甯靜的山脈和樹木,傳遞出曆史深度和文化重要性的感覺。

整個畫風仿照了古代畫家和近代畫家的風格,使用了柔和的筆觸和低調的色彩。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了一種傳統和正式的氛圍。“九鼎一言”這個成語的含義是指說話非常謹慎,一言九鼎,極其可靠。這個成語來源于中國古代認為九鼎是國家的象征,代表着至高無上的權威。因此,這個成語用來形容一個人的話語極具分量和影響力,就像九鼎一樣穩重和重要。

通過這幅畫,我們可以感受到說話人言辭的份量以及聽衆對其話語的尊重和重視。

-

序號: 348

解读: 這幅圖描繪了“乞憐搖尾”這個成語。畫中的狗兒表情可憐,尾巴低垂地搖擺,似乎在乞求什麼。這個場景傳達了狗兒卑微求憐的形象,與成語“乞憐搖尾”中所蘊含的謙卑或卑微的态度相契合。成語本身指的是卑躬屈膝、無自尊自愛地讨好他人,正如這隻狗在畫中所表現的那樣。在畫面背景中,我們可以看到傳統的中國村莊,其簡樸而古樸的氛圍與成語中的含義形成了鮮明的對比。這樣的布局旨在強調狗兒行為的不尊嚴性,以及它與周圍環境的落差。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,使用淡雅的色彩和水墨,營造出一種樸素而深邃的感覺。這種風格不僅彰顯了中國古典藝術的美,也與成語的内涵相得益彰。畫面角落的紅色印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了畫家的印記,增添了一種文化的獨特性和正式性。

-

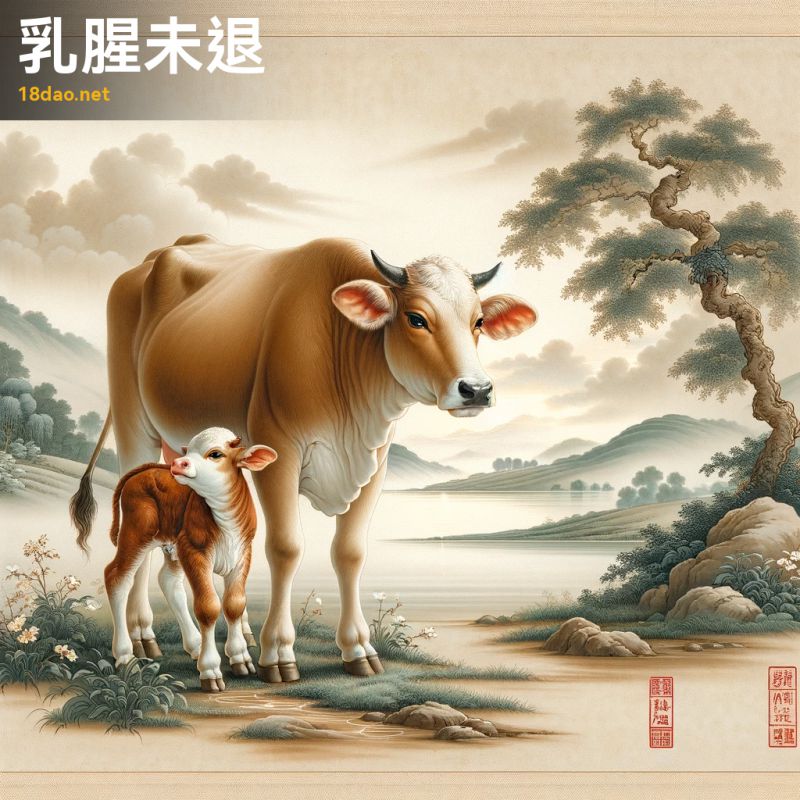

序號: 349

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“乳腥未退”的含義。圖中描繪了一隻幼小的牛犢正在其母親旁邊飲奶。這個場景直觀地傳達了這個成語的字面意思——幼小的牛犢還在飲用母乳,象征着尚未脫離幼稚、未經世故的狀态。在中國傳統文化中,“乳腥未退”用來比喻人年紀尚輕、經驗不足。這幅畫的背景是甯靜的鄉村風景,有助于強調幼犢純真未經世事的特質。

畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,通過細膩的筆觸和和諧的色彩搭配來捕捉古典中國藝術的精髓。畫面的一角還加上了紅色印章,增添了一絲正統的中國傳統藝術氛圍。

整體上,這幅插圖不僅展現了成語的字面意義,還巧妙地融入了中國傳統繪畫的藝術風格,使之成為一個文化和藝術的交彙點。

-

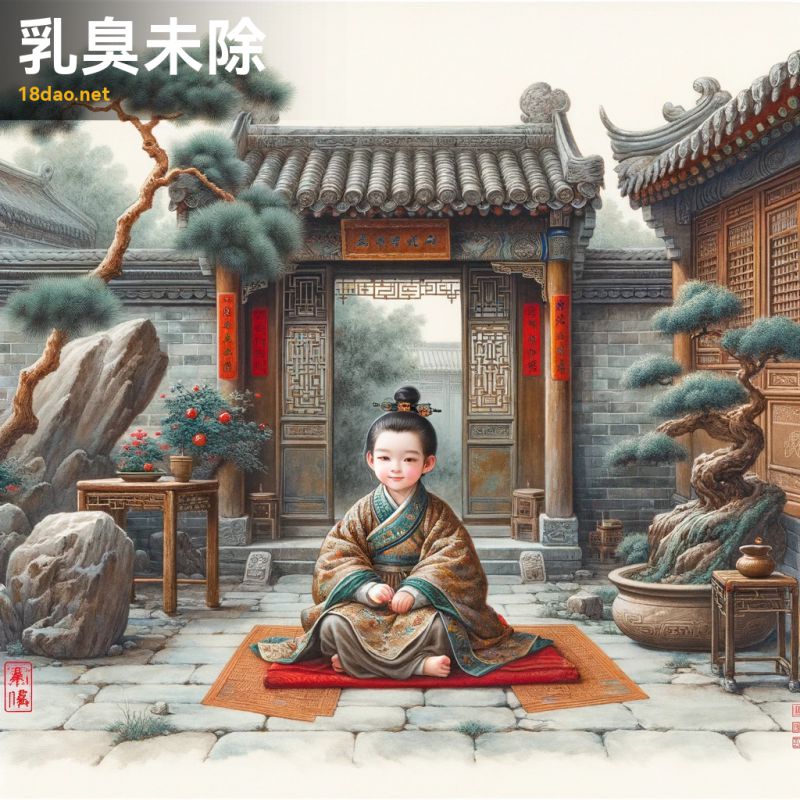

序號: 350

解读: 這幅圖描繪了一個身穿古代中國服飾的幼童,坐在安靜的庭園中,周圍環繞着古老的建築和茂盛的綠色植物。孩子看起來好奇卻又缺乏經驗,體現了青春的天真和對世界知識的缺乏。

整幅畫的風格仿佛古代畫家的作品,細膩的筆觸和和諧的色彩搭配,傳達了一種古樸而深邃的感覺。這幅畫與成語“乳臭未幹”緊密相連。這個成語字面意思是“奶味未幹”,形容人年紀輕,經驗不足。在這幅畫中,幼童的形象恰如其分地傳達了這個成語的含義。孩子的天真無邪和對周圍世界的好奇心,體現了他尚未涉世、缺乏生活經驗的狀态,正符合“乳臭未幹”的描述。此外,古典環境的設定也與成語的傳統文化背景相契合,進一步強調了成語的曆史淵源和文化意義。

整體來看,這幅畫不僅體現了成語的直觀含義,也深刻地表達了中國古典文化的精髓。

-

序號: 351

解读: 這幅插圖展現了一個身着傳統中國服飾的年幼孩子,大約五六歲,坐在經典的中國庭院中。孩子的身旁有學者石和盆景,表現出純真和天真無邪的氣質。背景是典型的中國古建築,有瓦頂和木門,營造出傳統中國家庭的氛圍。

整幅畫的風格模仿了中國古典繪畫技巧,顔色柔和,筆觸細膩,類似于古代畫家或近代畫家的作品。畫面一角有一個小紅印章,增添了一絲真實感。這幅插圖與成語“乳臭未除”之間的聯系在于,這個成語用來形容人年紀尚小,經驗不足。插圖中的孩子顯得幼稚而純真,正如成語所形容的那樣,還未脫離兒童的稚氣。這樣的描繪恰如其分地反映了這個成語的含義,同時也展示了中國古典文化中對年幼無知狀态的藝術表現。

-

序號: 352

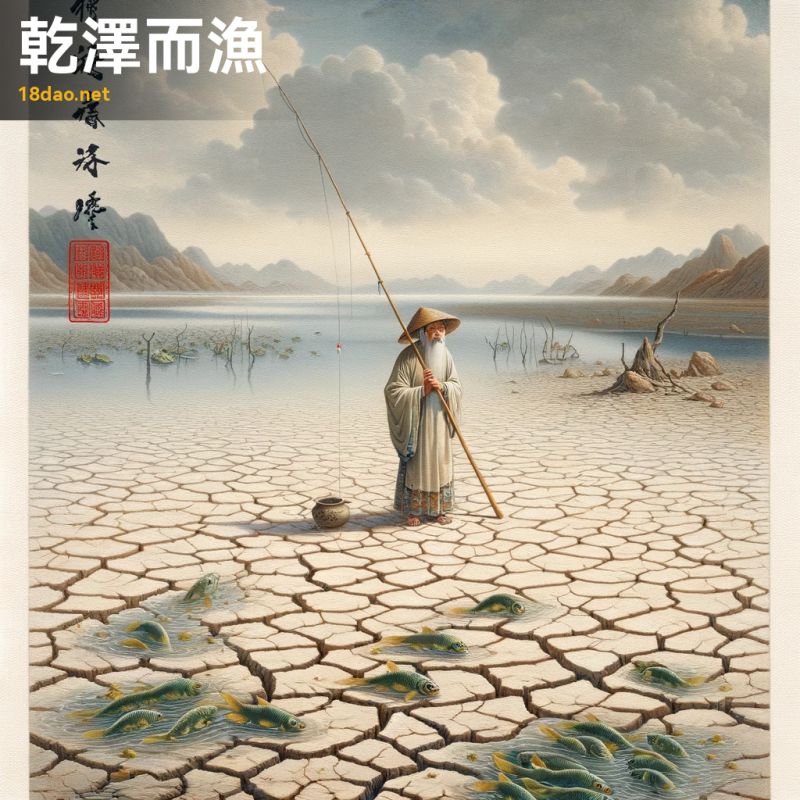

解读: 本圖描繪了成語“乾澤而漁”的含義。在畫面中,我們看到一位古代打扮的漁夫站在幹涸的湖床上,手持魚竿,顯得茫然。周圍是破裂的、貧瘠的土地,幾條魚在幹地上掙紮,象征着短視行為的徒勞。這個成語源自《左傳·僖公二十六年》,原意是比喻不顧長遠利益,隻求眼前利益的行為。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家,營造了一種甯靜而深邃的氛圍。畫面的一角還有一個醒目的小紅印章,增添了作品的傳統感

。

-

序號: 353

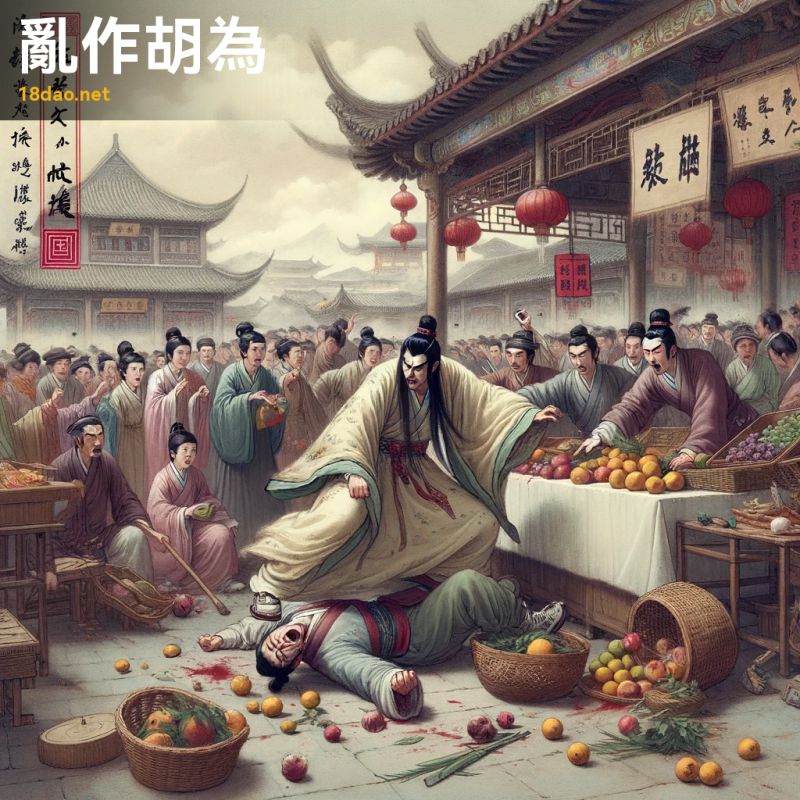

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“亂作胡為”的精髓。在這個熱鬧的古代中國市場場景中,一名身着傳統漢服的男子在中心位置表現出異常的行為,他正在颠覆一個小販的攤位,導緻水果和蔬菜散落在地上。周圍的圍觀者對他的行為表現出震驚和不滿。

這幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,使用了精細的筆觸和典型的古典中國畫中的柔和色彩。畫面傳達了一種混亂和魯莽行為的氛圍,恰如其分地诠釋了“亂作胡為”這個成語。成語中的“亂”和“胡為”分别代表了混亂無序和無目的、無理性的行動,這正是畫面中主角的表現。圖畫的一角還有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,象征着作品的完成和畫家的身份标識。

整體而言,這幅插圖不僅生動地展示了成語的含義,也體現了古典中國畫的藝術魅力。

-

序號: 354

解读: 這幅圖描繪了“亂作哓牆”的成語場景。在古代中國的街道上,人們面露恐慌,四處奔跑,構成了一幅混亂而驚慌的畫面。建築風格傳統,以木結構和瓦頂為特征,反映了中國古典建築的風貌。

整個場景的色調以土色調為主,夾雜着灰藍色調,營造出一種壓抑而深沉的氛圍,符合古典中國畫的風格。成語“亂作哓牆”原意指戰亂使人驚恐,後泛指因恐懼而混亂不安。這幅畫恰如其分地捕捉了這一意境,通過展現人群的恐慌和混亂行為,形象地表達了成語的内涵。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家,以其特有的細膩筆觸和深邃意境,将這種混亂和驚慌的氛圍表達得淋漓盡緻。此外,畫作角落的紅色印章是對傳統中國畫風格的一種緻敬,也是對畫作本身藝術價值的一種象征性肯定。

整體來看,這幅作品不僅忠實于成語的原意,也在視覺上呈現了一種古典而深邃的美感。

-

序號: 355

解读: 這幅插圖生動地展現了“亂墜天花”這一成語的意境。成語“亂墜天花”源于《西遊記》,原文描述的是觀音菩薩的一種法力,能使天花亂墜,形容事物美妙得超乎尋常。在這幅畫中,我們看到的是一幅充滿詩意的古代中國風景,滿天的花朵如同雨點般從天而降,營造出一種超現實而夢幻的氛圍。畫面中,我們看到了甯靜的村莊、起伏的山丘和傳統的中國建築,所有這些元素共同構建了一個甯靜而和諧的古代中國背景。天空中的花朵似乎無窮無盡,宛如一場花的雨,給觀者帶來視覺上的震撼和心靈上的愉悅。這種場景完美地诠釋了“亂墜天花”這一成語的美妙和非凡。

畫風上,這幅作品借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,用柔和的筆觸和和諧的色彩調子傳達了一種古樸而深邃的美感。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和傳統感,使之更加符合古典中國畫的主題。

整體來看,這幅插圖不僅展示了成語的意象,也體現了中國古典藝術的魅力。

-

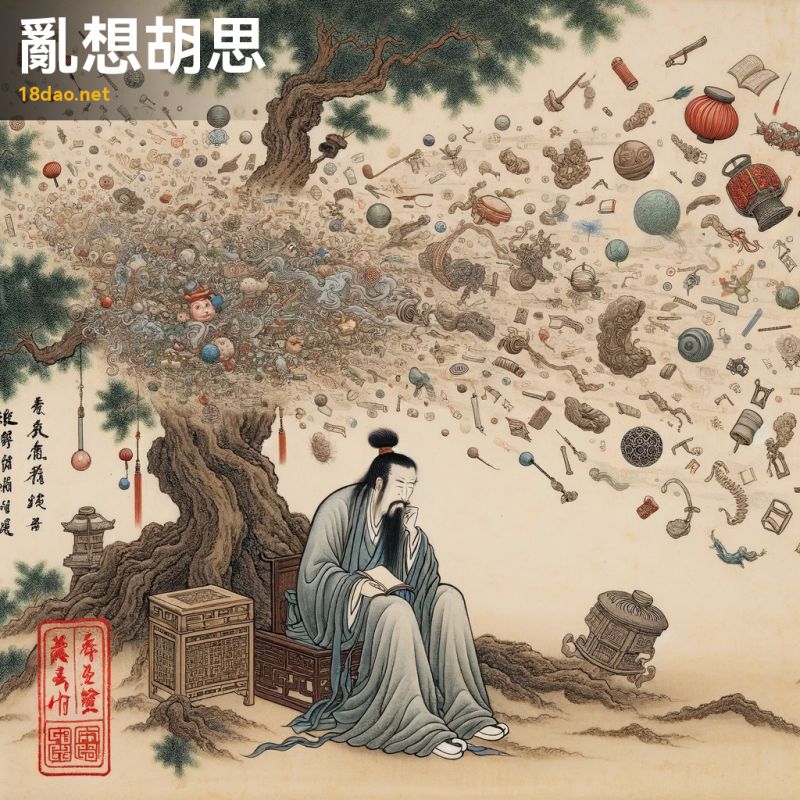

序號: 356

解读: 這幅圖描繪了一個坐在樹下沉思的學者,周圍漂浮着一系列雜亂無章的奇思妙想的物體,象征着混亂和無序的思緒。畫面雖然甯靜,但巧妙地傳達出心靈混亂的感覺。這種表現手法與“亂想胡思”這個成語完美契合。成語“亂想胡思”意指思緒雜亂,胡亂想象。在這幅畫中,學者的沉思狀态與周圍的混亂對象形成鮮明對比,生動地體現了成語的含義。

畫風上,我們采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和柔和的色彩,展現出一種古樸而深邃的氛圍。畫面的一個角落還有一個紅色的印章,這是傳統中國藝術中的一個典型元素,增添了作品的文化韻味和真實感。

整體上,這幅插圖不僅與成語内容相符,而且在風格上也恰當地體現了中國古典文化的精髓。

-

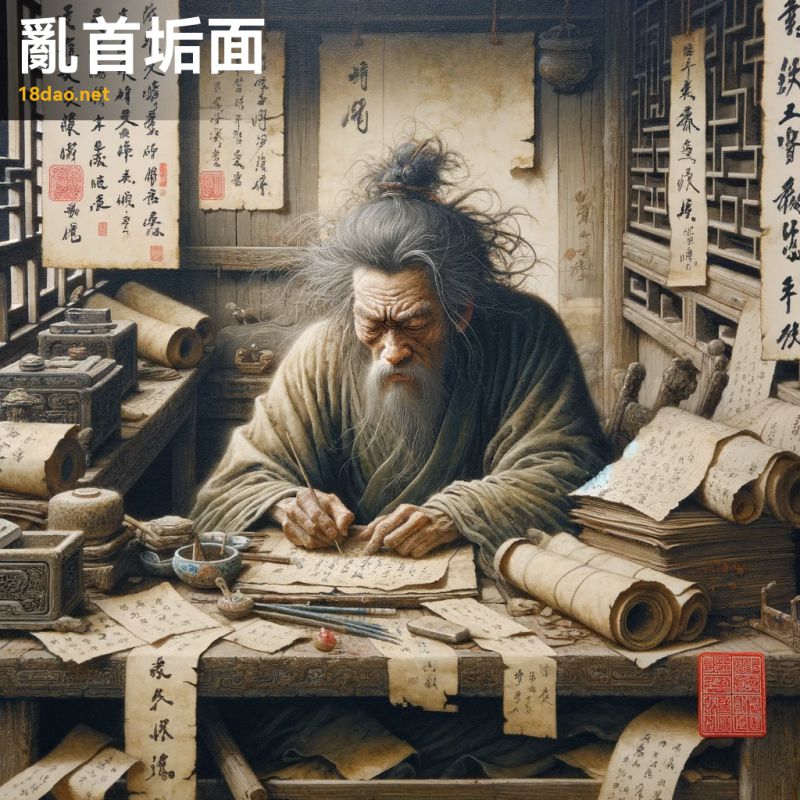

序號: 357

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者,他看起來非常的憔悴,頭發蓬亂,面容塵垢,坐在一個淩亂的書房中,四周散落着古卷、書籍和文房四寶。這種畫面生動地表現了“亂首垢面”這一成語的含義。“亂首垢面”這個成語用來形容人因勞累或憂愁而顯得十分狼狽,通常用來形容人不修邊幅,或者忙碌到無暇顧及外表。在中國古代文化中,這種形象常常被用來描繪努力學習或深陷憂思的學者,反映出他們忘我工作或沉思的狀态。

這幅畫以古代畫家或近代畫家的風格呈現,通過精細的筆觸和微妙的水墨洗染,展現了一種古樸而深邃的感覺。在畫面的某個角落,還有一個紅色的印章,增添了畫作的傳統美感和正式性。

通過這樣的藝術表現,不僅展現了成語的深層含義,也體現了中國古典文化的嚴肅性和藝術魅力。

-

序號: 358

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“了無所有”。在這幅畫中,我們看到一片空曠、甯靜的景象,有一棵光秃的樹,象征着空虛與孤寂。這個景象無人居住,強調了一種虛無與缺失的感覺。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,捕捉了傳統中國藝術的簡約與深遠。在畫作的一角,有一個小巧的紅色印章,增添了一絲傳統的觸感。

通過這幅畫,我們可以感受到“了無所有”這個成語的含義——一種完全的空缺、一無所有的狀态。畫中的空曠景象與光秃的樹形成了一種強烈的視覺對比,傳達了一種深刻的情感和哲學意蘊。

整體上,這幅作品不僅是對成語的直觀解釋,也是對中國傳統藝術風格和哲學思想的一種展現。

-

序號: 359

解读: 這幅插圖展現了成語“予取予求”的含義。圖中的傳統中國學者站在水池旁,轉動着一個木制水輪。他的古代中國服飾和水輪的轉動象征着不斷的給予與索取,而水流的循環代表生命和自然的連續性。池中的魚兒自由來去,體現了無限制的索取和滿足。學者的表情反映出深思和内心的滿足,體現了對知識和智慧的追求。

這幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格的繪畫技巧,通過其深沉的色彩和細膩的筆觸,傳達出一種沉靜而深遠的意境,恰如其分地诠釋了“予取予求”的哲理和美學

。

-

序號: 360

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“予奪生殺”的深刻含義。圖中描繪了一位古代皇帝,莊嚴地坐在宏偉的殿堂中,表情嚴肅。他的周圍是一群大臣和侍衛,他們對皇帝既敬畏又畏懼。皇帝一手持卷軸,象征着做出重大決定的權力,另一手權威地擱在扶手上。

整個畫面氣氛緊張,反映了皇帝對生死的決定所具有的重大影響。成語“予奪生殺”直譯為“授予或奪取生命”,指的是擁有至高無上的權力,尤其是對人的生死有絕對的控制權。在這幅圖中,皇帝的形象和姿态傳達了這種權力的核心意涵。他的位置和表情展示了他對生死的絕對控制,而他的大臣和侍衛則體現了對這種權力的敬畏。

整幅畫的風格仿照了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,采用了精緻的筆觸和柔和的色彩,賦予了作品一種古樸而深邃的感覺。畫面的一個角落還有一個小紅印章,增添了一絲莊重的藝術氛圍。

通過這樣的藝術表現,插圖完美地诠釋了“予奪生殺”這一成語的深層含義。

-

序號: 361

解读: 這幅圖描繪了“事不兩立”這一成語的含義。成語“事不兩立”源于《左傳·僖公二十八年》,原文為:“事不兩立,德不并存。”意思是指兩件事情不能同時存在,兩種性質相反的德行不能并存。在這幅畫中,我選擇了水和火這兩種自然元素來象征這個成語,因為它們代表了完全不同的特性和本質,無法共存。畫面上,水和火被拟人化,以表現它們截然不同的特性。水的部分用流暢、柔和的筆觸表現,象征甯靜、優雅。而火的部分則用動感十足、有力的筆觸來描繪,代表着激烈和能量。這種對比不僅體現了水火不容的本質,也展現了中華文化中對立統一的哲學思想。

為了保持傳統中國畫的風格,這幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的畫風,強調了筆墨和水墨技巧。此外,畫角落的紅色印章增加了作品的真實感和傳統美感,同時也是中國傳統藝術作品的重要組成部分。

通過這幅畫,我們可以深刻地理解“事不兩立”這一成語的深層含義,感受到中華文化中矛盾統一的美學觀念。

-

序號: 362

解读: 這幅圖描繪了中國成語“事事無成”的意境。成語“事事無成”字面意思是事情做什麼都不成功,用來形容做事沒有成就或者努力沒有結果。圖中的學者身着傳統中式服裝,表情沮喪地坐在雜亂的書房中。四周散落着書卷和文具,一支筆閑置一旁,一支未點燃的蠟燭,象征着他的目标未能實現和事業上的挫折。這種場景傳達了一種努力卻收獲甚少的感覺,與“事事無成”這個成語的含義相符。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,他們以富有表現力的筆觸和對細節的關注而聞名。圖畫中的細節和構圖都力求傳達出一種古樸而深沉的氛圍,與古典中國畫的主題相契合。圖畫的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術感。

整體上,這幅畫通過視覺元素和細節的巧妙運用,成功地诠釋了這個成語的内涵。

-

序號: 363

解读: 這幅插圖描繪了成語“事半功倍”的精髓。圖中展現了一位智慧的老人坐在古老的大樹下,展示着一種簡單但高效的灌溉技術——使用傳統的竹制水車來澆灌花園。這個場景體現了水車的輕松效率,象征着用較少的努力就能取得更大的成效。

在畫風上,這幅作品受到了古代畫家的影響,其特點是細膩的筆觸和對人與自然和諧相處的強調。

整個畫面給人以古樸而深邃的感覺,符合我們對古典中國畫的期待。畫面一角的紅色印章,既是對傳統藝術的緻敬,也增添了一抹文化特色。

通過這幅插圖,我們不僅看到了成語“事半功倍”的直觀表現,也感受到了中華文化的深厚底蘊和藝術魅力。

-

序號: 364

解读: 這幅圖描繪了成語“事半功百”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者在他的書房内,成功發明了一種新工具。這位學者身着傳統的漢服,周圍擺放着古代的文物和卷軸,面帶滿意的神情。這個場景象征着用最小的努力達成顯著的成效,凸顯了效率和高效能的概念。

畫風受到了古代畫家和近代畫家的啟發,采用了水墨畫技法、微妙的色彩和細緻的筆觸,傳達出一種古樸而深邃的感覺。

整個作品不僅展現了成語的寓意,也體現了中國古典藝術的魅力。此外,為了增加作品的真實性和傳統感,畫面的一個角落還加蓋了一個小小的紅色印章,這是中國傳統藝術作品中的一個重要元素,用于表示作品的身份和獨特性。

-

序號: 365

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“事在人為”的主題。圖中呈現了一位身着傳統中國服飾的學者,他在書桌前勤奮地工作,桌上擺放着卷軸和毛筆,象征着毅力和辛勤勞動。這個場景展示了通過不懈的努力和堅持可以達成目标的理念。背景是一道甯靜的山水風景,有山脈和河流,代表着人生的旅程。這樣的布局不僅增添了畫面的深度和廣闊感,也寓意着在漫長的人生道路上,堅持和努力是通向成功的關鍵。

整個畫面采用了類似于古代畫家或近代畫家風格的細膩水墨和精緻筆觸,傳達出一種古樸而深邃的感覺。這種風格非常适合表現中國傳統文化的嚴肅性和深度。畫面角落的紅色印章,不僅是中國畫作的傳統元素,也象征着這幅作品的真實性和對古典藝術的尊重。這樣的細節處理,使得整幅作品在保持傳統美學的同時,也能有效地傳達成語“事在人為”的内涵。

-

序號: 366

解读: 這幅圖描繪的是一位身着中國古典服飾的男子,他面對着一面鏡子。在現實中,這位男子的表情顯得安靜且深思,但在鏡中反射出的卻是一種截然不同的表情——他顯得既憂郁又抱怨。這種對比強烈地體現了成語“事與心違”的含義,即現實與内心的期望或希望相悖,形成了鮮明的對比。背景是典型的中國古典客廳,充滿了中式元素和裝飾,這種環境設置增添了一種傳統和文化的氛圍,進一步加深了畫面的意境。

整個作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,帶有古典中國畫的色彩和紙木質感,使得整幅畫作顯得更為古樸和深邃。畫作頂角的紅色印章,是中國傳統藝術作品中常見的元素,代表了畫家的簽名或作品的獨特性。在這裡,它不僅是對傳統的緻敬,也是對整幅作品的完美點綴。總的來說,這幅插圖生動地表現了“事與心違”的概念,通過視覺對比和文化元素的結合,展現了内心與外在世界的矛盾和沖突。

-

序號: 367

解读: 這幅插圖是基于中文成語“事與志違”(Shi yu zhi wei)創作的,意為現實與個人的願望或意圖相沖突。圖中描繪了一位身穿古代中國服飾的學者,面露失望之色,凝視着一棵枯萎的樹。這棵樹象征着他未能實現的抱負。背景是一個甯靜的傳統中國園林,配有亭台和遠處的山巒,捕捉了沉思和未達成期望的氛圍。

此畫作風格仿佛古代畫家或近代畫家的經典中國畫,色彩素雅,筆觸富有表現力。畫面的一個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統感和正式度。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“事與志違”的深刻含義,即現實往往與個人的理想和志向不符,帶來的是反思和感慨。

-

序號: 368

解读: 這幅圖描繪了一個古風的場景,以表達成語“事與願違”的内涵。在畫面中,我們看到一位書生站在柳樹下,神情失望地望着他的紙船被河流的激流帶走,而不是順利地航行。這一場景充分體現了“事與願違”的意境,即人們的期望與現實之間的落差。在中國傳統文化中,書生常被視為理想主義者,他們的夢想往往充滿詩意和遠大的理想。這位書生制作的紙船可能寓意着他的夢想或期望,然而,現實中河流的激流象征着不可預料的困難和挑戰,這使得他的夢想無法按照預期實現。

畫面風格借鑒了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,既有着古樸的色彩,又蘊含着深邃的情感表達。

整個畫面既展示了一種靜谧的傳統氛圍,又通過書生的表情和河流的動态,傳達了無法掌控命運的無奈和沉思。在畫面的一個角落,我們添加了一個紅色的印章,作為畫作的簽名,這也是中國畫傳統的一部分,旨在體現作品的獨特性和藝術家的個人風格。

通過這幅畫,我們能夠深刻感受到“事與願違”這一成語所蘊含的深層含義。

-

序號: 369

解读: 這幅插圖是基于成語“事過境遷”制作的。在中國傳統文化中,“事過境遷”字面意思是“事情過去,環境變遷”,比喻時間的變遷使事物已經完全改變。在這幅畫中,我們看到一個古老的村莊逐漸演變成一個繁華的現代城市,象征着時間的流逝和變化。畫面前景中,一位身着傳統中式長袍的老者凝視着這座城市,似乎在沉思着過往與現在的差異。

畫風上,這幅作品采用了古代畫家或近代畫家的風格,這兩位都是中國現代繪畫的大師,擅長以傳統技法表現現代主題。畫中的線條流暢,色彩深邃,表現了一種古樸而深遠的美感。畫面中紅色的印章,是中國畫中常見的元素,代表着畫家的印記和作品的真實性。

通過這幅畫,我們可以感受到“事過境遷”的深刻内涵,即無論是自然環境還是人文景觀,都在時間的洪流中發生着不斷的變化和演進。這不僅反映了曆史的滄桑,也體現了文化的傳承與發展。

-

序號: 370

解读: 這幅插圖呈現了一副古典中國風景畫,表現了一座古老的橋橫跨在平靜流淌的河流之上,河流穿過古老的山脈。圖中的橋象征着時間的流逝,一位獨自的老者站在橋上,凝視遠方,代表着對時間流轉和情感變遷的反思。背景中籠罩在霧中的山巒增添了深度和神秘感。這幅圖與成語“事過情遷”相契合。這個成語的字面意思是“事情過去了,情感也随之改變”,常用來形容随着時間的流逝,人們對某些事情的感情也會随之改變。在這幅畫中,老人站在橋上似乎在回顧過去,象征着時間的流逝和情感的變遷。山脈和河流的甯靜景緻呈現了一種平和和深遠的感覺,與成語中的時間流逝和情感轉變的主題相呼應。

整體而言,這幅畫通過其古樸而深邃的風格,以及含蓄的象征意義,很好地體現了“事過情遷”的寓意。

-

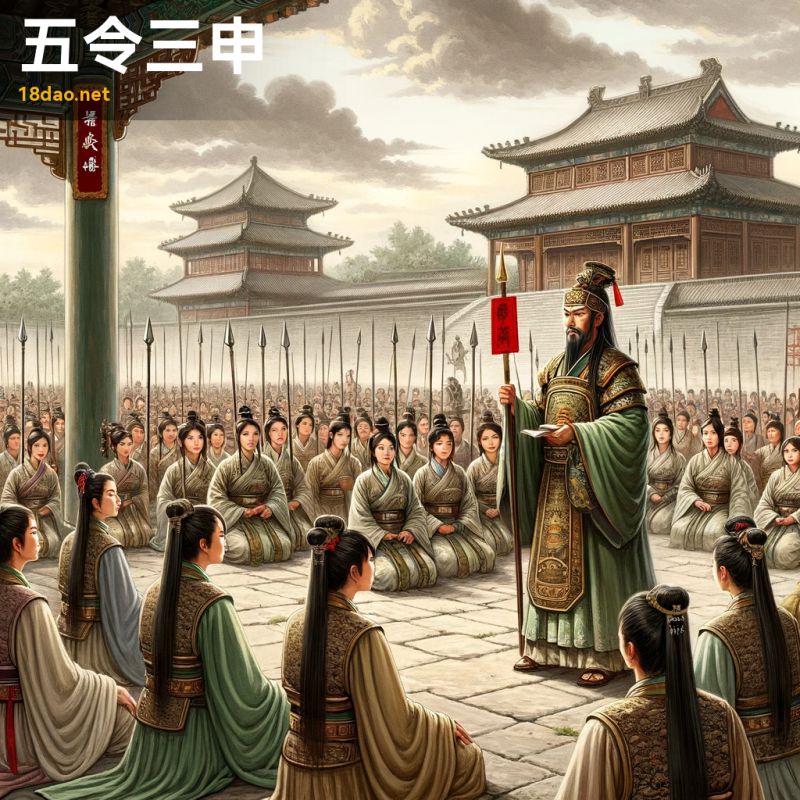

序號: 371

解读: 此插圖生動地展現了成語“三令五申”的典故背景。圖中,孫武身着春秋時期的古代軍裝,正嚴肅地向一群持矛的女兵講話。女兵們身着傳統的中國服飾,表情專注且紀律嚴明。孫武站立的姿态顯示出他的權威,背後是古代中國的建築,強調了他命令的嚴肅性。

整幅畫作風格仿佛古代畫家或近代畫家之作,彰顯了傳統中國畫的韻味。畫面一角的紅色印章,增添了作品的古典美感和正式感。此圖完美诠釋了“三令五申”這一成語的來曆,即孫武在訓練女兵時,因她們不遵命令而再三告誡的情形。

-

序號: 372

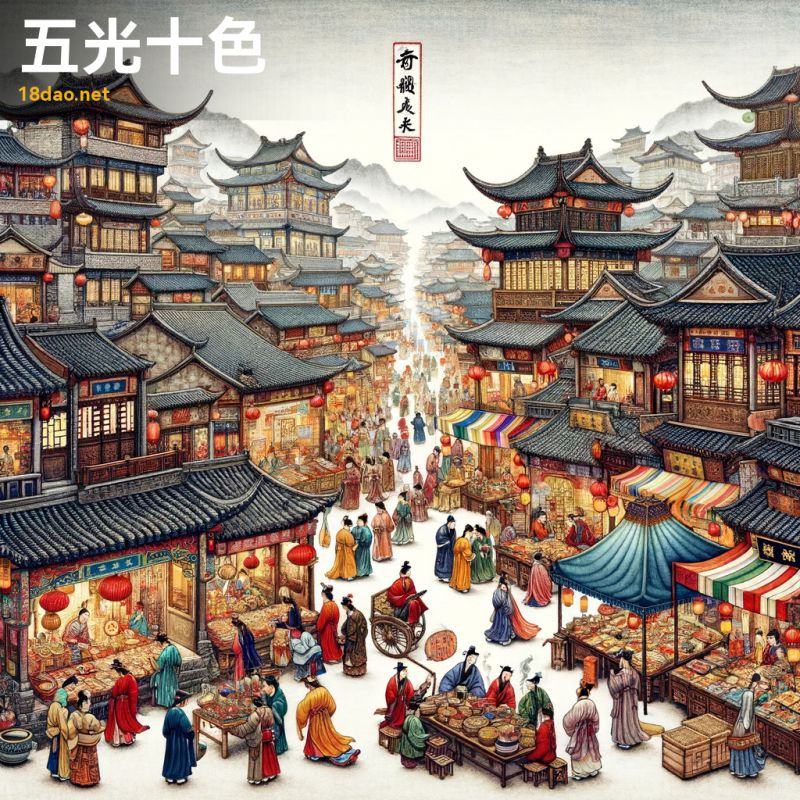

解读: 這幅插圖描繪了一個熱鬧的古代中國市集,市場上的攤位和商店裝飾着五彩缤紛的旗幟和燈籠,營造出節日氣氛。畫面中的商販和市民身着傳統的漢服,表現出交易、交談和歡笑等一系列活動,展示了豐富的情感和互動。這些元素共同體現了“五光十色”這一成語的意境。“五光十色”字面意思是形容色彩繁多,光彩奪目。成語用于形容事物色彩豐富多彩,通常用來描述熱鬧、華麗或者多姿多彩的場景。這幅畫通過展現一個充滿活力和色彩的市集,完美地捕捉了這一成語的精髓。市集的繁忙場景和五彩缤紛的裝飾品體現了豐富多彩的生活方式和文化氛圍。

畫風效仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,使畫面呈現出一種古樸而深邃的感覺,與中國古典文化的嚴肅性和莊重相契合。畫面角落的紅色印章增添了一抹傳統的藝術風格。

整體上,這幅插圖不僅展示了成語“五光十色”的直觀含義,還深刻地反映了中國傳統市集的熱鬧與多姿多彩。

-

序號: 373

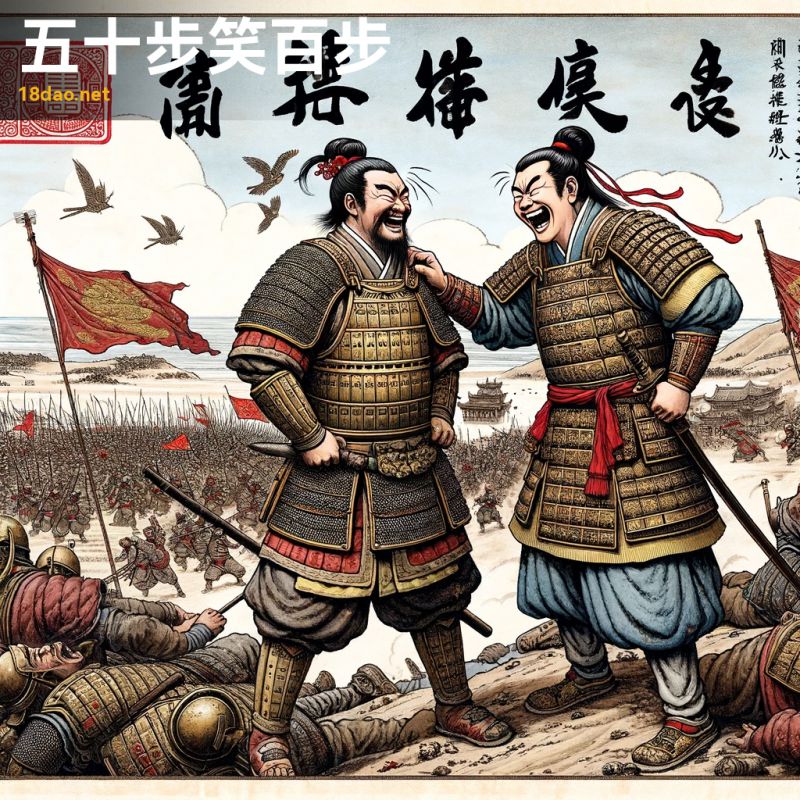

解读: 這幅畫描繪了古代戰場上的一幕,體現了“五十步笑百步”的成語。在畫面中,我們看到兩組身着傳統中國盔甲的士兵,它們之間隻有一小段距離。其中一組士兵正在撤退,但隻移動了很短的距離,而另一組士兵則保持在原位。士兵們的面部表情混雜,有的顯得挑釁,有的則顯得沉思。背景是典型的中國古典畫風的霧蒙蒙的山景,細膩的筆觸和柔和的色彩營造出一種古樸深遠的感覺。

整體畫風讓人聯想到古代畫家或近代畫家的作品,捕捉到了傳統中國藝術的精髓。畫角落有一枚小小的紅色中國印章,增添了一抹真實感。這幅畫反映了“五十步笑百步”的含義,即那些隻比别人稍微好一點的人也沒有資格嘲笑别人。畫中兩組士兵的狀況,正好體現了這一點:雖然一組士兵撤退了一小段距離,但與另一組相比并無太大不同。這成語常用來諷刺那些自以為比别人強但實際上差别不大的人。

通過這幅畫,我們可以更加深刻地理解這一成語背後的寓意。

-

序號: 374

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“五十步笑百步”的場景。成語源于《戰國策》,指的是那些自己也做得不好卻嘲笑别人同樣錯誤的人。在這幅畫中,您可以看到兩位身穿傳統盔甲的古代中國戰士,在戰場上分别退了五十步和一百步。其中退了五十步的戰士正嘲笑退了一百步的戰士。背景是一個混亂的戰場,有戰旗和其他交戰的士兵。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,細緻入微地展現了古代戰場的緊張氣氛和人物的神态。您可以注意到圖像中角落的紅色印章,這是傳統中國畫作的一個重要标志,象征着作品的完成和藝術家的身份。

整體而言,這幅畫通過其古典的藝術風格和細膩的描繪,生動地表達了“五十步笑百步”的含義,即批判那些自己也有缺點卻嘲笑他人相同缺點的行為。

-

序號: 375

解读: 這裡是一個代表成語“五十笑百”(五十步笑百步)的插圖。這個場景捕捉了這句話的精髓,描繪了兩組古代中國士兵在戰場上的情景,其中一組士兵正在幽默地指着另一組。

-

序號: 376

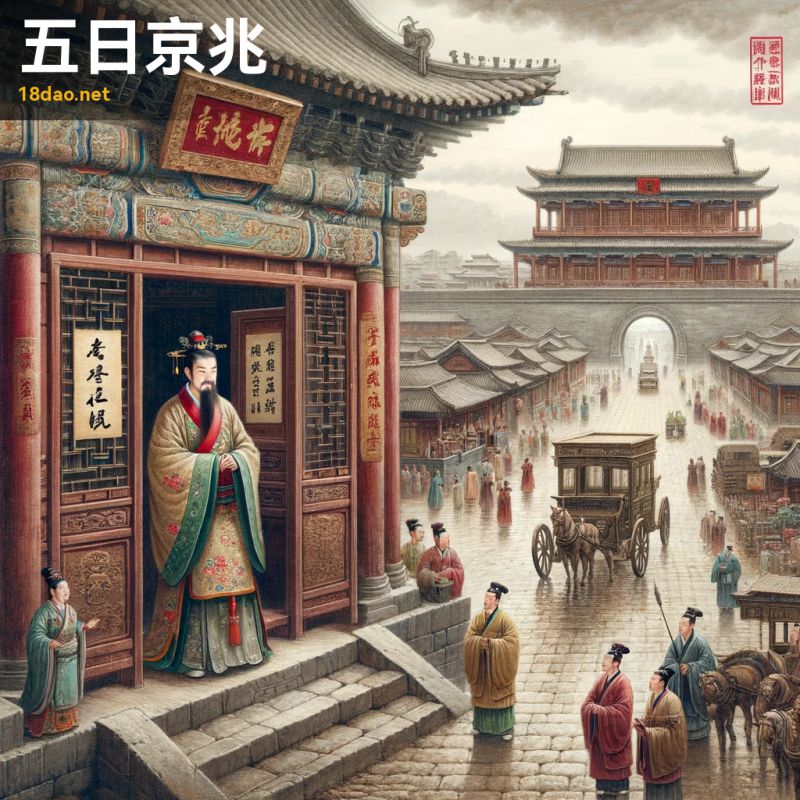

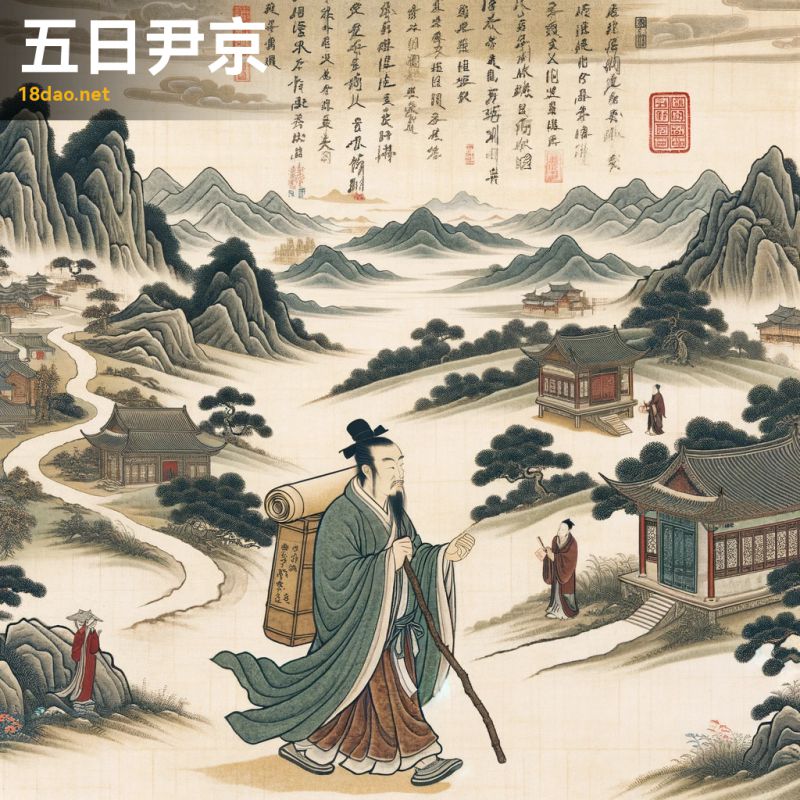

解读: 這幅插圖展現了“五日京兆”這個成語的含義。畫面中,一位官員突然獲得提拔,正準備前往京城,這反映了成語中快速升遷的主題。圖中的官員身着古代官服,周圍是繁忙的街道、行人和馬車,背景則展示了京城宏偉的城門。

整個場景充滿了古樸和深邃的氣息,色彩采用了沉穩的土色調,呈現出一種古老的感覺。“五日京兆”這個成語的出處是《晉書·王濛傳》,原意是指王濛在五天内兩次被任命為京兆尹,後來用來形容官職升遷非常迅速。這幅畫正是以傳統中國畫的風格,描繪了這種快速升遷的場景,讓人聯想到古代官員倉促間的變動和激動心情。畫面右下角的紅色印章,是對古典中國畫傳統的緻敬,也為畫作增添了一抹鮮明的文化特色。

-

序號: 377

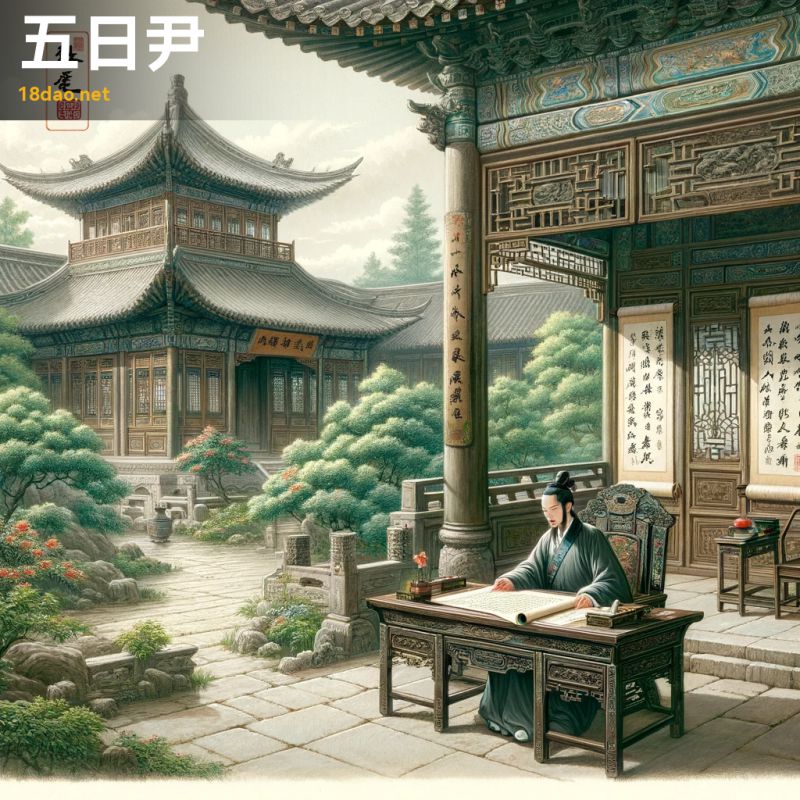

解读: 這幅插圖展現了“五日尹”這一成語的内涵。成語“五日尹”源自《左傳》,原文是“三日為縣,五日為尹”,講的是春秋時期晉國的介之推因其剛正不阿的性格,被任命為地方官後,能在短時間内解決積案,恢複地方秩序,因此得名。這個成語後來用來形容那些能迅速解決問題、處理事務的官員或領導。圖中,我們看到一位端莊的官員在甯靜的庭院中坐于傳統的木桌前,專心緻志地閱讀卷軸。這反映出了“五日尹”中官員迅速、專注地處理公務的特點。背景中的中國古典建築和茂盛的綠植增添了一種甯靜祥和的氛圍,象征着官員能夠在短時間内為民衆帶來和諧與秩序。

整幅畫采用了古代畫家和近代畫家風格的柔和、細膩筆觸,色彩協調,傳達出古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。畫面角落的紅色印章,是中國古典藝術中的典型元素,增添了作品的傳統美感和正式感。

-

序號: 378

解读: 此圖描繪了一個古代中國的場景,體現了成語“五日尹京”的含義。成語“五日尹京”源于中國古代的一個故事,講述了一個人在短短五天内急速晉升至京城的高位。在這幅圖中,一位中年的亞洲學者,身着傳統長袍,手持卷軸,臉上帶着堅定的表情。他穿過多變的風景——山脈、河流和村莊,象征着前往京城的五天旅程。

畫風模仿了古代畫家的風格,使用了細膩的筆觸和柔和的色彩,捕捉了深度和甯靜的感覺,傳達出一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。圖像中的小紅印章,是對傳統中國藝術的緻敬。這幅插圖展現了成語“五日尹京”中的快速晉升和實現夢想的主題,同時也體現了中國古典文化中對學識和奮鬥的尊重。

-

序號: 379

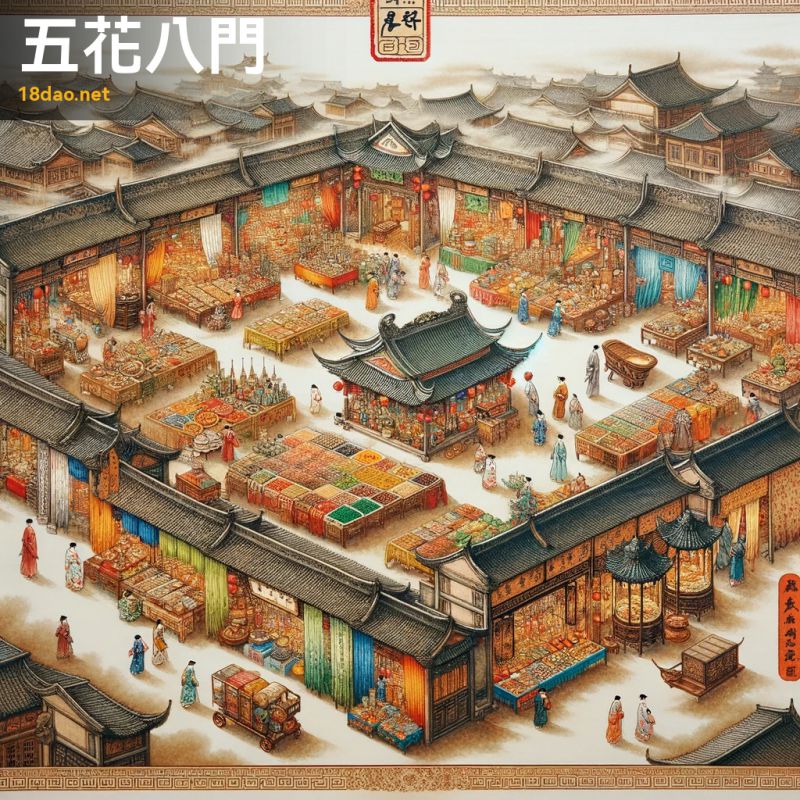

解读: 這幅插圖展現了成語“五花八門”的意境。畫面中呈現了一個充滿活力和繁忙的市場,各種攤位和商店裝飾各異,體現了成語中的“五花”之意,即多種多樣。這些攤位上售賣着各種商品,如五彩缤紛的織物、異國香料、精緻珠寶和各式食物,這些豐富多彩的商品象征着繁多而不同的種類。市場被設計成八個不同的區域或路徑,象征着“八門”,代表着多種多樣的選擇和方向。

畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,具有細膩的筆觸和豐富、深沉的色彩調調。畫面的一個角落還印有小小的紅色印章,增添了作品的真實感和古典美。

整體而言,這幅插圖通過生動的市場場景和富有層次的細節,完美地诠釋了“五花八門”這一成語,展現了其豐富多樣和繁雜紛繁的含義。

-

序號: 380

解读: 此圖描繪了“五行並下”這一成語的含義。在中國哲學中,五行指的是木、火、土、金、水這五種基本元素,它們代表了自然界的基本原理和力量。這幅畫中,五行被分别用不同的景象或物體表現出來,以環形排列的方式呈現,象征着宇宙間的平衡與相互聯系。圖中每一元素都以獨特的風格展現,反映了五行理論中各元素之間的相生相克關系。木、火、土、金、水各自擁有獨特的顔色和特征,共同構成一個和諧的整體。這種表現方式既展示了五行之間的相互作用,也體現了中國古代哲學對自然界和諧統一的深刻理解。

畫風上模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和沉穩的色彩,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫角的紅色印章為作品增添了一抹傳統中國畫的韻味,使之更顯真切和完整。

整體上,這幅畫不僅展現了“五行並下”的概念,也體現了中國古典文化的深刻魅力和哲學智慧。

-

序號: 381

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“五行俱下”的深刻内涵。成語“五行俱下”源自中國古代哲學,其中“五行”指的是木、火、土、金、水這五種自然元素,象征着自然界的基本組成部分。這些元素不僅代表着不同的物質,還象征着宇宙間的相互關系和變化規律。在這幅畫中,我們可以看到五行各自的象征:郁郁蔥蔥的綠樹代表木,熊熊燃燒的紅火代表火,甯靜的棕色山巒代表土,閃耀的金色物體代表金,以及蜿蜒流淌的藍色河流代表水。這些元素在畫面中和諧而動态地交融,彼此相互依存,反映了自然界萬物相生相克的平衡與統一。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,用線條和色彩捕捉了自然的精髓,同時又傳達出一種深邃而古樸的美感。畫面一角的紅色印章增添了一抹傳統的中國文化氣息,使整幅作品更具收藏價值和審美意義。這幅作品不僅是對“五行俱下”成語的直觀展現,也是對中國古代哲學思想的藝術诠釋,體現了人與自然和諧共生的哲學理念。

-

序號: 382

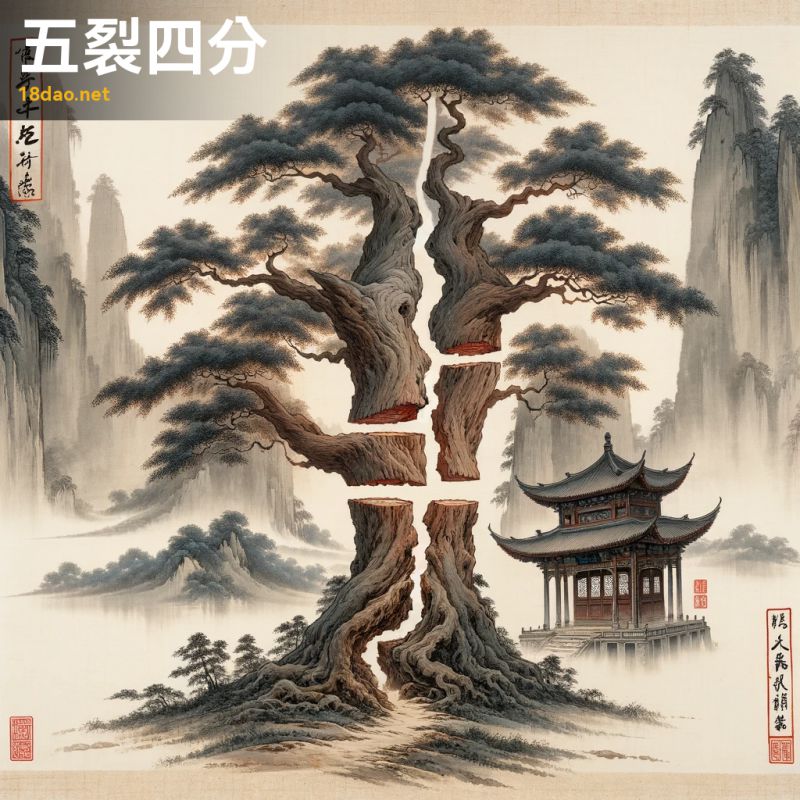

解读: 這幅圖描繪了一棵大樹,樹幹分裂為五個獨立的部分,形象地表現了“五裂四分”的成語。這個成語原意指事物破裂成五塊四分,比喻事物完全破碎、支離破碎。在這幅畫中,大樹的分裂象征着瓦解和不團結。畫面的背景是一片朦胧的山景,增加了一種沉靜而又憂郁的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的筆觸和微妙的色彩變化。畫面的一個角落有一個小小的紅色印章,為作品增添了一抹傳統的中國元素。

通過這幅畫,我們可以感受到“五裂四分”所表達的分崩離析和内部紛争的深刻含義,同時也體現了中國古典繪畫的美學和深邃情感。

-

序號: 383

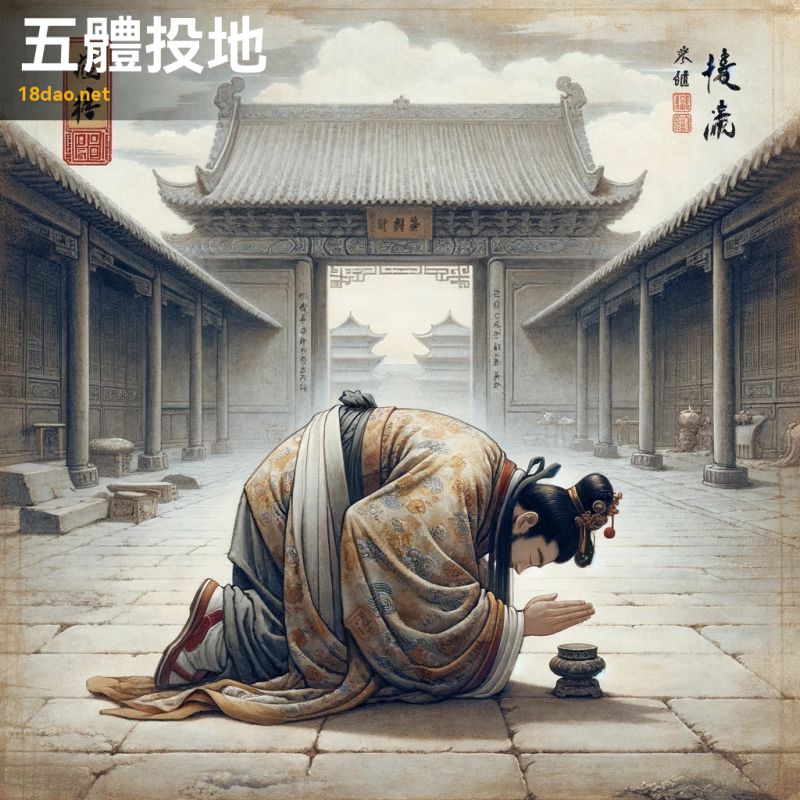

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“五體投地”的畫面。在這幅作品中,我們看到一個身着古代中國服飾的人物,以極其恭敬的姿勢跪拜,雙手、雙膝和額頭都緊貼着地面。這種姿勢象征着最高的尊敬和欽佩。畫面背景是戶外環境,可能是庭院或寺廟的場景,周圍細膩描繪了傳統建築的元素。

整幅畫的色調沉穩、大地色,傳達了一種謙卑和敬畏之情。在畫面的某個角落,我們還能看到一枚紅色的印章,這是中國畫中的一個傳統元素,用以标示畫家的身份或表達對作品的認可。“五體投地”這個成語來源于佛教,最初描述的是對佛陀的極緻敬仰。後來,這個成語被廣泛用來形容對某人或某事的深深敬意和崇拜,不僅限于宗教領域。在這幅插圖中,通過古代人物的五體投地姿勢,我們可以感受到這種深刻的敬意之情。

-

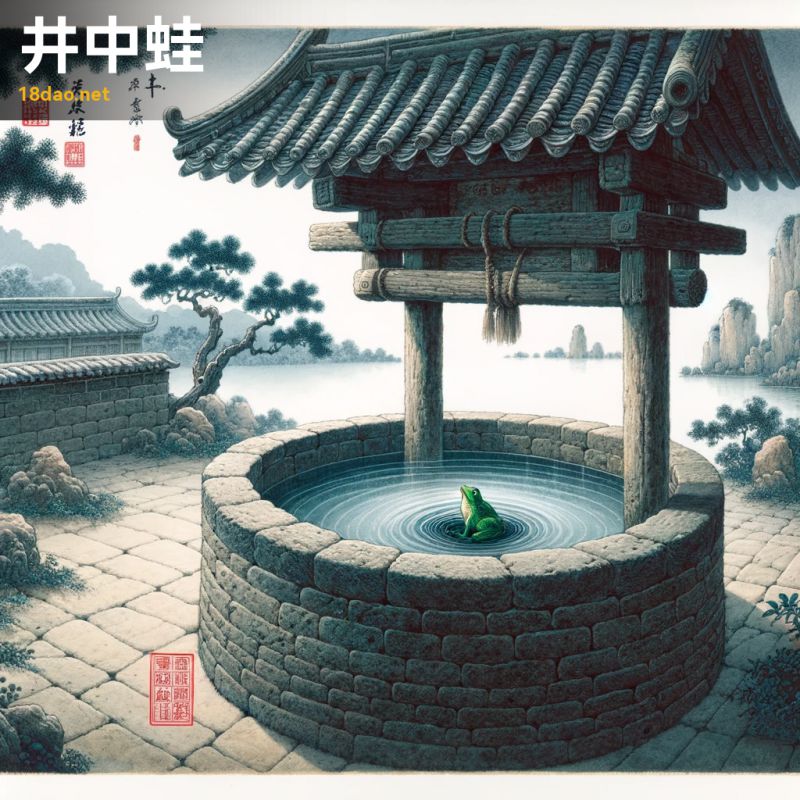

序號: 384

解读: 這幅圖描繪了成語“井中蛙”的意象。畫面中,一隻蛙坐在古井的底部,仰望着井口那一小塊天空。井壁高聳,四周環繞着典型的中國古典園林風格,如幾株樹木和岩石。

整個場景營造出一種甯靜而古樸的氛圍,與傳統中國畫的精神相吻合。“井中蛙”這個成語通常用來形容視野狹窄、見識有限的人。這隻井底的青蛙,由于局限在狹小的空間中,隻能看到井口那一小塊天空,因而無法了解外面的世界有多麼廣闊。這幅畫通過細緻的墨水技法和對細節的關注,展現了這一成語的深刻寓意。

整幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現了中國古典繪畫的韻味。畫面一角的紅色印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了作者的簽名或印記,增添了一種文化的認同感和藝術的完整性。

-

序號: 385

解读: 這幅插圖展現了“井井不亂”這一成語的精髓。畫面中,一座井被清晰地描繪出來,旁邊有幾位穿着中國古裝的人物。這些人物各司其職,相互協作,體現了一種秩序與和諧。他們的動作和表情傳達出互助和有序的氛圍,正是這個成語所要表達的核心意義。周圍的環境同樣體現了“井井不亂”的主題。地面上擺放的工具和物品井然有序,每件物品都放置得恰到好處,沒有任何雜亂無章的迹象。這種布局強調了成語中“井井”二字所隐含的有序、規整的含義。背景部分描繪了中國風格的山水和建築,增添了一種古典和深邃的氛圍。

整體來看,這幅插圖不僅精準地捕捉了“井井不亂”成語的内涵,同時也展示了中國傳統文化的魅力和深度。而畫面角落的紅色印章,則為作品增添了一抹傳統藝術的獨特韻味。

-

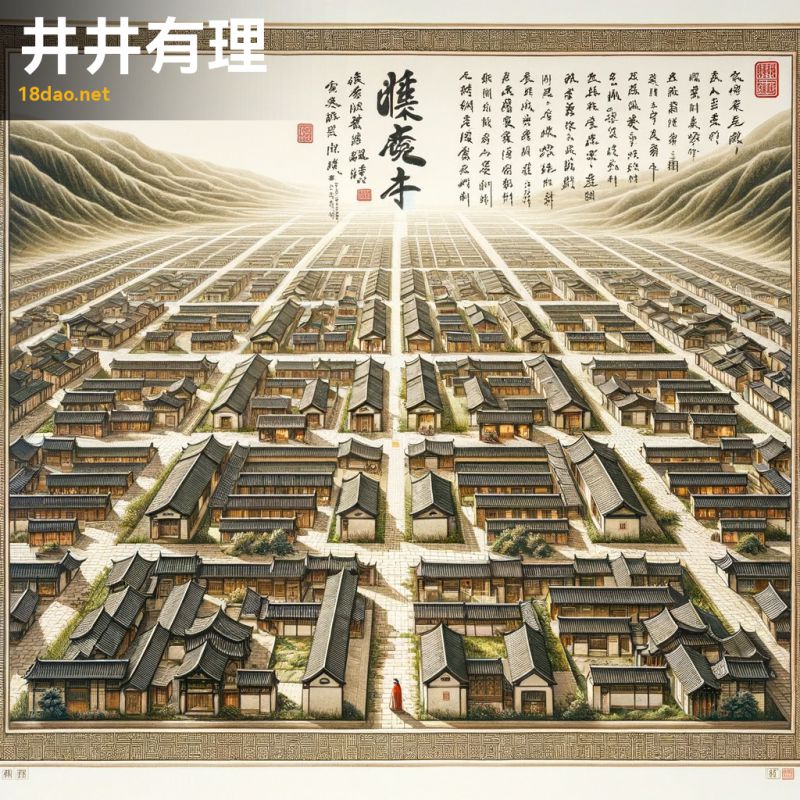

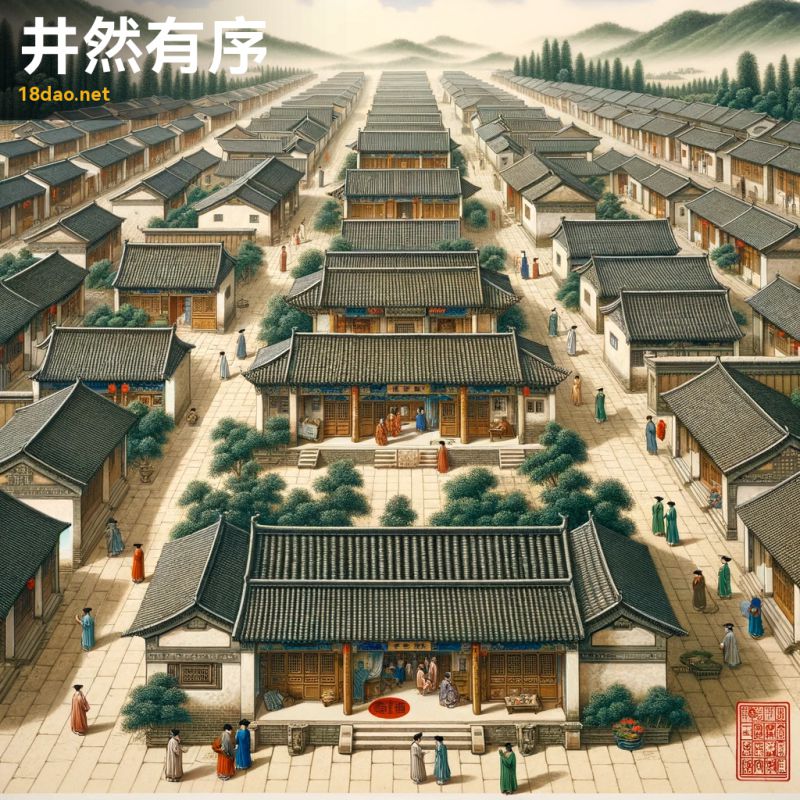

序號: 386

解读: 這幅插圖展現了一個古代中國村莊,其布局井然有序,就像成語“井井有方”所形容的那樣。成語“井井有方”本意是指井的四方形狀,比喻做事有條不紊、規矩嚴謹。在這幅畫中,村莊按照完美的網格布局排列,每座房屋都采用傳統的風格,帶有瓦片屋頂和木制門戶。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,展示了細緻的筆觸和微妙的水墨渲染,傳達出一種秩序感和精确性。圖像角落的小紅印章增添了一抹正宗的藝術觸感。

整體上,這幅畫體現了“井井有方”這一成語的内涵,即事物安排得井然有序,每一部分都恰到好處,展示了古代中國社會對規範和秩序的重視。

-

序號: 387

解读: 這幅圖描繪了成語“井井有條”的意境。成語“井井有條”源于中國古代,形容做事有序、有條理,就像井字般整齊劃一。在這幅畫中,我們看到一個古老的井口,其周圍鋪有精細的紋理和獨特的石塊。井中的水清澈見底,井底的水生植物和魚類清晰可見,象征着事物的清晰和有序。

整個畫面采用了傳統的中國水墨畫風格,使用細緻的線條和純淨的色彩。這種畫風不僅展現了中國古典藝術的魅力,也與“井井有條”這個成語的精神相契合。畫面的一角還印有一個紅色的印章,增添了作品的傳統美感和正式感。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“井井有條”的深刻内涵,即事物秩序井然,條理清晰,如同井口的規整和井水的清澈。

-

序號: 388

解读: 這幅插圖展現了一個井然有序的中國傳統村落景象,以生動地诠釋“井井有理”這一成語。在畫面中,村莊的房屋和道路排列整齊,體現了精心的規劃和布局。這與成語“井井有理”的含義相符合,該成語通常用來形容事物安排得非常有條理、合乎邏輯。這一成語源自《荀子·儒效》中的描述,強調清晰、有序、有條理的行事方式。畫作采用了傳統中國畫的風格,通過細膩的筆觸和甯靜深遠的氛圍,傳達出一種古樸而深邃的感覺,既尊重了中國古典文化的嚴肅性,也讓畫面與成語的内涵更加契合。畫面一角的小紅印章,增添了作品的真實性和藝術感,同時也是對中國傳統文化的一種緻敬

。

-

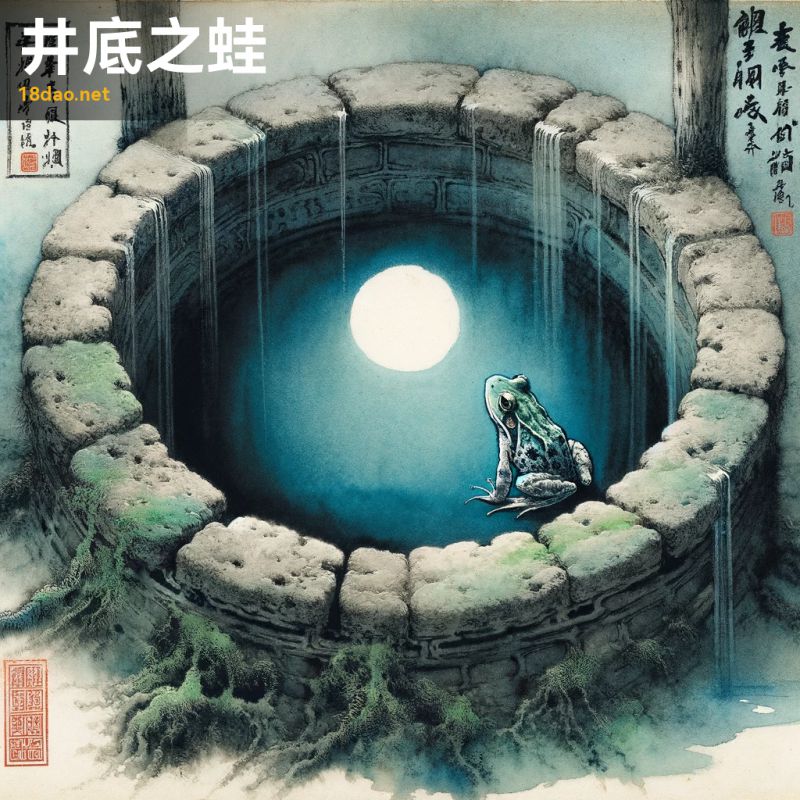

序號: 389

解读: 這幅插圖描繪了一個坐落在井底的青蛙,仰望着井口僅有的一小片天空。

這幅作品的風格借鑒了古代畫家的畫風,采用了細膩的筆觸和微妙的水墨渲染。顔色以藍綠色調為主,營造出井底涼爽、潮濕的氛圍。井壁細節豐富,展現了長滿青苔的石頭和緩緩流淌的水。畫中的青蛙位于中央,與寬廣的井壁形成對比,強調了局限性的主題。“井底之蛙”這個成語源于《莊子·外物》,用來比喻視野狹窄、見識淺薄的人。這幅畫通過将青蛙置于井底并仰望天空的姿态,形象地展現了這一成語的寓意。青蛙被井壁所限,隻能看到有限的天空,象征着那些限于狹小環境而無法廣泛了解外界的人。畫面右下角的紅色印章,增添了作品的古典氣息和真實感。

整體上,這幅插圖不僅生動地诠釋了“井底之蛙”的含義,還通過古典中國畫的風格,傳達了一種深沉而古樸的美感。

-

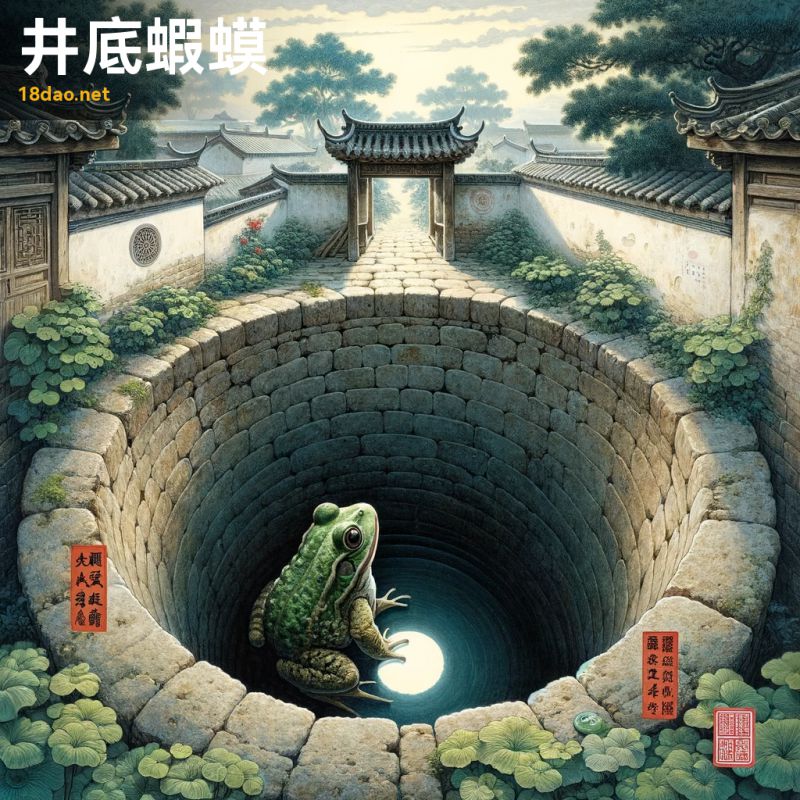

序號: 390

解读: 這幅畫描繪了成語“井底之蛙”的場景。圖中展示了一口古老、狹窄且深遠的井,井邊圍繞着典型的中國古代建築和繁茂的綠色植被。在井底,有一隻大青蛙擡頭望向從井底僅能見到的一小片天空。這樣的布局象征着成語的含義:局限于狹小視野和經驗的人,就像井底的蛙一樣,看不到更廣闊的世界。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,捕捉了傳統中國藝術的精髓。細節處理上,例如井壁的石材質感和青蛙的逼真外觀,都展現了古典中國畫的特點。圖像的一角還有一個小巧的紅色中國傳統印章,增添了作品的完整性和真實感。

整體上,這幅作品不僅傳達了“井底之蛙”成語的深層含義,也體現了中國古典文化的審美和哲思。

-

序號: 391

解读: 這幅插圖展現了成語“井然不紊”的深刻含義。圖中的中國園景,以一口古井為中心,周圍布置着整齊劃一的樹木和花朵。這種有序而和諧的布局反映了成語中“井然”的含義,意指事物有條不紊、井井有條。井的設計簡潔而古樸,象征着傳統的智慧和秩序。樹木和花朵的嚴格排列,以及樹上懸挂的靈幽燈籠,進一步強調了環境的整潔和有序。這些元素共同體現了“不紊”的含義,即在複雜或多變的環境中仍保持穩定和有序。

整個畫面的構圖和色彩處理,以及細膩的筆觸,都體現了古代畫家或近代畫家等大師的古典中國畫風格,傳達出一種古樸而深邃的氛圍。圖畫角落的紅色印章,不僅是傳統中國藝術作品的重要組成部分,也象征着作者的身份和對作品的認可。

整體而言,這幅插圖精準地捕捉了“井然不紊”的精髓,以及其在傳統中國文化中的深遠影響。

-

序號: 392

解读: 這幅插圖展現了一個井然有序的古代中國村莊。畫面中,傳統的中國房屋以整齊的瓦片屋頂排列,每座房屋都與其他房屋完美對齊。街道整潔無雜物,村民們身着傳統服飾,以平和、有序的方式進行日常活動。翠綠的樹木和植物為畫面增添了和諧與甯靜的感覺。

畫面一角還有一個小紅印章,體現了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫特點。這幅畫與成語“井然有序”相契合。該成語形容事物安排得非常有條理,井井有條,正如圖中的村莊一般,每個元素都恰到好處地放置,展現出一種和諧與秩序感。

整體畫風和場景的布局傳遞出一種古樸而深邃的美感,與成語所傳達的秩序和諧的意境相得益彰。

-

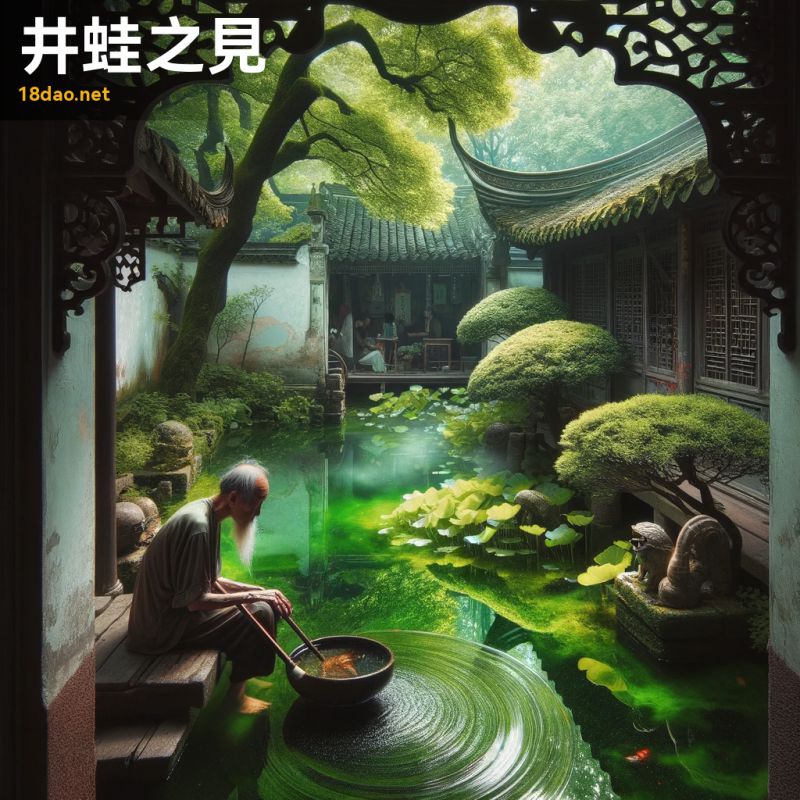

序號: 393

解读: 這幅插圖展現了成語“井蛙之見”的寓意。畫面中,一隻青蛙坐在井邊,周圍環繞着綠色的樹葉和水草。青蛙的位置在井中,其視野被井壁所限制,無法看見井外的廣闊世界。這正體現了“井蛙之見”所指的局限和狹隘的視角。成語“井蛙之見”來自古代的寓言,意味着像井中之蛙那樣,隻能看到井口那麼大的一片天空,難以了解外界的廣闊。這經常用來比喻人的見識狹隘,隻知道自己周圍的小環境,而對外界缺乏了解。在這幅畫中,傳統的中國畫風格,如水墨畫的元素,強調了這一成語的文化背景和深遠意義。紅色的印章則是對傳統中國藝術作品的一種緻敬,增添了一種正式和古典的氛圍。

通過這樣的視覺表現,這幅畫生動地描繪了“井蛙之見”這一成語的深層含義。

-

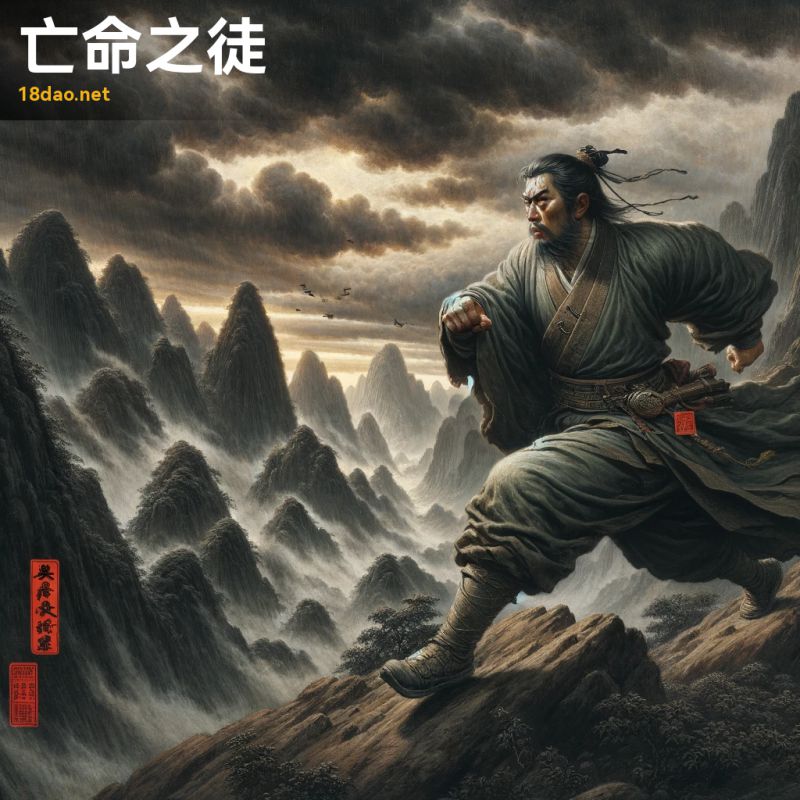

序號: 394

解读: 這幅插圖展現了成語“亡命之徒”的形象。畫面中,一個穿着古代中國服飾的中年亞洲男子在崎岖的山地中奔跑,他看上去疲憊但又堅定,回頭望去仿佛有人在追趕他。周圍的山巒陡峭、雄偉,上方烏雲密布,增強了緊迫和危險的感覺。

整個畫面傳達了一種緊張和絕望的氛圍。成語“亡命之徒”指的是四處逃亡,為逃避追捕、懲罰而四處奔波的人。這幅畫正是通過表現主人公在險峻的自然環境中的逃亡,來形象地表達了這一含義。

畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,既保持了古典的氛圍,又表現了成語的深刻内涵。畫面角落的紅色印章是中國傳統繪畫中的重要元素,代表了畫家的印記。

-

序號: 395

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“亡羊補牢”的意象。畫面中,一位牧羊人正在修補羊圈,幾隻羊在附近,其中一隻似乎剛剛歸來。背景是甯靜的鄉村風光,有着傳統的中國建築。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的筆觸,色彩柔和,筆觸細膩。“亡羊補牢”這一成語的寓意在于強調,即使在損失之後采取措施也不算太晚。在這幅畫中,修補羊圈的行為象征着在發生損失之後采取的糾正措施,而羊的形象則直接指向了成語中的“羊”字,加強了視覺上對成語含義的傳達。畫作中的牧羊人專注于修補工作,展現出勤勞和補救的精神,而遠處的風景則傳達出一種古樸、平和的氛圍,與成語中的哲理性質相呼應。紅色印章的使用,增添了作品的傳統中國藝術氣息,同時也是對古典文化的一種尊重。

-

序號: 396

解读: 這幅圖描繪了“交臂失之”這個成語的場景。在圖中,兩個身着傳統中國服飾的人物相對而立,他們交錯雙臂試圖相互夠到對方,卻似乎彼此觸手可及又難以真正相連。這個動作象征着錯失良機或是近在咫尺卻最終未能成功的情境。背景是甯靜而朦胧的山水,山巒和樹木營造出一種平和而深沉的氛圍,與人物的動作形成鮮明對比,使這種錯失的感覺更加強烈。

整個畫面的風格效仿古代畫家和近代畫家的作品,這兩位藝術家以其精細的筆觸和色彩的和諧融合著稱。畫作的一角有一枚紅色印章,增添了傳統和真實性的象征意義。

整體構圖和風格符合古典中國畫的特點,傳達出一種古樸而深邃的感覺。

-

序號: 397

解读: 這幅插圖展現了成語“交融水乳”的意境。在畫面中,我們看到一條河流平緩地與一片乳白色的大海交彙。河流與大海的色彩交融,象征着水乳交融的和諧與完美融合,正如成語所寓意的緊密無間和完美和諧。畫中的山脈、樹木以及小船上的漁夫,都是傳統中國元素,它們共同構建了一幅甯靜、和諧的自然景象。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的藝術手法,采用了柔和的筆觸和甯靜的氛圍。畫面的色彩搭配和流動感強調了水與乳白色大海的和諧融合,無法分辨它們的界限,正是“交融水乳”這一成語的核心表達。在畫作的某個角落,還有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,用以表明作品的真實性和藝術家的身份。這幅畫通過其精緻的細節和深刻的寓意,完美地诠釋了這一成語的深層含義。

-

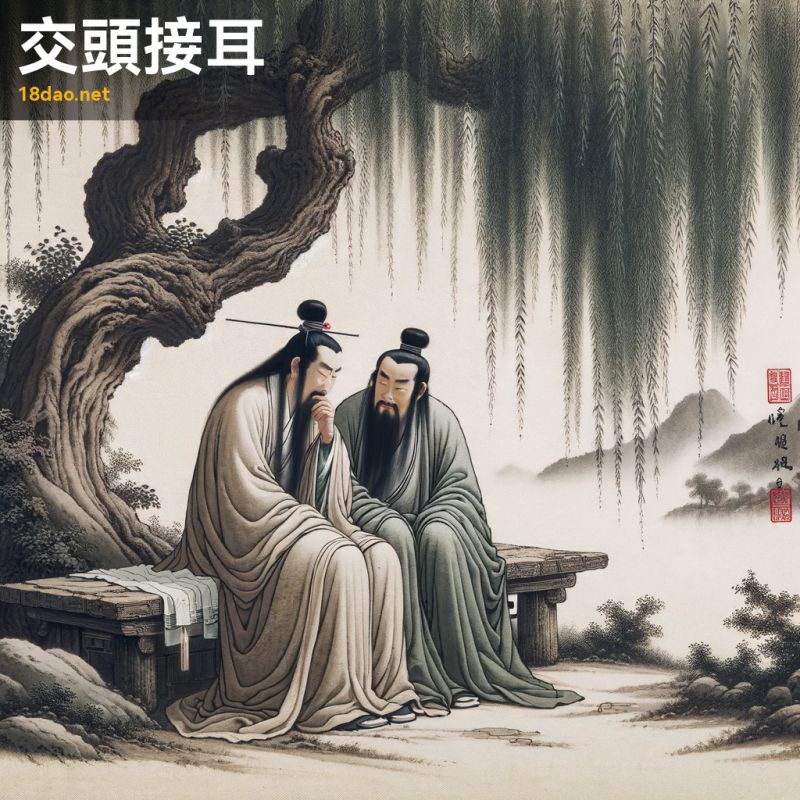

序號: 398

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“交頭接耳”的含義。圖中,兩位身着傳統長袍的古代學者坐在柳樹下,彼此緊密地坐着,似乎在進行着私密且深入的交談,幾乎是耳語般地交流。他們所處的環境是一個甯靜、幽雅的園林,背景中隐約可見山巒和流水,營造出一種平靜而深遠的氛圍。

此畫作風格模仿了古代畫家的傳統水墨畫,以其深邃簡約的特點著稱。

整幅畫面既傳達了成語“交頭接耳”中私下交流、親密溝通的場景,又體現了中國古典繪畫的精髓——注重情感表達和意境營造。圖畫的一角還印有紅色的印章,增添了傳統藝術的韻味。

通過這幅畫,我們可以更加形象地理解“交頭接耳”這一成語,感受到其中的文化底蘊和藝術魅力。

-

序號: 399

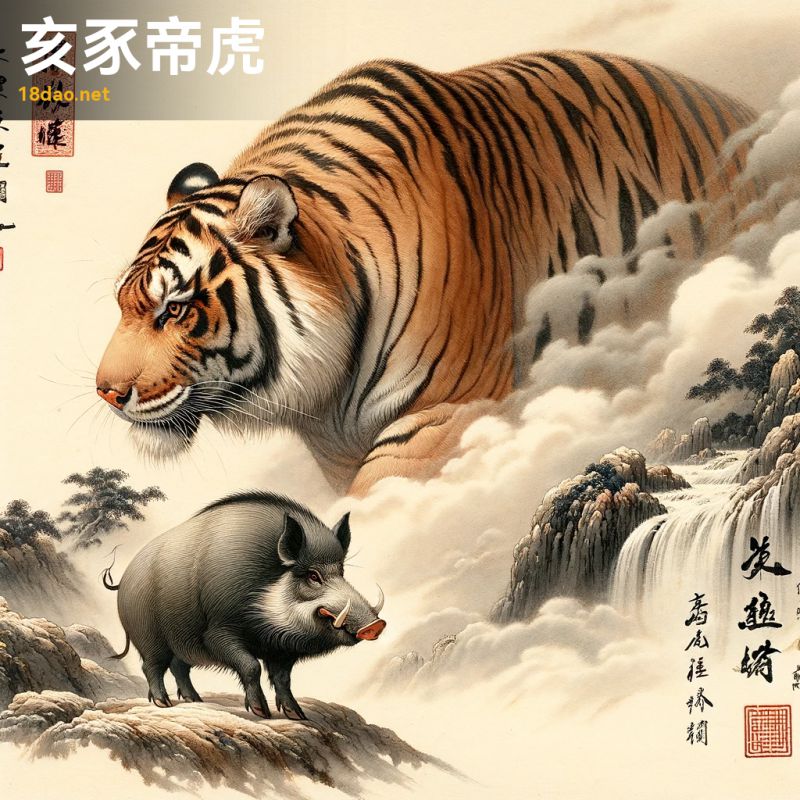

解读: 這幅插圖呈現了成語“亥豕帝虎”的寓意。在畫面中,一隻野豬(代表“亥豕”)和一隻雄偉的老虎(代表“帝虎”)并置。野豬在老虎面前顯得謙卑或敬畏,這突出了兩種動物之間的對比。成語“亥豕帝虎”原意是指小豬在大老虎面前也敢稱王稱霸,比喻小人在大人物面前也敢放肆。在這幅插圖中,野豬的謙卑态度與老虎的威嚴形成了鮮明對比,生動地表現了這一成語的含義。

畫風模仿了傳統的中國畫風格,類似于古代畫家或近代畫家的作品,強調自然風光、細膩的筆觸和柔和的色彩。畫面一角還有一枚紅色印章,象征着藝術家的身份和作品的真實性。

整體上,這幅插圖不僅傳達了成語的深層含義,也展現了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 400

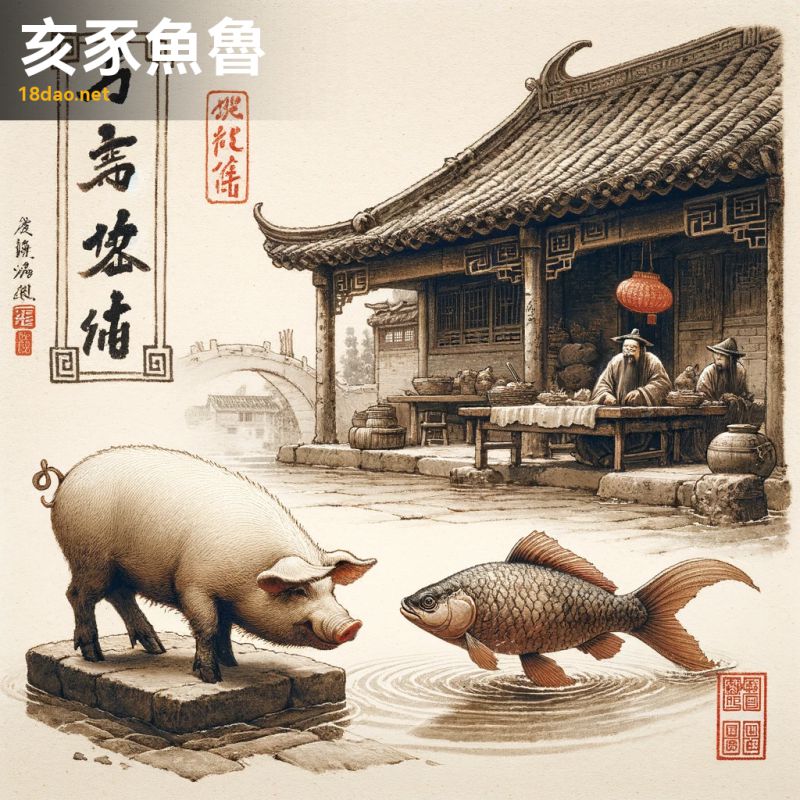

解读: 這幅插圖展現了成語“亥豕魚魯”的形象。在這個成語中,“亥豕”指的是亥地的豬,而“魚魯”則是指魯地的魚。這個成語源自《孟子·梁惠王下》,孟子在其中用來比喻人們對于事物的不同喜好和需求。在插圖中,我們看到一隻生動活潑的豬和一條平靜優雅的魚,這些形象代表着亥地和魯地。豬體現出的活力和能量象征着繁榮和豐富,而魚的甯靜和沉着則象征着智慧和深思。畫面背景采用了簡約風格,以突出豬和魚這兩個主要元素。

整個畫面的調子和風格效仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還印有紅色的印章,作為畫作的簽名,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一種傳統的韻味和正式性。

通過這幅畫,我們可以更深入地理解“亥豕魚魯”這個成語所蘊含的意義和文化背景。

解读: 這幅插圖描繪了一位學者獨自坐在甯靜的書房中,其周圍散落着書卷和卷軸。學者的表情沉思且略顯憂郁,透露出對未知或難以觸及事物的渴望。背景中的窗戶展現出遠處的山脈和雲層,象征着遙不可及或未知的事物。

解读: 這幅插圖描繪了一位學者獨自坐在甯靜的書房中,其周圍散落着書卷和卷軸。學者的表情沉思且略顯憂郁,透露出對未知或難以觸及事物的渴望。背景中的窗戶展現出遠處的山脈和雲層,象征着遙不可及或未知的事物。 解读: 這幅插圖呈現了一個古代中國學者在甯靜的書房中的場景。他被書籍和卷軸包圍着,但顯得困惑不解,正抓着頭發思考。

解读: 這幅插圖呈現了一個古代中國學者在甯靜的書房中的場景。他被書籍和卷軸包圍着,但顯得困惑不解,正抓着頭發思考。 解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“不言而喻”的場景。圖中呈現了兩位身着古代長袍的學者,一位在另一位耳邊低語,而被低語的學者點頭表示理解。他們的面部表情傳達了一種不需言語即可相互理解的默契。背景是甯靜的山水景觀,包括群山、流動的河流和幾棵樹,營造出一種平和而深遠的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“不言而喻”的場景。圖中呈現了兩位身着古代長袍的學者,一位在另一位耳邊低語,而被低語的學者點頭表示理解。他們的面部表情傳達了一種不需言語即可相互理解的默契。背景是甯靜的山水景觀,包括群山、流動的河流和幾棵樹,營造出一種平和而深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖呈現了中國成語“不言而明”的精髓。在畫面中,我們看到兩位古代學者在甯靜的花園裡相對而坐,周圍環繞着茂盛的綠植和盛開的花朵。他們正通過沉默交流思想,一位學者指向天空,另一位則點頭表示理解。兩人的表情平和,象征着深刻而無言的理解。

解读: 這幅插圖呈現了中國成語“不言而明”的精髓。在畫面中,我們看到兩位古代學者在甯靜的花園裡相對而坐,周圍環繞着茂盛的綠植和盛開的花朵。他們正通過沉默交流思想,一位學者指向天空,另一位則點頭表示理解。兩人的表情平和,象征着深刻而無言的理解。 解读: 這幅圖描繪了兩位古代中國學者在一棵大松樹下進行深入交談的場景。其中一位學者手持卷軸,另一位則專注地傾聽。這個畫面象征着思想和觀點上的和諧與統一,體現了“不謀同辭”這個成語的精髓。“不謀同辭”原意是指不事先商量就說出相同的話或做出一緻的行動,後來泛指不經事先約定而意見一緻。在這幅畫中,兩位學者雖未預先商議,但通過深入的交流與讨論,達成了思想上的共鳴。這種精神體現了中國傳統文化中對智慧和溝通的重視。

解读: 這幅圖描繪了兩位古代中國學者在一棵大松樹下進行深入交談的場景。其中一位學者手持卷軸,另一位則專注地傾聽。這個畫面象征着思想和觀點上的和諧與統一,體現了“不謀同辭”這個成語的精髓。“不謀同辭”原意是指不事先商量就說出相同的話或做出一緻的行動,後來泛指不經事先約定而意見一緻。在這幅畫中,兩位學者雖未預先商議,但通過深入的交流與讨論,達成了思想上的共鳴。這種精神體現了中國傳統文化中對智慧和溝通的重視。 解读: 這幅插圖描繪了“不謀而合”這一成語的含義。在圖中,我們看到兩位學者分别從不同的角度繪制着同一幅山水畫。這種景象暗示了他們在思想和行動上的和諧一緻,即便他們之間并未預先商議。

解读: 這幅插圖描繪了“不謀而合”這一成語的含義。在圖中,我們看到兩位學者分别從不同的角度繪制着同一幅山水畫。這種景象暗示了他們在思想和行動上的和諧一緻,即便他們之間并未預先商議。 解读: 這幅畫描繪了兩位學者在柳樹下的湖邊,他們穿着相似的傳統長袍,正沉浸在書寫詩句中,彼此并不知道對方的存在。畫面傳達出一種甯靜祥和的氣氛,遠處的山脈和輕柔的霧氣襯托出一種古老中國景觀的精髓。

解读: 這幅畫描繪了兩位學者在柳樹下的湖邊,他們穿着相似的傳統長袍,正沉浸在書寫詩句中,彼此并不知道對方的存在。畫面傳達出一種甯靜祥和的氣氛,遠處的山脈和輕柔的霧氣襯托出一種古老中國景觀的精髓。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“不識一丁”的含義。圖中描繪了一位古代中國的老學者,他面對一本充滿複雜漢字的大書時顯得困惑,正抓着頭發表現出不解的神情。他所處的環境是一個甯靜的書房,四周擺滿了古卷、經典的毛筆和硯台。書房的窗戶敞開,可以看到外面的小花園和遠處的山巒。“不識一丁”這個成語源于漢字“一”和“丁”的形狀,這兩個字是最簡單的漢字之一。成語用來形容人文化程度極低,連最簡單的漢字都不認識。在這幅圖中,老學者對着書本的困惑和無助的神态恰如其分地表達了這一含義。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“不識一丁”的含義。圖中描繪了一位古代中國的老學者,他面對一本充滿複雜漢字的大書時顯得困惑,正抓着頭發表現出不解的神情。他所處的環境是一個甯靜的書房,四周擺滿了古卷、經典的毛筆和硯台。書房的窗戶敞開,可以看到外面的小花園和遠處的山巒。“不識一丁”這個成語源于漢字“一”和“丁”的形狀,這兩個字是最簡單的漢字之一。成語用來形容人文化程度極低,連最簡單的漢字都不認識。在這幅圖中,老學者對着書本的困惑和無助的神态恰如其分地表達了這一含義。 解读: 這幅插圖展現了成語“不識丁”的内涵。圖中,我們看到一位身着傳統中式服飾的人站在教室裡,面對着寫滿古代漢字的黑闆。他的表情顯得困惑和茫然,體現了他對文字的不理解和無知。這個場景恰當地傳達了“不識丁”的字面意思,即對文字一無所知,通常用來形容文盲或極其缺乏文化知識。在中國古代,丁是最常見的漢字之一,所以“不識丁”意味着連最基本的字都不認識。畫面的氛圍平靜而深思,反映了中國古典畫風的特點,同時描繪了成語的深層含義。此外,圖像的一個角落有一枚紅色印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,象征着作品的完整性和作者的身份标識。

解读: 這幅插圖展現了成語“不識丁”的内涵。圖中,我們看到一位身着傳統中式服飾的人站在教室裡,面對着寫滿古代漢字的黑闆。他的表情顯得困惑和茫然,體現了他對文字的不理解和無知。這個場景恰當地傳達了“不識丁”的字面意思,即對文字一無所知,通常用來形容文盲或極其缺乏文化知識。在中國古代,丁是最常見的漢字之一,所以“不識丁”意味着連最基本的字都不認識。畫面的氛圍平靜而深思,反映了中國古典畫風的特點,同時描繪了成語的深層含義。此外,圖像的一個角落有一枚紅色印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,象征着作品的完整性和作者的身份标識。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“不識之無”的内涵。成語“不識之無”源自《論語·為政》,意為不認識、不了解。畫中的學者代表了對知識的渴望和探求。他身處甯靜的園林之中,四周環繞着古書卷軸,象征着知識的豐富和深邃。他凝視遠方的山峰,山峰象征着知識的高遠和不可限量。園林中的植物和小池塘,寓意着知識的多樣性和深度。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“不識之無”的内涵。成語“不識之無”源自《論語·為政》,意為不認識、不了解。畫中的學者代表了對知識的渴望和探求。他身處甯靜的園林之中,四周環繞着古書卷軸,象征着知識的豐富和深邃。他凝視遠方的山峰,山峰象征着知識的高遠和不可限量。園林中的植物和小池塘,寓意着知識的多樣性和深度。 解读: 此圖描繪了“不識擡舉”這一成語的場景。畫中展示了一位年輕才華橫溢的學者,身着傳統服飾,在古代中國向一位富有但傲慢的貴族獻上精美的卷軸。貴族身穿華麗的衣服和珠寶,面帶輕蔑的表情,沒有欣賞地拒絕了學者的作品。背景是典型的中國園林,有亭台樓閣、橋梁和茂密的植被,傳達出曆史的深度和文化的豐富。這幅畫體現了“不識擡舉”這一成語的含義,即不識别人的好意或價值,不能适當回應别人的善意或才華。學者代表着智慧和才能,而貴族的傲慢和不屑則展示了對這些價值的無視。

解读: 此圖描繪了“不識擡舉”這一成語的場景。畫中展示了一位年輕才華橫溢的學者,身着傳統服飾,在古代中國向一位富有但傲慢的貴族獻上精美的卷軸。貴族身穿華麗的衣服和珠寶,面帶輕蔑的表情,沒有欣賞地拒絕了學者的作品。背景是典型的中國園林,有亭台樓閣、橋梁和茂密的植被,傳達出曆史的深度和文化的豐富。這幅畫體現了“不識擡舉”這一成語的含義,即不識别人的好意或價值,不能适當回應别人的善意或才華。學者代表着智慧和才能,而貴族的傲慢和不屑則展示了對這些價值的無視。 解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者在其經典書房中的情景。書房内擺滿了書籍和卷軸,學者坐在木制書桌前,面對着展開的卷軸,顯得困惑不解。他的表情透露出迷茫,似乎對眼前的内容感到不解。這一場景恰好體現了“不識時務”這個成語的寓意。“不識時務”字面意思是不了解或不适應當前的形勢或趨勢。在這幅畫中,學者對卷軸内容的困惑象征着對時代變遷或新思想的不理解或不适應。這不僅反映了個人的局限性,也暗示了在迅速變化的世界中不更新觀念的後果。

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者在其經典書房中的情景。書房内擺滿了書籍和卷軸,學者坐在木制書桌前,面對着展開的卷軸,顯得困惑不解。他的表情透露出迷茫,似乎對眼前的内容感到不解。這一場景恰好體現了“不識時務”這個成語的寓意。“不識時務”字面意思是不了解或不适應當前的形勢或趨勢。在這幅畫中,學者對卷軸内容的困惑象征着對時代變遷或新思想的不理解或不适應。這不僅反映了個人的局限性,也暗示了在迅速變化的世界中不更新觀念的後果。 解读: 這幅插圖是基于成語“不識時變”創作的。在畫面中,我們看到一位身着傳統漢服的老者,堅定地站立在迅速變化的環境中。周圍的景象正在轉變,古老的建築被現代摩天大樓所取代,馬拉的車輛逐漸被汽車所替代。然而,盡管世界在他周圍發生了翻天覆地的變化,這位老者的表情和姿态卻保持不變,象征着他無法适應不斷進化的世界。

解读: 這幅插圖是基于成語“不識時變”創作的。在畫面中,我們看到一位身着傳統漢服的老者,堅定地站立在迅速變化的環境中。周圍的景象正在轉變,古老的建築被現代摩天大樓所取代,馬拉的車輛逐漸被汽車所替代。然而,盡管世界在他周圍發生了翻天覆地的變化,這位老者的表情和姿态卻保持不變,象征着他無法适應不斷進化的世界。 解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“不足挂齒”。在這幅畫中,我們可以看到一個幾乎看不見的小老鼠位于一隻巨大大象腳下。這種視覺對比強烈地表現出老鼠的微不足道,恰如成語所言,象征着某事物或某人的重要性極其微小,不值得一提。

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“不足挂齒”。在這幅畫中,我們可以看到一個幾乎看不見的小老鼠位于一隻巨大大象腳下。這種視覺對比強烈地表現出老鼠的微不足道,恰如成語所言,象征着某事物或某人的重要性極其微小,不值得一提。 解读: 這幅插圖表現了“不辨菽粟”這個成語的含義。在畫面中,我們看到一個男子正在農村的環境中,他似乎在認真地觀察一些谷物。然而,由于他的表情顯得困惑,這暗示他無法區分手中的豆類和粟米。這一場景恰如其分地體現了成語“不辨菽粟”的意思,即形容一個人判斷能力差,不能辨别明顯的不同。

解读: 這幅插圖表現了“不辨菽粟”這個成語的含義。在畫面中,我們看到一個男子正在農村的環境中,他似乎在認真地觀察一些谷物。然而,由于他的表情顯得困惑,這暗示他無法區分手中的豆類和粟米。這一場景恰如其分地體現了成語“不辨菽粟”的意思,即形容一個人判斷能力差,不能辨别明顯的不同。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“不辨菽麥”的場景。在畫面中,一位穿着傳統服裝的中國農民站在兩片不同的田地前,一片種植着豆類,另一片種植着小麥。他的表情顯得困惑,似乎無法區分這兩種農作物。這種不辨菽麥的情形,正是成語想要表達的含義,即無法辨别或混淆基本的或顯而易見的事物。背景中,我們看到了典型的中國鄉村風光,包括遠處的山脈和一個小村莊。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“不辨菽麥”的場景。在畫面中,一位穿着傳統服裝的中國農民站在兩片不同的田地前,一片種植着豆類,另一片種植着小麥。他的表情顯得困惑,似乎無法區分這兩種農作物。這種不辨菽麥的情形,正是成語想要表達的含義,即無法辨别或混淆基本的或顯而易見的事物。背景中,我們看到了典型的中國鄉村風光,包括遠處的山脈和一個小村莊。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景,兩位學者身穿傳統長袍,在田野旁激烈辯論。圖中的一位學者,一名中年男子,長着長胡須,他激動地向田間的各種作物指去,其中包括豆類和小麥,似乎在試圖區分它們。另一位學者,一位年輕男子,看上去既困惑又沮喪,無法辨别這些作物的區别。這幅畫的背景甯靜優美,遠處有山脈和晴朗的天空,背景中可見傳統的中國建築。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景,兩位學者身穿傳統長袍,在田野旁激烈辯論。圖中的一位學者,一名中年男子,長着長胡須,他激動地向田間的各種作物指去,其中包括豆類和小麥,似乎在試圖區分它們。另一位學者,一位年輕男子,看上去既困惑又沮喪,無法辨别這些作物的區别。這幅畫的背景甯靜優美,遠處有山脈和晴朗的天空,背景中可見傳統的中國建築。 解读: 這幅圖描繪了一位坐在安靜書房中的人,周圍擺放着書籍和卷軸。房間具有古典中國建築風格,有木梁和傳統窗戶。人物看起來很困惑,一邊抓頭一邊看着打開的書,象征着混亂或缺乏理解。

解读: 這幅圖描繪了一位坐在安靜書房中的人,周圍擺放着書籍和卷軸。房間具有古典中國建築風格,有木梁和傳統窗戶。人物看起來很困惑,一邊抓頭一邊看着打開的書,象征着混亂或缺乏理解。 解读: 成語“不速之客”字面上的意思是未被邀請而來的客人。它通常用來形容那些未經邀請或不受歡迎的人突然造訪。在這幅圖中,我們看到的是一個典型的中國古典家庭場景,其中一位不受歡迎的客人出現在家中。畫面中,客廳的布局和裝飾體現了中國古典風格的精髓。一個關鍵的細節是客人的存在。這位客人的身份特征、行為或面部表情都暗示着他是一個不受歡迎的訪客。例如,他可能身着不适合此場合的服裝,或者他的姿态和表情可能顯得不自然或冒昧。與此同時,家中主人的表情和姿态揭示了他們對這位突如其來的客人的驚訝和不悅。可能是通過他們的面部表情、姿勢或者與客人的互動來展現這一點。這種表現方式恰當地傳達了“不速之客”成語的含義,即意外的、通常不受歡迎的訪客給家庭帶來的沖擊和不适。

解读: 成語“不速之客”字面上的意思是未被邀請而來的客人。它通常用來形容那些未經邀請或不受歡迎的人突然造訪。在這幅圖中,我們看到的是一個典型的中國古典家庭場景,其中一位不受歡迎的客人出現在家中。畫面中,客廳的布局和裝飾體現了中國古典風格的精髓。一個關鍵的細節是客人的存在。這位客人的身份特征、行為或面部表情都暗示着他是一個不受歡迎的訪客。例如,他可能身着不适合此場合的服裝,或者他的姿态和表情可能顯得不自然或冒昧。與此同時,家中主人的表情和姿态揭示了他們對這位突如其來的客人的驚訝和不悅。可能是通過他們的面部表情、姿勢或者與客人的互動來展現這一點。這種表現方式恰當地傳達了“不速之客”成語的含義,即意外的、通常不受歡迎的訪客給家庭帶來的沖擊和不适。 解读: 這幅畫描繪了“不速之客”這一成語的場景。在古色古香的中國庭院中,一位不請自來的訪客站在門外。這位訪客身穿中國古裝,面露閑敏之色,似乎在伺機而動,尋找進入的機會。畫面背景是典型的中國山水,包括樹木和大岩石,營造出一種甯靜而深邃的氛圍。這幅作品的創作靈感來自于中國古典文化中“不速之客”的概念,即未經邀請便自行造訪的客人。這位客人的閑敏表情和謹慎的姿态展現了他們的不确定性和對待進一步行動的謹慎态度。

解读: 這幅畫描繪了“不速之客”這一成語的場景。在古色古香的中國庭院中,一位不請自來的訪客站在門外。這位訪客身穿中國古裝,面露閑敏之色,似乎在伺機而動,尋找進入的機會。畫面背景是典型的中國山水,包括樹木和大岩石,營造出一種甯靜而深邃的氛圍。這幅作品的創作靈感來自于中國古典文化中“不速之客”的概念,即未經邀請便自行造訪的客人。這位客人的閑敏表情和謹慎的姿态展現了他們的不确定性和對待進一步行動的謹慎态度。 解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“不達時務”的含義。圖中,一位古代學者坐在傳統的書房内,他的表情顯得困惑和與周圍環境脫節。書房内充滿了書籍、卷軸和文物,象征着知識和傳統。然而,在窗外,卻展現了一個繁忙的現代城市,有現代化的建築、飛行器和先進的技術,代表着現代時代。學者傳統環境與外面現代世界的鮮明對比,恰如其分地體現了“不達時務”的含義,意味着未能适應變化的時代。

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“不達時務”的含義。圖中,一位古代學者坐在傳統的書房内,他的表情顯得困惑和與周圍環境脫節。書房内充滿了書籍、卷軸和文物,象征着知識和傳統。然而,在窗外,卻展現了一個繁忙的現代城市,有現代化的建築、飛行器和先進的技術,代表着現代時代。學者傳統環境與外面現代世界的鮮明對比,恰如其分地體現了“不達時務”的含義,意味着未能适應變化的時代。 解读: 這幅畫描繪了一片經曆戰争之後的荒涼戰場,展現了成語“不遺寸草”的含義。成語“不遺寸草”源自《史記·項羽本紀》,原文是“項王軍士不遺寸草”,形容破壞極為嚴重,連一寸草也不留下。在這幅畫中,散落的武器、破碎的盔甲和旗幟展現了戰争的殘酷和破壞力,沒有任何生命迹象,強調了“不遺寸草”的極端破壞。落日的背景加深了畫面的悲壯與空曠感,而大地上的陰影則進一步強調了荒涼和絕望。使用的顔色調子沉重,以土色、灰色和深綠色為主,營造出一種憂郁的氛圍。

解读: 這幅畫描繪了一片經曆戰争之後的荒涼戰場,展現了成語“不遺寸草”的含義。成語“不遺寸草”源自《史記·項羽本紀》,原文是“項王軍士不遺寸草”,形容破壞極為嚴重,連一寸草也不留下。在這幅畫中,散落的武器、破碎的盔甲和旗幟展現了戰争的殘酷和破壞力,沒有任何生命迹象,強調了“不遺寸草”的極端破壞。落日的背景加深了畫面的悲壯與空曠感,而大地上的陰影則進一步強調了荒涼和絕望。使用的顔色調子沉重,以土色、灰色和深綠色為主,營造出一種憂郁的氛圍。 解读: 這幅插圖為成語“不遺餘力”(Bù yí yú lì)提供了形象的視覺表現。該成語字面意思是“沒有留下任何餘力”,比喻盡全力去做某事。在這幅插圖中,一位古代中國學者在甯靜的書房裡辛勤地在燭光下工作。他被卷軸和書籍包圍,手持毛筆,全神貫注于寫作。這幅畫的氛圍充滿了奉獻精神和不知疲倦的努力,恰如其分地體現了這個成語的精髓。

解读: 這幅插圖為成語“不遺餘力”(Bù yí yú lì)提供了形象的視覺表現。該成語字面意思是“沒有留下任何餘力”,比喻盡全力去做某事。在這幅插圖中,一位古代中國學者在甯靜的書房裡辛勤地在燭光下工作。他被卷軸和書籍包圍,手持毛筆,全神貫注于寫作。這幅畫的氛圍充滿了奉獻精神和不知疲倦的努力,恰如其分地體現了這個成語的精髓。 解读: 這幅插圖是為了配合中國成語“不阿不撓”而繪制的。在畫面中,一位小人物正在攀登陡峭的山峰,山峰高聳而險峻,象征着困難與挑戰。雖然與龐大的山脈相比,這個人物顯得渺小,但他的表情卻堅定而專注,體現了堅持不懈和堅定不移的精神。

解读: 這幅插圖是為了配合中國成語“不阿不撓”而繪制的。在畫面中,一位小人物正在攀登陡峭的山峰,山峰高聳而險峻,象征着困難與挑戰。雖然與龐大的山脈相比,這個人物顯得渺小,但他的表情卻堅定而專注,體現了堅持不懈和堅定不移的精神。 解读: 這幅圖描繪了“不飾邊幅”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,獨自安坐在一個簡樸而甯靜的園林中。園林的設計非常簡約,沒有華麗的裝飾,強調了自然之美和簡單的魅力。學者的态度和周圍的環境都體現出謙遜和對炫耀性展示的拒絕。

解读: 這幅圖描繪了“不飾邊幅”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,獨自安坐在一個簡樸而甯靜的園林中。園林的設計非常簡約,沒有華麗的裝飾,強調了自然之美和簡單的魅力。學者的态度和周圍的環境都體現出謙遜和對炫耀性展示的拒絕。 解读: 這幅插圖展現了成語“世俗炎涼”的深刻含義。畫面中,秋季的景色,落葉和靜靜流淌的河流構成了背景,象征着世事的變遷和無常。河的兩岸,人物的對比生動地描繪了成語中的核心思想:一方面有人相互幫助,彼此關懷;另一方面則有人表現出冷漠或背離,反映了人際關系中的溫暖與冷漠。這種對比恰如其分地表現了“世俗炎涼”這一成語所描繪的人世間的善變與無情。

解读: 這幅插圖展現了成語“世俗炎涼”的深刻含義。畫面中,秋季的景色,落葉和靜靜流淌的河流構成了背景,象征着世事的變遷和無常。河的兩岸,人物的對比生動地描繪了成語中的核心思想:一方面有人相互幫助,彼此關懷;另一方面則有人表現出冷漠或背離,反映了人際關系中的溫暖與冷漠。這種對比恰如其分地表現了“世俗炎涼”這一成語所描繪的人世間的善變與無情。 解读: 這幅插圖展現了“世外桃源”的意境,一成語通常用來形容一個遠離塵嚣、景色宜人的理想境界。畫面中,一條甯靜的河流緩緩流過郁郁蔥蔥的山谷,周圍是盛開的桃花,粉白的花瓣與背景深綠的山巒形成鮮明對比。這些細節共同勾勒出一個與世隔絕、仿佛人間天堂的場景。在這幅畫中,我們還看到幾座傳統的中國亭台小憩于樹木之間,幾位身着古代服飾的人物正在享受這片甯靜的環境。這樣的場景與“世外桃源”的概念不謀而合,體現了人與自然和諧共處的理想狀态。

解读: 這幅插圖展現了“世外桃源”的意境,一成語通常用來形容一個遠離塵嚣、景色宜人的理想境界。畫面中,一條甯靜的河流緩緩流過郁郁蔥蔥的山谷,周圍是盛開的桃花,粉白的花瓣與背景深綠的山巒形成鮮明對比。這些細節共同勾勒出一個與世隔絕、仿佛人間天堂的場景。在這幅畫中,我們還看到幾座傳統的中國亭台小憩于樹木之間,幾位身着古代服飾的人物正在享受這片甯靜的環境。這樣的場景與“世外桃源”的概念不謀而合,體現了人與自然和諧共處的理想狀态。 解读: 這幅圖描繪了一個典型的中國水墨畫景象,用以表現“世态炎涼”這一成語。畫中,一個興盛的花園裡,綠意盎然,花朵綻放,魚兒在池塘中遊動,象征着繁榮和活力。然而在這片生機勃勃的景象中,一棵孤零零的枯樹顯得格格不入,它的枝條光秃、扭曲,代表着被遺棄和蕭條。這種鮮明的對比,恰如其分地體現了“世态炎涼”成語中所蘊含的意境——社會和人際關系的冷暖變幻,以及人在順境和逆境中所遭遇的截然不同的待遇。

解读: 這幅圖描繪了一個典型的中國水墨畫景象,用以表現“世态炎涼”這一成語。畫中,一個興盛的花園裡,綠意盎然,花朵綻放,魚兒在池塘中遊動,象征着繁榮和活力。然而在這片生機勃勃的景象中,一棵孤零零的枯樹顯得格格不入,它的枝條光秃、扭曲,代表着被遺棄和蕭條。這種鮮明的對比,恰如其分地體現了“世态炎涼”成語中所蘊含的意境——社會和人際關系的冷暖變幻,以及人在順境和逆境中所遭遇的截然不同的待遇。 解读: 成語“并作威福”描述了一種權力被濫用或不當行使的情形。這幅畫描繪了一位古代中國皇帝坐在龍座上,其表情嚴肅且冷漠,體現出威嚴和冷酷。周圍環繞着莊嚴而華麗的台防,突出了皇帝的權力和地位。背景中的中國山水畫呈現了宏偉的宇宙景象,與皇帝的形象形成鮮明對比,暗示着他的權力雖然巨大,但在浩瀚宇宙面前卻顯得渺小。

解读: 成語“并作威福”描述了一種權力被濫用或不當行使的情形。這幅畫描繪了一位古代中國皇帝坐在龍座上,其表情嚴肅且冷漠,體現出威嚴和冷酷。周圍環繞着莊嚴而華麗的台防,突出了皇帝的權力和地位。背景中的中國山水畫呈現了宏偉的宇宙景象,與皇帝的形象形成鮮明對比,暗示着他的權力雖然巨大,但在浩瀚宇宙面前卻顯得渺小。 解读: 這幅插圖展現了成語“并駕齊驅”的形象化表達。在畫面中,兩匹馬并肩奔跑,它們的鬃毛随風飄揚,展示出力量與速度上的均衡匹配。這個場景象征着競争與平等,體現了成語中的核心含義,即在某一領域中勢均力敵、不分伯仲。畫中的馬匹表情專注、意志堅定,捕捉到了競争與夥伴關系的精髓。

解读: 這幅插圖展現了成語“并駕齊驅”的形象化表達。在畫面中,兩匹馬并肩奔跑,它們的鬃毛随風飄揚,展示出力量與速度上的均衡匹配。這個場景象征着競争與平等,體現了成語中的核心含義,即在某一領域中勢均力敵、不分伯仲。畫中的馬匹表情專注、意志堅定,捕捉到了競争與夥伴關系的精髓。 解读: 這幅插圖展現了“并驅齊駕”這一成語的含義。在畫面中,兩匹馬并排奔跑,它們的鬃毛和尾巴随風飄揚,展現出力量與速度的平衡。兩匹馬分别拉着裝飾一緻的雙車,車上各有一位身着古代中國服飾的駕車人。這樣的構圖恰如其分地體現了“并驅齊駕”的意境,即兩者勢均力敵、不分伯仲。

解读: 這幅插圖展現了“并驅齊駕”這一成語的含義。在畫面中,兩匹馬并排奔跑,它們的鬃毛和尾巴随風飄揚,展現出力量與速度的平衡。兩匹馬分别拉着裝飾一緻的雙車,車上各有一位身着古代中國服飾的駕車人。這樣的構圖恰如其分地體現了“并驅齊駕”的意境,即兩者勢均力敵、不分伯仲。 解读: 這幅插圖展現了成語“中乾外強”的内涵。圖中,一棵柔弱細膩的樹木位于甯靜的庭院内部,象征着内心的脆弱或不足。與之形成鮮明對比的是,庭院外圍的高大堅固的牆壁,代表着外在的強大和堅硬。這種對比突出了成語中“内部空虛,外表強硬”的含義。

解读: 這幅插圖展現了成語“中乾外強”的内涵。圖中,一棵柔弱細膩的樹木位于甯靜的庭院内部,象征着内心的脆弱或不足。與之形成鮮明對比的是,庭院外圍的高大堅固的牆壁,代表着外在的強大和堅硬。這種對比突出了成語中“内部空虛,外表強硬”的含義。 解读: 這幅插圖展現了成語“中流底柱”的深刻内涵。畫面中,一根巨大而堅固的柱子矗立在洶湧澎湃的河流中心,象征着堅定不移和堅韌不拔的精神。周圍的河水以充滿動感的筆觸描繪,強調了水流的力量和運動,而柱子本身卻顯得平靜而堅定,與周圍環境形成鮮明對比。畫面遠處的山巒和河岸邊零星的樹木,增添了傳統中國風景畫的元素。

解读: 這幅插圖展現了成語“中流底柱”的深刻内涵。畫面中,一根巨大而堅固的柱子矗立在洶湧澎湃的河流中心,象征着堅定不移和堅韌不拔的精神。周圍的河水以充滿動感的筆觸描繪,強調了水流的力量和運動,而柱子本身卻顯得平靜而堅定,與周圍環境形成鮮明對比。畫面遠處的山巒和河岸邊零星的樹木,增添了傳統中國風景畫的元素。 解读: 這幅插圖展現了成語“中流砥柱”的深刻内涵。圖中,一塊巨大的石柱(或岩石)穩固地立于洶湧激流的中心,象征着在混亂中的穩定和力量。這個石柱或岩石的細節處理突出了其作為穩定力量的角色。與之形成鮮明對比的是,周圍的河水通過動态流動的筆觸被描繪出來,捕捉到了水流的運動和能量。背景中的傳統中國山脈和樹木增添了深度和情境,為整個場景提供了文化和自然的背景。

解读: 這幅插圖展現了成語“中流砥柱”的深刻内涵。圖中,一塊巨大的石柱(或岩石)穩固地立于洶湧激流的中心,象征着在混亂中的穩定和力量。這個石柱或岩石的細節處理突出了其作為穩定力量的角色。與之形成鮮明對比的是,周圍的河水通過動态流動的筆觸被描繪出來,捕捉到了水流的運動和能量。背景中的傳統中國山脈和樹木增添了深度和情境,為整個場景提供了文化和自然的背景。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“丹心耿耿”的内涵。在圖中,我們看到一位中年的學者,他身處于甯靜的花園之中,手持一卷古文書卷,表情莊重而專注。這位學者的形象象征着堅定不移的忠誠和奉獻精神,正如成語“丹心耿耿”所傳達的意義——忠心赤誠,毫不動搖。畫面的背景是一個安詳的花園,綻放的梅花和潺潺的小溪增添了畫面的純潔和堅定意志的象征。這種設定不僅反映了成語的寓意,還營造出一種沉靜和内斂的氛圍,與傳統中國文化中重視的品德和情感相呼應。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“丹心耿耿”的内涵。在圖中,我們看到一位中年的學者,他身處于甯靜的花園之中,手持一卷古文書卷,表情莊重而專注。這位學者的形象象征着堅定不移的忠誠和奉獻精神,正如成語“丹心耿耿”所傳達的意義——忠心赤誠,毫不動搖。畫面的背景是一個安詳的花園,綻放的梅花和潺潺的小溪增添了畫面的純潔和堅定意志的象征。這種設定不僅反映了成語的寓意,還營造出一種沉靜和内斂的氛圍,與傳統中國文化中重視的品德和情感相呼應。 解读: 這幅插圖生動地呈現了“乘其不意”的成語意境。在圖中,一隻狡猾的狐狸正悄悄接近一隻毫無戒備的兔子。狐狸的細節處理非常精緻,它那狡黠的表情體現了出其不意的策略和智謀。而兔子則在安靜地吃草,對周圍環境毫無察覺,象征着脆弱和不警覺。

解读: 這幅插圖生動地呈現了“乘其不意”的成語意境。在圖中,一隻狡猾的狐狸正悄悄接近一隻毫無戒備的兔子。狐狸的細節處理非常精緻,它那狡黠的表情體現了出其不意的策略和智謀。而兔子則在安靜地吃草,對周圍環境毫無察覺,象征着脆弱和不警覺。 解读: 成語“乘危下石”(Chéng wēi xià shí)的意思是在别人危難時刻趁機加害,相當于英文裡的“在某人倒黴時再踢一腳”。這個成語暗示着趁人之危和惡意,意指某人利用他人的脆弱或困境來造成更大的傷害或困難。

解读: 成語“乘危下石”(Chéng wēi xià shí)的意思是在别人危難時刻趁機加害,相當于英文裡的“在某人倒黴時再踢一腳”。這個成語暗示着趁人之危和惡意,意指某人利用他人的脆弱或困境來造成更大的傷害或困難。 解读: 這幅插圖展現了“乘風破浪”這一成語的精髓。畫面中,一艘古老的中國帆船在波濤洶湧的大海上勇往直前。船上的大帆鼓起,仿佛正在借助強勁的風力。周圍的海浪波瀾壯闊,展現了海上旅行的艱難與挑戰。而天空中,雲層被風吹動,增添了畫面的動态美。此成語源自《宋書·劉義慶傳》,原文為“乘風破浪,直挂雲帆濟滄海”,意指借助順風劈波前行,比喻在困難或危險的環境中奮勇前進,不畏艱難。這幅畫恰如其分地捕捉了這一精神,傳達了無畏挑戰、勇往直前的意境。

解读: 這幅插圖展現了“乘風破浪”這一成語的精髓。畫面中,一艘古老的中國帆船在波濤洶湧的大海上勇往直前。船上的大帆鼓起,仿佛正在借助強勁的風力。周圍的海浪波瀾壯闊,展現了海上旅行的艱難與挑戰。而天空中,雲層被風吹動,增添了畫面的動态美。此成語源自《宋書·劉義慶傳》,原文為“乘風破浪,直挂雲帆濟滄海”,意指借助順風劈波前行,比喻在困難或危險的環境中奮勇前進,不畏艱難。這幅畫恰如其分地捕捉了這一精神,傳達了無畏挑戰、勇往直前的意境。 解读: 這幅圖描繪了成語“九仞一簣”的寓意。在圖中,一位身着傳統中式服飾的男子正在攀登一座陡峭且高聳的山峰,幾乎到達了山頂。

解读: 這幅圖描繪了成語“九仞一簣”的寓意。在圖中,一位身着傳統中式服飾的男子正在攀登一座陡峭且高聳的山峰,幾乎到達了山頂。 解读: 這幅插圖描繪了“九層雲外”這個成語的寓意。畫面中,一位人物站立在高聳的山峰之上,目光凝視着腳下層層疊疊的雲海。這些雲層仿佛将山峰與世俗的塵嚣隔絕,創造出一種超然脫俗的氛圍。山峰上郁郁蔥蔥的樹木和草地,增添了一種自然和甯靜的感覺,使畫面顯得更加深遠和甯靜。“九層雲外”這個成語本身意味着非常遙遠或超脫的地方,通常用來形容難以企及或淩駕于世俗之上的境界。在這幅畫中,站在山巅之人仿佛已超越了塵世的繁雜,達到了一種更高層次的精神境界,與成語的含義完美契合。圖中的紅色印章是對傳統中國畫風格的一種緻敬,同時也為作品增添了一種正式和莊重的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了“九層雲外”這個成語的寓意。畫面中,一位人物站立在高聳的山峰之上,目光凝視着腳下層層疊疊的雲海。這些雲層仿佛将山峰與世俗的塵嚣隔絕,創造出一種超然脫俗的氛圍。山峰上郁郁蔥蔥的樹木和草地,增添了一種自然和甯靜的感覺,使畫面顯得更加深遠和甯靜。“九層雲外”這個成語本身意味着非常遙遠或超脫的地方,通常用來形容難以企及或淩駕于世俗之上的境界。在這幅畫中,站在山巅之人仿佛已超越了塵世的繁雜,達到了一種更高層次的精神境界,與成語的含義完美契合。圖中的紅色印章是對傳統中國畫風格的一種緻敬,同時也為作品增添了一種正式和莊重的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了“九死一生”這一成語的主題。圖中展現了一艘小船在洶湧的大海中艱難航行的場景。大海波濤洶湧,天空陰暗,象征着極大的危險和挑戰,這正是“九死”即九死九難的寓意。船上隻有一位堅定的人,他代表着“一生”,即在絕境中求生的勇氣和決心。

解读: 這幅插圖描繪了“九死一生”這一成語的主題。圖中展現了一艘小船在洶湧的大海中艱難航行的場景。大海波濤洶湧,天空陰暗,象征着極大的危險和挑戰,這正是“九死”即九死九難的寓意。船上隻有一位堅定的人,他代表着“一生”,即在絕境中求生的勇氣和決心。 解读: 這幅插圖呈現了“九死餘生”這一成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,在極其危險的情況下奇迹般地存活下來。這種情景可能是從激烈的戰鬥中逃脫,或是在自然災害中幸存。

解读: 這幅插圖呈現了“九死餘生”這一成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,在極其危險的情況下奇迹般地存活下來。這種情景可能是從激烈的戰鬥中逃脫,或是在自然災害中幸存。 解读: 這幅插圖展現了“九流三教”成語的寓意。九流指的是古代中國社會中的各種不同階層和職業,包括儒、釋、道三教及其它各種手藝人和商人等。在這幅畫中,您可以看到一個繁忙的古代市場場景,不同身份和職業的人們在這裡和諧相處,交流互動。其中包括了學者、佛教僧侶、道教道士、商人、工匠和普通百姓。他們或在交易、或讨論哲學、或進行宗教活動。畫中的建築風格反映了古代中國的特點,有佛塔和傳統建築。

解读: 這幅插圖展現了“九流三教”成語的寓意。九流指的是古代中國社會中的各種不同階層和職業,包括儒、釋、道三教及其它各種手藝人和商人等。在這幅畫中,您可以看到一個繁忙的古代市場場景,不同身份和職業的人們在這裡和諧相處,交流互動。其中包括了學者、佛教僧侶、道教道士、商人、工匠和普通百姓。他們或在交易、或讨論哲學、或進行宗教活動。畫中的建築風格反映了古代中國的特點,有佛塔和傳統建築。 解读: 這幅畫描繪了中國成語“九牛一毛”的形象化表現。在畫面中,九頭大牛散布在廣闊的田野和山丘之間,象征着豐富和浩瀚。在這些雄偉動物中,有一根幾乎看不見的毛發,巧妙地展示了成語的含義——某物與其他事物相比顯得微不足道。

解读: 這幅畫描繪了中國成語“九牛一毛”的形象化表現。在畫面中,九頭大牛散布在廣闊的田野和山丘之間,象征着豐富和浩瀚。在這些雄偉動物中,有一根幾乎看不見的毛發,巧妙地展示了成語的含義——某物與其他事物相比顯得微不足道。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“九霄雲外”的意境。成語“九霄雲外”字面意思是指高于九層天空之外,比喻事物非常遙遠或境界極高。在這幅畫中,我們看到一片廣闊而甯靜的天空,充滿了層層疊疊、潔白如棉的雲朵,延伸至視線盡頭。遠處,一隻孤獨的仙鶴優雅地飛翔,象征着超越塵世的高飛和追求。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“九霄雲外”的意境。成語“九霄雲外”字面意思是指高于九層天空之外,比喻事物非常遙遠或境界極高。在這幅畫中,我們看到一片廣闊而甯靜的天空,充滿了層層疊疊、潔白如棉的雲朵,延伸至視線盡頭。遠處,一隻孤獨的仙鶴優雅地飛翔,象征着超越塵世的高飛和追求。 解读: 這幅插圖展現了成語“九霄雲路”的深遠寓意。在中國傳統文化中,“九霄雲路”形容非常高遠、難以企及的道路,常用來比喻極為艱難的事業或遙不可及的境界。圖中的景象以險峻的山峰為主體,山峰被雲霧環繞,彰顯出攀登之路的艱難與崇高。山間的小路蜿蜒曲折,通往高處的雲霄,暗喻着實現偉大目标所需的堅韌與毅力。這種場景與成語“九霄雲路”的内涵完美契合,既體現了目标的高遠,也展示了達成目标的艱辛過程。

解读: 這幅插圖展現了成語“九霄雲路”的深遠寓意。在中國傳統文化中,“九霄雲路”形容非常高遠、難以企及的道路,常用來比喻極為艱難的事業或遙不可及的境界。圖中的景象以險峻的山峰為主體,山峰被雲霧環繞,彰顯出攀登之路的艱難與崇高。山間的小路蜿蜒曲折,通往高處的雲霄,暗喻着實現偉大目标所需的堅韌與毅力。這種場景與成語“九霄雲路”的内涵完美契合,既體現了目标的高遠,也展示了達成目标的艱辛過程。 解读: 這幅圖描繪了“九鼎一言”成語的場景。在畫面中,一位穿着傳統中國長袍的智者站在九個古代中國鼎(即大型銅器)前,他正鄭重其事地對一群聚精會神的聽衆講話,象征着人們對他的話語所賦予的重大信任和意義。背景是甯靜的山脈和樹木,傳遞出曆史深度和文化重要性的感覺。

解读: 這幅圖描繪了“九鼎一言”成語的場景。在畫面中,一位穿着傳統中國長袍的智者站在九個古代中國鼎(即大型銅器)前,他正鄭重其事地對一群聚精會神的聽衆講話,象征着人們對他的話語所賦予的重大信任和意義。背景是甯靜的山脈和樹木,傳遞出曆史深度和文化重要性的感覺。 解读: 這幅圖描繪了“乞憐搖尾”這個成語。畫中的狗兒表情可憐,尾巴低垂地搖擺,似乎在乞求什麼。這個場景傳達了狗兒卑微求憐的形象,與成語“乞憐搖尾”中所蘊含的謙卑或卑微的态度相契合。成語本身指的是卑躬屈膝、無自尊自愛地讨好他人,正如這隻狗在畫中所表現的那樣。在畫面背景中,我們可以看到傳統的中國村莊,其簡樸而古樸的氛圍與成語中的含義形成了鮮明的對比。這樣的布局旨在強調狗兒行為的不尊嚴性,以及它與周圍環境的落差。

解读: 這幅圖描繪了“乞憐搖尾”這個成語。畫中的狗兒表情可憐,尾巴低垂地搖擺,似乎在乞求什麼。這個場景傳達了狗兒卑微求憐的形象,與成語“乞憐搖尾”中所蘊含的謙卑或卑微的态度相契合。成語本身指的是卑躬屈膝、無自尊自愛地讨好他人,正如這隻狗在畫中所表現的那樣。在畫面背景中,我們可以看到傳統的中國村莊,其簡樸而古樸的氛圍與成語中的含義形成了鮮明的對比。這樣的布局旨在強調狗兒行為的不尊嚴性,以及它與周圍環境的落差。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“乳腥未退”的含義。圖中描繪了一隻幼小的牛犢正在其母親旁邊飲奶。這個場景直觀地傳達了這個成語的字面意思——幼小的牛犢還在飲用母乳,象征着尚未脫離幼稚、未經世故的狀态。在中國傳統文化中,“乳腥未退”用來比喻人年紀尚輕、經驗不足。這幅畫的背景是甯靜的鄉村風景,有助于強調幼犢純真未經世事的特質。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“乳腥未退”的含義。圖中描繪了一隻幼小的牛犢正在其母親旁邊飲奶。這個場景直觀地傳達了這個成語的字面意思——幼小的牛犢還在飲用母乳,象征着尚未脫離幼稚、未經世故的狀态。在中國傳統文化中,“乳腥未退”用來比喻人年紀尚輕、經驗不足。這幅畫的背景是甯靜的鄉村風景,有助于強調幼犢純真未經世事的特質。 解读: 這幅圖描繪了一個身穿古代中國服飾的幼童,坐在安靜的庭園中,周圍環繞着古老的建築和茂盛的綠色植物。孩子看起來好奇卻又缺乏經驗,體現了青春的天真和對世界知識的缺乏。

解读: 這幅圖描繪了一個身穿古代中國服飾的幼童,坐在安靜的庭園中,周圍環繞着古老的建築和茂盛的綠色植物。孩子看起來好奇卻又缺乏經驗,體現了青春的天真和對世界知識的缺乏。 解读: 這幅插圖展現了一個身着傳統中國服飾的年幼孩子,大約五六歲,坐在經典的中國庭院中。孩子的身旁有學者石和盆景,表現出純真和天真無邪的氣質。背景是典型的中國古建築,有瓦頂和木門,營造出傳統中國家庭的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一個身着傳統中國服飾的年幼孩子,大約五六歲,坐在經典的中國庭院中。孩子的身旁有學者石和盆景,表現出純真和天真無邪的氣質。背景是典型的中國古建築,有瓦頂和木門,營造出傳統中國家庭的氛圍。 解读: 本圖描繪了成語“乾澤而漁”的含義。在畫面中,我們看到一位古代打扮的漁夫站在幹涸的湖床上,手持魚竿,顯得茫然。周圍是破裂的、貧瘠的土地,幾條魚在幹地上掙紮,象征着短視行為的徒勞。這個成語源自《左傳·僖公二十六年》,原意是比喻不顧長遠利益,隻求眼前利益的行為。

解读: 本圖描繪了成語“乾澤而漁”的含義。在畫面中,我們看到一位古代打扮的漁夫站在幹涸的湖床上,手持魚竿,顯得茫然。周圍是破裂的、貧瘠的土地,幾條魚在幹地上掙紮,象征着短視行為的徒勞。這個成語源自《左傳·僖公二十六年》,原意是比喻不顧長遠利益,隻求眼前利益的行為。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“亂作胡為”的精髓。在這個熱鬧的古代中國市場場景中,一名身着傳統漢服的男子在中心位置表現出異常的行為,他正在颠覆一個小販的攤位,導緻水果和蔬菜散落在地上。周圍的圍觀者對他的行為表現出震驚和不滿。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“亂作胡為”的精髓。在這個熱鬧的古代中國市場場景中,一名身着傳統漢服的男子在中心位置表現出異常的行為,他正在颠覆一個小販的攤位,導緻水果和蔬菜散落在地上。周圍的圍觀者對他的行為表現出震驚和不滿。 解读: 這幅圖描繪了“亂作哓牆”的成語場景。在古代中國的街道上,人們面露恐慌,四處奔跑,構成了一幅混亂而驚慌的畫面。建築風格傳統,以木結構和瓦頂為特征,反映了中國古典建築的風貌。

解读: 這幅圖描繪了“亂作哓牆”的成語場景。在古代中國的街道上,人們面露恐慌,四處奔跑,構成了一幅混亂而驚慌的畫面。建築風格傳統,以木結構和瓦頂為特征,反映了中國古典建築的風貌。 解读: 這幅插圖生動地展現了“亂墜天花”這一成語的意境。成語“亂墜天花”源于《西遊記》,原文描述的是觀音菩薩的一種法力,能使天花亂墜,形容事物美妙得超乎尋常。在這幅畫中,我們看到的是一幅充滿詩意的古代中國風景,滿天的花朵如同雨點般從天而降,營造出一種超現實而夢幻的氛圍。畫面中,我們看到了甯靜的村莊、起伏的山丘和傳統的中國建築,所有這些元素共同構建了一個甯靜而和諧的古代中國背景。天空中的花朵似乎無窮無盡,宛如一場花的雨,給觀者帶來視覺上的震撼和心靈上的愉悅。這種場景完美地诠釋了“亂墜天花”這一成語的美妙和非凡。

解读: 這幅插圖生動地展現了“亂墜天花”這一成語的意境。成語“亂墜天花”源于《西遊記》,原文描述的是觀音菩薩的一種法力,能使天花亂墜,形容事物美妙得超乎尋常。在這幅畫中,我們看到的是一幅充滿詩意的古代中國風景,滿天的花朵如同雨點般從天而降,營造出一種超現實而夢幻的氛圍。畫面中,我們看到了甯靜的村莊、起伏的山丘和傳統的中國建築,所有這些元素共同構建了一個甯靜而和諧的古代中國背景。天空中的花朵似乎無窮無盡,宛如一場花的雨,給觀者帶來視覺上的震撼和心靈上的愉悅。這種場景完美地诠釋了“亂墜天花”這一成語的美妙和非凡。 解读: 這幅圖描繪了一個坐在樹下沉思的學者,周圍漂浮着一系列雜亂無章的奇思妙想的物體,象征着混亂和無序的思緒。畫面雖然甯靜,但巧妙地傳達出心靈混亂的感覺。這種表現手法與“亂想胡思”這個成語完美契合。成語“亂想胡思”意指思緒雜亂,胡亂想象。在這幅畫中,學者的沉思狀态與周圍的混亂對象形成鮮明對比,生動地體現了成語的含義。

解读: 這幅圖描繪了一個坐在樹下沉思的學者,周圍漂浮着一系列雜亂無章的奇思妙想的物體,象征着混亂和無序的思緒。畫面雖然甯靜,但巧妙地傳達出心靈混亂的感覺。這種表現手法與“亂想胡思”這個成語完美契合。成語“亂想胡思”意指思緒雜亂,胡亂想象。在這幅畫中,學者的沉思狀态與周圍的混亂對象形成鮮明對比,生動地體現了成語的含義。 解读: 這幅圖描繪了一位古代學者,他看起來非常的憔悴,頭發蓬亂,面容塵垢,坐在一個淩亂的書房中,四周散落着古卷、書籍和文房四寶。這種畫面生動地表現了“亂首垢面”這一成語的含義。“亂首垢面”這個成語用來形容人因勞累或憂愁而顯得十分狼狽,通常用來形容人不修邊幅,或者忙碌到無暇顧及外表。在中國古代文化中,這種形象常常被用來描繪努力學習或深陷憂思的學者,反映出他們忘我工作或沉思的狀态。

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者,他看起來非常的憔悴,頭發蓬亂,面容塵垢,坐在一個淩亂的書房中,四周散落着古卷、書籍和文房四寶。這種畫面生動地表現了“亂首垢面”這一成語的含義。“亂首垢面”這個成語用來形容人因勞累或憂愁而顯得十分狼狽,通常用來形容人不修邊幅,或者忙碌到無暇顧及外表。在中國古代文化中,這種形象常常被用來描繪努力學習或深陷憂思的學者,反映出他們忘我工作或沉思的狀态。 解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“了無所有”。在這幅畫中,我們看到一片空曠、甯靜的景象,有一棵光秃的樹,象征着空虛與孤寂。這個景象無人居住,強調了一種虛無與缺失的感覺。

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“了無所有”。在這幅畫中,我們看到一片空曠、甯靜的景象,有一棵光秃的樹,象征着空虛與孤寂。這個景象無人居住,強調了一種虛無與缺失的感覺。 解读: 這幅插圖展現了成語“予取予求”的含義。圖中的傳統中國學者站在水池旁,轉動着一個木制水輪。他的古代中國服飾和水輪的轉動象征着不斷的給予與索取,而水流的循環代表生命和自然的連續性。池中的魚兒自由來去,體現了無限制的索取和滿足。學者的表情反映出深思和内心的滿足,體現了對知識和智慧的追求。

解读: 這幅插圖展現了成語“予取予求”的含義。圖中的傳統中國學者站在水池旁,轉動着一個木制水輪。他的古代中國服飾和水輪的轉動象征着不斷的給予與索取,而水流的循環代表生命和自然的連續性。池中的魚兒自由來去,體現了無限制的索取和滿足。學者的表情反映出深思和内心的滿足,體現了對知識和智慧的追求。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“予奪生殺”的深刻含義。圖中描繪了一位古代皇帝,莊嚴地坐在宏偉的殿堂中,表情嚴肅。他的周圍是一群大臣和侍衛,他們對皇帝既敬畏又畏懼。皇帝一手持卷軸,象征着做出重大決定的權力,另一手權威地擱在扶手上。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“予奪生殺”的深刻含義。圖中描繪了一位古代皇帝,莊嚴地坐在宏偉的殿堂中,表情嚴肅。他的周圍是一群大臣和侍衛,他們對皇帝既敬畏又畏懼。皇帝一手持卷軸,象征着做出重大決定的權力,另一手權威地擱在扶手上。 解读: 這幅圖描繪了“事不兩立”這一成語的含義。成語“事不兩立”源于《左傳·僖公二十八年》,原文為:“事不兩立,德不并存。”意思是指兩件事情不能同時存在,兩種性質相反的德行不能并存。在這幅畫中,我選擇了水和火這兩種自然元素來象征這個成語,因為它們代表了完全不同的特性和本質,無法共存。畫面上,水和火被拟人化,以表現它們截然不同的特性。水的部分用流暢、柔和的筆觸表現,象征甯靜、優雅。而火的部分則用動感十足、有力的筆觸來描繪,代表着激烈和能量。這種對比不僅體現了水火不容的本質,也展現了中華文化中對立統一的哲學思想。

解读: 這幅圖描繪了“事不兩立”這一成語的含義。成語“事不兩立”源于《左傳·僖公二十八年》,原文為:“事不兩立,德不并存。”意思是指兩件事情不能同時存在,兩種性質相反的德行不能并存。在這幅畫中,我選擇了水和火這兩種自然元素來象征這個成語,因為它們代表了完全不同的特性和本質,無法共存。畫面上,水和火被拟人化,以表現它們截然不同的特性。水的部分用流暢、柔和的筆觸表現,象征甯靜、優雅。而火的部分則用動感十足、有力的筆觸來描繪,代表着激烈和能量。這種對比不僅體現了水火不容的本質,也展現了中華文化中對立統一的哲學思想。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“事事無成”的意境。成語“事事無成”字面意思是事情做什麼都不成功,用來形容做事沒有成就或者努力沒有結果。圖中的學者身着傳統中式服裝,表情沮喪地坐在雜亂的書房中。四周散落着書卷和文具,一支筆閑置一旁,一支未點燃的蠟燭,象征着他的目标未能實現和事業上的挫折。這種場景傳達了一種努力卻收獲甚少的感覺,與“事事無成”這個成語的含義相符。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“事事無成”的意境。成語“事事無成”字面意思是事情做什麼都不成功,用來形容做事沒有成就或者努力沒有結果。圖中的學者身着傳統中式服裝,表情沮喪地坐在雜亂的書房中。四周散落着書卷和文具,一支筆閑置一旁,一支未點燃的蠟燭,象征着他的目标未能實現和事業上的挫折。這種場景傳達了一種努力卻收獲甚少的感覺,與“事事無成”這個成語的含義相符。 解读: 這幅插圖描繪了成語“事半功倍”的精髓。圖中展現了一位智慧的老人坐在古老的大樹下,展示着一種簡單但高效的灌溉技術——使用傳統的竹制水車來澆灌花園。這個場景體現了水車的輕松效率,象征着用較少的努力就能取得更大的成效。

解读: 這幅插圖描繪了成語“事半功倍”的精髓。圖中展現了一位智慧的老人坐在古老的大樹下,展示着一種簡單但高效的灌溉技術——使用傳統的竹制水車來澆灌花園。這個場景體現了水車的輕松效率,象征着用較少的努力就能取得更大的成效。 解读: 這幅圖描繪了成語“事半功百”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者在他的書房内,成功發明了一種新工具。這位學者身着傳統的漢服,周圍擺放着古代的文物和卷軸,面帶滿意的神情。這個場景象征着用最小的努力達成顯著的成效,凸顯了效率和高效能的概念。

解读: 這幅圖描繪了成語“事半功百”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者在他的書房内,成功發明了一種新工具。這位學者身着傳統的漢服,周圍擺放着古代的文物和卷軸,面帶滿意的神情。這個場景象征着用最小的努力達成顯著的成效,凸顯了效率和高效能的概念。 解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“事在人為”的主題。圖中呈現了一位身着傳統中國服飾的學者,他在書桌前勤奮地工作,桌上擺放着卷軸和毛筆,象征着毅力和辛勤勞動。這個場景展示了通過不懈的努力和堅持可以達成目标的理念。背景是一道甯靜的山水風景,有山脈和河流,代表着人生的旅程。這樣的布局不僅增添了畫面的深度和廣闊感,也寓意着在漫長的人生道路上,堅持和努力是通向成功的關鍵。

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“事在人為”的主題。圖中呈現了一位身着傳統中國服飾的學者,他在書桌前勤奮地工作,桌上擺放着卷軸和毛筆,象征着毅力和辛勤勞動。這個場景展示了通過不懈的努力和堅持可以達成目标的理念。背景是一道甯靜的山水風景,有山脈和河流,代表着人生的旅程。這樣的布局不僅增添了畫面的深度和廣闊感,也寓意着在漫長的人生道路上,堅持和努力是通向成功的關鍵。 解读: 這幅圖描繪的是一位身着中國古典服飾的男子,他面對着一面鏡子。在現實中,這位男子的表情顯得安靜且深思,但在鏡中反射出的卻是一種截然不同的表情——他顯得既憂郁又抱怨。這種對比強烈地體現了成語“事與心違”的含義,即現實與内心的期望或希望相悖,形成了鮮明的對比。背景是典型的中國古典客廳,充滿了中式元素和裝飾,這種環境設置增添了一種傳統和文化的氛圍,進一步加深了畫面的意境。

解读: 這幅圖描繪的是一位身着中國古典服飾的男子,他面對着一面鏡子。在現實中,這位男子的表情顯得安靜且深思,但在鏡中反射出的卻是一種截然不同的表情——他顯得既憂郁又抱怨。這種對比強烈地體現了成語“事與心違”的含義,即現實與内心的期望或希望相悖,形成了鮮明的對比。背景是典型的中國古典客廳,充滿了中式元素和裝飾,這種環境設置增添了一種傳統和文化的氛圍,進一步加深了畫面的意境。 解读: 這幅插圖是基于中文成語“事與志違”(Shi yu zhi wei)創作的,意為現實與個人的願望或意圖相沖突。圖中描繪了一位身穿古代中國服飾的學者,面露失望之色,凝視着一棵枯萎的樹。這棵樹象征着他未能實現的抱負。背景是一個甯靜的傳統中國園林,配有亭台和遠處的山巒,捕捉了沉思和未達成期望的氛圍。

解读: 這幅插圖是基于中文成語“事與志違”(Shi yu zhi wei)創作的,意為現實與個人的願望或意圖相沖突。圖中描繪了一位身穿古代中國服飾的學者,面露失望之色,凝視着一棵枯萎的樹。這棵樹象征着他未能實現的抱負。背景是一個甯靜的傳統中國園林,配有亭台和遠處的山巒,捕捉了沉思和未達成期望的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一個古風的場景,以表達成語“事與願違”的内涵。在畫面中,我們看到一位書生站在柳樹下,神情失望地望着他的紙船被河流的激流帶走,而不是順利地航行。這一場景充分體現了“事與願違”的意境,即人們的期望與現實之間的落差。在中國傳統文化中,書生常被視為理想主義者,他們的夢想往往充滿詩意和遠大的理想。這位書生制作的紙船可能寓意着他的夢想或期望,然而,現實中河流的激流象征着不可預料的困難和挑戰,這使得他的夢想無法按照預期實現。

解读: 這幅圖描繪了一個古風的場景,以表達成語“事與願違”的内涵。在畫面中,我們看到一位書生站在柳樹下,神情失望地望着他的紙船被河流的激流帶走,而不是順利地航行。這一場景充分體現了“事與願違”的意境,即人們的期望與現實之間的落差。在中國傳統文化中,書生常被視為理想主義者,他們的夢想往往充滿詩意和遠大的理想。這位書生制作的紙船可能寓意着他的夢想或期望,然而,現實中河流的激流象征着不可預料的困難和挑戰,這使得他的夢想無法按照預期實現。 解读: 這幅插圖是基于成語“事過境遷”制作的。在中國傳統文化中,“事過境遷”字面意思是“事情過去,環境變遷”,比喻時間的變遷使事物已經完全改變。在這幅畫中,我們看到一個古老的村莊逐漸演變成一個繁華的現代城市,象征着時間的流逝和變化。畫面前景中,一位身着傳統中式長袍的老者凝視着這座城市,似乎在沉思着過往與現在的差異。

解读: 這幅插圖是基于成語“事過境遷”制作的。在中國傳統文化中,“事過境遷”字面意思是“事情過去,環境變遷”,比喻時間的變遷使事物已經完全改變。在這幅畫中,我們看到一個古老的村莊逐漸演變成一個繁華的現代城市,象征着時間的流逝和變化。畫面前景中,一位身着傳統中式長袍的老者凝視着這座城市,似乎在沉思着過往與現在的差異。 解读: 這幅插圖呈現了一副古典中國風景畫,表現了一座古老的橋橫跨在平靜流淌的河流之上,河流穿過古老的山脈。圖中的橋象征着時間的流逝,一位獨自的老者站在橋上,凝視遠方,代表着對時間流轉和情感變遷的反思。背景中籠罩在霧中的山巒增添了深度和神秘感。這幅圖與成語“事過情遷”相契合。這個成語的字面意思是“事情過去了,情感也随之改變”,常用來形容随着時間的流逝,人們對某些事情的感情也會随之改變。在這幅畫中,老人站在橋上似乎在回顧過去,象征着時間的流逝和情感的變遷。山脈和河流的甯靜景緻呈現了一種平和和深遠的感覺,與成語中的時間流逝和情感轉變的主題相呼應。

解读: 這幅插圖呈現了一副古典中國風景畫,表現了一座古老的橋橫跨在平靜流淌的河流之上,河流穿過古老的山脈。圖中的橋象征着時間的流逝,一位獨自的老者站在橋上,凝視遠方,代表着對時間流轉和情感變遷的反思。背景中籠罩在霧中的山巒增添了深度和神秘感。這幅圖與成語“事過情遷”相契合。這個成語的字面意思是“事情過去了,情感也随之改變”,常用來形容随着時間的流逝,人們對某些事情的感情也會随之改變。在這幅畫中,老人站在橋上似乎在回顧過去,象征着時間的流逝和情感的變遷。山脈和河流的甯靜景緻呈現了一種平和和深遠的感覺,與成語中的時間流逝和情感轉變的主題相呼應。 解读: 此插圖生動地展現了成語“三令五申”的典故背景。圖中,孫武身着春秋時期的古代軍裝,正嚴肅地向一群持矛的女兵講話。女兵們身着傳統的中國服飾,表情專注且紀律嚴明。孫武站立的姿态顯示出他的權威,背後是古代中國的建築,強調了他命令的嚴肅性。

解读: 此插圖生動地展現了成語“三令五申”的典故背景。圖中,孫武身着春秋時期的古代軍裝,正嚴肅地向一群持矛的女兵講話。女兵們身着傳統的中國服飾,表情專注且紀律嚴明。孫武站立的姿态顯示出他的權威,背後是古代中國的建築,強調了他命令的嚴肅性。 解读: 這幅插圖描繪了一個熱鬧的古代中國市集,市場上的攤位和商店裝飾着五彩缤紛的旗幟和燈籠,營造出節日氣氛。畫面中的商販和市民身着傳統的漢服,表現出交易、交談和歡笑等一系列活動,展示了豐富的情感和互動。這些元素共同體現了“五光十色”這一成語的意境。“五光十色”字面意思是形容色彩繁多,光彩奪目。成語用于形容事物色彩豐富多彩,通常用來描述熱鬧、華麗或者多姿多彩的場景。這幅畫通過展現一個充滿活力和色彩的市集,完美地捕捉了這一成語的精髓。市集的繁忙場景和五彩缤紛的裝飾品體現了豐富多彩的生活方式和文化氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了一個熱鬧的古代中國市集,市場上的攤位和商店裝飾着五彩缤紛的旗幟和燈籠,營造出節日氣氛。畫面中的商販和市民身着傳統的漢服,表現出交易、交談和歡笑等一系列活動,展示了豐富的情感和互動。這些元素共同體現了“五光十色”這一成語的意境。“五光十色”字面意思是形容色彩繁多,光彩奪目。成語用于形容事物色彩豐富多彩,通常用來描述熱鬧、華麗或者多姿多彩的場景。這幅畫通過展現一個充滿活力和色彩的市集,完美地捕捉了這一成語的精髓。市集的繁忙場景和五彩缤紛的裝飾品體現了豐富多彩的生活方式和文化氛圍。 解读: 這幅畫描繪了古代戰場上的一幕,體現了“五十步笑百步”的成語。在畫面中,我們看到兩組身着傳統中國盔甲的士兵,它們之間隻有一小段距離。其中一組士兵正在撤退,但隻移動了很短的距離,而另一組士兵則保持在原位。士兵們的面部表情混雜,有的顯得挑釁,有的則顯得沉思。背景是典型的中國古典畫風的霧蒙蒙的山景,細膩的筆觸和柔和的色彩營造出一種古樸深遠的感覺。

解读: 這幅畫描繪了古代戰場上的一幕,體現了“五十步笑百步”的成語。在畫面中,我們看到兩組身着傳統中國盔甲的士兵,它們之間隻有一小段距離。其中一組士兵正在撤退,但隻移動了很短的距離,而另一組士兵則保持在原位。士兵們的面部表情混雜,有的顯得挑釁,有的則顯得沉思。背景是典型的中國古典畫風的霧蒙蒙的山景,細膩的筆觸和柔和的色彩營造出一種古樸深遠的感覺。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“五十步笑百步”的場景。成語源于《戰國策》,指的是那些自己也做得不好卻嘲笑别人同樣錯誤的人。在這幅畫中,您可以看到兩位身穿傳統盔甲的古代中國戰士,在戰場上分别退了五十步和一百步。其中退了五十步的戰士正嘲笑退了一百步的戰士。背景是一個混亂的戰場,有戰旗和其他交戰的士兵。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“五十步笑百步”的場景。成語源于《戰國策》,指的是那些自己也做得不好卻嘲笑别人同樣錯誤的人。在這幅畫中,您可以看到兩位身穿傳統盔甲的古代中國戰士,在戰場上分别退了五十步和一百步。其中退了五十步的戰士正嘲笑退了一百步的戰士。背景是一個混亂的戰場,有戰旗和其他交戰的士兵。 解读: 這裡是一個代表成語“五十笑百”(五十步笑百步)的插圖。這個場景捕捉了這句話的精髓,描繪了兩組古代中國士兵在戰場上的情景,其中一組士兵正在幽默地指着另一組。

解读: 這裡是一個代表成語“五十笑百”(五十步笑百步)的插圖。這個場景捕捉了這句話的精髓,描繪了兩組古代中國士兵在戰場上的情景,其中一組士兵正在幽默地指着另一組。 解读: 這幅插圖展現了“五日京兆”這個成語的含義。畫面中,一位官員突然獲得提拔,正準備前往京城,這反映了成語中快速升遷的主題。圖中的官員身着古代官服,周圍是繁忙的街道、行人和馬車,背景則展示了京城宏偉的城門。

解读: 這幅插圖展現了“五日京兆”這個成語的含義。畫面中,一位官員突然獲得提拔,正準備前往京城,這反映了成語中快速升遷的主題。圖中的官員身着古代官服,周圍是繁忙的街道、行人和馬車,背景則展示了京城宏偉的城門。 解读: 這幅插圖展現了“五日尹”這一成語的内涵。成語“五日尹”源自《左傳》,原文是“三日為縣,五日為尹”,講的是春秋時期晉國的介之推因其剛正不阿的性格,被任命為地方官後,能在短時間内解決積案,恢複地方秩序,因此得名。這個成語後來用來形容那些能迅速解決問題、處理事務的官員或領導。圖中,我們看到一位端莊的官員在甯靜的庭院中坐于傳統的木桌前,專心緻志地閱讀卷軸。這反映出了“五日尹”中官員迅速、專注地處理公務的特點。背景中的中國古典建築和茂盛的綠植增添了一種甯靜祥和的氛圍,象征着官員能夠在短時間内為民衆帶來和諧與秩序。

解读: 這幅插圖展現了“五日尹”這一成語的内涵。成語“五日尹”源自《左傳》,原文是“三日為縣,五日為尹”,講的是春秋時期晉國的介之推因其剛正不阿的性格,被任命為地方官後,能在短時間内解決積案,恢複地方秩序,因此得名。這個成語後來用來形容那些能迅速解決問題、處理事務的官員或領導。圖中,我們看到一位端莊的官員在甯靜的庭院中坐于傳統的木桌前,專心緻志地閱讀卷軸。這反映出了“五日尹”中官員迅速、專注地處理公務的特點。背景中的中國古典建築和茂盛的綠植增添了一種甯靜祥和的氛圍,象征着官員能夠在短時間内為民衆帶來和諧與秩序。 解读: 此圖描繪了一個古代中國的場景,體現了成語“五日尹京”的含義。成語“五日尹京”源于中國古代的一個故事,講述了一個人在短短五天内急速晉升至京城的高位。在這幅圖中,一位中年的亞洲學者,身着傳統長袍,手持卷軸,臉上帶着堅定的表情。他穿過多變的風景——山脈、河流和村莊,象征着前往京城的五天旅程。

解读: 此圖描繪了一個古代中國的場景,體現了成語“五日尹京”的含義。成語“五日尹京”源于中國古代的一個故事,講述了一個人在短短五天内急速晉升至京城的高位。在這幅圖中,一位中年的亞洲學者,身着傳統長袍,手持卷軸,臉上帶着堅定的表情。他穿過多變的風景——山脈、河流和村莊,象征着前往京城的五天旅程。 解读: 這幅插圖展現了成語“五花八門”的意境。畫面中呈現了一個充滿活力和繁忙的市場,各種攤位和商店裝飾各異,體現了成語中的“五花”之意,即多種多樣。這些攤位上售賣着各種商品,如五彩缤紛的織物、異國香料、精緻珠寶和各式食物,這些豐富多彩的商品象征着繁多而不同的種類。市場被設計成八個不同的區域或路徑,象征着“八門”,代表着多種多樣的選擇和方向。

解读: 這幅插圖展現了成語“五花八門”的意境。畫面中呈現了一個充滿活力和繁忙的市場,各種攤位和商店裝飾各異,體現了成語中的“五花”之意,即多種多樣。這些攤位上售賣着各種商品,如五彩缤紛的織物、異國香料、精緻珠寶和各式食物,這些豐富多彩的商品象征着繁多而不同的種類。市場被設計成八個不同的區域或路徑,象征着“八門”,代表着多種多樣的選擇和方向。 解读: 此圖描繪了“五行並下”這一成語的含義。在中國哲學中,五行指的是木、火、土、金、水這五種基本元素,它們代表了自然界的基本原理和力量。這幅畫中,五行被分别用不同的景象或物體表現出來,以環形排列的方式呈現,象征着宇宙間的平衡與相互聯系。圖中每一元素都以獨特的風格展現,反映了五行理論中各元素之間的相生相克關系。木、火、土、金、水各自擁有獨特的顔色和特征,共同構成一個和諧的整體。這種表現方式既展示了五行之間的相互作用,也體現了中國古代哲學對自然界和諧統一的深刻理解。

解读: 此圖描繪了“五行並下”這一成語的含義。在中國哲學中,五行指的是木、火、土、金、水這五種基本元素,它們代表了自然界的基本原理和力量。這幅畫中,五行被分别用不同的景象或物體表現出來,以環形排列的方式呈現,象征着宇宙間的平衡與相互聯系。圖中每一元素都以獨特的風格展現,反映了五行理論中各元素之間的相生相克關系。木、火、土、金、水各自擁有獨特的顔色和特征,共同構成一個和諧的整體。這種表現方式既展示了五行之間的相互作用,也體現了中國古代哲學對自然界和諧統一的深刻理解。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“五行俱下”的深刻内涵。成語“五行俱下”源自中國古代哲學,其中“五行”指的是木、火、土、金、水這五種自然元素,象征着自然界的基本組成部分。這些元素不僅代表着不同的物質,還象征着宇宙間的相互關系和變化規律。在這幅畫中,我們可以看到五行各自的象征:郁郁蔥蔥的綠樹代表木,熊熊燃燒的紅火代表火,甯靜的棕色山巒代表土,閃耀的金色物體代表金,以及蜿蜒流淌的藍色河流代表水。這些元素在畫面中和諧而動态地交融,彼此相互依存,反映了自然界萬物相生相克的平衡與統一。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“五行俱下”的深刻内涵。成語“五行俱下”源自中國古代哲學,其中“五行”指的是木、火、土、金、水這五種自然元素,象征着自然界的基本組成部分。這些元素不僅代表着不同的物質,還象征着宇宙間的相互關系和變化規律。在這幅畫中,我們可以看到五行各自的象征:郁郁蔥蔥的綠樹代表木,熊熊燃燒的紅火代表火,甯靜的棕色山巒代表土,閃耀的金色物體代表金,以及蜿蜒流淌的藍色河流代表水。這些元素在畫面中和諧而動态地交融,彼此相互依存,反映了自然界萬物相生相克的平衡與統一。 解读: 這幅圖描繪了一棵大樹,樹幹分裂為五個獨立的部分,形象地表現了“五裂四分”的成語。這個成語原意指事物破裂成五塊四分,比喻事物完全破碎、支離破碎。在這幅畫中,大樹的分裂象征着瓦解和不團結。畫面的背景是一片朦胧的山景,增加了一種沉靜而又憂郁的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一棵大樹,樹幹分裂為五個獨立的部分,形象地表現了“五裂四分”的成語。這個成語原意指事物破裂成五塊四分,比喻事物完全破碎、支離破碎。在這幅畫中,大樹的分裂象征着瓦解和不團結。畫面的背景是一片朦胧的山景,增加了一種沉靜而又憂郁的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“五體投地”的畫面。在這幅作品中,我們看到一個身着古代中國服飾的人物,以極其恭敬的姿勢跪拜,雙手、雙膝和額頭都緊貼着地面。這種姿勢象征着最高的尊敬和欽佩。畫面背景是戶外環境,可能是庭院或寺廟的場景,周圍細膩描繪了傳統建築的元素。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“五體投地”的畫面。在這幅作品中,我們看到一個身着古代中國服飾的人物,以極其恭敬的姿勢跪拜,雙手、雙膝和額頭都緊貼着地面。這種姿勢象征着最高的尊敬和欽佩。畫面背景是戶外環境,可能是庭院或寺廟的場景,周圍細膩描繪了傳統建築的元素。 解读: 這幅圖描繪了成語“井中蛙”的意象。畫面中,一隻蛙坐在古井的底部,仰望着井口那一小塊天空。井壁高聳,四周環繞着典型的中國古典園林風格,如幾株樹木和岩石。

解读: 這幅圖描繪了成語“井中蛙”的意象。畫面中,一隻蛙坐在古井的底部,仰望着井口那一小塊天空。井壁高聳,四周環繞着典型的中國古典園林風格,如幾株樹木和岩石。 解读: 這幅插圖展現了“井井不亂”這一成語的精髓。畫面中,一座井被清晰地描繪出來,旁邊有幾位穿着中國古裝的人物。這些人物各司其職,相互協作,體現了一種秩序與和諧。他們的動作和表情傳達出互助和有序的氛圍,正是這個成語所要表達的核心意義。周圍的環境同樣體現了“井井不亂”的主題。地面上擺放的工具和物品井然有序,每件物品都放置得恰到好處,沒有任何雜亂無章的迹象。這種布局強調了成語中“井井”二字所隐含的有序、規整的含義。背景部分描繪了中國風格的山水和建築,增添了一種古典和深邃的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了“井井不亂”這一成語的精髓。畫面中,一座井被清晰地描繪出來,旁邊有幾位穿着中國古裝的人物。這些人物各司其職,相互協作,體現了一種秩序與和諧。他們的動作和表情傳達出互助和有序的氛圍,正是這個成語所要表達的核心意義。周圍的環境同樣體現了“井井不亂”的主題。地面上擺放的工具和物品井然有序,每件物品都放置得恰到好處,沒有任何雜亂無章的迹象。這種布局強調了成語中“井井”二字所隐含的有序、規整的含義。背景部分描繪了中國風格的山水和建築,增添了一種古典和深邃的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了一個古代中國村莊,其布局井然有序,就像成語“井井有方”所形容的那樣。成語“井井有方”本意是指井的四方形狀,比喻做事有條不紊、規矩嚴謹。在這幅畫中,村莊按照完美的網格布局排列,每座房屋都采用傳統的風格,帶有瓦片屋頂和木制門戶。

解读: 這幅插圖展現了一個古代中國村莊,其布局井然有序,就像成語“井井有方”所形容的那樣。成語“井井有方”本意是指井的四方形狀,比喻做事有條不紊、規矩嚴謹。在這幅畫中,村莊按照完美的網格布局排列,每座房屋都采用傳統的風格,帶有瓦片屋頂和木制門戶。 解读: 這幅圖描繪了成語“井井有條”的意境。成語“井井有條”源于中國古代,形容做事有序、有條理,就像井字般整齊劃一。在這幅畫中,我們看到一個古老的井口,其周圍鋪有精細的紋理和獨特的石塊。井中的水清澈見底,井底的水生植物和魚類清晰可見,象征着事物的清晰和有序。

解读: 這幅圖描繪了成語“井井有條”的意境。成語“井井有條”源于中國古代,形容做事有序、有條理,就像井字般整齊劃一。在這幅畫中,我們看到一個古老的井口,其周圍鋪有精細的紋理和獨特的石塊。井中的水清澈見底,井底的水生植物和魚類清晰可見,象征着事物的清晰和有序。 解读: 這幅插圖展現了一個井然有序的中國傳統村落景象,以生動地诠釋“井井有理”這一成語。在畫面中,村莊的房屋和道路排列整齊,體現了精心的規劃和布局。這與成語“井井有理”的含義相符合,該成語通常用來形容事物安排得非常有條理、合乎邏輯。這一成語源自《荀子·儒效》中的描述,強調清晰、有序、有條理的行事方式。畫作采用了傳統中國畫的風格,通過細膩的筆觸和甯靜深遠的氛圍,傳達出一種古樸而深邃的感覺,既尊重了中國古典文化的嚴肅性,也讓畫面與成語的内涵更加契合。畫面一角的小紅印章,增添了作品的真實性和藝術感,同時也是對中國傳統文化的一種緻敬

解读: 這幅插圖展現了一個井然有序的中國傳統村落景象,以生動地诠釋“井井有理”這一成語。在畫面中,村莊的房屋和道路排列整齊,體現了精心的規劃和布局。這與成語“井井有理”的含義相符合,該成語通常用來形容事物安排得非常有條理、合乎邏輯。這一成語源自《荀子·儒效》中的描述,強調清晰、有序、有條理的行事方式。畫作采用了傳統中國畫的風格,通過細膩的筆觸和甯靜深遠的氛圍,傳達出一種古樸而深邃的感覺,既尊重了中國古典文化的嚴肅性,也讓畫面與成語的内涵更加契合。畫面一角的小紅印章,增添了作品的真實性和藝術感,同時也是對中國傳統文化的一種緻敬 解读: 這幅插圖描繪了一個坐落在井底的青蛙,仰望着井口僅有的一小片天空。

解读: 這幅插圖描繪了一個坐落在井底的青蛙,仰望着井口僅有的一小片天空。 解读: 這幅畫描繪了成語“井底之蛙”的場景。圖中展示了一口古老、狹窄且深遠的井,井邊圍繞着典型的中國古代建築和繁茂的綠色植被。在井底,有一隻大青蛙擡頭望向從井底僅能見到的一小片天空。這樣的布局象征着成語的含義:局限于狹小視野和經驗的人,就像井底的蛙一樣,看不到更廣闊的世界。

解读: 這幅畫描繪了成語“井底之蛙”的場景。圖中展示了一口古老、狹窄且深遠的井,井邊圍繞着典型的中國古代建築和繁茂的綠色植被。在井底,有一隻大青蛙擡頭望向從井底僅能見到的一小片天空。這樣的布局象征着成語的含義:局限于狹小視野和經驗的人,就像井底的蛙一樣,看不到更廣闊的世界。 解读: 這幅插圖展現了成語“井然不紊”的深刻含義。圖中的中國園景,以一口古井為中心,周圍布置着整齊劃一的樹木和花朵。這種有序而和諧的布局反映了成語中“井然”的含義,意指事物有條不紊、井井有條。井的設計簡潔而古樸,象征着傳統的智慧和秩序。樹木和花朵的嚴格排列,以及樹上懸挂的靈幽燈籠,進一步強調了環境的整潔和有序。這些元素共同體現了“不紊”的含義,即在複雜或多變的環境中仍保持穩定和有序。

解读: 這幅插圖展現了成語“井然不紊”的深刻含義。圖中的中國園景,以一口古井為中心,周圍布置着整齊劃一的樹木和花朵。這種有序而和諧的布局反映了成語中“井然”的含義,意指事物有條不紊、井井有條。井的設計簡潔而古樸,象征着傳統的智慧和秩序。樹木和花朵的嚴格排列,以及樹上懸挂的靈幽燈籠,進一步強調了環境的整潔和有序。這些元素共同體現了“不紊”的含義,即在複雜或多變的環境中仍保持穩定和有序。 解读: 這幅插圖展現了一個井然有序的古代中國村莊。畫面中,傳統的中國房屋以整齊的瓦片屋頂排列,每座房屋都與其他房屋完美對齊。街道整潔無雜物,村民們身着傳統服飾,以平和、有序的方式進行日常活動。翠綠的樹木和植物為畫面增添了和諧與甯靜的感覺。

解读: 這幅插圖展現了一個井然有序的古代中國村莊。畫面中,傳統的中國房屋以整齊的瓦片屋頂排列,每座房屋都與其他房屋完美對齊。街道整潔無雜物,村民們身着傳統服飾,以平和、有序的方式進行日常活動。翠綠的樹木和植物為畫面增添了和諧與甯靜的感覺。 解读: 這幅插圖展現了成語“井蛙之見”的寓意。畫面中,一隻青蛙坐在井邊,周圍環繞着綠色的樹葉和水草。青蛙的位置在井中,其視野被井壁所限制,無法看見井外的廣闊世界。這正體現了“井蛙之見”所指的局限和狹隘的視角。成語“井蛙之見”來自古代的寓言,意味着像井中之蛙那樣,隻能看到井口那麼大的一片天空,難以了解外界的廣闊。這經常用來比喻人的見識狹隘,隻知道自己周圍的小環境,而對外界缺乏了解。在這幅畫中,傳統的中國畫風格,如水墨畫的元素,強調了這一成語的文化背景和深遠意義。紅色的印章則是對傳統中國藝術作品的一種緻敬,增添了一種正式和古典的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了成語“井蛙之見”的寓意。畫面中,一隻青蛙坐在井邊,周圍環繞着綠色的樹葉和水草。青蛙的位置在井中,其視野被井壁所限制,無法看見井外的廣闊世界。這正體現了“井蛙之見”所指的局限和狹隘的視角。成語“井蛙之見”來自古代的寓言,意味着像井中之蛙那樣,隻能看到井口那麼大的一片天空,難以了解外界的廣闊。這經常用來比喻人的見識狹隘,隻知道自己周圍的小環境,而對外界缺乏了解。在這幅畫中,傳統的中國畫風格,如水墨畫的元素,強調了這一成語的文化背景和深遠意義。紅色的印章則是對傳統中國藝術作品的一種緻敬,增添了一種正式和古典的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“亡命之徒”的形象。畫面中,一個穿着古代中國服飾的中年亞洲男子在崎岖的山地中奔跑,他看上去疲憊但又堅定,回頭望去仿佛有人在追趕他。周圍的山巒陡峭、雄偉,上方烏雲密布,增強了緊迫和危險的感覺。

解读: 這幅插圖展現了成語“亡命之徒”的形象。畫面中,一個穿着古代中國服飾的中年亞洲男子在崎岖的山地中奔跑,他看上去疲憊但又堅定,回頭望去仿佛有人在追趕他。周圍的山巒陡峭、雄偉,上方烏雲密布,增強了緊迫和危險的感覺。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“亡羊補牢”的意象。畫面中,一位牧羊人正在修補羊圈,幾隻羊在附近,其中一隻似乎剛剛歸來。背景是甯靜的鄉村風光,有着傳統的中國建築。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“亡羊補牢”的意象。畫面中,一位牧羊人正在修補羊圈,幾隻羊在附近,其中一隻似乎剛剛歸來。背景是甯靜的鄉村風光,有着傳統的中國建築。 解读: 這幅圖描繪了“交臂失之”這個成語的場景。在圖中,兩個身着傳統中國服飾的人物相對而立,他們交錯雙臂試圖相互夠到對方,卻似乎彼此觸手可及又難以真正相連。這個動作象征着錯失良機或是近在咫尺卻最終未能成功的情境。背景是甯靜而朦胧的山水,山巒和樹木營造出一種平和而深沉的氛圍,與人物的動作形成鮮明對比,使這種錯失的感覺更加強烈。

解读: 這幅圖描繪了“交臂失之”這個成語的場景。在圖中,兩個身着傳統中國服飾的人物相對而立,他們交錯雙臂試圖相互夠到對方,卻似乎彼此觸手可及又難以真正相連。這個動作象征着錯失良機或是近在咫尺卻最終未能成功的情境。背景是甯靜而朦胧的山水,山巒和樹木營造出一種平和而深沉的氛圍,與人物的動作形成鮮明對比,使這種錯失的感覺更加強烈。 解读: 這幅插圖展現了成語“交融水乳”的意境。在畫面中,我們看到一條河流平緩地與一片乳白色的大海交彙。河流與大海的色彩交融,象征着水乳交融的和諧與完美融合,正如成語所寓意的緊密無間和完美和諧。畫中的山脈、樹木以及小船上的漁夫,都是傳統中國元素,它們共同構建了一幅甯靜、和諧的自然景象。

解读: 這幅插圖展現了成語“交融水乳”的意境。在畫面中,我們看到一條河流平緩地與一片乳白色的大海交彙。河流與大海的色彩交融,象征着水乳交融的和諧與完美融合,正如成語所寓意的緊密無間和完美和諧。畫中的山脈、樹木以及小船上的漁夫,都是傳統中國元素,它們共同構建了一幅甯靜、和諧的自然景象。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“交頭接耳”的含義。圖中,兩位身着傳統長袍的古代學者坐在柳樹下,彼此緊密地坐着,似乎在進行着私密且深入的交談,幾乎是耳語般地交流。他們所處的環境是一個甯靜、幽雅的園林,背景中隐約可見山巒和流水,營造出一種平靜而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“交頭接耳”的含義。圖中,兩位身着傳統長袍的古代學者坐在柳樹下,彼此緊密地坐着,似乎在進行着私密且深入的交談,幾乎是耳語般地交流。他們所處的環境是一個甯靜、幽雅的園林,背景中隐約可見山巒和流水,營造出一種平靜而深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖呈現了成語“亥豕帝虎”的寓意。在畫面中,一隻野豬(代表“亥豕”)和一隻雄偉的老虎(代表“帝虎”)并置。野豬在老虎面前顯得謙卑或敬畏,這突出了兩種動物之間的對比。成語“亥豕帝虎”原意是指小豬在大老虎面前也敢稱王稱霸,比喻小人在大人物面前也敢放肆。在這幅插圖中,野豬的謙卑态度與老虎的威嚴形成了鮮明對比,生動地表現了這一成語的含義。

解读: 這幅插圖呈現了成語“亥豕帝虎”的寓意。在畫面中,一隻野豬(代表“亥豕”)和一隻雄偉的老虎(代表“帝虎”)并置。野豬在老虎面前顯得謙卑或敬畏,這突出了兩種動物之間的對比。成語“亥豕帝虎”原意是指小豬在大老虎面前也敢稱王稱霸,比喻小人在大人物面前也敢放肆。在這幅插圖中,野豬的謙卑态度與老虎的威嚴形成了鮮明對比,生動地表現了這一成語的含義。 解读: 這幅插圖展現了成語“亥豕魚魯”的形象。在這個成語中,“亥豕”指的是亥地的豬,而“魚魯”則是指魯地的魚。這個成語源自《孟子·梁惠王下》,孟子在其中用來比喻人們對于事物的不同喜好和需求。在插圖中,我們看到一隻生動活潑的豬和一條平靜優雅的魚,這些形象代表着亥地和魯地。豬體現出的活力和能量象征着繁榮和豐富,而魚的甯靜和沉着則象征着智慧和深思。畫面背景采用了簡約風格,以突出豬和魚這兩個主要元素。

解读: 這幅插圖展現了成語“亥豕魚魯”的形象。在這個成語中,“亥豕”指的是亥地的豬,而“魚魯”則是指魯地的魚。這個成語源自《孟子·梁惠王下》,孟子在其中用來比喻人們對于事物的不同喜好和需求。在插圖中,我們看到一隻生動活潑的豬和一條平靜優雅的魚,這些形象代表着亥地和魯地。豬體現出的活力和能量象征着繁榮和豐富,而魚的甯靜和沉着則象征着智慧和深思。畫面背景采用了簡約風格,以突出豬和魚這兩個主要元素。