-

序號: 801

解读: 這幅圖描繪了一個老學者用木杠試圖移動一塊大石頭的場景,充分體現了“力與願違”的成語内涵。在這個成語中,“力”指的是力量,“願”指的是願望或意圖,“違”則是違背或不相符合。

整個成語表達了一個人盡管有強烈的願望或意圖,但由于力量不足而無法實現的情境。在畫面中,我們看到這位學者臉上充滿了決心,但他的身體卻因年老而顯得虛弱,無法移動那塊巨石。這正好反映了“力與願違”的主題,即個人的力量無法達到他的願望。

畫風模仿了古代畫家的風格,使用了水墨洗染,營造出深度和質感,同時也表現了一種古樸而深邃的感覺。背景中古老的樹木和遠處的山巒增添了甯靜和永恒的氛圍。此外,畫作角落的小紅印章增添了藝術品的真實感和傳統美感。

整體上,這幅畫作不僅展示了成語的意義,還融入了中國古典繪畫的元素,呈現出一種既符合成語主題又符合中國古典文化審美的視覺效果。

-

序號: 802

解读: 這幅插圖是基于成語“力透紙背”的靈感創作的。在畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統長袍,正專注地用毛筆書寫着書法。他的筆法強勁有力,仿佛筆墨都要透過紙張,使人感覺字迹似乎從紙的背面也能看見。這種表現手法恰如其分地體現了“力透紙背”這一成語的寓意,即用筆極其有力,以至于筆迹仿佛要透過紙張一樣。

畫作的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的經典中國水墨畫風格,注重細節的處理和深邃、樸素的感覺。畫面布局精緻,筆觸細膩,充分展現了傳統中國畫的韻味和深度。畫面一角的小紅印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體來看,這幅畫不僅生動地表達了“力透紙背”這一成語的含義,也體現了中國古典藝術的獨特魅力和深遠意蘊。

-

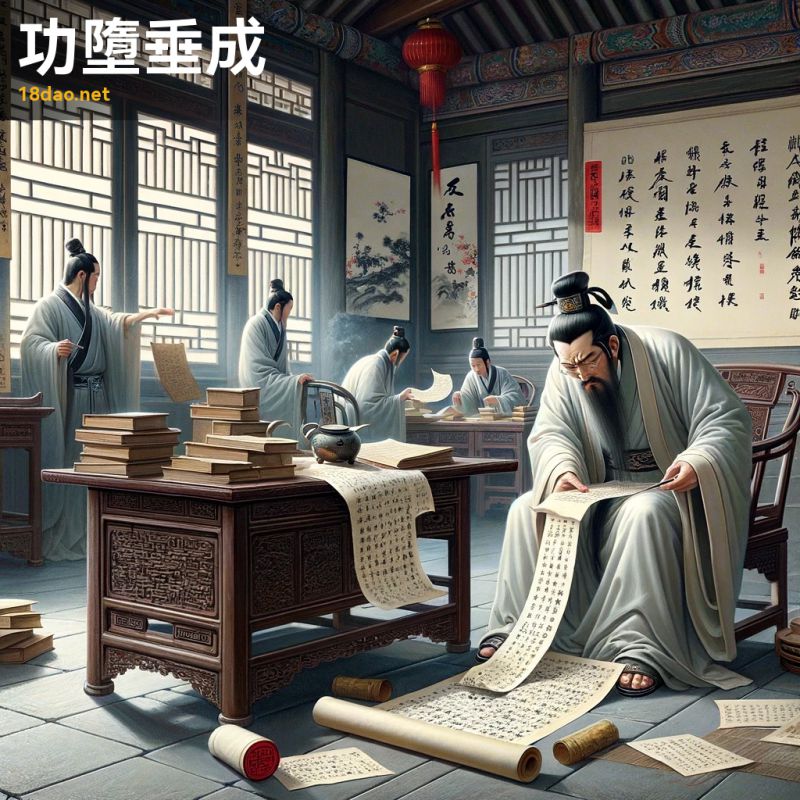

序號: 803

解读: 這幅圖描繪了一位中國古代學者在靜谧書房中專心緻志地書寫。

整個場景充滿了傳統的中國元素,如挂卷和牡丹花瓶,營造出一種甯靜而深沉的氛圍。學者的神态集中而輕松,體現了“功倍事半”的成語精髓。這個成語的意思是指用較少的努力就能達到預期的效果,或者通過巧妙的方法可以事半功倍。在這幅畫中,學者的專注和輕松象征着通過智慧和策略,而非僅僅靠努力,就能取得更大的成就。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,強調細膩的筆觸和甯靜的色調。在畫面的一角,我們還可以看到一個小巧的紅色印章,這是中國古典畫作的一個典型标志,增添了作品的真實感和傳統美。

整體上,這幅插圖不僅傳達了成語的意境,還展示了中國古典文化的深刻韻味。

-

序號: 804

解读: 這幅插圖展現了一位身穿古代服飾的學者,他正站在一幅大型且複雜的壁畫前,這幅壁畫即将完成。壁畫描繪了一場曆史戰役場景,其中包含戰士和戰馬,展現了這位學者的藝術技巧和奉獻精神。學者凝視着他幾乎完成的作品,臉上既有成就感又帶有一絲疲憊。背景是一個充滿書籍、墨硯和毛筆的古代中國書房。

整幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的繪畫風格,筆觸細膩,色彩淡雅。畫角還有一個鮮明的紅色印章,為作品增添了一抹真實感。這幅畫與成語“功墜垂成”有着緊密的聯系。該成語的意思是工作接近完成,但卻因為某種原因而不能完成。在這幅畫中,學者的姿态和表情傳達了一種即将完成卻又略帶未完成的感覺,象征着成語所描述的情境。這幅作品不僅描繪了一位學者的辛勤工作,也體現了那種在最後關頭可能出現的挑戰和不确定性。

通過這樣的藝術表現,畫面和成語之間形成了一種深刻的共鳴。

-

序號: 805

解读: 這幅圖描繪了成語“功墮垂成”的場景。成語“功墮垂成”源于《三國志·蜀書·諸葛亮傳》,字面意思是指功勞就要完成的時候卻失敗了,比喻事情即将成功卻在最後關頭失誤或失敗。在這幅畫中,我們看到一位古代學者坐在典雅的書房裡,周圍堆滿了書籍和卷軸。他的臉上流露出失望之情,手中一份重要的文稿正從手中滑落,象征着他在最後關鍵時刻的失敗。畫面中的書房裝飾精緻,體現了傳統中國風格,有着中國家具和一扇能望見甯靜花園的窗戶。

整個畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,采用了柔和的筆觸和深沉、思考的氛圍。畫角落處有一枚紅色印章,為畫作增添了一份古典的韻味。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“功墮垂成”的深刻内涵,還能欣賞到中國古典繪畫的獨特美感和意境。

-

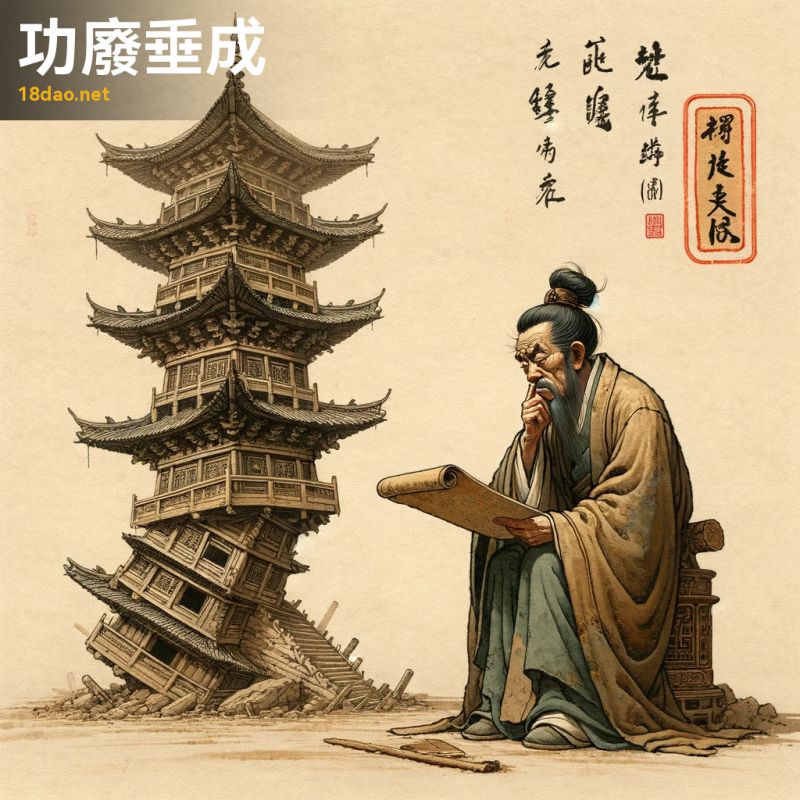

序號: 806

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“功廢垂成”的内涵。圖中,我們看到一位穿着傳統中國服飾的學者,面露失望之色,站在一座幾乎建成卻正在倒塌的塔旁。這座塔象征着接近完成卻最終失敗的努力,深刻體現了成語的意涵——在成功即将到手時功虧一篑。

在藝術風格上,這幅作品受到了古代畫家和近代畫家風格的影響。細膩的筆觸和微妙的水墨渲染,營造出一種深遠而古樸的感覺。使用的色彩主要是沉穩的土色系,增強了作品的古典氣息和深度感。圖畫一角的紅色印章,為作品增添了一抹傳統的韻味,也是中國古典繪畫中常見的元素。

整體上,這幅插圖不僅準确傳達了成語的意義,還在視覺上呈現了中國古典藝術的獨特美感。

-

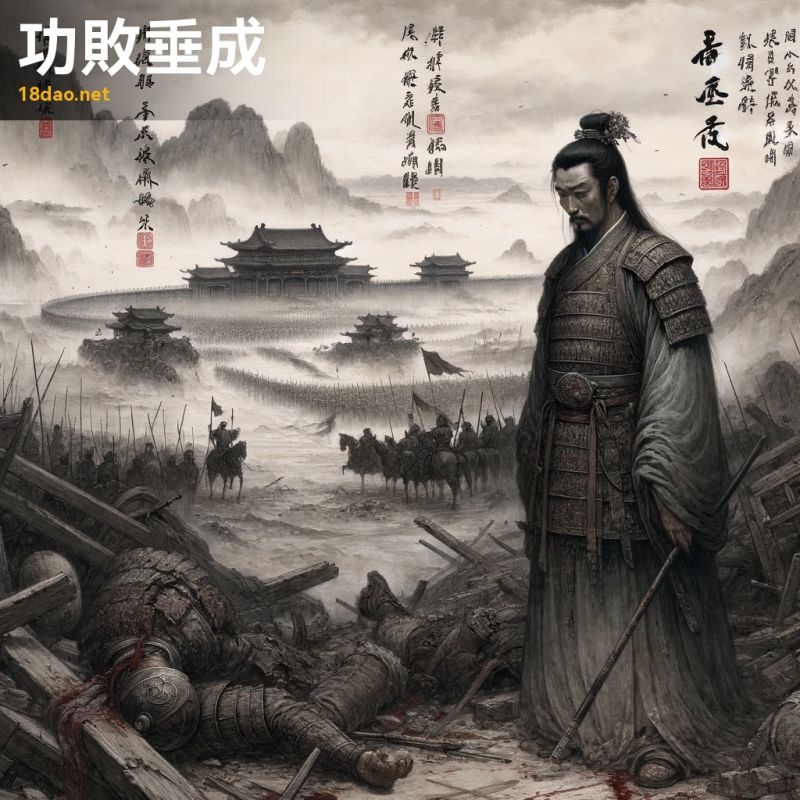

序號: 807

解读: 這幅圖描繪了“功敗垂成”這一成語的場景。在這幅傳統中國畫中,我們看到一個古代戰場上,一位将軍站在幾乎即将勝利的廢墟中,表情流露出深深的悲傷和遺憾。他的眼神中透露出對未能最終完成的努力的哀思。“功敗垂成”意味着事情在即将成功的時候失敗。這位将軍的形象和他身邊未竟的戰場完美地诠釋了這一點。他的姿态和表情反映出了努力失敗的沉重打擊,強調了成語中“功敗”的含義。

畫作的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的作品,突出了細膩的筆觸和單色的色彩調子。畫角落中的小紅印章增添了作品的真實感和藝術性,符合傳統中國畫的風格。

整幅畫作不僅生動地展示了這個成語,還傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合中國古典文化的嚴肅性。

-

序號: 808

解读: 成語“功虧一簣”源自《史記·廉頗蔺相如列傳》,比喻事情做到最後關頭卻不能完成。這個成語的意思是比喻事情做到最後關頭,卻不能完成。在這幅插圖中,我們看到一群勞力在山上努力挖掘,終于發現了一個巨大的寶貝。他們起初對這個發現感到無比激動,但随後意識到這是一個超出他們能力範圍的任務,于是不得不放棄。畫面通過展現一個巨大的寶貝和周圍未完成的挖掘工作,傳達了一種功虧一篑的遺憾和無奈。此圖采用了古典中國畫的風格,融入了山水景觀和勞動者形象,體現了一種古樸而深邃的美感。紅色印章的加入,不僅強化了作品的傳統文化氛圍,也為整幅畫增添了一抹莊重的色彩。

通過這樣的藝術表現,插圖深刻地诠釋了“功虧一簣”這一成語的内涵。

-

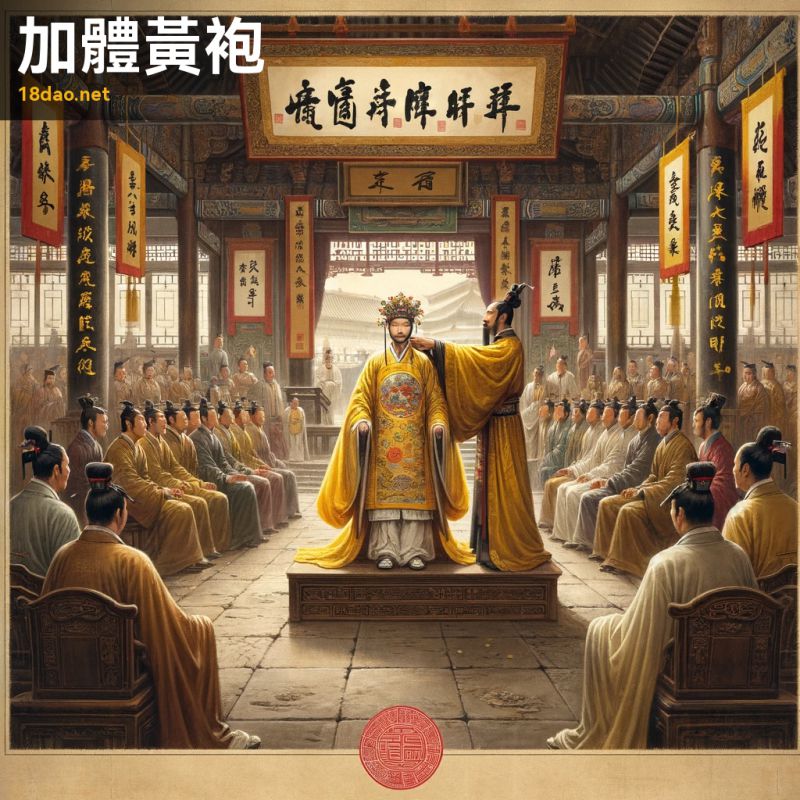

序號: 809

解读: 這幅圖描繪了中國古代成語“加體黃袍”的場景。在這個成語中,“加體”意味着直接加在身上,“黃袍”代表皇帝的象征。

整個成語形容一個平民突然之間被賦予了極高的權力,如同一個普通人突然被封為皇帝。在畫面中,我們看到一個男子,原本衣着樸素,正在被一群朝臣和侍從裝扮着。他們正将一件華麗的黃色長袍,象征着皇權和尊貴,披在他的身上。周圍的場景是一個典型的中國古代宮殿,具有傳統的中國建築風格,彰顯着權力的中心和莊嚴的氛圍。

這幅畫的風格仿照了古代畫家或近代畫家的畫風,營造了一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的正統和曆史感。

整體來看,這幅畫通過其細膩的描繪和傳統的中國畫風格,成功地捕捉了“加體黃袍”這一成語的内涵,即從平民到君主的突變,以及這種變化所帶來的巨大權力和尊榮。

-

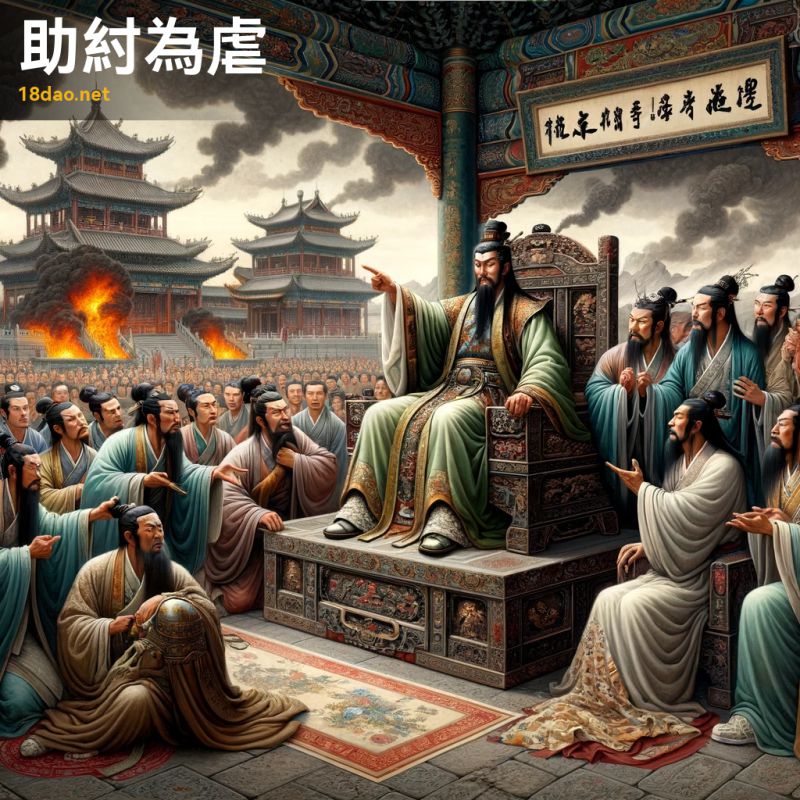

序號: 810

解读: 這幅插圖是根據成語“助纣為虐”創作的。在這幅畫中,我們可以看到商朝的暴君纣王坐在華麗的寶座上,其周圍是他的謀士和大臣。其中一些人顯得猶豫或恐懼,而另一些則大膽地鼓勵他的暴政行為。

整個場景的氛圍緊張且不祥,反映了助長暴君的後果。“助纣為虐”這個成語來自于中國曆史故事,意思是幫助暴君做壞事,比喻幫助惡人做壞事,助長惡勢力。在這幅畫中,纣王的形象和他身邊人的互動,恰如其分地體現了這個成語的含義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,細節豐富,充滿傳統中國元素,這與成語的曆史背景和文化内涵相得益彰。圖畫中的每個細節都在講述一個故事,從纣王的表情到他身邊人的動态,都在揭示這個成語背後深刻的道德含義。

通過這幅畫,我們不僅看到了一個曆史故事的再現,也感受到了中國古典文化的深刻内涵和藝術的力量。

-

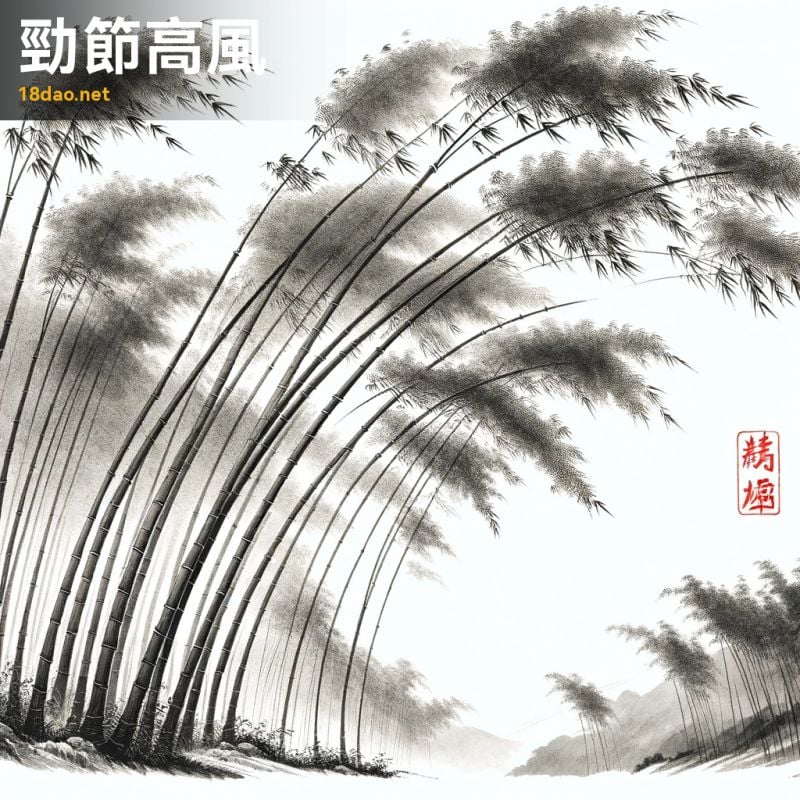

序號: 811

解读: 這幅插圖為您展示了成語“勁節高風”的意境。畫面中,高聳的竹子在微風中輕輕搖曳,天空清朗,竹林顯得格外挺拔而有力。竹子在中國文化中象征着堅韌不拔和高潔的品格,正如此成語所寓意的——擁有堅定不移的節操和高尚的風範。

此畫采用了類似古代畫家或近代畫家的中國水墨畫風格,細膩地描繪了竹子的每一節,既展現了其優雅的姿态,也體現了其堅強的精神。畫面整體給人一種甯靜、高雅的感覺,恰如其分地表達了“勁節高風”的内涵。畫面的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統中國風格和真實感。

整體而言,這幅插圖不僅美觀,更深刻地傳達了這個成語背後的文化意義和哲理。

-

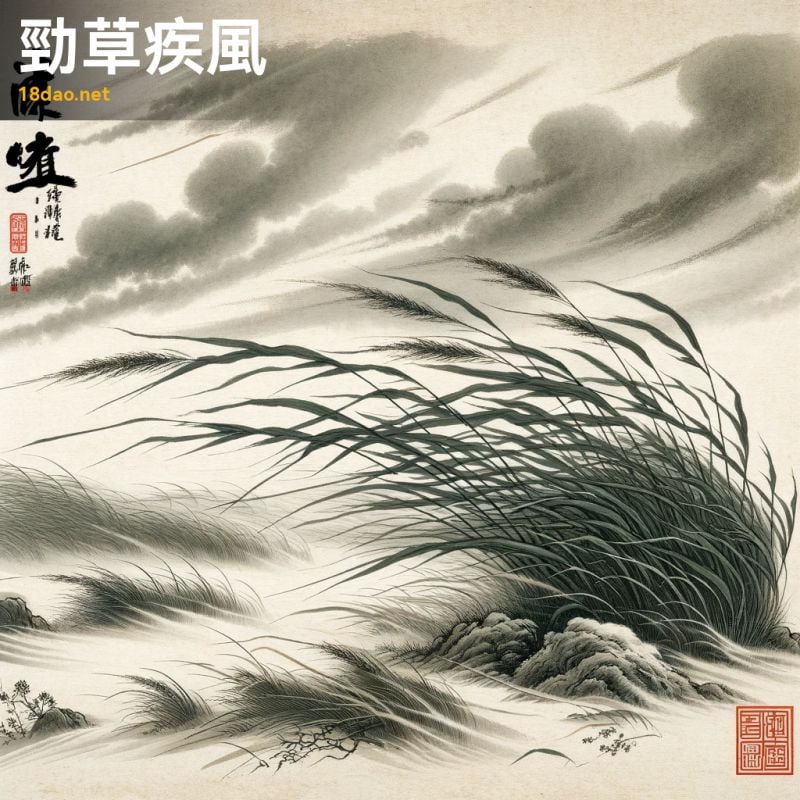

序號: 812

解读: 這幅畫描繪了成語“勁草疾風”的意象。在這個場景中,我們看到一些堅韌的草在猛烈的風中站立着,輕微地彎曲。畫面細節展現了草的強韌和柔韌,頑強地對抗着洶湧的氣流。背景是風起雲湧的天空,暗示了環境的嚴酷。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的傳統水墨畫技法。色彩沉穩自然,傳遞出一種古樸而深遠的感覺。在畫面的一個角落,我們還看到了一個小紅印章,增添了作品的真實感和傳統美。“勁草疾風”這個成語本身寓意堅強不屈的精神。在逆境中,如同猛烈風中的草一樣,能夠頑強地生存下去。這幅畫恰如其分地表達了這一含義,通過視覺藝術形式生動地呈現了成語的深層内涵。

-

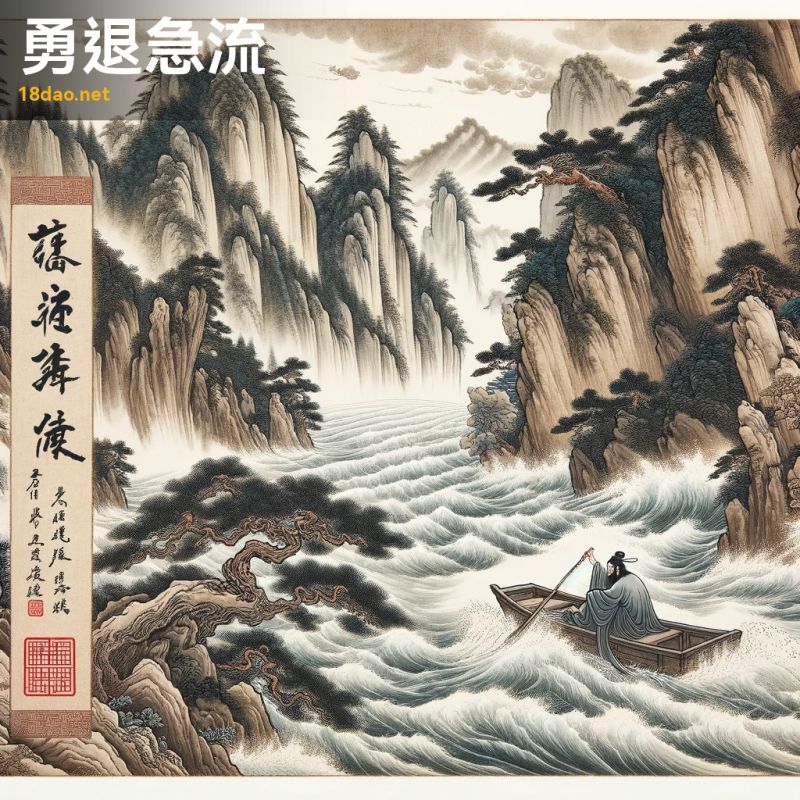

序號: 813

解读: 這幅插圖展現了成語“勇退急流”的意境。圖中,一位古代學者乘坐在小舟上,面對前方湍急的河流,正決定勇敢地撤退。這個場景設置在山區景觀中,周圍有松樹和岩石懸崖,體現了中國古典藝術的精髓。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,主要運用了毛筆筆觸和水墨技巧。在畫作的某個角落,還加入了一個小紅色印章,增添了作品的真實感和傳統氣息。這幅畫的意義在于表達“勇退急流”這一成語的深層含義。該成語字面意思是在面對危險和困難時,勇敢地選擇撤退,以避免更大的損失或危險。在這幅畫中,學者的選擇代表了智慧和冷靜,強調在逆境中作出明智決策的重要性。

整體而言,這幅插圖既傳達了成語的哲學内涵,也體現了中國古典美學的獨特魅力。

-

序號: 814

解读: 這幅圖描繪了中國成語“勒馬懸崖”。成語“勒馬懸崖”字面意思是在懸崖邊上勒住馬,比喻在危險的關頭及時清醒,避免災難發生。在這幅畫中,一匹馬正被騎手在懸崖邊緊急勒住。這匹馬顯得強健而有精神,正企圖沖向懸崖,而騎手則竭力拉住缰繩,阻止它前進。畫面中的懸崖陡峭、崎岖,增加了整個場景的緊張感和危險性。這種場景的描繪非常符合成語的内涵,突出了及時制止危險行為的重要性。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,用筆精湛,通過風格化的山石和風中搖曳的樹木表現出自然的力量和動态美。在畫面的一角,還有一個小巧的紅色印章,作為藝術作品的鑒定标志,這是中國傳統繪畫中常見的元素,增添了作品的文化底蘊和審美價值。

整體來說,這幅畫不僅生動地表達了“勒馬懸崖”的成語含義,也展示了中國古典繪畫的魅力和深刻性。

-

序號: 815

解读: 這幅插圖是基于中國成語“動地驚天”的。這個成語字面上的意思是“動搖大地,震驚天界”,通常用來形容某個行為或事件的影響力巨大,震撼人心。在這幅畫中,我們看到了一個充滿神話色彩的中國山水畫面。畫中的山峰高聳入雲,營造出一種令人敬畏的氛圍。穿梭在雲霧之間的是一條咆哮的龍,象征着力量和威嚴。龍在中國文化中常常被視為強大和神聖的象征,這裡它代表着成語中的“動地”——其行動之強大足以動搖大地。同時,天空中雷電交加,如同震驚天宮之景象,直觀地呈現了“驚天”之意。

整個畫面采用了傳統的中國畫風格,将現實主義與幻想藝術相結合,體現了古代畫家或近代畫家的藝術風格。畫角的紅色印章是中國畫作中常見的元素,增添了一份古典韻味。

通過這幅畫,我們可以感受到“動地驚天”這個成語所蘊含的強烈動感和深遠影響力。

-

序號: 816

解读: 這幅圖描繪的是成語“動常得咎”(Dòng cháng dé jiù)的寓意。成語“動常得咎”出自《左傳·宣公十五年》,原意是指行動多了容易招緻非議或禍患。這裡通過畫面展現了一位着古裝的中國人在輕輕地掃地,暗示着低調、穩重的行為。然而,當他在一塊大石前停下時,意外地驚動了一隻從石頭中出來的小兔子,這象征着即便是小心翼翼的行動,也可能不經意間引發意外或麻煩。

整體畫風符合古典中國水墨畫的特點,強調了深厚的文化底蘊和意境。畫中的人物、兔子、石頭和周圍的環境細節豐富,增加了畫面的深度和層次感。畫面角落的紅色印章則是中國畫作的傳統标志,增添了一種莊重而古樸的氛圍。這幅作品不僅直觀地表現了“動常得咎”的意涵,也體現了中國傳統繪畫的韻味和哲理。

通過這樣的視覺表達,使成語的寓意更加生動和深刻。

-

序號: 817

解读: 這幅圖描繪了中國成語“動心駭目”的形象。在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的小人物站在懸崖上,他對眼前的景象感到驚歎和震撼。這一場景通過高聳的山脈、旋轉的雲彩和洶湧的河流構成了一幅戲劇性的風景。在這個場景的中心,一隻巨大、莊嚴的鳳凰在山脈上空翺翔,成為了畫面的焦點。鳳凰作為力量和奇迹的象征,體現了這個成語“動心駭目”的本質,意指某些事物或景象令人心動且震驚。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,強調細膩的筆觸和微妙的色彩變化。在畫作的某個角落,我們還可以看到一個小小的紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以标示畫家的身份和作品的真實性。

整體來說,這幅畫不僅捕捉了“動心駭目”這一成語的精髓,也通過其古典的繪畫風格和象征性的元素,向中國古典文化緻敬。

-

序號: 818

解读: 這幅插圖是對成語“動心驚魂”(動心驚魂)的藝術呈現。在這幅作品中,我們看到一位身處古代中國甯靜景緻中的人物,突然被某個不可見之物驚吓,臉上流露出震驚和驚異的神情。這種表現手法恰到好處地體現了成語“動心驚魂”的含義,即心靈受到劇烈動搖,靈魂感到驚駭。畫面的背景是一片充滿生機的古典中國風景,包括山巒、樹木和河流,營造出一種甯靜而又戲劇性的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的經典風格,通過優雅的筆觸和細膩的色彩變化,展現出深邃的藝術魅力。圖畫的某個角落還有一枚紅色印章,這是中國傳統繪畫中的常見元素,用以增添作品的真實感和藝術價值。

整體上,這幅插圖不僅忠實于成語的内涵,也展現了中國古典文化的深刻美學。

-

序號: 819

解读: 這幅插圖展現了“動辄得咎”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個神情緊張的官員站在一位帝王面前。帝王坐在寶座上,面露嚴厲之色,而官員則顯得小心翼翼,仿佛害怕犯下任何錯誤。這種場景體現了成語“動辄得咎”的核心概念,即在嚴苛或不容犯錯的環境中,人們常常因為微小的行為或言論就會受到批評或指責。

在細節處理上,這幅作品采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格。

通過細膩的筆觸和柔和的色彩,畫面傳達了一種緊張和不安的氛圍,與“動辄得咎”的主題息息相關。此外,畫面中的古典中國建築和裝飾,增添了作品的曆史感和文化深度。

整體而言,這幅插圖不僅準确地诠釋了成語“動辄得咎”的意境,還通過其藝術風格和細節表現,展現了中國古典文化的精髓和審美特色。在畫角的紅色印章則是對傳統中國畫作的緻敬,增強了作品的整體感和真實性。

-

序號: 820

解读: 這幅插圖基于中國成語“動辄見咎”。在這幅作品中,我們看到一位古代中國學者,他坐在書房的書桌旁,周圍擺放着卷軸和書籍。學者的目光懷疑地投向窗邊停留的一隻小鳥。這個場景象征了成語“動辄見咎”的含義,即對微不足道的行為過于敏感,容易發現或指出錯誤。

整幅畫采用傳統中國水墨畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家等經典中國畫家的手法。畫面中,學者的表情和小鳥的出現巧妙地體現了這個成語的核心思想——對小事斤斤計較,動辄指責。同時,畫面的一個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的古樸感和深邃感。

通過這樣的藝術表現,我們不僅看到了成語的直觀描繪,也感受到了中國傳統文化的韻味和深度。

-

序號: 821

解读: 這幅插圖旨在展現“動魄驚心”的成語。在中國傳統文化中,這個成語用來形容事情震撼人心,令人非常感動或者驚訝的程度。圖中展示了一位學者站在懸崖上,面對着壯觀的山脈和洶湧的江河,他的衣袍在風中飄揚,眼神充滿了敬畏。這樣的場景傳達了一種強烈的情感沖擊,正如“動魄驚心”所描述的那般。

畫風仿照了古代畫家,他的作品以精湛的筆觸和深沉、豐富的色彩著稱。

圖畫中的山水布局、細膩的山石紋理和深邃的色彩運用,都體現了古代畫家風格的特點。此外,畫角有一枚紅色印章,代表着這幅作品的獨特性和真實性。

整體而言,這幅插圖不僅捕捉了成語“動魄驚心”的深刻内涵,也體現了中國古典山水畫的藝術魅力。

-

序號: 822

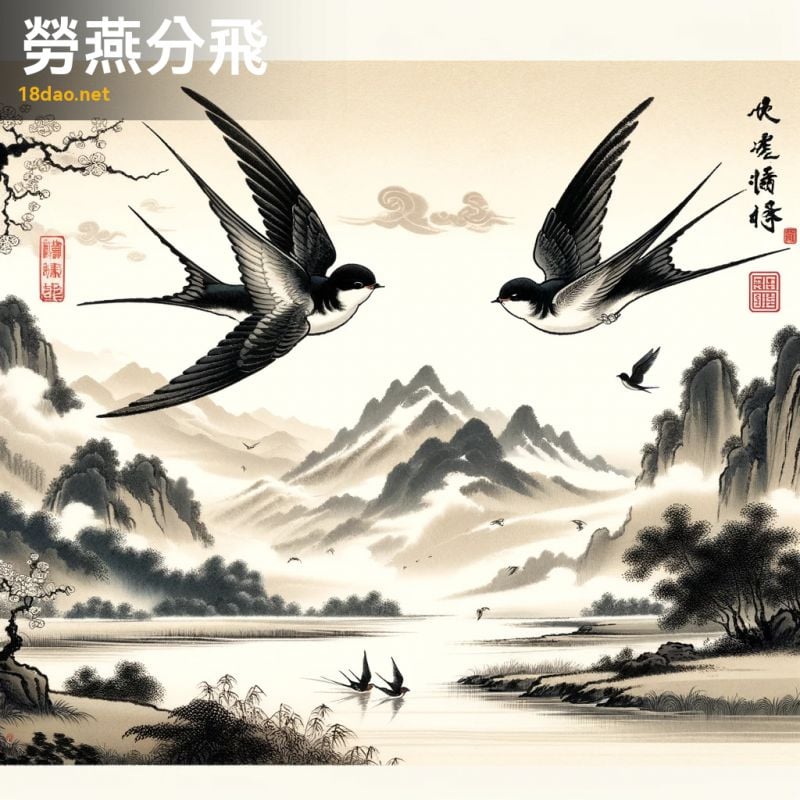

解读: 這幅插圖描繪了成語“勞燕分飛”的場景。在畫面中,我們看到兩隻燕子分别向左右方向飛翔,象征着分别和離散。這一成語源于古代,通常用來比喻夫妻或情侶分離。畫中燕子的姿态和飛行方向恰如其分地體現了這一含義。背景是一幅甯靜的山水畫,遠處的山脈、流淌的河流和幾縷雲彩營造出一種深遠和甯靜的氛圍。

整個畫面采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,強調筆觸和水墨技巧,展現了一種古樸而深邃的美感。在畫面的某個角落,還有一個小小的紅色印章,這是中國傳統繪畫中的一種慣用元素,用以增添作品的真實性和藝術價值。

整體上,這幅作品不僅表現了成語的深層含義,也展示了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 823

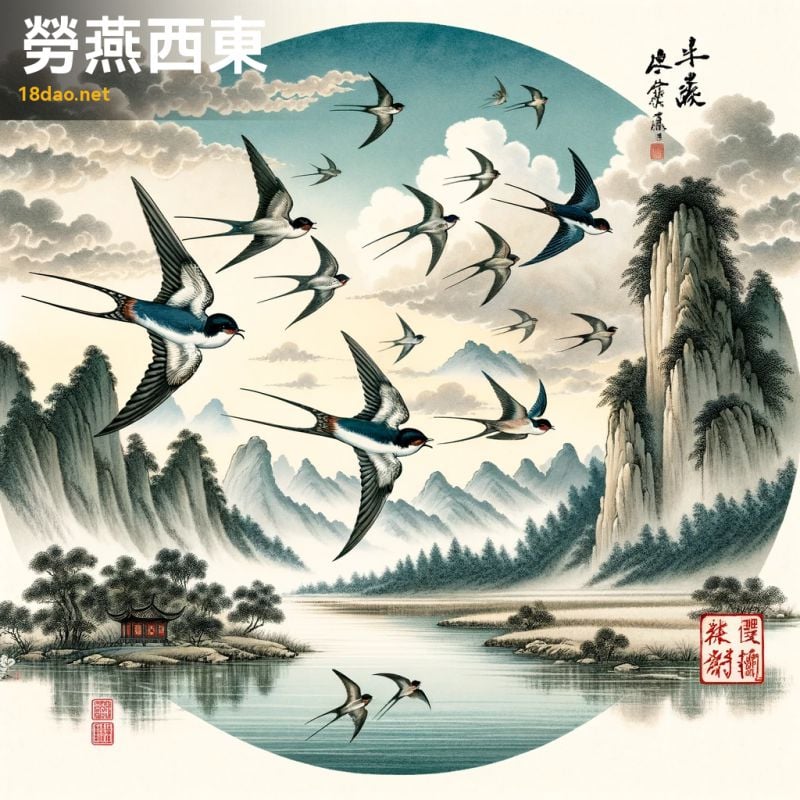

解读: 這幅插圖展現了“勞燕西東”這一成語的寓意。在畫面中,我們看到一群燕子正在從西向東辛勤地飛翔,背景是甯靜的山水景觀。這些燕子代表着堅持不懈和不知疲倦的努力,它們在畫面中顯得生動而充滿活力。

此畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的作品,他們以細膩且富有表現力的筆觸而著稱。山水背景平靜,天空中飄着幾朵雲彩,一條甯靜的河流穿過風景,營造出一種淡定和平和的氛圍。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

整體而言,這幅作品不僅表現了成語“勞燕西東”的寓意,還體現了古典中國畫的韻味和深刻感。

-

序號: 824

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“勢不并立”的深刻含義。在畫面中,兩座巍峨的山峰分别占據畫面的兩側,山峰險峻、直插雲霄,山腳下則是蔥郁的綠色植被。這兩座山峰象征着兩股強大且相互對立的力量。它們之間,狹窄的山谷仿佛在暗示這兩股力量難以在狹小的空間内共存,彼此之間的競争和對立形成了鮮明的對比。

這幅作品采用了傳統的中國畫風格,細膩且注重自然之美和戲劇性的對比,體現了古代畫家和近代畫家畫風的影響。在畫作的某個角落,還巧妙地加入了一枚紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅呈現了“勢不并立”這一成語的直觀形象,還通過古典中國畫的細膩筆觸,傳達了一種深邃而古樸的感覺,讓人在欣賞的同時,深刻體會到這一成語背後所蘊含的哲理。

-

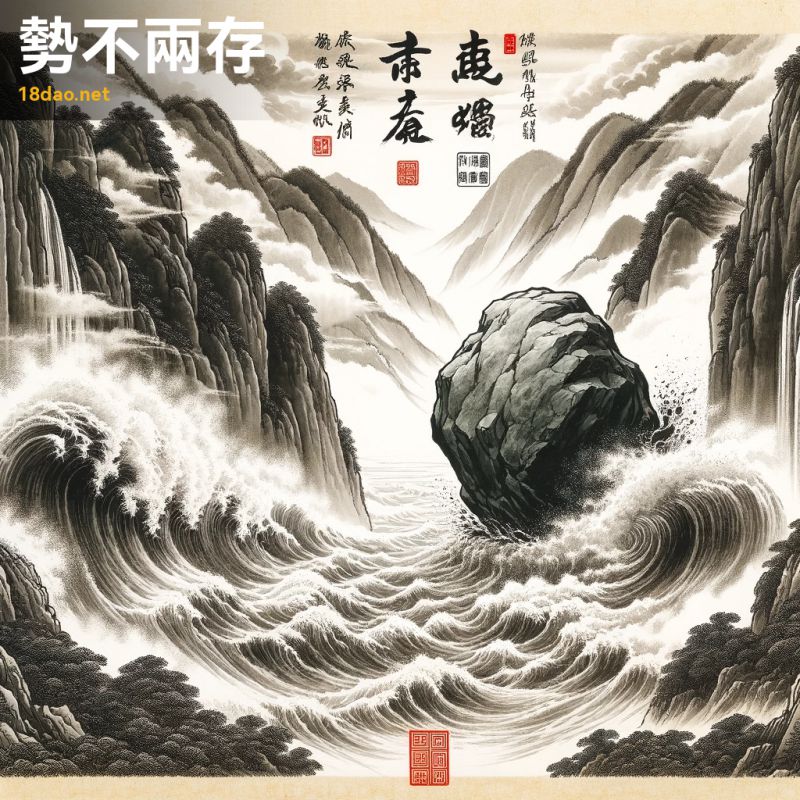

序號: 825

解读: 這幅以傳統中國水墨畫風格創作的插圖靈感來源于成語“勢不兩存”。畫面中展示了兩種強大的自然力量——洶湧的河流與巨大的磐石,它們各自體現了巨大的力量,預示着不可避免的沖突。畫面上,動蕩不安的河水代表了一種力量,而堅固不移、令人印象深刻的巨石則代表了另一種力量。

這些元素的描繪風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面一角還有一個典型的中國傳統藝術作品上的小紅印章。成語“勢不兩存”字面意思是兩種勢力不能共存,通常用來形容兩種對立的力量或情況不能在同一時間或空間内并存。在這幅畫中,洶湧的河流與巨大的磐石象征着互不相容的力量。這種強烈的對比和沖突在畫面中得到了生動的體現,使觀者能夠直觀感受到成語所蘊含的深層含義。

-

序號: 826

解读: 這幅畫展現了“勢不兩立”這一成語的深刻含義。在畫面中,兩隻雄壯的老虎分别站立在對立的懸崖上,彼此凝視着對方,氣氛緊張,充滿對抗和競争的意味。這一景象生動地描繪了成語中所傳達的“兩方勢力無法共存,必有一方被排擠或消滅”的概念。在這幅畫中,老虎被用來象征力量和決心,它們強勁的身姿和挑釁的眼神表達了直面對抗的态度。畫面背景是連綿起伏的山脈和茂密的竹林,為這場對峙增添了一種自然而又緊張的氛圍。

此外,整幅畫作的風格模仿了中國傳統繪畫大師古代畫家或近代畫家的風格,使用了精細的筆觸和對老虎強有力态度的深入表達。

整體而言,這幅作品不僅忠實地傳達了“勢不兩立”的含義,同時也通過其獨特的藝術風格,展現了中國古典文化的深邃美感。

-

序號: 827

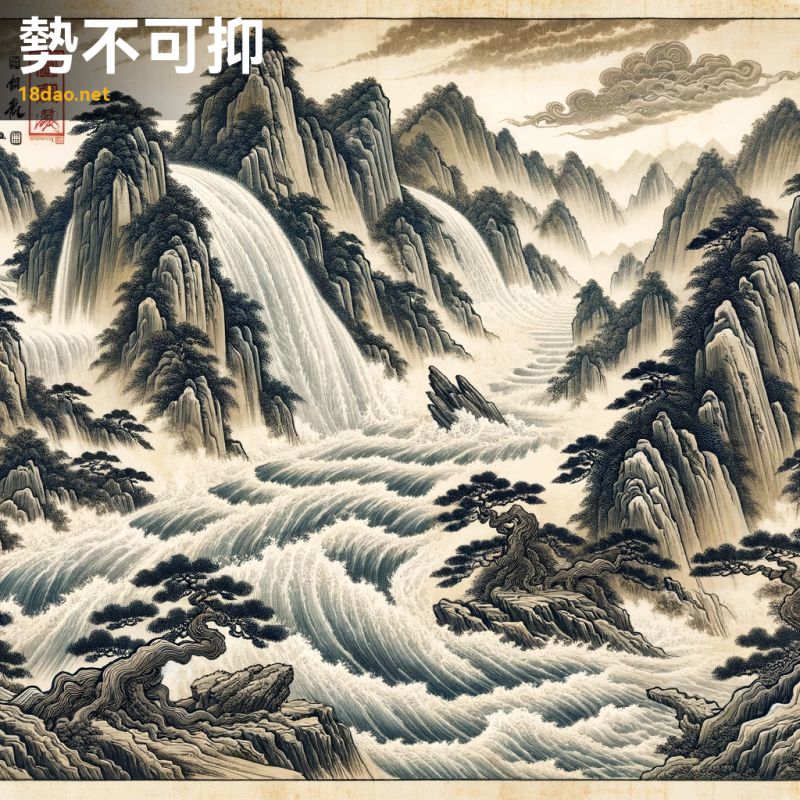

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“勢不可抑”。此成語出自《後漢書·王霸傳》,字面意思是勢頭強大到無法抑制。在這幅畫中,我們看到一條洶湧的大河穿越崎岖的山脈,象征着不可阻擋的力量和動勢。大河在山間蜿蜒流淌,無論遇到什麼障礙都能夠沖破,展現了自然界中的強大力量和頑強的生命力。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過傳統的中國畫元素,如山石和樹木,來營造出一種古樸而深邃的氛圍。這些元素不僅增添了畫面的美感,也強化了成語所表達的含義。畫面中的每一筆都透露着自然的力量和不屈不撓的精神。此外,畫作一角的紅色印章是中國古典藝術的傳統标志,增添了一份莊重和曆史感,同時也象征着藝術家的身份和作品的獨特性。

總體而言,這幅插圖不僅展現了成語“勢不可抑”的深刻含義,也體現了中國古典文化的美學價值和哲理思想。

-

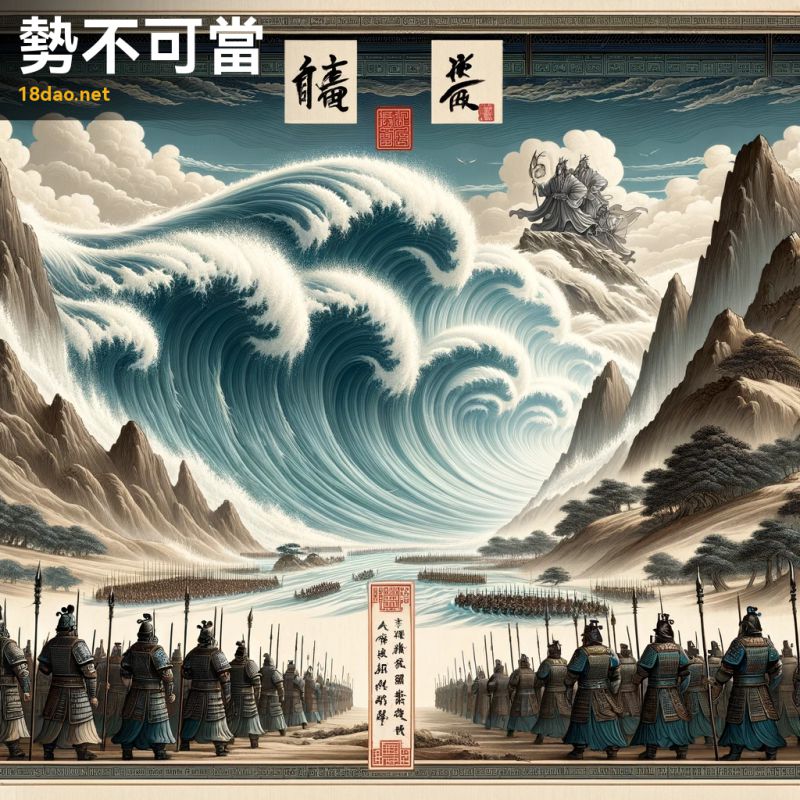

序號: 828

解读: 這幅插圖描繪了成語“勢不可當”的意象。圖中展現了一條洶湧澎湃的大河,水勢浩蕩,波濤洶湧,象征着不可阻擋的力量。河流旁,古代中國戰士身着傳統铠甲,他們對大河的強大力量表現出敬畏之情,強調了勢不可擋的概念。

背景是甯靜的中國傳統山水畫風景,有山有樹,采用了古代畫家或近代畫家的畫風。畫面一角有紅色印章,象征着這是一幅具有古典中國藝術風格的正宗作品。“勢不可當”這個成語形容勢力強大,無法阻擋。在這幅畫中,洶湧的大河正是這種勢不可當的力量的象征。河水的奔流不息和波濤的撞擊無疑展現了一種震撼人心的力量。而古代戰士的存在,則進一步強化了這種力量的不可抗拒性。

整體而言,這幅畫成功地通過視覺元素傳達了成語“勢不可當”的深刻含義。

-

序號: 829

解读: 這幅圖描繪的是一幅動态生動的場景,以展示成語“勢不可遏”的内涵。畫中大河的水象征着強大且不可抑制的力量,正如成語所形容的勢力強大到無法阻擋。河流中央的水流湍急,波光粼粼,表現出水的力量和活力。這種生動的描繪與成語“勢不可遏”中的“勢”相對應,象征着不可阻擋的強大勢力。畫中的石橋和水輪增添了一層意境。石橋雖然結實,但在奔騰的大河面前顯得渺小,而水輪則被水流的力量所驅動,顯示出水流的不可遏制。畫中人物試圖控制水輪,但看起來勢單力薄,無法對抗大自然的力量。這一細節進一步強化了“勢不可遏”的含義,即即使有人試圖控制或阻止,某些力量仍然是不可遏制的。

整幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,營造出一種古樸而深邃的氛圍,與成語的傳統和文化底蘊相呼應。畫角的紅色印章,作為畫家簽名的象征,也是中國傳統繪畫中的一個重要元素,增添了作品的正式感和傳統美。

-

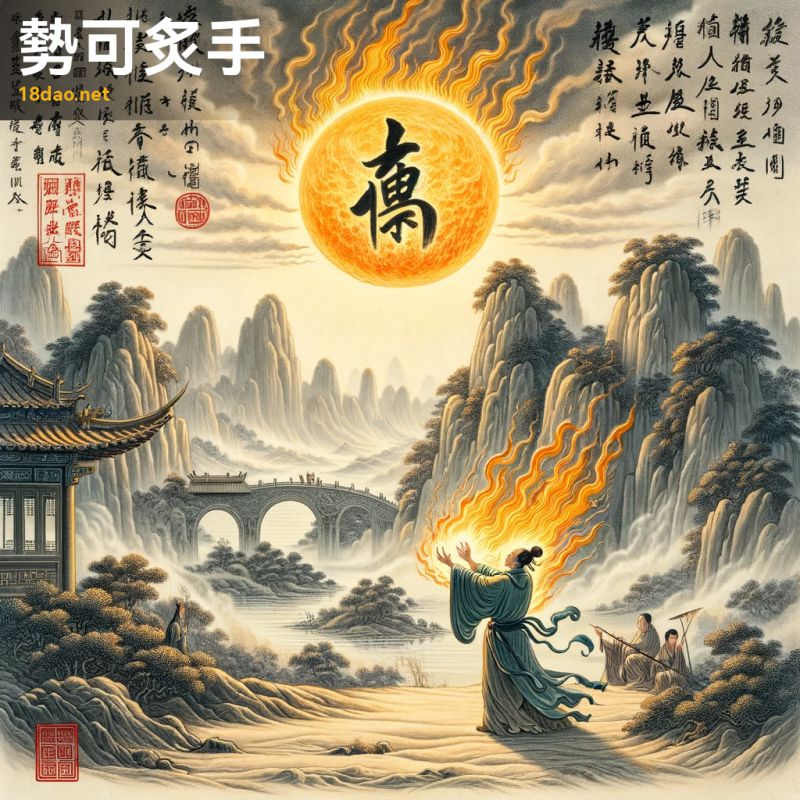

序號: 830

解读: 這幅圖描繪的是中國古典成語“勢可炙手”的場景。成語“勢可炙手”意味着處于極具影響力和權力的位置,其強烈程度仿佛手握熾熱之火,難以駕馭。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的人物置身于古代中國的景緻之中,感受着來自熾熱太陽的強烈熱度。這種場景象征着成語的含義——掌握巨大的權力或影響力,就如同手握熾火,既有能力也伴随着風險。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,注重細膩的筆觸和平靜而強烈的氛圍。這樣的細節處理和氛圍營造,不僅展現了傳統中國畫的韻味,也深刻地表達了成語的寓意。畫面的一角還有一枚紅色印章,作為這幅作品是古典作品的證明,增添了一份古樸的魅力。

-

序號: 831

解读: 這幅圖展現了兩位古代戰士在激烈的戰鬥中。他們身穿傳統東方铠甲,各自展現出相當的武藝和力量。一位武士揮舞着長曲劍,另一位則使用長矛。他們的表情集中而緊張,顯示出這場對決是平衡而勢均力敵的。背景是模糊的古代戰場,強調了兩位中心人物的對決。這幅圖體現了中國成語“勢均力敵”的含義,象征着一場雙方都沒有明顯優勢的完美匹敵。

-

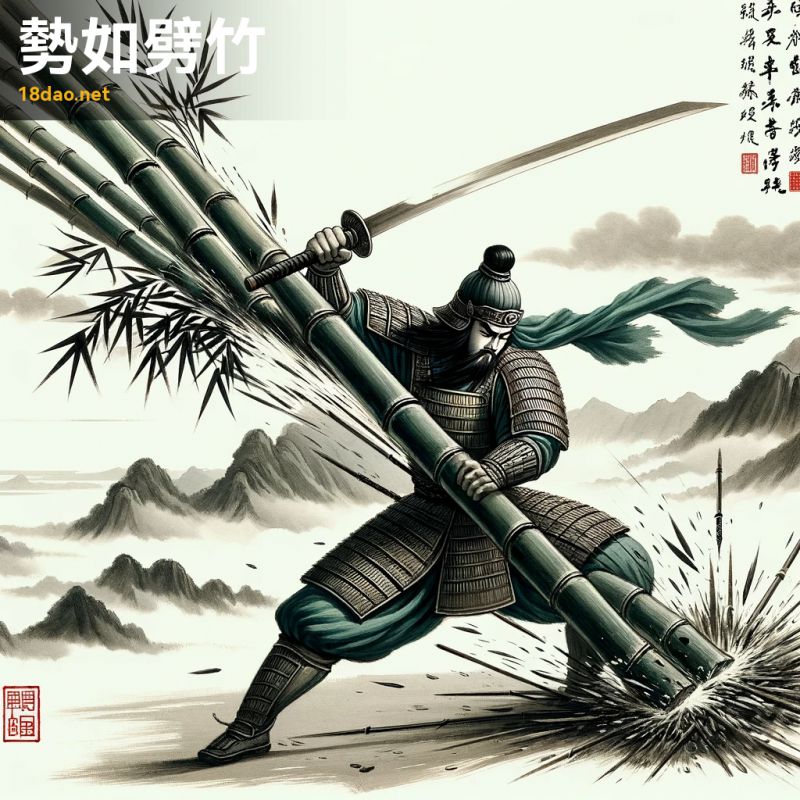

序號: 832

解读: 這幅圖描繪了中國成語“勢如劈竹”的形象化表達。在這幅圖中,一位身着古代中國戰甲的勇士,正用手中鋒利的寶劍劈開竹子。竹子在這裡象征着障礙,而勇士代表着不可阻擋的沖勁和動力。畫面背景是甯靜的山巒和朦胧的雲霧,這強調了勇士充滿活力的行動與和平環境之間的鮮明對比。

整個畫作的風格模仿了傳統的中國畫筆觸和水墨技法,呼應了古代畫家或近代畫家的畫風。畫面的某個角落還有一個小小的紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的一種标識,用以表示作者的身份或對作品的認可。

通過這幅畫,我們可以直觀地感受到“勢如劈竹”成語所表達的強大動力和決斷力量,同時也體現了中國古典藝術的精髓和深邃。

-

序號: 833

解读: 這幅圖描繪了一個古代戰場場景,中心焦點是一支在竹林中勢不可擋地前進的強大軍隊,象征着“勢如破竹”這一成語。在中國傳統文化中,竹子因其堅韌不屈的品質而受到推崇。此成語形象地比喻事情進展迅速、勢不可擋,就像破竹一樣一路順風。圖中的士兵身着傳統中國盔甲,表情堅定,手持劍槍,在竹林中開辟道路。他們的英勇氣概與這一成語的含義相得益彰。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,着重于細緻的筆觸和水墨技巧,傳達出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一個角落還有一個小紅色印章,為作品增添了一絲傳統的韻味和真實性。

整幅畫作通過其傳統的繪畫技巧和深刻的文化寓意,完美地诠釋了“勢如破竹”這一成語的精髓。

-

序號: 834

解读: 這幅圖描繪了成語“勢成騎虎”的場景。在這幅作品中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的人騎在老虎背上,背景是山巒起伏的景緻。這位騎手面露堅定與無畏之色,而老虎在他的控制下顯得強大卻又被馴服。

這幅畫的風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,運用柔和的筆觸和柔和的色彩,傳達出一種古樸而深沉的感覺。“勢成騎虎”這個成語,字面意思是形勢已經如騎上了老虎,難以從容下來。比喻事情已發展到一定程度,不能停止,隻好硬着頭皮繼續下去。在這幅畫中,騎虎的形象恰如其分地表現了這種無法回頭、隻能勇往直前的局面。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語所表達的緊迫和危險的境地,同時也能欣賞到傳統中國藝術的韻味和深度。這幅圖作為成語的視覺表現,深刻而生動地展現了這一古老智慧的精髓。

-

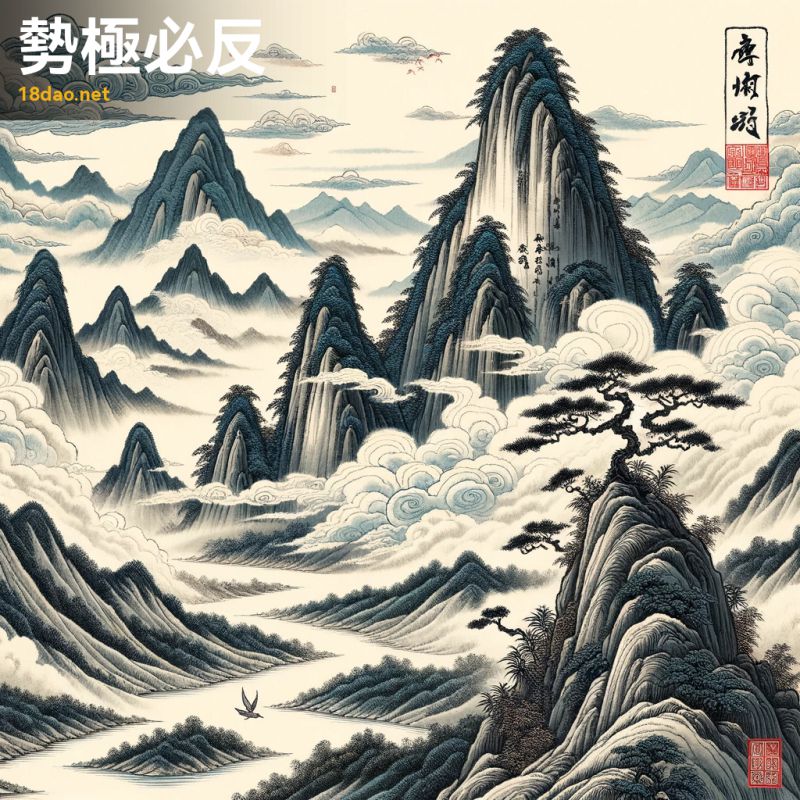

序號: 835

解读: 這幅插圖為成語“勢極必反”提供了形象的诠釋。在這個成語中,意思是事物發展到極端,就會向相反的方向轉變。畫面中,高聳入雲的山峰代表了達到極點的情況,雲霧缭繞象征着這種極端的不穩定和變幻莫測。而在山峰的基部,一株剛剛發芽的小樹苗象征着變化和逆轉的開始,暗示着無論事物發展到多麼極端的狀态,總會有轉機和改變的可能。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和和諧的色彩搭配,傳達出一種古典而深沉的美感。畫面的某個角落還有一個紅色印章,增添了作品的傳統氣息和藝術價值。

整體上,這幅插圖不僅傳達了成語的深層含義,也體現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

序號: 836

解读: 這幅圖描繪了成語“勢均力敵”的場景。畫面中,一位男性和一位女性武士正于中國古典水墨風景中交手。他們的神态、動作和力量展現出完美的均衡,象征着勢均力敵的含義:雙方實力相當,難分高下。在背景中,山脈和樹木的細膩描繪加上彎曲的投影,營造出一種詩意和深遠的感覺,這也是中國古典繪畫的典型特色。

整體畫風呼應了古代畫家或近代畫家的藝術風格,傳遞出一種古樸而深邃的美感。在圖畫的一角,有一枚紅色印章,作為作品的完成标志,同時也是中國傳統繪畫中常見的元素,增添了一份正式和傳統的氣息。

通過這幅圖,我們可以深刻感受到“勢均力敵”的意境,以及中國古典文化中對平衡、和諧的重視。

-

序號: 837

解读: 這幅插圖展現了成語“勵兵秣馬”的含義。在中國傳統文化中,“勵兵秣馬”原意是激勵士兵,喂養戰馬,比喻備戰或嚴陣以待。圖中,我們看到的是一幅古代中國戰場的景象,士兵們身着傳統铠甲,正在積極地準備戰鬥。同時,戰馬被精心喂食與照顧,這強調了為戰争的準備。

整幅畫的風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,用細膩的筆觸和柔和的色彩傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面角落的紅色印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,增添了一種正式和古典的氛圍。

通過這幅插圖,我們可以更加形象地理解“勵兵秣馬”這個成語的深層含義,感受到那個時代備戰的緊迫感和嚴肅氛圍。

-

序號: 838

解读: 這幅圖描繪了成語“包含萬象”的意境。畫中展現了一個廣闊和諧的宇宙,有被薄霧籠罩的山巒,靜靜流淌在山谷中的河流,茂密的森林,多樣的野生動物(如鳥類和鹿),以及遠處的村莊,這些元素共同構成了一個豐富多樣的世界,象征着自然、文化和生命的多樣性。

這幅畫的風格借鑒了古代和近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和微妙的色彩過渡來呈現一種深邃和典雅的美。

整個畫面不僅表現了自然的壯麗,也蘊含了生命的活力和和諧,與“包含萬象”這個成語的意境完美契合。畫面一角的紅色印章增添了一種傳統的韻味和真實感,使整幅畫更具文化底蘊和藝術價值

。

-

序號: 839

解读: 此圖描繪了成語“包羅萬歸”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位古代中國學者,身着傳統服飾,安靜地坐在書房中,被大量的書籍、卷軸和文物所環繞。這些書籍和文物象征着豐富的知識和文化遺産,展示了學者博學多才,知識面廣泛的特點。學者正專注地閱讀一本書,這表現了他對學問的深入鑽研和渴望知識的态度。他所處的環境,充滿了優雅的傳統家具和古董,每件物品都代表着不同領域的知識和文化。

整個場景營造了一種甯靜而知識豐富的氛圍,柔和的光線突出了學者和他周圍多樣化的藏書。

這幅畫作的風格受到古代畫家和近代畫家的影響,展現了傳統中國繪畫的韻味和深度。畫面角落的小紅印章,增添了作品的真實性和藝術價值,體現了中國古典文化的獨特美感。

通過這幅畫,我們可以感受到“包羅萬歸”這一成語所蘊含的意義:知識的廣博無邊,涵蓋各個領域,如同這位學者所展示的渴望學習和探索的精神。

-

序號: 840

解读: 這幅圖描繪了中國成語“包羅萬象”(Bao Luo Wan Xiang)的精髓。這個成語的字面意思是“包含一切”,常用來形容事物或現象極為豐富多樣,涵蓋各個方面。在這幅畫中,您可以看到一幅充滿活力與多樣性的景象。畫面中心是一個繁忙的古代市場,象征着人類文明與活動的繁榮。市場周圍是一片生機勃勃的森林,森林中栖息着各種各樣的動物,代表自然界的多樣性和豐富性。畫面背景是一系列的山脈,表現出自然界的壯麗和遼闊。穿過這一切的是一條寬闊的河流,象征着生命和連續性。

整幅畫的構圖平衡了自然與人類元素,反映了和諧與多樣性的統一。

這種畫風模仿了中國古典畫家古代畫家或近代畫家的風格,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅插圖,我們可以直觀地感受到“包羅萬象”這個成語所傳達的廣泛性和包容性,同時也體現了中國古典文化的美學和哲學。

-

序號: 841

解读: 這幅插圖展現了成語“包藏姦心”的内涵。畫面以經典中國水墨風格展現了一個甯靜優雅的傳統中國園林,其中有一個甯靜的池塘和茂盛的綠植。畫面前景中,一個身着古代中國服飾的學者,手持卷軸,表情沉思,但面部表情暗示着狡猾或者陰謀的思想。這種對比強烈的場景,平靜美麗的背景與學者狡猾的舉止形成鮮明對比,恰如其分地诠釋了“包藏姦心”的意境。“包藏姦心”這個成語直譯為“藏着奸詐的心思”,形容人心懷不軌,表面上看似無害,内心卻隐藏着邪惡的企圖。在這幅畫中,學者的沉思表情和平靜的園林背景,恰好反映了這種外表與内心的強烈對比,象征着表面的平和與内心的陰險。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,通過細膩的筆觸和深邃的層次感,展現出了一種古樸而深遠的美感。畫角落的紅色印章,更增添了作品的真實性和藝術價值。

-

序號: 842

解读: 此圖描繪的是春秋時期的一個場景,呼應了成語“包藏禍心”的故事背景和内涵。在畫面的前景中,鄭國的大夫公孫段的女兒,身着傳統漢服,表情中透露出優雅但又帶有擔憂,象征着外表的平靜和内心的不安。背景中,楚國的士兵在公子圍的率領下,假扮成婚禮隊伍靠近村莊,暗藏武器和惡意,這反映了成語中的潛藏的危險和欺騙。

整個畫面捕捉了成語“包藏禍心”中隐藏的陰謀和圖謀害人的含義

。

-

序號: 843

解读: 這幅插圖展現了成語“包藏禍胎”的深刻含義。畫面中的重點是一個沉重的“包”,象征着隐秘的危險或不祥之物。包内部,有一個隐蔽的、脆弱且不安的“背”子。這個背子的存在不為人知,顯得神秘而危險。他的眼神中透露出陰險和不善,暗示着潛藏的威脅和禍害。背景是古代中國的宮殿,這種古樸而莊嚴的環境增加了畫面的深度和複雜性,象征着即使在看似安定的環境中也可能隐藏着危險。

整個場景充滿了懸疑和不确定性,引人深思。畫面中的紅色印章不僅是藝術作品的傳統元素,也增添了一種正式和權威的氣息,強調了故事背後深層的文化和曆史意義。

整體上,這幅畫生動地诠釋了“包藏禍胎”這一成語,強調了外表平靜下可能隐藏的危險和不安。

-

序號: 844

解读: 這幅插圖描繪了成語“包藏逆心”的場景。畫中一人對另一人露出似乎友好的微笑,但實際上背後隐藏着某物,表現出欺騙的意圖。另一人則顯得毫無戒心,友善地站在前方。

整個場景設定在古代中國的庭院中,周圍有傳統的建築。成語“包藏逆心”字面意思是藏匿惡意的心,通常用來形容表面裝作善良,内心卻懷有惡意的人。這幅圖正好反映了這一點,通過一人的背後動作和表情,傳達了他内心的不良動機和對面無知者的對比。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了柔和的筆觸和淡雅的色彩,符合古典中國畫的風格。作品角落的小紅印章進一步增強了這種傳統藝術的氛圍,使畫面顯得更加深沉而富有内涵。

-

序號: 845

解读: 這幅圖描繪了中國成語“化日光天”的形象。在畫面中,我們看到一隻神話中的鳳凰,其羽毛絢麗多彩,象征着轉變和重生。鳳凰在天空中高飛,背景是一幅典型的山水畫,有山巒、樹木和初升的太陽,代表新的開始和黑暗的驅散。

整幅畫采用了豐富鮮豔的色彩,這是傳統中國藝術的特點,重點使用了紅色、金色和綠色。畫面中的色彩和元素充分體現了“化日光天”成語的内涵,即通過變化和更新帶來光明和希望。此外,圖像的一個角落有一個紅色的中國傳統印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,用于表明作者的身份或為作品增添藝術價值。這種細節的加入,不僅豐富了畫面的視覺效果,也表明了對中國文化的尊重和繼承。

-

序號: 846

解读: 這幅圖描繪了成語“化險為夷”的場景。在這幅作品中,我們看到一幅典型的山水畫,中間是一條河流,河流中有一隻小船在波濤洶湧的水面上航行。小船雖在險峻的水域中,但正穩健地駛向前方平靜的水域,象征着化解危險,轉危為安。

畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,展現了中國古典藝術的精髓。山水的細節處理精緻,色彩柔和而深遠,傳達出一種古樸而深邃的感覺。此外,圖畫一角還有一枚紅色印章,增添了藝術作品的傳統美感。

整體而言,這幅作品不僅視覺上诠釋了“化險為夷”的意境,同時也通過其古典的藝術風格,向中國傳統文化緻敬。

-

序號: 847

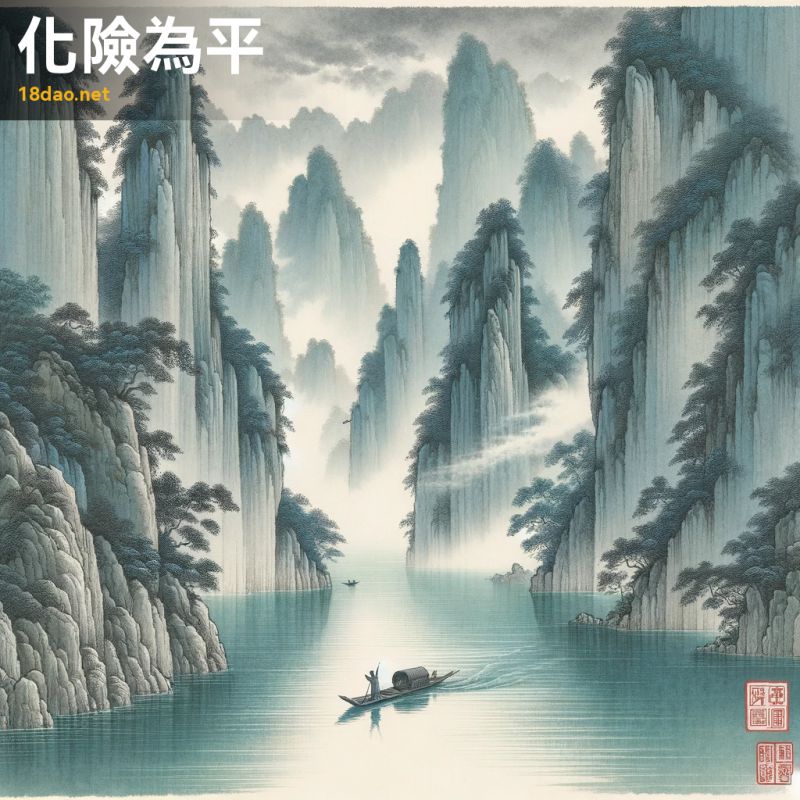

解读: 這幅插圖生動地展現了“化險為平”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一條甯靜的河流穿過險峻且被薄霧籠罩的山巒。這裡的小舟正努力在狹窄的山峽間航行,象征着在面對險境時的鎮定和智慧,最終将危險轉化為平安。畫面的色調以柔和的藍色和綠色為主,傳達出一種平和與甯靜的氛圍。此圖不僅生動地表達了“化險為平”的意境,即在困難和危險的情況下,能夠沉着應對,化解危機,保持平安,而且也體現了中國傳統繪畫中對自然景觀的高度概括和藝術化處理。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,充滿古典氣息,富含深意。此外,畫面一角的紅色印章增添了作品的傳統感和真實性。

-

序號: 848

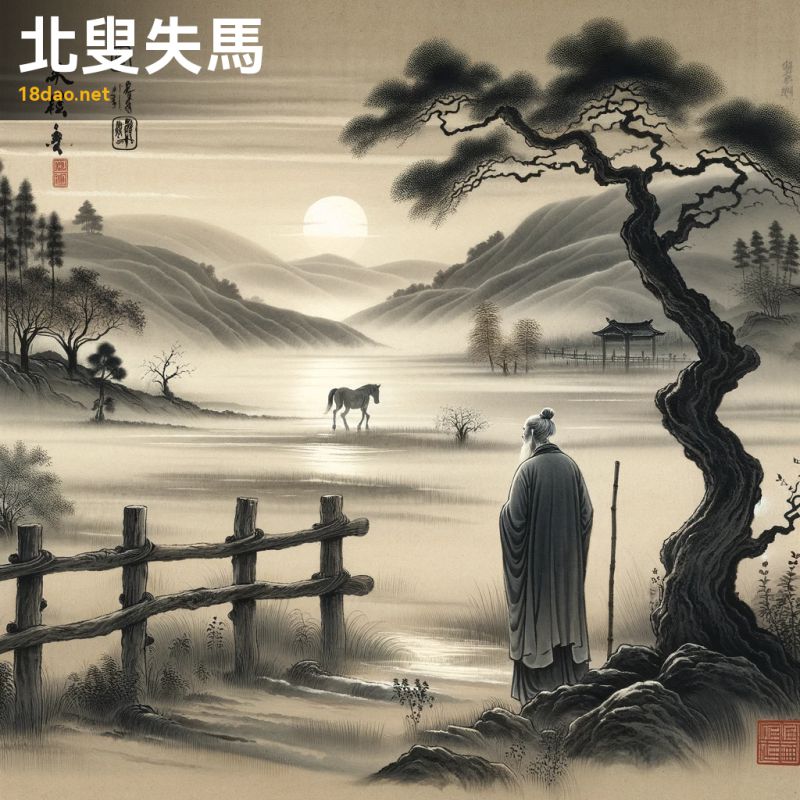

解读: 這幅插圖展現了成語“北叟失馬”的情景。畫面中,一位老人站在鄉村的木栅欄旁,眺望遠方逃走的馬。周圍是甯靜的鄉村風光,有輕柔的山丘、稀疏的樹木和平緩的小溪。天空呈現微妙的黃昏色調,表達出接受和平靜的情感。

整幅畫的風格仿佛古代畫家,細膩的筆觸和和諧的水墨融合體現了深厚的藝術功底。畫角落的紅色印章增添了傳統的觸感。“北叟失馬”是一個中國古代的成語,出自《淮南子·人間訓》。故事講述的是一個老人失去了馬,但他并沒有因此感到悲傷。後來,這匹馬帶着另一匹好馬回來了。這個成語用來形容看似不幸的事情可能會帶來意想不到的好運。在這幅畫中,老人的平靜表情和甯靜的鄉村背景,都傳達了成語中的哲理——人生的坎坷往往蘊含着轉機和希望。

-

序號: 849

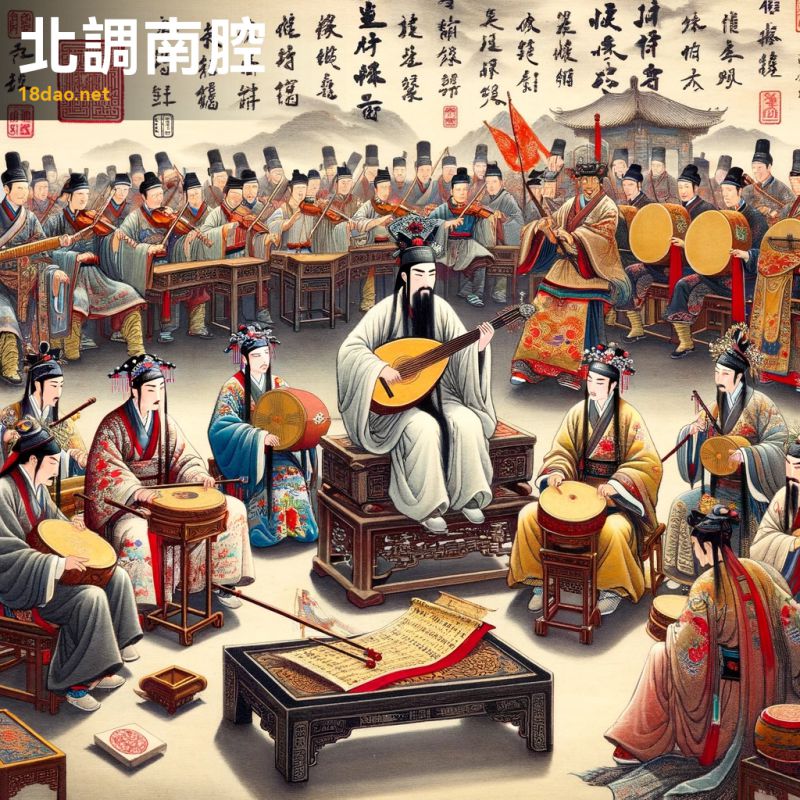

解读: 此幅插圖生動地體現了“北調南腔”這一成語。在畫面中,我們看到一組身着北方傳統服飾、演奏北方樂器的音樂家,他們的表情專注,動作流暢,展示了北方音樂的特點。與此形成鮮明對比的是,畫面背景中出現了一組南方音樂家,他們身着南方傳統服裝,演奏着典型的南方樂器。這幅畫的重點在于展現了中國北方和南方文化的差異和多樣性。北方音樂的表現方式和樂器與南方截然不同,這種差異在畫面上得到了生動的體現。北方音樂的特點是高亢、豪放,而南方音樂則更為細膩、柔和,這種風格上的差異在插圖中表達得淋漓盡緻。此外,畫面右下角的紅色印章,增添了作品的古典氣息,同時也是對中國古典藝術的一種緻敬。

整幅畫作風格上模仿了古代畫家或近代畫家的風格,使整個作品呈現出一種古樸而深邃的美感。

通過這樣的藝術表達,不僅體現了成語的寓意,也展現了中國傳統文化的深厚底蘊。

-

序號: 850

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“北轅南轍”的意境。畫面中,兩輛傳統的中國馬車分别朝着北方和南方行進,象征着目标和方向的根本對立。馬車的設計複雜精細,體現了中國古代的典雅風格。背景是甯靜的鄉村景色,有溫和的小丘和稀疏的樹木,捕捉了古老中國鄉村的本質。

整體藝術風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,傳達了一種古樸而深邃的感覺。“北轅南轍”這一成語,源自《荀子·勸學篇》,原文為“駕馬車者,北面而坐,欲之南墟,則馭之北墟,馬則南矣而車北矣。” 意指駕駛馬車的人坐朝北,本想去南邊的市場,卻讓馬朝北邊的市場走,結果馬向南而車向北。這個成語用來比喻行動與目标背道而馳,相互矛盾。在這幅插圖中,兩輛馬車朝相反方向行進的形象,恰如其分地體現了這一成語的含義,表達了行動與目的之間的矛盾和對立。同時,這幅畫中的紅色印章也是中國傳統藝術作品的重要元素,增添了作品的文化底蘊和藝術價值。

-

序號: 851

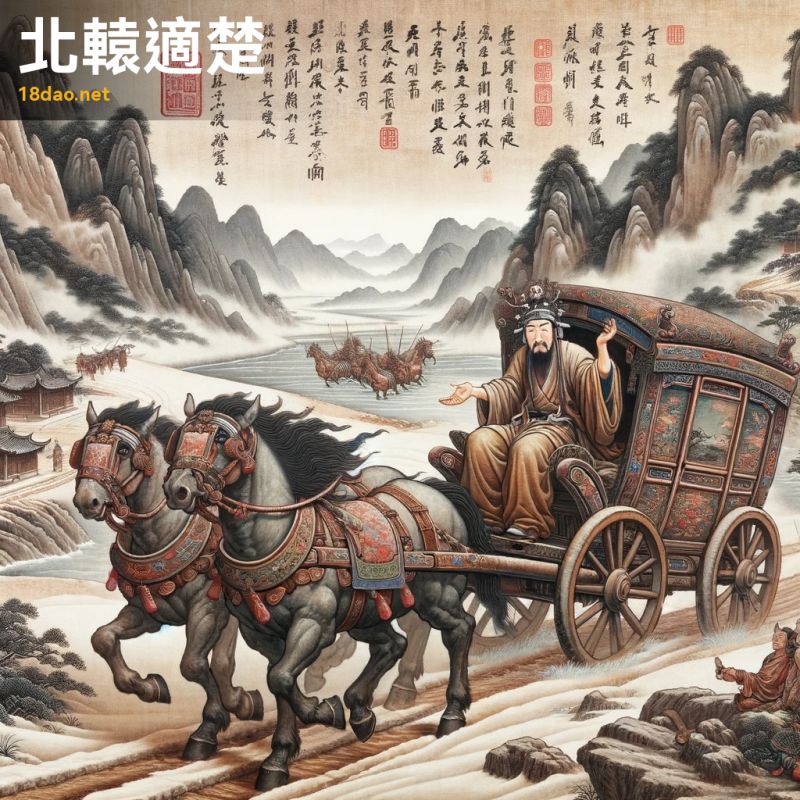

解读: 這幅圖描繪了“北轅适楚”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一位旅行者正朝南方前進,然而他的馬車卻指向北方。這種矛盾的方向象征着做事的方式與預期目标相反,導緻結果與目的不符。旅行者的表情中透露出困惑和不确定,強調了這種行動的徒勞和錯誤。畫面背景是典型的中國古代山水,山脈和河流勾勒出一種甯靜而深遠的氛圍。馬車裝飾華麗,馬匹強壯有力,表現出行程的遠大和行動的力量。

整幅畫采用了柔和的土色調,符合古代畫家或近代畫家的畫風,呈現出一種質樸而深沉的美感。畫面一角的小紅印章是中國傳統繪畫的常見元素,增添了一絲正式和傳統的氣息。

整體上,這幅畫不僅表達了成語的深刻含義,也展現了中國古典繪畫的韻味和深度。

-

序號: 852

解读: 這幅圖描繪了中國成語“北轅适越”的場景。成語“北轅适越”出自《戰國策》,原意是指車子的轅頭指向北方,卻要去南方的越國,比喻行動和目标正好相反,自相矛盾。在這幅畫中,我們可以看到一位旅行者坐在朝北行進的車上,而他實際的目的地卻在南方,這象征着一種逆行而行的徒勞之舉。

畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,采用了柔和的筆觸和細膩的水墨。遠處的山脈和清朗的天空,映襯出旅行者甯靜卻誤入歧途的旅程。圖畫的某個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅畫,我們不僅能欣賞到傳統中國畫的美感,還能體會到成語“北轅适越”所蘊含的深刻哲理:行為與目标的矛盾會導緻事與願違的結果。

-

序號: 853

解读: 這幅圖描繪了成語“北轍南輛”的含義。在畫面中,我們看到一個駕駛着馬車的人,卻故意朝着錯誤的方向行駛:本應向南,他卻向北行。這種場景象征了自相矛盾或适得其反的行為。

畫風模仿了中國畫大師古代畫家,使用水墨畫技巧,色彩變化細膩,重點放在了帶有山巒背景的自然風景上。

整體氛圍既甯靜又引人深思。畫面一角還有一個小小的紅色印章,增添了傳統的氛圍。這幅畫不僅生動地表達了成語的意義,還展現了中國古典繪畫的魅力和深邃。

-

序號: 854

解读: 這幅插圖展現了成語“匡亂反正”的内涵。在畫面中,我們看到一個智慧而高尚的人物——可能是一位政府官員或者受人尊敬的聖人——正在一個混亂的場景中恢複秩序。這個場景設定在古代中國的法庭或公共場所,周圍聚集着人群。這位智者平靜地對衆人講話或直面搗亂者,象征着糾正混亂,回歸道德和社會秩序的行為。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,用細膩的筆觸和柔和的色彩表達了這一場景。畫作的某個角落還印有一個小小的紅色傳統中國印章,增添了一絲古典氣息。“匡亂反正”這個成語字面意思是幫助糾正混亂的局面,恢複正常的秩序。在中國曆史和文化中,這種行為常常被視為高尚和英勇的,因為它體現了對正義和社會穩定的維護。

通過這幅畫,我們可以感受到這一成語背後的深刻含義和曆史價值。

-

序號: 855

解读: 這幅圖展示了與成語“匪懈夙宵”相關的場景。成語“匪懈夙宵”源于《易經》中的一句話,字面意思是“晚上不放松努力”,比喻勤奮努力,不懈怠。在這幅圖中,我們看到一個古代書房或學院的場景,裡面有一位身穿傳統服裝的勇士或學者,在深夜仍然埋頭苦讀或工作。圖中的這位人物代表了不知疲倦的努力和奮鬥。他們在昏黃的燈光和柔和的月光下,全神貫注地工作,周圍是安靜而深沉的氛圍。這個場景象征着不管是白天還是夜晚,這位學者都在持續地努力學習和工作,體現了“匪懈夙宵”的精神。

整幅畫的風格呼應了古典中國畫的特點,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。圖中角落的紅色印章增添了一種傳統的藝術感觀,同時也是對這幅作品的一種認證和裝飾。

-

序號: 856

解读: 這幅插圖展現了成語“匹夫之勇”的含義。畫面中,我們看到一位身穿古代中國铠甲的勇士,他以一種挑釁的姿态站立,手中握着劍,體現了勇敢和魯莽的精神。這個成語指的是單憑個人的勇力而行事,往往缺乏謀略和智慧,可能導緻盲目和冒險的行為。在背景中,簡潔優雅的山水畫面,有山巒和幾棵樹,反映了古典中國藝術的簡約和深遠。

整個畫風模仿了古代畫家或近代畫家的技法,采用柔和的筆觸和和諧的色彩搭配,賦予了畫作一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的小紅色印章,增添了藝術作品的真實性和傳統美感。

通過這幅插圖,我們能夠更深刻地理解“匹夫之勇”這個成語的内涵和象征意義。

-

序號: 857

解读: 這幅畫描繪了成語“匿病不醫”的含義。在畫中,一位老年男子獨自坐在昏暗的中國傳統房間中,面帶疲憊與不适的表情,顯然身體不适。他身邊擺放着中藥和茶具,但都未被動用,象征着他拒絕尋求治療。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,展示了精緻的筆觸和和諧的微妙色彩搭配。畫角的小紅印章增添了作品的真實感和藝術性。成語“匿病不醫”字面意思是隐瞞病情,不去治療。它通常用來形容那些知道自己有問題但卻不願意去解決或求助的人。這幅畫通過描繪一個明顯生病卻拒絕治療的老人,生動地傳達了這一成語的含義,同時也反映出一種悲哀和無助的情感。

通過這種形象的表達,畫面傳遞了成語背後的深層含義,讓觀者能夠更加深刻地理解和感受到這一成語的文化和情感内涵。

-

序號: 858

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十全之美”的深刻内涵。在中國文化中,“十全之美”指的是完美無缺、美好圓滿,通常用來形容事物的完美狀态。此圖中,我融入了十種不同的元素,每一種都各自代表着完美和美麗。畫中包括了雄偉的山脈、甯靜的湖泊、盛開的花朵、優雅的鳥兒、智慧的學者、古老的廟宇、流動的河流、茂密的樹木、滿月以及絢爛的日落。這些元素的結合不僅展示了自然與人文的和諧統一,也體現了中國古典美學中的平衡與象征意義。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,傳遞出一種古樸而深遠的感覺。此外,畫角落的紅色印章是中國傳統藝術作品中的常見元素,既是作者身份的象征,也是作品完整性的标志。

通過這幅畫,我們可以更深入地感受到“十全之美”這一成語背後的文化内涵和審美理念,它不僅是對美的贊頌,也是對和諧與完美的追求。

-

序號: 859

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十全十美”的寓意。畫中呈現了十朵完美綻放的牡丹,每朵花都細緻入微,花瓣鮮豔,葉子茂盛,背景恬靜,整體場景彰顯着充實與完美。

這種畫風借鑒了古代畫家的特色,以豐富流暢的筆觸和對自然美的關注為主。畫面一角的紅色傳統中國印章增添了一抹真實感,使作品更具韻味。成語“十全十美”原意是指十分完美,沒有任何缺陷,通常用來形容事物的完美無缺。在這幅畫中,十朵牡丹的展示不僅符合“十全”中的數字“十”,而且牡丹在中國文化中象征着繁榮和富貴,其完美綻放恰如其分地體現了成語的内涵。

通過這樣的視覺呈現,畫面生動地傳達了成語的意境和精髓。

-

序號: 860

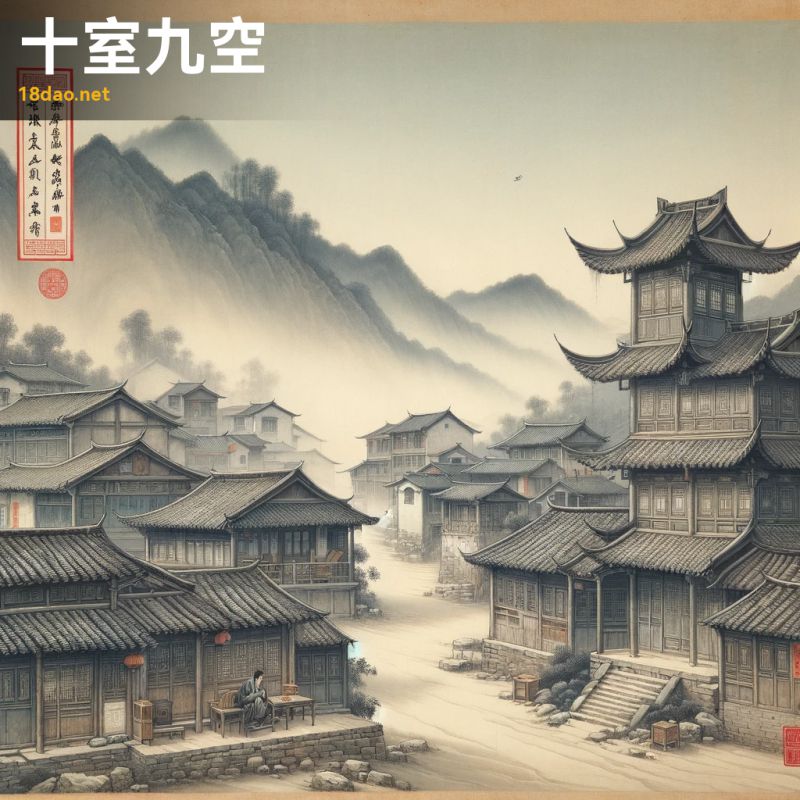

解读: 這幅插圖展現了“十室九空”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個幾乎被遺棄的村落,傳統的中國建築顯得空曠而破敗。大多數房屋都空無一人,增添了一種被遺棄的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,細節豐富,色彩甯靜。

整體氛圍雖然平靜,卻透露出一絲憂郁,反映了村落的空寂。“十室九空”這個成語,字面意思是十家中有九家空着。比喻人丁稀少或家中蕭條。在這幅畫中,空無一人的房屋和荒涼的村莊恰如其分地表現了這一成語的寓意,使觀者能直觀感受到成語所蘊含的情感和景象。在畫作的某個角落,還加上了一枚紅色的印章,增添了作品的傳統氣息和真實感。

-

序號: 861

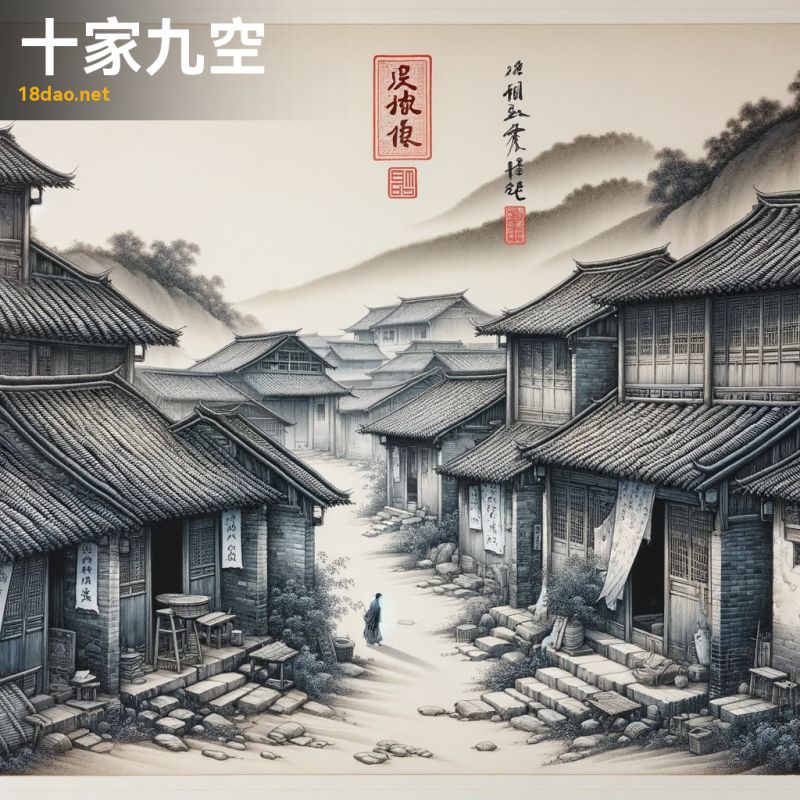

解读: 這幅插圖展現了“十家九空”這一成語的寓意。畫面中,我們看到一個古老的村莊,大多數房屋都被遺棄,顯得空蕩蕩的。這個場景表現了成語中所描述的一種人煙稀少、蕭條冷清的氛圍。閉合的門戶、雜草叢生的小徑、以及零星散落的物品,都在強調這種空曠和荒涼的感覺。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與成語“十家九空”的含義完美契合。畫面角落的紅色印章,增添了作品的真實感和傳統美感,使其更具中國古典文化的韻味。

-

序號: 862

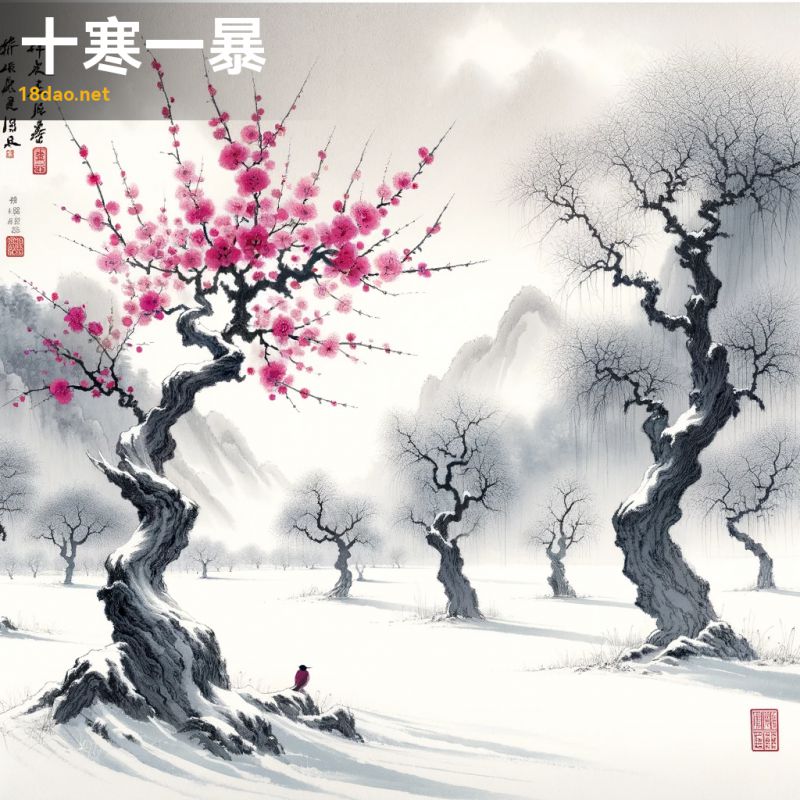

解读: 這幅圖描繪了“十寒一暴”這個成語的意境。在畫面中,我們看到十棵脆弱、無葉的樹木散布在一個雪地上,形象地展現了嚴寒的環境。與此形成鮮明對比的是,一棵盛開的梅花樹獨自挺立,粉紅的花朵在冰冷背景下顯得格外生動和美麗。這株梅花樹的形象象征着在逆境中的堅韌和美麗。“十寒一暴”的成語意指經曆了長時間的困難或挫折後,突然迎來了顯著的成功或好轉。在這幅畫中,雪地上的寒冷樹木代表了長時間的艱難困苦,而獨自盛開的梅花樹則象征着在困境中嶄露頭角的成功和希望。這種對比不僅體現了成語的深層含義,也彰顯了梅花在中國文化中的象征意義——堅韌不拔,傲立寒霜。

整個畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,用柔和的筆觸和元素之間的和諧平衡來表達這一主題。畫面一角的小紅印章增添了一抹傳統的韻味,使整幅作品更顯古樸和深邃。

-

序號: 863

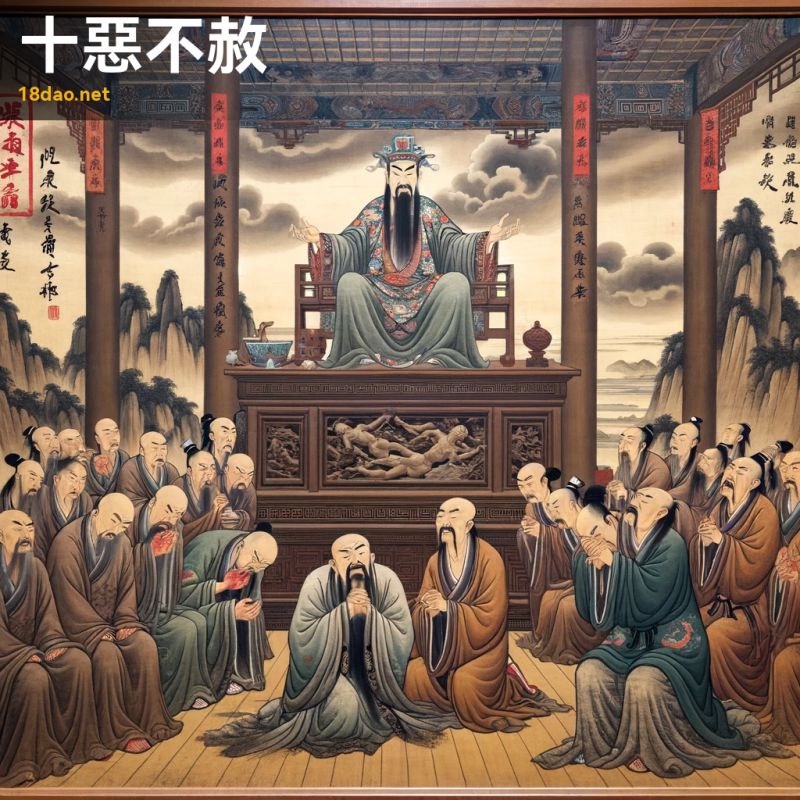

解读: 這幅畫描繪了一個古代法庭的場景,旨在體現“十惡不赦”這一成語的含義。成語“十惡不赦”源自古代法律,指的是十種極為嚴重的罪行,認為是不應被赦免的。在畫面中,一位威嚴的法官坐在高台上,象征着權威與正義。法官面前的幾位形象,他們面露恐懼和内疚的誇張表情,代表了被定罪的罪犯。這些人物的形象和表情傳達了罪行的嚴重性和不可饒恕的特點。背景是典型的中國山水畫風格,以山脈和河流為主,象征着道德法則的恒久不變。

整個畫面的色彩較為内斂,以紅色和金色點綴,增添了嚴肅和莊重的感覺。

整個畫作的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,注重細膩的筆觸和細節的處理。畫面角落的小紅印章增添了作品的真實感和藝術價值,也是中國古典繪畫中常見的元素。

通過這幅作品,我們不僅能感受到中國古代法律和文化的嚴謹性,也能領會到“十惡不赦”成語深刻的道德含義。

-

序號: 864

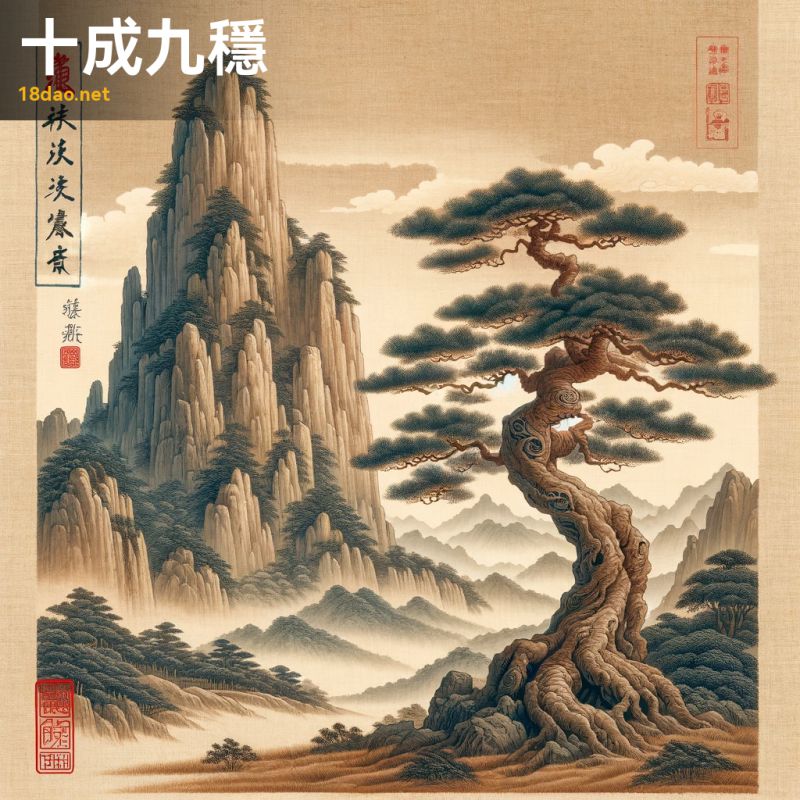

解读: 這幅插圖描繪了一個平靜的山水景觀,其中包括一個巍峨而穩固的山峰和一棵根深蒂固的古樹。這幅畫體現了成語“十成九穩”的意境,山峰象征着力量和穩定,古樹則代表着持久和可靠,共同描繪了近乎确定或極為可靠的概念。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,捕捉到了中國古典藝術的精髓。色彩樸實自然,以土色調為主,呈現了一種古樸而深邃的感覺。在畫作的一個角落,有一個小紅印章,符合中國傳統藝術的特點,也作為畫作的簽名。

整體來看,這幅插圖不僅忠實于成語的内涵,也體現了中國古典繪畫的風格和精神。

-

序號: 865

解读: 這幅插圖是為了配合中國成語“十拿九穩”。在這幅畫中,我們可以看到十個人物,每個人都在忙着不同的任務,體現了古代中國社會的各種職業和活動。其中九人顯得自信穩重,各自的動作流暢而堅定,象征着“穩”的部分。然而,有一個人物的表情和姿态略顯猶豫,微妙地表現出那“一拿”的不确定性。

整個場景設置在一個融合了古代中國村莊和自然景觀的背景中,有山巒、樹木和傳統房屋,營造了一種古樸和平和的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,體現了古典中國畫的特點。此外,畫面的一個角落還有一個紅色的傳統中國印章,增添了一種正式和傳統的觸感。“十拿九穩”這個成語通常用來形容事情非常有把握,成功的可能性很大。在這幅畫中,九個人物的穩健與一個人的輕微不确定性,恰如其分地傳達了這一含義。

通過視覺藝術的形式,這幅插圖成功地将這個成語的内涵轉化為了一幅生動、具有教育意義的藝術作品。

-

序號: 866

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十拿十穩”的深刻含義。在畫面中,我們看到十隻手各自穩穩地抓住了不同的物品,這些物品從傳統的中國文化元素(如卷軸、茶壺、扇子)到更抽象的表現(如雲朵或一束陽光)不一而足。這種多樣性象征着無論面對什麼情況或挑戰,都能把握得穩穩當當,從而傳達出“十拿十穩”的意涵——即無論做什麼事都十分有把握、穩穩當當。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,營造出一種恬靜而深邃的氛圍。細膩的筆觸和低調、樸素的色調呈現了傳統中國畫的特色。畫面的一個角落還有一枚紅色的中國印章,增添了一絲古典韻味和正式感。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“十拿十穩”的寓意,還能欣賞到中國古典繪畫的美學和深刻内涵。

-

序號: 867

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“十死一生”的内涵。畫面中,我們看到一位武士站在生與死的交界處。他的右側是平安無事的景象,而左側則是戰火連天、危機四伏的情形。這種對比強烈地體現了“十死一生”的意境,即在極端的危險和艱難困境中,依然留有一線生機。

從藝術風格上來看,這幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,通過細膩的線條和深邃的色彩,賦予了這幅作品一種深沉而又不失力量的美感。畫面的一個角落還有一枚紅色的印章,增添了中國傳統藝術的氛圍。

整體上,這幅插圖不僅準确傳達了成語的意義,而且在藝術表現上也與中國傳統文化緊密相連,體現了成語背後的深刻哲理和藝術美感的結合。

-

序號: 868

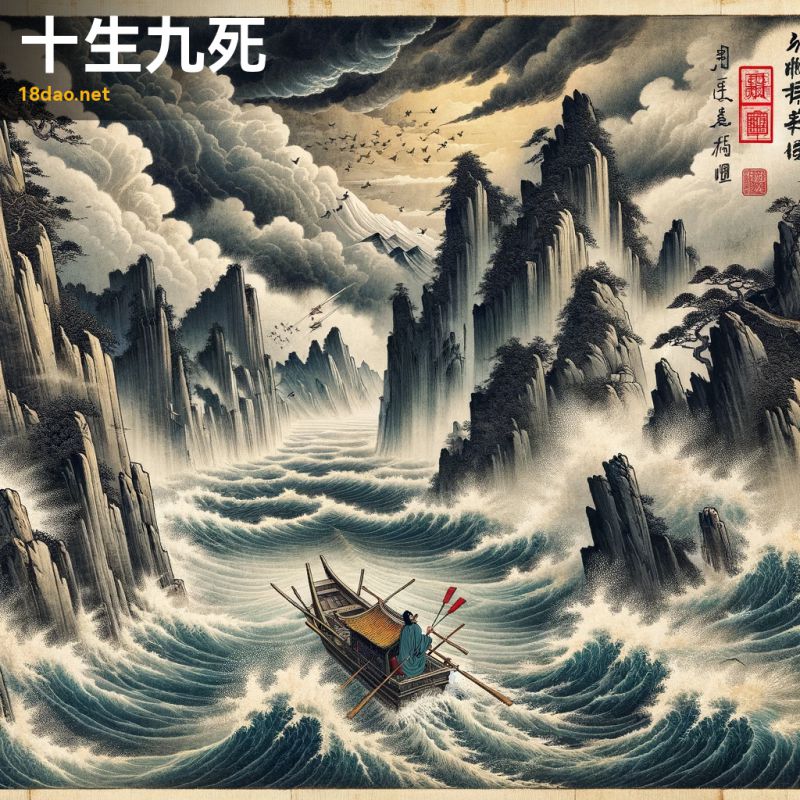

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“十生九死”的深刻含義。成語“十生九死”用于形容處于極端危險或瀕臨死亡的境地,幾乎無望生還。

在畫面中,我們看到一位孤獨的人物駕駛着小船在波濤洶湧的水域中艱難航行,這象征着生存的掙紮和未知的危險。周圍的崎岖山巒和激流暴漲的河水進一步強調了環境的兇險和不可預測性,恰似“十生九死”的極端境遇。

整幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的經典中國畫風,營造出一種古樸而深沉的氛圍。此外,畫面角落的紅色印章是對傳統中國藝術的一種緻敬,也為作品增添了一種正式和真實的感覺。

通過這幅插圖,我們不僅能夠直觀地理解成語“十生九死”的含義,還能感受到中國古典藝術的魅力和深度。

-

序號: 869

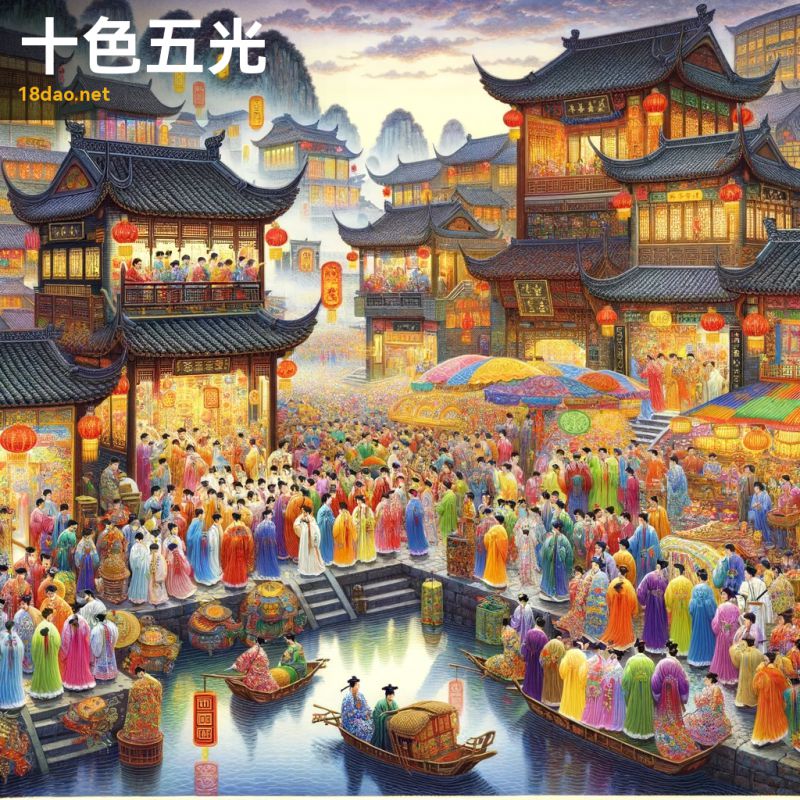

解读: 這幅圖描繪了一幕生動多彩的古代中國節日場景,體現了成語“十色五光”的意境。在這個場景中,古村落的傳統建築和熱鬧的市集構成了背景。圖中人物身着各式各樣的漢服,服飾色彩鮮豔多樣,代表了“十色”,即豐富多彩。他們中的一些人手持燈籠,其他人則在演奏樂器,共同營造出一種熱烈而活潑的氛圍。這些色彩的亮麗和多樣性恰好映射了“五光”,即光彩照人。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,細膩的筆觸和夢幻般的質感使畫面顯得更加深邃和富有意境。畫面一角的紅色印章增添了一抹傳統藝術的韻味,與整幅作品的主題和風格相得益彰。

通過這樣的視覺表現,成語“十色五光”的含義得到了生動而深刻的體現。

-

序號: 870

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在幽靜雅緻的書房中專注地閱讀一卷長長的古卷。畫中的學者身着傳統服飾,神态專注,仿佛在一心一意地吸收書卷中的知識。他的周圍布置着典型的中國傳統元素,如書法作品、卷軸和花瓶,營造出一種深沉且簡樸的氛圍。

這幅畫體現了“十行一目”的成語。這個成語用來形容讀書時眼睛掃過十行文字,心中隻記住一行的情況,通常用來形容讀書不專心或記憶力差。畫面中的學者雖然看似專心,但成語所傳達的含義是他可能并未能完全吸收所閱讀的内容。這種對比在畫面中得以巧妙的體現,既展現了學者的學習場景,又隐含了成語的深層意義。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,傳達了一種古樸而深邃的感覺,與成語的傳統文化背景相得益彰。畫面一角的紅色印章進一步增添了作品的傳統氣息和藝術價值。

-

序號: 871

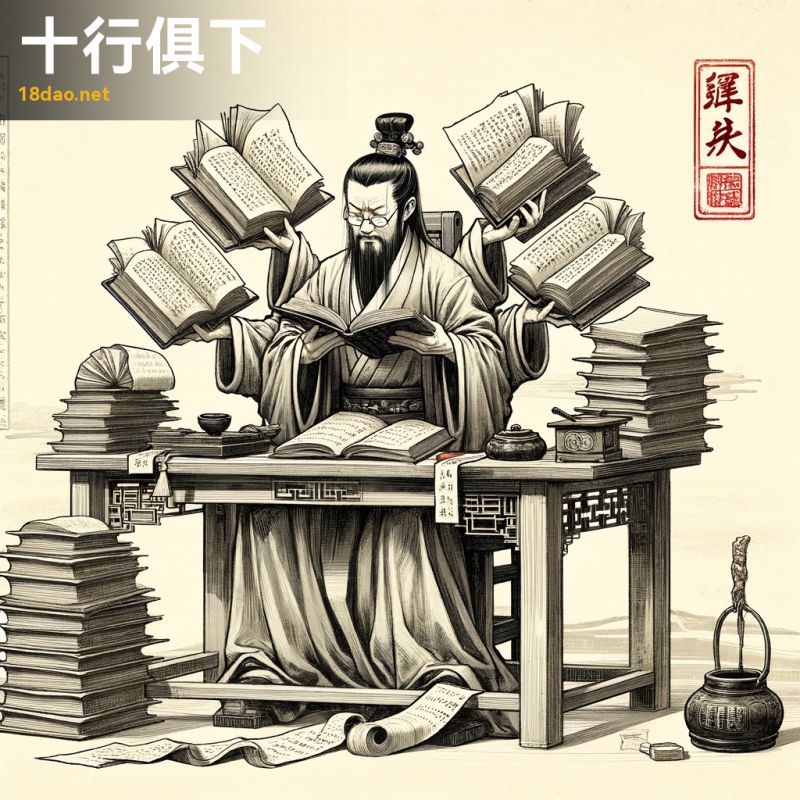

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十行俱下”的深刻含義。在畫面中,一位古代學者身着傳統長袍,坐在木桌前,同時閱讀着多本書籍。這一場景象征着博學多才和高效的多任務處理能力。學者周圍散布着卷軸和書籍,反映出他對知識的渴望和學識的廣博。

背景以簡約而優雅的水墨風格呈現,讓人聯想到古代畫家或近代畫家的畫作。圖像一角的紅色印章增添了經典的觸感,強化了整體的古典氛圍。

成語“十行俱下”原意是指一次能閱讀十行文字。後泛指學問廣博,讀書速度極快。這幅插圖恰如其分地體現了這一點,将學者的博學和快速閱讀能力通過視覺藝術生動地呈現出來。

-

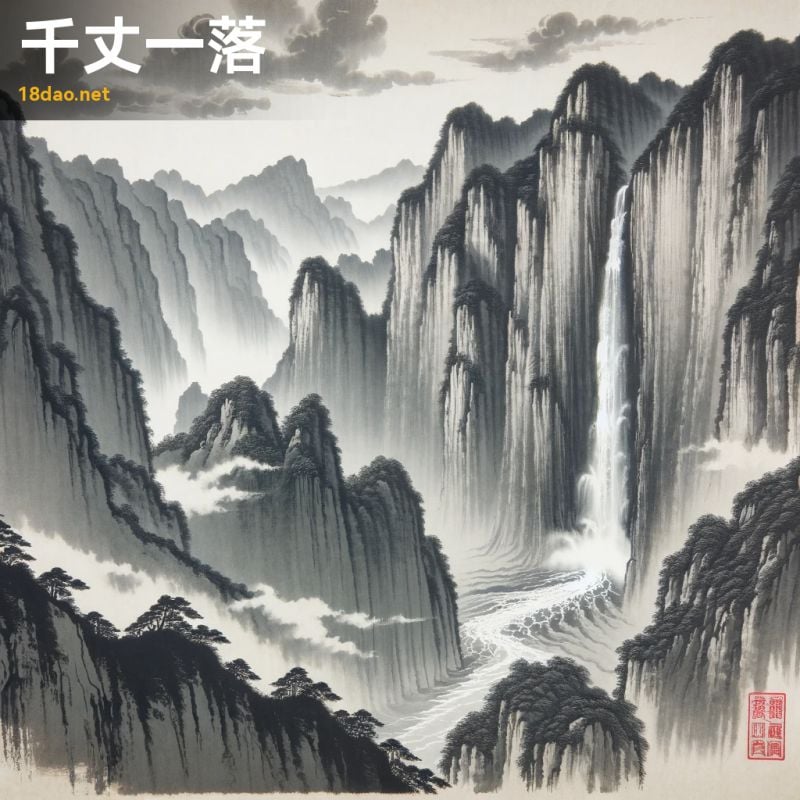

序號: 872

解读: 這幅畫描繪了“千丈一落”這一成語的場景。在中國傳統文化中,成語“千丈一落”形象地描述了非常陡峭的地方,通常用來比喻人或事物從極高的地位或水平驟然降落。畫中展現了一座高聳入雲的山峰,山頂有一道瀑布直挂千丈,象征着這種巨大的落差和陡峭。瀑布的直線下墜與山峰的陡峭形成鮮明對比,生動地傳達了這個成語的含義。

此畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過不同深淺的墨色,表現了山水的層次和運動感。

整幅畫呈現出一種深沉而甯靜的氛圍,同時也體現了中國畫中對自然景觀的精妙描繪和哲學思考。

畫面角落的紅色印章,是中國畫作中常見的元素,代表了畫家的印記和作品的完成。這不僅是一種傳統習俗,也是作品的重要組成部分,增添了一絲莊重與古典美感。

-

序號: 873

解读: 這幅圖描繪了一群穿着傳統漢服的人物,他們排列成行,每個人的面部表情、姿态和裝束都一模一樣。這種呈現方式恰當地體現了“千人一律”的成語意涵,即強調在某些情境下,大量的人或事物顯得過于統一、缺乏個性和差異。

在圖畫風格上,我選擇了模仿古代畫家或近代畫家的風格,以其典型的細膩筆觸和淡雅色彩來表達這一主題。這種風格不僅符合中國古典繪畫的審美,還能更好地傳達成語的深層含義。每個人物雖然細節豐富,但整體上又顯得千篇一律,從而強調了成語所承載的社會和文化批評。

此外,畫面背景故意保持簡約,以突出人物的統一性和缺乏個性化。畫面一角的紅色印章是中國傳統繪畫中常見的元素,增添了一絲正式和傳統的氣息。

通過這幅插圖,希望能讓觀者對“千人一律”這一成語有更深入的理解和感悟。

-

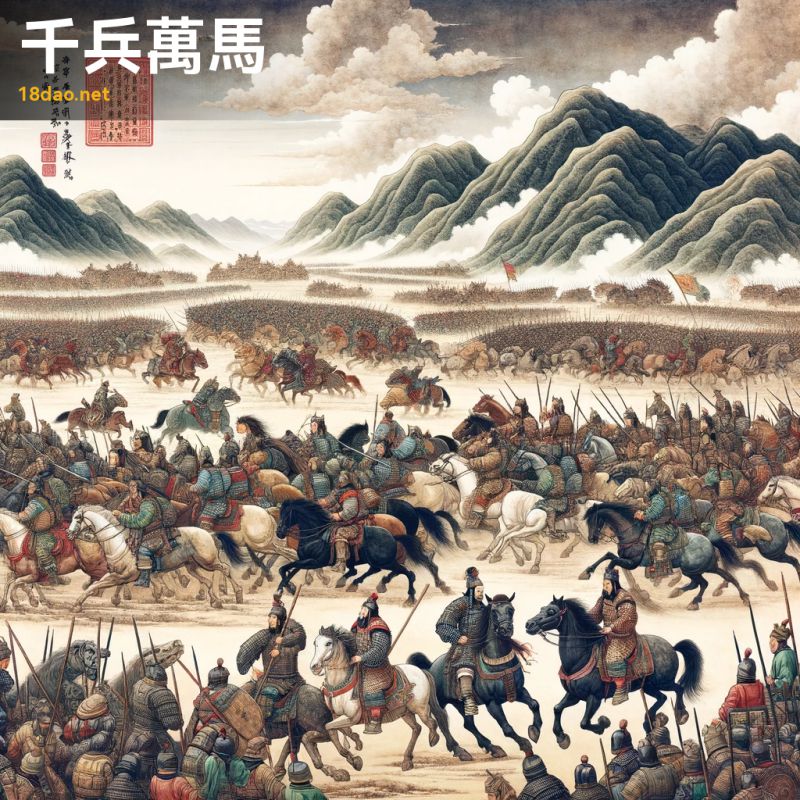

序號: 874

解读: 這幅插圖為成語“千兵萬馬”提供了形象生動的視覺表現。在中國傳統文化中,此成語用以形容軍隊龐大,士兵衆多。圖中展示了一個古代中國的戰場,士兵穿着傳統盔甲,正在戰鬥,而戰馬則在戰場上奔騰。遠處的山脈增加了畫面的深度感,使得整個戰場顯得浩大無比。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,采用了柔和的色彩和水墨畫的手法,展現出古樸而深邃的感覺,符合成語的古老背景和深刻寓意。圖畫的一角還謹慎地加上了紅色的印章,這是中國傳統藝術作品的重要标志,增添了作品的正式性和真實感。

整體而言,這幅插圖不僅準确地描繪了“千兵萬馬”的意象,還體現了中國古典文化的嚴肅性和深度。

-

序號: 875

解读: 這幅插圖展示了一系列在古代中國畫廊或書房中展出的相同畫卷。每幅畫卷上繪制的畫面完全相同,無論是山水、鳥兒還是花卉,都體現了“千幅一律”的概念,即衆多事物或現象呈現出高度的相似性或一緻性。

在這幅畫中,通過反複出現的同樣畫面來體現“千幅一律”的成語意境。這種重複展示相同畫作的手法,形象地傳達了成語中對單一模式、缺乏創新和多樣性的批判。

畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,利用細膩的筆觸和甯靜的古典氛圍,傳達了一種深沉而古樸的感覺。畫面的一個角落還巧妙地加入了一枚紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅畫,我們可以感受到傳統中國畫的韻味,同時也對“千幅一律”的成語有了更加直觀和深刻的理解。

-

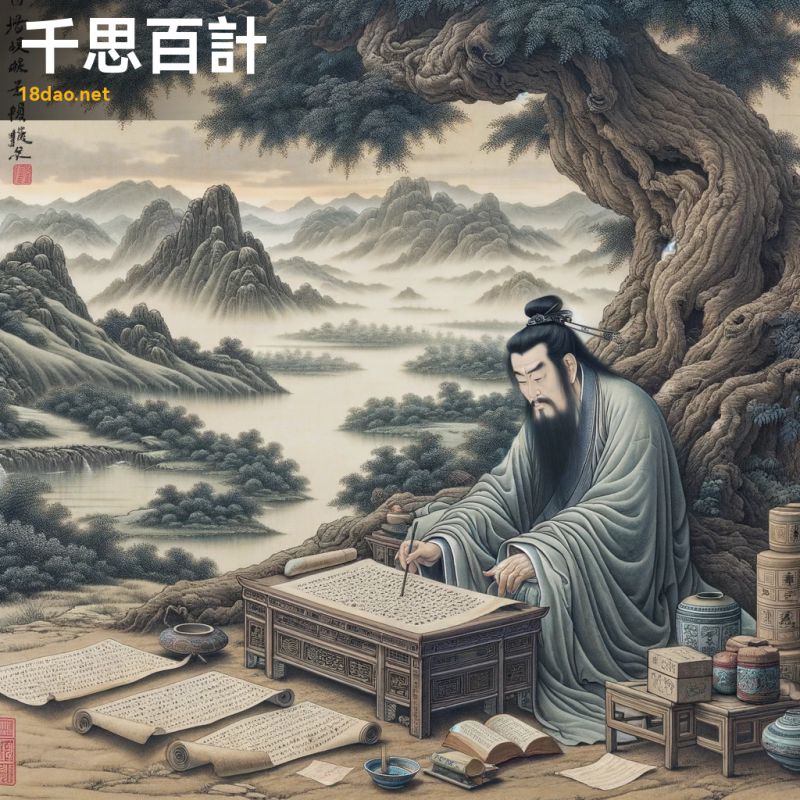

序號: 876

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在甯靜的山水環境中沉思的場景,非常符合“千思百計”的成語含義。在中國傳統文化中,學者經常被描繪為深思熟慮、勤于思考的形象,這與“千思百計”中表達的深思熟慮、多方考慮的含義相契合。

畫面中的學者身着傳統長袍,坐在一棵大樹下,周圍散落着各種古書卷軸。他的表情專注,眼神深邃,仿佛在思考重大的問題或是籌劃着複雜的計劃。這個場景恰如其分地體現了“千思百計”中“千”和“百”所代表的數量概念,即形容思考問題非常周密,方案衆多。

背景的山水畫風,借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術風格,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與成語的内涵和傳統文化的氛圍相得益彰。

整幅作品在視覺和内涵上都與“千思百計”這個成語緊密相連,展示了深入思考和周密計劃的意象。

-

序號: 877

解读: 這幅插圖展現了“千手一律”這一成語的寓意。圖中衆多手臂自雲層中伸出,每隻手持有不同的工具,如畫筆、錘子或樂器,代表了各種職業和技藝。這一景象象征着多樣性和衆多,與成語“千手一律”的含義相呼應。

“千手一律”字面上的意思是千隻手拿着同樣的尺子,比喻方法、手段千篇一律,沒有變化。在這幅畫中,盡管每隻手持有的工具不同,但它們共同構成了一個和諧而統一的場景,體現了多樣性中的一緻性,與成語中“一律”的概念相契合。

畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫風格,用細膩的筆觸和古典的美學表現了這一主題。畫面的一角還印有小小的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值,也符合中國傳統文化的審美習慣。

-

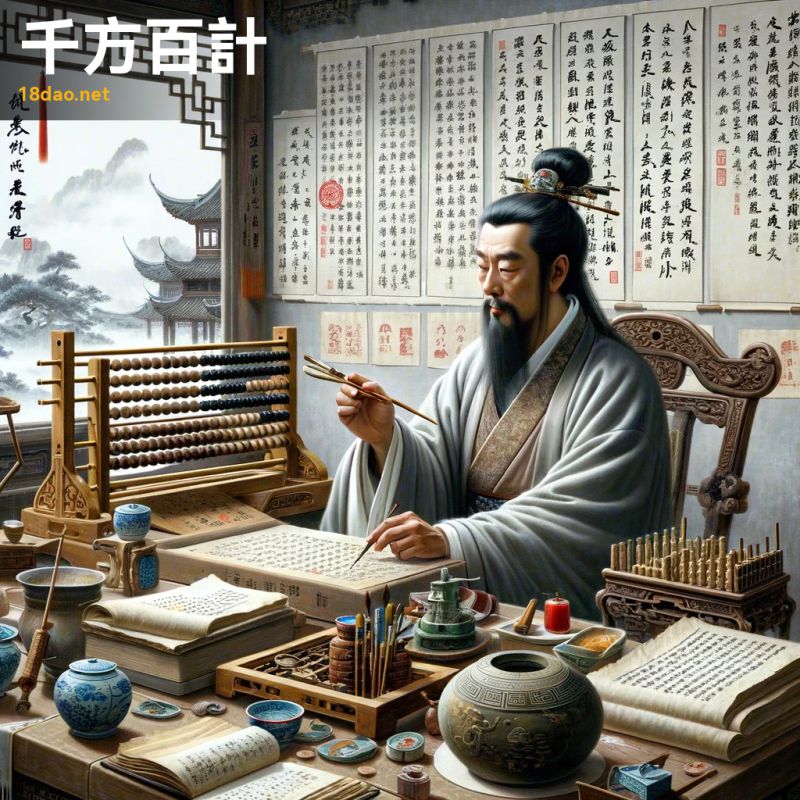

序號: 878

解读: 這幅插圖呈現了一位身穿古代服飾的學者,周圍擺放着各種古代中國的工具和儀器,如算盤、毛筆、硯台、卷軸和書籍。這位學者看起來陷入沉思,似乎在考慮多種策略。場景設置在一個甯靜的書房中,窗外可見一座恬靜的花園。

整個畫面充滿了智慧和沉思的氣氛。

此圖與成語“千方百計”的含義緊密相連。成語“千方百計”意味着用盡各種方法和策略來達到目的。畫中的學者代表着深思熟慮,而他周圍的不同工具和書籍象征着多種解決問題的方法和策略。這幅畫不僅描繪了一個人物和他的環境,而且通過這些元素傳達了“千方百計”探索和應用多種策略的概念。

整個作品風格上效仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,以展現出一種古典而深邃的美感。畫面中的紅色印章是作品的簽名,增添了一種正式和傳統的觸感。

通過這樣的藝術表現,插圖不僅直觀展現了成語的含義,還深刻體現了中國古典文化的精髓。

-

序號: 879

解读: 這幅插圖是對中國成語“千條萬端”的直觀表現。在這幅畫中,我們可以看到一個複雜的場景,其中包含了衆多的線條和路徑,形成了一個錯綜複雜的網絡。這些線條和路徑交織在一起,象征着成語中所表達的“千條萬端”的概念,即事物之間錯綜複雜、關聯緊密。

在畫面的設計上,我采用了傳統的中國畫風格,以模仿古代畫家或近代畫家的藝術風格。

整個場景的構圖精緻而複雜,旨在強調線條和路徑之間的交織性,從而傳達出一種深邃而古樸的感覺。

此外,畫面的一個角落還印有紅色的傳統中國印章,這是中國古典繪畫中常見的元素,用以增加作品的正式性和真實感。

總的來說,這幅插圖旨在通過視覺藝術的方式,生動地展現“千條萬端”這一成語的内涵,同時保留了傳統中國藝術的精髓。

-

序號: 880

解读: 這幅圖描繪了成語“千歲一時”的意境。在畫面中心,一隻看似智慧而又年邁的大龜被一群學者和村民所敬仰,這反映了成語中“千歲”(指長壽)的概念。周圍的人物表情中透露出對龜的敬畏之情,象征着人們對長壽和智慧的尊重。

背景中的傳統中國建築和繁茂的植被,營造了一種甯靜和諧的自然景觀,加強了這一主題。

畫風模仿古代畫家和近代畫家,展現了細膩的筆觸和沉穩的色調,使整幅畫呈現出一種古典而深邃的感覺。畫面一角的紅色印章,為作品增添了一抹傳統的韻味。

整體而言,這幅畫通過其古典的中國畫風格和寓意深遠的場景,成功地诠釋了“千歲一時”這一成語的精髓。

-

序號: 881

解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現了成語“千端萬緒”的寓意。圖中展示了錯綜複雜的線索,象征着生活中的種種紛繁複雜和錯綜交錯的關系。各種顔色的線條交織在一起,既表現了多樣性,又反映了事物間的緊密聯系。

此畫采用了傳統中國畫的筆法和色彩搭配,風格上模仿了古代畫家或近代畫家的藝術特色。畫面中,線條的紛亂與有序并存,既有混亂的一面,也有條理的一面,正如成語“千端萬緒”所描繪的場景。每條線都代表了一個故事,一個事件,或者一個思緒,它們相互交織,形成了一個複雜的整體。

圖畫的一角還有一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中的常見元素,代表了作品的真實性和文化價值。

整體而言,這幅作品不僅傳達了“千端萬緒”這個成語的深層含義,也展現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 882

解读: 這幅插圖展現了一個古典中國書房,書房裡的學者們各自勤奮地寫作。值得注意的是,這些學者的姿勢、服飾乃至書法風格都非常相似,營造出一種千篇一律、缺乏個性的氛圍。這種一緻性強調了“千篇一律”成語的含義,即衆多事物或者作品在形式和内容上過于相似,缺乏創新和多樣性。

整個畫面通過傳統的中國家具和卷軸來強調學術氛圍,而畫風則模仿了古代畫家或近代畫家的特點,使用柔和的色調和細膩的筆觸來表現。在畫面的一角,我們還可以看到一個小巧而醒目的紅色印章,作為畫作的簽名。

這幅作品通過其場景選擇和細節處理,有效地傳達了“千篇一律”這一成語的深層含義,同時也展現了傳統中國繪畫的魅力和風格。

-

序號: 883

解读: 這幅插圖展現了中國成語“千篇一體”的内涵。圖中描繪了許多身着傳統漢服的學者,每人手持卷軸或書籍,卻以一種團結和諧的方式站立在一起。他們的表情和姿态傳達出統一和協調的感覺,暗示着盡管他們各自忙于自己的活動,但他們是一個更大、更有凝聚力的集體的一部分。

這個成語“千篇一體”意指許多事物或文章在形式或内容上過于雷同,缺乏新意。在這幅畫中,通過展現衆多學者的統一姿态和行為,形象地表現了這一概念。他們雖各自閱讀不同的書籍,但彼此間的行為和氣質顯得異常一緻,仿佛是千篇文章的統一體現。

背景的簡約設計使觀衆的注意力集中在學者和他們手中的卷軸上,進一步強調了主題。作品的一角還有傳統的紅色印章,增添了作品的真實性和古典氣息。

整體上,這幅畫以其深沉的古典風格,完美诠釋了“千篇一體”的含義。

-

序號: 884

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國學者,他身着傳統的漢服,坐在一個典型的書房中,周圍堆滿了書籍和卷軸。學者手持毛筆,正凝神思考,仿佛在籌劃着什麼重要的事情。

整個場景充滿了沉思和策略的氛圍,反映了成語“千計百計”的含義。

“千計百計”這個成語的意思是形容用盡各種辦法和策略。圖中的學者代表了智慧和計謀,他被大量的書籍和卷軸包圍,象征着知識和策略的積累。畫面中的古典家具和文物增添了一種曆史和文化的深度,同時也表現了中國古代學者的學習和工作環境。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,強調了細緻的細節和甯靜、沉思的氛圍。這種風格非常适合表現中國古典文化的深邃和莊重。畫面角落的紅色印章是中國傳統繪畫中的一個重要元素,增添了一種正式和古典的感覺。

-

序號: 885

解读: 這幅圖描繪了“千紅萬紫”這一成語的意境。在中國傳統文化中,“千紅萬紫”用來形容花團錦簇、色彩斑斓的景象,常用以比喻事物豐富多彩、生機勃勃的狀态。圖中的花園充滿了各種紅色和紫色的花朵,如牡丹、菊花和梅花,它們在畫面中繁盛開放,展現了一種旺盛的生命力和多姿多彩的美麗。

這種畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的藝術風格,通過細膩的筆觸和深淺不一的色彩,體現了中國古典繪畫的精妙和深邃。花朵的細節處理展現了畫家對自然之美的深刻理解和高超的技藝。

圖畫的一角還有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的常見元素,代表了畫家的身份和作品的完成。這幅畫不僅展現了“千紅萬紫”的豐富多彩,也傳達了一種古樸而深邃的藝術感受,與成語的内涵和中國古典文化的莊重相得益彰。

-

序號: 886

解读: 這幅插圖旨在生動地展現成語“千纛萬端”的意象。在中國傳統文化中,“千纛萬端”形容情況或問題極為複雜,就如同千頭萬緒紛繁交錯一般。

本圖采用古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫技法,通過一系列糾纏的線索或繩索,巧妙地體現了這種複雜性。畫面中線索的糾結與交織,在視覺上形成了一種錯綜複雜的感覺,恰如成語所描述的場景。

畫面色調以沉穩的土色調為主,既體現了古典中國畫的風格,又增添了作品的深邃感。此外,畫中細膩的筆觸和輕微的自然元素,如樹木或石頭,為這幅複雜的圖景增添了一絲甯靜與傳統的氛圍。圖畫的一角還小心翼翼地蓋上了一枚紅色印章,這不僅是中國畫作的傳統标志,也是對藝術家身份和作品完整性的認證。

總的來說,這幅插圖通過其精心設計的複雜圖景和古典繪畫技巧,充分展現了“千纛萬端”這一成語的深刻含義和視覺沖擊力。

-

序號: 887

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“千聞不如一見”的含義。畫面中,一位身穿傳統服飾的古代學者站在山頂上,眺望着遼闊美麗的景色。他的臉上流露出驚奇與領悟的神情,象征着親眼見識帶來的頓悟和清晰認識。這種體驗遠超過了千言萬語的描述。

此圖風格仿古代畫家或近代畫家,細膩的筆觸和柔和的色彩展現了中國古典繪畫的魅力。畫面一角的紅色印章為作品增添了一抹傳統的韻味,更加凸顯了畫作的文化底蘊。

-

序號: 888

解读: 這幅插圖呈現了一位古代學者在書房中,被書籍和卷軸所環繞的場景。學者身着傳統漢服,全神貫注于書寫策略和計劃。

整個房間布置着古代中國的文物和家具,象征着智慧與知識。畫面氛圍甯靜而專注,捕捉了深思熟慮和戰略規劃的本質。

這幅畫與“千謀百計”這個成語的聯系在于,它描繪了深度思考和策略規劃的過程。成語“千謀百計”字面意思是指用盡各種方法和計策,形容人在面對困難或要達成某個目标時,會想盡一切辦法和策略。畫中的學者代表了這種不懈努力和智慧的運用,正如成語所傳達的意境。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,體現了一種古樸而深邃的感覺,符合中國古典文化的嚴肅性。畫面一角的紅色印章增添了藝術作品的傳統韻味,與整體畫風協調一緻。

-

序號: 889

解读: 這幅插圖為成語“千變萬化”提供了形象而深刻的視覺表現。在畫面中,我們看到一隻鳳凰正在變化之中,它的羽毛閃耀着五彩斑斓的光芒,這象征着不斷的變化和多樣性。鳳凰作為中國傳統文化中變化與重生的象征,恰如其分地體現了這一成語的含義。畫面的背景是不同風景的融合,這代表了世界不斷變化的本質。

整幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的繪畫技法,強調傳統中國畫的美學特征。使用的色彩豐富而深邃,線條流暢而有力,營造出一種古典而充滿生命力的氛圍。在畫面的某個角落,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,增添了一份莊重與古雅。

通過這樣的插圖,我們不僅能感受到“千變萬化”的豐富内涵,也能欣賞到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 890

解读: 這幅畫生動地展現了“千變萬态”的成語意境。畫中的景色變化多端,體現了萬物的多樣性和不斷的變化。樹木蛻變成鳥兒,山巒幻化為雲彩,河流悄然轉變為小徑,這些元素的流暢轉換恰到好處地诠釋了成語中的千變萬态。

畫風仿佛古代畫家和近代畫家的風格,細膩的筆觸和和諧的色彩展現了古典中國畫的精髓。畫面角落的紅色印章,更增添了作品的古典氣息和藝術價值。

整體而言,這幅畫不僅傳達了成語的深刻含義,也彰顯了中國傳統繪畫的魅力。

-

序號: 891

解读: 這幅插圖展現了成語“千變萬狀”的豐富内涵。在中國文化中,“千變萬狀”形容事物變化多端,狀态萬千,常用來形容自然景觀的多樣性或人的多面性。

此畫通過經典中國畫風格,巧妙地描繪了四季變換和一日之中的不同時段,從而生動地體現了這個成語的意境。畫面的一側展現了春天,花朵盛開,朝陽初升,象征着生機和開始。随着畫面的延伸,夏天以郁郁蔥蔥的樹木和正午的烈日呈現,代表了成長和高潮。進一步過渡到秋天,落葉和夕陽映襯,象征着成熟和收獲。最後,畫面轉向冬天,雪覆蓋的山巒和甯靜的夜空中的滿月,代表了沉靜和結束。這種由春至冬、由晨至夜的轉變,完美地體現了“千變萬狀”的概念。

畫風參考了古代畫家和近代畫家的風格,傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的特點。畫面角落的紅色印章是對中國傳統藝術的緻敬,增添了作品的文化氛圍和藝術價值。

通過這幅畫,我們不僅可以欣賞到成語“千變萬狀”的視覺表達,還可以感受到中國傳統文化的深厚底蘊和藝術魅力。

-

序號: 892

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“千軍萬馬”的意境。在畫面中,我們看到無數士兵和戰馬在戰場上奮勇沖鋒,場景宏大而充滿動感。這些士兵身着古代中國戰甲,戰馬則展示出強健有力的形态,充分表達了勢不可擋的力量和氣勢。

整幅畫作采用了類似于古代畫家或近代畫家的風格,注重細節的刻畫和深沉的色彩,使整個場景生動而具有深度。畫面一角的紅色印章是中國傳統畫作的常見元素,增添了一抹文化的莊重感。

這幅畫作中的“千軍萬馬”不僅字面上展現了成千上萬的士兵和戰馬,也象征着浩大的勢力和強大的氣勢。在中國文化中,這個成語常用來形容力量龐大,無法阻擋的場面或勢力,正如這幅畫所展現的那樣。

通過這樣的藝術表現,我們能夠感受到這個成語所蘊含的深遠意義和曆史文化的厚重。

-

序號: 893

解读: 此圖描繪了成語“千載一時”的精髓。在這幅畫中,我們看到一個古代學者在宏偉的朝廷中向皇帝展示他的思想。這個場景象征着罕見且重要的機遇。畫中的朝廷裝飾有傳統的中國建築和家具,人物着裝曆史性服飾,學者看起來謙遜卻自信,皇帝則表現出濃厚的興趣。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的畫風,用筆觸捕捉了這一時刻的莊重和深度。畫面中還包含了一個小小的紅色印章,增添了傳統的藝術氛圍。

“千載一時”直譯為“千年難遇的一次機會”,意味着極為難得的時機或機遇。本幅畫正是通過展現學者在難得的機會下展示才智的場景,來體現這一成語的深刻含義。

通過古代朝廷的背景和人物的互動,畫面生動地傳達了這種難得機會的珍貴和重要性。

-

序號: 894

解读: 這幅圖描繪了“千載一會”這一成語的場景。成語“千載一會”字面意思是千年才有一次的會面,用來形容非常難得的相遇或機會。在這幅畫中,我們看到兩位學者在古代中國的山水景觀中相遇,他們身穿傳統長袍,正沉浸在深入的對話之中。這個場景象征着重要且罕見的會面,反映了成語所表達的意義——一次極為難得的機遇。

畫面中的山水布局和建築風格都體現了古典中國畫的元素,與成語的曆史和文化背景相契合。

此外,作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,傳遞出一種古樸而深邃的感覺,與成語的莊重和古老含義相符。畫面一角的紅色印章增添了藝術作品的傳統感,也是中國古典藝術中常見的标志。

整體上,這幅畫不僅展現了“千載一會”的字面意義,也通過古典風格和象征性的細節傳達了這個成語深厚的文化底蘊。

-

序號: 895

解读: 這幅插圖展現了中國古代山水畫的風格,旨在呈現“千載一逢”這一成語的深刻含義。圖中山巒雄偉,雲霧缭繞,象征着千年的流轉。前景中,兩位身着傳統漢服的學者在盛開的梅樹下相遇,這一場景寓意着一生中難得的相聚時刻。

此畫風格效仿了中國畫大師古代畫家和近代畫家的作品,注重細膩的筆觸和柔和的色彩。此外,畫角落中的小型紅色印章增添了作品的古典韻味和真實感。

整幅作品透過傳統中國畫的元素和象征,完美诠釋了“千載一逢”這一成語,表達了曆經長時間才有機會遇見的珍貴和意義。

-

序號: 896

解读: 這幅插圖展現了成語“千載一遇”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到了一幅古典中國風格的畫面,描繪了一個罕見且吉祥的天文現象——一顆彗星在晴朗的夜空中接近地球。這一場景營造了一種難得一見、極為重要的氛圍,正如成語“千載一遇”所表達的,意指千年難遇的機會或事件。

畫面中,我們看到了傳統的中國山水元素,包括山脈、河流和古老的建築,這些都是中國古典畫作的常見主題。

整幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,注重細膩的細節處理和深沉、甯靜的氛圍。

此外,畫面的某個角落還有一個小巧的紅色印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,象征着畫家的身份和作品的獨特性。

整體而言,這幅插圖不僅忠實地表達了“千載一遇”的意境,還融入了中國古典畫的元素,展現了一種古樸而深邃的美感。

-

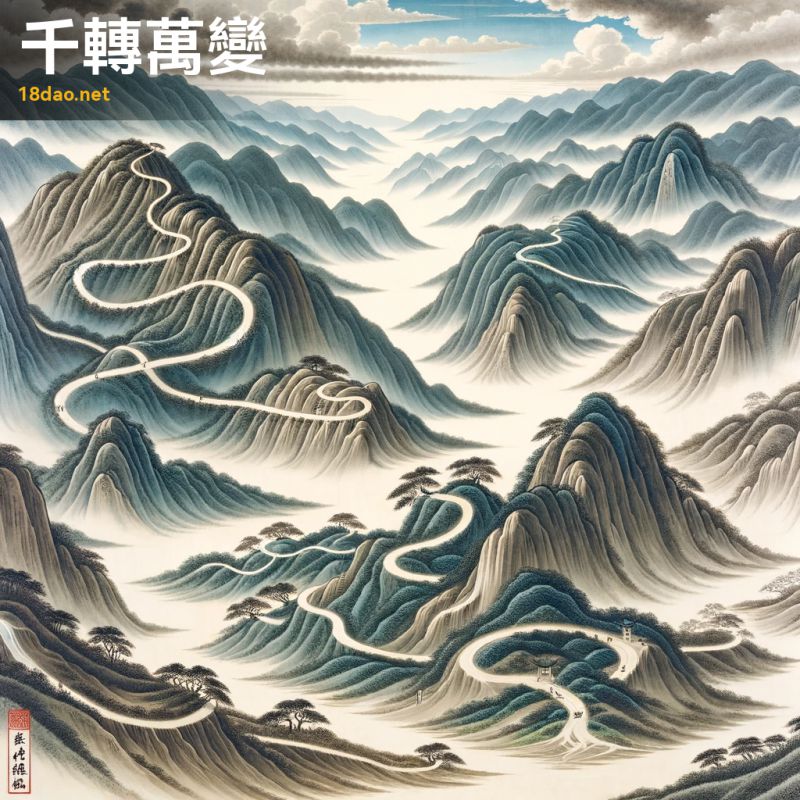

序號: 897

解读: 這幅插圖展現了成語“千轉萬變”的内涵。畫中描繪了一幅山川林濤的風景,其中曲折蜿蜒的小路穿梭于山林之間,寓意着無窮無盡的變化和轉變。這種景象生動地體現了“千轉萬變”這一成語的意境,即事物變化多端,形态各異。

畫風上,我們效仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了細膩而富有表現力的筆觸和柔和的色彩,營造出一種既甯靜又充滿動感的場景,恰如其分地傳達了這一成語的含義。在畫作的某個角落,我們還特意加上了一枚紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅畫,我們可以感受到自然界和人生的多變性,以及在變化中尋找和諧與平衡的智慧。這不僅是對“千轉萬變”這一成語的直觀演繹,也是對古典中國畫深厚文化底蘊的一次緻敬。

-

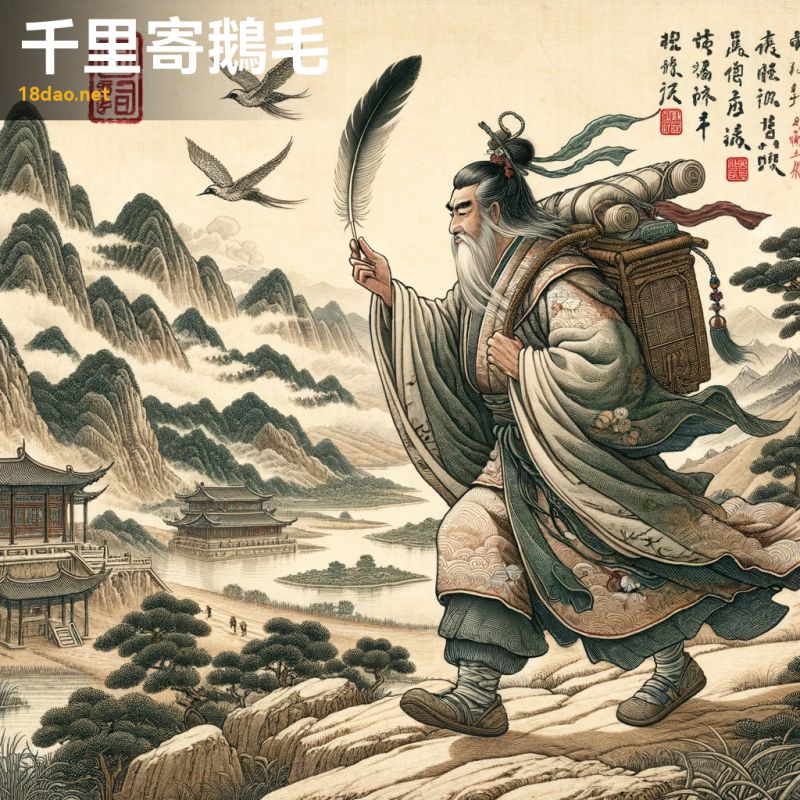

序號: 898

解读: 這幅插圖描繪了中國古典成語“千裡寄鵝毛”的場景。圖中展示了一位身穿傳統中國服飾的旅人,他手持着一根細膩的羽毛,面露堅毅之色,正行走在風景如畫的山水之間。背景中有連綿的山巒、蜿蜒的河流和古典的中國建築,營造出一種甯靜而深遠的意境。

成語“千裡寄鵝毛”寓意着雖然禮物輕微,但深含深厚的情誼。在這幅畫中,旅人手持的羽毛雖輕,但他橫跨千裡的旅程象征了對友誼的重視和對親情的珍視。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,細膩的筆觸和微妙的色彩變化,完美地呈現了這一深情的主題。

圖像的一個角落還有一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一絲正統與莊重感。

整個插圖不僅展現了成語的深層含義,也傳達出一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的風格。

-

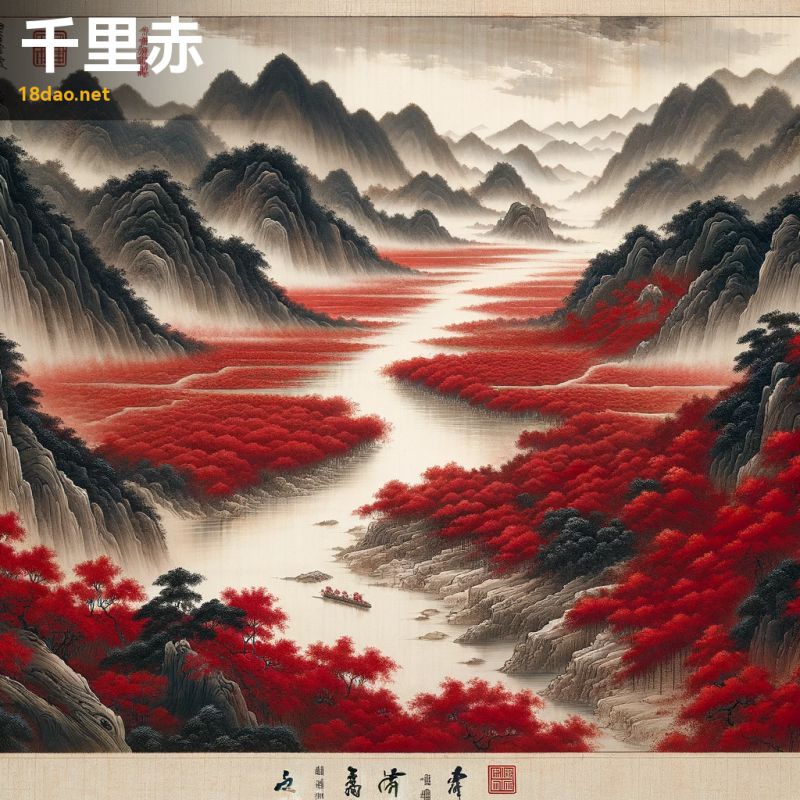

序號: 899

解读: 這幅插圖展現了“千裡赤”的成語意境。在中國傳統文化中,“千裡赤”源自《史記·項羽本紀》,原文為“千裡赤甲”,意指大規模的軍隊或壯觀的軍事景象。在本插圖中,通過使用紅色的秋葉來覆蓋整個山川景觀,巧妙地傳達了“千裡赤”的概念。紅葉的廣泛分布象征着軍隊的龐大和強大,同時也賦予畫面一種動感和深遠的視覺沖擊。

此外,畫風仿照古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,用流暢而富有表現力的筆觸描繪出層次分明的山水。這種風格既展現了古典藝術的精湛技藝,又賦予作品一種時代感和曆史厚重感。圖畫的一角還印有紅色的印章,這是中國畫作的傳統标志,增添了作品的正式性和真實性。

通過這幅畫,我們不僅能夠感受到成語“千裡赤”所蘊含的雄壯氣勢,還能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

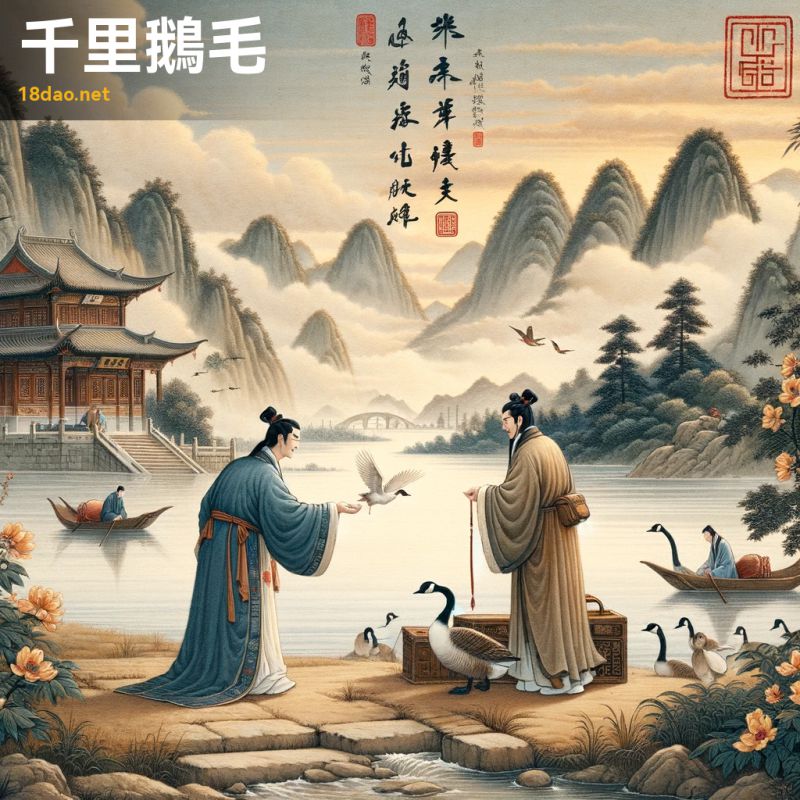

序號: 900

解读: 此圖描繪了成語“千裡鵝毛”(意為“千裡送鵝毛,禮輕情意重”)。在圖中,一位旅行者經過漫長的旅途,向朋友呈現一根鵝毛,象征着即使是微不足道的禮物,也蘊含着深厚的情誼。背景是甯靜的山水與古代建築,反映出中國古典文化的韻味。兩位人物身着傳統漢服,突顯出贈予和接受這份小禮物的尊重與價值。

整幅畫作風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,充分捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面中還加入了一個小紅印章,增添了作品的真實性和傳統感。這幅作品不僅展示了成語的字面意思,還深刻傳達了中國文化中對友情與情感表達的重視。

解读: 這幅圖描繪了一個老學者用木杠試圖移動一塊大石頭的場景,充分體現了“力與願違”的成語内涵。在這個成語中,“力”指的是力量,“願”指的是願望或意圖,“違”則是違背或不相符合。

解读: 這幅圖描繪了一個老學者用木杠試圖移動一塊大石頭的場景,充分體現了“力與願違”的成語内涵。在這個成語中,“力”指的是力量,“願”指的是願望或意圖,“違”則是違背或不相符合。 解读: 這幅插圖是基于成語“力透紙背”的靈感創作的。在畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統長袍,正專注地用毛筆書寫着書法。他的筆法強勁有力,仿佛筆墨都要透過紙張,使人感覺字迹似乎從紙的背面也能看見。這種表現手法恰如其分地體現了“力透紙背”這一成語的寓意,即用筆極其有力,以至于筆迹仿佛要透過紙張一樣。

解读: 這幅插圖是基于成語“力透紙背”的靈感創作的。在畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統長袍,正專注地用毛筆書寫着書法。他的筆法強勁有力,仿佛筆墨都要透過紙張,使人感覺字迹似乎從紙的背面也能看見。這種表現手法恰如其分地體現了“力透紙背”這一成語的寓意,即用筆極其有力,以至于筆迹仿佛要透過紙張一樣。 解读: 這幅圖描繪了一位中國古代學者在靜谧書房中專心緻志地書寫。

解读: 這幅圖描繪了一位中國古代學者在靜谧書房中專心緻志地書寫。 解读: 這幅插圖展現了一位身穿古代服飾的學者,他正站在一幅大型且複雜的壁畫前,這幅壁畫即将完成。壁畫描繪了一場曆史戰役場景,其中包含戰士和戰馬,展現了這位學者的藝術技巧和奉獻精神。學者凝視着他幾乎完成的作品,臉上既有成就感又帶有一絲疲憊。背景是一個充滿書籍、墨硯和毛筆的古代中國書房。

解读: 這幅插圖展現了一位身穿古代服飾的學者,他正站在一幅大型且複雜的壁畫前,這幅壁畫即将完成。壁畫描繪了一場曆史戰役場景,其中包含戰士和戰馬,展現了這位學者的藝術技巧和奉獻精神。學者凝視着他幾乎完成的作品,臉上既有成就感又帶有一絲疲憊。背景是一個充滿書籍、墨硯和毛筆的古代中國書房。 解读: 這幅圖描繪了成語“功墮垂成”的場景。成語“功墮垂成”源于《三國志·蜀書·諸葛亮傳》,字面意思是指功勞就要完成的時候卻失敗了,比喻事情即将成功卻在最後關頭失誤或失敗。在這幅畫中,我們看到一位古代學者坐在典雅的書房裡,周圍堆滿了書籍和卷軸。他的臉上流露出失望之情,手中一份重要的文稿正從手中滑落,象征着他在最後關鍵時刻的失敗。畫面中的書房裝飾精緻,體現了傳統中國風格,有着中國家具和一扇能望見甯靜花園的窗戶。

解读: 這幅圖描繪了成語“功墮垂成”的場景。成語“功墮垂成”源于《三國志·蜀書·諸葛亮傳》,字面意思是指功勞就要完成的時候卻失敗了,比喻事情即将成功卻在最後關頭失誤或失敗。在這幅畫中,我們看到一位古代學者坐在典雅的書房裡,周圍堆滿了書籍和卷軸。他的臉上流露出失望之情,手中一份重要的文稿正從手中滑落,象征着他在最後關鍵時刻的失敗。畫面中的書房裝飾精緻,體現了傳統中國風格,有着中國家具和一扇能望見甯靜花園的窗戶。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“功廢垂成”的内涵。圖中,我們看到一位穿着傳統中國服飾的學者,面露失望之色,站在一座幾乎建成卻正在倒塌的塔旁。這座塔象征着接近完成卻最終失敗的努力,深刻體現了成語的意涵——在成功即将到手時功虧一篑。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“功廢垂成”的内涵。圖中,我們看到一位穿着傳統中國服飾的學者,面露失望之色,站在一座幾乎建成卻正在倒塌的塔旁。這座塔象征着接近完成卻最終失敗的努力,深刻體現了成語的意涵——在成功即将到手時功虧一篑。 解读: 這幅圖描繪了“功敗垂成”這一成語的場景。在這幅傳統中國畫中,我們看到一個古代戰場上,一位将軍站在幾乎即将勝利的廢墟中,表情流露出深深的悲傷和遺憾。他的眼神中透露出對未能最終完成的努力的哀思。“功敗垂成”意味着事情在即将成功的時候失敗。這位将軍的形象和他身邊未竟的戰場完美地诠釋了這一點。他的姿态和表情反映出了努力失敗的沉重打擊,強調了成語中“功敗”的含義。

解读: 這幅圖描繪了“功敗垂成”這一成語的場景。在這幅傳統中國畫中,我們看到一個古代戰場上,一位将軍站在幾乎即将勝利的廢墟中,表情流露出深深的悲傷和遺憾。他的眼神中透露出對未能最終完成的努力的哀思。“功敗垂成”意味着事情在即将成功的時候失敗。這位将軍的形象和他身邊未竟的戰場完美地诠釋了這一點。他的姿态和表情反映出了努力失敗的沉重打擊,強調了成語中“功敗”的含義。 解读: 成語“功虧一簣”源自《史記·廉頗蔺相如列傳》,比喻事情做到最後關頭卻不能完成。這個成語的意思是比喻事情做到最後關頭,卻不能完成。在這幅插圖中,我們看到一群勞力在山上努力挖掘,終于發現了一個巨大的寶貝。他們起初對這個發現感到無比激動,但随後意識到這是一個超出他們能力範圍的任務,于是不得不放棄。畫面通過展現一個巨大的寶貝和周圍未完成的挖掘工作,傳達了一種功虧一篑的遺憾和無奈。此圖采用了古典中國畫的風格,融入了山水景觀和勞動者形象,體現了一種古樸而深邃的美感。紅色印章的加入,不僅強化了作品的傳統文化氛圍,也為整幅畫增添了一抹莊重的色彩。

解读: 成語“功虧一簣”源自《史記·廉頗蔺相如列傳》,比喻事情做到最後關頭卻不能完成。這個成語的意思是比喻事情做到最後關頭,卻不能完成。在這幅插圖中,我們看到一群勞力在山上努力挖掘,終于發現了一個巨大的寶貝。他們起初對這個發現感到無比激動,但随後意識到這是一個超出他們能力範圍的任務,于是不得不放棄。畫面通過展現一個巨大的寶貝和周圍未完成的挖掘工作,傳達了一種功虧一篑的遺憾和無奈。此圖采用了古典中國畫的風格,融入了山水景觀和勞動者形象,體現了一種古樸而深邃的美感。紅色印章的加入,不僅強化了作品的傳統文化氛圍,也為整幅畫增添了一抹莊重的色彩。 解读: 這幅圖描繪了中國古代成語“加體黃袍”的場景。在這個成語中,“加體”意味着直接加在身上,“黃袍”代表皇帝的象征。

解读: 這幅圖描繪了中國古代成語“加體黃袍”的場景。在這個成語中,“加體”意味着直接加在身上,“黃袍”代表皇帝的象征。 解读: 這幅插圖是根據成語“助纣為虐”創作的。在這幅畫中,我們可以看到商朝的暴君纣王坐在華麗的寶座上,其周圍是他的謀士和大臣。其中一些人顯得猶豫或恐懼,而另一些則大膽地鼓勵他的暴政行為。

解读: 這幅插圖是根據成語“助纣為虐”創作的。在這幅畫中,我們可以看到商朝的暴君纣王坐在華麗的寶座上,其周圍是他的謀士和大臣。其中一些人顯得猶豫或恐懼,而另一些則大膽地鼓勵他的暴政行為。 解读: 這幅插圖為您展示了成語“勁節高風”的意境。畫面中,高聳的竹子在微風中輕輕搖曳,天空清朗,竹林顯得格外挺拔而有力。竹子在中國文化中象征着堅韌不拔和高潔的品格,正如此成語所寓意的——擁有堅定不移的節操和高尚的風範。

解读: 這幅插圖為您展示了成語“勁節高風”的意境。畫面中,高聳的竹子在微風中輕輕搖曳,天空清朗,竹林顯得格外挺拔而有力。竹子在中國文化中象征着堅韌不拔和高潔的品格,正如此成語所寓意的——擁有堅定不移的節操和高尚的風範。 解读: 這幅畫描繪了成語“勁草疾風”的意象。在這個場景中,我們看到一些堅韌的草在猛烈的風中站立着,輕微地彎曲。畫面細節展現了草的強韌和柔韌,頑強地對抗着洶湧的氣流。背景是風起雲湧的天空,暗示了環境的嚴酷。

解读: 這幅畫描繪了成語“勁草疾風”的意象。在這個場景中,我們看到一些堅韌的草在猛烈的風中站立着,輕微地彎曲。畫面細節展現了草的強韌和柔韌,頑強地對抗着洶湧的氣流。背景是風起雲湧的天空,暗示了環境的嚴酷。 解读: 這幅插圖展現了成語“勇退急流”的意境。圖中,一位古代學者乘坐在小舟上,面對前方湍急的河流,正決定勇敢地撤退。這個場景設置在山區景觀中,周圍有松樹和岩石懸崖,體現了中國古典藝術的精髓。

解读: 這幅插圖展現了成語“勇退急流”的意境。圖中,一位古代學者乘坐在小舟上,面對前方湍急的河流,正決定勇敢地撤退。這個場景設置在山區景觀中,周圍有松樹和岩石懸崖,體現了中國古典藝術的精髓。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“勒馬懸崖”。成語“勒馬懸崖”字面意思是在懸崖邊上勒住馬,比喻在危險的關頭及時清醒,避免災難發生。在這幅畫中,一匹馬正被騎手在懸崖邊緊急勒住。這匹馬顯得強健而有精神,正企圖沖向懸崖,而騎手則竭力拉住缰繩,阻止它前進。畫面中的懸崖陡峭、崎岖,增加了整個場景的緊張感和危險性。這種場景的描繪非常符合成語的内涵,突出了及時制止危險行為的重要性。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“勒馬懸崖”。成語“勒馬懸崖”字面意思是在懸崖邊上勒住馬,比喻在危險的關頭及時清醒,避免災難發生。在這幅畫中,一匹馬正被騎手在懸崖邊緊急勒住。這匹馬顯得強健而有精神,正企圖沖向懸崖,而騎手則竭力拉住缰繩,阻止它前進。畫面中的懸崖陡峭、崎岖,增加了整個場景的緊張感和危險性。這種場景的描繪非常符合成語的内涵,突出了及時制止危險行為的重要性。 解读: 這幅插圖是基于中國成語“動地驚天”的。這個成語字面上的意思是“動搖大地,震驚天界”,通常用來形容某個行為或事件的影響力巨大,震撼人心。在這幅畫中,我們看到了一個充滿神話色彩的中國山水畫面。畫中的山峰高聳入雲,營造出一種令人敬畏的氛圍。穿梭在雲霧之間的是一條咆哮的龍,象征着力量和威嚴。龍在中國文化中常常被視為強大和神聖的象征,這裡它代表着成語中的“動地”——其行動之強大足以動搖大地。同時,天空中雷電交加,如同震驚天宮之景象,直觀地呈現了“驚天”之意。

解读: 這幅插圖是基于中國成語“動地驚天”的。這個成語字面上的意思是“動搖大地,震驚天界”,通常用來形容某個行為或事件的影響力巨大,震撼人心。在這幅畫中,我們看到了一個充滿神話色彩的中國山水畫面。畫中的山峰高聳入雲,營造出一種令人敬畏的氛圍。穿梭在雲霧之間的是一條咆哮的龍,象征着力量和威嚴。龍在中國文化中常常被視為強大和神聖的象征,這裡它代表着成語中的“動地”——其行動之強大足以動搖大地。同時,天空中雷電交加,如同震驚天宮之景象,直觀地呈現了“驚天”之意。 解读: 這幅圖描繪的是成語“動常得咎”(Dòng cháng dé jiù)的寓意。成語“動常得咎”出自《左傳·宣公十五年》,原意是指行動多了容易招緻非議或禍患。這裡通過畫面展現了一位着古裝的中國人在輕輕地掃地,暗示着低調、穩重的行為。然而,當他在一塊大石前停下時,意外地驚動了一隻從石頭中出來的小兔子,這象征着即便是小心翼翼的行動,也可能不經意間引發意外或麻煩。

解读: 這幅圖描繪的是成語“動常得咎”(Dòng cháng dé jiù)的寓意。成語“動常得咎”出自《左傳·宣公十五年》,原意是指行動多了容易招緻非議或禍患。這裡通過畫面展現了一位着古裝的中國人在輕輕地掃地,暗示着低調、穩重的行為。然而,當他在一塊大石前停下時,意外地驚動了一隻從石頭中出來的小兔子,這象征着即便是小心翼翼的行動,也可能不經意間引發意外或麻煩。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“動心駭目”的形象。在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的小人物站在懸崖上,他對眼前的景象感到驚歎和震撼。這一場景通過高聳的山脈、旋轉的雲彩和洶湧的河流構成了一幅戲劇性的風景。在這個場景的中心,一隻巨大、莊嚴的鳳凰在山脈上空翺翔,成為了畫面的焦點。鳳凰作為力量和奇迹的象征,體現了這個成語“動心駭目”的本質,意指某些事物或景象令人心動且震驚。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“動心駭目”的形象。在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的小人物站在懸崖上,他對眼前的景象感到驚歎和震撼。這一場景通過高聳的山脈、旋轉的雲彩和洶湧的河流構成了一幅戲劇性的風景。在這個場景的中心,一隻巨大、莊嚴的鳳凰在山脈上空翺翔,成為了畫面的焦點。鳳凰作為力量和奇迹的象征,體現了這個成語“動心駭目”的本質,意指某些事物或景象令人心動且震驚。 解读: 這幅插圖是對成語“動心驚魂”(動心驚魂)的藝術呈現。在這幅作品中,我們看到一位身處古代中國甯靜景緻中的人物,突然被某個不可見之物驚吓,臉上流露出震驚和驚異的神情。這種表現手法恰到好處地體現了成語“動心驚魂”的含義,即心靈受到劇烈動搖,靈魂感到驚駭。畫面的背景是一片充滿生機的古典中國風景,包括山巒、樹木和河流,營造出一種甯靜而又戲劇性的氛圍。

解读: 這幅插圖是對成語“動心驚魂”(動心驚魂)的藝術呈現。在這幅作品中,我們看到一位身處古代中國甯靜景緻中的人物,突然被某個不可見之物驚吓,臉上流露出震驚和驚異的神情。這種表現手法恰到好處地體現了成語“動心驚魂”的含義,即心靈受到劇烈動搖,靈魂感到驚駭。畫面的背景是一片充滿生機的古典中國風景,包括山巒、樹木和河流,營造出一種甯靜而又戲劇性的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了“動辄得咎”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個神情緊張的官員站在一位帝王面前。帝王坐在寶座上,面露嚴厲之色,而官員則顯得小心翼翼,仿佛害怕犯下任何錯誤。這種場景體現了成語“動辄得咎”的核心概念,即在嚴苛或不容犯錯的環境中,人們常常因為微小的行為或言論就會受到批評或指責。

解读: 這幅插圖展現了“動辄得咎”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個神情緊張的官員站在一位帝王面前。帝王坐在寶座上,面露嚴厲之色,而官員則顯得小心翼翼,仿佛害怕犯下任何錯誤。這種場景體現了成語“動辄得咎”的核心概念,即在嚴苛或不容犯錯的環境中,人們常常因為微小的行為或言論就會受到批評或指責。 解读: 這幅插圖基于中國成語“動辄見咎”。在這幅作品中,我們看到一位古代中國學者,他坐在書房的書桌旁,周圍擺放着卷軸和書籍。學者的目光懷疑地投向窗邊停留的一隻小鳥。這個場景象征了成語“動辄見咎”的含義,即對微不足道的行為過于敏感,容易發現或指出錯誤。

解读: 這幅插圖基于中國成語“動辄見咎”。在這幅作品中,我們看到一位古代中國學者,他坐在書房的書桌旁,周圍擺放着卷軸和書籍。學者的目光懷疑地投向窗邊停留的一隻小鳥。這個場景象征了成語“動辄見咎”的含義,即對微不足道的行為過于敏感,容易發現或指出錯誤。 解读: 這幅插圖旨在展現“動魄驚心”的成語。在中國傳統文化中,這個成語用來形容事情震撼人心,令人非常感動或者驚訝的程度。圖中展示了一位學者站在懸崖上,面對着壯觀的山脈和洶湧的江河,他的衣袍在風中飄揚,眼神充滿了敬畏。這樣的場景傳達了一種強烈的情感沖擊,正如“動魄驚心”所描述的那般。

解读: 這幅插圖旨在展現“動魄驚心”的成語。在中國傳統文化中,這個成語用來形容事情震撼人心,令人非常感動或者驚訝的程度。圖中展示了一位學者站在懸崖上,面對着壯觀的山脈和洶湧的江河,他的衣袍在風中飄揚,眼神充滿了敬畏。這樣的場景傳達了一種強烈的情感沖擊,正如“動魄驚心”所描述的那般。 解读: 這幅插圖描繪了成語“勞燕分飛”的場景。在畫面中,我們看到兩隻燕子分别向左右方向飛翔,象征着分别和離散。這一成語源于古代,通常用來比喻夫妻或情侶分離。畫中燕子的姿态和飛行方向恰如其分地體現了這一含義。背景是一幅甯靜的山水畫,遠處的山脈、流淌的河流和幾縷雲彩營造出一種深遠和甯靜的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了成語“勞燕分飛”的場景。在畫面中,我們看到兩隻燕子分别向左右方向飛翔,象征着分别和離散。這一成語源于古代,通常用來比喻夫妻或情侶分離。畫中燕子的姿态和飛行方向恰如其分地體現了這一含義。背景是一幅甯靜的山水畫,遠處的山脈、流淌的河流和幾縷雲彩營造出一種深遠和甯靜的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了“勞燕西東”這一成語的寓意。在畫面中,我們看到一群燕子正在從西向東辛勤地飛翔,背景是甯靜的山水景觀。這些燕子代表着堅持不懈和不知疲倦的努力,它們在畫面中顯得生動而充滿活力。

解读: 這幅插圖展現了“勞燕西東”這一成語的寓意。在畫面中,我們看到一群燕子正在從西向東辛勤地飛翔,背景是甯靜的山水景觀。這些燕子代表着堅持不懈和不知疲倦的努力,它們在畫面中顯得生動而充滿活力。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“勢不并立”的深刻含義。在畫面中,兩座巍峨的山峰分别占據畫面的兩側,山峰險峻、直插雲霄,山腳下則是蔥郁的綠色植被。這兩座山峰象征着兩股強大且相互對立的力量。它們之間,狹窄的山谷仿佛在暗示這兩股力量難以在狹小的空間内共存,彼此之間的競争和對立形成了鮮明的對比。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“勢不并立”的深刻含義。在畫面中,兩座巍峨的山峰分别占據畫面的兩側,山峰險峻、直插雲霄,山腳下則是蔥郁的綠色植被。這兩座山峰象征着兩股強大且相互對立的力量。它們之間,狹窄的山谷仿佛在暗示這兩股力量難以在狹小的空間内共存,彼此之間的競争和對立形成了鮮明的對比。 解读: 這幅以傳統中國水墨畫風格創作的插圖靈感來源于成語“勢不兩存”。畫面中展示了兩種強大的自然力量——洶湧的河流與巨大的磐石,它們各自體現了巨大的力量,預示着不可避免的沖突。畫面上,動蕩不安的河水代表了一種力量,而堅固不移、令人印象深刻的巨石則代表了另一種力量。

解读: 這幅以傳統中國水墨畫風格創作的插圖靈感來源于成語“勢不兩存”。畫面中展示了兩種強大的自然力量——洶湧的河流與巨大的磐石,它們各自體現了巨大的力量,預示着不可避免的沖突。畫面上,動蕩不安的河水代表了一種力量,而堅固不移、令人印象深刻的巨石則代表了另一種力量。 解读: 這幅畫展現了“勢不兩立”這一成語的深刻含義。在畫面中,兩隻雄壯的老虎分别站立在對立的懸崖上,彼此凝視着對方,氣氛緊張,充滿對抗和競争的意味。這一景象生動地描繪了成語中所傳達的“兩方勢力無法共存,必有一方被排擠或消滅”的概念。在這幅畫中,老虎被用來象征力量和決心,它們強勁的身姿和挑釁的眼神表達了直面對抗的态度。畫面背景是連綿起伏的山脈和茂密的竹林,為這場對峙增添了一種自然而又緊張的氛圍。

解读: 這幅畫展現了“勢不兩立”這一成語的深刻含義。在畫面中,兩隻雄壯的老虎分别站立在對立的懸崖上,彼此凝視着對方,氣氛緊張,充滿對抗和競争的意味。這一景象生動地描繪了成語中所傳達的“兩方勢力無法共存,必有一方被排擠或消滅”的概念。在這幅畫中,老虎被用來象征力量和決心,它們強勁的身姿和挑釁的眼神表達了直面對抗的态度。畫面背景是連綿起伏的山脈和茂密的竹林,為這場對峙增添了一種自然而又緊張的氛圍。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“勢不可抑”。此成語出自《後漢書·王霸傳》,字面意思是勢頭強大到無法抑制。在這幅畫中,我們看到一條洶湧的大河穿越崎岖的山脈,象征着不可阻擋的力量和動勢。大河在山間蜿蜒流淌,無論遇到什麼障礙都能夠沖破,展現了自然界中的強大力量和頑強的生命力。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“勢不可抑”。此成語出自《後漢書·王霸傳》,字面意思是勢頭強大到無法抑制。在這幅畫中,我們看到一條洶湧的大河穿越崎岖的山脈,象征着不可阻擋的力量和動勢。大河在山間蜿蜒流淌,無論遇到什麼障礙都能夠沖破,展現了自然界中的強大力量和頑強的生命力。 解读: 這幅插圖描繪了成語“勢不可當”的意象。圖中展現了一條洶湧澎湃的大河,水勢浩蕩,波濤洶湧,象征着不可阻擋的力量。河流旁,古代中國戰士身着傳統铠甲,他們對大河的強大力量表現出敬畏之情,強調了勢不可擋的概念。

解读: 這幅插圖描繪了成語“勢不可當”的意象。圖中展現了一條洶湧澎湃的大河,水勢浩蕩,波濤洶湧,象征着不可阻擋的力量。河流旁,古代中國戰士身着傳統铠甲,他們對大河的強大力量表現出敬畏之情,強調了勢不可擋的概念。 解读: 這幅圖描繪的是一幅動态生動的場景,以展示成語“勢不可遏”的内涵。畫中大河的水象征着強大且不可抑制的力量,正如成語所形容的勢力強大到無法阻擋。河流中央的水流湍急,波光粼粼,表現出水的力量和活力。這種生動的描繪與成語“勢不可遏”中的“勢”相對應,象征着不可阻擋的強大勢力。畫中的石橋和水輪增添了一層意境。石橋雖然結實,但在奔騰的大河面前顯得渺小,而水輪則被水流的力量所驅動,顯示出水流的不可遏制。畫中人物試圖控制水輪,但看起來勢單力薄,無法對抗大自然的力量。這一細節進一步強化了“勢不可遏”的含義,即即使有人試圖控制或阻止,某些力量仍然是不可遏制的。

解读: 這幅圖描繪的是一幅動态生動的場景,以展示成語“勢不可遏”的内涵。畫中大河的水象征着強大且不可抑制的力量,正如成語所形容的勢力強大到無法阻擋。河流中央的水流湍急,波光粼粼,表現出水的力量和活力。這種生動的描繪與成語“勢不可遏”中的“勢”相對應,象征着不可阻擋的強大勢力。畫中的石橋和水輪增添了一層意境。石橋雖然結實,但在奔騰的大河面前顯得渺小,而水輪則被水流的力量所驅動,顯示出水流的不可遏制。畫中人物試圖控制水輪,但看起來勢單力薄,無法對抗大自然的力量。這一細節進一步強化了“勢不可遏”的含義,即即使有人試圖控制或阻止,某些力量仍然是不可遏制的。 解读: 這幅圖描繪的是中國古典成語“勢可炙手”的場景。成語“勢可炙手”意味着處于極具影響力和權力的位置,其強烈程度仿佛手握熾熱之火,難以駕馭。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的人物置身于古代中國的景緻之中,感受着來自熾熱太陽的強烈熱度。這種場景象征着成語的含義——掌握巨大的權力或影響力,就如同手握熾火,既有能力也伴随着風險。

解读: 這幅圖描繪的是中國古典成語“勢可炙手”的場景。成語“勢可炙手”意味着處于極具影響力和權力的位置,其強烈程度仿佛手握熾熱之火,難以駕馭。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的人物置身于古代中國的景緻之中,感受着來自熾熱太陽的強烈熱度。這種場景象征着成語的含義——掌握巨大的權力或影響力,就如同手握熾火,既有能力也伴随着風險。 解读: 這幅圖展現了兩位古代戰士在激烈的戰鬥中。他們身穿傳統東方铠甲,各自展現出相當的武藝和力量。一位武士揮舞着長曲劍,另一位則使用長矛。他們的表情集中而緊張,顯示出這場對決是平衡而勢均力敵的。背景是模糊的古代戰場,強調了兩位中心人物的對決。這幅圖體現了中國成語“勢均力敵”的含義,象征着一場雙方都沒有明顯優勢的完美匹敵。

解读: 這幅圖展現了兩位古代戰士在激烈的戰鬥中。他們身穿傳統東方铠甲,各自展現出相當的武藝和力量。一位武士揮舞着長曲劍,另一位則使用長矛。他們的表情集中而緊張,顯示出這場對決是平衡而勢均力敵的。背景是模糊的古代戰場,強調了兩位中心人物的對決。這幅圖體現了中國成語“勢均力敵”的含義,象征着一場雙方都沒有明顯優勢的完美匹敵。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“勢如劈竹”的形象化表達。在這幅圖中,一位身着古代中國戰甲的勇士,正用手中鋒利的寶劍劈開竹子。竹子在這裡象征着障礙,而勇士代表着不可阻擋的沖勁和動力。畫面背景是甯靜的山巒和朦胧的雲霧,這強調了勇士充滿活力的行動與和平環境之間的鮮明對比。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“勢如劈竹”的形象化表達。在這幅圖中,一位身着古代中國戰甲的勇士,正用手中鋒利的寶劍劈開竹子。竹子在這裡象征着障礙,而勇士代表着不可阻擋的沖勁和動力。畫面背景是甯靜的山巒和朦胧的雲霧,這強調了勇士充滿活力的行動與和平環境之間的鮮明對比。 解读: 這幅圖描繪了一個古代戰場場景,中心焦點是一支在竹林中勢不可擋地前進的強大軍隊,象征着“勢如破竹”這一成語。在中國傳統文化中,竹子因其堅韌不屈的品質而受到推崇。此成語形象地比喻事情進展迅速、勢不可擋,就像破竹一樣一路順風。圖中的士兵身着傳統中國盔甲,表情堅定,手持劍槍,在竹林中開辟道路。他們的英勇氣概與這一成語的含義相得益彰。

解读: 這幅圖描繪了一個古代戰場場景,中心焦點是一支在竹林中勢不可擋地前進的強大軍隊,象征着“勢如破竹”這一成語。在中國傳統文化中,竹子因其堅韌不屈的品質而受到推崇。此成語形象地比喻事情進展迅速、勢不可擋,就像破竹一樣一路順風。圖中的士兵身着傳統中國盔甲,表情堅定,手持劍槍,在竹林中開辟道路。他們的英勇氣概與這一成語的含義相得益彰。 解读: 這幅圖描繪了成語“勢成騎虎”的場景。在這幅作品中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的人騎在老虎背上,背景是山巒起伏的景緻。這位騎手面露堅定與無畏之色,而老虎在他的控制下顯得強大卻又被馴服。

解读: 這幅圖描繪了成語“勢成騎虎”的場景。在這幅作品中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的人騎在老虎背上,背景是山巒起伏的景緻。這位騎手面露堅定與無畏之色,而老虎在他的控制下顯得強大卻又被馴服。 解读: 這幅插圖為成語“勢極必反”提供了形象的诠釋。在這個成語中,意思是事物發展到極端,就會向相反的方向轉變。畫面中,高聳入雲的山峰代表了達到極點的情況,雲霧缭繞象征着這種極端的不穩定和變幻莫測。而在山峰的基部,一株剛剛發芽的小樹苗象征着變化和逆轉的開始,暗示着無論事物發展到多麼極端的狀态,總會有轉機和改變的可能。

解读: 這幅插圖為成語“勢極必反”提供了形象的诠釋。在這個成語中,意思是事物發展到極端,就會向相反的方向轉變。畫面中,高聳入雲的山峰代表了達到極點的情況,雲霧缭繞象征着這種極端的不穩定和變幻莫測。而在山峰的基部,一株剛剛發芽的小樹苗象征着變化和逆轉的開始,暗示着無論事物發展到多麼極端的狀态,總會有轉機和改變的可能。 解读: 這幅圖描繪了成語“勢均力敵”的場景。畫面中,一位男性和一位女性武士正于中國古典水墨風景中交手。他們的神态、動作和力量展現出完美的均衡,象征着勢均力敵的含義:雙方實力相當,難分高下。在背景中,山脈和樹木的細膩描繪加上彎曲的投影,營造出一種詩意和深遠的感覺,這也是中國古典繪畫的典型特色。

解读: 這幅圖描繪了成語“勢均力敵”的場景。畫面中,一位男性和一位女性武士正于中國古典水墨風景中交手。他們的神态、動作和力量展現出完美的均衡,象征着勢均力敵的含義:雙方實力相當,難分高下。在背景中,山脈和樹木的細膩描繪加上彎曲的投影,營造出一種詩意和深遠的感覺,這也是中國古典繪畫的典型特色。 解读: 這幅插圖展現了成語“勵兵秣馬”的含義。在中國傳統文化中,“勵兵秣馬”原意是激勵士兵,喂養戰馬,比喻備戰或嚴陣以待。圖中,我們看到的是一幅古代中國戰場的景象,士兵們身着傳統铠甲,正在積極地準備戰鬥。同時,戰馬被精心喂食與照顧,這強調了為戰争的準備。

解读: 這幅插圖展現了成語“勵兵秣馬”的含義。在中國傳統文化中,“勵兵秣馬”原意是激勵士兵,喂養戰馬,比喻備戰或嚴陣以待。圖中,我們看到的是一幅古代中國戰場的景象,士兵們身着傳統铠甲,正在積極地準備戰鬥。同時,戰馬被精心喂食與照顧,這強調了為戰争的準備。 解读: 這幅圖描繪了成語“包含萬象”的意境。畫中展現了一個廣闊和諧的宇宙,有被薄霧籠罩的山巒,靜靜流淌在山谷中的河流,茂密的森林,多樣的野生動物(如鳥類和鹿),以及遠處的村莊,這些元素共同構成了一個豐富多樣的世界,象征着自然、文化和生命的多樣性。

解读: 這幅圖描繪了成語“包含萬象”的意境。畫中展現了一個廣闊和諧的宇宙,有被薄霧籠罩的山巒,靜靜流淌在山谷中的河流,茂密的森林,多樣的野生動物(如鳥類和鹿),以及遠處的村莊,這些元素共同構成了一個豐富多樣的世界,象征着自然、文化和生命的多樣性。 解读: 此圖描繪了成語“包羅萬歸”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位古代中國學者,身着傳統服飾,安靜地坐在書房中,被大量的書籍、卷軸和文物所環繞。這些書籍和文物象征着豐富的知識和文化遺産,展示了學者博學多才,知識面廣泛的特點。學者正專注地閱讀一本書,這表現了他對學問的深入鑽研和渴望知識的态度。他所處的環境,充滿了優雅的傳統家具和古董,每件物品都代表着不同領域的知識和文化。

解读: 此圖描繪了成語“包羅萬歸”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位古代中國學者,身着傳統服飾,安靜地坐在書房中,被大量的書籍、卷軸和文物所環繞。這些書籍和文物象征着豐富的知識和文化遺産,展示了學者博學多才,知識面廣泛的特點。學者正專注地閱讀一本書,這表現了他對學問的深入鑽研和渴望知識的态度。他所處的環境,充滿了優雅的傳統家具和古董,每件物品都代表着不同領域的知識和文化。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“包羅萬象”(Bao Luo Wan Xiang)的精髓。這個成語的字面意思是“包含一切”,常用來形容事物或現象極為豐富多樣,涵蓋各個方面。在這幅畫中,您可以看到一幅充滿活力與多樣性的景象。畫面中心是一個繁忙的古代市場,象征着人類文明與活動的繁榮。市場周圍是一片生機勃勃的森林,森林中栖息着各種各樣的動物,代表自然界的多樣性和豐富性。畫面背景是一系列的山脈,表現出自然界的壯麗和遼闊。穿過這一切的是一條寬闊的河流,象征着生命和連續性。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“包羅萬象”(Bao Luo Wan Xiang)的精髓。這個成語的字面意思是“包含一切”,常用來形容事物或現象極為豐富多樣,涵蓋各個方面。在這幅畫中,您可以看到一幅充滿活力與多樣性的景象。畫面中心是一個繁忙的古代市場,象征着人類文明與活動的繁榮。市場周圍是一片生機勃勃的森林,森林中栖息着各種各樣的動物,代表自然界的多樣性和豐富性。畫面背景是一系列的山脈,表現出自然界的壯麗和遼闊。穿過這一切的是一條寬闊的河流,象征着生命和連續性。 解读: 這幅插圖展現了成語“包藏姦心”的内涵。畫面以經典中國水墨風格展現了一個甯靜優雅的傳統中國園林,其中有一個甯靜的池塘和茂盛的綠植。畫面前景中,一個身着古代中國服飾的學者,手持卷軸,表情沉思,但面部表情暗示着狡猾或者陰謀的思想。這種對比強烈的場景,平靜美麗的背景與學者狡猾的舉止形成鮮明對比,恰如其分地诠釋了“包藏姦心”的意境。“包藏姦心”這個成語直譯為“藏着奸詐的心思”,形容人心懷不軌,表面上看似無害,内心卻隐藏着邪惡的企圖。在這幅畫中,學者的沉思表情和平靜的園林背景,恰好反映了這種外表與内心的強烈對比,象征着表面的平和與内心的陰險。

解读: 這幅插圖展現了成語“包藏姦心”的内涵。畫面以經典中國水墨風格展現了一個甯靜優雅的傳統中國園林,其中有一個甯靜的池塘和茂盛的綠植。畫面前景中,一個身着古代中國服飾的學者,手持卷軸,表情沉思,但面部表情暗示着狡猾或者陰謀的思想。這種對比強烈的場景,平靜美麗的背景與學者狡猾的舉止形成鮮明對比,恰如其分地诠釋了“包藏姦心”的意境。“包藏姦心”這個成語直譯為“藏着奸詐的心思”,形容人心懷不軌,表面上看似無害,内心卻隐藏着邪惡的企圖。在這幅畫中,學者的沉思表情和平靜的園林背景,恰好反映了這種外表與内心的強烈對比,象征着表面的平和與内心的陰險。 解读: 此圖描繪的是春秋時期的一個場景,呼應了成語“包藏禍心”的故事背景和内涵。在畫面的前景中,鄭國的大夫公孫段的女兒,身着傳統漢服,表情中透露出優雅但又帶有擔憂,象征着外表的平靜和内心的不安。背景中,楚國的士兵在公子圍的率領下,假扮成婚禮隊伍靠近村莊,暗藏武器和惡意,這反映了成語中的潛藏的危險和欺騙。

解读: 此圖描繪的是春秋時期的一個場景,呼應了成語“包藏禍心”的故事背景和内涵。在畫面的前景中,鄭國的大夫公孫段的女兒,身着傳統漢服,表情中透露出優雅但又帶有擔憂,象征着外表的平靜和内心的不安。背景中,楚國的士兵在公子圍的率領下,假扮成婚禮隊伍靠近村莊,暗藏武器和惡意,這反映了成語中的潛藏的危險和欺騙。 解读: 這幅插圖展現了成語“包藏禍胎”的深刻含義。畫面中的重點是一個沉重的“包”,象征着隐秘的危險或不祥之物。包内部,有一個隐蔽的、脆弱且不安的“背”子。這個背子的存在不為人知,顯得神秘而危險。他的眼神中透露出陰險和不善,暗示着潛藏的威脅和禍害。背景是古代中國的宮殿,這種古樸而莊嚴的環境增加了畫面的深度和複雜性,象征着即使在看似安定的環境中也可能隐藏着危險。

解读: 這幅插圖展現了成語“包藏禍胎”的深刻含義。畫面中的重點是一個沉重的“包”,象征着隐秘的危險或不祥之物。包内部,有一個隐蔽的、脆弱且不安的“背”子。這個背子的存在不為人知,顯得神秘而危險。他的眼神中透露出陰險和不善,暗示着潛藏的威脅和禍害。背景是古代中國的宮殿,這種古樸而莊嚴的環境增加了畫面的深度和複雜性,象征着即使在看似安定的環境中也可能隐藏着危險。 解读: 這幅插圖描繪了成語“包藏逆心”的場景。畫中一人對另一人露出似乎友好的微笑,但實際上背後隐藏着某物,表現出欺騙的意圖。另一人則顯得毫無戒心,友善地站在前方。

解读: 這幅插圖描繪了成語“包藏逆心”的場景。畫中一人對另一人露出似乎友好的微笑,但實際上背後隐藏着某物,表現出欺騙的意圖。另一人則顯得毫無戒心,友善地站在前方。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“化日光天”的形象。在畫面中,我們看到一隻神話中的鳳凰,其羽毛絢麗多彩,象征着轉變和重生。鳳凰在天空中高飛,背景是一幅典型的山水畫,有山巒、樹木和初升的太陽,代表新的開始和黑暗的驅散。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“化日光天”的形象。在畫面中,我們看到一隻神話中的鳳凰,其羽毛絢麗多彩,象征着轉變和重生。鳳凰在天空中高飛,背景是一幅典型的山水畫,有山巒、樹木和初升的太陽,代表新的開始和黑暗的驅散。 解读: 這幅圖描繪了成語“化險為夷”的場景。在這幅作品中,我們看到一幅典型的山水畫,中間是一條河流,河流中有一隻小船在波濤洶湧的水面上航行。小船雖在險峻的水域中,但正穩健地駛向前方平靜的水域,象征着化解危險,轉危為安。

解读: 這幅圖描繪了成語“化險為夷”的場景。在這幅作品中,我們看到一幅典型的山水畫,中間是一條河流,河流中有一隻小船在波濤洶湧的水面上航行。小船雖在險峻的水域中,但正穩健地駛向前方平靜的水域,象征着化解危險,轉危為安。 解读: 這幅插圖生動地展現了“化險為平”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一條甯靜的河流穿過險峻且被薄霧籠罩的山巒。這裡的小舟正努力在狹窄的山峽間航行,象征着在面對險境時的鎮定和智慧,最終将危險轉化為平安。畫面的色調以柔和的藍色和綠色為主,傳達出一種平和與甯靜的氛圍。此圖不僅生動地表達了“化險為平”的意境,即在困難和危險的情況下,能夠沉着應對,化解危機,保持平安,而且也體現了中國傳統繪畫中對自然景觀的高度概括和藝術化處理。

解读: 這幅插圖生動地展現了“化險為平”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一條甯靜的河流穿過險峻且被薄霧籠罩的山巒。這裡的小舟正努力在狹窄的山峽間航行,象征着在面對險境時的鎮定和智慧,最終将危險轉化為平安。畫面的色調以柔和的藍色和綠色為主,傳達出一種平和與甯靜的氛圍。此圖不僅生動地表達了“化險為平”的意境,即在困難和危險的情況下,能夠沉着應對,化解危機,保持平安,而且也體現了中國傳統繪畫中對自然景觀的高度概括和藝術化處理。 解读: 這幅插圖展現了成語“北叟失馬”的情景。畫面中,一位老人站在鄉村的木栅欄旁,眺望遠方逃走的馬。周圍是甯靜的鄉村風光,有輕柔的山丘、稀疏的樹木和平緩的小溪。天空呈現微妙的黃昏色調,表達出接受和平靜的情感。

解读: 這幅插圖展現了成語“北叟失馬”的情景。畫面中,一位老人站在鄉村的木栅欄旁,眺望遠方逃走的馬。周圍是甯靜的鄉村風光,有輕柔的山丘、稀疏的樹木和平緩的小溪。天空呈現微妙的黃昏色調,表達出接受和平靜的情感。 解读: 此幅插圖生動地體現了“北調南腔”這一成語。在畫面中,我們看到一組身着北方傳統服飾、演奏北方樂器的音樂家,他們的表情專注,動作流暢,展示了北方音樂的特點。與此形成鮮明對比的是,畫面背景中出現了一組南方音樂家,他們身着南方傳統服裝,演奏着典型的南方樂器。這幅畫的重點在于展現了中國北方和南方文化的差異和多樣性。北方音樂的表現方式和樂器與南方截然不同,這種差異在畫面上得到了生動的體現。北方音樂的特點是高亢、豪放,而南方音樂則更為細膩、柔和,這種風格上的差異在插圖中表達得淋漓盡緻。此外,畫面右下角的紅色印章,增添了作品的古典氣息,同時也是對中國古典藝術的一種緻敬。

解读: 此幅插圖生動地體現了“北調南腔”這一成語。在畫面中,我們看到一組身着北方傳統服飾、演奏北方樂器的音樂家,他們的表情專注,動作流暢,展示了北方音樂的特點。與此形成鮮明對比的是,畫面背景中出現了一組南方音樂家,他們身着南方傳統服裝,演奏着典型的南方樂器。這幅畫的重點在于展現了中國北方和南方文化的差異和多樣性。北方音樂的表現方式和樂器與南方截然不同,這種差異在畫面上得到了生動的體現。北方音樂的特點是高亢、豪放,而南方音樂則更為細膩、柔和,這種風格上的差異在插圖中表達得淋漓盡緻。此外,畫面右下角的紅色印章,增添了作品的古典氣息,同時也是對中國古典藝術的一種緻敬。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“北轅南轍”的意境。畫面中,兩輛傳統的中國馬車分别朝着北方和南方行進,象征着目标和方向的根本對立。馬車的設計複雜精細,體現了中國古代的典雅風格。背景是甯靜的鄉村景色,有溫和的小丘和稀疏的樹木,捕捉了古老中國鄉村的本質。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“北轅南轍”的意境。畫面中,兩輛傳統的中國馬車分别朝着北方和南方行進,象征着目标和方向的根本對立。馬車的設計複雜精細,體現了中國古代的典雅風格。背景是甯靜的鄉村景色,有溫和的小丘和稀疏的樹木,捕捉了古老中國鄉村的本質。 解读: 這幅圖描繪了“北轅适楚”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一位旅行者正朝南方前進,然而他的馬車卻指向北方。這種矛盾的方向象征着做事的方式與預期目标相反,導緻結果與目的不符。旅行者的表情中透露出困惑和不确定,強調了這種行動的徒勞和錯誤。畫面背景是典型的中國古代山水,山脈和河流勾勒出一種甯靜而深遠的氛圍。馬車裝飾華麗,馬匹強壯有力,表現出行程的遠大和行動的力量。

解读: 這幅圖描繪了“北轅适楚”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一位旅行者正朝南方前進,然而他的馬車卻指向北方。這種矛盾的方向象征着做事的方式與預期目标相反,導緻結果與目的不符。旅行者的表情中透露出困惑和不确定,強調了這種行動的徒勞和錯誤。畫面背景是典型的中國古代山水,山脈和河流勾勒出一種甯靜而深遠的氛圍。馬車裝飾華麗,馬匹強壯有力,表現出行程的遠大和行動的力量。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“北轅适越”的場景。成語“北轅适越”出自《戰國策》,原意是指車子的轅頭指向北方,卻要去南方的越國,比喻行動和目标正好相反,自相矛盾。在這幅畫中,我們可以看到一位旅行者坐在朝北行進的車上,而他實際的目的地卻在南方,這象征着一種逆行而行的徒勞之舉。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“北轅适越”的場景。成語“北轅适越”出自《戰國策》,原意是指車子的轅頭指向北方,卻要去南方的越國,比喻行動和目标正好相反,自相矛盾。在這幅畫中,我們可以看到一位旅行者坐在朝北行進的車上,而他實際的目的地卻在南方,這象征着一種逆行而行的徒勞之舉。 解读: 這幅圖描繪了成語“北轍南輛”的含義。在畫面中,我們看到一個駕駛着馬車的人,卻故意朝着錯誤的方向行駛:本應向南,他卻向北行。這種場景象征了自相矛盾或适得其反的行為。

解读: 這幅圖描繪了成語“北轍南輛”的含義。在畫面中,我們看到一個駕駛着馬車的人,卻故意朝着錯誤的方向行駛:本應向南,他卻向北行。這種場景象征了自相矛盾或适得其反的行為。 解读: 這幅插圖展現了成語“匡亂反正”的内涵。在畫面中,我們看到一個智慧而高尚的人物——可能是一位政府官員或者受人尊敬的聖人——正在一個混亂的場景中恢複秩序。這個場景設定在古代中國的法庭或公共場所,周圍聚集着人群。這位智者平靜地對衆人講話或直面搗亂者,象征着糾正混亂,回歸道德和社會秩序的行為。

解读: 這幅插圖展現了成語“匡亂反正”的内涵。在畫面中,我們看到一個智慧而高尚的人物——可能是一位政府官員或者受人尊敬的聖人——正在一個混亂的場景中恢複秩序。這個場景設定在古代中國的法庭或公共場所,周圍聚集着人群。這位智者平靜地對衆人講話或直面搗亂者,象征着糾正混亂,回歸道德和社會秩序的行為。 解读: 這幅圖展示了與成語“匪懈夙宵”相關的場景。成語“匪懈夙宵”源于《易經》中的一句話,字面意思是“晚上不放松努力”,比喻勤奮努力,不懈怠。在這幅圖中,我們看到一個古代書房或學院的場景,裡面有一位身穿傳統服裝的勇士或學者,在深夜仍然埋頭苦讀或工作。圖中的這位人物代表了不知疲倦的努力和奮鬥。他們在昏黃的燈光和柔和的月光下,全神貫注地工作,周圍是安靜而深沉的氛圍。這個場景象征着不管是白天還是夜晚,這位學者都在持續地努力學習和工作,體現了“匪懈夙宵”的精神。

解读: 這幅圖展示了與成語“匪懈夙宵”相關的場景。成語“匪懈夙宵”源于《易經》中的一句話,字面意思是“晚上不放松努力”,比喻勤奮努力,不懈怠。在這幅圖中,我們看到一個古代書房或學院的場景,裡面有一位身穿傳統服裝的勇士或學者,在深夜仍然埋頭苦讀或工作。圖中的這位人物代表了不知疲倦的努力和奮鬥。他們在昏黃的燈光和柔和的月光下,全神貫注地工作,周圍是安靜而深沉的氛圍。這個場景象征着不管是白天還是夜晚,這位學者都在持續地努力學習和工作,體現了“匪懈夙宵”的精神。 解读: 這幅插圖展現了成語“匹夫之勇”的含義。畫面中,我們看到一位身穿古代中國铠甲的勇士,他以一種挑釁的姿态站立,手中握着劍,體現了勇敢和魯莽的精神。這個成語指的是單憑個人的勇力而行事,往往缺乏謀略和智慧,可能導緻盲目和冒險的行為。在背景中,簡潔優雅的山水畫面,有山巒和幾棵樹,反映了古典中國藝術的簡約和深遠。

解读: 這幅插圖展現了成語“匹夫之勇”的含義。畫面中,我們看到一位身穿古代中國铠甲的勇士,他以一種挑釁的姿态站立,手中握着劍,體現了勇敢和魯莽的精神。這個成語指的是單憑個人的勇力而行事,往往缺乏謀略和智慧,可能導緻盲目和冒險的行為。在背景中,簡潔優雅的山水畫面,有山巒和幾棵樹,反映了古典中國藝術的簡約和深遠。 解读: 這幅畫描繪了成語“匿病不醫”的含義。在畫中,一位老年男子獨自坐在昏暗的中國傳統房間中,面帶疲憊與不适的表情,顯然身體不适。他身邊擺放着中藥和茶具,但都未被動用,象征着他拒絕尋求治療。

解读: 這幅畫描繪了成語“匿病不醫”的含義。在畫中,一位老年男子獨自坐在昏暗的中國傳統房間中,面帶疲憊與不适的表情,顯然身體不适。他身邊擺放着中藥和茶具,但都未被動用,象征着他拒絕尋求治療。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“十全之美”的深刻内涵。在中國文化中,“十全之美”指的是完美無缺、美好圓滿,通常用來形容事物的完美狀态。此圖中,我融入了十種不同的元素,每一種都各自代表着完美和美麗。畫中包括了雄偉的山脈、甯靜的湖泊、盛開的花朵、優雅的鳥兒、智慧的學者、古老的廟宇、流動的河流、茂密的樹木、滿月以及絢爛的日落。這些元素的結合不僅展示了自然與人文的和諧統一,也體現了中國古典美學中的平衡與象征意義。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十全之美”的深刻内涵。在中國文化中,“十全之美”指的是完美無缺、美好圓滿,通常用來形容事物的完美狀态。此圖中,我融入了十種不同的元素,每一種都各自代表着完美和美麗。畫中包括了雄偉的山脈、甯靜的湖泊、盛開的花朵、優雅的鳥兒、智慧的學者、古老的廟宇、流動的河流、茂密的樹木、滿月以及絢爛的日落。這些元素的結合不僅展示了自然與人文的和諧統一,也體現了中國古典美學中的平衡與象征意義。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“十全十美”的寓意。畫中呈現了十朵完美綻放的牡丹,每朵花都細緻入微,花瓣鮮豔,葉子茂盛,背景恬靜,整體場景彰顯着充實與完美。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十全十美”的寓意。畫中呈現了十朵完美綻放的牡丹,每朵花都細緻入微,花瓣鮮豔,葉子茂盛,背景恬靜,整體場景彰顯着充實與完美。 解读: 這幅插圖展現了“十室九空”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個幾乎被遺棄的村落,傳統的中國建築顯得空曠而破敗。大多數房屋都空無一人,增添了一種被遺棄的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了“十室九空”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個幾乎被遺棄的村落,傳統的中國建築顯得空曠而破敗。大多數房屋都空無一人,增添了一種被遺棄的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了“十家九空”這一成語的寓意。畫面中,我們看到一個古老的村莊,大多數房屋都被遺棄,顯得空蕩蕩的。這個場景表現了成語中所描述的一種人煙稀少、蕭條冷清的氛圍。閉合的門戶、雜草叢生的小徑、以及零星散落的物品,都在強調這種空曠和荒涼的感覺。

解读: 這幅插圖展現了“十家九空”這一成語的寓意。畫面中,我們看到一個古老的村莊,大多數房屋都被遺棄,顯得空蕩蕩的。這個場景表現了成語中所描述的一種人煙稀少、蕭條冷清的氛圍。閉合的門戶、雜草叢生的小徑、以及零星散落的物品,都在強調這種空曠和荒涼的感覺。 解读: 這幅圖描繪了“十寒一暴”這個成語的意境。在畫面中,我們看到十棵脆弱、無葉的樹木散布在一個雪地上,形象地展現了嚴寒的環境。與此形成鮮明對比的是,一棵盛開的梅花樹獨自挺立,粉紅的花朵在冰冷背景下顯得格外生動和美麗。這株梅花樹的形象象征着在逆境中的堅韌和美麗。“十寒一暴”的成語意指經曆了長時間的困難或挫折後,突然迎來了顯著的成功或好轉。在這幅畫中,雪地上的寒冷樹木代表了長時間的艱難困苦,而獨自盛開的梅花樹則象征着在困境中嶄露頭角的成功和希望。這種對比不僅體現了成語的深層含義,也彰顯了梅花在中國文化中的象征意義——堅韌不拔,傲立寒霜。

解读: 這幅圖描繪了“十寒一暴”這個成語的意境。在畫面中,我們看到十棵脆弱、無葉的樹木散布在一個雪地上,形象地展現了嚴寒的環境。與此形成鮮明對比的是,一棵盛開的梅花樹獨自挺立,粉紅的花朵在冰冷背景下顯得格外生動和美麗。這株梅花樹的形象象征着在逆境中的堅韌和美麗。“十寒一暴”的成語意指經曆了長時間的困難或挫折後,突然迎來了顯著的成功或好轉。在這幅畫中,雪地上的寒冷樹木代表了長時間的艱難困苦,而獨自盛開的梅花樹則象征着在困境中嶄露頭角的成功和希望。這種對比不僅體現了成語的深層含義,也彰顯了梅花在中國文化中的象征意義——堅韌不拔,傲立寒霜。 解读: 這幅畫描繪了一個古代法庭的場景,旨在體現“十惡不赦”這一成語的含義。成語“十惡不赦”源自古代法律,指的是十種極為嚴重的罪行,認為是不應被赦免的。在畫面中,一位威嚴的法官坐在高台上,象征着權威與正義。法官面前的幾位形象,他們面露恐懼和内疚的誇張表情,代表了被定罪的罪犯。這些人物的形象和表情傳達了罪行的嚴重性和不可饒恕的特點。背景是典型的中國山水畫風格,以山脈和河流為主,象征着道德法則的恒久不變。

解读: 這幅畫描繪了一個古代法庭的場景,旨在體現“十惡不赦”這一成語的含義。成語“十惡不赦”源自古代法律,指的是十種極為嚴重的罪行,認為是不應被赦免的。在畫面中,一位威嚴的法官坐在高台上,象征着權威與正義。法官面前的幾位形象,他們面露恐懼和内疚的誇張表情,代表了被定罪的罪犯。這些人物的形象和表情傳達了罪行的嚴重性和不可饒恕的特點。背景是典型的中國山水畫風格,以山脈和河流為主,象征着道德法則的恒久不變。 解读: 這幅插圖描繪了一個平靜的山水景觀,其中包括一個巍峨而穩固的山峰和一棵根深蒂固的古樹。這幅畫體現了成語“十成九穩”的意境,山峰象征着力量和穩定,古樹則代表着持久和可靠,共同描繪了近乎确定或極為可靠的概念。

解读: 這幅插圖描繪了一個平靜的山水景觀,其中包括一個巍峨而穩固的山峰和一棵根深蒂固的古樹。這幅畫體現了成語“十成九穩”的意境,山峰象征着力量和穩定,古樹則代表着持久和可靠,共同描繪了近乎确定或極為可靠的概念。 解读: 這幅插圖是為了配合中國成語“十拿九穩”。在這幅畫中,我們可以看到十個人物,每個人都在忙着不同的任務,體現了古代中國社會的各種職業和活動。其中九人顯得自信穩重,各自的動作流暢而堅定,象征着“穩”的部分。然而,有一個人物的表情和姿态略顯猶豫,微妙地表現出那“一拿”的不确定性。

解读: 這幅插圖是為了配合中國成語“十拿九穩”。在這幅畫中,我們可以看到十個人物,每個人都在忙着不同的任務,體現了古代中國社會的各種職業和活動。其中九人顯得自信穩重,各自的動作流暢而堅定,象征着“穩”的部分。然而,有一個人物的表情和姿态略顯猶豫,微妙地表現出那“一拿”的不确定性。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“十拿十穩”的深刻含義。在畫面中,我們看到十隻手各自穩穩地抓住了不同的物品,這些物品從傳統的中國文化元素(如卷軸、茶壺、扇子)到更抽象的表現(如雲朵或一束陽光)不一而足。這種多樣性象征着無論面對什麼情況或挑戰,都能把握得穩穩當當,從而傳達出“十拿十穩”的意涵——即無論做什麼事都十分有把握、穩穩當當。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十拿十穩”的深刻含義。在畫面中,我們看到十隻手各自穩穩地抓住了不同的物品,這些物品從傳統的中國文化元素(如卷軸、茶壺、扇子)到更抽象的表現(如雲朵或一束陽光)不一而足。這種多樣性象征着無論面對什麼情況或挑戰,都能把握得穩穩當當,從而傳達出“十拿十穩”的意涵——即無論做什麼事都十分有把握、穩穩當當。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“十死一生”的内涵。畫面中,我們看到一位武士站在生與死的交界處。他的右側是平安無事的景象,而左側則是戰火連天、危機四伏的情形。這種對比強烈地體現了“十死一生”的意境,即在極端的危險和艱難困境中,依然留有一線生機。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“十死一生”的内涵。畫面中,我們看到一位武士站在生與死的交界處。他的右側是平安無事的景象,而左側則是戰火連天、危機四伏的情形。這種對比強烈地體現了“十死一生”的意境,即在極端的危險和艱難困境中,依然留有一線生機。 解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“十生九死”的深刻含義。成語“十生九死”用于形容處于極端危險或瀕臨死亡的境地,幾乎無望生還。

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“十生九死”的深刻含義。成語“十生九死”用于形容處于極端危險或瀕臨死亡的境地,幾乎無望生還。 解读: 這幅圖描繪了一幕生動多彩的古代中國節日場景,體現了成語“十色五光”的意境。在這個場景中,古村落的傳統建築和熱鬧的市集構成了背景。圖中人物身着各式各樣的漢服,服飾色彩鮮豔多樣,代表了“十色”,即豐富多彩。他們中的一些人手持燈籠,其他人則在演奏樂器,共同營造出一種熱烈而活潑的氛圍。這些色彩的亮麗和多樣性恰好映射了“五光”,即光彩照人。

解读: 這幅圖描繪了一幕生動多彩的古代中國節日場景,體現了成語“十色五光”的意境。在這個場景中,古村落的傳統建築和熱鬧的市集構成了背景。圖中人物身着各式各樣的漢服,服飾色彩鮮豔多樣,代表了“十色”,即豐富多彩。他們中的一些人手持燈籠,其他人則在演奏樂器,共同營造出一種熱烈而活潑的氛圍。這些色彩的亮麗和多樣性恰好映射了“五光”,即光彩照人。 解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在幽靜雅緻的書房中專注地閱讀一卷長長的古卷。畫中的學者身着傳統服飾,神态專注,仿佛在一心一意地吸收書卷中的知識。他的周圍布置着典型的中國傳統元素,如書法作品、卷軸和花瓶,營造出一種深沉且簡樸的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者在幽靜雅緻的書房中專注地閱讀一卷長長的古卷。畫中的學者身着傳統服飾,神态專注,仿佛在一心一意地吸收書卷中的知識。他的周圍布置着典型的中國傳統元素,如書法作品、卷軸和花瓶,營造出一種深沉且簡樸的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“十行俱下”的深刻含義。在畫面中,一位古代學者身着傳統長袍,坐在木桌前,同時閱讀着多本書籍。這一場景象征着博學多才和高效的多任務處理能力。學者周圍散布着卷軸和書籍,反映出他對知識的渴望和學識的廣博。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“十行俱下”的深刻含義。在畫面中,一位古代學者身着傳統長袍,坐在木桌前,同時閱讀着多本書籍。這一場景象征着博學多才和高效的多任務處理能力。學者周圍散布着卷軸和書籍,反映出他對知識的渴望和學識的廣博。 解读: 這幅畫描繪了“千丈一落”這一成語的場景。在中國傳統文化中,成語“千丈一落”形象地描述了非常陡峭的地方,通常用來比喻人或事物從極高的地位或水平驟然降落。畫中展現了一座高聳入雲的山峰,山頂有一道瀑布直挂千丈,象征着這種巨大的落差和陡峭。瀑布的直線下墜與山峰的陡峭形成鮮明對比,生動地傳達了這個成語的含義。

解读: 這幅畫描繪了“千丈一落”這一成語的場景。在中國傳統文化中,成語“千丈一落”形象地描述了非常陡峭的地方,通常用來比喻人或事物從極高的地位或水平驟然降落。畫中展現了一座高聳入雲的山峰,山頂有一道瀑布直挂千丈,象征着這種巨大的落差和陡峭。瀑布的直線下墜與山峰的陡峭形成鮮明對比,生動地傳達了這個成語的含義。 解读: 這幅圖描繪了一群穿着傳統漢服的人物,他們排列成行,每個人的面部表情、姿态和裝束都一模一樣。這種呈現方式恰當地體現了“千人一律”的成語意涵,即強調在某些情境下,大量的人或事物顯得過于統一、缺乏個性和差異。

解读: 這幅圖描繪了一群穿着傳統漢服的人物,他們排列成行,每個人的面部表情、姿态和裝束都一模一樣。這種呈現方式恰當地體現了“千人一律”的成語意涵,即強調在某些情境下,大量的人或事物顯得過于統一、缺乏個性和差異。 解读: 這幅插圖為成語“千兵萬馬”提供了形象生動的視覺表現。在中國傳統文化中,此成語用以形容軍隊龐大,士兵衆多。圖中展示了一個古代中國的戰場,士兵穿着傳統盔甲,正在戰鬥,而戰馬則在戰場上奔騰。遠處的山脈增加了畫面的深度感,使得整個戰場顯得浩大無比。

解读: 這幅插圖為成語“千兵萬馬”提供了形象生動的視覺表現。在中國傳統文化中,此成語用以形容軍隊龐大,士兵衆多。圖中展示了一個古代中國的戰場,士兵穿着傳統盔甲,正在戰鬥,而戰馬則在戰場上奔騰。遠處的山脈增加了畫面的深度感,使得整個戰場顯得浩大無比。 解读: 這幅插圖展示了一系列在古代中國畫廊或書房中展出的相同畫卷。每幅畫卷上繪制的畫面完全相同,無論是山水、鳥兒還是花卉,都體現了“千幅一律”的概念,即衆多事物或現象呈現出高度的相似性或一緻性。

解读: 這幅插圖展示了一系列在古代中國畫廊或書房中展出的相同畫卷。每幅畫卷上繪制的畫面完全相同,無論是山水、鳥兒還是花卉,都體現了“千幅一律”的概念,即衆多事物或現象呈現出高度的相似性或一緻性。 解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在甯靜的山水環境中沉思的場景,非常符合“千思百計”的成語含義。在中國傳統文化中,學者經常被描繪為深思熟慮、勤于思考的形象,這與“千思百計”中表達的深思熟慮、多方考慮的含義相契合。

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在甯靜的山水環境中沉思的場景,非常符合“千思百計”的成語含義。在中國傳統文化中,學者經常被描繪為深思熟慮、勤于思考的形象,這與“千思百計”中表達的深思熟慮、多方考慮的含義相契合。 解读: 這幅插圖展現了“千手一律”這一成語的寓意。圖中衆多手臂自雲層中伸出,每隻手持有不同的工具,如畫筆、錘子或樂器,代表了各種職業和技藝。這一景象象征着多樣性和衆多,與成語“千手一律”的含義相呼應。

解读: 這幅插圖展現了“千手一律”這一成語的寓意。圖中衆多手臂自雲層中伸出,每隻手持有不同的工具,如畫筆、錘子或樂器,代表了各種職業和技藝。這一景象象征着多樣性和衆多,與成語“千手一律”的含義相呼應。 解读: 這幅插圖呈現了一位身穿古代服飾的學者,周圍擺放着各種古代中國的工具和儀器,如算盤、毛筆、硯台、卷軸和書籍。這位學者看起來陷入沉思,似乎在考慮多種策略。場景設置在一個甯靜的書房中,窗外可見一座恬靜的花園。

解读: 這幅插圖呈現了一位身穿古代服飾的學者,周圍擺放着各種古代中國的工具和儀器,如算盤、毛筆、硯台、卷軸和書籍。這位學者看起來陷入沉思,似乎在考慮多種策略。場景設置在一個甯靜的書房中,窗外可見一座恬靜的花園。 解读: 這幅插圖是對中國成語“千條萬端”的直觀表現。在這幅畫中,我們可以看到一個複雜的場景,其中包含了衆多的線條和路徑,形成了一個錯綜複雜的網絡。這些線條和路徑交織在一起,象征着成語中所表達的“千條萬端”的概念,即事物之間錯綜複雜、關聯緊密。

解读: 這幅插圖是對中國成語“千條萬端”的直觀表現。在這幅畫中,我們可以看到一個複雜的場景,其中包含了衆多的線條和路徑,形成了一個錯綜複雜的網絡。這些線條和路徑交織在一起,象征着成語中所表達的“千條萬端”的概念,即事物之間錯綜複雜、關聯緊密。 解读: 這幅圖描繪了成語“千歲一時”的意境。在畫面中心,一隻看似智慧而又年邁的大龜被一群學者和村民所敬仰,這反映了成語中“千歲”(指長壽)的概念。周圍的人物表情中透露出對龜的敬畏之情,象征着人們對長壽和智慧的尊重。

解读: 這幅圖描繪了成語“千歲一時”的意境。在畫面中心,一隻看似智慧而又年邁的大龜被一群學者和村民所敬仰,這反映了成語中“千歲”(指長壽)的概念。周圍的人物表情中透露出對龜的敬畏之情,象征着人們對長壽和智慧的尊重。 解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現了成語“千端萬緒”的寓意。圖中展示了錯綜複雜的線索,象征着生活中的種種紛繁複雜和錯綜交錯的關系。各種顔色的線條交織在一起,既表現了多樣性,又反映了事物間的緊密聯系。

解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現了成語“千端萬緒”的寓意。圖中展示了錯綜複雜的線索,象征着生活中的種種紛繁複雜和錯綜交錯的關系。各種顔色的線條交織在一起,既表現了多樣性,又反映了事物間的緊密聯系。 解读: 這幅插圖展現了一個古典中國書房,書房裡的學者們各自勤奮地寫作。值得注意的是,這些學者的姿勢、服飾乃至書法風格都非常相似,營造出一種千篇一律、缺乏個性的氛圍。這種一緻性強調了“千篇一律”成語的含義,即衆多事物或者作品在形式和内容上過于相似,缺乏創新和多樣性。

解读: 這幅插圖展現了一個古典中國書房,書房裡的學者們各自勤奮地寫作。值得注意的是,這些學者的姿勢、服飾乃至書法風格都非常相似,營造出一種千篇一律、缺乏個性的氛圍。這種一緻性強調了“千篇一律”成語的含義,即衆多事物或者作品在形式和内容上過于相似,缺乏創新和多樣性。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“千篇一體”的内涵。圖中描繪了許多身着傳統漢服的學者,每人手持卷軸或書籍,卻以一種團結和諧的方式站立在一起。他們的表情和姿态傳達出統一和協調的感覺,暗示着盡管他們各自忙于自己的活動,但他們是一個更大、更有凝聚力的集體的一部分。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“千篇一體”的内涵。圖中描繪了許多身着傳統漢服的學者,每人手持卷軸或書籍,卻以一種團結和諧的方式站立在一起。他們的表情和姿态傳達出統一和協調的感覺,暗示着盡管他們各自忙于自己的活動,但他們是一個更大、更有凝聚力的集體的一部分。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國學者,他身着傳統的漢服,坐在一個典型的書房中,周圍堆滿了書籍和卷軸。學者手持毛筆,正凝神思考,仿佛在籌劃着什麼重要的事情。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國學者,他身着傳統的漢服,坐在一個典型的書房中,周圍堆滿了書籍和卷軸。學者手持毛筆,正凝神思考,仿佛在籌劃着什麼重要的事情。 解读: 這幅圖描繪了“千紅萬紫”這一成語的意境。在中國傳統文化中,“千紅萬紫”用來形容花團錦簇、色彩斑斓的景象,常用以比喻事物豐富多彩、生機勃勃的狀态。圖中的花園充滿了各種紅色和紫色的花朵,如牡丹、菊花和梅花,它們在畫面中繁盛開放,展現了一種旺盛的生命力和多姿多彩的美麗。

解读: 這幅圖描繪了“千紅萬紫”這一成語的意境。在中國傳統文化中,“千紅萬紫”用來形容花團錦簇、色彩斑斓的景象,常用以比喻事物豐富多彩、生機勃勃的狀态。圖中的花園充滿了各種紅色和紫色的花朵,如牡丹、菊花和梅花,它們在畫面中繁盛開放,展現了一種旺盛的生命力和多姿多彩的美麗。 解读: 這幅插圖旨在生動地展現成語“千纛萬端”的意象。在中國傳統文化中,“千纛萬端”形容情況或問題極為複雜,就如同千頭萬緒紛繁交錯一般。

解读: 這幅插圖旨在生動地展現成語“千纛萬端”的意象。在中國傳統文化中,“千纛萬端”形容情況或問題極為複雜,就如同千頭萬緒紛繁交錯一般。 解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“千聞不如一見”的含義。畫面中,一位身穿傳統服飾的古代學者站在山頂上,眺望着遼闊美麗的景色。他的臉上流露出驚奇與領悟的神情,象征着親眼見識帶來的頓悟和清晰認識。這種體驗遠超過了千言萬語的描述。

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“千聞不如一見”的含義。畫面中,一位身穿傳統服飾的古代學者站在山頂上,眺望着遼闊美麗的景色。他的臉上流露出驚奇與領悟的神情,象征着親眼見識帶來的頓悟和清晰認識。這種體驗遠超過了千言萬語的描述。 解读: 這幅插圖呈現了一位古代學者在書房中,被書籍和卷軸所環繞的場景。學者身着傳統漢服,全神貫注于書寫策略和計劃。

解读: 這幅插圖呈現了一位古代學者在書房中,被書籍和卷軸所環繞的場景。學者身着傳統漢服,全神貫注于書寫策略和計劃。 解读: 這幅插圖為成語“千變萬化”提供了形象而深刻的視覺表現。在畫面中,我們看到一隻鳳凰正在變化之中,它的羽毛閃耀着五彩斑斓的光芒,這象征着不斷的變化和多樣性。鳳凰作為中國傳統文化中變化與重生的象征,恰如其分地體現了這一成語的含義。畫面的背景是不同風景的融合,這代表了世界不斷變化的本質。

解读: 這幅插圖為成語“千變萬化”提供了形象而深刻的視覺表現。在畫面中,我們看到一隻鳳凰正在變化之中,它的羽毛閃耀着五彩斑斓的光芒,這象征着不斷的變化和多樣性。鳳凰作為中國傳統文化中變化與重生的象征,恰如其分地體現了這一成語的含義。畫面的背景是不同風景的融合,這代表了世界不斷變化的本質。 解读: 這幅畫生動地展現了“千變萬态”的成語意境。畫中的景色變化多端,體現了萬物的多樣性和不斷的變化。樹木蛻變成鳥兒,山巒幻化為雲彩,河流悄然轉變為小徑,這些元素的流暢轉換恰到好處地诠釋了成語中的千變萬态。

解读: 這幅畫生動地展現了“千變萬态”的成語意境。畫中的景色變化多端,體現了萬物的多樣性和不斷的變化。樹木蛻變成鳥兒,山巒幻化為雲彩,河流悄然轉變為小徑,這些元素的流暢轉換恰到好處地诠釋了成語中的千變萬态。 解读: 這幅插圖展現了成語“千變萬狀”的豐富内涵。在中國文化中,“千變萬狀”形容事物變化多端,狀态萬千,常用來形容自然景觀的多樣性或人的多面性。

解读: 這幅插圖展現了成語“千變萬狀”的豐富内涵。在中國文化中,“千變萬狀”形容事物變化多端,狀态萬千,常用來形容自然景觀的多樣性或人的多面性。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“千軍萬馬”的意境。在畫面中,我們看到無數士兵和戰馬在戰場上奮勇沖鋒,場景宏大而充滿動感。這些士兵身着古代中國戰甲,戰馬則展示出強健有力的形态,充分表達了勢不可擋的力量和氣勢。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“千軍萬馬”的意境。在畫面中,我們看到無數士兵和戰馬在戰場上奮勇沖鋒,場景宏大而充滿動感。這些士兵身着古代中國戰甲,戰馬則展示出強健有力的形态,充分表達了勢不可擋的力量和氣勢。 解读: 此圖描繪了成語“千載一時”的精髓。在這幅畫中,我們看到一個古代學者在宏偉的朝廷中向皇帝展示他的思想。這個場景象征着罕見且重要的機遇。畫中的朝廷裝飾有傳統的中國建築和家具,人物着裝曆史性服飾,學者看起來謙遜卻自信,皇帝則表現出濃厚的興趣。

解读: 此圖描繪了成語“千載一時”的精髓。在這幅畫中,我們看到一個古代學者在宏偉的朝廷中向皇帝展示他的思想。這個場景象征着罕見且重要的機遇。畫中的朝廷裝飾有傳統的中國建築和家具,人物着裝曆史性服飾,學者看起來謙遜卻自信,皇帝則表現出濃厚的興趣。 解读: 這幅圖描繪了“千載一會”這一成語的場景。成語“千載一會”字面意思是千年才有一次的會面,用來形容非常難得的相遇或機會。在這幅畫中,我們看到兩位學者在古代中國的山水景觀中相遇,他們身穿傳統長袍,正沉浸在深入的對話之中。這個場景象征着重要且罕見的會面,反映了成語所表達的意義——一次極為難得的機遇。

解读: 這幅圖描繪了“千載一會”這一成語的場景。成語“千載一會”字面意思是千年才有一次的會面,用來形容非常難得的相遇或機會。在這幅畫中,我們看到兩位學者在古代中國的山水景觀中相遇,他們身穿傳統長袍,正沉浸在深入的對話之中。這個場景象征着重要且罕見的會面,反映了成語所表達的意義——一次極為難得的機遇。 解读: 這幅插圖展現了中國古代山水畫的風格,旨在呈現“千載一逢”這一成語的深刻含義。圖中山巒雄偉,雲霧缭繞,象征着千年的流轉。前景中,兩位身着傳統漢服的學者在盛開的梅樹下相遇,這一場景寓意着一生中難得的相聚時刻。

解读: 這幅插圖展現了中國古代山水畫的風格,旨在呈現“千載一逢”這一成語的深刻含義。圖中山巒雄偉,雲霧缭繞,象征着千年的流轉。前景中,兩位身着傳統漢服的學者在盛開的梅樹下相遇,這一場景寓意着一生中難得的相聚時刻。 解读: 這幅插圖展現了成語“千載一遇”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到了一幅古典中國風格的畫面,描繪了一個罕見且吉祥的天文現象——一顆彗星在晴朗的夜空中接近地球。這一場景營造了一種難得一見、極為重要的氛圍,正如成語“千載一遇”所表達的,意指千年難遇的機會或事件。

解读: 這幅插圖展現了成語“千載一遇”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到了一幅古典中國風格的畫面,描繪了一個罕見且吉祥的天文現象——一顆彗星在晴朗的夜空中接近地球。這一場景營造了一種難得一見、極為重要的氛圍,正如成語“千載一遇”所表達的,意指千年難遇的機會或事件。 解读: 這幅插圖展現了成語“千轉萬變”的内涵。畫中描繪了一幅山川林濤的風景,其中曲折蜿蜒的小路穿梭于山林之間,寓意着無窮無盡的變化和轉變。這種景象生動地體現了“千轉萬變”這一成語的意境,即事物變化多端,形态各異。

解读: 這幅插圖展現了成語“千轉萬變”的内涵。畫中描繪了一幅山川林濤的風景,其中曲折蜿蜒的小路穿梭于山林之間,寓意着無窮無盡的變化和轉變。這種景象生動地體現了“千轉萬變”這一成語的意境,即事物變化多端,形态各異。 解读: 這幅插圖描繪了中國古典成語“千裡寄鵝毛”的場景。圖中展示了一位身穿傳統中國服飾的旅人,他手持着一根細膩的羽毛,面露堅毅之色,正行走在風景如畫的山水之間。背景中有連綿的山巒、蜿蜒的河流和古典的中國建築,營造出一種甯靜而深遠的意境。

解读: 這幅插圖描繪了中國古典成語“千裡寄鵝毛”的場景。圖中展示了一位身穿傳統中國服飾的旅人,他手持着一根細膩的羽毛,面露堅毅之色,正行走在風景如畫的山水之間。背景中有連綿的山巒、蜿蜒的河流和古典的中國建築,營造出一種甯靜而深遠的意境。 解读: 這幅插圖展現了“千裡赤”的成語意境。在中國傳統文化中,“千裡赤”源自《史記·項羽本紀》,原文為“千裡赤甲”,意指大規模的軍隊或壯觀的軍事景象。在本插圖中,通過使用紅色的秋葉來覆蓋整個山川景觀,巧妙地傳達了“千裡赤”的概念。紅葉的廣泛分布象征着軍隊的龐大和強大,同時也賦予畫面一種動感和深遠的視覺沖擊。

解读: 這幅插圖展現了“千裡赤”的成語意境。在中國傳統文化中,“千裡赤”源自《史記·項羽本紀》,原文為“千裡赤甲”,意指大規模的軍隊或壯觀的軍事景象。在本插圖中,通過使用紅色的秋葉來覆蓋整個山川景觀,巧妙地傳達了“千裡赤”的概念。紅葉的廣泛分布象征着軍隊的龐大和強大,同時也賦予畫面一種動感和深遠的視覺沖擊。 解读: 此圖描繪了成語“千裡鵝毛”(意為“千裡送鵝毛,禮輕情意重”)。在圖中,一位旅行者經過漫長的旅途,向朋友呈現一根鵝毛,象征着即使是微不足道的禮物,也蘊含着深厚的情誼。背景是甯靜的山水與古代建築,反映出中國古典文化的韻味。兩位人物身着傳統漢服,突顯出贈予和接受這份小禮物的尊重與價值。

解读: 此圖描繪了成語“千裡鵝毛”(意為“千裡送鵝毛,禮輕情意重”)。在圖中,一位旅行者經過漫長的旅途,向朋友呈現一根鵝毛,象征着即使是微不足道的禮物,也蘊含着深厚的情誼。背景是甯靜的山水與古代建築,反映出中國古典文化的韻味。兩位人物身着傳統漢服,突顯出贈予和接受這份小禮物的尊重與價值。