-

序號: 1001

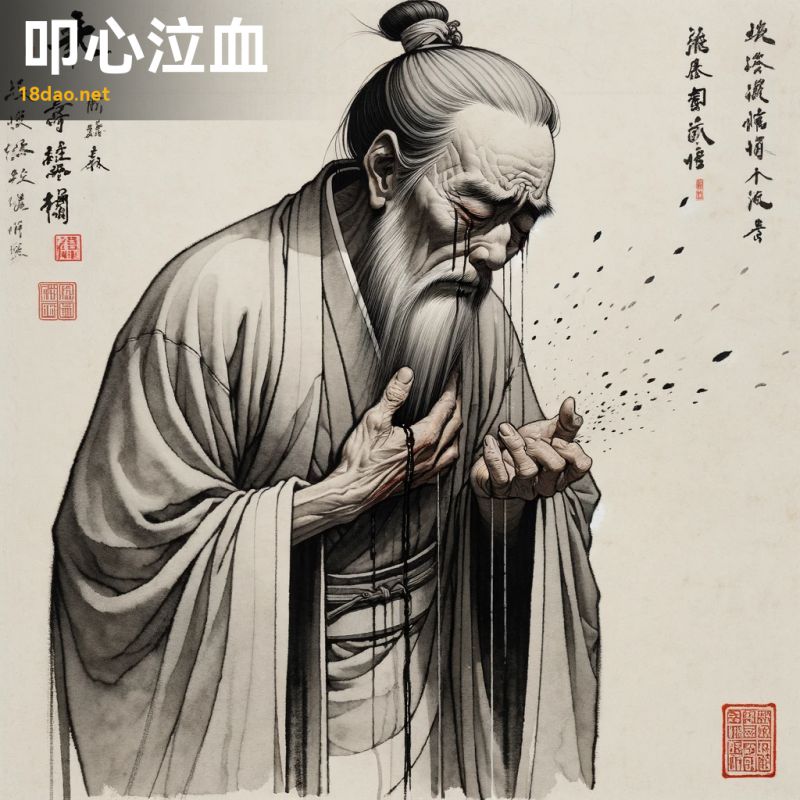

解读: 這幅插圖展現了成語“叩心泣血”的深刻内涵。在圖中,我們看到一位身着傳統中國服飾的學者,面露深深的悲傷之情。他手托心口,眼淚沿着面頰流淌而下,表現了一種極度的痛苦和絕望。這個成語用來形容極度悲痛或誠摯的心情,常常用于表達對某種事情的深切關切或強烈的願望。

整幅作品的背景十分簡約,以突顯人物情感的強烈。色彩以墨水的灰黑色調為主,僅在淚水和心口處使用了少許色彩,以增強視覺沖擊力。這種處理手法不僅體現了古典中國畫的特點,也強調了成語的情感深度。

畫風上,我們參考了古代畫家和近代畫家的藝術風格,使整幅畫既有傳統的韻味,又不失現代的審美觀。畫面的一角還有一個小小的紅色傳統印章,為作品增添了一份正式和莊重的感覺。

通過這樣的藝術表現,希望能更好地傳達這個成語的情感與深意。

-

序號: 1002

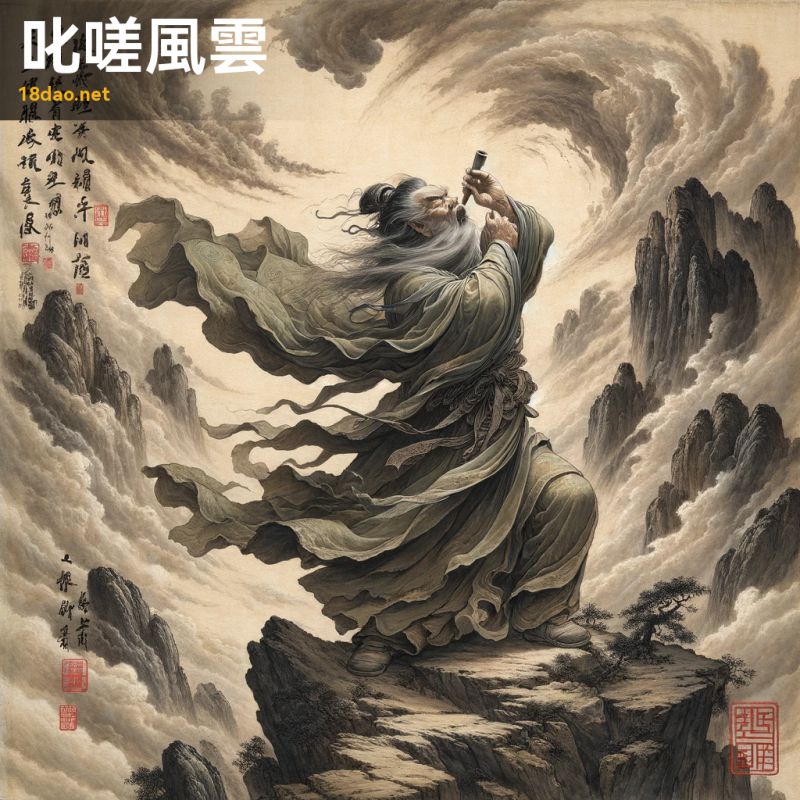

解读: 這幅插圖生動地展現了“叱吒風雲”這一成語的含義。畫面中,我們看到一位穿着傳統中國戰士服裝的威武人物站在懸崖上,姿态頗為指揮若定。他的表情堅毅且充滿力量,仿佛正在高聲喝令或發号施令。背景是動蕩不安的天空,雲卷雲舒,風起雲湧,象征着動蕩和劇烈的變化。

整個畫面的風格受到古代畫家和近代畫家的啟發,注重表現力強烈的筆觸和傳統的中國色彩調調。畫面角落的紅色印章增添了藝術作品的真實感。“叱吒風雲”這一成語形容人物在政治、軍事或其他領域具有巨大影響力,能夠左右局勢,如同這位人物能指揮風雲一般。此畫正是将這種掌控大局、威震四方的氣勢體現得淋漓盡緻。

-

序號: 1003

解读: 這幅圖描繪了成語“叱咤風雲”的形象化表現。成語“叱咤風雲”源自中國古代,意味着在某個領域或情境中具有強大的影響力和控制力,常用來形容人物威風凜凜、氣勢非凡。圖中的主角身着傳統的中國戰甲,站立在山頂之上,眺望遠方。他的姿态顯得威嚴而自信,象征着對局勢的絕對掌控。背景中的天空呈現出動蕩的雲層和猛烈的風暴,象征着周圍環境的激烈和變幻,同時也暗示了這個人物所面臨的挑戰和他所施展的強大影響。

此畫的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的古典中國畫風格,融合了現實主義和藝術性的解釋,傳達出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一角還有一個紅色的印章,作為作品的标識。

整體而言,這幅作品不僅生動地展現了“叱咤風雲”這一成語的深刻含義,也體現了古典中國藝術的獨特魅力。

-

序號: 1004

解读: 此圖描繪了成語“叱嗟風雲”的深刻寓意。圖中道士站立于山巅,正向天空發出強烈的叱喝。這一動作象征着他呼喚風雲的能力,展現出其強大的力量與影響力,能夠輕易改變局勢或環境。周圍的風雲應聲而動,形成了變幻莫測的景象,恰如成語“叱嗟風雲”所描述的擁有巨大影響力與威望的情境。畫作風格貼近古典中國畫,展現了一種深沉、古樸的美感,光影運用精緻,增強了作品的深度與氛圍。畫面一角的紅色印章,象征着作品的完成和作者标識

。

-

序號: 1005

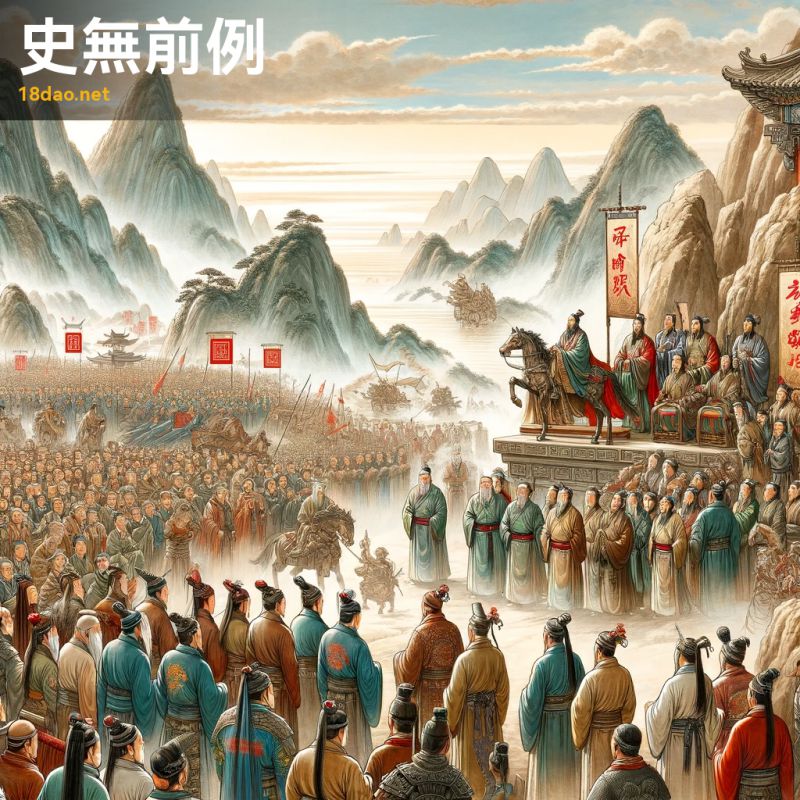

解读: 這幅圖描繪了成語“史無前例”(意為曆史上前所未有)的場景。在這幅作品中,我選擇了一個重大的曆史事件,比如發現新大陸或發明革命性技術,以體現這個成語的含義。圖中的人物表現出對這一創舉的敬畏和驚奇,這正是“史無前例”所要傳達的感覺——一種曆史性的突破,帶來了巨大的影響和變革。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫作,用以強調中國古典文化的深厚底蘊和細膩情感。畫面的構圖旨在展示一個宏大而獨特的場景,傳達出一種古樸而深邃的感覺,符合傳統中國畫的精神。此外,畫面的一個角落有一枚紅色印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,代表了作者的簽名和作品的獨特性。印章的使用在強調作品的藝術價值的同時,也增添了一種正式和莊重的氛圍,符合對中國古典文化的尊重。

-

序號: 1006

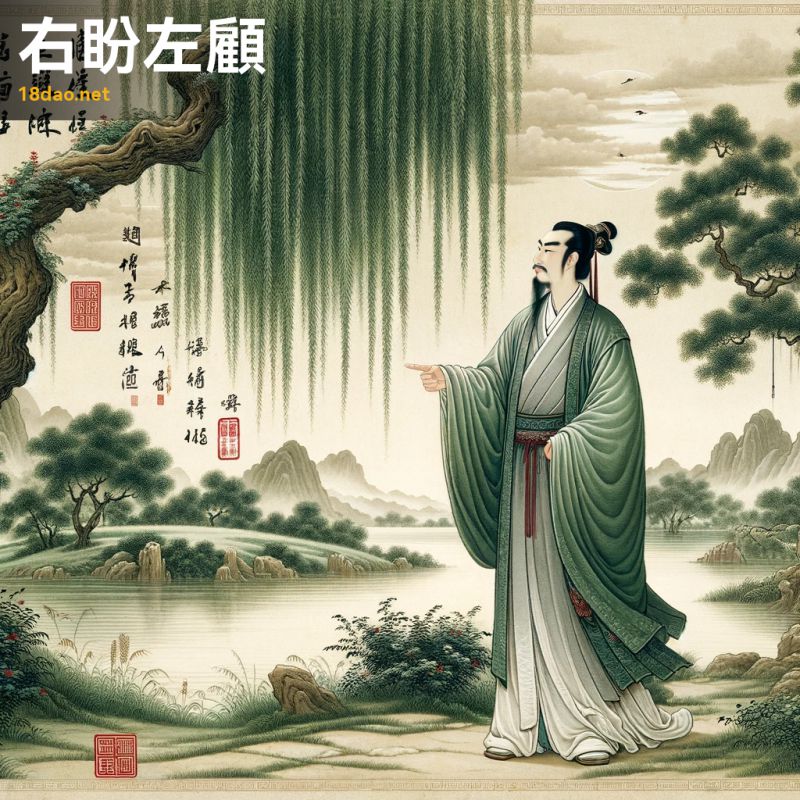

解读: 這幅插圖展現了成語“右盼左顧”的意境。圖中描繪了一位身着傳統服飾的古代中國學者,他站在甯靜的園林中。他的頭部向右轉動,而眼神卻向左側投去,體現出猶豫不決的心态。

背景是一幅平靜的山水畫,有柳樹、溫柔的小溪以及遠處的山巒,這些元素以古代畫家或近代畫家的古典風格呈現。畫面一角有一個小紅色印章,增添了藝術作品的真實感。這幅插圖與“右盼左顧”這個成語的關聯在于,成語中的“右盼左顧”形容人猶豫不決,無法做出決定,眼神不定地向四周張望。這幅畫中的人物動作和表情完美地捕捉了這種心理狀态,同時,甯靜的園林背景與人物的猶豫形成了鮮明的對比,進一步強調了成語的意義。

-

序號: 1007

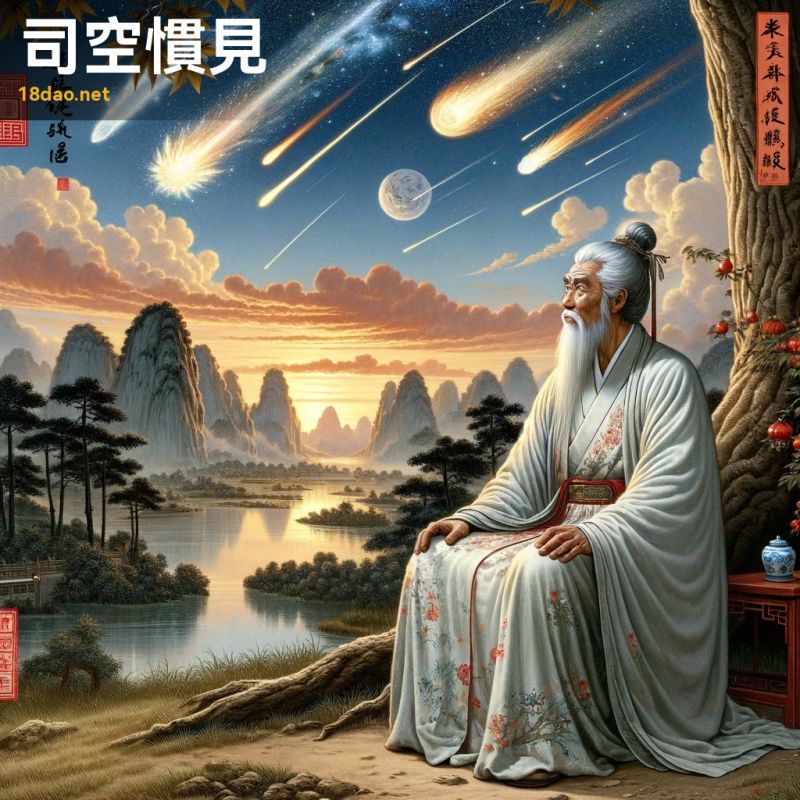

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“司空慣見”的含義。畫面中,我們看到一位着傳統漢服的智者,他靜靜地觀察着充滿奇觀的天空,其中出現了彗星、流星和不尋常的雲層。他的表情平靜而不動搖,顯示出他對這些奇觀的熟悉和習以為常。這正體現了“司空慣見”的意思,即對常見的奇事不再感到驚奇。背景是典型的中國傳統山水畫風格,有山脈、樹木和一條河流,這加強了畫面的文化氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的藝術風格,傳達了一種古典而深邃的中國藝術感覺。圖畫角落的紅色印章,不僅是對中國傳統藝術的一種緻敬,也為作品增添了一抹莊重和正式的氣息。

總體而言,這幅插圖不僅成功地描繪了成語“司空慣見”的内涵,也展現了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 1008

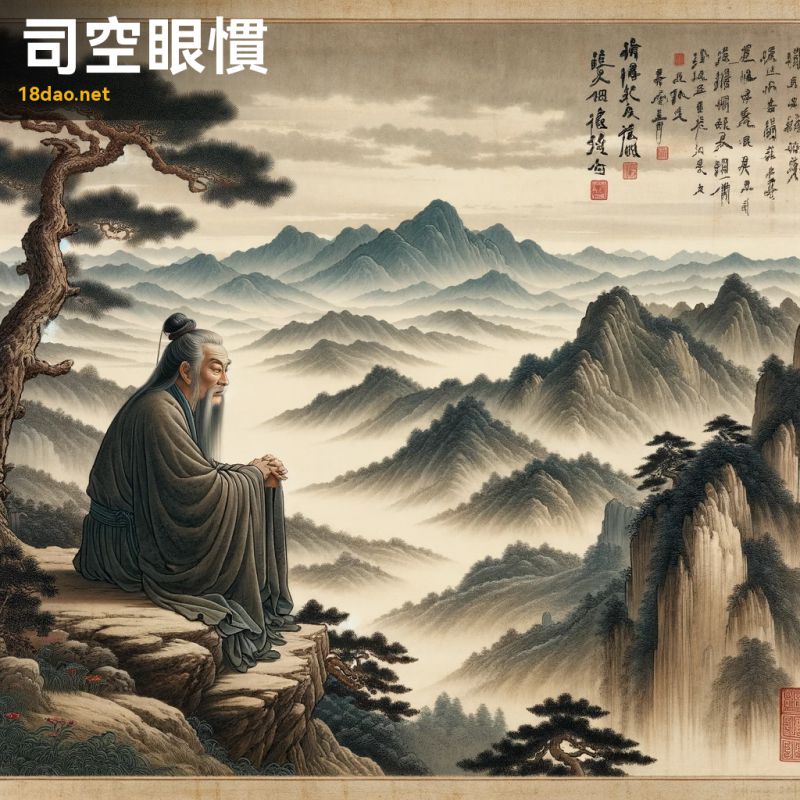

解读: 這幅圖描繪了一位智者站在山峰之巅,凝視着廣袤且不變的風景,生動地诠釋了成語“司空眼慣”。這個成語本意是指久居高位的官員看慣了奇珍異寶,普通事物難以引起他的注意。在這幅畫中,智者的形象和他所處的環境象征了經曆豐富、見多識廣的人對于周圍世界的淡泊和超脫。

畫面采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國山水畫技法,細膩的筆觸和柔和的色彩渲染出一種永恒與連續性的感覺。山峰、松樹、岩石和瀑布等典型的中國元素,不僅增添了畫面的美感,也強化了深邃的文化意涵。智者眺望的遠山和深谷,象征着他對世界的深刻洞察和對常态的習以為常。畫面一角的紅色印章,為作品增添了一抹傳統的韻味,也是對中國古典藝術的一種尊重。

整體而言,這幅作品不僅是對“司空眼慣”成語的直觀表達,也是對中國傳統哲學和審美的深刻體現。

-

序號: 1009

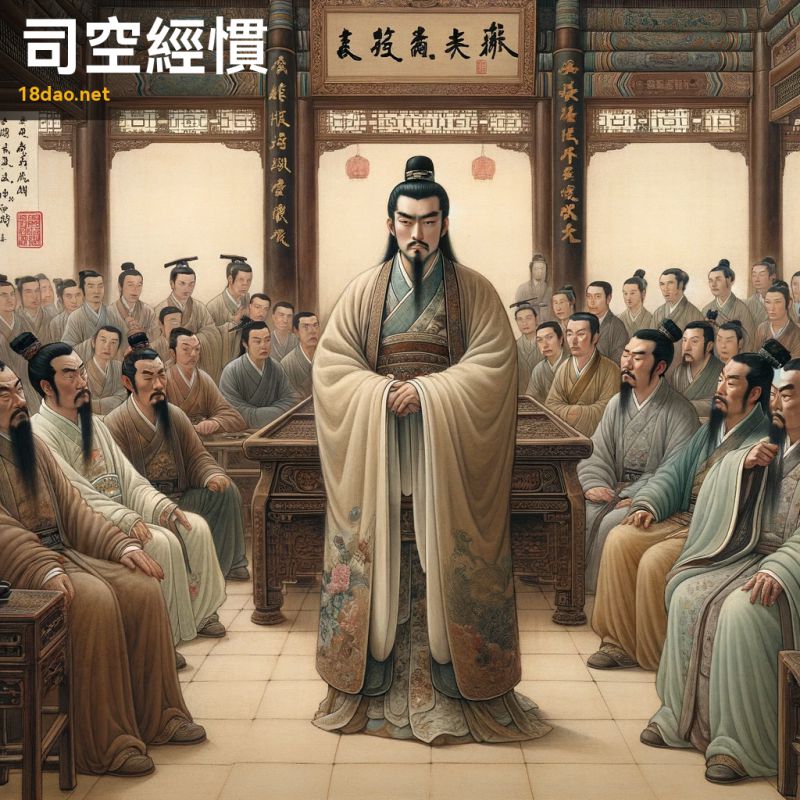

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國法庭的場景,中心是一位身着傳統漢服的高級官員,他的表情顯得漠然和自若,正體現了“司空經慣”這個成語的含義。該成語意指某人習慣于權力或宏偉景象,以至于對此類情況不再感到驚訝或特别興奮。圖中的官員周圍是各種表情的侍從和臣子,他們展現出敬畏、尊敬和服從的姿态。

整個場景融入了傳統的中國建築元素,如木柱和複雜的雕刻,顔色以沉穩的地色調和柔和色彩為主。

整幅畫的風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,反映了古典中國藝術的莊嚴和深邃。畫面一角的紅色印章是對作品真實性的象征。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“司空經慣”所表達的深層含義——即對權勢習以為常,對周遭的敬畏和尊崇視若無睹。

-

序號: 1010

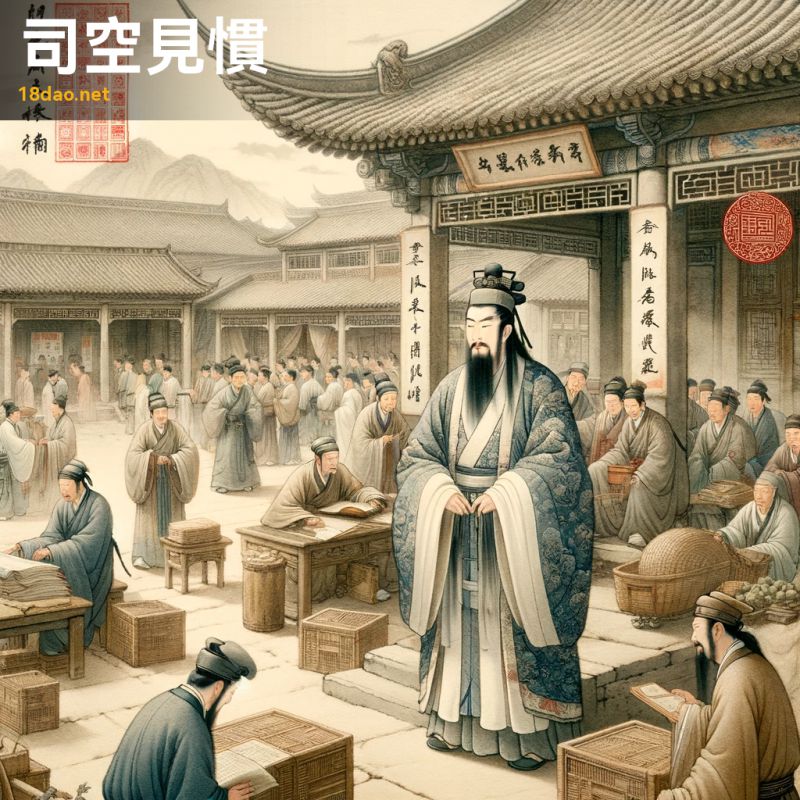

解读: 這幅插圖展現了成語“司空見慣”的含義。圖中,一位身着傳統服飾的司空(古代官職)站在庭院裡,周圍是平凡的民衆日常活動:交易、耕作和社交。這些活動表現了普通和常态,恰如其分地傳達了“司空見慣”這個成語的意義——即對常見事物習以為常,不再感到新奇或驚訝。

畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩的筆觸和柔和的色彩表現了古典中國畫的韻味。圖畫的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統感和完整性。

整體上,這幅作品不僅體現了成語的内涵,也展示了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 1011

解读: 這幅插圖描繪了一個古代學者在一棵古老的大樹下,背景是遠山。

整個場景甯靜,體現了超越時間的氛圍。學者身着傳統的漢服,坐着寫卷軸,周圍是飄落的樹葉。畫面色調柔和,以綠色和棕色為主,反映了經受時間考驗和自然的主題。畫面角落有一個小小的紅色印章,類似于傳統的中國印章。

整體風格模仿了古代畫家和近代畫家的藝術手法。這幅插圖與成語“各千秋”相呼應。該成語本意是指各自有千秋之景,比喻各有所長,各有其獨特之處。在這幅畫中,古代學者象征着知識和智慧的長久,而古樹和遠山則代表了自然界中的恒久和變化。這樣的場景恰如其分地表現了“各千秋”的含義,即不同事物或人物各有其獨特而持久的價值和魅力。

-

序號: 1012

解读: 這幅插圖展現了中國成語“各有千古”的深刻含義。在畫面中,我們看到了三位不同的人物,分别從事着不同的古代中國活動,體現了這個成語所強調的每種事物都有其獨特而長久的魅力。畫面左側的學者,靜靜地在松樹下作詩,代表了文學的魅力。他的姿态沉思而專注,周圍的自然環境與他的文學創作相得益彰,展現了文化的深度和曆史的厚重。中間的畫家正在繪制一幅山水畫,這象征着繪畫藝術的永恒價值。他的動作流暢,專心緻志于他的藝術創作,表達了對自然美景的深刻理解和再現。右側的音樂家彈奏着古琴,展示了音樂藝術的獨特魅力。他的姿态優雅,琴聲和自然景觀的和諧相映成趣,描繪了音樂與人類情感的深刻聯系。

整幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,傳達出一種甯靜而深遠的氛圍。畫面的每個細節都精心設計,以體現中國傳統文化的多樣性和深度。畫面角落的紅色印章增添了作品的傳統感和真實性,使之更具藝術價值。

通過這幅插圖,我們可以深刻理解“各有千古”的意蘊,感受到每種文化形式獨特的持久魅力。

-

序號: 1013

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“各有千秋”的含義。成語“各有千秋”字面意思是每個都有一千個秋天,比喻各有所長,各有其獨特之處。在這幅畫中,我們通過四個季節的不同景象來體現這一點。春天部分,以盛開的花朵象征生機勃勃和新生,代表着春天的獨特魅力和生命的開始。夏天則展示了綠樹成蔭和流動的河流,代表着夏季的生長和活力。秋天用金黃的落葉和甯靜的日落來描繪,象征着成熟和收獲。冬天則通過雪覆蓋的山峰表現,展示了冬日的甯靜與肅穆。每個季節都以其獨有的方式展現美麗,彼此之間既相互獨立又和諧統一,正如成語“各有千秋”所傳達的意義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,體現了中國古典繪畫的深邃與古樸。畫面角落的紅色印章,更增添了一抹傳統的韻味,使整幅畫顯得更加完整和地道。

-

序號: 1014

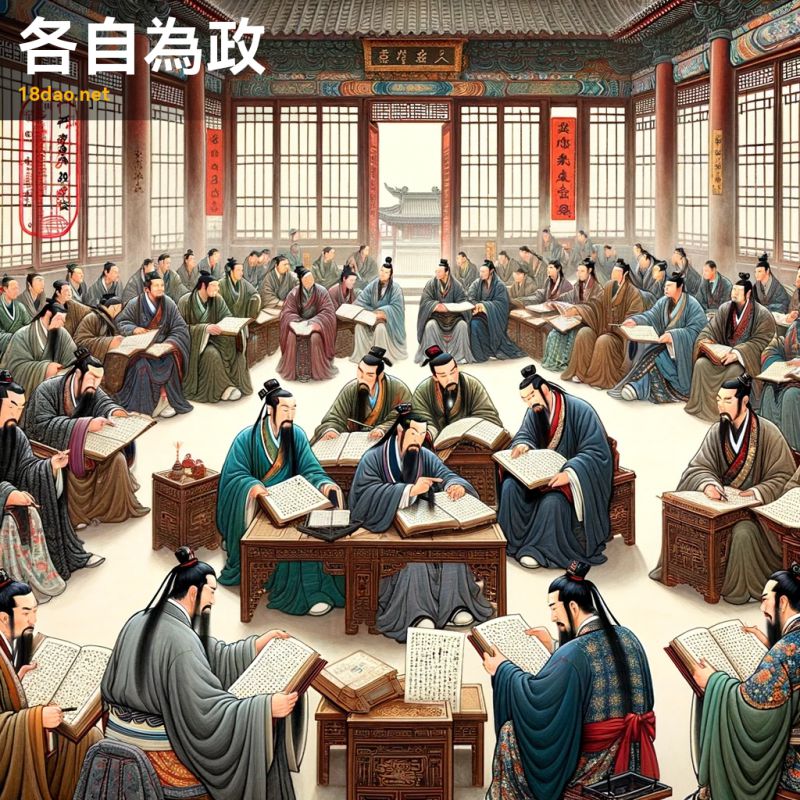

解读: 這幅插圖展現了古代中國官員在朝堂上各自忙碌的場景,以表達“各自為政”這一成語的含義。在這幅畫中,官員們身着傳統長袍,有的在閱讀文件,有的在寫作,還有一些與他們的助手讨論,但他們之間沒有任何協調合作的迹象。每個人都沉浸在自己的事務中,彼此之間缺乏溝通和協作。“各自為政”字面意思是每個人都按照自己的方式去治理或管理事物,通常用來形容缺乏統一的領導和協調,各個部分或個人各行其是,無法形成有效的集體行動。這種情景在古代中國的官場中是常見的,也可以在現代社會的不同組織和團體中觀察到。畫面中的布局和人物表情精心設計,以突出這種各行其是的狀态。每個官員都專注于自己的事務,彼此間幾乎沒有互動,這正是“各自為政”所要表達的核心概念。

此外,畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,傳達出一種古樸而深邃的感覺,符合成語的曆史背景和文化内涵。在畫面的一個角落還加上了紅色的印章,增添了作品的藝術氛圍和傳統韻味。

-

序號: 1015

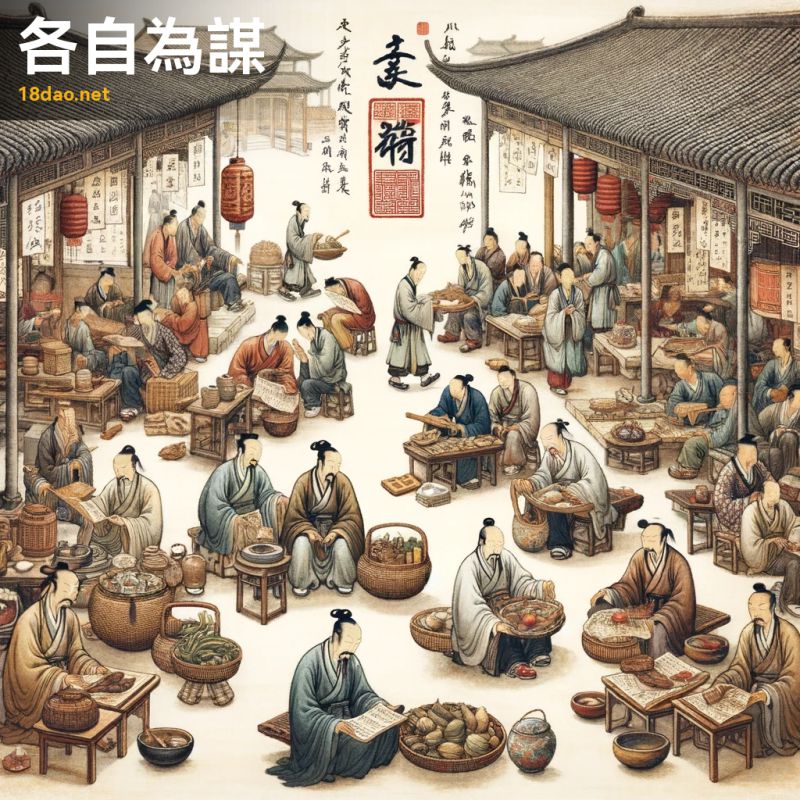

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“各自為謀”的含義。成語“各自為謀”字面上的意思是每個人都為自己的計劃或利益而行動,通常用來形容在一個集體或團體中,成員各自隻關心自己的利益,而不考慮整體的利益。在這幅畫中,我們看到的是一個繁忙的古代中國市場場景。畫中的人們各自忙碌,沒有人關注周圍的人。每個人都在從事不同的活動,比如賣東西、讨價還價或搬運貨物,這些活動各不相同,但都凸顯了一種自我中心的主題。

通過這樣的場景設置,畫面傳達了“各自為謀”的含義,即每個人都專注于自己的事務,而不是作為一個團體的一部分來行動。

此畫的風格模仿了古代畫家的畫風,以其細膩的筆觸和柔和的色彩而聞名。畫面中的細節處理精細,色彩調和,給人一種古樸而深沉的感覺,恰如其分地反映了中國古典文化的韻味。畫面一角的紅色印章,更增添了一抹傳統的中國風情。

通過這幅插圖,我們不僅能夠理解成語“各自為謀”的字面意義,還能感受到這個成語在古代中國社會中的實際應用和文化背景。這幅畫是對這個成語的一個深刻而生動的視覺解釋。

-

序號: 1016

解读: 這幅插圖展現了中國成語“合浦珠還”的場景。成語“合浦珠還”源自古代的一個故事,講述了珍珠被借出後又奇迹般歸還的情景。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的優雅使者,正向一位端莊的官員獻上一盒發光的珍珠。

整個場景設定在一個典型的中國古典庭院中,庭院内綠樹成蔭,建築古樸,還有一池平靜的水面。

畫風模仿了中國畫大師古代畫家和近代畫家的風格,傳達出古典中國畫的精髓。背景和人物的描繪都體現了一種深沉而古樸的美感,與成語“合浦珠還”的主題相得益彰。此外,畫作一角的紅色印章,增添了一絲莊重與傳統的韻味,這也是古典中國畫作中常見的元素。

通過這幅插圖,我們不僅能感受到成語本身的文化内涵,還能欣賞到傳統中國畫的魅力。

-

序號: 1017

解读: 這幅插圖展現了“合浦還珠”這一成語的場景。畫面中,一位身着傳統中華服飾的人物站在甯靜的沙灘上,手中拿着一顆璀璨奪目的珍珠,正準備将其歸還大海。這個動作象征着物歸原主,恢複本來的狀态。背景是平靜的海水,天空呈現出柔和的清晨色彩。此成語來源于漢代的故事,講述了漢武帝時期,珠寶商人将一顆價值連城的大珠贈與趙王,趙王以為是假珠,命人将其投入合浦海中。數年後,珠寶商人再次造訪,趙王知道真相後,下令搜尋珍珠并歸還商人。成語“合浦還珠”因此而生,比喻失而複得或歸還原物。

插圖的風格模仿了古代畫家或近代畫家的中國畫風,傳達一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還印有紅色印章,為作品增添了一抹傳統的韻味。

-

序號: 1018

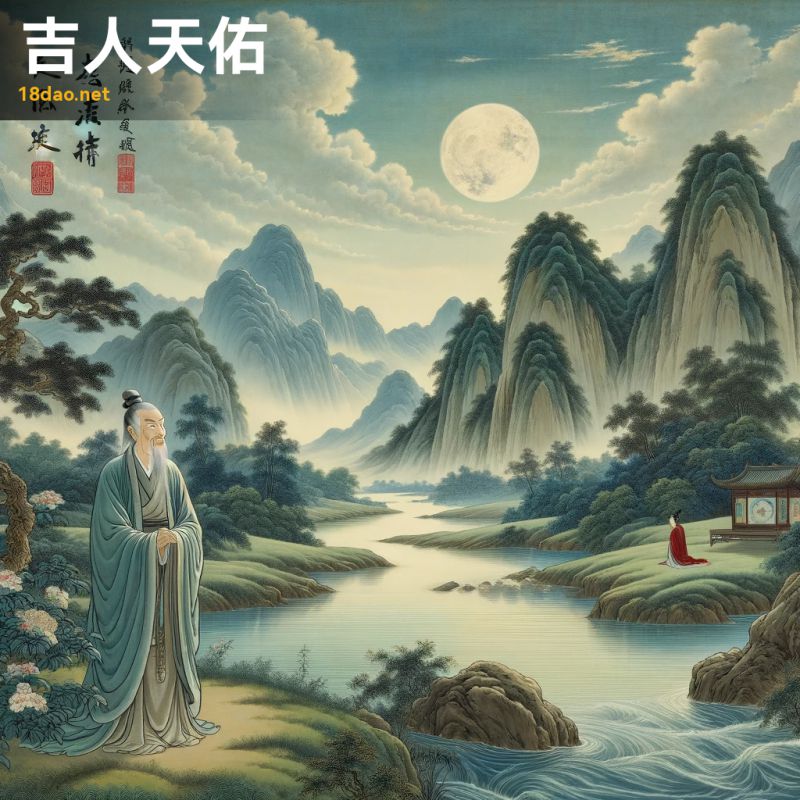

解读: 這幅圖描繪的是“吉人天佑”這一成語的意境。在畫面中,我們看到一位着傳統漢服的慈祥老者站在清澈流淌的河邊,仰望天空,臉上洋溢着滿足的微笑。周圍的山川景色甯靜而郁郁蔥蔥,表現出人與自然的和諧統一。

整個場景傳遞出一種神佑和好運的感覺,暗示着善良之人會得到天上的庇護。

這幅作品的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術手法,通過細膩的筆觸和微妙的色彩使用,展現了中國古典畫的韻味。圖畫中角落的紅色印章為作品增添了一抹傳統美感,同時也是中國古典藝術作品的重要标志。

-

序號: 1019

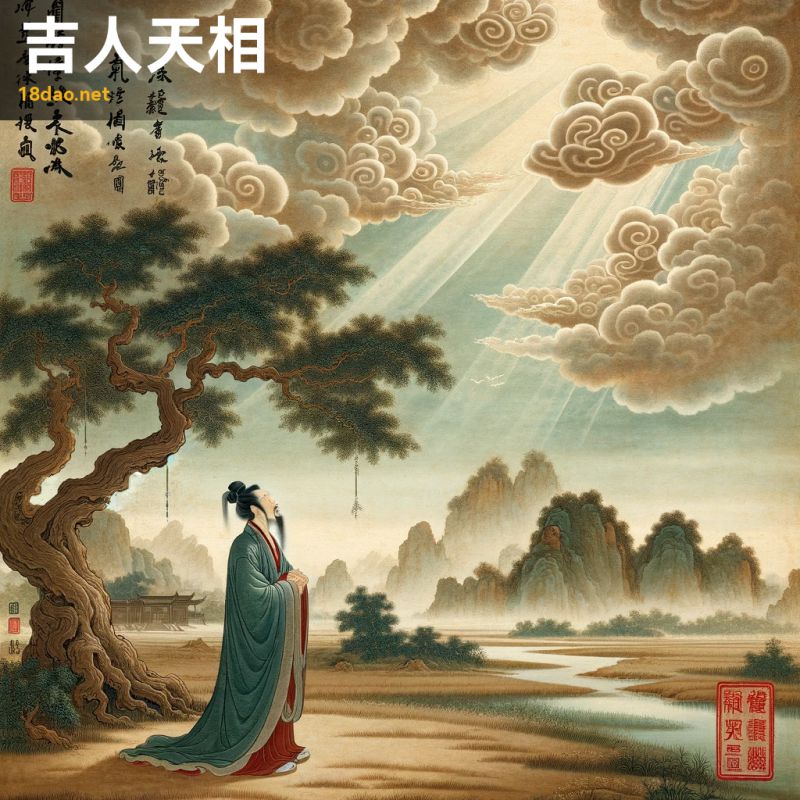

解读: 這幅圖描繪了成語“吉人天相”的意境。成語“吉人天相”源自于《左傳·僖公二十三年》,原文是“吉人自有天相”,意思是指品德高尚的人自會得到天的保佑和幫助。這裡的“吉人”指的是品行端正、德行高尚的人,而“天相”則是指天賜的吉祥和保護。圖中,我們看到一位身穿傳統中國長袍的學者,站在一棵古老的大樹下,仰望着天空。天空中聚集着吉祥的雲彩,仿佛形成了預示好兆頭的圖案,象征着天堂的保護和青睐。學者周圍是一幅甯靜的山水畫面,遠處的山脈、流淌的河流以及幾座小巧的傳統房屋共同構成了一幅和諧而甯靜的畫面。

整個畫面傳達出一種平和、和諧與神聖支持的感覺。顔色主要使用沉穩的土色調,雲彩中微妙地融入了藍色和金色,強調了天際的元素。畫面一角的紅色印章上刻有經典的漢字書法,為作品增添了一抹正統的藝術感。

整體來看,這幅畫通過傳統的中國畫風,生動地表現了“吉人天相”這一成語的深刻含義,即品德高尚的人自然會得到自然和天意的眷顧與保佑。

-

序號: 1020

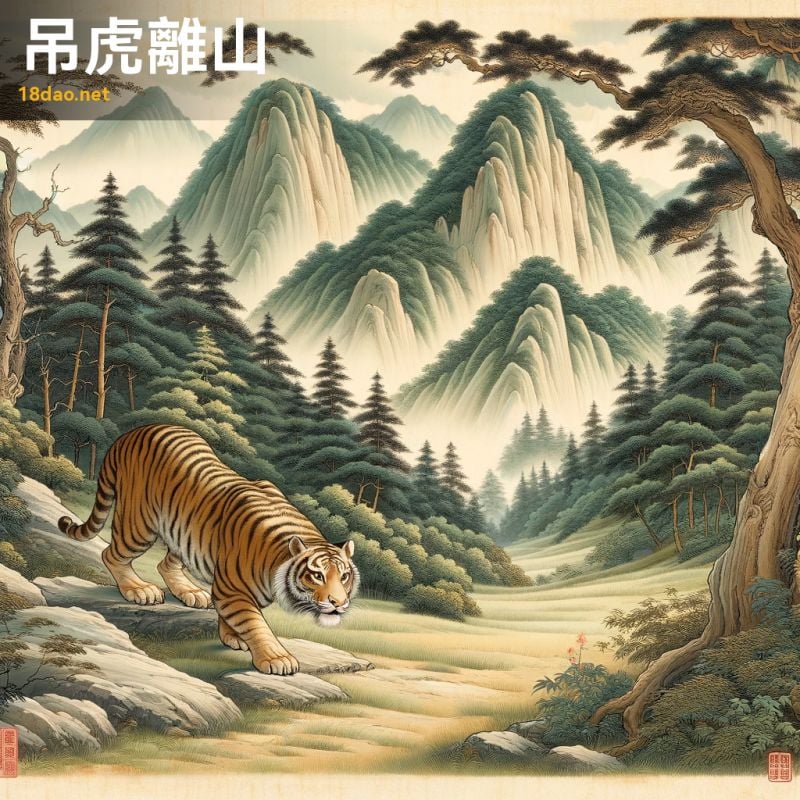

解读: 這幅圖描繪了成語“吊虎離山”的場景。在這幅傳統中國畫中,我們看到一座甯靜的山景,茂密的森林中,一隻威嚴的老虎正從樹木中小心翼翼地走出,被山外不可見之物所吸引。老虎的表情既好奇又謹慎,體現了這個成語的核心含義,即用計謀誘使對手離開其有利的地理位置或安全區域。

在繪畫風格上,這幅作品模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,使用了柔和的筆觸和自然的土色調,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,增添了作品的藝術氛圍和傳統美感。

整體上,這幅插圖不僅呈現了成語的直觀意象,還通過細膩的繪畫手法和傳統元素,尊重并傳達了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 1021

解读: 這幅圖描繪了成語“吊譽沽名”的場景,直譯為“用誇大的贊譽來釣取名聲”。在畫面中,我們看到一位古代中國學者,身着傳統服飾,站在甯靜的湖邊,手持釣竿。但與常規垂釣不同的是,水中并沒有魚兒,而是漂浮着各種用古典漢字書法書寫的贊譽和榮譽。學者面露滿意和自豪之色,仿佛在“釣取”這些贊美。畫面背景展現了甯靜的山脈和茂盛的樹木,反映了典型的中國古典山水畫風格。

此畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,捕捉了傳統中國藝術的精髓。在畫作的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的正統和傳統感。

通過這幅畫,成語“吊譽沽名”的含義被形象地展現出來:它批判了那些依靠虛假贊譽來獲取名聲和地位的人,揭露了他們的虛榮和淺薄。

-

序號: 1022

解读: 這幅圖描繪了一群古代中國戰士的情景,他們緊密地聚集在一起,面露堅定和團結的神态,手持長矛和劍,準備共同面對敵人。他們身穿傳統的盔甲和服飾,反映了曆史時期的特點,周圍環境是典型的古典中國藝術風格中的霧蒙蒙的山地景觀。

這幅畫的風格讓人聯想到古代畫家和近代畫家,強調細膩的筆觸和微妙的水墨渲染。畫角有一小塊紅色印章,增添了一抹真實感。這幅插圖與“同仇敵愾”這一成語的關聯非常緊密。該成語意為同心協力、共同仇恨敵人,常用來形容人們在面對共同敵人時的團結一緻。圖中戰士們的緊密排列和堅定神态恰如其分地體現了這一點。他們共同的目标和敵人在畫面中雖不可見,但通過他們的準備姿态和團結氣氛可以感受到。

整體而言,這幅圖畫不僅傳達了“同仇敵愾”的字面意義,還體現了中國古典藝術的深邃和古樸。

-

序號: 1023

解读: 此圖靈感源自成語“同休等戚”,在古典中國畫的風格中展現了家庭成員之間的團結與共情。畫面中,一家人共聚于傳統的中國房間内,共享休息與交談的時刻。他們身着曆史性的中國服飾,映射出一種超越時空的文化深度。

整個畫面氛圍甯靜和諧,以柔和的光線和溫和的色彩為主。家庭成員的表情和肢體語言傳達出深刻的理解和相互關懷。此成語的本意是指兄弟或親戚間共同休息和憂患,意味着親如兄弟,共享榮辱。在這幅畫中,通過家庭成員的緊密聯系和和諧的場景,體現了這一成語的内涵。畫作中包含的紅色印章,是對傳統藝術的尊重和真實性的象征。

通過将這一成語與家庭的和睦畫面相結合,我們不僅展現了中國古典文化的精髓,也傳達了一種古樸而深邃的美學理念。

-

序號: 1024

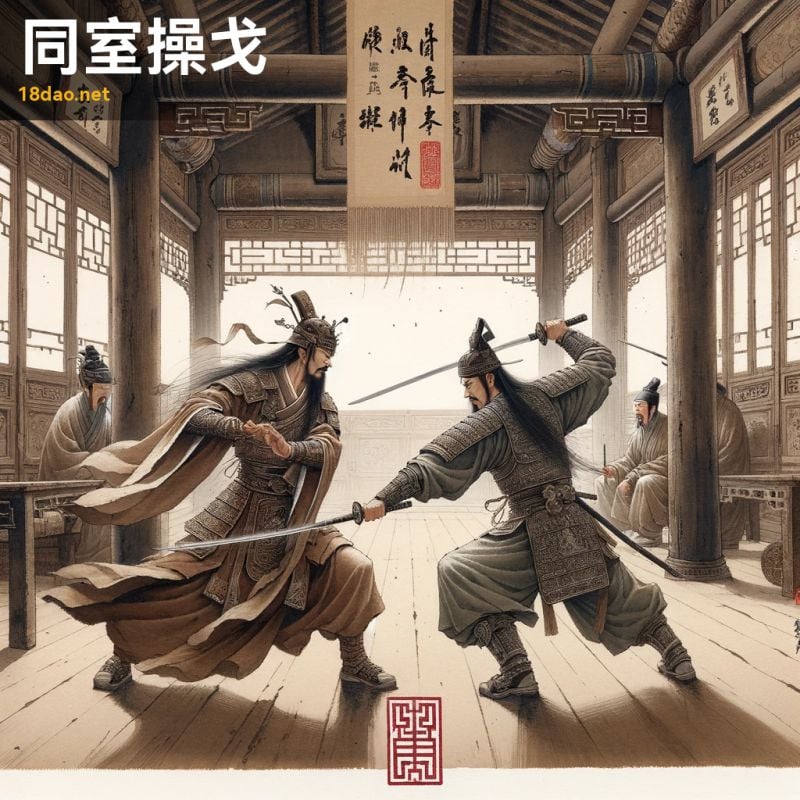

解读: 這幅插圖展現了成語“同室操戈”的具體場景。畫中兩位武士身穿傳統盔甲,在一間房内激烈交戰,象征着同室操戈的意境。這一成語原指同住一室的人互相用戈相攻擊,比喻内部人員之間的争鬥。在這幅畫中,一位武士手持長直劍(劍),另一位則使用曲刀(刀)。他們的面部表情集中而緊張,顯示出鬥争的激烈程度。

這幅畫的風格受到古代畫家和近代畫家的啟發,體現在細膩的筆觸和淡雅的土色調上。畫面中的建築具有典型的中國古典風格,包括木梁和紙窗,為整個場景增添了傳統氛圍。畫面角落的小紅印章則是中國傳統藝術作品的典型标志。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“同室操戈”所表達的内部沖突和緊張氣氛,同時也能欣賞到古典中國畫的美感和深意。

-

序號: 1025

解读: 這幅插圖展現了中國成語“同工異巧”的深刻含義。畫面中,兩位工匠,分别位于左右兩側,都在從事相同的工藝,如木工或陶藝。盡管他們的項目相似,但每位工匠都展示出了獨特且不同的技巧,彰顯了他們各自的特色和技藝。這種表現形式恰到好處地傳達了“同工異巧”的核心思想:即便是同一行業或技術領域的工匠,也可以有各自獨特的工藝和創造方式。

畫風遵循傳統中國繪畫的特點,類似于古代畫家或近代畫家的作品風格,色彩含蓄、筆觸細膩。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅插圖,我們可以更深刻地理解“同工異巧”這一成語,意指即便是在相同的行業或領域,不同人的技巧和創造力仍然可以呈現出各自的獨特魅力和價值。

-

序號: 1026

解读: 這幅插圖為成語“同工異曲”提供了形象的視覺表現。該成語字面意思是指不同的人做相同的事情,方法或風格各不相同。在這幅畫中,兩位音樂家,一位中年漢族男子和一位年輕的漢族女子,分别演奏着古琴和琵琶。盡管他們使用的樂器不同,但他們的音樂卻和諧地融合在一起,象征着雖有不同卻能共同創造出美妙的和聲。畫面背景是典型的中國山水,有柳樹、甯靜的湖泊和遠山,這些元素共同營造出一種平和而藝術的氛圍。

整幅作品的色調和構圖風格借鑒了古代畫家和近代畫家的畫風,反映出中國古典藝術的深刻美感。在畫作的某個角落,我們可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,代表了畫家的簽名或作品的鑒定。這個細節的加入,不僅增添了作品的文化内涵,也體現了對中國古典文化的尊重。

通過這幅畫,我們可以直觀地理解“同工異曲”的含義,即不同的人在同一領域内,可以以不同的方式和風格展現其獨特的藝術魅力。

-

序號: 1027

解读: 這幅圖描繪了中國成語“同床各夢”的意象。在古代中國的卧室場景中,兩人同睡一床,但他們的夢境截然不同。一人夢見甯靜祥和的景緻,有山川、河流和古代建築;而另一人則夢見熙熙攘攘的市場,有人群、攤位和活躍的場景。這樣的對比生動地表現了成語的含義——雖在同一環境,但心境迥異。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,細節豐富,色彩搭配呼應了傳統中國藝術的調性。畫面一角還有紅色的印章,增添了一絲古樸的中國傳統美感。

通過這幅作品,我們不僅能感受到成語的深刻内涵,還能欣賞到傳統中國繪畫的韻味。

-

序號: 1028

解读: 這幅圖描繪了成語“同床異夢”的含義。在畫中,兩個人同處一床,但周圍環繞着不同的夢想泡沫。其中一個泡沫描繪了繁忙的城市景觀,高樓大廈和繁華街道象征着對成功和财富的渴望。另一個泡沫則展現了甯靜的山水景緻,山川流水,代表了對自然和諧與平靜生活的向往。這幅畫體現了“同床異夢”的意境,即盡管人們共處一個環境,但内心世界和追求卻可能截然不同。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,細膩的水墨渲染和精緻的筆觸展現了傳統中國畫的風格,畫角的小紅印章更增添了一絲傳統的韻味

。

-

序號: 1029

解读: 這幅插圖展現了“同心僇力”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一群穿着漢服的古代中國人,男女老少,正在共同努力搬動一件重物,如巨石或圓木。

通過他們的表情和姿态,可以感受到他們的努力和協作,象征着團結和集體的力量。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,注重細膩的筆觸和沉穩、樸實的色彩。畫面一角的小紅印章是中國畫作的典型标志,增添了一份古典氣息。“同心僇力”直譯為“同心協力”,指的是衆人齊心協力、共同努力。這幅畫恰如其分地表達了這一含義,通過描繪多人合作的場景,傳達出攜手共進、共克時艱的精神。在中國傳統文化中,此類形象常被用來象征社會和諧與團結的重要性。

-

序號: 1030

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“同心戮力”的内涵。在畫面中,兩位身着古代戰甲的勇士并肩作戰,共同推動一塊巨石,努力攀登陡峭的山坡。他們的表情顯示出堅定和團結,彰顯了共同努力克服困難的精神。背景是山巒起伏的景觀,古松和薄霧增添了戲劇性的氣氛。

此畫風格仿古代畫家或近代畫家,體現了中國古典藝術的精髓。使用的色彩以大地色調為主,細膩地點綴了一些顔色以突出細節。畫面一角的紅色印章,是中國傳統藝術作品的标志性元素,增添了一絲莊重與傳統的韻味。“同心戮力”這一成語意指衆人心意相同,共同努力,這幅畫恰如其分地描繪了這種團結協作的場景,表達了共同努力以達成共同目标的精神。

通過古代戰士的形象和他們共同推動巨石的努力,這幅畫傳達了成語的深刻含義。

-

序號: 1031

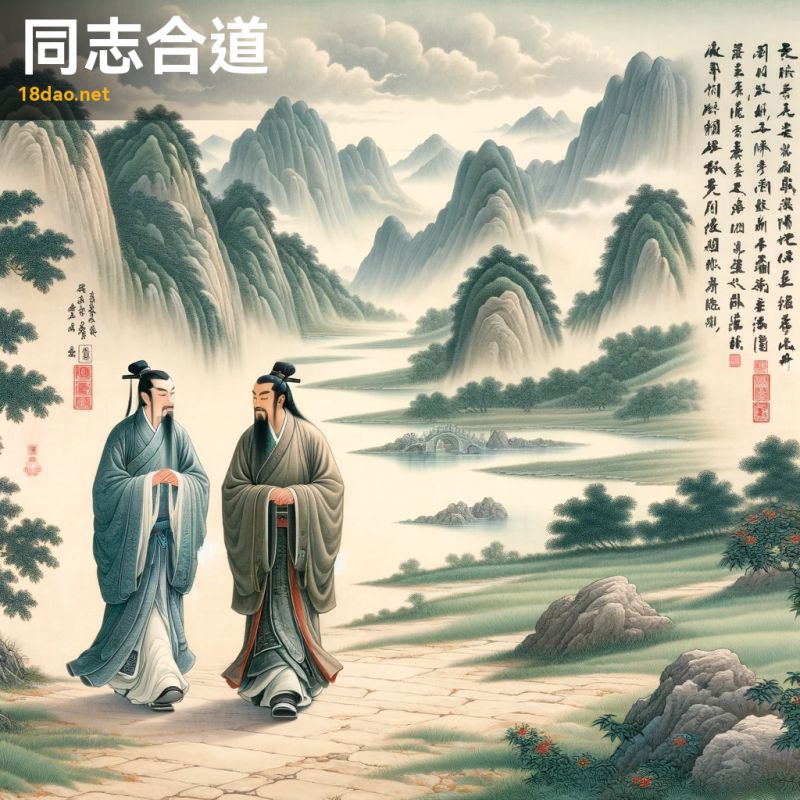

解读: 這幅插圖呈現了成語“同志合道”的深刻内涵。在畫面中,兩位身着傳統中國服飾的學者,一個亞洲血統,另一個也是亞洲血統,正沿着山間小徑并肩行走,似乎在深入交談。這種場景象征着志同道合的人們在追求共同目标或理念時的和諧與默契。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山巒、流淌的溪流和郁郁蔥蔥的綠色植被,共同營造出一種甯靜而理想化的景象。這樣的環境強調了同志合道的人們在追求其理想時所處的和諧環境。

整幅作品的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的繪畫手法,用細膩的色彩和複雜的筆觸展現了中國古典繪畫的精髓。畫作一角的紅色印章增添了一絲正宗的中國古典藝術氣息。

通過這幅插圖,我們不僅可以領略到“同志合道”這一成語的文化内涵,還能感受到傳統中國繪畫的魅力和深度。

-

序號: 1032

解读: 此圖描繪了“同歸于盡”這一成語的場景。畫面中,大火吞噬了整個山林,象征着徹底的破壞和毀滅。成語“同歸于盡”指的是兩方或多方在沖突中均遭受毀滅,無人得利。畫中火勢的激烈和無情傳達了這一含義,表現了沖突與對抗導緻的雙輸局面。

采用古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,細膩的筆觸和和諧的色彩搭配展現了中國古典繪畫的深邃韻味。畫面中的紅色印章是作品的标志,增添了一抹傳統的藝術氣息。此圖旨在通過傳統中國畫的形式,生動地呈現“同歸于盡”的深刻寓意,同時也體現了中華文化中關于沖突和毀滅的深刻反思。

-

序號: 1033

解读: 這幅圖描繪了成語“同歸于盡”的場景。成語“同歸于盡”源于中國古典文學,意指兩方為了相互對抗,最終導緻雙方都遭受毀滅或損失。在這幅圖中,兩條雄壯的龍正卷入一場激烈的戰鬥,彼此纏繞着,充分展現出成語中“毀滅性的對抗”這一概念。背景中的山脈和陰暗的雲彩增添了一種壓抑和緊張的氛圍,更是強調了沖突的激烈程度。龍在中國文化中是力量和威嚴的象征,兩條龍的對決象征着雙方的強大力量和不願妥協的決心。它們表情中的憤怒和決心恰如其分地傳達了成語“同歸于盡”的内涵——即雙方均不肯退讓,最終導緻共同的毀滅。

此圖的繪制風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,使用傳統的筆觸和柔和的色彩,營造出一種古樸而深沉的感覺。圖像一角的紅色印章,為作品增添了一抹傳統的韻味,也是對中國古典藝術的一種緻敬。

-

序號: 1034

解读: 這幅插圖生動地展現了“同歸于盡”這一成語的含義。在圖中,我們看到兩位穿着傳統戰甲的中國武士——一位男性身着黑色戰甲,另一位女性身着紅色戰甲——正在一座狹窄的橋上激烈交戰。他們的面部表情充滿了決心和絕望,象征着他們願意為了某種原因或目标,哪怕是以自我毀滅為代價,也要與對方同歸于盡。背景中,暴風雨即将來臨,烏雲密布,狂風大作,這加劇了畫面的緊張氣氛,同時也隐喻了成語中所蘊含的自我犧牲和毀滅的主題。這種場景的呈現與“同歸于盡”成語中的概念——不惜一切代價也要使對方受損,哪怕這意味着自己也會受到同等的損害——完美契合。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫技法,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的紅色印章為藝術作品增添了一絲真實感和傳統韻味。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語本身的強烈情感,還能欣賞到傳統中國畫的獨特魅力。

-

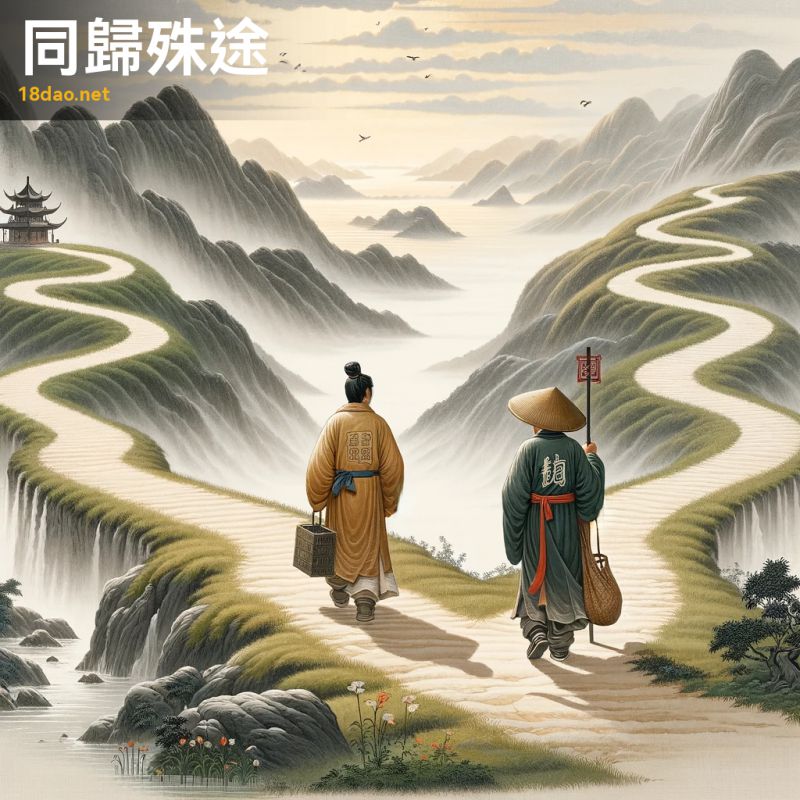

序號: 1035

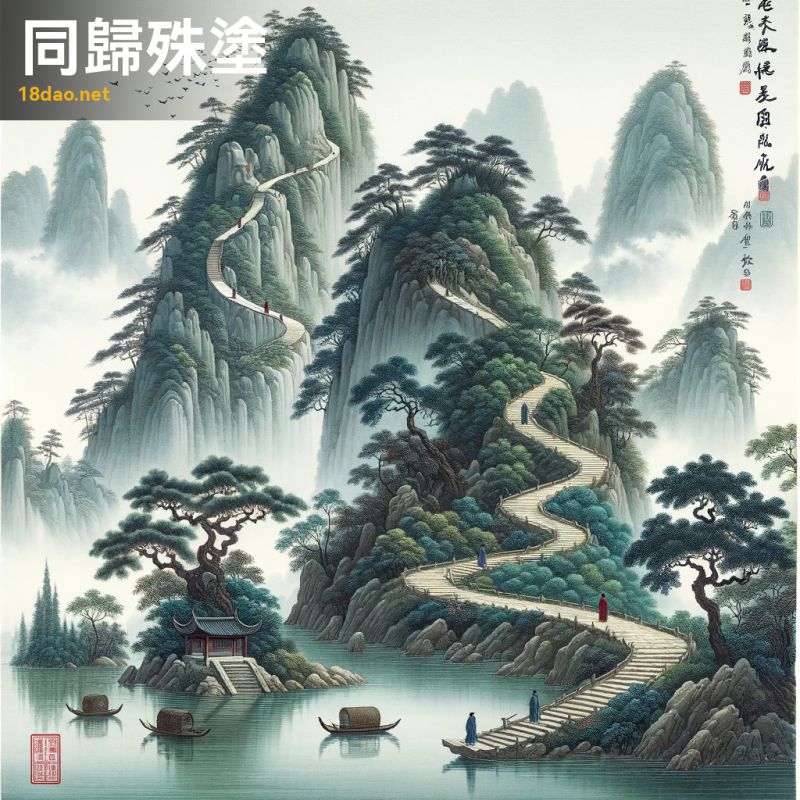

解读: 此圖以成語“同歸殊途”為靈感。這個成語字面意思是指雖然采取不同的方法或道路,但最終結果相同。在圖中,我們看到兩條截然不同的路徑在一個甯靜的中國傳統風景中蜿蜒前行。一條路徑沿着山脈攀升,途中圍繞着古樹和迷霧,最終到達山頂的廟宇。而另一條路徑則沿着甯靜的河流,途徑小船和柳樹,河流也最終通向同一個廟宇。

這幅畫的風格效仿了中國著名畫家古代畫家或近代畫家,展現了古典中國藝術的精髓,通過精緻的筆觸和自然的色彩展現了風景的深邃和甯靜。畫面不僅傳達了“同歸殊途”的意境,也體現了中國畫的傳統美學和哲學思想。在畫面的某個角落,還有一個小紅色印章,增添了一抹藝術作品的傳統特色。

-

序號: 1036

解读: 這幅插圖生動地展現了“同歸殊途”這一成語的寓意。畫面中,兩位身着傳統中國服飾的旅人——一位是身着學士長袍的士人,另一位是着樸素農民服裝的農夫——沿着兩條蜿蜒的小路前行。這兩條小路雖起點不同,卻在遠處的山間廟宇彙合,象征着不同的人生旅程最終通向相同的歸宿。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩溫和的筆觸描繪出一派甯靜祥和的景緻,山水、河流與遠處的廟宇共同構成了一幅優美的中國古典風景畫。

整個畫面既展示了成語的深刻含義,又傳達出古典中國畫的古樸和深邃。畫面一角還有一個紅色的印章,是中國傳統繪畫中常見的一種元素,增添了畫作的藝術感和莊重感。

通過這幅插圖,我們不僅能夠直觀地感受到“同歸殊途”的内涵,也能領略到中國古典文化的魅力。

-

序號: 1037

解读: 這幅圖描繪了兩位戰士在古代戰場上激烈對戰的場景,體現了成語“同歸盡”的含義。圖中兩位戰士身穿傳統盔甲,一位穿着紅色束腰衣,另一位則穿着藍色束腰衣,他們各持劍盾,正緊鑼密鼓地交戰。兩位戰士身上都有明顯的傷口,盔甲也受損,表明這場戰鬥既長且殘酷。周圍是被戰争蹂躏的荒涼景象,頭頂是暴風雨般的天空,這增添了戰場的戲劇性。他們臉上的表情是堅定與疲憊的混合體,暗示着他們可能會在這場戰鬥中共同殉命。

-

序號: 1038

解读: 這幅圖描繪了成語“同流合污”的場景。成語“同流合污”字面意思是跟污穢的水流混在一起,比喻陷入或跟随壞人、壞習氣,喪失了獨立和清正的品格。在這幅畫中,一群穿着傳統漢服的人跟随一位領頭人走進了一條看起來渾濁不清的河流。河水的顔色深暗,與周圍自然風光形成鮮明對比,象征着污染和道德的堕落。畫中人物表情猶豫、不安,但仍然選擇跟随,這體現了他們在道德和選擇上的迷茫或軟弱。這樣的場景生動地傳達了“同流合污”所批判的社會現象:即便明知道某些行為是不正确的,但在外界壓力或引誘下,人們仍可能選擇放棄原則,與不良風氣同流合污。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以墨水和水彩的方式呈現,既展現了古典藝術的韻味,也增添了一種沉重的曆史感。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,作為畫作的完成标志,同時也體現了中國傳統藝術的特色。

-

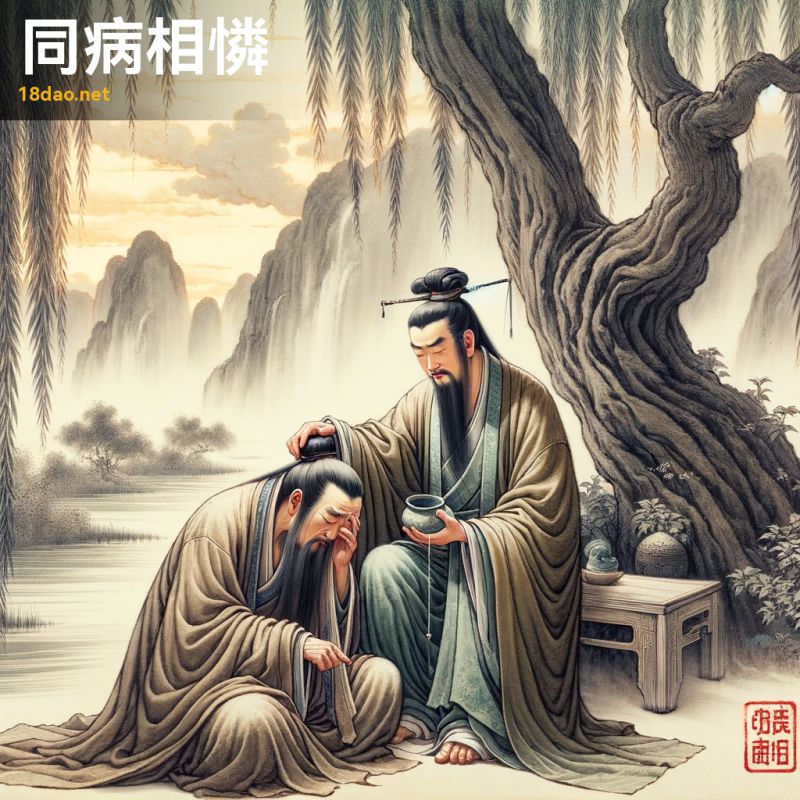

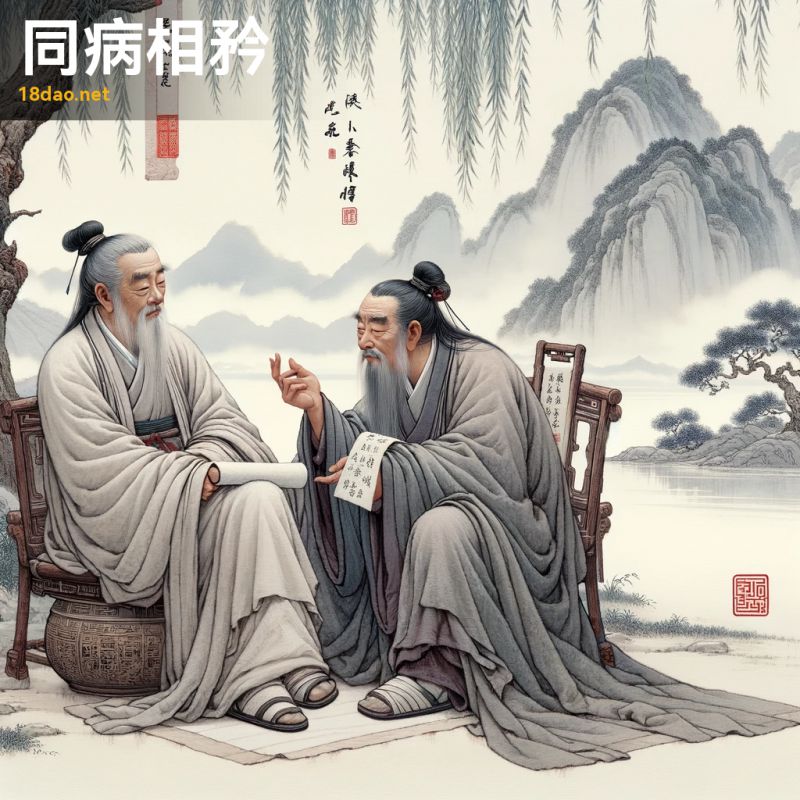

序號: 1039

解读: 這幅圖描繪的是中國古代成語“同病相憐”的場景。畫面中展示了兩位古代學者,身着傳統長袍,坐在柳樹下。其中一位學者看起來疲憊不堪,一手托着頭,而另一位同情心滿滿,正在輕輕拍打他的背。背景是一座甯靜的山和流淌的河流,營造出一種平和卻又憂郁的氛圍。此畫作體現了“同病相憐”的内涵,即在共同的苦難中相互理解和同情。兩位學者的互動展示了他們之間的共鳴和情感連接,使成語的含義生動地呈現在觀者面前。

畫風上模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和柔和的色彩,展現了古典中國藝術的美感。畫面的一個角落還加上了紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,用以表示畫作的完成和畫家的身份。

整體而言,這幅作品不僅忠實地反映了中國古典文化和藝術的精髓,而且深刻地傳達了“同病相憐”這一成語的情感和哲理。

-

序號: 1040

解读: 此圖描繪了兩位身着傳統中國服飾的老學者,坐在柳樹下,彼此以溫和而富有同情心的表情進行深入交談。其中一位學者手持卷軸,象征着他們共同的知識和經驗。背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈和流淌的河流,反映了他們之間那種田園詩般平和的紐帶。

整幅畫的風格仿佛古代畫家,以細膩的水墨淡彩和精細的筆觸為特色。在畫面的某個角落,有一個紅色印章,為這幅古典中國畫增添了一抹真實感。這幅圖與成語“同病相憐”密切相關。成語“同病相憐”字面意思是患同一種病的人相互憐憫,比喻因境遇相同而相互同情。在這幅圖中,兩位老學者的深入交談和相互理解象征着他們共同的經曆和感受,正如“同病相憐”所傳達的共鳴和共情。他們的環境安詳、和諧,進一步強調了共同經曆所帶來的深厚情誼。

-

序號: 1041

解读: 這幅圖描繪了中國成語“同聲附和”的場景。畫面中展現了一群古代學者,在一個甯靜的園林中讨論。他們穿着傳統的長袍,每個學者的表情各異,但都在同時發言或做手勢,仿佛在回響着相同的觀點或陳述。這種表現形式恰如其分地體現了“同聲附和”的含義,即衆人附和同一個聲音或意見,沒有獨立思考。畫面背景是典型的中國山水,有柳樹、小池塘和遠山,營造出一種平和、古典的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用柔和的筆觸和和諧的色彩調度表達了中國傳統繪畫的韻味。畫面的一個角落還有一個紅色的印章,增添了一絲傳統的韻味。

通過這樣的繪畫,我們不僅能感受到中國古典文化的深厚底蘊,也能理解“同聲附和”的成語寓意,即衆人沒有個性化的見解,隻是盲目地跟随和附和。

-

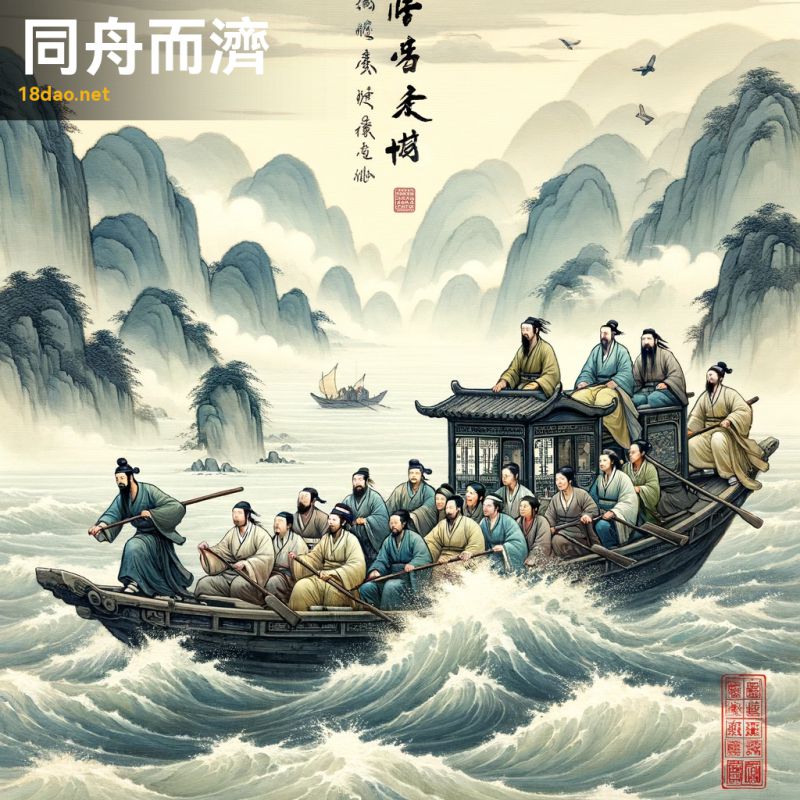

序號: 1042

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“同舟共濟”的意境。成語“同舟共濟”字面上的意思是“在同一條船上共同渡過難關”,比喻在困難或危險的情況下,大家共同努力,共同對抗困難。在這幅畫中,我們看到一條小船靜靜地漂浮在河面上,船上的人們各司其職,協力劃槳,共同駕馭着這條小船。這些人代表了不同的角色和背景,但他們共同協作,展現了團結一緻的力量。畫面的背景是一個甯靜的河流景象,周圍環境平和而充滿詩意,柳樹輕輕搖曳在河岸邊。

這種描繪方式體現了中國傳統水墨畫的風格,同時也蘊含了古代畫家或近代畫家式的繪畫美學。

整幅畫作通過細膩的筆觸和淡雅的水墨渲染,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還印有一枚紅色的印章,為作品增添了一抹傳統的中國元素,使整幅作品更顯得莊重而具有文化意義。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語本身的深刻寓意,也能領略到中國傳統文化的獨特魅力和藝術表現力。

-

序號: 1043

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“同舟而濟”的意境。畫面中,不同背景的人們身着傳統服飾,在波濤洶湧的水面上共同駕馭一隻小船。他們的合作象征着團結協作,共同面對困難的精神。遠處山脈的甯靜和幾縷輕雲與驚濤駭浪形成鮮明對比,進一步強調了他們面臨的挑戰。

這幅畫的風格仿佛古代畫家,以其典雅的筆觸和柔和的色彩著稱。畫面上的每個人物都細緻入微,展現了他們在逆境中的堅定與合作。此外,畫面角落的小型紅色印章增添了一種真實感和傳統氣息。“同舟而濟”本義指在同一條船上共度難關,比喻共同面對困難,同心協力解決問題。這幅畫恰如其分地傳達了這一含義,不僅體現了中國傳統文化的深刻内涵,也展示了人們在逆境中團結一心的力量。

-

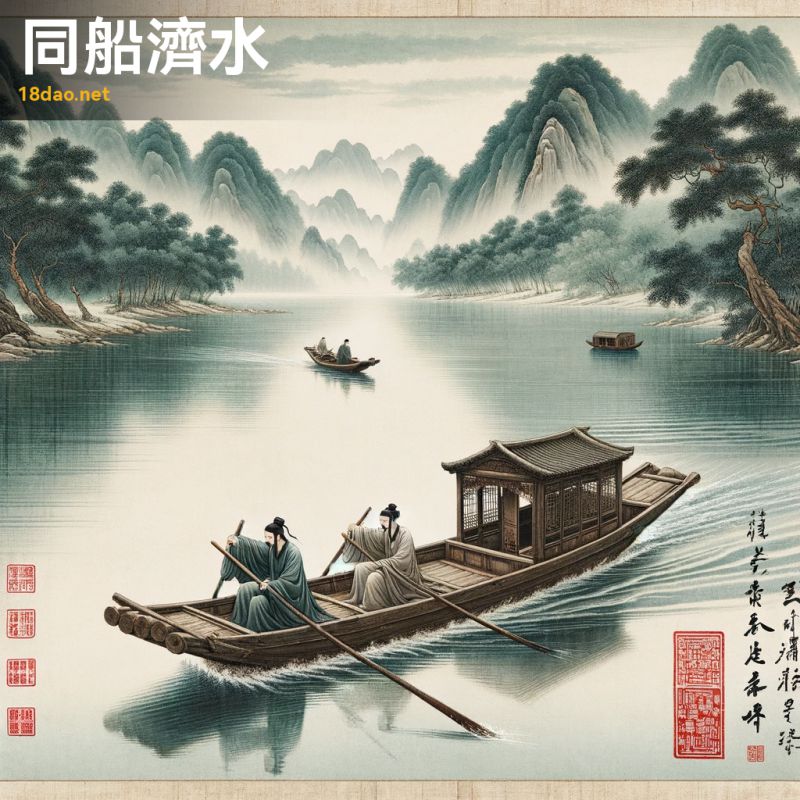

序號: 1044

解读: 這幅圖描繪了“同船濟水”這一成語的場景。畫面展示了一條傳統的木船在甯靜的河流上,船上有兩個人正在協調地劃槳。他們身着曆史上的中國服飾,反映了團結和合作的感覺。

背景是一幅甯靜的河流風景,有茂密的樹木和遠處的山脈,這種風格讓人聯想到古代畫家或近代畫家,捕捉了古典中國藝術的優雅和深度。圖畫的某個角落還有一個紅色的印章,增添了一絲真實感。“同船濟水”這個成語通常用來比喻共同面對困難或危險,強調團結合作的重要性。在這幅畫中,兩個人在同一條船上協力劃槳,象征着共同努力,共度難關。畫面的平靜與和諧傳達了即使在困難時刻,通過合作和團結也能夠平穩地渡過難關的信息。

-

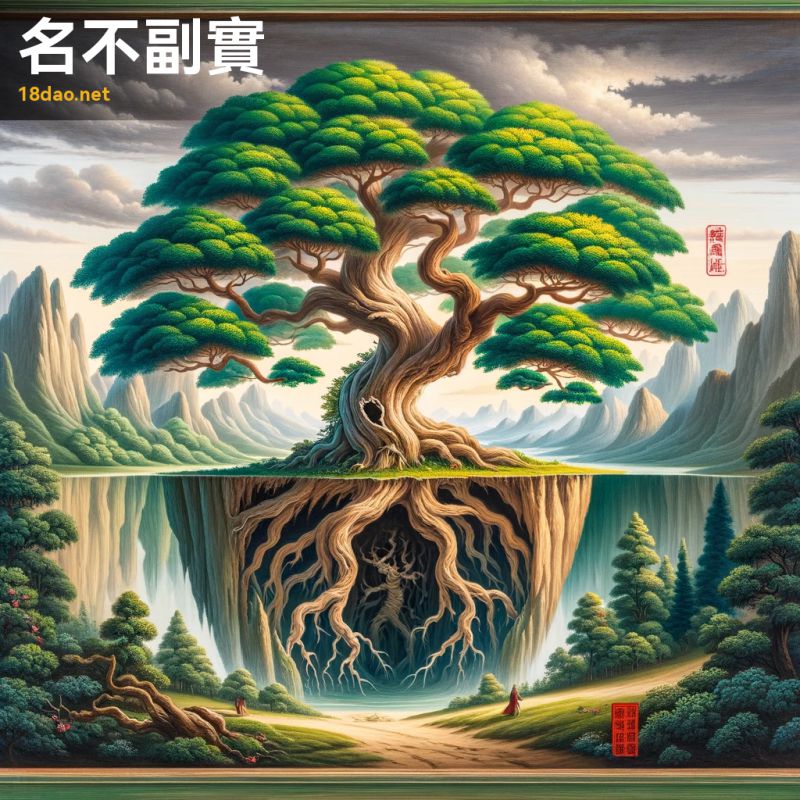

序號: 1045

解读: 這幅畫描繪了一個符合“名不副實”這個成語的場景。畫中的大樹看起來郁郁蔥蔥、生機盎然,但仔細觀察卻發現,樹木的内部已經枯萎、失去了生命力。這象征着表面看似美好、充滿希望,而實際上空洞或令人失望的事物。畫面背景是甯靜傳統的山水,增添了畫作的意境和深度。

此畫采用了古代畫家或近代畫家風格,這兩位藝術家的作品以其傳統的中國畫特色著稱,通常描繪自然景觀和傳統主題。

通過采用這種風格,畫作不僅展現了中國古典文化的美,同時也傳達了成語深層的含義和哲理。畫作角落的紅色印章是中國畫作中常見的元素,代表了畫家的簽名或作品的鑒定。在這裡,它也是對傳統中國藝術的一種緻敬。

-

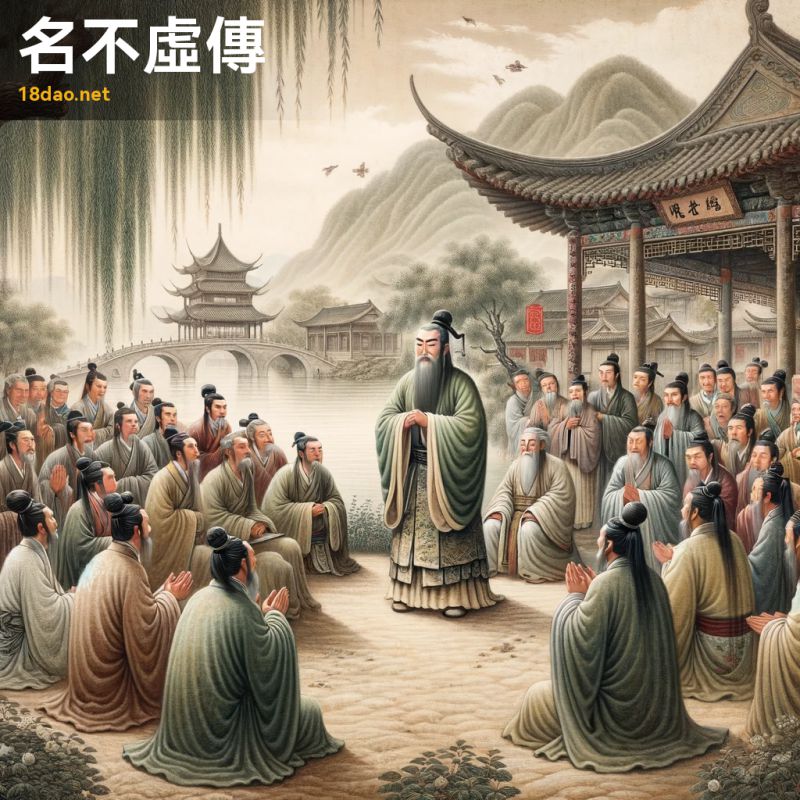

序號: 1046

解读: 這幅圖描繪了“名不虛傳”這一成語的内涵。在畫面中,一位古代學者穿着傳統的長袍,被一群人廣泛認可和贊揚。他周圍的人群中包括各個年齡和性别的人,他們對這位學者表現出尊敬和欽佩。這個場景設在一個傳統的中國村莊,包括了中國傳統建築如塔樓、橋梁,背景中有柳樹和甯靜的河流。此畫體現了成語“名不虛傳”的意思,即某人的名聲與其實際能力或成就相符,不是空穴來風。畫中的學者代表了名聲的主體,而周圍人群的贊揚和敬仰則反映了他名聲的廣泛認可。

整個場景營造了一種古典、和諧的氛圍,與成語的傳統和莊重感相契合。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,使用了柔和的筆觸和沉穩的土色調,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的紅色印章是中國畫的典型标志,代表了畫作的真實性和傳統價值。

通過這樣的細節,這幅畫不僅表達了成語的含義,也體現了中國古典文化的美學特征。

-

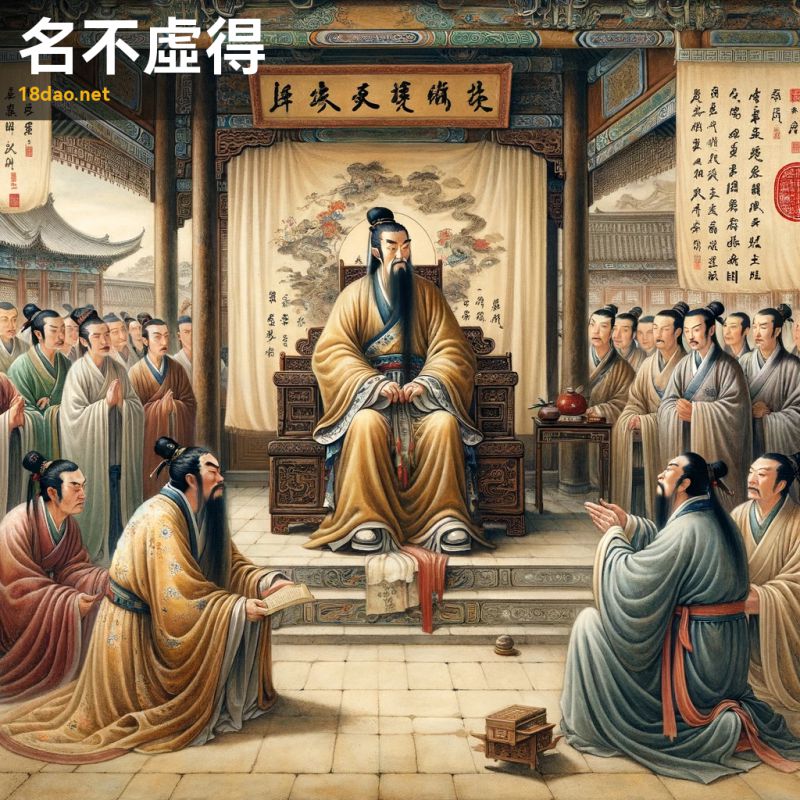

序號: 1047

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“名不虛得”的含義。圖中主角是一位身着傳統中國服飾的學者,他周圍的人群表現出對他的尊敬與欽佩。這位學者作為智慧和德行的化身,其從容和諧的氣質完美诠釋了“名不虛得”的内涵——他的聲譽是因其真實的才德而得,不是空洞無實的。

畫面風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,細膩的筆觸和和諧的色彩構成了一幅典型的古典中國畫。畫面中的人物表情和動作都被細緻描繪,展現了對這位學者的敬仰之情。同時,畫面一角的紅色印章增添了作品的傳統美感和真實性。

整體而言,這幅插圖不僅描繪了“名不虛得”的場景,也傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。

通過這幅圖,我們可以更深刻地理解和感受這個成語的文化内涵。

-

序號: 1048

解读: 這幅插圖為成語“名不虛立”提供了一種深刻的視覺解讀。在圖中,一棵古老的大樹屹立于中央,其根深深植入地下,枝幹伸向天際。這棵樹的雄偉與堅固象征着名望與成就的真實和穩定。背景中的迷霧山景增添了一種曆史的深度和智慧的氛圍。

整個畫面安靜而莊重,無其他元素分散觀衆的注意力,突顯了這棵樹的重要性。成語“名不虛立”字面意思是指名聲不是空穴來風,而是實至名歸,通過實際的成就或貢獻而建立起來的。這幅畫中的大樹正是這一含義的完美象征:它的存在不是無中生有,而是由其強大的根基和高聳的枝幹所證明。畫面中的紅色印章象征着傳統與真實性,進一步強化了這一主題。

通過采用古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫技巧,這幅作品傳達了一種古樸而深邃的感覺,與成語“名不虛立”的内涵相得益彰。

-

序號: 1049

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者沿着崎岖的山路堅定地行走,周圍環繞着高大的松樹。學者身着飄逸的長袍,展現出決心和正直的氣質,目光堅定地望向前方,象征着堅定不移的承諾和名副其實的聲譽。畫面背景甯靜,遠處的山巒被霧氣部分遮掩,強調了學者孤獨的旅程。畫作一角還有一個小巧而雅緻的紅色印章,增添了經典中國藝術的特色。

整體風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了古典中國繪畫的精髓。這幅圖完美地诠釋了成語“名不虛行”的含義。成語“名不虛行”意味着一個人的聲譽和名聲是基于其實際的行為和成就,而非虛假或誇張的宣傳。在這幅畫中,學者堅定的步伐和專注的目光體現了他實踐自己信念和承諾的決心,正如成語所表達的,他的名聲是由真實的行動和堅持所鑄就的。畫中的山路崎岖、環境孤寂,進一步強調了這位學者堅持真理和原則,不畏艱難的品質。因此,這幅作品不僅在視覺上表現了成語的意境,也深刻地傳達了其背後的哲理。

-

序號: 1050

解读: 這幅圖描繪了中國古代科舉考試的場景,非常符合“名列前茅”這個成語的意境。在這幅畫中,你可以看到一個考場的大廳,裡面擺滿了木質的桌椅,許多穿着傳統長袍的考生正專注地寫着試卷。畫面的前方,有一張突出的桌子,幾位官員正在那裡觀察考生。畫中央的一位考生顯得格外自信和專注,他從其他考生中微妙地脫穎而出,成為畫面的焦點。這位考生的形象象征着成功和傑出,正好與“名列前茅”這個成語的含義相契合。該成語字面意思是名字排在前面的名單上,比喻考試或競賽中名次列在最前面,或在某一領域中居于領先地位。

畫風仿佛古代畫家的作品,使用水墨和細緻的筆觸,展現了一種古樸而深邃的感覺。畫面的一個角落還有一個不顯眼的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

整體上,這幅畫不僅生動地展現了中國古代科舉考試的氛圍,同時也深刻地表達了“名列前茅”這個成語的内涵。

-

序號: 1051

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“名副其實”的含義。在畫面中,一位身穿傳統長袍的古代學者或官員,正仔細鑒賞手中的物品,可能是一卷珍貴的書籍或其他文物。這位人物的面部表情流露出認可和滿意,彰顯了他手中之物的聲譽與其真實品質之間的完美契合。背景設置在一間古風濃郁的書房或圖書館中,充滿傳統中國建築的元素。

此畫風格借鑒了古代畫家和近代畫家的繪畫手法,表現出古典中國畫的韻味。

通過這位人物對物品的審視,畫面傳達了“名副其實”這一成語的核心意義——某物或某人的名聲與其實際的品質或能力相符。在畫面的某個角落,我們還可以看到一枚紅色的印章,為作品增添了一抹傳統的印記。

整體上,這幅插圖不僅傳遞了成語的深層含義,也體現了中國古典文化的莊重與深沉。

-

序號: 1052

解读: 這幅插圖展現了成語“名實不副”的含義。畫面中,一人身着華麗的長袍,但顯得格格不入,不自在。這種不适應的表情和姿态,與其華貴的外表形成了鮮明對比。背景是一個古代中國的公共場合或宮廷,周圍的人穿着更為樸素,他們對這位穿着華麗長袍的人抱有懷疑和困惑的眼神。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,運用了傳統的中國畫筆法和柔和的色調。畫面的重點在于捕捉這個人的外表與其實際地位或能力之間的不一緻。這種不一緻正是“名實不副”這個成語所要表達的核心概念:外表的華麗和實際能力或身份的不相匹配。此外,畫面中還加入了一個小型的紅色印章,作為作品的完成标志,同時也體現了傳統中國畫作的一個重要元素。

整體而言,這幅畫既傳達了成語的深刻含義,又體現了中國古典繪畫的韻味和風格。

-

序號: 1053

解读: 這幅插圖展現了“名實相副”的成語含義。在這幅畫中,我們看到一位古代學者正在展示他的書法或繪畫技藝,周圍的觀衆正在欣賞他的作品,并認可他的名聲是當之無愧的。這個場景發生在一個傳統的中國庭院中,配有石桌、墨水和毛筆以及古典建築元素。該成語“名實相副”強調名聲與實際能力之間的和諧一緻。在這幅圖中,學者的藝術才能直觀地展示了他的名聲是基于真實的才華和技藝,從而完美地體現了這一點。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國繪畫技法,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面中的紅色印章增添了這幅作品的真實性和傳統美感。

-

序號: 1054

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“名實相稱”的深刻内涵。在這幅畫中,我們看到一位古代學者,身穿傳統長袍,坐在書房的木桌旁。他正在用毛筆書寫,旁邊擺放着一本書,書的标題與他所寫的内容明顯相符,象征着名稱和實際内容之間的一緻性。

整個畫面充滿了中國傳統文化元素,如書卷、古琴和一小盆植物,營造出一種甯靜而典雅的氛圍。

這幅作品的繪畫風格借鑒了古代畫家或近代畫家的技法,注重細膩的筆觸和色彩變化的微妙處理。圖像中的紅色印章,位于畫面的一個角落,為藝術作品增添了一抹真實感和傳統美。

通過這幅插圖,我們可以直觀地理解“名實相稱”這個成語,它強調名稱和實質内容之間的一緻性,指出僅有名聲而無實際内容是不足取的。這不僅是對個人品質的要求,也是對事物本質的描述,反映了一種誠實和真實的價值觀。

-

序號: 1055

解读: 這幅圖展現了成語“名實相符”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的古代學者,站在一棵高大而茁壯的樹旁。這棵樹代表着“實”,即穩固而深植的現實。學者則象征着“名”,他的指向和贊許的表情表明了名字與實際情況之間的吻合。

這幅作品采用了類似于古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,捕捉了中國古典藝術的精髓。畫面傳遞出一種樸素而深遠的感覺,與成語的内涵相得益彰。圖畫中的紅色印章,雖然細微,卻增添了一絲傳統的雅緻,使整幅作品更顯完整和正式。

通過這樣的視覺呈現,我們不僅看到了成語的直觀表達,也感受到了中國古典文化的莊嚴與深度。

-

序號: 1056

解读: 這幅插圖描繪了一位身穿傳統長袍的智者,在一個甯靜的園林環境中面對一群年輕學生。智者手持卷軸,象征知識和傳統,正以權威的姿态講話。學生們聚精會神地傾聽,表現出對學習的尊重和渴望。園林中鮮花盛開,有一個甯靜的池塘,營造出和諧的氛圍。

在畫作的一角,有一枚紅色的印章,增添了藝術作品的真實性,其風格讓人聯想到古代畫家或近代畫家。

這幅作品與成語“名正言順”之間的聯系在于,智者的形象和場景象征着權威性和傳統的智慧。在中國文化中,“名正言順”意味着有了正确的名稱或者身份,言論或行動就會順理成章,符合自然的道德秩序。圖中的智者,其威望和學識使他的講話自然而然地顯得合理和有說服力,正如成語所傳達的含義,即在适當的地位和條件下,言論和行為會顯得更為恰當和有效。

-

序號: 1057

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“名繮利索”的意境。畫面中,一位身着傳統服飾的男子正巧妙地控制着一匹馬。這匹馬雄壯有力,象征潛在的混亂與不确定性;而男子則代表着冷靜與控制,他用手中的缰繩輕松引導着馬兒。背景是一幅甯靜的中國山水畫,山巒與河流交織,反映出通過技藝掌控達到的和諧。

整幅畫的風格模仿了古代畫家與近代畫家的古典中國畫技法,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。在畫面的某個角落,我們還可以看到一個紅色的印章,為作品增添了一絲正式與傳統的氛圍。成語“名繮利索”通常用來形容做事情麻利、幹淨利索,正如畫中人物對馬的駕馭一樣,既顯示了技巧,也體現了事情的高效與流暢。

通過這幅畫,我們可以直觀地感受到成語背後的深層含義。

-

序號: 1058

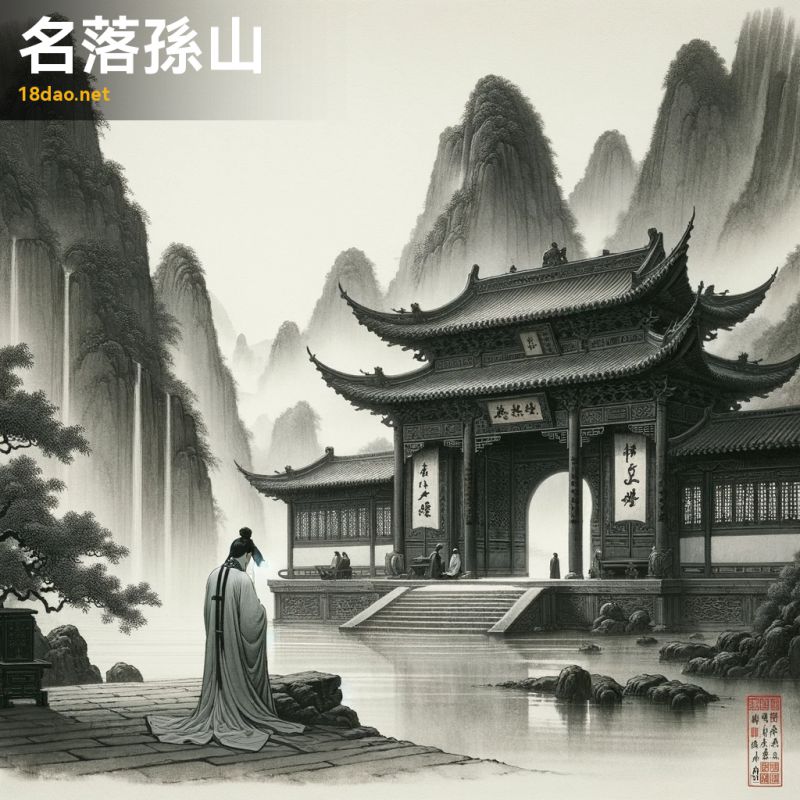

解读: 這幅圖描繪了成語“名落孫山”的意境。成語出自中國古代,原意指的是在科舉考試中落榜,比喻考試或選拔中沒有被錄取。在這幅畫中,畫面背景為幽靜的山景,山巒起伏,輕紗般的薄霧環繞,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。畫面前景是一位身穿傳統漢服的士子,站在一所宏偉的古代書院門外,他的神态顯得沮喪和自省,通過這位士子失落的姿态表現了未能通過科舉考試的失意和反思。

整個畫作仿古代畫家的風格,用水墨和淡彩展現了古典中國畫的精髓。色彩以黑、灰和淡綠為主,符合傳統中國水墨畫的特點。在畫作的某個角落,還有一個紅色的印章,為畫作增添了一份真實感和藝術性。這幅圖通過古典的視角和深邃的意境,完美诠釋了“名落孫山”這個成語的含義,不僅體現了古代科舉制度的壓力和對個人命運的影響,也傳達了一種超越時間的文化内涵和深刻的情感。

-

序號: 1059

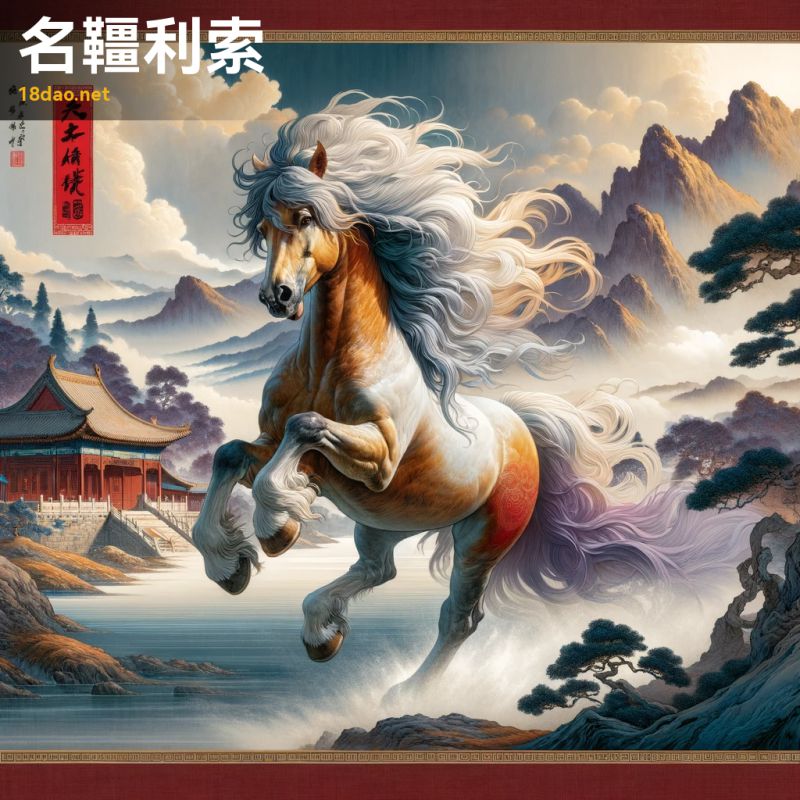

解读: 這幅插圖展現了成語“名韁利索”的含義。成語“名韁利索”源于中國古代,意指名馬的缰繩(韁)和鞭子(索)都是上等的,比喻人才出衆、技藝高超。在這幅插圖中,一匹駿馬正以迅猛的速度奔跑,其威風凜凜的神态和飄逸的鬃毛,象征着人才或技藝的卓越和尊貴。

畫面的背景是典型的中國古典山水,包含山巒和樹木,采用了古代畫家或近代畫家風格的繪畫手法,營造出一種甯靜而雄偉的氛圍。

整幅畫色彩豐富卻和諧,以大地色調為主,強調了中國古典藝術的深沉與含蓄。圖畫的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。這幅作品的方形構圖(1024x1024尺寸)和細緻的繪制,都是為了更好地表達這個成語的深刻意涵和藝術美感。

-

序號: 1060

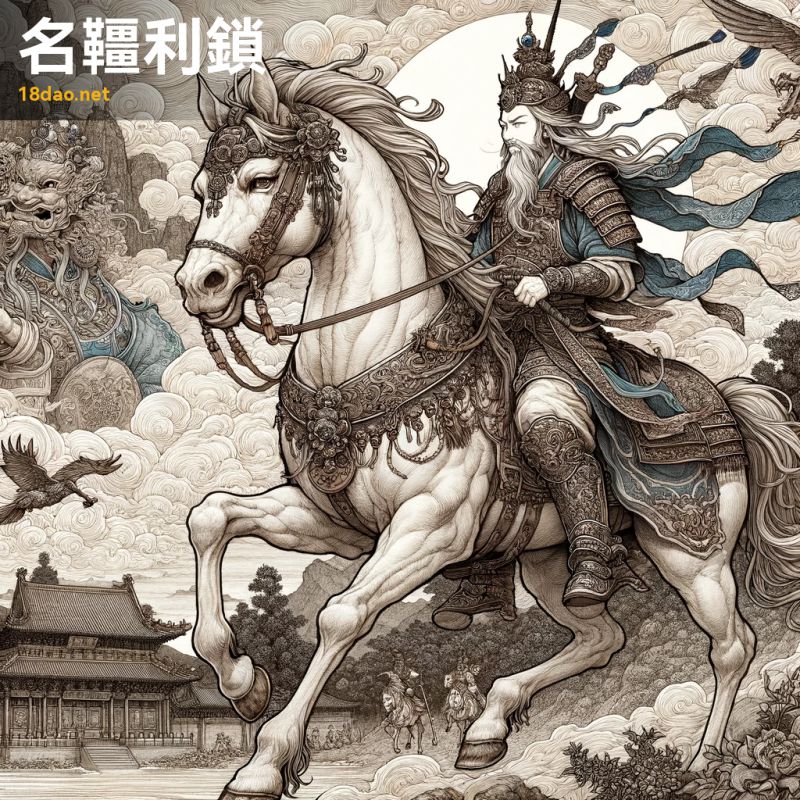

解读: 這幅圖描繪了成語“名韁利鎖”的意境。在中國古典文化中,“名韁利鎖”是指名利像缰繩和鎖鍊一樣,束縛着人的行動和思想。這個成語警示人們不要被名利所迷惑和束縛,以免失去自由和真實的自我。圖中的馬被華麗的馬缰和沉重的金屬鎖鍊緊緊綁住,象征着名利對人的束縛。馬的表情顯得不自在,反映出被名利束縛的人的内心狀态。周圍的古典中國學士園林背景,增添了一種古風和深遠的意境,與成語的含義相呼應。

此圖風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,旨在傳遞一種古樸而深邃的感覺。畫面中紅色的印章增添了藝術作品的傳統中國元素,同時也是作者對作品的認證。

整體上,這幅圖通過古典風格和象征性的圖像,有效地傳達了“名韁利鎖”這一成語的深刻寓意。

-

序號: 1061

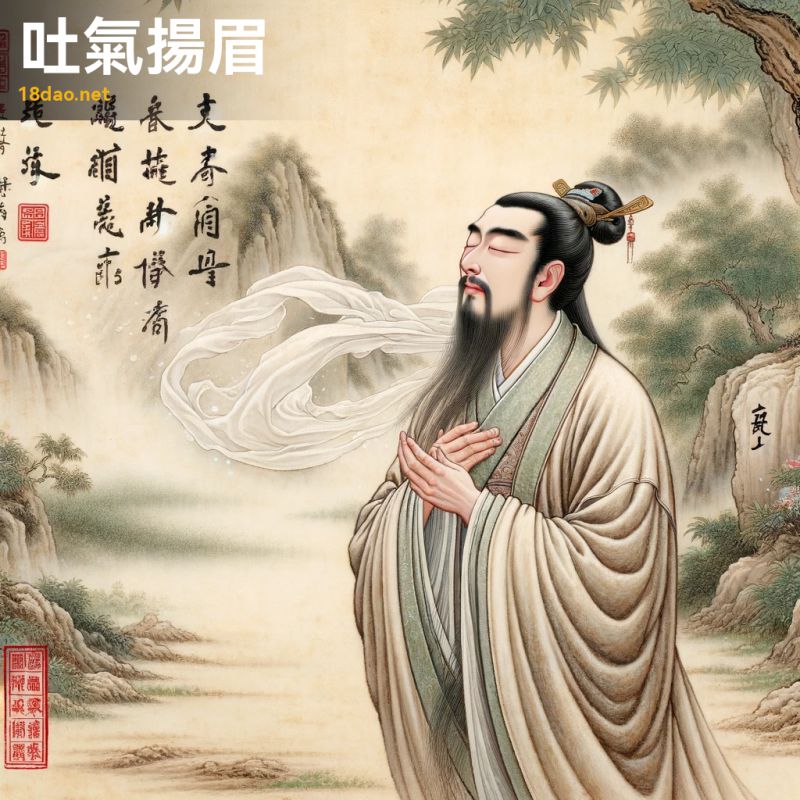

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“吐氣揚眉”的場景。在畫面中,一位身着傳統漢服的學者站在郁郁蔥蔥的花園中,他的表情平和而滿足,深深地吐出一口氣并微微揚起眉毛。這個動作象征着釋放長期積壓的情感或挫折。

畫風模仿了古代畫家的特點,用細膩的筆觸和柔和的色彩陰影來表現這一主題。

整個畫面洋溢着一種甯靜與滿足感,充分體現了中國古典藝術的特色。在畫作的一角,我們可以看到一個小小的紅色印章,增添了作品的古典韻味和真實性。這幅畫不僅生動地展現了“吐氣揚眉”這一成語的含義,也讓我們感受到了中國古典藝術的深刻魅力。

-

序號: 1062

解读: 這幅插圖描繪了成語“吐絲自縛”的形象。在畫面中,一隻蠶蛾正在樹枝上吐絲織網,但最終被自己吐出的絲纏繞住,無法脫身。畫面背景充滿了濃郁的綠色樹葉,營造出一種深沉而和諧的自然氛圍。圖中的蠶蛾和樹枝細節處理得既精緻又具有寫實感,反映了蠶蛾在自我制造的困境中掙紮的場景。這幅畫的主題是對“吐絲自縛”這一成語的直觀展現。該成語比喻人自己制造困難,陷入自己設下的圈套或局面中,無法自拔。畫面中的蠶蛾正是這種情境的象征,它本能地吐絲織網,卻不料最終被自己的絲網束縛,無法自由。

畫風參考了古代畫家或近代畫家的風格,體現了中國傳統繪畫的精髓。深淺不一的綠色調和蠶蛾的細膩描繪,使得整幅畫既有生動的動态感,又不失古典中國畫的靜谧和深邃。圖角的紅色印章進一步增添了作品的藝術感和傳統美學價值,使其成為一幅既表達了成語寓意,又兼具藝術審美的作品。

-

序號: 1063

解读: 這幅插圖展現了成語“向壁虛造”的含義。在圖中,我們看到一位身着古代服飾的學者,他坐在甯靜的書房裡,專注地在空白的牆上精心繪畫。房間内陳設有傳統的中國元素,如卷軸、古琴以及窗外月光下輕輕搖曳的竹林,營造出一種靜谧的氛圍。學者專注的表情和他筆觸的動作傳達了他對工作的投入和努力。“向壁虛造”這一成語,意指徒勞無功的工作,或是做一些看似勤奮但實際上無用的事。在這幅畫中,學者在牆上畫畫,似乎是在做無用功。這不僅反映了成語的字面意思,也象征着雖然付出了努力,但成果卻是虛無的。

整幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現了古典中國畫的韻味。圖畫一角的紅色印章增添了作品的傳統美感和真實性。

-

序號: 1064

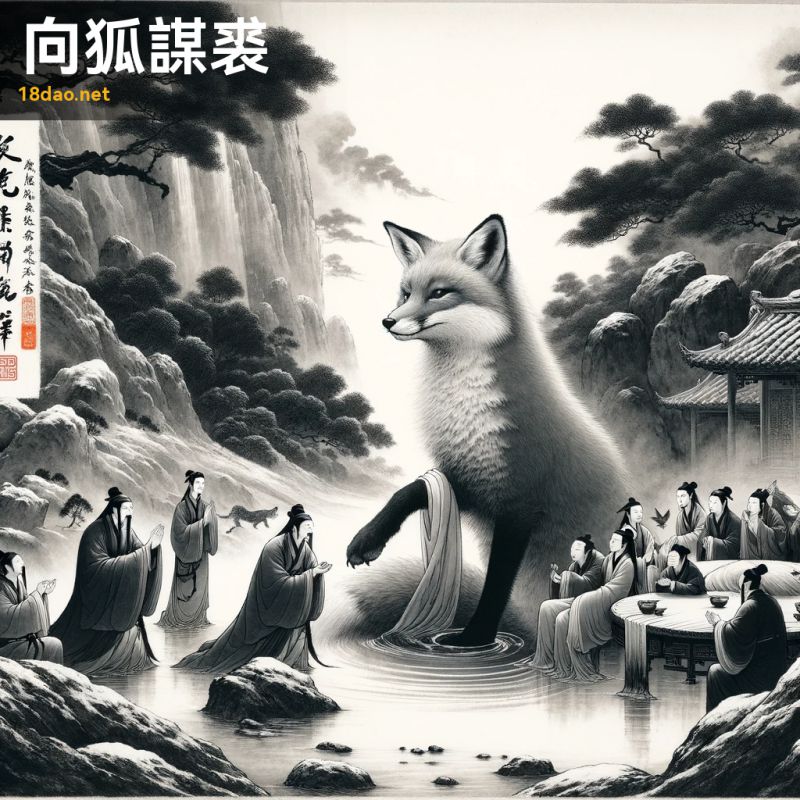

解读: 這幅圖描繪了成語“向狐謀裘”的場景。在中國古代文化中,“向狐謀裘”是一個比喻用于形容不顧他人處境和感受,隻顧自己利益的行為,類似于向狐狸索要其皮毛。在這幅畫中,我們看到一隻狐狸被幾個人圍繞着。這些人的表情既有尊敬也有狡猾,似乎在與狐狸進行某種談判。畫面采用了傳統的中國水墨畫技法,展現了一種古樸而深邃的氛圍。畫中的狐狸被描繪得既有韻味又不失威嚴,周圍的自然景觀,如樹木和岩石,以經典的中國畫風精心繪制。色彩以黑、白、灰為主,偶有微妙的色彩點綴,增添了畫面的藝術層次感。

整體上,這幅畫以一種平和卻引人深思的方式呈現了這個成語的寓意。角落中的紅色印章是對傳統中國藝術的緻敬,同時也是藝術家簽名的象征。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語本身的深刻意義,也能欣賞到中國傳統繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1065

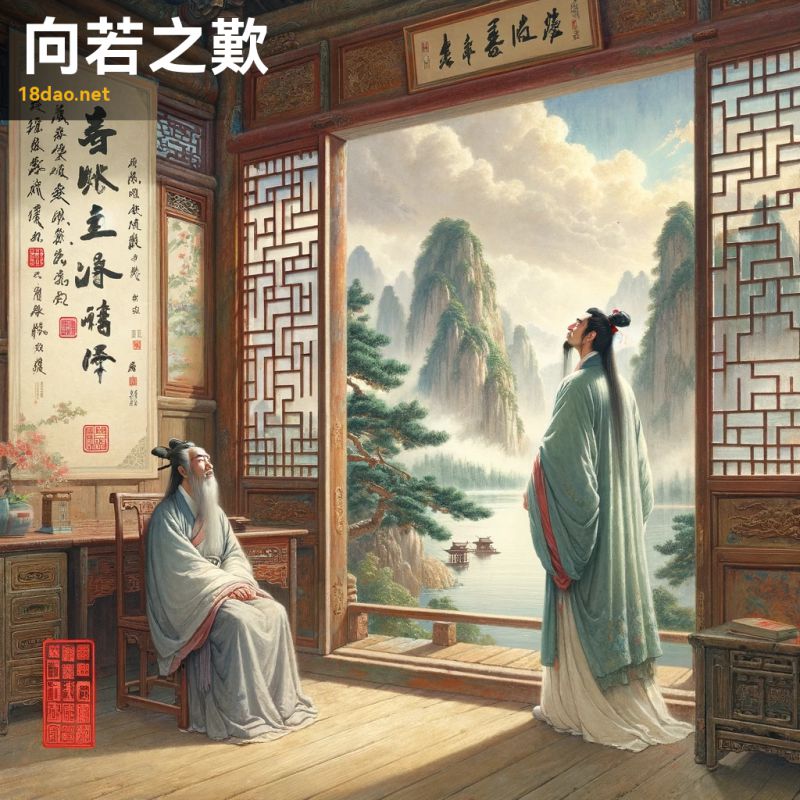

解读: 這幅插圖呈現了“向若之歌”這一成語的場景。畫中的學者身着古代中國服飾,站在窗邊,仰望天空,面露憂郁之情。這表現了學者對于遠大理想或夢想的渴望,但又感到無法觸及。窗外是遠山和流水的景色,象征着那些遙不可及的理想和夢想。

整幅畫的色調低調,傳達出一種深邃和内省的感覺。畫面的一角還有一枚紅色印章,增添了傳統中國畫的特色。

整體上,這幅畫以其細膩的表現和深沉的情感,完美地捕捉了“向若之歌”這一成語的精髓。

-

序號: 1066

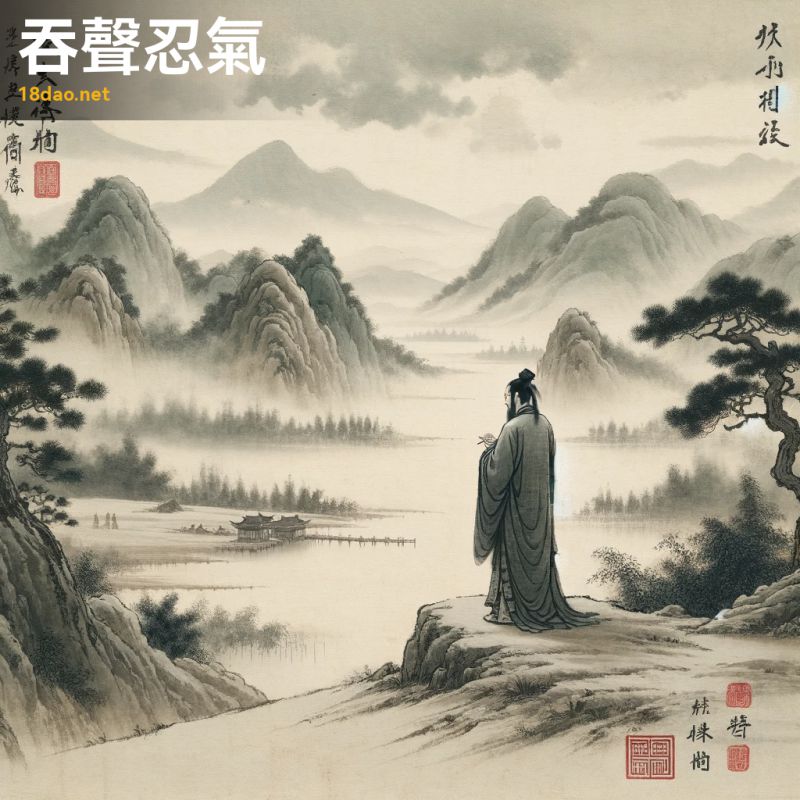

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“吞聲忍氣”。畫中的人物身着古代中國服飾,站在甯靜而遼闊的景緻中,體現了耐心和忍耐的氣質。人物的姿态和面部表情傳達出“吞聲忍氣”的含義,即在困境或壓力下保持沉默,内心承受着,不發一言。這種表現方式象征着内在的力量和自我約束。

背景中的山脈、樹木和遠處的村落增添了一種平靜而永恒的氛圍,與人物的情緒狀态形成了和諧的對比。

畫風受到古代畫家和近代畫家的啟發,注重筆觸和水墨技法的運用,使整幅作品呈現出古典中國畫的特色。

畫角落的小紅印章,為作品增添了一抹傳統的文化印記,同時也是對藝術家身份和作品真實性的标志。

整體上,這幅插圖不僅傳達了“吞聲忍氣”這一成語的深刻内涵,也展現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

序號: 1067

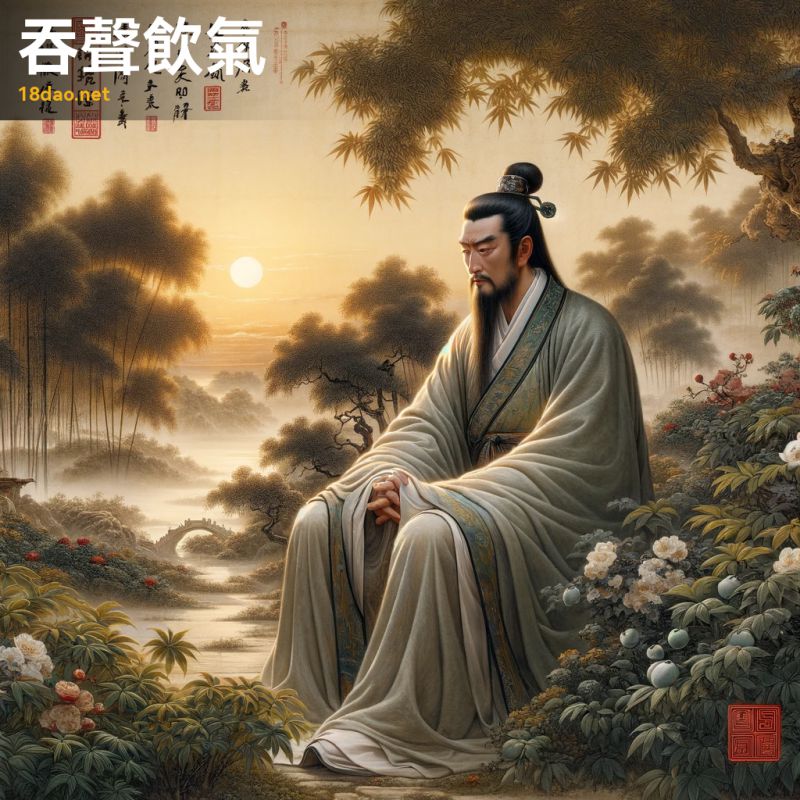

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者在甯靜的花園中獨自沉思。畫中學者身着傳統的漢服,面露沉思,表現出一種隐忍與内在的堅強。周圍環繞着典型的中國傳統植物,如竹子和梅樹,營造出一種孤獨和内省的氛圍。夕陽的柔和光線灑在場景中,增添了溫暖和深度。這幅畫體現了“吞聲飲氣”這個成語的精髓。成語“吞聲飲氣”字面上的意思是默默地忍受,不敢發聲,形容在壓抑或委屈的環境中默默忍受。畫中學者的沉思神态和孤獨的環境正好映射出這種情感狀态。他看似平靜,但其實内心充滿了忍耐和不易察覺的壓力。

整體畫風和色彩的選擇都強調了這種忍耐和内在情感的深沉。在畫的一角,還有一枚紅色的印章,這是中國傳統藝術中的慣用标志,增添了藝術作品的完整性和傳統感。

-

序號: 1068

解读: 這幅插圖為成語“否去泰來”提供了形象的視覺解釋。成語“否去泰來”字面意思是壞運氣過去,好運氣來到。它通常用來表示經曆了困難或不順利的時期後,好運和成功終将到來。在這幅圖中,我們可以看到一個典型的古典中國風景畫。畫面被巧妙地分成兩半,以形象地展示從困境到繁榮的轉變。左側展現了一片荒涼、樹木枯萎的土地,象征着艱難和逆境(“否”)。相比之下,右側則是一片繁盛、鮮花盛開的園林,寓意着繁榮和好運(“泰”)。兩個世界之間由一條小路連接,意味着從困難中走向更美好未來的旅程。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫技法,使用了精緻的筆觸和柔和、樸素的色調。圖中還包含了一個紅色的印章,為作品增添了一種古典和正式的感覺。

通過這幅畫,我們不僅能欣賞到中國古典繪畫的美,也能深刻理解“否去泰來”這一成語背後的深遠含義。

-

序號: 1069

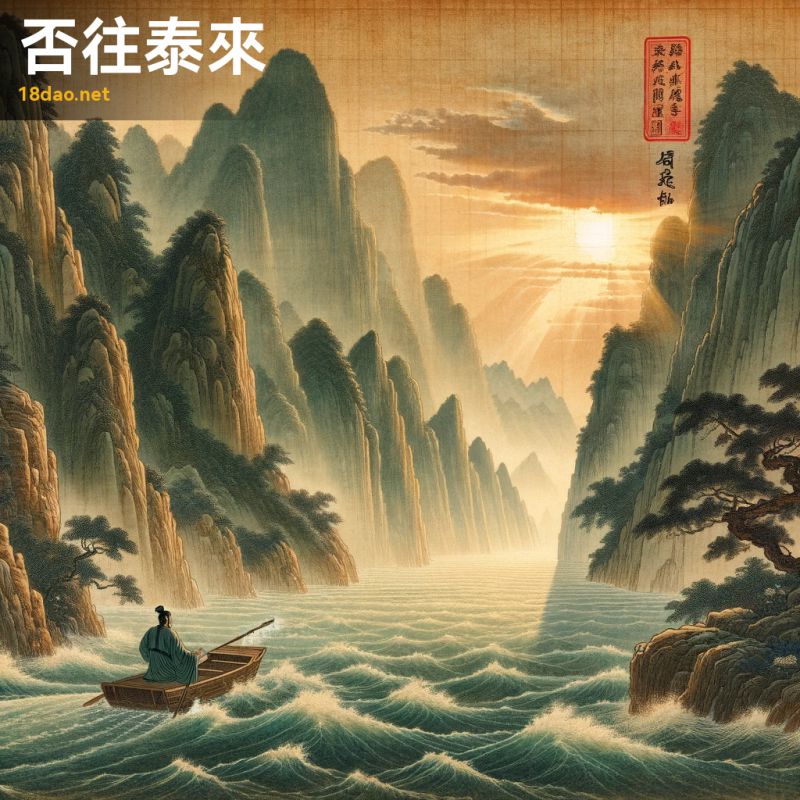

解读: 這幅畫描繪了“否往泰來”的成語意境。在畫面中,我們看到一條湍急的河流穿過險峻的山脈,象征着逆境和困難。河流的盡頭是一個平靜而甯和的山谷,陽光溫暖地照耀着這片土地,代表着光明和希望。畫中的旅人正乘坐小舟在波濤洶湧的河流中航行,面對着前方的挑戰,但他正朝向那個充滿希望的山谷前進。這象征着經曆困難後将迎來好運。

此畫采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國山水畫手法,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫作中的色彩和線條展現了中國古典藝術的精髓,同時在一角加上的紅色印章更增添了一份傳統的韻味。

整體上,這幅畫通過對自然景觀的精妙描繪和深刻的象征意義,完美地體現了“否往泰來”這個成語的深層含義,即經曆了困難和逆境之後,好運和順利即将到來。

-

序號: 1070

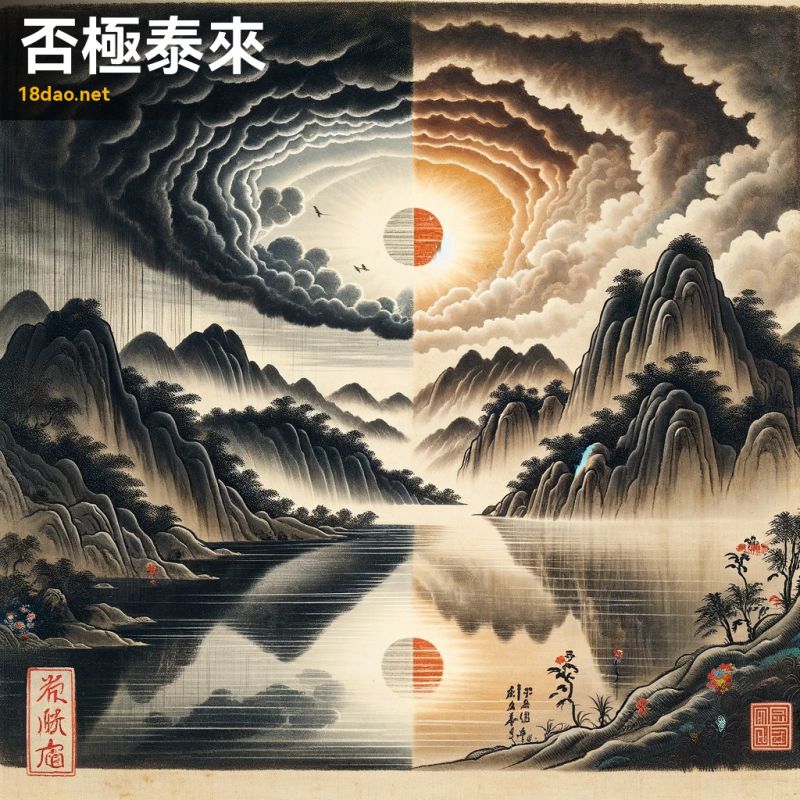

解读: 這幅插圖是基于成語“否極泰來”創作的。在中國傳統文化中,此成語表達的是經曆極端困難之後,好運和繁榮将會到來的概念。圖中左側展現了一幅暗淡、風暴交加的景象,象征着困難與逆境。深沉的雲層和洶湧的水面通過強烈的視覺語言傳達出挑戰和不幸的感覺。這種表現手法在中國畫中常用來象征艱難困苦的時期。随着畫面向右移動,景象逐漸變化。天空逐漸放晴,顯露出平靜的湖面,湖水反射着甯靜的山脈和燦爛的太陽。這一部分代表着從困境中恢複過來,好運和繁榮随之而來。平靜的湖面和和煦的陽光象征着和平與希望,反映了成語“否極泰來”的核心含義。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,具有細膩的筆觸和微妙的色彩漸變,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。在畫面的某個角落,還有一個小巧的紅色印章,增添了傳統中國畫的韻味。

-

序號: 1071

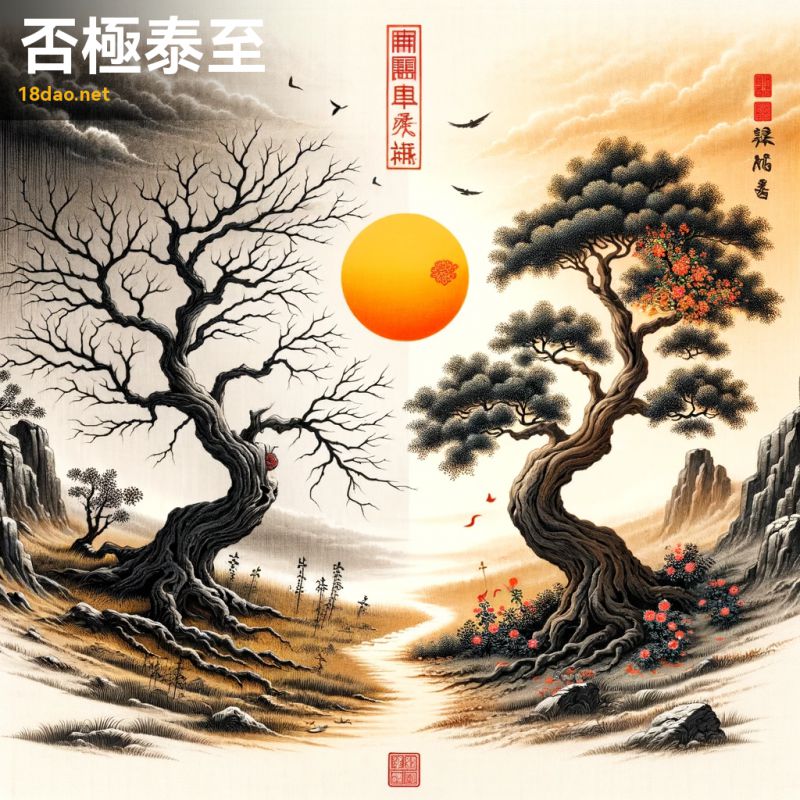

解读: 這幅圖描繪了“否極泰至”的成語。圖中左側的枯樹代表逆境,而右側的茂盛樹木象征繁榮。兩棵樹之間的小路通向升起的太陽,象征着希望與更新。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,傳達了一種深邃而古樸的感覺。此外,畫面一角的紅色印章增添了中國傳統文化的氛圍。

通過這幅畫,我們可以感受到“否極泰至”這個成語所表達的哲理——事物達到極端時往往會向相反的方向發展。

-

序號: 1072

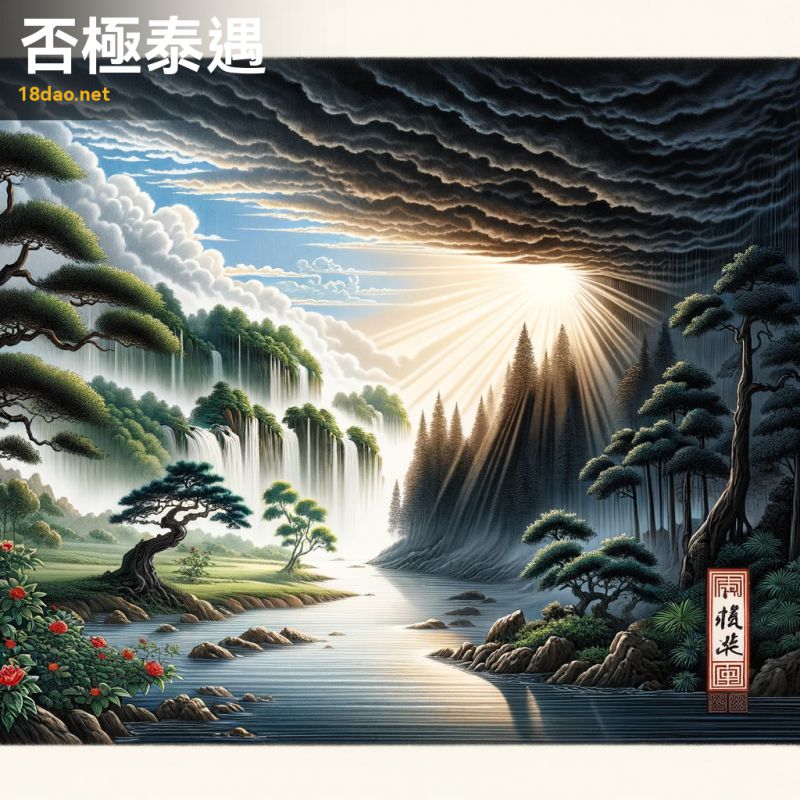

解读: 這幅圖描繪的是受成語“否極泰遇”啟發的傳統中國風景畫。在這幅畫中,我們看到了一個象征着轉變與重生的甯靜景象。一開始是暗沉、風暴密布的天空,然後逐漸變得晴朗,陽光穿透雲層的第一縷光芒照亮了穿過古老而郁郁蔥蔥的森林的平靜河流。這從黑暗到光明的轉變代表了克服逆境,達到繁榮狀态的過程。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,捕捉了古典中國藝術的精髓。在畫面的一個角落,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,用以表明畫家的身份或對作品的認可。

整體來說,這幅畫通過傳統中國畫的手法和象征意義完美地傳達了“否極泰遇”的含義——即通過困難時期的堅持與努力,最終迎來轉機和成功。

-

序號: 1073

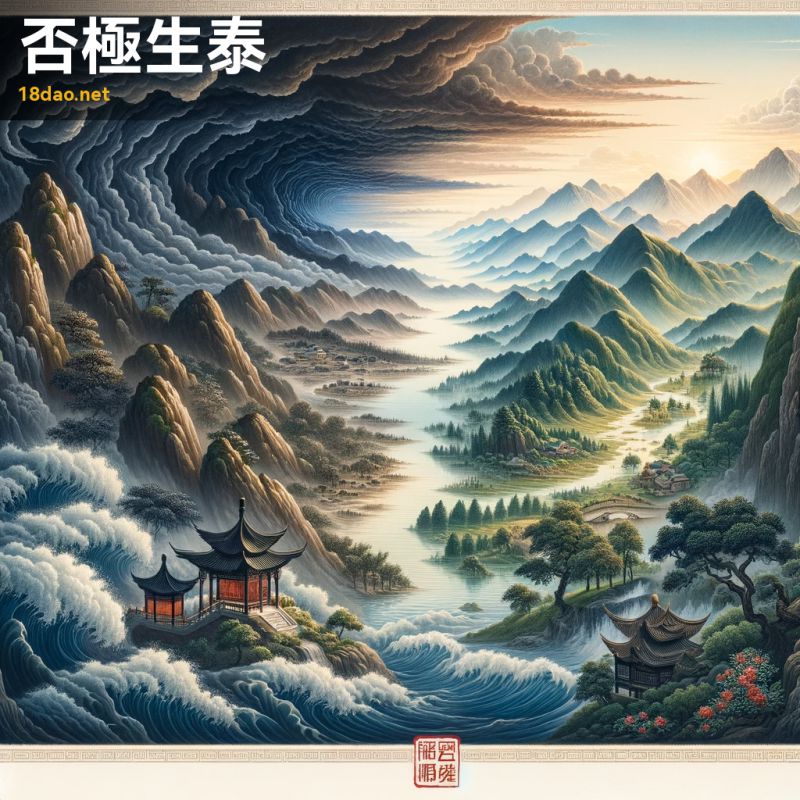

解读: 這幅插圖生動地展現了“否極生泰”這一成語的内涵。成語“否極生泰”源自《易經·系辭下》,表達了在極端不利的情況下會孕育出好轉、繁榮的道理,即逆境中蘊藏着轉機和希望。在畫面的左側,可以看到暴風雨即将過去,烏雲開始散去,象征着困難和逆境的結束。右側則展現了一個景色宜人、生機盎然的山谷,代表着困境之後的順境和繁榮。山川、河流和傳統的中國建築在這部分描繪得非常詳細,顯示出一種從動蕩到平靜、從苦難到欣欣向榮的過渡。

整個畫面的構圖巧妙,通過對比鮮明的自然景象,形象地傳達了成語的深層含義。

此外,畫風仿古代畫家和近代畫家,體現了古典中國畫的特點,既有潑墨的大膽,又不乏細膩的描繪,充分展現了中華文化的深刻哲學思想和藝術魅力。右下角的小紅印章,是對作品的傳統印證,也增添了幾分古樸的氣息。

-

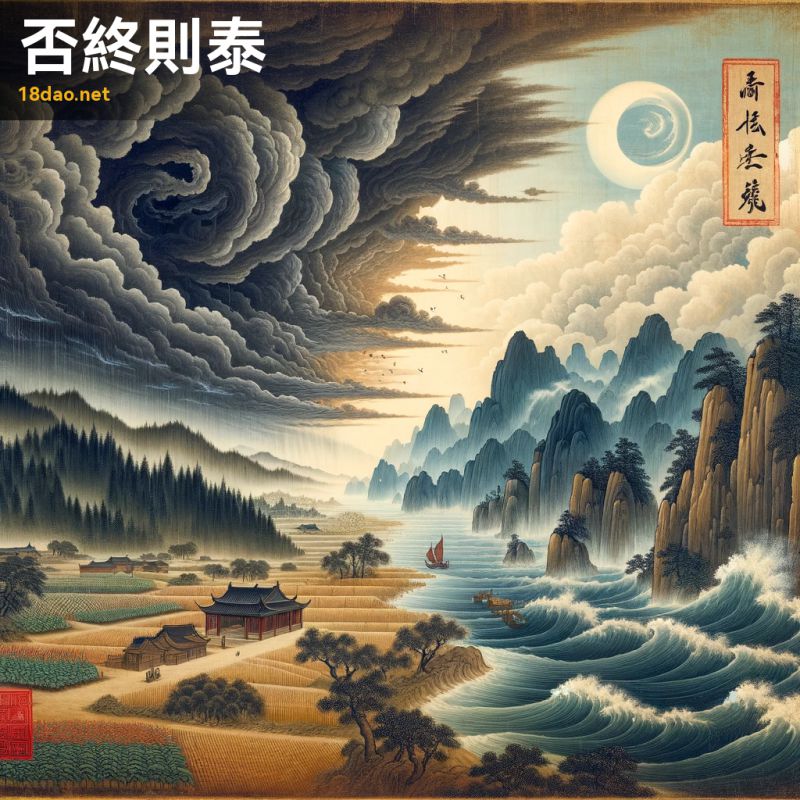

序號: 1074

解读: 這幅插圖展現了成語“否終則泰”的内涵。在中國傳統文化中,這個成語意味着經曆困難和挫折之後,最終會迎來順利和繁榮。插圖中,我們可以看到兩個分明的部分:左半部分呈現出烏雲密布、波濤洶湧的景象,象征着困難和挑戰;而右半部分則轉變為一個平靜而繁榮的村莊,天空晴朗,莊稼豐收,代表着成功和幸福的到來。

畫面的風格模仿了中國古典畫派,如古代畫家或近代畫家的作品,傳達出一種古樸而深遠的感覺。這種對比鮮明的表現手法,既展現了成語的深刻含義,也反映了中國傳統哲學中對矛盾統一的理解。此外,畫面角落的小紅印章增添了一絲傳統的藝術氛圍,使整幅作品更具中國特色和文化底蘊。

-

序號: 1075

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“否終而泰”。畫面上半部分展示了波濤洶湧的大海,其中一隻小船在努力掙紮,象征着逆境和困難。而下半部分則平滑地過渡到一個甯靜、晴朗的海面,代表着平靜和好運。這種從混亂到平和的強烈轉變,恰如該成語所描述的從壞境況轉向好的過程。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過精細的筆觸和和諧的色彩搭配,傳達了一種古典而深邃的感覺。圖畫的一角還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體而言,這幅畫不僅美觀,也完美地與“否終而泰”這一成語的内涵相吻合,展示了經曆困境之後終将迎來的順境和安甯。

-

序號: 1076

解读: 這幅插圖展現了成語“含沙射影”的意境。在圖中,我們看到一條甯靜的河流和一隻小舟,舟中的人正在微妙地向水中撒沙,沙粒落水引起了漣漪。遠處是薄霧籠罩的森林,高大的樹木和遠方的山巒營造出一種神秘的氛圍。

這幅畫的風格模仿了古代畫家的畫風,以柔和的筆觸和對自然元素的關注為特點。“含沙射影”這個成語源于《晉書·王恭傳》,原意是指隐含惡意的攻擊或誣陷他人。這幅畫中的沙粒代表隐晦的惡意或诽謗,而水面的漣漪則象征着這種行為對他人的影響。畫面的甯靜和遠景的神秘,暗合了這種行為往往在不起眼的細節中悄然發生,且影響深遠。在畫作的角落,還有一枚紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅傳達了成語的深層含義,還體現了古典中國畫的審美情趣和深邃的文化底蘊。

-

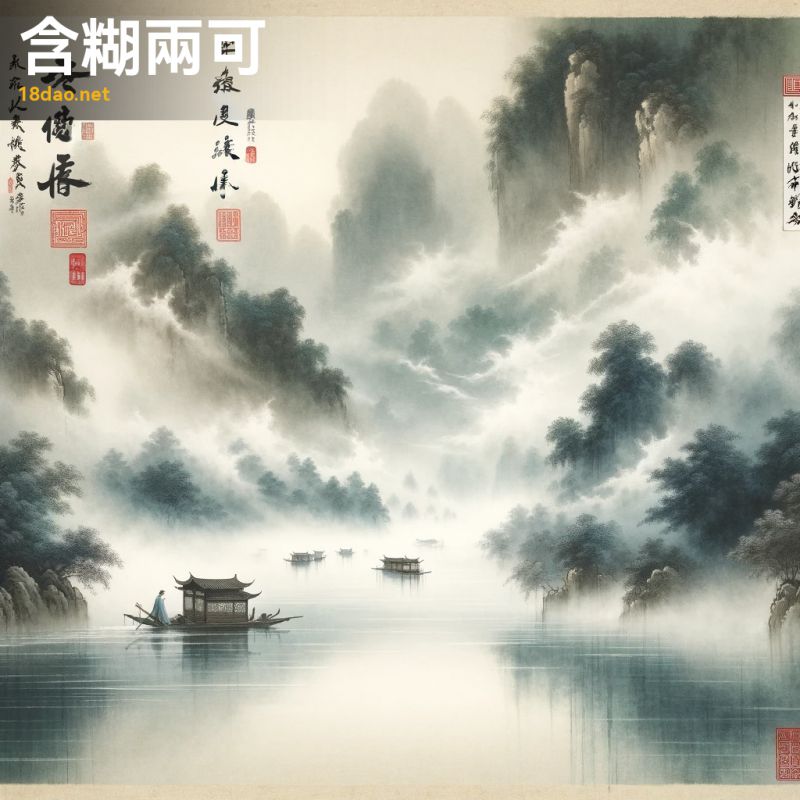

序號: 1077

解读: 這幅插圖旨在形象地展現“含糊兩可”這一成語。在畫面中,我們看到一條薄霧籠罩的河流,河水與天空交織在一起,界限模糊,難以分辨哪裡是水面,哪裡是天空。傳統的中國船隻在霧中若隐若現,增添了一種不确定性和含糊感。這種表現手法恰如其分地體現了“含糊兩可”的含義,即事物不明确,既可以這樣理解,也可以那樣理解,讓人難以把握确切含義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用色低調細膩,筆觸細緻,透露出中國傳統繪畫的韻味。畫面的某個角落還有一個紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以證明作品的真實性和畫家的身份。

整體上,這幅插圖不僅展現了成語的内涵,還傳遞了一種古樸而深邃的感覺,符合中國古典文化的精髓。

-

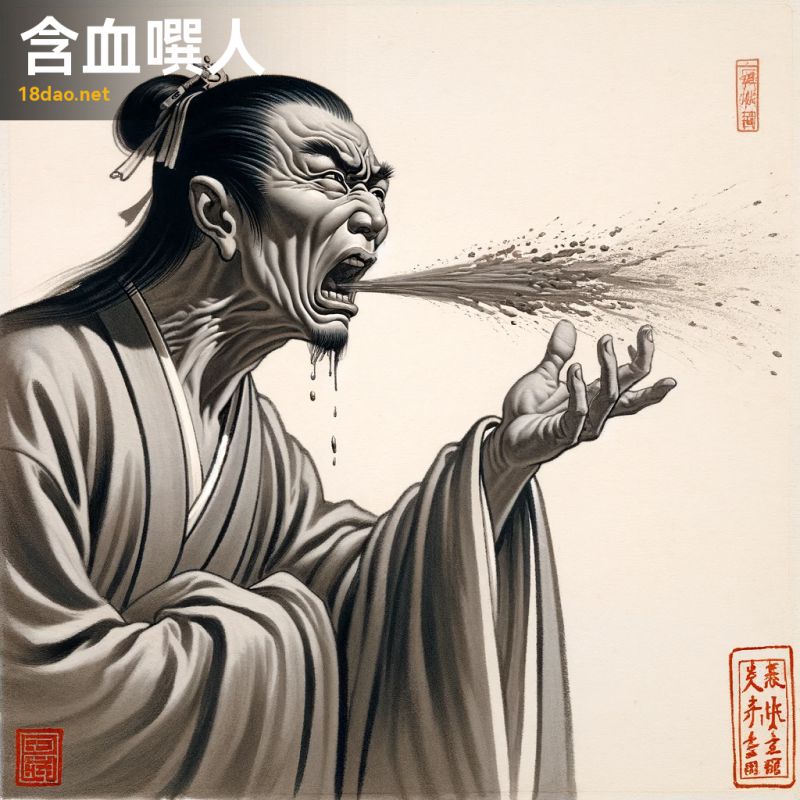

序號: 1078

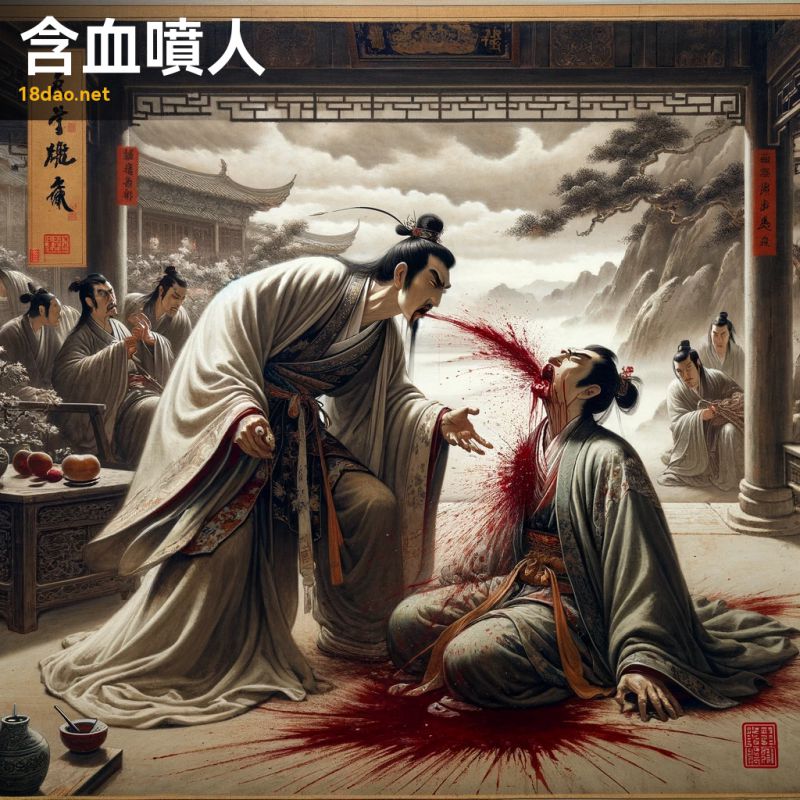

解读: 這幅插圖展現了中國成語“含血喧人”的場景。在這個成語中,"含血"意味着說話人的内心充滿了痛苦和憤怒,而"喧人"則表示用這種充滿情感的話語來影響或者告誡别人。這幅畫中,一位身穿傳統中式服飾的人物顯得非常激動和痛苦,他的嘴巴仿佛噴射出象征性的血液,這代表了他話語中的強烈情感和深層次的痛楚。

整幅畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫作風格,背景簡約,着重于展示人物的情感表達。畫面中的人物表情豐富,流露出内心的沖突和掙紮,使觀者能夠直觀地感受到成語所傳達的深刻含義。為了保持傳統中國藝術的特色,畫面的一個角落加上了紅色的印章,增添了藝術作品的完整性和傳統美感。

通過這樣的視覺呈現,插圖與成語之間的聯系被深刻而細膩地展現出來。

-

序號: 1079

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“含血噴人”的意象。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,他正以極度憤怒或委屈的情緒象征性地向另一人“噴血”。這種表達方式在視覺上雖不直接展現血液,但通過人物的表情和姿态強烈傳達了情緒的劇烈和沖突。

背景設定在一個古代中國環境中,包括傳統建築和自然元素如樹木或山脈,增添了場景的文化氛圍和深度。

整體畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的技法,通過富有表現力的筆觸和對情感強度的聚焦,使畫面充滿動感和情感張力。

畫面的一個角落還巧妙地加入了一枚紅色的印章,既是對古典中國畫傳統的緻敬,也為整幅作品增添了一抹雅緻的藝術氣息。

通過這幅插圖,成語“含血噴人”的含義——形容極度憤怒或激烈指責他人——得到了深刻而生動的體現。

-

序號: 1080

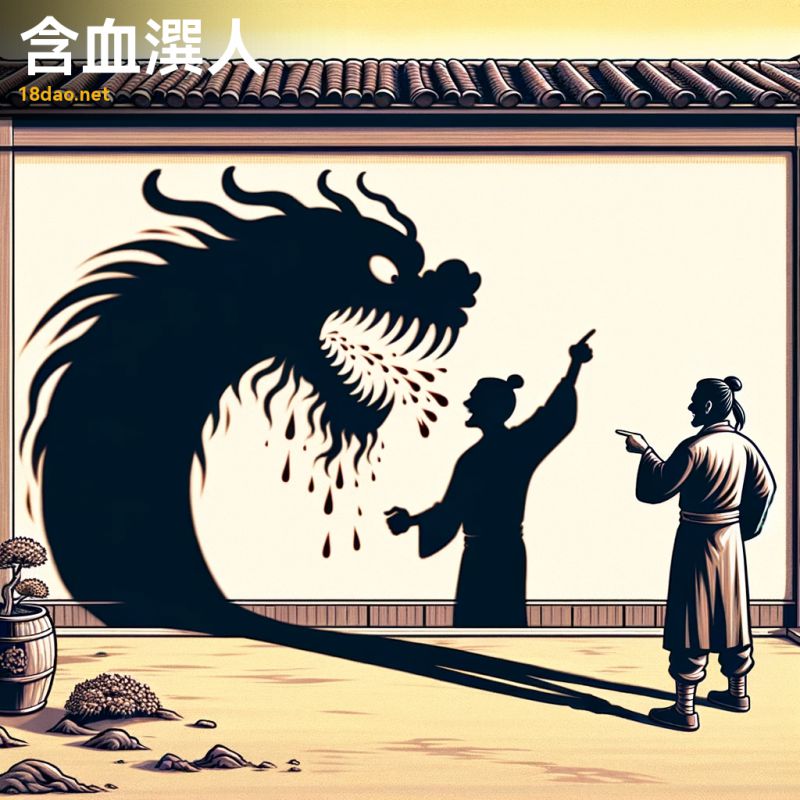

解读: 這幅插圖生動地體現了中國成語“含血渾人”的含義,但并未展現任何血腥場面。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人物站立着,保持着平靜的姿态。然而,他的影子卻在牆上被誇張地轉化成一個張着大嘴的兇猛、神話般的生物,仿佛在大聲斥責或指控。這種隐喻性的表現方式暗指诽謗或不公正的批評行為,與成語“含血渾人”中以憤怒或惡意向他人噴射血液的比喻含義相符。

整個環境安靜如傳統中國園林,與影子的侵略性形成鮮明對比。

-

序號: 1081

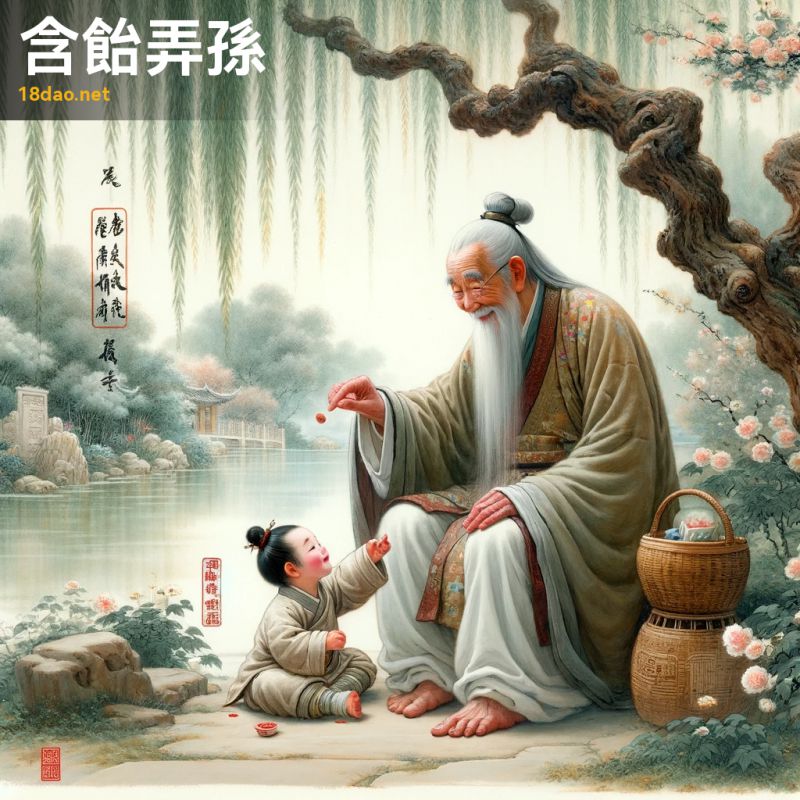

解读: 這幅插圖生動地展現了“含飴弄孫”這一成語的内涵。在圖中,一位身着傳統中國古裝的長者坐在柳樹下,正溫柔地遞給在他腳邊嬉戲的小孩一塊糖果。小孩身着簡單的傳統服飾,擡頭時露出了歡樂的表情。他們周圍是盛開的花朵和甯靜的池塘,反映了一種和平甯靜的氛圍。

畫風模仿古代畫家,用柔和的筆觸和微妙的色彩表達了一種古樸而深邃的感覺。畫角有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感。“含飴弄孫”字面意思是含着糖哄孫子,比喻老人疼愛孩子。這幅畫正好捕捉了這一場景,通過長者和孩童間的互動,傳達了這種充滿愛意的氛圍。長者的柔情和孩子的純真在這幅作品中得到了完美的體現,符合成語的深層含義。

-

序號: 1082

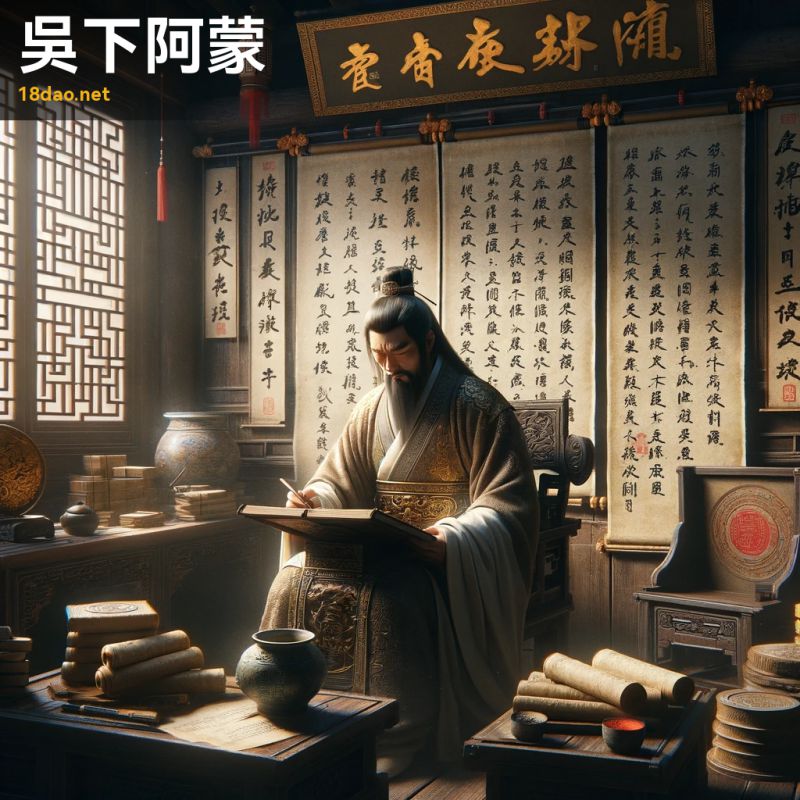

解读: 此圖描繪了成語“吳下阿蒙”所蘊含的場景。圖中的曆史人物呂蒙身着傳統服飾,置身于充滿卷軸和書籍的學習環境中,象征着他對學問的專注與成長。他正沉浸在對《孫子兵法》和《左傳》等經典的深思中,這反映了他從文化水平較低到努力學習,最終成為博學多才的形象的轉變。

整個場景回味三國時期,體現出古典中國的學術氛圍。畫面一角的小紅印章,增添了古典藝術的觸感

。

-

序號: 1083

解读: 這幅插圖是對中國成語“吳牛喘月”(Wu Niu Chuan Yue)的藝術呈現。在這幅畫中,您可以看到一頭牛在甯靜的夜晚中仰望明亮的滿月。牛的樣子顯得疲憊,好像在喘息。牛所在的地方是一個風景如畫的草地,附近有一條平靜的河流,河水在月光的映照下顯得格外靜谧。背景中有傳統的中國元素,如山巒和柳樹,營造出一種古典而深邃的氛圍。此成語原意是指吳地的牛看見月亮,誤以為是太陽,以為天又要亮了,便急急忙忙地喘息。它比喻人們對事情産生了誤會或者錯誤的判斷。

這幅畫的風格模仿了中國傳統繪畫大師古代畫家或近代畫家的風格,充分體現了中國古典藝術的精髓。畫面的某個角落還有一枚紅色印章,增添了一絲傳統的藝術韻味。

-

序號: 1084

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“吶喊搖旗”的生動場景。圖中描繪了一群身穿傳統盔甲的古代中國士兵或戰士,他們激情地呐喊着,揮舞着旗幟。這些旗幟上飾有象征性的圖案或文字,表現出一種戰場上的壯觀氣氛。場景設置在一個開闊的戰場或集結點,天空的戲劇性渲染增強了整個畫面的情感表達。

此畫采用了傳統中國畫的風格,使人聯想到古代畫家或近代畫家的作品。在細節處理上,不僅體現了戰士們的英勇,也展現了中國傳統文化中對于集體主義和奮力鬥争的贊美。每個士兵的姿态和表情都顯得非常真切和生動,傳達出“吶喊搖旗”的激情和活力。此外,畫面一角的紅色印章,是對古典中國藝術的一種緻敬,同時也作為藝術家的簽名。這種細節的加入,不僅增添了作品的藝術價值,也深化了其文化内涵。

整個畫面通過其色彩、構圖和情感的細膩描繪,完美地體現了這個成語的精髓。

-

序號: 1085

解读: 此圖描繪了一位古代學者,他正用放大鏡仔細審視手中的小物件,生動地诠釋了成語“吹毛取瑕”。這個成語意指挑剔瑣碎的小錯誤或過分斤斤計較。在圖中,學者身穿傳統的漢服,處于一個充滿書籍、卷軸和墨石的靜谧書房之中,營造出一種學術氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和淡雅的色彩,展現出古典文化的深厚底蘊。這樣的設置不僅反映了成語的寓意,也體現了中國古代文化對細節的重視和對知識的尊敬。圖畫的一角還有一個小巧的紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于增添作品的藝術價值和個人風格。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“吹毛取瑕”的深層含義,也能欣賞到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 1086

解读: 此圖展現了一位穿着傳統長袍的古代中國學者,在甯靜的書房裡仔細用放大鏡審視一塊精美的雕刻玉器。玉器上的圖案複雜精緻,學者的表情則顯露出極度專注和審查的神态。這幅畫采用傳統的中國水墨畫風格,色調深邃而優雅。畫角落中有一枚紅色印章,增添了一種古典韻味。這幅插圖與成語“吹毛求瑕”的聯系非常緊密。成語“吹毛求瑕”字面意思是吹掉物體表面的微小灰塵後,再挑出極小的缺點,比喻對人或事過分挑剔,尋找微不足道的小錯或瑕疵。圖中學者用放大鏡細緻地檢查玉器,寓意着極度的細緻和挑剔,正是“吹毛求瑕”這個成語的生動體現

。

-

序號: 1087

解读: 這幅插圖是基于成語“吹毛求疵”創作的。在畫面中,我們看到一位古代學者正在仔細地用放大鏡檢查一塊絲綢,尋找微小的瑕疵。這個動作象征着對完美的極端追求,甚至于于細微之處斤斤計較,反映了成語“吹毛求疵”的本質。絲綢平鋪在一張木桌上,周圍散布着卷軸、毛筆和硯台,這些元素共同營造出一個傳統書房的氛圍。學者身着傳統的漢服,其專注嚴肅的神态進一步強調了對細節的關注和對完美的不懈追求。背景中,通過窗戶可以看到室外的甯靜花園,為整個場景增添了一種平和與靜谧的感覺。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家,注重細膩的筆觸和微妙的色彩變化。在畫作的一個角落還有一個紅色的印章,為作品增添了一抹傳統的韻味。

通過這樣的插圖,我們不僅能夠直觀地理解“吹毛求疵”這一成語的含義,還能感受到傳統中國畫的魅力和深邃。

-

序號: 1088

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“吹毛索疵”的含義。畫中,一位身着古代服飾的學者正用放大鏡仔細審視一塊絲綢,似乎在每一根絲線上尋找瑕疵。他所在的環境是一間典型的中國傳統書房,周圍擺放着書籍、卷軸和墨石。學者的表情透露出極度的專注和一絲挫敗感。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的畫風,融合了細膩的筆觸和自由手法的筆畫。

整體上,這幅畫傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和文化氣息。“吹毛索疵”這一成語本身形容對小事過分挑剔,尋找毛病。

通過這幅畫,我們可以形象地理解這一成語的含義,即過度地挑剔和尋找瑕疵,正如畫中學者對每一根絲線的仔細審視。

-

序號: 1089

解读: 這幅插圖展現了成語“吹波助瀾”的形象意義。畫面中,一位古代中國學者站在懸崖上,手持扇子向大海吹風,使得海浪變得更加洶湧。學者身着傳統長袍,顯現出智慧與目的感。海浪被藝術性地誇張,顯示出因風力而增大的波浪。背景是甯靜的海景,遠處的山脈、雲彩和平靜的天空都得到了細膩的描繪。

整個畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,注重細膩的筆觸和微妙的色彩搭配。畫面一角還有一個小巧的紅色中國傳統印章。此插圖與成語“吹波助瀾”之間的聯系在于,成語本身形容增加事物的勢頭,就如同學者用扇子增強海浪一般。這種比喻形象地展現了成語的深層含義,同時也體現了中國傳統文化中對自然界力量的理解和尊重。

通過藝術化的表現手法,這幅畫不僅傳達了成語的字面意義,還深化了對其文化和哲學内涵的理解。

-

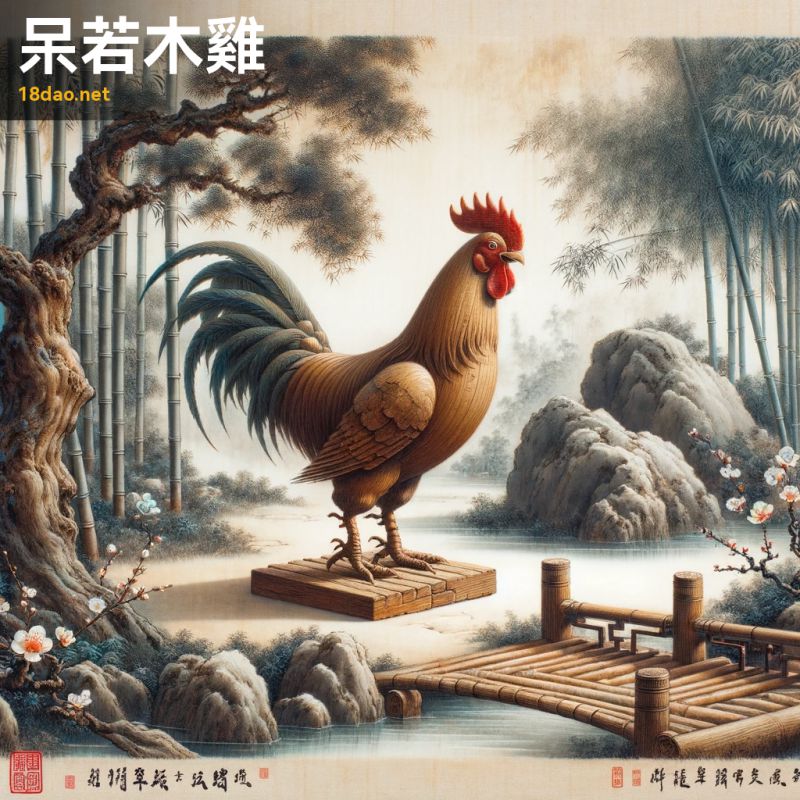

序號: 1090

解读: 這張圖片展現了成語“呆似木雞”的寓意。圖中有一座房屋,其前方矗立着一尊木雕公雞。這尊木雞的眼神空洞,似乎在發呆,與周圍生機勃勃的自然環境形成鮮明對比。木雞的表情和姿态使其看起來與周遭環境格格不入,生動地體現了“呆若木雞”這一成語的含義,即形容人呆滞無動,如同一尊木雕般毫無反應。

-

序號: 1091

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“呆若木雞”的含義。在畫面中心,我們看到一隻木制的公雞,它站立在一個典型的中國傳統花園中。這隻木雞表情呆滞,毫無生氣,完美地體現了這個成語所描述的狀态——驚愕到仿佛失去了反應能力,就像一隻木制的雞。周圍的環境是充滿東方韻味的花園,竹子、梅花和奇石增添了幾分甯靜與和諧。這樣的背景設置旨在強調木雞那種呆滞的狀态,與周圍生機勃勃的環境形成鮮明對比。

畫風仿佛古代畫家的作品,用細膩的筆觸和和諧的色彩調度,體現了中國古典繪畫的精髓。

整個畫面既傳達了成語的意境,又展現了中國傳統藝術的美感。在畫面的某個角落,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國畫中常用的簽名方式,也為整幅作品增添了一絲莊重與傳統的氛圍。

通過這幅畫,我們不僅理解了“呆若木雞”這個成語的深層含義,還能感受到中國傳統文化的獨特魅力。

-

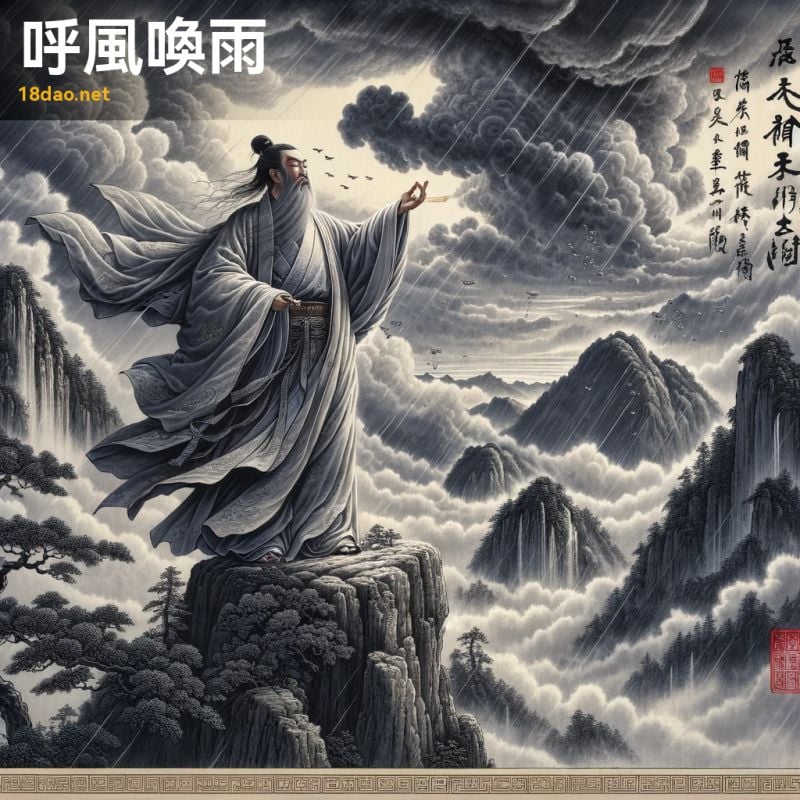

序號: 1092

解读: 這幅插圖展現了成語“呼風喚雨”的深刻内涵。圖中,一位古代中國學者站在山頂,袍子在風中飄揚,手持中國傳統扇子,向天空做出姿勢。他周圍,烏雲聚集,雨水開始傾瀉。背景中的山脈和樹木被霧氣籠罩,增添了一種神秘的氣息。“呼風喚雨”這一成語原意指的是道教法術中能夠呼喚風雨的能力,後來引申為具有極大影響力,能夠左右事物發展的人或事。在這幅畫中,古代學者的形象和他操縱自然的姿态恰當地體現了這一成語的含義,展示出一種超凡脫俗、掌控自如的形象。

整幅畫作采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫手法,旨在捕捉中國古典藝術的精髓。作品中的色彩、線條和構圖都體現了古典中國畫的特點,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫作角落的紅色印章是中國傳統藝術作品的常見元素,增添了作品的正式性和真實感。

-

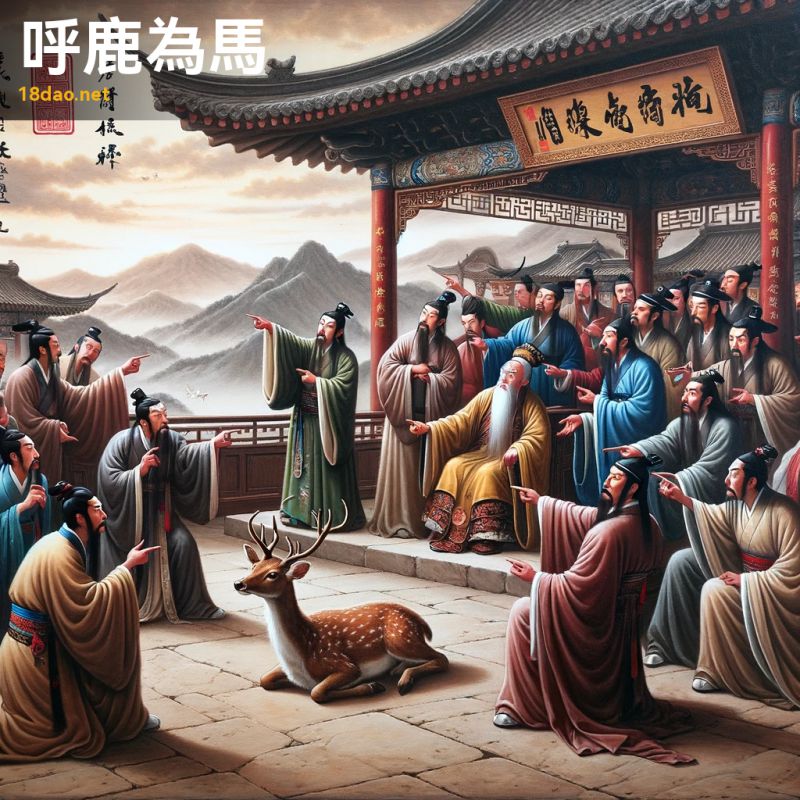

序號: 1093

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“呼鹿為馬”的場景。畫面中展現了一個古代中國朝廷的場景,幾位官員和一位大臣圍繞着一頭鹿。大臣指着鹿,卻稱之為馬,而周圍的官員表情各異,有的顯得困惑,有的則表現出贊同。他們身着傳統的漢服,通過服飾和表情,傳達出各種複雜的情緒和社會地位。此成語的背景是秦朝時期的一段故事,其中趙高為了試探其他官員的忠誠和判斷力,故意将一頭鹿稱作馬。那些不敢反駁趙高的官員,雖然明知是鹿,也隻能随聲附和說是馬。這個成語後來被用來形容那些故意颠倒黑白、混淆是非的行為。

這幅畫的風格受到了中國著名畫家古代畫家和近代畫家的影響,體現了中國古典繪畫的深度和傳統。在畫面的某個角落,還有一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品的常見特征,象征着畫作的完成和藝術家的身份标識。

整體上,這幅插圖既展現了成語的深層含義,也體現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

序號: 1094

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“命面提耳”。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,手持水壺,似乎正将水倒入大海。畫面背景是甯靜的海洋,波濤平緩,天空晴朗。

整個畫面的藝術風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,展現出經典中國藝術的精髓。成語“命面提耳”原意是指對一個人的面相和耳朵進行判斷,以推測其命運。這裡,我選擇了一位倒水入海的人物來象征這一成語。倒水入海在中國傳統文化中常被用來比喻做無用功或微不足道的努力,與“命面提耳”中無法通過外表判斷命運的含義相呼應。畫面中,人物的動作和環境都傳達出一種徒勞無功的感覺,暗示着通過觀察面相和耳朵來判斷命運的做法是無效的。這樣的插圖旨在通過視覺藝術的形式,深入表達成語背後的文化和哲學含義。

通過将成語的寓意與中國古典繪畫的元素相結合,我們不僅能夠更好地理解這些成語,還能欣賞到中國古典文化的美。

-

序號: 1095

解读: 這幅圖描繪了“咄咄怪事”這一成語的意境。在畫面中,我們看到一位古裝人物,他面對着一些常見而平凡的景象,如林中的鳥和水流,表現出一種驚訝和不解的神态。這反映了“咄咄怪事”成語的核心思想——對于平常不值得大驚小怪的事物表現出過度的驚異和困惑。圖中人物的表情和姿态傳達出一種對平凡事物不合理的反應,與成語的含義完美契合。

此外,畫面的風格模仿了中國古典畫風,如古代畫家或近代畫家的作品,以傳達出一種古樸而深邃的感覺,與中國傳統文化的嚴肅性和深刻性相符。畫面一角的紅色印章是對古典中國畫傳統的緻敬,同時也增加了畫作的正式感和藝術價值。

整體上,這幅圖通過古典風格和象征性的表現,有效地诠釋了“咄咄怪事”這一成語的深層含義。

-

序號: 1096

解读: 這幅圖描繪的是古代中國的一位戰士,他身着傳統盔甲,身姿挺拔,看起來十分威嚴。他的面部表情嚴肅,姿态流露出權威和支配性。特别值得注意的是,他的一隻手正果斷地向前指,仿佛在命令或挑戰某人。這種姿态完美地體現了“咄咄逼人”這個成語的内涵——顯示出一種強硬、甚至有些侵略性的态度。背景是朦胧的山水風景,這是典型的中國古典繪畫元素,用來強調人物的突出地位。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品,注意細節和微妙的色彩變化,增加了畫面的深度和豐富性。畫面右下角的小紅印章是作品的鑒定印記,這是中國畫中的傳統元素。

整體來看,這幅作品不僅體現了“咄咄逼人”的意境,同時也展現了古典中國畫的精髓,傳達出一種古樸而深邃的美感。

-

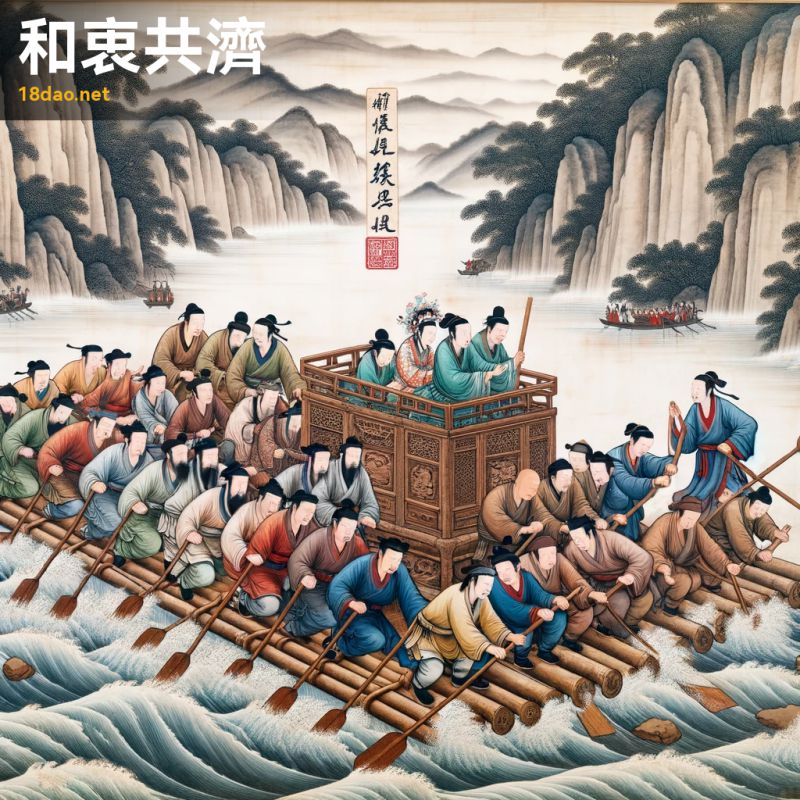

序號: 1097

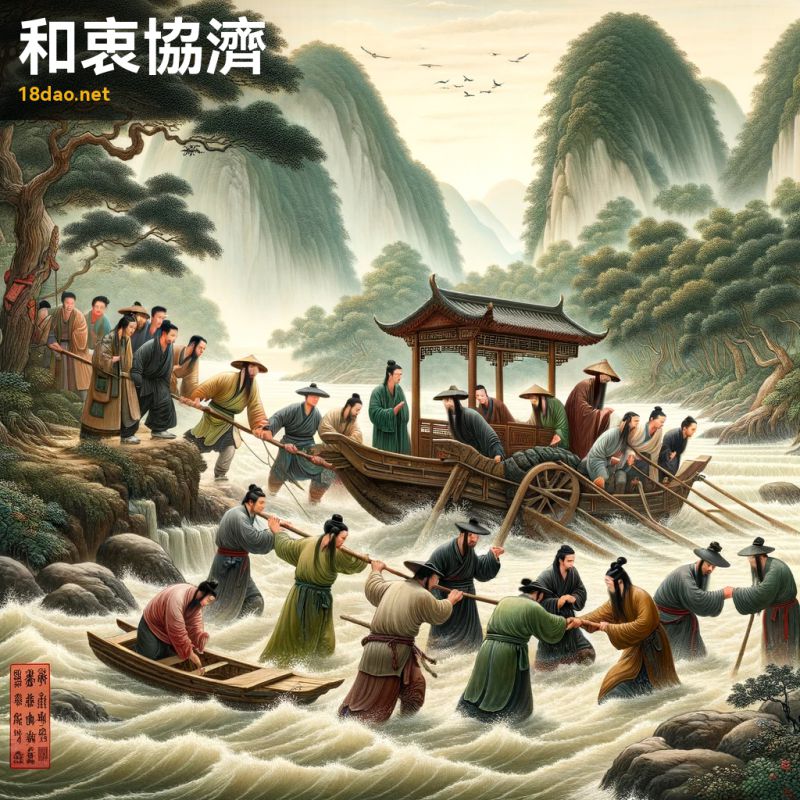

解读: 這幅插圖體現了成語“和衷共濟”的深刻内涵。畫面中,不同身份和背景的人們在一條筏子上合作渡過洶湧的河流。他們各司其職,有的劃槳,有的導航,有的保持筏子平衡,彼此協作,共同面對困難。這一場景在中國傳統山水畫背景下展開,遠山和樹木勾勒出一種甯靜而深遠的氛圍。

這幅作品的畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術特色,用細膩的線條和淡雅的色彩表現出一種古典與現代交融的美感。圖中的紅色印章增添了一抹傳統文化的韻味,同時也是對作者身份的标識。

整體上,這幅畫不僅展現了“和衷共濟”的字面意思——共同努力,齊心協力,還傳達了一種團結合作、共同克服困難的精神。這正是中國傳統文化中強調的集體主義和協作精神的體現,也是對這一成語深刻含義的完美诠釋。

-

序號: 1098

解读: 這幅圖描繪了成語“和衷協濟”的場景。圖中展現了來自不同背景的人們——農民、學者和士兵——齊心協力,共同将一艘大船從洶湧的河流中搬運過去。農民利用他們的力量,學者以智慧指導,士兵則提供安全保障。畫面背景是典型的中國傳統山水,有流淌的河流和古老的樹木,營造出一種甯靜而和諧的氛圍。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,使用柔和的筆觸和和諧的色彩。在畫作的一個角落,有一個紅色的印章,象征着真實性和傳統。“和衷協濟”這個成語強調了團結協作的重要性,特别是在面對困難時。這幅畫恰如其分地表現了這一主題,通過不同背景人物的合作,展現出了集體努力克服障礙的力量。

通過這樣的插圖,我們不僅能夠欣賞到中國傳統繪畫的魅力,還能深刻理解這個成語背後的深層含義。

-

序號: 1099

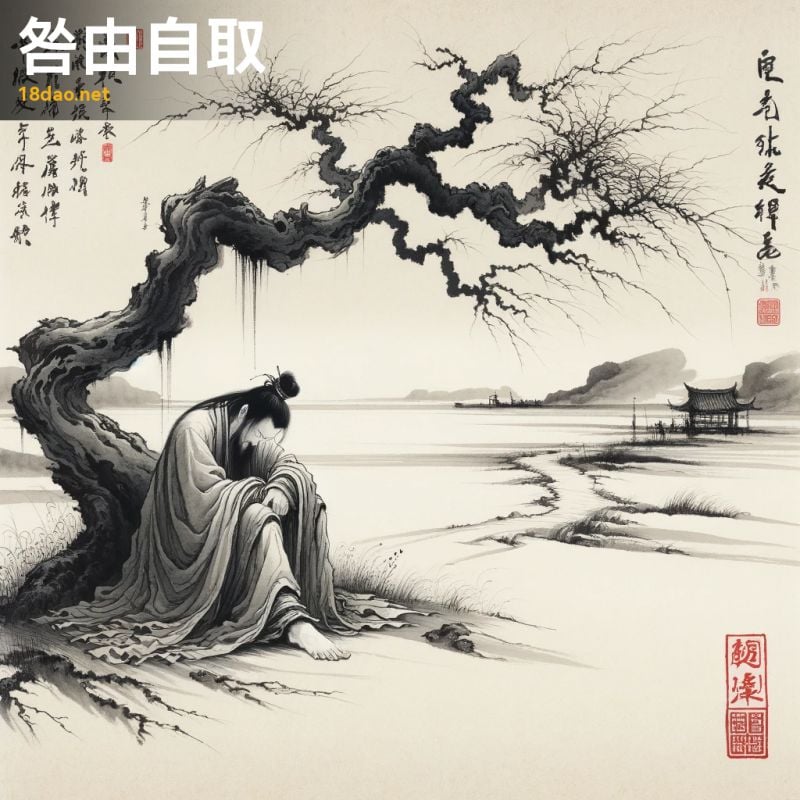

解读: 這幅圖描繪了一位身着古代中國服飾的人物,孤獨地坐在一棵枯萎的樹下,表情悔恨、深思。周圍的景色稀疏、荒涼,傳達出一種孤立無援和自我造成的悲傷的感覺。這種氛圍恰當地體現了成語“咎由自取”的含義。在中國傳統文化中,這個成語用來形容一個人因自己的錯誤行為而遭受後果,強調個人行為與結果之間的直接聯系。畫面的背景展示了一片廣闊、空曠的風景,強調了孤獨和個人行動後果的主題。這位人物低頭,以悔恨的姿态表現出深深的反省,這與成語“咎由自取”的内涵完美契合。他們的孤獨狀态和周圍荒涼的環境象征着由個人錯誤決策所帶來的孤立和後果。

畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫風格,流暢的筆觸和墨色的細微漸變充分展現了中國古典繪畫的韻味和深度。圖畫中的紅色印章是中國傳統繪畫中常見的元素,為作品增添了一種真實而古樸的感覺。總的來說,這幅畫通過傳統的中國水墨畫風格,有效地傳達了“咎由自取”這一成語的含義,即個人的錯誤決策會導緻不良後果,強調了自我反省和後果承擔的重要性。

-

序號: 1100

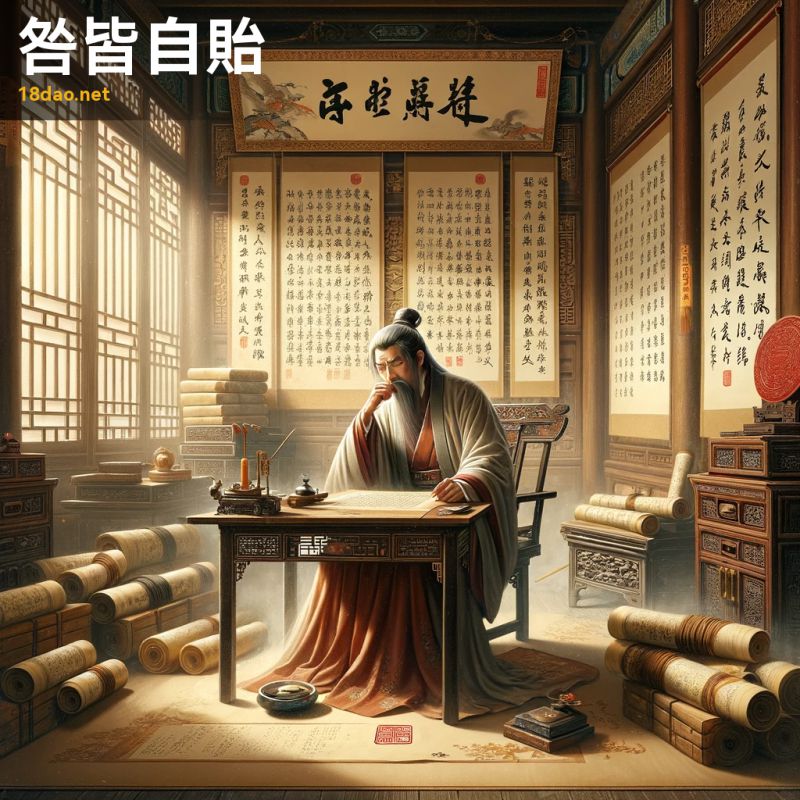

解读: 這幅插圖展現了成語“咎皆自貽”的核心意涵。成語“咎皆自貽”字面意思是所有的過錯都是自己招緻的,強調個人對自己的錯誤負全責。在這幅作品中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的學者,坐在充滿卷軸和書籍的幽靜書房中。他的表情流露出深深的悔恨和反思,似乎正在自我認識到自己過去的錯誤。

整個場景營造了一種曆史感,書房内的古典中國家具和裝飾細節豐富,為畫面增添了曆史氛圍。這位學者被描繪成沉浸在自我省察中,體現了“咎皆自貽”中自我反省和承擔後果的主題。

畫風受到古代畫家和近代畫家的影響,呈現出深邃和古老的風格,與成語的古典内涵相得益彰。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,這不僅是中國傳統繪畫的一個标志性元素,也為整幅作品增添了一抹真實感和藝術價值。

通過這幅插圖,我們可以更加直觀地理解“咎皆自貽”的含義,同時欣賞到中國古典文化的獨特魅力和藝術表現。

解读: 這幅插圖展現了成語“叩心泣血”的深刻内涵。在圖中,我們看到一位身着傳統中國服飾的學者,面露深深的悲傷之情。他手托心口,眼淚沿着面頰流淌而下,表現了一種極度的痛苦和絕望。這個成語用來形容極度悲痛或誠摯的心情,常常用于表達對某種事情的深切關切或強烈的願望。

解读: 這幅插圖展現了成語“叩心泣血”的深刻内涵。在圖中,我們看到一位身着傳統中國服飾的學者,面露深深的悲傷之情。他手托心口,眼淚沿着面頰流淌而下,表現了一種極度的痛苦和絕望。這個成語用來形容極度悲痛或誠摯的心情,常常用于表達對某種事情的深切關切或強烈的願望。 解读: 這幅插圖生動地展現了“叱吒風雲”這一成語的含義。畫面中,我們看到一位穿着傳統中國戰士服裝的威武人物站在懸崖上,姿态頗為指揮若定。他的表情堅毅且充滿力量,仿佛正在高聲喝令或發号施令。背景是動蕩不安的天空,雲卷雲舒,風起雲湧,象征着動蕩和劇烈的變化。

解读: 這幅插圖生動地展現了“叱吒風雲”這一成語的含義。畫面中,我們看到一位穿着傳統中國戰士服裝的威武人物站在懸崖上,姿态頗為指揮若定。他的表情堅毅且充滿力量,仿佛正在高聲喝令或發号施令。背景是動蕩不安的天空,雲卷雲舒,風起雲湧,象征着動蕩和劇烈的變化。 解读: 這幅圖描繪了成語“叱咤風雲”的形象化表現。成語“叱咤風雲”源自中國古代,意味着在某個領域或情境中具有強大的影響力和控制力,常用來形容人物威風凜凜、氣勢非凡。圖中的主角身着傳統的中國戰甲,站立在山頂之上,眺望遠方。他的姿态顯得威嚴而自信,象征着對局勢的絕對掌控。背景中的天空呈現出動蕩的雲層和猛烈的風暴,象征着周圍環境的激烈和變幻,同時也暗示了這個人物所面臨的挑戰和他所施展的強大影響。

解读: 這幅圖描繪了成語“叱咤風雲”的形象化表現。成語“叱咤風雲”源自中國古代,意味着在某個領域或情境中具有強大的影響力和控制力,常用來形容人物威風凜凜、氣勢非凡。圖中的主角身着傳統的中國戰甲,站立在山頂之上,眺望遠方。他的姿态顯得威嚴而自信,象征着對局勢的絕對掌控。背景中的天空呈現出動蕩的雲層和猛烈的風暴,象征着周圍環境的激烈和變幻,同時也暗示了這個人物所面臨的挑戰和他所施展的強大影響。 解读: 此圖描繪了成語“叱嗟風雲”的深刻寓意。圖中道士站立于山巅,正向天空發出強烈的叱喝。這一動作象征着他呼喚風雲的能力,展現出其強大的力量與影響力,能夠輕易改變局勢或環境。周圍的風雲應聲而動,形成了變幻莫測的景象,恰如成語“叱嗟風雲”所描述的擁有巨大影響力與威望的情境。畫作風格貼近古典中國畫,展現了一種深沉、古樸的美感,光影運用精緻,增強了作品的深度與氛圍。畫面一角的紅色印章,象征着作品的完成和作者标識

解读: 此圖描繪了成語“叱嗟風雲”的深刻寓意。圖中道士站立于山巅,正向天空發出強烈的叱喝。這一動作象征着他呼喚風雲的能力,展現出其強大的力量與影響力,能夠輕易改變局勢或環境。周圍的風雲應聲而動,形成了變幻莫測的景象,恰如成語“叱嗟風雲”所描述的擁有巨大影響力與威望的情境。畫作風格貼近古典中國畫,展現了一種深沉、古樸的美感,光影運用精緻,增強了作品的深度與氛圍。畫面一角的紅色印章,象征着作品的完成和作者标識 解读: 這幅圖描繪了成語“史無前例”(意為曆史上前所未有)的場景。在這幅作品中,我選擇了一個重大的曆史事件,比如發現新大陸或發明革命性技術,以體現這個成語的含義。圖中的人物表現出對這一創舉的敬畏和驚奇,這正是“史無前例”所要傳達的感覺——一種曆史性的突破,帶來了巨大的影響和變革。

解读: 這幅圖描繪了成語“史無前例”(意為曆史上前所未有)的場景。在這幅作品中,我選擇了一個重大的曆史事件,比如發現新大陸或發明革命性技術,以體現這個成語的含義。圖中的人物表現出對這一創舉的敬畏和驚奇,這正是“史無前例”所要傳達的感覺——一種曆史性的突破,帶來了巨大的影響和變革。 解读: 這幅插圖展現了成語“右盼左顧”的意境。圖中描繪了一位身着傳統服飾的古代中國學者,他站在甯靜的園林中。他的頭部向右轉動,而眼神卻向左側投去,體現出猶豫不決的心态。

解读: 這幅插圖展現了成語“右盼左顧”的意境。圖中描繪了一位身着傳統服飾的古代中國學者,他站在甯靜的園林中。他的頭部向右轉動,而眼神卻向左側投去,體現出猶豫不決的心态。 解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“司空慣見”的含義。畫面中,我們看到一位着傳統漢服的智者,他靜靜地觀察着充滿奇觀的天空,其中出現了彗星、流星和不尋常的雲層。他的表情平靜而不動搖,顯示出他對這些奇觀的熟悉和習以為常。這正體現了“司空慣見”的意思,即對常見的奇事不再感到驚奇。背景是典型的中國傳統山水畫風格,有山脈、樹木和一條河流,這加強了畫面的文化氛圍。

解读: 這幅插圖生動地呈現了成語“司空慣見”的含義。畫面中,我們看到一位着傳統漢服的智者,他靜靜地觀察着充滿奇觀的天空,其中出現了彗星、流星和不尋常的雲層。他的表情平靜而不動搖,顯示出他對這些奇觀的熟悉和習以為常。這正體現了“司空慣見”的意思,即對常見的奇事不再感到驚奇。背景是典型的中國傳統山水畫風格,有山脈、樹木和一條河流,這加強了畫面的文化氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一位智者站在山峰之巅,凝視着廣袤且不變的風景,生動地诠釋了成語“司空眼慣”。這個成語本意是指久居高位的官員看慣了奇珍異寶,普通事物難以引起他的注意。在這幅畫中,智者的形象和他所處的環境象征了經曆豐富、見多識廣的人對于周圍世界的淡泊和超脫。

解读: 這幅圖描繪了一位智者站在山峰之巅,凝視着廣袤且不變的風景,生動地诠釋了成語“司空眼慣”。這個成語本意是指久居高位的官員看慣了奇珍異寶,普通事物難以引起他的注意。在這幅畫中,智者的形象和他所處的環境象征了經曆豐富、見多識廣的人對于周圍世界的淡泊和超脫。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國法庭的場景,中心是一位身着傳統漢服的高級官員,他的表情顯得漠然和自若,正體現了“司空經慣”這個成語的含義。該成語意指某人習慣于權力或宏偉景象,以至于對此類情況不再感到驚訝或特别興奮。圖中的官員周圍是各種表情的侍從和臣子,他們展現出敬畏、尊敬和服從的姿态。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國法庭的場景,中心是一位身着傳統漢服的高級官員,他的表情顯得漠然和自若,正體現了“司空經慣”這個成語的含義。該成語意指某人習慣于權力或宏偉景象,以至于對此類情況不再感到驚訝或特别興奮。圖中的官員周圍是各種表情的侍從和臣子,他們展現出敬畏、尊敬和服從的姿态。 解读: 這幅插圖展現了成語“司空見慣”的含義。圖中,一位身着傳統服飾的司空(古代官職)站在庭院裡,周圍是平凡的民衆日常活動:交易、耕作和社交。這些活動表現了普通和常态,恰如其分地傳達了“司空見慣”這個成語的意義——即對常見事物習以為常,不再感到新奇或驚訝。

解读: 這幅插圖展現了成語“司空見慣”的含義。圖中,一位身着傳統服飾的司空(古代官職)站在庭院裡,周圍是平凡的民衆日常活動:交易、耕作和社交。這些活動表現了普通和常态,恰如其分地傳達了“司空見慣”這個成語的意義——即對常見事物習以為常,不再感到新奇或驚訝。 解读: 這幅插圖描繪了一個古代學者在一棵古老的大樹下,背景是遠山。

解读: 這幅插圖描繪了一個古代學者在一棵古老的大樹下,背景是遠山。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“各有千古”的深刻含義。在畫面中,我們看到了三位不同的人物,分别從事着不同的古代中國活動,體現了這個成語所強調的每種事物都有其獨特而長久的魅力。畫面左側的學者,靜靜地在松樹下作詩,代表了文學的魅力。他的姿态沉思而專注,周圍的自然環境與他的文學創作相得益彰,展現了文化的深度和曆史的厚重。中間的畫家正在繪制一幅山水畫,這象征着繪畫藝術的永恒價值。他的動作流暢,專心緻志于他的藝術創作,表達了對自然美景的深刻理解和再現。右側的音樂家彈奏着古琴,展示了音樂藝術的獨特魅力。他的姿态優雅,琴聲和自然景觀的和諧相映成趣,描繪了音樂與人類情感的深刻聯系。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“各有千古”的深刻含義。在畫面中,我們看到了三位不同的人物,分别從事着不同的古代中國活動,體現了這個成語所強調的每種事物都有其獨特而長久的魅力。畫面左側的學者,靜靜地在松樹下作詩,代表了文學的魅力。他的姿态沉思而專注,周圍的自然環境與他的文學創作相得益彰,展現了文化的深度和曆史的厚重。中間的畫家正在繪制一幅山水畫,這象征着繪畫藝術的永恒價值。他的動作流暢,專心緻志于他的藝術創作,表達了對自然美景的深刻理解和再現。右側的音樂家彈奏着古琴,展示了音樂藝術的獨特魅力。他的姿态優雅,琴聲和自然景觀的和諧相映成趣,描繪了音樂與人類情感的深刻聯系。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“各有千秋”的含義。成語“各有千秋”字面意思是每個都有一千個秋天,比喻各有所長,各有其獨特之處。在這幅畫中,我們通過四個季節的不同景象來體現這一點。春天部分,以盛開的花朵象征生機勃勃和新生,代表着春天的獨特魅力和生命的開始。夏天則展示了綠樹成蔭和流動的河流,代表着夏季的生長和活力。秋天用金黃的落葉和甯靜的日落來描繪,象征着成熟和收獲。冬天則通過雪覆蓋的山峰表現,展示了冬日的甯靜與肅穆。每個季節都以其獨有的方式展現美麗,彼此之間既相互獨立又和諧統一,正如成語“各有千秋”所傳達的意義。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“各有千秋”的含義。成語“各有千秋”字面意思是每個都有一千個秋天,比喻各有所長,各有其獨特之處。在這幅畫中,我們通過四個季節的不同景象來體現這一點。春天部分,以盛開的花朵象征生機勃勃和新生,代表着春天的獨特魅力和生命的開始。夏天則展示了綠樹成蔭和流動的河流,代表着夏季的生長和活力。秋天用金黃的落葉和甯靜的日落來描繪,象征着成熟和收獲。冬天則通過雪覆蓋的山峰表現,展示了冬日的甯靜與肅穆。每個季節都以其獨有的方式展現美麗,彼此之間既相互獨立又和諧統一,正如成語“各有千秋”所傳達的意義。 解读: 這幅插圖展現了古代中國官員在朝堂上各自忙碌的場景,以表達“各自為政”這一成語的含義。在這幅畫中,官員們身着傳統長袍,有的在閱讀文件,有的在寫作,還有一些與他們的助手讨論,但他們之間沒有任何協調合作的迹象。每個人都沉浸在自己的事務中,彼此之間缺乏溝通和協作。“各自為政”字面意思是每個人都按照自己的方式去治理或管理事物,通常用來形容缺乏統一的領導和協調,各個部分或個人各行其是,無法形成有效的集體行動。這種情景在古代中國的官場中是常見的,也可以在現代社會的不同組織和團體中觀察到。畫面中的布局和人物表情精心設計,以突出這種各行其是的狀态。每個官員都專注于自己的事務,彼此間幾乎沒有互動,這正是“各自為政”所要表達的核心概念。

解读: 這幅插圖展現了古代中國官員在朝堂上各自忙碌的場景,以表達“各自為政”這一成語的含義。在這幅畫中,官員們身着傳統長袍,有的在閱讀文件,有的在寫作,還有一些與他們的助手讨論,但他們之間沒有任何協調合作的迹象。每個人都沉浸在自己的事務中,彼此之間缺乏溝通和協作。“各自為政”字面意思是每個人都按照自己的方式去治理或管理事物,通常用來形容缺乏統一的領導和協調,各個部分或個人各行其是,無法形成有效的集體行動。這種情景在古代中國的官場中是常見的,也可以在現代社會的不同組織和團體中觀察到。畫面中的布局和人物表情精心設計,以突出這種各行其是的狀态。每個官員都專注于自己的事務,彼此間幾乎沒有互動,這正是“各自為政”所要表達的核心概念。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“各自為謀”的含義。成語“各自為謀”字面上的意思是每個人都為自己的計劃或利益而行動,通常用來形容在一個集體或團體中,成員各自隻關心自己的利益,而不考慮整體的利益。在這幅畫中,我們看到的是一個繁忙的古代中國市場場景。畫中的人們各自忙碌,沒有人關注周圍的人。每個人都在從事不同的活動,比如賣東西、讨價還價或搬運貨物,這些活動各不相同,但都凸顯了一種自我中心的主題。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“各自為謀”的含義。成語“各自為謀”字面上的意思是每個人都為自己的計劃或利益而行動,通常用來形容在一個集體或團體中,成員各自隻關心自己的利益,而不考慮整體的利益。在這幅畫中,我們看到的是一個繁忙的古代中國市場場景。畫中的人們各自忙碌,沒有人關注周圍的人。每個人都在從事不同的活動,比如賣東西、讨價還價或搬運貨物,這些活動各不相同,但都凸顯了一種自我中心的主題。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“合浦珠還”的場景。成語“合浦珠還”源自古代的一個故事,講述了珍珠被借出後又奇迹般歸還的情景。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的優雅使者,正向一位端莊的官員獻上一盒發光的珍珠。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“合浦珠還”的場景。成語“合浦珠還”源自古代的一個故事,講述了珍珠被借出後又奇迹般歸還的情景。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的優雅使者,正向一位端莊的官員獻上一盒發光的珍珠。 解读: 這幅插圖展現了“合浦還珠”這一成語的場景。畫面中,一位身着傳統中華服飾的人物站在甯靜的沙灘上,手中拿着一顆璀璨奪目的珍珠,正準備将其歸還大海。這個動作象征着物歸原主,恢複本來的狀态。背景是平靜的海水,天空呈現出柔和的清晨色彩。此成語來源于漢代的故事,講述了漢武帝時期,珠寶商人将一顆價值連城的大珠贈與趙王,趙王以為是假珠,命人将其投入合浦海中。數年後,珠寶商人再次造訪,趙王知道真相後,下令搜尋珍珠并歸還商人。成語“合浦還珠”因此而生,比喻失而複得或歸還原物。

解读: 這幅插圖展現了“合浦還珠”這一成語的場景。畫面中,一位身着傳統中華服飾的人物站在甯靜的沙灘上,手中拿着一顆璀璨奪目的珍珠,正準備将其歸還大海。這個動作象征着物歸原主,恢複本來的狀态。背景是平靜的海水,天空呈現出柔和的清晨色彩。此成語來源于漢代的故事,講述了漢武帝時期,珠寶商人将一顆價值連城的大珠贈與趙王,趙王以為是假珠,命人将其投入合浦海中。數年後,珠寶商人再次造訪,趙王知道真相後,下令搜尋珍珠并歸還商人。成語“合浦還珠”因此而生,比喻失而複得或歸還原物。 解读: 這幅圖描繪的是“吉人天佑”這一成語的意境。在畫面中,我們看到一位着傳統漢服的慈祥老者站在清澈流淌的河邊,仰望天空,臉上洋溢着滿足的微笑。周圍的山川景色甯靜而郁郁蔥蔥,表現出人與自然的和諧統一。

解读: 這幅圖描繪的是“吉人天佑”這一成語的意境。在畫面中,我們看到一位着傳統漢服的慈祥老者站在清澈流淌的河邊,仰望天空,臉上洋溢着滿足的微笑。周圍的山川景色甯靜而郁郁蔥蔥,表現出人與自然的和諧統一。 解读: 這幅圖描繪了成語“吉人天相”的意境。成語“吉人天相”源自于《左傳·僖公二十三年》,原文是“吉人自有天相”,意思是指品德高尚的人自會得到天的保佑和幫助。這裡的“吉人”指的是品行端正、德行高尚的人,而“天相”則是指天賜的吉祥和保護。圖中,我們看到一位身穿傳統中國長袍的學者,站在一棵古老的大樹下,仰望着天空。天空中聚集着吉祥的雲彩,仿佛形成了預示好兆頭的圖案,象征着天堂的保護和青睐。學者周圍是一幅甯靜的山水畫面,遠處的山脈、流淌的河流以及幾座小巧的傳統房屋共同構成了一幅和諧而甯靜的畫面。

解读: 這幅圖描繪了成語“吉人天相”的意境。成語“吉人天相”源自于《左傳·僖公二十三年》,原文是“吉人自有天相”,意思是指品德高尚的人自會得到天的保佑和幫助。這裡的“吉人”指的是品行端正、德行高尚的人,而“天相”則是指天賜的吉祥和保護。圖中,我們看到一位身穿傳統中國長袍的學者,站在一棵古老的大樹下,仰望着天空。天空中聚集着吉祥的雲彩,仿佛形成了預示好兆頭的圖案,象征着天堂的保護和青睐。學者周圍是一幅甯靜的山水畫面,遠處的山脈、流淌的河流以及幾座小巧的傳統房屋共同構成了一幅和諧而甯靜的畫面。 解读: 這幅圖描繪了成語“吊虎離山”的場景。在這幅傳統中國畫中,我們看到一座甯靜的山景,茂密的森林中,一隻威嚴的老虎正從樹木中小心翼翼地走出,被山外不可見之物所吸引。老虎的表情既好奇又謹慎,體現了這個成語的核心含義,即用計謀誘使對手離開其有利的地理位置或安全區域。

解读: 這幅圖描繪了成語“吊虎離山”的場景。在這幅傳統中國畫中,我們看到一座甯靜的山景,茂密的森林中,一隻威嚴的老虎正從樹木中小心翼翼地走出,被山外不可見之物所吸引。老虎的表情既好奇又謹慎,體現了這個成語的核心含義,即用計謀誘使對手離開其有利的地理位置或安全區域。 解读: 這幅圖描繪了成語“吊譽沽名”的場景,直譯為“用誇大的贊譽來釣取名聲”。在畫面中,我們看到一位古代中國學者,身着傳統服飾,站在甯靜的湖邊,手持釣竿。但與常規垂釣不同的是,水中并沒有魚兒,而是漂浮着各種用古典漢字書法書寫的贊譽和榮譽。學者面露滿意和自豪之色,仿佛在“釣取”這些贊美。畫面背景展現了甯靜的山脈和茂盛的樹木,反映了典型的中國古典山水畫風格。

解读: 這幅圖描繪了成語“吊譽沽名”的場景,直譯為“用誇大的贊譽來釣取名聲”。在畫面中,我們看到一位古代中國學者,身着傳統服飾,站在甯靜的湖邊,手持釣竿。但與常規垂釣不同的是,水中并沒有魚兒,而是漂浮着各種用古典漢字書法書寫的贊譽和榮譽。學者面露滿意和自豪之色,仿佛在“釣取”這些贊美。畫面背景展現了甯靜的山脈和茂盛的樹木,反映了典型的中國古典山水畫風格。 解读: 這幅圖描繪了一群古代中國戰士的情景,他們緊密地聚集在一起,面露堅定和團結的神态,手持長矛和劍,準備共同面對敵人。他們身穿傳統的盔甲和服飾,反映了曆史時期的特點,周圍環境是典型的古典中國藝術風格中的霧蒙蒙的山地景觀。

解读: 這幅圖描繪了一群古代中國戰士的情景,他們緊密地聚集在一起,面露堅定和團結的神态,手持長矛和劍,準備共同面對敵人。他們身穿傳統的盔甲和服飾,反映了曆史時期的特點,周圍環境是典型的古典中國藝術風格中的霧蒙蒙的山地景觀。 解读: 此圖靈感源自成語“同休等戚”,在古典中國畫的風格中展現了家庭成員之間的團結與共情。畫面中,一家人共聚于傳統的中國房間内,共享休息與交談的時刻。他們身着曆史性的中國服飾,映射出一種超越時空的文化深度。

解读: 此圖靈感源自成語“同休等戚”,在古典中國畫的風格中展現了家庭成員之間的團結與共情。畫面中,一家人共聚于傳統的中國房間内,共享休息與交談的時刻。他們身着曆史性的中國服飾,映射出一種超越時空的文化深度。 解读: 這幅插圖展現了成語“同室操戈”的具體場景。畫中兩位武士身穿傳統盔甲,在一間房内激烈交戰,象征着同室操戈的意境。這一成語原指同住一室的人互相用戈相攻擊,比喻内部人員之間的争鬥。在這幅畫中,一位武士手持長直劍(劍),另一位則使用曲刀(刀)。他們的面部表情集中而緊張,顯示出鬥争的激烈程度。

解读: 這幅插圖展現了成語“同室操戈”的具體場景。畫中兩位武士身穿傳統盔甲,在一間房内激烈交戰,象征着同室操戈的意境。這一成語原指同住一室的人互相用戈相攻擊,比喻内部人員之間的争鬥。在這幅畫中,一位武士手持長直劍(劍),另一位則使用曲刀(刀)。他們的面部表情集中而緊張,顯示出鬥争的激烈程度。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“同工異巧”的深刻含義。畫面中,兩位工匠,分别位于左右兩側,都在從事相同的工藝,如木工或陶藝。盡管他們的項目相似,但每位工匠都展示出了獨特且不同的技巧,彰顯了他們各自的特色和技藝。這種表現形式恰到好處地傳達了“同工異巧”的核心思想:即便是同一行業或技術領域的工匠,也可以有各自獨特的工藝和創造方式。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“同工異巧”的深刻含義。畫面中,兩位工匠,分别位于左右兩側,都在從事相同的工藝,如木工或陶藝。盡管他們的項目相似,但每位工匠都展示出了獨特且不同的技巧,彰顯了他們各自的特色和技藝。這種表現形式恰到好處地傳達了“同工異巧”的核心思想:即便是同一行業或技術領域的工匠,也可以有各自獨特的工藝和創造方式。 解读: 這幅插圖為成語“同工異曲”提供了形象的視覺表現。該成語字面意思是指不同的人做相同的事情,方法或風格各不相同。在這幅畫中,兩位音樂家,一位中年漢族男子和一位年輕的漢族女子,分别演奏着古琴和琵琶。盡管他們使用的樂器不同,但他們的音樂卻和諧地融合在一起,象征着雖有不同卻能共同創造出美妙的和聲。畫面背景是典型的中國山水,有柳樹、甯靜的湖泊和遠山,這些元素共同營造出一種平和而藝術的氛圍。

解读: 這幅插圖為成語“同工異曲”提供了形象的視覺表現。該成語字面意思是指不同的人做相同的事情,方法或風格各不相同。在這幅畫中,兩位音樂家,一位中年漢族男子和一位年輕的漢族女子,分别演奏着古琴和琵琶。盡管他們使用的樂器不同,但他們的音樂卻和諧地融合在一起,象征着雖有不同卻能共同創造出美妙的和聲。畫面背景是典型的中國山水,有柳樹、甯靜的湖泊和遠山,這些元素共同營造出一種平和而藝術的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“同床各夢”的意象。在古代中國的卧室場景中,兩人同睡一床,但他們的夢境截然不同。一人夢見甯靜祥和的景緻,有山川、河流和古代建築;而另一人則夢見熙熙攘攘的市場,有人群、攤位和活躍的場景。這樣的對比生動地表現了成語的含義——雖在同一環境,但心境迥異。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“同床各夢”的意象。在古代中國的卧室場景中,兩人同睡一床,但他們的夢境截然不同。一人夢見甯靜祥和的景緻,有山川、河流和古代建築;而另一人則夢見熙熙攘攘的市場,有人群、攤位和活躍的場景。這樣的對比生動地表現了成語的含義——雖在同一環境,但心境迥異。 解读: 這幅圖描繪了成語“同床異夢”的含義。在畫中,兩個人同處一床,但周圍環繞着不同的夢想泡沫。其中一個泡沫描繪了繁忙的城市景觀,高樓大廈和繁華街道象征着對成功和财富的渴望。另一個泡沫則展現了甯靜的山水景緻,山川流水,代表了對自然和諧與平靜生活的向往。這幅畫體現了“同床異夢”的意境,即盡管人們共處一個環境,但内心世界和追求卻可能截然不同。

解读: 這幅圖描繪了成語“同床異夢”的含義。在畫中,兩個人同處一床,但周圍環繞着不同的夢想泡沫。其中一個泡沫描繪了繁忙的城市景觀,高樓大廈和繁華街道象征着對成功和财富的渴望。另一個泡沫則展現了甯靜的山水景緻,山川流水,代表了對自然和諧與平靜生活的向往。這幅畫體現了“同床異夢”的意境,即盡管人們共處一個環境,但内心世界和追求卻可能截然不同。 解读: 這幅插圖展現了“同心僇力”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一群穿着漢服的古代中國人,男女老少,正在共同努力搬動一件重物,如巨石或圓木。

解读: 這幅插圖展現了“同心僇力”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一群穿着漢服的古代中國人,男女老少,正在共同努力搬動一件重物,如巨石或圓木。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“同心戮力”的内涵。在畫面中,兩位身着古代戰甲的勇士并肩作戰,共同推動一塊巨石,努力攀登陡峭的山坡。他們的表情顯示出堅定和團結,彰顯了共同努力克服困難的精神。背景是山巒起伏的景觀,古松和薄霧增添了戲劇性的氣氛。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“同心戮力”的内涵。在畫面中,兩位身着古代戰甲的勇士并肩作戰,共同推動一塊巨石,努力攀登陡峭的山坡。他們的表情顯示出堅定和團結,彰顯了共同努力克服困難的精神。背景是山巒起伏的景觀,古松和薄霧增添了戲劇性的氣氛。 解读: 這幅插圖呈現了成語“同志合道”的深刻内涵。在畫面中,兩位身着傳統中國服飾的學者,一個亞洲血統,另一個也是亞洲血統,正沿着山間小徑并肩行走,似乎在深入交談。這種場景象征着志同道合的人們在追求共同目标或理念時的和諧與默契。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山巒、流淌的溪流和郁郁蔥蔥的綠色植被,共同營造出一種甯靜而理想化的景象。這樣的環境強調了同志合道的人們在追求其理想時所處的和諧環境。

解读: 這幅插圖呈現了成語“同志合道”的深刻内涵。在畫面中,兩位身着傳統中國服飾的學者,一個亞洲血統,另一個也是亞洲血統,正沿着山間小徑并肩行走,似乎在深入交談。這種場景象征着志同道合的人們在追求共同目标或理念時的和諧與默契。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山巒、流淌的溪流和郁郁蔥蔥的綠色植被,共同營造出一種甯靜而理想化的景象。這樣的環境強調了同志合道的人們在追求其理想時所處的和諧環境。 解读: 此圖描繪了“同歸于盡”這一成語的場景。畫面中,大火吞噬了整個山林,象征着徹底的破壞和毀滅。成語“同歸于盡”指的是兩方或多方在沖突中均遭受毀滅,無人得利。畫中火勢的激烈和無情傳達了這一含義,表現了沖突與對抗導緻的雙輸局面。

解读: 此圖描繪了“同歸于盡”這一成語的場景。畫面中,大火吞噬了整個山林,象征着徹底的破壞和毀滅。成語“同歸于盡”指的是兩方或多方在沖突中均遭受毀滅,無人得利。畫中火勢的激烈和無情傳達了這一含義,表現了沖突與對抗導緻的雙輸局面。 解读: 這幅圖描繪了成語“同歸于盡”的場景。成語“同歸于盡”源于中國古典文學,意指兩方為了相互對抗,最終導緻雙方都遭受毀滅或損失。在這幅圖中,兩條雄壯的龍正卷入一場激烈的戰鬥,彼此纏繞着,充分展現出成語中“毀滅性的對抗”這一概念。背景中的山脈和陰暗的雲彩增添了一種壓抑和緊張的氛圍,更是強調了沖突的激烈程度。龍在中國文化中是力量和威嚴的象征,兩條龍的對決象征着雙方的強大力量和不願妥協的決心。它們表情中的憤怒和決心恰如其分地傳達了成語“同歸于盡”的内涵——即雙方均不肯退讓,最終導緻共同的毀滅。

解读: 這幅圖描繪了成語“同歸于盡”的場景。成語“同歸于盡”源于中國古典文學,意指兩方為了相互對抗,最終導緻雙方都遭受毀滅或損失。在這幅圖中,兩條雄壯的龍正卷入一場激烈的戰鬥,彼此纏繞着,充分展現出成語中“毀滅性的對抗”這一概念。背景中的山脈和陰暗的雲彩增添了一種壓抑和緊張的氛圍,更是強調了沖突的激烈程度。龍在中國文化中是力量和威嚴的象征,兩條龍的對決象征着雙方的強大力量和不願妥協的決心。它們表情中的憤怒和決心恰如其分地傳達了成語“同歸于盡”的内涵——即雙方均不肯退讓,最終導緻共同的毀滅。 解读: 這幅插圖生動地展現了“同歸于盡”這一成語的含義。在圖中,我們看到兩位穿着傳統戰甲的中國武士——一位男性身着黑色戰甲,另一位女性身着紅色戰甲——正在一座狹窄的橋上激烈交戰。他們的面部表情充滿了決心和絕望,象征着他們願意為了某種原因或目标,哪怕是以自我毀滅為代價,也要與對方同歸于盡。背景中,暴風雨即将來臨,烏雲密布,狂風大作,這加劇了畫面的緊張氣氛,同時也隐喻了成語中所蘊含的自我犧牲和毀滅的主題。這種場景的呈現與“同歸于盡”成語中的概念——不惜一切代價也要使對方受損,哪怕這意味着自己也會受到同等的損害——完美契合。

解读: 這幅插圖生動地展現了“同歸于盡”這一成語的含義。在圖中,我們看到兩位穿着傳統戰甲的中國武士——一位男性身着黑色戰甲,另一位女性身着紅色戰甲——正在一座狹窄的橋上激烈交戰。他們的面部表情充滿了決心和絕望,象征着他們願意為了某種原因或目标,哪怕是以自我毀滅為代價,也要與對方同歸于盡。背景中,暴風雨即将來臨,烏雲密布,狂風大作,這加劇了畫面的緊張氣氛,同時也隐喻了成語中所蘊含的自我犧牲和毀滅的主題。這種場景的呈現與“同歸于盡”成語中的概念——不惜一切代價也要使對方受損,哪怕這意味着自己也會受到同等的損害——完美契合。 解读: 此圖以成語“同歸殊途”為靈感。這個成語字面意思是指雖然采取不同的方法或道路,但最終結果相同。在圖中,我們看到兩條截然不同的路徑在一個甯靜的中國傳統風景中蜿蜒前行。一條路徑沿着山脈攀升,途中圍繞着古樹和迷霧,最終到達山頂的廟宇。而另一條路徑則沿着甯靜的河流,途徑小船和柳樹,河流也最終通向同一個廟宇。

解读: 此圖以成語“同歸殊途”為靈感。這個成語字面意思是指雖然采取不同的方法或道路,但最終結果相同。在圖中,我們看到兩條截然不同的路徑在一個甯靜的中國傳統風景中蜿蜒前行。一條路徑沿着山脈攀升,途中圍繞着古樹和迷霧,最終到達山頂的廟宇。而另一條路徑則沿着甯靜的河流,途徑小船和柳樹,河流也最終通向同一個廟宇。 解读: 這幅插圖生動地展現了“同歸殊途”這一成語的寓意。畫面中,兩位身着傳統中國服飾的旅人——一位是身着學士長袍的士人,另一位是着樸素農民服裝的農夫——沿着兩條蜿蜒的小路前行。這兩條小路雖起點不同,卻在遠處的山間廟宇彙合,象征着不同的人生旅程最終通向相同的歸宿。

解读: 這幅插圖生動地展現了“同歸殊途”這一成語的寓意。畫面中,兩位身着傳統中國服飾的旅人——一位是身着學士長袍的士人,另一位是着樸素農民服裝的農夫——沿着兩條蜿蜒的小路前行。這兩條小路雖起點不同,卻在遠處的山間廟宇彙合,象征着不同的人生旅程最終通向相同的歸宿。 解读: 這幅圖描繪了兩位戰士在古代戰場上激烈對戰的場景,體現了成語“同歸盡”的含義。圖中兩位戰士身穿傳統盔甲,一位穿着紅色束腰衣,另一位則穿着藍色束腰衣,他們各持劍盾,正緊鑼密鼓地交戰。兩位戰士身上都有明顯的傷口,盔甲也受損,表明這場戰鬥既長且殘酷。周圍是被戰争蹂躏的荒涼景象,頭頂是暴風雨般的天空,這增添了戰場的戲劇性。他們臉上的表情是堅定與疲憊的混合體,暗示着他們可能會在這場戰鬥中共同殉命。

解读: 這幅圖描繪了兩位戰士在古代戰場上激烈對戰的場景,體現了成語“同歸盡”的含義。圖中兩位戰士身穿傳統盔甲,一位穿着紅色束腰衣,另一位則穿着藍色束腰衣,他們各持劍盾,正緊鑼密鼓地交戰。兩位戰士身上都有明顯的傷口,盔甲也受損,表明這場戰鬥既長且殘酷。周圍是被戰争蹂躏的荒涼景象,頭頂是暴風雨般的天空,這增添了戰場的戲劇性。他們臉上的表情是堅定與疲憊的混合體,暗示着他們可能會在這場戰鬥中共同殉命。 解读: 這幅圖描繪了成語“同流合污”的場景。成語“同流合污”字面意思是跟污穢的水流混在一起,比喻陷入或跟随壞人、壞習氣,喪失了獨立和清正的品格。在這幅畫中,一群穿着傳統漢服的人跟随一位領頭人走進了一條看起來渾濁不清的河流。河水的顔色深暗,與周圍自然風光形成鮮明對比,象征着污染和道德的堕落。畫中人物表情猶豫、不安,但仍然選擇跟随,這體現了他們在道德和選擇上的迷茫或軟弱。這樣的場景生動地傳達了“同流合污”所批判的社會現象:即便明知道某些行為是不正确的,但在外界壓力或引誘下,人們仍可能選擇放棄原則,與不良風氣同流合污。

解读: 這幅圖描繪了成語“同流合污”的場景。成語“同流合污”字面意思是跟污穢的水流混在一起,比喻陷入或跟随壞人、壞習氣,喪失了獨立和清正的品格。在這幅畫中,一群穿着傳統漢服的人跟随一位領頭人走進了一條看起來渾濁不清的河流。河水的顔色深暗,與周圍自然風光形成鮮明對比,象征着污染和道德的堕落。畫中人物表情猶豫、不安,但仍然選擇跟随,這體現了他們在道德和選擇上的迷茫或軟弱。這樣的場景生動地傳達了“同流合污”所批判的社會現象:即便明知道某些行為是不正确的,但在外界壓力或引誘下,人們仍可能選擇放棄原則,與不良風氣同流合污。 解读: 這幅圖描繪的是中國古代成語“同病相憐”的場景。畫面中展示了兩位古代學者,身着傳統長袍,坐在柳樹下。其中一位學者看起來疲憊不堪,一手托着頭,而另一位同情心滿滿,正在輕輕拍打他的背。背景是一座甯靜的山和流淌的河流,營造出一種平和卻又憂郁的氛圍。此畫作體現了“同病相憐”的内涵,即在共同的苦難中相互理解和同情。兩位學者的互動展示了他們之間的共鳴和情感連接,使成語的含義生動地呈現在觀者面前。

解读: 這幅圖描繪的是中國古代成語“同病相憐”的場景。畫面中展示了兩位古代學者,身着傳統長袍,坐在柳樹下。其中一位學者看起來疲憊不堪,一手托着頭,而另一位同情心滿滿,正在輕輕拍打他的背。背景是一座甯靜的山和流淌的河流,營造出一種平和卻又憂郁的氛圍。此畫作體現了“同病相憐”的内涵,即在共同的苦難中相互理解和同情。兩位學者的互動展示了他們之間的共鳴和情感連接,使成語的含義生動地呈現在觀者面前。 解读: 此圖描繪了兩位身着傳統中國服飾的老學者,坐在柳樹下,彼此以溫和而富有同情心的表情進行深入交談。其中一位學者手持卷軸,象征着他們共同的知識和經驗。背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈和流淌的河流,反映了他們之間那種田園詩般平和的紐帶。

解读: 此圖描繪了兩位身着傳統中國服飾的老學者,坐在柳樹下,彼此以溫和而富有同情心的表情進行深入交談。其中一位學者手持卷軸,象征着他們共同的知識和經驗。背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈和流淌的河流,反映了他們之間那種田園詩般平和的紐帶。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“同聲附和”的場景。畫面中展現了一群古代學者,在一個甯靜的園林中讨論。他們穿着傳統的長袍,每個學者的表情各異,但都在同時發言或做手勢,仿佛在回響着相同的觀點或陳述。這種表現形式恰如其分地體現了“同聲附和”的含義,即衆人附和同一個聲音或意見,沒有獨立思考。畫面背景是典型的中國山水,有柳樹、小池塘和遠山,營造出一種平和、古典的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“同聲附和”的場景。畫面中展現了一群古代學者,在一個甯靜的園林中讨論。他們穿着傳統的長袍,每個學者的表情各異,但都在同時發言或做手勢,仿佛在回響着相同的觀點或陳述。這種表現形式恰如其分地體現了“同聲附和”的含義,即衆人附和同一個聲音或意見,沒有獨立思考。畫面背景是典型的中國山水,有柳樹、小池塘和遠山,營造出一種平和、古典的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“同舟共濟”的意境。成語“同舟共濟”字面上的意思是“在同一條船上共同渡過難關”,比喻在困難或危險的情況下,大家共同努力,共同對抗困難。在這幅畫中,我們看到一條小船靜靜地漂浮在河面上,船上的人們各司其職,協力劃槳,共同駕馭着這條小船。這些人代表了不同的角色和背景,但他們共同協作,展現了團結一緻的力量。畫面的背景是一個甯靜的河流景象,周圍環境平和而充滿詩意,柳樹輕輕搖曳在河岸邊。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“同舟共濟”的意境。成語“同舟共濟”字面上的意思是“在同一條船上共同渡過難關”,比喻在困難或危險的情況下,大家共同努力,共同對抗困難。在這幅畫中,我們看到一條小船靜靜地漂浮在河面上,船上的人們各司其職,協力劃槳,共同駕馭着這條小船。這些人代表了不同的角色和背景,但他們共同協作,展現了團結一緻的力量。畫面的背景是一個甯靜的河流景象,周圍環境平和而充滿詩意,柳樹輕輕搖曳在河岸邊。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“同舟而濟”的意境。畫面中,不同背景的人們身着傳統服飾,在波濤洶湧的水面上共同駕馭一隻小船。他們的合作象征着團結協作,共同面對困難的精神。遠處山脈的甯靜和幾縷輕雲與驚濤駭浪形成鮮明對比,進一步強調了他們面臨的挑戰。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“同舟而濟”的意境。畫面中,不同背景的人們身着傳統服飾,在波濤洶湧的水面上共同駕馭一隻小船。他們的合作象征着團結協作,共同面對困難的精神。遠處山脈的甯靜和幾縷輕雲與驚濤駭浪形成鮮明對比,進一步強調了他們面臨的挑戰。 解读: 這幅圖描繪了“同船濟水”這一成語的場景。畫面展示了一條傳統的木船在甯靜的河流上,船上有兩個人正在協調地劃槳。他們身着曆史上的中國服飾,反映了團結和合作的感覺。

解读: 這幅圖描繪了“同船濟水”這一成語的場景。畫面展示了一條傳統的木船在甯靜的河流上,船上有兩個人正在協調地劃槳。他們身着曆史上的中國服飾,反映了團結和合作的感覺。 解读: 這幅畫描繪了一個符合“名不副實”這個成語的場景。畫中的大樹看起來郁郁蔥蔥、生機盎然,但仔細觀察卻發現,樹木的内部已經枯萎、失去了生命力。這象征着表面看似美好、充滿希望,而實際上空洞或令人失望的事物。畫面背景是甯靜傳統的山水,增添了畫作的意境和深度。

解读: 這幅畫描繪了一個符合“名不副實”這個成語的場景。畫中的大樹看起來郁郁蔥蔥、生機盎然,但仔細觀察卻發現,樹木的内部已經枯萎、失去了生命力。這象征着表面看似美好、充滿希望,而實際上空洞或令人失望的事物。畫面背景是甯靜傳統的山水,增添了畫作的意境和深度。 解读: 這幅圖描繪了“名不虛傳”這一成語的内涵。在畫面中,一位古代學者穿着傳統的長袍,被一群人廣泛認可和贊揚。他周圍的人群中包括各個年齡和性别的人,他們對這位學者表現出尊敬和欽佩。這個場景設在一個傳統的中國村莊,包括了中國傳統建築如塔樓、橋梁,背景中有柳樹和甯靜的河流。此畫體現了成語“名不虛傳”的意思,即某人的名聲與其實際能力或成就相符,不是空穴來風。畫中的學者代表了名聲的主體,而周圍人群的贊揚和敬仰則反映了他名聲的廣泛認可。

解读: 這幅圖描繪了“名不虛傳”這一成語的内涵。在畫面中,一位古代學者穿着傳統的長袍,被一群人廣泛認可和贊揚。他周圍的人群中包括各個年齡和性别的人,他們對這位學者表現出尊敬和欽佩。這個場景設在一個傳統的中國村莊,包括了中國傳統建築如塔樓、橋梁,背景中有柳樹和甯靜的河流。此畫體現了成語“名不虛傳”的意思,即某人的名聲與其實際能力或成就相符,不是空穴來風。畫中的學者代表了名聲的主體,而周圍人群的贊揚和敬仰則反映了他名聲的廣泛認可。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“名不虛得”的含義。圖中主角是一位身着傳統中國服飾的學者,他周圍的人群表現出對他的尊敬與欽佩。這位學者作為智慧和德行的化身,其從容和諧的氣質完美诠釋了“名不虛得”的内涵——他的聲譽是因其真實的才德而得,不是空洞無實的。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“名不虛得”的含義。圖中主角是一位身着傳統中國服飾的學者,他周圍的人群表現出對他的尊敬與欽佩。這位學者作為智慧和德行的化身,其從容和諧的氣質完美诠釋了“名不虛得”的内涵——他的聲譽是因其真實的才德而得,不是空洞無實的。 解读: 這幅插圖為成語“名不虛立”提供了一種深刻的視覺解讀。在圖中,一棵古老的大樹屹立于中央,其根深深植入地下,枝幹伸向天際。這棵樹的雄偉與堅固象征着名望與成就的真實和穩定。背景中的迷霧山景增添了一種曆史的深度和智慧的氛圍。

解读: 這幅插圖為成語“名不虛立”提供了一種深刻的視覺解讀。在圖中,一棵古老的大樹屹立于中央,其根深深植入地下,枝幹伸向天際。這棵樹的雄偉與堅固象征着名望與成就的真實和穩定。背景中的迷霧山景增添了一種曆史的深度和智慧的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一位古代學者沿着崎岖的山路堅定地行走,周圍環繞着高大的松樹。學者身着飄逸的長袍,展現出決心和正直的氣質,目光堅定地望向前方,象征着堅定不移的承諾和名副其實的聲譽。畫面背景甯靜,遠處的山巒被霧氣部分遮掩,強調了學者孤獨的旅程。畫作一角還有一個小巧而雅緻的紅色印章,增添了經典中國藝術的特色。

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者沿着崎岖的山路堅定地行走,周圍環繞着高大的松樹。學者身着飄逸的長袍,展現出決心和正直的氣質,目光堅定地望向前方,象征着堅定不移的承諾和名副其實的聲譽。畫面背景甯靜,遠處的山巒被霧氣部分遮掩,強調了學者孤獨的旅程。畫作一角還有一個小巧而雅緻的紅色印章,增添了經典中國藝術的特色。 解读: 這幅圖描繪了中國古代科舉考試的場景,非常符合“名列前茅”這個成語的意境。在這幅畫中,你可以看到一個考場的大廳,裡面擺滿了木質的桌椅,許多穿着傳統長袍的考生正專注地寫着試卷。畫面的前方,有一張突出的桌子,幾位官員正在那裡觀察考生。畫中央的一位考生顯得格外自信和專注,他從其他考生中微妙地脫穎而出,成為畫面的焦點。這位考生的形象象征着成功和傑出,正好與“名列前茅”這個成語的含義相契合。該成語字面意思是名字排在前面的名單上,比喻考試或競賽中名次列在最前面,或在某一領域中居于領先地位。

解读: 這幅圖描繪了中國古代科舉考試的場景,非常符合“名列前茅”這個成語的意境。在這幅畫中,你可以看到一個考場的大廳,裡面擺滿了木質的桌椅,許多穿着傳統長袍的考生正專注地寫着試卷。畫面的前方,有一張突出的桌子,幾位官員正在那裡觀察考生。畫中央的一位考生顯得格外自信和專注,他從其他考生中微妙地脫穎而出,成為畫面的焦點。這位考生的形象象征着成功和傑出,正好與“名列前茅”這個成語的含義相契合。該成語字面意思是名字排在前面的名單上,比喻考試或競賽中名次列在最前面,或在某一領域中居于領先地位。 解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“名副其實”的含義。在畫面中,一位身穿傳統長袍的古代學者或官員,正仔細鑒賞手中的物品,可能是一卷珍貴的書籍或其他文物。這位人物的面部表情流露出認可和滿意,彰顯了他手中之物的聲譽與其真實品質之間的完美契合。背景設置在一間古風濃郁的書房或圖書館中,充滿傳統中國建築的元素。

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“名副其實”的含義。在畫面中,一位身穿傳統長袍的古代學者或官員,正仔細鑒賞手中的物品,可能是一卷珍貴的書籍或其他文物。這位人物的面部表情流露出認可和滿意,彰顯了他手中之物的聲譽與其真實品質之間的完美契合。背景設置在一間古風濃郁的書房或圖書館中,充滿傳統中國建築的元素。 解读: 這幅插圖展現了成語“名實不副”的含義。畫面中,一人身着華麗的長袍,但顯得格格不入,不自在。這種不适應的表情和姿态,與其華貴的外表形成了鮮明對比。背景是一個古代中國的公共場合或宮廷,周圍的人穿着更為樸素,他們對這位穿着華麗長袍的人抱有懷疑和困惑的眼神。

解读: 這幅插圖展現了成語“名實不副”的含義。畫面中,一人身着華麗的長袍,但顯得格格不入,不自在。這種不适應的表情和姿态,與其華貴的外表形成了鮮明對比。背景是一個古代中國的公共場合或宮廷,周圍的人穿着更為樸素,他們對這位穿着華麗長袍的人抱有懷疑和困惑的眼神。 解读: 這幅插圖展現了“名實相副”的成語含義。在這幅畫中,我們看到一位古代學者正在展示他的書法或繪畫技藝,周圍的觀衆正在欣賞他的作品,并認可他的名聲是當之無愧的。這個場景發生在一個傳統的中國庭院中,配有石桌、墨水和毛筆以及古典建築元素。該成語“名實相副”強調名聲與實際能力之間的和諧一緻。在這幅圖中,學者的藝術才能直觀地展示了他的名聲是基于真實的才華和技藝,從而完美地體現了這一點。

解读: 這幅插圖展現了“名實相副”的成語含義。在這幅畫中,我們看到一位古代學者正在展示他的書法或繪畫技藝,周圍的觀衆正在欣賞他的作品,并認可他的名聲是當之無愧的。這個場景發生在一個傳統的中國庭院中,配有石桌、墨水和毛筆以及古典建築元素。該成語“名實相副”強調名聲與實際能力之間的和諧一緻。在這幅圖中,學者的藝術才能直觀地展示了他的名聲是基于真實的才華和技藝,從而完美地體現了這一點。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“名實相稱”的深刻内涵。在這幅畫中,我們看到一位古代學者,身穿傳統長袍,坐在書房的木桌旁。他正在用毛筆書寫,旁邊擺放着一本書,書的标題與他所寫的内容明顯相符,象征着名稱和實際内容之間的一緻性。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“名實相稱”的深刻内涵。在這幅畫中,我們看到一位古代學者,身穿傳統長袍,坐在書房的木桌旁。他正在用毛筆書寫,旁邊擺放着一本書,書的标題與他所寫的内容明顯相符,象征着名稱和實際内容之間的一緻性。 解读: 這幅圖展現了成語“名實相符”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的古代學者,站在一棵高大而茁壯的樹旁。這棵樹代表着“實”,即穩固而深植的現實。學者則象征着“名”,他的指向和贊許的表情表明了名字與實際情況之間的吻合。

解读: 這幅圖展現了成語“名實相符”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的古代學者,站在一棵高大而茁壯的樹旁。這棵樹代表着“實”,即穩固而深植的現實。學者則象征着“名”,他的指向和贊許的表情表明了名字與實際情況之間的吻合。 解读: 這幅插圖描繪了一位身穿傳統長袍的智者,在一個甯靜的園林環境中面對一群年輕學生。智者手持卷軸,象征知識和傳統,正以權威的姿态講話。學生們聚精會神地傾聽,表現出對學習的尊重和渴望。園林中鮮花盛開,有一個甯靜的池塘,營造出和諧的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了一位身穿傳統長袍的智者,在一個甯靜的園林環境中面對一群年輕學生。智者手持卷軸,象征知識和傳統,正以權威的姿态講話。學生們聚精會神地傾聽,表現出對學習的尊重和渴望。園林中鮮花盛開,有一個甯靜的池塘,營造出和諧的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“名繮利索”的意境。畫面中,一位身着傳統服飾的男子正巧妙地控制着一匹馬。這匹馬雄壯有力,象征潛在的混亂與不确定性;而男子則代表着冷靜與控制,他用手中的缰繩輕松引導着馬兒。背景是一幅甯靜的中國山水畫,山巒與河流交織,反映出通過技藝掌控達到的和諧。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“名繮利索”的意境。畫面中,一位身着傳統服飾的男子正巧妙地控制着一匹馬。這匹馬雄壯有力,象征潛在的混亂與不确定性;而男子則代表着冷靜與控制,他用手中的缰繩輕松引導着馬兒。背景是一幅甯靜的中國山水畫,山巒與河流交織,反映出通過技藝掌控達到的和諧。 解读: 這幅圖描繪了成語“名落孫山”的意境。成語出自中國古代,原意指的是在科舉考試中落榜,比喻考試或選拔中沒有被錄取。在這幅畫中,畫面背景為幽靜的山景,山巒起伏,輕紗般的薄霧環繞,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。畫面前景是一位身穿傳統漢服的士子,站在一所宏偉的古代書院門外,他的神态顯得沮喪和自省,通過這位士子失落的姿态表現了未能通過科舉考試的失意和反思。

解读: 這幅圖描繪了成語“名落孫山”的意境。成語出自中國古代,原意指的是在科舉考試中落榜,比喻考試或選拔中沒有被錄取。在這幅畫中,畫面背景為幽靜的山景,山巒起伏,輕紗般的薄霧環繞,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。畫面前景是一位身穿傳統漢服的士子,站在一所宏偉的古代書院門外,他的神态顯得沮喪和自省,通過這位士子失落的姿态表現了未能通過科舉考試的失意和反思。 解读: 這幅插圖展現了成語“名韁利索”的含義。成語“名韁利索”源于中國古代,意指名馬的缰繩(韁)和鞭子(索)都是上等的,比喻人才出衆、技藝高超。在這幅插圖中,一匹駿馬正以迅猛的速度奔跑,其威風凜凜的神态和飄逸的鬃毛,象征着人才或技藝的卓越和尊貴。

解读: 這幅插圖展現了成語“名韁利索”的含義。成語“名韁利索”源于中國古代,意指名馬的缰繩(韁)和鞭子(索)都是上等的,比喻人才出衆、技藝高超。在這幅插圖中,一匹駿馬正以迅猛的速度奔跑,其威風凜凜的神态和飄逸的鬃毛,象征着人才或技藝的卓越和尊貴。 解读: 這幅圖描繪了成語“名韁利鎖”的意境。在中國古典文化中,“名韁利鎖”是指名利像缰繩和鎖鍊一樣,束縛着人的行動和思想。這個成語警示人們不要被名利所迷惑和束縛,以免失去自由和真實的自我。圖中的馬被華麗的馬缰和沉重的金屬鎖鍊緊緊綁住,象征着名利對人的束縛。馬的表情顯得不自在,反映出被名利束縛的人的内心狀态。周圍的古典中國學士園林背景,增添了一種古風和深遠的意境,與成語的含義相呼應。

解读: 這幅圖描繪了成語“名韁利鎖”的意境。在中國古典文化中,“名韁利鎖”是指名利像缰繩和鎖鍊一樣,束縛着人的行動和思想。這個成語警示人們不要被名利所迷惑和束縛,以免失去自由和真實的自我。圖中的馬被華麗的馬缰和沉重的金屬鎖鍊緊緊綁住,象征着名利對人的束縛。馬的表情顯得不自在,反映出被名利束縛的人的内心狀态。周圍的古典中國學士園林背景,增添了一種古風和深遠的意境,與成語的含義相呼應。 解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“吐氣揚眉”的場景。在畫面中,一位身着傳統漢服的學者站在郁郁蔥蔥的花園中,他的表情平和而滿足,深深地吐出一口氣并微微揚起眉毛。這個動作象征着釋放長期積壓的情感或挫折。

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“吐氣揚眉”的場景。在畫面中,一位身着傳統漢服的學者站在郁郁蔥蔥的花園中,他的表情平和而滿足,深深地吐出一口氣并微微揚起眉毛。這個動作象征着釋放長期積壓的情感或挫折。 解读: 這幅插圖描繪了成語“吐絲自縛”的形象。在畫面中,一隻蠶蛾正在樹枝上吐絲織網,但最終被自己吐出的絲纏繞住,無法脫身。畫面背景充滿了濃郁的綠色樹葉,營造出一種深沉而和諧的自然氛圍。圖中的蠶蛾和樹枝細節處理得既精緻又具有寫實感,反映了蠶蛾在自我制造的困境中掙紮的場景。這幅畫的主題是對“吐絲自縛”這一成語的直觀展現。該成語比喻人自己制造困難,陷入自己設下的圈套或局面中,無法自拔。畫面中的蠶蛾正是這種情境的象征,它本能地吐絲織網,卻不料最終被自己的絲網束縛,無法自由。

解读: 這幅插圖描繪了成語“吐絲自縛”的形象。在畫面中,一隻蠶蛾正在樹枝上吐絲織網,但最終被自己吐出的絲纏繞住,無法脫身。畫面背景充滿了濃郁的綠色樹葉,營造出一種深沉而和諧的自然氛圍。圖中的蠶蛾和樹枝細節處理得既精緻又具有寫實感,反映了蠶蛾在自我制造的困境中掙紮的場景。這幅畫的主題是對“吐絲自縛”這一成語的直觀展現。該成語比喻人自己制造困難,陷入自己設下的圈套或局面中,無法自拔。畫面中的蠶蛾正是這種情境的象征,它本能地吐絲織網,卻不料最終被自己的絲網束縛,無法自由。 解读: 這幅插圖展現了成語“向壁虛造”的含義。在圖中,我們看到一位身着古代服飾的學者,他坐在甯靜的書房裡,專注地在空白的牆上精心繪畫。房間内陳設有傳統的中國元素,如卷軸、古琴以及窗外月光下輕輕搖曳的竹林,營造出一種靜谧的氛圍。學者專注的表情和他筆觸的動作傳達了他對工作的投入和努力。“向壁虛造”這一成語,意指徒勞無功的工作,或是做一些看似勤奮但實際上無用的事。在這幅畫中,學者在牆上畫畫,似乎是在做無用功。這不僅反映了成語的字面意思,也象征着雖然付出了努力,但成果卻是虛無的。

解读: 這幅插圖展現了成語“向壁虛造”的含義。在圖中,我們看到一位身着古代服飾的學者,他坐在甯靜的書房裡,專注地在空白的牆上精心繪畫。房間内陳設有傳統的中國元素,如卷軸、古琴以及窗外月光下輕輕搖曳的竹林,營造出一種靜谧的氛圍。學者專注的表情和他筆觸的動作傳達了他對工作的投入和努力。“向壁虛造”這一成語,意指徒勞無功的工作,或是做一些看似勤奮但實際上無用的事。在這幅畫中,學者在牆上畫畫,似乎是在做無用功。這不僅反映了成語的字面意思,也象征着雖然付出了努力,但成果卻是虛無的。 解读: 這幅圖描繪了成語“向狐謀裘”的場景。在中國古代文化中,“向狐謀裘”是一個比喻用于形容不顧他人處境和感受,隻顧自己利益的行為,類似于向狐狸索要其皮毛。在這幅畫中,我們看到一隻狐狸被幾個人圍繞着。這些人的表情既有尊敬也有狡猾,似乎在與狐狸進行某種談判。畫面采用了傳統的中國水墨畫技法,展現了一種古樸而深邃的氛圍。畫中的狐狸被描繪得既有韻味又不失威嚴,周圍的自然景觀,如樹木和岩石,以經典的中國畫風精心繪制。色彩以黑、白、灰為主,偶有微妙的色彩點綴,增添了畫面的藝術層次感。

解读: 這幅圖描繪了成語“向狐謀裘”的場景。在中國古代文化中,“向狐謀裘”是一個比喻用于形容不顧他人處境和感受,隻顧自己利益的行為,類似于向狐狸索要其皮毛。在這幅畫中,我們看到一隻狐狸被幾個人圍繞着。這些人的表情既有尊敬也有狡猾,似乎在與狐狸進行某種談判。畫面采用了傳統的中國水墨畫技法,展現了一種古樸而深邃的氛圍。畫中的狐狸被描繪得既有韻味又不失威嚴,周圍的自然景觀,如樹木和岩石,以經典的中國畫風精心繪制。色彩以黑、白、灰為主,偶有微妙的色彩點綴,增添了畫面的藝術層次感。 解读: 這幅插圖呈現了“向若之歌”這一成語的場景。畫中的學者身着古代中國服飾,站在窗邊,仰望天空,面露憂郁之情。這表現了學者對于遠大理想或夢想的渴望,但又感到無法觸及。窗外是遠山和流水的景色,象征着那些遙不可及的理想和夢想。

解读: 這幅插圖呈現了“向若之歌”這一成語的場景。畫中的學者身着古代中國服飾,站在窗邊,仰望天空,面露憂郁之情。這表現了學者對于遠大理想或夢想的渴望,但又感到無法觸及。窗外是遠山和流水的景色,象征着那些遙不可及的理想和夢想。 解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“吞聲忍氣”。畫中的人物身着古代中國服飾,站在甯靜而遼闊的景緻中,體現了耐心和忍耐的氣質。人物的姿态和面部表情傳達出“吞聲忍氣”的含義,即在困境或壓力下保持沉默,内心承受着,不發一言。這種表現方式象征着内在的力量和自我約束。

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“吞聲忍氣”。畫中的人物身着古代中國服飾,站在甯靜而遼闊的景緻中,體現了耐心和忍耐的氣質。人物的姿态和面部表情傳達出“吞聲忍氣”的含義,即在困境或壓力下保持沉默,内心承受着,不發一言。這種表現方式象征着内在的力量和自我約束。 解读: 這幅圖描繪了一個古代學者在甯靜的花園中獨自沉思。畫中學者身着傳統的漢服,面露沉思,表現出一種隐忍與内在的堅強。周圍環繞着典型的中國傳統植物,如竹子和梅樹,營造出一種孤獨和内省的氛圍。夕陽的柔和光線灑在場景中,增添了溫暖和深度。這幅畫體現了“吞聲飲氣”這個成語的精髓。成語“吞聲飲氣”字面上的意思是默默地忍受,不敢發聲,形容在壓抑或委屈的環境中默默忍受。畫中學者的沉思神态和孤獨的環境正好映射出這種情感狀态。他看似平靜,但其實内心充滿了忍耐和不易察覺的壓力。

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者在甯靜的花園中獨自沉思。畫中學者身着傳統的漢服,面露沉思,表現出一種隐忍與内在的堅強。周圍環繞着典型的中國傳統植物,如竹子和梅樹,營造出一種孤獨和内省的氛圍。夕陽的柔和光線灑在場景中,增添了溫暖和深度。這幅畫體現了“吞聲飲氣”這個成語的精髓。成語“吞聲飲氣”字面上的意思是默默地忍受,不敢發聲,形容在壓抑或委屈的環境中默默忍受。畫中學者的沉思神态和孤獨的環境正好映射出這種情感狀态。他看似平靜,但其實内心充滿了忍耐和不易察覺的壓力。 解读: 這幅插圖為成語“否去泰來”提供了形象的視覺解釋。成語“否去泰來”字面意思是壞運氣過去,好運氣來到。它通常用來表示經曆了困難或不順利的時期後,好運和成功終将到來。在這幅圖中,我們可以看到一個典型的古典中國風景畫。畫面被巧妙地分成兩半,以形象地展示從困境到繁榮的轉變。左側展現了一片荒涼、樹木枯萎的土地,象征着艱難和逆境(“否”)。相比之下,右側則是一片繁盛、鮮花盛開的園林,寓意着繁榮和好運(“泰”)。兩個世界之間由一條小路連接,意味着從困難中走向更美好未來的旅程。

解读: 這幅插圖為成語“否去泰來”提供了形象的視覺解釋。成語“否去泰來”字面意思是壞運氣過去,好運氣來到。它通常用來表示經曆了困難或不順利的時期後,好運和成功終将到來。在這幅圖中,我們可以看到一個典型的古典中國風景畫。畫面被巧妙地分成兩半,以形象地展示從困境到繁榮的轉變。左側展現了一片荒涼、樹木枯萎的土地,象征着艱難和逆境(“否”)。相比之下,右側則是一片繁盛、鮮花盛開的園林,寓意着繁榮和好運(“泰”)。兩個世界之間由一條小路連接,意味着從困難中走向更美好未來的旅程。 解读: 這幅畫描繪了“否往泰來”的成語意境。在畫面中,我們看到一條湍急的河流穿過險峻的山脈,象征着逆境和困難。河流的盡頭是一個平靜而甯和的山谷,陽光溫暖地照耀着這片土地,代表着光明和希望。畫中的旅人正乘坐小舟在波濤洶湧的河流中航行,面對着前方的挑戰,但他正朝向那個充滿希望的山谷前進。這象征着經曆困難後将迎來好運。

解读: 這幅畫描繪了“否往泰來”的成語意境。在畫面中,我們看到一條湍急的河流穿過險峻的山脈,象征着逆境和困難。河流的盡頭是一個平靜而甯和的山谷,陽光溫暖地照耀着這片土地,代表着光明和希望。畫中的旅人正乘坐小舟在波濤洶湧的河流中航行,面對着前方的挑戰,但他正朝向那個充滿希望的山谷前進。這象征着經曆困難後将迎來好運。 解读: 這幅插圖是基于成語“否極泰來”創作的。在中國傳統文化中,此成語表達的是經曆極端困難之後,好運和繁榮将會到來的概念。圖中左側展現了一幅暗淡、風暴交加的景象,象征着困難與逆境。深沉的雲層和洶湧的水面通過強烈的視覺語言傳達出挑戰和不幸的感覺。這種表現手法在中國畫中常用來象征艱難困苦的時期。随着畫面向右移動,景象逐漸變化。天空逐漸放晴,顯露出平靜的湖面,湖水反射着甯靜的山脈和燦爛的太陽。這一部分代表着從困境中恢複過來,好運和繁榮随之而來。平靜的湖面和和煦的陽光象征着和平與希望,反映了成語“否極泰來”的核心含義。

解读: 這幅插圖是基于成語“否極泰來”創作的。在中國傳統文化中,此成語表達的是經曆極端困難之後,好運和繁榮将會到來的概念。圖中左側展現了一幅暗淡、風暴交加的景象,象征着困難與逆境。深沉的雲層和洶湧的水面通過強烈的視覺語言傳達出挑戰和不幸的感覺。這種表現手法在中國畫中常用來象征艱難困苦的時期。随着畫面向右移動,景象逐漸變化。天空逐漸放晴,顯露出平靜的湖面,湖水反射着甯靜的山脈和燦爛的太陽。這一部分代表着從困境中恢複過來,好運和繁榮随之而來。平靜的湖面和和煦的陽光象征着和平與希望,反映了成語“否極泰來”的核心含義。 解读: 這幅圖描繪了“否極泰至”的成語。圖中左側的枯樹代表逆境,而右側的茂盛樹木象征繁榮。兩棵樹之間的小路通向升起的太陽,象征着希望與更新。

解读: 這幅圖描繪了“否極泰至”的成語。圖中左側的枯樹代表逆境,而右側的茂盛樹木象征繁榮。兩棵樹之間的小路通向升起的太陽,象征着希望與更新。 解读: 這幅圖描繪的是受成語“否極泰遇”啟發的傳統中國風景畫。在這幅畫中,我們看到了一個象征着轉變與重生的甯靜景象。一開始是暗沉、風暴密布的天空,然後逐漸變得晴朗,陽光穿透雲層的第一縷光芒照亮了穿過古老而郁郁蔥蔥的森林的平靜河流。這從黑暗到光明的轉變代表了克服逆境,達到繁榮狀态的過程。

解读: 這幅圖描繪的是受成語“否極泰遇”啟發的傳統中國風景畫。在這幅畫中,我們看到了一個象征着轉變與重生的甯靜景象。一開始是暗沉、風暴密布的天空,然後逐漸變得晴朗,陽光穿透雲層的第一縷光芒照亮了穿過古老而郁郁蔥蔥的森林的平靜河流。這從黑暗到光明的轉變代表了克服逆境,達到繁榮狀态的過程。 解读: 這幅插圖生動地展現了“否極生泰”這一成語的内涵。成語“否極生泰”源自《易經·系辭下》,表達了在極端不利的情況下會孕育出好轉、繁榮的道理,即逆境中蘊藏着轉機和希望。在畫面的左側,可以看到暴風雨即将過去,烏雲開始散去,象征着困難和逆境的結束。右側則展現了一個景色宜人、生機盎然的山谷,代表着困境之後的順境和繁榮。山川、河流和傳統的中國建築在這部分描繪得非常詳細,顯示出一種從動蕩到平靜、從苦難到欣欣向榮的過渡。

解读: 這幅插圖生動地展現了“否極生泰”這一成語的内涵。成語“否極生泰”源自《易經·系辭下》,表達了在極端不利的情況下會孕育出好轉、繁榮的道理,即逆境中蘊藏着轉機和希望。在畫面的左側,可以看到暴風雨即将過去,烏雲開始散去,象征着困難和逆境的結束。右側則展現了一個景色宜人、生機盎然的山谷,代表着困境之後的順境和繁榮。山川、河流和傳統的中國建築在這部分描繪得非常詳細,顯示出一種從動蕩到平靜、從苦難到欣欣向榮的過渡。 解读: 這幅插圖展現了成語“否終則泰”的内涵。在中國傳統文化中,這個成語意味着經曆困難和挫折之後,最終會迎來順利和繁榮。插圖中,我們可以看到兩個分明的部分:左半部分呈現出烏雲密布、波濤洶湧的景象,象征着困難和挑戰;而右半部分則轉變為一個平靜而繁榮的村莊,天空晴朗,莊稼豐收,代表着成功和幸福的到來。

解读: 這幅插圖展現了成語“否終則泰”的内涵。在中國傳統文化中,這個成語意味着經曆困難和挫折之後,最終會迎來順利和繁榮。插圖中,我們可以看到兩個分明的部分:左半部分呈現出烏雲密布、波濤洶湧的景象,象征着困難和挑戰;而右半部分則轉變為一個平靜而繁榮的村莊,天空晴朗,莊稼豐收,代表着成功和幸福的到來。 解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“否終而泰”。畫面上半部分展示了波濤洶湧的大海,其中一隻小船在努力掙紮,象征着逆境和困難。而下半部分則平滑地過渡到一個甯靜、晴朗的海面,代表着平靜和好運。這種從混亂到平和的強烈轉變,恰如該成語所描述的從壞境況轉向好的過程。

解读: 這幅插圖生動地诠釋了成語“否終而泰”。畫面上半部分展示了波濤洶湧的大海,其中一隻小船在努力掙紮,象征着逆境和困難。而下半部分則平滑地過渡到一個甯靜、晴朗的海面,代表着平靜和好運。這種從混亂到平和的強烈轉變,恰如該成語所描述的從壞境況轉向好的過程。 解读: 這幅插圖展現了成語“含沙射影”的意境。在圖中,我們看到一條甯靜的河流和一隻小舟,舟中的人正在微妙地向水中撒沙,沙粒落水引起了漣漪。遠處是薄霧籠罩的森林,高大的樹木和遠方的山巒營造出一種神秘的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了成語“含沙射影”的意境。在圖中,我們看到一條甯靜的河流和一隻小舟,舟中的人正在微妙地向水中撒沙,沙粒落水引起了漣漪。遠處是薄霧籠罩的森林,高大的樹木和遠方的山巒營造出一種神秘的氛圍。 解读: 這幅插圖旨在形象地展現“含糊兩可”這一成語。在畫面中,我們看到一條薄霧籠罩的河流,河水與天空交織在一起,界限模糊,難以分辨哪裡是水面,哪裡是天空。傳統的中國船隻在霧中若隐若現,增添了一種不确定性和含糊感。這種表現手法恰如其分地體現了“含糊兩可”的含義,即事物不明确,既可以這樣理解,也可以那樣理解,讓人難以把握确切含義。

解读: 這幅插圖旨在形象地展現“含糊兩可”這一成語。在畫面中,我們看到一條薄霧籠罩的河流,河水與天空交織在一起,界限模糊,難以分辨哪裡是水面,哪裡是天空。傳統的中國船隻在霧中若隐若現,增添了一種不确定性和含糊感。這種表現手法恰如其分地體現了“含糊兩可”的含義,即事物不明确,既可以這樣理解,也可以那樣理解,讓人難以把握确切含義。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“含血喧人”的場景。在這個成語中,"含血"意味着說話人的内心充滿了痛苦和憤怒,而"喧人"則表示用這種充滿情感的話語來影響或者告誡别人。這幅畫中,一位身穿傳統中式服飾的人物顯得非常激動和痛苦,他的嘴巴仿佛噴射出象征性的血液,這代表了他話語中的強烈情感和深層次的痛楚。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“含血喧人”的場景。在這個成語中,"含血"意味着說話人的内心充滿了痛苦和憤怒,而"喧人"則表示用這種充滿情感的話語來影響或者告誡别人。這幅畫中,一位身穿傳統中式服飾的人物顯得非常激動和痛苦,他的嘴巴仿佛噴射出象征性的血液,這代表了他話語中的強烈情感和深層次的痛楚。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“含血噴人”的意象。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,他正以極度憤怒或委屈的情緒象征性地向另一人“噴血”。這種表達方式在視覺上雖不直接展現血液,但通過人物的表情和姿态強烈傳達了情緒的劇烈和沖突。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“含血噴人”的意象。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,他正以極度憤怒或委屈的情緒象征性地向另一人“噴血”。這種表達方式在視覺上雖不直接展現血液,但通過人物的表情和姿态強烈傳達了情緒的劇烈和沖突。 解读: 這幅插圖生動地體現了中國成語“含血渾人”的含義,但并未展現任何血腥場面。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人物站立着,保持着平靜的姿态。然而,他的影子卻在牆上被誇張地轉化成一個張着大嘴的兇猛、神話般的生物,仿佛在大聲斥責或指控。這種隐喻性的表現方式暗指诽謗或不公正的批評行為,與成語“含血渾人”中以憤怒或惡意向他人噴射血液的比喻含義相符。

解读: 這幅插圖生動地體現了中國成語“含血渾人”的含義,但并未展現任何血腥場面。畫面中,一位身着傳統中國服飾的人物站立着,保持着平靜的姿态。然而,他的影子卻在牆上被誇張地轉化成一個張着大嘴的兇猛、神話般的生物,仿佛在大聲斥責或指控。這種隐喻性的表現方式暗指诽謗或不公正的批評行為,與成語“含血渾人”中以憤怒或惡意向他人噴射血液的比喻含義相符。 解读: 這幅插圖生動地展現了“含飴弄孫”這一成語的内涵。在圖中,一位身着傳統中國古裝的長者坐在柳樹下,正溫柔地遞給在他腳邊嬉戲的小孩一塊糖果。小孩身着簡單的傳統服飾,擡頭時露出了歡樂的表情。他們周圍是盛開的花朵和甯靜的池塘,反映了一種和平甯靜的氛圍。

解读: 這幅插圖生動地展現了“含飴弄孫”這一成語的内涵。在圖中,一位身着傳統中國古裝的長者坐在柳樹下,正溫柔地遞給在他腳邊嬉戲的小孩一塊糖果。小孩身着簡單的傳統服飾,擡頭時露出了歡樂的表情。他們周圍是盛開的花朵和甯靜的池塘,反映了一種和平甯靜的氛圍。 解读: 此圖描繪了成語“吳下阿蒙”所蘊含的場景。圖中的曆史人物呂蒙身着傳統服飾,置身于充滿卷軸和書籍的學習環境中,象征着他對學問的專注與成長。他正沉浸在對《孫子兵法》和《左傳》等經典的深思中,這反映了他從文化水平較低到努力學習,最終成為博學多才的形象的轉變。

解读: 此圖描繪了成語“吳下阿蒙”所蘊含的場景。圖中的曆史人物呂蒙身着傳統服飾,置身于充滿卷軸和書籍的學習環境中,象征着他對學問的專注與成長。他正沉浸在對《孫子兵法》和《左傳》等經典的深思中,這反映了他從文化水平較低到努力學習,最終成為博學多才的形象的轉變。 解读: 這幅插圖是對中國成語“吳牛喘月”(Wu Niu Chuan Yue)的藝術呈現。在這幅畫中,您可以看到一頭牛在甯靜的夜晚中仰望明亮的滿月。牛的樣子顯得疲憊,好像在喘息。牛所在的地方是一個風景如畫的草地,附近有一條平靜的河流,河水在月光的映照下顯得格外靜谧。背景中有傳統的中國元素,如山巒和柳樹,營造出一種古典而深邃的氛圍。此成語原意是指吳地的牛看見月亮,誤以為是太陽,以為天又要亮了,便急急忙忙地喘息。它比喻人們對事情産生了誤會或者錯誤的判斷。

解读: 這幅插圖是對中國成語“吳牛喘月”(Wu Niu Chuan Yue)的藝術呈現。在這幅畫中,您可以看到一頭牛在甯靜的夜晚中仰望明亮的滿月。牛的樣子顯得疲憊,好像在喘息。牛所在的地方是一個風景如畫的草地,附近有一條平靜的河流,河水在月光的映照下顯得格外靜谧。背景中有傳統的中國元素,如山巒和柳樹,營造出一種古典而深邃的氛圍。此成語原意是指吳地的牛看見月亮,誤以為是太陽,以為天又要亮了,便急急忙忙地喘息。它比喻人們對事情産生了誤會或者錯誤的判斷。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“吶喊搖旗”的生動場景。圖中描繪了一群身穿傳統盔甲的古代中國士兵或戰士,他們激情地呐喊着,揮舞着旗幟。這些旗幟上飾有象征性的圖案或文字,表現出一種戰場上的壯觀氣氛。場景設置在一個開闊的戰場或集結點,天空的戲劇性渲染增強了整個畫面的情感表達。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“吶喊搖旗”的生動場景。圖中描繪了一群身穿傳統盔甲的古代中國士兵或戰士,他們激情地呐喊着,揮舞着旗幟。這些旗幟上飾有象征性的圖案或文字,表現出一種戰場上的壯觀氣氛。場景設置在一個開闊的戰場或集結點,天空的戲劇性渲染增強了整個畫面的情感表達。 解读: 此圖描繪了一位古代學者,他正用放大鏡仔細審視手中的小物件,生動地诠釋了成語“吹毛取瑕”。這個成語意指挑剔瑣碎的小錯誤或過分斤斤計較。在圖中,學者身穿傳統的漢服,處于一個充滿書籍、卷軸和墨石的靜谧書房之中,營造出一種學術氛圍。

解读: 此圖描繪了一位古代學者,他正用放大鏡仔細審視手中的小物件,生動地诠釋了成語“吹毛取瑕”。這個成語意指挑剔瑣碎的小錯誤或過分斤斤計較。在圖中,學者身穿傳統的漢服,處于一個充滿書籍、卷軸和墨石的靜谧書房之中,營造出一種學術氛圍。 解读: 此圖展現了一位穿着傳統長袍的古代中國學者,在甯靜的書房裡仔細用放大鏡審視一塊精美的雕刻玉器。玉器上的圖案複雜精緻,學者的表情則顯露出極度專注和審查的神态。這幅畫采用傳統的中國水墨畫風格,色調深邃而優雅。畫角落中有一枚紅色印章,增添了一種古典韻味。這幅插圖與成語“吹毛求瑕”的聯系非常緊密。成語“吹毛求瑕”字面意思是吹掉物體表面的微小灰塵後,再挑出極小的缺點,比喻對人或事過分挑剔,尋找微不足道的小錯或瑕疵。圖中學者用放大鏡細緻地檢查玉器,寓意着極度的細緻和挑剔,正是“吹毛求瑕”這個成語的生動體現

解读: 此圖展現了一位穿着傳統長袍的古代中國學者,在甯靜的書房裡仔細用放大鏡審視一塊精美的雕刻玉器。玉器上的圖案複雜精緻,學者的表情則顯露出極度專注和審查的神态。這幅畫采用傳統的中國水墨畫風格,色調深邃而優雅。畫角落中有一枚紅色印章,增添了一種古典韻味。這幅插圖與成語“吹毛求瑕”的聯系非常緊密。成語“吹毛求瑕”字面意思是吹掉物體表面的微小灰塵後,再挑出極小的缺點,比喻對人或事過分挑剔,尋找微不足道的小錯或瑕疵。圖中學者用放大鏡細緻地檢查玉器,寓意着極度的細緻和挑剔,正是“吹毛求瑕”這個成語的生動體現 解读: 這幅插圖是基于成語“吹毛求疵”創作的。在畫面中,我們看到一位古代學者正在仔細地用放大鏡檢查一塊絲綢,尋找微小的瑕疵。這個動作象征着對完美的極端追求,甚至于于細微之處斤斤計較,反映了成語“吹毛求疵”的本質。絲綢平鋪在一張木桌上,周圍散布着卷軸、毛筆和硯台,這些元素共同營造出一個傳統書房的氛圍。學者身着傳統的漢服,其專注嚴肅的神态進一步強調了對細節的關注和對完美的不懈追求。背景中,通過窗戶可以看到室外的甯靜花園,為整個場景增添了一種平和與靜谧的感覺。

解读: 這幅插圖是基于成語“吹毛求疵”創作的。在畫面中,我們看到一位古代學者正在仔細地用放大鏡檢查一塊絲綢,尋找微小的瑕疵。這個動作象征着對完美的極端追求,甚至于于細微之處斤斤計較,反映了成語“吹毛求疵”的本質。絲綢平鋪在一張木桌上,周圍散布着卷軸、毛筆和硯台,這些元素共同營造出一個傳統書房的氛圍。學者身着傳統的漢服,其專注嚴肅的神态進一步強調了對細節的關注和對完美的不懈追求。背景中,通過窗戶可以看到室外的甯靜花園,為整個場景增添了一種平和與靜谧的感覺。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“吹毛索疵”的含義。畫中,一位身着古代服飾的學者正用放大鏡仔細審視一塊絲綢,似乎在每一根絲線上尋找瑕疵。他所在的環境是一間典型的中國傳統書房,周圍擺放着書籍、卷軸和墨石。學者的表情透露出極度的專注和一絲挫敗感。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“吹毛索疵”的含義。畫中,一位身着古代服飾的學者正用放大鏡仔細審視一塊絲綢,似乎在每一根絲線上尋找瑕疵。他所在的環境是一間典型的中國傳統書房,周圍擺放着書籍、卷軸和墨石。學者的表情透露出極度的專注和一絲挫敗感。 解读: 這幅插圖展現了成語“吹波助瀾”的形象意義。畫面中,一位古代中國學者站在懸崖上,手持扇子向大海吹風,使得海浪變得更加洶湧。學者身着傳統長袍,顯現出智慧與目的感。海浪被藝術性地誇張,顯示出因風力而增大的波浪。背景是甯靜的海景,遠處的山脈、雲彩和平靜的天空都得到了細膩的描繪。

解读: 這幅插圖展現了成語“吹波助瀾”的形象意義。畫面中,一位古代中國學者站在懸崖上,手持扇子向大海吹風,使得海浪變得更加洶湧。學者身着傳統長袍,顯現出智慧與目的感。海浪被藝術性地誇張,顯示出因風力而增大的波浪。背景是甯靜的海景,遠處的山脈、雲彩和平靜的天空都得到了細膩的描繪。 解读: 這張圖片展現了成語“呆似木雞”的寓意。圖中有一座房屋,其前方矗立着一尊木雕公雞。這尊木雞的眼神空洞,似乎在發呆,與周圍生機勃勃的自然環境形成鮮明對比。木雞的表情和姿态使其看起來與周遭環境格格不入,生動地體現了“呆若木雞”這一成語的含義,即形容人呆滞無動,如同一尊木雕般毫無反應。

解读: 這張圖片展現了成語“呆似木雞”的寓意。圖中有一座房屋,其前方矗立着一尊木雕公雞。這尊木雞的眼神空洞,似乎在發呆,與周圍生機勃勃的自然環境形成鮮明對比。木雞的表情和姿态使其看起來與周遭環境格格不入,生動地體現了“呆若木雞”這一成語的含義,即形容人呆滞無動,如同一尊木雕般毫無反應。 解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“呆若木雞”的含義。在畫面中心,我們看到一隻木制的公雞,它站立在一個典型的中國傳統花園中。這隻木雞表情呆滞,毫無生氣,完美地體現了這個成語所描述的狀态——驚愕到仿佛失去了反應能力,就像一隻木制的雞。周圍的環境是充滿東方韻味的花園,竹子、梅花和奇石增添了幾分甯靜與和諧。這樣的背景設置旨在強調木雞那種呆滞的狀态,與周圍生機勃勃的環境形成鮮明對比。

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“呆若木雞”的含義。在畫面中心,我們看到一隻木制的公雞,它站立在一個典型的中國傳統花園中。這隻木雞表情呆滞,毫無生氣,完美地體現了這個成語所描述的狀态——驚愕到仿佛失去了反應能力,就像一隻木制的雞。周圍的環境是充滿東方韻味的花園,竹子、梅花和奇石增添了幾分甯靜與和諧。這樣的背景設置旨在強調木雞那種呆滞的狀态,與周圍生機勃勃的環境形成鮮明對比。 解读: 這幅插圖展現了成語“呼風喚雨”的深刻内涵。圖中,一位古代中國學者站在山頂,袍子在風中飄揚,手持中國傳統扇子,向天空做出姿勢。他周圍,烏雲聚集,雨水開始傾瀉。背景中的山脈和樹木被霧氣籠罩,增添了一種神秘的氣息。“呼風喚雨”這一成語原意指的是道教法術中能夠呼喚風雨的能力,後來引申為具有極大影響力,能夠左右事物發展的人或事。在這幅畫中,古代學者的形象和他操縱自然的姿态恰當地體現了這一成語的含義,展示出一種超凡脫俗、掌控自如的形象。

解读: 這幅插圖展現了成語“呼風喚雨”的深刻内涵。圖中,一位古代中國學者站在山頂,袍子在風中飄揚,手持中國傳統扇子,向天空做出姿勢。他周圍,烏雲聚集,雨水開始傾瀉。背景中的山脈和樹木被霧氣籠罩,增添了一種神秘的氣息。“呼風喚雨”這一成語原意指的是道教法術中能夠呼喚風雨的能力,後來引申為具有極大影響力,能夠左右事物發展的人或事。在這幅畫中,古代學者的形象和他操縱自然的姿态恰當地體現了這一成語的含義,展示出一種超凡脫俗、掌控自如的形象。 解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“呼鹿為馬”的場景。畫面中展現了一個古代中國朝廷的場景,幾位官員和一位大臣圍繞着一頭鹿。大臣指着鹿,卻稱之為馬,而周圍的官員表情各異,有的顯得困惑,有的則表現出贊同。他們身着傳統的漢服,通過服飾和表情,傳達出各種複雜的情緒和社會地位。此成語的背景是秦朝時期的一段故事,其中趙高為了試探其他官員的忠誠和判斷力,故意将一頭鹿稱作馬。那些不敢反駁趙高的官員,雖然明知是鹿,也隻能随聲附和說是馬。這個成語後來被用來形容那些故意颠倒黑白、混淆是非的行為。

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“呼鹿為馬”的場景。畫面中展現了一個古代中國朝廷的場景,幾位官員和一位大臣圍繞着一頭鹿。大臣指着鹿,卻稱之為馬,而周圍的官員表情各異,有的顯得困惑,有的則表現出贊同。他們身着傳統的漢服,通過服飾和表情,傳達出各種複雜的情緒和社會地位。此成語的背景是秦朝時期的一段故事,其中趙高為了試探其他官員的忠誠和判斷力,故意将一頭鹿稱作馬。那些不敢反駁趙高的官員,雖然明知是鹿,也隻能随聲附和說是馬。這個成語後來被用來形容那些故意颠倒黑白、混淆是非的行為。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“命面提耳”。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,手持水壺,似乎正将水倒入大海。畫面背景是甯靜的海洋,波濤平緩,天空晴朗。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“命面提耳”。在這幅作品中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,手持水壺,似乎正将水倒入大海。畫面背景是甯靜的海洋,波濤平緩,天空晴朗。 解读: 這幅圖描繪了“咄咄怪事”這一成語的意境。在畫面中,我們看到一位古裝人物,他面對着一些常見而平凡的景象,如林中的鳥和水流,表現出一種驚訝和不解的神态。這反映了“咄咄怪事”成語的核心思想——對于平常不值得大驚小怪的事物表現出過度的驚異和困惑。圖中人物的表情和姿态傳達出一種對平凡事物不合理的反應,與成語的含義完美契合。

解读: 這幅圖描繪了“咄咄怪事”這一成語的意境。在畫面中,我們看到一位古裝人物,他面對着一些常見而平凡的景象,如林中的鳥和水流,表現出一種驚訝和不解的神态。這反映了“咄咄怪事”成語的核心思想——對于平常不值得大驚小怪的事物表現出過度的驚異和困惑。圖中人物的表情和姿态傳達出一種對平凡事物不合理的反應,與成語的含義完美契合。 解读: 這幅圖描繪的是古代中國的一位戰士,他身着傳統盔甲,身姿挺拔,看起來十分威嚴。他的面部表情嚴肅,姿态流露出權威和支配性。特别值得注意的是,他的一隻手正果斷地向前指,仿佛在命令或挑戰某人。這種姿态完美地體現了“咄咄逼人”這個成語的内涵——顯示出一種強硬、甚至有些侵略性的态度。背景是朦胧的山水風景,這是典型的中國古典繪畫元素,用來強調人物的突出地位。

解读: 這幅圖描繪的是古代中國的一位戰士,他身着傳統盔甲,身姿挺拔,看起來十分威嚴。他的面部表情嚴肅,姿态流露出權威和支配性。特别值得注意的是,他的一隻手正果斷地向前指,仿佛在命令或挑戰某人。這種姿态完美地體現了“咄咄逼人”這個成語的内涵——顯示出一種強硬、甚至有些侵略性的态度。背景是朦胧的山水風景,這是典型的中國古典繪畫元素,用來強調人物的突出地位。 解读: 這幅插圖體現了成語“和衷共濟”的深刻内涵。畫面中,不同身份和背景的人們在一條筏子上合作渡過洶湧的河流。他們各司其職,有的劃槳,有的導航,有的保持筏子平衡,彼此協作,共同面對困難。這一場景在中國傳統山水畫背景下展開,遠山和樹木勾勒出一種甯靜而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖體現了成語“和衷共濟”的深刻内涵。畫面中,不同身份和背景的人們在一條筏子上合作渡過洶湧的河流。他們各司其職,有的劃槳,有的導航,有的保持筏子平衡,彼此協作,共同面對困難。這一場景在中國傳統山水畫背景下展開,遠山和樹木勾勒出一種甯靜而深遠的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了成語“和衷協濟”的場景。圖中展現了來自不同背景的人們——農民、學者和士兵——齊心協力,共同将一艘大船從洶湧的河流中搬運過去。農民利用他們的力量,學者以智慧指導,士兵則提供安全保障。畫面背景是典型的中國傳統山水,有流淌的河流和古老的樹木,營造出一種甯靜而和諧的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了成語“和衷協濟”的場景。圖中展現了來自不同背景的人們——農民、學者和士兵——齊心協力,共同将一艘大船從洶湧的河流中搬運過去。農民利用他們的力量,學者以智慧指導,士兵則提供安全保障。畫面背景是典型的中國傳統山水,有流淌的河流和古老的樹木,營造出一種甯靜而和諧的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一位身着古代中國服飾的人物,孤獨地坐在一棵枯萎的樹下,表情悔恨、深思。周圍的景色稀疏、荒涼,傳達出一種孤立無援和自我造成的悲傷的感覺。這種氛圍恰當地體現了成語“咎由自取”的含義。在中國傳統文化中,這個成語用來形容一個人因自己的錯誤行為而遭受後果,強調個人行為與結果之間的直接聯系。畫面的背景展示了一片廣闊、空曠的風景,強調了孤獨和個人行動後果的主題。這位人物低頭,以悔恨的姿态表現出深深的反省,這與成語“咎由自取”的内涵完美契合。他們的孤獨狀态和周圍荒涼的環境象征着由個人錯誤決策所帶來的孤立和後果。

解读: 這幅圖描繪了一位身着古代中國服飾的人物,孤獨地坐在一棵枯萎的樹下,表情悔恨、深思。周圍的景色稀疏、荒涼,傳達出一種孤立無援和自我造成的悲傷的感覺。這種氛圍恰當地體現了成語“咎由自取”的含義。在中國傳統文化中,這個成語用來形容一個人因自己的錯誤行為而遭受後果,強調個人行為與結果之間的直接聯系。畫面的背景展示了一片廣闊、空曠的風景,強調了孤獨和個人行動後果的主題。這位人物低頭,以悔恨的姿态表現出深深的反省,這與成語“咎由自取”的内涵完美契合。他們的孤獨狀态和周圍荒涼的環境象征着由個人錯誤決策所帶來的孤立和後果。 解读: 這幅插圖展現了成語“咎皆自貽”的核心意涵。成語“咎皆自貽”字面意思是所有的過錯都是自己招緻的,強調個人對自己的錯誤負全責。在這幅作品中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的學者,坐在充滿卷軸和書籍的幽靜書房中。他的表情流露出深深的悔恨和反思,似乎正在自我認識到自己過去的錯誤。

解读: 這幅插圖展現了成語“咎皆自貽”的核心意涵。成語“咎皆自貽”字面意思是所有的過錯都是自己招緻的,強調個人對自己的錯誤負全責。在這幅作品中,我們看到一位身穿傳統中國服飾的學者,坐在充滿卷軸和書籍的幽靜書房中。他的表情流露出深深的悔恨和反思,似乎正在自我認識到自己過去的錯誤。