-

序號: 5101

解读: 這幅圖描繪了一隻雄偉的天鵝在甯靜的湖面上空飛翔,周圍環繞着山脈和古老的中國松樹。這一場景傳達了雄心和宏偉之感,正是成語“鴻鹄之志”的體現。在中國文化中,鴻鹄(大雁)常被用作比喻,代表着有遠大志向和理想的人。這裡選擇天鵝而非大雁,是為了強調其高潔、優雅的品質,與追求卓越、不凡的人生目标相呼應。

畫風仿照古代畫家和近代畫家,運用了傳統中國畫的技法。這種風格強調了線條的流暢與墨色的深淺變化,使整個畫面既具有中國古典美學的韻味,又不失動态與生命力。此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統藝術作品的重要組成部分,它不僅起到簽名的作用,還增添了一種隽永和權威的氣息。

總體來說,這幅畫作通過其象征性的内容和典型的中國畫風格,完美地诠釋了“鴻鹄之志”這一成語,傳達了追求高遠目标的精神。

-

序號: 5102

解读: 這幅插圖展現了“鵬程萬裡”這一成語的深刻内涵。畫面中,一隻雄偉的大鳥高高地翺翔在天空中,下方是廣闊而甯靜的山川景觀。這隻大鳥代表着中國神話中的鲲鵬,象征着遠大的志向和漫長的旅程。

整個畫面采用了類似古代畫家風格的水墨畫技法,色彩柔和、細膩,展現了一種深沉而古樸的美感。天空遼闊、晴朗,象征着無限的可能性。

在畫作的某個角落,我們還可以看到一枚具有傳統風格的紅色印章,上面刻有漢字,這增添了作品的真實感和文化韻味。

整幅畫通過其象征意義和藝術表現,完美地诠釋了“鵬程萬裡”這一成語,傳達出對未來無限美好的期許和對遠大前程的向往。

-

序號: 5103

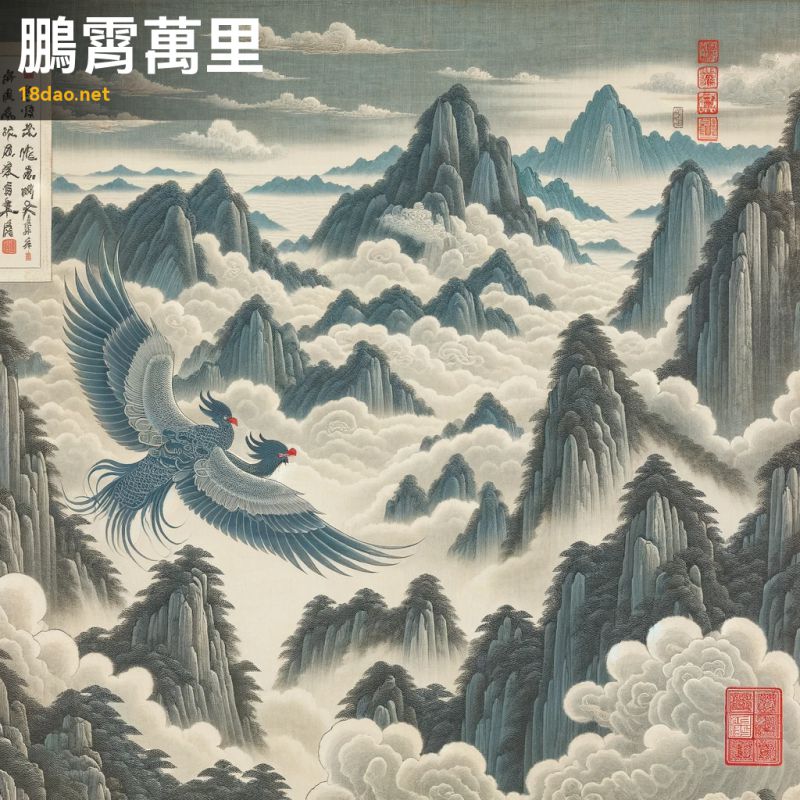

解读: 成語“鵬霄萬裡”形容志向遠大,壯志淩雲。在這幅圖畫中,我們看到了神話中的大鵬鳥高飛于天空,展翅萬裡。畫面下方是山巒和雲海,營造出一種曠遠深邃的氛圍。

這幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的作品,體現了傳統中國元素的同時,也傳達出一種甯靜而深沉的感覺。

圖畫中大鵬鳥的形象與“鵬霄萬裡”這一成語相契合,象征着高遠的抱負和不屈不撓的精神。大鵬鳥橫跨天際,象征着超越常人的目标和理想。這種插圖不僅傳達了成語的字面意義,還深入地表達了其内涵和精神。

畫角的小紅印章增添了一種傳統的韻味,讓整幅作品更加完整和富有中國古典文化的氣息。

通過這種方式,插圖不僅呈現了成語的意象,還在視覺上提供了一種文化上的連結,使觀者能夠在審美上感受到成語背後的深厚文化内涵。

-

序號: 5104

解读: 這幅插圖描繪了成語“鹑衣百結”的含義。該成語字面意思是穿着鹑鳥羽毛做的衣服,打着許多結,比喻生活極其貧困。在這幅畫中,我們看到一位身着樸素、飾有衆多結紮的衣物的人物,衣着簡陋卻工整,體現了生活的艱辛和複雜性。背景是甯靜的鄉村風景,展現了一個平和卻充滿挑戰的農村生活場景。

畫作采用了傳統中國藝術風格,模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,通過細膩的水墨和精緻的筆觸來表達畫面的意境。

整體色調沉穩,反映了古典中國畫的韻味。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這樣的藝術表現,這幅畫生動地傳達了“鹑衣百結”這個成語的深層含義,即便在貧困和挑戰中,人們仍保持着尊嚴和堅韌。

-

序號: 5105

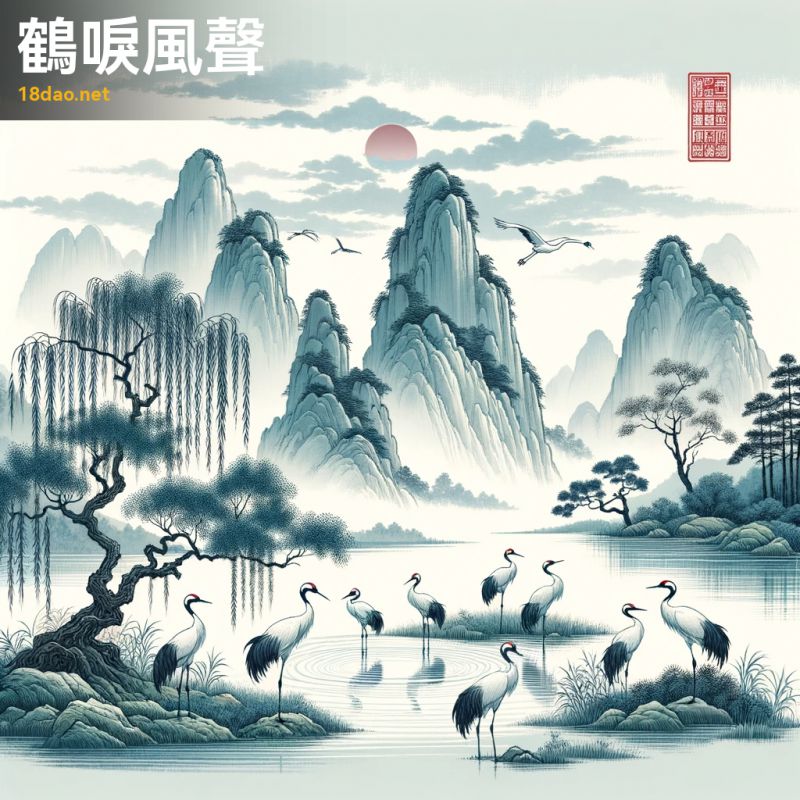

解读: 這幅插圖描繪了成語“鶴唳風聲”的意境。在這幅作品中,我們看到一群優雅的鶴站立在甯靜的湖邊,周圍環繞着輕輕搖曳的柳樹。遠處的山巒被輕薄的霧氣所籠罩,增添了一絲神秘感。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家,捕捉到了古典中國畫的精髓。作品的一角還有一個小巧醒目的紅色印章,象征着藝術的真實性和個人特色。

“鶴唳風聲”這個成語來源于曆史上對于戰争的描述,形容極度恐慌的情景,即使是鶴的叫聲和風的聲音也會引起驚恐。然而,在這幅插圖中,鶴的形象和甯靜的環境反而傳達了一種平和與甯靜的氛圍。這種對比強調了成語本身所蘊含的深刻含義:在極度恐慌的情況下,即使是最平常的聲音也可能被解讀為威脅。

通過這種視覺表達,畫面不僅描繪了成語的字面意思,還傳達了更深層次的情感和哲理。

-

序號: 5106

解读: 這幅畫描繪了成語“鶴立雞群”的場景。畫中,一隻鶴優雅地站在一群雞中間,背景是典型的中國鄉村景緻,有竹子和一個小池塘。鶴的高大與優雅,白色的羽毛和長腿,與周圍那些不太優雅的雞形成了鮮明對比。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家,細緻的筆觸和微妙的色彩表現了場景的靜谧與和諧。

“鶴立雞群”這個成語用來形容一個人在衆人中顯得特别出衆,就像畫中的鶴在雞群中那樣顯眼。鶴與雞的對比突出了個體與群體的差異,象征着非凡的才華或品質使某人在平凡中脫穎而出。

通過這幅畫,我們可以感受到成語所傳達的意境:在普通的環境中,優秀的個體總是能夠吸引眼球,就如同這隻鶴在雞群中那樣引人注目。

-

序號: 5107

解读: 這幅插圖描繪了成語“鶴處雞群”的畫面。在畫中,我們看到一隻高貴、優雅的鶴靜靜地站立在一群普通的雞之中。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫技巧,通過細膩的筆觸和微妙的水墨渲染,展現出鶴的高潔與雞的樸實。背景故意保持簡約,以強調鶴與雞之間的鮮明對比。

成語“鶴處雞群”用來形容在平凡中顯出不凡,或在低微中顯出高潔。這幅畫通過鶴與雞的對比,生動地展示了這一含義。鶴的高貴與雞群的平凡形成鮮明對照,正如成語所要表達的那樣。畫角的小紅印章增添了作品的傳統中國風格,使之更具文化意味。

-

序號: 5108

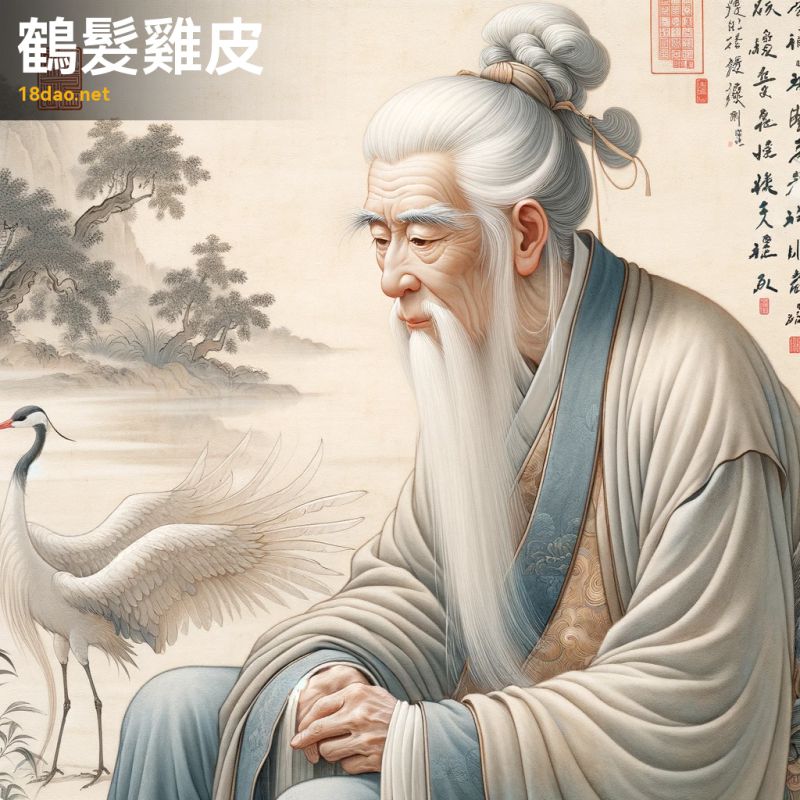

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“鶴髮雞皮”的含義。畫中的老者頭發如鶴般潔白,面容似雞皮般松弛,形象生動地體現了人類老年狀态的自然特征。老者身着古代中國服飾,神态安詳而深沉,象征着歲月的流逝和對生命經驗的沉澱。他或坐或立于甯靜的自然環境中,旁邊可能還有一隻鶴,與老者相映成趣,進一步強化了關于衰老和時間流逝的主題。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品,具有柔和而精緻的筆觸和和諧的色彩搭配,體現了傳統中國畫的藝術魅力。此外,畫角的紅色印章是對中國傳統藝術作品的一種标志性緻敬,增添了一抹古典雅緻的氣息。

整幅畫作不僅展現了成語的直觀含義,還傳達了一種古樸而深邃的感覺,尊重并弘揚了中國古典文化的精髓。

-

序號: 5109

解读: 這幅圖描繪了成語“鶴崙吞棗”(意思是形容貪婪而不加選擇地吞食或接受)。圖中鶴崙(鷹鹞)正以迅猛的力量一口氣吞下整顆棗子,其動作生動而有力,展示出鷹鹞獨特的捕食能力和吞食的迅猛。畫中的棗子細節豐富,凸顯其大小和質地,與鷹鹞形成鮮明對比。

背景采用了中國傳統山水畫的簡約風格,遠山和雲彩的淡雅描繪為整幅畫增添了一份古典的氛圍。

整體畫風模仿了古代畫家或近代畫家的技法,體現了中國古典繪畫的精髓。

畫面一角有一枚紅色的印章,作為對作品的認證,也是中國傳統繪畫中常見的元素,為畫作增添了一份正式和莊重的感覺。

整體而言,這幅畫不僅傳達了成語的意境,也展示了中國傳統繪畫的美感和深度。

-

序號: 5110

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“鷸蚌相危”的場景。成語“鷸蚌相危”源于古代的一則寓言,講述的是一隻鷸(水鳥)和一隻蚌(蛤蜊)之間的鬥争。在這個故事中,鷸試圖用嘴夾住蚌的肉吃掉,而蚌則緊緊夾住鷸的嘴,結果兩者都無法脫身。這時,一個漁夫經過,輕而易舉地捕獲了它們。

在這幅畫中,我特意采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫技法,以傳達故事中的傳統元素和深刻含義。畫面上,鷸和蚌的緊張對峙形象生動,周圍的自然環境也被精心描繪,增添了畫面的古樸和深邃感。同時,畫面角落的紅色印章是中國畫的傳統元素,代表了畫家的印記和作品的完成。

通過這幅插圖,我希望能夠生動地呈現出“鷸蚌相危”這一成語的寓意,即雙方鬥争最終導緻共同的災難,反映了沖突和對抗可能帶來的負面後果。這個成語常被用來警示人們,在争鬥中要警惕第三方的利用或幹預,以免雙輸。

-

序號: 5111

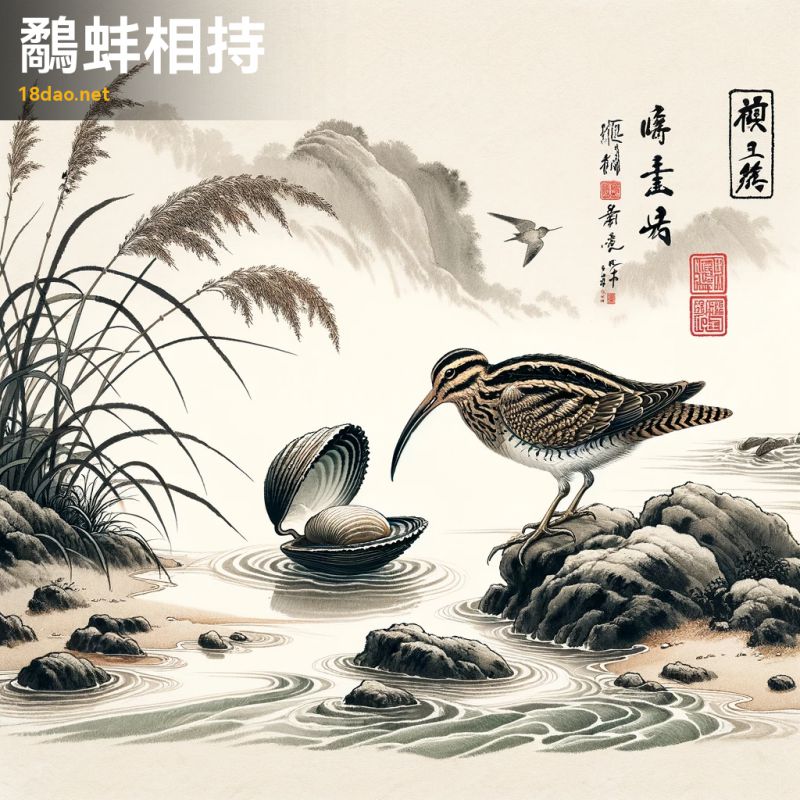

解读: 這幅圖描繪了“鷸蚌相持”的成語場景。在畫中,一隻鷸(水鳥)和一隻蚌在河邊陷入僵持。鷸試圖啄食蚌,而蚌緊緊閉合,不給鷸任何機會。這一場景象征着雙方的對峙和僵局,無論是鷸還是蚌,都無法獲得明顯的勝利。

畫面背景是甯靜的河畔環境,有蘆葦、石頭和流動的河水,營造出一種平和而緊張的氛圍。

整幅畫的風格受到古代畫家和近代畫家的啟發,注重細膩的筆觸和微妙的水墨渲染,體現了古典中國畫的特色。

在畫面的某個角落,有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。

整體而言,這幅畫不僅生動地展現了“鷸蚌相持”這一成語的含義,同時也傳遞了中國傳統繪畫的精髓和韻味。

-

序號: 5112

解读: 這幅插圖展現了成語“鷸蚌相爭”的經典場景。畫面中,一隻鷸鳥(水鳥)正試圖啄食一隻蚌,而蚌則緊緊夾住鷸鳥的喙。這個場景象征着雙方陷入僵局,互不相讓,寓意着沖突或對抗的雙方都可能陷入困境,無人得益。

在這幅畫中,您可以看到背景是一條甯靜的河流,周圍環繞着繁茂的綠色植被和幾朵精緻的小花,傳達出一種平和而自然的氛圍。

整個作品模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,他們以細膩的筆觸和自然主題著稱。畫面的某個角落還有一個小巧而雅緻的紅色印章,增添了傳統的觸感。

這幅插圖不僅展示了成語的直接含義,還通過典型的中國古典畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與中國古典文化的嚴肅性相符合。

-

序號: 5113

解读: 此插圖展現了古代寓言《鷸蚌相鬥》的經典場景。在這幅作品中,我們看到一隻鷸鳥與一隻蚌在河邊激烈對抗。鷸鳥的喙被卡在蚌殼中,生動地描繪了兩者陷入僵局的情形。

這幅畫體現了中國古典繪畫的精髓,使用了類似于古代畫家或近代畫家的細膩筆觸和自然色調,展現出畫面的和諧與細緻。

畫面中的植被豐富、細節豐滿,增添了作品的生動性和深度。此外,畫面一角的紅色印章不僅增加了藝術作品的真實性,也是對中國傳統藝術的緻敬。

成語“鷸蚌相鬥”比喻雙方相争,結果兩敗俱傷,為第三者所利。這幅畫恰如其分地傳達了這一寓意,既展示了沖突的緊張氛圍,又暗示了沖突背後潛在的危險。

通過這樣的藝術表現,我們不僅能感受到成語的深刻含義,也能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 5114

解读: 這幅插圖描繪了成語“鹿死誰手”的場景。在這幅作品中,我們看到一群身着傳統服飾的古代中國獵人,他們手持弓箭,圍繞着一隻雄偉的鹿。這隻鹿警覺地站立,似乎随時準備逃跑,象征着它命運的不确定性。畫面的背景是茂密的森林,古老的樹木和輕微的霧氣營造出一種深邃而神秘的氛圍。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,注重細膩的筆觸和細節的處理。

在插圖的一個角落,有一個小巧而優雅的紅色印章,增添了作品的真實性和傳統美感。

這幅插圖直觀地傳達了“鹿死誰手”這個成語的含義。在中國文化中,這個成語用來形容多方勢力争奪一件事物,最終誰能得到尚未可知,正如這群獵人圍獵鹿一樣,鹿最終将落入誰手尚不明确。

通過将獵人和鹿置于緊張且充滿不确定性的環境中,插圖生動地展現了這種競争和未知的局面。

-

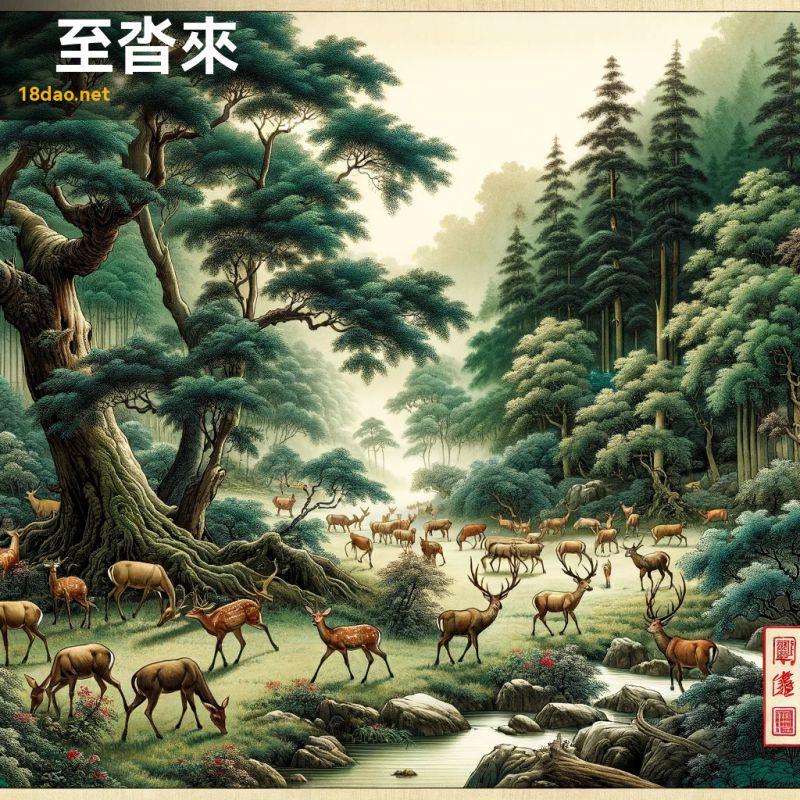

序號: 5115

解读: 這幅插圖展現了“麕至沓來”這一成語的含義。在圖中,我們看到許多鹿聚集在一個甯靜而茂密的森林裡。這些鹿或在安詳地覓食,或警覺地站立,又或是悠然地穿越小溪。森林的細節豐富,古樹參天,灌木叢生,小溪潺潺,營造出一種平和與和諧的氛圍,傳達出連綿不斷、豐富多彩的感覺。

“麕至沓來”原意描述麋鹿成群結隊,紛至沓來的景象,後用以比喻好事連連,接踵而至。這幅畫通過大量鹿群的形象和甯靜的自然環境,完美地體現了這種連綿不斷、喜事接連的意境。每隻鹿的姿态各異,展現了生機與活力,象征着吉祥與繁榮的持續湧現。

畫面的角落還印有紅色印章,增添了傳統中國畫的藝術氣息,與古代畫家或近代畫家的畫風相契合,使整幅作品更顯古樸而深邃。

-

序號: 5116

解读: 這幅圖描繪了一隻麒麟和一隻鳳凰,體現了“麟角鳳毛”成語的寓意。這個成語比喻極為罕見的事物或人才。在中國古代神話中,麒麟和鳳凰都是神獸,象征着吉祥和尊貴,它們的出現本身就是一件稀罕之事。

畫中的麒麟顯得神秘而莊嚴,其獨特的角象征着“麟角”的稀有,而鳳凰則以其美麗的羽毛代表“鳳毛”,同樣罕見和珍貴。這兩個形象的結合恰到好處地表達了成語的深層含義。

此外,畫作風格模仿了古代畫家的畫風,以精細的筆觸和和諧的色彩,将觀者帶入一個神秘而古老的山水環境中,營造出一種古樸深遠的感覺。圖畫的一角還印有紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

整體來看,這幅作品不僅體現了成語的含義,還展現了中國古典繪畫的獨特魅力。

-

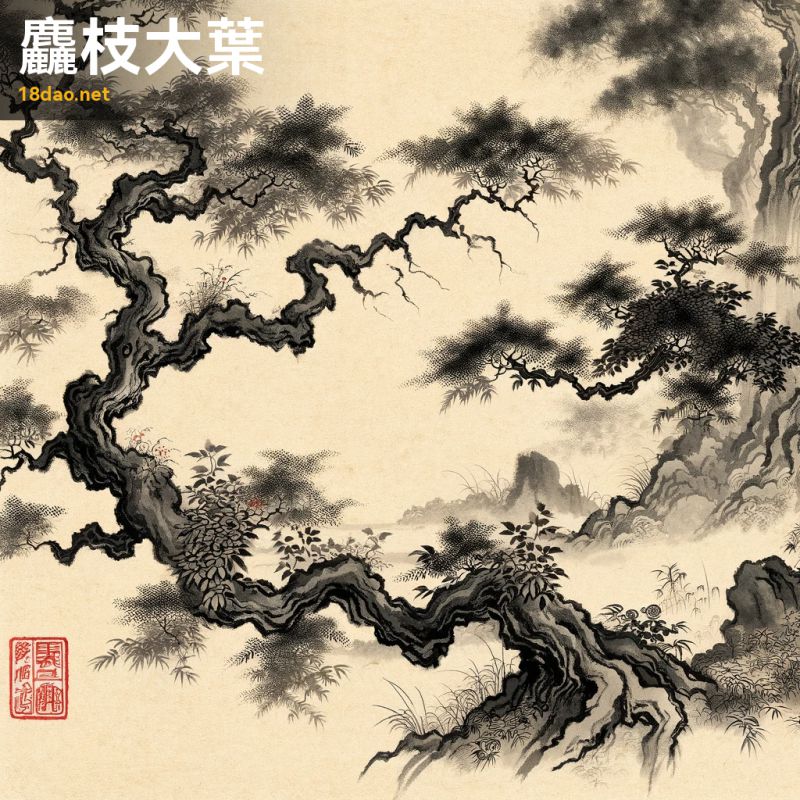

序號: 5117

解读: 這幅插圖生動地體現了“麤枝大葉”這一成語的内涵。在中國傳統文化中,“麤枝大葉”形容事物粗糙、簡略,不細緻,多用來比喻文章或言論粗疏淺薄,缺乏深度和細膩。此畫中的粗壯枝幹和大片葉子,正是這一成語的直觀表現。

畫面采用了中國傳統水墨畫風格,通過墨色的深淺變化和筆觸的粗細不一,展現出枝幹的粗犷和葉片的寬大。這種畫風既符合成語的含義,又與中國古典藝術的風格相契合。紅色印章的加入,更增添了一份傳統藝術的莊重感。

整體而言,這幅插圖不僅直觀地表達了“麤枝大葉”的概念,也通過傳統的藝術手法,傳達了一種深沉而樸素的美學情感。

-

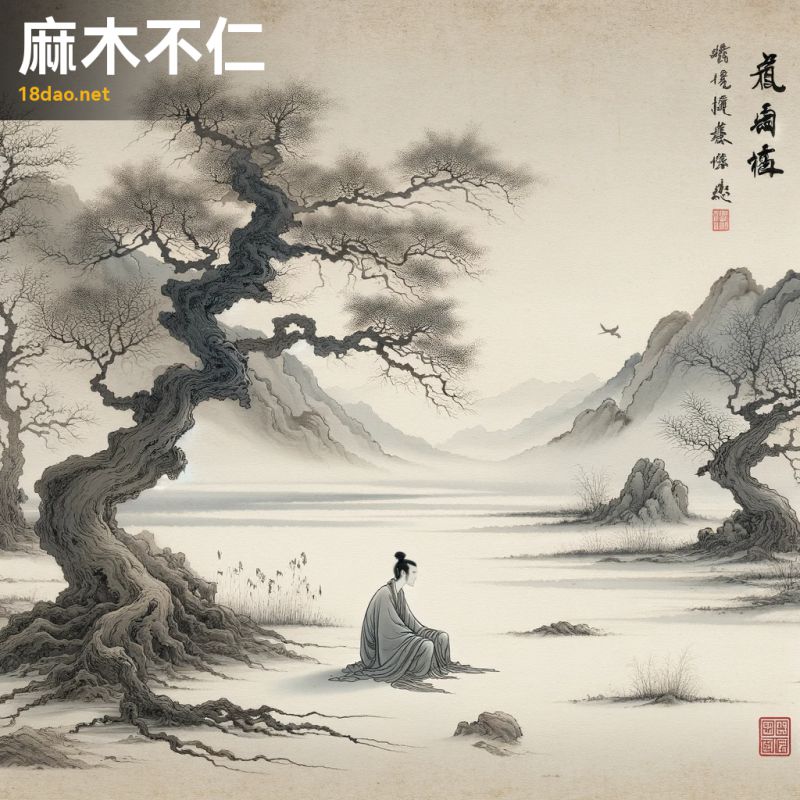

序號: 5118

解读: 這幅插圖為成語“麻木不仁”提供了形象的視覺表現。圖中人物身着傳統中國服飾,靜坐于一片荒涼而甯靜的景色之中。周圍環境由枯萎的樹木和貧瘠的土地組成,營造出一種孤立和情感上的脫節感。人物面無表情,對周遭環境毫無反應,這恰恰體現了“麻木不仁”的含義——失去了對外界事物的感受和反應。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的水墨渲染和精緻的筆觸,透露出一種古樸而深邃的美感。畫面的一個角落還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術性。

通過這樣的視覺藝術表達,成語“麻木不仁”的深層含義得以生動呈現,不僅強調了情感的缺失,還反映了一種對周遭環境的冷漠态度。

-

序號: 5119

解读: 這幅圖描繪了成語“麻痹不仁”的含義。在畫面中,我們看到一個人坐在一個甯靜的中國傳統園林裡,表情呆滞,無法感受或響應周圍的世界。這種表現形式象征着内心的麻木與生活外在的美麗之間的對比。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,通過細膩的筆觸和柔和的色彩,傳達出一種深邃而甯靜的氛圍。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,增添了一絲古典韻味。

整體而言,這幅畫作旨在通過視覺藝術的形式,深刻地體現出“麻痹不仁”的成語内涵。

-

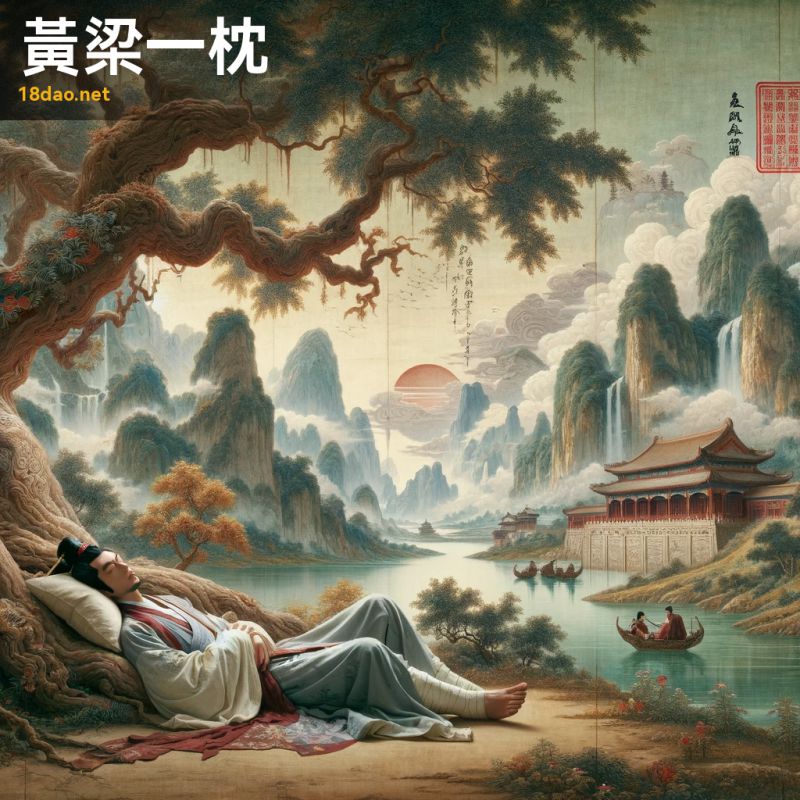

序號: 5120

解读: 這幅插圖展現了成語“黃梁一枕”的内涵。畫面中,一位男子身着傳統中國服飾,在一棵樹下安詳地沉睡,背景是甯靜的古代中國山水畫風景,包含山脈、河流和古老的建築。這樣的布局旨在象征夢境的概念——男子的安睡代表着沉浸在夢中的狀态。

“黃梁一枕”這個成語源自東晉時期的一個故事,講述了一個貧窮的書生在客棧中睡覺時做了一個夢,夢見自己經曆了從貧困到顯赫,最後又回到了原點的一生。當他醒來時,發現隻是一枕黃粱的功夫。這個成語用來比喻美好的夢境或是虛幻的幻想。

在此插圖中,睡夢中的男子與甯靜的古代風景交相輝映,營造出一種夢幻般的氛圍。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,傳達了一種古樸而深邃的感覺,與中國古典文化的嚴肅性和成語的意境相符。畫面一角的紅色印章,是對中國古典藝術的一種傳統緻敬,增添了作品的完整性和真實性。

-

序號: 5121

解读: 這幅圖描繪了《黃粱一夢》的場景,一個經典的中國成語故事。在這個故事中,一位學者在等待黃粱煮熟的過程中入睡,并夢見了自己經曆了從貧窮到成就、再到衰敗的整個人生過程。醒來時,他發現黃粱尚未煮熟,從而領悟到人生的虛幻和短暫。

在這幅畫中,我們看到一位學者安靜地睡在桌子上,桌上有一小份飯菜和一本打開的書。這個場景傳達了一種甯靜和未實現夢想的感覺。

畫風柔和、色彩樸素,采用了古代畫家或近代畫家風格的細膩筆觸,體現了中國古典美學。

整個畫面營造出一種超脫現實、夢幻般的氛圍,恰如其分地表達了“黃粱一夢”成語的寓意。

此外,畫面一角的紅色印章增添了作品的傳統韻味和真實感,強化了其古典中國畫的特色。

整體上,這幅插圖深刻地呈現了這個成語背後的哲理和文化意蘊。

-

序號: 5122

解读: 這幅插圖描繪了成語“黃粱夢”的故事場景。成語出自唐代杜甫的《夢黃梁》,原文是“卧看滿床書,起坐黃粱夢”。故事講述一個貧窮的年輕書生,在等待黃粱煮熟的時候睡着了,夢見自己經曆了從貧窮到功成名就的一生,但醒來時發現黃粱還未熟,意識到一切不過是一場夢。

在這幅畫中,我選擇了一位年輕學者在桌旁沉睡的形象。桌上放着一小碟黃粱,象征着這個成語的核心元素。周圍的環境是一個古代中國的簡樸房間,配有極簡的家具。窗外展示的是一幅甯靜的山水風景,增加了一種超然和甯靜的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩的水墨和優雅的筆觸展現出一種古樸而深邃的感覺。

整幅畫傳達出一種平靜而深沉的情緒,體現了“黃粱夢”的主題:夢境與現實的迥異,以及對人生變幻無常的深刻體悟。

在畫面的某個角落,我加上了一個紅色的傳統中國印章,以符合古典中國畫的傳統并增添一種正式和莊重的感覺。

通過這幅畫,我希望能夠生動地傳達“黃粱夢”這個成語的寓意和故事背景。

-

序號: 5123

解读: 這幅畫描繪了一片盛開的黃色花朵,它們在清朗的天空下展現出生機勃勃的景象。這些黃色的花朵象征着對未來的希望和期待,與成語“黃花明日”中的含義相吻合。該成語原意是指明天就是黃花菜開花的時候,比喻好事将近。

畫面的整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,體現了傳統中國畫的精髓。畫中的黃色花朵以細膩的筆觸呈現,周圍環境平靜而深邃,使觀者能感受到一種古典而深遠的美。畫面一角的紅色印章增添了藝術作品的真實性和傳統感。

通過這幅畫,我們可以體會到成語“黃花明日”所蘊含的樂觀和對未來的美好期盼。

-

序號: 5124

解读: 這幅圖描繪了成語“黃袍加身”的場景。在中國古代,黃袍是皇帝的專屬服飾,象征着至高無上的權力和地位。成語“黃袍加身”通常用來形容一個人突然獲得極高的權力或地位,特别是指篡位成為皇帝。

在這幅畫中,您可以看到一個人物正被儀式性地穿上黃色的長袍。這一行為象征着他即将獲得或已經獲得了皇權。他周圍是朝臣和侍從,他們的表情和姿态體現了對這位新君主的尊敬和敬畏。畫面背景是一個古典的中國宮殿,強調了場景的莊嚴和曆史深度。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的風格,細膩的筆觸和甯靜、莊重的氛圍使整幅畫顯得更加深邃和生動。畫角落的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“黃袍加身”的曆史背景和文化内涵。

-

序號: 5125

解读: 這幅插圖展現了成語“黃袍加身”的寓意。在畫面中,我們看到一位身着華麗服飾的古代中國皇帝坐在寶座上,室内裝飾典雅,顯示出皇室的富麗堂皇。背後,一位家夥正輕輕地穿上一件黃色的皇帝袍,面帶喜悅的微笑,這一動作象征着權力的轉移或非正式途徑的即位。

“黃袍加身”這個成語源自中國曆史上的一些事件,其中一個人在沒有正式繼承程序的情況下突然成為皇帝。黃色長袍是中國古代皇帝的專屬服飾,代表着至高無上的權力和地位。因此,成語中的“黃袍”象征着皇權,而“加身”則意味着某人意外或通過非正規手段獲得了皇位。

這幅插圖通過古典中國風格的繪畫手法和細節的精緻描繪,充分體現了這個成語的深刻含義。

整個場景的布局和色彩的使用都與古代中國皇室的華貴氣息相吻合,同時也傳達出一種戲劇性的轉變——即一個普通人物意外地被賦予了至高無上的權力。此外,畫作角落的紅色印章增添了一絲傳統的藝術氣息,使整幅作品更具文化内涵和藝術價值。

-

序號: 5126

解读: 這幅圖描繪了“黃鐘毀棄”這一成語的場景。成語出自《楚辭·九辯》:“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴。” 在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的人物正毅然決然地破壞一隻黃鐘。黃鐘在古代中國是一種音樂标準,其被毀棄象征着舊的标準或習俗的放棄。

畫面采用了類似古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,以淡雅的色彩和傳統筆觸展現。這不僅體現了中國古典藝術的韻味,也透露出一種時代更疊、舊事物終結的沉重感。人物面部的表情中,既有決絕也有哀傷,反映出放棄舊标準的複雜情感。

圖中的紅色印章,增添了一抹傳統文化的莊重感,同時也是中國傳統繪畫中的重要元素,标志着作品的完成和藝術家的身份。

通過這幅畫,我們不僅感受到了成語本身的寓意,也體會到了中國古典藝術的深刻内涵。

-

序號: 5127

解读: 這幅圖描繪了“黃鐘長棄”這一成語的寓意。成語源自《左傳·莊公二十年》,原文是“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴”,意指舊事物被廢棄,新事物取而代之。在這幅畫中,我們看到一個古老、被遺棄的黃鐘,代表着過時的習俗和思想。黃鐘的旁邊,放置着一件充滿活力的新樂器,象征着創新和進步。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫風格,融合了古典藝術元素和技巧。畫面中的每個細節都透露着對中國古典文化的尊重和理解。在畫面的一個角落,還巧妙地放置了一枚紅色印章,增添了作品的文化内涵和藝術價值。

這幅圖通過視覺藝術形式,深刻地傳達了“黃鐘長棄”的含義,同時展現了傳統與現代的和諧共存,反映出曆史的連續性和文化的發展。

-

序號: 5128

解读: 這幅插圖展現了成語“黃雀伺蟬”的場景。在畫面中,一隻黃雀悄悄地潛伏在蟬的附近,似乎随時準備捕捉它。蟬則毫無察覺,安靜地停留在樹枝上。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,展現了微妙的色彩和細膩的筆觸。背景是甯靜的自然景觀,如竹林或樹木,營造出一種深遠和甯靜的氛圍。

這幅畫不僅生動地描繪了這個成語的直觀含義,即“小心謹慎,伺機而動”,也反映了中國古典文化中對自然界動物行為的深刻觀察和哲理性解讀。成語“黃雀伺蟬”通常用來比喻那些在一旁暗中觀察,等待抓住機會的人。在這幅畫中,黃雀的警覺和蟬的無知形成了鮮明對比,寓意着機智與疏忽之間的較量。

畫作中的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,代表了藝術家的簽名或作品的鑒定。在這裡,它為整幅作品增添了一種正統和傳統的感覺。

-

序號: 5129

解读: 這幅圖描繪了“黔驢之伎”這一成語的場景。圖中展示了一位身着古代中國服飾的人試圖在貴州省的山路上讓一頭驢子表演技巧。背景是甯靜的山脈和傳統的中國建築,營造出一種古樸和諧的氛圍。畫面中的人物面露挫敗之情,因為驢子拒絕表演。

“黔驢之伎”源自《戰國策》,講述的是一個關于貴州人沒有見過驢,但嘗試讓一頭驢重複其他地方驢子的表演的故事。這成語用來比喻某人隻懂得一項技能或方法,或者在不适合的環境中硬套用某種方法。

在這幅畫中,我選擇展現這位人物試圖讓驢子表演的場景,以及他的挫敗和驢子的不合作。這不僅反映了成語的字面意思,還描繪了一種與周圍環境格格不入的感覺。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,強調了中國古典繪畫的精髓,同時通過一角的紅色印章增添了傳統的藝術韻味。

-

序號: 5130

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“黔驢之技”的場景。成語源于《戰國策·趙策四》,講述的是一隻黔地(今貴州地區)的驢子,隻會一種技藝——用蹄子踢打。當地人為了展示這匹驢子的特殊技能,便将其帶到他處。但在其他地方,這種技藝并不稀奇,因此“黔驢之技”用來比喻有限的、不起眼的本領或技能。

在這幅畫中,我們看到一匹驢子正置身于典型的貴州山區景觀中。驢子的姿态顯得有些突兀和尴尬,它正試圖展示它唯一的技能。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品,采用了複雜的筆觸和柔和、樸素的色調,傳達出中國古典畫的精髓。畫面的一個角落還有傳統的紅色印章,增添了一抹中國傳統文化的氣息。

通過這幅圖,我們可以感受到成語“黔驢之技”所蘊含的意味:在自己熟悉的環境中,即便是有限的技能也顯得獨特和重要,但在更廣闊的世界中,這些技能可能顯得平凡甚至微不足道。這幅畫不僅傳達了成語的含義,也展現了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 5131

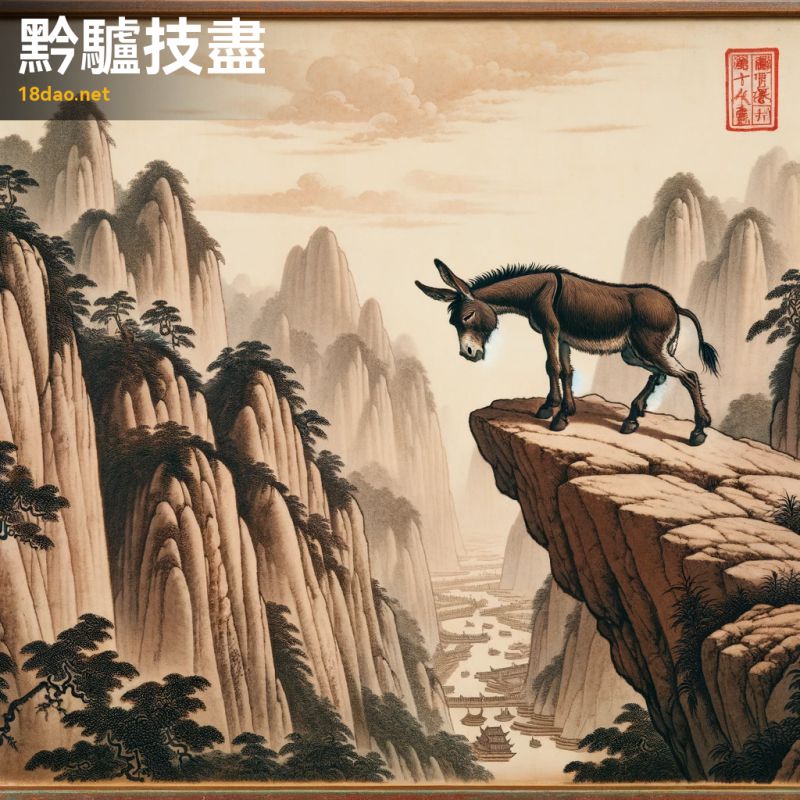

解读: 這幅插圖描繪了成語“黔驢技盡”的場景。畫面中,一隻貴州的驢子站在懸崖邊,面對着無路可走的境地。在中國傳統文化中,貴州是一個多山的地區,不以飼養驢子著稱。因此,這隻驢子象征着一個人或事物已經用盡了其有限的能力或手段。這個成語通常用來形容某人已經竭盡全力,但仍無法解決問題或改變現狀。

在繪制這幅作品時,我采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫技法,力求表現出古樸和深邃的感覺。畫面既細膩又簡潔,通過懸崖和遠山的描繪,傳達出一種無助和絕望的氛圍。此外,畫面一角的紅色印章增添了一絲傳統的韻味,使整幅畫更顯得莊重而典雅。

-

序號: 5132

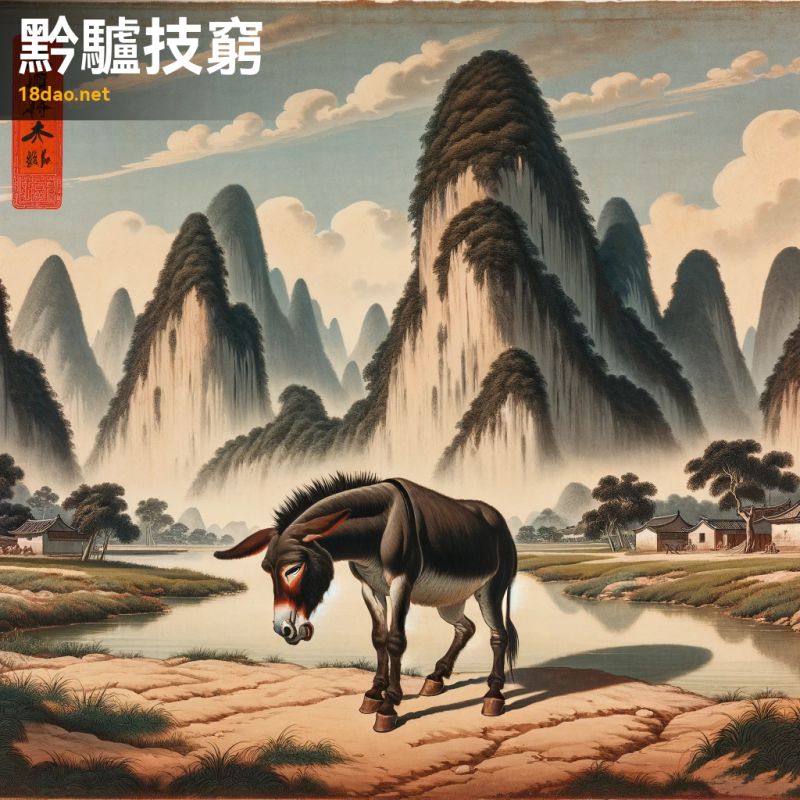

解读: 這幅插圖展現了成語“黔驢技窮”的含義。圖中,一頭驢子置身于貴州的典型山水環境中,被喀斯特山脈和鄉村景色環繞。驢子顯得沮喪和困頓,無法繼續前進,象征着“黔驢技窮”成語中的意境。這個成語講述的是一個人或事物已用盡所有的手段或技能,到達了極限,再也無法進步或解決問題。

畫面傳達了局限和無助的感覺,特别強調了驢子的表情和周圍的自然環境。這種表現手法與傳統中國畫風格相呼應,傳遞了一種古樸而深邃的感覺。

圖畫中還包含了一個紅色印章,這是仿照古代畫家或近代畫家畫風的元素,增添了作品的藝術價值和文化深度。

整體而言,這幅作品不僅描繪了成語的字面意思,還深刻地表達了其背後的哲理和情感。

-

序號: 5133

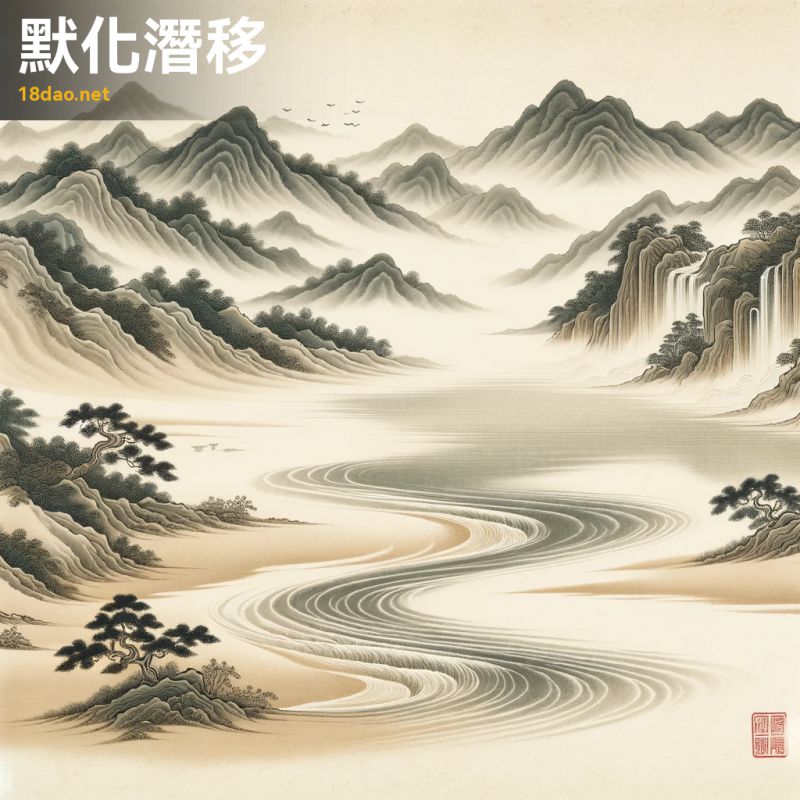

解读: 這幅插圖展現了“默化潛移”這一成語的含義。在圖中,我們看到一條緩緩流淌的河流,它随着時間的推移,悄無聲息地改變着周圍的景觀。遠處山脈的輪廓,增添了一種甯靜而深遠的意境。

此畫風格模仿了中國傳統畫家古代畫家或近代畫家的作品,強調自然之美和漸進的變化。

“默化潛移”這個成語,字面意思是指潛移默化,即不聲不響地影響和改變。這幅畫恰如其分地反映了這種不易察覺但持續發生的變化。河流的細微流動代表了潛在的、漸進的改變,正如成語所描繪的那樣,這種改變是緩慢且不易被察覺的,但最終會對周圍環境産生顯著的影響。

在畫面的一角,有一枚紅色的印章,這是中國古典藝術作品的傳統特征,增添了一種正式和傳統的氛圍。

整幅作品不僅傳達了成語的深層含義,還展現了中國古典畫風的獨特魅力。

-

序號: 5134

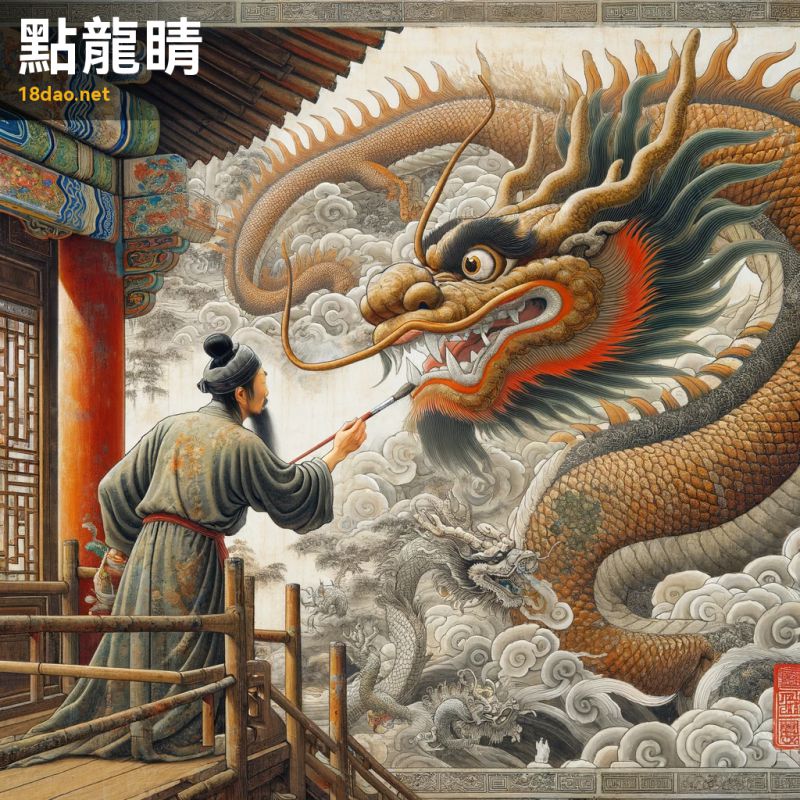

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“點龍睛”的含義。在中國傳統文化中,“點龍睛”指的是畫龍時最後一筆點亮龍的眼睛,使之栩栩如生。在這幅畫中,我們看到一位藝術家正在寺廟牆上的龍畫上點睛。藝術家用細刷精心描繪龍的眼睛,象征着最後的完善之筆,使龍圖騰仿佛要活過來一樣。

畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家,展現了細膩的筆觸和深邃的空間感。龍的設計華麗,鱗片和流線清晰可見,寺廟的建築也極具細節,整個場景顯得甯靜而專注。

成語“點龍睛”在現代漢語中用來比喻在關鍵時刻做出決定性的一步,使整個事情因此變得完美或成功。這幅插圖不僅表現了成語的字面意思,還通過藝術家的專注和細緻的筆觸,傳達了這一行為的重要性和影響力。

-

序號: 5135

解读: 這幅圖描繪了一個典型的中國古典園林場景,其中一群身穿傳統長袍的學者或官員坐在一起,表現出一緻的态度和觀點。與此形成鮮明對比的是,畫面中有一個同樣身着傳統服飾的人物,卻孤立無援地站立着,與群體持有不同的觀點。

整個畫面通過傳統的中國繪畫風格展現出來,具有古代畫家或近代畫家的藝術特征,體現了中國古典藝術的精髓。

這幅畫體現了“黨同伐異”這一成語的含義。成語“黨同伐異”源于中國古代,字面意思是指擁護相同觀點的人結成一黨,排斥和攻擊持不同觀點的人。在這幅畫中,一群人的統一态度和孤立人物的對立姿态形象地展現了這一成語的深層含義。圖中的統一群體與孤立個體之間的對比,恰如其分地傳達了“黨同伐異”的概念,即通過統一陣線來排擠和攻擊那些持不同意見的人。此畫不僅捕捉了成語的字面意義,也反映了在特定社會和政治環境中可能出現的群體動态。

-

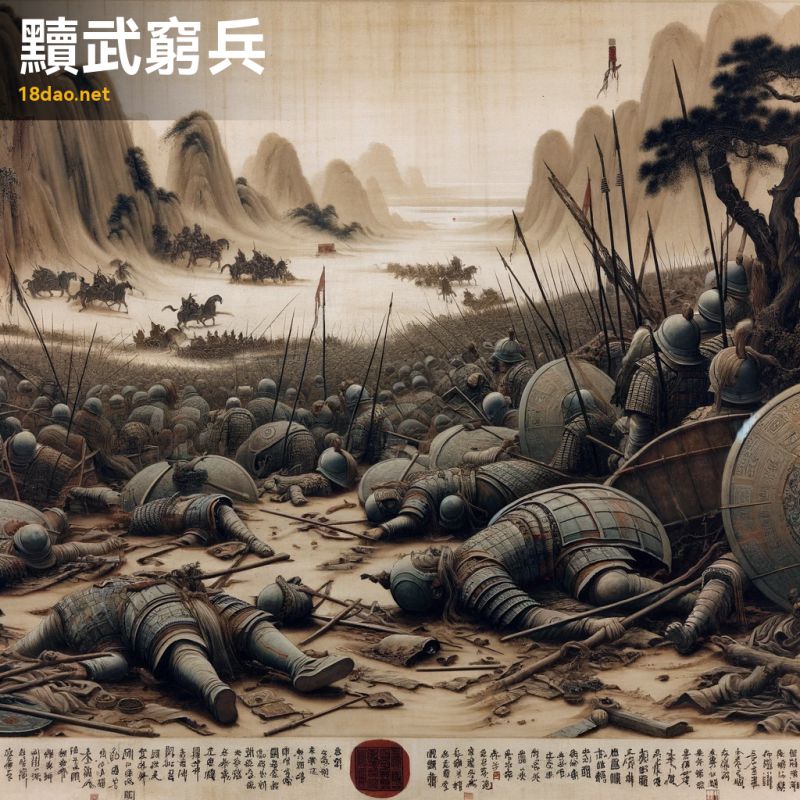

序號: 5136

解读: 這幅插圖深刻地體現了成語“黷武窮兵”的含義。在畫面中,我們看到了一片凄涼的古代戰場,散落着破碎的武器和被遺棄的盾牌。這些元素象征着過度軍事行動和資源的耗盡,正如成語所暗示的,過度依賴武力和長期戰争會導緻國家的财力和物力的枯竭。

畫面中的士兵們顯得疲憊不堪,背景是一片貧瘠的土地,這進一步強調了過度戰争帶來的破壞和窮困。

整個場景營造了一種沉重和哀傷的氛圍,與“黷武窮兵”這一成語的核心意涵相吻合。

在藝術風格上,這幅作品借鑒了古代畫家或近代畫家的畫風,其精緻的筆觸和柔和的色彩展現了古典中國畫的特點。畫面一角的小紅印章為藝術作品增添了一絲正宗感。

通過這幅插圖,我們不僅能夠感受到成語本身的深刻寓意,還能欣賞到傳統中國畫的美學價值。

-

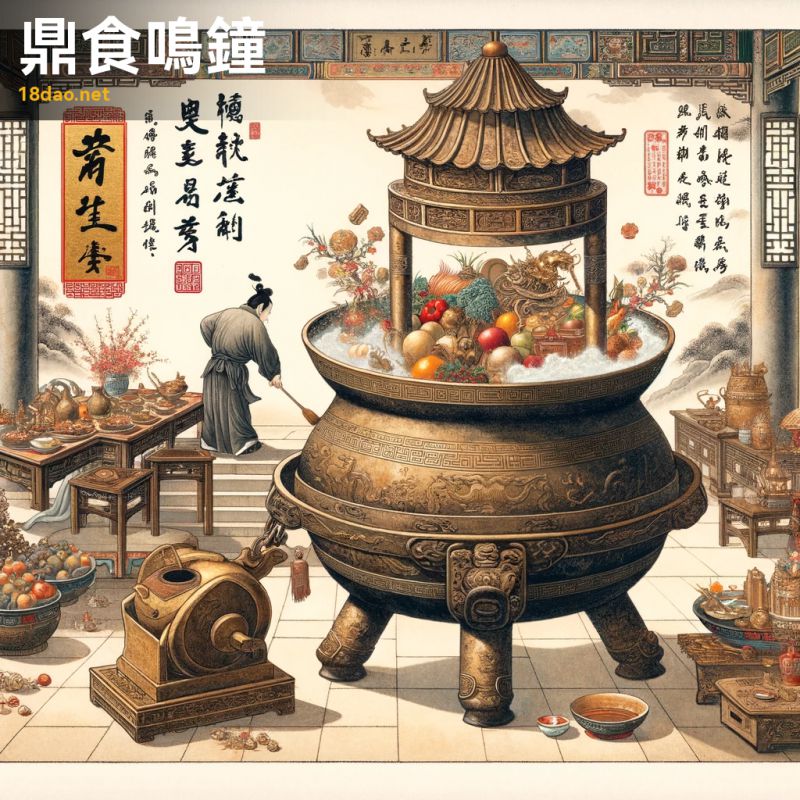

序號: 5137

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“鼎食鳴鐘”的形象化诠釋。畫中,一個古代中國場景被生動地描繪出來,包括一個大型的青銅鼎和一口鐘。在青銅鼎内,擺放着豐富多樣的美食,象征着繁榮和富足。在鼎的旁邊,一位人物正在敲擊一口大型、裝飾華麗的青銅鐘,營造出一種慶祝和重要性的氛圍。

成語“鼎食鳴鐘”原意指的是古代帝王用鼎煮食物,用鐘來報時,形容生活奢侈。在這幅畫中,鼎内的豐盛食物和正在敲響的大鐘,共同體現了這一含義,描繪出一種豪華和尊貴的生活場景。

畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的風格,展現了細膩的筆觸和對細節的關注。圖畫的一個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的古典韻味和正式性。

整體上,這幅作品不僅忠實于成語的原意,也展示了中國古典繪畫的深厚底蘊和獨特魅力。

-

序號: 5138

解读: 這幅插圖展現了一個古代中國軍營場景,重點突出了一面大鼓和一面旗幟,兩者在畫面中被賦予了同等的重要性。這種表現方式恰好诠釋了“鼓旗相當”這個成語的含義。在中國傳統文化中,鼓和旗是軍隊中不可或缺的标志性物品,分别象征着軍隊的動力和方向。

通過将鼓和旗置于同等重要的位置,這幅畫傳達了領導和團隊中平衡與均等的概念。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了細膩的色彩和水墨技巧,賦予整個作品一種古樸而深邃的感覺。畫面中的軍營、士兵和将軍們被描繪得栩栩如生,展現了古代軍隊的雄壯氣勢。

在畫作的一個角落,我們還可以看到一個小巧而醒目的紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于增添作品的真實性和獨特性。這個印章不僅是藝術家簽名的一部分,同時也是對這幅作品文化價值和曆史意義的肯定。

整體而言,這幅插圖不僅生動地展現了“鼓旗相當”這一成語的深層含義,也是對中國古典文化和藝術傳統的一種緻敬。

-

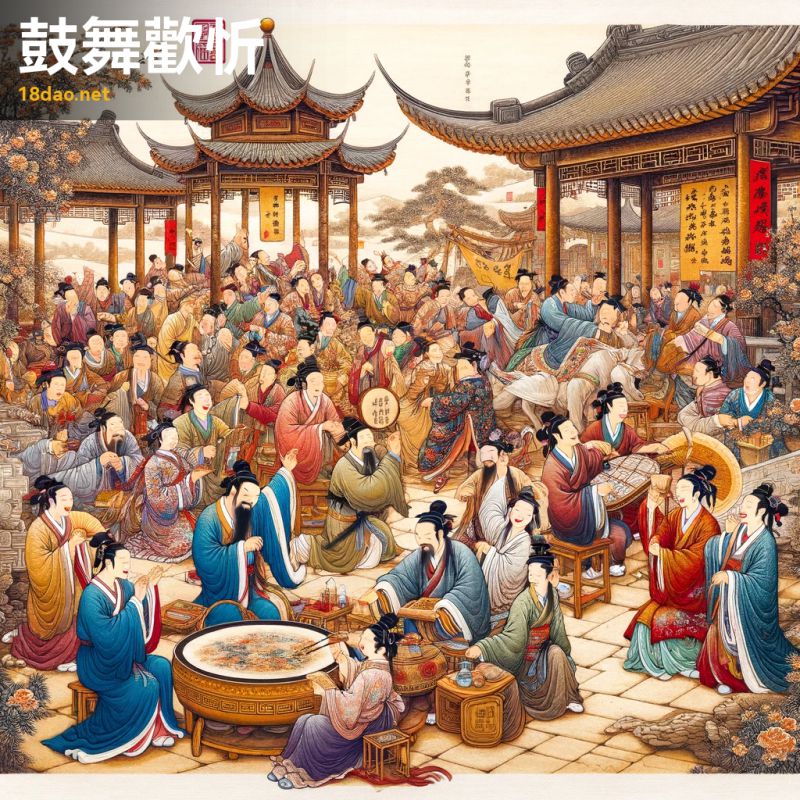

序號: 5139

解读: 這幅圖描繪了《鼓舞歡忻》這一成語的場景。在傳統的中國繪畫中,人物的表情和姿态被精心繪制,以傳達不同的情感和故事。本作品中,人們在戶外歡聚,有的跳舞,有的演奏樂器,展現出歡樂和和諧的氛圍。他們身穿傳統的中國服飾,通過其豐富的表情和動作,體現出快樂與歡慶的主題。

畫作風格受到古代畫家和近代畫家的影響,這兩位藝術家以其對中國傳統繪畫的現代诠釋而著稱。畫面的構圖和色彩運用,旨在體現中國傳統繪畫的精髓,同時又賦予作品一種現代感。

此外,畫面一角的紅色印章,是中國傳統藝術作品中的一個重要元素,象征着作品的完成和藝術家的認證。

整體而言,這幅畫通過傳統與現代的融合,生動地诠釋了“鼓舞歡忻”這一成語,展現出一種古樸而深邃的美感。

-

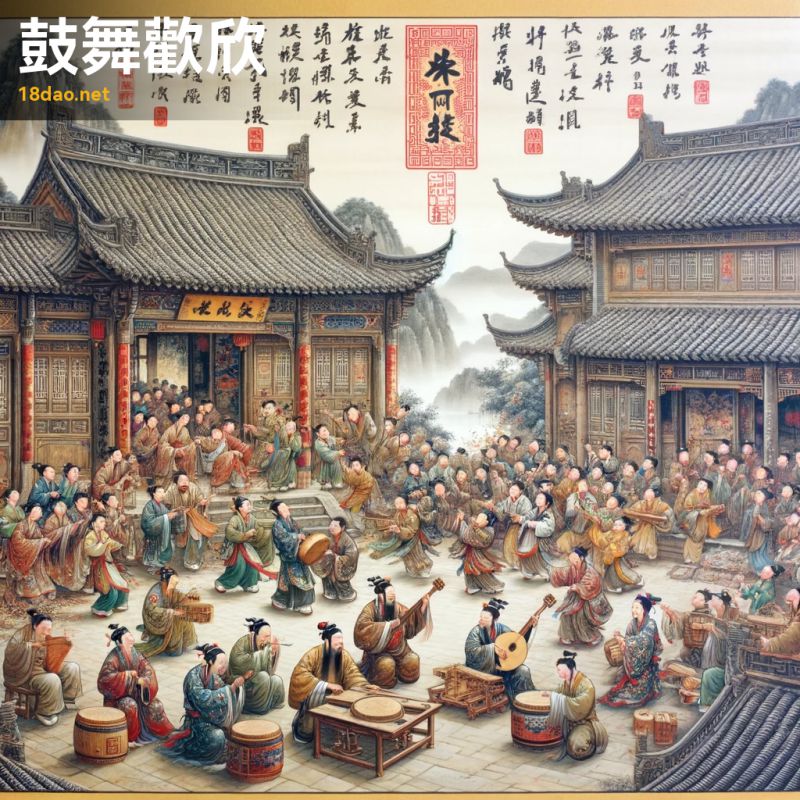

序號: 5140

解读: 這幅畫描繪了一幕歡樂祥和的場景,體現了“鼓舞歡欣”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到人們在古代中國的村莊或庭院裡載歌載舞,彈奏樂器,歡笑聲此起彼伏。這一場景生動展現了人們内心的喜悅和歡慶氣氛。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和淡雅的色彩,傳達出一種古樸而深邃的美感。建築和裝飾的細節忠實于古典中國風格,增添了畫面的文化底蘊。

此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,不僅起到了簽名的作用,也為整幅畫增添了一抹鮮明的色彩,使之更具特色和完整性。

整體來看,這幅作品不僅呈現了“鼓舞歡欣”這一成語的寓意,也展現了中國古典文化的獨特魅力和藝術風格。

-

序號: 5141

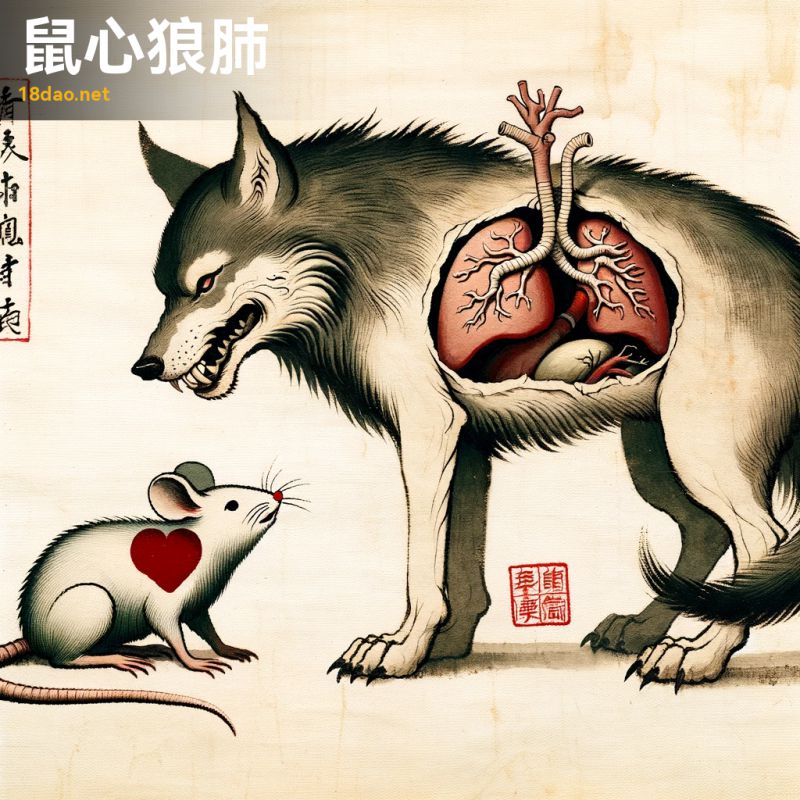

解读: 這幅插圖展現了“鼠心狼肺”這一成語的含義。畫中,一隻老鼠和一隻狼分别代表了心與肺的形象,通過這種象征性的表達,傳達了成語中所蘊含的深層含義。在中國文化中,老鼠通常被視為狡猾和小心謹慎的象征,而狼則代表了殘忍和無情。因此,這幅畫通過将這兩種動物與人類的器官結合,形象地描繪了一個心懷叵測、行為不軌的人。

此外,畫風的選擇也與成語的傳統背景相呼應。

采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,使整幅畫呈現出一種古樸而深邃的感覺。使用了傳統的筆觸和柔和的色調,進一步增強了作品的文化氛圍和象征意義。

在畫面的一個角落,有一個小小的紅色印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,不僅為作品增添了一種正式和古典的氛圍,也是藝術家身份和作品真實性的象征。

總體而言,這幅插圖巧妙地結合了中國傳統文化元素和成語本身的寓意,形成了一幅富有深意和文化價值的藝術作品。

-

序號: 5142

解读: 這幅插圖呈現了一群古代中國學者和工人齊心協力推動一塊巨石的場景。畫面背景為甯靜的山水風光,象征着通過團結合作克服挑戰。

畫風仿佛古代畫家和近代畫家,細膩的筆觸和柔和的色彩展現了古典中國畫的韻味。圖像的某個角落還有一個紅色印章,增添了作品的真實感和藝術氣息。

這幅畫正是對“齊心戮力”這一成語的生動诠釋。成語“齊心戮力”意指大家心往一處想,勁往一處使,共同努力,合作奮鬥。畫中人物共同努力移動巨石的形象,正體現了這種團結協作、共同克服困難的精神。山水背景的引入,不僅增添了畫面的深度和美感,也象征着通過團結一心可以克服重重困難,達成目标。

整體而言,這幅插圖不僅展現了古典藝術風格,更生動地表達了“齊心戮力”的内涵。

-

序號: 5143

解读: 這幅插圖展現了成語“齊眉舉案”的含義。在圖中,我們看到一對身着傳統服飾的夫妻,他們站立在一起,高度相等,彼此以禮相待,互相奉上托盤中的禮物。這一場景體現了夫妻之間的相互尊重與平等,符合“齊眉舉案”這一成語的内涵。

“齊眉舉案”這一成語,來源于中國古代的一個故事,意思是夫妻之間相敬如賓,彼此平等。在中國傳統文化中,這種關系被視為理想的夫妻相處之道。圖中的夫婦體現了這種和諧與尊重,他們在同一高度上互相交換禮物,象征着他們之間的平等與和睦。

此圖的風格受到了古代畫家或近代畫家的影響,這兩位藝術家均以其深厚的藝術功底和獨特的中國古典畫風著稱。

整幅畫呈現出一種古樸而深邃的感覺,與“齊眉舉案”的主題相得益彰。圖角的紅色印章是中國畫的傳統元素,增添了一種正式和古典的氛圍。

-

序號: 5144

解读: 這幅圖描繪了一系列不同形狀和大小的物品,如瓶子、卷軸和盒子,它們在古代中國的背景中并排放置,展現出一種平等和平衡的氛圍。

畫面風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,通過細膩的筆觸和典雅的審美來表達。

這幅作品體現了“齊量等觀”這一成語的精髓。成語“齊量等觀”字面意思是用同一标準來衡量和看待事物,比喻不因人而異的公正态度。畫中的物品雖形狀各異,但被置于同一水平線上,象征着無論形态如何不同,都應受到公平和一視同仁的對待。這種平衡和和諧的構圖恰如其分地傳達了成語的含義。

畫面的一個角落還有一個紅色的印章,為整個作品增添了一抹傳統的韻味。

通過這種細節的融合,畫面不僅傳達了成語的哲理,也展現了深厚的文化底蘊和藝術價值。

-

序號: 5145

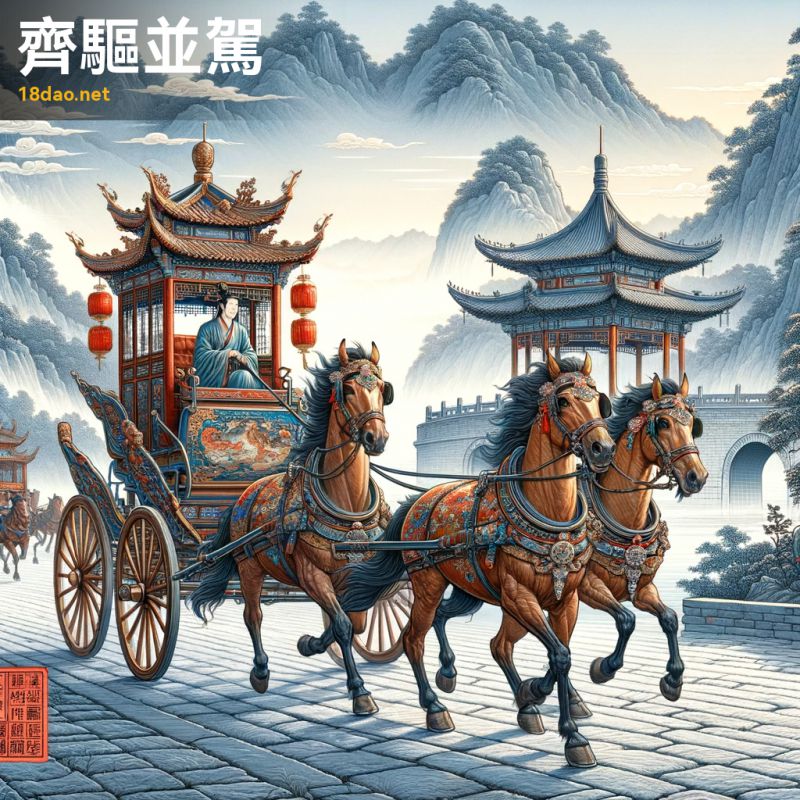

解读: 這幅插圖展現了成語“齊驅並駕”的意境。在圖中,兩輛傳統的中國馬車并排行駛在古老的小路上,周圍是甯靜的山水背景,山巒和樹木勾勒出一幅和諧平衡的畫面。馬車裝飾華麗,呈現出古代中國的風格,細緻的設計和鮮豔的顔色展示了中國古典藝術的獨特魅力。兩匹馬力強健而優雅,彼此間既競争又平等,體現了“齊驅並駕”的精髓——并駕齊驅,意味着兩者實力相當,無法分出高下。

圖畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,通過清晰的天空和和諧的景象傳達出一種古樸而深邃的感覺。作品的一角還加上了紅色印章,增添了一份傳統的中國文化氣息。

總的來說,這幅圖完美地捕捉了“齊驅並駕”這個成語的本質,不僅在視覺上呈現了古代中國的美學,也在藝術表達上深入挖掘了成語背後的文化意涵。

-

序號: 5146

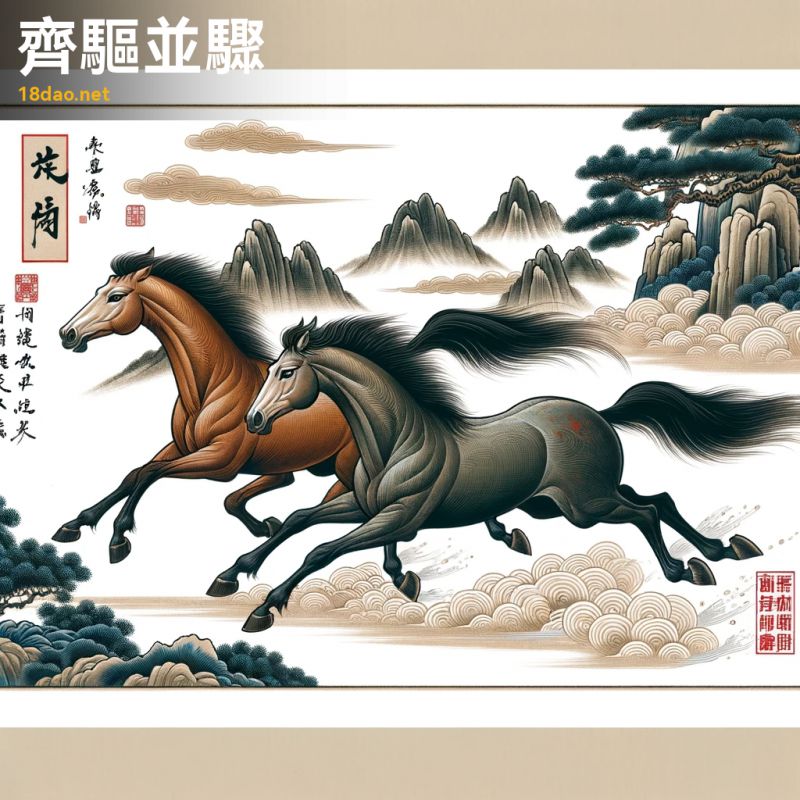

解读: 此幅插圖展現了成語“齊驅並驟”的内涵。成語“齊驅並驟”字面意思是兩匹馬并排奔跑,比喻彼此實力相當,競争激烈。在這幅畫中,兩匹馬并肩疾馳,形象地表現了這種競争和平等的關系。

背景中的傳統中國風景——山脈、樹木和雲彩,增添了一種古樸而深遠的氛圍,符合古代畫家或近代畫家的藝術風格。此外,畫面一角的紅色印章,是中國傳統藝術中常見的元素,為作品增添了一抹文化的韻味。

整幅畫既表達了成語的意境,又體現了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 5147

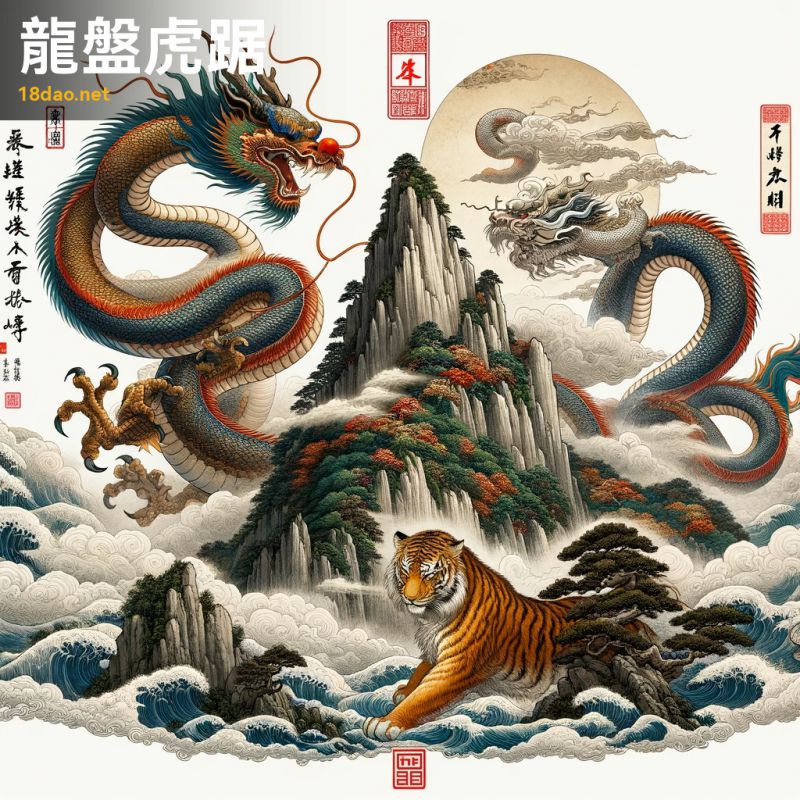

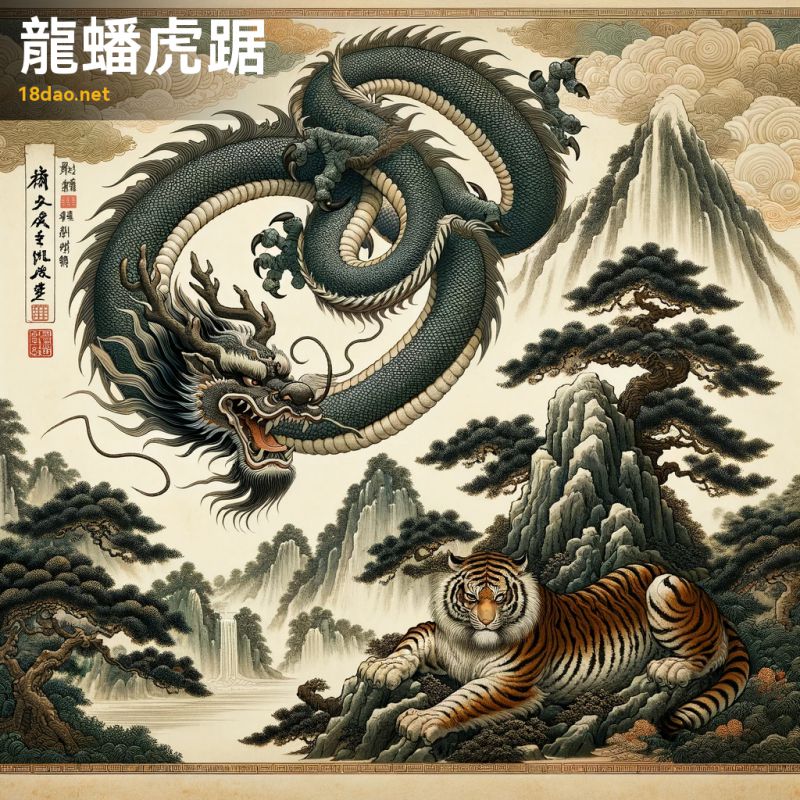

解读: 這幅圖描繪了“龍盤虎踞”這個成語的寓意。在畫面中,一條強大的龍盤繞在山峰之上,而一隻雄偉的虎則蹲伏在山腳下。龍象征着力量和威嚴,而虎則代表着勇猛和敏捷。這幅畫通過龍和虎的姿态展現了占據有利地位和戰略性布局的意象。

成語“龍盤虎踞”本身描述的是形勢或地理位置極為重要且有利的狀态,常用來比喻人或事物處于極有利的地位或狀态。畫中的龍與虎分别占據山巅與山腳,形成了一種戰略上的優勢與控制感,恰如其分地傳達了這一成語的内涵。

在畫風上,本作品采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩的筆觸和和諧的色彩搭配,展現出一種古樸而深邃的美感。畫面的某個角落還加蓋了紅色印章,以增添作品的正式性和真實性。

整體上,這幅畫不僅體現了中國古典藝術的魅力,也深刻地表達了“龍盤虎踞”這一成語的精髓。

-

序號: 5148

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“龍翔鳳舞”的意境。在這幅作品中,一條龍在雲層中優雅地翺翔,而一隻鳳凰在空中舞動,它們的姿态恰如其分地體現了這個成語的精髓。龍和鳳凰作為中國文化中的神話生物,象征着尊貴與美好,其動作流暢、充滿生命力。

這幅畫采用了傳統中國畫的風格,回應了古代畫家或近代畫家的藝術特色。使用了典型的中國畫筆觸技巧,呈現出一種古典而深邃的感覺。背景中的甯靜天空和柔和雲彩增添了神秘的氛圍,使整幅作品更加引人入勝。

畫作角落的小紅印章是對傳統文化遺産的認證和尊重。這個細節不僅增強了畫面的文化氛圍,而且也是對古典藝術形式的緻敬。

總的來說,這幅插圖完美地诠釋了“龍翔鳳舞”這個成語,通過視覺藝術展現了中國古典文化的精神和美學。

-

序號: 5149

解读: 這幅圖描繪的是“龍蟠虎踞”這一成語的意象。在畫面中,一條雄偉的龍盤踞在山峰之上,象征着權力和威嚴,而一隻威猛的虎則伏卧在森林之中,體現了力量和決心。

整個場景雖然甯靜,但卻充滿了潛在的力量感。

此畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,注重細膩的筆觸和微妙的色彩漸變。畫面上的紅色印章是中國傳統畫作的重要組成部分,它不僅增添了作品的真實感,也體現了中國文化的深厚底蘊。

“龍蟠虎踞”這一成語通常用來形容某地地勢險要、戰略位置重要,或比喻大才隐伏,未得伸展。在這幅畫中,龍和虎的形象恰如其分地傳達了這一含義,龍的雄壯與虎的沉着并置,形成了一種強烈的視覺沖擊力,使人聯想到潛藏的巨大能量和威力。

-

序號: 5150

解读: 這幅插圖展現了成語“龍蟠鳳舞”的深刻内涵。圖中,龍蛇盤旋于雲間,鳳凰在天際優雅起舞,展現了成語中所蘊含的高雅與尊貴氣息。龍的形象細膩且富有力量與智慧的象征,而鳳凰則以鮮豔的色彩表現,代表着美麗與優雅。

整個畫面在甯靜、天堂般的背景下,呈現出一種祥和與超然的氛圍。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,既古樸又深邃,完美符合成語的主題。畫面中的紅色印章不僅是對傳統中國藝術的緻敬,也為整幅作品增添了一抹莊嚴與正式的感覺。

通過這幅插圖,我們可以更深刻地理解“龍蟠鳳舞”這一成語,感受到它所表達的不僅僅是文字的意義,更有深厚的文化與藝術内涵。

-

序號: 5151

解读: 這幅插圖展現了成語“龍頭蛇尾”的形象。圖中上方展示了一隻雄偉的龍頭,其細節豐富,鱗片和須毛清晰可見,下方則漸漸過渡到纖細曲折的蛇尾。這一視覺表現形象地傳達了成語的含義,即事物開始時氣勢宏大,但結尾時卻逐漸衰減,沒有保持始終如一的強度或質量。

這幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,以淡墨水洗和精緻的筆觸展現。畫面背景簡約,使得觀者的注意力集中在龍頭和蛇尾的轉變上。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅插圖,我們可以更直觀地理解“龍頭蛇尾”這一成語的深層含義,同時感受到中國古典文化的魅力和深度。

-

序號: 5152

解读: 這幅插圖展現了成語“龍飛鳳舞”的精髓。畫面中,龍騰雲際,鳳舞九天,充分展現了這一成語所表達的氣勢與雅緻。龍作為中國文化中的吉祥象征,代表着力量與尊貴,其蜿蜒上升的姿态在雲霧缭繞中顯得尤為壯觀。鳳凰則以其絢麗的羽毛和優雅的形态,展示出美麗與高雅。

在這幅畫中,背景是甯靜而朦胧的山景,營造了一種超脫塵世、和諧統一的意境。

整個畫面既有龍的雄渾,也有鳳的柔美,體現了“龍飛鳳舞”所寓意的和諧與均衡。

畫作風格仿古代畫家或近代畫家,傳遞出古典中國畫的深沉與厚重。畫面一角的紅色印章,增添了作品的古樸韻味,也是中國傳統繪畫中常見的元素,使作品更具完整性和認證感。

通過這樣的藝術呈現,我們可以更深刻地感受到“龍飛鳳舞”這一成語的内涵和韻味,以及它在中國傳統文化中的地位和影響。

-

序號: 5153

解读: 這幅插圖描繪了“龍馬行天”這一成語的形象。在畫面中,一條雄壯的龍和一匹強健的馬穿梭于雲層之中,共同在天際行進。龍在中國文化中象征着力量和威嚴,而馬代表着速度和活力。這兩者的結合體現了成語所要表達的意境:充滿活力和動力,勇往直前,無所畏懼。

在此畫作中,運用了傳統中國畫風格,模仿了古代畫家或近代畫家的藝術風格,展現了一種古樸而深邃的美感。畫面既展現了甯靜,又表現了力量,完美地捕捉了成語“龍馬行天”的精髓。畫面的角落還加上了一枚紅色印章,增添了一絲正式和傳統的觸感。

整體而言,這幅作品不僅捕捉了成語的字面意義,還深刻體現了中國傳統文化中對于龍和馬的獨特審美和深層寓意。

解读: 這幅圖描繪了一隻雄偉的天鵝在甯靜的湖面上空飛翔,周圍環繞着山脈和古老的中國松樹。這一場景傳達了雄心和宏偉之感,正是成語“鴻鹄之志”的體現。在中國文化中,鴻鹄(大雁)常被用作比喻,代表着有遠大志向和理想的人。這裡選擇天鵝而非大雁,是為了強調其高潔、優雅的品質,與追求卓越、不凡的人生目标相呼應。

解读: 這幅圖描繪了一隻雄偉的天鵝在甯靜的湖面上空飛翔,周圍環繞着山脈和古老的中國松樹。這一場景傳達了雄心和宏偉之感,正是成語“鴻鹄之志”的體現。在中國文化中,鴻鹄(大雁)常被用作比喻,代表着有遠大志向和理想的人。這裡選擇天鵝而非大雁,是為了強調其高潔、優雅的品質,與追求卓越、不凡的人生目标相呼應。 解读: 這幅插圖展現了“鵬程萬裡”這一成語的深刻内涵。畫面中,一隻雄偉的大鳥高高地翺翔在天空中,下方是廣闊而甯靜的山川景觀。這隻大鳥代表着中國神話中的鲲鵬,象征着遠大的志向和漫長的旅程。

解读: 這幅插圖展現了“鵬程萬裡”這一成語的深刻内涵。畫面中,一隻雄偉的大鳥高高地翺翔在天空中,下方是廣闊而甯靜的山川景觀。這隻大鳥代表着中國神話中的鲲鵬,象征着遠大的志向和漫長的旅程。 解读: 成語“鵬霄萬裡”形容志向遠大,壯志淩雲。在這幅圖畫中,我們看到了神話中的大鵬鳥高飛于天空,展翅萬裡。畫面下方是山巒和雲海,營造出一種曠遠深邃的氛圍。

解读: 成語“鵬霄萬裡”形容志向遠大,壯志淩雲。在這幅圖畫中,我們看到了神話中的大鵬鳥高飛于天空,展翅萬裡。畫面下方是山巒和雲海,營造出一種曠遠深邃的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了成語“鹑衣百結”的含義。該成語字面意思是穿着鹑鳥羽毛做的衣服,打着許多結,比喻生活極其貧困。在這幅畫中,我們看到一位身着樸素、飾有衆多結紮的衣物的人物,衣着簡陋卻工整,體現了生活的艱辛和複雜性。背景是甯靜的鄉村風景,展現了一個平和卻充滿挑戰的農村生活場景。

解读: 這幅插圖描繪了成語“鹑衣百結”的含義。該成語字面意思是穿着鹑鳥羽毛做的衣服,打着許多結,比喻生活極其貧困。在這幅畫中,我們看到一位身着樸素、飾有衆多結紮的衣物的人物,衣着簡陋卻工整,體現了生活的艱辛和複雜性。背景是甯靜的鄉村風景,展現了一個平和卻充滿挑戰的農村生活場景。 解读: 這幅插圖描繪了成語“鶴唳風聲”的意境。在這幅作品中,我們看到一群優雅的鶴站立在甯靜的湖邊,周圍環繞着輕輕搖曳的柳樹。遠處的山巒被輕薄的霧氣所籠罩,增添了一絲神秘感。

解读: 這幅插圖描繪了成語“鶴唳風聲”的意境。在這幅作品中,我們看到一群優雅的鶴站立在甯靜的湖邊,周圍環繞着輕輕搖曳的柳樹。遠處的山巒被輕薄的霧氣所籠罩,增添了一絲神秘感。 解读: 這幅畫描繪了成語“鶴立雞群”的場景。畫中,一隻鶴優雅地站在一群雞中間,背景是典型的中國鄉村景緻,有竹子和一個小池塘。鶴的高大與優雅,白色的羽毛和長腿,與周圍那些不太優雅的雞形成了鮮明對比。

解读: 這幅畫描繪了成語“鶴立雞群”的場景。畫中,一隻鶴優雅地站在一群雞中間,背景是典型的中國鄉村景緻,有竹子和一個小池塘。鶴的高大與優雅,白色的羽毛和長腿,與周圍那些不太優雅的雞形成了鮮明對比。 解读: 這幅插圖描繪了成語“鶴處雞群”的畫面。在畫中,我們看到一隻高貴、優雅的鶴靜靜地站立在一群普通的雞之中。

解读: 這幅插圖描繪了成語“鶴處雞群”的畫面。在畫中,我們看到一隻高貴、優雅的鶴靜靜地站立在一群普通的雞之中。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“鶴髮雞皮”的含義。畫中的老者頭發如鶴般潔白,面容似雞皮般松弛,形象生動地體現了人類老年狀态的自然特征。老者身着古代中國服飾,神态安詳而深沉,象征着歲月的流逝和對生命經驗的沉澱。他或坐或立于甯靜的自然環境中,旁邊可能還有一隻鶴,與老者相映成趣,進一步強化了關于衰老和時間流逝的主題。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“鶴髮雞皮”的含義。畫中的老者頭發如鶴般潔白,面容似雞皮般松弛,形象生動地體現了人類老年狀态的自然特征。老者身着古代中國服飾,神态安詳而深沉,象征着歲月的流逝和對生命經驗的沉澱。他或坐或立于甯靜的自然環境中,旁邊可能還有一隻鶴,與老者相映成趣,進一步強化了關于衰老和時間流逝的主題。 解读: 這幅圖描繪了成語“鶴崙吞棗”(意思是形容貪婪而不加選擇地吞食或接受)。圖中鶴崙(鷹鹞)正以迅猛的力量一口氣吞下整顆棗子,其動作生動而有力,展示出鷹鹞獨特的捕食能力和吞食的迅猛。畫中的棗子細節豐富,凸顯其大小和質地,與鷹鹞形成鮮明對比。

解读: 這幅圖描繪了成語“鶴崙吞棗”(意思是形容貪婪而不加選擇地吞食或接受)。圖中鶴崙(鷹鹞)正以迅猛的力量一口氣吞下整顆棗子,其動作生動而有力,展示出鷹鹞獨特的捕食能力和吞食的迅猛。畫中的棗子細節豐富,凸顯其大小和質地,與鷹鹞形成鮮明對比。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“鷸蚌相危”的場景。成語“鷸蚌相危”源于古代的一則寓言,講述的是一隻鷸(水鳥)和一隻蚌(蛤蜊)之間的鬥争。在這個故事中,鷸試圖用嘴夾住蚌的肉吃掉,而蚌則緊緊夾住鷸的嘴,結果兩者都無法脫身。這時,一個漁夫經過,輕而易舉地捕獲了它們。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“鷸蚌相危”的場景。成語“鷸蚌相危”源于古代的一則寓言,講述的是一隻鷸(水鳥)和一隻蚌(蛤蜊)之間的鬥争。在這個故事中,鷸試圖用嘴夾住蚌的肉吃掉,而蚌則緊緊夾住鷸的嘴,結果兩者都無法脫身。這時,一個漁夫經過,輕而易舉地捕獲了它們。 解读: 這幅圖描繪了“鷸蚌相持”的成語場景。在畫中,一隻鷸(水鳥)和一隻蚌在河邊陷入僵持。鷸試圖啄食蚌,而蚌緊緊閉合,不給鷸任何機會。這一場景象征着雙方的對峙和僵局,無論是鷸還是蚌,都無法獲得明顯的勝利。

解读: 這幅圖描繪了“鷸蚌相持”的成語場景。在畫中,一隻鷸(水鳥)和一隻蚌在河邊陷入僵持。鷸試圖啄食蚌,而蚌緊緊閉合,不給鷸任何機會。這一場景象征着雙方的對峙和僵局,無論是鷸還是蚌,都無法獲得明顯的勝利。 解读: 這幅插圖展現了成語“鷸蚌相爭”的經典場景。畫面中,一隻鷸鳥(水鳥)正試圖啄食一隻蚌,而蚌則緊緊夾住鷸鳥的喙。這個場景象征着雙方陷入僵局,互不相讓,寓意着沖突或對抗的雙方都可能陷入困境,無人得益。

解读: 這幅插圖展現了成語“鷸蚌相爭”的經典場景。畫面中,一隻鷸鳥(水鳥)正試圖啄食一隻蚌,而蚌則緊緊夾住鷸鳥的喙。這個場景象征着雙方陷入僵局,互不相讓,寓意着沖突或對抗的雙方都可能陷入困境,無人得益。 解读: 此插圖展現了古代寓言《鷸蚌相鬥》的經典場景。在這幅作品中,我們看到一隻鷸鳥與一隻蚌在河邊激烈對抗。鷸鳥的喙被卡在蚌殼中,生動地描繪了兩者陷入僵局的情形。

解读: 此插圖展現了古代寓言《鷸蚌相鬥》的經典場景。在這幅作品中,我們看到一隻鷸鳥與一隻蚌在河邊激烈對抗。鷸鳥的喙被卡在蚌殼中,生動地描繪了兩者陷入僵局的情形。 解读: 這幅插圖描繪了成語“鹿死誰手”的場景。在這幅作品中,我們看到一群身着傳統服飾的古代中國獵人,他們手持弓箭,圍繞着一隻雄偉的鹿。這隻鹿警覺地站立,似乎随時準備逃跑,象征着它命運的不确定性。畫面的背景是茂密的森林,古老的樹木和輕微的霧氣營造出一種深邃而神秘的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了成語“鹿死誰手”的場景。在這幅作品中,我們看到一群身着傳統服飾的古代中國獵人,他們手持弓箭,圍繞着一隻雄偉的鹿。這隻鹿警覺地站立,似乎随時準備逃跑,象征着它命運的不确定性。畫面的背景是茂密的森林,古老的樹木和輕微的霧氣營造出一種深邃而神秘的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了“麕至沓來”這一成語的含義。在圖中,我們看到許多鹿聚集在一個甯靜而茂密的森林裡。這些鹿或在安詳地覓食,或警覺地站立,又或是悠然地穿越小溪。森林的細節豐富,古樹參天,灌木叢生,小溪潺潺,營造出一種平和與和諧的氛圍,傳達出連綿不斷、豐富多彩的感覺。

解读: 這幅插圖展現了“麕至沓來”這一成語的含義。在圖中,我們看到許多鹿聚集在一個甯靜而茂密的森林裡。這些鹿或在安詳地覓食,或警覺地站立,又或是悠然地穿越小溪。森林的細節豐富,古樹參天,灌木叢生,小溪潺潺,營造出一種平和與和諧的氛圍,傳達出連綿不斷、豐富多彩的感覺。 解读: 這幅圖描繪了一隻麒麟和一隻鳳凰,體現了“麟角鳳毛”成語的寓意。這個成語比喻極為罕見的事物或人才。在中國古代神話中,麒麟和鳳凰都是神獸,象征着吉祥和尊貴,它們的出現本身就是一件稀罕之事。

解读: 這幅圖描繪了一隻麒麟和一隻鳳凰,體現了“麟角鳳毛”成語的寓意。這個成語比喻極為罕見的事物或人才。在中國古代神話中,麒麟和鳳凰都是神獸,象征着吉祥和尊貴,它們的出現本身就是一件稀罕之事。 解读: 這幅插圖生動地體現了“麤枝大葉”這一成語的内涵。在中國傳統文化中,“麤枝大葉”形容事物粗糙、簡略,不細緻,多用來比喻文章或言論粗疏淺薄,缺乏深度和細膩。此畫中的粗壯枝幹和大片葉子,正是這一成語的直觀表現。

解读: 這幅插圖生動地體現了“麤枝大葉”這一成語的内涵。在中國傳統文化中,“麤枝大葉”形容事物粗糙、簡略,不細緻,多用來比喻文章或言論粗疏淺薄,缺乏深度和細膩。此畫中的粗壯枝幹和大片葉子,正是這一成語的直觀表現。 解读: 這幅插圖為成語“麻木不仁”提供了形象的視覺表現。圖中人物身着傳統中國服飾,靜坐于一片荒涼而甯靜的景色之中。周圍環境由枯萎的樹木和貧瘠的土地組成,營造出一種孤立和情感上的脫節感。人物面無表情,對周遭環境毫無反應,這恰恰體現了“麻木不仁”的含義——失去了對外界事物的感受和反應。

解读: 這幅插圖為成語“麻木不仁”提供了形象的視覺表現。圖中人物身着傳統中國服飾,靜坐于一片荒涼而甯靜的景色之中。周圍環境由枯萎的樹木和貧瘠的土地組成,營造出一種孤立和情感上的脫節感。人物面無表情,對周遭環境毫無反應,這恰恰體現了“麻木不仁”的含義——失去了對外界事物的感受和反應。 解读: 這幅圖描繪了成語“麻痹不仁”的含義。在畫面中,我們看到一個人坐在一個甯靜的中國傳統園林裡,表情呆滞,無法感受或響應周圍的世界。這種表現形式象征着内心的麻木與生活外在的美麗之間的對比。

解读: 這幅圖描繪了成語“麻痹不仁”的含義。在畫面中,我們看到一個人坐在一個甯靜的中國傳統園林裡,表情呆滞,無法感受或響應周圍的世界。這種表現形式象征着内心的麻木與生活外在的美麗之間的對比。 解读: 這幅插圖展現了成語“黃梁一枕”的内涵。畫面中,一位男子身着傳統中國服飾,在一棵樹下安詳地沉睡,背景是甯靜的古代中國山水畫風景,包含山脈、河流和古老的建築。這樣的布局旨在象征夢境的概念——男子的安睡代表着沉浸在夢中的狀态。

解读: 這幅插圖展現了成語“黃梁一枕”的内涵。畫面中,一位男子身着傳統中國服飾,在一棵樹下安詳地沉睡,背景是甯靜的古代中國山水畫風景,包含山脈、河流和古老的建築。這樣的布局旨在象征夢境的概念——男子的安睡代表着沉浸在夢中的狀态。 解读: 這幅圖描繪了《黃粱一夢》的場景,一個經典的中國成語故事。在這個故事中,一位學者在等待黃粱煮熟的過程中入睡,并夢見了自己經曆了從貧窮到成就、再到衰敗的整個人生過程。醒來時,他發現黃粱尚未煮熟,從而領悟到人生的虛幻和短暫。

解读: 這幅圖描繪了《黃粱一夢》的場景,一個經典的中國成語故事。在這個故事中,一位學者在等待黃粱煮熟的過程中入睡,并夢見了自己經曆了從貧窮到成就、再到衰敗的整個人生過程。醒來時,他發現黃粱尚未煮熟,從而領悟到人生的虛幻和短暫。 解读: 這幅插圖描繪了成語“黃粱夢”的故事場景。成語出自唐代杜甫的《夢黃梁》,原文是“卧看滿床書,起坐黃粱夢”。故事講述一個貧窮的年輕書生,在等待黃粱煮熟的時候睡着了,夢見自己經曆了從貧窮到功成名就的一生,但醒來時發現黃粱還未熟,意識到一切不過是一場夢。

解读: 這幅插圖描繪了成語“黃粱夢”的故事場景。成語出自唐代杜甫的《夢黃梁》,原文是“卧看滿床書,起坐黃粱夢”。故事講述一個貧窮的年輕書生,在等待黃粱煮熟的時候睡着了,夢見自己經曆了從貧窮到功成名就的一生,但醒來時發現黃粱還未熟,意識到一切不過是一場夢。 解读: 這幅畫描繪了一片盛開的黃色花朵,它們在清朗的天空下展現出生機勃勃的景象。這些黃色的花朵象征着對未來的希望和期待,與成語“黃花明日”中的含義相吻合。該成語原意是指明天就是黃花菜開花的時候,比喻好事将近。

解读: 這幅畫描繪了一片盛開的黃色花朵,它們在清朗的天空下展現出生機勃勃的景象。這些黃色的花朵象征着對未來的希望和期待,與成語“黃花明日”中的含義相吻合。該成語原意是指明天就是黃花菜開花的時候,比喻好事将近。 解读: 這幅圖描繪了成語“黃袍加身”的場景。在中國古代,黃袍是皇帝的專屬服飾,象征着至高無上的權力和地位。成語“黃袍加身”通常用來形容一個人突然獲得極高的權力或地位,特别是指篡位成為皇帝。

解读: 這幅圖描繪了成語“黃袍加身”的場景。在中國古代,黃袍是皇帝的專屬服飾,象征着至高無上的權力和地位。成語“黃袍加身”通常用來形容一個人突然獲得極高的權力或地位,特别是指篡位成為皇帝。 解读: 這幅插圖展現了成語“黃袍加身”的寓意。在畫面中,我們看到一位身着華麗服飾的古代中國皇帝坐在寶座上,室内裝飾典雅,顯示出皇室的富麗堂皇。背後,一位家夥正輕輕地穿上一件黃色的皇帝袍,面帶喜悅的微笑,這一動作象征着權力的轉移或非正式途徑的即位。

解读: 這幅插圖展現了成語“黃袍加身”的寓意。在畫面中,我們看到一位身着華麗服飾的古代中國皇帝坐在寶座上,室内裝飾典雅,顯示出皇室的富麗堂皇。背後,一位家夥正輕輕地穿上一件黃色的皇帝袍,面帶喜悅的微笑,這一動作象征着權力的轉移或非正式途徑的即位。 解读: 這幅圖描繪了“黃鐘毀棄”這一成語的場景。成語出自《楚辭·九辯》:“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴。” 在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的人物正毅然決然地破壞一隻黃鐘。黃鐘在古代中國是一種音樂标準,其被毀棄象征着舊的标準或習俗的放棄。

解读: 這幅圖描繪了“黃鐘毀棄”這一成語的場景。成語出自《楚辭·九辯》:“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴。” 在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的人物正毅然決然地破壞一隻黃鐘。黃鐘在古代中國是一種音樂标準,其被毀棄象征着舊的标準或習俗的放棄。 解读: 這幅圖描繪了“黃鐘長棄”這一成語的寓意。成語源自《左傳·莊公二十年》,原文是“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴”,意指舊事物被廢棄,新事物取而代之。在這幅畫中,我們看到一個古老、被遺棄的黃鐘,代表着過時的習俗和思想。黃鐘的旁邊,放置着一件充滿活力的新樂器,象征着創新和進步。

解读: 這幅圖描繪了“黃鐘長棄”這一成語的寓意。成語源自《左傳·莊公二十年》,原文是“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴”,意指舊事物被廢棄,新事物取而代之。在這幅畫中,我們看到一個古老、被遺棄的黃鐘,代表着過時的習俗和思想。黃鐘的旁邊,放置着一件充滿活力的新樂器,象征着創新和進步。 解读: 這幅插圖展現了成語“黃雀伺蟬”的場景。在畫面中,一隻黃雀悄悄地潛伏在蟬的附近,似乎随時準備捕捉它。蟬則毫無察覺,安靜地停留在樹枝上。

解读: 這幅插圖展現了成語“黃雀伺蟬”的場景。在畫面中,一隻黃雀悄悄地潛伏在蟬的附近,似乎随時準備捕捉它。蟬則毫無察覺,安靜地停留在樹枝上。 解读: 這幅圖描繪了“黔驢之伎”這一成語的場景。圖中展示了一位身着古代中國服飾的人試圖在貴州省的山路上讓一頭驢子表演技巧。背景是甯靜的山脈和傳統的中國建築,營造出一種古樸和諧的氛圍。畫面中的人物面露挫敗之情,因為驢子拒絕表演。

解读: 這幅圖描繪了“黔驢之伎”這一成語的場景。圖中展示了一位身着古代中國服飾的人試圖在貴州省的山路上讓一頭驢子表演技巧。背景是甯靜的山脈和傳統的中國建築,營造出一種古樸和諧的氛圍。畫面中的人物面露挫敗之情,因為驢子拒絕表演。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“黔驢之技”的場景。成語源于《戰國策·趙策四》,講述的是一隻黔地(今貴州地區)的驢子,隻會一種技藝——用蹄子踢打。當地人為了展示這匹驢子的特殊技能,便将其帶到他處。但在其他地方,這種技藝并不稀奇,因此“黔驢之技”用來比喻有限的、不起眼的本領或技能。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“黔驢之技”的場景。成語源于《戰國策·趙策四》,講述的是一隻黔地(今貴州地區)的驢子,隻會一種技藝——用蹄子踢打。當地人為了展示這匹驢子的特殊技能,便将其帶到他處。但在其他地方,這種技藝并不稀奇,因此“黔驢之技”用來比喻有限的、不起眼的本領或技能。 解读: 這幅插圖描繪了成語“黔驢技盡”的場景。畫面中,一隻貴州的驢子站在懸崖邊,面對着無路可走的境地。在中國傳統文化中,貴州是一個多山的地區,不以飼養驢子著稱。因此,這隻驢子象征着一個人或事物已經用盡了其有限的能力或手段。這個成語通常用來形容某人已經竭盡全力,但仍無法解決問題或改變現狀。

解读: 這幅插圖描繪了成語“黔驢技盡”的場景。畫面中,一隻貴州的驢子站在懸崖邊,面對着無路可走的境地。在中國傳統文化中,貴州是一個多山的地區,不以飼養驢子著稱。因此,這隻驢子象征着一個人或事物已經用盡了其有限的能力或手段。這個成語通常用來形容某人已經竭盡全力,但仍無法解決問題或改變現狀。 解读: 這幅插圖展現了成語“黔驢技窮”的含義。圖中,一頭驢子置身于貴州的典型山水環境中,被喀斯特山脈和鄉村景色環繞。驢子顯得沮喪和困頓,無法繼續前進,象征着“黔驢技窮”成語中的意境。這個成語講述的是一個人或事物已用盡所有的手段或技能,到達了極限,再也無法進步或解決問題。

解读: 這幅插圖展現了成語“黔驢技窮”的含義。圖中,一頭驢子置身于貴州的典型山水環境中,被喀斯特山脈和鄉村景色環繞。驢子顯得沮喪和困頓,無法繼續前進,象征着“黔驢技窮”成語中的意境。這個成語講述的是一個人或事物已用盡所有的手段或技能,到達了極限,再也無法進步或解決問題。 解读: 這幅插圖展現了“默化潛移”這一成語的含義。在圖中,我們看到一條緩緩流淌的河流,它随着時間的推移,悄無聲息地改變着周圍的景觀。遠處山脈的輪廓,增添了一種甯靜而深遠的意境。

解读: 這幅插圖展現了“默化潛移”這一成語的含義。在圖中,我們看到一條緩緩流淌的河流,它随着時間的推移,悄無聲息地改變着周圍的景觀。遠處山脈的輪廓,增添了一種甯靜而深遠的意境。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“點龍睛”的含義。在中國傳統文化中,“點龍睛”指的是畫龍時最後一筆點亮龍的眼睛,使之栩栩如生。在這幅畫中,我們看到一位藝術家正在寺廟牆上的龍畫上點睛。藝術家用細刷精心描繪龍的眼睛,象征着最後的完善之筆,使龍圖騰仿佛要活過來一樣。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“點龍睛”的含義。在中國傳統文化中,“點龍睛”指的是畫龍時最後一筆點亮龍的眼睛,使之栩栩如生。在這幅畫中,我們看到一位藝術家正在寺廟牆上的龍畫上點睛。藝術家用細刷精心描繪龍的眼睛,象征着最後的完善之筆,使龍圖騰仿佛要活過來一樣。 解读: 這幅圖描繪了一個典型的中國古典園林場景,其中一群身穿傳統長袍的學者或官員坐在一起,表現出一緻的态度和觀點。與此形成鮮明對比的是,畫面中有一個同樣身着傳統服飾的人物,卻孤立無援地站立着,與群體持有不同的觀點。

解读: 這幅圖描繪了一個典型的中國古典園林場景,其中一群身穿傳統長袍的學者或官員坐在一起,表現出一緻的态度和觀點。與此形成鮮明對比的是,畫面中有一個同樣身着傳統服飾的人物,卻孤立無援地站立着,與群體持有不同的觀點。 解读: 這幅插圖深刻地體現了成語“黷武窮兵”的含義。在畫面中,我們看到了一片凄涼的古代戰場,散落着破碎的武器和被遺棄的盾牌。這些元素象征着過度軍事行動和資源的耗盡,正如成語所暗示的,過度依賴武力和長期戰争會導緻國家的财力和物力的枯竭。

解读: 這幅插圖深刻地體現了成語“黷武窮兵”的含義。在畫面中,我們看到了一片凄涼的古代戰場,散落着破碎的武器和被遺棄的盾牌。這些元素象征着過度軍事行動和資源的耗盡,正如成語所暗示的,過度依賴武力和長期戰争會導緻國家的财力和物力的枯竭。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“鼎食鳴鐘”的形象化诠釋。畫中,一個古代中國場景被生動地描繪出來,包括一個大型的青銅鼎和一口鐘。在青銅鼎内,擺放着豐富多樣的美食,象征着繁榮和富足。在鼎的旁邊,一位人物正在敲擊一口大型、裝飾華麗的青銅鐘,營造出一種慶祝和重要性的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“鼎食鳴鐘”的形象化诠釋。畫中,一個古代中國場景被生動地描繪出來,包括一個大型的青銅鼎和一口鐘。在青銅鼎内,擺放着豐富多樣的美食,象征着繁榮和富足。在鼎的旁邊,一位人物正在敲擊一口大型、裝飾華麗的青銅鐘,營造出一種慶祝和重要性的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了一個古代中國軍營場景,重點突出了一面大鼓和一面旗幟,兩者在畫面中被賦予了同等的重要性。這種表現方式恰好诠釋了“鼓旗相當”這個成語的含義。在中國傳統文化中,鼓和旗是軍隊中不可或缺的标志性物品,分别象征着軍隊的動力和方向。

解读: 這幅插圖展現了一個古代中國軍營場景,重點突出了一面大鼓和一面旗幟,兩者在畫面中被賦予了同等的重要性。這種表現方式恰好诠釋了“鼓旗相當”這個成語的含義。在中國傳統文化中,鼓和旗是軍隊中不可或缺的标志性物品,分别象征着軍隊的動力和方向。 解读: 這幅圖描繪了《鼓舞歡忻》這一成語的場景。在傳統的中國繪畫中,人物的表情和姿态被精心繪制,以傳達不同的情感和故事。本作品中,人們在戶外歡聚,有的跳舞,有的演奏樂器,展現出歡樂和和諧的氛圍。他們身穿傳統的中國服飾,通過其豐富的表情和動作,體現出快樂與歡慶的主題。

解读: 這幅圖描繪了《鼓舞歡忻》這一成語的場景。在傳統的中國繪畫中,人物的表情和姿态被精心繪制,以傳達不同的情感和故事。本作品中,人們在戶外歡聚,有的跳舞,有的演奏樂器,展現出歡樂和和諧的氛圍。他們身穿傳統的中國服飾,通過其豐富的表情和動作,體現出快樂與歡慶的主題。 解读: 這幅畫描繪了一幕歡樂祥和的場景,體現了“鼓舞歡欣”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到人們在古代中國的村莊或庭院裡載歌載舞,彈奏樂器,歡笑聲此起彼伏。這一場景生動展現了人們内心的喜悅和歡慶氣氛。

解读: 這幅畫描繪了一幕歡樂祥和的場景,體現了“鼓舞歡欣”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到人們在古代中國的村莊或庭院裡載歌載舞,彈奏樂器,歡笑聲此起彼伏。這一場景生動展現了人們内心的喜悅和歡慶氣氛。 解读: 這幅插圖展現了“鼠心狼肺”這一成語的含義。畫中,一隻老鼠和一隻狼分别代表了心與肺的形象,通過這種象征性的表達,傳達了成語中所蘊含的深層含義。在中國文化中,老鼠通常被視為狡猾和小心謹慎的象征,而狼則代表了殘忍和無情。因此,這幅畫通過将這兩種動物與人類的器官結合,形象地描繪了一個心懷叵測、行為不軌的人。

解读: 這幅插圖展現了“鼠心狼肺”這一成語的含義。畫中,一隻老鼠和一隻狼分别代表了心與肺的形象,通過這種象征性的表達,傳達了成語中所蘊含的深層含義。在中國文化中,老鼠通常被視為狡猾和小心謹慎的象征,而狼則代表了殘忍和無情。因此,這幅畫通過将這兩種動物與人類的器官結合,形象地描繪了一個心懷叵測、行為不軌的人。 解读: 這幅插圖呈現了一群古代中國學者和工人齊心協力推動一塊巨石的場景。畫面背景為甯靜的山水風光,象征着通過團結合作克服挑戰。

解读: 這幅插圖呈現了一群古代中國學者和工人齊心協力推動一塊巨石的場景。畫面背景為甯靜的山水風光,象征着通過團結合作克服挑戰。 解读: 這幅插圖展現了成語“齊眉舉案”的含義。在圖中,我們看到一對身着傳統服飾的夫妻,他們站立在一起,高度相等,彼此以禮相待,互相奉上托盤中的禮物。這一場景體現了夫妻之間的相互尊重與平等,符合“齊眉舉案”這一成語的内涵。

解读: 這幅插圖展現了成語“齊眉舉案”的含義。在圖中,我們看到一對身着傳統服飾的夫妻,他們站立在一起,高度相等,彼此以禮相待,互相奉上托盤中的禮物。這一場景體現了夫妻之間的相互尊重與平等,符合“齊眉舉案”這一成語的内涵。 解读: 這幅圖描繪了一系列不同形狀和大小的物品,如瓶子、卷軸和盒子,它們在古代中國的背景中并排放置,展現出一種平等和平衡的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一系列不同形狀和大小的物品,如瓶子、卷軸和盒子,它們在古代中國的背景中并排放置,展現出一種平等和平衡的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“齊驅並駕”的意境。在圖中,兩輛傳統的中國馬車并排行駛在古老的小路上,周圍是甯靜的山水背景,山巒和樹木勾勒出一幅和諧平衡的畫面。馬車裝飾華麗,呈現出古代中國的風格,細緻的設計和鮮豔的顔色展示了中國古典藝術的獨特魅力。兩匹馬力強健而優雅,彼此間既競争又平等,體現了“齊驅並駕”的精髓——并駕齊驅,意味着兩者實力相當,無法分出高下。

解读: 這幅插圖展現了成語“齊驅並駕”的意境。在圖中,兩輛傳統的中國馬車并排行駛在古老的小路上,周圍是甯靜的山水背景,山巒和樹木勾勒出一幅和諧平衡的畫面。馬車裝飾華麗,呈現出古代中國的風格,細緻的設計和鮮豔的顔色展示了中國古典藝術的獨特魅力。兩匹馬力強健而優雅,彼此間既競争又平等,體現了“齊驅並駕”的精髓——并駕齊驅,意味着兩者實力相當,無法分出高下。 解读: 此幅插圖展現了成語“齊驅並驟”的内涵。成語“齊驅並驟”字面意思是兩匹馬并排奔跑,比喻彼此實力相當,競争激烈。在這幅畫中,兩匹馬并肩疾馳,形象地表現了這種競争和平等的關系。

解读: 此幅插圖展現了成語“齊驅並驟”的内涵。成語“齊驅並驟”字面意思是兩匹馬并排奔跑,比喻彼此實力相當,競争激烈。在這幅畫中,兩匹馬并肩疾馳,形象地表現了這種競争和平等的關系。 解读: 這幅圖描繪了“龍盤虎踞”這個成語的寓意。在畫面中,一條強大的龍盤繞在山峰之上,而一隻雄偉的虎則蹲伏在山腳下。龍象征着力量和威嚴,而虎則代表着勇猛和敏捷。這幅畫通過龍和虎的姿态展現了占據有利地位和戰略性布局的意象。

解读: 這幅圖描繪了“龍盤虎踞”這個成語的寓意。在畫面中,一條強大的龍盤繞在山峰之上,而一隻雄偉的虎則蹲伏在山腳下。龍象征着力量和威嚴,而虎則代表着勇猛和敏捷。這幅畫通過龍和虎的姿态展現了占據有利地位和戰略性布局的意象。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“龍翔鳳舞”的意境。在這幅作品中,一條龍在雲層中優雅地翺翔,而一隻鳳凰在空中舞動,它們的姿态恰如其分地體現了這個成語的精髓。龍和鳳凰作為中國文化中的神話生物,象征着尊貴與美好,其動作流暢、充滿生命力。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“龍翔鳳舞”的意境。在這幅作品中,一條龍在雲層中優雅地翺翔,而一隻鳳凰在空中舞動,它們的姿态恰如其分地體現了這個成語的精髓。龍和鳳凰作為中國文化中的神話生物,象征着尊貴與美好,其動作流暢、充滿生命力。 解读: 這幅圖描繪的是“龍蟠虎踞”這一成語的意象。在畫面中,一條雄偉的龍盤踞在山峰之上,象征着權力和威嚴,而一隻威猛的虎則伏卧在森林之中,體現了力量和決心。

解读: 這幅圖描繪的是“龍蟠虎踞”這一成語的意象。在畫面中,一條雄偉的龍盤踞在山峰之上,象征着權力和威嚴,而一隻威猛的虎則伏卧在森林之中,體現了力量和決心。 解读: 這幅插圖展現了成語“龍蟠鳳舞”的深刻内涵。圖中,龍蛇盤旋于雲間,鳳凰在天際優雅起舞,展現了成語中所蘊含的高雅與尊貴氣息。龍的形象細膩且富有力量與智慧的象征,而鳳凰則以鮮豔的色彩表現,代表着美麗與優雅。

解读: 這幅插圖展現了成語“龍蟠鳳舞”的深刻内涵。圖中,龍蛇盤旋于雲間,鳳凰在天際優雅起舞,展現了成語中所蘊含的高雅與尊貴氣息。龍的形象細膩且富有力量與智慧的象征,而鳳凰則以鮮豔的色彩表現,代表着美麗與優雅。 解读: 這幅插圖展現了成語“龍頭蛇尾”的形象。圖中上方展示了一隻雄偉的龍頭,其細節豐富,鱗片和須毛清晰可見,下方則漸漸過渡到纖細曲折的蛇尾。這一視覺表現形象地傳達了成語的含義,即事物開始時氣勢宏大,但結尾時卻逐漸衰減,沒有保持始終如一的強度或質量。

解读: 這幅插圖展現了成語“龍頭蛇尾”的形象。圖中上方展示了一隻雄偉的龍頭,其細節豐富,鱗片和須毛清晰可見,下方則漸漸過渡到纖細曲折的蛇尾。這一視覺表現形象地傳達了成語的含義,即事物開始時氣勢宏大,但結尾時卻逐漸衰減,沒有保持始終如一的強度或質量。 解读: 這幅插圖展現了成語“龍飛鳳舞”的精髓。畫面中,龍騰雲際,鳳舞九天,充分展現了這一成語所表達的氣勢與雅緻。龍作為中國文化中的吉祥象征,代表着力量與尊貴,其蜿蜒上升的姿态在雲霧缭繞中顯得尤為壯觀。鳳凰則以其絢麗的羽毛和優雅的形态,展示出美麗與高雅。

解读: 這幅插圖展現了成語“龍飛鳳舞”的精髓。畫面中,龍騰雲際,鳳舞九天,充分展現了這一成語所表達的氣勢與雅緻。龍作為中國文化中的吉祥象征,代表着力量與尊貴,其蜿蜒上升的姿态在雲霧缭繞中顯得尤為壯觀。鳳凰則以其絢麗的羽毛和優雅的形态,展示出美麗與高雅。 解读: 這幅插圖描繪了“龍馬行天”這一成語的形象。在畫面中,一條雄壯的龍和一匹強健的馬穿梭于雲層之中,共同在天際行進。龍在中國文化中象征着力量和威嚴,而馬代表着速度和活力。這兩者的結合體現了成語所要表達的意境:充滿活力和動力,勇往直前,無所畏懼。

解读: 這幅插圖描繪了“龍馬行天”這一成語的形象。在畫面中,一條雄壯的龍和一匹強健的馬穿梭于雲層之中,共同在天際行進。龍在中國文化中象征着力量和威嚴,而馬代表着速度和活力。這兩者的結合體現了成語所要表達的意境:充滿活力和動力,勇往直前,無所畏懼。