-

序號: 101

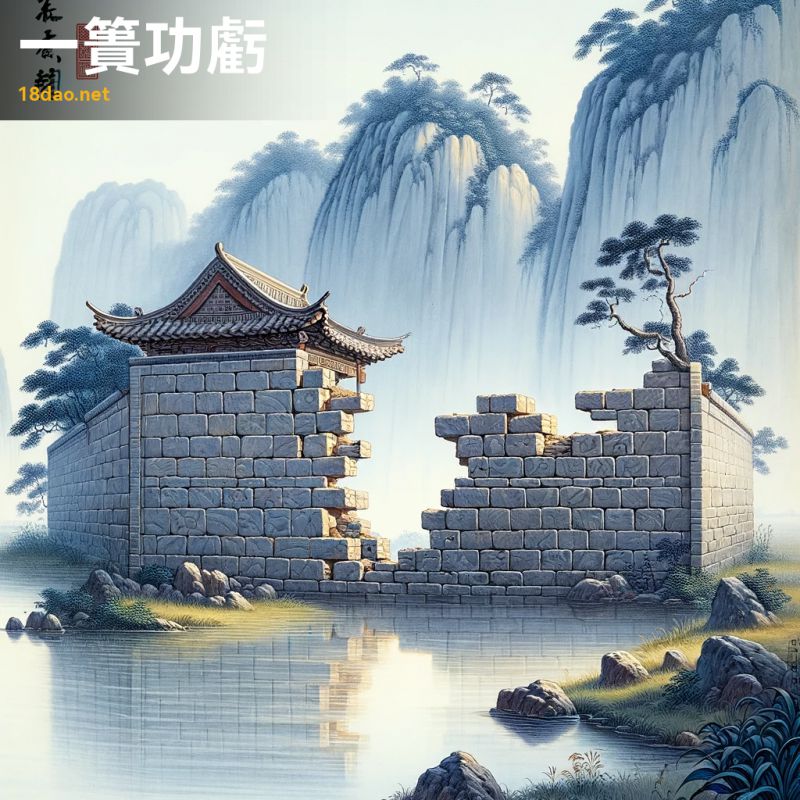

解读: 這幅畫描繪了一堵幾乎完工的牆,頂部有一塊缺失的磚,象征着成語“一簣功虧”(拼音:yī kuì gōng kuī)。這個成語源自于古代的一則寓言,意指功勞或成就即将完成時因為疏忽或放棄而功虧一篑,強調事情進行到最後關頭不可松懈,否則前功盡棄。在這幅作品中,您可以看到一堵古老的、部分建造好的牆壁,它位于一個甯靜的景緻中。畫面的重點是那一塊缺失的磚,象征着近乎完成的努力,但因為最後一步的疏忽而失敗。

整個環境呈現出平靜,用色柔和,細緻的筆觸體現了中國古典藝術的精髓。圖像一角還有一枚紅色的印章,象征着作品的真實性和傳統。

這幅畫的風格類似于中國著名畫家古代畫家或近代畫家的作品,傳達了一種古樸而深邃的感覺,同時通過這幅作品傳達了“一簣功虧”這一成語的深層含義。

-

序號: 102

解读: 這幅圖描繪了成語“一笾而虧”的場景。在中國傳統文化中,這個成語用來比喻把所有的希望都寄托在一件事物上,一旦這件事物出現問題,整個局面就會崩潰。在圖中,我們看到一位農夫面露愁容,凝視着他的唯一的糧食籃。這個籃子已經損壞,糧食從中散落一地,象征着過分依賴單一資源的風險。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,力求捕捉到古典藝術的精髓。作品中的色彩、線條和構圖都充分體現了中國古典美學的特點。畫面中,農夫的姿态和表情傳達了一種深切的憂慮和無助,而散落的糧食則進一步加深了這種情感的表達。在畫作的某個角落,您還可以看到一枚紅色的印章,它為畫作增添了一種正統和傳統的氛圍,同時也是中國古典藝術作品中常見的元素。

通過這幅畫,我們不僅能夠直觀地理解“一笾而虧”這一成語的含義,還能感受到中國古典文化的深厚底蘊和藝術魅力。

-

序號: 103

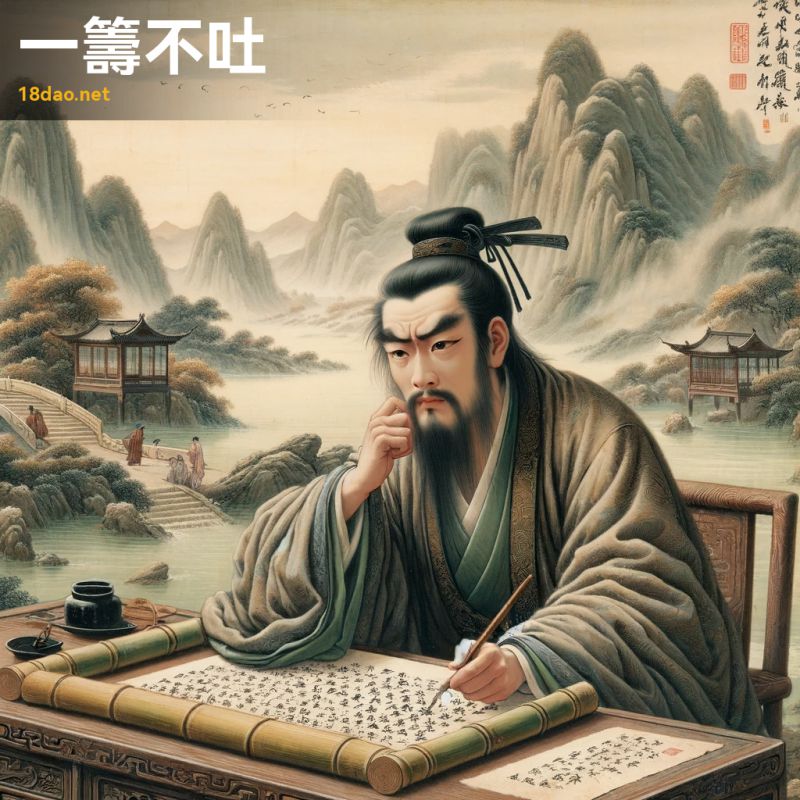

解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者,他看起來困惑不解,手持一枚竹簡,坐在木桌前。學者身穿傳統長袍,桌上擺放着毛筆和卷軸,顯得深思熟慮,卻無法動筆。周圍環境是一片甯靜的山水景觀,有山脈和流動的河流。此圖旨在表達成語“一籌不吐”的含義。這個成語源自《南史·沈約傳》,指人深思熟慮,卻難以提出好的計策或主意。在圖中,學者的神态和環境正好體現了這種無計可施和思考的深度。

畫風仿照古代畫家或近代畫家,用精細的筆觸和沉穩的土色調傳達出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一角還有一個紅色印章,增添了作品的真實性和傳統韻味。

整幅作品通過典型的中國古典風格和符合主題的元素,完美地表達了“一籌不吐”的意境,展現了一個内心糾結、外在甯靜的矛盾場景。

-

序號: 104

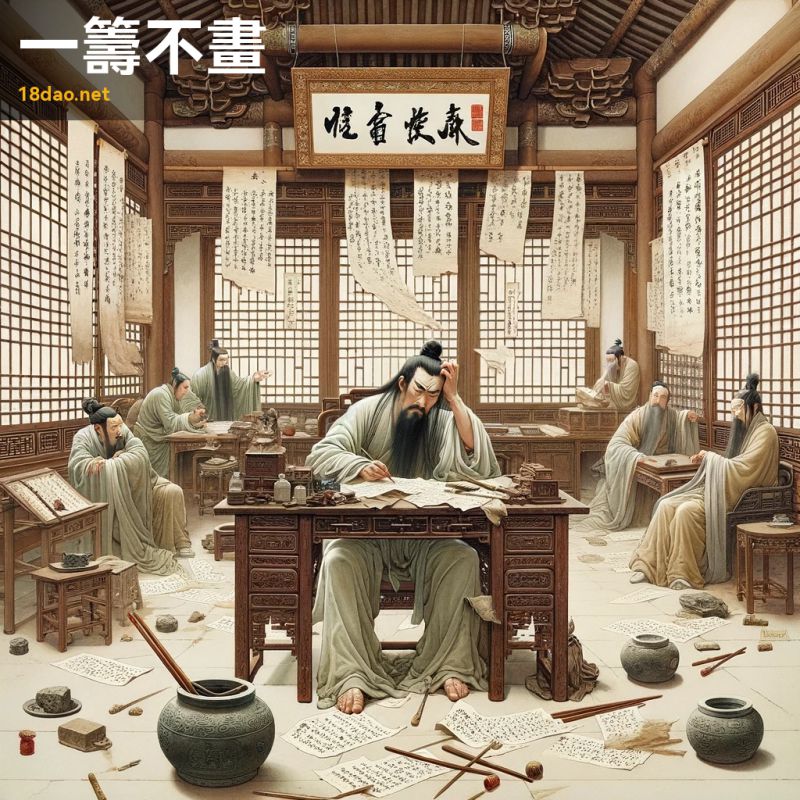

解读: 這幅插圖是對成語“一籌不畫”的直觀表現。該成語的字面意思是連一個計策也想不出來,形容人在籌劃或解決問題時毫無頭緒,十分困惑。在這幅圖中,我們可以看到一位學者坐在書桌前,顯得非常沮喪和絕望。他被散亂的紙張和斷裂的毛筆包圍着,這些元素象征着他在學問或思考上的困境,無法找到解決問題的方法。

此畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,其精細的筆觸和細膩的水墨洗染展現了一種深邃且古樸的美感。畫面中學者的表情和姿态,以及他周圍的書房環境,都深刻地傳達了“一籌不畫”的含義,即一個人對于眼前問題感到無能為力和思緒混亂。此外,畫角落的紅色印章為這幅作品增添了一種傳統的韻味,同時也作為藝術作品的認證印記。

整體上,這幅插圖不僅生動地演繹了成語的含義,也體現了中國古典文化的藝術魅力。

-

序號: 105

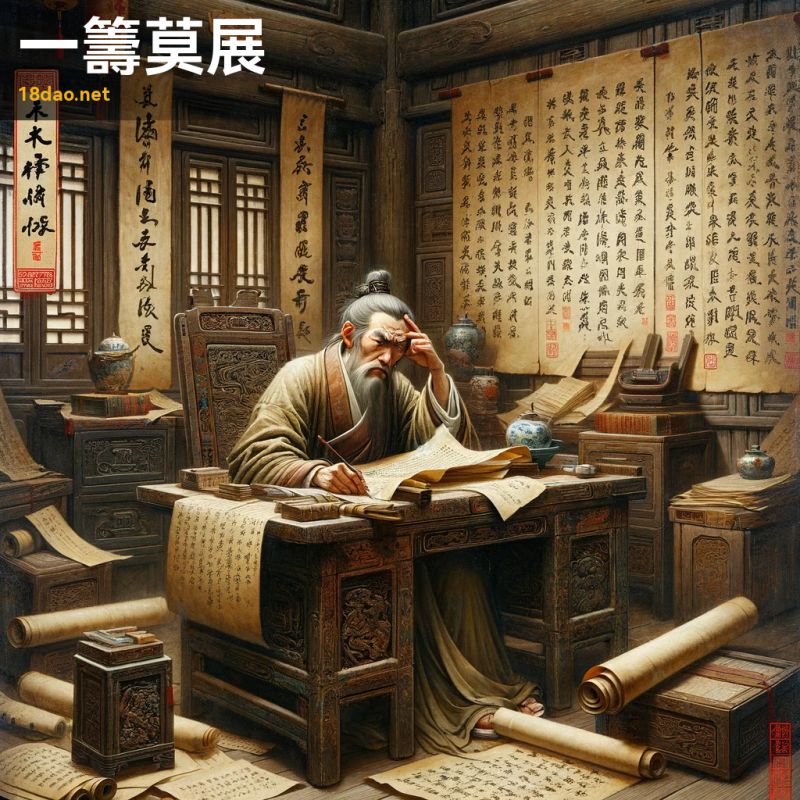

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,坐在書桌前,周圍擺滿了卷軸和書籍。他看起來既沮喪又深思,置身于傳統的中國書房之中。

畫面采用了類似古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,細膩的筆觸和樸素的大地色調營造出一種深沉的氛圍。這種氛圍恰到好處地捕捉了“一籌莫展”這個成語的精髓,意為處于極度困境中,毫無辦法或策略可施。畫面中,這位學者的表情和姿态傳達了一種深陷困境、智窮計盡的感覺,這與“一籌莫展”的含義完美契合。成語中的“籌”原意是指籌碼或計策,這裡形容一個人陷入了無計可施的境地。圖中的紅色印章是中國傳統畫作的重要元素,不僅增添了藝術感,也象征了這幅作品的傳統價值和文化底蘊。

-

序號: 106

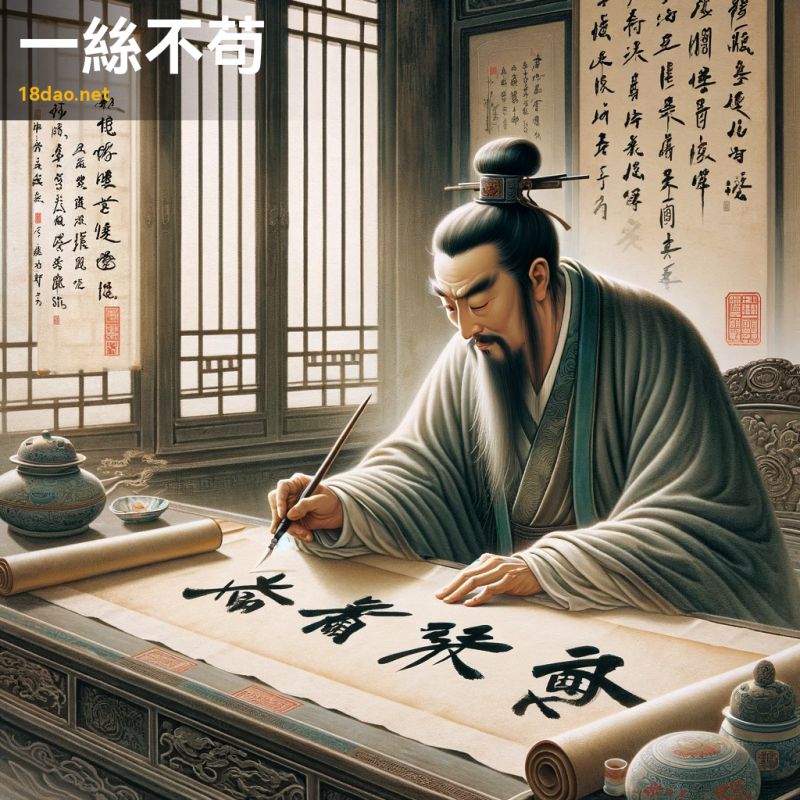

解读: 這幅畫描繪了成語“一絲不苟”的場景。畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統服飾,在甯靜的書房裡專心緻志地用毛筆書寫着書法。學者的表情專注嚴謹,體現了在每一筆畫中都精益求精的态度。這不僅展示了成語“一絲不苟”的字面意思——即對每一絲每一毫都非常認真和細心,也傳達了這位學者對于書法藝術的尊重和熱愛。周圍環境的描繪同樣貼合這一主題。書房内的家具和裝飾品都體現了中國傳統的風格,每一件物品的擺放都顯得有序而精心,與成語“一絲不苟”的精神相呼應。

整幅畫作采用了古代畫家或近代畫家風格的繪畫技巧,用柔和而細膩的筆觸和和諧的色彩調度,營造出一種古樸而深邃的氛圍。畫作的一角還有一枚紅色的印章,這在中國傳統繪畫中是一種常見的做法,用于表明作品的真實性和藝術家的身份。印章的存在,為這幅描繪“一絲不苟”成語的作品增添了一份正統和傳統的韻味。

-

序號: 107

解读: 這幅插圖生動地體現了“一網打盡”這個成語。成語“一網打盡”原意是指用一張大網一次捕捉所有的魚,比喻一舉捉住或消滅全部對手或問題。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統中式服飾的漁夫,正在巧妙地向平靜的河流中撒網。網子的面積非常大,象征着全面而徹底的覆蓋。周圍的景色如畫,柳樹在河邊輕輕搖曳,遠處是連綿的山脈和晴朗的天空,營造了一種甯靜和諧的氛圍。

此圖采用了類似古代畫家和近代畫家的繪畫風格,捕捉了中國古典藝術的精髓。畫面不僅傳達了這個成語的字面意思,還展示了中國古典繪畫中常見的自然景觀和人文元素,體現出深刻的文化内涵。此外,畫面一角的紅色印章增添了一種傳統的韻味,使整幅作品顯得更加地道和符合中國古典文化的風格。

通過這樣的插圖,我們不僅能感受到成語的寓意,還能欣賞到中國古典藝術的美。

-

序號: 108

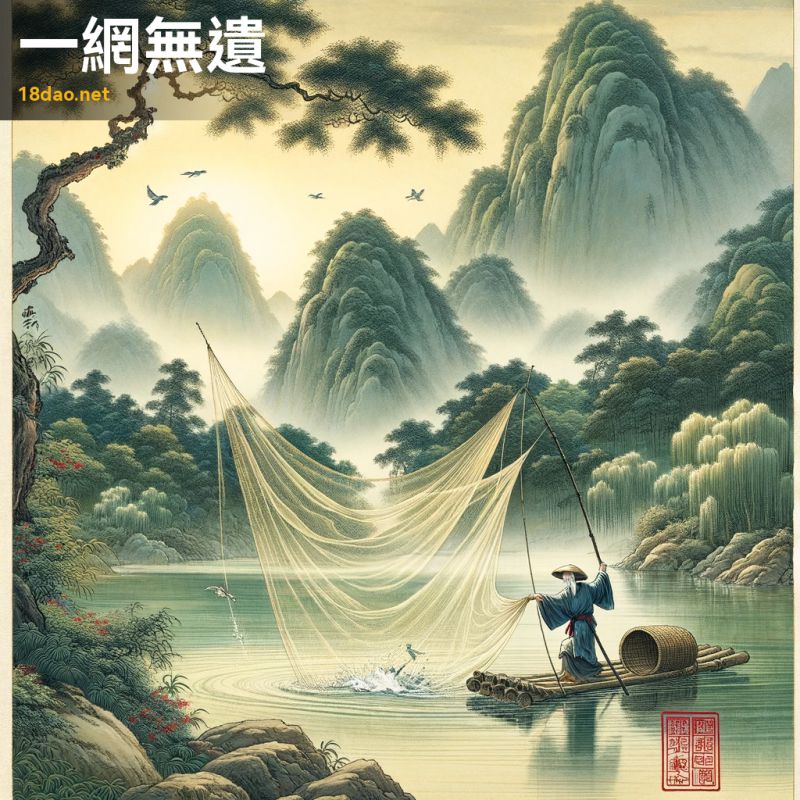

解读: 此圖描繪了一位古代中國漁夫在甯靜的河流上撒開一張大網的場景。背景中有郁郁蔥蔥的綠色植物和遠處的山脈,為畫面增添了一種平和而深遠的感覺。此畫面捕捉到了網兜完全展開覆蓋水面的瞬間,象征着徹底和廣泛。成語“一網無遺”直譯為“一張網沒有遺漏”,比喻做事徹底,不留下任何遺漏。畫中的大網象征着全面而徹底的覆蓋,正如成語所傳達的意義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的特點,通過細膩的筆觸和色彩層次的漸變,傳達了深邃和甯靜的感覺。畫面一角的小型傳統紅色中國印章,為這幅作品增添了一抹正式和傳統的氣息。

-

序號: 109

解读: 這幅插圖展現了一座古老、細微的繩索橋,橫跨在深邃而廣闊的峽谷上。橋梁由古老的繩索和木闆構成,看起來非常脆弱,幾乎随時都可能斷裂,這恰恰象征了“一縷千鈞”的成語含義。這個成語字面意思是指“一根頭發吊着千斤重的物體”,比喻情況極其危險,稍有差錯就會發生不測。插圖中,峽谷下方彌漫着迷霧,增添了一種神秘和危險的氛圍。

畫面的周圍景觀采用了古代畫家風格的繪畫技巧,山體細膩有質感,樹木郁郁蔥蔥。

整個場景傳達出一種緊張感和橋梁微妙平衡的感覺,與成語“一縷千鈞”的寓意完美契合。畫面一角還印有小巧的紅色中國印章,為作品增添了一抹正宗的藝術觸感。

-

序號: 110

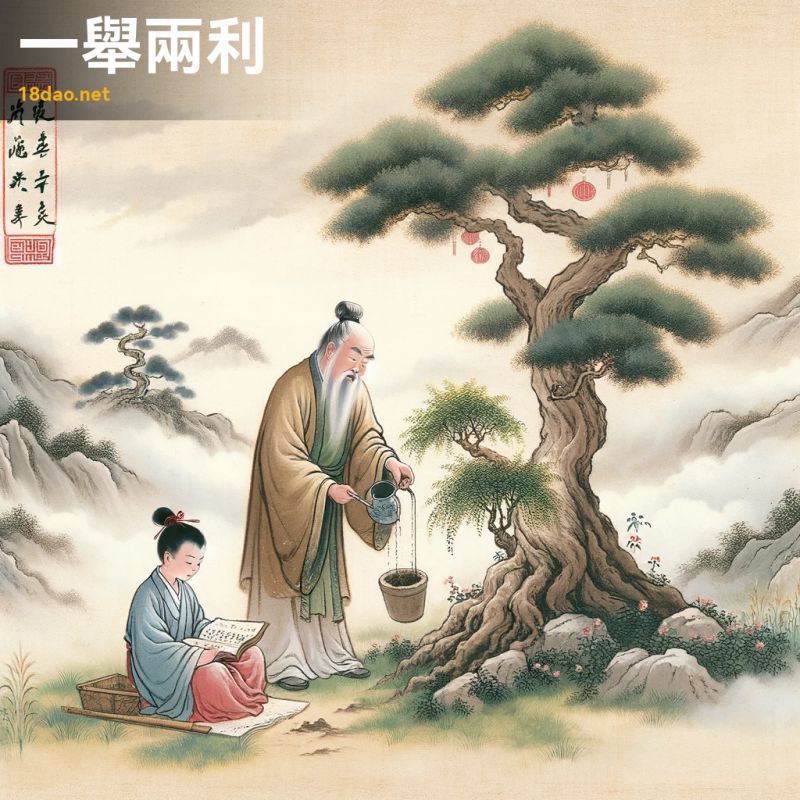

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一舉兩便”的含義。在圖中,我們看到一個古代中國學者在茂盛的古松樹下同時教授兩名學生。這個場景象征着智慧和長壽,同時也體現了成語的核心思想:通過一次行動實現兩個目标。學者和學生們身着傳統的漢服,背景是甯靜的山水風光,為整個畫面增添了一種深邃和平靜的氛圍。此成語源于中國的古典文化,通常用來描述一種情況,即某個行動或決策同時帶來了兩個或多個好處。在這幅畫中,學者的一次教學不僅傳授了知識,同時也培養了兩位年輕學生,很好地诠釋了“一舉兩便”的概念。

畫風上,我們模仿了古代畫家或近代畫家的風格,力求在細節和整體構圖上保持古典中國畫的特點。圖中的紅色印章,既是中國傳統繪畫的重要元素,也為整幅作品增添了一抹文化的印記。

-

序號: 111

解读: 這幅插圖靈感來自成語“一舉兩全”,意為“一次行動,兩方面都得到滿足”,類似于英語中的“一箭雙雕”。圖中展示了一位身穿傳統中式服飾的學者,站在甯靜的河邊。他手持一張精巧的大網,同時捕捉到兩條魚。這寓意着通過智慧和策略,可以在一個行動中達到多個目的。河流平靜、清澈,反映出周圍景觀的郁郁蔥蔥。背景中的山巒雄偉,象征着智慧和遠見。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的作品,注重細膩的筆觸和微妙的色彩搭配。畫面一角還有一個小小的紅色印章,為作品增添了傳統的中國畫特色。

-

序號: 112

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一舉兩得”的意境。畫面中,一位古代學者正在種植一棵樹,象征着成長和益處,而在旁邊,一個孩子正在另一棵樹的蔭涼下閱讀,代表着教育和知識。這兩個動作象征着單一努力所獲得的不同利益。

畫風模仿古代畫家或近代畫家,用柔和的水彩筆觸和甯靜的自然場景表現出古典的韻味。畫角的小紅印章增添了一絲真實感。這幅畫傳達了“一舉兩得”成語的深層含義,即通過一個行動或決策同時獲得兩種利益或成就。在這個場景中,種植樹木不僅為種植者帶來直接的益處,如美化環境、提供陰涼,同時也為周圍的人提供了學習和成長的環境。這種象征性的表現,通過古典中國畫的藝術形式,生動地展現了成語的哲理和美感。

-

序號: 113

解读: 此圖展現了中國成語“一舉兩得”的精髓。畫面中,一位身着傳統長袍的古代學者優雅地站在茂密的柳樹下,一手長竿,同時巧妙地捕獲了兩條魚。這一動作象征着一次行動達成雙重目的的高效與優雅。

畫風效仿古代畫家或近代畫家,山水背景用柔和、流暢的筆觸和淡雅色彩描繪,體現了中國古典山水畫的風格。

整個構圖平靜而平衡,強調了一石二鳥的智慧與技巧。此外,圖畫一角有一枚紅色印章,是中國古典藝術的典型特征,豐富了畫面的文化底蘊,卻又不過分突出,保持了作品的整體和諧。

-

序號: 114

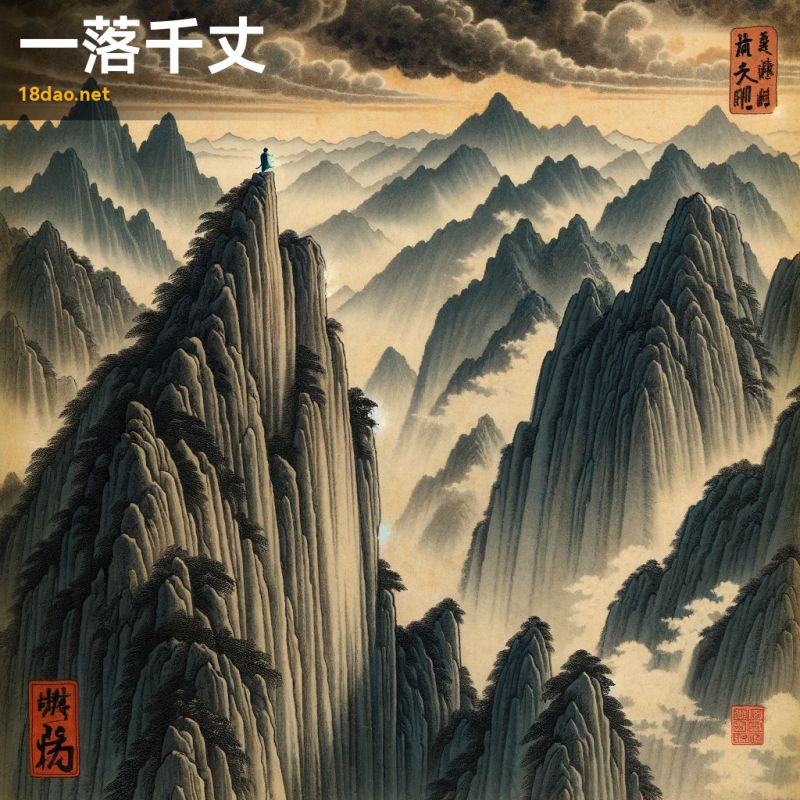

解读: 這幅插圖展現了成語“一落千丈”的含義,即從很高的地方急劇下降。畫面中廣闊的山脈、陡峭的懸崖和深深的山谷象征着巨大的高度差異和險峻。在一座高峰的邊緣,一個細小的人物形象站立,懸于懸崖之上,這寓意着從高處的急劇墜落。

畫風效仿古代畫家或近代畫家,具有細膩的筆觸和淡淡的墨色變化,傳達出一種深刻的情感和動态。天空的描繪顯得有些戲劇化,暗示即将來臨的風暴或動蕩,進一步強調了“一落千丈”的感覺。畫面一角的紅色印章是作品的簽名,符合中國古典畫作的傳統。

整體而言,這幅畫作通過其象征性的元素和典型的中國畫風格,成功地體現了“一落千丈”這一成語的深層含義。

-

序號: 115

解读: 這幅插圖為成語“一葉知秋”提供了一個深刻的視覺表現。在這幅畫中,我們看到一片孤獨的葉子從樹枝上輕輕飄落,背景是甯靜的秋季景色,有着柔和起伏的山丘和幾棵點綴着金色秋葉的樹木。

整個場景的色彩和筆觸都呈現了一種沉思和甯靜的氛圍,這正是傳統中國藝術的精髓。成語“一葉知秋”字面意思是“從一片葉子看出秋天的到來”,比喻從細小的征兆中看出事物的發展趨勢。這幅畫中的孤獨落葉象征着秋天的到來,暗示着即使是最微小的迹象也可以預示重大的變化。

畫風上,我模仿了古代畫家或近代畫家的技法,展現出複雜的筆觸和微妙的色彩變化,以傳達場景的深度和美感。畫面的構圖和色彩選擇旨在傳達一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。此外,畫作角落的紅色印章是對這幅藝術作品的認證,也是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一份正式和真實感。

-

序號: 116

解读: 此圖描繪了中國成語“一衣帶水”的意境。圖中呈現了一幅甯靜的景觀,一條狹窄的河流或小溪柔和地将兩塊土地分隔開來,象征着這個成語中的“水”元素。這條水體不寬,暗示了兩地的緊密相連。河流的兩側分别布置了傳統的中國建築,可能是小房子或廟宇,代表不同的區域或實體。

整幅畫的氛圍平和而甯靜,捕捉了雖分離但親近的本質。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,用柔和的筆觸和對自然美的專注來表達。畫面一角還有一個小小的紅色印章,這是中國藝術作品中的典型元素。“一衣帶水”本意形容地域相鄰,隻隔一條小河。比喻關系密切,分離不遠。此畫正是以其精緻的細節和傳統風格,完美诠釋了這一成語的深刻含義。

-

序號: 117

解读: 這幅圖描繪了兩位學者在一個甯靜、郁郁蔥蔥的花園中首次相遇的場景,以體現“一見如故”這一成語。圖中兩位學者相互交談,面帶微笑,展現出他們之間深刻而即刻的情感聯系,正如成語所描繪的那樣,彼此初次相見便如同老朋友一般。畫面包含了傳統元素,如垂柳、小橋流水以及遠處的山巒,這些都是典型的中國古典園林元素。兩位學者身着傳統漢服,反映了古代中國的時代背景。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,用柔和的筆觸和平靜的色調營造出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的紅色印章是中國藝術作品的典型标志,也為這幅作品增添了一抹傳統的韻味。

整體上,這幅插圖不僅生動地表達了“一見如故”這一成語的意境,同時也展示了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 118

解读: 這幅插圖展現了一個古代聖人的形象,他是一位長着白色長須的老者,穿着飄逸的長袍。畫面中,他站在一個甯靜的花園裡,周圍是各種不同年齡、性别、社會地位的人們,包括兒童、農民、學者和貴族。無論對誰,這位聖人都以同等的善意和尊重相待。他的表情平靜而充滿慈悲,體現了仁慈的本質。

這幅作品的繪畫風格借鑒了古代畫家或近代畫家,注重細膩的筆觸和微妙的色彩變化。作品一角還有一個小巧的紅色印章。該插圖與成語“一視同仁”之間的聯系在于,成語本身的含義是指待人接物沒有差别,平等地對待每一個人。在這幅畫中,古代的聖人對身邊的每個人都表現出了平等和善意,完美地體現了這一成語的精神。無論是兒童、農民,還是學者、貴族,他們在這位聖人面前都受到了同等的尊重和關愛。這種無差别的仁愛,正是“一視同仁”這一成語所要表達的核心價值。

-

序號: 119

解读: 此圖反映了成語“一視同仁”的内涵。在畫面中,我們看到一位古代中國的老師,身着傳統服飾,正在對一群背景各異的學生進行教導。每個學生,無論其出身或性别,都從老師那裡得到了同等的關注和關懷。這一場景完美诠釋了“一視同仁”這一成語,即無論對誰都一視同仁,不分彼此地公平對待。畫面的背景設定在一個甯靜的園林之中,空氣教室周圍環繞着茂密的樹木和平靜的池塘,營造出和諧與平衡的氛圍。這不僅展示了古代教育的場景,也體現了中國傳統文化中對于平等與和諧的追求。

畫作的風格受到了古代畫家和近代畫家的啟發,呈現出一種古樸而深沉的感覺,符合古典中國畫的主題。作品的一角還有一個紅色的傳統中國印章,增添了作品的藝術感和傳統韻味。

-

序號: 120

解读: 此圖描繪了一個古典中國風格的場景,表現了“一覽了然”的成語。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者站在高山之巅,俯瞰着下方廣闊的景色,包括河流、村莊以及遠處的山脈。這幅畫傳達了一種甯靜、深思的氛圍,體現了深刻理解和清晰洞察的精神。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,細膩的筆觸和柔和的色彩展現了中國古典繪畫的韻味。學者站在高處,象征着從高視角所獲得的全面了解,正如成語“一覽了然”所描述的那樣,即一眼便能看清全貌,洞察事物的本質。圖中的紅色印章增添了一抹傳統的元素,使整個畫面更顯古樸而深邃。

整體而言,這幅畫作不僅展示了成語的寓意,也呈現了中國古典藝術的深刻内涵。

-

序號: 121

解读: 這幅插圖展現了“一觸即發”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一個緊張的場景,其中一個箭頭正對準弓,像是随時都可能發射出去。這種緊張的氛圍恰如其分地體現了成語“一觸即發”的意思,即形勢緊張到了極點,任何微小的動作都可能導緻重大的變化或結果。

畫風遵循了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,色彩和諧而内斂,展現了中國古典藝術的深沉和思考。

整個場景被設定在古代中國的風景中,增添了一種曆史和文化的深度。畫面中的小紅印章,是對中國傳統藝術家作品的标志性緻敬,同時也增加了藝術作品的真實感和文化價值。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“一觸即發”的緊張氣氛,還能欣賞到中國古典繪畫的美學和深意。

-

序號: 122

解读: 這幅插圖展現了成語“一言九鼎”的深刻含義。在圖中,九口古代鼎(大型銅制容器)整齊排列,每一個鼎都象征着重大的權威和價值。這些鼎在古代中國被用作禮器,與國家權力和尊嚴密切相關。畫面背景是一個莊嚴的古代宮廷,遠處是山脈和薄霧,營造出一種曆史深遠和文化重要性的氛圍。成語“一言九鼎”源自古代,意指一句話的分量極重,可以比喻為九口大鼎,強調說話的人極有威望和影響力,他的承諾或言論極為可靠。在這幅畫中,每個鼎的雄偉與莊重體現了言語的重要性和影響力。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家,運用了優雅的筆觸和和諧的主要是大地色系的色彩搭配,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的紅色印章,是對中國古典藝術的一種傳統緻敬,也增添了一抹藝術的精緻感。

-

序號: 123

解读: 此圖靈感來源于成語“一言難盡”,意指無法用簡單的話語來完整表達所想。圖中展示的是一位古代學者,他坐在甯靜的花園中,周圍環繞着高大的竹子和一條小溪。他的表情沉思且略顯困擾,仿佛在努力尋找恰當的詞彙來闡釋一個複雜的觀點。背景中有傳統的中國建築元素,如亭台和石橋。

整幅畫的風格使人聯想到古代畫家或近代畫家,色彩細膩、筆觸精緻。圖畫一角還有一枚紅色的印章,增添了古典氣息。這幅畫體現了“一言難盡”的含義,通過學者的表情和環境設置傳達了他内心的複雜和言語表達的局限性。

整個場景既傳達了思想的深度,又展現了中國古典文化的雅緻。

-

序號: 124

解读: 這幅插圖描繪了一位古代中國學者,他被書卷和文稿包圍,形象生動地體現了成語“一言難盡”的内涵。在這幅作品中,學者處于沉思的姿态,被大量的書籍和卷軸包圍,這象征着知識與智慧的無盡和深邃。畫面通過古典書房的背景和學者的形象,傳達出一種對知識的渴求和對智慧的追求。此外,整個場景流露出深沉、莊嚴的氛圍,與傳統中國藝術風格相得益彰。在顔色選擇上,使用了樸素、自然的色調,并采用了傳統的水墨畫技巧,進一步強化了作品的古典感和藝術深度。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的正宗感和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅生動地表達了“一言難盡”的意境,即無法用簡單的幾句話來完全表達某個複雜或深奧的主題,同時也體現了傳統中國畫的精髓和美學價值。

-

序號: 125

解读: 這幅插圖展現了成語“一語九鼎”的深刻含義。在圖中,我們看到九座雄偉的、裝飾華麗的古代青銅鼎被排列成莊嚴的陣列,象征着古代中國的權力與威嚴。這些鼎,作為中國曆史上的重要文物,通常與國家的穩定和統治者的權威聯系在一起。成語“一語九鼎”源自于中國古代,意指話語極有分量,猶如九鼎之重。在前景中,我們看到一位身穿傳統漢服的學者或官員,他正以平和而有威嚴的态度說話,象征着他的話語具有重大的影響力和權威。他的表情和姿态傳達了他的話語不僅深思熟慮,而且具有深遠的影響。畫面背景是一個甯靜的學術環境,可能是皇宮的庭院或儒學學院,充滿了傳統的中國建築、石徑和郁郁蔥蔥、維護良好的花園。

整個畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,專注于傳統的筆觸和墨水技巧,營造出一種古樸而深邃的氛圍。此外,畫面的某個角落巧妙地加入了一枚紅色的印章,增添了藝術作品的傳統和正式感。

整幅畫作不僅生動地描繪了這個成語的寓意,還體現了中國古典文化的嚴肅性和深刻性。

-

序號: 126

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在松樹下深思,并突然領悟到了一個複雜真理的情景,正如成語“一語道破”所表達的意境。這個成語字面意思是“一句話就說中了要害”,常用來形容用很少的話就揭示了事物的本質或解決了複雜的問題。在畫面中,這位學者身着傳統的漢服,置身于一個甯靜的環境裡,背景是遠處的山脈,營造出一種深遠和平靜的氛圍。他的神态表明他剛剛有了一個頓悟,仿佛剛剛解開了一個複雜的真理。這種表現方式恰到好處地體現了“一語道破”成語的内涵。

畫風模仿了古代畫家的傳統中國水墨畫風格,通過細緻的筆觸和深邃的感覺傳達了場景的深刻意義。作品一角的紅色印章增添了畫作的真實性和傳統感,進一步強調了這幅作品對中國古典文化的尊重和傳承。

-

序號: 127

解读: 這幅圖描繪了成語“一諾千金”的場景。在這幅圖中,我們看到一位穿着傳統服飾的中國古代學者,他站立着,表情堅定,手持卷軸,象征着承諾和正直。背景是甯靜而蒙蒙的山水風光,有山脈和幾座古建築,傳達出一種永恒和智慧的感覺。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的技法,具有細膩的筆觸和微妙的色彩變化。畫面一角有一個小小的紅色印章,以示真實性。成語“一諾千金”字面意思是“一次的承諾價值千金”,比喻對自己的承諾非常重視,一旦承諾必定做到,形容極為守信的人。在這幅畫中,學者手持卷軸的形象象征了他的承諾和決心,而甯靜古樸的背景則強調了這種承諾的重要性和不朽價值。

整體上,這幅畫以古典中國畫的形式展現了這一成語的深遠含義。

-

序號: 128

解读: 這幅插圖是基于成語“一貌傾城”創作的。在中國古典文化中,“一貌傾城”字面意思是“一張臉颠倒了整個城市”,用以形容女子的美貌非常驚人,足以傾倒國家或城市。這個成語常用來贊美女性之美,尤其是那種驚為天人的絕世美貌。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的女性,她的容貌優雅而精緻,氣質高雅、從容。她是畫面的中心,周圍的背景故意保持簡潔,以突出她的美麗。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,用柔和的筆觸和微妙的色彩調色闆。畫面的一個角落還有一個小紅印章,模仿了中國傳統藝術家的簽名風格。

整體而言,這幅插圖旨在通過古典的中國畫風格,生動地傳達出“一貌傾城”這一成語的深刻含義,即一位女性之美能夠令人贊歎不已,甚至影響一個城市或國家的命運。

-

序號: 129

解读: 這幅插圖為成語“一貧如水”提供了形象的視覺呈現。圖中展示了一個簡陋而樸素的房間,家具稀少,空間内的物品極為簡單,強調了生活的貧困與簡樸。房間裡有一個小窗戶,透過窗戶可以看到甯靜的景色,象征着在困難中仍有希望和平靜。

整個畫面的風格仿照了中國古典繪畫,類似于古代畫家或近代畫家的作品,使用了柔和的筆觸和低調的色彩。圖畫的一個角落還有一枚紅色印章,增添了一份傳統的韻味。這幅插圖傳達了“一貧如水”這個成語的含義:形容極端的貧窮,就像流水一樣無法積累财富。圖中簡陋的房間和極少的物品正是這種貧困狀态的直觀體現,而窗外的景緻則暗示了即使在貧困中,人們仍然可以尋找到心靈的慰藉和希望。

-

序號: 130

解读: 這幅圖描繪了一個簡樸且家具稀少的房間,展現出了成語“一貧如洗”的含義。在圖中,一位身穿傳統中國服飾的老人坐在床上,沉思地凝視窗外。房間幾乎空無一物,僅有一張簡陋的木床、一張小桌子和一個樸素的窗戶。

整個畫面通過淡雅的黑、灰和土色調,以及古代畫家風格的表現力強烈的筆觸,成功捕捉到了孤獨與貧窮的氛圍。這幅畫作通過其空曠而簡陋的場景,以及那位老人的孤獨姿态,形象地傳達了“一貧如洗”的意境,即形容貧窮到了極點,一無所有。畫中的人物和環境都展現了極度的貧乏和簡樸,使得觀者能直觀地感受到成語所表達的深刻情感和生活狀态。此外,畫作的角落處還有一枚紅色印章,為畫作增添了一種古典和真實的感覺,進一步強化了這幅作品在視覺和文化上的深度。

-

序號: 131

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“一步一足”的含義。在畫面中,我們看到一位行者在崎岖的山路上緩慢而謹慎地前行,這象征着穩健和逐漸的進展。背景中的山脈和甯靜的天空傳達出一種平靜和專注的氛圍。幾棵松樹的加入,則象征着堅韌不拔的精神。

整幅畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,以傳遞出一種古樸而深邃的感覺。在畫面的一個角落,添加了一個小紅色印章,以增添作品的真實性和傳統感。這幅插圖的目的是通過視覺藝術的形式,深入解釋和展現“一步一足”這一成語的深刻含義,即強調在任何事情上都要一步一個腳印,穩紮穩打,不可急躁。

通過這樣的藝術表達,我們不僅能欣賞到中國古典文化的美,也能深刻理解這一成語背後的智慧。

-

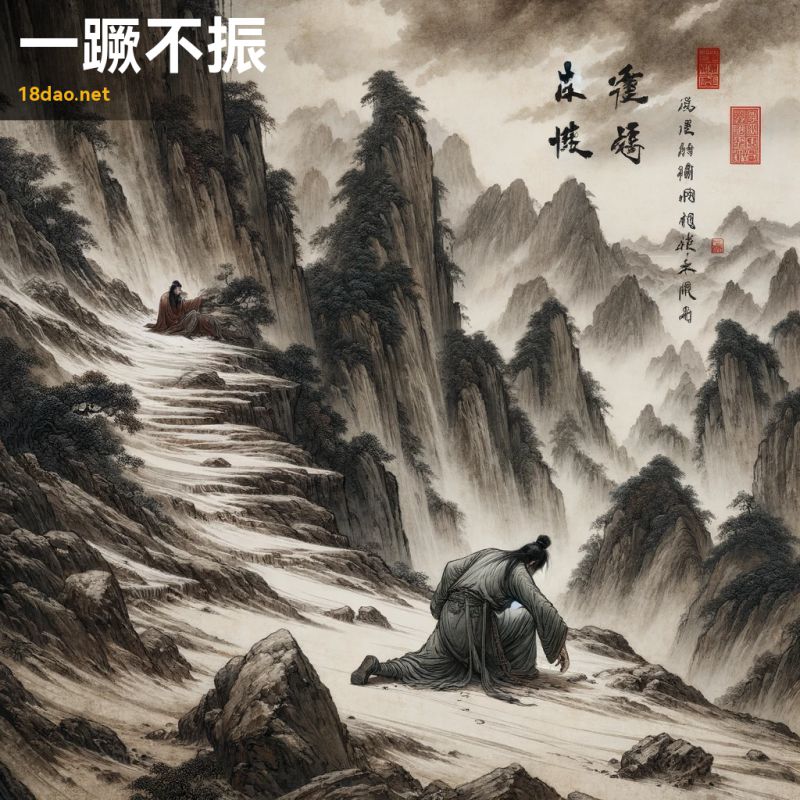

序號: 132

解读: 此圖描繪了成語“一跌不振”的場景。在這幅畫中,我們看到一位古代中國學者在甯靜的山景中跌倒,他看起來情緒低落,無力再起。畫中的山脈用複雜的筆觸繪制,表達了歲月和智慧的感覺,遠處的山峰被霧氣缭繞。學者身着傳統的長袍,成為畫中的焦點,位于一個小空地上。

這幅畫采用了古代畫家或近代畫家的風格,這兩位藝術家以他們對中國古典美學的深刻理解和獨特的表現手法著稱。畫面的一角還有一個紅色的印章,這是傳統中國畫的一個重要元素,代表了畫家的簽名或印記。成語“一跌不振”字面意思是一旦跌倒就無法再振作起來,比喻遇到挫折後不能重新振作。這幅畫中,學者的姿态和表情傳達了這種失落和無力的情緒,與成語的寓意相吻合。

整體上,畫面以其古樸和深邃的風格,成功地表達了這個成語的深層含義。

-

序號: 133

解读: 這幅插圖展現了成語“一蹶不振”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到一位穿着古代中國服飾的男子在崎岖的山地景觀中跌倒,正艱難地試圖站起來。畫面氛圍顯得十分憂郁,傳達出一種掙紮和無法恢複的感覺。這種情境恰如其分地體現了“一蹶不振”這一成語的核心思想,即一次跌倒或失敗後難以再次站起,比喻遭遇挫折後不能振作。

從藝術風格上講,這幅畫受到古代畫家和近代畫家的啟發,展示了精細的筆觸和柔和、樸素的色調。這些元素共同構建了一幅充滿傳統中國畫韻味的作品。畫面中的人物表情、姿态以及周圍環境的細節處理,都在無聲地講述着“一蹶不振”的故事。此外,作品的一個角落還有一個紅色的印章,作為畫作的簽名元素,增添了一絲古典的氣息。這個印章不僅是對畫家身份的标識,也是對傳統中國藝術的一種緻敬。

-

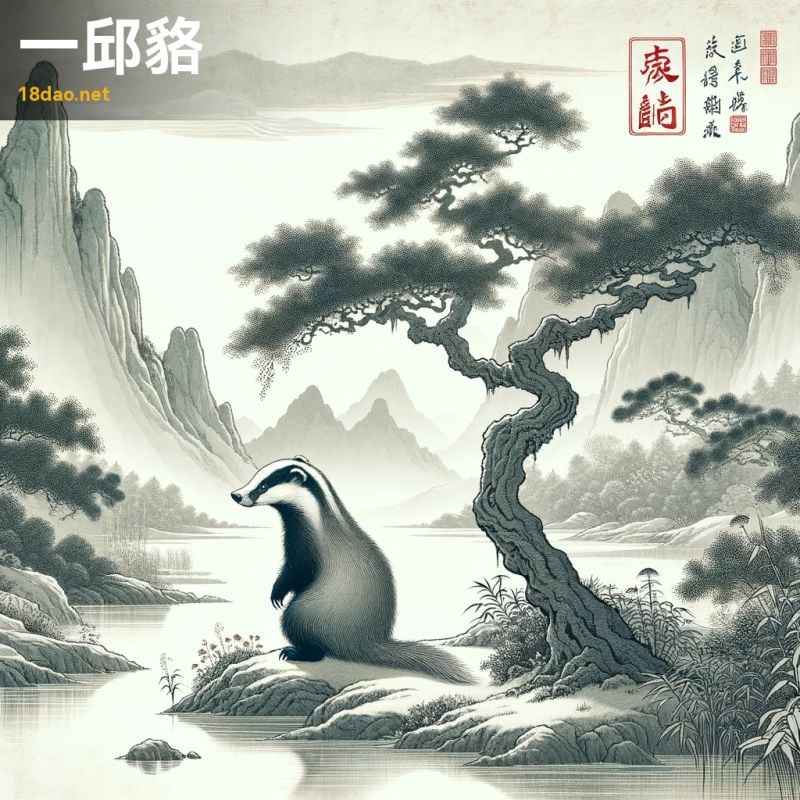

序號: 134

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一邱貉”的意象。在這幅作品中,一隻貉獨自站立在甯靜的中國傳統風景之中,象征着孤獨和隔離。這隻貉看起來沉思而超脫,身處一個平和的自然環境中,有山巒、樹木和一條溫柔的小溪。

整個畫面體現了一種孤獨和内省的感覺,這在中國古典藝術中十分典型。在這幅畫中,傳統的中國景緻與貉的形象相結合,傳達出一種深沉而古樸的美感。

這種畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,具有深邃的文化内涵和藝術價值。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,增添了一抹傳統的中國元素。

整體而言,這幅圖通過古典的中國畫風和象征性的圖像,有效地傳達了“一邱貉”這一成語的寓意。

-

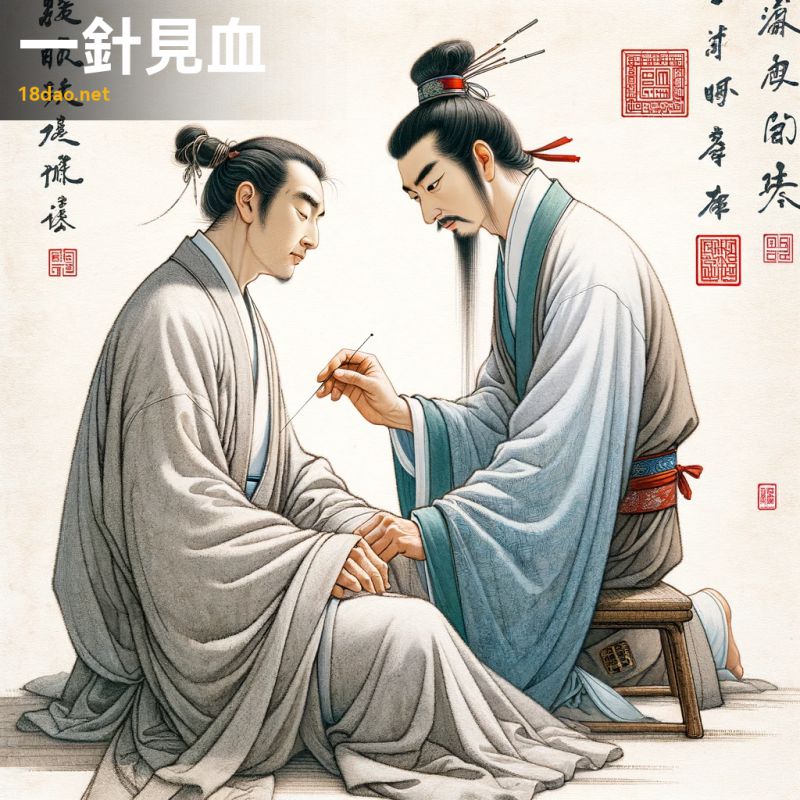

序號: 135

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“一針見血”的内涵。在畫面中,我們看到一位穿着傳統漢服的中國古代醫生正在給病人施行針灸。這位醫生表情專注,通過他精準的針灸技術,象征着直接而精确地點出問題的核心。這正是“一針見血”成語的精髓,意味着直截了當,一語道破問題的真相。畫面的背景故意保持簡約,以便将注意力集中在醫生和病人身上。

整體畫風仿照了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫風格,用筆觸捕捉場景的精神實質。畫面的一個角落還有一枚紅色的印章,增添了一種古典而莊重的氛圍。

通過這幅插圖,我們不僅可以欣賞到傳統中國畫的美,還能深刻理解“一針見血”這一成語背後的深層含義。

-

序號: 136

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國市場的場景,中心是一個商人正在輕蔑地審視一枚小而微不足道的硬币。這個場景生動地表現了成語“一錢不值”的含義,這個成語用來形容東西非常便宜,幾乎沒有價值。在畫面中,周圍的買賣者正在用更有價值的物品進行交易,如絲綢、陶器和茶葉,這與商人的失望形成鮮明對比。

畫面通過傳統服飾和建築的精細細節展現了曆史背景,體現了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫藝術。市場的熱鬧和繁忙氛圍與商人的表情和他手中微不足道的硬币形成對比,恰如其分地體現了“一錢不值”的含義。此外,畫面角落的紅色印章增添了一種傳統和正式的感覺,強調了作品的文化價值和藝術性。

-

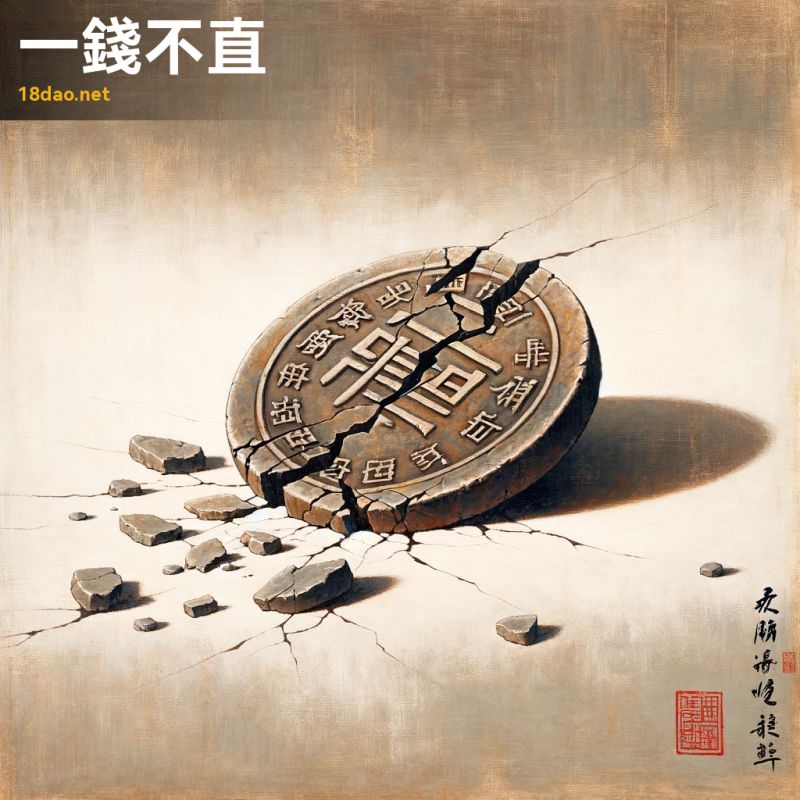

序號: 137

解读: 這幅插圖展現了成語“一錢不直”的深刻含義。畫面中,一枚破損、失去光澤的古币躺在地上,通過它的破碎和褪色表現出其無價值的特點。這枚古币的無價值,恰恰體現了“一錢不直”所指的無用或無價值的事物或人。在這幅畫中,背景被刻意簡化,以突出這枚無價值的古币。這種設計方法使得古币的顯著特征——破損和無價值——成為視覺焦點。

此外,畫風效仿了古代畫家或近代畫家,傳達出一種古樸而深邃的感覺,這也與成語的傳統文化背景相呼應。畫面一角的紅色印章增添了一種正統和傳統的美感,同時也象征着作品的真實性和藝術價值。

整體上,這幅插圖通過視覺元素和細節的巧妙運用,有效地傳達了“一錢不直”這一成語的核心意涵。

-

序號: 138

解读: 這幅插圖為成語“一長二短”提供了形象的視覺表現。在這幅作品中,我們看到三個對象,其中一個明顯比另外兩個長,這些對象可能是竹簽、書法筆或其他具有文化意義的物品。它們的排列恰好體現了“一長二短”的字面意義,即一個長和兩個短。此成語的本意是指無法預料的變故或結果,常用來比喻人的生死或事物的成敗。在這幅畫中,長度的不同寓意着人生或事态的不确定性和無法預測性。

畫風仿古代畫家或近代畫家,淡雅的水墨和細膩的筆觸強調了傳統中國藝術的精髓。

整個畫面平衡而甯靜,傳達了一種超脫和哲理的氣息。畫面一角的紅色印章是中國傳統繪畫中的重要元素,象征着畫家的身份和作品的完整性。在這裡,它也增添了一種正式和古典的氛圍。

通過這幅畫,我們不僅看到了成語的字面意義,也感受到了其深層的哲理和文化内涵。

-

序號: 139

解读: 這幅圖描繪了一個古老的中國街景,畫面的焦點是三個不同長度的物體:一根長竹竿、一根中等長度的木棍和一根短金屬棒。它們被突出地放置在前景中,背景是一個繁忙的中國古市場,市場上的人們穿着傳統服裝,小商店和紅燈籠營造出一種生動而和諧的氛圍。

整個畫作的風格模仿了古代畫家的繪畫技巧,展現出深度感和細膩的筆觸。在畫作的一個角落,有一個小紅印章,增加了作品的真實性。這幅圖的設計是基于成語“一長兩短”的含義。這個成語通常用來形容意外的變故或不幸,字面意思是“一個長,兩個短”,這裡通過不同長度的物品來象征性地表達。長竹竿、中等木棍和短金屬棒的排列,不僅體現了成語的直觀含義,也隐喻了生活中的不确定性和多變性。此外,繁忙的市場背景象征着生活的多樣性和複雜性,即使面臨“一長兩短”的變故,生活仍将繼續。

整體上,這幅作品不僅展現了成語的字面意義,也深刻傳達了生活的不可預測性和豐富多彩。

-

序號: 140

解读: 這幅畫描繪了一個古老的中國市場場景,旨在展現成語“一長半短”的含義。在這幅畫中,您可以看到各種攤位,一些商販展示着長物品,如竹竿或布料,而其他商販則出售較短的物品,如碗或書籍。這種長短物品的對比正是“一長半短”這個成語的直觀表現。“一長半短”通常用來形容事物不一緻、不協調或參差不齊的狀态。在這幅畫中,長短不一的物品象征着不同的事物或觀點之間的差異與不均衡。

通過古典中國畫的風格,畫面傳達了一種古樸而深邃的感覺,這與古代畫家或近代畫家的畫風相呼應。市場的繁忙景象增添了畫面的活力,而畫面一角的紅色印章則是傳統的簽名方式,增添了一抹文化的韻味。

-

序號: 141

解读: 這幅插圖描繪了成語“一開生面”的場景。圖中展示了一位身着古代中國服飾的學者正在幽靜的花園中打開一卷書卷。花園裡盛開着鮮花,一個小池塘中遊動着錦鯉,象征着新的開始和鮮活的機會。背景中有傳統的中國建築元素,如亭台和石橋。

整個畫面的風格借鑒了古代畫家的繪畫手法,用細膩的筆觸和柔和的色彩表現了一種深沉而古樸的美感。在畫面的一個角落還有一個紅色的印章。成語“一開生面”字面意思是“開辟新的局面”,通常用來形容打破舊有的局面,創造新的狀況或思路。這幅插圖恰如其分地表現了這一主題,通過學者打開書卷的動作象征着知識和智慧的新視角,而充滿生機的花園環境則暗示着新的機遇和可能性。

整體上,這幅插圖不僅展示了成語的寓意,也傳達了中國古典文化的深刻内涵。

-

序號: 142

解读: 這幅插圖展現了一個中國古代學者在甯靜的園林下沉思。他手持卷軸,坐在樹下,園林中有傳統的中國建築、小池塘和各種植物。這位學者的表情深沉,似乎在反思生活的複雜性。這幅畫與成語“一隅三反”之間有着深刻的聯系。這個成語的意思是指從一個角度或者事物去反複深思,從而能夠多方面、多角度地理解和思考問題。在這幅畫中,學者的沉思姿态恰恰體現了這種深入思考和多角度反省的過程。他在靜谧的環境中思考,象征着從一個角落(一隅)出發,進行深入的思考(三反)。

整體風格模仿了古代畫家的畫風,通過細膩的筆觸和微妙的水墨渲染來表達這種深邃的思考和甯靜的環境。畫面的一角還有一個小紅印章,增添了作品的真實感和傳統美。

通過這樣的視覺表達,插圖深刻地描繪了“一隅三反”這一成語的内涵。

-

序號: 143

解读: 這幅圖描繪了一個密不可分的森林,古老的樹木以其厚實的樹幹和交錯的枝葉構成了幾乎無法穿透的樹冠。這樣密集的森林布局,使得似乎連一縷光線都無法透過,恰如其分地體現了成語“一隙不通”的含義。

在繪畫風格上,本作品模仿了古代畫家的畫風,通過精細的筆觸和對樹木自然紋理的強調,展現了一種古樸而深邃的感覺。色彩上以土色和樸素的色調為主,進一步增強了森林的密集和不可穿透之感。畫作的一角還印有小小的紅色印章,為作品增添了一抹正宗的觸感,也是對傳統中國藝術的一種緻敬。

通過這樣的視覺表現,畫作深刻地傳達了“一隙不通”這個成語的寓意:形容非常嚴密,沒有一點兒空隙。

-

序號: 144

解读: 此圖描繪了成語“一隙之見”的意象。在這幅圖中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,正通過兩塊巨大岩石或牆壁之間狹窄的縫隙窺視。這一行為象征着有限的視角或理解。

通過狹窄的隙縫觀察世界,暗指隻能看到事物的一小部分,而無法全面了解整體情況。

在畫風上,此圖模仿了中國古典畫家如古代畫家或近代畫家的風格,運用了精緻的筆觸和柔和、大地色調的配色,呈現出一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還配有紅色印章,增添了作品的傳統氣息和真實性。

整體上,這幅畫不僅展現了成語的内涵,也體現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

序號: 145

解读: 這幅插圖基于成語“一面如舊”。該成語的意思是指雖然人或事物發生了變化,但在某些方面仍然保持原樣,常用來形容朋友間久别重逢後,彼此間的友情依舊如故。在這幅圖中,我選擇了展現兩位老朋友在古樹下的重逢場景。他們的面部表情充滿了喜悅和懷舊之情,表達了即使時光流逝,他們之間的友誼依然未變。

為了符合傳統中國畫的風格,我參考了古代畫家和近代畫家的繪畫手法,創作了這幅作品。背景是甯靜而永恒的山水景色,以傳達一種不變的友情感。

整個畫面給人以古樸而深邃的感覺,正符合我們對于成語插圖的要求。此外,為了增加作品的傳統感和正式感,我在畫面的一個角落加上了紅色印章。這種細節的添加,不僅符合中國傳統藝術的風格,也增添了一種曆史的沉澱感。

-

序號: 146

解读: 這幅插圖是為了呈現“一顧傾人”這個成語。成語“一顧傾人”字面上的意思是“一次回眸就令人傾倒”,通常用來形容一個人的魅力非凡,尤其是指女性的美貌驚豔到令人難以自持。在這幅圖中,我們看到一位穿着傳統漢服的女子,她的側面凝視和嬌媚的表情完美地捕捉了這個成語的精髓。她的容顔精緻,符合中國古典美女的标準。她的眼神和微微側轉的頭部,似乎在向觀衆展示她無與倫比的魅力,正如成語所描述的那樣,她的一瞥足以令人心動。畫面背景的設計簡潔而優雅,這樣可以突出女子的風采和魅力。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的技法,傳達了一種古樸而深邃的感覺,與傳統中國畫的主題和氛圍相契合。畫面角落的紅色印章,是對中國古典藝術的一種緻敬。

總體來說,這幅畫通過傳統中國畫的形式,生動地表現了“一顧傾人”這一成語的含義,既體現了中國古典美學,又傳達了深刻的文化内涵。

-

序號: 147

解读: 這幅插圖呈現了“一顧傾城”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一位穿着古典中國服飾的女子,站在一個充滿盛開花朵和傳統建築的甯靜園林中。她的美麗非凡,足以俘獲任何觀者的目光,象征着這個成語的含義——她的一瞥足以令整個城市為之傾倒。

為了貼合古典中國畫的風格,本作品的繪畫手法受到古代畫家和近代畫家兩位大師的啟發,展現出精細的細節處理和和諧的色彩搭配。此外,畫面的一角還有一枚紅色的傳統中國印章,增添了一絲正式和傳統的氣息。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“一顧傾城”中所蘊含的深遠意境,即一位女子的美麗足以令整個城市為之動容,強調了古代文人墨客對美的極緻贊美和追求。

-

序號: 148

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一髮千鈞”的意境。畫面中,一條細繩勉強懸挂着一塊重重的巨石,象征着極度危險和緊張的局面,正如成語所表達的“千鈞一發”的緊迫感。巨石的沉重與細繩的脆弱形成鮮明對比,強調了情境的不穩定性和危機感。畫面的構圖精心設計,繩線與巨石之間的微妙平衡捕捉了成語的本質。在畫面的近景中,一位身着中國古裝的人物靜靜地觀察這一場景,他的表情深沉、眼神中透露出對這一懸崖峭壁般情形的深刻理解和反思。

整體風格保持了古典中國畫的特點,既展現了細膩的藝術感,又傳達了深邃的文化内涵。畫面一角的紅色印章,不僅是對傳統中國藝術的緻敬,也為整幅畫增添了一抹鮮明的文化特色。

通過這幅插圖,成語“一髮千鈞”的内涵得到了形象而深刻的诠釋。

-

序號: 149

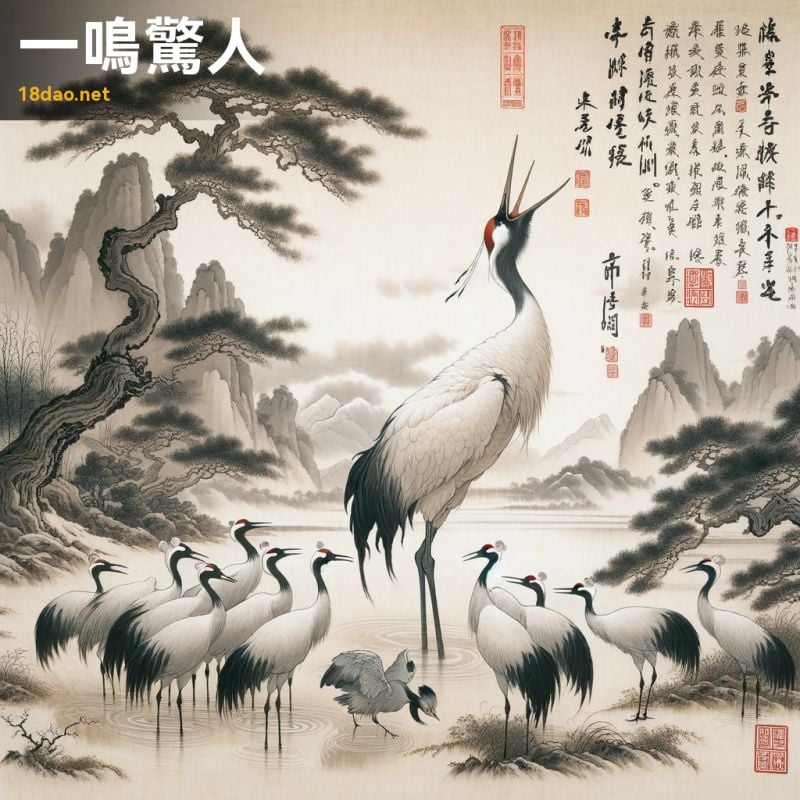

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“一鳴驚人”,意指通過一次行動或表現,突然展示自己的才能或成就,讓人刮目相看。畫中展現了一隻雄偉的鶴在衆多小鳥中脫穎而出。這隻鶴正大聲啼鳴或歌唱,其力量與美感令周圍的小鳥們擡頭驚奇地注視。這與成語“一鳴驚人”所傳達的主題相呼應,即一次卓越的表現足以令人矚目。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩而有力的筆觸捕捉到了鶴的優雅與力量。背景中的山巒和樹木描繪得細緻而甯靜,與鶴的雄偉形象形成對比,進一步突顯了主題。畫面的某個角落還有一個紅色的傳統中國印章,增添了作品的傳統感和正式感。這幅畫不僅展示了中國古典繪畫的美學,還精準地捕捉了“一鳴驚人”這一成語的精髓,通過鶴的形象象征了個體在衆人中脫穎而出的瞬間。

-

序號: 150

解读: 這幅插圖展現了成語“一鼓作氣”的精神實質。畫面中,一位勇士在戰場上激情澎湃地敲擊戰鼓,他的面容透露出堅定和勇敢,正如成語所表達的,一鼓作氣,形容隻需一次鼓舞,就能激發出全部的力量和勇氣,形成一股不可阻擋的勢頭。背景是典型的中國古代戰場,包含了其他戰士和遠處的山峰,象征着戰争的艱難和挑戰。

整個畫面以傳統中國繪畫風格呈現,類似古代畫家或近代畫家的作品,用以強調這個成語深植于中國古代文化之中。畫面中的紅色印章,不僅是藝術作品的傳統标識,也增添了一抹莊重和古典的氛圍。

通過這樣的視覺表現,我們能更深刻地感受到“一鼓作氣”這個成語背後的激勵和力量。

-

序號: 151

解读: 成語“一齊衆咻”描繪了一種情景,即許多人同時行動或發出聲響。這個成語通常用來形容衆人齊心協力,一起做某件事時的熱鬧和有力的場面。在這幅插圖中,我們看到一群人聚集在一個市集場地,每個人都手拿工具或準備工作的物品,看似正在讨論或準備開始某項工作。這種場景傳達了一種集體行動和共同努力的氛圍,與成語“一齊衆咻”的意境相契合。圖中的人物穿着傳統服裝,站在典型的中國古典建築環境中,如小橋和小屋等。這樣的設定不僅強調了成語的文化背景,也營造出一種古樸而深邃的感覺。背景中的浮雲和山峰以及整個畫面的構圖,都借鑒了中國古典山水畫的風格,強化了這種文化氛圍。圖畫角落的紅色印章,是對中國傳統藝術的一種緻敬,同時也是對作品真實性和藝術價值的認證。

整體上,這幅插圖不僅生動展現了“一齊衆咻”的意境,也體現了深厚的中國文化底蘊。

-

序號: 152

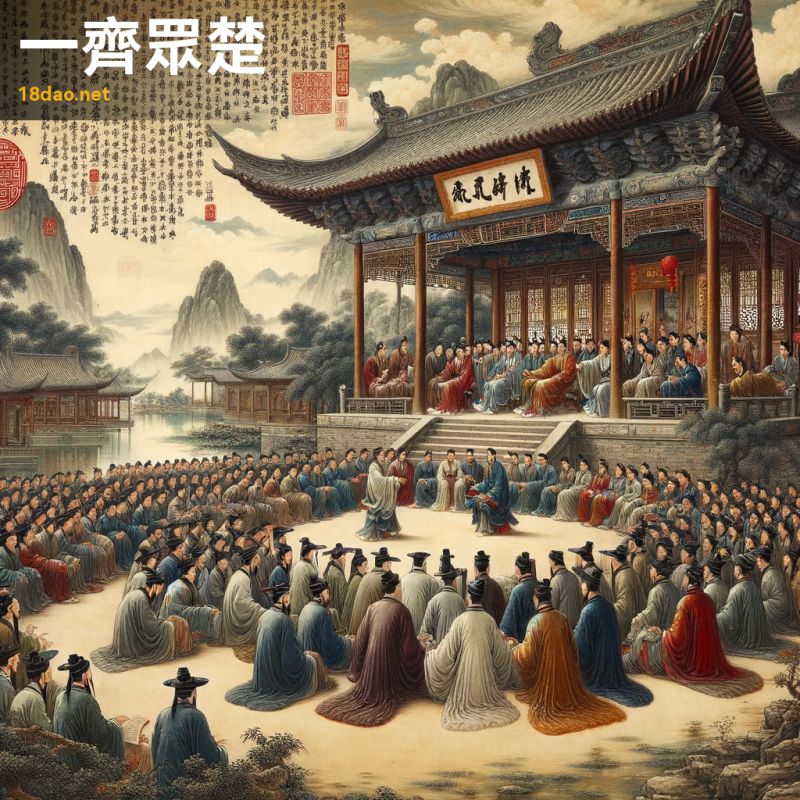

解读: 這幅圖描繪了“一齊眾楚”這一成語的場景。在這幅作品中,我們看到一群穿着傳統服飾的楚國人正在古老的中國建築下進行熱烈的讨論或辯論。畫中人物表情豐富、姿态各異,展現了一個充滿活力的社區對話場景。背景是典型的中國庭院,有樹木、池塘和遠處的山脈,這些元素共同捕捉了中國山水畫的精髓。

整個畫作的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫技法,融合了精緻的筆觸和對自然元素的印象派表現。畫面中的每個細節都充滿了傳統中國畫的特色,從人物的服飾到周圍的自然環境,每一部分都被精心描繪,體現了深厚的文化底蘊和藝術造詣。畫角的小紅印章為這幅作品增添了一抹真實的中國傳統氣息。這幅畫完美地诠釋了“一齊眾楚”這一成語,通過視覺藝術形式展現了楚國人民的集體智慧和讨論熱情,使觀者能夠直觀地感受到這一曆史場景的活力和深意。

-

序號: 153

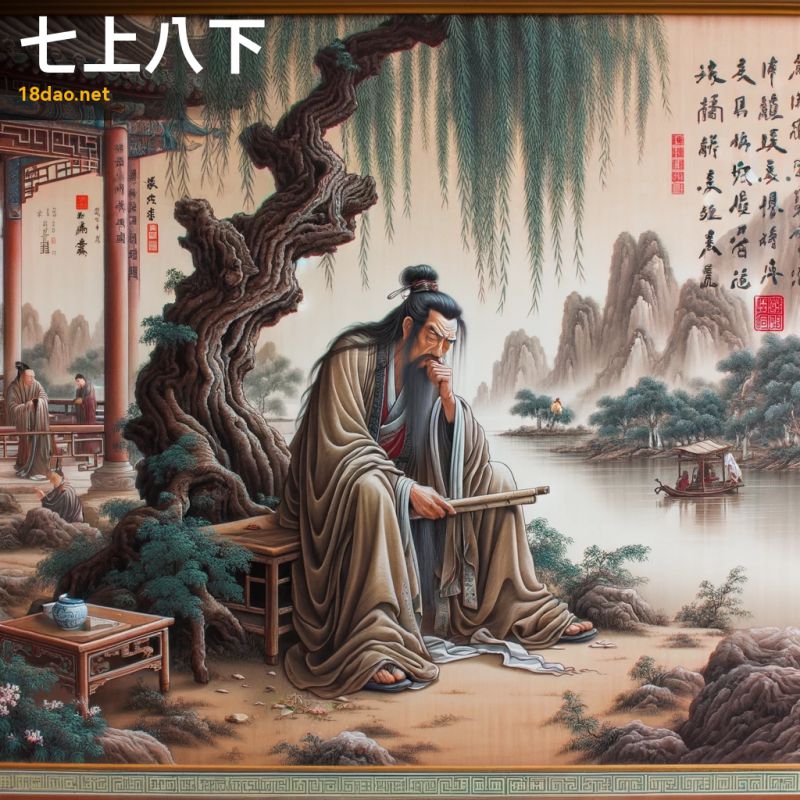

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景。中心位置是一位坐在柳樹下、湖邊的書生,他看起來憂郁且陷入沉思。他的表情反映出深度的思考和不安,體現了“七上八下”這個成語,意味着内心的動蕩和不安。周圍環境恬靜無擾,與他煩躁的心态形成鮮明對比。畫作采用了細膩的色彩和複雜的細節,捕捉了古典中國藝術的精髓。在一角有一個小紅色印章,增添了真實性。

“七上八下”這個成語形容心裡慌亂不安的感覺,源自明代施耐庵的《水浒全傳》。這幅圖通過傳統中國畫風格來表達這種心理狀态,尤其通過人物的表情和周圍的安靜環境來對比和強調内心的不安。

-

序號: 154

解读: 這幅圖展現了中國古代一位男子,身着傳統服飾,面部表情複雜,體現了“七上八落”這一成語的含義。圖中,男子的一半臉上帶着歡樂的笑容,眼中閃爍着喜悅的光芒;而另一半臉則表現出悲傷,眉頭緊鎖,一滴淚珠沿着臉頰滑落,眼中充滿了哀愁。背景色調中性,突出了人物的面部表情和内心的情感變化。這幅圖象征着他内心世界的起伏不定,喜悅與悲傷交替出現。

-

序號: 155

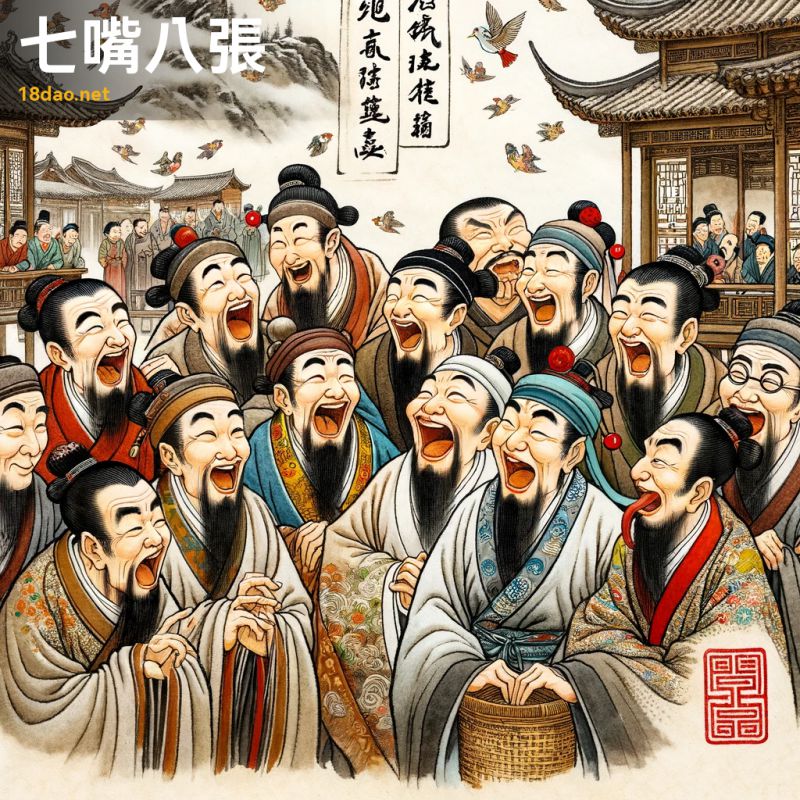

解读: 這幅圖描繪了成語“七嘴八張”的形象化場景。成語“七嘴八張”形容許多人争先恐後地說話,常用來形容場面混亂、人聲鼎沸。在這幅圖中,我們看到七個人物在一個熱鬧的古代中國市集中激烈地交談。每個人物的表情都不同,有的顯得興奮、好奇、驚訝或急切,展現了豐富的情感和互動。每個角色都身着獨特的傳統服飾,彰顯了古代中國服裝的多樣性。背景中的中國傳統建築和充滿活力的氛圍進一步強調了這個場景的繁忙和混亂。

整個畫面以傳統中國水墨畫的風格呈現,充滿古典韻味,同時在畫面的一個角落,我們還可以看到一個紅色的傳統中國印章,增添了藝術作品的傳統感和正式性。

通過這幅插圖,我們可以更直觀地理解“七嘴八張”這一成語的意境和場景,感受到古代中國市集的熱鬧與人物間的互動。

-

序號: 156

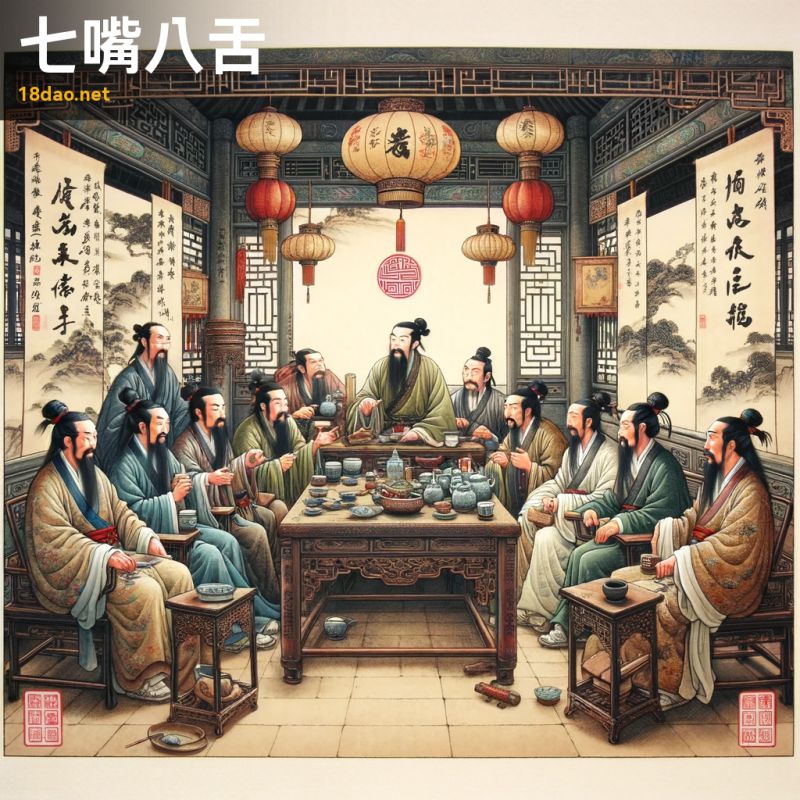

解读: 這幅插圖展現了“七嘴八舌”的成語意境。畫面中,七個人圍坐在一張中國傳統的桌子旁,每個人都有不同的表情,正熱烈地讨論着。他們似乎都在同時說話,營造出一種混亂和嘈雜的氛圍。

這一場景體現了古典中國畫的風格,顔色柔和,細節精緻,令人聯想到古代畫家或近代畫家的作品。在中國傳統文化中,"七嘴八舌"這個成語通常用來形容許多人同時說話,各抒己見,常常帶有一種喧鬧和混亂的感覺。這幅畫恰如其分地描繪了這種場景,通過人物的表情和姿态傳達出熱烈的讨論氣氛,反映了成語中的意象。此外,畫面中包含了傳統的中國元素,如燈籠、卷軸和木制家具,進一步強化了古典氛圍。畫角的小紅印章為作品增添了一抹傳統的韻味和真實感。

整體上,這幅插圖不僅準确地表現了成語的含義,也體現了中國古典文化的深沉魅力。

-

序號: 157

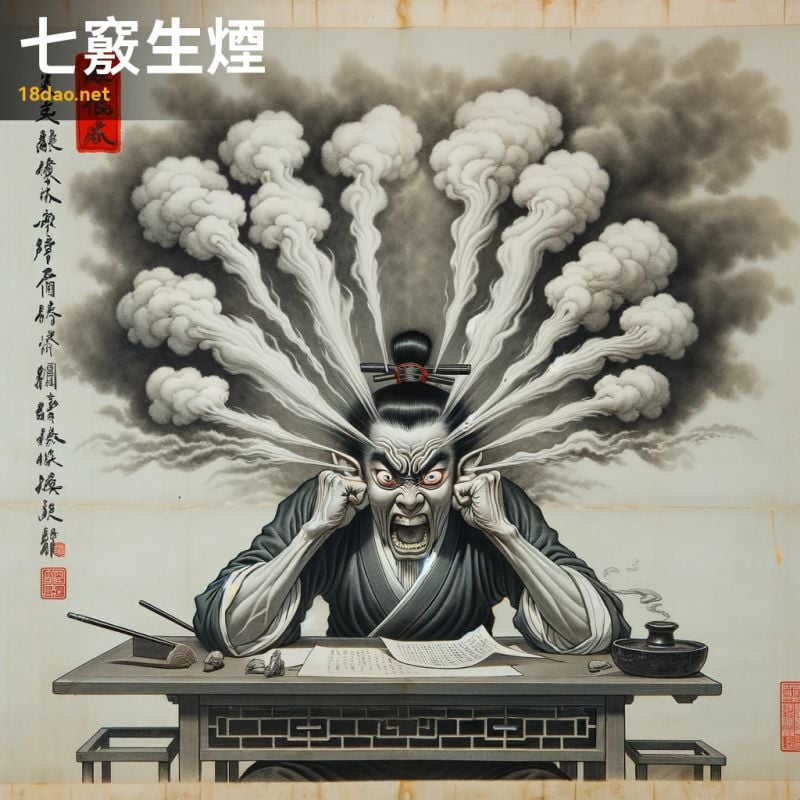

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“七孔生煙”的含義。在畫面中,一位穿着古代學者服飾的人物坐在書桌前,他的臉部表情極為誇張,顯示出極度的憤怒——眼睛瞪得大大的,眉頭緊鎖。更為形象的是,他的頭部仿佛冒出了煙霧,幽默而誇張地描繪了“七孔生煙”的場景。這個成語用來形容極度憤怒時的樣子,就像是怒火中燒到七個呼吸孔都冒煙了。背景則是一個簡單甯靜的書房,與學者的憤怒形成鮮明對比,增強了畫面的沖擊力和表現力。此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統畫作中的重要元素,不僅起到了簽名的作用,還增添了一抹傳統的色彩。

整體上,這幅畫以其誇張的表現手法和傳統的中國畫風格,完美地诠釋了“七孔生煙”這一成語的深刻含義。

-

序號: 158

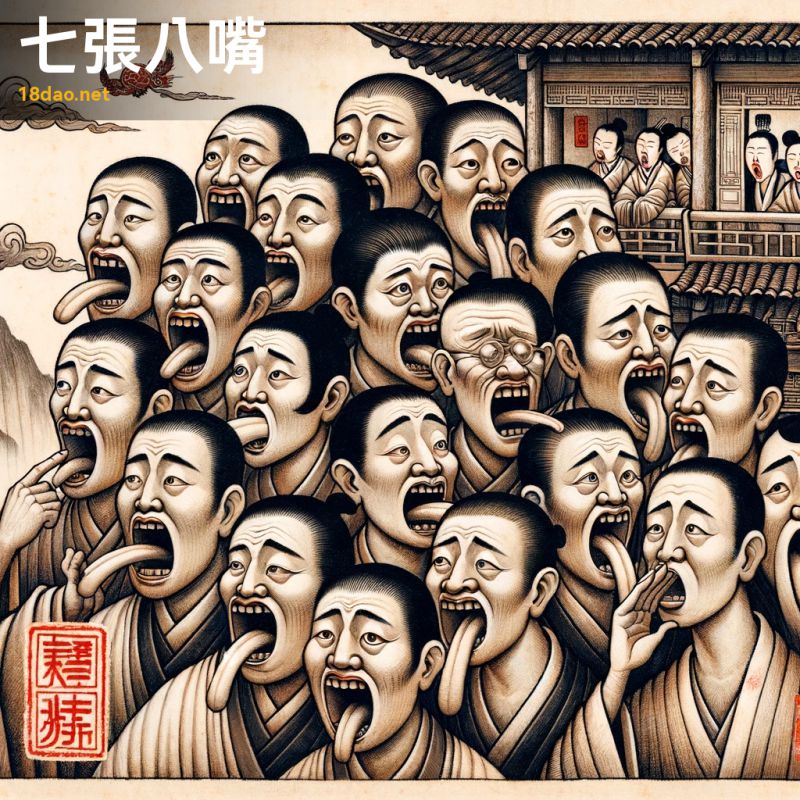

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“七張八嘴”的含義。成語“七張八嘴”常用來形容許多人争先恐後地說話,場面非常混亂。在這幅作品中,七個人物以誇張的面部表情出現,共有八個嘴巴,象征着過度且雜亂的交談或者流言蜚語。每個人物都穿着傳統的中國服飾,背景則是一個簡樸的古代中國村莊。

整個畫面傳達出一種擁擠和混亂的感覺,非常符合那些充滿閑聊和流言的場景。

畫面中的風格借鑒了中國古典畫家古代畫家或近代畫家的繪畫風格,以傳達一種古樸而深邃的美感。此外,畫面角落的小紅印章增添了作品的真實感和藝術性。

整體上,這幅插圖不僅忠實地反映了“七張八嘴”這一成語的内涵,還以其獨特的藝術風格弘揚了中國傳統文化。

-

序號: 159

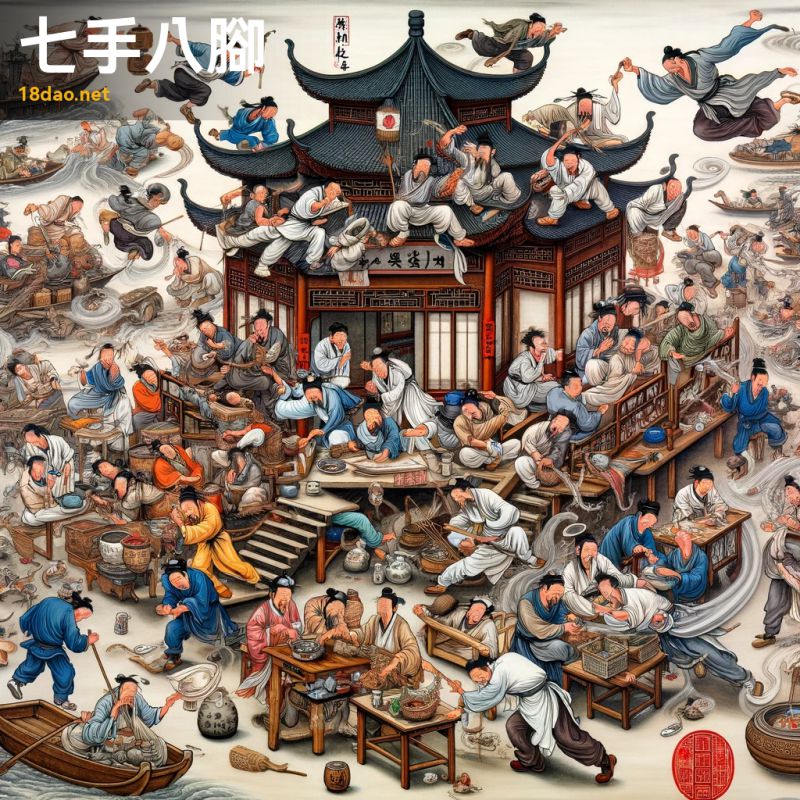

解读: 這幅插圖是基于成語“七手八腳”所創作的。在這幅作品中,我們可以看到幾個身着古代中國服飾的人物,他們各自代表着不同的職業,如漁夫、農民、學者和商人。他們在一個古樸的村落背景中忙碌地工作,動作誇張,似乎每個人都有多個手臂和腿部,以此表現出成語中所描述的混亂和紊亂狀态。每個人物的動作都顯得急促且無序,相互交錯和重疊,營造出一種緊迫和混亂的氣氛。這不僅生動地展現了“七手八腳”成語中描述的場面,即許多人同時做事但缺乏協調和效率,還體現了中國古典繪畫中對動态和情感的深刻描繪。

畫風受到古代畫家和近代畫家的啟發,呈現出傳統中國畫的特點,如水墨渲染和流暢的線條。畫面的右下角還有一枚紅色印章,增添了作品的正式性和傳統美感。

總體而言,這幅插圖不僅忠實地表達了“七手八腳”這一成語的含義,也在視覺上展示了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 160

解读: 這幅畫描繪了成語“七竅生煙”的形象。在中國傳統文化中,這個成語常用來形容極度的憤怒或急躁。畫中的中年男子面部表情劇烈,充滿了憤怒和不滿,他的七竅(雙眼、雙耳、鼻孔、口及頭頂)中冒出紅色的煙霧,形象地展現了極度憤怒時的情緒爆發。這種表現方式既形象又誇張,正是中國古典藝術中常見的手法,用以強烈表達情感。此圖的背景是典型的中國古典風景,展現了一個開放的客廳,與人物的憤怒形成了鮮明對比。

整個畫面的風格模仿了中國古典畫風,例如古代畫家或近代畫家的作品,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的一個角落有一個紅色的印章,增添了傳統中國畫的特色。

通過這種插圖方式,我們不僅能感受到成語本身的意境,還能欣賞到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 161

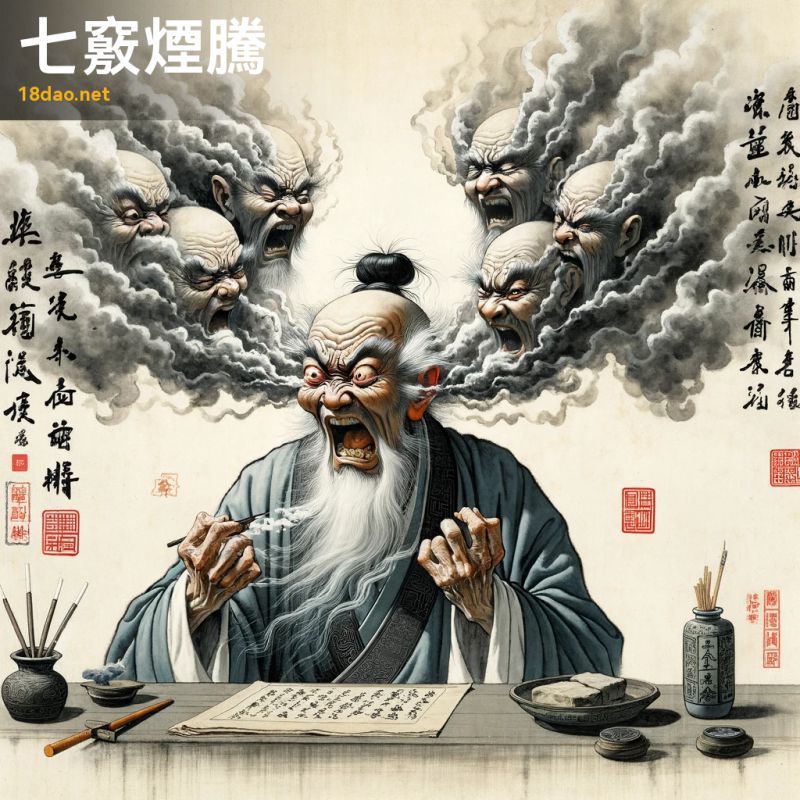

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“七竅生煙”的意境。畫面中,一位古代中國的老學者面露憤怒之色,他的表情兇猛,七個孔竅(兩耳、兩眼、兩鼻孔和一個嘴巴)中煙氣騰騰,形象地诠釋了這個成語。成語“七竅生煙”通常用來形容人極度憤怒時的樣子,如同煙氣從七個孔竅中冒出一樣。在這幅畫中,背景設定在一個傳統的書房,周圍擺放着卷軸、毛筆和硯台,象征着學者的學識背景。

畫風模仿了著名中國畫家古代畫家的風格,用層次分明的水墨勾勒出細膩的筆觸,既表現了主題,又顯出中國古典繪畫的韻味。此外,畫面一角的紅色印章增添了藝術作品的真實性和傳統美感,使整幅畫顯得更加完整和富有深意。

通過這樣的插圖,我們不僅能感受到成語的生動形象,還能領略到中國傳統文化的魅力。

-

序號: 162

解读: 這幅插圖是對成語“七竅生煙”(qī qiào shēng yān)的形象诠釋。在這幅圖中,我們看到一位坐在桌前、處于極度沮喪狀态的人,其頭部的七個孔道(耳朵、眼睛、鼻孔和嘴巴)中誇張地冒出煙霧,象征着強烈的憤怒或煩躁。這種藝術表現方式深刻地呈現了成語中“七竅生煙”的形象,即極度憤怒或煩躁到仿佛七個孔道都在冒煙。

整幅畫采用了傳統中國畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,特别是在細膩的筆觸和水墨技巧上。背景簡約,突出了人物的情感狀态。在畫面的一個角落,還有一個小巧的紅色中國傳統印章,為畫作增添了一抹真實感和傳統美。

通過這樣的視覺表達,插圖生動地展現了“七竅生煙”這一成語的内涵,即在極度憤怒或困擾的情況下,人的情緒如同冒煙一般無法控制。這樣的表現不僅忠實于成語原意,同時也體現了中國古典藝術的深沉與精緻。

-

序號: 163

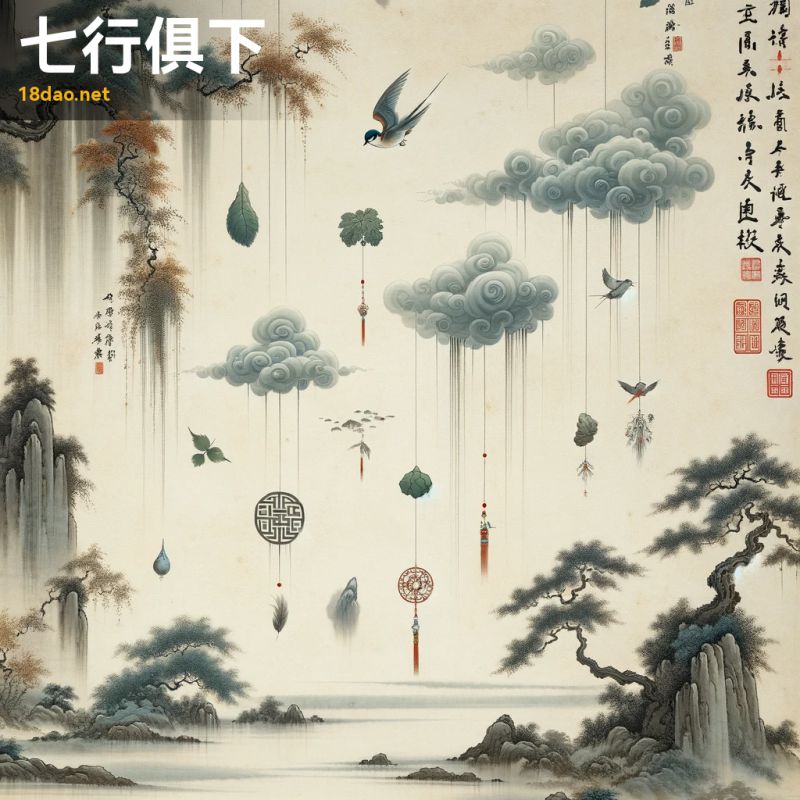

解读: 這幅圖描繪了“七行俱下”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“七行俱下”常用來形容形勢極為危急,比喻事情到了非常危險的地步。在這幅畫中,我們可以看到七個物體從天而降,落向地面,象征着不同的事物同時陷入困境,反映出成語中的緊迫感和危機感。

畫面采用了傳統中國水墨畫風格,以古代畫家或近代畫家的繪畫手法為靈感來源,通過簡潔而深邃的筆觸捕捉了主題的精髓。物體的形狀和種類各異,既有自然界的元素,如雲彩、鳥類、樹葉等,也有象征文化重要性的物品。這樣的組合旨在傳達成語中多種因素同時受到影響的概念。色彩的選擇偏向沉穩自然,強調了畫面的平靜與和諧,與成語所描繪的緊張氣氛形成對比,增加了藝術表現的層次感。畫面一角的紅色印章是對中國古典藝術傳統的緻敬,也為作品增添了一份正統與真實性。

通過這樣的藝術表達,畫面不僅展現了成語的字面意義,也傳達了一種深刻的文化情感。

-

序號: 164

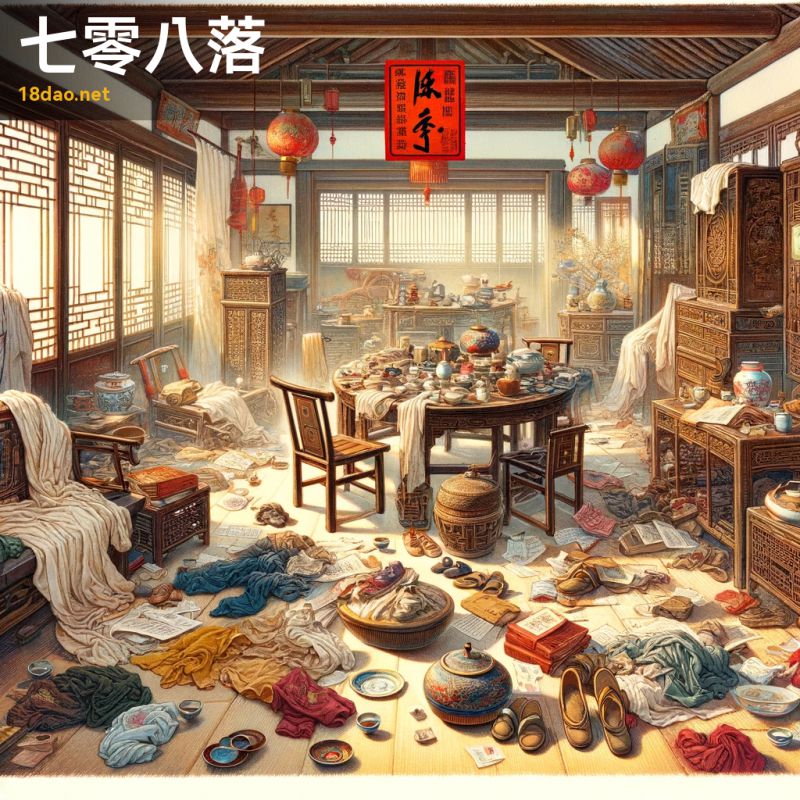

解读: 這幅插圖是基于中國成語“七零八落”的意境創作的。成語“七零八落”原意指零散、散亂的樣子,後引申為支離破碎,殘敗不完整,或形容數量稀少。這幅圖中展現的是一個原本井然有序的中國傳統房間,現在變得一片混亂。衣物、書籍散落一地,家具傾覆,原本整齊排列的茶具也四處散落。這種混亂的場景形象地展現了“七零八落”所暗示的雜亂無序狀态。

畫面采用了類似于古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,注重細節的刻畫和古樸的氣息。畫中的紅色印章,是對中國傳統藝術的一種象征,代表了作品的真實性和藝術價值。

整個畫面通過其細膩的表現手法,不僅生動地傳達了成語的内涵,也展現了傳統中國畫的韻味和深度。

-

序號: 165

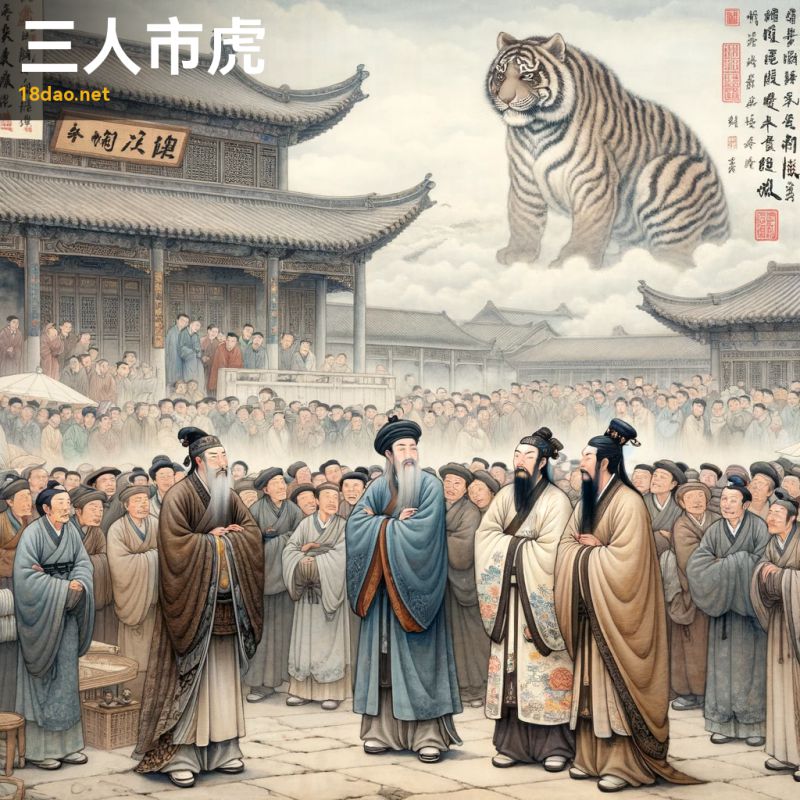

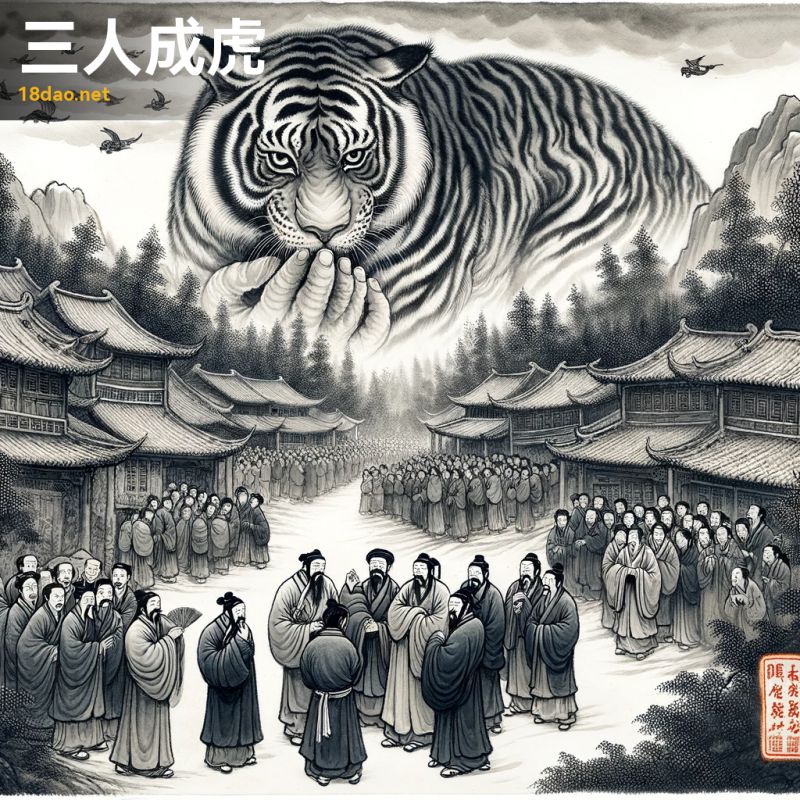

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“三人成虎”的場景。畫面中展示了三位身着傳統長袍的古代學者,站在繁忙的市場中,面部流露出擔憂和信任的神情,他們被好奇的圍觀者包圍着。在背景中,隐約可見一隻巨大的、想象中的老虎,象征着他們正在讨論的謠言。此成語源于《戰國策》,講述了一個故事,即一個人在市場上散布謠言說有老虎出現,最初大家都不信,但随着越來越多的人傳播這一消息,人們開始相信這個毫無根據的謠言。成語“三人成虎”因此而來,意指謠言重複多次就可能被當作事實。

在這幅畫中,藝術家運用了古代畫家或近代畫家風格的精緻筆觸和柔和色彩,将這一成語的深刻寓意表現得淋漓盡緻。畫面中的人物表情和動作細膩傳神,充分表達了謠言對人心的影響。在畫作的一角還有一個小巧的紅色印章,為作品增添了一抹古典韻味。

-

序號: 166

解读: 此幅插圖以中國古典水墨畫風格呈現,深刻體現了成語“三人成虎”的内涵。畫面中,三位身着古代服飾的人物在村落中各自向群衆耳語,他們的姿态和表情傳達了流言蜚語的秘密和緊張感。這種場景生動地描繪了謠言如何在人群中傳播并逐漸被接受的過程。背景中,一隻虛構的老虎巨大而模糊地出現,與周圍的樹木和山脈巧妙地融合。這隻老虎象征着謠言所帶來的恐懼和不安,盡管它隻是一種想象中的存在,但卻在人們的心中造成了真實的影響。

整幅畫作的風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,細膩的筆觸和單色的色彩調子傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還有一枚紅色的印章,增添了作品的傳統氣息和藝術價值。

通過這幅畫,我們可以更加形象地理解“三人成虎”這個成語,意指反複的謠言即使毫無根據,也可能被人們接受為事實,從而提醒我們在面對未經證實的信息時應持謹慎态度。

-

序號: 167

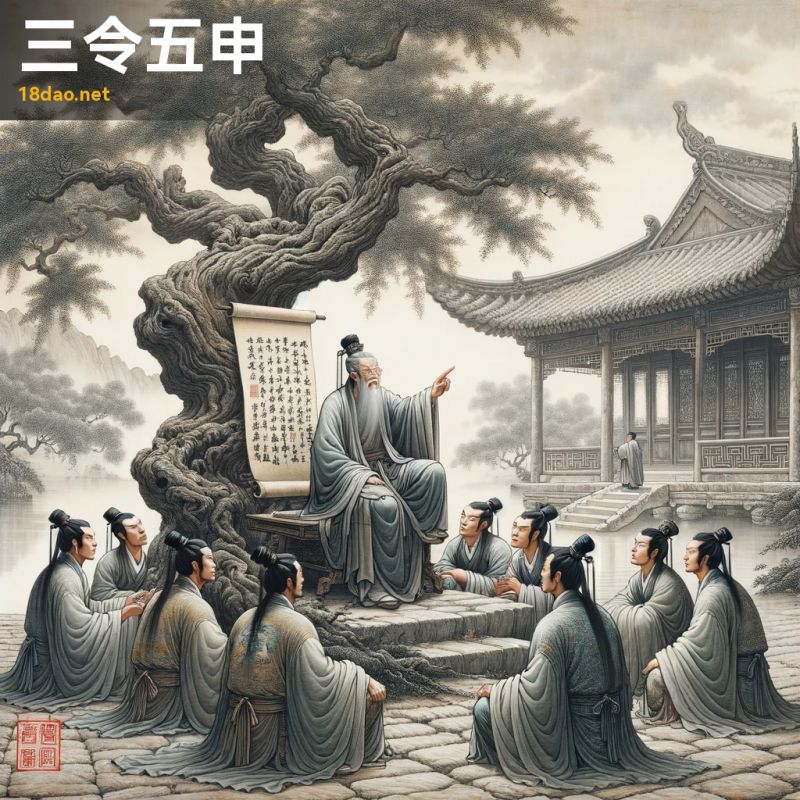

解读: 此圖描繪了一位身着古代中國長袍的長者,在幽靜的庭院中的一棵古樹下,正鄭重其事地向一群年輕學者傳授知識。長者手持卷軸,指點其中内容,表情嚴肅,突顯出他的話語重要性。周圍的學者們聚精會神、恭敬傾聽,展現出對學習的渴望和對長者的尊敬。

整幅畫作風格仿古代畫家或近代畫家,用細膩的筆觸和單色調表現出深沉的文化氛圍。畫作角落還有一枚紅色的中國印章,增添了一絲莊嚴的氣息。這幅畫作是對“三令五申”成語的生動描繪。這個成語源于古代,意指反複多次地叮囑或者命令,強調其重要性和必須牢記的程度。畫中的長者反複指導學者們,正是這個成語的直觀體現,揭示了古代師長對傳授知識和教育後人的認真态度。

整個場景的布局和情感表達,都恰如其分地展現了這個成語的内涵。

-

序號: 168

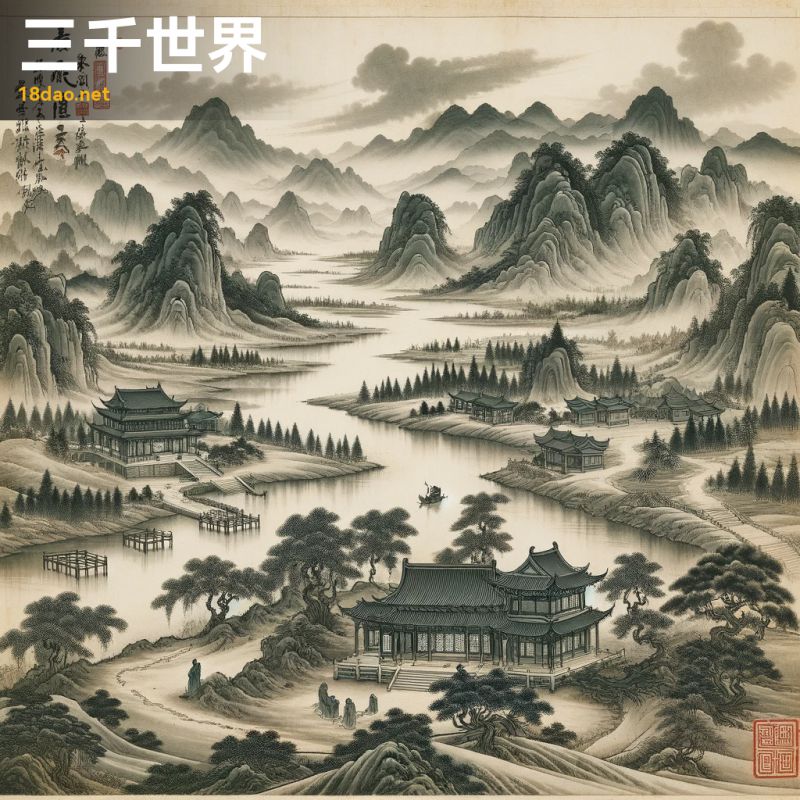

解读: 這幅插圖展現了“三千世界”這一成語的深刻内涵。在中國傳統文化中,“三千世界”通常用于形容浩瀚無垠、包羅萬象的宇宙世界。在這幅畫中,我們看到的是一幅廣闊的山水畫景,其中包含起伏的山丘、蜿蜒的河流、遙遠被雲霧籠罩的山脈,以及幾位或為僧人或為學者的小人物在其中漫步。這些元素共同構成了一個甯靜而和諧的場景,象征着無盡的世界和深遠的宇宙。

畫風上,我們采用了類似于古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫風格,通過精細的筆觸和墨水的和諧混合,展現出一種古樸而深邃的美感。畫面中的傳統中國建築,如亭台樓閣、橋梁等細節,巧妙地融入了這片山水之中,增添了文化的底蘊。此外,畫面角落的紅色印章是中國傳統藝術作品中的常見元素,代表了畫家的印記和作品的獨特性。

整體上,這幅插圖不僅捕捉了“三千世界”成語的意境,也體現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

序號: 169

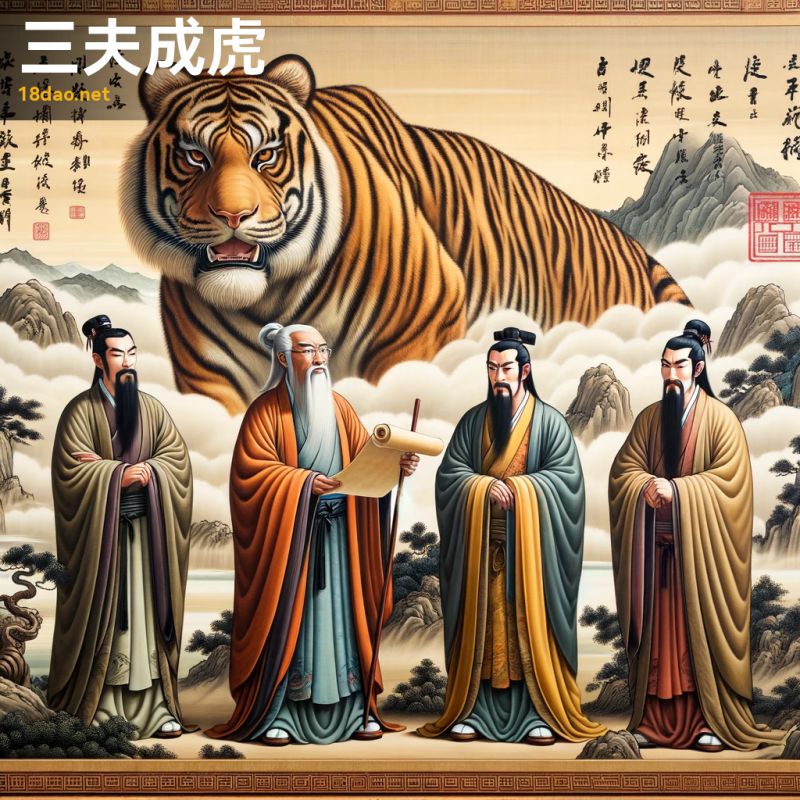

解读: 這幅插圖展現了中國成語“三夫成虎”的寓意。成語出自《戰國策》,講述了一個故事:如果一個人說有老虎在市場上,人們不會相信;但如果三個人都這樣說,人們就會開始相信。這個成語用來形容謠言或假話重複多次就會被人們當作真實。在這幅畫中,三位古代學者,身着傳統長袍,每人手持卷軸或書籍,排成一行。他們身後,一隻宏偉的老虎仿佛由他們集體的信念召喚而成,以傳統中國畫風格繪制,充滿震撼力。

背景是甯靜的山水風景,帶有山脈和雲彩,呈現出古代畫家或近代畫家風格的古典意境。此畫的繪制風格與古典中國畫相符,透過典雅的線條和淡雅的色彩,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統氣息和真實性。

整體上,這幅畫不僅展現了成語的深層含義,也體現了中國古典文化的藝術魅力。

-

序號: 170

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“三姑六婆”的場景。在畫面中央,三位風姿卓越的女性代表了“三姑”,她們正在愉快地交談。圍繞她們周圍的是六位不同活動的女性,象征“六婆”,她們或在讨價還價、聊天,或在照料市場攤位。這些人物各有特色,服飾展示了多種傳統的中國風格。成語“三姑六婆”原本指佛教寺院中的女性,後來泛指閑雜人等。這幅畫通過充滿活力的市場場景,生動地表現了這個成語的現代理解,即指各種各樣的女性。畫面背景詳細刻畫了典型的古代中國市場,充滿了豐富的細節。

整幅作品采用了類似古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,色彩溫和而深沉,線條流暢而細膩。畫面一角的紅色印章增添了畫作的真實感和藝術性。

通過這種方式,插圖不僅表現了成語的字面意思,還傳達出一種古典而深邃的美感。

-

序號: 171

解读: 此圖描繪了一位古代服飾的學者,他在甯靜的花園中自信地站立,面帶微笑。學者手持卷軸,象征着智慧和雄辯。花園幽雅,盛開的牡丹和小池塘反映了學者修養的心境。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,注重細膩筆觸和微妙色彩。畫角還有一個小紅印章,增添了一抹真實感。這幅畫與成語“三寸不爛之舌”關聯密切。此成語形容口才非常好,能言善辯,即使在極端困難的情況下也能言之有理、有條不紊。圖中的學者,手持卷軸,象征着他的學識與口才。他站在優雅的花園中,環境的甯靜與他的自信姿态形成鮮明對比,暗示了他即使在平靜的外表下,也擁有一種堅不可摧、富有說服力的口才。

整體上,這幅圖通過古典畫風與象征元素,巧妙地體現了“三寸不爛之舌”的精髓。

-

序號: 172

解读: 這幅插圖展現了一個身着傳統服飾的學者,他站在一個甯靜的花園裡,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和盛開的花朵。學者一手優雅地做着手勢,象征着言辭的力量,另一手持卷軸,代表智慧和學問。他的面容展現出智慧和有說服力的氣質。

整個作品采用了古代畫家或近代畫家的畫風,捕捉了古典中國畫的精髓。畫面的一角還有一個鮮明的紅色印章,增添了作品的真實感。這幅畫與“三寸之舌”這個成語完美契合。成語“三寸之舌”來自于古代中國,意指善于辯論、能夠用巧妙的言辭說服他人的能力,形容口才非常好。畫中的學者正是這種能力的象征,他的手勢和自信的表情體現了通過言語影響他人的力量。這幅畫既展示了言辭的力量,也體現了中國古典文化中重視口才和智慧的傳統。

-

序號: 173

解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統服飾的古代中國學者,站在甯靜的園林中。學者表情智慧、沉着,正在向一小群專心聆聽的聽衆們雄辯地演說。畫面重點突出了學者的口部,微妙地凸顯了他言語的力量。周圍的園林景緻平和,有柳樹、小池塘和盛開的花朵,象征着雄辯演說所創造的和諧。這幅畫體現了成語“三寸舌”的内涵。這個成語形容人善于用言辭說服他人,強調口才的力量。在圖中,學者的口部被微妙地強調,象征着他的言辭能力,而聽衆們的專注态度則反映了他的說服力。周圍的甯靜園林環境暗示了言辭所能達到的和諧與影響力。

整個畫面傳達了一種古典中國畫的深邃感覺,符合古代畫家或近代畫家的風格,并在角落加上了紅色印章,增加了藝術作品的傳統感。

-

序號: 174

解读: 這幅插圖展示了傳統中國家庭中的女性,她們正在展現“三從四德”(三從四德)的儒家概念。在這個場景中,女性們通過閱讀、縫紉和茶道等活動,體現了婦女的美德和服從。她們身穿漢服,這種古代中國的服飾風格彰顯了女性的端莊與魅力。

畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家,用柔和的筆觸和柔和的色彩傳達了一種古老和深邃的感覺。畫面一角的紅色印章增添了藝術作品的真實感。“三從四德”是儒家思想中對女性角色和行為的一種傳統描述。三從指的是女性在不同生命階段應遵循的三種服從:未嫁從父,既嫁從夫,夫死從子。四德則是指婦女應具備的四種美德:婦德、婦言、婦容、婦功,即品德、言談、容貌和技能。這幅畫通過展示女性在家庭環境中的不同角色和活動,傳達了這一理念。

-

序號: 175

解读: 此圖描繪了一位古代學者在甯靜的池塘旁的柳樹下沉思。學者身着傳統服飾,面帶沉思之色,手持毛筆,正準備在卷軸上書寫,象征着深思熟慮和審慎。周圍是平和的自然風景,軟流的水面、輕搖的柳枝和遠處籠罩在薄霧中的山巒,營造出一個甯靜而深沉的氛圍。這幅畫傳達了“三思而行”這一成語的内涵:深入思考後再采取行動。畫面中的學者正是這一思想的體現,他的沉思和周圍自然的甯靜,共同強調了深思熟慮的重要性。畫角落的紅色印章則是中國藝術中的真實性标志,為畫作增添了一份傳統韻味。

-

序號: 176

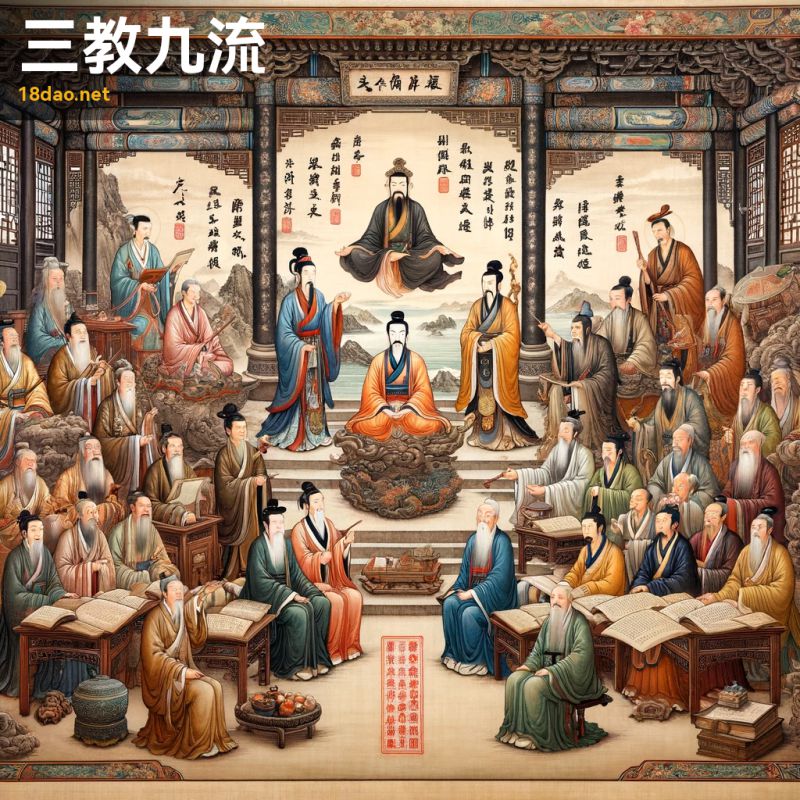

解读: 這幅插圖生動地展示了“三教九流”這一成語的含義。在中國文化中,“三教”指的是儒、釋、道三種主要教派,即儒家、佛教和道教,而“九流”則泛指社會上各種不同的思想、學派和行業。在這幅畫中,我們可以看到代表儒家、佛教和道教的人物,以及各種各樣的學者、藝術家和來自生活各界的人物,共同構成了一個多元和諧的古代中國場景。畫面中的每個人物都通過其服飾、姿态和周圍的環境來表現其所屬的教派或行業。例如,儒家學者的端莊嚴肅、佛教僧人的甯靜淡定、道教道士的自在潇灑等。這些形象共同展現了古代中國社會文化的多樣性和豐富性。

同時,畫風仿照了中國傳統畫家如古代畫家或近代畫家的風格,強調細膩的線條、優雅的筆觸和和諧的色彩。畫面的一角還有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于增添作品的藝術感和曆史感。

通過這幅畫,我們不僅能夠理解“三教九流”這個成語的字面意思,還能深刻感受到它所蘊含的曆史文化背景和哲學思想。

-

序號: 177

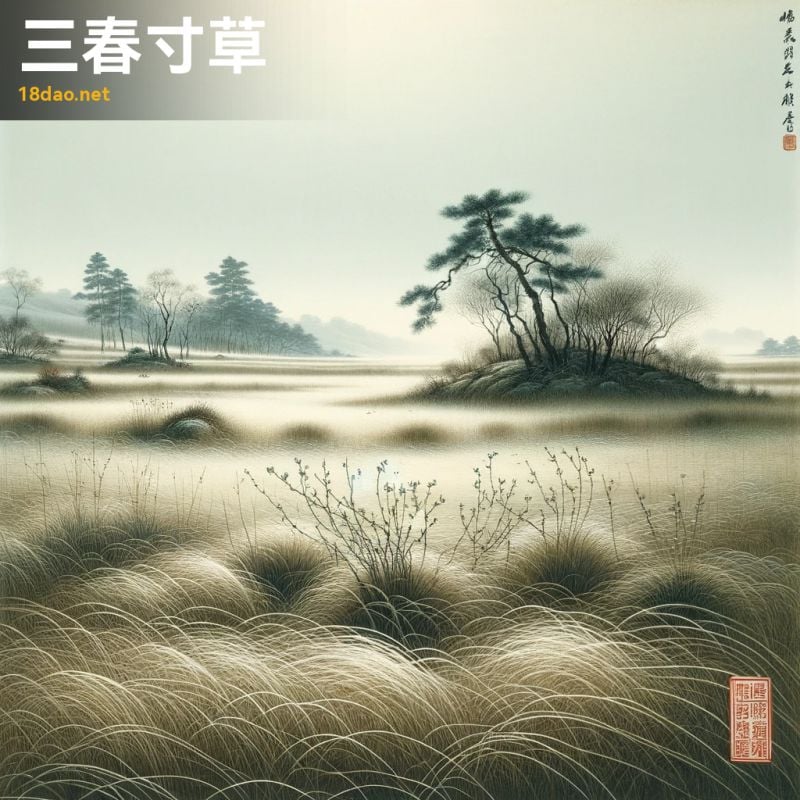

解读: 這幅插圖描繪了早春的景象,正符合成語“三春寸草”的意境。在這幅畫中,可以看到一片遼闊而甯靜的田野,地面上稀疏的幼草剛剛開始生長,象征着植被的初期發展。這些幼草以細膩、近乎脆弱的筆觸繪制,反映了它們新生而嬌嫩的狀态。遠處,幾棵樹木開始發芽,樹枝微妙地預示着春天的到來。清朗的天空和柔和的光線,增添了初春的清新氛圍。

整體畫風遵循了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,捕捉了中國古典藝術的精髓。畫面的某個角落還有一個小小的紅色印章,增添了作品的韻味。“三春寸草”這個成語形容初春時節,草木剛開始生長,形容事物剛剛開始發展的階段。這幅畫正是以其細膩的繪畫手法和充滿詩意的景象,生動地傳達了這一意境。

-

序號: 178

解读: 此幅插圖展現了古代中國帝王在朝堂上的一幕,體現了“三申五令”這一成語的含義。畫中中央人物為一位帝王,他莊嚴地坐在寶座上,周圍是他的大臣和顧問。畫面通過帝王重複地發号施令和提出建議的場景,強調了“三申五令”——即反複多次地叮囑和命令——的概念。大臣們似乎在專心地聆聽,其中一些人手持卷軸,象征着重複性建議和命令的重要性。

整幅畫采用了古典中國畫的風格,具有古代畫家和近代畫家風格的影響,特别是在表現力豐富的筆觸和傳統的構圖上。此外,畫角落的紅色印章是中國古典藝術作品的常見元素,增添了一種莊重而古樸的氛圍。

通過這樣的插圖,我們不僅能夠感受到成語“三申五令”的深刻含義,還能欣賞到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 179

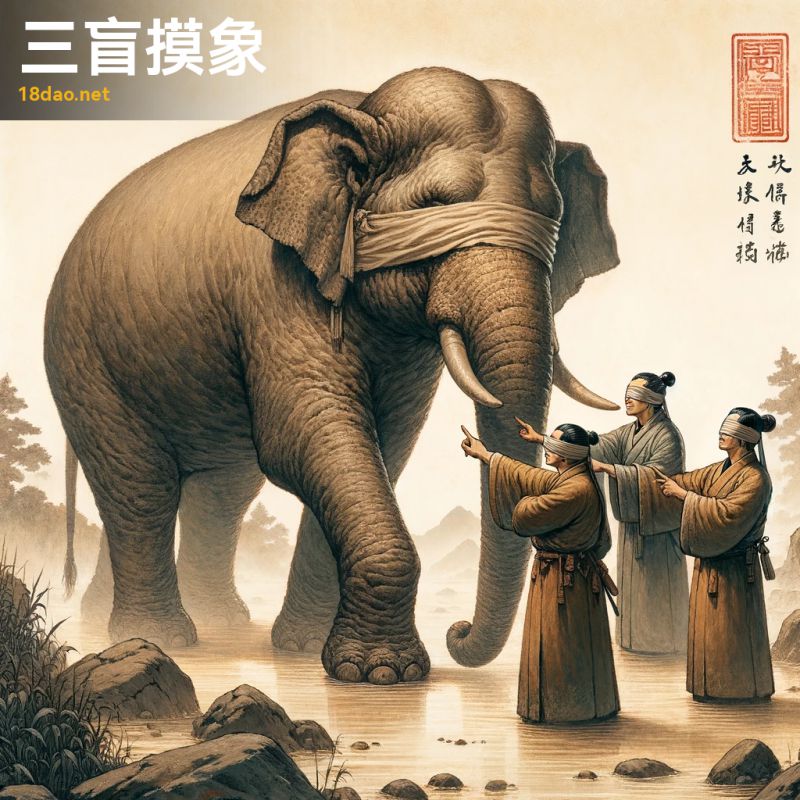

解读: 這幅插圖展現了成語“三盲摸象”的場景。圖中描繪了三位被蒙上眼睛的古代中國學者,他們每個人都在觸摸一頭大象的不同部分。一位觸摸着象鼻,另一位摸着象耳,第三位則摸着象尾。

整個場景安置在一個甯靜的自然背景中,體現出一種平和而深邃的氛圍。這個成語的含義在于指出,每個人隻從有限的視角和經驗出發,可能隻了解事物的一部分,而不能全面地認識整體。在這幅插圖中,每位學者都隻能感知到大象的一小部分,從而可能會誤解大象的真實形态。這象征着人們對事物認識的局限性和片面性。

此插圖的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現了傳統中國畫的精髓。細膩的筆觸和柔和的土色調,傳達出古典中國畫獨有的藝術魅力。圖畫的一角還有一枚紅色印章,象征着中國藝術中的真實性和獨特性。

-

序號: 180

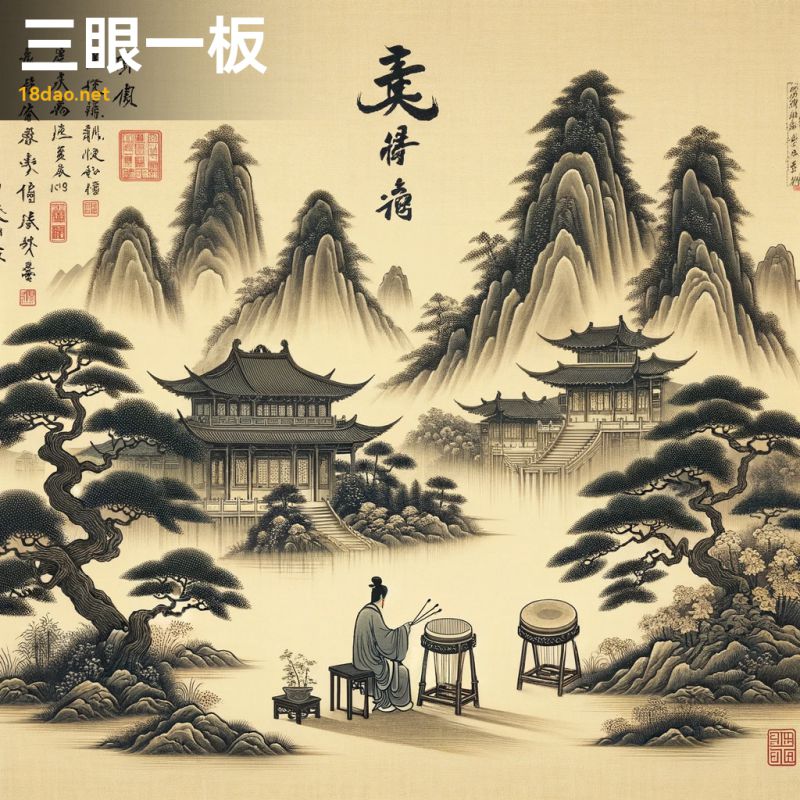

解读: 此圖靈感來源于成語“三眼一闆”。在這幅畫中,我們看到三個突出元素(代表“三眼”),如三座山、樹或建築,它們和諧地排列在古典中國風景中。前景特别展示了一位演奏傳統中國打擊樂器的音樂家(代表“一闆”)。這個成語來自戲曲音樂,其中“闆”和“眼”分别表示音樂的強拍和弱拍。在這幅畫中,三個元素的布局和音樂家的形象象征着成語中的節奏感和秩序,反映出事物有條不紊、規律性強的特點

。

-

序號: 181

解读: 這是一幅畫面,描繪了一位男子在老式房間内,站在窗邊,面帶思念之情的表情。他身着傳統服飾,整個場景透露出憂郁而甯靜的氛圍,捕捉到了他的思念之情。

-

序號: 182

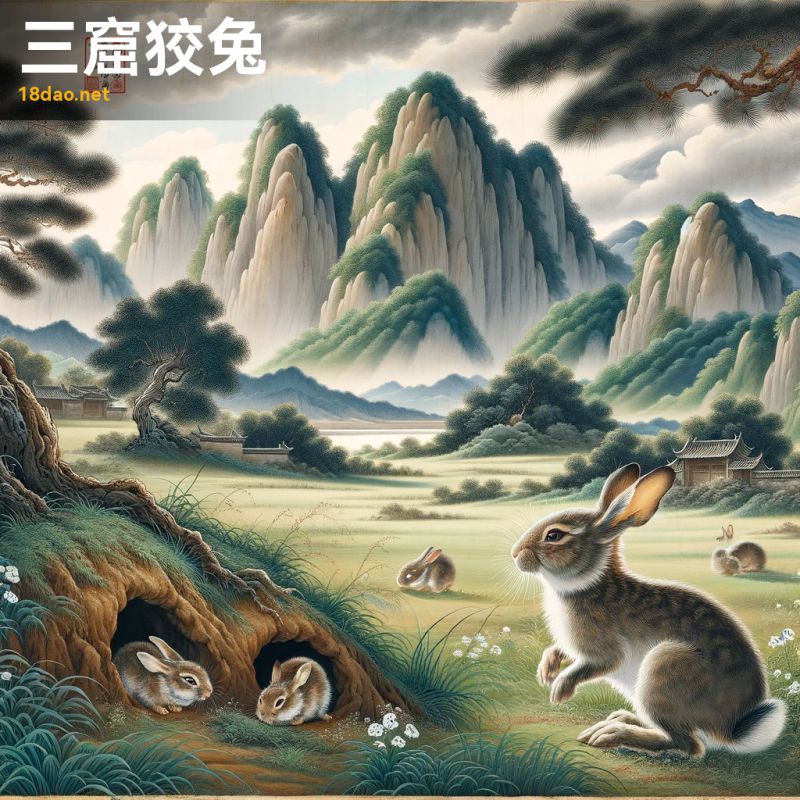

解读: 這幅插圖呈現了“三窟狡兔”這一成語的寓意。畫面中,一隻兔子聰明地使用三個不同的洞穴,這些洞穴位于一個自然而甯靜的景觀中。背景是古代中國的鄉村風光,遠處的山巒、郁郁蔥蔥的綠色植被,以及清澈平和的天空,共同營造了一幅和諧的畫面。兔子細緻入微地被描繪出來,看起來聰明而警覺,小心翼翼地環顧四周。每個洞穴都略有不同,巧妙地展現了兔子使用多個逃生路線的狡猾。

此畫風格借鑒了古代畫家的風格,以優雅的筆觸和對動物及其環境之間和諧關系的強調為特點。畫面一角的小紅印章增添了作品的真實性。“三窟狡兔”這一成語源于古代寓言,意指為了安全,要有多種準備或對策。在這幅畫中,兔子使用多個洞穴來确保安全,象征着智慧和謹慎,暗示在面對困難和危險時,應有多種應對之策。

通過這幅畫,我們不僅能欣賞到中國傳統繪畫的美,還能體會到這一成語背後深刻的哲理。

-

序號: 183

解读: 這幅圖描繪的是中國古代成語“三章約”的場景。在圖中,三位身着傳統漢服的男子圍坐在一張桌子旁,他們正處于一個甯靜的古代中國園林之中。這三人似乎正在進行學術性的讨論,桌上擺放着卷軸、墨水和毛筆,象征着知識與協議。

整個園林中竹子茂盛,花卉繁多,營造出一種安靜與知識追求的氛圍。成語“三章約”源于中國古代,指的是古代的一種約定或協議,通常由三條主要内容組成。在這幅畫中,三位學者的形象和他們沉浸在讨論中的姿态恰好體現了這一成語的含義——通過智慧和協商達成重要的共識。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,用柔和的筆觸和樸素的色彩展現了一種古典而深沉的美。畫面的一角還有一個紅色的印章,為整幅作品增添了一種傳統的藝術氣息。

-

序號: 184

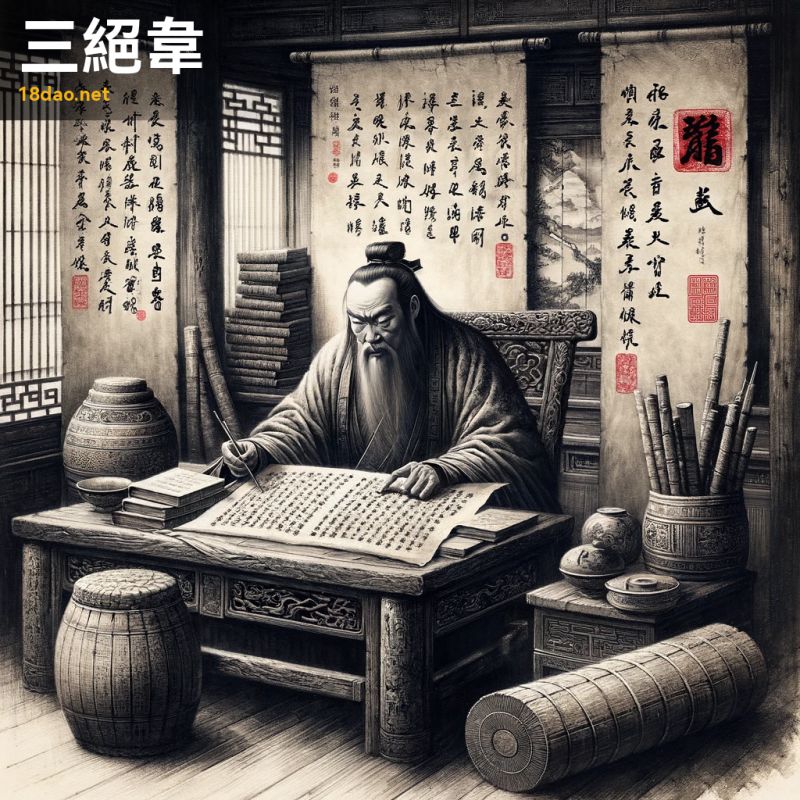

解读: 本幅插圖描繪了孔子在一間古樸的書房中專注地研究《易經》的場景。圖中孔子坐在木質書桌前,周圍擺放着竹簡和書籍。這些竹簡明顯磨損,其中一些用裂開的皮帶捆綁,象征着成語“三絕韋”。此成語源于《史記》中對孔子勤奮學習的描述,指的是孔子在研讀《易經》時,因不斷翻閱而使捆綁竹簡的牛皮帶斷裂了多次。該畫作體現了孔子深沉的專注和奉獻精神,營造了一種平靜而深邃的氛圍。

畫作風格借鑒了古代畫家或近代畫家,畫面角落還有一枚紅色印章,增添了傳統的美感

。

-

序號: 185

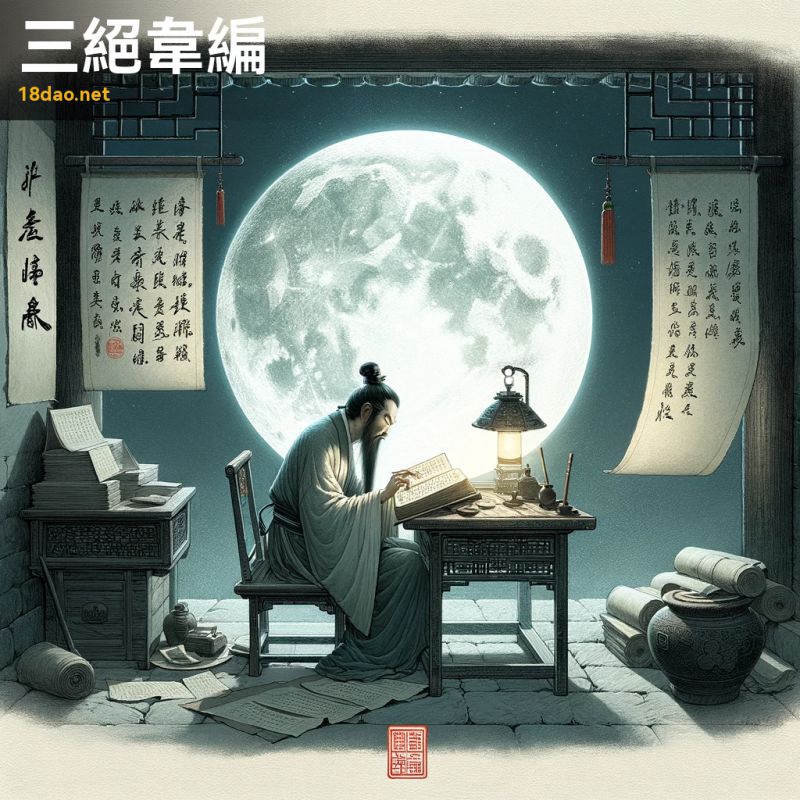

解读: 此圖描繪了成語“三絕韋編”的場景。圖中展示的是一個學者在月光下專注地閱讀,以至于衣服的韋部(即緯線)都磨損了三次。這表現出了學者對于學問的極度專注和執着,以至于連衣物都被耗損了。這成語用來形容學習勤奮刻苦,可以說是對勤學苦讀的一種高度贊揚。在圖畫的構圖中,傳統的中國書房、書桌、硯台和卷軸等元素的使用,增添了一種古典和沉穩的氛圍。這樣的環境更加襯托出學者的專注和對學問的執着追求。

畫風上模仿了古代畫家或近代畫家的技法,采用了細膩的筆觸和水墨技巧,賦予了整幅畫一種深邃而古樸的感覺。畫面中還特别加入了一個小紅印章,這是中國傳統繪畫中常見的一種元素,用以體現畫家的個性和作品的獨特性。

-

序號: 186

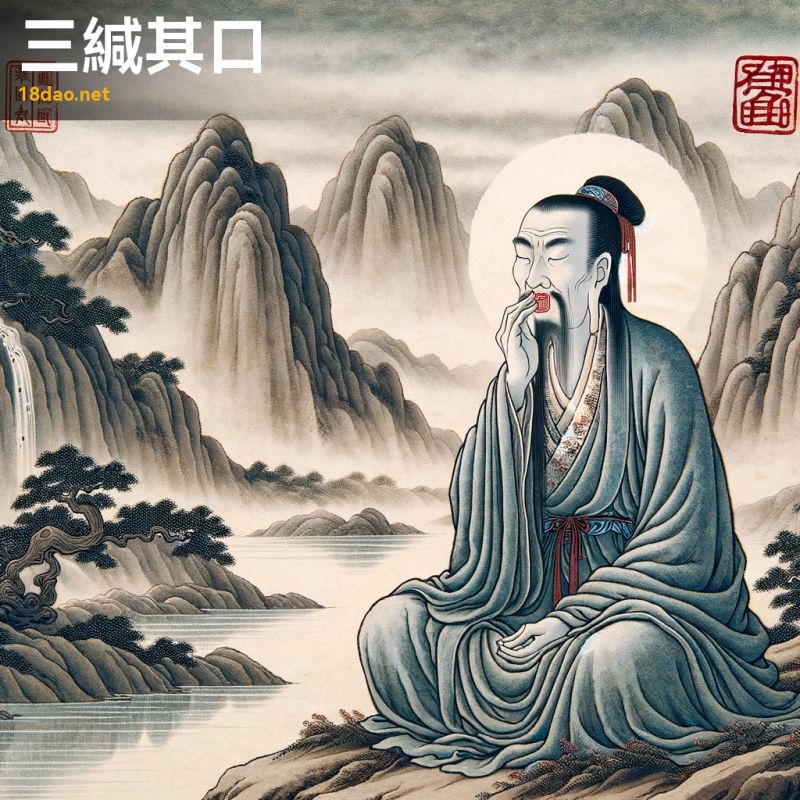

解读: 這幅插圖生動地體現了“三緘其口”這一成語的内涵。在畫面中,一位穿着傳統中國服飾的聖賢般人物靜坐在一個平和的山水景觀中,背景是連綿的山脈和流動的水。這位人物的嘴部被三個清晰可見的印章象征性地封住,這三個印章寓意着保持沉默或抑制言辭。

這幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的技法,體現了中國傳統水墨畫的精髓。在畫作的一個角落,還加上了一個紅色的印章,增加了作品的傳統感和正式感。成語“三緘其口”源自《戰國策》中的一個故事,意指非常謹慎地保守秘密,不輕易說話。在這幅插圖中,通過将嘴巴上的三個印章作為視覺元素,形象地表達了這一含義,即通過沉默來保持秘密或避免說錯話。

整個畫面的甯靜氛圍與成語所傳達的内涵相得益彰,使之成為一個深刻而又富有哲理的視覺表達。

-

序號: 187

解读: 這幅插圖展現了中國成語“三緘口”的含義。畫中呈現了三位人物,每個人都以不同的方式表達沉默。第一位手指輕按嘴唇,象征着保持沉默;第二位手持閉合的書籍,代表不言語;第三位靜靜觀看甯靜的景色,如止水或幽園,寓意内心的平靜和無聲。

整體風格借鑒了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,色彩樸素而深沉,水墨手法流暢,展現了古典文化的莊重與雅緻。畫面的一角有一個紅色的中國印章,增添了作品的傳統韻味和真實感。

通過這幅插圖,我們不僅能感受到中國古典美學的獨特魅力,還能深入理解“三緘口”這一成語背後的哲理——即在适當的時候保持沉默,是智慧和謹慎的體現。

-

序號: 188

解读: 成語“三編絕”或者“韋編三絕”源于《史記.卷四七.孔子世家》中的故事,描述的是孔子對《易經》的勤奮學習。孔子晚年非常感興趣于這本深奧的書籍,他反複研讀,直到完全理解為止。在古代,書籍是寫在竹簡上的,并用牛皮帶(韋)來編綁。孔子在學習《易經》時,由于頻繁翻閱,竹簡的牛皮帶斷了三次。這個成語後來被用來象征勤奮和不懈的學習精神。

-

序號: 189

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“三言五語”的意境。圖中幾位穿着傳統長袍的學者,在柳樹下熱烈地交談。這個場景選擇恰當地反映了成語的本意:簡短而随意的對話。在中國文化中,這種交流方式常被視為友好和親切的。畫面背景是甯靜的河流、傳統的中國建築和遠處的山脈,營造了一個和諧而平靜的環境,強調了對話的非正式和輕松氛圍。學者們手勢生動,表現出他們在輕松地交換觀點和想法。

整個作品采用了古代畫家風格的細膩色彩和富有表現力的筆觸,傳達出一種古樸而深邃的感覺。作品角落的紅色印章是中國傳統繪畫中的重要元素,代表了藝術家的簽名和作品的獨特性。

通過這幅插圖,可以更加形象地理解“三言五語”的含義,即簡短而随意的交談。

-

序號: 190

解读: 這幅插圖描繪了兩位身着傳統服飾的中國士人,在甯靜的庭院中進行對話。一位士人正用手勢強調着某個觀點,而另一位則專注地傾聽,并點頭表示贊同。他們周圍是一個甯靜的庭園,有小池塘、柳樹和遠處的山巒。此場景捕捉了簡潔而有意義的對話的精髓,正體現了“三言兩句”這個成語。“三言兩句”是指簡潔明了的話語。在這幅畫中,兩位士人的對話象征了這種簡潔和直接,他們的互動簡單卻富有深意。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以微妙的水墨洗染和優雅的筆觸呈現。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和古典氣息。

整體而言,這幅插圖不僅展示了中國古典文化的莊重與雅緻,而且通過簡單的場景和人物互動,完美地诠釋了“三言兩句”的意涵。

-

序號: 191

解读: 這幅圖描繪了兩位學者在甯靜的園林中進行簡短對話的場景,體現了“三言兩語”這一成語的精髓。成語“三言兩語”通常用來形容簡潔扼要的交談或說明,指僅用幾句話就能表達清楚的意思。在這幅畫中,兩位身着傳統長袍的學者在柳樹下和諧而簡短地交流。他們的姿态和表情展現了交談的平和與簡潔性,正如“三言兩語”所傳達的信息一樣:有效溝通無需繁瑣冗長的話語。畫面背景是典型的中國古典園林,增添了一種古樸而深邃的氛圍。

這幅作品受到古代畫家和近代畫家風格的啟發,通過細膩的筆觸和柔和的色彩展現了中國古典畫的特點。圖像角落的紅色印章為作品增添了一種真實感和傳統的美學價值。

整體上,畫面既展示了成語的内涵,又體現了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 192

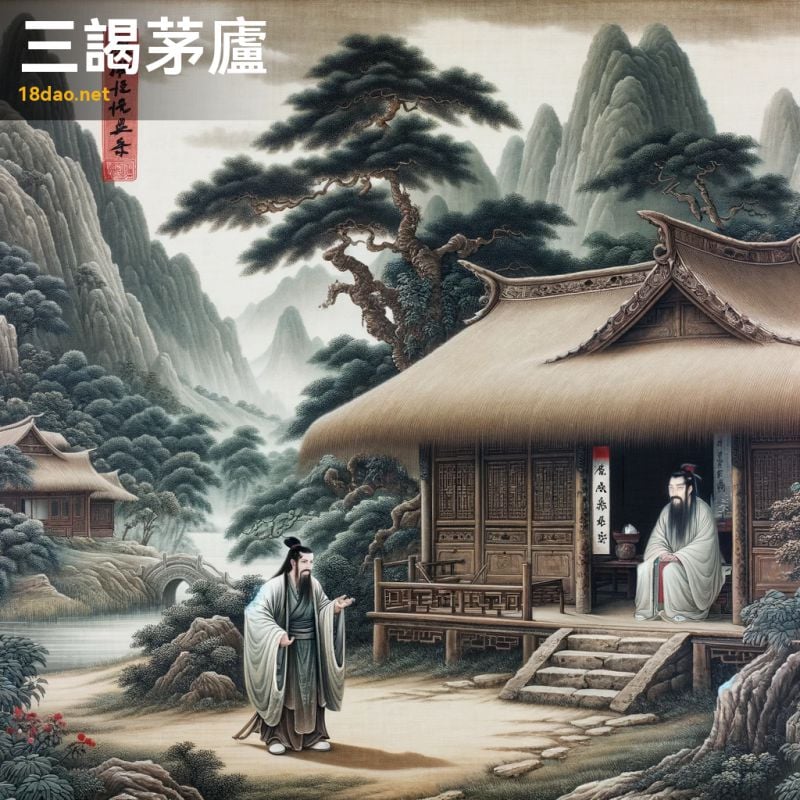

解读: 這幅插圖描繪了著名的成語“三謁茅廬”中的場景。在這個成語中,劉備三次拜訪諸葛亮的茅草屋,請求他出山相助。在畫面中,我們看到了一個甯靜而郁郁蔥蔥的自然景觀,背景是遠處的山脈,一座簡樸的茅草屋巧妙地坐落在樹木之間。劉備身着傳統的中國服飾,站在茅屋的入口,表情莊重而真誠,顯得非常尊重和堅持。

整個畫面營造了一種敬重和堅持的氛圍,表達了劉備對諸葛亮的敬仰以及對自己事業的堅持。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還加上了紅色的印章,增添了一種傳統的美感。這幅畫生動地表達了“三謁茅廬”這個成語的含義,劉備不辭勞苦,三次遠訪諸葛亮,顯示了他的毅力和對才能的重視,也體現了中國傳統文化中對智慧和才能的尊重。

-

序號: 193

解读: 這幅插圖以傳統中國畫的風格描繪了一個自然景觀,其中包含三個長物體和兩個短物體。這種布局體現了“三長兩短”這個成語的字面意義。在中國文化中,這個成語通常用來比喻不确定的結果或可能發生的意外,特别是指生命的損失或意外事故。在圖畫中,長短不一的物體(如竹子或路徑)的對比,象征着生活中的不确定性和無常。

此外,圖畫的整體風格和布局,如古代畫家或近代畫家的作品那樣,傳達了一種古樸而深邃的感覺,與成語的嚴肅主題相得益彰。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

-

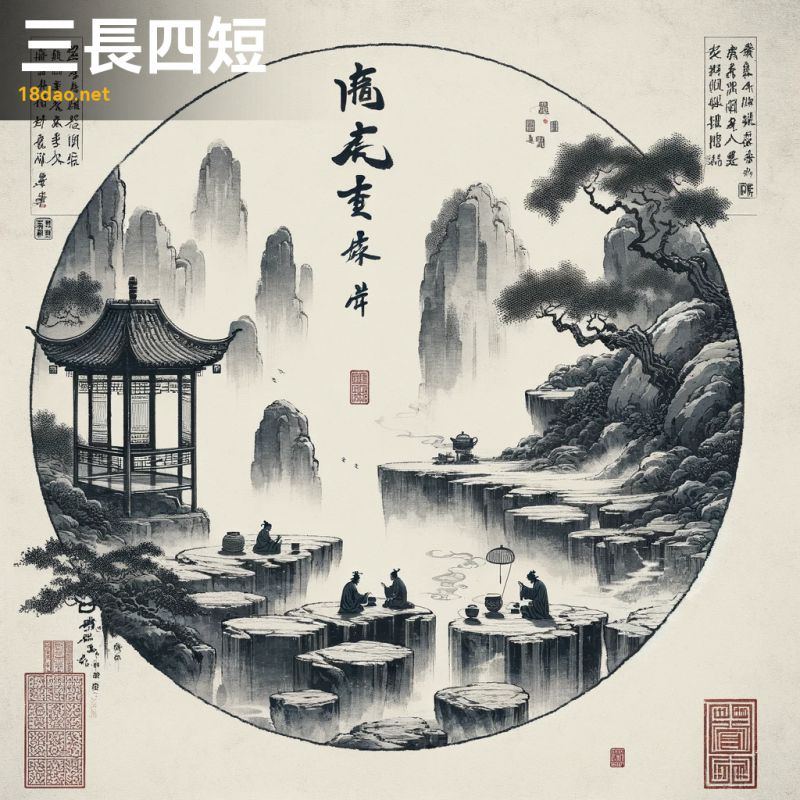

序號: 194

解读: 此圖描繪了“三長四短”這一成語。在中國傳統文化中,“三長四短”原指不定的、難以預料的事情,常用以形容人的生死福禍。圖中,我們用三個長物和四個短物來象征性地表現這個概念,這些物件在畫面中排列得和諧而富有美感,旨在傳達出一種生活中不可預知的平衡與節奏。

畫風模仿了中國傳統水墨畫,特别是古代畫家或近代畫家的風格,體現了古樸而深邃的感覺。

整個畫面簡約而不失深度,通過淡墨與有力的線條,展現了中國傳統藝術的獨特魅力。畫面角落的紅色印章,增添了一絲正統與真實性。這幅畫不僅是對成語的直觀展現,也是對中國古典文化的深刻緻敬。

-

序號: 195

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“三面開網”的場景。畫面中,一個傳統的方形池塘被描繪出來,其中三面鋪設着大型漁網,而第四面敞開,允許魚群輕易進入卻難以逃逸。這樣的設計巧妙地暗示了成語中的智慧和策略,即通過合理的布局來輕松捕獲目标。

在風格上,本作品借鑒了古代畫家或近代畫家的畫風,采用柔和的筆觸和低調的色彩,反映了古典中國藝術的深邃與簡樸。

整個場景平靜甯和,一位老漁夫正忙于其中一張網的工作,這增添了一種古樸生活的氣息。畫面的一個角落還加上了一枚小型的紅色傳統中國印章,這是中國傳統繪畫中的一個重要元素,用以表示作品的真實性和作者的身份。此印章的存在,不僅增強了作品的文化氛圍,也彰顯了其藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅直觀地表達了“三面開網”成語的含義,同時也體現了中國古典藝術的魅力與深度。

-

序號: 196

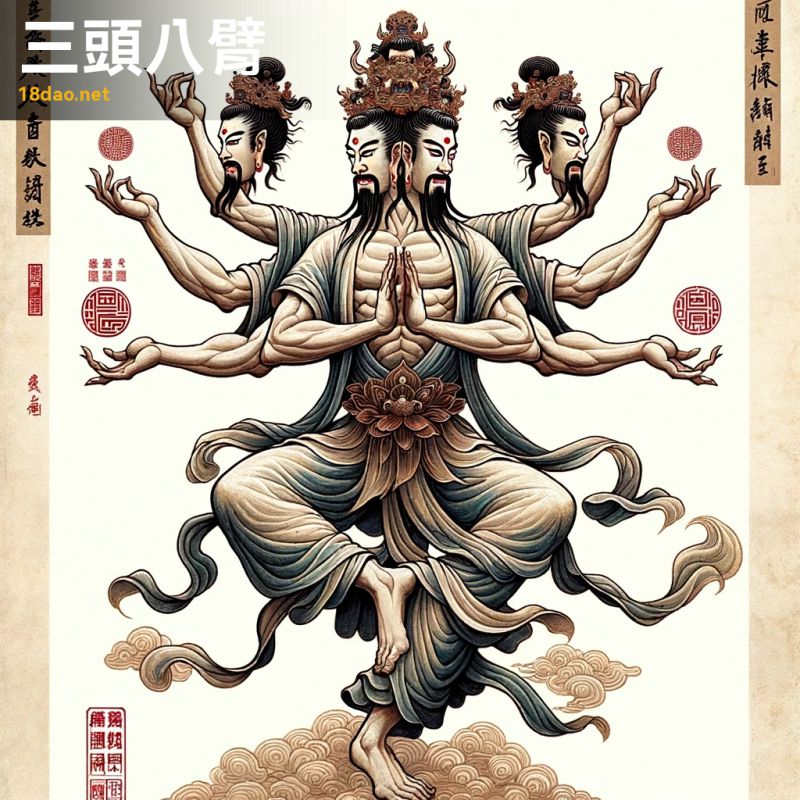

解读: 這幅畫描繪了“三頭八臂”這一成語的形象。在中國傳統文化中,“三頭八臂”常用來形容人的能力非常強,仿佛具有三個頭和八隻手那樣能幹,寓意着超凡的能力和多面的才華。在這幅畫中,神話般的人物被賦予了三個頭和八隻手臂,每個頭和手臂都處于不同的動态姿勢,象征着靈活性和多任務處理能力。

畫風上,我們遵循了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,通過簡約的背景和強烈的人物特征,展現了形象的威嚴和力量。在畫作的一角,我們還加上了紅色的中國傳統印章,增添了一種正統和古典的美感。

整體而言,這幅畫不僅展現了“三頭八臂”成語的深刻含義,也體現了中國古典藝術的獨特魅力和深遠影響。

-

序號: 197

解读: 此圖描繪了中國古代成語“三頭六臂”的形象。在中國文化中,這個成語常用來形容某人具有超乎尋常的能力和才幹,好像擁有三個頭和六隻手那樣能同時做好多件事情。在這幅畫中,我們可以看到一個神話般的人物,他有三個頭和六隻手臂,每個頭和手臂都在做不同的事情,象征着巨大的力量和能力。畫面背景是典型的中國山水,包含山巒和雲彩,這種設定在中國傳統繪畫中很常見,用來表現一種超然世外的意境。

整個畫作采用了傳統中國畫的筆觸和水墨技巧,體現出深厚的文化底蘊和藝術魅力。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,傳達了一種古樸而深邃的感覺。此外,畫作角落的紅色印章是中國傳統藝術作品中的重要元素,象征着藝術家的簽名和作品的完成。

整體來看,這幅畫完美地诠釋了“三頭六臂”這一成語,同時展現了中國古典文化的魅力。

-

序號: 198

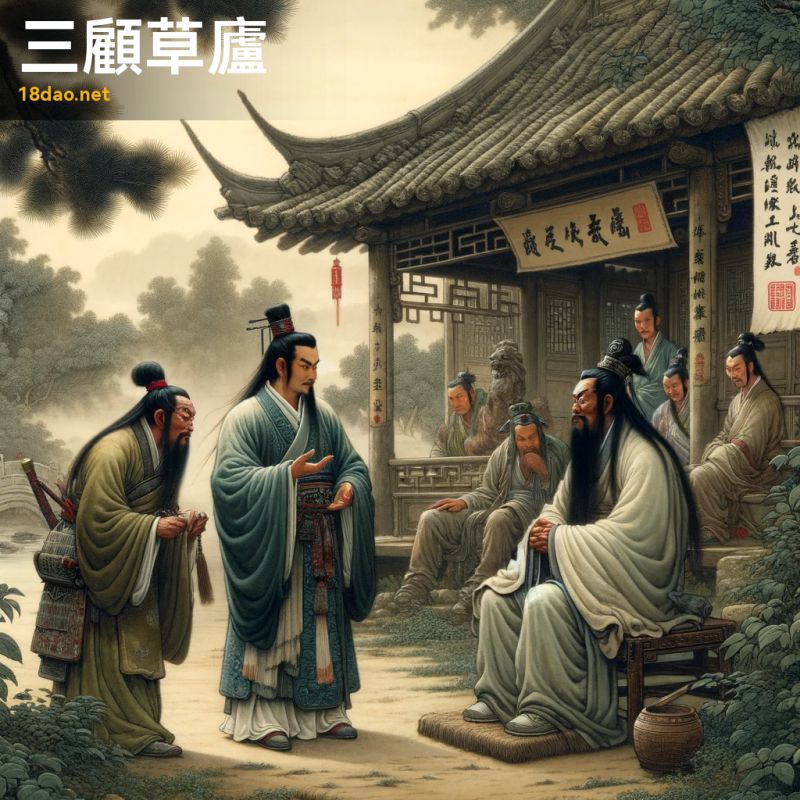

解读: 這幅插圖描繪了著名成語“三顧茅廬”的場景。在這幅作品中,我們看到劉備三次拜訪諸葛亮的故事被巧妙地展現出來。畫面中,劉備以恭敬的姿态出現在一座樸素的茅廬前,表現出他對諸葛亮的尊重和誠意。茅廬被描繪成坐落于甯靜的山區之中,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠色植被,創造了一種和諧而甯靜的氛圍。諸葛亮在廬内,表情沉思、顯得智慧與從容。這幅畫的風格模仿了傳統的中國畫風,采用了水墨洗繪和細膩的筆觸,使其具有了一種古樸而深遠的美感。

這種風格與古代畫家或近代畫家的作品相似。畫面的某個角落還有一枚紅色的印章,增添了畫作的傳統感和藝術價值。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“三顧茅廬”的文化内涵,還能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 199

解读: 這幅圖描繪了中國曆史上著名的“三顧草廬”事件。在畫面中,我們看到劉備,一位著名的軍閥,第三次恭敬地拜訪位于草廬中的智者諸葛亮。

整個場景甯靜祥和,周圍綠意盎然,背景是一個簡樸的草屋。劉備身着傳統的漢服,展現出謙卑和尊敬的姿态。諸葛亮作為一位以智慧著稱的策士,以學者的身份被描繪得沉着冷靜。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,筆觸細膩,色彩含蓄。畫作一角有一個小紅印章,增添了藝術作品的真實性。“三顧草廬”這個成語來源于東漢末年劉備三次前往隐居的諸葛亮家中邀請他出山輔佐,最終諸葛亮答應。這個成語象征着堅持不懈地尋求賢才和對才能的尊重。

通過這幅畫,我們不僅能感受到那個時代的文化氛圍,還能領略到尊師重道的傳統美德。

-

序號: 200

解读: 這幅插圖生動地表現了中國成語“上下其手”的内涵。成語“上下其手”源自于《史記·淮陰侯列傳》,原意是指利用各種手段操縱、控制他人,後泛指耍弄手段、操縱背後。在這幅插圖中,一位古代官員正操縱着一具木偶,象征着操控和控制的主題。插圖中的官員穿着傳統的官服,面容嚴肅,微妙地展示了他的權力和影響力。他手中的木偶被設計成另一位官員的樣子,看上去毫無生氣,完全受控于官員之手。這種設置體現了成語中“操縱他人”的含義,強調了官員運用手段來控制和影響他人的能力。背景故意保持簡約,突出木偶師和木偶之間的互動,進一步加強了主題的表現力。

畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫風格,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。畫面角落的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術性,也是對古典中國藝術傳統的緻敬。

整體而言,這幅插圖不僅生動地傳達了“上下其手”的成語意義,也體現了中國古典藝術的獨特魅力。

解读: 這幅畫描繪了一堵幾乎完工的牆,頂部有一塊缺失的磚,象征着成語“一簣功虧”(拼音:yī kuì gōng kuī)。這個成語源自于古代的一則寓言,意指功勞或成就即将完成時因為疏忽或放棄而功虧一篑,強調事情進行到最後關頭不可松懈,否則前功盡棄。在這幅作品中,您可以看到一堵古老的、部分建造好的牆壁,它位于一個甯靜的景緻中。畫面的重點是那一塊缺失的磚,象征着近乎完成的努力,但因為最後一步的疏忽而失敗。

解读: 這幅畫描繪了一堵幾乎完工的牆,頂部有一塊缺失的磚,象征着成語“一簣功虧”(拼音:yī kuì gōng kuī)。這個成語源自于古代的一則寓言,意指功勞或成就即将完成時因為疏忽或放棄而功虧一篑,強調事情進行到最後關頭不可松懈,否則前功盡棄。在這幅作品中,您可以看到一堵古老的、部分建造好的牆壁,它位于一個甯靜的景緻中。畫面的重點是那一塊缺失的磚,象征着近乎完成的努力,但因為最後一步的疏忽而失敗。 解读: 這幅圖描繪了成語“一笾而虧”的場景。在中國傳統文化中,這個成語用來比喻把所有的希望都寄托在一件事物上,一旦這件事物出現問題,整個局面就會崩潰。在圖中,我們看到一位農夫面露愁容,凝視着他的唯一的糧食籃。這個籃子已經損壞,糧食從中散落一地,象征着過分依賴單一資源的風險。

解读: 這幅圖描繪了成語“一笾而虧”的場景。在中國傳統文化中,這個成語用來比喻把所有的希望都寄托在一件事物上,一旦這件事物出現問題,整個局面就會崩潰。在圖中,我們看到一位農夫面露愁容,凝視着他的唯一的糧食籃。這個籃子已經損壞,糧食從中散落一地,象征着過分依賴單一資源的風險。 解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者,他看起來困惑不解,手持一枚竹簡,坐在木桌前。學者身穿傳統長袍,桌上擺放着毛筆和卷軸,顯得深思熟慮,卻無法動筆。周圍環境是一片甯靜的山水景觀,有山脈和流動的河流。此圖旨在表達成語“一籌不吐”的含義。這個成語源自《南史·沈約傳》,指人深思熟慮,卻難以提出好的計策或主意。在圖中,學者的神态和環境正好體現了這種無計可施和思考的深度。

解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者,他看起來困惑不解,手持一枚竹簡,坐在木桌前。學者身穿傳統長袍,桌上擺放着毛筆和卷軸,顯得深思熟慮,卻無法動筆。周圍環境是一片甯靜的山水景觀,有山脈和流動的河流。此圖旨在表達成語“一籌不吐”的含義。這個成語源自《南史·沈約傳》,指人深思熟慮,卻難以提出好的計策或主意。在圖中,學者的神态和環境正好體現了這種無計可施和思考的深度。 解读: 這幅插圖是對成語“一籌不畫”的直觀表現。該成語的字面意思是連一個計策也想不出來,形容人在籌劃或解決問題時毫無頭緒,十分困惑。在這幅圖中,我們可以看到一位學者坐在書桌前,顯得非常沮喪和絕望。他被散亂的紙張和斷裂的毛筆包圍着,這些元素象征着他在學問或思考上的困境,無法找到解決問題的方法。

解读: 這幅插圖是對成語“一籌不畫”的直觀表現。該成語的字面意思是連一個計策也想不出來,形容人在籌劃或解決問題時毫無頭緒,十分困惑。在這幅圖中,我們可以看到一位學者坐在書桌前,顯得非常沮喪和絕望。他被散亂的紙張和斷裂的毛筆包圍着,這些元素象征着他在學問或思考上的困境,無法找到解決問題的方法。 解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,坐在書桌前,周圍擺滿了卷軸和書籍。他看起來既沮喪又深思,置身于傳統的中國書房之中。

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,坐在書桌前,周圍擺滿了卷軸和書籍。他看起來既沮喪又深思,置身于傳統的中國書房之中。 解读: 這幅畫描繪了成語“一絲不苟”的場景。畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統服飾,在甯靜的書房裡專心緻志地用毛筆書寫着書法。學者的表情專注嚴謹,體現了在每一筆畫中都精益求精的态度。這不僅展示了成語“一絲不苟”的字面意思——即對每一絲每一毫都非常認真和細心,也傳達了這位學者對于書法藝術的尊重和熱愛。周圍環境的描繪同樣貼合這一主題。書房内的家具和裝飾品都體現了中國傳統的風格,每一件物品的擺放都顯得有序而精心,與成語“一絲不苟”的精神相呼應。

解读: 這幅畫描繪了成語“一絲不苟”的場景。畫面中,我們看到一位古代學者身着傳統服飾,在甯靜的書房裡專心緻志地用毛筆書寫着書法。學者的表情專注嚴謹,體現了在每一筆畫中都精益求精的态度。這不僅展示了成語“一絲不苟”的字面意思——即對每一絲每一毫都非常認真和細心,也傳達了這位學者對于書法藝術的尊重和熱愛。周圍環境的描繪同樣貼合這一主題。書房内的家具和裝飾品都體現了中國傳統的風格,每一件物品的擺放都顯得有序而精心,與成語“一絲不苟”的精神相呼應。 解读: 這幅插圖生動地體現了“一網打盡”這個成語。成語“一網打盡”原意是指用一張大網一次捕捉所有的魚,比喻一舉捉住或消滅全部對手或問題。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統中式服飾的漁夫,正在巧妙地向平靜的河流中撒網。網子的面積非常大,象征着全面而徹底的覆蓋。周圍的景色如畫,柳樹在河邊輕輕搖曳,遠處是連綿的山脈和晴朗的天空,營造了一種甯靜和諧的氛圍。

解读: 這幅插圖生動地體現了“一網打盡”這個成語。成語“一網打盡”原意是指用一張大網一次捕捉所有的魚,比喻一舉捉住或消滅全部對手或問題。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統中式服飾的漁夫,正在巧妙地向平靜的河流中撒網。網子的面積非常大,象征着全面而徹底的覆蓋。周圍的景色如畫,柳樹在河邊輕輕搖曳,遠處是連綿的山脈和晴朗的天空,營造了一種甯靜和諧的氛圍。 解读: 此圖描繪了一位古代中國漁夫在甯靜的河流上撒開一張大網的場景。背景中有郁郁蔥蔥的綠色植物和遠處的山脈,為畫面增添了一種平和而深遠的感覺。此畫面捕捉到了網兜完全展開覆蓋水面的瞬間,象征着徹底和廣泛。成語“一網無遺”直譯為“一張網沒有遺漏”,比喻做事徹底,不留下任何遺漏。畫中的大網象征着全面而徹底的覆蓋,正如成語所傳達的意義。

解读: 此圖描繪了一位古代中國漁夫在甯靜的河流上撒開一張大網的場景。背景中有郁郁蔥蔥的綠色植物和遠處的山脈,為畫面增添了一種平和而深遠的感覺。此畫面捕捉到了網兜完全展開覆蓋水面的瞬間,象征着徹底和廣泛。成語“一網無遺”直譯為“一張網沒有遺漏”,比喻做事徹底,不留下任何遺漏。畫中的大網象征着全面而徹底的覆蓋,正如成語所傳達的意義。 解读: 這幅插圖展現了一座古老、細微的繩索橋,橫跨在深邃而廣闊的峽谷上。橋梁由古老的繩索和木闆構成,看起來非常脆弱,幾乎随時都可能斷裂,這恰恰象征了“一縷千鈞”的成語含義。這個成語字面意思是指“一根頭發吊着千斤重的物體”,比喻情況極其危險,稍有差錯就會發生不測。插圖中,峽谷下方彌漫着迷霧,增添了一種神秘和危險的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一座古老、細微的繩索橋,橫跨在深邃而廣闊的峽谷上。橋梁由古老的繩索和木闆構成,看起來非常脆弱,幾乎随時都可能斷裂,這恰恰象征了“一縷千鈞”的成語含義。這個成語字面意思是指“一根頭發吊着千斤重的物體”,比喻情況極其危險,稍有差錯就會發生不測。插圖中,峽谷下方彌漫着迷霧,增添了一種神秘和危險的氛圍。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一舉兩便”的含義。在圖中,我們看到一個古代中國學者在茂盛的古松樹下同時教授兩名學生。這個場景象征着智慧和長壽,同時也體現了成語的核心思想:通過一次行動實現兩個目标。學者和學生們身着傳統的漢服,背景是甯靜的山水風光,為整個畫面增添了一種深邃和平靜的氛圍。此成語源于中國的古典文化,通常用來描述一種情況,即某個行動或決策同時帶來了兩個或多個好處。在這幅畫中,學者的一次教學不僅傳授了知識,同時也培養了兩位年輕學生,很好地诠釋了“一舉兩便”的概念。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一舉兩便”的含義。在圖中,我們看到一個古代中國學者在茂盛的古松樹下同時教授兩名學生。這個場景象征着智慧和長壽,同時也體現了成語的核心思想:通過一次行動實現兩個目标。學者和學生們身着傳統的漢服,背景是甯靜的山水風光,為整個畫面增添了一種深邃和平靜的氛圍。此成語源于中國的古典文化,通常用來描述一種情況,即某個行動或決策同時帶來了兩個或多個好處。在這幅畫中,學者的一次教學不僅傳授了知識,同時也培養了兩位年輕學生,很好地诠釋了“一舉兩便”的概念。 解读: 這幅插圖靈感來自成語“一舉兩全”,意為“一次行動,兩方面都得到滿足”,類似于英語中的“一箭雙雕”。圖中展示了一位身穿傳統中式服飾的學者,站在甯靜的河邊。他手持一張精巧的大網,同時捕捉到兩條魚。這寓意着通過智慧和策略,可以在一個行動中達到多個目的。河流平靜、清澈,反映出周圍景觀的郁郁蔥蔥。背景中的山巒雄偉,象征着智慧和遠見。

解读: 這幅插圖靈感來自成語“一舉兩全”,意為“一次行動,兩方面都得到滿足”,類似于英語中的“一箭雙雕”。圖中展示了一位身穿傳統中式服飾的學者,站在甯靜的河邊。他手持一張精巧的大網,同時捕捉到兩條魚。這寓意着通過智慧和策略,可以在一個行動中達到多個目的。河流平靜、清澈,反映出周圍景觀的郁郁蔥蔥。背景中的山巒雄偉,象征着智慧和遠見。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“一舉兩得”的意境。畫面中,一位古代學者正在種植一棵樹,象征着成長和益處,而在旁邊,一個孩子正在另一棵樹的蔭涼下閱讀,代表着教育和知識。這兩個動作象征着單一努力所獲得的不同利益。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一舉兩得”的意境。畫面中,一位古代學者正在種植一棵樹,象征着成長和益處,而在旁邊,一個孩子正在另一棵樹的蔭涼下閱讀,代表着教育和知識。這兩個動作象征着單一努力所獲得的不同利益。 解读: 此圖展現了中國成語“一舉兩得”的精髓。畫面中,一位身着傳統長袍的古代學者優雅地站在茂密的柳樹下,一手長竿,同時巧妙地捕獲了兩條魚。這一動作象征着一次行動達成雙重目的的高效與優雅。

解读: 此圖展現了中國成語“一舉兩得”的精髓。畫面中,一位身着傳統長袍的古代學者優雅地站在茂密的柳樹下,一手長竿,同時巧妙地捕獲了兩條魚。這一動作象征着一次行動達成雙重目的的高效與優雅。 解读: 這幅插圖展現了成語“一落千丈”的含義,即從很高的地方急劇下降。畫面中廣闊的山脈、陡峭的懸崖和深深的山谷象征着巨大的高度差異和險峻。在一座高峰的邊緣,一個細小的人物形象站立,懸于懸崖之上,這寓意着從高處的急劇墜落。

解读: 這幅插圖展現了成語“一落千丈”的含義,即從很高的地方急劇下降。畫面中廣闊的山脈、陡峭的懸崖和深深的山谷象征着巨大的高度差異和險峻。在一座高峰的邊緣,一個細小的人物形象站立,懸于懸崖之上,這寓意着從高處的急劇墜落。 解读: 這幅插圖為成語“一葉知秋”提供了一個深刻的視覺表現。在這幅畫中,我們看到一片孤獨的葉子從樹枝上輕輕飄落,背景是甯靜的秋季景色,有着柔和起伏的山丘和幾棵點綴着金色秋葉的樹木。

解读: 這幅插圖為成語“一葉知秋”提供了一個深刻的視覺表現。在這幅畫中,我們看到一片孤獨的葉子從樹枝上輕輕飄落,背景是甯靜的秋季景色,有着柔和起伏的山丘和幾棵點綴着金色秋葉的樹木。 解读: 此圖描繪了中國成語“一衣帶水”的意境。圖中呈現了一幅甯靜的景觀,一條狹窄的河流或小溪柔和地将兩塊土地分隔開來,象征着這個成語中的“水”元素。這條水體不寬,暗示了兩地的緊密相連。河流的兩側分别布置了傳統的中國建築,可能是小房子或廟宇,代表不同的區域或實體。

解读: 此圖描繪了中國成語“一衣帶水”的意境。圖中呈現了一幅甯靜的景觀,一條狹窄的河流或小溪柔和地将兩塊土地分隔開來,象征着這個成語中的“水”元素。這條水體不寬,暗示了兩地的緊密相連。河流的兩側分别布置了傳統的中國建築,可能是小房子或廟宇,代表不同的區域或實體。 解读: 這幅圖描繪了兩位學者在一個甯靜、郁郁蔥蔥的花園中首次相遇的場景,以體現“一見如故”這一成語。圖中兩位學者相互交談,面帶微笑,展現出他們之間深刻而即刻的情感聯系,正如成語所描繪的那樣,彼此初次相見便如同老朋友一般。畫面包含了傳統元素,如垂柳、小橋流水以及遠處的山巒,這些都是典型的中國古典園林元素。兩位學者身着傳統漢服,反映了古代中國的時代背景。

解读: 這幅圖描繪了兩位學者在一個甯靜、郁郁蔥蔥的花園中首次相遇的場景,以體現“一見如故”這一成語。圖中兩位學者相互交談,面帶微笑,展現出他們之間深刻而即刻的情感聯系,正如成語所描繪的那樣,彼此初次相見便如同老朋友一般。畫面包含了傳統元素,如垂柳、小橋流水以及遠處的山巒,這些都是典型的中國古典園林元素。兩位學者身着傳統漢服,反映了古代中國的時代背景。 解读: 這幅插圖展現了一個古代聖人的形象,他是一位長着白色長須的老者,穿着飄逸的長袍。畫面中,他站在一個甯靜的花園裡,周圍是各種不同年齡、性别、社會地位的人們,包括兒童、農民、學者和貴族。無論對誰,這位聖人都以同等的善意和尊重相待。他的表情平靜而充滿慈悲,體現了仁慈的本質。

解读: 這幅插圖展現了一個古代聖人的形象,他是一位長着白色長須的老者,穿着飄逸的長袍。畫面中,他站在一個甯靜的花園裡,周圍是各種不同年齡、性别、社會地位的人們,包括兒童、農民、學者和貴族。無論對誰,這位聖人都以同等的善意和尊重相待。他的表情平靜而充滿慈悲,體現了仁慈的本質。 解读: 此圖反映了成語“一視同仁”的内涵。在畫面中,我們看到一位古代中國的老師,身着傳統服飾,正在對一群背景各異的學生進行教導。每個學生,無論其出身或性别,都從老師那裡得到了同等的關注和關懷。這一場景完美诠釋了“一視同仁”這一成語,即無論對誰都一視同仁,不分彼此地公平對待。畫面的背景設定在一個甯靜的園林之中,空氣教室周圍環繞着茂密的樹木和平靜的池塘,營造出和諧與平衡的氛圍。這不僅展示了古代教育的場景,也體現了中國傳統文化中對于平等與和諧的追求。

解读: 此圖反映了成語“一視同仁”的内涵。在畫面中,我們看到一位古代中國的老師,身着傳統服飾,正在對一群背景各異的學生進行教導。每個學生,無論其出身或性别,都從老師那裡得到了同等的關注和關懷。這一場景完美诠釋了“一視同仁”這一成語,即無論對誰都一視同仁,不分彼此地公平對待。畫面的背景設定在一個甯靜的園林之中,空氣教室周圍環繞着茂密的樹木和平靜的池塘,營造出和諧與平衡的氛圍。這不僅展示了古代教育的場景,也體現了中國傳統文化中對于平等與和諧的追求。 解读: 此圖描繪了一個古典中國風格的場景,表現了“一覽了然”的成語。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者站在高山之巅,俯瞰着下方廣闊的景色,包括河流、村莊以及遠處的山脈。這幅畫傳達了一種甯靜、深思的氛圍,體現了深刻理解和清晰洞察的精神。

解读: 此圖描繪了一個古典中國風格的場景,表現了“一覽了然”的成語。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者站在高山之巅,俯瞰着下方廣闊的景色,包括河流、村莊以及遠處的山脈。這幅畫傳達了一種甯靜、深思的氛圍,體現了深刻理解和清晰洞察的精神。 解读: 這幅插圖展現了“一觸即發”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一個緊張的場景,其中一個箭頭正對準弓,像是随時都可能發射出去。這種緊張的氛圍恰如其分地體現了成語“一觸即發”的意思,即形勢緊張到了極點,任何微小的動作都可能導緻重大的變化或結果。

解读: 這幅插圖展現了“一觸即發”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一個緊張的場景,其中一個箭頭正對準弓,像是随時都可能發射出去。這種緊張的氛圍恰如其分地體現了成語“一觸即發”的意思,即形勢緊張到了極點,任何微小的動作都可能導緻重大的變化或結果。 解读: 這幅插圖展現了成語“一言九鼎”的深刻含義。在圖中,九口古代鼎(大型銅制容器)整齊排列,每一個鼎都象征着重大的權威和價值。這些鼎在古代中國被用作禮器,與國家權力和尊嚴密切相關。畫面背景是一個莊嚴的古代宮廷,遠處是山脈和薄霧,營造出一種曆史深遠和文化重要性的氛圍。成語“一言九鼎”源自古代,意指一句話的分量極重,可以比喻為九口大鼎,強調說話的人極有威望和影響力,他的承諾或言論極為可靠。在這幅畫中,每個鼎的雄偉與莊重體現了言語的重要性和影響力。

解读: 這幅插圖展現了成語“一言九鼎”的深刻含義。在圖中,九口古代鼎(大型銅制容器)整齊排列,每一個鼎都象征着重大的權威和價值。這些鼎在古代中國被用作禮器,與國家權力和尊嚴密切相關。畫面背景是一個莊嚴的古代宮廷,遠處是山脈和薄霧,營造出一種曆史深遠和文化重要性的氛圍。成語“一言九鼎”源自古代,意指一句話的分量極重,可以比喻為九口大鼎,強調說話的人極有威望和影響力,他的承諾或言論極為可靠。在這幅畫中,每個鼎的雄偉與莊重體現了言語的重要性和影響力。 解读: 此圖靈感來源于成語“一言難盡”,意指無法用簡單的話語來完整表達所想。圖中展示的是一位古代學者,他坐在甯靜的花園中,周圍環繞着高大的竹子和一條小溪。他的表情沉思且略顯困擾,仿佛在努力尋找恰當的詞彙來闡釋一個複雜的觀點。背景中有傳統的中國建築元素,如亭台和石橋。

解读: 此圖靈感來源于成語“一言難盡”,意指無法用簡單的話語來完整表達所想。圖中展示的是一位古代學者,他坐在甯靜的花園中,周圍環繞着高大的竹子和一條小溪。他的表情沉思且略顯困擾,仿佛在努力尋找恰當的詞彙來闡釋一個複雜的觀點。背景中有傳統的中國建築元素,如亭台和石橋。 解读: 這幅插圖描繪了一位古代中國學者,他被書卷和文稿包圍,形象生動地體現了成語“一言難盡”的内涵。在這幅作品中,學者處于沉思的姿态,被大量的書籍和卷軸包圍,這象征着知識與智慧的無盡和深邃。畫面通過古典書房的背景和學者的形象,傳達出一種對知識的渴求和對智慧的追求。此外,整個場景流露出深沉、莊嚴的氛圍,與傳統中國藝術風格相得益彰。在顔色選擇上,使用了樸素、自然的色調,并采用了傳統的水墨畫技巧,進一步強化了作品的古典感和藝術深度。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的正宗感和藝術價值。

解读: 這幅插圖描繪了一位古代中國學者,他被書卷和文稿包圍,形象生動地體現了成語“一言難盡”的内涵。在這幅作品中,學者處于沉思的姿态,被大量的書籍和卷軸包圍,這象征着知識與智慧的無盡和深邃。畫面通過古典書房的背景和學者的形象,傳達出一種對知識的渴求和對智慧的追求。此外,整個場景流露出深沉、莊嚴的氛圍,與傳統中國藝術風格相得益彰。在顔色選擇上,使用了樸素、自然的色調,并采用了傳統的水墨畫技巧,進一步強化了作品的古典感和藝術深度。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的正宗感和藝術價值。 解读: 這幅插圖展現了成語“一語九鼎”的深刻含義。在圖中,我們看到九座雄偉的、裝飾華麗的古代青銅鼎被排列成莊嚴的陣列,象征着古代中國的權力與威嚴。這些鼎,作為中國曆史上的重要文物,通常與國家的穩定和統治者的權威聯系在一起。成語“一語九鼎”源自于中國古代,意指話語極有分量,猶如九鼎之重。在前景中,我們看到一位身穿傳統漢服的學者或官員,他正以平和而有威嚴的态度說話,象征着他的話語具有重大的影響力和權威。他的表情和姿态傳達了他的話語不僅深思熟慮,而且具有深遠的影響。畫面背景是一個甯靜的學術環境,可能是皇宮的庭院或儒學學院,充滿了傳統的中國建築、石徑和郁郁蔥蔥、維護良好的花園。

解读: 這幅插圖展現了成語“一語九鼎”的深刻含義。在圖中,我們看到九座雄偉的、裝飾華麗的古代青銅鼎被排列成莊嚴的陣列,象征着古代中國的權力與威嚴。這些鼎,作為中國曆史上的重要文物,通常與國家的穩定和統治者的權威聯系在一起。成語“一語九鼎”源自于中國古代,意指話語極有分量,猶如九鼎之重。在前景中,我們看到一位身穿傳統漢服的學者或官員,他正以平和而有威嚴的态度說話,象征着他的話語具有重大的影響力和權威。他的表情和姿态傳達了他的話語不僅深思熟慮,而且具有深遠的影響。畫面背景是一個甯靜的學術環境,可能是皇宮的庭院或儒學學院,充滿了傳統的中國建築、石徑和郁郁蔥蔥、維護良好的花園。 解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在松樹下深思,并突然領悟到了一個複雜真理的情景,正如成語“一語道破”所表達的意境。這個成語字面意思是“一句話就說中了要害”,常用來形容用很少的話就揭示了事物的本質或解決了複雜的問題。在畫面中,這位學者身着傳統的漢服,置身于一個甯靜的環境裡,背景是遠處的山脈,營造出一種深遠和平靜的氛圍。他的神态表明他剛剛有了一個頓悟,仿佛剛剛解開了一個複雜的真理。這種表現方式恰到好處地體現了“一語道破”成語的内涵。

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在松樹下深思,并突然領悟到了一個複雜真理的情景,正如成語“一語道破”所表達的意境。這個成語字面意思是“一句話就說中了要害”,常用來形容用很少的話就揭示了事物的本質或解決了複雜的問題。在畫面中,這位學者身着傳統的漢服,置身于一個甯靜的環境裡,背景是遠處的山脈,營造出一種深遠和平靜的氛圍。他的神态表明他剛剛有了一個頓悟,仿佛剛剛解開了一個複雜的真理。這種表現方式恰到好處地體現了“一語道破”成語的内涵。 解读: 這幅圖描繪了成語“一諾千金”的場景。在這幅圖中,我們看到一位穿着傳統服飾的中國古代學者,他站立着,表情堅定,手持卷軸,象征着承諾和正直。背景是甯靜而蒙蒙的山水風光,有山脈和幾座古建築,傳達出一種永恒和智慧的感覺。

解读: 這幅圖描繪了成語“一諾千金”的場景。在這幅圖中,我們看到一位穿着傳統服飾的中國古代學者,他站立着,表情堅定,手持卷軸,象征着承諾和正直。背景是甯靜而蒙蒙的山水風光,有山脈和幾座古建築,傳達出一種永恒和智慧的感覺。 解读: 這幅插圖是基于成語“一貌傾城”創作的。在中國古典文化中,“一貌傾城”字面意思是“一張臉颠倒了整個城市”,用以形容女子的美貌非常驚人,足以傾倒國家或城市。這個成語常用來贊美女性之美,尤其是那種驚為天人的絕世美貌。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的女性,她的容貌優雅而精緻,氣質高雅、從容。她是畫面的中心,周圍的背景故意保持簡潔,以突出她的美麗。

解读: 這幅插圖是基于成語“一貌傾城”創作的。在中國古典文化中,“一貌傾城”字面意思是“一張臉颠倒了整個城市”,用以形容女子的美貌非常驚人,足以傾倒國家或城市。這個成語常用來贊美女性之美,尤其是那種驚為天人的絕世美貌。在這幅畫中,我們看到一位穿着傳統漢服的女性,她的容貌優雅而精緻,氣質高雅、從容。她是畫面的中心,周圍的背景故意保持簡潔,以突出她的美麗。 解读: 這幅插圖為成語“一貧如水”提供了形象的視覺呈現。圖中展示了一個簡陋而樸素的房間,家具稀少,空間内的物品極為簡單,強調了生活的貧困與簡樸。房間裡有一個小窗戶,透過窗戶可以看到甯靜的景色,象征着在困難中仍有希望和平靜。

解读: 這幅插圖為成語“一貧如水”提供了形象的視覺呈現。圖中展示了一個簡陋而樸素的房間,家具稀少,空間内的物品極為簡單,強調了生活的貧困與簡樸。房間裡有一個小窗戶,透過窗戶可以看到甯靜的景色,象征着在困難中仍有希望和平靜。 解读: 這幅圖描繪了一個簡樸且家具稀少的房間,展現出了成語“一貧如洗”的含義。在圖中,一位身穿傳統中國服飾的老人坐在床上,沉思地凝視窗外。房間幾乎空無一物,僅有一張簡陋的木床、一張小桌子和一個樸素的窗戶。

解读: 這幅圖描繪了一個簡樸且家具稀少的房間,展現出了成語“一貧如洗”的含義。在圖中,一位身穿傳統中國服飾的老人坐在床上,沉思地凝視窗外。房間幾乎空無一物,僅有一張簡陋的木床、一張小桌子和一個樸素的窗戶。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“一步一足”的含義。在畫面中,我們看到一位行者在崎岖的山路上緩慢而謹慎地前行,這象征着穩健和逐漸的進展。背景中的山脈和甯靜的天空傳達出一種平靜和專注的氛圍。幾棵松樹的加入,則象征着堅韌不拔的精神。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“一步一足”的含義。在畫面中,我們看到一位行者在崎岖的山路上緩慢而謹慎地前行,這象征着穩健和逐漸的進展。背景中的山脈和甯靜的天空傳達出一種平靜和專注的氛圍。幾棵松樹的加入,則象征着堅韌不拔的精神。 解读: 此圖描繪了成語“一跌不振”的場景。在這幅畫中,我們看到一位古代中國學者在甯靜的山景中跌倒,他看起來情緒低落,無力再起。畫中的山脈用複雜的筆觸繪制,表達了歲月和智慧的感覺,遠處的山峰被霧氣缭繞。學者身着傳統的長袍,成為畫中的焦點,位于一個小空地上。

解读: 此圖描繪了成語“一跌不振”的場景。在這幅畫中,我們看到一位古代中國學者在甯靜的山景中跌倒,他看起來情緒低落,無力再起。畫中的山脈用複雜的筆觸繪制,表達了歲月和智慧的感覺,遠處的山峰被霧氣缭繞。學者身着傳統的長袍,成為畫中的焦點,位于一個小空地上。 解读: 這幅插圖展現了成語“一蹶不振”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到一位穿着古代中國服飾的男子在崎岖的山地景觀中跌倒,正艱難地試圖站起來。畫面氛圍顯得十分憂郁,傳達出一種掙紮和無法恢複的感覺。這種情境恰如其分地體現了“一蹶不振”這一成語的核心思想,即一次跌倒或失敗後難以再次站起,比喻遭遇挫折後不能振作。

解读: 這幅插圖展現了成語“一蹶不振”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到一位穿着古代中國服飾的男子在崎岖的山地景觀中跌倒,正艱難地試圖站起來。畫面氛圍顯得十分憂郁,傳達出一種掙紮和無法恢複的感覺。這種情境恰如其分地體現了“一蹶不振”這一成語的核心思想,即一次跌倒或失敗後難以再次站起,比喻遭遇挫折後不能振作。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“一邱貉”的意象。在這幅作品中,一隻貉獨自站立在甯靜的中國傳統風景之中,象征着孤獨和隔離。這隻貉看起來沉思而超脫,身處一個平和的自然環境中,有山巒、樹木和一條溫柔的小溪。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“一邱貉”的意象。在這幅作品中,一隻貉獨自站立在甯靜的中國傳統風景之中,象征着孤獨和隔離。這隻貉看起來沉思而超脫,身處一個平和的自然環境中,有山巒、樹木和一條溫柔的小溪。 解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“一針見血”的内涵。在畫面中,我們看到一位穿着傳統漢服的中國古代醫生正在給病人施行針灸。這位醫生表情專注,通過他精準的針灸技術,象征着直接而精确地點出問題的核心。這正是“一針見血”成語的精髓,意味着直截了當,一語道破問題的真相。畫面的背景故意保持簡約,以便将注意力集中在醫生和病人身上。

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“一針見血”的内涵。在畫面中,我們看到一位穿着傳統漢服的中國古代醫生正在給病人施行針灸。這位醫生表情專注,通過他精準的針灸技術,象征着直接而精确地點出問題的核心。這正是“一針見血”成語的精髓,意味着直截了當,一語道破問題的真相。畫面的背景故意保持簡約,以便将注意力集中在醫生和病人身上。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國市場的場景,中心是一個商人正在輕蔑地審視一枚小而微不足道的硬币。這個場景生動地表現了成語“一錢不值”的含義,這個成語用來形容東西非常便宜,幾乎沒有價值。在畫面中,周圍的買賣者正在用更有價值的物品進行交易,如絲綢、陶器和茶葉,這與商人的失望形成鮮明對比。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國市場的場景,中心是一個商人正在輕蔑地審視一枚小而微不足道的硬币。這個場景生動地表現了成語“一錢不值”的含義,這個成語用來形容東西非常便宜,幾乎沒有價值。在畫面中,周圍的買賣者正在用更有價值的物品進行交易,如絲綢、陶器和茶葉,這與商人的失望形成鮮明對比。 解读: 這幅插圖展現了成語“一錢不直”的深刻含義。畫面中,一枚破損、失去光澤的古币躺在地上,通過它的破碎和褪色表現出其無價值的特點。這枚古币的無價值,恰恰體現了“一錢不直”所指的無用或無價值的事物或人。在這幅畫中,背景被刻意簡化,以突出這枚無價值的古币。這種設計方法使得古币的顯著特征——破損和無價值——成為視覺焦點。

解读: 這幅插圖展現了成語“一錢不直”的深刻含義。畫面中,一枚破損、失去光澤的古币躺在地上,通過它的破碎和褪色表現出其無價值的特點。這枚古币的無價值,恰恰體現了“一錢不直”所指的無用或無價值的事物或人。在這幅畫中,背景被刻意簡化,以突出這枚無價值的古币。這種設計方法使得古币的顯著特征——破損和無價值——成為視覺焦點。 解读: 這幅插圖為成語“一長二短”提供了形象的視覺表現。在這幅作品中,我們看到三個對象,其中一個明顯比另外兩個長,這些對象可能是竹簽、書法筆或其他具有文化意義的物品。它們的排列恰好體現了“一長二短”的字面意義,即一個長和兩個短。此成語的本意是指無法預料的變故或結果,常用來比喻人的生死或事物的成敗。在這幅畫中,長度的不同寓意着人生或事态的不确定性和無法預測性。

解读: 這幅插圖為成語“一長二短”提供了形象的視覺表現。在這幅作品中,我們看到三個對象,其中一個明顯比另外兩個長,這些對象可能是竹簽、書法筆或其他具有文化意義的物品。它們的排列恰好體現了“一長二短”的字面意義,即一個長和兩個短。此成語的本意是指無法預料的變故或結果,常用來比喻人的生死或事物的成敗。在這幅畫中,長度的不同寓意着人生或事态的不确定性和無法預測性。 解读: 這幅圖描繪了一個古老的中國街景,畫面的焦點是三個不同長度的物體:一根長竹竿、一根中等長度的木棍和一根短金屬棒。它們被突出地放置在前景中,背景是一個繁忙的中國古市場,市場上的人們穿着傳統服裝,小商店和紅燈籠營造出一種生動而和諧的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一個古老的中國街景,畫面的焦點是三個不同長度的物體:一根長竹竿、一根中等長度的木棍和一根短金屬棒。它們被突出地放置在前景中,背景是一個繁忙的中國古市場,市場上的人們穿着傳統服裝,小商店和紅燈籠營造出一種生動而和諧的氛圍。 解读: 這幅畫描繪了一個古老的中國市場場景,旨在展現成語“一長半短”的含義。在這幅畫中,您可以看到各種攤位,一些商販展示着長物品,如竹竿或布料,而其他商販則出售較短的物品,如碗或書籍。這種長短物品的對比正是“一長半短”這個成語的直觀表現。“一長半短”通常用來形容事物不一緻、不協調或參差不齊的狀态。在這幅畫中,長短不一的物品象征着不同的事物或觀點之間的差異與不均衡。

解读: 這幅畫描繪了一個古老的中國市場場景,旨在展現成語“一長半短”的含義。在這幅畫中,您可以看到各種攤位,一些商販展示着長物品,如竹竿或布料,而其他商販則出售較短的物品,如碗或書籍。這種長短物品的對比正是“一長半短”這個成語的直觀表現。“一長半短”通常用來形容事物不一緻、不協調或參差不齊的狀态。在這幅畫中,長短不一的物品象征着不同的事物或觀點之間的差異與不均衡。 解读: 這幅插圖描繪了成語“一開生面”的場景。圖中展示了一位身着古代中國服飾的學者正在幽靜的花園中打開一卷書卷。花園裡盛開着鮮花,一個小池塘中遊動着錦鯉,象征着新的開始和鮮活的機會。背景中有傳統的中國建築元素,如亭台和石橋。

解读: 這幅插圖描繪了成語“一開生面”的場景。圖中展示了一位身着古代中國服飾的學者正在幽靜的花園中打開一卷書卷。花園裡盛開着鮮花,一個小池塘中遊動着錦鯉,象征着新的開始和鮮活的機會。背景中有傳統的中國建築元素,如亭台和石橋。 解读: 這幅插圖展現了一個中國古代學者在甯靜的園林下沉思。他手持卷軸,坐在樹下,園林中有傳統的中國建築、小池塘和各種植物。這位學者的表情深沉,似乎在反思生活的複雜性。這幅畫與成語“一隅三反”之間有着深刻的聯系。這個成語的意思是指從一個角度或者事物去反複深思,從而能夠多方面、多角度地理解和思考問題。在這幅畫中,學者的沉思姿态恰恰體現了這種深入思考和多角度反省的過程。他在靜谧的環境中思考,象征着從一個角落(一隅)出發,進行深入的思考(三反)。

解读: 這幅插圖展現了一個中國古代學者在甯靜的園林下沉思。他手持卷軸,坐在樹下,園林中有傳統的中國建築、小池塘和各種植物。這位學者的表情深沉,似乎在反思生活的複雜性。這幅畫與成語“一隅三反”之間有着深刻的聯系。這個成語的意思是指從一個角度或者事物去反複深思,從而能夠多方面、多角度地理解和思考問題。在這幅畫中,學者的沉思姿态恰恰體現了這種深入思考和多角度反省的過程。他在靜谧的環境中思考,象征着從一個角落(一隅)出發,進行深入的思考(三反)。 解读: 這幅圖描繪了一個密不可分的森林,古老的樹木以其厚實的樹幹和交錯的枝葉構成了幾乎無法穿透的樹冠。這樣密集的森林布局,使得似乎連一縷光線都無法透過,恰如其分地體現了成語“一隙不通”的含義。

解读: 這幅圖描繪了一個密不可分的森林,古老的樹木以其厚實的樹幹和交錯的枝葉構成了幾乎無法穿透的樹冠。這樣密集的森林布局,使得似乎連一縷光線都無法透過,恰如其分地體現了成語“一隙不通”的含義。 解读: 此圖描繪了成語“一隙之見”的意象。在這幅圖中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,正通過兩塊巨大岩石或牆壁之間狹窄的縫隙窺視。這一行為象征着有限的視角或理解。

解读: 此圖描繪了成語“一隙之見”的意象。在這幅圖中,我們看到一位身着古代中國服飾的人,正通過兩塊巨大岩石或牆壁之間狹窄的縫隙窺視。這一行為象征着有限的視角或理解。 解读: 這幅插圖基于成語“一面如舊”。該成語的意思是指雖然人或事物發生了變化,但在某些方面仍然保持原樣,常用來形容朋友間久别重逢後,彼此間的友情依舊如故。在這幅圖中,我選擇了展現兩位老朋友在古樹下的重逢場景。他們的面部表情充滿了喜悅和懷舊之情,表達了即使時光流逝,他們之間的友誼依然未變。

解读: 這幅插圖基于成語“一面如舊”。該成語的意思是指雖然人或事物發生了變化,但在某些方面仍然保持原樣,常用來形容朋友間久别重逢後,彼此間的友情依舊如故。在這幅圖中,我選擇了展現兩位老朋友在古樹下的重逢場景。他們的面部表情充滿了喜悅和懷舊之情,表達了即使時光流逝,他們之間的友誼依然未變。 解读: 這幅插圖是為了呈現“一顧傾人”這個成語。成語“一顧傾人”字面上的意思是“一次回眸就令人傾倒”,通常用來形容一個人的魅力非凡,尤其是指女性的美貌驚豔到令人難以自持。在這幅圖中,我們看到一位穿着傳統漢服的女子,她的側面凝視和嬌媚的表情完美地捕捉了這個成語的精髓。她的容顔精緻,符合中國古典美女的标準。她的眼神和微微側轉的頭部,似乎在向觀衆展示她無與倫比的魅力,正如成語所描述的那樣,她的一瞥足以令人心動。畫面背景的設計簡潔而優雅,這樣可以突出女子的風采和魅力。

解读: 這幅插圖是為了呈現“一顧傾人”這個成語。成語“一顧傾人”字面上的意思是“一次回眸就令人傾倒”,通常用來形容一個人的魅力非凡,尤其是指女性的美貌驚豔到令人難以自持。在這幅圖中,我們看到一位穿着傳統漢服的女子,她的側面凝視和嬌媚的表情完美地捕捉了這個成語的精髓。她的容顔精緻,符合中國古典美女的标準。她的眼神和微微側轉的頭部,似乎在向觀衆展示她無與倫比的魅力,正如成語所描述的那樣,她的一瞥足以令人心動。畫面背景的設計簡潔而優雅,這樣可以突出女子的風采和魅力。 解读: 這幅插圖呈現了“一顧傾城”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一位穿着古典中國服飾的女子,站在一個充滿盛開花朵和傳統建築的甯靜園林中。她的美麗非凡,足以俘獲任何觀者的目光,象征着這個成語的含義——她的一瞥足以令整個城市為之傾倒。

解读: 這幅插圖呈現了“一顧傾城”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一位穿着古典中國服飾的女子,站在一個充滿盛開花朵和傳統建築的甯靜園林中。她的美麗非凡,足以俘獲任何觀者的目光,象征着這個成語的含義——她的一瞥足以令整個城市為之傾倒。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一髮千鈞”的意境。畫面中,一條細繩勉強懸挂着一塊重重的巨石,象征着極度危險和緊張的局面,正如成語所表達的“千鈞一發”的緊迫感。巨石的沉重與細繩的脆弱形成鮮明對比,強調了情境的不穩定性和危機感。畫面的構圖精心設計,繩線與巨石之間的微妙平衡捕捉了成語的本質。在畫面的近景中,一位身着中國古裝的人物靜靜地觀察這一場景,他的表情深沉、眼神中透露出對這一懸崖峭壁般情形的深刻理解和反思。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“一髮千鈞”的意境。畫面中,一條細繩勉強懸挂着一塊重重的巨石,象征着極度危險和緊張的局面,正如成語所表達的“千鈞一發”的緊迫感。巨石的沉重與細繩的脆弱形成鮮明對比,強調了情境的不穩定性和危機感。畫面的構圖精心設計,繩線與巨石之間的微妙平衡捕捉了成語的本質。在畫面的近景中,一位身着中國古裝的人物靜靜地觀察這一場景,他的表情深沉、眼神中透露出對這一懸崖峭壁般情形的深刻理解和反思。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“一鳴驚人”,意指通過一次行動或表現,突然展示自己的才能或成就,讓人刮目相看。畫中展現了一隻雄偉的鶴在衆多小鳥中脫穎而出。這隻鶴正大聲啼鳴或歌唱,其力量與美感令周圍的小鳥們擡頭驚奇地注視。這與成語“一鳴驚人”所傳達的主題相呼應,即一次卓越的表現足以令人矚目。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“一鳴驚人”,意指通過一次行動或表現,突然展示自己的才能或成就,讓人刮目相看。畫中展現了一隻雄偉的鶴在衆多小鳥中脫穎而出。這隻鶴正大聲啼鳴或歌唱,其力量與美感令周圍的小鳥們擡頭驚奇地注視。這與成語“一鳴驚人”所傳達的主題相呼應,即一次卓越的表現足以令人矚目。 解读: 這幅插圖展現了成語“一鼓作氣”的精神實質。畫面中,一位勇士在戰場上激情澎湃地敲擊戰鼓,他的面容透露出堅定和勇敢,正如成語所表達的,一鼓作氣,形容隻需一次鼓舞,就能激發出全部的力量和勇氣,形成一股不可阻擋的勢頭。背景是典型的中國古代戰場,包含了其他戰士和遠處的山峰,象征着戰争的艱難和挑戰。

解读: 這幅插圖展現了成語“一鼓作氣”的精神實質。畫面中,一位勇士在戰場上激情澎湃地敲擊戰鼓,他的面容透露出堅定和勇敢,正如成語所表達的,一鼓作氣,形容隻需一次鼓舞,就能激發出全部的力量和勇氣,形成一股不可阻擋的勢頭。背景是典型的中國古代戰場,包含了其他戰士和遠處的山峰,象征着戰争的艱難和挑戰。 解读: 成語“一齊衆咻”描繪了一種情景,即許多人同時行動或發出聲響。這個成語通常用來形容衆人齊心協力,一起做某件事時的熱鬧和有力的場面。在這幅插圖中,我們看到一群人聚集在一個市集場地,每個人都手拿工具或準備工作的物品,看似正在讨論或準備開始某項工作。這種場景傳達了一種集體行動和共同努力的氛圍,與成語“一齊衆咻”的意境相契合。圖中的人物穿着傳統服裝,站在典型的中國古典建築環境中,如小橋和小屋等。這樣的設定不僅強調了成語的文化背景,也營造出一種古樸而深邃的感覺。背景中的浮雲和山峰以及整個畫面的構圖,都借鑒了中國古典山水畫的風格,強化了這種文化氛圍。圖畫角落的紅色印章,是對中國傳統藝術的一種緻敬,同時也是對作品真實性和藝術價值的認證。

解读: 成語“一齊衆咻”描繪了一種情景,即許多人同時行動或發出聲響。這個成語通常用來形容衆人齊心協力,一起做某件事時的熱鬧和有力的場面。在這幅插圖中,我們看到一群人聚集在一個市集場地,每個人都手拿工具或準備工作的物品,看似正在讨論或準備開始某項工作。這種場景傳達了一種集體行動和共同努力的氛圍,與成語“一齊衆咻”的意境相契合。圖中的人物穿着傳統服裝,站在典型的中國古典建築環境中,如小橋和小屋等。這樣的設定不僅強調了成語的文化背景,也營造出一種古樸而深邃的感覺。背景中的浮雲和山峰以及整個畫面的構圖,都借鑒了中國古典山水畫的風格,強化了這種文化氛圍。圖畫角落的紅色印章,是對中國傳統藝術的一種緻敬,同時也是對作品真實性和藝術價值的認證。 解读: 這幅圖描繪了“一齊眾楚”這一成語的場景。在這幅作品中,我們看到一群穿着傳統服飾的楚國人正在古老的中國建築下進行熱烈的讨論或辯論。畫中人物表情豐富、姿态各異,展現了一個充滿活力的社區對話場景。背景是典型的中國庭院,有樹木、池塘和遠處的山脈,這些元素共同捕捉了中國山水畫的精髓。

解读: 這幅圖描繪了“一齊眾楚”這一成語的場景。在這幅作品中,我們看到一群穿着傳統服飾的楚國人正在古老的中國建築下進行熱烈的讨論或辯論。畫中人物表情豐富、姿态各異,展現了一個充滿活力的社區對話場景。背景是典型的中國庭院,有樹木、池塘和遠處的山脈,這些元素共同捕捉了中國山水畫的精髓。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景。中心位置是一位坐在柳樹下、湖邊的書生,他看起來憂郁且陷入沉思。他的表情反映出深度的思考和不安,體現了“七上八下”這個成語,意味着内心的動蕩和不安。周圍環境恬靜無擾,與他煩躁的心态形成鮮明對比。畫作采用了細膩的色彩和複雜的細節,捕捉了古典中國藝術的精髓。在一角有一個小紅色印章,增添了真實性。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景。中心位置是一位坐在柳樹下、湖邊的書生,他看起來憂郁且陷入沉思。他的表情反映出深度的思考和不安,體現了“七上八下”這個成語,意味着内心的動蕩和不安。周圍環境恬靜無擾,與他煩躁的心态形成鮮明對比。畫作采用了細膩的色彩和複雜的細節,捕捉了古典中國藝術的精髓。在一角有一個小紅色印章,增添了真實性。 解读: 這幅圖展現了中國古代一位男子,身着傳統服飾,面部表情複雜,體現了“七上八落”這一成語的含義。圖中,男子的一半臉上帶着歡樂的笑容,眼中閃爍着喜悅的光芒;而另一半臉則表現出悲傷,眉頭緊鎖,一滴淚珠沿着臉頰滑落,眼中充滿了哀愁。背景色調中性,突出了人物的面部表情和内心的情感變化。這幅圖象征着他内心世界的起伏不定,喜悅與悲傷交替出現。

解读: 這幅圖展現了中國古代一位男子,身着傳統服飾,面部表情複雜,體現了“七上八落”這一成語的含義。圖中,男子的一半臉上帶着歡樂的笑容,眼中閃爍着喜悅的光芒;而另一半臉則表現出悲傷,眉頭緊鎖,一滴淚珠沿着臉頰滑落,眼中充滿了哀愁。背景色調中性,突出了人物的面部表情和内心的情感變化。這幅圖象征着他内心世界的起伏不定,喜悅與悲傷交替出現。 解读: 這幅圖描繪了成語“七嘴八張”的形象化場景。成語“七嘴八張”形容許多人争先恐後地說話,常用來形容場面混亂、人聲鼎沸。在這幅圖中,我們看到七個人物在一個熱鬧的古代中國市集中激烈地交談。每個人物的表情都不同,有的顯得興奮、好奇、驚訝或急切,展現了豐富的情感和互動。每個角色都身着獨特的傳統服飾,彰顯了古代中國服裝的多樣性。背景中的中國傳統建築和充滿活力的氛圍進一步強調了這個場景的繁忙和混亂。

解读: 這幅圖描繪了成語“七嘴八張”的形象化場景。成語“七嘴八張”形容許多人争先恐後地說話,常用來形容場面混亂、人聲鼎沸。在這幅圖中,我們看到七個人物在一個熱鬧的古代中國市集中激烈地交談。每個人物的表情都不同,有的顯得興奮、好奇、驚訝或急切,展現了豐富的情感和互動。每個角色都身着獨特的傳統服飾,彰顯了古代中國服裝的多樣性。背景中的中國傳統建築和充滿活力的氛圍進一步強調了這個場景的繁忙和混亂。 解读: 這幅插圖展現了“七嘴八舌”的成語意境。畫面中,七個人圍坐在一張中國傳統的桌子旁,每個人都有不同的表情,正熱烈地讨論着。他們似乎都在同時說話,營造出一種混亂和嘈雜的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了“七嘴八舌”的成語意境。畫面中,七個人圍坐在一張中國傳統的桌子旁,每個人都有不同的表情,正熱烈地讨論着。他們似乎都在同時說話,營造出一種混亂和嘈雜的氛圍。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“七孔生煙”的含義。在畫面中,一位穿着古代學者服飾的人物坐在書桌前,他的臉部表情極為誇張,顯示出極度的憤怒——眼睛瞪得大大的,眉頭緊鎖。更為形象的是,他的頭部仿佛冒出了煙霧,幽默而誇張地描繪了“七孔生煙”的場景。這個成語用來形容極度憤怒時的樣子,就像是怒火中燒到七個呼吸孔都冒煙了。背景則是一個簡單甯靜的書房,與學者的憤怒形成鮮明對比,增強了畫面的沖擊力和表現力。此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統畫作中的重要元素,不僅起到了簽名的作用,還增添了一抹傳統的色彩。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“七孔生煙”的含義。在畫面中,一位穿着古代學者服飾的人物坐在書桌前,他的臉部表情極為誇張,顯示出極度的憤怒——眼睛瞪得大大的,眉頭緊鎖。更為形象的是,他的頭部仿佛冒出了煙霧,幽默而誇張地描繪了“七孔生煙”的場景。這個成語用來形容極度憤怒時的樣子,就像是怒火中燒到七個呼吸孔都冒煙了。背景則是一個簡單甯靜的書房,與學者的憤怒形成鮮明對比,增強了畫面的沖擊力和表現力。此外,畫面一角的紅色印章是中國傳統畫作中的重要元素,不僅起到了簽名的作用,還增添了一抹傳統的色彩。 解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“七張八嘴”的含義。成語“七張八嘴”常用來形容許多人争先恐後地說話,場面非常混亂。在這幅作品中,七個人物以誇張的面部表情出現,共有八個嘴巴,象征着過度且雜亂的交談或者流言蜚語。每個人物都穿着傳統的中國服飾,背景則是一個簡樸的古代中國村莊。

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“七張八嘴”的含義。成語“七張八嘴”常用來形容許多人争先恐後地說話,場面非常混亂。在這幅作品中,七個人物以誇張的面部表情出現,共有八個嘴巴,象征着過度且雜亂的交談或者流言蜚語。每個人物都穿着傳統的中國服飾,背景則是一個簡樸的古代中國村莊。 解读: 這幅插圖是基于成語“七手八腳”所創作的。在這幅作品中,我們可以看到幾個身着古代中國服飾的人物,他們各自代表着不同的職業,如漁夫、農民、學者和商人。他們在一個古樸的村落背景中忙碌地工作,動作誇張,似乎每個人都有多個手臂和腿部,以此表現出成語中所描述的混亂和紊亂狀态。每個人物的動作都顯得急促且無序,相互交錯和重疊,營造出一種緊迫和混亂的氣氛。這不僅生動地展現了“七手八腳”成語中描述的場面,即許多人同時做事但缺乏協調和效率,還體現了中國古典繪畫中對動态和情感的深刻描繪。

解读: 這幅插圖是基于成語“七手八腳”所創作的。在這幅作品中,我們可以看到幾個身着古代中國服飾的人物,他們各自代表着不同的職業,如漁夫、農民、學者和商人。他們在一個古樸的村落背景中忙碌地工作,動作誇張,似乎每個人都有多個手臂和腿部,以此表現出成語中所描述的混亂和紊亂狀态。每個人物的動作都顯得急促且無序,相互交錯和重疊,營造出一種緊迫和混亂的氣氛。這不僅生動地展現了“七手八腳”成語中描述的場面,即許多人同時做事但缺乏協調和效率,還體現了中國古典繪畫中對動态和情感的深刻描繪。 解读: 這幅畫描繪了成語“七竅生煙”的形象。在中國傳統文化中,這個成語常用來形容極度的憤怒或急躁。畫中的中年男子面部表情劇烈,充滿了憤怒和不滿,他的七竅(雙眼、雙耳、鼻孔、口及頭頂)中冒出紅色的煙霧,形象地展現了極度憤怒時的情緒爆發。這種表現方式既形象又誇張,正是中國古典藝術中常見的手法,用以強烈表達情感。此圖的背景是典型的中國古典風景,展現了一個開放的客廳,與人物的憤怒形成了鮮明對比。

解读: 這幅畫描繪了成語“七竅生煙”的形象。在中國傳統文化中,這個成語常用來形容極度的憤怒或急躁。畫中的中年男子面部表情劇烈,充滿了憤怒和不滿,他的七竅(雙眼、雙耳、鼻孔、口及頭頂)中冒出紅色的煙霧,形象地展現了極度憤怒時的情緒爆發。這種表現方式既形象又誇張,正是中國古典藝術中常見的手法,用以強烈表達情感。此圖的背景是典型的中國古典風景,展現了一個開放的客廳,與人物的憤怒形成了鮮明對比。 解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“七竅生煙”的意境。畫面中,一位古代中國的老學者面露憤怒之色,他的表情兇猛,七個孔竅(兩耳、兩眼、兩鼻孔和一個嘴巴)中煙氣騰騰,形象地诠釋了這個成語。成語“七竅生煙”通常用來形容人極度憤怒時的樣子,如同煙氣從七個孔竅中冒出一樣。在這幅畫中,背景設定在一個傳統的書房,周圍擺放着卷軸、毛筆和硯台,象征着學者的學識背景。

解读: 這幅插圖生動地展現了中國成語“七竅生煙”的意境。畫面中,一位古代中國的老學者面露憤怒之色,他的表情兇猛,七個孔竅(兩耳、兩眼、兩鼻孔和一個嘴巴)中煙氣騰騰,形象地诠釋了這個成語。成語“七竅生煙”通常用來形容人極度憤怒時的樣子,如同煙氣從七個孔竅中冒出一樣。在這幅畫中,背景設定在一個傳統的書房,周圍擺放着卷軸、毛筆和硯台,象征着學者的學識背景。 解读: 這幅插圖是對成語“七竅生煙”(qī qiào shēng yān)的形象诠釋。在這幅圖中,我們看到一位坐在桌前、處于極度沮喪狀态的人,其頭部的七個孔道(耳朵、眼睛、鼻孔和嘴巴)中誇張地冒出煙霧,象征着強烈的憤怒或煩躁。這種藝術表現方式深刻地呈現了成語中“七竅生煙”的形象,即極度憤怒或煩躁到仿佛七個孔道都在冒煙。

解读: 這幅插圖是對成語“七竅生煙”(qī qiào shēng yān)的形象诠釋。在這幅圖中,我們看到一位坐在桌前、處于極度沮喪狀态的人,其頭部的七個孔道(耳朵、眼睛、鼻孔和嘴巴)中誇張地冒出煙霧,象征着強烈的憤怒或煩躁。這種藝術表現方式深刻地呈現了成語中“七竅生煙”的形象,即極度憤怒或煩躁到仿佛七個孔道都在冒煙。 解读: 這幅圖描繪了“七行俱下”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“七行俱下”常用來形容形勢極為危急,比喻事情到了非常危險的地步。在這幅畫中,我們可以看到七個物體從天而降,落向地面,象征着不同的事物同時陷入困境,反映出成語中的緊迫感和危機感。

解读: 這幅圖描繪了“七行俱下”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“七行俱下”常用來形容形勢極為危急,比喻事情到了非常危險的地步。在這幅畫中,我們可以看到七個物體從天而降,落向地面,象征着不同的事物同時陷入困境,反映出成語中的緊迫感和危機感。 解读: 這幅插圖是基于中國成語“七零八落”的意境創作的。成語“七零八落”原意指零散、散亂的樣子,後引申為支離破碎,殘敗不完整,或形容數量稀少。這幅圖中展現的是一個原本井然有序的中國傳統房間,現在變得一片混亂。衣物、書籍散落一地,家具傾覆,原本整齊排列的茶具也四處散落。這種混亂的場景形象地展現了“七零八落”所暗示的雜亂無序狀态。

解读: 這幅插圖是基于中國成語“七零八落”的意境創作的。成語“七零八落”原意指零散、散亂的樣子,後引申為支離破碎,殘敗不完整,或形容數量稀少。這幅圖中展現的是一個原本井然有序的中國傳統房間,現在變得一片混亂。衣物、書籍散落一地,家具傾覆,原本整齊排列的茶具也四處散落。這種混亂的場景形象地展現了“七零八落”所暗示的雜亂無序狀态。 解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“三人成虎”的場景。畫面中展示了三位身着傳統長袍的古代學者,站在繁忙的市場中,面部流露出擔憂和信任的神情,他們被好奇的圍觀者包圍着。在背景中,隐約可見一隻巨大的、想象中的老虎,象征着他們正在讨論的謠言。此成語源于《戰國策》,講述了一個故事,即一個人在市場上散布謠言說有老虎出現,最初大家都不信,但随着越來越多的人傳播這一消息,人們開始相信這個毫無根據的謠言。成語“三人成虎”因此而來,意指謠言重複多次就可能被當作事實。

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“三人成虎”的場景。畫面中展示了三位身着傳統長袍的古代學者,站在繁忙的市場中,面部流露出擔憂和信任的神情,他們被好奇的圍觀者包圍着。在背景中,隐約可見一隻巨大的、想象中的老虎,象征着他們正在讨論的謠言。此成語源于《戰國策》,講述了一個故事,即一個人在市場上散布謠言說有老虎出現,最初大家都不信,但随着越來越多的人傳播這一消息,人們開始相信這個毫無根據的謠言。成語“三人成虎”因此而來,意指謠言重複多次就可能被當作事實。 解读: 此幅插圖以中國古典水墨畫風格呈現,深刻體現了成語“三人成虎”的内涵。畫面中,三位身着古代服飾的人物在村落中各自向群衆耳語,他們的姿态和表情傳達了流言蜚語的秘密和緊張感。這種場景生動地描繪了謠言如何在人群中傳播并逐漸被接受的過程。背景中,一隻虛構的老虎巨大而模糊地出現,與周圍的樹木和山脈巧妙地融合。這隻老虎象征着謠言所帶來的恐懼和不安,盡管它隻是一種想象中的存在,但卻在人們的心中造成了真實的影響。

解读: 此幅插圖以中國古典水墨畫風格呈現,深刻體現了成語“三人成虎”的内涵。畫面中,三位身着古代服飾的人物在村落中各自向群衆耳語,他們的姿态和表情傳達了流言蜚語的秘密和緊張感。這種場景生動地描繪了謠言如何在人群中傳播并逐漸被接受的過程。背景中,一隻虛構的老虎巨大而模糊地出現,與周圍的樹木和山脈巧妙地融合。這隻老虎象征着謠言所帶來的恐懼和不安,盡管它隻是一種想象中的存在,但卻在人們的心中造成了真實的影響。 解读: 此圖描繪了一位身着古代中國長袍的長者,在幽靜的庭院中的一棵古樹下,正鄭重其事地向一群年輕學者傳授知識。長者手持卷軸,指點其中内容,表情嚴肅,突顯出他的話語重要性。周圍的學者們聚精會神、恭敬傾聽,展現出對學習的渴望和對長者的尊敬。

解读: 此圖描繪了一位身着古代中國長袍的長者,在幽靜的庭院中的一棵古樹下,正鄭重其事地向一群年輕學者傳授知識。長者手持卷軸,指點其中内容,表情嚴肅,突顯出他的話語重要性。周圍的學者們聚精會神、恭敬傾聽,展現出對學習的渴望和對長者的尊敬。 解读: 這幅插圖展現了“三千世界”這一成語的深刻内涵。在中國傳統文化中,“三千世界”通常用于形容浩瀚無垠、包羅萬象的宇宙世界。在這幅畫中,我們看到的是一幅廣闊的山水畫景,其中包含起伏的山丘、蜿蜒的河流、遙遠被雲霧籠罩的山脈,以及幾位或為僧人或為學者的小人物在其中漫步。這些元素共同構成了一個甯靜而和諧的場景,象征着無盡的世界和深遠的宇宙。

解读: 這幅插圖展現了“三千世界”這一成語的深刻内涵。在中國傳統文化中,“三千世界”通常用于形容浩瀚無垠、包羅萬象的宇宙世界。在這幅畫中,我們看到的是一幅廣闊的山水畫景,其中包含起伏的山丘、蜿蜒的河流、遙遠被雲霧籠罩的山脈,以及幾位或為僧人或為學者的小人物在其中漫步。這些元素共同構成了一個甯靜而和諧的場景,象征着無盡的世界和深遠的宇宙。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“三夫成虎”的寓意。成語出自《戰國策》,講述了一個故事:如果一個人說有老虎在市場上,人們不會相信;但如果三個人都這樣說,人們就會開始相信。這個成語用來形容謠言或假話重複多次就會被人們當作真實。在這幅畫中,三位古代學者,身着傳統長袍,每人手持卷軸或書籍,排成一行。他們身後,一隻宏偉的老虎仿佛由他們集體的信念召喚而成,以傳統中國畫風格繪制,充滿震撼力。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“三夫成虎”的寓意。成語出自《戰國策》,講述了一個故事:如果一個人說有老虎在市場上,人們不會相信;但如果三個人都這樣說,人們就會開始相信。這個成語用來形容謠言或假話重複多次就會被人們當作真實。在這幅畫中,三位古代學者,身着傳統長袍,每人手持卷軸或書籍,排成一行。他們身後,一隻宏偉的老虎仿佛由他們集體的信念召喚而成,以傳統中國畫風格繪制,充滿震撼力。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“三姑六婆”的場景。在畫面中央,三位風姿卓越的女性代表了“三姑”,她們正在愉快地交談。圍繞她們周圍的是六位不同活動的女性,象征“六婆”,她們或在讨價還價、聊天,或在照料市場攤位。這些人物各有特色,服飾展示了多種傳統的中國風格。成語“三姑六婆”原本指佛教寺院中的女性,後來泛指閑雜人等。這幅畫通過充滿活力的市場場景,生動地表現了這個成語的現代理解,即指各種各樣的女性。畫面背景詳細刻畫了典型的古代中國市場,充滿了豐富的細節。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“三姑六婆”的場景。在畫面中央,三位風姿卓越的女性代表了“三姑”,她們正在愉快地交談。圍繞她們周圍的是六位不同活動的女性,象征“六婆”,她們或在讨價還價、聊天,或在照料市場攤位。這些人物各有特色,服飾展示了多種傳統的中國風格。成語“三姑六婆”原本指佛教寺院中的女性,後來泛指閑雜人等。這幅畫通過充滿活力的市場場景,生動地表現了這個成語的現代理解,即指各種各樣的女性。畫面背景詳細刻畫了典型的古代中國市場,充滿了豐富的細節。 解读: 此圖描繪了一位古代服飾的學者,他在甯靜的花園中自信地站立,面帶微笑。學者手持卷軸,象征着智慧和雄辯。花園幽雅,盛開的牡丹和小池塘反映了學者修養的心境。

解读: 此圖描繪了一位古代服飾的學者,他在甯靜的花園中自信地站立,面帶微笑。學者手持卷軸,象征着智慧和雄辯。花園幽雅,盛開的牡丹和小池塘反映了學者修養的心境。 解读: 這幅插圖展現了一個身着傳統服飾的學者,他站在一個甯靜的花園裡,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和盛開的花朵。學者一手優雅地做着手勢,象征着言辭的力量,另一手持卷軸,代表智慧和學問。他的面容展現出智慧和有說服力的氣質。

解读: 這幅插圖展現了一個身着傳統服飾的學者,他站在一個甯靜的花園裡,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和盛開的花朵。學者一手優雅地做着手勢,象征着言辭的力量,另一手持卷軸,代表智慧和學問。他的面容展現出智慧和有說服力的氣質。 解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統服飾的古代中國學者,站在甯靜的園林中。學者表情智慧、沉着,正在向一小群專心聆聽的聽衆們雄辯地演說。畫面重點突出了學者的口部,微妙地凸顯了他言語的力量。周圍的園林景緻平和,有柳樹、小池塘和盛開的花朵,象征着雄辯演說所創造的和諧。這幅畫體現了成語“三寸舌”的内涵。這個成語形容人善于用言辭說服他人,強調口才的力量。在圖中,學者的口部被微妙地強調,象征着他的言辭能力,而聽衆們的專注态度則反映了他的說服力。周圍的甯靜園林環境暗示了言辭所能達到的和諧與影響力。

解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統服飾的古代中國學者,站在甯靜的園林中。學者表情智慧、沉着,正在向一小群專心聆聽的聽衆們雄辯地演說。畫面重點突出了學者的口部,微妙地凸顯了他言語的力量。周圍的園林景緻平和,有柳樹、小池塘和盛開的花朵,象征着雄辯演說所創造的和諧。這幅畫體現了成語“三寸舌”的内涵。這個成語形容人善于用言辭說服他人,強調口才的力量。在圖中,學者的口部被微妙地強調,象征着他的言辭能力,而聽衆們的專注态度則反映了他的說服力。周圍的甯靜園林環境暗示了言辭所能達到的和諧與影響力。 解读: 這幅插圖展示了傳統中國家庭中的女性,她們正在展現“三從四德”(三從四德)的儒家概念。在這個場景中,女性們通過閱讀、縫紉和茶道等活動,體現了婦女的美德和服從。她們身穿漢服,這種古代中國的服飾風格彰顯了女性的端莊與魅力。

解读: 這幅插圖展示了傳統中國家庭中的女性,她們正在展現“三從四德”(三從四德)的儒家概念。在這個場景中,女性們通過閱讀、縫紉和茶道等活動,體現了婦女的美德和服從。她們身穿漢服,這種古代中國的服飾風格彰顯了女性的端莊與魅力。 解读: 此圖描繪了一位古代學者在甯靜的池塘旁的柳樹下沉思。學者身着傳統服飾,面帶沉思之色,手持毛筆,正準備在卷軸上書寫,象征着深思熟慮和審慎。周圍是平和的自然風景,軟流的水面、輕搖的柳枝和遠處籠罩在薄霧中的山巒,營造出一個甯靜而深沉的氛圍。這幅畫傳達了“三思而行”這一成語的内涵:深入思考後再采取行動。畫面中的學者正是這一思想的體現,他的沉思和周圍自然的甯靜,共同強調了深思熟慮的重要性。畫角落的紅色印章則是中國藝術中的真實性标志,為畫作增添了一份傳統韻味。

解读: 此圖描繪了一位古代學者在甯靜的池塘旁的柳樹下沉思。學者身着傳統服飾,面帶沉思之色,手持毛筆,正準備在卷軸上書寫,象征着深思熟慮和審慎。周圍是平和的自然風景,軟流的水面、輕搖的柳枝和遠處籠罩在薄霧中的山巒,營造出一個甯靜而深沉的氛圍。這幅畫傳達了“三思而行”這一成語的内涵:深入思考後再采取行動。畫面中的學者正是這一思想的體現,他的沉思和周圍自然的甯靜,共同強調了深思熟慮的重要性。畫角落的紅色印章則是中國藝術中的真實性标志,為畫作增添了一份傳統韻味。 解读: 這幅插圖生動地展示了“三教九流”這一成語的含義。在中國文化中,“三教”指的是儒、釋、道三種主要教派,即儒家、佛教和道教,而“九流”則泛指社會上各種不同的思想、學派和行業。在這幅畫中,我們可以看到代表儒家、佛教和道教的人物,以及各種各樣的學者、藝術家和來自生活各界的人物,共同構成了一個多元和諧的古代中國場景。畫面中的每個人物都通過其服飾、姿态和周圍的環境來表現其所屬的教派或行業。例如,儒家學者的端莊嚴肅、佛教僧人的甯靜淡定、道教道士的自在潇灑等。這些形象共同展現了古代中國社會文化的多樣性和豐富性。

解读: 這幅插圖生動地展示了“三教九流”這一成語的含義。在中國文化中,“三教”指的是儒、釋、道三種主要教派,即儒家、佛教和道教,而“九流”則泛指社會上各種不同的思想、學派和行業。在這幅畫中,我們可以看到代表儒家、佛教和道教的人物,以及各種各樣的學者、藝術家和來自生活各界的人物,共同構成了一個多元和諧的古代中國場景。畫面中的每個人物都通過其服飾、姿态和周圍的環境來表現其所屬的教派或行業。例如,儒家學者的端莊嚴肅、佛教僧人的甯靜淡定、道教道士的自在潇灑等。這些形象共同展現了古代中國社會文化的多樣性和豐富性。 解读: 這幅插圖描繪了早春的景象,正符合成語“三春寸草”的意境。在這幅畫中,可以看到一片遼闊而甯靜的田野,地面上稀疏的幼草剛剛開始生長,象征着植被的初期發展。這些幼草以細膩、近乎脆弱的筆觸繪制,反映了它們新生而嬌嫩的狀态。遠處,幾棵樹木開始發芽,樹枝微妙地預示着春天的到來。清朗的天空和柔和的光線,增添了初春的清新氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了早春的景象,正符合成語“三春寸草”的意境。在這幅畫中,可以看到一片遼闊而甯靜的田野,地面上稀疏的幼草剛剛開始生長,象征着植被的初期發展。這些幼草以細膩、近乎脆弱的筆觸繪制,反映了它們新生而嬌嫩的狀态。遠處,幾棵樹木開始發芽,樹枝微妙地預示着春天的到來。清朗的天空和柔和的光線,增添了初春的清新氛圍。 解读: 此幅插圖展現了古代中國帝王在朝堂上的一幕,體現了“三申五令”這一成語的含義。畫中中央人物為一位帝王,他莊嚴地坐在寶座上,周圍是他的大臣和顧問。畫面通過帝王重複地發号施令和提出建議的場景,強調了“三申五令”——即反複多次地叮囑和命令——的概念。大臣們似乎在專心地聆聽,其中一些人手持卷軸,象征着重複性建議和命令的重要性。

解读: 此幅插圖展現了古代中國帝王在朝堂上的一幕,體現了“三申五令”這一成語的含義。畫中中央人物為一位帝王,他莊嚴地坐在寶座上,周圍是他的大臣和顧問。畫面通過帝王重複地發号施令和提出建議的場景,強調了“三申五令”——即反複多次地叮囑和命令——的概念。大臣們似乎在專心地聆聽,其中一些人手持卷軸,象征着重複性建議和命令的重要性。 解读: 這幅插圖展現了成語“三盲摸象”的場景。圖中描繪了三位被蒙上眼睛的古代中國學者,他們每個人都在觸摸一頭大象的不同部分。一位觸摸着象鼻,另一位摸着象耳,第三位則摸着象尾。

解读: 這幅插圖展現了成語“三盲摸象”的場景。圖中描繪了三位被蒙上眼睛的古代中國學者,他們每個人都在觸摸一頭大象的不同部分。一位觸摸着象鼻,另一位摸着象耳,第三位則摸着象尾。 解读: 此圖靈感來源于成語“三眼一闆”。在這幅畫中,我們看到三個突出元素(代表“三眼”),如三座山、樹或建築,它們和諧地排列在古典中國風景中。前景特别展示了一位演奏傳統中國打擊樂器的音樂家(代表“一闆”)。這個成語來自戲曲音樂,其中“闆”和“眼”分别表示音樂的強拍和弱拍。在這幅畫中,三個元素的布局和音樂家的形象象征着成語中的節奏感和秩序,反映出事物有條不紊、規律性強的特點

解读: 此圖靈感來源于成語“三眼一闆”。在這幅畫中,我們看到三個突出元素(代表“三眼”),如三座山、樹或建築,它們和諧地排列在古典中國風景中。前景特别展示了一位演奏傳統中國打擊樂器的音樂家(代表“一闆”)。這個成語來自戲曲音樂,其中“闆”和“眼”分别表示音樂的強拍和弱拍。在這幅畫中,三個元素的布局和音樂家的形象象征着成語中的節奏感和秩序,反映出事物有條不紊、規律性強的特點 解读: 這是一幅畫面,描繪了一位男子在老式房間内,站在窗邊,面帶思念之情的表情。他身着傳統服飾,整個場景透露出憂郁而甯靜的氛圍,捕捉到了他的思念之情。

解读: 這是一幅畫面,描繪了一位男子在老式房間内,站在窗邊,面帶思念之情的表情。他身着傳統服飾,整個場景透露出憂郁而甯靜的氛圍,捕捉到了他的思念之情。 解读: 這幅插圖呈現了“三窟狡兔”這一成語的寓意。畫面中,一隻兔子聰明地使用三個不同的洞穴,這些洞穴位于一個自然而甯靜的景觀中。背景是古代中國的鄉村風光,遠處的山巒、郁郁蔥蔥的綠色植被,以及清澈平和的天空,共同營造了一幅和諧的畫面。兔子細緻入微地被描繪出來,看起來聰明而警覺,小心翼翼地環顧四周。每個洞穴都略有不同,巧妙地展現了兔子使用多個逃生路線的狡猾。

解读: 這幅插圖呈現了“三窟狡兔”這一成語的寓意。畫面中,一隻兔子聰明地使用三個不同的洞穴,這些洞穴位于一個自然而甯靜的景觀中。背景是古代中國的鄉村風光,遠處的山巒、郁郁蔥蔥的綠色植被,以及清澈平和的天空,共同營造了一幅和諧的畫面。兔子細緻入微地被描繪出來,看起來聰明而警覺,小心翼翼地環顧四周。每個洞穴都略有不同,巧妙地展現了兔子使用多個逃生路線的狡猾。 解读: 這幅圖描繪的是中國古代成語“三章約”的場景。在圖中,三位身着傳統漢服的男子圍坐在一張桌子旁,他們正處于一個甯靜的古代中國園林之中。這三人似乎正在進行學術性的讨論,桌上擺放着卷軸、墨水和毛筆,象征着知識與協議。

解读: 這幅圖描繪的是中國古代成語“三章約”的場景。在圖中,三位身着傳統漢服的男子圍坐在一張桌子旁,他們正處于一個甯靜的古代中國園林之中。這三人似乎正在進行學術性的讨論,桌上擺放着卷軸、墨水和毛筆,象征着知識與協議。 解读: 本幅插圖描繪了孔子在一間古樸的書房中專注地研究《易經》的場景。圖中孔子坐在木質書桌前,周圍擺放着竹簡和書籍。這些竹簡明顯磨損,其中一些用裂開的皮帶捆綁,象征着成語“三絕韋”。此成語源于《史記》中對孔子勤奮學習的描述,指的是孔子在研讀《易經》時,因不斷翻閱而使捆綁竹簡的牛皮帶斷裂了多次。該畫作體現了孔子深沉的專注和奉獻精神,營造了一種平靜而深邃的氛圍。

解读: 本幅插圖描繪了孔子在一間古樸的書房中專注地研究《易經》的場景。圖中孔子坐在木質書桌前,周圍擺放着竹簡和書籍。這些竹簡明顯磨損,其中一些用裂開的皮帶捆綁,象征着成語“三絕韋”。此成語源于《史記》中對孔子勤奮學習的描述,指的是孔子在研讀《易經》時,因不斷翻閱而使捆綁竹簡的牛皮帶斷裂了多次。該畫作體現了孔子深沉的專注和奉獻精神,營造了一種平靜而深邃的氛圍。 解读: 此圖描繪了成語“三絕韋編”的場景。圖中展示的是一個學者在月光下專注地閱讀,以至于衣服的韋部(即緯線)都磨損了三次。這表現出了學者對于學問的極度專注和執着,以至于連衣物都被耗損了。這成語用來形容學習勤奮刻苦,可以說是對勤學苦讀的一種高度贊揚。在圖畫的構圖中,傳統的中國書房、書桌、硯台和卷軸等元素的使用,增添了一種古典和沉穩的氛圍。這樣的環境更加襯托出學者的專注和對學問的執着追求。

解读: 此圖描繪了成語“三絕韋編”的場景。圖中展示的是一個學者在月光下專注地閱讀,以至于衣服的韋部(即緯線)都磨損了三次。這表現出了學者對于學問的極度專注和執着,以至于連衣物都被耗損了。這成語用來形容學習勤奮刻苦,可以說是對勤學苦讀的一種高度贊揚。在圖畫的構圖中,傳統的中國書房、書桌、硯台和卷軸等元素的使用,增添了一種古典和沉穩的氛圍。這樣的環境更加襯托出學者的專注和對學問的執着追求。 解读: 這幅插圖生動地體現了“三緘其口”這一成語的内涵。在畫面中,一位穿着傳統中國服飾的聖賢般人物靜坐在一個平和的山水景觀中,背景是連綿的山脈和流動的水。這位人物的嘴部被三個清晰可見的印章象征性地封住,這三個印章寓意着保持沉默或抑制言辭。

解读: 這幅插圖生動地體現了“三緘其口”這一成語的内涵。在畫面中,一位穿着傳統中國服飾的聖賢般人物靜坐在一個平和的山水景觀中,背景是連綿的山脈和流動的水。這位人物的嘴部被三個清晰可見的印章象征性地封住,這三個印章寓意着保持沉默或抑制言辭。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“三緘口”的含義。畫中呈現了三位人物,每個人都以不同的方式表達沉默。第一位手指輕按嘴唇,象征着保持沉默;第二位手持閉合的書籍,代表不言語;第三位靜靜觀看甯靜的景色,如止水或幽園,寓意内心的平靜和無聲。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“三緘口”的含義。畫中呈現了三位人物,每個人都以不同的方式表達沉默。第一位手指輕按嘴唇,象征着保持沉默;第二位手持閉合的書籍,代表不言語;第三位靜靜觀看甯靜的景色,如止水或幽園,寓意内心的平靜和無聲。 解读: 成語“三編絕”或者“韋編三絕”源于《史記.卷四七.孔子世家》中的故事,描述的是孔子對《易經》的勤奮學習。孔子晚年非常感興趣于這本深奧的書籍,他反複研讀,直到完全理解為止。在古代,書籍是寫在竹簡上的,并用牛皮帶(韋)來編綁。孔子在學習《易經》時,由于頻繁翻閱,竹簡的牛皮帶斷了三次。這個成語後來被用來象征勤奮和不懈的學習精神。

解读: 成語“三編絕”或者“韋編三絕”源于《史記.卷四七.孔子世家》中的故事,描述的是孔子對《易經》的勤奮學習。孔子晚年非常感興趣于這本深奧的書籍,他反複研讀,直到完全理解為止。在古代,書籍是寫在竹簡上的,并用牛皮帶(韋)來編綁。孔子在學習《易經》時,由于頻繁翻閱,竹簡的牛皮帶斷了三次。這個成語後來被用來象征勤奮和不懈的學習精神。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“三言五語”的意境。圖中幾位穿着傳統長袍的學者,在柳樹下熱烈地交談。這個場景選擇恰當地反映了成語的本意:簡短而随意的對話。在中國文化中,這種交流方式常被視為友好和親切的。畫面背景是甯靜的河流、傳統的中國建築和遠處的山脈,營造了一個和諧而平靜的環境,強調了對話的非正式和輕松氛圍。學者們手勢生動,表現出他們在輕松地交換觀點和想法。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“三言五語”的意境。圖中幾位穿着傳統長袍的學者,在柳樹下熱烈地交談。這個場景選擇恰當地反映了成語的本意:簡短而随意的對話。在中國文化中,這種交流方式常被視為友好和親切的。畫面背景是甯靜的河流、傳統的中國建築和遠處的山脈,營造了一個和諧而平靜的環境,強調了對話的非正式和輕松氛圍。學者們手勢生動,表現出他們在輕松地交換觀點和想法。 解读: 這幅插圖描繪了兩位身着傳統服飾的中國士人,在甯靜的庭院中進行對話。一位士人正用手勢強調着某個觀點,而另一位則專注地傾聽,并點頭表示贊同。他們周圍是一個甯靜的庭園,有小池塘、柳樹和遠處的山巒。此場景捕捉了簡潔而有意義的對話的精髓,正體現了“三言兩句”這個成語。“三言兩句”是指簡潔明了的話語。在這幅畫中,兩位士人的對話象征了這種簡潔和直接,他們的互動簡單卻富有深意。

解读: 這幅插圖描繪了兩位身着傳統服飾的中國士人,在甯靜的庭院中進行對話。一位士人正用手勢強調着某個觀點,而另一位則專注地傾聽,并點頭表示贊同。他們周圍是一個甯靜的庭園,有小池塘、柳樹和遠處的山巒。此場景捕捉了簡潔而有意義的對話的精髓,正體現了“三言兩句”這個成語。“三言兩句”是指簡潔明了的話語。在這幅畫中,兩位士人的對話象征了這種簡潔和直接,他們的互動簡單卻富有深意。 解读: 這幅圖描繪了兩位學者在甯靜的園林中進行簡短對話的場景,體現了“三言兩語”這一成語的精髓。成語“三言兩語”通常用來形容簡潔扼要的交談或說明,指僅用幾句話就能表達清楚的意思。在這幅畫中,兩位身着傳統長袍的學者在柳樹下和諧而簡短地交流。他們的姿态和表情展現了交談的平和與簡潔性,正如“三言兩語”所傳達的信息一樣:有效溝通無需繁瑣冗長的話語。畫面背景是典型的中國古典園林,增添了一種古樸而深邃的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了兩位學者在甯靜的園林中進行簡短對話的場景,體現了“三言兩語”這一成語的精髓。成語“三言兩語”通常用來形容簡潔扼要的交談或說明,指僅用幾句話就能表達清楚的意思。在這幅畫中,兩位身着傳統長袍的學者在柳樹下和諧而簡短地交流。他們的姿态和表情展現了交談的平和與簡潔性,正如“三言兩語”所傳達的信息一樣:有效溝通無需繁瑣冗長的話語。畫面背景是典型的中國古典園林,增添了一種古樸而深邃的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了著名的成語“三謁茅廬”中的場景。在這個成語中,劉備三次拜訪諸葛亮的茅草屋,請求他出山相助。在畫面中,我們看到了一個甯靜而郁郁蔥蔥的自然景觀,背景是遠處的山脈,一座簡樸的茅草屋巧妙地坐落在樹木之間。劉備身着傳統的中國服飾,站在茅屋的入口,表情莊重而真誠,顯得非常尊重和堅持。

解读: 這幅插圖描繪了著名的成語“三謁茅廬”中的場景。在這個成語中,劉備三次拜訪諸葛亮的茅草屋,請求他出山相助。在畫面中,我們看到了一個甯靜而郁郁蔥蔥的自然景觀,背景是遠處的山脈,一座簡樸的茅草屋巧妙地坐落在樹木之間。劉備身着傳統的中國服飾,站在茅屋的入口,表情莊重而真誠,顯得非常尊重和堅持。 解读: 這幅插圖以傳統中國畫的風格描繪了一個自然景觀,其中包含三個長物體和兩個短物體。這種布局體現了“三長兩短”這個成語的字面意義。在中國文化中,這個成語通常用來比喻不确定的結果或可能發生的意外,特别是指生命的損失或意外事故。在圖畫中,長短不一的物體(如竹子或路徑)的對比,象征着生活中的不确定性和無常。

解读: 這幅插圖以傳統中國畫的風格描繪了一個自然景觀,其中包含三個長物體和兩個短物體。這種布局體現了“三長兩短”這個成語的字面意義。在中國文化中,這個成語通常用來比喻不确定的結果或可能發生的意外,特别是指生命的損失或意外事故。在圖畫中,長短不一的物體(如竹子或路徑)的對比,象征着生活中的不确定性和無常。 解读: 此圖描繪了“三長四短”這一成語。在中國傳統文化中,“三長四短”原指不定的、難以預料的事情,常用以形容人的生死福禍。圖中,我們用三個長物和四個短物來象征性地表現這個概念,這些物件在畫面中排列得和諧而富有美感,旨在傳達出一種生活中不可預知的平衡與節奏。

解读: 此圖描繪了“三長四短”這一成語。在中國傳統文化中,“三長四短”原指不定的、難以預料的事情,常用以形容人的生死福禍。圖中,我們用三個長物和四個短物來象征性地表現這個概念,這些物件在畫面中排列得和諧而富有美感,旨在傳達出一種生活中不可預知的平衡與節奏。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“三面開網”的場景。畫面中,一個傳統的方形池塘被描繪出來,其中三面鋪設着大型漁網,而第四面敞開,允許魚群輕易進入卻難以逃逸。這樣的設計巧妙地暗示了成語中的智慧和策略,即通過合理的布局來輕松捕獲目标。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“三面開網”的場景。畫面中,一個傳統的方形池塘被描繪出來,其中三面鋪設着大型漁網,而第四面敞開,允許魚群輕易進入卻難以逃逸。這樣的設計巧妙地暗示了成語中的智慧和策略,即通過合理的布局來輕松捕獲目标。 解读: 這幅畫描繪了“三頭八臂”這一成語的形象。在中國傳統文化中,“三頭八臂”常用來形容人的能力非常強,仿佛具有三個頭和八隻手那樣能幹,寓意着超凡的能力和多面的才華。在這幅畫中,神話般的人物被賦予了三個頭和八隻手臂,每個頭和手臂都處于不同的動态姿勢,象征着靈活性和多任務處理能力。

解读: 這幅畫描繪了“三頭八臂”這一成語的形象。在中國傳統文化中,“三頭八臂”常用來形容人的能力非常強,仿佛具有三個頭和八隻手那樣能幹,寓意着超凡的能力和多面的才華。在這幅畫中,神話般的人物被賦予了三個頭和八隻手臂,每個頭和手臂都處于不同的動态姿勢,象征着靈活性和多任務處理能力。 解读: 此圖描繪了中國古代成語“三頭六臂”的形象。在中國文化中,這個成語常用來形容某人具有超乎尋常的能力和才幹,好像擁有三個頭和六隻手那樣能同時做好多件事情。在這幅畫中,我們可以看到一個神話般的人物,他有三個頭和六隻手臂,每個頭和手臂都在做不同的事情,象征着巨大的力量和能力。畫面背景是典型的中國山水,包含山巒和雲彩,這種設定在中國傳統繪畫中很常見,用來表現一種超然世外的意境。

解读: 此圖描繪了中國古代成語“三頭六臂”的形象。在中國文化中,這個成語常用來形容某人具有超乎尋常的能力和才幹,好像擁有三個頭和六隻手那樣能同時做好多件事情。在這幅畫中,我們可以看到一個神話般的人物,他有三個頭和六隻手臂,每個頭和手臂都在做不同的事情,象征着巨大的力量和能力。畫面背景是典型的中國山水,包含山巒和雲彩,這種設定在中國傳統繪畫中很常見,用來表現一種超然世外的意境。 解读: 這幅插圖描繪了著名成語“三顧茅廬”的場景。在這幅作品中,我們看到劉備三次拜訪諸葛亮的故事被巧妙地展現出來。畫面中,劉備以恭敬的姿态出現在一座樸素的茅廬前,表現出他對諸葛亮的尊重和誠意。茅廬被描繪成坐落于甯靜的山區之中,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠色植被,創造了一種和諧而甯靜的氛圍。諸葛亮在廬内,表情沉思、顯得智慧與從容。這幅畫的風格模仿了傳統的中國畫風,采用了水墨洗繪和細膩的筆觸,使其具有了一種古樸而深遠的美感。

解读: 這幅插圖描繪了著名成語“三顧茅廬”的場景。在這幅作品中,我們看到劉備三次拜訪諸葛亮的故事被巧妙地展現出來。畫面中,劉備以恭敬的姿态出現在一座樸素的茅廬前,表現出他對諸葛亮的尊重和誠意。茅廬被描繪成坐落于甯靜的山區之中,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠色植被,創造了一種和諧而甯靜的氛圍。諸葛亮在廬内,表情沉思、顯得智慧與從容。這幅畫的風格模仿了傳統的中國畫風,采用了水墨洗繪和細膩的筆觸,使其具有了一種古樸而深遠的美感。 解读: 這幅圖描繪了中國曆史上著名的“三顧草廬”事件。在畫面中,我們看到劉備,一位著名的軍閥,第三次恭敬地拜訪位于草廬中的智者諸葛亮。

解读: 這幅圖描繪了中國曆史上著名的“三顧草廬”事件。在畫面中,我們看到劉備,一位著名的軍閥,第三次恭敬地拜訪位于草廬中的智者諸葛亮。 解读: 這幅插圖生動地表現了中國成語“上下其手”的内涵。成語“上下其手”源自于《史記·淮陰侯列傳》,原意是指利用各種手段操縱、控制他人,後泛指耍弄手段、操縱背後。在這幅插圖中,一位古代官員正操縱着一具木偶,象征着操控和控制的主題。插圖中的官員穿着傳統的官服,面容嚴肅,微妙地展示了他的權力和影響力。他手中的木偶被設計成另一位官員的樣子,看上去毫無生氣,完全受控于官員之手。這種設置體現了成語中“操縱他人”的含義,強調了官員運用手段來控制和影響他人的能力。背景故意保持簡約,突出木偶師和木偶之間的互動,進一步加強了主題的表現力。

解读: 這幅插圖生動地表現了中國成語“上下其手”的内涵。成語“上下其手”源自于《史記·淮陰侯列傳》,原意是指利用各種手段操縱、控制他人,後泛指耍弄手段、操縱背後。在這幅插圖中,一位古代官員正操縱着一具木偶,象征着操控和控制的主題。插圖中的官員穿着傳統的官服,面容嚴肅,微妙地展示了他的權力和影響力。他手中的木偶被設計成另一位官員的樣子,看上去毫無生氣,完全受控于官員之手。這種設置體現了成語中“操縱他人”的含義,強調了官員運用手段來控制和影響他人的能力。背景故意保持簡約,突出木偶師和木偶之間的互動,進一步加強了主題的表現力。