-

序號: 1201

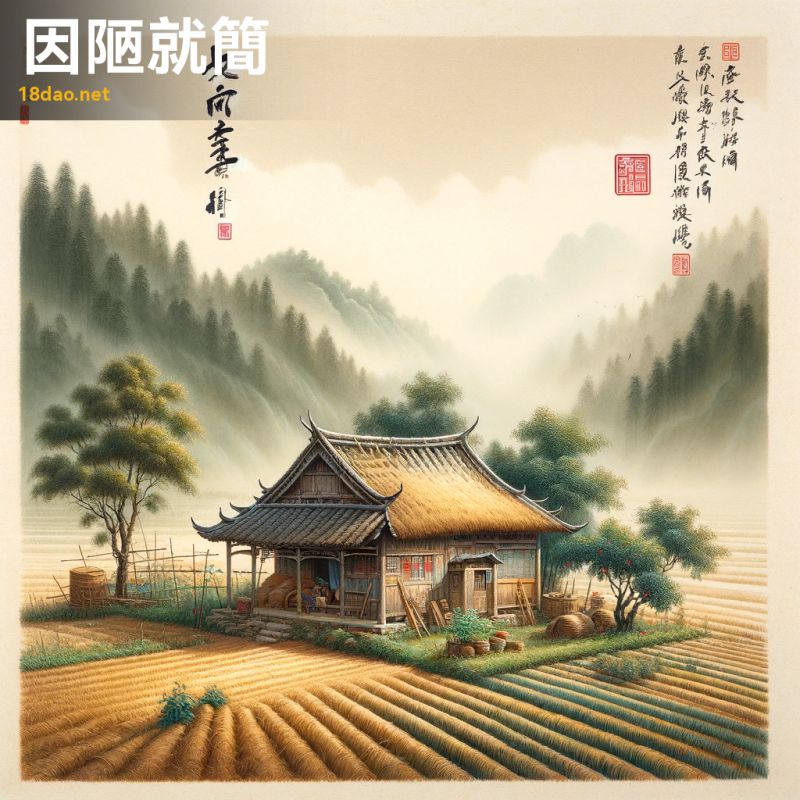

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“因陋就簡”。畫面中展現了一個樸素的鄉村住所,使用稻草和木材等簡單材料建造。這所小屋簡樸無華,體現了簡樸和節儉的生活理念。周圍是小小的田地和菜園,象征着自給自足。

整幅作品模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,采用了柔和的筆觸和低調的色彩。在畫作的一角,有一個小小的紅色印章。

這幅畫的意義在于展現了“因陋就簡”這一成語的精髓。成語“因陋就簡”意味着在條件簡陋的情況下,按照自己的能力過簡樸的生活。在這幅畫中,簡單而未加修飾的住所和周圍的自然環境恰如其分地體現了這種生活态度和哲學。

通過這種視覺呈現,畫面傳達出一種淡泊名利、追求簡單生活的美學。

-

序號: 1202

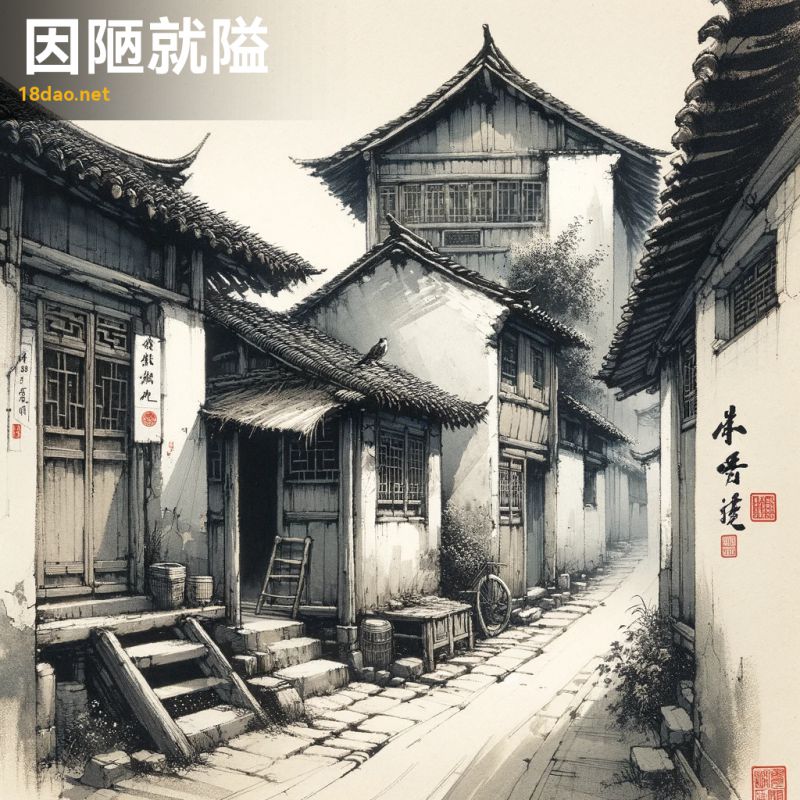

解读: 這幅圖描繪了一個位于狹窄巷道中的簡陋住所,體現了“因陋就隘”的成語。在中國文化中,這個成語用來形容因環境所限,隻能就着簡陋的條件辦事或安排生活。圖中的住宅結構簡單,屋頂由茅草覆蓋,牆壁略顯破舊,道路狹窄,周圍的建築緊湊,空間有限。這些元素共同營造出一種生活環境簡樸而受限的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫風格,強調了古典藝術的精髓。

整個場景既平靜又甯靜,充分展現了中國古典文化中對平和與謙遜生活的贊美。

此外,圖畫的一角還有一個紅色印章,增添了作品的真實感和傳統美。這個印章是中國畫作中的常見元素,代表了藝術家的簽名或作品的鑒定。

通過這幅畫,我們不僅能夠領會“因陋就隘”這一成語的深層含義,還能感受到中國古典藝術的魅力和深度。

-

序號: 1203

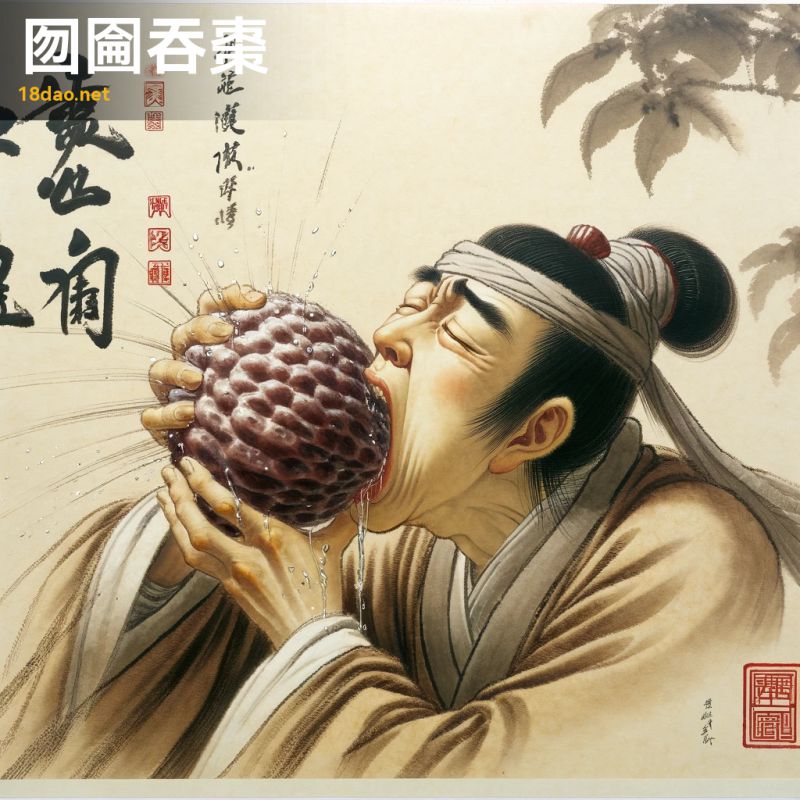

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“囫圇吞棗”的場景。成語“囫圇吞棗”通常用來形容人們對事物了解不透徹,匆忙行事,不加分析和思考。在這幅圖中,我們看到一位穿着古代中國服飾的人正試圖一口吞下一顆巨大的棗果。這個動作強調了挑戰和不适,而人物的表情則充滿了決心和掙紮,生動地捕捉了未充分理解便貿然嘗試困難任務的本質。

畫面的背景非常簡潔,主要聚焦在人物和棗果上,這樣的構圖更能突出成語的寓意。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用筆觸傳達動作和情感。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和傳統感。

整體而言,這幅畫不僅體現了成語的意境,也展現了中國古典繪畫的美學特征,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。

-

序號: 1204

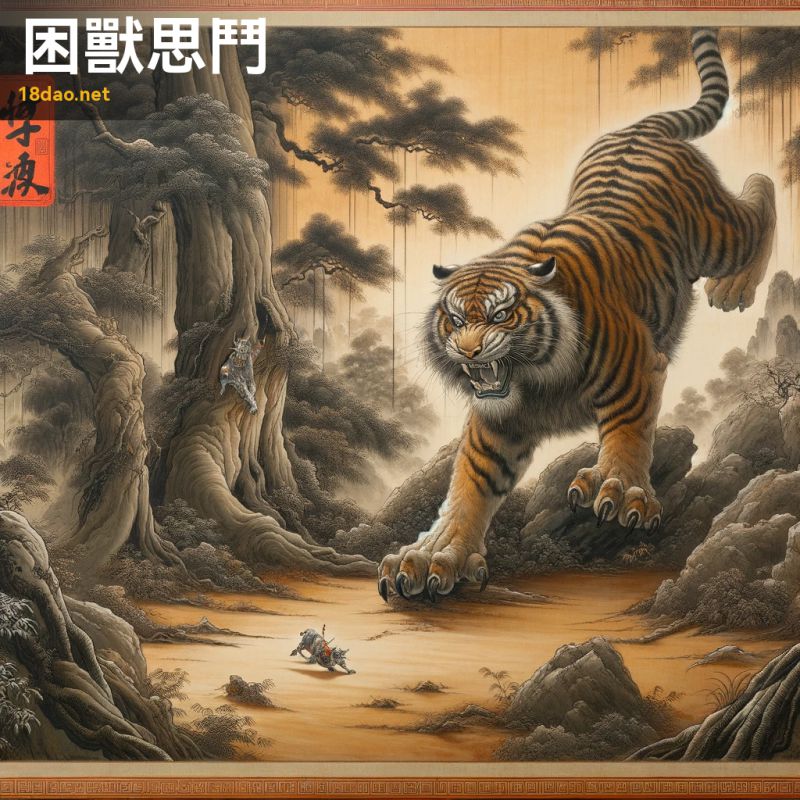

解读: 這幅插圖展現了成語“困獸思鬥”的深刻含義。在圖中,我們看到一隻被困的猛獸,可能是一隻虎或獅,正面臨險境。盡管被困,它展現出一種準備與困境抗争的決心和勇氣。這種表現恰如其分地诠釋了“困獸思鬥”的意境,即當處于絕境時,反而激發出更大的鬥志和反抗力量。

畫面背景設定在古代的中國森林之中,濃密的樹木和岩石營造出緊張和懸疑的氛圍。這不僅增強了畫面的藝術表現力,也加深了成語所蘊含的哲理深度。

畫風上,本作品模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的筆觸和現實與藝術表達之間的平衡。

此外,畫作一角的紅色傳統印章,為作品增添了一抹古典韻味,同時也是對中國古典文化的一種尊重與緻敬。

整體來看,這幅插圖不僅生動地表現了“困獸思鬥”的寓意,也體現了中國古典繪畫的獨特魅力和深邃情感。

-

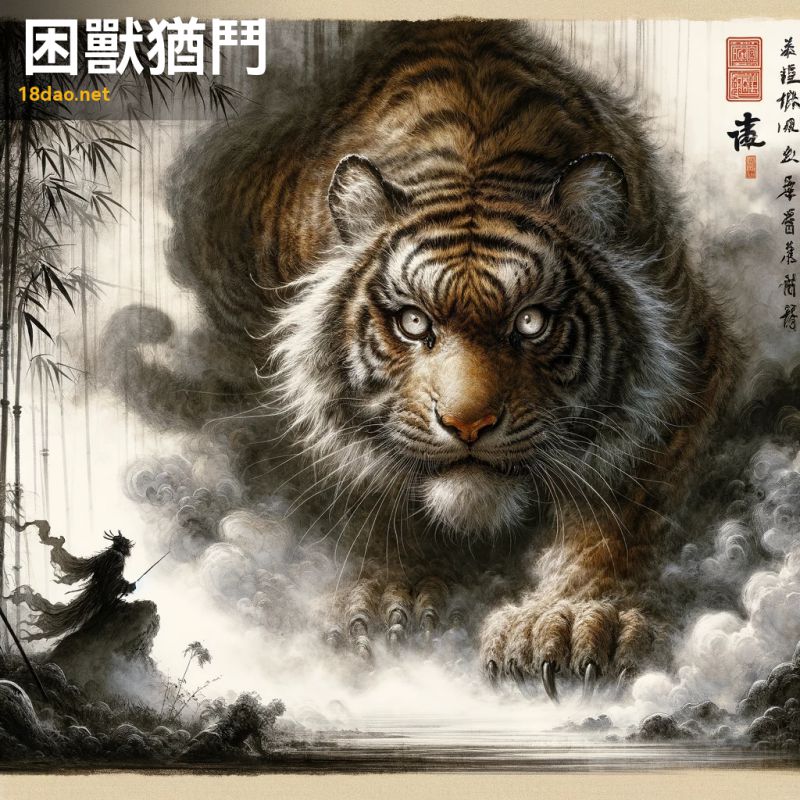

序號: 1205

解读: 這幅插圖展現了成語“困獸猶鬥”的精髓。圖中的老虎被逼入絕境,四周模糊的陰影和不明形狀暗示着即将到來的危險。盡管如此,老虎的姿态表明它準備激烈地反擊,其毛發豎立,眼中透露出恐懼與抵抗的混合情緒。

這幅畫的背景是一個古代中國的森林,竹子和霧氣增添了緊張的氣氛。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的古典中國畫技法,使用水墨洗繪和細膩的筆觸。作品的一個角落還有一個小紅色印章,符合傳統中國畫的風格。

此成語表達的是即使在絕境中,生物仍會奮力抗争的情境。老虎作為這種情境的象征,展示了即使面對不可避免的威脅,依然勇敢地戰鬥的精神。

整個畫面傳達了一種緊迫和不屈的氣息,與“困獸猶鬥”這一成語的内涵完美契合。

-

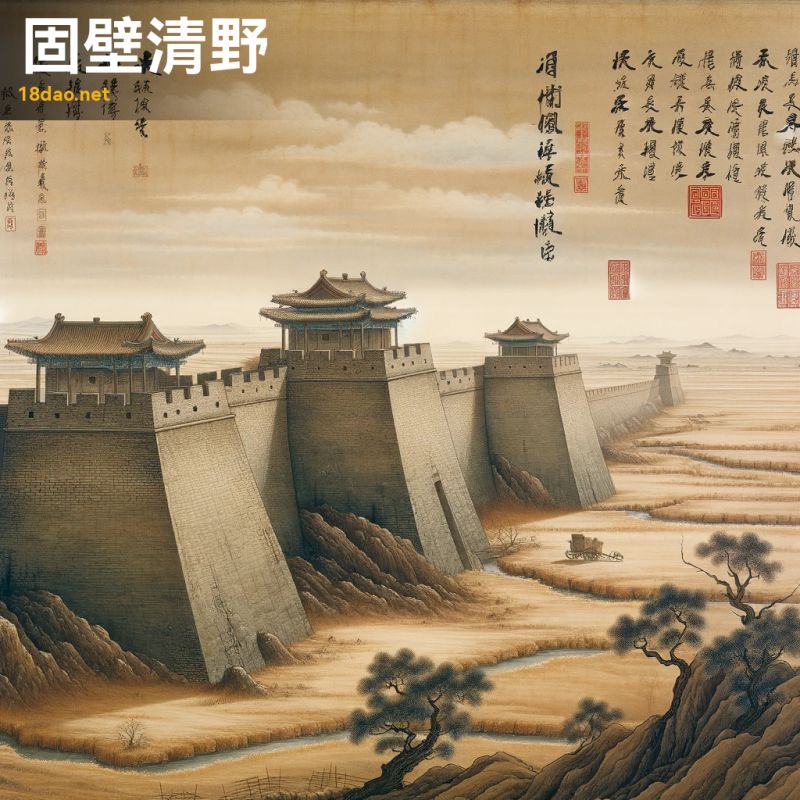

序號: 1206

解读: 成語“固壁清野”原指在軍事上的一種戰術,通過強化防禦并清除周圍地區的物資,以削弱敵人的供給和支持。在這幅插圖中,我們可以看到一面堅固的石牆,上面建有若幹瞭望塔,象征着防禦和力量。石牆的這種設計體現了“固壁”的概念,即堅不可摧的防線。

與此相對,畫面中的廣闊空地表現出一片荒涼,隻有零星幾棵樹木,這代表了“清野”的部分,意指移除或破壞可能為敵人提供援助的資源。這種策略在古代戰争中常用于阻斷敵人的補給線,使其難以在當地找到食物和庇護所。

整幅畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的風格,傳達出一種古樸而深邃的感覺。這種風格不僅反映了中國古典文化的嚴肅性,也與成語本身的曆史背景和文化内涵相契合。右下角的紅色印章是對傳統中國畫的一種緻敬,同時也為作品增添了一份正式和真實感。

通過這幅插圖,我們能夠更深刻地理解“固壁清野”的意義及其在曆史和文化中的地位。

-

序號: 1207

解读: 這幅插圖展現了成語“國色天姿”的深刻内涵。在畫中,一位美麗的女子優雅地站立在甯靜的古代中國花園中。她的服飾傳統而優雅,細緻的刺繡反映了古代中國時尚的精緻。花園中盛開的牡丹和梅花,象征着美麗與優雅,與成語中對卓越美貌的贊譽相呼應。

這幅畫的風格模仿了古代畫家的作品,通過精緻的筆觸和和諧的色彩搭配,展現了一種深邃而古樸的美。畫面中的紅色印章增添了藝術作品的真實感和傳統氛圍。

整體而言,這幅插圖不僅生動地描繪了“國色天姿”這一成語的意境,也展現了古代中國藝術的獨特魅力和深遠影響。

-

序號: 1208

解读: 這幅插圖呈現了成語“國色天香”的形象化表達。在畫面中,一位穿着傳統漢服的美麗女子,優雅地站在盛開的牡丹花叢中。她的姿态和容貌代表了古典美的典範,與“國色天香”這一成語的内涵相契合。成語中的“國色”指的是超凡脫俗的美貌,“天香”則形容香氣撲鼻,美不勝收。因此,畫中的女子和絢爛的花朵共同構成了一幅既有視覺之美也有意境之美的畫面。

背景中融入了古典中國建築元素和甯靜的池塘,進一步增添了畫面的古典氛圍和深邃感。

整個畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,采用了柔和而複雜的筆觸,展現了中國古典繪畫的精緻和深遠。

畫面角落的紅色印章,是中國傳統繪畫中的重要元素,不僅起到了簽名的作用,還增添了一種文化的莊重感。

通過這樣的視覺表達,插圖與成語“國色天香”的寓意和文化背景完美融合,傳達出一種古樸而深邃的美感。

-

序號: 1209

解读: 這幅圖描繪了中國成語“國豔天香”的場景。在畫中,一個古典美麗的中國園林景觀被細緻地展現出來,其中盛開的牡丹花象征着美麗與優雅。牡丹在中國文化中常被視為富貴與高雅的象征,非常适合表現這個成語的意境。

畫面中心是一位身着傳統漢服的貴婦人,她代表了古典美的典範和高雅。她在欣賞着花朵,這不僅突出了她的美麗,也強調了人類美與自然之美的和諧共存。這種表現手法很好地诠釋了“國豔天香”的含義,即國色天香,形容女子容貌極美,美得如同花中之王牡丹,芬芳撲鼻。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,采用了細膩的筆觸和柔和的淡彩色調,給人以古樸而深邃的感覺。畫面角落的紅色印章,作為畫作的簽名,也增添了一抹傳統的中國文化氣息。

-

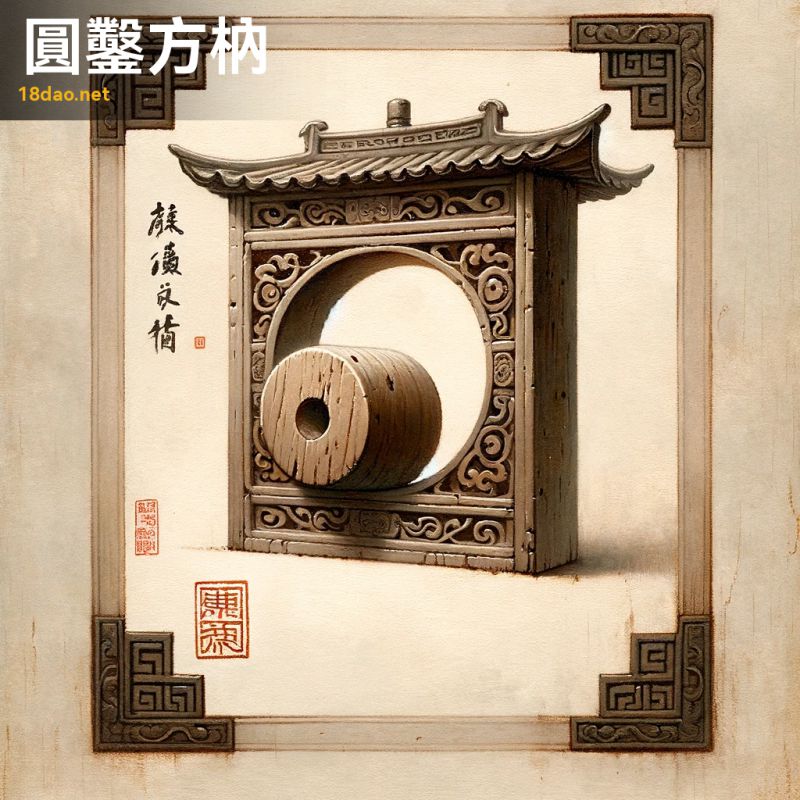

序號: 1210

解读: 這幅畫描繪了中國古典成語“圓鑿方枘”的意象。成語“圓鑿方枘”(yuán záo fāng ruì)源自于古代的木工手藝,直譯為“圓形的鑿子與方形的榫頭”。這個成語比喻事物不相符合,或者人與環境不相适應。

在這幅畫中,我們看到一個精緻的圓形鑿子和一個方形的孔洞。圓鑿上雕刻着細膩的圖案,表現了其與方孔的不匹配。方孔則是一個中國傳統建築的一部分,展現了複雜的設計和工藝。

整體畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用優雅的筆觸和沉穩的色調傳達出一種古樸而深沉的美感。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實性和傳統氛圍。

這幅畫不僅反映了中國古典文化的深刻内涵,也體現了成語“圓鑿方枘”在形式和意義上的完美結合。

通過将古代木工技藝的元素與古典中國畫風相結合,這幅作品展現了中華文化的獨特魅力和深遠影響。

-

序號: 1211

解读: 這幅插圖展現了成語“圖窮匕見”的經典場景。成語“圖窮匕見”源自古代中國的一則曆史故事,講述了秦國宰相趙高利用一張畫卷裡藏匕首的計謀,企圖刺殺秦始皇。在這幅作品中,我們看到的是一位身穿傳統中國朝服的奸臣,正在向皇帝展示藏于畫卷中的匕首。皇帝身着華麗的龍袍,面露震驚和背叛之情。

畫面的背景是豪華的宮殿内部,展現了古代中國的建築風格。

整個場景強調了緊張和意外,體現了“圖窮匕見”這個成語的寓意:事情發展到最後階段,真相或真正的意圖終于暴露無遺。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,體現了一種古樸而深邃的藝術感。作品的一角還嵌有紅色印章,增添了傳統的藝術氣息,也是中國傳統繪畫的重要元素之一。

通過這樣的藝術表現,插圖不僅展現了成語的内涵,也傳達了中國古典文化的深刻魅力。

-

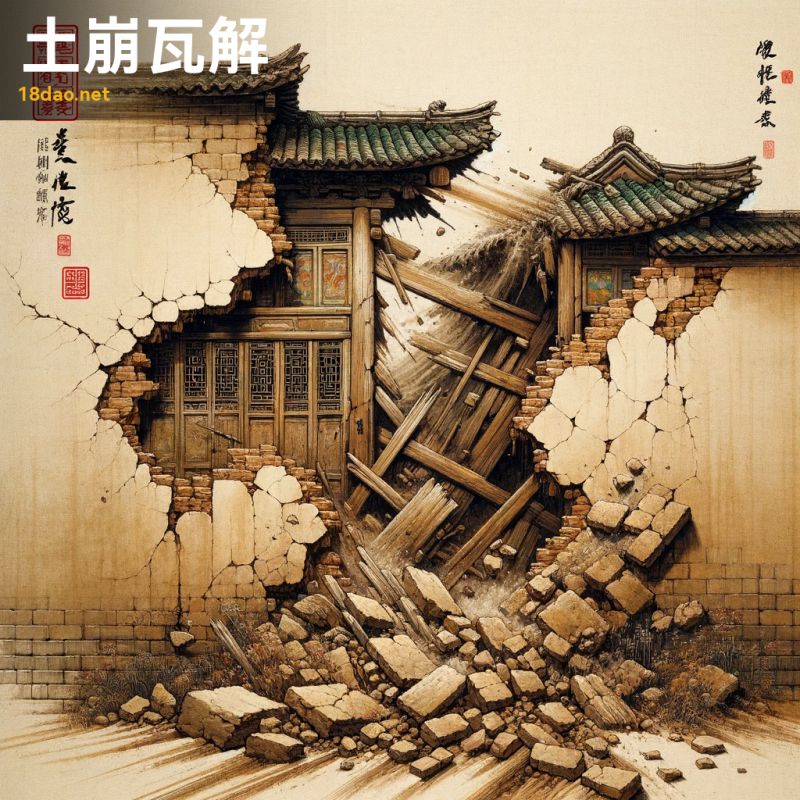

序號: 1212

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“土崩瓦解”的含義。在畫面中,我們看到一面舊牆,由土和瓦構成,正顯示出崩塌和裂開的迹象,碎瓦和泥土塊散落一地。這種景象象征着混亂和解體,正如成語所暗示的那樣。

“土崩瓦解”原本用來形容山崩地裂的情景,後來比喻事物或組織結構的完全崩潰。在這幅畫中,崩塌的牆壁恰到好處地體現了這一意境,不僅傳達出物理上的破敗,也隐喻着更深層次的組織或結構性的崩潰。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細緻的筆觸和樸素的色彩,傳達出一種古典而深邃的感覺。這與成語的傳統文化背景相契合。圖畫角落的紅色印章,是對傳統中國藝術美學的緻敬,增添了一種正式和古典的氛圍。

-

序號: 1213

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“地滅天誅”的深刻含義。成語“地滅天誅”通常用來形容對極端惡行的嚴厲懲罰,意指不僅人間要懲罰,連天也不放過,表達了對罪惡的極端厭惡和強烈的懲治決心。

在這幅畫中,我們看到一位威嚴的皇帝坐在寶座上,面容嚴肅,正下達懲罰的旨意。他的表情和姿态傳達出無可挑戰的權威和對正義的堅定執着。在他的頭頂,天空暗沉,烏雲密布,雷電交加,象征着天的憤怒和對不公正的天罰。畫面的下方,大地開裂,預示着地的回應和對不公的懲戒。這些元素共同強化了“地滅天誅”的意象,即天地共同對罪惡進行懲罰。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩的筆觸和樸素的色彩表現出中國古典畫的特點。畫面的一角還印有紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅準确傳達了成語的含義,也體現了中國古典文化的審美和内涵。

-

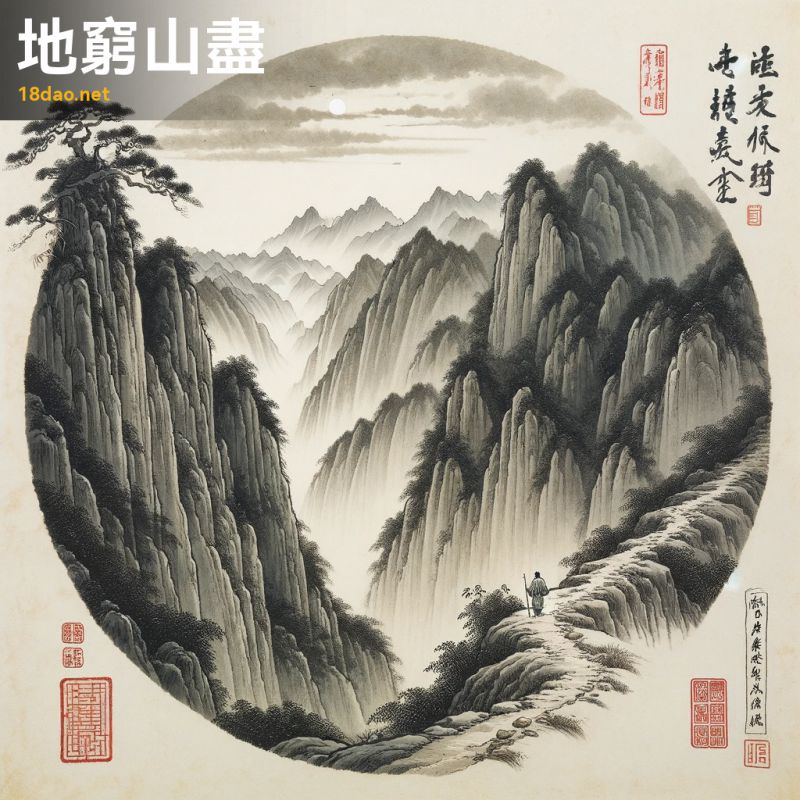

序號: 1214

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“地窮山盡”的含義。在畫面中,我們看到一位旅行者走到了山路的盡頭,面前是陡峭的懸崖,無路可行。這一場景傳達了無助和絕望的情緒,恰如其分地體現了成語所表達的絕境或無路可走的概念。

畫風采用了古代畫家的水墨畫技巧,色彩樸素,線條流暢,将傳統中國畫的精髓展現無遺。山巒的勾勒、稀疏的植被,以及遠處天空的一角,共同營造出一種甯靜而憂郁的氛圍,強化了成語“地窮山盡”所蘊含的意境。

畫作角落的紅色印章,是中國傳統繪畫中的重要元素,不僅賦予了作品一種真實感,也是對作者身份和作品風格的象征性标識。

整體來看,這幅插圖不僅忠實地傳達了成語的含義,也在視覺和文化層面上,展現了深邃的藝術魅力。

-

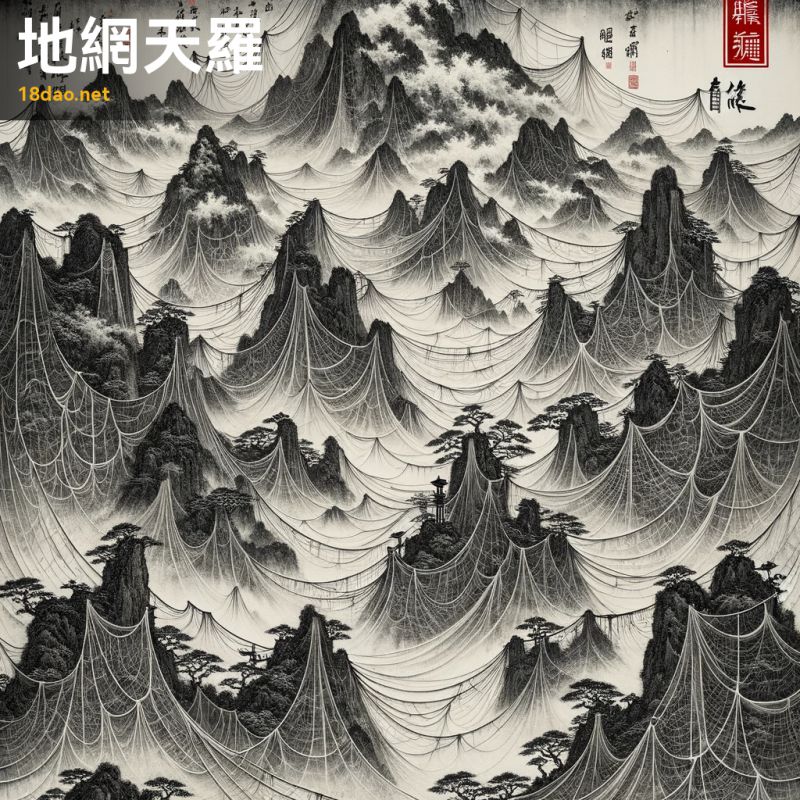

序號: 1215

解读: 這幅插圖展現了成語“地網天羅”的深刻内涵。在這幅作品中,您可以看到一張密集且錯綜複雜的網覆蓋着天空和大地,象征着無法逃脫的正義和無處不在的控制。這樣的構圖直觀地表達了成語的核心思想:不論在哪裡,都無法逃脫天網和地網的制裁。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,具有細膩的筆觸和微妙的水墨渲染。圖中的山脈、樹木,以及幾個古老的漢字被網紋交織在一起,這些元素的融合象征着自然與命運的結合。

整個畫面采用單色調,增添了一種深沉和古樸的氛圍。

在畫作的一角,您還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統畫作中常見的元素,用以增加畫作的韻味和真實性。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“地網天羅”深刻的哲理,以及中國古典文化的嚴肅性和深遠意蘊。

-

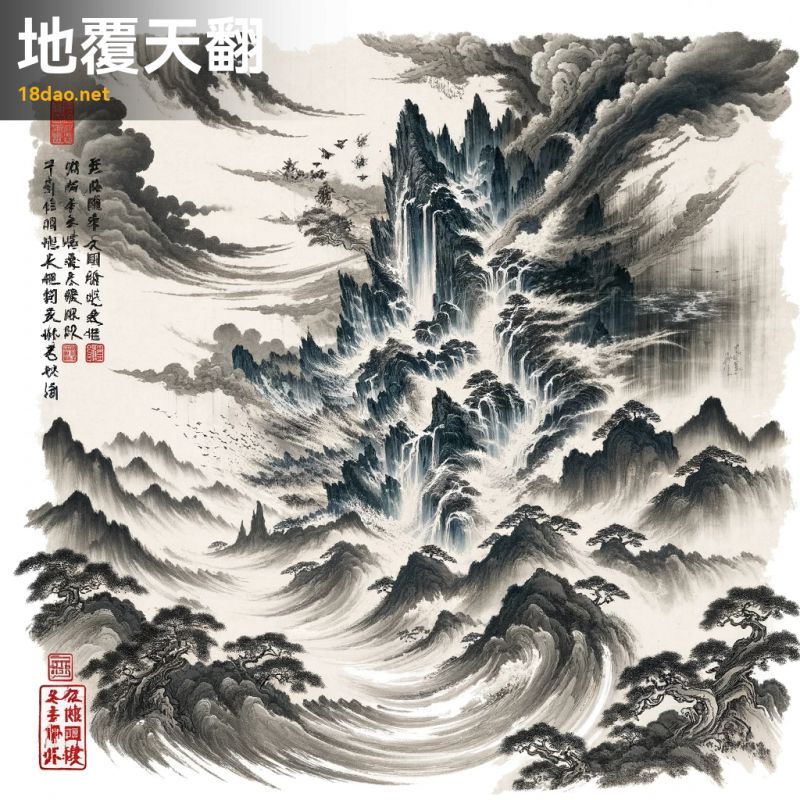

序號: 1216

解读: 這幅插圖展現了成語“地覆天翻”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到了一種自然界劇烈而強大的變化,它象征着混沌與和諧的融合。畫面中的山脈、樹木和河流以超現實的排列呈現,仿佛地面和天空交換了位置,表達了自然秩序的颠倒。這種畫面的布局恰到好處地體現了這個成語所蘊含的巨大變化和混亂的概念。

在藝術風格上,此畫模仿了古代畫家或近代畫家的傳統筆觸和水墨畫技巧,展現出古典中國畫的獨特魅力。

整幅畫作在色彩運用和線條處理上保持了古樸而深邃的感覺,符合中國古典文化的嚴肅性和深度。

此外,畫面一角的紅色印章為作品增添了一抹傳統的韻味,也是對中國古典藝術的一種緻敬。

整體而言,這幅作品不僅展示了“地覆天翻”這一成語的寓意,也展現了中國古典繪畫藝術的精髓。

-

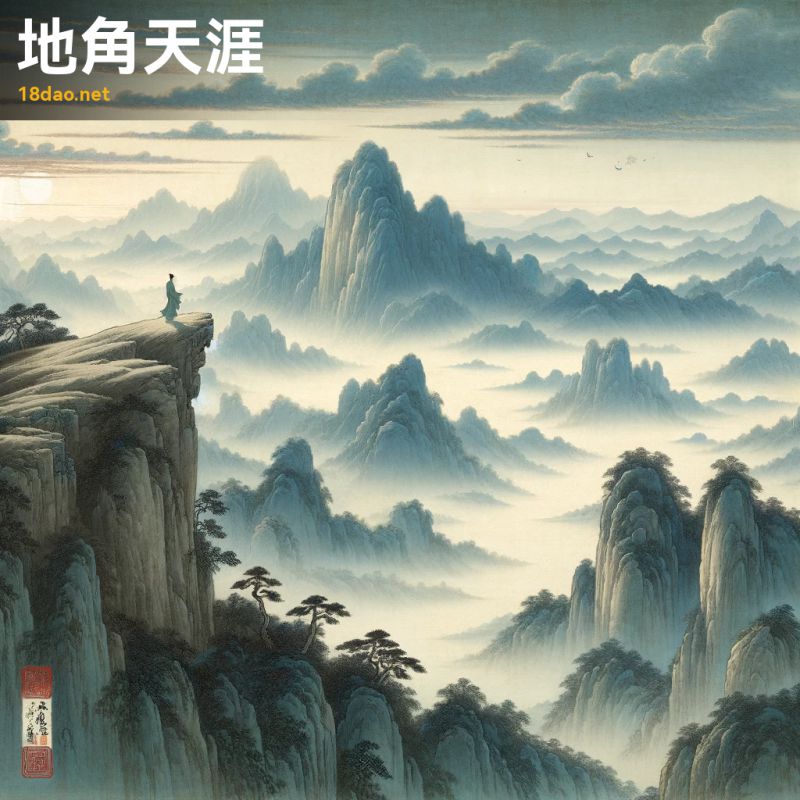

序號: 1217

解读: 這幅插圖呈現了“地角天涯”這個成語的含義。成語“地角天涯”通常用來形容極其遙遠的地方,象征着距離的遙不可及和無法企及的夢想或目标。

在這幅畫中,我們可以看到一位小人物站在懸崖上,凝視着遙遠的地平線。這個形象象征着對遠方的渴望或尋求,與成語中的“天涯”相呼應,代表着對遙遠和未知的向往。畫面背景是遼闊、甯靜的山水,遠山被輕紗般的霧氣所籠罩,這不僅體現了中國山水畫的傳統美學,也象征着世界的廣袤和神秘。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,色彩以柔和的藍色、綠色和土色為主,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。這種風格和色調的選擇,旨在傳達一種古樸、深邃的感覺,與“地角天涯”成語的意境完美契合。

畫面的一角還有一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,代表了藝術家的簽名或作品的鑒定。這個細節的加入,不僅遵循了中國古典藝術的傳統,也為整幅作品增添了一抹文化的獨特韻味。

-

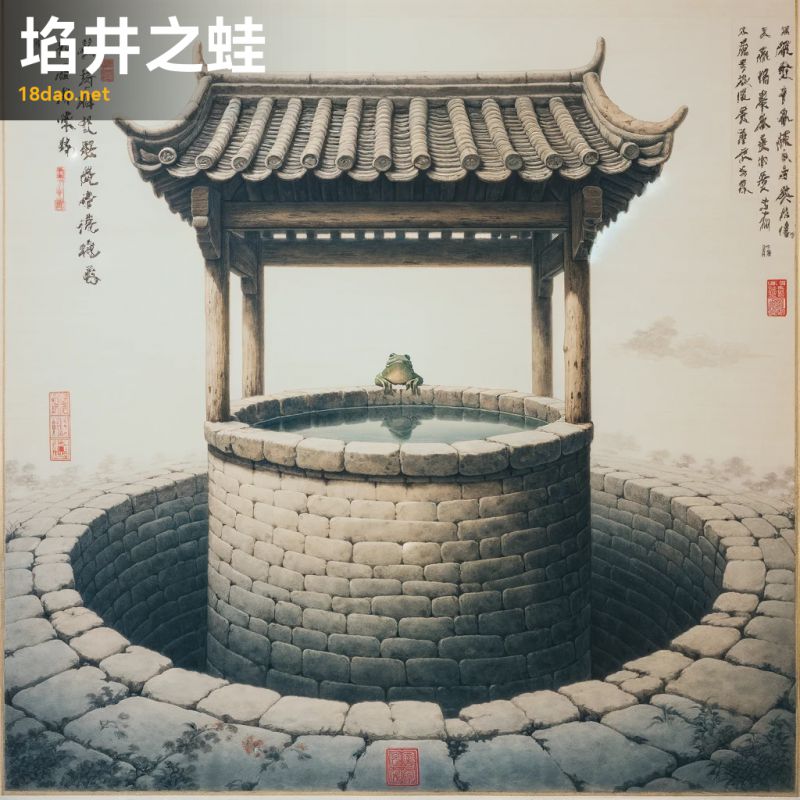

序號: 1218

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“坎井之蛙”的意境。畫面中,一隻青蛙位于狹窄、古老的井底,四周被古磚和青苔環繞。井口處可見一小片天空,象征着青蛙有限的視野和認知。這種構圖生動地表達了成語的寓意:局限于狹小環境的生物對外界的無知和狹隘。

整幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,細膩的水墨洗染和精細的筆觸彰顯了中國古典藝術的深邃與典雅。畫面整體給人一種甯靜而深遠的感覺,強調了井的深度和限制性。右下角的紅色印章增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅畫,我們不僅能感受到中國古代成語的智慧,也能欣賞到傳統中國畫的魅力。

-

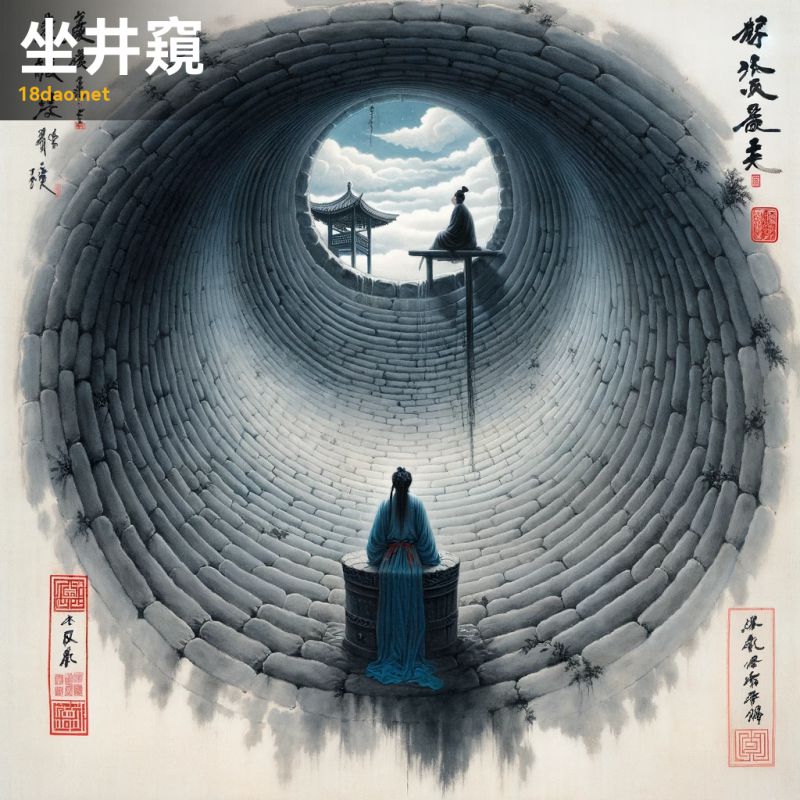

序號: 1219

解读: 這幅圖描繪了成語“坐井觀天”的場景。畫中的人物坐在狹窄的井底,仰望着從井口可見的那一小片天空。

這幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以優雅的筆觸和對場景靜谧深邃的關注來表現。人物身着古代中國的傳統服飾,色調以藍灰色為主,以表現井的深邃。

成語“坐井觀天”用于比喻視野狹窄,不了解外面的世界。畫中的人物坐在井底,隻能看到井口那一小塊天空,正好體現了這一含義。井底的環境象征着局限的視角和經驗,而井口上方的天空則代表更為廣闊的世界。此畫旨在通過這種鮮明的對比,強調了視野狹窄與開闊世界的差異。

通過這幅圖,可以更加形象地理解“坐井觀天”這一成語的深刻寓意。

-

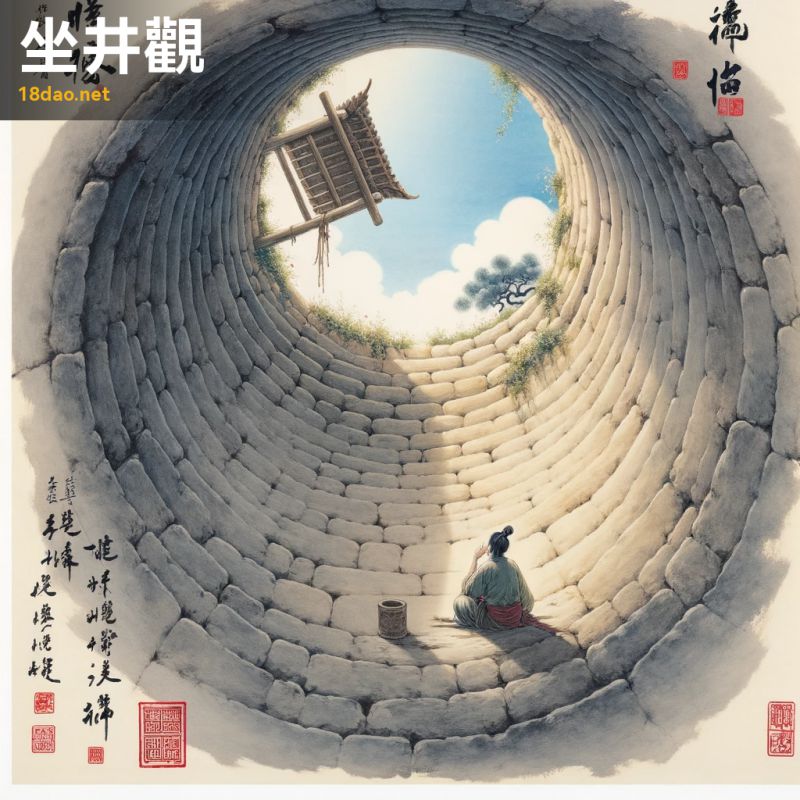

序號: 1220

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“坐井觀天”的形象意象。畫面中,一人坐于狹窄井底,仰望着從井口僅能見到的一小片天空。這個場景象征了有限的視野和認識,寓意着人們如果局限于自己的小環境,就會像井底之蛙那樣,隻能看到有限的天空,從而無法了解更廣闊的世界。

此插圖采用了傳統中國畫風,靈感源自于中國著名畫家古代畫家或近代畫家的作品。畫面以柔和的筆觸和淡雅的色彩為主,呈現出一種古樸而深邃的美感。圖畫一角的紅色印章,更增添了一抹正宗的中國文化氣息。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“坐井觀天”的深刻含義,也能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1221

解读: 這幅圖描繪了成語“坐井觀天”的場景。在畫面中,一位人物坐在深井的底部,仰望着從井口看到的一小塊天空。這個成語的字面意思是從井底向上看天,比喻視野狹窄,隻了解一小部分情況。

在這幅圖中,井的牆壁上裝飾着古典中國式的圖案,映襯出人物對于外面世界的好奇與驚奇之情。這種情感象征着由于受限于環境而導緻的見識狹窄。畫面上方展現的是一片明亮清晰的天空,象征着外面廣闊無垠的世界與知識。

整幅畫作采用了古代畫家或近代畫家風格的精細筆觸,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。畫面角落的小紅印章增添了傳統的藝術氣息,使畫作更顯古樸與深邃。

通過這樣的描繪,這幅畫不僅生動地表現了“坐井觀天”的成語含義,還傳達了對傳統中國文化深刻的尊重和理解。

-

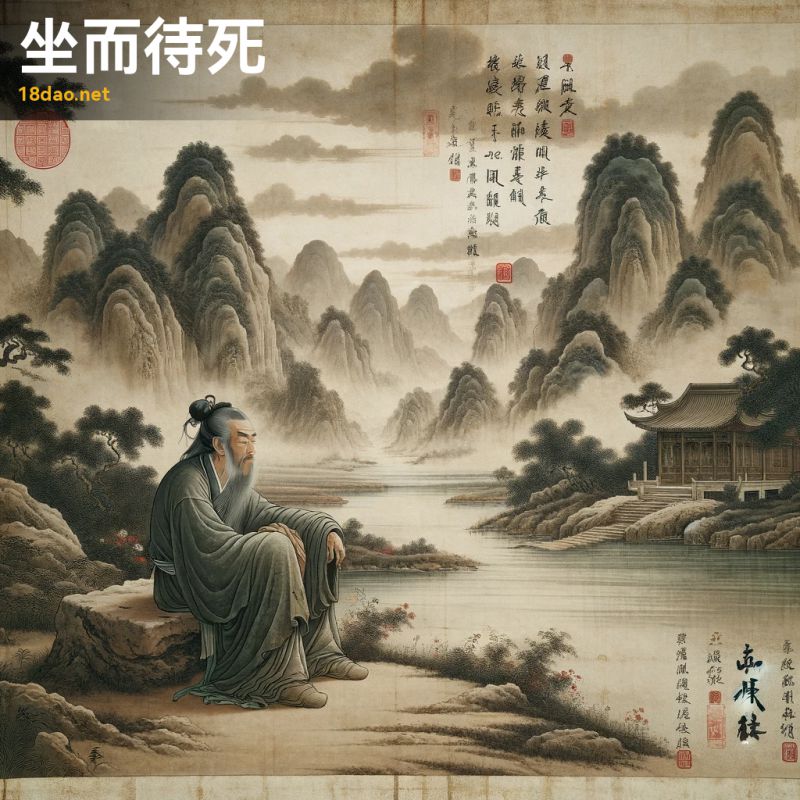

序號: 1222

解读: 這幅圖描繪了成語“坐以待斃”的情景。畫面中,一位年邁的士兵坐在大石上,目光迷茫地凝視着遠方。他的身邊是冷峻的山峰和深流的河水,整個景象萦繞着一種凄涼和無助的氣息。這位士兵似乎已放棄抵抗,隻是靜靜地坐着,等待着不可避免的命運。

“坐以待斃”這個成語原意是指坐着不動,等待死亡。比喻面對困境或危險時,不采取行動,被動地等待失敗或災禍的到來。在這幅畫中,士兵的無力和絕望體現了成語的深層含義。他的眼神和周圍蕭瑟的環境共同營造了一種無力反抗命運的氛圍。

此圖采用了傳統的中國山水畫風格,模仿了古代畫家和近代畫家的藝術風格。深沉的色調和流暢的線條表現了中國古典美學的深刻内涵。畫面一角的紅色印章,不僅是作品的完整标志,也增添了一抹傳統文化的色彩。

通過這樣的藝術表達,我們不僅看到了成語的直觀呈現,還感受到了中國傳統文化的豐富内涵和情感表達。

-

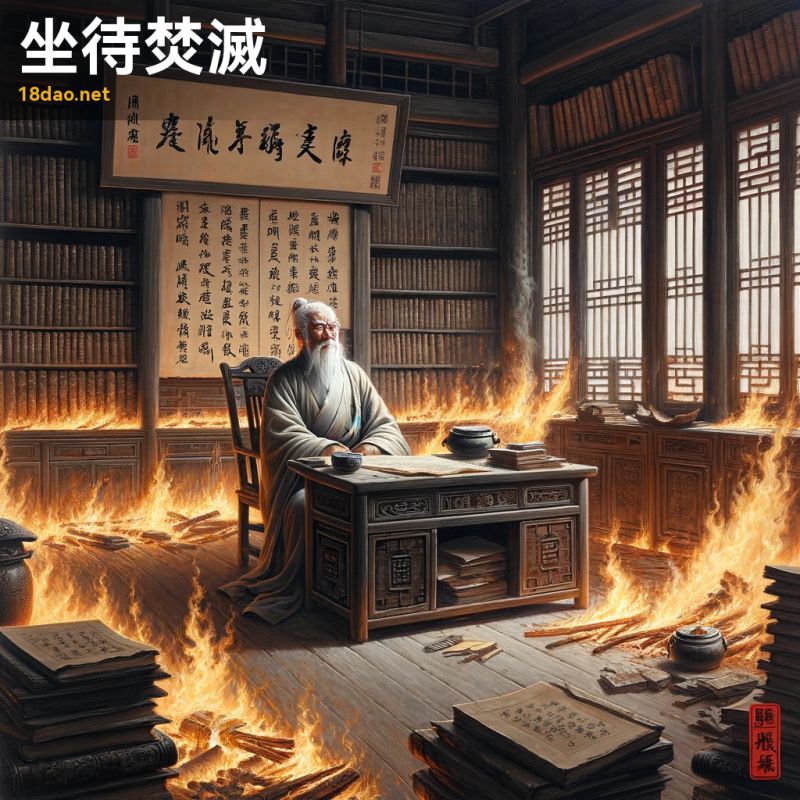

序號: 1223

解读: 這幅插圖展現了成語“坐待焚滅”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位年長的學者平靜地坐在傳統的書房裡,周圍擺滿了古書和卷軸。盡管房間逐漸被火焰吞噬,但學者仍然坐着,顯示出一種無可奈何和必然的态度。他的表情平和而又憂郁,反映出這個成語的含義——毫無抵抗地等待自己的命運。

畫風模仿了古代畫家的風格,用細膩的筆觸和對細節的關注,尤其是在描繪火焰和學者服飾上。畫面的整體氛圍是一種安靜、堅忍的接受。在畫作的一角,有一個小小的紅色印章,增添了一種真實感。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“坐待焚滅”所表達的那種無奈與坦然面對命運的哲學思考。

-

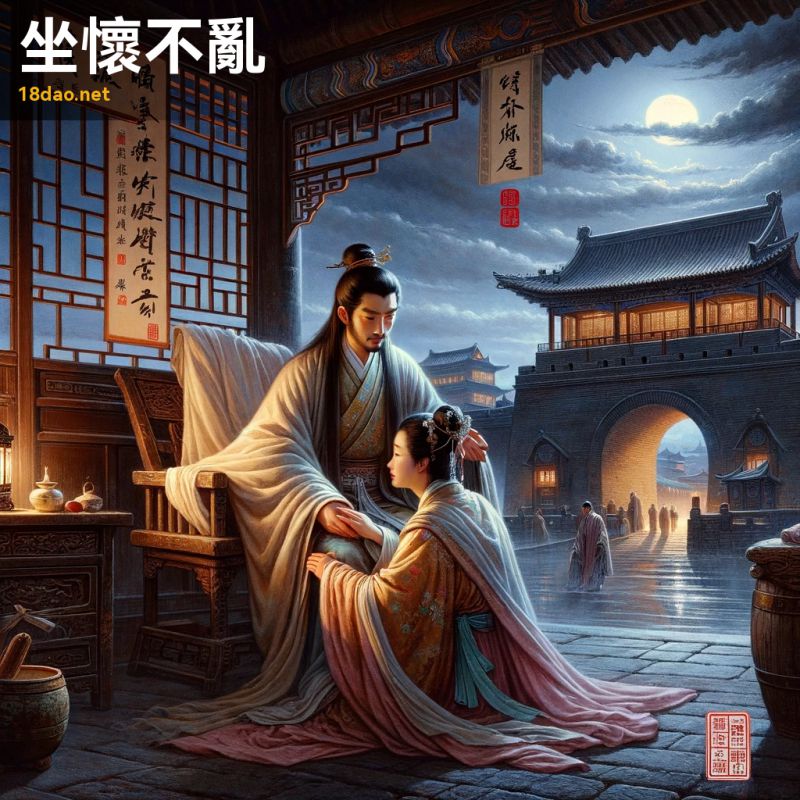

序號: 1224

解读: 本次為您創作的插圖描繪了成語“坐懷不亂”的故事場景。據

描述,此成語源自春秋時期魯國的柳下惠。一晚,他在城門外遇到一位未能及時歸家的女子。出于對女子的關心,柳下惠讓她坐在自己懷中,并用衣物将她裹住以禦寒。盡管整夜與女子同處一室,柳下惠卻保持了端莊的行為,沒有任何不禮貌的舉動。這個故事後來被用來形容男子即使與女性共處一室也能保持端正行為,不淫亂。

插圖中,柳下惠和女子均身穿傳統漢服,坐于夜晚的城門外。柳下惠的表情體現了關心與尊重,而女子看起來既感激又保持着謙遜。畫面背景是古代的城門和月光照耀的夜晚,營造了一種甯靜而尊重的氛圍。

整個畫面風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,展現了古典中國藝術的深度和優雅。右下角的紅色印章象征着作品的真實性和對傳統的尊重。

-

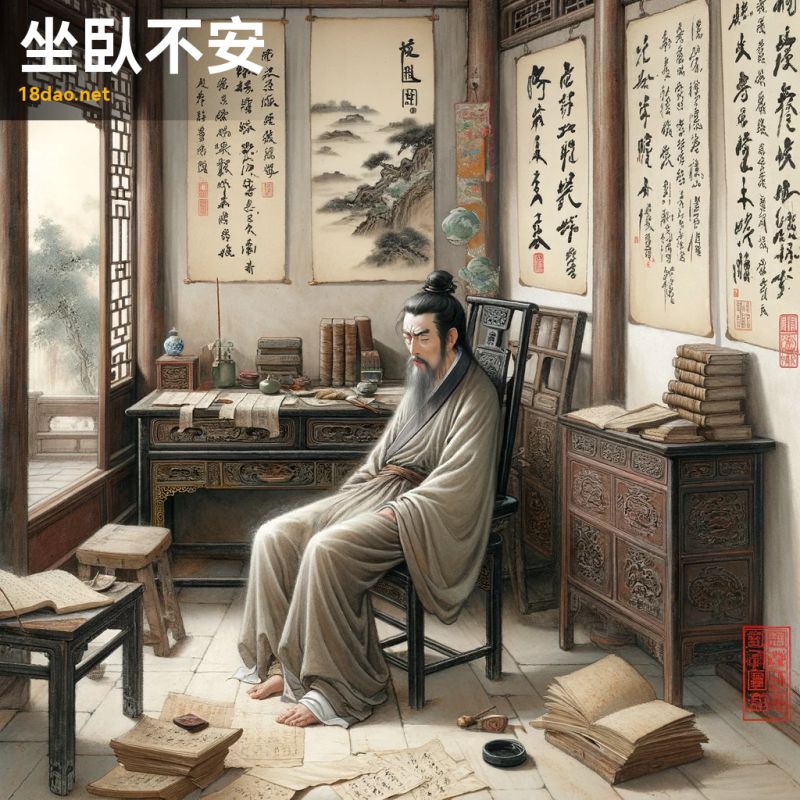

序號: 1225

解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統長袍的中國古代學者,他坐在經典書房中的傳統木椅上,周圍擺滿了卷軸和毛筆。學者的姿态顯得不安,不時地改變坐姿,臉上流露出擔憂和不耐煩的表情。背景中有傳統的中國書法和壁畫,透過開着的窗戶可以看到一個甯靜的花園。

整個畫面風格類似于古代畫家或近代畫家,注重細節并傳達出一種深沉、古樸的感覺。圖像的一個角落還巧妙地放置了一個紅色印章。

這幅圖與成語“坐立不安”之間的聯系十分緊密。成語“坐立不安”形容人因擔心、焦慮或期待而無法安靜地坐着或站着,常常表現為坐立難安、來回走動。在這幅圖中,學者的不安和焦慮通過他不安的坐姿和憂慮的表情得到了完美的體現。背景中的書房和花園增添了一種靜谧的對比,更加突出了主人公内心的波動與外界的平靜。這種對比恰好反映了“坐立不安”這一成語所描述的内心與外界環境的矛盾感。

-

序號: 1226

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國學者,他穿着傳統的漢服,靜靜地坐在一個破敗的房間裡。房間的牆壁開裂,角落裡布滿了蜘蛛網,顯示出明顯的疏于維護和衰敗的迹象。學者看起來深思熟慮,同時帶有一種無奈和認命的态度,這恰如其分地體現了“坐而待弊”這一成語。

“坐而待弊”這個成語意指坐着不動,等待事态自行惡化,常用來形容消極等待,不主動采取行動改變不利局面的态度。在這幅畫中,學者的被動和房間的衰敗相互映襯,傳達了成語的含義。學者的冷靜與房間的破敗形成鮮明對比,強調了靜待事态惡化的心态。

此外,畫風的選擇也與成語的意境相契合。

采用古代畫家和近代畫家風格的古典中國畫表現形式,既展現了成語的文化背景,也增添了一種古樸而深邃的氛圍。畫面一角的紅色印章則增添了作品的真實性和古典美感。

-

序號: 1227

解读: 這幅插圖展示了一位身着傳統铠甲的古代戰士靜靜地坐在一棵樹下,他的劍就放在他身邊。畫面傳達了這位戰士耐心等待、接受命運安排的姿态。背景是甯靜的山脈和悠悠流淌的小溪,營造出一種平和而深遠的氛圍。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的繪畫藝術,注重細緻的筆觸和微妙的色彩搭配。畫面一角還有一個小巧的紅色印章,為藝術作品增添了一抹真實感。

這幅插圖與成語“坐而待斃”(直譯為坐着等待死亡)之間的聯系在于其展現的心态和氛圍。成語“坐而待斃”形容處于絕境之中,不作抵抗,坐以待斃的情形。畫中的戰士似乎已經接受了他無法改變的命運,他的鎮定和放棄反抗的姿态恰好體現了這個成語的含義。

通過這幅插圖,我們可以更深入地體會到這個成語所傳達的情感和哲理。

-

序號: 1228

解读: 這幅插圖展現了中國成語“坐而待死”的含義。畫面中,一位身着傳統中國服飾的長者靜坐在河岸邊,眼神遙望遠方,表情中透露出一種無奈和消極的氛圍。這個場景代表了成語中的核心思想——面對困境時的被動和無為。

背景是甯靜的古代中國山水,遠山近水,營造出一種深遠和甯靜的氛圍,與前景中老者的情緒形成了鮮明的對比。這種對比強調了老者的消極态度與周圍自然界的和諧美麗形成了鮮明對比,進一步突出了“坐而待死”的概念。

畫風仿古代畫家或近代畫家,用筆細膩,色彩樸素,使整個畫面顯得古樸而深邃。畫面的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這種細節處理,使整幅畫更加符合中國古典美學的審美情趣。

整體而言,這幅畫通過其細膩的筆觸和深沉的色調,成功地傳達了“坐而待死”這一成語的含義,同時也展現了中國古典繪畫的魅力。

-

序號: 1229

解读: 這幅插圖生動地體現了“坐卧不安”這一成語的内涵。在畫中,一位古代學者在充滿書籍和卷軸的房間裡顯得不安和焦慮。他的表情深沉,時而踱步,時而不安地坐在木椅上,充分展現了成語所描述的精神狀态。房間内擺放着典型的中國古典家具和文房四寶,一扇窗戶外可見靜谧的庭園,增添了一種沉思和不安的氛圍。

畫風借鑒了古代畫家的特點,注重細膩的筆觸和對人物情感狀态的刻畫。色彩采用了樸素的土色調,更加突出了畫面的深邃與含蓄。畫面一角的紅色印章作為簽名,既是對傳統中國畫印章文化的緻敬,也為整幅作品增添了一抹鮮明的文化特色。

總體來說,這幅插圖不僅傳達了“坐卧不安”這一成語的字面意思,也深刻表現了其中蘊含的情感和文化内涵。

-

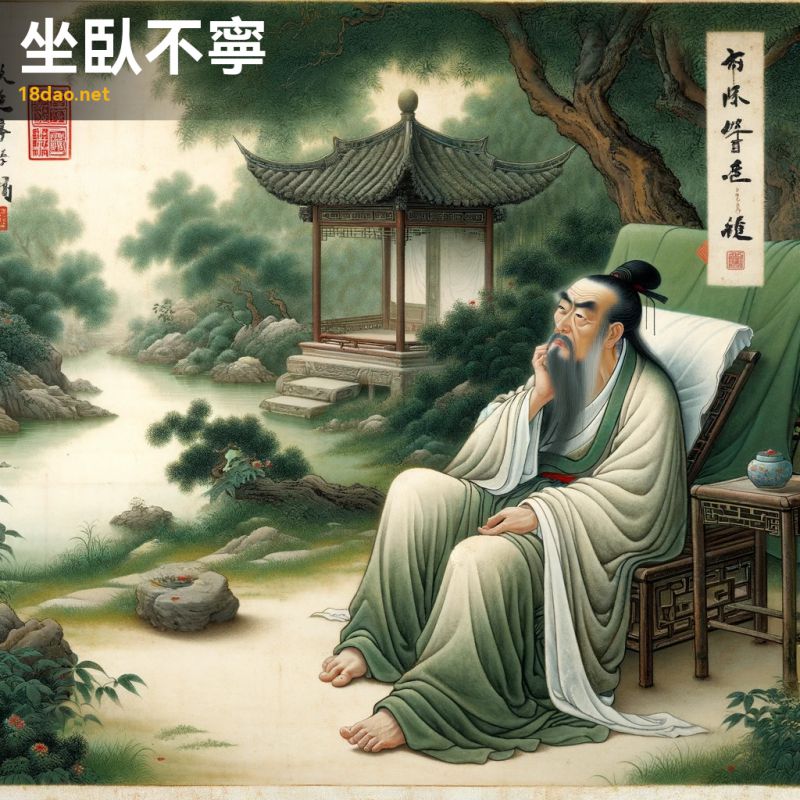

序號: 1230

解读: 這幅插圖描繪了一位古代學者在甯靜的園林中,面露不安與焦慮之色。周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和一個小池塘,場景雖然甯靜,但學者的表情卻傳達出一種深深的憂慮和沉思,似乎無論坐着還是躺着都找不到平靜和安慰。這種表現與成語“坐卧不甯”密切相關,該成語形容人内心極度不安,無法安定。

畫風模仿了古代畫家的細膩筆觸和微妙色彩,作品具有深邃而樸素的感覺,捕捉了中國古典文化的精髓。畫作一角的紅色印章是中國藝術中的傳統元素,增添了作品的文化氛圍。

通過這幅作品,我們可以感受到這位學者内心的糾結和不安,從而深刻理解“坐卧不甯”這一成語的含義。

-

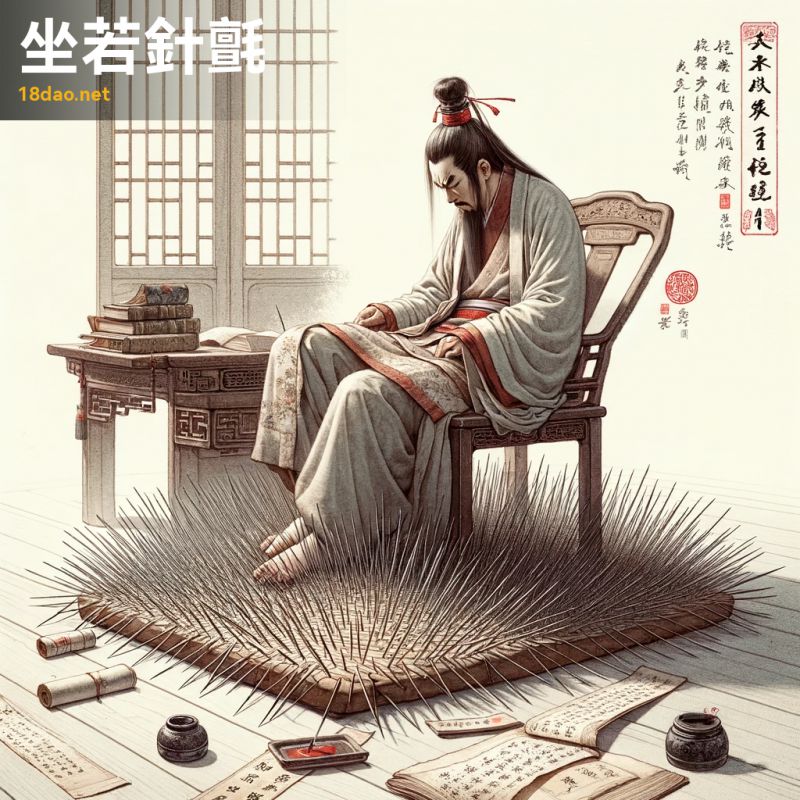

序號: 1231

解读: 這幅插圖展現了中國成語“坐若針氈”的含義。在圖中,一位身着傳統服飾的中國古代學者坐在由鋒利的針和大頭針構成的墊子上,這象征着焦慮和不安。背景是典型的中國古代書房,周圍擺放着卷軸、硯台和一些書籍。

整個氛圍緊張,反映了成語所表達的不适和不安的狀态。

畫風仿照古代畫家或近代畫家的傳統中國畫技法,細膩且詳盡的筆觸和甯靜的色彩調配顯得深邃而古樸。圖畫一角有一個小小的紅色印章,為作品增添了一抹真實感。

此畫完美地诠釋了“坐若針氈”的意境,将一種精神上的不安和身體上的不适融為一體,用傳統中國藝術的方式生動地表現出來。

-

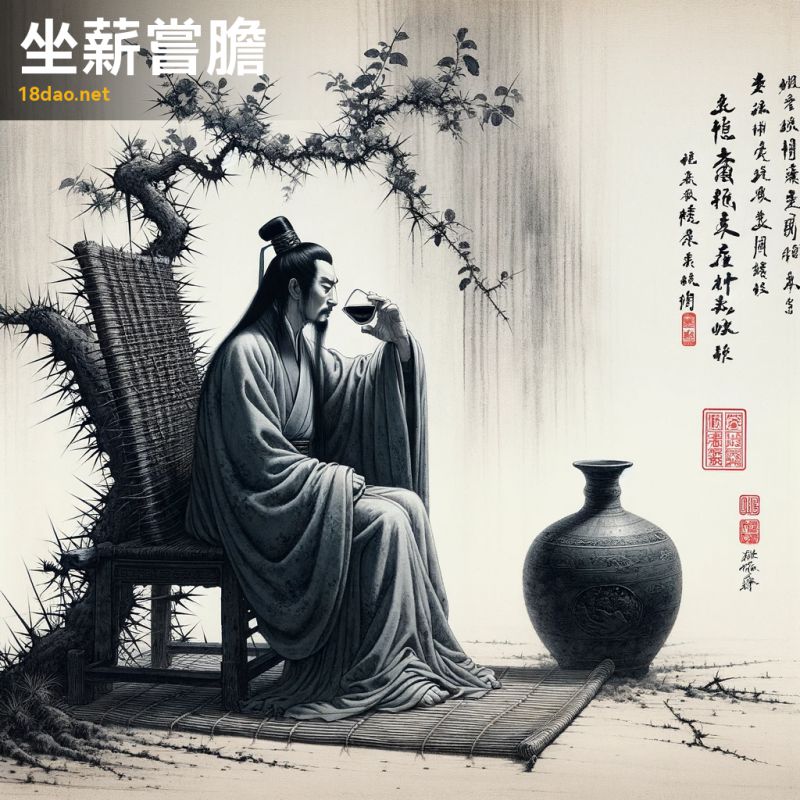

序號: 1232

解读: 這幅圖描繪了成語“坐薪嘗膽”的場景。在畫中,一位身着古代中華服飾的男子莊重地坐在由荊棘制成的席子上,象征着他忍受着艱難的處境。他旁邊放置着一個裝有膽汁的容器,男子正嘗試其中以提醒自己情況的苦澀。

整個畫面簡約而注重表現男子的情感表達。

成語“坐薪嘗膽”源自古代戰國時期的故事,講述了楚國國君勾踐被越國打敗後,為了日夜提醒自己不忘國恥,決心複仇,便坐在荊棘上,并經常嘗膽液以刺激自己不忘這份屈辱和痛苦。這個成語用來比喻刻苦自勵,不忘恥辱,發奮圖強。

本圖采用了中國古典水墨畫的風格,仿佛古代畫家或近代畫家的作品,同時在一角加上了紅色印章,以符合中國傳統繪畫的風格。

通過這幅畫,我們可以感受到“坐薪嘗膽”這個成語所蘊含的深刻含義和感情。

-

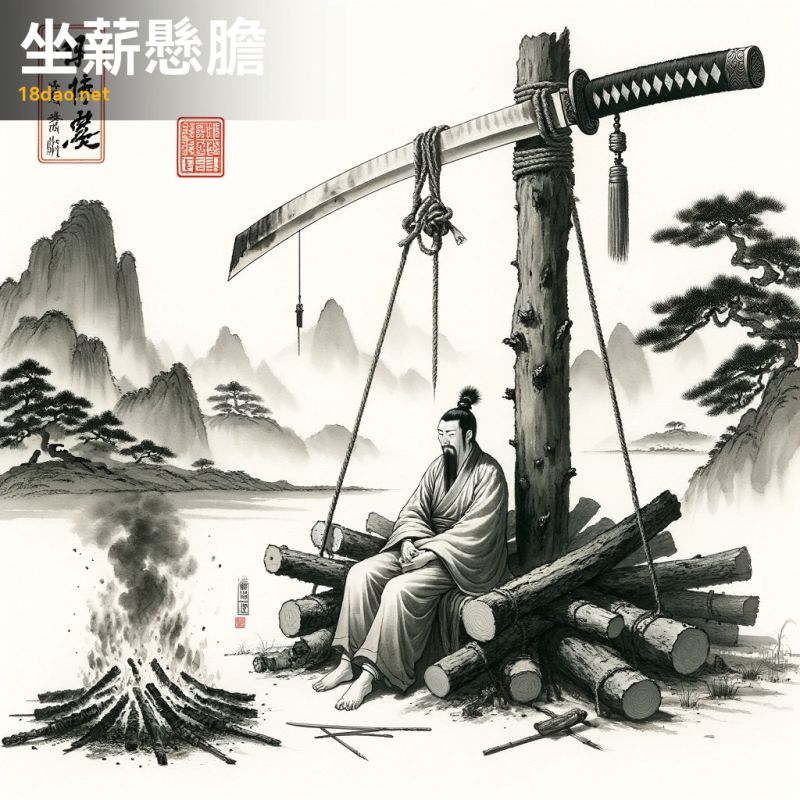

序號: 1233

解读: 這幅插圖描繪了成語“坐薪懸膽”的意境。在畫面中,我們看到一位古代學者坐在冒着煙的柴火堆上,頭頂上懸挂着一把巨大的劍,僅僅由一根細繩系着。這副畫面傳達了極大的不安與危險感。學者的表情緊張,身體姿态表現出難以安坐的感覺,充分體現了成語中“如坐針氈”的意思。

背景是甯靜傳統的山水畫面,有水墨山脈和松樹,這與學者的緊張狀态形成了鮮明的對比。這種對比增強了畫面的戲劇性,使觀者能夠更深刻地感受到成語所表達的内涵。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,展現了細膩的筆觸和單色調的色彩搭配。

整體上,這幅畫傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的美學。

在畫面的某個角落,還有一枚紅色的印章,這是中國畫中的傳統元素,增添了一種文化的莊重感。

-

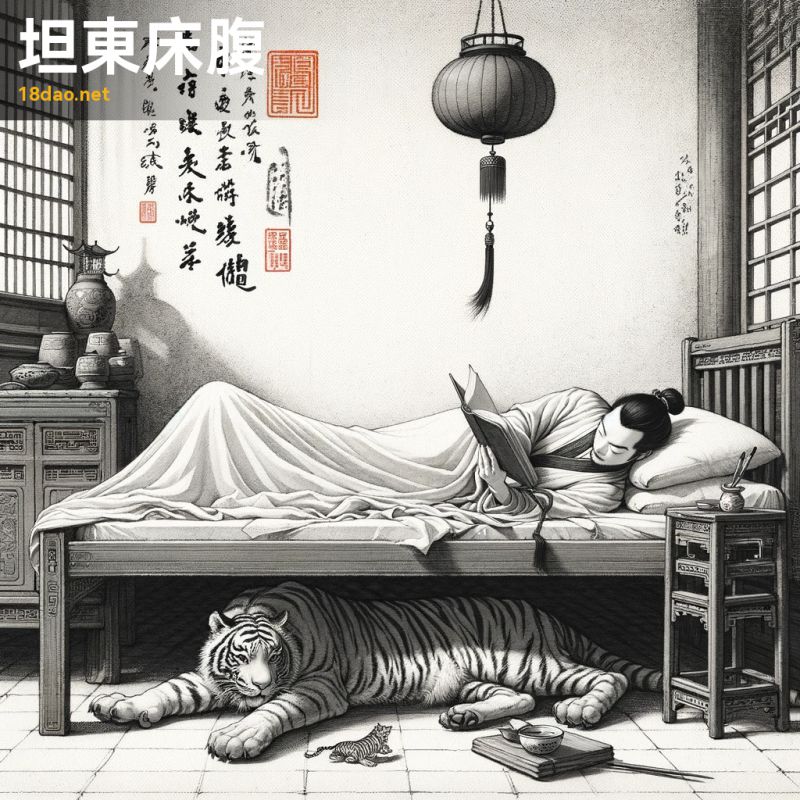

序號: 1234

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“坦東床腹”的意境。在畫面中,一位古代學者安詳地躺在床上,手中拿着書籍,專注地閱讀,完全沒有察覺到床下潛藏着一隻老虎。這個場景象征着人們在不知道危險存在的情況下,反而能保持心态的平和與安甯。

此作品的風格模仿了傳統的中國水墨畫,采用了類似古代畫家或近代畫家的細膩筆觸和單色墨水。畫面展現的是一間簡樸且甯靜的書房,家具陳設極為簡單。畫作一角的紅色印章增添了作品的真實性和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅體現了傳統中國畫的美感,也深刻地傳達了“坦東床腹”這一成語背後的哲理——在不知危險的情況下,人們往往能保持最為自然和平靜的狀态。

-

序號: 1235

解读: 這幅圖描繪了“坦腹東床”的場景。成語“坦腹東床”源自中國古代的一個故事,講述了魏晉時期王衍為了表達自己對師長裴頠的尊敬與信任,願意将自己的女兒嫁給裴頠的兒子,而使用了“坦腹東床”的比喻。在這個成語中,“坦腹”象征着無所保留的信任,“東床”則指年輕一輩。

在這幅畫中,我們看到一個年輕的男子在一位看上去智慧且年長的男子的床邊坐着。年輕人的神态專注且恭敬,顯示了他對年長者的尊敬和願意傾聽的态度。周圍的環境是典型的中國古代卧室,裝飾着傳統的家具,如木制的床、挂在牆上的書法卷軸,以及放有古書的小桌子。

整個氛圍平靜且尊重,捕捉了尋求智慧和指導的本質。

畫面中的紅色印章,是對中國古典畫風的緻敬,同時也體現了畫作的正式性和文化價值。

整個插圖以其古樸而深沉的風格,完美地诠釋了“坦腹東床”這一成語的精神實質。

-

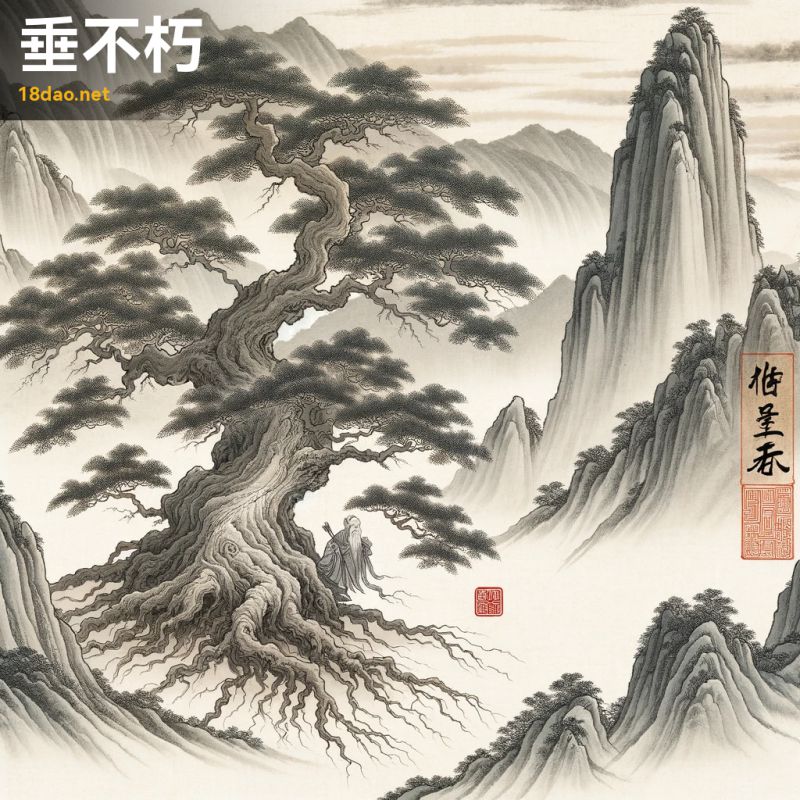

序號: 1236

解读: 這幅插圖以中國古典畫風呈現了“垂不朽”這一成語的内涵。畫面中,一座象征堅韌與耐力的山巒聳立,表現了時間的流轉與自然的恒久。最為顯眼的是一棵古老的大樹,其根深蒂固,枝繁葉茂,代表着長久與偉大行為或高尚品德的持續影響。

整個畫面采用了低調的水墨色彩,體現出古樸而深邃的氛圍。畫面一角的小巧紅色印章增添了一抹中國傳統繪畫的真實感。

通過這樣的插圖,"垂不朽"的含義——事迹或品德長久流傳,永不消逝——得到了形象而深刻的展現。

-

序號: 1237

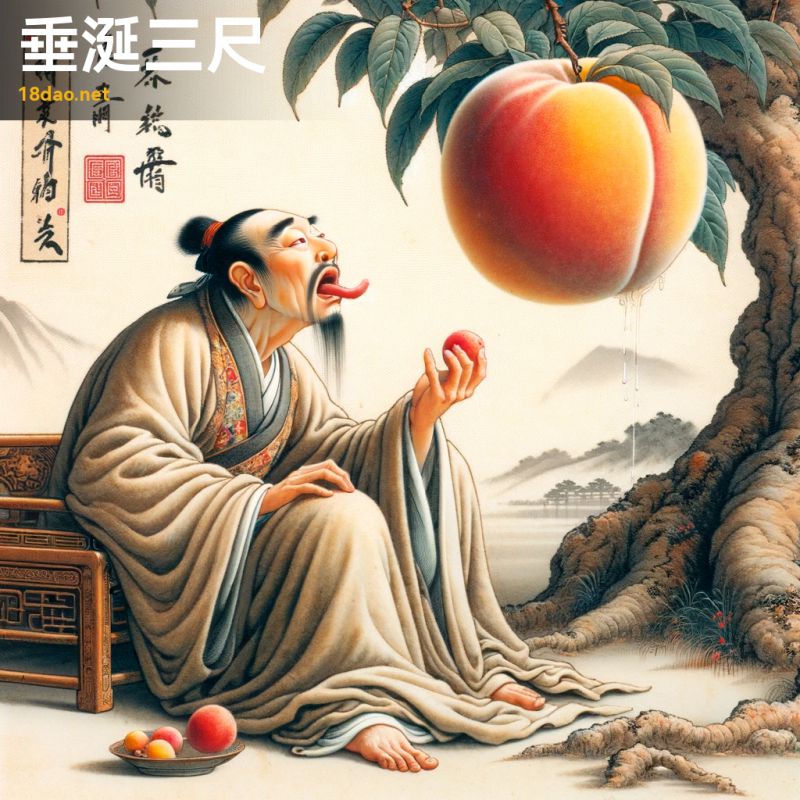

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“垂涎三尺”的含義。在畫面中,一位古代學者坐在樹下,眼神中充滿了對挂在樹上、觸手可及卻又夠不着的成熟果實的渴望。這裡的果實,可能是一個桃子,其鮮豔的顔色象征着誘惑和欲望。學者的表情透露出強烈的渴望,舌頭微微伸出,仿佛在形象地“垂涎”。

整個場景甯靜而充滿了未得到滿足的渴求。

此畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,細膩的筆觸和柔和的色彩展現了一種古樸而深邃的感覺。畫面角落的小紅印章增添了一抹真實感和傳統美。

“垂涎三尺”這個成語本意是形容看到美味的食物,口水流得很長。後來引申為對某物非常渴望。這幅畫正是将這一成語的含義通過視覺藝術的形式傳達出來,使觀者能夠直觀地感受到成語所表達的情感和意境。

-

序號: 1238

解读: 這幅插圖展現了成語“垂頭喪氣”的深刻内涵。畫面中,一位身着古代服飾的人物低頭喪氣,身姿表現出明顯的挫敗和失落。他站在一棵枯萎的樹旁,這棵樹象征着生命力的流失和希望的缺失。遠處的山脈和輕輕籠罩的薄霧營造出一種安靜而古老的中國風景,增添了畫面的情感深度。

整個插圖的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,他們以深沉、恬靜的筆觸著稱。此畫風不僅傳達出一種古樸而深邃的感覺,而且還體現了中國傳統繪畫的獨特韻味。此外,畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和傳統氣息。

通過這幅插圖,我們可以更加直觀地理解“垂頭喪氣”這一成語的意境:形容人失去信心和鬥志,情緒低落,無力振作的狀态。它傳遞出一種情感上的沉重和對挫敗感的深刻描繪。

-

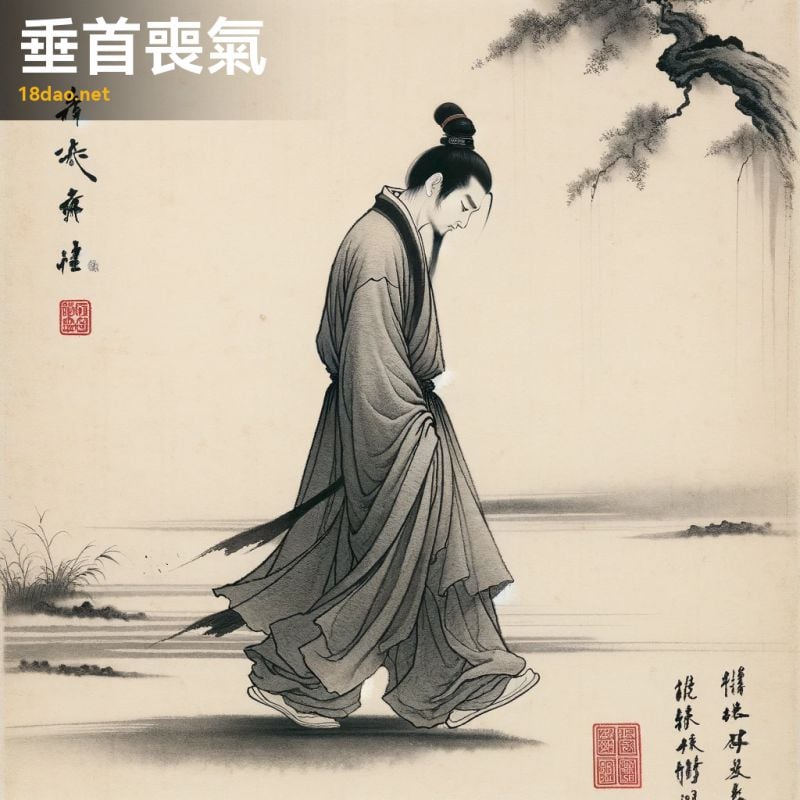

序號: 1239

解读: 這幅畫描繪了“垂首喪氣”這個成語的精髓。在中國文化中,“垂首”意味着低頭,而“喪氣”則表達了失望和沮喪的情緒。畫中的男子低着頭,步履沉重,身穿傳統的中國古裝,發型也是古代的常見樣式,整體造型體現出中國明清時代的風格。他的姿态和表情透露出深深的挫敗和失落。

背景故意保持簡約,隻有淡淡的水墨山脈和幾棵枯萎的樹木,增強了畫面的憂郁氛圍。這種設計旨在讓觀衆的注意力集中在主角的情感狀态上。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現了古典中國藝術的精髓。使用淡墨和簡潔的線條,傳達了一種深沉而古樸的美感。作品的一角還有一個小小的紅色印章,作為藝術作品的驗證,這是中國傳統藝術中常見的元素。

通過這樣的視覺表現,這幅畫生動地展現了“垂首喪氣”這一成語的内涵,即表現出沮喪和失望的情緒狀态。

-

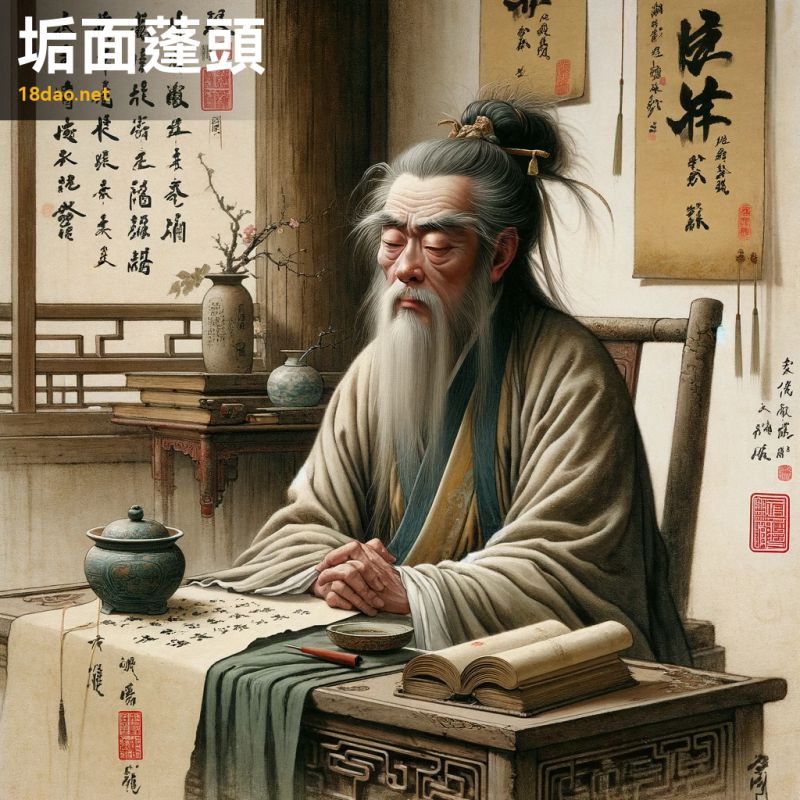

序號: 1240

解读: 這幅插圖展現了成語“垢面蓬頭”的含義。圖中展示了一位睿智的老者,他身着傳統的中式服裝,面容不修邊幅,頭發淩亂,象征着簡樸和對世俗關懷的超脫。老者坐在一個樸素而甯靜的環境中,可能是一個簡單的房間或花園,周圍放置着古書和卷軸,強調了他重視知識和智慧超過外表的态度。

此畫的風格受到古代畫家和近代畫家的影響,專注于複雜的筆觸和柔和的色彩,以喚起一種古老和深邃的感覺。在畫作的一角,有一個紅色的印章,增添了作品的真實性和傳統美感。

整體而言,這幅畫生動地傳達了“垢面蓬頭”的意境,即一個人專注于精神或學問的追求,而忽略了外在的儀表和裝束。

-

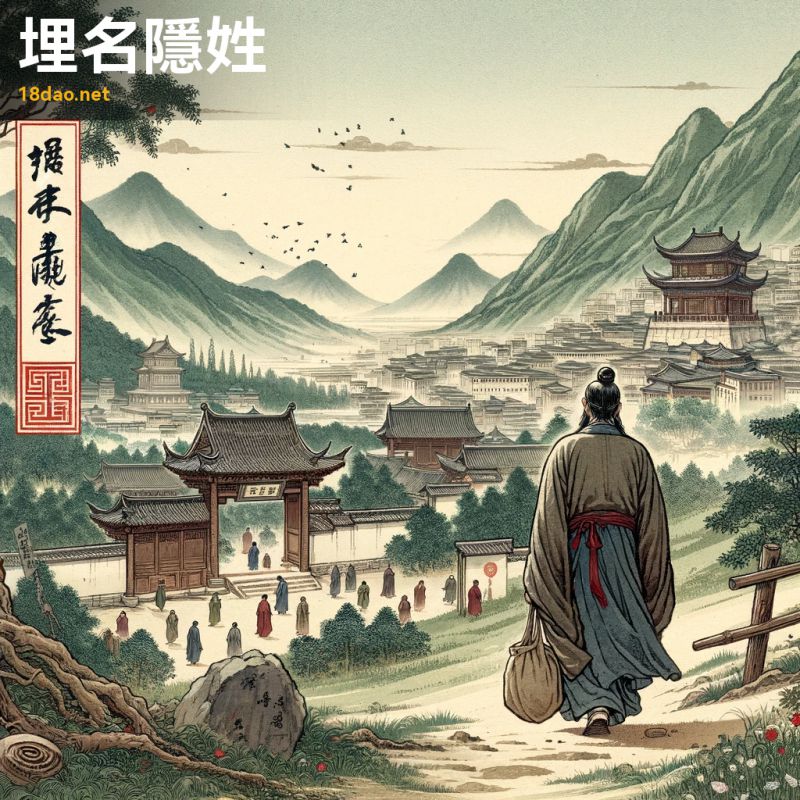

序號: 1241

解读: 這幅插圖展現了“埋名隱姓”這一成語的内涵。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者,正從繁華的城市走向一個隐蔽的山村。這位學者背着簡單的行囊,象征着他對世俗名利的淡泊與超脫。背景中的城市熱鬧繁榮,與甯靜樸素的山村形成鮮明對比。

整幅畫風格仿古代畫家和近代畫家,表現了豐富的筆觸和微妙的色彩。圖像角落的紅色印章,增添了古典文化的氛圍。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“埋名隱姓”的深層意義:放棄名利,追求内心的甯靜與純粹。這位學者的背影,代表了他對名利的摒棄以及向往更加甯靜生活的決心。這樣的場景與主題,完美地傳達了這一古老中國智慧的精髓。

-

序號: 1242

解读: 這幅插圖展現了“城下之盟”的曆史場景。成語“城下之盟”源自中國古代曆史,指在城池之下訂立的盟約,通常是指被圍困方在不利的情況下被迫與圍攻方訂立的和約或降服協議。

在這幅畫中,我們看到兩組人物在古代城池的外圍進行談判,象征着和平條約或投降。畫面中的士兵和領導人身着傳統的中國服飾,表情莊重,顯示出這是一個嚴肅的曆史性事件。他們周圍的橫幅上寫着古代漢字,增添了曆史氣氛。

整幅作品的風格模仿了中國傳統繪畫,特别是古代畫家或近代畫家的風格。這種風格以其優雅、細膩的線條和深刻的文化内涵而著稱。畫面的一個角落還有一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,代表了作品的完成和藝術家的身份标志。

通過這幅插圖,我們不僅可以感受到成語“城下之盟”的曆史和文化背景,還能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1243

解读: 這幅插圖展現了古代中國曆史事件“城下盟”的場景。畫面中,兩組古代中國的戰士和外交官在城門外莊重地會面,象征着聯盟的形成。背景是典型的中國傳統建築風格,城門醒目地展現在畫面中心。人物穿着符合當時的服飾,展示了古代中國的風格。

整個氛圍莊重而尊重,捕捉了這一刻的重要性。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,傳達了一種古典中國藝術的感覺。圖像的一個角落還有一個紅色的印章,增添了作品的真實感和傳統美。

通過這幅插圖,我們可以感受到“城下盟”這一成語背後的曆史和文化意義,以及古代中國在重大事件中所展現的莊嚴和禮儀。

-

序號: 1244

解读: 這幅插圖展現了成語“井底之蛙”的寓意。畫面中,一隻青蛙坐在井底,四周被井壁所圍,僅能看到頭頂一小塊天空。這一場景象征着青蛙有限的視野和認知,它無法看到井外的廣闊世界,從而形象地表達了成語所傳達的意義:某人的見識狹窄,不知天下之大。

在畫風上,本作品采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以細膩的筆觸和柔和的色彩傳達出一種古樸和深遠的感覺。

整個構圖平衡而甯靜,反映了井底青蛙對更廣闊世界的有限理解。畫面的一角還加上了紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這樣的藝術表現,插圖深刻地诠釋了“井底之蛙”這一成語的深層含義。

-

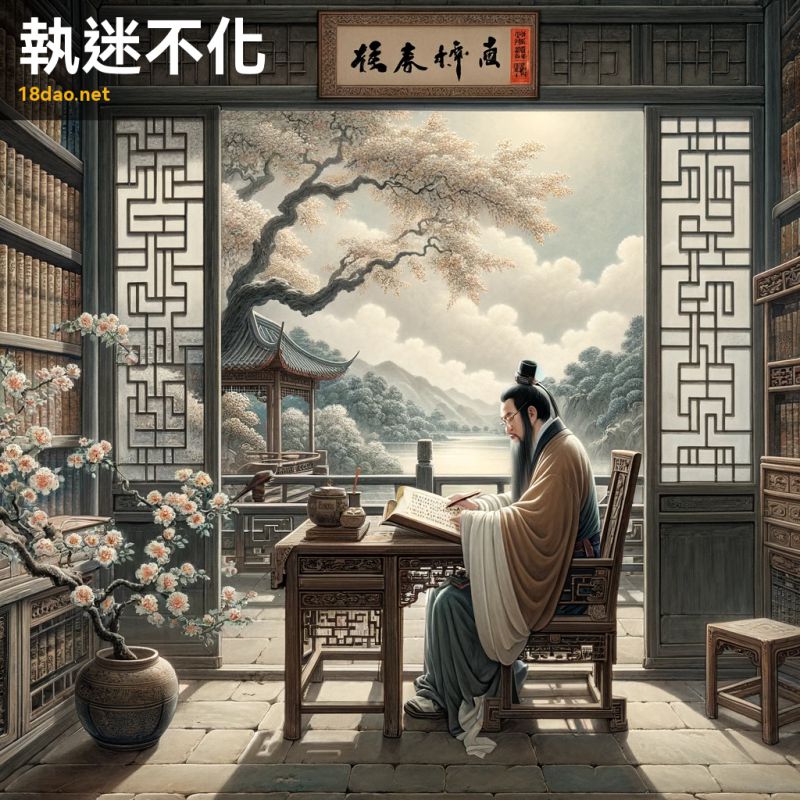

序號: 1245

解读: 這幅圖描繪了成語“執迷不悟”的場景。在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的老學者,坐在書房裡的木桌旁。他被周圍的古書包圍,正固執地閱讀着同一本書,而忽視了窗外美麗的景色,那裡有盛開的梅花樹和甯靜的湖泊。

這幅畫的主題是固執和不開悟。老學者的形象和行為體現了成語“執迷不悟”的含義,即一個人固執地堅持自己的錯誤看法或習慣,不願接受新的思想或改變。窗外的美景象征着外界的新知和變化,但他選擇忽視這一切,沉浸在自己的世界裡。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了優雅的筆觸和柔和、樸素的色調。

整個畫面既傳遞了古典中國畫的深沉美感,也透露出一種頑固不化的氛圍。畫面一角的紅色印章是對中國傳統藝術的緻敬,增添了作品的文化氣息和藝術價值。

-

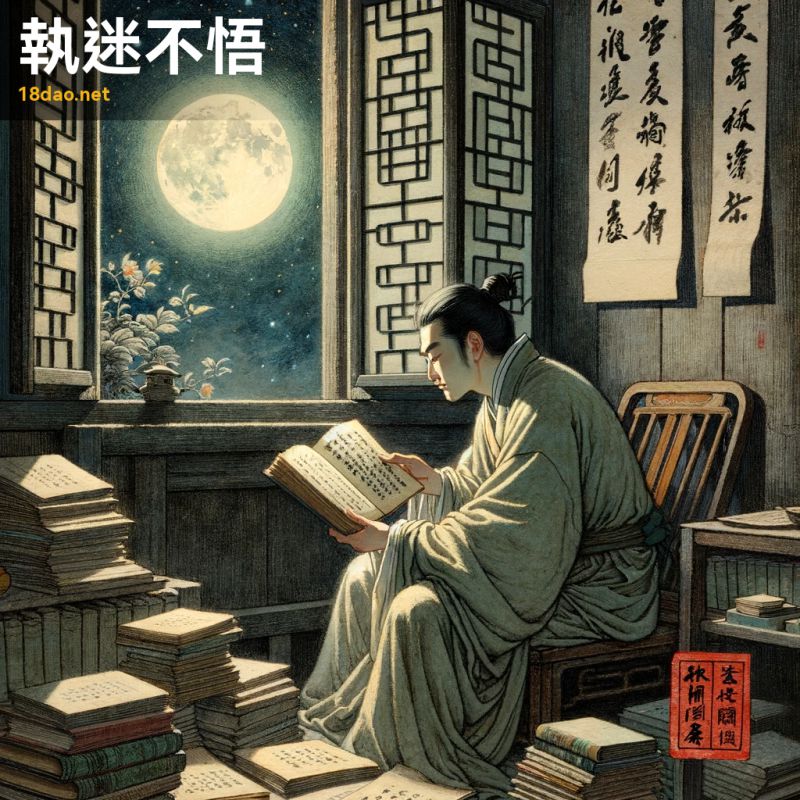

序號: 1246

解读: 此圖描繪的是成語“執迷不悟”的場景。畫中的人物坐在昏暗的房間裡,周圍擺放着書籍和卷軸。他專注地看着手中的書,仿佛被其中的内容深深吸引,對窗外明亮的月亮和星星渾然不覺。這個場景生動地表現了“執迷不悟”的含義,即某人固執地沉浸在自己的錯誤觀念中,對外界的指導和建議視而不見,不願意接受新的觀點或改變自己的想法。

在繪制風格上,此圖模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,運用了淡雅的水墨色彩,營造出一種古典而深沉的氛圍。畫面中的人物表情專注而迷茫,窗外的月光與他的狀态形成了鮮明的對比,進一步強化了成語的含義。此外,畫角落的紅色印章是對古典中國藝術的緻敬,增添了一份傳統的韻味。

-

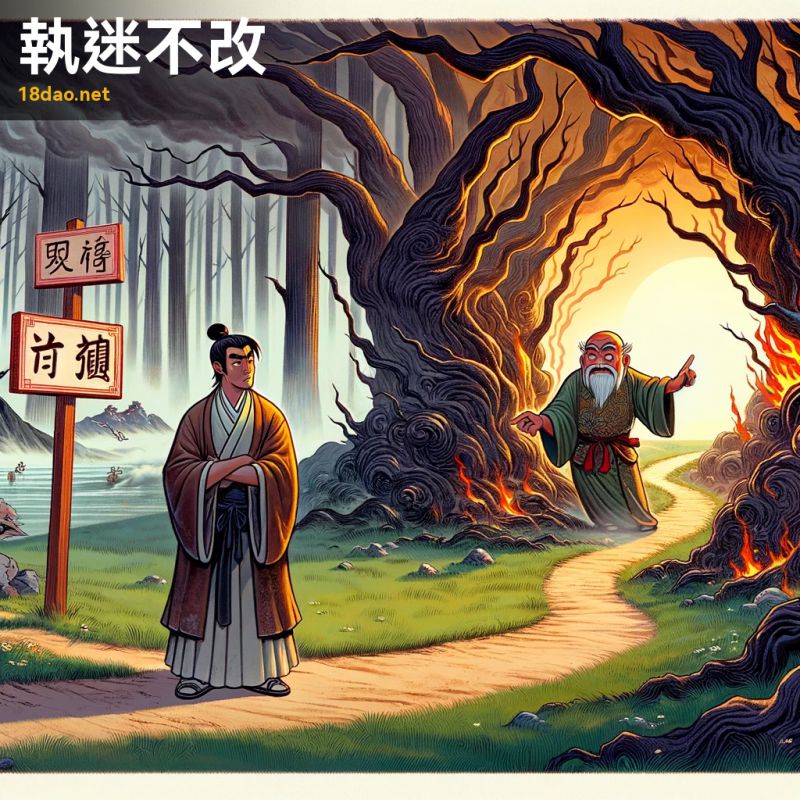

序號: 1247

解读: 這幅插圖生動地描繪了中國成語“執迷不改”的含義。畫面中,一位身穿傳統長袍的古代學者,固執地朝着一片暗淡、令人畏懼的森林行進,無視一位試圖阻止他的朋友的忠告。這位朋友也身着傳統服裝,面露擔憂之色,正努力指引他走向一條通往陽光草地的安全路徑。暗森林代表着危險和錯誤的道路,而陽光草地則象征着正确的路途和安全。

通過這幅畫,我們可以清楚地看到“執迷不改”這一成語所表達的意思:即便面對明顯的錯誤和危險,仍舊固執己見,不願意改變。學者的行為象征着固執和錯誤的堅持,而他的朋友則代表着理智和正确的指引。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,呈現出一種古典而深沉的美感。右下角的紅色印章是對傳統中國藝術的一種緻敬,增添了作品的正式與莊重。

-

序號: 1248

解读: 此幅插圖生動地展現了中國古典成語“執迷不省”的内涵。畫中一位身着傳統服飾的人物,正固執地沿着一條通往幽暗森林的小路行進。這條路象征着迷茫與固執,森林的陰暗與神秘則加強了這種迷失的氛圍。人物身邊,幾位似乎在勸解的人物模糊地出現,但被主人公無視,體現了“執迷不省”的意境,即一個人堅持錯誤而不肯醒悟。

整幅作品采用了傳統的中國畫風格,呈現出一種古樸而深邃的感覺,類似于古代畫家或近代畫家的作品。畫面的色彩運用和線條處理,都體現了中國傳統繪畫的特點。背景中的薄霧、扭曲的樹木以及遠處微弱而不安的光線,共同營造出一種夢幻般的氛圍,更加強了成語的象征意義。

畫面角落的紅色印章,不僅是對古典藝術作品的傳統緻敬,也為整幅畫增添了一抹文化特色。

通過這樣的視覺表現,成語“執迷不省”的寓意被深刻且形象地展現出來。

-

序號: 1249

解读: 這幅插圖是對中國成語“堂堂正正”的視覺诠釋。在這幅畫中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代中國學者,他站在法庭的背景下,表現出自信和莊嚴的姿态。這個場景象征着正直和公正,與“堂堂正正”這一成語的含義——直率正派、行為端正——非常吻合。

畫中的建築元素如木梁和精緻的雕刻,都是中國古典建築的特點,這些細節增加了作品的文化氛圍和曆史感。

整體的畫風模仿了古代畫家或近代畫家的藝術風格,這兩位藝術家以其細膩而深刻的藝術表現而聞名。

在畫作的一個角落還加入了紅色印章,這是中國古典藝術中的一個重要元素,不僅增添了作品的審美價值,也體現了作者的個人印記和藝術風格。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“堂堂正正”的内涵,還能欣賞到中國古典畫風的獨特魅力和深厚底蘊。

-

序號: 1250

解读: 此圖描繪了中國古代帝王的雄偉場景,體現了“堂皇冠冕”這一成語。圖中的皇帝身着華麗的服飾,頭戴宏偉的冠冕,坐在宏大的寶座上。他的氣場彰顯着權威和尊嚴,周圍是豪華的宮殿環境。畫面的色彩豐富而微妙平衡,捕捉了典型中國古典藝術的優雅和壯麗。

作品風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,角落中有一個小巧醒目的紅色印章,作為傳統藝術的簽名。

"堂皇冠冕"常用來形容外表或者裝飾華麗、氣勢宏偉。這幅畫通過展現一個穿着華貴、冠冕堂皇的皇帝,充分體現了這一成語的内涵。皇帝的冠冕和衣着象征着高貴與尊嚴,而他坐在寶座上的姿态反映了權力和威嚴。

整個場景的細節和氛圍都強調了“堂皇”這一概念,使成語的意象在視覺上得以完美呈現。

-

序號: 1251

解读: 這幅畫描繪了成語“堂間處燕”的場景。在古代中國,燕子被視為吉祥的象征,常常與春天和喜慶聯系在一起。這個成語直譯為“燕子在廳堂中飛翔”,意指不請自來的客人,常用來形容那些未被邀請卻自作主張來訪的人。

在這幅畫中,我們看到一群燕子在一個古樸的中國式廳堂内飛翔或栖息。這個場景既傳達了燕子不請自來的特性,又體現了中國古典建築的韻味。廳堂的建築風格典雅,木梁和瓦屋頂展現了中國古代建築的特點。燕子的存在增添了一種生動和活潑的氣息,象征着客人或訪客的到來。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,通過其甯靜而深沉的氛圍傳達了中國古典文化的精髓。畫面中的紅色印章是中國傳統藝術作品的典型簽名方式,增添了一種古典的氛圍。

整體上,這幅畫不僅反映了成語“堂間處燕”的寓意,也體現了中國傳統文化的深刻内涵。

-

序號: 1252

解读: 這幅插圖生動地描繪了“堅城清野”這一成語的内涵。成語“堅城清野”源自古代戰争策略,意指在敵軍來襲時堅守城池,同時清空周圍田野,以削弱敵人的補給能力。在這幅畫中,您可以看到一座堅固的城市,城牆高聳、守衛森嚴,象征着堅不可摧的防禦力量。城市外的田野則呈現出一片空曠之态,表現了清野戰術的實施,即撤離農民并銷毀莊稼,以免為敵人提供資源。

畫風上,此作品借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,用精細的筆觸和深邃的色彩表現出一種厚重和曆史感。色彩以樸素的大地色為主,營造出一種古老而莊嚴的氛圍。畫作角落的紅色印章是對古典中國畫傳統的緻敬,增添了作品的藝術價值和真實感。

整體而言,這幅插圖不僅生動展現了“堅城清野”的戰略智慧,還通過典型的中國古典繪畫手法,傳達出一種曆史的沉澱和文化的深遠意蘊。

-

序號: 1253

解读: 這幅圖描繪了“堅壁清野”這一成語的核心含義。在畫面中,我們看到一座堅固的城市被高高的城牆所環繞,周圍是一片廣袤而空曠的田野。這些田野上沒有任何作物或樹木,凸顯出戰略上清除該地區以阻止敵人獲取資源的策略。

“堅壁清野”這個成語源自于軍事策略,意指在敵軍即将到來時,堅固城池防禦并清除周邊地區的一切資源,使敵軍難以得到補給。

通過這種方式,可以在不直接交戰的情況下削弱敵人的力量。

在這幅圖中,古典中國風格的城市建築和空曠的田野共同構成了這一成語的視覺表現。

畫面風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,傳遞出一種古樸而深邃的感覺,同時也展現了古代中國戰争策略的嚴肅性和深度。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實性和傳統感。

-

序號: 1254

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“報怨以德”的意境。成語“報怨以德”講述的是面對他人的怨恨或不善,應以德行和善意來回應,以善良和寬容的态度去化解和回報他人的惡意或誤解。這一理念在中國文化中占有重要地位,強調了寬容和仁愛的價值。

在圖畫中,我們看到一位學者正在對一位農民表示善意,這象征着以德行回報怨恨。背景是一幅甯靜的山水畫,有山脈、水域和一個小亭子。這樣的場景在中國畫中很常見,代表着和諧與平靜。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,其筆觸細膩,色彩和諧搭配,傳達出一種古典而深邃的感覺。

畫面的一個角落還有一個小小的紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于增加作品的正式性和藝術價值。

整體來看,這幅畫不僅體現了成語的含義,也展現了中國傳統文化和藝術的美學。

-

序號: 1255

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“報李投桃”的含義。畫中展示了兩位身着傳統漢服的人物,一人向另一人奉獻成熟的李子,而對方則回贈桃子,形成了互相饋贈的場景。這一情境恰到好處地體現了“報李投桃”的意思,即用李子回報他人的桃子,比喻以禮相待,互相報答。

在畫風上,我借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,他們以精細的表現和富有表情的人物畫而聞名。背景中的甯靜山水、流淌的水面和茂密的樹木營造出一種和諧與相互尊重的氛圍。此外,畫角落的紅色印章增添了一抹傳統中國畫的真實感。

整幅作品不僅展示了成語的直觀含義,還傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。

通過這樣的視覺表達,我們能更深刻地理解并欣賞這個充滿智慧的傳統成語。

-

序號: 1256

解读: 這幅圖描繪了成語“塗不拾遺”的意境。成語“塗不拾遺”源自《左傳·僖公二十四年》,原意是道路上有人丢失了東西,沒有人拾取。後來用來形容社會風氣非常好,民風淳樸。

圖中,一位古代學者身着漢服,專注于手中的卷軸,行走在甯靜的山水之間,顯得非常沉浸和安詳。他并沒有注意到路旁的一小袋黃金,這正體現了“塗不拾遺”的寓意——即使有财物遺失在公共場所,也無人貪攏,反映了一個誠信、正直的社會風氣。

畫面背景是溫和的山巒、竹林和幾株盛開的梅花,色彩樸素、淡雅,營造出一種甯靜和永恒的感覺。

整體風格效仿古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的某個角落還有一個紅色印章,增添了作品的真實性和藝術感。

-

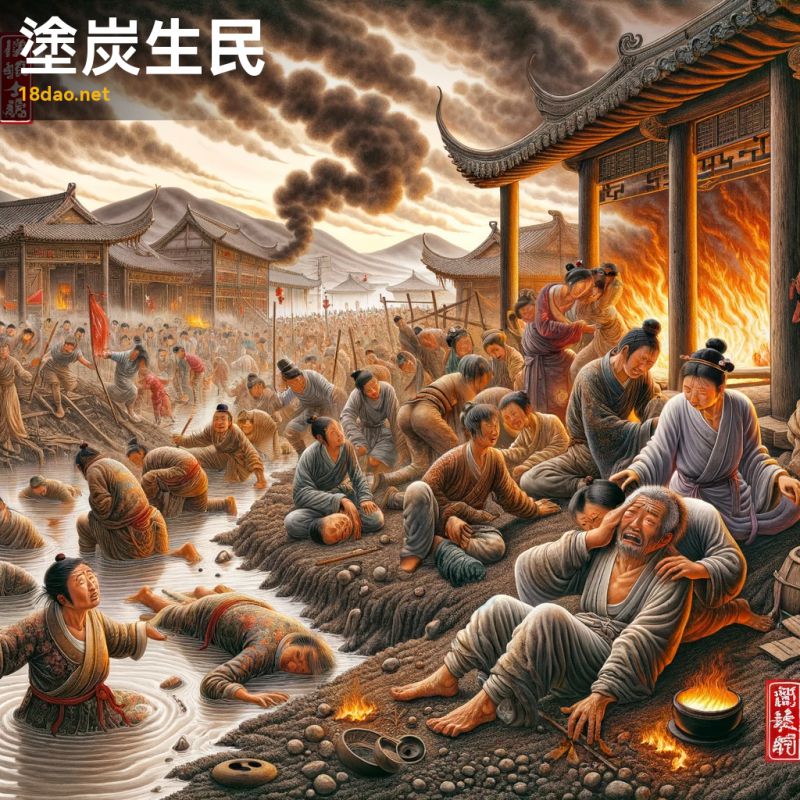

序號: 1257

解读: 這幅圖為成語“塗炭生民”提供了形象的插圖。在這幅畫中,我們可以看到古代中國人民身處極端困苦的境地,他們的生活仿佛陷入了泥潭和火海之中。畫面設置在一個古代中國村落,村民們身着傳統服飾,臉上流露出掙紮和絕望的表情。他們周圍的環境十分嚴酷,泥濘的地面和四處蔓延的火焰象征着他們面臨的挑戰。

圖畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫,傳達出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的某個角落還有一個小紅印章,作為傳統中國藝術的簽名。

通過這幅畫,我們能夠直觀地感受到這個成語所表達的人民處于極端艱苦困境的含義。

-

序號: 1258

解读: 這幅插圖展現了成語“塗炭生靈”的深刻含義。圖中描繪了人民生活在極端艱苦的困境中,他們仿佛陷于泥沼,被炭火包圍,這一形象比喻了他們的苦難境遇。

整幅作品采用了古代畫家或近代畫家的畫風,傳達出一種深邃而又樸素的感覺。畫面中,人們的姿态和表情反映出他們的絕望和無助,使觀者能夠感受到成語中所蘊含的情感重量。

畫面中的紅色印章是對中國古典藝術傳統的緻敬,它不僅為作品增添了一抹色彩,也象征着藝術家的身份和作品的獨特性。

整體上,這幅插圖以其古典風格和深刻的主題,恰如其分地诠釋了“塗炭生靈”這一成語,同時也體現了對中國古典文化的尊重和理解。

-

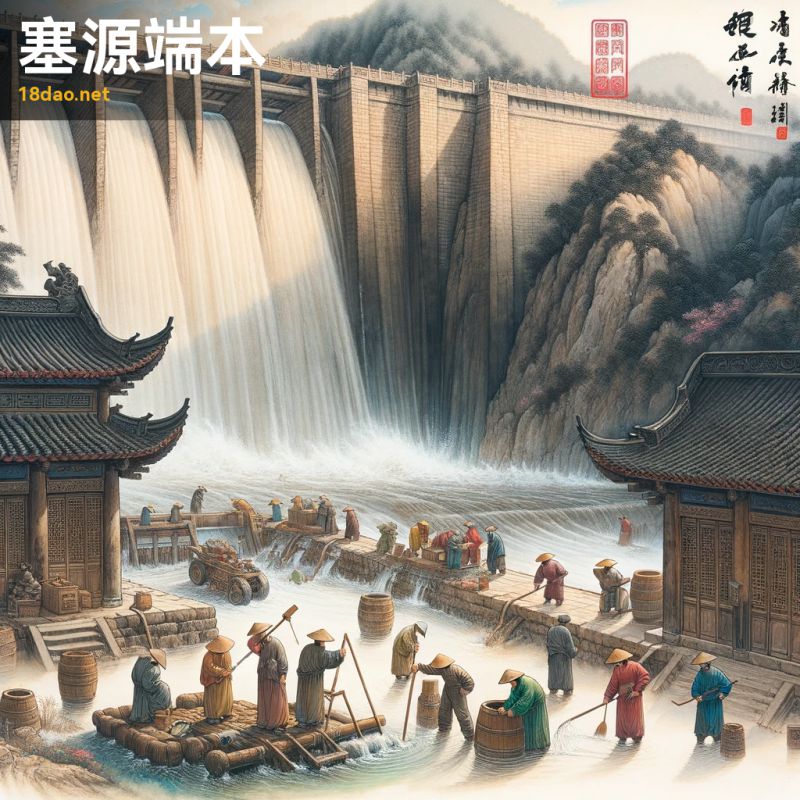

序號: 1259

解读: 這幅插圖為成語“塞源端本”提供了一個傳統中國畫風格的視覺表現。在畫面中,我們看到一群人正在勤奮地工作,封堵大壩中的小漏洞。這一場景象征着采取積極的預防措施,以防止潛在的災難。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,具有精細的筆觸和微妙的色彩。“塞源端本”這個成語的字面意思是“堵塞源頭,切除根本”,比喻采取措施治理問題的根源。在這幅畫中,通過象征性地展示人們阻止水流的努力,強調了在問題惡化之前采取行動的重要性。這不僅傳達了一種緊迫感,也體現了智慧和預見之力。

整體而言,這幅畫通過其古典的風格和深刻的象征意義,完美地體現了這個成語的核心思想。右下角的紅色印章增添了作品的真實性和傳統美感。

-

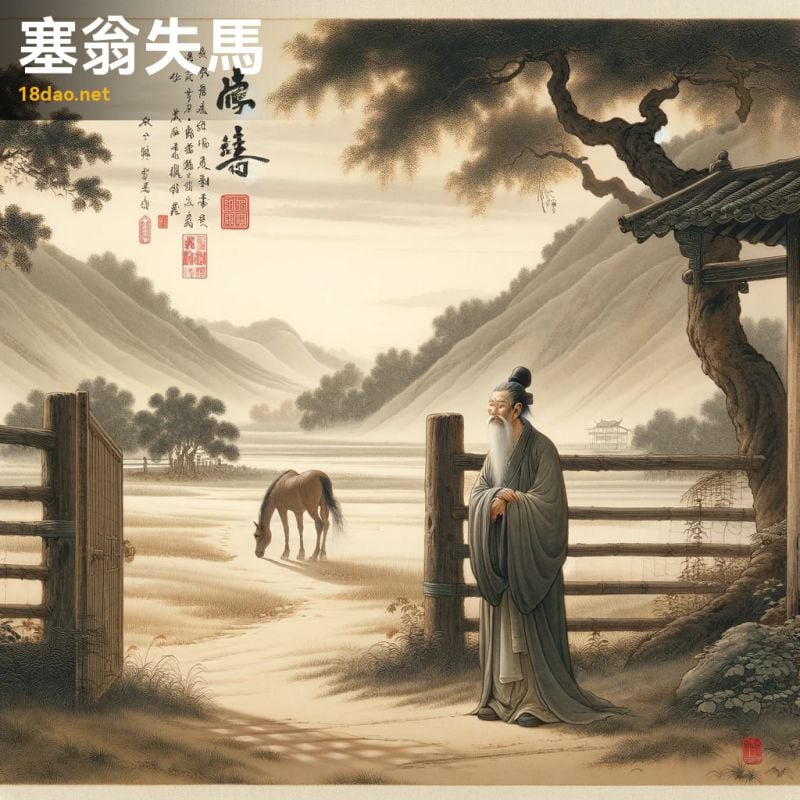

序號: 1260

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“塞翁失馬”的故事場景。畫中展現了塞翁站在鄉村的開放式大門旁,神态平和、深沉,體現了他的智慧和對事态的接受。在遠處背景中,我們可以看到一匹馬正向遠方遊蕩,象征着塞翁失去的那匹馬。

整個風景安甯,有起伏的小山和零星的樹木,傳達出一種甯靜和時間的流逝感。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家,通過雅緻的筆觸和細膩的色彩,傳遞出一種古典中國畫的深邃感。在畫作的一個角落,還有一個小巧的紅色中國傳統印章,為作品增添了一抹真實的中國風。成語“塞翁失馬”的寓意是指表面看似不幸的事情,可能最終會帶來好運。這幅畫不僅呈現了故事的直觀場景,也傳達了這一深刻的哲理。

通過細膩的藝術表達,這幅插圖讓人更深入地體會到這個成語背後的文化和智慧。

-

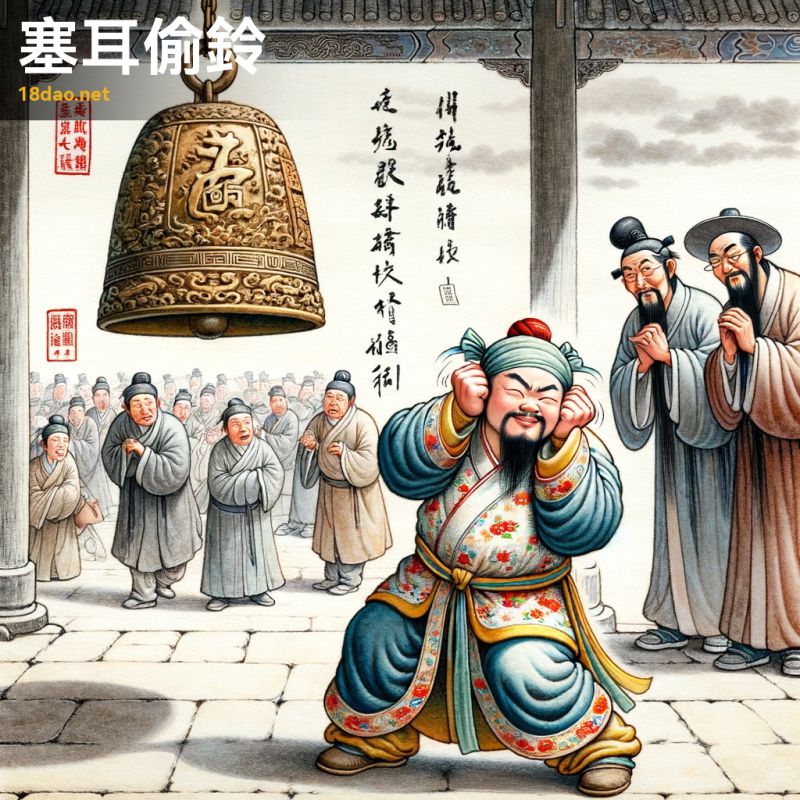

序號: 1261

解读: 這幅插圖展示了成語“塞耳偷鈴”的典故。畫面中,一位古代的小偷正嘗試偷走一個大型而華麗的鈴铛。他幼稚地認為,隻要捂住自己的耳朵,别人就聽不到鈴铛的聲音。小偷身着典型的古代中國服裝,面帶得意的表情,以為自己瞞天過海。而在背景中,一些穿着傳統中國服飾的旁觀者正以困惑和娛樂的眼光目睹這一幕。

這幅作品的畫風模仿了古代畫家或近代畫家,展現了精細的筆觸和微妙的色彩漸變。畫面中的紅色印章巧妙地放置在一角,為作品增添了一抹傳統的韻味。“塞耳偷鈴”這個成語寓意人們自欺欺人,認為隻要自己不聽、不看,就能掩蓋事實的真相。但實際上,事實是客觀存在的,不會因個人的遮掩而改變。這幅畫通過幽默的場景和富有表現力的人物形象,生動地傳達了這一主題。

-

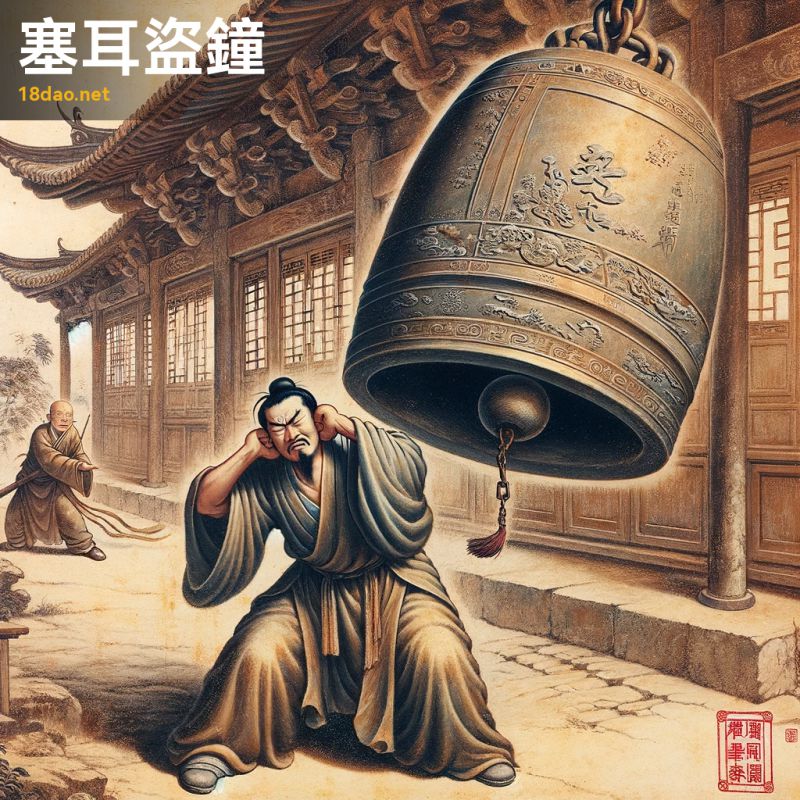

序號: 1262

解读: 這幅畫描繪了成語“塞耳盜鐘”的故事。在畫面中,我們看到一位男子試圖偷走一口大鐘,同時滑稽地捂住自己的耳朵,以為這樣就沒人能聽到鐘聲。

整個場景設定在古代中國,展示了傳統的建築和服飾。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,給人以古樸、深邃的感覺。畫面一角還有一個紅色的印章,類似于中國傳統藝術家的簽名印章。成語“塞耳盜鐘”源自《戰國策·趙策五》,講述了一個人試圖偷鐘,卻愚蠢地認為隻要自己不聽到鐘聲,别人就聽不到,從而被抓。這個成語用來比喻自欺欺人,不顧客觀現實。畫面中的人物和環境設置都旨在傳達這一含義,同時體現出中國古典文化的嚴肅性和深刻性。

-

序號: 1263

解读: 這幅插圖為成語“境與心違”提供了一種形象的诠釋。在這幅畫中,我們看到一位學者站在一條甯靜的河邊,四周是郁郁蔥蔥的綠樹和遠處的山巒,營造出一種和諧而平靜的環境。然而,學者的表情似乎略顯沉思和不安,這與他周圍的甯靜景色形成了鮮明的對比。“境與心違”這個成語本身意味着外部環境與内心情感的不一緻。在這幅畫中,學者所處的環境充滿了平靜與美麗,但他的神情卻透露出内心的紛擾與思考。這種對比恰恰體現了成語的核心含義——外界的和諧與内心的不安是可以并存的。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的繪畫手法,運用柔和的筆觸和低調的色彩,傳達出一種古樸而深邃的感覺。此外,畫角的紅色印章為作品增添了一抹傳統的中國元素,與整體風格相得益彰。

通過這種方式,插圖不僅展示了成語的含義,也體現了中國古典文化的審美情趣。

-

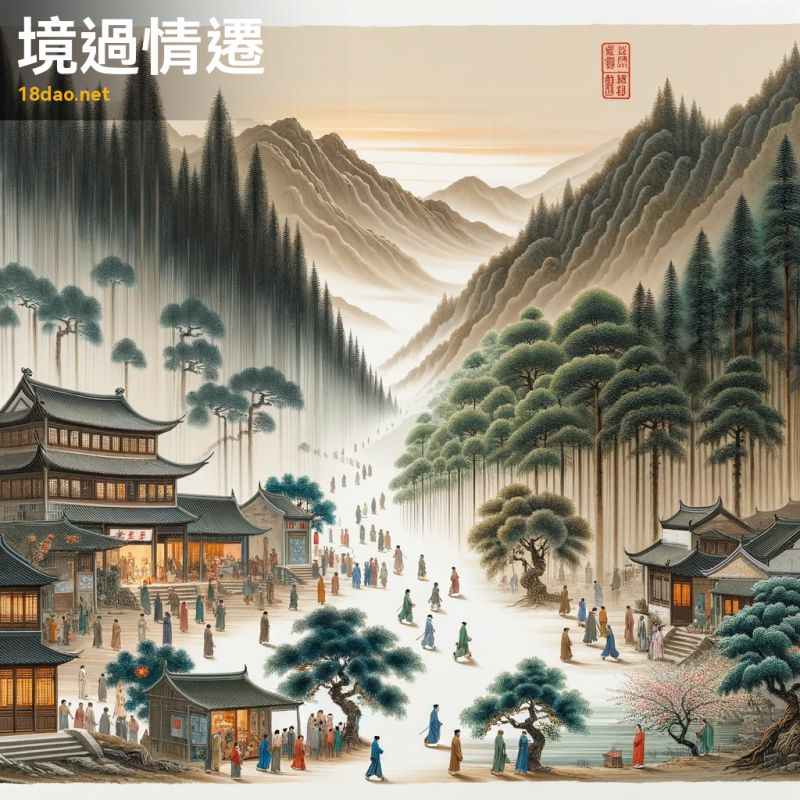

序號: 1264

解读: 這幅圖描繪了“境過情遷”的成語。在這幅畫中,我們看到一個從繁忙的村莊過渡到甯靜森林的景象。村莊裡的人們正忙于日常活動,展現了社區和互動的氛圍。而随着畫面向森林過渡,環境變得更加甯靜和獨立,象征着從社交參與到内省孤獨的轉變。“境過情遷”這個成語的意思是環境變化,心情也随之改變。畫面中村莊和森林的對比正好體現了這種從繁忙到甯靜的轉變,從而引發觀者對情感和環境之間相互作用的深思。色彩的和諧與溫和,以及樹木和建築物的細緻筆觸,增加了這幅畫深邃而樸素的感覺,符合古典中國畫的風格。此外,畫面角落的小紅印章是對傳統中國藝術的一種敬意,也增添了一種古典韻味。

-

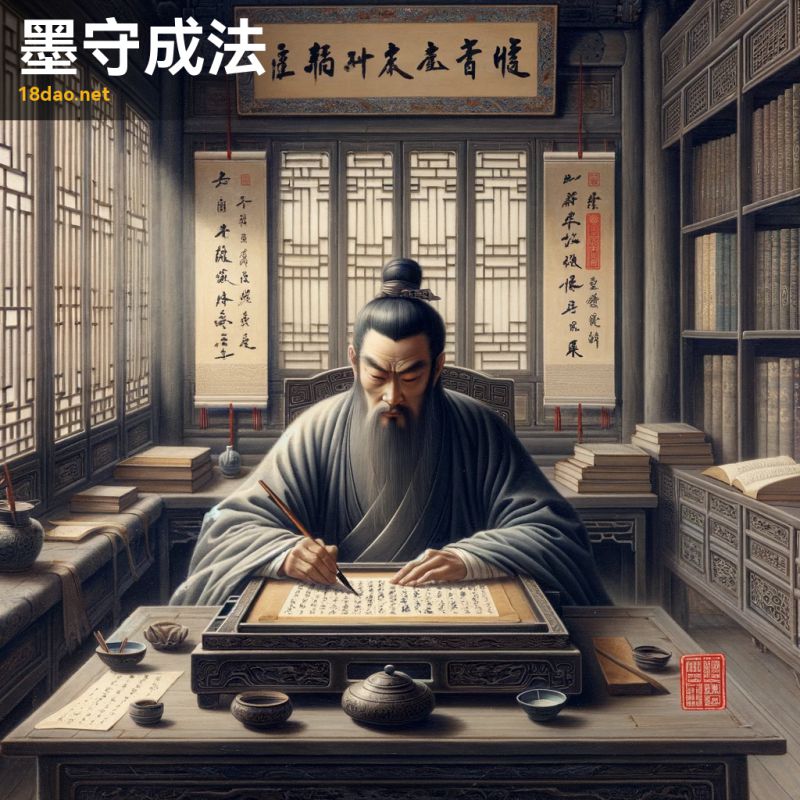

序號: 1265

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“墨守成法”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者在傳統書房内專注地使用毛筆書寫,周圍擺滿了書籍和卷軸,象征着豐富的知識積累。學者的表情充滿了專注和奉獻,體現了堅守傳統方法的精神。“墨守成法”直譯為“固守舊法”,意指拘泥于傳統的做法或規則,不願接受或嘗試新的思想或方法。這幅畫通過描繪一位學者在傳統環境中的學習場景,恰如其分地表達了這一含義。他的專注和堅持代表了對傳統學問的尊重與維護,同時也暗示了一種對變革或新思想的抵觸。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以其精細的細節和柔和的色調,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的小巧而雅緻的紅色印章,增添了作品的真實性和傳統美感。總的來說,這幅插圖不僅反映了“墨守成法”的成語意涵,也體現了中國古典文化的嚴肅性和深度。

-

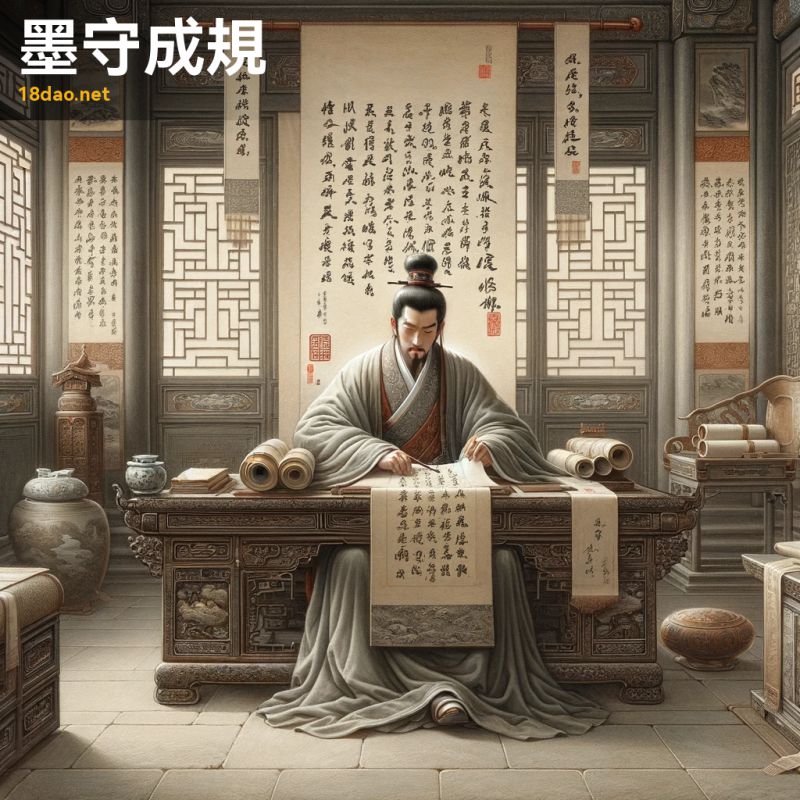

序號: 1266

解读: 這幅插圖展現了一位學者在其書房中專注地閱讀卷軸的場景。這位學者身着古代長袍,坐在一個充滿傳統文物和古卷的幽靜書房中。他的專注不僅體現了對古老方法和規則的遵守,也彰顯了一種堅持和尊重傳統的精神。

整個房間布置着優雅的古典家具和裝飾,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

這幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,特别注重細節的精緻和顔色的微妙、柔和。在畫作的一角,我們可以看到一個小巧的紅色印章,這是傳統中國藝術中的典型元素,象征着作品的真實性和文化傳承。這幅圖畫與“墨守成規”這一成語的聯系在于其傳達的信息和氛圍。成語“墨守成規”字面意思是指守着舊的規矩不變,比喻人固守老規矩,不知變通。插圖中的學者正是這種精神的代表,他沉浸在傳統學問的世界裡,象征着對過去智慧的堅守和尊重。

通過這幅畫,我們可以感受到對傳統文化的敬仰和對曆史的尊重,這正是“墨守成規”所蘊含的深層含義。

-

序號: 1267

解读: 這幅插圖呈現了一位古代學者,身着傳統服飾,坐在一個充滿卷軸和古書的幽靜書房中。畫中的學者專注地用毛筆在羊皮紙上書寫,周圍是堆滿了保存良好的古老文本的書架。從附近窗戶透進的柔和自然光照亮了房間,突顯出學者對傳統方法的堅持。這幅畫的主題是“墨守舊法”,意思是指堅持老規矩、老辦法,不肯改變。在插圖中,學者對古老書籍的專注與尊重,恰如其分地體現了這一成語的含義。

通過他對傳統學問的執着,我們可以感受到對過去智慧的尊重和對傳統的堅守。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了中國傳統水墨畫的單色洗墨技法,細節豐富而精緻。這樣的表現手法不僅恰當地呈現了中國古典文化的莊重與深邃,而且與成語“墨守舊法”的内涵形成了完美的呼應。畫作角落的紅色印章,是對傳統中國繪畫的一個标志性緻敬,增添了一絲莊嚴和傳統的韻味。

-

序號: 1268

解读: 這幅插圖呈現了“壞法噪赍”這一成語的寓意。畫面中,我們看到一個穿着華麗袍服的古代中國官員,坐在裝飾豪華的房間内,周圍堆滿了金銀财寶。這位官員的表情透露出自滿和滿足,但同時也帶有一絲偏執和恐懼,似乎害怕被人發現他的貪婪行徑。

整個畫面通過細膩的描繪和傳統的感覺,展示了他貪婪累積财富的情景。“壞法噪赍”的字面意思是指破壞法律、貪污腐敗。這幅畫通過展現一位官員的貪婪和奢華生活方式,形象地诠釋了這一成語。他身邊的财寶象征着非法所得,而他那擔憂的神情則反映了内心的不安和恐懼。

畫風仿照古代畫家或近代畫家,體現了中國古典繪畫的精粹。畫面中的紅色印章,作為傳統中國畫的重要元素,不僅增添了藝術性,也象征着作品的完整性和作者的身份。

通過這樣的藝術表達,畫面成功地将“壞法噪赍”這一成語的深層含義和警示意味展現出來。

-

序號: 1269

解读: 這幅插圖展現了成語“壯志淩雲”的深遠含義。在畫中,一隻雄鷹展翅高飛,翺翔于雲層之上,象征着遠大的志向和高遠的抱負。鷹的形象生動而威武,翅膀張開,仿佛在雲端穿梭,無拘無束,完美體現了這個成語的精神。

畫風上,我們效仿了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫技法,使用了細膩的線條和微妙的水墨渲染,來表現出古樸而深邃的美感。畫作中的紅色印章是對中國古典藝術傳統的緻敬,增添了一絲正宗和古典的氛圍。

整幅畫作不僅表達了“壯志淩雲”這一成語的字面意思,也傳達了其中蘊含的精神價值——追求高遠的目标和不懈的努力。

通過這幅畫,我們能夠更加深刻地理解并感受到這個成語的豐富内涵和鼓舞人心的力量。

-

序號: 1270

解读: 這幅插圖展現了成語“壯志淩雲”的深刻含義。圖中,我們看到一座雄偉的山峰,其頂峰消失在雲霧之中,象征着高遠的志向和抱負。山峰的造型和雲霧的流動都傳達了一種向上、超越的力量,與“壯志淩雲”中的“淩雲”即超越雲霄、意志堅定之意相契合。在前景中,一位學者仰望天空,體現了追求高遠目标的決心和勇氣。這位學者的姿态和眼神,無聲地訴說着内心的壯志和不屈不撓的精神。

整個畫面采用了傳統中國水墨畫的風格,具有古代畫家或近代畫家的藝術特色。細膩的墨 wash 和微妙的色彩點綴,反映了中國傳統藝術的深度和甯靜。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的古典美感和正式性。

通過這幅插圖,我們不僅看到了“壯志淩雲”這一成語的直觀表現,也感受到了中國古典文化的深厚底蘊和藝術魅力。

-

序號: 1271

解读: 此插圖展現了成語“壯氣橫秋”的内涵。畫面中,一位英姿飒爽的人物站在秋日的景色中,身着傳統的中式服飾,表情堅毅,彰顯出不屈不撓的勇氣和決心。周圍是金黃和琥珀色的秋葉,幾片落葉飄灑,遠處是開闊的原野和遠山,天空晴朗。“壯氣橫秋”這個成語用來形容正直的氣概不受外界的幹擾,猶如秋日的景色般深遠、清新。

通過這幅畫,我們看到的不僅是一位氣宇軒昂的英雄人物,更是他那種超越季節變化的堅強意志和浩然正氣。他站立的姿态和表情都傳遞出一種不屈的精神,正如壯麗的秋日景色,既有蕭瑟的美,也有不屈的力量。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,捕捉了傳統藝術的精髓。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

整體上,這幅插圖與成語“壯氣橫秋”之間的聯系體現在人物的堅定氣質以及周圍秋日的景色上,完美地诠釋了這一成語的深刻含義。

-

序號: 1272

解读: 這幅插圖生動地體現了“一敗塗地”這個成語的含義。畫面中的主角是一位戰敗的将軍,他坐在荒涼的戰場上,手中的劍已折斷。将軍的表情流露出深深的悲哀和無奈,徹底地表達了失敗和絕望的情緒。

這幅作品采用了類似古代畫家風格的水墨畫技法,細膩的筆觸和柔和的色彩調度使整個場景顯得更加凄涼和沉重。将軍身穿傳統的中國铠甲,進一步強調了這一場景的文化背景和曆史意義。“一敗塗地”字面意思是徹底失敗,失敗到連地面都被塗抹上了,比喻失敗到了極點。在這幅畫中,将軍的失落和周圍環境的荒蕪完美地傳達了這一成語的内涵。畫面中的紅色印章增添了作品的傳統氣息和真實感,也是中國古典藝術作品中常見的元素,代表了藝術家的印記和作品的完整性。

通過這樣的視覺表達,插圖不僅呈現了成語的字面意義,也深入揭示了其中蘊含的文化和情感深度。

-

序號: 1273

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“壺漿簞食”的含義。圖中展示了一位長者攜帶着簡單食物的小竹籃(簞)和裝滿酒或粥的葫蘆(壺)。

整個場景設定在甯靜的鄉村或樸素的村莊中,畫面傳達了一種樸實無華、知足常樂的生活理念。成語“壺漿簞食”來源于《論語·憲問》,原文是“簞食壺漿以迎王孫”,意指用簡樸的食物和飲料來款待貴賓,後來被用來形容生活簡樸。在這幅圖中,我們可以看到長者手中的簞和壺,象征着簡單而滿足的生活态度。這也反映了中國傳統文化中對謙遜和滿足的重視。

此圖的繪畫風格受到了古代畫家和近代畫家等中國古典畫家的影響,體現了古典中國畫的韻味和深度。畫面的角落還有一枚紅色的印章,增添了藝術作品的傳統感。

整體上,這幅插圖不僅展現了成語的含義,也傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。

-

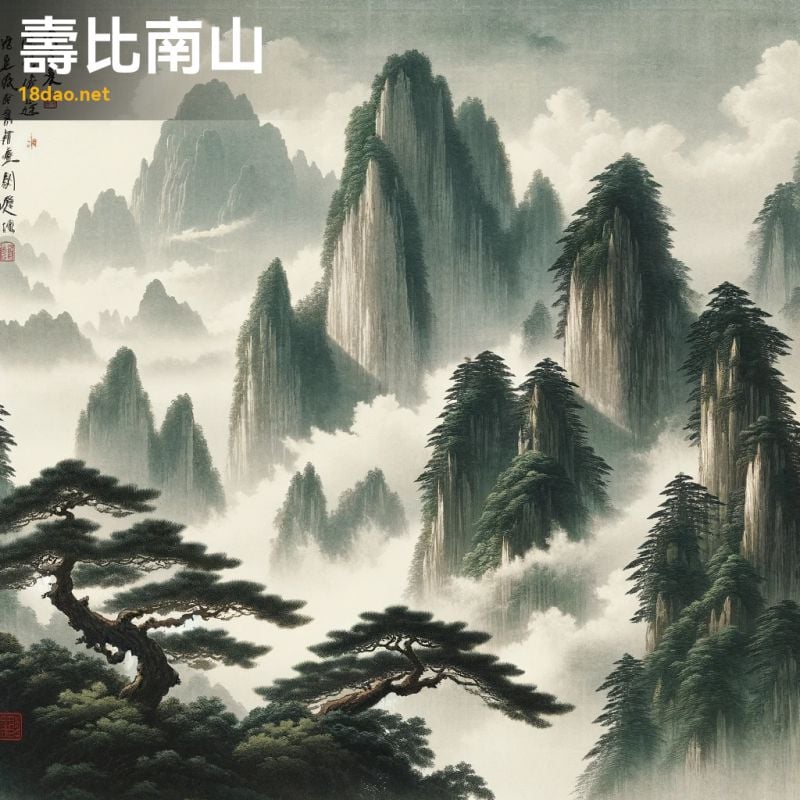

序號: 1274

解读: 這幅插圖以中國古典山水畫的形式展現了成語“壽比南山”的意境。圖中描繪了雄偉的南方山脈,山峰雲霧缭繞,寓意着高聳永恒。山中的松樹蒼翠挺拔,常青不衰,象征着長壽與堅韌。

整幅畫面彌漫着一種甯靜而深遠的自然之美,體現了這個成語所蘊含的深層意義——壽命長久,如同南山的恒久不變。在畫作的某個角落,加上了紅色印章,這一細節旨在增添作品的真實性和古典美感。

整體上,這幅畫作的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與“壽比南山”這一成語的精神内核相得益彰。

-

序號: 1275

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“壽終正寝”的意境。成語“壽終正寝”字面意思是指年老體衰的人在睡眠中安詳地去世,沒有經曆病痛的折磨,是對長者去世的一種尊重和美好祝願。圖中展示的是一位老者在古代中國風格的卧室中安詳地長眠。卧室布置典雅,傳統的中國裝飾和木制床榻、細膩的絲綢床品都表現出深深的敬意和莊重感。老者躺在床上,面容平和,仿佛在夢中離世,這樣的場景完美地傳達了“壽終正寝”這個成語的内涵。

整個畫面以暖色調呈現,營造出一種甯靜而莊重的氛圍,與成語所傳達的安詳和尊重生命的主題相契合。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,使整幅作品呈現出古樸而深邃的感覺。圖像一角還有一個小巧的紅色印章,進一步增添了畫作的中國古典韻味。

通過這樣的藝術表達,我們不僅能感受到成語的文化内涵,還能欣賞到中國傳統繪畫的美感。

-

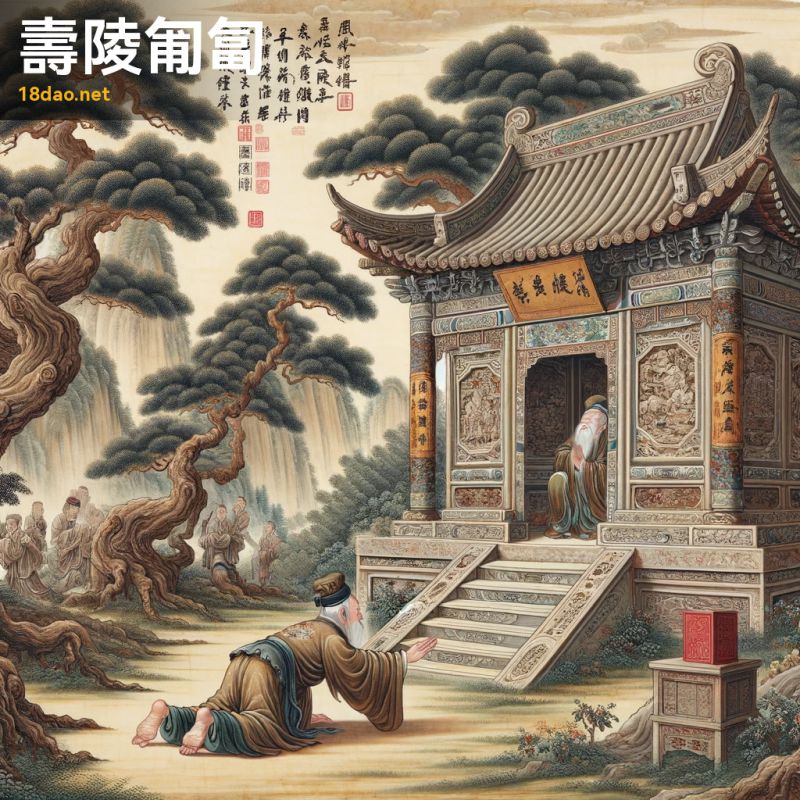

序號: 1276

解读: 這幅插圖描繪了“壽陵匍匐”這一成語的場景。成語“壽陵匍匐”源自古代中國的故事,講述了一位老人對已故君主的深厚忠誠和尊敬。在這幅畫中,我們可以看到一位身着傳統中國服飾的老人,正在向一座裝飾華麗的陵墓匍匐前進。這座陵墓周圍環繞着古樹和甯靜的自然景觀,展現了一種莊嚴而肅穆的氛圍。

畫面的風格借鑒了古代畫家的畫風,通過細膩的筆觸和對自然與人類敬畏之間和諧的強調,表達了這一主題。此外,畫面角落的紅色印章增添了畫作的真實性和藝術價值。

通過這幅插圖,我們不僅能夠感受到成語“壽陵匍匐”所蘊含的敬仰和忠誠的情感,還能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力和深刻内涵。

-

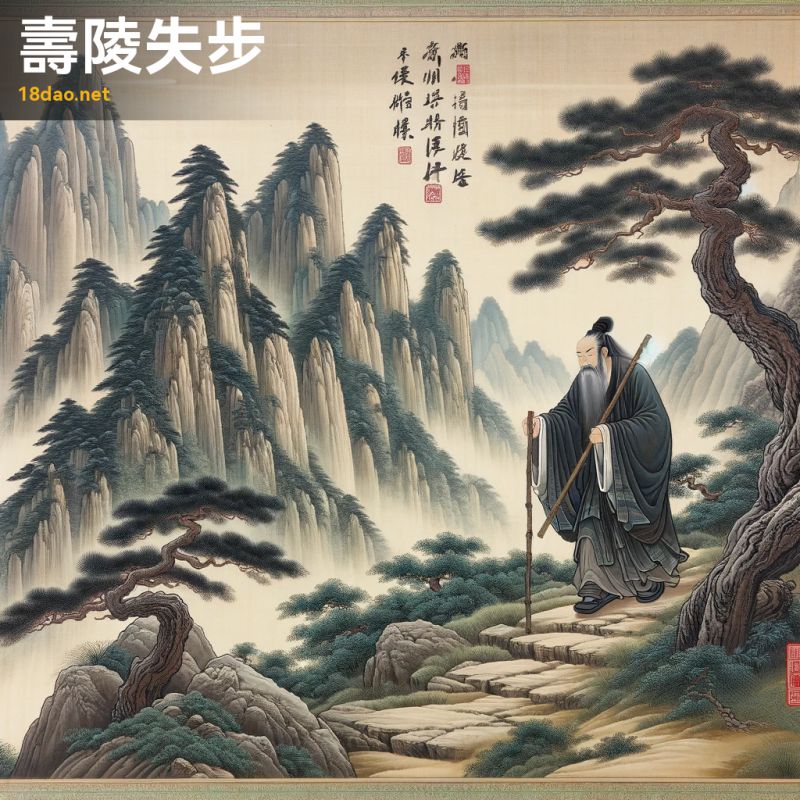

序號: 1277

解读: 這幅圖描繪了成語“壽陵失步”的場景。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的老學者,手持拐杖,在險峻的山路上小心行走。他的步伐謹慎,似乎在努力避免失足。周圍是甯靜的山景,高聳的松樹和迷霧籠罩的山峰構成了一幅幽深而靜谧的背景。成語“壽陵失步”出自《左傳》,原意是形容由于小錯誤而造成的重大損失。這幅畫中的老者代表了經驗豐富但依然可能犯錯的智者。山路的險峻象征着人生道路上的挑戰和風險,而老者的謹慎步伐則暗示了即使在晚年,依然需小心行事以避免不測。

整幅畫采用了類似古代畫家的傳統中國畫風格,細膩的筆觸和柔和的色彩展現了中國古典藝術的深邃美感。畫角的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這幅畫,我們不僅能領略到中國古典文化的魅力,還能感受到成語背後的深刻寓意。

-

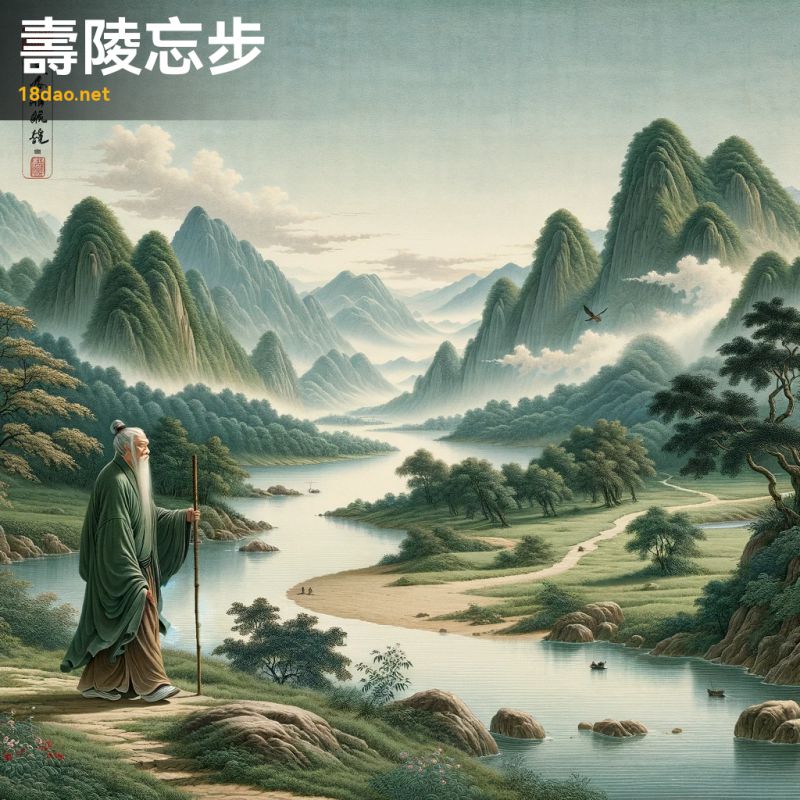

序號: 1278

解读: 這幅插圖展現了“壽陵忘步”這個成語的精髓。在畫面中,我們看到一位衣着傳統的老學者,手持拐杖,在郁郁蔥蔥的山谷中悠然漫步。他似乎完全沉浸在自己的思考中,對周圍的環境渾然不覺。這位學者的步态輕松,面帶微笑,展現出一種超脫塵世的甯靜和内心的喜悅。背景中,雄偉的山巒部分隐藏在輕紗般的霧氣之中,彰顯了自然的甯靜與永恒。天空中飄浮着幾朵輕盈的雲彩,為整個畫面增添了幾分詩意與深遠的意境。

此畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,用筆淋漓盡緻,色彩淡雅而富有層次,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的紅色印章,更是增添了幾分傳統中國畫的韻味。“壽陵忘步”原意是說魏晉時期的名士嵇康到壽陵遊玩,興緻勃勃,竟然忘了回去的路。後來用來比喻人們因為專心緻志于某件事,而忘記了其他事情。這幅畫恰如其分地表現了這一成語的含義,通過畫中人物的神态與環境的描繪,傳達了專注、沉醉于某事導緻對其他事物疏忽的情景。

-

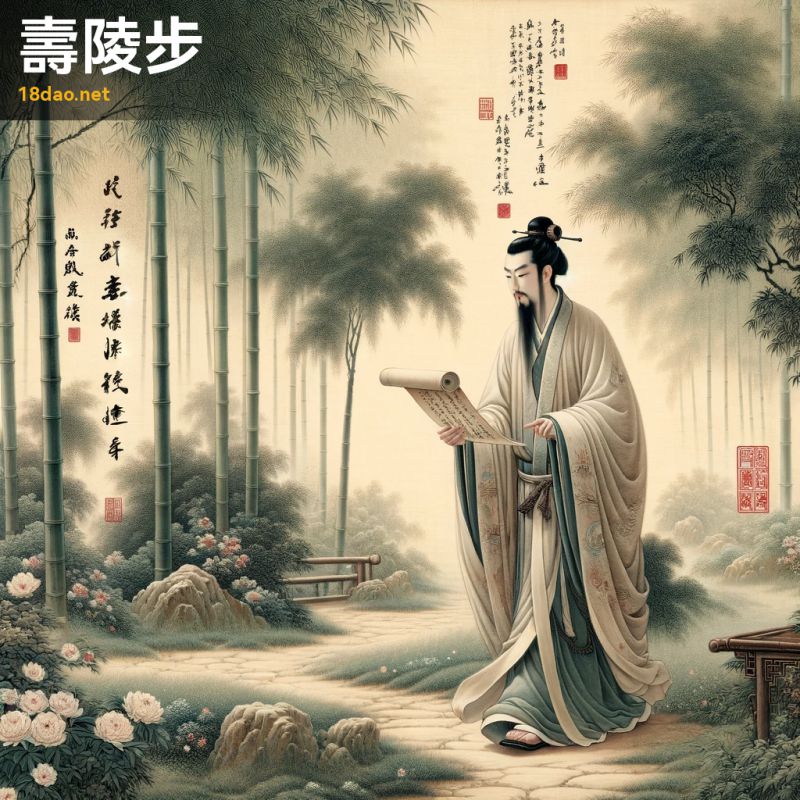

序號: 1279

解读: 這幅插圖展現了成語“壽陵步”的意境。在圖中,一位古代學者緩步行走于一個甯靜、郁郁蔥蔥的園林之中。園林裡高聳的竹樹和各種精緻的花卉構成了一種平靜和諧的環境,象征着内心的甯靜與和諧。這位學者身着傳統的漢服,手持一卷書卷,寓意着智慧與學問。他的表情沉思而平和,透露出内心的深邃與從容。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面的一個角落還有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。“壽陵步”這個成語,原意指步态緩慢,比喻行動遲緩或故意拖延時間。在這幅畫中,學者的緩步行走恰如其分地體現了這一含義,同時也傳達了一種悠閑自得、淡泊名利的生活态度。

通過這樣的視覺呈現,我們不僅能感受到成語的字面意義,還能領略到它所蘊含的哲理和情感。

-

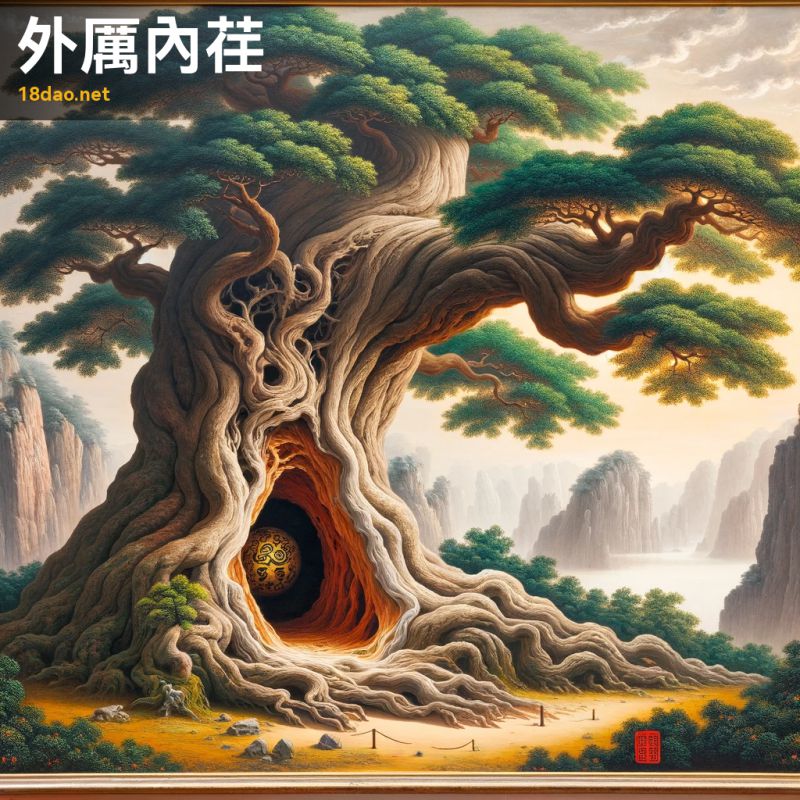

序號: 1280

解读: 這幅插圖生動地展現了“外厲內荏”這一成語的寓意。畫中的大樹,枝繁葉茂,樹幹粗壯,乍看之下顯得強大而堅固,象征着外在的力量和威嚴。然而,仔細觀察可以發現,樹幹内部空洞,顯示出内在的脆弱和空虛。這種外表的強悍與内心的軟弱之間的鮮明對比,恰如其分地诠釋了“外厲內荏”的含義。在中國傳統文化中,樹木常常被用來比喻人的品格和精神狀态。

此畫所采用的繪畫風格,借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術手法,不僅體現了古典中國畫的韻味,還傳達了一種深邃而古樸的感覺。畫面的一個角落還加上了紅色印章,增添了作品的傳統美感和真實性。

整體來看,這幅插圖既展示了成語的深層含義,也體現了中國古典藝術的獨特魅力,使人在欣賞畫作的同時,能更加深刻地理解和感受到這個成語背後的哲理。

-

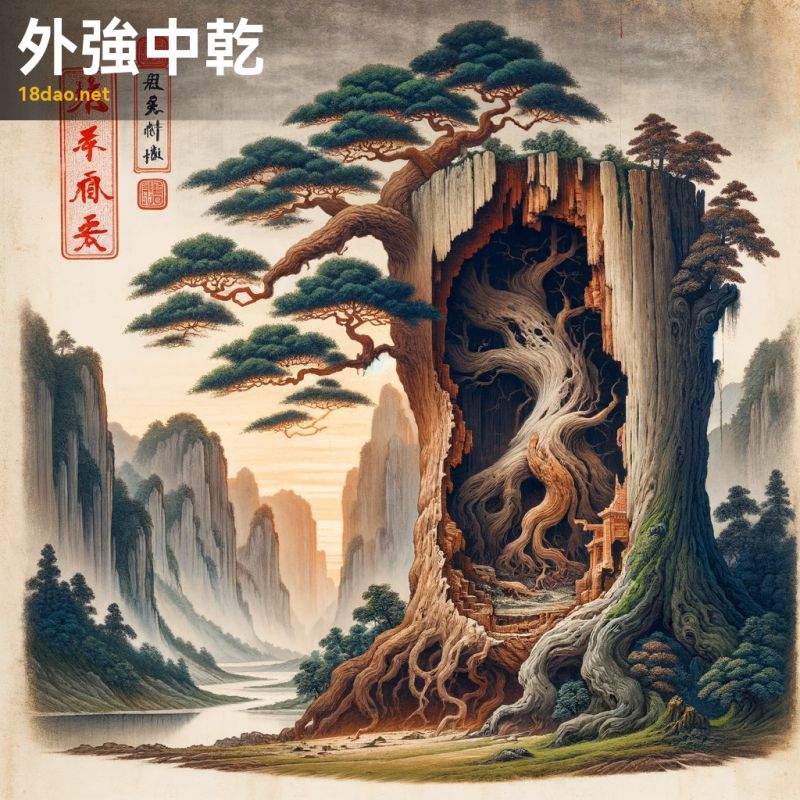

序號: 1281

解读: 這幅插圖展現了成語“外強中乾”的深刻含義。在這幅作品中,一棵樹的外表看似強壯、雄偉,卻在内部空洞、腐朽,形象地表達了“外表看似強大,内心卻空虛無力”的概念。這不僅反映了個體或事物可能存在的表裡不一的特質,也暗含了虛有其表的警示。畫面的周圍環境安靜而傳統,有山有水,呈現出一種古典中國畫的甯靜與深邃。

整個畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,營造出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的某個角落還巧妙地放置了一枚紅色印章,增添了一抹傳統的藝術氣息。

通過這樣的藝術表達,我們能夠更深入地理解并感受到這個成語背後的文化和哲理。

-

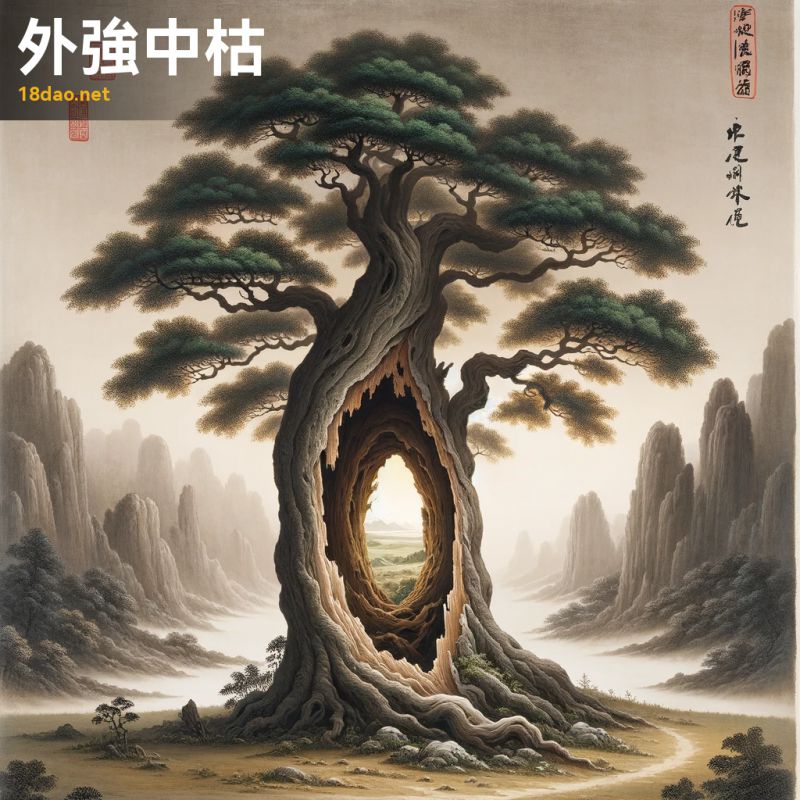

序號: 1282

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“外強中枯”的含義。畫面中的樹木外表茂盛、壯觀,代表了外在的強大與活力。然而,樹幹的内部卻是空洞、腐朽的,象征着内在的空虛與脆弱。這種強烈的對比正是“外強中枯”這一成語所要表達的核心思想:外表的強大并不能代表内在的實力,外表的華麗可能掩蓋了内心的空虛或問題。

背景中的山水雲霧,以及細膩的筆觸和柔和的色彩,都符合古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格。

整個畫面既傳達了成語的深刻含義,又體現了中國古典文化的審美情趣。畫面一角的紅色印章,增添了作品的傳統氛圍和藝術價值。

-

序號: 1283

解读: 這幅圖描繪了成語“外淺中深”的形象。畫面中心是一個深形的水池,外圍看似淺顯,中間卻顯得深邃,寓意着事物表面的簡單和内在的複雜深刻。這種布局體現了“外澤中乾”成語的核心含義:外表可能簡單或平凡,但内在卻隐藏着深刻、複雜的意義或價值。水池周圍的自然景觀,如樹木和山石,增添了一種靜谧和深遠的氛圍,強調了畫面的深層次意境。

整幅畫采用了傳統的中國水墨風格,模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現了一種古典雅緻。畫面中還包含了一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,增添了作品的文化韻味和身份象征。

整體來看,這幅畫不僅直觀地表達了成語的含義,還深刻地傳達了中國古典藝術的魅力和内涵。network error

-

序號: 1284

解读: 這幅插圖展現了一個茂盛、翠綠的景觀,前景中有一棵大樹,看上去健康而茂密。樹木郁郁蔥蔥,給人以強壯和生機勃勃的感覺。然而,在樹的中心,藏在不易察覺的地方,有一個空洞幹燥的區域,這表明樹木并不像外表看上去那樣健康。這幅畫的主題是成語“外腴中乾”。這個成語形容表面看起來富裕或健康,但實際内部空虛或不健全。在這幅畫中,茂盛的樹代表外表的繁榮和健康,而樹心的空洞則象征着内在的空虛和幹枯。這種對比強調了外表的假象與内在實質的差異。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了古典中國藝術的精髓。使用的色彩自然而低調,傳達出一種古老智慧和深邃的感覺。畫面角落的小紅印章增添了一種真實和傳統的觸感,使作品更具中國古典畫風的特色。

-

序號: 1285

解读: 這幅圖描繪了一位學者在深夜裡孜孜不倦地學習的場景。他身穿古代服飾,在傳統油燈的微光下專心緻志地讀書。周圍是一間布置簡樸的書房,書架上堆滿了舊書和卷軸。

整個畫面流露出一種靜谧和專注的氣氛,體現了對學問不懈追求的精神。這幅畫反映了“夙夜不懈”這一成語的内涵。成語“夙夜不懈”意指勤奮努力,不分晝夜地工作或學習。畫中的學者代表了這種不知疲倦、持續努力的态度。他在深夜裡仍然堅持學習,象征着不論環境如何艱苦或時間多麼晚,都不放棄追求知識的精神。

畫風上,本作品采用了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,通過細膩的筆觸和豐富的水墨渲染,展現了中國古典畫的韻味。畫面的一個角落還有一枚紅色的印章,增添了一絲傳統的藝術美感。

整體上,這幅畫不僅傳達了成語的深刻含義,還體現了中國古典藝術的深邃與雅緻。

-

序號: 1286

解读: 這幅插圖展現了一位學者在月光下刻苦學習的情景,他身處一間小書房,旁邊是燭光。這一景象傳達了“夙夜不解”這一成語的精神,即不分晝夜地勤奮工作或學習。畫面中的書房環境安靜、甯和,遠處可見柔美的江水和幾株竹子或松樹,增添了一絲古典雅緻。

整體畫風仿佛古代畫家或近代畫家的傳統中國畫,通過水墨的運用,表現了一種深沉而又不失細膩的美感。畫面中的紅色印章是對古典藝術的一種緻敬,也是對本作品真實性的印證。這幅畫不僅是對“夙夜不解”成語的直觀表達,也是對勤奮學習和不懈追求知識态度的頌揚。

通過這樣的藝術創作,我們能更深入地理解并欣賞中國古典文化中蘊含的智慧與美學價值。

-

序號: 1287

解读: 這幅插圖描繪了成語“夙夜匪懈”的意境。畫面中,一位古代學者在月光下孜孜不倦地工作,周圍散布着卷軸和書籍。他所在的花園甯靜而幽美,有着流水和盛開的花朵,這些元素共同營造出一種深沉的奉獻和不懈努力的氛圍。此景象體現了成語“夙夜匪懈”的含義,即早晚不懈怠,形容人勤奮努力,堅持不懈。

整幅畫作風格仿佛古代畫家的作品,傳達了中國古典文化中對勤奮學問的尊重。畫面角落的紅色印章是中國傳統藝術的标志,進一步增添了畫作的文化底蘊。

-

序號: 1288

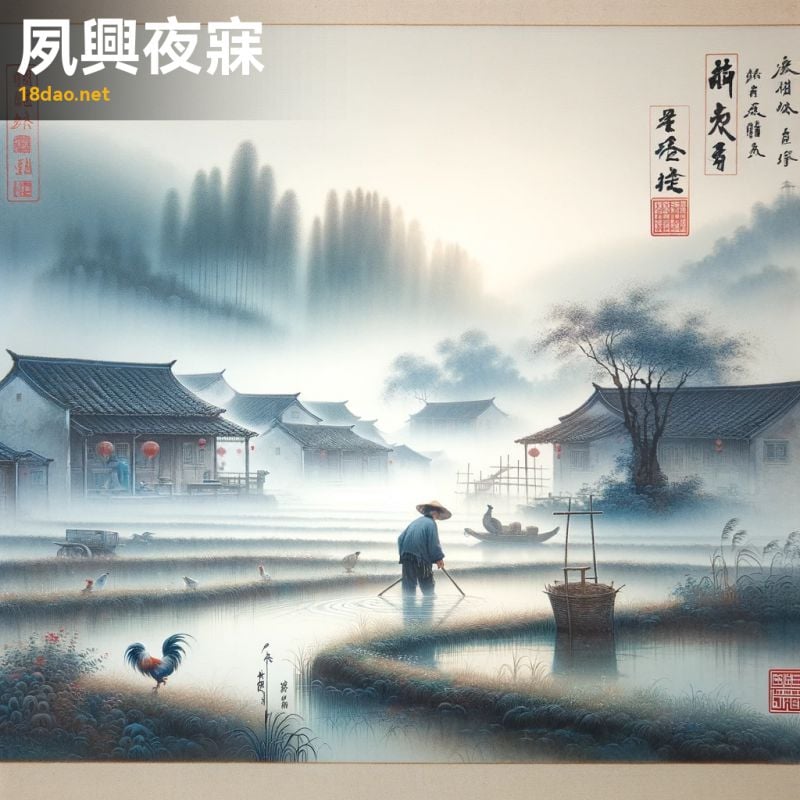

解读: 這幅畫描繪了一個典型的中國農村清晨景象,旨在體現“夙興夜寐”的成語含義。成語“夙興夜寐”字面上的意思是指早起晚睡,比喻人勤奮努力、刻苦耐勞。在這幅畫中,我們看到一位農夫在微弱的晨光下勞作,旁邊的公雞正在啼鳴,預示着新的一天的開始。背景中,小村莊在輕微的晨霧中顯得甯靜而和諧,進一步強調了清晨的主題。

畫風上,本作品模仿了古代畫家或近代畫家的風格,運用柔和的筆觸和甯靜的色彩調子,傳達出一種古樸和深沉的感覺。畫面的某個角落還有一個小巧的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術性。

整體而言,這幅畫通過描繪一個勤勞的農夫在清晨辛勤工作的場景,成功地傳達了“夙興夜寐”這一成語的精神内涵。

通過這樣的藝術表現,我們不僅能夠感受到成語背後的深厚文化内涵,還能體會到中國傳統繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1289

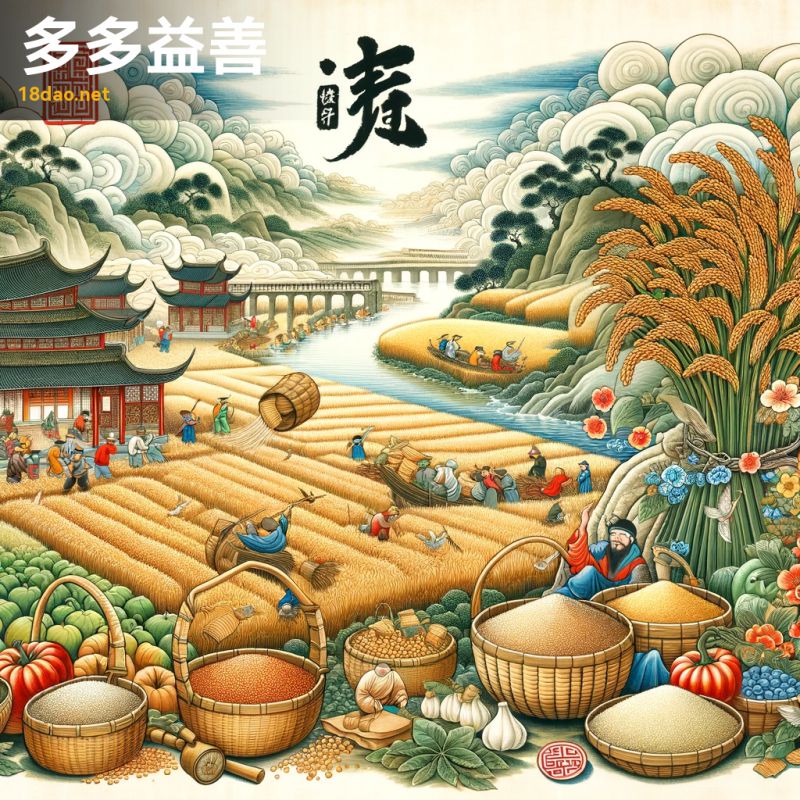

解读: 這幅圖描繪了一個充滿豐收景象的田野,與成語“多多益善”形成了緊密的聯系。在中國文化中,“多多益善”通常用于表示數量越多越好,或者是越多越有利。畫面中,我們看到了一片豐收的田地,地裡的莊稼茂盛,籃子裡裝滿了糧食,還有村民在歡快地收割莊稼。這種豐收的景象直觀地傳達了“多多益善”的概念,即物質的豐富和充裕可以帶來更多的利益和幸福。

同時,這幅畫的風格模仿了中國傳統繪畫,類似于古代畫家或近代畫家的作品,其細膩的線條和柔和的色彩展現了一種古典的韻味。畫面中的紅色印章是中國傳統藝術作品中常見的元素,代表了畫家的簽名或者作品的鑒定。這個印章的存在,不僅增添了一抹文化氣息,也為整幅作品帶來了一種正式和莊重的感覺。

-

序號: 1290

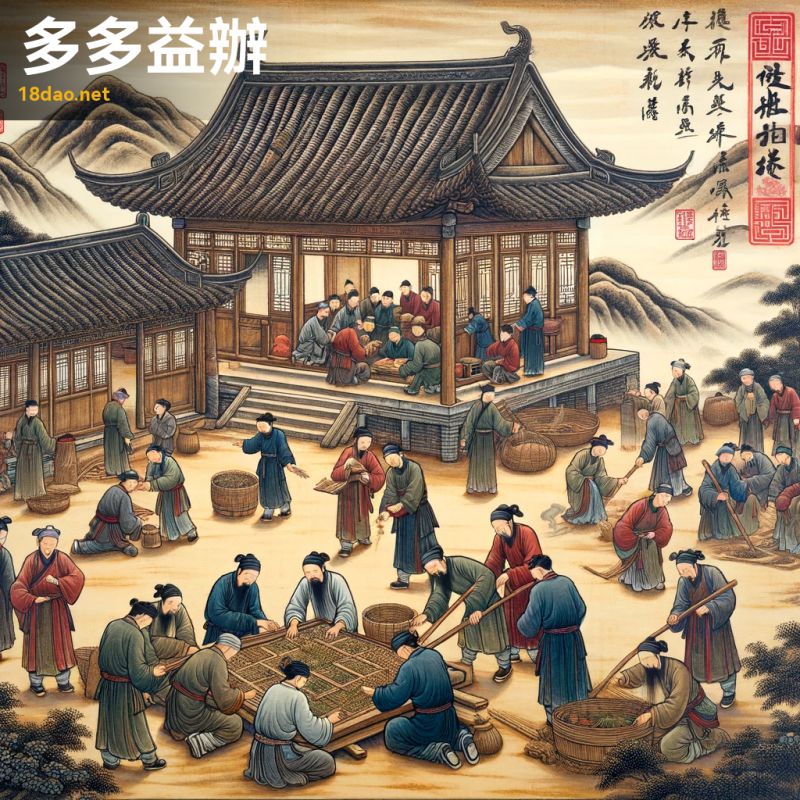

解读: 此圖為成語“多多益辦”(譯為“人多力量大”)的插圖。畫面展現了一群身着傳統服飾的古代中國人正在協作完成一項任務,如建造房屋或種植莊稼。他們的合作充滿和諧,體現了這一成語的核心含義:通過集體的努力,即使是艱巨的任務也能變得輕松。

畫風仿古代畫家或近代畫家,傳達出古樸而深邃的古典中國藝術韻味。作品的一角還加蓋了紅色印章,作為作品的完成标志。

整幅作品不僅展示了古代中國社會的合作精神,也是對中國傳統文化的一種尊重與傳承。

-

序號: 1291

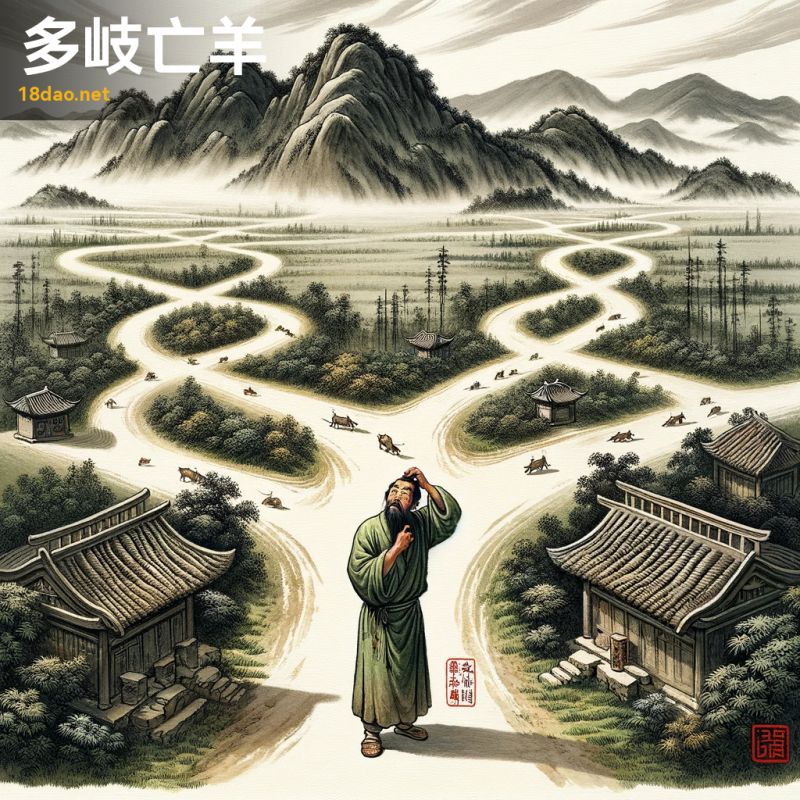

解读: 這幅以“多岐亡羊”為主題的插圖,采用了傳統中國水墨畫風格,意在體現這一成語的深刻含義。畫面中,一位牧羊人站在交叉路口,面對多條岔路顯得困惑和不知所措。每條岔路都被郁郁蔥蔥的植被和遠處的山巒環繞,創造了一種甯靜而複雜的環境。牧羊人身着傳統的中國服裝,手抓頭發的姿勢象征着猶豫和混亂。“多岐亡羊”這一成語原意是指羊群進入多條岔路中迷失方向,引申為事物複雜多變,使人難以抉擇或陷入困境。在這幅畫中,牧羊人的迷茫和多條岔路的設置恰如其分地體現了這一含義,暗示了在複雜多變的情況下作出決策的困難。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和傳統美,同時也是對中國古典文化的緻敬。

整體風格模仿古代畫家或近代畫家的畫風,傳達出一種深沉而古樸的美感。

通過這幅作品,我們不僅能夠感受到成語的寓意,還能欣賞到中國傳統水墨畫的獨特魅力。

-

序號: 1292

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“多歧亡羊”的場景。成語“多歧亡羊”源自《左傳·僖公二十八年》,意思是指走錯了路,迷失了方向。在這幅畫中,我們看到一個牧羊人站在岔路口,面露困惑,身穿傳統的中國服飾。周圍是甯靜的鄉村風光,包括樹木、岩石和遠處的山峰,這些元素以及牧羊人的姿态都象征着混亂和猶豫不決。畫面采用了中國傳統水墨畫的技法,顔色單一,呈現出一種樸素而深邃的美感。

整個場景以及牧羊人的表情和姿态,都在傳達這個成語的核心意義——面對多個選擇時的迷茫和不确定。

這種表現手法與古代畫家或近代畫家的畫風相呼應,體現了中國古典繪畫的風格和精神。畫面一角的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值,這在中國傳統藝術作品中是一種常見的标識。

通過這幅畫,我們不僅能夠感受到成語本身的意境,還能欣賞到中國傳統繪畫的魅力。

-

序號: 1293

解读: 這幅插圖是對成語“多華少實”的直觀闡釋。在畫面中,我們看到一個郁郁蔥蔥、色彩斑斓的花園,各種花朵争奇鬥豔,給人以視覺上的盛宴。然而,仔細觀察這些花朵,可以發現它們并沒有結出果實或種子,這象征着雖然外表華麗,但内在缺乏實質内容。

此畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫手法,用細膩的筆觸和色彩渲染出一種甯靜卻又稍帶欺騙性的氛圍。

整個場景既展現了外表的華美,又隐含了内在的空洞,正是“多華少實”這一成語的核心意涵。畫面中的一角落有一個紅色印章,為這幅作品增添了一抹傳統中國畫的真實感。

通過這幅插圖,我們可以更深刻地理解這個成語所傳達的哲理:外表的繁華并不能代表内在的豐富與實在。

-

序號: 1294

解读: 此幅插圖展現了中國成語“多難興邦”的深刻内涵。畫面中,我們看到一個古老的中國村莊,在暴風雨的威脅下依然堅韌不拔。村民們團結一心,共同加固房屋,穩固屋頂,展現出面對困難時的韌性和合作精神。而那些戲劇性的暴風雲中,隐約透出一絲陽光,象征着在逆境中仍有希望和力量的存在。

畫風上,我們模仿了古代畫家的水墨畫技法,着重描繪了這片古樸而堅韌的景色。粗犷的筆觸和淡淡的墨色,不僅體現了中國傳統水墨畫的風格,也與“多難興邦”這一成語的氛圍相得益彰。畫面一角的紅色印章,更是增添了一份傳統的韻味和真實感。

總體而言,這幅插圖旨在通過典型的中國古典畫風,将“多難興邦”這一成語的意境生動地呈現出來,讓觀者能夠在視覺上感受到逆境中的堅韌與團結,以及由此帶來的希望與繁榮。

-

序號: 1295

解读: 這幅圖描繪了“夜以接日”的成語意境。成語“夜以接日”字面意思是夜晚過後緊接着是白天,用來形容時間的連續不斷。在這幅畫中,您可以看到一邊是正在升起的太陽,另一邊是即将落下的月亮,象征着時間的無休止循環。畫面中天空的顔色由夜晚的深藍和黑色平滑過渡到黎明的溫暖橙黃,展現了從夜晚到白天的自然變化。背景中的傳統中國山水和樹木增添了畫面的深度和層次感,而穿過風景的小河流則平添了一份甯靜與和諧。

整幅畫作風格符合古典中國畫的傳統,既展現了成語的寓意,又體現了中國古典藝術的韻味。畫面角落的紅色印章,是中國畫作中常見的元素,不僅增添了藝術性,也象征着畫家的身份和作品的真實性。

整體而言,這幅畫作充分表達了“夜以接日”這一成語的深刻含義,同時也體現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 1296

解读: 這幅插圖展現了成語“夜以繼日”的含義。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,正在蠟燭光下勤奮工作。

通過打開的窗戶,我們可以觀察到從夜晚到黎明的過渡,一邊是夜空中的星星,另一邊則是黎明的第一抹光亮。

整幅畫呈現出一種甯靜而專注的氛圍。這個場景恰如其分地體現了“夜以繼日”的意思,意指不間斷地辛勤勞動,晝夜不停。畫面中的學者象征着堅持不懈和努力奮鬥的精神。此成語通常用來形容持續不斷地工作或學習,強調了時間的連續性和工作的刻苦。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫法,傳遞出一種古樸而深邃的感覺,與成語的傳統文化背景和深遠含義相契合。畫面一角的紅色印章則是中國傳統藝術作品的常見元素,增添了一種文化的莊重感。

-

序號: 1297

解读: 這幅圖描繪的是“夜以繼晝”這個成語的意境。畫面展現了從夜晚到白天的平靜過渡。一側,月亮低懸于甯靜的湖面上,其柔和的光芒反射在湖面,象征着夜晚。另一側,黎明的第一縷光線破曉而出,投射在山巒之上,形成了一種溫暖的金色調,代表着白天。這兩個場景之間,一位學者坐在樹下,借着燈籠的光亮不懈地工作,體現了持續不斷的努力和奉獻精神。

整個畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用優雅的筆觸和深沉、深邃的氛圍表達了這一主題。畫面一角還有一個紅色的印章,為作品增添了一抹真實感。

-

序號: 1298

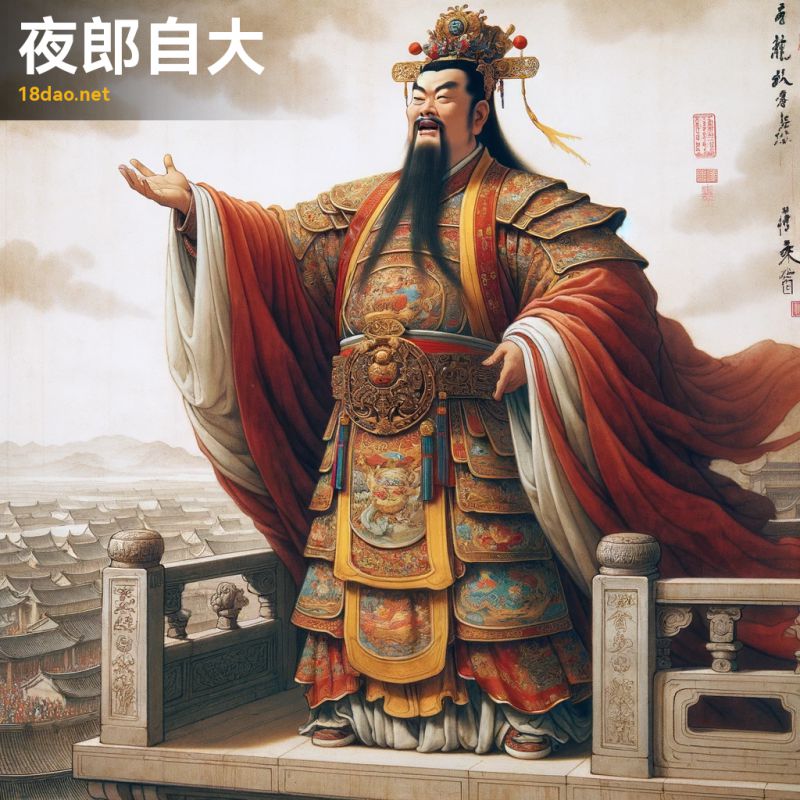

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國國王,他穿着華麗的長袍,自豪地站在陽台上俯瞰他的王國。國王的面部表情誇張地表現出驕傲和自大,他似乎在向不見的觀衆宏大地揮手演講。他的姿态和面部表情傳達了一種過分的自負和傲慢。與國王的威嚴形象相比,下方的王國顯得小而不顯眼。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,強調細膩的筆觸和柔和的色彩。圖畫的某個角落還有一個傳統的紅色印章,增添了中國古典藝術的特色。這幅圖與“夜郎自大”這個成語的聯系在于,它生動地展示了一種自視過高、過于自信的情景。成語“夜郎自大”源于中國古代,用來形容那些自以為了不起、實際上并不怎麼樣的人。這幅畫中的國王正是這種态度的體現,他似乎在宣揚自己的偉大,但與他的王國相比,他的傲慢顯得十分不合比例,恰恰揭示了這個成語的含義。

-

序號: 1299

解读: 這幅插圖是對“夜長夢多”這一成語的視覺诠釋。成語“夜長夢多”字面意思是夜晚時間長,夢境就多,比喻煩惱或麻煩事多。在這幅畫中,描繪了一個甯靜的村莊在星空和滿月下沐浴。村莊裡的傳統中國房屋,有的窗戶透出微弱的燈光,似乎暗示着裡面的人還未入睡。這樣的細節反映了“夜長夢多”中的“夜長”,意味着夜晚的甯靜和漫長。村莊中蜿蜒的河流反射着月光,增加了畫面的神秘和深邃感。這種景象象征着夢境的複雜性和不可預測性,正如“夢多”所暗示的那樣。

整體氛圍既安靜又深沉,與成語中所蘊含的深層意義相呼應。

此畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,通過淡雅的墨色和色彩的微妙融合,營造出一種古樸而深遠的美感。畫角落裡的小巧紅色印章,增添了作品的正宗感和藝術價值。總的來說,這幅畫通過其細膩的描繪和深沉的意境,完美地體現了“夜長夢多”這一成語的内涵。

-

序號: 1300

解读: 這幅圖描繪了“夢寐以求”這一成語。在畫面中,一位人物靜靜地躺在柳樹下,旁邊是一池平靜的水塘。此情此景代表了深沉的思考和内心的平靜。他的夢境雲彩中顯現出他的渴望,如同一位學者夢想着取得高等榮譽。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,用柔和的筆觸和柔和的色彩展現出甯靜而内省的氛圍。

整個構圖傳達了深邃的内在追求和對夢想的虔誠執着。作品的一個角落還有一個紅色印章,以證明其藝術價值和真實性。

通過這幅畫,我們可以感受到“夢寐以求”這一成語所表達的渴望和對未來的深切希冀。這幅作品不僅展示了夢想的美好,還揭示了為之努力和期盼的内心世界。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“因陋就簡”。畫面中展現了一個樸素的鄉村住所,使用稻草和木材等簡單材料建造。這所小屋簡樸無華,體現了簡樸和節儉的生活理念。周圍是小小的田地和菜園,象征着自給自足。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“因陋就簡”。畫面中展現了一個樸素的鄉村住所,使用稻草和木材等簡單材料建造。這所小屋簡樸無華,體現了簡樸和節儉的生活理念。周圍是小小的田地和菜園,象征着自給自足。 解读: 這幅圖描繪了一個位于狹窄巷道中的簡陋住所,體現了“因陋就隘”的成語。在中國文化中,這個成語用來形容因環境所限,隻能就着簡陋的條件辦事或安排生活。圖中的住宅結構簡單,屋頂由茅草覆蓋,牆壁略顯破舊,道路狹窄,周圍的建築緊湊,空間有限。這些元素共同營造出一種生活環境簡樸而受限的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一個位于狹窄巷道中的簡陋住所,體現了“因陋就隘”的成語。在中國文化中,這個成語用來形容因環境所限,隻能就着簡陋的條件辦事或安排生活。圖中的住宅結構簡單,屋頂由茅草覆蓋,牆壁略顯破舊,道路狹窄,周圍的建築緊湊,空間有限。這些元素共同營造出一種生活環境簡樸而受限的氛圍。 解读: 這幅圖描繪的是中國成語“囫圇吞棗”的場景。成語“囫圇吞棗”通常用來形容人們對事物了解不透徹,匆忙行事,不加分析和思考。在這幅圖中,我們看到一位穿着古代中國服飾的人正試圖一口吞下一顆巨大的棗果。這個動作強調了挑戰和不适,而人物的表情則充滿了決心和掙紮,生動地捕捉了未充分理解便貿然嘗試困難任務的本質。

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“囫圇吞棗”的場景。成語“囫圇吞棗”通常用來形容人們對事物了解不透徹,匆忙行事,不加分析和思考。在這幅圖中,我們看到一位穿着古代中國服飾的人正試圖一口吞下一顆巨大的棗果。這個動作強調了挑戰和不适,而人物的表情則充滿了決心和掙紮,生動地捕捉了未充分理解便貿然嘗試困難任務的本質。 解读: 這幅插圖展現了成語“困獸思鬥”的深刻含義。在圖中,我們看到一隻被困的猛獸,可能是一隻虎或獅,正面臨險境。盡管被困,它展現出一種準備與困境抗争的決心和勇氣。這種表現恰如其分地诠釋了“困獸思鬥”的意境,即當處于絕境時,反而激發出更大的鬥志和反抗力量。

解读: 這幅插圖展現了成語“困獸思鬥”的深刻含義。在圖中,我們看到一隻被困的猛獸,可能是一隻虎或獅,正面臨險境。盡管被困,它展現出一種準備與困境抗争的決心和勇氣。這種表現恰如其分地诠釋了“困獸思鬥”的意境,即當處于絕境時,反而激發出更大的鬥志和反抗力量。 解读: 這幅插圖展現了成語“困獸猶鬥”的精髓。圖中的老虎被逼入絕境,四周模糊的陰影和不明形狀暗示着即将到來的危險。盡管如此,老虎的姿态表明它準備激烈地反擊,其毛發豎立,眼中透露出恐懼與抵抗的混合情緒。

解读: 這幅插圖展現了成語“困獸猶鬥”的精髓。圖中的老虎被逼入絕境,四周模糊的陰影和不明形狀暗示着即将到來的危險。盡管如此,老虎的姿态表明它準備激烈地反擊,其毛發豎立,眼中透露出恐懼與抵抗的混合情緒。 解读: 成語“固壁清野”原指在軍事上的一種戰術,通過強化防禦并清除周圍地區的物資,以削弱敵人的供給和支持。在這幅插圖中,我們可以看到一面堅固的石牆,上面建有若幹瞭望塔,象征着防禦和力量。石牆的這種設計體現了“固壁”的概念,即堅不可摧的防線。

解读: 成語“固壁清野”原指在軍事上的一種戰術,通過強化防禦并清除周圍地區的物資,以削弱敵人的供給和支持。在這幅插圖中,我們可以看到一面堅固的石牆,上面建有若幹瞭望塔,象征着防禦和力量。石牆的這種設計體現了“固壁”的概念,即堅不可摧的防線。 解读: 這幅插圖展現了成語“國色天姿”的深刻内涵。在畫中,一位美麗的女子優雅地站立在甯靜的古代中國花園中。她的服飾傳統而優雅,細緻的刺繡反映了古代中國時尚的精緻。花園中盛開的牡丹和梅花,象征着美麗與優雅,與成語中對卓越美貌的贊譽相呼應。

解读: 這幅插圖展現了成語“國色天姿”的深刻内涵。在畫中,一位美麗的女子優雅地站立在甯靜的古代中國花園中。她的服飾傳統而優雅,細緻的刺繡反映了古代中國時尚的精緻。花園中盛開的牡丹和梅花,象征着美麗與優雅,與成語中對卓越美貌的贊譽相呼應。 解读: 這幅插圖呈現了成語“國色天香”的形象化表達。在畫面中,一位穿着傳統漢服的美麗女子,優雅地站在盛開的牡丹花叢中。她的姿态和容貌代表了古典美的典範,與“國色天香”這一成語的内涵相契合。成語中的“國色”指的是超凡脫俗的美貌,“天香”則形容香氣撲鼻,美不勝收。因此,畫中的女子和絢爛的花朵共同構成了一幅既有視覺之美也有意境之美的畫面。

解读: 這幅插圖呈現了成語“國色天香”的形象化表達。在畫面中,一位穿着傳統漢服的美麗女子,優雅地站在盛開的牡丹花叢中。她的姿态和容貌代表了古典美的典範,與“國色天香”這一成語的内涵相契合。成語中的“國色”指的是超凡脫俗的美貌,“天香”則形容香氣撲鼻,美不勝收。因此,畫中的女子和絢爛的花朵共同構成了一幅既有視覺之美也有意境之美的畫面。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“國豔天香”的場景。在畫中,一個古典美麗的中國園林景觀被細緻地展現出來,其中盛開的牡丹花象征着美麗與優雅。牡丹在中國文化中常被視為富貴與高雅的象征,非常适合表現這個成語的意境。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“國豔天香”的場景。在畫中,一個古典美麗的中國園林景觀被細緻地展現出來,其中盛開的牡丹花象征着美麗與優雅。牡丹在中國文化中常被視為富貴與高雅的象征,非常适合表現這個成語的意境。 解读: 這幅畫描繪了中國古典成語“圓鑿方枘”的意象。成語“圓鑿方枘”(yuán záo fāng ruì)源自于古代的木工手藝,直譯為“圓形的鑿子與方形的榫頭”。這個成語比喻事物不相符合,或者人與環境不相适應。

解读: 這幅畫描繪了中國古典成語“圓鑿方枘”的意象。成語“圓鑿方枘”(yuán záo fāng ruì)源自于古代的木工手藝,直譯為“圓形的鑿子與方形的榫頭”。這個成語比喻事物不相符合,或者人與環境不相适應。 解读: 這幅插圖展現了成語“圖窮匕見”的經典場景。成語“圖窮匕見”源自古代中國的一則曆史故事,講述了秦國宰相趙高利用一張畫卷裡藏匕首的計謀,企圖刺殺秦始皇。在這幅作品中,我們看到的是一位身穿傳統中國朝服的奸臣,正在向皇帝展示藏于畫卷中的匕首。皇帝身着華麗的龍袍,面露震驚和背叛之情。

解读: 這幅插圖展現了成語“圖窮匕見”的經典場景。成語“圖窮匕見”源自古代中國的一則曆史故事,講述了秦國宰相趙高利用一張畫卷裡藏匕首的計謀,企圖刺殺秦始皇。在這幅作品中,我們看到的是一位身穿傳統中國朝服的奸臣,正在向皇帝展示藏于畫卷中的匕首。皇帝身着華麗的龍袍,面露震驚和背叛之情。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“土崩瓦解”的含義。在畫面中,我們看到一面舊牆,由土和瓦構成,正顯示出崩塌和裂開的迹象,碎瓦和泥土塊散落一地。這種景象象征着混亂和解體,正如成語所暗示的那樣。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“土崩瓦解”的含義。在畫面中,我們看到一面舊牆,由土和瓦構成,正顯示出崩塌和裂開的迹象,碎瓦和泥土塊散落一地。這種景象象征着混亂和解體,正如成語所暗示的那樣。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“地滅天誅”的深刻含義。成語“地滅天誅”通常用來形容對極端惡行的嚴厲懲罰,意指不僅人間要懲罰,連天也不放過,表達了對罪惡的極端厭惡和強烈的懲治決心。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“地滅天誅”的深刻含義。成語“地滅天誅”通常用來形容對極端惡行的嚴厲懲罰,意指不僅人間要懲罰,連天也不放過,表達了對罪惡的極端厭惡和強烈的懲治決心。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“地窮山盡”的含義。在畫面中,我們看到一位旅行者走到了山路的盡頭,面前是陡峭的懸崖,無路可行。這一場景傳達了無助和絕望的情緒,恰如其分地體現了成語所表達的絕境或無路可走的概念。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“地窮山盡”的含義。在畫面中,我們看到一位旅行者走到了山路的盡頭,面前是陡峭的懸崖,無路可行。這一場景傳達了無助和絕望的情緒,恰如其分地體現了成語所表達的絕境或無路可走的概念。 解读: 這幅插圖展現了成語“地網天羅”的深刻内涵。在這幅作品中,您可以看到一張密集且錯綜複雜的網覆蓋着天空和大地,象征着無法逃脫的正義和無處不在的控制。這樣的構圖直觀地表達了成語的核心思想:不論在哪裡,都無法逃脫天網和地網的制裁。

解读: 這幅插圖展現了成語“地網天羅”的深刻内涵。在這幅作品中,您可以看到一張密集且錯綜複雜的網覆蓋着天空和大地,象征着無法逃脫的正義和無處不在的控制。這樣的構圖直觀地表達了成語的核心思想:不論在哪裡,都無法逃脫天網和地網的制裁。 解读: 這幅插圖展現了成語“地覆天翻”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到了一種自然界劇烈而強大的變化,它象征着混沌與和諧的融合。畫面中的山脈、樹木和河流以超現實的排列呈現,仿佛地面和天空交換了位置,表達了自然秩序的颠倒。這種畫面的布局恰到好處地體現了這個成語所蘊含的巨大變化和混亂的概念。

解读: 這幅插圖展現了成語“地覆天翻”的深刻含義。在這幅作品中,我們看到了一種自然界劇烈而強大的變化,它象征着混沌與和諧的融合。畫面中的山脈、樹木和河流以超現實的排列呈現,仿佛地面和天空交換了位置,表達了自然秩序的颠倒。這種畫面的布局恰到好處地體現了這個成語所蘊含的巨大變化和混亂的概念。 解读: 這幅插圖呈現了“地角天涯”這個成語的含義。成語“地角天涯”通常用來形容極其遙遠的地方,象征着距離的遙不可及和無法企及的夢想或目标。

解读: 這幅插圖呈現了“地角天涯”這個成語的含義。成語“地角天涯”通常用來形容極其遙遠的地方,象征着距離的遙不可及和無法企及的夢想或目标。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“坎井之蛙”的意境。畫面中,一隻青蛙位于狹窄、古老的井底,四周被古磚和青苔環繞。井口處可見一小片天空,象征着青蛙有限的視野和認知。這種構圖生動地表達了成語的寓意:局限于狹小環境的生物對外界的無知和狹隘。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“坎井之蛙”的意境。畫面中,一隻青蛙位于狹窄、古老的井底,四周被古磚和青苔環繞。井口處可見一小片天空,象征着青蛙有限的視野和認知。這種構圖生動地表達了成語的寓意:局限于狹小環境的生物對外界的無知和狹隘。 解读: 這幅圖描繪了成語“坐井觀天”的場景。畫中的人物坐在狹窄的井底,仰望着從井口可見的那一小片天空。

解读: 這幅圖描繪了成語“坐井觀天”的場景。畫中的人物坐在狹窄的井底,仰望着從井口可見的那一小片天空。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“坐井觀天”的形象意象。畫面中,一人坐于狹窄井底,仰望着從井口僅能見到的一小片天空。這個場景象征了有限的視野和認識,寓意着人們如果局限于自己的小環境,就會像井底之蛙那樣,隻能看到有限的天空,從而無法了解更廣闊的世界。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“坐井觀天”的形象意象。畫面中,一人坐于狹窄井底,仰望着從井口僅能見到的一小片天空。這個場景象征了有限的視野和認識,寓意着人們如果局限于自己的小環境,就會像井底之蛙那樣,隻能看到有限的天空,從而無法了解更廣闊的世界。 解读: 這幅圖描繪了成語“坐井觀天”的場景。在畫面中,一位人物坐在深井的底部,仰望着從井口看到的一小塊天空。這個成語的字面意思是從井底向上看天,比喻視野狹窄,隻了解一小部分情況。

解读: 這幅圖描繪了成語“坐井觀天”的場景。在畫面中,一位人物坐在深井的底部,仰望着從井口看到的一小塊天空。這個成語的字面意思是從井底向上看天,比喻視野狹窄,隻了解一小部分情況。 解读: 這幅圖描繪了成語“坐以待斃”的情景。畫面中,一位年邁的士兵坐在大石上,目光迷茫地凝視着遠方。他的身邊是冷峻的山峰和深流的河水,整個景象萦繞着一種凄涼和無助的氣息。這位士兵似乎已放棄抵抗,隻是靜靜地坐着,等待着不可避免的命運。

解读: 這幅圖描繪了成語“坐以待斃”的情景。畫面中,一位年邁的士兵坐在大石上,目光迷茫地凝視着遠方。他的身邊是冷峻的山峰和深流的河水,整個景象萦繞着一種凄涼和無助的氣息。這位士兵似乎已放棄抵抗,隻是靜靜地坐着,等待着不可避免的命運。 解读: 這幅插圖展現了成語“坐待焚滅”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位年長的學者平靜地坐在傳統的書房裡,周圍擺滿了古書和卷軸。盡管房間逐漸被火焰吞噬,但學者仍然坐着,顯示出一種無可奈何和必然的态度。他的表情平和而又憂郁,反映出這個成語的含義——毫無抵抗地等待自己的命運。

解读: 這幅插圖展現了成語“坐待焚滅”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位年長的學者平靜地坐在傳統的書房裡,周圍擺滿了古書和卷軸。盡管房間逐漸被火焰吞噬,但學者仍然坐着,顯示出一種無可奈何和必然的态度。他的表情平和而又憂郁,反映出這個成語的含義——毫無抵抗地等待自己的命運。 解读: 本次為您創作的插圖描繪了成語“坐懷不亂”的故事場景。據

解读: 本次為您創作的插圖描繪了成語“坐懷不亂”的故事場景。據 解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統長袍的中國古代學者,他坐在經典書房中的傳統木椅上,周圍擺滿了卷軸和毛筆。學者的姿态顯得不安,不時地改變坐姿,臉上流露出擔憂和不耐煩的表情。背景中有傳統的中國書法和壁畫,透過開着的窗戶可以看到一個甯靜的花園。

解读: 這幅圖描繪了一位穿着傳統長袍的中國古代學者,他坐在經典書房中的傳統木椅上,周圍擺滿了卷軸和毛筆。學者的姿态顯得不安,不時地改變坐姿,臉上流露出擔憂和不耐煩的表情。背景中有傳統的中國書法和壁畫,透過開着的窗戶可以看到一個甯靜的花園。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國學者,他穿着傳統的漢服,靜靜地坐在一個破敗的房間裡。房間的牆壁開裂,角落裡布滿了蜘蛛網,顯示出明顯的疏于維護和衰敗的迹象。學者看起來深思熟慮,同時帶有一種無奈和認命的态度,這恰如其分地體現了“坐而待弊”這一成語。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國學者,他穿着傳統的漢服,靜靜地坐在一個破敗的房間裡。房間的牆壁開裂,角落裡布滿了蜘蛛網,顯示出明顯的疏于維護和衰敗的迹象。學者看起來深思熟慮,同時帶有一種無奈和認命的态度,這恰如其分地體現了“坐而待弊”這一成語。 解读: 這幅插圖展示了一位身着傳統铠甲的古代戰士靜靜地坐在一棵樹下,他的劍就放在他身邊。畫面傳達了這位戰士耐心等待、接受命運安排的姿态。背景是甯靜的山脈和悠悠流淌的小溪,營造出一種平和而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖展示了一位身着傳統铠甲的古代戰士靜靜地坐在一棵樹下,他的劍就放在他身邊。畫面傳達了這位戰士耐心等待、接受命運安排的姿态。背景是甯靜的山脈和悠悠流淌的小溪,營造出一種平和而深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“坐而待死”的含義。畫面中,一位身着傳統中國服飾的長者靜坐在河岸邊,眼神遙望遠方,表情中透露出一種無奈和消極的氛圍。這個場景代表了成語中的核心思想——面對困境時的被動和無為。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“坐而待死”的含義。畫面中,一位身着傳統中國服飾的長者靜坐在河岸邊,眼神遙望遠方,表情中透露出一種無奈和消極的氛圍。這個場景代表了成語中的核心思想——面對困境時的被動和無為。 解读: 這幅插圖生動地體現了“坐卧不安”這一成語的内涵。在畫中,一位古代學者在充滿書籍和卷軸的房間裡顯得不安和焦慮。他的表情深沉,時而踱步,時而不安地坐在木椅上,充分展現了成語所描述的精神狀态。房間内擺放着典型的中國古典家具和文房四寶,一扇窗戶外可見靜谧的庭園,增添了一種沉思和不安的氛圍。

解读: 這幅插圖生動地體現了“坐卧不安”這一成語的内涵。在畫中,一位古代學者在充滿書籍和卷軸的房間裡顯得不安和焦慮。他的表情深沉,時而踱步,時而不安地坐在木椅上,充分展現了成語所描述的精神狀态。房間内擺放着典型的中國古典家具和文房四寶,一扇窗戶外可見靜谧的庭園,增添了一種沉思和不安的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了一位古代學者在甯靜的園林中,面露不安與焦慮之色。周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和一個小池塘,場景雖然甯靜,但學者的表情卻傳達出一種深深的憂慮和沉思,似乎無論坐着還是躺着都找不到平靜和安慰。這種表現與成語“坐卧不甯”密切相關,該成語形容人内心極度不安,無法安定。

解读: 這幅插圖描繪了一位古代學者在甯靜的園林中,面露不安與焦慮之色。周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和一個小池塘,場景雖然甯靜,但學者的表情卻傳達出一種深深的憂慮和沉思,似乎無論坐着還是躺着都找不到平靜和安慰。這種表現與成語“坐卧不甯”密切相關,該成語形容人内心極度不安,無法安定。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“坐若針氈”的含義。在圖中,一位身着傳統服飾的中國古代學者坐在由鋒利的針和大頭針構成的墊子上,這象征着焦慮和不安。背景是典型的中國古代書房,周圍擺放着卷軸、硯台和一些書籍。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“坐若針氈”的含義。在圖中,一位身着傳統服飾的中國古代學者坐在由鋒利的針和大頭針構成的墊子上,這象征着焦慮和不安。背景是典型的中國古代書房,周圍擺放着卷軸、硯台和一些書籍。 解读: 這幅圖描繪了成語“坐薪嘗膽”的場景。在畫中,一位身着古代中華服飾的男子莊重地坐在由荊棘制成的席子上,象征着他忍受着艱難的處境。他旁邊放置着一個裝有膽汁的容器,男子正嘗試其中以提醒自己情況的苦澀。

解读: 這幅圖描繪了成語“坐薪嘗膽”的場景。在畫中,一位身着古代中華服飾的男子莊重地坐在由荊棘制成的席子上,象征着他忍受着艱難的處境。他旁邊放置着一個裝有膽汁的容器,男子正嘗試其中以提醒自己情況的苦澀。 解读: 這幅插圖描繪了成語“坐薪懸膽”的意境。在畫面中,我們看到一位古代學者坐在冒着煙的柴火堆上,頭頂上懸挂着一把巨大的劍,僅僅由一根細繩系着。這副畫面傳達了極大的不安與危險感。學者的表情緊張,身體姿态表現出難以安坐的感覺,充分體現了成語中“如坐針氈”的意思。

解读: 這幅插圖描繪了成語“坐薪懸膽”的意境。在畫面中,我們看到一位古代學者坐在冒着煙的柴火堆上,頭頂上懸挂着一把巨大的劍,僅僅由一根細繩系着。這副畫面傳達了極大的不安與危險感。學者的表情緊張,身體姿态表現出難以安坐的感覺,充分體現了成語中“如坐針氈”的意思。 解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“坦東床腹”的意境。在畫面中,一位古代學者安詳地躺在床上,手中拿着書籍,專注地閱讀,完全沒有察覺到床下潛藏着一隻老虎。這個場景象征着人們在不知道危險存在的情況下,反而能保持心态的平和與安甯。

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“坦東床腹”的意境。在畫面中,一位古代學者安詳地躺在床上,手中拿着書籍,專注地閱讀,完全沒有察覺到床下潛藏着一隻老虎。這個場景象征着人們在不知道危險存在的情況下,反而能保持心态的平和與安甯。 解读: 這幅圖描繪了“坦腹東床”的場景。成語“坦腹東床”源自中國古代的一個故事,講述了魏晉時期王衍為了表達自己對師長裴頠的尊敬與信任,願意将自己的女兒嫁給裴頠的兒子,而使用了“坦腹東床”的比喻。在這個成語中,“坦腹”象征着無所保留的信任,“東床”則指年輕一輩。

解读: 這幅圖描繪了“坦腹東床”的場景。成語“坦腹東床”源自中國古代的一個故事,講述了魏晉時期王衍為了表達自己對師長裴頠的尊敬與信任,願意将自己的女兒嫁給裴頠的兒子,而使用了“坦腹東床”的比喻。在這個成語中,“坦腹”象征着無所保留的信任,“東床”則指年輕一輩。 解读: 這幅插圖以中國古典畫風呈現了“垂不朽”這一成語的内涵。畫面中,一座象征堅韌與耐力的山巒聳立,表現了時間的流轉與自然的恒久。最為顯眼的是一棵古老的大樹,其根深蒂固,枝繁葉茂,代表着長久與偉大行為或高尚品德的持續影響。

解读: 這幅插圖以中國古典畫風呈現了“垂不朽”這一成語的内涵。畫面中,一座象征堅韌與耐力的山巒聳立,表現了時間的流轉與自然的恒久。最為顯眼的是一棵古老的大樹,其根深蒂固,枝繁葉茂,代表着長久與偉大行為或高尚品德的持續影響。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“垂涎三尺”的含義。在畫面中,一位古代學者坐在樹下,眼神中充滿了對挂在樹上、觸手可及卻又夠不着的成熟果實的渴望。這裡的果實,可能是一個桃子,其鮮豔的顔色象征着誘惑和欲望。學者的表情透露出強烈的渴望,舌頭微微伸出,仿佛在形象地“垂涎”。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“垂涎三尺”的含義。在畫面中,一位古代學者坐在樹下,眼神中充滿了對挂在樹上、觸手可及卻又夠不着的成熟果實的渴望。這裡的果實,可能是一個桃子,其鮮豔的顔色象征着誘惑和欲望。學者的表情透露出強烈的渴望,舌頭微微伸出,仿佛在形象地“垂涎”。 解读: 這幅插圖展現了成語“垂頭喪氣”的深刻内涵。畫面中,一位身着古代服飾的人物低頭喪氣,身姿表現出明顯的挫敗和失落。他站在一棵枯萎的樹旁,這棵樹象征着生命力的流失和希望的缺失。遠處的山脈和輕輕籠罩的薄霧營造出一種安靜而古老的中國風景,增添了畫面的情感深度。

解读: 這幅插圖展現了成語“垂頭喪氣”的深刻内涵。畫面中,一位身着古代服飾的人物低頭喪氣,身姿表現出明顯的挫敗和失落。他站在一棵枯萎的樹旁,這棵樹象征着生命力的流失和希望的缺失。遠處的山脈和輕輕籠罩的薄霧營造出一種安靜而古老的中國風景,增添了畫面的情感深度。 解读: 這幅畫描繪了“垂首喪氣”這個成語的精髓。在中國文化中,“垂首”意味着低頭,而“喪氣”則表達了失望和沮喪的情緒。畫中的男子低着頭,步履沉重,身穿傳統的中國古裝,發型也是古代的常見樣式,整體造型體現出中國明清時代的風格。他的姿态和表情透露出深深的挫敗和失落。

解读: 這幅畫描繪了“垂首喪氣”這個成語的精髓。在中國文化中,“垂首”意味着低頭,而“喪氣”則表達了失望和沮喪的情緒。畫中的男子低着頭,步履沉重,身穿傳統的中國古裝,發型也是古代的常見樣式,整體造型體現出中國明清時代的風格。他的姿态和表情透露出深深的挫敗和失落。 解读: 這幅插圖展現了成語“垢面蓬頭”的含義。圖中展示了一位睿智的老者,他身着傳統的中式服裝,面容不修邊幅,頭發淩亂,象征着簡樸和對世俗關懷的超脫。老者坐在一個樸素而甯靜的環境中,可能是一個簡單的房間或花園,周圍放置着古書和卷軸,強調了他重視知識和智慧超過外表的态度。

解读: 這幅插圖展現了成語“垢面蓬頭”的含義。圖中展示了一位睿智的老者,他身着傳統的中式服裝,面容不修邊幅,頭發淩亂,象征着簡樸和對世俗關懷的超脫。老者坐在一個樸素而甯靜的環境中,可能是一個簡單的房間或花園,周圍放置着古書和卷軸,強調了他重視知識和智慧超過外表的态度。 解读: 這幅插圖展現了“埋名隱姓”這一成語的内涵。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者,正從繁華的城市走向一個隐蔽的山村。這位學者背着簡單的行囊,象征着他對世俗名利的淡泊與超脫。背景中的城市熱鬧繁榮,與甯靜樸素的山村形成鮮明對比。

解读: 這幅插圖展現了“埋名隱姓”這一成語的内涵。在畫面中,一位身着傳統長袍的學者,正從繁華的城市走向一個隐蔽的山村。這位學者背着簡單的行囊,象征着他對世俗名利的淡泊與超脫。背景中的城市熱鬧繁榮,與甯靜樸素的山村形成鮮明對比。 解读: 這幅插圖展現了“城下之盟”的曆史場景。成語“城下之盟”源自中國古代曆史,指在城池之下訂立的盟約,通常是指被圍困方在不利的情況下被迫與圍攻方訂立的和約或降服協議。

解读: 這幅插圖展現了“城下之盟”的曆史場景。成語“城下之盟”源自中國古代曆史,指在城池之下訂立的盟約,通常是指被圍困方在不利的情況下被迫與圍攻方訂立的和約或降服協議。 解读: 這幅插圖展現了古代中國曆史事件“城下盟”的場景。畫面中,兩組古代中國的戰士和外交官在城門外莊重地會面,象征着聯盟的形成。背景是典型的中國傳統建築風格,城門醒目地展現在畫面中心。人物穿着符合當時的服飾,展示了古代中國的風格。

解读: 這幅插圖展現了古代中國曆史事件“城下盟”的場景。畫面中,兩組古代中國的戰士和外交官在城門外莊重地會面,象征着聯盟的形成。背景是典型的中國傳統建築風格,城門醒目地展現在畫面中心。人物穿着符合當時的服飾,展示了古代中國的風格。 解读: 這幅插圖展現了成語“井底之蛙”的寓意。畫面中,一隻青蛙坐在井底,四周被井壁所圍,僅能看到頭頂一小塊天空。這一場景象征着青蛙有限的視野和認知,它無法看到井外的廣闊世界,從而形象地表達了成語所傳達的意義:某人的見識狹窄,不知天下之大。

解读: 這幅插圖展現了成語“井底之蛙”的寓意。畫面中,一隻青蛙坐在井底,四周被井壁所圍,僅能看到頭頂一小塊天空。這一場景象征着青蛙有限的視野和認知,它無法看到井外的廣闊世界,從而形象地表達了成語所傳達的意義:某人的見識狹窄,不知天下之大。 解读: 這幅圖描繪了成語“執迷不悟”的場景。在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的老學者,坐在書房裡的木桌旁。他被周圍的古書包圍,正固執地閱讀着同一本書,而忽視了窗外美麗的景色,那裡有盛開的梅花樹和甯靜的湖泊。

解读: 這幅圖描繪了成語“執迷不悟”的場景。在這幅畫中,我們看到一位身着古代中國服飾的老學者,坐在書房裡的木桌旁。他被周圍的古書包圍,正固執地閱讀着同一本書,而忽視了窗外美麗的景色,那裡有盛開的梅花樹和甯靜的湖泊。 解读: 此圖描繪的是成語“執迷不悟”的場景。畫中的人物坐在昏暗的房間裡,周圍擺放着書籍和卷軸。他專注地看着手中的書,仿佛被其中的内容深深吸引,對窗外明亮的月亮和星星渾然不覺。這個場景生動地表現了“執迷不悟”的含義,即某人固執地沉浸在自己的錯誤觀念中,對外界的指導和建議視而不見,不願意接受新的觀點或改變自己的想法。

解读: 此圖描繪的是成語“執迷不悟”的場景。畫中的人物坐在昏暗的房間裡,周圍擺放着書籍和卷軸。他專注地看着手中的書,仿佛被其中的内容深深吸引,對窗外明亮的月亮和星星渾然不覺。這個場景生動地表現了“執迷不悟”的含義,即某人固執地沉浸在自己的錯誤觀念中,對外界的指導和建議視而不見,不願意接受新的觀點或改變自己的想法。 解读: 這幅插圖生動地描繪了中國成語“執迷不改”的含義。畫面中,一位身穿傳統長袍的古代學者,固執地朝着一片暗淡、令人畏懼的森林行進,無視一位試圖阻止他的朋友的忠告。這位朋友也身着傳統服裝,面露擔憂之色,正努力指引他走向一條通往陽光草地的安全路徑。暗森林代表着危險和錯誤的道路,而陽光草地則象征着正确的路途和安全。

解读: 這幅插圖生動地描繪了中國成語“執迷不改”的含義。畫面中,一位身穿傳統長袍的古代學者,固執地朝着一片暗淡、令人畏懼的森林行進,無視一位試圖阻止他的朋友的忠告。這位朋友也身着傳統服裝,面露擔憂之色,正努力指引他走向一條通往陽光草地的安全路徑。暗森林代表着危險和錯誤的道路,而陽光草地則象征着正确的路途和安全。 解读: 此幅插圖生動地展現了中國古典成語“執迷不省”的内涵。畫中一位身着傳統服飾的人物,正固執地沿着一條通往幽暗森林的小路行進。這條路象征着迷茫與固執,森林的陰暗與神秘則加強了這種迷失的氛圍。人物身邊,幾位似乎在勸解的人物模糊地出現,但被主人公無視,體現了“執迷不省”的意境,即一個人堅持錯誤而不肯醒悟。

解读: 此幅插圖生動地展現了中國古典成語“執迷不省”的内涵。畫中一位身着傳統服飾的人物,正固執地沿着一條通往幽暗森林的小路行進。這條路象征着迷茫與固執,森林的陰暗與神秘則加強了這種迷失的氛圍。人物身邊,幾位似乎在勸解的人物模糊地出現,但被主人公無視,體現了“執迷不省”的意境,即一個人堅持錯誤而不肯醒悟。 解读: 這幅插圖是對中國成語“堂堂正正”的視覺诠釋。在這幅畫中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代中國學者,他站在法庭的背景下,表現出自信和莊嚴的姿态。這個場景象征着正直和公正,與“堂堂正正”這一成語的含義——直率正派、行為端正——非常吻合。

解读: 這幅插圖是對中國成語“堂堂正正”的視覺诠釋。在這幅畫中,我們看到一位身穿傳統長袍的古代中國學者,他站在法庭的背景下,表現出自信和莊嚴的姿态。這個場景象征着正直和公正,與“堂堂正正”這一成語的含義——直率正派、行為端正——非常吻合。 解读: 此圖描繪了中國古代帝王的雄偉場景,體現了“堂皇冠冕”這一成語。圖中的皇帝身着華麗的服飾,頭戴宏偉的冠冕,坐在宏大的寶座上。他的氣場彰顯着權威和尊嚴,周圍是豪華的宮殿環境。畫面的色彩豐富而微妙平衡,捕捉了典型中國古典藝術的優雅和壯麗。

解读: 此圖描繪了中國古代帝王的雄偉場景,體現了“堂皇冠冕”這一成語。圖中的皇帝身着華麗的服飾,頭戴宏偉的冠冕,坐在宏大的寶座上。他的氣場彰顯着權威和尊嚴,周圍是豪華的宮殿環境。畫面的色彩豐富而微妙平衡,捕捉了典型中國古典藝術的優雅和壯麗。 解读: 這幅畫描繪了成語“堂間處燕”的場景。在古代中國,燕子被視為吉祥的象征,常常與春天和喜慶聯系在一起。這個成語直譯為“燕子在廳堂中飛翔”,意指不請自來的客人,常用來形容那些未被邀請卻自作主張來訪的人。

解读: 這幅畫描繪了成語“堂間處燕”的場景。在古代中國,燕子被視為吉祥的象征,常常與春天和喜慶聯系在一起。這個成語直譯為“燕子在廳堂中飛翔”,意指不請自來的客人,常用來形容那些未被邀請卻自作主張來訪的人。 解读: 這幅插圖生動地描繪了“堅城清野”這一成語的内涵。成語“堅城清野”源自古代戰争策略,意指在敵軍來襲時堅守城池,同時清空周圍田野,以削弱敵人的補給能力。在這幅畫中,您可以看到一座堅固的城市,城牆高聳、守衛森嚴,象征着堅不可摧的防禦力量。城市外的田野則呈現出一片空曠之态,表現了清野戰術的實施,即撤離農民并銷毀莊稼,以免為敵人提供資源。

解读: 這幅插圖生動地描繪了“堅城清野”這一成語的内涵。成語“堅城清野”源自古代戰争策略,意指在敵軍來襲時堅守城池,同時清空周圍田野,以削弱敵人的補給能力。在這幅畫中,您可以看到一座堅固的城市,城牆高聳、守衛森嚴,象征着堅不可摧的防禦力量。城市外的田野則呈現出一片空曠之态,表現了清野戰術的實施,即撤離農民并銷毀莊稼,以免為敵人提供資源。 解读: 這幅圖描繪了“堅壁清野”這一成語的核心含義。在畫面中,我們看到一座堅固的城市被高高的城牆所環繞,周圍是一片廣袤而空曠的田野。這些田野上沒有任何作物或樹木,凸顯出戰略上清除該地區以阻止敵人獲取資源的策略。

解读: 這幅圖描繪了“堅壁清野”這一成語的核心含義。在畫面中,我們看到一座堅固的城市被高高的城牆所環繞,周圍是一片廣袤而空曠的田野。這些田野上沒有任何作物或樹木,凸顯出戰略上清除該地區以阻止敵人獲取資源的策略。 解读: 這幅圖描繪的是中國成語“報怨以德”的意境。成語“報怨以德”講述的是面對他人的怨恨或不善,應以德行和善意來回應,以善良和寬容的态度去化解和回報他人的惡意或誤解。這一理念在中國文化中占有重要地位,強調了寬容和仁愛的價值。

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“報怨以德”的意境。成語“報怨以德”講述的是面對他人的怨恨或不善,應以德行和善意來回應,以善良和寬容的态度去化解和回報他人的惡意或誤解。這一理念在中國文化中占有重要地位,強調了寬容和仁愛的價值。 解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“報李投桃”的含義。畫中展示了兩位身着傳統漢服的人物,一人向另一人奉獻成熟的李子,而對方則回贈桃子,形成了互相饋贈的場景。這一情境恰到好處地體現了“報李投桃”的意思,即用李子回報他人的桃子,比喻以禮相待,互相報答。

解读: 這幅插圖生動地描繪了成語“報李投桃”的含義。畫中展示了兩位身着傳統漢服的人物,一人向另一人奉獻成熟的李子,而對方則回贈桃子,形成了互相饋贈的場景。這一情境恰到好處地體現了“報李投桃”的意思,即用李子回報他人的桃子,比喻以禮相待,互相報答。 解读: 這幅圖描繪了成語“塗不拾遺”的意境。成語“塗不拾遺”源自《左傳·僖公二十四年》,原意是道路上有人丢失了東西,沒有人拾取。後來用來形容社會風氣非常好,民風淳樸。

解读: 這幅圖描繪了成語“塗不拾遺”的意境。成語“塗不拾遺”源自《左傳·僖公二十四年》,原意是道路上有人丢失了東西,沒有人拾取。後來用來形容社會風氣非常好,民風淳樸。 解读: 這幅圖為成語“塗炭生民”提供了形象的插圖。在這幅畫中,我們可以看到古代中國人民身處極端困苦的境地,他們的生活仿佛陷入了泥潭和火海之中。畫面設置在一個古代中國村落,村民們身着傳統服飾,臉上流露出掙紮和絕望的表情。他們周圍的環境十分嚴酷,泥濘的地面和四處蔓延的火焰象征着他們面臨的挑戰。

解读: 這幅圖為成語“塗炭生民”提供了形象的插圖。在這幅畫中,我們可以看到古代中國人民身處極端困苦的境地,他們的生活仿佛陷入了泥潭和火海之中。畫面設置在一個古代中國村落,村民們身着傳統服飾,臉上流露出掙紮和絕望的表情。他們周圍的環境十分嚴酷,泥濘的地面和四處蔓延的火焰象征着他們面臨的挑戰。 解读: 這幅插圖展現了成語“塗炭生靈”的深刻含義。圖中描繪了人民生活在極端艱苦的困境中,他們仿佛陷于泥沼,被炭火包圍,這一形象比喻了他們的苦難境遇。

解读: 這幅插圖展現了成語“塗炭生靈”的深刻含義。圖中描繪了人民生活在極端艱苦的困境中,他們仿佛陷于泥沼,被炭火包圍,這一形象比喻了他們的苦難境遇。 解读: 這幅插圖為成語“塞源端本”提供了一個傳統中國畫風格的視覺表現。在畫面中,我們看到一群人正在勤奮地工作,封堵大壩中的小漏洞。這一場景象征着采取積極的預防措施,以防止潛在的災難。

解读: 這幅插圖為成語“塞源端本”提供了一個傳統中國畫風格的視覺表現。在畫面中,我們看到一群人正在勤奮地工作,封堵大壩中的小漏洞。這一場景象征着采取積極的預防措施,以防止潛在的災難。 解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“塞翁失馬”的故事場景。畫中展現了塞翁站在鄉村的開放式大門旁,神态平和、深沉,體現了他的智慧和對事态的接受。在遠處背景中,我們可以看到一匹馬正向遠方遊蕩,象征着塞翁失去的那匹馬。

解读: 這幅插圖描繪了中國古代成語“塞翁失馬”的故事場景。畫中展現了塞翁站在鄉村的開放式大門旁,神态平和、深沉,體現了他的智慧和對事态的接受。在遠處背景中,我們可以看到一匹馬正向遠方遊蕩,象征着塞翁失去的那匹馬。 解读: 這幅插圖展示了成語“塞耳偷鈴”的典故。畫面中,一位古代的小偷正嘗試偷走一個大型而華麗的鈴铛。他幼稚地認為,隻要捂住自己的耳朵,别人就聽不到鈴铛的聲音。小偷身着典型的古代中國服裝,面帶得意的表情,以為自己瞞天過海。而在背景中,一些穿着傳統中國服飾的旁觀者正以困惑和娛樂的眼光目睹這一幕。

解读: 這幅插圖展示了成語“塞耳偷鈴”的典故。畫面中,一位古代的小偷正嘗試偷走一個大型而華麗的鈴铛。他幼稚地認為,隻要捂住自己的耳朵,别人就聽不到鈴铛的聲音。小偷身着典型的古代中國服裝,面帶得意的表情,以為自己瞞天過海。而在背景中,一些穿着傳統中國服飾的旁觀者正以困惑和娛樂的眼光目睹這一幕。 解读: 這幅畫描繪了成語“塞耳盜鐘”的故事。在畫面中,我們看到一位男子試圖偷走一口大鐘,同時滑稽地捂住自己的耳朵,以為這樣就沒人能聽到鐘聲。

解读: 這幅畫描繪了成語“塞耳盜鐘”的故事。在畫面中,我們看到一位男子試圖偷走一口大鐘,同時滑稽地捂住自己的耳朵,以為這樣就沒人能聽到鐘聲。 解读: 這幅插圖為成語“境與心違”提供了一種形象的诠釋。在這幅畫中,我們看到一位學者站在一條甯靜的河邊,四周是郁郁蔥蔥的綠樹和遠處的山巒,營造出一種和諧而平靜的環境。然而,學者的表情似乎略顯沉思和不安,這與他周圍的甯靜景色形成了鮮明的對比。“境與心違”這個成語本身意味着外部環境與内心情感的不一緻。在這幅畫中,學者所處的環境充滿了平靜與美麗,但他的神情卻透露出内心的紛擾與思考。這種對比恰恰體現了成語的核心含義——外界的和諧與内心的不安是可以并存的。

解读: 這幅插圖為成語“境與心違”提供了一種形象的诠釋。在這幅畫中,我們看到一位學者站在一條甯靜的河邊,四周是郁郁蔥蔥的綠樹和遠處的山巒,營造出一種和諧而平靜的環境。然而,學者的表情似乎略顯沉思和不安,這與他周圍的甯靜景色形成了鮮明的對比。“境與心違”這個成語本身意味着外部環境與内心情感的不一緻。在這幅畫中,學者所處的環境充滿了平靜與美麗,但他的神情卻透露出内心的紛擾與思考。這種對比恰恰體現了成語的核心含義——外界的和諧與内心的不安是可以并存的。 解读: 這幅圖描繪了“境過情遷”的成語。在這幅畫中,我們看到一個從繁忙的村莊過渡到甯靜森林的景象。村莊裡的人們正忙于日常活動,展現了社區和互動的氛圍。而随着畫面向森林過渡,環境變得更加甯靜和獨立,象征着從社交參與到内省孤獨的轉變。“境過情遷”這個成語的意思是環境變化,心情也随之改變。畫面中村莊和森林的對比正好體現了這種從繁忙到甯靜的轉變,從而引發觀者對情感和環境之間相互作用的深思。色彩的和諧與溫和,以及樹木和建築物的細緻筆觸,增加了這幅畫深邃而樸素的感覺,符合古典中國畫的風格。此外,畫面角落的小紅印章是對傳統中國藝術的一種敬意,也增添了一種古典韻味。

解读: 這幅圖描繪了“境過情遷”的成語。在這幅畫中,我們看到一個從繁忙的村莊過渡到甯靜森林的景象。村莊裡的人們正忙于日常活動,展現了社區和互動的氛圍。而随着畫面向森林過渡,環境變得更加甯靜和獨立,象征着從社交參與到内省孤獨的轉變。“境過情遷”這個成語的意思是環境變化,心情也随之改變。畫面中村莊和森林的對比正好體現了這種從繁忙到甯靜的轉變,從而引發觀者對情感和環境之間相互作用的深思。色彩的和諧與溫和,以及樹木和建築物的細緻筆觸,增加了這幅畫深邃而樸素的感覺,符合古典中國畫的風格。此外,畫面角落的小紅印章是對傳統中國藝術的一種敬意,也增添了一種古典韻味。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“墨守成法”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者在傳統書房内專注地使用毛筆書寫,周圍擺滿了書籍和卷軸,象征着豐富的知識積累。學者的表情充滿了專注和奉獻,體現了堅守傳統方法的精神。“墨守成法”直譯為“固守舊法”,意指拘泥于傳統的做法或規則,不願接受或嘗試新的思想或方法。這幅畫通過描繪一位學者在傳統環境中的學習場景,恰如其分地表達了這一含義。他的專注和堅持代表了對傳統學問的尊重與維護,同時也暗示了一種對變革或新思想的抵觸。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“墨守成法”的精髓。在畫面中,我們看到一位古代學者在傳統書房内專注地使用毛筆書寫,周圍擺滿了書籍和卷軸,象征着豐富的知識積累。學者的表情充滿了專注和奉獻,體現了堅守傳統方法的精神。“墨守成法”直譯為“固守舊法”,意指拘泥于傳統的做法或規則,不願接受或嘗試新的思想或方法。這幅畫通過描繪一位學者在傳統環境中的學習場景,恰如其分地表達了這一含義。他的專注和堅持代表了對傳統學問的尊重與維護,同時也暗示了一種對變革或新思想的抵觸。 解读: 這幅插圖展現了一位學者在其書房中專注地閱讀卷軸的場景。這位學者身着古代長袍,坐在一個充滿傳統文物和古卷的幽靜書房中。他的專注不僅體現了對古老方法和規則的遵守,也彰顯了一種堅持和尊重傳統的精神。

解读: 這幅插圖展現了一位學者在其書房中專注地閱讀卷軸的場景。這位學者身着古代長袍,坐在一個充滿傳統文物和古卷的幽靜書房中。他的專注不僅體現了對古老方法和規則的遵守,也彰顯了一種堅持和尊重傳統的精神。 解读: 這幅插圖呈現了一位古代學者,身着傳統服飾,坐在一個充滿卷軸和古書的幽靜書房中。畫中的學者專注地用毛筆在羊皮紙上書寫,周圍是堆滿了保存良好的古老文本的書架。從附近窗戶透進的柔和自然光照亮了房間,突顯出學者對傳統方法的堅持。這幅畫的主題是“墨守舊法”,意思是指堅持老規矩、老辦法,不肯改變。在插圖中,學者對古老書籍的專注與尊重,恰如其分地體現了這一成語的含義。

解读: 這幅插圖呈現了一位古代學者,身着傳統服飾,坐在一個充滿卷軸和古書的幽靜書房中。畫中的學者專注地用毛筆在羊皮紙上書寫,周圍是堆滿了保存良好的古老文本的書架。從附近窗戶透進的柔和自然光照亮了房間,突顯出學者對傳統方法的堅持。這幅畫的主題是“墨守舊法”,意思是指堅持老規矩、老辦法,不肯改變。在插圖中,學者對古老書籍的專注與尊重,恰如其分地體現了這一成語的含義。 解读: 這幅插圖呈現了“壞法噪赍”這一成語的寓意。畫面中,我們看到一個穿着華麗袍服的古代中國官員,坐在裝飾豪華的房間内,周圍堆滿了金銀财寶。這位官員的表情透露出自滿和滿足,但同時也帶有一絲偏執和恐懼,似乎害怕被人發現他的貪婪行徑。

解读: 這幅插圖呈現了“壞法噪赍”這一成語的寓意。畫面中,我們看到一個穿着華麗袍服的古代中國官員,坐在裝飾豪華的房間内,周圍堆滿了金銀财寶。這位官員的表情透露出自滿和滿足,但同時也帶有一絲偏執和恐懼,似乎害怕被人發現他的貪婪行徑。 解读: 這幅插圖展現了成語“壯志淩雲”的深遠含義。在畫中,一隻雄鷹展翅高飛,翺翔于雲層之上,象征着遠大的志向和高遠的抱負。鷹的形象生動而威武,翅膀張開,仿佛在雲端穿梭,無拘無束,完美體現了這個成語的精神。

解读: 這幅插圖展現了成語“壯志淩雲”的深遠含義。在畫中,一隻雄鷹展翅高飛,翺翔于雲層之上,象征着遠大的志向和高遠的抱負。鷹的形象生動而威武,翅膀張開,仿佛在雲端穿梭,無拘無束,完美體現了這個成語的精神。 解读: 這幅插圖展現了成語“壯志淩雲”的深刻含義。圖中,我們看到一座雄偉的山峰,其頂峰消失在雲霧之中,象征着高遠的志向和抱負。山峰的造型和雲霧的流動都傳達了一種向上、超越的力量,與“壯志淩雲”中的“淩雲”即超越雲霄、意志堅定之意相契合。在前景中,一位學者仰望天空,體現了追求高遠目标的決心和勇氣。這位學者的姿态和眼神,無聲地訴說着内心的壯志和不屈不撓的精神。

解读: 這幅插圖展現了成語“壯志淩雲”的深刻含義。圖中,我們看到一座雄偉的山峰,其頂峰消失在雲霧之中,象征着高遠的志向和抱負。山峰的造型和雲霧的流動都傳達了一種向上、超越的力量,與“壯志淩雲”中的“淩雲”即超越雲霄、意志堅定之意相契合。在前景中,一位學者仰望天空,體現了追求高遠目标的決心和勇氣。這位學者的姿态和眼神,無聲地訴說着内心的壯志和不屈不撓的精神。 解读: 此插圖展現了成語“壯氣橫秋”的内涵。畫面中,一位英姿飒爽的人物站在秋日的景色中,身着傳統的中式服飾,表情堅毅,彰顯出不屈不撓的勇氣和決心。周圍是金黃和琥珀色的秋葉,幾片落葉飄灑,遠處是開闊的原野和遠山,天空晴朗。“壯氣橫秋”這個成語用來形容正直的氣概不受外界的幹擾,猶如秋日的景色般深遠、清新。

解读: 此插圖展現了成語“壯氣橫秋”的内涵。畫面中,一位英姿飒爽的人物站在秋日的景色中,身着傳統的中式服飾,表情堅毅,彰顯出不屈不撓的勇氣和決心。周圍是金黃和琥珀色的秋葉,幾片落葉飄灑,遠處是開闊的原野和遠山,天空晴朗。“壯氣橫秋”這個成語用來形容正直的氣概不受外界的幹擾,猶如秋日的景色般深遠、清新。 解读: 這幅插圖生動地體現了“一敗塗地”這個成語的含義。畫面中的主角是一位戰敗的将軍,他坐在荒涼的戰場上,手中的劍已折斷。将軍的表情流露出深深的悲哀和無奈,徹底地表達了失敗和絕望的情緒。

解读: 這幅插圖生動地體現了“一敗塗地”這個成語的含義。畫面中的主角是一位戰敗的将軍,他坐在荒涼的戰場上,手中的劍已折斷。将軍的表情流露出深深的悲哀和無奈,徹底地表達了失敗和絕望的情緒。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“壺漿簞食”的含義。圖中展示了一位長者攜帶着簡單食物的小竹籃(簞)和裝滿酒或粥的葫蘆(壺)。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“壺漿簞食”的含義。圖中展示了一位長者攜帶着簡單食物的小竹籃(簞)和裝滿酒或粥的葫蘆(壺)。 解读: 這幅插圖以中國古典山水畫的形式展現了成語“壽比南山”的意境。圖中描繪了雄偉的南方山脈,山峰雲霧缭繞,寓意着高聳永恒。山中的松樹蒼翠挺拔,常青不衰,象征着長壽與堅韌。

解读: 這幅插圖以中國古典山水畫的形式展現了成語“壽比南山”的意境。圖中描繪了雄偉的南方山脈,山峰雲霧缭繞,寓意着高聳永恒。山中的松樹蒼翠挺拔,常青不衰,象征着長壽與堅韌。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“壽終正寝”的意境。成語“壽終正寝”字面意思是指年老體衰的人在睡眠中安詳地去世,沒有經曆病痛的折磨,是對長者去世的一種尊重和美好祝願。圖中展示的是一位老者在古代中國風格的卧室中安詳地長眠。卧室布置典雅,傳統的中國裝飾和木制床榻、細膩的絲綢床品都表現出深深的敬意和莊重感。老者躺在床上,面容平和,仿佛在夢中離世,這樣的場景完美地傳達了“壽終正寝”這個成語的内涵。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“壽終正寝”的意境。成語“壽終正寝”字面意思是指年老體衰的人在睡眠中安詳地去世,沒有經曆病痛的折磨,是對長者去世的一種尊重和美好祝願。圖中展示的是一位老者在古代中國風格的卧室中安詳地長眠。卧室布置典雅,傳統的中國裝飾和木制床榻、細膩的絲綢床品都表現出深深的敬意和莊重感。老者躺在床上,面容平和,仿佛在夢中離世,這樣的場景完美地傳達了“壽終正寝”這個成語的内涵。 解读: 這幅插圖描繪了“壽陵匍匐”這一成語的場景。成語“壽陵匍匐”源自古代中國的故事,講述了一位老人對已故君主的深厚忠誠和尊敬。在這幅畫中,我們可以看到一位身着傳統中國服飾的老人,正在向一座裝飾華麗的陵墓匍匐前進。這座陵墓周圍環繞着古樹和甯靜的自然景觀,展現了一種莊嚴而肅穆的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了“壽陵匍匐”這一成語的場景。成語“壽陵匍匐”源自古代中國的故事,講述了一位老人對已故君主的深厚忠誠和尊敬。在這幅畫中,我們可以看到一位身着傳統中國服飾的老人,正在向一座裝飾華麗的陵墓匍匐前進。這座陵墓周圍環繞着古樹和甯靜的自然景觀,展現了一種莊嚴而肅穆的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了成語“壽陵失步”的場景。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的老學者,手持拐杖,在險峻的山路上小心行走。他的步伐謹慎,似乎在努力避免失足。周圍是甯靜的山景,高聳的松樹和迷霧籠罩的山峰構成了一幅幽深而靜谧的背景。成語“壽陵失步”出自《左傳》,原意是形容由于小錯誤而造成的重大損失。這幅畫中的老者代表了經驗豐富但依然可能犯錯的智者。山路的險峻象征着人生道路上的挑戰和風險,而老者的謹慎步伐則暗示了即使在晚年,依然需小心行事以避免不測。

解读: 這幅圖描繪了成語“壽陵失步”的場景。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的老學者,手持拐杖,在險峻的山路上小心行走。他的步伐謹慎,似乎在努力避免失足。周圍是甯靜的山景,高聳的松樹和迷霧籠罩的山峰構成了一幅幽深而靜谧的背景。成語“壽陵失步”出自《左傳》,原意是形容由于小錯誤而造成的重大損失。這幅畫中的老者代表了經驗豐富但依然可能犯錯的智者。山路的險峻象征着人生道路上的挑戰和風險,而老者的謹慎步伐則暗示了即使在晚年,依然需小心行事以避免不測。 解读: 這幅插圖展現了“壽陵忘步”這個成語的精髓。在畫面中,我們看到一位衣着傳統的老學者,手持拐杖,在郁郁蔥蔥的山谷中悠然漫步。他似乎完全沉浸在自己的思考中,對周圍的環境渾然不覺。這位學者的步态輕松,面帶微笑,展現出一種超脫塵世的甯靜和内心的喜悅。背景中,雄偉的山巒部分隐藏在輕紗般的霧氣之中,彰顯了自然的甯靜與永恒。天空中飄浮着幾朵輕盈的雲彩,為整個畫面增添了幾分詩意與深遠的意境。

解读: 這幅插圖展現了“壽陵忘步”這個成語的精髓。在畫面中,我們看到一位衣着傳統的老學者,手持拐杖,在郁郁蔥蔥的山谷中悠然漫步。他似乎完全沉浸在自己的思考中,對周圍的環境渾然不覺。這位學者的步态輕松,面帶微笑,展現出一種超脫塵世的甯靜和内心的喜悅。背景中,雄偉的山巒部分隐藏在輕紗般的霧氣之中,彰顯了自然的甯靜與永恒。天空中飄浮着幾朵輕盈的雲彩,為整個畫面增添了幾分詩意與深遠的意境。 解读: 這幅插圖展現了成語“壽陵步”的意境。在圖中,一位古代學者緩步行走于一個甯靜、郁郁蔥蔥的園林之中。園林裡高聳的竹樹和各種精緻的花卉構成了一種平靜和諧的環境,象征着内心的甯靜與和諧。這位學者身着傳統的漢服,手持一卷書卷,寓意着智慧與學問。他的表情沉思而平和,透露出内心的深邃與從容。

解读: 這幅插圖展現了成語“壽陵步”的意境。在圖中,一位古代學者緩步行走于一個甯靜、郁郁蔥蔥的園林之中。園林裡高聳的竹樹和各種精緻的花卉構成了一種平靜和諧的環境,象征着内心的甯靜與和諧。這位學者身着傳統的漢服,手持一卷書卷,寓意着智慧與學問。他的表情沉思而平和,透露出内心的深邃與從容。 解读: 這幅插圖生動地展現了“外厲內荏”這一成語的寓意。畫中的大樹,枝繁葉茂,樹幹粗壯,乍看之下顯得強大而堅固,象征着外在的力量和威嚴。然而,仔細觀察可以發現,樹幹内部空洞,顯示出内在的脆弱和空虛。這種外表的強悍與内心的軟弱之間的鮮明對比,恰如其分地诠釋了“外厲內荏”的含義。在中國傳統文化中,樹木常常被用來比喻人的品格和精神狀态。

解读: 這幅插圖生動地展現了“外厲內荏”這一成語的寓意。畫中的大樹,枝繁葉茂,樹幹粗壯,乍看之下顯得強大而堅固,象征着外在的力量和威嚴。然而,仔細觀察可以發現,樹幹内部空洞,顯示出内在的脆弱和空虛。這種外表的強悍與内心的軟弱之間的鮮明對比,恰如其分地诠釋了“外厲內荏”的含義。在中國傳統文化中,樹木常常被用來比喻人的品格和精神狀态。 解读: 這幅插圖展現了成語“外強中乾”的深刻含義。在這幅作品中,一棵樹的外表看似強壯、雄偉,卻在内部空洞、腐朽,形象地表達了“外表看似強大,内心卻空虛無力”的概念。這不僅反映了個體或事物可能存在的表裡不一的特質,也暗含了虛有其表的警示。畫面的周圍環境安靜而傳統,有山有水,呈現出一種古典中國畫的甯靜與深邃。

解读: 這幅插圖展現了成語“外強中乾”的深刻含義。在這幅作品中,一棵樹的外表看似強壯、雄偉,卻在内部空洞、腐朽,形象地表達了“外表看似強大,内心卻空虛無力”的概念。這不僅反映了個體或事物可能存在的表裡不一的特質,也暗含了虛有其表的警示。畫面的周圍環境安靜而傳統,有山有水,呈現出一種古典中國畫的甯靜與深邃。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“外強中枯”的含義。畫面中的樹木外表茂盛、壯觀,代表了外在的強大與活力。然而,樹幹的内部卻是空洞、腐朽的,象征着内在的空虛與脆弱。這種強烈的對比正是“外強中枯”這一成語所要表達的核心思想:外表的強大并不能代表内在的實力,外表的華麗可能掩蓋了内心的空虛或問題。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“外強中枯”的含義。畫面中的樹木外表茂盛、壯觀,代表了外在的強大與活力。然而,樹幹的内部卻是空洞、腐朽的,象征着内在的空虛與脆弱。這種強烈的對比正是“外強中枯”這一成語所要表達的核心思想:外表的強大并不能代表内在的實力,外表的華麗可能掩蓋了内心的空虛或問題。 解读: 這幅圖描繪了成語“外淺中深”的形象。畫面中心是一個深形的水池,外圍看似淺顯,中間卻顯得深邃,寓意着事物表面的簡單和内在的複雜深刻。這種布局體現了“外澤中乾”成語的核心含義:外表可能簡單或平凡,但内在卻隐藏着深刻、複雜的意義或價值。水池周圍的自然景觀,如樹木和山石,增添了一種靜谧和深遠的氛圍,強調了畫面的深層次意境。

解读: 這幅圖描繪了成語“外淺中深”的形象。畫面中心是一個深形的水池,外圍看似淺顯,中間卻顯得深邃,寓意着事物表面的簡單和内在的複雜深刻。這種布局體現了“外澤中乾”成語的核心含義:外表可能簡單或平凡,但内在卻隐藏着深刻、複雜的意義或價值。水池周圍的自然景觀,如樹木和山石,增添了一種靜谧和深遠的氛圍,強調了畫面的深層次意境。 解读: 這幅插圖展現了一個茂盛、翠綠的景觀,前景中有一棵大樹,看上去健康而茂密。樹木郁郁蔥蔥,給人以強壯和生機勃勃的感覺。然而,在樹的中心,藏在不易察覺的地方,有一個空洞幹燥的區域,這表明樹木并不像外表看上去那樣健康。這幅畫的主題是成語“外腴中乾”。這個成語形容表面看起來富裕或健康,但實際内部空虛或不健全。在這幅畫中,茂盛的樹代表外表的繁榮和健康,而樹心的空洞則象征着内在的空虛和幹枯。這種對比強調了外表的假象與内在實質的差異。

解读: 這幅插圖展現了一個茂盛、翠綠的景觀,前景中有一棵大樹,看上去健康而茂密。樹木郁郁蔥蔥,給人以強壯和生機勃勃的感覺。然而,在樹的中心,藏在不易察覺的地方,有一個空洞幹燥的區域,這表明樹木并不像外表看上去那樣健康。這幅畫的主題是成語“外腴中乾”。這個成語形容表面看起來富裕或健康,但實際内部空虛或不健全。在這幅畫中,茂盛的樹代表外表的繁榮和健康,而樹心的空洞則象征着内在的空虛和幹枯。這種對比強調了外表的假象與内在實質的差異。 解读: 這幅圖描繪了一位學者在深夜裡孜孜不倦地學習的場景。他身穿古代服飾,在傳統油燈的微光下專心緻志地讀書。周圍是一間布置簡樸的書房,書架上堆滿了舊書和卷軸。

解读: 這幅圖描繪了一位學者在深夜裡孜孜不倦地學習的場景。他身穿古代服飾,在傳統油燈的微光下專心緻志地讀書。周圍是一間布置簡樸的書房,書架上堆滿了舊書和卷軸。 解读: 這幅插圖展現了一位學者在月光下刻苦學習的情景,他身處一間小書房,旁邊是燭光。這一景象傳達了“夙夜不解”這一成語的精神,即不分晝夜地勤奮工作或學習。畫面中的書房環境安靜、甯和,遠處可見柔美的江水和幾株竹子或松樹,增添了一絲古典雅緻。

解读: 這幅插圖展現了一位學者在月光下刻苦學習的情景,他身處一間小書房,旁邊是燭光。這一景象傳達了“夙夜不解”這一成語的精神,即不分晝夜地勤奮工作或學習。畫面中的書房環境安靜、甯和,遠處可見柔美的江水和幾株竹子或松樹,增添了一絲古典雅緻。 解读: 這幅插圖描繪了成語“夙夜匪懈”的意境。畫面中,一位古代學者在月光下孜孜不倦地工作,周圍散布着卷軸和書籍。他所在的花園甯靜而幽美,有着流水和盛開的花朵,這些元素共同營造出一種深沉的奉獻和不懈努力的氛圍。此景象體現了成語“夙夜匪懈”的含義,即早晚不懈怠,形容人勤奮努力,堅持不懈。

解读: 這幅插圖描繪了成語“夙夜匪懈”的意境。畫面中,一位古代學者在月光下孜孜不倦地工作,周圍散布着卷軸和書籍。他所在的花園甯靜而幽美,有着流水和盛開的花朵,這些元素共同營造出一種深沉的奉獻和不懈努力的氛圍。此景象體現了成語“夙夜匪懈”的含義,即早晚不懈怠,形容人勤奮努力,堅持不懈。 解读: 這幅畫描繪了一個典型的中國農村清晨景象,旨在體現“夙興夜寐”的成語含義。成語“夙興夜寐”字面上的意思是指早起晚睡,比喻人勤奮努力、刻苦耐勞。在這幅畫中,我們看到一位農夫在微弱的晨光下勞作,旁邊的公雞正在啼鳴,預示着新的一天的開始。背景中,小村莊在輕微的晨霧中顯得甯靜而和諧,進一步強調了清晨的主題。

解读: 這幅畫描繪了一個典型的中國農村清晨景象,旨在體現“夙興夜寐”的成語含義。成語“夙興夜寐”字面上的意思是指早起晚睡,比喻人勤奮努力、刻苦耐勞。在這幅畫中,我們看到一位農夫在微弱的晨光下勞作,旁邊的公雞正在啼鳴,預示着新的一天的開始。背景中,小村莊在輕微的晨霧中顯得甯靜而和諧,進一步強調了清晨的主題。 解读: 這幅圖描繪了一個充滿豐收景象的田野,與成語“多多益善”形成了緊密的聯系。在中國文化中,“多多益善”通常用于表示數量越多越好,或者是越多越有利。畫面中,我們看到了一片豐收的田地,地裡的莊稼茂盛,籃子裡裝滿了糧食,還有村民在歡快地收割莊稼。這種豐收的景象直觀地傳達了“多多益善”的概念,即物質的豐富和充裕可以帶來更多的利益和幸福。

解读: 這幅圖描繪了一個充滿豐收景象的田野,與成語“多多益善”形成了緊密的聯系。在中國文化中,“多多益善”通常用于表示數量越多越好,或者是越多越有利。畫面中,我們看到了一片豐收的田地,地裡的莊稼茂盛,籃子裡裝滿了糧食,還有村民在歡快地收割莊稼。這種豐收的景象直觀地傳達了“多多益善”的概念,即物質的豐富和充裕可以帶來更多的利益和幸福。 解读: 此圖為成語“多多益辦”(譯為“人多力量大”)的插圖。畫面展現了一群身着傳統服飾的古代中國人正在協作完成一項任務,如建造房屋或種植莊稼。他們的合作充滿和諧,體現了這一成語的核心含義:通過集體的努力,即使是艱巨的任務也能變得輕松。

解读: 此圖為成語“多多益辦”(譯為“人多力量大”)的插圖。畫面展現了一群身着傳統服飾的古代中國人正在協作完成一項任務,如建造房屋或種植莊稼。他們的合作充滿和諧,體現了這一成語的核心含義:通過集體的努力,即使是艱巨的任務也能變得輕松。 解读: 這幅以“多岐亡羊”為主題的插圖,采用了傳統中國水墨畫風格,意在體現這一成語的深刻含義。畫面中,一位牧羊人站在交叉路口,面對多條岔路顯得困惑和不知所措。每條岔路都被郁郁蔥蔥的植被和遠處的山巒環繞,創造了一種甯靜而複雜的環境。牧羊人身着傳統的中國服裝,手抓頭發的姿勢象征着猶豫和混亂。“多岐亡羊”這一成語原意是指羊群進入多條岔路中迷失方向,引申為事物複雜多變,使人難以抉擇或陷入困境。在這幅畫中,牧羊人的迷茫和多條岔路的設置恰如其分地體現了這一含義,暗示了在複雜多變的情況下作出決策的困難。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和傳統美,同時也是對中國古典文化的緻敬。

解读: 這幅以“多岐亡羊”為主題的插圖,采用了傳統中國水墨畫風格,意在體現這一成語的深刻含義。畫面中,一位牧羊人站在交叉路口,面對多條岔路顯得困惑和不知所措。每條岔路都被郁郁蔥蔥的植被和遠處的山巒環繞,創造了一種甯靜而複雜的環境。牧羊人身着傳統的中國服裝,手抓頭發的姿勢象征着猶豫和混亂。“多岐亡羊”這一成語原意是指羊群進入多條岔路中迷失方向,引申為事物複雜多變,使人難以抉擇或陷入困境。在這幅畫中,牧羊人的迷茫和多條岔路的設置恰如其分地體現了這一含義,暗示了在複雜多變的情況下作出決策的困難。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和傳統美,同時也是對中國古典文化的緻敬。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“多歧亡羊”的場景。成語“多歧亡羊”源自《左傳·僖公二十八年》,意思是指走錯了路,迷失了方向。在這幅畫中,我們看到一個牧羊人站在岔路口,面露困惑,身穿傳統的中國服飾。周圍是甯靜的鄉村風光,包括樹木、岩石和遠處的山峰,這些元素以及牧羊人的姿态都象征着混亂和猶豫不決。畫面采用了中國傳統水墨畫的技法,顔色單一,呈現出一種樸素而深邃的美感。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“多歧亡羊”的場景。成語“多歧亡羊”源自《左傳·僖公二十八年》,意思是指走錯了路,迷失了方向。在這幅畫中,我們看到一個牧羊人站在岔路口,面露困惑,身穿傳統的中國服飾。周圍是甯靜的鄉村風光,包括樹木、岩石和遠處的山峰,這些元素以及牧羊人的姿态都象征着混亂和猶豫不決。畫面采用了中國傳統水墨畫的技法,顔色單一,呈現出一種樸素而深邃的美感。 解读: 這幅插圖是對成語“多華少實”的直觀闡釋。在畫面中,我們看到一個郁郁蔥蔥、色彩斑斓的花園,各種花朵争奇鬥豔,給人以視覺上的盛宴。然而,仔細觀察這些花朵,可以發現它們并沒有結出果實或種子,這象征着雖然外表華麗,但内在缺乏實質内容。

解读: 這幅插圖是對成語“多華少實”的直觀闡釋。在畫面中,我們看到一個郁郁蔥蔥、色彩斑斓的花園,各種花朵争奇鬥豔,給人以視覺上的盛宴。然而,仔細觀察這些花朵,可以發現它們并沒有結出果實或種子,這象征着雖然外表華麗,但内在缺乏實質内容。 解读: 此幅插圖展現了中國成語“多難興邦”的深刻内涵。畫面中,我們看到一個古老的中國村莊,在暴風雨的威脅下依然堅韌不拔。村民們團結一心,共同加固房屋,穩固屋頂,展現出面對困難時的韌性和合作精神。而那些戲劇性的暴風雲中,隐約透出一絲陽光,象征着在逆境中仍有希望和力量的存在。

解读: 此幅插圖展現了中國成語“多難興邦”的深刻内涵。畫面中,我們看到一個古老的中國村莊,在暴風雨的威脅下依然堅韌不拔。村民們團結一心,共同加固房屋,穩固屋頂,展現出面對困難時的韌性和合作精神。而那些戲劇性的暴風雲中,隐約透出一絲陽光,象征着在逆境中仍有希望和力量的存在。 解读: 這幅圖描繪了“夜以接日”的成語意境。成語“夜以接日”字面意思是夜晚過後緊接着是白天,用來形容時間的連續不斷。在這幅畫中,您可以看到一邊是正在升起的太陽,另一邊是即将落下的月亮,象征着時間的無休止循環。畫面中天空的顔色由夜晚的深藍和黑色平滑過渡到黎明的溫暖橙黃,展現了從夜晚到白天的自然變化。背景中的傳統中國山水和樹木增添了畫面的深度和層次感,而穿過風景的小河流則平添了一份甯靜與和諧。

解读: 這幅圖描繪了“夜以接日”的成語意境。成語“夜以接日”字面意思是夜晚過後緊接着是白天,用來形容時間的連續不斷。在這幅畫中,您可以看到一邊是正在升起的太陽,另一邊是即将落下的月亮,象征着時間的無休止循環。畫面中天空的顔色由夜晚的深藍和黑色平滑過渡到黎明的溫暖橙黃,展現了從夜晚到白天的自然變化。背景中的傳統中國山水和樹木增添了畫面的深度和層次感,而穿過風景的小河流則平添了一份甯靜與和諧。 解读: 這幅插圖展現了成語“夜以繼日”的含義。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,正在蠟燭光下勤奮工作。

解读: 這幅插圖展現了成語“夜以繼日”的含義。在畫面中,我們看到一位身着古代中國服飾的學者,正在蠟燭光下勤奮工作。 解读: 這幅圖描繪的是“夜以繼晝”這個成語的意境。畫面展現了從夜晚到白天的平靜過渡。一側,月亮低懸于甯靜的湖面上,其柔和的光芒反射在湖面,象征着夜晚。另一側,黎明的第一縷光線破曉而出,投射在山巒之上,形成了一種溫暖的金色調,代表着白天。這兩個場景之間,一位學者坐在樹下,借着燈籠的光亮不懈地工作,體現了持續不斷的努力和奉獻精神。

解读: 這幅圖描繪的是“夜以繼晝”這個成語的意境。畫面展現了從夜晚到白天的平靜過渡。一側,月亮低懸于甯靜的湖面上,其柔和的光芒反射在湖面,象征着夜晚。另一側,黎明的第一縷光線破曉而出,投射在山巒之上,形成了一種溫暖的金色調,代表着白天。這兩個場景之間,一位學者坐在樹下,借着燈籠的光亮不懈地工作,體現了持續不斷的努力和奉獻精神。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國國王,他穿着華麗的長袍,自豪地站在陽台上俯瞰他的王國。國王的面部表情誇張地表現出驕傲和自大,他似乎在向不見的觀衆宏大地揮手演講。他的姿态和面部表情傳達了一種過分的自負和傲慢。與國王的威嚴形象相比,下方的王國顯得小而不顯眼。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國國王,他穿着華麗的長袍,自豪地站在陽台上俯瞰他的王國。國王的面部表情誇張地表現出驕傲和自大,他似乎在向不見的觀衆宏大地揮手演講。他的姿态和面部表情傳達了一種過分的自負和傲慢。與國王的威嚴形象相比,下方的王國顯得小而不顯眼。 解读: 這幅插圖是對“夜長夢多”這一成語的視覺诠釋。成語“夜長夢多”字面意思是夜晚時間長,夢境就多,比喻煩惱或麻煩事多。在這幅畫中,描繪了一個甯靜的村莊在星空和滿月下沐浴。村莊裡的傳統中國房屋,有的窗戶透出微弱的燈光,似乎暗示着裡面的人還未入睡。這樣的細節反映了“夜長夢多”中的“夜長”,意味着夜晚的甯靜和漫長。村莊中蜿蜒的河流反射着月光,增加了畫面的神秘和深邃感。這種景象象征着夢境的複雜性和不可預測性,正如“夢多”所暗示的那樣。

解读: 這幅插圖是對“夜長夢多”這一成語的視覺诠釋。成語“夜長夢多”字面意思是夜晚時間長,夢境就多,比喻煩惱或麻煩事多。在這幅畫中,描繪了一個甯靜的村莊在星空和滿月下沐浴。村莊裡的傳統中國房屋,有的窗戶透出微弱的燈光,似乎暗示着裡面的人還未入睡。這樣的細節反映了“夜長夢多”中的“夜長”,意味着夜晚的甯靜和漫長。村莊中蜿蜒的河流反射着月光,增加了畫面的神秘和深邃感。這種景象象征着夢境的複雜性和不可預測性,正如“夢多”所暗示的那樣。 解读: 這幅圖描繪了“夢寐以求”這一成語。在畫面中,一位人物靜靜地躺在柳樹下,旁邊是一池平靜的水塘。此情此景代表了深沉的思考和内心的平靜。他的夢境雲彩中顯現出他的渴望,如同一位學者夢想着取得高等榮譽。

解读: 這幅圖描繪了“夢寐以求”這一成語。在畫面中,一位人物靜靜地躺在柳樹下,旁邊是一池平靜的水塘。此情此景代表了深沉的思考和内心的平靜。他的夢境雲彩中顯現出他的渴望,如同一位學者夢想着取得高等榮譽。