-

序號: 1601

解读: 這幅插圖展現了“屍祿素餐”這個成語的含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的學者,坐在一個甯靜的書房裡,沉思着自己的生活選擇。書房裡擺滿了書籍、毛筆和硯台,象征着學術追求。桌子上放着簡單的一餐,隻有白米飯和蔬菜,代表了樸素的生活方式。

這個成語的意思是指為官的人即使收入微薄,卻因貪圖這份俸祿,不願放棄官職。在這幅畫中,學者的環境和餐食展現了這種簡樸卻堅守的生活态度。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,細膩的筆觸和對細節的關注反映了中國古典繪畫的深邃韻味。色彩的選擇低調而樸實,傳遞出一種古老和深遠的感覺。畫面一角的小紅印章增添了藝術作品的真實性。

通過這幅畫,我們能夠感受到成語“屍祿素餐”所蘊含的深刻哲理和生活智慧。

-

序號: 1602

解读: 成語“尺幅千裡”通常用來形容畫中的景色壯闊,以及畫家巧妙的構圖技巧。此成語源自對中國山水畫的贊美,強調在有限的畫幅中展現出極為宏大的自然景觀。

在這幅插圖中,您可以看到一幅廣闊的中國山水風景。畫面以孤山和長河為主要元素,背景中的山峽和山峰隐約可見,被輕霧所籠罩,營造出一種深遠和遼闊的感覺。畫面前景的河流和樹林與遠處的山峰形成鮮明對比,加強了空間的深度感。

整幅作品的構圖和色彩運用體現了“尺幅千裡”的概念,即在有限的畫面空間裡,展現出近乎無限的自然美景。這不僅是對中國傳統山水畫技法的緻敬,也展示了畫家高超的構圖技巧。

此外,作品的畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,體現了中國古典山水畫的韻味。畫面一角的紅色印章,是中國畫作的傳統标志,增添了一份古樸的美感。

-

序號: 1603

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“尾大不掉”的含義。在畫面中,一頭龐大的大象試圖通過一扇小門,但因其體積之大而無法通過。這個場景象征了成語“尾大不掉”的寓意,即某事物或情況已發展到難以處理或改變的地步。

大象的形象顯得既莊重又壯觀,其皮膚的細節處理充分展現了動物的質感和力量。與此同時,小門的傳統中國風格與大象的巨大身軀形成了鮮明對比,進一步強調了“難以通過”的難題。畫面背景中的古典中國建築元素,如瓦頂和木門,為整幅畫增添了一種古樸而深邃的氛圍。

此外,畫面一角的紅色印章是對古典中國畫傳統的緻敬,也為整體畫風增添了一抹色彩和文化的深度。

整體而言,這幅插圖不僅表現了成語的内涵,也體現了中國傳統藝術的美感和深意。

-

序號: 1604

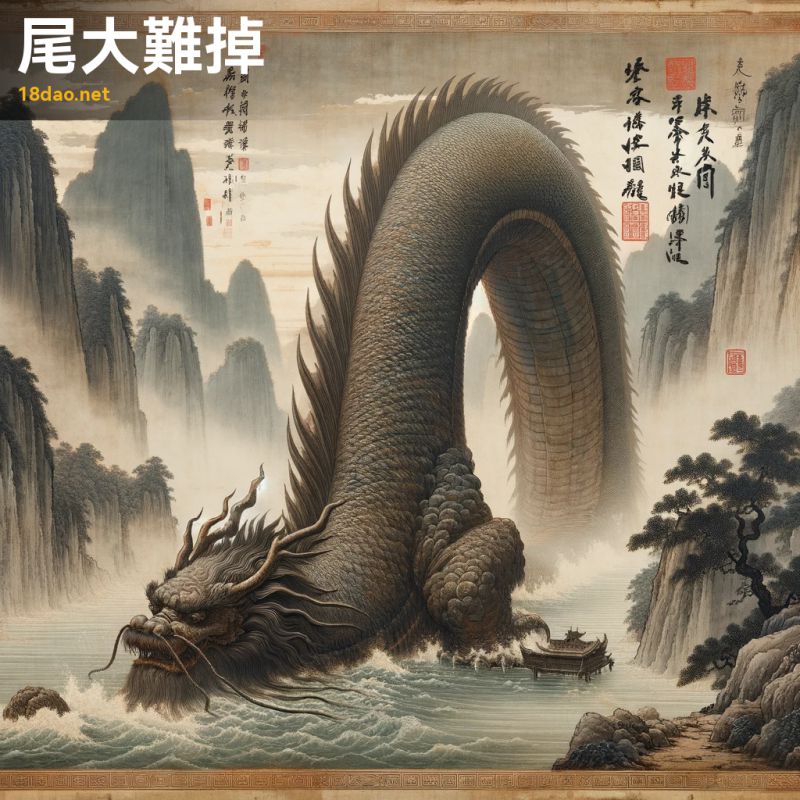

解读: 這幅插圖呈現了成語“尾大難掉”的形象化表達。畫面中,一條龐大的神獸尾巴,似龍非龍,占據了畫面的主體位置,周圍是朦胧的古代山水背景。這條尾巴的巨大和沉重,象征着難以擺脫或改變的情況,正如成語所寓意的那樣。

在中國傳統文化中,“尾大難掉”用來形容一件事物由于其龐大或複雜,變得難以控制或結束。

這幅畫以傳統中國畫的風格繪制,模仿古代畫家或近代畫家的筆觸,運用細膩的山水畫技法,将這種難以揮去的沉重感覺表達得淋漓盡緻。

畫面的色調采用了溫和、樸素的土色系,增強了畫作的古樸氣息和深沉意境。此外,畫角的小紅印章增添了一絲傳統的正式感,強調了作品的藝術價值和文化底蘊。

整體上,這幅畫不僅生動地描繪了成語的内涵,也展現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 1605

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“居安思危”的意境。圖中描繪了一位着傳統服飾的智者,在甯靜的花園中坐着。他身邊有盛開的花朵和一個小池塘,環境顯得非常平和。然而,這位智者正全神貫注地閱讀一本關于軍事策略的書籍,這象征着即使在和平時期也要有準備意識。

此畫風格模仿了中國傳統繪畫,特别是古代畫家或近代畫家的作品,使用了水墨畫技巧和柔和的色彩。在畫面的一角,加上了一個紅色的印章,為作品增添了一種古典美感。

整體而言,這幅插圖生動地傳達了“居安思危”這一成語的内涵:即使在最安甯的時刻,也要有遠見和警覺,時刻準備應對可能的困難或危險。

通過這位智者的形象和他所處的環境,畫面展示了一種沉着、深思熟慮的态度,這正是成語所要傳達的精神。

-

序號: 1606

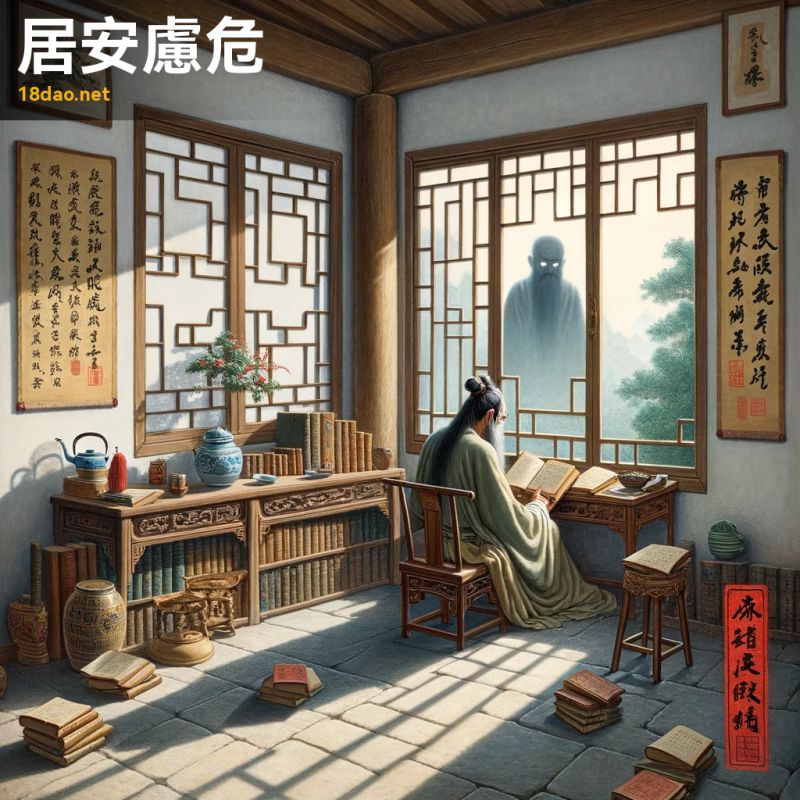

解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者在甯靜的書房中專心閱讀,周圍擺滿了書籍和卷軸。畫面傳達出一種安甯與平和的氛圍,窗外可見的甯靜花園進一步增強了這種感覺。然而,與此形成鮮明對比的是,窗外隐約可見的身影或危險的陰影,暗示着隐藏的威脅或未來的擔憂。

這幅作品的主題與成語“居安思危”(居安慮危)緊密相關。成語“居安思危”意味着在安定的環境中預見并防範可能出現的危險。畫中的學者雖然處于一個平靜安詳的環境中,但窗外的陰影暗示了即使在安全的環境中,也應時刻保持警惕,預防未知的危機。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺,與中國古典文化的莊重相契合。畫面中角落的紅色印章增添了一抹傳統的韻味,使整幅畫作更顯真實感和曆史感。

-

序號: 1607

解读: 這幅圖描繪了一個學者身處中國傳統園林的場景,旨在反映成語“居心叵測”的内涵。在畫面中,學者的表情沉思,眼中卻隐含狡猾,體現了這個成語所指的心懷不軌和隐藏的惡意。他周圍環繞着繁茂的綠植和甯靜的池塘,象征着和平的外表,與其内心的陰謀形成鮮明對比。

整個畫面采用了類似古代畫家或近代畫家的繪畫風格,通過細膩的筆觸和微妙的色調表達了深邃與複雜的氛圍。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這樣的視覺表現,這幅畫生動地傳達了“居心叵測”這一成語的含義,即表面甯靜祥和,内心卻隐藏着不可告人的陰謀和詭計。

-

序號: 1608

解读: 這幅圖描繪了一位商人在古代中國街頭展示一件稀世珍品的場景,體現了“居為奇貨”這一成語的含義。在這個成語中,“居”意味着持有或保留,而“奇貨”指的是珍貴稀有的物品。

整個畫面呈現了一種古色古香的氛圍,強調了那件珍品在人群中的重要地位。

畫面中心的珍品,可能是一件玉器或精美的瓷器,由商人小心翼翼地展示着。周圍的人們對這件珍品表現出濃厚的興趣和尊敬,這正是“居為奇貨”所表達的意境:珍稀物品因其稀缺性而倍受珍視,人們對它的态度不僅是出于對物品本身的欣賞,也體現了對稀有之物的尊重和渴望。

整幅畫作采用了類似古代畫家或近代畫家的風格,傳達出一種深沉而古樸的感覺。這種藝術風格與成語的古代背景和深遠含義相得益彰。畫面一角的紅色印章,不僅增添了畫作的古典美感,也象征着藝術家的個性和作品的獨特性。

-

序號: 1609

解读: 這幅插圖是基于成語“居逸思危”。在畫面中,我們看到一位智者安靜地坐在甯靜的花園裡,遠眺着遠處的暴風雨景象。這象征着在安逸的時候思考危險,反映出深思熟慮和在平靜與謹慎之間保持平衡的重要性。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的畫風,通過細膩的筆觸和和諧的色彩融合,展現了古典中國畫的韻味。畫中的智者代表了心态的平和與深遠的思考,而遠處的暴風雨則象征着潛在的困難和挑戰。這種對比強調了即使在安逸的環境中,也要有預見危險的智慧和準備。

畫面一角的紅色印章是傳統中國藝術的典型标志,增添了作品的文化底蘊和藝術價值。

通過這幅畫,我們可以感受到“居逸思危”這一成語深刻的哲理含義,提醒我們在平靜的日子裡也不忘警惕和準備。

-

序號: 1610

解读: 這幅圖描繪了中國成語“屈指可數”的場景。在圖中,一位着傳統中國長袍的智者,坐在甯靜的花園中的木桌旁。他正專注地用手指進行計數,這一動作在畫面中非常突出。周圍的花園充滿了郁郁蔥蔥的綠色植物,小池塘中盛開着荷花,遠處還有山巒的輪廓,整個場景顯得平和而充滿學問的氣息。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,使用了細膩的色彩和水墨技巧。圖畫的一個角落還有一個紅色印章。

“屈指可數”字面意思是彎曲手指頭可以數過來,比喻數量很少,不多。這幅圖通過展示一位學者用手指計數的動作,形象地表達了這個成語的含義。手指的計數動作暗示了數量的有限,而周圍甯靜、學術氛圍濃厚的環境則強調了這種稀有性的珍貴和重要性。

整體上,這幅圖既傳達了成語的直觀含義,又融入了深刻的文化氣息。

-

序號: 1611

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者,身穿傳統的漢服長袍,坐在木制書桌前,被卷軸和書籍環繞。他正專注地用手指計數,臉上露出專注的表情。

整個場景在甯靜的書房中展開,傳達了一種沉思和計算的感覺。

在繪制這幅圖時,我遵循了古代畫家和近代畫家的經典中國畫風格。色彩使用了樸素的土色調,筆觸既表現力豐富又細膩入微,捕捉了中國古典藝術的精髓。圖像的一個角落還有一個小巧不顯眼的紅色印章,增添了藝術作品的真實感。

這幅圖與成語“屈指而數”之間的聯系在于,這個成語描述的是計算或者估算的動作,通常用于形容事物的數量很少,可以通過彎曲手指來輕松計數。圖中的學者用手指計數,正好體現了這個成語的含義。

-

序號: 1612

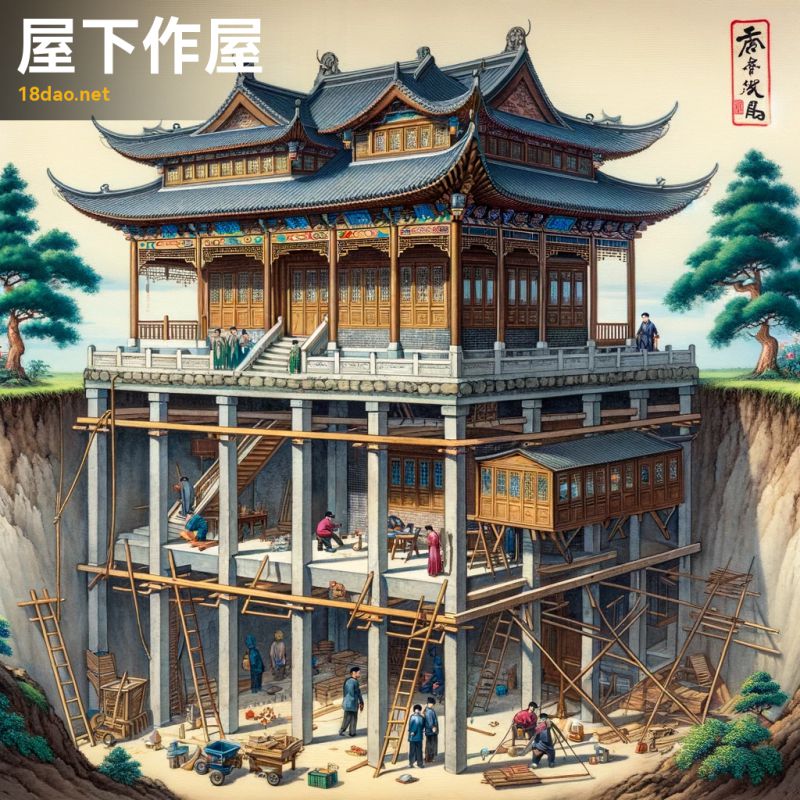

解读: 這幅圖描繪了成語“屋下作屋”的形象化表達,畫面展現了一個古老的中國建築風格的房屋正在另一個現成的房屋下方建造,形成了一個超現實且不切實際的場景。上方的房屋既優雅又完整,擁有瓦片屋頂、木制門窗,并被郁郁蔥蔥的樹木環繞。而下方的房屋則正處于建造中,可見工人、竹腳手架和建築材料。

整個畫面以古代畫家或近代畫家的風格繪制,筆觸細膩,色彩豐富。畫面一角還有一個小小的紅色印章,為藝術作品增添了一絲真實感。

這幅畫作通過将兩座房屋放置在一個不合邏輯的位置上,生動地展現了“屋下作屋”的概念,即在一個已經完工的房屋之下再建造一個新的房屋。這個成語通常用來形容做事重複無意義或缺乏邏輯性,如同在已經建好的房屋下再建一座房屋一樣荒唐。

通過這樣的視覺表現,畫面傳達了這種做事方式的不合理性和荒誕性。

-

序號: 1613

解读: 這幅圖描繪的是成語“屋下架屋”。在這幅作品中,我們看到幾座傳統的中國房屋被疊加在一起,這些房屋帶有典型的中國建築元素,如彎曲的屋頂和木梁。它們的排列方式違反了重力和邏輯,從而形成了一種超現實的畫面效果。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,通過細膩的筆觸和和諧的色彩搭配,展現了一種古樸而深邃的感覺。

整個場景既甯靜又超現實,充分捕捉了這個成語的本質。

“屋下架屋”這個成語本意是在一棟房子的屋頂上再蓋一棟房子,比喻做事重複或多此一舉。這幅畫通過将房屋疊加在一起的形象手法,生動地表現了這一概念,同時也體現了中國傳統文化中對比喻和象征的重視。

畫面角落的紅色印章增添了作品的真實性和藝術感,使之更具收藏價值。

整體而言,這幅作品不僅是對成語的直觀解釋,也是對中國傳統文化的深刻緻敬。

-

序號: 1614

解读: 這幅圖描繪了成語“屋下蓋屋”的形象意象。畫面中展示了一個超現實而不合邏輯的場景:在一座已經完工的傳統中國式房屋之上,又在建造另一座房屋。這一場景生動地展現了成語所指的重複無用的行為,就像在已有的屋子上再蓋一層屋子一樣,顯得多餘和不必要。

整個畫面采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫技法,通過細緻的筆觸和豐富的細節,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面中的建築風格、屋頂的曲線以及屋檐的裝飾都充滿了中國古典美學的特點。

畫面一角的紅色印章,以其小巧而雅緻的設計,為整幅畫增添了一抹正宗的藝術觸感,同時也象征了藝術家的簽名。

通過這樣的設計,不僅展現了成語的深層含義,也體現了中國傳統文化的美學風格和深刻内涵。

-

序號: 1615

解读: 這幅圖描繪了中國成語“屋烏推愛”,意指父母對子女的深厚愛情。在畫面中,一隻烏鴉在簡樸的屋内,親切地用嘴喂養它的小鳥。這種場景體現了家庭之愛的主題,強調了父母對子女的關愛和奉獻。

畫風仿照了中國畫家古代畫家的風格,使用了細膩的筆觸和柔和的色調。作品的構圖集中在烏鴉與幼鳥之間溫馨的互動,以此突出家庭愛的主題。背景設計得極為簡約,使觀衆的注意力更集中在主題上。

此外,在畫作的某個角落,有一個紅色的印章,這是中國畫作中常見的元素,用于增添畫作的藝術感和個人特色。

整體來說,這幅圖通過傳統中國畫的手法,生動地表達了“屋烏推愛”這一成語的深刻内涵。

-

序號: 1616

解读: 這幅插圖描繪了一位穿着傳統服飾的學者,坐在一個甯靜的書房裡,面前攤開一卷大幅書卷。書房内擺滿了書籍和卷軸,通過打開的窗戶可以看到外面郁郁蔥蔥的樹木和一個小池塘,透露出一種平和的學術氛圍。

這幅圖與成語“展卷有益”之間的聯系體現在幾個方面。首先,“展卷有益”直譯為展開書卷有益處,暗示閱讀和學習可以帶來知識和智慧。圖中的學者正專注地閱讀展開的書卷,象征着知識的汲取和智慧的積累。其次,書房的甯靜環境和窗外的自然景觀反映了學習和思考的理想狀态,即在平和的環境中專心緻志地學習,可以更好地領悟和吸收知識。最後,整個場景的布局和細節都充分體現了古典中國畫的風格,與中國傳統文化中對學問的尊重和推崇相呼應。

通過這種視覺表現,插圖不僅展示了成語的字面意義,還深入傳達了其中蘊含的文化價值和哲學思想。

-

序號: 1617

解读: 這幅插圖生動地描繪了中國成語“展轉反側”的情景。成語“展轉反側”形容人因思慮過多或憂慮而輾轉難以入睡。在畫面中,我們看到一個身穿傳統漢服的人物躺在中國古代風格的木床上,通過其不安和頻繁翻身的姿勢,表現了内心的焦慮和不甯。這種狀态恰如成語所描述的,形象地傳達了夜晚無法安眠的心境。

畫面的背景和細節也配合了這一主題。昏暗的房間裡,傳統的中國燈籠散發出柔和的光線,營造了一個安靜而古老的氛圍。房間内部裝飾有經典的中國家具和牆上的書法藝術作品,進一步強化了中國古典文化的感覺。

在插圖的一個角落,還巧妙地加入了一個紅色的中國印章,這是中國古典繪畫中常見的元素,增添了一種正統和傳統的美感,同時也象征着畫作的完成和作者的身份标識。

整體而言,這幅插圖不僅精确地表現了“展轉反側”的含義,還通過細緻的繪畫風格和典型的中國古典元素,讓觀者能夠感受到中國古典文化的深厚底蘊和藝術魅力。

-

序號: 1618

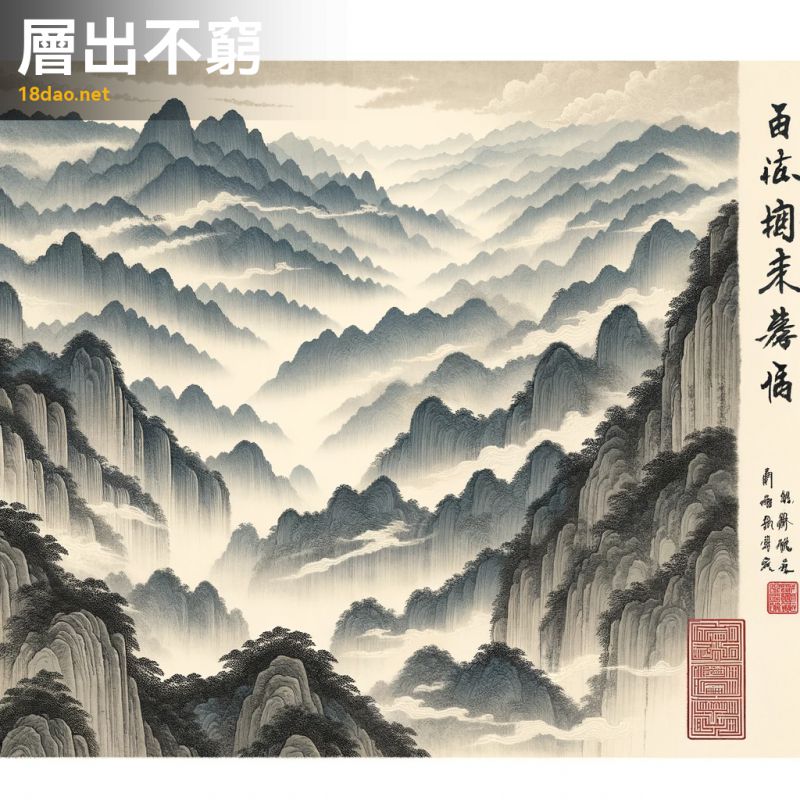

解读: 這幅插圖展現了成語“層出不窮”的深刻含義。在圖中,我們看到了一系列層層疊疊、綿延不絕的山巒,每一層山都略帶霧氣,仿佛無盡無休,體現了這個成語“源源不斷、接連不斷”的意象。這樣的設計恰到好處地傳達了“層出不窮”所蘊含的豐富與持續性。

畫面采用了傳統中國畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家的畫風。細膩的筆觸與水墨洗練相結合,展現了中國古典美學的精髓。此外,畫面一角的紅色印章增添了一抹文化氣息,同時也是對中國傳統藝術的緻敬。

整體而言,這幅插圖不僅視覺上引人入勝,更是對“層出不窮”這一成語深意的完美诠釋,使觀者能夠在欣賞藝術的同時,感受到中國古典文化的魅力和深度。

-

序號: 1619

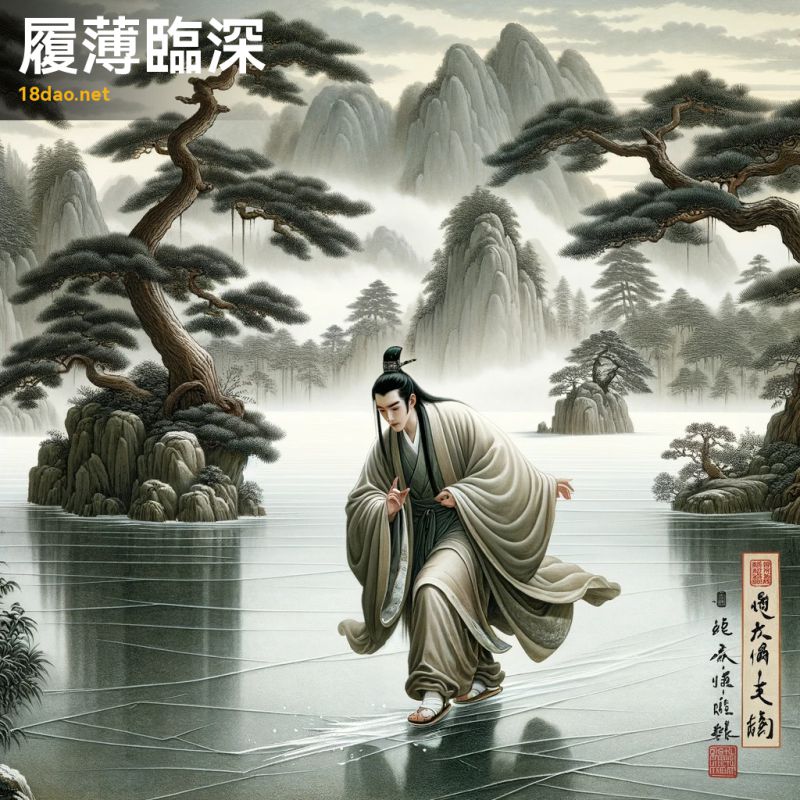

解读: 這幅插圖展現了成語“履薄臨深”的意境。成語本身的含義是比喻處境非常危險,如履薄冰,随時都可能有生命危險。畫面中,一位身着傳統漢服的古代學者小心翼翼地踏上冰面,下方是深邃而黑暗的水塘。學者的表情集中而擔憂,突出了危險的氛圍。周圍是古老的松樹和遠處朦胧的山巒,營造出一種甯靜而緊張的氛圍。

畫風模仿了中國古典繪畫大師古代畫家或近代畫家的風格,傳統的繪畫技巧和筆觸在這幅作品中得到了體現。此外,畫面一角的紅色印章是對傳統中國繪畫的緻敬,也是作品的重要組成部分。

這幅畫既表達了成語“履薄臨深”的深刻含義,也通過細膩的繪畫手法展現了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 1620

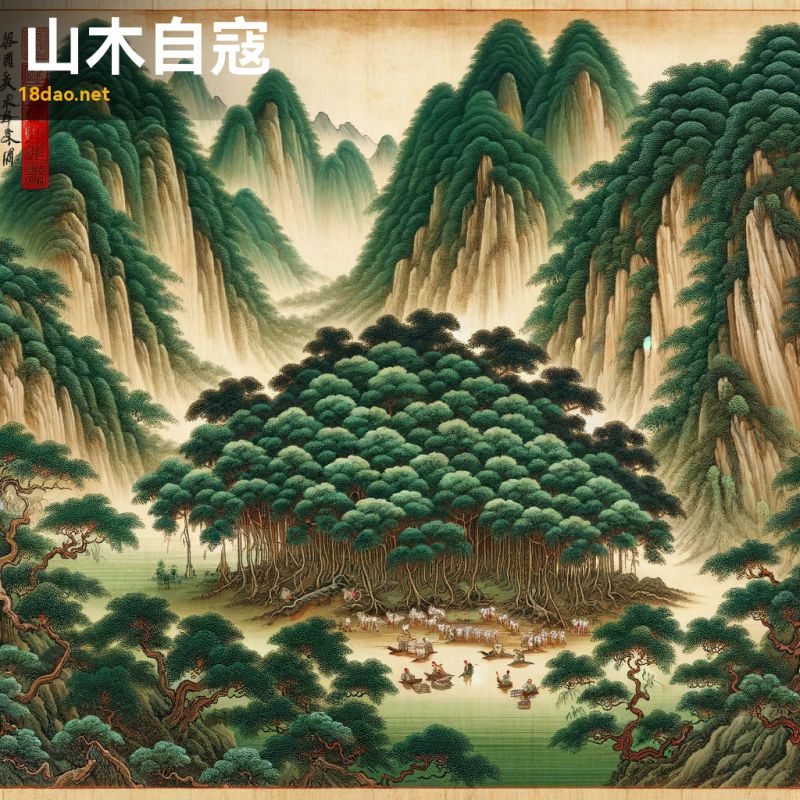

解读: 這幅插圖展現了成語“山木自寇”的含義。畫面中,我們看到了一片郁郁蔥蔥、幽深隐秘的山林,山林的安靜與和諧之中暗藏着危機。畫中的一群小人物,看似強盜或盜賊,在森林中潛藏,與自然環境融為一體。這些人物象征着由于環境的影響而産生的威脅,正如成語“山木自寇”所描述的,意味着環境可能滋生并藏匿危險。

這幅作品采用了中國古典山水畫的風格,效仿古代畫家或近代畫家的繪畫手法,呈現出一種傳統而深沉的美感。畫面不僅展示了自然景觀的壯麗,還巧妙地揭示了環境與人物之間的微妙關系。畫面的一角還有一枚紅色印章,為作品增添了一抹藝術真實性和完整性的象征。

-

序號: 1621

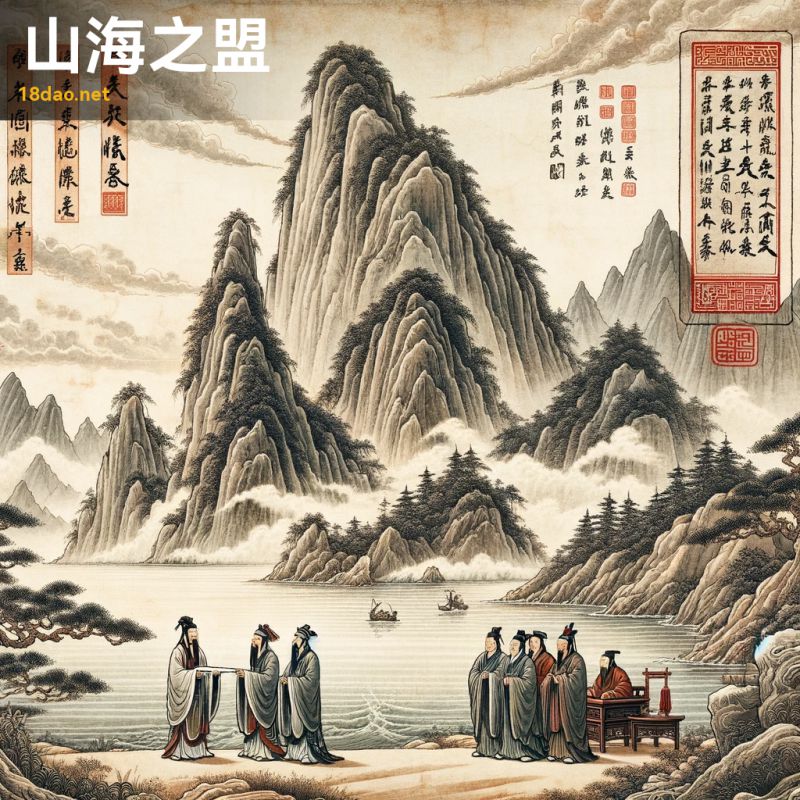

解读: 這幅插圖描繪了“山海之盟”的場景。圖中展示了雄偉的山脈和浩瀚的海洋,象征着盟約的持久與堅不可摧。山巒巍峨,細節豐富,展現了岩石和樹木的精緻描繪;海面平靜,波浪溫柔,傳達了和平與甯靜的意境。在前景中,兩位古代中國的學者或官員交換文件或宣誓,象征着雙方的協定和承諾。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,充滿古典氣息與深邃感覺。畫角有一枚小紅印章,增添了作品的完整性和傳統韻味。

此圖生動地诠釋了“山海之盟”這一成語的含義。成語“山海之盟”本意指的是像山和海那樣堅固、長久的盟約,用來比喻堅定不移的諾言或決心。圖中山與海的象征性表達了這種深遠和不可動搖的承諾,而人物的互動則展現了盟約成立的莊嚴時刻。

整幅畫作在視覺上和情感上都與“山海之盟”這一成語的内涵相契合。

-

序號: 1622

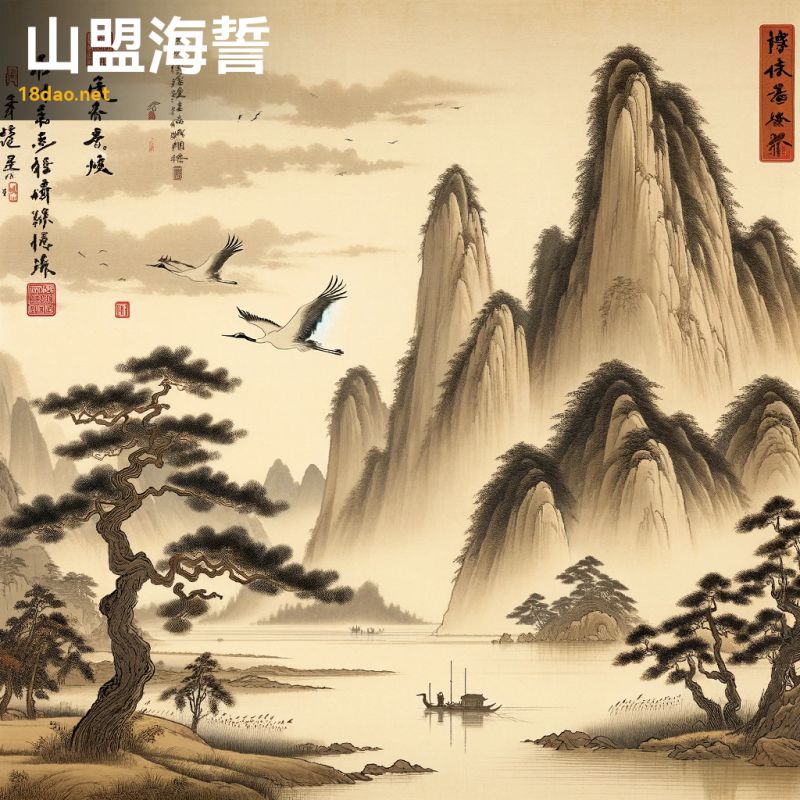

解读: 這幅圖描繪了一個甯靜的山水畫面,以展現“山盟海誓”這個成語的寓意。在中國傳統文化中,“山盟海誓”用來形容堅定不移、永恒不變的誓言或承諾。圖中,遠處的高山和近處的平靜大海,象征着誓言的堅固與深邃,暗示着承諾之永恒和不可動搖。空中飛翔的兩隻鶴,代表了忠誠與堅定,強化了成語中“誓言不渝”的含義。

這幅作品采用了類似古代畫家或近代畫家的繪畫風格,通過細膩的筆觸和水墨渲染,展現出一種深沉而古樸的美感。畫面中的松樹和遠處的小舟,增添了場景的甯靜與和諧,與“山盟海誓”中的莊嚴承諾相得益彰。圖畫角落的紅色印章,是中國古典藝術作品的傳統标志,增加了作品的文化底蘊和藝術價值。

整體而言,這幅畫通過傳統中國山水畫的元素和風格,成功地傳達了“山盟海誓”成語的深刻含義,即堅定不移的承諾和永恒的誓言。

-

序號: 1623

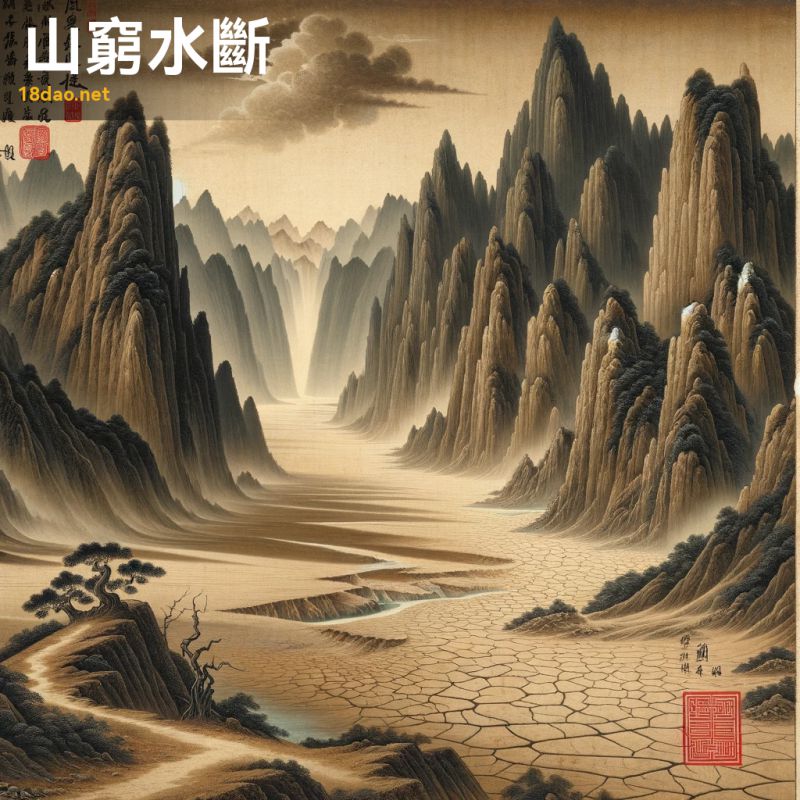

解读: 這幅插圖靈感來自于成語“山窮水斷”,意味着道路艱難、前途無望。

在這幅作品中,我采用了古代畫家和近代畫家風格的古典中國山水畫來表達這一主題。

畫面展示了一座高聳的山峰突然終止,山後是一片廣闊、幹燥、貧瘠的土地。這種鮮明的對比象征着困境的到來和希望的消逝。在前景中,一條小徑蜿蜒穿過幹裂的大地,似乎在告訴觀者旅途的終結。

整個畫面傳達出一種孤獨和絕望的氛圍,強調了面對重大困難時的無力感。

此外,為了保持作品的真實性和傳統風格,我在畫面的一個角落添加了一個紅色的中國印章。這不僅是對中國傳統藝術的緻敬,也是對畫作本身風格和主題的認證。

整體而言,這幅插圖旨在捕捉成語“山窮水斷”所蘊含的深刻含義,通過視覺藝術的形式展現其背後的情感和哲理。

-

序號: 1624

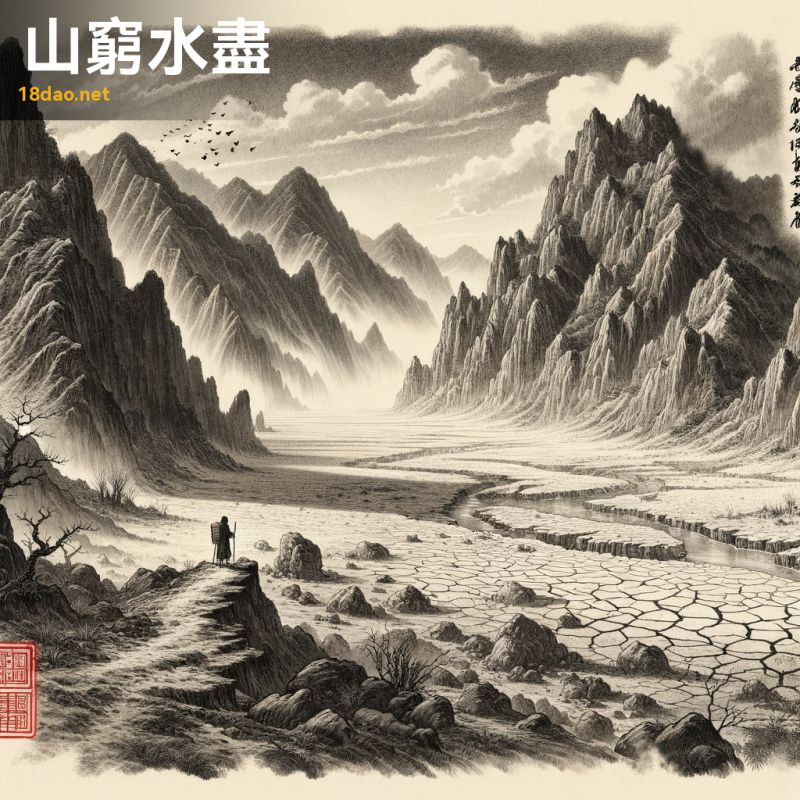

解读: 這幅圖描繪了成語“山窮水盡”的場景。在畫面中,一位旅行者站在山脈的盡頭,眺望着幹涸的河床。這一景象象征着達到了道路或資源的盡頭,表達了一種絕境之感。

畫風采用了傳統的中國水墨畫風格,有着古代畫家或近代畫家技法的影子,突出了險峻的山巒和廣闊、空曠的河床。

整個畫面以山巒為主體,河床則顯得空曠而枯竭,與廣袤的天空形成鮮明對比,傳達了一種荒涼和無助的情感。

這幅畫不僅表現了成語字面上的含義,也深刻體現了傳統中國哲學中對于絕境與希望、堅持與放棄的深刻思考。山水畫的傳統技法和元素的運用,使作品呈現出一種古樸而深邃的美感,同時也體現了中國古典文化的嚴肅性和深度。畫面一角的紅色印章,作為畫家的簽名,更增添了一份傳統的韻味。

-

序號: 1625

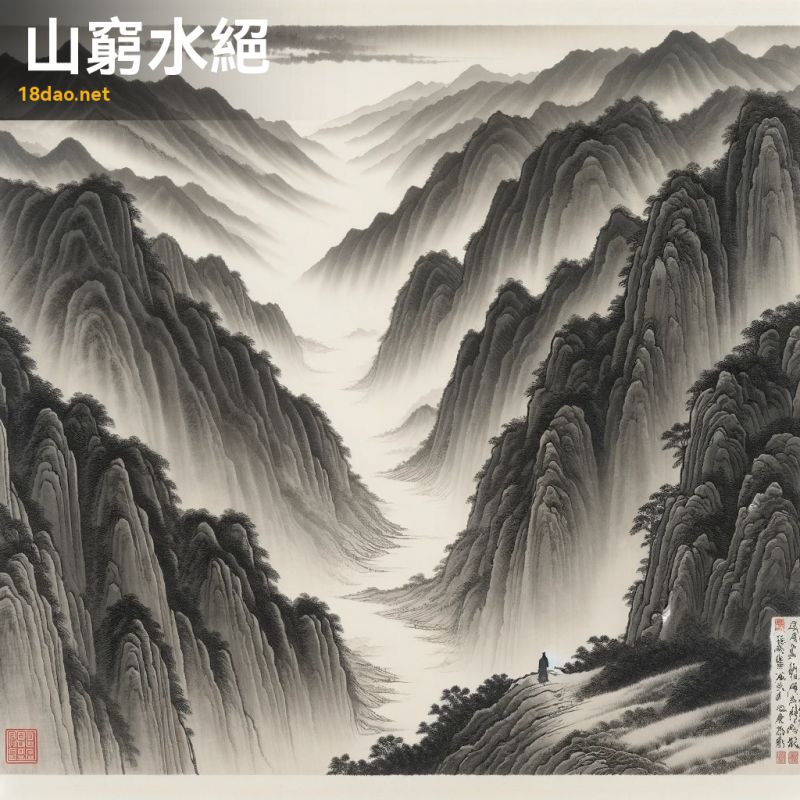

解读: 這幅插圖是對成語“山窮水盡”的形象化表達。在這幅畫中,我們看到一位旅行者站在崎岖的山脈盡頭,面對着一片無邊無際、沒有明顯路徑或水源的荒涼景象。這樣的場景恰好體現了成語“山窮水盡”的字面含義,即山已到頭,水已絕迹,形容走投無路的境地。

畫作采用了傳統的中國水墨風格,山峰陡峭而崎岖,色調以黑灰為主,透出些許綠色的稀疏植被,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

此種風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫作,其特點是以水墨的流動和滲透來表達山水之美,兼具寫實與意境之美。

畫面的一角還印有小巧的紅色印章,這是中國傳統繪畫的一個重要元素,不僅增加了作品的真實性,也是藝術家身份和作品完整性的象征。

通過這樣的設計,畫面既展現了成語的深層含義,也體現了中國古典文化的嚴肅性和藝術魅力。

-

序號: 1626

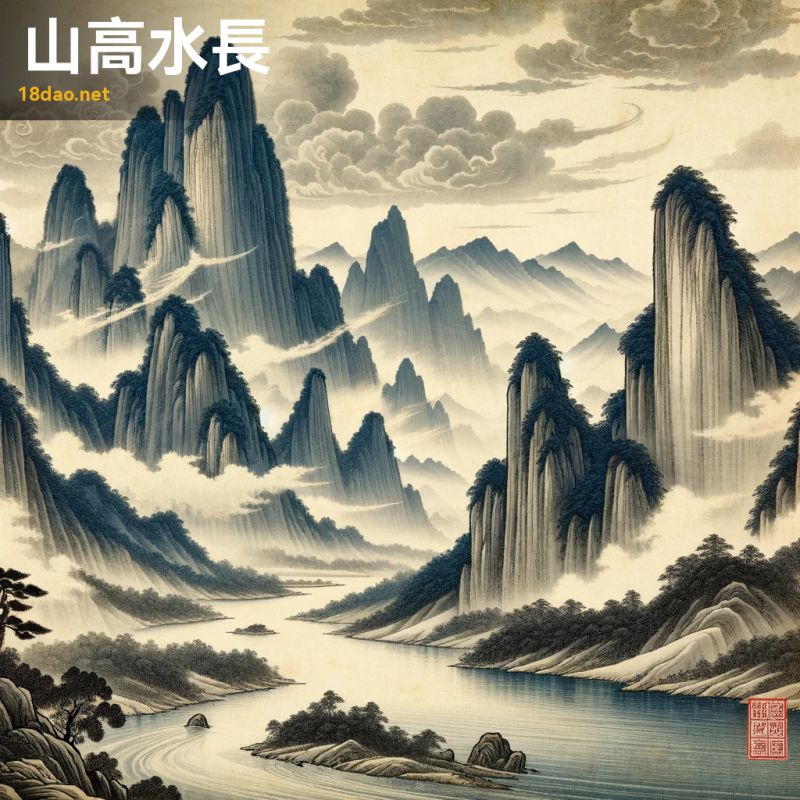

解读: 這幅插圖展現了中國成語“山高水長”的意境。在畫面中,我們看到高聳入雲的山峰,被缭繞的雲霧環抱,彰顯了“山高”的概念。山峰之間流淌的長河,蜿蜒曲折,流向遠方,象征着“水長”的寓意,傳達出時間的連續性和事物的長久。

整幅作品采用了傳統中國山水畫的風格,追随了古代畫家或近代畫家的畫風。這種風格以簡潔而深邃的筆觸,捕捉大自然的精髓,同時也體現了中國古典文化中對自然景觀的崇高敬畏。

畫面的一角還有一枚紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以代表作者的身份或作品的真實性。在這裡,它既是對傳統的緻敬,也增添了作品的文化氣息。

-

序號: 1627

解读: 這幅插圖描繪了成語“岌岌可危”的場景。畫中展現了一條狹窄而險峻的山路,兩側是陡峭的懸崖。一位身着傳統中國服飾的行者正在小心翼翼地沿着這條山路行走,傳達了一種迫在眉睫的危險和不确定性感。

成語“岌岌可危”用來形容處境極為危險,一點小失誤就可能導緻嚴重後果。在這幅畫中,險峻的山路和行者的謹慎步伐恰如其分地體現了這一含義。行者的舉止小心,似乎随時都可能失足,從而增強了畫面的緊張感和成語的象征意義。

這幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格的經典中國畫手法,注重細膩的筆觸和柔和的色彩,以營造深度和寫實感。畫面的角落還有一枚醒目的紅色印章,增添了作品的藝術真實性和文化價值。

通過這樣的藝術表現,這幅畫不僅呈現了成語的直觀含義,也傳達了深沉的文化底蘊和審美情趣。

-

序號: 1628

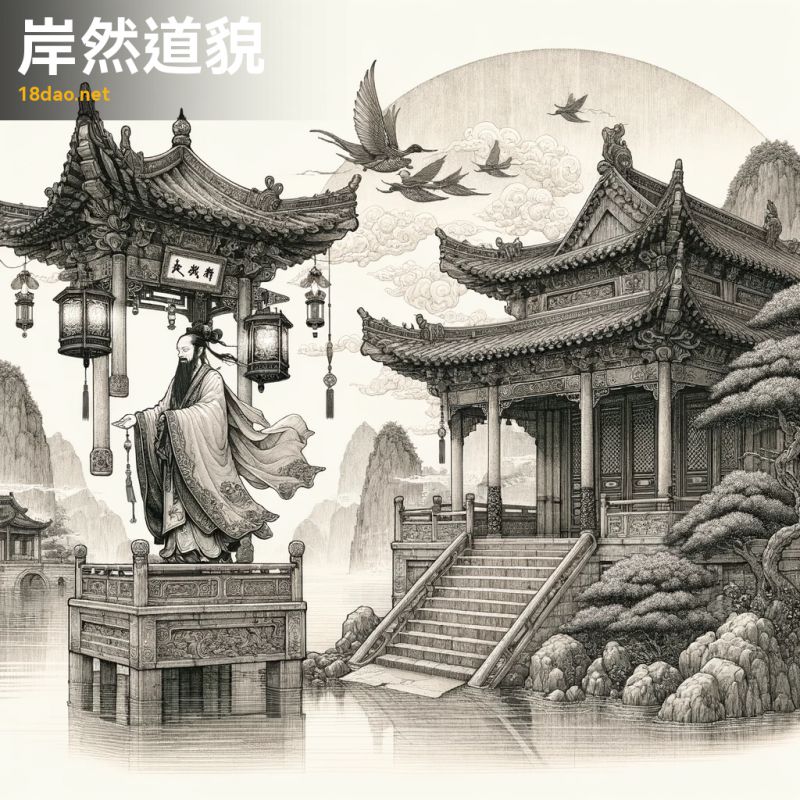

解读: 這幅插圖展現了成語“岸然道貌”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位身着中國古代官服的人物,他的服飾細節複雜且精細,表現出身份的顯赫。他站在古典中國學院或寺廟的門口,臉上帶有嚴肅的表情。這種嚴肅和深思的氛圍,與周圍的山水風景和古樸建築相互輝映,營造出一種安然自若的感覺。

在中國古典文化中,“岸然道貌”通常用來形容一個人表面上顯得很有道德、很有學問的樣子,但實際上可能并不如表面所示。這幅畫正是通過那位官員的莊重外表和深沉的環境,來表現這種外表的莊嚴和内心可能存在的差距。

畫面中紅色印章的加入,不僅是中國傳統繪畫中常見的元素,也增添了一種古典韻味,使整幅作品更加完整和深邃。

整體上,這幅插圖既忠實于成語的原意

network error

-

序號: 1629

解读: 這幅插圖展現了成語“川流不息”的深刻含義。畫面中,一條大河蜿蜒流淌,河面上布滿了各式各樣的傳統木船。這些船隻正忙碌地在水面上行駛,形成了一幅不斷活動與流動的景象。這樣的場景恰如其分地體現了“川流不息”所描繪的源源不斷、永無止息的狀态。

畫風上,這幅作品受到古代畫家和近代畫家的啟發,精心捕捉了他們在描繪自然景觀和水景時的技法精髓。背景豐富細緻,包括山脈、樹木以及河岸邊遙遠的村莊,這些元素都用柔和、樸素的色調繪制而成。

整個畫面不僅展現了中國古典繪畫的自然美,還富有深邃的哲理意味。

畫面的一角還特意加上了紅色的印章,這是中國古典藝術作品中的常見元素,不僅增添了作品的傳統美感,也象征着作品的完成與獨特性。

通過這幅畫,我們可以更加深刻地領會“川流不息”這一成語背後的豐富文化内涵。

-

序號: 1630

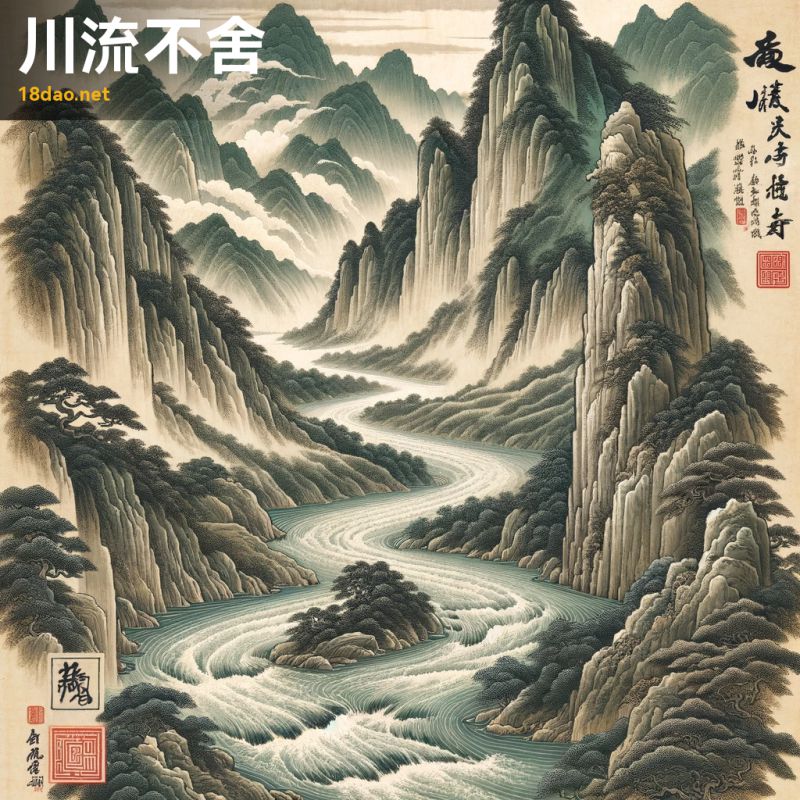

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“川流不舍”的内涵。畫面中,一條河流穿越群山,波濤洶湧,流動不息,象征着不斷前行、永不停息的精神。河流的細節描繪突出了水的動态美,與成語中的“川流不舍”相呼應,表現出一種持續不斷、堅持不懈的力量。

周圍的山巒郁郁蔥蔥、古樸雄偉,以古代畫家風格呈現,強調了質感和自然之美。這種風格不僅呼應了成語的深刻含義,還增添了畫作的時間感和自然永恒的氛圍。

整幅畫作傳遞出一種超越時空的堅持和不息之感。

畫作角落的小紅印章,增添了作品的真實性和藝術價值,使之更加符合古典中國畫的傳統。

整體而言,這幅作品不僅展現了成語的深層含義,還體現了古典中國藝術的魅力和深度。

-

序號: 1631

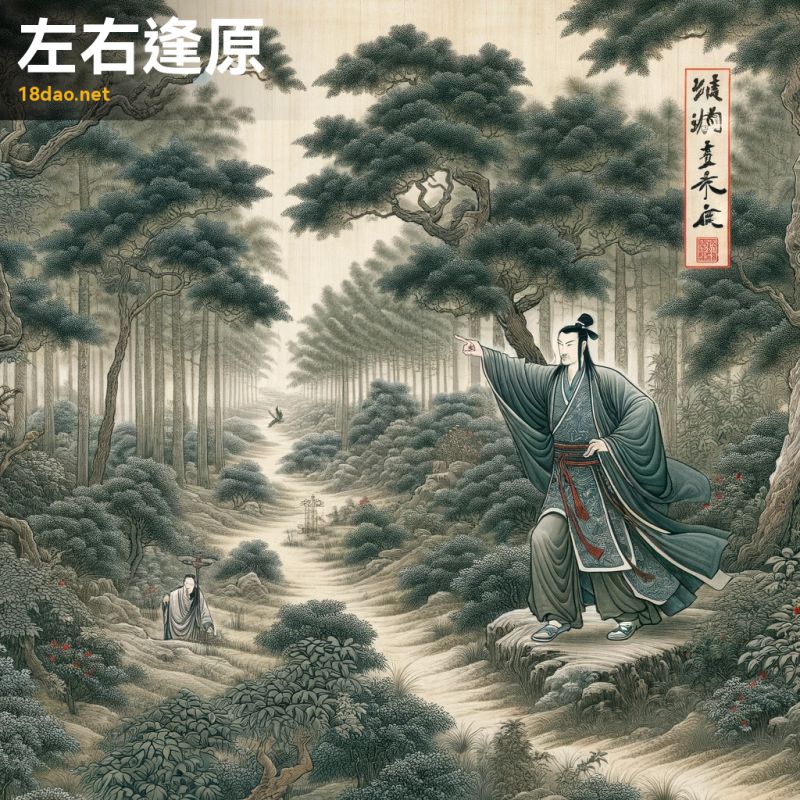

解读: 這幅插圖展示了一個穿着古代服飾的人,在茂密的森林中巧妙地找到了一條路徑。這個人居于畫面中央,面帶自信和從容,完美體現了“左右逢原”這一成語的精髓。畫面中的森林郁郁蔥蔥,樹木和灌木豐富多樣,強調了環境的複雜性。

畫面一角還有一個小巧鮮明的紅色印章,增添了符合古代畫家或近代畫家風格的傳統觸感。

“左右逢原”這一成語,字面意思是左右都遇到平原,比喻處境極為有利,無論向哪個方向行動都能順利進行。

通過插圖中的人物在森林中輕松行走的形象,表現了不管面對何種複雜環境,都能遊刃有餘、左右逢源的情景。這幅畫的風格和構圖均展現了傳統中國畫的韻味和深度,與成語的内涵相得益彰。

-

序號: 1632

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“左右逢源”的含義。畫面中,一條河流分為兩條路徑,每條都通向一個繁盛、豐饒的園林。這些園林中鮮花盛開,果樹碩果累累,綠意盎然,象征着繁榮和成功。河流代表着機會和選擇。

整幅畫的風格受到古代畫家和近代畫家作品的啟發,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和傳統美感。

“左右逢源”原意指左右兩邊都有水源,比喻處境非常有利。在這幅畫中,兩條河道分别代表着不同的方向或選擇,而它們都通向美好和成功的象征——繁盛的園林。這寓意着無論選擇哪條道路,都能夠達到成功和繁榮的結果,與成語的含義完美契合。

通過傳統水墨畫的形式,這幅插圖不僅傳達了成語的深層意義,也展示了中國古典文化的美學魅力。

-

序號: 1633

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“左顧右盼”的含義。圖中的人物穿着傳統的中國服飾,站在甯靜的景色中,面部表情顯得深思熟慮。他的頭部輕微地轉向左側,而眼睛則向右側瞥去,形象地體現了這個成語所描述的謹慎或猶豫不決的狀态。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和柔和的色調傳達了一種古樸而深遠的氛圍。在畫作的某個角落,還有一個小小的紅色印章,為作品增添了一絲真實感和藝術性。

“左顧右盼”這個成語本身描述的是一個人環顧四周,左右張望的樣子,通常用來形容人心不定、猶豫不決,或者對周圍環境保持高度的警覺。此畫正是以其獨特的藝術風格,完美地捕捉了這一成語的精髓。

-

序號: 1634

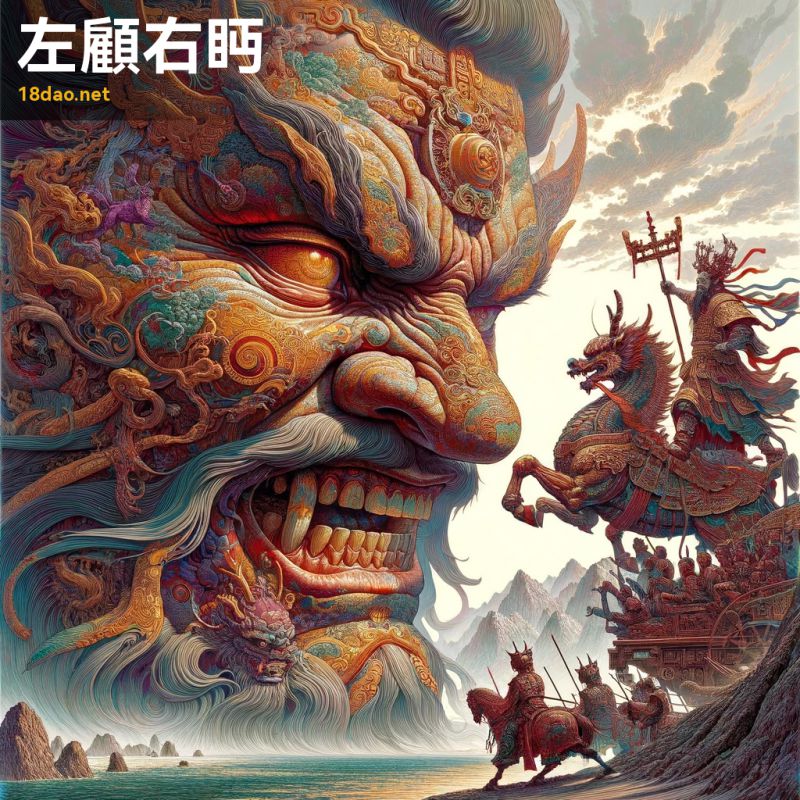

解读: 成語“左顧右眄”形象地描述了一個人在做事或思考時,眼睛不停地向左右兩邊看,顯示出猶豫不決或顧慮重重的狀态。這個成語通常用來形容一個人在面對選擇或決策時的遲疑不決。

在這幅插圖中,我們看到一位古代的官員站在一年代久遠的中國風景中。他的眼神左右遊移,表情專注,似乎在尋找或判斷着什麼。這樣的表現形式恰到好處地展現了“左顧右眄”這個成語的含義。官員的眼神左右搖擺,就像是在權衡各種不同的考慮和可能性。

通過古風的場景和人物形象,這幅插圖還傳達了一種古典和深邃的感覺,與成語本身所蘊含的傳統文化氛圍相契合。

此外,畫作的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,這兩位藝術家以其深厚的藝術功底和獨特的中國畫風格著稱。圖畫的一角還有一枚紅色的印章,增添了一種正式而莊重的感覺。這幅插圖整體上不僅展現了成語的含義,還體現了中國傳統文化的韻味和深度。

-

序號: 1635

解读: 這幅插圖描繪了一位工匠精巧地雕刻木頭的場景,體現了“巧似造化”的成語意境。成語“巧似造化”形容技藝高超,仿佛自然造化所為,常用來贊美人工藝品精湛細緻,不亞于天然。在畫面中,工匠的專注和細膩手法恰到好處地展現了這一意境。他的神情專注而平靜,顯示出與作品的深厚情感聯系。

整個場景設定在一個甯靜的工作室内,周圍環繞着傳統的中國建築和裝飾,增添了一種古樸和深邃的感覺,符合古典中國畫的風格。

畫風模仿古代畫家或近代畫家,使整幅畫作呈現出一種傳統而精緻的美感。

畫面一角的紅色印章,加上了幾分正式和傳統的氣息,也是中國古典藝術作品中常見的元素,代表了作品的真實性和作者的身份。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“巧似造化”的寓意,還能欣賞到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1636

解读: 這幅插圖生動地呈現了“巧偷豪奪”這一成語的含義。畫面中,我們可以看到兩個鮮明對比的角色:一位巧妙的小偷和一位豪放的強盜。小偷穿着傳統的中國古裝,神态狡猾,正在悄悄地從一戶富貴人家中偷取貴重物品。他的動作輕盈、隐蔽,充分展示了其巧妙之處。與此同時,畫面中還有一位強盜,他身穿傳統的戰士服飾,神情勇猛,正在公然搶奪财物,毫無畏懼被捕的迹象。

這幅畫的藝術風格模仿了古代畫家或近代畫家,傳遞出一種古典和深沉的感覺。

通過對比小偷的隐秘行動和強盜的大膽行徑,畫面生動地表現了“巧偷豪奪”這一成語的内涵,即指以巧妙或強悍的方式進行偷盜或掠奪。

畫面的一個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的古樸韻味和藝術價值。

整體來看,這幅插圖不僅體現了成語的寓意,還展示了中國傳統繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1637

解读: 這幅插圖描繪了成語“巧取強奪”的場景。在這幅畫中,我們看到兩個人物在古代中國的背景下發生互動。一位人物以狡猾的方式從另一位身處劣勢的人手中奪取貴重之物,展現了成語“巧取強奪”的字面含義——通過巧妙或強硬的手段獲取他人之物。

畫面中,狡猾的人物表情狡黠,動作靈巧,而被奪取者則顯得無力抵抗,面露驚恐。這些細節巧妙地傳達了成語中“巧取”(巧妙獲取)和“強奪”(強行奪取)的含義。

整個場景設置在古代中國,人物身着傳統服飾,背景中可見古典建築元素,與成語的文化背景相吻合。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,充滿古樸而深邃的感覺。

在畫面的一角,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于表明作品的身份和來源。這個印章既是對傳統的緻敬,也增添了一種正式和古典的氣息。

通過這幅畫,我們不僅能夠理解“巧取強奪”這個成語的字面意思,還能感受到它在文化和曆史背景中的深層含義。

-

序號: 1638

解读: 這幅圖描繪了古代中國的場景,體現了成語“巧取豪奪”的含義。圖中前景是一群穿着傳統簡樸衣服的農民,他們看起來很是憂愁和恐懼。他們手中拿着各種有價值的物品,如糧食、絲綢和硬币。背景中,一群穿着華麗長袍和頭巾、代表着其身份地位的官員,正在強行從農民手中奪取這些物品。一些官員使用狡猾的手段,如欺騙或虛假承諾,而另一些則采用蠻力。

整個場景設定在一個帶有傳統中國建築風格的農村,從兩組人物的表情中可以清楚地看出剝削和脅迫的主題。

-

序號: 1639

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“巧奪天工”的内涵。圖中展示的是一位中年亞洲工匠,在傳統的中國工作坊内,專注地制作着一件極其精細且美麗的工藝品。他的技藝展現了人類工藝之美,與自然美的完美融合,正是“巧奪天工”這一成語的精髓所在。

在畫面的背景中,我們可以看到一些傳統的中國藝術元素,如山川、河流或花卉,它們巧妙地點綴在周圍,象征着人類技藝與自然之美的和諧統一。這不僅呼應了成語的意義,也體現了中國傳統藝術對自然景觀的重視。

整幅畫的風格仿照了古代畫家或近代畫家的經典技法,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以标明作者的身份或表達畫作的主旨。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“巧奪天工”的寓意,還能領略到中國古典藝術的獨特魅力和深刻内涵。

-

序號: 1640

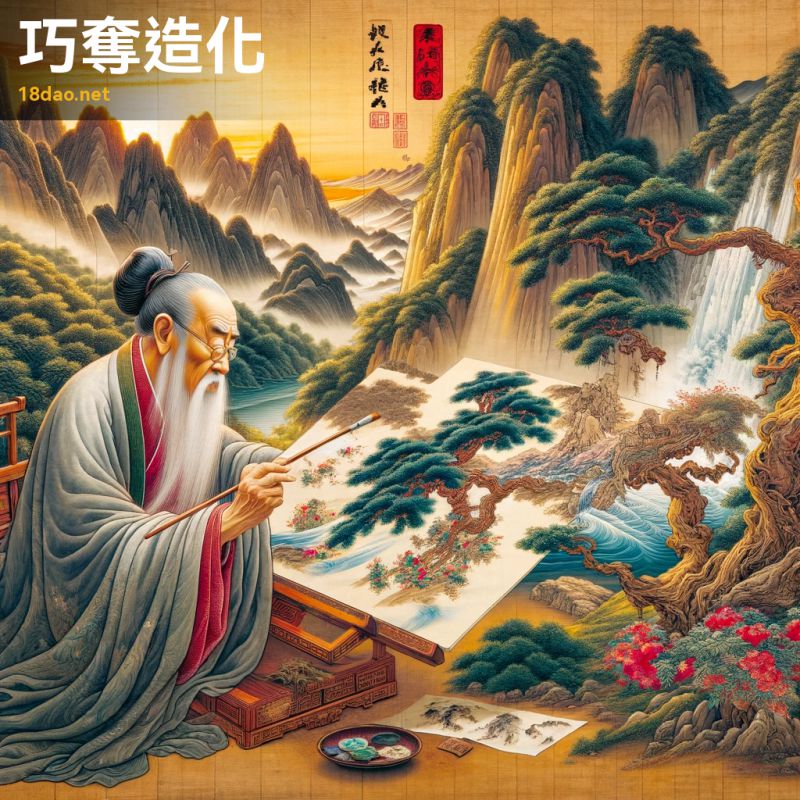

解读: 這幅插圖是基于成語“巧奪造化”創作的。在中國傳統文化中,“巧奪造化”指的是技藝達到極高水平,以至于能夠模仿甚至超越自然之美。插圖中,我們看到一位長須老者,身着傳統中式長袍,正在專心緻志地作畫。他的畫作呈現出一幅生動的山水景觀,其中的山脈、樹木和流動的河流栩栩如生,仿佛要從畫中躍出。這種畫面表現出畫家對自然之美的深刻理解和精湛的技藝。

此畫的色彩豐富而鮮明,模仿了古代畫家或近代畫家的畫風。這不僅體現了畫家對自然景觀深刻的描繪能力,也反映出成語“巧奪造化”中對超凡技藝的贊美。畫中的老者象征着那些技藝精湛到能與自然造化媲美的藝術大師。

畫作的某個角落還有一個小小的紅色印章,這是中國傳統畫作中的重要元素,象征着畫家的身份和作品的獨特性。

整體而言,這幅作品不僅展現了一位藝術家對自然美的精湛描繪,也體現了中國古典文化中對卓越技藝的尊崇。

-

序號: 1641

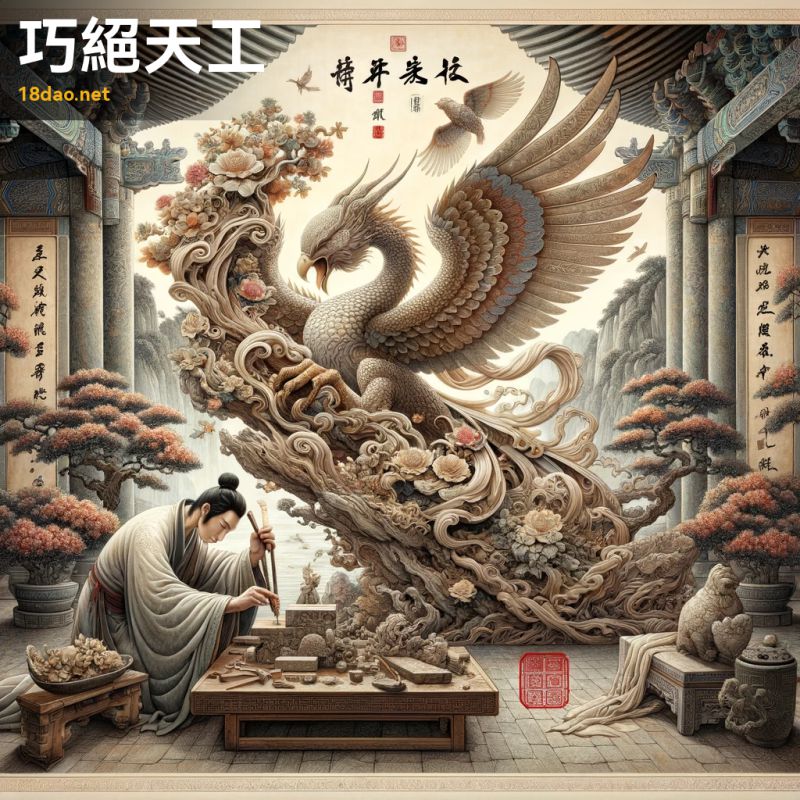

解读: 這幅圖描繪了成語“巧絕天工”的場景。在圖中,我們看到一位工匠正在雕刻一隻栩栩如生的鳳凰雕塑。他的技藝之精湛,仿佛能與大自然的傑作相媲美,生動地體現了“巧絕天工”的含義。這個成語原意是形容人的技藝非常高超,甚至可以和天然的奇妙景觀相媲美。

畫面的背景是一個甯靜的園林,遠處可見古典的建築,與周圍盛開的花朵和翩翩起舞的蝴蝶共同構成一幅和諧的圖景。這種設置強調了人類技藝與自然美的融合。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面角落中的紅色印章為作品增添了一抹傳統的韻味。

通過這幅圖,我們可以感受到成語“巧絕天工”所表達的對人類精湛技藝的贊美,以及對天然美與人工美和諧共存的深刻理解。

-

序號: 1642

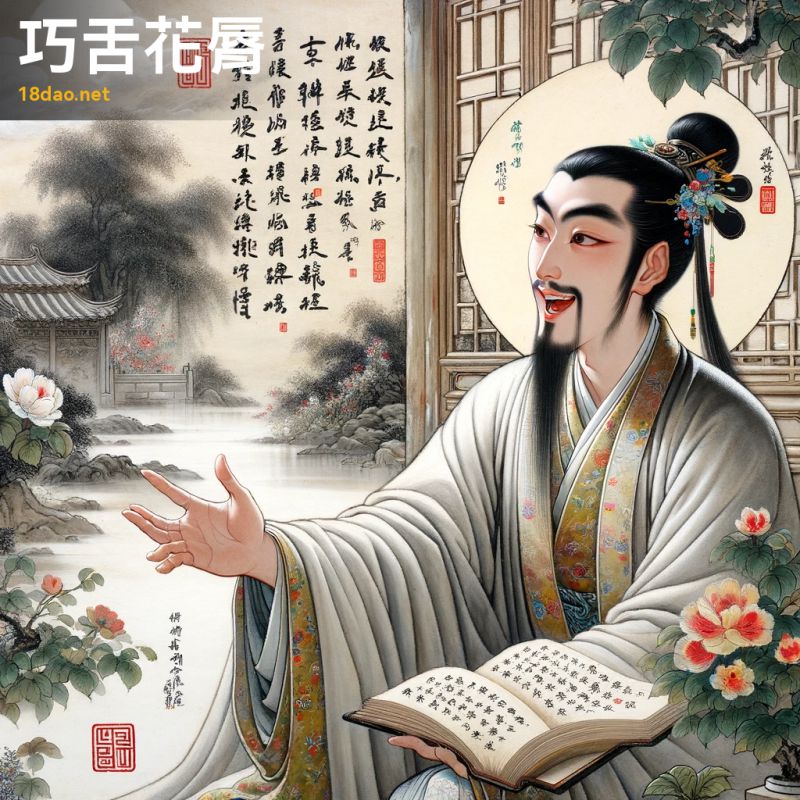

解读: 這幅插圖以中國古典畫風呈現了成語“巧舌花唇”的寓意。畫中展示了一位穿着傳統服飾的中國古代學者,正在激情洋溢且具有說服力的對話中。他的面部表情生動,微微帶笑,體現出口才的靈巧與魅力。背景是甯靜的中國古典園林,花朵盛開,小池波光粼粼,象征着“花唇”的比喻。

整個畫作的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的繪畫技法,以優雅的筆觸和光影的對比為特色。畫角一處的紅色印章為畫作增添了真實感和藝術價值。

這幅畫生動地描繪了“巧舌花唇”這一成語,其本意是形容人言辭巧妙,能說會道,好像嘴唇上開出了花朵一樣。在中國傳統文化中,此成語常用來形容那些口才極佳,能言善辯的人,但有時也含有言辭虛華、不足信的負面含義。

通過這幅畫,可以感受到中國傳統藝術的魅力和深邃的文化内涵。

-

序號: 1643

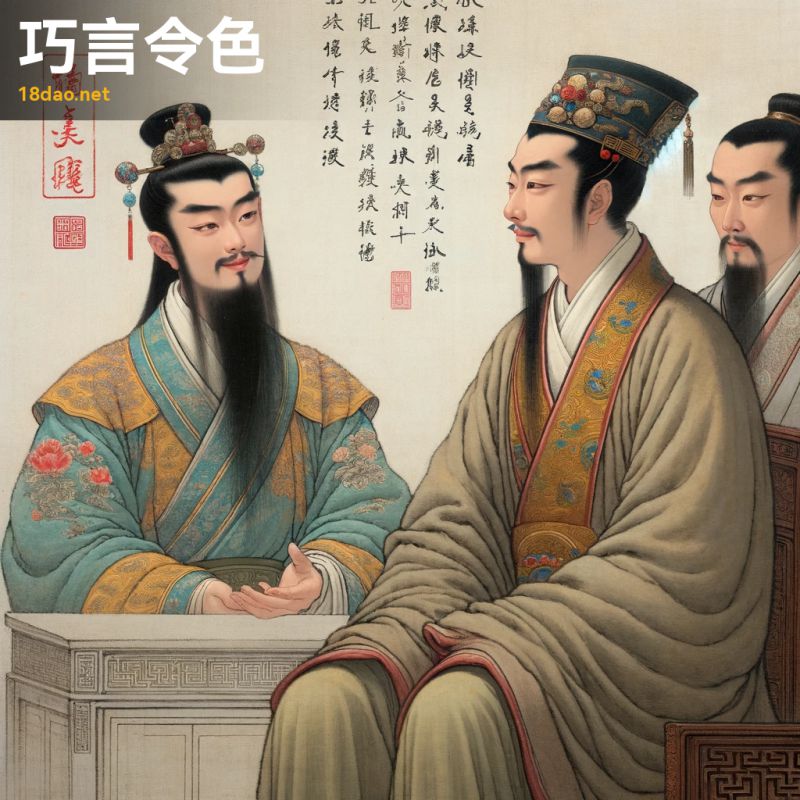

解读: 此圖以成語“巧言令色”為靈感,展現了一個古代中國朝廷場景。畫中一位身着傳統長袍的朝臣,正在向皇帝甜言蜜語、巧言令色。這位朝臣的表情迷人且具有說服力,微微一笑,體現了用甜言蜜語和愉快的舉止來影響他人的概念。而皇帝則身着華麗的服飾,似乎對朝臣的話語感興趣且略帶着被迷惑的神情。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,用細膩的筆觸和柔和的色彩捕捉了古典中國藝術的精髓。畫作的一個角落還有一個小而不顯眼的紅色印章作為簽名标記,這也是古典中國畫的常見元素之一。

通過這幅畫,我們不僅可以感受到成語“巧言令色”的深層含義,也能欣賞到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 1644

解读: 這幅畫描繪了一個古代中國的朝堂場景,中心人物是一位魅力十足且口才出衆的人物,可能是一位學者或官員。他身着傳統的中國服飾,表現出從容自信的氣質,正巧妙地與朝堂上的其他人交談。畫中這位人物的言談舉止不僅展現了他的聰慧和口才,也反映了他在社交場合的應變能力。

這幅作品與成語“巧言善色”之間有緊密的聯系。成語“巧言善色”原意指用巧妙的言辭和和藹的面容去讨好他人,常常帶有不太正面的含義,暗示說話者可能有欺騙或不誠實的動機。在這幅畫中,主角的巧妙言辭和自信表情正是“巧言善色”的具體體現,同時也表達了這一行為在社交互動中的影響力和吸引力。

畫風上模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和和諧的色彩搭配,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的一角還有一個紅色的印章,為作品增添了一份正宗的古典美感。

-

序號: 1645

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“巧言花語”的含義。圖中主角是一位穿着傳統中國服飾的人物,他手中拿着一朵精美的花,面對着一位美麗的女子。他們之間的互動似乎充滿了巧妙而美妙的言辭,正如“巧言花語”所描述的,這些言辭美麗而動聽,但可能不盡真誠。

這幅畫的背景色彩主要是紅色和黃色,這些暖色調營造出了一種溫馨而浪漫的氛圍,加強了畫面的情感表達。

整幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,體現了古典中國畫的特點。在畫面的某個角落,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于代表畫家的簽名或作品的完成。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“巧言花語”所表達的情感和場景,即用美麗的話語和委婉的表達來吸引或者哄騙他人,通常這些話語聽起來非常動聽,但可能缺乏真實性。

-

序號: 1646

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“巧語花言”。畫面中展現了一個古代中國學者,在一個甯靜的花園裡,周圍環繞着盛開的花朵,以及幾位專注的聽衆。這位學者身着傳統的漢服,正在雄辯地講話,他的手勢顯示出生動的對話。聽衆們也穿着傳統服裝,看上去被他的話語迷住了。這個花園郁郁蔥蔥,各種花朵象征着美麗和魅力,增強了通過雄辯來說服他人的主題。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,具有精細的筆觸和和諧的色彩搭配。畫面的一角有一個小紅色印章,增添了一絲真實感。

整體構圖平衡,反映了這個成語使用美麗的言辭來迷惑和說服他人的本質。

“巧語花言”本意是指巧妙的言辭和華麗的言語,通常用來形容那些用美言誘導、哄騙他人的行為。在這幅畫中,學者的雄辯和花園的美麗共同诠釋了這個成語的精髓,即用美麗的言語和誘人的表達來影響他人。

-

序號: 1647

解读: 此圖描繪的是中國成語“巧逾造化”的主題。成語“巧逾造化”意味着技藝高超,達到了仿佛超越自然創造的境界。在這幅圖中,我們看到一位匠人正全神貫注地雕刻一隻鳳凰。他的技藝非常高超,雕刻出的鳳凰栩栩如生,仿佛随時都能展翅飛翔。畫面中的鳳凰細節豐富,生動活潑,展現了匠人的超凡技藝和他對藝術的深深敬意。

畫面的風格模仿了中國著名畫家古代畫家或近代畫家的繪畫技法,傳達出一種古樸而深邃的藝術氛圍。

整個場景既平靜又專注,反映出匠人對自己工藝的尊重和專注。他的工作室内擺滿了各種雕刻工具和未完成的雕塑,進一步突出了他的技藝和對雕刻藝術的奉獻。

畫面角落的紅色印章是對中國傳統繪畫的一種緻敬,也是對作品的認證。這樣的細節增添了作品的文化價值和藝術氛圍。

整幅畫作通過其細膩的描繪和深沉的藝術風格,完美地傳達了“巧逾造化”這一成語的精髓。

-

序號: 1648

解读: 這幅插圖展現了成語“巨猾老奸”的精髓。在中國傳統文化中,狐狸經常被用作狡猾和奸詐的象征。在這幅畫中,一隻老狐狸站立在岩石上,周圍環繞着竹林和古老的樹木。它的眼神銳利、機智,表情中透露出狡黠和不可信任的氣息。背景的迷霧增添了一層神秘和欺騙的氛圍,進一步強化了成語的含義。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,體現了古典藝術的精髓。

整個畫面既保持了中國古典繪畫的簡潔美,又巧妙地傳達了成語的深層含義。畫面一角的紅色印章,是對中國傳統文化遺産的緻敬,同時也象征了作品的真實性和文化價值。

通過這幅畫,我們可以更深入地理解“巨猾老奸”這一成語,感受到它所傳達的曆史文化意蘊。

-

序號: 1649

解读: 此幅插圖展現了成語“差強人意”的含義,即事物雖然勉強可以接受,但并未達到人們的預期或滿意程度。畫面中的學者穿着古代中國服飾,他面對一幅畫作,表情透露出某種不滿和失望。這幅畫中畫的風景雖然美麗,卻缺乏生機和深度,正好體現了“差強人意”的感覺。

此畫采用了古代畫家和近代畫家的畫風,體現在優雅的筆觸和柔和的色彩上。畫面不僅傳達了成語的含義,還展示了中國古典畫風的獨特魅力。畫角的紅色印章增添了一絲傳統的正統感,使整幅作品更具收藏價值和審美意味。

-

序號: 1650

解读: 這幅插圖描繪了成語“差強意”的含義。在圖中,一位學者坐在老松樹下,凝視着遠方的山巒,表達了沉思和堅毅的情緒。成語“差強意”本意指勉強達到标準或意圖,但後來也用于形容盡力去做,雖有困難但不放棄的精神。畫面以翠綠和褐色為主色調,營造了一種靜谧而深沉的氛圍,象征着面對挑戰時的堅持和不懈努力。這樣的場景和色彩選擇恰如其分地體現了成語的意境和精神。

整幅畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,展現了中國古典藝術的韻味。在畫面的某個角落,還有一枚紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這樣的藝術呈現,我們不僅能感受到成語本身的哲理,還能欣賞到中國傳統文化的獨特美感。

-

序號: 1651

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“已精求精”的精髓。成語“已精求精”意為在已經非常精良的基礎上,還力求更加完美。在這幅畫中,一位着傳統服飾的學者正專注于在一塊玉上精心雕刻,他所處的環境是一個典雅的古代書房,周圍擺放着傳統的家具和書卷。這樣的場景恰如其分地展現了“已精求精”的概念:學者雖已有高超的技藝,卻仍緻力于追求更高的完美。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過柔和的筆觸和對細節的關注傳達出一種古樸而深邃的感覺。此外,畫面一角的小型紅色傳統印章增添了一抹經典的中國元素,使整幅作品更顯完整和傳統的美感。

-

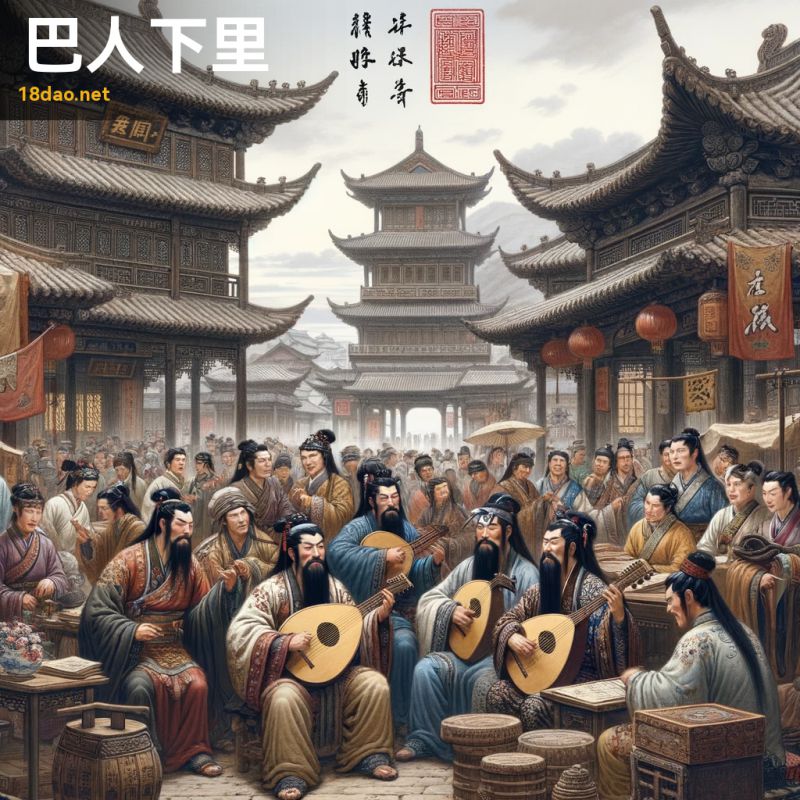

序號: 1652

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“巴人下裡”的場景。該成語字面意思是巴蜀地區的人民在市集中彈奏琵琶,而實際上則寓意着文化交流和文化融合。圖中,我們看到一群穿着傳統服飾、發型獨特的巴人在熱鬧的市場中彈奏琵琶。他們周圍聚集了許多穿着漢服的人群,這些人展現出驚訝和愉悅的表情,對巴人的音樂表現出濃厚的興趣。

這幅圖的背景是典型的中國古代市場,建築和攤位的風格均體現了曆史感。

整個畫面通過古典中國畫的風格呈現,類似于古代畫家或近代畫家的作品,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還有一枚紅色印章,增添了藝術作品的傳統韻味。

通過這幅插圖,我們不僅可以感受到成語“巴人下裡”中文化交流的深層含義,也能欣賞到中國古代市場的繁華景象和不同文化之間的和諧共處。

-

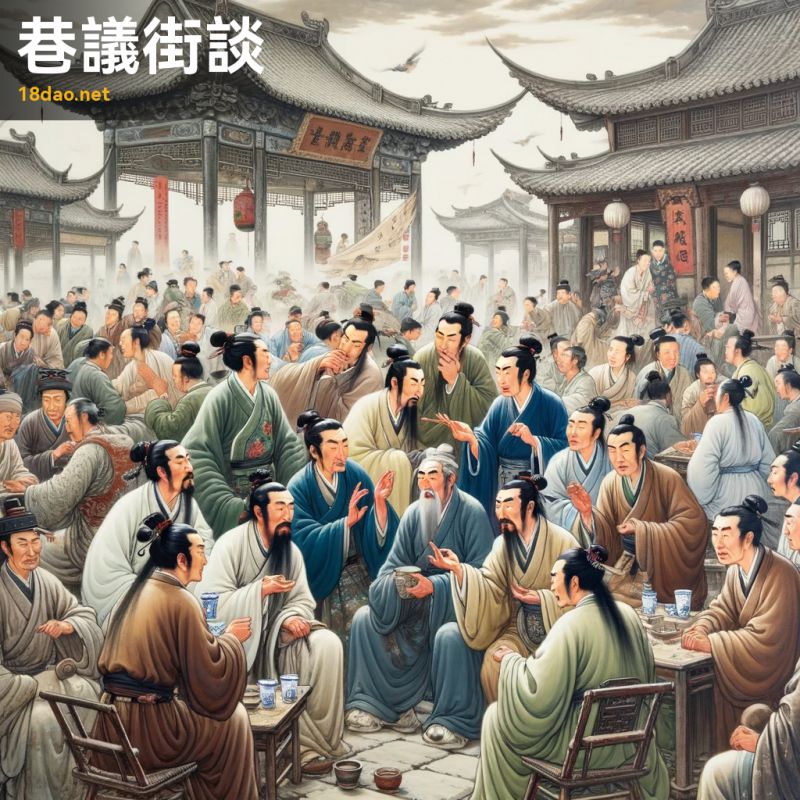

序號: 1653

解读: 這幅插圖展現了成語“巷語街談”的生動畫面。成語“巷語街談”直譯為“巷子裡的談話和街上的讨論”,形象地描繪了民間傳播信息和讨論各種話題的場景。這幅畫中,我們看到了一條古風濃郁的中國街道,街上的人們在不同的地方聚集交流。有些人站在街角交談,有些坐在茶館外面的桌子旁閑聊,還有人在商鋪門口談天說地。

整個畫面充滿了古樸和生活氣息,街道上的建築和裝飾展現了傳統的中國風格,使整幅畫呈現出一種古色古香的美感。這些細節都很好地體現了成語“巷語街談”中所蘊含的民間生活和社會交往的意境。

在畫面的某個角落,我們還可以看到一個帶有紅色印章的标志,這是中國傳統畫作中常見的一種元素,用于表達畫家的個人風格和作品的獨特性。此處的印章,既是對傳統文化的緻敬,也增添了一種正式和權威的感覺,與成語“巷語街談”中的民間傳播和社會互動相得益彰。

-

序號: 1654

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“巷議街談”的意境。在畫面中,我們看到一個熱鬧的古代中國街景,各色人物穿着傳統服飾,在街道上聚集交談。他們中有的激動地比劃着,有的則專心傾聽,形成了一種生動的社交場景。背景中的茶館和街頭小販增添了社區的氣氛。

整個畫面通過富有表現力的筆觸和對日常生活動态的關注,呈現出一種充滿活力的社會氛圍,這與成語“巷議街談”的含義相契合,即指在小巷和街道上的閑談或議論。

這種畫風模仿了古代畫家的風格,其特點是注重細節的描繪和對日常場景的生動表現。在畫面的一個角落,還有一個小巧而不顯眼的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這幅作品,我們不僅感受到了中國古典文化的魅力,還能體會到“巷議街談”這個成語背後所蘊含的社會和文化意義。

-

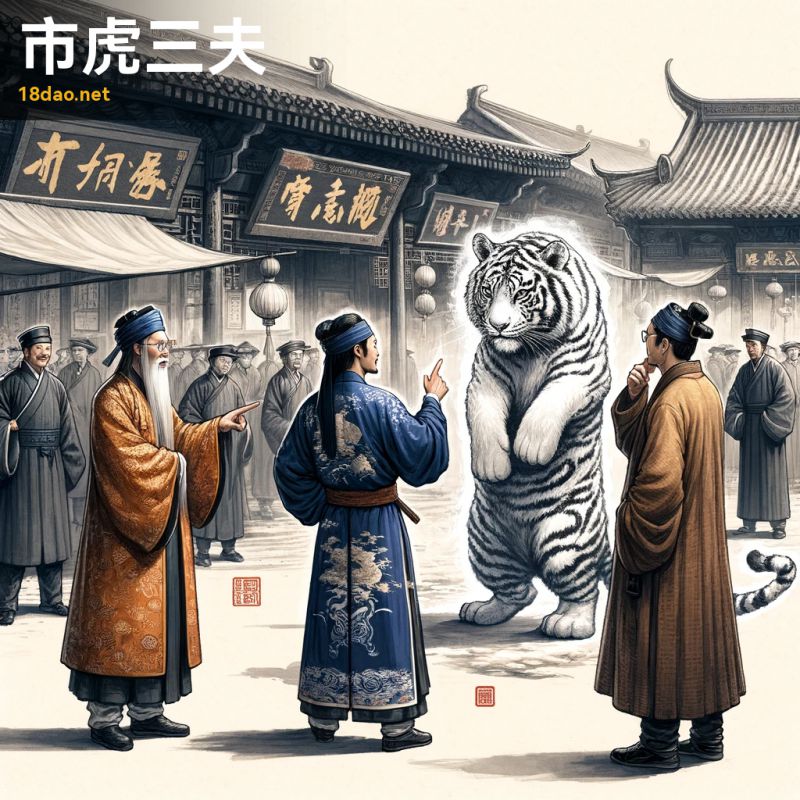

序號: 1655

解读: 成語“市虎三夫”源于古代中國的一個故事,講述的是一個在市場上謊稱自己家中有虎的人,最終說服了三個人相信這個不存在的虎的存在。這個成語通常用來形容流言的力量,即使是不真實的事情,也可能因為人們的傳播而被廣泛相信。

在這幅插圖中,我創作了一個古代中國市場的場景。圖中有三位身穿傳統服飾的男子,他們代表了成語中的“三夫”。其中一人正自信地指向一個大虎的虛影,虛影的透明表現形式是為了突出虎的虛構性。其他兩人看起來信以為真,正在互相讨論。背景中展現了古代市場的攤位和旁觀者,營造了一個熱鬧而古老的氛圍。

整幅畫的風格模仿了古代畫家的畫風,采用了水墨和細緻的筆觸。在畫面的一個角落還有一個紅色的印章,為作品增添了一抹中國傳統文化的元素。

這幅插圖旨在通過視覺化的方式傳達“市虎三夫”這一成語的内涵,即通過展示這些人物的互動和他們對不存在之物的信任,來體現流言的強大影響力。

-

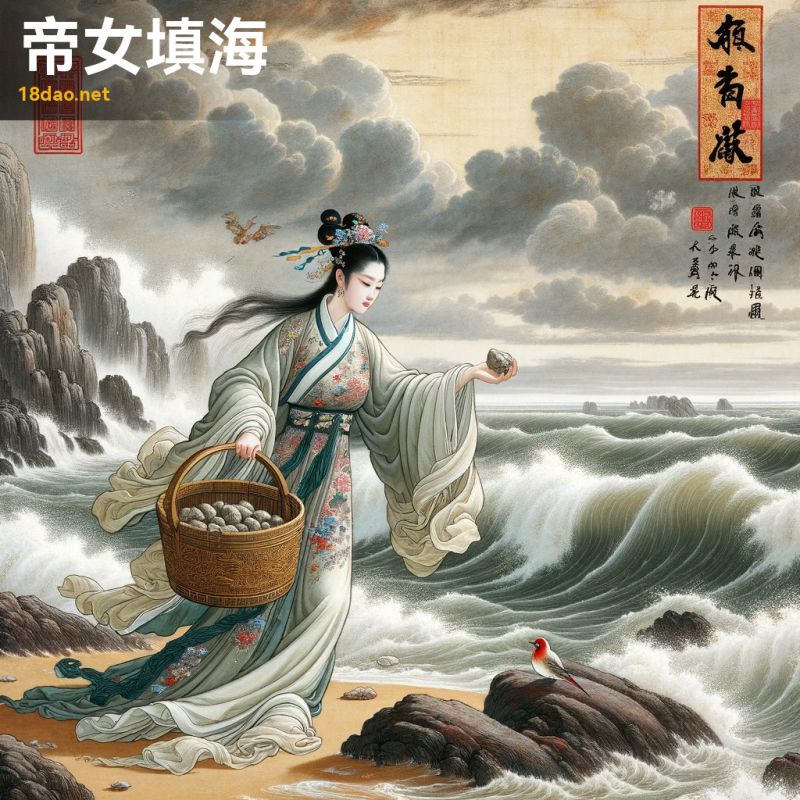

序號: 1656

解读: 這幅插圖基于成語“帝女填海”,展現了這一傳說中的場景。畫面中,一位身着傳統漢服的女性,站立在海邊,手持裝滿石頭的籃子,正向海中投擲,象征着她為從海中奪回土地的決心和承諾。背景是洶湧的大海,海浪拍打着岸邊,上方則是充滿戲劇性的天空和雲層。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家的畫風,注重細緻的筆觸和樸素、深沉的色彩。畫角有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實感和藝術氣息。

“帝女填海”的故事源自中國古代傳說,講述了一位帝王的女兒為了拯救百姓,決心用石頭填平海洋,以奪回被海水淹沒的土地。這個成語象征着堅定的決心和不懈的努力,即使面對看似不可能完成的任務。此插圖旨在捕捉這一傳說的精神,體現出人類對自然的挑戰,以及在困難面前不屈不撓的精神。

-

序號: 1657

解读: 這幅插圖展示了成語“帝虎魯魚”的寓意。圖中,一隻威嚴的老虎象征着帝王,淩駕于山崖之上,俯瞰着下方的溪流。在溪流中,一條魯魚(鯉魚)在水中自在遊動。老虎與鯉魚的對比鮮明,形象地體現了成語中“帝虎”代表的高高在上的權勢與“魯魚”象征的平凡、微不足道的狀态。

在中國傳統文化中,老虎常被視為權力和威嚴的象征,而鯉魚則常被用來比喻普通或微不足道的事物。

這幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過古樸深沉的山水景緻和生動的動物形象,傳達了成語中的深層含義。畫面的角落還巧妙地加入了一枚紅色印章,增添了一絲傳統藝術的韻味。

整體上,這幅插圖不僅生動地诠釋了“帝虎魯魚”的含義,也展現了中國古典畫風的獨特魅力和深邃感。

-

序號: 1658

解读: 這幅圖描繪的是一位身穿傳統服飾的學者,獨自坐在一個甯靜的古代書房中,沉浸在思考中。周圍散落着書籍和卷軸,表明他對自己的想法充滿自信和深思熟慮。背景中細膩的竹林和窗外古老扭曲的松樹象征着堅韌和智慧。

整個畫面的風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,着重展現學者内省的表情。畫面一角還有一個紅色印章。

這幅畫與“師心自任”這一成語緊密相連。成語“師心自任”出自《後漢書·馬援傳》,原意指不受外界影響,自作主張,後多形容自以為是,不聽他人意見。在這幅畫中,學者獨自思考,似乎完全沉浸在自己的世界裡,不受外界幹擾,體現了“師心自任”的含義。

通過傳統的中國水墨畫風格,這幅作品不僅傳達了成語的内涵,還展示了中國古典文化的深刻性和古樸美。

-

序號: 1659

解读: 這幅插圖展現了成語“師心自是”的深刻内涵。畫中,一位智慧的老學者獨自坐在書房中,周圍擺放着古老的書籍和卷軸。書房的窗外可見一座甯靜的園林,繁茂的綠植和一池碧水映照出大自然的平和。學者面帶沉思的表情,體現了自信智慧和内心的平靜。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家的畫風,通過細緻的筆觸和和諧的色彩搭配,傳達了一種深沉而内省的氛圍。右下角的紅色印章增添了作品的真實感和傳統美。

成語“師心自是”意指固執己見,不聽他人勸告。畫中學者的孤獨和沉思,似乎正反映了這種自我确信而不顧外界意見的态度。

整幅畫作通過古典的視角和深邃的情感,完美诠釋了這一成語的精髓。

-

序號: 1660

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在書房中專心緻志地閱讀,而對窗外美麗的風景視而不見。畫中學者身着傳統漢服,代表了一個專注而内省的人物。書房簡樸而雅緻,桌上擺放着幾卷書卷和一塊硯台。窗外可見一個甯靜的花園,花朵盛開,小池塘波光粼粼,但學者對此卻毫無所覺。

這幅畫體現了成語“師心自用”的精髓。成語“師心自用”字面意思是比喻人固執己見,不聽别人意見。在這幅畫中,學者的專注和内省象征着他對外界意見的忽視,即使是窗外的美麗風景也無法吸引他的注意。這種專注于内心世界而忽略外在事物的态度,恰好與“師心自用”這個成語的含義相吻合。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,用色微妙,筆觸細膩,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫角的紅色印章增添了一抹傳統的藝術韻味。

-

序號: 1661

解读: 這幅圖描繪了中國成語“席不及暖”的意境。在這幅畫中,我們看到一個古代中國的室内場景,可能是一間書房或官府,中心擺放着一把傳統木質椅子。這把椅子設計優雅,但看起來未曾使用,顯得冷清,象征着一個權力或責任的位置還沒有被長時間占據到“暖”起來。

整個設置反映了傳統中國建築和家具的風格。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“席不及暖”所傳達的含義:指某人在某個位置上停留的時間很短,沒有充分發揮作用或留下深刻印象。這通常用于描述官員或領導人員頻繁更換,無法穩定地履行職責。在中國古代文化中,這種情況往往被視為不穩定或效率低下的象征。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺。畫面的一個角落還有一個小巧而微妙的紅色中國印章,增添了一抹傳統文化的氣息。

-

序號: 1662

解读: 這幅插圖展現了成語“席不暇暖”的意境。成語“席不暇暖”源自《紅樓夢》,形容人忙碌到連坐下的時間都沒有,喻指非常忙碌。在這幅畫中,我們看到一間典型的中國古典風格的室内場景,中央有一張精心制作的座椅,周圍環境雅緻而富有傳統特色。

座椅雖然位于畫面中心,卻流露出一種未曾長時間使用的感覺,這從椅墊略顯淩亂和留在其上的打開的書中可見一斑。這些細節暗示了座椅的主人可能因忙碌而無法久坐,與成語“席不暇暖”中的意象相呼應。

畫面的其他元素,如挂卷、茶具和典型的中國窗格,進一步增強了這種傳統氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,體現了中國古典繪畫的精髓。畫面一角的紅色印章是對傳統中國藝術的一種敬意,也為整幅作品增添了一抹莊重的氣息。

總體而言,這幅插圖不僅傳達了“席不暇暖”的成語意境,也展示了中國古典文化的美感和深邃。

-

序號: 1663

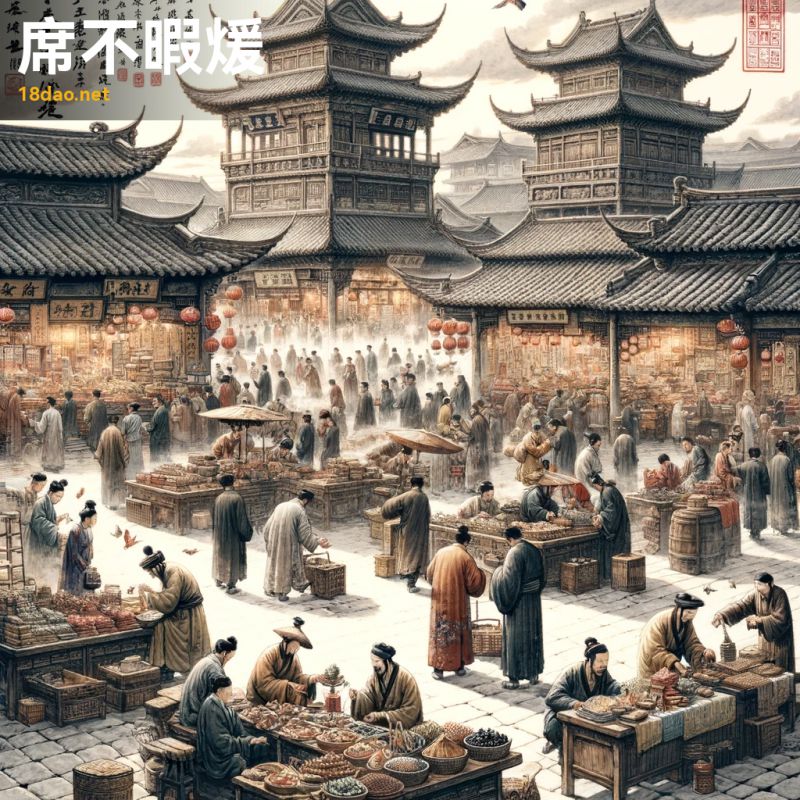

解读: 這幅圖描繪的是“席不暇煖”這一成語。畫面展示了古代中國一個繁忙的市場場景,商販和顧客在忙碌地進行買賣交易。市場上的攤位琳琅滿目,各式各樣的商品琳琅滿目,每個人都顯得非常忙碌和專注。這種充滿活力和能量的氛圍,恰到好處地捕捉了這個成語的精髓:人們忙得連坐下來取暖的時間都沒有。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,細膩的筆觸重點描繪了生動的人物活動。在畫面的一個角落,我們可以看到一個小小的紅色印章,為作品增添了一絲傳統的韻味。

“席不暇煖”這個成語通常用來形容非常忙碌,沒有時間休息。

通過這幅插圖,我們可以清晰地看到這種忙碌的場景,其中人們忙于各種活動,沒有時間停下來休息或享受片刻的溫暖。這幅畫不僅展示了一種生活狀态,也傳遞出一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的特色。

-

序號: 1664

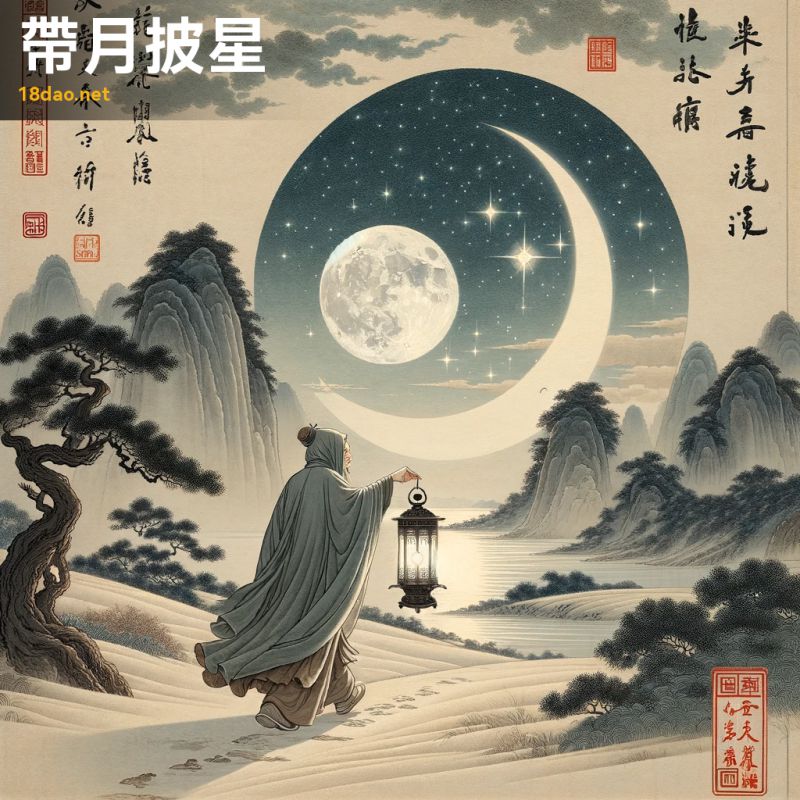

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“帶月披星”的畫面。在這幅畫中,我們看到一個古代學者在夜晚旅行,手持的燈籠巧妙地象征着月亮,而頭頂的星空中點綴着繁星。他走在一條甯靜的山水之間,山巒起伏,河流蜿蜒。

整個畫面采用了類似于古代畫家或近代畫家的繪畫風格,用優雅的筆觸和柔和的色彩展現了一種古樸而深邃的美。

成語“帶月披星”原意是形容夜以繼日地辛勤勞作或學習。這幅畫中的學者象征着勤奮與毅力,他在星月的照耀下不懈地前行,反映了這種不斷努力的精神。畫面中的夜景、山水和行走的學者共同構成了一個既富有詩意又充滿哲理的場景,與成語的内涵完美契合。

畫面的一角還有一枚紅色的印章,作為作品的簽名,這是中國傳統繪畫中常見的元素,增添了一抹文化的莊重感。

整體來看,這幅插圖不僅生動地诠釋了“帶月披星”的意境,還體現了中國古典繪畫的韻味和深刻性。

-

序號: 1665

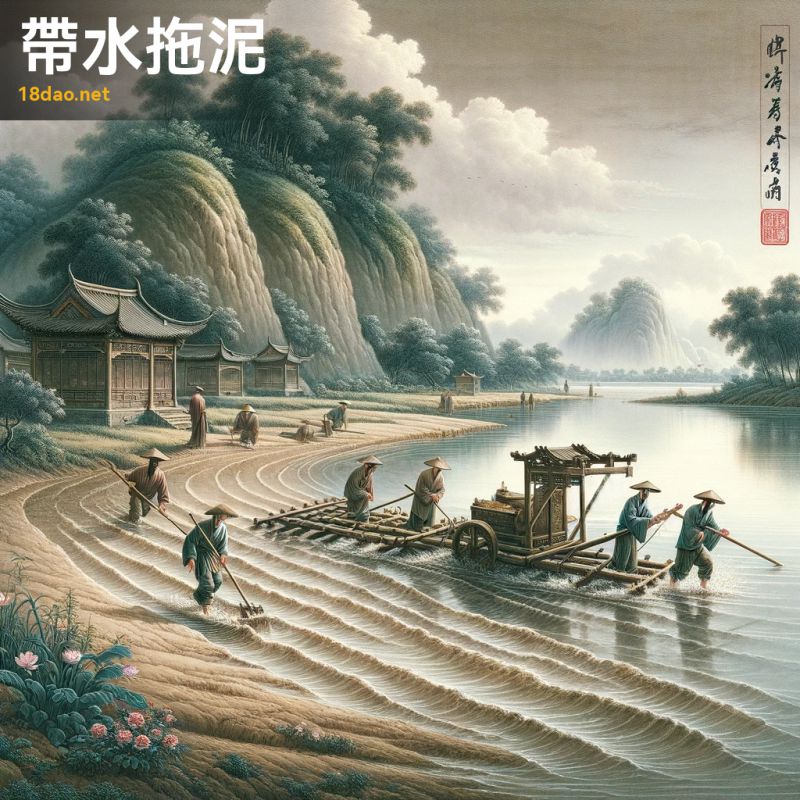

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“帶水拖泥”的場景。在畫面中,我們看到幾位農夫正在河岸邊勞作,他們用木犁耕作着濕潤的泥土,形象地表現了“帶水拖泥”的意象。這個成語形容事情進行得很不順利,就像拖着泥巴一樣艱難,通常用來比喻做事拖泥帶水,效率低下。

在繪制這幅畫時,我采用了類似古代畫家或近代畫家的畫風,注重細膩的筆觸和現實與藝術表達之間的平衡。畫面背景是甯靜的鄉村景色,遠處的山丘和古建築增添了幾分詩意與深遠的意境。

整個畫面既展現了這個成語的字面意思,又傳達出一種古樸而深邃的感覺。

此外,畫面一角的紅色印章,是中國古典藝術中的典型元素,增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這樣的細節處理,畫面更顯得傳統而充滿文化韻味。

-

序號: 1666

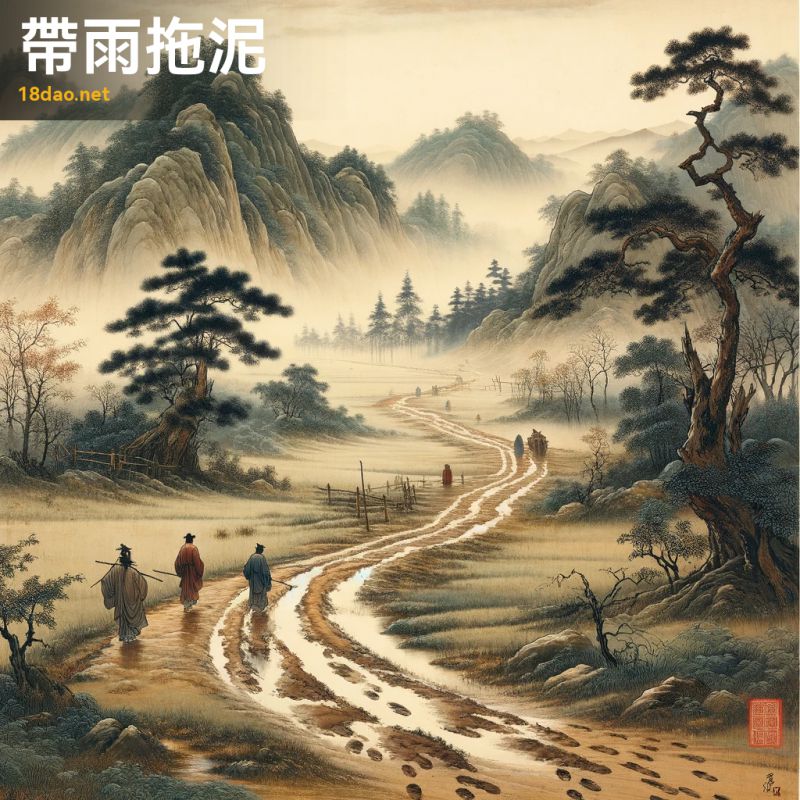

解读: 這幅插圖呈現了“帶雨拖泥”這一成語的場景。在畫面中,我們看到的是一片雨後的甯靜鄉村景象。一條彎曲的小路穿過畫面,路面因雨水而變得泥濘,上面布滿了泥塊和足迹,這暗示着不久前有人經過這裡。沿着這條小路,幾位古代中國的行人正在行走,他們的衣服上微微濺着泥點,直觀地展現了這個成語的字面意義。

在這幅作品中,畫風仿佛古代畫家或近代畫家,注重細膩的筆觸和對自然元素如樹木和遠山的渲染。這樣的處理不僅體現了中國古典繪畫的審美情趣,也深刻地傳達了成語“帶雨拖泥”的意境:形容人在雨中行走,泥水濺濕了衣裳,比喻因曆經磨難或困境而顯得狼狽不堪。

畫面一角的紅色印章,既是對古典中國畫傳統的緻敬,也是對藝術家身份的标識。

整體上,這幅插圖不僅再現了成語的字面意義,更是對中國古典文化的一種深情緻敬。

-

序號: 1667

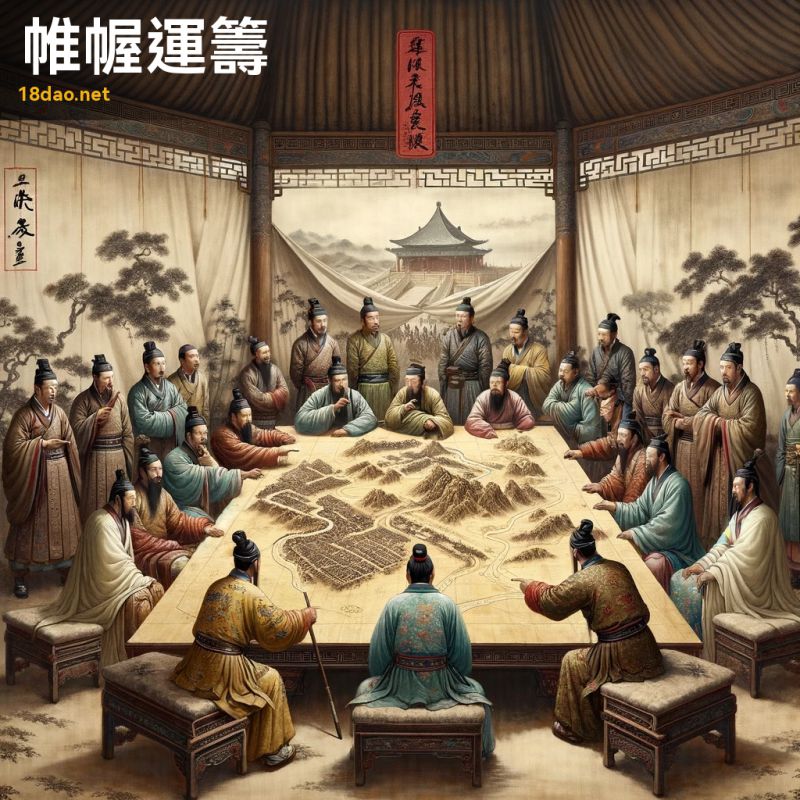

解读: 這幅插圖為成語“帷幄運籌”提供了形象的視覺表現。圖中展示了一場古代中國的軍事會議,将領和謀士圍繞着一張鋪展開的詳細地圖,正嚴肅而專注地讨論戰略。這個場景體現了仔細規劃和戰略思考的精髓。

整個畫面采用了傳統的中國畫技法,風格類似于古代畫家或近代畫家,注重細膩的筆觸和柔和的色彩。

成語“帷幄運籌”本身意指在帷幄(古代将領的帳篷)之中制定計籌,比喻在幕後策劃、指揮。這幅畫恰當地描繪了這一概念,通過展示軍事帳篷内的情景,象征了幕後的智慧和策略。畫面中的将領和謀士的表情及動作突出了他們的專業性和決策過程的嚴肅性。此外,畫面角落的紅色印章為作品增添了一種古典和正式的感覺,與成語的古文化背景相得益彰。

-

序號: 1668

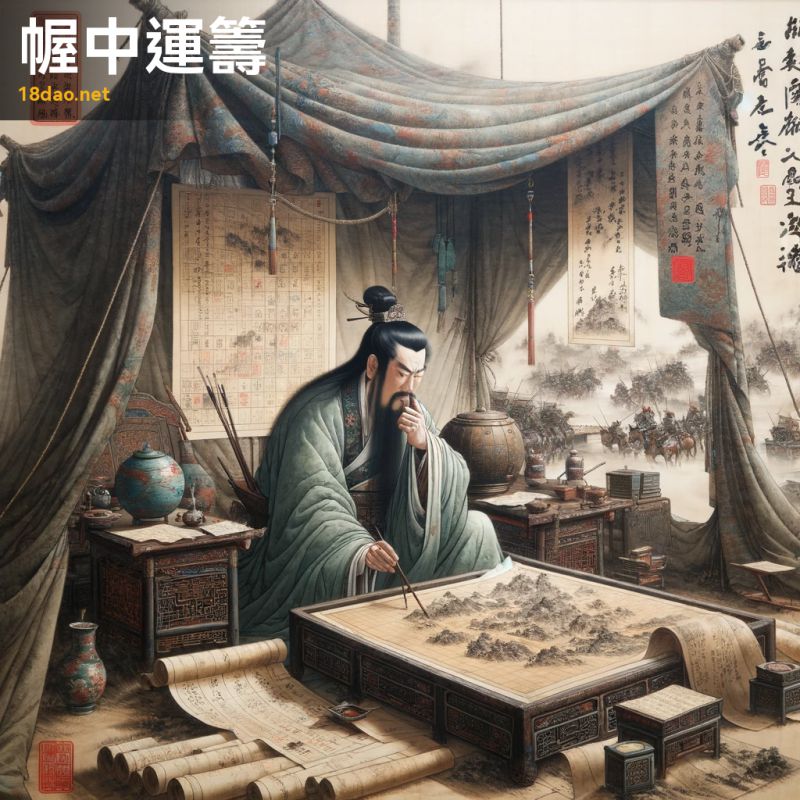

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“幄中運籌”的含義。圖中描繪了一位古代中國的軍事謀略家,他正坐在帳幕中深思熟慮,籌劃着戰鬥的方案。周圍擺放着古老的地圖、卷軸和毛筆,象征着策略規劃和智慧。

整個場景通過傳統中國畫的風格呈現,畫風仿佛古代畫家和近代畫家,細膩的筆觸和柔和的色彩體現了一種沉靜而專注的氛圍,反映出深思熟慮和細緻入微的策略。

成語“幄中運籌”源于中國古代兵法,意指在帳幕(軍帳)中制定戰略和計劃。這個成語強調了在幕後進行的深思熟慮的策劃和策略制定的重要性,象征着智慧和遠見。在這幅畫中,通過将這位軍事策略家置于帳幕中的環境,以及他周圍的規劃工具,我們能夠清晰地看到這一成語的寓意——在幕後制定周密的計劃和策略。

圖畫的角落處還有一枚紅色的印章,增添了作品的真實感和傳統美感。

整幅作品不僅描繪了“幄中運籌”的字面含義,還通過藝術手法傳達了這一成語深刻的文化和曆史内涵。

-

序號: 1669

解读: 這幅插圖展現了“平分秋色”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“平分秋色”用來形容兩件事物各有特色,美麗程度相當,無法分出高下。此圖中,我将這一概念通過兩個秋天的景色來表達。一邊是甯靜的湖泊,被金黃色的樹木環繞,天空晴朗;另一邊則是山巒,紅橙色的葉子輕輕飄落。這兩個場景通過一條蜿蜒的小路相連,象征着平衡和等同的美。

整幅畫的風格模仿了中國著名畫家古代畫家,用柔和的筆觸和對自然美的強調來呈現。畫面的一個角落還有一個小巧的紅色中國傳統印章,增添了一抹傳統文化的氣息。

通過這樣的視覺表現,我們可以感受到成語“平分秋色”所蘊含的深刻意義:在自然美景面前,各有千秋,美不可言。這幅畫不僅展現了秋天的色彩,也體現了中國傳統藝術對平衡和和諧之美的追求。

-

序號: 1670

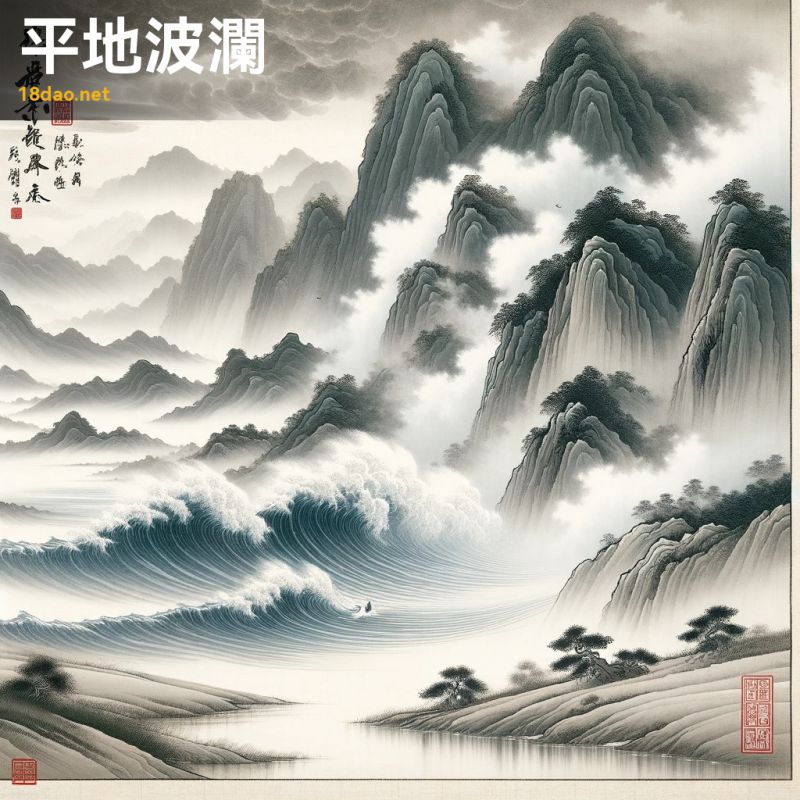

解读: 這幅插圖展現了成語“平地波瀾”的形象化表達。在畫面中,我們看到一片平靜的地面突然轉變為洶湧的海浪,形成了鮮明的對比。這種從甯靜平和到劇烈動蕩的轉變,恰如其分地體現了“平地波瀾”這一成語的内涵,即原本平靜的局勢或情況突然出現劇烈的變化。

從藝術表現方式來看,此畫采用了傳統中國水墨畫的技法,融合了古代畫家或近代畫家的畫風。畫面上精細的筆觸和墨色的渲染,展現了一種深邃而古樸的美感,同時也傳達出情感與自然的和諧統一。此外,畫面角落的紅色印章增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅插圖,我們不僅能夠直觀地感受到成語“平地波瀾”的意境,也能夠欣賞到中國傳統繪畫藝術的獨特魅力。

-

序號: 1671

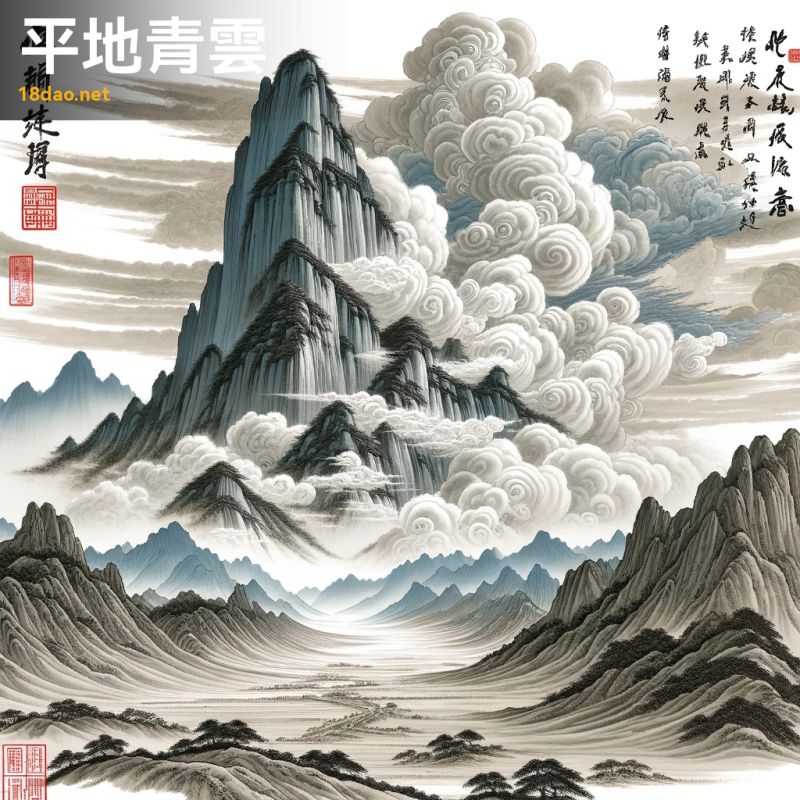

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“平地青雲”,意味着從平凡的處境迅速而意外地升至高位或獲得巨大成功。在畫面中,可以看到一片遼闊的平地,背景中有一座突兀而雄偉的山峰直插雲霄,象征着從平凡到卓越的躍升。天空中飄蕩着旋轉的、壯麗的雲彩,進一步強調了從卑微的起點到高峰的提升。

整幅畫作風格借鑒了古代畫家的畫風,展現了精緻的筆觸和墨水與淡彩的和諧搭配。畫面一角還有一個小小的紅色印章,為作品增添了一抹真實感。

整體上,這幅畫給人以甯靜而深遠的感覺,尊重了中國古典文化的莊重。

-

序號: 1672

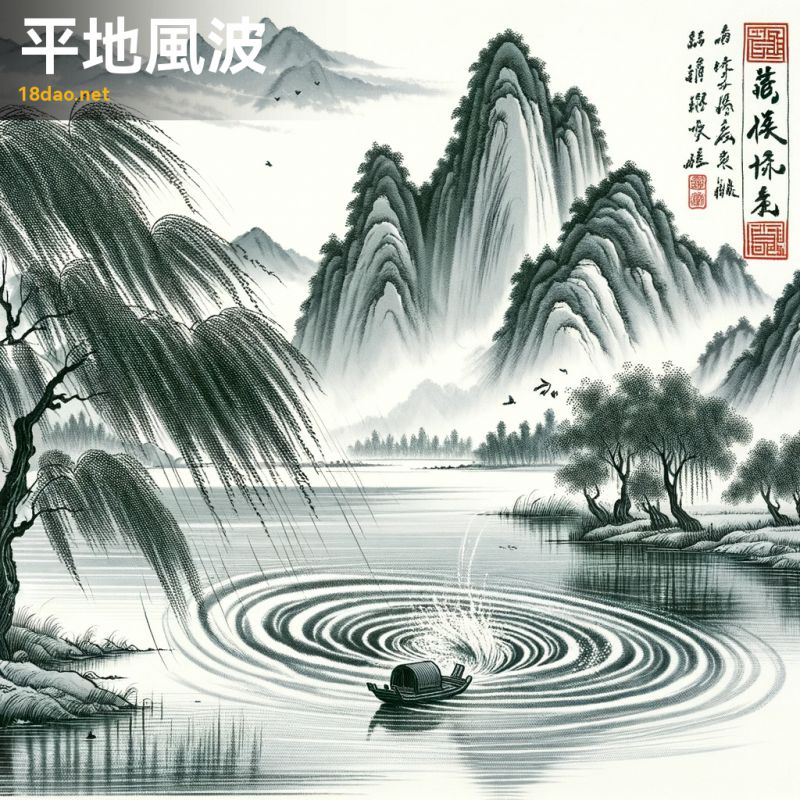

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“平地風波”的含義。畫中描繪了一幅甯靜的景色,背景是遠山和垂柳,前景是一片平靜的湖面。然而,突如其來的一陣風攪動了湖面,形成了波紋。這種突然的變化象征着平靜中的意外動蕩,正如成語所指的從平靜中生出的麻煩或沖突。

畫風效仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,采用水墨技巧,營造出一種古樸而深邃的感覺。畫面中的小舟似乎在努力對抗突然的風浪,這進一步強調了意外變故對平靜生活的沖擊。畫面的一個角落還有一枚紅色的印章,為作品增添了一絲正式和傳統的氣息。

整體上,這幅畫通過細膩的描繪和深富含義的象征,完美地诠釋了“平地風波”這一成語的内涵。

-

序號: 1673

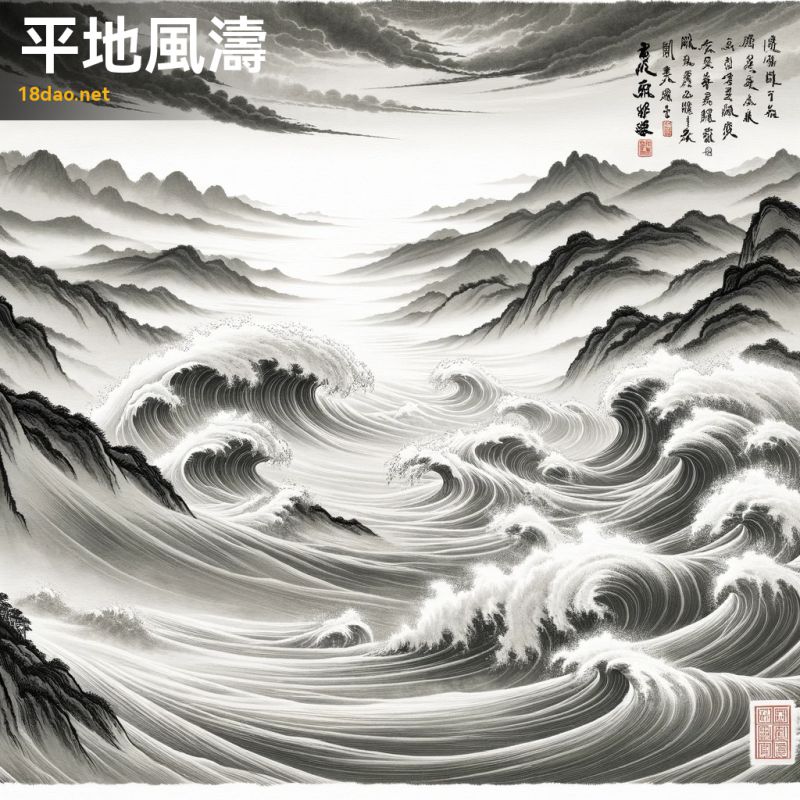

解读: 這幅圖描繪了“平地風濤”這一成語的意境。成語“平地風濤”形容突然出現的意外變故或動蕩情景,就像在平靜的大地上突然掀起狂風巨浪一樣出人意料。在這幅畫中,平和的山丘和晴朗的天空突然轉變為波濤洶湧、風雲變幻的場景,恰如其分地體現了這一成語的深刻含義。

畫作采用了傳統中國畫的風格,通過水墨和細膩的筆觸展現出深邃的藝術效果。畫面的左側展示了平靜的自然景色,而右側則是動蕩的風浪,兩者之間的鮮明對比正是“平地風濤”的核心表現。

整幅畫作既展示了和諧甯靜,又蘊含着突如其來的變故,寓意深遠。

此外,畫作一角的紅色印章增添了一抹傳統的氣息,同時也是對藝術家風格的緻敬。

整體而言,這幅畫作不僅表現了成語的内涵,也體現了中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1674

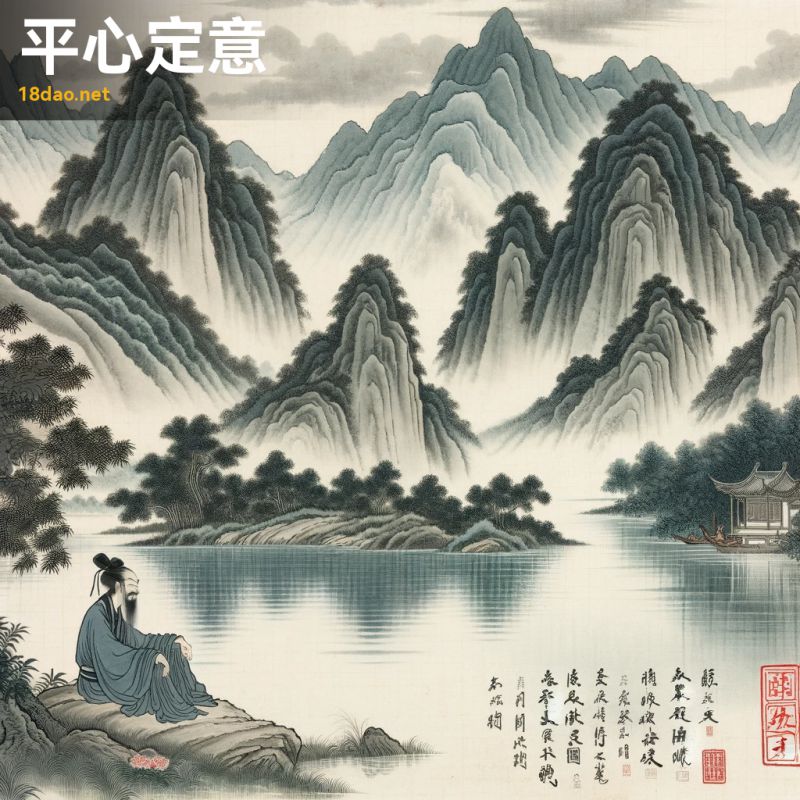

解读: 此圖旨在體現成語“平心定意”的深遠含義。畫面中,一位智者坐在甯靜的湖邊沉思冥想,周圍環繞着郁郁蔥蔥的山巒,山間輕紗般的薄霧增添了幾分靜谧與和平的氛圍。此景象象征着内心的平靜與決心,正如“平心定意”所傳達的,意指以平和的心态定下決心,不為外界所動搖。

畫風仿古代畫家或近代畫家的作品,用筆細膩,色彩淡雅,強調了中國古典山水畫的精髓。

整幅畫作傳達出一種古樸而深邃的感覺,與成語的内涵相得益彰。

畫面一角的小型紅色印章,為作品增添了一抹正宗的中國古典藝術氣息,同時也是對傳統文化的尊重和傳承。

通過這幅畫,我們不僅感受到了成語背後的哲理,也體會到了中國古典藝術的魅力。

-

序號: 1675

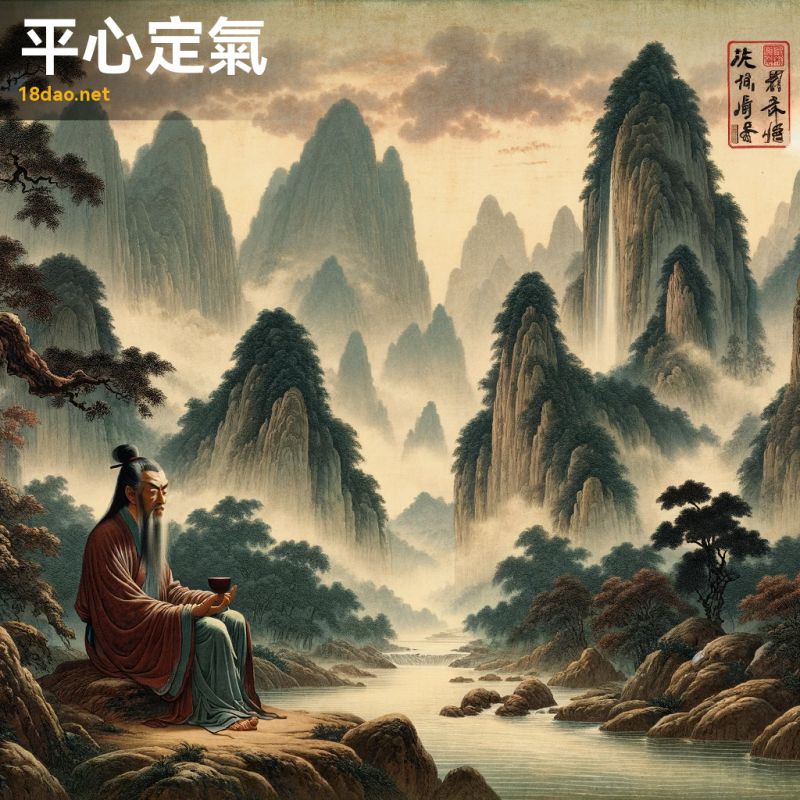

解读: 這幅插圖旨在體現成語“平心定氣”的内涵。圖中展示的是一位老者,他坐在甯靜的河畔,眼神閉合,沉浸在冥想之中。這幅畫描繪了一種與自然和諧共處的平靜景象,高聳雲霧缭繞的山峰和流淌的河流,共同營造出一種甯靜祥和的氛圍。

在中國傳統文化中,“平心定氣”意味着心态平和、情緒穩定。老者的冥想狀态正是這一成語的完美體現,他通過内心的平靜與自然界的和諧相結合,展現了一種超脫塵世的甯靜。他的服飾和坐姿反映了中國古典的禅修文化,進一步加深了這幅畫的文化内涵。

此外,畫作風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,體現了中國古典山水畫的特點。在畫面的某個角落,還有一個紅色的傳統印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

整體上,這幅插圖通過古典山水畫的視角,生動地表達了“平心定氣”的含義,同時也展現了中國古典文化的深刻韻味。

-

序號: 1676

解读: 這幅插圖是對中國成語“平心易氣”(意為心平氣和,性情溫和)的藝術表達。圖中描繪了一位智者坐在柳樹下彈奏古琴,古琴作為一種古典中國樂器,常被用來象征内心的甯靜和和諧。這位智者穿着傳統的長袍,他的姿态和環境展現了一種心平氣和的狀态。

背景是一幅典型的中國古典山水畫,山脈和河流勾勒出一種甯靜與平和的環境,與成語“平心易氣”的含義相呼應。這種景象通常被用來象征心靈的甯靜和對外界紛擾的超然。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過筆觸傳達出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一角還有一枚紅色印章,這是中國傳統藝術作品的常見元素,用于表現作者的身份或給作品增添一種獨特的審美價值。

整體而言,這幅插圖不僅忠實地反映了“平心易氣”的意境,也展示了中國傳統文化的深刻内涵和藝術魅力。

-

序號: 1677

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“平心氣”的含義。在畫面中,我們看到一位智者安靜地坐在一棵古老的大樹下,他的面部表情透露出深沉的思考和甯靜。周圍的景色平和而優美,包括溫柔的小山丘、流動的水面,以及遠處的山峰。

整個場景充滿了平和與沉着的氣息,恰如其分地體現了“平心氣”的意境。

此圖采用的是古代畫家或近代畫家風格的中國古典畫法,展現了中國傳統藝術的精髓。在畫面的某個角落,還巧妙地加入了一枚紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

整體來看,這幅作品不僅在視覺上給人以美的享受,更在情感上傳達了一種從容、平和的精神狀态,與“平心氣”這一成語的内涵完美契合。

-

序號: 1678

解读: 這幅圖靈感來源于成語“平心靜氣”,直譯為“心平氣靜”。這個成語用來形容人心态平和、情緒穩定。在這幅畫中,我們看到一位古代中國學者安靜地坐在柳樹下,旁邊是一片甯靜的湖泊。這個場景反映了内心的平靜與安詳。

畫面采用了傳統中國畫的元素,運用水墨畫技巧,使整個場景顯得柔和而平和。

這種風格借鑒了古代畫家的畫風,其特點是用墨色和線條的變化來表達景物的氣韻和情感。畫面中的色彩柔和,筆觸細膩,傳達了一種甯靜與沉着的感覺。

畫面角落中的紅色印章是中國傳統文化中的一個重要元素,代表着作品的獨特性和真實性。這樣的設計既保留了中國傳統藝術的特色,又賦予了畫作一種古樸而深邃的美感。

整體而言,這幅插圖完美地體現了“平心靜氣”的含義,傳達了一種内心的甯靜和深邃。

-

序號: 1679

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“平易近人”的場景。畫中描繪了一位智慧的長者,身穿傳統的中國長袍,面帶和善的表情,正在與村莊中的普通百姓親切交談。周圍的人們包括孩童、農民和商販,都在微笑着與他交流。背景是一個甯靜的村莊,有傳統的中國建築、樹木和遠處的山巒。

這幅圖通過展現長者與不同階層人民之間的親切互動,體現了“平易近人”這一成語的核心含義。長者的和藹可親和對普通百姓的關懷,反映出該成語所強調的親民、謙遜的品質。

整個場景的和諧氛圍,更是深刻地傳達了這種接地氣、平易近人的精神。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,通過傳統的線條和色彩,賦予了作品一種古樸而深邃的感覺。此外,圖畫角落的小紅印章,是對傳統中國藝術的一種緻敬,也增添了一抹藝術的精緻感。

-

序號: 1680

解读: 這幅插圖展現了中國古典鄉村的景象,以诠釋“平易近民”這一成語。畫面中,一個小村落安靜地坐落于自然之中,村舍簡樸,屋頂覆蓋着茅草。村民們正在進行日常的農耕活動,有的則在閑談。這樣的場景體現了和諧而樸實的生活方式,符合“平易近民”的含義,即簡單樸素、親近百姓。

整幅畫作風格效仿古代畫家或近代畫家,展現出一種古樸而深邃的美感。畫面的整體色調平和,傳達出一種甯靜和親切感。在畫作的一角,還有一個小巧的紅色印章作為簽名,增添了一抹傳統的藝術氛圍。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“平易近民”的深刻内涵,即領導者或智者應該有簡單、親民的态度和行為,易于被百姓理解和接近,體現了中國傳統文化中對領導者謙遜、親民品質的重視。

-

序號: 1681

解读: 這幅圖描繪了成語“平步登天”的意象。在畫面中,一位身着古代中國服飾的人正沿着通往天際的雲梯步行,象征着這個成語的含義。雲梯代表了一條非凡的道路,通向高遠的目标,而人物相對于浩瀚的天空顯得微小,強調了攀登的宏大與困難。背景是甯靜的天空、柔軟的雲彩以及幾隻飛翔的鳥,增添了一種平和而深遠的感覺。

此畫風格仿古代畫家或近代畫家,傳達出中國古典繪畫的韻味。畫面一角的紅色印章是中國畫作的傳統标志,增添了作品的正式性和傳統美感。

“平步登天”這個成語通常用來形容非常輕松地就達到了極高的地位或非常高的成就,就像輕輕松松、步步高升直至天際一般。在這幅畫中,雲梯作為通往高處的路徑,恰如其分地體現了這一意境。

-

序號: 1682

解读: 這幅插圖描繪了成語“平步青天”的意境。畫面中,一位身着傳統中式服飾的尊貴人物沿着雲中顯現的小徑,從容地走向天空。背景是被霧氣籠罩的山巒,營造出一種超凡脫俗的氛圍。清澈的藍天反映了成語中輕松升遷至高位的含義。

整個畫面傳達出一種古典中國畫特有的甯靜與深邃,符合古代畫家或近代畫家的畫風。此外,畫面一角的紅色印章增添了一抹傳統文化的韻味。

"平步青天"字面意思是平平常常就能走進藍天,比喻人一步登天,形容升官極快。在這幅插圖中,人物平靜的步态和通向天空的路徑,恰如其分地體現了這一意境。

整體上,此畫展現了中國古典文化中對于正直與晉升的理想化表達。

-

序號: 1683

解读: 這幅插圖展現了中國成語“平步青雲”的寓意。成語“平步青雲”字面意思是指平穩地步入青雲之中,比喻人一步登天,職位或地位迅速晉升。在這幅畫中,您可以看到一位身穿明朝傳統服飾的學者,他正平靜而自信地沿着一條通往雲霧缭繞的山峰的小徑行走。這條小徑象征着通往成功和地位提升的道路。

背景是一片甯靜的山水景觀,有古代中國建築、松樹和遠山,後者部分被薄霧遮掩。這樣的布局不僅體現了中國古典山水畫的美感,也象征着成語中“青雲”的概念——一個高高在上且充滿神秘感的目标。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家的畫風,傳達了一種古樸而深邃的感覺。

此外,畫面角落的紅色印章是中國傳統藝術作品的标志性元素,寓意着作品的完成和藝術家的認可。

通過這幅插圖,我們既呈現了成語“平步青雲”的深層含義,又展示了中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 1684

解读: 這幅插圖生動地展現了“平風靜浪”這一成語的内涵。畫面中,甯靜的湖面如鏡,反射着周圍的景色,呈現出水天一色的和諧美感。微風拂過,柳枝輕輕搖曳,增添了一絲甯靜與優雅。畫面中的傳統中國小船,設計精緻,輕盈地漂浮在水面上,彰顯出一種閑适與和平。背景遠山雲霧缭繞,增強了畫面的深度和甯靜感。

整幅畫作采用了柔和、低調的色彩,典型的古典中國畫風格,體現了古代畫家或近代畫家式的細膩筆觸。畫面一角的小型紅色中國印章,為作品增添了一份傳統的韻味與真實性。

“平風靜浪”意指風平浪靜,比喻事态平穩,沒有波瀾。這幅畫恰如其分地傳達了這一含義,通過甯靜的自然景觀,讓人感受到内心的平靜與和諧。

-

序號: 1685

解读: 這幅插圖是對成語“年高德劭”的直觀表現。該成語來源于《史記·老子韓非列傳》,原文是“老聃年高德劭”,意為老子年紀雖大,但德行卓越,備受尊敬。在這幅插圖中,我們看到一位白發蒼蒼、須發皆長的智者,他身着傳統的中國長袍,象征着智慧和德行。這位智者站在一棵高大的松樹旁,松樹在中國文化中象征着長壽和堅韌不拔。

背景是霧蒙蒙的山景,傳達出一種永恒與甯靜的感覺,與智者身上散發的平和與深邃相得益彰。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,反映了古典中國藝術的深度和甯靜。畫面一角的紅色印章增添了一抹真實感,也是對傳統中國藝術的緻敬。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“年高德劭”所蘊含的敬重老年智者和推崇高尚德行的文化内涵。

-

序號: 1686

解读: 這幅插圖展示了一位長者,他擁有一頭長長的白色胡須,身着傳統的中國長袍,坐在一個甯靜的花園中。他的身旁是一棵古老而茂盛的樹木,手中拿着一卷古卷,表情平和而深沉。

這一場景仿佛來自經典的中國畫作,呈現出一種古樸而深邃的氛圍,類似于古代畫家或近代畫家的畫風。

整個畫面傳達了年齡、智慧和道德正直的感覺。

這幅畫很好地诠釋了“年高德尚”這一成語。在中國文化中,年齡被視為智慧和經驗的象征,而“德尚”則意味着品德高尚、值得尊敬。畫中的老者,通過他的平和神态和周圍的甯靜環境,體現了這一成語的精髓。他的形象和舉止展現了經曆歲月洗禮後的沉穩與從容,正是“年高德尚”的最佳體現。在畫面的一角,紅色的印章為作品增添了一份傳統的韻味,使其更加符合古典主題。

-

序號: 1687

解读: 這幅插圖展現了成語“幸災樂禍”的内涵。畫面中,一位身着傳統服飾的男子站在山坡上,俯瞰着村莊中的一場小型災難,比如火災或洪水。他面帶微笑,表現出對他人不幸的幸災樂禍之情。這種表現手法體現了深刻的道德諷刺和人性的反思。

整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,通過細膩的筆觸和柔和的色彩,反映了中國古典藝術的審美。畫面傳達出一種古樸而深邃的感覺,正符合“幸災樂禍”這一成語的精髓。

在畫面的某個角落,還有一個小小的紅色印章,這是中國傳統藝術作品的常見特征,增添了作品的文化氛圍和曆史價值。

整體來看,這幅作品不僅生動地描繪了成語的含義,也展現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 1688

解读: 這幅圖描繪了成語“幾無僅有”(Ji Wu Jin You),意為“極其罕見”或“寥寥無幾”。在這幅作品中,一位古代學者獨自站在一棵巨大、蜿蜒的松樹下,象征着稀有和獨特。這位學者身着傳統漢服,正凝視地上一朵盛開的花,這朵花代表着情境的稀有性和珍貴性。背景是一個甯靜的山水景觀,遠處的山巒、雲霧和平靜的小溪,都以典型的中國古典畫風細膩描繪。作品角落巧妙地放置了一枚紅色印章。

通過這幅畫,我們可以感受到“幾無僅有”的意境。孤獨的學者和地上唯一的花朵,共同構成了一幅充滿詩意的畫面,寓意着在浩瀚的自然和人生旅途中,能遇到的美好和珍稀是何等的難得。

整體畫風符合古典中國畫的特點,傳達出一種古樸而深邃的感覺。

-

序號: 1689

解读: 這幅圖描繪了成語“庋之高閣”的場景。在這幅作品中,我們看到一個人正在小心地将一本書放置在高高的書架上。這個房間布置得井井有條,充滿了卷軸、書籍和傳統的中國家具。

整個房間裝飾着精美的木雕和經典的裝飾,營造出一種學術追求和古老智慧的氛圍。色彩以樸素的土色調為主,傳達了一種古樸而深邃的感覺。

成語“庋之高閣”原意是指把東西放在高高的架子上,比喻學問或才能深而不外露。在這幅畫中,書籍被小心地放置在高處,象征着學問和才能的珍貴,以及它們往往不為人所知的特質。

畫面的布局和細節處理反映了這一主題,同時也體現了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國繪畫藝術。

此外,畫面一角的紅色印章是對中國古典藝術的一種緻敬,它不僅是作者簽名的象征,也增添了作品的文化價值和審美意義。

-

序號: 1690

解读: 這幅圖描繪了一個安靜的古代中國園林場景,與成語“度外置之”的含義相呼應。成語“度外置之”源自古代文獻,意為将某事物放在考慮範圍之外,或不将其納入正常的評價體系中。在這幅畫中,一位身着傳統服飾的學者正在一棵柳樹下的小池塘旁安靜地閱讀,他周圍是一個封閉的園林。園林由一堵低矮而優雅的牆所環繞,象征着這裡是一個與外界隔離的甯靜空間。背景中,雖然隐約可以看到繁忙的城市生活輪廓,但它們明顯遠離并與園林的甯靜隔絕。

這幅畫的風格模仿了古代畫家的畫風,傳達了一種古樸而深邃的感覺。

通過這樣的場景,我們可以感受到“度外置之”的意境,即在這個甯靜的空間裡,園外的紛擾和評價标準似乎都被置于度外,學者沉浸在他自己的世界中,不受外界幹擾。這幅畫作的目的是傳達一種和平與隔離的感覺,與成語“度外置之”的寓意相符。右下角的紅色印章是對傳統中國畫作的一種緻敬。

-

序號: 1691

解读: 這幅插圖生動地展現了“康莞之街”的含義。在畫面中,我們看到了一條寬闊繁華的古代中國大街。街道兩旁栽種着茂盛的樹木,還有各式各樣的傳統建築,營造出一種繁榮昌盛的氛圍。街上行人絡繹不絕,有各種年齡和社會地位的人們在交談、交易,這些場景象征着社會和諧與繁榮。遠處的大山寓意着光明和希望的未來。

此畫采用了古代畫家風格,其細緻入微的筆觸和對細節的關注,體現了古典中國畫的韻味。畫面角落的紅色印章,增添了作品的傳統感和真實感。

通過這幅插圖,我們不僅看到了“康莞之街”所代表的繁榮與和諧,還感受到了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 1692

解读: 這幅插圖描繪了“康莊之路”這一成語的含義。畫面中,我們看到一條寬闊而開放的道路穿越一片甯靜而郁郁蔥蔥的景緻,象征着繁榮和順利的進展。古代的旅行者或步行或騎馬在這條道路上,他們身着傳統的中國服飾,傳達出旅程和進步的感覺。遠處的山脈、流淌的河流和豐富的綠色植被共同構成了一個理想化且和諧的世界。

在中國文化中,“康莊之路”常用來比喻美好、寬廣的發展道路或前途。此畫正是将這一概念通過古典中國畫的形式生動地展現出來,不僅體現了物理上的道路寬廣,也隐喻了人生或事業上的光明前景和順利發展。

此外,畫面中的紅色印章是中國傳統畫作的重要組成部分,它不僅起到簽名的作用,還增添了一種文化的莊重感。

通過融合古代畫家或近代畫家的畫風,這幅作品呈現了一種古樸而深邃的美感,與成語的深刻寓意相得益彰。

-

序號: 1693

解读: 這幅圖描繪了“康莞大道”這個成語的意境。畫面中,一條寬闊、平坦的道路伸展在甯靜而繁茂的景色中,道路兩旁是郁郁蔥蔥的樹木和溫和的山丘,遠處可見古典中國建築。路上有穿着傳統服飾的人們步行或騎馬,整個場景透出一種和平與繁榮的氣氛。

這幅畫作反映了“康莞大道”這個成語的含義——一條寬廣、平坦的大道,比喻光明正大的發展道路或事業發展的順利途徑。在中國文化中,“康莞大道”常用來形容事業或人生旅途中順遂、光明的前景。圖中的寬敞道路象征着無阻礙的前進路徑,周圍繁盛的自然景觀則象征着和諧與繁榮。

畫風效仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和色彩的微妙變化展現了中國古典畫的韻味。畫面中的紅色印章是中國畫傳統的标志,增添了一份正統和莊重的感覺。

整體上,這幅畫不僅描繪了一個美麗的景象,也傳達了成語背後深刻的文化意義。

-

序號: 1694

解读: 這幅插圖展現了“康莊大道”的成語。成語“康莊大道”形象地描述了一條寬闊、平坦、繁榮的大道,象征着事業或人生道路的順利和廣闊。在這幅畫中,一條寬廣、筆直的小徑穿過郁郁蔥蔥的田野和溫和的小丘,周圍點綴着中國傳統建築,如亭台樓閣,體現了文化的豐富和深厚。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,用細膩的筆觸和和諧的色彩表現出一種甯靜而優美的景象,與“康莊大道”成語的内涵完美契合。畫面一角還巧妙地加上了紅色的印章,增添了一抹傳統的美感。

整體而言,這幅畫不僅捕捉了成語的直觀意象,也傳達了一種古樸而深遠的美學感受。

-

序號: 1695

解读: 這幅圖描繪了成語“庸人自擾”的場景。成語“庸人自擾”字面意思是指平庸的人自己驚擾自己,比喻因小事而憂慮不安,或者無端生出許多煩惱。在畫面中,我們看到一個人顯得焦慮不安,他的表情緊張,手放在額頭上,似乎在過度思考。這種不安與周圍甯靜、和諧的環境形成了鮮明對比。

周圍的環境是典型的中國傳統園林,流水潺潺,花開盛放,古樸的建築隐約可見。這樣的環境本應給人以平和與安甯之感,但畫中人物卻因内心的煩惱而無法感受到這種甯靜,生動地表現了“庸人自擾”的含義。

整幅畫的風格效仿了中國傳統繪畫大師古代畫家或近代畫家的風格,體現了中國古典藝術的韻味。畫面的某個角落還有一個小小的紅色印章,為作品增添了一份傳統的韻味。

通過這樣的藝術表達,不僅展示了成語的深層含義,也傳達了一種古樸而深邃的美感。

-

序號: 1696

解读: 這幅插圖描繪了一個古典的中國風景,展現了“廓落晨星”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個甯靜的黎明景象,天空清澈、遼闊,最後的晨星在天空中微微閃爍。這顆晨星象征着成語中的“晨星”,而其它元素,如起伏的山丘、甯靜的湖泊和小亭子,則體現了中國古典風格的景觀。

“廓落晨星”這一成語,字面意思是指晨星在天空中孤獨地閃耀,通常用來比喻那些突出的、傑出的人或事物。在這幅畫中,晨星雖然隻是天空中的一點,卻引人注目,象征着那些即使在衆星中依然獨特和顯著的存在。

整幅畫的風格模仿了古代畫家的畫風,用柔和而精細的筆觸、低調而自然的色彩,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。畫面的氛圍甯靜而深思,反映了成語深刻的含義。畫面一角的紅色印章為作品增添了一抹傳統的韻味,使其更具中國畫的特色。

-

序號: 1697

解读: 這幅插圖描繪了一位長須智者,身着古代中國長袍,站在山峰之巅,凝視着遠方日落的地平線。這一場景象征着智者廣博的知識和深遠的洞察力。背景中展現的壯麗山脈、蜿蜒河流和郁郁蔥蔥的森林,代表着這位智者對世界的深刻理解和廣泛的影響力。

整幅畫采用了古代畫家式的繪畫技巧,色彩鮮明,筆觸生動,體現出傳統中國繪畫的深邃韻味。

這幅畫正是對“廣大神通”這一成語的生動诠釋。成語“廣大神通”形容人的才智非常高超,能力非常強大,幾乎無所不能。畫中的智者,站在山巅俯瞰世界,象征着其超凡脫俗的智慧和能力,正如成語所表達的含義。畫面的壯闊和智者的沉思姿态,共同強化了這一概念,使得這幅插圖與成語“廣大神通”之間的聯系更加直觀和深刻。

-

序號: 1698

解读: 這幅插圖展現了“廣庭大衆”這一成語的含義。在圖中,我們看到一個開闊的庭院,周圍環繞着古典的中國建築。庭院内聚集了各式各樣的人群,從而形成了一個多元而熱鬧的場景。這些人群或交談,或聆聽,體現了一個生動而有序的社交環境。

“廣庭大衆”字面上的意思是廣闊的庭院和衆多的人,比喻公開場合,衆多的人面前。這幅畫恰如其分地捕捉了這一成語的精髓,通過充滿活力且深邃的畫風,傳遞出庭院中熱鬧非凡的氛圍。

畫作風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,既保持了古典的雅緻,又賦予了畫面一種生動的現代感。畫面的一個角落還巧妙地加上了一枚紅色的中國印章,增添了作品的傳統韻味和真實感。

通過這幅插圖,我們不僅能夠直觀地理解“廣庭大衆”的字面意義,還能感受到這一成語在中國文化中所承載的深遠寓意。

-

序號: 1699

解读: 這幅插圖展現了中國成語“廣思集益”的寓意。在畫面中,我們看到一群身着傳統長袍的古代中國學者,他們聚集在一個甯靜的園林裡,底下是一棵枝繁葉茂的古樹。這些學者正在熱烈地讨論和分享思想,他們周圍散落着卷軸和書籍。這些學者代表了不同的年齡層,他們正在進行知識的激烈交流,象征着從不同來源彙聚智慧。

整個園林平和安詳,背景中有傳統的中國建築。

整個畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,捕捉了古典中國藝術的精髓。畫面一角的小紅印章增添了一抹真實感。

“廣思集益”這個成語的含義是通過廣泛思考和集中衆人的智慧來獲得更多的益處。這幅插圖通過展現學者們的集體讨論,生動地傳達了這一思想,強調了知識交流和集體智慧的重要性。

-

序號: 1700

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“廣益集思”的意境。成語“廣益集思”源自古代中國,字面意思是“集中衆人的智慧,可以獲得更大的益處”。它強調了通過集思廣益,集合衆人智慧的重要性。

在這幅畫中,我們看到一群古代中國學者圍坐在一張桌子旁深入讨論。他們所處的環境是一個傳統的書房,四周擺放着書籍、卷軸和水墨畫,象征着知識和思想的聚集。學者們之間的互動和諧且尊重,突出了集體智慧的主題。

整幅畫作風格仿古代畫家或近代畫家,傳達出一種古樸而深邃的感覺。

在畫作的某個角落,還有一個紅色的印章,作為傳統中國藝術品的标志。

通過這些元素,畫面生動地描繪了“廣益集思”這一成語的内涵,即通過集合不同的思想和知識,可以帶來更大的好處和智慧。

解读: 這幅插圖展現了“屍祿素餐”這個成語的含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的學者,坐在一個甯靜的書房裡,沉思着自己的生活選擇。書房裡擺滿了書籍、毛筆和硯台,象征着學術追求。桌子上放着簡單的一餐,隻有白米飯和蔬菜,代表了樸素的生活方式。

解读: 這幅插圖展現了“屍祿素餐”這個成語的含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統服飾的學者,坐在一個甯靜的書房裡,沉思着自己的生活選擇。書房裡擺滿了書籍、毛筆和硯台,象征着學術追求。桌子上放着簡單的一餐,隻有白米飯和蔬菜,代表了樸素的生活方式。 解读: 成語“尺幅千裡”通常用來形容畫中的景色壯闊,以及畫家巧妙的構圖技巧。此成語源自對中國山水畫的贊美,強調在有限的畫幅中展現出極為宏大的自然景觀。

解读: 成語“尺幅千裡”通常用來形容畫中的景色壯闊,以及畫家巧妙的構圖技巧。此成語源自對中國山水畫的贊美,強調在有限的畫幅中展現出極為宏大的自然景觀。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“尾大不掉”的含義。在畫面中,一頭龐大的大象試圖通過一扇小門,但因其體積之大而無法通過。這個場景象征了成語“尾大不掉”的寓意,即某事物或情況已發展到難以處理或改變的地步。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“尾大不掉”的含義。在畫面中,一頭龐大的大象試圖通過一扇小門,但因其體積之大而無法通過。這個場景象征了成語“尾大不掉”的寓意,即某事物或情況已發展到難以處理或改變的地步。 解读: 這幅插圖呈現了成語“尾大難掉”的形象化表達。畫面中,一條龐大的神獸尾巴,似龍非龍,占據了畫面的主體位置,周圍是朦胧的古代山水背景。這條尾巴的巨大和沉重,象征着難以擺脫或改變的情況,正如成語所寓意的那樣。

解读: 這幅插圖呈現了成語“尾大難掉”的形象化表達。畫面中,一條龐大的神獸尾巴,似龍非龍,占據了畫面的主體位置,周圍是朦胧的古代山水背景。這條尾巴的巨大和沉重,象征着難以擺脫或改變的情況,正如成語所寓意的那樣。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“居安思危”的意境。圖中描繪了一位着傳統服飾的智者,在甯靜的花園中坐着。他身邊有盛開的花朵和一個小池塘,環境顯得非常平和。然而,這位智者正全神貫注地閱讀一本關于軍事策略的書籍,這象征着即使在和平時期也要有準備意識。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“居安思危”的意境。圖中描繪了一位着傳統服飾的智者,在甯靜的花園中坐着。他身邊有盛開的花朵和一個小池塘,環境顯得非常平和。然而,這位智者正全神貫注地閱讀一本關于軍事策略的書籍,這象征着即使在和平時期也要有準備意識。 解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者在甯靜的書房中專心閱讀,周圍擺滿了書籍和卷軸。畫面傳達出一種安甯與平和的氛圍,窗外可見的甯靜花園進一步增強了這種感覺。然而,與此形成鮮明對比的是,窗外隐約可見的身影或危險的陰影,暗示着隐藏的威脅或未來的擔憂。

解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者在甯靜的書房中專心閱讀,周圍擺滿了書籍和卷軸。畫面傳達出一種安甯與平和的氛圍,窗外可見的甯靜花園進一步增強了這種感覺。然而,與此形成鮮明對比的是,窗外隐約可見的身影或危險的陰影,暗示着隐藏的威脅或未來的擔憂。 解读: 這幅圖描繪了一個學者身處中國傳統園林的場景,旨在反映成語“居心叵測”的内涵。在畫面中,學者的表情沉思,眼中卻隐含狡猾,體現了這個成語所指的心懷不軌和隐藏的惡意。他周圍環繞着繁茂的綠植和甯靜的池塘,象征着和平的外表,與其内心的陰謀形成鮮明對比。

解读: 這幅圖描繪了一個學者身處中國傳統園林的場景,旨在反映成語“居心叵測”的内涵。在畫面中,學者的表情沉思,眼中卻隐含狡猾,體現了這個成語所指的心懷不軌和隐藏的惡意。他周圍環繞着繁茂的綠植和甯靜的池塘,象征着和平的外表,與其内心的陰謀形成鮮明對比。 解读: 這幅圖描繪了一位商人在古代中國街頭展示一件稀世珍品的場景,體現了“居為奇貨”這一成語的含義。在這個成語中,“居”意味着持有或保留,而“奇貨”指的是珍貴稀有的物品。

解读: 這幅圖描繪了一位商人在古代中國街頭展示一件稀世珍品的場景,體現了“居為奇貨”這一成語的含義。在這個成語中,“居”意味着持有或保留,而“奇貨”指的是珍貴稀有的物品。 解读: 這幅插圖是基于成語“居逸思危”。在畫面中,我們看到一位智者安靜地坐在甯靜的花園裡,遠眺着遠處的暴風雨景象。這象征着在安逸的時候思考危險,反映出深思熟慮和在平靜與謹慎之間保持平衡的重要性。

解读: 這幅插圖是基于成語“居逸思危”。在畫面中,我們看到一位智者安靜地坐在甯靜的花園裡,遠眺着遠處的暴風雨景象。這象征着在安逸的時候思考危險,反映出深思熟慮和在平靜與謹慎之間保持平衡的重要性。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“屈指可數”的場景。在圖中,一位着傳統中國長袍的智者,坐在甯靜的花園中的木桌旁。他正專注地用手指進行計數,這一動作在畫面中非常突出。周圍的花園充滿了郁郁蔥蔥的綠色植物,小池塘中盛開着荷花,遠處還有山巒的輪廓,整個場景顯得平和而充滿學問的氣息。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“屈指可數”的場景。在圖中,一位着傳統中國長袍的智者,坐在甯靜的花園中的木桌旁。他正專注地用手指進行計數,這一動作在畫面中非常突出。周圍的花園充滿了郁郁蔥蔥的綠色植物,小池塘中盛開着荷花,遠處還有山巒的輪廓,整個場景顯得平和而充滿學問的氣息。 解读: 這幅圖描繪了一位古代學者,身穿傳統的漢服長袍,坐在木制書桌前,被卷軸和書籍環繞。他正專注地用手指計數,臉上露出專注的表情。

解读: 這幅圖描繪了一位古代學者,身穿傳統的漢服長袍,坐在木制書桌前,被卷軸和書籍環繞。他正專注地用手指計數,臉上露出專注的表情。 解读: 這幅圖描繪了成語“屋下作屋”的形象化表達,畫面展現了一個古老的中國建築風格的房屋正在另一個現成的房屋下方建造,形成了一個超現實且不切實際的場景。上方的房屋既優雅又完整,擁有瓦片屋頂、木制門窗,并被郁郁蔥蔥的樹木環繞。而下方的房屋則正處于建造中,可見工人、竹腳手架和建築材料。

解读: 這幅圖描繪了成語“屋下作屋”的形象化表達,畫面展現了一個古老的中國建築風格的房屋正在另一個現成的房屋下方建造,形成了一個超現實且不切實際的場景。上方的房屋既優雅又完整,擁有瓦片屋頂、木制門窗,并被郁郁蔥蔥的樹木環繞。而下方的房屋則正處于建造中,可見工人、竹腳手架和建築材料。 解读: 這幅圖描繪的是成語“屋下架屋”。在這幅作品中,我們看到幾座傳統的中國房屋被疊加在一起,這些房屋帶有典型的中國建築元素,如彎曲的屋頂和木梁。它們的排列方式違反了重力和邏輯,從而形成了一種超現實的畫面效果。

解读: 這幅圖描繪的是成語“屋下架屋”。在這幅作品中,我們看到幾座傳統的中國房屋被疊加在一起,這些房屋帶有典型的中國建築元素,如彎曲的屋頂和木梁。它們的排列方式違反了重力和邏輯,從而形成了一種超現實的畫面效果。 解读: 這幅圖描繪了成語“屋下蓋屋”的形象意象。畫面中展示了一個超現實而不合邏輯的場景:在一座已經完工的傳統中國式房屋之上,又在建造另一座房屋。這一場景生動地展現了成語所指的重複無用的行為,就像在已有的屋子上再蓋一層屋子一樣,顯得多餘和不必要。

解读: 這幅圖描繪了成語“屋下蓋屋”的形象意象。畫面中展示了一個超現實而不合邏輯的場景:在一座已經完工的傳統中國式房屋之上,又在建造另一座房屋。這一場景生動地展現了成語所指的重複無用的行為,就像在已有的屋子上再蓋一層屋子一樣,顯得多餘和不必要。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“屋烏推愛”,意指父母對子女的深厚愛情。在畫面中,一隻烏鴉在簡樸的屋内,親切地用嘴喂養它的小鳥。這種場景體現了家庭之愛的主題,強調了父母對子女的關愛和奉獻。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“屋烏推愛”,意指父母對子女的深厚愛情。在畫面中,一隻烏鴉在簡樸的屋内,親切地用嘴喂養它的小鳥。這種場景體現了家庭之愛的主題,強調了父母對子女的關愛和奉獻。 解读: 這幅插圖描繪了一位穿着傳統服飾的學者,坐在一個甯靜的書房裡,面前攤開一卷大幅書卷。書房内擺滿了書籍和卷軸,通過打開的窗戶可以看到外面郁郁蔥蔥的樹木和一個小池塘,透露出一種平和的學術氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了一位穿着傳統服飾的學者,坐在一個甯靜的書房裡,面前攤開一卷大幅書卷。書房内擺滿了書籍和卷軸,通過打開的窗戶可以看到外面郁郁蔥蔥的樹木和一個小池塘,透露出一種平和的學術氛圍。 解读: 這幅插圖生動地描繪了中國成語“展轉反側”的情景。成語“展轉反側”形容人因思慮過多或憂慮而輾轉難以入睡。在畫面中,我們看到一個身穿傳統漢服的人物躺在中國古代風格的木床上,通過其不安和頻繁翻身的姿勢,表現了内心的焦慮和不甯。這種狀态恰如成語所描述的,形象地傳達了夜晚無法安眠的心境。

解读: 這幅插圖生動地描繪了中國成語“展轉反側”的情景。成語“展轉反側”形容人因思慮過多或憂慮而輾轉難以入睡。在畫面中,我們看到一個身穿傳統漢服的人物躺在中國古代風格的木床上,通過其不安和頻繁翻身的姿勢,表現了内心的焦慮和不甯。這種狀态恰如成語所描述的,形象地傳達了夜晚無法安眠的心境。 解读: 這幅插圖展現了成語“層出不窮”的深刻含義。在圖中,我們看到了一系列層層疊疊、綿延不絕的山巒,每一層山都略帶霧氣,仿佛無盡無休,體現了這個成語“源源不斷、接連不斷”的意象。這樣的設計恰到好處地傳達了“層出不窮”所蘊含的豐富與持續性。

解读: 這幅插圖展現了成語“層出不窮”的深刻含義。在圖中,我們看到了一系列層層疊疊、綿延不絕的山巒,每一層山都略帶霧氣,仿佛無盡無休,體現了這個成語“源源不斷、接連不斷”的意象。這樣的設計恰到好處地傳達了“層出不窮”所蘊含的豐富與持續性。 解读: 這幅插圖展現了成語“履薄臨深”的意境。成語本身的含義是比喻處境非常危險,如履薄冰,随時都可能有生命危險。畫面中,一位身着傳統漢服的古代學者小心翼翼地踏上冰面,下方是深邃而黑暗的水塘。學者的表情集中而擔憂,突出了危險的氛圍。周圍是古老的松樹和遠處朦胧的山巒,營造出一種甯靜而緊張的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了成語“履薄臨深”的意境。成語本身的含義是比喻處境非常危險,如履薄冰,随時都可能有生命危險。畫面中,一位身着傳統漢服的古代學者小心翼翼地踏上冰面,下方是深邃而黑暗的水塘。學者的表情集中而擔憂,突出了危險的氛圍。周圍是古老的松樹和遠處朦胧的山巒,營造出一種甯靜而緊張的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“山木自寇”的含義。畫面中,我們看到了一片郁郁蔥蔥、幽深隐秘的山林,山林的安靜與和諧之中暗藏着危機。畫中的一群小人物,看似強盜或盜賊,在森林中潛藏,與自然環境融為一體。這些人物象征着由于環境的影響而産生的威脅,正如成語“山木自寇”所描述的,意味着環境可能滋生并藏匿危險。

解读: 這幅插圖展現了成語“山木自寇”的含義。畫面中,我們看到了一片郁郁蔥蔥、幽深隐秘的山林,山林的安靜與和諧之中暗藏着危機。畫中的一群小人物,看似強盜或盜賊,在森林中潛藏,與自然環境融為一體。這些人物象征着由于環境的影響而産生的威脅,正如成語“山木自寇”所描述的,意味着環境可能滋生并藏匿危險。 解读: 這幅插圖描繪了“山海之盟”的場景。圖中展示了雄偉的山脈和浩瀚的海洋,象征着盟約的持久與堅不可摧。山巒巍峨,細節豐富,展現了岩石和樹木的精緻描繪;海面平靜,波浪溫柔,傳達了和平與甯靜的意境。在前景中,兩位古代中國的學者或官員交換文件或宣誓,象征着雙方的協定和承諾。

解读: 這幅插圖描繪了“山海之盟”的場景。圖中展示了雄偉的山脈和浩瀚的海洋,象征着盟約的持久與堅不可摧。山巒巍峨,細節豐富,展現了岩石和樹木的精緻描繪;海面平靜,波浪溫柔,傳達了和平與甯靜的意境。在前景中,兩位古代中國的學者或官員交換文件或宣誓,象征着雙方的協定和承諾。 解读: 這幅圖描繪了一個甯靜的山水畫面,以展現“山盟海誓”這個成語的寓意。在中國傳統文化中,“山盟海誓”用來形容堅定不移、永恒不變的誓言或承諾。圖中,遠處的高山和近處的平靜大海,象征着誓言的堅固與深邃,暗示着承諾之永恒和不可動搖。空中飛翔的兩隻鶴,代表了忠誠與堅定,強化了成語中“誓言不渝”的含義。

解读: 這幅圖描繪了一個甯靜的山水畫面,以展現“山盟海誓”這個成語的寓意。在中國傳統文化中,“山盟海誓”用來形容堅定不移、永恒不變的誓言或承諾。圖中,遠處的高山和近處的平靜大海,象征着誓言的堅固與深邃,暗示着承諾之永恒和不可動搖。空中飛翔的兩隻鶴,代表了忠誠與堅定,強化了成語中“誓言不渝”的含義。 解读: 這幅插圖靈感來自于成語“山窮水斷”,意味着道路艱難、前途無望。

解读: 這幅插圖靈感來自于成語“山窮水斷”,意味着道路艱難、前途無望。 解读: 這幅圖描繪了成語“山窮水盡”的場景。在畫面中,一位旅行者站在山脈的盡頭,眺望着幹涸的河床。這一景象象征着達到了道路或資源的盡頭,表達了一種絕境之感。

解读: 這幅圖描繪了成語“山窮水盡”的場景。在畫面中,一位旅行者站在山脈的盡頭,眺望着幹涸的河床。這一景象象征着達到了道路或資源的盡頭,表達了一種絕境之感。 解读: 這幅插圖是對成語“山窮水盡”的形象化表達。在這幅畫中,我們看到一位旅行者站在崎岖的山脈盡頭,面對着一片無邊無際、沒有明顯路徑或水源的荒涼景象。這樣的場景恰好體現了成語“山窮水盡”的字面含義,即山已到頭,水已絕迹,形容走投無路的境地。

解读: 這幅插圖是對成語“山窮水盡”的形象化表達。在這幅畫中,我們看到一位旅行者站在崎岖的山脈盡頭,面對着一片無邊無際、沒有明顯路徑或水源的荒涼景象。這樣的場景恰好體現了成語“山窮水盡”的字面含義,即山已到頭,水已絕迹,形容走投無路的境地。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“山高水長”的意境。在畫面中,我們看到高聳入雲的山峰,被缭繞的雲霧環抱,彰顯了“山高”的概念。山峰之間流淌的長河,蜿蜒曲折,流向遠方,象征着“水長”的寓意,傳達出時間的連續性和事物的長久。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“山高水長”的意境。在畫面中,我們看到高聳入雲的山峰,被缭繞的雲霧環抱,彰顯了“山高”的概念。山峰之間流淌的長河,蜿蜒曲折,流向遠方,象征着“水長”的寓意,傳達出時間的連續性和事物的長久。 解读: 這幅插圖描繪了成語“岌岌可危”的場景。畫中展現了一條狹窄而險峻的山路,兩側是陡峭的懸崖。一位身着傳統中國服飾的行者正在小心翼翼地沿着這條山路行走,傳達了一種迫在眉睫的危險和不确定性感。

解读: 這幅插圖描繪了成語“岌岌可危”的場景。畫中展現了一條狹窄而險峻的山路,兩側是陡峭的懸崖。一位身着傳統中國服飾的行者正在小心翼翼地沿着這條山路行走,傳達了一種迫在眉睫的危險和不确定性感。 解读: 這幅插圖展現了成語“岸然道貌”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位身着中國古代官服的人物,他的服飾細節複雜且精細,表現出身份的顯赫。他站在古典中國學院或寺廟的門口,臉上帶有嚴肅的表情。這種嚴肅和深思的氛圍,與周圍的山水風景和古樸建築相互輝映,營造出一種安然自若的感覺。

解读: 這幅插圖展現了成語“岸然道貌”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一位身着中國古代官服的人物,他的服飾細節複雜且精細,表現出身份的顯赫。他站在古典中國學院或寺廟的門口,臉上帶有嚴肅的表情。這種嚴肅和深思的氛圍,與周圍的山水風景和古樸建築相互輝映,營造出一種安然自若的感覺。 解读: 這幅插圖展現了成語“川流不息”的深刻含義。畫面中,一條大河蜿蜒流淌,河面上布滿了各式各樣的傳統木船。這些船隻正忙碌地在水面上行駛,形成了一幅不斷活動與流動的景象。這樣的場景恰如其分地體現了“川流不息”所描繪的源源不斷、永無止息的狀态。

解读: 這幅插圖展現了成語“川流不息”的深刻含義。畫面中,一條大河蜿蜒流淌,河面上布滿了各式各樣的傳統木船。這些船隻正忙碌地在水面上行駛,形成了一幅不斷活動與流動的景象。這樣的場景恰如其分地體現了“川流不息”所描繪的源源不斷、永無止息的狀态。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“川流不舍”的内涵。畫面中,一條河流穿越群山,波濤洶湧,流動不息,象征着不斷前行、永不停息的精神。河流的細節描繪突出了水的動态美,與成語中的“川流不舍”相呼應,表現出一種持續不斷、堅持不懈的力量。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“川流不舍”的内涵。畫面中,一條河流穿越群山,波濤洶湧,流動不息,象征着不斷前行、永不停息的精神。河流的細節描繪突出了水的動态美,與成語中的“川流不舍”相呼應,表現出一種持續不斷、堅持不懈的力量。 解读: 這幅插圖展示了一個穿着古代服飾的人,在茂密的森林中巧妙地找到了一條路徑。這個人居于畫面中央,面帶自信和從容,完美體現了“左右逢原”這一成語的精髓。畫面中的森林郁郁蔥蔥,樹木和灌木豐富多樣,強調了環境的複雜性。

解读: 這幅插圖展示了一個穿着古代服飾的人,在茂密的森林中巧妙地找到了一條路徑。這個人居于畫面中央,面帶自信和從容,完美體現了“左右逢原”這一成語的精髓。畫面中的森林郁郁蔥蔥,樹木和灌木豐富多樣,強調了環境的複雜性。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“左右逢源”的含義。畫面中,一條河流分為兩條路徑,每條都通向一個繁盛、豐饒的園林。這些園林中鮮花盛開,果樹碩果累累,綠意盎然,象征着繁榮和成功。河流代表着機會和選擇。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“左右逢源”的含義。畫面中,一條河流分為兩條路徑,每條都通向一個繁盛、豐饒的園林。這些園林中鮮花盛開,果樹碩果累累,綠意盎然,象征着繁榮和成功。河流代表着機會和選擇。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“左顧右盼”的含義。圖中的人物穿着傳統的中國服飾,站在甯靜的景色中,面部表情顯得深思熟慮。他的頭部輕微地轉向左側,而眼睛則向右側瞥去,形象地體現了這個成語所描述的謹慎或猶豫不決的狀态。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“左顧右盼”的含義。圖中的人物穿着傳統的中國服飾,站在甯靜的景色中,面部表情顯得深思熟慮。他的頭部輕微地轉向左側,而眼睛則向右側瞥去,形象地體現了這個成語所描述的謹慎或猶豫不決的狀态。 解读: 成語“左顧右眄”形象地描述了一個人在做事或思考時,眼睛不停地向左右兩邊看,顯示出猶豫不決或顧慮重重的狀态。這個成語通常用來形容一個人在面對選擇或決策時的遲疑不決。

解读: 成語“左顧右眄”形象地描述了一個人在做事或思考時,眼睛不停地向左右兩邊看,顯示出猶豫不決或顧慮重重的狀态。這個成語通常用來形容一個人在面對選擇或決策時的遲疑不決。 解读: 這幅插圖描繪了一位工匠精巧地雕刻木頭的場景,體現了“巧似造化”的成語意境。成語“巧似造化”形容技藝高超,仿佛自然造化所為,常用來贊美人工藝品精湛細緻,不亞于天然。在畫面中,工匠的專注和細膩手法恰到好處地展現了這一意境。他的神情專注而平靜,顯示出與作品的深厚情感聯系。

解读: 這幅插圖描繪了一位工匠精巧地雕刻木頭的場景,體現了“巧似造化”的成語意境。成語“巧似造化”形容技藝高超,仿佛自然造化所為,常用來贊美人工藝品精湛細緻,不亞于天然。在畫面中,工匠的專注和細膩手法恰到好處地展現了這一意境。他的神情專注而平靜,顯示出與作品的深厚情感聯系。 解读: 這幅插圖生動地呈現了“巧偷豪奪”這一成語的含義。畫面中,我們可以看到兩個鮮明對比的角色:一位巧妙的小偷和一位豪放的強盜。小偷穿着傳統的中國古裝,神态狡猾,正在悄悄地從一戶富貴人家中偷取貴重物品。他的動作輕盈、隐蔽,充分展示了其巧妙之處。與此同時,畫面中還有一位強盜,他身穿傳統的戰士服飾,神情勇猛,正在公然搶奪财物,毫無畏懼被捕的迹象。

解读: 這幅插圖生動地呈現了“巧偷豪奪”這一成語的含義。畫面中,我們可以看到兩個鮮明對比的角色:一位巧妙的小偷和一位豪放的強盜。小偷穿着傳統的中國古裝,神态狡猾,正在悄悄地從一戶富貴人家中偷取貴重物品。他的動作輕盈、隐蔽,充分展示了其巧妙之處。與此同時,畫面中還有一位強盜,他身穿傳統的戰士服飾,神情勇猛,正在公然搶奪财物,毫無畏懼被捕的迹象。 解读: 這幅插圖描繪了成語“巧取強奪”的場景。在這幅畫中,我們看到兩個人物在古代中國的背景下發生互動。一位人物以狡猾的方式從另一位身處劣勢的人手中奪取貴重之物,展現了成語“巧取強奪”的字面含義——通過巧妙或強硬的手段獲取他人之物。

解读: 這幅插圖描繪了成語“巧取強奪”的場景。在這幅畫中,我們看到兩個人物在古代中國的背景下發生互動。一位人物以狡猾的方式從另一位身處劣勢的人手中奪取貴重之物,展現了成語“巧取強奪”的字面含義——通過巧妙或強硬的手段獲取他人之物。 解读: 這幅圖描繪了古代中國的場景,體現了成語“巧取豪奪”的含義。圖中前景是一群穿着傳統簡樸衣服的農民,他們看起來很是憂愁和恐懼。他們手中拿着各種有價值的物品,如糧食、絲綢和硬币。背景中,一群穿着華麗長袍和頭巾、代表着其身份地位的官員,正在強行從農民手中奪取這些物品。一些官員使用狡猾的手段,如欺騙或虛假承諾,而另一些則采用蠻力。

解读: 這幅圖描繪了古代中國的場景,體現了成語“巧取豪奪”的含義。圖中前景是一群穿着傳統簡樸衣服的農民,他們看起來很是憂愁和恐懼。他們手中拿着各種有價值的物品,如糧食、絲綢和硬币。背景中,一群穿着華麗長袍和頭巾、代表着其身份地位的官員,正在強行從農民手中奪取這些物品。一些官員使用狡猾的手段,如欺騙或虛假承諾,而另一些則采用蠻力。 解读: 這幅插圖生動地體現了成語“巧奪天工”的内涵。圖中展示的是一位中年亞洲工匠,在傳統的中國工作坊内,專注地制作着一件極其精細且美麗的工藝品。他的技藝展現了人類工藝之美,與自然美的完美融合,正是“巧奪天工”這一成語的精髓所在。

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“巧奪天工”的内涵。圖中展示的是一位中年亞洲工匠,在傳統的中國工作坊内,專注地制作着一件極其精細且美麗的工藝品。他的技藝展現了人類工藝之美,與自然美的完美融合,正是“巧奪天工”這一成語的精髓所在。 解读: 這幅插圖是基于成語“巧奪造化”創作的。在中國傳統文化中,“巧奪造化”指的是技藝達到極高水平,以至于能夠模仿甚至超越自然之美。插圖中,我們看到一位長須老者,身着傳統中式長袍,正在專心緻志地作畫。他的畫作呈現出一幅生動的山水景觀,其中的山脈、樹木和流動的河流栩栩如生,仿佛要從畫中躍出。這種畫面表現出畫家對自然之美的深刻理解和精湛的技藝。

解读: 這幅插圖是基于成語“巧奪造化”創作的。在中國傳統文化中,“巧奪造化”指的是技藝達到極高水平,以至于能夠模仿甚至超越自然之美。插圖中,我們看到一位長須老者,身着傳統中式長袍,正在專心緻志地作畫。他的畫作呈現出一幅生動的山水景觀,其中的山脈、樹木和流動的河流栩栩如生,仿佛要從畫中躍出。這種畫面表現出畫家對自然之美的深刻理解和精湛的技藝。 解读: 這幅圖描繪了成語“巧絕天工”的場景。在圖中,我們看到一位工匠正在雕刻一隻栩栩如生的鳳凰雕塑。他的技藝之精湛,仿佛能與大自然的傑作相媲美,生動地體現了“巧絕天工”的含義。這個成語原意是形容人的技藝非常高超,甚至可以和天然的奇妙景觀相媲美。

解读: 這幅圖描繪了成語“巧絕天工”的場景。在圖中,我們看到一位工匠正在雕刻一隻栩栩如生的鳳凰雕塑。他的技藝之精湛,仿佛能與大自然的傑作相媲美,生動地體現了“巧絕天工”的含義。這個成語原意是形容人的技藝非常高超,甚至可以和天然的奇妙景觀相媲美。 解读: 這幅插圖以中國古典畫風呈現了成語“巧舌花唇”的寓意。畫中展示了一位穿着傳統服飾的中國古代學者,正在激情洋溢且具有說服力的對話中。他的面部表情生動,微微帶笑,體現出口才的靈巧與魅力。背景是甯靜的中國古典園林,花朵盛開,小池波光粼粼,象征着“花唇”的比喻。

解读: 這幅插圖以中國古典畫風呈現了成語“巧舌花唇”的寓意。畫中展示了一位穿着傳統服飾的中國古代學者,正在激情洋溢且具有說服力的對話中。他的面部表情生動,微微帶笑,體現出口才的靈巧與魅力。背景是甯靜的中國古典園林,花朵盛開,小池波光粼粼,象征着“花唇”的比喻。 解读: 此圖以成語“巧言令色”為靈感,展現了一個古代中國朝廷場景。畫中一位身着傳統長袍的朝臣,正在向皇帝甜言蜜語、巧言令色。這位朝臣的表情迷人且具有說服力,微微一笑,體現了用甜言蜜語和愉快的舉止來影響他人的概念。而皇帝則身着華麗的服飾,似乎對朝臣的話語感興趣且略帶着被迷惑的神情。

解读: 此圖以成語“巧言令色”為靈感,展現了一個古代中國朝廷場景。畫中一位身着傳統長袍的朝臣,正在向皇帝甜言蜜語、巧言令色。這位朝臣的表情迷人且具有說服力,微微一笑,體現了用甜言蜜語和愉快的舉止來影響他人的概念。而皇帝則身着華麗的服飾,似乎對朝臣的話語感興趣且略帶着被迷惑的神情。 解读: 這幅畫描繪了一個古代中國的朝堂場景,中心人物是一位魅力十足且口才出衆的人物,可能是一位學者或官員。他身着傳統的中國服飾,表現出從容自信的氣質,正巧妙地與朝堂上的其他人交談。畫中這位人物的言談舉止不僅展現了他的聰慧和口才,也反映了他在社交場合的應變能力。

解读: 這幅畫描繪了一個古代中國的朝堂場景,中心人物是一位魅力十足且口才出衆的人物,可能是一位學者或官員。他身着傳統的中國服飾,表現出從容自信的氣質,正巧妙地與朝堂上的其他人交談。畫中這位人物的言談舉止不僅展現了他的聰慧和口才,也反映了他在社交場合的應變能力。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“巧言花語”的含義。圖中主角是一位穿着傳統中國服飾的人物,他手中拿着一朵精美的花,面對着一位美麗的女子。他們之間的互動似乎充滿了巧妙而美妙的言辭,正如“巧言花語”所描述的,這些言辭美麗而動聽,但可能不盡真誠。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“巧言花語”的含義。圖中主角是一位穿着傳統中國服飾的人物,他手中拿着一朵精美的花,面對着一位美麗的女子。他們之間的互動似乎充滿了巧妙而美妙的言辭,正如“巧言花語”所描述的,這些言辭美麗而動聽,但可能不盡真誠。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“巧語花言”。畫面中展現了一個古代中國學者,在一個甯靜的花園裡,周圍環繞着盛開的花朵,以及幾位專注的聽衆。這位學者身着傳統的漢服,正在雄辯地講話,他的手勢顯示出生動的對話。聽衆們也穿着傳統服裝,看上去被他的話語迷住了。這個花園郁郁蔥蔥,各種花朵象征着美麗和魅力,增強了通過雄辯來說服他人的主題。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“巧語花言”。畫面中展現了一個古代中國學者,在一個甯靜的花園裡,周圍環繞着盛開的花朵,以及幾位專注的聽衆。這位學者身着傳統的漢服,正在雄辯地講話,他的手勢顯示出生動的對話。聽衆們也穿着傳統服裝,看上去被他的話語迷住了。這個花園郁郁蔥蔥,各種花朵象征着美麗和魅力,增強了通過雄辯來說服他人的主題。 解读: 此圖描繪的是中國成語“巧逾造化”的主題。成語“巧逾造化”意味着技藝高超,達到了仿佛超越自然創造的境界。在這幅圖中,我們看到一位匠人正全神貫注地雕刻一隻鳳凰。他的技藝非常高超,雕刻出的鳳凰栩栩如生,仿佛随時都能展翅飛翔。畫面中的鳳凰細節豐富,生動活潑,展現了匠人的超凡技藝和他對藝術的深深敬意。

解读: 此圖描繪的是中國成語“巧逾造化”的主題。成語“巧逾造化”意味着技藝高超,達到了仿佛超越自然創造的境界。在這幅圖中,我們看到一位匠人正全神貫注地雕刻一隻鳳凰。他的技藝非常高超,雕刻出的鳳凰栩栩如生,仿佛随時都能展翅飛翔。畫面中的鳳凰細節豐富,生動活潑,展現了匠人的超凡技藝和他對藝術的深深敬意。 解读: 這幅插圖展現了成語“巨猾老奸”的精髓。在中國傳統文化中,狐狸經常被用作狡猾和奸詐的象征。在這幅畫中,一隻老狐狸站立在岩石上,周圍環繞着竹林和古老的樹木。它的眼神銳利、機智,表情中透露出狡黠和不可信任的氣息。背景的迷霧增添了一層神秘和欺騙的氛圍,進一步強化了成語的含義。

解读: 這幅插圖展現了成語“巨猾老奸”的精髓。在中國傳統文化中,狐狸經常被用作狡猾和奸詐的象征。在這幅畫中,一隻老狐狸站立在岩石上,周圍環繞着竹林和古老的樹木。它的眼神銳利、機智,表情中透露出狡黠和不可信任的氣息。背景的迷霧增添了一層神秘和欺騙的氛圍,進一步強化了成語的含義。 解读: 此幅插圖展現了成語“差強人意”的含義,即事物雖然勉強可以接受,但并未達到人們的預期或滿意程度。畫面中的學者穿着古代中國服飾,他面對一幅畫作,表情透露出某種不滿和失望。這幅畫中畫的風景雖然美麗,卻缺乏生機和深度,正好體現了“差強人意”的感覺。

解读: 此幅插圖展現了成語“差強人意”的含義,即事物雖然勉強可以接受,但并未達到人們的預期或滿意程度。畫面中的學者穿着古代中國服飾,他面對一幅畫作,表情透露出某種不滿和失望。這幅畫中畫的風景雖然美麗,卻缺乏生機和深度,正好體現了“差強人意”的感覺。 解读: 這幅插圖描繪了成語“差強意”的含義。在圖中,一位學者坐在老松樹下,凝視着遠方的山巒,表達了沉思和堅毅的情緒。成語“差強意”本意指勉強達到标準或意圖,但後來也用于形容盡力去做,雖有困難但不放棄的精神。畫面以翠綠和褐色為主色調,營造了一種靜谧而深沉的氛圍,象征着面對挑戰時的堅持和不懈努力。這樣的場景和色彩選擇恰如其分地體現了成語的意境和精神。

解读: 這幅插圖描繪了成語“差強意”的含義。在圖中,一位學者坐在老松樹下,凝視着遠方的山巒,表達了沉思和堅毅的情緒。成語“差強意”本意指勉強達到标準或意圖,但後來也用于形容盡力去做,雖有困難但不放棄的精神。畫面以翠綠和褐色為主色調,營造了一種靜谧而深沉的氛圍,象征着面對挑戰時的堅持和不懈努力。這樣的場景和色彩選擇恰如其分地體現了成語的意境和精神。 解读: 這幅插圖生動地體現了成語“已精求精”的精髓。成語“已精求精”意為在已經非常精良的基礎上,還力求更加完美。在這幅畫中,一位着傳統服飾的學者正專注于在一塊玉上精心雕刻,他所處的環境是一個典雅的古代書房,周圍擺放着傳統的家具和書卷。這樣的場景恰如其分地展現了“已精求精”的概念:學者雖已有高超的技藝,卻仍緻力于追求更高的完美。

解读: 這幅插圖生動地體現了成語“已精求精”的精髓。成語“已精求精”意為在已經非常精良的基礎上,還力求更加完美。在這幅畫中,一位着傳統服飾的學者正專注于在一塊玉上精心雕刻,他所處的環境是一個典雅的古代書房,周圍擺放着傳統的家具和書卷。這樣的場景恰如其分地展現了“已精求精”的概念:學者雖已有高超的技藝,卻仍緻力于追求更高的完美。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“巴人下裡”的場景。該成語字面意思是巴蜀地區的人民在市集中彈奏琵琶,而實際上則寓意着文化交流和文化融合。圖中,我們看到一群穿着傳統服飾、發型獨特的巴人在熱鬧的市場中彈奏琵琶。他們周圍聚集了許多穿着漢服的人群,這些人展現出驚訝和愉悅的表情,對巴人的音樂表現出濃厚的興趣。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“巴人下裡”的場景。該成語字面意思是巴蜀地區的人民在市集中彈奏琵琶,而實際上則寓意着文化交流和文化融合。圖中,我們看到一群穿着傳統服飾、發型獨特的巴人在熱鬧的市場中彈奏琵琶。他們周圍聚集了許多穿着漢服的人群,這些人展現出驚訝和愉悅的表情,對巴人的音樂表現出濃厚的興趣。 解读: 這幅插圖展現了成語“巷語街談”的生動畫面。成語“巷語街談”直譯為“巷子裡的談話和街上的讨論”,形象地描繪了民間傳播信息和讨論各種話題的場景。這幅畫中,我們看到了一條古風濃郁的中國街道,街上的人們在不同的地方聚集交流。有些人站在街角交談,有些坐在茶館外面的桌子旁閑聊,還有人在商鋪門口談天說地。

解读: 這幅插圖展現了成語“巷語街談”的生動畫面。成語“巷語街談”直譯為“巷子裡的談話和街上的讨論”,形象地描繪了民間傳播信息和讨論各種話題的場景。這幅畫中,我們看到了一條古風濃郁的中國街道,街上的人們在不同的地方聚集交流。有些人站在街角交談,有些坐在茶館外面的桌子旁閑聊,還有人在商鋪門口談天說地。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“巷議街談”的意境。在畫面中,我們看到一個熱鬧的古代中國街景,各色人物穿着傳統服飾,在街道上聚集交談。他們中有的激動地比劃着,有的則專心傾聽,形成了一種生動的社交場景。背景中的茶館和街頭小販增添了社區的氣氛。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“巷議街談”的意境。在畫面中,我們看到一個熱鬧的古代中國街景,各色人物穿着傳統服飾,在街道上聚集交談。他們中有的激動地比劃着,有的則專心傾聽,形成了一種生動的社交場景。背景中的茶館和街頭小販增添了社區的氣氛。 解读: 成語“市虎三夫”源于古代中國的一個故事,講述的是一個在市場上謊稱自己家中有虎的人,最終說服了三個人相信這個不存在的虎的存在。這個成語通常用來形容流言的力量,即使是不真實的事情,也可能因為人們的傳播而被廣泛相信。

解读: 成語“市虎三夫”源于古代中國的一個故事,講述的是一個在市場上謊稱自己家中有虎的人,最終說服了三個人相信這個不存在的虎的存在。這個成語通常用來形容流言的力量,即使是不真實的事情,也可能因為人們的傳播而被廣泛相信。 解读: 這幅插圖基于成語“帝女填海”,展現了這一傳說中的場景。畫面中,一位身着傳統漢服的女性,站立在海邊,手持裝滿石頭的籃子,正向海中投擲,象征着她為從海中奪回土地的決心和承諾。背景是洶湧的大海,海浪拍打着岸邊,上方則是充滿戲劇性的天空和雲層。

解读: 這幅插圖基于成語“帝女填海”,展現了這一傳說中的場景。畫面中,一位身着傳統漢服的女性,站立在海邊,手持裝滿石頭的籃子,正向海中投擲,象征着她為從海中奪回土地的決心和承諾。背景是洶湧的大海,海浪拍打着岸邊,上方則是充滿戲劇性的天空和雲層。 解读: 這幅插圖展示了成語“帝虎魯魚”的寓意。圖中,一隻威嚴的老虎象征着帝王,淩駕于山崖之上,俯瞰着下方的溪流。在溪流中,一條魯魚(鯉魚)在水中自在遊動。老虎與鯉魚的對比鮮明,形象地體現了成語中“帝虎”代表的高高在上的權勢與“魯魚”象征的平凡、微不足道的狀态。

解读: 這幅插圖展示了成語“帝虎魯魚”的寓意。圖中,一隻威嚴的老虎象征着帝王,淩駕于山崖之上,俯瞰着下方的溪流。在溪流中,一條魯魚(鯉魚)在水中自在遊動。老虎與鯉魚的對比鮮明,形象地體現了成語中“帝虎”代表的高高在上的權勢與“魯魚”象征的平凡、微不足道的狀态。 解读: 這幅圖描繪的是一位身穿傳統服飾的學者,獨自坐在一個甯靜的古代書房中,沉浸在思考中。周圍散落着書籍和卷軸,表明他對自己的想法充滿自信和深思熟慮。背景中細膩的竹林和窗外古老扭曲的松樹象征着堅韌和智慧。

解读: 這幅圖描繪的是一位身穿傳統服飾的學者,獨自坐在一個甯靜的古代書房中,沉浸在思考中。周圍散落着書籍和卷軸,表明他對自己的想法充滿自信和深思熟慮。背景中細膩的竹林和窗外古老扭曲的松樹象征着堅韌和智慧。 解读: 這幅插圖展現了成語“師心自是”的深刻内涵。畫中,一位智慧的老學者獨自坐在書房中,周圍擺放着古老的書籍和卷軸。書房的窗外可見一座甯靜的園林,繁茂的綠植和一池碧水映照出大自然的平和。學者面帶沉思的表情,體現了自信智慧和内心的平靜。

解读: 這幅插圖展現了成語“師心自是”的深刻内涵。畫中,一位智慧的老學者獨自坐在書房中,周圍擺放着古老的書籍和卷軸。書房的窗外可見一座甯靜的園林,繁茂的綠植和一池碧水映照出大自然的平和。學者面帶沉思的表情,體現了自信智慧和内心的平靜。 解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在書房中專心緻志地閱讀,而對窗外美麗的風景視而不見。畫中學者身着傳統漢服,代表了一個專注而内省的人物。書房簡樸而雅緻,桌上擺放着幾卷書卷和一塊硯台。窗外可見一個甯靜的花園,花朵盛開,小池塘波光粼粼,但學者對此卻毫無所覺。

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在書房中專心緻志地閱讀,而對窗外美麗的風景視而不見。畫中學者身着傳統漢服,代表了一個專注而内省的人物。書房簡樸而雅緻,桌上擺放着幾卷書卷和一塊硯台。窗外可見一個甯靜的花園,花朵盛開,小池塘波光粼粼,但學者對此卻毫無所覺。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“席不及暖”的意境。在這幅畫中,我們看到一個古代中國的室内場景,可能是一間書房或官府,中心擺放着一把傳統木質椅子。這把椅子設計優雅,但看起來未曾使用,顯得冷清,象征着一個權力或責任的位置還沒有被長時間占據到“暖”起來。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“席不及暖”的意境。在這幅畫中,我們看到一個古代中國的室内場景,可能是一間書房或官府,中心擺放着一把傳統木質椅子。這把椅子設計優雅,但看起來未曾使用,顯得冷清,象征着一個權力或責任的位置還沒有被長時間占據到“暖”起來。 解读: 這幅插圖展現了成語“席不暇暖”的意境。成語“席不暇暖”源自《紅樓夢》,形容人忙碌到連坐下的時間都沒有,喻指非常忙碌。在這幅畫中,我們看到一間典型的中國古典風格的室内場景,中央有一張精心制作的座椅,周圍環境雅緻而富有傳統特色。

解读: 這幅插圖展現了成語“席不暇暖”的意境。成語“席不暇暖”源自《紅樓夢》,形容人忙碌到連坐下的時間都沒有,喻指非常忙碌。在這幅畫中,我們看到一間典型的中國古典風格的室内場景,中央有一張精心制作的座椅,周圍環境雅緻而富有傳統特色。 解读: 這幅圖描繪的是“席不暇煖”這一成語。畫面展示了古代中國一個繁忙的市場場景,商販和顧客在忙碌地進行買賣交易。市場上的攤位琳琅滿目,各式各樣的商品琳琅滿目,每個人都顯得非常忙碌和專注。這種充滿活力和能量的氛圍,恰到好處地捕捉了這個成語的精髓:人們忙得連坐下來取暖的時間都沒有。

解读: 這幅圖描繪的是“席不暇煖”這一成語。畫面展示了古代中國一個繁忙的市場場景,商販和顧客在忙碌地進行買賣交易。市場上的攤位琳琅滿目,各式各樣的商品琳琅滿目,每個人都顯得非常忙碌和專注。這種充滿活力和能量的氛圍,恰到好處地捕捉了這個成語的精髓:人們忙得連坐下來取暖的時間都沒有。 解读: 這幅圖描繪的是中國成語“帶月披星”的畫面。在這幅畫中,我們看到一個古代學者在夜晚旅行,手持的燈籠巧妙地象征着月亮,而頭頂的星空中點綴着繁星。他走在一條甯靜的山水之間,山巒起伏,河流蜿蜒。

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“帶月披星”的畫面。在這幅畫中,我們看到一個古代學者在夜晚旅行,手持的燈籠巧妙地象征着月亮,而頭頂的星空中點綴着繁星。他走在一條甯靜的山水之間,山巒起伏,河流蜿蜒。 解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“帶水拖泥”的場景。在畫面中,我們看到幾位農夫正在河岸邊勞作,他們用木犁耕作着濕潤的泥土,形象地表現了“帶水拖泥”的意象。這個成語形容事情進行得很不順利,就像拖着泥巴一樣艱難,通常用來比喻做事拖泥帶水,效率低下。

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“帶水拖泥”的場景。在畫面中,我們看到幾位農夫正在河岸邊勞作,他們用木犁耕作着濕潤的泥土,形象地表現了“帶水拖泥”的意象。這個成語形容事情進行得很不順利,就像拖着泥巴一樣艱難,通常用來比喻做事拖泥帶水,效率低下。 解读: 這幅插圖呈現了“帶雨拖泥”這一成語的場景。在畫面中,我們看到的是一片雨後的甯靜鄉村景象。一條彎曲的小路穿過畫面,路面因雨水而變得泥濘,上面布滿了泥塊和足迹,這暗示着不久前有人經過這裡。沿着這條小路,幾位古代中國的行人正在行走,他們的衣服上微微濺着泥點,直觀地展現了這個成語的字面意義。

解读: 這幅插圖呈現了“帶雨拖泥”這一成語的場景。在畫面中,我們看到的是一片雨後的甯靜鄉村景象。一條彎曲的小路穿過畫面,路面因雨水而變得泥濘,上面布滿了泥塊和足迹,這暗示着不久前有人經過這裡。沿着這條小路,幾位古代中國的行人正在行走,他們的衣服上微微濺着泥點,直觀地展現了這個成語的字面意義。 解读: 這幅插圖為成語“帷幄運籌”提供了形象的視覺表現。圖中展示了一場古代中國的軍事會議,将領和謀士圍繞着一張鋪展開的詳細地圖,正嚴肅而專注地讨論戰略。這個場景體現了仔細規劃和戰略思考的精髓。

解读: 這幅插圖為成語“帷幄運籌”提供了形象的視覺表現。圖中展示了一場古代中國的軍事會議,将領和謀士圍繞着一張鋪展開的詳細地圖,正嚴肅而專注地讨論戰略。這個場景體現了仔細規劃和戰略思考的精髓。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“幄中運籌”的含義。圖中描繪了一位古代中國的軍事謀略家,他正坐在帳幕中深思熟慮,籌劃着戰鬥的方案。周圍擺放着古老的地圖、卷軸和毛筆,象征着策略規劃和智慧。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“幄中運籌”的含義。圖中描繪了一位古代中國的軍事謀略家,他正坐在帳幕中深思熟慮,籌劃着戰鬥的方案。周圍擺放着古老的地圖、卷軸和毛筆,象征着策略規劃和智慧。 解读: 這幅插圖展現了“平分秋色”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“平分秋色”用來形容兩件事物各有特色,美麗程度相當,無法分出高下。此圖中,我将這一概念通過兩個秋天的景色來表達。一邊是甯靜的湖泊,被金黃色的樹木環繞,天空晴朗;另一邊則是山巒,紅橙色的葉子輕輕飄落。這兩個場景通過一條蜿蜒的小路相連,象征着平衡和等同的美。

解读: 這幅插圖展現了“平分秋色”這一成語的含義。在中國傳統文化中,“平分秋色”用來形容兩件事物各有特色,美麗程度相當,無法分出高下。此圖中,我将這一概念通過兩個秋天的景色來表達。一邊是甯靜的湖泊,被金黃色的樹木環繞,天空晴朗;另一邊則是山巒,紅橙色的葉子輕輕飄落。這兩個場景通過一條蜿蜒的小路相連,象征着平衡和等同的美。 解读: 這幅插圖展現了成語“平地波瀾”的形象化表達。在畫面中,我們看到一片平靜的地面突然轉變為洶湧的海浪,形成了鮮明的對比。這種從甯靜平和到劇烈動蕩的轉變,恰如其分地體現了“平地波瀾”這一成語的内涵,即原本平靜的局勢或情況突然出現劇烈的變化。

解读: 這幅插圖展現了成語“平地波瀾”的形象化表達。在畫面中,我們看到一片平靜的地面突然轉變為洶湧的海浪,形成了鮮明的對比。這種從甯靜平和到劇烈動蕩的轉變,恰如其分地體現了“平地波瀾”這一成語的内涵,即原本平靜的局勢或情況突然出現劇烈的變化。 解读: 這幅圖描繪的是中國成語“平地青雲”,意味着從平凡的處境迅速而意外地升至高位或獲得巨大成功。在畫面中,可以看到一片遼闊的平地,背景中有一座突兀而雄偉的山峰直插雲霄,象征着從平凡到卓越的躍升。天空中飄蕩着旋轉的、壯麗的雲彩,進一步強調了從卑微的起點到高峰的提升。

解读: 這幅圖描繪的是中國成語“平地青雲”,意味着從平凡的處境迅速而意外地升至高位或獲得巨大成功。在畫面中,可以看到一片遼闊的平地,背景中有一座突兀而雄偉的山峰直插雲霄,象征着從平凡到卓越的躍升。天空中飄蕩着旋轉的、壯麗的雲彩,進一步強調了從卑微的起點到高峰的提升。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“平地風波”的含義。畫中描繪了一幅甯靜的景色,背景是遠山和垂柳,前景是一片平靜的湖面。然而,突如其來的一陣風攪動了湖面,形成了波紋。這種突然的變化象征着平靜中的意外動蕩,正如成語所指的從平靜中生出的麻煩或沖突。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“平地風波”的含義。畫中描繪了一幅甯靜的景色,背景是遠山和垂柳,前景是一片平靜的湖面。然而,突如其來的一陣風攪動了湖面,形成了波紋。這種突然的變化象征着平靜中的意外動蕩,正如成語所指的從平靜中生出的麻煩或沖突。 解读: 這幅圖描繪了“平地風濤”這一成語的意境。成語“平地風濤”形容突然出現的意外變故或動蕩情景,就像在平靜的大地上突然掀起狂風巨浪一樣出人意料。在這幅畫中,平和的山丘和晴朗的天空突然轉變為波濤洶湧、風雲變幻的場景,恰如其分地體現了這一成語的深刻含義。

解读: 這幅圖描繪了“平地風濤”這一成語的意境。成語“平地風濤”形容突然出現的意外變故或動蕩情景,就像在平靜的大地上突然掀起狂風巨浪一樣出人意料。在這幅畫中,平和的山丘和晴朗的天空突然轉變為波濤洶湧、風雲變幻的場景,恰如其分地體現了這一成語的深刻含義。 解读: 此圖旨在體現成語“平心定意”的深遠含義。畫面中,一位智者坐在甯靜的湖邊沉思冥想,周圍環繞着郁郁蔥蔥的山巒,山間輕紗般的薄霧增添了幾分靜谧與和平的氛圍。此景象象征着内心的平靜與決心,正如“平心定意”所傳達的,意指以平和的心态定下決心,不為外界所動搖。

解读: 此圖旨在體現成語“平心定意”的深遠含義。畫面中,一位智者坐在甯靜的湖邊沉思冥想,周圍環繞着郁郁蔥蔥的山巒,山間輕紗般的薄霧增添了幾分靜谧與和平的氛圍。此景象象征着内心的平靜與決心,正如“平心定意”所傳達的,意指以平和的心态定下決心,不為外界所動搖。 解读: 這幅插圖旨在體現成語“平心定氣”的内涵。圖中展示的是一位老者,他坐在甯靜的河畔,眼神閉合,沉浸在冥想之中。這幅畫描繪了一種與自然和諧共處的平靜景象,高聳雲霧缭繞的山峰和流淌的河流,共同營造出一種甯靜祥和的氛圍。

解读: 這幅插圖旨在體現成語“平心定氣”的内涵。圖中展示的是一位老者,他坐在甯靜的河畔,眼神閉合,沉浸在冥想之中。這幅畫描繪了一種與自然和諧共處的平靜景象,高聳雲霧缭繞的山峰和流淌的河流,共同營造出一種甯靜祥和的氛圍。 解读: 這幅插圖是對中國成語“平心易氣”(意為心平氣和,性情溫和)的藝術表達。圖中描繪了一位智者坐在柳樹下彈奏古琴,古琴作為一種古典中國樂器,常被用來象征内心的甯靜和和諧。這位智者穿着傳統的長袍,他的姿态和環境展現了一種心平氣和的狀态。

解读: 這幅插圖是對中國成語“平心易氣”(意為心平氣和,性情溫和)的藝術表達。圖中描繪了一位智者坐在柳樹下彈奏古琴,古琴作為一種古典中國樂器,常被用來象征内心的甯靜和和諧。這位智者穿着傳統的長袍,他的姿态和環境展現了一種心平氣和的狀态。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“平心氣”的含義。在畫面中,我們看到一位智者安靜地坐在一棵古老的大樹下,他的面部表情透露出深沉的思考和甯靜。周圍的景色平和而優美,包括溫柔的小山丘、流動的水面,以及遠處的山峰。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“平心氣”的含義。在畫面中,我們看到一位智者安靜地坐在一棵古老的大樹下,他的面部表情透露出深沉的思考和甯靜。周圍的景色平和而優美,包括溫柔的小山丘、流動的水面,以及遠處的山峰。 解读: 這幅圖靈感來源于成語“平心靜氣”,直譯為“心平氣靜”。這個成語用來形容人心态平和、情緒穩定。在這幅畫中,我們看到一位古代中國學者安靜地坐在柳樹下,旁邊是一片甯靜的湖泊。這個場景反映了内心的平靜與安詳。

解读: 這幅圖靈感來源于成語“平心靜氣”,直譯為“心平氣靜”。這個成語用來形容人心态平和、情緒穩定。在這幅畫中,我們看到一位古代中國學者安靜地坐在柳樹下,旁邊是一片甯靜的湖泊。這個場景反映了内心的平靜與安詳。 解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“平易近人”的場景。畫中描繪了一位智慧的長者,身穿傳統的中國長袍,面帶和善的表情,正在與村莊中的普通百姓親切交談。周圍的人們包括孩童、農民和商販,都在微笑着與他交流。背景是一個甯靜的村莊,有傳統的中國建築、樹木和遠處的山巒。

解读: 這幅插圖展現了中國古代成語“平易近人”的場景。畫中描繪了一位智慧的長者,身穿傳統的中國長袍,面帶和善的表情,正在與村莊中的普通百姓親切交談。周圍的人們包括孩童、農民和商販,都在微笑着與他交流。背景是一個甯靜的村莊,有傳統的中國建築、樹木和遠處的山巒。 解读: 這幅插圖展現了中國古典鄉村的景象,以诠釋“平易近民”這一成語。畫面中,一個小村落安靜地坐落于自然之中,村舍簡樸,屋頂覆蓋着茅草。村民們正在進行日常的農耕活動,有的則在閑談。這樣的場景體現了和諧而樸實的生活方式,符合“平易近民”的含義,即簡單樸素、親近百姓。

解读: 這幅插圖展現了中國古典鄉村的景象,以诠釋“平易近民”這一成語。畫面中,一個小村落安靜地坐落于自然之中,村舍簡樸,屋頂覆蓋着茅草。村民們正在進行日常的農耕活動,有的則在閑談。這樣的場景體現了和諧而樸實的生活方式,符合“平易近民”的含義,即簡單樸素、親近百姓。 解读: 這幅圖描繪了成語“平步登天”的意象。在畫面中,一位身着古代中國服飾的人正沿着通往天際的雲梯步行,象征着這個成語的含義。雲梯代表了一條非凡的道路,通向高遠的目标,而人物相對于浩瀚的天空顯得微小,強調了攀登的宏大與困難。背景是甯靜的天空、柔軟的雲彩以及幾隻飛翔的鳥,增添了一種平和而深遠的感覺。

解读: 這幅圖描繪了成語“平步登天”的意象。在畫面中,一位身着古代中國服飾的人正沿着通往天際的雲梯步行,象征着這個成語的含義。雲梯代表了一條非凡的道路,通向高遠的目标,而人物相對于浩瀚的天空顯得微小,強調了攀登的宏大與困難。背景是甯靜的天空、柔軟的雲彩以及幾隻飛翔的鳥,增添了一種平和而深遠的感覺。 解读: 這幅插圖描繪了成語“平步青天”的意境。畫面中,一位身着傳統中式服飾的尊貴人物沿着雲中顯現的小徑,從容地走向天空。背景是被霧氣籠罩的山巒,營造出一種超凡脫俗的氛圍。清澈的藍天反映了成語中輕松升遷至高位的含義。

解读: 這幅插圖描繪了成語“平步青天”的意境。畫面中,一位身着傳統中式服飾的尊貴人物沿着雲中顯現的小徑,從容地走向天空。背景是被霧氣籠罩的山巒,營造出一種超凡脫俗的氛圍。清澈的藍天反映了成語中輕松升遷至高位的含義。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“平步青雲”的寓意。成語“平步青雲”字面意思是指平穩地步入青雲之中,比喻人一步登天,職位或地位迅速晉升。在這幅畫中,您可以看到一位身穿明朝傳統服飾的學者,他正平靜而自信地沿着一條通往雲霧缭繞的山峰的小徑行走。這條小徑象征着通往成功和地位提升的道路。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“平步青雲”的寓意。成語“平步青雲”字面意思是指平穩地步入青雲之中,比喻人一步登天,職位或地位迅速晉升。在這幅畫中,您可以看到一位身穿明朝傳統服飾的學者,他正平靜而自信地沿着一條通往雲霧缭繞的山峰的小徑行走。這條小徑象征着通往成功和地位提升的道路。 解读: 這幅插圖生動地展現了“平風靜浪”這一成語的内涵。畫面中,甯靜的湖面如鏡,反射着周圍的景色,呈現出水天一色的和諧美感。微風拂過,柳枝輕輕搖曳,增添了一絲甯靜與優雅。畫面中的傳統中國小船,設計精緻,輕盈地漂浮在水面上,彰顯出一種閑适與和平。背景遠山雲霧缭繞,增強了畫面的深度和甯靜感。

解读: 這幅插圖生動地展現了“平風靜浪”這一成語的内涵。畫面中,甯靜的湖面如鏡,反射着周圍的景色,呈現出水天一色的和諧美感。微風拂過,柳枝輕輕搖曳,增添了一絲甯靜與優雅。畫面中的傳統中國小船,設計精緻,輕盈地漂浮在水面上,彰顯出一種閑适與和平。背景遠山雲霧缭繞,增強了畫面的深度和甯靜感。 解读: 這幅插圖是對成語“年高德劭”的直觀表現。該成語來源于《史記·老子韓非列傳》,原文是“老聃年高德劭”,意為老子年紀雖大,但德行卓越,備受尊敬。在這幅插圖中,我們看到一位白發蒼蒼、須發皆長的智者,他身着傳統的中國長袍,象征着智慧和德行。這位智者站在一棵高大的松樹旁,松樹在中國文化中象征着長壽和堅韌不拔。

解读: 這幅插圖是對成語“年高德劭”的直觀表現。該成語來源于《史記·老子韓非列傳》,原文是“老聃年高德劭”,意為老子年紀雖大,但德行卓越,備受尊敬。在這幅插圖中,我們看到一位白發蒼蒼、須發皆長的智者,他身着傳統的中國長袍,象征着智慧和德行。這位智者站在一棵高大的松樹旁,松樹在中國文化中象征着長壽和堅韌不拔。 解读: 這幅插圖展示了一位長者,他擁有一頭長長的白色胡須,身着傳統的中國長袍,坐在一個甯靜的花園中。他的身旁是一棵古老而茂盛的樹木,手中拿着一卷古卷,表情平和而深沉。

解读: 這幅插圖展示了一位長者,他擁有一頭長長的白色胡須,身着傳統的中國長袍,坐在一個甯靜的花園中。他的身旁是一棵古老而茂盛的樹木,手中拿着一卷古卷,表情平和而深沉。 解读: 這幅插圖展現了成語“幸災樂禍”的内涵。畫面中,一位身着傳統服飾的男子站在山坡上,俯瞰着村莊中的一場小型災難,比如火災或洪水。他面帶微笑,表現出對他人不幸的幸災樂禍之情。這種表現手法體現了深刻的道德諷刺和人性的反思。

解读: 這幅插圖展現了成語“幸災樂禍”的内涵。畫面中,一位身着傳統服飾的男子站在山坡上,俯瞰着村莊中的一場小型災難,比如火災或洪水。他面帶微笑,表現出對他人不幸的幸災樂禍之情。這種表現手法體現了深刻的道德諷刺和人性的反思。 解读: 這幅圖描繪了成語“幾無僅有”(Ji Wu Jin You),意為“極其罕見”或“寥寥無幾”。在這幅作品中,一位古代學者獨自站在一棵巨大、蜿蜒的松樹下,象征着稀有和獨特。這位學者身着傳統漢服,正凝視地上一朵盛開的花,這朵花代表着情境的稀有性和珍貴性。背景是一個甯靜的山水景觀,遠處的山巒、雲霧和平靜的小溪,都以典型的中國古典畫風細膩描繪。作品角落巧妙地放置了一枚紅色印章。

解读: 這幅圖描繪了成語“幾無僅有”(Ji Wu Jin You),意為“極其罕見”或“寥寥無幾”。在這幅作品中,一位古代學者獨自站在一棵巨大、蜿蜒的松樹下,象征着稀有和獨特。這位學者身着傳統漢服,正凝視地上一朵盛開的花,這朵花代表着情境的稀有性和珍貴性。背景是一個甯靜的山水景觀,遠處的山巒、雲霧和平靜的小溪,都以典型的中國古典畫風細膩描繪。作品角落巧妙地放置了一枚紅色印章。 解读: 這幅圖描繪了成語“庋之高閣”的場景。在這幅作品中,我們看到一個人正在小心地将一本書放置在高高的書架上。這個房間布置得井井有條,充滿了卷軸、書籍和傳統的中國家具。

解读: 這幅圖描繪了成語“庋之高閣”的場景。在這幅作品中,我們看到一個人正在小心地将一本書放置在高高的書架上。這個房間布置得井井有條,充滿了卷軸、書籍和傳統的中國家具。 解读: 這幅圖描繪了一個安靜的古代中國園林場景,與成語“度外置之”的含義相呼應。成語“度外置之”源自古代文獻,意為将某事物放在考慮範圍之外,或不将其納入正常的評價體系中。在這幅畫中,一位身着傳統服飾的學者正在一棵柳樹下的小池塘旁安靜地閱讀,他周圍是一個封閉的園林。園林由一堵低矮而優雅的牆所環繞,象征着這裡是一個與外界隔離的甯靜空間。背景中,雖然隐約可以看到繁忙的城市生活輪廓,但它們明顯遠離并與園林的甯靜隔絕。

解读: 這幅圖描繪了一個安靜的古代中國園林場景,與成語“度外置之”的含義相呼應。成語“度外置之”源自古代文獻,意為将某事物放在考慮範圍之外,或不将其納入正常的評價體系中。在這幅畫中,一位身着傳統服飾的學者正在一棵柳樹下的小池塘旁安靜地閱讀,他周圍是一個封閉的園林。園林由一堵低矮而優雅的牆所環繞,象征着這裡是一個與外界隔離的甯靜空間。背景中,雖然隐約可以看到繁忙的城市生活輪廓,但它們明顯遠離并與園林的甯靜隔絕。 解读: 這幅插圖生動地展現了“康莞之街”的含義。在畫面中,我們看到了一條寬闊繁華的古代中國大街。街道兩旁栽種着茂盛的樹木,還有各式各樣的傳統建築,營造出一種繁榮昌盛的氛圍。街上行人絡繹不絕,有各種年齡和社會地位的人們在交談、交易,這些場景象征着社會和諧與繁榮。遠處的大山寓意着光明和希望的未來。

解读: 這幅插圖生動地展現了“康莞之街”的含義。在畫面中,我們看到了一條寬闊繁華的古代中國大街。街道兩旁栽種着茂盛的樹木,還有各式各樣的傳統建築,營造出一種繁榮昌盛的氛圍。街上行人絡繹不絕,有各種年齡和社會地位的人們在交談、交易,這些場景象征着社會和諧與繁榮。遠處的大山寓意着光明和希望的未來。 解读: 這幅插圖描繪了“康莊之路”這一成語的含義。畫面中,我們看到一條寬闊而開放的道路穿越一片甯靜而郁郁蔥蔥的景緻,象征着繁榮和順利的進展。古代的旅行者或步行或騎馬在這條道路上,他們身着傳統的中國服飾,傳達出旅程和進步的感覺。遠處的山脈、流淌的河流和豐富的綠色植被共同構成了一個理想化且和諧的世界。

解读: 這幅插圖描繪了“康莊之路”這一成語的含義。畫面中,我們看到一條寬闊而開放的道路穿越一片甯靜而郁郁蔥蔥的景緻,象征着繁榮和順利的進展。古代的旅行者或步行或騎馬在這條道路上,他們身着傳統的中國服飾,傳達出旅程和進步的感覺。遠處的山脈、流淌的河流和豐富的綠色植被共同構成了一個理想化且和諧的世界。 解读: 這幅圖描繪了“康莞大道”這個成語的意境。畫面中,一條寬闊、平坦的道路伸展在甯靜而繁茂的景色中,道路兩旁是郁郁蔥蔥的樹木和溫和的山丘,遠處可見古典中國建築。路上有穿着傳統服飾的人們步行或騎馬,整個場景透出一種和平與繁榮的氣氛。

解读: 這幅圖描繪了“康莞大道”這個成語的意境。畫面中,一條寬闊、平坦的道路伸展在甯靜而繁茂的景色中,道路兩旁是郁郁蔥蔥的樹木和溫和的山丘,遠處可見古典中國建築。路上有穿着傳統服飾的人們步行或騎馬,整個場景透出一種和平與繁榮的氣氛。 解读: 這幅插圖展現了“康莊大道”的成語。成語“康莊大道”形象地描述了一條寬闊、平坦、繁榮的大道,象征着事業或人生道路的順利和廣闊。在這幅畫中,一條寬廣、筆直的小徑穿過郁郁蔥蔥的田野和溫和的小丘,周圍點綴着中國傳統建築,如亭台樓閣,體現了文化的豐富和深厚。

解读: 這幅插圖展現了“康莊大道”的成語。成語“康莊大道”形象地描述了一條寬闊、平坦、繁榮的大道,象征着事業或人生道路的順利和廣闊。在這幅畫中,一條寬廣、筆直的小徑穿過郁郁蔥蔥的田野和溫和的小丘,周圍點綴着中國傳統建築,如亭台樓閣,體現了文化的豐富和深厚。 解读: 這幅圖描繪了成語“庸人自擾”的場景。成語“庸人自擾”字面意思是指平庸的人自己驚擾自己,比喻因小事而憂慮不安,或者無端生出許多煩惱。在畫面中,我們看到一個人顯得焦慮不安,他的表情緊張,手放在額頭上,似乎在過度思考。這種不安與周圍甯靜、和諧的環境形成了鮮明對比。

解读: 這幅圖描繪了成語“庸人自擾”的場景。成語“庸人自擾”字面意思是指平庸的人自己驚擾自己,比喻因小事而憂慮不安,或者無端生出許多煩惱。在畫面中,我們看到一個人顯得焦慮不安,他的表情緊張,手放在額頭上,似乎在過度思考。這種不安與周圍甯靜、和諧的環境形成了鮮明對比。 解读: 這幅插圖描繪了一個古典的中國風景,展現了“廓落晨星”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個甯靜的黎明景象,天空清澈、遼闊,最後的晨星在天空中微微閃爍。這顆晨星象征着成語中的“晨星”,而其它元素,如起伏的山丘、甯靜的湖泊和小亭子,則體現了中國古典風格的景觀。

解读: 這幅插圖描繪了一個古典的中國風景,展現了“廓落晨星”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一個甯靜的黎明景象,天空清澈、遼闊,最後的晨星在天空中微微閃爍。這顆晨星象征着成語中的“晨星”,而其它元素,如起伏的山丘、甯靜的湖泊和小亭子,則體現了中國古典風格的景觀。 解读: 這幅插圖描繪了一位長須智者,身着古代中國長袍,站在山峰之巅,凝視着遠方日落的地平線。這一場景象征着智者廣博的知識和深遠的洞察力。背景中展現的壯麗山脈、蜿蜒河流和郁郁蔥蔥的森林,代表着這位智者對世界的深刻理解和廣泛的影響力。

解读: 這幅插圖描繪了一位長須智者,身着古代中國長袍,站在山峰之巅,凝視着遠方日落的地平線。這一場景象征着智者廣博的知識和深遠的洞察力。背景中展現的壯麗山脈、蜿蜒河流和郁郁蔥蔥的森林,代表着這位智者對世界的深刻理解和廣泛的影響力。 解读: 這幅插圖展現了“廣庭大衆”這一成語的含義。在圖中,我們看到一個開闊的庭院,周圍環繞着古典的中國建築。庭院内聚集了各式各樣的人群,從而形成了一個多元而熱鬧的場景。這些人群或交談,或聆聽,體現了一個生動而有序的社交環境。

解读: 這幅插圖展現了“廣庭大衆”這一成語的含義。在圖中,我們看到一個開闊的庭院,周圍環繞着古典的中國建築。庭院内聚集了各式各樣的人群,從而形成了一個多元而熱鬧的場景。這些人群或交談,或聆聽,體現了一個生動而有序的社交環境。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“廣思集益”的寓意。在畫面中,我們看到一群身着傳統長袍的古代中國學者,他們聚集在一個甯靜的園林裡,底下是一棵枝繁葉茂的古樹。這些學者正在熱烈地讨論和分享思想,他們周圍散落着卷軸和書籍。這些學者代表了不同的年齡層,他們正在進行知識的激烈交流,象征着從不同來源彙聚智慧。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“廣思集益”的寓意。在畫面中,我們看到一群身着傳統長袍的古代中國學者,他們聚集在一個甯靜的園林裡,底下是一棵枝繁葉茂的古樹。這些學者正在熱烈地讨論和分享思想,他們周圍散落着卷軸和書籍。這些學者代表了不同的年齡層,他們正在進行知識的激烈交流,象征着從不同來源彙聚智慧。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“廣益集思”的意境。成語“廣益集思”源自古代中國,字面意思是“集中衆人的智慧,可以獲得更大的益處”。它強調了通過集思廣益,集合衆人智慧的重要性。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“廣益集思”的意境。成語“廣益集思”源自古代中國,字面意思是“集中衆人的智慧,可以獲得更大的益處”。它強調了通過集思廣益,集合衆人智慧的重要性。