-

序号: 4601

解读: 这幅插图展现了“重整旗鼓”这一成语的寓意。画面中,古代战士在战场上重新整理旗帜和鼓,表现了他们在面对困境时的不屈不挠和再次出发的决心。画中的山峦背景和飘扬的旗帜增添了一种战争后重整旗鼓的紧迫感。战士们身着传统铠甲,表情坚定,准备好继续他们的征程。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家的作品,注重笔触细节和朴素的土色调,充分体现了中国古典绘画的韵味。画面一角的红色印章是对传统中国画印章文化的致敬,也为整幅作品增添了一抹文化底蕴。

“重整旗鼓”原指军队败退后重新整理旗帜和战鼓,准备再次作战。现在多用来比喻在失败或挫折后重新振作,准备再次努力或斗争。这幅插图恰如其分地传达了这一成语的深刻含义。

-

序号: 4602

解读: 这幅图描绘了一位长者在古树下授课的场景,周围围绕着一群专心倾听的学生。这位长者形象庄重,面容慈祥,具有传统智者的特征,如长须、平和的神态,以及他身边的学生们显示出的尊敬和专注。

整个画面透露出智慧、尊重和学习的氛围。

这幅图象征着“重望硕德”这个成语,字面意思是“深仰盛德”,意指深深敬仰那些品德高尚的人。画中的长者代表了德高望重的智者,而围绕在他周围的学生则体现了对其德行和智慧的尊重和崇敬。

画风仿照了古代画家或近代画家的风格,运用了传统中国水墨画的技巧,表现了一种古朴而深邃的感觉。图中红色印章为作品增添了一抹经典的中国元素,同时也象征着画家的身份和作品的独特性。

-

序号: 4603

解读: 这幅图描绘的是“重睹天日”这一成语的场景。在这幅画中,我们看到一个人物从黑暗的洞穴中走出,迎接明亮的阳光。这一场景象征着从困境或压迫中获得解脱,重见光明。人物身穿传统中式服饰,面向天空,表情显露出解脱和舒缓的情感。背景是典型的中国古代山水,包括山脉和树木,营造出一种古朴而深邃的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,使用了细腻的笔触和柔和的色彩。

整幅作品不仅呈现了成语的直观意象,也传达了一种深层次的情感和哲理。画面中的小红印章增添了作品的真实性和艺术价值。

通过这幅画,我们可以感受到成语“重睹天日”的深远含义,即从不利或困难的境地中获得解放,重新获得自由和希望。这幅图不仅是对成语的直观表达,也是对传统中国文化和艺术风格的致敬。

-

序号: 4604

解读: 这幅图描绘了“重见天日”这一成语的精髓。在画面中,我们看到一位人物从昏暗、封闭的空间步入明亮、开阔的天地,象征着从困境中解脱,重新见到阳光的场景。这个场景传达了一种从束缚中解放出来的感觉,同时也暗示了新生和重获自由的主题。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过自然美和微妙的色彩渐变来表达画面的情感和意境。深色与浅色的对比,不仅强调了从黑暗到光明的转变,也体现了中国画深沉而含蓄的美学。

画面一角的红色印章是中国传统艺术作品的标志性元素,它不仅起到签名的作用,还增添了一种古典的氛围。

整体而言,这幅画作完美地诠释了“重见天日”这一成语的内涵,同时展现了中国古典文化的深刻韵味。

-

序号: 4605

解读: 这幅图描绘了成语“野人奏曝”的场景。在画中,我们看到一位朴素打扮的野人正在烈日下激情地演奏一种传统的中国乐器。他的表情充满了认真与强烈的情感,周围是一片旷野自然风景,远处可见山脉与树木。这样的设置既宁静又充满生机,营造出一种简朴而深邃的氛围。

“野人奏曝”这个成语源于《左传·庄公十年》,原文为:“野人奏曝,不以告也。”意思是指野人在野外曝晒谷物,而不通知别人。后用来比喻做事不通知有关方面或不向上级汇报。在这幅画中,野人的形象和他在大自然中的行为恰如其分地反映了这一成语的内涵,即在自然环境中自给自足、不依赖于外界。

画风效仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的线条和淡雅的色彩表现了中国传统绘画的韵味。画面上的红色印章增添了一抹传统文化的气息,为整幅作品增添了几分庄重感。

整体上,这幅画作充分展现了“野人奏曝”这一成语的历史背景和文化内涵。

-

序号: 4606

解读: 这幅图描绘了“野人献曝”这一成语的场景。在这幅画中,一位朴素的乡野人向一位学者献上了一捆晒干的草药。画面背景是古代中国的山水,以及传统的中国建筑,展现了一种深厚的文化氛围。乡野人的装束简单、朴素,而学者则穿着更为考究的服饰,这表明了他们之间的社会地位差异。

“野人献曝”字面上的意思是山野间的人献上晒干的草药。这个成语用来比喻提供不起眼或微不足道的帮助。在这幅画中,乡野人虽然只能提供一些普通的草药,但这体现了他的诚意和善意。这幅作品旨在捕捉这种简朴而真挚的情感,同时展现中国古代社会的生活场景。

风格上,这幅画模仿了古代画家或近代画家的画风,两位都是中国现代绘画大师。画中的自然风光和人物形象,都透露出一种古朴而深邃的艺术魅力。右下角的红色印章为作品增添了一种传统的艺术气息,也是中国画作中常见的元素。

-

序号: 4607

解读: 这幅图描绘了一只雄壮的狮子站在岩石崖上,其目光坚定且充满野心,正视远方。这一形象恰如其分地体现了“野心勃勃”这一成语的精髓。成语“野心勃勃”用来形容一个人志向远大,抱负非凡。在画面中,狮子的表情和姿态展现了它对未来的渴望和决心,象征着追求目标的坚定不移。

背景是一片辽阔的山脉和森林,配以戏剧性的天空,进一步强调了宏伟抱负的主题。

整幅画作采用了古代画家风格的细腻笔触和经典的中国美学,呈现出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的小型红色印章增添了传统的触感,体现了古典中国画的元素。

通过这幅画,我们不仅可以感受到成语“野心勃勃”的内涵,还能欣赏到传统中国绘画的魅力和深度。

-

序号: 4608

解读: 此图描绘了成语“金城汤池”的形象。这个成语源于中国古代,形容非常坚固的城防,比喻非常坚固或难以攻破的防御工事。图中展现的是一座古老的中式城池,其特点是壮观的城墙和装满沸水的护城河,象征着坚不可摧的防御力量。

在构图上,我选择了典型的中国山水画风格,以模仿古代画家或近代画家的艺术表现方式。图中的城池周围环绕着山水,增添了一种历史的深邃感。城墙和沸水的细节处理,旨在突出这座城市的坚不可摺的防御能力。

图角落的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,用以证明作品的真实性和艺术家的身份。在这里,它也为画作增添了一抹鲜明的文化特色。

通过这幅图,我们可以感受到“金城汤池”这一成语所蕴含的深远意义和历史底蕴。

-

序号: 4609

解读: 这幅插图生动地展现了成语“金屋藏娇”的意境。画面中,一座古色古香的豪华府邸展现在观者眼前,其金色的墙壁和精致的装饰象征着财富和奢华。在这座府邸的内部,通过半开的窗户,我们可以看到一位打扮华丽的美丽女子正在向外凝视,她的形象象征着被隐藏的美丽和魅力。

这个成语源自于古代的一个故事,讲述了汉代贵族为了隐藏爱人,而将其安置在金碧辉煌的宅院中。在这幅插图中,画家巧妙地运用传统中国画的元素和手法,捕捉到了这个成语的核心含义。

画风仿佛古代画家或近代画家,展现出了古典中国艺术的精髓。

画面的一角还巧妙地加入了一枚红色印章,不仅增添了艺术作品的传统韵味,同时也是对中国古典文化的一种致敬。

整体来看,这幅作品不仅表现了成语的意境,还展示了中国传统绘画的深厚底蕴和独特魅力。

-

序号: 4610

解读: 这幅插图展示了成语“金屋藏娇”的含义。图中描绘了一座豪华的金色宫殿,象征着富裕和奢华。宫殿内部,一位美丽的女子身着传统汉服,优雅地坐在那里,周围环绕着华丽的家具和装饰,这象征着“在金屋中藏娇”的概念。

整幅作品反映了古代画家或近代画家风格的古典中国画,细节精致,色彩微妙,营造出一种深沉而深邃的氛围。画作一角还有一个小红印章,作为作品的鉴定。

-

序号: 4611

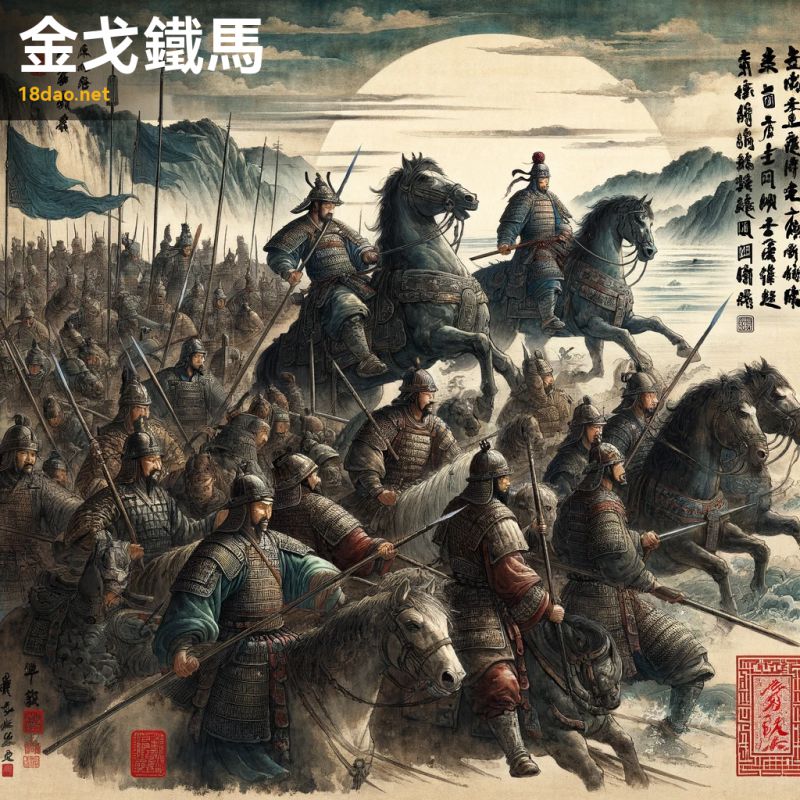

解读: 这幅插图展现了“金戈铁甲”这一成语的丰富内涵。图中,古代战士身着金色的盔甲,手持铁制武器,勇猛地站立在战场上。他们的装备反映出金戈铁甲的字面意义,即金制的戈(一种古代兵器)和铁制的甲(盔甲)。此成语常用来形容战争时期,士兵们全副武装的雄壮景象,或泛指军事力量的强大。

画面背景是雄伟的山脉,增添了战争场景的戏剧性和紧张感。这不仅体现了画面的深度和空间感,还象征着困难和挑战。山脉的坚固与士兵的坚韧形成了视觉上的呼应。

整幅画作风格借鉴了古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过流畅的线条和简约的色彩,表达了一种古朴而深邃的美感。此外,画角的红色印章是中国传统艺术作品的标志性元素,增添了一丝庄重与历史感。

总的来说,这幅插图不仅忠实地反映了“金戈铁甲”成语的字面意义,也通过艺术化的表现手法,传达了该成语所蕴含的历史深度和文化意义。

-

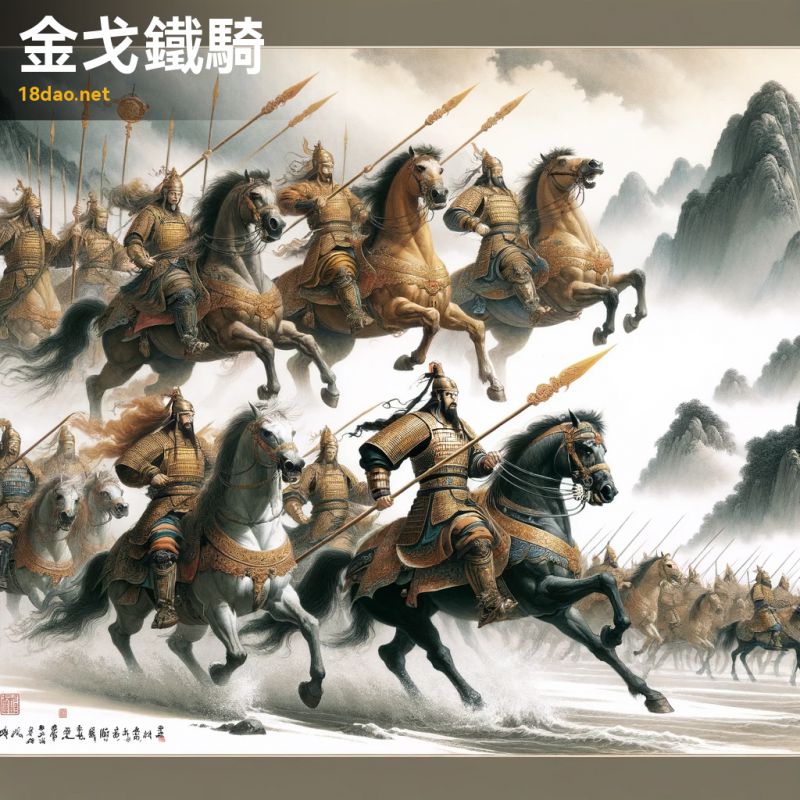

序号: 4612

解读: 这幅插图展现了成语“金戈铁马”的精髓,意为金色的戈和铁制的马,比喻战争中的雄壮气势。在这幅作品中,我设计了一幅古代中国战场的场景,勇士们身披铠甲,骑着马,手持如枪和剑等武器。

整个画面风格仿佛古典中国画,类似于古代画家或近代画家的作品,强调传统的笔触和水墨技法。画面的背景和氛围透露出英雄主义和战争的精神,体现了金戈铁马的壮丽和激烈。画面的某个角落还特意加上了小型的红色印章,符合中国艺术的特点,既是对古代文化的尊重,也是对成语内涵的强调。

-

序号: 4613

解读: 这幅插图展现了“金戈铁骑”这一成语的精髓。在图中,我们看到了一群身穿传统盔甲的古代中国战士,他们骑着马,手持金色的长矛,展示出他们的勇猛和力量。这些战士的姿态生动,马匹的站姿充满动感,捕捉了战斗和运动的本质。背景是雾蒙蒙的山景,增添了深远和广阔的感觉。

“金戈铁骑”字面意思是指金制的戈(一种古代兵器)和铁制的骑兵装备。成语用来形容军队强大,战斗力强。这幅插图恰如其分地体现了这一点,通过强调战士的勇猛和战马的威猛,传达出一种强大军力的氛围。

画风仿照了古代画家和近代画家的风格,其笔触既细腻又流畅,体现了中国传统艺术的美学。画面一角的红色印章,是对艺术传统和作品真实性的象征。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语的深刻含义,也能欣赏到中国古典绘画的魅力。

-

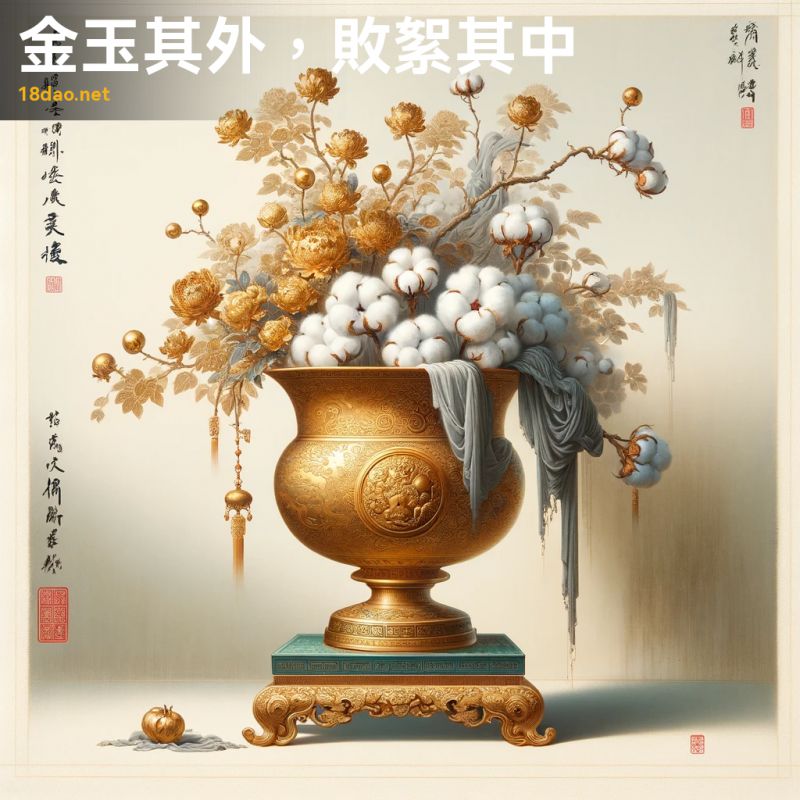

序号: 4614

解读: 这幅图描绘了成语“金玉其外,败絮其中”的寓意。画面中央展示的是一件金色的精美花瓶,上面镶嵌着优雅的玉饰,代表着外表的富贵与美丽。然而在花瓶内部,填充的却是破烂不堪、腐朽的棉絮,象征着内在的无价值和腐败。这种对比强烈地体现了成语中所传达的含义:外表可能华丽,但内在却可能空洞或不堪。

画风上,我参考了古代画家和近代画家的风格,运用了柔和的笔触和传统的感觉,以此来强调画面中的对比。背景的设计简约,目的是让观者的注意力集中在花瓶上,进一步突出主题。画面角落的小红印章增添了作品的真实性和传统美。

整体而言,这幅画旨在通过视觉上的对比和传统的中国画风格,传达“金玉其外,败絮其中”这一成语的深刻含义。

-

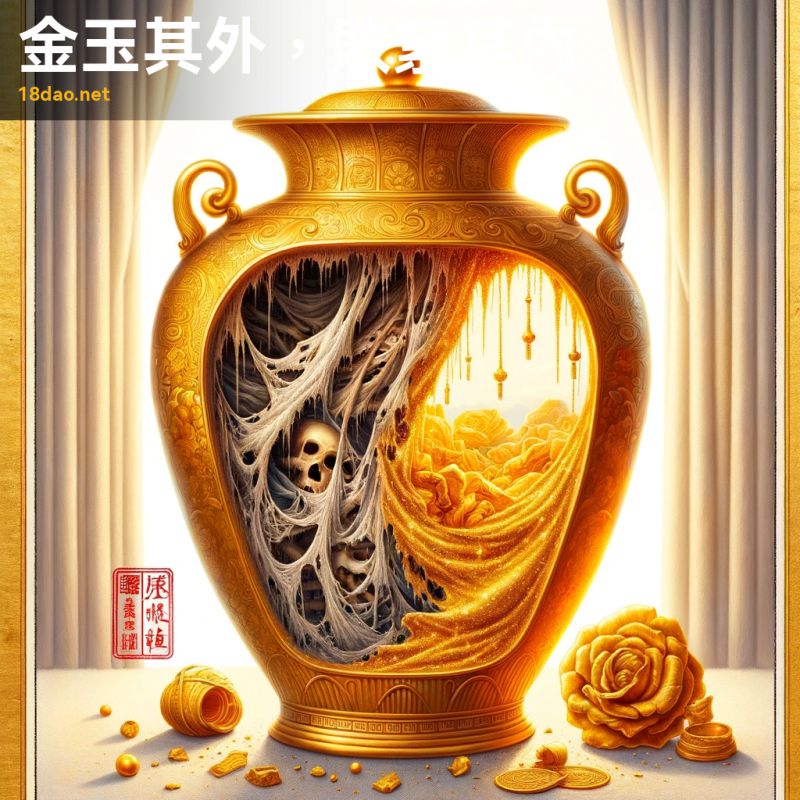

序号: 4615

解读: 这幅图像描绘了“金玉其外,败絮其内”这一成语的深刻含义。画面展示了一件外表华丽的金色瓶器或饰品,光彩照人,富丽堂皇,代表着外表的财富和美丽。然而,在瓶器内部,却填充着腐朽、破烂的布料或材料,象征着内在的无价值和腐败。这种对比强烈地表达了成语所要传达的信息:表面的华丽掩盖不了内在的空虚和低质。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,体现了中国古典绘画的美学特色。图像中的红色印章小巧而不突兀,为整幅作品增添了一抹传统的韵味。

这幅画让人联想到许多现实生活中的场景,提醒我们不要只看重外表的华丽,而忽略了内在的真实价值。这种深刻的寓意,通过古典中国画风格的表现,更加引人深思。

-

序号: 4616

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他身着传统长袍,在宁静的书房中坐着,周围摆满了书籍和卷轴。画面中,他正沉思地用一支玉制的毛笔在金色的卷轴上认真书写着规则。

整个画面的风格借鉴了古代画家和近代画家的经典中国水墨画,着重于细致的细节和宁静的氛围。

这幅画与成语“金科玉律”之间的联系在于,成语本身是用来形容法规或规章非常严谨、不可违背的。画中所描绘的学者,正在用珍贵的材料书写规则,恰好象征了这种不可违背的、至高无上的规律。金色的卷轴和玉制的笔代表了法规的神圣和尊贵,暗示这些规则就像金子和玉石一样珍贵和重要。

此外,画面的整体风格和细节处理,反映了对古典中国文化的深刻理解和尊重,与成语“金科玉律”的文化内涵和重要性相得益彰。在画面的某个角落,还有一个红色的印章,增添了一丝传统的庄重感。

-

序号: 4617

解读: 这幅插图展现了“金科玉条”这一成语的深刻内涵。在画面中,我们看到一个庄严的大厅,其金色的柱子和玉石装饰象征着成语中的“金科”(即重要的法规)和“玉条”(即珍贵的规矩)。这种设计旨在表达成语对于尊重和遵守规章制度的重视。

画风上,我们模仿了古代画家和近代画家的技法,通过细腻的笔触和古典深沉的氛围来呈现这个场景。这种风格不仅彰显了中国古典文化的庄重,还体现了成语本身蕴含的智慧和历史深度。

图画的一个角落还有一个小巧的红色传统中国印章,这是中国古典绘画中常见的元素,用以表明作者的身份或给作品加盖“完成”的标志,同时也增添了一抹文化特色。

总的来说,这幅插图旨在通过古典的中国画风格,生动地展现“金科玉条”这一成语的象征意义和文化背景。

-

序号: 4618

解读: 这幅图描绘了成语“金蝉脱壳”的形象。在中国文化中,这个成语常用来比喻巧妙地脱身或转移注意力,就像金蝉蜕变时留下空壳一样。在画作中,一只金色的蝉正从它的旧壳中脱出,象征着变化和更新。蝉的金色调和精致的细节表达了成语的精髓。

画面背景是宁静的自然景观,提供了一个平和而深邃的氛围。这与成语中的智慧和策略相呼应,暗示着即使在平静的表面下,也可能进行着复杂的变化。

画风效仿了古代画家或近代画家的风格,两位大师以他们的优雅和表现力的笔触著称。图画的每一笔都传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语的传统和文化意义相得益彰。

画作的角落处有一个红色的传统中国印章,增添了一种正统和真实的触感,同时也是对中国古典文化的尊重。

整体而言,这幅画不仅呈现了成语的字面意义,而且通过其艺术表现,深化了对这个成语背后深层含义的理解。

-

序号: 4619

解读: 这幅插图生动地展现了成语“金迷粉醉”的内涵。成语“金迷粉醉”用以形容人们沉迷于奢侈享乐、无法自拔的状态。在这幅作品中,您可以看到一群人正在古代中国的豪华宴会上尽情享受。他们身着华丽的传统服饰,被周围的金碧辉煌所迷惑和陶醉。场景中的金色装饰和精致设计充分体现了奢侈和纵容的气氛。

人物们正在尽情地宴饮、聆听音乐和欣赏舞蹈,这些元素都象征着过度的沉溺和放纵。

画面的风格模仿了古代画家或近代画家,传达出一种古典而深邃的美感。此外,作品角落的红色印章为画作增添了一抹传统的韵味,同时也象征着艺术家的身份和作品的独特性。

通过这幅插图,我们可以更深入地理解“金迷粉醉”这个成语,感受到它所表达的意境——沉迷于物质享受,失去了自我控制。

-

序号: 4620

解读: 这幅插图描绘了一位身穿古代中国服饰的人物,似乎沉醉于金银财宝和书卷之中。这位人物被金银珠宝所环绕,表情显得恍惚,似乎在金钱和知识的诱惑下迷失了方向。画面中的书卷和笔墨,以及周围的古典书房布置,增添了一种学问和财富并重的氛围。

成语“金迷纸醉”指的是人们沉迷于金钱和享乐,忘记了其他重要的事物。在这幅画中,人物被金银财宝和书卷包围,形象地表现出了这种沉迷和迷失。他对金银的迷恋和对书卷的沉醉,正好反映了成语的含义。

此画采用了古代画家或近代画家的传统中国画风,体现了古朴而深邃的感觉。画面中细腻的线条和淡雅的色彩,使整个场景显得既宁静又复杂。画角的小红印章是中国画作的典型特征,增添了一抹传统的美感。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“金迷纸醉”的深刻含义,也能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 4621

解读: 这幅插图描绘了成语“金销群口”的场景。在图中,一件金质物品被展示给一群人,这象征着用贵重物品来解决纷争或分歧的主题。

整个画面风格仿佛古代画家或近代画家的作品,传递出中国古典艺术的优雅和深度。画面中的人物围绕着这件金质物品,其表情和动作传达出冲突得到平息和解决的意境。场景的构图既宁静又精致,体现了中国古典艺术的独特韵味。此外,画面角落的红色印章增添了一丝传统的韵味,使整幅画作更加完整。

通过这幅插图,我们可以感受到成语“金销群口”的寓意——利用贵重的金品来化解纠纷,展示出金钱在特定情境下的调和和平息效用。

-

序号: 4622

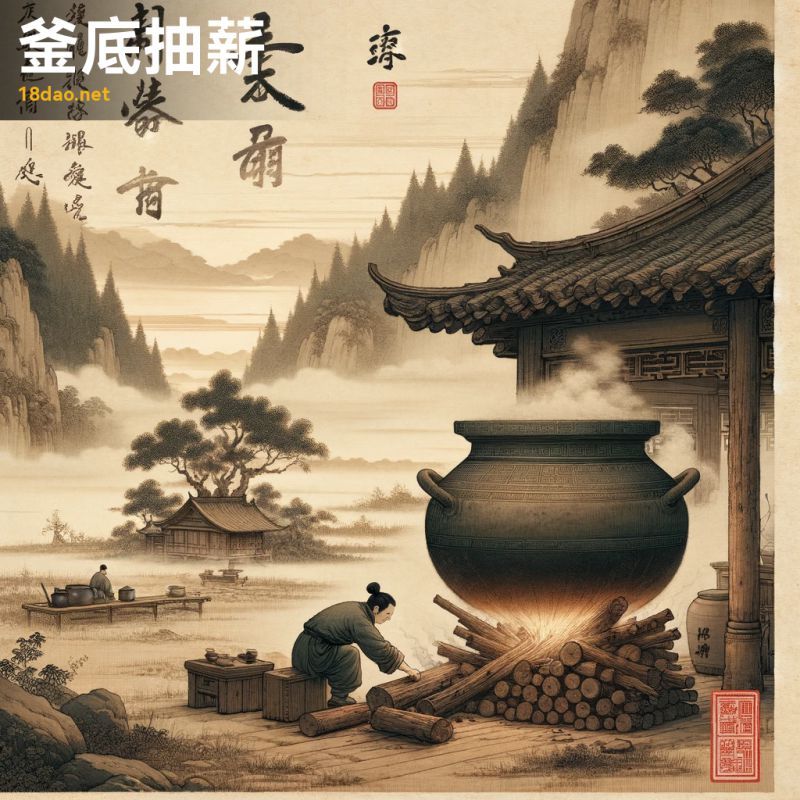

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“釜底抽薪”的场景。画面展现了一处传统的中国厨房,在宁静的自然景观中。在前景中,我们看到一位人物正在悄悄地从一个大热锅下移走柴火,这象征着削弱对手根基的策略。

整个画面的风格借鉴了古代画家的绘画手法,注重自然细节和柔和的土色调。画面一角还加上了红色的印章,作为作品的完成标志。

成语“釜底抽薪”意指在战略上巧妙地削弱对方的基础或根本。在这幅画中,通过移走支撑大锅的柴火,直观地表现了这一策略,寓意着在不引人注意的情况下逐步削弱对方,直至其失去支撑。

整个画面的构图和风格都传达了一种深沉而朴素的美感,符合古典中国画的主题。

-

序号: 4623

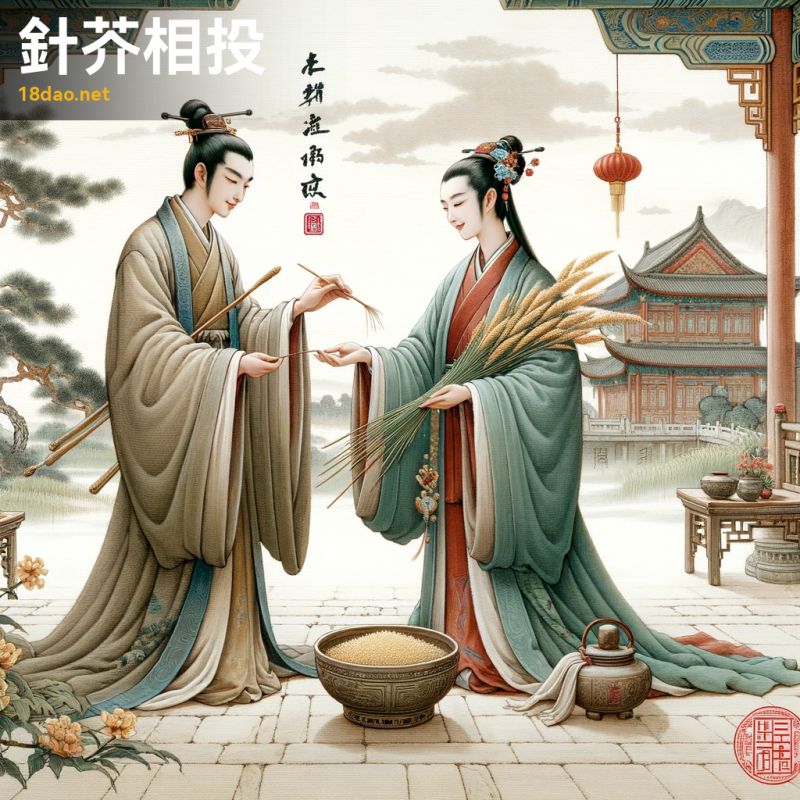

解读: 这幅图描绘了两位身穿古代服饰的人物,一人递上针,另一人奉上一把谷穗,以此象征友谊和相互理解。背景是一个宁静的花园和传统的中国建筑,整个场景渲染出一种和谐与平静的氛围。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,用细腻的笔触和对人物与环境间和谐互动的强调来表现主题。

成语“针芥相投”用来形容志趣相投,彼此间的感情非常深厚,如同一针一芥那样微不足道的东西都能互相交换。在这幅画中,通过双方交换微小物品的场景,表现了这一成语的深层含义:即使是最微小的东西,也能在志同道合的人之间建立深厚的友谊。

画面中的红色印章是对传统的致敬,象征着作品的真实性和传统文化的重要性。

通过这幅图,我们不仅能感受到成语的内涵,还能欣赏到传统中国绘画的魅力。

-

序号: 4624

解读: 这幅图描绘的是两位身着传统盔甲的古代中国战士,面对面地站立,每人手持一枚针和一把剑。他们背后是一幅典型的中国古典山水画背景,包括山脉和河流,天空呈现戏剧性的景象。

整个画面的风格受到了古代画家和近代画家的影响,注重细致的细节描绘和深沉、朴素的色彩搭配。

这幅画的主题是“针锋相对”,意味着双方势均力敌,彼此对峙。成语“针锋相对”原本形容双方言辞尖锐,针锋般地针锋相对,后来引申为双方对立、竞争的局面。在这幅画中,两位战士手持针和剑,象征着直接和尖锐的对抗,他们的眼神和姿态传达出强烈的竞争和对峙感。山水背景增加了这一场景的传统中国文化氛围,同时也象征着这种对抗和竞争是悠久和普遍存在的。

画面角落的红色印章,带有传统的汉字,是中国画作的典型元素,进一步强调了作品的文化背景和艺术价值。

-

序号: 4625

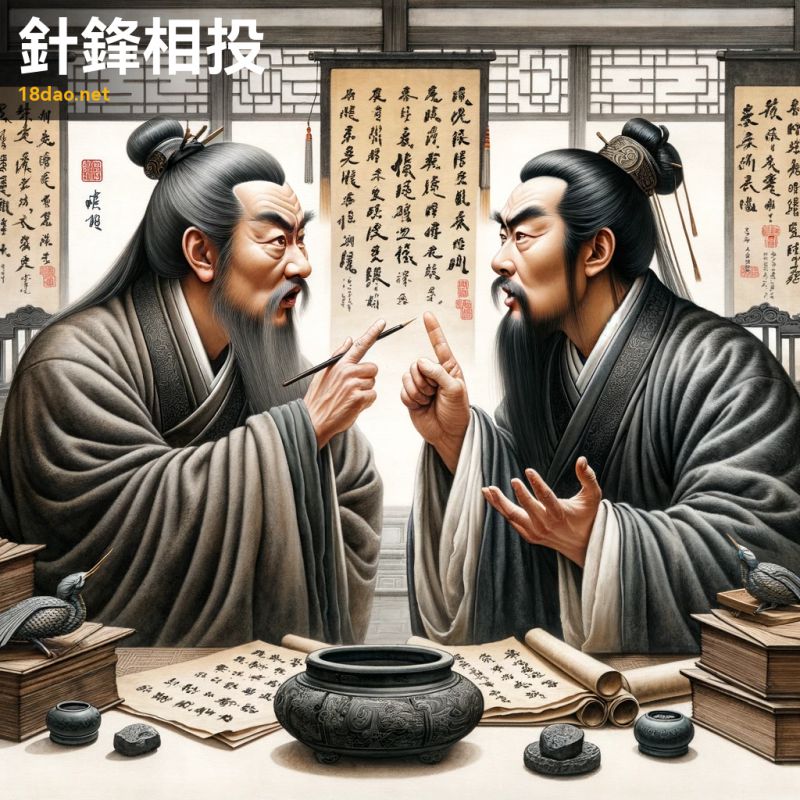

解读: 这幅插图展现了两位传统中国学者激烈辩论的场景,他们各自手持书法笔,面露坚定和专注的表情。背景是典型的中国古典书房,周围摆放着古籍、卷轴和砚台。

画风借鉴了古代画家或近代画家的细腻而富有表现力的技巧,捕捉了知识竞争和机智辩才的精髓。画面一角还有一枚小巧精致的红色印章,为整个古典主题增添了一抹真实感。

这幅画恰如其分地描绘了“针锋相对”的成语。这个成语原意是指针尖对针尖,比喻双方在观点、意见上针锋相对,旗鼓相当。在这幅图中,两位学者的激烈辩论体现了他们在智慧和辩论技巧上的相互匹敌,正如针尖般锐利和对立。传统书房的背景强调了这种辩论在学术和知识领域的深远影响,而学者们专注和坚定的表情则传达了他们对于观点的坚持和辩论的热情。

-

序号: 4626

解读: 这幅画描绘了成语“钓名欺世”的场景。在画中,我们看到一个古装打扮的中国人正在小河边钓鱼。然而,这里有一个诡计:他所使用的鱼并不是真正的海鱼,而是一种模拟的铁刷鱼。这个场景象征着成语的含义,即通过虚假或欺骗的手段来获取名声。

这幅画的背景是一种典型的东方风景,周围是绿色的树木和辽阔的草地,传达出一种宁静而和谐的氛围。画中人物的神态是深思而自信的,面部表情充满智慧和谋略,暗示了他的行为不仅是欺骗,还反映了一种深层的心理游戏。

整体上,这幅画采用了古代画家风格的绘画技巧,表现了中国古典画的精髓和深邃。画角落的红色印章增添了作品的正统和完整性,是中国传统艺术中常见的元素。

通过这幅插图,我们不仅能体会到成语“钓名欺世”的含义,还能欣赏到中国古典画的魅力和深度。

-

序号: 4627

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“钓名沽誉”。画面中,我们看到一位渔夫在宁静的河边垂钓,这不仅仅是捕鱼的场景,更隐喻着那些通过欺骗手段寻求名声的行为。渔夫的表情虽然平静,但隐含着狡猾和算计的神情,这正是“钓名沽誉”这一成语所要表达的核心意涵:外表看似无害,实则内心藏有不轨之心。

此画采用了传统中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的画风。

通过细腻的笔触和淡雅的色彩,展现了一种古朴而深远的美感。画面中的河水流淌,岸边的树木各具特色,整个场景既传达了宁静之美,又隐喻着复杂的人心。

在画面的一角,设有一枚红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以增加作品的真实性和历史感。

整体上,这幅插图不仅传达了成语的深层含义,也展现了中国古典文化的独特魅力。

-

序号: 4628

解读: 这幅图描绘了一个安静的河流场景,其中一位渔人专注地垂钓。这个场景反映了中国成语“钓誉沽名”的寓意。成语“钓誉沽名”指的是通过不正当的手段来寻求名声和赞誉,就像用钓鱼的方式来捕捉名誉。画中的渔人象征着那些为了名声而做出努力的人。

背景中的传统中国山水画风格,参照了古代画家或近代画家的艺术风格,展现出一种深远和宁静的美感。

整体画面既传达了成语的隐喻意义,又呈现了古典中国画的韵味。画角的红色印章是中国古典艺术的一个重要特征,增添了作品的传统感和正式度。

-

序号: 4629

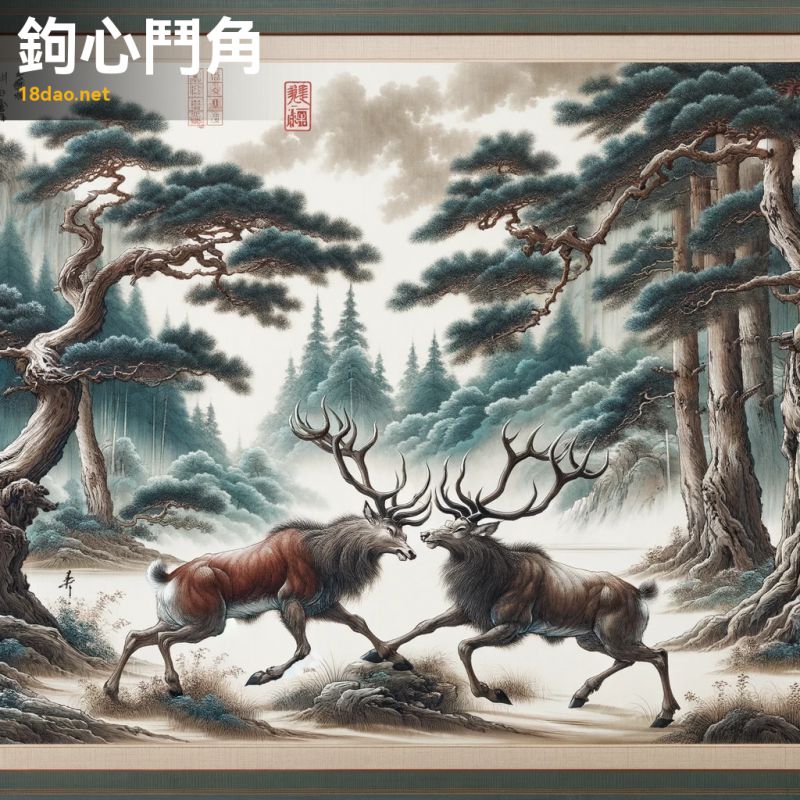

解读: 这幅插图展现了两只雄壮的鹿在激烈地争斗,它们的鹿角紧紧地勾住对方,仿佛在角逐着领地或配偶的优势。画面背景是一片古老的森林,高大而茂密的树木增添了深度感和自然之美。

整个画风模仿了古代画家的技巧,表现力强烈的笔触和对细节的关注让整幅画显得生动而具有表现力。色彩运用了低调的土色调,以及绿色和蓝色的点缀,营造出一种古朴而深邃的感觉。画角的一角有一个小小的红色印章,为作品增添了一抹传统的韵味。

此插图与成语“鉤心斗角”之间的联系在于它直观地展示了成语所描述的场景。这个成语原意指鹿在交配季节相互用角争斗,后来比喻人心怀鬼胎,互相勾心斗角。画中的两只鹿正好体现了这种激烈的争斗和对抗的状态,正如成语所描绘的那样,人们在竞争中彼此算计,你争我夺。

通过这幅画,我们可以更直观地理解这个成语所传达的深层含义和情感色彩。

-

序号: 4630

解读: 这幅插图展现了“银花火树”这一成语的内涵。在古代中国,银花和火树常被用来形容夜晚璀璨的灯火或盛大庆典的景象。图中银色的花朵和火红色的树木象征着繁荣与喜庆,寓意着皇家庆典或重大节日的辉煌和欢乐。

整幅画采用了传统中国画的笔法和色彩技巧,风格仿佛古代画家或近代画家的作品,展现出一种古朴而深邃的美感。画面中的红色印章是中国传统艺术作品中的常见元素,象征着画家的签名和作品的独特性。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语本身的意境,还能领略到中国古典艺术的魅力。

-

序号: 4631

解读: 这幅插图展现了一个古代学者在安静的书房里用传统秤砣仔细称量小硬币的场景。画面中的学者身着传统的汉服,专注地进行着精细的工作,这象征着精确和对细节的关注。书房内陈设有雅致的卷轴、墨石和书写用的毛笔,营造出一种学术氛围。

整个画面呈现了古代画家或近代画家风格的丰富古典美感。

这幅插图与成语“銖銖校量”之间的联系非常紧密。成语“銖銖校量”源自于对极小单位重量的称量,意指对事物极为细致和精确的考量。画中学者用秤砣称量硬币的行为,正是这种细致和精确的体现,恰如其分地诠释了这个成语的含义。此外,画面中古朴而深邃的风格,也与成语所蕴含的历史和文化深度相契合。在画面的某个角落加上的红色印章,更增添了这幅作品的古典韵味和真实性。

-

序号: 4632

解读: 这幅插图展现了古代中国学者在使用传统天平精密地称量微小重量。画面中的学者表情专注,动作细腻,显示出极高的专业性和精确度。这种场景直观地传达了“銖銖较量”这一成语的含义,即指对极小的事物也要斤斤计较,形容做事过于细致、斤斤计较。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,其线条流畅,用色深浅得当,体现了古典中国画的精髓。画面中的环境安静、雅致,营造出一种学术氛围。此外,图像一角的红色印章增添了一种古朴而庄重的感觉,强化了作品的文化气息和历史价值。

整体而言,这幅插图不仅精确地描绘了成语“銖銖较量”的字面意义,还通过古典艺术的形式,表达了这一成语深刻的文化内涵和历史背景。

-

序号: 4633

解读: 这幅插图生动地呈现了“铭功颂德”这一成语的内涵。在画面中,一位尊严的皇帝坐在宝座上,周围围绕着身着传统汉服的朝臣和学者。他们正集体向一位英勇的人物致敬,这位人物可能是一位将军或学者,正站在皇帝面前,受到表彰其成就的褒奖。

画风模仿了古代画家或近代画家,体现了古典中国艺术的典雅和深度。作品的一个角落还有一枚小小的红色传统印章,增添了一抹文化的独特色彩。

这幅插图传达了“铭功颂德”成语的精髓,即记住和赞美别人的功绩和德行。皇帝和朝臣的集体致敬,展现了对功绩的认可和尊重,同时也象征着社会对杰出个人贡献的高度评价。

整体氛围流露出尊重、成就和历史深度,完美契合这一成语的主题。

-

序号: 4634

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者深深投入于学习之中,周围围绕着书籍,面露坚定和专注之色。背景中融入了传统的中国元素,如竹子或梅花,营造出宁静的氛围。

整体画风仿佛古代画家或近代画家之作,传递出一种深邃和永恒的感觉。在画作的某个角落,我们还可以看到典型的中国古典艺术中的小红印章。

这幅插图与“铭心刻骨”这个成语之间的联系在于其所传递的深刻印象和不可磨灭的记忆。成语“铭心刻骨”形容感情或事情深深地刻在心里,就像刻在骨头上一样难以忘记。这位学者全神贯注于学习,象征着知识和经验深深地铭记在他的心中,就如同刻在骨头上一般。

通过这幅画,我们能够感受到学者对知识的渴望和对学习过程中经历的深刻记忆,完美地体现了“铭心刻骨”的内涵。

-

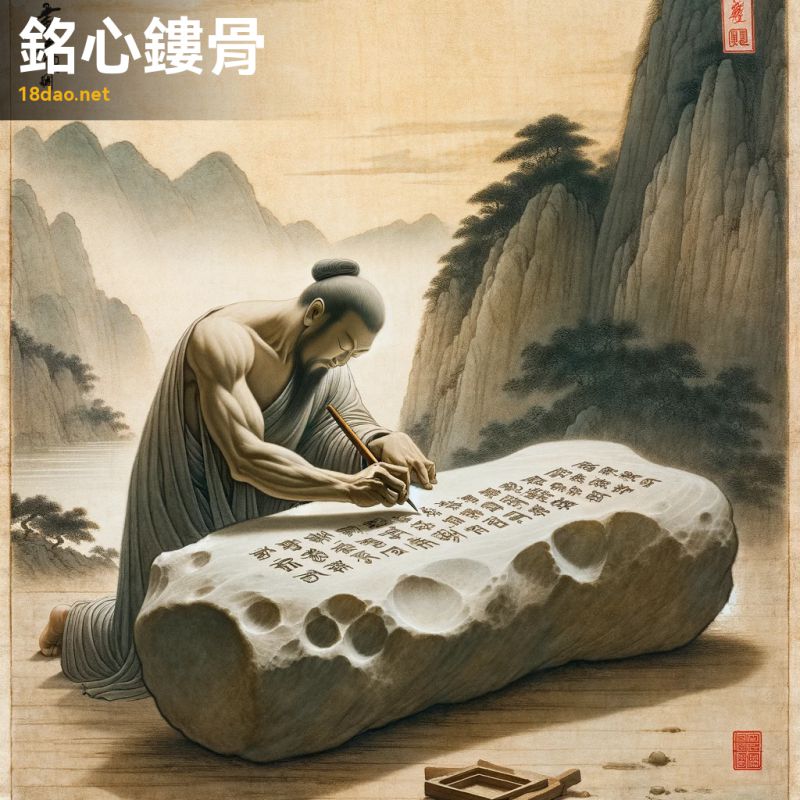

序号: 4635

解读: 这幅插图为成语“铭心鏤骨”提供了一个形象的视觉诠释。在这幅画中,一位人物正在深刻地将文字雕刻在一块大骨头上。这个动作象征着经历对个人产生的深远影响和持久的记忆。成语“铭心鏤骨”字面意思是“刻在心上,雕在骨头上”,比喻教诲或经验深深地铭记在心,难以忘怀。这幅画的背景是宁静而深邃的古代中国山水,增添了一种古朴和深刻的感觉。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,色彩细腻,笔触精致。画面的某个角落还有一个红色的印章,作为画作的标志。

通过这样的视觉表现,我们能更深刻地理解和感受到“铭心鏤骨”这个成语所传达的情感和意义。

-

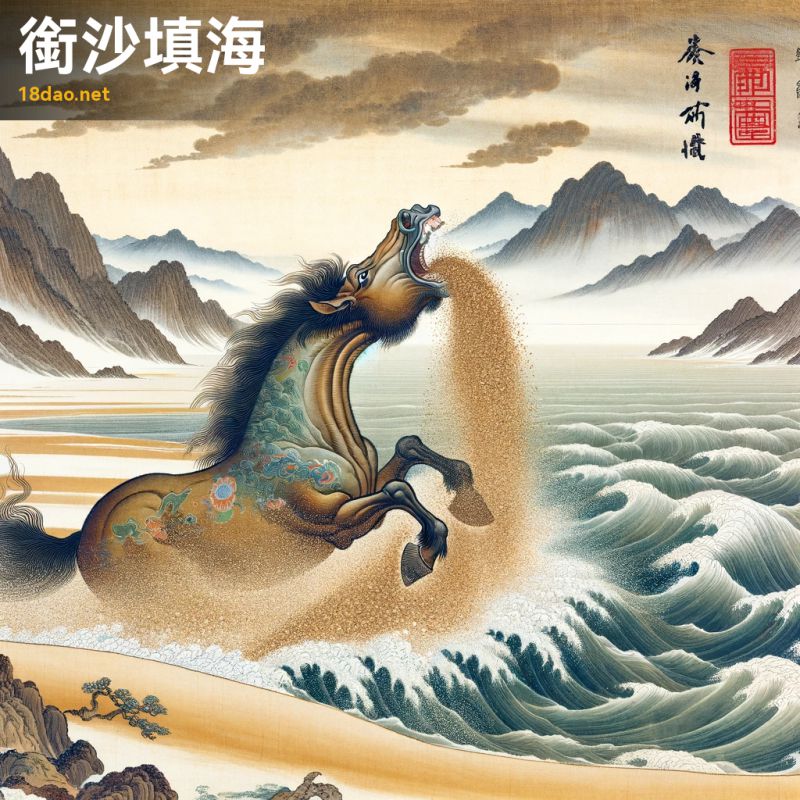

序号: 4636

解读: 这幅插图是对成语“衔沙填海”的直观表达。在中国传统文化中,“衔沙填海”用来形容做一些徒劳无功、根本无法实现的事情。图中,我们看到一匹巨大的神话中的马正在努力地吞食海滩上的沙子,而广阔的大海则在背景中展现。这匹马的姿态充满力量与活力,象征着徒劳的努力和不切实际的雄心。

画风上,这幅作品受到了古代画家和近代画家的影响。它采用了精细的笔触和传统的色彩调度,完美地捕捉了中国古典绘画的精髓。图中的马不仅体现了形象上的雄壮,还通过其动作传达了这一成语深刻的寓意。

此外,图画的某个角落还有一个小小的红色印章,这是中国画作中的传统元素,不仅起到签名的作用,还增添了一丝正式与庄重的气息。

通过这幅作品,我们不仅能够欣赏到视觉上的美感,还能深入理解这个成语背后的文化含义和哲理。

-

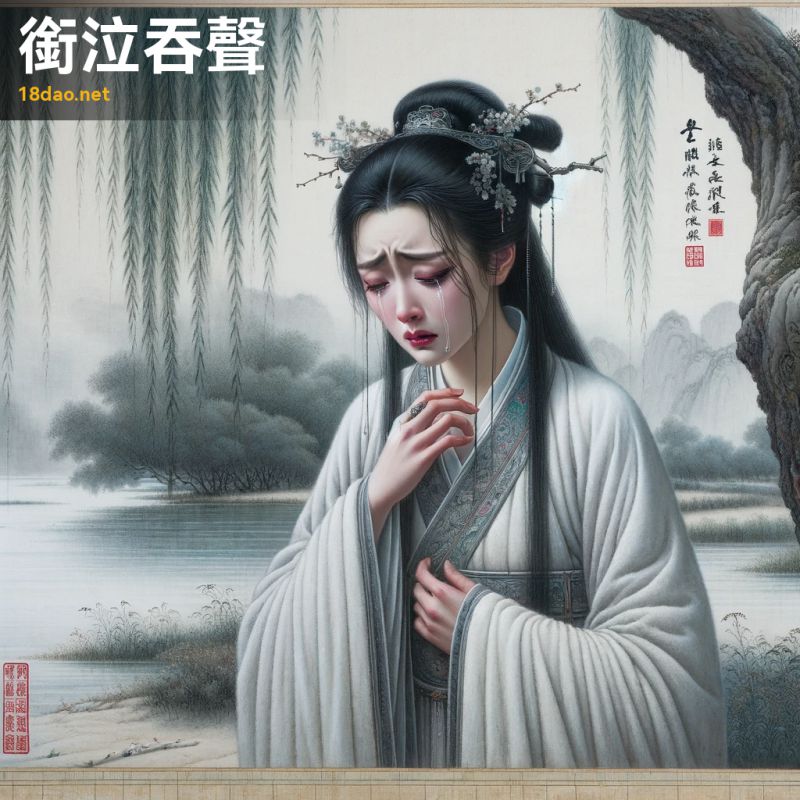

序号: 4637

解读: 这幅图描绘的是一位身着古代中国服饰的女性,在柳树旁默默流泪,同时强忍住声音,表现出深深的悲伤和克制。她的表情忧郁,姿态显示出一种无奈和顺从。

整幅画的风格受到了古代画家和近代画家的启发,注重细腻的笔触和微妙的色彩变化。

这幅画体现了“衔泣吞声”这一成语的寓意。成语“衔泣吞声”字面意思是含泪咽声,比喻忍受屈辱或痛苦而不敢声张。画中女性默默流泪却不发出声音,正体现了这一成语的内涵,即在痛苦和不幸中保持沉默,忍耐着内心的悲痛。

画面的背景和环境——靠近河边的柳树——也增强了作品的情感深度,使得画面更加充满哀愁。

整体上,这幅画不仅描绘了成语的字面意义,而且传达了一种深刻的情感和历史文化背景。

-

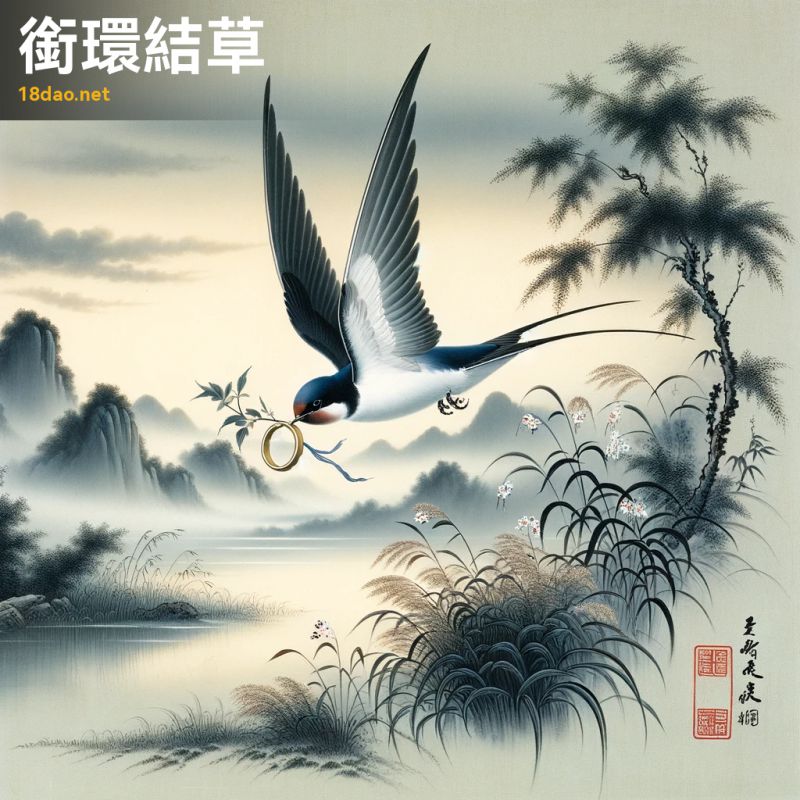

序号: 4638

解读: 这幅图描绘了成语“衔环结草”的意象。在画面中,一只燕子衔着一个环形物和一束草在飞翔,背景是朦胧的山峦和稀疏优雅的植被,营造出一种宁静而坚定的氛围。这个成语来源于一个故事,讲的是一只燕子为了报恩,带着一个金环回到曾经救助过它的人那里。燕子衔环的形象象征着忠诚和感恩,而结草则象征着报恩的决心。

画风模仿古代画家或近代画家,体现了古典中国画的特点,如和谐的色彩平衡和典型的笔触。画面的一角还有一个小红印章,增添了一丝传统的韵味。

整体上,这幅画深刻地表达了这个成语的内涵,同时也传达了一种古朴而深邃的感觉。

-

序号: 4639

解读: 这幅插图描绘了一只鸟嘴里叼着石头,站立在岩石峭壁上,背景是灰蒙蒙的天空。这只鸟看起来深思独处,周围是稀疏的干燥植被,体现出一种被冤屈和不公正对待的感觉。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,专注于自然之美和情感的表达。画面一角有一个传统的红色中国印章。

这幅画直观地传达了“衔石冤禽”成语的意境。成语“衔石冤禽”源自中国古代的一个故事,讲述的是一只被冤枉的鸟嘴里叼着石头,准备投河自尽,以明其清白。在这幅画中,鸟嘴里的石头和它孤独、沉思的姿态生动地体现了这一寓意,表达了冤屈和无奈。

整个画面的色调和布局都强化了这种沉重和忧郁的氛围,使得成语的内涵得到了深刻的视觉表现。

-

序号: 4640

解读: 这幅插图描绘了《大禹治水》的传说,展现了大禹这位古代中国的英雄人物。在画面中,大禹身着古代中国服饰,面容坚毅,指挥着工人们向海中填石头以控制洪水。

整个场景体现了控制自然的艰巨任务,氛围庄重而深远。

此画采用了古代画家或近代画家式的中国传统绘画风格,特点是强烈的笔触和传统的中国艺术元素。

通过这种方式,我们能够感受到画面中传递出的历史重要性和自然与人类之间的较量。

画面的一个角落还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值。这种印章通常用于标志作者或表达画作的某种意义,是中国古典艺术作品中常见的元素。

此插图与成语“衔石填海”之间的联系在于,它形象地表达了这个成语的寓意:通过人们的不懈努力,即使面对看似不可能完成的任务,也能够取得成功。成语“衔石填海”本身源自大禹治水的故事,意在赞扬那些勇于挑战困难、不畏艰难的精神。

通过这幅画,我们可以直观地感受到这一精神的力量和意义。

-

序号: 4641

解读: 这幅插图展现了成语“衔声茹气”的意境。此成语源自于《庄子·外物》,指的是细致地聆听和感受大自然的声音和气息,寓意着对大自然的敬畏和沉浸其中的精神状态。

在画面中,我们看到一位古代学者,穿着传统服饰,坐在幽静的园林之中。他的神态显得非常平和、专注,似乎在聆听着周围自然界的声响,如鸟鸣和风吹树叶的声音。这样的场景恰如其分地诠释了“衔声茹气”这一成语,传达出一种对自然界声音的深刻感悟和精神上的沉浸。

整个画面风格遵循了传统中国画的特点,简洁而深沉,充满了古朴的美感。在画面的某个角落,还有一枚红色的印章,增添了一种正式和古典的气息。

通过这幅画,我们可以更加深入地理解“衔声茹气”这一成语的内涵。

-

序号: 4642

解读: 这幅插图体现了成语“锐不可当”的精髓。图中,一位古代中国战士,身着传统铠甲,在战场上骑马冲锋。他的气势如虹,展现出无可匹敌的力量和冲劲,正如成语所描绘的那般,他在战场上势不可挡。背景中的士兵们对他的到来表现出敬畏和恐惧,进一步强调了这位战士的统治力和他的不可阻挡性。

整幅作品采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画艺术,体现出深邃而古朴的美感。画面一角的红色印章是中国传统绘画的经典元素,增添了作品的文化氛围和艺术价值。

-

序号: 4643

解读: 这幅插图展现了“锐未可当”这一成语的内涵。成语“锐未可当”字面意思是锐利到无法挡住,比喻势不可挡,形容非常强劲有力。在这幅画中,我选择了一只猛虎作为主体,它正以无法阻挡的气势向前冲刺,象征着力量和决心。画面背景中的山林元素增强了这种动感,营造出一种既宁静又充满力量的氛围。

采用了古代画家或近代画家风格的古典中国画手法,这种风格强调线条的流畅与墨色的深浅变化,能够很好地传达出成语的意境。画面中,猛虎的线条强烈有力,动作生动,表现出它那不可阻挡的力量。

在画面的一角,我加入了一枚红色印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,不仅起到签名的作用,也增添了一种古朴而庄重的美感。

通过这幅画,我们可以感受到“锐未可当”这一成语所蕴含的深厚文化内涵和强烈的视觉冲击力。

-

序号: 4644

解读: 这幅插图灵感来自成语“消患未然”。此成语出自《左传·宣公十三年》,意为在问题发生之前就将它解决掉,相当于“防患于未然”。插图展现了一个宁静的古代中国乡村景象,村民们正平和地在田里除草。这一行为象征着积极主动地解决问题,正如成语所传达的思想——在问题成为麻烦之前就加以解决。

画面风格模仿了古代画家和近代画家的艺术特点,采用了细腻的笔触和柔和的色彩。这种风格不仅适合表达古朴深远的主题,也能展现出中国古典画的独特魅力。画面的一个角落还加入了红色印章,作为传统中国艺术作品的典型标志,增添了一丝正式和庄重的气息。

通过这幅画,我们可以感受到成语背后的智慧:预防胜于治疗,积极应对问题总是比被动应对要好。

-

序号: 4645

解读: 这幅图描绘了一个古典中国场景,其中一位学者正在调解两个人之间的争执。画中的学者显得平静且睿智,面前摊开一本书,象征着知识和理解。两位表情显示出挫败和愤怒的人物正在学者的存在下平静下来。背景是宁静的山水景观,象征着和平与和谐。

整个画作采用了古代画家或近代画家的画风,并在一角印有红色印章。

这幅图与成语“销难解纷”相呼应。“销难解纷”形容用智慧和策略化解矛盾,解决困难的局面。画中的学者象征着智慧与冷静,通过他的知识和理解,化解了两人间的纷争,体现了这一成语的深层含义。画面中的和谐山水背景进一步强调了和解与和平的主题,与成语中的“解纷”相得益彰。

-

序号: 4646

解读: 这幅图描绘了成语“鋌而走险”的场景。在中国传统文化中,“鋌而走险”指的是在困境中冒险求生,不顾危险地采取极端或冒险的行动。图中展现了一位人物在险峻的山路上行走,这条山路代表了充满风险的道路。人物虽然微小,但展现出坚定和勇敢的姿态,象征着面对困难和危险时的决心和勇气。

画风模仿了中国古典绘画大师古代画家或近代画家的风格,通过细腻的水墨笔触和简约而富有表现力的细节,传达出一种古朴而深邃的感觉。山峦险峻、路径狭窄,寓意着选择鋌而走险的行为所面临的巨大风险和挑战。

图画角落的红色印章增添了一种传统的艺术氛围,也是中国画作中常见的元素,代表了画家的印记和作品的完整性。

整体上,这幅画作通过古典的绘画技巧和深刻的文化内涵,生动地展现了“鋌而走险”这一成语的寓意。

-

序号: 4647

解读: 这幅图描绘了一个强大无比的剑,正如成语“锋不可当”所描述的那样。在这幅作品中,一把锐利的剑正在发挥其无可匹敌的力量,轻易地切割着障碍物,如岩石或金属,展现出它不可阻挡的锋芒。画面背景设置在古代中国,有山脉和传统建筑元素,营造出一种历史深远的氛围。

整幅画的风格受到了古代画家和近代画家的影响,强调流畅的笔触和一种古朴而深邃的感觉。画面中剑的描绘集中在其锐利和强大的特性上,与“锋不可当”成语中的意象相契合。该成语字面上的意思是“锋利到无法挡住”,比喻非常厉害,无人能挡。在画面上,这种概念通过剑切割坚硬物体的场景得到了形象的体现。

此外,图画的一角有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以表明作者的身份或增添艺术作品的独特性。

整体上,这幅画不仅生动地表达了成语的内涵,还体现了中国古典文化的审美和艺术风格。

-

序号: 4648

解读: 这幅插图展现了两位古代中国学者正在仔细比较一些小硬币,这正是成语“錙銖必较”所要表达的含义。该成语字面意思是对每一分钱都要斤斤计较,通常用来形容一个人极为细致和认真,甚至有些过度挑剔。

在这幅画中,两位学者的专注表情和他们手中的小硬币,体现了他们对细节的极端关注。这种细致入微的态度正是成语“錙銖必较”所指的那种严谨和认真。

画风上,我尝试模仿古代画家或近代画家的风格,以传达中国古典绘画的深沉和朴素感。图中的细节和用色反映了中国古典艺术的精髓。图角的红色印章是对传统和真实性的象征,也是中国古典艺术作品中常见的元素。

-

序号: 4649

解读: 这幅插图生动地体现了成语“錙銖较量”所蕴含的意境。在画面中,两位身着古代学者服饰的人物正专注地参与一场辩论,他们面前放置着一个小秤和一些微小的砝码。这一场景象征着他们对细节的精益求精,正如“錙銖较量”所描述的对极小的事物进行仔细比较和衡量。

背景是典型的中国古代书房,书架上陈列着旧书和卷轴,桌上摆放着传统的墨水和毛笔,营造出一种庄严而知性的氛围。

整个画风借鉴了古代画家的风格,其笔触细腻,色彩深沉而充满古朴之感。画面一角的小红印章增添了传统中国元素,使整幅作品更具文化气息。

通过这幅插图,我们可以更深刻地理解“錙銖较量”这一成语,感受到其中关于细致入微、精确衡量的深层含义。

-

序号: 4650

解读: 这幅图描绘了“锦上添花”的成语。成语“锦上添花”源自宋代苏轼的《洞仙歌》,比喻在美好的事物上再增加点缀,使之更加出色。在这幅画中,我们可以看到一片绚丽多彩的花朵在锦缎上绽放,寓意着已经华丽的锦缎被花朵的加持而更显精美。画面中的花朵色彩丰富、生动,充分展现了锦缎本身的奢华以及花朵增添的美感。

这种画风借鉴了古代画家和近代画家的传统中国画风格,体现了中国古典艺术的深刻内涵和独特魅力。红色印章的加入,不仅是对传统文化的尊重,也是对作品真实性的象征。

整幅画作通过传统的元素和现代的视角,生动地诠释了“锦上添花”的意境,将古典美学与现代审美完美结合。

-

序号: 4651

解读: 这幅插图是对成语“锦上添花”的艺术诠释。在中国传统文化中,“锦上添花”用于形容在美好的事物上再增加点缀,使之更加完美。画面中,我选择了富丽堂皇的锦缎作为背景,上面绽放着的花朵象征着额外的美丽和装饰。这些花朵既是对成语字面意义的直接表现,也是对其深层含义的艺术化体现。

在绘画风格上,我借鉴了古代画家和近代画家的作品特点,使用了细腻的笔触和鲜艳的色彩,既展现了中国画的传统韵味,又赋予作品一种生动和现代的感觉。此外,画面一角的红色印章是对传统中国艺术的致敬,它不仅增添了作品的真实性,也是中国文化中作品完整性的重要标志。

通过这幅插图,我希望能够深刻传达“锦上添花”这一成语的美学和文化内涵。

-

序号: 4652

解读: 这幅图描绘了一个古代学者正在打开一只锦囊,锦囊中展示出的是一卷含有战略和计划的卷轴。背景是一个古代书房,展现了传统的中国建筑、家具和装饰。

整个画面风格模仿了古代画家或近代画家的绘画风格,传达出古朴而深邃的感觉。

成语“锦囊妙计”字面意思是用锦袋包裹着的巧妙计策。这个成语通常用来形容事先准备好的巧妙的计划或策略,就像在关键时刻打开一只装着妙计的锦囊一样。在这幅画中,锦囊象征着深思熟虑的计划,而学者的形象则代表智慧和筹谋。

通过这幅画,我们可以感受到成语“锦囊妙计”的深层含义,即在关键时刻运用事先准备好的智慧和策略。画面中的红色印章增添了一抹传统美感,同时也是对中国古典文化的一种尊重和致敬。

-

序号: 4653

解读: 这幅插图展现了“锦团花簇”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一群身着传统中国服饰的人物围绕着色彩缤纷的丝绸和花朵。他们仿佛在欣赏或讨论这些美丽的物品,这些丝绸和花朵象征着繁华与美好,正如成语所描述的那样,意味着美好事物的聚集和展现。

整个场景设定在一个充满古典美感的中国园林中,细节处理精致,营造出一种宁静而深邃的氛围。

画风模仿了中国古典绘画大师古代画家和近代画家的技巧,体现了中国古典绘画的独特魅力。图画的一角还有一个红色印章,增添了作品的真实性和艺术价值。

整体来看,这幅插图不仅展示了成语“锦团花簇”的意境,也传达了中国古典文化的深刻内涵和审美情趣。

-

序号: 4654

解读: 这幅插图描绘了一个充满生机的花园,各种花朵盛开,展现出繁荣与丰富的景象。图中的花卉色彩丰富多彩,布局精心,充分体现了“锦簇花团”的成语寓意。这个成语字面意思是形容花团锦簇,比喻美好的景象或事物。在这幅作品中,我们可以看到各种各样的花朵交织在一起,彼此映衬,创造出一种既和谐又丰富的视觉效果。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,特别在细节处理和优雅的笔触上有所体现。画面中的花朵细节丰富,色彩鲜艳,展示了花卉的多样美。在画作的一个角落,我还特意加上了一个红色的传统中国印章,以增添作品的真实性和艺术价值。

整幅画作传递出一种古朴而深邃的感觉,与“锦簇花团”的意境完美契合。

-

序号: 4655

解读: 这幅插图展现了“错节盘根”这一成语的寓意。成语“错节盘根”源自对古树根部交错、枝节盘绕的形容,比喻事物复杂难以理清,或是关系、问题等错综复杂。在这幅画中,古树的根和枝条交织在一起,形成了一个错综复杂的迷宫般的图案,象征着深邃和纷繁。

画风模仿了古代画家或近代画家的作风,注重展现树木的自然之美和古老感。

通过丰富的质感和对根部及枝条的深入描绘,画面传达出错节盘根的复杂性和深度。画面的一个角落还加上了一枚红色的传统中国印章,增添了一丝古典雅致。

通过这幅作品,我们可以感受到中国古典文化中对自然景观的深刻领悟以及传统绘画艺术的精湛技艺。

-

序号: 4656

解读: 这幅插图展现了成语“针锋相对”的精髓。成语“针锋相对”源自于汉语,字面意思是两根针的尖端相对,比喻双方在观点或行动上针锋相对,彼此对抗。在这幅作品中,两位身着传统盔甲的古代中国战士正面对面地站立,他们的剑直指对方,紧张的对峙场面生动地体现了这一成语的含义。背景是朦胧的古代战场,增强了图像的戏剧性和紧张感。

这幅图的绘制风格借鉴了古代画家和近代画家的绘画手法,特别注重细节纹理和微妙的色彩,以展现古典中国画的韵味。画面中的红色印章是中国传统艺术作品中常见的元素,不仅起到了画龙点睛的作用,也体现了作者对作品的认证和对传统文化的尊重。

整体来看,这幅插图不仅直观地表达了“针锋相对”这一成语的深层含义,也展现了中国古典文化的美学特色和深厚底蕴。

-

序号: 4657

解读: 这幅图描绘了一个宁静的古典中国风景画,体现了“镜像水月”这个成语的含义。在画面中,我们看到一个平静的湖面,上面清晰地反射着月亮的影像,就如同一面镜子。这种清晰的反射象征着事物的虚幻不实,如同水中的月亮虽然明亮却无法触及,指的是一些看似美好但实际虚无缥缈的事物或愿望。

画中的其他传统元素,如山峦、树木、或许还有一座古亭,都增加了图像的深度和层次感。

整体氛围宁静而沉思,体现了中国古典文化中对自然和哲理的深刻理解。此外,图像的一角有一枚红色的中国印章,作为艺术作品的鉴定。

通过这样的视觉呈现,我们不仅能够欣赏到中国古典画风的美,同时也能深刻体会到“镜像水月”这个成语背后的哲理与寓意。

-

序号: 4658

解读: 这幅图描绘了成语“镜花水月”。在这幅作品中,我们看到一个宁静的湖面上映着月亮和花朵,这不仅体现了景色的美丽,而且寓意着梦幻般的虚幻。画面中巧妙地融入了一个镜子,用以象征这种虚幻感。

整个画面采用了传统的水墨画技法,风格仿佛古代画家或近代画家的作品,给人以古典而深远的感觉。在画作的某个角落,还有一个小小的红色印章,为作品增添了一抹真实感。

“镜花水月”这个成语源于佛教语汇,用来比喻虚幻不实的事物,就像镜中的花和水中的月一样无法触及。这幅画通过湖面和镜子的结合,巧妙地传达了这一意境,使人联想到美丽而不可及的景象,正好符合成语的寓意。

-

序号: 4659

解读: 这幅图描绘了“鏤心刻骨”这一成语的象征意义。成语“鏤心刻骨”源自汉语,意指深刻的感情和难以忘怀的记忆,如同在心上或骨头上雕刻一样深刻。在这幅画中,我们看到一个人正在大块骨头上深刻地刻写文字,这象征着情感的深度和对重要记忆的永久保存。

画面背景是典型的中国古典风格,包括宁静的山水和传统建筑,这些元素增强了作品的文化氛围和情感深度。

整个画面布局平和而深邃,反映了中国古典美学中对自然和人文的高度重视。

此外,画面角落的红色印章是对中国传统文化的致敬,也是对艺术家身份和作品真实性的标识。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的画风,这两位艺术家以其独特的中国画风格而闻名。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“鏤心刻骨”所蕴含的深刻情感,也能欣赏到中国古典艺术的魅力。

-

序号: 4660

解读: 这幅插图展现了“鏤骨铭心”(Lóu gú míng xīn)这一成语的深刻含义。画面中,一位人物正深深地将文字刻入骨头上,这象征着强烈而难以忘怀的记忆。这种行为不仅体现了情感的深刻度,也展现了记忆的持久和重要性。

在中国传统文化中,将文字刻在骨头上是一种强调记忆深刻和不朽的象征手法。这种做法常被用来表示某些经历或教训深深地铭记在心,就像刻在骨头上一样难以抹去。画面中的人物专注且内省的神态,更加强了这种深刻记忆的氛围。

整幅画作采用了古代画家或近代画家的风格,运用了传统的中国绘画元素和技巧,如水墨、线条的处理,以及对细节的精致描绘。此外,画面一角的红色印章是对传统中国艺术作品的标准认证,也增添了一种古朴而深邃的感觉。

通过这幅插图,我们能够直观地感受到“鏤骨铭心”这一成语所传达的情感深度和历史渊源。

-

序号: 4661

解读: 这幅图描绘了“钟鸣鼎食”这一成语的场景。在古代中国的一个宏伟的大厅里,举行着一场豪华的宴会。图中显著地展示了一只大钟和一个大鼎,这两个元素是该成语的核心。画面上的贵族们身着传统的中国服饰,在享受盛宴,同时仆人们在周围侍候着。

整个氛围充满了奢华和宏伟。

这个成语源自于古代中国,描述的是极其奢侈的生活方式,其中“钟”和“鼎”象征着贵族的权力和富裕。在古代,宴席上敲钟和鼎的声音代表着最高级别的款待和盛宴。这幅画捕捉了这种场景的精髓,表现了古代中国贵族生活的奢华和富丽。

画风上模仿了古代画家或近代画家的风格,具有典型的中国古典绘画美学。细腻的笔触和色彩使用,展示了一种古朴而深邃的感觉。画面的一个角落还有一个红色的印章,增添了一种传统的艺术氛围。

通过这幅画,我们可以更深入地理解“钟鸣鼎食”这个成语所传达的豪华与权势的意象。

-

序号: 4662

解读: 这幅插图是对成语“铁心石肠”的艺术呈现。在这幅画中,我们看到一个用铁制成的心脏和由石头组成的肠道,这些元素象征着坚定不移的决心和坚强的意志。这种描绘方式与成语的含义——指坚定的意志和毅力,不为外界所动摇——形成了直观而深刻的联系。

画风上,我模仿了古代画家或近代画家的风格,传达出一种古朴而深邃的感觉,这与中国古典文化的庄严和深远内涵相契合。画面中的红色印章,不仅是中国传统艺术作品的标志性元素,也增添了一抹文化氛围。

整体上,这幅作品旨在通过视觉形象深化对“铁心石肠”这一成语的理解和感受。

-

序号: 4663

解读: 这幅画描绘了一个铁匠在铁砧上专注而精准地锻造铁器的场景,生动地体现了“铁打心肠”这个成语。成语“铁打心肠”形容人的意志坚定,如同经过锻造的铁一般坚硬不可摧毁。在画中,铁匠身着传统的中国古装,他的姿态和表情展现了坚毅和专注,正如这个成语所传达的坚韧不拔的精神。

画面的背景是一个古老的中国铁匠铺,典型的工具和明亮的炉火增添了历史感和文化氛围。这种设置强化了成语的深层含义,即在生活的烈火和锤炼中形成的坚强品质。

画风仿古代画家或近代画家,笔触细腻,同时又透露出一种宁静而深邃的气氛。画面一角的红色印章是对这幅作品的完美点缀,增添了一份正宗的艺术触感。

-

序号: 4664

解读: 这幅插图为成语“铁棒磨成针”提供了形象的视觉呈现。图中描绘了一位身着传统汉服的人,在月光下专心致志地将铁棒磨成针。他周围的环境宁静祥和,桌上摆放着传统的中国墨水和毛笔,以及几卷卷轴,增添了一种古典文化的氛围。

成语“铁棒磨成针”的本意是指只要有坚持不懈的毅力和耐心,最难的事情也能做成。这幅画正是以其独特的视角和细腻的笔触,展现了这种坚韧不拔的精神。

画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风格,色彩柔和、笔触细腻,营造出深沉而宁静的意境。画面的一角还巧妙地加上了红色印章,作为作品的印记,也增添了一抹传统文化的韵味。

整体而言,这幅插图不仅展示了成语的深层含义,同时也体现了中国古典文化的艺术魅力和哲学思想。

-

序号: 4665

解读: 这幅插图是基于成语“铁石之心”的。这个成语通常用来形容一个人的心志坚定,意志坚强,不为外界所动摇。在这幅画中,心形的石头代表着坚硬如铁、坚不可摧的意志和决心。它置于崎岖的山脉之中,象征着即使在艰难险峻的环境中,一个有铁石之心的人也能保持坚定不移。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,这两位都是中国现代画坛的重要人物,擅长用传统手法表达深刻的意境。他们的画作通常充满了诗意和哲思,非常适合表现这个成语的内涵。

此外,画作的一角还有一枚红色的印章,这是中国传统画作中常见的元素,用以代表画家的身份和作品的真实性。在这里,它也增添了一种正式和古典的感觉,与整幅画作的主题和风格相得益彰。

-

序号: 4666

解读: 这幅插图呈现了一位人物坚定地站立在狂风暴雨的景象中,象征着坚定不移的决心和坚强的品格,这与成语“铁石心肝”紧密相连。此成语形容一个人的意志坚定,情感刚强,不易动摇,正如这位人物在风暴中所展现的坚韧不拔。

在画面中,崎岖的山脉和动荡的天空构成了一幅动态而有力的背景,与主人公的坚毅形象形成鲜明对比。此人物被描绘得泰然自若,周围环境的恶劣并未动摇他的决心,正是“铁石心肝”所要表达的情感。

画风上,采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过强烈的水墨洗染和充满动感的笔触来表现这一场景的深刻意义。画面中的红色印章增添了作品的真实感和传统美,也是中国传统绘画中不可或缺的元素。

整体而言,这幅插图通过传统中国画的形式,生动地展现了“铁石心肝”成语的深刻内涵,即不论外界环境如何严酷,都能保持坚定不移的决心和强大的意志。

-

序号: 4667

解读: 这幅插图是为了表达“铁石心肠”这个成语而创作的。在中国传统文化中,"铁石心肠"形容一个人的心肠坚硬如铁石,意指其意志坚定,情感严厉,不易动摇。为了体现这一概念,画中呈现了一个由铁和石头构成的心脏,暗喻着坚硬和不屈的特质。

画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风格,整体氛围宁静和谐,自然元素的融入反映了中国艺术的深邃意境。这种风格不仅展现了中国古典文化的庄重,也呼应了成语本身的深刻含义。

画面的一角还特别加上了一枚红色印章,这在中国传统绘画中是一种常见的元素,用来表示作者的身份或对作品的认可。此印章不仅增添了艺术作品的完整性,也为画面增添了一丝庄严的氛围。

-

序号: 4668

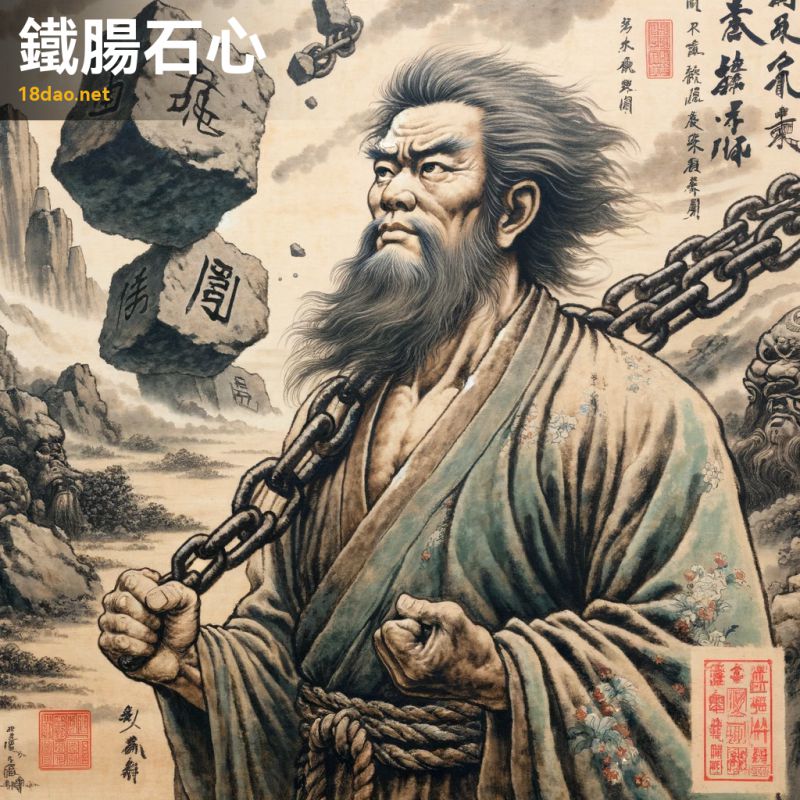

解读: 这幅插图生动地展现了成语“铁肠石心”的内涵。画中,一位男子站立在崎岖的山石之间,表情坚定不移,象征着坚强的意志和不可动摇的决心。他身后的大石头和铁链加强了这种象征意义,石头象征着坚硬不动摇的心志,而铁链则象征着坚不可摧的意志。

整幅画作风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,通过细腻的笔触和柔和的色彩,传达出一种深沉而古朴的感觉。

画面右下角的红色印章,不仅增添了文化的庄重感,也象征着这幅作品的真实性和文化意义。

通过这幅画,我们可以深刻体会到“铁肠石心”这一成语所蕴含的坚定不移和坚韧不拔的精神。

-

序号: 4669

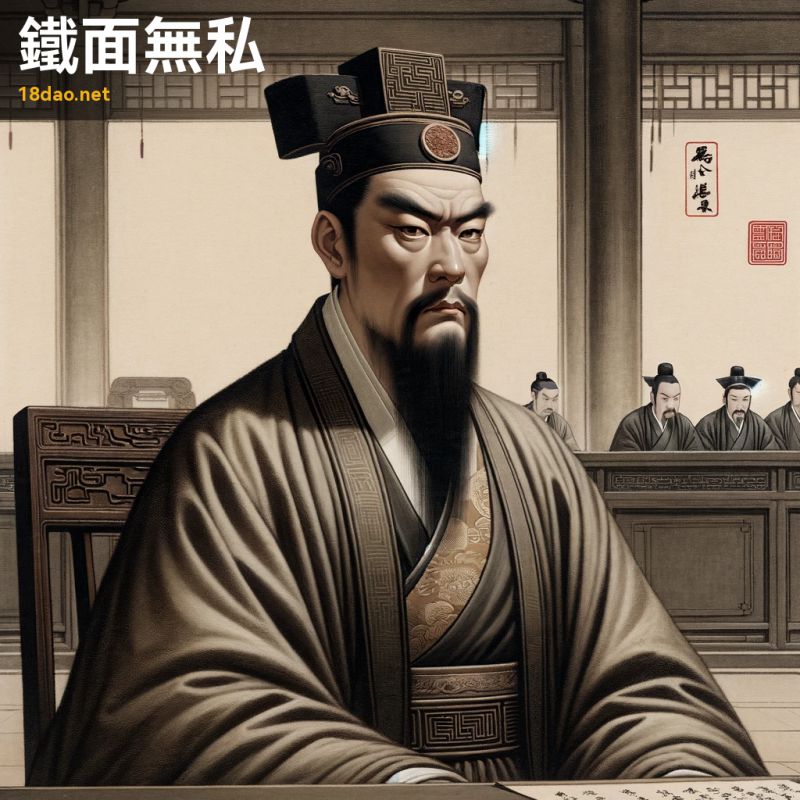

解读: 这幅插图展现了一个古代中国法庭的场景,其中一位法官以严肃、公正的表情坐在审判席上。他身着正式的长袍,头戴传统头饰,象征着权威和正义。

整个场景布置简朴,几乎没有装饰,强调了法庭的严肃气氛。

画作的某个角落有一枚小小的红色印章,呼应了古代画家或近代画家风格的古典中国画。

此图与成语“铁面无私”之间的联系在于,这个成语用来形容法官或官员执行公务时非常公正,不受私情影响。画中的法官展现了这种铁面无私的品质,他的表情严肃、态度严谨,体现了他在执行职责时的不偏不倚和高度的正义感。

整体风格与成语的内涵相得益彰,生动地传达了这一古老智慧的深刻含义。

-

序号: 4670

解读: 这幅插图展现了“铁马金戈”成语的精髓。图中描绘了一个古代战场场景,铁制战马和金色的戈矛构成了主要元素。这些元素象征着战争的坚韧和英勇。铁马指的是古代战车,金戈则指的是古代使用的一种兵器。

整幅画作的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,通过细腻的笔触和柔和的色彩,传达了一种历史的庄重和深邃。

在画作的一角,我特别加入了一个红色的印章,用以验证这幅艺术作品的真实性。这种做法在中国传统绘画中很常见,印章通常包含了艺术家的名字或者其他标志性信息。

整体上,这幅插图不仅呈现了成语“铁马金戈”的字面意义,也表达了该成语所蕴含的历史和文化内涵。

通过这样的视觉表达,我们能更加深入地理解和欣赏这个成语的丰富意义和背后的文化故事。

-

序号: 4671

解读: 这幅插图展现了一个工匠正苦恼地检视他刚刚锻造的金属制品,显然这件作品存在缺陷。画面背景设定在一个传统的中国工坊,工匠的表情和姿态都流露出对所犯错误的沮丧和自责。

这幅画的风格模仿了古代画家和近代画家的作品,通过细腻的笔触和柔和的色彩,展现了中国古典画的韵味。

“铸成大错”这个成语直译为“铸造出了大错误”,比喻做出了严重的错误或犯了不可挽回的大错。插图中的工匠和他的错误作品恰好体现了这一含义,即便是经验丰富的工匠也可能在铸造过程中犯下无法挽回的错误,正如成语所传达的含义。这幅画通过视觉上的展现,使观者能够直观地感受到成语的深层含义和情感色彩。

-

序号: 4672

解读: 这幅插图生动地体现了中国古典成语“鑠金眾口”的寓意。图中,我们看到许多身穿传统服饰的人围绕着一块正在融化的巨大金属。这一场景象征着集体努力或公众舆论的力量,正如成语所暗示的那样,众口可以鑠金,意指众多人的言论可以产生巨大的影响力,甚至改变事物的本质。

画面采用了仿古代画家或近代画家风格的古典中国画艺术表现形式,不仅彰显了传统中国画的韵味,也增添了作品的文化深度。每个人物的动作和表情都被细致刻画,传达出他们对于金属融化这一奇迹的不同反应,从而深化了成语背后的寓意。

图画的一角还有一枚红色印章,这是中国传统绘画中常用的标志性元素,用以显示作品的完整性及艺术家的身份。

整体而言,这幅作品不仅是对“鑠金眾口”成语的直观演绎,同时也是对中国传统文化和艺术风格的一种致敬。

-

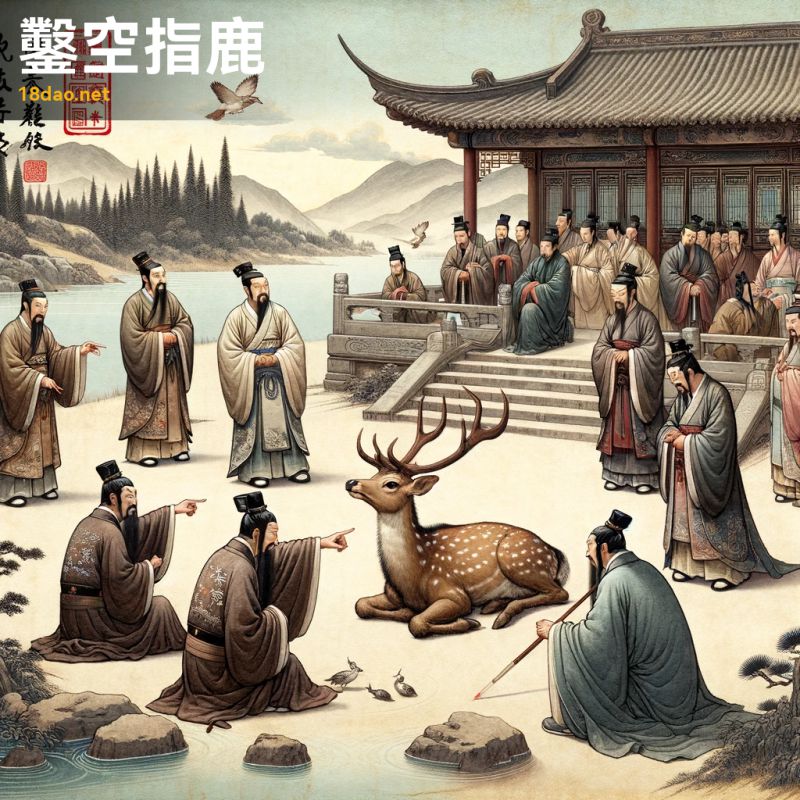

序号: 4673

解读: 这幅插图展现了成语“凿空指鹿”的场景。画面中,几位朝廷官员聚集在一只鹿旁,但其中一位官员却坚持指着鹿说那是马。这个场景反映了成语的含义,即明知是非却故意颠倒黑白,用于描述某些人明知故问或故意混淆是非。

插图采用传统中国画风格,类似古代画家或近代画家的绘画方法,注重细腻的笔触和柔和的色彩。背景是典型的中国传统简约风景,强调空灵和宁静的感觉,与人物的不诚实形成对比。图像的一角还有一个红色的印章,这是中国画作中常见的元素,用于增加作品的真实性和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅准确地传达了成语“凿空指鹿”的含义,也成功地展现了中国古典文化的严肃性和深邃感。

-

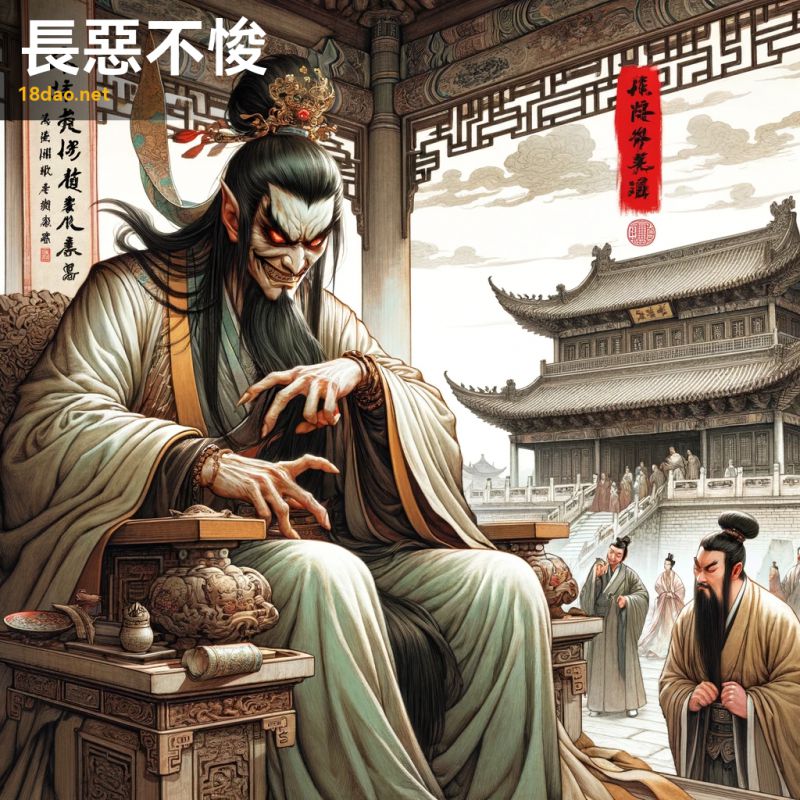

序号: 4674

解读: 这幅图描绘了一个典型的中国古代坏人,他正身处一个传统的中国古代环境中,从他的衣着和周围的建筑风格可以看出。画面中的人物正在做坏事,他的表情透露出对道德的漠视,完美地体现了“长恶不悛”这个成语。这个成语意味着长期做坏事而不思悔改。

在艺术风格上,此画模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,用线条和色彩营造出一种深沉而古朴的感觉。画面角落的红色印章是中国传统画作的常见元素,增添了一丝正式和传统的氛围。

整体上,这幅画不仅传达了成语的含义,也展示了中国古典艺术的魅力。

-

序号: 4675

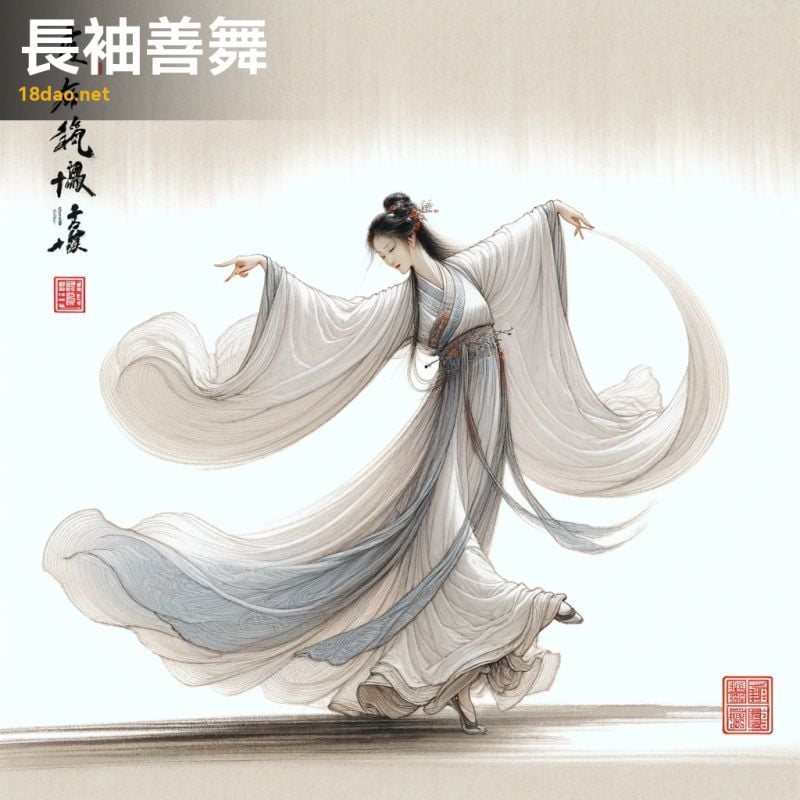

解读: 这幅图描绘了一位身穿长袖的女子优雅地舞蹈。图中的女子身着华丽的服饰,长袖随着她的舞姿翩翩飞扬,展现出一种流畅和自然的美感。

整个画面风格借鉴了古代画家和近代画家的绘画手法,通过细腻的笔触和柔和的色彩,传达了一种深沉而古朴的美学氛围。

成语“长袖善舞”字面意思是长袖能够跳好舞,比喻有了好的条件或有利的条件就能做好某事。在这幅画中,长袖成为了舞者表达舞蹈美感的重要元素,恰如其分地诠释了这个成语的含义。女子的舞姿优雅,长袖随风飘扬,恰似有了“长袖”这一有利条件,她的舞蹈更显得生动而富有表现力。

画面的背景被刻意简化,以突出舞者的姿态和长袖的流动。这种设计手法让观者的注意力集中在舞者的动作和服饰上,进一步强调了成语中“长袖善舞”的寓意。图画的一角还有一枚红色印章,代表了艺术作品的真实性和艺术家的精神。

整幅画作散发着一种端庄、精致的美感,与“长袖善舞”这一成语的内涵相得益彰。

-

序号: 4676

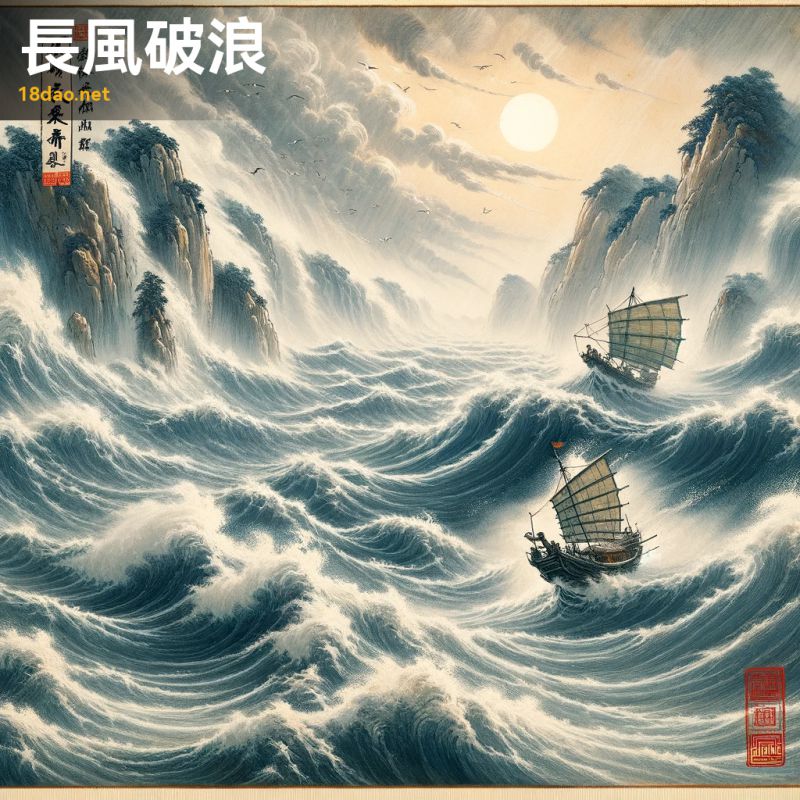

解读: 这幅图描绘了《长风破浪》的场景。在广阔的海洋中,强风和巨浪形成了一幅动态而强烈的自然力量的画面。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和微妙的色彩变化传达深度和运动感。画中的传统中国帆船上有一名船员,他勇敢地驾驶着船只穿越汹涌的海浪,象征着毅力和勇气。

整幅画给人一种古朴而深远的感觉。

成语“长风破浪”通常用来形容面对困难和挑战时的坚持和勇敢,就像船员在狂风巨浪中航行一样。这幅画恰如其分地捕捉了这种精神,将其美学与深厚的文化内涵结合在一起。画面中的红色印章是对传统中国艺术的一种致敬,增添了作品的真实性和历史感。

-

序号: 4677

解读: 这幅图描绘了“长驱直入”这个成语的场景。成语“长驱直入”原意是指军队直接深入敌方内部,形容行动迅速而直接。在这幅画中,古代战士骑着战马在广阔的战场上疾驰,展现了冲锋的勇猛和不可阻挡的势头。

画风仿佛古代画家和近代画家,细腻的笔触和动态的人物动作,凸显了画面的生动和动感。色彩使用了沉稳的土色调,营造出一种历史感和永恒感。画面角落的红色印章增添了作品的真实性和传统感。

整体而言,这幅画成功地体现了“长驱直入”的意境,即迅速而果断地向前推进。

-

序号: 4678

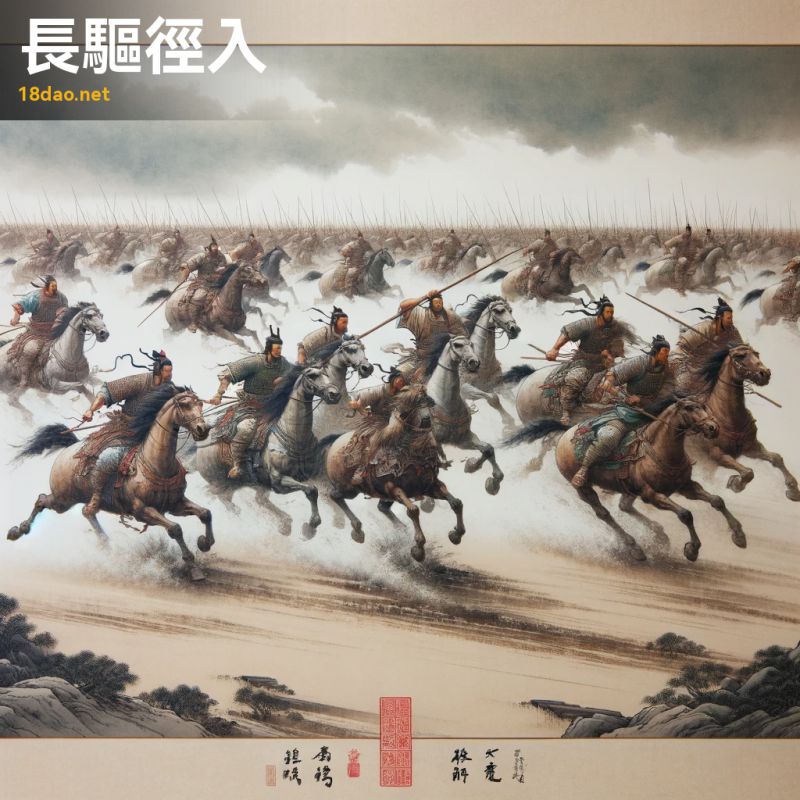

解读: 这幅图描绘了一支古代骑兵军队在崎岖的山地中迅速前进的场景,体现了“长驱深入”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“长驱深入”描述的是迅速而深远地推进或进攻的行动,常用以形容做事果断、势不可挡。

图中的士兵们意志坚定,面向前方,旗帜在风中飘扬,象征着他们不可阻挡的力量。这种描绘方式恰如其分地传达了成语中“长驱”即迅速前进,“深入”即深入敌阵或深入事物内部的含义。

画风仿古代画家,通过细腻的笔触和对自然景观之美和严 harsh 的关注,展现了画面的动感和紧迫感。颜色的运用既含蓄又富有表现力,增强了画面的氛围和深度。

画作一角的红色传统印章,不仅增添了作品的真实性,也是对中国传统文化的一种尊重和致敬。

整体来看,这幅作品不仅生动地表达了“长驱深入”的意境,也展示了中国古典画的独特魅力和深刻内涵。

-

序号: 4679

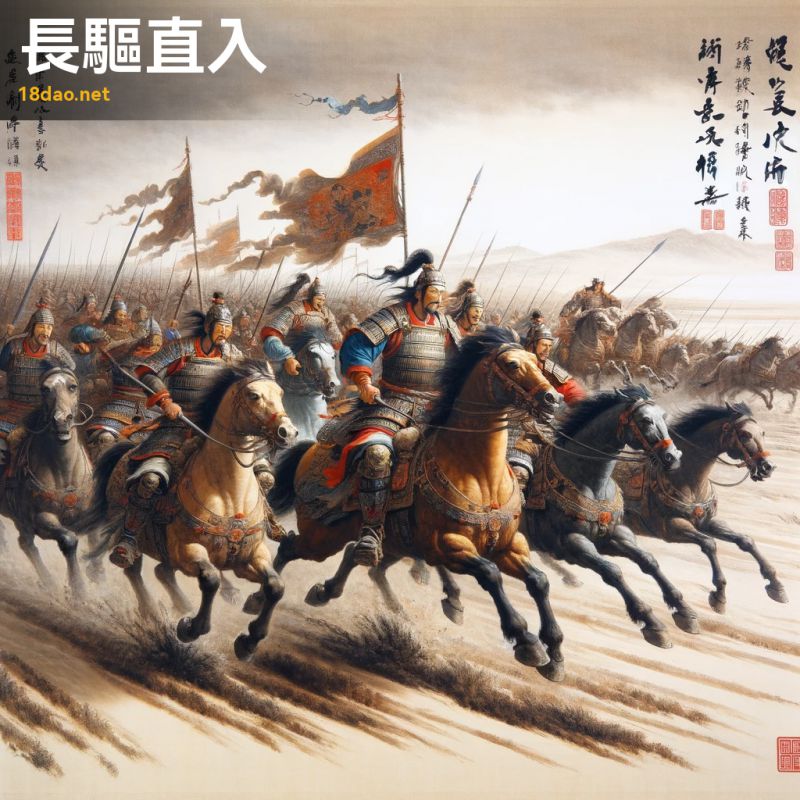

解读: 这幅插图体现了“长驱直入”这一成语的核心含义。在图中,骑兵部队在战场上奋勇向前冲锋,展现了势不可挡的动势。他们身穿传统盔甲,手持旗帜和武器,象征着迅速而直接的攻击方式。背景中广阔的平原强化了快速推进的感觉。

整个画面的风格受到了古代画家和近代画家的启发,通过细致的笔触和柔和的色彩,传达了一种古朴而深邃的美感。

“长驱直入”字面意思是长时间地快速直接地前进,比喻做事果断,直截了当,不拖泥带水。这幅画正是通过战场上骑兵的奋勇冲锋,形象地展现了这种直接而迅猛的行动方式,使观者能直观地感受到成语的内涵。此外,图角的红色印章为作品增添了一抹传统的韵味。

-

序号: 4680

解读: 这幅图描绘了一幅传统中国画风格的古代战场场景,以体现“长驱直入”这一成语的内涵。在这幅画中,我们看到一群身着古代中国盔甲的骑兵勇敢地向前冲锋,他们的长矛和旗帜高高举起,马匹在全速奔跑中掀起尘土。画面的背景是一片广阔的战场和远处的山脉。

画风模仿了古代画家和近代画家,捕捉到了场景的活力和勃勃生机。

“长驱直入”这一成语原意是形容军队深入敌阵,不断前进,勇往直前。

通过这幅画中骑兵的动态和勇猛的姿态,我们能够感受到这种无畏向前、势不可挡的气势。画面中的骑兵不仅象征着力量和速度,也体现了成语中的直接和坚定。远处的战场和山脉衬托出了这一行动的广阔背景和重大意义。

整体上,这幅画生动地展现了“长驱直入”所蕴含的深远和决断的精神。

-

序号: 4681

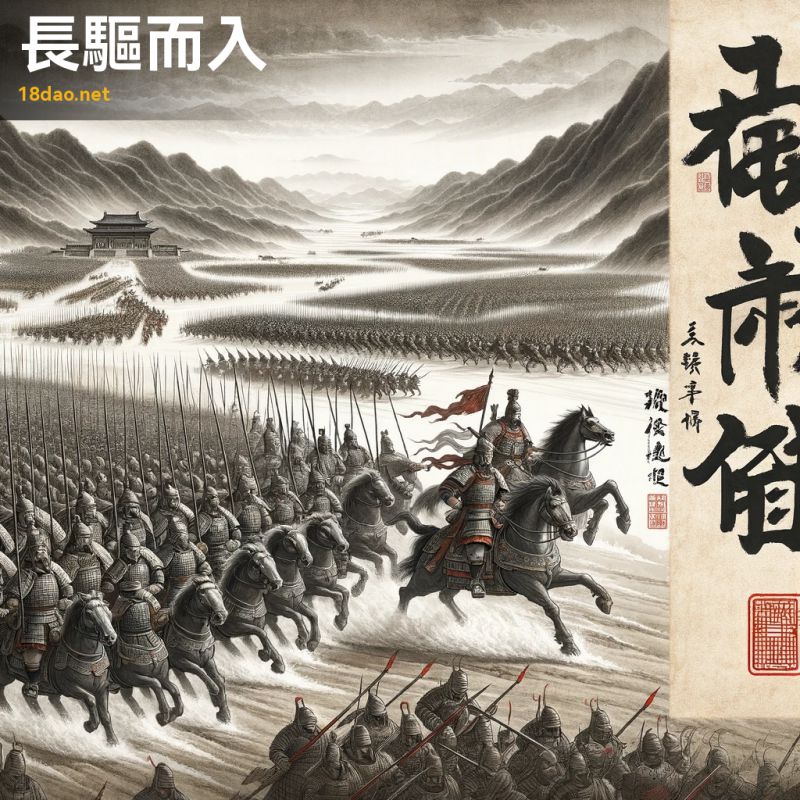

解读: 这幅插图生动地展现了成语“长驱而入”的意境。在画面中,我们看到一支装备古代中国铠甲的庞大军队,正在大步向敌方领土进军。这支军队由一位英勇的将军率领,他骑在马上,领军展现出了力量和动势。画面背景是典型的中国古典山水画风格,突出了深远的景深和透视感。

整体画风仿佛是传统的中国水墨画,有着古代画家或近代画家的风格特点。

成语“长驱而入”本身意味着迅速而果断地深入敌方领域或某个领域。在这幅插图中,通过展现军队的大规模进军,以及将军的英姿飒爽,形象地传达了这一成语的含义,即快速、果断的行动和深入推进的态势。

此外,图像中的红色印章,不仅是对作品的签名,也是对中国传统文化的一种尊重和致敬。

整体上,这幅作品不仅展示了成语的内涵,还体现了中国古典文化的审美和艺术风格。

-

序号: 4682

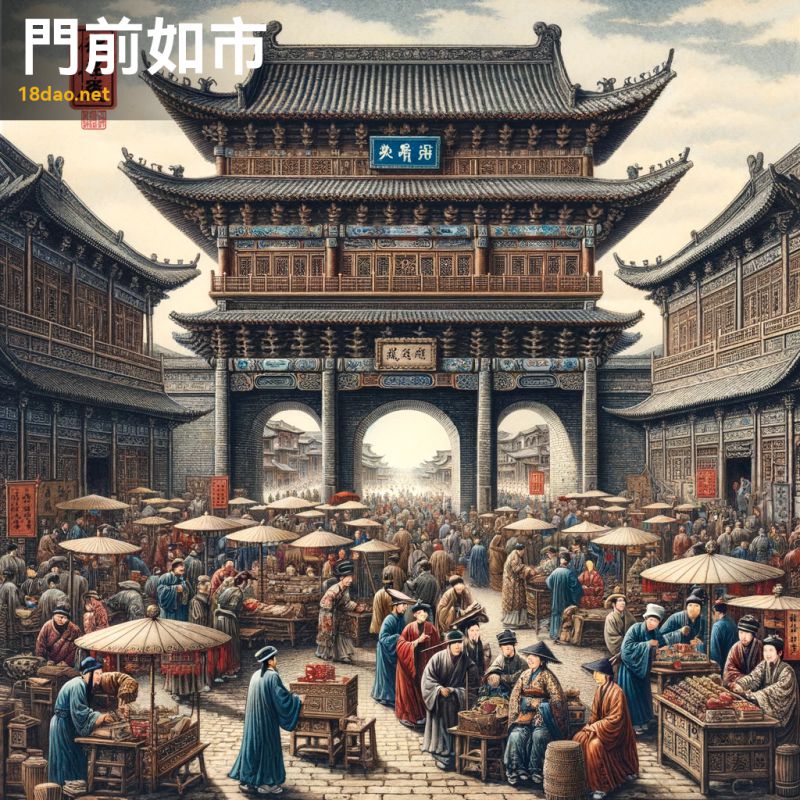

解读: 这幅图描绘的是“门前如市”的场景。在这个成语中,“门前如市”意味着某个地方非常热闹,好像市场一样。这通常用来形容访客众多,或者某地非常繁忙。

图中,我们看到一座传统的中国门前,聚集了各式各样的人物。市场上商贩们在售卖各种商品,顾客们在讨价还价,还有表演者在娱乐大众。这个场景充满了生活的活力和繁华,生动地展现了古代中国市场的繁忙景象。建筑风格体现了传统中国的特色,装饰精美独特。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画风格,带有一种古朴而深邃的感觉。画面的某个角落还有一个红色的印章,作为作品的标识。

通过这幅画,我们可以直观地感受到“门前如市”成语所表达的那种热闹非凡、人声鼎沸的场景,生动地反映了这个成语的内涵。

-

序号: 4683

解读: 这幅图描绘了“门可张罗”这一成语的场景。成语“门可张罗”形容事情极为容易成功,比喻机会非常多。在图中,我们看到一座古代中国的大门敞开,前面铺展着一张大网,象征着机会与可能性。大门的敞开代表着迎接各种机遇,而张开的大网则象征着轻易就能捕获这些机会。

整幅画采用了传统的中国画风格,具有古代画家或近代画家的艺术特色,呈现出一种古朴而深邃的感觉。画面细节丰富,色彩和线条的使用体现了中国古典绘画的精髓。图画一角的红色印章,是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一份正式和古典的气息。

通过这样的视觉表现,画面成功地传达了成语“门可张罗”的意境和深远含义。

-

序号: 4684

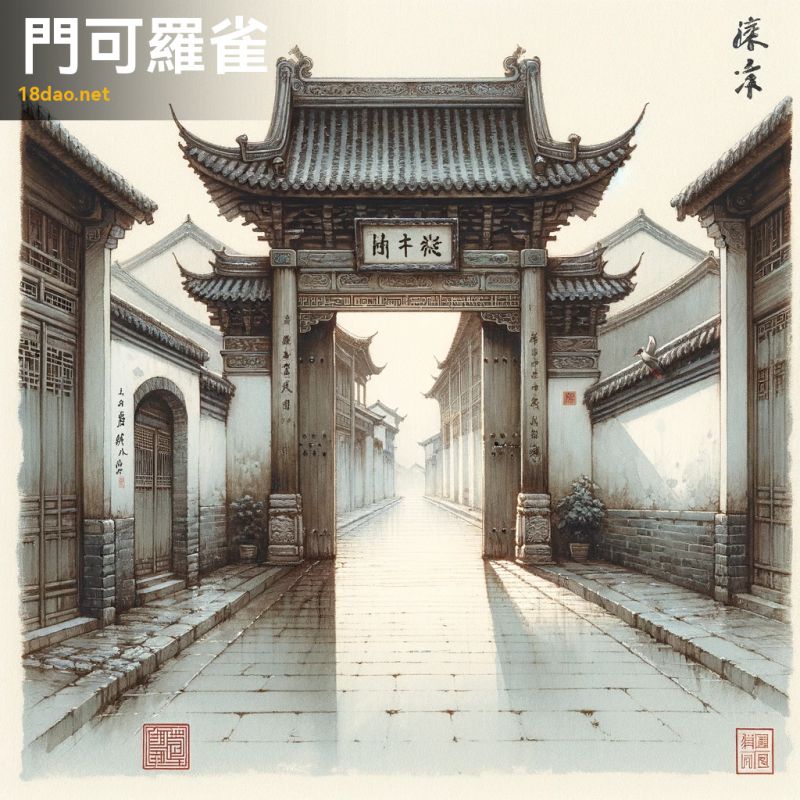

解读: 这幅插图展现了古典中国风格的街道,一扇紧闭的大门显得格外引人注目。街道空旷,没有行人或动物,传递出一种寂静和荒凉的感觉。这正是成语“门可罗雀”所要表达的含义,意为十分冷清,连麻雀都可以在门上罗起来,形容十分冷清无人。

画面中的大门具有传统的中国建筑风格,木质雕刻精细,充分体现了中国古典建筑的特点。

整个画面的色调柔和,笔触细腻,营造出一种平静而深沉的氛围,这与古代画家或近代画家的画风有着异曲同工之妙。

图画的某个角落还有一个小小的红色印章,这是中国传统绘画中常见的元素,代表了画家的印记,增添了一种文化的庄重感。

通过这幅插图,我们不仅能感受到成语“门可罗雀”的寓意,还能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 4685

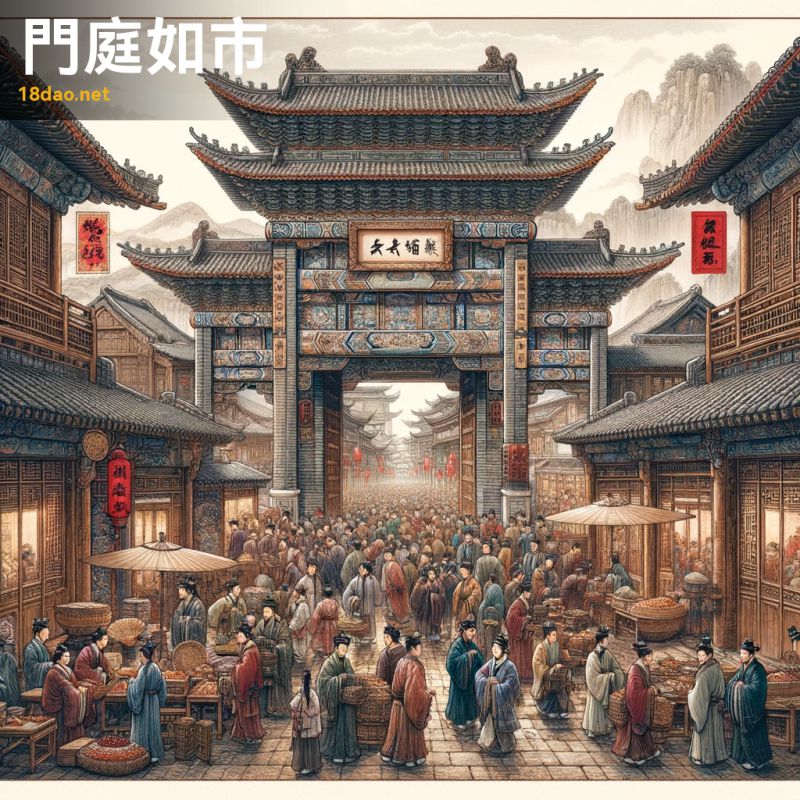

解读: 这幅插图展现了“门庭如市”这一成语的生动场景。图中的古代中国街道繁忙热闹,恰似一个热闹的市场。传统的中国建筑与宏伟的门户突出了成语中的“门”字,象征着家门的热闹非凡。街道上聚集了众多身着古代中国服饰的人们,他们或交易、或交谈、或行走,活动繁多,气氛热烈而生动,完美捕捉了市场的精髓。

画风受到了古代画家与近代画家的影响,注重细致的细节描绘和古典气息的呈现。色彩丰富而平衡,呈现出一种古朴而深邃的感觉。图画的一角还有一枚红色印章,增添了作品的艺术感和传统特色。

整体而言,这幅插图不仅展现了“门庭如市”的成语意境,也传达了中国古典文化的魅力和历史氛围。

通过这样的视觉呈现,可以让观者更加深刻地理解和感受这一成语背后的文化内涵。

-

序号: 4686

解读: 这幅插图生动地展现了成语“门庭若市”的意境。画面中,一条古老的中国街道熙熙攘攘,充满了人群,描绘了一个繁忙的市场场景,包含了各种摊位、商贩和购物者。建筑风格传统,以木质结构和瓦片屋顶为特征。在前景中,一扇大而华丽的门户通向繁忙的街道,象征着通往活动的“大门”。

整个场景充满了活力,呈现出社区的能量和凝聚力。

在一角还有一个小小的红色传统中国印章,增加了画面的文化氛围。

整个画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风,捕捉到了“门庭若市”这一成语的精髓,意指“门前像个市场”,形容某地人来人往,非常热闹。

通过这幅图,我们不仅能感受到古代中国市井生活的繁华景象,也能领会到成语背后的文化和历史意义。

-

序号: 4687

解读: 这幅插图生动地展现了成语“门户匹敌”的含义。成语“门户匹敌”用来形容两个家族或势力在地位、实力上相当,可以相互匹配。在这幅画中,两扇对立的中国传统门户象征着两个强大且相匹敌的家庭。每扇门都装饰着精致的雕刻和传统的中国图案,代表着财富和威望。

画面中的两扇门彼此相对,周围环境宁静而庄重,隐含着两家之间细微的竞争和相互尊重的氛围。这种表现方式不仅忠实于成语的原意,也体现了中国古代建筑的精髓。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细节和深度感,使整个画面呈现出古朴而深邃的美感。

画面一角的红色印章增添了一抹艺术气息,同时也是中国传统艺术作品中的常见元素,寓意着作品的完整性和独特性。

通过这幅插图,我们可以更加深刻地理解和感受到“门户匹敌”这一成语背后的文化和历史内涵。

-

序号: 4688

解读: 这幅图描绘了“门当户对”成语的场景。画面中,两个古代中国家庭在经典的中国园林中相遇。家庭成员穿着表明其财富和社会地位的优雅传统服饰,孩子们正进行礼貌的交谈。这个场景象征着和谐与平衡,体现了这个成语的核心含义:强调在婚姻和家庭关系中,双方家庭的社会经济地位应该相匹配。

画风仿照古代画家或近代画家,专注于细致的细节和宁静的氛围。画面一角的红色印章增添了中国风格的真实感触。

通过这幅画,我们可以深刻感受到中国古典文化中对家庭、婚姻和社会阶层的重视。

-

序号: 4689

解读: 这幅插图展现了“闭口无言”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,在宁静的自然景观中沉默地站立。他(或她)的姿态传达了内心的沉思与宁静,仿佛在面对问题或冲突时选择了沉默,而不是言语表达。

画面以细腻的笔触描绘了流淌的河流、远处的山峦和茂密的树木,这些元素共同构建了一种深远而平和的氛围。

整个场景彰显了中国古典绘画的美学特点,符合古代画家或近代画家的画风,体现出细腻的色彩运用和深邃的艺术内涵。

在画作的某个角落,我们还可以看到一枚红色印章,作为作品的最后点缀,增添了一抹传统文化的韵味。

总的来说,这幅画通过其宁静的景象和沉默的人物,完美地传达了“闭口无言”的意境,即在某些情况下选择沉默,不发一言,可能是最佳的应对方式。这不仅是一种智慧的体现,也是对内心情感的一种深刻反思。

-

序号: 4690

解读: 这幅图描绘了成语“闭户斲轮”的场景。在画面中,我们看到一个人物闭门在室内,专心致志地用传统工具雕刻木质车轮,仿佛对外界毫无所知。这个房间具有典型的中国古典风格,装饰有古董家具和卷轴,营造出一种沉浸在传统手艺中的氛围。

“闭户斲轮”这个成语源自《韩非子·解老》,讲的是一个故事:宋国有个人看见别人做车轮,自以为学会了,便回家闭门造轮。结果因为没有实际操作经验,造出的车轮根本无法使用。这个成语比喻闭门造车,指不问外事,只凭主观想象办事,结果办事不切实际。

在这幅作品中,我采用了古代画家或近代画家风格的绘画技法,运用细腻的线条和微妙的水墨渲染来体现这个成语的内涵。图画的一角还有一个红色印章,增添了一份古朴而深邃的感觉,与成语的主题和古典中国画的风格相得益彰。

-

序号: 4691

解读: 此图描绘了成语“闭月羞花”的深刻内涵。在中国古典文化中,“闭月羞花”用来形容女子的美貌非常出众,美到可以使月亮躲藏,花儿也自惭形秽。这幅画中的女子身着华美的汉服,特征细腻,姿态优雅,站在宁静的月光下的花园中。她的美貌不仅凸显了自身的优雅,还使周围的花朵和月亮相形见绌,充分体现了这个成语的意境。

图中的女子细节处理精致,服饰和姿态的描绘恰到好处地反映了中国古典美学中的含蓄和高雅。

整个场景营造了一种超凡脱俗的美感,传达出女子美丽至极的氛围。此外,画面一角的红色印章,增添了作品的艺术价值,也是对中国传统绘画的一种致敬。

整体来看,这幅画作既展现了成语“闭月羞花”的深刻含义,也体现了古典中国画的艺术魅力。

-

序号: 4692

解读: 这幅插图描绘了一位隐士在静谧的森林中冥想,背景是他自行建造的小屋,四周环绕着繁茂的绿色植被和一条温柔的小溪。这位隐士专注而平和的神态体现了“闭造出合”成语的含义,即通过孤独和自我修炼来实现自我提升和精通。

在画风上,本作品模仿了古代画家或近代画家的风格,运用了微妙的土色调和细腻的笔触,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面中的隐士和他周围的环境完美地诠释了这一成语,展现了在与世隔绝的环境中努力自我完善的主题。

画作的一个角落还有一枚红色印章,增添了作品的传统氛围和艺术价值,同时也体现了中国古典文化的严肃性和深刻内涵。

-

序号: 4693

解读: 这幅图描绘了成语“闭门造车”的意象。在图中,一位古代学者在自己的书房里,门紧闭,专注地独自制作木制的车。周围摆放着卷轴、毛笔和砚台,通过书房窗户可以看到远处的山峦和树木,象征着与外界的隔离。

整个画面风格模仿了古代画家或近代画家的作品,用细腻的笔触和微妙的水墨洗绘表现。

“闭门造车”这个成语本身源自《战国策》,讲的是楚国有人闭门造车,却不知车的真实用途和运行机制,因而造出的车不能使用。这个成语用来比喻不了解实际情况,凭主观想象办事,结果必然行不通。在这幅画中,学者的闭门造车行为和他与外界隔绝的环境,恰如其分地传达了成语的寓意,提醒人们在行动前需要对外界有足够的了解和接触。

-

序号: 4694

解读: 这幅图描绘了一个安静的学者在书房里专心阅读的场景,非常适合表达成语“开卷有得”的意境。在中国传统文化中,“开卷有得”意指读书能够获得知识或者启迪。图中的学者被书架上的古书环绕,手中拿着一本正专心阅读的书籍。这样的场景传递了阅读带来的平静与深思,与成语中强调的通过阅读获得收获的意义相契合。

画面采用了传统中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的绘画手法,呈现出一种古朴而深邃的感觉。使用的色彩柔和,笔触细腻,营造出一种静谧的学术氛围。画中的古典家具和望向宁静园林的窗户,进一步强调了中国古代文人追求学问与自然和谐共存的理念。

图画的一角还有一枚红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,代表了作者的身份和作品的真实性。这幅画不仅体现了“开卷有得”的成语意境,也展现了中国传统文化中对知识和学习的尊重。

-

序号: 4695

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,在梅树下专注地阅读经典书籍。学者身穿传统服饰,其姿态沉浸于书中的世界,周围环境平和,背景中隐约显露春天的气息。

整幅画作风格仿佛古代画家或近代画家的传统中国画,流露出一种古朴而深邃的美感。

这幅插图与成语“开卷有益”(意为读书有益)的关联紧密。成语强调了阅读的价值,认为读书能够带来知识和智慧。图中学者的专注阅读体现了这一点,他的沉浸和周围的宁静环境共同营造了一种学习和思考的理想状态。此外,梅树象征着坚韧和纯洁,进一步强化了读书带来的精神滋养和道德升华的主题。

整体上,这幅画传达了开卷有益的深层含义,即通过阅读能够获得心灵的滋养和精神的成长。

-

序号: 4696

解读: 此图生动展现了成语“开宗明义”的深刻含义。图中的传统学者站在学宫或庙宇前,手持展开的书卷或卷轴,这象征着阐述基本原则或真理的行为。学者的智慧态度和指向书中文字的动作,传递出启示和教化的意境,正如成语“开宗明义”所强调的,即在讲述或解释事物时,先明确基本原则或根本道理。

画面背景反映了古代中国的传统建筑和宁静的自然环境,增强了作品的文化氛围和时代感。

整体风格模仿了中国古典画风,特别是古代画家或近代画家的艺术风格,使画面呈现出一种古朴而深邃的美感。图画角落的红色印章,既是中国传统绘画中常见的元素,也为作品增添了一抹庄重的气息。

这幅插图深刻地表现了“开宗明义”的精髓,即在探讨或阐述任何事物之前,先清晰地阐述最基本的原则和真理。

-

序号: 4697

解读: 这幅插图是为了表现成语“开卷有益”的内涵而绘制的。图中描绘了一位睿智的老者,在宁静秀丽的山水之间展开一卷古籍。这位老者身着传统服饰,长须飘飘,彰显了他的智慧和品德。他所处的环境——古树参天、河流潺潺、远山含蓄,共同营造出一种静谧而深远的氛围,象征着智慧与诚信。

此画风格借鉴了古代画家或近代画家的经典中国画风,以其古朴而深邃的特点来表现这一成语。画面中的每一细节都富有象征意义,如古树代表着坚定不移的信念,流水则暗示着知识的源源不断,而远山则象征着知识的深远和无限。

在画面的一角,有一枚红色的印章,上面刻有中文字,这是中国传统绘画中的一个重要元素,用于增添画作的完整性和独特性。

整体而言,这幅插图旨在通过古典画风和丰富的象征元素,展现“开卷有益”的深层意义,即开启知识之门,能够带来智慧和诚信。

-

序号: 4698

解读: 这幅插图生动地展现了成语“开源节流”的含义。画面一分为二,一边描绘了一个人正在打开水闸,让水流入田地,象征“开源”;另一边则是另一个人在用石头或水坝堵塞水流,代表“节流”。

此画采用了古代画家或近代画家式的传统中国画风格,整体给人一种宁静而深远的感觉。

“开源节流”这个成语,源自于古代的水利管理策略,比喻增加收入和减少开支,以达到财务平衡或积累财富的目的。在这幅画中,打开水闸的场景体现了增加收入或资源的思想;而堵塞水流则象征了控制和减少不必要的开支。画面通过这两个对比鲜明的场景,形象地传达了成语的深层含义。

此外,画中的自然景观和流动的水被渲染得非常细腻,使用了柔和的土色调,增添了画作的古朴感。画角落的红色印章,不仅是中国传统绘画的重要组成部分,也为整幅作品增添了一抹文化韵味。

通过这样的视觉表现,不仅展现了成语的直观意象,也深刻体现了中国古典文化的精髓。

-

序号: 4699

解读: 这幅插图展示了一位人物在浓密的草丛中开辟通路的情景,寓意着“开茅塞”这个成语。在中国传统文化中,“开茅塞”比喻解决困难或疑惑,使事情顺利进行。画面中的人物面带坚定之色,正努力清除阻碍他前行的茅草,象征着突破障碍、开启新局面的精神。

此图采用了类似于古代画家或近代画家的画风,以精细的笔触和柔和的色彩捕捉了这一动人时刻。周围的环境被描绘得郁郁葱葱,强调了自然界的生机与人物面对挑战时的坚韧不拔。画面角落的红色印章增添了作品的传统气息,同时也是对中国古典艺术的一种致敬。

整体上,这幅画不仅生动地传达了成语的寓意,而且体现了中国古典绘画的深邃韵味。

-

序号: 4700

解读: 这幅插图展现了成语“开诚布公”的深刻内涵。图中,一位古代中国官员在公共场合向群众展示文献,象征着透明和诚实。

整个场景设定在一个历史悠久的中国朝堂或公共空间,这位官员站立在显眼的位置,手持展开的卷轴或书籍。围绕他的人们都在认真倾听。

这个成语的字面意思是“开放诚意,广泛公布”,指的是坦诚相待,公开讲理。在插图中,官员的行为正体现了这一点,通过公开展示文献来赢得民众的信任和尊敬。这不仅是对古代中国官僚文化的一种生动描绘,也是对坦诚和公正价值观的强调。

画风借鉴了古代画家和近代画家的特点,色彩朴素,笔触细腻,展现了古典中国画的深厚底蕴。画面的某个角落还有一枚红色印章,增添了传统艺术的韵味。

通过这幅画,我们能更加深刻地理解“开诚布公”这个成语的文化和历史含义。

解读: 这幅插图展现了“重整旗鼓”这一成语的寓意。画面中,古代战士在战场上重新整理旗帜和鼓,表现了他们在面对困境时的不屈不挠和再次出发的决心。画中的山峦背景和飘扬的旗帜增添了一种战争后重整旗鼓的紧迫感。战士们身着传统铠甲,表情坚定,准备好继续他们的征程。

解读: 这幅插图展现了“重整旗鼓”这一成语的寓意。画面中,古代战士在战场上重新整理旗帜和鼓,表现了他们在面对困境时的不屈不挠和再次出发的决心。画中的山峦背景和飘扬的旗帜增添了一种战争后重整旗鼓的紧迫感。战士们身着传统铠甲,表情坚定,准备好继续他们的征程。 解读: 这幅图描绘了一位长者在古树下授课的场景,周围围绕着一群专心倾听的学生。这位长者形象庄重,面容慈祥,具有传统智者的特征,如长须、平和的神态,以及他身边的学生们显示出的尊敬和专注。

解读: 这幅图描绘了一位长者在古树下授课的场景,周围围绕着一群专心倾听的学生。这位长者形象庄重,面容慈祥,具有传统智者的特征,如长须、平和的神态,以及他身边的学生们显示出的尊敬和专注。 解读: 这幅图描绘的是“重睹天日”这一成语的场景。在这幅画中,我们看到一个人物从黑暗的洞穴中走出,迎接明亮的阳光。这一场景象征着从困境或压迫中获得解脱,重见光明。人物身穿传统中式服饰,面向天空,表情显露出解脱和舒缓的情感。背景是典型的中国古代山水,包括山脉和树木,营造出一种古朴而深邃的氛围。

解读: 这幅图描绘的是“重睹天日”这一成语的场景。在这幅画中,我们看到一个人物从黑暗的洞穴中走出,迎接明亮的阳光。这一场景象征着从困境或压迫中获得解脱,重见光明。人物身穿传统中式服饰,面向天空,表情显露出解脱和舒缓的情感。背景是典型的中国古代山水,包括山脉和树木,营造出一种古朴而深邃的氛围。 解读: 这幅图描绘了“重见天日”这一成语的精髓。在画面中,我们看到一位人物从昏暗、封闭的空间步入明亮、开阔的天地,象征着从困境中解脱,重新见到阳光的场景。这个场景传达了一种从束缚中解放出来的感觉,同时也暗示了新生和重获自由的主题。

解读: 这幅图描绘了“重见天日”这一成语的精髓。在画面中,我们看到一位人物从昏暗、封闭的空间步入明亮、开阔的天地,象征着从困境中解脱,重新见到阳光的场景。这个场景传达了一种从束缚中解放出来的感觉,同时也暗示了新生和重获自由的主题。 解读: 这幅图描绘了成语“野人奏曝”的场景。在画中,我们看到一位朴素打扮的野人正在烈日下激情地演奏一种传统的中国乐器。他的表情充满了认真与强烈的情感,周围是一片旷野自然风景,远处可见山脉与树木。这样的设置既宁静又充满生机,营造出一种简朴而深邃的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“野人奏曝”的场景。在画中,我们看到一位朴素打扮的野人正在烈日下激情地演奏一种传统的中国乐器。他的表情充满了认真与强烈的情感,周围是一片旷野自然风景,远处可见山脉与树木。这样的设置既宁静又充满生机,营造出一种简朴而深邃的氛围。 解读: 这幅图描绘了“野人献曝”这一成语的场景。在这幅画中,一位朴素的乡野人向一位学者献上了一捆晒干的草药。画面背景是古代中国的山水,以及传统的中国建筑,展现了一种深厚的文化氛围。乡野人的装束简单、朴素,而学者则穿着更为考究的服饰,这表明了他们之间的社会地位差异。

解读: 这幅图描绘了“野人献曝”这一成语的场景。在这幅画中,一位朴素的乡野人向一位学者献上了一捆晒干的草药。画面背景是古代中国的山水,以及传统的中国建筑,展现了一种深厚的文化氛围。乡野人的装束简单、朴素,而学者则穿着更为考究的服饰,这表明了他们之间的社会地位差异。 解读: 这幅图描绘了一只雄壮的狮子站在岩石崖上,其目光坚定且充满野心,正视远方。这一形象恰如其分地体现了“野心勃勃”这一成语的精髓。成语“野心勃勃”用来形容一个人志向远大,抱负非凡。在画面中,狮子的表情和姿态展现了它对未来的渴望和决心,象征着追求目标的坚定不移。

解读: 这幅图描绘了一只雄壮的狮子站在岩石崖上,其目光坚定且充满野心,正视远方。这一形象恰如其分地体现了“野心勃勃”这一成语的精髓。成语“野心勃勃”用来形容一个人志向远大,抱负非凡。在画面中,狮子的表情和姿态展现了它对未来的渴望和决心,象征着追求目标的坚定不移。 解读: 此图描绘了成语“金城汤池”的形象。这个成语源于中国古代,形容非常坚固的城防,比喻非常坚固或难以攻破的防御工事。图中展现的是一座古老的中式城池,其特点是壮观的城墙和装满沸水的护城河,象征着坚不可摧的防御力量。

解读: 此图描绘了成语“金城汤池”的形象。这个成语源于中国古代,形容非常坚固的城防,比喻非常坚固或难以攻破的防御工事。图中展现的是一座古老的中式城池,其特点是壮观的城墙和装满沸水的护城河,象征着坚不可摧的防御力量。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“金屋藏娇”的意境。画面中,一座古色古香的豪华府邸展现在观者眼前,其金色的墙壁和精致的装饰象征着财富和奢华。在这座府邸的内部,通过半开的窗户,我们可以看到一位打扮华丽的美丽女子正在向外凝视,她的形象象征着被隐藏的美丽和魅力。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“金屋藏娇”的意境。画面中,一座古色古香的豪华府邸展现在观者眼前,其金色的墙壁和精致的装饰象征着财富和奢华。在这座府邸的内部,通过半开的窗户,我们可以看到一位打扮华丽的美丽女子正在向外凝视,她的形象象征着被隐藏的美丽和魅力。 解读: 这幅插图展示了成语“金屋藏娇”的含义。图中描绘了一座豪华的金色宫殿,象征着富裕和奢华。宫殿内部,一位美丽的女子身着传统汉服,优雅地坐在那里,周围环绕着华丽的家具和装饰,这象征着“在金屋中藏娇”的概念。

解读: 这幅插图展示了成语“金屋藏娇”的含义。图中描绘了一座豪华的金色宫殿,象征着富裕和奢华。宫殿内部,一位美丽的女子身着传统汉服,优雅地坐在那里,周围环绕着华丽的家具和装饰,这象征着“在金屋中藏娇”的概念。 解读: 这幅插图展现了“金戈铁甲”这一成语的丰富内涵。图中,古代战士身着金色的盔甲,手持铁制武器,勇猛地站立在战场上。他们的装备反映出金戈铁甲的字面意义,即金制的戈(一种古代兵器)和铁制的甲(盔甲)。此成语常用来形容战争时期,士兵们全副武装的雄壮景象,或泛指军事力量的强大。

解读: 这幅插图展现了“金戈铁甲”这一成语的丰富内涵。图中,古代战士身着金色的盔甲,手持铁制武器,勇猛地站立在战场上。他们的装备反映出金戈铁甲的字面意义,即金制的戈(一种古代兵器)和铁制的甲(盔甲)。此成语常用来形容战争时期,士兵们全副武装的雄壮景象,或泛指军事力量的强大。 解读: 这幅插图展现了成语“金戈铁马”的精髓,意为金色的戈和铁制的马,比喻战争中的雄壮气势。在这幅作品中,我设计了一幅古代中国战场的场景,勇士们身披铠甲,骑着马,手持如枪和剑等武器。

解读: 这幅插图展现了成语“金戈铁马”的精髓,意为金色的戈和铁制的马,比喻战争中的雄壮气势。在这幅作品中,我设计了一幅古代中国战场的场景,勇士们身披铠甲,骑着马,手持如枪和剑等武器。 解读: 这幅插图展现了“金戈铁骑”这一成语的精髓。在图中,我们看到了一群身穿传统盔甲的古代中国战士,他们骑着马,手持金色的长矛,展示出他们的勇猛和力量。这些战士的姿态生动,马匹的站姿充满动感,捕捉了战斗和运动的本质。背景是雾蒙蒙的山景,增添了深远和广阔的感觉。

解读: 这幅插图展现了“金戈铁骑”这一成语的精髓。在图中,我们看到了一群身穿传统盔甲的古代中国战士,他们骑着马,手持金色的长矛,展示出他们的勇猛和力量。这些战士的姿态生动,马匹的站姿充满动感,捕捉了战斗和运动的本质。背景是雾蒙蒙的山景,增添了深远和广阔的感觉。 解读: 这幅图描绘了成语“金玉其外,败絮其中”的寓意。画面中央展示的是一件金色的精美花瓶,上面镶嵌着优雅的玉饰,代表着外表的富贵与美丽。然而在花瓶内部,填充的却是破烂不堪、腐朽的棉絮,象征着内在的无价值和腐败。这种对比强烈地体现了成语中所传达的含义:外表可能华丽,但内在却可能空洞或不堪。

解读: 这幅图描绘了成语“金玉其外,败絮其中”的寓意。画面中央展示的是一件金色的精美花瓶,上面镶嵌着优雅的玉饰,代表着外表的富贵与美丽。然而在花瓶内部,填充的却是破烂不堪、腐朽的棉絮,象征着内在的无价值和腐败。这种对比强烈地体现了成语中所传达的含义:外表可能华丽,但内在却可能空洞或不堪。 解读: 这幅图像描绘了“金玉其外,败絮其内”这一成语的深刻含义。画面展示了一件外表华丽的金色瓶器或饰品,光彩照人,富丽堂皇,代表着外表的财富和美丽。然而,在瓶器内部,却填充着腐朽、破烂的布料或材料,象征着内在的无价值和腐败。这种对比强烈地表达了成语所要传达的信息:表面的华丽掩盖不了内在的空虚和低质。

解读: 这幅图像描绘了“金玉其外,败絮其内”这一成语的深刻含义。画面展示了一件外表华丽的金色瓶器或饰品,光彩照人,富丽堂皇,代表着外表的财富和美丽。然而,在瓶器内部,却填充着腐朽、破烂的布料或材料,象征着内在的无价值和腐败。这种对比强烈地表达了成语所要传达的信息:表面的华丽掩盖不了内在的空虚和低质。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他身着传统长袍,在宁静的书房中坐着,周围摆满了书籍和卷轴。画面中,他正沉思地用一支玉制的毛笔在金色的卷轴上认真书写着规则。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,他身着传统长袍,在宁静的书房中坐着,周围摆满了书籍和卷轴。画面中,他正沉思地用一支玉制的毛笔在金色的卷轴上认真书写着规则。 解读: 这幅插图展现了“金科玉条”这一成语的深刻内涵。在画面中,我们看到一个庄严的大厅,其金色的柱子和玉石装饰象征着成语中的“金科”(即重要的法规)和“玉条”(即珍贵的规矩)。这种设计旨在表达成语对于尊重和遵守规章制度的重视。

解读: 这幅插图展现了“金科玉条”这一成语的深刻内涵。在画面中,我们看到一个庄严的大厅,其金色的柱子和玉石装饰象征着成语中的“金科”(即重要的法规)和“玉条”(即珍贵的规矩)。这种设计旨在表达成语对于尊重和遵守规章制度的重视。 解读: 这幅图描绘了成语“金蝉脱壳”的形象。在中国文化中,这个成语常用来比喻巧妙地脱身或转移注意力,就像金蝉蜕变时留下空壳一样。在画作中,一只金色的蝉正从它的旧壳中脱出,象征着变化和更新。蝉的金色调和精致的细节表达了成语的精髓。

解读: 这幅图描绘了成语“金蝉脱壳”的形象。在中国文化中,这个成语常用来比喻巧妙地脱身或转移注意力,就像金蝉蜕变时留下空壳一样。在画作中,一只金色的蝉正从它的旧壳中脱出,象征着变化和更新。蝉的金色调和精致的细节表达了成语的精髓。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“金迷粉醉”的内涵。成语“金迷粉醉”用以形容人们沉迷于奢侈享乐、无法自拔的状态。在这幅作品中,您可以看到一群人正在古代中国的豪华宴会上尽情享受。他们身着华丽的传统服饰,被周围的金碧辉煌所迷惑和陶醉。场景中的金色装饰和精致设计充分体现了奢侈和纵容的气氛。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“金迷粉醉”的内涵。成语“金迷粉醉”用以形容人们沉迷于奢侈享乐、无法自拔的状态。在这幅作品中,您可以看到一群人正在古代中国的豪华宴会上尽情享受。他们身着华丽的传统服饰,被周围的金碧辉煌所迷惑和陶醉。场景中的金色装饰和精致设计充分体现了奢侈和纵容的气氛。 解读: 这幅插图描绘了一位身穿古代中国服饰的人物,似乎沉醉于金银财宝和书卷之中。这位人物被金银珠宝所环绕,表情显得恍惚,似乎在金钱和知识的诱惑下迷失了方向。画面中的书卷和笔墨,以及周围的古典书房布置,增添了一种学问和财富并重的氛围。

解读: 这幅插图描绘了一位身穿古代中国服饰的人物,似乎沉醉于金银财宝和书卷之中。这位人物被金银珠宝所环绕,表情显得恍惚,似乎在金钱和知识的诱惑下迷失了方向。画面中的书卷和笔墨,以及周围的古典书房布置,增添了一种学问和财富并重的氛围。 解读: 这幅插图描绘了成语“金销群口”的场景。在图中,一件金质物品被展示给一群人,这象征着用贵重物品来解决纷争或分歧的主题。

解读: 这幅插图描绘了成语“金销群口”的场景。在图中,一件金质物品被展示给一群人,这象征着用贵重物品来解决纷争或分歧的主题。 解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“釜底抽薪”的场景。画面展现了一处传统的中国厨房,在宁静的自然景观中。在前景中,我们看到一位人物正在悄悄地从一个大热锅下移走柴火,这象征着削弱对手根基的策略。

解读: 这幅插图描绘了中国古代成语“釜底抽薪”的场景。画面展现了一处传统的中国厨房,在宁静的自然景观中。在前景中,我们看到一位人物正在悄悄地从一个大热锅下移走柴火,这象征着削弱对手根基的策略。 解读: 这幅图描绘了两位身穿古代服饰的人物,一人递上针,另一人奉上一把谷穗,以此象征友谊和相互理解。背景是一个宁静的花园和传统的中国建筑,整个场景渲染出一种和谐与平静的氛围。

解读: 这幅图描绘了两位身穿古代服饰的人物,一人递上针,另一人奉上一把谷穗,以此象征友谊和相互理解。背景是一个宁静的花园和传统的中国建筑,整个场景渲染出一种和谐与平静的氛围。 解读: 这幅图描绘的是两位身着传统盔甲的古代中国战士,面对面地站立,每人手持一枚针和一把剑。他们背后是一幅典型的中国古典山水画背景,包括山脉和河流,天空呈现戏剧性的景象。

解读: 这幅图描绘的是两位身着传统盔甲的古代中国战士,面对面地站立,每人手持一枚针和一把剑。他们背后是一幅典型的中国古典山水画背景,包括山脉和河流,天空呈现戏剧性的景象。 解读: 这幅插图展现了两位传统中国学者激烈辩论的场景,他们各自手持书法笔,面露坚定和专注的表情。背景是典型的中国古典书房,周围摆放着古籍、卷轴和砚台。

解读: 这幅插图展现了两位传统中国学者激烈辩论的场景,他们各自手持书法笔,面露坚定和专注的表情。背景是典型的中国古典书房,周围摆放着古籍、卷轴和砚台。 解读: 这幅画描绘了成语“钓名欺世”的场景。在画中,我们看到一个古装打扮的中国人正在小河边钓鱼。然而,这里有一个诡计:他所使用的鱼并不是真正的海鱼,而是一种模拟的铁刷鱼。这个场景象征着成语的含义,即通过虚假或欺骗的手段来获取名声。

解读: 这幅画描绘了成语“钓名欺世”的场景。在画中,我们看到一个古装打扮的中国人正在小河边钓鱼。然而,这里有一个诡计:他所使用的鱼并不是真正的海鱼,而是一种模拟的铁刷鱼。这个场景象征着成语的含义,即通过虚假或欺骗的手段来获取名声。 解读: 这幅插图生动地诠释了成语“钓名沽誉”。画面中,我们看到一位渔夫在宁静的河边垂钓,这不仅仅是捕鱼的场景,更隐喻着那些通过欺骗手段寻求名声的行为。渔夫的表情虽然平静,但隐含着狡猾和算计的神情,这正是“钓名沽誉”这一成语所要表达的核心意涵:外表看似无害,实则内心藏有不轨之心。

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“钓名沽誉”。画面中,我们看到一位渔夫在宁静的河边垂钓,这不仅仅是捕鱼的场景,更隐喻着那些通过欺骗手段寻求名声的行为。渔夫的表情虽然平静,但隐含着狡猾和算计的神情,这正是“钓名沽誉”这一成语所要表达的核心意涵:外表看似无害,实则内心藏有不轨之心。 解读: 这幅图描绘了一个安静的河流场景,其中一位渔人专注地垂钓。这个场景反映了中国成语“钓誉沽名”的寓意。成语“钓誉沽名”指的是通过不正当的手段来寻求名声和赞誉,就像用钓鱼的方式来捕捉名誉。画中的渔人象征着那些为了名声而做出努力的人。

解读: 这幅图描绘了一个安静的河流场景,其中一位渔人专注地垂钓。这个场景反映了中国成语“钓誉沽名”的寓意。成语“钓誉沽名”指的是通过不正当的手段来寻求名声和赞誉,就像用钓鱼的方式来捕捉名誉。画中的渔人象征着那些为了名声而做出努力的人。 解读: 这幅插图展现了两只雄壮的鹿在激烈地争斗,它们的鹿角紧紧地勾住对方,仿佛在角逐着领地或配偶的优势。画面背景是一片古老的森林,高大而茂密的树木增添了深度感和自然之美。

解读: 这幅插图展现了两只雄壮的鹿在激烈地争斗,它们的鹿角紧紧地勾住对方,仿佛在角逐着领地或配偶的优势。画面背景是一片古老的森林,高大而茂密的树木增添了深度感和自然之美。 解读: 这幅插图展现了“银花火树”这一成语的内涵。在古代中国,银花和火树常被用来形容夜晚璀璨的灯火或盛大庆典的景象。图中银色的花朵和火红色的树木象征着繁荣与喜庆,寓意着皇家庆典或重大节日的辉煌和欢乐。

解读: 这幅插图展现了“银花火树”这一成语的内涵。在古代中国,银花和火树常被用来形容夜晚璀璨的灯火或盛大庆典的景象。图中银色的花朵和火红色的树木象征着繁荣与喜庆,寓意着皇家庆典或重大节日的辉煌和欢乐。 解读: 这幅插图展现了一个古代学者在安静的书房里用传统秤砣仔细称量小硬币的场景。画面中的学者身着传统的汉服,专注地进行着精细的工作,这象征着精确和对细节的关注。书房内陈设有雅致的卷轴、墨石和书写用的毛笔,营造出一种学术氛围。

解读: 这幅插图展现了一个古代学者在安静的书房里用传统秤砣仔细称量小硬币的场景。画面中的学者身着传统的汉服,专注地进行着精细的工作,这象征着精确和对细节的关注。书房内陈设有雅致的卷轴、墨石和书写用的毛笔,营造出一种学术氛围。 解读: 这幅插图展现了古代中国学者在使用传统天平精密地称量微小重量。画面中的学者表情专注,动作细腻,显示出极高的专业性和精确度。这种场景直观地传达了“銖銖较量”这一成语的含义,即指对极小的事物也要斤斤计较,形容做事过于细致、斤斤计较。

解读: 这幅插图展现了古代中国学者在使用传统天平精密地称量微小重量。画面中的学者表情专注,动作细腻,显示出极高的专业性和精确度。这种场景直观地传达了“銖銖较量”这一成语的含义,即指对极小的事物也要斤斤计较,形容做事过于细致、斤斤计较。 解读: 这幅插图生动地呈现了“铭功颂德”这一成语的内涵。在画面中,一位尊严的皇帝坐在宝座上,周围围绕着身着传统汉服的朝臣和学者。他们正集体向一位英勇的人物致敬,这位人物可能是一位将军或学者,正站在皇帝面前,受到表彰其成就的褒奖。

解读: 这幅插图生动地呈现了“铭功颂德”这一成语的内涵。在画面中,一位尊严的皇帝坐在宝座上,周围围绕着身着传统汉服的朝臣和学者。他们正集体向一位英勇的人物致敬,这位人物可能是一位将军或学者,正站在皇帝面前,受到表彰其成就的褒奖。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者深深投入于学习之中,周围围绕着书籍,面露坚定和专注之色。背景中融入了传统的中国元素,如竹子或梅花,营造出宁静的氛围。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者深深投入于学习之中,周围围绕着书籍,面露坚定和专注之色。背景中融入了传统的中国元素,如竹子或梅花,营造出宁静的氛围。 解读: 这幅插图为成语“铭心鏤骨”提供了一个形象的视觉诠释。在这幅画中,一位人物正在深刻地将文字雕刻在一块大骨头上。这个动作象征着经历对个人产生的深远影响和持久的记忆。成语“铭心鏤骨”字面意思是“刻在心上,雕在骨头上”,比喻教诲或经验深深地铭记在心,难以忘怀。这幅画的背景是宁静而深邃的古代中国山水,增添了一种古朴和深刻的感觉。

解读: 这幅插图为成语“铭心鏤骨”提供了一个形象的视觉诠释。在这幅画中,一位人物正在深刻地将文字雕刻在一块大骨头上。这个动作象征着经历对个人产生的深远影响和持久的记忆。成语“铭心鏤骨”字面意思是“刻在心上,雕在骨头上”,比喻教诲或经验深深地铭记在心,难以忘怀。这幅画的背景是宁静而深邃的古代中国山水,增添了一种古朴和深刻的感觉。 解读: 这幅插图是对成语“衔沙填海”的直观表达。在中国传统文化中,“衔沙填海”用来形容做一些徒劳无功、根本无法实现的事情。图中,我们看到一匹巨大的神话中的马正在努力地吞食海滩上的沙子,而广阔的大海则在背景中展现。这匹马的姿态充满力量与活力,象征着徒劳的努力和不切实际的雄心。

解读: 这幅插图是对成语“衔沙填海”的直观表达。在中国传统文化中,“衔沙填海”用来形容做一些徒劳无功、根本无法实现的事情。图中,我们看到一匹巨大的神话中的马正在努力地吞食海滩上的沙子,而广阔的大海则在背景中展现。这匹马的姿态充满力量与活力,象征着徒劳的努力和不切实际的雄心。 解读: 这幅图描绘的是一位身着古代中国服饰的女性,在柳树旁默默流泪,同时强忍住声音,表现出深深的悲伤和克制。她的表情忧郁,姿态显示出一种无奈和顺从。

解读: 这幅图描绘的是一位身着古代中国服饰的女性,在柳树旁默默流泪,同时强忍住声音,表现出深深的悲伤和克制。她的表情忧郁,姿态显示出一种无奈和顺从。 解读: 这幅图描绘了成语“衔环结草”的意象。在画面中,一只燕子衔着一个环形物和一束草在飞翔,背景是朦胧的山峦和稀疏优雅的植被,营造出一种宁静而坚定的氛围。这个成语来源于一个故事,讲的是一只燕子为了报恩,带着一个金环回到曾经救助过它的人那里。燕子衔环的形象象征着忠诚和感恩,而结草则象征着报恩的决心。

解读: 这幅图描绘了成语“衔环结草”的意象。在画面中,一只燕子衔着一个环形物和一束草在飞翔,背景是朦胧的山峦和稀疏优雅的植被,营造出一种宁静而坚定的氛围。这个成语来源于一个故事,讲的是一只燕子为了报恩,带着一个金环回到曾经救助过它的人那里。燕子衔环的形象象征着忠诚和感恩,而结草则象征着报恩的决心。 解读: 这幅插图描绘了一只鸟嘴里叼着石头,站立在岩石峭壁上,背景是灰蒙蒙的天空。这只鸟看起来深思独处,周围是稀疏的干燥植被,体现出一种被冤屈和不公正对待的感觉。

解读: 这幅插图描绘了一只鸟嘴里叼着石头,站立在岩石峭壁上,背景是灰蒙蒙的天空。这只鸟看起来深思独处,周围是稀疏的干燥植被,体现出一种被冤屈和不公正对待的感觉。 解读: 这幅插图描绘了《大禹治水》的传说,展现了大禹这位古代中国的英雄人物。在画面中,大禹身着古代中国服饰,面容坚毅,指挥着工人们向海中填石头以控制洪水。

解读: 这幅插图描绘了《大禹治水》的传说,展现了大禹这位古代中国的英雄人物。在画面中,大禹身着古代中国服饰,面容坚毅,指挥着工人们向海中填石头以控制洪水。 解读: 这幅插图展现了成语“衔声茹气”的意境。此成语源自于《庄子·外物》,指的是细致地聆听和感受大自然的声音和气息,寓意着对大自然的敬畏和沉浸其中的精神状态。

解读: 这幅插图展现了成语“衔声茹气”的意境。此成语源自于《庄子·外物》,指的是细致地聆听和感受大自然的声音和气息,寓意着对大自然的敬畏和沉浸其中的精神状态。 解读: 这幅插图体现了成语“锐不可当”的精髓。图中,一位古代中国战士,身着传统铠甲,在战场上骑马冲锋。他的气势如虹,展现出无可匹敌的力量和冲劲,正如成语所描绘的那般,他在战场上势不可挡。背景中的士兵们对他的到来表现出敬畏和恐惧,进一步强调了这位战士的统治力和他的不可阻挡性。

解读: 这幅插图体现了成语“锐不可当”的精髓。图中,一位古代中国战士,身着传统铠甲,在战场上骑马冲锋。他的气势如虹,展现出无可匹敌的力量和冲劲,正如成语所描绘的那般,他在战场上势不可挡。背景中的士兵们对他的到来表现出敬畏和恐惧,进一步强调了这位战士的统治力和他的不可阻挡性。 解读: 这幅插图展现了“锐未可当”这一成语的内涵。成语“锐未可当”字面意思是锐利到无法挡住,比喻势不可挡,形容非常强劲有力。在这幅画中,我选择了一只猛虎作为主体,它正以无法阻挡的气势向前冲刺,象征着力量和决心。画面背景中的山林元素增强了这种动感,营造出一种既宁静又充满力量的氛围。

解读: 这幅插图展现了“锐未可当”这一成语的内涵。成语“锐未可当”字面意思是锐利到无法挡住,比喻势不可挡,形容非常强劲有力。在这幅画中,我选择了一只猛虎作为主体,它正以无法阻挡的气势向前冲刺,象征着力量和决心。画面背景中的山林元素增强了这种动感,营造出一种既宁静又充满力量的氛围。 解读: 这幅插图灵感来自成语“消患未然”。此成语出自《左传·宣公十三年》,意为在问题发生之前就将它解决掉,相当于“防患于未然”。插图展现了一个宁静的古代中国乡村景象,村民们正平和地在田里除草。这一行为象征着积极主动地解决问题,正如成语所传达的思想——在问题成为麻烦之前就加以解决。

解读: 这幅插图灵感来自成语“消患未然”。此成语出自《左传·宣公十三年》,意为在问题发生之前就将它解决掉,相当于“防患于未然”。插图展现了一个宁静的古代中国乡村景象,村民们正平和地在田里除草。这一行为象征着积极主动地解决问题,正如成语所传达的思想——在问题成为麻烦之前就加以解决。 解读: 这幅图描绘了一个古典中国场景,其中一位学者正在调解两个人之间的争执。画中的学者显得平静且睿智,面前摊开一本书,象征着知识和理解。两位表情显示出挫败和愤怒的人物正在学者的存在下平静下来。背景是宁静的山水景观,象征着和平与和谐。

解读: 这幅图描绘了一个古典中国场景,其中一位学者正在调解两个人之间的争执。画中的学者显得平静且睿智,面前摊开一本书,象征着知识和理解。两位表情显示出挫败和愤怒的人物正在学者的存在下平静下来。背景是宁静的山水景观,象征着和平与和谐。 解读: 这幅图描绘了成语“鋌而走险”的场景。在中国传统文化中,“鋌而走险”指的是在困境中冒险求生,不顾危险地采取极端或冒险的行动。图中展现了一位人物在险峻的山路上行走,这条山路代表了充满风险的道路。人物虽然微小,但展现出坚定和勇敢的姿态,象征着面对困难和危险时的决心和勇气。

解读: 这幅图描绘了成语“鋌而走险”的场景。在中国传统文化中,“鋌而走险”指的是在困境中冒险求生,不顾危险地采取极端或冒险的行动。图中展现了一位人物在险峻的山路上行走,这条山路代表了充满风险的道路。人物虽然微小,但展现出坚定和勇敢的姿态,象征着面对困难和危险时的决心和勇气。 解读: 这幅图描绘了一个强大无比的剑,正如成语“锋不可当”所描述的那样。在这幅作品中,一把锐利的剑正在发挥其无可匹敌的力量,轻易地切割着障碍物,如岩石或金属,展现出它不可阻挡的锋芒。画面背景设置在古代中国,有山脉和传统建筑元素,营造出一种历史深远的氛围。

解读: 这幅图描绘了一个强大无比的剑,正如成语“锋不可当”所描述的那样。在这幅作品中,一把锐利的剑正在发挥其无可匹敌的力量,轻易地切割着障碍物,如岩石或金属,展现出它不可阻挡的锋芒。画面背景设置在古代中国,有山脉和传统建筑元素,营造出一种历史深远的氛围。 解读: 这幅插图展现了两位古代中国学者正在仔细比较一些小硬币,这正是成语“錙銖必较”所要表达的含义。该成语字面意思是对每一分钱都要斤斤计较,通常用来形容一个人极为细致和认真,甚至有些过度挑剔。

解读: 这幅插图展现了两位古代中国学者正在仔细比较一些小硬币,这正是成语“錙銖必较”所要表达的含义。该成语字面意思是对每一分钱都要斤斤计较,通常用来形容一个人极为细致和认真,甚至有些过度挑剔。 解读: 这幅插图生动地体现了成语“錙銖较量”所蕴含的意境。在画面中,两位身着古代学者服饰的人物正专注地参与一场辩论,他们面前放置着一个小秤和一些微小的砝码。这一场景象征着他们对细节的精益求精,正如“錙銖较量”所描述的对极小的事物进行仔细比较和衡量。

解读: 这幅插图生动地体现了成语“錙銖较量”所蕴含的意境。在画面中,两位身着古代学者服饰的人物正专注地参与一场辩论,他们面前放置着一个小秤和一些微小的砝码。这一场景象征着他们对细节的精益求精,正如“錙銖较量”所描述的对极小的事物进行仔细比较和衡量。 解读: 这幅图描绘了“锦上添花”的成语。成语“锦上添花”源自宋代苏轼的《洞仙歌》,比喻在美好的事物上再增加点缀,使之更加出色。在这幅画中,我们可以看到一片绚丽多彩的花朵在锦缎上绽放,寓意着已经华丽的锦缎被花朵的加持而更显精美。画面中的花朵色彩丰富、生动,充分展现了锦缎本身的奢华以及花朵增添的美感。

解读: 这幅图描绘了“锦上添花”的成语。成语“锦上添花”源自宋代苏轼的《洞仙歌》,比喻在美好的事物上再增加点缀,使之更加出色。在这幅画中,我们可以看到一片绚丽多彩的花朵在锦缎上绽放,寓意着已经华丽的锦缎被花朵的加持而更显精美。画面中的花朵色彩丰富、生动,充分展现了锦缎本身的奢华以及花朵增添的美感。 解读: 这幅插图是对成语“锦上添花”的艺术诠释。在中国传统文化中,“锦上添花”用于形容在美好的事物上再增加点缀,使之更加完美。画面中,我选择了富丽堂皇的锦缎作为背景,上面绽放着的花朵象征着额外的美丽和装饰。这些花朵既是对成语字面意义的直接表现,也是对其深层含义的艺术化体现。

解读: 这幅插图是对成语“锦上添花”的艺术诠释。在中国传统文化中,“锦上添花”用于形容在美好的事物上再增加点缀,使之更加完美。画面中,我选择了富丽堂皇的锦缎作为背景,上面绽放着的花朵象征着额外的美丽和装饰。这些花朵既是对成语字面意义的直接表现,也是对其深层含义的艺术化体现。 解读: 这幅图描绘了一个古代学者正在打开一只锦囊,锦囊中展示出的是一卷含有战略和计划的卷轴。背景是一个古代书房,展现了传统的中国建筑、家具和装饰。

解读: 这幅图描绘了一个古代学者正在打开一只锦囊,锦囊中展示出的是一卷含有战略和计划的卷轴。背景是一个古代书房,展现了传统的中国建筑、家具和装饰。 解读: 这幅插图展现了“锦团花簇”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一群身着传统中国服饰的人物围绕着色彩缤纷的丝绸和花朵。他们仿佛在欣赏或讨论这些美丽的物品,这些丝绸和花朵象征着繁华与美好,正如成语所描述的那样,意味着美好事物的聚集和展现。

解读: 这幅插图展现了“锦团花簇”这一成语的寓意。在画面中,我们看到一群身着传统中国服饰的人物围绕着色彩缤纷的丝绸和花朵。他们仿佛在欣赏或讨论这些美丽的物品,这些丝绸和花朵象征着繁华与美好,正如成语所描述的那样,意味着美好事物的聚集和展现。 解读: 这幅插图描绘了一个充满生机的花园,各种花朵盛开,展现出繁荣与丰富的景象。图中的花卉色彩丰富多彩,布局精心,充分体现了“锦簇花团”的成语寓意。这个成语字面意思是形容花团锦簇,比喻美好的景象或事物。在这幅作品中,我们可以看到各种各样的花朵交织在一起,彼此映衬,创造出一种既和谐又丰富的视觉效果。

解读: 这幅插图描绘了一个充满生机的花园,各种花朵盛开,展现出繁荣与丰富的景象。图中的花卉色彩丰富多彩,布局精心,充分体现了“锦簇花团”的成语寓意。这个成语字面意思是形容花团锦簇,比喻美好的景象或事物。在这幅作品中,我们可以看到各种各样的花朵交织在一起,彼此映衬,创造出一种既和谐又丰富的视觉效果。 解读: 这幅插图展现了“错节盘根”这一成语的寓意。成语“错节盘根”源自对古树根部交错、枝节盘绕的形容,比喻事物复杂难以理清,或是关系、问题等错综复杂。在这幅画中,古树的根和枝条交织在一起,形成了一个错综复杂的迷宫般的图案,象征着深邃和纷繁。

解读: 这幅插图展现了“错节盘根”这一成语的寓意。成语“错节盘根”源自对古树根部交错、枝节盘绕的形容,比喻事物复杂难以理清,或是关系、问题等错综复杂。在这幅画中,古树的根和枝条交织在一起,形成了一个错综复杂的迷宫般的图案,象征着深邃和纷繁。 解读: 这幅插图展现了成语“针锋相对”的精髓。成语“针锋相对”源自于汉语,字面意思是两根针的尖端相对,比喻双方在观点或行动上针锋相对,彼此对抗。在这幅作品中,两位身着传统盔甲的古代中国战士正面对面地站立,他们的剑直指对方,紧张的对峙场面生动地体现了这一成语的含义。背景是朦胧的古代战场,增强了图像的戏剧性和紧张感。

解读: 这幅插图展现了成语“针锋相对”的精髓。成语“针锋相对”源自于汉语,字面意思是两根针的尖端相对,比喻双方在观点或行动上针锋相对,彼此对抗。在这幅作品中,两位身着传统盔甲的古代中国战士正面对面地站立,他们的剑直指对方,紧张的对峙场面生动地体现了这一成语的含义。背景是朦胧的古代战场,增强了图像的戏剧性和紧张感。 解读: 这幅图描绘了一个宁静的古典中国风景画,体现了“镜像水月”这个成语的含义。在画面中,我们看到一个平静的湖面,上面清晰地反射着月亮的影像,就如同一面镜子。这种清晰的反射象征着事物的虚幻不实,如同水中的月亮虽然明亮却无法触及,指的是一些看似美好但实际虚无缥缈的事物或愿望。

解读: 这幅图描绘了一个宁静的古典中国风景画,体现了“镜像水月”这个成语的含义。在画面中,我们看到一个平静的湖面,上面清晰地反射着月亮的影像,就如同一面镜子。这种清晰的反射象征着事物的虚幻不实,如同水中的月亮虽然明亮却无法触及,指的是一些看似美好但实际虚无缥缈的事物或愿望。 解读: 这幅图描绘了成语“镜花水月”。在这幅作品中,我们看到一个宁静的湖面上映着月亮和花朵,这不仅体现了景色的美丽,而且寓意着梦幻般的虚幻。画面中巧妙地融入了一个镜子,用以象征这种虚幻感。

解读: 这幅图描绘了成语“镜花水月”。在这幅作品中,我们看到一个宁静的湖面上映着月亮和花朵,这不仅体现了景色的美丽,而且寓意着梦幻般的虚幻。画面中巧妙地融入了一个镜子,用以象征这种虚幻感。 解读: 这幅图描绘了“鏤心刻骨”这一成语的象征意义。成语“鏤心刻骨”源自汉语,意指深刻的感情和难以忘怀的记忆,如同在心上或骨头上雕刻一样深刻。在这幅画中,我们看到一个人正在大块骨头上深刻地刻写文字,这象征着情感的深度和对重要记忆的永久保存。

解读: 这幅图描绘了“鏤心刻骨”这一成语的象征意义。成语“鏤心刻骨”源自汉语,意指深刻的感情和难以忘怀的记忆,如同在心上或骨头上雕刻一样深刻。在这幅画中,我们看到一个人正在大块骨头上深刻地刻写文字,这象征着情感的深度和对重要记忆的永久保存。 解读: 这幅插图展现了“鏤骨铭心”(Lóu gú míng xīn)这一成语的深刻含义。画面中,一位人物正深深地将文字刻入骨头上,这象征着强烈而难以忘怀的记忆。这种行为不仅体现了情感的深刻度,也展现了记忆的持久和重要性。

解读: 这幅插图展现了“鏤骨铭心”(Lóu gú míng xīn)这一成语的深刻含义。画面中,一位人物正深深地将文字刻入骨头上,这象征着强烈而难以忘怀的记忆。这种行为不仅体现了情感的深刻度,也展现了记忆的持久和重要性。 解读: 这幅图描绘了“钟鸣鼎食”这一成语的场景。在古代中国的一个宏伟的大厅里,举行着一场豪华的宴会。图中显著地展示了一只大钟和一个大鼎,这两个元素是该成语的核心。画面上的贵族们身着传统的中国服饰,在享受盛宴,同时仆人们在周围侍候着。

解读: 这幅图描绘了“钟鸣鼎食”这一成语的场景。在古代中国的一个宏伟的大厅里,举行着一场豪华的宴会。图中显著地展示了一只大钟和一个大鼎,这两个元素是该成语的核心。画面上的贵族们身着传统的中国服饰,在享受盛宴,同时仆人们在周围侍候着。 解读: 这幅插图是对成语“铁心石肠”的艺术呈现。在这幅画中,我们看到一个用铁制成的心脏和由石头组成的肠道,这些元素象征着坚定不移的决心和坚强的意志。这种描绘方式与成语的含义——指坚定的意志和毅力,不为外界所动摇——形成了直观而深刻的联系。

解读: 这幅插图是对成语“铁心石肠”的艺术呈现。在这幅画中,我们看到一个用铁制成的心脏和由石头组成的肠道,这些元素象征着坚定不移的决心和坚强的意志。这种描绘方式与成语的含义——指坚定的意志和毅力,不为外界所动摇——形成了直观而深刻的联系。 解读: 这幅画描绘了一个铁匠在铁砧上专注而精准地锻造铁器的场景,生动地体现了“铁打心肠”这个成语。成语“铁打心肠”形容人的意志坚定,如同经过锻造的铁一般坚硬不可摧毁。在画中,铁匠身着传统的中国古装,他的姿态和表情展现了坚毅和专注,正如这个成语所传达的坚韧不拔的精神。

解读: 这幅画描绘了一个铁匠在铁砧上专注而精准地锻造铁器的场景,生动地体现了“铁打心肠”这个成语。成语“铁打心肠”形容人的意志坚定,如同经过锻造的铁一般坚硬不可摧毁。在画中,铁匠身着传统的中国古装,他的姿态和表情展现了坚毅和专注,正如这个成语所传达的坚韧不拔的精神。 解读: 这幅插图为成语“铁棒磨成针”提供了形象的视觉呈现。图中描绘了一位身着传统汉服的人,在月光下专心致志地将铁棒磨成针。他周围的环境宁静祥和,桌上摆放着传统的中国墨水和毛笔,以及几卷卷轴,增添了一种古典文化的氛围。

解读: 这幅插图为成语“铁棒磨成针”提供了形象的视觉呈现。图中描绘了一位身着传统汉服的人,在月光下专心致志地将铁棒磨成针。他周围的环境宁静祥和,桌上摆放着传统的中国墨水和毛笔,以及几卷卷轴,增添了一种古典文化的氛围。 解读: 这幅插图是基于成语“铁石之心”的。这个成语通常用来形容一个人的心志坚定,意志坚强,不为外界所动摇。在这幅画中,心形的石头代表着坚硬如铁、坚不可摧的意志和决心。它置于崎岖的山脉之中,象征着即使在艰难险峻的环境中,一个有铁石之心的人也能保持坚定不移。

解读: 这幅插图是基于成语“铁石之心”的。这个成语通常用来形容一个人的心志坚定,意志坚强,不为外界所动摇。在这幅画中,心形的石头代表着坚硬如铁、坚不可摧的意志和决心。它置于崎岖的山脉之中,象征着即使在艰难险峻的环境中,一个有铁石之心的人也能保持坚定不移。 解读: 这幅插图呈现了一位人物坚定地站立在狂风暴雨的景象中,象征着坚定不移的决心和坚强的品格,这与成语“铁石心肝”紧密相连。此成语形容一个人的意志坚定,情感刚强,不易动摇,正如这位人物在风暴中所展现的坚韧不拔。

解读: 这幅插图呈现了一位人物坚定地站立在狂风暴雨的景象中,象征着坚定不移的决心和坚强的品格,这与成语“铁石心肝”紧密相连。此成语形容一个人的意志坚定,情感刚强,不易动摇,正如这位人物在风暴中所展现的坚韧不拔。 解读: 这幅插图是为了表达“铁石心肠”这个成语而创作的。在中国传统文化中,"铁石心肠"形容一个人的心肠坚硬如铁石,意指其意志坚定,情感严厉,不易动摇。为了体现这一概念,画中呈现了一个由铁和石头构成的心脏,暗喻着坚硬和不屈的特质。

解读: 这幅插图是为了表达“铁石心肠”这个成语而创作的。在中国传统文化中,"铁石心肠"形容一个人的心肠坚硬如铁石,意指其意志坚定,情感严厉,不易动摇。为了体现这一概念,画中呈现了一个由铁和石头构成的心脏,暗喻着坚硬和不屈的特质。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“铁肠石心”的内涵。画中,一位男子站立在崎岖的山石之间,表情坚定不移,象征着坚强的意志和不可动摇的决心。他身后的大石头和铁链加强了这种象征意义,石头象征着坚硬不动摇的心志,而铁链则象征着坚不可摧的意志。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“铁肠石心”的内涵。画中,一位男子站立在崎岖的山石之间,表情坚定不移,象征着坚强的意志和不可动摇的决心。他身后的大石头和铁链加强了这种象征意义,石头象征着坚硬不动摇的心志,而铁链则象征着坚不可摧的意志。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国法庭的场景,其中一位法官以严肃、公正的表情坐在审判席上。他身着正式的长袍,头戴传统头饰,象征着权威和正义。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国法庭的场景,其中一位法官以严肃、公正的表情坐在审判席上。他身着正式的长袍,头戴传统头饰,象征着权威和正义。 解读: 这幅插图展现了“铁马金戈”成语的精髓。图中描绘了一个古代战场场景,铁制战马和金色的戈矛构成了主要元素。这些元素象征着战争的坚韧和英勇。铁马指的是古代战车,金戈则指的是古代使用的一种兵器。

解读: 这幅插图展现了“铁马金戈”成语的精髓。图中描绘了一个古代战场场景,铁制战马和金色的戈矛构成了主要元素。这些元素象征着战争的坚韧和英勇。铁马指的是古代战车,金戈则指的是古代使用的一种兵器。 解读: 这幅插图展现了一个工匠正苦恼地检视他刚刚锻造的金属制品,显然这件作品存在缺陷。画面背景设定在一个传统的中国工坊,工匠的表情和姿态都流露出对所犯错误的沮丧和自责。

解读: 这幅插图展现了一个工匠正苦恼地检视他刚刚锻造的金属制品,显然这件作品存在缺陷。画面背景设定在一个传统的中国工坊,工匠的表情和姿态都流露出对所犯错误的沮丧和自责。 解读: 这幅插图生动地体现了中国古典成语“鑠金眾口”的寓意。图中,我们看到许多身穿传统服饰的人围绕着一块正在融化的巨大金属。这一场景象征着集体努力或公众舆论的力量,正如成语所暗示的那样,众口可以鑠金,意指众多人的言论可以产生巨大的影响力,甚至改变事物的本质。

解读: 这幅插图生动地体现了中国古典成语“鑠金眾口”的寓意。图中,我们看到许多身穿传统服饰的人围绕着一块正在融化的巨大金属。这一场景象征着集体努力或公众舆论的力量,正如成语所暗示的那样,众口可以鑠金,意指众多人的言论可以产生巨大的影响力,甚至改变事物的本质。 解读: 这幅插图展现了成语“凿空指鹿”的场景。画面中,几位朝廷官员聚集在一只鹿旁,但其中一位官员却坚持指着鹿说那是马。这个场景反映了成语的含义,即明知是非却故意颠倒黑白,用于描述某些人明知故问或故意混淆是非。

解读: 这幅插图展现了成语“凿空指鹿”的场景。画面中,几位朝廷官员聚集在一只鹿旁,但其中一位官员却坚持指着鹿说那是马。这个场景反映了成语的含义,即明知是非却故意颠倒黑白,用于描述某些人明知故问或故意混淆是非。 解读: 这幅图描绘了一个典型的中国古代坏人,他正身处一个传统的中国古代环境中,从他的衣着和周围的建筑风格可以看出。画面中的人物正在做坏事,他的表情透露出对道德的漠视,完美地体现了“长恶不悛”这个成语。这个成语意味着长期做坏事而不思悔改。

解读: 这幅图描绘了一个典型的中国古代坏人,他正身处一个传统的中国古代环境中,从他的衣着和周围的建筑风格可以看出。画面中的人物正在做坏事,他的表情透露出对道德的漠视,完美地体现了“长恶不悛”这个成语。这个成语意味着长期做坏事而不思悔改。 解读: 这幅图描绘了一位身穿长袖的女子优雅地舞蹈。图中的女子身着华丽的服饰,长袖随着她的舞姿翩翩飞扬,展现出一种流畅和自然的美感。

解读: 这幅图描绘了一位身穿长袖的女子优雅地舞蹈。图中的女子身着华丽的服饰,长袖随着她的舞姿翩翩飞扬,展现出一种流畅和自然的美感。 解读: 这幅图描绘了《长风破浪》的场景。在广阔的海洋中,强风和巨浪形成了一幅动态而强烈的自然力量的画面。

解读: 这幅图描绘了《长风破浪》的场景。在广阔的海洋中,强风和巨浪形成了一幅动态而强烈的自然力量的画面。 解读: 这幅图描绘了“长驱直入”这个成语的场景。成语“长驱直入”原意是指军队直接深入敌方内部,形容行动迅速而直接。在这幅画中,古代战士骑着战马在广阔的战场上疾驰,展现了冲锋的勇猛和不可阻挡的势头。

解读: 这幅图描绘了“长驱直入”这个成语的场景。成语“长驱直入”原意是指军队直接深入敌方内部,形容行动迅速而直接。在这幅画中,古代战士骑着战马在广阔的战场上疾驰,展现了冲锋的勇猛和不可阻挡的势头。 解读: 这幅图描绘了一支古代骑兵军队在崎岖的山地中迅速前进的场景,体现了“长驱深入”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“长驱深入”描述的是迅速而深远地推进或进攻的行动,常用以形容做事果断、势不可挡。

解读: 这幅图描绘了一支古代骑兵军队在崎岖的山地中迅速前进的场景,体现了“长驱深入”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“长驱深入”描述的是迅速而深远地推进或进攻的行动,常用以形容做事果断、势不可挡。 解读: 这幅插图体现了“长驱直入”这一成语的核心含义。在图中,骑兵部队在战场上奋勇向前冲锋,展现了势不可挡的动势。他们身穿传统盔甲,手持旗帜和武器,象征着迅速而直接的攻击方式。背景中广阔的平原强化了快速推进的感觉。

解读: 这幅插图体现了“长驱直入”这一成语的核心含义。在图中,骑兵部队在战场上奋勇向前冲锋,展现了势不可挡的动势。他们身穿传统盔甲,手持旗帜和武器,象征着迅速而直接的攻击方式。背景中广阔的平原强化了快速推进的感觉。 解读: 这幅图描绘了一幅传统中国画风格的古代战场场景,以体现“长驱直入”这一成语的内涵。在这幅画中,我们看到一群身着古代中国盔甲的骑兵勇敢地向前冲锋,他们的长矛和旗帜高高举起,马匹在全速奔跑中掀起尘土。画面的背景是一片广阔的战场和远处的山脉。

解读: 这幅图描绘了一幅传统中国画风格的古代战场场景,以体现“长驱直入”这一成语的内涵。在这幅画中,我们看到一群身着古代中国盔甲的骑兵勇敢地向前冲锋,他们的长矛和旗帜高高举起,马匹在全速奔跑中掀起尘土。画面的背景是一片广阔的战场和远处的山脉。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“长驱而入”的意境。在画面中,我们看到一支装备古代中国铠甲的庞大军队,正在大步向敌方领土进军。这支军队由一位英勇的将军率领,他骑在马上,领军展现出了力量和动势。画面背景是典型的中国古典山水画风格,突出了深远的景深和透视感。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“长驱而入”的意境。在画面中,我们看到一支装备古代中国铠甲的庞大军队,正在大步向敌方领土进军。这支军队由一位英勇的将军率领,他骑在马上,领军展现出了力量和动势。画面背景是典型的中国古典山水画风格,突出了深远的景深和透视感。 解读: 这幅图描绘的是“门前如市”的场景。在这个成语中,“门前如市”意味着某个地方非常热闹,好像市场一样。这通常用来形容访客众多,或者某地非常繁忙。

解读: 这幅图描绘的是“门前如市”的场景。在这个成语中,“门前如市”意味着某个地方非常热闹,好像市场一样。这通常用来形容访客众多,或者某地非常繁忙。 解读: 这幅图描绘了“门可张罗”这一成语的场景。成语“门可张罗”形容事情极为容易成功,比喻机会非常多。在图中,我们看到一座古代中国的大门敞开,前面铺展着一张大网,象征着机会与可能性。大门的敞开代表着迎接各种机遇,而张开的大网则象征着轻易就能捕获这些机会。

解读: 这幅图描绘了“门可张罗”这一成语的场景。成语“门可张罗”形容事情极为容易成功,比喻机会非常多。在图中,我们看到一座古代中国的大门敞开,前面铺展着一张大网,象征着机会与可能性。大门的敞开代表着迎接各种机遇,而张开的大网则象征着轻易就能捕获这些机会。 解读: 这幅插图展现了古典中国风格的街道,一扇紧闭的大门显得格外引人注目。街道空旷,没有行人或动物,传递出一种寂静和荒凉的感觉。这正是成语“门可罗雀”所要表达的含义,意为十分冷清,连麻雀都可以在门上罗起来,形容十分冷清无人。

解读: 这幅插图展现了古典中国风格的街道,一扇紧闭的大门显得格外引人注目。街道空旷,没有行人或动物,传递出一种寂静和荒凉的感觉。这正是成语“门可罗雀”所要表达的含义,意为十分冷清,连麻雀都可以在门上罗起来,形容十分冷清无人。 解读: 这幅插图展现了“门庭如市”这一成语的生动场景。图中的古代中国街道繁忙热闹,恰似一个热闹的市场。传统的中国建筑与宏伟的门户突出了成语中的“门”字,象征着家门的热闹非凡。街道上聚集了众多身着古代中国服饰的人们,他们或交易、或交谈、或行走,活动繁多,气氛热烈而生动,完美捕捉了市场的精髓。

解读: 这幅插图展现了“门庭如市”这一成语的生动场景。图中的古代中国街道繁忙热闹,恰似一个热闹的市场。传统的中国建筑与宏伟的门户突出了成语中的“门”字,象征着家门的热闹非凡。街道上聚集了众多身着古代中国服饰的人们,他们或交易、或交谈、或行走,活动繁多,气氛热烈而生动,完美捕捉了市场的精髓。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“门庭若市”的意境。画面中,一条古老的中国街道熙熙攘攘,充满了人群,描绘了一个繁忙的市场场景,包含了各种摊位、商贩和购物者。建筑风格传统,以木质结构和瓦片屋顶为特征。在前景中,一扇大而华丽的门户通向繁忙的街道,象征着通往活动的“大门”。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“门庭若市”的意境。画面中,一条古老的中国街道熙熙攘攘,充满了人群,描绘了一个繁忙的市场场景,包含了各种摊位、商贩和购物者。建筑风格传统,以木质结构和瓦片屋顶为特征。在前景中,一扇大而华丽的门户通向繁忙的街道,象征着通往活动的“大门”。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“门户匹敌”的含义。成语“门户匹敌”用来形容两个家族或势力在地位、实力上相当,可以相互匹配。在这幅画中,两扇对立的中国传统门户象征着两个强大且相匹敌的家庭。每扇门都装饰着精致的雕刻和传统的中国图案,代表着财富和威望。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“门户匹敌”的含义。成语“门户匹敌”用来形容两个家族或势力在地位、实力上相当,可以相互匹配。在这幅画中,两扇对立的中国传统门户象征着两个强大且相匹敌的家庭。每扇门都装饰着精致的雕刻和传统的中国图案,代表着财富和威望。 解读: 这幅图描绘了“门当户对”成语的场景。画面中,两个古代中国家庭在经典的中国园林中相遇。家庭成员穿着表明其财富和社会地位的优雅传统服饰,孩子们正进行礼貌的交谈。这个场景象征着和谐与平衡,体现了这个成语的核心含义:强调在婚姻和家庭关系中,双方家庭的社会经济地位应该相匹配。

解读: 这幅图描绘了“门当户对”成语的场景。画面中,两个古代中国家庭在经典的中国园林中相遇。家庭成员穿着表明其财富和社会地位的优雅传统服饰,孩子们正进行礼貌的交谈。这个场景象征着和谐与平衡,体现了这个成语的核心含义:强调在婚姻和家庭关系中,双方家庭的社会经济地位应该相匹配。 解读: 这幅插图展现了“闭口无言”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,在宁静的自然景观中沉默地站立。他(或她)的姿态传达了内心的沉思与宁静,仿佛在面对问题或冲突时选择了沉默,而不是言语表达。

解读: 这幅插图展现了“闭口无言”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一位身着传统中国服饰的人物,在宁静的自然景观中沉默地站立。他(或她)的姿态传达了内心的沉思与宁静,仿佛在面对问题或冲突时选择了沉默,而不是言语表达。 解读: 这幅图描绘了成语“闭户斲轮”的场景。在画面中,我们看到一个人物闭门在室内,专心致志地用传统工具雕刻木质车轮,仿佛对外界毫无所知。这个房间具有典型的中国古典风格,装饰有古董家具和卷轴,营造出一种沉浸在传统手艺中的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“闭户斲轮”的场景。在画面中,我们看到一个人物闭门在室内,专心致志地用传统工具雕刻木质车轮,仿佛对外界毫无所知。这个房间具有典型的中国古典风格,装饰有古董家具和卷轴,营造出一种沉浸在传统手艺中的氛围。 解读: 此图描绘了成语“闭月羞花”的深刻内涵。在中国古典文化中,“闭月羞花”用来形容女子的美貌非常出众,美到可以使月亮躲藏,花儿也自惭形秽。这幅画中的女子身着华美的汉服,特征细腻,姿态优雅,站在宁静的月光下的花园中。她的美貌不仅凸显了自身的优雅,还使周围的花朵和月亮相形见绌,充分体现了这个成语的意境。

解读: 此图描绘了成语“闭月羞花”的深刻内涵。在中国古典文化中,“闭月羞花”用来形容女子的美貌非常出众,美到可以使月亮躲藏,花儿也自惭形秽。这幅画中的女子身着华美的汉服,特征细腻,姿态优雅,站在宁静的月光下的花园中。她的美貌不仅凸显了自身的优雅,还使周围的花朵和月亮相形见绌,充分体现了这个成语的意境。 解读: 这幅插图描绘了一位隐士在静谧的森林中冥想,背景是他自行建造的小屋,四周环绕着繁茂的绿色植被和一条温柔的小溪。这位隐士专注而平和的神态体现了“闭造出合”成语的含义,即通过孤独和自我修炼来实现自我提升和精通。

解读: 这幅插图描绘了一位隐士在静谧的森林中冥想,背景是他自行建造的小屋,四周环绕着繁茂的绿色植被和一条温柔的小溪。这位隐士专注而平和的神态体现了“闭造出合”成语的含义,即通过孤独和自我修炼来实现自我提升和精通。 解读: 这幅图描绘了成语“闭门造车”的意象。在图中,一位古代学者在自己的书房里,门紧闭,专注地独自制作木制的车。周围摆放着卷轴、毛笔和砚台,通过书房窗户可以看到远处的山峦和树木,象征着与外界的隔离。

解读: 这幅图描绘了成语“闭门造车”的意象。在图中,一位古代学者在自己的书房里,门紧闭,专注地独自制作木制的车。周围摆放着卷轴、毛笔和砚台,通过书房窗户可以看到远处的山峦和树木,象征着与外界的隔离。 解读: 这幅图描绘了一个安静的学者在书房里专心阅读的场景,非常适合表达成语“开卷有得”的意境。在中国传统文化中,“开卷有得”意指读书能够获得知识或者启迪。图中的学者被书架上的古书环绕,手中拿着一本正专心阅读的书籍。这样的场景传递了阅读带来的平静与深思,与成语中强调的通过阅读获得收获的意义相契合。

解读: 这幅图描绘了一个安静的学者在书房里专心阅读的场景,非常适合表达成语“开卷有得”的意境。在中国传统文化中,“开卷有得”意指读书能够获得知识或者启迪。图中的学者被书架上的古书环绕,手中拿着一本正专心阅读的书籍。这样的场景传递了阅读带来的平静与深思,与成语中强调的通过阅读获得收获的意义相契合。 解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,在梅树下专注地阅读经典书籍。学者身穿传统服饰,其姿态沉浸于书中的世界,周围环境平和,背景中隐约显露春天的气息。

解读: 这幅插图展现了一位古代中国学者,在梅树下专注地阅读经典书籍。学者身穿传统服饰,其姿态沉浸于书中的世界,周围环境平和,背景中隐约显露春天的气息。 解读: 此图生动展现了成语“开宗明义”的深刻含义。图中的传统学者站在学宫或庙宇前,手持展开的书卷或卷轴,这象征着阐述基本原则或真理的行为。学者的智慧态度和指向书中文字的动作,传递出启示和教化的意境,正如成语“开宗明义”所强调的,即在讲述或解释事物时,先明确基本原则或根本道理。

解读: 此图生动展现了成语“开宗明义”的深刻含义。图中的传统学者站在学宫或庙宇前,手持展开的书卷或卷轴,这象征着阐述基本原则或真理的行为。学者的智慧态度和指向书中文字的动作,传递出启示和教化的意境,正如成语“开宗明义”所强调的,即在讲述或解释事物时,先明确基本原则或根本道理。 解读: 这幅插图是为了表现成语“开卷有益”的内涵而绘制的。图中描绘了一位睿智的老者,在宁静秀丽的山水之间展开一卷古籍。这位老者身着传统服饰,长须飘飘,彰显了他的智慧和品德。他所处的环境——古树参天、河流潺潺、远山含蓄,共同营造出一种静谧而深远的氛围,象征着智慧与诚信。

解读: 这幅插图是为了表现成语“开卷有益”的内涵而绘制的。图中描绘了一位睿智的老者,在宁静秀丽的山水之间展开一卷古籍。这位老者身着传统服饰,长须飘飘,彰显了他的智慧和品德。他所处的环境——古树参天、河流潺潺、远山含蓄,共同营造出一种静谧而深远的氛围,象征着智慧与诚信。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“开源节流”的含义。画面一分为二,一边描绘了一个人正在打开水闸,让水流入田地,象征“开源”;另一边则是另一个人在用石头或水坝堵塞水流,代表“节流”。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“开源节流”的含义。画面一分为二,一边描绘了一个人正在打开水闸,让水流入田地,象征“开源”;另一边则是另一个人在用石头或水坝堵塞水流,代表“节流”。 解读: 这幅插图展示了一位人物在浓密的草丛中开辟通路的情景,寓意着“开茅塞”这个成语。在中国传统文化中,“开茅塞”比喻解决困难或疑惑,使事情顺利进行。画面中的人物面带坚定之色,正努力清除阻碍他前行的茅草,象征着突破障碍、开启新局面的精神。

解读: 这幅插图展示了一位人物在浓密的草丛中开辟通路的情景,寓意着“开茅塞”这个成语。在中国传统文化中,“开茅塞”比喻解决困难或疑惑,使事情顺利进行。画面中的人物面带坚定之色,正努力清除阻碍他前行的茅草,象征着突破障碍、开启新局面的精神。 解读: 这幅插图展现了成语“开诚布公”的深刻内涵。图中,一位古代中国官员在公共场合向群众展示文献,象征着透明和诚实。

解读: 这幅插图展现了成语“开诚布公”的深刻内涵。图中,一位古代中国官员在公共场合向群众展示文献,象征着透明和诚实。