-

序号: 5001

解读: 这幅图描绘了成语“腾踏飞黄”的形象。在中国古代文化中,飞黄是一匹传说中的神马,能够瞬间千里。这幅画中,飞黄展现了它那惊人的速度和敏捷性,其动态的姿态仿佛正腾空而起,跃动于云端之上。

画风仿古代画家或近代画家,充分展现了古典中国画的韵味和深度。

整幅画体现了“腾踏飞黄”这一成语的含义——快速而有力的前进或发展。飞黄的形象充满力量和活力,象征着速度与成功。背景中的风景虽然细腻但不突兀,增添了画面的深度和意境,让整个作品更加生动而富有诗意。

画作一角的红色印章是中国传统画作的重要元素,增添了一种古朴和正式的感觉,也是对中国传统文化的一种尊重和致敬。

通过这幅作品,可以感受到成语“腾踏飞黄”所蕴含的丰富内涵和历史文化价值。

-

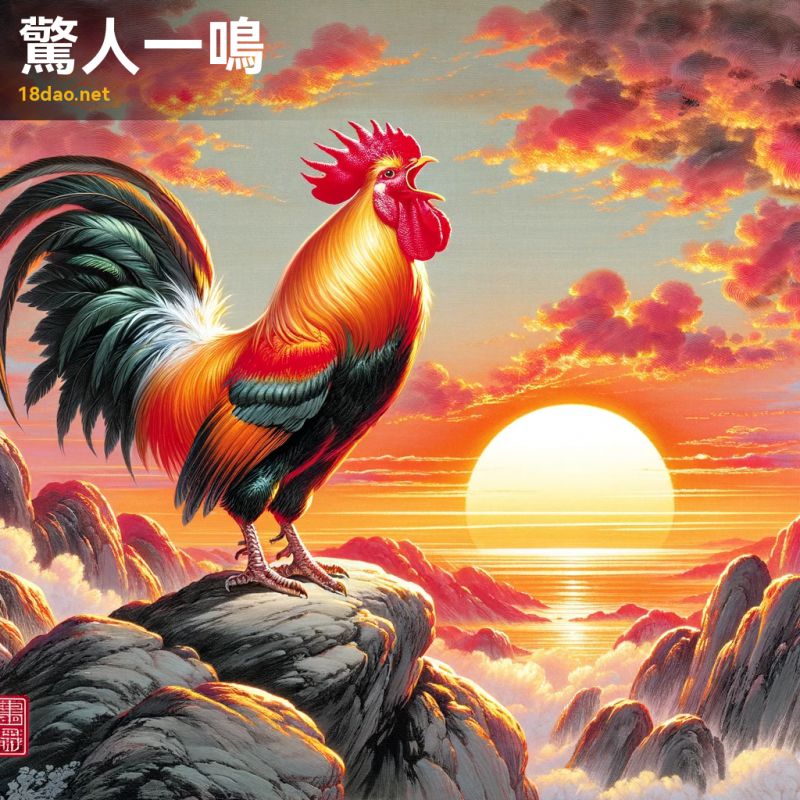

序号: 5002

解读: 这幅插图描绘了一只雄壮的公鸡站在岩石山顶上,在黎明的曙光中大声啼鸣。背景中有绚烂的日出,公鸡的羽毛细节丰富、色彩鲜艳,其姿态流露出力量和自信。

整个场景传达了一种觉醒和启示的感觉。

这幅作品采用了古代画家风格的绘画技法,具有优雅的笔触和柔和而丰富的色彩。画面右下角还配有一个小巧的红色中国传统印章,增添了一丝古典气息。

这幅图像与成语“惊人一鸣”之间的联系非常紧密。成语“惊人一鸣”源自中国古典文化中对鸡的观察,比喻平时不显山不露水,但一旦行动或发表意见则令人震惊。图中的公鸡象征着这种突然而强烈的表现,其在曙光初现时的鸣叫正好体现了“惊人一鸣”的寓意。

-

序号: 5003

解读: 这幅图描绘了“惊喜过望”这一成语的意境。在图中,我们看到一位身着传统服饰的人物,在幽静而郁郁葱葱的森林中意外发现了宝藏,表情中流露出深深的喜悦和惊讶。

整个场景被柔和的自然光线照亮,营造出一种平静而神秘的氛围。

这幅画的风格模仿了中国古典绘画,尤其是古代画家和近代画家的风格,表现了传统中国画的精髓。画面中的人物、植被和光影处理都反映出了古典风格的深邃和古朴。在画面的一个角落,有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以代表画家的身份或对作品的认可。

整体来说,这幅插图通过古典的艺术手法和富有表现力的场景,完美地传达了“惊喜过望”这一成语的含义,即在完全不期待的情况下获得了令人极其高兴的东西或结果。

-

序号: 5004

解读: 这幅插图展现了成语“惊天动地”的深刻内涵。在画面中,一条雄伟的龙从云层中崛起,蜿蜒穿梭于天际,象征着能够震撼天地的力量。龙的动作在下方的山川和河流中引起了明显的波动,这不仅体现了自然界的壮观,也传达了一种超凡脱俗的氛围。

在中国传统文化中,龙是力量和威严的象征,其出现常常意味着重大的变革或事件。此画通过将龙置于浩瀚的自然之中,表现了“惊天动地”的概念——即所发生的事情之巨大,足以引起普天之下的震动和关注。

整幅画作采用了古代画家或近代画家的绘画风格,体现了古典中国画的韵味。画面色彩的运用和线条的处理,都展现了一种深沉而又充满力量的美感。画面一角的红色印章,不仅是作者的标志,也增添了作品的传统美感和正式感。

-

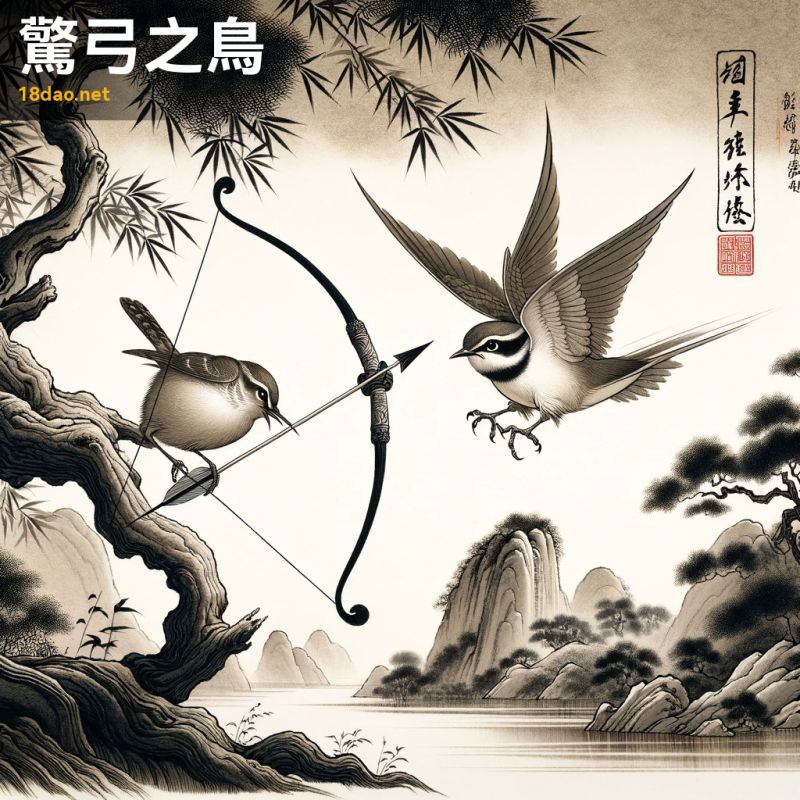

序号: 5005

解读: 这幅插图描绘了“惊弓之鸟”这个成语的意象。画面中,一只鸟儿栖息在古朴的中国山水之中,它的神态显得警惕而焦虑,仿佛刚刚受到了弓弦之声的惊吓。这种情景表现了成语“惊弓之鸟”所蕴含的含义——经历过惊吓的鸟儿,即使是弓弦的轻微声响也能使其惊恐万分。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,体现了中国古典绘画的深邃和古朴。色彩的运用既传达出环境的宁静,又强调了鸟儿的紧张感。图像中的每一笔都尽显中国古典艺术的细腻与深远。

此外,图像一角的红色印章增添了一种传统的文化气息,使整幅作品更显完整和地道。

通过这样的插图,我们能更加直观地理解和感受到“惊弓之鸟”这一成语背后的丰富情感和深刻意境。

-

序号: 5006

解读: 此图描绘了成语“惊弦之鸟”的场景。画面中,一只鸟儿因琴弦突然的颤动而惊飞,表现了鸟儿对琴弦声的敏感反应。这个成语来自于古代,意指因过去的恐惧或伤害而对类似情境产生极度敏感和惊恐的反应。

在这幅作品中,我采用了古代画家或近代画家的画风,突出了细腻的线条和沉静的色彩,营造出一种古朴而深沉的氛围。画面背景是宁静的古代中国山水,与主题相得益彰,强调了成语的文化内涵和历史渊源。画面角落的红色印章是对传统中国画的致敬,也是艺术家身份的标志。

通过这幅画,观者可以感受到成语背后的深层意义和文化韵味。

-

序号: 5007

解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国服饰的人站在悬崖边,俯瞰着波涛汹涌的大海,上方是风暴云层。此人的表情似乎惊恐万分,完美体现了“惊心动魄”这个成语的精髓。在中国传统文化中,此成语用来形容非常震惊或恐惧的心理状态,强调情感的剧烈波动和内心的深刻触动。

画面的风格借鉴了古代画家的画风,展现了细腻的笔触和低调的色彩。这种表现手法既传达了情感的强烈冲击,又保持了古典绘画的优雅和深沉。画面一角的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,用以标明作者身份或表达特别的寓意,同时也增添了一丝庄重和古典美。

整幅画作既传递了成语“惊心动魄”的深刻含义,又展示了中国古典艺术的魅力和深度。

-

序号: 5008

解读: 这幅插图生动地体现了成语“惊心骇瞩”的含义。在图中,一位人物表情震惊且恐惧,身处一个幽暗、神秘的环境中,周围弥漫着阴影和微弱的光线。这种场景创造了一种紧张和不安的氛围,恰如其分地传达了成语的情感内涵——极度震惊和惊骇。

画风模仿了传统的中国画,尤其是古代画家或近代画家的作品风格。使用了温和的色调和水墨画技法,增强了画面的古朴感和深邃感。此外,为了增加真实感和传统美,图画的一个角落还加上了一个红色的中国印章。

整体上,这幅插图不仅忠实于成语“惊心骇瞩”的原意,还通过其古典的艺术风格,向中国的传统文化和艺术致敬。

-

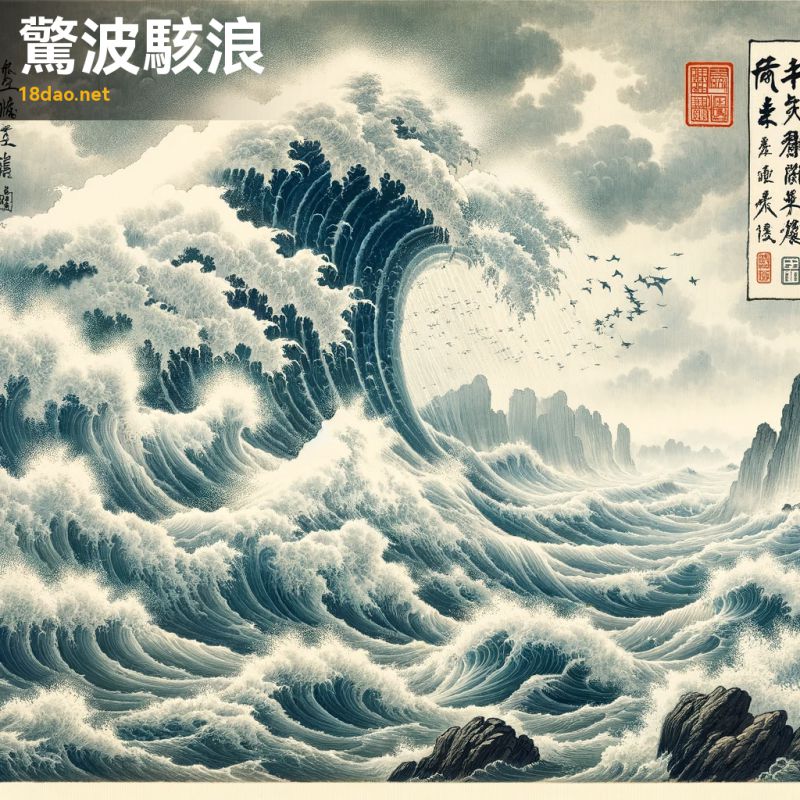

序号: 5009

解读: 这幅插图生动地展现了成语“惊波骇浪”的意境。

在这幅作品中,我运用了传统中国画的风格,特别是模仿了古代画家和近代画家的画法,以表现出浪涛的壮观与激烈。画面中,巨浪汹涌,波涛冲天,象征着极大的震撼和惊险。这些波浪的形态和动态,正是“惊波骇浪”成语的直观体现,描绘了一种令人震惊和敬畏的自然景象。

画面的色调和笔触都传达了一种深邃而古朴的美感,符合古典中国画的艺术特色。在作品的某个角落,我还特别加入了一枚红色印章,这是中国传统艺术中常见的元素,用以增添作品的文化氛围和艺术价值。

整体上,这幅插图旨在通过视觉艺术的形式,深化对“惊波骇浪”这一成语背后含义的理解和感悟。

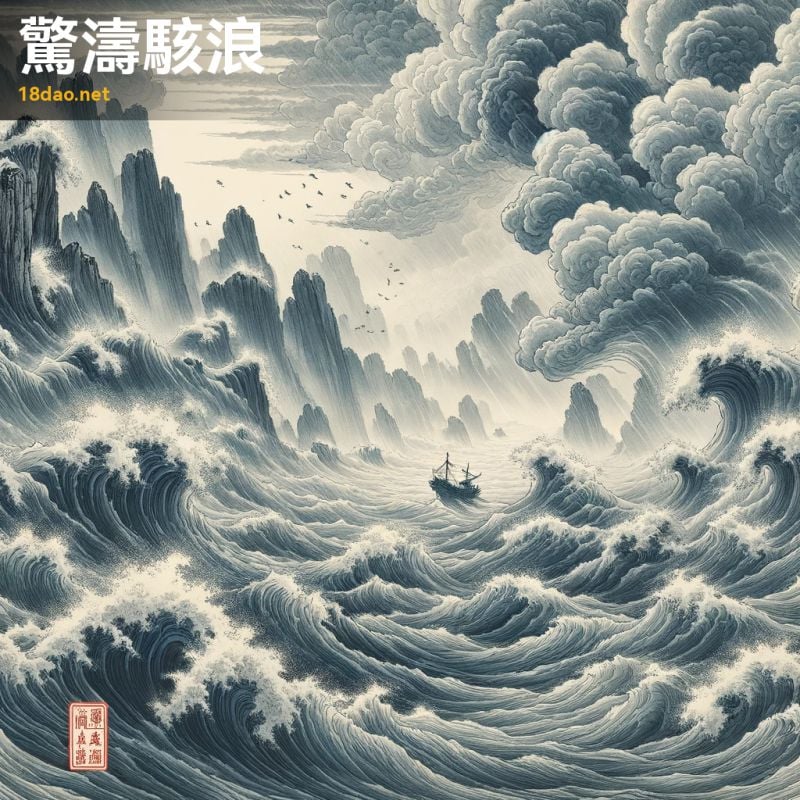

-

序号: 5010

解读: 这幅插图生动地体现了“惊涛骇浪”这一成语的深刻含义。在中国传统文化中,“惊涛骇浪”形容极其凶险的大海波涛,通常用来比喻险恶的环境或极端困难的境遇。画中,巨大的波浪汹涌澎湃,彰显了自然力量的无穷与人类在其面前的渺小。

此插图采用了古代画家或近代画家风格的传统中国水墨画手法,通过深浅不一的墨色和流畅的线条,展现了波涡滚滚的海面和风云变幻的天空,体现出一种动感和紧张的气氛。这种表现手法不仅忠实于中国古典艺术的美学,而且有效地传达了成语的内涵。

画面的一角设有红色印章,这在中国传统绘画中是一种标志性的元素,代表了画家的签名和作品的完成。印章的存在,为整幅作品增添了一抹文化的独特韵味。

-

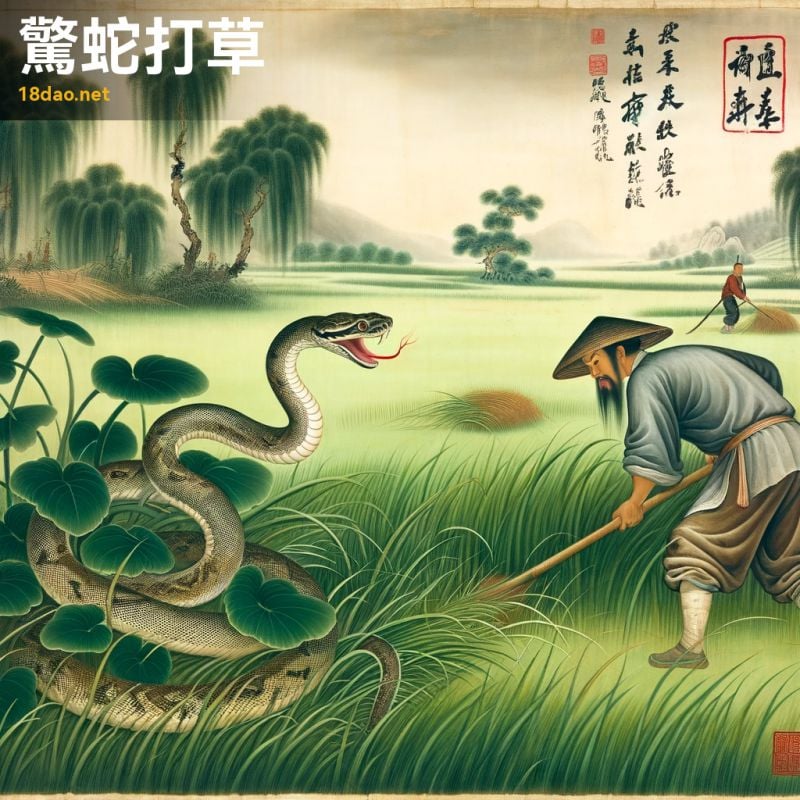

序号: 5011

解读: 此图描绘了成语“惊蛇打草”的场景。画面中,一位农夫在茂密的绿色草地上用工具打草,而一条蛇因此而惊恐地蜿蜒扭动。这个成语的字面意思是在草丛中打草惊动了蛇。它比喻做事不小心,反而惊动了本来不会发现的敌人或引发了麻烦。

在这幅画中,蛇的细节处理逼真,体现了它惊恐和警觉的状态。农夫身着传统的中国服饰,专注于自己的任务,对蛇的存在并不知情。

整幅画采用了古代画家或近代画家的画风,展现了复杂的笔触和和谐的色彩搭配。画面的一个角落还有一个小巧的红色印章,增添了中国传统艺术的特色。

通过这幅画,我们可以感受到成语“惊蛇打草”的生动形象和深刻含义,同时也体现了中国古典绘画的独特魅力和深厚文化底蕴。

-

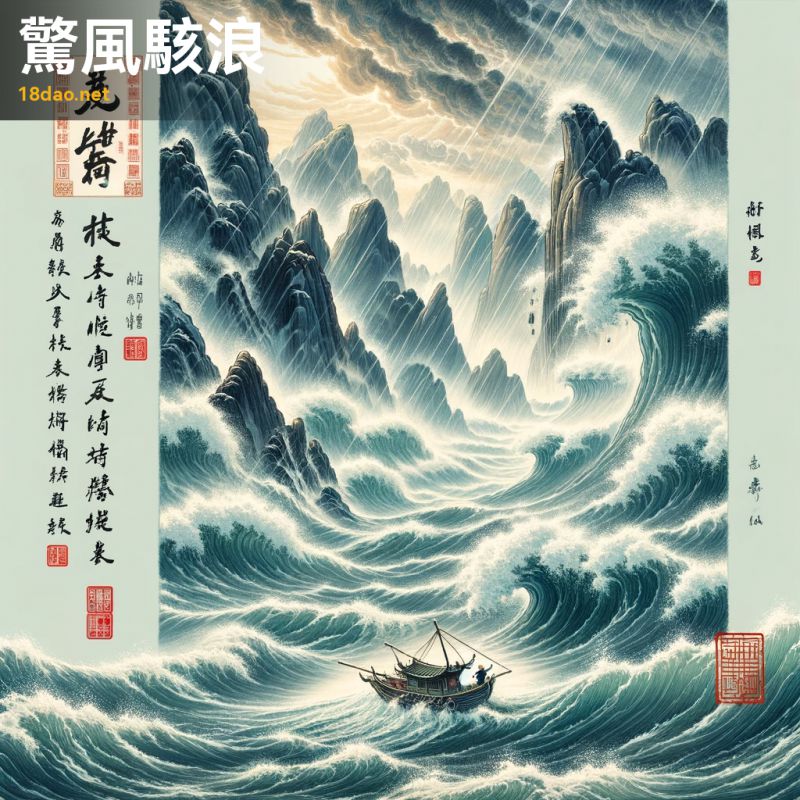

序号: 5012

解读: 此图展示了“惊风骇浪”这一成语的视觉化表达。在传统中国画的背景下,一艘小船在风暴海上勇敢地航行,周围是高耸的波浪。这一场景生动地捕捉了成语的本质:面对巨大的挑战或危险。

画风借鉴了古代画家或近代画家的特点,注重细节的同时,以动态、流畅的方式呈现了海洋和天空。画面一角的红色印章,象征着作品的真实性和传统艺术精神。此图通过这些元素,完美地传达了“惊风骇浪”的含义,即在逆境中勇敢地前行。

-

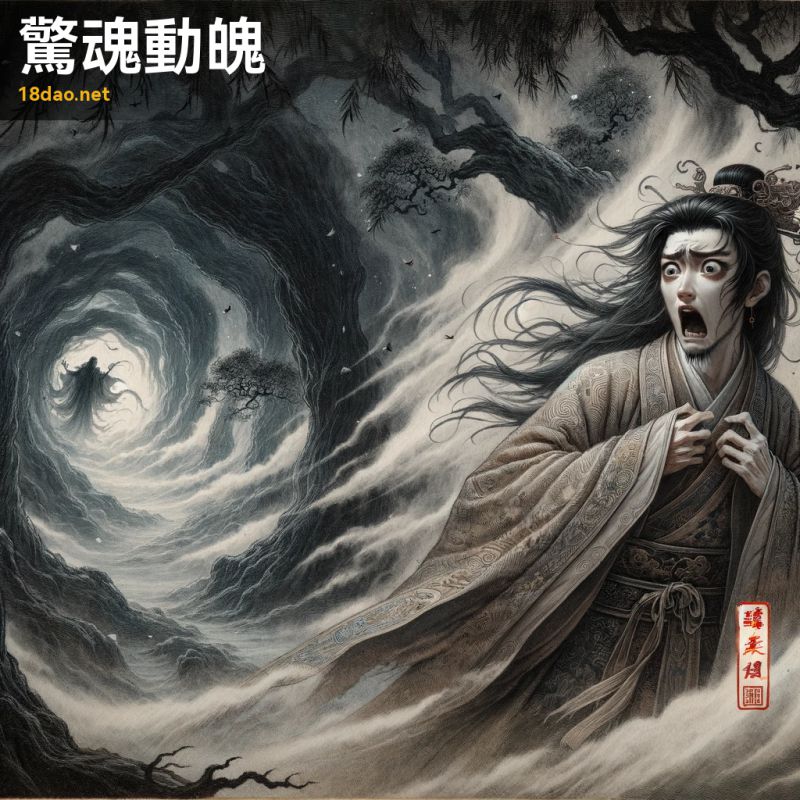

序号: 5013

解读: 这幅插图生动地展现了成语“惊魂动魄”的内涵。在画面中,一位身着古代服饰的人物站在阴暗、神秘的森林中,面露恐惧和震惊之情。这种表情和姿态精准地传达了“惊魂动魄”所蕴含的强烈情感震撼,即是在极其惊险或震撼的情境下,人的灵魂仿佛被深深触动,心神不宁。

画风上,我尽力模仿了古代画家或近代画家的风格,特别是在细节处理和氛围营造上。深色调的森林背景和风的动态描绘,增加了画面的戏剧性和紧张感。而那位古装人物的表情和姿态,更是直观地呈现了成语的意境,使观者能够感受到那种心灵被深深震动的体验。

画面的一角还有一枚红色印章,象征着作品的真实性和传统文化的尊重。

通过这幅插图,我们不仅能够领略到中国古典文化的美,还能更加深刻地理解这个成语背后的丰富情感和故事内涵。

-

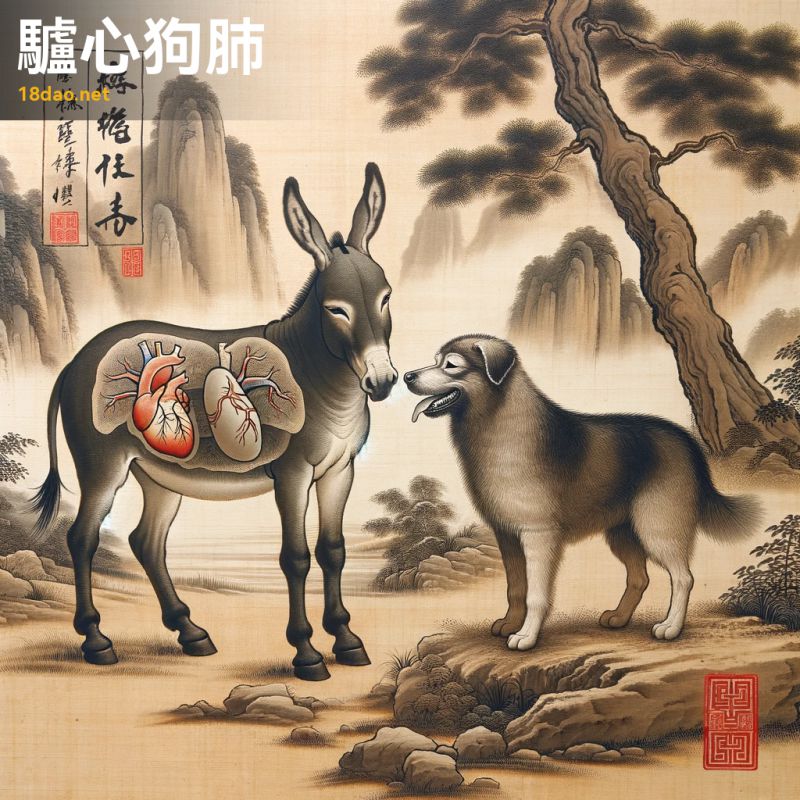

序号: 5014

解读: 这幅图描绘了一个宁静乡村景致中的驴和狗。在这个成语“驴心狗肺”中,驴象征着心,而狗象征着肺。这个成语是用来贬低某人的心肠,意指心肠恶劣、残忍无情。在图中,驴和狗被刻画得较为夸张,以符号化的方式突出它们的心脏和肺部。驴的心形较大,显示出它的“恶心”,而狗的肺也被夸大,象征着“坏肺”。这种艺术手法强调了成语的负面含义。

整幅画采用了古代画家风格的传统中国画法,通过细腻的笔触和对自然美景的刻画,表达了一种古朴和深邃的感觉。画面中的宁静乡村背景与成语的内涵形成了鲜明对比,使得作品不仅传达了成语的字面意思,还增添了一种反思和批判的深层含义。

图作的一角还有一个红色印章,这是中国传统绘画中常见的元素,为作品增添了一抹正统和真实的感觉。

通过这种细节处理,画作不仅展示了成语的意象,还体现了深厚的文化底蕴和艺术价值。

-

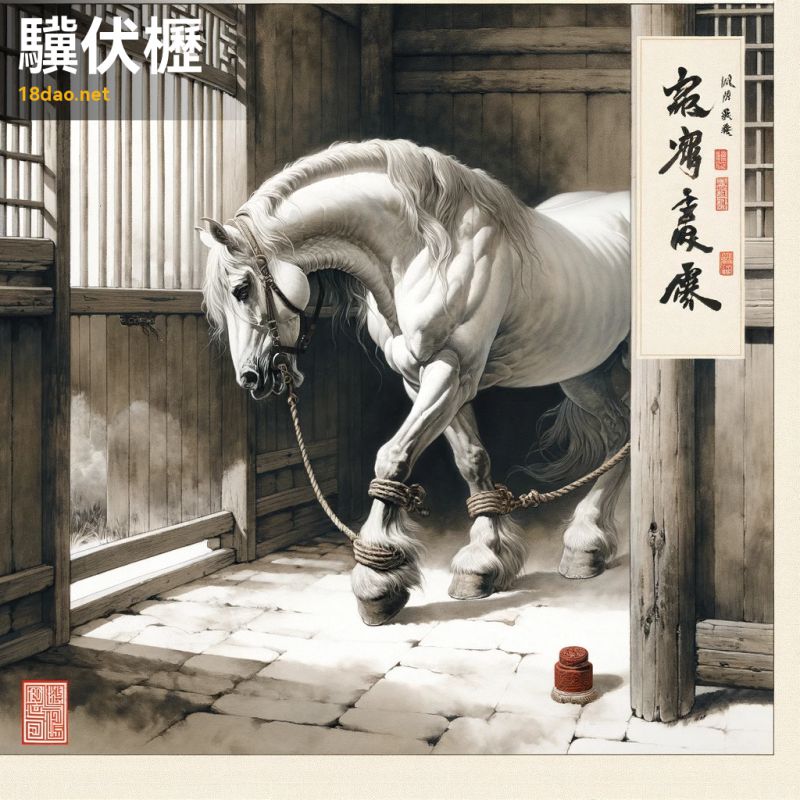

序号: 5015

解读: 这幅插图描绘了成语“驥伏櫪”中的寓意。驥伏櫪,字面上的意思是良马藏于马厩。成语出自《荀子·劝学》,“驥一日行,而千里矣;伏櫪则不以千里为能也。”形容才能出众的人没有得到施展的机会。在这幅画中,一匹雄壮的马被拴在稳定的马厩中,展现了它内在的力量和潜能。尽管环境平静,但画面却传达了一种潜在的力量感。

画中的马匹细节优雅,体现了古代画家或近代画家的画风。

通过画作的构图和细节处理,能够感受到这匹马深藏不露的力量和潜质。

整幅画给人一种深沉而内敛的力量感。画面的一角还有一个小型的红色中国印章,增添了作品的传统氛围和艺术价值。

通过这幅插图,我们能够更加深入地理解和欣赏“驥伏櫪”这一成语所蕴含的深刻含义。

-

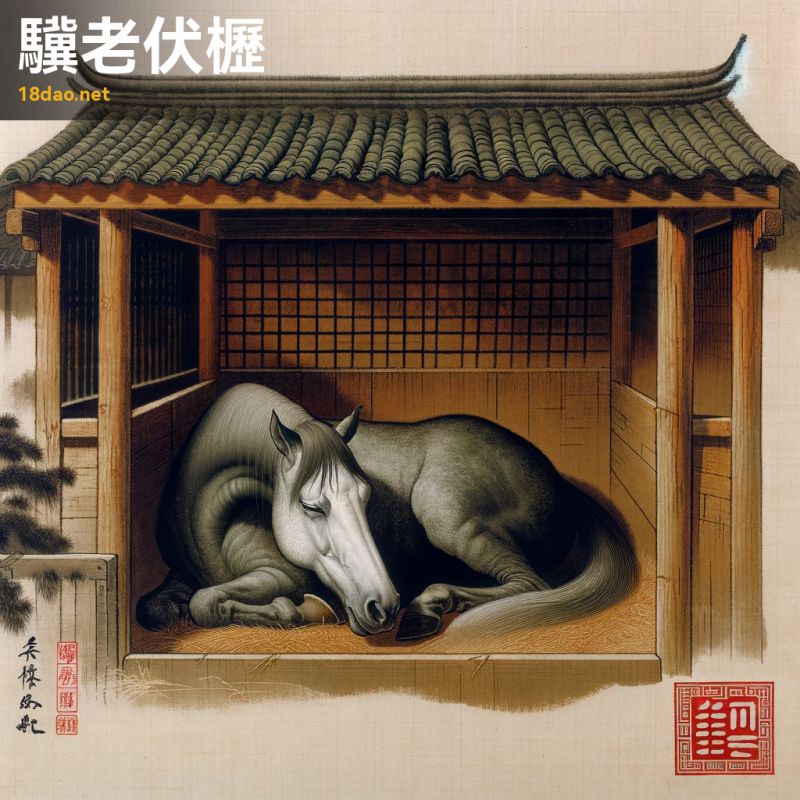

序号: 5016

解读: 这幅插图展现了成语“驥老伏櫪”的意境。在画面中,一匹年迈的马安详地伏卧在其马槽边。马虽老,但从它的姿态中仍可看出曾经的高贵与优雅,彰显了它一生的尊严与辉煌。画面以简朴的马槽为背景,突出了老马的平和与智慧。

整个场景传递出一种岁月沉淀下的宁静与深邃。

在中国传统文化中,“驥老伏櫪”这个成语用来形容有才能的人年老后隐退,不再显露头角。它源于古代对马的比喻,驥是良驹的意思,伏櫪即停在马槽边。成语通过这样的比喻,传达出即使在岁月流逝后,才能和品格依旧可贵的深层含义。

这幅插图的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画艺术,体现了古典中国画的特点。画面的构图、色彩和笔触都旨在呈现一种古朴而深邃的感觉,符合传统中国艺术的审美观。此外,画面角落的红色印章是传统中国艺术中常见的元素,增添了一丝庄重和正式的气息。

-

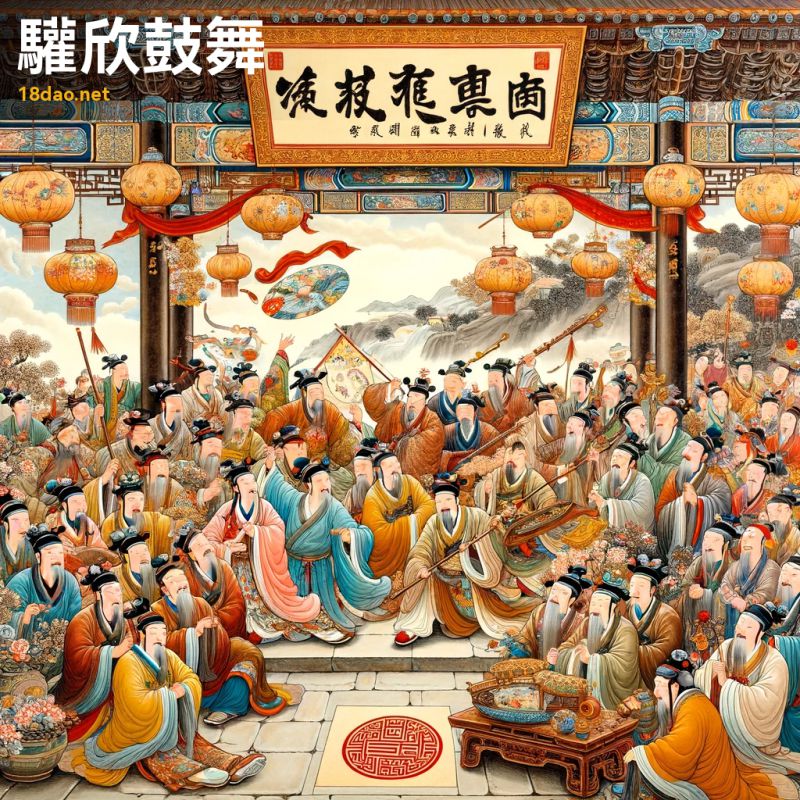

序号: 5017

解读: 这幅插图展现了成语“欢欣鼓舞”的精髓。在画面中,我们看到身着古代中国服饰的人们正在欢庆,他们有的跳舞,有的演奏乐器,面露喜悦和兴奋之情。

整个背景充满了节日的气氛,装饰华丽而传统。

这幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的作品,传达出一种古朴而深邃的感觉,与“欢欣鼓舞”这个成语的意境完美契合。

“欢欣鼓舞”这个成语字面意思是欢乐和振奋,常用来形容人们因为某个好消息或令人高兴的事件而感到非常高兴和激动。在这幅画中,人物的表情和动作生动地传达了这种情感,使观者能够直观地感受到成语所描述的场景和情绪。

画面一角的红色印章是中国传统艺术作品的标志,代表了画作的真实性和艺术价值。

通过这幅画,我们不仅能够欣赏到一幅美丽的中国传统画作,还能更深入地理解和感受到这个成语背后的文化和情感内涵。

-

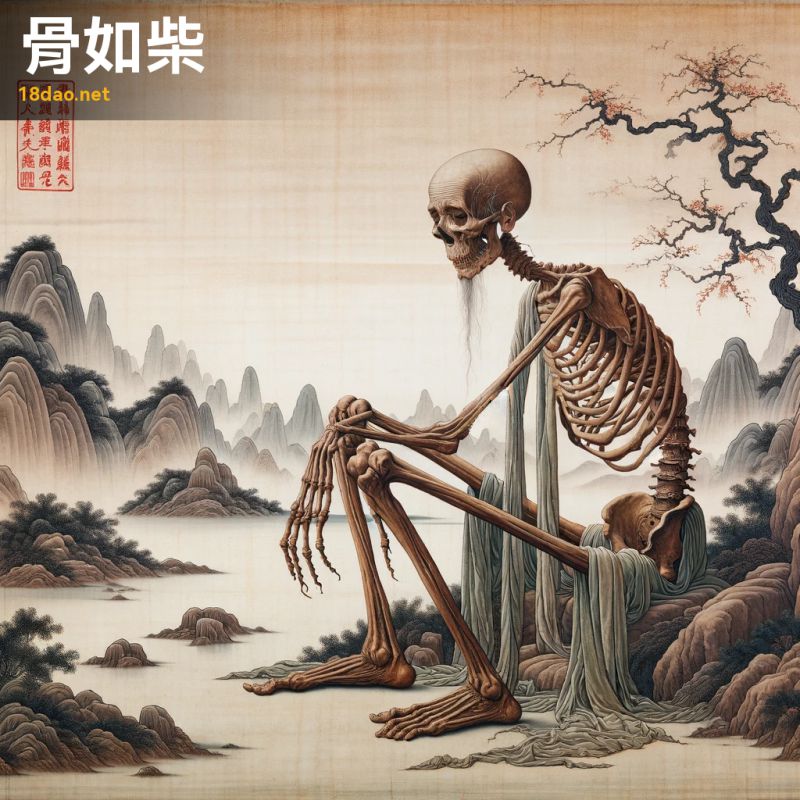

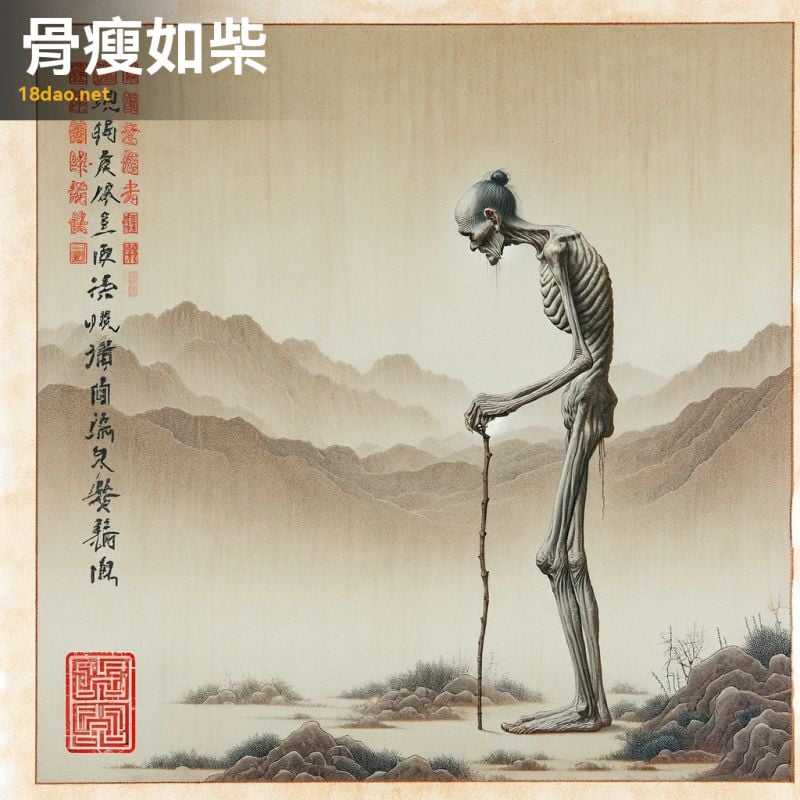

序号: 5018

解读: 这幅图描绘了一位极度消瘦的老人,他的骨头清晰可见,就像干枯的树枝一样脆弱。

老人身穿传统的中国服饰,在一个宁静的自然环境中以冥想的姿势坐着,背景是山脉和树木,风格仿佛古代画家或近代画家的作品。

整幅画传达了一种朴素与深沉的感觉。

这幅图完美地诠释了成语“骨如柴”的含义。成语“骨如柴”形容人瘦得像干柴一样,突出了人物极度消瘦的状态。图中的老人身体瘦弱到骨头凸显,正如成语所形容的那样。同时,这种描绘也体现了中国传统绘画中对于人物情感和环境氛围的深刻描绘。画面中的宁静自然环境与老人的状况形成了鲜明对比,进一步加深了成语背后的情感和哲理。在画面的某个角落,我们还可以看到一个小巧的红色印章,增添了一种古典的艺术氛围。

-

序号: 5019

解读: 这幅插图是对成语“骨瘦如柴” 的直观诠释。成语“骨瘦如柴”字面意思是形容人非常瘦弱,就像枯瘦的木柴一样,常用来形容人极度消瘦或身体虚弱。

在这幅图中,我们看到一位极其消瘦的老人独自站立在简朴的景致中。老人的身体轮廓清晰可见,凸显出他的骨感和瘦弱,完美地体现了这个成语的含义。

画面的整体风格借鉴了古代画家和近代画家的经典中国画风格,使用了传统的笔触和柔和的色彩,营造出一种朴素而深沉的氛围。此外,画面一角的红色印章增添了一抹传统的中国文化元素,使整幅画更显完整和正统。

整体而言,这幅插图不仅直观地传达了“骨瘦如柴”这个成语的字面意义,还通过其传统的艺术风格和深刻的情感表达,向观者展示了中国古典文化的庄严和深远。

-

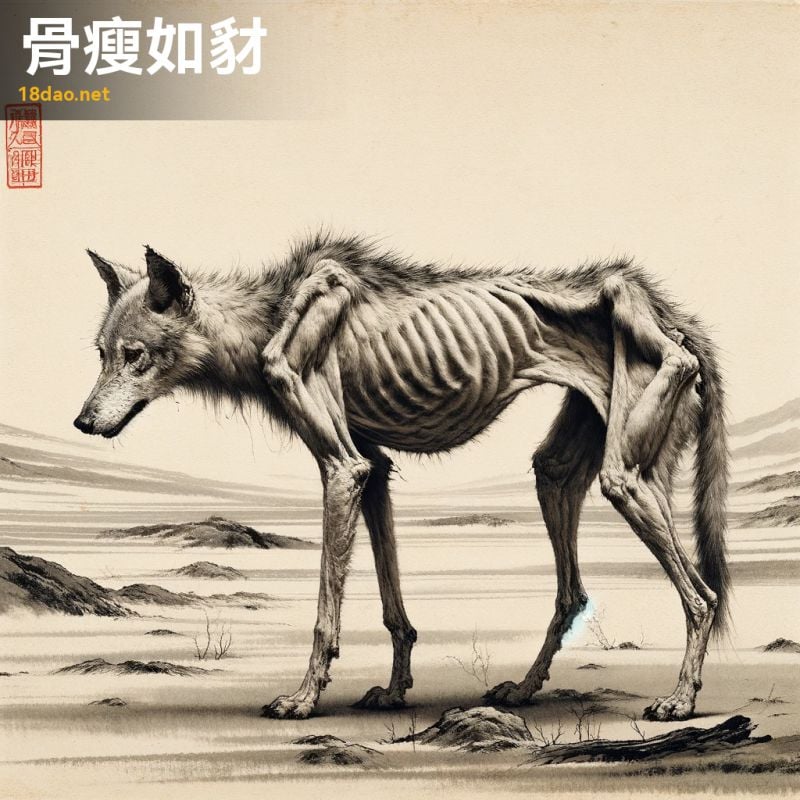

序号: 5020

解读: 这幅插图展现了成语“骨瘦如豺”的形象含义。成语“骨瘦如豺”用来形容人瘦得像豺一样,骨瘦如柴,极其消瘦。在这幅图中,一只极其瘦弱的狼站立在荒凉的景色中。它的毛发稀疏,肋骨清晰可见,强调了它骨瘦嶙峋的外貌。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以水墨和笔触传达了场景的荒凉和生物的孤独感。

这幅画的背景故意保持简约,以突出狼的形态和表情。这种表现手法既传达了成语的直接含义,又增加了一种深刻的情感层面,使观者不仅理解成语的文字意义,还能感受到其中的情感色彩。画面一角的红色印章,是中国艺术作品的典型元素,增添了作品的传统氛围和艺术价值。

整体上,这幅插图以其古典的风格和深沉的意境,完美诠释了“骨瘦如豺”这一成语。

-

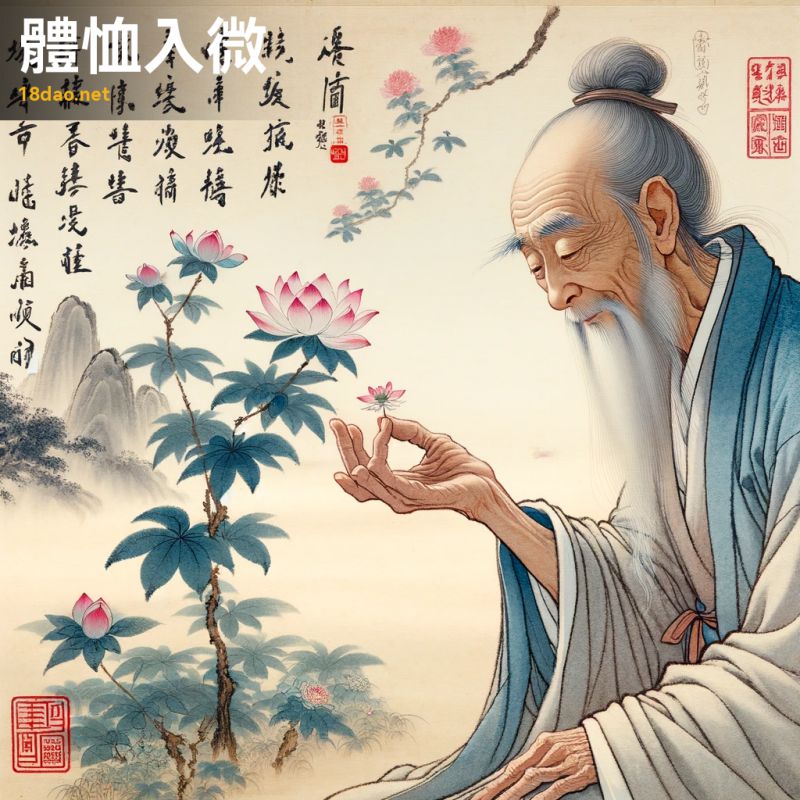

序号: 5021

解读: 本幅插图为传统中国画,展现了一位慈悲又细腻的老学者,他正小心翼翼、充满关怀地触摸一朵花。这一画面恰到好处地体现了“体恤入微”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“体恤入微”指的是对别人的情感、需求或困难有着极为细致和深刻的理解与关怀。

画中人物的动作和表情传达了极高的同情心和对细节的深刻感知,恰如成语所言,表现出对周遭事物的细腻关注和深切体谅。

画风柔和,色彩温和,笔触细腻,使整个场景显得宁静而深邃,这些特点都与古代画家的风格相呼应。画角的小红印章增添了作品的真实性和艺术感。

通过这样的细节处理,插图有效地将“体恤入微”的精神表达得淋漓尽致。

-

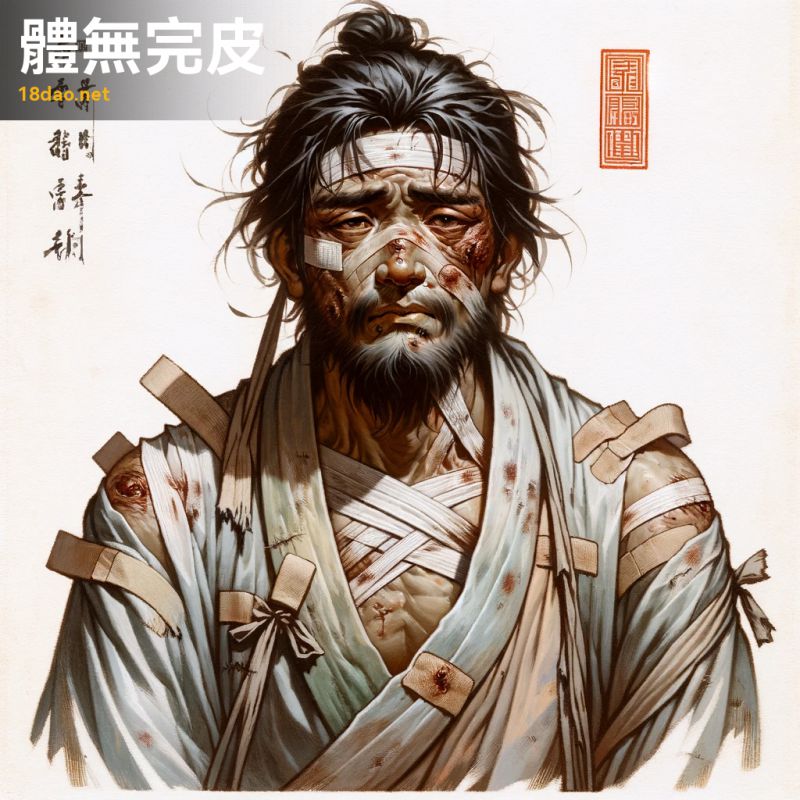

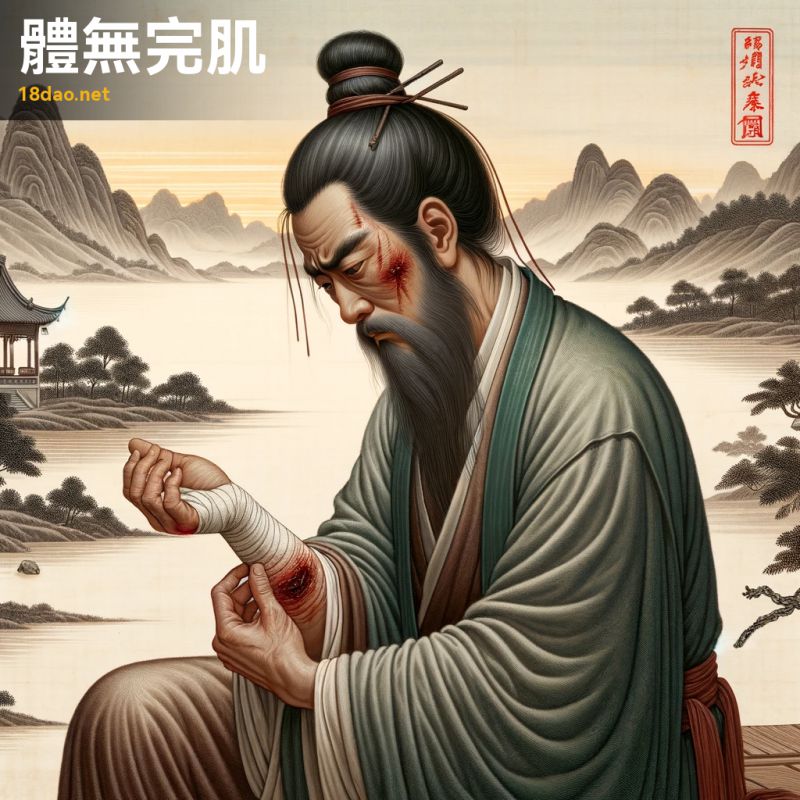

序号: 5022

解读: 此图展现了一位身负众多伤痕和绷带的男子,体现了成语“体无完皮”的深刻含义。该成语源于《史记·项羽本纪》,用来形容人身上到处是伤,比喻遭受严重的打击或磨难。在这幅画中,男子看似疲惫却依旧坚韧,其表情流露出忍耐和坚持的情感。

画面的背景故意保持简洁,以突显男子的形象和他所承受的艰难。

整幅作品采用了类似古代画家和近代画家的艺术风格,使用柔和的笔触和压抑的色彩来传达一种深沉而沉稳的感觉,符合传统中国画的审美。

画面角落的红色印章是对古典中国艺术的一种致敬,同时也为作品增添了一抹文化特色。

通过这幅插图,我们可以更加深刻地感受到“体无完皮”这一成语所蕴含的历史和文化意义。

-

序号: 5023

解读: 这幅插图展现了一个中国古代学者,他面露忧愁地检视着自己受伤的手臂。背景是典型的中国古典山水,增添了几分深邃与静谧的氛围。

整个场景传达出一种自省和坚韧的感觉。

这幅作品的灵感来源于成语“体无完肤”,意指身体上遍布伤痕,形容遭受严重的肉体或精神上的折磨。在这里,受伤的手臂象征着成语中的“伤痕”,而学者忧愁的神情则体现了内心的煎熬与折磨。这样的描绘旨在强调即使在困苦与磨难中,人仍需保持反思和坚持的精神。

画风效仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,用以表达一种古朴而深远的感觉。画面的一角还加上了红色印章,作为中国传统艺术的标志,增添了一份正式与庄重的氛围。

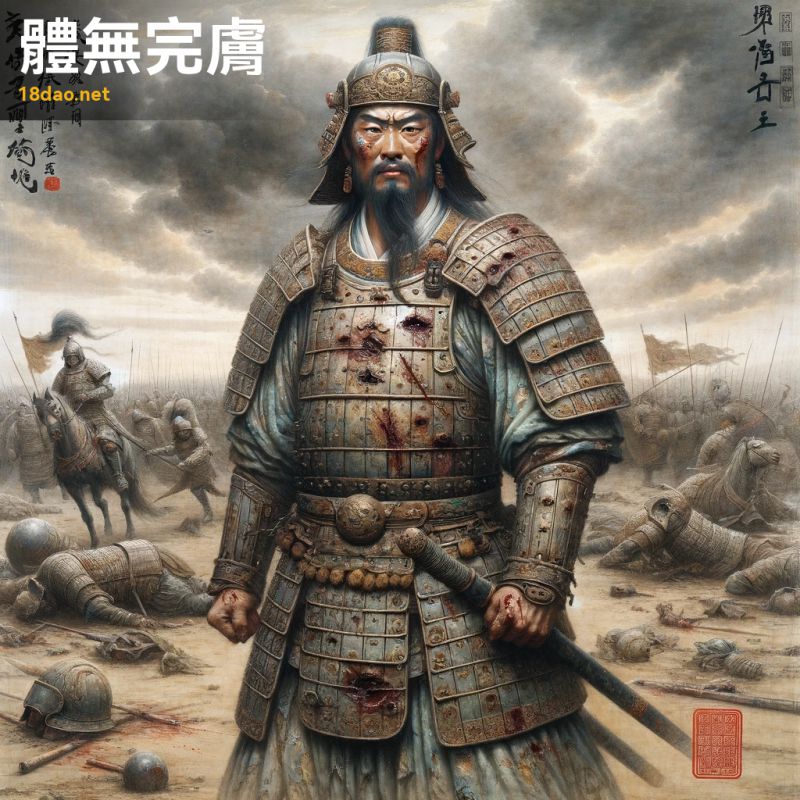

-

序号: 5024

解读: 这幅插图描绘了一个古代战士,他身穿传统盔甲,明显带有许多刀伤和瘀伤,站在战场上,周围是一片混乱的战场。背景显示了激烈战斗的残余,天空阴沉,四处散落着武器。尽管受伤,战士的面部表情传达出忍耐和坚韧的精神。

这幅画体现了成语“体无完肤”的寓意。该成语字面意思是身体上没有一块完好的皮肤,比喻受到严重的打击或伤害。在这幅画中,战士的身体上遍布伤痕,正好符合这个成语的形象,表现了战场上的残酷和战士的勇敢。

画风模仿了古代画家的风格,通过细致的笔触和深邃的艺术表现,增强了画面的感染力和深度。画面一角的红色印章,增添了传统中国画的韵味。

-

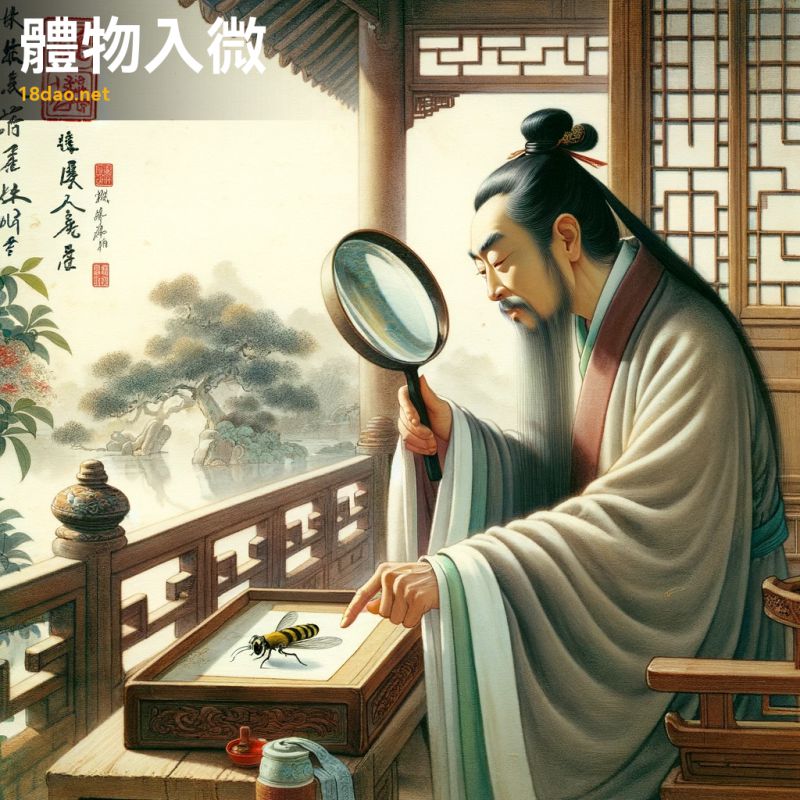

序号: 5025

解读: 这幅插图呈现了成语“体物入微”的深刻含义。图中,一位学者正聚精会神地通过放大镜观察一件小物体,可能是一只昆虫或一朵花。这表达了“体物入微”所描绘的专注于微小细节的场景。学者的表情显露出深沉的专注和兴趣,这强调了对细微事物的深入研究和理解。

背景中,传统的中国建筑元素和宁静的园林营造出一种和平宁静的氛围,与学者的专注态度形成鲜明对比。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,展示了优雅的笔触和细腻的色彩。

此外,画面角落的红色印章,增添了一种古典而庄重的感觉,使整个作品更加完整和具有文化氛围。

通过这幅插图,我们不仅能感受到成语“体物入微”的意境,还能欣赏到中国古典绘画的魅力。

-

序号: 5026

解读: 这幅插图展现了成语“体贴入妙”的精髓。在图中,我们看到两个人物在和谐相处,通过他们的互动展现了深度的理解和细致的关怀。这种场景恰如其分地表达了“体贴入妙”的含义,即在关怀和理解他人时达到了非常高的境界,不仅仅是表面上的关心,而是深入骨髓的体贴。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,强调了细腻的线条和自然元素的运用,以此来传达一种古朴而深邃的感觉。红色印章的加入,增添了作品的真实性和传统美感,也是中国古典艺术作品的重要组成部分。

通过这幅画,我们能够更加直观地感受到成语“体贴入妙”的文化内涵和艺术表达,同时也体现了中国传统文化对人际关系中细腻感情的重视。

-

序号: 5027

解读: 这幅插图展现了成语“体贴入微”的深刻含义。图中描绘了一位年长者坐在典型的中国古典园林中,旁边有一位年轻人正在体贴地奉上茶水。这个场景通过年轻人对老者的细心照顾,体现了“体贴入微”这个成语所传达的关怀和深思熟虑的精神。

在细节上,画面中的花朵盛开和平静的池塘增添了和谐宁静的氛围,这进一步强调了体贴和关怀的主题。

使用的绘画风格模仿了古代画家和近代画家的作品,通过柔和的笔触和精致的色彩,展现了中国古典画的韵味和深度。

此外,画面角落的红色印章是对传统中国艺术的一种致敬,它不仅增加了作品的美感,也象征着作品的完整性和艺术价值。

总体来说,这幅插图不仅忠实地表达了“体贴入微”这个成语的意境,也通过其古典的绘画风格和元素,展现了中国传统文化的深刻内涵和美学特色。

-

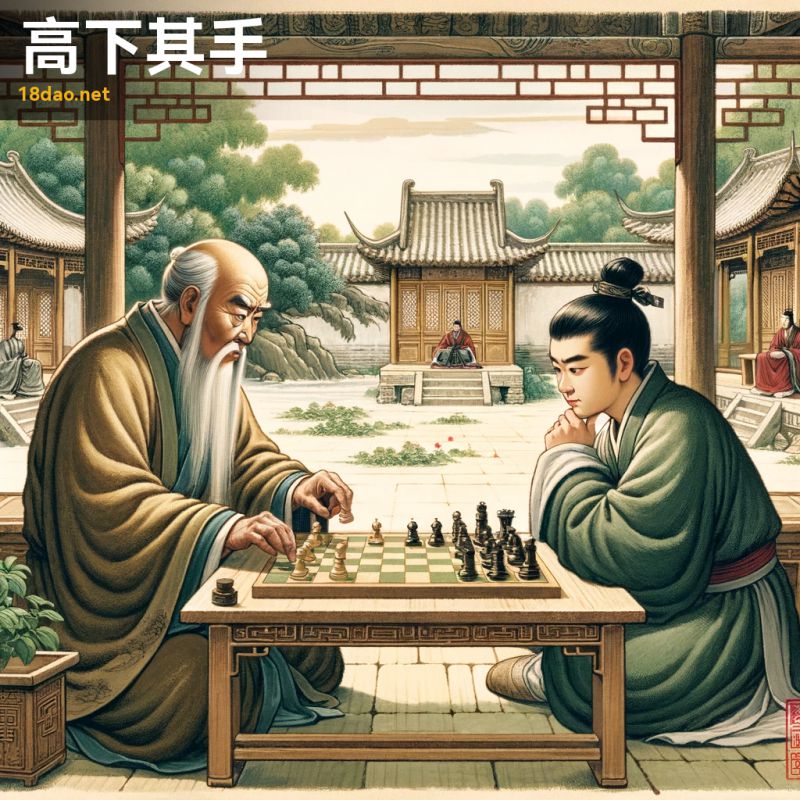

序号: 5028

解读: 这幅插图展现了一位老师和一位学生下棋的场景,象征性地体现了“高下其手”这个成语的含义。在中国传统文化中,下棋常常被视为智慧和策略的象征。图中的老师代表着高超的技艺和智慧,他的姿态平和、沉着,正在进行一步策略性的棋局布置。而学生的表情则显得有些深思而略感压力,这反映了学习和领悟的过程。

整个场景设置在典型的中国古典建筑和郁郁葱葱的花园中,营造了一种宁静和谐的氛围。这样的背景不仅强调了主题,也体现了中国画的传统美学。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的作品,这两位艺术家以其深厚的传统技艺和独特的个人风格在中国美术史上占有重要地位。画面的一角还有一枚红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,代表了艺术家的签名和作品的真实性。

通过这幅插图,我们可以更加深入地理解“高下其手”这一成语,它不仅是对技艺水平的比较,也是对智慧和经验的尊重。

-

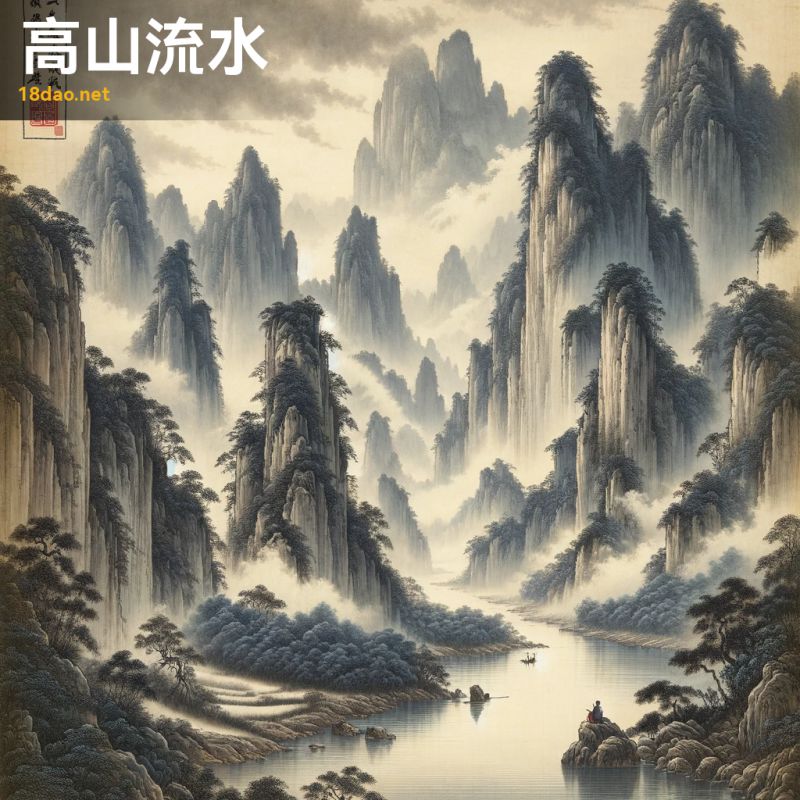

序号: 5029

解读: 这幅插图描绘了《高山流水》的场景,体现了中国传统山水画的典型元素。在画面上半部分,我们看到了苍茫而又雄伟的高山,山峰云雾缭绕,显示出崎岖的地形和茂盛的植被。山脚下,一条优雅的河流蜿蜒流淌,水面上的光影交织,营造出一种宁静和谐的氛围。在画面的一角,有一个孤独的小人物——可能是一位学者或音乐家——坐在河边,深深沉浸在自然的美景中。

这幅作品的画风借鉴了古代画家和近代画家的风格,通过笔触捕捉了传统中国山水画的精髓。此外,画面的一个角落还有一个红色的印章,为作品增添了一种正统的艺术鉴定感。

成语“高山流水”本身源自于古代中国的一个故事,讲述了一位琴师(伯牙)弹奏琴曲,只有他的挚友(子期)能够理解其中所表达的“高山”和“流水”的意境。这幅画恰如其分地传达了这一成语的深刻含义,即音乐、友情和自然之间的微妙联系。

通过这样的视觉呈现,我们不仅能够领略到中国传统文化的美,还能感受到其中蕴含的深远哲理。

-

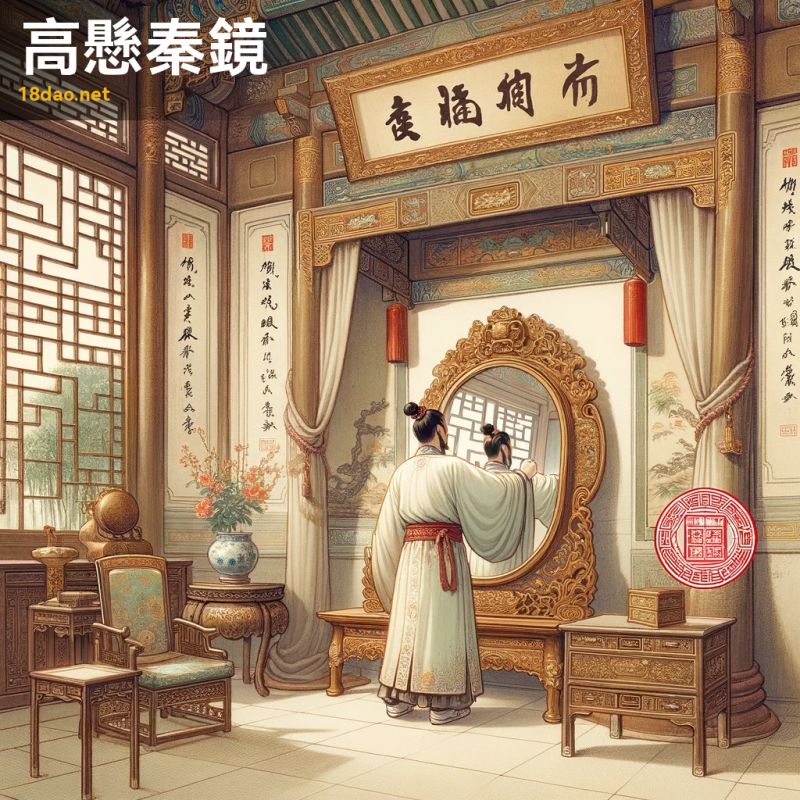

序号: 5030

解读: 这幅图描绘的是“高悬明镜”这一成语的画面。在这幅古典中国画中,一面大型、装饰华丽的镜子高悬于一座宏伟大厅的墙壁上。镜子映照出下方的场景,捕捉到身着传统服饰的朝臣和学者,他们正参与学术讨论和活动。

画风仿佛古代画家或近代画家,细致入微,展现出深度感。

“高悬明镜”这一成语的意思是比喻领导者或监察机构的监督作用,象征着公正无私、明察秋毫。在这幅画中,高悬的明镜象征着高高在上的监督和审视,犹如高位的领导者或法律,监督着下方人物的行为和言论。画中人物的行为和表情反映出他们对高悬的明镜的敬畏和自觉,彰显出成语中对于高标准、严格监督的强调。

此图中的红色印章是中国古典绘画中的传统元素,增添了作品的真实性和文化深度。

整体上,这幅作品不仅生动地展现了成语的寓意,同时也体现了古典中国画的美学特征和深厚的文化底蕴。

-

序号: 5031

解读: 成语“高悬秦镜”源于中国古代的一则寓言。该成语通常用来比喻学习他人的优点以自我提升,或是警醒自己时刻反省,以镜自照。在这幅图中,我们看到一位身着传统服饰的人正在将一面铜镜高高挂在墙上。这个动作象征着对知识和自我反省的重视。

画面的背景是古代中国的一个雅致房间,体现了典型的中国古典建筑和装饰风格。

整个画面采用了类似于古代画家或近代画家的中国古典绘画技法,色彩细腻、细节丰富。画面的一个角落还特意加上了红色印章,增添了作品的真实感和艺术气息。

通过这样的插图,我们不仅能够直观地感受到成语背后的文化意义,还能欣赏到传统中国绘画的美学魅力。这幅图作为对“高悬秦镜”这一成语的视觉呈现,完美地融合了文化内涵与艺术表现,使观者能够在欣赏之余,深思成语所蕴含的哲理。

-

序号: 5032

解读: 这幅插图展现了成语“高抬贵手”的深刻含义。画面中,一位高贵的人物伸出援手,慷慨地帮助一位平民,体现了这个成语的精神——请求别人宽容大量,给予帮助或方便。在中国传统文化中,这种行为不仅展现了高尚的品德,还体现了社会等级和尊重的重要性。

在艺术风格上,我采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过水墨和细腻的笔触来呈现这一场景。画面背景是宁静的山脉,增加了画面的深度和文化氛围。

整个作品旨在传达一种古朴而深邃的感觉,与中国古典文化的严肃性和庄重相呼应。

画面一角的红色印章,是中国传统画作中常见的元素,用以表明画家的身份或作品的真实性。在这里,它也增添了一种正式和古典的气息。

-

序号: 5033

解读: 这幅插图展现了“高朋满座”这一成语的意境。在这幅画中,我们可以看到一个古典风格的中国客厅,里面聚集了许多身着不同服饰的人物,包括学者和各行各业的人士。他们围坐一起,脸上洋溢着愉悦的表情,彼此交谈,营造出一种欢乐和谐的氛围。画面中的场景被中国传统的装饰元素所美化,如樱桃桌、纸手卷和古代家具,这些细节增添了浓郁的文化氛围。

这幅图的画风模仿了古代画家和近代画家的风格,将中国传统画的精致和古朴完美结合。在画面的某个角落,还有一枚红色的印章,增添了一种正式而庄重的感觉。

“高朋满座”这个成语本身描述的是客人众多,座位满员的场景,通常用来形容宾客盈门,热闹非凡的情形。这幅画正好体现了这种场景,不仅展示了众多宾客的到来,还传达出了一种喜庆和热烈的气氛。

通过这幅画,我们能够直观地感受到成语所蕴含的意义和文化内涵。

-

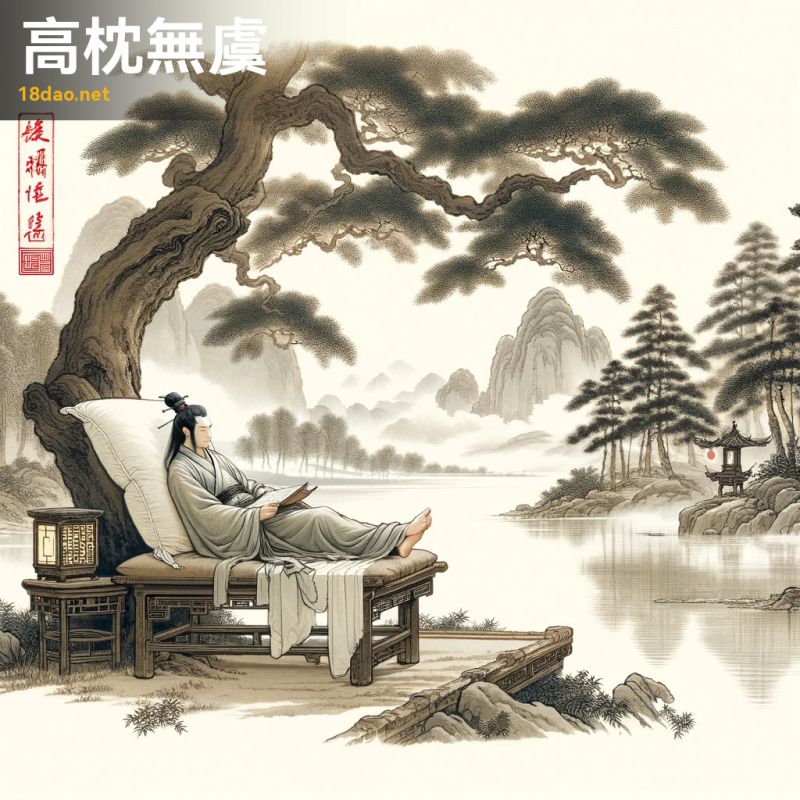

序号: 5034

解读: 这幅图描绘了成语“高枕不虞”的场景。在画面中,我们看到一位身着传统汉服的学者平静地躺在一张高大的木床上,床上铺着华丽的丝绸枕头。房间内陈设着典雅的古典家具和装饰,营造出一种宁静和安全的氛围。

这幅画的风格受到古代画家和近代画家的影响,捕捉到了古典中国艺术的精髓。

成语“高枕不虞”字面意思是高高地枕着枕头,毫无忧虑。这反映了一种心态——处于极度安全和放松的状态,不必担心外界的威胁或干扰。在这幅插图中,学者的安详表情和安逸的睡姿恰如其分地传达了这一含义。他似乎完全放松,对周围环境充满信任,体现了“高枕不虞”中的从容和安心。

画面中的红色印章是对古典艺术作品的一种传统致敬,增添了作品的文化氛围和真实感。

整体上,这幅图通过其细腻的描绘和深沉的艺术风格,完美地诠释了这个成语的深层含义。

-

序号: 5035

解读: 此图展现了一位古代学者在树下使用高枕安然入睡的场景。画面中,学者面露安详,周围环境宁静祥和,仿佛将观者带入一个远离尘嚣的世界。

这幅画采用传统中国画的风格,如古代画家或近代画家的作品那样,充满了古朴和深邃的气息。画面的一角还有一枚红色印章,增添了一丝古典韵味。

这幅插图正是对“高枕勿忧”这个成语的生动诠释。成语“高枕勿忧”字面意思是“枕着高枕头,不必忧虑”,比喻安居乐业,无忧无虑。在这幅画中,高枕象征着安逸和放心,而学者的安详睡态则传达了一种内心的平静和无忧无虑的状态。

整个场景的宁静与和谐恰好体现了这个成语的深层含义,即在一个安定和谐的环境中,人们可以放下一切忧虑,享受内心的平静。

-

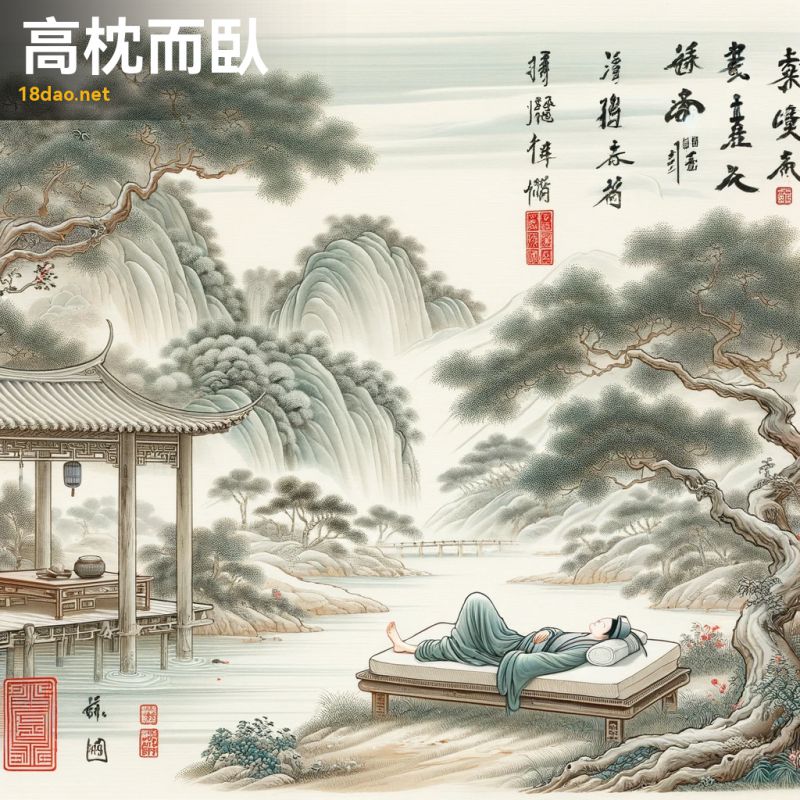

序号: 5036

解读: 此图插图展现了《高枕安寢》这一成语的内涵。

图中呈现了一个宁静祥和的卧室场景,采用了类似古代画家或近代画家的古典中国画风格。卧室内部陈设了一张优雅的木床,床上摆放着一个高枕头,周围装饰着传统的中国元素。

整体色调柔和、朦胧,营造出一种平静安详的氛围。

窗外可见宁静的夜空和几颗星星,强调了良好夜间休息的概念。此成语“高枕安寢”字面意思是指枕着高枕头安然入睡,比喻心无挂碍,可以安心睡觉。成语通过这幅图得到了生动的体现:一个人在没有外界干扰和担忧的情况下,可以享受深沉的睡眠。

图画的一角还特别加上了一个小巧的红色中国印章,增添了一丝传统韵味和艺术感。

整幅画作传达了一种古朴而深邃的感觉,与古典中国画的主题相契合,同时也深刻诠释了“高枕安寢”这一成语的寓意。

-

序号: 5037

解读: 这幅插图展现了“高枕安卧”这个成语的含义。成语“高枕安卧”字面意思是高高的枕头安心地躺着,比喻非常安心,没有任何忧虑。在这幅画中,我们看到一个古代中国的卧室,中间摆放着一张雕刻精美的木床,床上放着高高的枕头。周围环境充满了传统中国元素,如绘画、花瓶和丝质窗帘,营造出一种宁静舒适的氛围,仿佛让人置身于一个无忧无虑的古代中国生活场景中。

整个画面的风格受到古代画家和近代画家这两位大师的启发,体现了古典中国画的韵味。画面中的红色印章是中国传统艺术中常见的元素,增添了艺术感和文化底蕴。

通过这样的描绘,图画不仅传达了“高枕安卧”的意境,也展现了中国古典文化的深厚和雅致。

-

序号: 5038

解读: 这幅插图是为了配合成语“高枕无忧”。成语“高枕无忧”字面意思是枕头放得高而无忧虑,比喻生活安逸,心无挂碍。在这幅插图中,我们看到的是一幅宁静祥和的古代卧室场景,室内陈设体现了中国古典的典雅。画中的高架床铺以及柔软的枕头和丝绸帷幔,都展现了一种安全舒适的氛围,恰如其分地传达了这个成语的含义。

画风借鉴了古代画家和近代画家的艺术风格,两位艺术家以其深厚的艺术造诣和独特的中国画技法著称。

通过模仿这种风格,这幅插图展现了古典中国艺术的精髓。

此外,画作一角的红色印章为作品增添了一抹真实感,也是中国古典艺术作品中常见的元素,使整幅画更具传统气息和文化价值。

整体上,这幅插图不仅与成语“高枕无忧”的意境相符,而且在视觉上传达了一种古朴而深邃的感觉。

-

序号: 5039

解读: 这幅图描绘了一个古代中国的宁静场景,一位学者安详地躺在树下,头枕高枕,显得非常安心和放松。远处的风景平和而优美,整个画面传达出一种安全与和平的感觉。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的古典中国画风,用色柔和协调,细腻的笔触展现出画面的深层意境。

这幅图画是对“高枕无虞”成语的形象诠释。这个成语字面意思是头枕高枕而无忧虑,比喻人非常安心,没有任何担忧。画中的学者躺着高枕,显得毫无忧虑,与成语的内涵完美契合。画面上的小红印章,增添了作品的传统韵味和真实感。

整体上,这幅画作传达了一种从容、宁静的生活态度,与成语“高枕无虞”的含义相辅相成。

-

序号: 5040

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“高枕而卧”的意境。在画面中,我们看到一个人安静地躺着,头枕高枕,周围环境平和宁静。这样的布置象征着无忧无虑和放松的状态,正如成语所表达的那样。

画风仿照了传统中国画的风格,特别是古代画家或近代画家的作品,体现了古朴和深邃的感觉。画面的构图简洁,色彩柔和,充分体现了中国古典艺术的韵味。画面一角的红色印章,既是中国画作的传统元素,也为整幅作品增添了一抹庄重与古典之美。

通过这幅画,我们能够直观感受到“高枕而卧”这个成语所蕴含的心态:在生活中保持一种淡定自若,不被外界纷扰所动摇的心境。

-

序号: 5041

解读: 这幅插图描绘了成语“高台明镜”的寓意。在这幅作品中,一位身着传统服饰的古代学者坐在高桌前,桌上放着一本打开的书和一面大而清晰的镜子。这些元素象征着自我反省和诚实。画面背景是宁静的,通过窗户可以看到具有传统中国建筑元素的和平庭院。

成语“高台明镜”原意指明清的高台和明镜,用来比喻公正无私的审判。在这幅画中,学者面前的明镜不仅代表物理上的清晰,也象征着心灵的透明和自省。他面前的书籍代表智慧和学问,高桌则象征着地位和尊严。

整个场景透露出一种深沉和沉思的氛围,体现了中国古典美学。

此作品采用了古代画家或近代画家的画风,融合了中国古典绘画的传统元素,营造出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章是对传统中国艺术的一种致敬,也是对作品真实性和艺术家身份的标志。

-

序号: 5042

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“高瞻远瞩”的意境。画面中,一位智者站在高山之巅,眺望远方。他的姿态和眼神体现出深远的思考和远见。四周环绕的山峦被云雾缭绕,增添了一种朦胧而神秘的氛围,象征着未知的未来和无限的可能。

此成语的本义是形容站得高,看得远,后用以比喻思想深远,见识远大。在这幅画中,智者高居山顶,象征其思想和视野之高远。远处的山峦和云雾,既是真实的景象,也隐喻着时间和空间的深邃,寓意着智者对未来的深邃洞察。

画风模仿了古代画家和近代画家的传统中国画风格,通过水墨的流淌和层次感,展现了一种古朴而深邃的美感。图画的一角还有一枚红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一份正式和传统的气息。

整幅画作不仅表达了成语的内涵,也反映了中国古典哲学和审美的深刻魅力。

-

序号: 5043

解读: 这幅插图展现了“高节清风”这个成语的内涵。画面中高耸的竹林优雅地随风摇曳,竹子的挺拔和直立象征着高尚的道德品质和坚定的节操。竹林在柔和的风中显得格外清新和纯净,这正是“高节清风”所要传达的意境:在复杂纷扰的世界中保持高洁的品质和清新的心态。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,其细腻的笔触和深邃的古典氛围,进一步强调了这个成语的深层含义。画面背景的宁静和微风的轻拂增添了一种平和与高贵的感觉。

画面一角的红色传统印章,为作品增添了一抹正宗的中国古典艺术气息,使整个画面更加完整和富有意蕴。

通过这样的艺术表现,我们可以更深刻地理解和感受到“高节清风”这个成语所蕴含的文化价值和哲理。

-

序号: 5044

解读: 这幅插图展现了成语“高台明镜”的含义。图中,一座高耸的台上放置了一面大镜子,周围是古代中国的建筑和宁静的自然环境。

这幅画的风格仿佛传达了古代画家和近代画家的艺术特色,细腻的笔触和柔和的色彩营造出一种古朴而深邃的氛围。

“高台明镜”比喻公正无私,不受私情所左右。高台象征着公正、不可动摇的地位,而明镜则暗示着清晰地显现事物的本质,不被外界所干扰。这幅画正是对这一成语寓意的完美诠释,它通过古典的中国画风格,表达了成语深刻的哲理和美学价值。

图中的红色印章则是中国传统绘画中的重要元素,代表了艺术家的印记和作品的真实性。

整幅画作在视觉和文化意义上都体现了成语“高台明镜”的深远寓意。

-

序号: 5045

解读: 这幅插图描绘了一群古代中国学者在传统中国园林的大树下激烈讨论的场景。他们身着传统汉服,通过生动的手势表达着自己的观点,场景充分捕捉了他们的智慧辩论和友谊,反映出高尚讨论的氛围。

画风仿佛古代画家,采用水墨技法、柔和的笔触,并强调自然风景。画面的一角还有一个小红印章,增添了真实感。

这幅画与“高谈阔论”这一成语的联系在于,成语本身描述的是畅所欲言,意见交流自由的情境。图中的学者们正是在自由交流思想,他们的姿态和表情体现了讨论的热烈和深入。

整个场景传达了一种学术交流的高度,与“高谈阔论”所描绘的场景非常吻合。

-

序号: 5046

解读: 此图描绘了一位身着古代长袍的学者,站在高山之上,沉思着,眼前景色开阔,天地一色。画面中的学者代表了深思熟虑和清晰的逻辑,他的孤独姿态和高山上的位置象征着思想的高度和纯净。这幅作品体现了“高谈阔论”(高谭清论)这一成语的精髓,意为在高尚、清新的环境中进行深刻、有益的讨论。

画风仿古代画家和近代画家,通过细腻的笔触和淡雅的水墨渲染,展现了一种古典中国画的韵味。画面的一个角落还有一个红色的印章,增添了传统艺术作品的特色。

整体而言,这幅画通过其传统的中国画风格和象征意义,完美地诠释了“高谈阔论”这一成语的内涵。

-

序号: 5047

解读: 这幅插图展现了成语“高风亮节”的深刻含义。在图中,一位古代学者身着传统汉服,站在高大的竹旁,面朝明亮的月光,展现出他的尊严和高洁品质。这位学者的姿态和表情传达了一种不屈不挠、坚守原则的精神,正是“高风亮节”所赞颂的高尚品德。

图画的背景是夜空下的一片宁静,几朵云朵轻轻飘过,增添了一份超然和宁静。

整幅画的风格借鉴了古代画家的水墨画技巧,用细腻的笔触和水墨洗绘出了一种古朴而深沉的美感。画面的一角还有一枚红色印章,为作品增添了一份传统的真实感。

整体而言,这幅插图不仅体现了成语“高风亮节”的内涵,也传达了中国古典文化中对于品德高尚、坚守正道的崇高追求。

-

序号: 5048

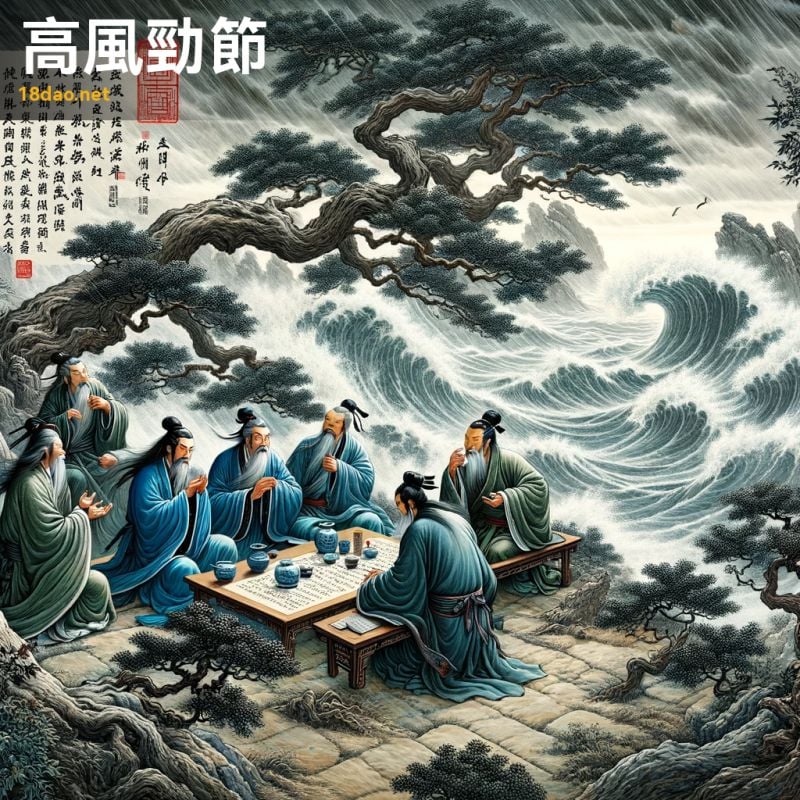

解读: 这幅插图展现了“高风劲节”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一群古代中国的文人或士大夫在风雨交加的园林中。他们或站或坐,沉浸在学术讨论之中,表现出不为狂风巨浪所动摇的坚定品格。

整个园林景象被狂风所席卷,树木弯曲,显示出恶劣的气候条件。这些风雨中的景象象征着逆境与挑战。而文人们的平静与专注,恰恰展现了成语“高风劲节”的精髓,即在艰难困苦和诱惑面前仍保持高尚品德和坚定原则。

画风上,本作品模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,体现出一种古朴而深邃的美感。画面的一角还有一枚红色印章,增添了一种正式和经典的感觉。

通过这幅插图,我们可以更加深刻地理解“高风劲节”这一成语的深层含义:在任何困境中保持不变的道德准则和高尚的人格。

-

序号: 5049

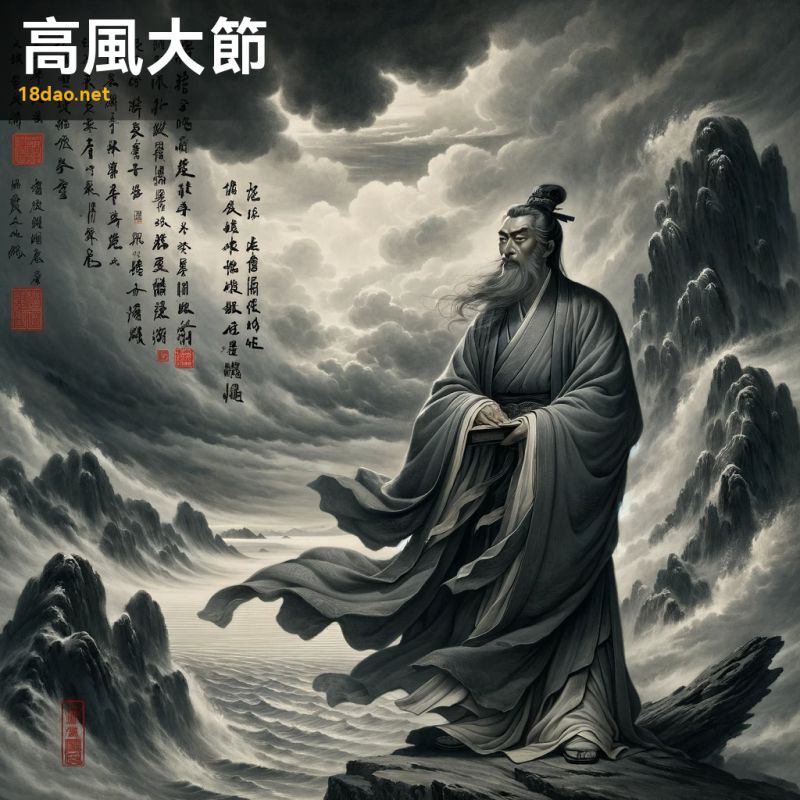

解读: 这幅插图展现了“高风大节”这一成语的深刻含义。在画面中,一位古代学者身着传统长袍,独立于风暴和狂风中。他的气质透露出坚定不移的原则和高尚的道德标准。尽管周围环境动荡,天空阴暗,风雨交加,但学者依然岿然不动,象征着坚守原则和高尚品德的精神。

画风模仿了古代画家和近代画家的风格,以传统的水墨和笔触技法呈现。

整幅画呈现出一种古朴而深邃的感觉,与中国古典美学的内涵相契合。画面的一角还印有一枚红色印章,增添了作品的传统韵味和正式感。

通过这幅画,我们能更直观地感受到“高风大节”这个成语所传达的内涵:即在困境和诱惑面前依然保持高尚的品德和原则,展现出人格的伟大和坚定。

-

序号: 5050

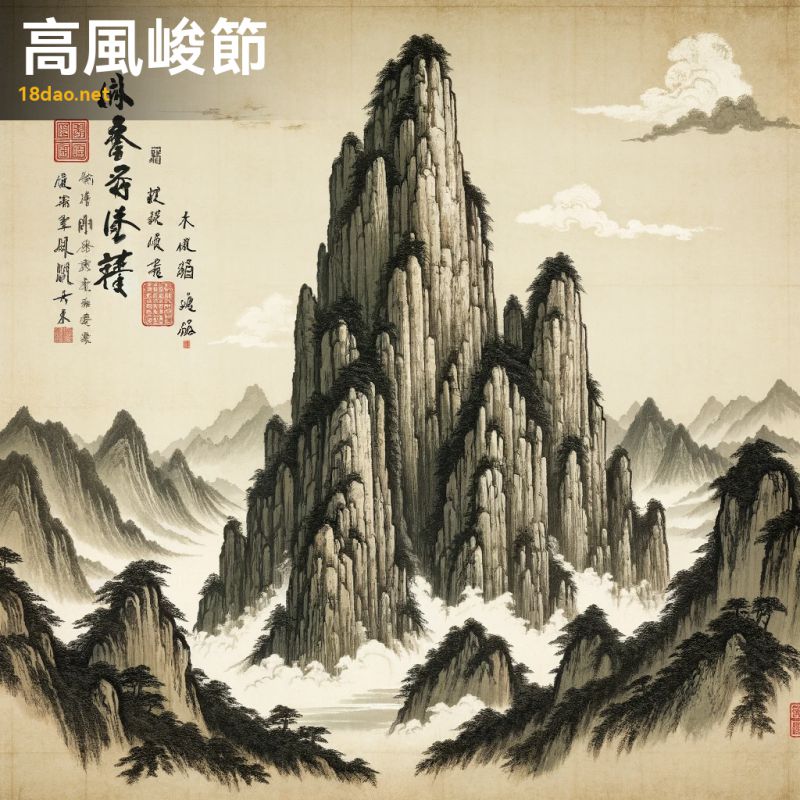

解读: 这幅插图展现了一个高耸、雄伟的山峰,象征着“高风峻节”这一成语。在中国传统文化中,山常常被用来比喻人的品格和精神。图中的山峰峻峭、坚实,正如成语所描绘的那样,代表着高洁的风度和不屈的节操。

画风模仿了古代画家或近代画家的作品,展现出古典中国画的细腻质感和深邃感。画角落的小红印章,是中国艺术作品的传统标志,象征着真实性和传统。

整幅画通过其古朴而深沉的风格,完美地传达了成语“高风峻节”的内涵。

-

序号: 5051

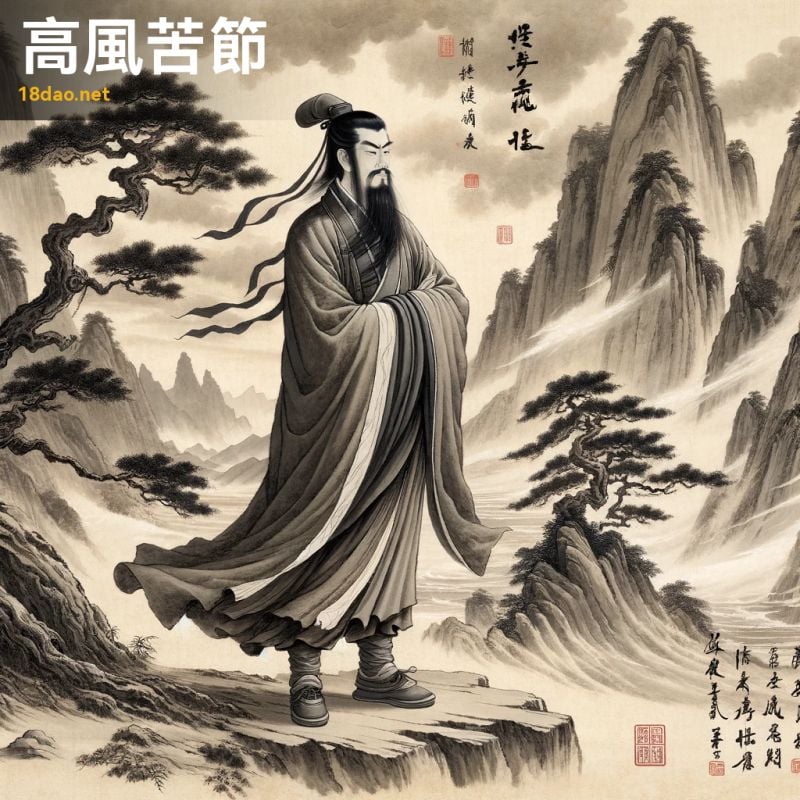

解读: 这幅插图展现了成语“高风苦节”的内涵。图中的古代学者站在风雨交加的山景中,面容坚毅,衣着传统的汉服,头戴学者帽,象征着坚定不移的节操和正直。崎岖的山脉、被风吹拂的树木和暴风雨的天空,寓意着逆境和挑战。

整个画面风格借鉴了古代画家或近代画家的作品,强调了笔墨和水墨的运用。

在这幅画中,学者象征着高尚的品德和坚韧的节操,即使在困难和逆境中,也能保持内心的纯洁和坚定。山和风暴则代表着外部环境的艰难和考验,但学者依然屹立不动,显示出内心的强大和不屈。

整个画面营造了一种宁静而有力的氛围,生动地表达了“高风苦节”的精神。

画面一角的红色印章,是中国画传统中的重要元素,代表了画家的签名和作品的完成。此印章的使用不仅遵循了传统,也为整幅画增添了一抹色彩和个性。

-

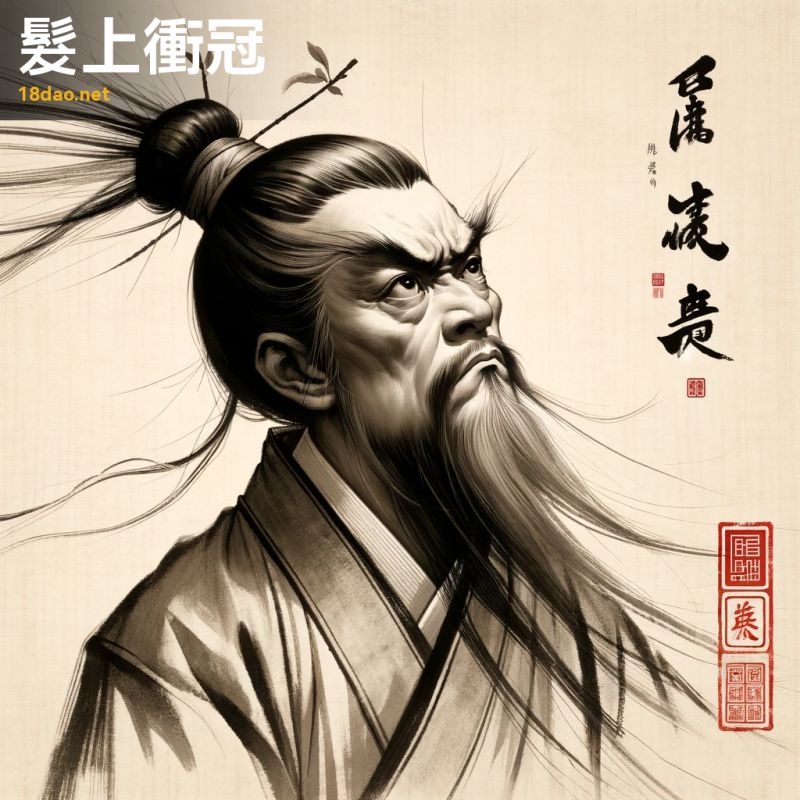

序号: 5052

解读: 这幅插图生动地展现了成语“发上冲冠”的内涵。成语“发上冲冠”源自古代,描述极度愤怒时头发直立的景象,寓意深厚的愤怒或极端的激动。图中的古代学者身着传统服饰,面露愤怒之色,仰头望天,几缕头发因激动而直立。这样的细节表现力强,恰到好处地传达了成语的情感色彩。

背景简约而优雅,采用了传统中国水墨画的风格,既符合成语的文化背景,又增添了艺术的气息。

整体画风借鉴了古代画家和近代画家的特点,将写实与艺术风格巧妙融合,体现了古典中国画的韵味和深度。

此外,图角的红色印章是对古典艺术作品的一种致敬,也增强了作品的真实性和文化价值。

整体而言,这幅插图不仅准确传达了成语“发上冲冠”的含义,还展示了中国传统文化的魅力和深度。

-

序号: 5053

解读: 这幅图描绘了“发引千钧”这个成语的深层含义。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的人物,正在用一根头发拉动一个巨大的物体,象征着巨大的重量和艰巨的任务。这种场景传达出对抗压倒性困难的努力和挣扎。

画风借鉴了古代画家的风格,使用水墨和细腻的笔触,色彩朴素。背景是典型的中国古代山水,包括山脉和河流,增添了一种古典而深邃的氛围。

整体上,这幅画通过传统的中国绘画技巧,成功地表达了成语“发引千钧”的意境,即用极细小的力量承担巨大的重任,比喻任务艰巨,责任重大。

画面的一角还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以标示画家的身份或表达特定的情感和主题。在这里,它不仅是对传统的致敬,也增强了作品的文化感和艺术价值。

-

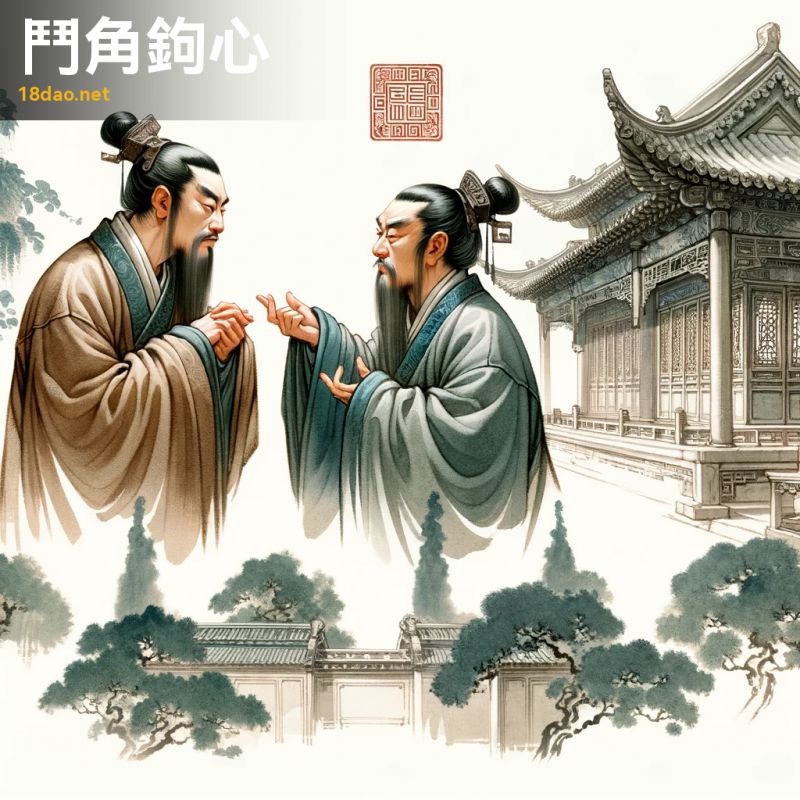

序号: 5054

解读: 这幅插图展示了两位古代中国学者在激烈的辩论中,他们的表情充满了决心和专注。他们站在一个拥有复杂建筑和茂密绿植的古典中国园林中。

这场景以古代画家风格呈现,融合了细腻的笔触和大胆的墨迹,捕捉了传统中国绘画的精髓。图像角落的小红印章增添了一抹真实感。

这幅插图与“斗角鉤心”这个成语密切相关。“斗角鉤心”形容人们争斗时心思深沉、用心良苦,彼此之间勾心斗角。在这幅画中,两位学者正全神贯注地争辩,这恰好体现了成语中的深沉和激烈。他们的姿态和表情描绘了一种内心的斗争和智慧的较量,正如成语所暗示的那样。园林背景则象征着他们所处的文化和知识环境,为整个场景增添了更深的文化内涵。

-

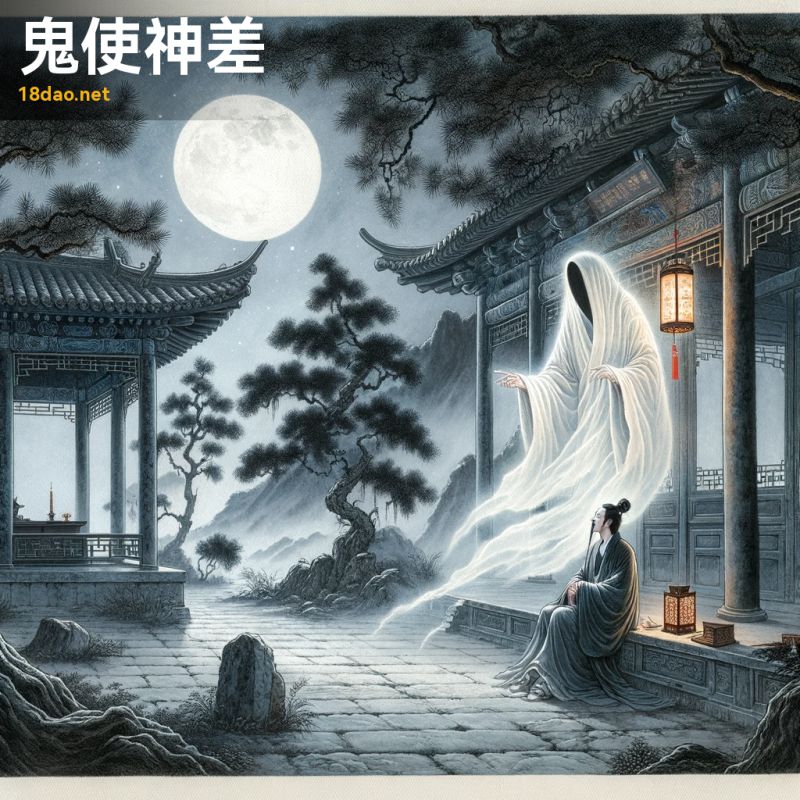

序号: 5055

解读: 这幅插图体现了成语“鬼使神差”的含义。在这幅画中,一位学者在月光下行走,而一个鬼魂般的身影在旁边悄悄地引导着他。这位学者沉思而不自觉,似乎并未注意到这个幽灵般存在的引导。画面中的全月、古典中国建筑和树木共同营造了一种宁静而神秘的氛围。

“鬼使神差”这个成语本意是形容做事情没有根据,好像是被鬼神驱使一样,常用于形容做了一些平时不会做的、出乎意料的事情。在这幅画中,幽灵的形象象征着无形的驱使力量,而学者的无意识状态则反映了成语中“不由自主”这一含义。

整幅画的风格受到古代画家和近代画家的影响,采用了典型的传统中国画的笔触和风格,以此传达一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还印有一个小巧而醒目的红色印章,增加了作品的传统感和正式性。

-

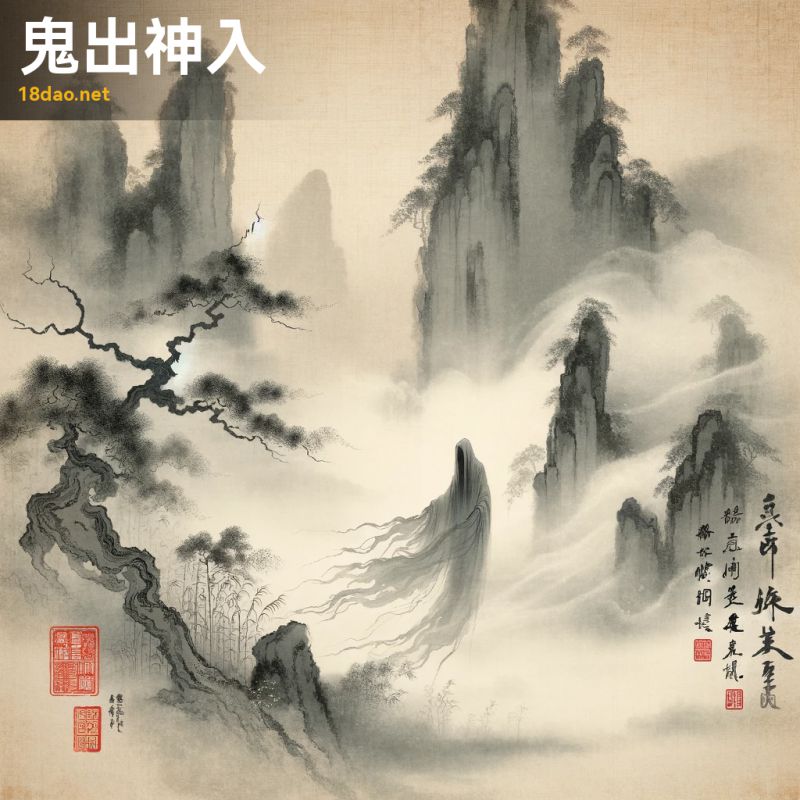

序号: 5056

解读: 这幅插图是为了表现成语“鬼出神入”。此成语形容人的行动敏捷隐秘,如同鬼魅一般,让人捉摸不透。在这幅画中,我选择以一幅带有神秘氛围的古典中国风格画作来表达这一成语。画中,一位鬼魂般的人物轻微地从迷雾中浮现,象征着这种鬼神般的出没无常。

画风上,我模仿了古代画家或近代画家的风格,运用细腻的笔触和传统的中国艺术元素,以传达一种深邃而古朴的感觉。

整个画面既显露出超自然的过渡,又保持了一种难以捉摸的神秘感。在画面的一个角落,我添加了一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以表明画作的身份和独特性。

通过这幅画,我希望能够传达出“鬼出神入”这个成语所蕴含的深刻含义,即行动的敏捷和不可预测性。同时,也展示了中国古典艺术的独特魅力和深刻内涵。

-

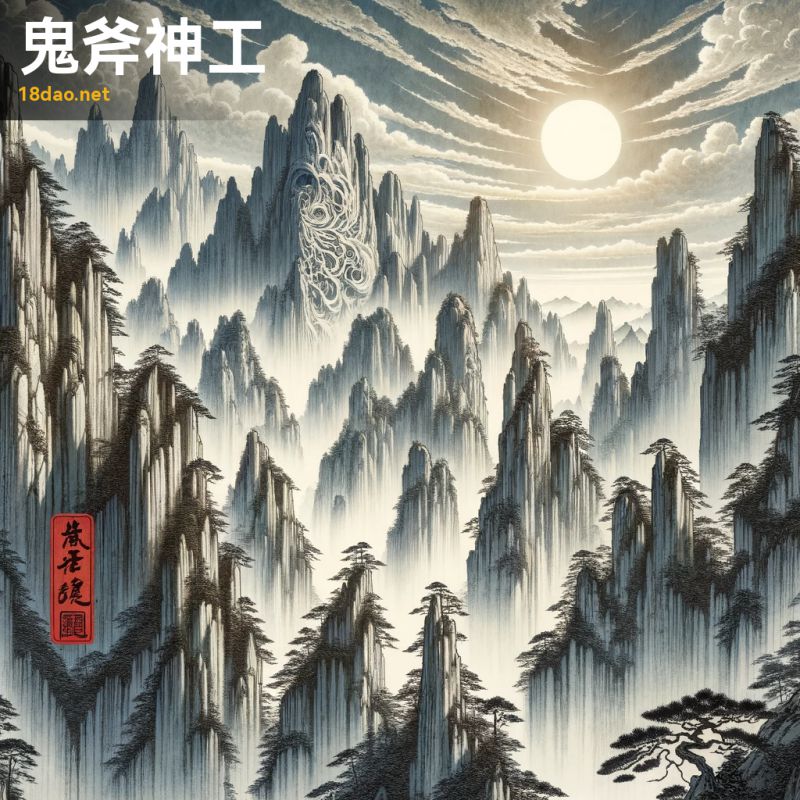

序号: 5057

解读: 这幅插图展现了“鬼斧神工”这一成语的精髓。成语“鬼斧神工”源自于中国古代,用来形容技艺非常高超,仿佛鬼神所为,超乎寻常。这幅画描绘了一座壮丽的山峰,其岩石形态复杂且精致,宛如神灵的杰作。这种自然景观的宏伟与精巧,恰似超自然力量雕琢,完美体现了成语中“超凡脱俗、巧夺天工”的意境。

画风模仿了中国传统绘画,特别是古代画家或近代画家的风格,这两位艺术家以其深邃的自然感和神秘主义著称。

整个画面既展现了传统中国绘画的古朴韵味,又融入了一种深刻的自然与神秘联系。画面中的红色印章是对传统和真实性的象征,增添了一种文化的深度和历史的庄重。

通过这幅画,我们可以感受到“鬼斧神工”不仅是对技艺的赞美,也是对自然美的颂扬,表达了人们对于那些似乎只有超自然力量才能创造出的自然奇景的敬畏与赞叹。

-

序号: 5058

解读: 这幅插图展现了“鬼鬼祟祟”这一成语的含义。图中,一位身穿传统中国服饰的神秘人物正悄悄地穿行在古老的中国巷弄中。周围的环境充满了暗淡的灯光和传统的建筑元素,如灯笼,营造出一种秘密和谨慎的氛围。这个人物看起来既隐蔽又像鬼魂般,体现了“鬼鬼祟祟”中“偷偷摸摸”和“秘密行动”的本质。

在艺术风格上,本图模仿了古代画家或近代画家的画风,捕捉了古典中国艺术的深度和微妙之处。图像的一个角落还有一枚红色的传统中国印章,增添了一种真实和传统的感觉。

整体而言,这幅插图不仅准确地传达了“鬼鬼祟祟”这一成语的意象,也体现了古典中国艺术的精髓。

-

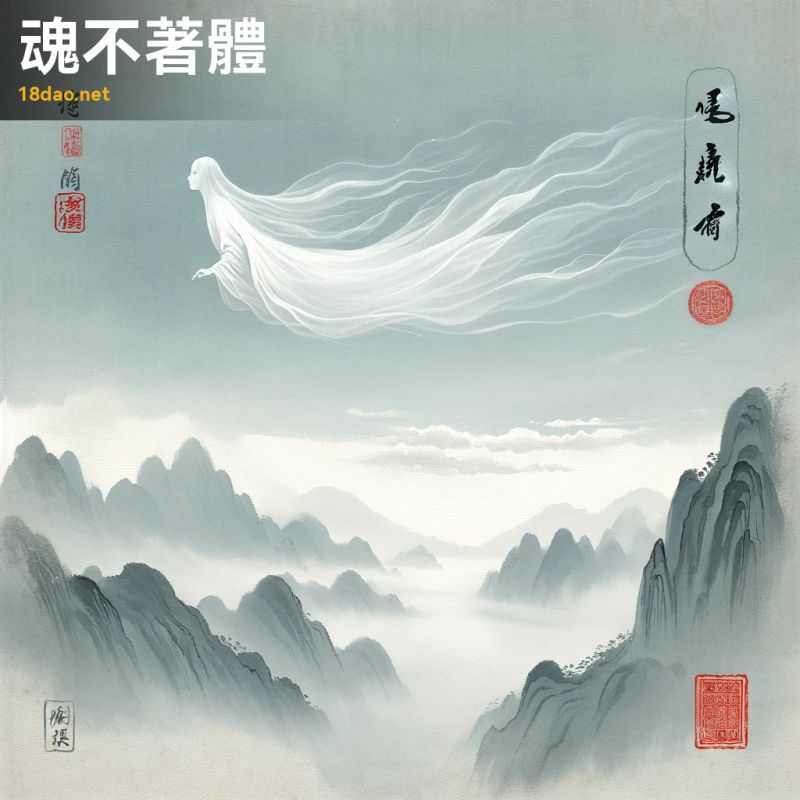

序号: 5059

解读: 这幅插图描绘了成语“魂不著体”的意境。图中,一位灵魂飘浮在无生命迹象的身体上方,背景是一片宁静、朦胧的风景。这种场景传达了成语的含义:灵魂与身体的分离,象征着人在精神或心理上的迷茫、失落或不安。画风仿佛古典中国画,用柔和的笔触和柔和的色彩描绘出一种超脱和梦幻般的氛围。图像的一角还有一个显眼的红色印章,代表着传统中国艺术的真实性和独特性。

整体上,这幅插图以其深沉而古朴的风格,有效地表达了这个成语的深层含义。

-

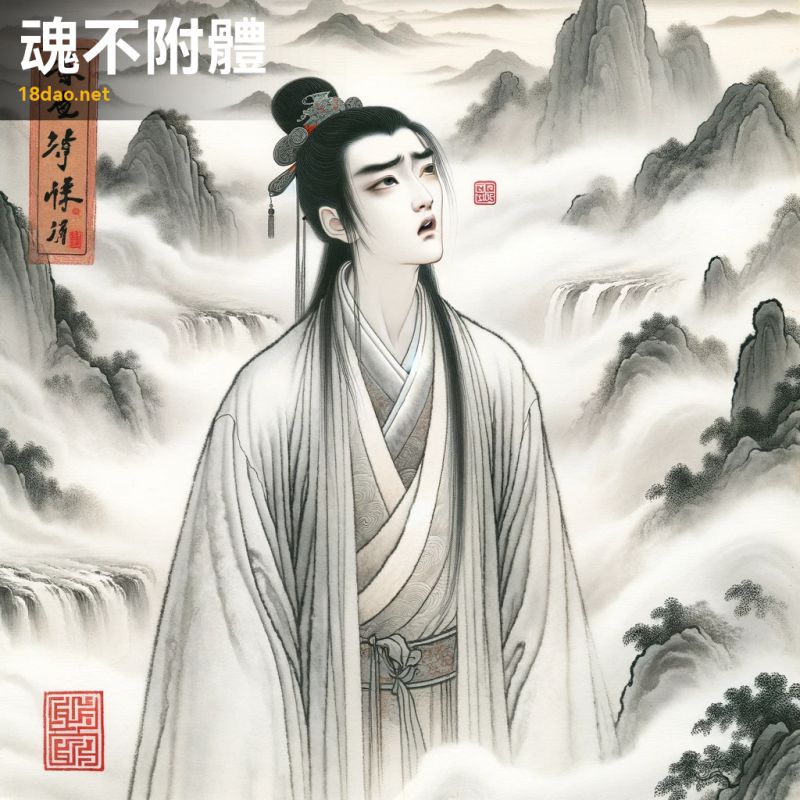

序号: 5060

解读: 这幅插图是对成语“魂不附体”的直观表现。成语“魂不附体”形容人极其惊恐或极其悲痛,仿佛灵魂都要离开身体一样。在这幅画中,我选用了一位身着古代中国服饰的人物,表情呈现出茫然和迷惘的状态,仿佛他的精神已经与肉体分离。背景中模糊的山水景观,增添了一种超脱现实、恍如梦境的氛围,这正是“魂不附体”所带来的失落和迷茫感觉的艺术表现。

此画采用的是类似古代画家或近代画家的水墨画风格,以淡雅的墨色和朦胧的水墨技法,体现出中国古典绘画的内涵和韵味。在画面的一角,我加入了一个红色的传统中国印章,以增添一种正式和传统的气息,同时也作为作品的签名。

通过这样的视觉表现,这幅插图希望能够让观者对“魂不附体”这一成语有更深刻的理解和感受。

-

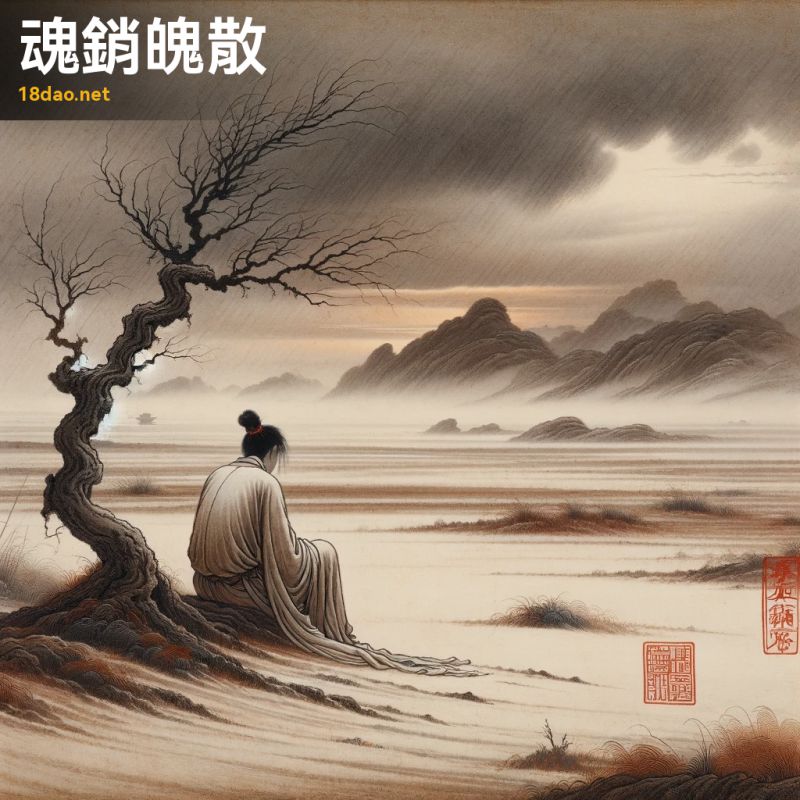

序号: 5061

解读: 这幅插图展现了成语“魂销魄散”的深刻内涵。在画面中,一位身穿传统中国服饰的人物孤独地坐在广袤、荒凉的景观中,象征着深深的悲伤和绝望。周围的环境空旷而阴郁,一棵枯萎的树孤独地立于不远处,增强了画面的情感张力。

这个成语通常用来形容极度的悲痛或恐惧,到了魂飞魄散的地步。在这幅画中,人物低垂的头部和无助的姿态完美地传达了这种极端情感状态。

整个画面色调沉郁,细腻的笔触和柔和的色彩体现了古代画家和近代画家风格的影响,呈现出一种古朴而深邃的美感。

画面一角的红色印章,不仅是对传统中国艺术的致敬,也增添了作品的正式性和完整性。

通过这幅画,我们可以深刻感受到“魂销魄散”这一成语背后的情感力量和视觉冲击。

-

序号: 5062

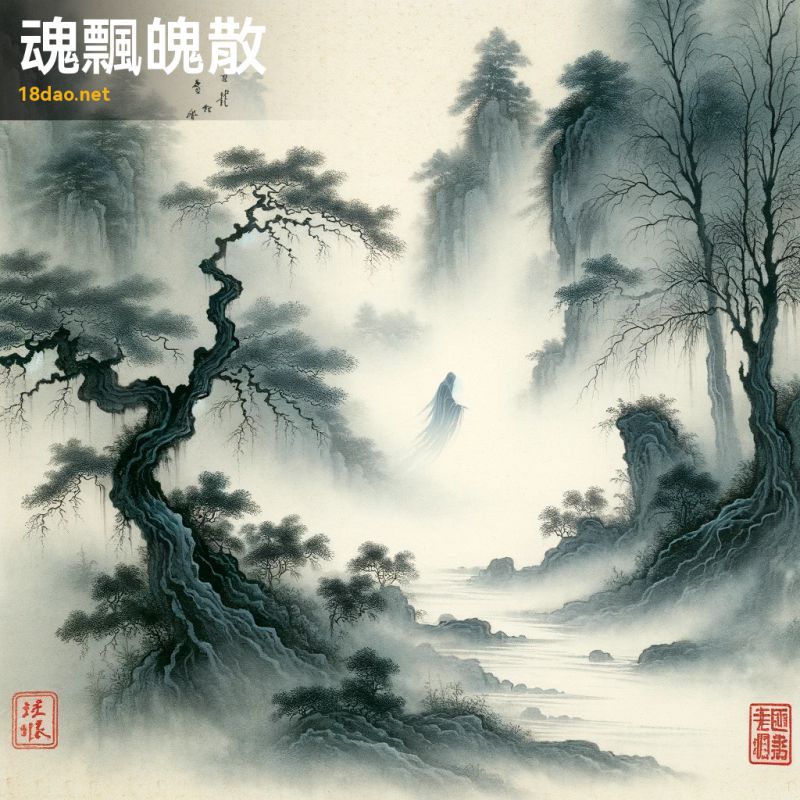

解读: 这幅插图深刻地体现了成语“魂飘魄散”的含义。在画面中,我们看到一个模糊的、如鬼魂般的人物形象在古树和蜿蜒的河流之间徘徊。这个人物显得迷失而孤独,仿佛他的灵魂正在飘散,正好符合“魂飘魄散”这一成语的意象。这个成语用来形容极度恐惧或心神不宁的状态,画面上这位形象的飘渺和环境的朦胧感加强了这一感觉。

画风上,我们采用了古代画家或近代画家式的传统中国水墨画技巧,通过墨色的深浅和水墨的晕染,营造出一种宁静而忧郁的氛围。这样的艺术表现手法不仅体现了中国画的古典美,也与成语的含义相得益彰。

画面的一角还有一个小小的红色印章,这是艺术家签名的象征,增添了作品的传统感和完整性。

整体而言,这幅画作完美地诠释了“魂飘魄散”的意境,同时展现了中国传统绘画的深邃魅力。

-

序号: 5063

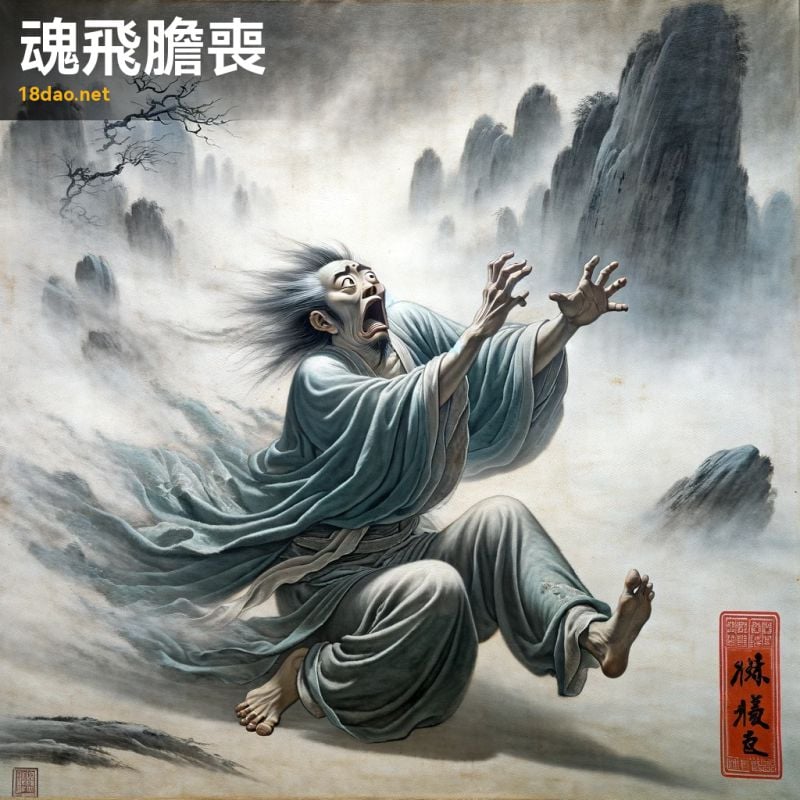

解读: 这幅插图是对成语“魂飞胆丧”的生动演绎。在中国传统文化中,“魂飞胆丧”形容极度恐惧、惊慌失措的心理状态,常用于形容遭遇极大的惊吓或恐怖情形时的感受。图中的人物表情惊恐,眼神中流露出不可思议与绝望,生动地表现了这一心理状态。

画风参照了古代画家或近代画家的风格,使用传统的水墨画技法,色彩低调而沉稳,充分展现了中国古典艺术的深邃与内涵。

背景中的山水虚幻而朦胧,仿佛是一个超现实的梦境,增强了画面的情感张力和艺术表现力。这种表现手法很好地体现了“魂飞胆丧”这个成语的内涵,即魂魄似乎被吓飞,胆量仿佛丧失,形容恐惧到了极点。

此外,画面角落的红色印章是中国传统画作的重要元素,不仅起到了签名的作用,还增添了一抹文化气息和艺术价值。

整体而言,这幅作品不仅是对成语的直观描绘,更是对中国传统文化精髓的深刻体现。

-

序号: 5064

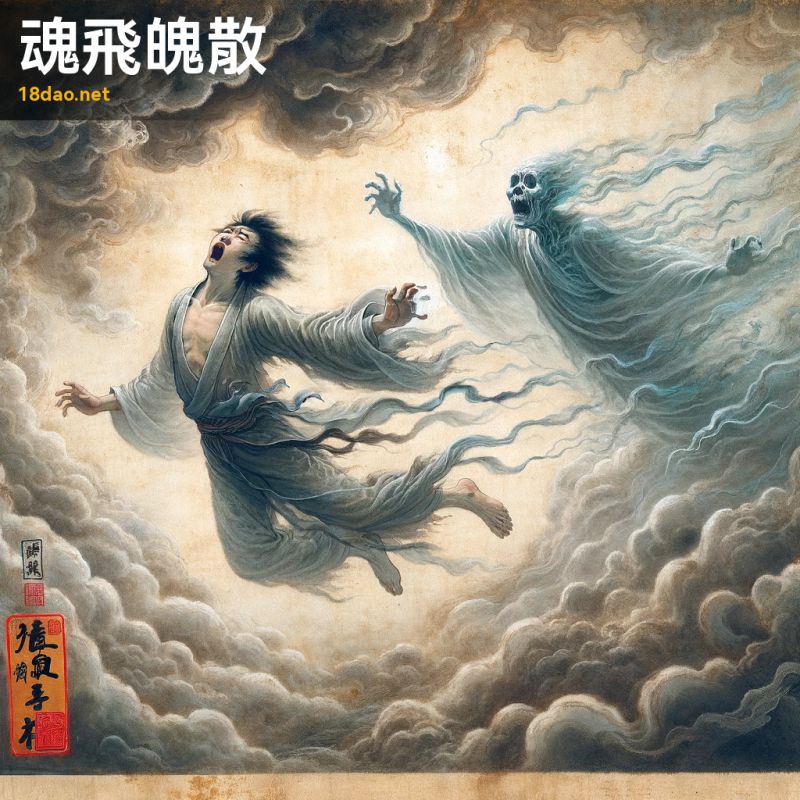

解读: 这幅插图展现了成语“魂飞魄散”的深刻内涵。成语“魂飞魄散”形容人极度恐惧或吓得魂不附体的状态。在这幅画中,我们看到一个人物呈现出戏剧性和恐惧的姿态,仿佛他的魂魄正从身体中逃离。背景中的飘渺雾气和旋转的风,增强了灵魂离体的概念,营造出一种超现实和不安的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,使用了传统的笔触和柔和的色彩。

整个画面既保持了古典中国画的审美,又传达出了这个成语所特有的深刻情感。

画面中的红色印章,不仅是传统中国艺术作品的重要元素,也为整幅作品增添了一抹色彩和身份的认证。

通过这幅插图,我们不仅感受到了“魂飞魄散”的情感力量,也欣赏到了中国传统绘画的魅力。

-

序号: 5065

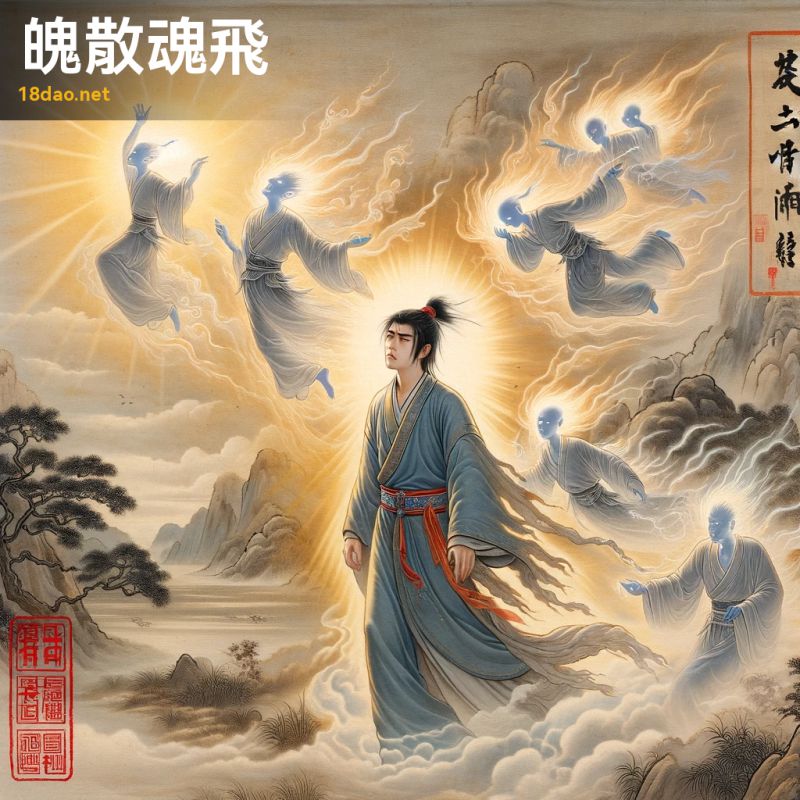

解读: 这幅插图描绘了中国成语“魄散魂飞”的深刻含义。在画面中,我们看到一位穿着古代中国服饰的人物,表情显露出极度的困扰和压力。这位人物周围环绕着象征他们的灵魂和精神的元素,如轻盈的虚影或飘渺的光线,正从他们的身体中逸散而出,向上飘扬。

背景则呈现一种宁静的自然景象,包括山峦或树林,这与中心人物的内心动荡形成了鲜明对比。

整个画面的色彩和笔触都符合传统中国画的风格,尤其是古代画家或近代画家的绘画特点。

在画面的某个角落,还有一枚红色的印章,增添了作品的传统感和完整性。

整体而言,这幅画作成功地传达了“魄散魂飞”这个成语的感觉,即心神极度不安、如同魂飞魄散的状态。

通过将人物的情绪与周围环境的静谧对比,更加突出了成语中的激烈情感波动。

-

序号: 5066

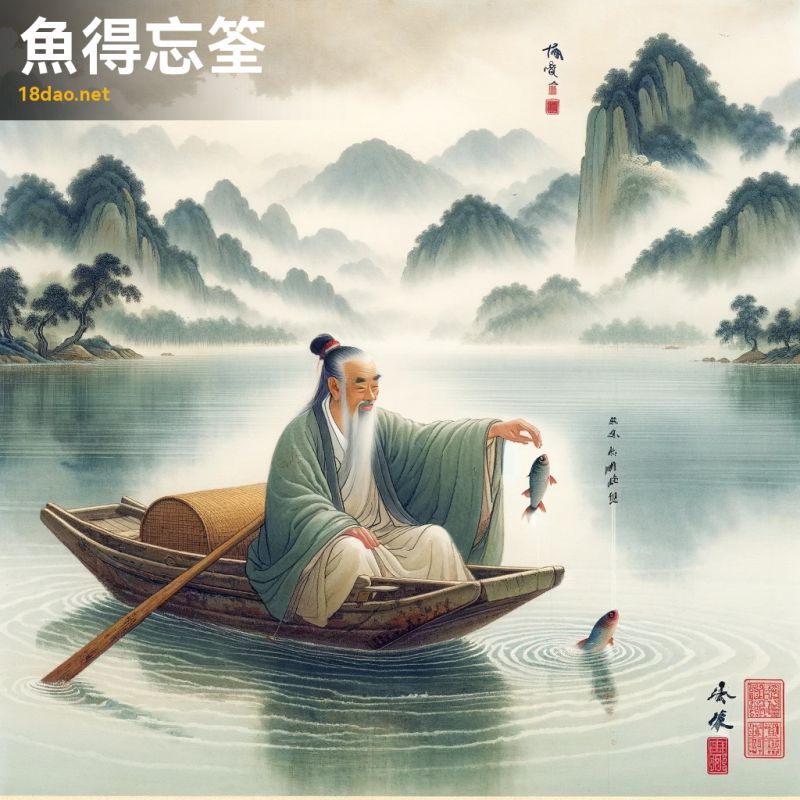

解读: 这幅插图描绘了一位老渔夫在宁静的湖面上划船的场景,周围环绕着雾蒙蒙的山峦和繁茂的绿色植被。渔夫身着古代中国服饰,脸上流露出满足和智慧的神情。他刚刚将一条鱼释放回水中,象征着“鱼得忘筌”这个成语。

“鱼得忘筌”这个成语出自《庄子·逍遥游》,原文是“鱼得水忘筌”,意思是比喻得到满足之后忘记了曾经的辛苦或困境。在这幅画中,释放鱼儿的动作象征着得到自由后忘记了曾经的束缚,就如同成语中鱼儿得到水域的自由,忘却了捕鱼筌(一种古代捕鱼用具)的限制。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,用柔和流畅的笔触和和谐的色彩组合,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的一个角落有一枚红色的印章,增添了作品的传统气息和艺术价值。

-

序号: 5067

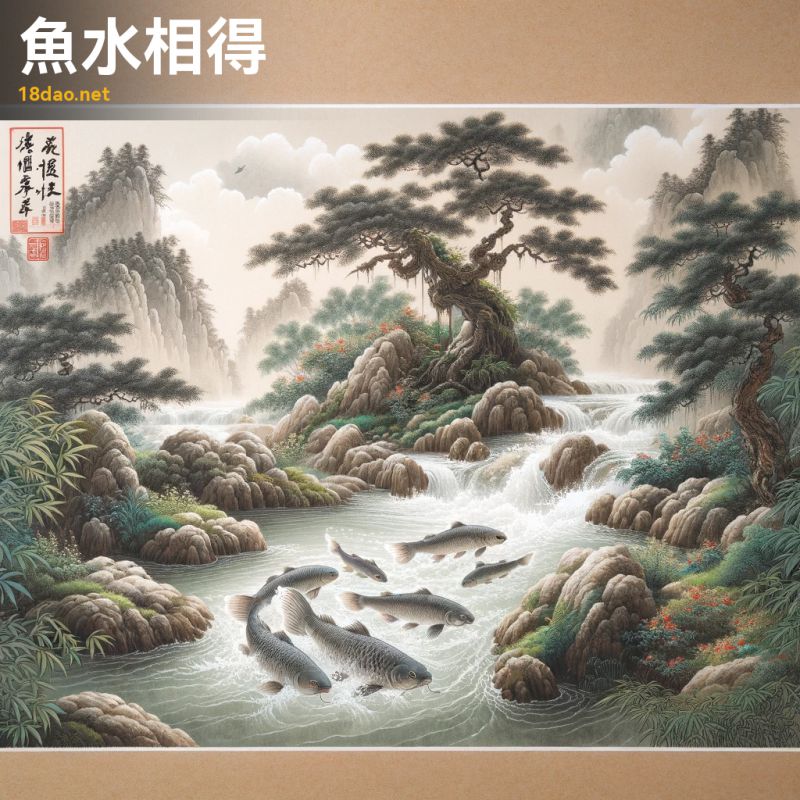

解读: 这幅插图是基于成语“鱼水相得”的主题创作的。在中国文化中,“鱼水相得”形容关系密切、和谐,就如同鱼儿与水一样密不可分。这幅画中,鱼儿在清澈流畅的水中自由游动,周围环绕着郁郁葱葱的植被和岩石,象征着和谐与自然美。

整幅画的风格借鉴了古代画家和近代画家的画风,强调自然之美和宁静之感。画角有一枚红色印章,增添了一丝传统中国画的韵味。

通过这幅画,我们可以感受到“鱼水相得”所表达的和谐与亲密无间的意境。

-

序号: 5068

解读: 此图描绘了一个宁静的池塘,池中有几条鱼在平静地游弋。周围是茂密的树木和一些传统的中国建筑,这反映了典型中国景观的宁静。

画风仿佛古代画家或近代画家,捕捉到了古典中国艺术的精髓。画角有一枚鲜红的印章,增添了艺术作品的真实性。

成语“鱼池之殃”源自《左传·昭公十年》,原文是“鱼池之殃,及池者死”。这句成语比喻因小事而引起的大祸,或因他人之祸而连累自己。在这幅画中,和谐的池塘和游弋的鱼儿象征着平静和无忧无虑的生活。但“鱼池之殃”的含义在于提醒我们,即使在看似平静的环境中,也可能隐藏着未知的危险和不幸。这幅画旨在表达即使在宁静的环境中,也要警惕潜在的危险,以免因小失大。

-

序号: 5069

解读: 这幅插图展现了成语“鱼沈鴈落”、“鱼沉雁落”的含义。图中的美女穿着中国古装,孤寂地站在湖边的石头上,目光遥望远方,流露出一种淡淡的忧郁。在空中,一群大雁飞过美女的上方,似乎被她的美丽吸引,停下了飞翔的脚步。与此同时,水中的一条大鱼也浮现在水面,目光紧紧地锁定在美女身上。这幅画通过雁和鱼的动作,表达了美女吸引周围生灵注意的情景,恰如成语“鱼沉雁落”所形容的场景:因为美女的出现,连天上的雁和水中的鱼都被深深吸引,忘却了自身行动。此图采用传统中国画风,细腻地描绘了这一幽静而美丽的场景,充分体现了古典文化的气息和诗意。在画面的一角,还有一枚红色的印章,增添了一份古朴与庄重感。

-

序号: 5070

解读: 这幅插图以古典中国画风格展现了成语“鱼沉鴈落”、“鱼沉雁落”的含义。画面中,几位美女于湖边,她们的姿态优雅,表情宁静。在天空中,一群大雁飞过,它们的目光似乎被水边的美女所吸引,呈现出一种向下凝视的姿态。与此同时,水中的鱼儿也被美女的魅力所吸引,仿佛沉入水底以便更近距离地观察她。

整个场景在静谧的湖边背景下展开,远方的山和天空增添了画面的深度和意境。

这幅画体现了“鱼沉雁落”成语的深刻含义,即美丽或出众的事物能吸引众多关注。成语中的“鱼沉”和“雁落”分别代表了水中的鱼因为注视美女而沉到水底,天空中的雁因为观看而落下,形象地描绘了美的力量和其所引发的自然反应。

整体画风沿袭了古代画家或近代画家的艺术风格,强调了传统中国绘画的精髓和深邃。同时,画面一角的红色印章增添了一抹古典韵味,使作品更显完整与正式。

-

序号: 5071

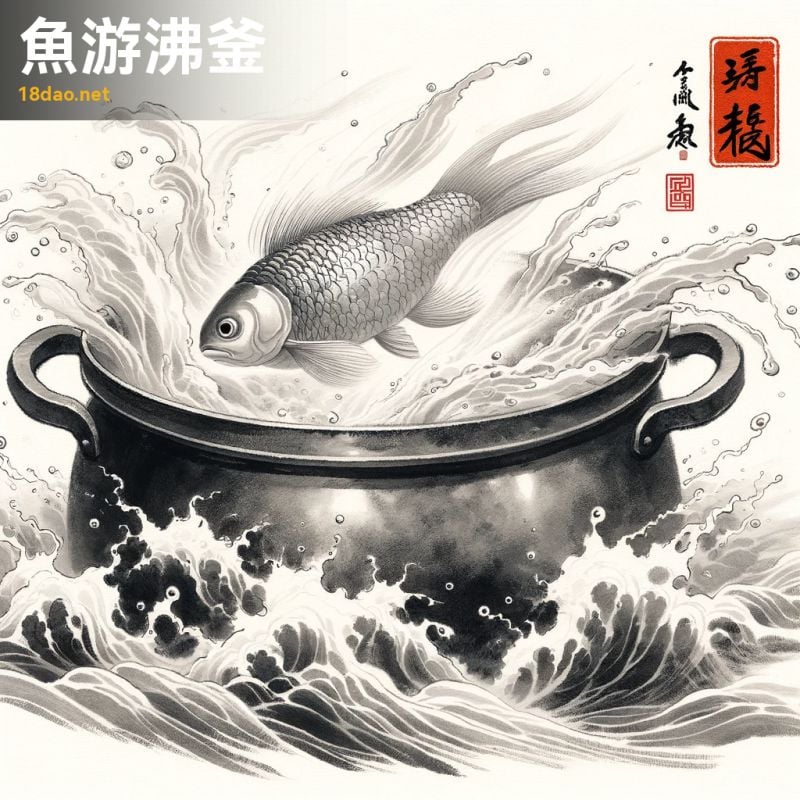

解读: 这幅插图生动地展现了成语“鱼游沸釜”的意境。在这幅作品中,我们可以看到一条鱼在沸腾的水壶中挣扎游动。这个场景富有象征意义,代表了极端困难或危险的境地。在中国传统文化中,这种成语通常用来形容处于极度危险或绝望的情境。

画面采用了传统的中国水墨画风格,模仿了古代画家或近代画家的艺术手法,以简洁而有力的笔触描绘出沸腾的水和挣扎的鱼。这种风格强调了画面的动态感和紧迫感,使观者能感受到鱼在沸水中挣扎的绝望。

画面背景故意保持简约,以突出主要元素——沸腾的水壶和其中的鱼。这种设计手法使画面更加集中和突出,强化了成语的寓意。此外,画面一角的红色印章是中国传统艺术作品的标志,增添了一种古典和正式的感觉。

整体而言,这幅插图不仅传达了“鱼游沸釜”这一成语的深层含义,也体现了中国传统水墨画的艺术魅力和深邃的文化底蕴。

-

序号: 5072

解读: 这幅插图展现了成语“鱼游沸鼎”的形象。在画面中,我们看到几条鱼在一个古老的中式鼎内焦急地游动,鼎内的水正沸腾着,火焰在鼎底燃烧。这一场景象征着极端危险或紧急的局势,正如成语所寓意的,指处于极度危险和困境之中。

整个画作采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,通过细腻的笔触和柔和的色彩表达了鼎内外截然不同的氛围。作品中,鼎内的混乱与周围环境的宁静形成了鲜明对比,增强了画面的视觉冲击力。

画作的某个角落还印有红色印章,增添了作品的真实感和古典美。

整体上,这幅插图不仅传达了成语的深层含义,也展现了中国古典艺术的魅力。

-

序号: 5073

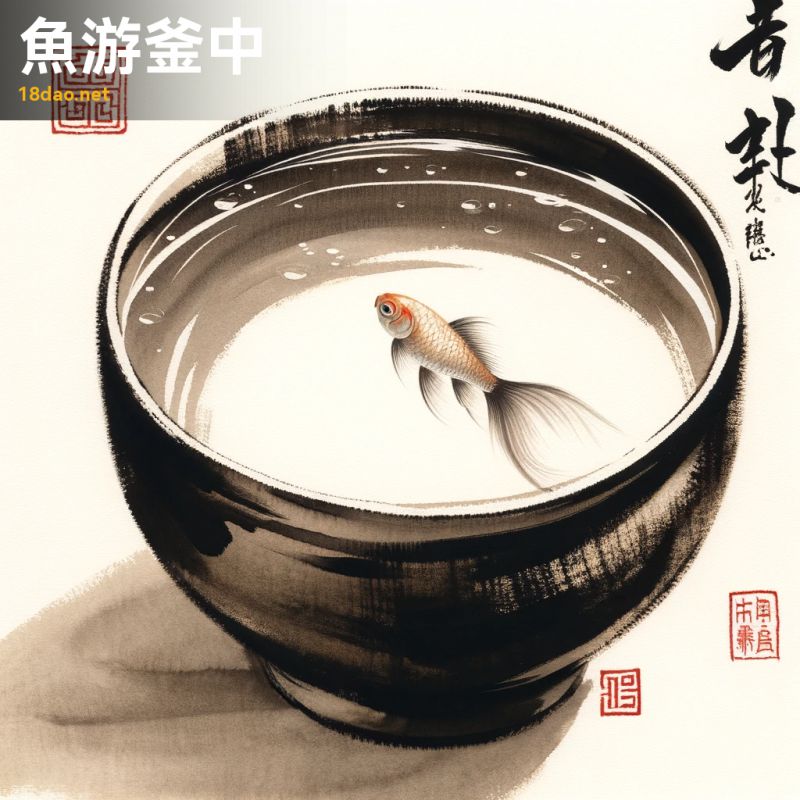

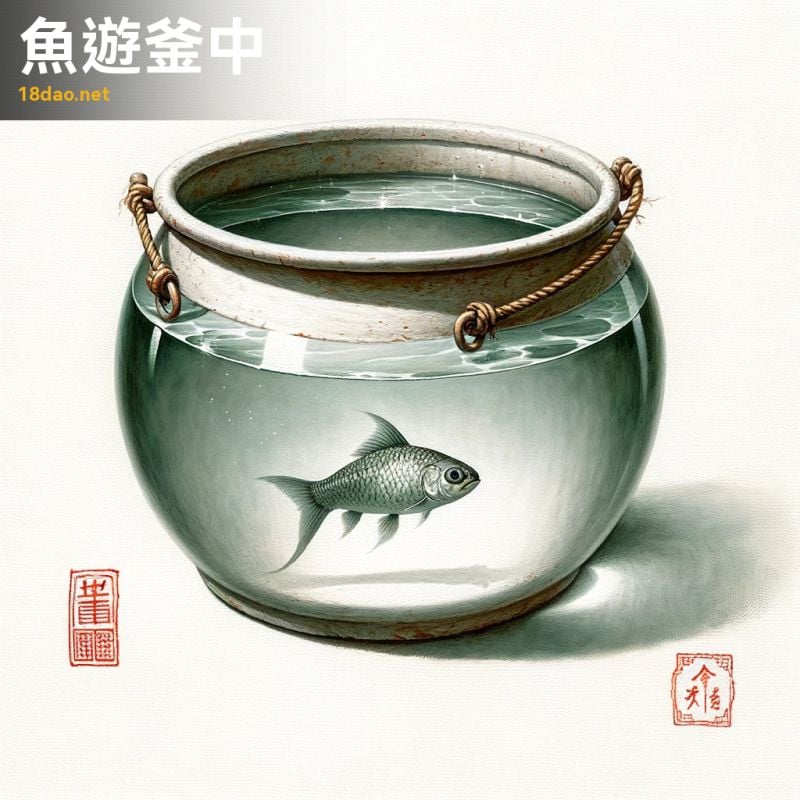

解读: 这幅画描绘了成语“鱼游釜中”的形象。画中的鱼被限制在一个狭小的锅中,这象征着处于困境或受限的境遇。在传统中国文化中,鱼通常象征着自由和丰富,但在这个成语中,鱼的自由受到极大的限制,暗示着某种困境或不利条件。

画风借鉴了古代画家和近代画家的传统中国画风格,使用了细腻的笔触和微妙的水墨渲染。背景的简约设计强调了鱼和锅的形象,使主题更加突出。画作的一角还有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,用于表示作者的身份或增添艺术作品的美感。

整体上,这幅画不仅传达了成语的含义,还展现了中国古典绘画的深沉韵味。

-

序号: 5074

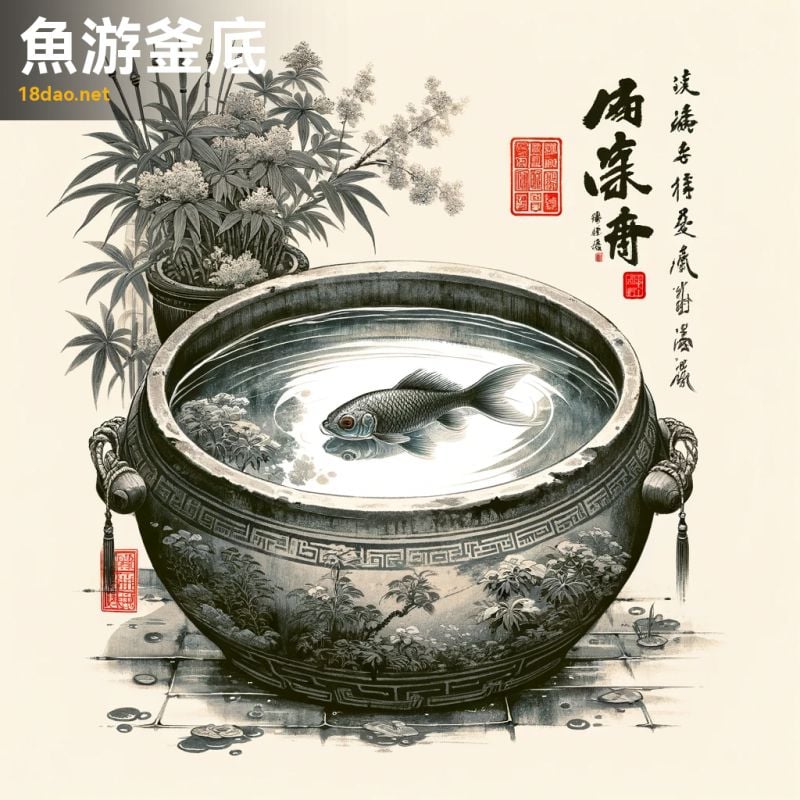

解读: 这幅插图展现了成语“鱼游釜底”的意境。在画面中,我们看到一条鱼在浅浅的锅底游动,其环境狭窄,空间有限。这个场景不仅传达了宁静的感觉,同时也暗示了一种困境和局限性。

画作采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国画风格,细腻的笔触和深沉的色彩营造出一种古朴而深邃的氛围。

“鱼游釜底”这个成语通常用来形容处境极其窘迫,空间和机会非常有限,就像这幅画中的鱼在狭小的锅底中挣扎求存。

通过这幅画,我们可以感受到那种被限制和困境所包围的气氛。同时,画中的红色印章为整幅作品增添了一抹中国传统文化的色彩,使之更显古典韵味。

-

序号: 5075

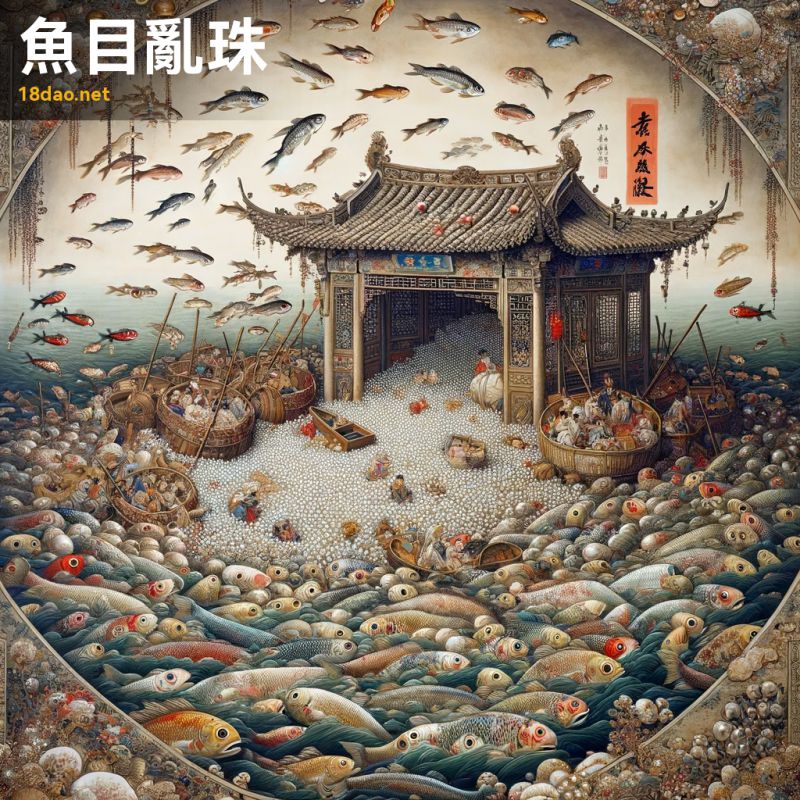

解读: 这幅插图展现了“鱼目乱珠”这一成语的精髓。在中国传统文化中,“鱼目乱珠”比喻外表相似而实际上价值悬殊的事物混杂在一起,难以区分。图中小鱼与众多珍珠的混乱排列,形象地表达了这种混淆视听、难以辨别真伪的情境。

画面模仿古代画家或近代画家的风格,细腻而和谐的色彩搭配,以及深邃的层次感,都是为了更好地传达这一成语的内涵。

画面中,小鱼与珍珠交织在一起,象征着外观相近却本质不同的事物。这种布局不仅表现了成语的字面意义,也体现了中国传统文化中对于细腻观察与深入思考的重视。画面的一个角落还有一枚红色印章,这是中国传统艺术中的常见元素,增添了作品的文化底蕴和艺术价值。

整体而言,这幅作品不仅是对“鱼目乱珠”成语的直观描绘,也是对中国古典艺术风格的一种致敬。

-

序号: 5076

解读: 这幅插图展现了成语“鱼目混珠”的场景。在这幅充满古典中国风情的画作中,我们看到一个繁忙的古代中国市场。画中的商人和顾客正在仔细检查各种物品。特别引人注目的是,一位商人正试图将鱼眼当作珍贵的珠宝出售,他正在向一位好奇的顾客展示这些“珍珠”。人物身着传统的汉服,场景中充满了如中国灯笼、传统市场摊位和适合那个时期的配饰等丰富的文化细节。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,注重细腻的笔触和微妙的色调。画面中的红色印章,恰到好处地体现了中国古典画作的传统元素。

成语“鱼目混珠”字面意思是用鱼眼珠混淆真珠,比喻用假货冒充真货,或是用次品冒充上品。这幅插图正是对这一成语含义的直观展现,通过细腻的古典中国画风,将这一典故生动地呈现出来。

-

序号: 5077

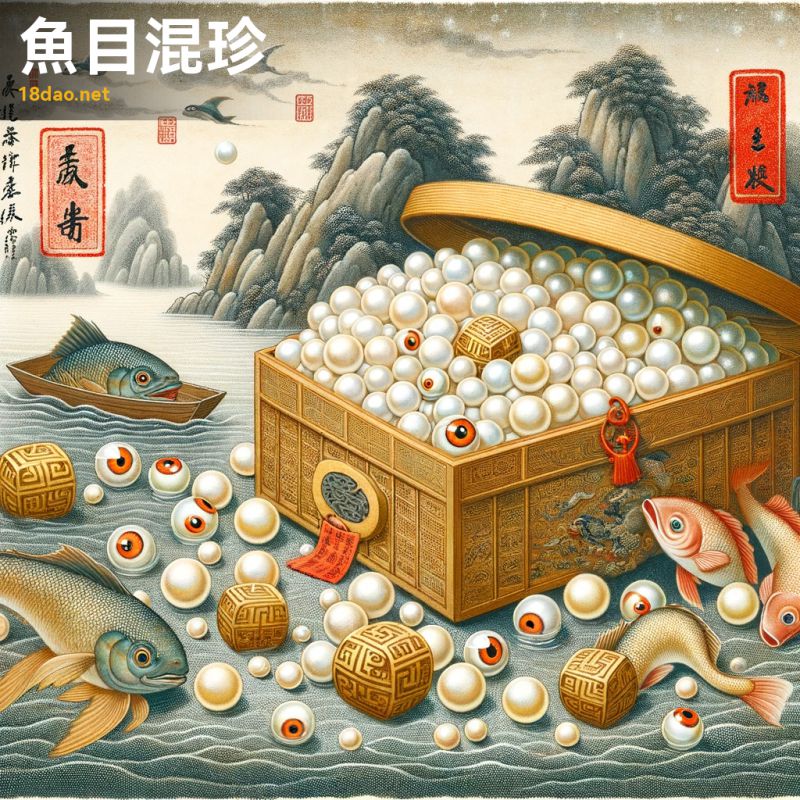

解读: 这幅插图描绘了中国成语“鱼目混珍”的寓意。在这幅作品中,我们看到了一些真珍珠和假珍珠(鱼眼)被混合在一起,这些假珍珠外形酷似鱼眼,与真珍珠相混。

这幅画采用了传统中国画的风格,模仿了古代画家或近代画家的绘画手法,其细腻的质感和色彩处理巧妙地区分了真假珍珠。画面中还包含了古代中国文化的元素,如古典首饰盒,背景则宁静雅致。

成语“鱼目混珍”源于古代,用于形容真假难辨,或者以次充好的情形。在这幅画中,这种混淆真假的主题通过将真珍珠和类似鱼眼的假珍珠混合展现出来,寓意着外观上的相似可能掩盖了内在的差异。画面的构图和细节描绘都旨在强调这种区分真伪的难度,同时反映了成语背后深刻的哲理。

画面角落的红色印章是中国传统绘画中的一个重要元素,它代表了画家的签名或印记,增添了作品的文化内涵和艺术价值。

通过这幅插图,我们不仅看到了一个生动的“鱼目混珍”场景,也感受到了中国古典艺术的魅力和深意。

-

序号: 5078

解读: 这幅插图展现了成语“鱼目混珠”的含义。图中以古典中国画的风格,描绘了一个人正试图将假珠子(以鱼眼代表)与真珠混合的场景。重点在于一个人的手持着一把珠子,其中一两颗珠子有着明显的鱼眼特征。画面的其他部分展示了传统的中国市场环境,人们在逛街,商贩在售卖各种物品。

成语“鱼目混珠”字面上的意思是把鱼眼睛和珍珠混在一起,比喻用假的东西冒充真的,或是掺杂假货使人难以辨认真伪。在这幅画中,通过将鱼眼与真珠混合,形象地展现了这一概念。用鱼眼代替或混入珍珠中,象征着欺骗和假冒的行为,反映了这个成语的核心意义。

整个画面的构图和色彩,以及笔触的处理,都体现了古代画家或近代画家的艺术风格。画面细腻、色彩柔和,同时保持了中国传统绘画的精髓。图像角落的红色印章,增添了一种正式和古典的感觉,使整幅画显得更加完整和具有文化价值。

-

序号: 5079

解读: 此图描绘的是成语“鱼目为珠”所蕴含的意境。在画面中,您可以看到一群鱼在宁静的水塘中游弋,而水中散布着几颗珠子。这些珠子与鱼眼在视觉上颇为相似,巧妙地表现了成语的核心思想——难以区分真假。

“鱼目为珠”这一成语源自于中国古代,意指用假货冒充真品,比喻难以辨别真伪或用劣质品冒充好货。在这幅画中,珠子与鱼眼的微妙区别正是这一寓意的完美体现。

画面采用了传统的色彩调和风格,呈现出一种古朴而深邃的感觉,与古代画家或近代画家的艺术风格相契合。

画面的某个角落还有一枚红色的印章,为作品增添了一抹传统的中国元素,同时也是对古典中国画传统的致敬。

整体上,这幅画不仅展示了成语的深层含义,也体现了中国古典艺术的魅力和深度。

-

序号: 5080

解读: 这幅插图展示了成语“鱼游沸鼎”的形象化表现。在这幅作品中,我们看到几条鱼在一个沸腾的大锅中游动,这象征着极端的困境和挣扎。成语“鱼游沸鼎”原意指鱼儿在滚烫的锅里游动,比喻处境极端危险,难以自保。

在这幅画中,我采用了类似于古代画家的传统中国画风格,通过精细的笔触和沉稳的土色调来表达这种紧迫和混乱的氛围。画面中的鱼儿被描绘得生动而充满动感,它们在沸腾的水中挣扎,形象地传达了成语的含义。

此外,为了增加这幅画的传统感和真实性,我在画面的一个角落加入了一个小巧而微妙的红色印章。这不仅是中国传统绘画的一个重要元素,也为整个作品增添了一种古朴而深邃的感觉。

-

序号: 5081

解读: 这幅插图展现了成语“鱼游釜中”的含义。画面中,一个小巧的水壶里盛满了清澈的水,壶中只有一条鱼,看起来显得非常局促。这条鱼在狭小的空间中游动,形象地表现了它所受到的限制和束缚。

这幅画的风格借鉴了古代画家和近代画家的画风,通过优雅的笔触和微妙的色彩使用,营造了一种古朴而深邃的感觉。画面的构图突出了鱼在狭窄空间中的有限自由,强调了“鱼游釜中”成语中的核心意象。

“鱼游釜中”这个成语通常用来比喻处境或空间狭小,活动范围受限。在这幅画中,鱼被限制在一个小水壶里,无法自由游动,生动地体现了这一寓意。此外,画面的一个角落还有一个红色的印章,这是中国传统画作中的重要元素,代表了画家的签名和作品的真实性。

-

序号: 5082

解读: 这幅图描绘了成语“鱼游釜内”的形象。在这个场景中,我们看到一条鱼被不自在地局限在一个小而浅的锅中,这象征着一个限制性的环境。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,特别注重传统中国元素,如细腻的笔触和柔和的色彩。

“鱼游釜内”这个成语原意是形容鱼儿在小锅里游动,比喻人的才能或志趣不能得到充分的发挥,或是处境狭隘,没有发展的空间。在这幅画中,鱼儿在狭小的空间中挣扎的形象,生动地体现了这一含义。画中鱼的表情和姿态传达了被限制和不自在的感觉,而锅的大小和形状进一步强调了这种局限性。

此外,画角的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,它不仅起到了签名的作用,也增添了作品的艺术感和文化氛围。

整体上,这幅作品不仅传达了成语的意义,也体现了中国传统绘画的韵味和深度。

-

序号: 5083

解读: 这幅图描绘的是成语“鱼游釜底”。在这幅图中,我们看到几条小鱼在一个浅而旧的锅底游动,这象征着危险或有限的境地。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,采用了细腻、复杂的笔触,专注于水的自然流动和鱼儿的微妙动作。画作的一角加上了红色的印章,增添了传统的触感。

整体氛围虽然宁静,但却蕴含深刻的意境,反映了这个成语的含义。

成语“鱼游釜底”源自中国古代,通常用来比喻处于极其危险或绝望的境地。在这幅画中,鱼儿在狭小的锅底中游动,象征着空间和选择的局限,以及潜在的危机。这种形象传达了一种无助和困境的感觉,同时也体现了中国古典文化中对自然界和生命状态的深刻洞察。

通过这幅画,我们不仅可以感受到成语本身的意境,还能欣赏到中国古典画风的独特魅力。

-

序号: 5084

解读: 这幅插图展现了成语“鲁鱼亥豕”的含义。成语“鲁鱼亥豕”出自《左传》,原文为“鲁人有言,曰:‘鲁鱼亥豕,犹可与言乎?’”,意思是比喻对事物极为糊涂,不能辨认。在这幅图中,我们看到一条鱼(鲤鱼)和一头猪,它们在传统的中国乡村风景中显得迷惘和困惑。鱼和猪被描绘成以一种强调它们混淆不清的方式,可能是在相反方向游动或行走。

背景是宁静而详尽的中国传统风景,包括山脉、树木和一条河流,传递出一种深远而古朴的感觉,符合古典中国画的主题。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,使整幅作品充满了文化的深度和艺术的细腻。画面的一角还加上了红色的印章,增添了一种传统的审美观感。

整体上,这幅画不仅描绘了成语的字面意思,而且通过古典艺术的方式,传达了一种对传统文化的尊重和继承。

-

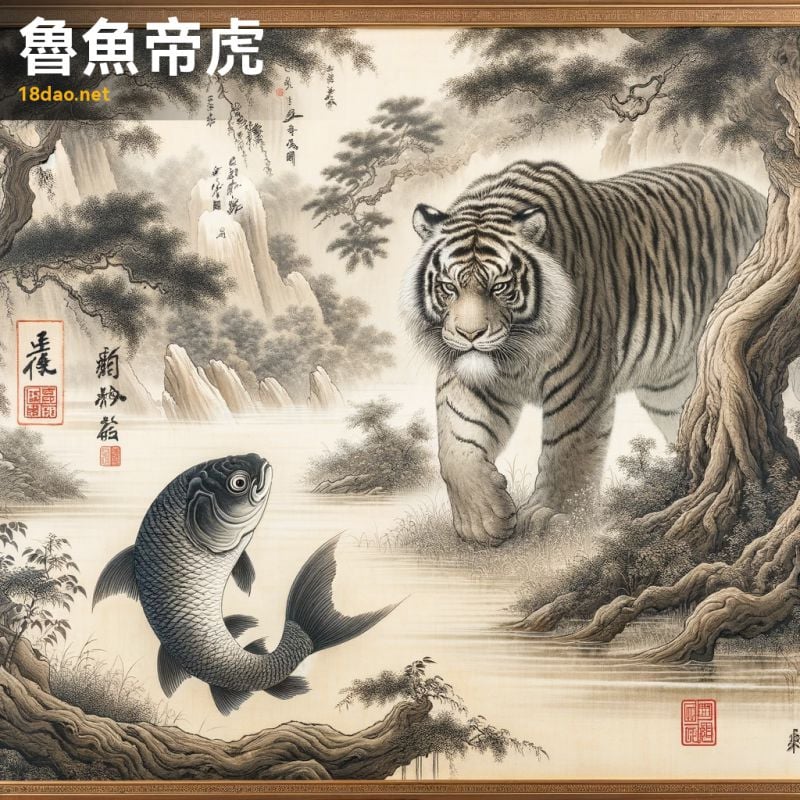

序号: 5085

解读: 这幅图描绘了成语“鲁鱼帝虎”的寓意。在画中,一只雄壮、威武的老虎漫步于郁郁葱葱的森林之中,象征着权威和统治力。而在它附近,一条小鱼(鲁鱼)显得微不足道和脆弱,代表着与强大的老虎相比较之下的弱小或次等。

这个成语的含义是用来比喻因为知识浅薄或见识短浅,而不能辨别是非、轻重、贵贱。画面中的老虎与鲁鱼的对比,恰如其分地表现了这一含义,老虎的威猛与鲁鱼的渺小形成了鲜明的对照,传达了成语的深层意义。

整幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,通过细腻的笔触和宁静而深邃的氛围,营造出一种古典中国画的感觉。画角的红色印章增添了这幅艺术作品的真实感和传统美。

-

序号: 5086

解读: 这幅图描绘了一位古代中国的官员,他身穿华丽的官袍,脸上表现出夸张的贪婪或不诚实的表情。他身边围绕着奢华之物,但看上去并不满足。他的姿态和面部表情传达出一种无耻和不当的感觉,这恰恰体现了“鲜廉寡耻”的含义。

“鲜廉寡耻”这个成语用来形容某人极度缺乏廉耻,即不廉洁且无耻。在这幅图中,官员的形象和环境设置巧妙地反映了这一点。他的贪婪和满足感的缺乏表明他在道德上的不端,而他的不满足表达了他对物质欲望的无限追求,不顾廉耻。

画风效仿古代画家或近代画家,通过精致的笔触和颜色与单色元素的平衡,展现了古典中国画的特点。画面角落的小红印章增添了一抹传统的真实感。

整体上,这幅作品不仅揭示了成语的深层含义,也展现了古典中国艺术的独特魅力。

-

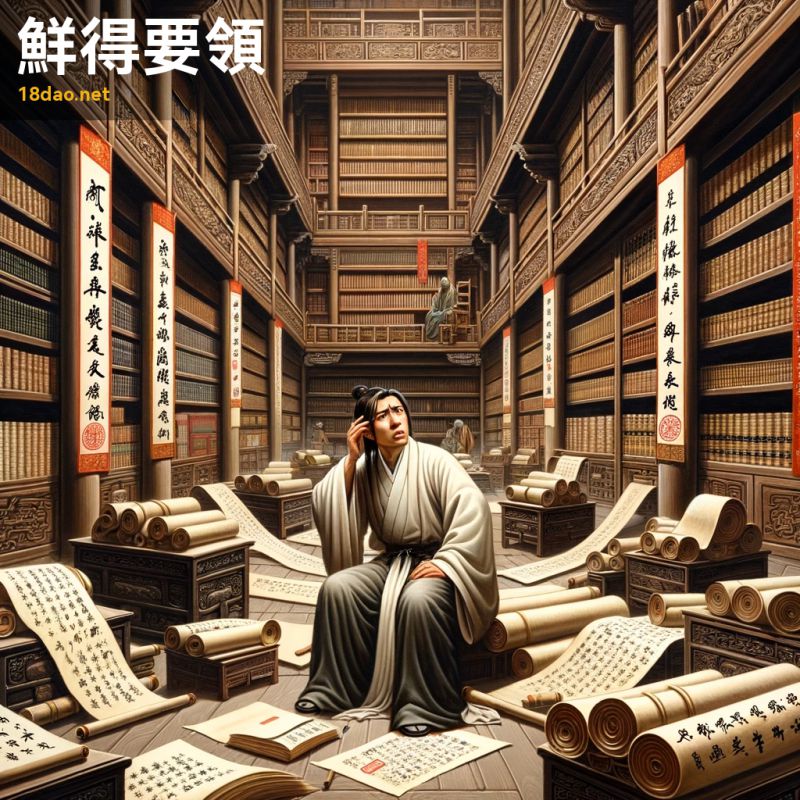

序号: 5087

解读: 这幅图描绘了一位年轻学者在一个庞大的古代图书馆中显得困惑和迷茫。他被四周的卷轴和书籍包围,整个场景传达出一种压倒性的不确定感。这正是成语“鲜得要领”的精髓,意指某人在学习或工作中难以掌握核心要点,感到困惑和不得其门而入。

画面采用了传统中国画的风格,类似于古代画家或近代画家的作品,注重细节的描绘和宁静、沉思的氛围。图中年轻学者的表情和姿态,以及周围密集的书籍和卷轴,共同构建了一个充满思考和探索的场景。此外,画面角落的小红印章是中国艺术的典型特征,增添了作品的传统感和正式度。

通过这幅画,我们可以直观地感受到那种在知识的海洋中迷失方向的感觉,从而更深刻地理解“鲜得要领”这个成语。

-

序号: 5088

解读: 这幅画描绘了成语“鸟尽弓藏”的场景。在这幅作品中,一名身着传统中国服饰的猎人在一只鸟飞走后收起了他的弓。画面背景是宁静的山水风景,有山脉和河流,营造出一种平和而深远的意境。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和柔和的色彩。

成语“鸟尽弓藏”源自古代,意味着当利用价值耗尽后,便会被抛弃或忘记。在这幅画中,猎人在鸟飞走后收起弓箭,象征着他不再需要这个工具。这反映了成语的深层含义——利用完毕后的遗弃。画面中的飞鸟代表了曾被利用的对象,而收起弓箭的猎人则象征着那些在不再需要时便舍弃他人的行为者。

这幅作品的每个元素都被精心设计,以表达成语的深刻含义,并通过传统的中国画风格强调了其文化背景。右下角的红色印章增添了作品的传统感和真实性。

-

序号: 5089

解读: 这幅插图描绘了一只华丽的凤凰和一只神秘的麒麟,它们分别象征着成语“凤毛麟甲”的内涵。凤凰,以其炫目的羽毛和高贵的形象,代表着罕见和尊贵。而麒麟,被认为是吉祥的象征,其鳞甲般的皮肤突显了其与众不同的特质。两者共处一幅画中,象征着极为罕见和珍贵的事物。

画面背景是一个宁静而神秘的景致,增强了整个作品的奇幻和深远意境。

这种描绘方式与古代画家或近代画家的风格相呼应,展现了复杂的笔触和和谐、平静的氛围。画面的一角还有一个小小的红色印章,为作品增添了一抹传统的中国艺术韵味。

总体来看,这幅插图不仅生动地表达了“凤毛麟甲”这个成语的意境,而且也体现了古典中国画的美学和深意。

-

序号: 5090

解读: 这幅插图展现了成语“凤毛麟角”的深刻含义。在画面中,我们看到一只雄伟的凤凰,羽毛绚丽夺目,以及一头神秘的麒麟,角显眼而独特,它们共同出现在仙境般的山水之中。这种场景的罕见和美丽恰好体现了“凤毛麟角”这一成语的寓意——极为罕见和珍贵。

画风模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风格,运用了细腻的水墨和精湛的笔触。画作整体散发出一种稀世之美和高贵的气息,这不仅与成语的内涵相契合,也展现了古典中国艺术的深沉魅力。作品的一角还巧妙地加上了红色印章,增添了艺术作品的传统气息和真实性。

-

序号: 5091

解读: 这幅插图描绘了一只凤凰在天空中优雅地舞动,而一条龙则在旁边翱翔,象征着和谐与繁荣。在中国传统文化中,凤凰和龙分别象征着女性和男性的至高美德,两者的结合代表着天地和谐、吉祥如意。

此画采用了类似古代画家或近代画家的风格,以细腻的笔触和传统的中国美学来表达画面的宁静与力量,同时展现了一种雄伟的优雅。

整个画面呈现出一种深沉而古朴的美感,符合古典中国画的主题。

在画面的一个角落还有一枚红色印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,用以表明作品的身份和来源。在本幅插图中,印章不仅增添了一抹传统色彩,也为作品增添了一种正式和权威的感觉。

通过这幅画,"凤舞龙飞"这个成语的意象被生动地展现出来,不仅体现了中国古典文化的深厚底蕴,也传达了一种积极向上、和谐共存的理念。

-

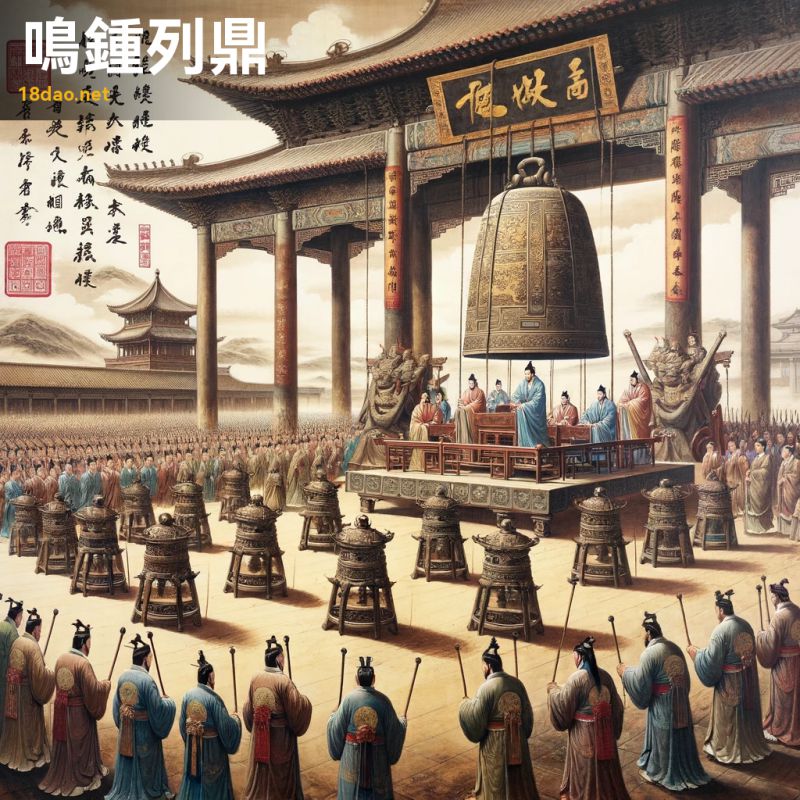

序号: 5092

解读: 这幅插图描绘了“鸣钟列鼎”的场景,这个成语源于中国古代的一种习俗。在这幅图中,我们看到一个宏伟且庄严的皇家仪式场景。图中的人物穿着传统的中国服装,正进行着仪式。画面中心是一个被敲响的大钟,以及一排排排列整齐的大型铜鼎(鼎),象征着权力和威望。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,特点是细致的笔触和柔和的色彩搭配。

整个画面传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语“鸣钟列鼎”所蕴含的意义相契合。这个成语通常用来形容大型的、盛大的集会或是重要的事件,画面中的钟鼎排列,恰如其分地体现了这一点。

在画面的某个角落,还有一个红色的印章,为作品增添了一种正式和真实的感觉。

整体而言,这幅插图不仅反映了成语的字面意义,还通过古典中国画的形式,传达了一种尊重和继承传统文化的精神。

-

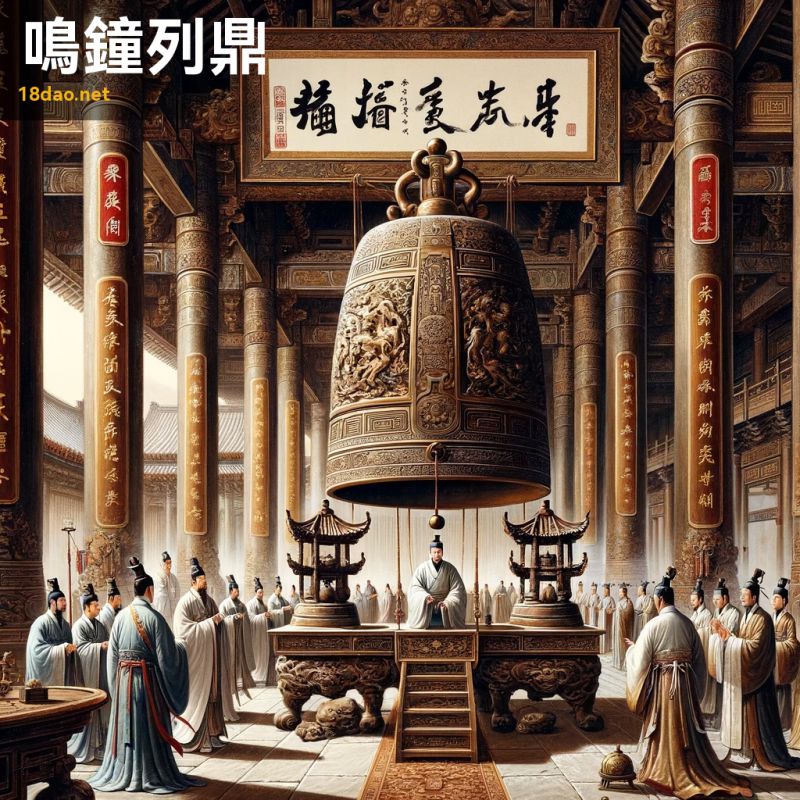

序号: 5093

解读: 这幅插图展现了成语“鸣钟列鼎”的画面。在画面中,我们看到一座华丽的宴会大厅,装饰考究,柱梁雕饰精美。画面前景是一个大型的精雕钟和几个青铜鼎,这些鼎钟象征着权力和威望。钟被敲响,发出回荡在大厅的洪亮声音。周围有身着传统中式服饰的人物,他们尊敬地观看着这一仪式。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,特点是细腻的笔触和丰富的土色调。画面中的每一个细节都体现了中国古典艺术的精髓,从服饰的纹理到青铜鼎的装饰都显得栩栩如生。

整个场景既展现了中国古代的宴会仪式,又反映出成语“鸣钟列鼎”的寓意:权力的展示和威严的象征。

在画面的一个角落,还有一个红色的印章,作为这幅艺术作品的鉴定之印,进一步增添了作品的古典气息和正式感。

-

序号: 5094

解读: 这幅图描绘了一个宽阔而寂静的景象,体现了成语“鸦雀无闻”的含义。在这幅画中,我们看不到任何鸟儿,整个场景显得非常安静和空旷。这可以象征着一种极度的寂静和冷清,正如成语所描绘的那样,没有任何鸟鸣或动静可以听见。

画面上的场景可能是一片空旷的田野或一个荒废的村庄,天空辽阔,强调了一种深沉和幽静的感觉。色彩以灰黑色为主,符合中国传统水墨画的风格。这样的色调和布局进一步增强了画面的静谧感和深邃感。

画面的一个角落有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一种正式和传统的感觉。

整体风格模仿了古代画家或近代画家的画风,这两位都是中国现代水墨画领域非常著名的艺术家。

通过这幅画,我们可以感受到成语“鸦雀无闻”所表达的那种极端的安静和冷清,仿佛整个世界都陷入了沉默之中。

-

序号: 5095

解读: 这幅图描绘了“鸦雀无声”的成语意境。成语“鸦雀无声”原意指连鸦鸟和麻雀都不叫,形容周围非常安静。在这幅图中,我选择了一个古朴宁静的中国古村落作为背景,以强调这种静谧无声的氛围。黄昏时分的柔和光线,长长的树影,以及周围郁郁葱葱的绿意,都加强了这种感觉。

图中的几座小屋被绿树环绕,显得格外宁静。最引人注目的是前景中的两只鸦鸟,它们静静地栖息在枯树上,俯瞰着村庄。这两只鸦鸟的存在正好体现了成语的字面意义,而它们的沉默则进一步强化了整个画面的静谧感。

整幅画的风格借鉴了古代画家和近代画家的传统中国画风,传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还加入了一枚红色印章,增添了艺术作品的真实性和传统感。

总体而言,这幅图通过其宁静的乡村场景和静止的鸦鸟,有效地传达了“鸦雀无声”成语中的安静和空旷之感。

-

序号: 5096

解读: 这幅图描绘了成语“鸦鹊无声”的景象。在画面前景中,我们看到一只乌鸦和一只喜鹊静静地栖息在分开的无叶枝条上。它们的沉默传达了一种深沉的寓意,反映了成语的核心意涵。背景中,迷蒙的山峦和宁静的河流增添了画面的古朴和深邃气氛。

在中国古典文化中,乌鸦和喜鹊通常象征着不同的意义。乌鸦经常与孤独、冷漠甚至不祥的事物联系在一起,而喜鹊则象征着喜庆和好运。这幅画中,它们的共同沉默可能象征着一种特殊时刻的平静,或是不同情绪的暂时休止。这种对比和融合,恰如其分地体现了成语“鸦鹊无声”的内涵,即即便是性格迥异的两种鸟类,在某些时刻也会共同沉默。

画风模仿了古代画家和近代画家的经典中国画风格,通过细腻的水墨和柔和的笔触展现了一幅古朴而深邃的景象。图画的一角还有一枚红色印章,代表画家的签名,这是中国古典画作中的传统元素,增添了作品的文化韵味。

-

序号: 5097

解读: 这幅图描绘了“鸦默雀静”的成语。在中国文化中,这个成语用来形容环境非常安静,连鸟儿的叫声也没有。在这幅图中,我们可以看到乌鸦和麻雀静静地栖息在树枝上,整个场景充满了宁静与和谐。

画风模仿了古代画家或近代画家的技法,突出了自然与鸟儿之间的和谐关系。画中细微之处,如树叶轻轻的摇曳和平静的气氛,都进一步强调了这种静谧的感觉。画角的小红印章是中国传统画作的签名标志,增添了一丝古典韵味。

整体而言,这幅画成功地传达了成语“鸦默雀静”的意境,即一种深远的静谧与和谐。

-

序号: 5098

解读: 这幅插图描绘了中国成语“鸿案相庄”的场景。成语“鸿案相庄”源自清代文学家吴敬梓的小说《儒林外史》,意指一个人办事公正,不徇私情。图中展示了一个庄严、智慧的老法官坐在装饰华丽的法庭上,周围是上呈案件的官员和平民。法官身穿传统的中国长袍,散发出权威和智慧的气息。法庭上装饰着古代中国的建筑风格,有木梁、精细的雕刻和传统的中国装饰。

整幅画的色调较为沉稳,以棕色、绿色和灰色为主,反映了场景的庄重。画作一角还有一个小巧的红色中国传统印章作为签名。

这幅作品以古典中国画风来呈现,旨在体现中国古代司法制度的严肃和公正。画中法官的形象和法庭的布置都是为了突出这一主题,使观者能够感受到成语所蕴含的深刻含义。此外,绘画中红色印章的使用,不仅是艺术签名的传统方式,也增添了作品的正式感和历史感。

-

序号: 5099

解读: 这幅插图描绘了一只在雪地中留下深深足迹的大鹤,体现了成语“鸿泥雪爪”的意境。这个成语来自于古代文学,用来比喻文章的章法秀丽、结构严谨,犹如大雁在泥雪中走过,留下整齐的脚印。在画面中,鹤作为中国文化中的长寿和智慧象征,其高雅的姿态与雪地的宁静景象形成鲜明对比,增添了一种深沉的意境。

画风仿古代画家或近代画家的作品,用传统中国画的笔触捕捉了这一场景的精髓。画面色调以白色和灰色为主,呈现出一种柔和而沉静的感觉。在画面的一角,还有一枚红色的中国印章,增添了作品的真实感和文化氛围。这幅画不仅展现了中国古典文化的深厚底蕴,也传达了一种古朴而深邃的感觉,与“鸿泥雪爪”这个成语的内涵相得益彰。

-

序号: 5100

解读: 这幅插图体现了成语“鸿爪雪泥”的意境。成语“鸿爪雪泥”源自于唐代李白的诗句“海上生明月,天涯共此时”,意思是指大鹏鸟在雪泥中留下的爪痕,比喻留下的痕迹虽然轻微,却能够表明已经有过重要的行动或事件。在这幅画中,我描绘了一只大鸟在雪地上留下的爪印,用以象征即使是短暂或轻微的行为,也可能留下深刻的痕迹或影响。

画作风格模仿了古代画家或近代画家的绘画风格,运用了细腻的色彩和优雅的笔触,展现出一种深远和宁静的意境。鸟爪的痕迹引导着视线深入画面,象征着深远的影响和意义。画面一角的小型红色印章增添了作品的真实感和传统美。

整体上,这幅画作旨在通过古典中国画的形式,将“鸿爪雪泥”这一成语的寓意深刻表现出来。

解读: 这幅图描绘了成语“腾踏飞黄”的形象。在中国古代文化中,飞黄是一匹传说中的神马,能够瞬间千里。这幅画中,飞黄展现了它那惊人的速度和敏捷性,其动态的姿态仿佛正腾空而起,跃动于云端之上。

解读: 这幅图描绘了成语“腾踏飞黄”的形象。在中国古代文化中,飞黄是一匹传说中的神马,能够瞬间千里。这幅画中,飞黄展现了它那惊人的速度和敏捷性,其动态的姿态仿佛正腾空而起,跃动于云端之上。 解读: 这幅插图描绘了一只雄壮的公鸡站在岩石山顶上,在黎明的曙光中大声啼鸣。背景中有绚烂的日出,公鸡的羽毛细节丰富、色彩鲜艳,其姿态流露出力量和自信。

解读: 这幅插图描绘了一只雄壮的公鸡站在岩石山顶上,在黎明的曙光中大声啼鸣。背景中有绚烂的日出,公鸡的羽毛细节丰富、色彩鲜艳,其姿态流露出力量和自信。 解读: 这幅图描绘了“惊喜过望”这一成语的意境。在图中,我们看到一位身着传统服饰的人物,在幽静而郁郁葱葱的森林中意外发现了宝藏,表情中流露出深深的喜悦和惊讶。

解读: 这幅图描绘了“惊喜过望”这一成语的意境。在图中,我们看到一位身着传统服饰的人物,在幽静而郁郁葱葱的森林中意外发现了宝藏,表情中流露出深深的喜悦和惊讶。 解读: 这幅插图展现了成语“惊天动地”的深刻内涵。在画面中,一条雄伟的龙从云层中崛起,蜿蜒穿梭于天际,象征着能够震撼天地的力量。龙的动作在下方的山川和河流中引起了明显的波动,这不仅体现了自然界的壮观,也传达了一种超凡脱俗的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“惊天动地”的深刻内涵。在画面中,一条雄伟的龙从云层中崛起,蜿蜒穿梭于天际,象征着能够震撼天地的力量。龙的动作在下方的山川和河流中引起了明显的波动,这不仅体现了自然界的壮观,也传达了一种超凡脱俗的氛围。 解读: 这幅插图描绘了“惊弓之鸟”这个成语的意象。画面中,一只鸟儿栖息在古朴的中国山水之中,它的神态显得警惕而焦虑,仿佛刚刚受到了弓弦之声的惊吓。这种情景表现了成语“惊弓之鸟”所蕴含的含义——经历过惊吓的鸟儿,即使是弓弦的轻微声响也能使其惊恐万分。

解读: 这幅插图描绘了“惊弓之鸟”这个成语的意象。画面中,一只鸟儿栖息在古朴的中国山水之中,它的神态显得警惕而焦虑,仿佛刚刚受到了弓弦之声的惊吓。这种情景表现了成语“惊弓之鸟”所蕴含的含义——经历过惊吓的鸟儿,即使是弓弦的轻微声响也能使其惊恐万分。 解读: 此图描绘了成语“惊弦之鸟”的场景。画面中,一只鸟儿因琴弦突然的颤动而惊飞,表现了鸟儿对琴弦声的敏感反应。这个成语来自于古代,意指因过去的恐惧或伤害而对类似情境产生极度敏感和惊恐的反应。

解读: 此图描绘了成语“惊弦之鸟”的场景。画面中,一只鸟儿因琴弦突然的颤动而惊飞,表现了鸟儿对琴弦声的敏感反应。这个成语来自于古代,意指因过去的恐惧或伤害而对类似情境产生极度敏感和惊恐的反应。 解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国服饰的人站在悬崖边,俯瞰着波涛汹涌的大海,上方是风暴云层。此人的表情似乎惊恐万分,完美体现了“惊心动魄”这个成语的精髓。在中国传统文化中,此成语用来形容非常震惊或恐惧的心理状态,强调情感的剧烈波动和内心的深刻触动。

解读: 这幅图描绘了一个身穿古代中国服饰的人站在悬崖边,俯瞰着波涛汹涌的大海,上方是风暴云层。此人的表情似乎惊恐万分,完美体现了“惊心动魄”这个成语的精髓。在中国传统文化中,此成语用来形容非常震惊或恐惧的心理状态,强调情感的剧烈波动和内心的深刻触动。 解读: 这幅插图生动地体现了成语“惊心骇瞩”的含义。在图中,一位人物表情震惊且恐惧,身处一个幽暗、神秘的环境中,周围弥漫着阴影和微弱的光线。这种场景创造了一种紧张和不安的氛围,恰如其分地传达了成语的情感内涵——极度震惊和惊骇。

解读: 这幅插图生动地体现了成语“惊心骇瞩”的含义。在图中,一位人物表情震惊且恐惧,身处一个幽暗、神秘的环境中,周围弥漫着阴影和微弱的光线。这种场景创造了一种紧张和不安的氛围,恰如其分地传达了成语的情感内涵——极度震惊和惊骇。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“惊波骇浪”的意境。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“惊波骇浪”的意境。 解读: 这幅插图生动地体现了“惊涛骇浪”这一成语的深刻含义。在中国传统文化中,“惊涛骇浪”形容极其凶险的大海波涛,通常用来比喻险恶的环境或极端困难的境遇。画中,巨大的波浪汹涌澎湃,彰显了自然力量的无穷与人类在其面前的渺小。

解读: 这幅插图生动地体现了“惊涛骇浪”这一成语的深刻含义。在中国传统文化中,“惊涛骇浪”形容极其凶险的大海波涛,通常用来比喻险恶的环境或极端困难的境遇。画中,巨大的波浪汹涌澎湃,彰显了自然力量的无穷与人类在其面前的渺小。 解读: 此图描绘了成语“惊蛇打草”的场景。画面中,一位农夫在茂密的绿色草地上用工具打草,而一条蛇因此而惊恐地蜿蜒扭动。这个成语的字面意思是在草丛中打草惊动了蛇。它比喻做事不小心,反而惊动了本来不会发现的敌人或引发了麻烦。

解读: 此图描绘了成语“惊蛇打草”的场景。画面中,一位农夫在茂密的绿色草地上用工具打草,而一条蛇因此而惊恐地蜿蜒扭动。这个成语的字面意思是在草丛中打草惊动了蛇。它比喻做事不小心,反而惊动了本来不会发现的敌人或引发了麻烦。 解读: 此图展示了“惊风骇浪”这一成语的视觉化表达。在传统中国画的背景下,一艘小船在风暴海上勇敢地航行,周围是高耸的波浪。这一场景生动地捕捉了成语的本质:面对巨大的挑战或危险。

解读: 此图展示了“惊风骇浪”这一成语的视觉化表达。在传统中国画的背景下,一艘小船在风暴海上勇敢地航行,周围是高耸的波浪。这一场景生动地捕捉了成语的本质:面对巨大的挑战或危险。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“惊魂动魄”的内涵。在画面中,一位身着古代服饰的人物站在阴暗、神秘的森林中,面露恐惧和震惊之情。这种表情和姿态精准地传达了“惊魂动魄”所蕴含的强烈情感震撼,即是在极其惊险或震撼的情境下,人的灵魂仿佛被深深触动,心神不宁。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“惊魂动魄”的内涵。在画面中,一位身着古代服饰的人物站在阴暗、神秘的森林中,面露恐惧和震惊之情。这种表情和姿态精准地传达了“惊魂动魄”所蕴含的强烈情感震撼,即是在极其惊险或震撼的情境下,人的灵魂仿佛被深深触动,心神不宁。 解读: 这幅图描绘了一个宁静乡村景致中的驴和狗。在这个成语“驴心狗肺”中,驴象征着心,而狗象征着肺。这个成语是用来贬低某人的心肠,意指心肠恶劣、残忍无情。在图中,驴和狗被刻画得较为夸张,以符号化的方式突出它们的心脏和肺部。驴的心形较大,显示出它的“恶心”,而狗的肺也被夸大,象征着“坏肺”。这种艺术手法强调了成语的负面含义。

解读: 这幅图描绘了一个宁静乡村景致中的驴和狗。在这个成语“驴心狗肺”中,驴象征着心,而狗象征着肺。这个成语是用来贬低某人的心肠,意指心肠恶劣、残忍无情。在图中,驴和狗被刻画得较为夸张,以符号化的方式突出它们的心脏和肺部。驴的心形较大,显示出它的“恶心”,而狗的肺也被夸大,象征着“坏肺”。这种艺术手法强调了成语的负面含义。 解读: 这幅插图描绘了成语“驥伏櫪”中的寓意。驥伏櫪,字面上的意思是良马藏于马厩。成语出自《荀子·劝学》,“驥一日行,而千里矣;伏櫪则不以千里为能也。”形容才能出众的人没有得到施展的机会。在这幅画中,一匹雄壮的马被拴在稳定的马厩中,展现了它内在的力量和潜能。尽管环境平静,但画面却传达了一种潜在的力量感。

解读: 这幅插图描绘了成语“驥伏櫪”中的寓意。驥伏櫪,字面上的意思是良马藏于马厩。成语出自《荀子·劝学》,“驥一日行,而千里矣;伏櫪则不以千里为能也。”形容才能出众的人没有得到施展的机会。在这幅画中,一匹雄壮的马被拴在稳定的马厩中,展现了它内在的力量和潜能。尽管环境平静,但画面却传达了一种潜在的力量感。 解读: 这幅插图展现了成语“驥老伏櫪”的意境。在画面中,一匹年迈的马安详地伏卧在其马槽边。马虽老,但从它的姿态中仍可看出曾经的高贵与优雅,彰显了它一生的尊严与辉煌。画面以简朴的马槽为背景,突出了老马的平和与智慧。

解读: 这幅插图展现了成语“驥老伏櫪”的意境。在画面中,一匹年迈的马安详地伏卧在其马槽边。马虽老,但从它的姿态中仍可看出曾经的高贵与优雅,彰显了它一生的尊严与辉煌。画面以简朴的马槽为背景,突出了老马的平和与智慧。 解读: 这幅插图展现了成语“欢欣鼓舞”的精髓。在画面中,我们看到身着古代中国服饰的人们正在欢庆,他们有的跳舞,有的演奏乐器,面露喜悦和兴奋之情。

解读: 这幅插图展现了成语“欢欣鼓舞”的精髓。在画面中,我们看到身着古代中国服饰的人们正在欢庆,他们有的跳舞,有的演奏乐器,面露喜悦和兴奋之情。 解读: 这幅图描绘了一位极度消瘦的老人,他的骨头清晰可见,就像干枯的树枝一样脆弱。

解读: 这幅图描绘了一位极度消瘦的老人,他的骨头清晰可见,就像干枯的树枝一样脆弱。 解读: 这幅插图是对成语“骨瘦如柴” 的直观诠释。成语“骨瘦如柴”字面意思是形容人非常瘦弱,就像枯瘦的木柴一样,常用来形容人极度消瘦或身体虚弱。

解读: 这幅插图是对成语“骨瘦如柴” 的直观诠释。成语“骨瘦如柴”字面意思是形容人非常瘦弱,就像枯瘦的木柴一样,常用来形容人极度消瘦或身体虚弱。 解读: 这幅插图展现了成语“骨瘦如豺”的形象含义。成语“骨瘦如豺”用来形容人瘦得像豺一样,骨瘦如柴,极其消瘦。在这幅图中,一只极其瘦弱的狼站立在荒凉的景色中。它的毛发稀疏,肋骨清晰可见,强调了它骨瘦嶙峋的外貌。

解读: 这幅插图展现了成语“骨瘦如豺”的形象含义。成语“骨瘦如豺”用来形容人瘦得像豺一样,骨瘦如柴,极其消瘦。在这幅图中,一只极其瘦弱的狼站立在荒凉的景色中。它的毛发稀疏,肋骨清晰可见,强调了它骨瘦嶙峋的外貌。 解读: 本幅插图为传统中国画,展现了一位慈悲又细腻的老学者,他正小心翼翼、充满关怀地触摸一朵花。这一画面恰到好处地体现了“体恤入微”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“体恤入微”指的是对别人的情感、需求或困难有着极为细致和深刻的理解与关怀。

解读: 本幅插图为传统中国画,展现了一位慈悲又细腻的老学者,他正小心翼翼、充满关怀地触摸一朵花。这一画面恰到好处地体现了“体恤入微”这一成语的内涵。在中国传统文化中,“体恤入微”指的是对别人的情感、需求或困难有着极为细致和深刻的理解与关怀。 解读: 此图展现了一位身负众多伤痕和绷带的男子,体现了成语“体无完皮”的深刻含义。该成语源于《史记·项羽本纪》,用来形容人身上到处是伤,比喻遭受严重的打击或磨难。在这幅画中,男子看似疲惫却依旧坚韧,其表情流露出忍耐和坚持的情感。

解读: 此图展现了一位身负众多伤痕和绷带的男子,体现了成语“体无完皮”的深刻含义。该成语源于《史记·项羽本纪》,用来形容人身上到处是伤,比喻遭受严重的打击或磨难。在这幅画中,男子看似疲惫却依旧坚韧,其表情流露出忍耐和坚持的情感。 解读: 这幅插图展现了一个中国古代学者,他面露忧愁地检视着自己受伤的手臂。背景是典型的中国古典山水,增添了几分深邃与静谧的氛围。

解读: 这幅插图展现了一个中国古代学者,他面露忧愁地检视着自己受伤的手臂。背景是典型的中国古典山水,增添了几分深邃与静谧的氛围。 解读: 这幅插图描绘了一个古代战士,他身穿传统盔甲,明显带有许多刀伤和瘀伤,站在战场上,周围是一片混乱的战场。背景显示了激烈战斗的残余,天空阴沉,四处散落着武器。尽管受伤,战士的面部表情传达出忍耐和坚韧的精神。

解读: 这幅插图描绘了一个古代战士,他身穿传统盔甲,明显带有许多刀伤和瘀伤,站在战场上,周围是一片混乱的战场。背景显示了激烈战斗的残余,天空阴沉,四处散落着武器。尽管受伤,战士的面部表情传达出忍耐和坚韧的精神。 解读: 这幅插图呈现了成语“体物入微”的深刻含义。图中,一位学者正聚精会神地通过放大镜观察一件小物体,可能是一只昆虫或一朵花。这表达了“体物入微”所描绘的专注于微小细节的场景。学者的表情显露出深沉的专注和兴趣,这强调了对细微事物的深入研究和理解。

解读: 这幅插图呈现了成语“体物入微”的深刻含义。图中,一位学者正聚精会神地通过放大镜观察一件小物体,可能是一只昆虫或一朵花。这表达了“体物入微”所描绘的专注于微小细节的场景。学者的表情显露出深沉的专注和兴趣,这强调了对细微事物的深入研究和理解。 解读: 这幅插图展现了成语“体贴入妙”的精髓。在图中,我们看到两个人物在和谐相处,通过他们的互动展现了深度的理解和细致的关怀。这种场景恰如其分地表达了“体贴入妙”的含义,即在关怀和理解他人时达到了非常高的境界,不仅仅是表面上的关心,而是深入骨髓的体贴。

解读: 这幅插图展现了成语“体贴入妙”的精髓。在图中,我们看到两个人物在和谐相处,通过他们的互动展现了深度的理解和细致的关怀。这种场景恰如其分地表达了“体贴入妙”的含义,即在关怀和理解他人时达到了非常高的境界,不仅仅是表面上的关心,而是深入骨髓的体贴。 解读: 这幅插图展现了成语“体贴入微”的深刻含义。图中描绘了一位年长者坐在典型的中国古典园林中,旁边有一位年轻人正在体贴地奉上茶水。这个场景通过年轻人对老者的细心照顾,体现了“体贴入微”这个成语所传达的关怀和深思熟虑的精神。

解读: 这幅插图展现了成语“体贴入微”的深刻含义。图中描绘了一位年长者坐在典型的中国古典园林中,旁边有一位年轻人正在体贴地奉上茶水。这个场景通过年轻人对老者的细心照顾,体现了“体贴入微”这个成语所传达的关怀和深思熟虑的精神。 解读: 这幅插图展现了一位老师和一位学生下棋的场景,象征性地体现了“高下其手”这个成语的含义。在中国传统文化中,下棋常常被视为智慧和策略的象征。图中的老师代表着高超的技艺和智慧,他的姿态平和、沉着,正在进行一步策略性的棋局布置。而学生的表情则显得有些深思而略感压力,这反映了学习和领悟的过程。

解读: 这幅插图展现了一位老师和一位学生下棋的场景,象征性地体现了“高下其手”这个成语的含义。在中国传统文化中,下棋常常被视为智慧和策略的象征。图中的老师代表着高超的技艺和智慧,他的姿态平和、沉着,正在进行一步策略性的棋局布置。而学生的表情则显得有些深思而略感压力,这反映了学习和领悟的过程。 解读: 这幅插图描绘了《高山流水》的场景,体现了中国传统山水画的典型元素。在画面上半部分,我们看到了苍茫而又雄伟的高山,山峰云雾缭绕,显示出崎岖的地形和茂盛的植被。山脚下,一条优雅的河流蜿蜒流淌,水面上的光影交织,营造出一种宁静和谐的氛围。在画面的一角,有一个孤独的小人物——可能是一位学者或音乐家——坐在河边,深深沉浸在自然的美景中。

解读: 这幅插图描绘了《高山流水》的场景,体现了中国传统山水画的典型元素。在画面上半部分,我们看到了苍茫而又雄伟的高山,山峰云雾缭绕,显示出崎岖的地形和茂盛的植被。山脚下,一条优雅的河流蜿蜒流淌,水面上的光影交织,营造出一种宁静和谐的氛围。在画面的一角,有一个孤独的小人物——可能是一位学者或音乐家——坐在河边,深深沉浸在自然的美景中。 解读: 这幅图描绘的是“高悬明镜”这一成语的画面。在这幅古典中国画中,一面大型、装饰华丽的镜子高悬于一座宏伟大厅的墙壁上。镜子映照出下方的场景,捕捉到身着传统服饰的朝臣和学者,他们正参与学术讨论和活动。

解读: 这幅图描绘的是“高悬明镜”这一成语的画面。在这幅古典中国画中,一面大型、装饰华丽的镜子高悬于一座宏伟大厅的墙壁上。镜子映照出下方的场景,捕捉到身着传统服饰的朝臣和学者,他们正参与学术讨论和活动。 解读: 成语“高悬秦镜”源于中国古代的一则寓言。该成语通常用来比喻学习他人的优点以自我提升,或是警醒自己时刻反省,以镜自照。在这幅图中,我们看到一位身着传统服饰的人正在将一面铜镜高高挂在墙上。这个动作象征着对知识和自我反省的重视。

解读: 成语“高悬秦镜”源于中国古代的一则寓言。该成语通常用来比喻学习他人的优点以自我提升,或是警醒自己时刻反省,以镜自照。在这幅图中,我们看到一位身着传统服饰的人正在将一面铜镜高高挂在墙上。这个动作象征着对知识和自我反省的重视。 解读: 这幅插图展现了成语“高抬贵手”的深刻含义。画面中,一位高贵的人物伸出援手,慷慨地帮助一位平民,体现了这个成语的精神——请求别人宽容大量,给予帮助或方便。在中国传统文化中,这种行为不仅展现了高尚的品德,还体现了社会等级和尊重的重要性。

解读: 这幅插图展现了成语“高抬贵手”的深刻含义。画面中,一位高贵的人物伸出援手,慷慨地帮助一位平民,体现了这个成语的精神——请求别人宽容大量,给予帮助或方便。在中国传统文化中,这种行为不仅展现了高尚的品德,还体现了社会等级和尊重的重要性。 解读: 这幅插图展现了“高朋满座”这一成语的意境。在这幅画中,我们可以看到一个古典风格的中国客厅,里面聚集了许多身着不同服饰的人物,包括学者和各行各业的人士。他们围坐一起,脸上洋溢着愉悦的表情,彼此交谈,营造出一种欢乐和谐的氛围。画面中的场景被中国传统的装饰元素所美化,如樱桃桌、纸手卷和古代家具,这些细节增添了浓郁的文化氛围。

解读: 这幅插图展现了“高朋满座”这一成语的意境。在这幅画中,我们可以看到一个古典风格的中国客厅,里面聚集了许多身着不同服饰的人物,包括学者和各行各业的人士。他们围坐一起,脸上洋溢着愉悦的表情,彼此交谈,营造出一种欢乐和谐的氛围。画面中的场景被中国传统的装饰元素所美化,如樱桃桌、纸手卷和古代家具,这些细节增添了浓郁的文化氛围。 解读: 这幅图描绘了成语“高枕不虞”的场景。在画面中,我们看到一位身着传统汉服的学者平静地躺在一张高大的木床上,床上铺着华丽的丝绸枕头。房间内陈设着典雅的古典家具和装饰,营造出一种宁静和安全的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“高枕不虞”的场景。在画面中,我们看到一位身着传统汉服的学者平静地躺在一张高大的木床上,床上铺着华丽的丝绸枕头。房间内陈设着典雅的古典家具和装饰,营造出一种宁静和安全的氛围。 解读: 此图展现了一位古代学者在树下使用高枕安然入睡的场景。画面中,学者面露安详,周围环境宁静祥和,仿佛将观者带入一个远离尘嚣的世界。

解读: 此图展现了一位古代学者在树下使用高枕安然入睡的场景。画面中,学者面露安详,周围环境宁静祥和,仿佛将观者带入一个远离尘嚣的世界。 解读: 此图插图展现了《高枕安寢》这一成语的内涵。

解读: 此图插图展现了《高枕安寢》这一成语的内涵。 解读: 这幅插图展现了“高枕安卧”这个成语的含义。成语“高枕安卧”字面意思是高高的枕头安心地躺着,比喻非常安心,没有任何忧虑。在这幅画中,我们看到一个古代中国的卧室,中间摆放着一张雕刻精美的木床,床上放着高高的枕头。周围环境充满了传统中国元素,如绘画、花瓶和丝质窗帘,营造出一种宁静舒适的氛围,仿佛让人置身于一个无忧无虑的古代中国生活场景中。

解读: 这幅插图展现了“高枕安卧”这个成语的含义。成语“高枕安卧”字面意思是高高的枕头安心地躺着,比喻非常安心,没有任何忧虑。在这幅画中,我们看到一个古代中国的卧室,中间摆放着一张雕刻精美的木床,床上放着高高的枕头。周围环境充满了传统中国元素,如绘画、花瓶和丝质窗帘,营造出一种宁静舒适的氛围,仿佛让人置身于一个无忧无虑的古代中国生活场景中。 解读: 这幅插图是为了配合成语“高枕无忧”。成语“高枕无忧”字面意思是枕头放得高而无忧虑,比喻生活安逸,心无挂碍。在这幅插图中,我们看到的是一幅宁静祥和的古代卧室场景,室内陈设体现了中国古典的典雅。画中的高架床铺以及柔软的枕头和丝绸帷幔,都展现了一种安全舒适的氛围,恰如其分地传达了这个成语的含义。

解读: 这幅插图是为了配合成语“高枕无忧”。成语“高枕无忧”字面意思是枕头放得高而无忧虑,比喻生活安逸,心无挂碍。在这幅插图中,我们看到的是一幅宁静祥和的古代卧室场景,室内陈设体现了中国古典的典雅。画中的高架床铺以及柔软的枕头和丝绸帷幔,都展现了一种安全舒适的氛围,恰如其分地传达了这个成语的含义。 解读: 这幅图描绘了一个古代中国的宁静场景,一位学者安详地躺在树下,头枕高枕,显得非常安心和放松。远处的风景平和而优美,整个画面传达出一种安全与和平的感觉。

解读: 这幅图描绘了一个古代中国的宁静场景,一位学者安详地躺在树下,头枕高枕,显得非常安心和放松。远处的风景平和而优美,整个画面传达出一种安全与和平的感觉。 解读: 这幅插图生动地描绘了成语“高枕而卧”的意境。在画面中,我们看到一个人安静地躺着,头枕高枕,周围环境平和宁静。这样的布置象征着无忧无虑和放松的状态,正如成语所表达的那样。

解读: 这幅插图生动地描绘了成语“高枕而卧”的意境。在画面中,我们看到一个人安静地躺着,头枕高枕,周围环境平和宁静。这样的布置象征着无忧无虑和放松的状态,正如成语所表达的那样。 解读: 这幅插图描绘了成语“高台明镜”的寓意。在这幅作品中,一位身着传统服饰的古代学者坐在高桌前,桌上放着一本打开的书和一面大而清晰的镜子。这些元素象征着自我反省和诚实。画面背景是宁静的,通过窗户可以看到具有传统中国建筑元素的和平庭院。

解读: 这幅插图描绘了成语“高台明镜”的寓意。在这幅作品中,一位身着传统服饰的古代学者坐在高桌前,桌上放着一本打开的书和一面大而清晰的镜子。这些元素象征着自我反省和诚实。画面背景是宁静的,通过窗户可以看到具有传统中国建筑元素的和平庭院。 解读: 这幅插图生动地诠释了成语“高瞻远瞩”的意境。画面中,一位智者站在高山之巅,眺望远方。他的姿态和眼神体现出深远的思考和远见。四周环绕的山峦被云雾缭绕,增添了一种朦胧而神秘的氛围,象征着未知的未来和无限的可能。

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“高瞻远瞩”的意境。画面中,一位智者站在高山之巅,眺望远方。他的姿态和眼神体现出深远的思考和远见。四周环绕的山峦被云雾缭绕,增添了一种朦胧而神秘的氛围,象征着未知的未来和无限的可能。 解读: 这幅插图展现了“高节清风”这个成语的内涵。画面中高耸的竹林优雅地随风摇曳,竹子的挺拔和直立象征着高尚的道德品质和坚定的节操。竹林在柔和的风中显得格外清新和纯净,这正是“高节清风”所要传达的意境:在复杂纷扰的世界中保持高洁的品质和清新的心态。

解读: 这幅插图展现了“高节清风”这个成语的内涵。画面中高耸的竹林优雅地随风摇曳,竹子的挺拔和直立象征着高尚的道德品质和坚定的节操。竹林在柔和的风中显得格外清新和纯净,这正是“高节清风”所要传达的意境:在复杂纷扰的世界中保持高洁的品质和清新的心态。 解读: 这幅插图展现了成语“高台明镜”的含义。图中,一座高耸的台上放置了一面大镜子,周围是古代中国的建筑和宁静的自然环境。

解读: 这幅插图展现了成语“高台明镜”的含义。图中,一座高耸的台上放置了一面大镜子,周围是古代中国的建筑和宁静的自然环境。 解读: 这幅插图描绘了一群古代中国学者在传统中国园林的大树下激烈讨论的场景。他们身着传统汉服,通过生动的手势表达着自己的观点,场景充分捕捉了他们的智慧辩论和友谊,反映出高尚讨论的氛围。

解读: 这幅插图描绘了一群古代中国学者在传统中国园林的大树下激烈讨论的场景。他们身着传统汉服,通过生动的手势表达着自己的观点,场景充分捕捉了他们的智慧辩论和友谊,反映出高尚讨论的氛围。 解读: 此图描绘了一位身着古代长袍的学者,站在高山之上,沉思着,眼前景色开阔,天地一色。画面中的学者代表了深思熟虑和清晰的逻辑,他的孤独姿态和高山上的位置象征着思想的高度和纯净。这幅作品体现了“高谈阔论”(高谭清论)这一成语的精髓,意为在高尚、清新的环境中进行深刻、有益的讨论。

解读: 此图描绘了一位身着古代长袍的学者,站在高山之上,沉思着,眼前景色开阔,天地一色。画面中的学者代表了深思熟虑和清晰的逻辑,他的孤独姿态和高山上的位置象征着思想的高度和纯净。这幅作品体现了“高谈阔论”(高谭清论)这一成语的精髓,意为在高尚、清新的环境中进行深刻、有益的讨论。 解读: 这幅插图展现了成语“高风亮节”的深刻含义。在图中,一位古代学者身着传统汉服,站在高大的竹旁,面朝明亮的月光,展现出他的尊严和高洁品质。这位学者的姿态和表情传达了一种不屈不挠、坚守原则的精神,正是“高风亮节”所赞颂的高尚品德。

解读: 这幅插图展现了成语“高风亮节”的深刻含义。在图中,一位古代学者身着传统汉服,站在高大的竹旁,面朝明亮的月光,展现出他的尊严和高洁品质。这位学者的姿态和表情传达了一种不屈不挠、坚守原则的精神,正是“高风亮节”所赞颂的高尚品德。 解读: 这幅插图展现了“高风劲节”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一群古代中国的文人或士大夫在风雨交加的园林中。他们或站或坐,沉浸在学术讨论之中,表现出不为狂风巨浪所动摇的坚定品格。

解读: 这幅插图展现了“高风劲节”这一成语的内涵。在画面中,我们看到一群古代中国的文人或士大夫在风雨交加的园林中。他们或站或坐,沉浸在学术讨论之中,表现出不为狂风巨浪所动摇的坚定品格。 解读: 这幅插图展现了“高风大节”这一成语的深刻含义。在画面中,一位古代学者身着传统长袍,独立于风暴和狂风中。他的气质透露出坚定不移的原则和高尚的道德标准。尽管周围环境动荡,天空阴暗,风雨交加,但学者依然岿然不动,象征着坚守原则和高尚品德的精神。

解读: 这幅插图展现了“高风大节”这一成语的深刻含义。在画面中,一位古代学者身着传统长袍,独立于风暴和狂风中。他的气质透露出坚定不移的原则和高尚的道德标准。尽管周围环境动荡,天空阴暗,风雨交加,但学者依然岿然不动,象征着坚守原则和高尚品德的精神。 解读: 这幅插图展现了一个高耸、雄伟的山峰,象征着“高风峻节”这一成语。在中国传统文化中,山常常被用来比喻人的品格和精神。图中的山峰峻峭、坚实,正如成语所描绘的那样,代表着高洁的风度和不屈的节操。

解读: 这幅插图展现了一个高耸、雄伟的山峰,象征着“高风峻节”这一成语。在中国传统文化中,山常常被用来比喻人的品格和精神。图中的山峰峻峭、坚实,正如成语所描绘的那样,代表着高洁的风度和不屈的节操。 解读: 这幅插图展现了成语“高风苦节”的内涵。图中的古代学者站在风雨交加的山景中,面容坚毅,衣着传统的汉服,头戴学者帽,象征着坚定不移的节操和正直。崎岖的山脉、被风吹拂的树木和暴风雨的天空,寓意着逆境和挑战。

解读: 这幅插图展现了成语“高风苦节”的内涵。图中的古代学者站在风雨交加的山景中,面容坚毅,衣着传统的汉服,头戴学者帽,象征着坚定不移的节操和正直。崎岖的山脉、被风吹拂的树木和暴风雨的天空,寓意着逆境和挑战。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“发上冲冠”的内涵。成语“发上冲冠”源自古代,描述极度愤怒时头发直立的景象,寓意深厚的愤怒或极端的激动。图中的古代学者身着传统服饰,面露愤怒之色,仰头望天,几缕头发因激动而直立。这样的细节表现力强,恰到好处地传达了成语的情感色彩。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“发上冲冠”的内涵。成语“发上冲冠”源自古代,描述极度愤怒时头发直立的景象,寓意深厚的愤怒或极端的激动。图中的古代学者身着传统服饰,面露愤怒之色,仰头望天,几缕头发因激动而直立。这样的细节表现力强,恰到好处地传达了成语的情感色彩。 解读: 这幅图描绘了“发引千钧”这个成语的深层含义。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的人物,正在用一根头发拉动一个巨大的物体,象征着巨大的重量和艰巨的任务。这种场景传达出对抗压倒性困难的努力和挣扎。

解读: 这幅图描绘了“发引千钧”这个成语的深层含义。在画面中,我们看到一位身着传统服饰的人物,正在用一根头发拉动一个巨大的物体,象征着巨大的重量和艰巨的任务。这种场景传达出对抗压倒性困难的努力和挣扎。 解读: 这幅插图展示了两位古代中国学者在激烈的辩论中,他们的表情充满了决心和专注。他们站在一个拥有复杂建筑和茂密绿植的古典中国园林中。

解读: 这幅插图展示了两位古代中国学者在激烈的辩论中,他们的表情充满了决心和专注。他们站在一个拥有复杂建筑和茂密绿植的古典中国园林中。 解读: 这幅插图体现了成语“鬼使神差”的含义。在这幅画中,一位学者在月光下行走,而一个鬼魂般的身影在旁边悄悄地引导着他。这位学者沉思而不自觉,似乎并未注意到这个幽灵般存在的引导。画面中的全月、古典中国建筑和树木共同营造了一种宁静而神秘的氛围。

解读: 这幅插图体现了成语“鬼使神差”的含义。在这幅画中,一位学者在月光下行走,而一个鬼魂般的身影在旁边悄悄地引导着他。这位学者沉思而不自觉,似乎并未注意到这个幽灵般存在的引导。画面中的全月、古典中国建筑和树木共同营造了一种宁静而神秘的氛围。 解读: 这幅插图是为了表现成语“鬼出神入”。此成语形容人的行动敏捷隐秘,如同鬼魅一般,让人捉摸不透。在这幅画中,我选择以一幅带有神秘氛围的古典中国风格画作来表达这一成语。画中,一位鬼魂般的人物轻微地从迷雾中浮现,象征着这种鬼神般的出没无常。

解读: 这幅插图是为了表现成语“鬼出神入”。此成语形容人的行动敏捷隐秘,如同鬼魅一般,让人捉摸不透。在这幅画中,我选择以一幅带有神秘氛围的古典中国风格画作来表达这一成语。画中,一位鬼魂般的人物轻微地从迷雾中浮现,象征着这种鬼神般的出没无常。 解读: 这幅插图展现了“鬼斧神工”这一成语的精髓。成语“鬼斧神工”源自于中国古代,用来形容技艺非常高超,仿佛鬼神所为,超乎寻常。这幅画描绘了一座壮丽的山峰,其岩石形态复杂且精致,宛如神灵的杰作。这种自然景观的宏伟与精巧,恰似超自然力量雕琢,完美体现了成语中“超凡脱俗、巧夺天工”的意境。

解读: 这幅插图展现了“鬼斧神工”这一成语的精髓。成语“鬼斧神工”源自于中国古代,用来形容技艺非常高超,仿佛鬼神所为,超乎寻常。这幅画描绘了一座壮丽的山峰,其岩石形态复杂且精致,宛如神灵的杰作。这种自然景观的宏伟与精巧,恰似超自然力量雕琢,完美体现了成语中“超凡脱俗、巧夺天工”的意境。 解读: 这幅插图展现了“鬼鬼祟祟”这一成语的含义。图中,一位身穿传统中国服饰的神秘人物正悄悄地穿行在古老的中国巷弄中。周围的环境充满了暗淡的灯光和传统的建筑元素,如灯笼,营造出一种秘密和谨慎的氛围。这个人物看起来既隐蔽又像鬼魂般,体现了“鬼鬼祟祟”中“偷偷摸摸”和“秘密行动”的本质。

解读: 这幅插图展现了“鬼鬼祟祟”这一成语的含义。图中,一位身穿传统中国服饰的神秘人物正悄悄地穿行在古老的中国巷弄中。周围的环境充满了暗淡的灯光和传统的建筑元素,如灯笼,营造出一种秘密和谨慎的氛围。这个人物看起来既隐蔽又像鬼魂般,体现了“鬼鬼祟祟”中“偷偷摸摸”和“秘密行动”的本质。 解读: 这幅插图描绘了成语“魂不著体”的意境。图中,一位灵魂飘浮在无生命迹象的身体上方,背景是一片宁静、朦胧的风景。这种场景传达了成语的含义:灵魂与身体的分离,象征着人在精神或心理上的迷茫、失落或不安。画风仿佛古典中国画,用柔和的笔触和柔和的色彩描绘出一种超脱和梦幻般的氛围。图像的一角还有一个显眼的红色印章,代表着传统中国艺术的真实性和独特性。

解读: 这幅插图描绘了成语“魂不著体”的意境。图中,一位灵魂飘浮在无生命迹象的身体上方,背景是一片宁静、朦胧的风景。这种场景传达了成语的含义:灵魂与身体的分离,象征着人在精神或心理上的迷茫、失落或不安。画风仿佛古典中国画,用柔和的笔触和柔和的色彩描绘出一种超脱和梦幻般的氛围。图像的一角还有一个显眼的红色印章,代表着传统中国艺术的真实性和独特性。 解读: 这幅插图是对成语“魂不附体”的直观表现。成语“魂不附体”形容人极其惊恐或极其悲痛,仿佛灵魂都要离开身体一样。在这幅画中,我选用了一位身着古代中国服饰的人物,表情呈现出茫然和迷惘的状态,仿佛他的精神已经与肉体分离。背景中模糊的山水景观,增添了一种超脱现实、恍如梦境的氛围,这正是“魂不附体”所带来的失落和迷茫感觉的艺术表现。

解读: 这幅插图是对成语“魂不附体”的直观表现。成语“魂不附体”形容人极其惊恐或极其悲痛,仿佛灵魂都要离开身体一样。在这幅画中,我选用了一位身着古代中国服饰的人物,表情呈现出茫然和迷惘的状态,仿佛他的精神已经与肉体分离。背景中模糊的山水景观,增添了一种超脱现实、恍如梦境的氛围,这正是“魂不附体”所带来的失落和迷茫感觉的艺术表现。 解读: 这幅插图展现了成语“魂销魄散”的深刻内涵。在画面中,一位身穿传统中国服饰的人物孤独地坐在广袤、荒凉的景观中,象征着深深的悲伤和绝望。周围的环境空旷而阴郁,一棵枯萎的树孤独地立于不远处,增强了画面的情感张力。

解读: 这幅插图展现了成语“魂销魄散”的深刻内涵。在画面中,一位身穿传统中国服饰的人物孤独地坐在广袤、荒凉的景观中,象征着深深的悲伤和绝望。周围的环境空旷而阴郁,一棵枯萎的树孤独地立于不远处,增强了画面的情感张力。 解读: 这幅插图深刻地体现了成语“魂飘魄散”的含义。在画面中,我们看到一个模糊的、如鬼魂般的人物形象在古树和蜿蜒的河流之间徘徊。这个人物显得迷失而孤独,仿佛他的灵魂正在飘散,正好符合“魂飘魄散”这一成语的意象。这个成语用来形容极度恐惧或心神不宁的状态,画面上这位形象的飘渺和环境的朦胧感加强了这一感觉。

解读: 这幅插图深刻地体现了成语“魂飘魄散”的含义。在画面中,我们看到一个模糊的、如鬼魂般的人物形象在古树和蜿蜒的河流之间徘徊。这个人物显得迷失而孤独,仿佛他的灵魂正在飘散,正好符合“魂飘魄散”这一成语的意象。这个成语用来形容极度恐惧或心神不宁的状态,画面上这位形象的飘渺和环境的朦胧感加强了这一感觉。 解读: 这幅插图是对成语“魂飞胆丧”的生动演绎。在中国传统文化中,“魂飞胆丧”形容极度恐惧、惊慌失措的心理状态,常用于形容遭遇极大的惊吓或恐怖情形时的感受。图中的人物表情惊恐,眼神中流露出不可思议与绝望,生动地表现了这一心理状态。

解读: 这幅插图是对成语“魂飞胆丧”的生动演绎。在中国传统文化中,“魂飞胆丧”形容极度恐惧、惊慌失措的心理状态,常用于形容遭遇极大的惊吓或恐怖情形时的感受。图中的人物表情惊恐,眼神中流露出不可思议与绝望,生动地表现了这一心理状态。 解读: 这幅插图展现了成语“魂飞魄散”的深刻内涵。成语“魂飞魄散”形容人极度恐惧或吓得魂不附体的状态。在这幅画中,我们看到一个人物呈现出戏剧性和恐惧的姿态,仿佛他的魂魄正从身体中逃离。背景中的飘渺雾气和旋转的风,增强了灵魂离体的概念,营造出一种超现实和不安的氛围。

解读: 这幅插图展现了成语“魂飞魄散”的深刻内涵。成语“魂飞魄散”形容人极度恐惧或吓得魂不附体的状态。在这幅画中,我们看到一个人物呈现出戏剧性和恐惧的姿态,仿佛他的魂魄正从身体中逃离。背景中的飘渺雾气和旋转的风,增强了灵魂离体的概念,营造出一种超现实和不安的氛围。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“魄散魂飞”的深刻含义。在画面中,我们看到一位穿着古代中国服饰的人物,表情显露出极度的困扰和压力。这位人物周围环绕着象征他们的灵魂和精神的元素,如轻盈的虚影或飘渺的光线,正从他们的身体中逸散而出,向上飘扬。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“魄散魂飞”的深刻含义。在画面中,我们看到一位穿着古代中国服饰的人物,表情显露出极度的困扰和压力。这位人物周围环绕着象征他们的灵魂和精神的元素,如轻盈的虚影或飘渺的光线,正从他们的身体中逸散而出,向上飘扬。 解读: 这幅插图描绘了一位老渔夫在宁静的湖面上划船的场景,周围环绕着雾蒙蒙的山峦和繁茂的绿色植被。渔夫身着古代中国服饰,脸上流露出满足和智慧的神情。他刚刚将一条鱼释放回水中,象征着“鱼得忘筌”这个成语。

解读: 这幅插图描绘了一位老渔夫在宁静的湖面上划船的场景,周围环绕着雾蒙蒙的山峦和繁茂的绿色植被。渔夫身着古代中国服饰,脸上流露出满足和智慧的神情。他刚刚将一条鱼释放回水中,象征着“鱼得忘筌”这个成语。 解读: 这幅插图是基于成语“鱼水相得”的主题创作的。在中国文化中,“鱼水相得”形容关系密切、和谐,就如同鱼儿与水一样密不可分。这幅画中,鱼儿在清澈流畅的水中自由游动,周围环绕着郁郁葱葱的植被和岩石,象征着和谐与自然美。

解读: 这幅插图是基于成语“鱼水相得”的主题创作的。在中国文化中,“鱼水相得”形容关系密切、和谐,就如同鱼儿与水一样密不可分。这幅画中,鱼儿在清澈流畅的水中自由游动,周围环绕着郁郁葱葱的植被和岩石,象征着和谐与自然美。 解读: 此图描绘了一个宁静的池塘,池中有几条鱼在平静地游弋。周围是茂密的树木和一些传统的中国建筑,这反映了典型中国景观的宁静。

解读: 此图描绘了一个宁静的池塘,池中有几条鱼在平静地游弋。周围是茂密的树木和一些传统的中国建筑,这反映了典型中国景观的宁静。 解读: 这幅插图展现了成语“鱼沈鴈落”、“鱼沉雁落”的含义。图中的美女穿着中国古装,孤寂地站在湖边的石头上,目光遥望远方,流露出一种淡淡的忧郁。在空中,一群大雁飞过美女的上方,似乎被她的美丽吸引,停下了飞翔的脚步。与此同时,水中的一条大鱼也浮现在水面,目光紧紧地锁定在美女身上。这幅画通过雁和鱼的动作,表达了美女吸引周围生灵注意的情景,恰如成语“鱼沉雁落”所形容的场景:因为美女的出现,连天上的雁和水中的鱼都被深深吸引,忘却了自身行动。此图采用传统中国画风,细腻地描绘了这一幽静而美丽的场景,充分体现了古典文化的气息和诗意。在画面的一角,还有一枚红色的印章,增添了一份古朴与庄重感。

解读: 这幅插图展现了成语“鱼沈鴈落”、“鱼沉雁落”的含义。图中的美女穿着中国古装,孤寂地站在湖边的石头上,目光遥望远方,流露出一种淡淡的忧郁。在空中,一群大雁飞过美女的上方,似乎被她的美丽吸引,停下了飞翔的脚步。与此同时,水中的一条大鱼也浮现在水面,目光紧紧地锁定在美女身上。这幅画通过雁和鱼的动作,表达了美女吸引周围生灵注意的情景,恰如成语“鱼沉雁落”所形容的场景:因为美女的出现,连天上的雁和水中的鱼都被深深吸引,忘却了自身行动。此图采用传统中国画风,细腻地描绘了这一幽静而美丽的场景,充分体现了古典文化的气息和诗意。在画面的一角,还有一枚红色的印章,增添了一份古朴与庄重感。 解读: 这幅插图以古典中国画风格展现了成语“鱼沉鴈落”、“鱼沉雁落”的含义。画面中,几位美女于湖边,她们的姿态优雅,表情宁静。在天空中,一群大雁飞过,它们的目光似乎被水边的美女所吸引,呈现出一种向下凝视的姿态。与此同时,水中的鱼儿也被美女的魅力所吸引,仿佛沉入水底以便更近距离地观察她。

解读: 这幅插图以古典中国画风格展现了成语“鱼沉鴈落”、“鱼沉雁落”的含义。画面中,几位美女于湖边,她们的姿态优雅,表情宁静。在天空中,一群大雁飞过,它们的目光似乎被水边的美女所吸引,呈现出一种向下凝视的姿态。与此同时,水中的鱼儿也被美女的魅力所吸引,仿佛沉入水底以便更近距离地观察她。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“鱼游沸釜”的意境。在这幅作品中,我们可以看到一条鱼在沸腾的水壶中挣扎游动。这个场景富有象征意义,代表了极端困难或危险的境地。在中国传统文化中,这种成语通常用来形容处于极度危险或绝望的情境。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“鱼游沸釜”的意境。在这幅作品中,我们可以看到一条鱼在沸腾的水壶中挣扎游动。这个场景富有象征意义,代表了极端困难或危险的境地。在中国传统文化中,这种成语通常用来形容处于极度危险或绝望的情境。 解读: 这幅插图展现了成语“鱼游沸鼎”的形象。在画面中,我们看到几条鱼在一个古老的中式鼎内焦急地游动,鼎内的水正沸腾着,火焰在鼎底燃烧。这一场景象征着极端危险或紧急的局势,正如成语所寓意的,指处于极度危险和困境之中。

解读: 这幅插图展现了成语“鱼游沸鼎”的形象。在画面中,我们看到几条鱼在一个古老的中式鼎内焦急地游动,鼎内的水正沸腾着,火焰在鼎底燃烧。这一场景象征着极端危险或紧急的局势,正如成语所寓意的,指处于极度危险和困境之中。 解读: 这幅画描绘了成语“鱼游釜中”的形象。画中的鱼被限制在一个狭小的锅中,这象征着处于困境或受限的境遇。在传统中国文化中,鱼通常象征着自由和丰富,但在这个成语中,鱼的自由受到极大的限制,暗示着某种困境或不利条件。

解读: 这幅画描绘了成语“鱼游釜中”的形象。画中的鱼被限制在一个狭小的锅中,这象征着处于困境或受限的境遇。在传统中国文化中,鱼通常象征着自由和丰富,但在这个成语中,鱼的自由受到极大的限制,暗示着某种困境或不利条件。 解读: 这幅插图展现了成语“鱼游釜底”的意境。在画面中,我们看到一条鱼在浅浅的锅底游动,其环境狭窄,空间有限。这个场景不仅传达了宁静的感觉,同时也暗示了一种困境和局限性。

解读: 这幅插图展现了成语“鱼游釜底”的意境。在画面中,我们看到一条鱼在浅浅的锅底游动,其环境狭窄,空间有限。这个场景不仅传达了宁静的感觉,同时也暗示了一种困境和局限性。 解读: 这幅插图展现了“鱼目乱珠”这一成语的精髓。在中国传统文化中,“鱼目乱珠”比喻外表相似而实际上价值悬殊的事物混杂在一起,难以区分。图中小鱼与众多珍珠的混乱排列,形象地表达了这种混淆视听、难以辨别真伪的情境。

解读: 这幅插图展现了“鱼目乱珠”这一成语的精髓。在中国传统文化中,“鱼目乱珠”比喻外表相似而实际上价值悬殊的事物混杂在一起,难以区分。图中小鱼与众多珍珠的混乱排列,形象地表达了这种混淆视听、难以辨别真伪的情境。 解读: 这幅插图展现了成语“鱼目混珠”的场景。在这幅充满古典中国风情的画作中,我们看到一个繁忙的古代中国市场。画中的商人和顾客正在仔细检查各种物品。特别引人注目的是,一位商人正试图将鱼眼当作珍贵的珠宝出售,他正在向一位好奇的顾客展示这些“珍珠”。人物身着传统的汉服,场景中充满了如中国灯笼、传统市场摊位和适合那个时期的配饰等丰富的文化细节。

解读: 这幅插图展现了成语“鱼目混珠”的场景。在这幅充满古典中国风情的画作中,我们看到一个繁忙的古代中国市场。画中的商人和顾客正在仔细检查各种物品。特别引人注目的是,一位商人正试图将鱼眼当作珍贵的珠宝出售,他正在向一位好奇的顾客展示这些“珍珠”。人物身着传统的汉服,场景中充满了如中国灯笼、传统市场摊位和适合那个时期的配饰等丰富的文化细节。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“鱼目混珍”的寓意。在这幅作品中,我们看到了一些真珍珠和假珍珠(鱼眼)被混合在一起,这些假珍珠外形酷似鱼眼,与真珍珠相混。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“鱼目混珍”的寓意。在这幅作品中,我们看到了一些真珍珠和假珍珠(鱼眼)被混合在一起,这些假珍珠外形酷似鱼眼,与真珍珠相混。 解读: 这幅插图展现了成语“鱼目混珠”的含义。图中以古典中国画的风格,描绘了一个人正试图将假珠子(以鱼眼代表)与真珠混合的场景。重点在于一个人的手持着一把珠子,其中一两颗珠子有着明显的鱼眼特征。画面的其他部分展示了传统的中国市场环境,人们在逛街,商贩在售卖各种物品。

解读: 这幅插图展现了成语“鱼目混珠”的含义。图中以古典中国画的风格,描绘了一个人正试图将假珠子(以鱼眼代表)与真珠混合的场景。重点在于一个人的手持着一把珠子,其中一两颗珠子有着明显的鱼眼特征。画面的其他部分展示了传统的中国市场环境,人们在逛街,商贩在售卖各种物品。 解读: 此图描绘的是成语“鱼目为珠”所蕴含的意境。在画面中,您可以看到一群鱼在宁静的水塘中游弋,而水中散布着几颗珠子。这些珠子与鱼眼在视觉上颇为相似,巧妙地表现了成语的核心思想——难以区分真假。

解读: 此图描绘的是成语“鱼目为珠”所蕴含的意境。在画面中,您可以看到一群鱼在宁静的水塘中游弋,而水中散布着几颗珠子。这些珠子与鱼眼在视觉上颇为相似,巧妙地表现了成语的核心思想——难以区分真假。 解读: 这幅插图展示了成语“鱼游沸鼎”的形象化表现。在这幅作品中,我们看到几条鱼在一个沸腾的大锅中游动,这象征着极端的困境和挣扎。成语“鱼游沸鼎”原意指鱼儿在滚烫的锅里游动,比喻处境极端危险,难以自保。

解读: 这幅插图展示了成语“鱼游沸鼎”的形象化表现。在这幅作品中,我们看到几条鱼在一个沸腾的大锅中游动,这象征着极端的困境和挣扎。成语“鱼游沸鼎”原意指鱼儿在滚烫的锅里游动,比喻处境极端危险,难以自保。 解读: 这幅插图展现了成语“鱼游釜中”的含义。画面中,一个小巧的水壶里盛满了清澈的水,壶中只有一条鱼,看起来显得非常局促。这条鱼在狭小的空间中游动,形象地表现了它所受到的限制和束缚。

解读: 这幅插图展现了成语“鱼游釜中”的含义。画面中,一个小巧的水壶里盛满了清澈的水,壶中只有一条鱼,看起来显得非常局促。这条鱼在狭小的空间中游动,形象地表现了它所受到的限制和束缚。 解读: 这幅图描绘了成语“鱼游釜内”的形象。在这个场景中,我们看到一条鱼被不自在地局限在一个小而浅的锅中,这象征着一个限制性的环境。

解读: 这幅图描绘了成语“鱼游釜内”的形象。在这个场景中,我们看到一条鱼被不自在地局限在一个小而浅的锅中,这象征着一个限制性的环境。 解读: 这幅图描绘的是成语“鱼游釜底”。在这幅图中,我们看到几条小鱼在一个浅而旧的锅底游动,这象征着危险或有限的境地。

解读: 这幅图描绘的是成语“鱼游釜底”。在这幅图中,我们看到几条小鱼在一个浅而旧的锅底游动,这象征着危险或有限的境地。 解读: 这幅插图展现了成语“鲁鱼亥豕”的含义。成语“鲁鱼亥豕”出自《左传》,原文为“鲁人有言,曰:‘鲁鱼亥豕,犹可与言乎?’”,意思是比喻对事物极为糊涂,不能辨认。在这幅图中,我们看到一条鱼(鲤鱼)和一头猪,它们在传统的中国乡村风景中显得迷惘和困惑。鱼和猪被描绘成以一种强调它们混淆不清的方式,可能是在相反方向游动或行走。

解读: 这幅插图展现了成语“鲁鱼亥豕”的含义。成语“鲁鱼亥豕”出自《左传》,原文为“鲁人有言,曰:‘鲁鱼亥豕,犹可与言乎?’”,意思是比喻对事物极为糊涂,不能辨认。在这幅图中,我们看到一条鱼(鲤鱼)和一头猪,它们在传统的中国乡村风景中显得迷惘和困惑。鱼和猪被描绘成以一种强调它们混淆不清的方式,可能是在相反方向游动或行走。 解读: 这幅图描绘了成语“鲁鱼帝虎”的寓意。在画中,一只雄壮、威武的老虎漫步于郁郁葱葱的森林之中,象征着权威和统治力。而在它附近,一条小鱼(鲁鱼)显得微不足道和脆弱,代表着与强大的老虎相比较之下的弱小或次等。

解读: 这幅图描绘了成语“鲁鱼帝虎”的寓意。在画中,一只雄壮、威武的老虎漫步于郁郁葱葱的森林之中,象征着权威和统治力。而在它附近,一条小鱼(鲁鱼)显得微不足道和脆弱,代表着与强大的老虎相比较之下的弱小或次等。 解读: 这幅图描绘了一位古代中国的官员,他身穿华丽的官袍,脸上表现出夸张的贪婪或不诚实的表情。他身边围绕着奢华之物,但看上去并不满足。他的姿态和面部表情传达出一种无耻和不当的感觉,这恰恰体现了“鲜廉寡耻”的含义。

解读: 这幅图描绘了一位古代中国的官员,他身穿华丽的官袍,脸上表现出夸张的贪婪或不诚实的表情。他身边围绕着奢华之物,但看上去并不满足。他的姿态和面部表情传达出一种无耻和不当的感觉,这恰恰体现了“鲜廉寡耻”的含义。 解读: 这幅图描绘了一位年轻学者在一个庞大的古代图书馆中显得困惑和迷茫。他被四周的卷轴和书籍包围,整个场景传达出一种压倒性的不确定感。这正是成语“鲜得要领”的精髓,意指某人在学习或工作中难以掌握核心要点,感到困惑和不得其门而入。

解读: 这幅图描绘了一位年轻学者在一个庞大的古代图书馆中显得困惑和迷茫。他被四周的卷轴和书籍包围,整个场景传达出一种压倒性的不确定感。这正是成语“鲜得要领”的精髓,意指某人在学习或工作中难以掌握核心要点,感到困惑和不得其门而入。 解读: 这幅画描绘了成语“鸟尽弓藏”的场景。在这幅作品中,一名身着传统中国服饰的猎人在一只鸟飞走后收起了他的弓。画面背景是宁静的山水风景,有山脉和河流,营造出一种平和而深远的意境。

解读: 这幅画描绘了成语“鸟尽弓藏”的场景。在这幅作品中,一名身着传统中国服饰的猎人在一只鸟飞走后收起了他的弓。画面背景是宁静的山水风景,有山脉和河流,营造出一种平和而深远的意境。 解读: 这幅插图描绘了一只华丽的凤凰和一只神秘的麒麟,它们分别象征着成语“凤毛麟甲”的内涵。凤凰,以其炫目的羽毛和高贵的形象,代表着罕见和尊贵。而麒麟,被认为是吉祥的象征,其鳞甲般的皮肤突显了其与众不同的特质。两者共处一幅画中,象征着极为罕见和珍贵的事物。

解读: 这幅插图描绘了一只华丽的凤凰和一只神秘的麒麟,它们分别象征着成语“凤毛麟甲”的内涵。凤凰,以其炫目的羽毛和高贵的形象,代表着罕见和尊贵。而麒麟,被认为是吉祥的象征,其鳞甲般的皮肤突显了其与众不同的特质。两者共处一幅画中,象征着极为罕见和珍贵的事物。 解读: 这幅插图展现了成语“凤毛麟角”的深刻含义。在画面中,我们看到一只雄伟的凤凰,羽毛绚丽夺目,以及一头神秘的麒麟,角显眼而独特,它们共同出现在仙境般的山水之中。这种场景的罕见和美丽恰好体现了“凤毛麟角”这一成语的寓意——极为罕见和珍贵。

解读: 这幅插图展现了成语“凤毛麟角”的深刻含义。在画面中,我们看到一只雄伟的凤凰,羽毛绚丽夺目,以及一头神秘的麒麟,角显眼而独特,它们共同出现在仙境般的山水之中。这种场景的罕见和美丽恰好体现了“凤毛麟角”这一成语的寓意——极为罕见和珍贵。 解读: 这幅插图描绘了一只凤凰在天空中优雅地舞动,而一条龙则在旁边翱翔,象征着和谐与繁荣。在中国传统文化中,凤凰和龙分别象征着女性和男性的至高美德,两者的结合代表着天地和谐、吉祥如意。

解读: 这幅插图描绘了一只凤凰在天空中优雅地舞动,而一条龙则在旁边翱翔,象征着和谐与繁荣。在中国传统文化中,凤凰和龙分别象征着女性和男性的至高美德,两者的结合代表着天地和谐、吉祥如意。 解读: 这幅插图描绘了“鸣钟列鼎”的场景,这个成语源于中国古代的一种习俗。在这幅图中,我们看到一个宏伟且庄严的皇家仪式场景。图中的人物穿着传统的中国服装,正进行着仪式。画面中心是一个被敲响的大钟,以及一排排排列整齐的大型铜鼎(鼎),象征着权力和威望。

解读: 这幅插图描绘了“鸣钟列鼎”的场景,这个成语源于中国古代的一种习俗。在这幅图中,我们看到一个宏伟且庄严的皇家仪式场景。图中的人物穿着传统的中国服装,正进行着仪式。画面中心是一个被敲响的大钟,以及一排排排列整齐的大型铜鼎(鼎),象征着权力和威望。 解读: 这幅插图展现了成语“鸣钟列鼎”的画面。在画面中,我们看到一座华丽的宴会大厅,装饰考究,柱梁雕饰精美。画面前景是一个大型的精雕钟和几个青铜鼎,这些鼎钟象征着权力和威望。钟被敲响,发出回荡在大厅的洪亮声音。周围有身着传统中式服饰的人物,他们尊敬地观看着这一仪式。

解读: 这幅插图展现了成语“鸣钟列鼎”的画面。在画面中,我们看到一座华丽的宴会大厅,装饰考究,柱梁雕饰精美。画面前景是一个大型的精雕钟和几个青铜鼎,这些鼎钟象征着权力和威望。钟被敲响,发出回荡在大厅的洪亮声音。周围有身着传统中式服饰的人物,他们尊敬地观看着这一仪式。 解读: 这幅图描绘了一个宽阔而寂静的景象,体现了成语“鸦雀无闻”的含义。在这幅画中,我们看不到任何鸟儿,整个场景显得非常安静和空旷。这可以象征着一种极度的寂静和冷清,正如成语所描绘的那样,没有任何鸟鸣或动静可以听见。

解读: 这幅图描绘了一个宽阔而寂静的景象,体现了成语“鸦雀无闻”的含义。在这幅画中,我们看不到任何鸟儿,整个场景显得非常安静和空旷。这可以象征着一种极度的寂静和冷清,正如成语所描绘的那样,没有任何鸟鸣或动静可以听见。 解读: 这幅图描绘了“鸦雀无声”的成语意境。成语“鸦雀无声”原意指连鸦鸟和麻雀都不叫,形容周围非常安静。在这幅图中,我选择了一个古朴宁静的中国古村落作为背景,以强调这种静谧无声的氛围。黄昏时分的柔和光线,长长的树影,以及周围郁郁葱葱的绿意,都加强了这种感觉。

解读: 这幅图描绘了“鸦雀无声”的成语意境。成语“鸦雀无声”原意指连鸦鸟和麻雀都不叫,形容周围非常安静。在这幅图中,我选择了一个古朴宁静的中国古村落作为背景,以强调这种静谧无声的氛围。黄昏时分的柔和光线,长长的树影,以及周围郁郁葱葱的绿意,都加强了这种感觉。 解读: 这幅图描绘了成语“鸦鹊无声”的景象。在画面前景中,我们看到一只乌鸦和一只喜鹊静静地栖息在分开的无叶枝条上。它们的沉默传达了一种深沉的寓意,反映了成语的核心意涵。背景中,迷蒙的山峦和宁静的河流增添了画面的古朴和深邃气氛。

解读: 这幅图描绘了成语“鸦鹊无声”的景象。在画面前景中,我们看到一只乌鸦和一只喜鹊静静地栖息在分开的无叶枝条上。它们的沉默传达了一种深沉的寓意,反映了成语的核心意涵。背景中,迷蒙的山峦和宁静的河流增添了画面的古朴和深邃气氛。 解读: 这幅图描绘了“鸦默雀静”的成语。在中国文化中,这个成语用来形容环境非常安静,连鸟儿的叫声也没有。在这幅图中,我们可以看到乌鸦和麻雀静静地栖息在树枝上,整个场景充满了宁静与和谐。

解读: 这幅图描绘了“鸦默雀静”的成语。在中国文化中,这个成语用来形容环境非常安静,连鸟儿的叫声也没有。在这幅图中,我们可以看到乌鸦和麻雀静静地栖息在树枝上,整个场景充满了宁静与和谐。 解读: 这幅插图描绘了中国成语“鸿案相庄”的场景。成语“鸿案相庄”源自清代文学家吴敬梓的小说《儒林外史》,意指一个人办事公正,不徇私情。图中展示了一个庄严、智慧的老法官坐在装饰华丽的法庭上,周围是上呈案件的官员和平民。法官身穿传统的中国长袍,散发出权威和智慧的气息。法庭上装饰着古代中国的建筑风格,有木梁、精细的雕刻和传统的中国装饰。

解读: 这幅插图描绘了中国成语“鸿案相庄”的场景。成语“鸿案相庄”源自清代文学家吴敬梓的小说《儒林外史》,意指一个人办事公正,不徇私情。图中展示了一个庄严、智慧的老法官坐在装饰华丽的法庭上,周围是上呈案件的官员和平民。法官身穿传统的中国长袍,散发出权威和智慧的气息。法庭上装饰着古代中国的建筑风格,有木梁、精细的雕刻和传统的中国装饰。 解读: 这幅插图描绘了一只在雪地中留下深深足迹的大鹤,体现了成语“鸿泥雪爪”的意境。这个成语来自于古代文学,用来比喻文章的章法秀丽、结构严谨,犹如大雁在泥雪中走过,留下整齐的脚印。在画面中,鹤作为中国文化中的长寿和智慧象征,其高雅的姿态与雪地的宁静景象形成鲜明对比,增添了一种深沉的意境。

解读: 这幅插图描绘了一只在雪地中留下深深足迹的大鹤,体现了成语“鸿泥雪爪”的意境。这个成语来自于古代文学,用来比喻文章的章法秀丽、结构严谨,犹如大雁在泥雪中走过,留下整齐的脚印。在画面中,鹤作为中国文化中的长寿和智慧象征,其高雅的姿态与雪地的宁静景象形成鲜明对比,增添了一种深沉的意境。 解读: 这幅插图体现了成语“鸿爪雪泥”的意境。成语“鸿爪雪泥”源自于唐代李白的诗句“海上生明月,天涯共此时”,意思是指大鹏鸟在雪泥中留下的爪痕,比喻留下的痕迹虽然轻微,却能够表明已经有过重要的行动或事件。在这幅画中,我描绘了一只大鸟在雪地上留下的爪印,用以象征即使是短暂或轻微的行为,也可能留下深刻的痕迹或影响。

解读: 这幅插图体现了成语“鸿爪雪泥”的意境。成语“鸿爪雪泥”源自于唐代李白的诗句“海上生明月,天涯共此时”,意思是指大鹏鸟在雪泥中留下的爪痕,比喻留下的痕迹虽然轻微,却能够表明已经有过重要的行动或事件。在这幅画中,我描绘了一只大鸟在雪地上留下的爪印,用以象征即使是短暂或轻微的行为,也可能留下深刻的痕迹或影响。