-

序号: 4801

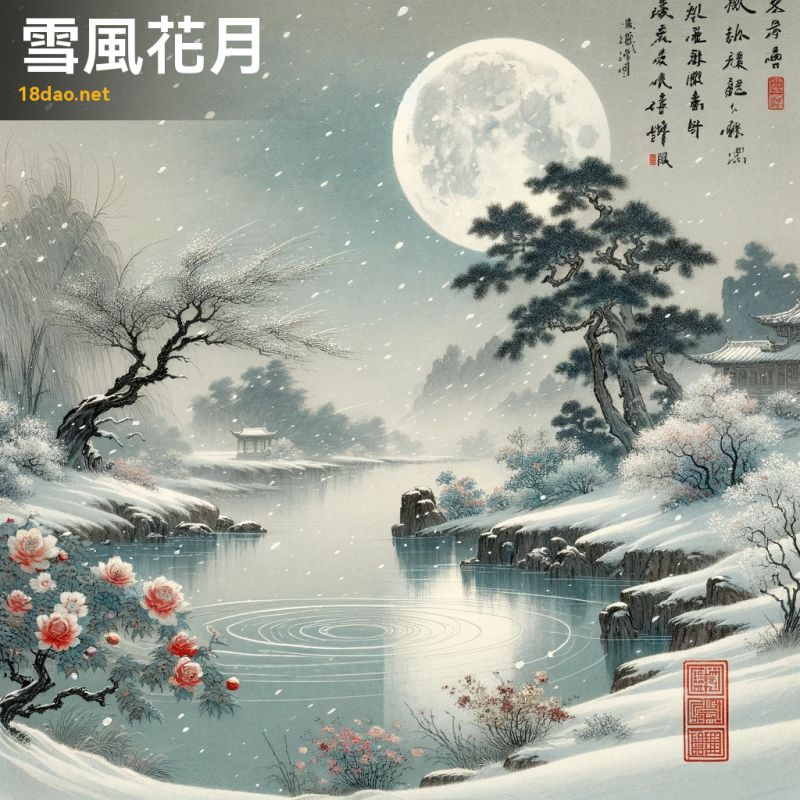

解读: 这幅插图展现了“雪风花月”这一成语的意境。在中国文化中,“雪风花月”指的是自然界中雪、风、花、月四种景象,它们常常被用来比喻生活中的美好和诗意。这幅图中,我们看到了飘落的雪花、轻拂的微风、盛开的鲜花以及明亮的月亮,它们共同构成了一个宁静而美丽的自然风景。

画面采用了类似古代画家或近代画家的绘画风格,强调了细腻的笔触和内敛的色彩搭配。雪花轻柔地飘落,寓意着纯洁与静谧;微风轻拂水面,波纹荡漾,象征着生命的活力;岸边的花朵绚烂盛开,代表了生命的绽放与美好;月亮高悬夜空,映照出宁静深远的意境。

整个画面呈现出一种古朴而深邃的感觉,与“雪风花月”成语的内涵相契合。

画面的某个角落还有一个红色的印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用于表明画家的身份或作品的完成。这个印章不仅是画作的一个装饰性元素,也是对中国传统文化的一种致敬。

-

序号: 4802

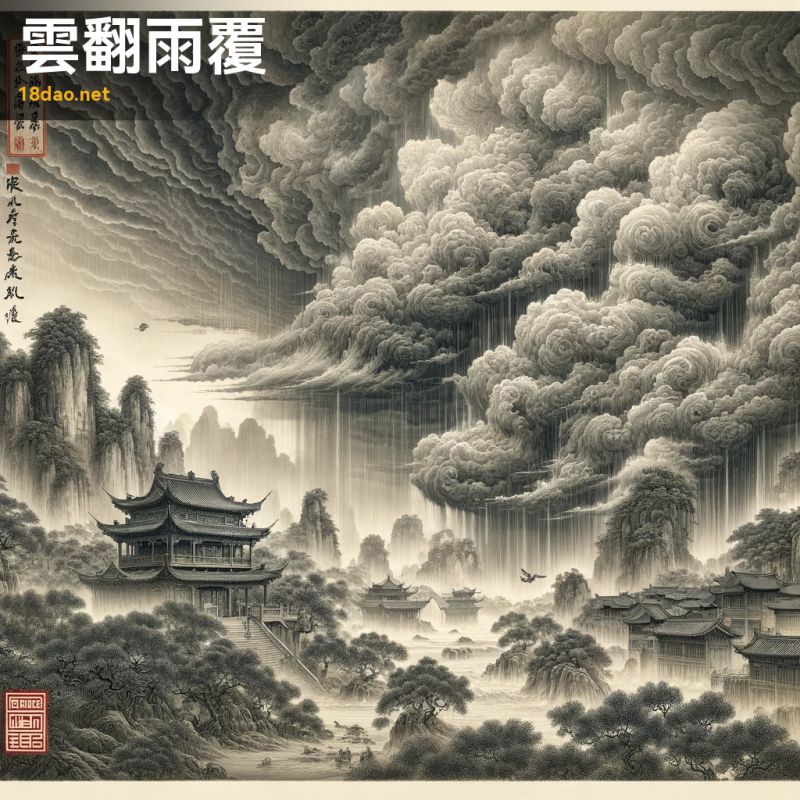

解读: 这幅插图生动地展现了“云翻雨覆”这一成语的意境。在中国传统文化中,这个成语用来形容局势或事态的急剧变化,就像云层翻滚,暴雨倾盆一般。图中描绘了一场大风暴,乌云翻滚,暴雨如注,充分展现了自然界的壮观力量。画面中的古典建筑和山水景致被暴风雨笼罩,几个微不足道的小人物或动物与周围的壮丽景象形成鲜明对比,更加突出了自然的强大和不可预测。

整幅画采用了传统中国画的风格,灵感来源于古代画家和近代画家的画风,这两位艺术家以其深刻的艺术表达和对自然景观的细腻描绘而闻名。在画面的某个角落还加上了红色的印章,这是中国传统艺术中的常见元素,既是艺术家标志,也增添了一种古典的审美氛围。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“云翻雨覆”所描绘的动态变化,还能体会到传统中国艺术在表达自然景观时的独特魅力和深刻含义。

-

序号: 4803

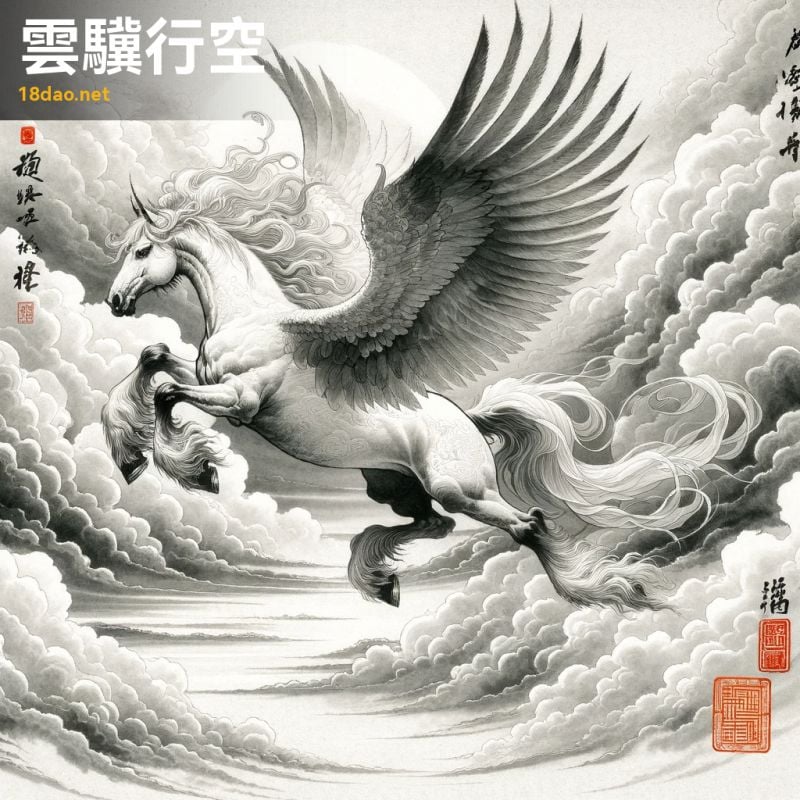

解读: 这幅图描绘了“云驥行空”这一成语的精神实质。在中国文化中,“云驥”是指一种非凡的、极为罕见的马,象征着卓越而非凡的才能或成就。在本作品中,一匹翅膀矫健的马在云层中翱翔,体现了超越寻常、自由飞翔的意境。这匹马不仅代表着非凡的才能,也象征着无限的可能和自由。

画作风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,特别注重细腻的笔触和墨水的和谐融合。画面的氛围朦胧而神秘,充分捕捉了成语中自由和无限潜力的精髓。画面中的马看起来近乎神话般的存在,增强了整幅作品的幻想感和深远的寓意。

此外,画作角落的小红印章为作品增添了一抹传统的韵味,使其更具有中国古典艺术的魅力。

整体而言,这幅画作通过传统的艺术形式,生动地展现了“云驥行空”成语的深刻内涵。

-

序号: 4804

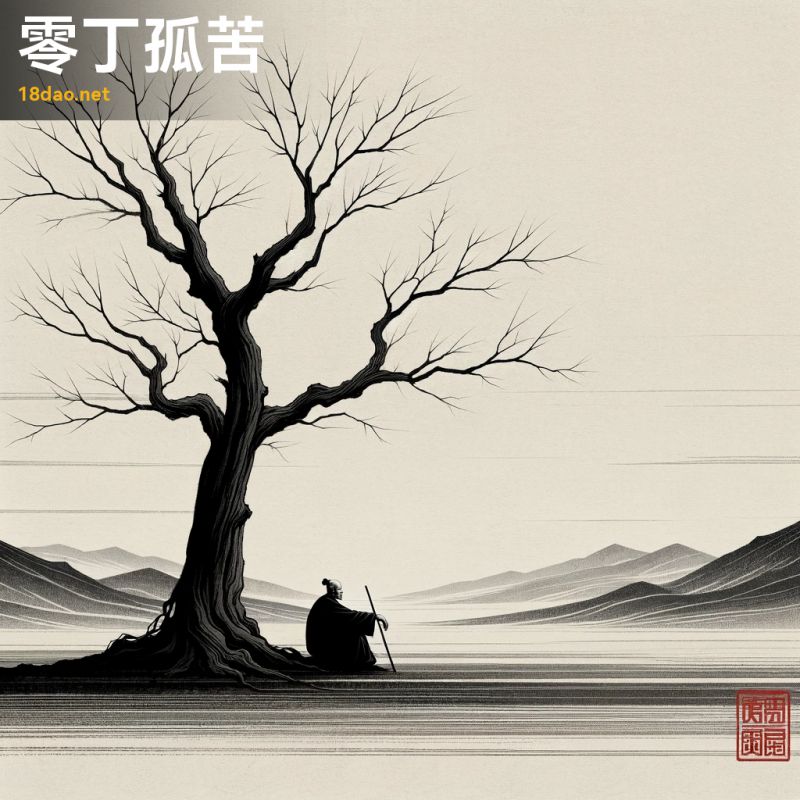

解读: 这幅图描绘了一位孤独的老人坐在一棵枯萎的树下,周围是一片辽阔而空旷的景象。这样的画面生动地体现了“零丁孤苦”这个成语的含义,即形容一个人孤苦伶仃,没有亲人朋友的境况。画面中老人的孤独姿态和周围荒凉的环境共同强调了这种感觉。

从艺术风格上看,这幅画借鉴了传统中国画的特点,采用了简约和单色调的表现手法,旨在传达一种深沉而古朴的氛围。

这种风格与古代画家或近代画家的作品有相似之处。画面的一角还有一个小小的红色印章,是中国传统绘画中常见的元素,用于增添艺术品的鉴赏价值和身份象征。

-

序号: 4805

解读: 这幅插图展现了成语“雷动风行”的意境。在这幅画中,我们可以看到深沉、暴风雨般的乌云,伴随着雷电交加,强风使树木弯曲,树叶纷飞。这样的场景生动地体现了成语中“雷动”和“风行”的元素,即雷声响动与风迅速行进的景象。

画风上,我们采用了类似于古代画家或近代画家的经典中国画风格,通过细腻的笔触和水墨技巧,来描绘出这一自然现象的壮丽与力量。这种画风不仅呈现了成语的意境,也体现了古典中国绘画的美学特色。

画面一角的红色印章增添了作品的真实性和艺术价值,同时也是中国传统绘画中常见的元素,用于表明作者的身份或对作品的认可。

总的来说,这幅插图不仅表达了“雷动风行”这一成语的深层含义,也展现了中国古典画风的独特魅力。

-

序号: 4806

解读: 这幅图描绘了一场雷暴,以传统中国画风格呈现。画中雷声震天,电闪雷鸣,风势汹涌,树木和叶片在猛烈的风中摇曳。

整个场景充满了动感和能量,生动地捕捉了“雷厉风行”这一成语的精髓。

“雷厉风行”用来形容做事果断、行动迅速,如同雷电般猛烈,风暴般迅速。在这幅画中,雷电和狂风的形象象征了行动的果断和迅速,凸显了成语所要传达的意境和力量。

画风仿佛古代画家或近代画家的作品,将自然元素与动态运动完美结合,色彩深邃丰富,充分体现了暴风雨的强烈和激烈。画面角落的红色印章,不仅增添了一丝传统文化的庄重感,也象征着画作的完成和作者的身份印记。

通过这幅作品,可以感受到中国古典艺术的深邃与力量,以及成语背后蕴含的哲理和文化内涵。

-

序号: 4807

解读: 这幅插图展现了成语“雷厉风飞”的深刻含义。在画面中,我们看到深沉、雷鸣般的云层和猛烈的风暴席卷山川树木。前景中,一位身着古代中国服饰的人物坚定地面对着这狂暴的自然元素,象征着决心和迅速的行动。

这种表现方式与古代画家和近代画家的风格相呼应,通过富有表现力的笔触和柔和的色彩传达了画面的动态和氛围。画面的某个角落加上的小红印章,增添了这幅作品的真实性和艺术价值。

成语“雷厉风飞”本身意味着行动迅速、果断,就如同雷电般迅猛,风暴般迅速。这幅画恰如其分地捕捉了这种迅捷和力量的气氛,将成语的内涵通过视觉艺术生动地表现出来。

通过观察这幅画,我们能够更加深入地理解和感受这个成语背后的文化和历史内涵。

-

序号: 4808

解读: 这幅插图生动地展现了“雷掣风驰”这一成语的意境。成语“雷掣风驰”形容行动迅速,如同雷电般疾速,风驰电掣。在这幅作品中,我们可以看到蓝灰色调的风云变幻,暗示着雷电和疾风的迅猛。

这种表现手法与古代画家或近代画家的传统中国画风格相呼应,强调了自然元素的动态和戏剧性。

画面中的云彩和风的形态流动自如,色彩虽然细腻却富有表现力,完美地捕捉了风暴气氛的精髓。

整个场景传达出一种迅猛和无可阻挡的力量感,正如“雷掣风驰”所形容的那样。此外,画面角落的小红印章增添了一抹传统的中国文化特色,使整幅画作更加完整和富有意味。

通过这幅插图,我们能够直观地感受到这个成语所蕴含的深远意义和视觉冲击力。

-

序号: 4809

解读: 这幅插图展现了成语“雷霆之怒”的深刻含义。在中国文化中,“雷霆之怒”比喻极大的愤怒或强烈的惩罚,常用来形容权威人物对不正之风或犯罪行为的严厉打击。

图中,一位神态威严的神祇居于中心位置,他是雷霆的化身,表情显露出不可一世的力量和控制。这位神祇的形象和服饰均汲取了中国古典神话和历史的元素,反映出中国古典文化对权威和力量的理解。

背景是暴风雨的天空,乌云密布,闪电穿梭,增强了整体画面的戏剧性和紧张感。这些自然景观的描绘不仅强调了“雷霆之怒”的视觉冲击力,也象征着天地间的自然力量与神圣的愤怒。

整体画风借鉴了古代画家或近代画家的经典中国画风格,以传统的笔墨技巧和布局方式展现了这一主题。画面的一角还配有一枚红色印章,作为对中国传统艺术的致敬,同时也是对本作品的鉴定和认证。

-

序号: 4810

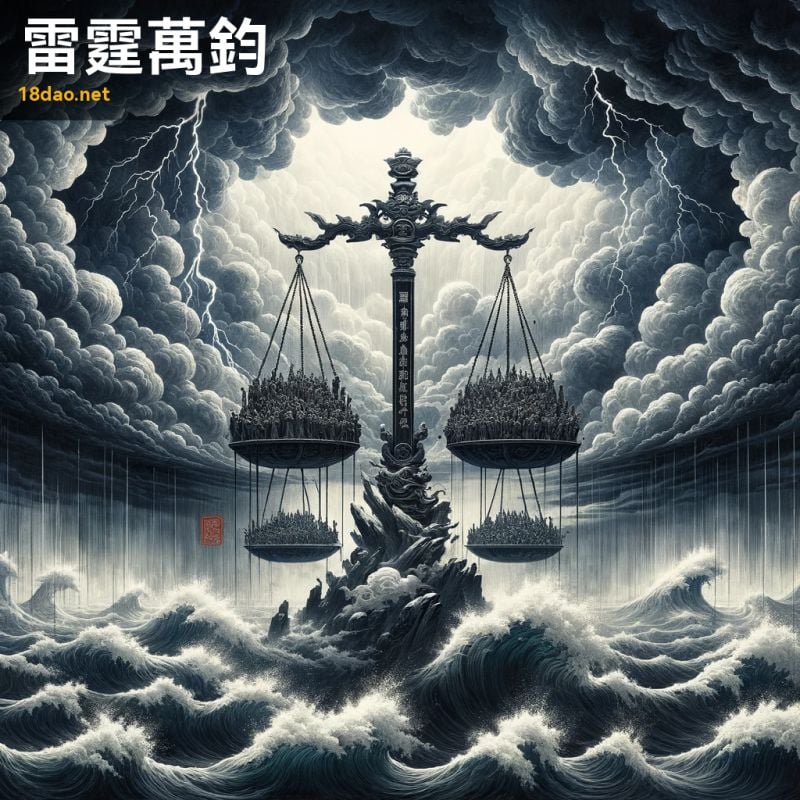

解读: 这幅图描绘了成语“雷霆万钧”的形象。在画面中,我们看到乌云密布,雷电交加,象征着自然的巨大力量和不可抗拒的威严。同时,画中还有一座巨大的古代天平,上面堆满了重物,象征着巨大的重量和力量。这些元素共同展现了成语“雷霆万钧”的内涵,即形容力量巨大,不可抗拒。

此图采用了传统中国画的风格,类似于古代画家或近代画家的作品。使用水墨洗练的手法和细腻的笔触,展现了一种古朴而深邃的艺术效果。画面的一角还有一枚红色的印章,增添了一丝庄重和传统的氛围。

整体上,这幅作品不仅展示了成语“雷霆万钧”的强烈视觉效果,也传达了一种悠久的中国文化韵味,体现了中国古典艺术的深厚内涵。

-

序号: 4811

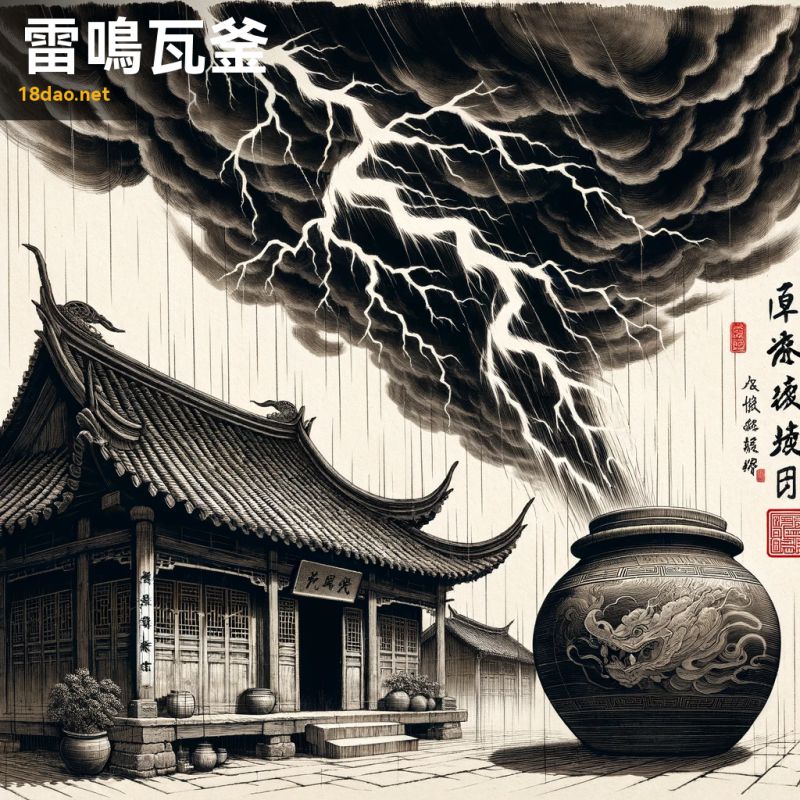

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“雷鸣瓦釜”的形象化解释。在这幅画中,我们可以看到一座古老的中式房屋,房屋的瓦顶上空有乌云密布,雷声隆隆。房屋下方,有一个大型的中式陶罐,仿佛在雷声的震撼下颤动。

整个场景充满了戏剧性和紧张气氛。

“雷鸣瓦釜”这个成语,原意是指雷声大作而瓦罐却未被击碎,比喻虽然声势浩大,实则无害。在这幅画中,雷电与陶罐的对比,恰好体现了这一点。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,使用了水墨画技巧和细腻的色彩,传达出一种古朴而深邃的感觉。图画的一个角落还加上了红色的印章,以增加艺术作品的传统中国风格。

通过这样的视觉表现,这幅插图不仅直观地表达了“雷鸣瓦釜”成语的含义,也展示了中国传统文化的深刻内涵和独特的艺术魅力。

-

序号: 4812

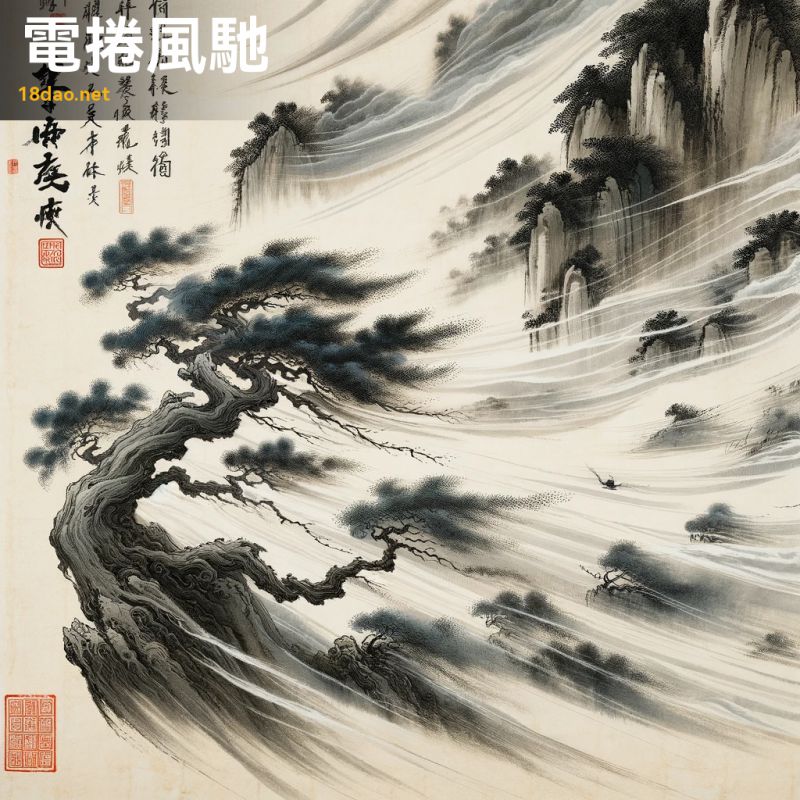

解读: 这幅插图是对成语“电卷风驰”的生动阐释。在这幅画中,我们看到了一种迅猛而有力的风势,它在风景中横扫一切,树木和树叶在风的力量下戏剧性地弯曲。

整个场景都充满了快速运动和能量的感觉,非常符合“电卷风驰”这个成语所传达的迅速和猛烈的意象。

画面采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,色彩低调,重点放在水墨和细腻的笔触上。这不仅展现了中国画独有的艺术魅力,也使得整个画面看起来既古朴又深邃。

在画面的某个角落,还有一个小小的红色印章,为这幅艺术作品增添了一抹真实感和传统的中国文化元素。

整体上,这幅插图与成语“电卷风驰”之间的联系紧密而明显,完美地体现了这一成语的内涵和意境。

-

序号: 4813

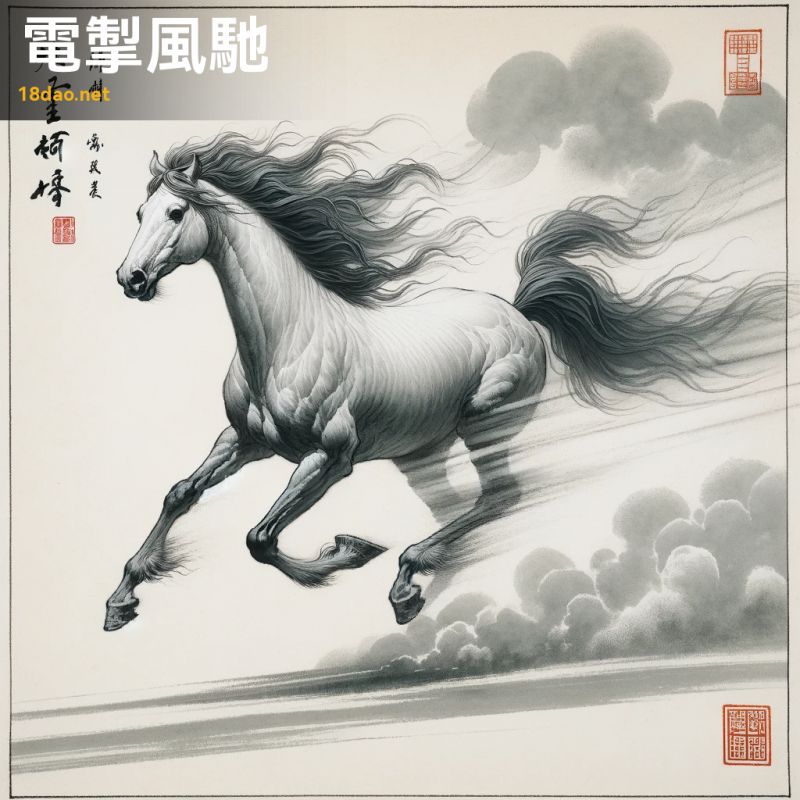

解读: 这幅插图展现了成语“电掣风驰”的意境。画面中,一匹马以惊人的速度疾驰,其鬃毛和尾巴随风飘扬,形象生动地传达了速度与效率的概念。马匹仿佛成为一道模糊的影像,象征着像闪电一般的迅速移动。背景简约,强调马匹的迅捷动作。

画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,运用水墨的技巧细腻而含蓄。画面一角有一枚红色印章,增添了传统中国画的韵味。

“电掣风驰”原意形容极快的速度,如同电闪雷鸣,风驰电掣一般。本画正是以这种传统艺术形式,捕捉了这一成语的精髓。

通过这幅画,我们可以感受到中国古典艺术中速度与力量的完美融合,以及对自然界现象的深刻理解和表达。

-

序号: 4814

解读: 这幅插图生动地体现了“震天动地”这一成语的深刻含义。画面中,我们看到一座雄伟的山峰正在震动,裂缝开始显现,象征着极大的力量和影响。天空中的云层也被描绘得波涛汹涌,增强了整个场景的动感和震撼力。

在风格上,此图借鉴了古代画家的绘画风格,通过大胆的笔触和深邃的层次感来表现这个场景的壮观和震撼。颜色上以大地色调为主,天空中暗蓝色的点缀则进一步加强了画面的紧张气氛。

图画的一角还有一个红色的传统中国印章,这不仅是中国古典艺术的传统标志,也为整幅作品增添了一种庄重和古典美。

整体而言,这幅插图不仅忠实于“震天动地”的字面意义,更通过古典中国画的表现手法,传达出一种深刻而古朴的美感。

-

序号: 4815

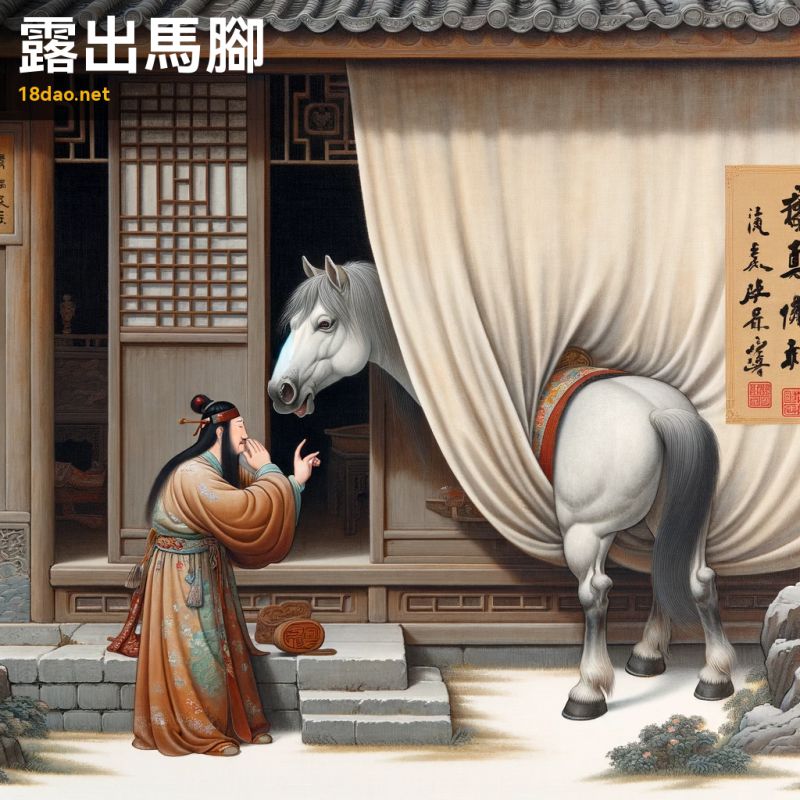

解读: 成语“露出马脚”的含义是指在古代某种游戏中,人们会将马披上伪装的外皮,装扮成其他动物。然而,由于马脚没有掩饰好,最终露了出来,比喻隐蔽的真相最终被揭露出来

。

图中展现的是一位人物试图将马藏在屏风后面,但不小心露出了马蹄的场景。这个场景象征着在隐瞒真相或欺骗他人时不小心暴露了破绽,从而被识破。

这幅画采用了传统中国画风格,模仿了古代画家或近代画家的画风,用细腻的笔触和柔和的色彩表达出古朴而深邃的感觉。画面中人物的表情和动作细节,以及马蹄的部分展露,共同传达了成语的内涵。画面角落的小红印章是对传统中国艺术的一种致敬,增添了一种文化的庄重感

。

-

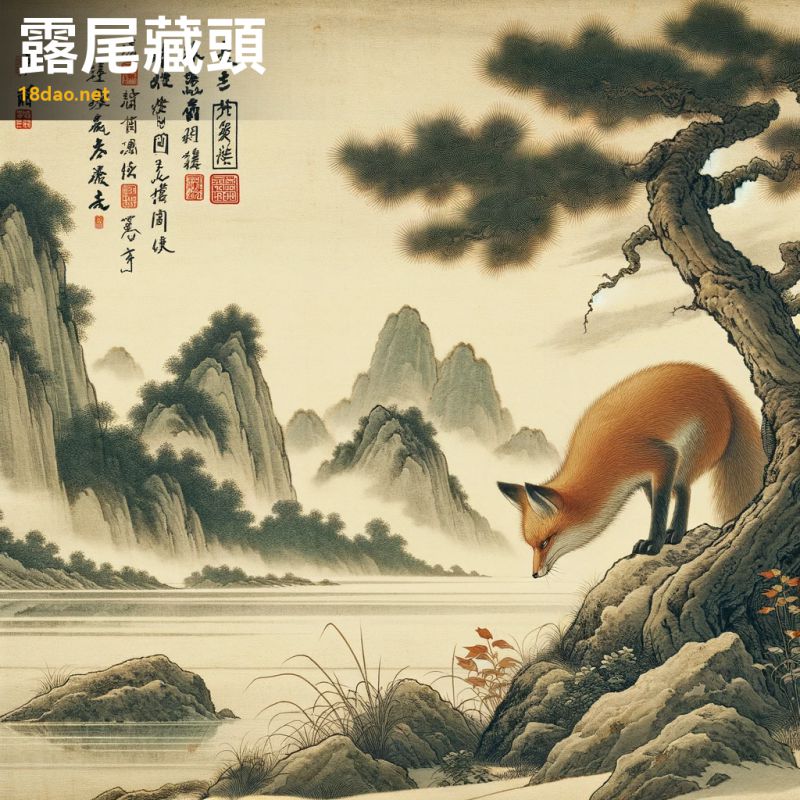

序号: 4816

解读: 这幅图描绘了“露尾藏头”这一成语的意境。在这幅图中,可以看到一幅宁静的山水画面,山峦和树木构成了一个和谐的背景。在前景中,一只动物(可能是狐狸或松鼠)部分隐藏在树或石头后面,只露出它的尾巴。这种部分隐藏的方式恰到好处地体现了这个成语的含义——只显示部分,而将重要的或本质的部分隐藏起来。

整幅画采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国画风格,传递出一种古朴而深邃的感觉。画面中的动物与周围环境的融合,巧妙地强调了半遮半掩的艺术手法。画面的一角还有一个小小的红色印章,增添了一丝传统的韵味。

这幅画不仅展示了成语的字面意思,还通过古典风格的渲染,让人联想到更深层次的含义,如隐喻、暗示和隐藏的真相或意图。

通过这种方式,画面与成语之间建立了一种微妙而深刻的联系。

-

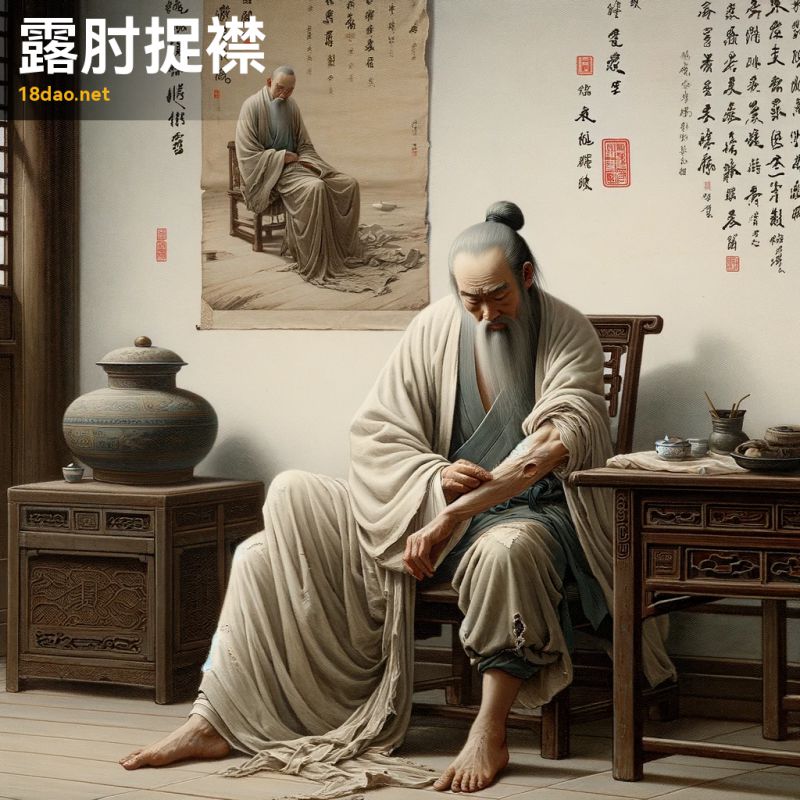

序号: 4817

解读: 这幅插图展现了成语“露肘捉襟”的含义。图中的古代学者身处一间朴素的房间里,正专心致志地修补他破旧的长袍。由于长袍的磨损,他的肘部显露出来,象征着生活的艰辛和贫困。这幅画的背景设定和细节反映出了一种简朴的学者生活,包括传统的中国家具和背景中的一幅卷轴。

此画采用了古代画家或近代画家的风格,传达出谦逊与节俭的精神。

整个画面氛围平静、深沉,着重描绘了学者对修补破衣的专注态度及其衣物的破旧状况。画面的一个角落还有一个红色的印章,增添了一抹传统的中国元素。

“露肘捉襟”这个成语描述了穷困潦倒的境况,通常用来形容生活非常困难,经济拮据。插图通过对这位学者生活环境和行为的细致描绘,生动地传达了这一含义。

-

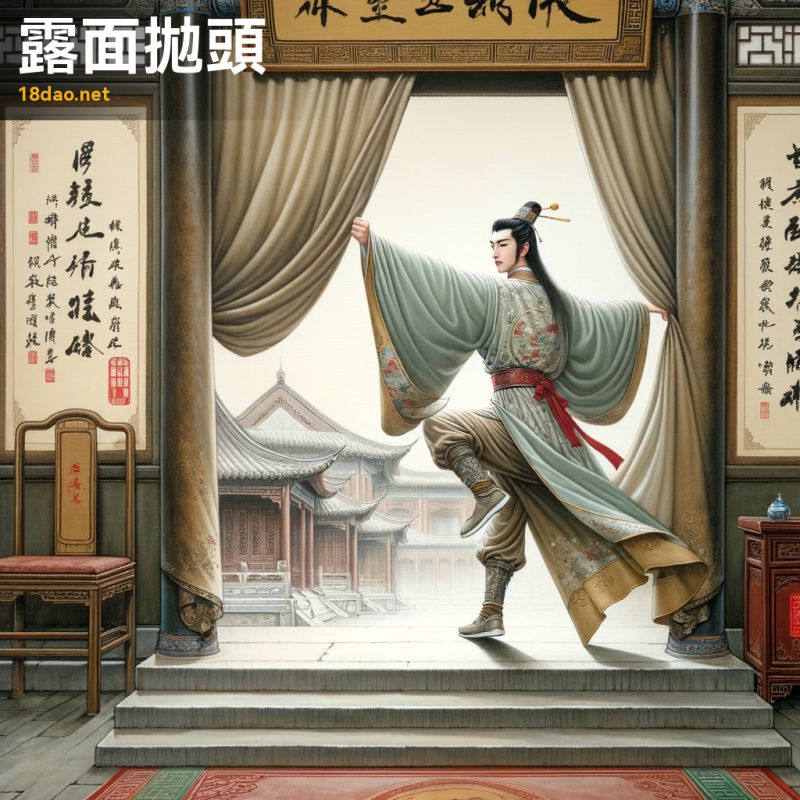

序号: 4818

解读: 这幅插图描绘了一位人物自信地从幕后走向舞台,象征着“露面拋头”的成语。在这个成语中,“露面”意味着露出面容,象征着公开露面或登台亮相,而“拋头”则暗示着抛掷头发,表示放开束缚、自信地表现自己。

图中人物穿着古代华服,身姿优雅,面带坚定和渴望的表情,勇敢地迈出步伐。这一形象传达了勇于展示自我、迎接挑战的精神。背景展示了古典中国的建筑和装饰,强调了成语的文化背景和历史根源。

整幅画作风格模仿了古代画家或近代画家的风格,通过优雅的笔触和和谐的色彩调色板传达出古朴而深邃的感觉。

画作角落的红色印章增添了一丝真实性和传统的触感,强化了这幅作品的文化价值和艺术性。

通过这样的视觉表现,本插图深刻地诠释了“露面拋头”这一成语的内涵和象征意义。

-

序号: 4819

解读: 这幅插图展现了“霸道横行”这一成语的深刻内涵。图中,一位身着古代中国战甲的强悍人物骑着一匹威武的马匹,穿行于熙熙攘攘的古代市集之中。这位人物的表情严峻而命令式,流露出不可挑战的权威感。他的马匹魁梧、肌肉发达,鬃毛随风飘扬,以一种果断的姿态行走,使得市场上的人们纷纷侧身让道,既敬畏又惧怕。

背景中,传统的中国建筑和热闹的人群构成了一幅典型的古典中国画面。

画中的商贩和普通百姓都采用了类似古代画家或近代画家的古典中国绘画风格,增添了作品的艺术氛围。在画面的某个角落,还巧妙地加入了一枚红色印章,既起到了画龙点睛的作用,又不失为对古典艺术的一种尊重。

整体而言,这幅插图生动地体现了“霸道横行”的含义,即强势且专横的行为方式,无视他人的感受和利益,横行霸道。同时,通过古典艺术风格的运用,这幅作品也向观者展示了中国古典文化的深刻魅力和艺术价值。

-

序号: 4820

解读: 这幅插图展现了成语“霽月光风”的意境。成语“霽月光风”形容天气晴朗、月亮明亮、风和畅爽的景象,常用以比喻政治清明,社会和谐。在这幅画中,明亮的月亮高悬在晴朗的夜空中,月光在宁静的湖面上倒映,营造出一种平静而深邃的氛围。画面中的古树在轻柔的微风中摇曳,增添了一份动感和生机。

整幅画的风格模仿了中国古典画家古代画家或近代画家的风格,传达出一种古朴而深远的感觉。画角的红色印章增添了一份传统的韵味,同时也是对作品身份的标识。

整体上,这幅插图完美地捕捉了“霽月光风”这一成语的精髓,展示了中国古典文化的美学和内涵。

-

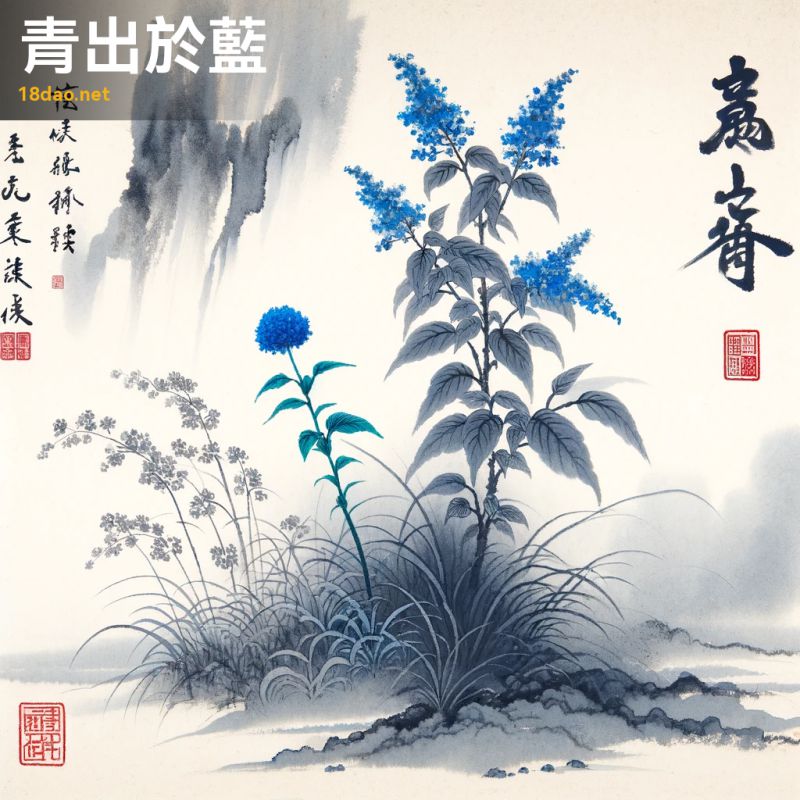

序号: 4821

解读: 这幅插图生动地展现了成语“青出於蓝”的含义。在画面中,我们看到一株年轻、生机勃勃的蓝色植物比一株老旧、色彩暗淡的蓝色植物更为鲜艳夺目。这正体现了这个成语的核心思想:学生或后辈在某些方面超越了老师或前辈。

在艺术风格上,这幅画采用了古代画家或近代画家的传统中国画风格,利用水墨技巧和细腻的色彩变化来表现主题。背景的简约设计使观众的注意力集中在植物上,进一步强调了成语的主题。

此外,画面的一角还有一个小小的红色印章,为作品增添了一丝传统中国艺术的韵味。这个印章不仅是作品的一个装饰元素,也象征着艺术家的身份和作品的独特性。

通过这种方式,画面和成语“青出於蓝”之间的联系被巧妙地呈现出来。

-

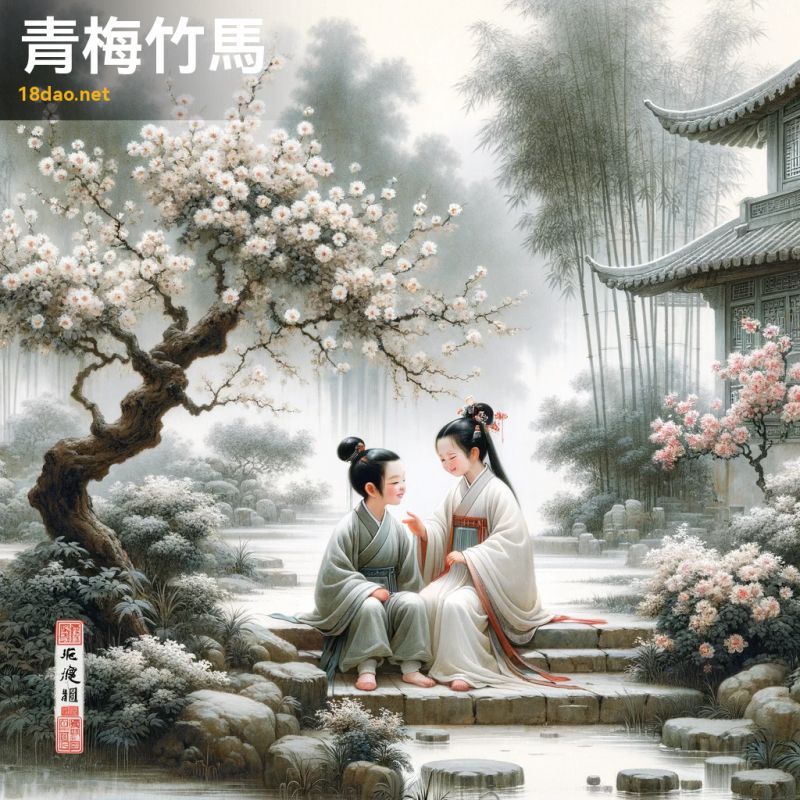

序号: 4822

解读: 这幅插图描绘了“青梅竹马”这一成语的典型场景。成语“青梅竹马”源于中国古代文学,用来形容男女从小就一起长大,关系非常亲密。在这幅作品中,我们看到两个孩子——一个男孩和一个女孩——在古老的中国村落背景中一起玩耍。他们身穿传统的汉服,表现出纯真和友谊。

画面的背景是一座茂盛的花园,开满了鲜花的梅树和高耸的竹子,这两种植物分别象征着“青梅”和“竹马”。这种景观设计旨在直观地反映这个成语的字面含义,同时也营造了一种宁静和平的氛围。

整幅画的风格模仿了中国著名画家古代画家或近代画家的作品,注重细腻的笔触和柔和、朴素的色彩。这样的艺术风格不仅体现了中国古典绘画的特点,还增添了一种怀旧和永恒的感觉。

画面的一角还有一个小红印章,这是中国传统绘画中常见的元素,用以增加作品的真实感和艺术价值。

通过这些细节,整幅画完美地传达了“青梅竹马”这一成语的精髓,同时展现了中国传统文化的美和深度。

-

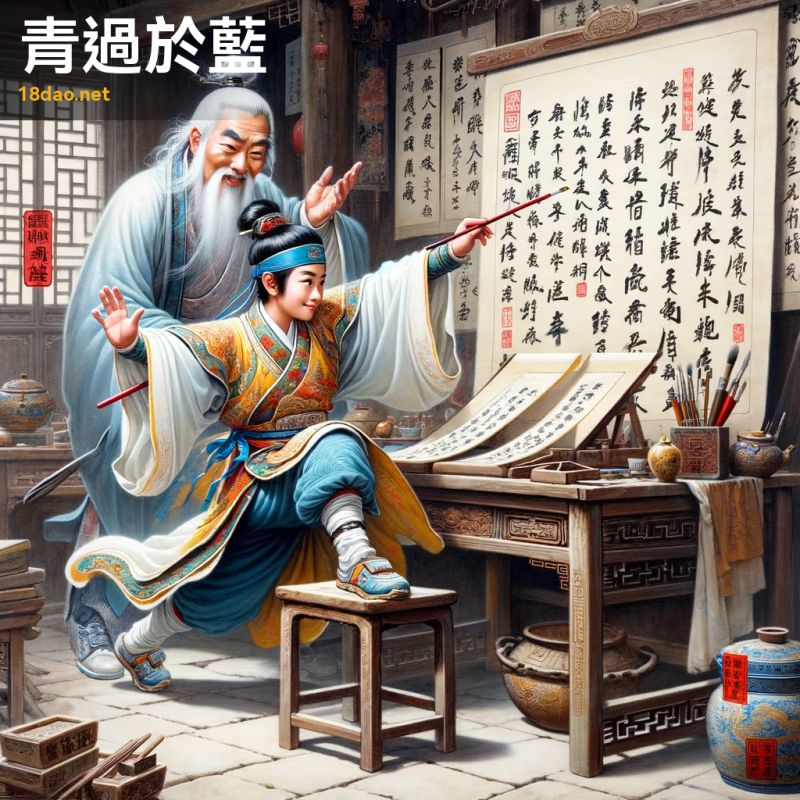

序号: 4823

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“青过于蓝”。成语“青过于蓝”出自《庄子·外物》,原文为:“蓝者,青也,而胜于青。”意思是指青出于蓝而胜于蓝,比喻学生超过老师或后人胜过前人。

在这幅画中,我们看到一个年轻的学徒,他身着传统的中国服饰,正在一个古老的中国工作坊里。他自信地展示着一项复杂技艺,可能是书法或绘画,展现出非凡的精准和才华。与此同时,一个年长且智慧的师傅,白须飘飘,带着一种自豪和惊讶的复杂情绪,注视着他的徒弟。这正好反映了学徒在技艺上超越了他的师傅。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家,专注于精细的笔触和微妙而丰富的色彩。画面中的细节和色彩搭配传达了一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的主题。画角还有一个小巧的红色中国印章,增添了一丝传统的韵味。

通过这幅插图,我们不仅能够领会到成语“青过于蓝”的深层含义,还能感受到中国传统艺术的魅力和深度。

-

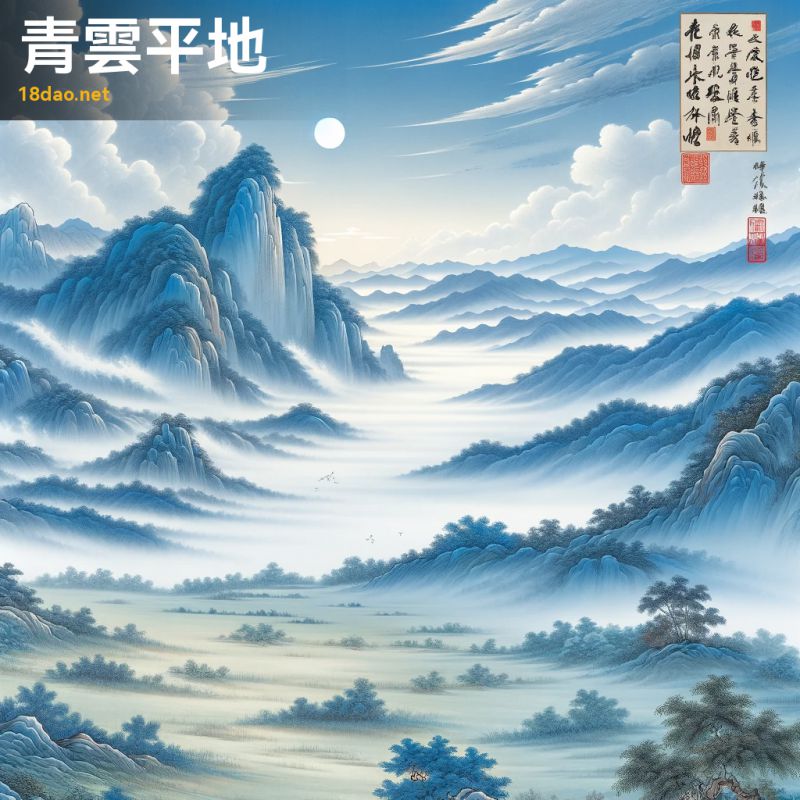

序号: 4824

解读: 这幅插图展现了一个开阔的平原,上方是一片澄净的蓝天,象征着“青云平地”这个成语的内涵。在中国传统文化中,“青云”常用来比喻高远的地位,而“平地”则象征着突如其来的机遇或变化。因此,这个成语通常用来描述一个人忽然之间得到了显赫的地位或是机遇。

在这幅画中,我采用了类似古代画家或近代画家的画风,以表现出中国古典画的韵味和深度。画面中的颜色和谐,以柔和的蓝色和绿色为主,同时加入了一丝轻微的雾气,增加了画面的深度感。这种风格既能展现出平静宁和的自然景色,又能传递出成语所蕴含的深层意义。

此外,为了增加画作的真实性和传统感,我在画面的一个角落加上了一个小巧的红色中国传统印章。这样的设计不仅符合古典中国画的传统,也为整幅作品增添了一丝庄重与古韵。

-

序号: 4825

解读: 这幅插图展现了成语“青云平步”的深刻含义。画中人物毫不费力地踏上云端,象征着其事业或地位的迅速提升。画面背景是宁静而高远的天空,山峦被云雾环绕,增添了一种超脱世俗、平步青云的意境。这样的场景传达了一种从容升迁、步步高升的感觉,与成语“青云平步”中描述的轻松升迁、顺遂成功的意象不谋而合。

整幅作品采用了古代画家或近代画家的画风,通过淋漓尽致的水墨笔触和色彩渐变,展示了中国古典山水画的精髓。在一角加上的红色印章,不仅增添了作品的艺术感,也是对中国古典艺术的一种尊重与致敬。

整体而言,这幅作品以其深沉而古朴的风格,完美地诠释了“青云平步”这一成语的内涵,同时也展现了中国古典文化的魅力与深度。

-

序号: 4826

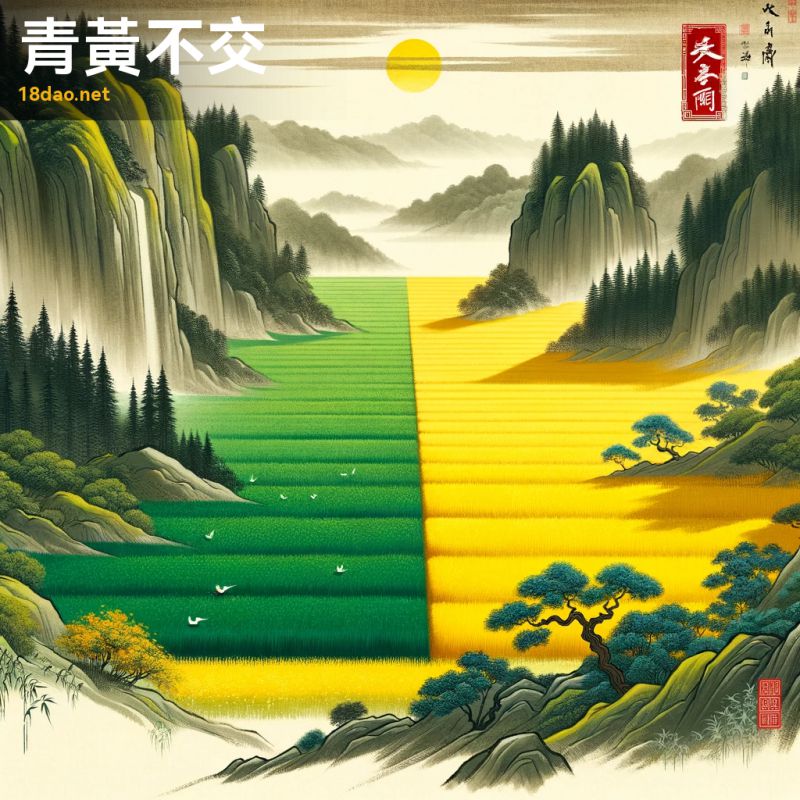

解读: 此图生动地描绘了“青黄不交”这一成语的意境。画面中,我们看到绿色和黄色的田野清晰分明,彼此之间没有任何交汇。这种视觉上的分隔恰到好处地表达了成语的含义,即事物之间缺乏交流或者联系,形成了鲜明的对比。

在传统中国画风格的表现下,画面呈现了一种静谧而深远的氛围。绿色和黄色的对比不仅仅是颜色上的差异,也象征着两种截然不同的状态或阶段。红色印章的加入,不仅增加了作品的传统感,也象征着艺术家的认可和作品的完成。

整体而言,这幅画作通过传统中国画的手法,成功地诠释了“青黄不交”这一成语,使其富有生命力和深刻的文化意涵。

-

序号: 4827

解读: 这幅插图描绘了一个秋天的田野景象,以传统中国画的风格呈现。画面左侧的田野郁郁葱葱,绿色象征着青春和活力。相比之下,右侧的田野呈现出黄色和枯萎的状态,代表着衰老和衰退。两边之间的过渡非常突兀,这正好诠释了“青黄不接”的概念,它是对继任过程中出现的断层或不连续性的一种隐喻。

在这幅画中,绿色和黄色分别代表了生命的不同阶段:青春的盛放和老年的衰退。这种鲜明对比不仅在视觉上产生了强烈的冲击效果,同时也深刻地表达了“青黄不接”成语所蕴含的哲理。这成语通常用来形容一种代际交替的不顺畅,或是事物发展中出现的断层和间断。

为了保持传统中国画的风格,这幅画采用了类似古代画家或近代画家的绘画技法,细腻地表现了景物的细节和色彩的变化。画面一角的红色印章增添了作品的艺术价值和文化气息,也是中国传统绘画中常见的元素。

通过这样的视觉呈现,插图不仅展现了成语的含义,也体现了中国古典文化的深厚底蕴。

-

序号: 4828

解读: 这幅插图展现了中国成语“青黄未接”的含义。在图中,我们看到一片农村风光,分别有青绿色的麦田和成熟的黄色麦田相邻而立,生动地表现了成语中所描绘的情景:新旧交替的时刻尚未到来。在这里,“青”指的是尚未成熟的麦子,而“黄”则是指成熟的麦子。这个成语比喻新的事物还没有准备好来接替旧的事物,或者是一个时代的更替还未到来。

画风借鉴了中国著名画家古代画家和近代画家的风格,强调自然主义的细节描绘和深邃的空间感。

整个画面既展现了农村的宁静与和谐,又透露出一种时代变迁的无奈与等待。图画的一角还有一枚红色的印章,增添了一种传统中国画的韵味。

通过这幅画,我们不仅能够感受到这个成语的字面意义,还能够深刻理解其背后的哲理和文化内涵。

-

序号: 4829

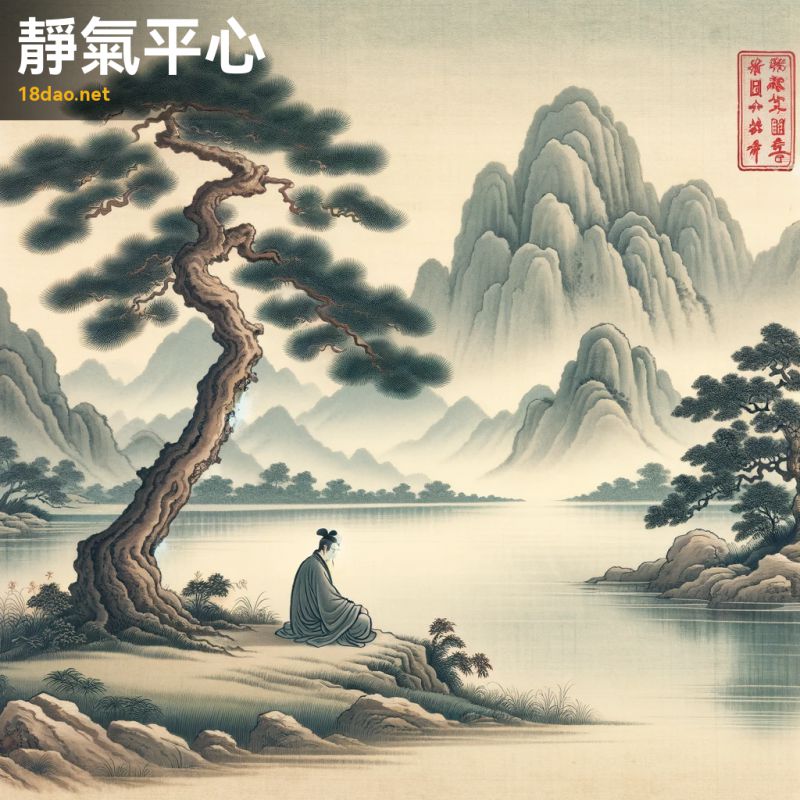

解读: 这幅插图描绘了一幅宁静的中国古典风格景象,背景是远山,前景是平静的湖面,一位老学者在松树下冥想。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家,传达了一种简约和深邃的感觉。色调低调,以自然色调为主。在画面的一个角落,我加上了一个小巧、雅致的红色印章,这是中国传统艺术作品的典型特征。

这幅插图与成语“静气平心”之间的联系非常紧密。这个成语字面意思是使心情平静,心态平和。插图中的宁静景象和冥想的学者形象恰好反映了这种内心的平静和深邃。山水的静谧之美和学者的冥想状态共同营造出一种远离尘嚣、心灵宁静的氛围,这与“静气平心”的寓意完美契合。

通过这幅图,我们可以感受到淡泊名利、返璞归真的生活哲学,以及在纷扰世界中保持内心平静的重要性。

-

序号: 4830

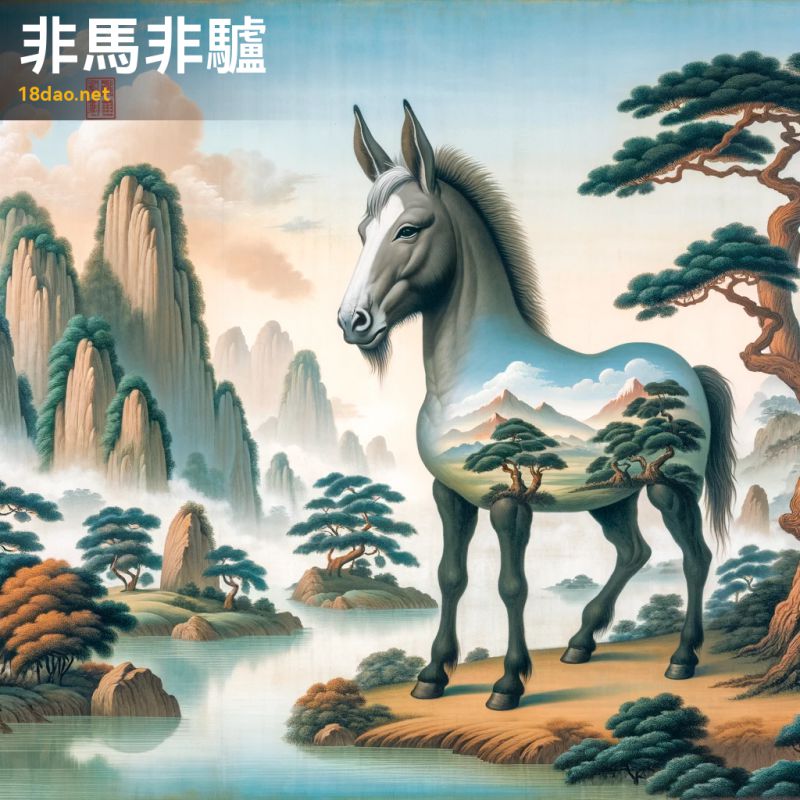

解读: 这幅插图展现了一个融合了马和驴特征的神秘生物,它站在一个宁静的古典中国风景中。该生物具有马的身体和驴的耳朵,象征着成语“非马非驴”。这个成语用来形容一种既不是这个也不是那个的模糊状态,通常指某物或某人既不属于这一类也不属于那一类,处于一种不明确或难以界定的状态。

在画面中,这种奇特生物的设定正好符合这一成语的内涵。背景中包含了传统的中国元素,如山脉、河流和古老的树木,营造出一种古朴而深邃的氛围。

整个场景在古代画家或近代画家风格的渲染下,呈现出一种超现实而又具有中国古典美感的视觉效果。

画作的某个角落还加上了一个红色的印章,作为作品的完成标志,这是中国传统艺术作品中常见的做法,既起到了签名的作用,也增加了艺术作品的审美价值。

整体而言,这幅插图不仅生动地表达了“非马非驴”的含义,也展示了中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 4831

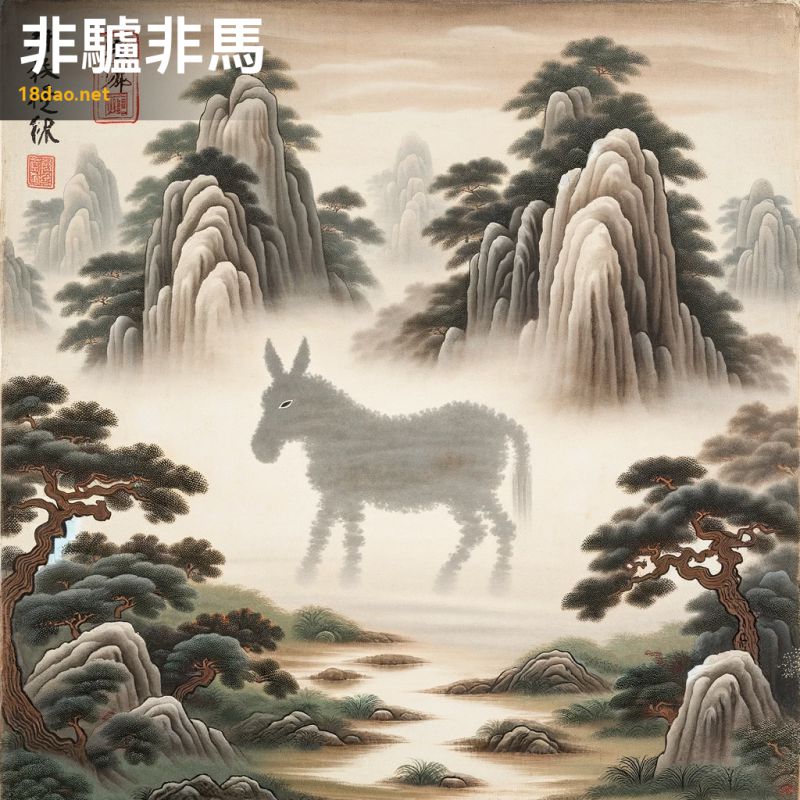

解读: 这幅图描绘了一个既不像驴也不像马的动物,正体现了“非驴非马”这个成语的含义。在中国传统文化中,“非驴非马”用来形容事物模糊不清,难以界定。这幅图采用了中国传统绘画的技法,动物的形象刻意保留了一定的模糊性,使其既有驴的特点,又有马的影子,但又难以完全归类于任何一种。这种表现手法恰好符合成语的寓意,即事物不属于任何已知的类别,或者难以用常规的方式来定义。

画面中,这个既非驴也非马的动物置于古代中国的山水之中,增添了几分神秘和古典的气息。

整体画风模仿了古代画家或近代画家的作风,传达出一种古朴而深邃的感觉。图画的一角还有一枚红色印章,这是中国画中常见的元素,用以增添画作的完整性和艺术性。

通过这种细致的描绘,图画不仅表现了成语的含义,也体现了中国古典文化的美学价值。

-

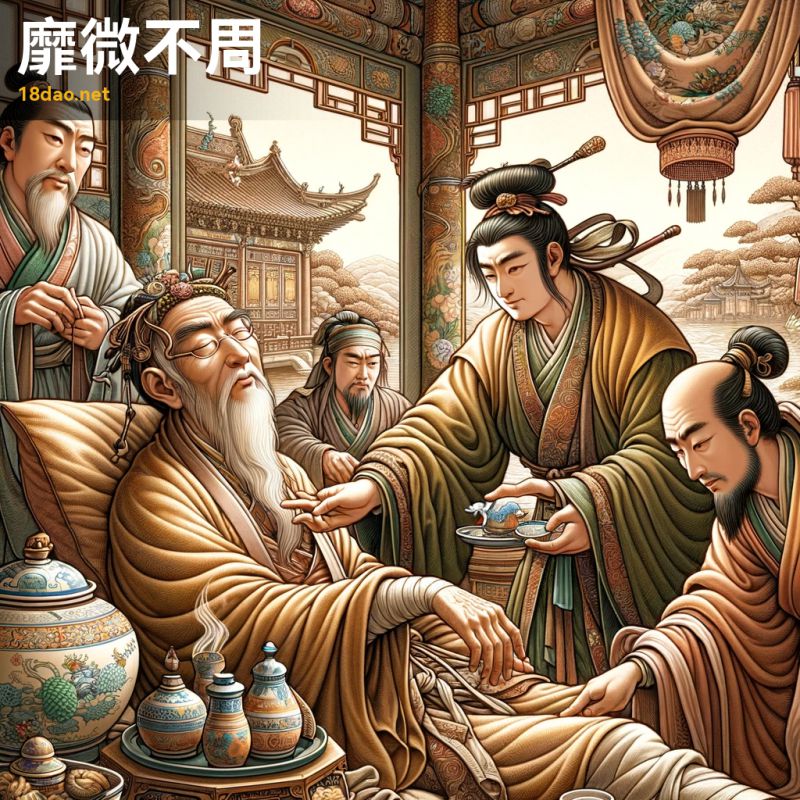

序号: 4832

解读: 这幅图画描绘了成语“靡微不周”、“无微不至”的含义。在图中,我们看到几位男子在细心照顾一位老人。老人躺在病床上,看上去体弱多病,而一个年轻人正在给老人喂药,表现出深切的关心和尊重。这幅画的场景和细节传达了“靡微不周”这个成语的精髓,即对别人的关怀和照顾做到无微不至,细致周到。

画面的风格模仿了中国古代的传统绘画,既有古代画家的精细线条,也有近代画家的深沉色彩。

整体氛围古朴而深邃,充分展现了中国古典艺术的韵味。此外,图画一角的红色印章是中国传统艺术作品的标志性元素,增添了一种正式和庄重的气氛。

通过这样的细节,图画不仅展现了成语的意境,还深入体现了中国古典文化的美学。

-

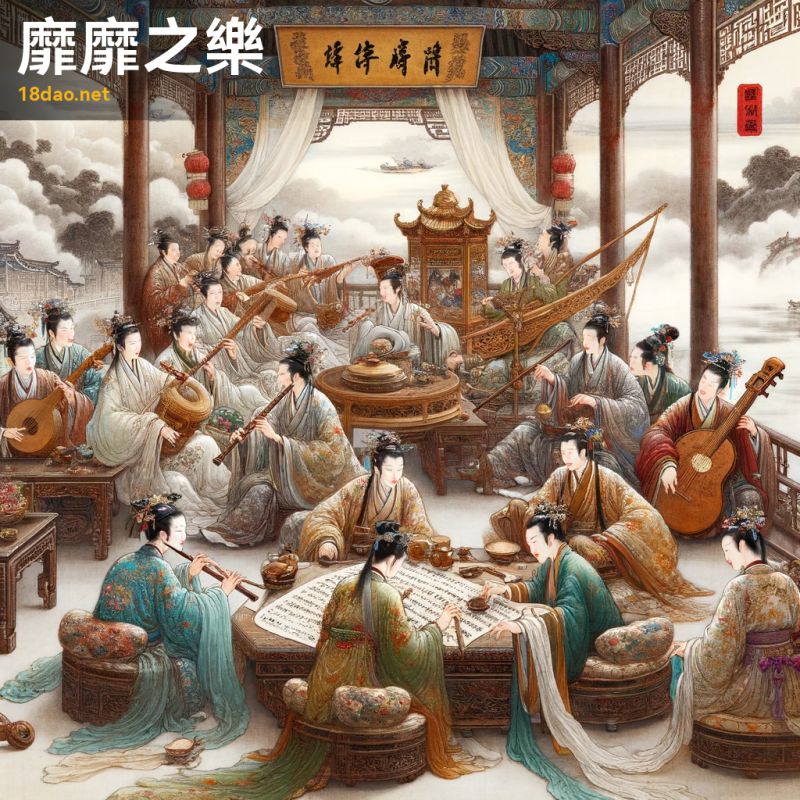

序号: 4833

解读: 这幅插图展现了成语“靡靡之乐”的含义。在古代汉语中,“靡靡之乐”指的是过于奢侈、放荡的音乐,通常与颓废、奢华的生活方式相关联。在这幅画中,您可以看到一群古代中国音乐家在豪华的环境中演奏传统乐器。他们周围的布置显示出极致的奢华,如丰富的织物和精致的装饰,整个场景流露出一种悠闲的享乐气氛。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,以柔和而细腻的笔触和平衡的构图来表现。画面的色彩和细节处理恰当地体现了成语中所描绘的奢侈和颓废。画面的某个角落还有一个红色印章,增添了作品的真实性和艺术价值。

通过这幅插图,我们能更加深刻地理解“靡靡之乐”这一成语,不仅仅是字面上的奢侈音乐,更是一种反映古代社会特定阶层生活方式的文化象征。

-

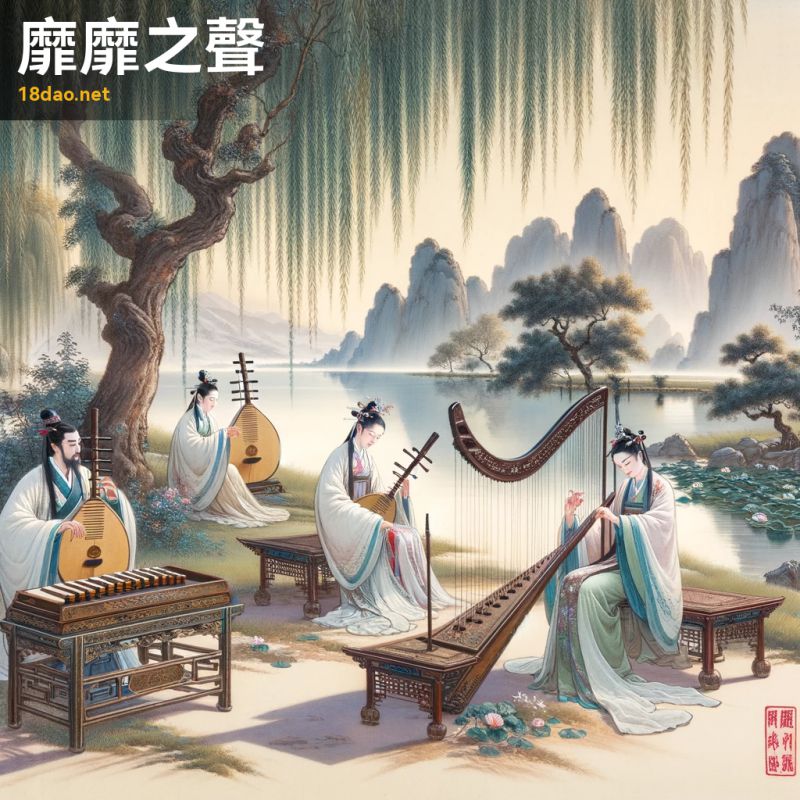

序号: 4834

解读: 这幅插图展现了“靡靡之声”的成语意境。在中国古典文化中,“靡靡之声”指的是柔弱而缺乏力量的音乐,通常用来比喻轻佻的音乐或者风气。在这幅画中,我描绘了一群音乐家在优雅而宁静的园林中演奏传统的弦乐器,如古琴或琵琶。这样的场景旨在传达一种文化上的精致与闲适,与“靡靡之声”成语中所暗含的文化浮华和缺乏深度的特点形成对比。

画面中的音乐家穿着传统的汉服,坐在风景如画的园林中,周围是柳树、小池塘和远处的山脉,营造了一个和谐而宁静的氛围。这种设置反映了中国传统音乐和文化的精致与优雅,同时也暗示了“靡靡之声”成语中的轻浮和表面的文化特征。

整幅作品采用了古代画家或近代画家风格的柔和笔触和和谐色彩,以展现中国古典绘画的美感。在画面的一角,我特意加上了红色的印章,以强调作品的艺术性和文化价值。

通过这样的插图,我希望能够向观者传达“靡靡之声”成语背后的文化内涵和象征意义。

-

序号: 4835

解读: 这幅插图展现了一个古典中国风格的宁静庭院,其中一群音乐家正在演奏柔和而迷人的音乐。他们身穿传统的汉服,周围环绕着盛开的花朵和垂柳,创造出一种平和而优雅的氛围。乐器包括古琴和笛子,突显出音乐的温柔和诱人特质。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家,捕捉了古典中国画的精髓。画作角落的红色印章象征着真实性和文化遗产。

这幅画与成语“靡靡之音”之间的联系在于,成语本身描述的是柔美动听但可能具有诱惑性的音乐或者风格,常用来形容风格柔弱、具有诱惑力的音乐或行为。在这幅画中,音乐家们的演奏和周围的环境完美地体现了这一点,展现了一种温柔而诱人的氛围,正如“靡靡之音”所传达的意境。

-

序号: 4836

解读: 这幅插图旨在表现成语“靡靡之响”的内涵。该成语源自于中国古代,用以形容音乐声很娇柔、动听,但含有贬义,暗指那些动听却没有真正内涵的音乐,或者用以比喻社会风气、人们行为的颓废、浮华。

在这幅画中,我们看到的是一场奢华的宴会场景。画面中的人物穿着华丽,正在尽情享受音乐和舞蹈。他们的姿态轻松,面带微笑,似乎沉浸在这种过分的奢华和寻欢作乐中。传统的中国乐器被演奏着,衬托出一种过度奢侈和追求快乐的氛围。

画风模仿了古代画家或近代画家的古典中国画,通过细腻的笔触和对服装及环境细节的关注,展现出一种古朴而深邃的感觉。画面一角的红色印章,增添了作品的传统气息和真实性。

总的来说,这幅画通过其古典的风格和富丽堂皇的场景,有效地传达了“靡靡之响”这个成语的内涵,即表面的华丽和愉悦背后的空洞和颓废。

-

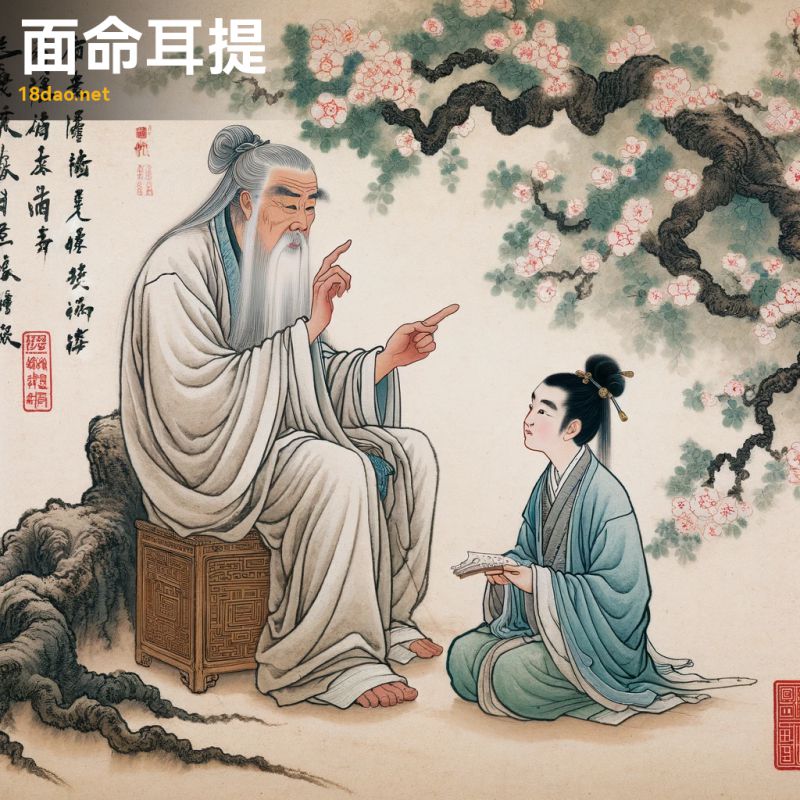

序号: 4837

解读: 这幅插图展现了成语“面命耳提”的含义。画面中,一位古代学者正与一名年轻学生坐在盛开的树下。学者轻轻地指向自己的面庞,而学生则专心倾听,形象地诠释了“面对面,耳边教导”的教学方式。这种场景体现了亲自教导和直接传授的重要性,强调了老师对学生的直接影响和指导。

画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,用柔和的笔触和淡雅的色彩表现了一种古朴而深邃的氛围。作品的一角还加上了小小的红色印章,增添了一丝传统中国画的真实感。

通过这幅画,我们可以感受到古代教育的精髓和师生间的亲密交流。

-

序号: 4838

解读: 这幅插图生动地展现了成语“面垢头蓬”的含义。图中人物面部污垢斑斑,头发杂乱无章,体现了疲惫和凌乱的状态。这种形象象征着忽视和混乱,深刻地反映了该成语所要传达的含义。人物身着传统的中国服饰,展现出历史背景下的形象。

背景的简约设计使得人物的表情和姿态成为焦点,进一步强调了成语的内涵。

整体画风仿佛古代画家或近代画家的古典中国画,色彩的运用典雅而含蓄。画面一角的红色印章增添了作品的艺术感和传统气息,为这幅插图画上了完美的句点。

-

序号: 4839

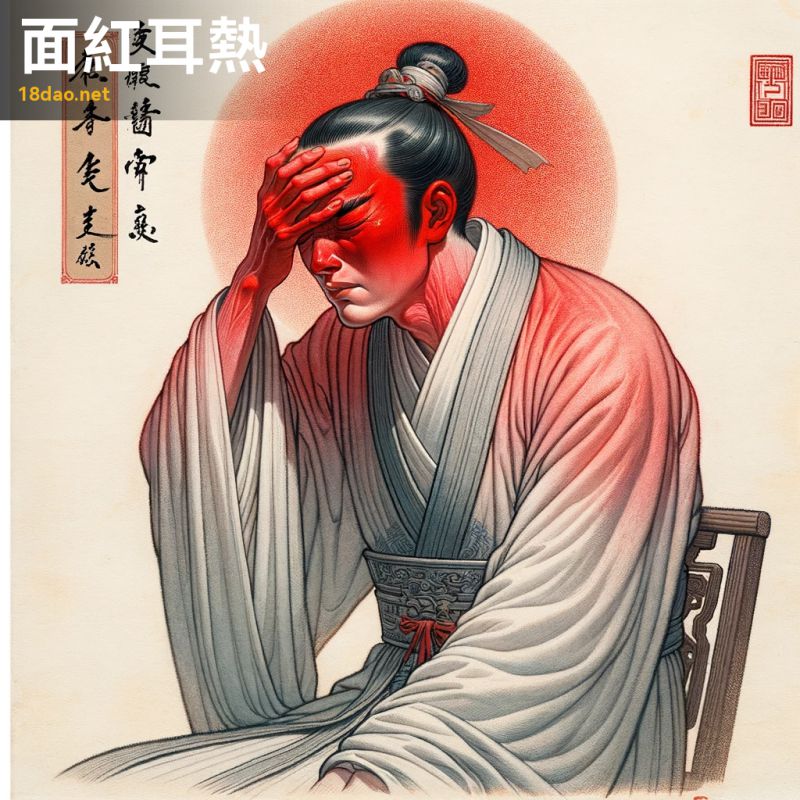

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“面红耳热”的形象。画中人物面颊和耳朵明显呈现出红色,这可能是由于尴尬或激动引起的。这种情绪表达与成语“面红耳热”密切相关,通常用来形容人在某种情境下感到窘迫或是非常激动。

图中人物身着传统的中国古装,衣饰的细节处理与古典风格相契合。背景简洁而优雅,不会喧宾夺主,使观者的注意力集中在人物的表情与肢体语言上。

整体画风参照了古代画家或近代画家的传统中国画风格,注重细腻的笔触和色彩变化。

在画作的某个角落,我们可以看到一枚红色的印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,代表了画家的个人标识。

通过这幅画,我们不仅能感受到成语“面红耳热”的情感内涵,也能欣赏到中国古典绘画的独特魅力。

-

序号: 4840

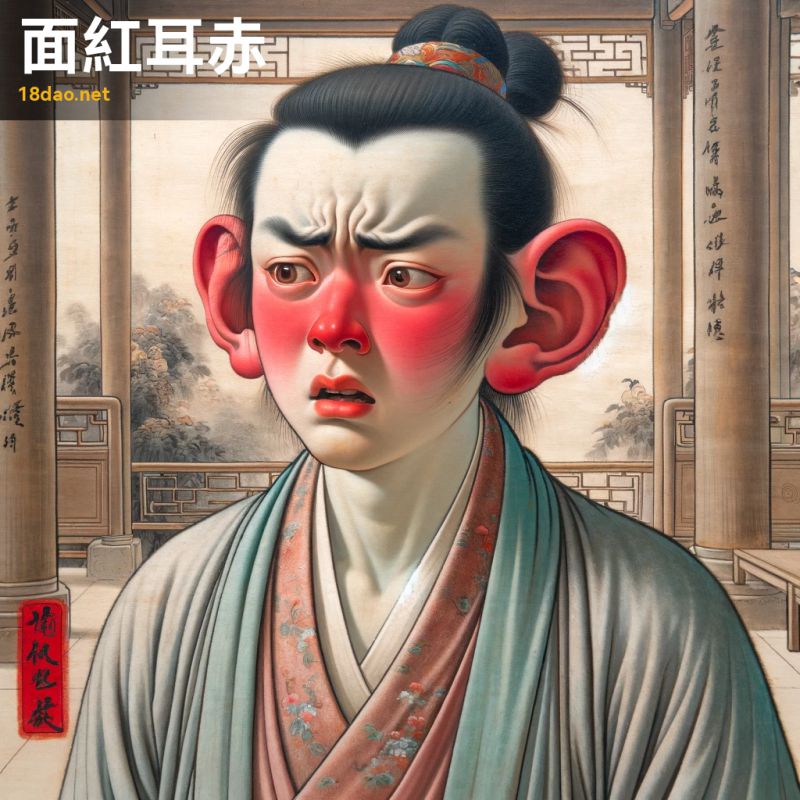

解读: 这幅插图是根据成语“面红耳赤”创作的。该成语通常用来形容人因羞愧、激动或尴尬时脸红耳赤的状态。图中的人物脸部和耳朵呈现出红润的色泽,表情中透露出一种不自在和自我意识的混合情绪。这种表现方式恰到好处地传达了成语的含义。

此画采用了古代画家或近代画家式的古典中国画风格,细腻的笔触和柔和的色彩展现了中国古典绘画的特色。人物所处的环境,可能是一个传统的园林或古代中国室内,这增加了作品的文化氛围和深度。人物的传统服饰进一步强调了画面的时代感和文化背景。

此外,画面一角的红色印章是中国传统绘画中的一个重要元素,它不仅起到签名的作用,还增添了艺术作品的韵味和收藏价值。

通过这样的细节处理,整幅画作既表现了成语的含义,也体现了中国古典艺术的魅力。

-

序号: 4841

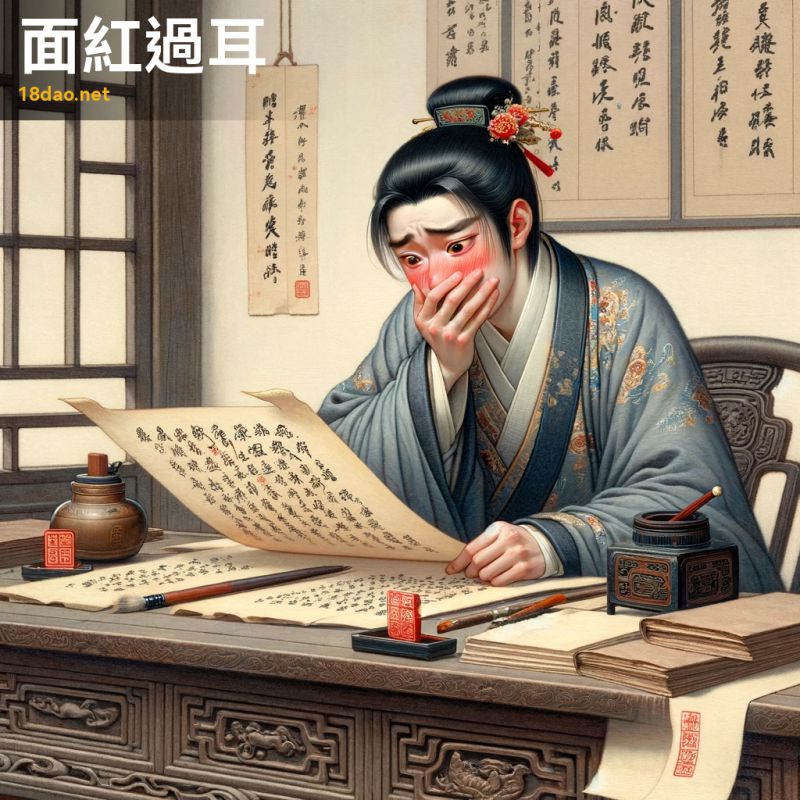

解读: 这幅图描绘了一个年轻学者在阅读信件时感到尴尬的场景,正体现了成语“面红过耳”的含义。该成语通常用来形容某人因害羞、窘迫或羞愧而脸红到耳根的样子。在这幅画中,学者坐在传统木桌前,周围摆放着古代卷轴和墨水瓶,当他读到信件时,脸颊变得绯红,表情中透露出惊讶和羞涩。

画面的背景设定在一个宁静的书房,窗外可见一座和平的花园,营造出一种深沉而静谧的氛围。

这幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,展现了细腻的笔触和柔和的色彩。在画作的一个角落,还有一个小小的红色印章,增添了一抹传统的艺术气息。

通过这幅画,我们可以感受到成语“面红过耳”所描述的那种内心的波动和脸颊上的羞红,生动地展现了成语的意境和情感内涵。

-

序号: 4842

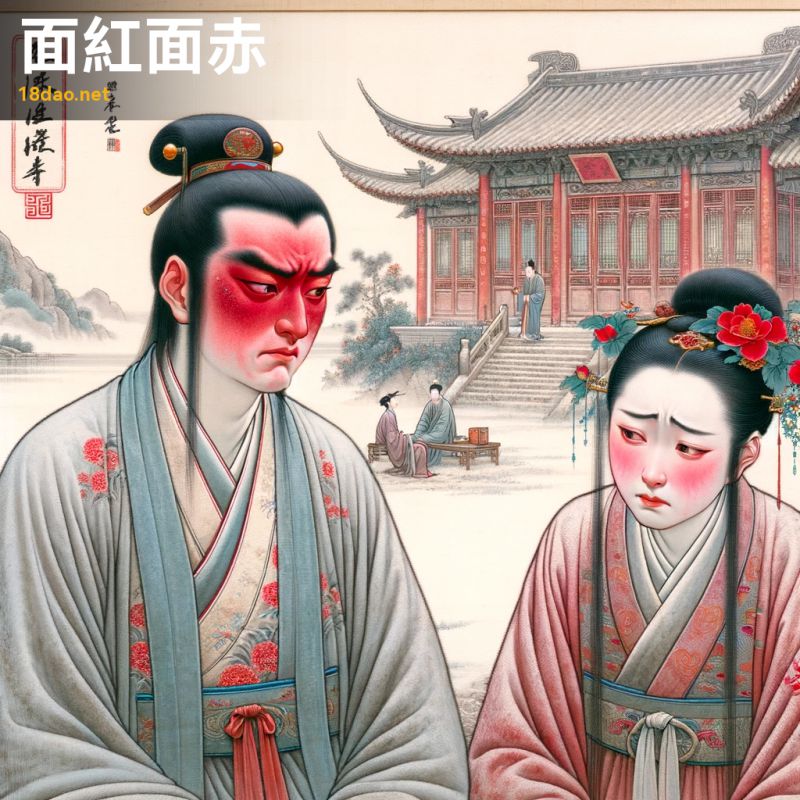

解读: 这幅图描绘了两个人物,在一个传统的中国场景中,其中一人因尴尬而脸红,体现了成语“面红面赤”的含义。在中国传统文化中,面部泛红通常与羞愧、尴尬或紧张有关。这幅画中,其中一位人物的脸部明显泛红,表情显示出内心的不安和羞愧,这正是“面红面赤”这个成语想要表达的情感。

画面的背景是一个宁静的景观,包含了古代中国建筑,这增加了场景的传统氛围。两个人物都穿着传统的中国服装,通过他们的服饰和背景,可以感受到画面所表达的历史和文化深度。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,展现了精细的笔触和微妙的色彩搭配,既保持了古典中国画的特点,又传达了成语的内涵。

画面一角的红色印章,是中国画传统的重要元素,不仅起到签名的作用,还增添了一种正式和古典的感觉。

通过这样的艺术表现,这幅插图不仅呈现了成语“面红面赤”的字面意义,还深刻体现了其中蕴含的文化和情感内涵。

-

序号: 4843

解读: 这幅图描绘了一个面色通红,颈部也泛着红色的人物,生动地体现了成语“面红颈赤”的含义。在中国文化中,面部和颈部的潮红通常被视为羞愧或愤怒的表现。此画中的人物穿着传统的中国服装,背景简洁,旨在突出人物的情绪表达。

整个画面采用了古代画家或近代画家风格的传统中国画技法,细腻的笔触和平和的构图赋予了作品一种古朴而深沉的美感。画面一角的小型红色印章是中国传统艺术作品的典型标志,增添了一丝正统与庄重的气息。

通过这样的艺术表现,这幅画不仅展现了成语的字面意思,还深刻传达了中国古典文化中对情感细腻描绘的重视。

-

序号: 4844

解读: 这幅插图描绘了一个面部干燥、龟裂的人物,站立在一片贫瘠的土地上,周围是干枯的植物。这样的场景生动地体现了“面能干唾”这个成语的含义。该成语的直译是“脸上能吐干唾沫”,比喻极度贫困或生活窘迫。画面中人物的干燥面貌和周围的枯萎环境恰到好处地传达了这一含义,使观者能够直观地感受到这种艰难困苦的生活状态。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过精细的细节和微妙的色彩变化,强调了干燥的主题。这种风格不仅体现了古典中国画的美学特征,而且增强了成语背后情感的表达。画面一角的红色印章是中国传统绘画中的常见元素,增添了一种正式和古典的氛围。

通过这样的艺术表达,本插图为“面能干唾”这个成语提供了一个深刻而形象的视觉呈现。

-

序号: 4845

解读: 这幅图描绘了一个传统中国学者或官员在古代书房或庭院环境中,一丝不苟地处理着各种任务或物品,从而形象地诠释了成语“面面俱到”。在这个成语中,“面面俱到”意味着在各个方面都做得很全面、很细致,没有遗漏任何一方面。图中的人物专注于他的任务,象征着全面性和对细节的关注。

此画风格受到了古代画家和近代画家等传统中国画家作品的启发,展现了一种古朴而深邃的感觉,与成语的意境相得益彰。画面的每一处细节都被精心构思和刻画,正如成语所暗示的那样,对每一个细节都给予了足够的关注。

在画面的某个角落,您还可以看到一个红色的印章,这是中国传统绘画中的一个重要元素,用于表示画家的身份或作品的真实性。在这里,它增添了一种正式和传统的氛围,与整个作品的主题和风格相协调。

-

序号: 4846

解读: 这幅插图展现了“面面俱圆”的成语。这个成语的字面意思是“各个方面都圆满无缺”,通常用来形容事物非常完美,没有任何瑕疵,或是处事圆满,能够兼顾各方面的利益。

在这幅画中,我呈现了一群人物在自然环境中和谐相处的场景。他们或坐或站,围成一个圆形,象征着完美和和谐。每个人的表情都流露出满足和愉悦,展现了“面面俱圆”中对于圆满和谐的追求。背景中的古树和平静的河流增添了一种宁静和完整的感觉,进一步强调了成语的含义。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,以传达出一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还有一枚红色印章,这是中国古典美学的典型元素,增添了作品的艺术价值和文化内涵。

总的来说,这幅插图旨在通过和谐的人物排列和宁静的自然背景,传达出“面面俱圆”所蕴含的完美和圆满之意。

-

序号: 4847

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“面面廋觇”的含义。在图中,我们看到一群身着传统中国服饰的人站成一圈,他们相互凝视,脸上流露出怀疑和审视的表情。这些表情和姿态生动地体现了成语中“面面廋觇”的含义,即人们彼此猜疑,互相窥探。背景是一个简约而优雅的中国古典场景,如庭院或花园,增添了一种古典和深邃的氛围。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,通过精致的笔触和柔和的色彩,展现了中国古典绘画的独特魅力。图画的一角还有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品中常见的元素,用于表明画家的身份或表达特定的情感。

整体上,这幅插图不仅表现了“面面廋觇”的意境,还传达了中国古典文化的美学和情感深度。

-

序号: 4848

解读: 这幅插图展现了中国成语“面面皆到”的深刻含义。画面中,一位学者在村庄里拜访不同的人,每一次互动都体现了尊重和细致。学者在村庄的不同角落与不同年龄和职业的村民交流,象征着全面和对细节的关注。

画风仿佛古代画家或近代画家,笔触细腻,色彩柔和。背景是典型的中国传统山水,有山峦、树木和古建筑,增添了一种古朴而深远的美感。画面一角的小红印章作为签名,也是中国传统绘画的一个标志性元素。

这幅画完美地诠释了“面面皆到”的意境,不仅仅是在表面上与每个人交流,更是在情感和思想上做到了全面细致的考虑和理解。每个场景都体现了学者对每个人、每件事的关注,传达出成语中所蕴含的周到和细致入微的精神。

-

序号: 4849

解读: 此幅插图展现了成语“面面相窥”的寓意。在画面中,一位人物正通过墙上的小洞窥视,试图观察墙外更广阔的场景。这种行为象征着对整体情况的片面和有限理解,正如“面面相窥”所描述的,意指只从局部来推断整体,无法获得完整的认知。

画面背景是典型的中国古典园林,增添了一种宁静而深邃的氛围。

整体风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画特点,注重细节的描绘和整体的意境营造。画面中的红色印章是中国传统绘画中的重要元素,代表了画家的印记和作品的真实性。

通过这幅插图,我们可以更深刻地理解“面面相窥”这个成语,感受到从局部窥视所无法触及的整体真相的局限性。

-

序号: 4850

解读: 这幅插图生动地展现了成语“面面相觑”的含义。在画面中,我们看到几位身着传统服饰的学者,站在一个圆圈里,每个人都用困惑的表情看着对方。这种表情传达了相互之间的不解和困惑,正是“面面相觑”这个成语所要表达的场景。

背景是一个宁静的古代中国园林,充满了郁郁葱葱的植被、亭台楼阁和石头小径,这增添了一种古朴而深远的感觉。

画风模仿了古代画家的风格,其特点是优雅的笔触和和谐的色彩搭配。画面一角的红色印章增加了作品的真实感和传统美。

整体上,这幅插图不仅准确地传达了“面面相觑”成语的含义,还以其古典的中国画风格和深沉的艺术氛围,展现了中国古典文化的独特魅力。

-

序号: 4851

解读: 这幅插图展现了“革面洗心”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一个人物处于宁静的自然环境中,可能是靠近溪流或树下,他看上去沉思而平和。这位人物的面部表情透露出一种顿悟或内心的转变,象征着自我更新和改变。

“革面洗心”字面上意味着改变外貌和洗净心灵,比喻彻底改变自己的品行或作风。在这幅画中,人物的转变与自然的宁静和谐相辅相成,寓意着内心的净化和重生。

整个场景呈现出一种从内而外的蜕变,强调了成语中强烈的内在改变意涵。

此作品的画风仿照了古代画家或近代画家的传统中国画技法,旨在传达一种古朴而深邃的感觉。画面的一角还印有红色印章,增添了作品的真实性和传统美感。

通过这幅插图,我们可以更加深刻地理解和感受到“革面洗心”这一成语所蕴含的文化和哲理。

-

序号: 4852

解读: 这幅插图展现了一个古典中国画风格的场景,其中一位穿着传统服饰的老学者在宁静的书房里辛勤工作,周围环绕着书籍和卷轴。学者面带专注和平静的表情,全神贯注于手头的工作,体现了奉献和毅力。

画风模仿了古代画家或近代画家的特点,注重细腻的笔触和微妙的水墨渲染。

整个场景传达出一种宁静和学者式的奉献精神。画面的一角还有一个红色印章,为作品增添了传统的韵味。

这幅图与成语“鞠躬尽瘁”紧密相连。这个成语的字面意思是深深鞠躬,竭尽全力,常用来形容人全心全意、不留余力地为某事业或目标努力。插图中的学者全神贯注于学问,无论年纪多大,都全力以赴,正好体现了这一成语的精神。

通过这样的视觉呈现,我们可以更深刻地理解“鞠躬尽瘁”的含义,感受到其中蕴含的坚持和奉献。

-

序号: 4853

解读: 这幅图描绘了“鞭不及腹”这一成语的形象。在图中,我们看到一位男子试图用鞭子抽打自己的腹部,但鞭子却够不到。这一场景象征着成语的含义:有些事情,尽管近在咫尺,却无法实现或触及。

在这幅画中,采用了类似古代画家和近代画家的传统中国画风格,使用水墨画技法,色彩以黑、灰、白为主,若有必要则点缀以柔和的色调。画面构图平衡,对人物和环境的描绘注重细节。画角落还有一个小小的红色印章,增添了一丝传统的韵味。

这幅图的目的是通过视觉艺术来传达这个成语的深层含义,让观众在欣赏美术作品的同时,深刻理解成语背后的哲理。

-

序号: 4854

解读: 这幅图描绘了成语“鞭擗向里”的场景。成语“鞭擗向里”源自《后汉书·班超传》,意思是指用鞭子抽自己的背,比喻自责或自我批评。在这幅画中,我们看到一位穿着传统服饰的男子站在房间内,手中折断的鞭子象征着自责和内心的挣扎。房间内的古典家具和装饰品营造出一种沉静和深思的氛围,反映出这位男子的内心世界。

画风仿古代画家或近代画家,用色素雅、笔触细腻,呈现出古典中国画的风格。画面中的小红色印章增添了作品的真实感和传统美。

整幅画不仅传达了成语的深层含义,还体现了中国古典文化的庄重与深邃。

-

序号: 4855

解读: 这幅图描绘了成语“鞭约近里”的场景。成语“鞭约近里”源自《论语·雍也》,意思是用鞭子可以约束附近的人,比喻以威信或德行影响别人,使他们守规矩、不敢违背。在这幅画中,我们看到一位手持鞭子的男子,站在一个乡村的马厩或小屋附近。他的表情严肃而权威,似乎在执行纪律或强调规则。

整个场景平和而传统,融入了典型的中国建筑元素和柔和的色彩,这是经典中国艺术的典型特点。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,体现出深邃而朴素的美感。画面中还加入了一个红色的印章,增添了艺术作品的真实感和传统美。

通过这幅画,我们可以感受到成语“鞭约近里”所传达的意境:一种通过威望或德行来影响和约束他人的能力。画中人物的姿态和表情,以及周围的环境,都共同构建了这一古老智慧的视觉表达。

-

序号: 4856

解读: 这幅图描绘了一位身着传统服饰的学者,在一个宁静、典雅的中国古典书房内专注地研究一本复杂的古籍。书房内陈设有卷轴、传统家具,并设有一扇窗户,外面是一个平和的花园。画面的焦点是学者深度集中的表情和书籍上错综复杂的细节,象征着“鞭辟入里”的成语,传达了深入理解或分析的概念。

“鞭辟入里”这个成语原意是指用鞭子抽打使其穿透物体内部,后引申为比喻言语或文章深刻透彻,能深入事物的内部。在这幅画中,学者的深入研究和对古籍内容的深刻理解正是对这一成语含义的直观展现。古籍的复杂性和学者的专注态度共同体现了对知识和真理深入挖掘的渴望,与成语“鞭辟入里”的精神相呼应。

此外,作品采用了古代画家或近代画家风格的传统中国水墨画技法,增添了一种古朴而深邃的感觉,与成语的文化背景和内涵相得益彰。画角落的红色印章,不仅为作品添加了一种传统的审美元素,也象征着艺术家的个性和独特视角。

-

序号: 4857

解读: 这幅插图展现了一位身着传统中国服饰的古代学者,在典型的中国书房中专注地研究和分析文本。书房内摆满了卷轴、书籍和传统的中国家具,营造出一种古朴而深邃的学术氛围。学者表情专注,手持毛笔在纸上书写,象征着深入探索和分析的过程。

整个画面的风格借鉴了古代画家和近代画家的艺术特色,体现了传统中国画的美学。

这幅插图与成语“鞭辟入里”之间的联系在于,该成语意指深入探究事物的本质和细节。图中学者的专注态度和他周围密集的学术资料恰如其分地表现了这一概念。成语本身的字面意思是用鞭子打到肉里,比喻言辞尖锐,直指问题的本质。插图中的学者象征着这种直入问题核心的精神,反映了成语的深刻含义。

此外,画面一角的红色印章,不仅是中国传统绘画的重要元素,也增添了一种庄重与正式的气息,与成语的古典文化背景相契合。

-

序号: 4858

解读: 这幅插图描绘了一个古典中国画风格的场景,以表现成语“鞭辟近里”。在画面中,我们看到一位身穿古代服饰的学者正在一个宁静的花园环境中教导一名年轻学生。学者手持鞭子,向着附近的一个地点示意,象征着成语中的深刻含义。这幅画传达了智慧和指导的主题,背景中有传统的中国建筑和茂密的绿色植被。

这个成语的字面意思是“鞭子打到近处”,比喻讲话或做事直接了当,不绕弯子。在这幅插图中,学者的动作和表情传达了直接而坚定的教导方式,反映了成语的核心意义。

画风仿照古代画家或近代画家,专注于精细的笔触和微妙的色彩渐变,营造出一种古朴而深邃的氛围。画面一角的红色印章进一步增添了作品的传统感和正式感。

-

序号: 4859

解读: 这幅插图展现了成语“鞭长莫及”的寓意。在图中,一位人物正试图用鞭子去触及远处的物体,但却无法做到,生动地体现了这个成语的含义——指力量达不到的地方或影响力及不到的范围。

画面风格模仿了传统的中国古典画风,与古代画家或近代画家的作品风格相似。背景中融入了山水、树木等传统中国元素,营造出一种宁静而深远的氛围。同时,画面一角的红色印章增添了作品的文化特色和鉴赏价值。

整体上,这幅画不仅展示了“鞭长莫及”这一成语的字面含义,也透露出一种无法超越自身局限的深刻哲理。

通过传统的艺术表现手法,使这一古老成语的寓意得到了生动而深刻的诠释。

-

序号: 4860

解读: 这幅插图是基于成语“韦三绝”(Wei San Jue),通过古典中国画的风格展现了其深刻含义。在这个成语中,韦指的是三国时期的名将魏延,三绝则是指魏延拥有的三大卓越才能:军事策略、文学技艺和个人忠诚。

图中展示了三个形象,每一个都象征着魏延的一个才能。第一幅是一位中年汉族男子身着古代军事服装,正在研究地图,代表着他在军事策略上的精湛。第二幅是同一人物身着学者长袍,正在书写书法,显示了他的文学才华。第三幅中,他以忠诚和尊重的姿态面对一位威严的长者,体现了他的个人忠诚。

整幅作品的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,强调了传统的笔触和一种宁静、深思的氛围。画面的一个角落还有一枚红色的印章,增添了作品的传统感和完整性。

这幅插图不仅展现了“韦三绝”的内涵,也通过其细腻的艺术表现,向我们展示了中国古典文化的深度和美学。

-

序号: 4861

解读: 此图描绘了中国古典成语“韦编三绝”的场景。画面中,一位古代学者在典雅的书房内专注地阅读,展现了他对学问的极致热爱与投入。此成语的含义是指学者读书勤奋到连书籍的皮绳都更换了三次。图中的学者身穿传统长袍,坐在书桌前,面部表情专注。桌上摆放着一堆竹简书籍、墨砚和毛笔,衬托出一种宁静而学术的氛围。

整个画面呈现出一种古典和典雅的感觉,与古代画家或近代画家的画风相呼应。画面一角还有一个传统的红色印章,为作品增添了一丝庄重与古韵。

通过这幅画,我们可以体会到古代学者对知识的渴望和对学习的坚持,同时也反映了中国古典文化中重视教育和持续学习的价值观。

-

序号: 4862

解读: 这幅插图呈现了一个古代中国学者在他的书房中,周围是一排排书架上的书籍,它们的装帧破旧,有的甚至破裂。这一景象生动地展现了成语“韦编三绝”的含义。成语“韦编三绝”讲述的是东汉时期的韦诞,因为勤奋学习,他的竹简装订的书反复翻阅至编绳断裂三次。这表现了他坚持不懈、刻苦学习的精神。

在插图中,学者坐在木质书桌前,全神贯注地阅读,他脸上的表情透露出坚持和奉献。

整个房间光线昏暗,强调了不懈追求知识的氛围。

画面风格仿佛古代画家或近代画家的作品,传达了一种古朴而深邃的感觉。画面角落还有一枚红色的中国印章,作为作品的签名。这幅画不仅体现了中国古代学习的精神,也是对中国古典文化的一种致敬。

-

序号: 4863

解读: 这幅插图生动地展现了成语“韦编三绝”的含义。图中,我们看到一位学者在他的书房中,面露困扰之色,因为他手中的竹简(一种用竹条制成的古代书籍)的最后一根连接线已经断裂,导致竹简散落一地。这一情景恰如其分地体现了“韦编三绝”这一成语的字面意思,即用皮绳穿起来的竹简阅读至三遍,皮绳断裂,从而象征对书籍的反复阅读和钻研。

成语“韦编三绝”源于古代中国,用以形容勤奋好学,反复阅读,至于书籍使用到皮绳磨损断裂的程度。这不仅反映了古人对知识的渴求和尊重,也是对勤奋学习的高度赞扬。

画面中的细节,如烛光下的宁静氛围,以及学者失望的神情,增加了整体的情感深度,使观者能更加深刻地感受到成语背后的文化意蕴和情感寓意。

整个画面的风格和布局,仿佛在向我们诉说着一个关于古代学者不懈追求知识的故事,让这一成语的寓意更加鲜活和感人。

-

序号: 4864

解读: 这幅图描绘了成语“响遏行云”的场景。在这幅画中,可以看到一位人物站在山峰之巅,吹奏着长笛,周围环绕着流动的云彩。根据这个成语的寓意,长笛的声音似乎有着神奇的力量,使得行云暂时停止了流动。

画面的整体风格借鉴了古代画家和近代画家的画风,传达出一种深邃、古朴而又带有神秘色彩的氛围。这幅画不仅体现了中国古典文化的美感,也传达了成语“响遏行云”所蕴含的意境,即声音的力量足以影响自然界的运行。画角的小红印章增添了一丝传统的韵味,与整体画风相得益彰。

-

序号: 4865

解读: 这幅图描绘了中国成语“顺手牵羊”的场景。在这幅画中,我们看到一个人在繁忙的市集中,似乎在不经意间牵走了一只羊。这个场景象征着利用手头的情况轻而易举地获取利益,正如成语所暗示的那样。这个成语原意是指趁手边的机会偷东西,后泛指乘机取得别人的东西。

画面风格模仿了中国画大师古代画家和近代画家的作品,具有传统中国画的精致笔触和深邃感。颜色使用自然的色调,展现了典型的古典中国画风格。在画作的一个角落,有一个小巧的红色印章,作为作品的签名。

整体上,这幅画不仅展现了成语的寓意,还深深扎根于中国古典艺术的传统之中。

-

序号: 4866

解读: 这幅图描绘了“顺水推舟”这一成语的意境。在画面中,我们看到一个人在平静的河流上用竹篙轻轻地推着一只小船。这个场景象征着顺应形势,利用顺境来达成目的或解决问题,正如成语所传达的含义。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,通过细致的描绘,强调了自然之美和船的轻松移动。

河水的平静和船的轻盈移动共同营造了一种和谐、顺应自然的氛围,体现了“顺水推舟”中顺势而为的智慧。画面中的反射和背景中丰富的河岸细节增加了画作的深度和真实感,使之不仅是对成语的直观表达,还是对中国传统文化深刻理解的体现。

作品的一角还巧妙地加上了红色的印章,既是对中国古典艺术的传统致敬,也为整幅作品增添了一抹鲜明的文化特色。

整体上,这幅画不仅展现了成语的意境,也反映了中国画的古典韵味和深邃内涵。

-

序号: 4867

解读: 此图描绘了成语“顺水推船”的场景。成语本身含义为顺应形势或环境的变化,从而轻松地达成目的或完成任务。在这幅画中,我们看到一只小舟在宁静的河流中轻轻滑行,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被和远处的山峦。这样的场景生动地体现了“顺水推船”的含义,即在顺应自然流向的情况下,航行变得轻松而顺畅。

画风仿照古代画家,其特点是精致的笔触和深度感。色彩以绿色和蓝色为主,夹杂着一些土褐色,营造出一种古朴而深邃的氛围。画面的某个角落还有一个小小的红色印章,增添了作品的真实感和艺术价值。

整体上,这幅画不仅展示了中国古典画的魅力,同时也将成语的寓意通过视觉艺术形式生动地传达出来。

-

序号: 4868

解读: 这幅图描绘了成语“顺水放船”的意境。在画面中,我们看到一条平静的河流穿过风景如画的山水,一只小木船随着水流轻松地向下游漂去。这个场景象征着顺应自然,顺势而为的智慧。

画风借鉴了古代画家或近代画家的特点,用细腻的笔触描绘了自然之美。背景中的山峦柔和升起,水面平静而诱人,整个画面给人一种宁静而深远的感觉。作品的一角还加上了一枚红色的印章,增添了作品的传统韵味和真实性。

整幅作品不仅展现了中国古典绘画的韵味,而且深刻地体现了“顺水放船”这一成语的内涵:在生活或工作中,适时地顺应环境和趋势,可以更加轻松和高效地达成目标。

-

序号: 4869

解读: 这幅图描绘了成语「顺水推舟」的场景。画面中,一只小木舟在平静的河流中顺流而下,周围是郁郁葱葱的河岸。河水反射着落日的柔和光线,营造出一种平和与和谐的氛围。远处的山峦增添了景观的深度与宁静。

整幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风,捕捉了古典中国艺术的精髓。画角有一个红色的印章,增添了画作的传统感。

「顺水推舟」这个成语意指顺应自然规律或形势,以最小的努力达成目的。在这幅画中,小舟顺着水流轻松前进,象征着顺应形势的智慧与效率。

整个场景的宁静与和谐正是这个成语所要传达的感觉:顺应自然,轻松前行。

-

序号: 4870

解读: 这幅插图展现了成语“顺水行舟”的意境。画面中,我们看到一条宁静的河流穿过郁郁葱葱的风景,河面上有一只小木舟正顺着水流轻松下行。这不仅体现了成语字面的含义——顺着水流行驶的船,也隐喻着顺应自然规律,顺势而为的智慧。

背景中的山脉和树木采用了古代画家和近代画家风格的绘画技巧,营造出一种与自然和谐共存的宁静感。

整幅画采用的色彩柔和、朦胧,是典型的古典中国画风格。

画面角落的小红印章,为作品增添了一抹传统的韵味,也是中国古典艺术作品的标志性元素之一。

通过这样的细节处理,插图不仅生动展现了成语的意境,也向传统中国画艺术致敬。

-

序号: 4871

解读: 这幅插图展现了一个古老、坚不可摧的树木独自立在荒凉的景象中,象征着顽固和不愿倾听或改变。

整个场景色调沉郁、色彩朴素,反映了一种固执孤立的感觉。

这种画风让人联想到古代画家或近代画家的作品,捕捉了中国古典艺术的精髓。画面一角有一个小红印章,增添了传统气息。

这幅画与成语“顽冥不灵”之间的联系在于它通过视觉元素传达了该成语的含义。成语“顽冥不灵”用来形容人固执己见,不接受教育,不知悔改。画中的古树象征着坚持和固执,它独自一棵在荒芜的环境中,无视周围的变化和劝告,正如那些“顽冥不灵”的人一样,无法适应或改变自己的态度。

整个画面的调子和氛围都在强调这种固执和不适应的主题。

-

序号: 4872

解读: 这幅插图展现了成语“顽石点头”的寓意。在画面中,我们看到一块巨大的石头,以人格化的方式展现出“点头”的动作,形象地表现了成语的含义。这成语通常用来形容某人非常固执,即便是最不可能发生的事情(如石头点头)也可能发生,也表示某事虽然困难但不是不可能。

画面中的石头位于崎岖的山景之中,周围环境以朦胧的笔触呈现,营造出一种古朴而深邃的氛围,这正是古典中国画的特点。

整个画面的风格模仿了古代画家或近代画家的作品,既展现了山石的坚硬,也体现了山水画的灵动与生命力。

画面一角的红色印章,是中国传统绘画中的重要元素,不仅起到了签名的作用,还增添了一种文化的氛围。

通过这样的细节,插图不仅传达了成语的意境,也尊重并展现了中国古典文化的美学。

-

序号: 4873

解读: 这幅插图展现了成语“顿口无言”的深刻内涵。图中,一位学者坐在古朴的书房内,面对着半展开的卷轴,显得困惑且无言以对。他的表情和姿态传达了一种突然无法回应或回答的局面,正是成语“顿口无言”的直观体现。这个场景选择恰当地描绘了成语中的“顿口”(即突然停止)和“无言”(即无法发言)的意象。

书房内充满了古书,一盏微弱的灯笼散发着柔和的光线,而窗外的景色宁静而深远,增添了画面的古风气息和深刻感。

整幅画的风格借鉴了古代画家或近代画家的绘画风格,突出了精细的细节和深邃的氛围。画面一角的红色印章,不仅是传统中国画的一种常见元素,也为整幅作品增添了一抹色彩和韵味。

通过这样的视觉表达,这幅画生动地诠释了“顿口无言”这一成语,使观者能够直观感受到其中的情感和场景。

-

序号: 4874

解读: 这幅图描绘了成语“顿开茅塞”的场景。成语“顿开茅塞”源自宋代,比喻思想上的迷惘或困惑突然豁然开朗。在这幅画中,一位学者坐在树下,他的脸上显露出顿悟和敬畏的表情,象征着心灵的觉醒和思想的开放。画面背景是宁静的山脉和附近流淌的小溪,营造出一种平和而深沉的氛围。

此图采用了类似古代画家或近代画家的传统中国画风格,以细腻的笔触和微妙的色彩运用为特点。

整个场景传达了一种典型的古典中国艺术的深邃与庄严感。在画面的一角,还加上了一枚红色的印章,增添了艺术作品的传统韵味。

通过这幅画,我们可以体会到“顿开茅塞”这个成语所表达的那种思想上的突破和精神上的启迪,这种感觉在古典中国文化中具有深远的意义。

-

序号: 4875

解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者在田间辨别豆类和小麦的场景。在这幅作品中,我们可以看到这位学者正专注地观察着手中的农作物,这反映出成语“颇别菽麦”的含义,即比喻区别事物的轻重缓急或好坏。该成语源自于《战国策·赵策三》,在原文中描述了赵国将领廉颇与李牧的不同战略。

这幅画的风格受到古代画家或近代画家的影响,体现了古典中国画的特色。画面的色调和笔触传达出一种古朴而深邃的感觉,与成语的主题——辨识和区分——相呼应。画中的学者身穿传统服饰,置身于典型的中国农村景观之中,这进一步强调了成语的文化背景和深远意蕴。

图画的一个角落还有一个红色的印章,这是中国传统艺术作品的常见元素,代表了作者的身份和作品的完整性。在整体构图和细节处理上,这幅插图力图忠实地再现成语“颇别菽麦”的精神实质。

-

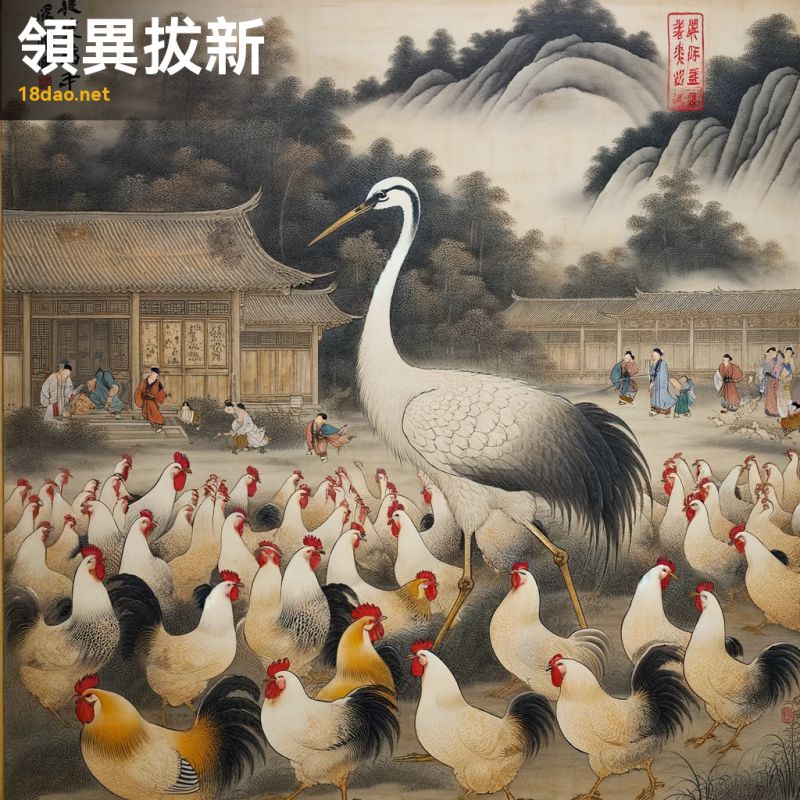

序号: 4876

解读: 这幅插图展现了成语“领异拔新”的深刻含义。图中,一只鹤在一群鸡中独自显眼,它的外形和气质与周围的鸡群截然不同。这一场景恰到好处地体现了“领异拔新”的寓意,即在众多相似之中脱颖而出,展现独特性和创新精神。

在画风上,我借鉴了古代画家或近代画家的风格,通过细腻的笔触和沉稳的土色调,营造出一种古朴而深邃的氛围。鹤的细节处理突出了它的优雅和非凡,而鸡群的普通和朴实则与之形成鲜明对比。

画面的一角还特意加上了一枚红色印章,作为对古典中国艺术传统的致敬,同时也增添了一份庄重感。

整体上,这幅插图不仅呈现了成语的寓意,还传达出一种古典与现代融合的艺术美感。

-

序号: 4877

解读: 这幅图描绘了成语“头焦额烂”(tóu jiāo é làn)的场景。成语直译为“头发焦枯,额头溃烂”,比喻长时间劳心费神,精神极度疲劳。图中的人物身着古代服饰,面部表情显露出忧虑和挫折,似乎在长时间的学习或工作之后感到身心俱疲。他所处的环境是一间简朴的古代书房,周围摆放着卷轴、书籍和砚台,传统的书房元素体现了中国古典文化的氛围。

画面中点燃的蜡烛几近燃尽,象征着人物长时间的辛勤劳作。这一细节突出了成语中“头焦额烂”所隐喻的极度疲劳和长时间的精神压力。

整体画风借鉴了古代画家或近代画家的作品,特点是精细的笔触和柔和的色彩,体现了古典中国画的韵味和深度。

画作一角的红色印章是中国传统绘画的重要元素,不仅起到了签名的作用,还增添了一种庄重与古典的美感。

整体上,这幅作品不仅准确地表达了成语“头焦额烂”的含义,还深刻地体现了中国古典文化的艺术风格。

-

序号: 4878

解读: 这幅图描绘了一个头发凌乱、面部肮脏的人物,形象生动地体现了成语“头蓬面垢”。该成语用来形容人外貌邋遢不修,通常用于描述那些忽视个人卫生或者过于潦草的人。在这幅画中,人物被放置于乡村般质朴的环境中,这一背景进一步强调了他的邋遢外貌。

画面采用了古代画家或近代画家风格的古典中国画技法,色彩低调而笔触生动,以传达一种古朴而深邃的感觉。此外,画面一角的红色印章是中国传统绘画中常见的元素,既起到签名的作用,也增添了艺术作品的审美价值。

整体而言,这幅画不仅忠实地反映了成语的内涵,也通过其古典艺术风格,向中国的传统文化致敬。

-

序号: 4879

解读: 这幅插图展现了成语“头藏尾露”的意象。在画面中,一条大龙试图在云层中隐藏自己,它的头部仅仅隐约可见,而它那长而雄伟的尾巴却完全暴露在云外。

这条龙细节丰富,鳞片和须毛清晰可辨,采用了类似古代画家或近代画家的古典中国画风格。背景是宁静的山水风光,山峦起伏,河流蜿蜒,植被茂密,色调柔和、朴实。

这幅画直观地传达了“头藏尾露”这个成语的含义,即尽管某人或某物试图隐藏,但部分细节或特征却无意中暴露了出来。在这里,龙的尾巴暴露在外象征着尽管努力隐匿,但仍有部分被人发现。这种形象化的表达使得成语的寓意更加生动和易于理解。

此外,画面一角的红色印章增添了作品的真实性和古典美感,进一步强化了其传统中国画的风格。

整体上,这幅插图既传达了成语的深层含义,又体现了中国古典艺术的独特魅力。

-

序号: 4880

解读: 这幅插图展现了成语“头头是道”的含义。在画面中,我们看到一位古代学者正在自信地向一群专注的学生阐述他的理论。这一场景发生在典型的中国传统书房内,四周摆放着卷轴、书籍和砚台,营造出一种学术氛围。学者站立着,表现出权威感,而学生们则带着尊敬倾听。

“头头是道”这一成语用来形容说话、讲道理非常有条理、连贯。在这幅插图中,学者的自信表情和姿态体现了他的言语条理清晰,而学生们的专注听课则反映了他们对学者话语的认可和理解。

整个画面传达出一种知识的传递和智慧的沉淀,正如成语所描绘的那样,言辞有序且深入浅出。

此画风格模仿了古代画家或近代画家的经典中国画风,通过细腻的笔触和柔和的色彩来呈现画面。图画一角的小红印章是对传统中国艺术的致敬,增添了一份古朴和庄重的气息。

-

序号: 4881

解读: 这幅图描绘了一个宁静的中国传统园林,中心是一棵枝繁叶茂的大树,其枝条向四面八方伸展。其中一枝意外地长出了一株小树苗,象征着意料之外的发展。

这种画风回响了古代画家和近代画家的作品,以细腻的笔触和单色的色彩调子呈现。

在中国传统文化中,“题外生枝”这个成语原本指文章离题或在话题之外又生出新的话题。但在更广泛的应用中,它常被用来形容事情发展出了意料之外的新情况或问题。这幅画中,大树的主枝象征着主题或原计划的发展方向,而那意外长出的小树苗则代表了突如其来的新情况或问题,恰如其分地体现了“题外生枝”的寓意。

此外,画角的红色印章不仅体现了作品的真实性和文化重要性,也是中国传统艺术作品中常见的元素,增添了一丝古典韵味。

整幅画作通过这些细节,传达了一种古朴而深邃的感觉,符合古典中国画的风格。

-

序号: 4882

解读: 这幅图描绘了成语“额手称庆”的场景。图中呈现了一位身着传统长袍的中国古代学者,站立在一个美丽的花园中,双手举起,似在赞美或庆祝。花园宁静优雅,布满了盛开的花朵,展现了典型的中国传统建筑风格,远处则有山峦起伏的景致。

整个画面采用了类似于古代画家或近代画家的画风,捕捉了中国古典绘画的精髓。

成语“额手称庆”原意是指对自己的遭遇感到庆幸。这幅画通过古典中国画的形式,传达了一种古朴而深邃的感觉,符合成语的内涵和情感。学者的姿态和表情传达了一种轻松愉快的气氛,与周围环境的和谐相映成趣。画面的右下角还有一个红色的印章,增添了一种正式和古典的气息。

通过这样的视觉表现,图画恰当地诠释了“额手称庆”的意境和精神。

-

序号: 4883

解读: 这幅插图展现了成语“额手称颂”的场景。图中,几位学者在园林中聚集,对一位自信站立、手持卷轴的学者表示赞扬和鼓掌。这反映了该成语的字面含义,即以手抚额表示钦佩或赞美他人。

整个氛围庄重而和谐,充满了尊敬与敬仰之情。

画面的背景是典型的中国传统建筑与繁茂的绿植,营造出一种安宁、尊贵的环境。

画风模仿了古代画家或近代画家的风格,注重细腻的笔触和微妙的色彩搭配,展现了中国古典绘画的精致与深邃。图画一角的红色印章,为作品增添了一份真实感和艺术价值。

通过这幅画,我们不仅可以领会到“额手称颂”成语的意象,还能感受到中国传统文化的雅致和学者间的崇高精神。

-

序号: 4884

解读: 这幅插图呈现了一位年轻学生在古代中国背景下,谦卑地向一位年长且智慧的老师学习的场景。图中,学生正恭敬地向老师鞠躬,老师在传授知识。

整个画面风格模仿了古代画家和近代画家,营造出一种宁静而深沉的氛围,捕捉了学习环境中的谦逊和尊重的本质。

这幅插图与成语“愿拜下风”有着紧密的联系。该成语意为愿意向别人学习,承认别人的长处。在这幅画中,学生的谦卑姿态和对知识的渴望体现了这一成语的精神。老师的睿智和慈祥则象征着知识的力量和教育的价值。这幅作品通过传统中国画的视角,展示了尊师重道的文化理念,以及在知识传递过程中的相互尊重和谦逊态度。

-

序号: 4885

解读: 这幅插图描绘了一个古典中国风格的哲学场景,体现了成语“顛扑不破”的含义。图中展示了一座不动摇的山峰,在混乱的暴风中屹立不动,象征着稳定和韧性。这幅画中的传统中国元素,如能承受恶劣条件的松树,以及围绕山峰旋转的动荡云彩和风暴,突显了即使在混乱中,山峰依然毫不动摇的主题。

在画面的一角,有一个小巧而优雅的红色印章,这是中国画作中的传统元素,增添了一种古典和正式的气息。

整体上,这幅画以古代画家或近代画家的画风呈现,传递出一种古朴而深邃的感觉,与成语“顛扑不破”的寓意——在动荡和变化中保持坚定不移——完美契合。

-

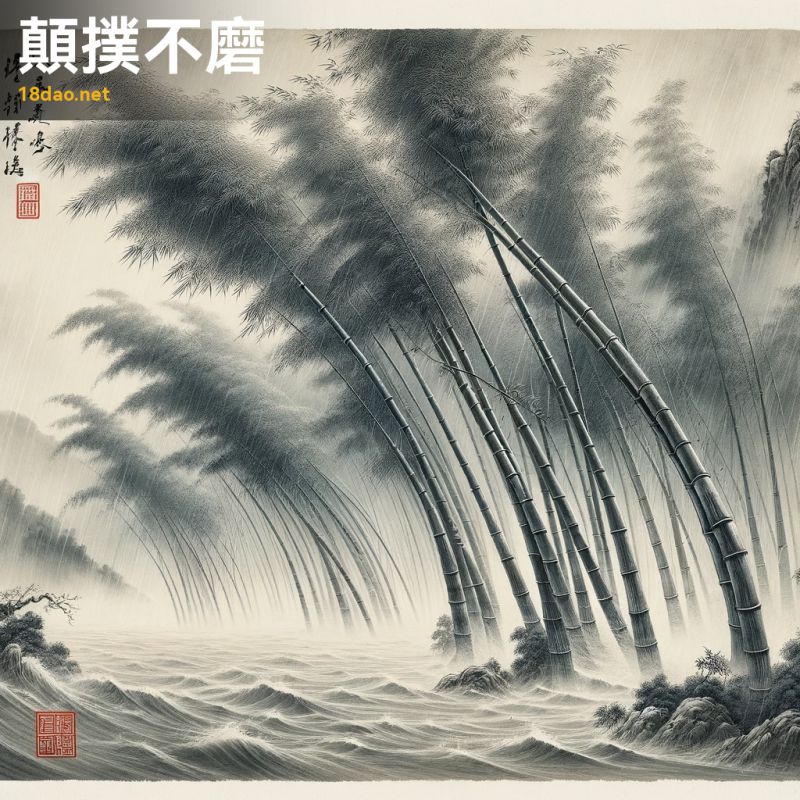

序号: 4886

解读: 这幅图描绘了一片不屈的竹林在暴风雨中坚韧地抵抗。竹子在强风和瓢泼大雨中弯曲却不折断,象征着忍耐和坚持。

画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,以细腻的水墨洗染和优雅的笔触为特点。

整个场景传达了一种在混乱中的平静与坚韧。

这幅画正是对“顛扑不磨”这一成语的生动阐释。成语“顛扑不磨”出自《汉书·艺文志》中的“木石可磨,而志不可磨”。它比喻人的志节坚定,遭受再大的困难和打击也不动摇。在这幅画中,竹林象征着这种不屈的精神,即使面对狂风暴雨,也依旧坚持不懈,不会被摧毁。

通过这幅画,我们可以感受到成语所蕴含的深刻哲理和坚强不屈的精神。

-

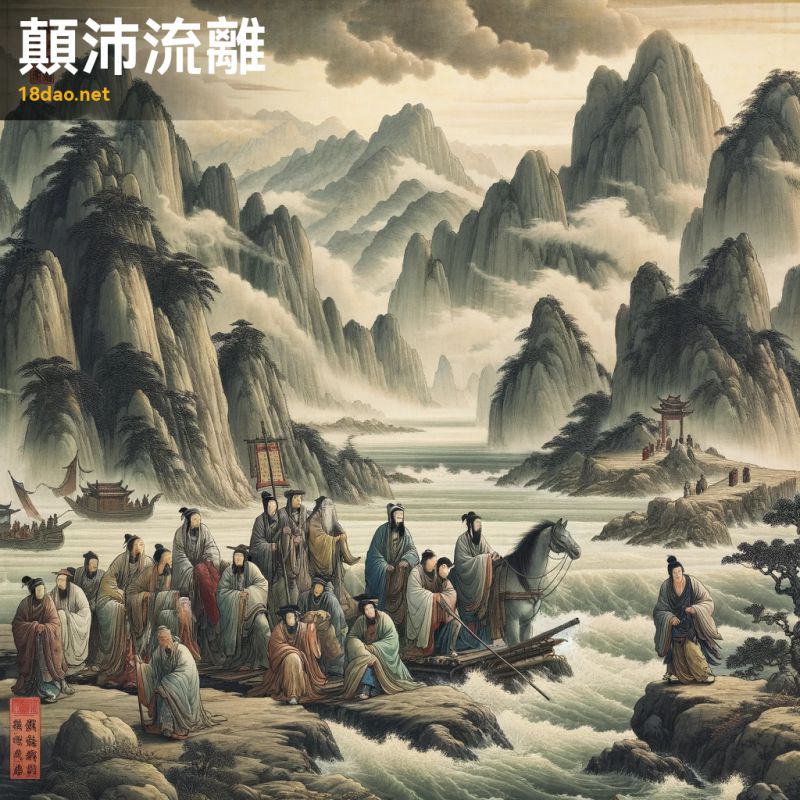

序号: 4887

解读: 这幅插图是对成语“颠沛流离”的艺术诠释。成语“颠沛流离”源于中国古文,形容人因灾难或迫害而流离失所,生活非常困苦。在这幅作品中,我们看到一群穿着古代中国服饰的人正在崎岖的地形中旅行。背景中的山脉、河流和阴沉的天空象征着艰难和不确定性。这些旅行者看上去疲惫但坚定,体现了流离失所的挣扎。

画风借鉴了古代画家或近代画家的风格,专注于自然元素和富有表现力的笔触。画面传达出一种古朴而深邃的感觉,与古典中国画的主题相契合。图像的一个角落还有一个红色的印章,增添了作品的真实性和艺术价值。

整体而言,这幅插图不仅忠实地传达了“颠沛流离”的意境,也展示了中国古典文化的深刻内涵和独特美学。

-

序号: 4888

解读: 这幅插图展现了一幅典型的古典中国风景画,其中包含了一个坚固不破的马车在崎岖不平的道路上穿越山川。

画面风格模仿了古代画家或近代画家的画风,展现了一种古朴而深邃的感觉。在这个场景中,尽管环境艰难,但马车依然坚韧不拔,象征着稳定和韧性。

这幅画恰当地诠释了“颠簸不破”这个成语。该成语字面意思是即使道路颠簸,也不会使物品破损,比喻事物本身质量好,或者经营管理有方,不会因外界的震荡而受损。在这幅画中,马车的坚固与道路的崎岖形成了鲜明的对比,传达了即使面对困难和挑战,也能保持稳定和完整的象征意义。

此外,画面角落的红色印章是对古典中国艺术的一种致敬,同时也标志着作品的真实性和传统价值。

通过这样的视觉表现,插图不仅呈现了成语的字面意思,还深化了其背后的深层含义。

-

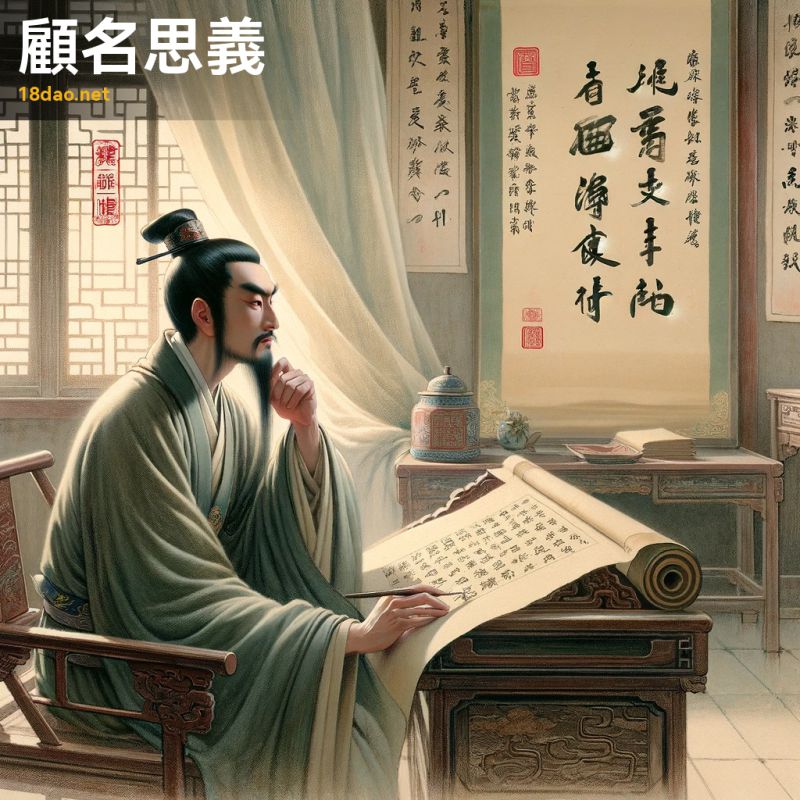

序号: 4889

解读: 这幅插图展现了成语“顾名思义”的字面意义。画面中,一位身着古代中国服饰的学者正在沉思地研读一卷书卷,上面写着汉字。他所在的环境是一个宁静的书房,布置传统而典雅。

整个氛围透露出反思和深思的气息。

在中国文化中,“顾名思义”常用于形容事物的名称能直接反映其本质或功能。这幅画通过描绘一位学者在静思的情景,体现了这一成语的深刻含义。学者的姿态和表情表明他正在深入思考,恰如成语中的“思义”所示,代表着对名字背后意义的深入探讨。

此作品的风格模仿了古代画家或近代画家的绘画艺术,以精细的线条和水墨为主。这种风格不仅体现了中国古典绘画的韵味,而且也传达了一种古朴而深邃的感觉,与成语的文化背景和内涵相契合。画面角落的红色印章为作品增添了一抹传统的美感。

-

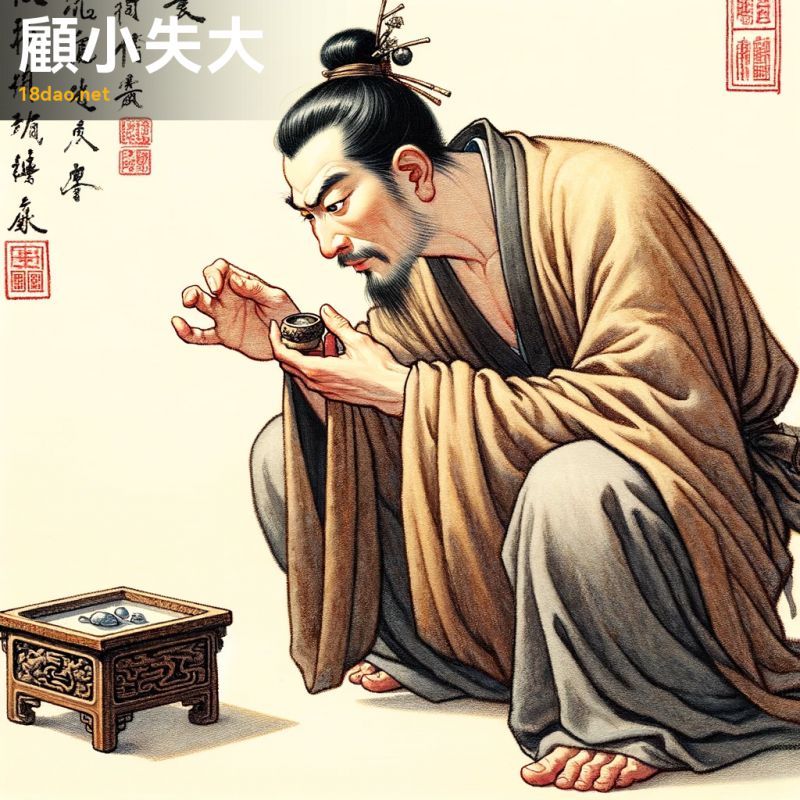

序号: 4890

解读: 这幅插图展现了成语“顾小失大”的深刻含义。画面中,一位男子专注地凝视着手中的小物件,完全没有察觉到他背后的更大的宝藏或机会。这种场景生动地描绘了成语的核心思想:过分关注小事而忽略了更重要的大事。

画风模仿了古代画家或近代画家的传统中国画风格,以其典型的细腻笔触和大地色调为特色。这种风格不仅体现了中国古典艺术的深沉与优雅,还强调了细节与情感的传达。画面的构图既简洁又富有深意,反映了中国古典文化中对平衡与和谐的追求。

图中的小红印章是对中国画传统的致敬,它象征着作品的完成和艺术家的身份标记。印章的位置和大小都经过精心设计,既不突兀也不占据画面主导地位,恰到好处地增添了一份古典韵味。

整体而言,这幅插图不仅展现了成语“顾小失大”的内涵,还通过其艺术表现手法,向我们展示了中国古典文化的独特魅力和深远影响。

-

序号: 4891

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“顾后瞻前”。画面中,一位行者站在小径上,身体朝前行走,而头部却转向后方。这一动作象征着人在前进的同时,也在回顾过去。行者的姿态表达了对未来的谨慎态度以及对过去经验的重视。

背景是典型的中国古典山水画风格,山峦起伏,树木苍翠,营造出一种深远和宁静的氛围。这样的布局加强了成语所传达的思想深度和历史沉淀感。

整幅作品的风格借鉴了古代画家或近代画家的画风,展现出古典而深邃的美感。作品角落的红色印章,是中国画传统中的重要元素,增添了一份庄重与传统的韵味。

通过这幅画,我们不仅看到了“顾后瞻前”这一成语的直观表现,还感受到了中国古典文化的深厚底蕴和哲学智慧。

-

序号: 4892

解读: 这幅图描绘了“顾此失彼”这一成语的场景。在这幅画中,一位人物(可以是农民或古代学者)正忙于一侧的事务,而由于分心,他忽略了另一侧的重要事物。这个场景在传达了一种失衡和注意力分散的感觉的同时,也保持了传统中国画的风格。

画面采用了柔和的笔触和微妙的色彩,呈现出古代画家或近代画家式的艺术风格。图画的一个角落有一个红色的印章,增添了作品的传统感。

“顾此失彼”这个成语直译为“照顾这边却忽略了那边”。它形容因为过分关注一方面而导致忽视了另一方面的情况。这个成语通常用来描述在处理事情时的失衡或分心,尤其是在需要同时关注多个方面的情况下。这幅图通过具体的视觉元素,有效地传达了这一成语的含义和情感。

-

序号: 4893

解读: 这幅画描绘了“风休浪静”这一成语的意境。画面中,我们看到一个宁静的湖面,轻风拂过,湖水平静如镜。画面的主要元素包括一只小舟在湖面上平稳地滑行,湖边的柳树在微风中轻轻摇曳,远处的山峦被薄雾笼罩,这些元素共同营造出一种平静与安宁的氛围。

整幅画的风格效仿了古代画家或近代画家的经典中国画风,以其独特的艺术表现手法和对自然美的深刻理解,将这一成语的含义淋漓尽致地展现出来。此外,画面一角的红色印章增添了画作的真实性和艺术价值。

在中国文化中,“风休浪静”用来形容环境或局势平静、安宁。

通过这幅画,我们不仅能够感受到成语所表达的字面意思,还能够领略到传统中国画对自然和谐美的深刻描绘。

-

序号: 4894

解读: 这幅插图呈现了“风光月霁”这个成语的深刻内涵。画面展示了风暴过后的宁静月夜,月亮在湖面上的倒影和背景中的传统中国建筑,传达出一种宁静与复苏的感觉。这个场景代表着困难或挑战之后的平静与美好,正如成语“风光月霁”所描述的,意味着坏事过后迎来的好转和美好景象。

在这幅画中,传统的中国画风格被精心运用,以体现中国古典文化的庄重和深邃。画面中的绿色植物和平静的湖面与夜晚的宁静相得益彰,展现了自然界在风暴过后恢复的美丽和平和。画面中的传统建筑增添了一种时代感,与周围的自然环境和谐共存。

整幅作品在风格上受到了古代画家和近代画家作品的启发,展现了中国古典绘画的特点,如对自然美的细腻描绘和深沉的情感表达。画面角落的红色印章,不仅是对传统的致敬,也象征着这幅作品的真实性和传统价值。

通过这样的插图,我们能更深刻地体会到“风光月霁”这个成语所蕴含的深层意义和美学价值。

-

序号: 4895

解读: 这幅插图描绘了成语“风光霁月”的意境。成语“风光霁月”字面意思是指风雨过后天气放晴,月光明亮,用以比喻困难或不顺利的情况过后,出现转机或好转的情景。在这幅画中,我们可以看到风暴过后的宁静夜晚,明亮的满月照亮了平静的湖面,营造出一种清新而宁静的氛围。画面中古老的中国建筑、耸立的山峰、茂密的森林,以及那轻柔照耀的月光,共同构成了一幅和谐而美丽的景象。

这幅作品采用了类似于古代画家或近代画家风格的传统中国山水画手法,以体现中国古典文化的深刻韵味。画面中的红色印章是中国画作的传统元素,旨在增添一种古朴而深邃的感觉,同时也象征着作品的完成和艺术家的身份标识。

整体来看,这幅插图不仅展现了“风光霁月”成语的字面和象征意义,还通过其独特的艺术风格和构图,传达了一种古朴、宁静而深远的美感。

-

序号: 4896

解读: 这幅插图描绘了成语“风吹草动”的场景。成语“风吹草动”字面意思是风一吹,草就动,比喻轻微的征兆或小的变动可引起警觉或联想。在这幅画中,我们看到一片草地在微风的吹拂下轻轻摇曳,草叶的细微动作表现了大自然的微妙变化。

整个画面流露出一种宁静和平和的感觉,让人联想到自然界中风与草之间细腻的互动。

画风受到了古代画家和近代画家的启发,采用了传统的中国画风格。画中的笔触优雅,色彩柔和,传达出一种古朴而深邃的美感。画面的一角还有一枚红色的印章,是中国古典艺术作品中的典型标志,增添了作品的真实感和艺术价值。

通过这幅画,我们不仅能够领会到“风吹草动”这一成语的字面和深层含义,还能感受到中国古典绘画的韵味和美学价值。

-

序号: 4897

解读: 这幅插图描绘了成语“风吹过耳”的场景。在图中,我们看到一位穿着传统长袍的学者站在高高的竹林中,他的头发和衣服在微风中轻轻飘动。学者的表情沉思,好像风中传来的是智慧的低语。这种表现方式深刻体现了该成语的含义:外界的干扰和杂音被风轻轻带走,而学者则专注于内心的思考。

整个画面营造了一种宁静、深邃的氛围,与古典中国画风格相呼应。

画风模仿了古代画家或近代画家的技法,反映了中国古典绘画的特点。画面一角的红色印章增添了一丝传统的韵味,为整幅作品注入了一种文化的厚重感。

这幅画不仅是对成语“风吹过耳”的直观描绘,也是对中国传统文化和哲学思想的一种艺术体现,反映出深沉而宁静的内在世界。

-

序号: 4898

解读: 这幅插图展现了成语“风尘仆仆”的含义。图中描绘了一位身着传统汉服的中年亚洲男子,在尘土飞扬的道路上骑着一匹看似疲惫的马。这位旅行者的姿态和环境传达出长途跋涉的感觉,道路荒凉、尘土漫天,周围景观稀疏。背景中的落日投下长长的影子,强调了这一天漫长的旅程。

成语“风尘仆仆”字面意思是满身尘土地匆忙赶路,用以形容旅途劳顿,奔波劳碌的样子。这幅图正是捕捉了这一意象,通过旅行者疲惫的姿态和荒凉的环境,展现了他在旅途中不懈努力和奔波的状态。

此外,整个画面采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国画风格,强调了一种古朴而深邃的艺术感。画面的一角还有一枚红色印章,增添了一种正统的中国古典文化氛围。

通过这样的艺术表现,这幅画不仅描绘了成语的字面意义,还传达了一种深刻的文化和历史感受。

-

序号: 4899

解读: 此图描绘了一个平静宁和的古代中国河景,体现了成语“风平浪静”的意境。在这幅画中,我们看到了一条宁静的河流穿越着郁郁葱葱的景致。图中的小船静静地停泊在平静的水面上,周围环绕着轻轻摇曳的树木和远处的山峦。

整个画面弥漫着一种平和与宁静的气氛,捕捉了静谧的本质。

此画采用了类似于古代画家或近代画家的传统中国画风格,强调自然之美和和谐。

整个场景以柔和、淡雅的色彩为主,展现出一种古朴而深邃的感觉。画面的一个角落还有一枚红色印章,象征着艺术传统和作品的真实性。

整体而言,这幅画不仅表达了“风平浪静”成语的字面意思,即风平息、浪平静,而且也传达了一种心境上的宁静与和谐,与成语所蕴含的深层意义相契合。

-

序号: 4900

解读: 这幅图描绘了成语“风櫛雨沐”的意境。成语“风櫛雨沐”字面意思是风吹发梳,雨淋头浴,形容人在艰苦环境中勤劳努力。在这幅图中,我们看到一位身着传统中国服饰的学者,站在一棵古老的松树下,静静地凝视着周围的山水。山间弥漫着轻雾,营造出一种宁静而深远的氛围。学者身受细风和小雨的洗礼,正如成语所描述,既经历着自然的磨难,又在其中寻求心灵的净化和成长。

这幅画的风格模仿了古代画家或近代画家的画风,以传达一种古朴而深邃的感觉。图中的红色印章增添了一抹传统的中国元素,使整幅画显得更加地道和富有文化底蕴。

通过这幅插图,我们不仅能够领会到“风櫛雨沐”的字面含义,更能深刻感受到这个成语所蕴含的哲理——即在艰难困苦中保持坚韧不拔,从苦难中汲取力量和智慧。

解读: 这幅插图展现了“雪风花月”这一成语的意境。在中国文化中,“雪风花月”指的是自然界中雪、风、花、月四种景象,它们常常被用来比喻生活中的美好和诗意。这幅图中,我们看到了飘落的雪花、轻拂的微风、盛开的鲜花以及明亮的月亮,它们共同构成了一个宁静而美丽的自然风景。

解读: 这幅插图展现了“雪风花月”这一成语的意境。在中国文化中,“雪风花月”指的是自然界中雪、风、花、月四种景象,它们常常被用来比喻生活中的美好和诗意。这幅图中,我们看到了飘落的雪花、轻拂的微风、盛开的鲜花以及明亮的月亮,它们共同构成了一个宁静而美丽的自然风景。 解读: 这幅插图生动地展现了“云翻雨覆”这一成语的意境。在中国传统文化中,这个成语用来形容局势或事态的急剧变化,就像云层翻滚,暴雨倾盆一般。图中描绘了一场大风暴,乌云翻滚,暴雨如注,充分展现了自然界的壮观力量。画面中的古典建筑和山水景致被暴风雨笼罩,几个微不足道的小人物或动物与周围的壮丽景象形成鲜明对比,更加突出了自然的强大和不可预测。

解读: 这幅插图生动地展现了“云翻雨覆”这一成语的意境。在中国传统文化中,这个成语用来形容局势或事态的急剧变化,就像云层翻滚,暴雨倾盆一般。图中描绘了一场大风暴,乌云翻滚,暴雨如注,充分展现了自然界的壮观力量。画面中的古典建筑和山水景致被暴风雨笼罩,几个微不足道的小人物或动物与周围的壮丽景象形成鲜明对比,更加突出了自然的强大和不可预测。 解读: 这幅图描绘了“云驥行空”这一成语的精神实质。在中国文化中,“云驥”是指一种非凡的、极为罕见的马,象征着卓越而非凡的才能或成就。在本作品中,一匹翅膀矫健的马在云层中翱翔,体现了超越寻常、自由飞翔的意境。这匹马不仅代表着非凡的才能,也象征着无限的可能和自由。

解读: 这幅图描绘了“云驥行空”这一成语的精神实质。在中国文化中,“云驥”是指一种非凡的、极为罕见的马,象征着卓越而非凡的才能或成就。在本作品中,一匹翅膀矫健的马在云层中翱翔,体现了超越寻常、自由飞翔的意境。这匹马不仅代表着非凡的才能,也象征着无限的可能和自由。 解读: 这幅图描绘了一位孤独的老人坐在一棵枯萎的树下,周围是一片辽阔而空旷的景象。这样的画面生动地体现了“零丁孤苦”这个成语的含义,即形容一个人孤苦伶仃,没有亲人朋友的境况。画面中老人的孤独姿态和周围荒凉的环境共同强调了这种感觉。

解读: 这幅图描绘了一位孤独的老人坐在一棵枯萎的树下,周围是一片辽阔而空旷的景象。这样的画面生动地体现了“零丁孤苦”这个成语的含义,即形容一个人孤苦伶仃,没有亲人朋友的境况。画面中老人的孤独姿态和周围荒凉的环境共同强调了这种感觉。 解读: 这幅插图展现了成语“雷动风行”的意境。在这幅画中,我们可以看到深沉、暴风雨般的乌云,伴随着雷电交加,强风使树木弯曲,树叶纷飞。这样的场景生动地体现了成语中“雷动”和“风行”的元素,即雷声响动与风迅速行进的景象。

解读: 这幅插图展现了成语“雷动风行”的意境。在这幅画中,我们可以看到深沉、暴风雨般的乌云,伴随着雷电交加,强风使树木弯曲,树叶纷飞。这样的场景生动地体现了成语中“雷动”和“风行”的元素,即雷声响动与风迅速行进的景象。 解读: 这幅图描绘了一场雷暴,以传统中国画风格呈现。画中雷声震天,电闪雷鸣,风势汹涌,树木和叶片在猛烈的风中摇曳。

解读: 这幅图描绘了一场雷暴,以传统中国画风格呈现。画中雷声震天,电闪雷鸣,风势汹涌,树木和叶片在猛烈的风中摇曳。 解读: 这幅插图展现了成语“雷厉风飞”的深刻含义。在画面中,我们看到深沉、雷鸣般的云层和猛烈的风暴席卷山川树木。前景中,一位身着古代中国服饰的人物坚定地面对着这狂暴的自然元素,象征着决心和迅速的行动。

解读: 这幅插图展现了成语“雷厉风飞”的深刻含义。在画面中,我们看到深沉、雷鸣般的云层和猛烈的风暴席卷山川树木。前景中,一位身着古代中国服饰的人物坚定地面对着这狂暴的自然元素,象征着决心和迅速的行动。 解读: 这幅插图生动地展现了“雷掣风驰”这一成语的意境。成语“雷掣风驰”形容行动迅速,如同雷电般疾速,风驰电掣。在这幅作品中,我们可以看到蓝灰色调的风云变幻,暗示着雷电和疾风的迅猛。

解读: 这幅插图生动地展现了“雷掣风驰”这一成语的意境。成语“雷掣风驰”形容行动迅速,如同雷电般疾速,风驰电掣。在这幅作品中,我们可以看到蓝灰色调的风云变幻,暗示着雷电和疾风的迅猛。 解读: 这幅插图展现了成语“雷霆之怒”的深刻含义。在中国文化中,“雷霆之怒”比喻极大的愤怒或强烈的惩罚,常用来形容权威人物对不正之风或犯罪行为的严厉打击。

解读: 这幅插图展现了成语“雷霆之怒”的深刻含义。在中国文化中,“雷霆之怒”比喻极大的愤怒或强烈的惩罚,常用来形容权威人物对不正之风或犯罪行为的严厉打击。 解读: 这幅图描绘了成语“雷霆万钧”的形象。在画面中,我们看到乌云密布,雷电交加,象征着自然的巨大力量和不可抗拒的威严。同时,画中还有一座巨大的古代天平,上面堆满了重物,象征着巨大的重量和力量。这些元素共同展现了成语“雷霆万钧”的内涵,即形容力量巨大,不可抗拒。

解读: 这幅图描绘了成语“雷霆万钧”的形象。在画面中,我们看到乌云密布,雷电交加,象征着自然的巨大力量和不可抗拒的威严。同时,画中还有一座巨大的古代天平,上面堆满了重物,象征着巨大的重量和力量。这些元素共同展现了成语“雷霆万钧”的内涵,即形容力量巨大,不可抗拒。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“雷鸣瓦釜”的形象化解释。在这幅画中,我们可以看到一座古老的中式房屋,房屋的瓦顶上空有乌云密布,雷声隆隆。房屋下方,有一个大型的中式陶罐,仿佛在雷声的震撼下颤动。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“雷鸣瓦釜”的形象化解释。在这幅画中,我们可以看到一座古老的中式房屋,房屋的瓦顶上空有乌云密布,雷声隆隆。房屋下方,有一个大型的中式陶罐,仿佛在雷声的震撼下颤动。 解读: 这幅插图是对成语“电卷风驰”的生动阐释。在这幅画中,我们看到了一种迅猛而有力的风势,它在风景中横扫一切,树木和树叶在风的力量下戏剧性地弯曲。

解读: 这幅插图是对成语“电卷风驰”的生动阐释。在这幅画中,我们看到了一种迅猛而有力的风势,它在风景中横扫一切,树木和树叶在风的力量下戏剧性地弯曲。 解读: 这幅插图展现了成语“电掣风驰”的意境。画面中,一匹马以惊人的速度疾驰,其鬃毛和尾巴随风飘扬,形象生动地传达了速度与效率的概念。马匹仿佛成为一道模糊的影像,象征着像闪电一般的迅速移动。背景简约,强调马匹的迅捷动作。

解读: 这幅插图展现了成语“电掣风驰”的意境。画面中,一匹马以惊人的速度疾驰,其鬃毛和尾巴随风飘扬,形象生动地传达了速度与效率的概念。马匹仿佛成为一道模糊的影像,象征着像闪电一般的迅速移动。背景简约,强调马匹的迅捷动作。 解读: 这幅插图生动地体现了“震天动地”这一成语的深刻含义。画面中,我们看到一座雄伟的山峰正在震动,裂缝开始显现,象征着极大的力量和影响。天空中的云层也被描绘得波涛汹涌,增强了整个场景的动感和震撼力。

解读: 这幅插图生动地体现了“震天动地”这一成语的深刻含义。画面中,我们看到一座雄伟的山峰正在震动,裂缝开始显现,象征着极大的力量和影响。天空中的云层也被描绘得波涛汹涌,增强了整个场景的动感和震撼力。 解读: 成语“露出马脚”的含义是指在古代某种游戏中,人们会将马披上伪装的外皮,装扮成其他动物。然而,由于马脚没有掩饰好,最终露了出来,比喻隐蔽的真相最终被揭露出来

解读: 成语“露出马脚”的含义是指在古代某种游戏中,人们会将马披上伪装的外皮,装扮成其他动物。然而,由于马脚没有掩饰好,最终露了出来,比喻隐蔽的真相最终被揭露出来 解读: 这幅图描绘了“露尾藏头”这一成语的意境。在这幅图中,可以看到一幅宁静的山水画面,山峦和树木构成了一个和谐的背景。在前景中,一只动物(可能是狐狸或松鼠)部分隐藏在树或石头后面,只露出它的尾巴。这种部分隐藏的方式恰到好处地体现了这个成语的含义——只显示部分,而将重要的或本质的部分隐藏起来。

解读: 这幅图描绘了“露尾藏头”这一成语的意境。在这幅图中,可以看到一幅宁静的山水画面,山峦和树木构成了一个和谐的背景。在前景中,一只动物(可能是狐狸或松鼠)部分隐藏在树或石头后面,只露出它的尾巴。这种部分隐藏的方式恰到好处地体现了这个成语的含义——只显示部分,而将重要的或本质的部分隐藏起来。 解读: 这幅插图展现了成语“露肘捉襟”的含义。图中的古代学者身处一间朴素的房间里,正专心致志地修补他破旧的长袍。由于长袍的磨损,他的肘部显露出来,象征着生活的艰辛和贫困。这幅画的背景设定和细节反映出了一种简朴的学者生活,包括传统的中国家具和背景中的一幅卷轴。

解读: 这幅插图展现了成语“露肘捉襟”的含义。图中的古代学者身处一间朴素的房间里,正专心致志地修补他破旧的长袍。由于长袍的磨损,他的肘部显露出来,象征着生活的艰辛和贫困。这幅画的背景设定和细节反映出了一种简朴的学者生活,包括传统的中国家具和背景中的一幅卷轴。 解读: 这幅插图描绘了一位人物自信地从幕后走向舞台,象征着“露面拋头”的成语。在这个成语中,“露面”意味着露出面容,象征着公开露面或登台亮相,而“拋头”则暗示着抛掷头发,表示放开束缚、自信地表现自己。

解读: 这幅插图描绘了一位人物自信地从幕后走向舞台,象征着“露面拋头”的成语。在这个成语中,“露面”意味着露出面容,象征着公开露面或登台亮相,而“拋头”则暗示着抛掷头发,表示放开束缚、自信地表现自己。 解读: 这幅插图展现了“霸道横行”这一成语的深刻内涵。图中,一位身着古代中国战甲的强悍人物骑着一匹威武的马匹,穿行于熙熙攘攘的古代市集之中。这位人物的表情严峻而命令式,流露出不可挑战的权威感。他的马匹魁梧、肌肉发达,鬃毛随风飘扬,以一种果断的姿态行走,使得市场上的人们纷纷侧身让道,既敬畏又惧怕。

解读: 这幅插图展现了“霸道横行”这一成语的深刻内涵。图中,一位身着古代中国战甲的强悍人物骑着一匹威武的马匹,穿行于熙熙攘攘的古代市集之中。这位人物的表情严峻而命令式,流露出不可挑战的权威感。他的马匹魁梧、肌肉发达,鬃毛随风飘扬,以一种果断的姿态行走,使得市场上的人们纷纷侧身让道,既敬畏又惧怕。 解读: 这幅插图展现了成语“霽月光风”的意境。成语“霽月光风”形容天气晴朗、月亮明亮、风和畅爽的景象,常用以比喻政治清明,社会和谐。在这幅画中,明亮的月亮高悬在晴朗的夜空中,月光在宁静的湖面上倒映,营造出一种平静而深邃的氛围。画面中的古树在轻柔的微风中摇曳,增添了一份动感和生机。

解读: 这幅插图展现了成语“霽月光风”的意境。成语“霽月光风”形容天气晴朗、月亮明亮、风和畅爽的景象,常用以比喻政治清明,社会和谐。在这幅画中,明亮的月亮高悬在晴朗的夜空中,月光在宁静的湖面上倒映,营造出一种平静而深邃的氛围。画面中的古树在轻柔的微风中摇曳,增添了一份动感和生机。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“青出於蓝”的含义。在画面中,我们看到一株年轻、生机勃勃的蓝色植物比一株老旧、色彩暗淡的蓝色植物更为鲜艳夺目。这正体现了这个成语的核心思想:学生或后辈在某些方面超越了老师或前辈。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“青出於蓝”的含义。在画面中,我们看到一株年轻、生机勃勃的蓝色植物比一株老旧、色彩暗淡的蓝色植物更为鲜艳夺目。这正体现了这个成语的核心思想:学生或后辈在某些方面超越了老师或前辈。 解读: 这幅插图描绘了“青梅竹马”这一成语的典型场景。成语“青梅竹马”源于中国古代文学,用来形容男女从小就一起长大,关系非常亲密。在这幅作品中,我们看到两个孩子——一个男孩和一个女孩——在古老的中国村落背景中一起玩耍。他们身穿传统的汉服,表现出纯真和友谊。

解读: 这幅插图描绘了“青梅竹马”这一成语的典型场景。成语“青梅竹马”源于中国古代文学,用来形容男女从小就一起长大,关系非常亲密。在这幅作品中,我们看到两个孩子——一个男孩和一个女孩——在古老的中国村落背景中一起玩耍。他们身穿传统的汉服,表现出纯真和友谊。 解读: 这幅插图生动地诠释了成语“青过于蓝”。成语“青过于蓝”出自《庄子·外物》,原文为:“蓝者,青也,而胜于青。”意思是指青出于蓝而胜于蓝,比喻学生超过老师或后人胜过前人。

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“青过于蓝”。成语“青过于蓝”出自《庄子·外物》,原文为:“蓝者,青也,而胜于青。”意思是指青出于蓝而胜于蓝,比喻学生超过老师或后人胜过前人。 解读: 这幅插图展现了一个开阔的平原,上方是一片澄净的蓝天,象征着“青云平地”这个成语的内涵。在中国传统文化中,“青云”常用来比喻高远的地位,而“平地”则象征着突如其来的机遇或变化。因此,这个成语通常用来描述一个人忽然之间得到了显赫的地位或是机遇。

解读: 这幅插图展现了一个开阔的平原,上方是一片澄净的蓝天,象征着“青云平地”这个成语的内涵。在中国传统文化中,“青云”常用来比喻高远的地位,而“平地”则象征着突如其来的机遇或变化。因此,这个成语通常用来描述一个人忽然之间得到了显赫的地位或是机遇。 解读: 这幅插图展现了成语“青云平步”的深刻含义。画中人物毫不费力地踏上云端,象征着其事业或地位的迅速提升。画面背景是宁静而高远的天空,山峦被云雾环绕,增添了一种超脱世俗、平步青云的意境。这样的场景传达了一种从容升迁、步步高升的感觉,与成语“青云平步”中描述的轻松升迁、顺遂成功的意象不谋而合。

解读: 这幅插图展现了成语“青云平步”的深刻含义。画中人物毫不费力地踏上云端,象征着其事业或地位的迅速提升。画面背景是宁静而高远的天空,山峦被云雾环绕,增添了一种超脱世俗、平步青云的意境。这样的场景传达了一种从容升迁、步步高升的感觉,与成语“青云平步”中描述的轻松升迁、顺遂成功的意象不谋而合。 解读: 此图生动地描绘了“青黄不交”这一成语的意境。画面中,我们看到绿色和黄色的田野清晰分明,彼此之间没有任何交汇。这种视觉上的分隔恰到好处地表达了成语的含义,即事物之间缺乏交流或者联系,形成了鲜明的对比。

解读: 此图生动地描绘了“青黄不交”这一成语的意境。画面中,我们看到绿色和黄色的田野清晰分明,彼此之间没有任何交汇。这种视觉上的分隔恰到好处地表达了成语的含义,即事物之间缺乏交流或者联系,形成了鲜明的对比。 解读: 这幅插图描绘了一个秋天的田野景象,以传统中国画的风格呈现。画面左侧的田野郁郁葱葱,绿色象征着青春和活力。相比之下,右侧的田野呈现出黄色和枯萎的状态,代表着衰老和衰退。两边之间的过渡非常突兀,这正好诠释了“青黄不接”的概念,它是对继任过程中出现的断层或不连续性的一种隐喻。

解读: 这幅插图描绘了一个秋天的田野景象,以传统中国画的风格呈现。画面左侧的田野郁郁葱葱,绿色象征着青春和活力。相比之下,右侧的田野呈现出黄色和枯萎的状态,代表着衰老和衰退。两边之间的过渡非常突兀,这正好诠释了“青黄不接”的概念,它是对继任过程中出现的断层或不连续性的一种隐喻。 解读: 这幅插图展现了中国成语“青黄未接”的含义。在图中,我们看到一片农村风光,分别有青绿色的麦田和成熟的黄色麦田相邻而立,生动地表现了成语中所描绘的情景:新旧交替的时刻尚未到来。在这里,“青”指的是尚未成熟的麦子,而“黄”则是指成熟的麦子。这个成语比喻新的事物还没有准备好来接替旧的事物,或者是一个时代的更替还未到来。

解读: 这幅插图展现了中国成语“青黄未接”的含义。在图中,我们看到一片农村风光,分别有青绿色的麦田和成熟的黄色麦田相邻而立,生动地表现了成语中所描绘的情景:新旧交替的时刻尚未到来。在这里,“青”指的是尚未成熟的麦子,而“黄”则是指成熟的麦子。这个成语比喻新的事物还没有准备好来接替旧的事物,或者是一个时代的更替还未到来。 解读: 这幅插图描绘了一幅宁静的中国古典风格景象,背景是远山,前景是平静的湖面,一位老学者在松树下冥想。

解读: 这幅插图描绘了一幅宁静的中国古典风格景象,背景是远山,前景是平静的湖面,一位老学者在松树下冥想。 解读: 这幅插图展现了一个融合了马和驴特征的神秘生物,它站在一个宁静的古典中国风景中。该生物具有马的身体和驴的耳朵,象征着成语“非马非驴”。这个成语用来形容一种既不是这个也不是那个的模糊状态,通常指某物或某人既不属于这一类也不属于那一类,处于一种不明确或难以界定的状态。

解读: 这幅插图展现了一个融合了马和驴特征的神秘生物,它站在一个宁静的古典中国风景中。该生物具有马的身体和驴的耳朵,象征着成语“非马非驴”。这个成语用来形容一种既不是这个也不是那个的模糊状态,通常指某物或某人既不属于这一类也不属于那一类,处于一种不明确或难以界定的状态。 解读: 这幅图描绘了一个既不像驴也不像马的动物,正体现了“非驴非马”这个成语的含义。在中国传统文化中,“非驴非马”用来形容事物模糊不清,难以界定。这幅图采用了中国传统绘画的技法,动物的形象刻意保留了一定的模糊性,使其既有驴的特点,又有马的影子,但又难以完全归类于任何一种。这种表现手法恰好符合成语的寓意,即事物不属于任何已知的类别,或者难以用常规的方式来定义。

解读: 这幅图描绘了一个既不像驴也不像马的动物,正体现了“非驴非马”这个成语的含义。在中国传统文化中,“非驴非马”用来形容事物模糊不清,难以界定。这幅图采用了中国传统绘画的技法,动物的形象刻意保留了一定的模糊性,使其既有驴的特点,又有马的影子,但又难以完全归类于任何一种。这种表现手法恰好符合成语的寓意,即事物不属于任何已知的类别,或者难以用常规的方式来定义。 解读: 这幅图画描绘了成语“靡微不周”、“无微不至”的含义。在图中,我们看到几位男子在细心照顾一位老人。老人躺在病床上,看上去体弱多病,而一个年轻人正在给老人喂药,表现出深切的关心和尊重。这幅画的场景和细节传达了“靡微不周”这个成语的精髓,即对别人的关怀和照顾做到无微不至,细致周到。

解读: 这幅图画描绘了成语“靡微不周”、“无微不至”的含义。在图中,我们看到几位男子在细心照顾一位老人。老人躺在病床上,看上去体弱多病,而一个年轻人正在给老人喂药,表现出深切的关心和尊重。这幅画的场景和细节传达了“靡微不周”这个成语的精髓,即对别人的关怀和照顾做到无微不至,细致周到。 解读: 这幅插图展现了成语“靡靡之乐”的含义。在古代汉语中,“靡靡之乐”指的是过于奢侈、放荡的音乐,通常与颓废、奢华的生活方式相关联。在这幅画中,您可以看到一群古代中国音乐家在豪华的环境中演奏传统乐器。他们周围的布置显示出极致的奢华,如丰富的织物和精致的装饰,整个场景流露出一种悠闲的享乐气氛。

解读: 这幅插图展现了成语“靡靡之乐”的含义。在古代汉语中,“靡靡之乐”指的是过于奢侈、放荡的音乐,通常与颓废、奢华的生活方式相关联。在这幅画中,您可以看到一群古代中国音乐家在豪华的环境中演奏传统乐器。他们周围的布置显示出极致的奢华,如丰富的织物和精致的装饰,整个场景流露出一种悠闲的享乐气氛。 解读: 这幅插图展现了“靡靡之声”的成语意境。在中国古典文化中,“靡靡之声”指的是柔弱而缺乏力量的音乐,通常用来比喻轻佻的音乐或者风气。在这幅画中,我描绘了一群音乐家在优雅而宁静的园林中演奏传统的弦乐器,如古琴或琵琶。这样的场景旨在传达一种文化上的精致与闲适,与“靡靡之声”成语中所暗含的文化浮华和缺乏深度的特点形成对比。

解读: 这幅插图展现了“靡靡之声”的成语意境。在中国古典文化中,“靡靡之声”指的是柔弱而缺乏力量的音乐,通常用来比喻轻佻的音乐或者风气。在这幅画中,我描绘了一群音乐家在优雅而宁静的园林中演奏传统的弦乐器,如古琴或琵琶。这样的场景旨在传达一种文化上的精致与闲适,与“靡靡之声”成语中所暗含的文化浮华和缺乏深度的特点形成对比。 解读: 这幅插图展现了一个古典中国风格的宁静庭院,其中一群音乐家正在演奏柔和而迷人的音乐。他们身穿传统的汉服,周围环绕着盛开的花朵和垂柳,创造出一种平和而优雅的氛围。乐器包括古琴和笛子,突显出音乐的温柔和诱人特质。

解读: 这幅插图展现了一个古典中国风格的宁静庭院,其中一群音乐家正在演奏柔和而迷人的音乐。他们身穿传统的汉服,周围环绕着盛开的花朵和垂柳,创造出一种平和而优雅的氛围。乐器包括古琴和笛子,突显出音乐的温柔和诱人特质。 解读: 这幅插图旨在表现成语“靡靡之响”的内涵。该成语源自于中国古代,用以形容音乐声很娇柔、动听,但含有贬义,暗指那些动听却没有真正内涵的音乐,或者用以比喻社会风气、人们行为的颓废、浮华。

解读: 这幅插图旨在表现成语“靡靡之响”的内涵。该成语源自于中国古代,用以形容音乐声很娇柔、动听,但含有贬义,暗指那些动听却没有真正内涵的音乐,或者用以比喻社会风气、人们行为的颓废、浮华。 解读: 这幅插图展现了成语“面命耳提”的含义。画面中,一位古代学者正与一名年轻学生坐在盛开的树下。学者轻轻地指向自己的面庞,而学生则专心倾听,形象地诠释了“面对面,耳边教导”的教学方式。这种场景体现了亲自教导和直接传授的重要性,强调了老师对学生的直接影响和指导。

解读: 这幅插图展现了成语“面命耳提”的含义。画面中,一位古代学者正与一名年轻学生坐在盛开的树下。学者轻轻地指向自己的面庞,而学生则专心倾听,形象地诠释了“面对面,耳边教导”的教学方式。这种场景体现了亲自教导和直接传授的重要性,强调了老师对学生的直接影响和指导。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“面垢头蓬”的含义。图中人物面部污垢斑斑,头发杂乱无章,体现了疲惫和凌乱的状态。这种形象象征着忽视和混乱,深刻地反映了该成语所要传达的含义。人物身着传统的中国服饰,展现出历史背景下的形象。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“面垢头蓬”的含义。图中人物面部污垢斑斑,头发杂乱无章,体现了疲惫和凌乱的状态。这种形象象征着忽视和混乱,深刻地反映了该成语所要传达的含义。人物身着传统的中国服饰,展现出历史背景下的形象。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“面红耳热”的形象。画中人物面颊和耳朵明显呈现出红色,这可能是由于尴尬或激动引起的。这种情绪表达与成语“面红耳热”密切相关,通常用来形容人在某种情境下感到窘迫或是非常激动。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“面红耳热”的形象。画中人物面颊和耳朵明显呈现出红色,这可能是由于尴尬或激动引起的。这种情绪表达与成语“面红耳热”密切相关,通常用来形容人在某种情境下感到窘迫或是非常激动。 解读: 这幅插图是根据成语“面红耳赤”创作的。该成语通常用来形容人因羞愧、激动或尴尬时脸红耳赤的状态。图中的人物脸部和耳朵呈现出红润的色泽,表情中透露出一种不自在和自我意识的混合情绪。这种表现方式恰到好处地传达了成语的含义。

解读: 这幅插图是根据成语“面红耳赤”创作的。该成语通常用来形容人因羞愧、激动或尴尬时脸红耳赤的状态。图中的人物脸部和耳朵呈现出红润的色泽,表情中透露出一种不自在和自我意识的混合情绪。这种表现方式恰到好处地传达了成语的含义。 解读: 这幅图描绘了一个年轻学者在阅读信件时感到尴尬的场景,正体现了成语“面红过耳”的含义。该成语通常用来形容某人因害羞、窘迫或羞愧而脸红到耳根的样子。在这幅画中,学者坐在传统木桌前,周围摆放着古代卷轴和墨水瓶,当他读到信件时,脸颊变得绯红,表情中透露出惊讶和羞涩。

解读: 这幅图描绘了一个年轻学者在阅读信件时感到尴尬的场景,正体现了成语“面红过耳”的含义。该成语通常用来形容某人因害羞、窘迫或羞愧而脸红到耳根的样子。在这幅画中,学者坐在传统木桌前,周围摆放着古代卷轴和墨水瓶,当他读到信件时,脸颊变得绯红,表情中透露出惊讶和羞涩。 解读: 这幅图描绘了两个人物,在一个传统的中国场景中,其中一人因尴尬而脸红,体现了成语“面红面赤”的含义。在中国传统文化中,面部泛红通常与羞愧、尴尬或紧张有关。这幅画中,其中一位人物的脸部明显泛红,表情显示出内心的不安和羞愧,这正是“面红面赤”这个成语想要表达的情感。

解读: 这幅图描绘了两个人物,在一个传统的中国场景中,其中一人因尴尬而脸红,体现了成语“面红面赤”的含义。在中国传统文化中,面部泛红通常与羞愧、尴尬或紧张有关。这幅画中,其中一位人物的脸部明显泛红,表情显示出内心的不安和羞愧,这正是“面红面赤”这个成语想要表达的情感。 解读: 这幅图描绘了一个面色通红,颈部也泛着红色的人物,生动地体现了成语“面红颈赤”的含义。在中国文化中,面部和颈部的潮红通常被视为羞愧或愤怒的表现。此画中的人物穿着传统的中国服装,背景简洁,旨在突出人物的情绪表达。

解读: 这幅图描绘了一个面色通红,颈部也泛着红色的人物,生动地体现了成语“面红颈赤”的含义。在中国文化中,面部和颈部的潮红通常被视为羞愧或愤怒的表现。此画中的人物穿着传统的中国服装,背景简洁,旨在突出人物的情绪表达。 解读: 这幅插图描绘了一个面部干燥、龟裂的人物,站立在一片贫瘠的土地上,周围是干枯的植物。这样的场景生动地体现了“面能干唾”这个成语的含义。该成语的直译是“脸上能吐干唾沫”,比喻极度贫困或生活窘迫。画面中人物的干燥面貌和周围的枯萎环境恰到好处地传达了这一含义,使观者能够直观地感受到这种艰难困苦的生活状态。

解读: 这幅插图描绘了一个面部干燥、龟裂的人物,站立在一片贫瘠的土地上,周围是干枯的植物。这样的场景生动地体现了“面能干唾”这个成语的含义。该成语的直译是“脸上能吐干唾沫”,比喻极度贫困或生活窘迫。画面中人物的干燥面貌和周围的枯萎环境恰到好处地传达了这一含义,使观者能够直观地感受到这种艰难困苦的生活状态。 解读: 这幅图描绘了一个传统中国学者或官员在古代书房或庭院环境中,一丝不苟地处理着各种任务或物品,从而形象地诠释了成语“面面俱到”。在这个成语中,“面面俱到”意味着在各个方面都做得很全面、很细致,没有遗漏任何一方面。图中的人物专注于他的任务,象征着全面性和对细节的关注。

解读: 这幅图描绘了一个传统中国学者或官员在古代书房或庭院环境中,一丝不苟地处理着各种任务或物品,从而形象地诠释了成语“面面俱到”。在这个成语中,“面面俱到”意味着在各个方面都做得很全面、很细致,没有遗漏任何一方面。图中的人物专注于他的任务,象征着全面性和对细节的关注。 解读: 这幅插图展现了“面面俱圆”的成语。这个成语的字面意思是“各个方面都圆满无缺”,通常用来形容事物非常完美,没有任何瑕疵,或是处事圆满,能够兼顾各方面的利益。

解读: 这幅插图展现了“面面俱圆”的成语。这个成语的字面意思是“各个方面都圆满无缺”,通常用来形容事物非常完美,没有任何瑕疵,或是处事圆满,能够兼顾各方面的利益。 解读: 这幅插图展现了中国古典成语“面面廋觇”的含义。在图中,我们看到一群身着传统中国服饰的人站成一圈,他们相互凝视,脸上流露出怀疑和审视的表情。这些表情和姿态生动地体现了成语中“面面廋觇”的含义,即人们彼此猜疑,互相窥探。背景是一个简约而优雅的中国古典场景,如庭院或花园,增添了一种古典和深邃的氛围。

解读: 这幅插图展现了中国古典成语“面面廋觇”的含义。在图中,我们看到一群身着传统中国服饰的人站成一圈,他们相互凝视,脸上流露出怀疑和审视的表情。这些表情和姿态生动地体现了成语中“面面廋觇”的含义,即人们彼此猜疑,互相窥探。背景是一个简约而优雅的中国古典场景,如庭院或花园,增添了一种古典和深邃的氛围。 解读: 这幅插图展现了中国成语“面面皆到”的深刻含义。画面中,一位学者在村庄里拜访不同的人,每一次互动都体现了尊重和细致。学者在村庄的不同角落与不同年龄和职业的村民交流,象征着全面和对细节的关注。

解读: 这幅插图展现了中国成语“面面皆到”的深刻含义。画面中,一位学者在村庄里拜访不同的人,每一次互动都体现了尊重和细致。学者在村庄的不同角落与不同年龄和职业的村民交流,象征着全面和对细节的关注。 解读: 此幅插图展现了成语“面面相窥”的寓意。在画面中,一位人物正通过墙上的小洞窥视,试图观察墙外更广阔的场景。这种行为象征着对整体情况的片面和有限理解,正如“面面相窥”所描述的,意指只从局部来推断整体,无法获得完整的认知。

解读: 此幅插图展现了成语“面面相窥”的寓意。在画面中,一位人物正通过墙上的小洞窥视,试图观察墙外更广阔的场景。这种行为象征着对整体情况的片面和有限理解,正如“面面相窥”所描述的,意指只从局部来推断整体,无法获得完整的认知。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“面面相觑”的含义。在画面中,我们看到几位身着传统服饰的学者,站在一个圆圈里,每个人都用困惑的表情看着对方。这种表情传达了相互之间的不解和困惑,正是“面面相觑”这个成语所要表达的场景。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“面面相觑”的含义。在画面中,我们看到几位身着传统服饰的学者,站在一个圆圈里,每个人都用困惑的表情看着对方。这种表情传达了相互之间的不解和困惑,正是“面面相觑”这个成语所要表达的场景。 解读: 这幅插图展现了“革面洗心”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一个人物处于宁静的自然环境中,可能是靠近溪流或树下,他看上去沉思而平和。这位人物的面部表情透露出一种顿悟或内心的转变,象征着自我更新和改变。

解读: 这幅插图展现了“革面洗心”这一成语的深刻含义。在画面中,我们看到一个人物处于宁静的自然环境中,可能是靠近溪流或树下,他看上去沉思而平和。这位人物的面部表情透露出一种顿悟或内心的转变,象征着自我更新和改变。 解读: 这幅插图展现了一个古典中国画风格的场景,其中一位穿着传统服饰的老学者在宁静的书房里辛勤工作,周围环绕着书籍和卷轴。学者面带专注和平静的表情,全神贯注于手头的工作,体现了奉献和毅力。

解读: 这幅插图展现了一个古典中国画风格的场景,其中一位穿着传统服饰的老学者在宁静的书房里辛勤工作,周围环绕着书籍和卷轴。学者面带专注和平静的表情,全神贯注于手头的工作,体现了奉献和毅力。 解读: 这幅图描绘了“鞭不及腹”这一成语的形象。在图中,我们看到一位男子试图用鞭子抽打自己的腹部,但鞭子却够不到。这一场景象征着成语的含义:有些事情,尽管近在咫尺,却无法实现或触及。

解读: 这幅图描绘了“鞭不及腹”这一成语的形象。在图中,我们看到一位男子试图用鞭子抽打自己的腹部,但鞭子却够不到。这一场景象征着成语的含义:有些事情,尽管近在咫尺,却无法实现或触及。 解读: 这幅图描绘了成语“鞭擗向里”的场景。成语“鞭擗向里”源自《后汉书·班超传》,意思是指用鞭子抽自己的背,比喻自责或自我批评。在这幅画中,我们看到一位穿着传统服饰的男子站在房间内,手中折断的鞭子象征着自责和内心的挣扎。房间内的古典家具和装饰品营造出一种沉静和深思的氛围,反映出这位男子的内心世界。

解读: 这幅图描绘了成语“鞭擗向里”的场景。成语“鞭擗向里”源自《后汉书·班超传》,意思是指用鞭子抽自己的背,比喻自责或自我批评。在这幅画中,我们看到一位穿着传统服饰的男子站在房间内,手中折断的鞭子象征着自责和内心的挣扎。房间内的古典家具和装饰品营造出一种沉静和深思的氛围,反映出这位男子的内心世界。 解读: 这幅图描绘了成语“鞭约近里”的场景。成语“鞭约近里”源自《论语·雍也》,意思是用鞭子可以约束附近的人,比喻以威信或德行影响别人,使他们守规矩、不敢违背。在这幅画中,我们看到一位手持鞭子的男子,站在一个乡村的马厩或小屋附近。他的表情严肃而权威,似乎在执行纪律或强调规则。

解读: 这幅图描绘了成语“鞭约近里”的场景。成语“鞭约近里”源自《论语·雍也》,意思是用鞭子可以约束附近的人,比喻以威信或德行影响别人,使他们守规矩、不敢违背。在这幅画中,我们看到一位手持鞭子的男子,站在一个乡村的马厩或小屋附近。他的表情严肃而权威,似乎在执行纪律或强调规则。 解读: 这幅图描绘了一位身着传统服饰的学者,在一个宁静、典雅的中国古典书房内专注地研究一本复杂的古籍。书房内陈设有卷轴、传统家具,并设有一扇窗户,外面是一个平和的花园。画面的焦点是学者深度集中的表情和书籍上错综复杂的细节,象征着“鞭辟入里”的成语,传达了深入理解或分析的概念。

解读: 这幅图描绘了一位身着传统服饰的学者,在一个宁静、典雅的中国古典书房内专注地研究一本复杂的古籍。书房内陈设有卷轴、传统家具,并设有一扇窗户,外面是一个平和的花园。画面的焦点是学者深度集中的表情和书籍上错综复杂的细节,象征着“鞭辟入里”的成语,传达了深入理解或分析的概念。 解读: 这幅插图展现了一位身着传统中国服饰的古代学者,在典型的中国书房中专注地研究和分析文本。书房内摆满了卷轴、书籍和传统的中国家具,营造出一种古朴而深邃的学术氛围。学者表情专注,手持毛笔在纸上书写,象征着深入探索和分析的过程。

解读: 这幅插图展现了一位身着传统中国服饰的古代学者,在典型的中国书房中专注地研究和分析文本。书房内摆满了卷轴、书籍和传统的中国家具,营造出一种古朴而深邃的学术氛围。学者表情专注,手持毛笔在纸上书写,象征着深入探索和分析的过程。 解读: 这幅插图描绘了一个古典中国画风格的场景,以表现成语“鞭辟近里”。在画面中,我们看到一位身穿古代服饰的学者正在一个宁静的花园环境中教导一名年轻学生。学者手持鞭子,向着附近的一个地点示意,象征着成语中的深刻含义。这幅画传达了智慧和指导的主题,背景中有传统的中国建筑和茂密的绿色植被。

解读: 这幅插图描绘了一个古典中国画风格的场景,以表现成语“鞭辟近里”。在画面中,我们看到一位身穿古代服饰的学者正在一个宁静的花园环境中教导一名年轻学生。学者手持鞭子,向着附近的一个地点示意,象征着成语中的深刻含义。这幅画传达了智慧和指导的主题,背景中有传统的中国建筑和茂密的绿色植被。 解读: 这幅插图展现了成语“鞭长莫及”的寓意。在图中,一位人物正试图用鞭子去触及远处的物体,但却无法做到,生动地体现了这个成语的含义——指力量达不到的地方或影响力及不到的范围。

解读: 这幅插图展现了成语“鞭长莫及”的寓意。在图中,一位人物正试图用鞭子去触及远处的物体,但却无法做到,生动地体现了这个成语的含义——指力量达不到的地方或影响力及不到的范围。 解读: 这幅插图是基于成语“韦三绝”(Wei San Jue),通过古典中国画的风格展现了其深刻含义。在这个成语中,韦指的是三国时期的名将魏延,三绝则是指魏延拥有的三大卓越才能:军事策略、文学技艺和个人忠诚。

解读: 这幅插图是基于成语“韦三绝”(Wei San Jue),通过古典中国画的风格展现了其深刻含义。在这个成语中,韦指的是三国时期的名将魏延,三绝则是指魏延拥有的三大卓越才能:军事策略、文学技艺和个人忠诚。 解读: 此图描绘了中国古典成语“韦编三绝”的场景。画面中,一位古代学者在典雅的书房内专注地阅读,展现了他对学问的极致热爱与投入。此成语的含义是指学者读书勤奋到连书籍的皮绳都更换了三次。图中的学者身穿传统长袍,坐在书桌前,面部表情专注。桌上摆放着一堆竹简书籍、墨砚和毛笔,衬托出一种宁静而学术的氛围。

解读: 此图描绘了中国古典成语“韦编三绝”的场景。画面中,一位古代学者在典雅的书房内专注地阅读,展现了他对学问的极致热爱与投入。此成语的含义是指学者读书勤奋到连书籍的皮绳都更换了三次。图中的学者身穿传统长袍,坐在书桌前,面部表情专注。桌上摆放着一堆竹简书籍、墨砚和毛笔,衬托出一种宁静而学术的氛围。 解读: 这幅插图呈现了一个古代中国学者在他的书房中,周围是一排排书架上的书籍,它们的装帧破旧,有的甚至破裂。这一景象生动地展现了成语“韦编三绝”的含义。成语“韦编三绝”讲述的是东汉时期的韦诞,因为勤奋学习,他的竹简装订的书反复翻阅至编绳断裂三次。这表现了他坚持不懈、刻苦学习的精神。

解读: 这幅插图呈现了一个古代中国学者在他的书房中,周围是一排排书架上的书籍,它们的装帧破旧,有的甚至破裂。这一景象生动地展现了成语“韦编三绝”的含义。成语“韦编三绝”讲述的是东汉时期的韦诞,因为勤奋学习,他的竹简装订的书反复翻阅至编绳断裂三次。这表现了他坚持不懈、刻苦学习的精神。 解读: 这幅插图生动地展现了成语“韦编三绝”的含义。图中,我们看到一位学者在他的书房中,面露困扰之色,因为他手中的竹简(一种用竹条制成的古代书籍)的最后一根连接线已经断裂,导致竹简散落一地。这一情景恰如其分地体现了“韦编三绝”这一成语的字面意思,即用皮绳穿起来的竹简阅读至三遍,皮绳断裂,从而象征对书籍的反复阅读和钻研。

解读: 这幅插图生动地展现了成语“韦编三绝”的含义。图中,我们看到一位学者在他的书房中,面露困扰之色,因为他手中的竹简(一种用竹条制成的古代书籍)的最后一根连接线已经断裂,导致竹简散落一地。这一情景恰如其分地体现了“韦编三绝”这一成语的字面意思,即用皮绳穿起来的竹简阅读至三遍,皮绳断裂,从而象征对书籍的反复阅读和钻研。 解读: 这幅图描绘了成语“响遏行云”的场景。在这幅画中,可以看到一位人物站在山峰之巅,吹奏着长笛,周围环绕着流动的云彩。根据这个成语的寓意,长笛的声音似乎有着神奇的力量,使得行云暂时停止了流动。

解读: 这幅图描绘了成语“响遏行云”的场景。在这幅画中,可以看到一位人物站在山峰之巅,吹奏着长笛,周围环绕着流动的云彩。根据这个成语的寓意,长笛的声音似乎有着神奇的力量,使得行云暂时停止了流动。 解读: 这幅图描绘了中国成语“顺手牵羊”的场景。在这幅画中,我们看到一个人在繁忙的市集中,似乎在不经意间牵走了一只羊。这个场景象征着利用手头的情况轻而易举地获取利益,正如成语所暗示的那样。这个成语原意是指趁手边的机会偷东西,后泛指乘机取得别人的东西。

解读: 这幅图描绘了中国成语“顺手牵羊”的场景。在这幅画中,我们看到一个人在繁忙的市集中,似乎在不经意间牵走了一只羊。这个场景象征着利用手头的情况轻而易举地获取利益,正如成语所暗示的那样。这个成语原意是指趁手边的机会偷东西,后泛指乘机取得别人的东西。 解读: 这幅图描绘了“顺水推舟”这一成语的意境。在画面中,我们看到一个人在平静的河流上用竹篙轻轻地推着一只小船。这个场景象征着顺应形势,利用顺境来达成目的或解决问题,正如成语所传达的含义。

解读: 这幅图描绘了“顺水推舟”这一成语的意境。在画面中,我们看到一个人在平静的河流上用竹篙轻轻地推着一只小船。这个场景象征着顺应形势,利用顺境来达成目的或解决问题,正如成语所传达的含义。 解读: 此图描绘了成语“顺水推船”的场景。成语本身含义为顺应形势或环境的变化,从而轻松地达成目的或完成任务。在这幅画中,我们看到一只小舟在宁静的河流中轻轻滑行,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被和远处的山峦。这样的场景生动地体现了“顺水推船”的含义,即在顺应自然流向的情况下,航行变得轻松而顺畅。

解读: 此图描绘了成语“顺水推船”的场景。成语本身含义为顺应形势或环境的变化,从而轻松地达成目的或完成任务。在这幅画中,我们看到一只小舟在宁静的河流中轻轻滑行,周围环绕着郁郁葱葱的绿色植被和远处的山峦。这样的场景生动地体现了“顺水推船”的含义,即在顺应自然流向的情况下,航行变得轻松而顺畅。 解读: 这幅图描绘了成语“顺水放船”的意境。在画面中,我们看到一条平静的河流穿过风景如画的山水,一只小木船随着水流轻松地向下游漂去。这个场景象征着顺应自然,顺势而为的智慧。

解读: 这幅图描绘了成语“顺水放船”的意境。在画面中,我们看到一条平静的河流穿过风景如画的山水,一只小木船随着水流轻松地向下游漂去。这个场景象征着顺应自然,顺势而为的智慧。 解读: 这幅图描绘了成语「顺水推舟」的场景。画面中,一只小木舟在平静的河流中顺流而下,周围是郁郁葱葱的河岸。河水反射着落日的柔和光线,营造出一种平和与和谐的氛围。远处的山峦增添了景观的深度与宁静。

解读: 这幅图描绘了成语「顺水推舟」的场景。画面中,一只小木舟在平静的河流中顺流而下,周围是郁郁葱葱的河岸。河水反射着落日的柔和光线,营造出一种平和与和谐的氛围。远处的山峦增添了景观的深度与宁静。 解读: 这幅插图展现了成语“顺水行舟”的意境。画面中,我们看到一条宁静的河流穿过郁郁葱葱的风景,河面上有一只小木舟正顺着水流轻松下行。这不仅体现了成语字面的含义——顺着水流行驶的船,也隐喻着顺应自然规律,顺势而为的智慧。

解读: 这幅插图展现了成语“顺水行舟”的意境。画面中,我们看到一条宁静的河流穿过郁郁葱葱的风景,河面上有一只小木舟正顺着水流轻松下行。这不仅体现了成语字面的含义——顺着水流行驶的船,也隐喻着顺应自然规律,顺势而为的智慧。 解读: 这幅插图展现了一个古老、坚不可摧的树木独自立在荒凉的景象中,象征着顽固和不愿倾听或改变。

解读: 这幅插图展现了一个古老、坚不可摧的树木独自立在荒凉的景象中,象征着顽固和不愿倾听或改变。 解读: 这幅插图展现了成语“顽石点头”的寓意。在画面中,我们看到一块巨大的石头,以人格化的方式展现出“点头”的动作,形象地表现了成语的含义。这成语通常用来形容某人非常固执,即便是最不可能发生的事情(如石头点头)也可能发生,也表示某事虽然困难但不是不可能。

解读: 这幅插图展现了成语“顽石点头”的寓意。在画面中,我们看到一块巨大的石头,以人格化的方式展现出“点头”的动作,形象地表现了成语的含义。这成语通常用来形容某人非常固执,即便是最不可能发生的事情(如石头点头)也可能发生,也表示某事虽然困难但不是不可能。 解读: 这幅插图展现了成语“顿口无言”的深刻内涵。图中,一位学者坐在古朴的书房内,面对着半展开的卷轴,显得困惑且无言以对。他的表情和姿态传达了一种突然无法回应或回答的局面,正是成语“顿口无言”的直观体现。这个场景选择恰当地描绘了成语中的“顿口”(即突然停止)和“无言”(即无法发言)的意象。

解读: 这幅插图展现了成语“顿口无言”的深刻内涵。图中,一位学者坐在古朴的书房内,面对着半展开的卷轴,显得困惑且无言以对。他的表情和姿态传达了一种突然无法回应或回答的局面,正是成语“顿口无言”的直观体现。这个场景选择恰当地描绘了成语中的“顿口”(即突然停止)和“无言”(即无法发言)的意象。 解读: 这幅图描绘了成语“顿开茅塞”的场景。成语“顿开茅塞”源自宋代,比喻思想上的迷惘或困惑突然豁然开朗。在这幅画中,一位学者坐在树下,他的脸上显露出顿悟和敬畏的表情,象征着心灵的觉醒和思想的开放。画面背景是宁静的山脉和附近流淌的小溪,营造出一种平和而深沉的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“顿开茅塞”的场景。成语“顿开茅塞”源自宋代,比喻思想上的迷惘或困惑突然豁然开朗。在这幅画中,一位学者坐在树下,他的脸上显露出顿悟和敬畏的表情,象征着心灵的觉醒和思想的开放。画面背景是宁静的山脉和附近流淌的小溪,营造出一种平和而深沉的氛围。 解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者在田间辨别豆类和小麦的场景。在这幅作品中,我们可以看到这位学者正专注地观察着手中的农作物,这反映出成语“颇别菽麦”的含义,即比喻区别事物的轻重缓急或好坏。该成语源自于《战国策·赵策三》,在原文中描述了赵国将领廉颇与李牧的不同战略。

解读: 这幅插图展现了一个古代中国学者在田间辨别豆类和小麦的场景。在这幅作品中,我们可以看到这位学者正专注地观察着手中的农作物,这反映出成语“颇别菽麦”的含义,即比喻区别事物的轻重缓急或好坏。该成语源自于《战国策·赵策三》,在原文中描述了赵国将领廉颇与李牧的不同战略。 解读: 这幅插图展现了成语“领异拔新”的深刻含义。图中,一只鹤在一群鸡中独自显眼,它的外形和气质与周围的鸡群截然不同。这一场景恰到好处地体现了“领异拔新”的寓意,即在众多相似之中脱颖而出,展现独特性和创新精神。

解读: 这幅插图展现了成语“领异拔新”的深刻含义。图中,一只鹤在一群鸡中独自显眼,它的外形和气质与周围的鸡群截然不同。这一场景恰到好处地体现了“领异拔新”的寓意,即在众多相似之中脱颖而出,展现独特性和创新精神。 解读: 这幅图描绘了成语“头焦额烂”(tóu jiāo é làn)的场景。成语直译为“头发焦枯,额头溃烂”,比喻长时间劳心费神,精神极度疲劳。图中的人物身着古代服饰,面部表情显露出忧虑和挫折,似乎在长时间的学习或工作之后感到身心俱疲。他所处的环境是一间简朴的古代书房,周围摆放着卷轴、书籍和砚台,传统的书房元素体现了中国古典文化的氛围。

解读: 这幅图描绘了成语“头焦额烂”(tóu jiāo é làn)的场景。成语直译为“头发焦枯,额头溃烂”,比喻长时间劳心费神,精神极度疲劳。图中的人物身着古代服饰,面部表情显露出忧虑和挫折,似乎在长时间的学习或工作之后感到身心俱疲。他所处的环境是一间简朴的古代书房,周围摆放着卷轴、书籍和砚台,传统的书房元素体现了中国古典文化的氛围。 解读: 这幅图描绘了一个头发凌乱、面部肮脏的人物,形象生动地体现了成语“头蓬面垢”。该成语用来形容人外貌邋遢不修,通常用于描述那些忽视个人卫生或者过于潦草的人。在这幅画中,人物被放置于乡村般质朴的环境中,这一背景进一步强调了他的邋遢外貌。

解读: 这幅图描绘了一个头发凌乱、面部肮脏的人物,形象生动地体现了成语“头蓬面垢”。该成语用来形容人外貌邋遢不修,通常用于描述那些忽视个人卫生或者过于潦草的人。在这幅画中,人物被放置于乡村般质朴的环境中,这一背景进一步强调了他的邋遢外貌。 解读: 这幅插图展现了成语“头藏尾露”的意象。在画面中,一条大龙试图在云层中隐藏自己,它的头部仅仅隐约可见,而它那长而雄伟的尾巴却完全暴露在云外。

解读: 这幅插图展现了成语“头藏尾露”的意象。在画面中,一条大龙试图在云层中隐藏自己,它的头部仅仅隐约可见,而它那长而雄伟的尾巴却完全暴露在云外。 解读: 这幅插图展现了成语“头头是道”的含义。在画面中,我们看到一位古代学者正在自信地向一群专注的学生阐述他的理论。这一场景发生在典型的中国传统书房内,四周摆放着卷轴、书籍和砚台,营造出一种学术氛围。学者站立着,表现出权威感,而学生们则带着尊敬倾听。

解读: 这幅插图展现了成语“头头是道”的含义。在画面中,我们看到一位古代学者正在自信地向一群专注的学生阐述他的理论。这一场景发生在典型的中国传统书房内,四周摆放着卷轴、书籍和砚台,营造出一种学术氛围。学者站立着,表现出权威感,而学生们则带着尊敬倾听。 解读: 这幅图描绘了一个宁静的中国传统园林,中心是一棵枝繁叶茂的大树,其枝条向四面八方伸展。其中一枝意外地长出了一株小树苗,象征着意料之外的发展。

解读: 这幅图描绘了一个宁静的中国传统园林,中心是一棵枝繁叶茂的大树,其枝条向四面八方伸展。其中一枝意外地长出了一株小树苗,象征着意料之外的发展。 解读: 这幅图描绘了成语“额手称庆”的场景。图中呈现了一位身着传统长袍的中国古代学者,站立在一个美丽的花园中,双手举起,似在赞美或庆祝。花园宁静优雅,布满了盛开的花朵,展现了典型的中国传统建筑风格,远处则有山峦起伏的景致。

解读: 这幅图描绘了成语“额手称庆”的场景。图中呈现了一位身着传统长袍的中国古代学者,站立在一个美丽的花园中,双手举起,似在赞美或庆祝。花园宁静优雅,布满了盛开的花朵,展现了典型的中国传统建筑风格,远处则有山峦起伏的景致。 解读: 这幅插图展现了成语“额手称颂”的场景。图中,几位学者在园林中聚集,对一位自信站立、手持卷轴的学者表示赞扬和鼓掌。这反映了该成语的字面含义,即以手抚额表示钦佩或赞美他人。

解读: 这幅插图展现了成语“额手称颂”的场景。图中,几位学者在园林中聚集,对一位自信站立、手持卷轴的学者表示赞扬和鼓掌。这反映了该成语的字面含义,即以手抚额表示钦佩或赞美他人。 解读: 这幅插图呈现了一位年轻学生在古代中国背景下,谦卑地向一位年长且智慧的老师学习的场景。图中,学生正恭敬地向老师鞠躬,老师在传授知识。

解读: 这幅插图呈现了一位年轻学生在古代中国背景下,谦卑地向一位年长且智慧的老师学习的场景。图中,学生正恭敬地向老师鞠躬,老师在传授知识。 解读: 这幅插图描绘了一个古典中国风格的哲学场景,体现了成语“顛扑不破”的含义。图中展示了一座不动摇的山峰,在混乱的暴风中屹立不动,象征着稳定和韧性。这幅画中的传统中国元素,如能承受恶劣条件的松树,以及围绕山峰旋转的动荡云彩和风暴,突显了即使在混乱中,山峰依然毫不动摇的主题。

解读: 这幅插图描绘了一个古典中国风格的哲学场景,体现了成语“顛扑不破”的含义。图中展示了一座不动摇的山峰,在混乱的暴风中屹立不动,象征着稳定和韧性。这幅画中的传统中国元素,如能承受恶劣条件的松树,以及围绕山峰旋转的动荡云彩和风暴,突显了即使在混乱中,山峰依然毫不动摇的主题。 解读: 这幅图描绘了一片不屈的竹林在暴风雨中坚韧地抵抗。竹子在强风和瓢泼大雨中弯曲却不折断,象征着忍耐和坚持。

解读: 这幅图描绘了一片不屈的竹林在暴风雨中坚韧地抵抗。竹子在强风和瓢泼大雨中弯曲却不折断,象征着忍耐和坚持。 解读: 这幅插图是对成语“颠沛流离”的艺术诠释。成语“颠沛流离”源于中国古文,形容人因灾难或迫害而流离失所,生活非常困苦。在这幅作品中,我们看到一群穿着古代中国服饰的人正在崎岖的地形中旅行。背景中的山脉、河流和阴沉的天空象征着艰难和不确定性。这些旅行者看上去疲惫但坚定,体现了流离失所的挣扎。

解读: 这幅插图是对成语“颠沛流离”的艺术诠释。成语“颠沛流离”源于中国古文,形容人因灾难或迫害而流离失所,生活非常困苦。在这幅作品中,我们看到一群穿着古代中国服饰的人正在崎岖的地形中旅行。背景中的山脉、河流和阴沉的天空象征着艰难和不确定性。这些旅行者看上去疲惫但坚定,体现了流离失所的挣扎。 解读: 这幅插图展现了一幅典型的古典中国风景画,其中包含了一个坚固不破的马车在崎岖不平的道路上穿越山川。

解读: 这幅插图展现了一幅典型的古典中国风景画,其中包含了一个坚固不破的马车在崎岖不平的道路上穿越山川。 解读: 这幅插图展现了成语“顾名思义”的字面意义。画面中,一位身着古代中国服饰的学者正在沉思地研读一卷书卷,上面写着汉字。他所在的环境是一个宁静的书房,布置传统而典雅。

解读: 这幅插图展现了成语“顾名思义”的字面意义。画面中,一位身着古代中国服饰的学者正在沉思地研读一卷书卷,上面写着汉字。他所在的环境是一个宁静的书房,布置传统而典雅。 解读: 这幅插图展现了成语“顾小失大”的深刻含义。画面中,一位男子专注地凝视着手中的小物件,完全没有察觉到他背后的更大的宝藏或机会。这种场景生动地描绘了成语的核心思想:过分关注小事而忽略了更重要的大事。

解读: 这幅插图展现了成语“顾小失大”的深刻含义。画面中,一位男子专注地凝视着手中的小物件,完全没有察觉到他背后的更大的宝藏或机会。这种场景生动地描绘了成语的核心思想:过分关注小事而忽略了更重要的大事。 解读: 这幅插图生动地诠释了成语“顾后瞻前”。画面中,一位行者站在小径上,身体朝前行走,而头部却转向后方。这一动作象征着人在前进的同时,也在回顾过去。行者的姿态表达了对未来的谨慎态度以及对过去经验的重视。

解读: 这幅插图生动地诠释了成语“顾后瞻前”。画面中,一位行者站在小径上,身体朝前行走,而头部却转向后方。这一动作象征着人在前进的同时,也在回顾过去。行者的姿态表达了对未来的谨慎态度以及对过去经验的重视。 解读: 这幅图描绘了“顾此失彼”这一成语的场景。在这幅画中,一位人物(可以是农民或古代学者)正忙于一侧的事务,而由于分心,他忽略了另一侧的重要事物。这个场景在传达了一种失衡和注意力分散的感觉的同时,也保持了传统中国画的风格。

解读: 这幅图描绘了“顾此失彼”这一成语的场景。在这幅画中,一位人物(可以是农民或古代学者)正忙于一侧的事务,而由于分心,他忽略了另一侧的重要事物。这个场景在传达了一种失衡和注意力分散的感觉的同时,也保持了传统中国画的风格。 解读: 这幅画描绘了“风休浪静”这一成语的意境。画面中,我们看到一个宁静的湖面,轻风拂过,湖水平静如镜。画面的主要元素包括一只小舟在湖面上平稳地滑行,湖边的柳树在微风中轻轻摇曳,远处的山峦被薄雾笼罩,这些元素共同营造出一种平静与安宁的氛围。

解读: 这幅画描绘了“风休浪静”这一成语的意境。画面中,我们看到一个宁静的湖面,轻风拂过,湖水平静如镜。画面的主要元素包括一只小舟在湖面上平稳地滑行,湖边的柳树在微风中轻轻摇曳,远处的山峦被薄雾笼罩,这些元素共同营造出一种平静与安宁的氛围。 解读: 这幅插图呈现了“风光月霁”这个成语的深刻内涵。画面展示了风暴过后的宁静月夜,月亮在湖面上的倒影和背景中的传统中国建筑,传达出一种宁静与复苏的感觉。这个场景代表着困难或挑战之后的平静与美好,正如成语“风光月霁”所描述的,意味着坏事过后迎来的好转和美好景象。

解读: 这幅插图呈现了“风光月霁”这个成语的深刻内涵。画面展示了风暴过后的宁静月夜,月亮在湖面上的倒影和背景中的传统中国建筑,传达出一种宁静与复苏的感觉。这个场景代表着困难或挑战之后的平静与美好,正如成语“风光月霁”所描述的,意味着坏事过后迎来的好转和美好景象。 解读: 这幅插图描绘了成语“风光霁月”的意境。成语“风光霁月”字面意思是指风雨过后天气放晴,月光明亮,用以比喻困难或不顺利的情况过后,出现转机或好转的情景。在这幅画中,我们可以看到风暴过后的宁静夜晚,明亮的满月照亮了平静的湖面,营造出一种清新而宁静的氛围。画面中古老的中国建筑、耸立的山峰、茂密的森林,以及那轻柔照耀的月光,共同构成了一幅和谐而美丽的景象。

解读: 这幅插图描绘了成语“风光霁月”的意境。成语“风光霁月”字面意思是指风雨过后天气放晴,月光明亮,用以比喻困难或不顺利的情况过后,出现转机或好转的情景。在这幅画中,我们可以看到风暴过后的宁静夜晚,明亮的满月照亮了平静的湖面,营造出一种清新而宁静的氛围。画面中古老的中国建筑、耸立的山峰、茂密的森林,以及那轻柔照耀的月光,共同构成了一幅和谐而美丽的景象。 解读: 这幅插图描绘了成语“风吹草动”的场景。成语“风吹草动”字面意思是风一吹,草就动,比喻轻微的征兆或小的变动可引起警觉或联想。在这幅画中,我们看到一片草地在微风的吹拂下轻轻摇曳,草叶的细微动作表现了大自然的微妙变化。

解读: 这幅插图描绘了成语“风吹草动”的场景。成语“风吹草动”字面意思是风一吹,草就动,比喻轻微的征兆或小的变动可引起警觉或联想。在这幅画中,我们看到一片草地在微风的吹拂下轻轻摇曳,草叶的细微动作表现了大自然的微妙变化。 解读: 这幅插图描绘了成语“风吹过耳”的场景。在图中,我们看到一位穿着传统长袍的学者站在高高的竹林中,他的头发和衣服在微风中轻轻飘动。学者的表情沉思,好像风中传来的是智慧的低语。这种表现方式深刻体现了该成语的含义:外界的干扰和杂音被风轻轻带走,而学者则专注于内心的思考。

解读: 这幅插图描绘了成语“风吹过耳”的场景。在图中,我们看到一位穿着传统长袍的学者站在高高的竹林中,他的头发和衣服在微风中轻轻飘动。学者的表情沉思,好像风中传来的是智慧的低语。这种表现方式深刻体现了该成语的含义:外界的干扰和杂音被风轻轻带走,而学者则专注于内心的思考。 解读: 这幅插图展现了成语“风尘仆仆”的含义。图中描绘了一位身着传统汉服的中年亚洲男子,在尘土飞扬的道路上骑着一匹看似疲惫的马。这位旅行者的姿态和环境传达出长途跋涉的感觉,道路荒凉、尘土漫天,周围景观稀疏。背景中的落日投下长长的影子,强调了这一天漫长的旅程。

解读: 这幅插图展现了成语“风尘仆仆”的含义。图中描绘了一位身着传统汉服的中年亚洲男子,在尘土飞扬的道路上骑着一匹看似疲惫的马。这位旅行者的姿态和环境传达出长途跋涉的感觉,道路荒凉、尘土漫天,周围景观稀疏。背景中的落日投下长长的影子,强调了这一天漫长的旅程。 解读: 此图描绘了一个平静宁和的古代中国河景,体现了成语“风平浪静”的意境。在这幅画中,我们看到了一条宁静的河流穿越着郁郁葱葱的景致。图中的小船静静地停泊在平静的水面上,周围环绕着轻轻摇曳的树木和远处的山峦。

解读: 此图描绘了一个平静宁和的古代中国河景,体现了成语“风平浪静”的意境。在这幅画中,我们看到了一条宁静的河流穿越着郁郁葱葱的景致。图中的小船静静地停泊在平静的水面上,周围环绕着轻轻摇曳的树木和远处的山峦。 解读: 这幅图描绘了成语“风櫛雨沐”的意境。成语“风櫛雨沐”字面意思是风吹发梳,雨淋头浴,形容人在艰苦环境中勤劳努力。在这幅图中,我们看到一位身着传统中国服饰的学者,站在一棵古老的松树下,静静地凝视着周围的山水。山间弥漫着轻雾,营造出一种宁静而深远的氛围。学者身受细风和小雨的洗礼,正如成语所描述,既经历着自然的磨难,又在其中寻求心灵的净化和成长。

解读: 这幅图描绘了成语“风櫛雨沐”的意境。成语“风櫛雨沐”字面意思是风吹发梳,雨淋头浴,形容人在艰苦环境中勤劳努力。在这幅图中,我们看到一位身着传统中国服饰的学者,站在一棵古老的松树下,静静地凝视着周围的山水。山间弥漫着轻雾,营造出一种宁静而深远的氛围。学者身受细风和小雨的洗礼,正如成语所描述,既经历着自然的磨难,又在其中寻求心灵的净化和成长。