-

序號: 3801

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“翻陳出新”的意境。圖中,一位身着傳統中國服飾的人正在仔細地翻閱一個老式的箱子或倉庫,裡面堆滿了古老的文物和卷軸。在這些陳舊物品中,他發現了某種獨特而創新的東西,這一發現正是“翻陳出新”所描繪的場景——在舊事物中尋找并創造出新意。畫面背景簡約,主要聚焦于這位人物和他面前的物品,通過這種布局強調了發現和更新的主題。

整體氛圍傳達了一種探索和更新的感覺,與成語“翻陳出新”的含義相吻合。此成語字面意思是在舊事物中翻找出新意,比喻在傳統中吸取養分,創造出新的思想或作品。在畫面的某個角落,我們加入了一個紅色的印章,這是中國傳統畫作中常見的元素,代表了畫家的印記。此印章不僅是對作品的認證,也增添了一種古典的美感。

整體畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,體現了古典中國畫的韻味和深度。

-

序號: 3802

解读: 這幅插圖展現了成語“翻雲覆雨”的含義。成語“翻雲覆雨”原意描述天氣的快速變化,雲彩翻滾、雨水傾瀉。而在引申意義上,它形容事物變化無常,變幻莫測。在這幅畫中,我們可以看到雲層在劇烈翻滾,大雨滂沱而下,畫面傳達了一種強烈的動态感和變化感。

風格上,這幅畫模仿了中國傳統水墨畫的風格,特别是古代畫家和近代畫家的作品。它運用了精細的筆觸和墨色,配合淡雅的色彩,營造出一種古樸而深邃的氛圍。畫面的構圖和色彩的運用,都強調了變幻無常的主題。此外,為了體現作品的傳統性和真實性,在畫面的一個角落放置了一枚紅色的印章。這種做法在中國傳統藝術中很常見,代表了藝術家的簽名或作品的真迹。總的來說,這幅插圖不僅忠實地體現了“翻雲覆雨”這一成語的字面意義,也成功地傳達了其引申意義,即事物的變幻無常和不可預測性。

-

序號: 3803

解读: 這幅插圖展現了成語“翼翼小心”的含義。在圖中,一位學者正小心翼翼地穿過一座狹窄的橋,橋下是一個甯靜的池塘。

整個場景被安靜的柳樹和荷花環繞,營造出一種平和而深沉的氛圍。學者的專注和謹慎體現了此成語的核心含義,即極度小心和謹慎。

畫面的風格受到了中國畫大師古代畫家和近代畫家的影響,展現了典型的古典中國畫美學。

通過這樣的描繪,圖畫不僅傳達了成語的字面意義,也傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。畫角落的紅色印章是中國畫作中的傳統元素,代表了畫家的印記和作品的完整性。

通過這幅插圖,我們能夠更加深刻地理解“翼翼小心”這個成語,感受到它所蘊含的審慎與細緻。

-

序號: 3804

解读: 這幅插圖展現了一個身穿傳統铠甲的古代中國戰士,在戰場上昂首挺立,手舉利劍,展現出英勇和強大的氣概。這一形象恰如其分地體現了“耀武揚威”這一成語的含義。“耀武揚威”原意是指展示武力,炫耀威風,用以形容人們借助外在的武力或權勢來顯示自己的強大。在這幅插圖中,戰士的挺立姿态和高舉的劍,傳遞出一種震懾四方的強勢和自信。背景中的戰場景象,如戰旗和被擊敗的敵人,進一步襯托出這位戰士的英勇和戰場上的勝利。

整幅畫作采用了類似古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,這種風格強調線條的流暢和色彩的簡約,旨在捕捉人物内在精神的強度和支配力。畫面中的紅色印章,不僅是對古典中國藝術的一種緻敬,也為整幅作品增添了一抹傳統美感。

通過這幅插圖,我們可以更加直觀和深刻地理解“耀武揚威”的含義,感受到其所蘊含的力量和威嚴。

-

序號: 3805

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國風格的景象,體現了“老儒常語”這一成語的内涵。圖中,一位老學者身着傳統漢服,在一棵古老的大樹下專心緻志地閱讀古籍。他的形象代表了智慧與學問,而周圍甯靜的山景和輕柔的雲霧則營造出一種深遠和平靜的氛圍。

這幅畫的風格受到了古代畫家和近代畫家的啟發,體現了中國古典畫的韻味。“老儒常語”這一成語強調了經驗豐富、知識淵博的老學者所說的話,通常富有深刻的意義和價值。畫面中的老儒沉浸在書海中,象征着長年累月積累的知識和智慧。這樣的場景完美地诠釋了這一成語的精神,即尊重和傾聽那些擁有豐富人生經驗和知識的長者。在作品的某個角落,還有一枚紅色印章,這是中國傳統畫作中的一個重要元素,用以證明作品的真實性及增添美感。

整體來看,這幅作品不僅表達了成語的深層含義,也展現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 3806

解读: 這幅插圖展現了一隻老狐狸,體現了成語“老奸巨猾”的含義。在中國傳統文化中,狐狸常被視為狡猾和機智的象征。此畫中的狐狸表情聰明而又帶有一絲狡黠,置身于古老的中國山水之中,周圍環繞着山脈和樹木。這不僅反映了狐狸的狡猾本性,也暗示了其經曆豐富、智慧深邃。

畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,通過細膩的筆觸和深厚的色彩表現出一種古樸而深邃的感覺。狐狸的毛發細緻入微,眼神銳利且充滿計算,彰顯出其老奸巨猾的特性。

整幅畫富含傳統中國元素,傳遞出歲月和智慧的氛圍。畫作一角的紅色印章是中國傳統藝術作品的重要組成部分,象征着藝術家的身份和作品的完成。此印章的加入,不僅為畫作增添了一抹亮色,也體現了對中國古典文化的尊重。

-

序號: 3807

解读: 這幅圖描繪了一隻狡猾的老狐狸,它身處森林之中,展現出老謀深算和狡黠的特質。老狐狸的眼神警惕而精明,它坐落在一塊岩石上,四周是濃密的樹木和灌木叢。這一場景傳達了一種狡猾的智慧和經驗。這幅畫作正是對“老姦大猾”成語的形象化表達。該成語形容人狡猾老練,有着深厚的城府和計謀。在中國傳統文化中,狐狸常被用作狡猾和精明的象征,因此選擇狐狸作為主要元素與成語含義高度吻合。畫面中的狐狸表情和姿态都精心設計,以體現其機敏和深謀遠慮的特性。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,用水墨的手法捕捉了自然的靈動和老狐狸的狡猾氣質。畫面角落的小紅印章增添了一抹傳統的觸感,使整幅畫作更具中國古典美感。

-

序號: 3808

解读: 這幅圖描繪了一隻老狐狸,體現了“老姦巨猾”的成語含義。在中國傳統文化中,狐狸常被視為狡猾和機智的象征,特别是老狐狸,更是代表着經驗豐富和計謀深沉。畫中的狐狸表情靈動,眼神中透露出精明和狡黠,彰顯了其豐富的生活經驗和深邃的智慧。背景采用了中國古典山水畫的元素,如山脈、樹木和溪流,這些元素不僅增強了畫面的深度感和空靈感,也與狐狸的形象形成了和諧的統一。山水與狐狸的結合,不僅展現了自然的美感,也寓意着狐狸在複雜環境中的生存智慧。

整體畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的作品風格,既有古典的莊重感,又不失靈動和細膩。畫面右下角的紅色印章,是中國畫作中的傳統元素,不僅起到了畫龍點睛的作用,也象征着藝術家的身份和作品的真實性。

通過這幅畫,我們不僅能夠領略到成語“老姦巨猾”的深刻含義,也能感受到中國古典藝術的魅力和深度。

-

序號: 3809

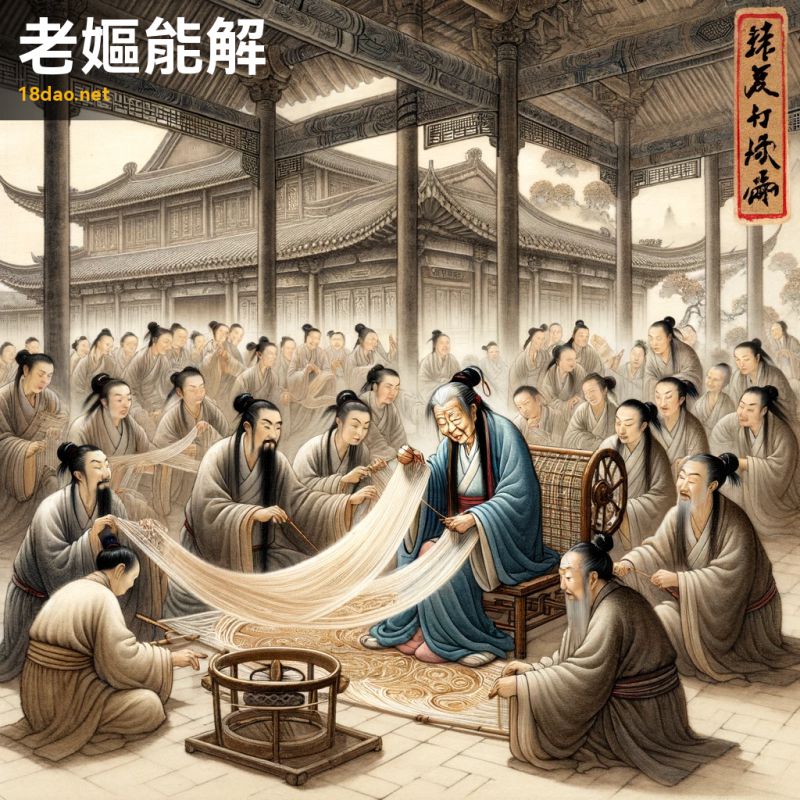

解读: 這幅插圖展現了成語“老嫗能解”的場景。圖中,一位老婦人正在巧妙地解開複雜的絲織品,周圍是一群年輕的觀衆,他們對老婦人的技藝感到驚訝。背景是宋朝時期的傳統中國庭院,這增強了畫面的曆史感和文化氛圍。成語“老嫗能解”源于中國古代的一則寓言,意思是指即使是看似普通的老婦人也有解決複雜問題的能力。這反映了中國傳統文化中對經驗和智慧的重視,同時也強調了不應以貌取人。

插圖的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,使用了細膩的筆觸和樸素、深沉的色調,以表現出古典中國畫的特點。畫面中的紅色印章,是對中國古典藝術的一種傳統緻敬,同時也體現了作品的獨特性和身份。

整個作品旨在展現這個成語背後深刻的文化寓意,同時也傳達出一種古樸而深邃的感覺。

-

序號: 3810

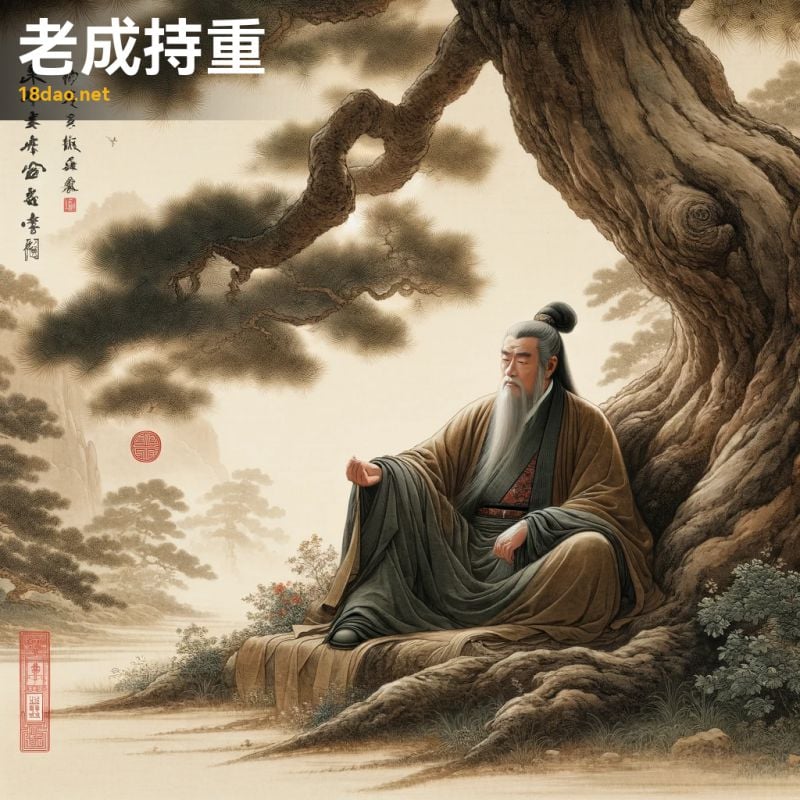

解读: 此圖描繪了一個老成持重的景象。畫面中,一位着傳統中國長袍的智者坐在古老的松樹下,面帶沉思。他的舉止展現出一種平靜與自制,身邊的環境也顯得甯靜而安詳,光線柔和地透過樹木灑下。

整個作品的風格受到中國傳統繪畫的影響,特别是古代畫家和近代畫家的藝術風格。成語“老成持重”形容人年紀雖大但處事穩重、有經驗。圖中的長者正是這一成語的完美體現。他的坐姿、表情以及周圍的環境都傳達出一種深思熟慮和不為瑣事所動的氣質。此外,畫面角落的紅色印章增添了一抹傳統的韻味,使整個作品更具中國古典美感。

-

序號: 3811

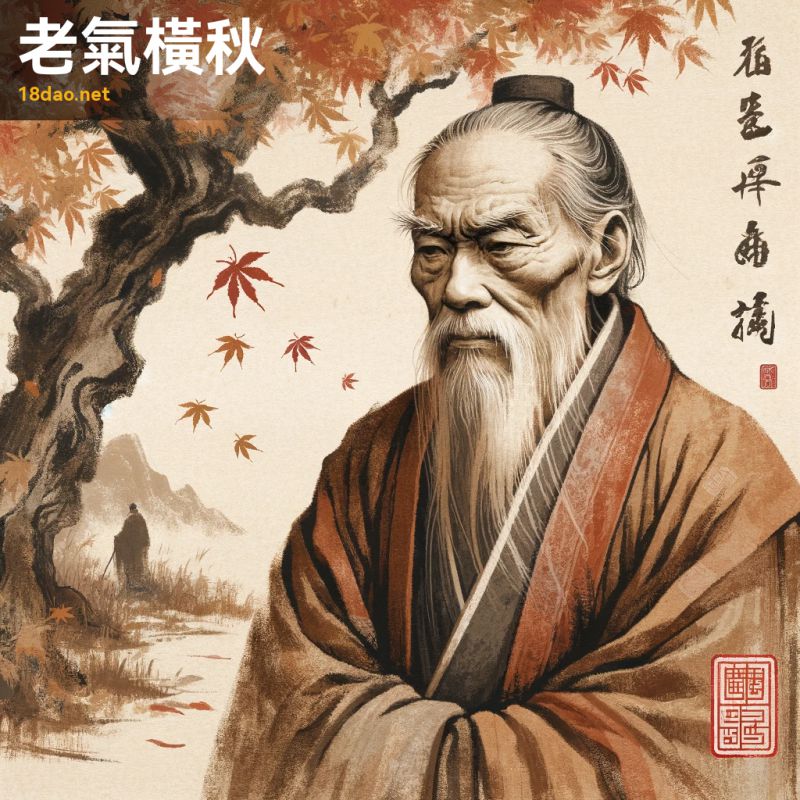

解读: 這幅插圖展現了成語“老氣橫秋”的内涵。成語“老氣橫秋”形容人表現出不合年齡的嚴肅、刻闆,好像晚秋時節的蕭瑟和凋零。在這幅作品中,我們看到一位身着傳統中國服裝的老年男性,他的神态嚴峻、威嚴,正站在一棵秋天的樹下。樹葉飄落的景象象征着秋季的到來,與成語中的“秋”字相呼應。老人的表情和姿态體現了“老氣橫秋”中的“老氣”,即他顯示出超出其實際年齡的沉穩和嚴肅。

這幅畫采用了類似于古代畫家或近代畫家的古典中國畫風格,用樸素的大地色調和筆觸紋理來呈現。畫面的某個角落還有一枚紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,用以表明作品的身份和來源。

總體而言,這幅插圖通過其視覺元素和風格,成功地捕捉到了“老氣橫秋”這一成語的精髓,同時也展示了中國古典文化的深厚底蘊。

-

序號: 3812

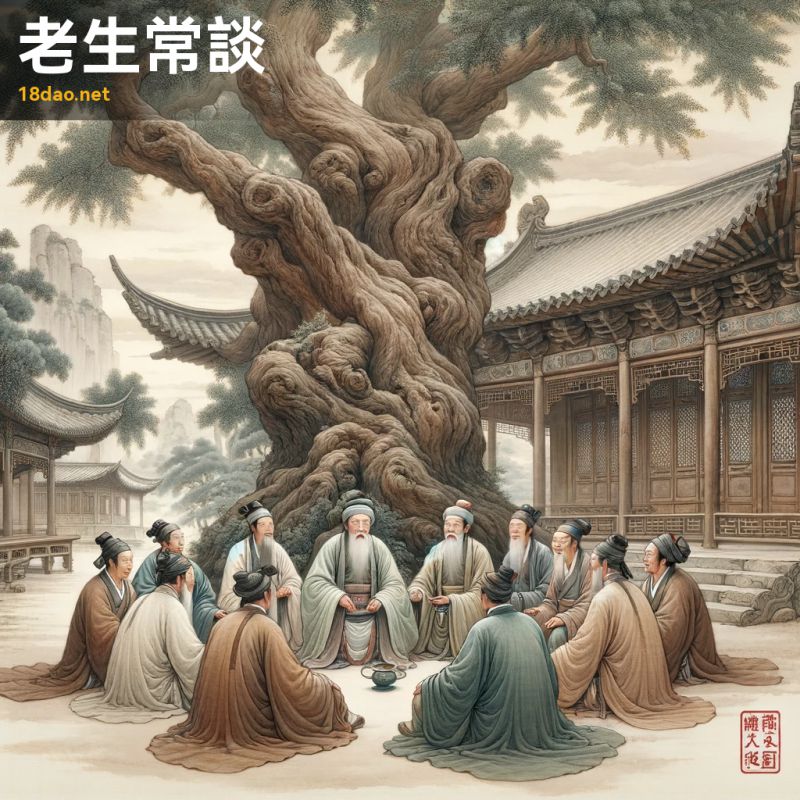

解读: 這幅插圖展示了一群身穿傳統漢服的老年學者,在一棵大樹下進行讨論的場景。他們的面部表情透露出智慧和經驗,背景是典型的中國傳統建築,可能是學者庭院的一部分,帶有複雜的木雕和甯靜的風景。

整體畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品,注重細膩的筆觸和柔和、樸素的色調。這幅畫直觀地诠釋了“老生常談”這一成語。成語“老生常談”指的是老生(老師或老者)經常說的話,比喻那些老生常談的、陳舊的話或道理。在插圖中,老年學者的形象和他們在讨論中的姿态恰如其分地體現了這一成語的含義——傳統的智慧和經驗的反複讨論,雖然可能包含一些重複或陳舊的元素,但也蘊含深刻的智慧和曆史價值。同時,這幅畫的古典風格和甯靜的氛圍也與成語中所蘊含的曆史和傳統知識的沉澱相得益彰。

-

序號: 3813

解读: 此插圖展現了一個古代中國學者,身着傳統長袍,在樹下與一群年輕學生進行深入的對話。這一場景營造出了甯靜的教育氛圍,使人聯想到古典中國畫。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的筆觸和微妙的色彩運用。圖像的一角還印有紅色印章,象征着真實性和傳統。這幅插圖與成語“老生常談”之間的聯系在于,成語本身指的是經常重複老掉牙的話題或理論。在這裡,古代學者向年輕學生傳授經驗和知識,可能包含了一些被反複讨論的觀點或教誨。這種教育場景很可能包括一些傳統的、被反複講述的教學内容,與“老生常談”這個成語的含義形成了緊密的聯系。

通過這樣的視覺表現,我們可以更深入地理解這個成語所蘊含的曆史和文化背景。

-

序號: 3814

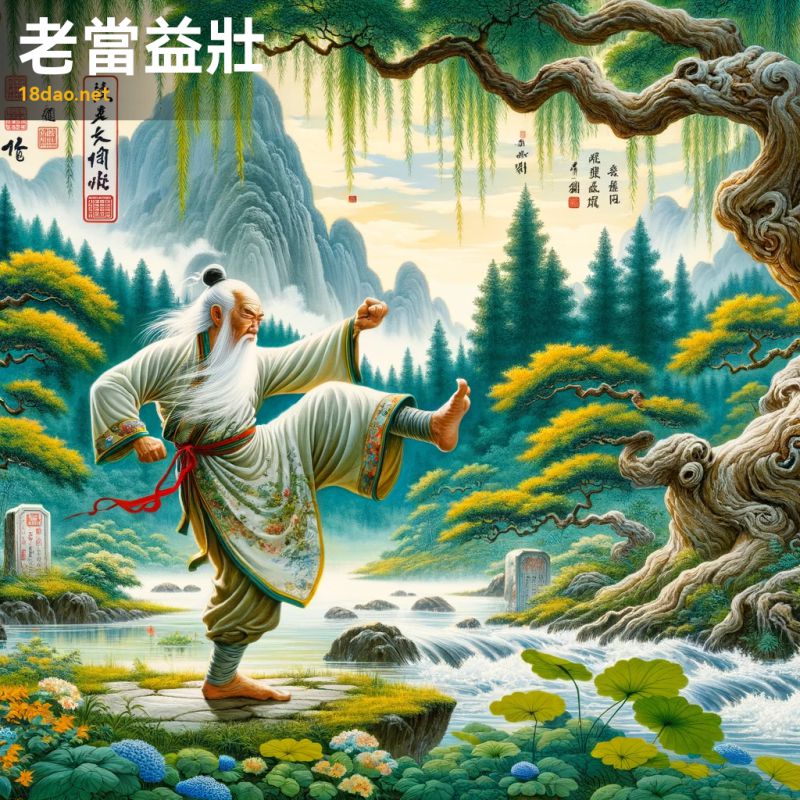

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“老當益壯”的意境。畫面中,一位長須老者身着傳統中國服飾,正懷着旺盛的精力,在一處風景怡人、樹木蒼翠的庭院裡練習武術。他的身姿挺拔,表情堅毅,展現出雖年老卻依然充滿活力的形象。背景中融入了高山和流水,象征着活力與長壽。這樣的選擇旨在強調成語“老當益壯”的内涵,即年紀雖大卻精神抖擻,體現出中國傳統文化對老年人精神狀态的肯定和尊重。

整個畫面傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合中國古典畫的風格。此外,畫面一角的紅色印章,是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一份正統和莊重的氛圍。

整體來看,這幅插圖不僅成功地表達了成語的含義,也體現了中國畫的藝術魅力。

-

序號: 3815

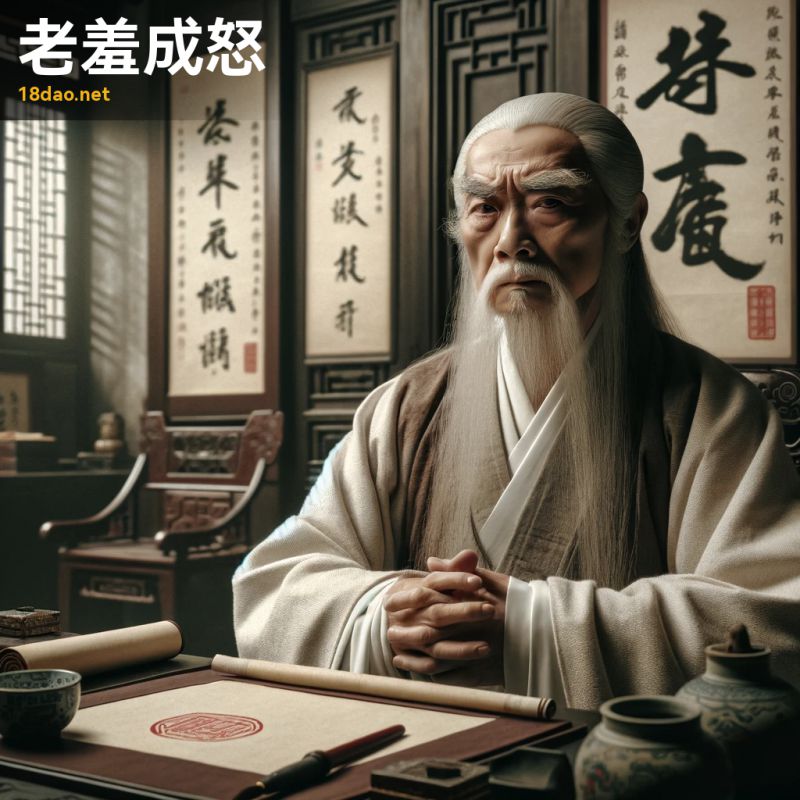

解读: 這幅插圖描繪了一位身穿傳統中國服飾的長者,面露微怒,坐在典型的中國古代書房中。他的表情雖然含蓄,但卻透露出不滿和憤怒。

書房内陳設有古代卷軸、硯台和毛筆,營造出一種莊重而内斂的氛圍,這與古代畫家或近代畫家的作品風格相呼應。這幅畫與“老羞成怒”這個成語之間有着緊密的聯系。該成語的字面意思是指年長者因羞愧而發怒,通常用來形容因為羞愧或不滿而發怒的心理狀态。在插圖中,長者的面部表情雖然微妙,但卻能明顯感受到他的怒氣,這正是“老羞成怒”的精髓所在。他身處的書房環境,加上他的傳統服飾,進一步強化了這個成語的文化背景和深刻内涵。此外,畫面一角的紅色印章是對傳統中國文化的一種緻敬,同時也象征着作品的真實性和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅生動地展現了成語的内涵,也體現了中國古典藝術的韻味和深度。

-

序號: 3816

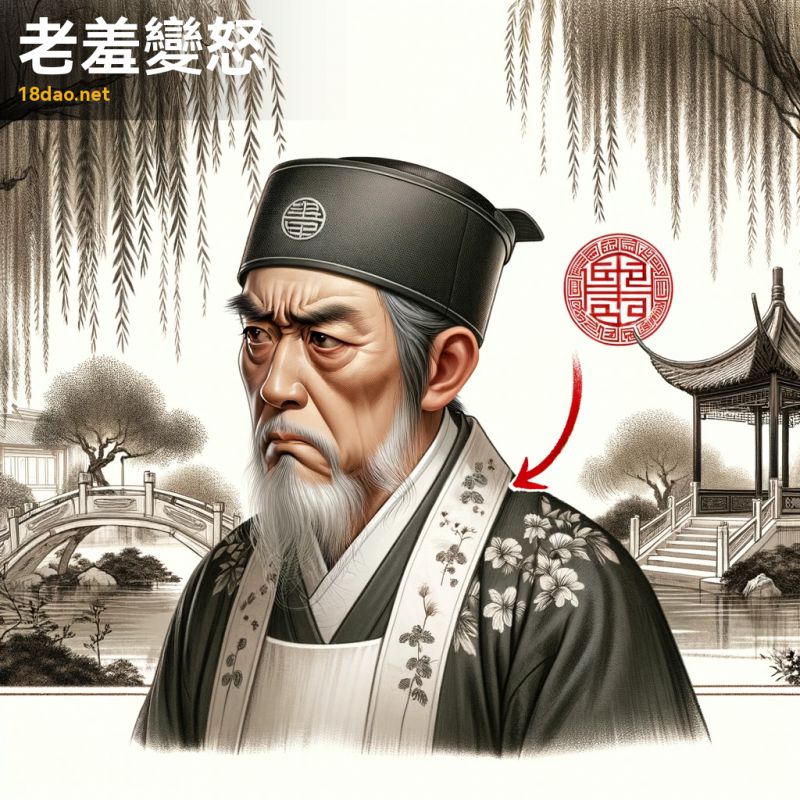

解读: 這幅插圖展現了成語“老羞變怒”的含義。圖中展示的是一位穿着傳統中式服裝的老者,他的面部表情從羞愧逐漸轉變為憤怒。背景是一個典型的中國古典園林,有柳樹、池塘和石橋,營造出一種甯靜而古樸的氛圍。這種布局旨在反映老人内心情感的變化:從一開始的尴尬羞愧到最終的憤怒爆發。此成語通常用來描述一種情況:當一個人的害羞或尴尬達到極點時,可能會突然轉變為憤怒。在這幅畫中,老人的表情和姿态精确地捕捉了這種情緒的轉變,體現了成語的深層含義。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的藝術風格,既保留了中國古典繪畫的深度和簡約美,又展現了情感的細膩轉換。圖畫的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的正式感和傳統美。

-

序號: 3817

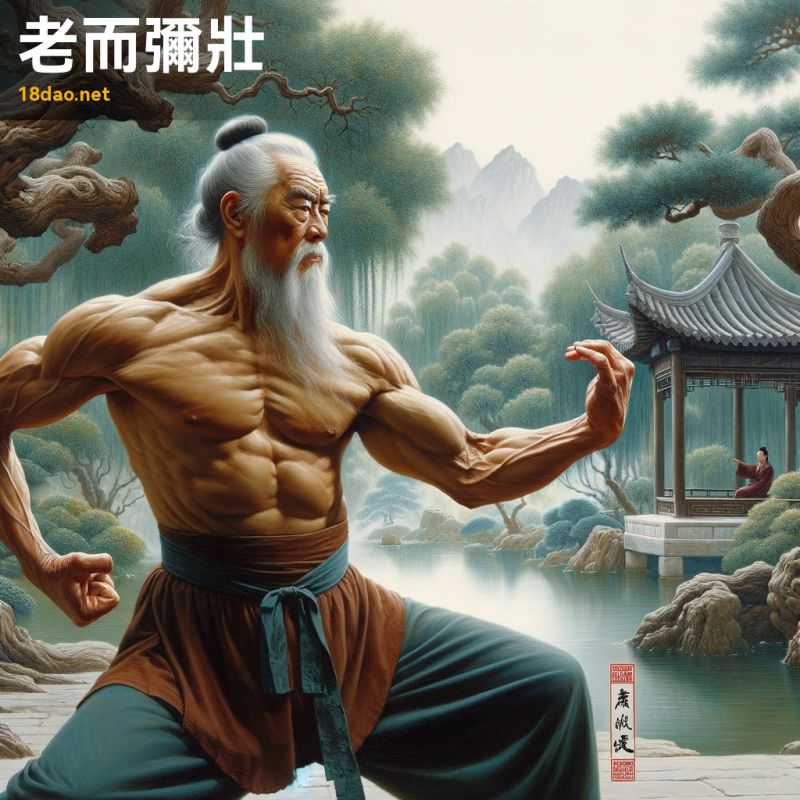

解读: 這幅插圖展現了一位體态健壯的長者在甯靜的中國傳統園林中練習武術的場景。這位長者的姿态既莊嚴又充滿活力,反映了“老而彌壯”這一成語的内涵。這個成語的意思是随着年齡的增長,一個人的精神和體力并沒有衰退,反而變得更加強健和有活力。在插圖中,這位長者的動作既優雅又有力,展示了與自然界深深的聯系。他身邊是古老的樹木和甯靜的池塘,增添了永恒智慧和持久活力的感覺。

畫面風格模仿了古代畫家或近代畫家的古典中國畫風,傳達了一種古樸而深邃的感覺。在畫面的一個角落,還巧妙地放置了一個紅色印章,增加了作品的傳統感和完整性。

通過這幅插圖,我們可以感受到中國古典文化中對于年齡和智慧的尊重,以及對于持續保持身心強健的贊美。

-

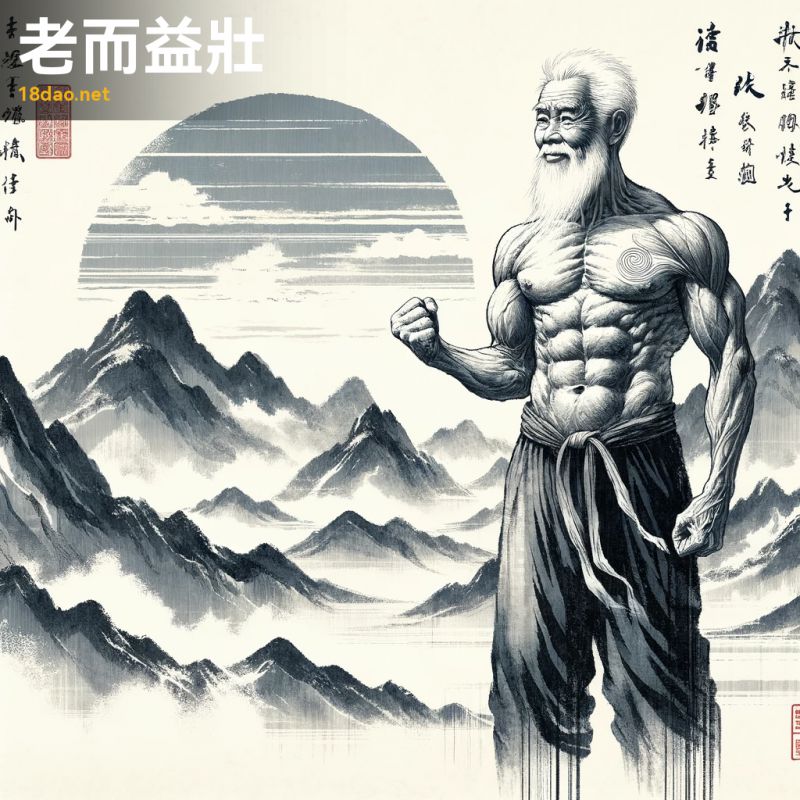

序號: 3818

解读: 這幅插圖展現了成語“老而益壯”的深刻含義。畫面中,一位睿智的老者站立在山川背景前,身體強健、充滿活力,象征着即使在年老之時依然保持着旺盛的生命力和堅強的精神。這種表現形式體現了老年人不僅生理上強健,而且智慧和精神上仍舊旺盛的理念。

畫風遵循了中國古典山水畫的傳統,采用了水墨畫技巧,風格上模仿了古代畫家或近代畫家的作品,傳遞出一種古樸而深遠的感覺。

整個畫面既展示了人物的精神風貌,也描繪了大自然的壯麗景觀,兩者相得益彰,共同诠釋了“老而益壯”的意境。在畫作的一角,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的元素,增添了一抹文化的印記,也為畫作本身的風格和主題提供了恰當的補充。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語的寓意,還能領略中國傳統藝術的魅力和深度。

-

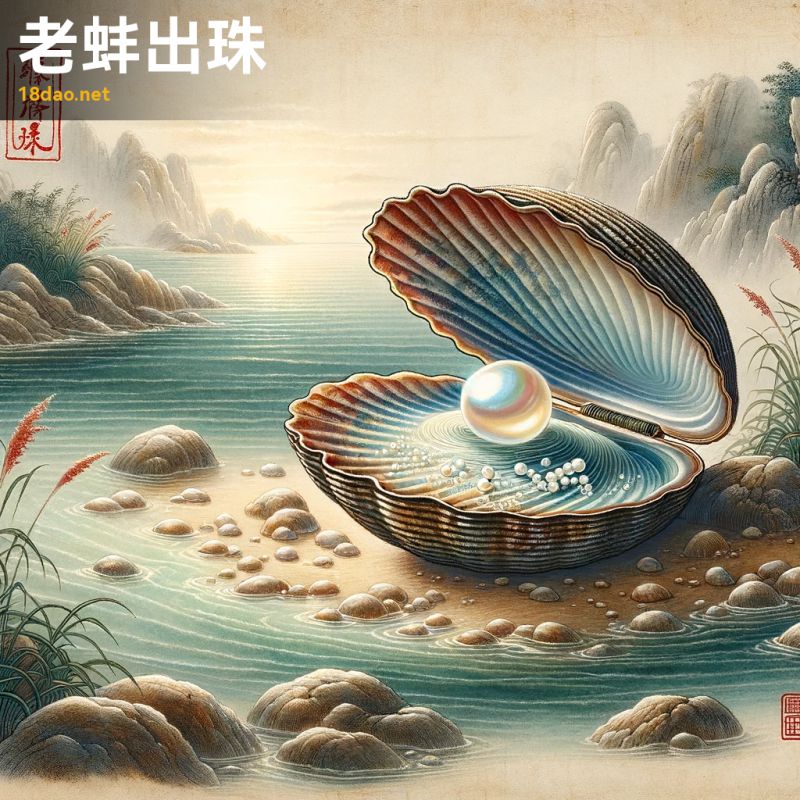

序號: 3819

解读: 這幅插圖展現了成語“老蚌出珠”的意境。圖中一隻古老的蚌殼在河床上輕輕打開,顯露出其中閃耀的珍珠。

整個場景營造出一種甯靜祥和的氛圍,用色柔和,筆觸細膩,體現了中國傳統水墨畫的特點,仿佛帶有古代畫家或近代畫家的藝術風格。背景是平靜的河流,流水輕柔,旁邊有幾根蘆葦,以及淡藍和淡綠色調的微妙搭配。成語“老蚌出珠”源自于中國古代的寓言故事,比喻經過長時間的積累和磨練,能夠産生珍貴的成果或智慧。在這幅畫中,老蚌象征着曆經滄桑的智者,而珍珠則代表其所孕育的珍貴智慧或成果。圖畫中蚌殼的細節、珍珠的光澤以及周圍環境的安甯,都恰到好處地傳達了這一成語的深刻含義。此外,畫面一角的紅色印章增添了作品的古典韻味和真實感,使整幅作品更顯完整和傳統。

-

序號: 3820

解读: 這幅畫描繪了一個老蚌在沙質的海底孕育着一顆光澤的珍珠。

畫面傳達了大海的甯靜與永恒,運用了柔和、和諧的色彩,體現出了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫特點。

整個場景顯現出智慧、耐心以及大自然緩慢但值得的獎賞過程之美。成語“老蚌生珠”寓意着在長時間的磨煉與積累之後,會産生寶貴的成果。這幅畫反映了這一理念,通過展示老蚌與它所孕育的珍珠,傳達出耐心和時間帶來的美好。這個成語通常用來形容随着年齡的增長而積累的深厚的才華或美德。畫面中的紅色印章,增添了作品的真實性和傳統韻味,強化了其作為一件古典藝術品的身份。

-

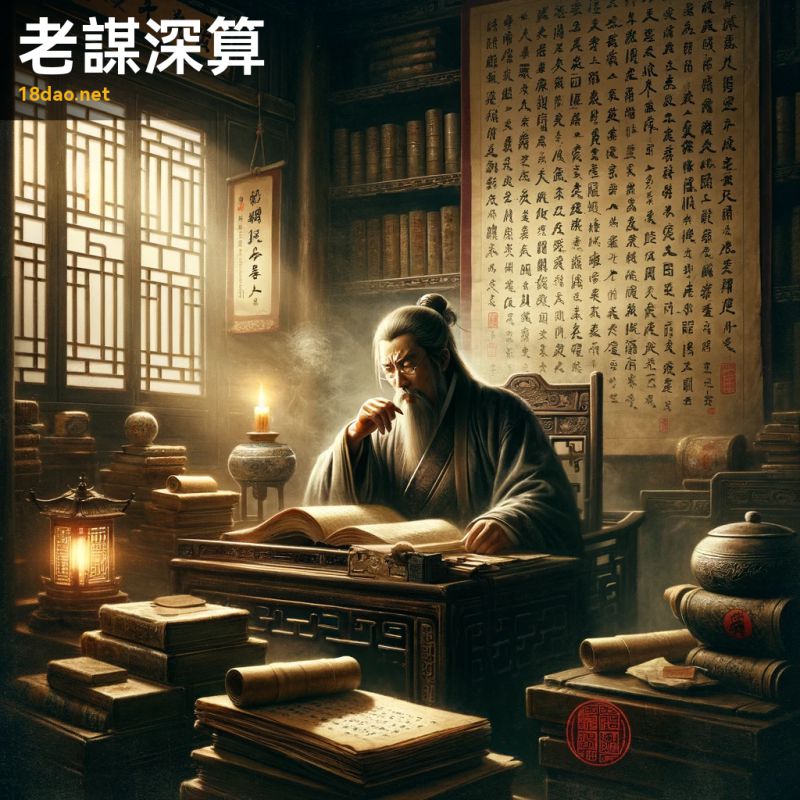

序號: 3821

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,他坐在傳統的書房中,全神貫注地閱讀和策劃。學者周圍擺放着許多舊書和卷軸,映襯出他的學識淵博。書房中的微光來自一支蠟燭,其光影投射在學者的臉上,突顯出他深沉的思考與精明的神态。

整個場景都透露出一種甯靜、智慧以及狡猾的氛圍。這幅圖畫正是“老謀深算”這一成語的完美體現。該成語描述的是經驗豐富且思考深遠的人,有着周密的計劃和策略。圖中學者的形象和他所處的環境恰如其分地傳達了這一概念。在中國傳統文化中,讀書人常被視為智慧和策略的象征,而這幅畫正是将這一點展現得淋漓盡緻。

畫面風格模仿了古代畫家和近代畫家的藝術風格,這兩位藝術家以其深刻的藝術表現和對中國傳統文化的深入理解而聞名。此外,畫面一角的紅色

-

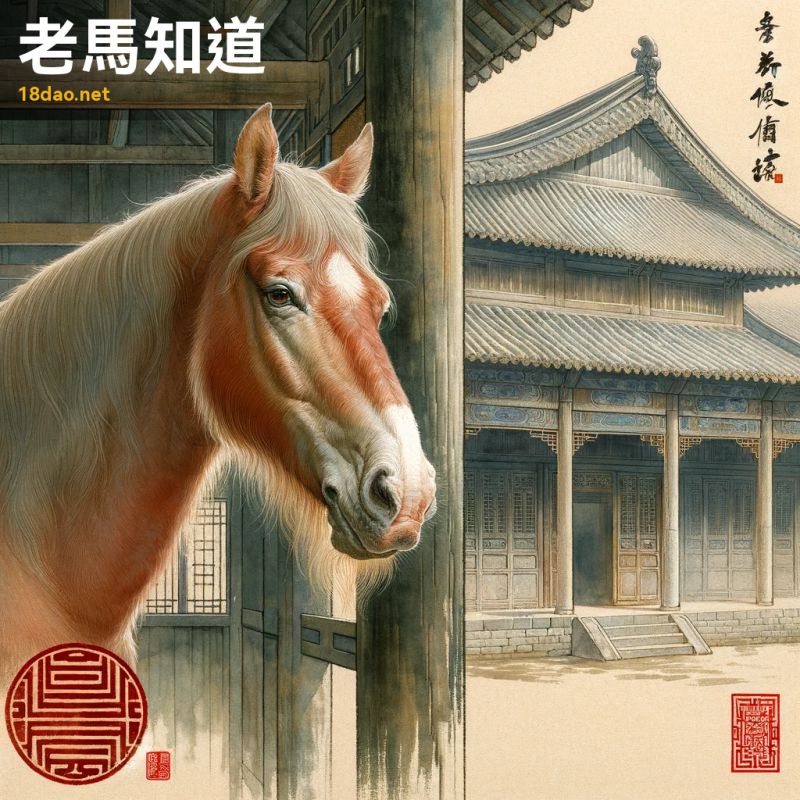

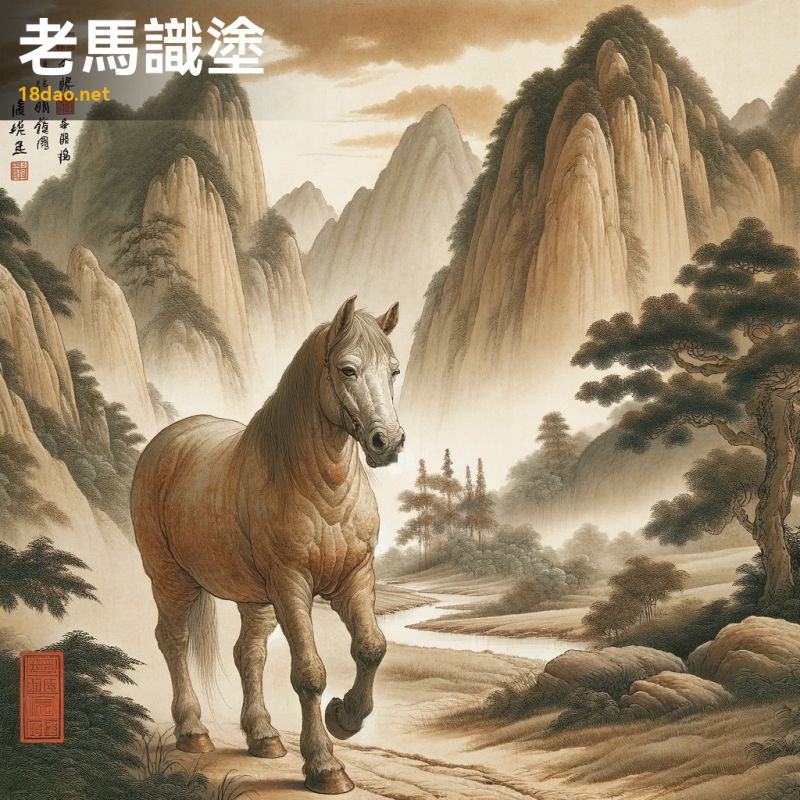

序號: 3822

解读: 這幅插圖展現了“老馬識途”這一成語的深刻含義。圖中的老馬站在馬廄裡,眼神中透露出知識和智慧。它的背景是古典中國建築,增添了一種時代的厚重感。

整幅畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫技巧,色彩細膩而不失細節的筆觸,充分體現了中國古典繪畫的特色。“老馬識途”這一成語的含義是指經驗豐富的人對某些事物非常熟悉,能夠準确地指引方向或解決問題。在這幅畫中,老馬的形象和它沉穩的眼神正是這一成語意義的完美體現。馬作為一種曆經多年訓練和經驗積累的動物,在這裡象征着智慧和經驗的累積。而古典建築的背景則強調了時間的流逝和經驗的積累。在畫作的某個角落,我們還可以看到一枚紅色的印章,這是中國畫傳統的一部分,不僅增加了作品的藝術性,也象征着作品的完成和作者的認可。

整體上,這幅插圖不僅生動地表達了成語的寓意,也展示了中國古典文化的深刻内涵和藝術魅力。

-

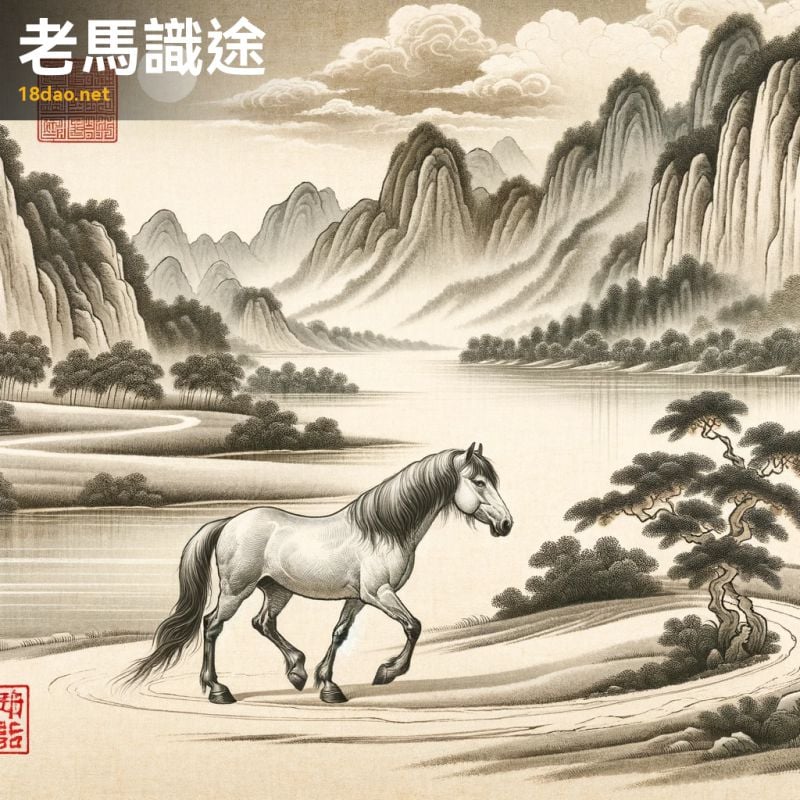

序號: 3823

解读: 這幅插圖描繪了成語“老馬識途”的意境。圖中展現了一匹年邁的馬在古老的中國山水中自信地引領道路。這匹馬通過細膩的筆觸表現出其老邁的外觀和經驗豐富的神态,體現了它對道路的深刻認識。背景是一個甯靜、朦胧的山水景觀,包含了傳統中國元素,如山巒、樹木和小溪,整體色調柔和而樸實,傳達出一種年齡和智慧的感覺。

圖畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,使整幅作品呈現出一種古樸而深邃的美感。成語“老馬識途”字面意思是指老馬認識路,比喻有經驗的人熟悉情況,能夠指引方向或解決問題。這幅插圖恰如其分地表達了這一含義,通過将老馬置于熟悉的環境中,展示了經驗與智慧的重要性。同時,圖中的紅色印章增添了一種傳統的藝術韻味,強化了整體的文化氛圍。

-

序號: 3824

解读: 此圖描繪了成語“老馬識途”的意境。在畫面中,一匹年邁的馬匹沿着一條熟悉的小路自信地行走,背景是典型的中國古典山水畫風格,包括遠山、平靜的河流,以及淡雅的色彩。這幅畫體現了老馬因年歲而積累的智慧與經驗,正如成語中所寓意的——有經驗的人能夠憑借自己的知識和經驗指引方向。

此作品采用了類似于古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,細膩的筆觸和柔和的色調營造出一種古樸而深邃的感覺。圖中老馬的形象生動而具有象征意義,它不僅代表了過去的經驗,也象征着智慧和指導。畫面一角的紅色印章增添了一種傳統的藝術氛圍,使整幅作品更加完整和協調。這幅插圖的目的是為了加深對“老馬識途”這一成語的理解,同時展現中國古典藝術的魅力。

-

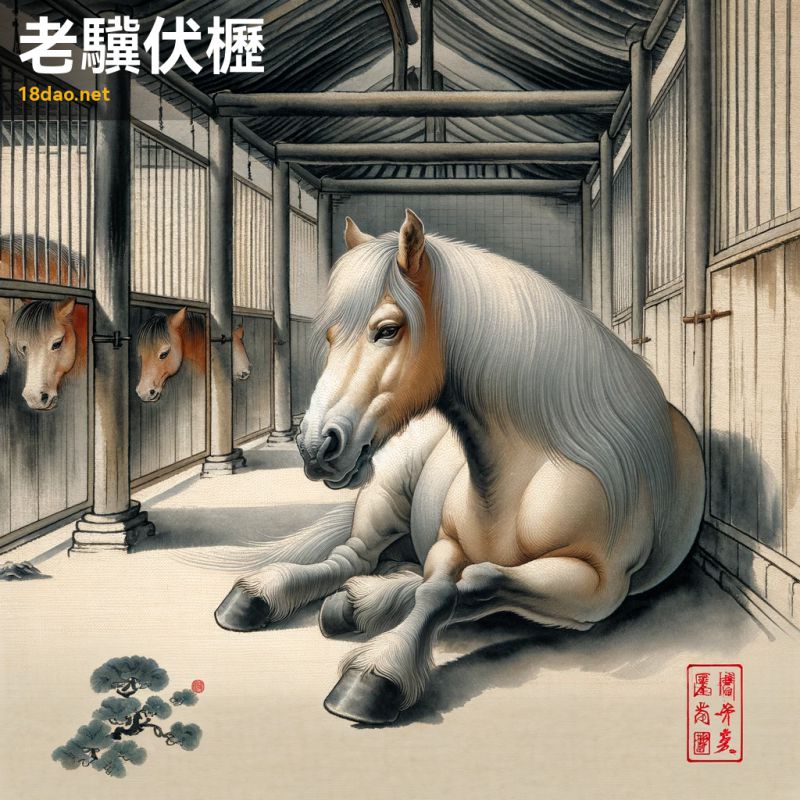

序號: 3825

解读: 這幅插圖展現了成語“老驥伏櫪”的精髓。在這幅作品中,我們看到一匹年老但精神抖擻的馬匹安靜地伏卧在馬槽旁。盡管年歲已高,它的眼神中仍流露出堅定和活力,這正是“老驥伏櫪”所要傳達的含義——經驗豐富且能力未減的老者仍然擁有積極參與和貢獻的能力。

畫面采用了傳統中國畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家的藝術手法。

通過柔和的光線和甯靜的氛圍,營造出一種平和而深沉的感覺。馬匹的表現力強烈,通過其表情和姿态傳遞了堅韌不拔的精神。在畫面的某個角落,我們看到了一枚紅色印章,這是中國古典藝術作品中常見的元素,增加了作品的文化底蘊和藝術價值。

整體而言,這幅插圖不僅生動地诠釋了成語“老驥伏櫪”的含義,同時也體現了中國古典文化的深邃和藝術的魅力。

-

序號: 3826

解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者,在書房中安然入睡的場景。畫面中,學者身着傳統長袍,沉浸在夢鄉之中,周圍環繞着書籍、卷軸和硯台,彰顯了一種學術氛圍。

整個房間被一盞柔和的燈光照亮,營造出一種甯靜而充滿學問的氛圍。這種布局和環境體現了成語“考終正寢”的含義,意指長期努力學習或工作後的休息。成語“考終正寢”源于宋代張載的《正蒙·自序》,原文是“業精于勤荒于嬉,行成于思毀于随,以是知考終正寢,而道益修也。”這句話的大意是說,隻有在長期勤奮學習或工作之後,才能安心地休息,同時也暗示了通過持續的努力可以不斷提升自己的道德修養和學識水平。這幅圖通過描繪學者在書房安睡的情景,形象地傳達了這一成語的内涵。

此外,整幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,以其古樸而深沉的感覺呼應了中國古典文化的莊重。圖中的紅色印章為作品增添了一抹傳統的韻味,同時也是對中國傳統藝術的一種緻敬。

-

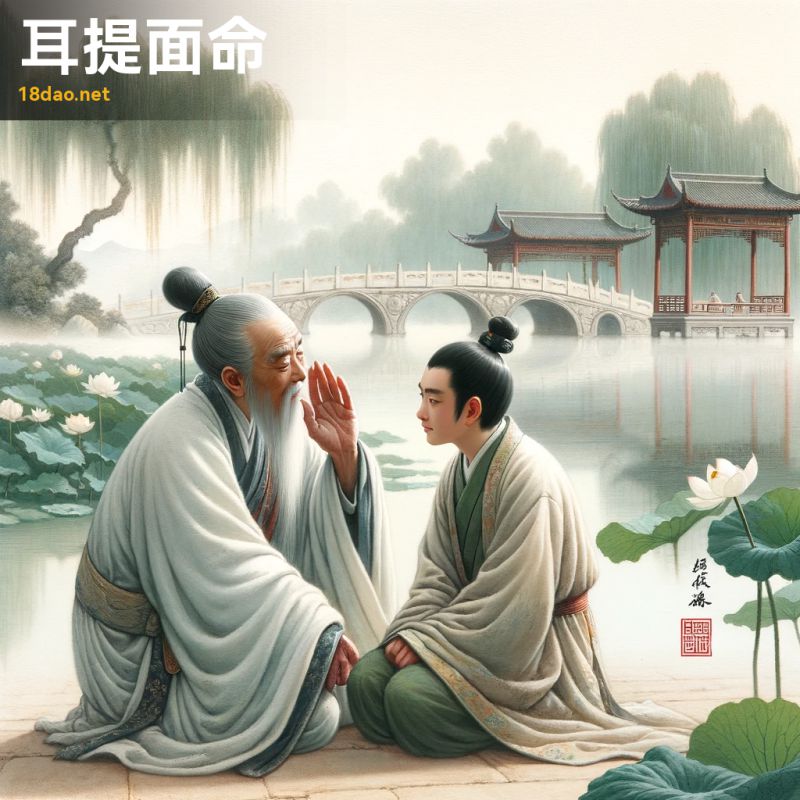

序號: 3827

解读: 這幅插圖展現了成語“耳提面命”的精髓。在這幅畫中,一位古代中國的智者正在向年輕的弟子耳語,傳授智慧。他們身處一個甯靜的傳統中國園林中,背景是一個甯靜的池塘,池塘裡有荷花,還有一座典型的中國橋梁。智者身着傳統的漢服,象征着他的學問和地位。這個場景捕捉了導師與弟子之間的關系,強調了智者對弟子的直接教導和關懷。成語“耳提面命”字面意思是指在耳邊提醒,面前叮囑,形容長輩或師長對晚輩或學生的諄諄教誨和殷切期望。在這幅畫中,智者的親切姿态和弟子的專注傾聽正好體現了這一成語的含義。

畫風受到古代畫家和近代畫家的啟發,采用了細膩、複雜的筆觸和柔和、自然的色彩,呈現出一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。畫面一角的紅色印章是對傳統中國藝術的緻敬,增添了作品的完整性和真實性。

-

序號: 3828

解读: 這幅插圖展現了成語“耳旁風”的含義。圖中,一位智者在甯靜的森林中漫步,周圍樹葉在風中沙沙作響,但他似乎毫不為之所動。這正體現了“耳旁風”的寓意,即對于旁人的議論和風言風語,智者選擇置若罔聞,如同風吹過耳邊,不留痕迹。

畫風效仿古代畫家或近代畫家,用色調沉穩、自然,強調大自然的和諧及智者的沉着冷靜。作品一角的紅色印章,則是傳統中國藝術作品的标志,增添了一絲莊重與正統的感覺。

整幅作品傳達了一種古樸而深邃的美感,與古典中國畫風相得益彰。

-

序號: 3829

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者在甯靜的園林中教導一名年輕學生的場景。畫面中的翠綠植物和平靜的池塘反映出兩人的對話,寓意着智慧的傳承。

這幅畫采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,角落中還有一枚紅色印章。此插圖與成語“耳染目濡”息息相關。該成語字面意思是耳朵和眼睛都沾染上了,比喻受環境的影響,學到了某些東西。在這幅畫中,年輕學生通過聽老師的教導(耳染)和觀察老師的行為(目濡),學習知識和品德。這種學習方式恰恰體現了“耳染目濡”的含義,即通過直接的感官體驗來學習和吸收知識。因此,畫面中的師生互動和甯靜的學習環境完美地诠釋了這一成語。

-

序號: 3830

解读: 這幅插圖描繪了一個古典中國書房的場景,其中一位年輕人在觀察一位大師作畫和書法,以此學習藝術。書房内充滿了古代的卷軸、墨石和毛筆,展現了一個豐富的文化環境。年輕人專注地觀察大師的作品,體現了“耳濡目染”這個成語。這個成語的意思是通過環境和觀察來學習,形容長時間的接觸和觀察可以使人不知不覺地受到影響和學習。

在插圖的風格上,我選擇了模仿古代畫家或近代畫家的畫風,以其詳細的筆觸和深邃的感覺來呈現這個場景。畫面中的細節和層次感都旨在強調傳統中國藝術的深刻内涵和美學價值。為了保持傳統的元素,我在畫作的一個角落添加了一個紅色的印章,這是中國傳統藝術作品中常見的标志,用以代表藝術家的身份和作品的真實性。

通過這幅插圖,希望能夠傳達出“耳濡目染”成語的深刻含義和與之相符的文化背景。

-

序號: 3831

解读: 這幅插圖展現了一個溫馨而熟悉的場景:一位年長的學者坐在樹下,專心緻志地閱讀着一本書。周圍環境甯靜祥和,背景中流淌着一條小河,幾隻小鳥在周圍嬉戲。

畫風仿佛古代畫家,用細膩的筆觸和淡淡的水墨勾勒出景象。畫面一角還有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。這幅畫與成語“耳熟能詳”之間的聯系在于它傳達了一種熟悉和舒适的感覺。成語“耳熟能詳”字面意思是指聽得多了就能夠輕松識别,通常用來形容某個事物或信息非常熟悉,以至于一聽到就能立即認出。在這幅畫中,學者沉浸在書籍的世界裡,這可以象征我們對知識和文化的熟悉。正如我們對某些知識點或故事“耳熟能詳”一樣,畫中的學者對他閱讀的内容也是如此。

整體來看,這幅插圖以其傳統和平靜的氛圍,完美地诠釋了“耳熟能詳”這一成語的含義。

-

序號: 3832

解读: 這幅插圖是對成語“耳目一新”的視覺诠釋。在這幅作品中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,站在優美、甯靜的自然風光中。他的表情顯露出驚奇與領悟,正如“耳目一新”所描述的那樣,表達了一種突然的啟發或驚喜之情。

背景中的山脈、河流或古代建築,以及畫風的細膩處理,都反映了古代畫家或近代畫家的繪畫風格。這種風格強調自然元素的和諧與美感,以及對古典中國文化的尊重。此外,畫面角落的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味,同時也是中國傳統繪畫中常見的元素,用以表明畫家的身份或表達對作品的認可。

整體而言,這幅畫作通過傳統的中國繪畫手法和元素,成功地傳達了“耳目一新”這一成語的内涵,即通過全新的體驗或觀點,帶給人們視覺和心靈上的驚奇和愉悅。

-

序號: 3833

解读: 這幅插圖描繪了一位年輕人站在山峰之巅,眺望着遠方被薄霧部分遮蔽的城市。

整個場景洋溢着探索和驚奇的氛圍,體現了“耳目一新”的成語含義。此成語通常用來形容通過新鮮的經曆和不同的視角獲得全新的感受和認識。

畫面風格仿照了中國傳統繪畫,具有古代畫家或近代畫家的藝術特點,通過細膩的筆觸和柔和的色彩,展現了一種古樸而深邃的美感。畫中人物的姿态和表情傳達了對未知的渴望和對新奇事物的好奇心,與“耳目一新”這一成語的内涵相契合。圖畫的一角還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統中國藝術風格和正式感。

整體而言,這幅作品不僅呈現了成語的字面意思,也通過視覺藝術傳達了其深層次的文化和哲學思想。

-

序號: 3834

解读: 這幅圖描繪了一個甯靜的古代中國風景,展現了一座位于郁郁蔥蔥的山中的甯靜村落。村中的人們正在從事日常活動,背景是一片清澈、遼闊的天空。

整個畫面的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的作品,注重自然之美和簡約之感。圖中的場景與“耳目一新”這個成語形成了有趣的對比。這個成語字面上的意思是“耳朵和眼睛感到新鮮”,通常用來形容接觸到新鮮事物後的感覺。而這幅圖畫則展示了一個古老而平靜的場景,似乎與“新鮮”無關。但實際上,它恰恰傳達了一種從繁忙現代生活中抽離出來,回歸自然和古樸生活的“新鮮”感受。在這裡,“耳目一新”不僅僅是對新奇事物的直接感受,更是一種心靈上的更新和淨化。此外,畫作中的細節,如村民的活動、遠處的山巒,以及天空的開闊,都各自提供了一種視覺上和精神上的更新感。這與成語“耳目一新”的精神内涵相吻合,即通過新的體驗和視角來刷新我們的感官和心靈。

-

序號: 3835

解读: 這幅畫描繪了一個年輕人坐在園林中,被古代學者圍繞,他們正在讨論和閱讀卷軸。環境甯靜,有盛開的花朵、樹木和一個小池塘,反映出一種甯靜的氛圍。學者和年輕人身着傳統的漢服。

畫風仿佛古代畫家和近代畫家,展示了精緻的筆觸和細膩的色彩漸變。畫角有一個小紅印章,增添了作品的真實感。這幅畫與成語“耳目濡染”息息相關。這個成語字面意思是耳朵和眼睛經常接觸某種事物,從而受到影響或染上某種習慣。在這幅畫中,年輕人被古代學者包圍,象征着他通過不斷地聽和看學者們的言行,逐漸學習并吸收他們的知識和品德。這正是“耳目濡染”的直觀表現,即通過日常接觸和觀察,潛移默化地受到好的影響或養成良好的習慣。這幅畫的場景和人物選擇恰到好處地體現了這一成語的深刻含義。

-

序號: 3836

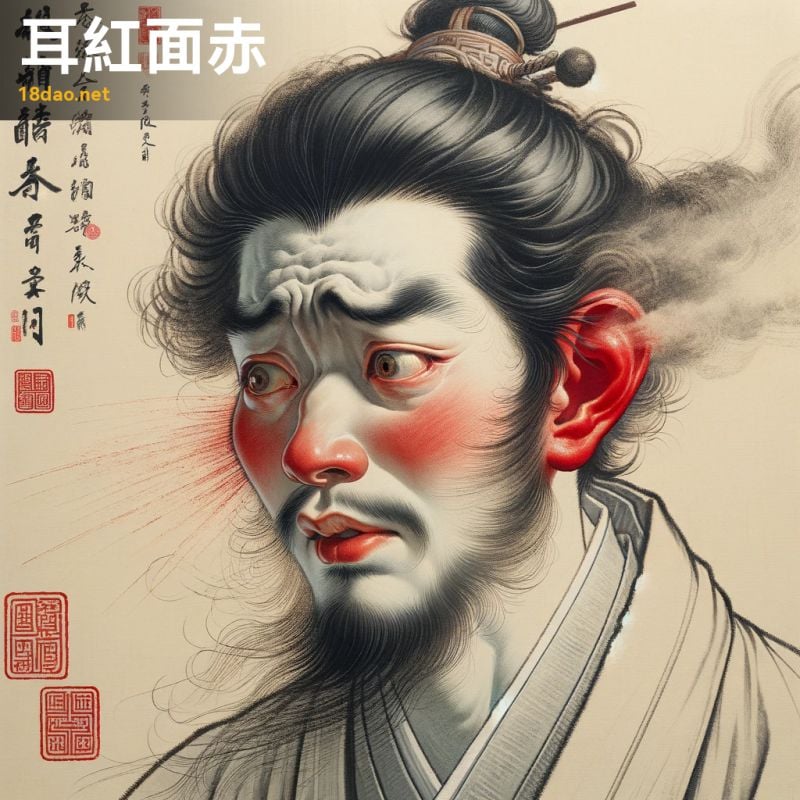

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“耳紅面赤”的意境。在這幅作品中,我們可以看到一位男子的耳朵和臉頰呈現出鮮紅色,這直觀地體現了成語的字面意思——耳朵和臉部因某種情緒激動而變紅。這種變色通常與羞愧、尴尬或激動等情緒有關,反映了人在特定情緒影響下的生理反應。

在畫風上,我們采用了類似于古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過精細的筆觸和對人物表情的深入刻畫,表達了作品的情感深度。背景的簡約設計進一步突出了人物的情感狀态,使觀者的注意力集中在其表情和情感上。

整幅畫作傳達了一種古樸而深邃的美感。作品的一角還加入了紅色印章,作為畫作的簽名,這在中國傳統繪畫中是一種常見的做法。印章的使用不僅增添了作品的文化特色,還象征着畫家的身份和作品的獨特性。總的來說,這幅插圖不僅忠實地表達了“耳紅面赤”這一成語的内涵,同時也通過傳統的中國畫風格,展現了中國古典文化的魅力和深度。

-

序號: 3837

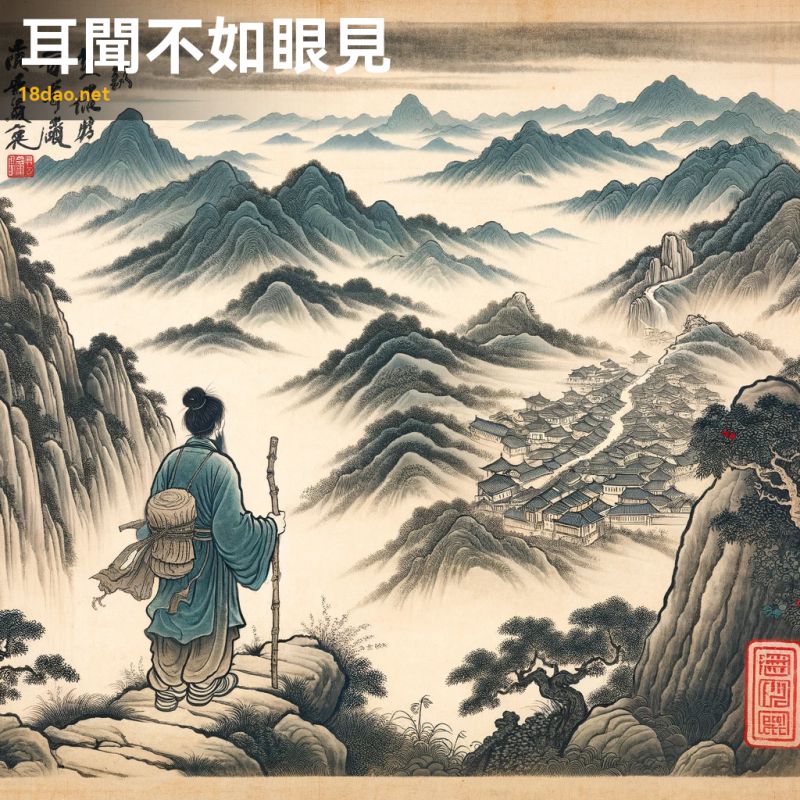

解读: 這幅插圖展示了一位旅行者站在山路上,遠眺着遠處的村莊。這一場景生動地诠釋了“耳聞不如眼見”的成語含義。成語“耳聞不如眼見”強調了親眼所見比單純聽到的描述更為真實和可信。在這幅畫中,旅行者的姿态和目光聚焦在遠處,似乎正體驗着這一真理。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,展現了細緻的筆觸和柔和的色彩。山水間的細節處理和色彩運用展現了一種深邃而古樸的美感,這與傳統中國畫風格相契合。此外,畫作一角的紅色印章為整幅作品增添了一抹經典的中國藝術氣息。

通過這幅插圖,我們能夠更深刻地理解“耳聞不如眼見”的意義,即直接的觀察和體驗往往比間接的聽聞更加确鑿和有力。旅行者的視角和他所見的景象成為了這一智慧的象征,向我們展示了通過親身經曆獲得知識和真理的重要性。

-

序號: 3838

解读: 這幅插圖是為成語“耳邊風”制作的。在畫面中,我們看到一位學者坐在樹下,面露冷漠之色,仿佛對周圍的細語和閑言碎語充耳不聞。樹葉在微風中輕輕搖曳,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,用精細的筆觸和和諧的色彩表現出中國古典風景畫的韻味。“耳邊風”這個成語形容對某些話不予理會,就像風吹過耳邊一樣,聽到了卻不放在心上。這幅畫正是通過學者對周遭小道消息的漠視,來形象地傳達了這個成語的含義。畫面中紅色的印章,不僅增添了藝術作品的傳統氣息,也代表了作品的獨特身份和真實性。

-

序號: 3839

解读: 這幅圖描繪了成語“耳鬢廝磨”的場景。在中國傳統文化中,“耳鬢廝磨”形容親密無間,如同耳朵和鬓角相互摩擦那樣近。圖中展現了一男一女,穿着傳統漢服,坐在一起,彼此耳語,表現出一種親密而浪漫的氛圍。他們身處一個典型的中國古典園林,周圍有柳樹、池塘和遠處的山巒,營造出一種甯靜和諧的感覺。

此畫風格借鑒了古代畫家和近代畫家的繪畫特色,以柔和的筆觸和色彩展現了傳統中國畫的韻味。畫面中的一角還有一枚紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以增添作品的藝術感和标志性。

整體上,這幅作品不僅生動地表現了“耳鬢廝磨”這一成語的内涵,也體現了中國古典美學的精髓,讓人感受到一種古樸而深邃的藝術氛圍。

-

序號: 3840

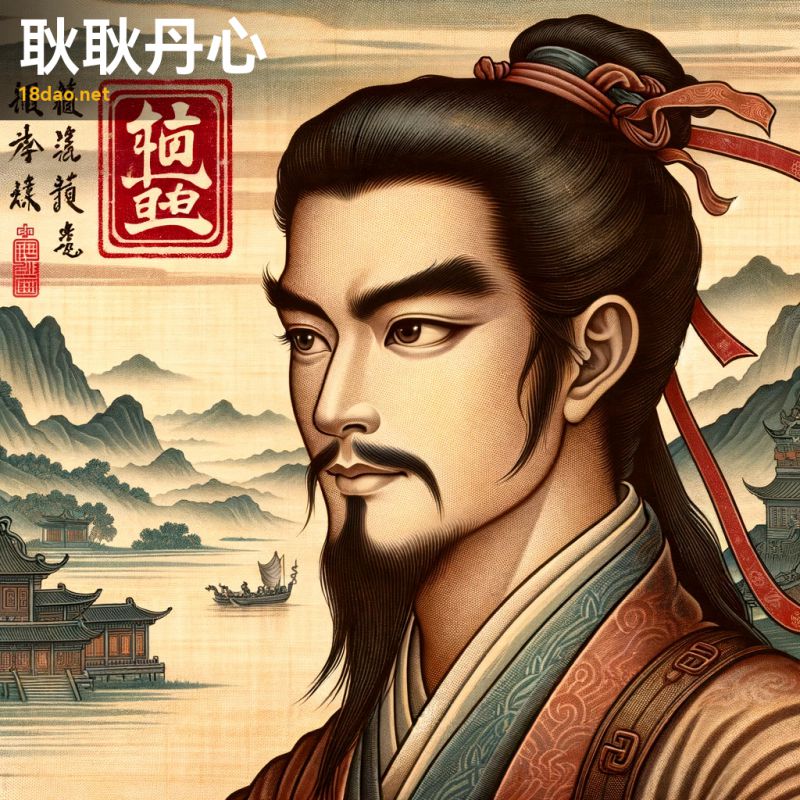

解读: 這幅圖描繪了一個忠誠而堅定的人物,可能是一位曆史人物或戰士,他的眼神中顯露出堅定不移的承諾和奉獻。背景巧妙地喚起了古代中國的氛圍,融入了山脈、河流或傳統建築等元素。色彩方案以紅色為主,象征着“丹心”和忠誠。這幅作品體現了“耿耿丹心”的成語意涵。成語“耿耿丹心”源于《左傳·闵公元年》,原文為“耿耿于懷,丹心可鑒”,用來形容人内心的忠誠與純潔,如丹砂般鮮紅而不染。在這幅畫中,主角的堅毅神情和背景的古樸風格共同傳達了這種深沉的忠誠和堅定的精神。畫面的紅色調進一步強化了這一主題,同時也和傳統的丹砂(一種紅色礦物)相呼應,象征着熱忱和忠貞不渝的心。此外,圖畫一角的紅色印章是對中國古典藝術的一種緻敬,它不僅是藝術作品的一部分,也是作者身份和作品完整性的象征。

整體而言,這幅畫作以其深邃的内涵和傳統的表現手法,完美地體現了“耿耿丹心”這一成語的精神實質。

-

序號: 3841

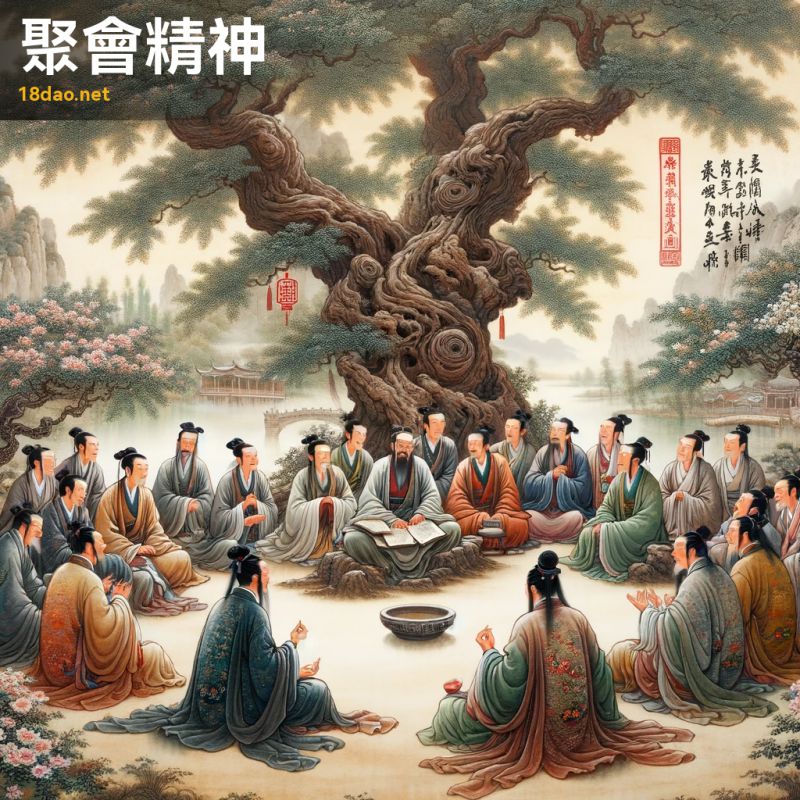

解读: 這幅插圖展現了成語“聚精會神”的精髓。成語“聚精會神”意味着集中精神、注意力,形容人專心緻志。在這幅圖中,我們看到一群古代中國的學者,在一棵古老的大樹下進行熱烈的讨論。他們身着傳統長袍,每個人都表現出深思和激烈交談的不同表情。這個場景設置在一個甯靜的園林之中,周圍有平靜的池塘和盛開的花朵,營造出一種安詳和專注的氛圍。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,特點是細膩的筆觸和微妙的色調。這種風格非常适合表達“聚精會神”的主題,因為它傳達出一種深沉而細膩的美感。圖畫中的紅色印章是中國傳統繪畫中的一個重要元素,代表了作品的完成和藝術家的身份。在這裡,它也強化了這幅作品作為傳統中國藝術的屬性。

整體而言,這幅插圖通過其古典的場景和細節,成功地捕捉了“聚精會神”的概念,同時也展示了中國古典文化的深刻性和美學。

-

序號: 3842

解读: 這幅插圖描繪了“聚沙之塔”這一成語的意象。畫面中,一座由沙粒累積而成的塔逐漸成形,反映了這個成語的含義——通過積累小事,可以達成大事。畫面背景是甯靜的山水,遠處的山巒和附近輕柔流淌的河流,營造出一種古樸而深邃的氛圍。雖然塔尚未完工,但其堅實的沙基已初現雛形,周圍有人們勤奮地工作,有的在用籃子搬運沙子。

畫風上模仿了古代畫家或近代畫家的風格,采用了柔和而複雜的筆觸和和諧的水墨混合,展現了中國古典繪畫的韻味。畫面一角的小紅色印章是中國傳統的元素,增添了一抹文化氣息。

整幅畫體現了“聚沙之塔”成語的核心思想:持之以恒的小量積累,終将成就非凡。它告訴我們,無論目标多麼遙遠,隻要不斷努力,最終都能夠實現。

-

序號: 3843

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“聚沙成塔”的意境。畫面中,我們看到一個甯靜的古代中國風景,焦點是一座正在逐漸由人們一粒粒沙子堆積而成的小塔。每個人都貢獻了少量的沙子,共同建造這座日益增長的結構。畫面呈現出甯靜祥和的氣氛,背景有傳統的中國建築以及樹木和河流等自然元素。

整個畫風仿佛古代畫家或近代畫家,用柔和的筆觸和柔和的色彩。在畫面的一個角落,還有一個紅色的印章,增添了一種真實感。成語“聚沙成塔”比喻積少成多,強調即使是看似微不足道的小事,隻要持之以恒,最終也能積累成大成就。

通過這幅畫,我們可以感受到這個成語所蘊含的深刻哲理和耐人尋味的寓意。

-

序號: 3844

解读: 此幅插圖展現了成語“聚沙成塔”的深刻含義。畫面中,我們看到一個甯靜的海灘,許多人各自攜帶少量沙子,共同建造一座龐大而雄偉的沙塔。這種景象象征着即使是微不足道的努力,隻要集聚起來,也能創造出令人驚歎的成果。

畫風借鑒了古代畫家的風格,通過細緻、柔和的筆觸和和諧的色彩,營造出一種平靜和諧的氛圍。天空的色調柔和細膩,進一步強化了畫面的甯靜感。這種繪畫方式不僅傳達了成語的寓意,也彰顯了中國古典繪畫的美學特征。畫角落的紅色印章是中國畫的傳統元素,它不僅為作品增添了一種正式和古樸的氣息,也是藝術家身份和創作精神的象征。

整體而言,此插圖不僅忠實地呈現了“聚沙成塔”的意境,也體現了中國古典藝術的深遠韻味。

-

序號: 3845

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聚精會神”的含義。圖中,一位身着傳統中國服飾的學者正坐在書房的書桌前,全神貫注地閱讀着古卷。他的姿态和表情反映出深深的專注和投入,正如成語所描述的,将所有注意力都集中在一件事物上。書房的布置融合了古典中國藝術元素,營造出一種靜谧和諧的氛圍。窗外的和平庭院景觀增添了一份甯靜與深遠的感覺,強化了學者沉浸在學習中的場景。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的畫風,注重細節的刻畫和整體的安詳氣氛。在畫面的某個角落,我們還可以看到一個小巧的紅色中國傳統印章,增加了一份古典美感。

通過這幅插圖,我們不僅能夠感受到成語“聚精會神”所傳達的深層含義,還能欣賞到中國古典文化的美學魅力。

-

序號: 3846

解读: 這幅圖描繪了一位年輕的學者在一棵古老的大樹下專心緻志地閱讀經典書籍。畫面傳達了一種專注與領悟的氛圍,學者代表了從有限的信息中理解複雜概念的能力。背景甯靜自然,強調了安詳和智慧。此畫與成語“聞一知十”之間的聯系非常緊密。成語“聞一知十”意指從有限的信息中推斷出更多的知識,象征着高超的理解力和洞察力。畫中的學者代表了這種能力,他通過閱讀一本書便能領會更深遠的知識和智慧。

整幅畫作風格仿古代畫家或近代畫家,傳達了一種古典而深沉的美感。畫角的紅色印章增添了一種傳統的藝術氛圍,進一步強化了這幅作品與中國古典文化的聯系。

-

序號: 3847

解读: 這幅插圖描繪了成語“聞雞舞”的意境。圖中展示了一位古代學者,在清晨公雞的啼鳴聲中被喚醒,滿懷熱情地開始了他的學習。學者坐在一個典型的中國書房裡,周圍擺放着卷軸、毛筆和硯台。房間被晨光柔和地照亮,窗外,一隻公雞站在籬笆上啼鳴。

整個場景體現了對學習的勤奮和奉獻精神。

在細節上,畫風模仿了古代畫家和近代畫家的風格,注重精緻的細節處理和甯靜、傳統的氛圍。圖畫的一角還有一個小巧的紅色中國印章,增添了一絲莊重和傳統的氣息。此成語寓意着受到啟發後立即行動,象征着勤奮和對學習的熱愛。

通過這幅畫,我們可以感受到那個時代學者對知識的渴望和對時間的珍惜。

-

序號: 3848

解读: 這幅圖描繪了成語“聞雞起舞”的場景。畫中,一位古代中國的學者在聽到雞鳴的那一刻,立刻從睡夢中醒來,開始練習書法或武術。這個成語源自晉代的祖逖,他聽到雞鳴便起床練劍,形容人有勤奮向上的精神。在這幅畫中,學者被描繪得面帶決心和自律的表情,反映出他對自我提升的執着追求。畫面背景是一個甯靜的自然環境,伴随着清晨的第一縷陽光,遠處可見正在啼鳴的公雞。

整個場景營造了一個和平而靜谧的晨曦氛圍,與學者的勤奮精神形成鮮明對比。

整幅作品的風格受到古代畫家和近代畫家的影響,體現了傳統中國畫的特點,如水墨的運用和對細節的精緻描繪。畫角落的紅色印章增添了一抹中國傳統文化的色彩,同時也代表了藝術家的個人印記。

通過這幅畫,我們不僅看到了一個古老成語的直觀表現,也感受到了中國古典文化的深邃和雅緻。

-

序號: 3849

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聞風披靡”的含義。畫面中,我們看到古代的戰場上,一方的士兵在聽聞敵軍來襲的消息後,顯示出明顯的恐慌和混亂,紛紛逃離戰場。這正體現了成語所描述的情景:一方僅憑其強大的聲望和力量,便使對方在交戰前就喪失了鬥志,亂作一團,未戰先敗。

圖中的藝術風格借鑒了傳統中國畫的元素,尤其是古代畫家或近代畫家的畫風。使用了中國畫特有的線條和水墨技巧,傳達出一種深沉而古樸的美感。畫面中的士兵形态、動作和表情都充分展現了他們的驚慌失措,而背景中依稀可見的敵軍則暗示了他們強大的威懾力。此外,畫面角落的紅色印章增添了一種正式和傳統的感覺,為整幅作品增添了一種正統的中國藝術氛圍。

通過這幅插圖,我們可以更加形象地理解和感受到“聞風披靡”這個成語背後的深刻含義。

-

序號: 3850

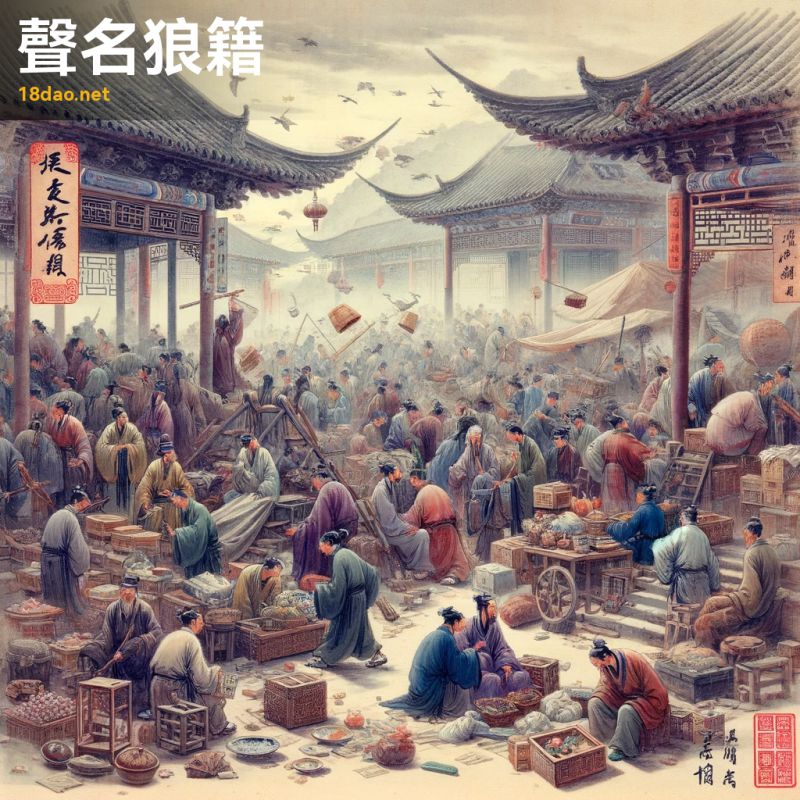

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲名狼籍”的含義。在畫面中,我們看到一個古代中國的市場場景,充滿了混亂與無序。市場上人群喧嚣,商販們争吵不休,貨物散亂一地,整個畫面充滿了緊張和混亂的氛圍。這種場景完美地體現了“聲名狼籍”的字面意思,即聲譽受損、秩序混亂。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,用細膩的色彩和生動的筆觸描繪出一種古樸而深邃的感覺。畫面中的細節和色彩的運用,都傳達出一種不和諧和混沌的感覺,與成語的含義相契合。在畫面的某個角落,我們還可以看到一個紅色的印章,這是中國傳統畫作的一個重要元素,增添了一份古典的氣息。這個印章在視覺上為畫面增添了一種權威感,同時也是對藝術家身份的一種标識。總的來說,這幅插圖不僅生動地表現了成語“聲名狼籍”的含義,同時也展現了中國傳統繪畫的魅力,其混亂而充滿緊張感的場景,讓人一目了然地理解這個成語的深層含義。

-

序號: 3851

解读: 此圖描繪了一隻狼在荒涼的景觀中對着滿月嚎叫,背景中有陰暗、不祥的雲層,旨在表現成語“聲名狼藉”。

這幅作品的畫風模仿了古代畫家或近代畫家,強調傳統的筆觸和低調、樸素的色彩。在中國文化中,狼常被視為狡猾和危險的象征。成語“聲名狼藉”字面意思是名聲像狼的腳印一樣,到處都是,但這些腳印并不受歡迎,它們暗示着破壞和惡劣的名聲。因此,這幅畫中的狼在荒涼的環境中嚎叫,象征着不良的聲譽和不受歡迎的存在。滿月和陰暗的雲層增加了一種神秘和不祥的氛圍,進一步強調了這個成語的負面含義。畫面一角的紅色印章是中國傳統藝術作品的常見元素,代表了藝術家的簽名或作品的身份标記。在這裡,它也增添了一種正式和古典的感覺,與成語的文化背景和這幅畫的傳統風格相協調。

-

序號: 3852

解读: 這幅插圖展現了成語“聲吞氣忍”的内涵。成語“聲吞氣忍”源自《宋書·劉義慶傳》,字面意思是指忍氣吞聲,比喻忍受屈辱或壓迫而不敢發聲。在這幅畫中,一位人物靜靜地坐在傳統的房間裡,其面部表情融合了堅忍與克制的特點,透露出一種沉默的、持久的力量。房間内部飾以古代中國的裝飾,增添了場景的文化氛圍。畫面中的人物姿态表現了内心的抗争和對現狀的默默忍受,與成語“聲吞氣忍”的精神相符合。

這幅作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家,傳達出一種甯靜而深遠的氛圍。

整個畫面布局和色彩的運用都旨在強調這種含蓄而深沉的忍耐。在畫面的一個角落,我們可以看到一個小小的紅色傳統中國印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于表明畫作的身份和完整性,同時也增添了一抹文化的色彩。

通過這幅插圖,我們能夠更深刻地理解和感受到“聲吞氣忍”這一成語的文化内涵和情感表達。

-

序號: 3853

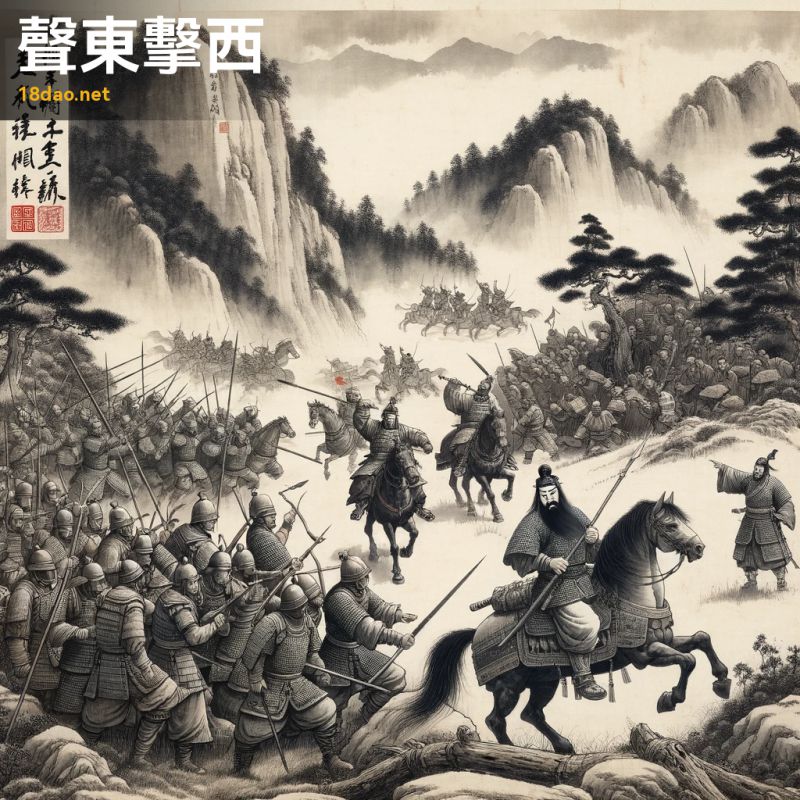

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲東擊西”的含義。在畫面中,我們看到一群身穿傳統盔甲、手持武器的士兵正在向一個方向(東)發起攻擊。與此同時,他們的領袖騎在馬上,秘密地指揮另一支部隊從相反的方向(西)發起突襲。這種策略正是“聲東擊西”成語的核心所在,即通過制造聲勢或動作吸引敵人的注意力,同時在另一個方向進行真正的攻擊或行動。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫技法,采用水墨單色渲染,展現了山水、樹木和岩石的自然景觀,營造出一種古樸而深邃的氛圍。在畫面的一角還有一個紅色的印章,這是中國畫作品中的傳統元素,用以表明作品的身份和來源。

整體上,這幅插圖不僅傳達了“聲東擊西”這一戰術的智慧,也體現了中國古典繪畫的藝術魅力和深遠的文化内涵。

-

序號: 3854

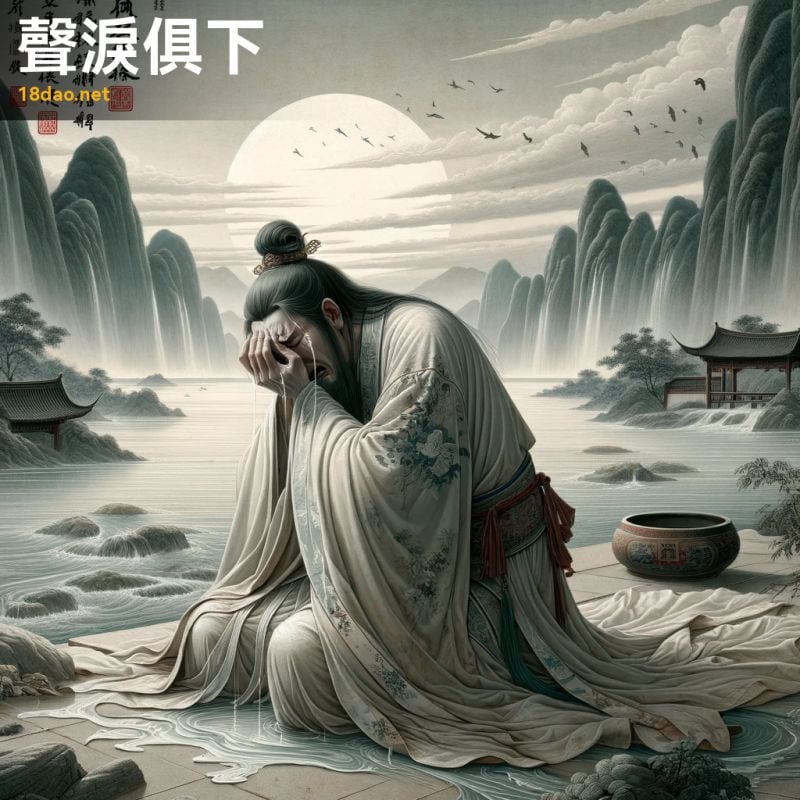

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲淚俱下”的深刻含義。畫面中,一位身穿傳統長袍的人物跪地而泣,淚水沿着臉頰流淌。這一形象鮮明地傳達了極度的悲痛和絕望。畫作的背景是甯靜的山川與流淌的河水,這種古典的中國風景描繪出一種沉靜而深沉的情感氛圍。

整體而言,此圖不僅捕捉到了成語中的情感強度,還通過傳統的中國畫風格,體現了古代畫家或近代畫家的藝術特色。成語“聲淚俱下”通常用來形容人在極度悲傷或感動時的情景,即聲音哽咽,淚水滾滾而下。在這幅畫中,人物的哭泣姿态和表情,以及周圍環境的靜谧,共同構建了一幅充滿情感張力的畫面,使觀者能夠直觀地感受到成語所傳達的情感深度。此圖在某個角落還巧妙地加入了紅色印章,這不僅是中國古典藝術作品的傳統标志,也為畫作增添了一抹文化的莊重感。

-

序號: 3855

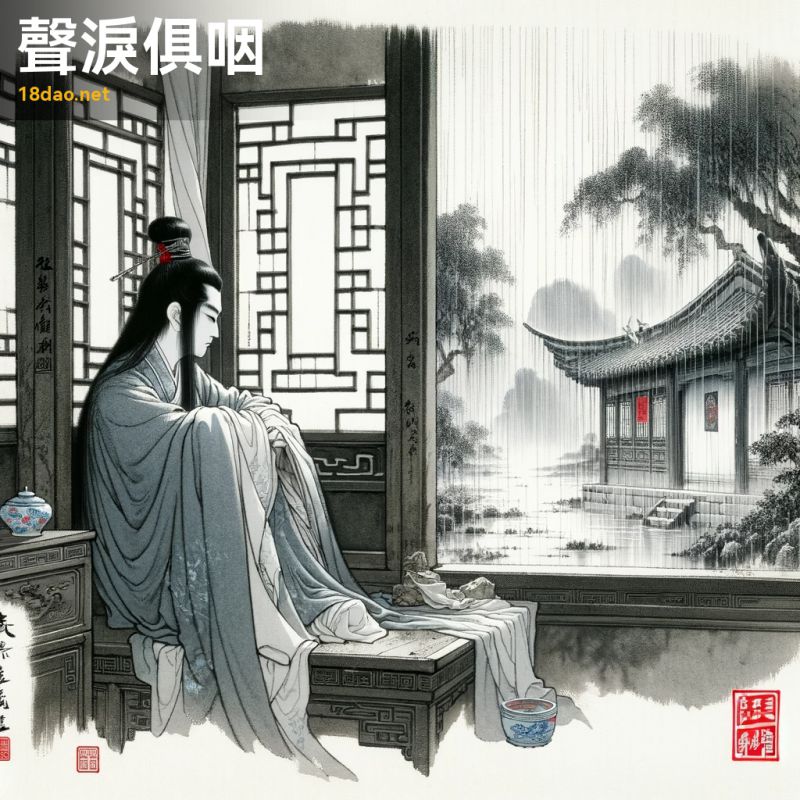

解读: 這幅插圖展現了一位身着古代中國服飾的人物坐在窗邊,表情憂郁地凝望着外面。窗外,細雨輕柔地落在甯靜的園林之上,象征着悲傷和絕望。

整個場景傳達出一種情感上的壓抑和深沉的悲痛,仿佛這人物即将淚流滿面。

此畫風格借鑒了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫,注重細膩的筆觸和微妙的色彩漸變。畫面一角還加入了紅色的印章,增添了畫作的韻味和莊重感。這幅畫描繪的場景與成語“聲淚俱下”(聲淚俱咽)的内涵相契合。該成語形容極度悲痛時哽咽到說不出話來,淚水止不住地流。畫中人物的憂郁神情和窗外的細雨共同營造出一種沉重的情感氛圍,恰如其分地體現了這個成語所表達的深切悲痛和無法言喻的情感狀态。

-

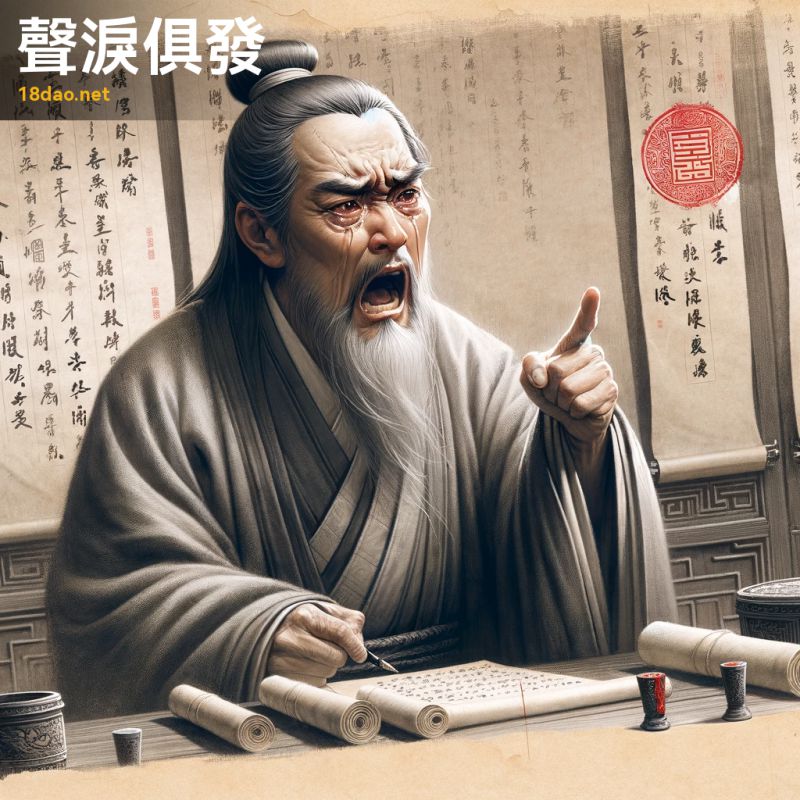

序號: 3856

解读: 這幅插圖展現了一個古代中國學者正在激情地發表演說的場景。他的面部表情充滿了深沉的情感,眼中含着淚水,生動地體現了“聲淚俱發”的成語。這個成語用于描述一個人在極度激動的情緒下,聲音和眼淚都在表達他的感情。背景是一個傳統的中國書房,布滿了卷軸和毛筆,強調了場景的文化氛圍。

通過這種設置,畫面不僅傳達了成語的直觀含義,也反映了中國古典文化中對情感表達的重視。

整幅作品采用了古代畫家和近代畫家風格的靈感,這兩位藝術家以其深刻的情感表達和獨特的中國畫技巧著稱。作品的一角還有一個紅色的印章,象征着作品的真實性和藝術價值。

通過這樣的細節處理,作品呈現了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。

-

序號: 3857

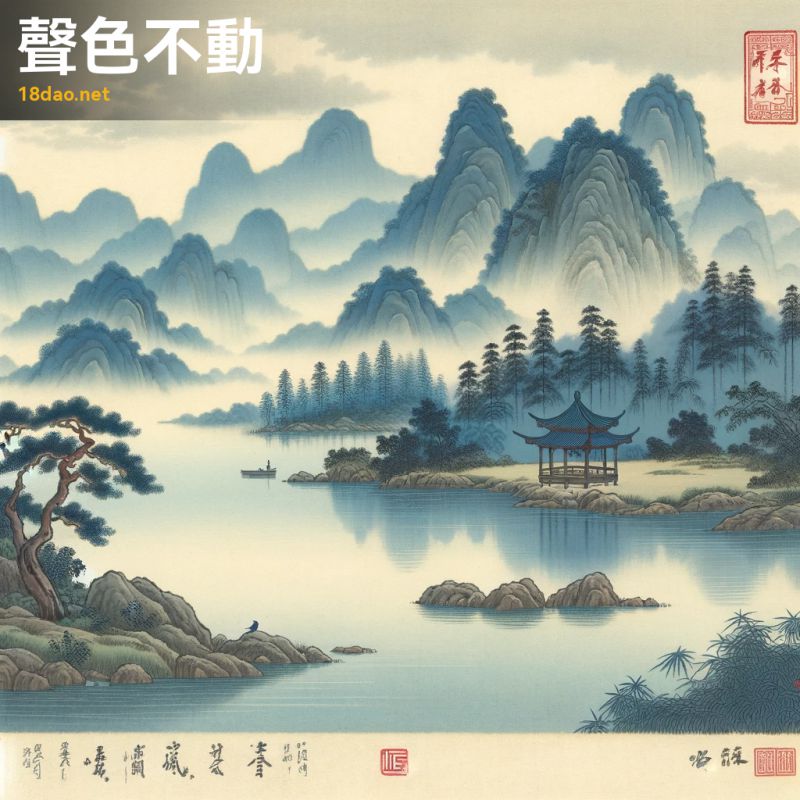

解读: 這幅圖描繪了一個靜谧的山水景觀,其中包含山脈、流水和一個小亭子。色彩以平靜、柔和的藍綠色為主,營造出一種甯靜與和平的氛圍。這種景象與成語“聲色不動”(Sheng Se Bu Dong)的含義相契合。該成語字面意思為聲色不動,比喻态度沉穩,情緒不外露,或面對誘惑和挑釁毫不動搖。在畫面的一角,有一個小紅色印章,這是中國古典繪畫的典型特征,增添了一絲傳統的韻味。

整體而言,這幅圖通過其甯靜的山水畫面,完美地傳達了“聲色不動”的内涵,即使面對各種情況,也保持一種内心的平靜和不為所動。這不僅體現了中國古典文化對情感克制的重視,也反映了深沉而古樸的美學理念。

-

序號: 3858

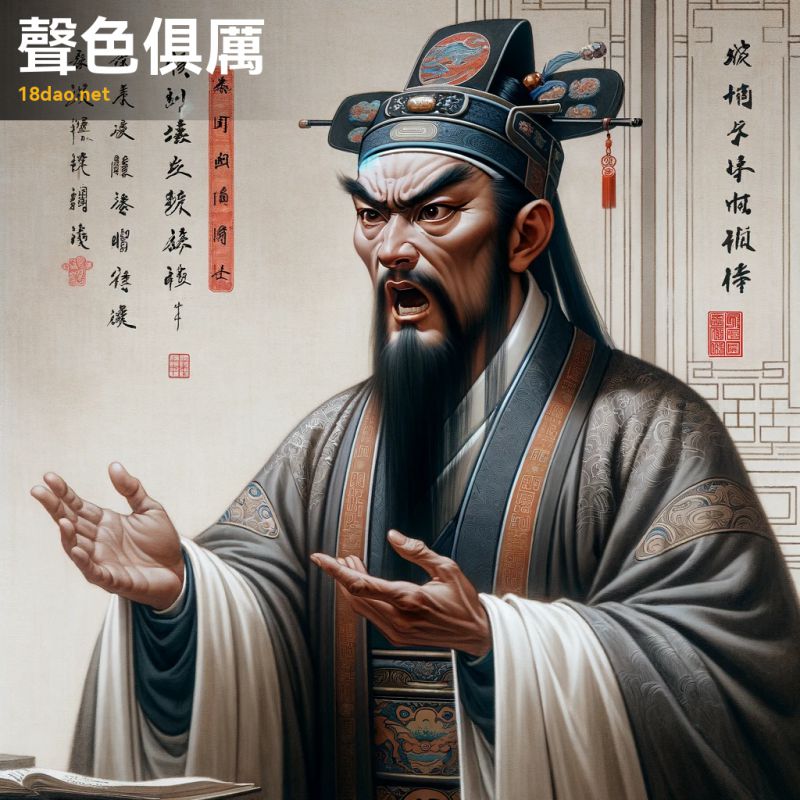

解读: 此圖描繪了中國成語“聲色俱厲”的形象。在畫面中,我們看到一位古代的中國學者或官員,他身着傳統服裝,面部表情激烈、強烈,似乎正在發言或辯論。這位人物的面部特征鮮明,顯得威嚴和果斷,雙眼睜大,嘴巴略微張開,仿佛正處于言語的中間。背景簡單而優雅,适合那個時代的環境,畫面中可能隐約可見卷軸或毛筆等細微元素。

整個畫作的風格模仿了古典中國畫,讓人聯想到古代畫家或近代畫家的作品,注重細膩的筆觸和細節處理。畫面的某個角落還有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。這幅畫作通過其人物的強烈表情和氣勢,以及背景的簡潔優雅,有效地傳達了“聲色俱厲”這一成語的含義,即在聲音和表情上都極為嚴厲和強烈。

-

序號: 3859

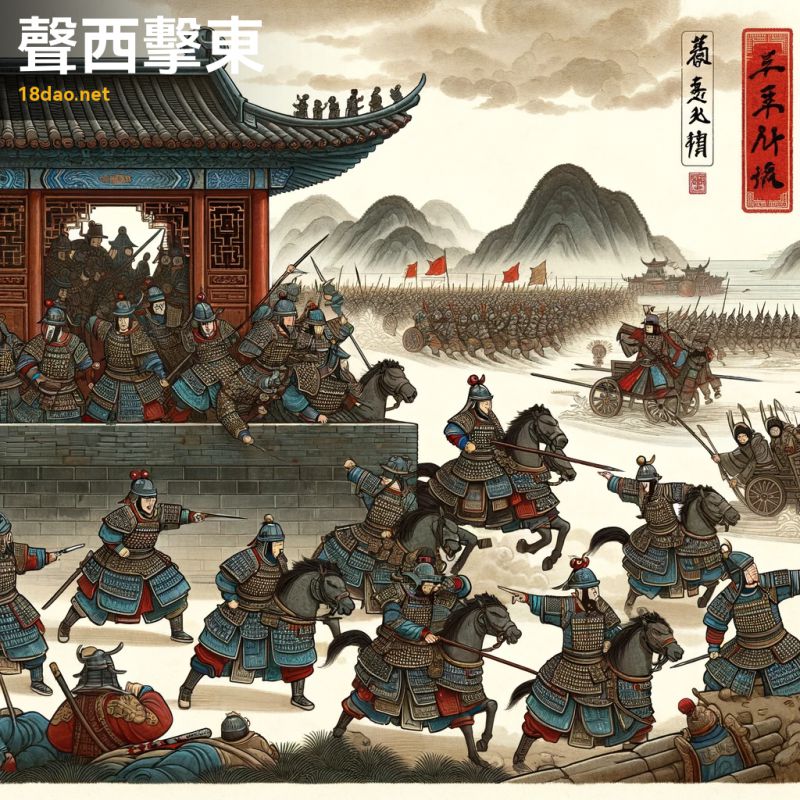

解读: 這幅插圖展現了成語“聲西擊東”的含義。在這幅畫中,我們看到的是一場古代中國的戰場場景。一些穿着傳統铠甲的士兵正在秘密地向西移動,而其他士兵則在東方大聲攻擊,形成一種策略上的牽制和分散注意力的戰術。這種情景生動地表達了“聲西擊東”的策略,即在一方制造聲勢,吸引對方注意,同時在另一方秘密行動或攻擊,從而達到出其不意的效果。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,展現了古樸而深邃的感覺。

整個畫面中,士兵的動作、戰場的布局,以及使用的顔色和筆觸,都充分體現了古典中國畫的特點。圖畫的某個角落還有一個小小的紅色印章,這是中國畫中常見的元素,用于增添作品的藝術價值和标志性。

通過這幅插圖,我們不僅能夠理解“聲西擊東”這個成語的字面意義,還能深刻感受到這種策略在古代戰場上的應用及其巧妙性。這幅畫以其獨特的藝術風格,成功地将一個曆史悠久的成語故事生動地呈現在我們眼前。

-

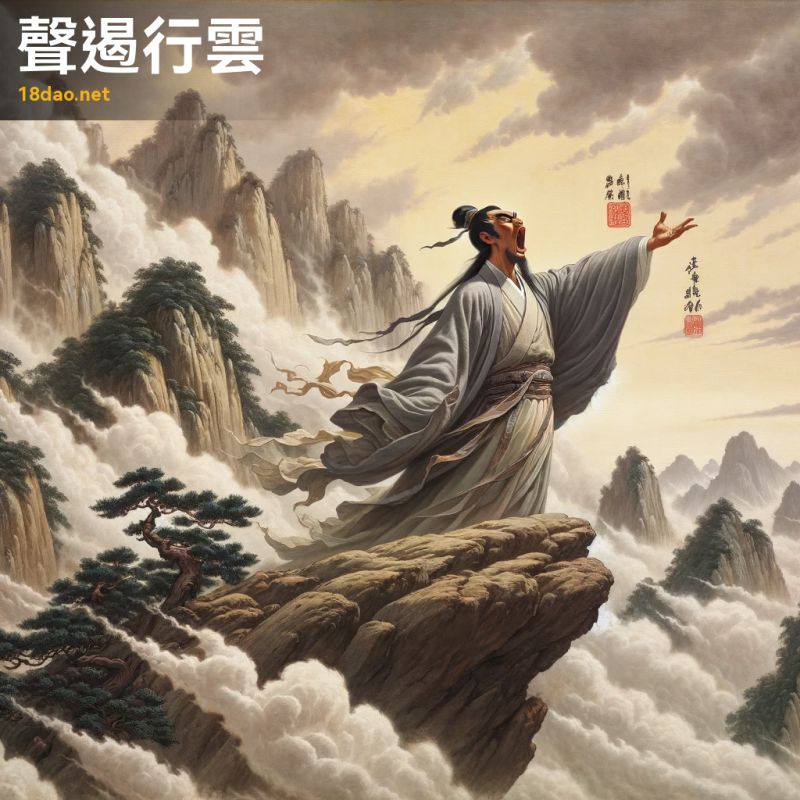

序號: 3860

解读: 這幅插圖展現了成語“聲遏行雲”的深刻含義。成語“聲遏行雲”原意指聲音宏大,可以阻止雲彩的行進,後比喻文章或言論非常有力,能感動天地、震撼人心。在這幅畫中,我們看到一位學者站在山頂上,他的呼喊似乎具有強大的力量,使天空中的雲朵顯著地分散開來。這位學者身着傳統的中國長袍,表現出一種威嚴的氣場,充分表達了強烈的情感和力量。

畫面的背景是典型的中國古典山水風格,以古代畫家或近代畫家的作品為靈感,描繪了崎岖的山巒、茂盛的樹木和旋轉的雲彩。色彩雖然微妙,卻深沉,捕捉到了中國文化古老而深邃的本質。畫面一角的小紅印章作為簽名元素,增添了一絲傳統的韻味。

通過這幅插圖,我們可以感受到“聲遏行雲”這一成語所蘊含的強大力量和深遠意義。

-

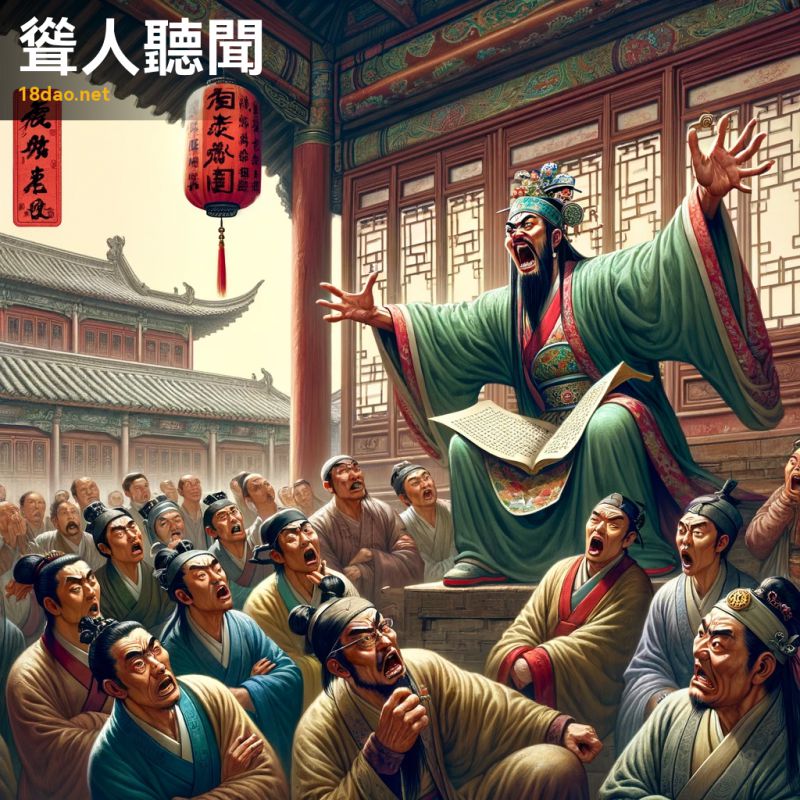

序號: 3861

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景,一個講故事的人正在向一群全神貫注的聽衆講述一個戲劇化的故事。畫中的講故事者身着傳統的中國服飾,他誇張地揮舞着手臂,面部表情誇張,就像在講述一個難以置信或令人震驚的故事。聽衆是一個男女混合的多樣化群體,他們以震驚、不信和敬畏的各種表情反應。背景設置在一個具有古典建築風格的曆史中國村莊。此圖與成語“聳人聽聞”之間的聯系在于,成語字面意思是“使聽的人感到震驚”,通常用來形容言辭誇張或故事内容令人難以置信。圖中的講故事者正以誇張的手勢和表情講述故事,使聽衆産生了極大的震驚和好奇。這恰恰體現了“聳人聽聞”成語的核心含義,即通過誇張的叙述方式引起聽衆極大的情感反應。

-

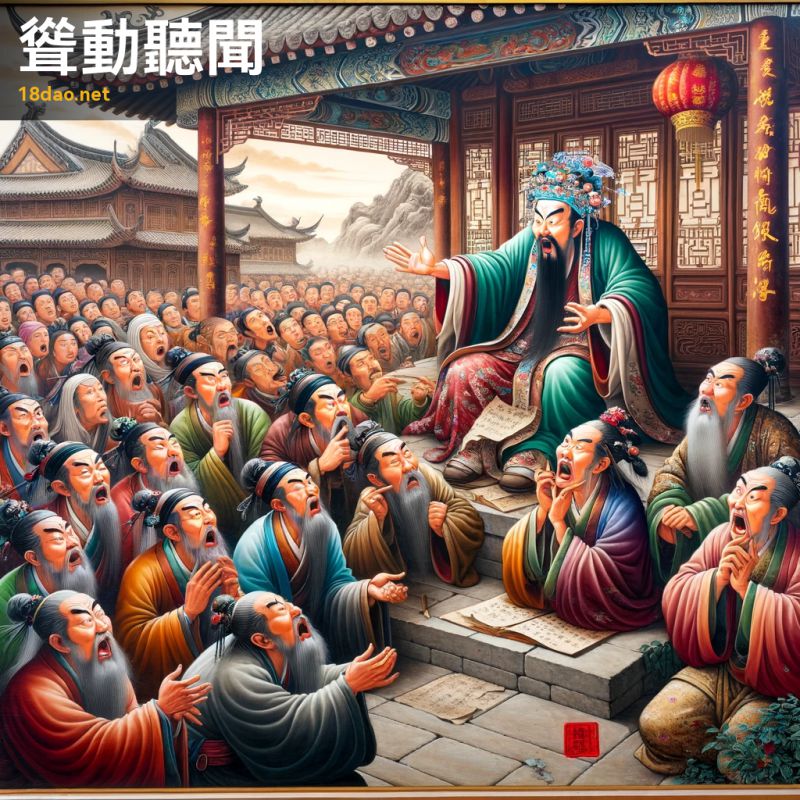

序號: 3862

解读: 這幅插圖描繪了成語“聳動聽聞”的場景。在古代中國的市場上,一群人圍繞着一位講故事的人,他們的表情誇張,顯出震驚和敬畏。這位講故事的人正生動地做着手勢,好像在分享一則難以置信的故事。這個場景充滿了活力,周圍是典型的中國傳統建築和裝飾。成語“聳動聽聞”字面意思是聽到的消息或者故事令人震驚,引發強烈反應。在這幅畫中,人物的表情和動作生動地體現了這一點。故事講述者的誇張手勢和聽衆的反應突出了故事内容的非凡與震撼。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的風格,用鮮明的色彩和富有表現力的筆觸表達了場景的動态和情感。畫面的右下角加上了紅色印章,增添了一種古典和正式的感覺,符合中國古典文化的尊重和莊重。

通過這幅畫,我們可以直觀地感受到“聳動聽聞”的情境和意境,深入理解這個成語背後的文化含義。

-

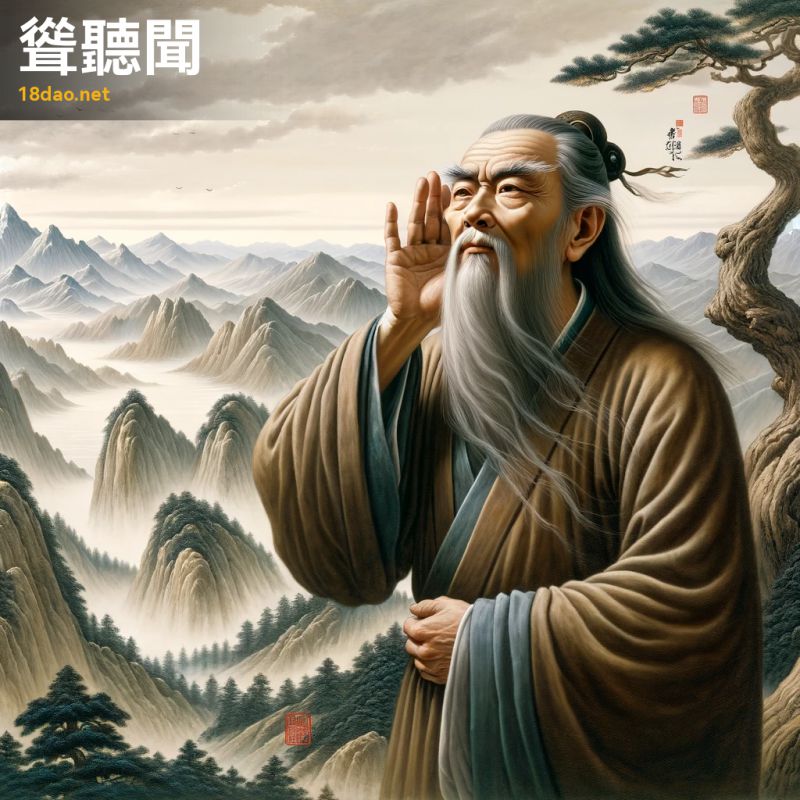

序號: 3863

解读: 這幅插圖描繪了一位安詳而年邁的中國學者,他站在山峰之巅,長須随風飄動,臉上流露出深沉的沉思之态。他正專心傾聽,一手捂在耳後,仿佛在努力捕捉遠方微弱的聲音。

背景是廣闊的山水景觀,包括山脈、河流和古樹,全部以傳統中國畫風格呈現,讓人聯想到古代畫家或近代畫家的作品。

整幅畫傳達出一種甯靜與深邃的智慧感。畫作一角還有一個小小的紅色印章。這幅插圖與成語“聳聽聞”之間的聯系體現在學者的姿态和表情上。成語“聳聽聞”形容人聽到奇聞異事後感到非常吃驚。在這幅畫中,學者捂耳傾聽的姿勢,似乎在聆聽一些不同尋常的消息或遠處傳來的奇聞,這正好與成語的寓意相吻合。畫中深遠的山水背景,也增添了一種超越日常、接觸未知的意境,與成語“聳聽聞”中對于聽聞驚人之事的描繪相得益彰。

-

序號: 3864

解读: 這幅圖描繪的是一幅甯靜的風景,包含了古代中國的建築元素,座落在遼闊的天空之下,象征着“聆聽天意”的概念。畫面中,一座甯靜的廟宇或亭台、平靜的河流以及一座橋梁共同構成了一個和平與深思的氛圍。這種場景傳達了一種順應自然、聽從天命的哲學思想,與成語“聽天任命”(順其自然,聽從命運的安排)的寓意相契合。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,這兩位藝術家以其深邃的藝術風格和對中國傳統文化的深刻理解而聞名。畫面中的紅色印章是中國傳統繪畫中常見的元素,用以表明作者的身份或對作品的認可。這幅畫通過古典的元素和深沉的色彩,傳達出一種古樸而深遠的感覺,與“聽天任命”這個成語的含義——接受和順應生命中無法控制的事物——形成了完美的呼應。

-

序號: 3865

解读: 這幅圖描繪了一幅甯靜、和諧的山水畫面,充分體現了“聽天由命”這一成語的精神内涵。畫中的山脈、河流與天空和諧相融,展現出一種順應自然、接受命運的平和态度。色彩柔和,筆觸細膩,傳達出一種超然物外、内心甯靜的感覺。這正符合該成語強調的順應自然秩序,不強求、不抗拒的生活哲學。在畫面的某個角落,加上的紅色印章是中國傳統藝術作品的标志性元素,增添了一種古典和正式的氛圍。

整體上,這幅畫呈現了一種古樸而深邃的美感,與古典中國畫風格相契合。

通過這樣的藝術表達,使得“聽天由命”這一成語的意境得到了更深層次的體現。

-

序號: 3866

解读: 這幅插圖展現了成語“聽天由命”的深刻内涵。畫面中,我們看到一幅甯靜的古代中國山水畫,迷蒙的山巒,平靜流淌的河水,以及一隻小木船上一個身穿傳統服飾的人物,這些元素共同傳達了順應自然生活流轉的感覺。這位獨自在船上的人物,象征着接受和順應生命的自然走向,無論是順境還是逆境,都保持一種平和的心态。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫,體現了中國古典山水畫的深邃與甯靜。畫面中的細節,如霧中的山巒、柔和的水面,都強調了一種與大自然和諧共存的哲理。在畫面的一角,我們還可以看到一個紅色的印章,它是中國傳統藝術作品中常見的元素,用于代表畫家的身份或給作品加蓋個人烙印。

整體來說,這幅插圖不僅展現了“聽天由命”的成語含義,也體現了中國古典藝術的獨特魅力和深刻哲理。

-

序號: 3867

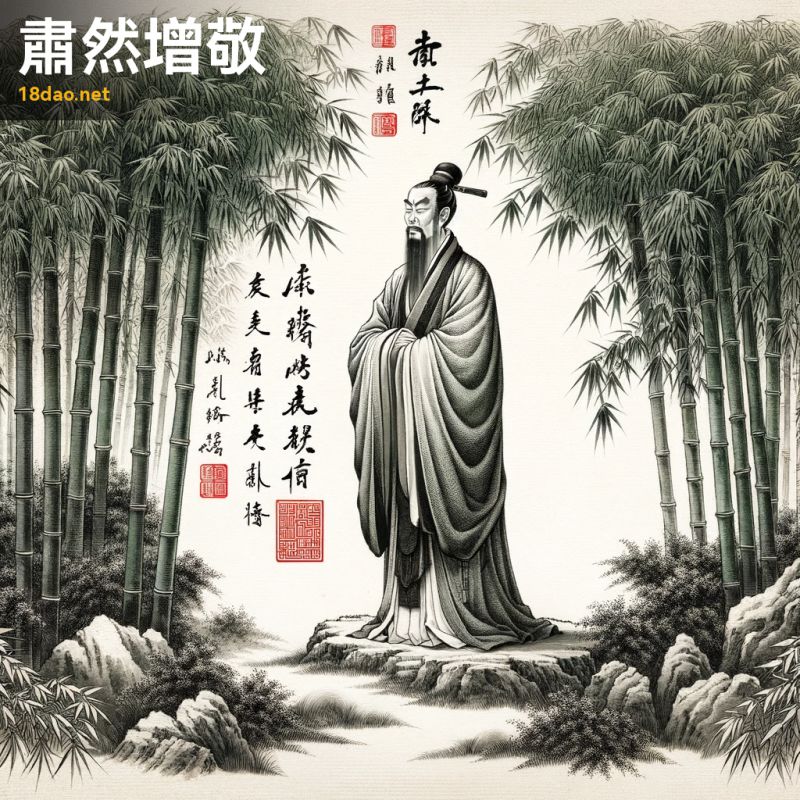

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者肅然而立,背景為茂密的竹林。在中國傳統文化中,竹子象征着堅韌和正直,這與成語“肅然起敬”的含義相呼應。成語“肅然起敬”用來形容對某人或某事充滿了深深的敬意和崇拜,通常用于描述在面對偉大或尊貴之事時的莊重态度。這幅圖中的學者身着傳統長袍,站在竹林中,體現了一種對智慧與尊嚴的尊重。他的姿态莊嚴,面容肅穆,完美地诠釋了“肅然起敬”的感覺。

畫作采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫風格,色彩淡雅,線條流暢,傳達出一種古樸而深邃的氛圍。圖畫一角的紅色印章是中國傳統繪畫中的重要元素,不僅起到簽名的作用,還增添了作品的藝術價值和文化意味。

整體而言,這幅畫作與成語“肅然起敬”的主題相得益彰,展現了對中國古典文化的尊重與敬仰。

-

序號: 3868

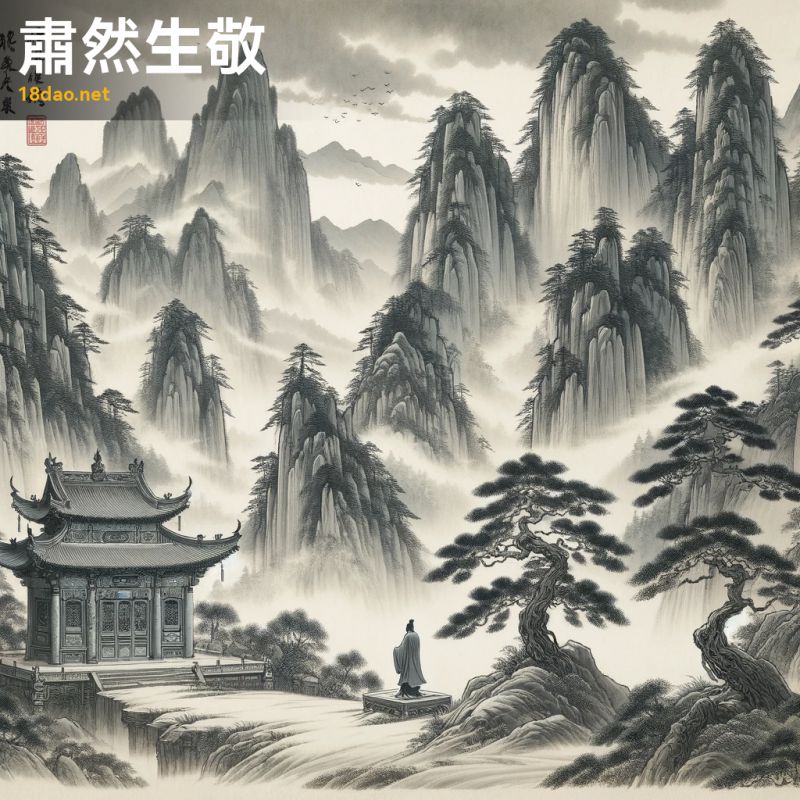

解读: 這幅插圖展現了中國古典風格的山水畫,旨在體現“肅然生敬”這一成語的内涵。畫面中,霧氣缭繞的山巒,高聳的松樹,以及山腳下的小廟,共同構建了一幅甯靜而莊嚴的景象。一個身着傳統服飾的孤獨人物站在廟前,他的姿态和表情傳達出深深的敬畏和尊重。成語“肅然生敬”形容看到或聽到某些事物後,内心生出敬意,态度變得莊重肅穆。這幅畫的整體氛圍和細節都與這一成語的意境相契合。

古樸而深沉的畫風,模仿了古代畫家和近代畫家的藝術手法,強調水墨和細緻的筆觸。此外,畫角的小型紅色印章增添了一絲傳統的氣息,使整幅作品更具文化底蘊和藝術價值。

通過這樣的插圖,我們不僅能夠感受到成語本身的深刻含義,還能欣賞到中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 3869

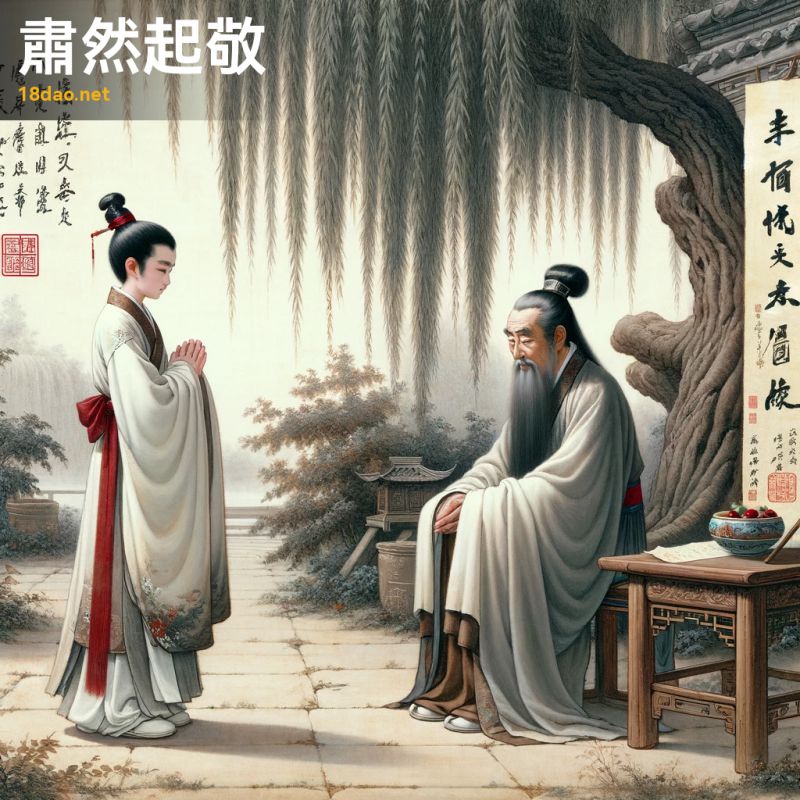

解读: 此圖描繪了一位年輕的學者在傳統中國園林環境中,恭敬地站在一位年長的老師面前。學者略微鞠躬,表情謙恭尊敬,而年長的老師則坐在柳樹下,手持卷軸,面帶智慧與甯靜的神态。這一場景傳遞了深深的敬重與崇敬之情,體現了中國傳統價值觀中的尊師重道。

畫作風格仿佛古代畫家或近代畫家,用筆柔和,色彩樸素。圖畫的一角還有一個小小的紅色印章,增添了一絲正統的中國藝術風格。這幅畫完美地體現了“肅然起敬”這一成語的内涵。該成語字面意思是“莊重而又恭敬地起立”,用于形容對他人極端尊敬的态度。在這幅圖中,年輕學者對老師的敬意和尊重,以及整個場景的莊嚴氛圍,都深刻地诠釋了這個成語的含義。

-

序號: 3870

解读: 這幅插圖展現了一個沉靜而莊重的古代中國學者,他以端莊的姿态肅然坐在傳統的書房中。

整個場景捕捉了專注和尊重的本質,體現了“肅襟危坐”這一成語的含義。在這個成語中,“肅襟”意指整理衣襟,象征着嚴肅、莊重的态度;“危坐”則是指坐得端正,像是随時可能起身的樣子,象征着謹慎和敬畏。在這幅圖中,學者身着傳統長袍,周圍是典型的中國古典家具和書卷,營造出一種古樸而深邃的氛圍。

整個畫面以柔和的自然光線照亮,進一步強調了學者的專注和尊重。他的坐姿、表情以及周圍的環境都深刻地傳達了這個成語的精神。

圖畫的風格仿照古代畫家或近代畫家,用以展現古典中國畫的美感。畫角落中的紅色印章為作品增添了一抹傳統的藝術氣息,同時也是對作者的标識。

-

序號: 3871

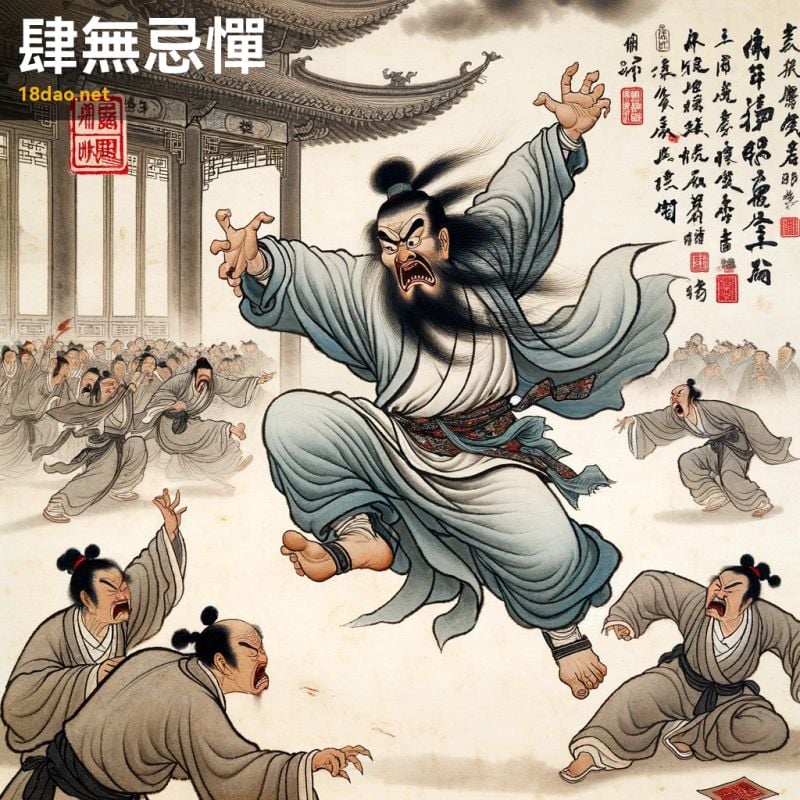

解读: 這幅插圖體現了成語“肆無忌憚”的内涵。畫面中,一位人物在傳統中國環境中表現出放肆和不顧後果的行為。其誇張的表情和戲劇化的身體語言展示了其無視規則和後果的态度,使畫面生動傳達了這一成語的意境。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,注重細膩的筆觸和微妙的色彩漸變。這種風格既保持了古典中國畫的傳統韻味,又通過藝術手法增強了成語的表現力。畫面一角的紅色印章為作品增添了一種古樸而莊重的感覺,這是中國古典藝術作品的标志性元素之一。

整體而言,這幅作品不僅展示了成語的意義,還巧妙地融合了中國古典藝術的美學特征。

-

序號: 3872

解读: 這幅插圖描繪了“肉圃酒池”這一成語的意象。在中國古代,這個成語用來形容極端的奢侈和放縱。畫面中,我們看到了一個裝滿酒的大池塘,周圍是生長着肉類的園林。這種場景象征着過度的富裕和享樂。

在藝術風格上,本插圖受到古代畫家和近代畫家風格的啟發,這兩位是中國近現代非常著名的畫家。他們的作品常常融合了傳統與現代的元素,而這幅插圖也努力捕捉了那種古樸而深邃的感覺。畫面的布局、色彩選擇,以及線條的運用都力圖傳達出一種古代中國傳說中的奢華氛圍。此外,畫面角落的紅色印章是中國傳統畫作中的一個重要元素,代表着作者的身份和作品的真實性。在這裡,它也增添了一種正式和古典的感覺。

-

序號: 3873

解读: 這幅插圖描繪了“肉林酒池”這一成語的場景。在中國古代文學中,"肉林酒池"是指極度奢華和放縱的生活方式。圖中展示了一個盛大的宴會,中央是充滿酒的池塘,四周則是由肉制成的林木,形象地表現了這個成語的字面意思。

畫面采用了傳統中國畫的風格,類似于古代畫家或近代畫家的作品。我們可以看到人物們穿着古代華服,正在享受這場盛宴。畫面細節豐富,包括精緻的餐具和富饒的自然景觀,這些元素共同營造出一種奢侈和過度的氛圍。畫面的一角還印有一個紅色的中國印章,為作品增添了一種正式和傳統的感覺。

整體而言,這幅插圖不僅生動地表達了“肉林酒池”的字面含義,也反映了中國古典文化中對于奢侈生活的描述和批判。

通過傳統的藝術風格,這幅畫讓我們得以窺見古代中國對于财富和享樂的态度。

-

序號: 3874

解读: 這幅插圖描繪了成語“肉袒負荊”的情景。成語“肉袒負荊”源自于《左傳·宣公十五年》,講述了古代楚國的賢臣子玉因誤解被國君貶斥,後又因國君的寵臣屈平請求得到平反。子玉肉袒負荊,即赤裸上身背負荊棘,以此表達對國君的忠心和自己的謙卑。這一行為體現了古代臣子對君主的絕對忠誠和反省自我錯誤的态度。在這幅圖中,我們看到一名男子赤裸上身,背負着荊棘。他的表情透露出謙卑與悔恨,展現了成語中的核心情感。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山巒和流淌的河水增添了一種甯靜而深遠的氛圍。

整體畫風模仿了古代畫家和近代畫家的風格,體現了古典中國畫的精髓。畫面一角的紅色印章增加了作品的真實感和藝術價值。

通過這幅畫,我們不僅能感受到古代中國文化的深刻内涵,還能理解“肉袒負荊”這一成語背後的曆史故事和文化意義。

-

序號: 3875

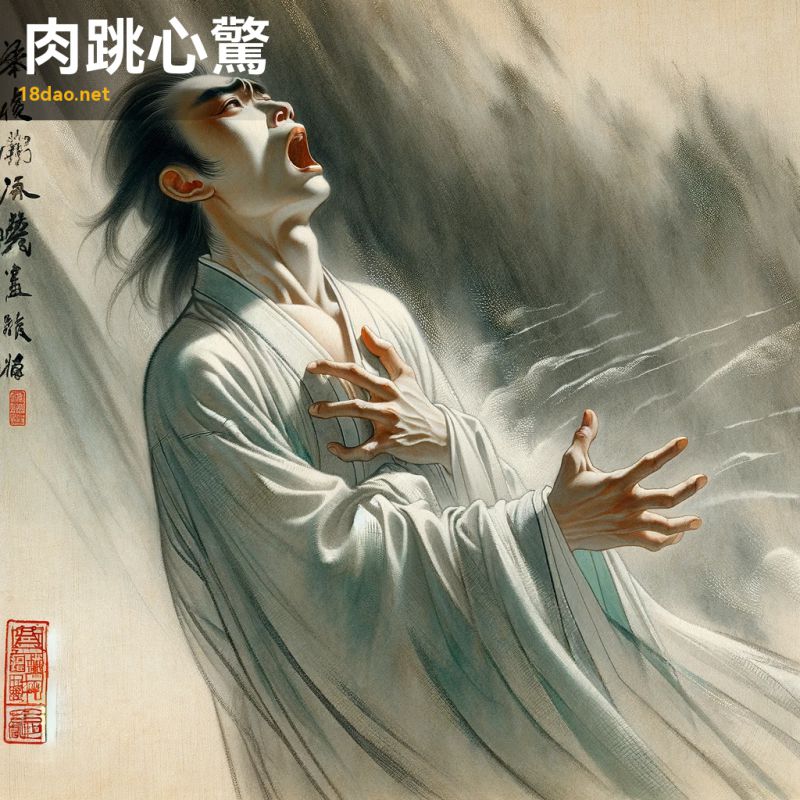

解读: 這幅插圖描繪了“肉跳心驚”這一成語的深刻含義。在中國傳統文化中,“肉跳心驚”用來形容極度恐懼或焦慮的心理狀态,字面意思是身體(肉)因恐懼而顫抖,心髒因驚吓而劇烈跳動。畫面中,一位人物手按胸口,面露恐懼之色,體态和表情生動地傳達了這種心理狀态。

這種表現手法深受傳統中國畫影響,尤其是古代畫家和近代畫家的風格。他們的作品常以精細的線條和微妙的色彩變化著稱,恰如此畫所示。背景的簡約與暗淡色調增添了一種不祥的氣氛,進一步強化了“肉跳心驚”的感覺。

整幅畫作既保持了古典中國畫的傳統美感,又精準地表達了成語的内涵。畫面一角的紅色印章,是中國畫作中常見的元素,代表了畫家的簽名或作品的鑒定,也為整幅作品增添了一抹傳統色彩。

通過這幅插圖,我們不僅能感受到成語本身的情感強度,還能欣賞到中國傳統藝術的獨特魅力。

-

序號: 3876

解读: 這幅圖描繪的是一位身負重傷的戰士,站在荒涼的戰場上。他的盔甲破爛不堪,身上的傷口清晰可見。背景顯得陰暗,幾棵無葉的樹和陰沉的天空傳達出絕望和疲憊的氛圍。這位戰士的面部表情充滿了痛苦和堅韌,反映了他即使身受重傷,也未曾屈服的堅強意志。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的水墨畫技法,運用了柔和的筆觸和墨色渲染,呈現出傳統中國畫的特色。畫面一角的小紅印章,是中國傳統藝術中常見的元素,增添了一種古典的氛圍。成語“肌無完膚”字面意思是身上沒有一塊完好的皮膚,比喻身受重傷。這幅畫完美地體現了這一成語的含義,通過描繪一位滿身傷痕的戰士,形象地展現了“肌無完膚”的概念。同時,這幅畫也傳遞出一種深層的情感和故事背景,讓觀者能夠感受到成語背後的深刻含義。

-

序號: 3877

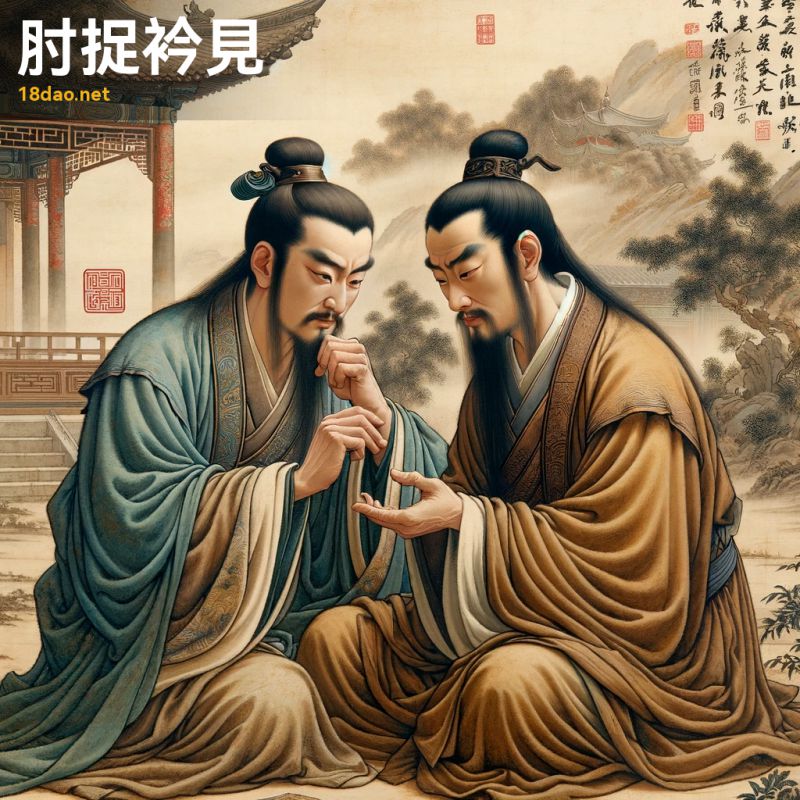

解读: 這幅圖描繪了兩位學者在古代園林中的一幕,他們緊密坐在一起,進行着認真而親密的讨論。圖中一位學者專注地抓着自己的肘部衣袖,而另一位同樣專注地握着自己的衣領。他們的姿态表明了深刻的沉思和相互間的尊重。背景是一個甯靜的園林,配以傳統的中國建築。

整幅作品體現了古代畫家或近代畫家式的繪畫風格,細膩的筆觸和和諧的色彩搭配。這幅圖對成語“肘捉衿見”(zhǒu zhuō jīn jiàn)的描繪非常恰當。這個成語出自《論語·學而》,原文是“肘不出戶,衣不解帶”,意思是比喻學問深厚,不肯輕易向外人顯露。圖中兩位學者的親密讨論和謹慎的姿态恰如其分地表達了這一含義,即他們的學問和讨論僅在彼此之間,不輕易外露。

通過這種細膩且充滿象征意義的描繪,圖畫深刻傳達了這一成語的内涵。

-

序號: 3878

解读: 這幅插圖展現了一位中國古代學者在地闆上用極大的專注和決心書寫大幅書法的場景。畫面中的學者投入極深,彰顯了“肝心塗地”成語的含義。這個成語來自《左傳·宣公十五年》,原文是“肝心塗地,肺腑塗地”,意思是比喻極度憂愁或擔憂,将心肝塗抹在地上,形容非常悲痛或極度擔憂的心情。在插圖中,學者的姿态和表情傳達了他對工作的極度投入和專注,就像是把自己的心肝都傾注在書法作品上。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,通過細緻入微的筆觸和沉穩的色彩,傳達出一種深沉而古樸的感覺。這符合成語的文化背景和内涵。圖像的一角還有一枚紅色印章,增添了畫面的傳統美感和正式感。

整體上,這幅插圖不僅體現了成語的深層含義,也展現了中國古典文化的嚴肅性和美學價值。

-

序號: 3879

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“肝腦塗地”的寓意,即表達了極端的忠誠與犧牲精神。圖中描繪了一位身着傳統服飾的古代中國學者,他跪地而坐,面露堅定之色,象征着堅定不移的忠誠和奉獻。

背景是一個甯靜的中國古典山水風光,有山巒、流水和飄渺的雲彩,采用了古代畫家或近代畫家的畫風。

整體色調柔和而協調,強調了一種深沉的尊重和莊嚴氛圍。圖像角落有一個小巧的紅色傳統中國印章,為作品增添了一抹文化特色。此圖通過古典元素與象征意義的結合,完美诠釋了這一成語的深刻内涵。

-

序號: 3880

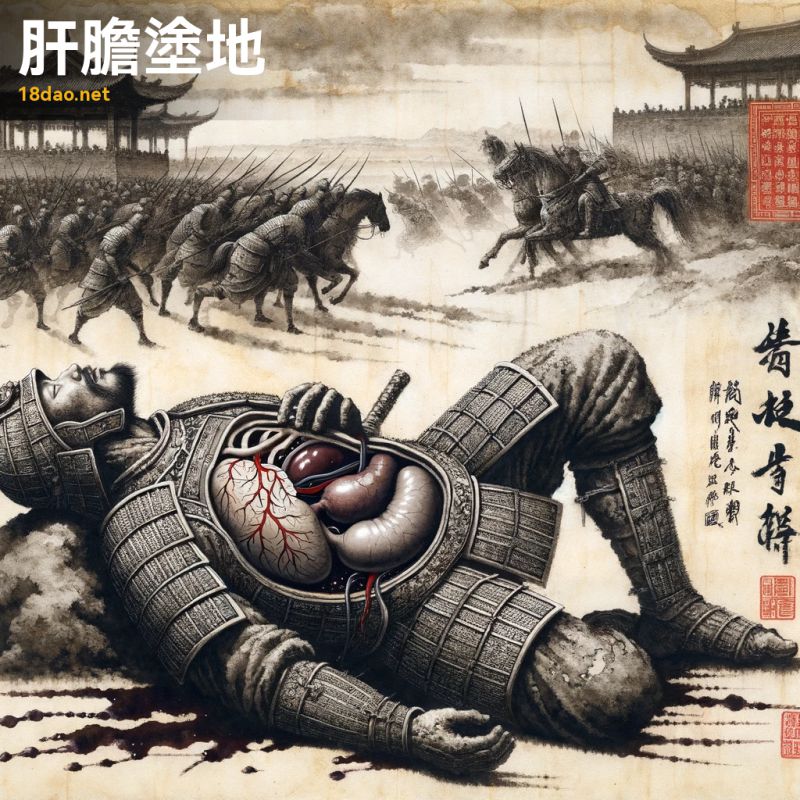

解读: 這幅圖描繪了“肝膽塗地”的成語。該成語字面意思是“把肝髒和膽囊塗抹在地上”,比喻人的忠誠和犧牲精神達到了極緻。在這幅圖中,我們看到一位身穿傳統盔甲的戰士躺在地上,他的肝髒和膽囊象征性地暴露出來。這個場景象征着戰士對他的國家或信仰的終極奉獻和忠誠。背景是一個戰場,遠處可見古代中國的建築和模糊的士兵身影。

這幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一個角落還有一個小紅印章,增添了傳統中國畫的特色。

整體而言,這幅圖通過戰士的犧牲場景和戰場的背景,深刻地表達了“肝膽塗地”這個成語的含義。

-

序號: 3881

解读: 這幅圖描繪了兩位古代中國戰士在月光下相互尊重和信任的場景。他們所在的環境是典型的中國古典山水,包括山脈和河流。

這種畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的特點,突出了細膩的筆觸和水墨渲染。兩位戰士身着傳統盔甲,彰顯出他們之間深厚的情誼和相互理解。這幅畫體現了“肝膽相照”這個成語的精髓。在中國文化中,"肝膽"象征着勇氣和忠誠,而“相照”則表示彼此的内心像明鏡一樣相互映照,無所不知,無所不談。因此,這個成語常用來形容朋友之間坦誠相待,互相信賴的深厚友情。畫面中的兩位戰士正是這種關系的象征,他們互相依賴,共同面對挑戰。這幅畫不僅展現了中國古典文化的美,也傳達了深厚的情感和人際關系的價值。

-

序號: 3882

解读: 這幅插圖是基于成語“肝膽相見”的主題創作的。在中國傳統文化中,“肝膽相見”形容朋友之間坦誠相待,無所不談,彼此深信不疑。圖中展現了兩位古代學者——一位男性和一位女性——在一個甯靜的園林中相互傾訴内心的思想和情感。他們身處傳統的中國建築和精心打理的花園之中,月光下的小池塘映照着周圍的景緻。男學者手持扇子,女學者手持卷軸,二人的裝束為傳統的漢服,這些元素均強調了中國古典文化的深厚底蘊。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以細膩的筆觸和對情感表達的關注為特點。畫面中的紅色印章,作為中國畫的傳統元素,不僅增添了一抹色彩,也象征着作品的完成和藝術家的身份。

總體而言,這幅插圖通過其古典的風格和深情的描繪,完美诠釋了“肝膽相見”這一成語,表達了彼此之間無比的信任與深厚的情誼。

-

序號: 3883

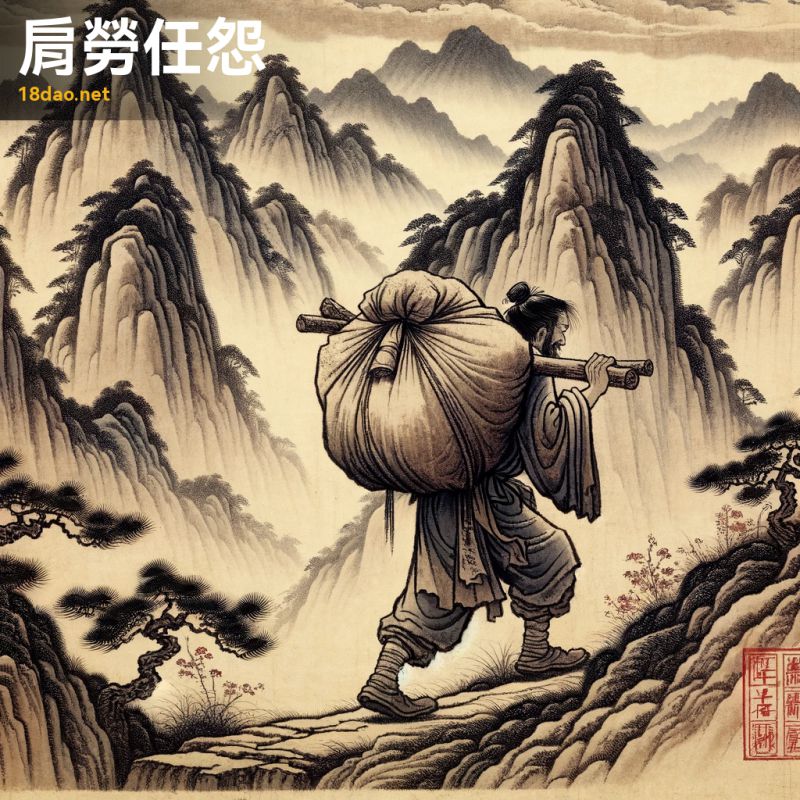

解读: 這幅插圖展現了一位肩負重擔的人,在曲折的山路上行走。他看上去疲憊卻又堅定,象征着忍耐和責任感。背景中崎岖的山巒和稀疏的樹木,反映出一種甯靜而充滿挑戰的環境。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家的作品,注重細膩的筆觸和微妙的色彩漸變。畫面角落的紅色印章,增添了作品的真實性和古典美感。這幅插圖與成語“肩勞任怨”之間的聯系,在于其所傳達的精神和意境。成語“肩勞任怨”字面意思是肩上扛着勞苦,背負着怨恨。比喻承擔艱苦的工作和不公的指責。插圖中的人物肩負重擔,體現了勞苦和承擔的意象;而他在崎岖的道路上行進,又象征着面對困境和不公的勇氣與堅韌。

整體上,這幅作品深刻地诠釋了這個成語的含義,通過視覺藝術的形式展現了中國傳統文化中對于責任和忍耐的價值觀。

-

序號: 3884

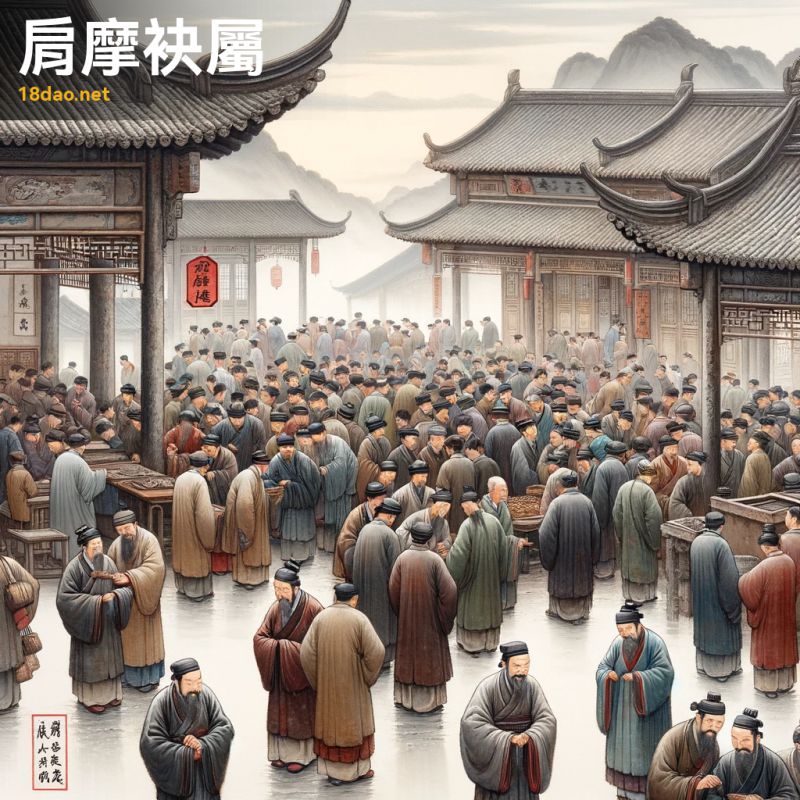

解读: 這幅圖描繪了一個熙熙攘攘的古代市場場景,充分體現了“肩摩袂屬”的成語意境。在這幅畫中,您可以看到各種年齡和服飾的人群,代表了傳統中國社會的不同階層。畫中的人物相互靠得非常近,有些甚至肩膀與肩膀、袖子與袖子相碰,形象地展示了這個成語的字面含義——非常擁擠的場所。

在藝術風格上,這幅畫模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,采用了柔和的筆觸和柔和的色彩。這種風格既保持了中國古典畫的傳統韻味,又展現了一種深沉而古樸的美感。畫面的某個角落還有一個小紅印章,作為這幅作品的印記,符合中國傳統繪畫的習慣。

整體上,這幅畫不僅生動地表達了“肩摩袂屬”的含義,還讓人感受到了古代中國市場的熱鬧與擁擠。

-

序號: 3885

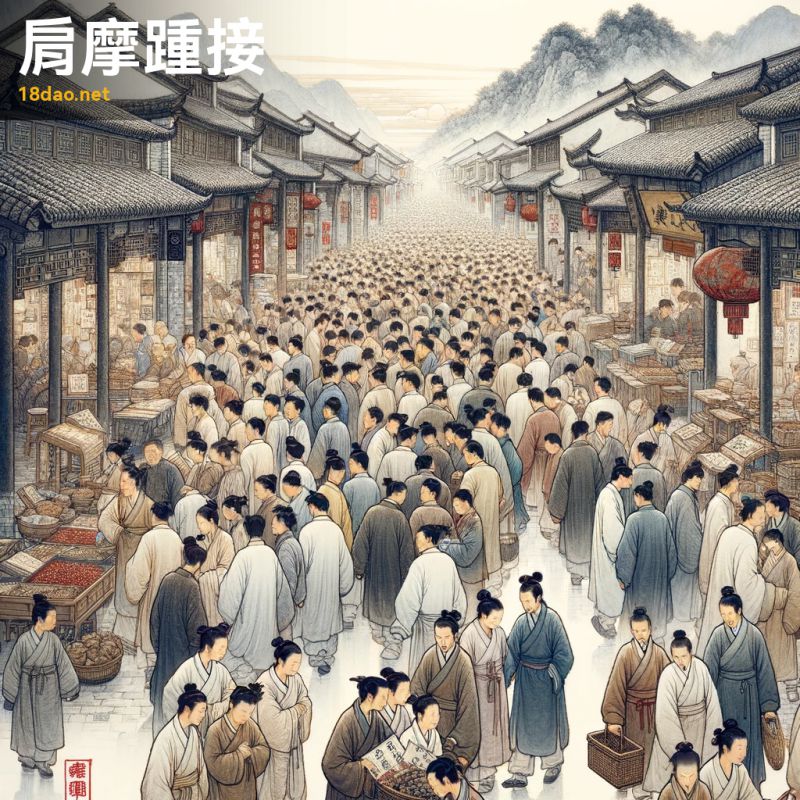

解读: 這幅圖描繪了一個熙熙攘攘的古代中國市場場景,生動地體現了“肩摩踵接”這一成語。在這幅畫中,各個年齡段的人們身着傳統的中國服飾,在狹窄的市場街道上挨挨擠擠,形成了一幅熱鬧非凡的畫面。他們彼此之間的距離非常近,可以看到他們肩膀相碰,腳步緊随,這正是“肩摩踵接”的直觀展現。畫面中,小商鋪和攤販林立,街道上人群的密集和活動的熱烈程度,使得整個場景充滿了生機和動感。

通過這樣的描繪,畫面傳達了一種人與人之間親密無間的感覺,恰如成語所表達的意境。

此作品的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,用細膩的筆觸和甯靜的色彩調子,創造了一種既古樸又深邃的感覺。畫面角落的紅色印章是對傳統中國藝術的緻敬,增添了一種經典的美感。

-

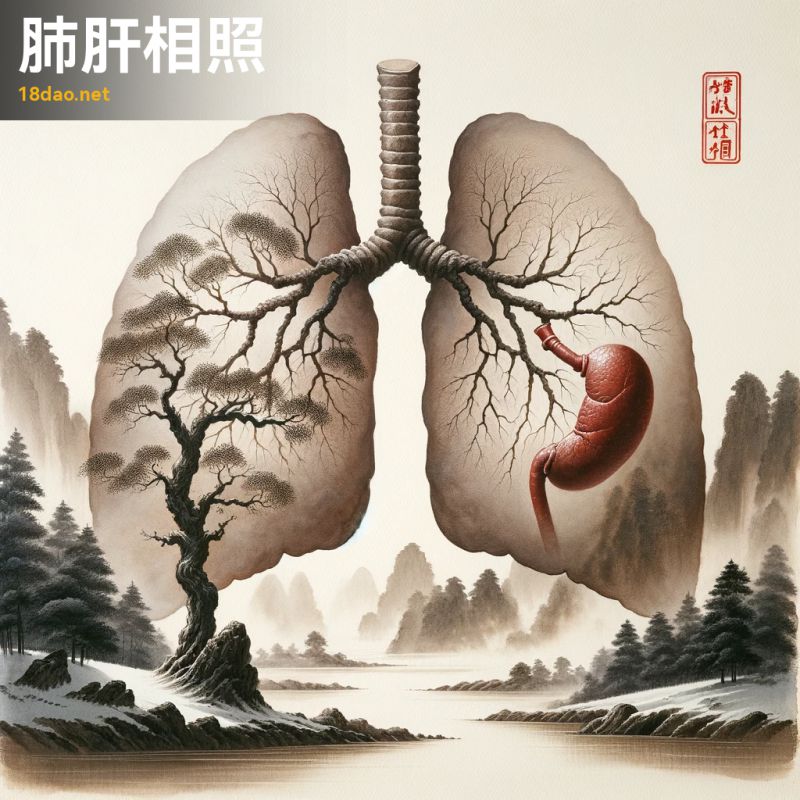

序號: 3886

解读: 這幅插圖為中國成語“肺肝相照”提供了形象的視覺表現。在畫面中,兩棵樹象征着肺和肝,它們緊密相鄰,樹枝交織在一起,彼此依偎,寓意着深厚的聯系和相互的支持。這種表現方式恰如其分地體現了“肺肝相照”的含義,即像肺和肝那樣彼此依賴、關系密切。

此畫采用了傳統中國畫的技法,風格仿佛古代畫家或近代畫家,注重細膩的筆觸和柔和的色彩。畫面的某個角落還加上了一個小紅印章,增添了作品的真實感和傳統美。

整體而言,這幅插圖不僅展現了中國古典文化的莊重與深沉,也通過象征性的藝術手法,生動地傳達了成語“肺肝相照”的深刻寓意。

-

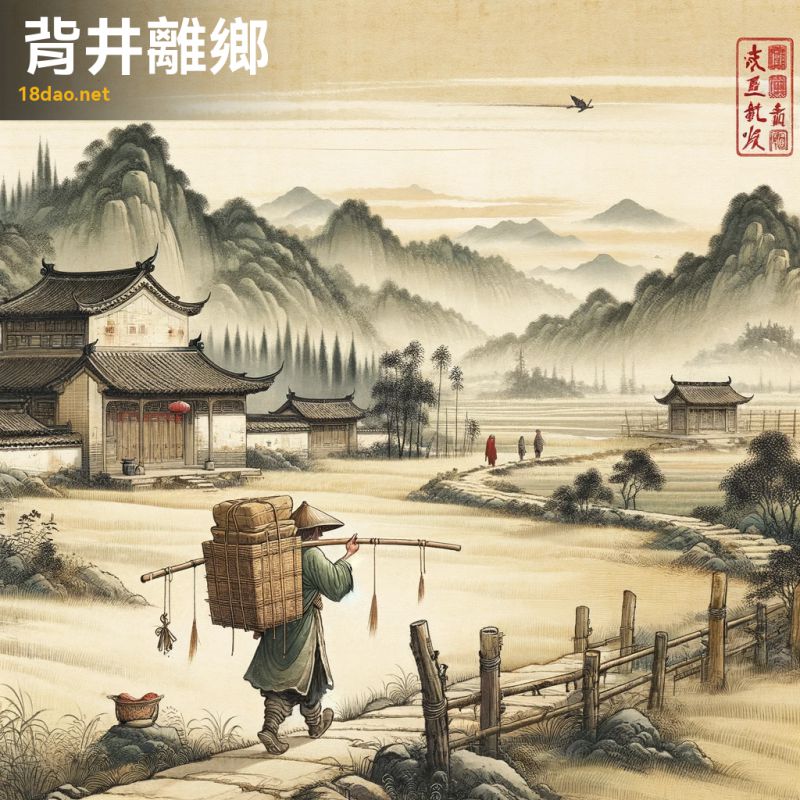

序號: 3887

解读: 這幅圖描繪了“背井離鄉”這一成語的場景。在圖中,我們看到一位攜帶行囊、肩扛竹竿的人正從一個擁有古代中國建築風格的小村莊沿着小路遠去。這個場景設置在甯靜的鄉村景觀中,遠處的山脈和清澈的天空共同營造出一種離家出走的氛圍。“背井離鄉”直譯為背着井離開家鄉,比喻離開自己生長的地方,到外地去生活。這幅畫通過其人物的姿态和環境的布局,巧妙地表達了離别故土的情感和向往遠方的決心。人物的背影、孤獨的步伐和遠離村莊的方向,都強烈地體現了成語的含義。

畫作風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,通過細膩的筆觸和微妙的色彩,展現了一種古樸而深邃的美感。畫面的一個角落還有一個小小的紅色印章,為作品增添了一份真實感和傳統氣息。

整體上,這幅畫不僅傳達了“背井離鄉”的意境,也體現了中國傳統繪畫的獨特魅力。

-

序號: 3888

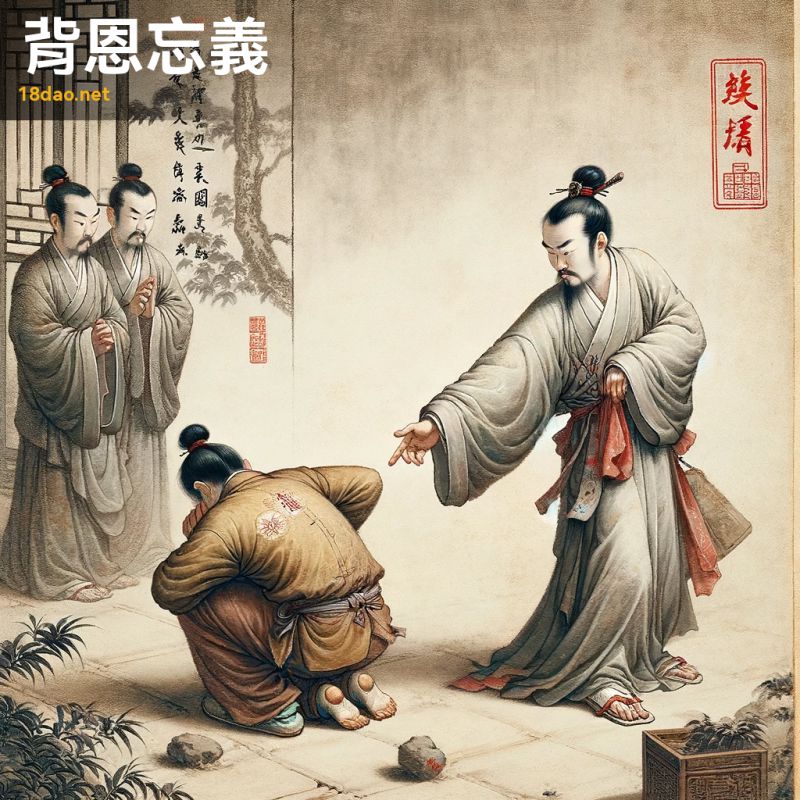

解读: 這幅插圖表現了“背恩忘義”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一位人物背對着另一位曾經幫助過他的人,象征着忘記恩情、違背道德原則的行為。

此畫采用了傳統的中國畫風格,借鑒了古代畫家或近代畫家的藝術特色,以細膩的筆觸和柔和的色彩展現了這一主題。畫面中的主角通過身體語言表達出了對恩人的忽視和不屑,而被背叛者的姿态和表情則流露出失望和痛心。這種對比強烈地傳達了“背恩忘義”的情感和道德寓意。此外,畫面的角落還有一枚紅色印章,作為古典作品的驗證,也增添了一份傳統文化的莊重感。

通過這樣的藝術呈現,這幅插圖不僅讓人感受到成語所承載的文化和教育意義,也體現了中國古典藝術的深刻魅力和情感表達。

-

序號: 3889

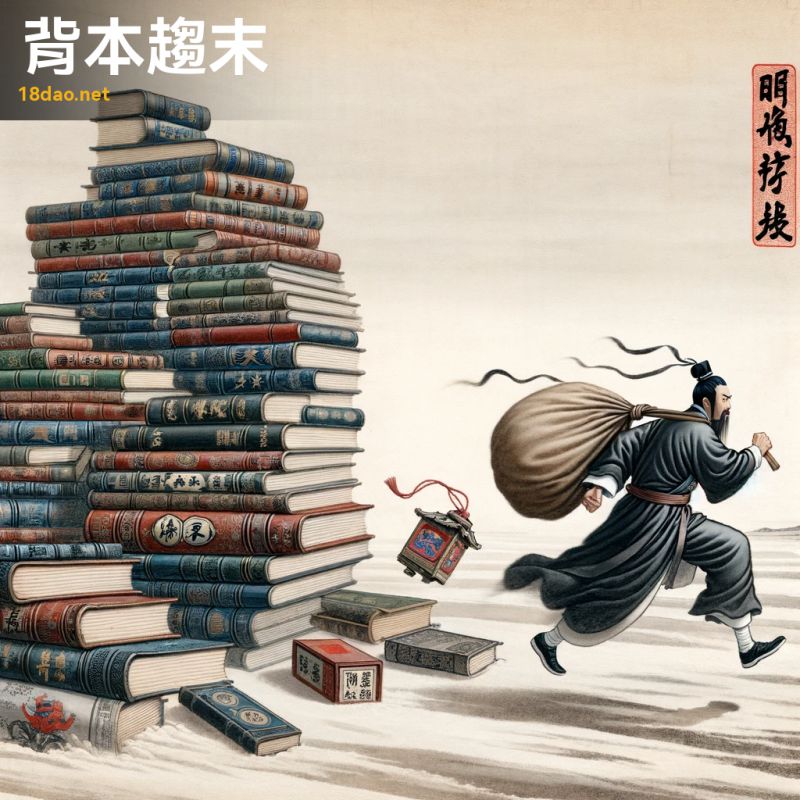

解读: 這幅圖描繪了成語“背本趨末”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着古代學者服飾的人物,他象征着“本”,即根本或起點。這位學者背對着一堆經典的書籍和卷軸,這些書籍和卷軸代表着深厚的文化遺産和知識的根基。然而,他卻急切地朝着遠處一個微小、不重要的細節或物體奔去,這代表着“末”,即瑣碎或不重要的終點。這幅畫的背景故意保持簡潔,以強調由書籍象征的豐富、深厚的傳統與學者所追求的瑣碎之物之間的對比。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,體現了中國古典繪畫的精髓。畫面的某個角落有一枚紅色印章,增添了傳統藝術作品的特色。

通過這幅畫,我們可以領會到“背本趨末”這個成語的寓意:忽視或背離了根本,而隻關注或追求一些瑣碎或不重要的事物。這不僅是對個人行為的警示,也是對于重視傳統和本質的重要提醒。

-

序號: 3890

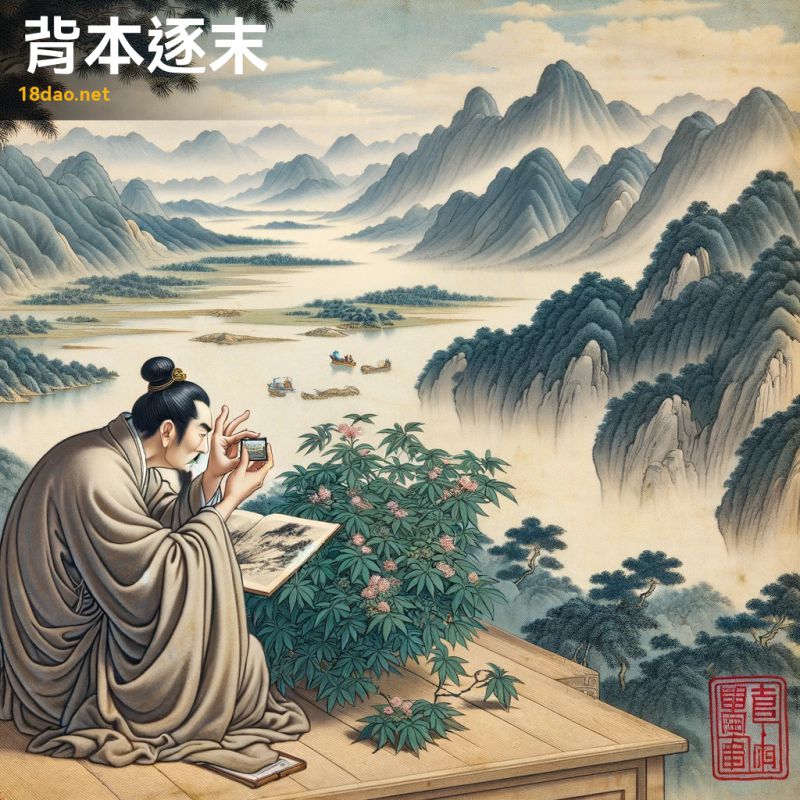

解读: 這幅插圖展現了一位學者全神貫注于植物的一個微小細節,背後是一片既廣闊又美麗的風景。

畫面采用了古代畫家或近代畫家風格的細膩色彩和優雅筆觸,傳達了由于過分專注于細節而忽視整體的主題。成語“背本逐末”字面意思是指背離了根本,追求枝節。它用來形容人隻注意小事或細節,而忽視了最根本、最重要的東西。這幅畫中的學者代表了這一思想,他忽視了身後廣闊的風景,隻專注于手中植物的小部分。這反映了成語的含義,即過分關注次要的或不重要的事物,而忽略了更為重要或根本的事物。畫面中的紅色印章是中國傳統繪畫中的重要元素,代表了畫家的印記和作品的完整性。

通過這樣的視覺呈現,插圖與成語“背本逐末”的内涵緊密相連,形象地展現了成語的深刻寓意。

-

序號: 3891

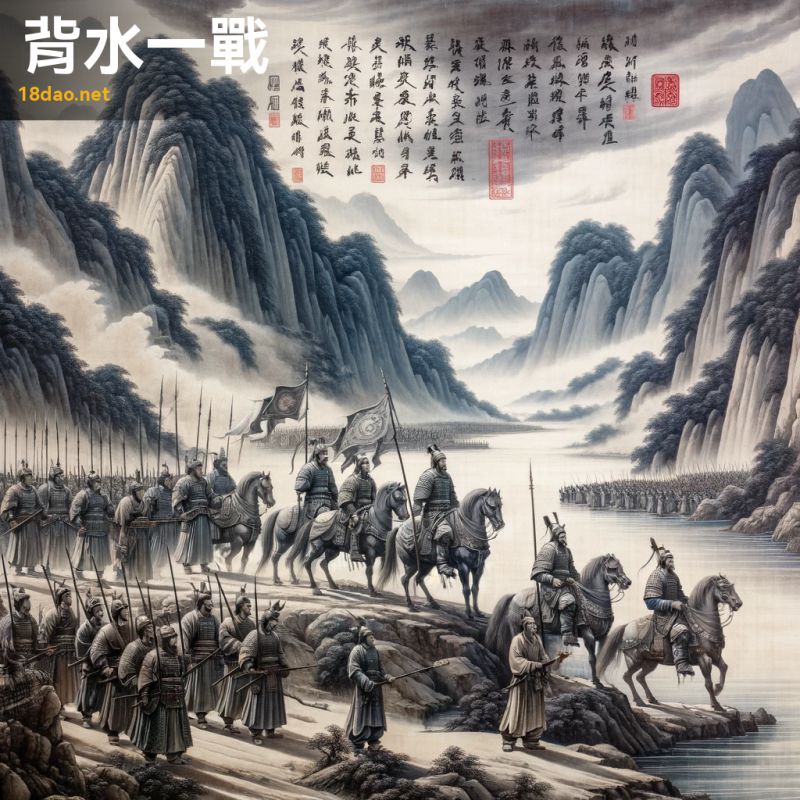

解读: 這幅插圖是為成語“背水一戰”所繪。在這幅畫中,我們看到一群身穿古代中國盔甲的士兵,他們堅定地站在一條大河的岸邊。這個場景象征着他們無路可退,必須進行決定性的戰鬥。士兵們的神态集中且堅決,展現了他們為關鍵戰役做好的準備。畫面的背景是崎岖的山脈和寬闊的河流,增強了形勢的緊張和戲劇性。

整個畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的風格,用細膩的筆觸和單色調的色彩方案來表現。畫面的一角還有一個小小的紅色印章,增添了作品的真實性和藝術價值。這幅畫完美地诠釋了“背水一戰”這一成語的含義:面臨絕境,隻能勇往直前,進行最後的拼搏。

通過古典的中國畫風格,我們不僅看到了成語的直觀表現,還能感受到中國古典文化的深邃與莊重。

-

序號: 3892

解读: 這幅插圖為成語“背水陳”提供了形象的視覺呈現。成語“背水陳”源自古代戰争策略,意指在絕境中排兵布陣,背水一戰,展現出決心和勇氣。在這幅畫中,我們看到的是一支古代中國的軍隊,他們背靠着河流,面對敵人,準備進行生死攸關的戰鬥。這種布陣方式象征着軍隊沒有退路,隻能勇往直前。畫面中,士兵們穿着傳統盔甲,手持各種武器,旗幟和戰旗迎風飄揚,增強了戰場的緊張氣氛。背景中的崇山峻嶺和寬闊的河流增加了畫面的戲劇性,同時也強調了士兵們所處的困境。

整個場景傳達了士兵們的緊張和決心,他們準備為了勝利而戰鬥到最後一刻。

這幅畫的藝術風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,細膩的筆觸和柔和的色彩營造了一種古樸而深邃的感覺。畫面一角的小紅印章為作品增添了一抹傳統中國藝術的特色。

整體上,這幅插圖不僅成功地表達了“背水陳”這一成語的含義,也展示了中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 3893

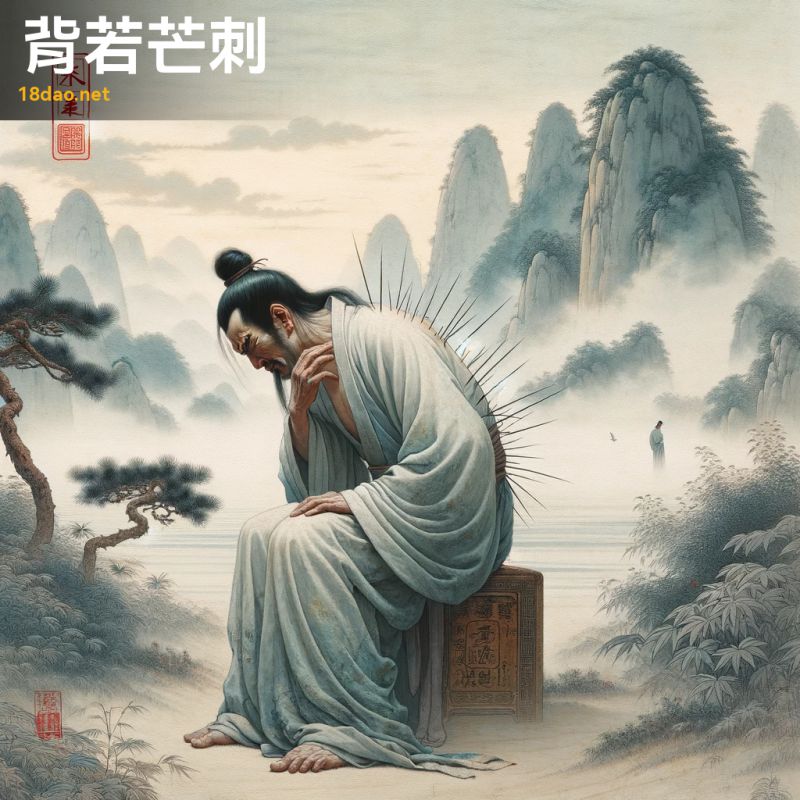

解读: 這幅插圖描繪了一個人背上生長着誇張的刺或尖刺,象征着不适或不安。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統筆觸和水墨技巧,背景簡約,強調中心人物。畫面中有一個角落放置着紅色印章,增添了一種古典氛圍。成語“背生芒刺”源自《漢書·董仲舒傳》,原意是比喻心裡像背上長了刺一樣難受,形容内心極度不安或害怕。這幅畫通過背上的誇張刺來形象地表現這種心理狀态。刺的誇張表現與成語中的“芒刺”相呼應,通過視覺藝術傳達了成語的深層含義,使觀者能夠直觀地感受到成語所表達的情感狀态。

-

序號: 3894

解读: 這幅插圖展現了成語“背若芒刺”的含義。在圖中,我們看到一位身着傳統中式服飾的東亞裔中年男子,他的姿态表現出深思和不安。他的背部似乎感受到了鋒利的刺痛,正如成語“背若芒刺”所描述的那樣。這個成語通常用來形容一個人非常擔心和憂慮,仿佛背上長了刺一樣,感到極度不舒服。插圖的背景是一幅甯靜的自然風景,融合了山脈和薄霧,色彩柔和,體現了傳統中國畫的風格。

這種風格模仿了古代畫家和近代畫家的畫風,傳遞出一種古樸而深邃的感覺。圖畫的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術價值。

通過這幅插圖,我們能夠更加深入地理解和感受到“背若芒刺”這一成語的情感内涵,以及它在中華文化中的獨特地位。

-

序號: 3895

解读: 這幅插圖展現了中國成語“背車而馳”的意象。畫面中,一位人物坐在中國古代的馬車上,車馬正迅猛地奔跑。這個場景生動地呈現了成語的直觀含義——雖然身處于車上,卻像是在飛馳。畫面的背景是典型的中國山水畫風,有山川和各種自然植物。

整體的色調柔和,給人一種深遠和甯靜的感覺。

這與古代畫家和近代畫家的畫風類似,體現了中國傳統繪畫的精髓。此成語通常用來形容行動迅速、勢不可擋。

通過這幅畫,我們可以感受到那種奔放的動感和力量。畫面的一角還有一個紅色的中國傳統印章,增添了一抹文化的韻味。

-

序號: 3896

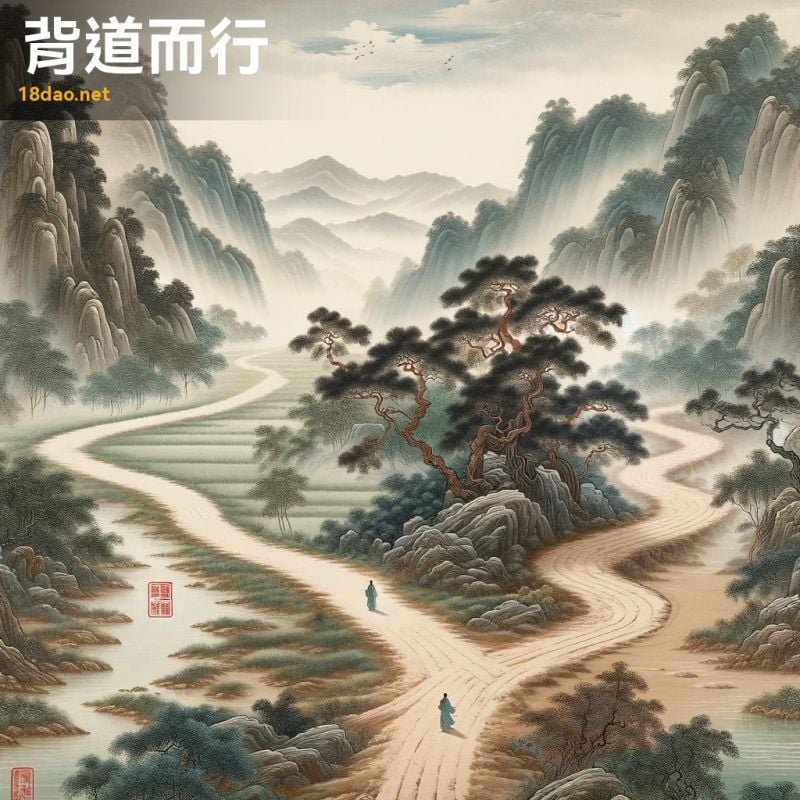

解读: 這幅畫描繪了“背道而行”這一成語的意境。在畫中,兩條古老的道路在甯靜的自然風景中朝相反的方向分岔,一條道路被人行走得平坦而清晰,而另一條則荒草叢生,模糊不清。這種對比象征着分歧和沖突。畫面包括傳統元素如山脈、樹木,甚至遠處有一位行人走在其中一條道路上。

整幅作品采用了古代畫家或近代畫家的畫風,色彩細膩、筆觸生動。畫角落中有一枚小紅印章,為作品增添了一絲古典韻味。

通過這幅畫,我們可以感受到成語“背道而行”的深層含義:它不僅描述了物理上的方向相反,更隐喻了觀念或行為上的根本對立和差異。畫中兩條道路的對比,正是這種思想上的分歧和背離的完美體現。

-

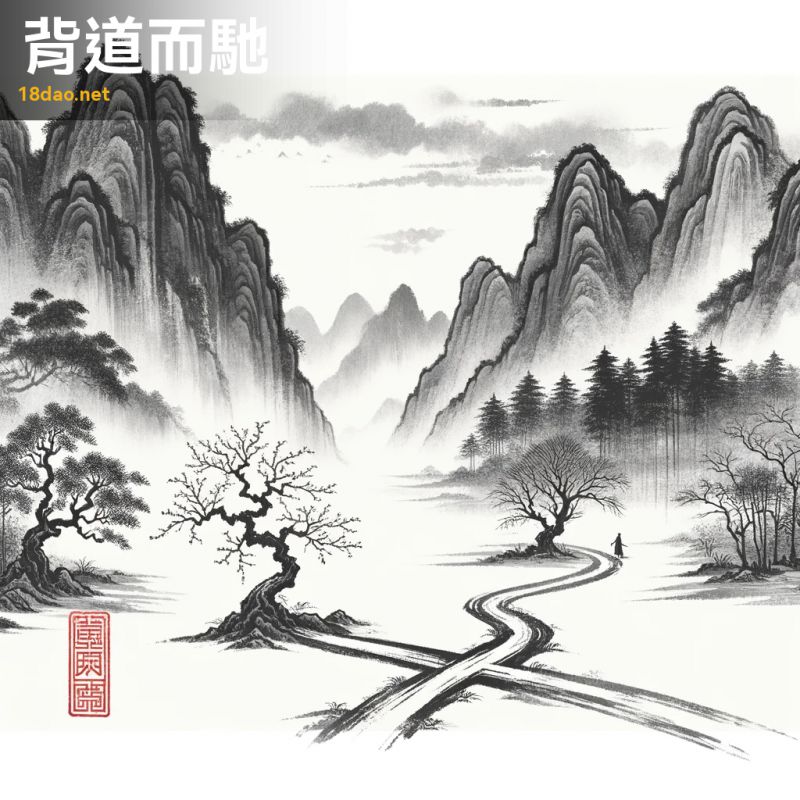

序號: 3897

解读: 這幅插圖展現了成語“背道而馳”的含義。圖中兩條道路在傳統中國風景中朝相反方向分岔,周圍是古老的樹木和山脈。這象征着意見、目标或行動的根本對立和分歧,正如“背道而馳”所描述的情景:行走在完全相反的道路上。

畫風效仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,通過精緻的筆觸和水墨渲染來表現。在畫面的一角,小巧不顯眼的紅色印章增添了傳統的觸感,與整幅作品的古樸和深邃感相得益彰。

通過這幅圖,我們可以感受到“背道而馳”這一成語所蘊含的深刻意義:代表了思想、行動或目的之間的根本分歧和相反方向的發展。

-

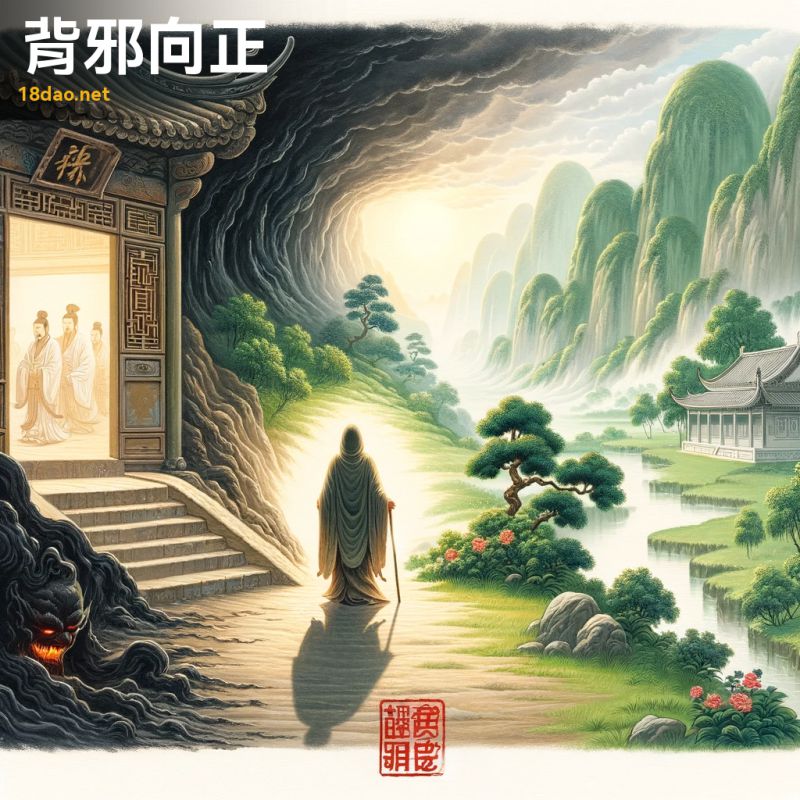

序號: 3898

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“背邪向正”的内涵。在畫面中,一位人物正從一條陰暗、不祥的小路轉身走向明亮、正直的大道。這一轉身動作象征着摒棄邪道、回歸正途的決心與勇氣。背景中的古典中國建築與茂盛的綠植增添了一種古樸與和諧的氛圍,同時也象征着文化與道德的沉澱。晴朗的天空代表了清晰與美德,暗喻了轉向正途所帶來的心靈的明朗與甯靜。

整幅畫的風格借鑒了古代畫家與近代畫家的畫風,以柔和的筆觸和甯靜的氛圍傳達出一種深邃的情感。畫面的一個角落還有一枚紅色印章,增添了作品的傳統美感和正式性。

通過這幅畫,我們不僅可以感受到成語“背邪向正”的深刻含義,還能領略到中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 3899

解读: 這幅插圖展現了成語“背馳於道”的寓意。圖中,一位騎手身着傳統中國服飾,在一條小路上駕馬而行,卻與道路的方向相反。這種逆行的場景生動地诠釋了“背馳於道”的字面含義,即違背正道,行事方式與常理相反。

整幅畫風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,充滿甯靜而深遠的氣息,背景中的山巒和樹木營造出一種甯靜的環境。這成語常用來形容人的行為或思想與正确的方向背道而馳,暗示着一種違反常理或不合規範的行為方式。畫面中的騎手和馬匹的細節處理,以及周圍環境的描繪,都強調了這種違背常規的主題。畫面一角的紅色印章,是中國傳統畫作中的一個重要元素,象征着作品的真實性和藝術家的身份。

通過這幅畫,我們不僅可以感受到中國傳統藝術的魅力,還能深刻理解“背馳於道”這一成語的深層含義。

-

序號: 3900

解读: 這幅圖描繪了“胡作非為”的場景。成語“胡作非為”字面意思是指胡亂做事,違背常理。在畫面中,我們看到一位人物在古代中國的傳統市場中肆無忌憚地制造麻煩,導緻了一片混亂。周圍的攤販車被推翻,商品散落一地,動物也受到了驚擾。這一場景生動地體現了“胡作非為”的概念,即無視秩序,随意破壞和造成混亂。

畫風仿照了古代畫家或近代畫家的風格,運用了傳統的中國畫技巧,通過淡雅的水墨和恰當的用色,呈現出一種古樸而深邃的美感。畫面構圖注重深度感,同時在一角落中加入了紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以表明畫家的身份或對作品的認可。

通過這幅畫,我們可以更直觀地理解“胡作非為”這個成語,感受到其所蘊含的混亂和不合理性,以及對社會秩序的破壞。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“翻陳出新”的意境。圖中,一位身着傳統中國服飾的人正在仔細地翻閱一個老式的箱子或倉庫,裡面堆滿了古老的文物和卷軸。在這些陳舊物品中,他發現了某種獨特而創新的東西,這一發現正是“翻陳出新”所描繪的場景——在舊事物中尋找并創造出新意。畫面背景簡約,主要聚焦于這位人物和他面前的物品,通過這種布局強調了發現和更新的主題。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“翻陳出新”的意境。圖中,一位身着傳統中國服飾的人正在仔細地翻閱一個老式的箱子或倉庫,裡面堆滿了古老的文物和卷軸。在這些陳舊物品中,他發現了某種獨特而創新的東西,這一發現正是“翻陳出新”所描繪的場景——在舊事物中尋找并創造出新意。畫面背景簡約,主要聚焦于這位人物和他面前的物品,通過這種布局強調了發現和更新的主題。 解读: 這幅插圖展現了成語“翻雲覆雨”的含義。成語“翻雲覆雨”原意描述天氣的快速變化,雲彩翻滾、雨水傾瀉。而在引申意義上,它形容事物變化無常,變幻莫測。在這幅畫中,我們可以看到雲層在劇烈翻滾,大雨滂沱而下,畫面傳達了一種強烈的動态感和變化感。

解读: 這幅插圖展現了成語“翻雲覆雨”的含義。成語“翻雲覆雨”原意描述天氣的快速變化,雲彩翻滾、雨水傾瀉。而在引申意義上,它形容事物變化無常,變幻莫測。在這幅畫中,我們可以看到雲層在劇烈翻滾,大雨滂沱而下,畫面傳達了一種強烈的動态感和變化感。 解读: 這幅插圖展現了成語“翼翼小心”的含義。在圖中,一位學者正小心翼翼地穿過一座狹窄的橋,橋下是一個甯靜的池塘。

解读: 這幅插圖展現了成語“翼翼小心”的含義。在圖中,一位學者正小心翼翼地穿過一座狹窄的橋,橋下是一個甯靜的池塘。 解读: 這幅插圖展現了一個身穿傳統铠甲的古代中國戰士,在戰場上昂首挺立,手舉利劍,展現出英勇和強大的氣概。這一形象恰如其分地體現了“耀武揚威”這一成語的含義。“耀武揚威”原意是指展示武力,炫耀威風,用以形容人們借助外在的武力或權勢來顯示自己的強大。在這幅插圖中,戰士的挺立姿态和高舉的劍,傳遞出一種震懾四方的強勢和自信。背景中的戰場景象,如戰旗和被擊敗的敵人,進一步襯托出這位戰士的英勇和戰場上的勝利。

解读: 這幅插圖展現了一個身穿傳統铠甲的古代中國戰士,在戰場上昂首挺立,手舉利劍,展現出英勇和強大的氣概。這一形象恰如其分地體現了“耀武揚威”這一成語的含義。“耀武揚威”原意是指展示武力,炫耀威風,用以形容人們借助外在的武力或權勢來顯示自己的強大。在這幅插圖中,戰士的挺立姿态和高舉的劍,傳遞出一種震懾四方的強勢和自信。背景中的戰場景象,如戰旗和被擊敗的敵人,進一步襯托出這位戰士的英勇和戰場上的勝利。 解读: 這幅圖描繪了一個古典中國風格的景象,體現了“老儒常語”這一成語的内涵。圖中,一位老學者身着傳統漢服,在一棵古老的大樹下專心緻志地閱讀古籍。他的形象代表了智慧與學問,而周圍甯靜的山景和輕柔的雲霧則營造出一種深遠和平靜的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一個古典中國風格的景象,體現了“老儒常語”這一成語的内涵。圖中,一位老學者身着傳統漢服,在一棵古老的大樹下專心緻志地閱讀古籍。他的形象代表了智慧與學問,而周圍甯靜的山景和輕柔的雲霧則營造出一種深遠和平靜的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了一隻老狐狸,體現了成語“老奸巨猾”的含義。在中國傳統文化中,狐狸常被視為狡猾和機智的象征。此畫中的狐狸表情聰明而又帶有一絲狡黠,置身于古老的中國山水之中,周圍環繞着山脈和樹木。這不僅反映了狐狸的狡猾本性,也暗示了其經曆豐富、智慧深邃。

解读: 這幅插圖展現了一隻老狐狸,體現了成語“老奸巨猾”的含義。在中國傳統文化中,狐狸常被視為狡猾和機智的象征。此畫中的狐狸表情聰明而又帶有一絲狡黠,置身于古老的中國山水之中,周圍環繞着山脈和樹木。這不僅反映了狐狸的狡猾本性,也暗示了其經曆豐富、智慧深邃。 解读: 這幅圖描繪了一隻狡猾的老狐狸,它身處森林之中,展現出老謀深算和狡黠的特質。老狐狸的眼神警惕而精明,它坐落在一塊岩石上,四周是濃密的樹木和灌木叢。這一場景傳達了一種狡猾的智慧和經驗。這幅畫作正是對“老姦大猾”成語的形象化表達。該成語形容人狡猾老練,有着深厚的城府和計謀。在中國傳統文化中,狐狸常被用作狡猾和精明的象征,因此選擇狐狸作為主要元素與成語含義高度吻合。畫面中的狐狸表情和姿态都精心設計,以體現其機敏和深謀遠慮的特性。

解读: 這幅圖描繪了一隻狡猾的老狐狸,它身處森林之中,展現出老謀深算和狡黠的特質。老狐狸的眼神警惕而精明,它坐落在一塊岩石上,四周是濃密的樹木和灌木叢。這一場景傳達了一種狡猾的智慧和經驗。這幅畫作正是對“老姦大猾”成語的形象化表達。該成語形容人狡猾老練,有着深厚的城府和計謀。在中國傳統文化中,狐狸常被用作狡猾和精明的象征,因此選擇狐狸作為主要元素與成語含義高度吻合。畫面中的狐狸表情和姿态都精心設計,以體現其機敏和深謀遠慮的特性。 解读: 這幅圖描繪了一隻老狐狸,體現了“老姦巨猾”的成語含義。在中國傳統文化中,狐狸常被視為狡猾和機智的象征,特别是老狐狸,更是代表着經驗豐富和計謀深沉。畫中的狐狸表情靈動,眼神中透露出精明和狡黠,彰顯了其豐富的生活經驗和深邃的智慧。背景采用了中國古典山水畫的元素,如山脈、樹木和溪流,這些元素不僅增強了畫面的深度感和空靈感,也與狐狸的形象形成了和諧的統一。山水與狐狸的結合,不僅展現了自然的美感,也寓意着狐狸在複雜環境中的生存智慧。

解读: 這幅圖描繪了一隻老狐狸,體現了“老姦巨猾”的成語含義。在中國傳統文化中,狐狸常被視為狡猾和機智的象征,特别是老狐狸,更是代表着經驗豐富和計謀深沉。畫中的狐狸表情靈動,眼神中透露出精明和狡黠,彰顯了其豐富的生活經驗和深邃的智慧。背景采用了中國古典山水畫的元素,如山脈、樹木和溪流,這些元素不僅增強了畫面的深度感和空靈感,也與狐狸的形象形成了和諧的統一。山水與狐狸的結合,不僅展現了自然的美感,也寓意着狐狸在複雜環境中的生存智慧。 解读: 這幅插圖展現了成語“老嫗能解”的場景。圖中,一位老婦人正在巧妙地解開複雜的絲織品,周圍是一群年輕的觀衆,他們對老婦人的技藝感到驚訝。背景是宋朝時期的傳統中國庭院,這增強了畫面的曆史感和文化氛圍。成語“老嫗能解”源于中國古代的一則寓言,意思是指即使是看似普通的老婦人也有解決複雜問題的能力。這反映了中國傳統文化中對經驗和智慧的重視,同時也強調了不應以貌取人。

解读: 這幅插圖展現了成語“老嫗能解”的場景。圖中,一位老婦人正在巧妙地解開複雜的絲織品,周圍是一群年輕的觀衆,他們對老婦人的技藝感到驚訝。背景是宋朝時期的傳統中國庭院,這增強了畫面的曆史感和文化氛圍。成語“老嫗能解”源于中國古代的一則寓言,意思是指即使是看似普通的老婦人也有解決複雜問題的能力。這反映了中國傳統文化中對經驗和智慧的重視,同時也強調了不應以貌取人。 解读: 此圖描繪了一個老成持重的景象。畫面中,一位着傳統中國長袍的智者坐在古老的松樹下,面帶沉思。他的舉止展現出一種平靜與自制,身邊的環境也顯得甯靜而安詳,光線柔和地透過樹木灑下。

解读: 此圖描繪了一個老成持重的景象。畫面中,一位着傳統中國長袍的智者坐在古老的松樹下,面帶沉思。他的舉止展現出一種平靜與自制,身邊的環境也顯得甯靜而安詳,光線柔和地透過樹木灑下。 解读: 這幅插圖展現了成語“老氣橫秋”的内涵。成語“老氣橫秋”形容人表現出不合年齡的嚴肅、刻闆,好像晚秋時節的蕭瑟和凋零。在這幅作品中,我們看到一位身着傳統中國服裝的老年男性,他的神态嚴峻、威嚴,正站在一棵秋天的樹下。樹葉飄落的景象象征着秋季的到來,與成語中的“秋”字相呼應。老人的表情和姿态體現了“老氣橫秋”中的“老氣”,即他顯示出超出其實際年齡的沉穩和嚴肅。

解读: 這幅插圖展現了成語“老氣橫秋”的内涵。成語“老氣橫秋”形容人表現出不合年齡的嚴肅、刻闆,好像晚秋時節的蕭瑟和凋零。在這幅作品中,我們看到一位身着傳統中國服裝的老年男性,他的神态嚴峻、威嚴,正站在一棵秋天的樹下。樹葉飄落的景象象征着秋季的到來,與成語中的“秋”字相呼應。老人的表情和姿态體現了“老氣橫秋”中的“老氣”,即他顯示出超出其實際年齡的沉穩和嚴肅。 解读: 這幅插圖展示了一群身穿傳統漢服的老年學者,在一棵大樹下進行讨論的場景。他們的面部表情透露出智慧和經驗,背景是典型的中國傳統建築,可能是學者庭院的一部分,帶有複雜的木雕和甯靜的風景。

解读: 這幅插圖展示了一群身穿傳統漢服的老年學者,在一棵大樹下進行讨論的場景。他們的面部表情透露出智慧和經驗,背景是典型的中國傳統建築,可能是學者庭院的一部分,帶有複雜的木雕和甯靜的風景。 解读: 此插圖展現了一個古代中國學者,身着傳統長袍,在樹下與一群年輕學生進行深入的對話。這一場景營造出了甯靜的教育氛圍,使人聯想到古典中國畫。

解读: 此插圖展現了一個古代中國學者,身着傳統長袍,在樹下與一群年輕學生進行深入的對話。這一場景營造出了甯靜的教育氛圍,使人聯想到古典中國畫。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“老當益壯”的意境。畫面中,一位長須老者身着傳統中國服飾,正懷着旺盛的精力,在一處風景怡人、樹木蒼翠的庭院裡練習武術。他的身姿挺拔,表情堅毅,展現出雖年老卻依然充滿活力的形象。背景中融入了高山和流水,象征着活力與長壽。這樣的選擇旨在強調成語“老當益壯”的内涵,即年紀雖大卻精神抖擻,體現出中國傳統文化對老年人精神狀态的肯定和尊重。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“老當益壯”的意境。畫面中,一位長須老者身着傳統中國服飾,正懷着旺盛的精力,在一處風景怡人、樹木蒼翠的庭院裡練習武術。他的身姿挺拔,表情堅毅,展現出雖年老卻依然充滿活力的形象。背景中融入了高山和流水,象征着活力與長壽。這樣的選擇旨在強調成語“老當益壯”的内涵,即年紀雖大卻精神抖擻,體現出中國傳統文化對老年人精神狀态的肯定和尊重。 解读: 這幅插圖描繪了一位身穿傳統中國服飾的長者,面露微怒,坐在典型的中國古代書房中。他的表情雖然含蓄,但卻透露出不滿和憤怒。

解读: 這幅插圖描繪了一位身穿傳統中國服飾的長者,面露微怒,坐在典型的中國古代書房中。他的表情雖然含蓄,但卻透露出不滿和憤怒。 解读: 這幅插圖展現了成語“老羞變怒”的含義。圖中展示的是一位穿着傳統中式服裝的老者,他的面部表情從羞愧逐漸轉變為憤怒。背景是一個典型的中國古典園林,有柳樹、池塘和石橋,營造出一種甯靜而古樸的氛圍。這種布局旨在反映老人内心情感的變化:從一開始的尴尬羞愧到最終的憤怒爆發。此成語通常用來描述一種情況:當一個人的害羞或尴尬達到極點時,可能會突然轉變為憤怒。在這幅畫中,老人的表情和姿态精确地捕捉了這種情緒的轉變,體現了成語的深層含義。

解读: 這幅插圖展現了成語“老羞變怒”的含義。圖中展示的是一位穿着傳統中式服裝的老者,他的面部表情從羞愧逐漸轉變為憤怒。背景是一個典型的中國古典園林,有柳樹、池塘和石橋,營造出一種甯靜而古樸的氛圍。這種布局旨在反映老人内心情感的變化:從一開始的尴尬羞愧到最終的憤怒爆發。此成語通常用來描述一種情況:當一個人的害羞或尴尬達到極點時,可能會突然轉變為憤怒。在這幅畫中,老人的表情和姿态精确地捕捉了這種情緒的轉變,體現了成語的深層含義。 解读: 這幅插圖展現了一位體态健壯的長者在甯靜的中國傳統園林中練習武術的場景。這位長者的姿态既莊嚴又充滿活力,反映了“老而彌壯”這一成語的内涵。這個成語的意思是随着年齡的增長,一個人的精神和體力并沒有衰退,反而變得更加強健和有活力。在插圖中,這位長者的動作既優雅又有力,展示了與自然界深深的聯系。他身邊是古老的樹木和甯靜的池塘,增添了永恒智慧和持久活力的感覺。

解读: 這幅插圖展現了一位體态健壯的長者在甯靜的中國傳統園林中練習武術的場景。這位長者的姿态既莊嚴又充滿活力,反映了“老而彌壯”這一成語的内涵。這個成語的意思是随着年齡的增長,一個人的精神和體力并沒有衰退,反而變得更加強健和有活力。在插圖中,這位長者的動作既優雅又有力,展示了與自然界深深的聯系。他身邊是古老的樹木和甯靜的池塘,增添了永恒智慧和持久活力的感覺。 解读: 這幅插圖展現了成語“老而益壯”的深刻含義。畫面中,一位睿智的老者站立在山川背景前,身體強健、充滿活力,象征着即使在年老之時依然保持着旺盛的生命力和堅強的精神。這種表現形式體現了老年人不僅生理上強健,而且智慧和精神上仍舊旺盛的理念。

解读: 這幅插圖展現了成語“老而益壯”的深刻含義。畫面中,一位睿智的老者站立在山川背景前,身體強健、充滿活力,象征着即使在年老之時依然保持着旺盛的生命力和堅強的精神。這種表現形式體現了老年人不僅生理上強健,而且智慧和精神上仍舊旺盛的理念。 解读: 這幅插圖展現了成語“老蚌出珠”的意境。圖中一隻古老的蚌殼在河床上輕輕打開,顯露出其中閃耀的珍珠。

解读: 這幅插圖展現了成語“老蚌出珠”的意境。圖中一隻古老的蚌殼在河床上輕輕打開,顯露出其中閃耀的珍珠。 解读: 這幅畫描繪了一個老蚌在沙質的海底孕育着一顆光澤的珍珠。

解读: 這幅畫描繪了一個老蚌在沙質的海底孕育着一顆光澤的珍珠。 解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,他坐在傳統的書房中,全神貫注地閱讀和策劃。學者周圍擺放着許多舊書和卷軸,映襯出他的學識淵博。書房中的微光來自一支蠟燭,其光影投射在學者的臉上,突顯出他深沉的思考與精明的神态。

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,他坐在傳統的書房中,全神貫注地閱讀和策劃。學者周圍擺放着許多舊書和卷軸,映襯出他的學識淵博。書房中的微光來自一支蠟燭,其光影投射在學者的臉上,突顯出他深沉的思考與精明的神态。 解读: 這幅插圖展現了“老馬識途”這一成語的深刻含義。圖中的老馬站在馬廄裡,眼神中透露出知識和智慧。它的背景是古典中國建築,增添了一種時代的厚重感。

解读: 這幅插圖展現了“老馬識途”這一成語的深刻含義。圖中的老馬站在馬廄裡,眼神中透露出知識和智慧。它的背景是古典中國建築,增添了一種時代的厚重感。 解读: 這幅插圖描繪了成語“老馬識途”的意境。圖中展現了一匹年邁的馬在古老的中國山水中自信地引領道路。這匹馬通過細膩的筆觸表現出其老邁的外觀和經驗豐富的神态,體現了它對道路的深刻認識。背景是一個甯靜、朦胧的山水景觀,包含了傳統中國元素,如山巒、樹木和小溪,整體色調柔和而樸實,傳達出一種年齡和智慧的感覺。

解读: 這幅插圖描繪了成語“老馬識途”的意境。圖中展現了一匹年邁的馬在古老的中國山水中自信地引領道路。這匹馬通過細膩的筆觸表現出其老邁的外觀和經驗豐富的神态,體現了它對道路的深刻認識。背景是一個甯靜、朦胧的山水景觀,包含了傳統中國元素,如山巒、樹木和小溪,整體色調柔和而樸實,傳達出一種年齡和智慧的感覺。 解读: 此圖描繪了成語“老馬識途”的意境。在畫面中,一匹年邁的馬匹沿着一條熟悉的小路自信地行走,背景是典型的中國古典山水畫風格,包括遠山、平靜的河流,以及淡雅的色彩。這幅畫體現了老馬因年歲而積累的智慧與經驗,正如成語中所寓意的——有經驗的人能夠憑借自己的知識和經驗指引方向。

解读: 此圖描繪了成語“老馬識途”的意境。在畫面中,一匹年邁的馬匹沿着一條熟悉的小路自信地行走,背景是典型的中國古典山水畫風格,包括遠山、平靜的河流,以及淡雅的色彩。這幅畫體現了老馬因年歲而積累的智慧與經驗,正如成語中所寓意的——有經驗的人能夠憑借自己的知識和經驗指引方向。 解读: 這幅插圖展現了成語“老驥伏櫪”的精髓。在這幅作品中,我們看到一匹年老但精神抖擻的馬匹安靜地伏卧在馬槽旁。盡管年歲已高,它的眼神中仍流露出堅定和活力,這正是“老驥伏櫪”所要傳達的含義——經驗豐富且能力未減的老者仍然擁有積極參與和貢獻的能力。

解读: 這幅插圖展現了成語“老驥伏櫪”的精髓。在這幅作品中,我們看到一匹年老但精神抖擻的馬匹安靜地伏卧在馬槽旁。盡管年歲已高,它的眼神中仍流露出堅定和活力,這正是“老驥伏櫪”所要傳達的含義——經驗豐富且能力未減的老者仍然擁有積極參與和貢獻的能力。 解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者,在書房中安然入睡的場景。畫面中,學者身着傳統長袍,沉浸在夢鄉之中,周圍環繞着書籍、卷軸和硯台,彰顯了一種學術氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一位古代中國學者,在書房中安然入睡的場景。畫面中,學者身着傳統長袍,沉浸在夢鄉之中,周圍環繞着書籍、卷軸和硯台,彰顯了一種學術氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“耳提面命”的精髓。在這幅畫中,一位古代中國的智者正在向年輕的弟子耳語,傳授智慧。他們身處一個甯靜的傳統中國園林中,背景是一個甯靜的池塘,池塘裡有荷花,還有一座典型的中國橋梁。智者身着傳統的漢服,象征着他的學問和地位。這個場景捕捉了導師與弟子之間的關系,強調了智者對弟子的直接教導和關懷。成語“耳提面命”字面意思是指在耳邊提醒,面前叮囑,形容長輩或師長對晚輩或學生的諄諄教誨和殷切期望。在這幅畫中,智者的親切姿态和弟子的專注傾聽正好體現了這一成語的含義。

解读: 這幅插圖展現了成語“耳提面命”的精髓。在這幅畫中,一位古代中國的智者正在向年輕的弟子耳語,傳授智慧。他們身處一個甯靜的傳統中國園林中,背景是一個甯靜的池塘,池塘裡有荷花,還有一座典型的中國橋梁。智者身着傳統的漢服,象征着他的學問和地位。這個場景捕捉了導師與弟子之間的關系,強調了智者對弟子的直接教導和關懷。成語“耳提面命”字面意思是指在耳邊提醒,面前叮囑,形容長輩或師長對晚輩或學生的諄諄教誨和殷切期望。在這幅畫中,智者的親切姿态和弟子的專注傾聽正好體現了這一成語的含義。 解读: 這幅插圖展現了成語“耳旁風”的含義。圖中,一位智者在甯靜的森林中漫步,周圍樹葉在風中沙沙作響,但他似乎毫不為之所動。這正體現了“耳旁風”的寓意,即對于旁人的議論和風言風語,智者選擇置若罔聞,如同風吹過耳邊,不留痕迹。

解读: 這幅插圖展現了成語“耳旁風”的含義。圖中,一位智者在甯靜的森林中漫步,周圍樹葉在風中沙沙作響,但他似乎毫不為之所動。這正體現了“耳旁風”的寓意,即對于旁人的議論和風言風語,智者選擇置若罔聞,如同風吹過耳邊,不留痕迹。 解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者在甯靜的園林中教導一名年輕學生的場景。畫面中的翠綠植物和平靜的池塘反映出兩人的對話,寓意着智慧的傳承。

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者在甯靜的園林中教導一名年輕學生的場景。畫面中的翠綠植物和平靜的池塘反映出兩人的對話,寓意着智慧的傳承。 解读: 這幅插圖描繪了一個古典中國書房的場景,其中一位年輕人在觀察一位大師作畫和書法,以此學習藝術。書房内充滿了古代的卷軸、墨石和毛筆,展現了一個豐富的文化環境。年輕人專注地觀察大師的作品,體現了“耳濡目染”這個成語。這個成語的意思是通過環境和觀察來學習,形容長時間的接觸和觀察可以使人不知不覺地受到影響和學習。

解读: 這幅插圖描繪了一個古典中國書房的場景,其中一位年輕人在觀察一位大師作畫和書法,以此學習藝術。書房内充滿了古代的卷軸、墨石和毛筆,展現了一個豐富的文化環境。年輕人專注地觀察大師的作品,體現了“耳濡目染”這個成語。這個成語的意思是通過環境和觀察來學習,形容長時間的接觸和觀察可以使人不知不覺地受到影響和學習。 解读: 這幅插圖展現了一個溫馨而熟悉的場景:一位年長的學者坐在樹下,專心緻志地閱讀着一本書。周圍環境甯靜祥和,背景中流淌着一條小河,幾隻小鳥在周圍嬉戲。

解读: 這幅插圖展現了一個溫馨而熟悉的場景:一位年長的學者坐在樹下,專心緻志地閱讀着一本書。周圍環境甯靜祥和,背景中流淌着一條小河,幾隻小鳥在周圍嬉戲。 解读: 這幅插圖是對成語“耳目一新”的視覺诠釋。在這幅作品中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,站在優美、甯靜的自然風光中。他的表情顯露出驚奇與領悟,正如“耳目一新”所描述的那樣,表達了一種突然的啟發或驚喜之情。

解读: 這幅插圖是對成語“耳目一新”的視覺诠釋。在這幅作品中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,站在優美、甯靜的自然風光中。他的表情顯露出驚奇與領悟,正如“耳目一新”所描述的那樣,表達了一種突然的啟發或驚喜之情。 解读: 這幅插圖描繪了一位年輕人站在山峰之巅,眺望着遠方被薄霧部分遮蔽的城市。

解读: 這幅插圖描繪了一位年輕人站在山峰之巅,眺望着遠方被薄霧部分遮蔽的城市。 解读: 這幅圖描繪了一個甯靜的古代中國風景,展現了一座位于郁郁蔥蔥的山中的甯靜村落。村中的人們正在從事日常活動,背景是一片清澈、遼闊的天空。

解读: 這幅圖描繪了一個甯靜的古代中國風景,展現了一座位于郁郁蔥蔥的山中的甯靜村落。村中的人們正在從事日常活動,背景是一片清澈、遼闊的天空。 解读: 這幅畫描繪了一個年輕人坐在園林中,被古代學者圍繞,他們正在讨論和閱讀卷軸。環境甯靜,有盛開的花朵、樹木和一個小池塘,反映出一種甯靜的氛圍。學者和年輕人身着傳統的漢服。

解读: 這幅畫描繪了一個年輕人坐在園林中,被古代學者圍繞,他們正在讨論和閱讀卷軸。環境甯靜,有盛開的花朵、樹木和一個小池塘,反映出一種甯靜的氛圍。學者和年輕人身着傳統的漢服。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“耳紅面赤”的意境。在這幅作品中,我們可以看到一位男子的耳朵和臉頰呈現出鮮紅色,這直觀地體現了成語的字面意思——耳朵和臉部因某種情緒激動而變紅。這種變色通常與羞愧、尴尬或激動等情緒有關,反映了人在特定情緒影響下的生理反應。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“耳紅面赤”的意境。在這幅作品中,我們可以看到一位男子的耳朵和臉頰呈現出鮮紅色,這直觀地體現了成語的字面意思——耳朵和臉部因某種情緒激動而變紅。這種變色通常與羞愧、尴尬或激動等情緒有關,反映了人在特定情緒影響下的生理反應。 解读: 這幅插圖展示了一位旅行者站在山路上,遠眺着遠處的村莊。這一場景生動地诠釋了“耳聞不如眼見”的成語含義。成語“耳聞不如眼見”強調了親眼所見比單純聽到的描述更為真實和可信。在這幅畫中,旅行者的姿态和目光聚焦在遠處,似乎正體驗着這一真理。

解读: 這幅插圖展示了一位旅行者站在山路上,遠眺着遠處的村莊。這一場景生動地诠釋了“耳聞不如眼見”的成語含義。成語“耳聞不如眼見”強調了親眼所見比單純聽到的描述更為真實和可信。在這幅畫中,旅行者的姿态和目光聚焦在遠處,似乎正體驗着這一真理。 解读: 這幅插圖是為成語“耳邊風”制作的。在畫面中,我們看到一位學者坐在樹下,面露冷漠之色,仿佛對周圍的細語和閑言碎語充耳不聞。樹葉在微風中輕輕搖曳,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖是為成語“耳邊風”制作的。在畫面中,我們看到一位學者坐在樹下,面露冷漠之色,仿佛對周圍的細語和閑言碎語充耳不聞。樹葉在微風中輕輕搖曳,營造出一種甯靜而深遠的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了成語“耳鬢廝磨”的場景。在中國傳統文化中,“耳鬢廝磨”形容親密無間,如同耳朵和鬓角相互摩擦那樣近。圖中展現了一男一女,穿着傳統漢服,坐在一起,彼此耳語,表現出一種親密而浪漫的氛圍。他們身處一個典型的中國古典園林,周圍有柳樹、池塘和遠處的山巒,營造出一種甯靜和諧的感覺。

解读: 這幅圖描繪了成語“耳鬢廝磨”的場景。在中國傳統文化中,“耳鬢廝磨”形容親密無間,如同耳朵和鬓角相互摩擦那樣近。圖中展現了一男一女,穿着傳統漢服,坐在一起,彼此耳語,表現出一種親密而浪漫的氛圍。他們身處一個典型的中國古典園林,周圍有柳樹、池塘和遠處的山巒,營造出一種甯靜和諧的感覺。 解读: 這幅圖描繪了一個忠誠而堅定的人物,可能是一位曆史人物或戰士,他的眼神中顯露出堅定不移的承諾和奉獻。背景巧妙地喚起了古代中國的氛圍,融入了山脈、河流或傳統建築等元素。色彩方案以紅色為主,象征着“丹心”和忠誠。這幅作品體現了“耿耿丹心”的成語意涵。成語“耿耿丹心”源于《左傳·闵公元年》,原文為“耿耿于懷,丹心可鑒”,用來形容人内心的忠誠與純潔,如丹砂般鮮紅而不染。在這幅畫中,主角的堅毅神情和背景的古樸風格共同傳達了這種深沉的忠誠和堅定的精神。畫面的紅色調進一步強化了這一主題,同時也和傳統的丹砂(一種紅色礦物)相呼應,象征着熱忱和忠貞不渝的心。此外,圖畫一角的紅色印章是對中國古典藝術的一種緻敬,它不僅是藝術作品的一部分,也是作者身份和作品完整性的象征。

解读: 這幅圖描繪了一個忠誠而堅定的人物,可能是一位曆史人物或戰士,他的眼神中顯露出堅定不移的承諾和奉獻。背景巧妙地喚起了古代中國的氛圍,融入了山脈、河流或傳統建築等元素。色彩方案以紅色為主,象征着“丹心”和忠誠。這幅作品體現了“耿耿丹心”的成語意涵。成語“耿耿丹心”源于《左傳·闵公元年》,原文為“耿耿于懷,丹心可鑒”,用來形容人内心的忠誠與純潔,如丹砂般鮮紅而不染。在這幅畫中,主角的堅毅神情和背景的古樸風格共同傳達了這種深沉的忠誠和堅定的精神。畫面的紅色調進一步強化了這一主題,同時也和傳統的丹砂(一種紅色礦物)相呼應,象征着熱忱和忠貞不渝的心。此外,圖畫一角的紅色印章是對中國古典藝術的一種緻敬,它不僅是藝術作品的一部分,也是作者身份和作品完整性的象征。 解读: 這幅插圖展現了成語“聚精會神”的精髓。成語“聚精會神”意味着集中精神、注意力,形容人專心緻志。在這幅圖中,我們看到一群古代中國的學者,在一棵古老的大樹下進行熱烈的讨論。他們身着傳統長袍,每個人都表現出深思和激烈交談的不同表情。這個場景設置在一個甯靜的園林之中,周圍有平靜的池塘和盛開的花朵,營造出一種安詳和專注的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了成語“聚精會神”的精髓。成語“聚精會神”意味着集中精神、注意力,形容人專心緻志。在這幅圖中,我們看到一群古代中國的學者,在一棵古老的大樹下進行熱烈的讨論。他們身着傳統長袍,每個人都表現出深思和激烈交談的不同表情。這個場景設置在一個甯靜的園林之中,周圍有平靜的池塘和盛開的花朵,營造出一種安詳和專注的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了“聚沙之塔”這一成語的意象。畫面中,一座由沙粒累積而成的塔逐漸成形,反映了這個成語的含義——通過積累小事,可以達成大事。畫面背景是甯靜的山水,遠處的山巒和附近輕柔流淌的河流,營造出一種古樸而深邃的氛圍。雖然塔尚未完工,但其堅實的沙基已初現雛形,周圍有人們勤奮地工作,有的在用籃子搬運沙子。

解读: 這幅插圖描繪了“聚沙之塔”這一成語的意象。畫面中,一座由沙粒累積而成的塔逐漸成形,反映了這個成語的含義——通過積累小事,可以達成大事。畫面背景是甯靜的山水,遠處的山巒和附近輕柔流淌的河流,營造出一種古樸而深邃的氛圍。雖然塔尚未完工,但其堅實的沙基已初現雛形,周圍有人們勤奮地工作,有的在用籃子搬運沙子。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“聚沙成塔”的意境。畫面中,我們看到一個甯靜的古代中國風景,焦點是一座正在逐漸由人們一粒粒沙子堆積而成的小塔。每個人都貢獻了少量的沙子,共同建造這座日益增長的結構。畫面呈現出甯靜祥和的氣氛,背景有傳統的中國建築以及樹木和河流等自然元素。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“聚沙成塔”的意境。畫面中,我們看到一個甯靜的古代中國風景,焦點是一座正在逐漸由人們一粒粒沙子堆積而成的小塔。每個人都貢獻了少量的沙子,共同建造這座日益增長的結構。畫面呈現出甯靜祥和的氣氛,背景有傳統的中國建築以及樹木和河流等自然元素。 解读: 此幅插圖展現了成語“聚沙成塔”的深刻含義。畫面中,我們看到一個甯靜的海灘,許多人各自攜帶少量沙子,共同建造一座龐大而雄偉的沙塔。這種景象象征着即使是微不足道的努力,隻要集聚起來,也能創造出令人驚歎的成果。

解读: 此幅插圖展現了成語“聚沙成塔”的深刻含義。畫面中,我們看到一個甯靜的海灘,許多人各自攜帶少量沙子,共同建造一座龐大而雄偉的沙塔。這種景象象征着即使是微不足道的努力,隻要集聚起來,也能創造出令人驚歎的成果。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聚精會神”的含義。圖中,一位身着傳統中國服飾的學者正坐在書房的書桌前,全神貫注地閱讀着古卷。他的姿态和表情反映出深深的專注和投入,正如成語所描述的,将所有注意力都集中在一件事物上。書房的布置融合了古典中國藝術元素,營造出一種靜谧和諧的氛圍。窗外的和平庭院景觀增添了一份甯靜與深遠的感覺,強化了學者沉浸在學習中的場景。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聚精會神”的含義。圖中,一位身着傳統中國服飾的學者正坐在書房的書桌前,全神貫注地閱讀着古卷。他的姿态和表情反映出深深的專注和投入,正如成語所描述的,将所有注意力都集中在一件事物上。書房的布置融合了古典中國藝術元素,營造出一種靜谧和諧的氛圍。窗外的和平庭院景觀增添了一份甯靜與深遠的感覺,強化了學者沉浸在學習中的場景。 解读: 這幅圖描繪了一位年輕的學者在一棵古老的大樹下專心緻志地閱讀經典書籍。畫面傳達了一種專注與領悟的氛圍,學者代表了從有限的信息中理解複雜概念的能力。背景甯靜自然,強調了安詳和智慧。此畫與成語“聞一知十”之間的聯系非常緊密。成語“聞一知十”意指從有限的信息中推斷出更多的知識,象征着高超的理解力和洞察力。畫中的學者代表了這種能力,他通過閱讀一本書便能領會更深遠的知識和智慧。

解读: 這幅圖描繪了一位年輕的學者在一棵古老的大樹下專心緻志地閱讀經典書籍。畫面傳達了一種專注與領悟的氛圍,學者代表了從有限的信息中理解複雜概念的能力。背景甯靜自然,強調了安詳和智慧。此畫與成語“聞一知十”之間的聯系非常緊密。成語“聞一知十”意指從有限的信息中推斷出更多的知識,象征着高超的理解力和洞察力。畫中的學者代表了這種能力,他通過閱讀一本書便能領會更深遠的知識和智慧。 解读: 這幅插圖描繪了成語“聞雞舞”的意境。圖中展示了一位古代學者,在清晨公雞的啼鳴聲中被喚醒,滿懷熱情地開始了他的學習。學者坐在一個典型的中國書房裡,周圍擺放着卷軸、毛筆和硯台。房間被晨光柔和地照亮,窗外,一隻公雞站在籬笆上啼鳴。

解读: 這幅插圖描繪了成語“聞雞舞”的意境。圖中展示了一位古代學者,在清晨公雞的啼鳴聲中被喚醒,滿懷熱情地開始了他的學習。學者坐在一個典型的中國書房裡,周圍擺放着卷軸、毛筆和硯台。房間被晨光柔和地照亮,窗外,一隻公雞站在籬笆上啼鳴。 解读: 這幅圖描繪了成語“聞雞起舞”的場景。畫中,一位古代中國的學者在聽到雞鳴的那一刻,立刻從睡夢中醒來,開始練習書法或武術。這個成語源自晉代的祖逖,他聽到雞鳴便起床練劍,形容人有勤奮向上的精神。在這幅畫中,學者被描繪得面帶決心和自律的表情,反映出他對自我提升的執着追求。畫面背景是一個甯靜的自然環境,伴随着清晨的第一縷陽光,遠處可見正在啼鳴的公雞。

解读: 這幅圖描繪了成語“聞雞起舞”的場景。畫中,一位古代中國的學者在聽到雞鳴的那一刻,立刻從睡夢中醒來,開始練習書法或武術。這個成語源自晉代的祖逖,他聽到雞鳴便起床練劍,形容人有勤奮向上的精神。在這幅畫中,學者被描繪得面帶決心和自律的表情,反映出他對自我提升的執着追求。畫面背景是一個甯靜的自然環境,伴随着清晨的第一縷陽光,遠處可見正在啼鳴的公雞。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聞風披靡”的含義。畫面中,我們看到古代的戰場上,一方的士兵在聽聞敵軍來襲的消息後,顯示出明顯的恐慌和混亂,紛紛逃離戰場。這正體現了成語所描述的情景:一方僅憑其強大的聲望和力量,便使對方在交戰前就喪失了鬥志,亂作一團,未戰先敗。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聞風披靡”的含義。畫面中,我們看到古代的戰場上,一方的士兵在聽聞敵軍來襲的消息後,顯示出明顯的恐慌和混亂,紛紛逃離戰場。這正體現了成語所描述的情景:一方僅憑其強大的聲望和力量,便使對方在交戰前就喪失了鬥志,亂作一團,未戰先敗。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲名狼籍”的含義。在畫面中,我們看到一個古代中國的市場場景,充滿了混亂與無序。市場上人群喧嚣,商販們争吵不休,貨物散亂一地,整個畫面充滿了緊張和混亂的氛圍。這種場景完美地體現了“聲名狼籍”的字面意思,即聲譽受損、秩序混亂。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲名狼籍”的含義。在畫面中,我們看到一個古代中國的市場場景,充滿了混亂與無序。市場上人群喧嚣,商販們争吵不休,貨物散亂一地,整個畫面充滿了緊張和混亂的氛圍。這種場景完美地體現了“聲名狼籍”的字面意思,即聲譽受損、秩序混亂。 解读: 此圖描繪了一隻狼在荒涼的景觀中對着滿月嚎叫,背景中有陰暗、不祥的雲層,旨在表現成語“聲名狼藉”。

解读: 此圖描繪了一隻狼在荒涼的景觀中對着滿月嚎叫,背景中有陰暗、不祥的雲層,旨在表現成語“聲名狼藉”。 解读: 這幅插圖展現了成語“聲吞氣忍”的内涵。成語“聲吞氣忍”源自《宋書·劉義慶傳》,字面意思是指忍氣吞聲,比喻忍受屈辱或壓迫而不敢發聲。在這幅畫中,一位人物靜靜地坐在傳統的房間裡,其面部表情融合了堅忍與克制的特點,透露出一種沉默的、持久的力量。房間内部飾以古代中國的裝飾,增添了場景的文化氛圍。畫面中的人物姿态表現了内心的抗争和對現狀的默默忍受,與成語“聲吞氣忍”的精神相符合。

解读: 這幅插圖展現了成語“聲吞氣忍”的内涵。成語“聲吞氣忍”源自《宋書·劉義慶傳》,字面意思是指忍氣吞聲,比喻忍受屈辱或壓迫而不敢發聲。在這幅畫中,一位人物靜靜地坐在傳統的房間裡,其面部表情融合了堅忍與克制的特點,透露出一種沉默的、持久的力量。房間内部飾以古代中國的裝飾,增添了場景的文化氛圍。畫面中的人物姿态表現了内心的抗争和對現狀的默默忍受,與成語“聲吞氣忍”的精神相符合。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲東擊西”的含義。在畫面中,我們看到一群身穿傳統盔甲、手持武器的士兵正在向一個方向(東)發起攻擊。與此同時,他們的領袖騎在馬上,秘密地指揮另一支部隊從相反的方向(西)發起突襲。這種策略正是“聲東擊西”成語的核心所在,即通過制造聲勢或動作吸引敵人的注意力,同時在另一個方向進行真正的攻擊或行動。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲東擊西”的含義。在畫面中,我們看到一群身穿傳統盔甲、手持武器的士兵正在向一個方向(東)發起攻擊。與此同時,他們的領袖騎在馬上,秘密地指揮另一支部隊從相反的方向(西)發起突襲。這種策略正是“聲東擊西”成語的核心所在,即通過制造聲勢或動作吸引敵人的注意力,同時在另一個方向進行真正的攻擊或行動。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲淚俱下”的深刻含義。畫面中,一位身穿傳統長袍的人物跪地而泣,淚水沿着臉頰流淌。這一形象鮮明地傳達了極度的悲痛和絕望。畫作的背景是甯靜的山川與流淌的河水,這種古典的中國風景描繪出一種沉靜而深沉的情感氛圍。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“聲淚俱下”的深刻含義。畫面中,一位身穿傳統長袍的人物跪地而泣,淚水沿着臉頰流淌。這一形象鮮明地傳達了極度的悲痛和絕望。畫作的背景是甯靜的山川與流淌的河水,這種古典的中國風景描繪出一種沉靜而深沉的情感氛圍。 解读: 這幅插圖展現了一位身着古代中國服飾的人物坐在窗邊,表情憂郁地凝望着外面。窗外,細雨輕柔地落在甯靜的園林之上,象征着悲傷和絕望。

解读: 這幅插圖展現了一位身着古代中國服飾的人物坐在窗邊,表情憂郁地凝望着外面。窗外,細雨輕柔地落在甯靜的園林之上,象征着悲傷和絕望。 解读: 這幅插圖展現了一個古代中國學者正在激情地發表演說的場景。他的面部表情充滿了深沉的情感,眼中含着淚水,生動地體現了“聲淚俱發”的成語。這個成語用于描述一個人在極度激動的情緒下,聲音和眼淚都在表達他的感情。背景是一個傳統的中國書房,布滿了卷軸和毛筆,強調了場景的文化氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一個古代中國學者正在激情地發表演說的場景。他的面部表情充滿了深沉的情感,眼中含着淚水,生動地體現了“聲淚俱發”的成語。這個成語用于描述一個人在極度激動的情緒下,聲音和眼淚都在表達他的感情。背景是一個傳統的中國書房,布滿了卷軸和毛筆,強調了場景的文化氛圍。 解读: 這幅圖描繪了一個靜谧的山水景觀,其中包含山脈、流水和一個小亭子。色彩以平靜、柔和的藍綠色為主,營造出一種甯靜與和平的氛圍。這種景象與成語“聲色不動”(Sheng Se Bu Dong)的含義相契合。該成語字面意思為聲色不動,比喻态度沉穩,情緒不外露,或面對誘惑和挑釁毫不動搖。在畫面的一角,有一個小紅色印章,這是中國古典繪畫的典型特征,增添了一絲傳統的韻味。

解读: 這幅圖描繪了一個靜谧的山水景觀,其中包含山脈、流水和一個小亭子。色彩以平靜、柔和的藍綠色為主,營造出一種甯靜與和平的氛圍。這種景象與成語“聲色不動”(Sheng Se Bu Dong)的含義相契合。該成語字面意思為聲色不動,比喻态度沉穩,情緒不外露,或面對誘惑和挑釁毫不動搖。在畫面的一角,有一個小紅色印章,這是中國古典繪畫的典型特征,增添了一絲傳統的韻味。 解读: 此圖描繪了中國成語“聲色俱厲”的形象。在畫面中,我們看到一位古代的中國學者或官員,他身着傳統服裝,面部表情激烈、強烈,似乎正在發言或辯論。這位人物的面部特征鮮明,顯得威嚴和果斷,雙眼睜大,嘴巴略微張開,仿佛正處于言語的中間。背景簡單而優雅,适合那個時代的環境,畫面中可能隐約可見卷軸或毛筆等細微元素。

解读: 此圖描繪了中國成語“聲色俱厲”的形象。在畫面中,我們看到一位古代的中國學者或官員,他身着傳統服裝,面部表情激烈、強烈,似乎正在發言或辯論。這位人物的面部特征鮮明,顯得威嚴和果斷,雙眼睜大,嘴巴略微張開,仿佛正處于言語的中間。背景簡單而優雅,适合那個時代的環境,畫面中可能隐約可見卷軸或毛筆等細微元素。 解读: 這幅插圖展現了成語“聲西擊東”的含義。在這幅畫中,我們看到的是一場古代中國的戰場場景。一些穿着傳統铠甲的士兵正在秘密地向西移動,而其他士兵則在東方大聲攻擊,形成一種策略上的牽制和分散注意力的戰術。這種情景生動地表達了“聲西擊東”的策略,即在一方制造聲勢,吸引對方注意,同時在另一方秘密行動或攻擊,從而達到出其不意的效果。

解读: 這幅插圖展現了成語“聲西擊東”的含義。在這幅畫中,我們看到的是一場古代中國的戰場場景。一些穿着傳統铠甲的士兵正在秘密地向西移動,而其他士兵則在東方大聲攻擊,形成一種策略上的牽制和分散注意力的戰術。這種情景生動地表達了“聲西擊東”的策略,即在一方制造聲勢,吸引對方注意,同時在另一方秘密行動或攻擊,從而達到出其不意的效果。 解读: 這幅插圖展現了成語“聲遏行雲”的深刻含義。成語“聲遏行雲”原意指聲音宏大,可以阻止雲彩的行進,後比喻文章或言論非常有力,能感動天地、震撼人心。在這幅畫中,我們看到一位學者站在山頂上,他的呼喊似乎具有強大的力量,使天空中的雲朵顯著地分散開來。這位學者身着傳統的中國長袍,表現出一種威嚴的氣場,充分表達了強烈的情感和力量。

解读: 這幅插圖展現了成語“聲遏行雲”的深刻含義。成語“聲遏行雲”原意指聲音宏大,可以阻止雲彩的行進,後比喻文章或言論非常有力,能感動天地、震撼人心。在這幅畫中,我們看到一位學者站在山頂上,他的呼喊似乎具有強大的力量,使天空中的雲朵顯著地分散開來。這位學者身着傳統的中國長袍,表現出一種威嚴的氣場,充分表達了強烈的情感和力量。 解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景,一個講故事的人正在向一群全神貫注的聽衆講述一個戲劇化的故事。畫中的講故事者身着傳統的中國服飾,他誇張地揮舞着手臂,面部表情誇張,就像在講述一個難以置信或令人震驚的故事。聽衆是一個男女混合的多樣化群體,他們以震驚、不信和敬畏的各種表情反應。背景設置在一個具有古典建築風格的曆史中國村莊。此圖與成語“聳人聽聞”之間的聯系在于,成語字面意思是“使聽的人感到震驚”,通常用來形容言辭誇張或故事内容令人難以置信。圖中的講故事者正以誇張的手勢和表情講述故事,使聽衆産生了極大的震驚和好奇。這恰恰體現了“聳人聽聞”成語的核心含義,即通過誇張的叙述方式引起聽衆極大的情感反應。

解读: 這幅圖描繪了一個古代中國的場景,一個講故事的人正在向一群全神貫注的聽衆講述一個戲劇化的故事。畫中的講故事者身着傳統的中國服飾,他誇張地揮舞着手臂,面部表情誇張,就像在講述一個難以置信或令人震驚的故事。聽衆是一個男女混合的多樣化群體,他們以震驚、不信和敬畏的各種表情反應。背景設置在一個具有古典建築風格的曆史中國村莊。此圖與成語“聳人聽聞”之間的聯系在于,成語字面意思是“使聽的人感到震驚”,通常用來形容言辭誇張或故事内容令人難以置信。圖中的講故事者正以誇張的手勢和表情講述故事,使聽衆産生了極大的震驚和好奇。這恰恰體現了“聳人聽聞”成語的核心含義,即通過誇張的叙述方式引起聽衆極大的情感反應。 解读: 這幅插圖描繪了成語“聳動聽聞”的場景。在古代中國的市場上,一群人圍繞着一位講故事的人,他們的表情誇張,顯出震驚和敬畏。這位講故事的人正生動地做着手勢,好像在分享一則難以置信的故事。這個場景充滿了活力,周圍是典型的中國傳統建築和裝飾。成語“聳動聽聞”字面意思是聽到的消息或者故事令人震驚,引發強烈反應。在這幅畫中,人物的表情和動作生動地體現了這一點。故事講述者的誇張手勢和聽衆的反應突出了故事内容的非凡與震撼。

解读: 這幅插圖描繪了成語“聳動聽聞”的場景。在古代中國的市場上,一群人圍繞着一位講故事的人,他們的表情誇張,顯出震驚和敬畏。這位講故事的人正生動地做着手勢,好像在分享一則難以置信的故事。這個場景充滿了活力,周圍是典型的中國傳統建築和裝飾。成語“聳動聽聞”字面意思是聽到的消息或者故事令人震驚,引發強烈反應。在這幅畫中,人物的表情和動作生動地體現了這一點。故事講述者的誇張手勢和聽衆的反應突出了故事内容的非凡與震撼。 解读: 這幅插圖描繪了一位安詳而年邁的中國學者,他站在山峰之巅,長須随風飄動,臉上流露出深沉的沉思之态。他正專心傾聽,一手捂在耳後,仿佛在努力捕捉遠方微弱的聲音。

解读: 這幅插圖描繪了一位安詳而年邁的中國學者,他站在山峰之巅,長須随風飄動,臉上流露出深沉的沉思之态。他正專心傾聽,一手捂在耳後,仿佛在努力捕捉遠方微弱的聲音。 解读: 這幅圖描繪的是一幅甯靜的風景,包含了古代中國的建築元素,座落在遼闊的天空之下,象征着“聆聽天意”的概念。畫面中,一座甯靜的廟宇或亭台、平靜的河流以及一座橋梁共同構成了一個和平與深思的氛圍。這種場景傳達了一種順應自然、聽從天命的哲學思想,與成語“聽天任命”(順其自然,聽從命運的安排)的寓意相契合。

解读: 這幅圖描繪的是一幅甯靜的風景,包含了古代中國的建築元素,座落在遼闊的天空之下,象征着“聆聽天意”的概念。畫面中,一座甯靜的廟宇或亭台、平靜的河流以及一座橋梁共同構成了一個和平與深思的氛圍。這種場景傳達了一種順應自然、聽從天命的哲學思想,與成語“聽天任命”(順其自然,聽從命運的安排)的寓意相契合。 解读: 這幅圖描繪了一幅甯靜、和諧的山水畫面,充分體現了“聽天由命”這一成語的精神内涵。畫中的山脈、河流與天空和諧相融,展現出一種順應自然、接受命運的平和态度。色彩柔和,筆觸細膩,傳達出一種超然物外、内心甯靜的感覺。這正符合該成語強調的順應自然秩序,不強求、不抗拒的生活哲學。在畫面的某個角落,加上的紅色印章是中國傳統藝術作品的标志性元素,增添了一種古典和正式的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一幅甯靜、和諧的山水畫面,充分體現了“聽天由命”這一成語的精神内涵。畫中的山脈、河流與天空和諧相融,展現出一種順應自然、接受命運的平和态度。色彩柔和,筆觸細膩,傳達出一種超然物外、内心甯靜的感覺。這正符合該成語強調的順應自然秩序,不強求、不抗拒的生活哲學。在畫面的某個角落,加上的紅色印章是中國傳統藝術作品的标志性元素,增添了一種古典和正式的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了成語“聽天由命”的深刻内涵。畫面中,我們看到一幅甯靜的古代中國山水畫,迷蒙的山巒,平靜流淌的河水,以及一隻小木船上一個身穿傳統服飾的人物,這些元素共同傳達了順應自然生活流轉的感覺。這位獨自在船上的人物,象征着接受和順應生命的自然走向,無論是順境還是逆境,都保持一種平和的心态。

解读: 這幅插圖展現了成語“聽天由命”的深刻内涵。畫面中,我們看到一幅甯靜的古代中國山水畫,迷蒙的山巒,平靜流淌的河水,以及一隻小木船上一個身穿傳統服飾的人物,這些元素共同傳達了順應自然生活流轉的感覺。這位獨自在船上的人物,象征着接受和順應生命的自然走向,無論是順境還是逆境,都保持一種平和的心态。 解读: 這幅圖描繪了一個古代學者肅然而立,背景為茂密的竹林。在中國傳統文化中,竹子象征着堅韌和正直,這與成語“肅然起敬”的含義相呼應。成語“肅然起敬”用來形容對某人或某事充滿了深深的敬意和崇拜,通常用于描述在面對偉大或尊貴之事時的莊重态度。這幅圖中的學者身着傳統長袍,站在竹林中,體現了一種對智慧與尊嚴的尊重。他的姿态莊嚴,面容肅穆,完美地诠釋了“肅然起敬”的感覺。

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者肅然而立,背景為茂密的竹林。在中國傳統文化中,竹子象征着堅韌和正直,這與成語“肅然起敬”的含義相呼應。成語“肅然起敬”用來形容對某人或某事充滿了深深的敬意和崇拜,通常用于描述在面對偉大或尊貴之事時的莊重态度。這幅圖中的學者身着傳統長袍,站在竹林中,體現了一種對智慧與尊嚴的尊重。他的姿态莊嚴,面容肅穆,完美地诠釋了“肅然起敬”的感覺。 解读: 這幅插圖展現了中國古典風格的山水畫,旨在體現“肅然生敬”這一成語的内涵。畫面中,霧氣缭繞的山巒,高聳的松樹,以及山腳下的小廟,共同構建了一幅甯靜而莊嚴的景象。一個身着傳統服飾的孤獨人物站在廟前,他的姿态和表情傳達出深深的敬畏和尊重。成語“肅然生敬”形容看到或聽到某些事物後,内心生出敬意,态度變得莊重肅穆。這幅畫的整體氛圍和細節都與這一成語的意境相契合。

解读: 這幅插圖展現了中國古典風格的山水畫,旨在體現“肅然生敬”這一成語的内涵。畫面中,霧氣缭繞的山巒,高聳的松樹,以及山腳下的小廟,共同構建了一幅甯靜而莊嚴的景象。一個身着傳統服飾的孤獨人物站在廟前,他的姿态和表情傳達出深深的敬畏和尊重。成語“肅然生敬”形容看到或聽到某些事物後,内心生出敬意,态度變得莊重肅穆。這幅畫的整體氛圍和細節都與這一成語的意境相契合。 解读: 此圖描繪了一位年輕的學者在傳統中國園林環境中,恭敬地站在一位年長的老師面前。學者略微鞠躬,表情謙恭尊敬,而年長的老師則坐在柳樹下,手持卷軸,面帶智慧與甯靜的神态。這一場景傳遞了深深的敬重與崇敬之情,體現了中國傳統價值觀中的尊師重道。

解读: 此圖描繪了一位年輕的學者在傳統中國園林環境中,恭敬地站在一位年長的老師面前。學者略微鞠躬,表情謙恭尊敬,而年長的老師則坐在柳樹下,手持卷軸,面帶智慧與甯靜的神态。這一場景傳遞了深深的敬重與崇敬之情,體現了中國傳統價值觀中的尊師重道。 解读: 這幅插圖展現了一個沉靜而莊重的古代中國學者,他以端莊的姿态肅然坐在傳統的書房中。

解读: 這幅插圖展現了一個沉靜而莊重的古代中國學者,他以端莊的姿态肅然坐在傳統的書房中。 解读: 這幅插圖體現了成語“肆無忌憚”的内涵。畫面中,一位人物在傳統中國環境中表現出放肆和不顧後果的行為。其誇張的表情和戲劇化的身體語言展示了其無視規則和後果的态度,使畫面生動傳達了這一成語的意境。

解读: 這幅插圖體現了成語“肆無忌憚”的内涵。畫面中,一位人物在傳統中國環境中表現出放肆和不顧後果的行為。其誇張的表情和戲劇化的身體語言展示了其無視規則和後果的态度,使畫面生動傳達了這一成語的意境。 解读: 這幅插圖描繪了“肉圃酒池”這一成語的意象。在中國古代,這個成語用來形容極端的奢侈和放縱。畫面中,我們看到了一個裝滿酒的大池塘,周圍是生長着肉類的園林。這種場景象征着過度的富裕和享樂。

解读: 這幅插圖描繪了“肉圃酒池”這一成語的意象。在中國古代,這個成語用來形容極端的奢侈和放縱。畫面中,我們看到了一個裝滿酒的大池塘,周圍是生長着肉類的園林。這種場景象征着過度的富裕和享樂。 解读: 這幅插圖描繪了“肉林酒池”這一成語的場景。在中國古代文學中,"肉林酒池"是指極度奢華和放縱的生活方式。圖中展示了一個盛大的宴會,中央是充滿酒的池塘,四周則是由肉制成的林木,形象地表現了這個成語的字面意思。

解读: 這幅插圖描繪了“肉林酒池”這一成語的場景。在中國古代文學中,"肉林酒池"是指極度奢華和放縱的生活方式。圖中展示了一個盛大的宴會,中央是充滿酒的池塘,四周則是由肉制成的林木,形象地表現了這個成語的字面意思。 解读: 這幅插圖描繪了成語“肉袒負荊”的情景。成語“肉袒負荊”源自于《左傳·宣公十五年》,講述了古代楚國的賢臣子玉因誤解被國君貶斥,後又因國君的寵臣屈平請求得到平反。子玉肉袒負荊,即赤裸上身背負荊棘,以此表達對國君的忠心和自己的謙卑。這一行為體現了古代臣子對君主的絕對忠誠和反省自我錯誤的态度。在這幅圖中,我們看到一名男子赤裸上身,背負着荊棘。他的表情透露出謙卑與悔恨,展現了成語中的核心情感。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山巒和流淌的河水增添了一種甯靜而深遠的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了成語“肉袒負荊”的情景。成語“肉袒負荊”源自于《左傳·宣公十五年》,講述了古代楚國的賢臣子玉因誤解被國君貶斥,後又因國君的寵臣屈平請求得到平反。子玉肉袒負荊,即赤裸上身背負荊棘,以此表達對國君的忠心和自己的謙卑。這一行為體現了古代臣子對君主的絕對忠誠和反省自我錯誤的态度。在這幅圖中,我們看到一名男子赤裸上身,背負着荊棘。他的表情透露出謙卑與悔恨,展現了成語中的核心情感。背景是典型的中國山水畫風格,遠處的山巒和流淌的河水增添了一種甯靜而深遠的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了“肉跳心驚”這一成語的深刻含義。在中國傳統文化中,“肉跳心驚”用來形容極度恐懼或焦慮的心理狀态,字面意思是身體(肉)因恐懼而顫抖,心髒因驚吓而劇烈跳動。畫面中,一位人物手按胸口,面露恐懼之色,體态和表情生動地傳達了這種心理狀态。

解读: 這幅插圖描繪了“肉跳心驚”這一成語的深刻含義。在中國傳統文化中,“肉跳心驚”用來形容極度恐懼或焦慮的心理狀态,字面意思是身體(肉)因恐懼而顫抖,心髒因驚吓而劇烈跳動。畫面中,一位人物手按胸口,面露恐懼之色,體态和表情生動地傳達了這種心理狀态。 解读: 這幅圖描繪的是一位身負重傷的戰士,站在荒涼的戰場上。他的盔甲破爛不堪,身上的傷口清晰可見。背景顯得陰暗,幾棵無葉的樹和陰沉的天空傳達出絕望和疲憊的氛圍。這位戰士的面部表情充滿了痛苦和堅韌,反映了他即使身受重傷,也未曾屈服的堅強意志。

解读: 這幅圖描繪的是一位身負重傷的戰士,站在荒涼的戰場上。他的盔甲破爛不堪,身上的傷口清晰可見。背景顯得陰暗,幾棵無葉的樹和陰沉的天空傳達出絕望和疲憊的氛圍。這位戰士的面部表情充滿了痛苦和堅韌,反映了他即使身受重傷,也未曾屈服的堅強意志。 解读: 這幅圖描繪了兩位學者在古代園林中的一幕,他們緊密坐在一起,進行着認真而親密的讨論。圖中一位學者專注地抓着自己的肘部衣袖,而另一位同樣專注地握着自己的衣領。他們的姿态表明了深刻的沉思和相互間的尊重。背景是一個甯靜的園林,配以傳統的中國建築。

解读: 這幅圖描繪了兩位學者在古代園林中的一幕,他們緊密坐在一起,進行着認真而親密的讨論。圖中一位學者專注地抓着自己的肘部衣袖,而另一位同樣專注地握着自己的衣領。他們的姿态表明了深刻的沉思和相互間的尊重。背景是一個甯靜的園林,配以傳統的中國建築。 解读: 這幅插圖展現了一位中國古代學者在地闆上用極大的專注和決心書寫大幅書法的場景。畫面中的學者投入極深,彰顯了“肝心塗地”成語的含義。這個成語來自《左傳·宣公十五年》,原文是“肝心塗地,肺腑塗地”,意思是比喻極度憂愁或擔憂,将心肝塗抹在地上,形容非常悲痛或極度擔憂的心情。在插圖中,學者的姿态和表情傳達了他對工作的極度投入和專注,就像是把自己的心肝都傾注在書法作品上。

解读: 這幅插圖展現了一位中國古代學者在地闆上用極大的專注和決心書寫大幅書法的場景。畫面中的學者投入極深,彰顯了“肝心塗地”成語的含義。這個成語來自《左傳·宣公十五年》,原文是“肝心塗地,肺腑塗地”,意思是比喻極度憂愁或擔憂,将心肝塗抹在地上,形容非常悲痛或極度擔憂的心情。在插圖中,學者的姿态和表情傳達了他對工作的極度投入和專注,就像是把自己的心肝都傾注在書法作品上。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“肝腦塗地”的寓意,即表達了極端的忠誠與犧牲精神。圖中描繪了一位身着傳統服飾的古代中國學者,他跪地而坐,面露堅定之色,象征着堅定不移的忠誠和奉獻。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“肝腦塗地”的寓意,即表達了極端的忠誠與犧牲精神。圖中描繪了一位身着傳統服飾的古代中國學者,他跪地而坐,面露堅定之色,象征着堅定不移的忠誠和奉獻。 解读: 這幅圖描繪了“肝膽塗地”的成語。該成語字面意思是“把肝髒和膽囊塗抹在地上”,比喻人的忠誠和犧牲精神達到了極緻。在這幅圖中,我們看到一位身穿傳統盔甲的戰士躺在地上,他的肝髒和膽囊象征性地暴露出來。這個場景象征着戰士對他的國家或信仰的終極奉獻和忠誠。背景是一個戰場,遠處可見古代中國的建築和模糊的士兵身影。

解读: 這幅圖描繪了“肝膽塗地”的成語。該成語字面意思是“把肝髒和膽囊塗抹在地上”,比喻人的忠誠和犧牲精神達到了極緻。在這幅圖中,我們看到一位身穿傳統盔甲的戰士躺在地上,他的肝髒和膽囊象征性地暴露出來。這個場景象征着戰士對他的國家或信仰的終極奉獻和忠誠。背景是一個戰場,遠處可見古代中國的建築和模糊的士兵身影。 解读: 這幅圖描繪了兩位古代中國戰士在月光下相互尊重和信任的場景。他們所在的環境是典型的中國古典山水,包括山脈和河流。

解读: 這幅圖描繪了兩位古代中國戰士在月光下相互尊重和信任的場景。他們所在的環境是典型的中國古典山水,包括山脈和河流。 解读: 這幅插圖是基于成語“肝膽相見”的主題創作的。在中國傳統文化中,“肝膽相見”形容朋友之間坦誠相待,無所不談,彼此深信不疑。圖中展現了兩位古代學者——一位男性和一位女性——在一個甯靜的園林中相互傾訴内心的思想和情感。他們身處傳統的中國建築和精心打理的花園之中,月光下的小池塘映照着周圍的景緻。男學者手持扇子,女學者手持卷軸,二人的裝束為傳統的漢服,這些元素均強調了中國古典文化的深厚底蘊。

解读: 這幅插圖是基于成語“肝膽相見”的主題創作的。在中國傳統文化中,“肝膽相見”形容朋友之間坦誠相待,無所不談,彼此深信不疑。圖中展現了兩位古代學者——一位男性和一位女性——在一個甯靜的園林中相互傾訴内心的思想和情感。他們身處傳統的中國建築和精心打理的花園之中,月光下的小池塘映照着周圍的景緻。男學者手持扇子,女學者手持卷軸,二人的裝束為傳統的漢服,這些元素均強調了中國古典文化的深厚底蘊。 解读: 這幅插圖展現了一位肩負重擔的人,在曲折的山路上行走。他看上去疲憊卻又堅定,象征着忍耐和責任感。背景中崎岖的山巒和稀疏的樹木,反映出一種甯靜而充滿挑戰的環境。

解读: 這幅插圖展現了一位肩負重擔的人,在曲折的山路上行走。他看上去疲憊卻又堅定,象征着忍耐和責任感。背景中崎岖的山巒和稀疏的樹木,反映出一種甯靜而充滿挑戰的環境。 解读: 這幅圖描繪了一個熙熙攘攘的古代市場場景,充分體現了“肩摩袂屬”的成語意境。在這幅畫中,您可以看到各種年齡和服飾的人群,代表了傳統中國社會的不同階層。畫中的人物相互靠得非常近,有些甚至肩膀與肩膀、袖子與袖子相碰,形象地展示了這個成語的字面含義——非常擁擠的場所。

解读: 這幅圖描繪了一個熙熙攘攘的古代市場場景,充分體現了“肩摩袂屬”的成語意境。在這幅畫中,您可以看到各種年齡和服飾的人群,代表了傳統中國社會的不同階層。畫中的人物相互靠得非常近,有些甚至肩膀與肩膀、袖子與袖子相碰,形象地展示了這個成語的字面含義——非常擁擠的場所。 解读: 這幅圖描繪了一個熙熙攘攘的古代中國市場場景,生動地體現了“肩摩踵接”這一成語。在這幅畫中,各個年齡段的人們身着傳統的中國服飾,在狹窄的市場街道上挨挨擠擠,形成了一幅熱鬧非凡的畫面。他們彼此之間的距離非常近,可以看到他們肩膀相碰,腳步緊随,這正是“肩摩踵接”的直觀展現。畫面中,小商鋪和攤販林立,街道上人群的密集和活動的熱烈程度,使得整個場景充滿了生機和動感。

解读: 這幅圖描繪了一個熙熙攘攘的古代中國市場場景,生動地體現了“肩摩踵接”這一成語。在這幅畫中,各個年齡段的人們身着傳統的中國服飾,在狹窄的市場街道上挨挨擠擠,形成了一幅熱鬧非凡的畫面。他們彼此之間的距離非常近,可以看到他們肩膀相碰,腳步緊随,這正是“肩摩踵接”的直觀展現。畫面中,小商鋪和攤販林立,街道上人群的密集和活動的熱烈程度,使得整個場景充滿了生機和動感。 解读: 這幅插圖為中國成語“肺肝相照”提供了形象的視覺表現。在畫面中,兩棵樹象征着肺和肝,它們緊密相鄰,樹枝交織在一起,彼此依偎,寓意着深厚的聯系和相互的支持。這種表現方式恰如其分地體現了“肺肝相照”的含義,即像肺和肝那樣彼此依賴、關系密切。

解读: 這幅插圖為中國成語“肺肝相照”提供了形象的視覺表現。在畫面中,兩棵樹象征着肺和肝,它們緊密相鄰,樹枝交織在一起,彼此依偎,寓意着深厚的聯系和相互的支持。這種表現方式恰如其分地體現了“肺肝相照”的含義,即像肺和肝那樣彼此依賴、關系密切。 解读: 這幅圖描繪了“背井離鄉”這一成語的場景。在圖中,我們看到一位攜帶行囊、肩扛竹竿的人正從一個擁有古代中國建築風格的小村莊沿着小路遠去。這個場景設置在甯靜的鄉村景觀中,遠處的山脈和清澈的天空共同營造出一種離家出走的氛圍。“背井離鄉”直譯為背着井離開家鄉,比喻離開自己生長的地方,到外地去生活。這幅畫通過其人物的姿态和環境的布局,巧妙地表達了離别故土的情感和向往遠方的決心。人物的背影、孤獨的步伐和遠離村莊的方向,都強烈地體現了成語的含義。

解读: 這幅圖描繪了“背井離鄉”這一成語的場景。在圖中,我們看到一位攜帶行囊、肩扛竹竿的人正從一個擁有古代中國建築風格的小村莊沿着小路遠去。這個場景設置在甯靜的鄉村景觀中,遠處的山脈和清澈的天空共同營造出一種離家出走的氛圍。“背井離鄉”直譯為背着井離開家鄉,比喻離開自己生長的地方,到外地去生活。這幅畫通過其人物的姿态和環境的布局,巧妙地表達了離别故土的情感和向往遠方的決心。人物的背影、孤獨的步伐和遠離村莊的方向,都強烈地體現了成語的含義。 解读: 這幅插圖表現了“背恩忘義”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一位人物背對着另一位曾經幫助過他的人,象征着忘記恩情、違背道德原則的行為。

解读: 這幅插圖表現了“背恩忘義”這一成語的内涵。在畫面中,我們看到一位人物背對着另一位曾經幫助過他的人,象征着忘記恩情、違背道德原則的行為。 解读: 這幅圖描繪了成語“背本趨末”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着古代學者服飾的人物,他象征着“本”,即根本或起點。這位學者背對着一堆經典的書籍和卷軸,這些書籍和卷軸代表着深厚的文化遺産和知識的根基。然而,他卻急切地朝着遠處一個微小、不重要的細節或物體奔去,這代表着“末”,即瑣碎或不重要的終點。這幅畫的背景故意保持簡潔,以強調由書籍象征的豐富、深厚的傳統與學者所追求的瑣碎之物之間的對比。

解读: 這幅圖描繪了成語“背本趨末”的深刻含義。在畫面中,我們看到一位身着古代學者服飾的人物,他象征着“本”,即根本或起點。這位學者背對着一堆經典的書籍和卷軸,這些書籍和卷軸代表着深厚的文化遺産和知識的根基。然而,他卻急切地朝着遠處一個微小、不重要的細節或物體奔去,這代表着“末”,即瑣碎或不重要的終點。這幅畫的背景故意保持簡潔,以強調由書籍象征的豐富、深厚的傳統與學者所追求的瑣碎之物之間的對比。 解读: 這幅插圖展現了一位學者全神貫注于植物的一個微小細節,背後是一片既廣闊又美麗的風景。

解读: 這幅插圖展現了一位學者全神貫注于植物的一個微小細節,背後是一片既廣闊又美麗的風景。 解读: 這幅插圖是為成語“背水一戰”所繪。在這幅畫中,我們看到一群身穿古代中國盔甲的士兵,他們堅定地站在一條大河的岸邊。這個場景象征着他們無路可退,必須進行決定性的戰鬥。士兵們的神态集中且堅決,展現了他們為關鍵戰役做好的準備。畫面的背景是崎岖的山脈和寬闊的河流,增強了形勢的緊張和戲劇性。

解读: 這幅插圖是為成語“背水一戰”所繪。在這幅畫中,我們看到一群身穿古代中國盔甲的士兵,他們堅定地站在一條大河的岸邊。這個場景象征着他們無路可退,必須進行決定性的戰鬥。士兵們的神态集中且堅決,展現了他們為關鍵戰役做好的準備。畫面的背景是崎岖的山脈和寬闊的河流,增強了形勢的緊張和戲劇性。 解读: 這幅插圖為成語“背水陳”提供了形象的視覺呈現。成語“背水陳”源自古代戰争策略,意指在絕境中排兵布陣,背水一戰,展現出決心和勇氣。在這幅畫中,我們看到的是一支古代中國的軍隊,他們背靠着河流,面對敵人,準備進行生死攸關的戰鬥。這種布陣方式象征着軍隊沒有退路,隻能勇往直前。畫面中,士兵們穿着傳統盔甲,手持各種武器,旗幟和戰旗迎風飄揚,增強了戰場的緊張氣氛。背景中的崇山峻嶺和寬闊的河流增加了畫面的戲劇性,同時也強調了士兵們所處的困境。

解读: 這幅插圖為成語“背水陳”提供了形象的視覺呈現。成語“背水陳”源自古代戰争策略,意指在絕境中排兵布陣,背水一戰,展現出決心和勇氣。在這幅畫中,我們看到的是一支古代中國的軍隊,他們背靠着河流,面對敵人,準備進行生死攸關的戰鬥。這種布陣方式象征着軍隊沒有退路,隻能勇往直前。畫面中,士兵們穿着傳統盔甲,手持各種武器,旗幟和戰旗迎風飄揚,增強了戰場的緊張氣氛。背景中的崇山峻嶺和寬闊的河流增加了畫面的戲劇性,同時也強調了士兵們所處的困境。 解读: 這幅插圖描繪了一個人背上生長着誇張的刺或尖刺,象征着不适或不安。

解读: 這幅插圖描繪了一個人背上生長着誇張的刺或尖刺,象征着不适或不安。 解读: 這幅插圖展現了成語“背若芒刺”的含義。在圖中,我們看到一位身着傳統中式服飾的東亞裔中年男子,他的姿态表現出深思和不安。他的背部似乎感受到了鋒利的刺痛,正如成語“背若芒刺”所描述的那樣。這個成語通常用來形容一個人非常擔心和憂慮,仿佛背上長了刺一樣,感到極度不舒服。插圖的背景是一幅甯靜的自然風景,融合了山脈和薄霧,色彩柔和,體現了傳統中國畫的風格。

解读: 這幅插圖展現了成語“背若芒刺”的含義。在圖中,我們看到一位身着傳統中式服飾的東亞裔中年男子,他的姿态表現出深思和不安。他的背部似乎感受到了鋒利的刺痛,正如成語“背若芒刺”所描述的那樣。這個成語通常用來形容一個人非常擔心和憂慮,仿佛背上長了刺一樣,感到極度不舒服。插圖的背景是一幅甯靜的自然風景,融合了山脈和薄霧,色彩柔和,體現了傳統中國畫的風格。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“背車而馳”的意象。畫面中,一位人物坐在中國古代的馬車上,車馬正迅猛地奔跑。這個場景生動地呈現了成語的直觀含義——雖然身處于車上,卻像是在飛馳。畫面的背景是典型的中國山水畫風,有山川和各種自然植物。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“背車而馳”的意象。畫面中,一位人物坐在中國古代的馬車上,車馬正迅猛地奔跑。這個場景生動地呈現了成語的直觀含義——雖然身處于車上,卻像是在飛馳。畫面的背景是典型的中國山水畫風,有山川和各種自然植物。 解读: 這幅畫描繪了“背道而行”這一成語的意境。在畫中,兩條古老的道路在甯靜的自然風景中朝相反的方向分岔,一條道路被人行走得平坦而清晰,而另一條則荒草叢生,模糊不清。這種對比象征着分歧和沖突。畫面包括傳統元素如山脈、樹木,甚至遠處有一位行人走在其中一條道路上。

解读: 這幅畫描繪了“背道而行”這一成語的意境。在畫中,兩條古老的道路在甯靜的自然風景中朝相反的方向分岔,一條道路被人行走得平坦而清晰,而另一條則荒草叢生,模糊不清。這種對比象征着分歧和沖突。畫面包括傳統元素如山脈、樹木,甚至遠處有一位行人走在其中一條道路上。 解读: 這幅插圖展現了成語“背道而馳”的含義。圖中兩條道路在傳統中國風景中朝相反方向分岔,周圍是古老的樹木和山脈。這象征着意見、目标或行動的根本對立和分歧,正如“背道而馳”所描述的情景:行走在完全相反的道路上。

解读: 這幅插圖展現了成語“背道而馳”的含義。圖中兩條道路在傳統中國風景中朝相反方向分岔,周圍是古老的樹木和山脈。這象征着意見、目标或行動的根本對立和分歧,正如“背道而馳”所描述的情景:行走在完全相反的道路上。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“背邪向正”的内涵。在畫面中,一位人物正從一條陰暗、不祥的小路轉身走向明亮、正直的大道。這一轉身動作象征着摒棄邪道、回歸正途的決心與勇氣。背景中的古典中國建築與茂盛的綠植增添了一種古樸與和諧的氛圍,同時也象征着文化與道德的沉澱。晴朗的天空代表了清晰與美德,暗喻了轉向正途所帶來的心靈的明朗與甯靜。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“背邪向正”的内涵。在畫面中,一位人物正從一條陰暗、不祥的小路轉身走向明亮、正直的大道。這一轉身動作象征着摒棄邪道、回歸正途的決心與勇氣。背景中的古典中國建築與茂盛的綠植增添了一種古樸與和諧的氛圍,同時也象征着文化與道德的沉澱。晴朗的天空代表了清晰與美德,暗喻了轉向正途所帶來的心靈的明朗與甯靜。 解读: 這幅插圖展現了成語“背馳於道”的寓意。圖中,一位騎手身着傳統中國服飾,在一條小路上駕馬而行,卻與道路的方向相反。這種逆行的場景生動地诠釋了“背馳於道”的字面含義,即違背正道,行事方式與常理相反。

解读: 這幅插圖展現了成語“背馳於道”的寓意。圖中,一位騎手身着傳統中國服飾,在一條小路上駕馬而行,卻與道路的方向相反。這種逆行的場景生動地诠釋了“背馳於道”的字面含義,即違背正道,行事方式與常理相反。 解读: 這幅圖描繪了“胡作非為”的場景。成語“胡作非為”字面意思是指胡亂做事,違背常理。在畫面中,我們看到一位人物在古代中國的傳統市場中肆無忌憚地制造麻煩,導緻了一片混亂。周圍的攤販車被推翻,商品散落一地,動物也受到了驚擾。這一場景生動地體現了“胡作非為”的概念,即無視秩序,随意破壞和造成混亂。

解读: 這幅圖描繪了“胡作非為”的場景。成語“胡作非為”字面意思是指胡亂做事,違背常理。在畫面中,我們看到一位人物在古代中國的傳統市場中肆無忌憚地制造麻煩,導緻了一片混亂。周圍的攤販車被推翻,商品散落一地,動物也受到了驚擾。這一場景生動地體現了“胡作非為”的概念,即無視秩序,随意破壞和造成混亂。