-

序號: 3201

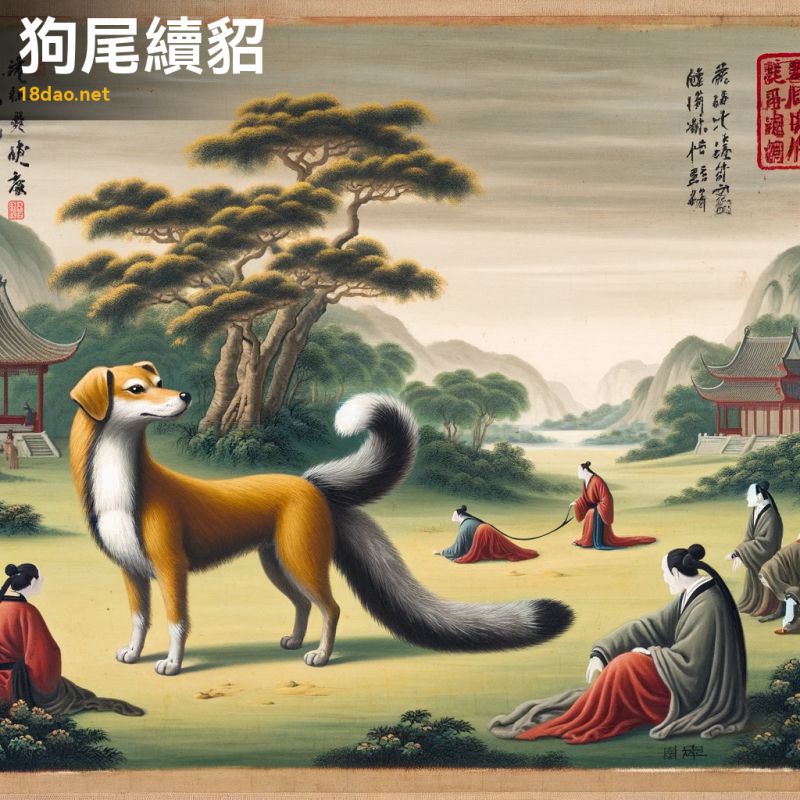

解读: 這幅插圖展現了中國成語“狗尾續貂”的含義。成語“狗尾續貂”比喻用劣質的東西接在高質的東西後面,暗指後續的事物或作品遠不及前面的優秀,甚至因此而顯得更加不堪。插圖中,一隻普通的狗被賦予了一條華麗的貂尾巴。這種不自然的結合正體現了“狗尾續貂”的含義,即劣質的、不相稱的東西被強行附加到高質量的事物上,導緻整體效果變得可笑和不協調。畫面中的狗與其不相襯的貂尾形成了鮮明對比,直觀地傳達了成語的寓意。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,充滿了傳統中國畫的韻味。在某個角落加蓋的紅色印章是中國畫作的傳統标志,增添了一種古樸而深邃的感覺。

整體而言,這幅插圖不僅生動地解釋了“狗尾續貂”的含義,也體現了中國古典文化的藝術魅力。

-

序號: 3202

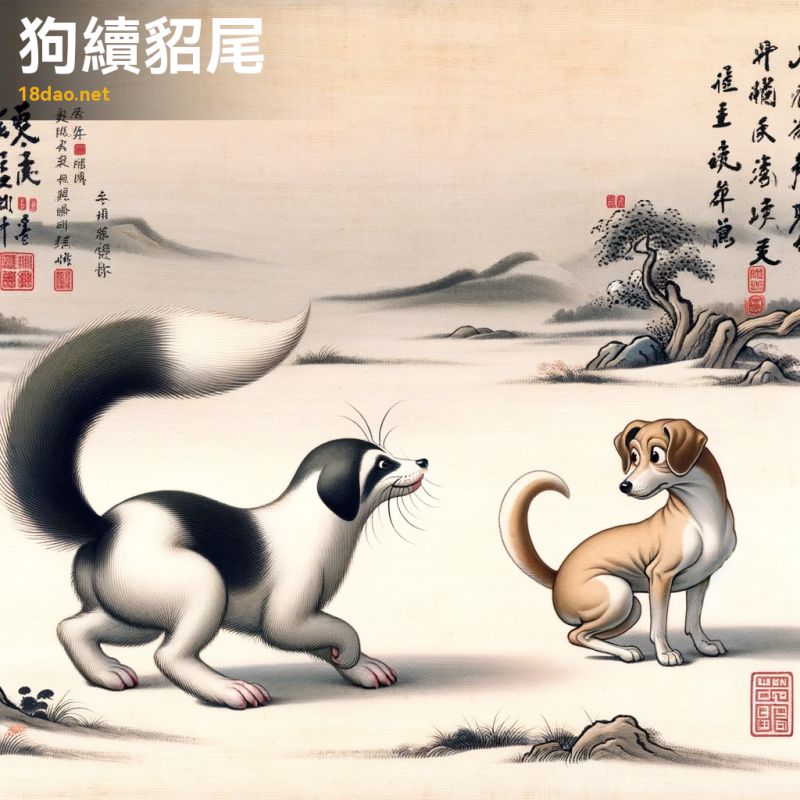

解读: 這幅插圖展現了成語“狗尾續貂”的形象意象。在畫面中,我們看到一隻樸素、普通的狗,其尾巴卻被一根華麗的貂尾所替換。這種強烈的對比象征着“狗尾續貂”的含義——用劣質或不相稱的東西去銜接或附加在高質量的事物上,從而顯得格格不入,不能相提并論。在這幅作品中,狗的形象代表着平凡或低端,而貂尾則象征着奢華與高端。兩者的結合形成了一種不協調和反差,生動地表達了成語的寓意。畫面背景的簡潔與甯靜進一步突出了主題,使觀者的注意力集中在這一不和諧的組合上。

整幅畫作遵循了中國古典繪畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現了中國畫的古樸與深邃。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的真實性和藝術價值。

通過這幅插圖,我們不僅能夠直觀地理解“狗尾續貂”的含義,還能感受到中國傳統文化和藝術的獨特魅力。

-

序號: 3203

解读: 此插圖生動地呈現了成語“狗盜雞鳴”的意境。成語“狗盜雞鳴”源于宋代的《太平廣記》,原意是指狗盜取雞蛋,雞因恐懼而鳴叫。後來,這個成語被用來比喻那些不務正業,而且成就甚微的人。在這幅圖中,我們可以看到一隻狗在月光的照耀下悄悄接近雞舍,這個場景充滿了緊張和戲劇性。雞們因驚恐而開始亂叫,有的試圖逃跑,有的在警告。這不僅反映了成語中“盜”和“鳴”的直接含義,也象征了那些小人小事引起的不必要的騷動。背景中的甯靜村莊與前景形成鮮明對比,增強了畫面的層次感。

采用了古代畫家或近代畫家風格的傳統中國畫技法,這使得整幅畫既保持了古典韻味,又增添了一份深邃的藝術氛圍。畫面一角的紅色印章是對中國古典文化的緻敬,也是作品的完美收尾。

整體上,這幅畫通過其精湛的繪畫技巧和深刻的文化内涵,完美地诠釋了“狗盜雞鳴”這一成語。

-

序號: 3204

解读: 這幅插圖展示了成語“狗續貂尾”的形象化表達。在畫面中,我們看到一隻狗笨拙地試圖追趕或模仿一隻貂,這突出了它們本性和能力上的鮮明對比。狗的形象以幽默且略顯笨拙的方式呈現,而貂則顯得優雅且迅捷。此成語源于南朝宋劉義慶的《世說新語》,原意為比喻才能不足,卻妄想接替高人。在插圖中,狗的形象和行為象征着力不從心和不自量力的态度,而貂的形象則代表了高人一等的才能和地位。背景的設計簡約,融入了傳統的中國元素,營造出一種古樸深遠的感覺。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,以傳達一種典雅而古典的中國畫感覺。在畫面的某個角落,還有一個紅色的印章,為畫作增添了一抹傳統的中國文化氣息。

整體上,這幅插圖不僅生動地表現了成語的内涵,還展示了中國古典文化的魅力。

-

序號: 3205

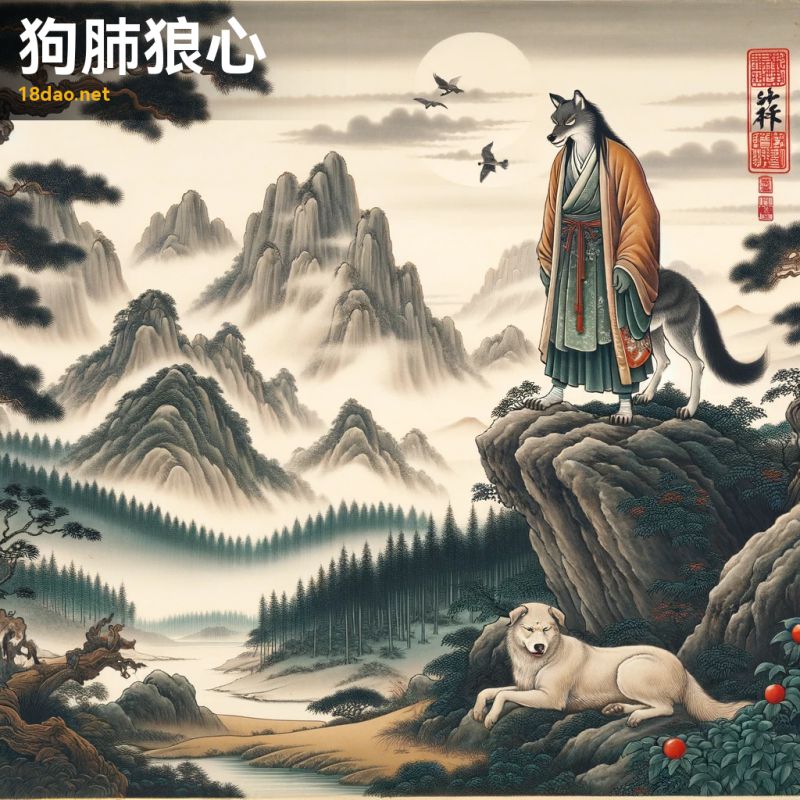

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“狗肺狼心”。在中國傳統文化中,“狗肺狼心”用來形容人性險惡、狠毒,像狼一樣兇狠,像狗一樣卑劣。圖中,我們看到一隻狼站在岩石上,眼神狡猾且警惕,象征着狼心,即内心的殘忍和狡詐。而背景中躺着的狗則象征着狗肺,表現出外表的溫順和無害,卻隐藏着不可預測的險惡。

這幅畫采用了中國傳統山水畫風格,體現了古代畫家或近代畫家的藝術特色,畫面既古樸又深沉。畫角落的紅色印章增添了一絲傳統的莊重感,完美符合這個成語的寓意。

-

序號: 3206

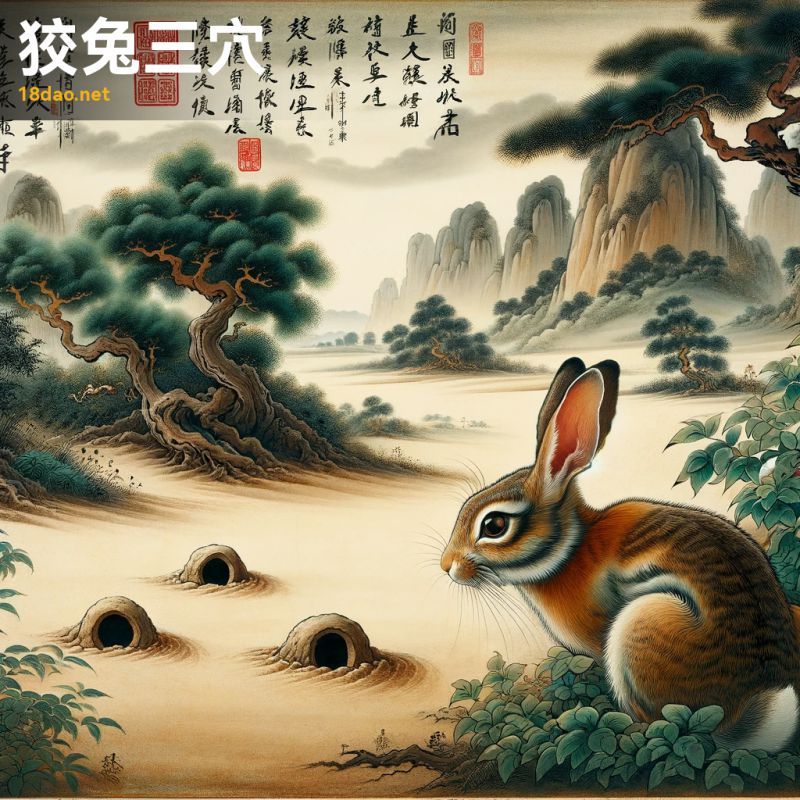

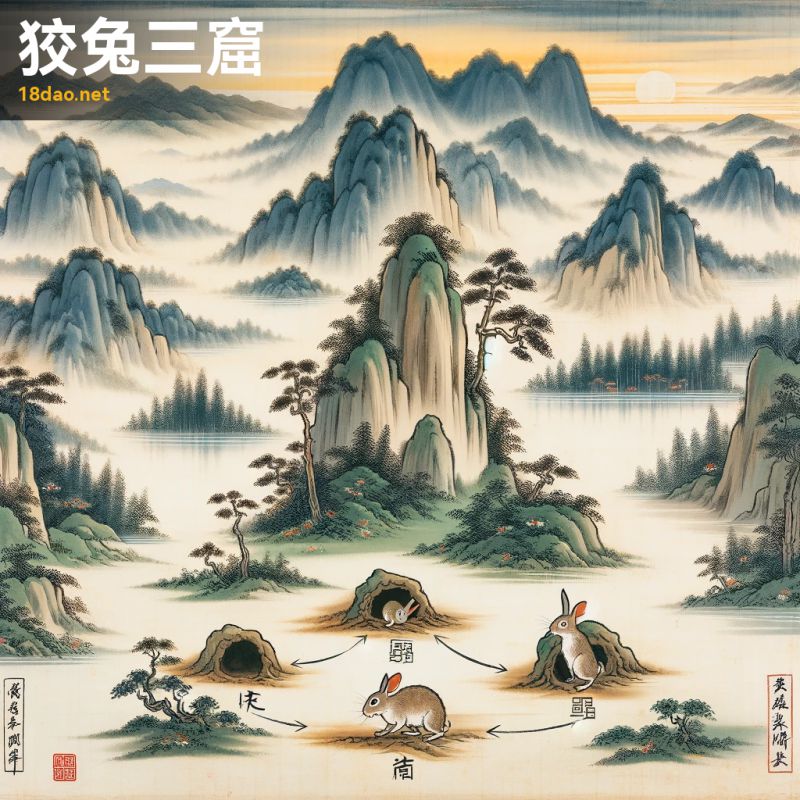

解读: 這幅插圖描繪了成語“狡兔三穴”的意境。圖中展示了一隻兔子,它警惕地觀察着周圍環境,耳朵豎起,顯得非常機智。兔子身邊有三個不同的洞穴,象征着它為了逃生和生存而采取的聰明策略。這種策略體現了成語“狡兔三穴”的寓意,即聰明的兔子會有多個退路,比喻人在事業或生活中應多準備一些退路,以應對突發的困難或危機。

畫風模仿了古代畫家和近代畫家的風格,通過細膩的筆觸和對細節的關注,表現出一種深邃和甯靜的感覺。古樸的色彩和布局,體現了中國古典繪畫的美感和深遠的哲理。畫作一角落還有一個紅色印章,這是中國古典繪畫的傳統特征,賦予作品以完整性和藝術性的象征。

整體而言,這幅作品不僅展示了“狡兔三穴”的成語意涵,也展示了中國傳統繪畫的韻味和深度。

-

序號: 3207

解读: 這幅插圖為我們展現了成語“狡兔三窟”的寓意。在這幅傳統的中國畫作中,我們看到了一個和諧甯靜的山林景緻。畫面的前景中,一隻兔子巧妙地使用三個不同位置的窟穴來逃避追捕者。每個窟穴都巧妙地融入了自然環境中,展現了兔子的狡猾和适應能力。

這幅畫的風格讓人聯想到古代畫家或近代畫家的作品,注重細膩的筆觸和和諧的色彩搭配。畫面中的兔子雖然位于主要視覺焦點,但其三個窟穴的設置巧妙而不突兀,既展示了成語的深層含義,也讓人感受到畫中自然環境的美妙。此外,畫作角落的紅色印章,是中國傳統畫作中的一個重要元素,代表了畫家的印記和作品的獨特性。

整體而言,這幅插圖不僅生動地表達了“狡兔三窟”這一成語的意涵,還呈現了一種古典而深邃的藝術風格。

-

序號: 3208

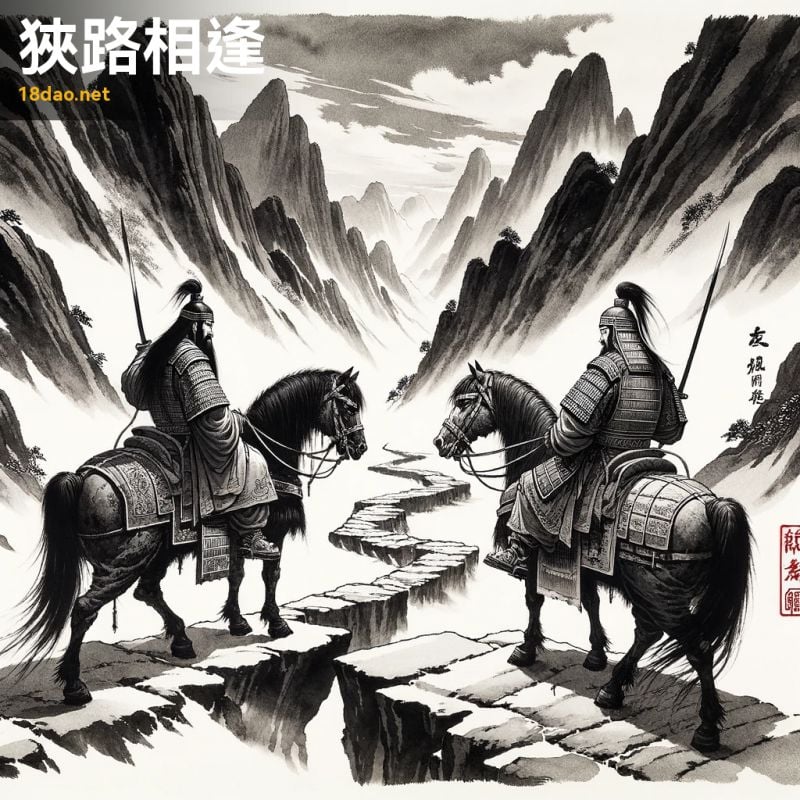

解读: 這幅圖描繪了“狹路相逢”的場景。成語“狹路相逢”源自于對遭遇敵人或競争對手在狹窄的道路上的情形的描述,意味着在不利的或無法避免的情況下遇到對手或敵人。圖中展示了兩位騎士在狹窄的山路上相對而立,他們身穿傳統的中國盔甲,表情緊張,彼此凝視,充滿戲劇性的氣氛。

畫風模仿了中國傳統水墨畫大師古代畫家或近代畫家的風格。這種風格以其深厚的文化底蘊和獨特的藝術表現方式著稱,非常适合表現這一富有象征意義的場景。畫面中的山巒險峻,增強了場景的緊張氛圍,體現了中國古典藝術的精髓。畫面角落的紅色印章,是中國傳統繪畫中常見的元素,代表了畫家的簽名或畫作的鑒定,增添了一種正式和傳統的感覺。

整幅作品不僅生動地展現了“狹路相逢”的成語意境,也體現了中國古典藝術的深邃與魅力。

-

序號: 3209

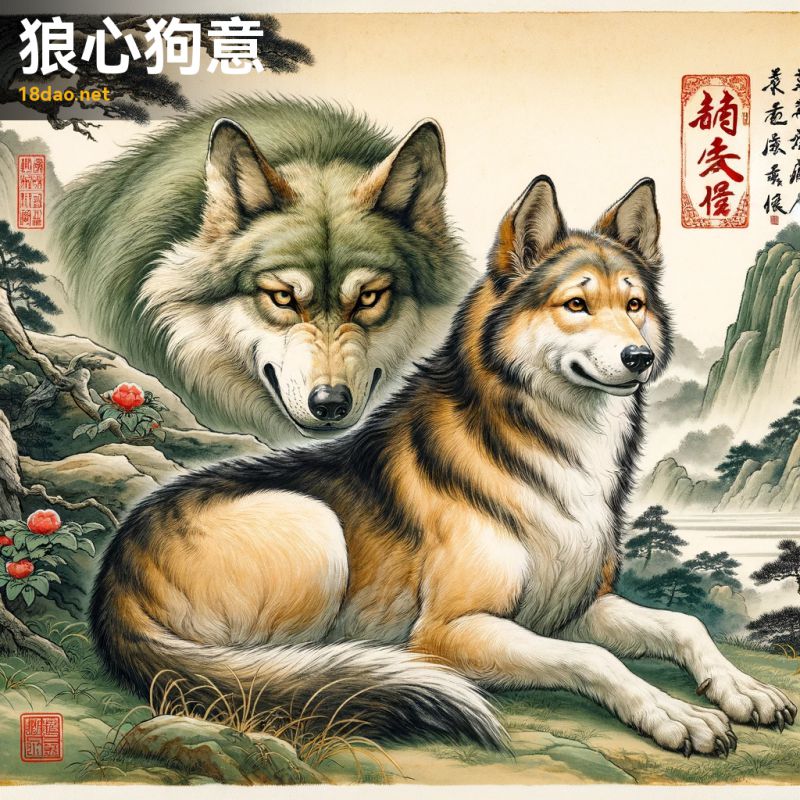

解读: 這幅插圖呈現了“狼心狗意”這個成語的寓意。在畫面中,我們看到一隻狼藏在一隻看起來忠誠而平靜的狗後面。這個場景設在自然山水之中,突出了兩種動物之間的對比:狼帶有狡猾和狡詐的表情,而狗則顯得無辜和忠誠。

這幅畫的風格受到了古代畫家和近代畫家的啟發,采用了水墨畫技巧,并強調自然美。在畫面的一角,還有一個小小的紅色傳統中國印章,增添了一抹文化氣息。成語“狼心狗意”用來形容人内心陰險惡毒,但表面上裝作忠厚老實。

通過這幅插圖,我們可以直觀地感受到這一成語背後的深刻含義,即外表的忠誠掩蓋了内心的險惡。

-

序號: 3210

解读: 這幅圖描繪了成語“狼心狗肺”的寓意。成語“狼心狗肺”源自中國,用來形容人性情殘忍,沒有人情味,像狼一樣兇狠,像狗一樣無情。在這幅畫中,我們看到一隻狼和一隻狗在月光下,狼的表情冷酷無情,而狗則顯得幸福而朝氣。但重要的是,在它們的内心深處,狼的心和狗的胸融合在一起,象征着成語中描述的殘忍和無情。畫面風格采用了中國古典水墨畫的形式,以展現成語的深層含義和中國文化的底蘊。

整幅畫呈現出一種陰森神秘的氛圍,略帶恐怖感,這與成語“狼心狗肺”所描述的冷酷無情的人性特征相契合。紅色印章的加入,更增添了一份傳統藝術的莊重感,強調了這幅作品深植于中國文化傳統之中。

-

序號: 3211

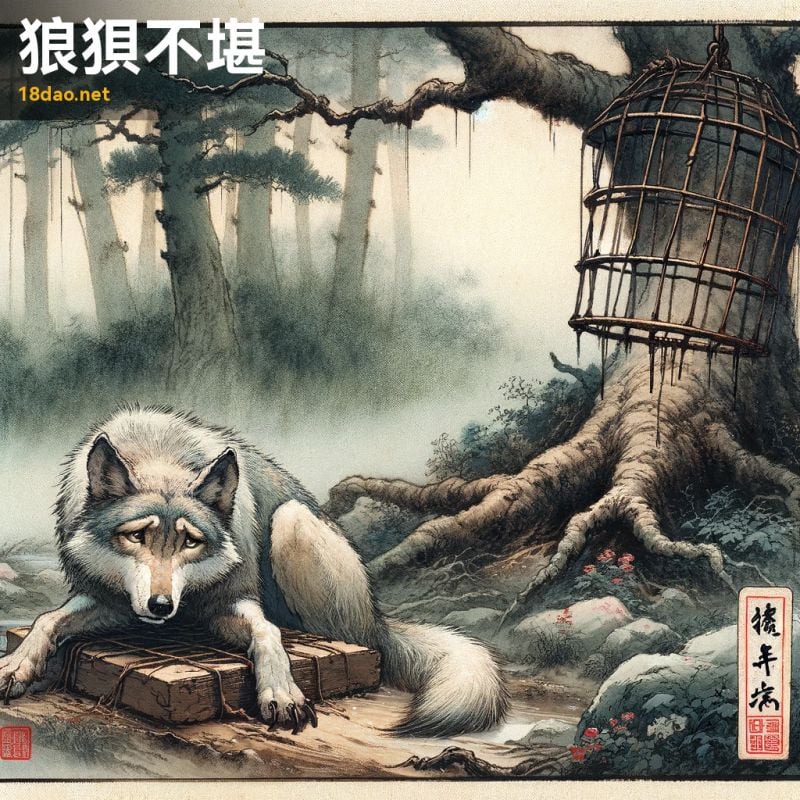

解读: 這幅圖描繪了成語“狼狽不堪”的場景。畫面中,一隻狼落入陷阱,顯得蓬頭垢面、無助絕望。它的表情傳達了極度的困境和痛苦。這種描繪方式恰到好處地體現了該成語的含義:處于極度尴尬和困難的境地。

畫風仿照古代畫家,通過精細的筆觸和細膩的水墨渲染來表達情感深度和環境的朦胧感。背景是霧蒙蒙的森林,樹木和岩石的細節被微妙地處理,既突出了主題,又增添了畫面的深度和空間感。畫面角落的紅色印章是中國傳統畫作的标志,增添了作品的真實性和文化價值。

整幅作品通過這種古典中國畫的風格,不僅生動地展現了“狼狽不堪”的意境,也向觀者傳達了一種古樸而深邃的藝術感受。

-

序號: 3212

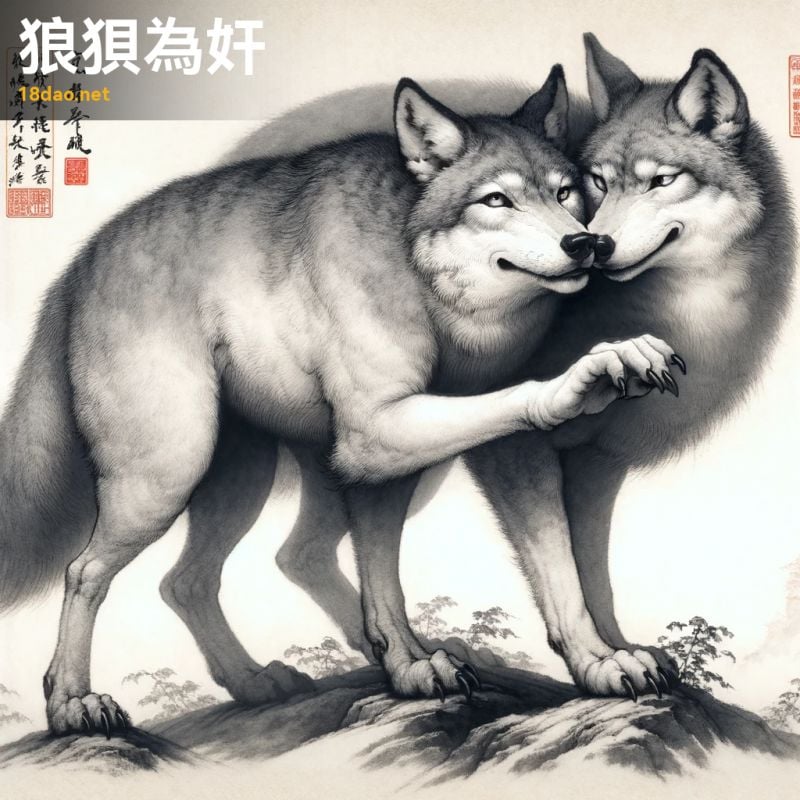

解读: 這幅插圖描繪了成語“狼狽為奸”的形象化表達。在中國傳統文化中,“狼狽為奸”用以形容不良之人相互勾結,共同做壞事。

圖中的兩隻狼,采用傳統中國水墨畫風格,具有古代畫家或近代畫家畫風的特征,展現了狼的狡猾和陰險。這些狼被置于自然的環境中,可能是森林,周圍隐約可見樹木和岩石,但焦點集中在它們的表情和姿态上。其中一隻狼向另一隻狼耳語,象征着秘密合謀和共同參與不法行為。這樣的場景和表情傳達了成語中“勾結”和“陰謀”的内涵。

整幅畫作的風格古樸深沉,體現了中國古典繪畫的審美情趣。畫面角落的紅色印章,是中國畫傳統的标志之一,增添了作品的文化底蘊和藝術價值。

通過這種視覺表現,我們不僅能夠領會成語的含義,還能感受到中國傳統藝術的魅力。

-

序號: 3213

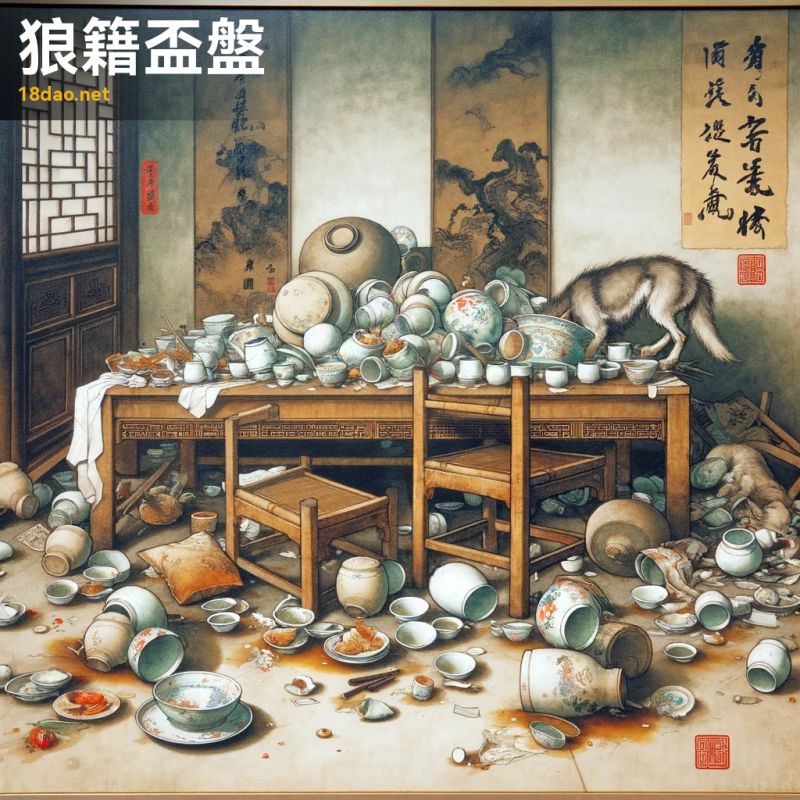

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“狼籍盃盤”的場景。此成語形容場所淩亂不堪,如同狼窩一般,通常用來比喻酒宴後的散亂景象。在這幅畫中,我們看到的是一張傳統的中國餐桌,杯盤倒置,殘羹冷炙散落一地,整體呈現出一種混亂無序的狀态。這種景象恰如其分地體現了“狼籍盃盤”所要表達的意境。

畫作風格模仿了中國傳統繪畫,尤其是古代畫家或近代畫家的作品。色彩以沉穩的土色調為主,加強了古樸深遠的藝術效果。畫面的一角還有一個小巧不顯眼的紅色印章,增添了作品的真實感和傳統美。

整體而言,這幅插圖不僅直觀展現了“狼籍盃盤”成語的含義,還通過其古典的繪畫風格和色彩選擇,傳達了一種傳統中國文化的韻味。

-

序號: 3214

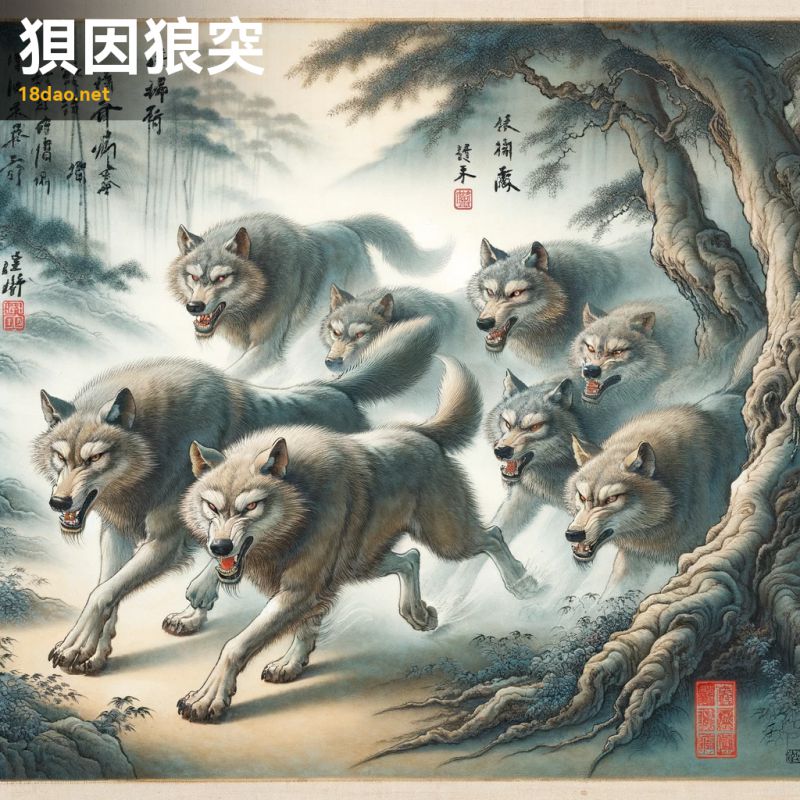

解读: 這幅插圖展現了成語“狽因狼突”的形象意義。在這幅作品中,我們看到一群狼穿行于濃密的森林之中,其中一隻狼突出地站在前面,表現出一種迫切和攻擊性的姿态。這不僅反映了成語本身的直觀含義——因為狼的出現而引起恐慌和混亂,也象征着某種突發的、強烈的影響力。畫面的背景是朦胧而神秘的森林,增加了畫面的深邃感和不祥感,這與成語中蘊含的意外和緊迫感相契合。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風格,用細膩的筆觸和和諧的色彩展現了這一場景。畫面角落的紅色印章是中國古典畫作的傳統元素,代表了畫家的簽名或者作品的鑒定,這也為整幅作品增添了一抹傳統文化的韻味。

通過這樣的視覺表現,我們能夠更深刻地理解和感受到“狽因狼突”這一成語背後的文化和曆史内涵。

-

序號: 3215

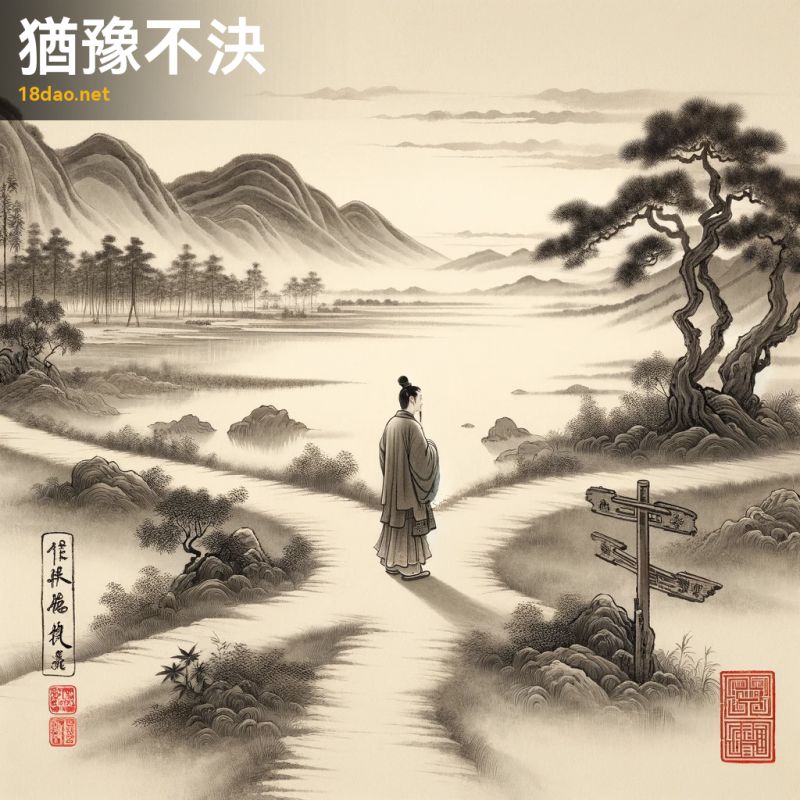

解读: 這幅圖描繪了一位站在古代中國風景中十字路口的人。此人身着傳統服飾,神态顯得沉思和猶豫,象征着“猶豫不決”。畫面周圍環境甯靜,輕柔的丘陵和零星的樹木反映出一種平和卻又令人迷茫的氛圍。

畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩的筆觸和微妙的色彩點綴來表現。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。這幅畫體現了“猶豫不決”這個成語的内涵。在中國傳統文化中,十字路口常被用來象征人生的選擇和方向。畫中人物站在路口,面露遲疑,正好體現了成語中“猶豫”和“不決”的心态。

整個畫面既傳達了決策時的困惑,又表現了那種靜靜等待答案的沉默美。

通過這樣的視覺呈現,我們不僅看到了成語的直觀表達,也感受到了中國古典藝術的深邃與韻味。

-

序號: 3216

解读: 這幅插圖描繪了成語“猶豫未決”的意境。畫中的主角是一位站在山路交叉口的學者,他穿着傳統的漢服,面露遲疑和沉思之色。周圍的環境是山巒起伏的風景,包括松樹、蜿蜒的小路和遠處的山峰,創造出一種甯靜卻複雜的氛圍。

整幅畫體現了一種猶豫和未決的情緒,反映了學者的心理狀态。此成語“猶豫未決”字面意思是猶豫不決,指在決定事情時猶豫不定,難以做出決定。在畫面上,學者站在十字路口,象征着面臨選擇的困難和内心的矛盾。他的表情和姿态傳達出對未來方向的不确定性,與成語的含義完美契合。

此畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的風格,強調了中國古典繪畫的深邃與古樸。畫面的一角還有一個紅色印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用以證明作品的真實性和完成度。

整體來看,這幅畫既體現了成語的深層含義,又展現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 3217

解读: 這幅畫描繪了一條魚在清澈、流動的河流中快樂地遊動,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和盛開的荷花。

整個場景傳達出一種自由和滿足感,反映了魚兒在其自然栖息地的狀态。

畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的特點,他們以細膩的筆觸和和諧的色彩運用而聞名。這幅畫與成語“猶魚得水”之間的聯系非常明顯。成語“猶魚得水”字面意思是比喻像魚兒得到了水一樣,形容人處在最适合自己的環境中,感到非常滿足和愉快。畫中的魚兒在水中自由遊動,完全适應和享受其所在的環境,恰如其分地體現了這一成語的寓意。此外,畫作中的紅色印章是中國傳統藝術作品中的一個重要元素,它不僅起到了鑒别畫作真僞的作用,也增添了一種古典美感。

通過這樣的細節,畫作更加貼近傳統中國畫的風格和精髓。

-

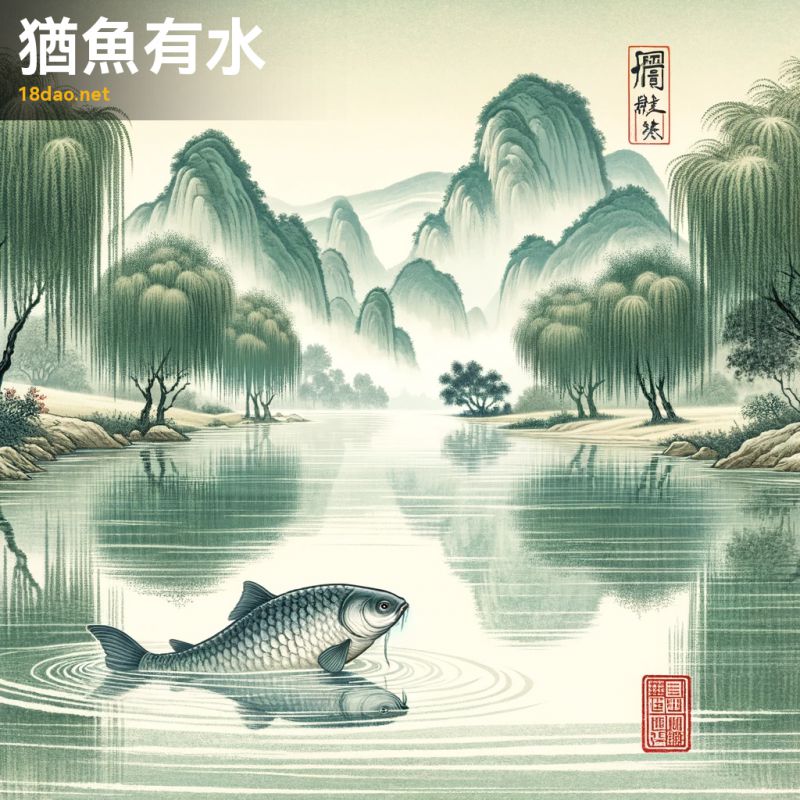

序號: 3218

解读: 這幅插圖展現了成語“猶魚有水”的含義。在畫面中,我們看到一條河流,河中有魚兒在水中自由遊動,顯得非常安逸和滿足。這反映了成語“猶魚有水”的核心思想,即像魚兒有了水一樣,形容人處在最适合自己的環境中,感覺如魚得水,非常舒适和自在。畫面的背景是典型的中國古典山水畫風格,遠處的山巒被輕薄的霧氣籠罩,近處的河岸上則栽種着幾株垂柳,整個場景顯得甯靜而深遠。

這種風格模仿了中國著名畫家古代畫家或近代畫家的畫風,傳達出一種古樸而深邃的感覺。此外,畫面一角還巧妙地放置了一枚紅色的印章,為整幅畫增添了一抹中國傳統藝術的韻味。

通過這幅插圖,我們可以更加直觀地理解和感受到這個成語所表達的意境和情感。

-

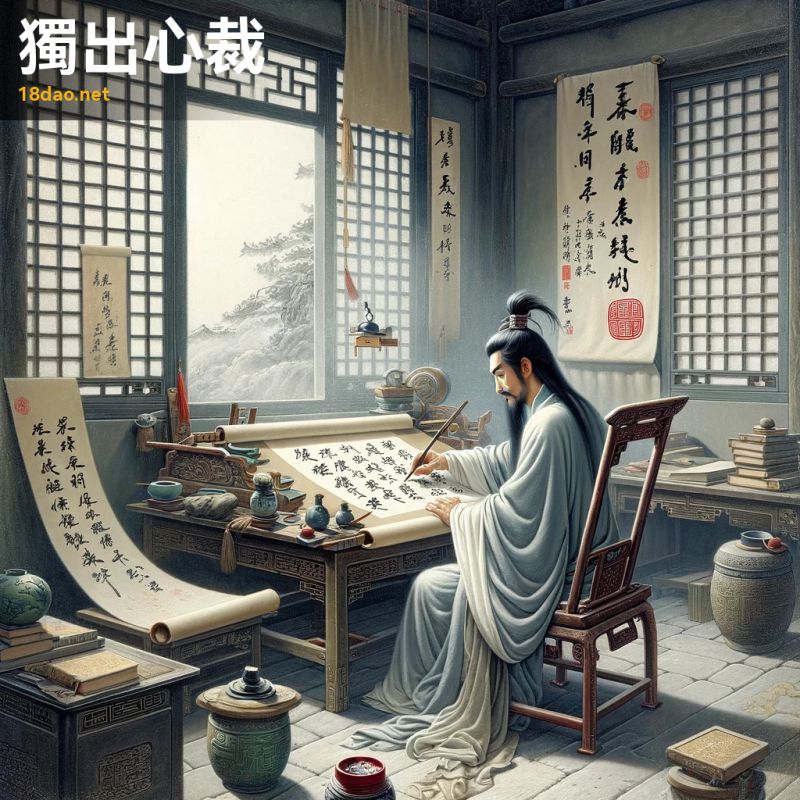

序號: 3219

解读: 這幅插圖是基于成語“獨出心裁”所創作的。這個成語的意思是指獨具匠心,别出新意,在思想或藝術創作上别具一格。在這幅畫中,我們可以看到一個古代中國的學者,獨自一人在書房中,專注于在卷軸上創作獨特的設計。畫中的書房布滿了傳統元素,如書籍、硯台和毛筆,展現了一種古樸而深邃的氛圍。學者身着傳統的漢服,他的神情專注而充滿靈感,彰顯了他在創作過程中的獨特創意。這種瞬間捕捉了“獨出心裁”的精髓,即在創作中展現出與衆不同的思想和技藝。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,體現了中國古典繪畫的韻味和深度。畫面的某個角落還有一個紅色印章,這是中國傳統畫作的一部分,增加了作品的藝術價值和認證。

整體來看,這幅插圖不僅生動地展現了“獨出心裁”這一成語的含義,也體現了中國古典藝術的魅力和深度。

-

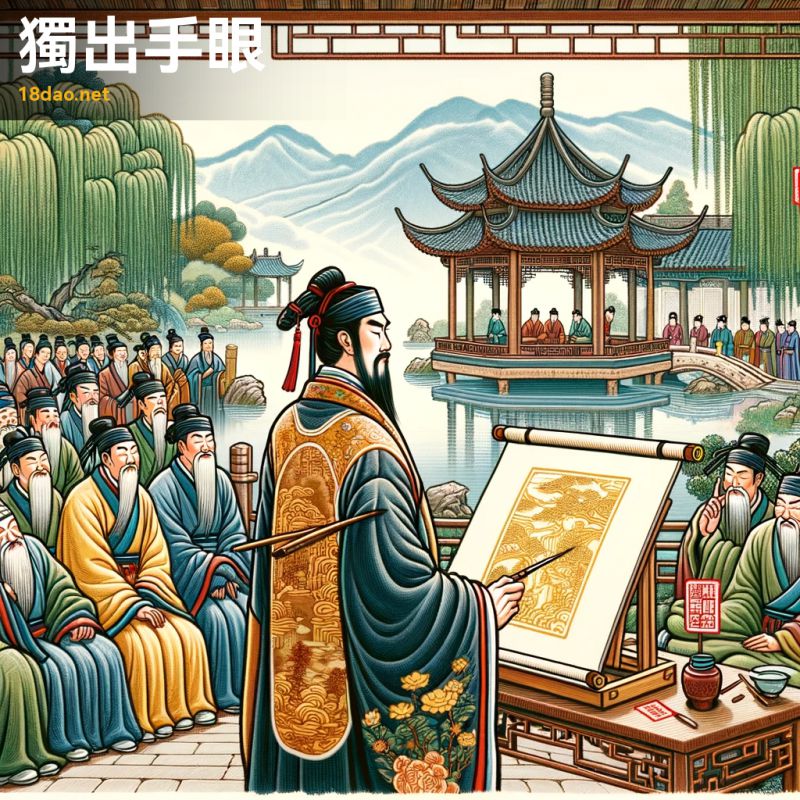

序號: 3220

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“獨出手眼”的内涵。畫面中,一位着傳統服飾的古代中國學者,在一群學者中脫穎而出。他正在繪制一幅風景畫卷,其獨特的畫風讓他在衆人中顯得與衆不同,引起周圍同僚們的欽佩與驚奇。畫面背景是典型的中國古典園林,包括亭台、池塘和柳樹,營造出一種甯靜雅緻的氛圍。

此圖的繪制風格參考了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫技法,通過細膩的線條和柔和的色彩,傳達出一種古樸而深邃的感覺。這不僅體現了成語“獨出手眼”的意義——即某人在某一方面表現出獨特而富有創意的才能或手法,也展現了中國傳統藝術的獨特魅力。畫面的某個角落還印有紅色印章,這是中國傳統藝術作品中的常見元素,代表了作者的身份和作品的完成。印章的存在,增添了作品的正式性和傳統感。

-

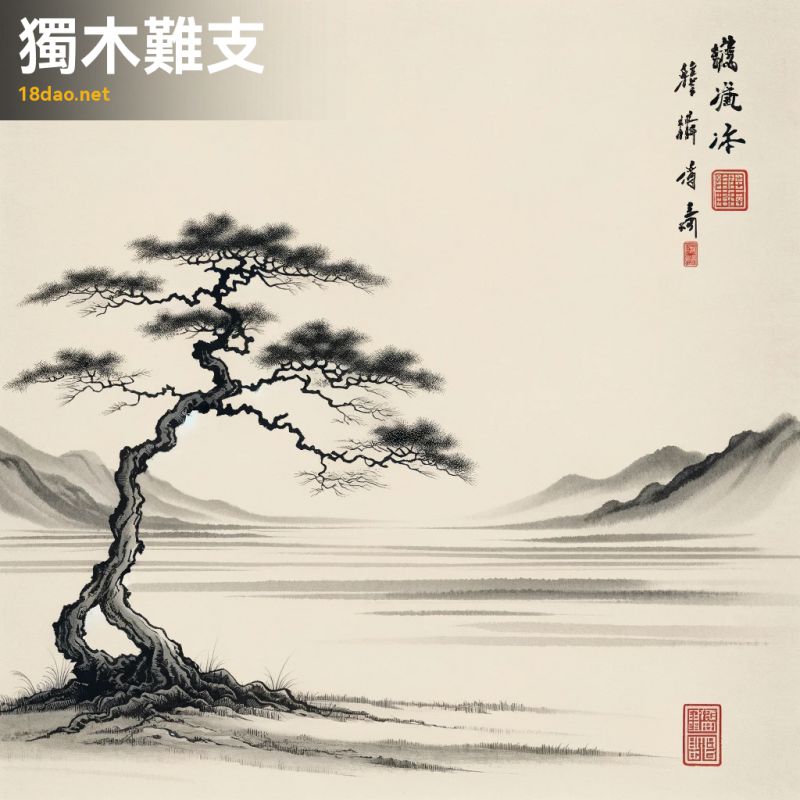

序號: 3221

解读: 這幅圖描繪了中國成語“獨木難支”的深刻含義。在畫面中,一棵孤獨的樹木努力在空曠的景觀中挺立,周圍沒有其他樹木的支持。這樹雖然纖細,但展示了一種努力生存的狀态,象征着孤立和脆弱。在中國傳統文化中,“獨木難支”常用來比喻單憑一個人的力量難以支撐大局,或一個人的能力有限,難以獨立完成某些事情。這幅畫通過其細膩的筆觸和淡淡的水墨效果,不僅展現了樹木的形态,也傳達了這種孤獨與無助的感覺。

整個畫面簡潔而深邃,既有古代畫家的寫意風格,也有近代畫家的淡彩技巧,體現了古典中國畫的韻味。畫面一角的紅色印章,不僅是對作品身份的認證,也增添了一抹傳統美感,與整體畫風相得益彰。

通過這幅畫,我們能深刻感受到“獨木難支”這一成語所蘊含的哲理和情感。

-

序號: 3222

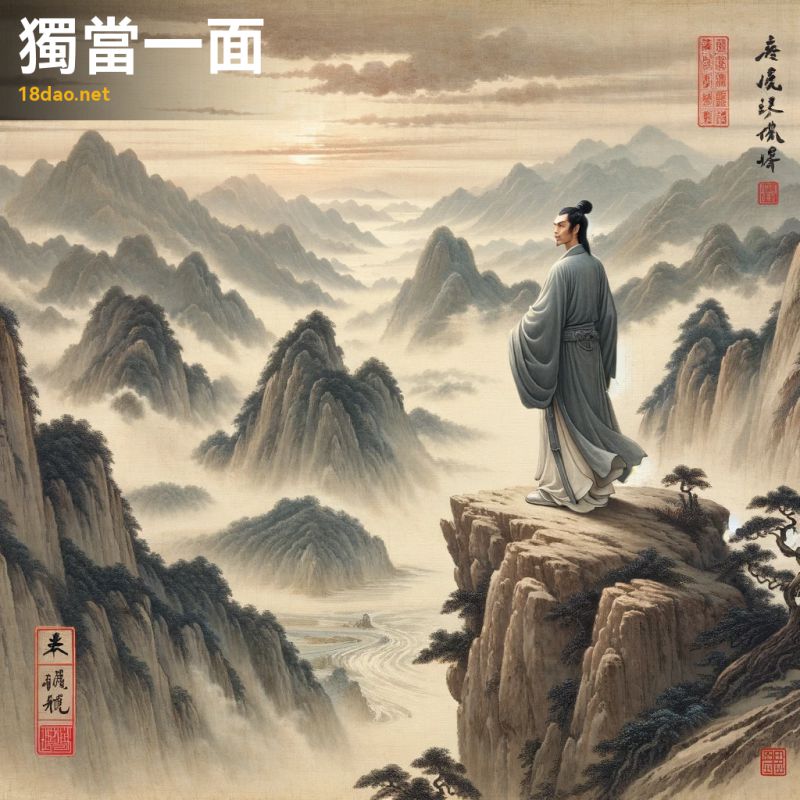

解读: 此圖描繪了“獨當一面”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,自信地站在懸崖上,俯瞰着廣闊的景色。這位人物顯得領導有方,彰顯出獨當一面的能力與氣魄。背景中的山脈、下方蜿蜒的河流,以及缭繞的雲霧,構成了一幅甯靜而遼闊的畫面。“獨當一面”這個成語的意思是指一個人獨自擔當起一方面的重任,能力出衆,能夠獨立應對複雜局面。在這幅畫中,人物獨立的姿态和宏大的自然景觀形成鮮明對比,象征着個人的能力和魄力足以面對和控制廣闊的境界。

畫風仿古代畫家,通過細膩的筆觸和對人與自然和諧相融的刻畫,強調了主題的深邃與古樸。畫面一角的紅色印章增添了作品的真實性和藝術感,也是中國傳統繪畫中的常見元素,寓意着作品的完成和作者的印記。

-

序號: 3223

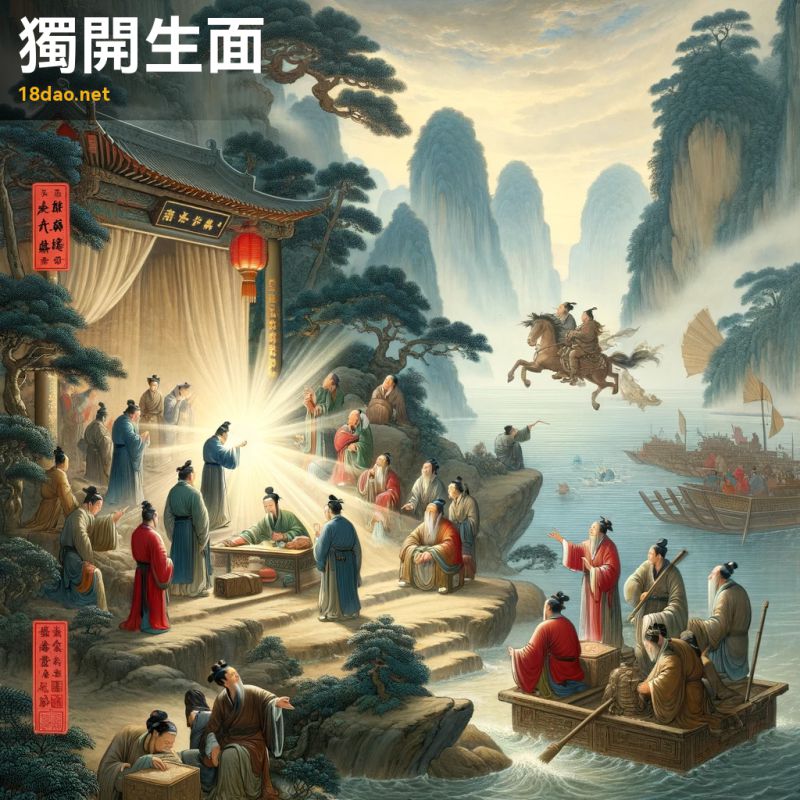

解读: 這幅插圖展現了“獨開生面”這一成語的精髓。成語“獨開生面”字面上的意思是獨自開辟新的局面或者是創造新事物。在這幅圖中,我們可以看到一位古代中國的人物或一群人,在古老的中國背景下做出了重大的發現或創造了新事物。這正體現了這個成語所傳達的創新和突破的概念。

在藝術風格上,此圖借鑒了古代畫家或近代畫家的畫風,這兩位藝術家以其深厚的中國傳統藝術底蘊而聞名。畫面主要集中在自然景觀或曆史人物上,展現了古典中國畫的精華。畫面中的主角正處于那創新或突破的瞬間,象征着成語中的“開生面”。此外,畫面角落的紅色印章仿佛是中國傳統藝術家的簽名,增加了作品的傳統感和真實性。

整體而言,這幅畫不僅傳達了成語的意義,還巧妙地融合了中國古典藝術的風格和韻味。

-

序號: 3224

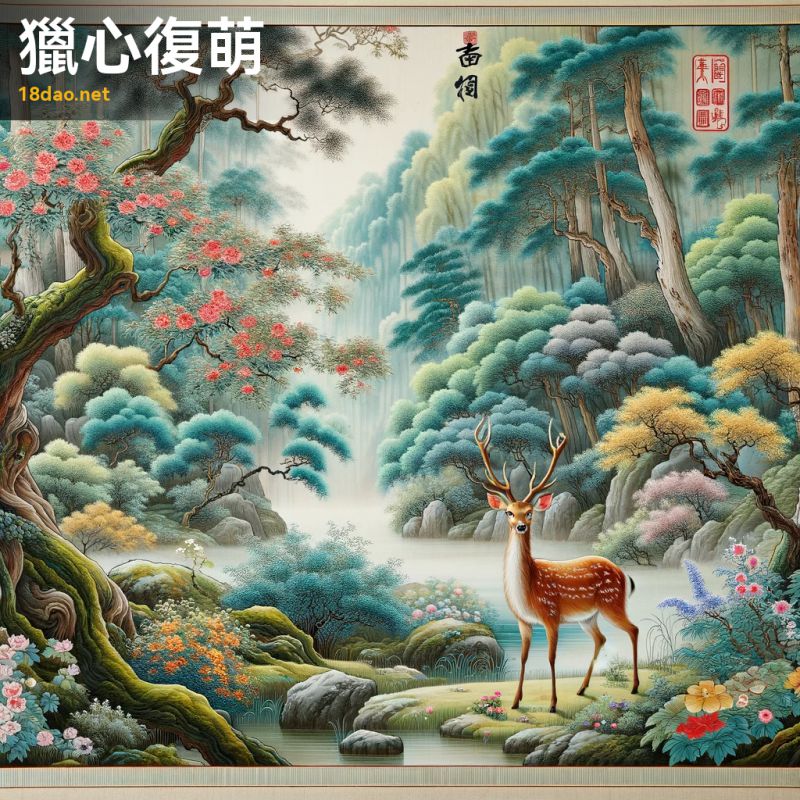

解读: 這幅圖描繪了成語“獵心復萌”的意境。成語“獵心復萌”字面意思是指失落或疲憊的心靈重新煥發活力和希望。在這幅畫中,我們看到一隻雄偉的鹿站在春天的森林中,周圍是生機勃勃的綠色植物和盛開的花朵。鹿象征着心靈的複蘇和再次振作的精神,而春天的景象則代表新生和希望。

畫風效仿了古代畫家和近代畫家,通過細膩的筆觸和和諧的色彩組合,展現了中國古典畫風的魅力。

整個構圖平衡而甯靜,捕捉到了更新和複興的本質。在畫作的一個角落,有一個小巧而醒目的紅色印章,增添了作品的真實感和古典美。這種設計細節不僅體現了中國古典藝術的傳統特色,還賦予了作品一種曆史和文化的深度。

-

序號: 3225

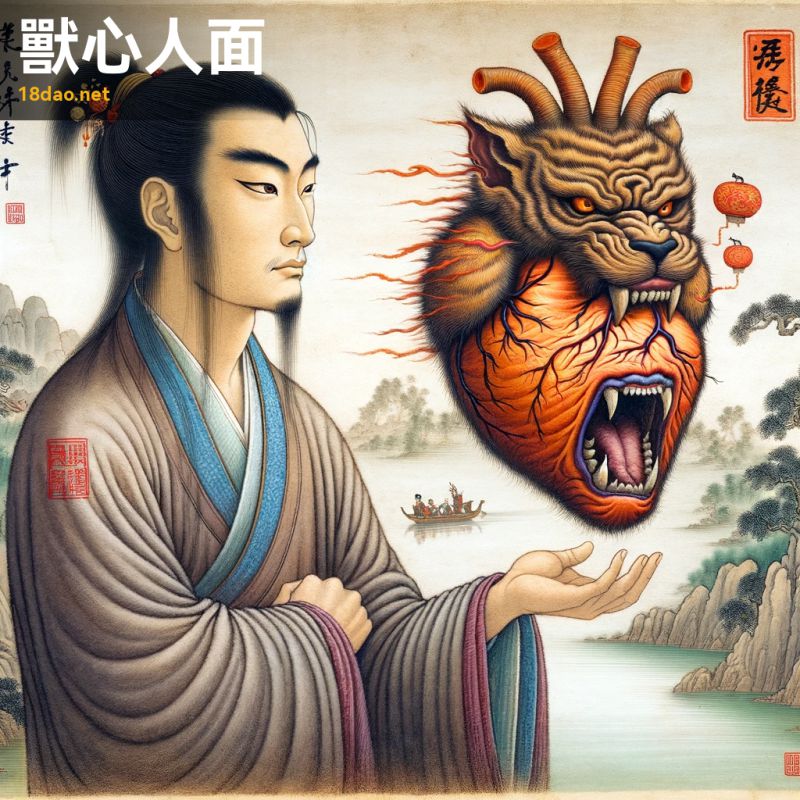

解读: 這幅插圖是基于成語“獸心人面”的。這個成語字面意思是“外表看起來像人,但内心卻像野獸”,用來形容那些表面上文雅、内心卻殘忍冷酷的人。在這幅插圖中,描繪了一個穿着古代中國服飾的人,面容平靜,但其心髒部位以誇張的藝術手法表現為一頭兇猛的野獸,如虎或龍,寓意其内心的野性與殘忍。

此畫風格模仿了中國傳統繪畫大師古代畫家或近代畫家的風格,使用了細膩的筆觸和微妙的色彩。人物的平靜面容與其内心的兇猛形成鮮明對比,整個畫面既傳達了成語的深層含義,也呈現了中國古典繪畫的美感。畫面的一角還有一個紅色的印章,增添了作品的傳統韻味。

-

序號: 3226

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,身着傳統服飾,坐在木桌前,專注地研究着各種天文圖表和古代手稿。他周圍擺放着用于天文學和計算的傳統中國儀器,如渾天儀和算盤。房間内由一盞經典的油燈微弱照明,投射出溫暖柔和的光芒。學者的表情充滿了濃厚的專注和智慧。這幅作品的靈感源自成語“玄機妙算”,直譯為“深奧的機巧和巧妙的計算”。此成語常用來形容善于運用智慧和策略,深謀遠慮的人。插圖中的學者代表了這種深邃的智慧和計算能力,他的專注态度和使用的工具象征着對複雜事物的深入理解和精密的計算。

畫風模仿了古代畫家的技法,注重細膩的筆觸和和諧的色彩搭配,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面角落的紅色印章是對傳統中國畫的緻敬,增添了一種文化的深度和正式感。

-

序號: 3227

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在甯靜的書房中坐在木桌前,周圍環繞着古書和卷軸。學者正專注地閱讀一本打開的古書,臉上流露出對古老教導的尊重與沉思。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用柔和的筆觸和細膩的水墨渲染,營造出一種靜谧而學術的氛圍,捕捉了從古代智慧中學習的精髓。圖畫的一個角落有一枚紅色印章。這幅畫與“率由舊典”這個成語相契合。這個成語的意思是按照舊的典章制度辦事。在這個插圖中,學者的專注和對古書的尊重象征着從曆史和傳統中吸取教訓的重要性。畫面傳遞出一種對過去智慧的敬畏,以及通過學習古代典籍來指導現代行為的思想。這正是“率由舊典”所表達的核心觀念——重視并遵循古代的智慧和規範。

-

序號: 3228

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在樹下閱讀書籍的場景,旨在體現成語“率由舊則”的含義。成語“率由舊則”源自《論語·衛靈公》,意思是按照舊的規則或慣例來行事。在這幅畫中,這位學者的形象和他所在的環境反映出對傳統的尊重和遵循。畫中學者穿着傳統的漢服,他的表情平和而深沉,仿佛在沉思。他所在的花園環境甯靜而古樸,包括背景中的寶塔和穿過平靜池塘的石橋,這些元素共同營造出一種對古代傳統和智慧的敬意。

整個畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,特點是柔和的筆觸和微妙的色彩。

整體上,這幅畫傳達了一種對智慧的追求和對傳統的尊重的氛圍。畫作一角的紅色印章是中國傳統繪畫的一個重要元素,增添了作品的正式感和文化内涵。

通過這幅畫,我們可以更深入地理解和欣賞成語“率由舊則”的文化背景和深刻意義。

-

序號: 3229

解读: 此圖靈感來源于成語“率由舊章”,意指按照舊規矩、老辦法辦事。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統服飾的中國古代學者,他正坐在一間甯靜的書房裡的木桌前。周圍擺放着卷軸和書籍。學者正專心緻志地從一張舊卷軸上臨摹文字到新的卷軸上,象征着對傳統方法和實踐的堅持。

畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,突出了細膩的筆觸和低調的色彩。

整個場景傳達出一種對傳統的尊重和繼承的意境,與“率由舊章”這個成語的含義相契合。圖畫的某個角落還有一枚紅色的印章,增添了一抹傳統美感和正式感。

-

序號: 3230

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者書房的場景,意在诠釋“玉律金科”這一成語。畫中的書桌上擺放着經典的中國書籍、墨硯和毛筆。最引人注目的是一把玉制的尺子和一隻金色的圓規,它們象征着“玉律金科”的意義。玉律代表着最高标準的法律,金科則指代不可改變的規則。

整個畫面通過展示這些象征性物品,傳達出尊重規章、遵循傳統的深刻内涵。房間内裝飾着古代中國的藝術品,包括卷軸、陶器,同時窗外可見一座甯靜的園林。這樣的布置不僅反映了古代文人士大夫的生活環境,也體現了他們對規矩和學問的尊重。

此畫作風格模仿古代畫家或近代畫家,傳達出一種樸素而深遠的感覺。畫角有一枚紅色的印章,為作品增添了一抹傳統的韻味。

整幅作品通過細緻的描繪和深刻的象征,有效地傳達了“玉律金科”成語的内涵和精神。

-

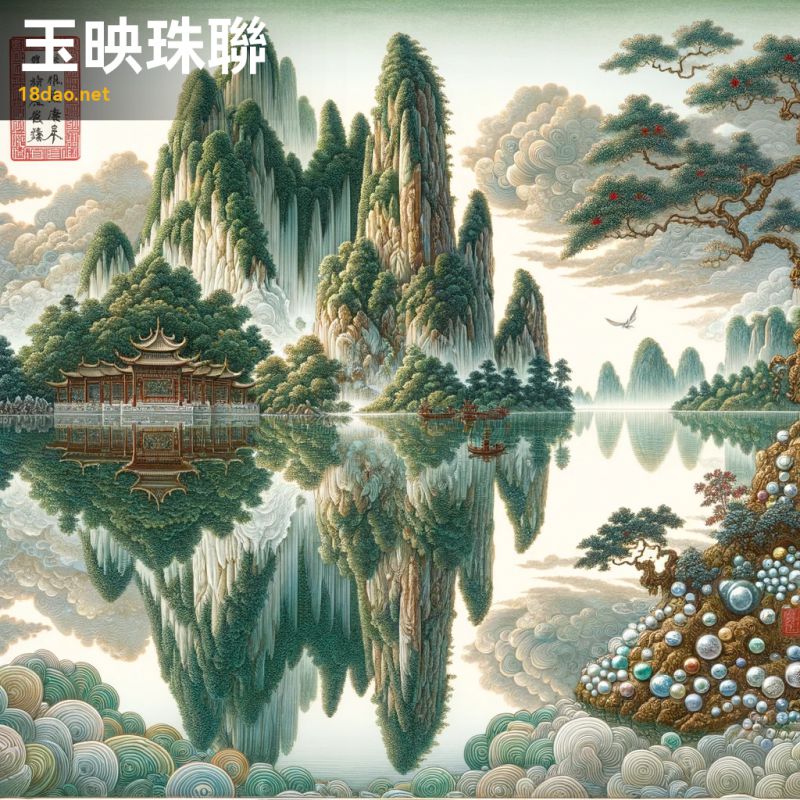

序號: 3231

解读: 這幅插圖是基于中國成語“玉映珠聯”創作的。成語“玉映珠聯”字面意思是指玉石映照着珍珠,形容文章或詩句工整華美,相互映襯。在這幅畫中,我以古典中國畫的風格呈現了一座玉山,它的倒影映照在一個點綴着珍珠的甯靜湖面上。

整個場景既充滿細膩的細節,又富含深遠的意境,展現出一種古樸而深邃的感覺。畫面中,玉山的形象既雄偉又甯靜,它的翠綠色澤與湖面的甯靜藍色形成了一種和諧的對比。湖面上的珍珠點綴,象征着詩句或文章中的精美字眼,與玉山的壯麗相得益彰。光與影的交織在這幅畫中也起到了關鍵作用,不僅增加了視覺的層次感,還增強了整個畫面的意境和氣氛。此外,圖畫一角的紅色印章是對傳統中國藝術的緻敬,它不僅起到了裝飾作用,還體現了作品的文化價值和身份。

整體而言,這幅插圖不僅忠實于成語的原意,還通過視覺藝術的形式,增添了更多的文化内涵和審美價值。

-

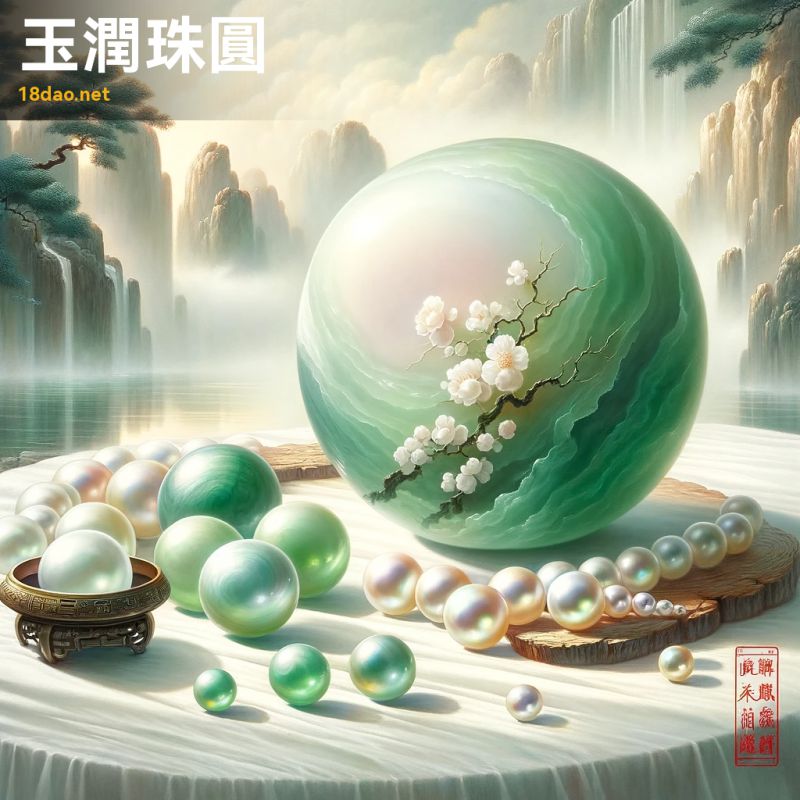

序號: 3232

解读: 這幅插圖描繪了“玉潤珠圓”這一成語的意境。在中國文化中,“玉”(yu)象征着美好和高潔,而“珠”(zhu)則代表着圓潤和完美。因此,這幅畫中,我們看到了既有溫潤光滑的玉石,又有圓潤光澤的珍珠。它們共同體現了和諧與完美。畫面中,玉石的柔和綠色和光滑質感,與珍珠的柔和光澤相得益彰,二者的和諧構圖完美體現了“玉潤珠圓”中所蘊含的圓潤光滑的意象。

此外,畫風仿佛古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,傳遞出一種深沉而古樸的感覺。畫面角落的紅色印章進一步增添了這幅作品的傳統中國文化氛圍。

-

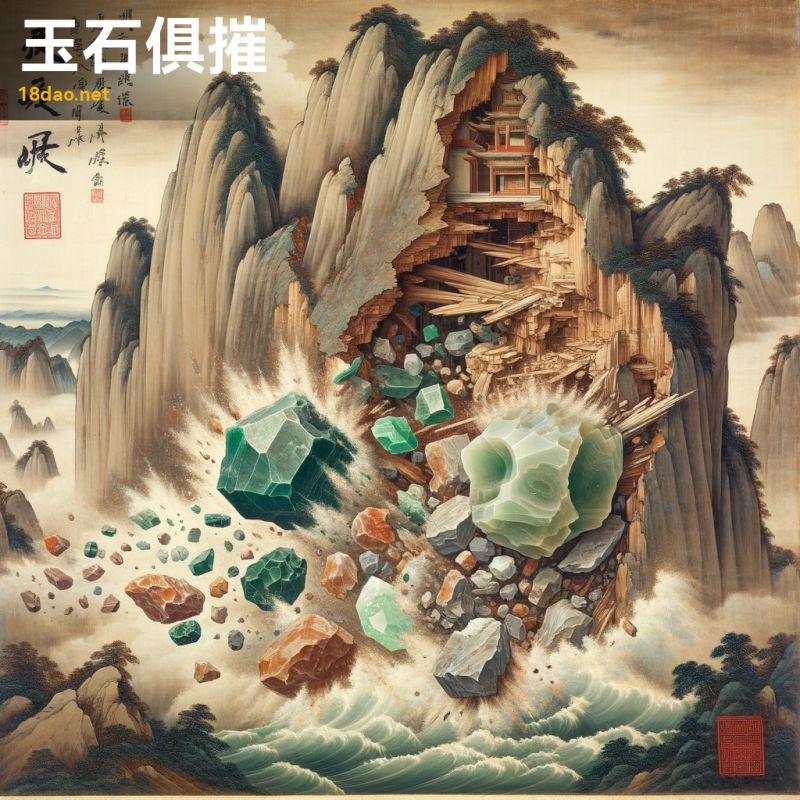

序號: 3233

解读: 這幅插圖展示了成語“玉石俱摧”的深刻内涵。圖中,一座古老的山崩塌,珍貴的玉石與普通石頭一同墜落,象征着無差别的災難或損失。山體的破碎體現了“摧”字的含義——破壞或崩潰,而玉石與普通石塊的混合墜落則傳達了成語的深層含義:在某些情況下,無論價值高低,所有事物都可能遭受相同的命運。畫作整體風格仿古代中國畫,用深沉細膩的筆觸營造出一種古樸而深遠的氛圍,色彩采用低調的大地色調,偶以綠色點綴代表玉石,增加了畫面的視覺層次和情感深度。畫面一角的紅色印章增添了傳統中國藝術的韻味

。

-

序號: 3234

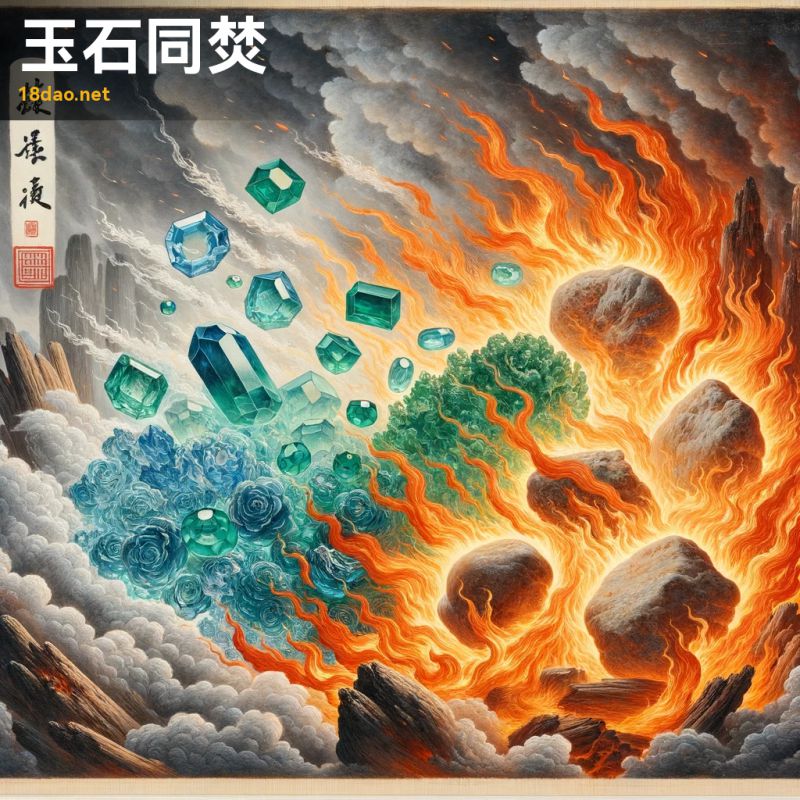

解读: 這幅插圖展現了成語“玉石俱焚”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一座宏偉的宮殿正被熊熊大火吞噬。火焰不僅燒毀了寶貴的玉器,也同樣吞噬了普通的石頭,象征着無論珍貴與否,一切都在火焰中化為灰燼。這種場景恰如其分地诠釋了成語“玉石俱焚”的意思,指的是好壞不分,一同被毀滅。

畫風模仿了古代畫家的作品,用細膩的筆觸和氛圍感強烈的表現手法,展現了這一悲壯而深刻的場景。色彩以火紅和橙色為主,與玉石的冷色調形成鮮明對比,增強了畫面的視覺沖擊力。此外,畫面一角的小紅印章是中國傳統藝術的典型标志,增添了一份古典雅緻的氛圍。

整體而言,這幅畫不僅生動地表達了成語的意境,也展現了中國古典繪畫的獨特魅力。

-

序號: 3235

解读: 這幅插圖展現了成語“玉石俱焚”的意境。畫面描述了一場大災難之後的情景,看似是一座古老城市的廢墟。我們可以看到斷壁殘垣、被燒毀的建築殘骸和散落的碎片。在這片毀滅之中,珍貴的玉石碎片散落在灰燼中,象征着貴重與平凡元素共同遭受的損失。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的作品,具有細膩的筆觸和沉重的色彩。畫面不僅傳達了成語的字面意思,即珍貴和無價之物與平庸之物一同被毀滅,還體現了這一成語更深層的含義:在某些災難或沖突中,不分貴賤、不論價值,一切都可能面臨同樣的毀滅性後果。在畫面的一角,我們還可以看到一枚紅色的印章,增添了一抹傳統的美感,同時也是對中國古典文化的一種緻敬。

通過這樣的視覺表現,畫面深刻地描繪了“玉石俱焚”這一成語所蘊含的哲理和情感。

-

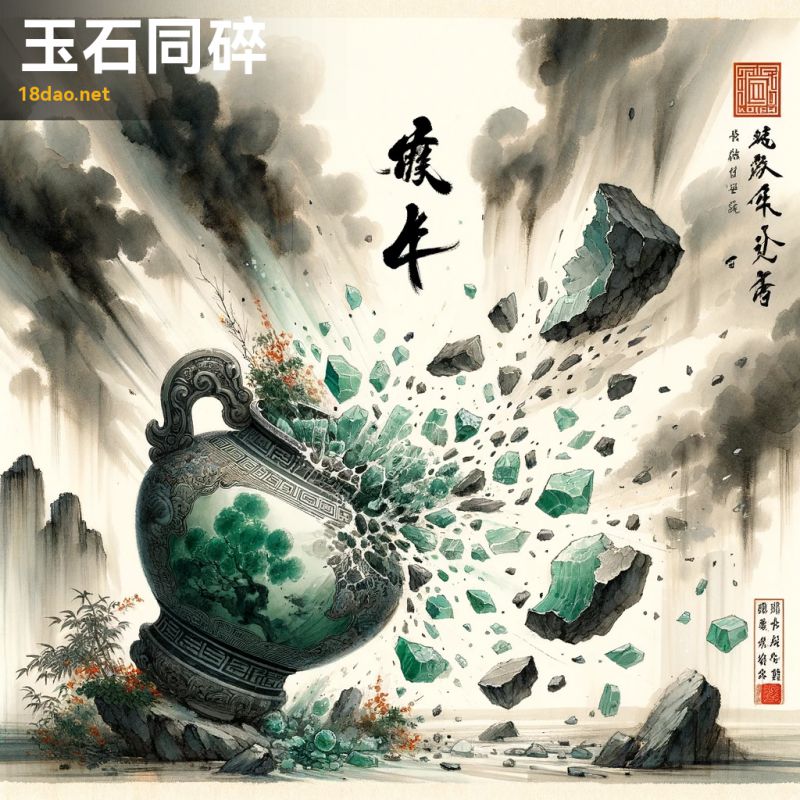

序號: 3236

解读: 這幅插圖描繪了成語“玉石俱碎”的場景。在畫面中,我們看到一位古代的中國學者站在園中,面對一片美麗的玉石因與普通石頭混雜而悲劇性地破碎。這位學者的神情顯得深沉憂傷,彷佛在哀悼那些珍貴之物的損失。

整個場景透露出一種悲美,寓意着在平凡中失去了珍貴的東西。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,通過典雅的筆觸和柔和的色彩,傳達出一種古典而深邃的美感。畫面上的紅色印章,不僅是中國傳統繪畫中的重要元素,也為作品增添了一抹莊重感。“玉石俱碎”這個成語原意是指寶貴的玉石和一般的石頭一同被打碎,比喻好壞不分,一同遭到毀滅。在這幅畫中,玉石的碎片與周圍的普通石頭形成了鮮明對比,象征着珍貴與平凡的對立,以及無法避免的損失。

通過這幅作品,我們不僅可以感受到成語的深刻含義,也能欣賞到中國古典繪畫的獨特韻味。

-

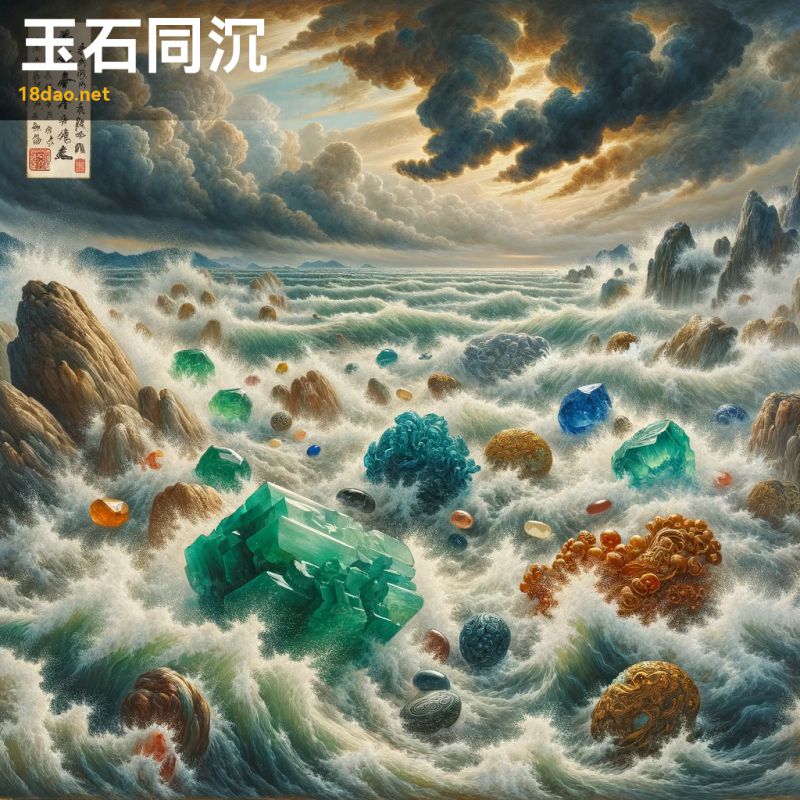

序號: 3237

解读: 這幅圖描繪了成語“玉石同沉”的形象。在這幅作品中,我們看到混亂和風暴肆虐的大海,其中珍貴的玉石和普通的石頭一起在洶湧的水流中沉沒。

畫面風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,體現了古典中國藝術的深邃和莊重。“玉石同沉”這個成語源自于中國古代,通常用來形容在某種災難或混亂中,好人和壞人、珍貴之物與平凡之物無法區分,共同遭受不幸。在這幅畫中,玉石和普通石頭的混合沉沒象征着無論價值高低,在大勢面前都無法避免共同的命運。圖中的紅色印章是中國傳統繪畫中的重要元素,代表了藝術家的身份和作品的真實性。

整個畫面既傳達了成語的深層含義,也展現了傳統中國繪畫的美學特征。

-

序號: 3238

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“玉石同焚”的寓意。圖中描繪了一場猛烈的火焰同時吞噬着寶貴的玉石和普通的石頭,充分體現了這個成語的深刻含義——不分貴賤、好壞,一同遭受毀滅。火焰的動态、螺旋狀的形态,生動地捕捉了這場大火的混亂與無差别的本質。在火焰中,半透明閃亮的玉石和色澤暗淡、質地粗糙的普通石頭都清晰可見,象征着珍貴與平凡事物共同遭受的破壞。

畫風借鑒了古代畫家的藝術特點,注重細膩的筆觸和表現元素的力量。圖畫的一角還有一個小巧優雅的紅色印章,增添了作品的真實感和古典美。

通過這幅圖,我們可以感受到“玉石同焚”這個成語所蘊含的深沉哲理:在某些極端或災難性的情況下,無論是珍貴還是平凡的事物都将面臨同樣的命運,這反映了現實生活中諸多不公和無情的場景。

-

序號: 3239

解读: 這幅圖描繪了“玉石同碎”這個成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一個美麗的玉瓶正破碎成片,其中不僅有珍貴的玉,也有無價值的石頭,它們一同破碎。這個場景象征着無差别的破壞,無論是貴重還是微不足道的東西都同樣遭受毀滅。

這幅作品采用了傳統的中國水墨畫風格,風格上模仿了古代畫家和近代畫家的作品,特點是表現力強烈的筆觸和對自然形态的重視。畫面的基調既甯靜又莊重,傳達出珍貴和平凡之物共同遭受悲劇性損失的感覺。畫面的一角加上紅色印章,增添了作品的真實性和傳統美感。

通過這幅畫,我們能夠感受到“玉石同碎”所傳達的深層含義:在某些災難或沖突中,無論是珍貴的還是平凡的,都可能面臨同樣的毀滅命運。這不僅是對物質的描繪,也隐喻了社會和人性的某些方面。

-

序號: 3240

解读: 這幅插圖為成語“玉立亭亭”提供了形象的視覺表現。成語“玉立亭亭”用來形容女子身材修長、美麗動人。在這幅畫中,一位年輕的女子身穿傳統漢服,站在甯靜的花園中。她的服飾華麗,繡有精緻的圖案,展現出純潔與高貴的氣質。她的姿态端莊優雅,面容溫婉細膩,完美地诠釋了“玉立亭亭”的含義。周圍的花園布置和諧甯靜,有嬌嫩的花朵、古老的樹木和一個小池塘,營造出一種平和與和諧的氛圍。

畫作的風格受到了古代畫家和近代畫家的啟發,使用了柔和的筆觸和微妙的色彩,體現了古典中國畫的美感。在畫作的一角還有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。

整體上,這幅畫不僅生動展現了成語的意境,也傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。

-

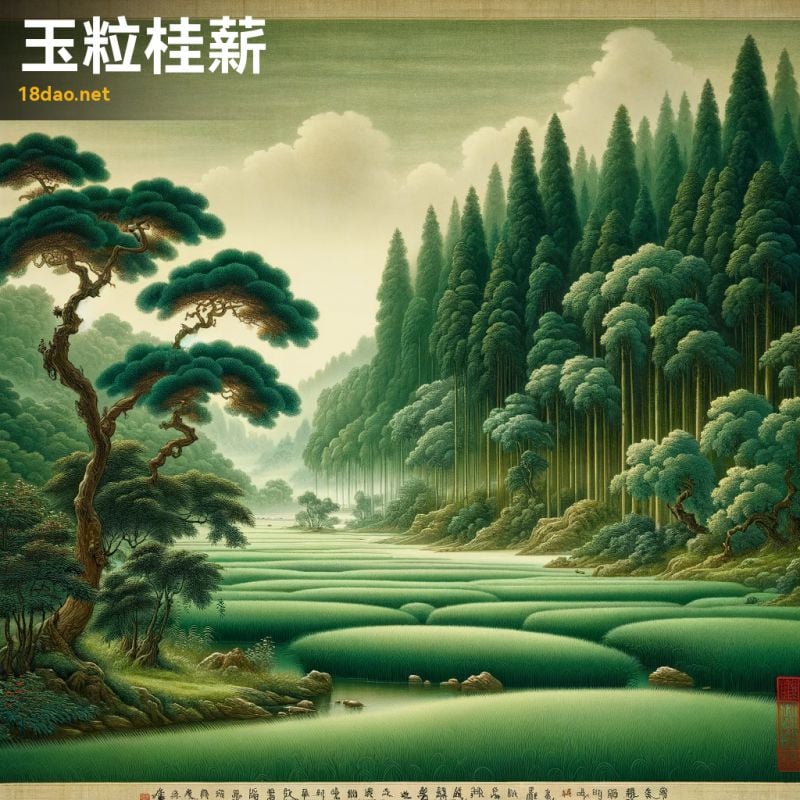

序號: 3241

解读: 這幅圖描繪的是“玉粒桂薪”這一成語的意象。在前景中,我們看到了象征“玉粒”的翠綠稻田,這些稻田的顔色鮮豔,如同美玉般細膩而珍貴,寓意着豐收和珍惜。在畫面的背景中,則展現了代表“桂薪”的桂樹林,這些樹木的樹皮和茂密的樹葉與背景融為一體,象征着質樸與高潔。

整幅畫作的風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,體現出了中國古典繪畫的細膩和深遠。顔色的運用豐富而不張揚,反映出中國古典繪畫的典雅。此外,畫作角落的紅色印章,是對傳統藝術作品的一種緻敬,也象征着作品的完整性和獨特性。

整體而言,這幅畫作通過其深沉而精緻的細節,成功地捕捉了“玉粒桂薪”成語所蘊含的美麗與深意,即珍惜并崇尚自然界中的美好與珍貴。

-

序號: 3242

解读: 此圖描繪了成語“玩世不恭”的場景,意為對世事采取不嚴肅、不認真的态度。圖中展現了一位身着古代中國學者服飾的人物,他在花園中悠然自得地坐着。這位學者看起來漫不經心、超然物外,正在輕松地彈奏一台古琴,臉上帶着微笑。周圍是一個甯靜的花園,有竹子、一個小池塘和幾棵盛開的梅樹。

整個氛圍傳達了一種對世俗事務漠不關心的感覺。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的作品,采用柔和流暢的筆觸和柔和的色彩。

整幅畫呈現出一種古典而深沉的美感,與成語“玩世不恭”的含義完美契合。圖像的某個角落還有一個紅色的印章,為作品增添了一絲古典韻味。

-

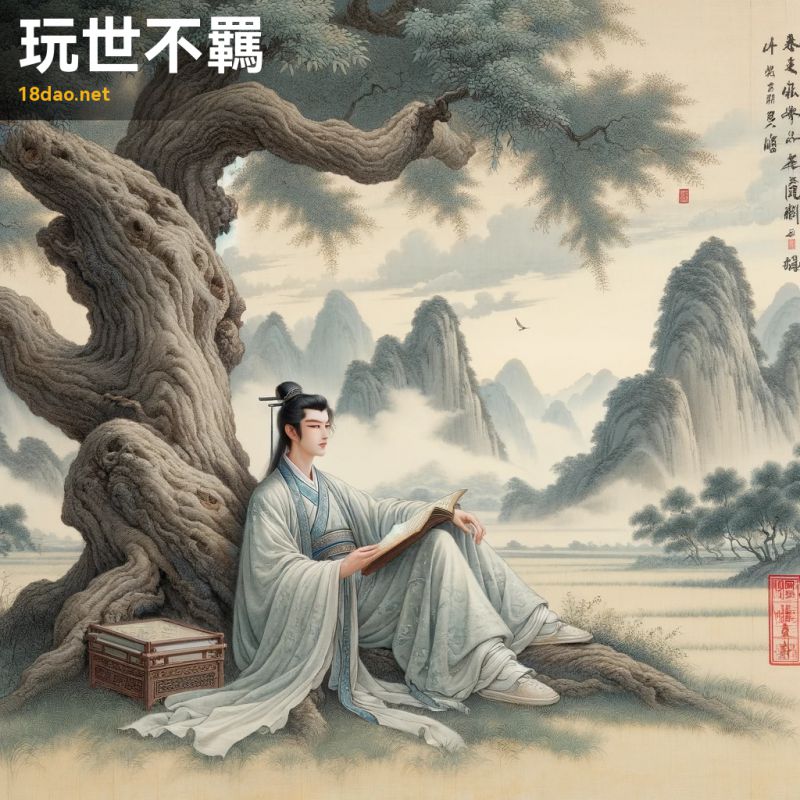

序號: 3243

解读: 這幅插圖展現了成語“玩世不羈”的精髓。在畫面中,我們看到一位年輕的書生身着傳統的漢服,悠閑地坐在一棵古老的大樹下,旁邊放着一本合上的書。這位書生目光投向遠方的山脈,似乎沉浸在自己的思緒中,完美體現了一種自由奔放、不受世俗約束的态度。在中國傳統文化中,書生常常被視為追求學問和文化的象征,而這位書生的悠然自得和對周圍世界的漠然态度,正是“玩世不羈”這一成語所要傳達的核心思想。畫面中的自然風光和甯靜的氛圍,進一步強化了這種超脫世俗的感覺。

整體畫風借鑒了古代畫家或近代畫家的風格,用柔和的筆觸和恬靜的自然景緻來表現這一主題。畫面角落的紅色印章增添了作品的傳統美感和真實性。

通過這樣的藝術表現,插圖成功捕捉并呈現了“玩世不羈”的意境和哲思。

-

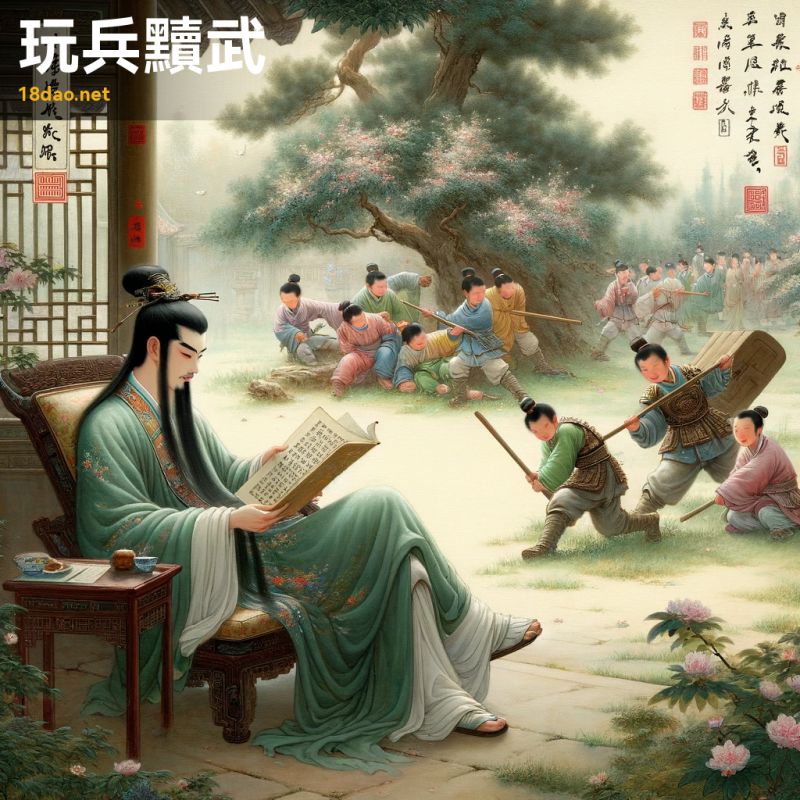

序號: 3244

解读: 這幅圖描繪了一個古典的中國場景,用以表現成語“玩兵黷武”的含義。成語“玩兵黷武”源自宋代王安石的《與朱元思書》,原意是指不切實際地沉迷于軍事演習和武藝,而忽略了真正的學問和文化。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統漢服的古代學者,他坐在一個甯靜的花園裡,專心緻志地閱讀着經典文本。他的表情平和,顯然沉浸在知識和文化的追求中。與此形成鮮明對比的是,旁邊有一群孩子正在模仿士兵,他們手持木劍和盾牌,表情中充滿了童稚的歡樂。這些孩子的模仿顯得笨拙而幼稚,與學者的深邃追求形成了鮮明的對比。這不僅展現了成語“玩兵黷武”的字面意義,也傳達了對真正學問和淺薄模仿之間差異的深刻理解。

整幅畫的風格仿佛古代畫家,用柔和的筆觸和細膩的色彩漸變,營造出一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,為這幅作品增添了一絲傳統的韻味。

通過這幅畫,我們不僅能夠直觀地感受到成語的含義,還能體會到中國古典文化的底蘊和魅力。

-

序號: 3245

解读: 這幅插圖是基于中國成語“玩火自焚”創作的。在這幅畫中,我們看到一個穿着古代中國服飾的人在不注意的情況下玩弄火焰。他手中握着火焰,卻沒有意識到火焰已經燒到了自己的衣服上。背景是一個典型的中國古典園林,有亭台樓閣和茂密的植被,這與人物面臨的危險形成了鮮明的對比。

這幅畫的風格仿照了古代畫家或近代畫家的畫風,傳達出一種古樸而深邃的中國古典藝術感。畫面的一個角落還有一個小小的紅色印章,增添了一抹真實感。“玩火自焚”這個成語本身意味着冒險或做危險的事情最終會給自己帶來災難。這幅插圖恰到好處地體現了這一含義,不僅展示了字面上的“玩火”,也通過人物對即将發生的災難的無知,傳達了成語深層的警示意義。

-

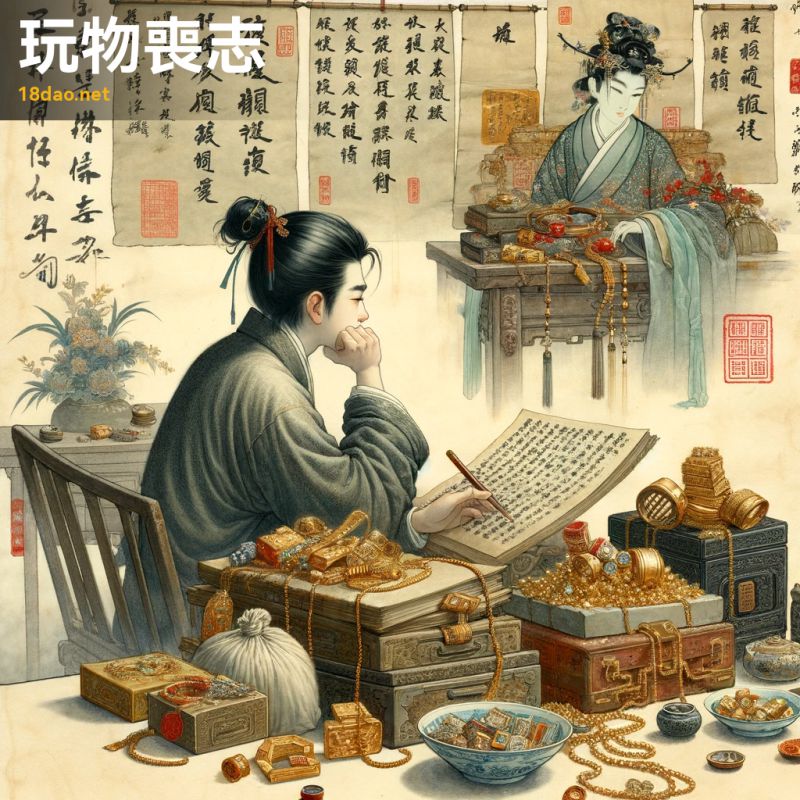

序號: 3246

解读: 這幅圖描繪了成語“玩物喪志”的深刻寓意。在畫面中,一位年輕的書生正坐在書桌前,周圍擺放着書籍和卷軸,象征着他的學業和修為。然而,書生的目光并未聚焦在書本上,而是轉向了旁邊的金銀珠寶和華麗絲綢,這些奢侈品的誘惑讓他分心,顯得心神不定。這種轉移注意力的姿态和眼神流露出對物質享受的渴望,暗示着他正在逐漸喪失對學業的專注和志向。

畫風采用了類似于古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫風格,通過細膩的筆觸和淡雅的水墨淋漓,展現了一種古樸而深邃的美感。圖中的小紅印章是中國傳統畫作中的一種标志性元素,常用于表達畫家的個性或作品的身份。

整幅畫作通過傳統的藝術形式,成功地表達了“玩物喪志”這一成語的寓意,即過分沉迷于物質享受,會使人喪失對更重要事物的興趣和志向。

-

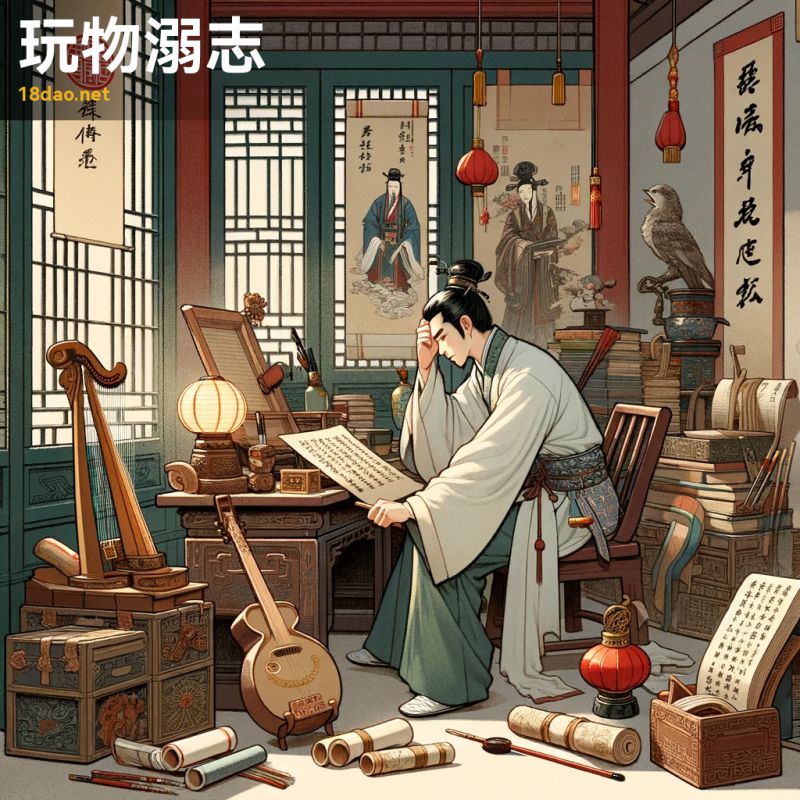

序號: 3247

解读: 這幅插圖展現了中國成語“玩物溺志”的深刻寓意。畫面中的學者身着古代中國服飾,被他書房中的琴、卷軸和藝術品吸引,顯得全神貫注。他對這些雅緻之物的沉迷,使他忽視了另一邊的書籍和卷軸,象征着他忘記了自己的職責和學業。

這幅畫以古代畫家或近代畫家風格呈現,色彩沉穩,充滿傳統中國畫的韻味。畫面中的細節與“玩物溺志”的含義完美契合:學者的忽略與物品的魅力形成鮮明對比,凸顯了沉迷于瑣事、忘記本職的主題。

整個畫面既表達了成語的意境,又展示了古典中國畫的美學。畫面一角的紅色印章,為作品增添了一抹傳統的韻味。

-

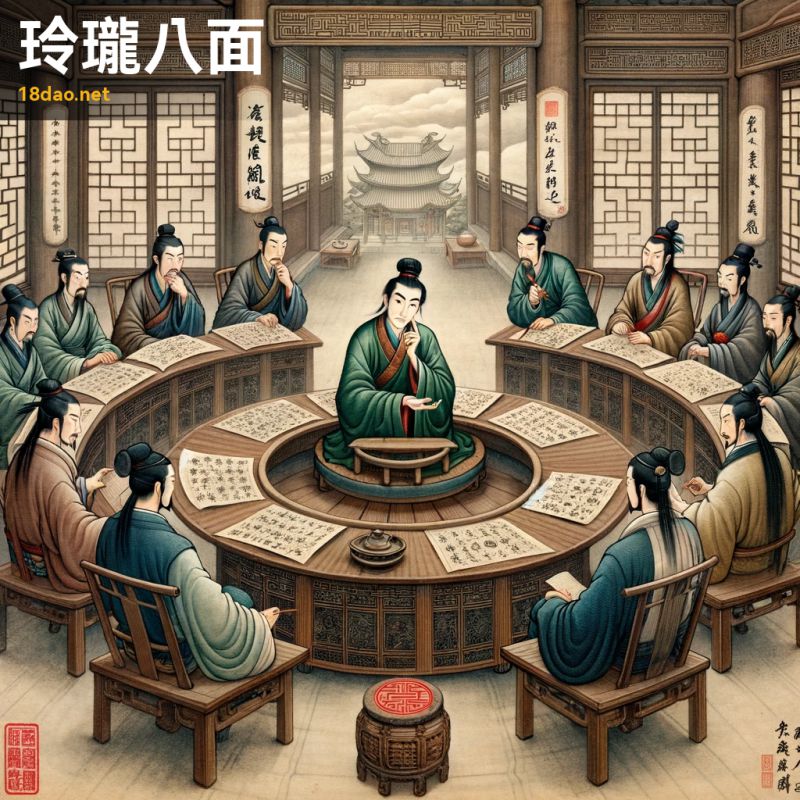

序號: 3248

解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現,靈感來源于古代畫家和近代畫家的作品。圖中展示了一位表情溫和、機智的人物,在圍繞着圓桌的多個人物間巧妙地周旋。每位人物代表了社會的不同面向,如學者、商人、農民和士兵。中心人物保持鎮定,以智慧和适應性與每個人進行交流。背景設定在一個裝飾傳統的古代中國房間内。這幅作品的主題與“玲珑八面”這一成語相呼應。“玲珑八面”原指玲珑剔透、制作精美的器物,後來比喻人處事圓滑,對各方面都能妥帖處理。圖中的中心人物就像那玲珑剔透的器物,面對不同身份和需求的人物時表現出的機智和應變能力恰好體現了這一成語的精神。此畫旨在通過這位中心人物與周圍不同角色的互動,形象地展示“玲珑八面”的含義。

-

序號: 3249

解读: 這幅插圖展現了一幅典型的中國古典山水畫,其中一條蜿蜒的小徑通向一座傳統的中國塔樓。畫面定格在傍晚時分,營造出一種平靜且期待的氛圍。小徑兩旁繁茂的綠植和盛開的花朵映襯出自然之美和時間的流逝。圖畫的右下角印有一枚紅色的傳統中國印章,增添了作品的真實感。

整幅畫的風格仿佛古代畫家或近代畫家的作品,傳遞出一種古樸而深遠的感覺。這幅畫與“珊珊來遲”這個成語之間的聯系在于其所表達的氛圍和寓意。"珊珊來遲"通常用來形容某人或某物遲遲到來,但其到來卻帶來了期待和價值。畫中的小徑和遠處的塔樓象征着等待和目的地的到來。傍晚的設置暗示了等待已久的時間,而周圍的自然美景則象征着等待過程中的甯靜和美好。這與成語“珊珊來遲”中的等待和最終的到達有着深刻的内在聯系。

-

序號: 3250

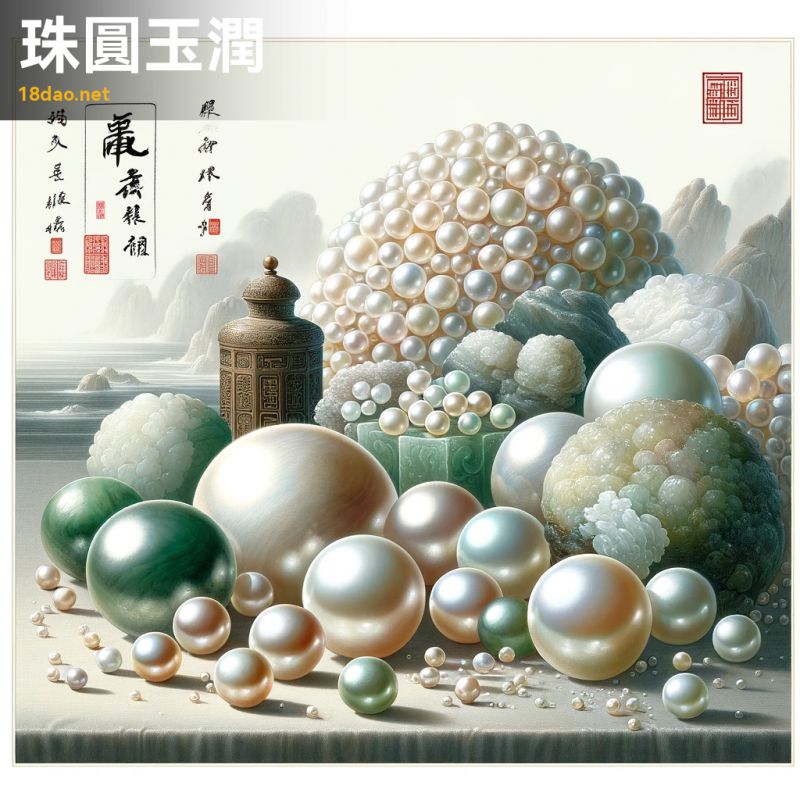

解读: 這幅插圖為“珠圓玉潤”這一成語提供了形象的視覺表現。在傳統中國文化中,“珠圓玉潤”常用來形容事物圓潤光滑、美麗無瑕,象征着完美和純淨。此畫作中,細緻描繪的珍珠與玉石,以其圓潤的形态和光澤的質感,恰如其分地體現了這一成語的内涵。

畫面采用了傳統中國畫的風格,模仿了古代畫家或近代畫家的藝術手法,體現了中國古典藝術的精髓。珍珠和玉石的細節處理展示了其紋理和光澤,而背景的簡約設計則使觀衆的注意力集中在這些珠寶上,進一步強調了其完美和純潔的象征意義。作品角落的紅色印章增添了藝術作品的真實感和傳統氛圍,同時也是對古典中國畫傳統的緻敬。

整體而言,這幅插圖不僅展現了“珠圓玉潤”成語的美學特質,也體現了中國古典文化的深厚底蘊和藝術魅力。

-

序號: 3251

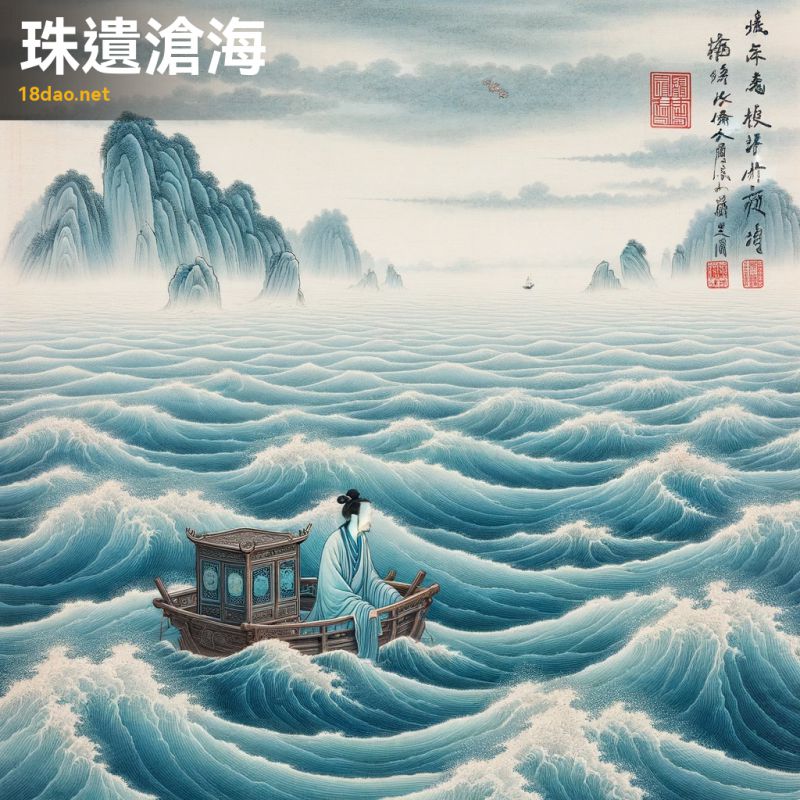

解读: 這幅插圖描繪了成語“珠沉滄海”的意象。畫面呈現了一片廣闊且甯靜的蔚藍大海,海面上覆蓋着薄霧,空靈而深邃。在這片海洋中,一顆光華奪目的珍珠正緩緩沉入水中,形成微妙的漣漪。

整個場景透露出深遠與神秘的氣息,如同珍珠的價值和美麗在浩瀚的海洋中消逝,難以被尋覓。

畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫技法,突出了水墨畫的經典筆觸和洗墨技巧。這不僅體現了古典中國畫的藝術魅力,而且與“珠沉滄海”這一成語的文化内涵和象征意義相契合。成語“珠沉滄海”用來比喻珍貴之物或傑出之才被埋沒,難以被世人發現,正如這顆珍珠在浩瀚的大海中默默無聞地沉沒。此外,畫面角落的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值,同時也是對中國傳統文化的一種緻敬。

整體上,這幅作品不僅生動地展現了成語的深層含義,也體現了中國古典藝術的獨特魅力。

-

序號: 3252

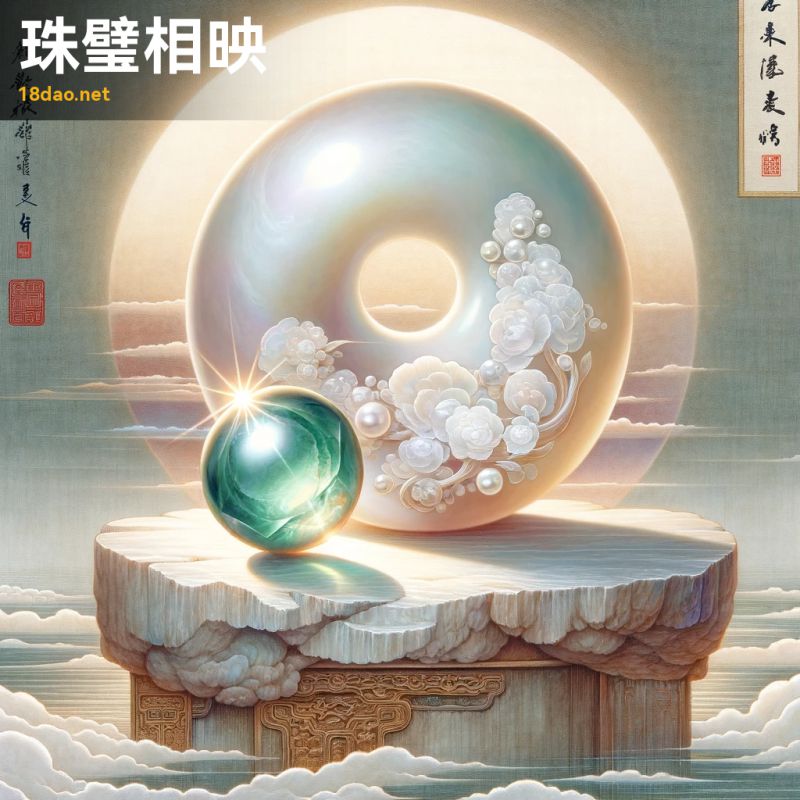

解读: 這幅圖描繪了“珠璧相映”這一成語的深刻含義。在中國傳統文化中,“珠”指的是美麗的珍珠,“璧”則是指精美的玉璧。這兩樣東西都是非常珍貴和美麗的,代表了高貴和純潔。圖中展現了一顆光彩奪目的珍珠和一塊光澤亮麗的玉璧,它們并置在一起,相互襯托,彰顯各自的美麗和獨特性。這種并置不僅展示了它們各自的價值,還強調了它們相互之間的和諧與相輔相成的美。珍珠的圓潤和光澤與玉璧的平滑和通透形成了一種視覺上的對比,同時又相得益彰,增強了整幅畫的美感和意境。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,用細膩的線條和柔和的色彩傳達了古典中國藝術的精髓。

整幅作品透露出一種古樸而深邃的感覺,充分體現了中國古典文化的韻味。畫角上的紅色印章增添了一抹傳統的韻味,使得整幅畫作更加完整和富有文化内涵。總之,這幅圖通過傳統中國畫的形式,生動地诠釋了“珠璧相映”這一成語,展示了兩種美麗事物相互映襯、相得益彰的意境,同時也展現了中國古典文化的深邃與雅緻。

-

序號: 3253

解读: 此圖描繪了一幅古典中國風格的畫作,主題是“珠生老蚌”。在圖中,我們看到一隻年邁的蚌殼在沙質海床上輕輕打開,露出裡面的一顆發光的珍珠。

整個場景顯得平靜而昏暗,畫面的焦點集中在珍珠柔和的光芒上,這光芒在較暗的水下環境中顯得尤為突出。周圍環境的細節,如海藻、小魚和鵝卵石,增強了自然和甯靜的氛圍。

這幅畫模仿了古代畫家或近代畫家的風格,色彩豐富而微妙,筆觸細膩,構圖和諧。畫面的一角還有一個小巧的紅色傳統中國印章。“珠生老蚌”這個成語用來比喻經過長時間的磨練和沉澱,最終形成珍貴的成果或智慧。圖中的老蚌和其内部的珍珠恰好體現了這一寓意。老蚌象征經曆和歲月的沉澱,而珍珠則代表由此産生的珍貴成果。

整體上,這幅畫不僅描繪了一個美麗的自然場景,也傳達了深刻的哲理和文化内涵。

-

序號: 3254

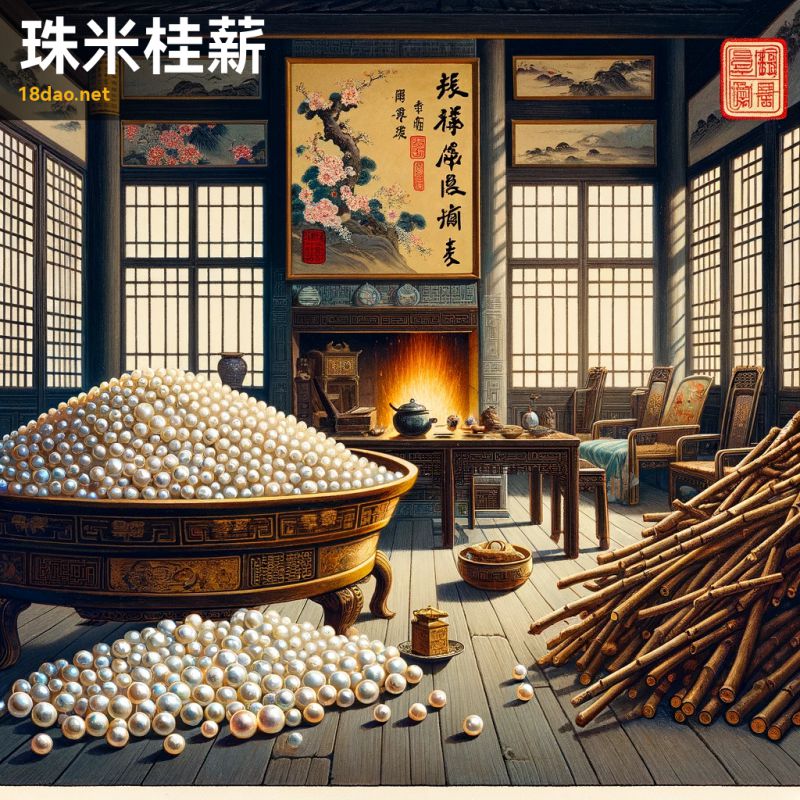

解读: 這幅插圖展現了成語“珠米桂薪”的寓意。在這個場景中,我們看到一位貴族的家中,桌上随意撒着珍珠,仿佛它們隻是普通的米粒。珍珠象征着極其珍貴的物品,而這裡它們被當作日常之物,顯示出對财富的極端輕視。此外,旁邊堆放着桂枝,通常作為珍貴的香料,卻在此被用作普通的柴火。這種對昂貴香料的随意使用進一步強調了奢侈和浪費的程度。

整個插圖采用了古代畫家或近代畫家風格的古典中國畫技法,強調了古典元素和細緻的繪畫風格。傳統的中國建築元素和家具為場景增添了一種古樸而深邃的氛圍。圖像的一個角落還加上了紅色的印章,作為作品的完成标志,也是中國傳統繪畫的重要組成部分。

整體上,這幅插圖不僅傳達了“珠米桂薪”成語的含義,也展現了中國古典文化的美學和深刻寓意。

-

序號: 3255

解读: 這幅插圖展現了“珠聯玉映”這一成語的深刻含義。在圖中,兩位身着傳統漢服的優雅女子分别代表了珍珠和玉石,她們各自展現了不同的魅力與氣質。一位佩戴珍珠飾品,代表“珠”,她散發着柔和而甯靜的美;另一位佩戴玉飾,代表“玉”,散發着純淨而精緻的高雅。她們站在甯靜的池塘邊,水中倒映着她們的身影及周圍的安詳景色,象征着和諧與對比的統一。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風,通過細膩的筆觸和深沉的色彩,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫作一角的紅色印章增添了一抹藝術的傳統感。

整體而言,此圖完美地诠釋了“珠聯玉映”的意境,即珍珠與玉石相映成輝,比喻人才或美德彼此輝映,相得益彰。這不僅是對兩種美的贊美,也是對和諧、互補美德的頌揚。

-

序號: 3256

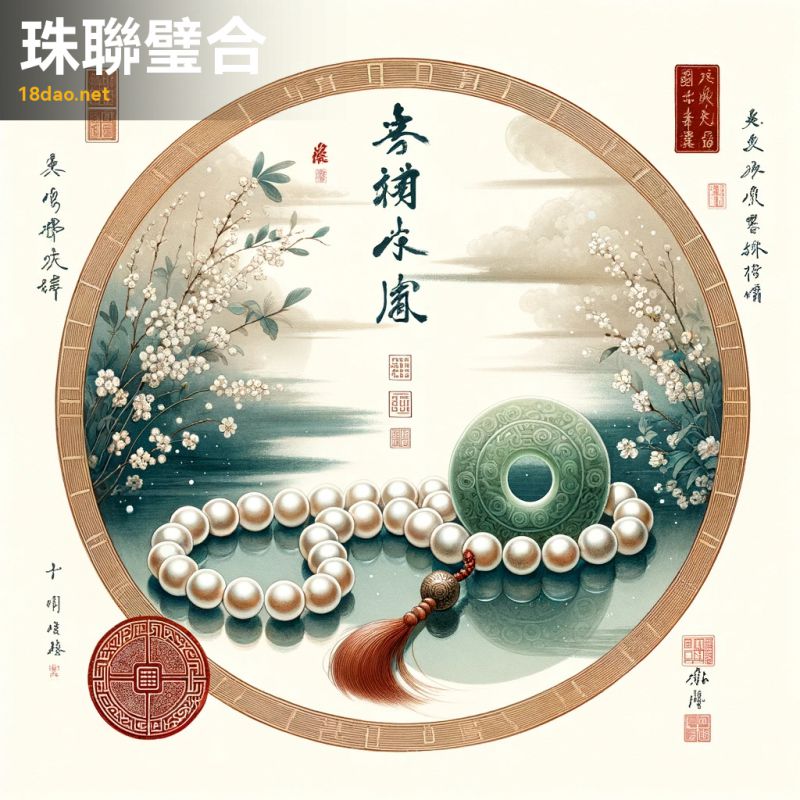

解读: 這幅插圖是基于中國成語“珠聯璧合”所創作的。在這幅圖中,我們可以看到一串精美的珍珠和一塊玉璧。珍珠串連接緊密,象征着團結與聯系;而玉璧則以其圓形和中間的孔洞著稱,代表了完美與完整。這兩個元素在畫面中的平衡與互補,體現了“珠聯璧合”成語的核心意義——完美和諧與結合。

在繪制風格上,本作品受到古代畫家和近代畫家畫風的啟發,傳達了一種古樸而深邃的感覺。畫面的某個角落還加入了一枚紅色的印章,增添了傳統中國畫的韻味。

整體上,這幅插圖不僅生動地描繪了“珠聯璧合”的意境,也體現了中國傳統文化的精髓。

通過這樣的視覺呈現,我們能更加深入地理解和欣賞這個成語背後的文化内涵。

-

序號: 3257

解读: 此圖為成語“珠連璧合”的插圖。該成語源自于對物品的贊美,原指珍珠和美玉串在一起,比喻事物非常相配、完美和諧。在這幅畫中,我們看到一處甯靜的池塘景緻,其中珍珠與翠綠的玉石巧妙地散布其中。這些珍珠光滑閃亮,玉石色澤鮮明,兩者在水面上的倒影更增添了和諧與美感。畫作以傳統中國畫的風格呈現,傍有柳樹和盛開的荷花,營造出一種古典而優雅的氛圍。

細膩的筆觸和精緻的細節體現了古代畫家和近代畫家的繪畫風格。畫面一角的紅色印章為作品增添了一絲正宗的中國傳統藝術氣息。

整體而言,這幅插圖不僅生動地表達了“珠連璧合”這一成語的意境,也展現了中國古典繪畫的魅力和深邃。

-

序號: 3258

解读: 這幅插圖描繪了成語“珠遺滄海”的意境。成語“珠遺滄海”意為珍珠落入深海,比喻好東西被埋沒或優秀的人才得不到重用。在這幅畫中,海面寬闊、波瀾不驚,象征着深不可測的世界。畫面前景有一條小船,船上一位穿着傳統長袍的文士,神情失落地凝視着水面,寓意着珍貴之物(如珍珠)一旦遺失于廣闊的海洋中,就如同優秀之才在人世間難以被發現和珍惜。

畫風模仿了中國古典畫家古代畫家或近代畫家的風格,用柔和流暢的筆觸和細膩的色彩變化,傳達出一種古樸而深邃的感覺。此外,畫角落有一枚紅色印章,增添了傳統中國藝術的韻味。

整幅畫作通過這些元素,完美诠釋了“珠遺滄海”這一成語的内涵。

-

序號: 3259

解读: 這幅插圖描繪了“珠還合浦”這一成語的故事。畫面呈現了一個甯靜的海景,明亮的滿月輕輕地照耀在平靜的海面上。從海洋深處微妙地浮現出幾顆優雅的珍珠,象征着失落的珍珠重歸其位。背景中可以看到具有傳統特色的中國漁船,船上的帆布清晰可見,營造出一種甯靜與永恒的感覺。

整幅畫作反映了古代畫家或近代畫家的畫風,捕捉了中國古典藝術的精髓。在畫作的一角,還有一個小小的紅色印章,增添了一絲真實感。“珠還合浦”這一成語源于中國古代傳說,講述了西漢時期,漢武帝為了求取長生不老藥,曾将大量珍珠賜予許福,讓他去海中求仙。但許福并未成功,珍珠也沉入海底。後來,漢代珍珠商家為了表明自己所售珍珠的正宗,便宣稱這些珍珠是從合浦海底撈起的。這個故事後來演變成了“珠還合浦”的成語,比喻失而複得或東西回到原處。此畫正是以這一傳說為背景,通過甯靜的海景和浮現的珍珠,形象地表現了成語的意蘊。

-

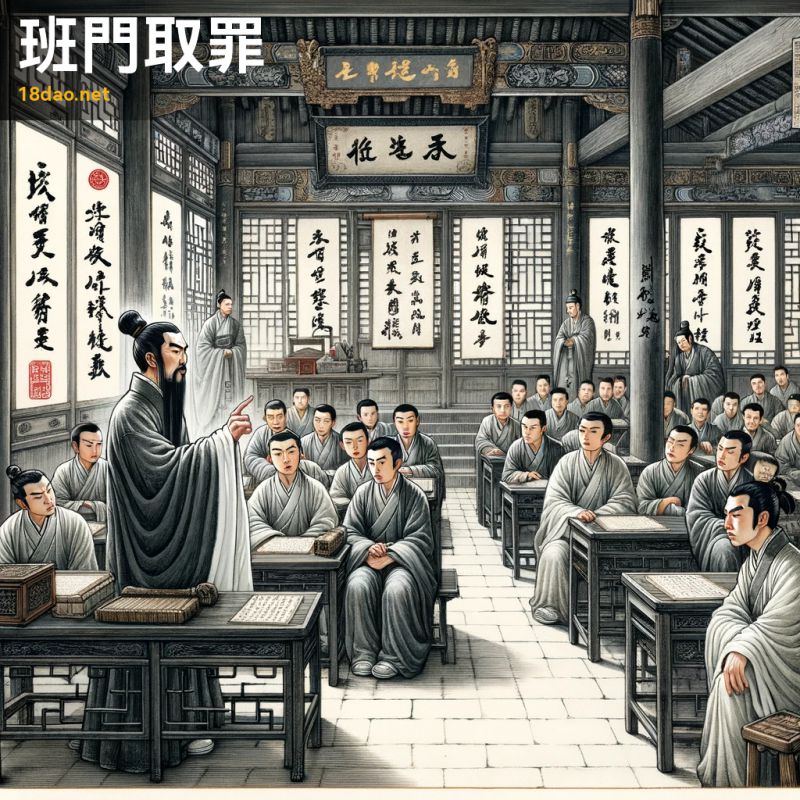

序號: 3260

解读: 這幅圖描繪了“班門取罪”這一成語的場景。在圖中,一位學生站在嚴肅的老師面前,顯得非常緊張。老師正用指責的姿态指着他,而其他學生或是焦急地觀看,或是專注于自己的學習。這個場景設置在一個傳統的中國學堂中,具有古典的木結構建築、傳統的桌椅和牆上挂着的墨寶。此成語的意思是指在别人的專業領域挑剔或犯錯。在這幅畫中,緊張的學生代表了那些在老師(專業人士)面前犯錯的人。這種場景傳達了一種緊張和嚴肅的氛圍,與“班門取罪”的含義相吻合。

整幅畫采用了古代畫家或近代畫家的畫風,展現了中國水墨畫的細膩筆觸和深沉感。圖角的小紅印章增添了作品的真實性和傳統感。

-

序號: 3261

解读: 這幅畫描繪了“班門弄斧”這一成語的場景。在圖中,我們看到一位年輕的學徒在魯班面前展示他的斧頭技藝。魯班是中國古代著名的木匠大師,畫中他表情平靜,帶着微笑,似乎對學徒的努力感到一絲娛樂。而學徒則全神貫注,不自知在大師面前展示技藝的可笑之處。成語“班門弄斧”源于這樣一個故事:一個人在木匠魯班的門前炫耀自己的斧頭技藝。這是自不量力的行為,因為魯班在中國曆史上是木工技藝的化身。所以這個成語用來形容在行家面前賣弄本領,不自量力。

畫面的風格模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫風格。

整個作品用淡墨和細膩的筆觸表現出一種古樸而深邃的感覺。在畫面的某個角落,還有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。

通過這樣的視覺表現,不僅展現了成語的故事情節,還傳達了中國古典文化的精髓。

-

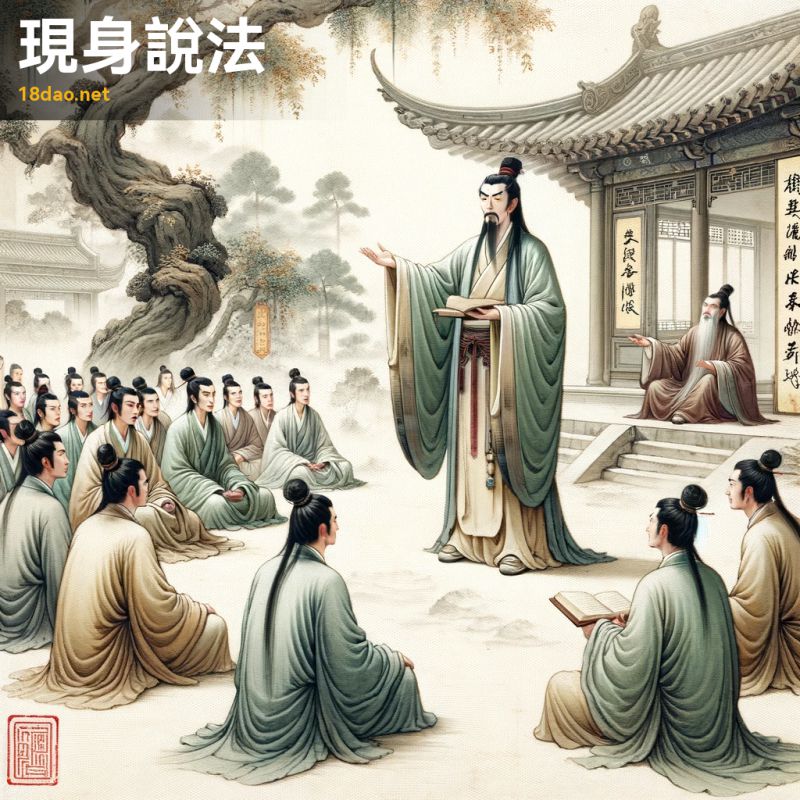

序號: 3262

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“現身說法”。在圖中,我們看到一位身着傳統長袍的古代老師,站在一群專注的學生面前。這個場景設定在一個甯靜的戶外教室中,師生們被一個平和的園林環繞,園中古樹參天,小池波光粼粼,反映出這個環境的甯靜與智慧。老師正用生動的手勢,以個人經驗闡述着某個觀點,而學生們則聚精會神地傾聽。

這幅作品的畫風模仿了古代畫家或近代畫家,使用了柔和的筆觸和淡雅的色彩。圖畫的一角還有一枚紅色印章,增添了一抹傳統氣息。“現身說法”這個成語的本意是用自己的親身經曆來說明問題或道理。這幅畫恰如其分地描繪了這一主題,通過老師的身體語言和表情,以及學生們的專注神态,生動地表現了“現身說法”的教學方式,使觀者能夠直觀地感受到這一古老智慧的傳遞方式。

-

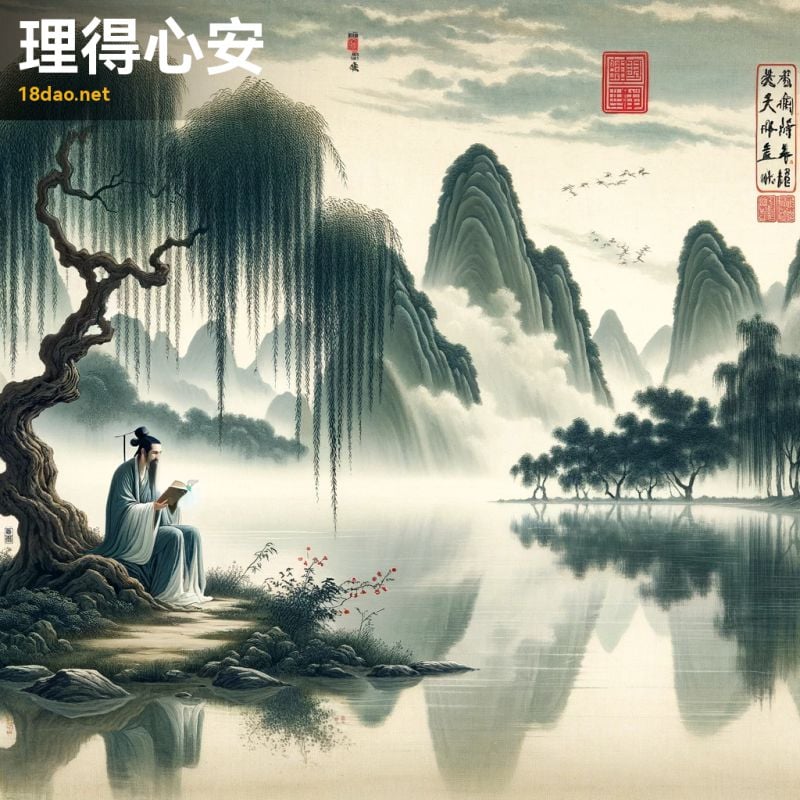

序號: 3263

解读: 這幅插圖描繪了一位古代學者在甯靜的湖邊柳樹下專心閱讀經典書籍的場景。背景中的山巒以朦胧、空靈的手法呈現,是典型的中國傳統山水畫風格。

整個畫面透露出一種平靜與内心的滿足感,恰如其分地體現了“理得心安”這一成語的内涵。“理得心安”字面意思是通過理解而讓心靈得到安甯。這個成語強調了明晰理解與内心平靜之間的聯系。在這幅畫中,學者的專注和周圍的甯靜自然環境象征着通過深入學習和理解而獲得的心靈平靜。山水的朦胧感則暗示了哲理和智慧的深遠和不易觸及。

整體而言,這幅作品以傳統中國畫的風格,通過平和的景緻和沉浸在學問中的學者,有效地傳達了“理得心安”的意境,即通過深入理解而獲得心靈的安甯和滿足。

-

序號: 3264

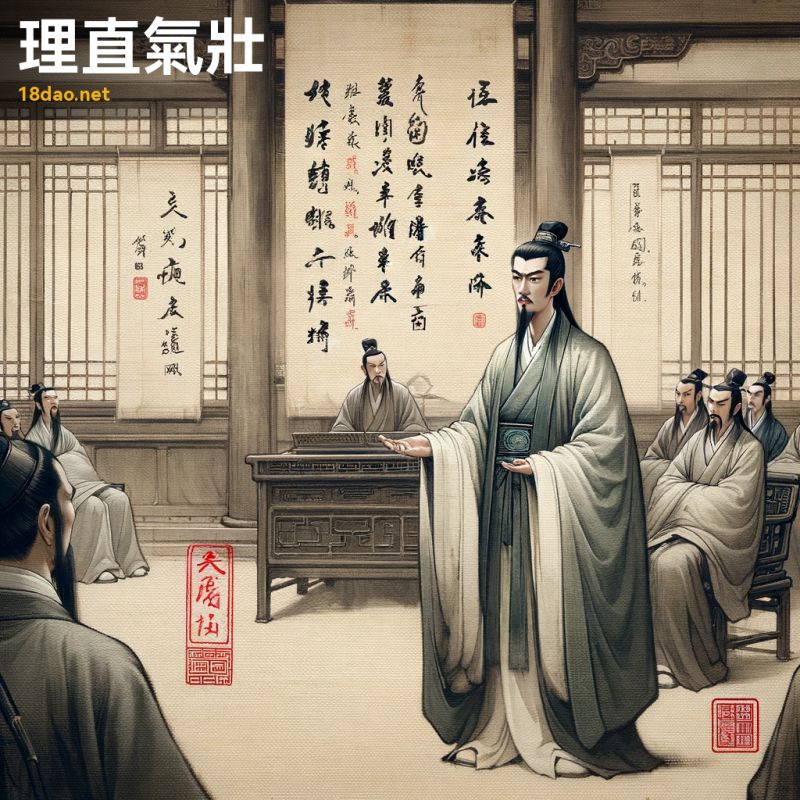

解读: 這幅圖描繪了成語“理直氣壯”的場景。在畫面中,我們看到一位學者站在法庭上,身着傳統的中國服飾,面露堅定之色,正自信且充滿說服力地陳述着。這位學者的姿态挺拔,表情堅毅,充分體現了“理直氣壯”中“理直”之意,即正義在握、毫無畏懼。他周圍的人物都在專注地聆聽,這增強了場景的動态感,同時也突顯了學者的中心地位。

整個畫面采用了類似古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,通過細膩、優雅的筆觸和柔和的色調,營造出一種古樸而深沉的氛圍。這種風格的選擇與成語的古典背景和深刻内涵相得益彰。在圖畫的一個角落還有一個紅色的印章,它不僅起到了裝飾作用,還象征着作品的完成和藝術價值的認可。

總體來說,這幅畫通過細節的處理和整體的構圖,成功地捕捉了“理直氣壯”的精髓,即在正義的支持下,人可以顯得勇敢和自信。

-

序號: 3265

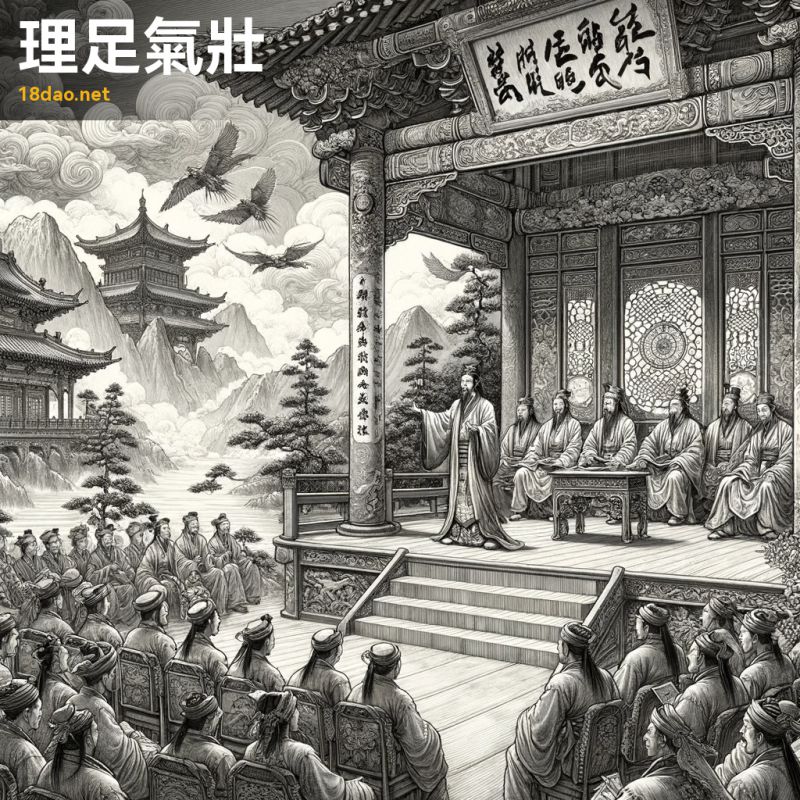

解读: 成語“理足氣壯”常用來形容人在理由充分、道理正确的情況下,态度堅決、言辭強硬。在這幅插圖中,我們看到一位文士或者論者站在傳統的講台上,面對着一群聽衆。他的表情均衡、沉着,體現了“理足氣壯”的心态。畫面背景中的中國風格建築和自然景觀,如高山流水,增添了一種古典的氛圍。這些元素不僅賦予畫面一種時空上的深遠感,也象征着理論和道理的堅固與深邃。此外,使用深色的墨水和簡約的線條,傳達了一種古樸而深邃的感覺,與成語“理足氣壯”的内涵相契合。畫面的某個角落有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的常見元素,用以代表畫家的身份和作品的真實性。這個細節在視覺上為畫面增添了一抹亮色,同時也是對中國文化的一種尊重和緻敬。

-

序號: 3266

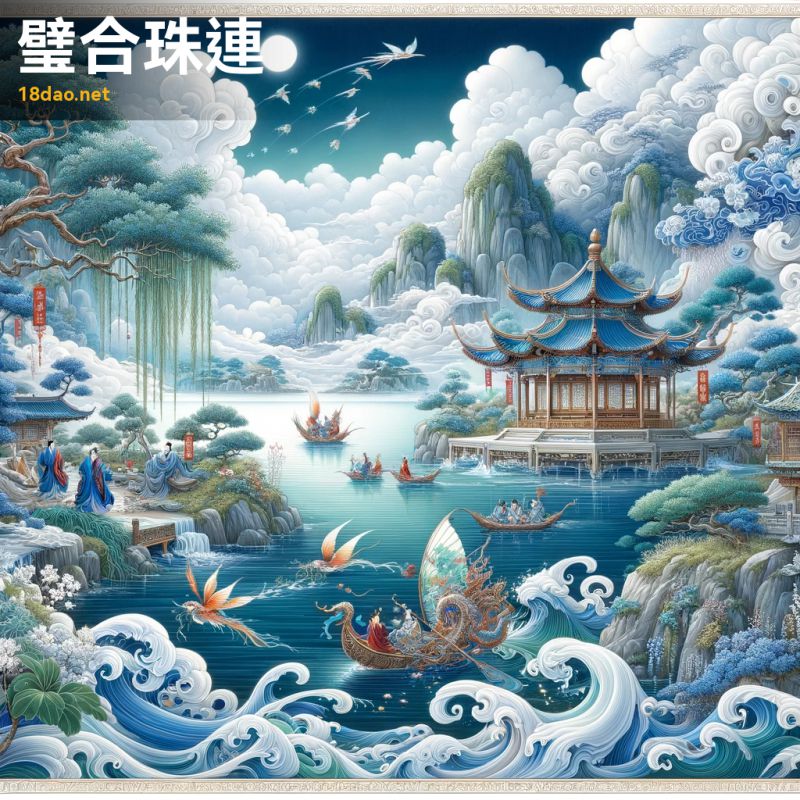

解读: 這幅圖描繪了成語“璧合珠聯”的意境。在畫面中,兩塊完美契合的玉璧和一串晶瑩剔透的珍珠并置,象征着和諧與匹配。玉璧上細膩的紋飾和珍珠的圓潤光澤,共同營造了一種古樸而深邃的感覺,這正是傳統中國畫的特色。

在風格上,此圖參照了古代畫家或近代畫家的畫風,展現了傳統筆觸和色彩的運用。畫面的一角有一個紅色印章,增添了作品的真實性與古典美感。“璧合珠聯”本身是一個比喻成語,意指兩件事物或兩個人非常匹配,相得益彰。

通過這幅畫,我們可以感受到這種完美匹配的和諧之美,體現了中國古典文化中對和諧、完美結合的追求和贊美。

-

序號: 3267

解读: 這幅插圖描繪了成語“璧合珠連”的形象。在這幅畫中,我們看到了一塊玉瓦和一串珍珠項鍊緊密相連。這塊玉瓦色澤鮮亮,似乎是上等的翡翠,而珍珠則呈現出晶瑩剔透的白色,兩者的結合體現了一種罕見的和諧美。“璧合珠連”這一成語本身意味着事物之間的完美結合或配對,如同美玉與珍珠的聯結一樣珍貴和協調。在這幅畫作中,玉瓦的光滑與珍珠的圓潤相互映襯,形成了一種視覺和意境上的和諧。畫面以傳統的中國古典風格呈現,細膩的線條和柔和的色彩,傳達出一種高雅和内斂的美。在畫作的一角,我們還看到了一個鮮紅色的印章,這是中國畫作中常見的一種簽名方式,增添了一份傳統藝術的韻味。

整體而言,這幅畫不僅展現了“璧合珠連”成語的含義,也體現了中國古典美學的精髓。

-

序號: 3268

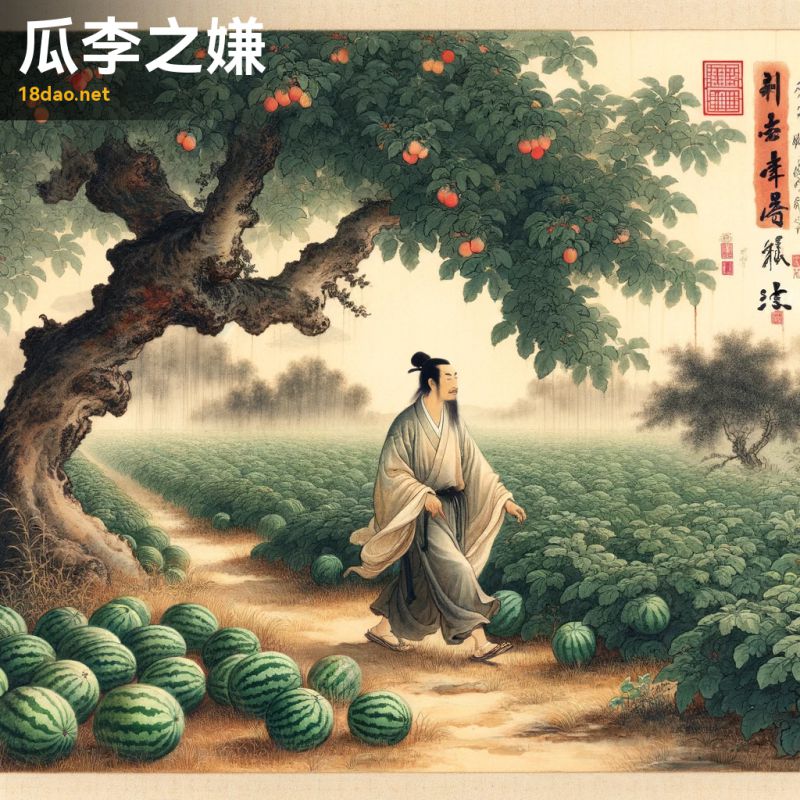

解读: 這幅圖描繪了成語“瓜李之嫌”的場景。在這幅畫中,一個男子正小心翼翼地穿行在西瓜地裡,頭上有李子樹的枝葉。這個成語來源于《漢書·藝文志》,原文為“瓜田不納履,李下不整冠”,意指在西瓜地裡走,容易引起别人懷疑偷瓜;在李樹下整理帽子,也容易讓人懷疑摘取李子。因此,這個成語用來比喻做事要避嫌,不要讓自己的行為給人以不良的聯想。

在這幅作品中,傳統的中國畫風格得到了體現,采用了古代畫家或近代畫家式的水墨畫技法。畫面的色彩較為内斂,以綠色、棕色和暗紅色為主,營造了一種古樸而深邃的氛圍。畫中男子的謹慎态度,正體現了“瓜李之嫌”成語的寓意。畫角落的小紅印章增添了作品的真實性和藝術感。

整體上,這幅畫既傳達了成語的深層含義,又展現了中國傳統藝術的魅力。

-

序號: 3269

解读: 這幅圖描繪了成語“瓜熟蒂落”的意境。圖中心是一隻瓜,其色澤飽滿、成熟,正自然地從藤蔓上脫落。這種場景象征着事物發展到一定階段,自然而然地達到結果或者結局,無需外力幹預。

整幅畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的經典中國畫風,用筆細膩,色彩和諧,展現了中國畫的傳統美學。背景中的綠葉與成熟的瓜形成鮮明對比,突出了主題。畫面的甯靜與平和傳達了“瓜熟蒂落”的含義——事情會在适當的時候自然而然地完成。畫角的紅色印章增添了傳統中國藝術作品的獨特風格,體現了作品的正式性和文化價值。

整體上,這幅畫不僅呈現了成語的直觀意象,也傳遞了一種深邃而古樸的美感,符合古典中國畫的主題。

-

序號: 3270

解读: 此圖描繪了中國成語“瓜田李下”的意境。成語“瓜田李下”出自《漢書·藝文志》中的“瓜田不納履,李下不整冠”,意思是在瓜田裡不要提鞋,在李樹下不要整理帽子。這是因為提鞋可能會被誤認為偷瓜,李樹下整理帽子可能會被誤會為摘李子。因此,這個成語用來比喻避免在容易引起誤會的環境或情境中做一些容易引起疑惑的事情。在這幅圖中,畫面展現了一個男子謹慎地走在瓜田裡,附近有一棵茂密的李樹投下陰影。男子穿着傳統的中國服飾,面帶溫和的表情,小心翼翼地避免踩到地上的瓜。

畫風模仿了古代畫家的風格,筆觸優雅、色彩柔和。畫面的角落中還隐約放置了一個紅色的印章,增添了一抹傳統文化的韻味。

整個畫面氛圍甯靜、深沉,傳達了小心謹慎、避免誤解的意境。

-

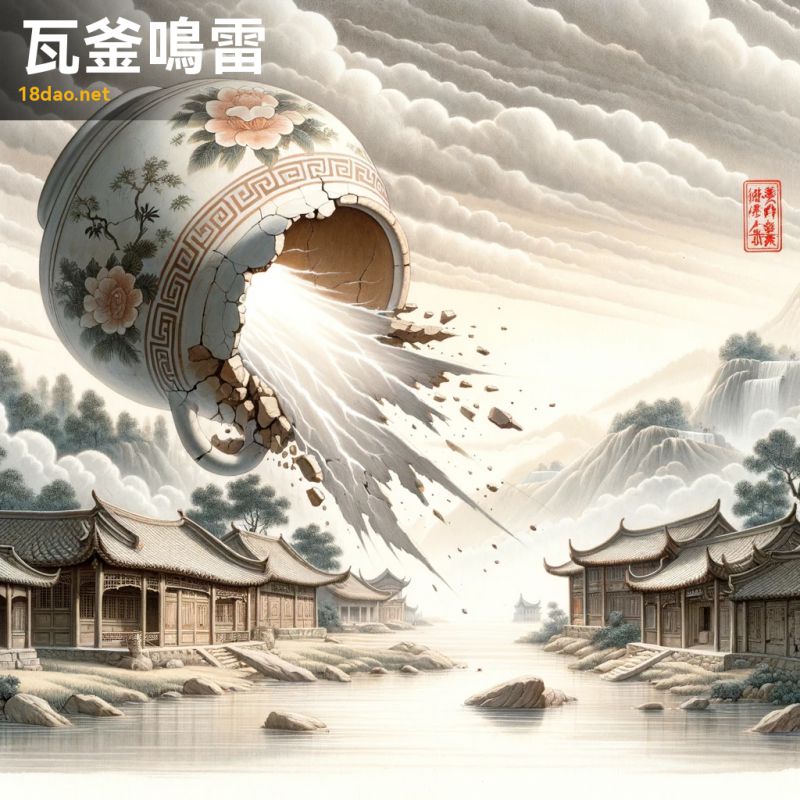

序號: 3271

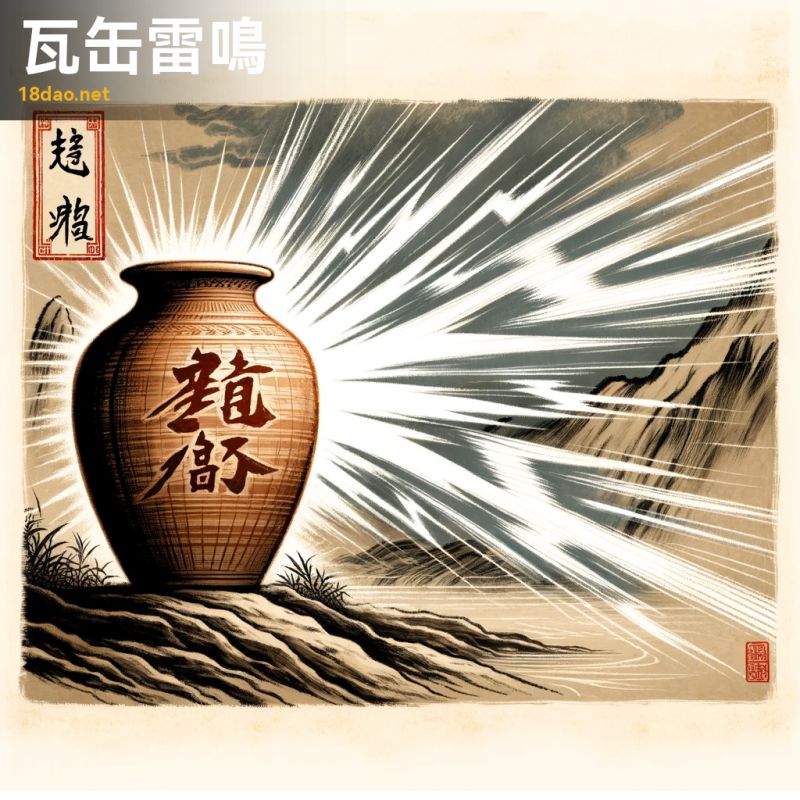

解读: 這幅插圖展現了中國成語“瓦缶雷鳴”的意境。圖中的瓦罐雖然簡樸,卻似乎是雷鳴般巨大聲響的來源。這種對比強調了外表看似普通的事物,卻可能産生意想不到的、重大的影響。

在畫風上,我們模仿了傳統中國畫的風格,特别是古代畫家或近代畫家的作品特點。用筆細膩,色彩柔和,同時又不失深邃和内涵。畫面中瓦罐的造型簡單,卻通過周圍的雷電雲彩,表達出一種強烈的力量感和對比感。這種表現手法旨在傳達成語所蘊含的深刻哲理:外貌的平凡并不代表内在的平凡。此外,圖畫的一角有一枚紅色印章,代表着這幅作品的正宗性和對傳統的尊重。

整體來看,這幅插圖旨在通過古典的藝術手法,傳達出“瓦缶雷鳴”這一成語的豐富含義和深刻啟示。

-

序號: 3272

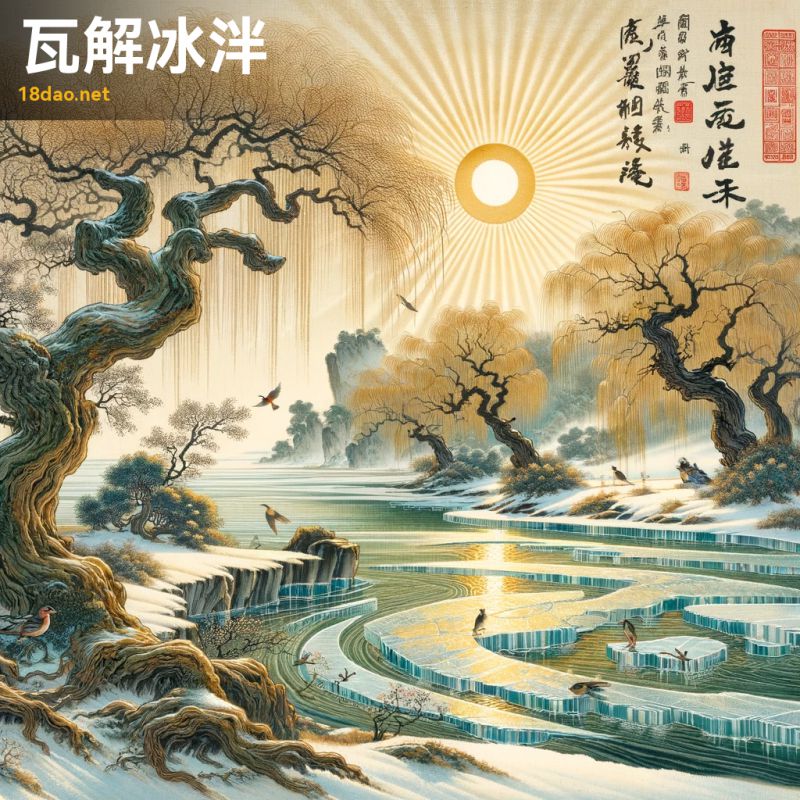

解读: 這幅圖描繪了成語“瓦解冰泮”的場景。在這個傳統中國畫作中,我們看到的是一個陽光明媚的初春景象,河面上的冰塊在溫暖的陽光下融化并破裂。河岸兩側是古老的柳樹,它們的枝條在微風中輕輕搖曳。小鳥在枝頭飛翔和栖息,象征春天的到來。

這幅作品的風格仿佛古代畫家,以細膩的筆觸和和諧的色彩融合呈現。圖畫中的紅色印章,增添了藝術作品的真實性和傳統感。成語“瓦解冰泮”原意是指冰塊在溫暖的春日裡融化瓦解,比喻形勢或局面發生根本的變化,舊的體制或觀念迅速解體。在這幅畫中,冰塊的瓦解象征着舊的冬季和冷漠的氣候正在結束,春天的到來帶來了新的生命和活力。這不僅反映了成語的字面意義,也寓意着社會或心靈的重生與更新。

-

序號: 3273

解读: 這幅插圖展現了成語“瓦解冰消”的意境。畫面中,明媚的陽光照耀着崎岖的山地,使得冰雪逐漸融化,這象征着冷冽逐步轉向溫暖。遠處小村落的呈現,寓意着生命與更新的力量。

整幅畫作風格仿佛古代畫家,注重細緻的筆觸與光影的交錯,突出了從冷到暖的過渡。此成語用以比喻勢力、聲勢等消失得非常快,就像冰雪在陽光下迅速融化一樣。畫面中的紅色印章增添了作品的真實感和藝術價值。

-

序號: 3274

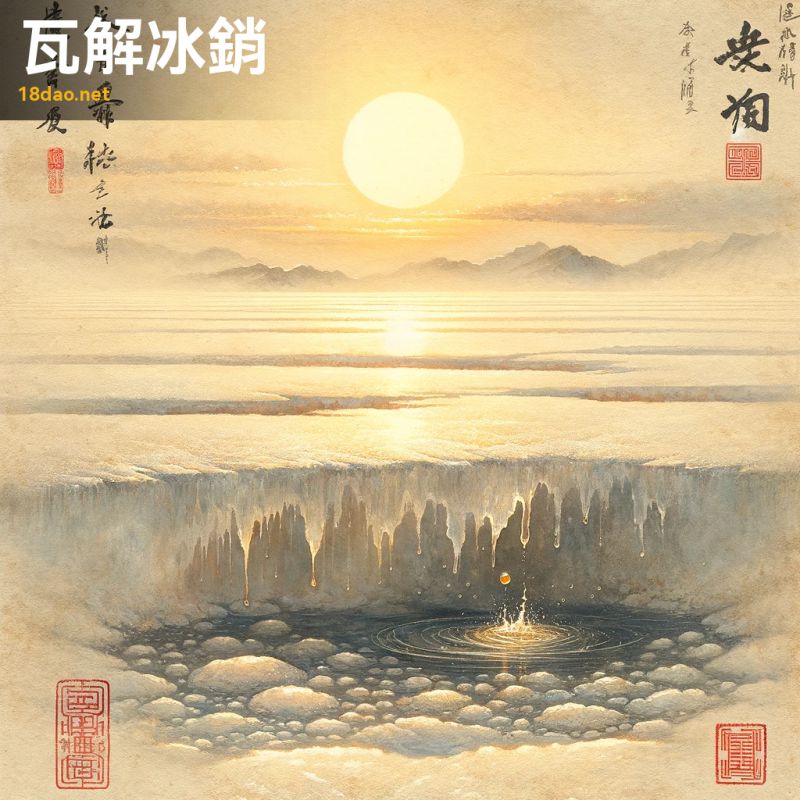

解读: 這幅圖描繪了“瓦解冰銷”這一成語。在畫面中,我們看到溫暖的春日陽光輕輕照耀着厚厚的冰層。随着冰層開始融化,微小的水滴形成,象征着冰凍狀态的逐漸但必然的破解。這種場景傳達了一個關于耐心和漸進變化的深刻寓意,正如成語所暗示的,慢慢解凍、逐步化解僵局。

畫風借鑒了古代畫家和近代畫家的技法,以柔和、複雜的筆觸為特點,重點描繪自然景觀。畫面的氛圍透露出一種靜默等待和逐漸變化的感覺。在一角加上的紅色中國傳統印章,為作品增添了一絲正統和古典的韻味,同時也象征着藝術家的個人印記。

通過這幅作品,我們可以感受到“瓦解冰銷”這一成語深刻的哲理,即通過溫和而持續的力量,最堅硬的障礙也能被逐漸克服。

-

序號: 3275

解读: 這幅插圖描繪了一個瓦解土崩的場景,以傳統中國水墨畫的形式呈現,體現了成語“瓦解土崩”的深刻含義。在這幅畫中,我們看到一個土質的結構或牆體正在崩潰,表現出了物質衰敗和不可避免的解體過程。“瓦解土崩”這個成語通常用來形容事物或組織結構的徹底崩潰和解體,如同破碎的瓦片和崩塌的土壁一樣無法修複。這幅畫恰到好處地傳達了這種無法挽回的崩潰感。

通過細膩而有表現力的筆觸,畫面中土壁的碎塊和散落的泥土形象生動,使觀者能夠感受到那種不穩定和瞬間崩塌的緊迫感。

整體風格模仿了古代畫家或近代畫家的繪畫風格,這兩位藝術家以其對中國傳統繪畫技法的精湛掌握和獨特的個人風格著稱。畫面的構圖和用墨,都體現了一種古樸而深邃的美學感受。畫作一角的紅色印章,是對傳統中國畫的一種緻敬,也為作品增添了一抹鮮明的文化特色。

通過這幅畫,我們不僅能夠領會到成語“瓦解土崩”的含義,還能感受到中國古典藝術的魅力和深度。

-

序號: 3276

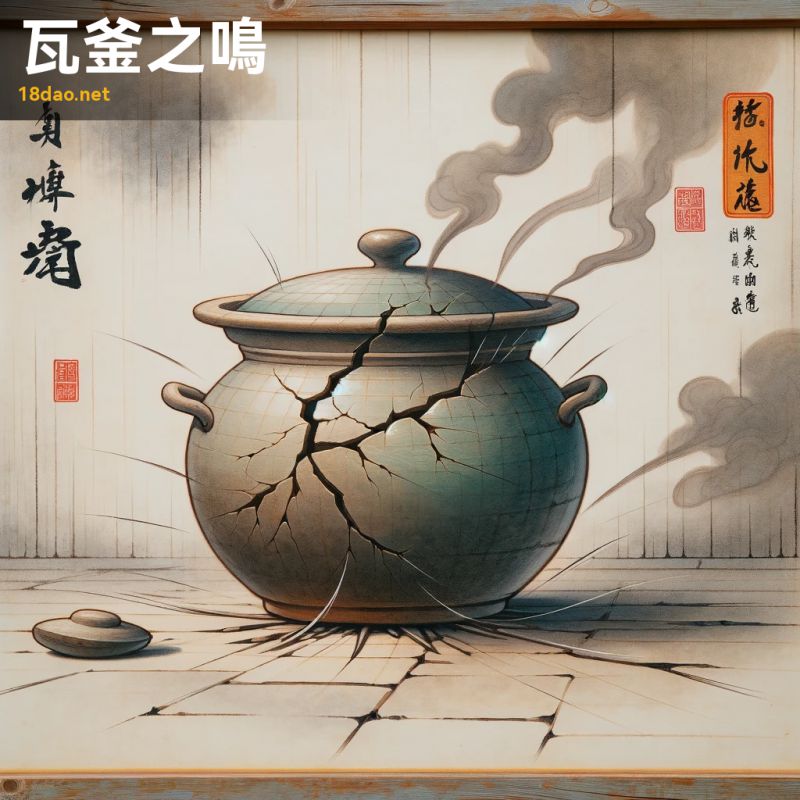

解读: 這幅插圖展現了成語“瓦釜之鳴”的場景。在這幅畫中,我們看到一個破舊的瓦罐位于一個簡樸的廚房環境中。瓦罐顯著的裂痕和從其中升起的蒸汽,暗示着它正在發出響亮的聲音。這種聲音通過畫面中的動态線條得以象征性地表現出來。“瓦釜之鳴”這個成語本意是指破瓦罐因裂縫較大,受熱時膨脹,空氣容易逃逸,因此聲音較響。後來比喻才能不高的人愛說大話,或者無能的人反而更加自誇。這幅畫通過對瓦罐的細緻描繪和周圍環境的渲染,形象地傳達了這一含義。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,運用柔和的筆觸和低調的色彩,呈現了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。畫面一角還有一個小小的紅色印章,增添了一絲傳統的韻味。

通過這幅畫,成語的内涵得到了生動的展現,同時也體現了中國傳統文化的深刻智慧。

-

序號: 3277

解读: 這幅圖描繪了“瓦釜雷鳴”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一個看似微不足道的陶制小鍋放在簡單的爐子上。然而,從這個小鍋中爆發出誇張而戲劇性的雷電,象征着意想不到的源頭展現出驚人的力量。

這幅畫的風格借鑒了古代畫家或近代畫家的特點,通過細膩的筆觸和柔和的色彩,營造出深邃和古老的感覺。圖畫角落的小紅印章增添了一絲傳統的韻味。“瓦釜雷鳴”這個成語的含義是比喻平時看似不起眼的人在關鍵時刻表現出驚人的能力或作為,或者是指事情出乎意料地突然發生重大變化。這幅畫通過誇張的視覺手法,将這一含義生動地呈現出來,使觀者能夠直觀地感受到成語背後的深刻寓意。

-

序號: 3278

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“瓦釜鳴雷”的意象。成語“瓦釜鳴雷”源于《戰國策·魏策二》,原文是“瓦釜雷鳴”,比喻事情出乎意料,小事情突然發生大變化。圖中展示了一個古代中國村落的和平景象,具有傳統建築,天空晴朗。畫面中心是一個大型的,破碎的瓦罐。從這個罐子中,有誇張且引人注目的雷電迸發出來,與周圍甯靜的環境形成了鮮明的對比。

這幅圖的繪畫風格模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,以細膩的筆觸和柔和的色彩調子呈現。畫面中還包含了一個小小的紅色中國印章,增添了一絲傳統的韻味。

整體上,這幅圖通過古樸而深邃的視覺語言,生動地表達了“瓦釜鳴雷”這一成語的内涵,即小事突生大變,出人意料。

-

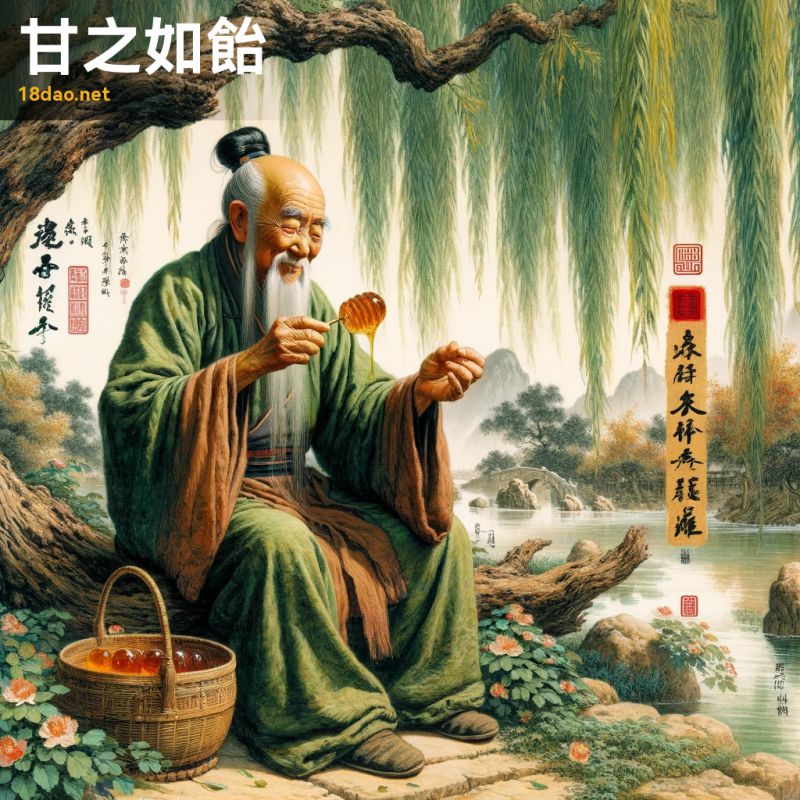

序號: 3279

解读: 這幅插圖展現了成語“甘之如飴”的含義。圖中,一位老者安詳地坐在柳樹下,手中拿着并品味着一塊蜜糖(琥珀色,半透明),象征着甜蜜。周圍環境甯靜,有潺潺流水和盛開的花朵,反映了一種平和而滿足的氣氛。

這幅畫的風格模仿了古代畫家和近代畫家,捕捉了古典中國藝術的精髓。色彩樸素自然,以綠色和棕色調為主。畫角有一個小小的紅色印章,是傳統中國畫的典型标志。“甘之如飴”字面意思是像吃糖一樣地享受某事,通常用來形容對困難或艱苦條件的樂觀和滿足态度。此圖恰當地表達了這一成語的内涵,通過老者品嘗蜜糖的畫面傳達出對生活中苦與樂的深刻領悟和欣賞。

整體上,畫面營造了一種深沉而古樸的氛圍,與成語的精神相契合。

-

序號: 3280

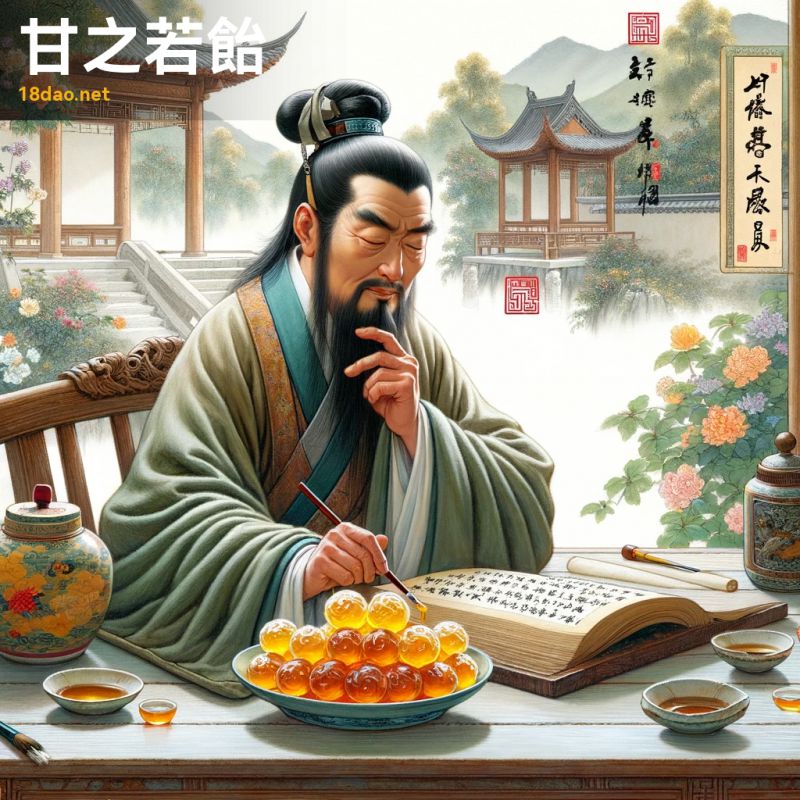

解读: 這幅圖描繪了中國成語“甘之若飴”的場景。成語“甘之若飴”字面意思是像吃蜜一樣甜,比喻非常樂意做某事或對某事物非常滿意。在這幅圖中,我們看到一位身着傳統服飾的古代中國學者,坐在木桌前,桌上攤開一卷書卷,手持毛筆。桌旁放置着一盤看似蜜糖般的糖果,象征着甜蜜和愉悅。學者的表情專注而滿足,好似在品味糖果和學問的甘甜。背景是一個甯靜的花園,開滿了花朵

-

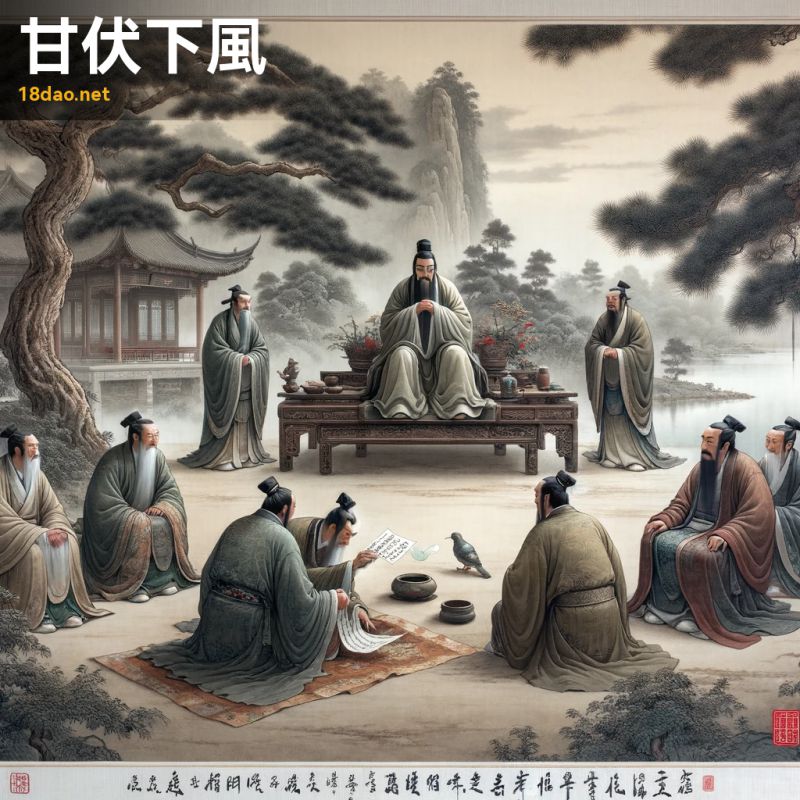

序號: 3281

解读: 這幅畫描繪了中國成語“甘伏下風”的場景。畫中展現了一位着古代中國服飾的智者,他在一次聚會中自願選擇了比其他人低的座位,體現了他的謙遜與對他人的尊重。背景是一個甯靜的傳統中國園林,茂盛的樹木和小池塘反映了這位學者平和尊重的态度。

整幅作品采用了古代畫家或近代畫家風格,融合了強烈的筆觸和精緻的細節。色彩樸素、大地色調,傳遞出一種古老和智慧的感覺。在畫作的一角,有一個鮮明的紅色印章,這是中國藝術作品的典型标志。“甘伏下風”這一成語,字面意思是願意居于下風的位置,喻指在交際中謙讓别人,不争強好勝。畫面通過學者的謙遜姿态和和諧的環境,生動地傳達了這一成語的内涵。

-

序號: 3282

解读: 這幅插圖展現了一位身着傳統漢服的老學者,在一座甯靜的古典中國園林中品嘗糖果的情景。他坐在柳樹下,臉上流露出滿足和歡樂的表情。遠景是盛開的荷花和朦胧的山巒,營造出和諧平和的氛圍。

整幅畫采用柔和自然的色彩,體現了古代畫家或近代畫家畫風的特點。畫面的一角巧妙地放置了一枚紅色印章。此畫反映了“甘如飴”這個成語的内涵。成語“甘如飴”意指心甘情願,樂意接受,如同品嘗甘甜的糖果一般。插圖中的老學者品嘗糖果的滿足和快樂表情,象征着心甘情願和樂在其中的心态,與成語的寓意完美契合。

整體畫面的甯靜和和諧強化了這種愉悅和滿足的情感,從而深刻傳達了這一成語的精髓。

-

序號: 3283

解读: 這幅圖描繪了“甘拜下風”這一成語的場景。畫面中,一位穿着傳統中國服飾的學者在甯靜的花園裡向一位更有智慧、年長的師傅謙卑地鞠躬。師傅被描繪成學識淵博、态度平和,坐在一張精緻的木椅上,周圍是郁郁蔥蔥的綠植和盛開的花朵,象征着智慧和尊敬。學生的鞠躬姿勢表達了對師傅優越性的欽佩和認可。

這幅畫的藝術風格模仿了古代畫家的水墨畫技法,強調優雅的筆觸和和諧的色彩搭配。圖像的一角還有一個小紅色印章,以增加真實性。

整幅畫傳達了一種深沉而古樸的美感,符合古典中國畫的主題。

-

序號: 3284

解读: 此圖描繪了春秋時期的一個軍事營地景象,體現了“甚囂塵上”這一成語的原始意義。在《左傳·成公十六年》中,這個成語描述了春秋時期楚軍為了援救鄭而與晉軍相遇時的場景。圖中展現了軍營中充滿塵土和噪音的繁忙景象,士兵們正在填井、平竈、整理武器,而指揮官則從高處觀察并讨論戰略。背景有古代中國建築、飄揚的旗幟和塵土飛揚的氛圍,傳達出一種動态的能量和曆史深度。

整個畫面符合古代畫家風格,一角有紅色印章,加強了古典氛圍

。

-

序號: 3285

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“生不逢時”的意境。畫面中,一位身着傳統中式長袍的學者獨自站在遼闊而空曠的風景中。他看起來沉思而略顯憂郁,目光投向遠處那座難以到達的城市或宮殿。這種場景和情緒表達了“生不逢時”的含義——即一個人的才能或品質并未得到當時時代的認可或合适的發展機會。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,使用了細膩的筆觸和柔和的色彩。遠處的山脈和雲彩增強了畫面的孤獨感,進一步強調了主題。畫面一角還有一枚紅色的印章,符合中國傳統繪畫的風格。

整體而言,這幅畫不僅傳達了成語的深層含義,也體現了中國古典繪畫的藝術魅力和文化底蘊。

-

序號: 3286

解读: 這幅畫描繪了一位古代學者在夜晚凝視星空,面露沉思之情。場景設定在一個甯靜的月光花園中,有盛開的花朵和一個小池塘。學者身穿傳統長袍,周圍散布着古籍和卷軸,暗示了他緻力于學問和智慧的一生。天空中點綴着星星,但明顯沒有如彗星或行星等明亮的天體。這幅畫反映了成語“生不逢辰”的意境。該成語的字面意思是指出生的時候沒有遇上好的時辰,比喻人生未能遇到好的時機或環境,無法發揮才能或得到成功。畫中的學者代表了這樣的人物,盡管他有才華和智慧,但缺乏展示這些才能的良機,就像夜空中缺少明亮的星辰一樣。

整個畫面傳達了一種深沉而又含蓄的情感,體現了古典中國畫的藝術魅力。

此畫采用了古代畫家和近代畫家的繪畫風格,展現了古典中國藝術的精髓。畫面的一個角落有一枚紅色的印章,作為作品的簽名。

-

序號: 3287

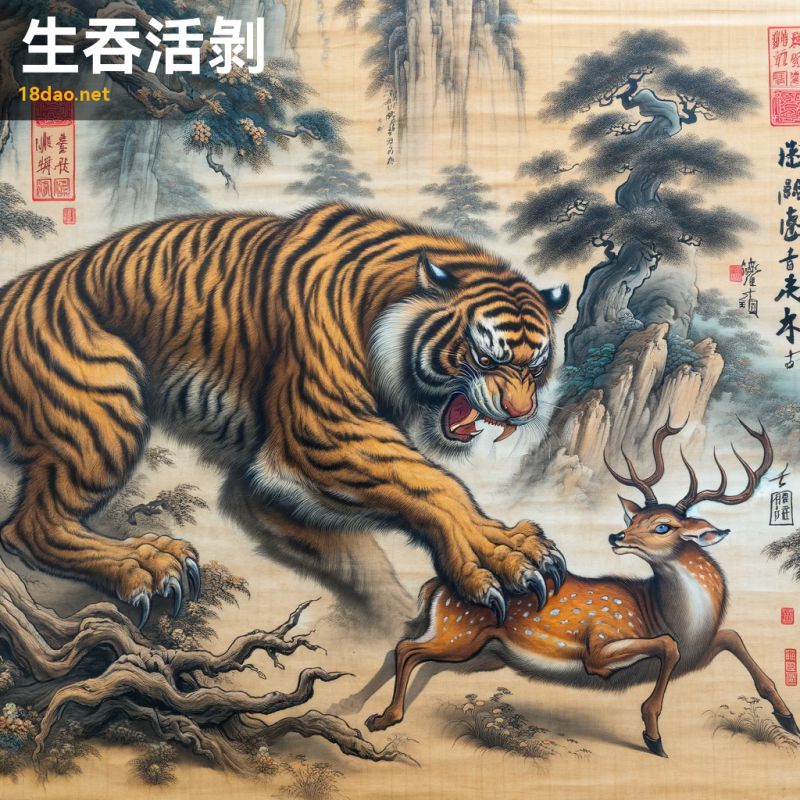

解读: 這幅插圖描繪了一個生動的場景,用來象征“生吞活剝”這個成語。畫中展示了一隻兇猛的老虎正在捕捉它的獵物——一隻鹿,場景設在森林之中。老虎的兇猛和鹿的掙紮被生動地描繪出來,這恰恰捕捉了這個成語的精髓,即無情或殘酷的行為。

在藝術風格上,這幅畫模仿了古代畫家或近代畫家的畫風,色彩樸素,筆觸生動。

整個作品傳達出一種深邃而古樸的感覺,這與古典中國畫的主題相符合。畫面的某個角落還有一個紅色的印章,作為藝術作品的驗證。

通過這幅插圖,我們可以更深入地理解“生吞活剝”這個成語的内涵,以及它在中國傳統文化中的象征意義。

-

序號: 3288

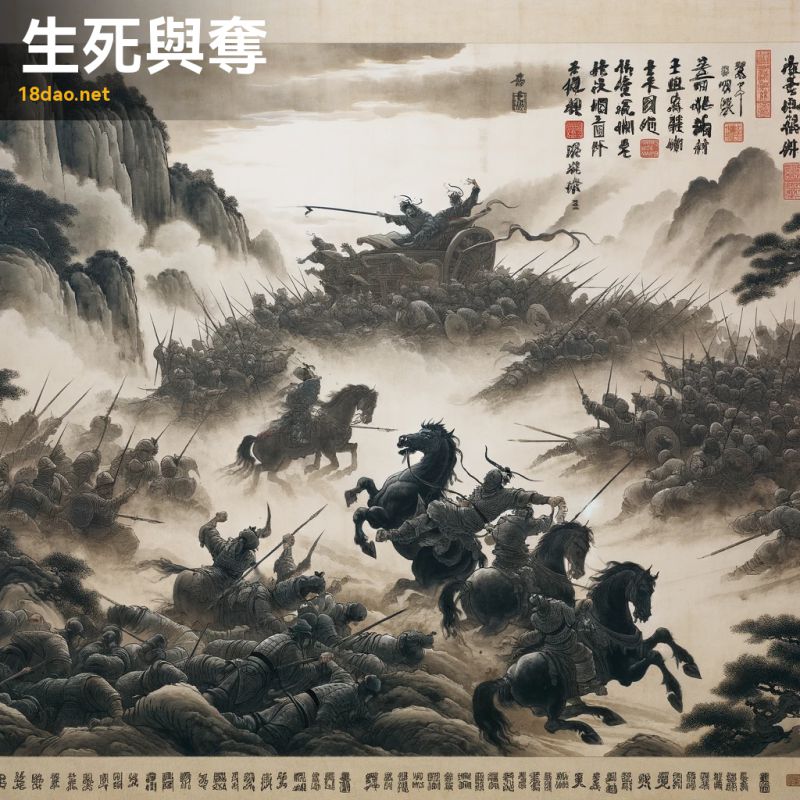

解读: 這幅圖描繪了中國成語“生死與奪”的寓意。在這個成語中,"生死"指生與死的較量,而"與奪"則暗示了這種較量中的不确定性和緊迫性。這幅畫展現了一場古代戰場上的激烈戰鬥,士兵們在生與死的邊緣掙紮,生動地體現了這一成語的含義。

畫面的風格借鑒了古代畫家和近代畫家的傳統中國畫技法。使用了傳統的毛筆和墨水技巧,顔色以黑色、灰色和柔和的土色調為主,營造出一種沉穩而深邃的氛圍。

整幅畫面既展現了戰争的殘酷,又傳達出一種生命的脆弱與珍貴。畫面一角的紅色印章,是中國畫作中常見的簽名或鑒定标記,增添了作品的傳統感和真實性。

通過這幅畫,我們不僅能感受到古代戰場的緊張氣氛,也能體會到成語“生死與奪”深刻的哲理和情感内涵。

-

序號: 3289

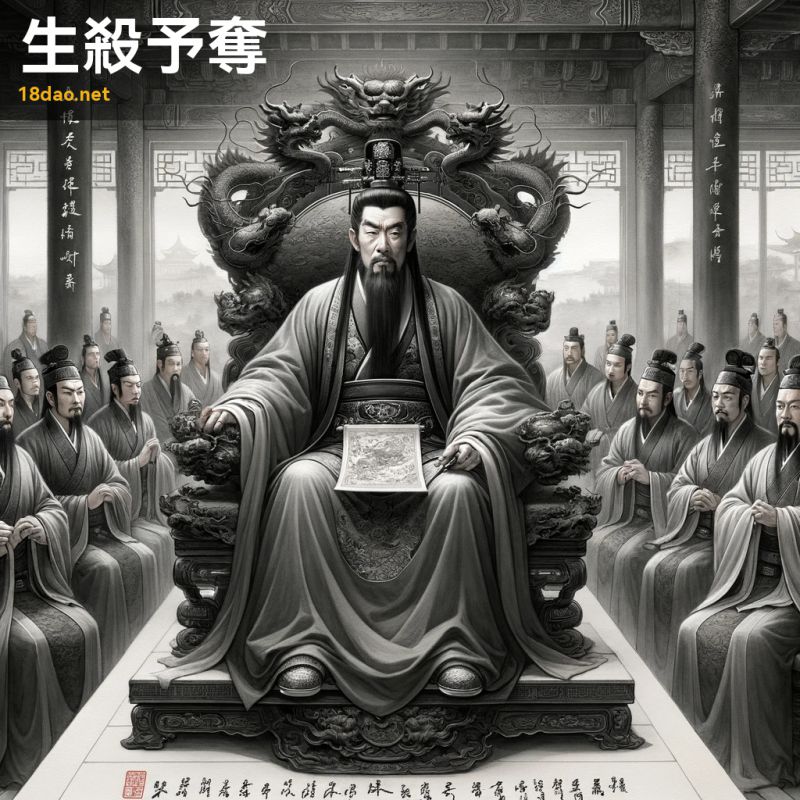

解读: 這幅圖描繪了一位坐在龍椅上的古代皇帝,他身着皇家長袍,面帶嚴肅的表情,手持代表權威的玉牌。周圍的朝臣們表情恭敬,有的持卷站立,有的專注地觀望。

整個畫面傳達出一種絕對權力和決策的氛圍。這幅作品的創作靈感來源于成語“生殺予奪”。這個成語字面意思是“掌握生殺大權”,通常用來形容某人擁有絕對的權力,可以随意決定他人的生死與命運。在這幅畫中,皇帝的形象和他手中的權力象征物——玉牌,恰當地體現了這一概念。朝臣們的恭敬和專注表現了他們對皇帝決策的尊重和依賴,進一步強化了“生殺予奪”中所蘊含的權力和控制的主題。

此畫采用了類似于古代畫家或近代畫家的傳統中國畫風格,以細膩的筆觸和以灰黑色為主的單色調色闆展現,強調了古典與莊重的氛圍。畫面的一角還有一個小紅印章,這是傳統中國藝術中的典型元素,增添了一份古樸的美感。

-

序號: 3290

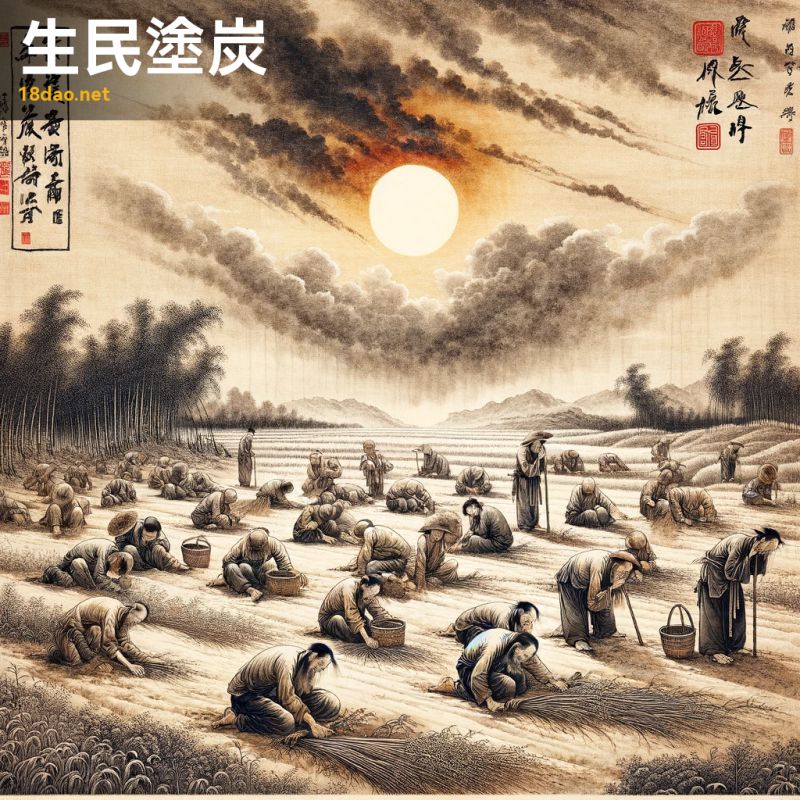

解读: 這幅插圖展現了成語“生民塗炭”的深刻含義。成語“生民塗炭”出自《史記·項羽本紀》,原文是“秦失其政,而天下生民塗炭”。這句話的字面意思是百姓們生活在水深火熱之中,比喻人民生活極度困苦。插圖中描繪的是古代農民在嚴酷的自然條件下辛勤勞作的場景。畫面上,農民們在炎熱的太陽下,在幹旱貧瘠的土地上勞作。他們的面容透露出極度的疲憊和絕望,生動地表達了他們生活的艱辛。這種場景恰如其分地體現了“生民塗炭”的情感基調。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的傳統中國水墨畫技法,色彩樸素,強調了畫面的沉重氣氛。畫作的一角還特意加上了一枚紅色的印章,增添了作品的真實感和藝術價值,同時也是對中國古典文化的一種尊重。

通過這幅畫,我們可以更深刻地感受到成語“生民塗炭”所蘊含的曆史情感和社會現實。

-

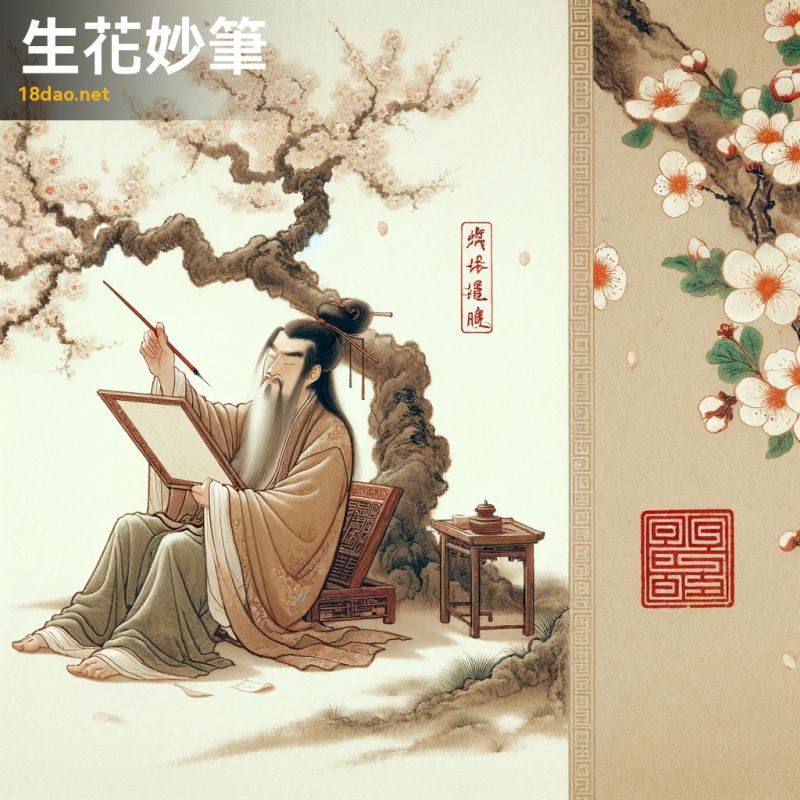

序號: 3291

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者坐在盛開的樹下,手持毛筆,面露靈感,仿佛正要寫下詩句或作畫。

整個場景甯靜而優雅,重點突出了學者和盛開的樹,象征着創造力和美麗。

畫風仿佛古代畫家或近代畫家,以細膩的筆觸和柔和的大地色調為特點。圖畫一角還有一個小巧的紅色中國傳統印章。這幅圖與成語“生花妙筆”相契合。成語“生花妙筆”形容詩文或書畫技藝高超,能把平凡的事物描繪得生動有趣,如同用筆觸能使花朵活靈活現一樣。圖中的學者象征着藝術家,他的筆觸仿佛能讓周圍的世界變得更加美麗和生動,正如這個成語所賦予的意境。

整個畫面的構圖和色彩都傳達了一種古樸而深邃的感覺,符合古典中國畫的主題。

-

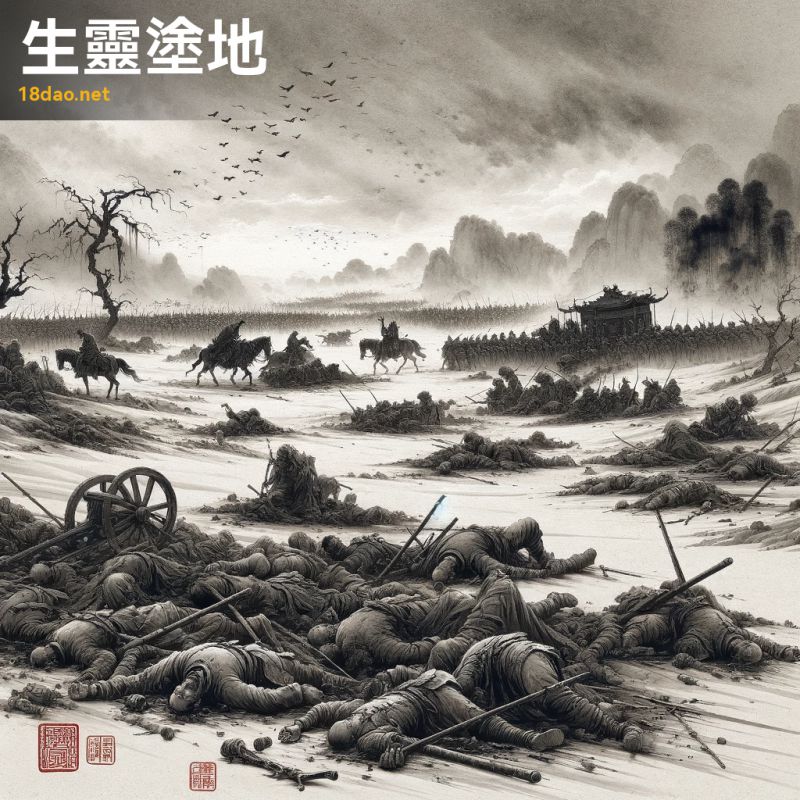

序號: 3292

解读: 這幅圖描繪了成語“生靈塗地”的場景。在中國傳統文化中,“生靈塗地”形容大屠殺或巨大災難後的慘狀,意指戰場上到處都是屍體,形容戰争帶來的極大破壞和殺戮。此畫正體現了這一成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一個充滿悲劇色彩的戰場:倒下的士兵、散亂的武器、荒涼破敗的景象,無不傳達出戰争的殘酷與混亂。這種描繪方式深刻體現了成語的含義,使觀者能夠直觀地感受到這一成語所表達的深刻情感和曆史背景。畫風上,采用了傳統中國水墨畫的手法,以單色調和豐富的墨色表現出場景的悲壯和壓抑感。畫中筆觸的變化和墨色的深淺,都在強調戰争的殘酷與對生命的無情摧殘。畫面的右下角還有一枚紅色的印章,作為傳統中國藝術中的簽名使用,進一步增添了這幅作品的文化氛圍和藝術價值。

-

序號: 3293

解读: 這幅圖描繪了成語“生靈塗炭”的場景。成語“生靈塗炭”源自于中國古代,通常用來形容戰亂或災難導緻人民遭受極大的痛苦和磨難。在這幅畫中,我們看到了一個被破壞的中國古代村莊,四周荒涼,房屋損壞,無人居住。灰暗的天空象征着戰争或災難帶來的陰霾和不幸,這反映了成語中“塗炭”的意象,意指痛苦和苦難。亂置的農具和死去的家畜進一步襯托出村莊的荒廢和生活的艱難,彰顯了人民在災難中的無助與痛苦。

整體畫風仿佛折石或近代畫家,體現了古典中國畫的風格,同時在一角落置有紅色印章,增添了一種傳統的藝術感。這幅圖通過其古樸而深邃的感覺,成功地傳達了“生靈塗炭”這一成語所蘊含的深重含義。

-

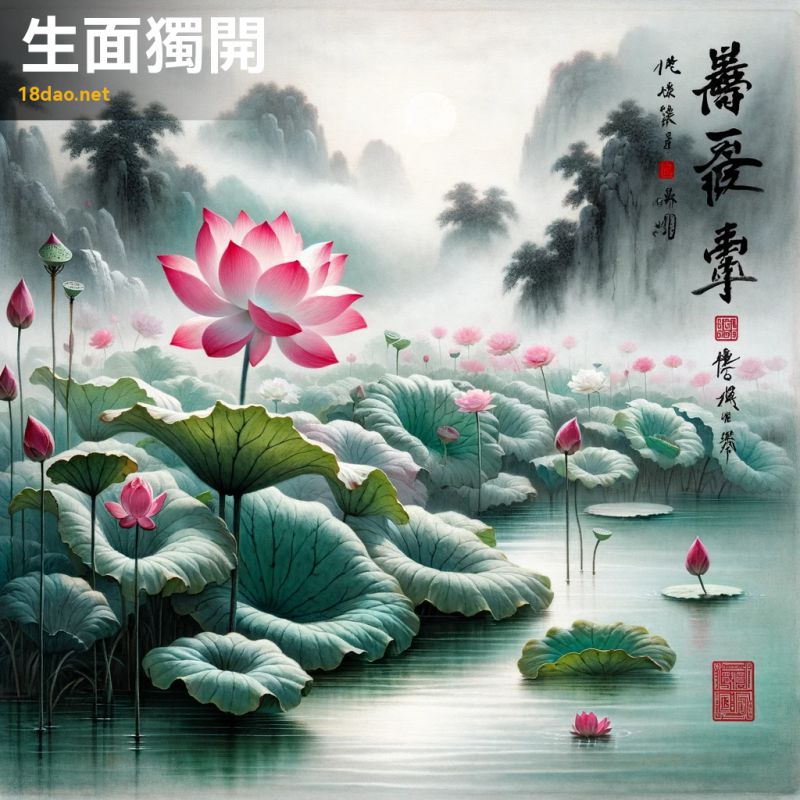

序號: 3294

解读: 這幅插圖為成語“生面獨開”提供了一個形象的視覺表現。在畫面中,我們看到一朵盛開的蓮花孤獨地從甯靜的池塘中綻放。蓮花以其純潔和堅韌而著稱,它在平靜的水面和翠綠的蓮葉中顯得格外突出。這幅作品的背景帶有一種朦胧的感覺,營造出甯靜和永恒的氛圍。選擇蓮花作為這個成語的視覺表達,是因為蓮花在中國文化中具有豐富的象征意義,常常被用來代表純潔和超然脫俗。成語“生面獨開”本身意味着在衆多相似的事物中獨樹一幟,突顯個體的獨特性和非凡之處。因此,這朵獨自綻放的蓮花恰當地反映了成語的寓意,即在普通或平凡的環境中脫穎而出。

畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,旨在傳達一種古典而深邃的感覺,與中國古典文化的嚴肅性相契合。畫面的一角還有一枚紅色的印章,增添了作品的真實感和傳統美感。

整體上,這幅插圖既展現了成語的深刻寓意,又體現了中國古典藝術的韻味。

-

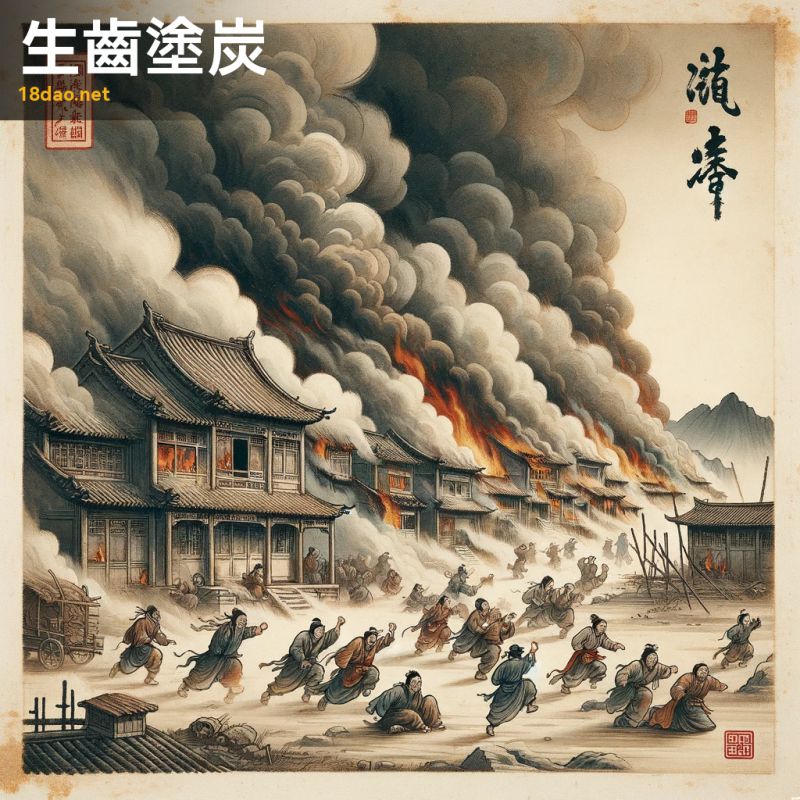

序號: 3295

解读: 這幅插圖描繪了“生齒塗炭”這一成語的場景。該成語的字面意思是百姓生活在極度困苦的狀況之中,常用來形容人民在戰亂、災難中處于非常困苦的生活狀态。在這幅圖中,您可以看到一座古老的村莊,房屋被火焰吞噬,濃煙滾滾向天空升騰。村民們驚慌逃離,臉上充滿了恐懼和絕望的表情。

畫面的色調被故意壓暗,傳達了一種荒涼和悲劇的感覺。這種表現方式旨在強化成語中對極度困苦和苦難的描繪,使觀者能夠感受到場景中的緊迫感和悲慘氣氛。

風格上模仿了古代畫家的畫風,其特點在于富有表現力的筆觸和對細節的關注。畫面一角的小紅印章增添了傳統的觸感,與整體古典主題相協調。

整幅作品的構圖和表現手法都緻力于讓觀者理解和感受“生齒塗炭”這一成語所表達的深刻含義,即在災難和戰亂中百姓的生活困苦和無助。

通過這種形象和深情的描繪,插圖達到了賦予傳統成語以生動形象的目的。

-

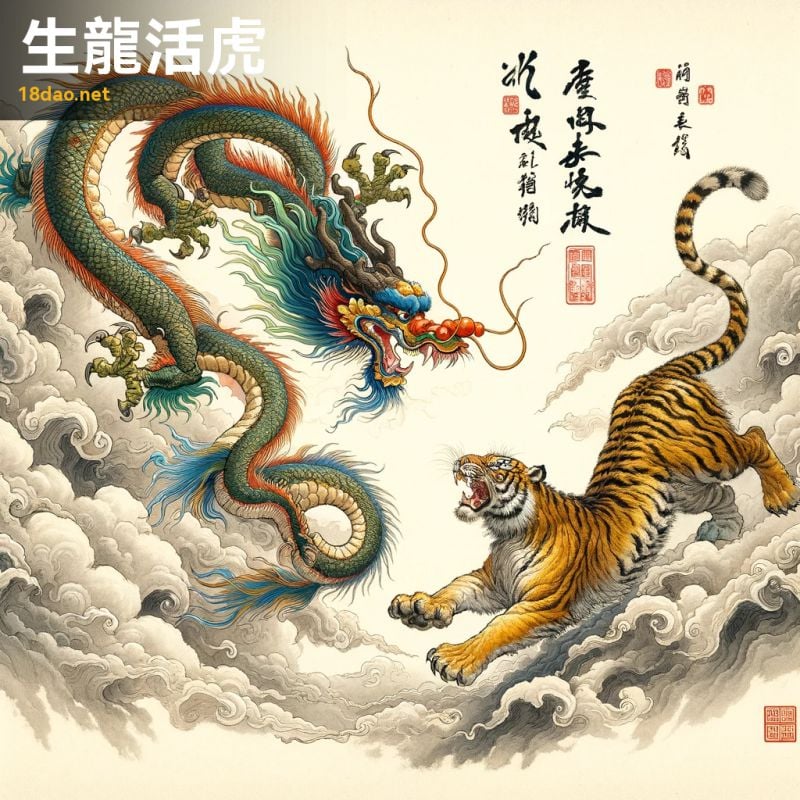

序號: 3296

解读: 這幅插圖展現了成語“生龍活虎”的内涵。在畫面中,我們看到一條充滿活力的龍在雲中翺翔,而一隻精神抖擻的虎則在地面上躍動或徘徊。龍與虎在中國文化中常常被用來象征力量與活力,而這幅畫正是捕捉了它們的這一精髓。在這幅作品中,龍和虎的形象都用流暢、動感的線條刻畫,以表現它們的強大和生機勃勃。

整個畫面采用了傳統的中國水墨畫風格,顔色以水墨為主,配以細微的色彩點綴,呈現出一種古樸而深邃的感覺。

這種風格與古代畫家或近代畫家的作品相似。在畫面的一個角落,還有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中常見的元素,用于表明作者的身份或對作品的認可。

通過這幅畫,我們不僅能感受到成語“生龍活虎”所表達的生命力和活力,還能欣賞到中國傳統繪畫的韻味和深度。

-

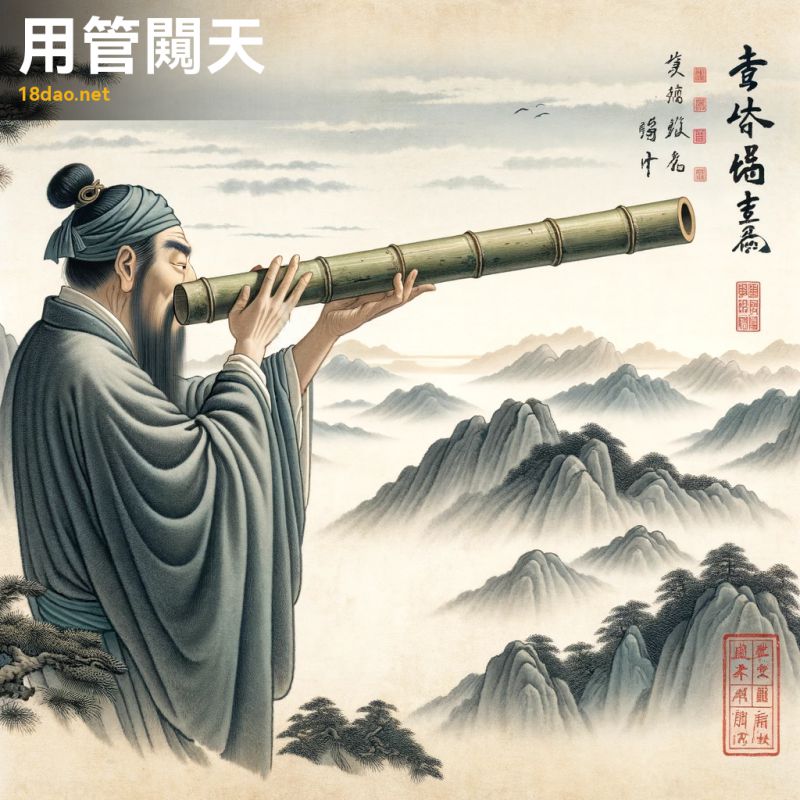

序號: 3297

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“用管闚天”的畫面。畫中主人公是一位身着傳統長袍的學者,他正用一根竹管仰望天空。這個動作象征着有限的視角和狹隘的思維方式。學者周圍是甯靜的山水景觀,山巒和樹木勾勒出一種平靜而古老的氛圍。

整幅畫采用了柔和的筆觸和淡雅的色彩,符合古典中國畫的典型風格。作品的角落還有一枚紅色印章,增添了一絲傳統美感。這幅畫作體現了“用管闚天”這一成語的深刻寓意:通過學者用竹管觀察天空的形象,傳達了人們僅憑有限的視角和經驗就對事物做出判斷的局限性。這不僅是對個體認知局限的隐喻,也是一種對狹隘思維的批判。

通過古典畫風的呈現,這幅畫進一步強調了這一教育意義,同時展現了中國古典文化的深厚底蘊。

-

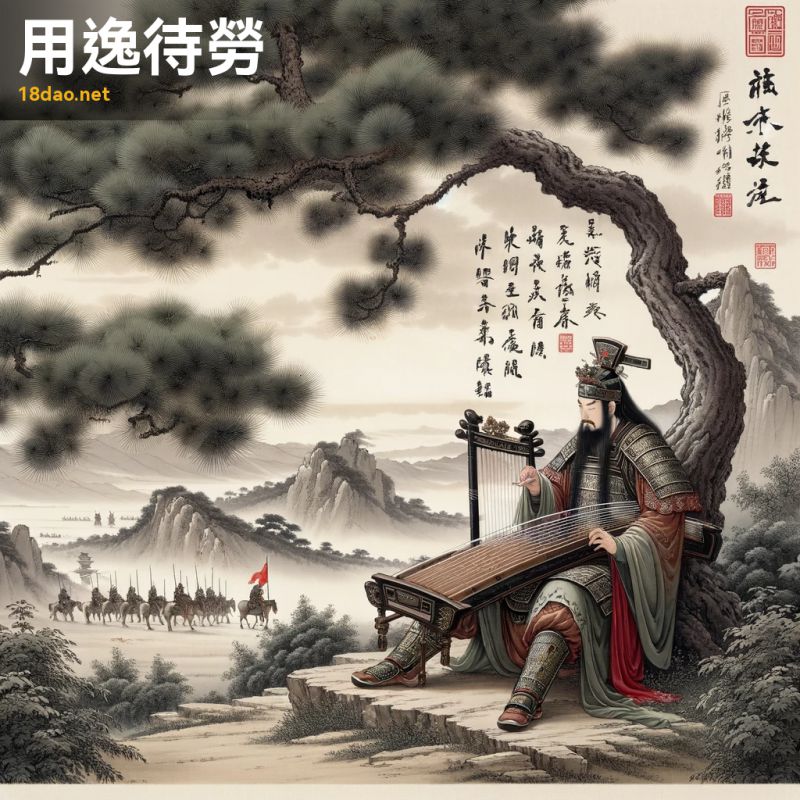

序號: 3298

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“用逸待勞”的含義。畫面中,一位身穿傳統铠甲的古代中國将軍正悠然地彈奏着古琴,坐落在松樹下。背景是甯靜的山景,遠處可見士兵,暗示這位将軍正在等待最佳時機發起攻擊。

這幅畫的風格模仿了古代畫家或近代畫家的水墨畫技法,這兩位藝術家以其水墨技巧聞名。“用逸待勞”這個成語的意思是利用休息、養精蓄銳來等待勞動或戰鬥的最佳時機。圖中的将軍代表了“逸”的狀态,即在安靜和放松的環境中等待;而遠處的士兵象征着“勞”,意味着激烈的戰鬥或勞動即将來臨。這幅畫的構圖和場景選擇恰如其分地傳達了這一成語的深層含義,即在适當的時候采取行動比持續勞累更為明智。

通過這幅畫,我們不僅能夠感受到中國傳統文化的深刻智慧,還能欣賞到古典中國畫的獨特魅力。

-

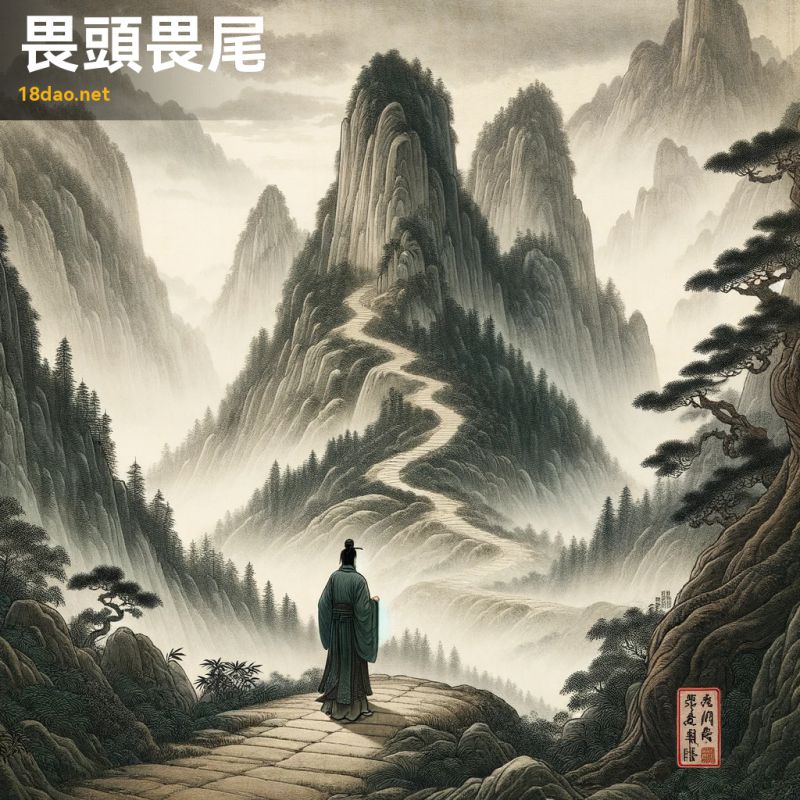

序號: 3299

解读: 這幅圖描繪了一個穿着傳統中國服飾的人站在蜿蜒小路的起點,周圍是霧蒙蒙的山景。這個人似乎在前行和後退之間猶豫不決,面對着遠處峻峭的山峰。

整個場景傳達出猶豫和謹慎的氛圍。這幅畫恰當地體現了“畏頭畏尾”這個成語。成語“畏頭畏尾”用于形容人在做事時過于謹慎,害怕開始(畏頭)和害怕結束(畏尾),從而表現出猶豫不決的态度。畫中人物的姿态和表情捕捉了這種矛盾和不确定的心理狀态,而那遙遠而險峻的山峰象征着前行的挑戰和未知。這種描繪既符合成語的内涵,又與古典中國畫的意境和風格相契合。

此外,畫風模仿了古代畫家或近代畫家的風格,傳達出一種古樸而深邃的感覺,同時圖畫角落的紅色印章增添了一絲傳統的美感。

-

序號: 3300

解读: 這幅圖展現了中國古代樹林中的一幕:一隻狗在小路上遇到了一條大蛇。畫面中,狗顯得非常害怕,它的頭和尾巴都縮了起來。而大蛇則盤踞在路的中央,展現出威脅性的姿态。周圍密集的中國傳統植物增添了一種古老的神秘感。

整個場景捕捉了狗因恐懼和猶豫的瞬間,生動體現了“畏首畏尾”這個成語的含義。畫面的焦點在于狗的情感反應和蛇的威吓姿态。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“狗尾續貂”的含義。成語“狗尾續貂”比喻用劣質的東西接在高質的東西後面,暗指後續的事物或作品遠不及前面的優秀,甚至因此而顯得更加不堪。插圖中,一隻普通的狗被賦予了一條華麗的貂尾巴。這種不自然的結合正體現了“狗尾續貂”的含義,即劣質的、不相稱的東西被強行附加到高質量的事物上,導緻整體效果變得可笑和不協調。畫面中的狗與其不相襯的貂尾形成了鮮明對比,直觀地傳達了成語的寓意。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“狗尾續貂”的含義。成語“狗尾續貂”比喻用劣質的東西接在高質的東西後面,暗指後續的事物或作品遠不及前面的優秀,甚至因此而顯得更加不堪。插圖中,一隻普通的狗被賦予了一條華麗的貂尾巴。這種不自然的結合正體現了“狗尾續貂”的含義,即劣質的、不相稱的東西被強行附加到高質量的事物上,導緻整體效果變得可笑和不協調。畫面中的狗與其不相襯的貂尾形成了鮮明對比,直觀地傳達了成語的寓意。 解读: 這幅插圖展現了成語“狗尾續貂”的形象意象。在畫面中,我們看到一隻樸素、普通的狗,其尾巴卻被一根華麗的貂尾所替換。這種強烈的對比象征着“狗尾續貂”的含義——用劣質或不相稱的東西去銜接或附加在高質量的事物上,從而顯得格格不入,不能相提并論。在這幅作品中,狗的形象代表着平凡或低端,而貂尾則象征着奢華與高端。兩者的結合形成了一種不協調和反差,生動地表達了成語的寓意。畫面背景的簡潔與甯靜進一步突出了主題,使觀者的注意力集中在這一不和諧的組合上。

解读: 這幅插圖展現了成語“狗尾續貂”的形象意象。在畫面中,我們看到一隻樸素、普通的狗,其尾巴卻被一根華麗的貂尾所替換。這種強烈的對比象征着“狗尾續貂”的含義——用劣質或不相稱的東西去銜接或附加在高質量的事物上,從而顯得格格不入,不能相提并論。在這幅作品中,狗的形象代表着平凡或低端,而貂尾則象征着奢華與高端。兩者的結合形成了一種不協調和反差,生動地表達了成語的寓意。畫面背景的簡潔與甯靜進一步突出了主題,使觀者的注意力集中在這一不和諧的組合上。 解读: 此插圖生動地呈現了成語“狗盜雞鳴”的意境。成語“狗盜雞鳴”源于宋代的《太平廣記》,原意是指狗盜取雞蛋,雞因恐懼而鳴叫。後來,這個成語被用來比喻那些不務正業,而且成就甚微的人。在這幅圖中,我們可以看到一隻狗在月光的照耀下悄悄接近雞舍,這個場景充滿了緊張和戲劇性。雞們因驚恐而開始亂叫,有的試圖逃跑,有的在警告。這不僅反映了成語中“盜”和“鳴”的直接含義,也象征了那些小人小事引起的不必要的騷動。背景中的甯靜村莊與前景形成鮮明對比,增強了畫面的層次感。

解读: 此插圖生動地呈現了成語“狗盜雞鳴”的意境。成語“狗盜雞鳴”源于宋代的《太平廣記》,原意是指狗盜取雞蛋,雞因恐懼而鳴叫。後來,這個成語被用來比喻那些不務正業,而且成就甚微的人。在這幅圖中,我們可以看到一隻狗在月光的照耀下悄悄接近雞舍,這個場景充滿了緊張和戲劇性。雞們因驚恐而開始亂叫,有的試圖逃跑,有的在警告。這不僅反映了成語中“盜”和“鳴”的直接含義,也象征了那些小人小事引起的不必要的騷動。背景中的甯靜村莊與前景形成鮮明對比,增強了畫面的層次感。 解读: 這幅插圖展示了成語“狗續貂尾”的形象化表達。在畫面中,我們看到一隻狗笨拙地試圖追趕或模仿一隻貂,這突出了它們本性和能力上的鮮明對比。狗的形象以幽默且略顯笨拙的方式呈現,而貂則顯得優雅且迅捷。此成語源于南朝宋劉義慶的《世說新語》,原意為比喻才能不足,卻妄想接替高人。在插圖中,狗的形象和行為象征着力不從心和不自量力的态度,而貂的形象則代表了高人一等的才能和地位。背景的設計簡約,融入了傳統的中國元素,營造出一種古樸深遠的感覺。

解读: 這幅插圖展示了成語“狗續貂尾”的形象化表達。在畫面中,我們看到一隻狗笨拙地試圖追趕或模仿一隻貂,這突出了它們本性和能力上的鮮明對比。狗的形象以幽默且略顯笨拙的方式呈現,而貂則顯得優雅且迅捷。此成語源于南朝宋劉義慶的《世說新語》,原意為比喻才能不足,卻妄想接替高人。在插圖中,狗的形象和行為象征着力不從心和不自量力的态度,而貂的形象則代表了高人一等的才能和地位。背景的設計簡約,融入了傳統的中國元素,營造出一種古樸深遠的感覺。 解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“狗肺狼心”。在中國傳統文化中,“狗肺狼心”用來形容人性險惡、狠毒,像狼一樣兇狠,像狗一樣卑劣。圖中,我們看到一隻狼站在岩石上,眼神狡猾且警惕,象征着狼心,即内心的殘忍和狡詐。而背景中躺着的狗則象征着狗肺,表現出外表的溫順和無害,卻隐藏着不可預測的險惡。

解读: 這幅插圖是為了闡釋成語“狗肺狼心”。在中國傳統文化中,“狗肺狼心”用來形容人性險惡、狠毒,像狼一樣兇狠,像狗一樣卑劣。圖中,我們看到一隻狼站在岩石上,眼神狡猾且警惕,象征着狼心,即内心的殘忍和狡詐。而背景中躺着的狗則象征着狗肺,表現出外表的溫順和無害,卻隐藏着不可預測的險惡。 解读: 這幅插圖描繪了成語“狡兔三穴”的意境。圖中展示了一隻兔子,它警惕地觀察着周圍環境,耳朵豎起,顯得非常機智。兔子身邊有三個不同的洞穴,象征着它為了逃生和生存而采取的聰明策略。這種策略體現了成語“狡兔三穴”的寓意,即聰明的兔子會有多個退路,比喻人在事業或生活中應多準備一些退路,以應對突發的困難或危機。

解读: 這幅插圖描繪了成語“狡兔三穴”的意境。圖中展示了一隻兔子,它警惕地觀察着周圍環境,耳朵豎起,顯得非常機智。兔子身邊有三個不同的洞穴,象征着它為了逃生和生存而采取的聰明策略。這種策略體現了成語“狡兔三穴”的寓意,即聰明的兔子會有多個退路,比喻人在事業或生活中應多準備一些退路,以應對突發的困難或危機。 解读: 這幅插圖為我們展現了成語“狡兔三窟”的寓意。在這幅傳統的中國畫作中,我們看到了一個和諧甯靜的山林景緻。畫面的前景中,一隻兔子巧妙地使用三個不同位置的窟穴來逃避追捕者。每個窟穴都巧妙地融入了自然環境中,展現了兔子的狡猾和适應能力。

解读: 這幅插圖為我們展現了成語“狡兔三窟”的寓意。在這幅傳統的中國畫作中,我們看到了一個和諧甯靜的山林景緻。畫面的前景中,一隻兔子巧妙地使用三個不同位置的窟穴來逃避追捕者。每個窟穴都巧妙地融入了自然環境中,展現了兔子的狡猾和适應能力。 解读: 這幅圖描繪了“狹路相逢”的場景。成語“狹路相逢”源自于對遭遇敵人或競争對手在狹窄的道路上的情形的描述,意味着在不利的或無法避免的情況下遇到對手或敵人。圖中展示了兩位騎士在狹窄的山路上相對而立,他們身穿傳統的中國盔甲,表情緊張,彼此凝視,充滿戲劇性的氣氛。

解读: 這幅圖描繪了“狹路相逢”的場景。成語“狹路相逢”源自于對遭遇敵人或競争對手在狹窄的道路上的情形的描述,意味着在不利的或無法避免的情況下遇到對手或敵人。圖中展示了兩位騎士在狹窄的山路上相對而立,他們身穿傳統的中國盔甲,表情緊張,彼此凝視,充滿戲劇性的氣氛。 解读: 這幅插圖呈現了“狼心狗意”這個成語的寓意。在畫面中,我們看到一隻狼藏在一隻看起來忠誠而平靜的狗後面。這個場景設在自然山水之中,突出了兩種動物之間的對比:狼帶有狡猾和狡詐的表情,而狗則顯得無辜和忠誠。

解读: 這幅插圖呈現了“狼心狗意”這個成語的寓意。在畫面中,我們看到一隻狼藏在一隻看起來忠誠而平靜的狗後面。這個場景設在自然山水之中,突出了兩種動物之間的對比:狼帶有狡猾和狡詐的表情,而狗則顯得無辜和忠誠。 解读: 這幅圖描繪了成語“狼心狗肺”的寓意。成語“狼心狗肺”源自中國,用來形容人性情殘忍,沒有人情味,像狼一樣兇狠,像狗一樣無情。在這幅畫中,我們看到一隻狼和一隻狗在月光下,狼的表情冷酷無情,而狗則顯得幸福而朝氣。但重要的是,在它們的内心深處,狼的心和狗的胸融合在一起,象征着成語中描述的殘忍和無情。畫面風格采用了中國古典水墨畫的形式,以展現成語的深層含義和中國文化的底蘊。

解读: 這幅圖描繪了成語“狼心狗肺”的寓意。成語“狼心狗肺”源自中國,用來形容人性情殘忍,沒有人情味,像狼一樣兇狠,像狗一樣無情。在這幅畫中,我們看到一隻狼和一隻狗在月光下,狼的表情冷酷無情,而狗則顯得幸福而朝氣。但重要的是,在它們的内心深處,狼的心和狗的胸融合在一起,象征着成語中描述的殘忍和無情。畫面風格采用了中國古典水墨畫的形式,以展現成語的深層含義和中國文化的底蘊。 解读: 這幅圖描繪了成語“狼狽不堪”的場景。畫面中,一隻狼落入陷阱,顯得蓬頭垢面、無助絕望。它的表情傳達了極度的困境和痛苦。這種描繪方式恰到好處地體現了該成語的含義:處于極度尴尬和困難的境地。

解读: 這幅圖描繪了成語“狼狽不堪”的場景。畫面中,一隻狼落入陷阱,顯得蓬頭垢面、無助絕望。它的表情傳達了極度的困境和痛苦。這種描繪方式恰到好處地體現了該成語的含義:處于極度尴尬和困難的境地。 解读: 這幅插圖描繪了成語“狼狽為奸”的形象化表達。在中國傳統文化中,“狼狽為奸”用以形容不良之人相互勾結,共同做壞事。

解读: 這幅插圖描繪了成語“狼狽為奸”的形象化表達。在中國傳統文化中,“狼狽為奸”用以形容不良之人相互勾結,共同做壞事。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“狼籍盃盤”的場景。此成語形容場所淩亂不堪,如同狼窩一般,通常用來比喻酒宴後的散亂景象。在這幅畫中,我們看到的是一張傳統的中國餐桌,杯盤倒置,殘羹冷炙散落一地,整體呈現出一種混亂無序的狀态。這種景象恰如其分地體現了“狼籍盃盤”所要表達的意境。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“狼籍盃盤”的場景。此成語形容場所淩亂不堪,如同狼窩一般,通常用來比喻酒宴後的散亂景象。在這幅畫中,我們看到的是一張傳統的中國餐桌,杯盤倒置,殘羹冷炙散落一地,整體呈現出一種混亂無序的狀态。這種景象恰如其分地體現了“狼籍盃盤”所要表達的意境。 解读: 這幅插圖展現了成語“狽因狼突”的形象意義。在這幅作品中,我們看到一群狼穿行于濃密的森林之中,其中一隻狼突出地站在前面,表現出一種迫切和攻擊性的姿态。這不僅反映了成語本身的直觀含義——因為狼的出現而引起恐慌和混亂,也象征着某種突發的、強烈的影響力。畫面的背景是朦胧而神秘的森林,增加了畫面的深邃感和不祥感,這與成語中蘊含的意外和緊迫感相契合。

解读: 這幅插圖展現了成語“狽因狼突”的形象意義。在這幅作品中,我們看到一群狼穿行于濃密的森林之中,其中一隻狼突出地站在前面,表現出一種迫切和攻擊性的姿态。這不僅反映了成語本身的直觀含義——因為狼的出現而引起恐慌和混亂,也象征着某種突發的、強烈的影響力。畫面的背景是朦胧而神秘的森林,增加了畫面的深邃感和不祥感,這與成語中蘊含的意外和緊迫感相契合。 解读: 這幅圖描繪了一位站在古代中國風景中十字路口的人。此人身着傳統服飾,神态顯得沉思和猶豫,象征着“猶豫不決”。畫面周圍環境甯靜,輕柔的丘陵和零星的樹木反映出一種平和卻又令人迷茫的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了一位站在古代中國風景中十字路口的人。此人身着傳統服飾,神态顯得沉思和猶豫,象征着“猶豫不決”。畫面周圍環境甯靜,輕柔的丘陵和零星的樹木反映出一種平和卻又令人迷茫的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了成語“猶豫未決”的意境。畫中的主角是一位站在山路交叉口的學者,他穿着傳統的漢服,面露遲疑和沉思之色。周圍的環境是山巒起伏的風景,包括松樹、蜿蜒的小路和遠處的山峰,創造出一種甯靜卻複雜的氛圍。

解读: 這幅插圖描繪了成語“猶豫未決”的意境。畫中的主角是一位站在山路交叉口的學者,他穿着傳統的漢服,面露遲疑和沉思之色。周圍的環境是山巒起伏的風景,包括松樹、蜿蜒的小路和遠處的山峰,創造出一種甯靜卻複雜的氛圍。 解读: 這幅畫描繪了一條魚在清澈、流動的河流中快樂地遊動,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和盛開的荷花。

解读: 這幅畫描繪了一條魚在清澈、流動的河流中快樂地遊動,周圍環繞着郁郁蔥蔥的綠植和盛開的荷花。 解读: 這幅插圖展現了成語“猶魚有水”的含義。在畫面中,我們看到一條河流,河中有魚兒在水中自由遊動,顯得非常安逸和滿足。這反映了成語“猶魚有水”的核心思想,即像魚兒有了水一樣,形容人處在最适合自己的環境中,感覺如魚得水,非常舒适和自在。畫面的背景是典型的中國古典山水畫風格,遠處的山巒被輕薄的霧氣籠罩,近處的河岸上則栽種着幾株垂柳,整個場景顯得甯靜而深遠。

解读: 這幅插圖展現了成語“猶魚有水”的含義。在畫面中,我們看到一條河流,河中有魚兒在水中自由遊動,顯得非常安逸和滿足。這反映了成語“猶魚有水”的核心思想,即像魚兒有了水一樣,形容人處在最适合自己的環境中,感覺如魚得水,非常舒适和自在。畫面的背景是典型的中國古典山水畫風格,遠處的山巒被輕薄的霧氣籠罩,近處的河岸上則栽種着幾株垂柳,整個場景顯得甯靜而深遠。 解读: 這幅插圖是基于成語“獨出心裁”所創作的。這個成語的意思是指獨具匠心,别出新意,在思想或藝術創作上别具一格。在這幅畫中,我們可以看到一個古代中國的學者,獨自一人在書房中,專注于在卷軸上創作獨特的設計。畫中的書房布滿了傳統元素,如書籍、硯台和毛筆,展現了一種古樸而深邃的氛圍。學者身着傳統的漢服,他的神情專注而充滿靈感,彰顯了他在創作過程中的獨特創意。這種瞬間捕捉了“獨出心裁”的精髓,即在創作中展現出與衆不同的思想和技藝。

解读: 這幅插圖是基于成語“獨出心裁”所創作的。這個成語的意思是指獨具匠心,别出新意,在思想或藝術創作上别具一格。在這幅畫中,我們可以看到一個古代中國的學者,獨自一人在書房中,專注于在卷軸上創作獨特的設計。畫中的書房布滿了傳統元素,如書籍、硯台和毛筆,展現了一種古樸而深邃的氛圍。學者身着傳統的漢服,他的神情專注而充滿靈感,彰顯了他在創作過程中的獨特創意。這種瞬間捕捉了“獨出心裁”的精髓,即在創作中展現出與衆不同的思想和技藝。 解读: 這幅插圖生動地展現了成語“獨出手眼”的内涵。畫面中,一位着傳統服飾的古代中國學者,在一群學者中脫穎而出。他正在繪制一幅風景畫卷,其獨特的畫風讓他在衆人中顯得與衆不同,引起周圍同僚們的欽佩與驚奇。畫面背景是典型的中國古典園林,包括亭台、池塘和柳樹,營造出一種甯靜雅緻的氛圍。

解读: 這幅插圖生動地展現了成語“獨出手眼”的内涵。畫面中,一位着傳統服飾的古代中國學者,在一群學者中脫穎而出。他正在繪制一幅風景畫卷,其獨特的畫風讓他在衆人中顯得與衆不同,引起周圍同僚們的欽佩與驚奇。畫面背景是典型的中國古典園林,包括亭台、池塘和柳樹,營造出一種甯靜雅緻的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“獨木難支”的深刻含義。在畫面中,一棵孤獨的樹木努力在空曠的景觀中挺立,周圍沒有其他樹木的支持。這樹雖然纖細,但展示了一種努力生存的狀态,象征着孤立和脆弱。在中國傳統文化中,“獨木難支”常用來比喻單憑一個人的力量難以支撐大局,或一個人的能力有限,難以獨立完成某些事情。這幅畫通過其細膩的筆觸和淡淡的水墨效果,不僅展現了樹木的形态,也傳達了這種孤獨與無助的感覺。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“獨木難支”的深刻含義。在畫面中,一棵孤獨的樹木努力在空曠的景觀中挺立,周圍沒有其他樹木的支持。這樹雖然纖細,但展示了一種努力生存的狀态,象征着孤立和脆弱。在中國傳統文化中,“獨木難支”常用來比喻單憑一個人的力量難以支撐大局,或一個人的能力有限,難以獨立完成某些事情。這幅畫通過其細膩的筆觸和淡淡的水墨效果,不僅展現了樹木的形态,也傳達了這種孤獨與無助的感覺。 解读: 此圖描繪了“獨當一面”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,自信地站在懸崖上,俯瞰着廣闊的景色。這位人物顯得領導有方,彰顯出獨當一面的能力與氣魄。背景中的山脈、下方蜿蜒的河流,以及缭繞的雲霧,構成了一幅甯靜而遼闊的畫面。“獨當一面”這個成語的意思是指一個人獨自擔當起一方面的重任,能力出衆,能夠獨立應對複雜局面。在這幅畫中,人物獨立的姿态和宏大的自然景觀形成鮮明對比,象征着個人的能力和魄力足以面對和控制廣闊的境界。

解读: 此圖描繪了“獨當一面”這一成語的含義。在畫面中,我們看到一位身着傳統中國服飾的人物,自信地站在懸崖上,俯瞰着廣闊的景色。這位人物顯得領導有方,彰顯出獨當一面的能力與氣魄。背景中的山脈、下方蜿蜒的河流,以及缭繞的雲霧,構成了一幅甯靜而遼闊的畫面。“獨當一面”這個成語的意思是指一個人獨自擔當起一方面的重任,能力出衆,能夠獨立應對複雜局面。在這幅畫中,人物獨立的姿态和宏大的自然景觀形成鮮明對比,象征着個人的能力和魄力足以面對和控制廣闊的境界。 解读: 這幅插圖展現了“獨開生面”這一成語的精髓。成語“獨開生面”字面上的意思是獨自開辟新的局面或者是創造新事物。在這幅圖中,我們可以看到一位古代中國的人物或一群人,在古老的中國背景下做出了重大的發現或創造了新事物。這正體現了這個成語所傳達的創新和突破的概念。

解读: 這幅插圖展現了“獨開生面”這一成語的精髓。成語“獨開生面”字面上的意思是獨自開辟新的局面或者是創造新事物。在這幅圖中,我們可以看到一位古代中國的人物或一群人,在古老的中國背景下做出了重大的發現或創造了新事物。這正體現了這個成語所傳達的創新和突破的概念。 解读: 這幅圖描繪了成語“獵心復萌”的意境。成語“獵心復萌”字面意思是指失落或疲憊的心靈重新煥發活力和希望。在這幅畫中,我們看到一隻雄偉的鹿站在春天的森林中,周圍是生機勃勃的綠色植物和盛開的花朵。鹿象征着心靈的複蘇和再次振作的精神,而春天的景象則代表新生和希望。

解读: 這幅圖描繪了成語“獵心復萌”的意境。成語“獵心復萌”字面意思是指失落或疲憊的心靈重新煥發活力和希望。在這幅畫中,我們看到一隻雄偉的鹿站在春天的森林中,周圍是生機勃勃的綠色植物和盛開的花朵。鹿象征着心靈的複蘇和再次振作的精神,而春天的景象則代表新生和希望。 解读: 這幅插圖是基于成語“獸心人面”的。這個成語字面意思是“外表看起來像人,但内心卻像野獸”,用來形容那些表面上文雅、内心卻殘忍冷酷的人。在這幅插圖中,描繪了一個穿着古代中國服飾的人,面容平靜,但其心髒部位以誇張的藝術手法表現為一頭兇猛的野獸,如虎或龍,寓意其内心的野性與殘忍。

解读: 這幅插圖是基于成語“獸心人面”的。這個成語字面意思是“外表看起來像人,但内心卻像野獸”,用來形容那些表面上文雅、内心卻殘忍冷酷的人。在這幅插圖中,描繪了一個穿着古代中國服飾的人,面容平靜,但其心髒部位以誇張的藝術手法表現為一頭兇猛的野獸,如虎或龍,寓意其内心的野性與殘忍。 解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,身着傳統服飾,坐在木桌前,專注地研究着各種天文圖表和古代手稿。他周圍擺放着用于天文學和計算的傳統中國儀器,如渾天儀和算盤。房間内由一盞經典的油燈微弱照明,投射出溫暖柔和的光芒。學者的表情充滿了濃厚的專注和智慧。這幅作品的靈感源自成語“玄機妙算”,直譯為“深奧的機巧和巧妙的計算”。此成語常用來形容善于運用智慧和策略,深謀遠慮的人。插圖中的學者代表了這種深邃的智慧和計算能力,他的專注态度和使用的工具象征着對複雜事物的深入理解和精密的計算。

解读: 這幅插圖展現了一位古代中國學者,身着傳統服飾,坐在木桌前,專注地研究着各種天文圖表和古代手稿。他周圍擺放着用于天文學和計算的傳統中國儀器,如渾天儀和算盤。房間内由一盞經典的油燈微弱照明,投射出溫暖柔和的光芒。學者的表情充滿了濃厚的專注和智慧。這幅作品的靈感源自成語“玄機妙算”,直譯為“深奧的機巧和巧妙的計算”。此成語常用來形容善于運用智慧和策略,深謀遠慮的人。插圖中的學者代表了這種深邃的智慧和計算能力,他的專注态度和使用的工具象征着對複雜事物的深入理解和精密的計算。 解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在甯靜的書房中坐在木桌前,周圍環繞着古書和卷軸。學者正專注地閱讀一本打開的古書,臉上流露出對古老教導的尊重與沉思。

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在甯靜的書房中坐在木桌前,周圍環繞着古書和卷軸。學者正專注地閱讀一本打開的古書,臉上流露出對古老教導的尊重與沉思。 解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在樹下閱讀書籍的場景,旨在體現成語“率由舊則”的含義。成語“率由舊則”源自《論語·衛靈公》,意思是按照舊的規則或慣例來行事。在這幅畫中,這位學者的形象和他所在的環境反映出對傳統的尊重和遵循。畫中學者穿着傳統的漢服,他的表情平和而深沉,仿佛在沉思。他所在的花園環境甯靜而古樸,包括背景中的寶塔和穿過平靜池塘的石橋,這些元素共同營造出一種對古代傳統和智慧的敬意。

解读: 這幅插圖展現了一個古代學者在樹下閱讀書籍的場景,旨在體現成語“率由舊則”的含義。成語“率由舊則”源自《論語·衛靈公》,意思是按照舊的規則或慣例來行事。在這幅畫中,這位學者的形象和他所在的環境反映出對傳統的尊重和遵循。畫中學者穿着傳統的漢服,他的表情平和而深沉,仿佛在沉思。他所在的花園環境甯靜而古樸,包括背景中的寶塔和穿過平靜池塘的石橋,這些元素共同營造出一種對古代傳統和智慧的敬意。 解读: 此圖靈感來源于成語“率由舊章”,意指按照舊規矩、老辦法辦事。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統服飾的中國古代學者,他正坐在一間甯靜的書房裡的木桌前。周圍擺放着卷軸和書籍。學者正專心緻志地從一張舊卷軸上臨摹文字到新的卷軸上,象征着對傳統方法和實踐的堅持。

解读: 此圖靈感來源于成語“率由舊章”,意指按照舊規矩、老辦法辦事。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統服飾的中國古代學者,他正坐在一間甯靜的書房裡的木桌前。周圍擺放着卷軸和書籍。學者正專心緻志地從一張舊卷軸上臨摹文字到新的卷軸上,象征着對傳統方法和實踐的堅持。 解读: 這幅插圖展現了一位古代學者書房的場景,意在诠釋“玉律金科”這一成語。畫中的書桌上擺放着經典的中國書籍、墨硯和毛筆。最引人注目的是一把玉制的尺子和一隻金色的圓規,它們象征着“玉律金科”的意義。玉律代表着最高标準的法律,金科則指代不可改變的規則。

解读: 這幅插圖展現了一位古代學者書房的場景,意在诠釋“玉律金科”這一成語。畫中的書桌上擺放着經典的中國書籍、墨硯和毛筆。最引人注目的是一把玉制的尺子和一隻金色的圓規,它們象征着“玉律金科”的意義。玉律代表着最高标準的法律,金科則指代不可改變的規則。 解读: 這幅插圖是基于中國成語“玉映珠聯”創作的。成語“玉映珠聯”字面意思是指玉石映照着珍珠,形容文章或詩句工整華美,相互映襯。在這幅畫中,我以古典中國畫的風格呈現了一座玉山,它的倒影映照在一個點綴着珍珠的甯靜湖面上。

解读: 這幅插圖是基于中國成語“玉映珠聯”創作的。成語“玉映珠聯”字面意思是指玉石映照着珍珠,形容文章或詩句工整華美,相互映襯。在這幅畫中,我以古典中國畫的風格呈現了一座玉山,它的倒影映照在一個點綴着珍珠的甯靜湖面上。 解读: 這幅插圖描繪了“玉潤珠圓”這一成語的意境。在中國文化中,“玉”(yu)象征着美好和高潔,而“珠”(zhu)則代表着圓潤和完美。因此,這幅畫中,我們看到了既有溫潤光滑的玉石,又有圓潤光澤的珍珠。它們共同體現了和諧與完美。畫面中,玉石的柔和綠色和光滑質感,與珍珠的柔和光澤相得益彰,二者的和諧構圖完美體現了“玉潤珠圓”中所蘊含的圓潤光滑的意象。

解读: 這幅插圖描繪了“玉潤珠圓”這一成語的意境。在中國文化中,“玉”(yu)象征着美好和高潔,而“珠”(zhu)則代表着圓潤和完美。因此,這幅畫中,我們看到了既有溫潤光滑的玉石,又有圓潤光澤的珍珠。它們共同體現了和諧與完美。畫面中,玉石的柔和綠色和光滑質感,與珍珠的柔和光澤相得益彰,二者的和諧構圖完美體現了“玉潤珠圓”中所蘊含的圓潤光滑的意象。 解读: 這幅插圖展示了成語“玉石俱摧”的深刻内涵。圖中,一座古老的山崩塌,珍貴的玉石與普通石頭一同墜落,象征着無差别的災難或損失。山體的破碎體現了“摧”字的含義——破壞或崩潰,而玉石與普通石塊的混合墜落則傳達了成語的深層含義:在某些情況下,無論價值高低,所有事物都可能遭受相同的命運。畫作整體風格仿古代中國畫,用深沉細膩的筆觸營造出一種古樸而深遠的氛圍,色彩采用低調的大地色調,偶以綠色點綴代表玉石,增加了畫面的視覺層次和情感深度。畫面一角的紅色印章增添了傳統中國藝術的韻味

解读: 這幅插圖展示了成語“玉石俱摧”的深刻内涵。圖中,一座古老的山崩塌,珍貴的玉石與普通石頭一同墜落,象征着無差别的災難或損失。山體的破碎體現了“摧”字的含義——破壞或崩潰,而玉石與普通石塊的混合墜落則傳達了成語的深層含義:在某些情況下,無論價值高低,所有事物都可能遭受相同的命運。畫作整體風格仿古代中國畫,用深沉細膩的筆觸營造出一種古樸而深遠的氛圍,色彩采用低調的大地色調,偶以綠色點綴代表玉石,增加了畫面的視覺層次和情感深度。畫面一角的紅色印章增添了傳統中國藝術的韻味 解读: 這幅插圖展現了成語“玉石俱焚”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一座宏偉的宮殿正被熊熊大火吞噬。火焰不僅燒毀了寶貴的玉器,也同樣吞噬了普通的石頭,象征着無論珍貴與否,一切都在火焰中化為灰燼。這種場景恰如其分地诠釋了成語“玉石俱焚”的意思,指的是好壞不分,一同被毀滅。

解读: 這幅插圖展現了成語“玉石俱焚”的深刻内涵。在畫面中,我們看到一座宏偉的宮殿正被熊熊大火吞噬。火焰不僅燒毀了寶貴的玉器,也同樣吞噬了普通的石頭,象征着無論珍貴與否,一切都在火焰中化為灰燼。這種場景恰如其分地诠釋了成語“玉石俱焚”的意思,指的是好壞不分,一同被毀滅。 解读: 這幅插圖展現了成語“玉石俱焚”的意境。畫面描述了一場大災難之後的情景,看似是一座古老城市的廢墟。我們可以看到斷壁殘垣、被燒毀的建築殘骸和散落的碎片。在這片毀滅之中,珍貴的玉石碎片散落在灰燼中,象征着貴重與平凡元素共同遭受的損失。

解读: 這幅插圖展現了成語“玉石俱焚”的意境。畫面描述了一場大災難之後的情景,看似是一座古老城市的廢墟。我們可以看到斷壁殘垣、被燒毀的建築殘骸和散落的碎片。在這片毀滅之中,珍貴的玉石碎片散落在灰燼中,象征着貴重與平凡元素共同遭受的損失。 解读: 這幅插圖描繪了成語“玉石俱碎”的場景。在畫面中,我們看到一位古代的中國學者站在園中,面對一片美麗的玉石因與普通石頭混雜而悲劇性地破碎。這位學者的神情顯得深沉憂傷,彷佛在哀悼那些珍貴之物的損失。

解读: 這幅插圖描繪了成語“玉石俱碎”的場景。在畫面中,我們看到一位古代的中國學者站在園中,面對一片美麗的玉石因與普通石頭混雜而悲劇性地破碎。這位學者的神情顯得深沉憂傷,彷佛在哀悼那些珍貴之物的損失。 解读: 這幅圖描繪了成語“玉石同沉”的形象。在這幅作品中,我們看到混亂和風暴肆虐的大海,其中珍貴的玉石和普通的石頭一起在洶湧的水流中沉沒。

解读: 這幅圖描繪了成語“玉石同沉”的形象。在這幅作品中,我們看到混亂和風暴肆虐的大海,其中珍貴的玉石和普通的石頭一起在洶湧的水流中沉沒。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“玉石同焚”的寓意。圖中描繪了一場猛烈的火焰同時吞噬着寶貴的玉石和普通的石頭,充分體現了這個成語的深刻含義——不分貴賤、好壞,一同遭受毀滅。火焰的動态、螺旋狀的形态,生動地捕捉了這場大火的混亂與無差别的本質。在火焰中,半透明閃亮的玉石和色澤暗淡、質地粗糙的普通石頭都清晰可見,象征着珍貴與平凡事物共同遭受的破壞。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“玉石同焚”的寓意。圖中描繪了一場猛烈的火焰同時吞噬着寶貴的玉石和普通的石頭,充分體現了這個成語的深刻含義——不分貴賤、好壞,一同遭受毀滅。火焰的動态、螺旋狀的形态,生動地捕捉了這場大火的混亂與無差别的本質。在火焰中,半透明閃亮的玉石和色澤暗淡、質地粗糙的普通石頭都清晰可見,象征着珍貴與平凡事物共同遭受的破壞。 解读: 這幅圖描繪了“玉石同碎”這個成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一個美麗的玉瓶正破碎成片,其中不僅有珍貴的玉,也有無價值的石頭,它們一同破碎。這個場景象征着無差别的破壞,無論是貴重還是微不足道的東西都同樣遭受毀滅。

解读: 這幅圖描繪了“玉石同碎”這個成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一個美麗的玉瓶正破碎成片,其中不僅有珍貴的玉,也有無價值的石頭,它們一同破碎。這個場景象征着無差别的破壞,無論是貴重還是微不足道的東西都同樣遭受毀滅。 解读: 這幅插圖為成語“玉立亭亭”提供了形象的視覺表現。成語“玉立亭亭”用來形容女子身材修長、美麗動人。在這幅畫中,一位年輕的女子身穿傳統漢服,站在甯靜的花園中。她的服飾華麗,繡有精緻的圖案,展現出純潔與高貴的氣質。她的姿态端莊優雅,面容溫婉細膩,完美地诠釋了“玉立亭亭”的含義。周圍的花園布置和諧甯靜,有嬌嫩的花朵、古老的樹木和一個小池塘,營造出一種平和與和諧的氛圍。

解读: 這幅插圖為成語“玉立亭亭”提供了形象的視覺表現。成語“玉立亭亭”用來形容女子身材修長、美麗動人。在這幅畫中,一位年輕的女子身穿傳統漢服,站在甯靜的花園中。她的服飾華麗,繡有精緻的圖案,展現出純潔與高貴的氣質。她的姿态端莊優雅,面容溫婉細膩,完美地诠釋了“玉立亭亭”的含義。周圍的花園布置和諧甯靜,有嬌嫩的花朵、古老的樹木和一個小池塘,營造出一種平和與和諧的氛圍。 解读: 這幅圖描繪的是“玉粒桂薪”這一成語的意象。在前景中,我們看到了象征“玉粒”的翠綠稻田,這些稻田的顔色鮮豔,如同美玉般細膩而珍貴,寓意着豐收和珍惜。在畫面的背景中,則展現了代表“桂薪”的桂樹林,這些樹木的樹皮和茂密的樹葉與背景融為一體,象征着質樸與高潔。

解读: 這幅圖描繪的是“玉粒桂薪”這一成語的意象。在前景中,我們看到了象征“玉粒”的翠綠稻田,這些稻田的顔色鮮豔,如同美玉般細膩而珍貴,寓意着豐收和珍惜。在畫面的背景中,則展現了代表“桂薪”的桂樹林,這些樹木的樹皮和茂密的樹葉與背景融為一體,象征着質樸與高潔。 解读: 此圖描繪了成語“玩世不恭”的場景,意為對世事采取不嚴肅、不認真的态度。圖中展現了一位身着古代中國學者服飾的人物,他在花園中悠然自得地坐着。這位學者看起來漫不經心、超然物外,正在輕松地彈奏一台古琴,臉上帶着微笑。周圍是一個甯靜的花園,有竹子、一個小池塘和幾棵盛開的梅樹。

解读: 此圖描繪了成語“玩世不恭”的場景,意為對世事采取不嚴肅、不認真的态度。圖中展現了一位身着古代中國學者服飾的人物,他在花園中悠然自得地坐着。這位學者看起來漫不經心、超然物外,正在輕松地彈奏一台古琴,臉上帶着微笑。周圍是一個甯靜的花園,有竹子、一個小池塘和幾棵盛開的梅樹。 解读: 這幅插圖展現了成語“玩世不羈”的精髓。在畫面中,我們看到一位年輕的書生身着傳統的漢服,悠閑地坐在一棵古老的大樹下,旁邊放着一本合上的書。這位書生目光投向遠方的山脈,似乎沉浸在自己的思緒中,完美體現了一種自由奔放、不受世俗約束的态度。在中國傳統文化中,書生常常被視為追求學問和文化的象征,而這位書生的悠然自得和對周圍世界的漠然态度,正是“玩世不羈”這一成語所要傳達的核心思想。畫面中的自然風光和甯靜的氛圍,進一步強化了這種超脫世俗的感覺。

解读: 這幅插圖展現了成語“玩世不羈”的精髓。在畫面中,我們看到一位年輕的書生身着傳統的漢服,悠閑地坐在一棵古老的大樹下,旁邊放着一本合上的書。這位書生目光投向遠方的山脈,似乎沉浸在自己的思緒中,完美體現了一種自由奔放、不受世俗約束的态度。在中國傳統文化中,書生常常被視為追求學問和文化的象征,而這位書生的悠然自得和對周圍世界的漠然态度,正是“玩世不羈”這一成語所要傳達的核心思想。畫面中的自然風光和甯靜的氛圍,進一步強化了這種超脫世俗的感覺。 解读: 這幅圖描繪了一個古典的中國場景,用以表現成語“玩兵黷武”的含義。成語“玩兵黷武”源自宋代王安石的《與朱元思書》,原意是指不切實際地沉迷于軍事演習和武藝,而忽略了真正的學問和文化。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統漢服的古代學者,他坐在一個甯靜的花園裡,專心緻志地閱讀着經典文本。他的表情平和,顯然沉浸在知識和文化的追求中。與此形成鮮明對比的是,旁邊有一群孩子正在模仿士兵,他們手持木劍和盾牌,表情中充滿了童稚的歡樂。這些孩子的模仿顯得笨拙而幼稚,與學者的深邃追求形成了鮮明的對比。這不僅展現了成語“玩兵黷武”的字面意義,也傳達了對真正學問和淺薄模仿之間差異的深刻理解。

解读: 這幅圖描繪了一個古典的中國場景,用以表現成語“玩兵黷武”的含義。成語“玩兵黷武”源自宋代王安石的《與朱元思書》,原意是指不切實際地沉迷于軍事演習和武藝,而忽略了真正的學問和文化。在這幅畫中,我們看到一位身着傳統漢服的古代學者,他坐在一個甯靜的花園裡,專心緻志地閱讀着經典文本。他的表情平和,顯然沉浸在知識和文化的追求中。與此形成鮮明對比的是,旁邊有一群孩子正在模仿士兵,他們手持木劍和盾牌,表情中充滿了童稚的歡樂。這些孩子的模仿顯得笨拙而幼稚,與學者的深邃追求形成了鮮明的對比。這不僅展現了成語“玩兵黷武”的字面意義,也傳達了對真正學問和淺薄模仿之間差異的深刻理解。 解读: 這幅插圖是基于中國成語“玩火自焚”創作的。在這幅畫中,我們看到一個穿着古代中國服飾的人在不注意的情況下玩弄火焰。他手中握着火焰,卻沒有意識到火焰已經燒到了自己的衣服上。背景是一個典型的中國古典園林,有亭台樓閣和茂密的植被,這與人物面臨的危險形成了鮮明的對比。

解读: 這幅插圖是基于中國成語“玩火自焚”創作的。在這幅畫中,我們看到一個穿着古代中國服飾的人在不注意的情況下玩弄火焰。他手中握着火焰,卻沒有意識到火焰已經燒到了自己的衣服上。背景是一個典型的中國古典園林,有亭台樓閣和茂密的植被,這與人物面臨的危險形成了鮮明的對比。 解读: 這幅圖描繪了成語“玩物喪志”的深刻寓意。在畫面中,一位年輕的書生正坐在書桌前,周圍擺放着書籍和卷軸,象征着他的學業和修為。然而,書生的目光并未聚焦在書本上,而是轉向了旁邊的金銀珠寶和華麗絲綢,這些奢侈品的誘惑讓他分心,顯得心神不定。這種轉移注意力的姿态和眼神流露出對物質享受的渴望,暗示着他正在逐漸喪失對學業的專注和志向。

解读: 這幅圖描繪了成語“玩物喪志”的深刻寓意。在畫面中,一位年輕的書生正坐在書桌前,周圍擺放着書籍和卷軸,象征着他的學業和修為。然而,書生的目光并未聚焦在書本上,而是轉向了旁邊的金銀珠寶和華麗絲綢,這些奢侈品的誘惑讓他分心,顯得心神不定。這種轉移注意力的姿态和眼神流露出對物質享受的渴望,暗示着他正在逐漸喪失對學業的專注和志向。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“玩物溺志”的深刻寓意。畫面中的學者身着古代中國服飾,被他書房中的琴、卷軸和藝術品吸引,顯得全神貫注。他對這些雅緻之物的沉迷,使他忽視了另一邊的書籍和卷軸,象征着他忘記了自己的職責和學業。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“玩物溺志”的深刻寓意。畫面中的學者身着古代中國服飾,被他書房中的琴、卷軸和藝術品吸引,顯得全神貫注。他對這些雅緻之物的沉迷,使他忽視了另一邊的書籍和卷軸,象征着他忘記了自己的職責和學業。 解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現,靈感來源于古代畫家和近代畫家的作品。圖中展示了一位表情溫和、機智的人物,在圍繞着圓桌的多個人物間巧妙地周旋。每位人物代表了社會的不同面向,如學者、商人、農民和士兵。中心人物保持鎮定,以智慧和适應性與每個人進行交流。背景設定在一個裝飾傳統的古代中國房間内。這幅作品的主題與“玲珑八面”這一成語相呼應。“玲珑八面”原指玲珑剔透、制作精美的器物,後來比喻人處事圓滑,對各方面都能妥帖處理。圖中的中心人物就像那玲珑剔透的器物,面對不同身份和需求的人物時表現出的機智和應變能力恰好體現了這一成語的精神。此畫旨在通過這位中心人物與周圍不同角色的互動,形象地展示“玲珑八面”的含義。

解读: 這幅插圖以古典中國畫風格呈現,靈感來源于古代畫家和近代畫家的作品。圖中展示了一位表情溫和、機智的人物,在圍繞着圓桌的多個人物間巧妙地周旋。每位人物代表了社會的不同面向,如學者、商人、農民和士兵。中心人物保持鎮定,以智慧和适應性與每個人進行交流。背景設定在一個裝飾傳統的古代中國房間内。這幅作品的主題與“玲珑八面”這一成語相呼應。“玲珑八面”原指玲珑剔透、制作精美的器物,後來比喻人處事圓滑,對各方面都能妥帖處理。圖中的中心人物就像那玲珑剔透的器物,面對不同身份和需求的人物時表現出的機智和應變能力恰好體現了這一成語的精神。此畫旨在通過這位中心人物與周圍不同角色的互動,形象地展示“玲珑八面”的含義。 解读: 這幅插圖展現了一幅典型的中國古典山水畫,其中一條蜿蜒的小徑通向一座傳統的中國塔樓。畫面定格在傍晚時分,營造出一種平靜且期待的氛圍。小徑兩旁繁茂的綠植和盛開的花朵映襯出自然之美和時間的流逝。圖畫的右下角印有一枚紅色的傳統中國印章,增添了作品的真實感。

解读: 這幅插圖展現了一幅典型的中國古典山水畫,其中一條蜿蜒的小徑通向一座傳統的中國塔樓。畫面定格在傍晚時分,營造出一種平靜且期待的氛圍。小徑兩旁繁茂的綠植和盛開的花朵映襯出自然之美和時間的流逝。圖畫的右下角印有一枚紅色的傳統中國印章,增添了作品的真實感。 解读: 這幅插圖為“珠圓玉潤”這一成語提供了形象的視覺表現。在傳統中國文化中,“珠圓玉潤”常用來形容事物圓潤光滑、美麗無瑕,象征着完美和純淨。此畫作中,細緻描繪的珍珠與玉石,以其圓潤的形态和光澤的質感,恰如其分地體現了這一成語的内涵。

解读: 這幅插圖為“珠圓玉潤”這一成語提供了形象的視覺表現。在傳統中國文化中,“珠圓玉潤”常用來形容事物圓潤光滑、美麗無瑕,象征着完美和純淨。此畫作中,細緻描繪的珍珠與玉石,以其圓潤的形态和光澤的質感,恰如其分地體現了這一成語的内涵。 解读: 這幅插圖描繪了成語“珠沉滄海”的意象。畫面呈現了一片廣闊且甯靜的蔚藍大海,海面上覆蓋着薄霧,空靈而深邃。在這片海洋中,一顆光華奪目的珍珠正緩緩沉入水中,形成微妙的漣漪。

解读: 這幅插圖描繪了成語“珠沉滄海”的意象。畫面呈現了一片廣闊且甯靜的蔚藍大海,海面上覆蓋着薄霧,空靈而深邃。在這片海洋中,一顆光華奪目的珍珠正緩緩沉入水中,形成微妙的漣漪。 解读: 這幅圖描繪了“珠璧相映”這一成語的深刻含義。在中國傳統文化中,“珠”指的是美麗的珍珠,“璧”則是指精美的玉璧。這兩樣東西都是非常珍貴和美麗的,代表了高貴和純潔。圖中展現了一顆光彩奪目的珍珠和一塊光澤亮麗的玉璧,它們并置在一起,相互襯托,彰顯各自的美麗和獨特性。這種并置不僅展示了它們各自的價值,還強調了它們相互之間的和諧與相輔相成的美。珍珠的圓潤和光澤與玉璧的平滑和通透形成了一種視覺上的對比,同時又相得益彰,增強了整幅畫的美感和意境。

解读: 這幅圖描繪了“珠璧相映”這一成語的深刻含義。在中國傳統文化中,“珠”指的是美麗的珍珠,“璧”則是指精美的玉璧。這兩樣東西都是非常珍貴和美麗的,代表了高貴和純潔。圖中展現了一顆光彩奪目的珍珠和一塊光澤亮麗的玉璧,它們并置在一起,相互襯托,彰顯各自的美麗和獨特性。這種并置不僅展示了它們各自的價值,還強調了它們相互之間的和諧與相輔相成的美。珍珠的圓潤和光澤與玉璧的平滑和通透形成了一種視覺上的對比,同時又相得益彰,增強了整幅畫的美感和意境。 解读: 此圖描繪了一幅古典中國風格的畫作,主題是“珠生老蚌”。在圖中,我們看到一隻年邁的蚌殼在沙質海床上輕輕打開,露出裡面的一顆發光的珍珠。

解读: 此圖描繪了一幅古典中國風格的畫作,主題是“珠生老蚌”。在圖中,我們看到一隻年邁的蚌殼在沙質海床上輕輕打開,露出裡面的一顆發光的珍珠。 解读: 這幅插圖展現了成語“珠米桂薪”的寓意。在這個場景中,我們看到一位貴族的家中,桌上随意撒着珍珠,仿佛它們隻是普通的米粒。珍珠象征着極其珍貴的物品,而這裡它們被當作日常之物,顯示出對财富的極端輕視。此外,旁邊堆放着桂枝,通常作為珍貴的香料,卻在此被用作普通的柴火。這種對昂貴香料的随意使用進一步強調了奢侈和浪費的程度。

解读: 這幅插圖展現了成語“珠米桂薪”的寓意。在這個場景中,我們看到一位貴族的家中,桌上随意撒着珍珠,仿佛它們隻是普通的米粒。珍珠象征着極其珍貴的物品,而這裡它們被當作日常之物,顯示出對财富的極端輕視。此外,旁邊堆放着桂枝,通常作為珍貴的香料,卻在此被用作普通的柴火。這種對昂貴香料的随意使用進一步強調了奢侈和浪費的程度。 解读: 這幅插圖展現了“珠聯玉映”這一成語的深刻含義。在圖中,兩位身着傳統漢服的優雅女子分别代表了珍珠和玉石,她們各自展現了不同的魅力與氣質。一位佩戴珍珠飾品,代表“珠”,她散發着柔和而甯靜的美;另一位佩戴玉飾,代表“玉”,散發着純淨而精緻的高雅。她們站在甯靜的池塘邊,水中倒映着她們的身影及周圍的安詳景色,象征着和諧與對比的統一。

解读: 這幅插圖展現了“珠聯玉映”這一成語的深刻含義。在圖中,兩位身着傳統漢服的優雅女子分别代表了珍珠和玉石,她們各自展現了不同的魅力與氣質。一位佩戴珍珠飾品,代表“珠”,她散發着柔和而甯靜的美;另一位佩戴玉飾,代表“玉”,散發着純淨而精緻的高雅。她們站在甯靜的池塘邊,水中倒映着她們的身影及周圍的安詳景色,象征着和諧與對比的統一。 解读: 這幅插圖是基于中國成語“珠聯璧合”所創作的。在這幅圖中,我們可以看到一串精美的珍珠和一塊玉璧。珍珠串連接緊密,象征着團結與聯系;而玉璧則以其圓形和中間的孔洞著稱,代表了完美與完整。這兩個元素在畫面中的平衡與互補,體現了“珠聯璧合”成語的核心意義——完美和諧與結合。

解读: 這幅插圖是基于中國成語“珠聯璧合”所創作的。在這幅圖中,我們可以看到一串精美的珍珠和一塊玉璧。珍珠串連接緊密,象征着團結與聯系;而玉璧則以其圓形和中間的孔洞著稱,代表了完美與完整。這兩個元素在畫面中的平衡與互補,體現了“珠聯璧合”成語的核心意義——完美和諧與結合。 解读: 此圖為成語“珠連璧合”的插圖。該成語源自于對物品的贊美,原指珍珠和美玉串在一起,比喻事物非常相配、完美和諧。在這幅畫中,我們看到一處甯靜的池塘景緻,其中珍珠與翠綠的玉石巧妙地散布其中。這些珍珠光滑閃亮,玉石色澤鮮明,兩者在水面上的倒影更增添了和諧與美感。畫作以傳統中國畫的風格呈現,傍有柳樹和盛開的荷花,營造出一種古典而優雅的氛圍。

解读: 此圖為成語“珠連璧合”的插圖。該成語源自于對物品的贊美,原指珍珠和美玉串在一起,比喻事物非常相配、完美和諧。在這幅畫中,我們看到一處甯靜的池塘景緻,其中珍珠與翠綠的玉石巧妙地散布其中。這些珍珠光滑閃亮,玉石色澤鮮明,兩者在水面上的倒影更增添了和諧與美感。畫作以傳統中國畫的風格呈現,傍有柳樹和盛開的荷花,營造出一種古典而優雅的氛圍。 解读: 這幅插圖描繪了成語“珠遺滄海”的意境。成語“珠遺滄海”意為珍珠落入深海,比喻好東西被埋沒或優秀的人才得不到重用。在這幅畫中,海面寬闊、波瀾不驚,象征着深不可測的世界。畫面前景有一條小船,船上一位穿着傳統長袍的文士,神情失落地凝視着水面,寓意着珍貴之物(如珍珠)一旦遺失于廣闊的海洋中,就如同優秀之才在人世間難以被發現和珍惜。

解读: 這幅插圖描繪了成語“珠遺滄海”的意境。成語“珠遺滄海”意為珍珠落入深海,比喻好東西被埋沒或優秀的人才得不到重用。在這幅畫中,海面寬闊、波瀾不驚,象征着深不可測的世界。畫面前景有一條小船,船上一位穿着傳統長袍的文士,神情失落地凝視着水面,寓意着珍貴之物(如珍珠)一旦遺失于廣闊的海洋中,就如同優秀之才在人世間難以被發現和珍惜。 解读: 這幅插圖描繪了“珠還合浦”這一成語的故事。畫面呈現了一個甯靜的海景,明亮的滿月輕輕地照耀在平靜的海面上。從海洋深處微妙地浮現出幾顆優雅的珍珠,象征着失落的珍珠重歸其位。背景中可以看到具有傳統特色的中國漁船,船上的帆布清晰可見,營造出一種甯靜與永恒的感覺。

解读: 這幅插圖描繪了“珠還合浦”這一成語的故事。畫面呈現了一個甯靜的海景,明亮的滿月輕輕地照耀在平靜的海面上。從海洋深處微妙地浮現出幾顆優雅的珍珠,象征着失落的珍珠重歸其位。背景中可以看到具有傳統特色的中國漁船,船上的帆布清晰可見,營造出一種甯靜與永恒的感覺。 解读: 這幅圖描繪了“班門取罪”這一成語的場景。在圖中,一位學生站在嚴肅的老師面前,顯得非常緊張。老師正用指責的姿态指着他,而其他學生或是焦急地觀看,或是專注于自己的學習。這個場景設置在一個傳統的中國學堂中,具有古典的木結構建築、傳統的桌椅和牆上挂着的墨寶。此成語的意思是指在别人的專業領域挑剔或犯錯。在這幅畫中,緊張的學生代表了那些在老師(專業人士)面前犯錯的人。這種場景傳達了一種緊張和嚴肅的氛圍,與“班門取罪”的含義相吻合。

解读: 這幅圖描繪了“班門取罪”這一成語的場景。在圖中,一位學生站在嚴肅的老師面前,顯得非常緊張。老師正用指責的姿态指着他,而其他學生或是焦急地觀看,或是專注于自己的學習。這個場景設置在一個傳統的中國學堂中,具有古典的木結構建築、傳統的桌椅和牆上挂着的墨寶。此成語的意思是指在别人的專業領域挑剔或犯錯。在這幅畫中,緊張的學生代表了那些在老師(專業人士)面前犯錯的人。這種場景傳達了一種緊張和嚴肅的氛圍,與“班門取罪”的含義相吻合。 解读: 這幅畫描繪了“班門弄斧”這一成語的場景。在圖中,我們看到一位年輕的學徒在魯班面前展示他的斧頭技藝。魯班是中國古代著名的木匠大師,畫中他表情平靜,帶着微笑,似乎對學徒的努力感到一絲娛樂。而學徒則全神貫注,不自知在大師面前展示技藝的可笑之處。成語“班門弄斧”源于這樣一個故事:一個人在木匠魯班的門前炫耀自己的斧頭技藝。這是自不量力的行為,因為魯班在中國曆史上是木工技藝的化身。所以這個成語用來形容在行家面前賣弄本領,不自量力。

解读: 這幅畫描繪了“班門弄斧”這一成語的場景。在圖中,我們看到一位年輕的學徒在魯班面前展示他的斧頭技藝。魯班是中國古代著名的木匠大師,畫中他表情平靜,帶着微笑,似乎對學徒的努力感到一絲娛樂。而學徒則全神貫注,不自知在大師面前展示技藝的可笑之處。成語“班門弄斧”源于這樣一個故事:一個人在木匠魯班的門前炫耀自己的斧頭技藝。這是自不量力的行為,因為魯班在中國曆史上是木工技藝的化身。所以這個成語用來形容在行家面前賣弄本領,不自量力。 解读: 這幅插圖靈感來源于成語“現身說法”。在圖中,我們看到一位身着傳統長袍的古代老師,站在一群專注的學生面前。這個場景設定在一個甯靜的戶外教室中,師生們被一個平和的園林環繞,園中古樹參天,小池波光粼粼,反映出這個環境的甯靜與智慧。老師正用生動的手勢,以個人經驗闡述着某個觀點,而學生們則聚精會神地傾聽。

解读: 這幅插圖靈感來源于成語“現身說法”。在圖中,我們看到一位身着傳統長袍的古代老師,站在一群專注的學生面前。這個場景設定在一個甯靜的戶外教室中,師生們被一個平和的園林環繞,園中古樹參天,小池波光粼粼,反映出這個環境的甯靜與智慧。老師正用生動的手勢,以個人經驗闡述着某個觀點,而學生們則聚精會神地傾聽。 解读: 這幅插圖描繪了一位古代學者在甯靜的湖邊柳樹下專心閱讀經典書籍的場景。背景中的山巒以朦胧、空靈的手法呈現,是典型的中國傳統山水畫風格。

解读: 這幅插圖描繪了一位古代學者在甯靜的湖邊柳樹下專心閱讀經典書籍的場景。背景中的山巒以朦胧、空靈的手法呈現,是典型的中國傳統山水畫風格。 解读: 這幅圖描繪了成語“理直氣壯”的場景。在畫面中,我們看到一位學者站在法庭上,身着傳統的中國服飾,面露堅定之色,正自信且充滿說服力地陳述着。這位學者的姿态挺拔,表情堅毅,充分體現了“理直氣壯”中“理直”之意,即正義在握、毫無畏懼。他周圍的人物都在專注地聆聽,這增強了場景的動态感,同時也突顯了學者的中心地位。

解读: 這幅圖描繪了成語“理直氣壯”的場景。在畫面中,我們看到一位學者站在法庭上,身着傳統的中國服飾,面露堅定之色,正自信且充滿說服力地陳述着。這位學者的姿态挺拔,表情堅毅,充分體現了“理直氣壯”中“理直”之意,即正義在握、毫無畏懼。他周圍的人物都在專注地聆聽,這增強了場景的動态感,同時也突顯了學者的中心地位。 解读: 成語“理足氣壯”常用來形容人在理由充分、道理正确的情況下,态度堅決、言辭強硬。在這幅插圖中,我們看到一位文士或者論者站在傳統的講台上,面對着一群聽衆。他的表情均衡、沉着,體現了“理足氣壯”的心态。畫面背景中的中國風格建築和自然景觀,如高山流水,增添了一種古典的氛圍。這些元素不僅賦予畫面一種時空上的深遠感,也象征着理論和道理的堅固與深邃。此外,使用深色的墨水和簡約的線條,傳達了一種古樸而深邃的感覺,與成語“理足氣壯”的内涵相契合。畫面的某個角落有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的常見元素,用以代表畫家的身份和作品的真實性。這個細節在視覺上為畫面增添了一抹亮色,同時也是對中國文化的一種尊重和緻敬。

解读: 成語“理足氣壯”常用來形容人在理由充分、道理正确的情況下,态度堅決、言辭強硬。在這幅插圖中,我們看到一位文士或者論者站在傳統的講台上,面對着一群聽衆。他的表情均衡、沉着,體現了“理足氣壯”的心态。畫面背景中的中國風格建築和自然景觀,如高山流水,增添了一種古典的氛圍。這些元素不僅賦予畫面一種時空上的深遠感,也象征着理論和道理的堅固與深邃。此外,使用深色的墨水和簡約的線條,傳達了一種古樸而深邃的感覺,與成語“理足氣壯”的内涵相契合。畫面的某個角落有一個紅色的印章,這是中國傳統繪畫中的常見元素,用以代表畫家的身份和作品的真實性。這個細節在視覺上為畫面增添了一抹亮色,同時也是對中國文化的一種尊重和緻敬。 解读: 這幅圖描繪了成語“璧合珠聯”的意境。在畫面中,兩塊完美契合的玉璧和一串晶瑩剔透的珍珠并置,象征着和諧與匹配。玉璧上細膩的紋飾和珍珠的圓潤光澤,共同營造了一種古樸而深邃的感覺,這正是傳統中國畫的特色。

解读: 這幅圖描繪了成語“璧合珠聯”的意境。在畫面中,兩塊完美契合的玉璧和一串晶瑩剔透的珍珠并置,象征着和諧與匹配。玉璧上細膩的紋飾和珍珠的圓潤光澤,共同營造了一種古樸而深邃的感覺,這正是傳統中國畫的特色。 解读: 這幅插圖描繪了成語“璧合珠連”的形象。在這幅畫中,我們看到了一塊玉瓦和一串珍珠項鍊緊密相連。這塊玉瓦色澤鮮亮,似乎是上等的翡翠,而珍珠則呈現出晶瑩剔透的白色,兩者的結合體現了一種罕見的和諧美。“璧合珠連”這一成語本身意味着事物之間的完美結合或配對,如同美玉與珍珠的聯結一樣珍貴和協調。在這幅畫作中,玉瓦的光滑與珍珠的圓潤相互映襯,形成了一種視覺和意境上的和諧。畫面以傳統的中國古典風格呈現,細膩的線條和柔和的色彩,傳達出一種高雅和内斂的美。在畫作的一角,我們還看到了一個鮮紅色的印章,這是中國畫作中常見的一種簽名方式,增添了一份傳統藝術的韻味。

解读: 這幅插圖描繪了成語“璧合珠連”的形象。在這幅畫中,我們看到了一塊玉瓦和一串珍珠項鍊緊密相連。這塊玉瓦色澤鮮亮,似乎是上等的翡翠,而珍珠則呈現出晶瑩剔透的白色,兩者的結合體現了一種罕見的和諧美。“璧合珠連”這一成語本身意味着事物之間的完美結合或配對,如同美玉與珍珠的聯結一樣珍貴和協調。在這幅畫作中,玉瓦的光滑與珍珠的圓潤相互映襯,形成了一種視覺和意境上的和諧。畫面以傳統的中國古典風格呈現,細膩的線條和柔和的色彩,傳達出一種高雅和内斂的美。在畫作的一角,我們還看到了一個鮮紅色的印章,這是中國畫作中常見的一種簽名方式,增添了一份傳統藝術的韻味。 解读: 這幅圖描繪了成語“瓜李之嫌”的場景。在這幅畫中,一個男子正小心翼翼地穿行在西瓜地裡,頭上有李子樹的枝葉。這個成語來源于《漢書·藝文志》,原文為“瓜田不納履,李下不整冠”,意指在西瓜地裡走,容易引起别人懷疑偷瓜;在李樹下整理帽子,也容易讓人懷疑摘取李子。因此,這個成語用來比喻做事要避嫌,不要讓自己的行為給人以不良的聯想。

解读: 這幅圖描繪了成語“瓜李之嫌”的場景。在這幅畫中,一個男子正小心翼翼地穿行在西瓜地裡,頭上有李子樹的枝葉。這個成語來源于《漢書·藝文志》,原文為“瓜田不納履,李下不整冠”,意指在西瓜地裡走,容易引起别人懷疑偷瓜;在李樹下整理帽子,也容易讓人懷疑摘取李子。因此,這個成語用來比喻做事要避嫌,不要讓自己的行為給人以不良的聯想。 解读: 這幅圖描繪了成語“瓜熟蒂落”的意境。圖中心是一隻瓜,其色澤飽滿、成熟,正自然地從藤蔓上脫落。這種場景象征着事物發展到一定階段,自然而然地達到結果或者結局,無需外力幹預。

解读: 這幅圖描繪了成語“瓜熟蒂落”的意境。圖中心是一隻瓜,其色澤飽滿、成熟,正自然地從藤蔓上脫落。這種場景象征着事物發展到一定階段,自然而然地達到結果或者結局,無需外力幹預。 解读: 此圖描繪了中國成語“瓜田李下”的意境。成語“瓜田李下”出自《漢書·藝文志》中的“瓜田不納履,李下不整冠”,意思是在瓜田裡不要提鞋,在李樹下不要整理帽子。這是因為提鞋可能會被誤認為偷瓜,李樹下整理帽子可能會被誤會為摘李子。因此,這個成語用來比喻避免在容易引起誤會的環境或情境中做一些容易引起疑惑的事情。在這幅圖中,畫面展現了一個男子謹慎地走在瓜田裡,附近有一棵茂密的李樹投下陰影。男子穿着傳統的中國服飾,面帶溫和的表情,小心翼翼地避免踩到地上的瓜。

解读: 此圖描繪了中國成語“瓜田李下”的意境。成語“瓜田李下”出自《漢書·藝文志》中的“瓜田不納履,李下不整冠”,意思是在瓜田裡不要提鞋,在李樹下不要整理帽子。這是因為提鞋可能會被誤認為偷瓜,李樹下整理帽子可能會被誤會為摘李子。因此,這個成語用來比喻避免在容易引起誤會的環境或情境中做一些容易引起疑惑的事情。在這幅圖中,畫面展現了一個男子謹慎地走在瓜田裡,附近有一棵茂密的李樹投下陰影。男子穿着傳統的中國服飾,面帶溫和的表情,小心翼翼地避免踩到地上的瓜。 解读: 這幅插圖展現了中國成語“瓦缶雷鳴”的意境。圖中的瓦罐雖然簡樸,卻似乎是雷鳴般巨大聲響的來源。這種對比強調了外表看似普通的事物,卻可能産生意想不到的、重大的影響。

解读: 這幅插圖展現了中國成語“瓦缶雷鳴”的意境。圖中的瓦罐雖然簡樸,卻似乎是雷鳴般巨大聲響的來源。這種對比強調了外表看似普通的事物,卻可能産生意想不到的、重大的影響。 解读: 這幅圖描繪了成語“瓦解冰泮”的場景。在這個傳統中國畫作中,我們看到的是一個陽光明媚的初春景象,河面上的冰塊在溫暖的陽光下融化并破裂。河岸兩側是古老的柳樹,它們的枝條在微風中輕輕搖曳。小鳥在枝頭飛翔和栖息,象征春天的到來。

解读: 這幅圖描繪了成語“瓦解冰泮”的場景。在這個傳統中國畫作中,我們看到的是一個陽光明媚的初春景象,河面上的冰塊在溫暖的陽光下融化并破裂。河岸兩側是古老的柳樹,它們的枝條在微風中輕輕搖曳。小鳥在枝頭飛翔和栖息,象征春天的到來。 解读: 這幅插圖展現了成語“瓦解冰消”的意境。畫面中,明媚的陽光照耀着崎岖的山地,使得冰雪逐漸融化,這象征着冷冽逐步轉向溫暖。遠處小村落的呈現,寓意着生命與更新的力量。

解读: 這幅插圖展現了成語“瓦解冰消”的意境。畫面中,明媚的陽光照耀着崎岖的山地,使得冰雪逐漸融化,這象征着冷冽逐步轉向溫暖。遠處小村落的呈現,寓意着生命與更新的力量。 解读: 這幅圖描繪了“瓦解冰銷”這一成語。在畫面中,我們看到溫暖的春日陽光輕輕照耀着厚厚的冰層。随着冰層開始融化,微小的水滴形成,象征着冰凍狀态的逐漸但必然的破解。這種場景傳達了一個關于耐心和漸進變化的深刻寓意,正如成語所暗示的,慢慢解凍、逐步化解僵局。

解读: 這幅圖描繪了“瓦解冰銷”這一成語。在畫面中,我們看到溫暖的春日陽光輕輕照耀着厚厚的冰層。随着冰層開始融化,微小的水滴形成,象征着冰凍狀态的逐漸但必然的破解。這種場景傳達了一個關于耐心和漸進變化的深刻寓意,正如成語所暗示的,慢慢解凍、逐步化解僵局。 解读: 這幅插圖描繪了一個瓦解土崩的場景,以傳統中國水墨畫的形式呈現,體現了成語“瓦解土崩”的深刻含義。在這幅畫中,我們看到一個土質的結構或牆體正在崩潰,表現出了物質衰敗和不可避免的解體過程。“瓦解土崩”這個成語通常用來形容事物或組織結構的徹底崩潰和解體,如同破碎的瓦片和崩塌的土壁一樣無法修複。這幅畫恰到好處地傳達了這種無法挽回的崩潰感。

解读: 這幅插圖描繪了一個瓦解土崩的場景,以傳統中國水墨畫的形式呈現,體現了成語“瓦解土崩”的深刻含義。在這幅畫中,我們看到一個土質的結構或牆體正在崩潰,表現出了物質衰敗和不可避免的解體過程。“瓦解土崩”這個成語通常用來形容事物或組織結構的徹底崩潰和解體,如同破碎的瓦片和崩塌的土壁一樣無法修複。這幅畫恰到好處地傳達了這種無法挽回的崩潰感。 解读: 這幅插圖展現了成語“瓦釜之鳴”的場景。在這幅畫中,我們看到一個破舊的瓦罐位于一個簡樸的廚房環境中。瓦罐顯著的裂痕和從其中升起的蒸汽,暗示着它正在發出響亮的聲音。這種聲音通過畫面中的動态線條得以象征性地表現出來。“瓦釜之鳴”這個成語本意是指破瓦罐因裂縫較大,受熱時膨脹,空氣容易逃逸,因此聲音較響。後來比喻才能不高的人愛說大話,或者無能的人反而更加自誇。這幅畫通過對瓦罐的細緻描繪和周圍環境的渲染,形象地傳達了這一含義。

解读: 這幅插圖展現了成語“瓦釜之鳴”的場景。在這幅畫中,我們看到一個破舊的瓦罐位于一個簡樸的廚房環境中。瓦罐顯著的裂痕和從其中升起的蒸汽,暗示着它正在發出響亮的聲音。這種聲音通過畫面中的動态線條得以象征性地表現出來。“瓦釜之鳴”這個成語本意是指破瓦罐因裂縫較大,受熱時膨脹,空氣容易逃逸,因此聲音較響。後來比喻才能不高的人愛說大話,或者無能的人反而更加自誇。這幅畫通過對瓦罐的細緻描繪和周圍環境的渲染,形象地傳達了這一含義。 解读: 這幅圖描繪了“瓦釜雷鳴”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一個看似微不足道的陶制小鍋放在簡單的爐子上。然而,從這個小鍋中爆發出誇張而戲劇性的雷電,象征着意想不到的源頭展現出驚人的力量。

解读: 這幅圖描繪了“瓦釜雷鳴”這一成語的場景。在畫面中,我們看到一個看似微不足道的陶制小鍋放在簡單的爐子上。然而,從這個小鍋中爆發出誇張而戲劇性的雷電,象征着意想不到的源頭展現出驚人的力量。 解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“瓦釜鳴雷”的意象。成語“瓦釜鳴雷”源于《戰國策·魏策二》,原文是“瓦釜雷鳴”,比喻事情出乎意料,小事情突然發生大變化。圖中展示了一個古代中國村落的和平景象,具有傳統建築,天空晴朗。畫面中心是一個大型的,破碎的瓦罐。從這個罐子中,有誇張且引人注目的雷電迸發出來,與周圍甯靜的環境形成了鮮明的對比。

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“瓦釜鳴雷”的意象。成語“瓦釜鳴雷”源于《戰國策·魏策二》,原文是“瓦釜雷鳴”,比喻事情出乎意料,小事情突然發生大變化。圖中展示了一個古代中國村落的和平景象,具有傳統建築,天空晴朗。畫面中心是一個大型的,破碎的瓦罐。從這個罐子中,有誇張且引人注目的雷電迸發出來,與周圍甯靜的環境形成了鮮明的對比。 解读: 這幅插圖展現了成語“甘之如飴”的含義。圖中,一位老者安詳地坐在柳樹下,手中拿着并品味着一塊蜜糖(琥珀色,半透明),象征着甜蜜。周圍環境甯靜,有潺潺流水和盛開的花朵,反映了一種平和而滿足的氣氛。

解读: 這幅插圖展現了成語“甘之如飴”的含義。圖中,一位老者安詳地坐在柳樹下,手中拿着并品味着一塊蜜糖(琥珀色,半透明),象征着甜蜜。周圍環境甯靜,有潺潺流水和盛開的花朵,反映了一種平和而滿足的氣氛。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“甘之若飴”的場景。成語“甘之若飴”字面意思是像吃蜜一樣甜,比喻非常樂意做某事或對某事物非常滿意。在這幅圖中,我們看到一位身着傳統服飾的古代中國學者,坐在木桌前,桌上攤開一卷書卷,手持毛筆。桌旁放置着一盤看似蜜糖般的糖果,象征着甜蜜和愉悅。學者的表情專注而滿足,好似在品味糖果和學問的甘甜。背景是一個甯靜的花園,開滿了花朵

解读: 這幅圖描繪了中國成語“甘之若飴”的場景。成語“甘之若飴”字面意思是像吃蜜一樣甜,比喻非常樂意做某事或對某事物非常滿意。在這幅圖中,我們看到一位身着傳統服飾的古代中國學者,坐在木桌前,桌上攤開一卷書卷,手持毛筆。桌旁放置着一盤看似蜜糖般的糖果,象征着甜蜜和愉悅。學者的表情專注而滿足,好似在品味糖果和學問的甘甜。背景是一個甯靜的花園,開滿了花朵 解读: 這幅畫描繪了中國成語“甘伏下風”的場景。畫中展現了一位着古代中國服飾的智者,他在一次聚會中自願選擇了比其他人低的座位,體現了他的謙遜與對他人的尊重。背景是一個甯靜的傳統中國園林,茂盛的樹木和小池塘反映了這位學者平和尊重的态度。

解读: 這幅畫描繪了中國成語“甘伏下風”的場景。畫中展現了一位着古代中國服飾的智者,他在一次聚會中自願選擇了比其他人低的座位,體現了他的謙遜與對他人的尊重。背景是一個甯靜的傳統中國園林,茂盛的樹木和小池塘反映了這位學者平和尊重的态度。 解读: 這幅插圖展現了一位身着傳統漢服的老學者,在一座甯靜的古典中國園林中品嘗糖果的情景。他坐在柳樹下,臉上流露出滿足和歡樂的表情。遠景是盛開的荷花和朦胧的山巒,營造出和諧平和的氛圍。

解读: 這幅插圖展現了一位身着傳統漢服的老學者,在一座甯靜的古典中國園林中品嘗糖果的情景。他坐在柳樹下,臉上流露出滿足和歡樂的表情。遠景是盛開的荷花和朦胧的山巒,營造出和諧平和的氛圍。 解读: 這幅圖描繪了“甘拜下風”這一成語的場景。畫面中,一位穿着傳統中國服飾的學者在甯靜的花園裡向一位更有智慧、年長的師傅謙卑地鞠躬。師傅被描繪成學識淵博、态度平和,坐在一張精緻的木椅上,周圍是郁郁蔥蔥的綠植和盛開的花朵,象征着智慧和尊敬。學生的鞠躬姿勢表達了對師傅優越性的欽佩和認可。

解读: 這幅圖描繪了“甘拜下風”這一成語的場景。畫面中,一位穿着傳統中國服飾的學者在甯靜的花園裡向一位更有智慧、年長的師傅謙卑地鞠躬。師傅被描繪成學識淵博、态度平和,坐在一張精緻的木椅上,周圍是郁郁蔥蔥的綠植和盛開的花朵,象征着智慧和尊敬。學生的鞠躬姿勢表達了對師傅優越性的欽佩和認可。 解读: 此圖描繪了春秋時期的一個軍事營地景象,體現了“甚囂塵上”這一成語的原始意義。在《左傳·成公十六年》中,這個成語描述了春秋時期楚軍為了援救鄭而與晉軍相遇時的場景。圖中展現了軍營中充滿塵土和噪音的繁忙景象,士兵們正在填井、平竈、整理武器,而指揮官則從高處觀察并讨論戰略。背景有古代中國建築、飄揚的旗幟和塵土飛揚的氛圍,傳達出一種動态的能量和曆史深度。

解读: 此圖描繪了春秋時期的一個軍事營地景象,體現了“甚囂塵上”這一成語的原始意義。在《左傳·成公十六年》中,這個成語描述了春秋時期楚軍為了援救鄭而與晉軍相遇時的場景。圖中展現了軍營中充滿塵土和噪音的繁忙景象,士兵們正在填井、平竈、整理武器,而指揮官則從高處觀察并讨論戰略。背景有古代中國建築、飄揚的旗幟和塵土飛揚的氛圍,傳達出一種動态的能量和曆史深度。 解读: 這幅插圖描繪了中國成語“生不逢時”的意境。畫面中,一位身着傳統中式長袍的學者獨自站在遼闊而空曠的風景中。他看起來沉思而略顯憂郁,目光投向遠處那座難以到達的城市或宮殿。這種場景和情緒表達了“生不逢時”的含義——即一個人的才能或品質并未得到當時時代的認可或合适的發展機會。

解读: 這幅插圖描繪了中國成語“生不逢時”的意境。畫面中,一位身着傳統中式長袍的學者獨自站在遼闊而空曠的風景中。他看起來沉思而略顯憂郁,目光投向遠處那座難以到達的城市或宮殿。這種場景和情緒表達了“生不逢時”的含義——即一個人的才能或品質并未得到當時時代的認可或合适的發展機會。 解读: 這幅畫描繪了一位古代學者在夜晚凝視星空,面露沉思之情。場景設定在一個甯靜的月光花園中,有盛開的花朵和一個小池塘。學者身穿傳統長袍,周圍散布着古籍和卷軸,暗示了他緻力于學問和智慧的一生。天空中點綴着星星,但明顯沒有如彗星或行星等明亮的天體。這幅畫反映了成語“生不逢辰”的意境。該成語的字面意思是指出生的時候沒有遇上好的時辰,比喻人生未能遇到好的時機或環境,無法發揮才能或得到成功。畫中的學者代表了這樣的人物,盡管他有才華和智慧,但缺乏展示這些才能的良機,就像夜空中缺少明亮的星辰一樣。

解读: 這幅畫描繪了一位古代學者在夜晚凝視星空,面露沉思之情。場景設定在一個甯靜的月光花園中,有盛開的花朵和一個小池塘。學者身穿傳統長袍,周圍散布着古籍和卷軸,暗示了他緻力于學問和智慧的一生。天空中點綴着星星,但明顯沒有如彗星或行星等明亮的天體。這幅畫反映了成語“生不逢辰”的意境。該成語的字面意思是指出生的時候沒有遇上好的時辰,比喻人生未能遇到好的時機或環境,無法發揮才能或得到成功。畫中的學者代表了這樣的人物,盡管他有才華和智慧,但缺乏展示這些才能的良機,就像夜空中缺少明亮的星辰一樣。 解读: 這幅插圖描繪了一個生動的場景,用來象征“生吞活剝”這個成語。畫中展示了一隻兇猛的老虎正在捕捉它的獵物——一隻鹿,場景設在森林之中。老虎的兇猛和鹿的掙紮被生動地描繪出來,這恰恰捕捉了這個成語的精髓,即無情或殘酷的行為。

解读: 這幅插圖描繪了一個生動的場景,用來象征“生吞活剝”這個成語。畫中展示了一隻兇猛的老虎正在捕捉它的獵物——一隻鹿,場景設在森林之中。老虎的兇猛和鹿的掙紮被生動地描繪出來,這恰恰捕捉了這個成語的精髓,即無情或殘酷的行為。 解读: 這幅圖描繪了中國成語“生死與奪”的寓意。在這個成語中,"生死"指生與死的較量,而"與奪"則暗示了這種較量中的不确定性和緊迫性。這幅畫展現了一場古代戰場上的激烈戰鬥,士兵們在生與死的邊緣掙紮,生動地體現了這一成語的含義。

解读: 這幅圖描繪了中國成語“生死與奪”的寓意。在這個成語中,"生死"指生與死的較量,而"與奪"則暗示了這種較量中的不确定性和緊迫性。這幅畫展現了一場古代戰場上的激烈戰鬥,士兵們在生與死的邊緣掙紮,生動地體現了這一成語的含義。 解读: 這幅圖描繪了一位坐在龍椅上的古代皇帝,他身着皇家長袍,面帶嚴肅的表情,手持代表權威的玉牌。周圍的朝臣們表情恭敬,有的持卷站立,有的專注地觀望。

解读: 這幅圖描繪了一位坐在龍椅上的古代皇帝,他身着皇家長袍,面帶嚴肅的表情,手持代表權威的玉牌。周圍的朝臣們表情恭敬,有的持卷站立,有的專注地觀望。 解读: 這幅插圖展現了成語“生民塗炭”的深刻含義。成語“生民塗炭”出自《史記·項羽本紀》,原文是“秦失其政,而天下生民塗炭”。這句話的字面意思是百姓們生活在水深火熱之中,比喻人民生活極度困苦。插圖中描繪的是古代農民在嚴酷的自然條件下辛勤勞作的場景。畫面上,農民們在炎熱的太陽下,在幹旱貧瘠的土地上勞作。他們的面容透露出極度的疲憊和絕望,生動地表達了他們生活的艱辛。這種場景恰如其分地體現了“生民塗炭”的情感基調。

解读: 這幅插圖展現了成語“生民塗炭”的深刻含義。成語“生民塗炭”出自《史記·項羽本紀》,原文是“秦失其政,而天下生民塗炭”。這句話的字面意思是百姓們生活在水深火熱之中,比喻人民生活極度困苦。插圖中描繪的是古代農民在嚴酷的自然條件下辛勤勞作的場景。畫面上,農民們在炎熱的太陽下,在幹旱貧瘠的土地上勞作。他們的面容透露出極度的疲憊和絕望,生動地表達了他們生活的艱辛。這種場景恰如其分地體現了“生民塗炭”的情感基調。 解读: 這幅圖描繪了一個古代學者坐在盛開的樹下,手持毛筆,面露靈感,仿佛正要寫下詩句或作畫。

解读: 這幅圖描繪了一個古代學者坐在盛開的樹下,手持毛筆,面露靈感,仿佛正要寫下詩句或作畫。 解读: 這幅圖描繪了成語“生靈塗地”的場景。在中國傳統文化中,“生靈塗地”形容大屠殺或巨大災難後的慘狀,意指戰場上到處都是屍體,形容戰争帶來的極大破壞和殺戮。此畫正體現了這一成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一個充滿悲劇色彩的戰場:倒下的士兵、散亂的武器、荒涼破敗的景象,無不傳達出戰争的殘酷與混亂。這種描繪方式深刻體現了成語的含義,使觀者能夠直觀地感受到這一成語所表達的深刻情感和曆史背景。畫風上,采用了傳統中國水墨畫的手法,以單色調和豐富的墨色表現出場景的悲壯和壓抑感。畫中筆觸的變化和墨色的深淺,都在強調戰争的殘酷與對生命的無情摧殘。畫面的右下角還有一枚紅色的印章,作為傳統中國藝術中的簽名使用,進一步增添了這幅作品的文化氛圍和藝術價值。

解读: 這幅圖描繪了成語“生靈塗地”的場景。在中國傳統文化中,“生靈塗地”形容大屠殺或巨大災難後的慘狀,意指戰場上到處都是屍體,形容戰争帶來的極大破壞和殺戮。此畫正體現了這一成語的深刻含義。在畫面中,我們看到一個充滿悲劇色彩的戰場:倒下的士兵、散亂的武器、荒涼破敗的景象,無不傳達出戰争的殘酷與混亂。這種描繪方式深刻體現了成語的含義,使觀者能夠直觀地感受到這一成語所表達的深刻情感和曆史背景。畫風上,采用了傳統中國水墨畫的手法,以單色調和豐富的墨色表現出場景的悲壯和壓抑感。畫中筆觸的變化和墨色的深淺,都在強調戰争的殘酷與對生命的無情摧殘。畫面的右下角還有一枚紅色的印章,作為傳統中國藝術中的簽名使用,進一步增添了這幅作品的文化氛圍和藝術價值。 解读: 這幅圖描繪了成語“生靈塗炭”的場景。成語“生靈塗炭”源自于中國古代,通常用來形容戰亂或災難導緻人民遭受極大的痛苦和磨難。在這幅畫中,我們看到了一個被破壞的中國古代村莊,四周荒涼,房屋損壞,無人居住。灰暗的天空象征着戰争或災難帶來的陰霾和不幸,這反映了成語中“塗炭”的意象,意指痛苦和苦難。亂置的農具和死去的家畜進一步襯托出村莊的荒廢和生活的艱難,彰顯了人民在災難中的無助與痛苦。

解读: 這幅圖描繪了成語“生靈塗炭”的場景。成語“生靈塗炭”源自于中國古代,通常用來形容戰亂或災難導緻人民遭受極大的痛苦和磨難。在這幅畫中,我們看到了一個被破壞的中國古代村莊,四周荒涼,房屋損壞,無人居住。灰暗的天空象征着戰争或災難帶來的陰霾和不幸,這反映了成語中“塗炭”的意象,意指痛苦和苦難。亂置的農具和死去的家畜進一步襯托出村莊的荒廢和生活的艱難,彰顯了人民在災難中的無助與痛苦。 解读: 這幅插圖為成語“生面獨開”提供了一個形象的視覺表現。在畫面中,我們看到一朵盛開的蓮花孤獨地從甯靜的池塘中綻放。蓮花以其純潔和堅韌而著稱,它在平靜的水面和翠綠的蓮葉中顯得格外突出。這幅作品的背景帶有一種朦胧的感覺,營造出甯靜和永恒的氛圍。選擇蓮花作為這個成語的視覺表達,是因為蓮花在中國文化中具有豐富的象征意義,常常被用來代表純潔和超然脫俗。成語“生面獨開”本身意味着在衆多相似的事物中獨樹一幟,突顯個體的獨特性和非凡之處。因此,這朵獨自綻放的蓮花恰當地反映了成語的寓意,即在普通或平凡的環境中脫穎而出。

解读: 這幅插圖為成語“生面獨開”提供了一個形象的視覺表現。在畫面中,我們看到一朵盛開的蓮花孤獨地從甯靜的池塘中綻放。蓮花以其純潔和堅韌而著稱,它在平靜的水面和翠綠的蓮葉中顯得格外突出。這幅作品的背景帶有一種朦胧的感覺,營造出甯靜和永恒的氛圍。選擇蓮花作為這個成語的視覺表達,是因為蓮花在中國文化中具有豐富的象征意義,常常被用來代表純潔和超然脫俗。成語“生面獨開”本身意味着在衆多相似的事物中獨樹一幟,突顯個體的獨特性和非凡之處。因此,這朵獨自綻放的蓮花恰當地反映了成語的寓意,即在普通或平凡的環境中脫穎而出。 解读: 這幅插圖描繪了“生齒塗炭”這一成語的場景。該成語的字面意思是百姓生活在極度困苦的狀況之中,常用來形容人民在戰亂、災難中處于非常困苦的生活狀态。在這幅圖中,您可以看到一座古老的村莊,房屋被火焰吞噬,濃煙滾滾向天空升騰。村民們驚慌逃離,臉上充滿了恐懼和絕望的表情。

解读: 這幅插圖描繪了“生齒塗炭”這一成語的場景。該成語的字面意思是百姓生活在極度困苦的狀況之中,常用來形容人民在戰亂、災難中處于非常困苦的生活狀态。在這幅圖中,您可以看到一座古老的村莊,房屋被火焰吞噬,濃煙滾滾向天空升騰。村民們驚慌逃離,臉上充滿了恐懼和絕望的表情。 解读: 這幅插圖展現了成語“生龍活虎”的内涵。在畫面中,我們看到一條充滿活力的龍在雲中翺翔,而一隻精神抖擻的虎則在地面上躍動或徘徊。龍與虎在中國文化中常常被用來象征力量與活力,而這幅畫正是捕捉了它們的這一精髓。在這幅作品中,龍和虎的形象都用流暢、動感的線條刻畫,以表現它們的強大和生機勃勃。

解读: 這幅插圖展現了成語“生龍活虎”的内涵。在畫面中,我們看到一條充滿活力的龍在雲中翺翔,而一隻精神抖擻的虎則在地面上躍動或徘徊。龍與虎在中國文化中常常被用來象征力量與活力,而這幅畫正是捕捉了它們的這一精髓。在這幅作品中,龍和虎的形象都用流暢、動感的線條刻畫,以表現它們的強大和生機勃勃。 解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“用管闚天”的畫面。畫中主人公是一位身着傳統長袍的學者,他正用一根竹管仰望天空。這個動作象征着有限的視角和狹隘的思維方式。學者周圍是甯靜的山水景觀,山巒和樹木勾勒出一種平靜而古老的氛圍。

解读: 這幅圖描繪了中國古典成語“用管闚天”的畫面。畫中主人公是一位身着傳統長袍的學者,他正用一根竹管仰望天空。這個動作象征着有限的視角和狹隘的思維方式。學者周圍是甯靜的山水景觀,山巒和樹木勾勒出一種平靜而古老的氛圍。 解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“用逸待勞”的含義。畫面中,一位身穿傳統铠甲的古代中國将軍正悠然地彈奏着古琴,坐落在松樹下。背景是甯靜的山景,遠處可見士兵,暗示這位将軍正在等待最佳時機發起攻擊。

解读: 這幅插圖展現了中國古典成語“用逸待勞”的含義。畫面中,一位身穿傳統铠甲的古代中國将軍正悠然地彈奏着古琴,坐落在松樹下。背景是甯靜的山景,遠處可見士兵,暗示這位将軍正在等待最佳時機發起攻擊。 解读: 這幅圖描繪了一個穿着傳統中國服飾的人站在蜿蜒小路的起點,周圍是霧蒙蒙的山景。這個人似乎在前行和後退之間猶豫不決,面對着遠處峻峭的山峰。

解读: 這幅圖描繪了一個穿着傳統中國服飾的人站在蜿蜒小路的起點,周圍是霧蒙蒙的山景。這個人似乎在前行和後退之間猶豫不決,面對着遠處峻峭的山峰。 解读: 這幅圖展現了中國古代樹林中的一幕:一隻狗在小路上遇到了一條大蛇。畫面中,狗顯得非常害怕,它的頭和尾巴都縮了起來。而大蛇則盤踞在路的中央,展現出威脅性的姿态。周圍密集的中國傳統植物增添了一種古老的神秘感。

解读: 這幅圖展現了中國古代樹林中的一幕:一隻狗在小路上遇到了一條大蛇。畫面中,狗顯得非常害怕,它的頭和尾巴都縮了起來。而大蛇則盤踞在路的中央,展現出威脅性的姿态。周圍密集的中國傳統植物增添了一種古老的神秘感。